Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Как в Москве производят вентиляцию для белорусских домов и заводов

Среди обывателей распространено мнение, что в Москве промышленности почти не осталось - промзоны активно застраивают или используют под склады и офисы, а некогда громкие имена заводов вроде "ЗИЛ" и "Серп и молот" ушли в историю. Однако на практике в промышленности занят каждый десятый работающий москвич, или около 700 тысяч горожан, а производят в городе очень многое - от лекарств и авиационных компонентов до электроники и программного обеспечения. И сложно найти предприятие, которые бы не было тесно связано с Беларусью. На одно из них и отправились корреспонденты "СОЮЗа".

Фабрика вентиляции "ГалВент" появилась 22 года назад и за это время успела стать системообразующим предприятием страны и крупнейшим производителем в своей отрасли.

Каждый день в здешних цехах выпускают около 200 тысяч вентиляционных изделий и перерабатывают 120 тонн металла. А продукцию отсюда покупают как рядовые москвичи, чтобы собрать кухонную вытяжку, так и строители космодромов и небоскребов.

Отправляется местная продукция и в Беларусь - директор по развитию Олег Логинов рассказывает, что каждую неделю в республику уезжают несколько фур с воздуховодами, штампованными отводами и другими изделиями. "У нас в Беларуси пять строительных и инжиниринговых компаний-партнеров, которые оснащают нашей продукцией жилые дома и промышленные предприятия, - рассказывает он "СОЮЗу". - Коллеги из республики не раз бывали на нашем производстве, знают все детали, мы расширяем номенклатуру поставок. Штампованные отводы, например, раньше закупались в Китае, Чехии и других странах, а теперь мы единственные в России, кто освоил их производство. Отправляем в том числе в Беларусь".

Штампованный отвод, быть может, звучит скучно, но только не для строителей и монтажников. Это изогнутая труба вентиляции - ее ставят там, где воздуховод делает поворот. В России этот элемент обычно собирали, что называется, по кусочкам - просто брали куски металла, скрепляли их друг с другом и герметизировали. Из-за этого металла и времени на выпуск единицы продукции уходило больше, отходов тоже получалось больше, а конечный продукт стоил дороже. Штампованный отвод в этом смысле практичнее, но сделать его сложно - металл при растяжении может просто лопнуть. Решить эту проблему на предприятии помогли собственные конструкторы - после неоднократных экспериментов и разработок удалось наладить производство, ничем не уступающее зарубежному.

В последние годы фабрика в принципе продвинулась по линии импортозамещения - сейчас тут выпускают практически все, что придумало человечество в плане вентиляции. Местными воздуховодами, системами дымоудаления и другими изделиями оснащены новые станции московского метро, небоскребы "Москва-Сити", стадионы, вокзалы и даже все российские космодромы. Для одного из последних тут сделали крупнейший в фабричной истории воздуховод размером шесть на четыре метра - внутри него могут разъехаться два автобуса. Другие производители за такой заказ были просто не готовы взяться.

Даже в пандемию, когда многие московские заводы сворачивали производства и распускали людей на самоизоляцию, тут работали в три смены - выпускали вентиляцию для срочно строящихся ковидных госпиталей по всей стране. Впрочем, и после завершения пандемии объемы производства растут - каждый год прибавляют 20-25 процентов, а по отдельным видам продукции рост больше в разы.

Конечно, для растущих объемов нужно и больше людей - на фабрике занято около 600 человек, но открыто еще более 40 вакансий, и специалистов набирают постоянно. Главным образом стараются заинтересовать высокой зарплатой - платят на 30-40 процентов выше отрасли. В среднем сотрудники зарабатывают около 110 тысяч российских рублей в месяц, причем речь именно о рабочих. "Система оплаты труда сдельная и максимально прозрачная - каждый человек может видеть, сколько он произвел и сколько заработал, - отмечает Логинов. - Мы исповедуем принцип "одна операция - один человек", поэтому задачи у сотрудников специализированные. Есть своя система обучения и наставничества - к новеньким приставляются наставники, которые передают опыт, за это они получают дополнительную плату".

Часть сотрудников работает в компании с момента основания в 2002 году, есть даже свои трудовые династии, когда на работу ходят семьями. А многие сотрудники выросли за время работы с рабочих должностей до руководителей. Например, Василий Садков пришел сюда еще 10 лет назад после выпуска из колледжа на должность подсобного рабочего и постепенно прошел практически все ступени - был слесарем, сборщиком, начальником участка, начальником смены, а сейчас он заместитель директора производства. "Просто работал по принципу "глаза боятся, а руки делают", старался не избегать новых задач, вникал в нюансы", - объясняет он свой карьерный путь.

Новые кадры на фабрике стараются набирать прямо со студенческой скамьи - для студентов регулярно устраивают экскурсии, чтобы показать, как работает производство. Впрочем, экскурсии устраивают и для местных жителей - многие из них после посещения удивляются, что живут рядом с таким производством.

Текст: Александр Мелешенко

На Урале последний участник картеля по строительству набережной выплатил штраф

Михаил Пинкус (Челябинск)

Еще один участник антиконкурентного соглашения выплатил штраф в федеральный бюджет. После попыток обжаловать взыскание в трех судебных инстанциях компания "Челябинсксвязьинвест" перечислила-таки в казну 836 тысяч рублей.

Напомним: картель чиновников администрации Челябинска и подрядчиков выявило региональное УФАС. Контракт на реконструкцию набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС на 111 миллионов рублей мэрия по итогам электронного аукциона заключила 12 сентября 2019 года. Но к этому моменту работы были уже завершены, что подтверждалось и фотоснимками, и актами.

Хотя и чиновники, и подрядчики отрицали преждевременное выполнение контракта, явно указывавшее на то, что исполнители были определены задолго до организации конкурсных процедур, в УФАС их версию опровергли, доказав, что к моменту подписания контракт уже был чудесным образом выполнен. В результате участникам сговора были назначены оборотные штрафы на общую сумму 7,5 миллиона рублей, но они попытались обжаловать решение, и дело надолго застряло в судах. В конце концов "Уралдорстрою" удалось снизить взыскание почти наполовину - до 3,3 миллиона, лишь после этого сумма была уплачена.

Чиновники мэрии отделались небольшими административными штрафами. Дольше всех упирался субподрядчик, однако в итоге и ему пришлось исполнить решение о вынесенном наказании.

Экономика для людей

На Южном Урале определили векторы развития

Михаил Пинкус ( Челябинская область)

Традиционное обращение челябинского губернатора к Законодательному собранию области (ЗСО) в этом году оказалось по-настоящему программным. В 15-страничном документе Алексей Текслер не только остановился на текущем моменте, но и подвел итоги за пятилетку и поставил задачи на долгосрочную перспективу. Сделать в регионе, по его словам, предстоит еще очень много.

Генеральная линия остается прежней: в приоритете человек, уровень и качество жизни, укрепление экономической стабильности через развитие потенциала каждого муниципального образования, повышение инвестиционной и туристической привлекательности региона. И, как показало совсем недалекое прошлое, многие предпринятые в регионе шаги доказали свою эффективность и помогли с честью противостоять новым геополитическим вызовам.

Одним из таких шагов стало усиление курирующих бизнес-структур, проведение более точной и выверенной политики в области поддержки промышленности, АПК, малого и среднего предпринимательства. В регионе действуют уникальные инструменты льготного кредитования и субсидирования бизнеса: за минувшую пятилетку 579 промышленных предприятий получили около 70 миллиардов рублей, аграриям перечислено 44 миллиарда, что позволило обновить парк, закупив 5000 современных сельхозмашин. Глава региона подчеркивает: в приоритете поддержка тех направлений, которые обеспечивают технологический суверенитет и продовольственную безопасность страны.

Те же правила действуют в отношении малого и среднего бизнеса. Снижение налоговой нагрузки и дополнительные льготы в виде минимально возможных ставок по "упрощенке" для обрабатывающих производств, научных исследований, туризма, спорта, общепита, культуры и телекоммуникаций помогли росту этого сектора экономики. За пять лет средних предприятий в регионе стало больше на 14 процентов. Причем в дополнение к федеральным на Южном Урале разработаны собственные стимулирующие программы для МСП.

Так, региональная ипотека дает "малышам" возможность получить займы на строительство, запустить производство и встать на ноги, поясняют в региональном министерстве промышленности. К примеру, одним из первых получателей промипотеки стал проект производства сульфида натрия, который в стране пока не выпускают и полностью завозят из Китая. На его строительство челябинский производитель химикатов получил 49,9 миллиона рублей по ставке четыре процента годовых со сроком возврата пять лет.

Региональный аналог нацпроекта - "Адресная поддержка повышения производительности труда", тоже своеобразный инкубатор для малого бизнеса. Этим инструментом пользуются компании с численностью персонала от 20 человек и выручкой свыше 90 миллионов рублей в год. Программа помогает "доращивать" претендентов на участие в федеральном проекте: в этом году необходимых параметров достигли сразу три челябинские компании, в том числе уже получившие известность далеко за пределами региона фабрика домашнего текстиля и НПО, специализирующееся на производстве шахтного оборудования.

- Поддержка НИОКР, налоговые льготы для АПК, МСП и ИТ-сферы приносят хорошие плоды. За пятилетку валовый региональный продукт вырос с 1,5 до 2,5 триллиона рублей, а объем инвестиций в развитие собственных мощностей - с 255 до почти 450 миллиардов рублей в год. Немалый вклад внесли субъекты МСП - их доля в экономике увеличилась до 27 процентов. При этом доходы бюджета выросли в номинальном размере почти в два раза, - подчеркивает председатель комитета по экономической политике ЗСО Евгений Илле.

В регионе открыт целый ряд новых, востребованных в масштабах страны производств. В частности, заметны успехи возведенного за полгода практически с нуля завода троллейбусов, который уже направил современные машины по двум наиболее протяженным маршрутам Челябинска.

Открытый в феврале при участии главы государства завод по производству промышленных роботов, по мнению экспертов, стал новой вехой в отечественном машиностроении, которая поможет стране преодолеть отставание в использовании роботизированных комплексов. Для развития новых компетенций в регионе создается центр промышленной роботизации, который будет содействовать ускоренной интеграции роботов-манипуляторов в производственные процессы. А на территории Красноармейского района планируется разместить особую экономическую зону, резидентами которой кроме подразделений уже открытого завода станут роботизированные и экологически чистые производства. В обращении к депутатам глава региона пригласил инвесторов активнее включаться в этот процесс.

- Важно отметить роль индустриальных парков и технопарков, - считает председатель комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию Заксобрания Павел Шиляев. - С 2020 года без малого 50 компаний смогли начать или расширить деятельность на таких территориях. А по итогам прошлого года выручка резидентов превысила 50 миллиардов рублей. Все это прозвучало в обращении губернатора, и нам поставлена задача продолжить работу по углублению мер поддержки и расширению спектра их применения.

В этом свете действительно программными выглядят предложения губернатора о продлении действия льгот в сфере МСП еще на пять лет и обнулении единого налога для всех сельхозпроизводителей на тот же срок. Предстоит развивать институты поддержки экономики, в частности, областной фонд развития промышленности будет докапитализирован из бюджета еще на 300 миллионов рублей, что поможет дополнительно поддержать десятки новых высокотехнологичных проектов.

- Темпы изменений и в нашей стране и в мире сегодня стремительные. Чтобы оставаться лидерами, мы должны не просто держать взятый темп, а его наращивать. А вместе с ростом промышленности и экономики в целом наращивать темпы развития инфраструктуры, наших туристических локаций и объектов, строительства и ремонта дорог, обновления общественного транспорта. Все вместе мы строим экономику для людей. И наша общая цель - в обозримом будущем сделать Челябинскую область регионом абсолютных возможностей, - резюмирует Алексей Текслер.

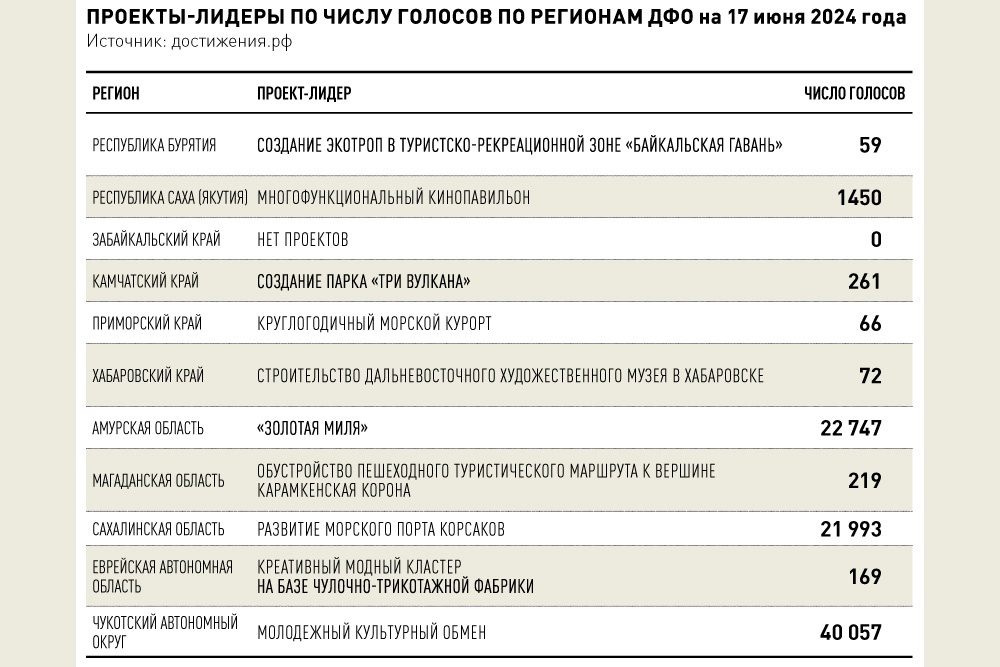

Какие проекты представили регионы ДФО на федеральный конкурс достижений

Сергей Набивачев (ДФО)

Дальневосточные регионы стали активными участниками всероссийского проекта "Достижения.РФ". Его цель - дать возможность каждому ознакомиться с научным, технологическим и культурным потенциалом нашей страны. Мы изучили заявки и выяснили, что в этом году почти все субъекты ДФО сделали ставку на туризм и развитие креативных индустрий. На общем фоне несколько выделяется Амурская область, развивающая инфраструктуру в условиях близости к Китаю.

Максимальная поддержка

Правительство Приамурья призвало голосовать за свои проекты, предупредив, что это можно сделать до 3 июля. И жители с энтузиазмом откликнулись. Люди очень ждут "Золотую милю" - за грандиозный инвестпроект на данный момент отдано более 22,7 тысячи голосов. Напомним, что Благовещенск и китайский Хэйхэ находятся друг напротив друга на разных берегах Амура. В российском городе "отвоевали" у великой реки часть акватории и строят, по сути, новый микрорайон. Он станет одной из визитных карточек области. В "Золотой миле" появятся конгрессно-выставочный центр, где будут проходить различные мероприятия международного уровня, гостинично-развлекательный центр с отелями, кафе, ресторанами, прогулочными зонами. К объектам "Золотой мили" относится и первая в мире трансграничная канатная дорога, которая вынесена на голосование отдельно и уже набрала почти 600 голосов.

- Она станет самой близкой точкой сопряжения России и Китая для простого человека. Это без преувеличения новая эпоха для приграничного туризма. Новые рестораны, прогулочная набережная - все это мы уже готовим с нашей стороны. Потом будет еще "Серебряная миля", музей динозавров, конгрессно-выставочный центр - эти объекты дадут новое качество туризма и станут частью современной инфраструктуры для жителей Амурской области и всего Дальнего Востока, - сказал глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

Еще один знаковый проект от Приамурья - сухой порт, который появится в районе села Березовка Ивановского округа. Он станет логичным продолжением трансграничного автомобильного моста и таможенно-логистического терминала "Каникурган". Грузы из Китая будут доставляться по мосту, проходить необходимые процедуры в ТЛТ, а затем - отправляться дальше по России через сухой порт. Он, кстати, набрал уже более 12,8 тысячи голосов.

Впрочем, лидер по числу "лайков" вовсе не в Приамурье. Самым популярным стал проект молодежного культурного обмена от Чукотского АО, предполагающий знакомство с культурными традициями, обычаями и образом жизни представителей разных народов, населяющих регион. Эта идея вдохновила уже более 40 тысяч человек - а это почти полностью население всего автономного округа.

Основа логистики

Проект развития морского порта Корсаков на Сахалине направлен на создание логистического технопарка. Недавно на полях Петербургского международного экономического форума правительство региона и компания-инвестор подписали соглашение о сотрудничестве.

- Корсаковский порт - основа международного транспортно-логистического хаба, который создается на Сахалине, и ключ к развитию всей области. На его территории будут построены рыбоперерабатывающие предприятия. Благодаря этому мы сможем изменить логистику, перенести ее из южнокорейского Пусана на сахалинский берег и создать центр дистрибуции рыбной продукции, - рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Там также будет построен крупный контейнерный терминал, а сам порт должен стать одной из точек разворота Северного морского пути. Новый инвестор намерен вкладывать средства в создание инфраструктуры под эти проекты, а государство, в свою очередь, выделяет финансирование на дноуглубление и реконструкцию гидротехнических сооружений.

Кроме того, бизнес планирует сформировать на базе порта систему обучения, повышения квалификации и профессиональной переподготовки персонала.

Еще один "портовый" проект - морской фасад Магадана. Он предусматривает как благоустройство территорий, создание новых точек притяжения, так и модернизацию инфраструктуры Магаданского морского рыбного порта.

Ставка на туризм

Интересны представленные на конкурс от регионов ДФО туристические проекты. Пожалуй, самый масштабный из них задумали в Приморье. Здесь собираются создать первый в регионе круглогодичный морской курорт всероссийского уровня. Он разместится в бухте Алеут - одной из самых живописных на побережье Японского моря. Рядом находится морской биосферный заповедник с островами, где обитают редкие животные и птицы. Там же расположен самый южный остров России - Фуругельма. Возле него можно увидеть нерп и белух, а на самом острове - перелетных птиц со всего мира. Неподалеку национальный парк "Земля леопарда", где туристы смогут пройти тропой леопарда. Вокруг - озера с цветущими лотосами.

- Гостям будет интересно побывать на точке схождения трех границ - России, Китая и Корейской Народно-Демократической Республики. И все это примерно в 200 километрах от Владивостока, где находятся железнодорожный и морской вокзалы, международный аэропорт, обеспечена автомобильная доступность. Можно запустить поезда и наладить паромное сообщение со столицей Приморья. Морем это около 40 миль, - рассказал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Креативные проекты

Значительная часть проектов, которые выдвигают дальневосточные регионы, относится к творческой сфере. Так, Республика Якутия представила на голосование проект многофункционального кинопавильона. Он станет первым на Дальнем Востоке технологическим центром полного цикла по производству кино. Помогает в реализации проекта одна из китайских компаний.

- Мы активно развиваем креативную экономику в республике, в том числе кинематограф, игровую индустрию и анимацию. Подписанное с китайскими партнерами соглашение откроет новые перспективы, а также будет способствовать выходу нашего кино на азиатские рынки, где огромная аудитория, - заявил заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов.

Если Якутия движется в привычном всем направлении, то Еврейская автономная область сильно удивила. Регион сделал заявку на статус модной столицы ДФО. На основе существующей чулочно-трикотажной фабрики планируется создать целый индустриальный кластер. А в него будут привлекать дизайнеров, ремесленников, художников, фотографов, представителей бьюти-индустрии. Новый поток молодых креативных специалистов и людей, увлеченных модой, обеспечит дополнительный туристический поток в регион и финансовые вливания в бюджет области, рассчитывают авторы проекта.

Проект "Достижения.РФ" стартовал в 2023 году в рамках подготовки Международной выставки-форума "Россия". На портале представлены как проекты федерального уровня, так и достижения субъектов, организовано интерактивное голосование за наиболее важные, по мнению жителей, объекты, открытия или научные разработки.

Как ограничения на работу мигрантов повлияют на рынок труда в Амурской области

Борис Белобородов (председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ")

В постановлении губернатора Амурской области от 12 апреля 2024 года № 84 о запрете для иностранных граждан осуществлять деятельность в некоторых сферах на основании патентов, на мой взгляд, содержатся избыточные меры, не имеющие экономического смысла. Они могут негативно повлиять, прежде всего, на развитие экономики амурского малого бизнеса, а значит, и области в целом.

Если запрет на оптовую торговлю и производство продуктов питания, алкоголя, табака, лекарств можно рассматривать как вынужденный по соображениям безопасности, то ограничение на работы с тяжелыми условиями труда явно избыточное. Берем, допустим, добычу песка или глины. Там задействованы экскаватор или погрузчик и очень небольшое количество работников. Предприятие, занимающееся добычей, транспортирует сырье грузовыми машинами. А деятельность по грузовым перевозкам не ограничена для мигрантов, работающих по патентам. Видим явное отсутствие логики. На мой взгляд, экономика должна сама отрегулировать рынок труда: по каким позициям не хватает сотрудников, а где избыток. Во втором случае, возможно, стоит что-то ограничивать.

А там, где кадров мало, запрет брать мигрантов, работающих по патентам, только усугубляет ситуацию. В результате спрос на рабочую силу увеличится, а предложение останется на низком уровне. Соответственно, придется увеличивать зарплату. С одной стороны, это хорошо, и российские граждане, увидев денежные перспективы, пойдут работать. Но в конечном итоге все это отразится на себестоимости продукции. И главное все-таки не уровень заработной платы, а наличие свободных трудовых ресурсов. Их просто нет. Поэтому запрет в данном случае избыточный и ничего не дает.

Добавлю, что переработка добытых ресурсов, выпуск стройматериалов почему-то под ограничение не попадают. То есть мигрантов нельзя привлекать на добычу глины, а на производство керамического кирпича можно? Подобная ситуация и в других отраслях. Запрет на работу трудовых мигрантов в сферах лесоводства, лесозаготовок, рыболовства и рыбоводства не введен. А в оптовой торговле лесоматериалами и пиломатериалами почему-то установлен.

Теперь о сфере услуг и розничной торговле фруктами и овощами. Не успели амурчане привыкнуть к расширившемуся ассортименту фруктово-овощных магазинов, в значительной степени созданных приезжими из Средней Азии, как теперь от этого придется отказаться. В то же время наем иностранцев на производства, где перерабатываются овощи и фрукты, а также мясо и молоко, возможен.

Зачем запрещать работы в отраслях, где не хватает россиян, либо с тяжелыми условиями труда? Силой туда амурчан загнать все равно не получится. В результате сократится предложение популярных у нашего населения услуг и товаров.

В условиях СВО из-за ухода амурских специалистов на передовую дефицит кадров в пассажирских автомобильных перевозках после введения запрета на работу водителей-мигрантов станет еще больше. Стоимость привлечения российских работников возрастет, увеличится себестоимость перевозок, а тариф увеличить не получится. В результате еще больше снизится рентабельность бизнеса и, как следствие, произойдет отток субъектов предпринимательской деятельности из этой сферы, уменьшится количество транспортных средств, что приведет к дополнительным неудобствам для пассажиров.

Учитывая, что для привлечения трудовых мигрантов в крупные федеральные проекты запреты не введены, основная тяжесть ограничений ложится на малый бизнес, то есть на самих же амурчан - предпринимателей и их клиентов.

Что касается ограничений, введенных ранее в Амурской области для сфер золотодобычи и сельского хозяйства, то, наверное, они обоснованны. На мой взгляд, в этой сфере очень важна работа служб безопасности самих предприятий, а также правоохранительных органов. Если они функционируют нормально, то и запретов никаких не надо. Раньше считалось, что привлечение иностранцев к золотодобыче приводит к неконтролируемому загрязнению территории. Но проблема была и до их прихода в эту отрасль. И опять же - почему иностранцам добывать драгметаллы нельзя, а железо или уголь можно?

Что касается сельского хозяйства, то тут вопрос двоякий. Когда вводились ограничения, то считалось, что граждане Китая допускают очень много нарушений при работе в амурских полях, например неконтролируемо используют ядохимикаты и удобрения. Есть ли подобные факты в деятельности приезжих из Средней Азии? Честно говоря, мне неизвестно. Другое дело, если эти меры вводятся для того, чтобы обеспечить работой российских граждан. Но в таком случае должен быть соответствующий уровень заработной платы, что опять же увеличивает себестоимость продукции. В этом смысле иностранная рабочая сила в ряде случаев более конкурентоспособна, поскольку оформление по патентам для работодателя более удобно.

Определенную логику вижу в запрете в сфере деятельности по трудоустройству и подбору персонала - чтобы одни трудовые мигранты не привлекали на работу других трудовых мигрантов.

В целом же складывается впечатление, что для крупного бизнеса введено гораздо меньше запретов, чем для малого и среднего. В то же время одними ограничениями порядок на рынке труда не навести.

Уникальная триада

Клиника БГМУ: сплав науки, образования и лечебного дела

- Передовая больница в любом крупном городе мира - это всегда университетская клиника, где сосредоточена медицинская элита, установлено самое современное оборудование, а пациентам обеспечен отличный уход. Все это относится и к клинике нашего университета, которая за последние 10 лет кардинально изменилась благодаря огромной поддержке властей, - утверждает ректор Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ), академик РАН, доктор медицинских наук профессор Валентин Павлов. Известный уролог, он начинает свой день в операционной, а точнее, в единственном в Приволжском федеральном округе центре роботической хирургии.

Здесь с помощью трех роботов проводятся комбинированные хирургические вмешательства при опухолях, распространяющихся на сердце, реконструктивно-пластические операции на грудной клетке, органах малого таза, органах брюшной полости, радикальные эндоскопические операции при опухолях ЖКТ, почек, предстательной железы, а также протезирование крупных суставов. Эта технология малоинвазивных вмешательств является на сегодняшний день самой совершенной в области лапароскопической хирургии.

Подобных операций сделано уже более трех тысяч, а будет еще больше, так как недавно в клинику поступил робот-травматолог-ортопед, применяемый для трансплантации коленного сустава. Развитие роботической хирургии - долгосрочный тренд: в университете разрабатываются большие научные программы в этой области.

- Традиция нашей клиники - обучение у постели больного. Перед нами стоит задача не только вылечить пациента, но и сделать так, чтобы данный случай послужил образованию студентов. Поэтому у нас постоянно проводятся мастер-классы с участием ведущих экспертов медицины из Германии, Китая, Чехии, Голландии, Франции, ОАЭ, Турции и других стран, - рассказал Валентин Павлов.

Кстати, на базе клиники работают девять кафедр БГМУ, совместно ведутся клинические исследования лекарственных препаратов на пациентах с онкологической патологией, заболеваниями крови и так далее. В Институте урологии и клинической онкологии проходят молекулярно-биологические и генетические исследования для персонифицированной противоопухолевой терапии.

- В нашей клинике три составляющие медицинского вуза - образование, наука и лечебная работа - служат на благо сохранения здоровья населения, - говорит главный врач клиники БГМУ Анвар Бакиров. - Развернуто 755 коек. Ежегодно проходят лечение более 35 тысяч пациентов, проводится более 16 500 операций, некоторые из них эксклюзивные как для Республики Башкортостан, так и для Приволжского Федерального округа, Российской Федерации. Оказываются практически все виды специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

Пациенты, поступившие в клинику БГМУ, на месте проходят и диагностику, и лечение. Для этого есть все необходимое: современные лаборатории, включая лабораторию радионуклидной диагностики, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование, аппараты для компьютерной и магнитно-резонансной томографии, цифровая маммографическая система с возможностью сверхточной пункционной роботизированной биопсии.

Терапевтическая служба представлена такими отделениями, как терапевтическое с неврологическим отделом, кардиологическое, пульмонологическое, химиотерапии, медицинской реабилитации. Выделены специализированные койки по профилям, а именно: гастроэнтерология, ревматология, гематология и эндокринология.

Помимо уже упомянутого центра роботический хирургии, в медучреждении еще девять клинических центров: колоректальной хирургии, интервенционной гибридной хирургии, андрологии, генитальной хирургии и репродуктологии, по восстановительной ортопедии, акушерства, гинекологии и перинатологии, анестезиологии и реаниматологии, инновационной хирургии, неврологии, реабилитационной медицины и ботулинотерапии, лечения заболеваний соединительной ткани и иммунной системы.

Ежегодно на двух ангиографических установках проводится более восьми тысяч исследований и операций: коронарография со стентированием сосудов сердца, реконструктивная хирургия крупных сосудов, радиочастотная абляция периферических вен, инвазивная коррекция сложных нарушений ритма сердца, эмболизация сосудов, оперативное лечение при онкологических заболеваниях.

Сердечно-сосудистой хирургии клиники протезируют клапаны сердца, вживляют искусственный левый желудочек, проводят аортокоронарное и маммарно-коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения и на работающем сердце.

В составе клиники есть роддом, который в течение 30 лет был Республиканским центром оказания помощи беременным с сердечно-сосудистой патологией. За это время более 15 тысяч женщин с пороками сердца, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями стали счастливыми мамами, а коллектив накопил огромный профессиональный опыт. Сегодня в роддоме оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь как при нормальном течении родов, так и при различных патологиях, таких как сахарный диабет, тромбофилия, бронхиальная астма, заболевания печени, сосудов, опухоли различной локализации, неврологические заболевания, заболевания сосудистой системы, спаечная болезнь и другие. При необходимости может быть сделана любая акушерская операция.

О том, насколько пациентки доверяют медицинскому персоналу, говорит такой факт. В мае из роддома клиники выписалась многодетная мама. Всех десятерых детей она произвела на свет именно здесь, причем последних семерых принимала одна и та же акушерка.

Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь станет доступной большему количеству пациентов: в клинике планируется реструктуризация коечного фонда.

подготовила / Малика Азнаева

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

Дефицит горничных угрожает сохранению статуса отелей

Ирина Жандарова

Горничные и повара стали самыми востребованными специальностями в гостинично-туристической отрасли. Дефицит линейного персонала в туризме наблюдался еще в прошлом году, а в этом усилился из-за оттока иностранной рабочей силы. При этом наличие достаточного количества сотрудников напрямую влияет на звездность отеля.

Недостаток персонала может мешать подтверждению звездности отеля и его функционированию. "Если мы говорим о пятизвездочных отелях, то уборка в их номерах должна проводиться ежедневно, и руководству отеля нужно понимать, хватит ли сотрудников для этого", - говорит Христофор Константиниди, директор НИИ Экономики и управления устойчивым развитием туризма СГУ.

Число вакансий в сфере туризма за год увеличилось почти на 30%, сообщили в SuperJob. Дефицит в отрасли усиливается из-за роста нагрузки на инфраструктуру для путешествий на фоне роста популярности внутреннего туризма. Становится больше отелей, для их обслуживания требуется больше персонала. Кроме внутреннего туризма активно развивается въездной. Большие города, такие как Москва, становятся летом интересны туристам из Китая и Ближнего Востока, говорит Константиниди.

Если раньше проблема дефицита кадров больше была актуальна для регионов, то сегодня это уже проблема таких туристических городов, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, рассказывает Роман Гареев, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Самых востребованных линейных сотрудников становится меньше из-за оттока мигрантов из страны, говорит Христофор Константиниди. На рядовых позициях в отелях работает большое количество иностранных сотрудников, даже в пятизвездочных отелях, и их количество снижается из-за невыгодного курса рубля и восстановления экономики в их родных странах.

Самыми востребованными сотрудниками в ресторанном бизнесе стали повара, а в отельном - горничные. Отельеры активно включаются в "зарплатную гонку". Средняя зарплата повара сегодня составляет 70 тыс. рублей. Но специалистам с высокой квалификацией готовы платить по 200 тыс. рублей в месяц. Горничные и уборщики номерного фонда получают по 50-60 тыс. рублей в месяц, максимальные их зарплаты составляют в этом сезоне 90-120 тыс. рублей. Требований со стороны персонала становится больше, они все чаще оценивают не только уровень потенциальных доходов, но и адекватность руководства, а также близость места работы от дома. А требований со стороны работодателей - меньше. От сотрудников реже ждут наличия навыков, не относящихся напрямую к выполнению обязанностей, к примеру, знания языков. Также готовы рассматривать больше кандидатов без опыта.

Есть практика привлечения сезонного персонала, говорит Христофор Константиниди. Однако это чаще всего неквалифицированный персонал, трудоустройство которого грозит потерей качества оказываемых услуг. Поэтому отели стараются не превышать долю в 40% сезонных сотрудников. Справиться с дефицитом кадров позволяет оптимизация графиков уборки, а также трудоустройство студентов как профильных, так и непрофильных учебных заведений. Сейчас всего несколько регионов занимаются трудоустройством студентов в сфере гостеприимства, и эту практику можно развивать, увеличивая число работающих студентов.

Искусство цивилизации

О многополярной модели в рамках БРИКС

Александр Дугин

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось немало встреч, дискуссий, лекций. Член Изборского клуба, философ Александр Дугин высказал своё мнение на сессии "Культурная основа БРИКС. Сможет ли БРИКС стать новым культурным рынком?"

Осознание того, что́ из себя в нынешней ситуации в мире представляет БРИКС, какую роль играет и призван играть, может прийти через переосмысление той ситуации, в которой находится человечество. Начиная с девяностых годов прошлого века, а может, ещё раньше, процесс глобализации представлял собой однополярную модель. То есть глобалистский, либеральный Запад сказал: наша цивилизация является носителем уникальных культурных ценностей. Если вы хотите развиваться, то должны стать такими, как мы, в технологиях, в политике, в экономике, в культуре, в дипломатии, в образовании. Будьте как мы, и у нас будет единое человечество — one world. А one world, единый мир, — это глобальный Запад, который распространяет свои идеологические постмодернистские критерии на всё человечество. "Ну и давайте объединяться на этой основе", — говорят нам и продолжают настаивать на этом.

Но постепенно мы видим, что помимо глобального Запада всплывают другие суверенные субъекты. Это предвидел американский политолог Сэмюэл Хантингтон, который сказал, что произойдёт столкновение цивилизаций. Мы совершаем большую ошибку, когда, читая Хантингтона, обращаем внимание именно на первое слово, акцентируем внимание на нём — the clash — столкновение. А надо обращать внимание на второе — civilizations.

Почему Хантингтон, будучи реалистом международных отношений, подчёркивает the clash, говорит о вероятности этого? Потому что реализм в международных отношениях основан на абсолютном суверенитете, который допускает возможность войны, поскольку нет никакой надсуверенной инстанции. Для любого реалиста международных отношений мыслить в категориях столкновений или возможности военных конфликтов — это нечто естественное. Но самая новизна Сэмюеля Хантингтона не в этом. А в том, что он говорит: новыми субъектами миропорядка становятся цивилизации, то есть культуры.

Этот многополярный мир, состоящий из различных субъектов, из различных цивилизаций и культур, создаётся на наших глазах. И это уже не теория, это практика, и БРИКС является фундаментальным движением в сторону институционализации этого многополярного мира. И по сути БРИКС — это уже многополярный мир в его институциональном воплощении. Но участники БРИКС — это не столько государства, сколько великие цивилизации, которые включают в себя самые разные страны. Например, Акханд Бхарат — название Индии, аутентичное индийское слово — Великая Индия, это не только Индия как национальное государство. Акханд Бхарат — это огромная культура, под влиянием которой находятся многие страны и многие народы.

Тянься — идея китайской цивилизации. Китайская культура — это тоже больше, чем Китай, это Поднебесная. Это Китай и огромная территория, находящаяся под его влиянием. И это культура. А культурный код важнее, чем государство. Россия — больше чем Россия. Русский Мир — это не Российская Федерация, точно так же, как Акханд Бхарат — это не только Индия, Тянься — это не только Китайская Народная Республика, это шире — цивилизации. Китай, Индия, Россия — это государства-цивилизации.

Исламский мир представляет собой много государств. Там есть шииты, сунниты, есть секулярные светские режимы, как режим Эрдогана, а есть жёстко религиозные — но это одна цивилизация, один полюс.

Африка — это континент будущего, который возвращается к своей судьбе. Африка заходит на виток глубинной деколонизации, ища свои культурные корни, не следуя за Западом, двигаясь собственным путём. Африка открывает свою идентичность, а это — её культура. Африка присутствует в БРИКС двумя своими мощными центрами — Южной Африкой и Эфиопией. Эфиопия — это единственная африканская страна, которая никогда не была покорена или колонизирована, это символ свободной Африки. Южно-Африканская Республика — это символ борьбы против колонизации, ожесточённой и успешной, победоносной борьбы с расизмом и колониализмом. И конечно, есть страны Западной Африки, где наблюдается расцвет культуры, расцвет африканской идентичности, африканской традиции, корни которой уходят в Египет, в ещё более древние эпохи.

Латинская Америка представлена в БРИКС Бразилией. Входила Аргентина, время вступить Мексике, другим латиноамериканским странам.

То есть БРИКС состоит из культур, БРИКС и есть диалог культур, это совершенно новая многополярная модель, где нет Запада. Конечно, если Запад одумается, вернётся к своим культурным корням, он может стать участником этого диалога культур. Но пока он — вне игры, потому что настаивает на том, что никаких культур и цивилизаций нет, а есть только одна — западная — цивилизация, и что она является единственной.

Страны БРИКС оппонируют этой гегемонии, оппонируют такому расистскому колониальному подходу. Важно то, что БРИКС — это единство различных, а не замена одного гегемона на другого.

Конечно, существуют противоречия, например, между исламским миром и Индией, между китайской моделью и исламской моделью, между Индией и Китаем… Россия как православная евразийская цивилизация — это ещё одна система ценностей. Но при всех противоречиях нас объединяет то, что все мы строим свои цивилизации на основе традиционных ценностей. А Запад навязывает нам нетрадиционные, антитрадиционные ценности. И не только навязывает, но считает, что они должны быть единственными.

Представители Запада уверены, что только там, где есть что-то похожее на глобалистский Запад, — там прогресс, цивилизация. А всё остальное — вне этого. И самое главное послание стран БРИКС, культурная основа БРИКС — это диалог, это уметь понимать другого. Это философия нашего культурного диалога.

А как Запад понимает "другого"? Запад говорит: другой — это я, будьте такими, как мы. Какой бы цвет кожи у вас ни был, какой бы страна происхождения ни была, если вы за отмену полов, если вы придерживаетесь наших либерально-индивидуалистической системы ценностей рыночной экономики и парламентской демократии — тогда мы вас признаём. Но при этом вы будете заняты догоняющим развитием, хотя никогда не догоните. Однако мы будем вам помогать догонять: поставлять вам на ваши нетрадиционные парады добровольцев из наших стран и всё в этом роде. То есть будем подтягивать вас к себе, и тогда снимем проблему "другого". А если "другой" не хочет становиться таким, как мы, то мы объявляем ему войну. Мы объявляем войну Газе, объявляем войну России на Украине, объявляем войну Китаю с его стремлением к объединению с Тайванем. Мы объявляем войну тем, кто не согласен с нами. Это проблема "другого".

А БРИКС должна предложить совершенно иную систему взаимодействия: "другой" — это не такой, как я. Мы, русские, имеем большой опыт империи, мы сильное государство, но в рамках многополярного мира не говорим: становитесь, как мы, принимайте православную веру, будьте евразийцами, читайте наши книги. Нет, хотите — читайте книги, принимайте веру, не хотите — не читайте, не принимайте. Мы уважаем культурную идентичность всех наших партнёров! Включая Запад! И если Запад останется при своём, мы скажем: хорошо, если вам так нравится — это ваш выбор, мы вас не трогаем. Только к нам с этим не приходите, оставьте человечество в покое. Наше предложение Западу — оставить человечество в покое!

Но Запад не может этого сделать, потому что он не знает, что такое "другой". Его понимание другого сводится к абсолютно расистской гегемонистской парадигме. Причём, вопреки лучшим умам Запада: американская антропология Франца Боаса предлагала принять другого как другого, как иного. Европейская культура знает, что такое другой. А вот современная глобалистская либеральная элита отказывается от этого глубокого гуманистического наследия, западного в том числе. Они предают свои собственные корни, поэтому они стали cancel culture — культурой отмены. Они стали уничтожать культурные особенности, корни своей собственной цивилизации.

Но альтернативный Запад может участвовать в нашей культурной основе. Да, до включения в БРИКС ещё далеко, но в принципе БРИКС — это именно начало структуры того искреннего, демократичного, честного диалога, в котором могли бы принимать участие в рамках проектов БРИКС представители абсолютно всех обществ, стран и государств. Но не путём утраты своей идентичности, а с сохранением собственных культурных особенностей. И если говорить о совместном культурном проекте, будут это фильмы или другие проекты, в которых участвуют представители разных цивилизаций, важно, чтобы они были маркированы своими цивилизациями, чтобы они приходили в общий кинопроект, например, с традициями русского кинематографа, индийского Болливуда, африканского Нолливуда. Мы должны нести в наш диалог строго маркированную, различную идентичность, не смешивающуюся, но постоянно готовую к взаимообмену. Именно такой подход культурной платформы БРИКС представляется наиболее плодотворным. Это не объединение против, это не объединение вокруг какой-то одной-единственной универсальной культурной модели. Это равноправный и равновесный, по-настоящему демократический, по-настоящему гуманный диалог цивилизаций и культур.

Многие проекты в БРИКС пробуксовывают, к сожалению. Например, общая валюта, банк БРИКС, но это как раз потому, что не открыты каналы культурного взаимопонимания, и диалог между нашими цивилизациями, а не только странами, ещё не приобрёл глубинного культурного измерения.

Петербургский экономический форум не случайно посвящён многополярности. Наша задача, послушав всех, открыть, обосновать, разработать, наметить континент культурного сотрудничества. Я бы не назвал это рынком, я бы сказал — это дар, экономика дара, как у Марселя Мосса. Мы, русские люди, не любим обмен. Мы любим дар, подарить, одарить кого-то. У нас отношение к гостю, другу — это искренняя отдача. И эта культурная основа экономики дара в рамках большого человечества покажет пример по-настоящему гуманного, по-настоящему сердечного отношения друг к другу не через вражду, а через любовь.

Чтобы отстоять эти принципы, необходимо преодолеть большой путь. В конечном итоге задача, миссия БРИКС — это культурное освобождение. Мы не можем смотреть, как наши братья страдают под игом глобалистских элит. Мы никоим образом не враги западной культуры. Враг западной культуры — это тот, кто сегодня руководит Западом, потому что как раз он отменяет культуру.

Перед БРИКС стоит огромная задача глубинной деколонизации сознания. Только на этом свободном и суверенном признании собственных суверенных ценностей мы можем построить наше будущее.

Глобальное иго рушится

финансовая независимость стран БРИКС покончит с доминированием коллективного Запада

Редакция Завтра

Глобальные финансы были созданы и управляются американцами. Это драгоценный актив США, высокоэффективный инструмент, с помощью которого англосаксонские страны присваивают себе ресурсы развивающихся государств. Могущество доллара как мировой резервной валюты — высокоточное оружие, удерживающее в многолетней кабале всю планету. Никакое военное, научное, промышленное противостояние не может быть выиграно у США без трансформации роли доллара, без разрушения американских финансовых рынков.

На днях произошло несколько событий, которые заставили задуматься о самостоятельной финансовой стратегии стран БРИКС. Саудовская Аравия не стала продлевать 50-летнее нефтедолларовое соглашение с США, что позволит ей продавать нефть в любой валюте. В ответ на санкции российский ЦБ заявил, что юань теперь становится основной иностранной валютой в стране. Пока это лишь ответные действия, первые робкие шаги навстречу независимости от доллара.

"Завтра" предлагает вниманию читателей фрагменты интервью с финансистом, трейдером, основателем компаний Krainer Analytics и I-System Trend Following Алексом Крайнером. Он является автором нескольких практических книг по фондовым рынкам, и в беседе с Нима Алхоршид (основателем ютюб-канала Dialogue Works) Крайнер анализирует экономическую войну сверхдержав, рассуждает о перспективах стран БРИКС и шансах России сохранить финансовую устойчивость.

***

— Между Россией и Китаем сейчас складываются новые, более тесные отношения, в которых задействованы вопросы безопасности, военные, экономические и многие другие аспекты. Алекс, если говорить об экономике этих двух стран и изменениях, которые мы наблюдаем сейчас, как вы оцениваете последние тенденции?

— Отношения между Россией и Китаем знаменуют почти полное прекращение существования того мира, который мы воспринимаем как сам собой разумеющийся, как данность в течение последних 500 лет. Мир явно меняет формы, определённые социальные и экономические структуры стали более эффективными и сложными. Но при этом пока остаются и старые (назовём их "банковскими картелями") структуры, находящиеся у власти. Они продолжают формировать глобальную экономическую систему и экономическую мысль, политическую и социальную системы и, по сути, осуществляют взаимодействие с остальным миром через структуру, которую мы могли бы назвать неоколониальной или даже империалистической.

Сейчас ситуация меняется, и похоже, что игра "банковских картелей" близится к концу. Хотя переход займёт много времени. При этом тесное сотрудничество России и Китая не является чем-то символичным или наносным, оно абсолютно настоящее. Си Цзиньпин и Владимир Путин понимают, что Россия и Китай зависят друг от друга, что они вместе могут эскалировать глобальные изменения.

Конечно, всё может случиться. Вспомним, как 10 лет назад Западу удалось настроить Украину против России и заставить вступить в войну против неё. Допустим другой сценарий: если Западу каким-то образом удалось бы осуществить переворот и смену режима в России, поставить в Кремле какого-нибудь нового Бориса Ельцина или человека типа Алексея Навального, то отношения с Китаем, конечно, могли бы радикально измениться. То есть, нельзя полностью исключать, что в ближайшие 10 лет Запад не сможет настроить Россию против Китая путём пропаганды, политических интриг и различных схем. Возможно, что в России удастся найти антикитайские настроения, а затем, если к власти в Кремле придут не те люди, которые будут эти настроения усиливать… то по примеру украинской ситуации возможно и возникновение прямой конфронтации между Россией и Китаем. И тогда никаких глобальных изменений не будет, мы останемся жить в формате "банковских картелей".

Я убеждён, что Китай очень хорошо осведомлён об этом. Поэтому им нужно идти до конца — нельзя оставлять конфликт с Западом на полпути. Им нужно покончить с этой оккультной олигархией, которая сейчас находится у власти глобально, лишить её влияния. Я думаю, они не могут бросить этот бой незавершённым. Для меня это означает, что партнёрство между Россией и Китаем будет только крепнуть, углубляться и расширяться на разных уровнях. Партнёрство в стратегическом плане против западных держав необходимо будет продвигать вперёд. Вероятно, что после Украины этот конфликт будет продолжаться не в военной форме, но юридическими и дипломатическими способами, а также посредством экономического давления.

— Если посмотреть на сегодняшний Китай, действительно ли он готов полностью и искренне поддержать Россию и БРИКС против США? Какую роль играет Европа для Китая в этом противостоянии БРИКС и США?

— Для Китая это вопрос выживания. Россия сегодня ведёт военные действия в прокси-войне на Украине против объединённого Запада. Китай по-прежнему остаётся для Запада названным врагом номер один, поэтому, если бы Западу удалось победить Россию, следующим он бы пошёл против Китая. Конечно, теоретически Запад в любом случае может идти на конфронтацию с Китаем, даже если Россия и не потерпит поражения на Украине.

Китай очень хорошо знает и помнит свою историю, когда уже однажды он проиграл западным державам (Опиумные войны — Ред.). Затем для Китая началось столетие унижений. Ведь на протяжении большей части истории цивилизаций Китай был экономической сверхдержавой в мире, но, потерпев поражение, стал одной из беднейших стран — нет, самой бедной страной в мире, и был полностью разрушен руками британских колонизаторов.

И поэтому я хочу надеяться, что российское и китайское руководство знают своего врага и понимают, что история может повториться. По этой причине, я думаю, эта борьба носит экзистенциальный характер. С сегодняшней точки зрения, Китай снова является сверхдержавой, но может повториться и такой этап в истории — когда в XIX веке страна потеряла этот статус.

— Давайте попробуем оценить, что произошло с Украиной за время военного конфликта. Есть много людей, которые всё ещё говорят, что Украина побеждает, Запад победит, НАТО собирается сделать то, собирается сделать это. Если сравнить Украину сегодня с Украиной до февраля 2022 года, её восточная часть сейчас официально является Россией, а западная часть не работает, потому что более 80% их ВВП производилось в восточной части. Возможно, Россия собирается захватить Одессу, Николаев — города, которые так важны для экономики Украины и для её будущего. От Запада на Украину поступает много денег, и если она продолжит своё существование как государство, то окажется в огромных долгах. Как вы видите ситуацию? Что происходит с Украиной?

— Украина, по сути, разрушена. В 1991 году там проживало около 50 миллионов человек. В настоящее время численность сократилась. Сложно сказать точно, но примерно до 28 миллионов человек. Это снижение почти на 40%. Многие украинцы бежали на Запад и в Россию, а многие из них оказываются в зоне боевых действий, и, по всей видимости, около 600 000 человек — жертвы военных действий.

Экономика страны сейчас абсолютно уничтожена. Причём она была уничтожена с крайне низкой базы, потому что Украина была одной из самых худших экономик в мире в период с 1991 по 2014 год (время государственного переворота). Это была одна из пяти экономик в мире, которая фактически имела отрицательный рост ВВП в течение 20–24 лет. Страна уже находилась в очень глубоком экономическом кризисе, а война только усугубила его. Теперь для восстановления Украины потребуются триллионы долларов новых инвестиций, которые не будут просто так подарены Западом. Что бы ни осталось в итоге от Украины, она будет крайне отсталой, обедневшей страной, вероятно, на многие поколения.

В то же время мы видим, что китайская инициатива "Один пояс — один путь" и происходящие интеграции в многополярном мире полностью рассчитаны на то, что определённые украинские территории станут мостом между Востоком и Западом. Я думаю, что недавнюю поездку Си Цзиньпина в Сербию и Венгрию можно рассматривать как сигнал: Китай ожидает, что русские возьмут под свой контроль Одессу. В таком случае Россия будет полностью контролировать Черноморское побережье. А это значит, что возможен контроль над каналом Дунай — Чёрное море. Таким образом, страны, не имеющие выхода к морю, такие как Венгрия, Сербия и Словакия, фактически получат логистический выход через канал и смогут подключиться к морской торговле по всему миру. В результате западным державам и европейским странам будет гораздо сложнее шантажировать их и угрожать санкциями, блокадами и тому подобными вещами. Что, вероятно, и произойдёт до конца года. Поэтому Си Цзиньпин, являющийся движущей силой этих интеграций многополярного мира, отправился поговорить с Виктором Орбаном и Александром Вучичем. Впрочем, я не уверен, что это будет военным прорывом на Одессу. Я думаю, что Россия, вероятно, найдёт другие способы оказать давление на Украину и заставить её пойти на определённые территориальные компромиссы в отношении Харькова и Одессы таким способом, который бы позволил русским установить политический контроль над этими городами.

— Вы говорите о визите Си Цзиньпина в Европу. Он побывал во Франции, затем в Сербии и Венгрии. Основные визиты были именно в Венгрию и в Сербию, а это две важные страны, имеющие влияние: они поддерживали идею о том, что конфликт на Украине не будет работать для Запада, что нужно подумать о том, как лучше выйти из него. Под контролем Соединённых Штатов так много стран — западная часть Европы гораздо важнее для США, чем её восточная часть, — и визит Си в Сербию и Венгрию — это впервые, когда сверхдержава приезжает туда и разговаривает с ними. Вы не дождётесь такого же поведения со стороны Соединённых Штатов в отношении Сербии и Венгрии. Как вы видите влияние на Сербию и Венгрию альянса Россия — Китай, с одной стороны, и давление со стороны Соединённых Штатов — с другой? Считаете ли вы, что в конце концов США смогут убедить Сербию и Венгрию в том, что их будущее связано с коллективным Западом, а не с Китаем и Россией?

— Я думаю, что поезд США ушёл. В Сербии есть относительно сильные прозападные организации, которые финансируются и до сих пор организуют свои ЛГБТ*-парады и прочие мероприятия. В Сербии есть много людей, которые смотрят на Запад и стремятся уехать жить именно туда. Но я думаю, что обычному человеку это становится всё более противно. Прежде всего потому, что, когда китайцы, китайское руководство разговаривают с Сербией, они приходят как партнёры и говорят с ними с определённым уважением. Те чувствуют себя на равных. Западные же лидеры обычно приезжают туда, чтобы пытаться принудить, угрожать, читать лекции, и они навязывают эти культурные изменения, которые очень расходятся с Сербией. Сербия по-прежнему остаётся относительно патриархальным обществом. Обычным людям не нравится, когда их заставляют проводить эти ЛГБТ-парады. Там был крайне неприятный инцидент с горнодобывающей корпорацией Rio Tinto, которая хотела форсировать разработку определённых золотых и медных рудников очень токсичными способами, которые должны были отравить воду. И люди, которые занимаются сельским хозяйством, были очень обеспокоены тем, что это приведёт к уничтожению их полей на долгое время. Эти столкновения между сербским народом и интересами Запада уже подрывают доверие к Западу. По крайней мере, судя по тому, что мы видим, российская и китайская стороны не оказывают давления в этом смысле, не внушают им: "Вы должны делать, как мы говорим!" Они предлагают: "Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к евразийским профсоюзам и многополярным интеграциям, мы собираемся принести сюда большие инвестиции и будем партнёрами в торговле". И в настоящее время это гораздо привлекательнее, чем западное предложение, которое, как правило, представляет собой кнут: "Делайте, как мы сказали, иначе…"

— Вы упомянули отношение простых людей в Сербии к США и к западным странам. То же самое происходит в Африке — и в Нигерии, и в Чаде. Там люди думают так же. Каким вы видите присутствие России и Китая на этом континенте?

— Несколько лет назад я посетил конференцию в Германии, посвящённую Африке. Ряд делегаций сделали там презентации о китайских инвестиционных проектах в регионе. Все они очень восторженно отзывались об этих инвестициях. Разумеется, они были довольны, но, опять же, это были люди, которые получали прямую выгоду от проектов. Я подумал: да, это интересно, но очевидно, что выступающие предвзято относятся к проектам, потому что именно они работают в них и финансируют. Я был заинтригован, но настроен немного скептически. Во время конференции я поставил перед собой задачу поговорить с как можно большим количеством людей из Африки и спросить их: как вы видите всё это? И буквально каждый выразил одинаковое впечатление: они были очень вдохновлены политикой Китая. Они сказали: "Мы, вероятно, первое поколение африканцев, которые думают, что наши дети будут жить лучше, чем мы".

А потом они рассказали мне о разнице: как к ним относятся китайцы и как — люди с Запада. Последние относятся к ним очень снисходительно и оказывают поддержку в довольно жёсткой манере. Возможно, они продадут им технику или сдадут её в аренду, но если что-то сломается — возьмут с них издержки. Африканцы рассказывали, что китайцы присылают поддержку, присылают механиков, людей, которые учат обслуживать технику. Если что-то ломается, сразу присылают запчасти и инструкторов. Китайцы относятся с уважением. Один из участников конференции мне сказал, что они чувствуют, что наконец-то стали богаче, стали жить намного лучше.

Были там проекты и с Ближнего Востока. Молодой человек из Йемена рассказал мне о том, как Китай строит большой порт в его стране — стоимость этого порта составила около 500 миллионов долларов. Он рассказал, в чём заключалась сделка. Китайцы предложили: "Мы вам построим порт, вам не нужно ничего нам платить в течение 20 лет. С этим портом ваша экономика будет развиваться, и через 20 лет вы станете гораздо богаче, и тогда вам не составит труда заплатить нам за строительство этого порта. Но до тех пор вы нам ничего не должны".

Очевидно, у китайцев такой подход: "Мы поможем вам развить ваш потенциал, сделаем вас более богатыми, помогая развивать вашу экономику. А потом, когда вы сможете себе это позволить, вы вернёте нам долг". Думаю, долгосрочная стратегия заключается в том, что Китай позиционирует себя как глобальный производственный центр. И с этой точки зрения логично, что они хотят иметь богатых потребителей во всём мире. Точно так же, как они вытащили 800 или 850 миллионов своих китайцев из бедности, они, возможно, захотят вывести из бедности большую часть населения Юга мира, потому что хотят, чтобы богатые потребители покупали их экспорт. Так что это имеет экономический смысл и резко контрастирует с политикой Запада, которая на протяжении последних 200 лет колониализма всегда заключалась в намеренном сохранении монополии на экспорт сырьевых товаров.

— Похоже, БРИКС набирает обороты, растёт. Но готовы ли страны БРИКС к противостоянию с США и европейцами? У нас есть две крупные группы стран, конкурирующие друг с другом: "Группа семи" и БРИКС. Как вы думаете, будет ли это мирная конкуренция, или в будущем нас ждёт гораздо более кровавая война по примеру Украины? Прямо сейчас есть угроза конфликта на Тайване, война в секторе Газа. Такая сложная ситуация…

— Я склонен быть весьма оптимистичным. И причина оптимизма в том, что руководство стран БРИКС, особенно России, Ирана и Китая, очень опытное и чётко понимает, с чем и с кем им приходится бороться. Они не ведутся на дешёвые провокации, не скатываются к ненужным военным конфликтам, которые можно решить другими способами. И я вижу, что пространство для манёвров у Запада сужается, становится всё теснее, даже возможности организовать военное вмешательство становятся очень и очень ограниченными. Произошла революционная смена парадигмы вооружения — появилось высокоточное гиперзвуковое оружие. До сих пор основной военной мощью, проецирующей силу западных держав США, были авианосные ударные группы с их F-16, F-35. И что бы они ни несли на себе, куда бы они их ни отправляли по всему миру, те играли огромную устрашающую роль, и ни одна страна не хотела становиться целью бомбардировочных кампаний США. Но российский "Кинжал" может разрезать авианосец пополам и тут же топить его. Это высокоточное гиперзвуковое оружие. Так авианосные группы в одночасье стали устаревшими. Перспектива авиаударов США уже не так устрашает, как это было в течение нескольких десятилетий после Второй мировой войны. Теперь мы можем видеть прямой эффект от этого: внезапно западноафриканские страны избавляются от колониального гнёта, дают отпор французским и американским войскам, выгоняют их. В Йемене есть хуситы, которые больше не боятся наносить ракетные удары по западным военным и торговым судам.

Происходит полное изменение архитектуры альянсов по всему миру. Мы видим, что даже западные партнёры пытаются этому противостоять с помощью АУКУС и расширять НАТО, включив в него и Японию, и Сингапур, и Филиппины, и других, о ком бы они ни мечтали. Это просто больше не работает.

Сейчас США попытаются делать больше смен режимов, больше переворотов, больше покушений. Я пока не знаю (и не думаю, что кто-то знает), является ли недавнее крушение вертолёта, в результате которого погибли президент Ирана Раиси и министр иностранных дел Абдоллахиан, а также недавнее покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, частью некоторого "большого" плана. Но, в любом случае, подозрения обоснованны, потому что это специализация западных держав — смена режимов, перевороты и убийства, как они сделали это с Каддафи, и что они пытались сделать с Башаром Асадом и другими политическими лидерами. А также недавно мы стали свидетелями неудачного государственного переворота в Конго. Не сумев организовать настоящую военную интервенцию, западные державы будут пытаться применить свою специализацию — перевороты, убийства и цветные революции. В Грузии именно из-за этого развернулся местный конфликт. Я думаю, что битва не обязательно станет сценарием кровавой Третьей мировой войны, но она будет тлеть на границах, когда силы объединённого Запада продолжат пытаться влиять на другие страны, организовывая перевороты или пытаясь убить лидеров, которые им не нравятся. И это, вероятно, займёт годы. Но в то же время страны БРИКС становятся мудрее в отношении этой тактики и выстраивают собственную защиту и устойчивость к такого рода схемам.

— Алекс, одно из событий, которое очень удивило Запад, по крайней мере, так мы увидели в основных СМИ, — это новая администрация Путина, в которой он назначил экономиста на пост министра обороны. Как вы оцениваете подобное назначение?

— Россия много инвестировала в военно-промышленный комплекс. Но, как мы знаем, оборонный сектор, в конечном итоге, является движущей силой научно-технического прогресса, который затем находит очень интересное применение в гражданском секторе, в потребительской экономике. И это уже происходит в российской экономике. Я думаю, что русские сейчас стремятся создать собственную версию Силиконовой долины. Изначально Силиконовая долина была инициативой американского оборонного сектора, а затем она создала инкубатор новых технологий и нового технологического прогресса. Новый министр обороны России не только экономист, но и специалист по проектному планированию. Так что, возможно, долгосрочная цель — попытаться сделать расходы на оборону полезными для всего остального общества. Сделать Россию лидером в новых технологиях и инновациях таким образом, чтобы российские потребительские технологии могли стать ведущими в мире.

— Одна из причин экономического успеха Германии в течение последних двух или трёх десятилетий состоит в том, что российский газ был дешёвым и доступным для промышленности. Сейчас этого больше нет. И США вынуждают их вступить в конфронтацию даже с Китаем. Когда речь идёт о Европе и о ситуации там, думаете ли вы, что европейские лидеры наконец-то проснутся и скажут: "Нет, это не в наших интересах". Мы же понимаем, что у Европы не будет будущего без российского газа, российской энергетики и без общей основы безопасности вместе с Россией. Соединённым Штатам, которые стремятся воевать с Россией и Китаем, нужны могущественные союзники, но Европа уже не так сильна, как раньше. Какими вы видите европейцев сейчас?

— Среди европейцев есть много людей, которые понимают ситуацию, но мало что могут с ней поделать. Если вы хотите занять руководящую должность, вы должны идти вперёд и показывать все признаки своей лояльности, потому что, если вы не лояльны, то выбываете из игры. Проблема Европы заключается в том, что у нас есть НАТО. НАТО в значительной степени контролирует европейский аппарат безопасности, тайную полицию, людей, которые делают другим людям плохие вещи, которые могут похищать ваших детей и организовывать покушения, а также СМИ, которые могут отменять невписывающихся людей.

Можем вернуться на два года назад, когда немецкий адмирал военно-морского флота, которого звали Кай-Ахим Шёнбах, был на каком-то оборонном саммите в Индии в то время, когда кризис на Украине набирал обороты. Кажется, это был январь 2022 года. И он сделал там заявление, что наименее затратное решение украинской проблемы состоит в том, чтобы просто принять во внимание интересы России в области безопасности, работать с Россией и относиться к ней с уважением, что-то в этом роде. Данное заявление положило конец его карьере, он в тот же день выбыл из игры. Видите ли, проблема в том, что разумных людей, которые поддерживают конструктивные и наименее затратные решения проблем, устраняют. В то же время люди, которые бездумно лояльны к этой неоколониальной олигархической иерархии, заслуживают продвижения по службе, и они наделены высокими полномочиями.

В конечном итоге такая система неэффективна. Потому что это иерархия командования и контроля, в которой идеология стоит на вершине пирамиды, а требование к людям, которые находятся под ней, только одно — просто быть лояльными. Но ведь вне рангов и чинов нужны люди, которые способны действовать, которые компетентны. А компетентные люди понимают ситуацию. Они осознают, что это — дорога в никуда. В результате компактная мощная сила, способная противостоять, отсутствует; нет тех, кто может быть достойным соперником. Я думаю, Западная система сейчас шатка, нерешительна, неспособна принимать решения. В стратегическом смысле они не способны совершить что-либо существенное.

— Вернёмся к БРИКС. Мы знаем, что у них есть всё: технологии, энергия. Даже Иран и Саудовская Аравия начали разговаривать друг с другом, и длящаяся уже очень давно враждебность между этими двумя странами исчезает. Очевидна важная роль России и Китая в сближении этих двух стран, ведь Ближний Восток очень весом для них, для будущего энергетики. Потому что Китай — это большой двигатель, которому для работы нужна энергия. И сейчас у него имеются Россия, Иран и Саудовская Аравия, считайте, буквально все, у кого есть энергия в мире. Как вы думаете, Запад продолжит заниматься самообманом и вести себя так же, как с начала конфликта на Украине, или поймёт, что мир меняется? Энтони Блинкен однажды сказал: "Мир меняется, и мы должны изучить этот новый мир". Но не похоже, что Соединённые Штаты намереваются заниматься этим.

— Мы находимся на пути к гибели старого континента. Но есть люди, близкие к рычагам власти, которые по-другому не могут. Среди них существует своего рода токсичное групповое мышление, которое не даёт им даже представить изменение политики. Я не знаю, чем это закончится, но есть люди, близкие к военным кругам Франции, которые верят, что наиболее вероятным выходом из нынешнего тупика станет гражданская война во Франции. Знаю, многие люди в США думают, что в Соединённых Штатах будет гражданская война. Насчёт Германии я не знаю, но не удивлюсь, если об этом тоже ходят слухи. Произойдёт своего рода столкновение между соперничающими политическими фракциями за контроль над нашими обществами, и многое будет зависеть от того, на чьей стороне будут вооружённые силы. Всё это очень сложно, потому что у нас также есть НАТО, которая в значительной степени лояльна к Соединённым Штатам. Но даже американский политический мир очень разобщён. Что произойдёт, если Дональд Трамп вернётся в Белый дом? Думаю, чрезвычайно сложно предсказать, как будут развиваться события. Надеюсь, мы увидим, что такие лидеры, как Виктор Орбан, появятся в большем количестве стран и что они найдут способы защитить свои мандаты, а не станут жертвами цветных революций, покушений и убийств. Я вижу, что нас ждёт десятилетие или два очень нестабильных времён, и надеюсь, что конструктивные силы восторжествуют, что дипломатическая и другие формы поддержки будут поступать из таких мест, как Россия и Китай. Будем надеяться, что мы сможем осуществить переход в изменившийся мир относительно мирным путём, без кровопролития.

— Многие аналитики считают, что российская модель сопротивления санкциям могла бы стать моделью будущего для любой страны, входящей в БРИКС. К России во время этого конфликта были применены санкции даже в отношении "Северного потока", на котором позже была совершена диверсия. Что на ваш взгляд было главным фактором того, что Россия смогла выдержать это огромное давление, оказываемое на неё со стороны Запада? Это большая, настоящая война, которой мы не видели после Второй мировой. И Россия выдерживает эту войну, экономика в устойчивом состоянии. Как, по вашему мнению, она смогла это сделать?

— У меня было множество споров с бывшими коллегами по работе о перспективах российской экономики. Я изначально считал, что Россия сможет справиться с санкциями, по ряду причин. Прежде всего, у неё очень низкий долг к ВВП по сравнению с западными странами. Средний мировой показатель долга к ВВП составляет около 300%, или даже больше, может быть, 350% — это очень много. Когда я последний раз смотрел, отметил: государственный долг России к ВВП составляет всего 18%. Таким образом, у них есть много возможностей для манёвра, чтобы поддерживать внутренний кредитный импульс, не нарушая при этом баланса реальной экономики и финансового сектора. Более того, Россия много работала, чтобы стать самодостаточной в производстве продовольствия, энергии и ключевых технологий, необходимых для военной промышленности. Должен сказать, что они пережили санкции гораздо лучше и легче, чем даже я ожидал. Тот факт, что Россия оказалась неуязвимой — поистине феноменальное явление.

— Как страны БРИКС помогали России во время этого конфликта? Они сыграли важную роль в отношениях между Россией и Западом или оставались в стороне от этой битвы?

— Они сыграли свою роль. Если вы помните, в 2014 году, после переворота в Киеве, американская сторона договорилась с саудовцами об обвале цен на нефть. Цены в 2013–2014 годы были выше 100 долларов за баррель, а потом их обвалили где-то на 75%, цена нефти упала ниже 40 долларов за баррель. Это произошло в 2014 году, и эта тенденция продолжилась до 2015 года. Саудовская Аравия сыграла здесь ключевую роль. И в финансовых СМИ было много разговоров о нефтедобыче в Саудовской Аравии, о том, что они планируют выйти на уровень 15 миллионов баррелей в день. Это было не так уж и много, но породило идею о массовом перенасыщении мирового рынка нефтью, что помогло снизить цены на неё. Это должно было стать ударом по российской экономике. Тогда курс рубля начал рушиться, а российский Центробанк стал укреплять курс рубля, но затем остановился. Судя по всему, Владимир Путин позвонил главе ЦБ и сказал ей отпустить рубль на волю рынка. Спустя 10 лет, сегодня, страны БРИКС не вступили в какую-либо торговую войну против России, особенно Саудовская Аравия — она не сделала того же, что в 2014 году. Китай, Индия и другие страны отказались участвовать в санкциях против России.

Илл. Александр Гаун. "Падение Вавилонской башни"

* Запрещённое в РФ экстремистское движение

На «Примаковские чтения» в Москве соберутся более 40 иностранных гостей из 18 стран

Более 40 зарубежных гостей из 18 стран прибудут на X международный форум «Примаковские чтения», чтобы обсудить внешние вызовы для России, которые станут темой юбилейного мероприятия. Об этом заявил заместитель председателя Организационного комитета Форума, президент ИМЭМО РАН академик Александр Дынкин на пресс-конференции в ТАСС.

«Юбилейные Х Примаковские чтения посвящены теме “Россия в мировом контексте”. С чем связан этот выбор? Запад просчитался в способности изолировать нашу экономику. Санкции против России лишь укрепляют связи между странами Глобального Юга, БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Все это — препятствия на траектории фрагментации мировой экономики. Складывается ощущение, что эксперты на Западе все меньше понимают российские реалии. Поэтому мы решили сфокусироваться в этом году на теме России в мире», — отметил Александр Дынкин.

Александр Дынкин также подчеркнул, что в мероприятии запланировано участие более 1000 представителей российского и зарубежного научно-экспертного сообщества, органов государственной власти, политических и деловых кругов. В центре дискуссий юбилейного Форума — роль БРИКС в формировании новой мировой экономической архитектуры, векторы взаимодействия стран Большой Евразии, полицентричный характер формирующегося миропорядка в военно-стратегической сфере, влияние современных кризисов на будущие контуры европейской безопасности, возможности экономики России, а также роль культуры в международных отношениях.

Заместитель Председателя Совета Федерации Российской Федерации Константин Косачев подчеркнул значимость Форума в условиях масштабных изменений мирового порядка.

«Сегодня мы переживаем масштабный разлом эпох схожий с тем, что был в период окончания холодной войны. Однако если раньше мы выходили из той эпохи с уверенностью, что все будет меняться к лучшему без особых усилий и договоренностей со стороны прежних соперников, то теперь ситуация иная. Степень неопределенности существенно возросла. Именно поэтому столь важна выработка на таких авторитетных площадках, как «Примаковские чтения» общего видения будущих институтов и контуров единой и неделимой безопасности, евразийской безопасности, которая должна стать комфортной и дееспособной для всех ее участников», — заявил Константин Косачев.

Особое внимание на Форуме будет уделено вопросам контроля над вооружениями в условиях формирования полицентричного мира. Модератором этой сессии выступит заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«"Примаковские чтения” задают высочайшую планку для других дискуссионных площадок, причем не только российских. Это национальное достояние России и нельзя недооценивать важность этой платформы для активного диалога участников из самых разных стран», — подчеркнул Сергей Рябков.

«На протяжении последних шестидесяти лет после Карибского кризиса, два трека служили главными методами предотвращения третьей мировой войны. Это мирное урегулирование международных конфликтов и контроль над вооружениями, особенно ядерными, путем соглашений об их ограничении и сокращении. Сегодня мы переживаем очень трудный период, когда и первый, и второй треки зашли во многом в тупик. Грандиозная задача, которая стоит перед российской внешней политикой, а также глобальной политикой, частью и драйвером которой является Россия, состоит в том, как перейти от прежнего мира к новому, сохранив наработанные, испытанные способы предотвращения третьей мировой войны, мирное урегулирование конфликтов и контроль над вооружениями», — рассказал руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик РАН Алексей Арбатов.

В контексте становления нового мирового порядка не обойдут вниманием эксперты Форума и тему Большой Евразии как территории возможностей.

«Тема евразийской интеграции, сотрудничества и взаимодействия на пространстве СНГ, на постсоветском пространстве, сейчас приобрела особенное значение. В условиях необоснованного, грубого давления, политики санкций, которая осуществляется коллективным Западом в отношении стран СНГ, вопрос о том, чтобы сообща противостоять этим санкциям, давлению становится еще более актуальным. Страны СНГ и страны Евразийского пространства должны быть вместе, сохранить отношения дружбы, добрососедства. Это реализация тех заветов Е.М. Примакова, которые он оставил нам в наследие», — отметил Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

На конференции также будут подниматься проблемы украинского кризиса и будущего евразийской безопасности.

«Что касается украинского кризиса, то он находится в острой фазе. Мы все знаем, в центре Европы ведутся высокоинтенсивные боевые действия. Урегулирование этого кризиса будет одним из кирпичиков фундамента новой архитектуры глобальной безопасности. Мы присутствуем прямо в середине некоего системообразующего события, которое повлияет на будущее мирового порядка и отголоски которого будут еще сказываться очень долгое время, десятилетия. Поэтому оттолкнувшись от Украины, мы должны сделать шаг в сторону формирования многостороннего диалога по безопасности на евразийском континенте. И это сочетание двух крупных вещей — развитие регионального контроля над вооружениями и международно-политическая разрядка. И вот на этих двух крупных китах, которые развиваются синхронно и должна строиться многосторонняя система безопасности», — поделился своим мнением старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Константин Богданов.

X Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения» пройдёт 25-26 июня в Москве на площадке Центра международной торговли. На нем традиционно выступит Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Форум соберёт гостей из 18 стран, в том числе: Азербайджана, Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Германии, Грузии, Египта, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Сирии, США, Узбекистана, Швейцарии.

Своё участие в «Примаковских чтениях» подтвердили Чрезвычайные и Полномочные Послы Индии, Бразилии, Турции, Египта, Сирии, Бангладеш, Армении, Кыргызстана, Туркменистана и Советники Посольств Аргентины и Франции.

Дубай вошел в топ-15 самых дорогих городов мира для иностранных работников, говорится в опросе, опубликованном Mercer. По сравнению с показателями предыдущего опроса, в этом эмират поднялся на три строчки вверх.

В первую очередь, это связано с повышением арендной платы, которое фиксируется после пандемии. Так, за последний год арендные ставки в Дубае поднялись на 21%, что является одним из самых высоких показателей в мире.