Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ранее Вашингтон и Гавана заявили о начале нормализации отношений и намерении восстановить дипломатические связи, прерванные в 1961 году. Санкции в отношении России были введены на фоне украинского кризиса, значительную долю вины за который западные страны возлагают на Москву.

Ситуация с ослабленными в среду санкциями в отношении Кубы отличается от санкций США в отношении России, заявила в среду официальный представитель госдепартамента Джен Псаки.

В среду Вашингтон и Гавана заявили о начале нормализации отношений и намерении восстановить дипломатические связи, прерванные в 1961 году. Санкции в отношении России были введены на фоне украинского кризиса, значительную долю за который западные страны возлагают на Москву. Между тем Россия неоднократно заявляла, что непричастна к событиям на востоке Украины и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

"Две страны имеют огромные различия. Что касается России, то эти санкции были введены из-за агрессивных действий, которые Россия предприняла на Украине. И власти России имеют возможность способствовать отмене этих санкций. И это уже давно было предложено. Обстоятельства на Кубе абсолютно иные. И решения, которые мы приняли, отличаются", — сказала Псаки.

"Эта противоречивая политика абсурдна. И это позор для президента, который утверждает, что ценит права человека и свободы", - прокомментировал восстановление дипломатических отношений между США и Кубой сенатор от штата Флорида Марк Рубио.

Республиканцы осудили президента США Барака Обаму за "бессмысленные уступки" Кубе после освобождения Алана Гросса.

Гросс, освобожденный в среду кубинскими властями, был задержан в декабре 2009 года и обвинен в нелегальных поставках спутникового телекоммуникационного оборудования для проекта ZunZuneo, который также известен как "кубинский Twitter".

Комментируя инициативы Белого дома, спикер палаты представителей США республиканец Джон Бейнер назвал их "бессмысленными уступками". Его однопартиец, сенатор от штата Флорида Марк Рубио был более категоричен. Кубинец по происхождению, Рубио указал на то, что Гавана не только не прекращает нарушать права человека, но и поддерживает в этом Венесуэлу, против которой США намерены ввести санкции.

"Эта противоречивая политика абсурдна. И это позор для президента, который утверждает, что ценит права человека и свободы. Этот президент — худший переговорщик (с Кубой) за всю мою жизнь, он дает кубинскому правительству все, что то ни попросит, не получив никаких заверений о прогрессе в области соблюдения прав и свобод (на Кубе) взамен", — заявил Рубио.

Также Рубио сообщил журналистам, что "не исключает, что сенат может заблокировать выделение средств на восстановление дипмиссии в Гаване".

Ранее Обаму за его инициативы подверг критике его соратник по Демократической партии — влиятельный сенатор Роберт Менендес, возглавляющий комитет по иностранным делам.

Он отметил, что действия Вашингтона "оправдывают жестокую политику кубинского правительства". "Нет никакой взаимосвязи между человеком, работавшим в Агентстве международного развития и оказывавшим помощь (кубинцам), и шпионами, которые были признаны виновными в шпионаже против США", — заявил политик.

Смена логотипа, ребрендинг и рестайлинг — важные решения для любой организации.

Почему банкиры на них решаются и какие ставят цели?— в интервью «Б.О» Ольги Коноваловой, генерального директора BBDO Branding.

— Ольга, насколько активен сейчас ребрендинг в банковском секторе, в финансовом сегменте? Чем обычно вызвана активность: сделки М&А и смена собственника, ренейминг, устаревший визуальный ряд, переделка сайта?

— Рынок оценить сложно. Гиганты уже прошли через ребрендинг. Сейчас наблюдается активность на среднем уровне банковского рейтинга. Причины все вы обозначили, не могу назвать самую популярную: здесь и новые альянсы, и появление новых банков интернет-формата. Сейчас нет бума на этом рынке, все вошло в нормальную колею.

— Кто вам в последние годы запомнился из банков тем, что ему смена имиджа пошла, так сказать, в плюс? Что именно сделано удачно?

— Сложно сказать. Как я уже говорила, игроков среднего уровня не всегда видно, они не особо влияют на общую картину рынка. Но действительно есть процессы, незаметные обывательскому глазу: дизайнеры провели большую работу, почистили детали, внесли современные графические изменения. Лого — еще не все, есть еще элементы визуального стиля, которые влияют на восприятие бренда в целом. Например, в случае ФК «Открытие», которая пережила ребрендинг после приобретения новых активов. Возможно, рынку и не видно, что мы сделали. «Открытие» осталось «Открытием», та же цветовая гамма, чуть изменился шрифт, но проделана огромная работа, создан брендбук. С клиентской точки зрения ничего не изменились, поэтому мы именуем это рестайлингом. Многим банкам это нужно. Время диктует перемены, есть графическая мода в дизайне. Появляются новые коммуникационные каналы, так, например, цифровые носители вызвали к жизни тенденцию объемов, есть возможность красоваться в диджитал-среде. Но со временем всем это надоедает, и все всё опять упрощают. На волне упрощений

— Я слышала, эффект 3D уже не в моде в мировом дизайне брендов.

— Соглашусь. Скажем так: не то чтобы не в моде. Рынок наигрался. Сейчас новая волна — упрощения. Иметь четкий, графичный и лаконичный логотип удобнее даже с технологической точки зрения. Он един во всех носителях. И он узнаваем. Его может сесть и нарисовать любой потребитель. Каждый в состоянии изобразить звезду «Мерседеса», а в других случаях мы испытаем сложности. Хотя это тоже прием, логотип может запоминаться именно своей навороченностью. Мы его замечаем, выискиваем. Нет единого подхода, есть разные стили и приемы. Кто-то, как например Банк Москвы, некоторое время назад решил идентифицироваться за счет фотостиля. Мы видим хомяка и понимаем, о каком банке речь. Кто-то заметен за счет яркого сочетания цветов. Это — как в музыке, где уникальная композиция из семи нот составляет мелодию. Любой дизайн создает из компонентов визуальную мелодию.

— Кого вы можете привести в пример в качестве носителя новой тенденции к упрощению?

— Прекрасно иллюстрирует тенденцию Дойче Банк, абсолютизировавший лого в качестве иконы бренда. Неслучайно глава банка Альфред Херлинг отмечает, что в логотипе есть все. Логотип Дойче Банка превратился в коммуникационное ядро. Например, в рекламе девушка стоит на лого. Он очень простой и четкий: квадрат — стабильная фигура, диагональная палочка внутри демонстрирует стабильный динамичный рост. Вот и все, что нужно потребителю от банка. Мешает только чехарда

— А российский клиент эти западные коды считывает?

— Да, это и в РФ работает. Визуальные символы влияют на всех, правда, не всегда напрямую. Сознательно или бессознательно мы эти сообщения считываем. Символы способны успокоить, сообщив нам о надежности, или убедить в том, что перед нами энергичный банк. Главное, чтобы логотип четко отражал идею, объединял коллектив банка и акционеров. Это месседж, он должен корреспондировать с происходящим внутри организации.

— А есть ли четкие примеры: кому ребрендинг пошел в минус?

— Очень сложный вопрос. Нужно, чтобы прошло время, чтобы оценить результат. И не всегда логотип — главный виновник неудач бренда в переходный период. Человеческая психика так работает, что все новое вызывает сомнение, отторжение. Я не видела ни одного гладкого процесса: у каждого есть свои личные ассоциации. Тем не менее, после того как «устаканивается» первоначальный ажиотаж, новый вид бренда воспринимается уже по-другому. Вспомним, когда появился новый логотип «Билайн». Было море негатива. Или наша работа над логотипом РЖД: тоже рынок недоумевал. Теперь эти логотипы — уже неотъемлемая часть самих брендов, и многим даже сложно представить, что раньше они выглядели как-то иначе. Если за ребрендингом стоит некая идея, в которую люди верят, изменения приживаются. Мешает только чехарда, когда сегодня все в красном, завтра — в белом.

— Вы пытаетесь сказать, что смена имиджа и появление нового брендбука может расшатать коллектив?

— Безусловно. Мы же по поводу любого изменения внутри компании бурлим и негодуем. Позитивно и единодушно не оценивается коллективно ни одна перемена, кроме роста зарплаты. В банке коллектив, как правило, консервативный. Это креативный класс любит, как воздух, всякого рода изменения. А банкиры — ценители традиций: наградные часы, значки с символикой. Люди с гордостью это носят, они очень привязаны к своим логотипам. И перемены здесь — это как сменить цвета футбольной команды. Попробуй только прикоснуться к святыне. В любом ребрендинге, и особенно банковском, очень важно правильно доносить смысл происходящего до людей, чтобы снять тревожность, негатив, и сделать их носителями и амбассадорами идеи. Смена вывески

— Всегда ли большой бюджет гарантирует хороший результат? В прошлом году «Лайф» создала дорогостоящий лого, который у экспертов вызвал ассоциацию с мыльными пузырями… На рынке изумляются, сколько потратил Сбербанк на корректировку.

— Денежный вопрос не столь прост. Посмотрим на Сбербанк. Мало кто понимает, что стоит за цифрами в бюджетах. Бюджет ребрендинга — многостатейная смета. Вознаграждение разработчику в нем составляет меньше десятой части. Остальные средства идут на замену вывесок, интерьерные изменения, переделку формы сотрудников. Да, ребрендинг требует бюджета на внедрение, но любая организация все равно каждый год тратит деньги на обновление материальных носителей. Когда обсуждался ребрендинг РЖД, многие негодовали, что теперь надо потратить много средств на обновление тех же вагонов. Но мало кто думает о том, что так или иначе постоянно тратятся серьезные средства на обновление вагонов, ковровых дорожек и занавесок. Так что главное — это разумное планирование затрат. Изменения внешнего вида должны быть целесообразны и должны отражать изменения внутри самой организации. Вопрос лишь в том, насколько радикально и в какую сторону организация хочет меняться. Именно на него мы отвечаем в процессе ребрендинга. Логотип — это сообщение, и меняя себя радикально, организация доказывает рынку, что серьезно настроена.

— Для меня загадка — выбор агентства. После ребрендинга вдруг появляется совковый или невнятный лого, офис в стиле 90-х. Это совпали вкусы клиента и креативщиков, «клиент всегда прав» или вопрос бюджета?

— Это и мой любимый вопрос. Брендинг — это наука, но велика и творческая составляющая. Отсюда — полярные мнения. Любая визуальная составляющая — ответ на стратегию, сформулированную внутри. Важно, чтобы заказчик знал, о чем хочет рассказать рынку. Тогда он убедит всех, и мы примем эти изменения. Как осуществляется выбор агентства? Как врача, наверное. Наших коллег часто выбирают в формате тендера, сравнения портфолио, денег и лиц. В случае если заказчик и команда настроены на одну волну, результат будет хорошим. Секрет успеха — в доверии. Есть удачи

— И все же, насколько современны запросы наших банкиров, их готовность меняться в духе новой айдентики, цветовых решений, а значит и конечные продукты ребрендинга? Помню, в прошлом году банки ругали за обилие красного…

— Нет ничего однозначного. Apple на протяжении истории упрощалась-усложнялась, упрощалась-усложнялась. Мы, конечно, визуально и по дизайну вообще отстаем. Это наша национальная черта. Мы тоже разгоняемся, растем, переживаем разные этапы. Мы быстро учимся и стараемся догнать, но пока догоняем. Есть удачи. Альфа-Банк, несмотря на то что работа с брендом завершена давно, неплохо выглядит визуально, и красный уместен, и идет характеру команды, которая управляет брендом. Это органичный маркентинг-микс. ВТБ в свое время совершил большой прорыв. Банк выглядит достойно и с точки зрения дизайна отделений, и общее коммуникационное решение хорошо смотрится. Можно критиковать визуальную составляющую Лето Банка, но маркетинг-микс банка понятен и органичен. Получился демократичный бренд, рассчитанный на менее премиальную аудиторию.

— Коррекцию логотипа Сбербанка вы считаете серьезным событием?

— Это значимое явление на рынке, но сам логотип скорректирован незначительно. Это, скорее, рестайлинг. Внедрение, безусловно, длительный процесс. Такие монстры не могут сразу обновиться. В новом логотипе появилась динамика, но это близкий, родной нам Сбербанк. Основные изменения там произошли на уровне фирменного стиля: новые стилеобразующие элементы, широкая цветовая палитра зеленого пополнилась оранжевым, и общая картинка получилась более свежая и современная. Ежедневный поиск истины

— Верно ли я понимаю, что наши банки не дотягивают до лучших западных образцов стиля и имиджа?

— Не берусь выступить экспертом. Я тоже своего рода российский продукт. Мы отстаем, это общее впечатление. Наш бизнес — отражение нашей ментальности. Немцев раздражает непоследовательность. Нас — архаика, несовместимость не раздражает, мы готовы каждый раз изобретать велосипед заново. Это даже развлекает людей. Это как поиск истины каждый день. Но зачастую проблемный дизайн — не вина разработчика, а вина исполнителей, которые что-то доделывают и переделывают. С этим хотелось бы бороться.

— Но четкость послания не смущает российских клиентов?

— На Западе много классических решений, но есть и более провокационные. Но в первую очередь у каждого есть правила, последовательность. Нет путаницы: когда с тобой говорят то высоким стилем, то сленгом. Умиротворяет последовательность этих брендов, протягивая имидж через все носители, от этого ощущается стабильность и серьезность. ВЭБ радикально изменился

— Мы много говорили о преемственности. Но новый лого ВЭБа, который сделала ББДО, — нечто совершенно отличное. Все признают: старый вензелеподобный логотип устарел, но видят его уникальность. Судя по отзывам наших экспертов, ваш «кирпич» приняли весьма сдержанно. Из чего исходили вы, предлагая столь радикальную смену?

— Из того, что ВЭБ радикально изменился. Монограмма и классическая витиеватость уступили место очень современному шрифту. Решение дать банку новый вид, столь далекий от предыдущего, было сделано неспроста. Оно учитывает и идеологическую составляющую, и практическую: нужно было объединить все активы банка — от розничных банков до региональных фондов, связав все единой идентичностью. В этой ситуации остаться в традиции вензелей не было никакой возможности. К тому же старый логотип жил только в кириллице, его не переведешь. Очень хотелось найти знак, отражающий статус инвестиционного института, куда можно обратиться и получить средства на развитие стратегически важных проектов. А перспектива и развитие — абстрактные понятия. То, что рынок назвал кубом, на самом деле — графическое отображение перспективы, но не линейной, а перспективы в аксонометрии. В новом знаке есть динамика и движение вперед Для ВЭБа этот знак — логичный ответ на все задачи.

— Вы явно не согласны с точкой зрения, что ВЭБу в его нынешнем качестве реклама и маркетинг нужны примерно как «Газпрому»…

— Не соглашусь. Всем нужны изменения, пусть и незначительные. Любой лого меняется, подстраивается под задачи, время, технологии. В данном случае решался вопрос обеспечения синергии дочерних предприятий. Именно эту задачу обозначал рынку председатель банка — Владимир Дмитриев. Так что решение о ребрендинге — взвешенное и очень мотивированное

Екатерина Кац

По словам профессора экономики Колумбийского университета Грасиела Чичилниски, основной причиной падения рубля в последнее время стали внешние факторы.

Меры валютного контроля в России маловероятны, несмотря на резкое снижение курса рубля, сказала РИА Новости во вторник профессор экономики Колумбийского университета, директор Колумбийского консорциума по управлению рисками Грасиела Чичилниски (Graciela Chichilnisky).

"Россия сейчас представляет собой весьма открытую экономику, ввести контроль над движением капитала очень сложно", — сказала Чичилниски. "Я думаю, могут быть интервенции, но только недолговременные", — добавила она.

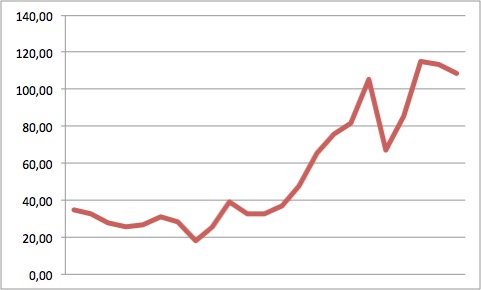

По словам исследователя, основной причиной падения рубля в последнее время стали внешние факторы. "Поскольку сейчас экономика России весьма открыта, она определяется в значительной степени внешними факторами. Тем не менее, сейчас российская экономика — ресурсная, хотя и не в той мере, что раньше", — пояснила Чичилниски. По ее словам, в условиях зависимости бюджета от нефтяных цен курс национальной валюты неизбежно снижается вместе с ценой на нефть.

В краткосрочной перспективе ЦБ России должен привести курс рубля в соответствие с ограничениями, с которыми столкнулась экономика, считает она. Затем правительству будет необходимо заняться диверсификацией экономики, уточнила Чичилниски. "В долгосрочной перспективе экономику нужно увести от природных ресурсов", — пояснила она. Среди отраслей, которые необходимо развивать России, исследователь назвала информационные технологии, индустрию развлечений, финансовые рынки и образование.

Курс рубля к бивалютной корзине демонстрирует в последние два дня рекордное снижение со времен дефолтного 1998 года, несмотря на внезапное и резкое повышение ключевой ставки российским Центробанком — до 17% годовых с 10,5%.

Алексей Богдановский

Подписано соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством лесного хозяйства и правительством Карелии.

Целью соглашения является достижение устойчивого управления лесами в Карелии, направленного на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесных угодий.

Соглашение заключено на 3 года и предполагает работу сторон над повышением эффективности управления лесным сектором экономики, интенсификацией использования и воспроизводства лесов, повышением конкурентоспособности лесной промышленности, улучшением охраны лесов от пожаров, а также разработку новых лесохозяйственных и природоохранных нормативов.

Ежегодный объем заготовки древесины в Карелии составляет 6 млн куб. м, что равняется половине расчетной лесосеки. Республика ставит задачу увеличения заготовки до 8 млн куб. м в год.

На вопросы «Вестника РСС» отвечает директор Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя России Елена Жукова.

«Вестник РСС»: Елена Владимировна! В последнее время все большую актуальность приобретает тема импортозамещения, в т.ч. и в строительной отрасли. Как вы считаете, какие меры следует предпринять и что уже делается для создания действительно современных, высококачественных, конкурентноспособных отечественных стройматериалов, технологий?

Елена Жукова: Действительно, без инновационных инструментов развития строительной отрасли невозможно эффективно решать задачи повышения качества строительства, энергоэффективности строительных продуктов, снижения себестоимости возводимых площадей, значительного повышения уровня производительности труда, автоматизации и роботизации производства.

В настоящее время строительный комплекс России внедряет современные инновационные строительные методики и новые технологии в промышленности строительных материалов, используя при этом лучшие отечественные и зарубежные практики. Мы движемся в сторону отказа от использования устаревших и неэффективных технологий, переходим на внедрение самых новых и результативных.

В период с 2007 по 2013 годы в области инновационного строительства осуществлялся целый комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Общий объем финансирования НИОКР в рамках приоритетных направлений программных мероприятий Минобрнауки составил более 10 млрд рублей. А в целом за эти годы государство предоставило поддержку 13 тысячам инновационных проектов различной профильной направленности на сумму 700 млрд рублей! Еще 135 млрд рублей было вложено в проведение исследований и расширение кооперации вузов с промышленностью.

Во многих регионах создаются новые центры для инноваций, новые технопарки и инновационные территориальные кластеры. Таких на сегодняшний день по России насчитывается 25.

В сфере строительства реализуется 4 комплексных проекта - создание высокотехнологичного производства облицовочных материалов нового поколения, создание инновационного производства деревянных зданий и сооружений, разработка технологии строительства энерго-ресурсосберегающего жилья эконом-класса на основе универсальной каркасной конструктивной системы, а также проект по разработке технологии производства экологически чистых древесных плит.

В результате реализации всех мероприятий плановый объем производства новой высокотехнологичной продукции к 2017 году составит более 740 млрд. руб.

В целом наша страна располагает значительными объемами разведанных и оцененных запасов полезных ископаемых, пригодных для производства основных видов строительных материалов. Например, фактически повсеместно добываются широко используемые в строительной индустрии для производства кирпича глины. Широко распространены такие виды минерального строительного сырья, как карбонатные и глинистые породы, гидравлические добавки для производства цемента, кварцевый песок, известковый гипсовый камень, глина и полевой шпат и ряд других.

В этом году мы продолжили наращивать объемы производства основных строительных материалов. По данным Росстата, за январь-сентябрь 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года увеличилось производство по многим позициям, в том числе стали больше выпускать:

ваты минеральной и изделий из нее – на 10,6%;

стеновых материалов – на 4,2%;

сборного железобетона - на 2,6%;

цемента – на 4,5%;

линолеума – на 10,3%;

листов асбестовых (плоских) – на 5,3%;

материалов строительных нерудных – на 8,3%.

«Вестник РСС»: Предусматривается ли создание программ, механизмов, направленных на снижение зависимости от импортного оборудования, воссоздание собственной машиностроительной базы отрасли?

Елена Жукова: На сегодняшний день в строительной отрасли России успешно производятся все основные виды строительных материалов, изделий и конструкций, которые в целом позволяют обеспечить потребность жилищного и промышленного капитального строительства, ремонтно-эксплуатационных нужд и оптово-розничной торговли в продукции отрасли.

Отличительной особенностью индустрии строительных материалов Российской Федерации (цемент, бетон, кирпич, нерудные материалы и т.д.) является достаточно низкая доля импорта и высокий спрос на продукцию отечественных производителей. Во многом это связано с тем, что во всех регионах Российской Федерации имеются достаточные запасы общедоступных полезных ископаемых и сырья для производства основных стройматериалов.

В основном на территорию России импортерами завозятся некоторые виды отделочных материалов, таких как керамическая плитка, напольные покрытия, лакокрасочные материалы, имеющие по отдельным показателям более высокие потребительские свойства. Вместе с тем, при массовом строительстве стандартного жилья, квартир эконом-класса влияние использования импортных материалов незначительно. При этом следует отметить, что импортируемые строительные материалы, используемые в массовом строительстве, могут быть заменены отечественными аналогами.

Стоит признать, что существенное влияние на уровень производства строительных материалов, изделий и конструкций оказывает высокая степень износа основных фондов. В среднем по отрасли износ оборудования составляет

от 30% до 60%. Перевооружение, к сожалению, идет медленным темпами. В результате использования устаревшего оборудования, производимая на нем продукция имеет себестоимость выше, чем у импортных аналогов.

Учитывая данные обстоятельства, основные риски отрасли промышленности строительных материалов могут возникнуть только при проведении модернизации производственных мощностей, в части поставок зарубежного технологического оборудования. В этой связи особое внимание сегодня направлено на отечественные машиностроительные предприятия, ориентированные на производство оборудования для предприятий стройиндустрии и промышленности строительных материалов.

В настоящий момент Минстрой России совместно с другими заинтересованными федеральными органами власти, с участием Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, национальных объединений саморегулируемых организаций в строительной сфере актуализирует «Стратегию развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года», в рамках которой планируется разработать программу строительства предприятий, производящих инновационные строительные материалы.

В соответствии с планами Стратегии до 2020 года ежегодные объемы производства основных стройматериалов должны вырасти в 1,5-2 раза. Предполагается, что выпуск цемента и кирпича увеличится более чем на 50%, теплоизоляционных материалов более чем на 73%, а нерудных материалов более чем в 2 раза.

За последнее время работа промышленности строительных материалов стабилизируется, наблюдается устойчивый рост объемов продукции в натуральном выражении. Причем акцент все активнее делается на инновации.

Значение отечественной отрасли производства инновационных и энергоэффективных строительных материалов возрастает по причинам необходимости проведения политики импортозамещения для вытеснения с рынка более дорогих импортных материалов аналогичного назначения.

Минстрой России сейчас также работает над созданием проекта «Стратегии инновационного развития строительной отрасли». Работа эта проводится в тесном взаимодействии с национальными объединениями в строительной сфере и действующими в Национальном объединении строителей профильными комитетами по инновационным технологиям в строительстве, по обустройству и устойчивому развитию сельских территорий, по дорожному строительству, по строительным материалам, изделиям и конструкциям, а также с представителями отраслевых объединений в сфере промышленности строительных материалов, объединяющих производителей базовых строительных материалов, ведущих научно-исследовательских институтов, занимающихся разработкой нормативно-технической базы и подготовкой кадров.

Стратегия находится в стадии разработки, но в ней уже уделено внимание вопросам модернизации и развития промышленности строительных материалов. Среди задач, определяемых в этом направлении, - ускоренная модернизация основных фондов предприятий, увеличение инвестиционной привлекательности и инновационной активности промышленных предприятий строительного комплекса, достижение экономически обоснованного уровня самообеспечения субъектов Российской Федерации производством стройматериалов и конструкций.

В ряде российских регионов для производства строительных материалов, изделий и конструкций ведется строительство и модернизация заводов сборного железобетона, в том числе для крупнопанельного домостроения. Такая продукция производится в частности в Республике Башкортостан, Приморском крае, Белгородской, Тамбовской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Архангельской, Вологодской, Томской областях. Именно индустриальное домостроение может обеспечить население России жильем эконом-класса.

В Кемеровской области ООО «Кемеровский ДСК» в старых корпусах ДСК установил новое оборудование и запустил производство сборного железобетона мощностью 120 тыс. куб. м в год. Буквально в конце октября в г.Одинцово Московской области была запущена линия по изготовлению железобетонных изделий нового поколения для строительства жилых домов. Это производство не только высокопроизводительное, но и гибкое – оно позволяет при незначительной переналадке изготавливать внутренние стеновые панели, панели перекрытий и другие плоскостные изделия различных геометрических размеров, то есть дает возможность строить панельные дома любой планировки без удорожания жилья.

Еще из недавних примеров - градообразующее предприятие города Ясный ОАО «Оренбургские минералы», где занялись внедрением инновационных разработок в сфере производства хризотил-асбеста и 13 дополнительных производств. Опыт города Ясного, где диверсификация производства позволила практически полностью перейти на строительство домов из собственных материалов и довести стоимость одного квадратного метра до 22 тыс. рублей при возведении многоквартирных домов и 18 тыс. рублей индивидуальных жилых домов, достоин тщательного изучения и оценки возможного тиражирования в других моногородах.

В Ивановской области этой осенью начал работу завод по выпуску теплоизоляционных материалов. Проект реализован ОАО «Теплант». Появление современного предприятия по изготовлению сэндвич-панелей в центральной части страны укрепит позиции отечественного производителя на этом рынке. Сделан еще один шаг по решению задачи импортозамещения. Понятно, что сегодня проекты, требующие значительных финансовых вложений, должны поддерживаться государством, особенно с учетом изменяющихся экономических условий. Реализация данного проекта, например, была поддержана Межведомственным советом по размещению производительных сил и инвестиций в Ивановской области. Со стороны властей предоставляется организационная поддержка, налоговые льготы. Другие инвесторы также получают содействие в создании и расширении производственных мощностей, несколько проектов находятся в стадии реализации.

В Пензе тоже используют интересную практику – чуть более 100 млн рублей инвестировали в создание мобильного модуля по производству ЖБИ. Его монтаж и работа, которая осуществляется непосредственно на строительной площадке, позволяет в течение 10-15 дней построить, например, коробку трехэтажного 27-квартирного дома по доступным в регионе ценам, а расчетное время строительства с предчистовой отделкой составляет чуть больше месяца. На мини-заводе по производству ЖБИ, кроме итальянского бетонно-растворного узла и замков при выставлении опалубки и сборке панелей дома на стройплощадке, используется оборудование, сделанное исключительно в России. Сейчас компания «Соцжилпроект» работает над тем, чтобы найти аналоги отечественных или белорусских производителей, которые не снизят качественные характеристики. Загрузка комбината в зависимости от объемов, конфигурации домов и сроков строительства может составлять от 50 до 150 тыс. кв. м в год. За счет использования данной технологии можно достичь снижения себестоимости жилья на 20-30% - коробка отдельно взятого дома без благоустройства и подведения сетей стоит порядка 20 тыс. руб. за 1 кв. м, но есть возможность снизить стоимость и до 18 тыс. руб.

Подобные практики очень актуальны и востребованы в контексте реализации программы «Жилье для российской семьи», согласно которой до конца 2017 года предстоит построить 25 млн кв. м жилья эконом-класса, дополнительно к ранее запланированным годовым объемам ввода жилой недвижимости. Квадратный метр такого жилья должен будет продаваться по цене не выше 30 тыс. рублей.

В строительной индустрии России активно формируется спрос на композитные материалы. Композиты – материалы XXI века, за ними будущее. Композиты оказывают значительное влияние на развитие современной промышленности. В настоящее время активно разрабатываются региональные программы внедрения композитов. Благодаря им прогнозируется большой рост применения этих материалов в строительстве, как гражданском, так и промышленном, ЖКХ, транспортной инфраструктуре, инфраструктуре транспортировки нефти и газа и т.д. Например, на состоявшейся в Москве в октябре выставке OpenInnovationsExpo международного форума «Открытые инновации» были представлены инновационные проекты из разных сфер, в т.ч. высокотехнологичные решения для массового жилищного строительства. Они будут реализованы на ДСК «ГРАД» и позволят поднять на новый уровень индустриальное строительство домов и объектов повышенной комфортности и энергоэффективности.

«Вестник РСС»: Создание собственного высокотехнологичного производства, машиностроительной базы невозможно без развития прикладных наук и системы образования. Что делает Министерство строительства и ЖКХ РФ в этом направлении?

Елена Жукова: В первый год своей работы Минстрой России активно занимался анализом эффективности работы подведомственных структур, в т.ч. ведущего учреждения отечественной строительной науки – НИЦ «Строительство», который объединяет ЦНИИСК им. Кучеренко, НИИЖБ им. Гвоздева и НИИОСП им. Герсеванова.

Безусловно, в строительстве у нас последние годы активно использовались зарубежные материалы и технологии, но в контексте темы импортозамещения сегодня более разумно будет опираться на передовые отечественные разработки. В мае этого года, например, НИЦ «Строительство» совместно с Российской инженерной академией в РАН провели III Международную конференцию «Бетон и железобетон - взгляд в будущее». В ней приняли участие ученые из более 50-ти стран мира, в итоге вышел семитомный труд с описанием новейших открытий и разработок, в т.ч. отечественных.

Сегодня НИЦ «Строительство» – крупнейший российский отраслевой научный центр, где могут выполнить заказ на исследования любого уровня сложности, в т.ч. крупные государственные заказы, и одновременно работать на пользу рынка. Одна из основных задач, которую предстоит решить его сотрудникам – это разработка новых СНиПов. Специалисты строительной отрасли ждут новых СНиПов с учетом использования современных стройматериалов, и НИЦ «Строительство» – отличная база для проведения необходимых исследований. Благодаря решению этого вопроса российским строителям станет проще работать на рынке, они смогут реже обращаться за получением СТУ.

Минстрой России со своей стороны прилагает серьезные усилия для выполнения этой задачи. Ведомством разработаны изменения в Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2010 № 1047-р «О перечне национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Данный документ обяжет Госэкспертизу принимать на согласование проекты, в которых применяются инновационные материалы и технологии. До сих пор многие из них строительные эксперты отвергали именно по причине того, что новшества никак не регламентировались техническими нормативами, из-за чего многие технически прогрессивные и выгодные в экономическом плане проекты ждала подобная участь. В Перечень будут внесены актуализированные СНиПы и своды правил, что позволит экспертизе быть более «живой» и оперативной.

Кроме того, мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что внедрение новых технологий невозможно без высококвалифицированных специалистов. Например, композитные материалы, о которых говорилось выше – это безусловный прорыв, который сегодня уже реализуется, но специалистов, работающих с композитными материалами, не хватает, и мы сейчас работаем с вузами, чтобы они корректировали специализацию своих факультетов с учетом необходимости подготовки таких специалистов.

Вопросами подготовки кадров для стройиндустрии займется спецкомиссия при Минстрое России. Для подготовки и повышения квалификации исследовательских, инженерных и технических кадров Минстроем будут проведены масштабные мероприятия с представителями вузов, средне-специальных учреждений и бизнеса.

Для создания отраслевой системы экспертизы и профессионально-общественной аккредитации программ дополнительного образования (профессиональная переподготовка и повышение квалификации) в строительной отрасли Российским Союзом строителей совместно с международной общественной организацией «Ассоциация строительных высших заведений» начата работа в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Недавно создана Аккредитационная коллегия ОМОР РСС-АСВ, в состав которой вошли представители Минстроя России (я лично намерена участвовать в работе данной коллегии), Госдумы, профсоюзов работников строительства и промышленности стройматериалов, президенты национальных объединений строителей, Союза архитекторов и проектировщиков.

В завершение хочу сообщить еще об одном важном факторе, стимулирующем создание конкурентоспособной по всем параметрам продукции стройиндустрии. Минстрой России готовит перечень современных инновационных материалов и технологий, применяемых в строительстве и в ЖКХ, что также должно упростить реализацию проектов, связанных с применением инноваций.

Журнал «Вестник РСС»

Об изменении режима работы газохранилищ Венгрии в конце 2014 года

Газета «Непсабадшаг» со ссылкой на сайт Венгерского энергетического холдинга МVМ сообщила, что с 27 ноября 2014 года закачка природного газа в подземные хранилища страны не производится. В течение прошедшего месяца объёмы отбора газа из хранилищ непрерывно увеличивались. В газовую систему Венгрия ежесуточно поступает почти по 5 млн. куб. газа от предприятий газохранения, принадлежащих государственному холдингу МVМ и банку МFB.

В настоящее время в газохранилищах холдинга МVМ находится 2,6 млрд., а банка МFB – 1,6 млрд. куб. м газа, что составляет 58% и, соответственно, 66% их полной загрузки. Одновременно с восточного направления продолжается поставка почти 20 млн. куб. м, а с Запада в Венгрию поступает приблизительно 7 млн. куб. м природного газа в сутки. В конце года потребление газа в Венгрии обычно достигает 40 млн. куб. м.

По информации холдинга МVМ, нынешнего запаса газа хватит на 2/3 потребляемого страной газа в зимний период. При дальнейших непрерывных поставках такое количество природного газа полностью обеспечит Венгрии зимнюю потребность в газе.

«Непсабадшаг»

Завершаются работы в акватории порта Свиноуйсьце – это последний этап перед введением в эксплуатацию терминала сжиженного газа, который намечен на весну2015 г. Пропускная способность первого польского порта СПГ составит 5 млрд. куб.м., с возможностью увеличения до 7,5 млрд. куб.м.

Основная цель строительства газопорта – уменьшение зависимости Польши от поставок российского газа. Через терминал в Свиноуйсьце Польша сможет получать до 1/3 годового потребления газа. Развивается также польская газотранспортная сеть. В конце ноября закончено строительство первого отрезка газопровода Щецин – Гданьск (64-километровый участок между населенными пунктами Плоты и Карлино). Протяженность газопровода составит265 км, стоимость проекта – около 900 млн. злотых. Газопровод позволит увеличить объемы транспортировки газа, доставлять его в негазифицированные ранее регионы.

Несколько месяцев назад также завершено строительство первого участка газопровода Густожин – Одолянув, который также будет связан с терминалом в Свиноуйсьце. Протяженность этого газопровода составит 168 км, стоимость проекта – около 540 млн. злотых. Все эти проекты являются частью пятилетней инвестиционной программы компании «Газ-Систем», предусматривавшей строительство в 2009-2014 гг. 1236 кммагистральных газопроводов и нацеленной на увеличение энергетической безопасности Польши.

Dzennik-Gazeta Prawna, 10.12.2014

Россия и Украина: жизнь по новым правилам.

Статья Дмитрия Медведева.

Год назад, на исходе осени 2013 года, когда на Украине начался кризис, никто и представить не мог, к каким последствиям приведёт этот «горький ноябрь» наших соседей.

Раскол в обществе, который прошёл даже через семьи. Упадок в экономике. Всплеск радикализма, вплоть до откровенного бравирования нацистской символикой. Потоки беженцев в сопредельные государства. Боевые действия на своей же земле против своих же соотечественников. И в итоге – тысячи погибших людей, включая мирных жителей.

Всего год – и от той близкой нам страны, с которой мы дружили, торговали, куда ездили отдыхать и навещать родственников, остались только воспоминания. Мы в России переживаем эти события как свою боль. Помогаем даже тем, кто эту помощь принимает с усмешкой, продолжая жить под лозунгом «Украина – не Россия». Мне искренне жаль, что другой стратегической программы развития страны представители украинской элиты пока не смогли ни предложить, ни реализовать. Как председатель правительства я вижу это каждый день в цифрах, которые подтверждают: самое трудное у наших соседей, к сожалению, ещё впереди.

Какие бы выпады ни звучали в наш адрес, мы не имеем права поддаваться на провокации. Не имеем права забывать: по ту сторону границы живут близкие нам по духу, культуре, менталитету люди, судьба которых никогда не будет нам безразличной.

ОБЩЕЕ ПРОШЛОЕ

Чем определяется особый характер отношений России и Украины

Нас действительно объединяет очень многое. Ведь наши отношения своими корнями уходят в глубь веков. К сожалению, чтобы столкнуть два народа, на Украине сейчас отрицают объективные факты. В том числе – общность наших культур, веры, тысячелетней истории. Спекулируют на прошлом, навязывая идеологические конструкции, которые не имеют ничего общего с исторической реальностью. Это и понятно: такая близость, которая сложилась между русскими и украинцами – уникальна и имеет огромную силу. Она была определяющей в отношениях между нашими государствами и после обретения Украиной независимости – во всяком случае, не меньше, чем экономика. А для миллионов людей из России и Украины, чьи судьбы, семьи, родственные связи всегда были тесно переплетены, – уж точно была важнее других факторов.

Ведь каждому российскому человеку очень близка и понятна украинская культура, украинские народные песни, которые мы воспринимаем как свои, родные. Богатая талантами украинская земля дала миру художников, музыкантов, поэтов, писателей, творческое наследие которых является нашим общим достоянием. Пример – жизнь и творчество Репина, Куинджи, Ярошенко, Булгакова, Бабеля. Прожив часть жизни на Украине, они сохранили к ней самые тёплые чувства и выразили их в своих картинах, а также в романах и рассказах. А как украсили русскую литературу украинские мотивы в произведениях Пушкина, Толстого, Куприна, Чехова, Блока, Пастернака, Мандельштама. Как можно определить, какой составляющей больше – украинской или русской – в бессмертных книгах Гоголя!

Эта культура принадлежит обоим народам. Изначально толерантная, открытая – она всегда роднила нас, была источником согласия между нами. Воспитывала в нас одни ценности и идеалы, принципы отношений между людьми, нормы поведения в обществе и в семейной жизни. Все то, что невозможно разрушить в одночасье. Даже когда мы стали жить в разных государствах, мы читали одни книги, любили одних артистов, смотрели одни фильмы. Говорили на одном языке, который почти треть граждан Украины считает своим родным и который понимают на Украине абсолютно все. И нам казалось, что в духовном, культурном общении между нами нет и никогда не будет границ.

Как создавалась украинская промышленность

Нас объединяли не только общие исторические и духовные корни. Но и тесная взаимосвязанность и взаимозависимость экономик, производственные и технологические цепочки, которые складывались десятилетиями.

Именно в составе единого с Россией государства, ещё в XIX веке, происходило становление Украины как крупнейшего промышленного региона, а Донецкого бассейна – как одного из главных горнодобывающих и металлургических центров. Находясь в составе СССР, Украина не просто укрепила свою мощь, но, будучи аграрной республикой, получила ещё и развитую промышленность. Крупнейшая в Европе гидроэлектростанция Днепрогэс была построена на Украине – силами всей страны. Так же ударно, под лозунгом «Всё для Донбасса!», была проведена реконструкция угольного региона. Созданы гиганты машиностроения и металлургии (Харьковские тракторный и турбинный, Криворожский металлургический заводы, «Запорожсталь», «Азовсталь» и др.), транспортная инфраструктура, включая сеть морских портов, мощные аграрный и военно-промышленный комплексы. Появились уникальные производственные и научно-технические центры, включая «Южмаш», КБ «Южное», центр Патона.

В результате Украина стала одной из наиболее развитых союзных республик. Основная часть её промышленности, сельского хозяйства и торговли финансировалась из бюджета Советского Союза. Усилиями многих людей и предприятий из самых разных республик был проложен нефтепровод «Дружба», построено пять атомных электростанций и семь ГЭС, которые и сейчас являются основой не только украинской энергетики, но и всей национальной экономики. Также благодаря созданному в советское время научно-техническому потенциалу Украина до сих пор имеет базовые аэрокосмические технологии, конкурентоспособную продукцию в отдельных сегментах авиастроения. Ведь почти треть всех построенных в советское время предприятий и конструкторских бюро ракетной и авиационной отраслей сейчас находятся на территории Украины.

Как Россия поддерживала украинскую экономику

После распада СССР всё это (включая газотранспортную систему) досталось в наследство Украине. Кроме того, все долги СССР взяла на себя Россия. А Украина вошла в свою новую историю, не обременённая никакими долговыми выплатами. Вот почему в 1991 году стартовые условия для её развития были одними из лучших на постсоветском пространстве. Именно благодаря этому экономика независимой Украины осталась «на плаву». Причём до последнего времени Украина пользовалась достигнутыми в прошлом результатами. Продолжала опираться на кооперацию с Россией. Использовала наши ресурсы.

В сложнейший для самой России период, в июне 1993 года, наша страна выделила Украине кредит – около 250 млрд руб. Особая поддержка России позволяла успешно развиваться многим отраслям украинской экономики, в том числе авиационной и космической промышленности. В результате была создана первая национальная космическая программа Украины. Уровень технологических связей, включая атомную энергетику, между нашими странами был выше, чем у многих европейских государств в рамках ЕС. Поставки в Россию способствовали успешному развитию восточных регионов Украины.

Важную роль для украинской экономики, и прежде всего её базовых отраслей, сыграли российские капиталовложения в машиностроение, металлургию и металлообработку, авиастроение, судостроение, нефтепереработку. Серьёзным фактором, укрепившим банковскую сферу, также стали российские инвестиции. Причем наиболее значимые из них были сделаны в условиях глобального финансового кризиса 2008–2009 годов, когда кредитные учреждения Украины испытывали наибольшее напряжение из-за массового невозврата кредитов и набега вкладчиков.

Только для Украины были созданы исключительно льготные условия в энергетической сфере – такой энергетический эксклюзив. Долгое время (вплоть до 2006 года) стоимость газа для неё была предельно низкой – 40–50 долл. за 1 тыс. куб. м. А объёмы поставленного сырья превышали те, что «Газпром» продавал Германии и Италии, вместе взятым. Тем самым наша страна, по сути, десятилетия субсидировала украинскую экономику.

Поскольку отдельного контракта на транзит не существовало, мы расплачивались за него непосредственно газом из трубы. При этом Киев отбирал газа больше, чем Россия должна была Украине за транзит. От этого постоянно росла украинская задолженность перед «Газпромом». Если мы ограничивали поставки, то украинская сторона начинала несанкционированно отбирать, а если быть более точным – воровать газ, предназначенный для европейских потребителей.

Конечно, Россия пыталась договориться с Украиной о цивилизованных принципах сотрудничества. В том числе во время переговоров президентов Владимира Путина и Виктора Ющенко в 2005 году, когда российская сторона предлагала отказаться от бартерных схем и перейти к денежным расчетам, разделить вопросы поставок и транзита. Однако Киев вёл себя крайне неконструктивно, требовал для себя особых условий. Хотел установить европейский уровень цен за транзит, сохранив льготную цену за российский газ. Украинская сторона отвергала практически все наши предложения (включая предоставление кредита в размере 3,6 млрд долл. для погашения долга). Но даже в таких условиях Россия продолжала идти на компромиссы.

Отмечу, что Украина стала последней республикой бывшего СССР, с которой «Газпром» перешёл на рыночные отношения в газовой сфере. В 2009 году впервые в истории взаимоотношений с этой страной была создана долгосрочная контрактная база, которая полностью соответствует многолетней международной практике ведения газового бизнеса. 19 января 2009 года после переговоров Владимира Путина и Юлии Тимошенко «Газпром» и «Нафтогаз» подписали новые долгосрочные контракты. Цена на газ и ставка транзита стала рассчитываться по общепринятым европейским формулам. Но даже после этого Украина продолжала нарушать свои обязательства по оплате, незаконно отбирала газ. В 2010 году мы с президентом Виктором Януковичем подписали новый пакет соглашений – «харьковских», согласно которым Украина продлила пребывание Черноморского флота в Севастополе на 25 пять лет, а Россия снизила стоимость 1 тыс. куб. м на 100 долл.

Постоянные перебои с платежами только накапливали долг Киева. К осени 2013 года он составил уже 2,7 млрд долл. Но и тогда российская сторона оказала Украине существенную поддержку. С 1 января 2014 года «Нафтогаз» должен был платить 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м, то есть получать газ со значительной скидкой. Это позволяло бы Украине экономить около 7 млрд долл. ежегодно. Кроме того, правительство России предоставило Киеву кредит на 3 млрд долл., который в том числе должен был использоваться для погашения газовых долгов. Но платить никто не собирался. Поэтому в апреле 2014 года мы были вынуждены отменить «декабрьскую» скидку. И перейти – строго в соответствии с действующим контрактом – на цену около 485 долл. за 1 тыс. куб. м, которая Украину не устроила. А позднее (с июня) – «Газпром» перевёл «Нафтогаз» на предоплату поставок. Долг Украины на тот момент составлял 4,5 млрд долл.

При этом российская сторона никогда не использовала экономический фактор для решения каких-либо политических вопросов. Так, вопросы о подписании Украиной Устава СНГ, об установлении российско-украинской государственной границы или о пребывании Черноморского флота в Крыму решались на основе международного права.

Понятно, что любой шаг со стороны России при желании можно трактовать исключительно в негативном ключе – «экспансия», «зависимость», что некоторые теперь и делают. Игнорируя тот факт, что речь идёт о рабочих местах, зарплатах украинских граждан, налогах в украинский бюджет. Но правда такова, что экономика независимой Украины была создана во многом благодаря поддержке России. А сумма российских инвестиций, льготных кредитов, поставок на льготных условиях далеко перевалила за сотню миллиардов долларов. Только за счёт низких цен на газ Украина сэкономила более 82,7 млрд долл. Такой поддержки не получала ни одна республика бывшего Советского Союза. Мы не просто помогали украинской экономике, а, можно сказать, фактически содержали её. Вряд ли от какой-нибудь другой страны, кроме России, Киев мог получать такие подарки в течение десятилетий. Но, к сожалению, эта экономическая реальность неадекватно воспринималась украинским руководством.

ТРЕВОЖНОЕ НАСТОЯЩЕЕ

Что привело Украину на край пропасти

Уходящий год войдёт в историю Украины как один из самых тяжёлых и трагических. Президент Янукович вел переговоры об ассоциации с ЕС, обещая стране «европейский выбор», но пытаясь при этом продолжать игру с Россией. В конечном итоге после экономического анализа всех рисков и возможных последствий, а также осознав, что гарантий серьёзных и быстрых вливаний со стороны Запада нет, он притормозил процесс ассоциации с ЕС. В результате 22 февраля в Киеве произошёл насильственный захват власти.

Дальнейшие действия руководства Украины, в том числе военные, привели страну к той экономической пропасти, над которой она стоит сейчас.

Не стану вдаваться подробно в социальную и экономическую статистику. Тем более что многие страны мира, а не только Украина, испытывают сегодня трудности. В том числе Россия. Однако в любом случае это не абсолютное падение ВВП на 7–9% (по оценкам МВФ и Минфина Украины), не 20-процентный годовой рост инфляции, не уменьшение почти на 40% золотовалютных резервов, не удорожание коммунальных платежей в полтора-два раза, не закрытие или фактическое банкротство крупных предприятий. И не висящая над страной проблема внешнего долга, который непонятно как платить и который в конце текущего года превысит объём ВВП. Видимо, нашим соседям предстоит пережить «вторые 90-е». И, к несчастью, проблема дефолта, а шире – непреходящая угроза социально-экономического коллапса Украины – не выдумки «кремлёвских» или каких-либо других политтехнологов. Кстати сказать, значительная часть долгового пакета находится в руках России. Только за последнее время Россия инвестировала в Украину около 33 млрд долл. Это и капитал банков, и кредиты, и деньги «Газпрома».

Украинская элита успокаивает себя и население тем, что «всё будет хорошо». А хорошо будет благодаря «европейскому выбору», Соглашению об ассоциации с ЕС и достижению «независимости» от России.

Кто диктует правила Украине

Многие проблемы Украины начались именно в тот момент, когда киевское руководство – с очевидной подачи западных партнёров – стало говорить о необходимости уменьшения пресловутой зависимости от России. Тогда политика возобладала над экономикой. Крупные проекты, в том числе экономические, стали рассматриваться через призму возможного изменения баланса политических сил в мире. После 2009 года через формат «Восточного партнёрства» Украине и ряду других стран, по сути, навязывалась идея сокращения сотрудничества с нашей страной.

В экономическом отношении подход европейцев и вовсе напоминал «диктант». Украине просто продиктовано, причём в деталях, всё, что она обязана совершить едва ли не во всех областях жизни. Причём речь идет не о небольшой европейской стране с населением в несколько миллионов человек, а об одном из самых крупных государств на континенте.

Такая позиция чётко отражена в Соглашении об ассоциации с ЕС. Она требует – без вступления в ЕС – привести национальное законодательство в полное соответствие с нормами ЕС в рамках «глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли». И в дальнейшем учитывать текущие изменения в законодательстве ЕС. По сути – устанавливается абсолютный приоритет европейских норм и директив над национальным законодательством, а заодно и над национальными интересами. Только один пример – обязанность принять закон о реституции может привести к полной неразберихе в имущественных вопросах. Причём права на имущество смогут предъявить не только граждане Украины, но и большая часть граждан России, Польши и других государств, предкам которых это имущество принадлежало до 1940 года.

С точки зрения экономического сотрудничества отношение ЕС к Украине больше похоже на неоколониализм. Под видом «по-европейски честной» конкуренции продавливались односторонние преимущества для европейских и тесно связанных с ними украинских компаний. Украина нужна Европейскому союзу прежде всего как источник некоторых видов сырья. И, безусловно, – как рынок сбыта для европейских компаний. Давайте посмотрим на структуру внешней торговли Украины с ЕС: подавляющая часть импорта приходится на товары конечного потребления (продовольствие, медикаменты, автомобили, электроника, бытовая техника и т.д.), а в экспорте преобладают сырьевые товары.

Значительная часть украинских предприятий на своём же рынке не выдержит конкуренции с европейскими товарами, которые хлынут на него при введении режима свободной торговли, поскольку по условиям Соглашения Украина почти полностью отменяет импортные пошлины. А что в этом случае произойдёт с украинскими производителями – этого никто, похоже, не просчитывал. Никто не может сказать, какие перспективы, в свою очередь, откроются взамен перед украинскими предприятиями на высококонкурентном европейском рынке. Сумма преференций, которые предоставят Украине европейцы, оценивалась на уровне 400 млн евро в год. Но вряд ли это могло бы компенсировать даже несколько процентов от будущих потерь. Следствием тарифной либерализации, которая охватит до 98% товаров из Европы, станет постепенное вытеснение европейской продукцией конкурентов с украинского рынка. А вторая волна европейского торгового «цунами» вынесет весь этот объём на рынки стран Таможенного союза, что ухудшит условия бизнеса в рамках ТС. Конечно, мы не будем просто наблюдать за этим процессом, а примем ответные меры, результатом которых станет кардинальное снижение экспорта украинских товаров в Россию, Белоруссию и Казахстан. В этом случае потери Киева могут составить до 15 млрд долл.

Если говорить об аграрном секторе Украины, на долю которого приходится 17% ВВП и 27% национального экспорта, его перспективы также не самые радужные. И это в стране, которая всегда была житницей и славилась лучшими урожаями. А сейчас украинские сельхозпроизводители не по своей вине оказываются в заведомо проигрышном положении. В том числе – из-за дотаций, которые выделяются европейским фермерам и о которых украинским приходится только мечтать. И это – несмотря на уникальное качество сельхозземель и признанную высокую квалификацию украинского крестьянства.

По оценкам экспертов, в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС Украина получает дискриминационную систему квот, абсолютно не отвечающую принципам зоны свободной торговли. Например, ежегодная квота на ввоз пшеницы устанавливается на уровне 950 тыс. тонн с увеличением в течение 5 лет до 1 млн тонн. Таким образом, без экспортных пошлин Украина сможет ввозить в Евросоюз только 50% поставляемой пшеницы. Остальной объём будет облагаться пошлиной по ставке 95 евро за тонну, что как минимум в полтора раза увеличит цену украинского зерна для потребителя.

Отдельных усилий и огромных затрат потребует переход на европейские технические стандарты и нормы, по которым уже через несколько лет должны будут работать промышленность и сельское хозяйство. По некоторым отраслям – такую замену нужно будет провести ещё быстрее. Например, машиностроение должно будет в полном объёме перейти на стандарты ЕС уже через два года. Тот путь, который индустриально развитые страны Европы (Германия, Франция, Голландия и т.д.) прошли за 5–6 десятилетий, Украина должна преодолеть за 5–10 лет. Чтобы оценить, насколько это реально, достаточно вспомнить, что на значительной части украинских предприятий стоит оборудование советских времен и используются технологии тех же лет.

Возможно, оценки затрат на эти преобразования, которые назывались правительством Януковича – от 160 до 500 млрд евро в течение 10 лет – и завышены. Но в любом случае это связано с очень крупными ассигнованиями. Ждать компенсации этих издержек от Евросоюза было бы наивно.

Почему Украину не ждут в ЕС

Характерно, что чем дальше, тем скромнее звучат заявления Запада о выделяемых Украине суммах. Американские гарантии (подчеркну – гарантии, не сами деньги) на 1 млрд долл. описывались, как будто речь шла о новом Плане Маршалла. Но когда Украине потребовался 1,45 млрд евро для предоплаты российского газа – как кредит или в иной форме, европейцы в ответ сказали: да, помощь нужна, но деньги мы давать не готовы. И Киеву пришлось объявлять: заплатим из своих валютных резервов. Хотя эти резервы тоже в значительной степени зависят от внешней помощи.

На самом деле никто не горит желанием давать Украине деньги даже на неотложные нужды. Европа в самом крайнем случае может выделить кредит на покрытие долга, вот-вот грозящего дефолтом. Экономика Европы сама с трудом выбирается из кризиса. И Брюссель не будет помогать Украине так же, как он помогал в период кризиса 2008 года в отношении Греции, Испании, Ирландии и др. И этот-то шаг потребовал от Евросоюза долгих согласований. Не все «европейские братья» были готовы отдать деньги своих налогоплательщиков в качестве помощи другой стране. А ведь тогда речь шла о членах ЕС, а теперь всего лишь – о стране, которую никто в Евросоюз принимать не собирается.

Говоря о «европейском выборе» и возможности скорого, в течение нескольких лет, вступления страны в ЕС, руководители Украины в чём-то, возможно, повторяют ошибку Януковича. С одной только разницей. Янукович, осознав свой промах, нашёл в себе силы попытаться приостановить этот процесс. А нынешнее украинское руководство не фокусирует внимание своего народа на «мелочах». Не говорит, что все стандартные обязательства кандидата в ЕС у Украины есть, а самого статуса кандидата – нет. На Украине не было ни публичного обсуждения документа об ассоциации, ни честного анализа всех его плюсов и минусов – для экономики в целом, для отдельных предприятий и отраслей, для различных групп населения. Долгое время не было даже переводов текста на украинский язык.

Соглашение об ассоциации с ЕС не содержит не только обязательств, но и упоминания о перспективах членства Украины в ЕС. Как не идёт и речь о возможном представительстве в Европейском парламенте и других органах управления. Не говоря уже о возможном предоставлении гражданам Украины равных прав с гражданами ЕС, медицинского и социального обслуживания по европейским стандартам, а также о безвизовом режиме.

ЕС не спешит приглашать Украину к столу европейских держав как равноправного партнёра. Не ставит даже приставной стульчик, а целенаправленно держит её на правах «бедной Лизы»: свидания, которые никогда не закончатся свадьбой. Достаточно посмотреть на Турцию: она подписала Соглашение об ассоциации 51 год назад и до сих пор не является членом Европейского союза. Это уже даже стало темой для шуток. В своё время Виктор Черномырдин на вопрос о том, когда же Украина станет членом ЕС, ответил: «После Турции». – «А когда станет Турция?» – «Никогда».

Киеву также стоило бы присмотреться к опыту тех своих юго-западных соседей, которые всё же вступили в ЕС. Оценить, что изменилось с того времени в их экономике, увеличивался ли после этого их ВВП, насколько выросли или упали доходы населения и какова динамика безработицы. И, главное, много ли пришло к ним за эти годы иностранных инвестиций или, напротив, объёмы инвестиций сократились в разы. Например, в Болгарии после вступления страны в ЕС в 2007 году за 6 лет безработица увеличилась с 6,9 до 11,8%. Поступления иностранных инвестиций снизились за тот же период почти в 9 раз (с 9,051 млрд евро до 1,092). А ведь эти страны ничем не хуже Украины, примерно сопоставимы по уровню развития и природно-климатическим условиям.

Отдельно следует сказать о том, какую роль сыграло стремление ЕС – еще во времена Януковича – поскорее подтолкнуть Украину к Соглашению об ассоциации. Напомню, что Россия как крупнейший торгово-экономический партнёр Украины тогда неоднократно предлагала обсудить в трёхстороннем формате (Украина, Россия и ЕС) возникающие в связи с этим проблемы. И всякий раз Евросоюз устами своих высокопоставленных представителей объявлял: Россия тут ни при чём, это двусторонний процесс, пусть Москва в сторонке подождёт. Нас не хотели слышать. К чему привела эта внезапная потеря слуха, мы уже хорошо знаем. Даже новым украинским властям, пришедшим на смену Януковичу, становится очевидно – игнорировать позицию России нельзя. Иначе бы в июле этого года в Брюсселе не состоялись трёхсторонние переговоры между Украиной, Россией и ЕС по проблемам, связанным с ассоциацией, а в сентябре стороны не договорились бы, что некоторые положения Соглашения не будут введены до начала 2016 года. Но между отказом и согласием совместно обсуждать эти проблемы пролегла цепь драматических событий. И сейчас невозможно не задаться вопросом: а что, если бы Европа тогда «снизошла» до совместного – на самом деле абсолютно естественного и необходимого – обсуждения? Многих трагедий можно было бы избежать. На востоке Украины не шла бы гражданская война. А сотни тысяч беженцев не находили бы приют в России. Мы, конечно, и дальше будем оказывать гуманитарную помощь этим горящим регионам. Однако украинским властям – если они действительно считают восточные территории украинскими – все же следует понимать, что налаживание жизни там – это прежде всего зона их ответственности. Как Российская Федерация взяла на себя ответственность за налаживание жизни людей в Крыму, который на референдуме 16 марта вернулся в состав России. Это решение принято, и мы эту тему считаем закрытой.

Киев же, судя по последним шагам, ответственность за восточные регионы на себя брать не готов. Не готов настолько, что Донбасс и Луганск оказываются в экономической блокаде, которую своим же гражданам объявили их центральные власти. Неужели мало того, что по мирным гражданам стреляют их же соотечественники? Надо ещё и экономически уничтожить людей и целые области? Это беспрецедентный случай. Или указ о прекращении деятельности государственных организаций, вывозе их имущества и документации, прекращении обслуживания банками счетов всех предприятий и населения, который лишает людей всех средств к существованию, издан в надежде, что голод и нищета сделают жителей восточных регионов сговорчивей? Видимо, так Киев понимает процесс мирного урегулирования. Это, конечно, самый «сильный» аргумент для Восточной Украины, чтобы убедить её идти европейским путем вместе со всей страной.

ПРАГМАТИЧНОЕ БУДУЩЕЕ

Украина ставит барьеры

Сегодняшние умонастроения части украинской элиты вполне отражаются в планах по строительству «стен» различной конфигурации между Киевом и Москвой. Высоких и пониже, с электрическим током или с колючей проволокой, со рвом или окопом. Эта бутафория из политического театра переносится в реальную экономику.

Мы слышим о том, что якобы Украина вообще готова отказаться от каких-либо торгово-экономических связей с Россией: свести их к минимуму, а там, где получится, и к нулю. Ноль газа, минимум нефти, машин, оборудования – из-за «стены», ноль двигателей, минимум труб, металла, стройматериалов – за «стену».

Например, украинское руководство при поддержке США настойчиво продвигало абсолютно нерыночный проект создания нефтепровода Одесса–Броды для сокращения транзита российской нефти через украинскую территорию. Много усилий было потрачено и на поиск альтернативных поставок природного газа, которые, конечно, развивают фантазию, но к реальности не имеют никакого отношения.

Россия будет защищать свои рынки

Я сильно сомневаюсь в способности киевских стратегов не только на бумаге, но и в жизни обнулить торгово-экономические связи между нашими странами. Хотя серьёзный и даже тяжёлый урон им нанести можно. И обе страны это уже чувствуют. Россия будет переживать из-за потерь, но экономически их переживёт.

А как, в свою очередь, собираются пережить их те, кто ментально живёт уже «за стеной»? Весной этого года наш Минпромторг оценивал общий портфель российских заказов, размещённых на украинских предприятиях, в 15 млрд долл. (или 8,2% ВВП Украины). Никто на Украине не объяснил не только нам, но и самим себе, чем и кем будут замещены эти заказы. Что станет с десятками и сотнями предприятий, с целыми промышленными районами. Что будет происходить с такими уникальными производствами, как тот же «Южмаш», оказавшийся теперь, насколько известно, на грани банкротства.

В ноябре в Оренбургской области с пусковой базы «Ясный» была запущена российско-украинская ракета «Днепр», которая вывела на орбиту японский спутник дистанционного зондирования Земли и еще четыре японских космических аппарата. Событие не сенсационное, но в нынешних условиях показательное: эта кооперация выстраивалась десятилетиями, а разрушить её пытаются за несколько месяцев.

Мы заранее предупредили украинских партнёров: ухудшение наших отношений неизбежно в случае применения Соглашения об ассоциации Украины с ЕС в том виде, в каком оно подписано. По некоторым оценкам, украинская экономика будет ежегодно терять минимум 33 млрд долл. Россия будет защищать интересы своих производителей и рынки.

В сентябре я подписал постановление о повышении ставок таможенных пошлин на товары, которые завозятся с территории Украины в Россию, до уровня, установленного Таможенным союзом для не входящих в него стран. Применяться оно будет в случае, если отдельные положения торговой и экономической части Соглашения с ЕС начнут действовать досрочно, а не с 1 января 2016 года. Также мы запустили систему мониторинга за исполнением экономической части Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, чтобы отслеживать возможное появление на российском рынке по демпинговым ценам товаров ЕС под видом украинских. В список для контроля попала практически вся украинская продукция – от свинины до кораблей. В случае обнаружения таких «украинских» товаров они будут облагаться соответствующей пошлиной, чтобы защитить своих товаропроизводителей от недобросовестных конкурентов.

Есть и другие проблемы, которые создаст Соглашение с ЕС. Мы ожидаем, что выполнение Украиной обязательств по сближению своей нормативно-правовой базы с нормами Европейского союза приведёт к резкому сокращению информационного обмена между нашими таможенными службами. Фактически речь пойдёт о постепенном лишении суверенитета Украины в таможенном регулировании. Это существенно затруднит обмен между нами, соседями, предварительной информацией, ослабит систему взаимного признания результатов таможенного контроля, что позволяет сейчас ускорять прохождение процедуры контроля на границе. И это неудивительно. Вместо общения по давно налаженным каналам Москва и Киев будут вынуждены разговаривать через Брюссель, а украинские чиновники – лишь выполнять то, что им предписывают европейские бюрократы.

Из-за различий во многих технических регламентах, нормах и стандартах украинские сельхозпроизводители просто не смогут попасть на российский рынок. События последних месяцев это доказывают. Стоило провести проверки украинской сельхозпродукции, как тут же были выявлены системные нарушения наших норм – и по качеству, и по требованиям потребительской безопасности. Сейчас этот сектор хозяйственных отношений испытывает не лучшие времена. Отсутствие в Европе регионализации потребует от нас всякий раз закрывать свой рынок и для украинской продукции, если очаг заболевания обнаружен в противоположной части Евросоюза. В этой связи значительные риски мы видим и для экономик наших партнёров по Таможенному союзу, равно как и для других стран СНГ. В частности, это касается Белоруссии, которая имеет значительный объём торговли с Украиной.

Какие риски видит для себя Россия

Ряд проблем хотя и не связан напрямую с Соглашением, но тоже является частью новой экономической реальности. Мы с большой тревогой наблюдаем за примерами ущемления имущественных прав российских компаний на территории Украины и популистскими лозунгами «не покупать все российское». Отдельные случаи давления наблюдались задолго до событий этого года, но сейчас приобретают массовый характер. Многие бизнесмены признавались, что защищать имущественные права на Украине с приходом новых властей становится все труднее.

Некоторые случаи вообще больше напоминают о «махновщине», чем о европейских ценностях. Пример экспроприации десятков новых «КамАЗов» бойцами «самообороны Майдана» широко освещался в марте в прессе. Российскую нефтяную компанию (ЛУКОЙЛ), которая спокойно работает даже в Ираке, вынудили продать АЗС на Украине. Происходят нападения вооружённых людей на принадлежащие россиянам банки и предприятия под предлогом, будто те финансируют терроризм. Во многих городах актами вандализма руководили представители «Правого сектора». Напомню, что претензий контролирующих органов к российским банкам и компаниям не было – они выполняли все свои обязательства. Мы расцениваем это как настоящий рэкет. И тот факт, что украинские силовики не защищают российских предпринимателей, даёт право предположить, что это стало частью государственной политики.

Нас не может не волновать и стремление украинского руководства расшатать производственную кооперацию в сфере атомной энергетики. Мрачным примером на тему опасного влияния политики на экономику могут служить попытки загрузить американское топливо в атомные энергоблоки советской конструкции на украинских АЭС. Причём с нашими разработчиками и расчётчиками энергоблоков это не согласовывается. Проводимые под давлением американских производителей эксперименты технологически не безопасны. Ранее на Украине и в Восточной Европе, например, в Чехии, уже пробовали заменить российское топливо американским. И эти эксперименты закончились серьёзными технологическими проблемами и остановкой реакторов. Хорошо, что здравый смысл возобладал, и России и Украине удалось достичь договорённости по поставкам ядерного топлива на следующий год.

Хочу напомнить, что даже в самое тяжёлое время обострения вооруженного внутриукраинского конфликта российская сторона полностью выполняла и продолжает выполнять свои обязательства перед Украиной по поставкам ядерного топлива для украинских АЭС.

Украина планировала построить свой топливный завод при помощи России. Мы в Новосибирске уже сделали для этого завода ряд технологических линий. Однако сооружение самих цехов в Кировоградской области так и не идёт.

Зримо возрастают на Украине и транзитные риски, причём не только трубопроводные. Хотя само географическое положение страны позволяет ей играть здесь важную роль. Появляются вопросы к безопасности автомобильных и железнодорожных перевозок, а также транспортировке грузов через украинские порты. Многим – не только России – придётся, вероятно, менять маршруты поставок своих товаров в Центральную и Южную Европу. Таким образом, ставится под сомнение участие Украины в глобальных транзитных маршрутах Восток–Запад и Север–Юг.

И, разумеется, проблема газового транзита через Украину – надо признать, проблема, возникшая далеко не сегодня, никуда не исчезла из повестки дня. Сегодня газовый вопрос урегулирован лишь временно. Согласно брюссельским договоренностям, Украина должна погасить до конца года 3,1 млрд из озвученных «Газпромом» 5,3 млрд долл. долга и закупать у компании дополнительные объёмы на зиму на условиях предоплаты. В период с 1 ноября 2014 года до 31 марта 2015 года Украине предоставлена скидка в 100 долл. за тыс. куб. м к контрактной цене. Таким образом, цена российского газа для Украины в ноябре–декабре составит 378 долл. за 1 тыс. куб. м. В начале декабря «Нафтогаз» заплатил 378 млн долл. в качестве предоплаты за 1 млрд куб. м газа.

Так называемый «зимний пакет» соглашений был достигнут лишь благодаря прямому сотрудничеству представителей России и ЕС. Евросоюз реально почувствовал угрозу транзиту российского газа со стороны Украины. И предпринял шаги, которые позволили добиться хотя бы временного соглашения. Условия дальнейшего сотрудничества – это вопрос переговоров и аккуратного соблюдения графика платежей Киевом.

Ещё один элемент возводимой «стены» – желание украинских властей ввести визовый режим с Россией. Кто-нибудь просчитывал, какие «дивиденды» вкупе с общим ухудшением отношений между двумя странами это может принести украинцам и украинской экономике?

Ущерб нанесёт сокращение денежных переводов на родину от работающих в России украинцев. А на сегодняшний день только высококвалифицированных специалистов и тех, кто трудится с официальным разрешением на работу или с патентами, – почти 400 тыс. человек. Но это официальная статистика, которая полной картины при столь тесных связях и открытых границах не даёт. Эксперты утверждают, что на сезонные работы в Россию приезжает около 6 млн украинцев. Хочу заметить, что лишь с 1 января 2014 года в Россию въехало более 4 млн человек. Это почти одна десятая часть всего населения Украины. У них в России второй дом – родственники, друзья, работа, в том числе и сезонная. Недаром говорят, что восток Украины работает на Россию, а запад – в России.

Ведь для многих украинцев работа в России – единственный источник существования. И только благодаря действиям Украины Россия будет вынуждена этот источник перекрыть. С 1 января 2015 года «серые» украинские работники, которые составляют основное число приехавших, работу без патента в России не получат. Более строго мы будем относиться и к соблюдению сроков пребывания в нашей стране – 90 дней в течение полугода. Раньше было достаточно выехать из России – и снова въехать обратно, чтобы без проблем трудиться здесь следующие три месяца. Теперь к таким украинцам-«путешественникам» без патента на работу в Россию наши пограничники будут относиться с повышенным вниманием.

Возможные потери украинцев, если они лишатся заработка в России, оцениваются в 11–13 млрд долл., то есть ни много ни мало – около 7% ВВП страны. Хотелось бы спросить у киевских политиков: учтена ли и эта новая нагрузка на государственный бюджет, не говоря уже о бюджетах украинских семей?

Новые принципы наших взаимоотношений

У многих на Украине сейчас революционная эйфория. Кажется, что достаточно выкинуть на свалку истории века совместного прошлого, и всё начнется с чистого листа. Жизнь станет комфортной и благополучной. Вот только лист этот будет грязным. На нём уже есть кровь. Украинское общество уже расплачивается за те иллюзии, которыми его сейчас щедро кормят правящие элиты, мечтающие о появлении в своих карманах европейских паспортов. О жертвах этих иллюзий мы слышим каждый день. Продолжают гибнуть от «пуль перемирия» солдаты и мирные граждане Украины. Будут и другие жертвы, которые неизбежны в стране, где людям не хватает денег на лекарства, продукты, на воспитание детей, на образование. Одним словом, на нормальную жизнь. Мы всем им по-человечески очень сочувствуем.

Однако государство Украина сделало свой выбор. И даже если наши соседи сейчас плохо представляют себе итоговую цену, которую придётся заплатить, – это их право. Включая право на ошибку.

России, конечно, нелегко принять такой выбор, но вовсе не из-за приписываемых Москве «имперских амбиций». Все-таки 360 лет со времен Переяславской рады мы считали друг друга одной семьей, где, бывало, случались споры и ссоры между родственниками. Но трудности, а тем более опасности мы всегда преодолевали вместе. И была одна на всех и радость, и беда, и, конечно же, Победа.

Однако лучший способ доказать, что мы в России уважали и уважаем Украину как суверенное государство, – это признание за ней права на сделанный выбор. Но Украине необходимо помнить, что любой выбор – это прежде всего большая ответственность. В сытом европейском будущем надо много работать, а не «скакать». Хотите жить «как в Европе» – научитесь платить по счетам. Для начала – по российским.

Наши страны – соседи и не могут не сотрудничать. Просто теперь это сотрудничество будет исключительно, можно сказать, «европейским», рациональным и прагматичным. Россия намерена строго следовать своим национальным интересам. И будет твердо их отстаивать – как и в случае с любым другим равноправным партнёром. Выстраивая отношения в новых условиях, мы оставим эмоции и «родственные чувства» в стороне. И больше не станем содержать экономику Украины. Нам это невыгодно. Да и, честно говоря, надоело.

Может быть, именно такого – немного холодного – прагматизма в политике и экономике нашим странам не хватало все годы после распада СССР. И теперь, после тяжёлых испытаний и потерь, у нас есть шанс выстроить по-настоящему деловые, взаимовыгодные отношения.

11 декабря состоялось заседание комиссии Минприроды Чувашии, на котором были рассмотрены заявления граждан о заключении договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд.