Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В рамках проведения Дней культуры Кыргызстана в Кувейте министр культуры, информации и туризма Алтынбек Максутов и члены официальной кыргызской делегации встретились с министром информации, культуры, туризма и по делам молодежи Государства Кувейт Салманом Сабах Ас-Салим Аль-Хамуд Аль-Сабахом. Об этом сообщили в МИД КР.

Сообщается, что Салман Сабах Ас-Салим Аль-Хамуд Аль-Сабах искренне приветствовал кыргызскую делегацию и поздравил с проведением Дней Культуры Кыргызстана в Кувейте. При этом он сообщил, что в Кувейте высоко оценивают итоги визита президента КР в Государство Кувейт в декабре 2015 года.

А. Максутов выразил благодарность кувейтской стороне за оказываемое кыргызской делегации теплое гостеприимство, содействие и помощь в проведении Дней культуры Кыргызстана в Кувейте, сказав, что кыргызстанцы с нетерпением ждут проведения Дней культуры Кувейта в КР. Он отметил, что визит президента КР Алмазбека Атамбаева в Кувейт в декабре 2015 года дал хороший толчок развитию двусторонних отношений между двумя странами и Кыргызстан готов к укреплению и расширению взаимного сотрудничества.

После завершения официальных переговоров стороны подписали соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в сфере культуры.

Норвегии ожидает в 2016 г. в снижение объемов добычи нефти на шельфе королевства.

Норвегия не участвует в переговорах стран-производителей нефти по поводу замораживания уровня добычи, однако, согласно всем прогнозам, в 2016 г. на шельфе скандинавского королевства будет добыто меньше "черного золота", чем в 2015 г. Об сообщила сегодня представительница министерства нефти и энергетики королевства Элла Эге Мерланн.

"Мы обратили внимание на сообщения СМИ о том, что Саудовская Аравия, Россия, Катар и Венесуэла согласились "заморозить" добычу нефти на уровне января 2016 г. Норвегия не принимала участия в переговорах по данному вопросу, - отметила собеседница агентства. - При этом, ожидается, что объемы добычи нефти в Норвегии в любом случае должны в 2016 г. оказаться ниже, чем в прошлом году".

В конце января представители ведомства, а также премьер- министр Норвегии Эрна Сульберг отмечали, что норвежские власти не планируют принимать мер, направленных на регулирование объемов добычи нефти. Эксперты из скандинавского королевства, в свою очередь, указывают на то, что позиция Норвегии в этом вопросе не имеет принципиального значения, так как даже заметного сокращения добычи на ее шельфе рынок бы почти не почувствовал. В 2015 г. с норвежского шельфа на поверхность было поднято чуть больше 570 млн баррелей нефти, что относительно немного по сравнению с 4 млрд баррелей, добытыми за тот же период в РФ и 3,7 млрд баррелей в Саудовской Аравии.

По данным Норвежского нефтяного директората (ННД), в 2015 г. компании, работающие на шельфе страны, нарастили добычу нефти на 3,6% по сравнению с 2014 г. до 571,1 млн баррелей против 551,6 млн в 2014 г. При этом в ННД полагают, что 2015 г. был пиковым и добыча нефти на норвежском шельфе будет падать в ближайшие 5 лет, достигнет минимума в 504,5 млн баррелей к 2019 г. и несколько увеличится лишь в 2020 г. Основная причина - продолжающееся сокращение инвестиций в норвежскую нефтегазовую отрасль. В этом году они упали на 16% по сравнению с рекордным 2014 г. - до 150 млрд крон (17 млрд долларов по текущему курсу) и будут снижаться вплоть до 2019 г., согласно прогнозам директората. При этом поддерживать объемы добычи должны позволить новые месторождения.

Как сообщалось ранее, Россия, Саудовская Аравия, Катар и Венесуэла готовы сохранить в среднем в 2016 г. добычу нефти на уровне января текущего года, если другие страны- производители нефти - как члены ОПЕК, так и государства, не входящие в эту организацию - примкнут к данной инициативе. Позднее Кувейт согласился присоединиться к сделке и сохранить добычу нефти на уровне 3 млн баррелей в сутки.

Министры Эквадора, Алжира, Нигерии и Омана поддерживают решение о заморозке добычи нефти, сообщает министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино.

По данным агентства Блумберг, министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино заявил в интервью радио PDVSA, что власти Эквадора, Алжира, Нигерии и Омана поддерживают решение о заморозке добычи нефти.

Во вторник по итогам встречи в столице Катара Дохе между министром энергетики РФ Александром Новаком и представителями стран ОПЕК была достигнута договоренность о готовности заморозить добычу нефти в среднем в 2016 году на уровне января, если другие производители присоединятся к инициативе.

В среду министр нефти Венесуэлы обсудит предложения по заморозке добычи с министрами нефти Ирана и Ирака.

Ранее официальный представитель министерства нефти Ирака Асем Джихад назвал договоренности между РФ и тремя странами ОПЕК — Саудовской Аравией, Катаром и Венесуэлой о заморозке добычи нефти — шагом в правильном направлении. Также сообщалось, что Кувейт согласен присоединиться к данным договоренностям.

«Боинг» ждет кувейтский заказ.

Компания Boeing решила инвестировать собственные средства для сохранения производственной линии истребителей F/A-18E/F до решения правительства США утвердить заказ Кувейта на 28 самолетов этого типа, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на Reuters (12 февраля).

В ближайшее время компания решит, стоит ли покупать титан и другие материалы, которые необходимы для начала работ по производству самолетов возможного кувейтского контракта. Однако компания не расстается с надеждой, что будет выпускать «Супер Хорнеты» и в 2020-х годах. Начальник программ F/A-18E/F и EA-18G компании «Боинг» Дэн Джиллиан (Dan Gillian) заявил, что воодушевлен планами ВМС США купить два дополнительных самолета в этом году и еще 14 в течение 2018 финансового года.

«Боинг» уменьшил темп производства самолетов этих версий в ожидании кувейтского заказа, который может иметь стоимость более 3 млрд долл США. Отложен не только этот контракт, но и возможная поставка в Катар истребителей F-15 (как сообщают СМИ, задержка вызвана трудностями в заключении очередного 10-летнего соглашения с Израилем на поставку американской военной помощи – прим. Военный Паритет). По сообщениям неназванных источников, которые не имеют права выступать публично, ВМС США также могут дополнительно заказать десяток самолетов F/A-18E/F и EA-18G в 2017 финансовом году.

Пакистан намерен срочно лоббировать поставки своей пшеницы странам Персидского Залива

Федеральное правительство Пакистана заинтересовано в соглашении со странами Персидского залива, чтобы экспортировать излишки пшеницы. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на The Gulf Today.

Министерство национальной продовольственной безопасности и науки обратилось с письмом в министерство иностранных дел Пакистана, чтобы через посольства и консульства в арабских странах Залива пролоббировать предложение о поставках на основе двусторонних соглашений с каждой из стран. Пакистан при этом позиционирует себя как «идеального партнера».

Пакистан нацелился поставлять свое зерно в Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Кувейт, т.е. страны, которые импортируют пшеницу, в основном, из США и Канады.

Государственные запасы пшеницы в Пакистане превышают плановые показатели, и федеральное правительство озаботилось продажей излишков до поступления зерна нового урожая.

Координационный комитет по экономике в правительстве страны уже одобрил субсидии на экспорт пшеницы, чтобы ускорить его.

По данным статистики, в настоящее время запасы пшеница в Пакистане составляют около 7 млн. тонн (6 млн. тонн в прошлом году на это же время).

«Тайфуны» для Кувейта созреют скоро.

Завершение подготовки многомиллиардной сделки между Кувейтом и Италией на закупку истребителей Typhoon завершится на следующей неделе, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на news.yahoo.com (12 февраля).

Министр обороны Кувейта шейх Халед Джарра аль-Сабах (Sheikh Khaled Jarrah Al-Sabah) не уточнил количество приобретаемых самолетов, но консорциум Eurofighter заявлял о 28 машинах. «Министр обороны Италии Роберта Пинотти (Roberta Pinotti) прибудет в Кувейт на следующей неделе для заключения контракта», цитирует шейха официальное информационное агентство KUNA. Ранее появлялись сообщения, что стоимость сделки может составить 7-8 млрд евро (8-9 млрд долл США).

По словам министра, для обсуждения данного вопроса он встретился со своей итальянской коллегой в кулуарах конференции по противодействию ИГИЛ в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Саудовская пропаганда

Саудовская Аравия «окончательно решила» отправить сухопутные войска в Сирию

Екатерина Згировская

«Окончательное решение» Саудовской Аравии принять участие в наземной операции против боевиков в Сирии является не более чем пропагандистской акцией, считают эксперты. Почему подобные заявления Эр-Рияда носят чисто политический характер, но ничем не подкреплены, поясняет «Газета.Ru».

Саудовская Аравия приняла «окончательное решение» отправить сухопутные войска в Сирию для борьбы с «Исламским государством» (организация, запрещенная в РФ и других странах). Об этом заявил бригадный генерал Ахмед аль-Ассири, уточнив, что Эр-Рияд «готов» и будет сражаться вместе с возглавляемой США коалицией союзников, чтобы разгромить боевиков ИГ в Сирии.

«Мы представляем только решение Саудовской Аравии», — цитирует его слова Al Arabiya. Решение о наземной операции, отметил генерал, все-таки будет принимать Вашингтон, который пока одобрения саудитам не давал.

Кроме того, власти Саудовской Аравии предложили США расширить содействие в борьбе против «Исламского государства». Как сообщало агентство Reuters, представитель Пентагона Сэм Кук заявлял, что официальный Эр-Рияд предложил «расширить свой военный вклад, особенно роль королевства в воздушной кампании» против ИГ.

Отметим, что это не первое заявление Ассири о намерениях отправиться «в сухопутное военное путешествие» в Сирию. На прошлой неделе он также упоминал о готовности направить войска вместе с США, Турцией и Великобританией. «Королевство готово участвовать в любой наземной операции, которую коалиция согласится провести на территории Сирии», — говорил он, отмечая, что Эр-Рияд может разместить тысячи бойцов в САР.

Глава саудовского МИДа Адель аль-Джубейр также заявлял о возможности отправить войска специального назначения Саудовской Аравии в Сирию: «Проходит обсуждение относительно сухопутных войск или войск особого назначения для проведения операции международной коалицией, возглавляемой США, в Сирии против ИГ, и Королевство Саудовская Аравия выражает свою готовность предоставить войска спецназа для таких операций в случае их проведения», — сообщал Джубейр в начале текущей недели.

Президент аналитического агентства Eurasia Group, эксперт по геополитике Йен Бреммер отметил тогда, что американцы подталкивают страны Персидского залива к такому решению, но «если это произойдет, то это скорее всего будет просто поддержка бомбардировок — чисто символическое участие».

«Саудиты не пошлют в Сирию существенного числа военнослужащих — они и так разрываются, проигрывая борьбу в Йемене, — им не захочется быть на передовой, так как саудиты будут бороться и убивать других суннитов в Сирии, что станет беспрецедентным и очень непопулярным решением», — цитирует Бреммера Business Insider.

Скепсис наблюдается и в словах российского аналитика Станислава Иванова — кандидата исторических наук, ведущего научного сотрудника отдела разоружения и урегулирования конфликтов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что подобные выступления — «не более чем декларативные заявления», ничем не подкрепленные.

«Под ним нет ничего, никакого основания, конкретной группировки, приглашения от коалиции. Если участвовать, то на конкретном участке, конкретными силами, выполнять конкретную задачу, — утверждает эксперт. — Пока ничего, кроме декларативного заявления, что саудовские вооруженные силы при определенных условиях могли бы принять участие в общей операции на территории Сирии. Это политическое заявление, причем не на уровне короля, а только министра.

Это уровень пропагандистской акции как инструмента давления на переговоры в Женеве, если они продлятся», — сказал «Газете.Ru» Иванов.

Как отметил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис Долгов, надо иметь в виду, что Эр-Рияд заявил о готовности послать войска для наземной операции «в рамках операции коалиции, возглавляемой США».

«Здесь США должны быть инициатором этой наземной операции. Поэтому я не думаю, что в ближайшее время саудовские войска начнут прибывать на территорию Сирии и участвовать в каких-то операциях, — это все-таки гипотетическая перспектива. Но если намерения заявлены, то в любой момент они могут попытаться это сделать. Но на мой взгляд, реально проблематично, чтобы эта операция началась в обозримом будущем», — подчеркнул эксперт.

Другой вопрос — каким образом и через какую территорию они пройдут, так как у Саудовской Аравии нет общей территории с Сирией. По словам востоковеда, пройти они могут через территорию Иордании или Турции, то есть стран, которые входят в коалицию, возглавляемую американцами. «Они могут найти пути», — сказал «Газете.Ru» Долгов.

«Армия не готова»

Аналитик Иванов в свою очередь подчеркнул, что решения о наземной операции до сих пор не приняли даже США и НАТО, не имеющие также ни плана, ни четкого времени начала операции, ни утвержденной группировки сил.

По его мнению, это лишь тактический ход Саудовской Аравии, чтобы показать свое возможное участие. «Ничего за этим заявлением не стоит ни военного, ни организационного, ни тылового. Такие операции надо готовить — они просто так не проводятся. А самое главное — нет стержня: нет решения Вашингтона или Брюсселя по такой операции.

Армия не готова, вы же видите по действиям в Йемене, что они там ничего не могут добиться. И политической мотивации у них нет — зачем лезть в еще один конфликт? Я думаю, что все ограничится опять же ракетно-бомбовыми ударами, и то чисто символически», — пояснил Иванов.

Армия Саудовской Аравии насчитывает, по данным открытых источников, около 200 тыс. человек и имеет сухопутную, морскую, военно-воздушную, противовоздушную, стратегическую ракетную составляющие, а также национальную гвардию. Обязательного призыва в стране нет — вооруженные силы комплектуются исключительно на добровольной основе. Верховным главнокомандующим является король.

Сухопутные войска насчитывают 75–80 тыс. человек. Они состоят из трех танковых бригад, пяти механизированных, одной воздушно-десантной, одной бригады королевской гвардии и восьми артиллерийских батальонов.

Армия вооружена преимущественно французской и американской техникой. В наличии более 300 танков Abrams, около 300 AMX-30 и 450 M60A3; более 570 БМП AMX-10P и 400 БМП M-2 Bradley; более 3 тыс. БТР M113 и 100 БТР Al-Fahd, созданных в Саудовской Аравии. Также более 100 самоходных артиллерийских установок, 60 реактивных систем залпового огня, 400 минометов; ракеты класса «земля-земля», около 2 тыс. противотанковых орудий, около 200 пусковых установок. Кроме того, в наличии более десятка боевых вертолетов, более 50 военно-транспортных вертолетов и более тысячи зенитных ракет «земля-воздух».

Как пояснил «Газете.Ru» эксперт-востоковед Борис Долгов, Саудовская Аравия возглавляет региональную организацию «Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива», куда входят шесть государств: Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Оман, Кувейт, Катар и сама Саудовская Аравия. Эти страны имеют объединенные вооруженные силы, которые называются «Щит полуострова». Напомним, что ОАЭ и Бахрейн тоже заявляли, что готовы участвовать в наземной операции, хотя МИД Бахрейна позже опровергал подобные планы своей страны.

По словам Долгова, вооруженные силы Саудовской Аравии включают армии всех этих государств, поэтому все они могут быть задействованы при договоренности, а она может быть достигнута. «Здесь речь идет об отправке контингента «Совета сотрудничества». Насколько они боеспособны? Часть ВС СА задействована в борьбе в Йемене, но там преимущественно авиация и очень небольшая часть наземных сил. Эта армия союзников достаточно оснащена современными вооружениями, закупленными в США и странах Запада, но это касается опять же авиации и ракетной составляющей, — поясняет собеседник. —

Но что касается сухопутных войск, она не является лидером, и что касается их боеспособности, она достаточно проблематична.

Действовать они могут только в коалиции с другими армиями и другими государствами, у которых достаточно сильные армии, например Турцией», — констатировал эксперт.

Что же касается целей Саудовской Аравии в сирийской операции, оба эксперта отмечают, что они больше направлены на поддержку антиправительственных формирований в Сирии, чем на борьбу против ИГ.

«По линии неправительственных фондов, спецслужб и ваххабитских организаций Саудовская Аравия продолжит активную помощь «Джебхат-ан-Нусре» (запрещенная в РФ организация. — «Газета.Ru») и подобным ей группировкам — и деньгами, и оружием; и материальную помощь, чтобы усилить позиции оппозиции и «Свободной сирийской армии» в женевских переговорах, если они продолжатся», — говорит научный сотрудник ИМЭМО Иванов.

Борис Долгов также называет целью наземной операции со стороны Саудовской Аравии поддержку тех вооруженных исламистских группировок, которые сейчас терпят поражение от сирийской правительственной армии при поддержке российских Воздушно-космических сил.

«Известно, что Саудовская Аравия поддерживает ряд группировок, которые Россия правомерно считает террористическими и часть которых аффилирована с «Исламским государством». Это намерение Саудовской Аравии ввести свои войска на какую-то часть территории Сирии продиктовано именно этой целью, так как в этом случае российские ВКС не смогут наносить удары по этим районам и будет оказана поддержка этим исламистским вооруженным группировкам, которые поддерживает Саудовская Аравия», — сказал он.

В США тем временем подтверждают обсуждение с Саудовской Аравией предложения Эр-Рияда. «Что касается наземных войск, мы продолжаем дискуссии по этому поводу. И мы обсуждаем, каким образом эти войска могут быть размещены», — заявил официальный представитель американского Госдепартамента Марк Тонер.

Россия возвращается в Ирак

Алексей Заквасин

Дружба с Москвой — единственный путь спасения государственности Ирака

Москва отправила крупнейшую за многие годы делегацию в Ирак после свержения режима Саддама Хусейна. По информации СМИ, в арабскую республику с двухдневным визитом прилетели около ста человек: пять заместителей глав МИД, Минэнерго, Минэкономики, Минтранса и Минпрома. Также РФ представляют топ-менеджеры крупных компаний и сотрудники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Делегацию возглавляет вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Заместитель Дмитрия Медведева является председателем российской части российско-иракской комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегация проведет в Багдаде первое с 2008 года заседание российско-иракской межправительственной комиссии (МПК). Гости из Москвы будут обсуждать с коллегами широкий перечень вопросов, связанных с экономикой и военно-техническим сотрудничеством.

Рогозин проведет встречу с высшим руководством страны: президентом Фуадом Масумом (выходец из курдской общины), спикером парламента Салимом аль-Джабури (суннит) и министром иностранных дел Ибрагимом Джаафари (представитель шиитского большинства). План бесед вице-премьера говорит о масштабе инициатив РФ и намерении достичь по ним согласия с главными силами Ирака.

Полувековая дружба

На протяжении почти 50 лет Москву и Багдад связывают теплые отношения. Точкой отсчета российско-иракской дружбы можно назвать приход к власти партии БААС (1960-е годы), отрицавшей возможность капиталистического развития страны. В 1972 году СССР и Ирак заключили Договор о дружбе и сотрудничестве, а чуть позже — двустороннее соглашение на уровне разведсообществ.

Багдад стал одним из ключевых союзников Москвы на Ближнем Востоке. Укрепление позиций в Ираке имело огромное значение для Москвы. В 1970 году из жизни уходит дружественный СССР президент Гамаль Абдель Насер. Главой государства становится Анвар Садат, который решил развернуть Египет в сторону США. Включив Ирак в число союзников, Москва смогла сохранить баланс сил в регионе.

Советский союз оказал Ираку неоценимую экономическую и военную помощь. Согласно экспертным оценкам, с 1970 по 1990 год Багдад получил от СССР пять тысяч единиц бронетехники (танки Т-55 и Т-62; бронетранспортеры БТР-60, БТР-80, МТ-ЛБ), 300 боевых самолетов (МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, Су-25), 300 боевых вертолетов (Ми-24), 6 стратегических бомбардировщиков (Ту-22) и 2,5 тысячи единиц артиллерийских систем (БМ-21 «Град», буксируемые пушки Д-30 и М-46).

Наиболее сокрушительным оружием иракской армии стала знаменитая советская ракета Р-17 «Скад», сбивавшая даже американские самолеты в 2003 году. Обучением иракской армии занимались несколько тысяч советских военных советников и инструкторов. По состоянию на 1990 год в арабской стране находились 8,6 тысячи военнослужащих СССР, а в вузах Минобороны прошли обучение более 6 тысяч иракских офицеров.

Оккупация иракскими войсками Кувейта в августе 1990 года и окончательный распад Советского Союза в декабре 1991 года привели к фактическому прекращению военно-политического сотрудничества. Экономический интерес к Ираку у Москвы появился в середине 1990-х годов (участие в программе «Нефть в обмен на продовольствие»), а политический – в начале 2000-х годов, когда США начали подготовку к насильственному свержению режима Саддама Хусейна.

Как ни странно, но проамериканский переворот не обернулся ударом по российско-иракским отношениям. С середины 2000-х годов Багдад лавирует между США, Россией и Ираном. Из уст руководителей республики можно нередко услышать антиамериканские высказывания. Тем не менее позиции Вашингтона в Ираке гораздо сильнее, чем у России. Американское господство подкрепляется дислокацией боевой авиации на иракских аэродромах и растущим военным контингентом.

Противовес гегемонии США

Около двух лет Ирак ведет ожесточенную войну с ДАИШ, захватившей 40% территории страны. Если верить Багдаду, то в данный момент террористы орудуют на 16% иракской земли. Власти арабской республики рассчитывают на окончательный разгром противника в течение 2016 года. Ранее Багдад полагался в основном на помощь США, однако американцы неоднократно срывали график поставок вооружений и сейчас, судя по всему, намереваются оккупировать часть Ирака.

Тяжелая ситуация, в которой пребывает страна, неоднократно вынуждала Багдад обращаться за помощью к России. За последние годы Москва передала иракской армии тяжелые истребители Су-30, ударные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-35, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», ПЗРК «Джигит» и различные виды артиллерийских систем. Не исключено, что в результате визита Рогозина будет достигнута договоренность о новых поставках военной техники.

Если затронуть политический аспект, то в лице России Ирак, как и множество других государств, видит противовес американской гегемонии. В октябре 2015 года премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади намекнул, что готов обратиться к РФ с просьбой ввести в страну войска. Информация об официальном обращении Багдада в СМИ не просачивалась, однако Москва не стала исключать возможность распространения военной операции на сопредельные государства.

В конце концов, победа над ДАИШ будет невозможна без уничтожения террористов на территории Ирака. К тому же Багдад входит в пророссийскую антиигиловскую коалицию. В Багдаде функционирует координационный центр, куда стекаются разведданные и другая информация, необходимая для борьбы с ДАИШ.

Российские деловые СМИ полагают, что основной повесткой дня все же станет торгово-экономическое сотрудничество. Российские нефтяные компании появились в Ираке в 1996 году. Однако развитию бизнеса мешали введенные против Хусейна санкции. В 2004 году Москва списала долг Ирака и взяла курс на восстановление потерянных позиций в нефтегазовой сфере.

Ирак входит в число богатейших стран по запасам углеводородов. В настоящее время в арабской республике работают «Лукойл», «Газпром нефть» и «Башнефть». Учитывая разгул бандитизма, объекты отечественных корпораций требуют адекватной защиты. Также для развития российского бизнеса необходимо обеспечить безопасность трубопроводов и передвигающихся по стране «наливников» (машины, перевозящие горючее).

Россия, как никакая другая держава, заинтересована в стабильном Ираке. Об этом, выступая на международных площадках, постоянно говорит президент РФ Владимир Путин. Крах государственности этой страны российский лидер считает трагедией для иракского народа и всего Ближнего Востока. Укрепление сотрудничества с Москвой, пожалуй, единственный путь спасения для Ирака.

Инвесторы из 150 стран мира стали покупателями дубайской недвижимости в 2015 году.

Самыми активными из граждан 150 стран мира, купивших в 2015 году недвижимость в Дубае, названы граждане ОАЭ, Индии, Великобритании, Саудовской Аравии и Пакистана. Всего за 2015 год Дубайский Земельный департамент зафиксировал сделки с недвижимостью на сумму 135 миллиардов дирхамов ОАЭ (USD 37 миллиардов). Как обычно, граждане ОАЭ занимают верхнюю строчку списка инвесторов – они вложили в недвижимость Дубая 20,6 миллиардов дирхамов (USD 5,65 миллиардов). Столько же суммарно инвестировали граждане других стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, включающего кроме ОАЭ еще пять стран: Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман. Общие инвестиции ССАГПЗ составили чуть более 30% от суммы всех сделок с дубайской недвижимостью.

На втором месте в списке стран, чьи граждане инвестировали в дубайскую недвижимость в 2015 году, с совсем небольшим отставанием от граждан ОАЭ, стоят граждане Индии – 20 миллиардов дирхамов или почти 15% от суммы сделок. Британские инвесторы отстают от лидеров на 10 миллиардов дирхамов, их вклад в 2015 году оценивается в 7,4% всех покупок. Немногим менее инвестировали в Дубайский рынок недвижимости покупатели из Саудовской Аравии – 9 миллиардов дирхамов или 6,7%. Последние представители пятерки лидеров, пакистанцы, инвестировали 8 миллиардов дирхамов или 6% от всей суммы сделок.

Таким образом, сумма инвестиций пятерки лидеров составила чуть более половины объема всех сделок с дубайской недвижимостью в 2015 году. Инвесторов на дубайский рынок недвижимости продолжает привлекать высокая доходность – не учитывая изменения капитальной стоимости, фактора, подверженного значительным колебаниям, инвестиции в дубайскую недвижимость дают стабильный арендный доход (в среднем 8%), значительно превышающий доходность большинства рынков недвижимости.

«Тайфун». За дело взялись кувейтские ревизоры.

Государственное бюро аудита Кувейта отложило подписание контракта на закупку 28 истребителей Eurofughter Typhoon, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на Defense Industry Daily (8 января).

Ревизоры попросили предоставить информацию от компаний Finmeccanica и Eurofighter об их планах по техническому обслуживанию истребителей, обучению персонала, поставкам запасных частей и строительству вспомогательных объектов.

Сделку стоимостью 8,9 млрд долл США предполагалось подписать 31 января (количество самолетов – 28 – прим. Военный Паритет), но дальнейшие задержки неизбежны. Первоначально ВВС Кувейта пытались приобрести американские истребители F/A-18 Super Hornet, но правительство США задерживает утверждение сделки на фоне нарастающей нестабильности в арабском мире.

Индийский «Рафаль». Почему Париж держит цену?

Правительство Индии беспрестанно пытается снизить стоимость закупаемых французских истребителей Rafale, сообщает «Военный Паритет».

Однако многие военные контракты Индии обрастают коррупционными скандалами, сообщает telegraphindia.com 6 февраля. Мошенничество сопровождало такие контракты как закупка истребителей-бомбардировщиков Jaguar в 1970-х годах и артиллерийских систем Bofors в 1980-х. Программа приобретения авианосца «Горшков» в 1990-х годах стала образцом «классического финансового просчета» (classic financial miscalculation – прим. Военный Паритет) на самом высоком уровне. И вот наступило время «непрерывных пререканий» между Парижем (продавец) и Нью-Дели (покупатель) по программе истребителей «Рафаль».

Индия может покупать истребители либо в Западной Европе, либо в России. До сих пор Индия не имела на вооружении своей военной авиации истребители производства США. В настоящее время Индия покупает в США базовые патрульные самолеты, транспортные самолеты, вертолеты, но не истребители. Эту продукцию поставляют Россия, Франция и Великобритания.

В 2010-2014 годах Франция стала пятым в мире экспортером основных видов вооружений (fifth largest exporter of major weapons – прим. Военный Паритет). В феврале 2015 года Франция каким-то образом склонила Египет купить 24 истребителя «Рафаль». Продажа и маркетинг этих истребителей представляет собой довольно интересную историю. Проектирование этого самолета началась в 1982 году, первый полет в 1986 году, но боевая готовность была достигнута только в мае 2001 года. В 1995-1996 годах эта программа находилась на грани «лишения средств из бюджета».

Началась череда экспортных провалов – в 2000 году от «Рафалей» отказалась Греция, в 2002 году Южная Корея, в 2004 – Сингапур, в 2005 – Саудовская Аравия, в 2009 – Бразилия и Кувейт, в 2011 – ОАЭ. Первоначально компания Dassault прогнозировала, что экспортный спрос на эти самолеты составит не менее 500 машин, военная авиация Франция закупит 250.

Париж прекрасно понимает, что стратегия правительства Индии на локализацию производства военной техники в стране вряд ли будет выполнена в ближайший период, и демонстрирует крайнюю неуступчивость по цене «Рафалей». Сможет ли Индия значительно снизить контрактную стоимость этих самолетов? Покажет время.

Страны-участники завершившейся в Лондоне Донорской конференции по Сирии договорились собрать более 10 миллиардов долларов помощи сирийцам.

Рекордные сборы

"Это самая большая сумма, собранная на гуманитарные нужды за один день", — сказал премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на итоговой пресс-конференции.

"Шесть миллиардов долларов будет выделено в 2016 году, еще порядка 5 рассчитаны на долгосрочную перспективу и будут выделены к 2020 году", — сообщил премьер.

Данные средства частично пойдут на прямые поставки гуманитарной помощи Сирии, частично – на различные проекты по развитию Сирии и соседних стран, и частично – на помощь государствам, в первую очередь, Иордании, Турции и Ливану, принявшим совокупно 4,5 миллиона сирийских беженцев.

"Более миллиона рабочих мест будет создано как для беженцев из Сирии, так и для жителей региона", — сказал Кэмерон.

Как говорится в итоговой декларации организаторов конференции – Великобритании, Германии, Норвегии, Кувейта и ООН — многосторонние банки развития и страны-доноры объявили о выделении порядка 40 миллиардов долларов кредитов.

Крупнейшие пожертвования среди отдельных стран пришлись на долю США. Госсекретарь США Джон Керри объявил сегодня, что Соединенные Штаты выделят более 900 миллионов долларов – в дополнение к 4,5 миллиардам долларов, уже выделенным страной на помощь сирийцам.

Не только деньги

Участники конференции подчеркнули также, что деньги – немаловажный, но не главный фактор урегулирования ситуации в Сирии и регионе. Гораздо важней, по словам участников, продолжение процесса политического урегулирования, при этом, как отметил Кэмерон, Россия должна принимать в этом процессе активное участие.

"Те, кто думает, что у сирийского конфликта есть военное решение, должны пробудиться, просто проснуться. Единственный способ спасти Сирию и сирийцев — имплементировать "дорожную карту", принятую нами всеми и впервые с момента начала войны одобренную единогласно резолюцией СБ ООН", — сказала, в свою очередь, глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Перемирие должно сохраняться, меры по обеспечению взаимного доверия — немедленно приниматься, начиная с обеспечения доступа гуманитарной помощи во все нуждающиеся районы", — подчеркнула она.

Участники конференции подчеркнули необходимость обеспечения доступа к образованию для всех перемещенных молодых сирийцев.

"Они договорились, что к концу 2016 – 2017 учебного года 1,7 миллиона детей-беженцев и находящихся в уязвимом положении детей из принимающих стран – будут получать качественное образование, причем доступ к нему будет равным у мальчиков и девочек", — отмечается в тексте декларации.

Страны-доноры договорились, что как только в Сирии будет создано правительство, "отвечающее чаяниям всех сирийцев", оно также получит поддержку.

При этом в конференции не приняли участия, поскольку не были приглашены, представители правительства Сирии, что вызвало достаточно резкую реакцию главы российской делегации на конференции Александра Яковенко.

"Россия выступает за то, чтобы распределение предназначающихся для Сирии средств и гуманитарной помощи осуществлялось исключительно в координации с законным правительством, которым являются официальные власти Сирии. Кстати, это руководящий принцип ооновского чрезвычайного гуманитарного содействия. Без этого также невозможен поиск устойчивого политического урегулирования в Сирии", — отметил Яковенко.

Россия продолжит помогать

Отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать итоги сегодняшней конференции, Яковенко подчеркнул, что Россия продолжит помогать Сирии как через аккредитованные агентства, так и в двустороннем порядке.

"Мы продолжаем сохранять обеспокоенность сложной гуманитарной ситуацией в Сирии, которая сложилась в результате продолжающегося внутреннего конфликта. Критически важно, чтобы все стороны, а также имеющие на них влияние государства приложили максимум усилий для обеспечения всем необходимым жителей осажденных городов", — сказал Яковенко.

"Россия продолжит оказание гуманитарной помощи через взносы в бюджет уполномоченных агентств, в частности МККК, УВКБ ООН, ПРООН и другие. Мы продолжим оказывать гуманитарную помощь на двусторонней основе", — отметил посол.

Яковенко также рассказал, что Россия на данный момент доставила в Сирию более 600 тонн гуманитарных грузов для сирийцев, пострадавших как в ходе внутреннего конфликта, так и противостояния в этой стране в связи с борьбой с международным терроризмом.

"В ответ на обращение сирийского правительства в сентябре 2015 года завершена поставка в Сирию ста тысяч тонн продовольственной пшеницы. Оказание солидной гуманитарной помощи пострадавшим сирийцам продолжается по линии ряда неправительственных организаций", — добавил посол.

С тем, что сегодняшняя конференция вопрос помощи сирийцам не закрывает, согласен и Дэвид Кэмерон.

"В Сирии должно быть создано правительство, отвечающее интересам всех граждан Сирии, но до тех пор миллионы людей будут нуждаться", — сказал он.

В очередной раз страны-доноры пересмотрят вопрос помощи Сирии уже на мировом гуманитарном саммите в мае.

Мария Табак, Ирина Чумакова.

Иностранцев в России ждут Карлсон и Терминатор

Россия заманивает на свои рынки рискованных иностранцев

Елена Платонова

Россия стремится привлечь иностранных инвесторов всеми возможными способами. При этом волатильность отечественного рынка в январе оказалась самой высокой в мире, а зарубежные долгосрочные инвесторы усилили вывод капиталов из России. Но некоторые инвесторы ухитряются в России заработать.

«Газпром» заманивает иностранных инвесторов

Российские компании выбирают самые нетрадиционные методы, чтобы завлечь иностранцев. Зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, возглавляющий делегацию концерна на встречах с иностранными инвесторами в Нью-Йорке, начал встречу с цитаты из фильма «Терминатор»: «I'll be back».

«Мы вернулись сюда после годичного перерыва», — констатировал он.

Медведев также вспомнил фразу из мультфильма «Малыш и Карлсон»: «Он улетел, но обещал вернуться». В 2015 году «Газпром» на фоне ухудшения политических отношений с Западом решил провести День инвестора только в восточных финансовых центрах — Гонконге и Сингапуре. Однако за истекший год российский эмитент не добился больших успехов на Востоке. Азиатские инвесторы нерешительны и консервативны, объем азиатского финансового рынка ограничен, признавали в российской компании.

В России — сверхволатильность

Российский рынок стал самым волатильным в мире в январе 2016 года, пишет Bloomberg. Индекс РТС всего три месяца назад занимал шестую строчку в списке самых нестабильных биржевых индексов, но в январе 2016 года превратился в лидера рейтинга. Его волатильность оценивают в 71%.

Такая волатильность повлекла за собой усиление оттока капиталов с российского рынка.

Только за неделю с 21 по 27 января 2016 года совокупный чистый отток денежных средств из фондов, инвестирующих в российские акции, достиг $113,4 млн. Неделей ранее этот показатель составлял $91,8 млн, сообщается в обзоре Emerging Portfolio Fund Research.

По итогам 2016 года, согласно прогнозам ЦБ, отток капитала составит около 60 млрд руб. ($800 млн по текущему курсу). Чистый вывод капитала в 2015 году, по предварительной оценке Банка России, составил $56,9 млрд. Это почти в три раза меньше, чем в 2014 году, когда показатель составил $153 млрд.

В 2015 году инвестиционная привлекательность России продолжила сокращаться: лишь 11% инвесторов заявили о том, что готовы инвестировать в регион, что на 8 п.п. ниже, чем в 2014 году.

Таковы выводы нового исследования EY «Инвестиционная привлекательность европейских стран — 2015» (European Attractiveness Survey 2015). Причинами снижения внимания зарубежных инвесторов называются такие факторы, как падение цен на нефть, ослабление национальной валюты, замедление экономического роста и политические трения с западными странами из-за украинского конфликта.

Падение инвестпривлекательности российских активов среди других стран БРИКС оказалось наиболее сильным.

Притягательность Китая понизилась на 6 п.п., до 38%. В итоге китайский рынок переместился на третье место после Западной Европы и Северной Америки. Другие страны БРИКС, такие как Индия и Бразилия, наоборот, повысили свою привлекательность, по данным исследования, прибавив по 1 п.п. за 2015 год.

Зарубежные инвестфонды начали массовый исход с российского рынка в 2014 году на фоне падающих цен на нефть и введения западных санкций.

Так, в июле 2014 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) официально заявил, что не будет больше инвестировать в Россию в соответствии с рекомендациями Евросоюза, и объявил, что отказывается от новых проектов в России из-за украинского кризиса. В сентябре 2014 года приостановить работу в России решила американская Blackstone Group, одна из крупнейших в мире частных инвесткомпаний, под управлением которой в мире находится около $150 млрд активов. Тогда же о прекращении инвестирования в Россию сообщила американская Корпорация частных зарубежных инвестиций (Overseas Private Investment Corporation), правительственная организация, работающая в основном с активами развивающихся стран, которая одним из первых после развала СССР вышла на российский рынок. Летом 2015 года о ликвидации и роспуске заявил другой старейший фонд, работавший на российском рынке более 20 лет, Templeton Russia and East Europe Fund.

Некоторые зарабатывают

Впрочем, некоторые инвестиционные компании, наоборот, увеличивают процент российских активов в своем портфеле и видят в высокой волатильности рынка открывшееся окно возможностей для получения прибыли.

Так, инвестиционный фонд Elbrus Capital за последний год увеличил объем российских активов в портфеле с 8 до 60%. Когда инвесторы в спешке распродают активы, возникающая в результате волатильность — «хороший способ делать деньги», отметил гендиректор и основатель компании Хмельницкий в разговоре с Bloomberg. В 2015 году фонду удалось достигнуть доходность на уровне 11%.

Осенью 2015 года одна из крупнейших частных компаний Китая Fosun, главу которой Гуо Гуанчана часто называют китайским Уорреном Баффеттом, объявила о начале работы в России инвестиционной платформы Fosun Eurasia. Как говорится в заявлении группы, компания видит возросшую инвестиционную привлекательность российских активов, связанную с девальвацией рубля.

Летом прошлого года, во время Петербургского международного экономического форума, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) достиг договоренность о создании партнерства с суверенным фондом Королевства Саудовская Аравия Public Investment Fund. В ноябре 2015 года старейший суверенный фонд Кувейта Kuwait Investment Authority принял решение об удвоении до $1 млрд вклада в механизм автоматического соинвестирования с РФПИ.

Но говорить о замещении западных капиталов инвестициями из Азии и с Ближнего Востока пока преждевременно.

«Восточные инвесторы очень консервативны, — отметил в разговоре с «Газетой.Ru» главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик. — Вопрос возвращения капиталов на российский рынок долгосрочный. Но направление очень перспективное с точки зрения концентрации финансовых ресурсов».

Пока, по словам Лисоволика, главные надежды на восстановление российского, прежде всего, фондового рынка возлагаются на внутреннего инвестора.

«Можно говорить о том, что некоторое замещение иностранных потоков отечественными финансовыми средствами произошло в том числе за счет российских фондов, которые инвестируют пенсионными средствами. Но по большому счету, учитывая ту роль, которую играли иностранные инвестиции, быстро заместить их будет очень сложно», — полагает аналитик.

Что касается возможностей волатильного рынка, то Лисоволик подчеркивает, что в таких условиях «можно делать деньги, но это, как правило, скорее, спекулятивные операции, которые ориентируются на краткосрочные временные интервалы. А для долгосрочных инвесторов волатильность российского рынка — это испытание и вызов».

Саудовская Аравия: борьба за власть разгорается

Александр Орлов

В Саудовской Аравии разгорается борьба за власть после того, как в начале января с.г. стали поступать сообщения о намерении короля Салмана отречься от престола и передать трон своему сыну, министру обороны королевства Мухаммеду бин Салману, в обход наследного принца Мухаммеда бин Наифа, главы МВД, тем самым нарушив все традиции престолонаследия. Ведь сын короля – заместитель наследного принца, и его очередь должна наступить после того, как наследный принц станет королем, а он займет его место. Правда, этого может не произойти, если М. бин Наиф взойдет на трон, т.к. пост заместителя «наследника» может быть упразднен. Его ведь никогда не было в иерархии монархической структуры династии Аль Сауд, и он был учрежден лишь при последнем короле, престарелом Абдалле, который через несколько месяцев после этого умер в январе 2015 года.

Как стало известно из столиц соседних с КСА арабских стран, Салман вынес вопрос все-таки о своем уходе и замене себя министром обороны, что привело к расколу «совета престолонаследия». Его члены, престарелые принцы и ближайшие родственники короля, слишком консервативны по своим взглядам, чтобы согласиться на новую систему наследования престола, хотя часть из них все-таки согласилась «в интересах дела».

Но здесь нужно единогласие или хотя бы абсолютное большинство, а не расклад «50 на 50». В этих условиях в Эр-Рияде стала распространяться информация в верхних эшелонах власти о возможности государственного переворота путем отречения монарха с провозглашением себя «отцом-королем» и назначения им новым королем своего сына Мухаммеда бин Салмана без одобрения «совета престолонаследия». Причем произойти эта «смена» власти должна уже до конца февраля с.г. Конечно, все издержки такого варианта понятны и нежелательны для династии Аль Сауд, но иначе может начаться распад саудовского королевства, где опять прослеживается брожение шиитского меньшинства, а казна пустеет на глазах из-за низких цен на нефть.

Дело дошло до того, что готовится снятие министра нефти КСА А. аль-Наими, которого собираются сделать «козлом отпущения». При этом свою роль сыграло и недавнее заявление министра энергетики РФ А. Новака о том, что, дескать, с Саудовской Аравией и ОПЕК достигнута договоренность провести консультации по вопросу снижения на 5% объема экспорта нефти и об участии России в предстоящей встрече нефтяного картеля в ближайшее время. Все это уже на следующей неделе было опровергнуто как руководством ОПЕК, так и Эр-Риядом. Оказывается, никакой договоренности нет, а добыча и экспорт нефти останутся на прежнем уровне. Но цена на черное золото успела взлететь, тогда как рубль вырос по отношению к доллару. И тут же в дело вмешался Вашингтон, который послал более чем серьезное предупреждение Саудовской Аравии, настояв на продолжении курса на снижение цены на нефть. Это вполне понятно, поскольку, если Москва на этот раз сможет выйти из кризиса, да еще и добиться отмены санкций, введенных из-за Крыма и Донбасса, у США в ближайшие годы не будет шанса и предлога для консолидации Запада против РФ с целью ее удушения через наиболее чувствительные рычаги воздействия – нефть и газ. А, по прикидкам американцев, российская экономика «дышит на ладан» и до конца года может обвалиться, тем самым подорвав устои нынешнего правления в Кремле, что является стратегической целью Вашингтона.

Выгодно это и КСА, как и другим монархиям Персидского залива, прежде всего Катару, которые злятся на Москву за поддержку Б. Асада в Сирии, незаинтересованность РФ в распаде Ирака и российскую позицию по другим проблемным вопросам арабского мира, а также за взаимодействие с Ираном.

Американцы чуть ли не ежедневно внушают Эр-Рияду, чтобы королевство продолжало сбивать цену на нефть. Хотя многие в королевстве понимают, что, делая это, КСА бьет и по себе, а не только по России и Ирану. Но пока что влияние США слишком велико, чтобы эффективно ему противостоять. Да и американское лобби в КСА, начиная от тех, кто у власти, и тех, кто в отставке, но пользуется влиянием, типа бывшего руководителя спецслужб принца Бандара, действует активно.

Не случайно наследный принц М. бин Наиф 31 января с.г. прервал свое пребывание за рубежом и срочно вернулся в КСА. Это говорит об одном – он готов побороться за трон, и в этой ситуации за ним стоит «мировая держава». – Ясно какая. Не Россия.

В этой ситуации в регион 1 февраля отправился глава МИД России С.В. Лавров. Понятно, что его главная задача – обсудить ситуацию в Сирии и попытаться убедить страны ССАГПЗ оказать воздействие на сирийскую оппозицию, представители которой уже сидят в Женеве, но на диалог с делегацией Дамаска не идут, зато делают нелицеприятные выпады против Москвы. Тогда зачем надо было ехать в Швейцарию, если грубить можно отовсюду? И, конечно же, Россия в очередной раз постарается договориться с государствами ССАГПЗ о повышении цен на нефть и получении инвестиций, обещанных РФПИ рядом ведущих стран Персидского залива, как и выделения средств на ВТС и закупку российских вооружений.

Это все правильно, но здесь нужно четко понимать – для того, чтобы получить от ССАГПЗ деньги, нужно будет уступить по целому ряду вопросов, и прежде всего по Сирии. А Москва не собирается «сдавать» Б. Асада и даже останавливать действия сил ВКС РФ, дислоцированных на сирийской территории. Иначе террористические группировки и отряды вооруженной оппозиции перегруппируют силы, отдохнут, заново вооружатся и с опорой на Турцию, спецназ КСА и Катара перейдут в контрнаступление, и тогда лояльные Б.Асаду силы потеряют то, что с таким трудом удалось вернуть в ходе упорных боев в декабре – январе. При таком сценарии уже ничто не поможет Дамаску. А Москву просто выдавят из региона, при этом легко отказавшись от щедрых посулов, которые раздавал в Москве эмир Катара, а до него посулы не менее щедро раздавали саудовские эмиссары, включая министра обороны.

История учит одному: с Россией считаются, когда она наступает, а не сдает позиции.

Если вернуться к теме смены власти в КСА, то Мухаммед бин Салман, конечно же, имеет больше шансов на победу над М. бин Наифом. За ним ведь стоят все вооруженные силы и Национальная гвардия, тогда как у наследного принца силовая поддержка лишь в лице МВД и полиции. Среди министров большинство тоже на стороне Мухаммеда. Не зря Салман провел перестановки кабинета в апреле–мае 2015 года, отправив в отставку принца Сауда аль-Фейсала, который возглавлял Министерство иностранных дел королевства с 1975 года. Его сменил Адель аль-Джубейр, который был послом Саудовской Аравии в США. А министром экономики назначен Адель аль-Факих, близкий клану нынешнего монарха. Главой королевского двора стал Хамад ас-Сувайлем, хотя все эти кадровые решения нового короля вызвали недовольство некоторых влиятельных кланов этой страны, в том числе и влиятельнейшего семейства Ат-Тувейджри. Его представитель Халид Ат-Тувейджри, занимавший ранее должность секретаря «Верноподданнического совета» и возглавлявший королевскую канцелярию и гвардию, был снят со всех должностей и бежал из страны.

Есть, правда, еще один фактор, о котором многие забывают. Это позиция лидеров племенных объединений и кланов, от которых зависит ситуация «на местах». Их мнение нельзя игнорировать. Особенно племенного объединения Шаммар в северной и северо-западной части КСА во главе с династией Аль Рашид, которые до 1924 года были самостоятельными правителями – эмирами обширного района Аль-Хаиль, превышавшего по площади и Неджд, и Хиджаз (три этих района составили и составляют основу Саудовской Аравии), и тоже могли претендовать на роль королевской династии при формировании современного КСА, но англичане предпочли более покладистых Аль Саудов. Племенные лидеры пока затаились в ожидании того, что произойдет в Эр-Рияде. Но известно одно – курс на снижение цены на нефти сильно ударил по карману их всех, поскольку они имеют свою «квоту» на доходы от ее экспорта, и они крайне недовольны Салманом и его семьей.

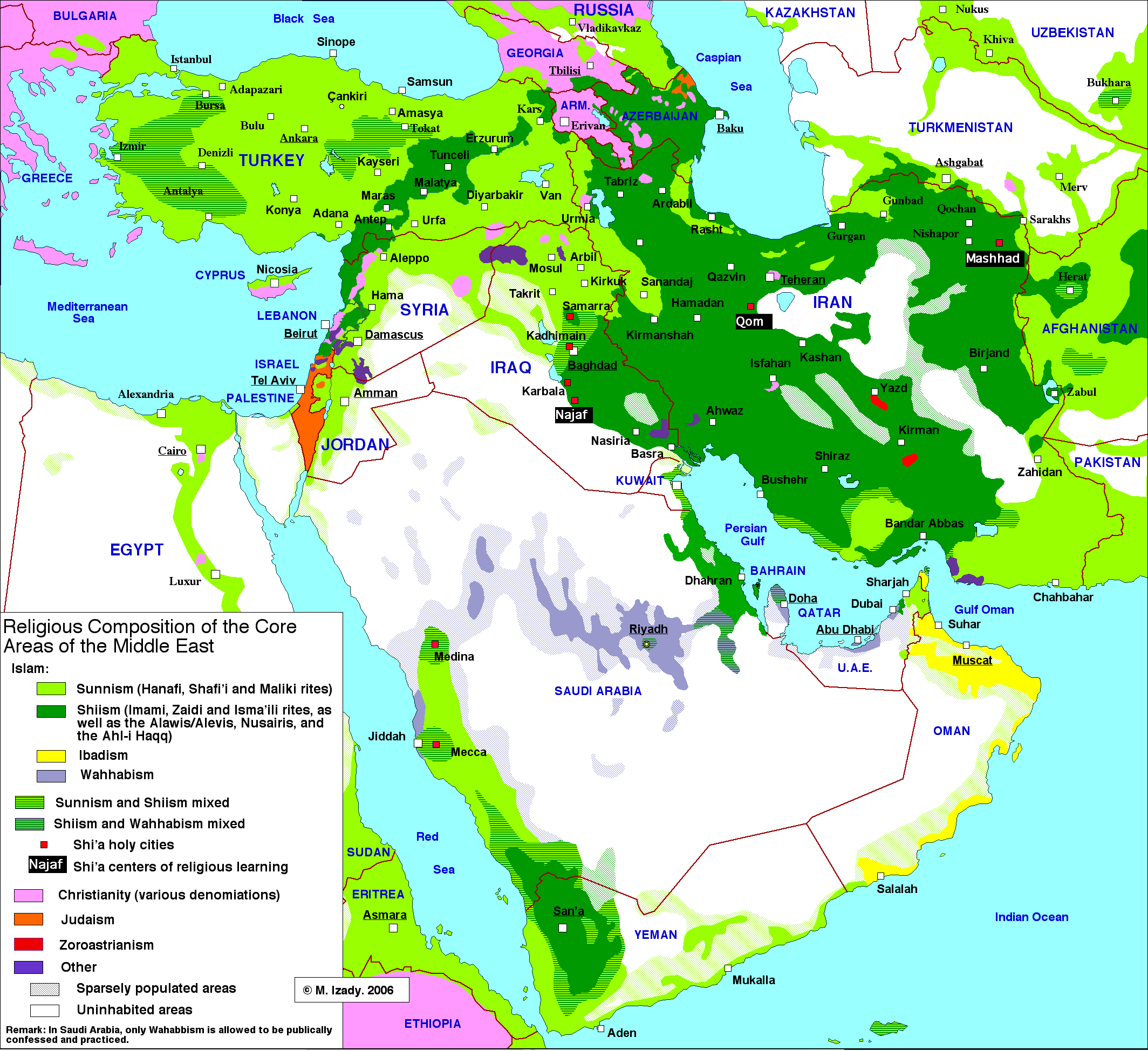

В любом случае ждать развязки придется недолго. Главное – чтобы от смены власти не произошла дезинтеграция королевства, что незамедлительно скажется на всей ситуации в регионе, где и так вот-вот развалится Ирак, а Бахрейн на грани шиитской революции. И все это на фоне войны в Сирии, Йемене и растущих противоречий Эр-Рияда с Тегераном, который набирает силу и вполне способен создать «шиитскую дугу» – самый кошмарный сон саудовских правителей, равно как и монархов Катара, ОАЭ и Кувейта.

Соотношение сил в МВФ. Западный блок и блок БРИКС

Валентин КАТАСОНОВ

Стартовавшая в январе 2016 года реформа Международного валютного фонда предусматривает перераспределение квот (долей в капитале) Фонда и укрепляет положение стран БРИКС, доля которых в капитале МВФ должна возрасти с 10,6% до 14,7%.

Однако следует ожидать, что продвижение реформы натолкнётся на сопротивление Запада, который все семь десятилетий существования Фонда использовал его в качестве инструмента своей империалистической политики. Успехи этой политики определяются не только непропорционально высокими квотами стран «золотого миллиарда» в капитале и голосах Фонда. Большую роль играет искусство использовать голоса десятков стран-членов МВФ для принятия нужных Западу решений.

Большая часть вопросов в Фонде решается путём голосования на Совете директоров. До старта нынешней реформы картина управления выглядела следующим образом. Совет формируется из 24 директоров, причем 5 директоров – назначаемые, остальные – выбираемые. Назначаемыми являются директора, представляющие основных акционеров Фонда – США (6,23% голосов), Японию (6,23%), Германию (5,81%), Францию (4,29%), Великобританию (4,29%). До недавнего времени количество назначаемых директоров было равно восьми, они представляли также Китай, Саудовскую Аравию, Россию. Теперь эти три страны имеют выборных директоров и представляют только себя.

Остальные 16 выборных директоров представляют группы стран, причем количество представленных в группе стран колеблется от 4 до 23. Самая крупная по капиталу и числу голосов – группа, состоящая из 15 государств, где наибольшее количество голосов принадлежит Голландии. У этой группы общее количество голосов – 6,57%, при этом немного менее 1/3 приходится на Голландию. Каждая из 16 групп имеет неформального лидера, или куратора, у которого максимальное количество голосов в группе. Нередко такие группы называются по стране-куратору: «голландская», «испанская», «швейцарская» и т.п.

Кухня формирования групп не афишируется. В табл. 1 представлены данные, которые отражают позиции в голосах Фонда экономически развитых стран (Западного блока). Эти позиции складываются из собственных голосов стран-кураторов групп и голосов тех стран, которые входят в курируемые ими группы. Из 24 групп ровно половина приходится на группы, которые курируются странами Запада. В этих группах – 70 государств, в том числе 12 государств-кураторов и 58 государств-членов групп. Ядром Западного блока являются США, обладающие 16,74% голосов. Все 70 стран Западного блока имеют в сумме 65,76% голосов.

Табл. 1.

Позиции западного блока в МВФ (доля в общем количестве голосов Фонда %)

|

Государство-куратор |

Доля государства-куратора |

Доля курируемой группы |

Количество стран в группе |

|

США |

16,74 |

16,74 |

1 |

|

Япония |

6,23 |

6,23 |

1 |

|

Германия |

5,81 |

5,81 |

1 |

|

Великобритания |

4,29 |

4,29 |

1 |

|

Франция |

4,29 |

4,29 |

1 |

|

Нидерланды |

2,77 |

6,57 |

15 |

|

Испания |

1,63 |

4,90 |

8 |

|

Италия |

3,16 |

4,22 |

6 |

|

Канада |

2,56 |

3,60 |

12 |

|

Швеция |

0,98 |

3,40 |

8 |

|

Австрия |

0,87 |

2,92 |

8 |

|

Швейцария |

1,40 |

2,79 |

8 |

|

Итого |

50,73 |

65,76 |

70 |

Источник: imf.org

Посмотрим теперь, как участвуют в управлении Фондом страны БРИКС (блок БРИКС). Все пять государств курируют соответствующие группы. Самим странам БРИКС принадлежит 11,03% голосов, а суммарный объем голосов пяти курируемых ими групп – 14,95%. Всего в этих группах представлены 39 государств.

Табл. 2.

Позиции блока государств-членов БРИКС в МВФ (доля в общем количестве голосов Фонда, %)

|

Государство-куратор (член БРИКС) |

Доля государства-члена БРИКС |

Доля курируемой группы |

Количество стран в группе |

|

Китай |

3,81 |

3,81 |

1 |

|

Россия |

2,39 |

2,39 |

1 |

|

Индия |

2,34 |

2,80 |

4 |

|

Бразилия |

1,72 |

2,61 |

11 |

|

Южная Африка |

0,77 |

3,34 |

23 |

|

Итого |

11,03 |

14,95 |

39 |

Источник: imf.org

Наконец, есть несколько групп, которые курируются не странами Запада и не странами БРИКС. Назовем их условно «третьим блоком». Число таких групп равно 7, их кураторами являются Саудовская Аравия, Индонезия, Южная Корея, Кувейт, Иран, Аргентина, Демократическая Республика Конго. «Третий блок» самый многочисленный и пестрый – 77 государств. На страны-кураторы этого блока приходится 7,32%, а на весь блок – 19,29%. Вашингтон эффективно проводит свою политику в МВФ через таких кураторов, как Саудовская Аравия, Кувейт, Южная Корея, которые являются политическими союзниками США.

Табл. 3.

Позиции «третьего блока» в МВФ (доля в общем количестве голосов Фонда, %)

|

Доля государства-куратора |

Доля курируемой группы |

Количество стран в группе |

|

|

Саудовская Аравия |

2,80 |

2,80 |

1 |

|

Индонезия |

0,85 |

3,93 |

13 |

|

Южная Корея |

1,36 |

3,62 |

15 |

|

Кувейт |

0,58 |

3,18 |

13 |

|

Иран |

0,62 |

2,26 |

7 |

|

Аргентина |

0,87 |

1,84 |

6 |

|

Дем. Республика Конго |

0,24 |

1,66 |

23 |

|

Итого |

7,32 |

19,29 |

78 |

Источник: imf.org

После старта в январе 2016 года реформы МВФ ожидаются изменения и в работе Совета директоров Фонда.

Во-первых, будут ликвидированы назначаемые директора, число которых в последнее время было равно 5. Не стоит думать, что в одночасье пять ведущих стран Запада (США, Япония, Германия, Франция и Великобритания) потеряют свои позиции в Совете директоров, однако работа в этом органе для них осложнится.

Во-вторых, чтобы повысить разнообразие в составе Фонда, группа развитых европейских стран согласилась отказаться от двух мест в Совете директоров. Вероятно, речь идет о тех позициях, которые «закрывались» Германией, Францией и Великобританией. Пока никаких деталей реализации данного решения нет, но интересно, какие две из этих трех европейских стран готовы уступить добровольно кресло директоров.

На новом этапе работы Фонда крайне важно, чтобы Россия, Китай и другие страны-члены БРИКС проводили в МВФ скоординированную политику. На днях заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак заявил, что Россия намерена работать над консолидацией доли голосов стран БРИКС в МВФ с целью возможности влияния на его решения.

Согласно духу и букве правил МВФ, члены Совета директоров Фонда должны, в первую очередь, чувствовать себя чиновниками МВФ, а не представителями соответствующих стран. То есть предполагается, что член Совета директоров должен забыть о своем национальном происхождении и выражать интересы Фонда и «человечества». Так выглядит в теории. В реальной жизни всё иначе. Особенно, когда речь идёт о назначаемых «мононациональных» директорах. Они находятся в тесном контакте со своими правительствами; представительство интересов своей страны у них явно доминирует над абстрактными интересами МВФ и «человечества».

В плане консолидации доли голосов стран БРИКС очень пригодился бы опыт, который наработан странами Европейского союза. Они уже давно координируют свои действия в МВФ. Страны ЕС в последние годы располагали 30,8% общего количества голосов Фонда. 14,4% голосов приходилось на Великобританию, Германию и Францию, которые имели своих назначаемых директоров. 16,4% голосов принадлежат остальным странам-членам ЕС, которые «приписаны» к другим исполнительным директорам (избираемым). Несмотря на то, что внешне наблюдается сильное распыление 28 государств ЕС, в Совете директоров они эффективно координируют свои действия благодаря тому, что создали постоянно действующий комитет, в котором принимают участие десять директоров, представляющих государства Евросоюза. Комитет проводит заседания каждую неделю, им руководит один из директоров, избираемый на два года председателем. Дополнительно позиции ЕС в Фонде усиливаются за счёт того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) получил право направлять своего представителя в Совет директоров в качестве наблюдателя.

Вошедшая в силу реформа предусматривает, что доля стран БРИКС составит 14,7%. Немного не дотягивает до 15%. Чтобы исправить это положение, странам БРИКС потребуется найти одного-двух союзников из тех стран, кого мы отнесли к «третьему блоку». Особое внимание следует уделить таким странам, как Иран и Аргентина по той причине, что они доминируют в двух группах директората МВФ. Наладив с ними отношения, страны БРИКС смогут получить не только голоса этих двух стран, но и курируемых ими групп (соответственно 2,26% и 1,84% голосов).

России до последней реформы принадлежали в МВФ 60.192 голоса. Директор от Российской Федерации представлял (и на сегодняшний день продолжает представлять) лишь Россию. Никакие другие страны в группу этого директора не входят. После распада СССР возникшие на постсоветском пространстве государства, вступив в МВФ, «разбежались» по разным группам. Украина, Грузия и Армения ушли в группу, курируемую Голландией. Белоруссия ушла под кураторство Австрии, Узбекистан – под кураторство Южной Кореи. Особенно много постсоветских государств оказалось в группе, курируемой Швейцарией. Это Казахстан, Азербайджан, Киргизия, Туркменистан, Таджикистан.

В новых условиях, созданных реформой, представляется целесообразным образование в директорате Фонда «российской» группы с включением в её состав тех постсоветских государств, которые тяготеют к моделям евразийской интеграции. Теоретически в состав расширенной «российской» группы МВФ могли бы войти Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан, Армения, Таджикистан, Туркменистан. В совокупности указанные государства обладают количеством голосов, равным 26.862. По отношению к общей численности голосов МВФ это составляет 1,07%. Для блока БРИКС такое приращение было бы весьма ценным.

В целом у стран БРИКС имеются достаточно большие резервы для того, чтобы повысить свое влияние в МВФ даже на нынешнем этапе реформы, когда квоты блока БРИКС ещё остаются на весьма скромном уровне.

Мифическое нефтяное равновесие. Никакой координации нет и не ожидается

«Слова о том, что добывающие страны близки к равновесной цене на нефть, не соответствуют действительности попросту. Как и все, что говорит Мадуро и другие члены венесуэльского руководства нефтяной промышленности. Это неправда»

Добывающие страны близки к соглашению о равновесной цене на нефть. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. По его словам, речь идет как о странах-участницах ОПЕК, так и о не входящих в картель государствах. Насколько можно доверять словам Мадуро? Об этом — партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Михаил КрутихинМихаил Крутихин

партнер консалтинговой компании Rusenergy

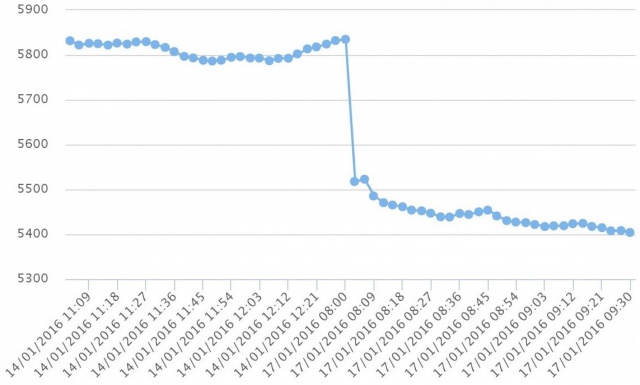

«Слова о том, что добывающие страны близки к равновесной цене на нефть, не соответствуют действительности попросту. Как и все, что говорит Мадуро и другие члены венесуэльского руководства нефтяной промышленности. Это неправда. Потому что никакого соглашения между государствами, входящими в ОПЕК, и государствами, не входящими в эту организацию, по поводу солидарных действий по снижению добычи не намечается. Никто из этих государств не согласен единолично или в группе с кем-то еще снижать добычу, поскольку эту рыночную нишу немедленно займут другие государства. Я думаю, что Комиссия по ценным бумагам в США обратит внимание на то, что заявление Новака, которое абсолютно не соответствовало действительности, было сделано, скорее всего, для того, чтобы какие-то крупные инвесторы могли на внезапном подъеме нефтяных цен сыграть и получить дополнительную прибыль путем использования инсайдерской информации. такие заявления делаются для того, чтобы на них выиграла какая-то группа игроков на бирже и на нефтяных фьючерсах, а не потому что они как-то соответствуют действительности. Никакой координации с Саудовской Аравией нет и не ожидается».

Между тем, в Москве ожидают приезда венесуэльского министра нефти Эулохио дель Пино. В понедельник он встречается с министром энергетики Александром Новаком и главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Мадуро отправил дель Пино в турне по добывающим странам. О чем пойдет разговор между дель Пино и Новаком? Об этом рассуждает член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России Эльдар Касаев.

Эльдар КасаевЭльдар Касаев

член экспертного совета Союза нефтегазопромышленников России

«Все сейчас озабочены тем, чтобы цены выросли. Но в то же время никто не хочет для этого ничего делать в реальности. Поездок много, они будут множиться. И эти встречи, о которых заявляют, еще не факт, что принесут какой-то позитивный результат. На мой взгляд, скорее, не принесут. Потому что всегда перед каким-либо заседанием ОПЕК — плановым или внеплановым — всегда идут такие накаты: вот, сейчас ОПЕК договорится о квотах. А в принципе зачем договариваться, если сам руководитель организации Аль-Бадри четко говорит, что квота официальная у нас 30 млн баррелей в сутки, но в последнее время мы ее превышаем на 1,5-2 миллиона. Собственно, это и есть то превышение предложения над спросом на мировом рынке, которое так будоражит цены на нефть. Будут разговоры об одном и том же, но вопрос квотирования будет вынесен за скобки, потому что это уже формальный вопрос».

Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источник в Эр-Рияде сообщил о готовности Саудовской Аравии вести переговоры о поддержке мирового рынка нефти. Ранее возможность подобных переговоров допускал и министр финансов Кувейта.

Северо-западные ветры принесли в ОАЭ похолодание и даже снегопад.

Раз в несколько лет на вершине самой высокой горы Объединенных Арабских Эмиратов – Джебел Джаис - выпадает снег, вот и вчера метеостанция, расположенная в горах эмирата Рас-Аль-Хейма, зафиксировала минусовую температуру – столбик термометра вскоре после полуночи опустился на 0,3 градуса ниже нуля, а вершину горы припорошил снег. На остальной территории ОАЭ наблюдается сильный холодный ветер и снижение температуры на 3-4 градуса по сравнению с прошлой неделей.

В соседней Саудовской Аравии в нескольких районах на равнинах выпал снег. Снег выпал и в Кувейте. В ОАЭ, кроме горных районов, ни снега, ни дождя не ожидается, но облачная ветренная и прохладная погода сохранится в течение большей части недели. Такую погоду нельзя назвать аномальной, однако столь значительное похолодание наблюдается в ОАЭ не каждую зиму. Метеобюро ОАЭ предупреждает тех, кто собирается отправиться в пустыню или в море о сложных погодных условиях, высоких волнах и риске переохлаждения.

Научно-техническая сетевая компания "Сылутун", базирующаяся в Нинся-Хуэйском автономном районе КНР, откроет в свободной экономической зоне Джебел Али (JAFZA) на территории города Дубай (ОАЭ) центр по продвижению китайских товаров.

"Сылутун" арендовала под эти цели земельный участок площадью 10 000 кв. м, где и построит новый объект к ноябрю 2017 г. Компания собирается продвигать автомобили китайского производства, текстильные изделия и электронную продукцию на рынки арабских стран.

Как сообщалось, сотрудничество компаний Поднебесной и Дубая активно развивается по всем направлениям. Так, в конце прошлого года китайская авиакомпания "Сычуаньские авиалинии" ввела новый авиарейс по маршруту, который связывает административный центр юго-западной китайской провинции Сычуань – город Чэнду, административный центр Нинся-Хуэйского автономного района – город Иньчуань, а также Дубай (ОАЭ).

За январь-июнь 2015 г. город Дубай принял 241 000 китайских туристов. Это на 25% больше, чем за январь-июнь 2014 г.

Кроме того, дочернее предприятие корпорации Alibaba в сфере облачных вычислений примет участие в создании технологического совместного предприятия с базирующейся в Дубае (ОАЭ) компанией Meraas. Стороны, которые уже подписали соглашение, займутся сервисами в области больших данных и облачных вычислений в регионе Среднего Востока и Северной Африки. А Промышленно-торговый банк Китая открыл четыре своих филиала в Дубае, Абу-Даби, Дохе и Кувейте (ОАЭ).

«Тайфуны», Кувейт и Роберта Пинотти.

По словам источника из министерства обороны Италии, Кувейт, возможно, подпишет контракт на поставку 28 истребителей Eurofighter Typhoon 31 января, сообщает «Военный Паритет» со ссылкой на defensenews.com.

По словам источника, министр обороны Италии Роберта Пинотти (Roberta Pinotti) приглашена для подписания контракта в Кувейт. Италия является одним из четырех промышленных партнеров программы Typhoon наряду с Великобританией, Испанией и Германией. Два высокопоставленных военных источника из Кувейта также подтвердили сообщения о скором заключении сделки.

Решение в пользу «Тайфуна» было принято после неоднократных задержек США по возможной поставке истребителей Boeing F-18 Super Hornet. «Мы пытались приобрести «Супер Хорнеты» для замены «Хорнетов» и «Тайфунов» первой партии, но не можем бесконечно ждать одобрения США – нам нужно обновить парк военной авиации сейчас», сообщил источник.

Кувейт приобретает 22 одноместных и шесть двухместных «Тайфунов» на сумму примерно 8 млрд евро (8,7 млрд долл США). Это будут самолеты третьего транша, возможно, они будут оснащены КР Storm Shadow и ракетами воздушного боя Meteor. Источник сообщил, что половина вырученных средств от продажи самолетов придется на долю компании Finmeccanica, которая выполнит сборку самолетов и производство отдельных компонентов.

26 января в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция «Туристический потенциал России: итоги 2015 года и перспективы на 2016 год», в которой принял участие заместитель главы Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев. Заместитель руководителя Ростуризма рассказал журналистам о развитии внутреннего и въездного туризма в прошедшем году, о результатах, которых удалось достичь на этих направлениях, о планах на текущий год и о новых подходах к продвижению туристического потенциала России.

Как отметил Сергей Корнеев, «несмотря на то, что Всемирная Туристическая Организация включила Россию в топ-10 самых интересных для туризма стран мира, пока и иностранцы, и сами россияне мало знают о современных туристических возможностях нашей страны». Для привлечения внимания иностранных туристов, равно как и для увеличения количества россиян, путешествующих по родной стране, Ростуризмом в 2015 году была разработана и запущена новая информационно-маркетинговая программа, которая строится на принципах частно-государственного партнерства, на применении активных инструментов продвижения и на современных технологичных решениях, дающих максимально широкий охват потенциальных аудиторий.

В ходе реализации этой программы, как рассказал заместитель руководителя Ростуризма, в 2015 году было проведено 17 информационных и пресс-туров, в которых приняли участие более 250 представителей туриндустрии и СМИ из России, Германии, ОАЭ, Китая, Кувейта и других стран. В 15-ти регионах России был проведен пилотный межрегиональный проект обмена наружной рекламой. Начал работу Национальный туристский портал Russia.travel, был обновлен и перезапущен Национальный календарь событий – эти родственные ресурсы объединили подробную информацию об объектах показа в регионах России и о крупнейших событийных мероприятиях.

Также в 2015 году начал работу национальный маркетинговый центр по туризму «Visit Russia\Время отдыхать в России». Под эгидой центра начато создание сети национальных туристских офисов Visit Russia – такие офисы были в прошлом году открыты в Хельсинки, Берлине, Дубае, Пекине и Риме. Как подчеркнул замглавы Ростуризма, создание сети турофисов за рубежом – это «шаг абсолютно необходимый, ведь таким образом на привлечение к себе туристов работает весь мир, тем более что в нашем случае региональные зарубежные офисы начали быстро давать отдачу».

Как сообщил Сергей Корнеев, силами зарубежных офисов уже проведено 9 презентационных роад-шоу, по итогам проведения информационной кампании Visit Russia вышло более 1500 публикаций. В офисы Visit Russia поступило более 9000 обращений, а российский въездной туризм получил около 600 новых партнеров. Кроме того, Национальным маркетинговым центром по туризму было заключено 23 соглашения о стратегическом партнерстве с органами исполнительной власти в сфере туризма субъектов РФ, общественными организациями, объектами показа, крупными транспортными и туристическими компании, в том числе транснациональными – в их числе Emirates, Fly Dubai, City Sightseeing. В текущем году, по словам Сергея Корнеева, планируется присоединение к этой маркетинговой программе еще нескольких десятков организаций – интерес к Visit Russia и в России, и за рубежом очень значительный. Накануне пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» на крупнейшем туристическом форуме MATKA-2016 соглашение о сотрудничестве было подписано между НМЦТ «Visit Russia» и музеем-заповедником «Кижи».

По словам Сергея Корнеева, о правильности вектора движения на развитие внутреннего и въездного туризма говорят и цифры. В 2015 году количество турпоездок по стране выросло на 15-20%. Въездной поток по итогам прошедшего года составит по итогам года свыше 27 млн. человек – это рост в более чем 8% по сравнению с 2014 годом. «При этом структура въездных турпотоков в последнее время меняется: растет количество путешественников, прибывающих в Россию из стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, что мы, конечно, учитываем, планируя открытие в 2016 году региональных офисов Visit Russia», сказал Сергей Корнеев.

«Уверен, что новые подходы к продвижения туристического потенциала нашей страны на внутреннем и внешнем рынках позволят не только закрепить достигнутые успехи, но и добиться дальнейшего увеличения как внутреннего, так и въездного турпотоков», отметил в конце своего выступления замглавы Ростуризма, а затем ответил на вопросы журналистов.

США решили развалить Саудовскую Аравию

Сергей Петров,

Специально для Iran.ru

Пока весь мир не может понять, почему мировое сообщество никак не может справиться с ИГ/ДАЕШ, которое сильно потрепано ударами ВКС России с воздуха, действиями «на земле» иранского КСИР и ливанской шиитской Хизбаллы в поддержку лояльных Башару Асаду ВС Сирии и военных формирований сирийского населения, Ближний Восток продолжает быстро накаляться, что крайне негативно отражается на мировых нефтяных ценах, и без того сильно опущенных политикой Саудовской Аравии в сфере экспорта «черного золота». Цена нефти на прошлой неделе неоднократно перешагивала психологическую отметку ниже 27 долл. за баррель, пока остановившись на 29-30 долл. Это сильно бьет по нефтедобыче США, особенно из сланцев, что вынуждает Вашингтон искать политические механизмы стимулирования цен на «чёрное золото». Поэтому не случайно из Вашингтона и Лондона стали поступать сообщения, пока еще не слишком громкие, о готовности США пойти на развал саудовского королевства или по крайней мере на смену нынешнего короля Салмана, которое, кроме игры на нефтяной цене, проявляет непокорность и по многим внешнеполитическим вопросам, нанося тем самым удар по американским интересам в регионе.

Что стоит за расхождением между Вашингтоном и Эр-Риядом

США полагают, что причиной их проблем является непримиримая позиция в ОПЕК КСА, объём добычи нефти в котором достиг еще в прошлом году исторического максимума в 10,3 млн. баррелей в день. А перед США стоит стратегическая задача — обойти Россию к 2020 г. по объёму добычи сырой нефти и таким способом сильно подорвать российский нефтеэкспорт в Европу, тем самым еще больше ослабив и без того деградирующую экономику России. Прогнозируется, что РФ к этому времени будет производить 10,15 млн. баррелей в сутки, а США — 11,58 млн. баррелей. А достичь этой цели можно только резко опустив Саудовскую Аравию с позиций мирового лидера нефтяного экспорта.

Саудовская Аравия «провинилась перед США и в других вопросах: прежде всего в Сирии, Йемене, Ираке и т.д., где она поддерживает силы, не учитывающие американские интересы, а выступающие исключительно в интересах королевства. Более того, саудовцы пошли на демонстративное сближение с Россией, чтобы продемонстрировать Америке свою самостоятельность и недовольство тем, что американцы постепенно уменьшают поддержку династии Аль Саудов, уходя тем самым от военной поддержки саудовских авантюр по разжиганию «цветных» революций на Ближнем Востоке и в Аравии, которые сильно подорвали американские позиции в регионе. В Вашингтоне решили, что настал момент отыграть назад утраченное.

Место Ирана в саудовско-американских разногласиях

Но особенно «расстроила» США позиция КСА по Ирану, с которым Вашингтон связывает огромные надежды будущего переустройства региона, на который приходится до 2/3 мировой добычи нефти и почти 40% мирового производства газа, из которых большую часть в скором будет давать ИРИ после полного снятия санкций и модернизации нефтегазовой инфраструктуры. Американские стратеги еще в 2014 году поняли, что Иран есть и далее будет оставаться одним из инструментов не только геополитики и тем более ведущей региональной державой Ближнего и Среднего Востока, а также зоны Персидского залива, но и, что немаловажно, влиятельным участником ценовой игры на мировых рынках энергоносителей. И Белому дому крайне нужно, чтобы этот инструмент как можно скорее оказался прежде всего в руках США.

И это при том, что Москва вполне могла заблокировать это своей позиций по ИЯП, поддержав Тегеран назло Западу. И все бы поняли, почему такая поддержка России была бы логичной. Это был бы ответ России на введенные Западом антироссийские санкции под предлогом событий на Украине. И вполне можно было бы одно разменять на другое. Но этого не случилось. Почему – большой вопрос, на который ответ знают только посвященные. В результате Москва проиграла, ничего не получив взамен. А Иран получил шанс оторваться от России и потенциально в любой момент перейти в западный лагерь, который может предложит этой стране инвестиции в любом объеме и самые передовые технологии. Причем даже сами представители нынешней американской администрации, а также сенаторы-республиканцы не скрывают того, что разворот Вашингтона в сторону Ирана отражает не только тактику США «не класть все яйца в одну корзину» (в плане создания еще одного, наряду с Ираком, например) противовеса традиционному ближневосточному лидеру и главному игроку на мировом нефтяном рынке, а также «локомотиву» ближневосточных «цветных» революций — Саудовской Аравии. Только пока не просчитано одно – а готов ли Иран играть по такого рода американским схемам, даже если речь идет о развале или серьезном ослаблении своего главного конкурента в региона – КСА?

Пока, видимо, еще нет, раз Тегеран позволил себе послать подальше американский ультиматум по поводу продолжения им программы баллистических ракет сразу после решения Вашингтона снять санкции с ИРИ. Но в любом случае, проигрывающие от всего этого

стороны уже понятны – это прежде всего Россия, которая очень долго следовала в фарватере западных антииранских санкций, затем слишком долго думала стоит ли сотрудничать с Ираном, а также в силу своих нынешних проблем (экономика в упадке) и отсутствия развитых технологий, и сама Саудовская Аравия, которая и так трещит по швам, в том числе из-за своей недальновидной политики в сфере ценообразования на нефть, а также огромных затрат на войны в Сирии, Йемене и Ираке. Дело дошло до того, что из Эр-Рияда просочилась информация о намерении короля Салмана уйти и передать власть своему сыну – нынешнему министру обороны − в обход правил престолонаследия в королевстве.

Что следует ожидать?