Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В новых условиях требуется изменить отношение к работникам

Наталья Данина (главный эксперт по рынку труда компании HeadHunter)

Сегодня можно говорить о возникновении новых макротрендов на рынке труда и о том, что спрос на HR-специалистов (специалисты по управлению персоналом и работе с ним) бьет все рекорды.

О трендах в HR сегодня говорят все - от консалтинговых и аналитических компаний до независимых HR-экспертов. С одной стороны, российский рынок труда сейчас развивается в особых условиях, с другой - есть тенденции, которые можно назвать глобальными. Проанализировав более 90 международных тренд-отчетов, мы выбрали несколько ключевых направлений, которые лучше всего отражают то, что происходило, происходит и будет происходить в перспективе трех - пяти лет с компаниями в России. Кто-то знаком с ними не понаслышке и уже вовсю работает в новых реалиях, а кому-то только предстоит шаг за шагом пройти весь этот путь с самого начала.

Во-первых, мир окончательно и бесповоротно изменился за последние пять лет. Бизнес сегодня развивается в эпоху глобальных перемен - геополитических, общественных, демографических, технологических, культурных, морально-нравственных.

Во-вторых, меняется отношение людей к жизни и работе. Глобальные перемены привели к тому, что начали пересматриваться ценности и цели. За два ковидных года - 2020-й и 2021-й - эта тенденция ярко проявила себя.

И в-третьих, эффективные компании активно и постоянно работают над ростом производительности труда. На фоне санкционных ограничений и острого дефицита людей на рынке труда главный акцент в деятельности HR-команд сделан не столько на том, чтобы "нанимать, нанимать, нанимать", сколько на том, чтобы "настраивать, настраивать, настраивать".

Экстенсивный путь роста эффективности, когда компания принимает больше людей, чтобы производить больше продукции, себя исчерпал. Тем не менее многие предприятия намерены увеличивать численность персонала и расширять бизнес. Возникает закономерный вопрос: каким образом компании собираются осуществлять намеченное, если и с людьми, и с технологиями сегодня не все так просто?

По прогнозам, специалистов на рынке труда до 2035 года не станет значимо больше - с этим фактом HR и бизнес свыкались весь прошлый год. Пока ситуация выглядит так, что конкуренция за соискателей не уменьшится и будет только расти.

В среднем на одну активную вакансию в России в конце прошлого года приходилось 3,5 активного резюме. Если показатель опускается ниже четырех пунктов, можно смело признавать дефицит кадров. За первые несколько недель февраля hh.индекс провалился до 3,2 пункта - подобного не случалось за всю историю наблюдений. При этом важно понимать: обозначенный показатель - средняя температура по больнице, то есть он отражает ситуацию в стране в целом. Если углубиться в отдельные регионы, отрасли и сферы, конкуренция за людей может быть еще сильнее.

Важно отметить: данные hh.ru напрямую коррелируют с теми цифрами, что обнародовал Росстат. Уровень безработицы в России находится на минимально низком уровне - 3,2 процента.

Любопытно, что в динамике спроса и предложения можно заметить два спада - в конце 2022-го и 2023 года. Но это сезонная история, которая заканчивается традиционным подъемом активности работодателей весной и осенью. Так что о сокращении дисбаланса, несмотря на все надежды со стороны бизнеса, речи пока не идет.

Основную долю вакансий на рынке труда, как и прежде, составляют следующие сферы: продажи, обслуживание клиентов, рабочий персонал, производство и сервисное обслуживание, строительство и недвижимость, транспорт, логистика, перевозки и розничная торговля. В большинстве этих профессиональных групп сильнее всего ощутим дефицит кадров, поскольку спрос на специалистов в разы превышает предложение.

Интересно, что в HR наметился небывалый для этой сферы рост числа вакансий: за год количество предложений о работе для HR-специалистов увеличилось на 50 процентов. Несмотря на то что в общей структуре рынка их доля невелика (около двух процентов), подъем на фоне остальных сфер выглядит внушительным. Эксперты сходятся во мнении, что на фоне растущих вызовов и задач многие компании осознали необходимость расширения HR-команды.

Дефицит рабочей силы по-прежнему актуален для всех регионов России. Но сложнее всего найти нужных кандидатов работодателям из Центрального федерального округа. Чем крупнее регион, тем меньше ощущается нехватка кадров, но в этом случае у работодателей появляются другие проблемы: огромная конкуренция за одних и тех же людей на рынке труда, поиск подходящих кандидатов среди всей массы и другие.

Медианная зарплата, которую указывают в вакансиях работодатели, в январе 2024-го по сравнению с январем 2023-го выросла на 26,4 процента. Разумеется, предлагать - еще не значит платить, но это маркер того, что происходит на рынке. На данный момент самая высокая средняя предлагаемая заработная плата в ЦФО - в Калужской области, она составляет 57330 рублей. А самый выраженный показатель дефицита кадров в регионе - в Ивановской области: два резюме на одну вакансию.

В этих непростых условиях компаниям следует обратить особое внимание на автоматизацию бизнес-процессов. Особенно тех, что сопутствуют основной деятельности предприятия (бухгалтерия, кадровое делопроизводство, юридическое и другие направления). В вопросе автоматизации важно не только ЧТО автоматизировать, но и КАК, тогда и эффективность организации в целом вырастет, и скорость принятия решений на основе данных увеличится.

И наконец, в новых условиях необходим бережный подход к людям. Он должен стать базовым, системообразующим элементом любой компании. Просто так требовать от людей работать больше, интенсивнее, качественнее уже не получится. Мало просто написать хорошую вакансию и сделать красивую обложку компании. Главная задача HR - создать внутри организации среду, вдохновляющую сотрудников на продуктивную работу. Без HR-стратегии, поддерживающей исполнение бизнес-стратегии, компаниям сегодня не обойтись. Если менеджерская команда, включая HRD, не готова вкладывать ресурсы в HR-стратегию, пересматривать отношение к персоналу, внедрять HRtech-решения, рано или поздно она столкнется с большими проблемами в бизнесе.

В Ярославской области опасаются миграции малого бизнеса

Элина Труханова

Отмена ряда налоговых льгот в Ярославской области может привести к миграции бизнеса в другие регионы, считает региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей.

По словам бизнес-омбудсмена Альфира Бакирова, в 2019 году регион стал участником нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", одна из целей которого - увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей. В 2020 году для бесшовного перехода предприятий МСП с отмененного единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на другие виды налогообложения в области были понижены ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН). Они должны были действовать до конца 2024 года, однако решением облдумы были отменены уже в конце 2023-го, поскольку, по мнению парламентариев, период адаптации бизнеса к другим видам налогообложения закончился.

Региональный бизнес-омбудсмен отмечает, что правительство региона сконцентрировалось на точечной помощи предпринимательству через специализированные кредитные платформы: Корпорацию развития МСП, Фонд поддержки МСП, платформу "Мой бизнес", индустриальные парки и так далее. Однако, судя по открытым отчетным данным Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства, в 2023 году поддержку получили всего 319 местных предприятий, которым было выдано 260 микрозаймов и 59 поручительств.

- Таким образом, доля субъектов МСП, использующих эти инструменты, составляет всего 0,63 процента от общего числа предпринимателей и предприятий, зарегистрированных в Ярославской области. Такая поддержка по определению не может носить массового характера. В то же время льготные налоговые режимы - это инструмент повышения инвестиционной привлекательности целых секторов региональной экономики для малых и средних предпринимателей и увеличения количества субъектов предпринимательства в регионе, - подчеркивает Альфир Бакиров.

В аппарате бизнес-омбудсмена считают, что следствием отмены налоговых льгот может стать уход бизнеса в тень или миграция его в соседние регионы с более комфортными условиями налогообложения. Потому что в большинстве из них налоговые льготы продолжают действовать.

- С негативными последствиями мы уже встречаемся. Привычным явлением стала просьба о переводе денег физлицу вместо расчетов с применением контрольно-кассовой техники. Или просьба о частичном расчете наличными без предоставления кассового чека, оплата по QR-коду, по которому непонятно, куда уходят деньги. Сети полны рекламы о переводе бизнеса в другие регионы, где есть льготы. И такие факты становятся уже массовыми, - приводит примеры уполномоченный.

По его мнению, аргументы о выпадающих доходах несоизмеримы с потерями бюджета из-за резкой деградации бизнеса и его ухода в тень.

Кстати

При комитете по экономической политике Ярославской областной думы в конце марта создана рабочая группа по вопросам, связанным с совершенствованием условий для развития малого и среднего предпринимательства в регионе. Один из первых вопросов, которые группа начала рассматривать, - льготное налогообложение предприятий МСП, потому что объединения предпринимателей сообщают о начавшейся миграции бизнеса в другие регионы с более благоприятными условиями УСН.

Как избежать ошибок при запуске уникального продукта

Степан Ермаченков (директор по производству сервиса аренды повербанков)

Выводить на рынок новый продукт можно двумя способами: заказать все необходимое подрядчикам или организовать собственное производство. У обоих способов есть свои преимущества и недостатки. Как понять, надо ли вашему бизнесу заниматься изготовлением оборудования, товаров, комплектующих своими силами? Как избежать ошибок при запуске уникального продукта?

Теоретически любая крупная компания, которая располагает достаточным количеством свободных средств, может производить все необходимое самостоятельно. Для этого ей нужно организовать цех, закупить сырье, приобрести станки и производственные линии, изготовить продукт, дождаться его окупаемости - и только после этого начать зарабатывать.

Склад, персонал, логистика и доставка могут понадобиться любому бизнесу, не только производственным компаниям, поэтому на них внимание не заостряем. Так вот если продукт, который получает конечный потребитель, стоит недорого, то можно прийти к неутешительным прогнозам, посмотрев на наценку, срок окупаемости и выхода компании на прибыль. Разумеется, каждый предприниматель это предварительно обсчитывает и определяет оптимальную маржинальность. Но есть и другие риски, которые обязательно стоит иметь в виду.

Так, многое зависит от выбранной модели бизнеса.

С операционной моделью все просто. Это оптовая или розничная торговля, которая предусматривает готовый продукт и грамотное выстраивание маркетинга, взаимоотношений с покупателями и бизнес-процессов как основную нагрузку на предпринимателя. Бизнесмен закладывает себестоимость продукта в операционную модель, учитывает возможные риски (например, смену технологий) и может масштабироваться в несколько раз, полностью менять стек или, наоборот, вносить порционные изменения. Проблема этой модели в том, что с ней сложно вывести на рынок уникальный проект.

Производство - задача гораздо более сложная, затратная и масштабная. Бизнесу нужно выстроить все процессы с нуля по примеру конкурентов или западных коллег либо по своему уникальному видению. Первый вопрос, на который необходимо найти ответ: кто будет потребителем - сам производитель (если он создает продукт для своих задач), другие компании, которые будут предлагать продукт конечным потребителям (b2b), или конкуренты, которым планируется продать технологию? Дальше надо вложить время и средства в разработку проекта, прототипа продукта, протестировать гипотезы, пройти через несколько этапов согласований - например, связанных с сертификацией, защитой интеллектуальных прав и так далее. Следующий этап - собственно производство. Штучное всегда обходится дорого. Чтобы оно было рентабельным, выпуск должен быть массовым.

Идти в ногу со временем и развиваться - означает постоянно модернизировать производство. А это требует немалых вложений. Но если с этим задержаться, можно отстать от рынка и оказаться не у дел. Теряется актуальность продукта компании. Производство - достаточно инертный бизнес, ему сложно перестраиваться. Плюс поменять все - очень трудоемкий и затратный процесс. Производителю важно всегда держать руку на пульсе, а перед глазами иметь горизонт тактических сдвигов, что в наше турбулентное время достаточно затруднительно. Ведь может случиться так, что компания обзаведется внушительными производственными мощностями, поработает год-два, а потом технология сменится. Если быстро не перестроиться, все лавры достанутся конкурентам, а компания даже не успеет выйти на прибыль.

Если можно избежать отладки собственного производства - купить готовый продукт, или арендовать оборудование, или отдать задачу на аутсорс, - то лучше поступить именно так. У производства силами подрядчика есть свои преимущества.

Прежде всего это возможность быстрее начать зарабатывать и выйти на окупаемость. В случае неудачи убытки будут не такими большими. Кроме того, операционная модель позволяет бизнесу оставаться в фокусе своей деятельности: изучать конкретный рынок, бизнес-процессы, конкурентов, а не заходить предварительно на территорию производителей.

Второй плюс состоит в том, что у подрядчика будут экспертиза и компетенции в производстве, выборе оборудования, организации процесса. Выбрав опытного производителя, можно получить партию быстрее и дешевле. А значит, расходы окупятся за меньший промежуток времени.

Наконец, опытные производители могут предложить клиенту выбор: более конкурентоспособную цену на оборудование или внедрение большего количества технологий. Это запас для небольшого маневра по себестоимости.

Идти по пути изготовления товаров своими силами лучше только в том случае, если нужный продукт не производят другие компании или они это делают долго и дорого.

Конечно, если нет подходящего производителя в нашей стране, можно поискать по всему миру, чтобы импортировать его продукцию или договориться с компаниями, которые близки к производству нужного товара, оборудования. Но и в этом случае могут возникнуть сложности.

Любому стартапу я рекомендую не тратить сразу много времени и средств на разработку крутого продукта. Сначала лучше сделать недорогой MVP, протестировать и посмотреть, есть ли на него спрос. В противном случае может оказаться так, что на продукт потрачено много денег и сил, а на деле он никому не нужен и неконкурентоспособен.

В Смоленске начали разбирать крупнейшую нелегальную свалку региона

Татьяна Ткачева

Раскапывать слежавшийся мусор, который занимает более 11 гектаров в Промышленном районе города, начали в рамках федерального проекта "Чистая страна". Самую большую несанкционированную свалку Смоленщины планируют ликвидировать до 1 декабря 2024 года. Вместо нее появится холм, засеянный травой.

Отходы производства и потребления сбрасывали в районе улицы Шевченко на протяжении 20 лет, вплоть до начала нулевых. На данный момент здесь на 11,19 гектара находится почти 857 тысяч кубометров мусора. На устранение свалки регион получил федеральную субсидию по нацпроекту "Экология" - 323 миллиона рублей.

- Реализация природоохранного проекта улучшит качество жизни населения всего Смоленска - более 300 тысяч человек. На текущий момент все работы выполняются в рамках графика, утвержденного в проектной документации, - сообщил губернатор Василий Анохин.

Первоначально предусматривался вывоз всех отходов на полигон ТКО в Кощинском сельском поселении под Смоленском. Эта площадка используется с 2002 года и принимает почти половину всех твердых коммунальных отходов в регионе. Чтобы сэкономить место на полигоне и удешевить проект ликвидации свалки на Шевченко, проект пересмотрели. "Массы отходов планируется частично вывезти, а из оставшихся сформировать террикон с изоляционным покрытием", - сообщали "РГ" прошлым летом в департаменте Смоленской области по природным ресурсам и экологии.

Работы разделены на два этапа - технический и биологический. Первый должны завершить к 1 ноября. Свалочный грунт сложат в террикон, то есть отвал в виде конуса, который изолируют специальным материалом. По всей площади мусорного холма будут равномерно расположены дренажные скважины с газоочистными установками - система пассивной дегазации. Ожидается, что она значительно снизит концентрацию загрязняющих веществ в выбросах и минимизирует негативное воздействие на окружающую среду биогаза, образующегося при гниении отходов.

Сейчас с помощью техники отходы со свалки перемещают к месту закладки террикона, формируется система сбора поверхностных сточных вод, пояснили в правительстве области. В августе начнется биологический этап: подготовка почвы, подбор и посев многолетних трав.

В приграничье восстанавливают пострадавшее от обстрелов жилье

Анна Скрипка

В белгородском пригороде - поселке Разумное, где совсем недавно массированным ударом из РСЗО посекло фасады и окна в спальном микрорайоне, - все еще поблескивают битые стекла на балконах, но в окнах - теплый домашний свет. Алгоритм восстановления таков, что сначала строители стараются как можно быстрее защитить жилые комнаты от свежего весеннего ветра. Все работы уже доведены до автоматизма, однако череда вражеских обстрелов добавляет бригадам объемов. Курирующие масштабные ремонтные работы чиновники подчеркивают: хорошо, если восстановление можно начать сразу же. Сложнее, когда вражеские атаки мешают даже оценить ущерб и задокументировать повреждения.

Март в Белгороде с его регулярными обстрелами пополнил списки квартир и домов, которые нужно ремонтировать: помимо десятков жертв и раненых, появилась масса разрушений. Счет квартир, лишившихся остекления, пошел на тысячи, помимо этого осколки снарядов посекли и разбили детские сады, магазины, точки общепита и множество других предприятий и учреждений. Глава региона Вячеслав Гладков, поясняя порядок восстановительных работ, отметил: приоритет отдается жилью. Он привел неутешительную статистику.

- В Белгороде с 11 марта повреждено 2776 окон и 1288 балконных рам в 3050 жилых помещениях: в 2857 квартирах и 193 частных домовладениях, - рассказал глава региона. - Город разделен на 10 секторов, за каждым из которых закреплены подрядные организации - всего 39 подрядчиков. Конечно, объем разрушений за последние недели большой, в первую очередь в Белгороде и Белгородском районе, без учета последствий обстрелов в Грайворонском городском округе, где мы пока не имеем возможности в полной мере выполнить подсчеты. Вижу, что работа идет и сделано уже немало, но, с моей точки зрения, необходимо находить ресурсы, чтобы снижать сроки восстановления.

В Белгородском районе в 17 населенных пунктах повреждено жилье. Почти 1,4 тысячи объектов нуждаются в качественных восстановительных работах: 333 квартиры в 25 многоквартирных домах и свыше тысячи частных домовладений.

- Наибольшее количество разрушений пришлось на поселки Майский, Разумное, Новосадовый, Таврово, Дубовое и Октябрьский, села Беловское и Никольское, - отметил Вячеслав Гладков. - Сначала у нас был план - семь дней на восстановление, однако в настоящий момент эти сроки не выдерживаются из-за слишком большого объема, который, к сожалению, с каждым днем увеличивается.

За два с лишним года постоянных обстрелов со стороны сопредельного государства белгородцы уже не задают вопросов об алгоритме восстановительных работ. И если кого-то и удивляют разбитые балконы при новых стеклопакетах в окнах, то это редкие случаи. Сначала строители закрывают так называемый тепловой контур, потом ремонтируют важные конструкции в домах, очередь до балконов или хозяйственных построек на селе доходит далеко не сразу.

В Курской области, где масштаб разрушений не так велик, к восстановительным работам приступают сразу же и по такому же принципу. Глава региона Роман Старовойт, комментируя ход внезапных и необходимых ремонтов, отметил, что с начала проведения СВО в Курской области отремонтировано 48 многоквартирных и 924 частных дома. В настоящее время ремонтно-строительные бригады трудятся в селах Козино и Городище Рыльского района, Троицкое и Гордеевка Кореневского района - а это практически на самой границе с Украиной, и строители рискуют своей жизнью и здоровьем, но выходят на работу, чтобы как можно быстрее в дома смогли вернуться их хозяева.

Впрочем, есть и те населенные пункты, куда пока, к сожалению, мастера не выезжают. Это село Успеновка Кореневского района и многострадальный поселок Теткино Глушковского района. В последнем, куда весь март навязчиво стремились вражеские диверсанты, пострадало наибольшее число домов.

- Из-за регулярных обстрелов со стороны Украины начать восстановительные работы в Теткино нет возможности, - отметил Роман Старовойт. - Еще не до конца выявлены поврежденные объекты, подомовой обход продолжается. Пока известно о 193 домах, 18 из них - многоквартирные. Ставшие регулярными террористические удары привели к оттоку людей из поселка: до СВО в Теткино проживали около 3,8 тысячи человек, а теперь - примерно 1,3 тысячи.

Аналогичная ситуация в Грайворонском городском округе Белгородской области, который одновременно с курским Теткино атаковали вражеские подразделения. Часть разрушений в грайворонском приграничье еще не зафиксированы. Вячеслав Гладков, посетивший районный центр и два села, привел лишь предварительные данные.

- В Мокрой Орловке, по предварительным подсчетам, повреждено порядка 62 домовладений. Степень разрушения разная: где-то выбиты окна, где-то сильно повреждена кровля, где-то покосился забор. Но это первоначальный осмотр - как только позволит оперативная обстановка, приступим ко всем этапам восстановления, - отметил он. - Самые существенные повреждения получило здание школы в Мокрой Орловке, но, как и с жилым сектором, при первой возможности начнем процесс восстановления.

И жители, и чиновники подчеркивают: главное не скорость ремонтно-строительных работ, а повседневное ощущение безопасности и в приграничье, и в областных центрах. Массированная атака беспилотников на Курск в конце минувшей недели пополнила список разрушений: несколько семей лишились крова. Один дом выгорел полностью, и теперь семье, временно переехавший в маневренную квартиру, предлагают не восстанавливать старый дом, а приобрести другой. С документами и юридическим сопровождением в мэрии обещали помочь.

В Черноземье началась посевная кампания

Анна Скрипка

Весенний сев в регионах Черноземья только стартовал, однако аграрии и эксперты отрасли уже называют его непохожим на предыдущие. Нынешняя посевная кампания проходит в сложной оперативной и экономической обстановке, особенно в белгородско-курском приграничье. Решая проблемы, сельхозпроизводители выстраивают прочный фундамент для развития и независимости АПК.

Семена, топливо, средства защиты

Более четверти объема зерновых и зернобобовых культур, свыше половины - сахарной свеклы, почти 15 процентов гречихи в стране производят регионы Центральной России. Эти данные прозвучали в Липецкой области на совещании, которое прошло под председательством замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.

В непростой оперативной обстановке аграрии этих областей и, в частности, приграничья в первую очередь решают вопросы безопасности. В Белгородской и Курской из оборота вышли свыше 50 тысяч гектаров пахотных земель. Пахать и сеять в этих угодьях невозможно из-за боевой работы и возведения фортификационных сооружений. Однако и на полях, примыкающих к таким районам, высок риск для жизни и здоровья аграриев. Посевные работы в этой местности согласовываются дополнительно, но, даже если техника выходит на поля, дополнительные меры безопасности важнее всего.

Бронежилет, каска, противоосколочные очки и специальные средства для защиты шеи вместе со специально укомплектованной аптечкой для первой медицинской помощи - обязательная экипировка каждого, кто выходит в поле. Сельхозпроизводители предпочитают не говорить о том, что обеспечение безопасности делают посевную кампанию еще дороже, чем она обходилась ранее, однако это и так понятно.

Глава агрохолдинга "Агро-Белогорье" Владимир Зотов, напомнив, что посевные площади и животноводческие площадки группы компаний располагаются в значительной степени в приграничных муниципалитетах, сообщил: в группе компаний создали свой оперативный штаб, который круглосуточно следит за обстановкой на предприятиях, собирает информацию о пострадавших коллегах и их семьях и принимает конструктивные решения о помощи.

- Выделяем порядка 30 миллионов рублей на дополнительные выплаты остро нуждающимся и работающим в наиболее сложных условиях, закупаем укрытия, дополнительные каски и бронежилеты. И продолжим приобретать и делать все от нас зависящее, чтобы обеспечить безопасность наших людей, - отметил Владимир Зотов.

Дополнительно в агрохолдинге выделили 35 миллионов рублей на поощрение тех сотрудников, которые каждый день с риском для жизни и здоровья выходят на места и выполняют свои обязанности.

Бетонные конструкции, которые используются в качестве укрытий от летящих снарядов и их осколков, дизель-генераторы на случай отключения электричества (а это в приграничье частый случай) и много чего еще - обязательный вклад в нынешнюю посевную. Однако меняются еще и привычные алгоритмы работы.

На совещании, посвященном развитию АПК, курский губернатор Роман Старовойт напомнил об атаках вражеских беспилотников на топливные хранилища и отметил: запасы горюче-смазочных материалов нужно рассредоточить, а к технике подвозить оперативно и в небольших количествах.

- Работать придется буквально с колес, - резюмировал он.

Аграрии согласились: случаи, когда дроны атаковали технику, известны всем, поэтому методы работы нужно менять.

Как по маслу

Структура посевных площадей, как и в предыдущие годы, зависит от задач, которые стоят перед агропромышленным комплексом в целом. Так, в Белгородской области значительный клин выделен под зерновые культуры: только яровых высевается свыше 300 тысяч гектаров. Приоритет озимой пшеницы, кукурузы на зерно не меняется: животноводческий комплекс, который до сих пор производит пятую часть мяса в стране, требует собственных комбикормов и сырья для них.

Акцент на масличные культуры ожидаемо делают в Курской и Липецкой областях. Курирующий АПК вице-губернатор Липецкой области Игорь Кремнев отметил, что посевные площади будут увеличены под высокомаржинальными культурами. Для региона это соя, рапс, горох и сахарная свекла, ведь именно для них созданы перерабатывающие мощности, в развитие которых продолжают инвестировать.

В Курской области внимание к масличным тоже растет. Профильный замгубернатора Сергей Стародубцев отметил, что их площадь намерены довести до 575 тысяч гектаров. При этом для сои будет введено 394 тысячи гектаров, для подсолнечника - более 106 тысяч, а для рапса - с учетом озимого - 70 тысяч.

- Основное, над чем надо работать в текущем году и в ближайшей перспективе, - продолжение совершенствования технологии выращивания масличных культур, и прежде всего - сои, - отметил он. - В прошлом году даже в крайне неблагоприятных погодных условиях в период уборки в среднем по области сельхозтоваропроизводители получили с гектара более 26 центнеров сои, обеспечив прирост урожайности на треть к среднегодовому показателю за последние три года. При этом была получена продукция с высоким содержанием протеина - в пределах 40 процентов, которая реализована по более высоким ценам. Поэтому в нынешнем году нужно довести валовое производство масличных культур до 1,5 миллиона тонн, в том числе до миллиона - сои, и работать над дальнейшим повышением качества маслосемян.

Сбыт этой продукции выгоден аграриям: в минувшем году маслоэкстракционный завод компании "Содружество", недавно открывшийся в регионе, закупил свыше 1,1 миллиона тонн маслосемян. Куряне смогли обеспечить свыше 60 процентов этого объема. Однако, как отмечает Сергей Стародубцев, высокотехнологичное экспортно ориентированное предприятие имеет возможность переработать весь объем произведенных семян масличных культур в регионе, а предложения по контрактации будущего урожая рассматривает уже сейчас.

Сельский час

Как и предыдущие, нынешняя посевная кампания решает задачи развития агропромышленного комплекса на перспективу. Эксперты в регионах назвали внушительное количество таковых - от внедрения цифровых технологий до беспилотных систем, однако акцент сделали на двух первоочередных: независимости российского семеноводства и решении кадровой проблемы.

Семеноводческие хозяйства Орловской области обеспечили 87 тысяч тонн семян яровых, зерновых, зернобобовых культур собственного производства - это 107 процентов от потребности земледельцев региона. Свыше 2,6 тысячи тонн пришлось приобрести извне - это семена и гибриды зерновой и силосной кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника, рапса. Глава региона Андрей Клычков отметил, что область в целом независима от сторонних поставок семенного материала: закупается только три процента. Однако развивать это перспективное направление необходимо.

Аграрии тоже это понимают. Глава курского предприятия "Защитное" Юрий Васюков напомнил, что в минувшем году растениеводы получили 75 тысяч тонн по 40 сортам 13 культур. Он отметил, что хозяйству пришлось перестроиться в связи с потребностями партнеров, и этот процесс был непростым, но необходимым. Понимая перспективы, которые открываются и перед семеноводческими хозяйствами, и перед всем российским АПК, специалисты говорят о дальнейших планах по производству оригинальных семян, чтобы полностью избавиться от импортной зависимости. Юрий Васюков приводит в качестве примера успех в этом деле по яровым зерновым и зернобобовым.

Между тем

Кадровая проблема, как говорят сами аграрии, "многогранная боль отрасли". Но тесное сотрудничество с учебными заведениями, постоянные стажировки и практики приносят определенную пользу. Однако самое главное, что начал расти престиж сельскохозяйственных профессий, отрасли в целом и жизни на селе. Условия работы и повседневный комфорт агрария улучшаются, и немалая заслуга в этом - самих инвесторов. Курский губернатор Роман Старовойт привел в качестве примера строящийся под Железногорском поселок "Меркурий" - первый за долгие десятилетия новый населенный пункт в регионе. Коттеджная застройка, социальная инфраструктура, торговля и общепит станут результатом государственно-частного партнерства, но самое важное, что первые дома уже вводятся и совсем скоро будут заселяться людьми, которые любят сельское хозяйство, работу на земле, да и саму землю.

В ивановском райцентре обострилась проблема водоснабжения

Татьяна Ткачева

Жидкость ржавого цвета с неприятным запахом, которую невозможно использовать для стирки и мытья посуды, не говоря о питье, появилась в начале апреля в домах жителей Родников. Райцентр в Ивановской области пытается решить застарелую проблему с водоснабжением, но из-за аварийного сбоя качество ресурса снова ухудшилось. Часть города временно переключили на другой канал поставки воды, организовали ее подвоз во дворы.

Примерно треть населения получает воду из водохранилища. Когда тает снег или идут дожди, туда попадают различные загрязнения. Ил, гниющие растения - вся эта органика сказывается и на составе, и на цвете, и на аромате воды. Точно предугадать сезонные колебания состава невозможно, поэтому каждый раз специалисты подбирают новый вариант реагента, фильтрующего вещества, который используется для очистки. В этом году в преддверии паводка в индустриальном парке "Родники", который является гарантирующим поставщиком воды для предприятий и населения, приобрели более 50 тонн минерального порошка. Не помогло.

Радикально решить проблему поможет только подключение домов и социальных учреждений к артезианскому водозабору. Большую часть из них за последние два года уже перевели на новый источник, летом запустят три скважины глубиной 130 метров для микрорайонов "Южный" и "60 лет Октября", где проживают около пяти-шести тысяч человек. В конечном счете население будет получать воду из подземного накопительного резервуара, а промышленность - техническую из открытого источника, пояснял ранее глава Родниковского района Александр Пахолков.

В городе продолжается реконструкция локальных (в ИП "Родники") и биологических (городских) очистных сооружений, начатая в октябре 2023 года. Поступление загрязненных стоков от новых текстильных предприятий не позволяет качественно фильтровать воду перед сбросом в окружающую среду. Это приводит к окрашиванию ручья Юкша в бассейне Волги. Выпуск плохо очищенных стоков в 2020-2023 годах установлен судом, ответственность возложили на гендиректора УК индустриального парка.

На увеличение мощности и переоборудование локальных очистных сооружений район получил из бюджета области 740 миллионов рублей. Новые объекты обещают ввести в строй до конца 2024 года. Производительность комплекса с учетом планов развития промышленной площадки вырастет с 12 до 19 тысяч кубометров в сутки.

На биологических очистных идет капитальный ремонт отстойников. В конце марта после ремонта запустили первый резервуар, в апреле заработают второй и третий.

Тем временем

В Смоленской области в 2024 году планируют ввести в строй пять объектов водоснабжения - новых либо прошедших модернизацию. Качественный ресурс получат 52 тысячи человек. Работы по федеральному проекту "Чистая вода" ведутся в Смоленске, Рославле, поселках Кардымово и Красный, деревне Каменке. По масштабу выделяется обновление Верхне-Ясенного подземного водозабора - крупнейшего в столице региона. Его запуск улучшит водоснабжение для 10-й части населения Смоленска, пояснил губернатор Василий Анохин. В 2023 году в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в регионе ввели в эксплуатацию 10 объектов, обеспечивающих водоснабжение более 40 тысяч жителей.

ИЖС может стать драйвером развития страны и решения демографической проблемы

Александр Шиханов

Социологические опросы говорят, что более 70 процентов россиян хотели бы жить в собственном доме. При этом данные 2023 года свидетельствуют: из 110 миллионов квадратных метров введенного в эксплуатацию жилья 54 процента - почти 60 миллионов - составляет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Такие цифры прозвучали на выездном заседании комиссии "Российского союза строителей" в Ярославле.

Но оказывается, что большинство этих домов приобретено для загородного отдыха в качестве второго жилья. Более того, многие из них и построены раньше, а в прошлом году лишь зарегистрированы в рамках дачной амнистии. Так что по-прежнему жители России продолжают ютиться в многоэтажных человейниках, средняя площадь квартиры в которых лишь немного превышает 50 квадратных метров.

Что нужно сделать, чтобы ИЖС развивалось? Ответ на этот вопрос искали эксперты, чиновники, общественники и предприниматели.

Как отмечают исследователи, главный вызов, с которым сталкивается наша страна в XXI веке, - уменьшение количества жителей. Для поддержания стабильного народонаселения России требуется, чтобы уровень рождаемости был не менее 2,15, а сейчас он примерно равен 1,3. И эта проблема напрямую связана с вопросами жилищного строительства: в малюсеньких квартирах, которые сейчас чаще всего предлагаются на рынке, невозможно ни родить, ни подавно нормально вырастить и воспитать более одного ребенка.

- Индивидуальное жилищное строительство является лучшим средством для осуществления инициатив президента России по формированию комфортной жизненной среды, демографии и укрепления традиционной духовности нашей страны, - отметил президент Российской академии архитектуры и строительных наук Дмитрий Швидковский. - Нам стоит посмотреть на огромный исторический опыт. Образ России - это прежде всего образ деревянной индивидуальной архитектуры.

О проблемах рождаемости говорили так много, что казалось: в Ярославле собрались обсуждать не ИЖС, а демографию. Эта тема возникала в выступлениях представителей Минстроя и Минпромторга, Торгово-промышленной палаты и Союза предпринимателей, строителей и руководителей заводов.

Вице-президент "Российского союза строителей" по работе в ЦФО Владимир Тучков привел в качестве примера поселок Романово под Липецком, который начал возводиться в 2010 году. Первое, на что обратили внимание инициаторы проекта, - инфраструктура. Сделали собственный водозабор, канализацию, дороги, электричество, газ. Были построены парк, фитнес-центр, ресторан, торговые площади. В поселке более 300 индивидуальных жилых домов, все они заселены, и Романово развивается.

Все эксперты сходились на том, что строящееся жилье должно быть просторным и комфортным, чтобы людям хотелось там не только жить, но и преумножать свои семьи. Казалось бы, цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи! Если бы не жирное "но"...

- Желание иметь свой участок и свой дом - это желание большинства жителей нашей страны, - зафиксировал заместитель министра строительства и ЖКХ России Сергей Музыченко. - Наше законодательство в части ИЖС максимально лояльно, никаких административных барьеров нет.

Чиновник добавил, что в России есть проекты модульных домов из дерева, пеноблоков, металлоконструкций, которые позволяют получить готовое жилье в кратчайшие сроки. Однако существуют и проблемы, связанные с разграничением прав на общее имущество: коммунальные сети, инженерные объекты, дороги. Эти вопросы требуют законодательного урегулирования. Также необходимо решить проблему льготной ипотеки.

- Главный инструмент развития ИЖС - льготная ипотека, - согласился первый вице-президент АО "Газпромбанк" Константин Цицин. - Обычная ставка по ипотеке для ИЖС - 17,5 процента, а льготная - от 4,5. Разница существенная. Причем очень высок и первоначальный взнос. Сегодня он составляет 20 процентов. Для ИЖС его нужно снизить до 10 или пяти процентов, может, вообще убрать. Продолжение льготной ипотеки будет способствовать развитию индивидуального жилищного строительства.

Пока же застройщикам выгоднее возводить многоквартирные дома: вложений меньше, а дохода больше. Чтобы привлечь капитал в ИЖС, необходимо уменьшить затраты на стройку и сделать малоэтажное строительство одним из государственных приоритетов.

- Деньги текут туда, где больше прибыль, - отметил заместитель генерального директора АО "Завод "ЛИТ" Владимир Цыганков. - Существует большой неудовлетворенный спрос на малоэтажное строительство в небольших городах и поселках, на сельских территориях. ИЖС там превращается из бизнес-задачи в социальную, решать которую нужно государству. Важно удешевление строительных материалов.

Здесь на помощь строителям приходят инновационные технологии. Например, переславский завод "ЛИТ" предлагает сборные панели из металлоконструкций, которые затем собираются почти как конструктор. Панели прочные и легкие. Дом можно монтировать на любой фундамент вне зависимости от времени года. Три экспериментальных здания идеально перенесли прошедшую зиму с морозами до -35 градусов.

А предприятие "АМТ-Холдинг" предлагает использовать для индивидуального жилищного строительства 3D-печать. Там уже около 10 лет производят строительные принтеры, которые позитивно зарекомендовали себя как в России, так и за ее пределами.

- Суть 3D-печати дома в послойной укладке строительной смеси, - рассказывает генеральный директор предприятия Александр Маслов. - Можно делать блоки и собирать их, как конструктор, а можно печатать дом целиком на готовом фундаменте. Эта технология сейчас более привлекательна. Дом площадью в 100 квадратных метров можно напечатать примерно за 40 часов. Кровля, фундамент, перекрытия возводятся по традиционной технологии. На выходе получается монолитный железобетонный дом.

Участники встречи рассказывали о производящихся в стране гипсостружечных плитах, о светопропускающих конструкциях, о технологии префаб в строительстве. Все эти новации призваны сделать индивидуальное жилищное строительство более дешевым и, соответственно, более доступным для заказчиков - жителей России.

В итоге собравшиеся в Ярославле согласились, что индивидуальное жилищное строительство может стать драйвером развития страны, способствуя умножению населения и увеличению комфортности жизни в России. Но сейчас этому мешают недостаточная разработка финансовых механизмов и несогласованность действий органов исполнительной власти в регионах, застройщиков и граждан.

Один из путей решения - введение института государственного заказчика, который сможет объединить усилия местных властей, строительных предприятий и людей. Эти вопросы необходимо решать на законодательном уровне. Попробовать предложили в Ярославской области. С региональным правительством уже достигнута договоренность о создании такой структуры в качестве пилотного эксперимента.

Но самое главное, что нужно сделать в этой сфере, - включить ИЖС в государственную программу "Комфортная и безопасная среда для жизни". Решения этого вопроса "Российский союз строителей" намерен добиваться и дальше.

Ефим Басин, председатель комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере строительства, Герой Социалистического Труда:

- Все чаще и чаще говорится не о сбережении, но о приумножении населения страны. И всем понятно, что в 45-метровой квартире в 18-этажном доме нельзя говорить ни об увеличении рождаемости, ни о комфорте. Более того, сегодня развиваются агломерации, города-миллионники, скоро мы столкнемся с проблемой утилизации многоэтажек. Но Россия - это не только агломерации, но и небольшие города, которым нужно уделять больше внимания. В действующей стратегии пространственного развития страны, которая заканчивается в 2025 году, ни слова о малоэтажках, о небольших городах. Сейчас надо заниматься пространственным развитием России именно за счет малых городов. Их надо застраивать небольшими домами. Сегодня уже принимаются решения, которые будут способствовать развитию ИЖС: распространение на эту сферу долевого строительства, проектного финансирования, производство готовых строительных элементов, увеличение доли деревянного строительства. Самым же главным локомотивом развития ИЖС должна стать льготная ипотека.

Главный метеоролог Поволжья рассказал о законах природы, грязных реках, грачах

Ирина Чечурина (Самара)

Кому ждать большой воды у порога? Почему число промпредприятий сокращается, а воздух не становится чище? Где протекает самая грязная река региона? Как русские учили Европу прогнозировать погоду и почему в самой России возникают микрорайоны, в которых сдувает с ног или трудно дышать? Об этом и многом другом на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал руководитель Приволжского УГМС Айдар Мингазов.

Сегодня самая горячая тема - паводок. Многие области страны уже объявили чрезвычайную ситуацию, в том числе в ПФО. Вы прогнозировали такое бурное развитие событий?

Айдар Мингазов: Давайте сначала уточним термины. Паводка как природного явления на Средней Волге не бывает, есть только разливы рек, связанные с весенним таянием снегов и льда на реках. От этого большие и малые водоемы выходят из берегов и подтапливают территории. Такое бывает раз в год, весной, и называется "половодье". А паводок за лето может быть не один раз, например, на Кавказе, когда из-за обильных дождей начинается наводнение. Правда, в весенний период два этих процесса и у нас могут совпадать, как случилось в конце марта, когда прошли обильные дожди. Но именно растопленный ими снег вызвал критические ситуации на ряде дорог и в прибрежных населенных пунктах.

На весеннее половодье влияют сразу несколько показателей: запасы воды в снеге, глубина промерзания и осеннее увлажнение почвы. Учитывая это, мы даем прогноз о благоприятном и неблагоприятном развитии процессов.

Весна оказалась стремительной, после минусовых температур воздух днем уже в первые дни апреля стал прогреваться до 12-14 градусов. Ждать ли повсеместно введения ЧС?

Айдар Мингазов: Решение о введении режима ЧС принимают власти регионов совместно с МЧС. Мы со своей стороны проводим постоянный мониторинг уровня воды в реках, температуры и так далее. Но точно могу сказать, что такой сложной ситуации в Поволжье давно не было. В то же время синоптики прогнозируют определенное снижение температуры воздуха, что может вернуть процесс в более спокойное русло. Однако подготовка всегда должна идти по худшему сценарию, чтобы не пострадали люди.

Готовь сани летом, а телегу зимой. Всегда ли так поступают чиновники на местах?

Айдар Мингазов: Всегда. Особенно если это касается половодья, слишком многие сферы оно затрагивает. Обычно подготовка к большой воде правительствами регионов начинается уже в январе - начале февраля. К 5 марта мы предоставляем свои прогнозы ситуации - от благоприятной до критической. Так, в этом году мы прогнозировали, что максимальные уровни воды можно ожидать выше среднемноголетних значений, а при интенсивном развитии весенних процессов - достижения значений опасной отметки на большинстве рек.

Критиковать синоптиков за неточность - любимое развлечение обывателей. Что можете сказать в утешение тем, кто верил в обещанное солнце, но попал под дождь?

Айдар Мингазов: Надо понимать, чьим прогнозом погоды люди пользуются - Яндекс или ГИСметео? Эти сайты при прогнозировании используют расчетные методы, математические модели. Что касается долгосрочных, то их оправдываемость составляет 71 процент. Приволжское УГМС дает прогноз на срок от одного до пяти дней, а оправдываемость его 96 процентов, и это очень хороший показатель. А все потому, что наши специалисты учитывают местные особенности региона, например в Самарской области это Волга и Жигулевские горы. Наверняка многие замечали, особенно летом, как грозовые тучи доходят до правобережной Сызрани и зависают на сутки, а на левом берегу дождя нет. По расчетным методам здесь уже давно должен быть ливень, а по "индивидуальным особенностям" он начнется только завтра.

Изменились ли условия работы метеорологов в связи с санкциями? Ну, например, возникли проблемы с современным оборудованием или с обменом данными о прогнозах?

Айдар Мингазов: Мы государственное учреждение, и, конечно, как у всей страны, у нас тоже возникли определенные сложности, но они не нарушили работу. Россия - член Всемирной метеорологической организации. А вот с комплектующими для оборудования проблемы были, особенно острыми они были в 2022 году. Например, в Самарской области, в Безенчуке, находится аэрологическая станция вертикального зондирования атмосферы. Там дважды в сутки запускают радиозонд. Этот метеорологический "ритуал" дважды в сутки (в 3.30 и 15.30) проходит по всему миру. Зонд, поднимаясь в стратосферу (до 40 километров), передает скорость и направление ветра, давление, температуру. Там есть специальные чипы, которые мы получали из Таиланда. На сегодня вопрос решен.

На фоне событий, происходящих в мире, глобальное потепление не кажется такой уж бедой. И тем не менее опять обещают очень жаркое лето. Подогреете интерес читателей или, напротив, остудите их пыл?

Айдар Мингазов: Проблему глобального потепления из-за деятельности человека никто не снимал с повестки. Установлено, что за последние 30 лет температура земного шара повысилась на полтора градуса. В то же время учитывается цикличность. Для этого нужно брать временной период в сто, а лучше в 500 лет и лишь потом делать глобальные выводы.

Погода - штука переменчивая, а вот экология (особенно плохая) - постоянная. Какие основные опасные вещества в атмосфере региона сегодня вы регистрируете выше ПДК? Что является основным источником загрязнения?

Айдар Мингазов: По сравнению с советскими временами количество промпредприятий в городах, конечно, сократилось. Но посмотрите, чуть ли не в каждой семье по машине, а то и по две.

Для примера: Самарская область, где наблюдение за качеством атмосферного воздуха проводится в девяти городах- Самаре, Тольятти, Сызрани, Чапаевске, Новокуйбышевске, Жигулевске, Отрадном, Похвистневе и Безенчуке - на 34 стационарных постах (ПНЗ). Пробы анализируются на содержание 33 вредных веществ. Главными источниками загрязнения городского воздуха являются промышленное производство и автотранспорт, основной поставщик формальдегида, основного загрязняющего вещества в городах. Его среднегодовая концентрация в воздухе в 2023 году превышала норматив в 1,7-4,7 раза, а именно: в Тольятти и Жигулевске - в 4,7, в Чапаевске - в 3,3, в Самаре, Сызрани, Безенчуке и Похвистневе - в 3, в Новокуйбышевске - в 2,3 раза.

Кроме того, атмосферный воздух городов загрязняется хлороводородом и фенолом из промышленных выбросов. Так, среднегодовые концентрации первого вещества превысили норматив в 1,3 (Самара), в 1,5 (Сызрань) и в 1,7 раза (Отрадный). Превышение содержания фенола в 1,3 раза зафиксировали в Тольятти.

Кстати, самый чистый воздух в России, по данным Росгидромета, в Санкт-Петербурге. Но зато климат не очень располагает к комфортному проживанию.

При строительстве тех или иных микрорайонов застройщики с вами советуются или возводят новые ЖК где вздумается? Вот дерево во дворе спилить, даже если сам посадил, нужно собрать массу подписей, а дом без экологов построить можно.

Айдар Мингазов: Действующее законодательство не предусматривает обязательный учет фактического загрязнения атмосферного воздуха при проектировании и строительстве жилых зданий и микрорайонов. Это является обязательным требованием по отношению к новым источникам выбросов (предприятия и т. п.).

Многие организации обращаются к нам за получением справок о расчете фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферный воздух и климатическими характеристиками районов застройки, ведь это одно из необходимых условий при проведении экспертизы проектов застройки. Как они используются при проектировании новых микрорайонов - это компетенция, скорее всего, проектировщиков, строителей и администрации.

Каково состояние рек в регионе?

Айдар Мингазов: В большинстве качество воды от "грязной" до "экстремально грязной". Мы проводим мониторинг по 54 показателям Куйбышевского, Саратовского и Ветлянского водохранилищ, а также на 12 наиболее крупных рек Поволжья. Кроме того, проводится отбор и анализ проб воды при различных аварийных ситуациях. Так вот, качество воды в водохранилищах за последние годы либо не изменилось, либо стало хуже, в целом она оценивается как "загрязненная". Характерными загрязнителями являются трудноокисляемые органические соединения и соединения меди. Разве что в Ульяновской области в 2023 году высокого и экстремального загрязнения не отмечалось. А самая грязная река региона - это протекающая в Самарской области Падовка, в которой за прошлый год отмечено пять случаев высокого загрязнения (три - азотом аммонийным, один - азотом нитритным, один - дефицит растворенного кислорода).

Народные приметы в предсказаниях используете? Все же вековой опыт предков!

Айдар Мингазов: Мы ориентируемся на науку, а приметы чаще следствие процесса, а не причина. Вспомним хотя бы народную мудрость про стрижей: если стриж летает низко над землей, то скоро будет дождь, а высоко - день будет жарким. Это объясняется физическими процессами. Атмосферное давление падает или растет. За ним перемещается мошкара, которой питаются птицы. Низкое атмосферное давление - к дождю, высокое - к сухой погоде. Еще одна народная примета - "На Герасима Грачевника, 17 марта, эти птицы прилетают". Объясняется это тем, что грачи обычно летят с той же скоростью, с какой продвигается фронт теплого воздуха, - около 50 км в сутки. То есть грачи летят с той скоростью, с какой идет тепло.

Гидрометеослужба России отмечает 190-летний юбилей.

В середине XVII века по указу царя Алексея Михайловича начаты ежедневные визуальные наблюдения за погодой.

26 апреля 1834 года в Санкт-Петербурге при Горном институте указом императора Николая I была создана магнитно-метеорологическая обсерватория, от которой исчисляется история Гидрометеорологической службы России. Во многом опередив Запад, она стала образцом для создания аналогичных служб в других странах мира.

Первым руководителем Гидрометеослужбы был назначен академик А. Я. Купфер, который в 1853 году создал систему телеграфных сообщений о погоде, а затем организовал издание "Русского метеорологического бюллетеня".

К 1856 году в России функционировало 13 метеостанций, к 1872-м их количество удвоилось. А в 1914 году по стране их было уже более трех тысяч.

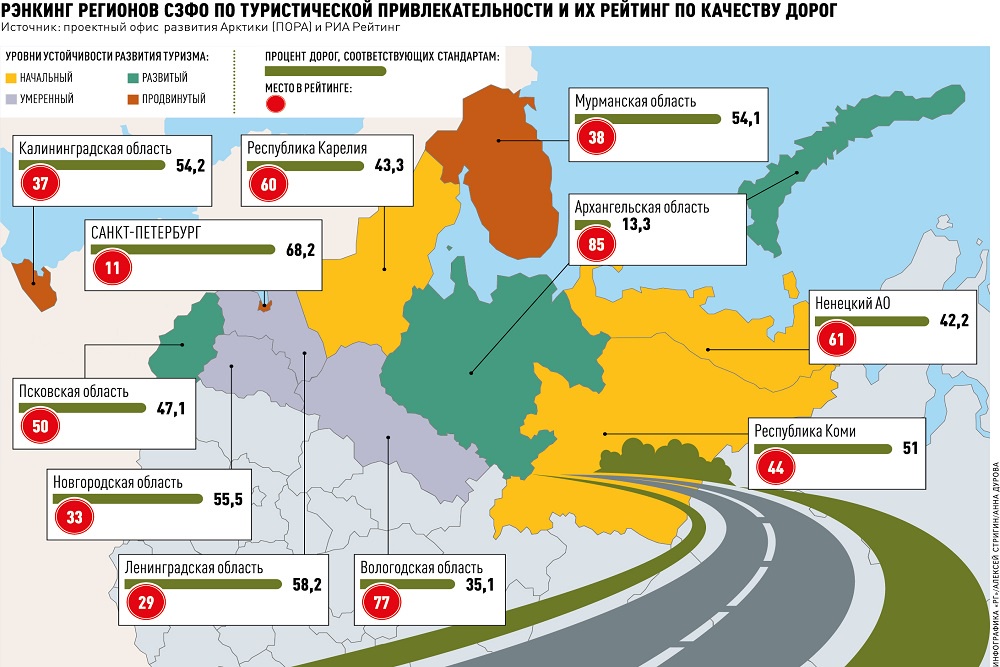

Почему дорога на Русский Север превращается в квест

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В северных регионах России готовятся к началу автотуристического сезона - в мае дороги Русского Севера будут снова испытывать на прочность миллионы гостей со всей страны. Россияне мечтают увидеть былинный край, но не всегда могут "купить" свою мечту. Причина - дефицит инфраструктуры и сервиса. Исправить ситуацию призвана концепция развития туризма, которую сейчас готовится принять правительство РФ.

- У туриста отпуск раз в год, и ему не все равно, как отдохнуть и куда ехать. Прежде чем решиться поехать на дальнее расстояние отдыхать, тем более с семьей, он хочет быть уверен во многих аспектах. Государственные органы должны удовлетворить его потребности, особенно касающиеся безопасности. В ближайшее время правительство РФ подпишет концепцию развития автотуризма. В нее нам удалось включить пять важных пунктов, - отметил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев.

По его словам, речь идет о классификации кемпингов в России, продвижении национальных и народных маршрутов, создании безбарьерной среды для людей с инвалидностью, о внедрении трансмодальных транспортных систем и каршеринга, а также о создании информационно-навигационной системы.

Но пока о туристических городках для автопутешественников с фуд-траками, мобильной сценой, передвижными медицинскими пунктами в российской глубинке могут только мечтать.

- Каждый раз путешествие - это квест: справлюсь или нет, выживу или нет при отсутствии условий, - заявила во время круглого стола в Общественной палате РФ автотуристка Екатерина Величкина. - Нам создали инфраструктуру вокруг Москвы, но дальше она не развивается. Я меняла памперсы детям на заднем сиденье автомобиля, это тяжело. Если нет возможности попасть на платную дорогу, то оказываешься без интернета. Это страшно. Региональные дороги не приспособлены для автотуристов.

Очевидно, что акцент нужно делать на регионы, совмещая дорожную и туристическую инфраструктуру:

- Наша задача - не просто установить на федеральных дорогах гостиничные модули или стоянки для автокемпинга, а запустить региональные экономики: ведь большинство мест для показа находятся на удалении от федеральных трасс, - отметила заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко во время вебинара, посвященного автотуризму.

Мешают и пробелы в законодательстве. Сейчас, к примеру, решается вопрос устранения страховых проблем туристической аренды автомобилей. Есть еще один серьезный минус - отсутствие в законодательстве межрегиональных маршрутов. Нет в нем и понятия "туристический автомаршрут". Тем не менее двигаться дальше необходимо.

- Предлагаем применять проектный подход, чтобы формировать потоки туристов на определенных направлениях - для этого можно было бы больше и эффективнее привлекать инвесторов. А с другой стороны, нужно создать некий стандарт туристических услуг для этих маршрутов, - считает депутат.

На Севере России туристическая инфраструктура наиболее развита в Карелии, где действуют 900 отелей, мотелей, гостевых домов, глэмпингов и кемпингов. 150 АЗС позволяют автотуристам не запасаться канистрами. Более того, с 2021 года на юге республики построены и станции для электрокаров - в этом году появятся 15 новых. А вот на севере Карелии индустрия гостеприимства недотягивает. В первую очередь это касается "входных ворот" в Архангельскую область, на Соловки: ворота эти расположены на берегу Белого моря в поселке Рабочеостровск рядом с городом Кемью:

- Мы много говорим о доступности Соловков для автотуристов. Но есть ли планы по модернизации инфраструктуры Рабочеостровска, которая в сезон трещит по швам? Я уже не говорю о каких-то отдельных парковках и сервисах, о возможностях ночевки для караванеров, - говорит эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.

Автотуристам сложно спрогнозировать, удастся ли оставить машины на карельском берегу в безопасности, найти, где отдохнуть и поесть, чтобы затем преодолеть главный участок пути по Белому морю. Проблема также в том, что из-за непредсказуемости морской погоды отправки на архипелаг приходится иногда ждать не один день.

В корпорации развития Карелии отчитались, что сейчас формируются земельные участки, которые будут использоваться для создания инфраструктуры. А так как Рабочеостровск входит в Арктическую зону РФ, в поселке есть возможность использовать преференции и льготные режимы АЗРФ - не так давно два резидента Арктической зоны заявили о проектах по благоустройству Рабочеостровска. Планируется сооружение причалов для маломерных судов, которые доставляют туристов на Соловки, а также приведение в порядок прилегающей территории.

Строительству новой инфраструктуры в поселке мешает и мощный слой опилка, спрессовавшегося за десятилетия работы местного лесозавода - это создает сложности для проведения землеустроительных работ и требует дополнительных вложений. Зато дорогу в Рабочеостровск реконструировать уже начали - добираться до поселка будет легче. Власти также отметили: чтобы справиться с потоком гостей на Соловки, в Кемском районе Карелии планируется разместить свободную экономическую зону туристического типа.

После Карелии многие туристы продлевают маршрут до Мурманской области, чтобы "перейти из белых ночей в зону полярного дня". Для автомобилистов это уникальная возможность круглые сутки ехать под незаходящим солнцем. Главное, чтобы было где отдохнуть!

Правда, ситуация начала меняться в пользу автомобилистов. По словам главы комитета по туризму Мурманской области Александра Елисеева, в регионе провели совместное исследование с лигой караванеров и разработали план развития придорожного сервиса. Сверили его с туроператорами, включили бывшие турбазы, которые сейчас не используются. А в итоге разработали поддержку для бизнеса - по пять миллионов рублей на развитие придорожного сервиса получили первые десять предпринимателей.

Набирает популярность и мурманский автомаршрут от Белого до Баренцева моря. Более того, пилотный проект от Владивостока до Санкт-Петербурга предлагается продлить и до Мурманска - в итоге автомаршрут от одного края земли до другого может стать самым длинным в мире. Если, конечно, появятся желающие совершить такой отчаянный бросок.

А в Поморье тем временем власти региона начали развивать первый крупный автомаршрут - "Дорога на Русский Север", который проходит вдоль федеральной трассы Москва - Архангельск. Для того чтобы туристы могли спланировать свое путешествие по трассе, в Поморье создали специальный сайт и чат-бот.

Наталья Костенко, заместитель председателя комитета Государственной думы по туризму:

- Сегодня необходимо создать систему управления туристическими потоками, которая отсутствует. У нас все либо в Сочи едут, либо в Питер, Москву или на Байкал. В прошлом году, к примеру, все поехали в Дагестан. Но способны ли популярные маршруты "переварить" огромный поток туристов? Об этом сегодня не думают. Тем временем система управления потоками позволит создать институт защиты инвесторов.

Наш ответ Чемберлену

В Мурманской области состоялась первая в России лыжная гонка в гору

Алексей Михайлов

В городе Кировске Мурманской области 7 апреля при поддержке компании "ФосАгро" в рамках финального этапа Кубка России по лыжным гонкам "Хибинская весна" состоялась уникальная 10-километровая гонка в гору, завершающая лыжный сезон 2024 года. Она получила название Тур "Большой Вудъявр" и стала альтернативой знаменитой альпийской многодневной гонке "Тур де Ски". В России такие старты прошли впервые в истории лыжного спорта.

Участники гонки стартовали со стадиона "Горняк", пробежали по лыжным трассам городского парка, поднялись по горнолыжному склону и финишировали у ресторанного комплекса "Плато" на вершине горы Айкуайвенчорр. Перепад высот на трассе гонки составлял 580 метров, а уклон достигал 44 градусов.

В мужском масс-старте все три призовых места достались спортсменам, представляющим Архангельскую область. Безоговорочную победу одержал Савелий Коростелев, который пришел к финишу за 29 минут 29,3 секунды. Второе место досталось Алексею Червоткину, который отстал от Коростелева на 9,1 секунды. Третьим стал олимпийский чемпион Александр Большунов, уступивший Коростелеву 14,9 секунды.

Среди женщин первой оказалась Алина Пеклецова, выступающая за Архангельскую область. Она преодолела дистанцию за 32 минуты 33,8 секунды. Второе место заняла ее коллега по региональной команде - камчатская спортсменка, олимпийская чемпионка Вероника Степанова, уступив победительнице 48 секунд. Третьей финишировала призер Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года Анастасия Кулешова из Нижегородской области, отставшая на одну минуту.

На радость спортсменам и зрителям, погода выдалась практически идеальной. Светило яркое солнце, стояло редкое для Хибин безветрие, а температура на финише гонки была около минус семи градусов. Однако в этот день под бирюзовым безоблачным небом среди сверкающих снежных склонов Хибин развернулась напряженнейшая борьба. Участники соревнований отметили, что "Большой Вудъявр" оказался посложнее "Тур де Ски", где предельный уклон составляет всего 29 градусов.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила эксперимент с гонкой в гору как "сто процентов успешный тур" и высказала уверенность, что эта гонка наверняка приживется, тем более что к ней проявили колоссальный интерес не только спортсмены, но и болельщики. Гонка проходила в воскресенье, но сотни людей в этот день предпочли не нежиться в постели, а встать рано утром, чтобы уже к десяти часам занять удобное место на городском стадионе или горнолыжном склоне и поддерживать своих кумиров.

"Хибинская весна" продолжалась в Кировске почти неделю. Помимо гонки в гору, лыжники имели возможность испытать себя в спринте свободным стилем, гонке преследования, а также на дистанциях классическим стилем на раздельном старте.

Почитатели лыж смогли увидеть здесь своих кумиров - таких звезд первой величины российского лыжного спорта, как Александр Большунов и Сергей Устюгов. Сан Саныч, как называют его фанаты, участвует в "Хибинской весне" уже не первый раз. Однако в этот раз ему пришлось сложнее. На спринте Александру не удалось пройти в финал. Видимо, эта неудача вызвала в душе лыжника хорошую спортивную злость. В этом имели возможность убедиться участники гонки преследования, которым Сан Саныч не оставил ни единого шанса.

- На трассе была напряженная борьба от начала и до конца, - рассказала Анастасия Кулешова журналистам, финишировав 5 апреля первой в гонке на 10 километров классическим стилем. - Вначале, на первом круге, мы с девочками шли почти "по нулям". На втором круге начались хорошие отрывы. Слушала своего тренера, он подсказывал, на каких участках нужно больше работать. Я очень довольна, что опередила Степанову на 13 секунд. Я люблю бегать классические гонки, поэтому мне очень приятно, что именно в своем любимом стиле я сегодня одержала уверенную победу. Гонки - это всегда преодоление себя. Работала, терпела, как и все остальные, и это принесло успех. Спасибо всем, кто имеет отношение к организации этой гонки и к моему результату. Оглядываясь на весь сезон, могу сказать, что эта зима была для меня особенной. Я очень рада находиться здесь, особенно в такую потрясающую погоду.

Анастасия Кулешова выразила общее мнение всех спортсменов: соревнования были организованы на высшем уровне. По ее словам, в Мурманской области вполне можно проводить лыжные сборы, и особенно хорошо здесь будет проходить вкатка в начале сезона.

- Да, здесь полярная ночь и разреженный воздух, все это влияет на организм, - говорит лыжница. - Здесь специфическое место, потому что во время гонки ощущаешь себя несколько иначе, чем в других местах, и дышится здесь не так, как везде. Бывает тяжеловато, жжет в груди, как будто ты на первых гонках и не соревновался уже давно. Сейчас позади весь сезон, и тем не менее это чувство здесь вернулось. Но в конечном счете все это индивидуально. Мне было бы очень интересно приехать сюда на вкатку, и я надеюсь, что это когда-нибудь получится.

Подготовка к главным лыжным соревнованиям страны началась еще в июне прошлого года, рассказал председатель оргкомитета "Хибинской весны", заместитель генерального директора компании "ФосАгро" Валерий Федоров. Начали с очередной ревизии трасс "Тирваса". Здесь пересеченная местность и каменистый горный грунт, поэтому необходимо было тщательно выровнять спуски, подъемы и повороты. Возле лыжного комплекса была построена дополнительная парковка на 80 автомобилей - 70 легковых и 10 автобусов. Чтобы зрителям было комфортно наблюдать за борьбой спортсменов на лыжной трассе, вместо старой трибуны была установленная новая - высокая и вместительная. А чтобы новости о соревнованиях быстрее появлялись в средствах массовой информации, был построен просторный и удобный пресс-центр.

- Мы купили хороший ратрак, - добавляет Валерий Иванович. - Теперь у нас их два, и с подготовкой трасс не возникает никаких сложностей. Это отмечают все участники. Олимпийские чемпионы говорят, что снег на трассах прекрасно держит.

Никто, наверное, не сумеет оценить изменения "лыжной столицы" Заполярья так, как прославленные ветераны спорта, которые тренировались и состязались здесь еще полвека назад. Например, трехкратный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Завьялов впервые побывал в Кировске еще в середине семидесятых. Кстати, тогда вместе с советскими спортсменами здесь тренировались болгары, чехи, поляки и немцы. Довелось ему посещать Кировск и несколько лет назад по просьбе лыжников и тренеров, чтобы оценить трассу, которая тогда имела протяженность вдвое меньше.

- Разница между тем, что было тогда, и сегодняшним состоянием трассы - как между небом и землей, - говорит Александр Александрович. - В нее вложены огромные средства и масса труда, потому что грунт здесь каменистый, тяжелый. Без помощи "ФосАгро" таких результатов добиться бы не удалось. Сегодня Кировск по праву может считаться одним из лучших центров лыжного спорта в России.

Яркие воспоминания оставил Кировск и у олимпийского чемпиона 1988 года - заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера России Михаила Девятьярова. В апреле 1978 года он участвовал здесь в гонке юниоров на дистанцию 30 километров, занял в ней девятое место и выполнил норматив мастера спорта. Тогда в Апатитах сильнейшие лыжники участвовали в "Гонке звезд", организатором которой был Владимир Беляев. Кстати, с его именем связана яркая страница в истории лыжного спорта страны и особая роль комбината "Апатит" в его развитии. В 1963 году по комсомольской путевке Владимир Беляев приехал в Кировск для работы на производственном объединении "Апатит" и сразу же оценил, насколько перспективен этот регион для лыжных гонок. Став в 1965 году председателем спортклуба ПО "Апатит", он стал воплощать эту мечту в жизнь и добился потрясающих результатов. В 1972 году на Олимпиаде в Саппоро чемпионкой в эстафетной гонке становится воспитанница этого клуба Любовь Мухачева. На базе этого же клуба под руководством заслуженного тренера СССР Алексея Мухачева была создана сборная команда области, в которой выросло немало мастеров спорта по лыжным гонкам.

- Сегодня при содействии "ФосАгро" все это возрождается, - подчеркнул Михаил Девятьяров. - Отремонтирован санаторий "Тирвас", появились современный стадион и трасса. Благодаря усилиям компании и Федерации лыжных гонок России теперь здесь проводятся рейтинговые соревнования, во время которых в Кировск съезжаются тысячи людей.

Когда семена российской селекции придут на смену импортным

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

В начале 2024 года в России введены ограничительные меры в отношении импортных семян - в первую очередь речь идет о квоте на импорт. Компенсировать импортный дефицит способны отечественные селекционеры, в том числе на Севере, где заявили о разработке новых видов семян и методиках выращивания урожая. Только вот до широкого применения они пока не дошли. Что необходимо для того, чтобы российские семена пришли на смену импортным? Выясняла "Российская газета".

В Поморье и на Вологодчине сегодня делают ставку на выращивание кормовых культур, так как главным направлением развития сельского хозяйства в этих регионах остается молочное животноводство. Вот и на агрофоруме "От науки до практики", прошедшем в городе Вельске Архангельской области, речь шла об увеличении продуктивности северных коров за счет улучшения кормов. Но для этого нужны качественные семена, способные давать урожай в зоне рискованного земледелия:

- Сегодня на рынке семян представлены в основном сорта селекции южных регионов. Север ограничен узким сортовым разнообразием, - заявил на форуме представитель Госсорткомиссии РФ Ярослав Коробейник, отметив, что в северных регионах сегодня нужно делать акцент на семенном фонде высокой репродукции.

В Архангельской области за последние несколько лет выведены сорта кормовых трав с повышенной зимостойкостью и продуктивностью: ярового ячменя, лугового клевера, озимой ржи нового поколения. Как рассказали архангельские селекционеры, документы по ним передаются в систему государственного сортоиспытания, после чего разработчики получают патенты. Только вот патентами поля не засеешь.

- Новые сорта семян есть, но размножить их и довести до потребления сегодня крайне сложно, - считает заведующая лабораторией растениеводства Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Валентина Корелина - Основная причина снижения эффективности семеноводства - ликвидация этой системной структуры в 90-х годах прошлого века. Поэтому сегодня главная задача - восстановить научно обоснованную систему. Для этого необходимо не менее шести лет.

Процесс стартовал, но требует постоянной корректировки. К примеру, "эпоха возрождения" не так давно началась на Котласской опытной станции Поморья, занимающейся селекцией семян кормовых культур: для станции закупили новое оборудование, "заложили" питомники трав. Но в связи с очередной реорганизацией предприятие потеряло федеральные дотации и субсидии, рассчитывая в основном на собственные силы.

Пока судьба котласских селекционеров решается в Министерстве сельского хозяйства России, предприятие проходит очередное испытание на прочность. Поэтому участники агрофорума выступили с инициативой передать опытную станцию под крыло Всероссийского института генетических ресурсов растений в Санкт-Петербурге. По мнению министра АПК и торговли Поморья Ирины Бажановой, это поможет размножать выведенные селекционерами сорта и обеспечивать ими аграриев. Архангельской области такие корма необходимы и для того, чтобы сохранить генофонд уникальной арктической породы скота - холмогорской коровы. "Тем более что площади для посевных в Архангельской области это сегодня позволяют", - заключила министр.

На форуме также отметили: несмотря на снижение агроплощадей и отток рабочей силы, сельское хозяйство на Севере РФ становится более интенсивным: урожайность с каждого гектара растет. Более грамотно использовать генетический потенциал семян помогают новые методики. Причем рост урожайности благодаря им составляет 10-20 процентов - это доказали на одном из агропредприятий Вологодской области, где не так давно внедрили новейшие технологии возделывания кормовой бобово-злаковой смеси.

- Эксперимент показал положительные результаты по всем ключевым показателям, экономический эффект с одного гектара составил 10 тысяч рублей. С учетом больших сельскохозяйственных площадей суммарный эффект может быть довольно существенным, - отметил заместитель директора по научной работе Вологодского центра РАН Евгений Мазилов.

Вместе с тем новых сортов семян на Севере все равно недостаточно.

- Для этого нужны селекционно-семеноводческие центры по различным сельхозкультурам. Речь идет как о многолетних травах, так и об овощных культурах, включая картофель, - отметил Ярослав Коробейник.

Примеры есть. Так, картофельным регионом теперь с полным правом можно назвать Архангельскую область - этой весной предприятия Поморья обеспечены семенами второго хлеба на 134 процента. Причем выращены они на архангельской земле - именно здесь, в Арктике, селекционеры сейчас получают наиболее "чистые" и свободные от фитофторы сорта картофеля.

Картофель "на семена" - одно из самых перспективных направлений для агропрома области, которой сложно конкурировать с более южными регионами в выращивании товарного картофеля. Поэтому семенной на предприятии под Архангельском теперь выращивают круглогодично, начиная с микрорастений и мини-клубней. Для этого в регионе действует федеральный научный проект "Развитие семеноводства картофеля в чистых фитосанитарных условиях северного региона и создание конкурентоспособного фонда семенного материала отечественных сортов".

В итоге селекционные разработки архангельских аграриев покупают даже за пределами региона - в прошлом году большую партию элитных семян приобрели предприятия Воронежской области. А для развития "картофельного направления" в Поморье сформировали несколько семеноводческих зон: на территории Приморского, Холмогорского, Вельского, Вилегодского и Котласского районов.

Композитор тысячи одного стиля

В Московской филармонии продолжается цикл "Весь Стравинский"

Надежда Травина

Уникальный в своем роде абонемент Концертного зала имени Чайковского уже второй сезон погружает в музыкальный мир одного из самых культовых композиторов XX века Игоря Стравинского. Авторы проекта взялись за серьезную задачу представить все его сочинения - от хрестоматийной "Весны священной" до малоизвестных камерных романсов в хронологическом порядке.

Формат таких концертов состоит из краткого увлекательного конферанса лектора Ярослава Тимофеева и, собственно, исполнения музыки Стравинского, которую интерпретируют лучшие российские оркестры и дирижеры. На глазах у публики складывается настоящая антология творчества Игоря Федоровича - понятная и доступная абсолютно каждому.

В очередном концерте цикла "Весь Стравинский" проводниками в его эпоху стали Госоркестр имени Светланова, дирижер Федор Безносиков и актеры Евгений Цыганов, Юлия Хлынина и Виктор Рыжаков.

В программе объединились сочинения, созданные в 1917-1918 годах, в переломный период и для мировой истории, и для самого композитора. Начали с крошечной увертюры - "Песни волжских бурлаков", обработки русской народной песни "Эй, ухнем", сочиненной Стравинским по просьбе Дягилева за одну ночь. Перед тем, как группа медных и ударных Госоркестра торжественно сыграла ее на манер траурного марша, Ярослав Тимофеев поведал любопытную историю создания - о том, как, в общем, незатейливый "кавер" Стравинского едва ли не стал новым гимном России.

Другой эксперимент "композитора тысячи одного стиля" прозвучал, напротив, энергично и зажигательно, как и предполагает жанр. В "Регтайме" для 11 инструментов, буквально пропитанном острыми ритмами и любопытными сочетаниями тембров, среди которых особенно выделялись цимбалы, композитор словно отвесил поклон джазу и американской культуре начала прошлого века. А в "Песне соловья" - своей единственной симфонической поэме - искусно интегрировал китайский колорит на русскую музыкальную почву, создав масштабную эпическую фреску в духе своего учителя Римского-Корсакова.

Дирижер Федор Безносиков, которого в последнее время активно полюбила и пресса, и публика, буквально спас концерт, выйдя на замену коллеге Алексею Рубину, когда тот накануне сообщил о своей болезни. Федор Безносиков руководил Госоркестром достаточно робко, словно боясь их статуса "мэтров", однако, учитывая форс-мажорные обстоятельства и отсутствие большого опыта работы молодого дирижера, можно сказать, что взаимопонимание с музыкантами в полной мере сложилось.

Подлинный контакт произошел на главном сочинении вечера - "Сказке о беглом солдате" Стравинского, которая развернулась в виде мини-спектакля. Историю о русском Фаусте рассказали актеры театра и кино Евгений Цыганов (Солдат), Юлия Хлынина (Черт/Принцесса) и Виктор Рыжаков (Чтец). Их трио произносило поэтический текст драматурга Михаила Савченко на манер рэп-читки, причем каждый артист сделал своего персонажа выразительным и харизматичным - особенно постаралась Юлия Хлынина, чей герой говорил соблазнительным игривым голосом. Видеоряд художника Владимира Гусева, созданный специально для концерта, отсылал к работам Кандинского, Клее и других абстракционистов начала прошлого столетия, нисколько не мешая восприятию. Инструментальный состав, расположившийся по обеим сторонам от актеров, мастерски воспроизводил то лихой джаз, то марш, то танго, соединяя эти аллюзии в единое целое. Не хватало только пантомимы или танца, как и задумывал Стравинский, но это будет уже совсем другая история и другой концерт.

Где в Москве лучше всего сыграть свадьбу

Ангелина Зеленькова

На карте Москвы появляются все новые адреса счастья - так столичное управление ЗАГС называет более 50 выездных площадок, где влюбленные могут узаконить свои отношения. Кроме старинных особняков, роскошных ресторанов и знаменитых на весь мир отелей многие мечтают о необычной церемонии. Для таких пар открываются футбольные стадионы, Останкинская телебашня и даже канатная дорога.

Организаторы свадеб уверяют: каждая вторая пара хочет сделать свое торжество "не таким, как у всех". Причем за один день на живописной площадке влюбленные готовы потратить чуть ли не миллион рублей. Но столичные ЗАГСы предлагают даром экзотические городские декорации. Сложно представить, в какую сумму могла бы обойтись, скажем, фотосессия молодоженов в гостинице "Националь" или аренда катера для свидетелей и друзей. Но у москвичей есть такая возможность, и прямо сейчас влюбленные могут забронировать дату регистрации брака на канатной дороге, указав в приглашении для гостей адрес торжественной церемонии: улица Косыгина, 28. Распишут молодых не в кабинке над Москвой-рекой, а в стильной лаунж-зоне "Байкал", расположенной на верхней станции канатки с видом на живописные берега и Воробьевы горы. После официальной части церемонии молодоженов ждет фотосессия и катание на фуникулере.