Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Съезд Федерации независимых профсоюзов России

Владимир Путин выступил на заседании XII съезда Федерации независимых профсоюзов России.

В съезде, который проходит в Москве с 3 по 5 апреля, принимают участие более 600 делегатов: руководители профсоюзов и профсоюзных объединений, представители органов государственной власти, председатели профкомов первичных профсоюзных организаций, ветераны профсоюзного движения, руководители учебных заведений профсоюзов, молодёжных советов и комиссий. В качестве гостей присутствуют представители национальных профцентров из десяти стран.

* * *

В.Путин: Уважаемый Михаил Викторович! Уважаемые коллеги, друзья!

Прежде всего благодарю вас за приглашение на XII съезд Федерации независимых профсоюзов России.

Ваше объединение входит в число ведущих институтов отечественного гражданского общества, выполняет ответственную миссию: защищает трудовые права сотрудников компаний, предприятий, коллективов целых отраслей производства, тех, кто работает в сфере образования, науки, культуры. Вы многое делаете для совершенствования законодательства, для гармонизации отношений в сфере занятости.

Здесь прочной основой стали принципы социального партнёрства государства, бизнеса и профсоюзов. Соответствующая норма, подчеркну, по инициативе профсоюзов теперь закреплена и в Конституции России.

Такое практическое взаимодействие налажено в рамках Российской трёхсторонней комиссии. Только за прошлый год она рассмотрела более ста проектов федеральных законов и постановлений Правительства, включая проект федерального бюджета, бюджеты Фонда обязательного медицинского страхования и Социального фонда.

Я знаю, в том числе и по своему собственному опыту работы в Правительстве, что в комиссии порой проходят весьма напряжённые споры и острые дискуссии. Должен сказать, что всегда так было и сейчас то же самое происходит, когда присутствую на каких-то совместных с Правительством совещаниях, некоторые вопросы обсуждаются, одни коллеги говорят о целесообразности принятия тех или иных решений, но некоторые представители Правительства прямо говорят: нет, это не пройдёт, профсоюзы не пропустят.

Ничего не говорю лишнего, так и происходит в практической жизни, но именно принципиальность сторон, открытость их позиций, понимание, что за каждым действием стоят интересы страны и миллионов наших граждан, является гарантией того, что решения принимаются взвешенно. Ну и в практической работе мы с председателем профсоюзов, Михаилом Викторовичем, в постоянном контакте по отдельным вопросам, которые представляют наибольший интерес для работников. Таким образом и соблюдается баланс интересов работников, бизнеса и государства.

На ближайшее время намечено подписание очередного трёхстороннего генерального соглашения между Правительством, работодателями и профсоюзами. В числе его приоритетов прогнозирование кадровой потребности страны, развитие механизмов целевого обучения, популяризация рабочих профессий и повышение социальной защищённости трудящихся. Надеюсь на ваше плодотворное сотрудничество по всем этим направлениям, тем более что они являются неотъемлемой частью предстоящей масштабной работы по достижению национальных целей развития.

В недавнем Послании Федеральному Собранию, думаю, вы обратили на это внимание, подробно изложил программу наших действий. Напомню, что она во многом формировалась в ходе встреч с коллективами предприятий, с рабочими, инженерами, управленцами. В её основе – интересы граждан, их право на труд, на достойную жизнь в каждом регионе нашей страны, в каждом городе и посёлке.

Здесь один из ключевых факторов – это доступное, качественное образование, реальная возможность для человека приобретать профессию хорошую, интересную, перспективную и по душе, а также повышать свою квалификацию на протяжении всей карьеры, всей жизни. Сегодня это абсолютный нарратив, требование времени.

Как было сказано в Послании, в следующем году будет запущен национальный проект «Кадры». Уверен, профсоюзы примут самое активное, заинтересованное участие в его реализации. Мы продолжим укреплять связку уровней образования, налаживать их тесное партнёрство с работодателями. Имею в виду развитие системы профориентации, которая уже действует в школах страны, реализацию федерального проекта «Профессионалитет», в рамках которого на базе обновлённых образовательно-производственных центров, в контексте требований, которые предъявляет и бизнес, будут подготовлены около миллиона специалистов рабочих профессий для отраслей экономики, включая электронику, IT-технологии, фармацевтику, лёгкую промышленность, авиа- и судостроение и так далее. В дальнейшем сотрудничество образовательных организаций и предприятий охватит всю систему среднего образования, в том числе подготовку кадров для школ, больниц и поликлиник, для сферы услуг, туризма и так далее.

Мы дополнительно поддержим высшие учебные заведения, которые запускают кадровые и технологические проекты с регионами, компаниями реального сектора экономики и социальной сферы – для них будет продлена программа «Приоритет-2030». И здесь также надеюсь на поддержку традиционно сильных и авторитетных вузовских профсоюзов.

В частности, в Послании была поставлена задача повысить оплату труда преподавателей фундаментальных дисциплин в вузах. Не нужно, мне кажется, объяснять, насколько это важно. С 1 сентября текущего года в пилотном режиме начнём реализацию этого решения. Прошу обеспечить здесь общественный и прежде всего профсоюзный контроль.

Чтобы выпускники колледжей, техникумов, вузов были уверены, что получат интересную работу, причём работу по специальности, мы формируем прогноз кадровой потребности экономики. Речь идёт о понимании, сколько, кого нам нужно будет в экономике, сколько технологов, строителей, конструкторов, педагогов, социальных работников и так далее, сколько потребуется специалистов стране через пять лет и на более отдалённую перспективу. И уже на этой основе надо задавать контрольные цифры приёма в учебные заведения, то есть определять объёмы подготовки таких специалистов.

Прогноз будет регулярно актуализироваться с учётом деловой активности, состояния отраслей экономики, а также ситуации на рынке труда. Здесь отмечу, что благодаря действиям Правительства, бизнеса, регионов, профсоюзных объединений мы добились существенного снижения уровня безработицы. Сегодня она на рекордно низких значениях – меньше трёх процентов. И динамика хорошая: в 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже трёх процентов – составила 2,9 процента, а в феврале текущего года снизилась ещё до 2,8 процента. Это один из важнейших показателей состояния экономики в целом.

При этом подчеркну: с учётом демографических вызовов в ближайшие годы экономика России будет испытывать высокую потребность и даже дефицит кадров. Это абсолютно точно, это мы должны понимать и с этим будем жить в ближайшие годы. В этих условиях критически важно повысить производительность труда, модернизировать промышленность, АПК, сферу услуг, многие другие отрасли экономики и социальной сферы с помощью цифровых технологий, автоматизации производства и современных управленческих процессов, что в свою очередь должно прямо вести к улучшению условий труда специалистов, к повышению их доходов.

В этой работе должны помочь отраслевые центры компетенций, где будут обобщаться и тиражироваться лучшие практики бережливого производства. Мы продолжим создание таких центров по всей стране.

Далее. Как было сказано в Послании, предстоящие шесть лет должны стать временем форсированного индустриального развития России. На нашем внутреннем рынке должна увеличиться доля отечественных товаров: оборудования, станков, транспортных средств, лекарств, потребительских товаров и так далее. Всё это мы можем и будем производить сами, в гораздо больших объёмах, чем сейчас. А это что такое? Мы с вами понимаем, это и есть структурные изменения в экономике, обеспечение темпов её роста, темпов роста ВВП и достойные заработные платы. У нас выбора большого нет: или надо завозить рабочую силу из-за границы, или повышать производительность труда.

Современные производства, рабочие места должны появляться повсеместно, во всех регионах страны. На это мы дополнительно настроим инструменты и механизмы поддержки бизнеса, развития наших территорий. При этом меры стимулирования инвестиций будут увязаны с повышением зарплат сотрудников, с улучшением социальных пакетов, включая качественное здравоохранение и отдых специалистов.

Хотел бы вновь подчеркнуть: только там, где труд достойно оплачивается, где заботятся о людях, об условиях их труда, будут работать профессиональные, квалифицированные кадры. В современных условиях это не пустая фраза, это вообще понятно для всех экспертов: такие факторы, как уровень подготовки специалистов, образование, здравоохранение, стали реальными факторами эффективности производства. За этим, безусловно, будущее. Только там будет производиться глобально конкурентоспособная продукция, а значит, только там возможно по-настоящему суверенное развитие. Именно такую задачу мы ставим перед собой.

И ещё раз повторю: расширение технологического и индустриального потенциала России, укрепление отечественной экономики должны прямо конвертироваться в повышение благосостояния наших граждан, в рост заработных плат. В ближайшие шесть лет доля оплаты труда в валовом внутреннем продукте страны должна уверенно расти. Смотрите, что у нас происходило: у нас она и так растёт – в 2022 году её доля составила 38,5 процента, а в 2023-м уже 40,7 процента. Это отражается – конечно, профсоюзы прежде всего должны думать об этом – на благосостоянии людей, но это отражается и на покупательной способности, а значит, и на экономике, целых отраслях производства. Конечно, всё должно быть сбалансировано, но это фактор.

В этой связи хочу подчеркнуть: важнейшая задача профсоюзов – быть, что называется, первыми сторонниками интенсивного, качественного обновления экономики и социальной сферы. Если позволите, вы должны подталкивать руководство предприятий, собственников предприятий, руководство учреждений, органов власти к модернизации, к внедрению лучших технологий – здесь не нужно бояться излишнего высвобождения рабочих рук, у нас безработицы нет фактически, такое в ближайшие годы нам не грозит, потому что именно такая работа и такие изменения в целом, безусловно, отвечают интересам граждан России.

Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов. Здесь мы с вашим руководством постоянно дискутировали на этот счёт в последние месяцы да и в последние годы. Михаил Викторович всегда уделял этому особое внимание.

К 2030 году МРОТ должен увеличиться почти вдвое – до 35 тысяч рублей, что позитивно отразится на зарплатах и в экономике, и в бюджетной сфере.

Кстати, Правительство имеет поручение уже в следующем году в рамках пилотных проектов в регионах отработать новую модель оплаты труда бюджетников, включая работников образования, здравоохранения, культуры и научной сферы. Это сложная работа, она капиталоёмкая, но, конечно, она нужна. Я очень рассчитываю на то, что в таком позитивном, зрелом диалоге с профсоюзами мы найдём решение.

Безусловно, очень важно добиться роста доходов этих квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрыв в оплате труда в разных регионах. Как уже сказал, сначала проведём пилотные проекты в субъектах Федерации, а в начале 2027 года на так называемые отраслевые системы оплаты труда работников бюджетной сферы предстоит перейти в масштабах всей страны.

И конечно, заработная плата на предприятиях любых форм собственности должна выплачиваться без задержек, в полном объёме. Здесь ситуация должна контролироваться совместно профсоюзами, Федеральной службой по труду и занятости, а также органами прокуратуры.

Уважаемые коллеги!

Особо отмечу вклад профсоюзов в общенародную поддержку наших ребят, наших героев, которые защищают Отечество в ходе специальной военной операции. Профсоюзное движение участвует в сборе и отправке помощи бойцам, а также гуманитарных грузов для жителей прифронтовых районов. Хочу искренне поблагодарить всех за эту работу, спасибо вам большое. В том числе хочу выразить слова благодарности и тем, кто сейчас, по сути, возрождает систему профсоюзов, защиты интересов и прав трудящихся на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии. Это сложная работа, непростая и опасная иногда, очень нужная. Спасибо.

В завершение хотел бы вот что сказать. Профсоюзное движение всегда строилось не только вокруг защиты трудовых, социальных прав граждан, это, безусловно, главное, но и на основе таких ценностей, как взаимная поддержка, правда и справедливость, служение своему народу и стране в целом.

Наша общая задача, чтобы эти ценности в полной мере разделяли и будущие поколения России. Чтобы у сегодняшних школьников, студентов, молодых ребят – что называется, с учебной скамьи – формировалось уважение к честному, ответственному труду. Чтобы они росли на примерах наших выдающихся соотечественников, представителей трудовых династий.

Таких людей – настоящих героев – и в нашей истории, и сегодня очень-очень много. Про их жизнь, ратные подвиги и трудовые достижения, безусловно, надо снимать фильмы, писать книги и так далее. И конечно, о них нужно больше рассказывать молодым людям.

В этой связи прошу профсоюзы активно включиться в наш новый национальный проект «Молодёжь и дети», плодотворно сотрудничать с «Движением первых», Росмолодёжью, обществом «Знание». В том числе в качестве наставников: у вас очень много таких людей, которые, конечно, выполняют уже и могут включиться в эту работу – делиться с будущими специалистами своим опытом и, конечно, самим учиться у молодёжи. Это должна быть дорога с движением в обе стороны. Мы должны чувствовать новые поколения людей, понимать их и реагировать на их запросы. Таково веление времени, колоссальных изменений, темпов этих изменений в наше время, мы являемся участниками всех этих процессов.

Российская экономика, рынок труда динамично развиваются. Осваиваются передовые технологии и обновляются целые отрасли производства, формируется другая структура занятости с новыми требованиями к профессиональному уровню специалистов, к их знаниям и умениям.

Все наши законодательные новации, планы, программы, финансовые вложения должны работать и на экономический рост, и на повышение качества жизни, благополучия российских семей. В этом наша с вами общая конечная цель. То есть каждое наше решение должно быть не только выверенным, эффективным, финансово обеспеченным. Оно должно быть справедливым по отношению к людям, менять их жизнь к лучшему.

Уверен, действуя солидарно, исходя из интересов страны и наших граждан, мы вместе обязательно добьёмся поставленных целей.

Благодарю вас за внимание.

М.Шмаков: Уважаемые товарищи! Уважаемый Владимир Владимирович!

Вчера, в первый день съезда, был представлен подробный отчёт генерального совета ФНПР съезду. Принято постановление, в котором работа ФНПР с 2019 года по 2024 год, по этот день, признана удовлетворительной. В обсуждении доклада выступили 42 человека.

В своём коротком выступлении я хочу не только доложить вам о том, как мы оцениваем ситуацию в социально-трудовой сфере, но и обратить внимание на ряд вопросов, по которым социальным партнёрам необходимо определить сбалансированную позицию.

За прошедшие пять лет ряд впервые возникших обстоятельств – пандемия, специальная военная операция – существенно повлияли на отношения между странами, внешние и внутренние экономические связи, экономическую и социальную политику государства. Ускорились высокие темпы цифровизации, деловой жизни и экономики. Существенно выросла доля работающих дистанционно и в смешанном режиме. Внедрялись так называемые гибкие формы занятости. Каждое из этих явлений оказало большое влияние на рынок труда и динамику заработных плат.

Несмотря на рекордное количество санкций, российская экономика выдержала давление и продемонстрировала экономический рост, что подтвердил вчерашний отчёт Правительства в Государственной Думе. Наши враги рассчитывали, что экономическое давление приведёт к социальным проблемам, а те в свою очередь расшатают общество, выведут часть людей под руководство кукловодов на улицы. О таком желаемом развитии событий говорилось в открытую, но этого не произошло.

Во-первых, наша экономика устояла.

Во-вторых, государством были сделаны важнейшие шаги в части поддержки реального сектора экономики. На смену стерилизации рубля и закупки иностранной валюты мы перешли к субсидированию и политике дешёвых кредитов для промышленности. Выяснилось, что постиндустриальная эпоха ещё не вполне наступила. Кроме виртуальных цифр нужны станки, металл, зерно, уголь, нефть и так далее.

В-третьих, в целях сохранения социальной стабильности и своевременного решения возникающих проблем важную роль сыграли рабочие отношения между социальными партнёрами – государством, бизнесом и профсоюзами. С 2020 года после внесения в главный закон страны, Конституцию, поправок исполнение принципов социального партнёрства носит обязательный характер.

Статья 75.1 Конституции Российской Федерации говорит об обеспечении социального партнёрства в нашей стране. При этом статья 114 уточняет, что Правительство обеспечивает реализацию принципов социального партнёрства в сфере регулирования трудовых и связанных с ним отношений.

Таким образом, социальное партнёрство официально возведено в ранг государственного института и конституционной гарантии и, что важно, оно работает не на словах, а на деле.

Основным документом социального партнёрства в общероссийском масштабе является генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации, о чём Вы, Владимир Владимирович, только что совершенно справедливо сказали. Ответственность за его выполнение несут стороны Российской трёхсторонней комиссии. Заседания РТК проводятся ежемесячно. За последние пять лет было рассмотрено более 450 насущных социально-экономических вопросов.

Нужно сказать и о проблемах. Хотя социальное партнёрство является конституционной гарантией, его принципы нередко игнорируются как работодателями, так и органами государственной власти. Некоторые полпреды в округах, федеральные министерства и самостийные работодатели открещиваются от социального партнёрства, закреплённого на бумаге в виде соглашения, это якобы не входит в их зону ответственности.

В связи с этим есть предложение. Во-первых, положения о министерствах должны быть дополнены поручениями о развитии социального партнёрства в отрасли. Мы надеемся, что новое Правительство сделает это. Во-вторых, все работодатели должны участвовать в социальном партнёрстве, то есть быть членами отраслевых и региональных соглашений, заключать коллективный договор, состоять в объединении работодателей. В России сегодня среди предпринимательских объединений только одно объединение работодателей – Российский союз промышленников и предпринимателей. Поэтому все работодатели, по нашему мнению, должны состоять в РСПП или его региональных отделениях, иначе они не могут быть сертифицированы как работодатели со всеми вытекающими последствиями. И, видимо, пришла пора убрать из законодательства понятие «иные представительные органы работников», которые применяются в статьях о коллективных договорах. Всё делают профсоюзы, а никаких иных представительных органов работников на практике не существует.

В определённый момент мы столкнулись с проблемой расчёта МРОТ – социальной гарантии по заработной плате. Проблема была связана с методикой его расчёта. МРОТ начали считать не от расходов граждан, а от доходов. Это привело к торможению его роста и необходимости вмешательства Вас, Владимир Владимирович.

Действовавшая методика расчёта МРОТ была приостановлена, а его повышение произошло в ручном режиме. С этого года он составляет 19 242 рубля. Уже сегодня МРОТ превосходит прожиточный минимум на 14,2 процента.

В Послании Федеральному Собранию, Владимир Владимирович, Вы обозначили перспективу роста МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Мы поддерживаем это и считаем вообще-то, что в перспективе необходимо двигаться к ориентиру минимального потребительского бюджета, для того чтобы на его основе рассчитывать МРОТ. Но это, конечно, более высокая цифра. По нашим расчётам, минимальный потребительский бюджет без учёта семейной нагрузки составил в четвёртом квартале 2023 года 49 951 рубль.

В течение многих лет профсоюзы настаивали на прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц. Сначала была введена дополнительная градация подоходного налога для физлиц с доходами более пяти миллионов рублей в размере 15 процентов. И буквально недавно, Владимир Владимирович, Вы поддержали эту позицию, заявив о необходимости доработки шкалы налогов на доходы физических лиц, и это совершенно справедливо.

Уважаемые товарищи!

Федерация независимых профсоюзов России является крупнейшей общественной организацией в России, основным элементом гражданского общества. В наших рядах около 20 миллионов человек, это треть всех работающих в стране, а с учётом семей – почти половина всех граждан страны. Мы представляем единственную общественную организацию, которая имеет право работать внутри предприятий и организаций. Кроме того, у нас есть идеология, чего нет у многих политических партий, в том числе и парламентских. И этой идеологии мы не изменяем более ста лет. Кратко можно сказать, что наша идеология базируется на трёх главных принципах, которые и являются нашими целями: это достойное рабочее место и достойная заработная плата, охрана труда и техника безопасности, выполнение социальных гарантий, это также фактически полностью описывает понятие достойного труда.

Нашей общей целью в стране является построение общества, где все граждане сотрудничают для достижения общих результатов и благ, где каждый имеет возможность работать и развиваться как личность, пользоваться экономической свободой и получать защиту от бедности и безработицы. В таком обществе гарантированы права на достойную жизнь для всех людей независимо от их пола, возраста, состояния здоровья, национальности, семейного и социального положения, религиозных и политических убеждений. Мы видим Россию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Наша миссия – представительство и защита социально-трудовых прав, производственных, профессиональных, экономических и социальных интересов работников, их чести и достоинства.

За последние 30 лет мы с вами выдвигали много требований Правительству и государству, а теперь можем констатировать, что в национальных проектах в среднесрочной программе развития страны до 2030 года, выдвинутой Президентом в Послании Федеральному Собранию в марте этого года, обозначены пути решения большинства проблем, о которых мы говорили. В начале своего выступления я остановился для примера только на части из них, но предложений по решению социальных проблем в Послании гораздо больше.

В этих условиях мы должны ставить своей основной задачей добиваться реализации целей, поставленных в Послании Президента России Федеральному Собранию до 2030 года, в том числе формирование справедливой экономики, основанной на достойном уровне оплаты труда для каждого работника, равных гарантиях в сфере труда для всех трудящихся независимо от формы занятости, на реальном применении принципов социального партнёрства при принятии управленческих решений.

Для успеха у нас есть всё: инструмент – система социального партнёрства, без преувеличения самая развитая и эффективная в мире. Есть организованные в профсоюзы трудящиеся, есть ответственные работодатели и активное, особенно, мы так надеемся, после переназначения, Правительство. Всё должно получиться.

Есть ещё один фактор – стабильность в обществе во многом благодаря нам, ФНПР. Для того чтобы корабль был остойчив, как говорят моряки, или устойчив, при бурях и штормах у него должны быть стабилизирующие элементы и устройства. Массовые профсоюзы и являются такими элементами устойчивости в обществе, отражающими требования, чаяния и волю трудящихся. Они инерционны, но они и непоколебимы.

<…>

В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья!

Когда мы проводим подобные мероприятия, но такого масштаба они не принимают, но тем не менее крупные мероприятия с коллегами из силовых ведомств, то после нескольких докладов общего характера пресса удаляется, и у нас уже идёт более предметный и откровенный разговор по соответствующим сферам ответственности.

В данном случае так не получится в силу специфики вашей работы, но тем не менее я что бы хотел сказать в завершение?

Всем понятно, в каких условиях мы живём. Нас поставили в условия, когда страна вынуждена защищать свои интересы вооружённым путём, своих людей, свое будущее, свой суверенитет. Здесь нет ни одного лишнего слова. И важнейшим условием нашего общего успеха – сейчас только руководитель профсоюзов об этом сказал достаточно ярко и эмоционально – является единство российского многонационального общества. Это главное, базовое условие нашего успеха. И в этой связи, конечно, и судя по тому, что сейчас даёт следствие, у нас есть все основания полагать, что главной целью заказчиков кровавого, ужасного террористического акта в Москве было как раз нанесение ущерба нашему единству. Других целей и не просматривается, их и нет, потому что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства, межрелигиозного единства, межэтнического. И на внешней арене она ведёт себя таким образом, что вряд ли может быть объектом для нападения со стороны исламских фундаменталистов. А вот цель подорвать единство российского общества, тем более в современных условиях, безусловно, просматривается.

Ясно, что у профсоюзов свои конкретные задачи, Михаил Викторович сейчас говорил об этом, да и я в своём кратком вступительном слове тоже сказал. Вы знаете, у нас до сих пор получалось, и я очень рассчитываю на то, что и получится в ближайшем будущем, в более отдалённой исторической перспективе очень ответственно относиться к тем функциям, которые на нас возложены законом, Конституцией и самим смыслом существования и административных властей всех уровней, предпринимателей и профсоюзов. Эта социальная ответственность всегда важна, всегда, но в современных условиях она приобретает чрезвычайно важное значение.

Я обращаю ваше внимание, что, несмотря на все сложности сегодняшнего дня, мы же не переводим экономику в режим военного времени, такого нет. Да, мы концентрируем усилия, концентрируем административный ресурс, финансовый ресурс на развитие оборонных отраслей производства. Здесь сидят люди, которые знают, что такое оборонные отрасли производства и как они связаны с другими отраслями, как влияет – я когда выступал, видел кивки головой, которые означали согласие с тем, что я говорил, – повышение уровня заработных плат на лёгкую промышленность, на пищевую промышленность, на сельское хозяйство, потому что покупательная способность населения возрастает. Это всё очень взаимосвязано.

Мы не переводим экономику тем не менее на военные рельсы, всё у нас на данный момент времени достаточно сбалансировано. Мы не отменяем никаких социальных гарантий работников, мы их полностью соблюдаем, и не полностью соблюдаем, а даже ужесточаем ответственность всех органов власти за их соблюдение. Я очень рассчитываю на нашу совместную, консолидированную работу для достижения общенациональных целей.

Спасибо вам большое.

В Челябинске ликвидировали районные советы депутатов

Михаил Пинкус (Челябинск)

Челябинск очень скоро вернется к одноуровневой системе самоуправления. Эксперимент с внутригородским делением, когда в каждом из районов работу чиновников "принимали" народные депутаты, признан неудачным. И власти решили отказаться от затрат на содержание избыточного бюрократического аппарата.

За возвращение к более простой и понятной системе единоначалия 28 марта практически единогласно проголосовали депутаты регионального парламента.

- Власть в Челябинске вновь сосредоточится на городском уровне, - пообещал спикер Заксобрания Олег Гербер. - Бюджет теперь будет только один - городской. Но структура управления в районах Челябинска сохранится.

Впрочем, двухуровневая система местного самоуправления, сформированная 10 лет назад, по большому счету так и осталась на бумаге. В рамках эксперимента по числу районов сформировали семь райсоветов депутатов. По мысли идеологов реформы, в них должны были попасть представители молодежи, врачи, учителя, инженеры - люди, хорошо знакомые с нуждами простых горожан, которые смогут, что называется, дотянуться до своих избранников. Однако, вероятно, из-за загруженности по основному месту работы таких активных граждан среди депутатов оказалось немного.

Зато общее их количество за счет районных звеньев разом увеличилось с 39 до 170 человек. Дальше райсоветы выдвигали своих представителей в городскую Думу, а те в свою очередь выбирали главу города, который должен был наделить районную власть финансами и полномочиями. Но если первая часть реформы прошла без сучка и задоринки, то с полномочиями что-то не заладилось. По мнению депутатов, добиться четкого их разграничения между мэрией и районами так и не удалось.

Соцопрос горожан показал, что серьезных улучшений на местах они не заметили. Дополнительная ветвь власти оказалась пресловутым пятым колесом. Зато содержание ее аппарата, по словам вице-мэра по правовым вопросам Надежды Рыльской, ежегодно обходится городу в 53 миллиона рублей. А главное, не всегда понятно, кто недоработал и с кого за это спросить. Поэтому отход от неудачного эксперимента стал логичным.

Стоит отметить, что похожая тенденция наблюдается по всему региону - идет не дробление, а укрупнение административных единиц. Нязепетровский, Пластовский и Саткинский районы преобразованы в муниципальные округа. Деления на городские и районные власти в них больше не будет - появится единый штат управленцев. И, судя по прошедшим согласованиям на местах, нехватки чиновников там не боятся.

Ранее также сформировали Коркинский городской округ, в состав которого вошли три городских поселения, имевшие до реформы собственные администрации и депутатов. В непростые для страны времена власти начали сокращать расходы на управленческий аппарат. И подобные инициативы, безусловно, заслуживают внимания.

316 муниципалитетов сегодня входят в состав Челябинской области, в том числе: 15 городских округов, 1 городской округ с внутригородским делением, 7 внутригородских районов, 1 муниципальный округ, 26 муниципальных районов, 24 городских поселения, 242 сельских поселения

В Зауралье предложили ускорить выдачу прав на очистку выгоревших участков леса

Валентина Пичурина (Курганская область)

В преддверии пожароопасного сезона в Курганской области остро встали вопросы уборки выгоревших в предыдущие годы участков леса и восстановления утраченных насаждений. Арендаторы жалуются, что слишком долго приходится оформлять разрешения на очистку горельников, а власти упрекают бизнес в недостаточной заинтересованности в воспроизводстве лесов.

В Зауралье 86 процентов площади лесного фонда находится в долгосрочной аренде у 31 пользователя в целях заготовки древесины. По данным регионального департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, по плану ежегодный объем лесовосстановления в регионе составляет 6800 гектаров, львиная доля которых - 6428 - находится в аренде. В случае пожаров эти цифры увеличиваются. По правилам заготовки древесины там, где прошел огонь или деревья погибли по какой-то другой причине, арендатор обязан в течение двух лет после рубки восстановить насаждения. Согласно региональной программе развития лесного хозяйства, отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших насаждений должно составлять 100 процентов, а лесистость Курганской области оставаться на уровне 22,2 процента.

В прошлом году ситуация с пожарами в Зауралье была чрезвычайной: огонь прошел 42 тысячи гектаров, в том числе 31 тысячу - в лесных массивах. В основном от огня пострадали именно арендованные участки (70 процентов), но высаживать новые деревья там не торопятся.

- Прежде чем приступить к лесовосстановлению, нужно очистить горельники, а для этого собрать массу документов. На это иногда уходят годы. Пока мы ждем документы, годная древесина превращается в неликвидную, убирать ее слишком затратно. Поэтому восстановление леса замедляется, - поделился негативным опытом арендатор депутат областной Думы Максим Харлов. - Стоит подумать, как ускорить этот процесс, чтобы быстрее освободить площади под посадки.

По закону без разрешительных документов рубить лес нельзя, даже выгоревший. А разрешение выдадут только после того, как будет выполнен целый ряд мероприятий. Например, лесопатологическое обследование, без результатов которого не определить, сколько леса уничтожено огнем, подчеркнул на выездном заседании комитета по аграрной политике и природным ресурсам облдумы первый замдиректора департамента Анатолий Тарасенко. Между тем многие арендаторы такие обследования пока не провели. Зачастую, подчеркивает чиновник, они выполняют эту процедуру только там, где им это выгодно, - на участках, где еще осталась ликвидная древесина, а надо проводить обследование всей площади, пройденной пожаром.

Но, как оказалось, и этого недостаточно: нужно еще зайти в лес и подсчитать, сколько на участке осталось деловой, дровяной, валежной древесины. То есть сделать материально-денежную оценку, провести отвод лесосек, внести изменения в лесохозяйственный регламент, а потом в договор аренды, заполнить лесную декларацию, выполнить проект освоения лесов… Всего семь документов.

Изменения в лесохозяйственный регламент можно вносить ежегодно, но не позднее 30 января года, следующего за отчетным, потому что с этого времени у лесопользователя рассчитывается арендная плата, объемы рубок и все остальные показатели. Арендаторы не понимают: зачем ждать января, если все бумаги собраны раньше? Они заинтересованы, чтобы документы рассматривали быстро, пока древесина не потеряла деловые качества и товарную ценность.

Предприниматели приводят в пример сгоревший в прошлом году поселок Юлдус. Там все разрешительные документы на уборку горельника вблизи населенного пункта сделали за полгода - получается, могут, когда захотят. Чиновники разводят руками: это особый случай. Бизнес предлагает: если законом не предусмотрено, то надо внести в него поправки, позволяющие в случае ЧС распространить эту практику на все пострадавшие территории.

Между тем неочищенные леса опасны не только тем, что создают препятствия для людей и техники во время тушения в случае возгораний, но и ухудшают санитарную обстановку. И речь, конечно, не только о горельниках. Неубранные деляны, лесопилки, площадки для обработки древесины становятся рассадником для жуков-вредителей. В прошлом году при экспорте лесопродукции специалисты надзорного ведомства зафиксировали более ста случаев обнаружения так называемых карантинных объектов. В итоге лес за границу не пропустили, а это прямой ущерб лесопользователям и экономике региона в целом.

- Говорят, что арендатор заинтересован в пожаре. Да никогда в жизни! - не сдерживает эмоций руководитель крупного лесоводческого предприятия Анатолий Невзоров. - Лес сгорел, значит, я уже потерял три тысячи рублей с каждого кубометра. А когда документы два года оформляют, то уже и терять нечего.

По словам предпринимателя, за 10 лет он полностью восстановил на своем участке сгоревший лес. Только за одни посадки заплатил 250 миллионов рублей, что подтверждено документами. А в итоге снова пожар: предприимчивые граждане самовольно протащили по просеке за 18 километров от села Скаты в Белозерском округе электролинию до своих заимок, чтобы подключить холодильники. Теперь каждый год там происходит возгорание кабеля. Анатолий Невзоров признался, что не раз обращался по этому поводу в профильный департамент, но там никаких мер не приняли.

Кстати, на предприятии Невзорова находится один из крупнейших тепличных комплексов в УрФО, где выращивают саженцы сосны с закрытой корневой системой для восстановления вырубленных и пострадавших от пожаров лесов. Предприятие обеспечивает посадочным материалом не только Курганскую область, но и соседние регионы.

Именно на его территории в селе Пименовке Кетовского округа и прошло выездное заседание аграрного комитета. Участники дискуссии решили еще раз детально проработать вопрос сокращения сроков прохождения документов, необходимых для очистки делян от горельника. Этим займется специальная рабочая группа с участием арендаторов. В итоге ей предстоит предложить варианты решения проблемы - если потребуется, даже выйти с законодательной инициативой в Госдуму для внесения изменений в федеральное законодательство.

Производительность труда на омских предприятиях выросла на сорок процентов

Светлана Сибина (Омск)

За последний год число участников нацпроекта "Производительность труда" в Омской области выросло на восемнадцать процентов. В процессе системных улучшений задействовано семьдесят предприятий и более восемнадцати тысяч сотрудников. По данным регионального минэкономики, выработка каждого в среднем выросла 49 процентов. На сорок процентов сократилось незавершенное производство. Проект дал предприятиям возможность существенно сократить расходы.

В частности, благодаря нацпроекту значительно улучшил производственные показатели омский аэропорт. Специалисты Федерального центра компетенций помогли вдвое сократить время регистрации пассажиров, в четыре раза - время досмотра. На 25 процентов выросла выработка операторов, отвечающих за обработку багажа. В результате предприятию удалось сэкономить 45 миллионов рублей.

Омский аэропорт стал участником нацпроекта по собственной инициативе и одним из первых в стране, но продолжает внедрять систему улучшений до сих пор. К реализации программы эксперты подключили весь коллектив. Сотрудники загорелись и подали 891 рационализаторское предложение на тему, как оптимизировать работу на местах.

Вдвое улучшить показатели помог нацпроект и омскому предприятию по техническому обслуживанию сельхозтехники. Если прежде выездные бригады в среднем на ремонт трактора тратили шесть часов рабочего времени, то теперь укладываются в три.

Реализация национального проекта на предприятии рассчитана на три года и предполагает расширенную господдержку. Речь идет не только об оптимизации производственных процессов, но и о формировании корпоративной культуры, подготовке профильных кадров.

Вдвое выросли доходы производителей напитков, резиновых и пластмассовых изделий, полиграфической продукции. Рост также демонстрируют изготовители мебели, машин и оборудования, нефтехимики, производители муки и колбасы, металлоконструкций, счетчиков электроэнергии и другой продукции. На треть поднялись показатели цеха сортировки на крупном птицеводческом предприятии.

- Нацпроект заставил нас вспомнить простые позабытые правила, мелочи, в которых кроется культура бережливого производства, - признает замдиректора предприятия Евгений Беззубцев. - Мы провели аудит, стали применять принципы командной работы, стандартизировали переналадку. Поняли, где теряются ресурсы. Исключили возможность аварийных остановок. И результат не заставил себя ждать. .

Анна Негодуйко, министр экономики Омской области:

- В настоящее время в национальном проекте "Производительность труда" участвуют 68 регионов. У нас довольно крепкие позиции. Совокупный по омскому региону рост производительности составил 37 процентов. Этому способствовали и качественная работа экспертов федерального и регионального центров компетенций, и программы обучения, и бюджетная поддержка. На сегодня в нацпроекте участвуют 69 омских компаний из сфер промышленности, АПК, транспорта, строительства, торговли, логистики, сельского хозяйства. И никто об этом не пожалел, хотя поле деятельности - самое разное. Нацпроект имеет в регионе хорошую репутацию. И мы получаем соответствующие заявки от новых предприятий.

В забой - по зову сердца

Как вчерашний студент стал главным геологом

Анна Васильева (Кемерово)

У Максима Красноцветова были все возможности продолжить трудовую династию авиационных инженеров. Ведь, кажется, все мальчишки города Ахтубинска, где испытывают новейшие военные самолеты, с пеленок мечтают о небе. А он уехал из теплой Астраханской области в Сибирь и стал главным геологом на угольном разрезе.

Сразу после школы Максим, как и почти все его одноклассники, собирался поступать в военно-воздушную академию в Воронеже.

- У нас же семейная династия авиационных инженеров: оба моих деда и отец - подполковники. Но я в последний момент решил попробовать себя в чем-то другом - выбрал горнодобывающую промышленность. Так уж сердце подсказало, - улыбается Максим. - Мама на это ответила: "Нет вопросов, лишь бы нравилось то, чем будешь заниматься". А мне, кстати, всегда нравилась география. Я, кроме математических, участвовал в географических олимпиадах и даже пошел сдавать ЕГЭ - просто ради интереса.

Он подал документы сразу в несколько московских вузов, включая Университет науки и технологий МИСиС, это первый национальный исследовательский технологический университет в России. Выбрал специализацию "Горно-геологические информационные системы", хотя горняков в его семье никогда не было.

Что с выбором не ошибся, Максим понял уже на первой практике. После второго курса их группа поехала на Южный Урал. Там каждый день они преодолевали более двадцати километров, собирали образцы минералов и горных пород, делали их описание и графическое документирование.

"Каждый день на свежем воздухе! Но главное - Василий Владимирович Ческидов, наш научный руководитель и заместитель директора Горного института МИСиС, заинтересовал меня геологией, заразил трепетным отношением к профессии", - делится Максим.

В Кузбасс студент МИСиС впервые приехал после третьего курса на производственную практику. Вуз давал возможность отправиться в любую точку страны, можно было хоть на Чукотку слетать. Максим выбрал Кемеровскую область и компанию "Кузбассразрез-уголь" - это флагман открытой угледобычи в России.

"Это была отличная возможность попасть на одно из крупнейших угольных производств страны, и я ею сразу воспользовался", - вспоминает Максим.

Вернувшись с практики, он вместе с однокурсниками приступил к созданию трехмерной геологической модели одного из месторождений Кузнецкого бассейна. Чтобы можно было понимать его строение, планировать отработку участков недр и получать достоверные данные о горно-геологических условиях. Собрав данные геологоразведки, студенты выдали детализированный 3D-макет или, как принято называть, цифровую модель.

- Именно здесь я познакомился с работой геологической службы угольного предприятия. Мы сразу почувствовали - в нас заинтересованы. Наверное, главный смысл практики в том и заключается, чтобы работодатель доверял тебе реальные производственные задачи. А иначе чему научишься? На предприятии с нами с первых дней были опытные наставники, - говорит Максим. - Когда я впервые оказался в забое, увидел, какой здесь масштаб горных работ, то еще раз убедился, что мое решение приехать именно сюда было правильным.

На пятом курсе он вновь приехал из Москвы в Кузбасс для выполнения научно-исследовательской работы. Вместе с производственниками "Кузбассразрезугля" в составе группы начал изучать проявления газа метана на открытых горных работах. Создание системы мониторинга метанопроявлений стало темой дипломной работы Максима. И сразу после защиты его пригласили на предприятие УК "Кузбассразрезуголь" на работу. Во время практики в компании оценили его заинтересованность профессией и багаж знаний, который поможет внедрять на разрезе передовые цифровые технологии.

Решиться на переезд из южного региона в Сибирь было непросто. Максиму в этом помогла угольная компания. Поддержка молодых специалистов у ответственного работодателя в числе приоритетов. Максиму помогли с жильем, направили на повышение квалификации в СибГИУ. Он вспоминает, что в первые месяцы приходилось трудно, но опытные коллеги всегда были готовы помочь. Это помогло Максиму быстро освоиться на новой работе. Два года назад он начинал с должности участкового геолога, и вот в свои 25 стал главным геологом на угольном разрезе.

Его рабочий день начинается в восемь утра. График насыщенный - каждый день с утра оперативная планерка, затем работа с документами и цифровыми программами, чтобы обеспечить предприятие геологической информацией, а также обязательно выезд на производственную площадку для отбора проб угля и наблюдение за работой горных участков.

- Каждую пробу анализируем и получаем показания качественных характеристик пласта, делаем зарисовки и анализируем данные для оперативного планирования на производстве. Постоянная эксплуатационная разведка необходима в том числе из-за меняющихся запросов рынка, - поясняет Максим. - Важно прогнозировать и отслеживать качество добываемого угля, чтобы получать продукцию, которую ждет потребитель. Также необходимо изучать физико-механические свойства горных пород на бортах и отвалах. На основе этих данных мы делаем модели, характеризующие устойчивость рабочих и нерабочих бортов, а также уступов и откосов отвала. От этого напрямую зависит безопасность производства. Работы у геологической службы много.

Несмотря на большую занятость, Максим успевает писать кандидатскую диссертацию. Тема - разработка инженерно-геологической блочной модели породных отвалов для условий Кузнецкого угольного бассейна. В 2023 году эта и другие научные разработки Максима были высоко оценены профессиональным сообществом инженеров. Максим вошел в число лауреатов XXIV Всероссийского конкурса "Инженер года - 2023" в номинации "Инженерное искусство молодых".

Как вернуть кадры в геологическую службу Кузбасса

Юлия Потапова (Кемерово)

Достичь технологического и сырьевого суверенитета страны сложно без расширения возможностей добычи полезных ископаемых и наращивания объемов геологоразведки. На это направлен новый федеральный проект. Между тем сегодня геологическая отрасль, в том числе в Кузбассе (одном из основных сибирских регионов - производителей и потребителей минерально-сырьевых ресурсов), испытывает острый дефицит кадров. В чем причины, где пути решения проблемы?

Более половины российских запасов каменного угля сосредоточено в Кузбассе, и именно на него приходится почти семьдесят процентов объема добычи черного золота. На территории региона разведано и поставлено на государственный баланс более девятисот месторождений различных полезных ископаемых.

Планомерное изучение территории Кузнецкого угольного бассейна, начавшееся в 1914 году, продолжила в 1920-х первая в Сибири геологическая организация - Сибирский геологический комитет. Тогда же начал создаваться банк геологических данных. Изыскания продолжались в годы строительства Кузнецкого металлургического комбината, Великой Отечественной войны и послевоенный период. Только в 1940-е было разведано свыше двадцати участков для строительства шахт, проведены гидрогеологические изыскания и подготовлены площадки для эвакуированных с запада страны предприятий. Плюс открытие новых месторождений угля и руды, талька, известняка и цеолита, подземных вод.

- Но с 1986 года из-за проблем с финансированием объемы геологоразведочных работ начали сокращаться. В 1995-м Западно-Сибирское геологическое управление, без преувеличения создавшее минерально-сырьевую базу Кузбасса, акционировалось и прекратило существовать как единая организация. Государственные геологические исследования свелись к минимуму под ударами рыночной экономики, - констатирует представитель Территориального фонда геологической информации по СФО Анна Дауркина. - Сегодня геологическая служба Кузбасса представлена структурами нескольких крупных коммерческих, в том числе угледобывающих, предприятий, мелкими разведочными организациями, самостоятельными геологами на подряде, а также проектными государственными и частными научными организациями.

Судя по тому, что, согласно данным Роснедр, Кузбасс за пятилетку принес в федеральный бюджет около шести миллиардов рублей, система работает. При этом руководитель геологической службы одного из предприятий, главный инженер проектов и автор научных работ Владимир Наставко привел такие цифры: лишь чуть более тридцати процентов всех угольных запасов Кузнецкого бассейна относятся к распределенному фонду, а 68,5 процента еще не распределено, то есть недоразведано. К тому же есть большой потенциал освоения месторождений марганцевых, калий-алюминиевых, титано-магнетитовых и апатитовых руд, а также сапропеля, нефти и газа, золота и лития. Кто будет вести их разведку?

- При проектировании мы сегодня сталкиваемся со сниженным качеством геологических отчетов, - продолжает Владимир Наставко. - К чему это ведет? Недостаточная изученность рыхлых отложений на угольных разрезах влияет на устойчивость бортов отвалов. А во время отработки месторождений подземным способом неприятные сюрпризы может принести недоизученность тектонических условий и газоносности пластов. Например, при проектировании шахты "Увальной" было показано, что тектоническая обстановка там спокойная, а оказалось, что нет. Пришлось перекраивать всю северо-восточную панель, менять направление выемочных столбов. Отсюда вывод: при выполнении проектной документации следует усилить влияние эксплуатационной разведки, что необходимо для поддержания экономической эффективности и безопасности работ.

Негативные последствия (недостоверность оценки запасов сырья и неэффективность расходования средств) может иметь поверхностное отношение к разведке месторождений не только угля и руды, но и общераспространенных полезных ископаемых. Однако заказчики работ, не понимая всей важности их полноценного проведения, нередко экономят на бурении, лабораторных исследованиях и топографии. Да и разведку частенько доверяют кадрам без специального образования. Возможный итог - увеличение затрат недропользователей и повышение риска аварий.

Между тем геологов в Кузбассе сегодня готовят три вуза и один техникум. По профессии идут работать около семидесяти-восьмидесяти процентов выпускников. Однако далеко не все, получив диплом, остаются в регионе.

- Если до 2018 года большинство наших студентов устраивалось на угледобывающие предприятия Кузбасса, то теперь не менее сорока процентов ребят разъезжаются по стране, в геологоразведочные партии и проектные организации, на золотые и рудные месторождения. Здесь играют роль в том числе предоставление места для проживания, развитие наставничества, оплата практики, - отмечает завкафедрой маркшейдерского дела и геологии Кузбасского государственного технического университета Татьяна Михайлова. - А у нас в Кузбассе более сложные условия труда, опасное производство при относительно низкой зарплате. Так, по статистике, сейчас наши выпускники получают от 40 до 160 тысяч рублей, однако есть и те, кто зарабатывает больше 200 тысяч. В то же время на общую ситуацию влияют падение престижа профессии геолога и горного инженера, отток научно-педагогических кадров, недостатки учебной материально-технической базы и так далее.

По мнению экспертов, дело еще и в недостатке профильных бюджетных мест, слабой профориентационной работе и высокой конкуренции между вузами за абитуриентов, готовых выбрать профессию геолога. Каждый год немало кузбасских выпускников поступает в университеты Томска, Новосибирска и других городов.

Однако срочное увеличение числа бюджетных мест в Кузбассе вряд ли даст желаемый эффект. Скорее, надеются эксперты, поможет организация дополнительной подготовки

геологов на базе уже полученного высшего образования. Ведь, по некоторым данным, из десяти тысяч выпускников кузбасских школ 2024 года всего три тысячи человек намерены сдавать профильную математику. И лишь тысяча - физику. А без знания точных наук в геологии делать нечего.

Тем не менее в 2024 году тот же КузГТУ, за десять лет подготовивший почти четыре десятка профильных специалистов, планирует получить бюджетные места на прикладную геологию (съемка, поиски и разведка полезных ископаемых) и усиленно занимаемся профориентацией школьников. А в Кемеровском госуниверситете и вовсе еще в 2018 году создали Академию геологических кадров. Среди соучредителей - две крупные угольные компании.

Как рассказал доцент кафедры геологии и географии КемГУ Тимофей Лешуков, в вузе поставили задачу организовать непрерывное геологическое образование. И теперь старшеклассники от двух до четырех лет обучаются в университетской Школе юных геологов, получая весь набор стартовых компетенций, участвуя в олимпиадах и конференциях. А после большинство ребят поступает в вузы (как в Кузбассе, так и в других регионах), многие заканчивают магистратуру, аспирантуру. В учебном процессе участвуют недропользователи и геологические организации, делая запросы на специалистов под конкретные задачи, помогая финансированием.

Большая часть научных исследований, которыми занимаются ребята, направлена на решение конкретных производственных задач. Поэтому выпускники легко устраиваются на ведущие предприятия в сфере недропользования, в геологоразведочные компании и структуры Роснедра, а некоторые имеют ученые степени кандидатов геолого-минералогических наук.

Алексей Партолин, начальник департамента по недропользованию по Сибирскому федеральному округу:

- Сейчас в геологии переломный момент. Это, в частности, переход к цифровизации отрасли, всех основных процессов, включая лицензирование и экспертизу запасов. Но для решения кадровой проблемы, безусловно, требуется популяризация профессии. Она, в отличие от многих других, специфичная, ее так сразу глазами не увидишь. Потому у нас в стране и проводится олимпиада юных геологов, другие мероприятия. Ребенка нужно привести к тому, чтобы он захотел эту профессию выбрать. Не у каждого в семье есть геологи, а значит необходимо чаще устраивать для подростков экскурсии в геологические музеи и на угольные разрезы. Или, возможно, открывать геологические кружки в школах.

Татьяна Лапина, главный геолог АО "ХК "Сибцем":

- После окончания геолого-географического факультета Томского госуниверситета в 2001 году я устроилась в угольную компанию участковым геологом, через три года стала главным геологом, а с 2013-го работаю в цементном холдинге. Безусловно, у карьеров цементных производств своя специфика, но квалифицированному специалисту несложно в ней разобраться. Что касается самого процесса добычи, то работать с известняком проще. Как правило, мы имеем дело с единым массивом полезного ископаемого, а не с угольными пластами, у которых сложное геологическое строение. Предприятия угольной промышленности ведут серьезную борьбу за "свободных" специалистов-геологов, которых на рынке труда не так много. Тем не менее у нас штат геологов укомплектован: компания предлагает хорошие условия труда, дает возможность обучаться и повышать квалификацию. А запасов полезного ископаемого для производства цемента на наших месторождениях хватит на многие годы.

Почему ДФО оказался в тройке самых атакуемых киберпреступниками макрорегионов

Александр Филимоненко (ДФО)

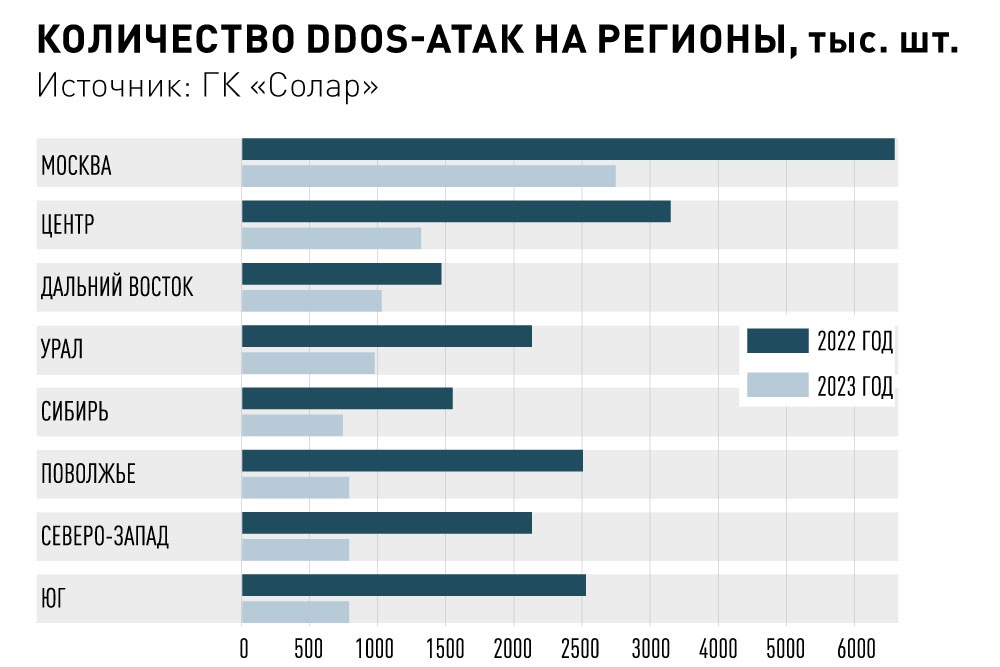

Более миллиона DDoS-атак было зарегистрировано в 2023 году на Дальнем Востоке. По этому показателю округ вошел в первую тройку российских макрорегионов, уступив только Москве и Центральному федеральному округу.

Меньше, но изощреннее

По данным группы компаний "Солар", которая специализируется на комплексной кибербезопасности, в 2023 году количество DDoS-атак в России сократилось почти в три раза. При этом на 40 процентов выросло число компаний, столкнувшихся с ними - семь из каждых десяти! Напомним, в ходе DDoS-атак хакеры искусственно нагнетают повышенный трафик на конкретные сайты, чтобы обрушить их и сделать недоступными.

- Случилось то, о чем мы говорили год назад в своих прогнозах. В 2022-м страна "легла" под атаками, потому что "дедозили" всех от мала до велика. В прошлом году количество инцидентов уменьшилось, но нападения стали более изощренными, их интенсивность и мощность продолжают расти, - отметил директор по развитию направления "Кибербезопасность населения" компании "Солар" Олег Седов. - У злоумышленников две методики: брутфорс, когда ломают защиту всех подряд, надеясь найти и использовать любую уязвимость, а также целенаправленные, хорошо подготовленные атаки. Мы видим переход ко второму сценарию.

Аналитики отмечают и более равномерное распределение DDoS-атак по отраслям. Сфера деятельности уже не играет большой роли. В 2022 году в первую пятерку самых атакуемых входили логистика, телеком, медицина, финансы и IT. В прошлом году в ТОП-5 попали госсектор и строительство, а на первых местах оказались "профильные" телеком и IT-сегмент.

- Как же так? Получается, сапожники без сапог? Нет. COVID-19 сделал всех тотально цифровыми. Многие компании с традиционным бизнесом стали IT-зависимыми и фактически перешли в этот сектор. Простой пример. Можно ли обычную медицинскую лабораторию, которая делает анализы и тесты, отнести к IT-сегменту? Можно! Хотя бы потому что у нее есть база данных в облаке, - объясняет Олег Седов.

Интерес хакеров к телекому аналитики связывают с тем, что вывод из строя ресурсов телеком-оператора моментально отражается на его клиентах. Их сайты "падают" - становятся недоступными.

Традиционно наибольшее количество DDoS-атак регистрируют в Москве и ЦФО. Это понятно - именно там самая высокая концентрация бизнеса. Третье место Дальневосточного федерального округа объясняется тем, что количество атак в сравнении с 2022 годом в макрорегионе уменьшилось незначительно, в отличие от Сибири, Урала, Поволжья и Северо-Запада, где этот показатель серьезно снизился.

Эксплуататоры уязвимостей

Главными мишенями для веб-атак стали сферы, где большинство клиентов являются физическими лицами. Это ритейл и грузопассажирские перевозки, а также госсектор, который всегда был в фокусе внимания хакеров.

Напомним, что при веб-атаке злоумышленники не пытаются нагнетать трафик, как при DDoS-атаках, а используют уязвимости веб-приложений, например, устаревшие компоненты на сайтах.

Аналитики отмечают, что хакеры научились находить "дыры" в отечественном программном обеспечении, которых не меньше (а иногда и больше), чем в западных аналогах. Именно этот тип инцидента показал рост в прошлом году.

- В основном веб-атаки были высокого уровня сложности, позволяющие получить контроль над веб-приложением и доступ к его данным, - подчеркивают эксперты. - Хакеры концентрируют внимание на тех отраслях, где интернет-сайты стали ключевым элементом инфраструктуры и их доступность напрямую влияет на бизнес-процессы. Отсюда стабильный рост атак на интернет-торговлю.

По уточненным данным, к концу 2023 года количество веб-атак на российские компании выросло на треть. Эта тенденция сохраняется и в текущем году. Кстати, практически для всех веб-атак злоумышленники используют российские IP-адреса.

Ставка на фишинг

Прошедший год стал рекордным по уровню фишинговой активности хакеров и количеству утечек данных. Ежедневно регистрировались десятки инцидентов.

Чаще всего хакеры для своих целей использовали вредоносное программное обеспечение (ВПО) - доля высококритичных инцидентов с его применением выросла до 83 процентов к концу 2023-го. Злоумышленники стали чаще применять особые вредоносы, которые определяются только специальными сенсорами либо легитимными утилитами. Основным каналом доставки ВПО по-прежнему остаются фишинговые письма, которые приходят персоналу компаний.

Специалисты напоминают, что киберпреступники взламывают соцсети и мессенджеры, чтобы получить доступ к личным аккаунтам пользователей.

Больше всего фишинговых сайтов выявлено в сфере электронной коммерции, на втором месте - кредитно-банковская отрасль. Был отмечен резкий рост фишинговых атак на предпринимателей, работающих на крупных торговых интернет-площадках с целью получить доступ в личные кабинеты.

В прошлом году лидерами по утечкам данных стали сфера услуг и электронная коммерция. Эксперты считают, что всему виной слабая защищенность этих секторов, ведь раньше злоумышленники особо не интересовались ими.

- Если говорить о трендах года, то кибермир стал отражением мира реального, все изменения происходят зеркально и с максимально быстрой обратной связью, - говорит руководитель направления аналитики киберугроз Дарья Кошкина. - Основными инструментами злоумышленников остаются фишинг и поиск уязвимостей. Одним из новых векторов атаки стало использование нелегитимного ПО. Кибератаки постепенно усложняются, и базовых средств защиты становится недостаточно.

Надежный разведчик дальневосточных недр

ООО "Нижнеамурская горная компания" вместе с тружениками геологической отрасли отмечает 7 апреля свой профессиональный праздник

Виктор Марьясин (ДФО)

С 1966 года каждое первое воскресенье апреля в нашей стране отмечают День геолога. Для России и ряда бывших республик СССР этот замечательный праздник стал доброй традицией. Наряду с геологами к нему в полной мере причастны геофизики, геохимики, горные инженеры, механики, шахтопроходчики, маркшейдеры, геодезисты, буровики. Все они неисправимые "романтики дальних дорог", иначе на этом суровом и зачастую непредсказуемом поприще ничего не добиться.

Первопроходческий код

От совместных усилий профессионалов отрасли зависит эффективность геологических поисков, разведки и добычи полезных ископаемых, строительство и эксплуатация подземных сооружений, прогнозирование землетрясений и вулканической деятельности, мониторинг подземных вод и состояния недр. Без прикладной геологии невозможно представить развитие самых разных отраслей: от топливно-энергетического комплекса до микроэлектроники и космической промышленности.

Свой фундаментальный вклад в отечественную экономику вносит разведка полезных ископаемых Дальневосточного федерального округа. Сегодня здесь добывается более 90 процентов российских алмазов, 100 процентов олова и бора, свыше половины всего золота, серебра и 80 процентов вольфрама. Кроме того, по подтвержденным и прогнозируемым запасам углеводородных ресурсов ДФО может стать одним из крупнейших центров их добычи. Благодаря системному подходу федеральных и региональных органов власти в округе сложился благоприятный инвестиционный климат, четко функционируют необходимые правовые и организационные механизмы. Прямая заинтересованность инвесторов и промышленников способствует наращиванию добычи ископаемых, имеющих первоочередное значение для реального сектора экономики. По объемам извлечения Дальний Восток вышел на максимальные уровни советского времени, а по отдельным показателям даже превзошел их.

В 2022 году один только Хабаровский край выдал на-гора рекордные 27,8 тонны золота. По этому показателю субъект вошел в пятерку ведущих золотодобывающих регионов нашей страны. В течение последних трех лет в крае росла добыча угля, олова, природных строительных материалов. В 2023-м объем финансирования геолого-разведочных работ только на твердые полезные ископаемые и подземные воды за счет недропользователей края составил 5,3 миллиарда рублей, что, несмотря на ряд объективных трудностей, соответствует уровню двух предыдущих рекордных лет. О высокой инвестиционной активности свидетельствует увеличение числа эксплуатационных лицензий в 2023 году - до 902. Это на 212 больше, чем в 2022-м.

В крае зарегистрировано 456 недропользователей. Их производительность и предприимчивость во многом предопределяются качеством поиска, разведки и сопутствующих буровых работ. На практике предшествующие добыче этапы с максимальной скоростью и отдачей отрабатываются специализированными самостоятельными организациями. Перед каждым объектом они проходят конкурентные тендерные отборы, где объективно выигрывают лучшие. Такие, как ООО "Нижнеамурская горная компания" (НГК), которая, по мнению бывшего главы "Дальнедр" Александра Бойко, зарекомендовала себя одним из наиболее стабильных, результативных и конкурентоспособных геологоразведочных предприятий. В качестве высокотехнологичного и надежного партнера НГК хорошо известна ведущим недропользователям Дальнего Востока, Сибири и без преувеличения всей России.

Несмотря на регулярные волны глобального кризиса НГК становилась только сильнее благодаря первопроходческому инновационному коду, который заложили в нее основатели. Компания создана в 2003 году бывшим руководителем ПГО "Камчатгеология" Виктором Хворостовым, гендиректором "Старстроя" из проекта "Сахалин-1" Сергеем Ковалевским и известным руководителем горнодобывающих объединений Валерием Припутневичем. Все они как профессионалы высокого класса состоялись еще в советский период, не спасовали с наступлением рыночных отношений и уже в новых условиях с головой окунулись в реализацию самых сложных и масштабных проектов. Одним из инструментов воплощения этих планов стала Нижнеамурская горная компания, призванная с первых дней своей деятельности решать геологические задачи любого уровня сложности в любой географической точке.

Закоперщик новых месторождений

За минувшее двадцатилетие НГК под руководством Валерия Припутневича внесла существенный вклад в поиски и оценку многих крупнейших рудных месторождений, а также запасов природных строительных материалов, угля и воды. В целом с ее участием фактически освоено более 80 геологических объектов во всех регионах Дальневосточного федерального округа и за его пределами - в Республике Алтай и Иркутской области. Эти изученные и разведанные ископаемые ресурсы успешно эксплуатируются или находятся в стадии подготовки к промышленной добыче, обеспечивая значительную часть объемов извлекаемого в регионе сырья. Созданы десятки тысяч рабочих мест, поступают многомиллиардные налоговые отчисления в бюджеты от недропользователей и работающих с ними смежников. Их общий вклад в освоение труднодоступных районов и социально-экономическое развитие дальневосточного макрорегиона сложно переоценить.

В ряду самых крупных месторождений в Хабаровском крае, на которых результативно отработала НГК и ее дочерние компании в 2000-е и 2010-е годы, - Кабачинско-Полянкинская золоторудная площадь, Албазино, Нони, Многовершинное (все - золото), Белая гора (золото и серебро). Они обеспечили значительную часть добычи драгоценных металлов в крае. Сегодня также готовится к вводу в эксплуатацию месторождение Благодатное.

В ЕАО на счету НГК открытие одного из крупнейших в мире месторождений графита Союзное. Промышленная отработка карьера намечена уже на текущий год. В Сахалинской области на южнокурильском острове Уруп разведана группа месторождений золота, меди и серебра, запасы которых были подтверждены в ходе их дальнейшей эксплуатации. В Амурской области - Умлеканский и Гуликский рудные узлы (золото, медь, молибден) и Березитовое золоторудное месторождение, в Забайкальском крае - золоторудная Любавинская площадь, в Магаданской области - Дукатское рудное поле одного из крупнейших месторождений серебра в мире. И это далеко не полный перечень того, чего удалось достигнуть в НГК слаженной команде высококвалифицированных специалистов.

Собранные под руководством Валерия Припутневича представители разных поколений, научных и производственных школ работали и продолжают работать как единое целое, неизменно добиваясь решения стоящих перед ними задач. Это самоотверженные, интересные, смелые люди с неповторимыми яркими судьбами. В открываемые месторождения они щедро вкладывают знания, волю, профессиональное мастерство, творческий азарт и частицу души. Иначе нельзя. По природным неписаным правилам недра делятся сокрытыми в них богатствами только с теми, кто по-настоящему достоин этого дара, и, видимо, поэтому благоволят НГК с момента ее основания.

Время летит быстро, и далеко не все, с кого начиналась Нижнеамурская горная компания, сегодня в ее рядах: кто-то на пенсии или ушел из жизни, кто-то уехал или уволился. Но ядро предприятия сохранилось, окрепло. Вчерашняя молодежь вошла в руководство компании, и ее славная история успешно продолжается нынешним трудовым коллективом. С 2016 года в его составе сначала в качестве рядового сотрудника, а затем исполнительного директора трудится Кирилл Припутневич, принявший эстафету у своего отца и при его поддержке целеустремленно добивающийся положительных результатов.

Оценивая этот период деятельности НГК, Александр Бойко на примере успешной разведки нескольких крупных и средних месторождений отмечал существенный вклад компании в развитие минерально-сырьевой базы дальневосточной горнодобывающей отрасли, предприимчивый наступательный стиль ведения деятельности, комплексную отработку запасов. Нельзя сбрасывать со счетов и множество сравнительно небольших объектов в активе этой компании, таких как Давыдовское месторождение строительного камня и щебня возле поселка Де-Кастри или запасов воды около села Маго в Хабаровском крае: без первого невозможно бы было соорудить поблизости огромный нефтяной терминал, а без второго - обеспечить нормальные условия существования местным жителям.

Будучи изначально стопроцентно отечественной компанией ООО "НГК" весьма положительно отличалось на ниве юниорного и сервисного сотрудничества с ведущими отечественными и зарубежными недропользователями. Свидетельство тому - положительные отклики по итогам выполненных НГК контрактов со стороны ООО "Курилгео", Группы компаний "Золотая лига", ООО "Русдрагмет", ООО "Управление горными проектами", ООО "Удинск золото". За последние годы НГК вышла на новый технологический уровень и сосредоточилась на ведении геологоразведочных работ, включая буровые и горные с необходимым геолого-маркшейдерским обеспечением.

В распоряжении НГК уникальный парк буровых станков, включая знаменитые канадские Boart Longyear LF90 и новейшие RS-90 отечественной сборки. Компания располагает также широкой линейкой тяжелой и автомобильной техники от ведущих зарубежных и отечественных производителей, самым современным геодезическим спутниковым оборудованием, собственной аналитической лабораторией и двумя полевыми лабораториями рентгено-спектрального анализа "Золотинка", которые в кратчайшие сроки определяют содержание золота и других элементов в добытых пробах и максимально ускоряют поисковый процесс.

Рецепт удачи и эффективности

В течение последних четырех лет Нижнеамурская горная компания работает с максимальной за всю свою историю эффективностью. Ее человеческий и технологический потенциал задействован на полную мощность одновременно на старых и новых месторождениях. Серьезным экзаменом для всех служб НГК стали масштабные геологоразведочные работы на новом золоторудном месторождении Чульбаткан в районе имени Полины Осипенко (Хабаровский край). Все поставленные задачи были выполнены с высоким качеством и увенчались защитой запасов более 80 тонн драгметалла, которые будут в ближайшее время отрабатываться крупнейшей российской золотодобывающей компанией ПАО "Полюс". С 2017 года на одном Чульбаткане силами НГК пробурено 178 километров скважин, перемещены 166 тысяч кубометров горных пород, выполнены 142 тысячи химических анализов проб. Кроме того, продолжалась геологоразведка на месторождениях Многовершинное и Белая гора.

Фланговая доразведка подразделениями НГК на Многовершинном позволила их разработчикам продлить эксплуатацию данного месторождения на семь лет, наметить дальнейшие рубежи его рентабельного освоения, несмотря на пессимистические прогнозы о том, что оно себя полностью исчерпало. Второе рождение с участием НГК переживает знаменитое месторождение олова Соболиное в Солнечном районе Хабаровского края. После проведенной там за последние два года разведки владелец эксплуатационной лицензии ООО "Геопроминвест" готовит защиту выявленных запасов этого стратегически важного для России металла и начало его промышленной добычи.

Валерий Припутневич, генеральный директор ООО "Нижнеамурская горная компания":

- Все эти годы, среди которых не было ни одного легкого и безоблачного, нашей компании неслучайно сопутствовала удача. На каждом этапе мы намечали смелые перспективные планы на максимум возможностей и вместе с тем с трезвой оценкой реальной экономической ситуации. Далеко не все было гладко, приходилось преодолевать объективные и субъективные трудности, которые нас закалили и обогатили опытом. Изначально мы включили в свой коллектив лучших специалистов и талантливую молодежь, вырастили со временем высокопрофессиональные кадры, оснастили структурные подразделения самым современным оборудованием, усовершенствовали организационно-управленческую структуру. Это позволило за последние пять лет значительно нарастить объемы разведки, выявить новые месторождения и успешно достичь всех намеченных целей. Моя огромная признательность коллегам по НГК, от рядовых сотрудников до руководителей, за их личный вклад в высокие результаты последних лет. Отдельные слова благодарности нашим уважаемым партнерам за оказанное доверие. Пользуясь случаем, сердечно поздравляю с наступающим праздником коллектив Нижнеамурской горной компании, всех тружеников горнодобывающей отрасли Дальнего Востока. В этот весенний день позвольте пожелать каждому исследователю и покорителю дальневосточных недр большого геологического и личного счастья с непременным открытием новых интересных месторождений во имя процветания и величия нашей прекрасной Родины!

- Комплекс геолого-разведочных работ;

- Горные и буровые работы с маркшейдерским и геологическим сопровождением;

- Комплекс инженерно-геологических изысканий;

- Аналитические исследования;

- Проведение пробоподготовки и аналитических исследований;

- Геофизические исследования скважин.

680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 71; 123242, г. Москва, ул. Зоологическая, 4.

Тел. +7 (4212) 313670; office@namgor.com

В Минске продемонстрировали новые возможности союзной стройиндустрии

В минской проектной организации "Белгоспроект" с гордостью показывают свою инновационную разработку - очки виртуальной реальности. С помощью прибора можно, подобно своеобразному рентгену, "просветить" будущее здание, посмотреть, как сопрягаются строительные конструкции и всевозможные коммуникации. Незаменимое подспорье и для проектировщика, и для заказчика, и для мастера, прораба при возведении конкретного объекта!

- Современные технологии позволили нашему коллективу войти в число наиболее продвинутых в Беларуси, успешно заявить о себе и в союзной России, - комментирует заместитель генерального директора "Белгоспроекта" по маркетингу Евгения Гладкова. - Сейчас проектируем для российского заказчика целый ряд разнообразных объектов.

Для Москвы и Подмосковья при участии коллектива "Белгоспроекта" разрабатываются детские сады на 150, 200, 250, 270 мест. Комплекс школы и детского сада будет вмещать, соответственно, 825 и 675 ребятишек. А собственно школы создаются на 800 учеников в Москве и на 1150 - в Подмосковье. Для Владивостока "Белгоспроект" проектирует ответственные социальные объекты полностью самостоятельно. Это клинический стационар на 419 коек, дворец водных видов спорта, легкоатлетический манеж.

- За минувшие пять лет белорусский строительный комплекс достаточно авторитетно заявил о себе на российском рынке, - комментирует "СОЮЗу" эти факты первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Олег Швец. - В частности, при строительстве жилья методами крупнопанельного домостроения. Неплохо зарекомендовали себя наши стройорганизации при возведении социальных объектов. Также успешно участвуем в проектировании портовых сооружений, реконструкции НПЗ, других объектов химии и нефтехимии.

Об этом и многом другом, что может союзная строительная индустрия, можно было узнать на состоявшейся в Минске отраслевой выставке. Вот напротив друг друга разместились стенды предприятий, выпускающих схожую продукцию. Хорошо известный в Беларуси и России Радошковичский керамический завод продемонстрировал инновационную продукцию - крупноформатные поризованные керамические блоки, применение которых позволяет значительно ускорить возведение зданий, в основном малоэтажных, при этом они отличаются высокой энергоэффективностью. Казалось, при довольно демократичных ценах предприятию не страшна конкуренция. Однако представители российской фирмы BRAER из Тулы вышли на белорусский рынок с аналогичной продукцией, которая... существенно дороже. И при этом активно раскупается.

- Предлагаемый нами поризованный блок отличается высокой прочностью, точностью соблюдения размеров, - поясняет директор белорусской компании-дилера Игорь Лютин. - Это позволяет сооружать энергоэффективные здания без применения бетонных армированных поясов. Цвет российского кирпича более насыщенный благодаря особенностям местной глины. Эти и другие преимущества позволили найти своего потребителя - взыскательного частного застройщика, ценящего качество. Что касается тульского облицовочного кирпича, то благодаря большому разнообразию коллекций мы на белорусском рынке продаем его в год около трех миллионов штук.

В общем, белорусский и российский товар находит покупателя на союзном рынке, фактически не мешая друг другу. Это подтверждает и ситуация с тротуарной плиткой. Россияне предлагают ее в более широкой цветовой гамме, разнообразной формы и размеров, но по более высокой цене. Казалось бы, товар немудреный, главные составляющие - песок да цемент. Не проще ли организовать изготовление на месте по российским "лекалам"? Оказывается, нет. И в Воронежской области, где находятся заводы фирмы SteinRus, специальный песок привозят за сотни километров, а подходящий цемент - за полторы тысячи. Отменное качество исходных материалов позволило российским производителям создать премиальную продукцию, что оценил и белорусский рынок. Более того, она полностью заместила аналогичный товар из Польши.

- Российский поставщик предлагает тротуарную плитку более 50 цветов и оттенков против 20 у бывшего зарубежного поставщика, по видам фактуры поверхности примерно такое же соотношение, - поясняет директор белорусской дистрибьюторской фирмы Олег Агиевич. - При этом доставляется продукция с завода на объект точно в срок. Поставляем ее на такие объекты, как Гранд-отель и элитный жилой комплекс в Минске.

Досье "СОЮЗа"

По российским данным, за 11 месяцев 2023 года Беларусь нарастила поставки цемента в союзную страну примерно до двух млн тонн, что составило 71,6 процента всех импортных закупок при балансе Союзного государства. Активно поставляются на российский рынок белорусское стекло, силикатные блоки, облицовочная плитка и многое другое.

Текст: Владимир Яковлев

В Москве прошла конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира"

В Москве состоялась Международная научно-практическая конференция "Союзное государство в условиях многополярного мира", организованная Парламентским Собранием Союза Беларуси и России. В мероприятии приняли участие депутаты, сенаторы, представители министерств и ведомств, научных учреждений, преподаватели вузов, представители экспертного сообщества.