Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Хроника СВО: На Купянском направлении сожгли очередной танк Leopard-2

Юрий Гаврилов

В стремлении продемонстрировать западным покровителям хоть какие-то военные "успехи", киевский режим все чаще использует в качестве целей для своих атак и террористических акций мирное население и гражданские объекты.

Логика нынешнего руководства Украины проста и до предела цинична: не получается побеждать русских на фронте, так испортим им жизнь в тылу, в том числе на новых территориях РФ. Обстреляем ракетами их жилые кварталы, атакуем дронами-камикадзе школы, детсады и больницы.

Для этого украинские нацисты не жалеют ни американских "Хаймарсов", ни западных кассетных боеприпасов, ни самых современных беспилотников.

"Они все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят варварский урон не военным, а по большей части гражданским объектам. С помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать: они что-то могут", - сказал РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он также уверен, что разрушение 6 июня Каховской ГЭС не было продиктовано для Киева чисто военной необходимостью. Украинские власти прекрасно понимали: наступать или обороняться на затопленной потоками из местного водохранилища местности проблематично как для Вооруженных сил РФ, так и для ВСУ.

А для населения целого региона удары по станции обернутся настоящей экологической и гуманитарной катастрофой.

Тем не менее Киев ее мирным людям Херсонщины все-таки устроил.

"Плотина во время проведения спецоперации подвергалась постоянным обстрелам потому, что по ее конструкциям проходил автомобильный и железнодорожный пути. Также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра.

Поэтому задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить", - объяснил Сальдо.

Террористические атаки не столько пугают людей, сколько ожесточают. Наши военные после очередной "акции устрашения" ВСУ (скажем, обстрела Белгородчины или Донецка) отвечают мощными ударами по украинским позициям и тылам. В другие дни противнику тоже достается по полной.

О результатах действий наших войск рассказывают в Минобороны России. В понедельник в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки потери противника на Купянском направлении составили свыше 60 военнослужащих, танк Leopard-2 производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии отразили юго-восточнее Кузьмино в ЛНР атаку 12-й бригады специального назначения нацгвардии Украины.

В целом вооруженные формирования киевского режима не досчитались на этом направлении около 220 боевиков. Были уничтожены танк, три бронетранспортера, пять автомобилей и произведенная в Словакии самоходка Zuzana 2.

Тяжелые бои продолжались на Донецком направлении. Под Курдюмовкой, Белогоровкой, Ленинским, Шумами и Марьинкой наши бойцы, в том числе с помощью тяжелых огнеметных систем, отразили девять атак штурмовиков из 24-й и 28-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

Кроме того, авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника у Клещеевки и Андреевки.

Итоги этих боев для ВСУ неутешительны - до 190 погибших военнослужащих и пять разбитых боевых машин пехоты, в том числе американская БМП Bradley.

К ним надо добавить две гаубицы "Мста-Б", самоходку "Акация" и три гаубицы Д-30, которые ВСУ потеряли в ходе контрбатарейной борьбы.

На Херсонском направлении суточные потери ВСУ составили до 50 человек убитыми и ранеными.

Работа там наших артиллеристов тоже была эффективной. Они поразили самоходки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, а также гаубицу "Мста-Б".

Михаил Мишустин обсудил с коллегами по СНГ развитие гуманитарного сотрудничества

Владимир Кузьмин

В понедельник, 18 декабря, в Москве прошло заседание Совета глав правительств СНГ. Встречу организовали на площадке выставки-форума "Россия" на ВДНХ, и Михаил Мишустин вместе с коллегами прошелся по некоторым стендам - и самому посмотреть, и достижения регионов страны гостям показать.

Экскурсия и началась с галереи "Достижения России". Длинный аудиовизуальный тоннель с атмосферным погружением - это своеобразная афиша выставки, в которой собраны главные успехи и проекты страны. Со всеми в деталях потом можно ознакомиться в других павильонах.

Многие проекты в регионах РФ реализуются совместно с партнерами из стран Содружества. В этом году в Башкирии, например, открыли российско-белорусское предприятие по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна. "Я удивился. Только вгрызлись в землю, а через девять месяцев все уже стояло и работало. Чудеса!" - делился с коллегами премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

"Хочу сказать о важности нашей промышленной кооперации", - подчеркнул Михаил Мишустин. На это, по его мнению, важно направить усилия всем правительствам стран организации, а для России это станет одним из приоритетов председательства в СНГ, которое перейдет к нашей стране в начале 2024 года.

В преддверии Нового года правительственные делегации решили посвятить встречу развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Особое внимание Россия уделит теме сбережения русского языка, который был и остается языком межнационального общения сотен миллионов людей как в странах Содружества, так и по всему миру, отметил Владимир Путин в видеообращении к участникам совета. В октябре в СНГ был подписан Договор об учреждении Международной организации по русскому языку. "Сейчас важно решить практические вопросы функционирования организации, разработать ее основополагающие документы, а также подготовить и провести первую министерскую конференцию", - призвал президент РФ.

Культурно-гуманитарное направление всегда было одним из важнейших в СНГ, заявил Михаил Мишустин. Этот год на пространстве организации был Годом русского языка как языка межнационального общения в СНГ. Следующий год Содружество решило посвятить волонтерскому движению. А 2025-й, когда государства отметят 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, станет Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. "Намечен широкий перечень мероприятий. Особое значение имеют проходящие как в России, так и в других странах акции и шествия под эгидой международного движения "Бессмертный полк", - отметил Мишустин.

"Знаю, что, например, в Белоруссии, Казахстане организуются такие же, аналогичные мероприятия", - указал глава российского правительства. "Подобные инициативы очень важны для сохранения истории и воспитания подрастающих граждан. Мы гордимся подвигами предков, их заслугами и эту память должны передать будущему поколению., - призвал он.

В следующем году в России планируется провести первый международный песенный конкурс "Интервидение". Вместе со странами-партнерами будут определены правила творческого состязания, образуют постоянно действующий оргкомитет, выберут представителей национальных жюри, рассказал Мишустин. С идеей конкурса, напомнил он, выступили деятели культуры. По их замыслу он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют общие духовные ценности и готовы к равноправному диалогу. "Уверен, что песенный конкурс станет ярким и неординарным музыкальным праздником для всех наших граждан", - сказал премьер.

Важное значение для СНГ, по мнению премьер-министра РФ, имеет совместная деятельность в сфере образования. В странах Содружества открываются школы, построенные Россией, преподавание в них ведется на русском языке и по высшим образовательным стандартам. Пять школ уже работают в Таджикистане, большой проект планируется в Киргизии. "Рассматриваем и другие предложения, чтобы ребята во время обучения могли ближе познакомиться с российской культурой", - сказал глава российского правительства. Москва также поддерживает возможности для граждан из СНГ получить профессию в российских вузах. За рубежом действуют филиалы отечественных высших учебных заведений, расширяется практика академических и преподавательских обменов.

МЭР РФ: ОЭЗ продолжают демонстрировать устойчивую положительную динамику

Директор департамента регионального развития министерства экономического развития России Виталий Алтабаев рассказал об итогах деятельности особых экономических зон и оценке их эффективности в рамках презентации VII Национального рейтинга особых экономических зон совместно с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России (АКИТ РФ).

«На механизм ОЭЗ распространяем все меры господдержки. Особую поддержку окажем инициативам формирования туристических кластеров в ОЭЗ, поддержим по линии нацпроекта по туризму. Активно работаем с регионами, чтобы для развития инфраструктуры применялись все возможности, включая реструктуризацию бюджетных кредитов, инфраструктурных бюджетных кредитов и специальных казначейских кредитов. Недавно ввели упрощенный переход на налоговый мониторинг, позволяющий обеспечить цифровизацию бухгалтерии, сопровождение налоговой службой в режиме онлайн и ускоренное вдвое возмещение НДС», - отметил Виталий Алтабаев.

По его словам, ОЭЗ продолжают демонстрировать устойчивую положительную динамику. В этом году механизму ОЭЗ исполнилось 18 лет. Только в 2023 году в ОЭЗ пришли 177 новых резидентов, абсолютный рекорд за все годы - это на 36 больше, чем в 2022 г. и на 20 больше, чем в 2021 г. В этом году удвоили годовые показатели частных инвестиций – за 3 квартала 339 млрд рублей, когда за весь прошлый год было 197 млрд рублей, а за 2021 год 150 млрд рублей. На текущий момент свыше 1 трлн рублей частных инвестиций осуществлено, планируется еще не менее 5 трлн. рублей. Создано более 66 тысяч рабочих мест в ОЭЗ. Мультипликативный вклад ОЭЗ в ВВП за прошлый год оценивается в 888 млрд рублей. Важно, что по итогу 2022 года государство окупило все понесенные расходы на ОЭЗ и сегодня накопленный положительный эффект для бюджета оценивается в более чем 55 млрд рублей.

Также он сообщил, что в августе парламент внес по инициативе Минэкономразвития РФ комплекс поправок в Закон об ОЭЗ. «Оптимизируем систему управления, ускоряем получение статуса резидента, расширили стабилизационную оговорку – теперь это не только налоги, но и регуляторика. Повышаем ответственность бизнеса за реальное достижение заявленных планов. Ввели возможность одностороннего расторжения и выкуп земли только после выполнения условий инвестиционного соглашения. Впервые компенсировали регионам затраты на инфраструктуру. Все регионы призываем активнее участвовать», - подчеркнул Виталий Алтабаев.

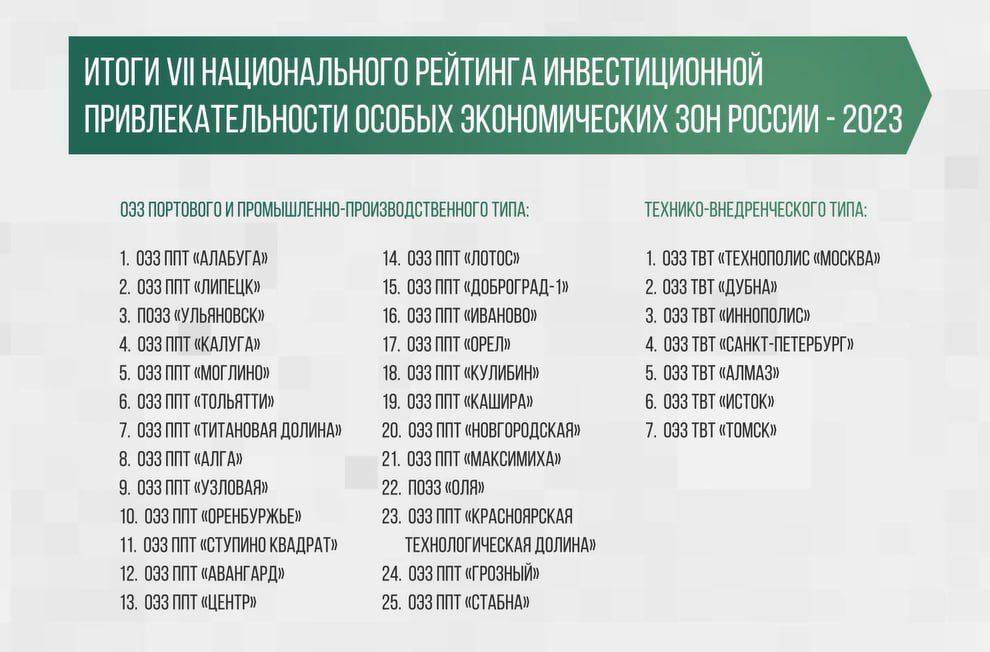

В 2023 году в рейтинг инвестиционной привлекательности вошли 32 ОЭЗ из 26 регионов России. Впервые в рейтинг вошли 4 особые экономические зоны – «Стабна» Смоленской области, «Иваново», «Оренбуржье» и «Новгородская».

«Действительно, в этом году наш рейтинг расширился. И новыми особыми экономическими зонами, и новыми регионами: Смоленской, Ивановской, Оренбургской и Новгородской областями, что говорит о его востребованности не только среди инвесторов, но и ОЭЗ, - прокомментировал директор АКИТ РФ Михаил Лабудин. – Методика, разработанная экспертами Ассоциации при поддержке Минэкономразвития России, включает в себя 7 блоков, состоящие из 33 частных показателей, которые в полной мере оценивают реализацию проектов на территориях с преференциальным режимом. За 7 лет проведения рейтинга мы можем отметить динамику в части оперативности ответа УК инвесторам с 8 дней до суток. Немаловажно и подчеркнуть динамику показателей по глобальным экономическим вызовам – это наличие нефинансовой отчетности ОЭЗ, стратегии цифровой трансформации инфраструктурной площадки и соглашения об осуществлении деятельности в промышленном кластере».

Лидерами ОЭЗ технико-внедренческого типа стали «Технополис «Москва» (1 место), «Дубна» Московской области (2 место) и «Иннополис» Республика Татарстан (3 место). Среди ОЭЗ промышленно-производственного типа - «Алабуга» Республики Татарстан (1 место), «Липецк» (2 место) и «Ульяновск» (3 место). Наиболее динамично развивающаяся ОЭЗ - «Калуга», рост в 2023 году на 5 позиций.

Лучшая ОЭЗ в категории «Импортозамещение»– «Алга» Республики Башкортостан, наилучший показатель среди регионов по количеству промышленных кластеров.

«Создание особых экономических зон решает одну из главных задач государства – привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест. Благоустроенная инфраструктура, комфортная общественная среда, минимизация административных барьеров, меры поддержки государства, возможность подбора дефицитных кадров, все это является ключевыми факторами, привлекающие инвесторов в ОЭЗ «Технополис Москва». Объем осуществленных инвестиций в особой экономической зоне столицы в 2022 году составил около 32 млрд рублей – это одна из лидерских позиций по данному показателю среди особых экономических зон страны. Своей миссией считаем обеспечение роста промышленности Москвы и активное содействие в достижения технологического суверенитета», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев.

По итогам трёхлетнего исследования предложено изменить правила использования водного регулирования Иркутской ГЭС

Российские учёные завершили трёхлетнюю научно-исследовательскую работу под названием «Влияние изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС». Работа выполнялась в рамках государственного задания в три этапа с 2021 года с участием академических институтов, находящихся под научно-методическим руководством СО РАН и университетов Минобрнауки России, Росводресурсов и Росрыболовства.

Среди выводов и предложений — новые показатели для правил использования водных ресурсов при регулировании Иркутской ГЭС с учётом прогнозов водности озера Байкал, оценки возможных ущербов при маловодных и многоводных периодах, а также предложения по минимизации рисков и потенциальных ущербов при колебаниях уровней Иркутского водохранилища и озера Байкал.

Итоговое представление результатов работы состоялось на заседании Научно-технического совета Минобрнауки России 14 декабря. Доклад о научно-исследовательской работе представил директор Иркутского филиала Сибирского отделения РАН и Института динамики систем и теории управления им. В. М. Матросова СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков.

«Впервые научная работа была выполнена именно в таком комплексном подходе. До этого Институт водных проблем РАН вместе с Байкальским институтом природопользования СО РАН и Институтом систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН проводили исследования, связанные с учетом возможности изменения уровня. В частности, рассматривался вопрос, связанный с климатическими условиями водности и потребностями водопользователей в нижнем и верхнем бьефах Иркутской ГЭС. Новое исследование по многим критериям принципиально отличается от предыдущих. Впервые был подсчитан экономический ущерб от изменения уровня — как при увеличении, так и при уменьшении. Важно, что возможные уровни Байкала были рассчитаны по одним и тем же методам как для стороны верхнего бьефа — это в большей степени Республика Бурятия, так и для стороны нижнего бьефа — это Иркутская область и территории, связанные с экстремальным маловодьем и экстремальным многоводьем в Ангаре с учётом Иркута, а также ряда других рек. Учёными представлены количественные характеристики возможных ущербов при изменении уровня — это разрушения объектов, которые находятся в возможной зоне затопления, ущербами, которые возникают при абразии берегов, возможные ущербы экосистем — это касается ущербов для рекреационных объектов, в том числе пляжей», — сказал академик Бычков.

Относительно абразии берегов в ряде мест учёные рекомендуют провести берегоукрепительные работы. В частности, это касается визит-центра «Танхой». Также в рамках работы разработаны экологические и рыбохозяйственные требования к управлению уровенным режимом Байкала с минимизацией негативного воздействия на экосистему озера. На основе существующих данных и проведённых в рамках НИР экспедиционных работ выявлены критически важные компоненты биоты прибрежной части Байкала. Отмечается, что их благополучие в значительной мере зависит от сезонных изменений уровенного режима озера через прямое или опосредованное воздействие.

«Было установлено, что одна из важнейших характеристик весеннего времени — это плавность изменения уровня. Для биоты не столь важна начальная цифра, с которой начинается изменение уровня, также не столь важна конечная (самая высокая) точка, а важно, чтобы это все происходило плавно. В нашем отчете представлены точные расчеты для разных представителей экосистем, в частности желтокрылого бычка, который является очень важным элементом трофической цепи на Байкале», — сказал академик.

Также исследователи определили, что наиболее важным фактором для биоты прибрежной части Байкала является изменение уровня озера во втором квартале. В остальные периоды эта переменная существенного значения не имеет. Например, заход омуля в нерестовые реки начинается в конце августа и продолжается до начала ледостава на реках. Следовательно, уровень Байкала не влияет на заход омуля на нерест и динамику нерестовой миграции.

Один из главных вопросов — минимизация последствий для экосистем в условиях развития энергетики в регионе. Амплитуда внутригодового колебания уровня Байкала как в естественных, так и в зарегулированных условиях значительно отличается в разные по водности годы. За все время наблюдений за уровнем озера Байкал максимальная внутригодовая амплитуда составляла 1,35–1,50 метров, минимальная — 0,34–0,40 метров. Учеными предложен порядок регулирования уровенного режима озера Байкал и Иркутского водохранилища с учетом экологических и социально-экономических факторов. Для этого разработан диспетчерский график управления режимами Иркутской ГЭС и определён порядок регулирования уровенных режимов озера Байкал.

«Консорциум организаций в рамках своих общепризнанных компетенций предоставил необходимые методики и подходы для того, чтобы продвинуться в решении этой сложной задачи. На базе этих исследований, помимо рекомендаций, сделаны конкретные предложения по основам регулирования озера Байкал, которые могут лечь в новые правила использования водных ресурсов (ПИВРов), действующие с 1988 года. Понятно, что их надо совершенствовать в силу парадигмы восприятия озера Байкал и с учетом сложившихся сегодня реалий. Сделанные расчеты позволяют принять условия весенней сработки до уровня 455–485 метров по тихоокеанской системе высот (ТО) и обеспечивать изменения в метровом диапазоне практически 50 лет из 100–140. Это означает, что мы сможем обеспечить с точностью 98% прогноз не нарушения уровня верхней отметки 457,2 ТО, которая критична для верхнего бьефа озера Байкал.

Критичность заключается в существенном возрастании ущербов для верхнего бьефа. Соответствующие оценки сделаны и для нижнего бьефа, это связано с попусками через Иркутскую ГЭС с учетом притока реки Иркут. Максимально возможные сбросы с учетом расхода Иркута составляют 4000-4500 м3/с.

Все эти ограничения и обоснования подробно представлены в отчёте, что позволяет говорить, что эта работа имеет не только фундаментальный характер. Помимо этого, был выявлен целый ряд новых взаимодействий, которые были оценены на качественном и на количественном уровнях, но имеют существенный прикладной характер, который позволяет использовать результаты работы для подготовки новых правил использования водных ресурсов на Байкале. Это позволит более рационально использовать водные ресурсы, сохранная экосистему озера Байкал и минимизируя ущербы для экономики и природы», — подчеркнул Игорь Бычков.

Помимо этого, учёные подготовили предложения по сверхдолгосрочному прогнозированию полезного притока воды в Байкал с учётом вероятных сценариев климатических изменений. Для этого сформированы сценарии изменения климата и пространственные распределения отклонений метеорологических показателей в бассейне озера Байкал на основе данных международного проекта CMIP6 до 2060 года. Общий характер ожидаемых изменений внутригодового распределения притока в озеро является относительно стабильным для всех сценариев изменения климата.

«Несмотря на то, что наше исследование продолжалось три года, становится очевидным, что эта работа должна быть продолжена. Необходимо продолжить изучение влияния изменения уровня на экосистемы, посмотреть с других аспектов, прочие элементы, а также влияние уровня на современное состояние острова Ярки и всей северной экосистемы — проанализировать изменения не только с точки зрения температурных режимов, но и с точки зрения экосистемы — насколько она изменяется и какие есть воздействия. Также интересно дальнейшее исследование, связанное с весенними паводками в дельте Селенги.

Есть много других разных вопросов, на которые мы еще не знаем ответов. Для сравнения, подобные исследования Великих озер проводились не один десяток лет. Несмотря на то, что техническое задание, сформулированное для этой работы, выполнено полностью, мы понимаем, что исследования влияния изменения уровня озера Байкал на экосистему, на экономику Иркутской области и Республики Бурятия необходимо продолжать исследовать. Сегодня сложился научный коллектив, который может стать ядром для продолжения этого исследования.

НИР показала то, что можно и нужно находить компромиссные решения не только между экономикой и экологией, но и между теми позициями, которые существовали и существуют в научных кругах, общественных кругах для гармонизации их интересов и понимания того, что никто не может получить соответствующие преференции за счет другого, это возможно только совместно, найдя Парето-оптимальные решения с минимальными ущербами для всех. Мы никого не делим на верхний бьеф и нижний бьеф — для нас это единая система, единая экосистема, единая водная система, единая экономическая система, значит мы должны продолжать работать в этом направлении», — уверен Игорь Бычков.

В научно-исследовательской работе принимали участие более 170 научных сотрудников Сибирского отделения РАН, Минобрнауки России, Росрыболовства и Росгидромета, это Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН, Лимнологический институт СО РАН, Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, Байкальский институт природопользования СО РАН, Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, Геологический институт им. Н. Л. Добрецова СО РАН, Иркутский государственный университет, Восточно-Сибирский институт медико-биологических исследований, Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии Байкальский филиал, Государственный гидрологический институт Росгидромета, Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова, Институт земной коры СО РАН. Ответственный исполнитель — Институт динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова СО РАН.

«Ещё раз подчеркиваю, очень активное участие в реализации проекта принимали научный руководитель БИП СО РАН академик Арнольд Кириллович Тулохонов, директор ЛИН СО РАН доктор геолого-минералогических наук Андрей Петрович Федотов, декан биолого-почвенного факультета ИГУ доктор биологических наук Аркадий Николаевич Матвеев, руководитель отдела водных ресурсов Государственного гидрологического института доктор географических наук Владимир Юрьевич Георгиевский. По вопросам моделирования режимов работы Иркутской ГЭС работали сотрудники ИСЭМ СО РАН под руководством заведующего лабораторией гидроэнергетических и водохозяйственных проблем энергетики ИСЭМ СО РАН доктора технических наук Вячеслава Михайловича Никитина. Большую организационную работу по выполнению проекта проводила учёный секретарь Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал доктор экономических наук Ирина Ильинична Орлова», — сказал Игорь Бычков.

На заседании Научного совета СО РАН по проблемам озера Байкал в рамках рассмотрения результатов НИР было отмечено, что проект достоин выдвижения на Государственную премию Российской Федерации.

Источник: ИрФ СО РАН.

Оценка устойчивости луговой растительности к воздействию пожаров

После весеннего травяного пала различия в структуре луговой растительности прослеживаются на протяжении от года до трёх лет. К такому выводу пришли географы МГУ, изучив более чем 10-летний ряд данных о состоянии луговых сообществ Западной Сибири после пожаров. Исследование проводилось в рамках проекта Российского научного фонда.

На территории базового экспериментального комплекса Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН (Томск) учёные в течение трёх полевых сезонов фиксировали видовое разнообразие, проективное покрытие, участие видов, продуктивность и соотношение фитомассы злаков, бобовых и разнотравья в луговых сообществах на местах разновозрастных травяных палов и территориях, не подвергавшихся воздействию огня.

Палы — это искусственно созданные пожары, которые в России применяются для уменьшения запасов оставшегося на земле горючего материала и снижения пожароопасности территории.

«Конечно, луга меньше страдают от огня, чем леса. В этом аспекте луговым сообществам Западной Сибири уделялось меньше внимания, чем лесным. Однако ошибочно считать, что пожары никак не влияют на состояние лугов. Нас интересовал вопрос, как долго в луговой растительности может прослеживаться “пирогенная метка”, под которой мы понимаем изменение в характеристиках растительных сообществ, вызванное воздействием огня», — сообщила руководитель проекта РНФ, заведующая лабораторией экологической безопасности географического факультета МГУ Татьяна Королёва.

Структура сообществ исследована путём заложения на разновозрастных пожарищах участков площадью 100 м2 и 1 м2. Оказалось, что длительность существования «пирогенных меток» зависит от размеров рассматриваемого участка.

«На участках площадью 100 м2 практически все характеристики сообщества восстановились до исходного уровня за 1 год, а видовое разнообразие даже несколько выросло. В то же время на участках площадью 1 м2 оно ниже фонового на 1−2 вида вплоть до 3-го сезона. По участию всех видов значимые отличия на маломерных площадках тоже прослеживаются на протяжении 3-х сезонов, тогда как для более крупных площадок различия не столь значимы. Общие запасы надземной фитомассы сообществ восстанавливаются на второй сезон, но отличие от фона в соотношении фракций злаков, бобовых и разнотравья между собой сохраняется дольше», — рассказал исполнитель работ по проекту РНФ, научный сотрудник географического факультета МГУ Сергей Леднёв.

Различия в последствиях пожара для участков разных площадей можно связать с разной степенью подверженности выгоранию: на больших площадках всегда есть невыгоревшие участки разного размера, тогда как маломерные площадки с большой долей вероятности опишут полностью выжженный участок.

Полученные данные свидетельствуют об устойчивости луговых сообществ Западной Сибири к пожарам: «пирогенная метка» в них прослеживается на протяжении от 1 до 3-х лет после возгорания.

Ученые уточнили допустимую частоту контролируемых весенних палов с позиции восстановления основных характеристик растительных сообществ, а также оценили влияние пожаров на возобновление леса.

«По нашим данным, травяные палы не всегда эффективны для сдерживания лесовозобновления. На площадках 100 м2 возобновление подроста после пожара не снижается. В то же время на некосимых, но выжигаемых площадках 1 м2 древесная поросль в течение 2 лет развивается хуже, чем на площадках, где было сделано сенокошение без выжигания. Таким образом, при использовании палов для контроля лесовозобновления, с увеличением площади выжигания может снижаться их эффективность. Тем не менее, контролируемое и плановое выжигание хозяйственно используемых лугов вполне можно рассматривать как метод поддержания структуры растительных сообществ там, где это необходимо. Для сохранения наибольшего фиторазнообразия разумнее при минимальной периодичности выжиганий раз в 2 года при каждом пале оставлять в пределах пожарища нетронутые участки, на которых растительные сообщества будут успевать восстанавливаться по всем параметрам», — подытожил участник проекта РНФ, старший научный сотрудник географического факультета МГУ Иван Семенков.

Источник: МГУ.

Вложения в здравоохранение составили 7,7 млн долларов США, сообщил Сергей Канцеров, генеральный директор Dsight, резидента «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), в ходе дискуссии на Adventureland Conf Reunion, которая состоялась в Технопарке «Сколково». Следом в рейтинге топ-5 по данным на ноябрь расположились медиа и коммуникации (6,4 млн долларов США), финтех (6 млн долларов США), ПО для бизнеса (4,8 млн долларов США), и также транспорт и логистика (4 млн долларов США). Медианный чек — 0,15 млн долларов США.

В списке крупнейших сделок с января по октябрь первое место у сколковского резидента, платформы для цифровых сервисов «Здоровье.ру». Компания привлекла 307 млн рублей от фонда Kama Flow и частных инвесторов венчурного клуба «Синдикат».

По словам Сергея Канцерова, среди трендов 2023 года — усиление поддержки государства и развитие сотрудничества с дружественными странами для трансфера технологий. «Российский венчур стал проявлять себя через коллаборативные корпоративные инновации и партнерства, а также через поддержку школьных, студенческих проектов и стартапов».

Модератором дискуссии выступил Станислав Колесниченко, управляющий партнер Sk Capital. Он рассказал, что изменения рынка открыли новые возможности. В том числе спикер обратил внимание на тот факт, что российский капитал будет искать применение на внутреннем рынке.

«В период с 2022-го по 2023 год состоялось 7 IPO на Мосбирже, общий объем — 36 млрд рублей. Из них 7 млрд рублей пришлось на технологические компании ГК Астра, Whoosh и CarMoney. О планах IPO также объявили 17 организаций», — привел данные спикер.

По оценке Станислава Колесниченко, на рынке сохраняется потребность в финансировании российских технологических компаний. Также он отметил недостаток активных институциональных инвесторов:

«Весь рынок сейчас активно вытаскивают корпоративные инвесторы. Большинство из них — герои этого года. Они подпитывают венчурный рынок свежими сделками».

Второе дыхание культурного наследия – как ведется реконструкция исторических домов

Сохранение архитектурных памятников способствует формированию гармоничной городской среды. Но это сложный процесс, ведь здания, построенные более века назад, зачастую практически не приспособлены к эксплуатации в современных условиях. Эксперты девелоперской компании «Петростиль Инвест» рассказали «Стройгазете» об особенностях реконструкции исторических домов на примере клубного дома «Вознесенский 11/3». Мэр столицы Сергей Собянин присвоил специалистам, участвовавшим в его восстановлении, звание «Почетный реставратор города Москвы». Инвестиции в реконструкцию клубного дома «Вознесенский 11/3» составили 1,2 млрд рублей.

Изучение исторического контекста

Учитывая культурную ценность объекта реконструкции, разработку концепции проекта должно предварять изучение исторического контекста. На выбор материалов, дизайнерских и планировочных решений влияют ключевые вехи развития локации и конкретного дома. Если абстрагироваться от этих аспектов, на историческом фундаменте появится новодел, а не полноценный проект реконструкции.

Перед началом реконструкции комплекса «Вознесенский 11/3» специалисты детально изучили историю квартала в районе Большой и Малых Никитских улиц (Занеглименье, западная часть Белого города), в котором он расположен. Развитие торговли в первой половине XIX века стимулировало строительство в районе доходных домов. Один из самых красивых подобных объектов, сегодня получивший имя «Вознесенский 11/3», был возведен в 1908 году в составе усадьбы Соколовых-Сибиряковых по проекту архитектора Мясникова.

В доходных домах, включая современный «Вознесенский 11/3», все помещения в доходном доме были многокомнатными, так как предназначались для состоятельных мещан (горожан). В ходе реконструкции это преимущество здания сохранено. Средняя площадь квартир и апартаментов в «Вознесенском 11/3» – более 110 кв. метров. Также в клубном проекте есть характерная для доходных домов парадная лестница, украшенная светильниками, скульптурами и витражами.

«Как правило, в ходе реконструкции исторические здания становятся комплексами апартаментов, – отмечает Дмитрий Мутовкин, генеральный директор девелоперской компании «Петростиль Инвест». – История «Вознесенского 11/3» иная. Изначально здание построено как доходный дом, то есть, говоря современным языком, это был апарт-отель. Реконструкция, вложения в которую составили 1,2 млрд рублей, превратила его в респектабельный клубный проект с квартирами и апартаментами. При этом специалистам удалось сохранить достоинства классического доходного дома: просторность жилья, удобные планировки, роскошные интерьеры подъезда».

Сохранение аутентичных элементов

Разработав концепцию реконструкции объекта, специалисты выявляют степень сохранности аутентичных элементов. Именно подобные архитектурные и интерьерные раритеты превращают здание в произведение искусства, значительно повышают его ценность, приближая к разряду трофейной недвижимости.

Почти все элементы декоративной отделки интерьеров «Вознесенского 11/3» к моменту начала реконструкции были утрачены. В почти неизменном виде до нашего времени дошли две парадные лестничные клетки с каменными ступенями и площадками. Вторая лестница утрачена. Она находилась на месте входа в апартаменты первого этажа. Из других элементов декоративного убранства в интерьерах лестничных клеток сохранились полукруглые стеновые ниши и небольшие окна, выходящие из квартир на лестницу. Остальные составляющие убранства дома реставраторы создали с нуля, ориентируясь на документы вековой давности.

«Реставраторы клубного дома «Вознесенский 11/3» проявили настоящий профессионализм, – говорит Дмитрий Мутовкин. – Внутренний декор и кованые элементы были воспроизведены по сохранившимся документам и фотографиям. Имея в распоряжении небольшое число оригинальных конструкций, чертежи и эскизы, специалисты сумели воссоздать подлинное убранство здания. Реставраторы бережно отнеслись к каждой детали: барельефам на фризе и над оконными проемами, декоративным карнизам, лепнине с растительными и геометрическими орнаментами, узорной метлахской керамической плитке входной группы. Работа реставраторов в итоге была высоко оценена мэром Москвы Сергеем Собяниным, который вручил им государственные награды».

Адаптация под современные потребности

Разумеется, если реконструируемое здание планируется приспособить не под музей, а под клубный дом, объект нужно адаптировать под потребности современных резидентов. Поэтому работа над проектом включает не только сохранение и восстановление исторического наследия, но и аккуратное переформатирование пространства.

В клубном доме «Вознесенский 11/3» девелопер сумел организовать автоматизированный паркинг на первом этаже, а также предусмотреть кладовые помещения на -1 уровне, который был специально раскопан при реконструкции. Кроме того, в здании появились лифты от швейцарского производителя Schindler. На первом этаже камерного дома созданы современные общественные пространства – просторное лобби, клубная комната для встреч и деловых переговоров, колясочные. Таким образом, в «Вознесенском 11/3» удалось совместить культурную ценность объекта с богатой историей и комфорт современного элитного проекта.

Авторы: СГ-Онлайн

Где в России увидеть северное сияние и поесть свежих морепродуктов

О суровом Кольском полуострове

Дмитрий Самойлов

Что такое теперь Дубай и Мальдивы? Или тот же Таиланд. Все это общее место, банальность, даже некоторая пошлость. Этим никого не удивишь. И, скажу по секрету, даже сам сильных впечатлений не получишь. Был я в Дубае, положим. Дорого, жарко и неинтересно. Просто одинаковые небоскребы без счету. Понятно, что все они немного разные, у одного крыша наискосок, у другого она куполом, у третьего конусом. Но по сути — совершенно искусственная местность посреди ничего, то есть пустыни. Русскому глазу на такое смотреть — только наводить в душе уныние.

Другое дело — русский Север. Холодно, тоже, в общем, дорого, и очень интересно. А главное, как-то близко сердцу. И даже воспринимается как некоторое достижение.

Слетать-то до Дубая на двухпалубном А380 каждый сможет. А вот ты решись-ка проехаться по Кольскому полуострову в полярную ночь по заметаемым дорогам километров пятьсот в поисках полярного сияния, или встречи с саамами, или свежайшего морского ежа.

Вот я и решился. Честно скажу, я турист ненастоящий. Не из тех, кто спит под открытым небом, грызет зубами закрытые консервы, питается кореньями и добывает огонь из воды. Я простой москвич со всеми присущими нам претензиями. Люблю комфорт, но чтоб покалывало.

Мурманск оказался городом вполне комфортным. Гостиницы почти все переполнены, а те, где есть места, критику выдерживают с трудом. Но белье чистое, вода горячая, по голове не бьют, и то хорошо. Дело в том, что Мурманск на туристов никогда рассчитан не был. Его начали строить в 1916 году как порт стратегического назначения, чтобы обеспечить логистику между Россией и ее союзниками в Первой мировой войне. Ничего построить не успели, настала революция, потом вторая, потом гражданская война. Но порт все равно был нужен — незамерзающий порт за полярным кругом. Город, в общем, строился как рабочий. Бараки и домики — лишь бы как расселить портовых рабочих, строителей, моряков. Дальше случилась война и город практически разрушили — что было, то сгорело, остались только печные трубы, которым посвящен монумент в центре. Считается, что больше бомб упало во время войны только на Сталинград. Но порт выстоял. А уж после Великой Отечественной войны началось настоящее строительство, и тогда в Мурманске появился советский ампир. Довольно сглаженный, простой, но все же разнообразящий городской облик. А дальше просто застройка как в любом микрорайоне 70-80-х годов — пятиэтажки, девятиэтажки, двенадцатиэтажки. Не сказать чтоб это было красиво, но в этом чувствуется простая и честная функциональность города с предназначением главного северного рубежа страны.

Сердце города — огромный порт с кранами и верфями, с ремонтными доками, маяками и подъездными путями. В поле зрения всегда будет несколько гигантских сухогрузов и атомный ледокол. Россия, собственно, единственная в мире страна, обладающая атомным ледокольным флотом. Эти ледоколы необходимы для прохода кораблей по Северному морскому пути, а потому экономически совершенно осмысленны. Местные говорили, что как-то в профилактических целях порт закрыли на несколько дней и остановили там все работы. Было ощущение, будто сам город умер: не стало этого привычного портового шума, создающего ощущение жизни.

Постоянно холодно, даже если всего-то –5.

Влажность, ветер и удивление тому, как здесь живут люди. Это удивление тут же сменяется восхищением — вот же, живут, и строят, и работают, и любят, и учатся, и детей рожают.

Зимой здесь почти всегда темно, зато летом почти всегда светло. Но зима длинная, а лето короткое.

В нескольких километрах от Мурманска стоит поселок Кола. Для мурманчан слово «кола» — это в первую очередь название реки, во вторую — название поселка, а уж все остальное потом, как-нибудь. Само название «Кольский» и происходит от этого «Кола», что то ли на саамском означает «золотая река», то ли восходит к финно-угорскому «рыбная река». Золота тут не видно, а вот рыбы действительно полно. И в реках, и в озерах, и в Баренцевом море.

У Колы самый трогательный флаг — на нем изображен чудо-юдо-рыба-кит, но с мордой то ли кота, то ли домового. Понятно, что здешние места тесно связаны с китами, но тут кит с чешуей, потому что люди, которые этот символ придумывали, не знали, что киты — млекопитающие.

В любом местном ресторане, а их в Мурманске много, подадут свежую рыбу, гребешки и ежей. Причем все это будет именно свежее, а не размороженное. И относительно недорогое.

После ужина, ближе к ночи, нужно ехать на поиски полярного сияния. Это может занять сколько угодно времени. От сорока минут до пяти часов. Гиды, которые занимаются этим профессионально, мониторят облачность и направление солнечного ветра, постоянно списываются между собой, выясняя, кто где и что видел этой ночью. Эти же гиды, отъехав километров пять от Мурманска, шутят, что здесь — первая китайская остановка. Сюда недобросовестные экскурсоводы привозят наивных китайцев. Вроде ехать недалеко, а деньги те же. И говорят, вот теперь уж как повезет, сияние — дело такое — может, появится, а может и нет. Как правило, не появляется, но китайцы у природы добавки не просят.

А я сияние видел. Точнее, фотографировал, потому что глаз его почти не чувствует, а вот современные матрицы в фотокамерах смартфонов — еще как.

Видел еще много чего, но об этом расскажу в следующей части — о Саамах и Териберке.

«Дай бог ему здоровья». Какие сигналы Путин посылает Эрдогану?

Что означали слова президента о его грядущем визите в Турцию

Иван Стародубцев

14 декабря состоялась объединенная прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина, где он ответил на вопросы журналистов и жителей страны.

В контексте международных отношений России упоминание президентом одной страны, а именно Турции, и одного лидера, а именно Реджепа Тайипа Эрдогана, обратило на себя особое внимание.

И тут важен, конечно, контекст, в котором в турецкую сторону прозвучали выраженно комплиментарные высказывания российского лидера, чтобы понять их подлинное значение.

Турецкие президентские и парламентские выборы, которые состоялись в мае 2023 года, рассматривались многими зарубежными наблюдателями, включая российских, в качестве «самых важных выборов 2023 года в мире». Часто звучала и такая характеристика, как «выборы Турции между Байденом и Путиным», где на стороне Байдена вроде как выступала турецкая оппозиция, а за Путина, получалось, «играл» пытающийся переизбраться Эрдоган.

Грубая условность такой вилки в очередной раз стала понятна после того, как Эрдоган подтвердил свои полномочия на президентском посту.

После своего переизбрания президент Турции продолжил проведение того курса, который нельзя характеризовать ни как «пророссийский», ни как «прозападный», а следует рассматривать именно как «протурецкий».

И в рамках этого протурецкого курса первые шаги Эрдогана были направлены на то, чтобы попробовать перезагрузить сильно испортившиеся за последние годы отношения Турции с Западом. Июльский саммит НАТО в Вильнюсе и пропуск Финляндии в Североатлантический альянс стали очевидными свидетельствами того, что турецкое руководство хочет в отношениях с США и ЕС «разморозки» и большего конструктива.

На российском же направлении передача Турцией «азовцев» Украине (членов запрещенной в РФ террористической организации) и выход России из «зерновой сделки» наводили на мысли о несбывшихся надеждах в отношении нового этапа российско-турецких отношений и о «холодном лете 2023 года». В пользу этой версии говорили и сдержанные заявления о Турции российского руководства, и сокращенные, по меркам прошлых лет, контакты на высшем уровне, которые увенчались после многочисленных переносов кратким однодневным визитом Эрдогана в Сочи 4 сентября.

Впрочем, после этого на российско-турецком треке случилось несколько знаковых событий уже с другим знаком. В их числе стоит обратить внимание на перезапуск в ноябре механизма российско-турецкой смешанной Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая не проводилась с момента начала СВО.

Очевидна и положительная динамика строительства АЭС «Аккую», первый энергоблок которой получил разрешение турецких властей на ввод в эксплуатацию. Более того, все громче звучит идея РФ о том, чтобы и вторую турецкую АЭС «Синоп», на черноморском побережье страны, построить российскими силами.

Пусть и сложно, но продолжается диалог между РФ и Турцией по созданию на площадке международного финансового центра в Стамбуле «газового хаба», идет обсуждение «дорожной карты проекта». Более того, как можно судить, возможны и его расширительные трактовки: Анкара выступила с инициативой по созданию в Турции российского «сырьевого хаба», где газ будет лишь частью «продуктовой линейки».

Про российско-турецкий товарооборот по итогам 2023 года станет ясно в начале будущего года, однако нет оснований полагать, что он, как и 2022 году, не будет отмечен рекордом.

Но, конечно же, ключевым сигналом о текущем характере российско-турецких отношений стали заявления президента Владимира Путина в формате «Итоги года» 14 декабря. В политике случайностей не бывает — и продуманным акцентом российского лидера следует считать развернутый ответ представителю турецкой прессы, данный в самом начале прямой линии.

В своих словах глава государства отметил «лидирующую роль президента Турции Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе» и охарактеризовал его как «одного из лидеров международного сообщества», вносящих в процесс урегулирования наибольший вклад. Слова Путина «дай бог ему (Эрдогану. — «Газета.Ru») здоровья» вообще вышли в топ цитируемости в Турции.

Подчеркну, российскому лидеру было важно сделать ударение на том созвучии, которое есть между Россией и Турцией по палестино-израильскому вопросу, где турецкая сторона со всей очевидностью ближе к России, чем к США и ЕС. Более того, невзирая на обилие переговорщиков из стран Глобального Юга, отстаивающих палестинские интересы и добивающихся немедленного прекращения огня в Газе, президент России подчеркнул роль именно Турции и лично президента Эрдогана.

Крещендо же заявлений российского лидера состояло в том, что он планирует приехать в Турцию, и если этого не произошло в рамках недавнего визита на Ближний Восток, в Объединенные Арабские Эмираты и Королевство Саудовская Аравия, то лишь потому, что «у президента Эрдогана не получилось по его графику».

Уточняющие слова Путина: «У него не получилось, не у меня. Так бывает. Но мы договариваемся, может быть, в начале следующего года осуществить этот визит (в Турцию. — «Газета.Ru»). Это редчайший пример подобного рода высказываний российского лидера, которые означают, во-первых, безусловный приоритет Турции в глазах России, в одном ряду с ведущими представителями стран Глобального Юга — Китаем и Индией.

Во-вторых, эти слова явно указывают на то, что так называемая «лидерская дипломатия» по оси Путин — Эрдоган продолжается, невзирая на все трудности и противоречия российско-турецких отношений.

Что же касается «холодного лета 2023 года», тот тут возможны варианты трактовок недавних событий в диапазоне от «трудности сторонами урегулированы» до «не было у сторон никаких трудностей».

Поясню последнее: в политике редко бывает так, что есть совпадение между «кажется» и «есть на самом деле». Российско-турецкие отношения весьма многослойны, чтобы о них можно было бы судить исключительно по тому, что находится на поверхности в информационном поле. Тем более, что и поверхность — и контролируема, и дозируема с учетом национальных интересов стран — участниц процесса.

Так что теперь неважно, было ли «холодное лето 2023 года» на самом деле или же это было частью большой политической игры, а важно то, что российско-турецкие контакты между Путиным и Эрдоганом продолжаются в формате той самой «лидерской дипломатии».

И следует ожидать прорывов уже в начале будущего года в ходе теперь уже анонсированного визита Путина в Турцию, к вящему неудовольствию западных наблюдателей. Именно об этом, по сути, и сказал он в ходе прямой линии: «холодное лето» снято с повестки дня и ведется работа над новыми страницами российско-турецкого сотрудничества. Значит, результаты — не за горами.

В России предложили схему лечения при дегенерации мозжечка

Ученые СПбПУ исследовали комбинированный тип лечения атаксии 2 типа на животной модели и выявили, что хлорзоксазон в связке с фолиевой кислотой замедляет развитие когнитивных и моторных нарушений, а также способствует их частичному восстановлению при тяжелом течении заболевания. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Как рассказали в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ), спиноцеребеллярная атаксия 2 типа (SCA2) — редкое наследственное нейродегенеративное заболевание, сопровождаемое дегенерацией мозжечка. Оно влечет за собой прогрессирующее нарушение согласованности движений различных мышц тела и конечностей и ряд других неврологических проявлений (пирамидные и экстрапирамидные симптомы, офтальмоплегия, амиотрофия, деменция, замедление саккадических (согласованных) движений глаз и паралич взора). В первую очередь болезнь поражает нейроны коры мозжечка (клетки Пуркинье).

"Для изучения фундаментальных основ нейродегенеративных заболеваний обычно используются модели животных, например генетически модифицированные мыши. В ходе исследований нам удалось подтвердить, что помимо двигательных симптомов, подробно описанных во многих существующих атаксических мышиных моделях, у атаксических мышей наблюдались когнитивные и аффективные симптомы, свойственные пациентам — нарушение памяти, депрессивное поведение, нарушение ориентации в пространстве", — рассказала аспирант лаборатории молекулярной нейродегенерации СПбПУ Ксения Маринина.

Для терапии мышей ученые СПбПУ применили миорелаксант хлорзоксазон, который сейчас используется для лечения мышечно-скелетных болей, например, при травмах опорно-двигательного аппарата. По их словам, предыдущие исследования, проведенные в университете, показали, что хлорзоксазон восстанавливал моторные нарушения у мышей с SCA2, но никто ранее не упоминал его влияние на когнитивные функции и изменения настроения.

Исследователям удалось выяснить, что хлорзоксазон оказывает воздействие и на немоторные симптомы, но одновременно снижает частоту импульсов, генерируемых клетками Пуркинье, что может спровоцировать побочные действия для пациентов-людей. "Как только в терапию была добавлена фолиевая кислота, нежелательные симптомы были нейтрализованы", — сообщили в вузе, добавив, что связка "хлорзоксазон-фолиевая кислота" восстанавливает не только моторные дисфункции, но и когнитивные способности.

"У мышей, получающих комбинированную терапию, наблюдались улучшение памяти, уменьшение тревожного и депрессивного поведения, восстановление утраченных стратегий обучения. К примеру, нам удалось восстановить здоровый уровень тревожности. Мыши с SCA2, не получавшие лечения вели себя более рискованно и безрассудно по сравнению с мышами без заболевания, значит у них был сниженный уровень тревожности и лечение его повысило до нормы", — отметила Маринина.

По ее словам, сделать такие выводы позволили многочисленные тестирования на паттерны поведения.

На данный момент перед учеными стоит задача расширить исследование на два других наследственных заболевания из той же группы. По их словам, применение хлорзоксозона и фолиевой кислоты в качестве комбинированной терапии хорошо показало себя на модели SCA2, сейчас планируется тестирование этой стратегию лечения на моделях спиноцеребеллярной атаксии третьего типа и хореи Гентингтона.

Исследование проведено при поддержке гранта РНФ №22-75-10030.

Владимир Сальдо: переговоры с Украиной возможны только на наших условиях

Цели спецоперации должны быть достигнуты, историческая справедливость — восстановлена, а мирные переговоры с Киевом если и нужны, то только на условиях Москвы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В интервью РИА Новости он рассказал об экономическом потенциале региона уже в составе РФ, планах по восстановлению Антоновского моста и Каховской ГЭС, оперативной ситуации на линии соприкосновения и подготовке к предстоящим выборам президента России. Беседовала Дарья Ураева.

— Владимир Васильевич, начнем с оперативной обстановки: расскажите, как сейчас складывается ситуация на линии соприкосновения?

— Линия боевого соприкосновения, проходящая по территории Херсонской области, — более 300 километров. То есть это вся протяженность Днепра. Но, если говорить о том, в каком она состоянии, где самые "горячие" участки — ВСУшники выбрали "горячими" участками именно те части Днепра, которые находятся недалеко от Херсона. Там уже Днепр распадается на много рукавов, много островов, и острова эти незаселенные, они болотистые, там много растительности. Они пытаются на этих островах что-то делать. Именно эти точки являются как раз теми местами, где ВСУ высаживают своих бойцов с помощью переправки их через Днепр на быстроходных лодках. Они все больше и больше применяют малошумные лодки, поэтому в ночное время им это удается более эффективно. Но все это нацелено не на прорыв фронта, потому что развить успех только с помощью стрелкового оружия, тех бойцов, которые там высаживаются, просто невозможно. Тяжелую технику через Днепр они переправить не смогут, военную технику — она будет уничтожена. В общем-то, все, что они делают, это большей частью делается не для военных успехов, а для медийно-политических. То есть режиму Зеленского, лично Зеленскому как главнокомандующему нужны факты для обмана своих же соотечественников. Или он уже им не соотечественник — он просто враг. И для обмана зарубежных покровителей, которым он должен рассказывать, что есть какие-то успехи: вот, мы все-таки преодолели линию боевого соприкосновения и высадились там на левобережье Херсонской области, а значит начали, он говорит, освобождение территории, а мы четко знаем, что даже правый берег сейчас является оккупированным, потому что это территория Российской Федерации, она признана, и все, что там на ней делают не наши войска, это значит оккупация.

— Удается ли малым группам ВСУ при попытках форсировать Днепр высаживаться на левобережье?

— Вы правильно сказали — малая группа. Что может сделать малая группа? Навеять страх на местных жителей? Но в тех местах, где они высаживаются, жителей нет, потому что эти села практически стерты с лица земли. Они сами сначала это делают: они ведут артподготовку, пристреливаются с правого берега, что, кстати, дает преимущество и нашим военным — они начинают видеть, откуда идет стрельба. И в этих местах высаживают малые группы своих военных, которые пытаются там закрепиться. Но закрепляются-то они в подвалах, в норах, в тех местах, откуда они могут делать только вылазки. Но, опять же, не дальше самого этого села — это маленькие села, говорить, что это большие населенные пункты, неправильно. И большей частью уже сейчас они не успевают проскочить на левобережье, потому что наши военные все это видят, лодки накрываются, топятся. И, к сожалению, Зеленский топит своих же соотечественников, отправляет их на верную погибель, зная об этом, но в то же время ради своей медийной привлекательности продолжает это делать.

Еще раз подчеркиваю: с военной точки зрения это абсолютно бессмысленная затея, потому что пройти дальше по территории Херсонской области так, как они заявляют, до Геническа или даже до Крыма невозможно. Тем более без тяжелой техники, без авиации, без тех вооружений, которые для этого нужны. Да, они все больше и больше применяют FPV-дроны, которые наносят урон, но, опять же, это варварский урон. Он наносится не по военным, он наносится по большей части по гражданским объектам. С помощью FPV-дронов они уже охотятся даже за мотоциклами и за велосипедистами. Лишь бы только показать, что они что-то могут. Но еще раз подчеркиваю: все это бессмыслица, которая направлена только на одно — создать иллюзию, что есть какие-то успехи. Ну и сам Зеленский — он же артист, и все эти постановочные моменты — это четко его команда. Тем более это бесчеловечная сейчас команда. Если на сцене он имитировал все эти действия, то сейчас он в реальной жизни играется жизнью людей.

— Киев уже несколько месяцев добивается новой помощи от "союзников", в том числе от США. Какая сейчас ситуация в украинской армии, какие у нее перспективы на фронте, на ваш взгляд?

— Я вижу не перспективы, а бесперспективность. Почему? Объясню. Во-первых, западные кураторы и страны НАТО под видом миролюбия поставляют летальное оружие, которое направлено не только против военных, но и против гражданского населения – само по себе преступление. И поэтому заявления западных политиков, которые громогласно заявляют, что выделяют из Фонда поддержки мира или через его структуру бюджетные средства европейских налогоплательщиков, сами по себе циничны и не имеют ничего общего с демократией и человеколюбием. С точки зрения военной: для того, чтобы этим оружием пользоваться, нужны люди – солдаты, офицеры. Все больше и больше в последнее время украинских военных, которых под дулом автомата загоняют в армию, проводят так называемую могилизацию, а не мобилизацию, а они не умеют воевать, они не хотят воевать и не обучены. Поэтому бесчеловечное отношение к украинским гражданам напоминает нацизм, который Гитлером был навязан в Германии. Сейчас у них как таковое осознание, что это победа во имя Украины, как они говорят, своей земли, отсутствует. Люди демотивированы, которых загоняют силком: ловят на дискотеках, начали студентов с пар забирать. В том же Киеве, который живет почти обычной жизнью, в спортзалах людей забирают. Уже дошло до того, что священникам вручают повестки – лишь только из-за того, что когда-то священник не покрестил чьего-то родственника. Поэтому мотивация солдат практически отсутствует, присутствует только одно – принуждение под страхом смерти. Поэтому все больше и больше людей открывают глаза, несмотря на давление пропагандистское, которое подавило другие все альтернативные мнения. Есть только одно мнение – клики Зеленского, через его уста ему же вложенное натовским руководством.

— А как обстоит ситуация с наемной силой в ВСУ — по-прежнему много наемников или их стало меньше?

— Их стало меньше однозначно. Но все равно много. Знаете, почему стало меньше? Потому что они поняли, что с русскими военными, с русской армией нельзя воевать даже за большие деньги без идеи. Ведь наемники — у них нет идей, у них только одно — материальная часть, это обещанные им выплаты, которые, опять же, деньги забираются у американских и европейских налогоплательщиков. Там тоже по этому поводу все больше и больше зреет осознание, что этого не надо делать. И страшилки по поводу того, что Россия нападет, все менее и менее имеют место быть признанными, в них люди перестают верить. Поэтому наемников физически становится меньше — потому что они боятся и им даже за очень большие деньги идти на верную смерть не совсем хочется. Хотя, конечно же, их еще много. И наемники, как правило, они вперед не лезут, они вперед толкают мобилизованных украинцев, затянутых в армию силком. Они только сзади стоят по определенным точкам, и в случае, если военнослужащие пытаются сдаться в плен, они их просто-напросто расстреливают. Вот функция наемников на сегодняшний день.

— В США заявили, что будут добиваться того, чтобы России в 2024 году пришлось пойти на переговоры на условиях Киева. На ваш взгляд, нужны ли нам мирные переговоры и если да, то на каких условиях?

— Какие это переговоры, если заведомо сказано, что должно быть сделано. Это не переговоры, это господа из-за океана и с Туманного Альбиона пытаются сказать, что это переговоры, и поэтому уже заранее прописан договор, вся результативная часть этого договора. То есть вы должны вот это, вот это признать — но какие это переговоры? Это вообще не переговоры. Это первое. А второе, если бы даже это были действительно переговоры, где варианты сторон, потом выбирается какой-то удобный вариант для всех переговорщиков, то даже в этом случае на сегодняшний день переговоры России, нам с вами не нужны. Потому что любые переговоры — мы уже их видели. Минские переговоры: сколько лет длились эти все встречи, консультативные там рассказы о том, что мы поможем этот конфликт каким-то образом утихомирить, нападения на Донецкую, Луганскую республики. Это явно была уловка для того, чтобы затягивать время, при котором страны НАТО вооружали и обучали военных в Киеве и рассказывали о том, что они до такой степени сильны, что они могут одолеть Россию. Невозможно одолеть Россию. Просто невозможно. И вот эти все разговоры о переговорах, которые ведутся с той стороны, это новая уловка. Верить им нельзя. И нам это не нужно. Если и переговоры, то на наших условиях. Тогда это будет действительно то, что нужно сейчас для достижения спокойствия на европейском континенте, а деятелям из-за океана выгодно, чтобы на европейском континенте продолжались конфликты. Нам, конечно же, лучше, чтобы их не было, но только после восстановления, подчеркиваю, исторической справедливости.

— Тем не менее, на ваш взгляд, на каких условиях могли бы состояться такие переговоры?

— Только после достижения тех целей специальной военной операции, которые определены Верховным главнокомандующим. Когда мы этих целей достигнем, только тогда мы можем сесть за стол переговоров, и только на условиях абсолютной демилитаризации оставшейся Украины, а она как государство уже на сегодняшний день вообще теряет любое значение. И разговоры о том, что там в ЕС Украину примут — ну примут часть Украины в ЕС, в это слабо очень верится, что кто-то там примет. Это основная так называемая обманка для тех граждан, кто остался еще в Украине, которые все меньше и меньше верят в эти ловушки, которые им раздают. Поэтому условие с нашей стороны может быть только одно: полная, абсолютно полная капитуляция, демилитаризация, возвращение всех тех территорий исконно русских, которые были в составе России и которые сейчас хотят вернуться, которые еще не вернулись. А все остальное определит наше руководство.

— Вам известно, как сейчас живут жители Херсона?

— Первое: плохо живут, очень плохо живут. Даже те, кто был угнетен украинской пропагандой, именно пропагандой так называемого президента Зеленского, который, конечно же, имеет талант убеждать, талант актера у него высокий. Актеры, особенно сатирики, могут для того, чтобы добиться тех результатов, к которым они стремятся, то есть рукоплескание, они врут — вот как Зеленский. Когда он был с очередным вояжем в Соединенных Штатах, он там врал на полную. Он рассказывал, сколько сел Россия не смогла освободить, а сколько украинские войска смогли удержать, он рассказывал о тех потерях, которые Россия несет, а о своих молчит. Он врет, актер умеет врать. Поэтому все это вранье уже поднадоело, и люди начали понимать, что их обманывают. И даже тех, кто ждал, их называют "ждунами", возвращения ВСУ, они уже в это плохо верят. Они могут сравнить, как они прожили несколько месяцев с начала специальной военной операции, когда Херсон был освобожден, и мы начали там выстраивать мирную, подчеркиваю, мирную жизнь, и то, что сейчас происходит на территории Херсона и правобережья, именно той части Херсонской области, которая уже конституционно вошла в состав Российской Федерации.

Я вам расскажу один пример, мы просто имеем информацию, как бы там ни пытались закрывать рот, перекрывать каналы связи, ведь все равно война разделила своих же, близких родственников — кто-то успел переехать на левый берег, кто-то все-таки не успел. Большей частью это те люди, уже уважаемого возраста, которым было чисто физически сложно переехать. Хотя буквально в течение двух недель из Херсона и правого берега Херсонской области было переселено на левый берег более 120 тысяч жителей. Это очень большое количество. Все то, что сейчас там происходит, это место для мародерства и грабежа для украинских военных, но они в меньшей степени этим занимаются, а в большей степени — мародеры и мошенники, которые приезжают для того, чтобы зайти в дома. Было в Херсоне 340 тысяч, сейчас где-то 60-80 тысяч. Это очень приблизительные данные, может быть сейчас даже меньше.

Марионеточного управленческого персонала в Херсоне нет. Там вещают эти гауляйтеры, якобы как назначенные главы администраций, что они в Херсоне. Они не в Херсоне, они приезжают в Херсон и уезжают. То есть они там даже не находятся, они не управляют городским хозяйством, они ничего не делают для того, чтобы жители ощущали себя хотя бы каким-то образом защищенными властью. То есть можно сказать, что это "серая" зона. А в "серой" зоне всегда плохо живется. Нет даже возможности уехать сейчас из территории Херсонской области у мужчин, которые там остались. И уехать за границу практически нет возможности — в любой точке оставшейся Украины их могут поймать и отправить на смерть.

— Раньше Херсон и левобережье региона связывал Антоновский мост. Потом он был частично разрушен. В каком он сейчас состоянии и возможно ли его восстановить?

— Вы сейчас задали вопрос мне как инженеру-строителю. Я вообще-то по профессии не совсем политик, а больше хозяйственник, инженер-экономист. Все можно восстановить. Можно восстановить и Антоновский мост, и железнодорожный мост, который тоже есть поблизости, возле Херсона. То, что он сейчас разрушен, разрушения, связанные с войной, нас толкают на более современные технологии, в том числе строительные. Россия — очень мощная страна, и инженерная мысль, и промышленный, и строительный комплекс России способны творить чудеса, просто чудеса. Примером тому — строительство несуществующего ранее моста через Керченский пролив. Это чудо инженерной мысли и рукотворное создание, объект, который украшает природу. Точно также и Антоновский мост. Когда мы дадим возможность строителям безопасно работать, они его восстановят достаточно быстро. Также быстро они могут восстановить и железнодорожный мост, и сообщение между херсонским правым берегом и левым берегом будет значительно упрощено.

Хотя Херсон и Херсонская область, как и многие прибрежные города, еще в совсем недалеком прошлом жили и без мостов. Были паромные переправы, были возможности переправки грузов туда и обратно. Это естественные, природой созданные условия, которые человек научился использовать в своих же интересах. Вы меня натолкнули на воспоминания: в свое время, в советское время еще и частично после развала Советского Союза, у нас был большой флот пассажирских судов на подводных крыльях — красивые лайнеры, которые поднимались над водой. Так вот, была постоянная как автобусная, так и морская магистраль из Херсона на Очаков и дальше на Одессу, и в обратном направлении. То есть эти воздушные суда парили над водой, и можно было достаточно быстро по морю приехать в Одессу и обратно из Одессы в Херсон. Поэтому возможностей инженерных у нас много. Надо создать условия для их реализации — это уже дело военных. Военные свое дело сделают, за ними придут строители. Сразу же.

— А что касается Каховской ГЭС — есть ли у нас инженерные возможности для ее восстановления?

— Каховская ГЭС была построена в тяжелейшее для страны время — в советское время после Великой Отечественной войны. Тогда руководство страны, когда она уже ступила на мирные рельсы, приняло это решение. Каховская плотина в каскаде Днепровских гидроэлектростанций и плотин была последняя, самая ближняя к морю, была построена в 50-е годы. У нее было два назначения: выработка электроэнергии и создание Каховского водохранилища. И вместе с Каховским водохранилищем была построена самая большая в мире система мелиорации, которая оживила регион. Вода днепровская — вода живительная, пресная вода была подана на эти земли и дала огромнейший толчок развитию высокой культуры земледелия.

Поэтому цель Каховской плотины: первое — это орошение, второе — это выработка электрической энергии. Электрическая энергия — нужно заново, конечно, построить машинный зал и установить турбины, она будет вырабатывать электроэнергию. Часть плотины, которая земляная, сохранилась. Разрушена только та часть, которая железобетонная, которую целенаправленно в течение нескольких месяцев по указанию киевской клики обстреливали из американских "хаймерсов", из ствольной артиллерии. Били в одну точку, и эта одна точка в конце концов не выдержала, и плотина разрушилась. Восстановить ее можно и намного быстрее, чем наши строители, наши отцы и деды построили в 50-е годы прошлого столетия.

— Вы как профессионал в этой области,можете ответить на вопрос, сколько нужно времени на восстановление ГЭС? Конечно, с учетом того, что с точки зрения безопасности это будет возможно.

— Я как профессионал вам скажу: для этой цели проектанты садятся и разрабатывают проект. В проектной организации это займет какое-то время, не будем говорить, какое, я думаю, что нормативное, даже быстрее. А сами строительные работы можно будет провести достаточно быстро. Если тогда Каховскую плотину построили за три года, то сейчас это можно сделать значительно быстрее. Как меня учили, когда я работал строителем, если ты знаешь, что работу ты закончишь, допустим, к 1-му числу, скажи, что ко 2-му числу. Так строители планируют свою работу. Быстро можно сделать ее, достаточно быстро. Нужно провести геодезические замеры, полностью все изучение и техническое обследование оставшихся там конструкций, и после этого можно приступать к полноценному проекту. Хотя проектная документация на Каховскую плотину большей частью в архивах сохранилась московских институтов, которые тогда разрабатывали ее. От нее можно оттолкнуться и опереться уже на современные условия, сделать Каховскую плотину и все те конструкции, которые были на ней, там было, так называемое, шлюзовое хозяйство, через которое пропускались корабли. Можно значительно быстрее и применить уже современные технологии, которые сделают эту плотину более краше, привлекательнее и полезнее.

— Вы уже сказали, что Киев, поставив цель разрушить плотину, намеренно наносил удары в одно и то же место. Известны ли вам результаты расследования, как произошло разрушение?

— Каховская плотина во время проведения спецоперации и во время боевых действий, которые шли на нашей территории, на территории Херсонской области, подвергалась постоянным обстрелам, потому что по ее конструкциям проходил и автомобильный путь, и железнодорожный, сухопутные. И также там было шлюзовое хозяйство, предназначенное для пропуска кораблей из Каховского водохранилища в нижнюю часть Днепра. Поэтому задание у вооруженных сил Украины было конкретное: привести ее к такому состоянию, чтобы она все-таки перестала служить автомобильным, железнодорожным транспортным узлом, и разрушить. Это величайшее преступление, оно нарушило экологическое равновесие, которое было достигнуто там с создания Каховской плотины и Каховского водохранилища.

Били конкретно, долгое время пытались поразить ракетами, это ракеты "хаймерсы" в основном и ствольная артиллерия. Вот они били, били в одну точку, пока эта точка достигла критического состояния, и последний удар был нанесен именно 6 июня, когда ночью было несколько обстрелов, и уже эта критическая точка не выдержала нагрузки, и плотину прорвало. И потом уже вместе с выходом воды из Каховского водохранилища были разрушены машинный зал гидроэлектростанции и все те технические объекты, которые обслуживали плотину и Каховское водохранилище.

— Год подходит к концу – подведите итоги: как изменилась Херсонская область с тех пор, как она вернулась в состав России? Какие перспективы развития теперь открываются для региона?

— Самое главное достижение этого года — это то, что мы уже впервые в своей новейшей истории приняли участие в выборах. У нас были проведены выборы в местные органы власти, органы местного самоуправления, у нас избрана областная дума, у нас избраны все муниципальные образования, депутаты и руководители, избран губернатор. И это положило уже основу для более правильной и скорейшей интеграции в правовое поле, экономическое поле, духовное поле всей России. Это первое.

Второе: мы уже второй год фактически находимся в составе России. Что это дало жителям Херсонской области и всей России? Для жителей стало понятно, что экономика России до такой степени сильна и крепка, что даже в условиях реальных боевых действий, которые проходят на нашей территории, у нас введено военное положение, все равно мирная жизнь возможна: аграрии делают свою работу на полях, люди, занимающиеся бизнесом и переработкой аграрной продукции, производят продукты питания, высококачественные и абсолютно чистые. Все те, кто все-таки был вынужден уехать, даже с левобережья дальше, уже начали все больше и больше стремиться вернуться. Они поняли, что все равно жизнь возможна, даже во время проведения специальной военной операции. Даже в прибрежные районы жители постепенно возвращаются. Прибрежные — те, которые близки к линии боевого соприкосновения. Потому что те, кто там остался, они видят военных, они видят русскую армию, они видят, что это армия-защитница, и они не боятся находиться рядом. Они совместно живут, и можно уже сказать, что лозунг "Народ и армия едины" воплощается в Херсонской области.

Я не могу не сказать спасибо, в первую очередь, президенту за все те решения, которые он принимает в отношении улучшения жизни в Херсонской области, в отношении создания хорошей платформы экономической. Администрация президента постоянно нам помогает. В этом году правительство Российской Федерации вместе с нами разработало план социально-экономического развития с расчетами до 2030 года. Там заложено очень серьезное, просто грандиозно серьезное финансирование для осуществления мероприятий для стабилизации ситуации, для поддержки сельского хозяйства, для поддержки людей и детей, молодежи. И все это приводит все больше и больше к тому, что даже жители из других субъектов Российской Федерации, те, кто приезжал помогать, волонтеры или военнослужащие, остаются в Херсонской области. Это все то, что дала и дает нам Россия.

Но мы же не можем в долгу оставаться. Херсонская область отличается от других промышленно развитых областей, у нас больше природных богатств, возможностей для отдыха, для лечения, для создания новых курортов. Более 200 километров протяженности прекраснейшего морского побережья Азовского и Черного морей, это белоснежные песчаные пляжи, около десяти у нас национальных парков, заповедников. Там можно увидеть такие красоты природы, которых раньше не видели. То есть мы в преддверии туристического и строительного бума находимся. Это то, что дала Россия и то, что херсонщина может дать в общую копилку Российской Федерации.

— Жителям Херсонской области, уже в составе России, весной предстоит принять участие в выборах президента страны. Как выборы будут организованы с точки зрения безопасности?

— Для наших всех четырех новых субъектов принято отдельное решение в организации и проведении выборов президента. Мы уже закалку, образно говоря, боем прошли на референдуме в прошлом году и выборах в местные органы власти в этом году. Мы уже практически готовы и знаем, как организовать выборы президента. Это еще более ответственная задача, и к этой задаче подготовлена вся избирательная система, которая уже создана в Херсонской области. Настроения людей отображаются в изучении мнения с помощью соцопросов. Наш президент имеет поддержку и ему доверяют почти под 90 % жителей Херсонской области. Поэтому задача власти — создать условия для того, чтобы жители Херсонской области могли свободно свое уважение и веру в действующего президента выразить в результатах голосования. Мы дадим людям возможность проголосовать безопасно. Все для этого готовится и будет сделано. И как бы не хотел и не мечтал Зеленский со своей верхушкой помешать этому, ему это просто не удастся. Я думаю, они это понимают, они будут просто мелко гадить, мелкое такое, знаете, действие, оно ни к чему не приводит, кроме как к тому, что он там будет рассказывать, что помешал и херсонцы не хотели голосовать. Больше ничего, врать уже нечего больше, они уже врали, как голосовали люди под дулами автоматов. Этого же ничего не было, уже все это увидели.

— Владимир Васильевич, к сожалению, я должна вас отпускать. Спасибо за ваше время, за это интервью.

— Я, пользуясь случаем, хочу поздравить и вас, и всех. Я знаю, что РИА Новости — это практически самый большой медиапродукт, который дает объемную, качественную, подчеркиваю, качественную информацию, поздравить с приближением, пока что еще не с наступающим, а с приближением нового 2024 года. И пожелать и вам, и всем нам, чтобы 2024 год был достойным продолжением истории России. С победой!

Михаил Волков: слухи о смерти "Почты" сильно преувеличены

Почта наряду с армией и валютой является одним из признаков суверенитета государства, для России актуальность этих слов бесспорна — в стране работает 38 тысяч почтовых отделений, которые принимают 1,3 миллиарда писем и четверть миллиарда посылок в год. В предновогоднем интервью РИА Новости генеральный директор "Почты России" Михаил Волков рассказал, зачем почтальонам искусственный интеллект, что общего у почты и Красного креста, сколько писем отправлено бойцам на линию фронта, собирают ли люди марки, когда "Почта" выйдет на чистую прибыль и как проходит "год аудита", а также объяснил, почему маркетплейсы и отделения связи не конкуренты, а партнеры. Беседовали Диляра Солнцева и Эльвира Муравицкая.

— Как "Почте" живется в текущей ситуации сложного информационного фона?

— Непросто, не буду скрывать. С одной стороны, хорошо, что информационный фон есть. Многих беспокоит, как компания развивается. И, значит, почта нужна. С другой стороны, любые негативные комментарии воспринимаю близко к сердцу — но если критика обоснованная, то нужно делать выводы и работать.

Но разговоры о том, что в "Почте" какая-то катастрофа, что она умерла, мягко говоря, сильно преувеличены. Уже сегодня могу сказать, что по итогам года "Почта" выйдет на операционную прибыль.

— А на чистую прибыль когда планируете выйти?

— Такую цель ставим на 2024 год. Думаю, это тоже реализуемо. Если в 2023 году мы занимались тактическими вопросами, то на следующий год во главу угла ставим стратегию нашего развития. В ее основе — человекоцентричность. Условно называю это 5С: срок, стоимость, сервис, сохранность и, конечно, сотрудники.

— Вы в этом году кардинально сократили убытки, за счет чего?

— В начале года первоочередной задачей для нашей команды было восстановление финансовой устойчивости. Это было непросто, но тем более интересно. Ведь когда все уже ни во что не верят, ты особенно заряжен на результат. Мы справились и смогли повысить зарплаты 115 тысячам сотрудников в среднем на 22%.

В этом году мы вышли на новый для нас рынок электронной коммерции. Взаимодействуем и со всеми крупнейшими маркетплейсами, и с небольшими игроками. Мы создали фундамент, который, надеюсь, позволит уже в следующем году наращивать объемы бизнеса в этом направлении.

Ну и, конечно, большой фокус был сделан на повышение операционной эффективности, настройки процессов "под капотом". Переходим от ручного управления к принятию решений на основе данных. Запустили систему управленческого учета. Четко видим, как распределяются доходы, расходы, выявляем точки повышения эффективности.

— Коснулись ли изменения логистики?