Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Хирурги Ярославской области провели операцию по удалению 14 сантиметровой злокачественной опухоли печени

Хирурги Ярославской областной онкологической больницы провели уникальную операцию по удалению злокачественной опухоли печени. Размер новообразования составлял 14 сантиметров.

– Помощь пациенту оказана в кратчайшие сроки. С момента постановки диагноза до операции прошла неделя, – пояснил заместитель главного врача по хирургической работе областной онкологической больницы Александр Васин. – Операция не рядовая. Из 40 – 45 резекций печени, которые мы выполняем в год, операций такой сложности всего одна-две. Без экстренного оперативного вмешательства опухоль увеличилась бы в размере, привела бы к печеночной недостаточности и гибели пациента в ближайшие полгода. К счастью, мужчина прооперирован, все прошло хорошо.

Сложность ситуации была не только в большом размере опухоли, но и в том, что она вовлекала в себя нижнюю воротную и полую вену с ее притоками. Операция, в которой принимали участие три хирурга высшей квалификационной категории, длилась 4,5 часа. Несмотря на удаление почти половины печени, ее оставшаяся часть взяла на себя все необходимые функции. Сейчас пациент проходит реабилитацию и чувствует себя хорошо.

Диагностика пациента проходила в том числе с помощью современного компьютерного томографа, приобретенного в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

– Программа по борьбе с онкологическими заболеваниями одна из самых серьезных по финансовой поддержке в нацпроекте «Здравоохранение», – рассказал директор департамента здравоохранения и фармации Сергей Луганский. – В его рамках проводится переоснащение областной клинической онкологической больницы и областной детской клинической больницы. Только в прошлом году было выделено свыше 168 млн рублей из средств федерального бюджета на приобретение 32 единиц медицинских изделий. В этом году работа будет продолжена.

Контрольная томография показала, что проблем с кровоснабжением печени у пациента нет, и дополнительное лечение мужчине не требуется.

Почти 360 портативных аппаратов ЭКГ получили бригады скорой в Подмосковье с начала года

С начала года Московская областная станция скорой медицинской помощи получила 357 портативных аппаратов ЭКГ.

Аппараты обладают функцией дистанционной передачи данных, благодаря которой во время выезда бригады к пациенту есть возможность оперативно передать электрокардиограмму и получить результат от профильного специалиста кардиопульта. Это консультационный центр, где врачи-кардиологи расшифровывают кардиограммы пациентов, которые им передают бригады, находясь на вызове.

- В прошлом году на скорой мы запустили кардиопульт. Он позволяет бригаде принять решение о необходимости дальнейшей госпитализации пациента. За это время выполнено свыше 73 тыс. консультаций. С 2021 года областная скорая получила свыше 700 портативных аппаратов ЭКГ, в мае поступят еще 134. Таким образом, ими будут оснащены все автомобили скорой помощи, - сказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Благодаря такому взаимодействию бригад на вызове и кардиолога на станции, медикам удается вовремя выявить симптомы сердечно-сосудистых заболеваний и госпитализировать больного, что особенно важно для пациентов с подозрением на инфаркт, когда больного необходимо в кратчайшие сроки доставить в стационар. Все новые аппараты ЭКГ уже поступили на подстанции скорой помощи и используются бригадами.

Inchcape уходит из России. Это дилер автомобилей премиум-марок

Британская компания планирует продать активы российскому менеджменту в мае за 76 млн евро. Кому выгодна эта сделка и чем теперь будут заниматься те автодилеры, чьи бренды ушли из России?

Inchcape plc сворачивает бизнес в России. Эта британская компания — крупный мировой автодилер со штаб-квартирой в Лондоне. В ней работают 18 тысяч человек более чем в 40 странах мира — Великобритания, Сингапур, Австралия, Гонконг, Бельгия и многие другие.

В нашей стране Inchcape присутствует около 16 лет и владеет более чем 20 дилерскими центрами в Москве и Петербурге. В частности, это Rolls-Royce Motor Cars Moscow, «БорисХоф» и Musa Motors. Торгует компания в основном премиальными брендами: Rolls-Royce, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Volvo, Toyota, Lexus, Audi и другие.

Согласно условиям сделки, Inchcape plc будет продана российским топ-менеджерам компании в рассрочку на пять лет. В их заявлении говорится, что повторно выходить на российский рынок они не планируют.

Несмотря на то что продавать автомобили Inchcape сейчас не может, поскольку их просто не поставляют в Россию, автодилеры вполне могут работать и зарабатывать, считает директор по развитию дилерского бизнеса холдинга «Максимум» Александр Кустов.

«Те сценарии наверняка, которые многие из игроков прорабатывают. Это автомобили с пробегом, то есть если нет новых автомобилей, какими автомобилями можно заниматься? У нас есть рынок этих автомобилей, эти автомобили уже на нем, и у нас нет зависимости от поставки этих автомобилей какими-то сторонними игроками, пожалуйста, выкупай и продавай. Другое дело, что это тоже очень тяжелый бизнес и не у каждого получится им эффективно заниматься. Второе направление, куда сейчас многие будут смотреть, я уверен, — развитие направлений сервиса, потому что за последние годы многие избалованы тем были, что они жили за счет продаж автомобилей, а сервис составлял лишь малую долю их дохода. Сейчас вот эта доля должна, скорее всего, увеличиться. И в сервисе выживет тот, кто в первую очередь эффективно решит вопрос с поставками запасных частей».

Интересно, что сделка предполагает опцион на семь лет. Представители компании отметили, что это позволит извлечь выгоду из любого увеличения стоимости бизнеса, особенно в случае его последующей продажи.

По данным агентства «Автостат», выручка компании в России в 2021 году составила почти 900 млн евро, а это около 10% от их выручки по миру. На фоне этих цифр продажа за 76 млн евро, даже с учетом всех сложностей на российском рынке, выглядит, мягко говоря, невыгодной для компании. Говорит владелец проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев:

«За 76 млн евро я бы точно купил [бизнес]. Я считаю, что для менеджмента компании эта сделка мегаудачная, потому что 76 млн евро за тот актив, который они получают с рассрочкой на пять лет, — это очень хорошая история. Да, Rolls-Royce поставляться не будет, потому что санкции, не будут поставляться BMW, Jaguar, Land Rover. По Toyota пока еще вопрос, Toyota хотела бы остаться в России. Hyundai, скорее всего, останется в России. Плюс у Inchcape большой бизнес по продаже автомобилей с пробегом, плюс надо учитывать, что активы Inchcape по Москве разбросаны, а не сосредоточены в одном месте, и это дает возможность развивать как раз бизнес по автомобилям с пробегом, и при этом земельные участки достаточные у каждого актива. При этом команда, которая сейчас есть у Inchcape, одна из самых профессиональных на рынке, и поэтому им не составит труда получить те же китайские бренды или усилить свою позицию в корейских брендах».

Чтобы было проще сопоставлять цифры сделки и общих активов компании в России, вот небольшой пример. По мнению экспертов, 76 млн евро Inchcape могут получить, если продадут застройщикам площадку на Магистральной улице, где располагается автосалон Jaguar Land Rover. Возможно, в фирме считают, что семилетний опцион — хороший способ уйти так, чтобы остаться.

Илья Гранатюк

Роспотребнадзор поручил усилить меры профилактики холеры

Глава ведомства Анна Попова подписала постановление, согласно которому цель проводимых мероприятий — предотвращение завоза холеры в страну и возможного ее распространения

Роспотребнадзор призвал регионы усилить меры по профилактике холеры. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно постановлению, особое внимание мерам профилактики стоит уделить южным регионам. В частности, речь идет о Ростовской, Курской, Белгородской областях и Севастополе.

Одна из заявленных целей — предотвратить возможный ввоз опасного заболевания. Комментирует инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев:

— Теоретически это всегда делается в весенне-летний период. Холера хорошо распространяется, тяжело протекает.

— Сейчас уже где-то есть вспышки?

— В России нет. Довольно часто бывает в Южной Азии, завозы периодически бывают. Ничего чрезвычайного тут нет. Не надо трястись. Надо руки мыть и пить бутилированную воду, если уезжаешь в южные страны. Сейчас народ мало ездит. А то, что в канализации, всегда надо проверять. Это тоже всегда делается — и находят.

Последняя крупная вспышка холеры была в южных регионах СССР в 1970 году. Тогда, предположительно, инфекцию завезли из Ирана.

Сотрудничество с работодателями и технологический суверенитет: как российские вузы готовят будущих машиностроителей

Востребованность специалистов в области машиностроения растет с каждым годом. Для удовлетворения потребностей рынка труда Минобрнауки России последовательно увеличивает количество бюджетных мест на соответствующие направления подготовки. Представители российских вузов рассказали о том, как сегодня готовят кадры для отрасли.

В 2022 году по укрупненной группе специальностей и направлений «Машиностроение» смогут поступить и учиться на бюджетной основе 21 154 абитуриента. Это на 832 места больше, чем в 2020 году.

В вузах, где по конкурсу распределяют больше всего контрольных цифр приема, отмечают, что большая часть студентов по этому направлению получает предложения о работе еще во время учебы или в течение года после выпуска. Например, в Сибирском государственном университете науки и технологий им. М.Ф. Решетнёва (СибГУ) предложения о работе в кратчайшие сроки получает порядка 80% выпускников, в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана их доля составляет 90%. Пермскому национальному исследовательскому политехническому университету благодаря тому, что вуз заключил долгосрочные договоры о практической подготовке с рядом региональных предприятий, удается трудоустроить 100% ребят.

В Московском государственном технологическом университете «СТАНКИН» по специальности трудоустраиваются порядка 70% ребят, окончивших обучение в области машиностроения. По словам начальника управления приема практик и трудоустройства МГТУ «СТАНКИН» Антона Сидорова, ежегодно вуз заключает более 300 новых договоров с промышленными предприятиями о производственных и преддипломных практиках для обучающихся по направлению «Машиностроение».

«Для ориентирования студентов и помощи в подборе мест практик мы проводим опрос ключевых партнеров, узнаем их потребности в практикантах на каждый учебный год. На 2021/2022 учебный год у предприятий была потребность в 1,5 тыс. обучающихся бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры. Ежегодно студенты МГТУ «СТАНКИН» в рамках практической подготовки проходят производственные и преддипломные практики на крупных промышленных предприятиях Москвы, Московской области и других регионов. Здесь происходит не только знакомство с реальным производством, но и проверка полученных знаний, приобретение навыков работы с реальными задачами. Это еще и уникальный опыт, который дает студентам полное представление о деятельности предприятия и будущей профессии», — отмечает Антон Сидоров.

С коллегой из СТАНКИНа согласен директор Института машиноведения и мехатроники СибГУ им. Решетнёва Максим Мелкозеров. По его словам, благодаря сотрудничеству с реальным бизнесом и возможности проходить практику на действующих предприятиях студенты знакомятся с самым современным оборудованием и начинают решать производственные задачи уже в процессе обучения.

«Университет Решетнёва широко использует технологии практико-ориентированного обучения студентов с включением в образовательные стратегии тематик, перспективных и приоритетных для индустриальных партнеров вуза. В этом случае часть образовательного процесса реализуется непосредственно на предприятии, а студенты получают возможность на лабораторных и практических занятиях осваивать современное оборудование, приобретая при этом новые профессиональные компетенции», — делится опытом Максим Мелкозеров.

Студентов привлекают и в научно-исследовательские работы, которые университеты ведут совместно с промышленниками. Так, например, на факультете «Машиностроительные технологии» МГТУ им. Н.Э. Баумана ведется около 300 научных разработок разной степени сложности. Во все разработки привлечены магистранты, специалисты и аспиранты. В СТАНКИНе доля студентов, принимающих участие в выполнении НИР, составляет 9-10% от общего числа студентов дневной формы обучения.

Среди основных промышленных партнеров вузы, обучающие по профилю «Машиностроение», называют таких «тяжеловесов», как госкорпорации «Росатом» и «Ростех», Газпром, ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королёва, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», НПЦ газотурбостроения «Салют», ФКО «Роскосмос». Также университеты сотрудничают с региональными заказчиками, такими как ПАО «Протон-ПМ», АО «ОДК-Пермские моторы», АО «Редуктор-ПМ», АО «Пермский завод «Машиностроитель» и другими. Благодаря такому сотрудничеству руководство и преподаватели вузов имеют возможность разрабатывать учебные программы непосредственно под запрос заказчика.

Например, в СибГУ уже в этом году стартует набор на новую программу бакалавриата «Комплексный инжиниринг высокотехнологичного сварочного производства», которая в полной мере учитывает современные тенденции цифровизации производства и была разработана при участии ведущих предприятий Красноярского края в области сварочных технологий. Кроме того, в рамках проекта «Приоритет 2030» для индустриальных партнеров вуза ведется разработка следующих новых программ: «Цифровое проектирование элементов и устройств систем энергоснабжения ракетно-космической техники», «Технологические процессы цифрового производства изделий ракетно-космической техники», «Метрологическое обеспечение виртуальных испытаний систем космических аппаратов».

В СТАНКИНе программы обновляются ежегодно в соответствии с требованиями рынка. Особую роль играет и цифровизация. Среди новых учебных профилей, открытых в вузе за последние годы, — «Производственный инжиниринг», «Цифровая трансформация машиностроительных производств», а также ряд программ дополнительного профессионального образования в области аналитики больших данных и искусственного интеллекта, которые студенты могут проходить бесплатно одновременно с освоением основных программ высшего образования.

При этом в вузах отмечают, что основной вектор в машиностроении сегодня — это обеспечение технологического суверенитета, то есть переход на отечественное оборудование, инструменты, цифровые решения, быстрый подбор аналогов, выстраивание гибких логистических и производственных цепочек.

«Сейчас особенно обострилась потребность в тех компетенциях, которые СТАНКИН традиционно считал важнейшими при подготовке конструкторов, технологов, а также IT-специалистов и экономистов. Это целостное понимание жизненного цикла продукта и современных технологий производства, обучение, основанное на запросах организаций машиностроительного сектора. Уникальная задача, которую умеют решать наши выпускники, — это вывод в серию новых видов продукции и цифровизация производств, которые находятся в разных технологических укладах, на различных уровнях автоматизации и проникновения промышленного интернета вещей», — заключает ректор МГТУ «СТАНКИН» Владимир Серебренный.

СИБУР заместил импортную марку полиэтилена для дорожного строительства

СИБУР заместил импортную марку полиэтилена для геосинтетических решеток, используемых при армировании и укреплении дорожного покрытия.

Научно-исследовательский центр «СИБУР ПолиЛаб» совместно с техническими специалистами компании «Тенсар», одного из крупнейших производителей георешеток для дорожного строительства, адаптировал марку полиэтилена для производства геосинтетических материалов. Данная марка также может использоваться для производства труб большого диаметра.

Ранее компания «Тенсар» использовала импортный полиэтилен европейского производства. Текущие логистические и платежные ограничения сократили возможности его закупок. Продукция, произведенная при использовании новой марки СИБУРа, проходит испытания на производственном комплексе компании «Тенсар». В случае подтверждения соответствия качества новой марки европейским аналогам компания «Тенсар» сможет в кратчайшие сроки заместить импортный аналог.

Применение геосинтетики обеспечивает сокращение затрат на дорожные работы за счёт снижения расхода традиционных строительных инертных природных материалов (таких как песок, щебень, гравий, песчано-гравийная смесь), стоимость которых растет с каждым годом. В зависимости от категорийности и места нахождения объекта строительства в среднем экономия может составить 5-10% от сметной стоимости строительства. Кроме того, использование геосинтетики и других полимерных материалов обеспечивает дорожному полотну повышенный запас прочности и надежности.

Геосинтетические материалы производства «Тенсар» применялись практически на всех федеральных трассах Российской Федерации, включая М1, М2, М3, М4, М5, М7, М8, М9, М10, М11, М20, а также при строительстве КАД и ЗСД Санкт-Петербурга, МКАД, ЦКАД, платной автодороги Москва - Санкт-Петербург и во многих других проектах.

Юлия Румянцева, руководитель отраслевых продаж сегмента «Строительство» СИБУРа:

«Полиэтилен является одним из наиболее востребованных полимеров и благодаря его характеристикам широко применяется во многих отраслях промышленности. В своей работе СИБУР в первую очередь ориентируется на требования переработчиков и конечных потребителей и разрабатывает новые продуктовые решения с уникальными параметрами под конкретные задачи. Наше партнерство с компанией «Тенсар» является ярким примером успешного отраслевого сотрудничества, которое не только стимулирует импортозамещение зарубежных полимеров, но и приведет к росту применения инновационных решений в дорожной и строительной отраслях».

Юлия Гусева, генеральный директор компании «Тенсар»:

«Компания «Тенсар» заинтересована в применении новой марки полиэтилена для производства геосинтетических материалов. Химические свойства новой марки полиэтилена производства СИБУРа не уступают характеристикам лучших зарубежных аналогов, и в настоящее время «Тенсар» проводит испытания новой марки в собственной лаборатории качества в Санкт-Петербурге. В случае успешного испытания «Тенсар» будет готов полностью заместить иностранный полиэтилен на материал, произведенный компанией СИБУР. Мы рады, что СИБУР и «Тенсар» работают в тесном взаимодействии, чтобы предложить конечному потребителю продукцию наилучшего качества».

«Транснефть – Балтика» в I квартале провела более 10 тысяч экологических исследований

ООО «Транснефть – Балтика» подвело итоги работы в области экологического контроля в первом квартале 2022 года. За этот период на производственных объектах в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях проведено более 10 тыс. экологических анализов.

Основная часть экологических анализов в первом квартале – 7,97 тыс. – выполнена силами собственных лабораторий компании.

В составе предприятия действуют две эколого-аналитические лаборатории («Кириши» и «Ярославль»), лаборатория эколого-аналитического контроля нефтебазы «Усть-Луга» и лаборатория экологического мониторинга Новгородского районного нефтепроводного управления. Они оснащены необходимыми средствами измерений, современным испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов.

Большое внимание уделяется исследованию состояния сточных, природных, подземных и питьевых вод на производственных объектах и рядом с ними. Проводится технологический контроль работы очистных сооружений на всех стадиях производственного цикла.

Результаты мониторинга свидетельствуют об эффективности мероприятий по охране окружающей среды при осуществлении производственной деятельности.

Производственный экологический контроль, мониторинг выполнения требований законодательства в области охраны окружающей среды, поддержание работоспособности оборудования и проведение эколого-аналитического контроля являются приоритетными направлениями природоохранной деятельности ООО «Транснефть – Балтика».

Более 4100 парковых зон благоустроено в России с 2017 года

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» стартовал в 2019 году и концептуально является продолжением приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализовывался в период 2017–2018 годов.

В общей сложности за прошедшие 5 лет в России было создано более 90 тысяч общественных и дворовых пространств. Одним из векторов реализуемых по указанному фотопроекту мероприятий является благоустройство парков. В рамках реализации приоритетного и федерального проектов с 2017 по 2021 год было благоустроено более 4 100 парковых территорий. На их реализацию из средств федерального бюджета было выделено почти 29 миллиардов рублей.

«Благоустройство парков, как общественных пространств дает возможность создать места для отдыха жителей, обновить внешний вид населенных пунктов и сделать так, чтобы людям разного возраста было комфортно работать и отдыхать. Кроме того, современные оборудованные парки – важная составляющая для поддержания здорового образа жизни. Крайне важно, чтобы проводимые работы оправдывали ожидания жителей, были качественными. От этого зависят не только впечатления и удовлетворенность, но и безопасность граждан. В планах на 2022 году - благоустроить более 900 парковых территорий», – отметил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Так, в июле 2020 года, в городе Воскресенск, благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» состоялось торжественное открытие парка Кривякино. Масштабное благоустройство площадью более 20 гектар началось в 2019 году. В основу функционального зонирования парка легло устройство дворянской усадьбы. Благоустройство выполнено с учетом исторической уникальности объекта и с бережным отношением к природе. А в 2021 году была благоустроена пойменная часть парка, которая периодически затопляется, поэтому там появились дорожки из деревянного настила на свайных конструкциях.

Если говорить о проектах, которые реализуются в рамках «Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», то за 5 конкурсов из 560 проектов-победителей 216 – это парковые территории, из них уже 125 на сегодняшний день полностью реализованы.

«С каждым годом количество конкурсных заявок с проектами будущих парков растет. Растет и их качество, и продуманность функциональных зон. Современные парки должны быть рассчитаны на разных людей: детей, взрослых, спортсменов, пожилых людей. Bo многих парках создают интерактивные зоны – стилизованные амфитеатры для лекций, поэтических чтений и концертов, столы для игры в шахматы. По результатам мониторинга, проведенного представителями Проектной дирекции, с 2019 по 2021 гг. в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды уже реализовано 125 парков. А в 2022 году планируется реализовать еще 91», – рассказала Дина Сафиуллина, руководитель Проектной дирекции Минстроя России.

Например, парк Сенситивного развития «Парк пяти чувств» в городе Гурьевск Калининградской области, который был открыт для посещения в январе 2020 года и стал одним из главных центров притяжения города. Реализация проекта стала возможна благодаря победе во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды» в 2018 году в категории «малые города с численностью населения 10-20 тыс. человек» и получению гранта в размере 55 млн рублей. Парк. Особенностью парковой зоны являются необычные малые архитектурные формы – зоны пяти органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса. Среди излюбленных объектов посетителей – старинный музыкальный инструмент литофон. Установлены и другие, не менее интересные объекты: гудящий камень, параболический отражатель, цилиндр-калейдоскоп, кривые зеркала, оптические призмы, винт Архимеда и многое другое. Желающие могут пройтись босиком по тропе «сенсорного опыта». Кроме этого, в парке можно ещё и ощутить запахи: в специальных шариках скрыты ароматы различных цветов и специй. Также здесь оборудованы площадки для детских игр, места для отдыха и выгула собак с игровой зоной для четвероногих.

В соответствии с указом Президента России цель к 2030 году – улучшение комфортности городской среды в 1,5 раза. Ежегодно в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» участвуют порядка 3 тыс. муниципальных образований, в которых благоустраивается около 5 тыс. общественных пространств и 6 тыс. дворовых территорий. По объему работ это один из самых масштабных федеральных проектов. Задача не сделать из каждого города типовой, а помочь регионам, сохранив свой колорит и неповторимую архитектуру, создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой одинаково приятно жить, работать, проводить время с детьми, заниматься спортом или хобби как людям старшего возраста, так и молодежи. Общественные пространства нового формата помогают не просто украсить города, а формируют новый культурный и социальный уровень жизни местных жителей, открывают новые экономические возможности и помогают горожанам еще больше полюбить свой родной город.

В Воронежской области на средства ИБК реализуется проект особой экономической зоны «Центр»

В Новоусманском районе Воронежской области реализуется проект особой экономической зоны «Центр» с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита общим объемом более 1 млрд рублей. На эти средства будут построены таможенный терминал, инженерные сети и коммуникации по водоснабжению, электроснабжению, видеонаблюдению и электроосвещению.

Общий объем инвестиций на реализацию проекта составляет 2,6 млрд рублей, из них средств инфраструктурных кредитов - более 1 млрд рублей. На средства ИБК будут возведены таможенный терминал площадью 1 790 кв. м, распределительная подстанция мощностью 10 МВт, кабельные линии протяженностью 3,7 км, станция водоподготовки с объемом водоснабжения 2000 куб. м в сутки, разворотная площадка и автомобильная стоянка с асфальтобетонным покрытием на общей площади 1,7 га, сеть электроосвещения протяженностью 9,3 км, железнодорожные объекты, система видеонаблюдения.

Общая площадь особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр" составляет 220 га. Для размещения резидентов предусмотрено 168 га, для создания объектов инфраструктуры - 52 га. Реализовать проект планируют в ближайшие два года.

Впервые по всей стране пройдёт прокат фильма «Команда мечты» на национальных языках народов России

С 28 апреля в Год культурного наследия впервые в России пройдёт кинотеатральный прокат фильма «Команда мечты» (6+) на национальных языках народов страны. Собранные средства от повторного проката будут направлены на гуманитарную помощь Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ .

В год культурного наследия народов России впервые в истории отечественного проката фильм будет выпущен в оригинальном звучании на русском языке, а также в профессиональном многоголосом дубляже на чеченском, татарском и якутском языках.

На данный момент подтверждены кинопоказы в таких городах как: Владикавказ, Пятигорск, Грозный, Гудермес, Краснодар, станицы Кубани (Кубанькино), Новороссийск, Сочи, Ростов-на-Дону, Адлер, Анапа, Армавир, Геленджик, Казань, Якутск, Псковская область, Владимирская область, Тульская область, Брянская область, города Находка, Уфа, Бугульма и другие. С полным списком кинотеатров в городах России, где в прокат выходит картина, можно ознакомиться тут.

Роли в фильме исполнили Ян Цапник, Роман Мадянов, Юрий Стоянов, Анна Чурина, Владимир Сычев и др. Режиссёром выступил Филипп Абрютин, генеральный директор ООО «Продюсерский центр “Молодёжные инициативы”». До этого «Команда мечты» успешно приняла участие в более чем двадцати пяти российских кинофестивалях: «Хрустальный источник», «Золотой витязь», «Ноль+», «Окно в Европу», «Будем жить!», «Киношок» и др.

Фильм «Команда мечты» – участник программы «Пушкинская карта». Кинотеатральный прокат пройдёт при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), а также Министерства культуры РФ и Союза кинематографистов России.

Стратегический приоритет развития методической службы – адресное сопровождение учителя

Построение адресного научно-методического сопровождения учителя является одним из важнейших стратегических приоритетов формирования методической службы. Это позволит устранить конкретные профессиональные затруднения педагогов, сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, выступая на Всероссийском совещании по вопросам развития методической службы.

«Рядом с педагогом должен быть человек, способный помочь разобраться в возникающих вопросах. Важно отметить, что никогда ранее такая задача перед методическими службами не ставилась. Работа методических служб была ориентирована в лучшем случае на группу педагогов, имеющих сходные методические проблемы. Теперь основной акцент в деятельности методической службы смещается в сторону учителя. Причем неважно, будет ли это обычная школа в городе или малокомплектная сельская школа, где педагог не всегда может оперативно получить квалифицированную помощь на рабочем месте», – сказал он.

Глава ведомства обратил внимание на то, что успешному учителю поддержка также необходима. Она заключается в своевременном информировании о современных тенденциях, новых технологиях, создании пространства для обмена опытом.

Сергей Кравцов отметил, что главным стратегическим приоритетом работы методистов должна стать глобальная «сборка» всех региональных методических структур в единую систему и налаживание их реального взаимодействия. В рамках создания службы необходимо также развитие регионального методического актива – пула специально отобранных региональных методистов.

Еще один приоритет связан с технологизацией методической службы, то есть с созданием типовых моделей, единых подходов конструирования имеющихся в регионе методических структур, определением их функционала и взаимодействием с ними.

Глава Министерства напомнил, что методическая служба является важнейшим звеном единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (ЕФС), концепция создания которой утверждена в конце 2020 года.

Сергей Кравцов подчеркнул, что уже проделана значительная работа по развитию методической системы. Так, при 21 вузе страны уже созданы федеральные центры научно-методического сопровождения. Во всех 85 регионах функционируют центры непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и их управленческих кадров, основной задачей которых являются выявление профессиональных затруднений, дефицита педагогов, оказание своевременной помощи и сопровождение их индивидуального профессионального маршрута. Он рассказал, что сегодня вводятся обновленные стандарты начального и основного общего образования, разработано 38 рабочих программ по предметам для педагогов, а также формируется календарно-тематическое планирование с поддержкой в цифровой образовательной среде. Министр выделил Белгородскую область, Красноярский край, Иркутскую область как регионы, имеющие успешный опыт в части развития методических служб.

Как отметила председатель Комитета Государственной Думы по просвещению Ольга Казакова, на сегодняшний день одна из ключевых тем в информационной повестке страны – дети, образование, школа. Она указала, что педагоги острее других чувствуют на себе пульс времени, так как к ним обращаются за объяснениями, что делать с современной проблематикой, каким образом усилить вопросы образования, воспитания и просвещения.

«Я считаю, что для нас сейчас очень важно найти те совместные пути решения – организационные, законодательные, политические, которые от нас требует сегодняшнее время, – добавила Ольга Казакова. – Вы находитесь на пике той ответственности, которую нам сегодня вместе нужно брать на себя, чтобы укреплять нашу школу, чтобы устранить пробелы в воспитании, прививании уважения к труду, к старшим».

Председатель комитета напомнила, что Госдума прорабатывает законодательные инициативы, направленные на поддержку педагогов, в том числе внесены законопроекты о разбюрократизации, группах продленного дня, создании в СПО учебно-производственных комбинатов.

Федеральным координатором единой федеральной системы научно-методического сопровождения стала Академия Минпросвещения России. В рамках совещания и. о. ректора академии Павел Кузьмин рассказал о компонентах цифровой экосистемы дополнительного профессионального образования. Одним из эффективных образовательных инструментов он назвал Федеральный реестр программ ДПО, включающий 1161 программу, прошедшую региональную экспертизу. Глава академии подчеркнул, что в части повышения квалификации педагогов важную роль играет взаимодействие институтов образования с методическими службами.

«Каскадная модель повышения квалификации позволяет учесть федеральные задачи и затем спуститься на уровень региона, провести повышение квалификации, а далее пролонгировать его на внедрение тех технологий и практик, которые были изучены в рамках курсов ДПО, на работу самой образовательной организации», – сообщил он.

Справочно

Участие во Всероссийском совещании «Развитие методической службы в Российской Федерации» принимают более 450 представителей 85 регионов России. Это руководители региональных органов управления образованием, руководители организаций дополнительного профессионального педагогического образования (ИРО/ИПК), руководители центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников, а также региональные методисты. С докладами выступают представители Министерства просвещения Российской Федерации, Академии Минпросвещения России, региональные управленцы и методисты. Модератором пленарного заседания совещания стала заместитель Министра просвещения Российской Федерации Анастасия Зырянова.

На повестке совещания – приоритеты развития методической службы в системе образования Российской Федерации, вопросы трансформации методической службы в условиях создания единой федеральной системы научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, а также роль общественно-профессиональных объединений и сетевого наставничества в профессиональном развитии педагогов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство просвещения Российской Федерации и Академия Минпросвещения России.

В ОЭЗ "Технополис "Москва" изобрели электросетевой компьютер для экономии энергии

Компания "Аксиом" из особой экономической зоны "Технополис "Москва" наладила выпуск собственного изобретения для экономии электроэнергии, как отдельных устройств, так и целых зданий. Разработка способна заменить иностранные аналоги. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

"Компания, производство которой локализовано на территории ОЭЗ Москвы, готовит к серийному выпуску свое запатентованное устройство – электросетевой компьютер, который помогает экономить энергию и обеспечивать электробезопасность предприятий, учреждений, объектов ЖКХ. Производственные мощности компании в столичной ОЭЗ позволяют ей производить не менее 1 тысячи таких устройств в год", – рассказал Владислав Овчинский.

Электросетевой компьютер (ЭСК) – устройство, которое обеспечивает регулирование и защиту электросети и подключенных к ней устройств. По сравнению с другими типами электроустановок для приема и распределения электроэнергии он имеет меньшие габариты и более широкие возможности. Как отмечают разработчики, ЭСК заменяет собой целый ряд приборов, выполняющих схожие задачи. К ним можно отнести: наборные распределительные устройства, средства безопасности электроснабжения, приборы учета, средства автоматизации электроснабжения.

В сфере ЖКХ разработка помогает сократить эксплуатационные затраты на обслуживание внутренней электросети и подключенных к ней электроприборов, позволяет вести диагностику электропроводки в реальном времени и мониторинг электропотребления арендаторами учреждений, торговых и бизнес-центров. Кроме того, компьютер снижает пожарные риски, защищает линии при перегрузках и коротких замыканиях.

"Компания "Аксиом" с 2019 года располагается на площадке "Печатники". Пользуясь широкими инфраструктурно-логистическими преимуществами ОЭЗ, разработчики успешно протестировали, запатентовали и теперь подводят к серийному выпуску свой электросетевой компьютер. Это должно способствовать независимости отечественного рынка от европейских поставщиков энергооборудования и созданию новых рабочих мест по производству электронных компонентов в России", – отметил генеральный директор "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Убыток VK по МСФО за I квартал составил 54.9 млрд руб.

Общий чистый убыток VK Company Limited по МСФО за I квартал 2022 года составил 54.9 млрд руб., против 2.46 млрд руб. убытка годом ранее. Общий скорректированный чистый убыток компании составил 7.37 млрд руб. против 998 млн руб. общего скорректированного чистого убытка годом ранее. Показатели включают результаты ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий, говорится в сообщении компании.

Общая скорректированная выручка компании выросла на 9% и составила 30.9 млрд руб. Общая выручка по МСФО выросла на 10% до 30.58 млрд руб. Общий скорректированный показатель EBITDA сократился на 51% до 2.96 млрд руб.

VK строит экосистему, которая помогает миллионам людей решать повседневные задачи онлайн. Ею пользуются больше 90% аудитории рунета. В экосистеме можно общаться (в Одноклассниках, ВКонтакте, в мессенджерах и в Почте Mail.ru), играть (с MY.GAMES), продавать и находить товары и услуги, искать работу и сотрудников (на Юле и в VK Работе), заказывать продукты и готовую еду (в Delivery Club, "Самокате" и "Кухне на районе"), находить такси, авто или самокат для поездок по городу (в Ситимобиле и Ситидрайве), осваивать новые профессии (с GeekBrains, Skillbox и другими образовательными проектами), покупать вещи на российском AliExpress и решать множество других задач. Экосистема связана общими звеньями. Пользователи могут авторизоваться в разных сервисах с единой учётной записью VK ID, платить и зарабатывать кэшбэк с платформой VK Pay, получать скидки и выгодные предложения с VK Combo, пользоваться любимыми сервисами на платформе приложений VK Mini Apps — а с любыми задачами поможет справиться голосовой ассистент Маруся. Компания также развивает свою экосистему продуктов и услуг для цифровизации бизнес-процессов — от интернет-продвижения и предиктивной аналитики до корпоративных соцсетей, облачных сервисов и автоматизации предприятий.

Совокупная чистая прибыль VK Company Limited по МСФО за 2021 год от консолидированных дочерних компаний выросла на 24.7% до 12.43 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Совокупный чистый убыток компании с учётом ключевых стратегических ассоциированных компаний и совместных предприятий составил 6.48 млрд руб. против 1.96 млрд руб. чистого убытка в 2020 году. Совокупная сегментная выручка VK выросла на 18.2% до 125.75 млрд руб., совокупный сегментный показатель EBITDA - на 18.2% до 31.8 млрд руб.

Прокуроры усилят внимание за соблюдением прав учащихся накануне ЕГЭ

В преддверии единого государственного экзамена генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам усилить надзор за соблюдением прав обучающихся. Прокуроры оценят полноту и своевременность выполнения уполномоченными органами мероприятий в рамках проведения государственной итоговой аттестации. Об этом сообщила Генпрокуратура РФ.

С учётом результатов предыдущих проверок особое внимание обращено на обеспечение безопасности и охрану общественного порядка в пунктах проведения экзамена, поскольку в прошлую экзаменационную кампанию в некоторых из них сотрудники правоохранительных органов либо отсутствовали, либо не проверяли документы, удостоверяющие личность.

Кроме того, прокуроры ориентированы на защиту прав детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым должны быть предоставлены специальные условия для сдачи экзамена.

Правовую оценку получат и случаи распространения в сети Интернет информации о приобретении ответов на вопросы экзамена, свидетельств о сдаче ЕГЭ. К примеру, в прошлом году во исполнение более 200 судебных решений, вынесенных по инициативе прокуроров в республиках Адыгея, Ингушетия, Чувашской Республике, Забайкальском, Ставропольском краях, Архангельской, Брянской, Костромской, Курганской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Сахалинской, Тверской областях и других регионах, сайты с такой информацией заблокированы.

По итогам проверок будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Производство тепличных овощей увеличилось почти на 5%

С начала 2022 года в зимних теплицах выращено уже 447 тыс. т овощей и зеленых культур - это на 4.9% больше, чем за тот же период прошлого года. По прогнозу Минсельхоза, в целом по итогам года объем производства достигнет очередного рекорда на уровне порядка 1.5 млн т. Об этом говорится в сообщении министерства.

Сейчас больше всего тепличных овощей производят в Липецкой, Московской, Волгоградской, Калужской областях и Ставропольском крае.

Для предприятий отрасли предусмотрены льготные инвестиционные кредиты и «стимулирующие» субсидии. С этого года действует новый механизм компенсации части затрат на строительство тепличных предприятий в регионах Дальнего Востока. Эти меры в перспективе позволят круглогодично обеспечивать россиян свежей овощной продукцией собственного производства и не зависеть от импортных поставок в межсезонье.

Прибыль Газпрома по МСФО за 2021 год составила 2.16 трлн руб. по сравнению со 162.4 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.

Показатель EBITDA увеличился на 151% до 3.68 трлн руб.

Чистая выручка от продажи газа увеличилась на 85% до 5.65 трлн руб. с 3.05 трлн руб.

Чистая выручка от продажи продуктов нефтегазопереработки увеличилась 44% до 2.59 трлн руб. Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата увеличилась на 81% до 882.15 млрд руб.

ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.

Прибыль Газпрома по МСФО за 9 месяцев 2021 года составила 1.58 трлн руб. против убытка в 202.2 млрд руб. годом ранее. Прибыль, относящаяся к акционерам Газпрома, достигла 1.55 трлн руб. против убытка в 218.38 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась в 4.9 раза до 1.59 трлн руб. с 325.15 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 1.94 трлн руб. против убытка 327.02 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 137% и составил 2.2 трлн руб.

Чистая выручка от продажи газа выросла на 77% до 3.46 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны увеличилась на 117% до 2.46 трлн руб. Чистая выручка от продажи газа в страны бывшего Советского Союза выросла на 34% до 267.3 млрд руб. Чистая выручка от продажи газа в Российской Федерации увеличилась на 18% до 732.58 млрд руб.

Между Россией и Китаем завершено строительство первого трансграничного железнодорожного моста

Завершения строительства российской части железнодорожного моста через реку Амур Нижнеленинское – Тунцзян. Об этом сообщило Правительство РФ.

Инфраструктурный проект международного значения реализован на территории Еврейской автономной области и провинции Хэйлунцзян в рамках межправительственного соглашения между Российской Федерацией и КНР. Новый переход предназначен для экспортных грузов (угля, железной руды, леса, контейнеров и другой номенклатуры).

Завершены работы по созданию конструкций моста, протяжённость которого превышает 2.2 км, 309 из них – на российской стороне. Общая протяжённость построенного объекта на российской стороне – 5272 м, общая длина уложенных путей – 24145 м. Завершено строительство железнодорожной инфраструктуры. В частности, реконструирована ст. Ленинск, построена станция Михайло-Семеновская (Ленинск-2). Открыт железнодорожный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска Нижнеленинское. В процессе строительства на объекте было задействовано более 850 человек и 215 единиц техники.

Мост рассчитан на поочерёдный пропуск поездов по железнодорожному пути с колеёй двух стандартов: шириной 1520 мм для российского подвижного состава и 1435 мм для китайского.

Пропускная способность железнодорожного перехода составит на первом этапе 5.2 млн т экспортных грузов в год с перспективой расширения до 20 млн т.

Проект реализован Российским фондом прямых инвестиций через Российско-китайский фонд (CIC) (доля в проектной компании – 56.25%), АО "РЖД" (25%) и "ВЭБ.ДВ" (18.75%). Строительный подрядчик – группа компаний "Бамтоннельстрой-Мост".

Гендиректор Большого театра Беларуси Екатерина Дулова - о планке и "звездах"

Генеральный директор белорусского Большого театра Екатерина Дулова только что вернулась из Санкт-Петербурга, где встречалась с руководителями главных театральных площадок города: Мариинского и Михайловского театров, Театра балета Бориса Эйфмана, а также Академии танца Бориса Эйфмана и Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой. Итоги командировки внушительные: договоренности об обменных гастролях и творческих стажировках, соглашения об участии солистов двух стран в фестивалях Союзного государства, переговоры о постановке в Минске детской оперы "История о Кае и Герде" Сергея Баневича…

У руля театра она всего четыре месяца, но планы у Екатерины Николаевны поистине наполеоновские. Вместе с ней в Большой театр пришли большие перемены. Первым делом новый гендиректор решила кадровый вопрос: подписала приказы о назначении Анны Моторной (к слову, уроженки Урала) главным режиссером, а премьера Мариинского театра Игоря Колба - главным балетмейстером белорусского Большого.

Екатерина Николаевна, что сложнее: руководить консерваторией или Большим театром?

Екатерина Дулова: Можно было бы сказать просто: это совершенно разные вещи. Или отговориться тем, что в театре больше творчества, а в консерватории ты скорее выступаешь организатором образовательного процесса. Но я отвечу так на ваш вопрос: Белорусскую государственную академию музыки, которую я возглавляла более десяти лет, можно сравнить с институтом благородных девиц, где складываются определенные нормы и есть возможность упорядочить представления человека о его будущем. То есть консерватория - это пока еще перспектива творческой реализации. А театр - это уже самая настоящая реальность, это та область культуры, которая наполняет нашу жизнь. Без театра, музыки мы абсолютные функционеры.

Как сейчас выстроены производственные отношения в Большом? Вы, как директор, сосредоточены исключительно на финансово-хозяйственной деятельности или влияете и на творческий процесс?

Екатерина Дулова: Есть художественный совет. Я являюсь членом художественного совета, но я сразу сказала его председателю Валентину Николаевичу (Елизарьеву, художественному руководителю театра, народному артисту СССР. - Прим. авт.), что готова исполнять волю совета, если творческие люди убедят меня в том, что по тем или иным позициям этот спектакль театру необходим. Противостоять или сопротивляться неким тенденциям в творческом плане не буду. И в то же время мы все понимаем: необходимо думать о зрителях, финансах, гастрольном режиме будущей премьеры, поддерживать профессиональный уровень. Со всех точек зрения при формировании репертуара требуется вдумчивый подход. Но мнение художественного руководства является приоритетным.

Расскажите об итогах командировки в Санкт-Петербург. О чем договорились, какие планы?

Екатерина Дулова: С художественным руководителем - директором Мариинского театра, знаменитым дирижером Валерием Гергиевым мы обсудили вопросы взаимодействия двух театров. Так, по инициативе Мариинского театра летом в Петербурге на фестивале "Звезды белых ночей" запланировано подписание двустороннего меморандума между белорусским Большим и Мариинским театрами. Также шла речь об участии ведущих солистов Мариинского театра в Минском международном Рождественском оперном форуме. В их числе - звезды мировой оперы Екатерина Семенчук и Ильдар Абдразаков. В Михайловском театре, в свою очередь, мы встретились с его генеральным директором Ириной Делигач. Договорились об участии в нашем фестивале "Балетное лето в Большом" ведущих артистов балета Михайловского театра.

Знаю, что откроет "Балетное лето в Большом" один из спектаклей Театра балета Бориса Эйфмана.

Екатерина Дулова: Да, "Эффект Пигмалиона". Также звезды театра Эйфмана примут участие в заключительном гала-концерте "Балетного лета". Кроме того, мы обсудили возможность масштабных гастролей в Минске в 2023 году. Плюс достигнуты договоренности о сотрудничестве с Академией танца Бориса Эйфмана с ее директором Лали Афанасьевой. Обсуждались и вопросы переподготовки кадров по специальностям "художник по свету" и "гример" и набора артистов балета из выпускных классов академии в наш театр.

С ректором Академии русского балета имени А. Я. Вагановой Николаем Цискаридзе говорили на эту же тему?

Екатерина Дулова: В том числе. Кроме вопроса возможного распределения выпускников академии в труппу Большого театра Беларуси шла речь и о приглашении белорусских специалистов на стажировки и мастер-классы.

Граждане других государств, иностранцы в труппе - это плюс для театра?

Екатерина Дулова: Всегда. Работа с приглашенными солистами, которые потом могут стать частью труппы, - традиция всех театров мира. Во-первых, это сразу оживляет жизнь в театре. Во-вторых, подтягивает своих, заставляет мобилизоваться. В-третьих, это еще и своего рода установление контактов. Другое дело, что нельзя усердствовать и отодвигать на второй план наших исполнителей. Я буду прилагать все усилия, чтобы в театре, носящем статус национального, на первых позициях были белорусские исполнители. Это же касается и постановщиков. Нужно соблюдать баланс. Не спорю, в ряде случаев хочется, чтобы итальянскую оперу поставил итальянец - с его взглядом, знаниями культуры и традиций своего народа. И если этот спектакль затем сможет выстрелить, стать событием, то зачем нам от этого отказываться?

В российских театрах сложилась практика приглашать режиссеров из драматических театров ставить оперные спектакли. У нас такая форма сотрудничества может прижиться?

Екатерина Дулова: И режиссеры драматических театров ставили на оперной сцене, и кинорежиссеры... Но мое мнение: каждый должен заниматься своим делом. Единственное удачное исключение, которое я знаю, - Борис Покровский. Все остальное - на уровне экспериментов. Не зря Николай Римский-Корсаков говорил, что опера - это произведение прежде всего музыкальное. Чтобы поставить оперу, нужно слышать музыку, знать и понимать ее. Я не говорю сейчас о том, что великие драматические режиссеры не в состоянии сделать хороший спектакль. Просто это редкость. Музыка - вот определяющий фактор в опере. Не сценическое решение, а то, как музыка потом будет жить в этом сценическом решении. Именно поэтому здесь не у всех получается. Потому что драма в ряде случаев превалирует над тем, что заложено в музыке.

Вы много лет возглавляете Совет специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, помогли не одному десятку молодых талантов. А принять молодежь в труппу Большого готовы?

Екатерина Дулова: Начну с того, что наша земля, к счастью, еще рождает прекрасные голоса. Но как ректор с многолетним стажем скажу, что не бывает так, чтобы весь курс полным составом пришел работать в Большой театр. Это определенный уровень, определенная планка. Но уже было первое прослушивание в труппу, и мы нашли одно меццо-сопрано, два великолепных сопрано и два баса - голоса, которые сегодня очень редко встречаются. И в новом сезоне этим ребятам уже предложено войти в состав оперной труппы. Те же процессы происходят и в балете. Сейчас наш новый балетмейстер Игорь Колб дает профессиональную оценку артистам. Посмотрим, возможно, он откроет нам новую балетную звезду. Ведь жизнь театра - в смене поколений в том числе.

Текст: Юлиана Леонович (leonovich@sb.by)

Как русские, украинцы, белорусы встали вместе против чернобыльской катастрофы

Все произошло 26 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты 47 секунд. С этих секунд для многих начался новый отсчет времени: до чернобыльской катастрофы и после.

До сих пор вспыхивают и за давностью лет гаснут споры, кто виноват. Несовершенный реактор, человеческий фактор или злой рок, когда все худшее, что только могло произойти, сплелось в единое злобное неповиновение атома его уверенному в себе укротителю. Несомненно иное: взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС близ украинского городка Припять можно сравнить с взрывом "грязной" атомной бомбы.

И хотя все говорило, кричало, взывало о беде вселенского масштаба, первые сообщения о случившемся были сродни информации о крупном пожаре. На что надеялись те, кто рулил огромной страной? Как-нибудь пронесет, вывезет, само собой тихо уляжется, будет выдано за очередное происшествие районного, ну пусть областного масштаба.

Да и чего было волноваться, если, несмотря ни на что, через пять дней в Киеве по приказу многолетнего владыки - лидера Украины тов. Щербицкого Владимира Васильевича - город вышел на демонстрацию. Первомай встречали по-первомайски.

Мы, первая группа из восьми журналистов центральных, сейчас это называется федеральных, газет приехали в Киев с правом въезда в закрытую 30-километровую зону на следующее после праздника утро. Запросто поселили в пустой цековской гостинице, куда раньше было и по блату не пробиться. Обслуживал за завтраком солидный человек в галстуке, чуть не замдиректора. Мы удивились, а он хмуро объяснил: "Официанток отпустил. Отпросились, кого на аборт, зачем больных рожать, кого детей вывозить".

Значит, мелкий чиновник знал, а первый секретарь ЦК компартии Украины был в неведении? Небрежная халатность, невежество или непреодолимое желание привычно скинуть с себя груз ответственности? Думаю, все вместе. Произошло на твоей территории, у тебя дома. И при мощном ЦК и огромным партийным киевским горкомом главным ответственным лицом и основным спасителем был назначен секретарь областного обкома Григорий Ревенко. Григорий Иванович, с которым потом пришлось общаться, был человеком открытым, не чванливым. Но в начальственной иерархии пешкой мелкой, которую в случае ухудшения ситуации в Чернобыле можно было сдать не в эндшпиле, а в дебюте.

А бегство из Киева было поголовным: вывозили семьи высоких и не очень шишек. Бронировали вагоны в поездах, отправляли подальше от поразившей Украину радиации. Простым смертным билетов было не достать.

И вдруг нас пригласили на этап Велогонки мира. Было такое соревнование лучших велосипедистов социалистических - и не только - стран. И в жаркий киевский майский полдень толпы мало что понимающих людей вышли на улицы, чтобы подбодрить, поддержать спортсменов. А те, привстав из седла, геройски штурмовали горки, с бешеной скоростью летели на спусках прямо под щедрыми радиоактивными лучами.

Одним из немногих честных людей оказался тренер футбольного киевского "Динамо" Валерий Лобановский.

В конце мая начинался чемпионат мира по футболу в Мексике, и грех было не взять интервью у хорошо знакомого руководителя сборной. Беседовали в ресторане, и мгновенно узнанный Валерий Васильевич попросил пересадить нас с веранды в тень, куда-нибудь вглубь зала. Честно сказал мне: "Надо отсюда, из Киева, уезжать. И мы с женой обязательно уедем". И точно, уехали на несколько лет в какие-то эмираты.

Чернобыль у меня в сознании ассоциируется с большой бедой. И справиться с ней помогала вся страна. 600 тысяч человек, откуда только не присланных, рискуя жизнями, боролись, чтобы укротить немирный атом. Когда разрешили числа 4-го въезжать в закрытую зону, больше всех поразили московские метростроевцы. Работали по профилю. Убирали опаснейшие завалы, беспрекословно шли на подвиг, расчищая "грязные" (радиацией пораженные) места. Им было все равно, что Москва, что Припять. Спасали свое, родное.

Ни разу за шестнадцать дней командировки не слышал, не замечал ничего похожего на национальную рознь. Никакой местной спеси. И мысли не возникало, что может быть по-иному. Тут все становились братьями, сражавшимися против невидимого врага. Иначе было нельзя. И относительная победа далась немалыми жертвами русских, белорусов, украинцев, узбеков… Как же все изменилось, если сейчас нас считают врагами. Сколько усилий и миллиардов надо было вложить, скольких людей оболванить, чтобы зомбировать людей, недавно так нам близких.

И когда началась специальная военная операция на Украине, сразу пронеслось - Чернобыль. Он, не вылеченный тогда до конца из-за распада огромной страны, таит в себе страшную опасность. Накопленные ядерные отходы, которые хозяева отказывались отдавать на утилизацию, виделись страшной бедой. Тем более после слов капитана команды КВН и президента Украины Зеленского о явной возможности изготовить такую бомбу… Ну как может существо, знающее о том, что грозило не Украине, не СССР, а миру после взрыва ядерного реактора на четвертом проклятом блоке, даже заикаться о возможном использовании ядерного оружия. Поверьте человеку, видевшему в 1986-м весь этот ужас: если ядерная кнопка будет нажата, Земля умрет, и навсегда.

Зловещий замысел киевской власти, дошедшей до такой ручки, что не щадит даже своих, виделся реальностью. Ну нельзя же давать полную волю клоуну, бегавшему по сцене со спущенными штанами. И не дали. Перекрестился, когда российские десантники быстро заняли весь периметр Чернобыльской АЭС. Если честно, не удивило, что был найден общий язык с местной охраной. Люди, в ней работающие, знают о грозном атоме больше комика с черт знает чем пропитанными мозгами.

Вот самое страшное, что в дурные ночи вспоминается о Чернобыле. Комфортабельный лагерь в 30-километровой закрытой зоне. Раньше тут отдыхали пионеры, а теперь живут ликвидаторы катастрофы, регулярно в зону рабочими сменами на несколько дней въезжающие. Все чистенько, аккуратно, только "грязь" - жуткая. И хоть раз границу зоны переступивший знает, о какой "грязи" речь. Все заражено так, что никакого дозиметра не нужно. Не спится. Выхожу ранним и теперь всегда туманным утром из домика. Чернобыльская чернота плотно закрывает солнце. Май, а темно, как в ядерную зиму. Одинокий ликвидатор в робе и защитной белой шапочке сидит с удочкой у пруда. Сегодня у него наверняка очередная ходка на четвертый блок. Там, где границы между жизнью и смертью стерты. Рыбка хорошо ловится. Одного за другим вытаскивает карасей - и каких! До неприличия раздувшихся, прямо жирных. И тут же рыбак выбрасывает рыбу в воду. Заметив, что не понимаю, бурчит под нос, но чтоб я услышал: "Это такие же, как мы. Нахватали себе рентген. Пусть еще хоть немного поплавают".

Чувствую себя в долгу перед Чернобылем. Что не так написал. Не всюду побывал. Чего-то недоделал. Хотя и даю отпор тем, кто треплет, будто радиация - это так, пережить можно. Но однажды удалось поклониться людям, от аварии не меньше украинцев пострадавшим. Ведь сколько бед занес злючий чернобыльский ветер в соседнюю Беларусь. И, попав собственным корреспондентом во Францию, попытался вину свою искупить. Вместе с журналисткой из Минска Ольгой Егоровой мы десять дней колесили на двух огромных грузовиках по широченным французским дорогам. Шоферы из Минска, да и я тоже, не слишком верили в щедрость местных жителей. Французы - народ прижимистый.

Мы ошиблись. Ни в одном из городков мы не знали отказа. Продукты, лекарства, одежда… Представляете, что это значило в еле ноги передвигающем 1991 году? А ночевали - денег на гостиницы не было - у волонтеров. Собрали два полных грузовика. Я волновался: попадет ли все собранное по адресу? И успокоился только после известия от Оли Егоровой: "Все передано тем, кто нуждается. Сама следила за выгрузкой".

Текст: Николай Долгополов (журналист, писатель, ликвидатор чернобыльской катастрофы, dolgop1949@mail.ru)

Цвет здоровья

Осенью в Зеленограде откроют два новых спортивных объекта

Текст: Ирина Рыбникова

Говорят, москвичам катастрофически не хватает зелени. Жители зеленоградского микрорайона Старое Крюково с этим категорически не согласны. У них рядом с площадью Колумба, окруженной лесопарком, строят сочно-зеленое футбольное поле и физкультурно-оздоровительный комплекс в ярко-зеленых тонах.

Рядом находится спортивная детско-юношеская школа олимпийского резерва №112, и ее мощностей давно не хватает на всех жителей Старого Крюкова, желающих приобщить детей к здоровому образу жизни. У школы уже есть стадион на Озерной аллее, но его делят между собой юные футболисты, гимнасты и легкоатлеты, а еще там проходят домашние матчи местного футбольного клуба "Зеленоград". Поэтому два новых спортивных объекта, которые строятся рядом с СДЮШОР №112, - это как раз тот случай, когда спорта много не бывает.

"К настоящему времени завершены все работы по наружным сетям, на финальном этапе фасадные работы и устройство внутренних инженерных систем. На футбольном поле все основные работы выполнены, в здании ФОКа идет чистовая отделка. Осенью строительство завершится", - рассказывает руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

У спортивного комплекса - необычная архитектура. Здание пятиугольное, узкое с одной стороны и широкое - с другой. Его вписали в нестандартный земельный участок так, чтобы ради нового ФОКа не пришлось жертвовать существующей инфраструктурой. Но современные технологии строительства позволяют и в нестандартное здание вложить все, что можно, - и еще немного.

Так, здесь будет 25-метровый бассейн на 6 дорожек, одна из которых обустраивается для людей с ограниченными возможностями здоровья. Будет зал сухого плавания - зона, оборудованная тренажерами для пловцов, на которых они отрабатывают технику, тренируют выносливость и гибкость, а также разминаются перед соревнованиями. Конечно, будет большой универсальный зал площадью 968 квадратных метров с разборными трибунами на 250 зрителей, где баскетболисты, волейболисты, гандболисты и гимнасты смогут не только тренироваться, но и проводить соревнования. Предусмотрены и зал для массажа, и медицинский блок, и буфет, и просторный вестибюль с гардеробом, и различные технические помещения, и тренажерный зал, который спортсмены обычно называют "комнатой отдыха от маминых пирогов". Комната отдыха, к слову, здесь тоже будет - площадь комплекса в 9,4 тысячи квадратных метров позволяет.

А футбольное поле разместится на участке общей площадью 1,42 гектара. У него будет подогреваемое искусственное покрытие и трибунная часть на 147 мест. Этот объект также планируется сдать в нынешнем году.

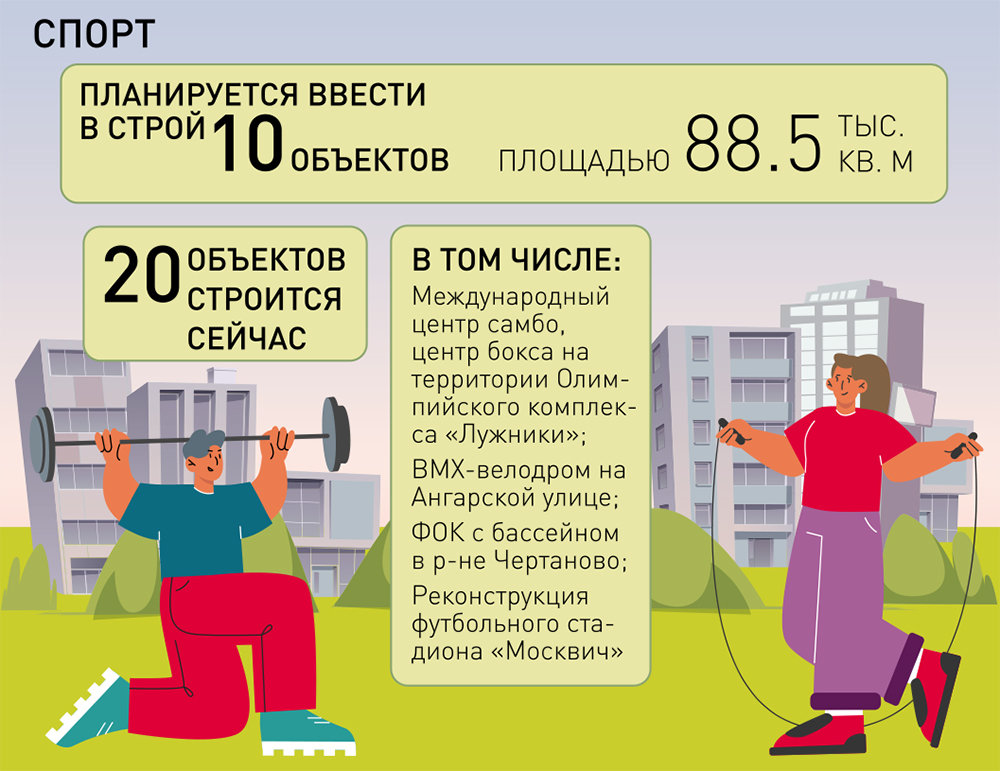

"Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений - это важное направление городской политики. Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит, в конечном итоге и об увеличении продолжительности жизни. Именно поэтому программа "Спорт Москвы" предполагает строительство большого количества спортивных сооружений. Но даже объекты спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих", - добавляет Рафик Загрутдинов.

На Солнечной аллее

Жители Зеленограда реновацией жилья довольны

Текст: Ирина Рыбникова

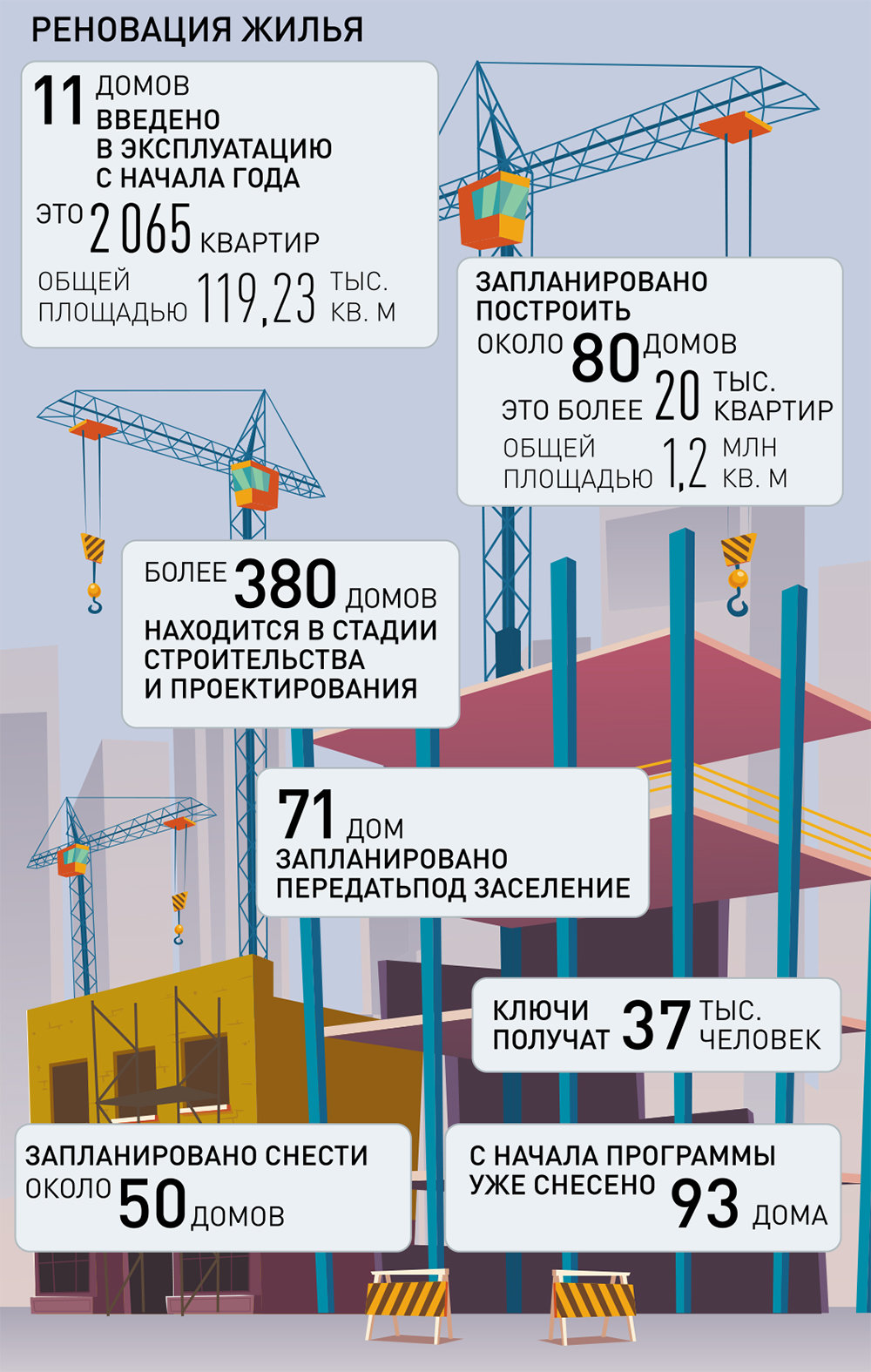

Новоселье у 300 семей из Зеленограда, чьи дома на Заводской улице попали в программу реновации, было в конце прошлого года.

У Галины Ежуровой переезд на Георгиевский проспект вообще случился под Новый год. "Сидели на чемоданах и праздновали", - улыбается она. Она вообще в последние месяцы часто улыбается - в квартире на Заводской катастрофически не хватало света, а здесь и интерьеры светлые, и окна на южную сторону.

"В Зеленограде для переселения по программе реновации построены два жилых дома - на Георгиевском проспекте и один на Солнечной аллее. Еще три здания проектируются, а всего в ЗелАО новые квартиры получат жители 34 сносимых домов", - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Квартиры по реновации одинаковые в любом районе Москвы. Все они оформляются в светлых тонах, оснащены пожарной сигнализацией, везде стоят сантехника и электрические плиты. И площади такие, каких у жителей сносимых хрущевок никогда не было - однушки по 40 квадратных метров, двухкомнатные - по 53, "трешки" - от 70 квадратов, а в доме N 1934 на Георгиевском проспекте есть даже четырехкомнатные квартиры площадью от 88 метров, с лоджиями, на которые можно выйти из сразу из двух комнат. Тем не менее каждый реновационный дом имеет свою изюминку. На Георгиевском проспекте, к примеру, в холлах первого этажа есть специальные санузлы для мытья собачьих лап. Прогулялись с домашним питомцем по плохой погоде, а потом, войдя в подъезд, сполоснули лапы и обувь - и пошли домой, не оставляя нигде грязных следов.

А дом N 934 на Солнечной аллее имеет огороженную дворовую территорию, к которой примыкает калитка детского сада - местные жители могут отпускать подросших детей в сад одних, не беспокоясь о том, что дошколята заблудятся или свернут с дороги. А еще три квартиры этого дома строились под конкретных переселенцев, передвигающихся на колясках. В этих квартирах расширенные дверные проемы и нестандартные коридоры, позволяющие людям с ограниченными возможностями самостоятельно развернуться на коляске. А также адаптированный под их потребности санузел, и даже дверные ручки и выключатели установлены на удобной высоте.

У всех трех домов есть подземные паркинги, куда можно спуститься на лифте, и несколько гостевых парковочных мест на улично-дорожной сети с противоположной стороны двора. Есть детские площадки, а на Георгиевском проспекте обустроена еще и отдельная зона отдыха для тех, кто хочет отдохнуть вдалеке от ребячьих криков.

"Говорили, что в таких домах может быть холодно и звукоизоляции нет, но мы эти три месяца прожили с открытой форточкой - трубы отопления здесь разведены под полом, так что теплые у нас не только батареи, но и полы. Да и на шум не слишком жалуемся - в старой панельной пятиэтажке на Заводской соседей мы слышали лучше", - говорит Галина Ежурова. А на вопрос, делал ли кто-то из соседей ремонт, меняя "заводскую" отделку реновационной квартиры, она отвечает: "Не знаю, все ли уже заехали - мои соседи, к примеру, пока живут у родителей, ждут, когда им сделают кухню. Но звуков ремонта я за все время еще ни разу не слышала".

Над двором трава

В Очаково-Матвеевском по реновации построили дом с зоной отдыха на крыше

Текст: Ирина Рыбникова

От пятиэтажки, где живет москвичка Галина Арифова сейчас, до красавицы-новостройки, где она будет жить уже этим летом, - не более пятисот метров. Дом № 35Б на Большой Очаковской улице, куда она переезжает, стал 78-м по счету, переданным под расселение по программе реновации в Западном административном округе, и четвертым на территории района Очаково-Матвеевское.

Это, можно сказать, пасторальный район: много зелени, много сталинок, которые безошибочно узнаешь по конфигурации окон, много свободных парковок - люди тут явно не живут друг у друга на головах.

"Здесь очень уютно, - подтверждает Галина Федоровна. - Зелено, тихо, на автобусе можно быстро доехать до метро". Общественный транспорт везет жителей Большой Очаковской улицы сразу до четырех станций метрополитена - "Юго-Западной", "Калужской", "Славянского бульвара" и "Аминьевской", открывшейся в прошлом году. Но есть у них и своя станция в пешей доступности - "Озерная", она открылась четыре года назад. Галина Федоровна уже на пенсии, а когда работала, добиралась до своего места работы на "Фрунзенской" общественным транспортом. "Он здесь ходит отлично, а сейчас его еще и стало в два раза больше", - отмечает она.

Арифова говорит: когда жителям пятиэтажки сообщили, что дом попал под реновацию, многие переживали, что далеко переселят. Никому не хотелось уезжать именно из этого квартала, где на небольшом пятачке собрана вся необходимая инфраструктура - поликлиника, МФЦ, детский сад, необходимые магазины и даже знаменитые Очаковские бани, очень уважаемые местными жителями. "Дом № 35Б тогда только начинал строиться, и я загадала: хоть бы меня переселили сюда!" - признается Галина Федоровна. Ее желание сбылось. Сюда же переедути все ее подружки-соседки по прежнему дому.

Двухкомнатная квартира Арифовой находится на 13-м этаже. "И в этом мне повезло, хотела повыше, чтобы был хороший вид из окна", - продолжает она. Галина Федоровна давно на пенсии, в старом доме у нее четвертый этаж, и подниматься с сумками уже тяжеловато. Здесь лифт взлетает до 13-го за секунды. В квартире два санузла, что оказалось для Арифовой сюрпризом.

А еще в числе приятных сюрпризов можно назвать счетчики - и электрические, и водные, вынесенные в ниши общего коридора. При таком размещении все поверки и ремонты можно производить в отсутствие хозяев квартир, да и сроков поверки уже не пропустишь - за этим проследит управляющая компания. Электросчетчики еще и нового поколения, сами умеют передавать показания.

Но самый большой сюрприз у новоселов еще впереди. Застройщик этого объекта специализируется на проектах премиум-класса и "зеленом" строительстве, один из элементов которого представлен и в этом доме. Новостройка с одним подъездом, но разноэтажная - в одной части дома 20 этажей, в другой -19. Недостающий этаж - это предусмотренная проектом зеленая зона отдыха. Да, на крыше. Да, для всех. И да, там можно посадить деревья.

Вместе с Галиной Федоровной Арифовой новоселье готовятся справить 220 ее соседей по сносимой пятиэтажке. Ждать осталось недолго - дом будет полностью заселен в ближайшие три месяца.

Переезда осталось ждать недолго

Новостройка на Шушенской будет введена в эксплуатацию уже в этом году

Текст: Михаил Калмацкий

В Лосиноостровском районе Москвы до конца года будет сдан еще один дом, возведенный по программе реновации. Монолитное здание строится с применением современных технологий и в скором времени порадует своих жильцов просторными квартирами, надежными коммуникациями и красивым дизайном.

Новый одноподъездный дом общей площадью более 9 тысяч квадратных метров расположился по адресу Шушенская улица, владение 5. Это одна из стартовых площадок реновации, запускающих процесс переселения жителей Лосиноостровского района.

"В доме будет 160 квартир: 40 однокомнатных, 100 двухкомнатных и 20 трехкомнатных с отделкой по стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы", - рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Возведение здания началось в декабре 2020 года. Выкопав котлован, строители приступили к борьбе с грунтовыми водами., эти работы были предусмотрены проектом строительства, так как об особенностях земельного участка было известно. По специальной технологии их откачивали насосами и уже потом заливали бетонную фундаментную плиту толщиной один метр. К монолитным работам приступили в начале 2021 года, двигаясь со скоростью один этаж в неделю. На сегодняшний день монолитные работы уже полностью завершены, так же как и кровля.

Сейчас в здании трудятся каменщики, занимающиеся кладкой наружных и внутренних стен. Межквартирные перегородки возводятся из керамзитобетонных блоков, а межкомнатные - из гипсовых плит. Уже пройдено 17 этажей, осталось совсем немного. Одновременно идет монтаж окон - большинство проемов уже закрыто современными двухкамерными стеклопакетами. Они не только теплые, но и безопасные - снабжены специальными детскими замками, чтобы малыши не могли самостоятельно открыть окно.

В здании предусмотрели сразу три лифта: два пассажирских грузоподъемностью по 400 килограммов, и один грузо-пассажирский - на 1000 килограммов. Все произведены на Карачаровском механическом заводе. Лифты смонтированы и находятся в рабочем состоянии.

Параллельно процессу завершения кладки стен, строители начали фасадные работы на нижних этажах - навешивают алюминиевые кронштейны и крепят к стенам утеплитель толщиной 150 миллиметров. Поверх него монтируется клинкерная плитка терракотового цвета. Благодаря ей монолитное строение будет похоже на привычный кирпичный дом. Стоит отметить, что все этапы строительства согласовываются с Московским фондом реновации жилой застройки. Поэтому сначала строители отделывают лишь небольшой участок фасада, чтобы предъявить его заказчику. Тот оценит технические детали - правильно ли уложена плитка, а также эстетику - соответствует ли цвет плитки проекту. Только после одобрения фасадные работы развернутся в полную силу.

Еще одна особенность фасада - он вентилируемый. Между облицовочным слоем и строением есть небольшой зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет не допустить скопления влаги и образования плесени, а значит, утеплитель не портится и может служить долго. Также на фасадах будут установлены корзины для кондиционеров.

В разгар работ на стройплощадку въезжает грузовик, он привез утеплитель для фасада. В среднем за день на стройку прибывает 8 грузовых машин с различными материалами. Сейчас активнее всего завозятся элементы инженерных коммуникаций. В мае строители займутся разводкой электропроводки, труб отопления и вентиляции. После этого начнется внутренняя отделка квартир. Они будут сдаваться "под ключ" и получат все, что нужно для жизни: : входную и межкомнатные двери, современные напольные покрытия (керамогранитная плитка и ламинат), обои под покраску, электрическую плиту, сантехнику и даже люстры с энергосберегающими лампами.

Также дом оборудован автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Каждую квартиру снабдят счетчиками электроэнергии, воды и тепла. И люди будут платить за коммунальные ресурсы не по нормативам, а по реальному расходу. Кроме того, дом будет оснащен структурированной кабельной системой. Она обеспечит жильцов интернетом, кабельным телевидением, системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией.

Площадь квартир нового дома будет больше, чем в старых пятиэтажках. Однокомнатные - от 41 квадратного метра, "двушки" - от 59, "трешки" - от 73. В каждой квартире будет остекленная лоджия. Первый этаж здания - нежилой. Там будет просторный вестибюль, лифтовой холл, зона консьержа, технические помещения и офис управляющей компании.

Несмотря на то, что стройплощадка находится рядом с жилыми домами, беспокойства от нее немного. Работы идут в одну смену - с 8.00 до 20.00, закон о тишине строго соблюдается: дом возводится близко к домам-участникам, но жители с пониманием относятся к стройке, готовы терпеть неудобства и лишь просят строить побыстрее. На самой площадке - порядок, все материалы аккуратно складируются. В прошлом году стройка заняла четвертое место в городском конкурсе на лучший строительный городок. По завершении строительства будет благоустроена и прилегающая к дому территория. На ней расположатся игровая и спортивная площадки, газоны, цветники, деревья. Дом на Шушенской будет сдан в эксплуатацию в конце 2022 года. Все его квартиры будут распределены среди участников программы реновации.

"Всего в программу реновации в Лосиноостровском районе включено 68 пятиэтажных домов. В новые квартиры должны переехать более 12 тысяч жителей", - сообщил Рафик Загрутдинов.

Этаж тринадцатый, счастливый

В Рязанском районе столицы началось расселение хрущевок

Текст: Ирина Фурсова

С 13-го этажа дома 30А, корпус 1, расположенного по улице Михайлова, открывается потрясающий вид. В ясную погоду можно увидеть шпили нескольких сталинских высоток. Наверное, с 20-го этажа вид был еще круче, но хозяйка квартиры № 153 Татьяна Соколова выбрала именно тринадцатый.

"У меня сын родился 13 июля, поэтому для нас это число счастливое, - объясняет Татьяна Николаевна. - Когда мы пришли смотреть квартиру в первый раз, сын сразу начал проверять качество отделки и все ли работает, а я остановилась у окна и не могла налюбоваться. Прожив десять лет на втором этаже хрущевки, я о такой красоте даже мечтать не могла".

Педагог-организатор и социальный работник в недалеком прошлом, а сейчас столичная пенсионерка Татьяна Соколова стала одной из почти трех тысяч жителей Рязанского района, с которых здесь и начался переезд в новые квартиры по программе реновации (всего новоселье отпразднуют 14,3 тысячи жителей района). И первым передали под заселение дом 30А, корпус 1. Здание уникальное - восьмисекционный дом возведен по индивидуальному проекту. Фасад облицован навесными трехслойными панелями из кирпича, лоджии и балконы застеклены в едином стиле, установлены одинаковые короба для кондиционеров, чтобы сохранить внешний вид здания. Первый этаж - нежилой, оформлен витражным остеклением "в пол". Чуть позже здесь появятся торговые точки, кафе, службы быта и т.д.

Всего в новостройке 1347 квартир (330 однокомнатных, 687 двухкомнатных и 330 трехкомнатных), их общая площадь составляет 80,3 тысячи квадратных метров. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями стандарта программы реновации. 11 квартир оборудованы для проживания инвалидов-колясочников: в них увеличена ширина коридоров и дверных проемов, установлена специальная сантехника.

Затраты управляющей компании на эксплуатацию здания и коммунальные платежи для жильцов поможет снизить автоматизированная система контроля и учета потребления энергоресурсов. Для маломобильных людей и родителей с колясками создана безбарьерная среда. Во внутреннем дворе оборудованы детские и спортивные площадки, места для отдыха. Деревья и кустарники уже посажены, так что летом будет зелено. А также красиво и просторно: здесь реализована концепция "двор без машин".

А парковки предусмотрены по внешнему периметру дома, напоминающего "лежачую" букву "П", и в подземном гараже.

Переезд 1114 семей в новостройку на улице Михайлова начался в конце ноября прошлого года и еще продолжается. Счастливыми новоселами становятся жители 14 домов, расположенных на улицах Шатурской, Паперника, Луховицкой, Зарайской, Михайлова и на Рязанском проспекте.

Кстати, на первом этаже нового дома расположен Центр информирования по вопросам переселения, сотрудники которого помогают оперативно решить все вопросы, возникающие в ходе переезда. Здесь соседке Татьяны Соколовой по подъезду помогли "обменять" квартиру с 31-го этажа на пятый. "У нас бабушка старенькая, почти 90 лет. Она боялась так высоко жить", - рассказывает благодарная женщина-новосел.