Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Открытые двери

В Печенгском округе Заполярья развивается сфера гостеприимства

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

Печенгский округ Мурманской области стал одним из лидеров по количеству резидентов Арктической зоны РФ. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ольга Кузнецова на публичном совещании в поселке Никель, на котором представители компании "Норникель", Кольской ГМК, АНО "Центр социальных проектов Печенгского района "Вторая школа" и местные предприниматели подвели первые итоги реализации Программы социально-экономического развития Печенгского округа в 2021 году. Регистрацию завершили уже 18 резидентов из округа, и это можно назвать серьезным результатом даже по сравнению с крупными городами Заполярья. Девять компаний-резидентов являются участниками программы развития Печенгского округа, которые продолжают воплощать в жизнь свои проекты.

Добро пожаловать

- Два резидента реализуют проекты в сфере придорожного сервиса, один из них занимается строительством большого комплекса "Атлас", в состав которого войдут две автозаправки - обычная и электрическая, а также кафе с арктической кухней, - рассказала Ольга Кузнецова. - Инициатор этого проекта является резидентом АЗ РФ, он уже получил наш грант и льготный заем от "Норникеля". Этот опыт мы намерены тиражировать по всей Мурманской области. Также реализуются проекты по строительству гостинично-коттеджных комплексов. Речь идет о развитии баз отдыха "Гольфстрим", "Северная усадьба рыбака" и еще нескольких. В 2022 году в Печенгском округе продолжится создание Тропы здоровья, откроются пекарня, ферма по выращиванию форели. Эти проекты создают рабочие места и повышают качество жизни для населения округа.

Одно из масштабных мероприятий программы развития Печенгского округа - конкурс беспроцентных займов для реализации бизнес-проектов на территории муниципалитета. Участвовать в нем могут только те проекты, которые подразумевают создание рабочих мест для жителей округа. Победителями конкурса стали авторы 11 бизнес-инициатив, из которых многие уже воплощаются в жизнь. Несмотря на ограничительные меры, подорожание стройматериалов, сложности с выделением земель на территориях, не принадлежащих муниципалитету, действует эффективная связь между компанией "Норникель", муниципалитетом и бизнес-сообществом. По словам директора департамента социальной политики "Норникеля" Игоря Сухотина, хорошим инструментом программы зарекомендовал себя центр "Вторая школа", являющийся координатором реализации проектов на территории Печенгского округа.

Руководитель "Второй школы" Андрей Фоменко подчеркнул, что история муниципалитета делает крутой поворот от развития металлургии к экономике сервиса и новым, более локальным производствам. Среди проектов, участвующих в программе, есть и долгосрочные, требующие для своей реализации нескольких лет. Поэтому так важна возможность сторон договариваться, работать в режиме диалога, находить общие точки соприкосновения. Это позволит создать в округе предприятия, продукция которых будет востребована не только в Мурманской области, но и в других регионах России.

Первый опыт

О своем опыте участия в программе рассказал Виталий Матвеенко, руководитель компании "Умная среда", которая занимается производством материалов и малых архитектурных форм (лавок, урн, оград, кашпо) из полимер-песчаного композита на основе вторичного сырья. В 2020 году этот проект стал победителем конкурса беспроцентных займов компании "Норникель" и вошел в число резидентов Арктической зоны.

- В 2021 году благодаря поддержке администрации округа, областного правительства и центра "Вторая школа" нам удалось поставить оборудование, запустить и отладить его. Сегодня мы полностью готовы к производству продукции, - рассказал Виталий Матвеенко. - Безусловно, приходится решать ряд проблем. Наша продукция является инновационной для рынка малых архитектурных форм, для потребителей более привычны другие материалы - в основном дерево и металл. В процессе участия в торгах мы сталкиваемся с тем, что технические задания подготовлены именно под эти материалы, которые более дешевы, и нам сложно конкурировать с ними по цене.

Тем не менее этот рынок в регионе становится все шире. Во многих городах Мурманской области реализуются масштабные программы благоустройства, объем средств на реализацию которых весьма серьезен, отметила Ольга Кузнецова. В феврале и марте, когда формируются технические задания, областные власти намерены дополнительно проинформировать муниципалитеты и компании-подрядчики о продукции, предлагаемой компанией "Умная среда". Отдельную презентацию этой продукции планируется провести для организаций Печенгского округа.

- Осенью мы сотрудничали с "Умной средой" в рамках благотворительной и волонтерской деятельности, закупали у этой компании лавочки. Они оказались очень качественными, поставки были выполнены точно в срок, - добавила Марина Ахметова, заместитель главы Печенгского округа по экономике и финансам. - Считаю, что использовать эту продукцию очень важно, поскольку она произведена из вторсырья. А значит, мы не только приобретаем качественную и долговечную продукцию, но и уменьшаем количество отходов, загрязняющих природу.

Рыбное место

Еще один участник программы развития Печенгского округа - компания "ФишФарм" со своим проектом форелевого хозяйства. В сентябре 2021 года компания выиграла аукцион для использования участка на озере Алла-Аккаярви для рыборазведения сроком на 25 лет. В декабре 2021 года "ФишФарм" получила статус резидента Арктической зоны РФ. Компания уже выполнила комплекс работ по замерам глубин на выделенном участке и закупила посадочный материал. Начало монтажных работ запланировано на февраль-март 2022 года, а зарыбление - уже на июнь 2022 года. Сейчас компания занимается подготовкой документации и согласованием проекта. Помимо этого, "ФишФарм" намерена создать в Печенгском округе лесопитомник и выращивать саженцы с закрытой корневой системой, потребность в которых в Мурманской области возрастает с каждым годом.

По словам представителя предприятия Дмитрия Рогозина, администрация округа и "Вторая школа" оперативно реагируют на возникающие вопросы, помогают с оформлением документации. Вследствие всем известных экономических проблем сметная стоимость проекта выросла, но его реализация продолжается и имеет хорошие шансы на успех.

- В программу развития, которая рассчитана до 2025 года, входят 50 мероприятий. Наша основная задача - реализовать их все, - отметил глава Печенгского округа Андрей Кузнецов. - Программа уникальна тем, что она затрагивает практически все сферы экономики - предпринимательство, здравоохранение, образование. И стоимость программы - 10 миллиардов рублей - это огромные деньги. За всю историю существования Печенгского района, сейчас округа, такое внимание и такие средства в эту территорию не вкладывались. В 2021 году уже выполнена часть мероприятий программы: в Раякоски появился амбулаторный пункт, в Никеле снесено несколько аварийных домов, выполнен капитальный ремонт части жилфонда в военных городках. Мы на собственном опыте убедились в эффективности совместной работы "Норникеля", правительства Мурманской области и администрации Печенгского округа. Продолжение этой работы - залог успеха. Проводить подобные встречи мы будем каждый месяц.

Ольга Кузнецова, вице-губернатор Мурманской области:

- Даже сейчас, во время пандемии, серьезных ограничительных мер и многих экономических трудностей предприниматели смогли приступить к реализации проектов благодаря комбинации государственных мер поддержки в виде грантов правительства Мурманской области, грантов компании "Норникель", поддержки в виде пониженных налоговых ставок и преференциальному режиму резидента Арктической зоны. На социальные объекты округа, на ремонт жилья, проекты благоустройства, создание новых предприятий малого бизнеса было направлено около 800 миллионов рублей. Задача программы - создание новой альтернативной экономики округа.

Игорь Сухотин, директор департамента социальной политики "Норникеля":

- Данный подход компании к сохранению и развитию городов в новых форматах и направлениях на сегодня является одним из лучших в России. Мы активно участвовали в создании программы развития округа и намерены так же активно участвовать в ее реализации. Безусловно, в ходе этой работы возникают сложности, они касаются и развития туризма, и приграничного сотрудничества. Нам хотелось бы, чтобы реализация включенных в программу инвестиционных проектов шла быстрее. Но необходимо учитывать, что программе нет и года. Кроме того, мы живем в условиях пандемии. Эти факторы неизбежно накладывают отпечаток на деятельность всех, особенно бизнеса. Мы стараемся адекватно и объективно отвечать на возникающие вызовы.

Разработан единый дизайн-код городов и поселков Арктики

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область )

Для населенных пунктов Российской Арктики создан единый дизайн-код. Об этом сообщил заместитель директора по вопросам регионального развития информационно-аналитического центра Госкомиссии по вопросам развития Арктики Максим Данькин.

Как отмечается в предисловии к дизайн-коду, необходимость в нем возникла потому, что в федеральных документах, касающихся вопросов благоустройства, северная специфика до сих пор остается неучтенной. То же самое можно сказать о муниципалитетах. В их нормативно-правовой базе не было и нет инструментов, позволяющих делать визуальный облик городов и поселков по-настоящему привлекательным. Результатом стало то, что 42 процента жителей регионов Арктической зоны России намереваются уехать с Севера, называя в качестве одной из ключевых причин неудовлетворенность качеством городской среды. Об этом заявили эксперты на конференции, организованной Агентством стратегических инициатив (АСИ) на международном форуме в Санкт-Петербурге "Арктика: настоящее и будущее" в декабре 2021 года.

Объемистая книга (417 страниц) представляет собой сборник стандартов и правил, в которых говорится о том, как нужно оформлять и благоустраивать пространство городов и поселков за полярным кругом. Для жилых домов в высоких широтах дизайн-код предусматривает форточки для микропроветривания, размещаемые на окнах приставные короба, в которых зимой можно хранить продукты, приставные входные тамбуры, крытые галереи. Отдельное внимание уделено вопросам освещения и цвета зданий с учетом природного облика и климата Севера. Особого внимания требует планировка территории северных городов, которая должна максимально облегчать уборку снега после сильных метелей и снегопадов.

Дизайн-код содержит структурированную дорожную карту действий для муниципальных властей. Методика внедрения описывает механизмы, позволяющие вовлекать жителей и представителей бизнеса в процесс преобразования городской среды, здесь же можно найти пошаговые рекомендации для предпринимателей.

- Дизайн код не содержит обязательных требований, - отметила Зоя Желнина, заведующая кафедрой сервиса и туризма Мурманского арктического государственного университета. - Это "методичка", результат работы творческих коллективов, которые стремятся что-то предложить. Чтобы он стал документом, необходимо, чтобы муниципальные власти его рассмотрели и на основе этого приняли постановление: при строительстве в данном городе руководствоваться данным дизайн-кодом и согласовывать эти решения с населением в рамках такой-то процедуры.

По мнению эксперта, вряд ли можно ожидать, что муниципалитеты станут охотно принимать такие постановления. Требования дизайн-кода необходимо кому-то выполнять. Например, необходимо будет проанализировать, не портят ли рекламные вывески внешнего облика города. Затем начинать долгую и не слишком приятную работу с предпринимательским сообществом. Кроме того, это потребует немалых денег. Затраты на благоустройство арктических городов согласно новому дизайн-коду могут составлять миллионы, а то и десятки миллионов рублей.

- Допустим, все это сделано, выделены определенные средства. Но как долго продержатся эти арктически благоустроительные новшества? Должен быть механизм строительного контроля и санкций за некачественное выполнение работ, а это длинная история, - добавляет Зоя Желнина. - И тем не менее очень хорошо, что этим вопросом стали заниматься. Здесь огромную роль играет политическая воля. Когда она выражена вполне ясно и определенно, дело начинает двигаться вперед. И очень важно не заниматься кампанейщиной, а вести постепенную и плановую работу, разъясняя населению необходимость благоустройства, вовлекая его в этот процесс. И тогда изменение облика северных городов жители обязательно оценят по достоинству.

Создание дизайн-кода велось в рамках работы над "Арктическим стандартом" - главным руководством по благоустройству территории и строительству в городах Крайнего Севера, работа над которым стартовала в конце 2020 года. Стандарт включает в себя еще один подпроект - базу данных по лучшим практикам развития и благоустройства арктической среды. Она будет представлять собой онлайн-платформу, предлагающую актуальные наработки в сфере "арктического" благоустройства.

Виктория Богинская, архитектор, сооснователь проектно-исследовательской команды "Арктикаметрия":

- Транспортный коллапс и огромные сугробы перед подъездами - зачастую проблема неправильного планирования. Если строить проезды и прокладывать пешеходные дорожки так, чтобы снег можно было убирать не только вручную, но и механически, то проблем не возникнет. В местах уборки снега растения лучше располагать группами: одиночные деревья мешают технике. Кроме того, в отличие от одиночной высотной застройки, здания с террасами и стилобатами (общими цоколями, которые соединяют сразу несколько зданий) разбивают ветровые потоки и снижают их скорость. Точно так же работают волнообразные архитектурные детали.

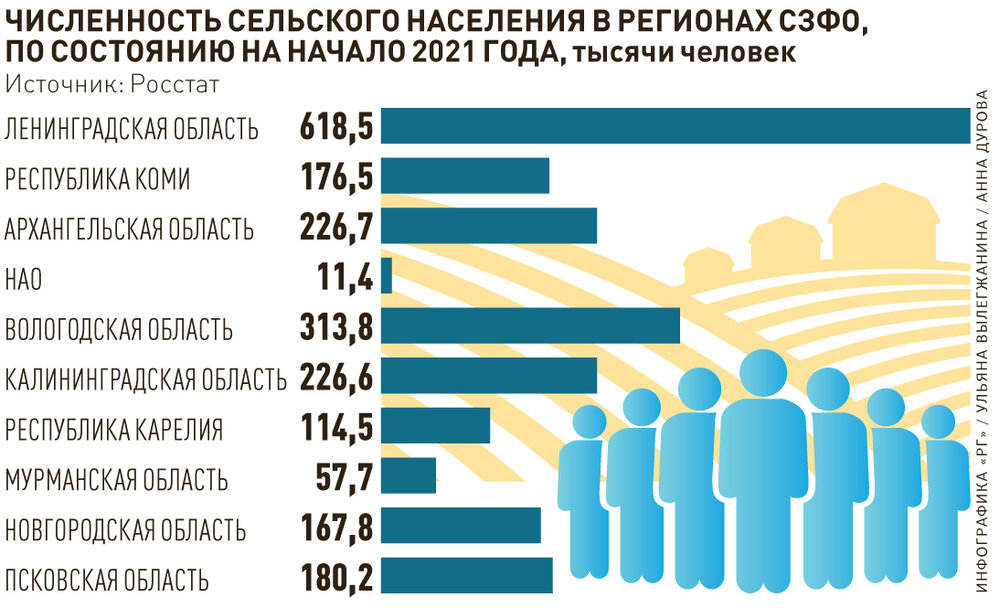

В СЗФО увеличили финансирование программы развития села

Текст: Ульяна Вылегжанина

Госпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий" получила новые векторы роста в регионах Северо-Западного федерального округа. С одной стороны, речь идет об увеличении финансирования мероприятий, направленных на повышение качества жизни на селе. С другой стороны - о запуске региональных проектов, дополняющих федеральную программу.

Масштабная работа по комплексному развитию сельских территорий стартовала в нашей стране в 2020 году. Программа действует до 2025 года. Она решает наиболее актуальные вопросы, которые сейчас волнуют сельчан: обеспечения доступным комфортным жильем, развития рынка труда, создания и развития инфраструктуры.

Калининградская область в рамках госпрограммы реализует проекты по газификации, водоснабжению и благоустройству поселков, строительству и реконструкции дорог. По информации регионального министерства сельского хозяйства, в текущем году на эти цели из консолидированного бюджета направят около одного миллиарда рублей. Это почти на 40 процентов больше, чем в прошлом году, - тогда общий объем финансирования составил 722 миллиона.

В 2022-м продолжится реконструкция системы водоснабжения и водоотведения в Багратионовске и школы в поселке Междуречье Черняховского округа. Запланированы новые проекты: строительство газопроводов в райцентре Мамоново, Дома культуры в Междуречье и детского сада с начальной школой в поселке Коврово Зеленоградского округа. Кроме того, госпрограмма позволит обновить сельские дороги в Полесском, Гвардейском и Черняховском округах.

Что касается итогов прошлого года, в регионе построили 8,5 километра газопроводов, проложили девять километров сетей водоотведения, реконструировали более 10 километров межпоселковых дорог. В семи муниципалитетах реализовали 23 проекта по благоустройству территорий. А 20 семей, работающих в агропромышленном комплексе и социальной сфере, улучшили свои жилищные условия.

В Архангельской области в рамках госпрограммы также строят и ремонтируют объекты социального значения, в том числе школы, детские сады и дома культуры. В прошлом году завершилась реализация 12 подобных проектов.

- Так, в селе Черевково Красноборского района завершен ремонт средней школы и сельского Дома культуры. Общий объем выделенного на эти цели финансирования - более 36 миллионов рублей, - приводит пример министр АПК и торговли Поморья Ирина Бажанова.

Получили финансовую поддержку и местные инициативы по благоустройству сельских территорий. Это обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, тротуаров, аллей, организация освещения и так далее.

- Суммарно профинансировано 23 проекта, что выше изначально установленного плана, который включал в себя 17 проектов, - продолжает Ирина Бажанова.

Регионы утверждают паспорта комплексного развития сельских территорий муниципальных образований, а затем направляют их в федеральный Минсельхоз. В Вологодской области отобрали двенадцать проектов, реализация которых пройдет в 2023-2024 годах, из девяти районов. Их общая стоимость составляет почти три миллиарда рублей. В планах - построить, капитально отремонтировать или провести реконструкцию 15 объектов образования, трех - здравоохранения, пяти культурных и 10 спортивных. Кроме того, в муниципальных образованиях могут появиться новый многофункциональный центр и 20 объектов коммунальной инфраструктуры.

- Программа комплексного развития сельских территорий очень важна для региона, - комментирует ситуацию первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов. - Именно поэтому губернатор принял решение запустить аналогичный федеральной программе региональный проект "Градсоветы: комплексное развитие территорий" в 2023 году. Нам нужно развивать потенциал наших деревень и сел, ремонтировать и строить детские сады, школы, центры творчества, дороги и набережные, создавать комфортные условия для тех людей, которые живут, планируют учиться и работать на селе. Комплексные планы должны обсуждаться с населением с привлечением лидеров общественного мнения, депутатского корпуса - с тем, чтобы наметить точки роста и развивать территории.

Елена Зленко, заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию:

- Приоритеты в госпрограмме расставлены очень правильно - будут развиваться жилищное строительство на селе, благоустраиваться территории, будут развиваться инженерная инфраструктура и транспорт.

В ЦФО составили "карту питьевой воды"

Текст: Мария Кулешова (эксперт-биохимик)

Каждый год в средствах массовой информации появляются новости о жалобах россиян на питьевую воду в регионах. Насколько они обоснованны? В процессе составления "Карты воды" наши специалисты провели собственные исследования, чтобы дать оценку качеству питьевой воды и рекомендации по ее улучшению.

Так, в Ярославле проверка была проведена по инициативе депутатов Государственной думы. Нормативы оказались нарушены по концентрации железа и марганца, что говорит о том, что в воду поступают стоки от очистных сооружений полигона твердых коммунальных отходов.

В то же время ярославцы получают достаточно мягкую воду. Что удивительно, ведь в соседних городах вода отличается повышенной жесткостью. В Ярославле общий показатель жесткости составляет 2,3 единицы при норме в семь, однако с превышением норм по железу, которое полностью не выводится из организма, что чревато развитием таких заболеваний, как сахарный диабет, дерматит, онкологические недуги. Кроме того, мягкая вода обладает коррозионными свойствами, что негативно сказывается на состоянии водопроводных труб. Как следствие, в воду попадают ржавчина и механические примеси, негативно отражающиеся на здоровье человека.

В некоторых районах Воронежа, например на улице Грамши, жесткость воды - 13,5 единицы, почти в два раза выше нормы. Это может стать причиной преждевременного старения, сухости кожи, накопления солей в организме и замедления пищеварения, а также это сокращает срок службы бытовых приборов, оставляя на них накипь. Из-за известкового налета увеличивается время на нагрев воды, а значит, растут и счета на энергопотребление.

В Туле сильно завышены показатели кальция в питьевой воде. На трех исследуемых территориях - в Советском и Пролетарском округах и Зареченском районе - они составили 82,109 и 113 мг/л, при норме 50 мг/л. Особенно опасен переизбыток кальция для детского организма: он нарушает усвоение цинка, железа, что чревато анемией. У взрослых от накопления большого количества кальция могут появиться камни в почках и мочевыводящих путях, а также сформироваться отложения на стенках сосудов. Как следствие повышенного содержания кальция в водопроводной воде Тулы - повышенная жесткость.

Во Владимире практически все показатели питьевой воды находятся в пределах установленных СанПиНом норм, однако один параметр - цветность - почти достигает нижней границы, а второй - количество фторидов - превышает норму. Данные цифры говорят о том, что жители Владимира не напрасно жаловались на цвет и запах водопроводной воды: объективно она нуждается в дополнительной очистке ничуть не меньше, чем в других перечисленных городах. В случае если количество фторидов будет расти, у людей, длительно употребляющих такую воду, могут начаться проблемы с зубами - они будут крошиться, - а также с работой щитовидной и паращитовидной железы.

Как вывод: дополнительная очистка воды необходима всем жителям Центральной России, даже в тех городах, где результаты исследований не выявили значительных нарушений. Ведь климатические условия в регионах нестабильны - в частности, качество воды ухудшают частые подтопления.

За калинником: В Рязани привлекают туристов местной кухней

Текст: Елена Шулепова

Региональные власти, выстраивая стратегию и тактику развития туризма, все чаще включают в дорожные карты гастрономический туризм. Примечательно, что созданием региональных гастробрендов, наверное, даже больше чиновников увлеклись и местные рестораторы. Они объединяются в ассоциации, находят поддержку у фермеров и даже пускаются в экспедиции в глубинку в поисках то ли особой аутентичности, то ли кристальной ясности вкуса.

- В наш туристический информационный центр часто поступают запросы: что местного можно попробовать? Гастрономическая составляющая тура, по словам экспертов, это дополнительная опция в пользу выбора того или иного маршрута, - поясняет заместитель министра культуры Рязанской области Ольга Голева. - Если еда плохая, то, может, и не поедут. Второй раз уж точно. Но когда экскурсия дополняется еще и вкусной едой, то гости будут довольны посещением нашего края.

К тому же, как отмечают специалисты, в последнее время все большую популярность приобретают гастрономические сувениры. Как правило, их сопровождает своя история. А история - это уже интерес. В том числе попробовать еще раз - а это уже новая поездка, рассуждает Ольга Николаевна.

- Можно привезти из поездки десяток магнитиков, которые потом будешь раздавать направо-налево. Но если что-то вкусненькое подаришь или будешь угощать близких и рассказывать, как было хорошо... Если ты в где-то впервые попробовал что-то, открыл какой-то новый вкус, то у этого города для тебя будет именно этот вкус, - улыбается управляющий рязанского кафе "Графин" Дмитрий Кирилин, автор рязанского новогоднего бренда "Калинник".

Этот десерт - яркий пример аутентичной кухни. Несколько лет назад представители регионального Минкульта вместе с рестораторами отправились в экспедицию в дальние деревни за специфическими местными рецептами. Жительница села Нового Березова Сасовского района Татьяна Логинова поделилась рецептом местной сладости. Потом Дмитрий сочинил на его основе современное блюдо. Сегодня, по словам Ольги Голевой, калинник стал рязанским брендом. Туристы хотят его попробовать, заказывают его, покупают в подарок.

- Мы используем как традиционные технологии, так и современные. К примеру, рязанский сом - это местное блюдо, сомы в наших реках водятся. Но мы не стесняемся современных технологий и представляем именно продукт через блюдо. Или же калина - она растет на Рязанщине, но в промышленных масштабах ее не собирают. Мы с подачи старушки приготовили блюдо с историей, получилось интересно, - пояснил Дмитрий Кирилин. - Наш калинник нравится не всем, но таким мы его и хотели сделать. Кстати, оригинальный бабушкин калинник выпекается в печи в капустном листе. Деревенская кухня основана на том, что крестьянке некогда возиться с изысками: заместила тесто, завернула в капустный лист, который выполнял роль пергамента, - и в печь. Сейчас коллега перенял идею и завернул в капустный лист перепелов - тоже интересный вкус получился.

В Рязанской области недавно впервые был выпущен гастрономический путеводитель. Здесь и уникальные продукты, которые производятся на территории региона, и интересные блюда, и традиции локальной кухни, а также где и что стоит обязательно попробовать, что можно увезти с собой в качестве гастрономического сувенира. Кроме того, Рязанская область - участник проекта "Гастрономическая карта России", рязанские рестораны включены в электронный гид этой гастрономической карты.

В Ассоциацию кулинаров Рязанского края (АКРК) вошли 15 рестораторов и столько же местных фермеров - это гарантия качества продуктов и их местного происхождения, а также адекватных цен. Каждый год в мае в Рязани проходит гастрономический фестиваль "Кухня Рязанского края", вызывающий неподдельный интерес у местных жителей и привлекающий туристов, некоторые туроператоры даже подстраивают поездки в Рязань специально к этому событию. Шефы готовят, рассказывают, показывают. Сет из пяти-шести курсов демонстрации блюд стоит 990 рублей.

- В конце 2020 года нам удалось провести лабораторию региональной кухни. Лучшие шеф-повара провели мастер-классы по приготовлению и дегустации более 50 блюд местной кухни из действующих меню. Приглашали поваров, студентов - по сути, растят кадры для себя, - рассказала Ольга Голева.

Ну и, конечно, свою роль играет ежегодный форум древних городов, на который собираются в том числе именитые повара со всего мира, чтобы продемонстрировать особенности кухни разных стран. По традиции рязанские шефы дают ответный ужин.

- Говорить о гастротуризме в нашей стране еще рано. Мы по сравнению с европейскими традициями - как первоклассники рядом с доктором наук, - считает рязанский ресторатор. - Но уже сейчас в большинстве нормальных рязанских ресторанов есть в меню местные блюда. Мы готовы местным, своим накормить, напоить и дать его в дорогу.

Гастрономические бренды Тульской области - пряник и белевская пастила - давно известны далеко за пределами региона. Но все же это скорее гастросувениры, которые удобно увезти с собой: долго не черствеют и не теряют вкус. Что же можно попробовать в местных заведениях? Как рассказал владелец ресторанов "Пряности и радости" и "Светски" Симон Хачатрян, тульские рестораторы сегодня пытаются воссоздать кухню дворянской провинции. Региональные министерства культуры и поддержки предпринимательства даже нашли для них книги старинных рецептов.

- В царской России формировалась изысканная кухня за счет адаптации французских рецептов под русский быт, - рассуждает Симон Хачатрян. - К сожалению, многое из этого утеряно. Концептуально многое перенять можно, но пока это не совсем то, что ели тогда. И конечно, ищем местный колорит. В Тулу приезжают много иностранцев - это и туристы, и прибывшие в бизнес-поездки, - и всем надо рассказать про русскую традиционную кухню. Стараемся впечатлить. Правда, базовая стоимость продуктов дворянской кухни сильно выросла.

Впечатлить гостей пытаются и на более бюджетном уровне. Так, в баре "Чайка" подают чай, который сами купажируют, - исключительно из самовара и в стаканах с подстаканниками. Здесь придумали изумительный десерт - тульский пряник с провесной сметаной и соленой карамелью. Новый вкус старого бренда привлекает не только гостей, но и местных жителей.

- Туристы часто находятся в поисках чего-то локального. Мы пытаемся раскрыть известные вкусы по-новому, - рассказал один из учредителей этого бара Руслан Мусин.

Тульские рестораторы, как и соседи, планируют объединиться, чтобы создать узнаваемое местное меню. Симон Хачатрян уверяет, что база для этого есть: хорошо развитый агрокомплекс и люди, которые "не про бизнес - про гастрономию". Но помешала пандемия.

- Хочется творчества, но приходится думать о выживании, - говорит ресторатор. - Идея в голове держится. Ведь когда мы куда-то приезжаем, хотим попробовать чего-то, чего больше нигде нет.

К слову, разработкой аутентичного меню озадачены не только рестораторы областного центра. Так, в музее-заповеднике "Куликово поле" уже несколько лет собирают местные рецепты. Даже выпустили книгу "Кухня Куликова поля". Одна из изюминок этой самобытной кухни - использование конопляного масла. Сегодня в небольшом кафе музейного комплекса в Моховом можно попробовать некоторые результаты этих гастроэкспериментов.

Цена вопроса

Разработка новых блюд местной кухни, поиск аутентичных вкусов - это не только творчество, но и затраты. По словам Дмитрия Кирилина, эксперименты по созданию того же калинника потребовали вложения средств.

- Это капиталовложения, - говорит он. - Но мы готовы бесплатно делиться технологиями с коллегами, ресторанами, которым мы доверяем. Ведь бренд должен быть доступен. А деньги мы зарабатываем на другом.

- Поиски затратны не столько по деньгам, сколько по времени. Создание локальных блюд - это вопрос времени и желания. Желание есть, - рассуждает его тульский коллега Симон Хачатрян. - Но есть еще и вопрос востребованности. Тульский гость очень консервативен. Когда пытаешься предложить ему что-то необычное, сначала он опасается. На новое активнее реагируют туристы: для них же оно не новое, а местное. Но сегодня мы не можем ориентироваться только на туристов.

- С экономической точки зрения поиски новых вкусов оправданны. Но надо думать, как подать, раскрутить. А это уже поиск маркетинговых ходов, - улыбается Руслан Мусин.

ГЧП позволит преобразовать общественные пространства Тулы

Текст: Елена Шулепова

Региональные власти намерены вложить в ревитализацию исторического центра Тулы семь миллиардов рублей, а в Ярославле планируют создать биопарк стоимостью 12 миллиардов. Не только наполнение рынка общественных пространств конкретными объектами, но и привлечение к нему внимания бизнеса обсуждали на V Форуме ЦФО по государственно-частному партнерству (ГЧП), прошедшем в конце декабря в столице Московской области.

В Туле за пять лет было реализовано во взаимодействии с бизнесом в разных форматах несколько проектов развития городского пространства. Флагманский - ревитализация исторического центра. По словам генерального директора Корпорации развития региона Григория Лаврухина, этот проект позволил сформировать на 20 гектарах новое видение центра Тулы.

- 40 объектов культурного наследия находились в разрушенном, полуразрушенном состоянии или не действовали, плюс отсутствие набережной. Проект "Ревитализация исторического центра города Тулы" привлек 75 резидентов. Была сформирована пешеходная зона, для чего существенно изменена транспортная концепция, построена инфраструктура, которая позволила подключить все к инженерным коммуникациям. Потом смогли сформировать пул объектов, которые переданы в формате договоров аренды с инвестиционными условиями бизнесу, - пояснил Лаврухин.

В итоге было подписано14 соглашений ГЧП на 374 миллиона рублей - это лишь инвестиционные обязательства, связанные с реконструкцией и реставрацией. Общие финансовые параметры: два миллиарда привлечены в инфраструктуру частными инвесторами, и более двух миллионов - в рамках таких объектов, как гостиницы и рестораны, которые уже функционируют.

По словам Григория Лаврухина, успешная реализация проекта с точки зрения привлечения инвесторов и отдачи дала возможность идти дальше. Теперь планируется увеличить территорию до 120 гектаров, на которых предполагается создание торгово-офисных и развлекательных объектов. "Сегодня по концепции мы планируем инвестировать семь миллиардов в формирование необходимой инфраструктуры, благоустройство, подведение инженерии и далее в различных форматах привлечение частных инвесторов", - сообщил гендиректор Корпорации развития Тульской области. При этом расчет на этапность развития, когда первые вложения делаются за счет бюджета, чтобы создать привлекательность территории, затем - уже за счет привлечения частных инвестиций. Примечательно, что помимо центра Тулы в планах развитие еще пяти территорий, на которые целесообразно привлекать инвестора.

На форуме речь шла, в том числе, о городских парках как о необходимом элементе комфортной городской среды. По нормативам в каждом населенном пункте, где проживают более 30 тысяч человек, должен быть парк с доступностью до 30 минут. Потребность в больших парках была выявлена при исследовании более 50 городов. Но далеко не все муниципальные бюджеты могут позволить себе создание парка. Механизм концессии способен помочь решить проблему и снизить нагрузку на бюджет. Однако, как заметила управляющий директор блока инвестиционных соглашений ИнфраВЭБ Светлана Дубинчина, парки долго не были предметом ГЧП-активности. Сегодня несколько федеральных и нацпроектов включают мероприятия по созданию современных парковых пространств, что привлекает внимание бизнеса и позволяет рассматривать парки как концессионный проект. По мнению участников форума, именно механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) способны привлечь внимание бизнеса к развитию общественных пространств.

- Пора предложить рынку более объемное решение, которое требует больших капиталовложений, - считает Светлана Дубинчина. - Но это должно быть именно умное решение, когда пространство само станет точкой роста. Концессионный механизм может быть эффективен, поскольку привлекает как бюджетное финансирование, так и частное.

Один из амбициозных проектов, поддержанных ВЭБом, представил мэр Ярославля Владимир Волков. Речь о строительстве биопарка, где за животными можно наблюдать в естественной среде. Его создание на базе существующего зоопарка Ярославля позволило бы войти в десятку лучших зоопарков Европы и привлечь до 1,5 миллиона гостей в год. К тому же, по словам Волкова, это скачок в развитии города. Но для этого нужны гостиницы и спа-центр, парк развлечений, водный мир, аттракционы, тематические рестораны, оздоровительная тропа, дельфинарий и прочее. Стоимость - 12 миллиардов рублей. В настоящее время совместно с ВЭБ.РФ ведется поиск инвесторов.

Вместе с тем, по мнению экспертов, и к проектированию подобных общественных пространств, и к управлению ими необходимо привлекать профессионалов. "Это важно, потому что парк не будет приносить дохода, если не будет грамотно управляться", - подчеркнула управляющий директор Блока городских решений и развития моногородов ВЭБ.РФ Дарья Онищук. По ее мнению, грамотные концепция и управление позволят общественному пространству быть самодостаточным с финансовой точки зрения.

Однако, как отмечали участники форума, хоть механизм концессии помогает привлечь инвестора, но на такие проекты он самостоятельно не придет. Дарья Онищук обозначила основные критерии участия ВЭБ.РФ в подобных проектах. Это должно быть знаковое пространство для города - не обязательно центральное, главное - чтобы оно было востребовано. Должна быть составлена предварительная концепция, определены матрицы сценариев источников доходов.

- В таких проектах важно, насколько будет включена мэрия, - подчеркивает представитель ВЭБ.

При этом не следует забывать, что настоящий парк на 70 процентов - зелень, так что это не "чисто коммерческая история".

- Парк не торговый центр, мы не сделаем его экономически эффективным, - заметил министр Московской области по туризму Алексей Шимко.

- Опыт показывает: если мы говорим о привлечении частных инвестиций на принципах ГЧП в такие проекты, то соотношение государственных и частных вложений - один к 1,5 или один к двум. Это нижнее значение классических подходов, в других сферах такое соотношение значительно больше: один к трем или один к пяти, - вторит ему Григорий Лаврухин. - Мы не должны рассматривать это исключительно как сферу зарабатывания денег. Эффект здесь - это комфорт жителей, плюс поток приезжих, а также мультиэффект от создания рабочих мест.

В то же время Григорий Лаврухин заметил, что в подобных проектах больше всего задействован малый и средний бизнес, которому сложно выходить на конкурс концессии, поэтому подход здесь должен быть несколько проще.

- Исходя из тех рисков, которые публичная сторона на себя взяла, мы первыми входим в инфраструктуру, в инвестиции, и мы смогли получить больший экономический эффект, когда разыграли конкурсы на предоставление земельных участков, на сдачу в аренду с инвестиционными обязательствами на концессию по развитию городских пространств, - пояснил Лаврухин.

К 2024 году ИЖС составит 40 процентов от возводимого жилья

Текст: Галина Дзюба (Председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам)

Согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", в России к 2024 году должно быть введено в строй 120 миллионов квадратных метров жилья, где примерно 40 процентов составят индивидуальные дома.

Жить в частных домах, по данным опроса ВЦИОМ, хотели бы две трети наших граждан. Запрос на индивидуальное жилье оценочно составляет три миллиона объектов (или 450 миллионов "квадратов") в горизонте пяти лет.

ИЖС востребовано, так как дает людям возможность построить дом для постоянного проживания, получить по этому адресу прописку, заниматься разведением сада и огородом.

Для развития такого строительства государство должно обеспечить доступные механизмы финансирования строительства или приобретения индивидуальных домов. На мой взгляд, нужны простые, понятные и доступные схемы кредитования, условия ипотеки.

Сегодня банки с осторожностью выдают займы на строительство частных домов, и ставка по таким кредитам на один - три процента выше, чем для покупки квартир. Основная причина - это ликвидность объекта финансирования и объекта залога (обычно - земельный участок). Частные дома, как правило, возводятся хозспособом, либо люди нанимают частные бригады, редко - строительную компанию. Соответственно, оценочная стоимость объектов занижается из-за отсутствия контроля над качеством работ, что может привести к наличию скрытых дефектов. Существуют риски несоблюдения сроков и технологии строительства, высоки издержки банков на проверку целевого использования средств. Поэтому тарифы на страхование частных домов всегда в среднем выше тарифов на страхование квартир в МКД.

Нужно отметить, что во многих регионах отсутствуют архитектурные требования к виду строений и линий застройки на улице в коттеджном поселке. Трехэтажный особняк из красного кирпича соседствует с одноэтажным деревянным домом, причем они расположены на своих участках на разных уровнях: один в глубине, другой в середине или у дороги. Необходимо с выделением земель под ИЖС сразу предлагать людям готовые проекты типовых домов. Это автоматически снимет финансовые затраты граждан на заказ проекта и привязку его к участку с сопутствующими согласованиями.

Тогда типовые коттеджи, построенные на территориях под ИЖС, будут иметь другую ликвидность, аналогичную ликвидности квартир в многоквартирных домах. Это снимет риски банков и, возможно, поможет выстроить механизм, который позволит выдавать заемщикам кредиты на условиях, сопоставимых с кредитами на приобретение квартир. Но, учитывая рост цен на строительные материалы в 2021 году, необходимо предусмотреть возможность увеличения суммы займа или снижения ставки по нему. Ведь здесь заложниками становятся граждане, строящие жилье самостоятельно, и это влияет на развитие индивидуального жилищного строительства.

Не менее важный вопрос - обеспечение участков инженерной и транспортной инфраструктурой. Решение таких проблем должны брать на себя органы власти в муниципалитете. А в большинстве регионов они решаются собственниками земельных участков самостоятельно. И возникает риск нарушений - прежде всего строительных норм. Кроме того, опять же увеличиваются расходы граждан.

Необходимо, чтобы земельные участки под ИЖС были обеспечены инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой заранее. Эксперты уже обсуждали вопрос о синхронизации инвестиционных программ поставщиков электроэнергии, газа и тепла с территориальным планированием, а также возможность финансирования части работ из регионального бюджета. В отдельных случаях стоит предусмотреть компенсацию расходов из федерального бюджета. Социальная инфраструктура в обязательном порядке должна быть предусмотрена на этапе выделения территории под индивидуальное строительство жилья. Все это сделает программу ИЖС более привлекательной.

Главная идея заключается в том, чтобы каждый желающий мог построить дом достаточно быстро и без лишней бюрократии, получив земельный участок с современной инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Сегодня такой комплексный подход к программе ИЖС демонстрирует, например, Белгород. Здесь гражданам выделяют сформированный земельный участок с подведенными коммуникациями, предлагая типовые проекты индивидуальных жилых домов (задавая определенные требования к внешнему виду объектов с помощью дизайн-кода), различные варианты строительства (самостоятельно и через застройщика) и способы кредитования. В результате именно в Белгородской области идет активное развитие ИЖС: большая часть жилья сдается не в многоквартирных домах, а в частном секторе.

Стимулировать индивидуальное строительство целесообразно там, где есть спрос. Для этого необходимо увеличивать площадь участков, предоставляемых под ИЖС. Но выделять территории под застройку органы власти должны преимущественно там, где есть развитая инфраструктура и места приложения труда.

У жителей в любом случае должен быть выбор: строить дом самостоятельно по индивидуальному проекту, согласованному с надзорными структурами и отвечающему архитектуре и дизайну в выбранной местности, или использовать типовые варианты. А формы строительства могут быть разными: допустимы и хозяйственный способ, и привлечение специализированной организации, и покупка готового дома по договору подряда с застройщиком.

В Воронеже внедрят новую систему безналичной оплаты проезда

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)

Стационарные терминалы для оплаты проезда в общественном транспорте впервые появятся в столице Черноземья. Ими оснастят две сотни муниципальных автобусов. Воронежцы смогут оплачивать проезд не только на входе, рядом с водителем, но и в середине салона. Новый платежный оператор поможет развить билетную систему, чтобы горожане могли приобретать проездные абонементы и ездить с пересадкой на льготных условиях.

- Если ранее мы использовали на общественном транспорте обычный банковский эквайринг, то теперь будем реализовывать механизм транспортного процессинга, - отметил замруководителя управления транспорта мэрии Воронежа Максим Захаров. - Мы уже определились с вариантами оборудования, которое заменит устаревшие терминалы, и определили стратегические векторы развития системы оплаты проезда.

Конкурс на процессинговое обслуживание парка МКП МТК "Воронежпассажиртранс" на период до 31 января 2025 года выиграло ООО "СберТройка". Это совместное IT-предприятие Сбера и правительства Москвы. Вторым претендентом на контракт было АО "Газпромбанк", которое обеспечивает банковский эквайринг в воронежском транспорте с 2018 года. Однако его предложение оказалось менее выгодным для бюджета. При начальной (максимальной) цене контракта свыше 36,6 миллиона рублей "Газпромбанк" запросил за свои услуги почти 26,4 миллиона, а "СберТройка" - чуть более 26.

Победителю предстоит оборудовать терминалами 259 автобусов, имеющихся у муниципального перевозчика. С учетом подменного фонда предстоит купить по 315 мобильных и стационарных аппаратов. Первые будут, как и сегодня, расположены рядом с водителем. Вторые смонтируют на поручнях возле средней двери. При необходимости количество терминалов увеличат.

Оплачивать проезд можно будет наличными, банковской картой, смартфоном, "умными" браслетами и часами, брелоками и иными гаджетами с NFC, а в перспективе - транспортными картами и проездными (пока в Воронеже они не используются). В случае с приемом наличных средств понадобится нажать кнопку на терминале - программа зарегистрирует проезд пассажира и выведет на печать чек. Пассажиры, которые расплачиваются банковской или транспортной картой, смогут отслеживать все транзакции и пополнять счет в специальном веб-приложении.

Оборудование для приема средств победитель конкурса предоставит за свой счет. А вот за эквайринг будет получать от перевозчика процент с каждой транзакции - независимо от того, в какой форме пассажир оплатил проезд. Сумму, которую потребуется отдать в течение трех лет, определили исходя из предполагаемой выручки перевозчика: 1,1 миллиарда по безналичным расчетам и около 128 миллионов - по наличным.

Монтировать новые терминалы начнут в феврале. "Процесс оплаты станет удобнее за счет установки стационарного оборудования на каждом входе транспортного средства. Пассажиры смогут оплачивать проезд не только у водителя (как было ранее). На перспективу обсуждается введение абонементов, различных тарифов и транспортных карт", - пояснили "РГ" в пресс-службе "СберТройки".

Билетную систему на базе карты "Тройка" уже внедрили в нескольких регионах и городах. Помимо столицы и Подмосковья, где эта модель работает на всех видах городского транспорта, в межмуниципальных и речных перевозках, в обойму проекта попали Тульская, Ульяновская, Ленинградская и Ростовская области, Карелия и Кабардино-Балкария, Пермский край, Новосибирск, Новый Уренгой, Комсомольск-на-Амуре и Волжский.

Пользователи "Тройки" могут выбирать оптимальный для себя тариф: зональный, покилометровый, на разовую или комплексную (на нескольких видах транспорта) поездку. Также в системе существуют абонементы на определенное количество дней или поездок. Помимо городского наземного транспорта, метро, электричек и "Аэроэкспресса", картой можно оплачивать билеты в столичные парки и музеи, пользование велопрокатом и еще рядом сервисов.

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта:

- На заседаниях Госсовета по транспорту была обозначена задача по развитию мультимодального билета, над которой мы активно работаем со Сбером и регионом. В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" внедряем российские технологии и решения на транспорте. Воронеж - передовой город, выбирающий современные сервисы для своих жителей. Оплата проезда в автобусах банковской картой на стационарном оборудовании позволит экономить время пассажиров при посадке и не отвлекать внимание водителя, а в дальнейшем - создавать больше оптимальных маршрутов и пересадок.

Как изменится общественный транспорт Курска

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Публичное обсуждение новой маршрутной сети Курска и транспортной реформы в целом привлекло внимание и общественных активистов, и просто неравнодушных обывателей, которые пользуются городским транспортом. И это неудивительно, ведь уже 1 июля движение пассажирских автобусов, троллейбусов и трамваев в столице Соловьиного края изменится.

Первый заместитель председателя комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области Александр Васильченко напомнил, что подготовка к переменам шла более двух лет. И за это время пассажирские потоки изучали не только специалисты столичного Научно-исследовательского института автомобильного транспорта, но и представители корпорации ВЭБ.РФ, и компании "Группа "Мовиста", которые намерены инвестировать в развитие пассажирского транспорта сначала в областном центре, а после, возможно, и в агломерации в целом. Поэтому в основу проекта новой маршрутной сети легли не только данные о существующем пассажиропотоке, но и информация от сотовых операторов. Не секрет, что именно данные мобильных систем наиболее точно и правдиво отражают движение людей по городу.

Если сначала сеть намеревались сделать двухуровневой - с бесплатной пересадкой между маршрутами, - то теперь предусмотрели массу возможностей для нескольких пересадок, маршруты стали короче, а вся организация движения - динамичнее. Все это должно принести пользу и муниципальным перевозчикам, и частным, и, конечно, пассажирам.

Трамвайные и троллейбусные сети стали основой для модернизированной системы движения. От них оттолкнулись, проектируя городские маршруты. И уже в дополнение к ним были продуманы маршруты подвозящие - они простираются до окраин, где сейчас больше всего жалуются на отсутствие транспорта, особенно по вечерам. Александр Васильченко отметил, что частным перевозчикам - а именно они обслуживают две трети городских маршрутов - невыгодно ездить на окраины, особенно поздно вечером. К тому же во время вспышек заболеваемости перевозчики страдают не только из-за снижения числа пассажиров, но и от нехватки водителей. Реформа изменит и это: тарифы на проезд станут полностью регулируемыми, заработок водителей перестанет зависеть от количества пассажиров, а движение автобусов будет подчиняться расписанию. Все это - следствие работы над транспортной реформой в том числе и общественных активистов.

Руководитель курской "Инспекции общественного контроля" Олег Погожих отметил, что неслучайно даже на подвозящих маршрутах установлен четкий график движения маршруток: они будут ходить по шесть раз в день.

- При этом люди смогут на них добраться до пересадочного узла и бесплатно пересесть на другой транспорт, - отмечает он.

И общественные активисты, и чиновники подчеркивают: бесплатная пересадка - отдельная тема. Пока в Черноземье такая система не работает нигде, хотя еще раньше и предлагалась в соседнем Белгороде. Однако теперь для курян намерены не только предусмотреть эту возможность, но и ввести проездные, в том числе безлимитные и для всех видов транспорта. Ведь новая маршрутная сеть позволит Курску на льготных условиях приобретать и низкопольные большие автобусы на газомоторном топливе, и электробусы, и троллейбусы с автономным ходом.

В Смоленске дорожников наказали за срыв ремонта

Текст: Ирина Манаева (Смоленск)

В Смоленской области завершился суд над подрядчиком, который поставил под угрозу исполнение нацпроекта "Безопасные и качественные дороги" в 2021 году. Местная фирма выиграла слишком много лотов и попросту не успела провести работы в сезон. На некоторых участках они и не начинались. К ноябрю властям Смоленщины стало понятно, что подрядчика надо менять. Ремонт доделывали силами бюджетного учреждения.

В программу нацпроекта в минувшем году входили 42 участка дорог. На улицах Смоленска требовалось заменить восемь километров полотна, в муниципальных районах - 242. На это выделили 3,2 миллиарда рублей, в основном из регионального бюджета.

- Несмотря на наши протесты, аукцион был проведен "пакетом", по три объекта в каждом лоте, - напомнил член штаба ОНФ в Смоленской области, председатель региональной ассоциации дорожников Николай Яров. - В результате один из участников, ООО "ДСК Логистика", путем снижения цены трех контрактов (на 20, 20,5 и 24,6 процента) получил право ремонтировать сразу девять объектов - это более 90 километров дорог в четырех районах. В том числе, например, проезд от трассы "Беларусь" к заповеднику "Хмелита". Контракты были заключены в конце мая - начале июня. На протяжении всего сезона компания выполняла работы с нарушением сроков, несмотря на наложенные штрафы, не исполняла письменные предписания по устранению дефектов. К началу ноября на пяти участках из девяти подрядчиком устройство верхнего слоя и укрепление обочин не было начато, на одном из объектов в Сафоновском районе техника вообще не появлялась.

Компания, зарегистрированная в Вязьме, уже участвовала в нацпроекте. В 2019 году "ДСК Логистика" отремонтировала два участка дорог: в Хиславичском и Угранском районах. На этот раз фирма попросту переоценила свои силы. В администрации региона подтвердили, что у подрядчика "возникли сложности с приобретением материалов и наличием технических ресурсов, вследствие чего был сорван график выполнения работ".

Заказчик в лице областного госучреждения "Смоленскавтодор" расторг все три контракта с "ДСК Логистикой" и отремонтировал проблемные участки за счет своих сил и средств. Наибольшие нарекания на тот момент вызывали дороги в Холм-Жирковском и Гагаринском районах. Новый асфальт на участке от Новодугино до Ивино, как выяснили эксперты Народного фронта в ходе выездной проверки, можно было раскрошить рукой. По словам Ярова, из-за наступления холодов и снегопада работы выполнили не в полном объеме, но при благоприятной погоде разметку нанесут, обочины укрепят, дорожные знаки установят.

В департаменте по транспорту и дорожному хозяйству администрации Смоленской области заверили "РГ", что все плановые показатели ремонта выполнены, а ООО "ДСК Логистика" занесено в реестр недобросовестных поставщиков. Сафоновский райсуд признал фирму виновной в неисполнении контракта и наложил штраф на сумму свыше 141 миллиона рублей. Это решение, однако, обжаловано.

- Чтобы не наступать на старые грабли при реализации нацпроекта в 2022 году, мы предлагаем не объединять несколько лотов в одной тендерной документации, чтобы подрядчики брали на себя меньший объем работ. Нужно учесть и резкий рост цен на металлические изделия, битум и другие стройматериалы, - отметил Яров. - Кроме того, следует усилить и контроль над эксплуатацией дорог.

Можно ли сделать высокорентабельным молочное производство

Текст: Элина Труханова

На минувшей неделе проблемы молочной отрасли, а также дополнительные меры ее поддержки обсуждались на совещании в правительстве РФ под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко, в Минсельхозе, на XIII съезде Национального союза производителей молока. Такое пристальное внимание к молочке, безусловно, радует представителей этого непростого бизнеса, потому что, с их слов, даже при всех действующих мерах господдержки производство молока остается одним из самых долгоокупаемых и низкорентабельных.

Цены пошли на взлет

По данным Росстата, литр питьевого цельного пастеризованного молока жирностью 2,5-3,2 процента в целом по ЦФО за год подорожал на 5,5 рубля - с 61,53 в январе 2021 года до 67,26 на 14 января 2022-го. В частности, в Ярославской, Владимирской и Тверской областях он подскочил в цене примерно на четыре с половиной рубля - до 54,88; 62,01 и 61,54 соответственно. В Калужской и Тульской областях молоко стало дороже почти на восемь рублей, в Костромской - на шесть с лишним, а в Тамбовской - вообще на 11. То есть калужские и тульские потребители выкладывают сегодня за литр этого продукта больше 66 рублей, костромские - 64 с лишним, а тамбовские - свыше 68. Кстати, тамбовские цены на молоко уступают только московским, а дешевле всего в ЦФО молоко обходится рязанцам, которые покупают его в среднем по 49 рублей за литр (подорожание - на 4,18 рубля).

И хотя в последнее время выросло в цене много что, очевидно, что молочную отрасль ощутимо лихорадит. По мнению специалистов - во многом из-за роста цен на корма, ветеринарные препараты, электроэнергию.

- Подорожало все: солярка, железо, а значит, техника и запчасти, корма и удобрения. Отечественные сельхозтоваропроизводители сегодня вносят в среднем 15 килограммов действующего вещества на гектар пашни, в то время как обоснованная минимальная норма - 65-80 килограммов. А ведь от этого зависят урожаи, в том числе и кормовых культур, - приводит цифры председатель объединения работодателей АПК Ярославской области, гендиректор крупной агрофирмы "Пахма" Сергей Иванов.

Агрофирма обеспечивает свой молочный комплекс кормами в основном сама: здесь сеют пшеницу, ячмень, кукурузу на силос, заготавливают сено. Это выгоднее, чем покупать, но в прошлом году из-за крайне неудачного лета зерновых собрали в три раза меньше, то есть докупать все равно пришлось. Ну а рынок есть рынок. По данным ярославского департамента АПК, после неурожая цены на фуражную пшеницу подскочили на 19,2 процента, на ячмень - на 26,2, шрот соевый - 32,6, шрот подсолнечный - на 55,8. Да, субсидию на корма предприятие получило - 2,8 миллиона рублей, но на нее можно было купить, со слов Сергея Иванова, "две машины жмыхов".

- Сегодня мы в год получаем субсидий в общей сложности 27 миллионов рублей, а налогов за прошлый год заплатили 57 миллионов. О каком развитии может идти речь? - задается вопросом гендиректор "Пахмы". - Мы 2021 год отработали почти в минус. Если бы до того не купили дополнительно 800 голов скота для нового комплекса на 2000 дойных коров и не получили от них молоко, были бы вообще в пролете. Благодаря им хоть как-то ситуацию поправили. Но залезли в долги, 1,1 миллиарда рублей в банке взяли. И вот комплекс еще не введен полностью, года еще не прошло с покупки, а мы уже 36 миллионов банку отдали.

Главное - стабильность

О том, что при снижении рентабельности у этого бизнеса есть только один вариант - наращивать обороты, говорит и гендиректор одного из ведущих сельхозпредприятий Ярославской области "Красный маяк" Василий Финогеев. В марте здесь планируют открыть новый комплекс на 3,6 тысячи дойных коров. Причем все стадо будет сосредоточено в одном здании площадью 44 тысячи "квадратов" - таких больших комплексов под одной крышей в стране еще не было.

- К сожалению, так - наращиванием оборотов при снижении рентабельности - развивается все сельское хозяйство во всем мире. Тренд везде примерно одинаков. Кто-то его нивелирует огромными субсидиями, как Европа (где субсидии в десятки раз больше наших), а кто-то - укрупнением производств, как, например, США, - объясняет Василий Финогеев.

По словам руководителей молокопроизводящих компаний, специфика этого бизнеса в том, что у него очень длинный цикл, связанный с физиологией животных. То есть для выхода новых ферм на производственную мощность (это когда буренка дает максимум молока) требуется примерно 3,5-4 года. Кроме того, необходимо большое капитальное строительство, ведь в погодных условиях центра России одним навесом не обойдешься. Плюс очень дорогие доильные установки, оборудование для навозоудаления, утилизации навоза. Чрезвычайно непростое дело, а рентабельность - в пределах 15 процентов с учетом всех субсидий и госпомощи. Окупаемость такого бизнеса - 12-15 лет. И в этих условиях, говорят производители молока, важнее всего - стабильность поддержки, без частых изменений правил игры. "Мы не претендуем на миллиарды - мы претендуем на стабильность", - объясняют люди, благодаря которым на полках супермаркетов есть молоко, сметана, творог и сыр.

- Молочное животноводство просто не может развиваться на коммерческие кредиты, поэтому государство снижает для нас процентную ставку. Но, например, с начала нового года изменился подход к инвестиционным кредитам: если раньше банкам закрывали напрямую 100 процентов ставки, то сегодня - только 80. Соответственно, проценты для нас подросли. А при нашем длинном производственном цикле незапланированные расходы на каком-то из этапов могут привести к прогибу, сбоям, - говорит гендиректор "Красного маяка". - Поэтому стабильность в вопросах поддержки очень важна. Мое субъективное мнение: период между такими корректировками для молочного животноводства должен составлять не менее пяти лет, чтобы предприятия четко знали, на что могут рассчитывать. А сегодня изменения, к сожалению, могут произойти в любой момент.

Доходы - из отходов

По данным Минэкономразвития РФ, по итогам третьего квартала 2021 года выручка переработчиков молочной продукции выросла на 14 процентов, производителей молока - на 12 процентов, а себестоимость производства - на 17 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом Минсельхоз РФ в прошлом году предоставил отрасли поддержку в 54 миллиарда рублей.

В целом за прошлый год, например, во Владимирской области - одном из самых молочных российских регионов - рост производства молока обеспечивался в основном за счет увеличения продуктивности животных. Так, по данным областного департамента сельского хозяйства, в прошлом году местные предприятия всех категорий надоили 435 тысяч тонн молока, что больше предыдущего периода на 2,5 процента. Продуктивность при этом достигла 8290 килограммов на одну корову (плюс 3,2 процента), а самообеспеченность региона молоком - фантастических 140 процентов. Успех специалисты объясняют, в частности, высоким уровнем племенной базы: в регионе 24 племенных хозяйства.

В Тверской области надаивают от одной коровы в среднем 5246 килограммов молока, что к уровню 2020 года тоже больше на 4,4 процента, в Ярославской - 7566 (плюс 32 килограмма к 2020 году). Но по объему надоенного молока ярославцы в прошлом году сминусовали, произведя 331,1 тысячи тонн (меньше на 0,9 процента).

Истоки этих минусов, говорят руководители молокопроизводящих хозяйств, в числе прочего - в слабой погектарной поддержке, дороговизне электроэнергии, которая для сельхозбизнеса почему-то выше, чем для промышленников ("Платим по 9,14 рубля за киловатт, в итоге - 30 миллионов в год", - сетует Сергей Иванов), в невозможности без дополнительных затрат использовать навоз в качестве удобрения, а также строить сельхозобъекты на собственных землях, потому что их отнесли к сельскохозяйственным угодьям, где можно только пахать и сеять. Между тем отличной и очень эффективной мерой поддержки для селян могло бы стать одно лишь разумное решение вопроса, связанного с отходами жизнедеятельности КРС.

- Из этих отходов можно получать биогаз, метан: установить оборудование и вырабатывать дешевую тепловую и электрическую энергию для своих нужд, а переработанной биомассой удобрять поля. При этом решалась бы и экологическая проблема, потому что использование биогаза предотвращает выброс метана в атмосферу, - перечисляет очевидные плюсы Василий Финогеев. - Но дело в том, что такие биогазовые установки, построенные на животноводческих комплексах, не подпадают под кредит с субсидированной ставкой. И на землях сельхозназначения их теперь тоже построить нельзя. То есть эта опция для России недоступна.

Между тем, по мнению сельских бизнесменов, смысл поддержки - прежде всего в ее эффективности. Нужна не такая помощь, без которой на следующий день предприятие "сдохнет", а поддержка, помогающая выжить завтра, послезавтра и на много лет вперед. То есть все по тому же известному и проверенному веками принципу "не рыбу дать, а удочку".

Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства РФ:

- Пороговые значения Доктрины производственной безопасности - 90 процентов. Однако, несмотря на рост производства молока и молочной продукции по предварительным итогам 2021 года, самообеспеченность Российской Федерации молоком составляет 84 процента. Отрасли необходим новый инвестиционный цикл: с одной стороны, поддержка новых производств, с другой - сохранение поддержки действующих инвестпроектов.

Людмила Маницкая, председатель совета - директор Молочного союза России:

- Нужно последовательно добиваться снижения себестоимости молока в производстве и переработке. Такая работа ведется нашим союзом в общегосударственных интересах, а государство должно обеспечивать необходимые формы и виды поддержки молочной отрасли как социально значимой.

Лев Лещенко: Эстрада для меня уже не так важна, как раньше

Текст: Андрей Васянин

Лев Лещенко и не думает снижать темп жизни. Проекты - один за другим. Мир вокруг меняется со страшной скоростью. А Лещенко? Не может же он не меняться? К примеру, сегодня в моде рэперы - может, и ему пора петь в стиле рэп? Мы поговорили с мэтром нашей эстрады накануне его 80-летия.

Сегодня самое популярное среди ваших видео в Сети - дуэт с Анной Герман "Эхо любви", у него около 7 миллионов просмотров. Как вам кажется, почему?

Лев Лещенко: "Эхо любви" - песня демократичная и простая для исполнения. И в ней заложено чувство. А вот "Соловьиную рощу" просто так не споешь. Слишком "голосовая", серьезная, требующая внимания.

Но зато новые вещи хорошо идут - и ваше видео "Спокойная ночь" Цоя с оркестром Антона Беляева набрало за миллион, и заводной ремейк "Соловьиной рощи", и "Напиток счастья" активно набирают посещения...

Лев Лещенко: А вот сонет Шекспира "Люблю, но реже говорю об этом" на прекрасную музыку Игоря Крутого лежит на YouTube и не имеет массового зрителя. Как и плод нашей коллаборации с Диной Гариповой, ролик "В душе молодой", где я читаю фрагмент из Маяковского "У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней!". Залы в восторге, но интернет это не цепляет. Сейчас время "информации в единицу времени", людям задумываться некогда...

Тем не менее минувшей осенью в Главклуб на ваш концерт "Верните мне мой 1977-й" пришло не меньше тысячи поклонников.

Лев Лещенко: Большинство - 35-40-летние, те, кто слушал Лещенко детьми с родителями, кто вырос с песнями нашего поколения, и они слушали, хлопали, мы вместе пели припев "Прощай". А в начале января, когда мы с рэпером Loc-Dog вышли на сцену клуба "Урбан", публика ревела минут пять, пока я ее не успокоил, а когда мы с Сашей исполнили нашу совместную песню "Мы будем жить!" - скандировали, не отпускали. Потому что хороший рэп - это прежде всего хорошие стихи. Оксимирон, Баста, Loc-Dog - в этой субкультуре тоже есть яркие личности.

А как вы с Loc-Dog ом нашли друг друга?

Лев Лещенко: Через общих знакомых в музыкальной среде. Он однажды позвал меня сказать несколько слов в клипе "Взойдет" - там высказывались еще Ёлка и другие ребята. Я сказал о том, что да, все непросто, но надо как-то жить, думать - что-то такое. И из этой фразы у Саши родилась песня "Мы будем жить".

Выходит, теперь и вы стали рэпером. А до ковида еще и арии спокойно пели...

Лев Лещенко: И еще в прошлом году среди других записал и диск, где собрал свои романсы. Я, может быть, единственный сегодня на нашей эстраде певец-кроссовер, пою в самых разных жанрах, от оперы до рок-н-ролла - так мог еще Муслим, а сегодня, пожалуй, только Коля Басков может ответить и за оперную арию, и за эстрадную песню.

Свой юбилей вы отмечаете большим концертом в "Крокус Сити Холле" - "В созвездии Льва".

Лев Лещенко: На сцене будет порядка 170 тонн аппаратуры, световой и звуковой. Я буду как бы улетать в звездное пространство, по сцене будет ездить аппарат Космолев. В первом отделении я спою свою классику - "Притяжение земли", "Городские цветы", "Команду молодости нашей" и другие песни. Во втором - будет такой капустник с друзьями и коллегами, их соберется под 30 человек, впервые на сцену выйдут вокальные ансамбли: трио Павлиашвили-Михайлов-Меладзе с неаполитанской песней, три наши красавицы Алсу-Жасмин-Зара споют арабески...

Вы говорили, что от больших проектов собираетесь постепенно переключаться на что-то более камерное.

Лев Лещенко: Да, я теперь думаю, что с моим зрителем надо разговаривать, причем не только о песнях, но и о жизни, и хочу переформатировать концерты во что-то вроде творческих встреч. Я буду рассказывать о музыке, о жизни, о сегодняшних проблемах, перемежать это песнями, стихами, которых я знаю множество. Например, перед тем как спеть "За того парня", прочесть стих того же Рождественского о человеке маленьком, который, получив автомат маленький, пошел на войну, которая казалось маленькой, и там погиб. А потом мы поговорим: людям, думаю, интересно поделиться, обсудить проблемы, которыми они живут - и а я ведь знаю о них не понаслышке.

Известно, вы опекаете школу-интернат, дом престарелых, помогаете пожилым артистам...

Лев Лещенко: Да, у меня сегодня и культурный фонд, и благотворительный, помогаем людям деньгами, я даю благотворительные концерты... Эстрада - это для меня уже не так серьезно, как раньше: да, это моя эмоциональная подпитка, но я не могу сказать, что я в нее сейчас с головой погружен. Сегодня я пишу и пою просто потому, что мне это нравится.

"Волки и овцы" в театре Моссовета стали бенефисом Валентины Талызиной

Текст: Ольга Штраус

Валентина Талызина свой день рождения отметила на сцене. Премьерой. В спектакле "Волки и овцы" она блистательно сыграла роль помещицы Мурзавецкой. Режиссер Игорь Яцко поставил этот бестселлер Островского, кажется, специально для Талызиной. Во всяком случае, героиня так точно обжита актрисой, что веришь, будто Островский писал свою Меропию Давыдовну нарочно для Валентины Илларионовны. Комические краски, которыми богат арсенал актрисы, сверкают настолько точными психологическими переливами, что каждую реплику (а они у Мурзавецкой полны бесстыдных парадоксов) воспринимаешь словно откровение: ну да, а как иначе-то?

Постановщики лишь чуть-чуть, деликатно, "подправили" Островского, но вписанные режиссером сцены отнюдь не убивают аромат классики, наоборот! Когда Мурзавецкая вместе с племянником (Андрей Анкудинов) начинают петь романс про отцветшие хризантемы, безмолвный фотограф на авансцене включает свой древний аппарат, и мы видим на заднике фотографии юной, молодой и зрелой Талызиной в разных ролях.

Ну да, пьесе 150 лет. Главной исполнительнице почти вполовину меньше. Но ведь и Мурзавецкая когда-то была юной "овцой", стать опытной "волчицей" ее заставили обстоятельства жизни. И кто знает, что крутится в голове у актера, когда он оживляет придуманный образ?

Длинное начало пьесы - все эти разговоры дворецкого Павлина (Виктор Гордеев) с работниками, которым задолжала Мурзавецкая, - режиссером решительно и весьма остроумно сокращено. Вместо собравшегося люда Павлин обращается к залу, понуждая всех разойтись по домам ("которые почище - останьтесь, остальные - к крыльцу!"). К слову, Павлин вполне оправдывает свое имя: разодет в камзол с какими-то экзотическими перьями, то и дело переходит на французский, всячески щеголяя своим статусом.

Вообще работа художников спектакля Марии Рыбасовой и Виктории Севрюковой достойна самых высоких похвал: в костюмах персонажей вполне угадывается стиль 70-х годов позапрошлого века, но есть еще и масса намеков на иные времена и нравы. Наряды персонажей хочется рассматривать как отдельное произведение искусства.

Главная мысль Островского - о том, как овцы и волки меняются обличьями и с легкостью пожирают друг друга, - достаточно жестока. Однако Игорь Яцко вместо "печальной комедии" явил нам просто комедию: с массой трогательных романсов, которые тут то и дело принимаются петь все, кому не лень, с зажигательными танцами, а главное - с острыми, репризными диалогами. Диалоги эти после спектакля так и хочется найти у Островского и перечитать заново: неужели и впрямь у классика было так все смешно? В сущности, режиссер явил нам искрометную шахматную партию, где все играют против всех и, манипулируя окружающими, в финале сводят счет к результату, устраивающему каждого.

Роскошный эпизод беседы Мурзавецкой с Лыняевым (Александр Бобровский): "И барышни - тоже волки? - Самые опасные! Смотрит лисичкой, все движения так мягки, глазки томные, а чуть зазевался немножко - так в горло и влепится" - становится ключом ко всему спектаклю. Похоже, женские роли здесь вообще выразительнее мужских. И актрисы на сцене с удовольствием демонстрируют нам механику "маленьких женских хитростей". Главная "овца", по замыслу драматурга, богатая молодая вдова Купавина. Но в исполнении Марины Кондратьевой - это такая Рената Литвинова XIX века: жеманная, с ломаными жестами, интонации с придыханием... И кто знает, во что обратится она, когда почует свою силу?

Прелестна сцена в финале: когда все "волки" уже, кажется, обрели свою добычу, Купавина начинает радостно крутиться перед старинным фотоаппаратом, принимая соблазнительные позы. Селфится, по-нашему говоря. Совсем как современные дивы, отхватившие лакомый кусок. Примечательно, что завершилась премьера "капустным" поздравлением имениннице. Мужская часть труппы спела оду во славу Валентины Талызиной на мотив "Гоп-стоп, мы подошли из-за угла" - "Валя, ты много на себя взяла, теперь отчаиваться поздно, все мы здесь не звезды, ты одна на этой сцене..."

И эта шутливая ода прозвучала как необходимый и вполне естественный, очень стильный финал стильного спектакля.

Совещание о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года

В повестке: о ходе реализации инициатив в сферах здравоохранения, образования, социальной помощи, миграции, государственного управления.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы продолжаем серию совещаний по реализации стратегических инициатив социально-экономического развития до 2030 года.

Сегодня мы заслушаем моих заместителей – Татьяну Алексеевну Голикову, Алексея Логвиновича Оверчука и Дмитрия Юрьевича Григоренко. Они представят детальные доклады о том, какие результаты уже есть по курируемым ими проектам, и о дальнейших планах.

Начнём мы с блока инициатив в социальной сфере.

Улучшение качества жизни граждан – это приоритет нашей работы. И конечно, её результат оценивают сами люди.

Мы приступили к выполнению инициативы «Социальное казначейство». Главная задача – создать справедливую адресную систему поддержки граждан, при которой необходимую помощь получают те, кто действительно нуждается, – быстро и необременительно, как это поручил сделать глава государства.

Новый подход начали вводить в прошлом году. Проактивно – без каких-либо заявлений – предоставлялись 11 мер поддержки. Среди них – сертификат на материнский капитал, единовременные выплаты на детей и пенсионерам. И это затронуло 65 миллионов человек.

К 2030 году мы должны перевести все виды помощи – федеральные, региональные, муниципальные – на единый стандарт, чтобы получить их можно было без бумажной волокиты через многофункциональные центры или портал государственных услуг. И конечно, должно сократиться время на их оформление – с нескольких дней до нескольких минут.

Ещё одно важнейшее направление – это сохранение здоровья граждан.

Инициатива «Санитарный щит страны», которая реализуется по решению Президента, стала ответом на пандемию ковида и возможные будущие вызовы. Надо научиться действовать на опережение – прогнозировать риски. При появлении новых инфекций оперативно вводить в оборот вакцины и средства диагностики.

Для этого у нас есть грамотные эпидемиологи, учёные, исследователи. Обеспечим их всем необходимым для работы. И продолжим создавать в регионах России современные инфекционные центры и лаборатории.

Наряду с борьбой с коронавирусом надо продолжить решение и других вопросов в здравоохранении, которые особенно волнуют людей. Здесь прежде всего речь должна идти о первичном звене. Именно оно сегодня столкнулось с огромным вызовом и испытывает колоссальные нагрузки. Врачи помогают большому количеству заболевших, число которых пока увеличивается каждый день.

И уже сейчас надо принимать решения, чтобы получение помощи в поликлиниках – не только в условиях таких серьёзных испытаний, но и в обычной жизни – было более удобным и быстрым для граждан. Важно обеспечить индивидуальный подход к лечению пациентов. Современные технологии должны упростить процедуру записи к врачу, выдачу заключений и рецептов. Необходимо сократить сроки ожидания приёма у специалиста и, конечно, избавить медицинский персонал от бумажной работы и бесконечных отчётов.

Опыт пандемии показал, как важно восстановление после болезни. Поэтому Президент поручил разработать и реализовать программу развития медицинской реабилитации. Сегодня в этой сфере востребованы передовые подходы. В рамках соответствующей инициативы необходимо создать для этого современную инфраструктуру, чтобы пациенты могли пройти медицинскую реабилитацию на всех этапах своего лечения. В ближайшие несколько лет предстоит оснастить свыше 60% медицинских организаций, осуществляющих медицинскую реабилитацию, нужным оборудованием, подготовить профильных специалистов. Такая помощь должна стать действительно доступной для граждан.

Дополнительные возможности и новые инструменты здравоохранению даст развитие медицинской науки. На это направлена ещё одна инициатива. Объединив усилия всех участников – от медицинских образовательных учреждений и учёных до производственных площадок, мы дадим старт передовым научным разработкам, ускорим внедрение в практику самых современных методов лечения, востребованных у людей.

В социальной сфере есть ещё несколько проектов, на которые хочу обратить особое внимание.

В рамках инициативы «Профессионалитет» продолжим повышать качество образования для студентов колледжей, чтобы оно было максимально приближено к потребностям рынка. В таком случае выпускники смогут быстрее найти работу с достойным заработком, а предприятия – решить кадровые вопросы.

Совещание о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года

Совещание о ходе реализации и результатах инициатив социально-экономического развития до 2030 года

В ближайшие два-три года предстоит создать 210 образовательно-производственных кластеров в наиболее востребованных отраслях промышленности. Они объединят колледжи и работодателей. На каждый из них из федерального бюджета направим 100 млн рублей для приобретения современного учебного оборудования и на разработку новых образовательных программ. За счёт внебюджетных источников привлечём почти 4,5 млрд рублей.

Ещё одна инициатива уже хорошо всем знакома – это «Пушкинская карта», которую Правительство ввело по поручению Президента в прошлом году. Используя её, юноши и девушки от 14 до 22 лет могут покупать билеты на выставки, спектакли, концерты, а с сегодняшнего дня – и на показы отечественных фильмов.

При этом мы создаём условия, чтобы люди могли раскрыть и свой собственный творческий потенциал. В рамках инициативы «Придумано в России» формируется система поддержки креативного сектора – от идеи до востребованного продукта и его выхода на международные рынки. Инициатива должна стать драйвером сектора экономики креативных индустрий, который стремительно развивается во всём мире.

Татьяна Алексеевна (обращаясь к Т.Голиковой), Вы курируете все эти восемь инициатив. Расскажите, пожалуйста, подробнее, каких результатов удалось добиться и о дальнейших шагах.

Т.Голикова: Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги!

Инициативы социального блока Правительства нацелены на реализацию четырёх национальных целей развития страны – это «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «Возможности для самореализации и развития талантов», «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Цифровая трансформация».

Именно человек – в центре внимания каждой инициативы. Регулярная обратная связь помогает нам своевременно корректировать принимаемые решения.

Два года мир живёт в условиях пандемии. Уже много десятилетий человечество не сталкивалось с таким длительным периодом господства инфекции, приводящим к людским потерям, потерям в экономике, а иногда безальтернативности принимаемых решений. Извлекая опыт, мы разработали и утвердили федеральный проект «Санитарный щит», целью которого является сохранение здоровья человека и защита от инфекционных угроз.

Мероприятия проекта направлены на создание эффективного барьера для эпидемий на трёх рубежах: внутри страны, в ближнем и дальнем зарубежье. Для людей это быстрая, доступная и качественная диагностика инфекций, комфортный санитарный контроль на границе, возможность жить, учиться, работать и путешествовать без ограничений.