Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2021 году достиг рекордно высокого значения

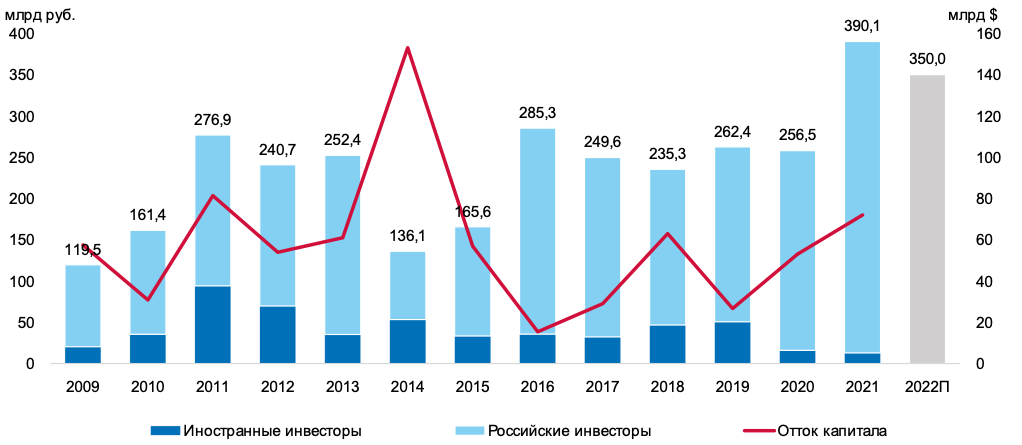

Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подвели итоги 2021 года на рынке инвестиций в коммерческую недвижимость России. Согласно исследованию, общий объем вложений превысил годовые показатели за весь период наблюдений и составил 390 млрд руб., что на 52% больше результата 2020 года и на 49% превышает уровень «допандемийного» 2019 года.

2021 год на рынке коммерческой недвижимости России был ознаменован ростом активности пользователей и девелоперов как в офисном, так и складском сегменте. Продолжающийся рост спроса и усиление дефицитного состояния рынка повлияли на увеличение интереса инвесторов к объектам. Общее позитивное состояние рынка и оптимистичные ожидания от дальнейшего его развития стали основными драйверами достижения высоких объемов инвестиций.

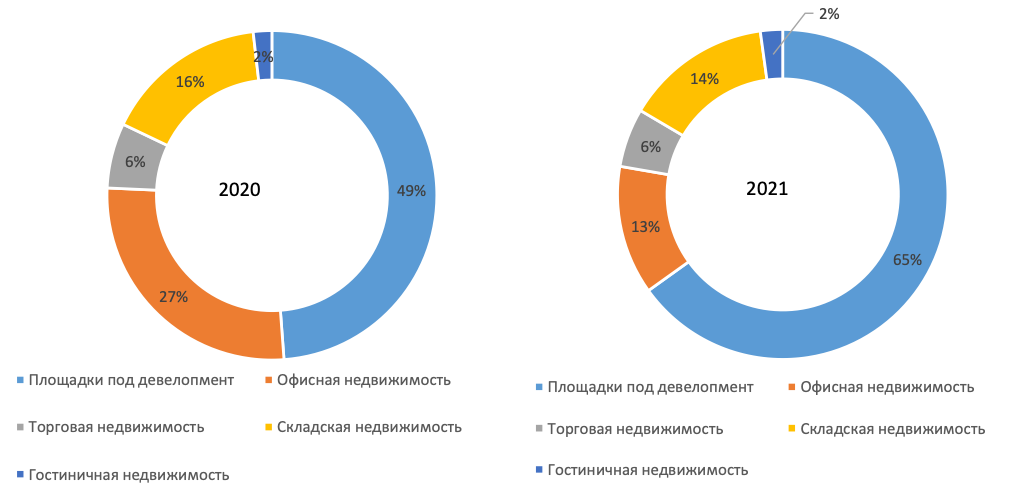

Значимой частью общего объема инвестиций остались сделки с площадками под девелопмент – объем таких вложений увеличился в четыре раза по сравнению с 2019 годом и вдвое по сравнению с 2020 годом, составив более 257 млрд руб. Такой стремительный рост в сегменте был обусловлен особенностью, ранее в меньшем объеме наблюдавшейся на рынке, – девелоперы не только покупают площадки для самостоятельного строительства объектов, но и перепродают права на застройку другим игрокам рынка (частично или полностью). В качестве примера можно привести приобретение девелопером «Инград» бывшей территории завода «Гелиймаш» в Хамовниках, которую компания приобрела в 2020 году за 7,5 млрд руб., но, не имея возможности построить там жилье, продала площадку в 2021 году девелоперу Sminex уже за 17 млрд руб. Также наблюдается ряд сделок по приобретению девелопером площадки с дальнейшей продажей ее части под девелопмент другому застройщику, в том числе с целью совместной реализации проекта.

Динамика общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость

Источник: Knight Frank Research

Топ-10 инвестиционных сделок, 2021 г.

|

Объект |

Сегмент |

Регион |

Покупатель |

Цена, млрд руб. |

|

Территория «Гелиймаша» в Хамовниках |

Площадки под девелопмент |

Москва |

Sminex |

16-18 |

|

Часть проекта Ligovsky City |

Площадки под девелопмент |

Санкт-Петербург |

ГК ПИК |

10-12 |

|

Участок на ул. Борисовские пруды |

Площадки под девелопмент |

Москва |

ЛСР |

10-12 |

|

Площадка «Росстройэкспо» на Фрунзенской наб. |

Площадки под девелопмент |

Москва |

Интеко |

9-11 |

|

Плодоовощная база "Красная Пресня" |

Площадки под девелопмент |

Москва |

Sezar Group |

9-11 |

|

Три участка в Петербурге - Алмаз-Антей |

Площадки под девелопмент |

Санкт-Петербург |

- |

8-8,5 |

|

Три СК общей площадью 180 000 кв.м |

Склады |

МО |

Tablogix |

7-8 |

|

Два ЛК площадью 152 000 кв. м в «ПНК Парк Белый Раст» и «ПНК Парк Жуковский» |

Склады |

Москва |

НТК |

6,5-7,5 |

|

ЗУ на Суздальском проспекте площадью |

Площадки под девелопмент |

Санкт-Петербург |

Ленстройтрест |

6,0-7,0 |

|

ТЦ Гименей и Якиманка |

Торговля |

Москва |

Михаил Арустамов |

6,3-6,5 |

Источник: Knight Frank Research

В соответствии с тенденцией, наблюдавшейся в последние два года, площадки под девелопмент в очередной раз стали лидерами в структуре инвестиционного спроса с долей в 65% против 49% годом ранее. Сохраняющийся высокий спрос на жилье и активное поглощение доступных для строительства земель крупнейшими игроками рынка создают своеобразный ажиотаж вокруг ликвидных земельных участков, которых становится все меньше. Помимо этого, значимый вклад в рост инвестиций в площадки под девелопмент, как уже говорилось ранее, вносят сделки по перепродаже земельных участков девелоперами. Совокупный объем вложений 2021 года в данный сегмент – 255 млрд руб., что является наиболее высоким зафиксированным показателем. Среди девелоперов, вложивших наибольший объем средств – MR Group (21,7 млрд в 2021 года), «ПИК» (17,9 млрд в 2021 году), Sminex (17 млрд руб.) и другие. В дальнейшем ожидается сохранение высокой доли сегмента площадок под девелопмент в общем объеме инвестиций, однако сокращение доступных и ликвидных участков, которое, в том числе, было фактором смещения подобного спроса из Москвы в Санкт-Петербург, заставит девелоперов конкурировать за право застройки площадок.

Структура инвестиций по сегментам

Источник: Knight Frank Research

Второе место с долей в 14% занимают объекты складской и логистической недвижимости. Ввиду двукратного роста инвестиций в площадки под девелопмент, доля складов в общем объеме немного снизилась по сравнению с прошлым годом, когда составляла 16%, однако результат 2021 года оказался вдвое выше среднегодовых показателей 2015-2020 гг. (около 20 млрд руб.) и составляет более 56 млрд руб. по итогам 2021 года. Долгосрочные перспективы сегмента и высокая активность игроков рынка сделали складской сегмент привлекательным даже для институциональных инвесторов, которые ранее с осторожностью относились к владению такими объектами.

По словам Алексея Новикова, управляющего партнера Knight Frank Russia & CIS, несмотря на рост объемов вложений по сегментам по сравнению с 2020 годом, относительно докризисного 2019 года показатели снизились для офисной (-40% к 2019 году), торговой (-71% к 2019 году) и гостиничной недвижимости (-53% к 2019 году). В свою очередь, складской сегмент по объему вложений по сравнению с 2019 годом вырос более чем в 10 раз, что делает его основным драйвером роста инвестирования среди готовых объектов.

Отдельно стоит отметить, что сделки в сегменте продолжают проходить и с участием крупных инвестиционных фондов, которые приобретают объекты для коллективных инвестиций. Примером такой наиболее актуальной сделки является покупка фондом «ВТБ Капитал – рентный доход ПРО» под управлением «ВТБ Капитал Инвестиции» логистического комплекса «Адмирал», расположенного в Московском регионе, по схеме sale&leaseback. Ожидается рост объема сделок с объектами, приобретаемыми для коллективных инвестиций, не только в рамках складского, но и других типов недвижимости.

Динамика инвестиций в складские активы

Источник: Knight Frank Research, 2021

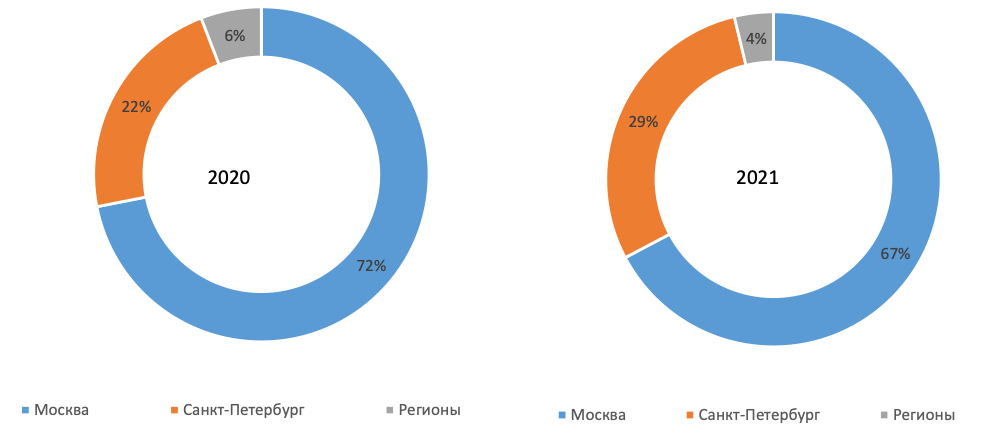

Доля Санкт-Петербурга увеличилась и составила 29% против 22% ранее по сравнению с 2020 годом. Таким образом, доля инвестиций в Москве снизилась на 5 п.п. до 67%, а в регионах – на 2 п.п. до 4%.

Динамика инвестиций по регионам

Источник: Knight Frank Research, 2021

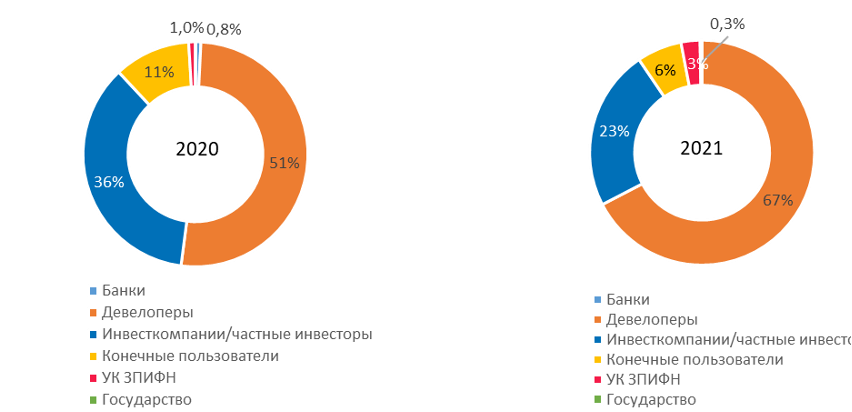

Высокий объем вложений в площадки под девелопмент обуславливает лидерство девелоперов в структуре по типу инвестора. На них пришлось 67% всех инвестированных средств, что на 16 п.п. больше доли 2020 года.

Снизилась доля инвестиционных компаний/частных инвесторов, 23% против 36% по итогам 2020 года. При этом заметен рост доли и дальнейшее усиление такого типа покупателей как УК ЗПИФН, которые в 2021 году были представлены компаниями: «Сбер Управление Активами», «ВТБ Капитал Управление инвестициями», УК «Альфа-Капитал» или AKTIVO. Доля УК ЗПИФН в общем объеме вложений – 2,7% против 1% в 2020 году.

Структура инвестиций по типам инвесторов

Источник: Knight Frank Research, 2021

Доля иностранных инвесторов, как и прогнозировалось, снизилась вновь и достигла минимального за время наблюдений уровня в 3%, что на 3 п.п. ниже, чем в 2020 году. Сдерживающими факторами для привлечения зарубежных инвестиций остаются коронавирусные ограничения, несформированность условий и инструментов для иностранных инвесторов и связанные с этим барьеры, а также напряженная геополитическая ситуация. Последний фактор, вероятно, еще несколько лет будет поддерживать долю иностранных инвестиций на низком уровне.

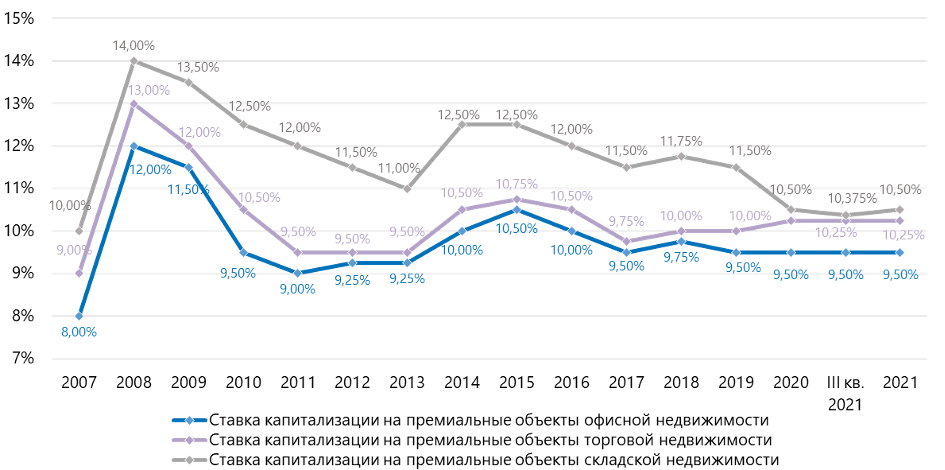

В IV квартале 2021 года диапазон ставки капитализации на премиальные складские активы изменился с 9,75-11% до 10-11%, на уровне показателя начала года. Ставки капитализации прочих сегментов остались на прежнем уровне. Актуальные индикаторы для премиальных офисных активов: 9-10%, для торговых объектов: 9,5-11%.

Стоит отметить, что подход к отражению усредненного диапазона ставок капитализации является стремлением к соблюдению общих рыночных тенденций. Тем не менее, в рамках текущего рынка ставки капитализации могут существенно отличаться от указанного диапазона в большую и меньшую сторону, особенно относительно торговых и офисных активов, где разброс финансовых показателей очень широк.

Ставки капитализации

Алексей Новиков отмечает: «Рекордный результат 2021 года на рынке инвестиций в недвижимость России при минимальной доле иностранного капитала демонстрирует высокую активность локальных инвесторов и девелоперов. Несмотря на то, что наибольшая доля сделок была представлена приобретениями площадок под девелопмент, вложения в классические сегменты коммерческой недвижимости, особенно в складской и логистической, остаются на высоком уровне. На текущий момент существуют как предпосылки к усилению инвестиционной активности в отношении отдельных сегментов, так и общие сдерживающие факторы в виде повышения ключевой ставки и роста стоимости заемного финансирования, в связи с чем прогноз на 2022 год варьируется в диапазоне 300-400 млрд руб.».

НЛМК увеличил производство стали в 2021 году на 10%

Производство стали увеличилось в 2021 году на 10% до уровня 17,4 млн тонн с выходом оборудования на полную мощность после модернизации доменного и сталеплавильного производств НЛМК, а также с ростом выплавки в сегментах «Сортовой прокат Россия» и «НЛМК США».

Продажи составили 16,8 млн тонн (-4% по сравнению с предыдущим годом) на фоне возобновления внутригрупповых поставок слябов НЛМК на активы НЛМК США до 1,3 млн тонн и снижения продаж товарного чугуна с ростом производства стали, что было частично компенсировано повышением отгрузок готовой продукции третьим лицам.

Продажи на «домашних» рынках выросли на 6%, до 11,4 млн тонн, за счет роста поставок на рынках США (+27% и России (+9%).

Продажи на экспорт сократились на 22%, до 5,2 млн тонн, из-за эффекта высокой базы 2020 г., когда поставки были перераспределены на внешние рынки ввиду слабого спроса в России и США во время жестких карантинных ограничений.

Почти 20 тысяч сварных соединений проверил технадзор Мосгаза за 2021 год

Одним из ключевых направлений работы по обеспечению безопасности газораспределительной системы столицы является проверка качества сварных соединений при строительстве и реконструкции газопроводов.

Управление технического надзора АО «Мосгаз» в 2021 году провело более 19 тысяч проверок сварных соединений методами неразрушающего контроля: рентгеновским и ультразвуковым.

В 2021 году специалисты технадзора проверили рентгеновским методом 14921 сварное соединение и ультразвуковым методом — 4094 соединения. Техническим надзором осуществлялся контроль за строительством и принято в эксплуатацию 240 869 погонных метров газопроводов низкого, среднего и высокого давления», — сообщил генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Специалистами технадзора было выдано 268 актов о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объектов капитального строительства к подключению.

Ежегодно Управление технадзора АО «Мосгаз» ведет контроль качества выполнения строительно-монтажных работ при реконструкции, строительстве, а также капитальном ремонте газовых коммуникаций. На предприятии активно внедряются автоматизированные и роботизированные системы контроля качества сварных соединений газопроводов, что позволяет увеличить производительность труда и значительно сократить сроки строительных работ.

На сегодняшний день рентгенографический и ультразвуковой методы являются одними из наиболее актуальных и применяемых способов неразрушающего контроля сварных соединений. Они позволяют выявить скрытые дефекты во избежание инцидентов и техногенных ситуаций в процессе эксплуатации.

При использовании рентгеновского метода для осуществления 100% контроля качества сварных соединений на объектах строительства линейным способом задействуются самоходные кроулерные системы с аппаратами непрерывного действия. Обработка рентгеновских снимков происходит непосредственно на месте проведения работ в передвижной лаборатории контроля с применением автоматических проявочных машин или комплексов цифровой радиографии. Использование данных технологий в контроле качества позволяет гарантировать качество сварки и обеспечивать безопасную эксплуатацию газопроводов в течение всего срока их использования.

Мособлгаз в 2022 году проверит газовое оборудование в более чем 300 тысячах домовладений Подмосковья

В 2022 году Мособлгаз продолжит инвентаризацию газового оборудования в индивидуальных жилых строениях. Всего в план по обследованию включены 329 420 домовладений Подмосковья, собственники которых не предоставили сведения о заключении договоров на техобслуживание газового оборудования со специализированной организацией.

Цель проведения обследований — постоянный мониторинг состояния газового оборудования в регионе. В каждом населенном пункте рейды проводятся согласно графикам, сформированным совместно с администрацией муниципалитета. О дате и времени обследования жителей оповещают заранее.

«Наша работа заключается в проверке технического состояния газового оборудования, его наладке для безопасной эксплуатации, а также в выявлении нарушений при его использовании. Любая неисправность может привести к несчастным случаям. Собственники, которые отказывают в допуске специалистов к обследованию газового оборудования, должны понимать, что подвергают серьезной опасности себя, своих родных и соседей», - отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В 2021 году на Московской железной дороге количество маршрутов, организованных в рамках сервиса «Грузовой экспресс», увеличилось более чем в 2 раза, сообщает пресс-служба магистрали.

К 9 станциям назначения предыдущего года в 2021 году добавились ещё 12 станций, которые расположены в Свердловской, Иркутской областях, Красноярском крае. Таким образом, в настоящее время на МЖД отправка грузовых экспрессов осуществляется в крупные города Дальнего Востока, Восточной и Западной Сибири, Урала и Краснодарского края.

«С каждым годом популярность данного сервиса растёт. Он позволяет более чем в 2 раза сократить сроки доставки грузов. Количество вагонов, отправленных грузовыми экспрессами, в 2021 году увеличилось на 7%. Сегодня на Московской железной дороге эта услуга доступна уже на 9 станциях – Перово, Белый Раст, Силикатная, Электроугли, Кунцево-2, Купавна, Селятино, а также Сборная Угольная и Курск», – заявил начальник Московской железной дороги Михаил Глазков.

Услуга по ускоренной доставке грузов «Грузовой экспресс» позволяет сократить время нахождения в дороге за счёт проследования участка пути по специально разработанному расписанию.

После глобализма

мир как серая зона

Сергей Переслегин

«ЗАВТРА». Сергей Борисович, как видим, западные страны во главе с США развернули масштабную информационную истерию по поводу возможного вторжения российских войск на Украину. Приводятся сроки и сценарии грядущей войны, а также озвучиваются планы «наказания» России в случае начала боевых действий. Замгоссекретаря США Виктория Нуланд уже заявила о подготовленных в Вашингтоне 18 различных видах антироссийских санкций. При этом доводы и требования с нашей стороны не учитываются. Прошедшие переговоры Россия — НАТО не принесли результатов. Ситуация накаляется с каждым днём, и её уже называют новым Карибским кризисом. Согласны ли вы с такой оценкой происходящих событий?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Не поддерживаю подобного мнения. Вся начавшаяся антироссийская истерия основана исключительно на сведениях о передвижении российских войск по территории собственной страны. Этого оказалось достаточным для обвинения нас в планах вторжения на Украину. При этом Запад проводит учения в Прибалтике, сосредотачивает вооружённые соединения в Польше и прочее, ссылаясь на право перемещать войска НАТО внутри Североатлантического блока по своему усмотрению. Конечно, в таких условиях Россия закономерно заявила о недопустимости дальнейшего расширения НАТО вблизи российских границ. В итоге последовало заявление, что страны «Большой семёрки» абсолютно едины в желании «обуздать российскую агрессию против Украины». Началось падение акций ряда компаний, и не только российских. Всерьёз заговорили о новом Карибском кризисе и близости мировой войны. Но я не считаю, что ситуация 60-х годов прошлого века, когда мир стоял на пороге ядерного конфликта, повторяется сегодня.

Во-первых, учитывая сегодняшнее базовое напряжение США и КНР, можно предположить, что Запад сначала захочет разобраться с Россией, а только потом — с Поднебесной. Но Китай на официальном уровне сделал жёсткое заявление о поддержке России. И получается, что Западу пришлось бы ввязаться в войну не только с нашей страной, но и с Китаем.

Во-вторых, война не могла бы вспыхнуть в названные украинскими и западными политиками сроки — с конца декабря до середины февраля. Как по календарным, так и по погодным условиям это был крайне неблагоприятный момент для начала большой войны: в Рождественские праздники, конечно, отдельные военные операции в истории происходили, но Запад никогда не соотносил начало крупномасштабных военных действий с такими датами. Скорее, сроки начала «наступления» возникли из-за исторических параллелей: как известно, в периоды распутицы русские воюют очень даже неплохо и могли бы воспользоваться этим моментом для нападения на Украину. Вопрос только: а зачем это России? Она могла бы решить украинскую проблему ещё до Майдана, но присоединение Незалежной и, соответственно, принятие на себя всех её обязательств на данный момент времени для России невыгодно и совершенно неперспективно. Не устраивать же войну просто потому, что Зеленский плохой политик!

Есть и ещё один интересный момент: по опубликованным результатам опроса жителей Европы, в случае прямой вражеской агрессии оборонять свою страну в среднем готовы менее половины её граждан. Можно предположить, что использование своих войск против России для защиты интересов Украины среди европейцев поддерживает процентов восемь. А имея подобное настроение масс, на месте Запада я не решился бы на войну — даже при условии триколора на Крещатике.

«ЗАВТРА». США более последовательны в достижении своих целей. Не окажут ли они давление на Европу для усиления конфронтации с Россией?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Не думаю. Америка в настоящий момент пытается выиграть время: ей сначала нужно разобраться в своих внутренних проблемах, чтобы всерьёз переходить на внешние. Поскольку влияние Соединённых Штатов на мировые события падает, базовая задача американской дипломатии в этих условиях — занять «делом» всех остальных, чтобы те не дай бог не поняли, что появилась возможность действовать более самостоятельно. Пока у США это получается. Поэтому рассматривать сегодняшнюю ситуацию как Карибский кризис я бы не рискнул. Происходящее сейчас — это не вопрос безопасности и выживания ядерной державы, а предмет политических преференций и попыток удержать за собой часть всё более растущей в Европе «серой» зоны, где не действуют законы: ни международные, ни внутренние. Это повод организовать политический кризис, объявить санкции, усилить давление на противоборствующую сторону, но не основание начинать с ней серьёзную войну с реальными рисками для многих человеческих жизней.

«ЗАВТРА». А каково, на ваш взгляд, соотношение внешних и внутренних факторов в недавних событиях в Казахстане? И в чём причины казахского кризиса?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. За любой революцией, бунтом или попыткой переворота всегда стоит внешнее влияние. Обязательно найдутся люди извне, заинтересованные в этом, — хотят ли они дестабилизировать ситуацию в стране или просто заработать здесь. Такое влияние, несомненно, оказывалось и на события в Казахстане — определяющее или незначительное, но оно было.

Казахстан можно назвать продуктом классического советского эксперимента, вышедшего из официальной онтологии исторического развития Советского Союза. Считалось, что на каком бы уровне бытия ни находился тот или иной народ, более развитая цивилизация своевременной, правильной и дельной помощью может довольно быстро подтянуть его до своей ступени эволюции. Советское государство в самом начале своего существования имело чёткую индустриальную фазу развития лишь в некоторых своих регионах: Ленинграде, Москве, на Урале, в значительной мере в Харькове. Далее шли огромные территории, только входящие в индустриализм. И были национальные окраины, к которым, прежде всего, относилась Средняя Азия, где в те годы практически не было ни железных дорог, ни промышленных предприятий, а уровень цивилизации не выходил за рамки раннего феодализма. Советское правительство запустило мощный процесс индустриализации по всей стране, в том числе и в Средней Азии, чтобы в экономическом и промышленном плане поставить её вровень с другими регионами Союза.

К 60-м годам ХХ века Казахская Советская Социалистическая Республика была уже одним из значимых и сильных территориально-производственных комплексов: активно развивалась промышленность, строились заводы и фабрики, поднималась целина. Особенно интенсивно развивались металлургия, машиностроение, угледобывающая промышленность. Там построили Байконур, сделали один из первых реакторов на быстрых нейтронах.

Стремительное преображение случилось и с людьми: они за одно-два поколения по своему историческому развитию совершили переход, равный тысячелетию, но испытав при этом колоссальную социальную перегрузку. Позже она перешла в нормальное экстенсивное устойчивое развитие в рамках брежневской системы с её застоем. И следующие родившиеся здесь поколения относились к себе уже как к индустриальному народу, к Казахстану — как к индустриальной территории и неотъемлемой части советской страны.

Только нужно иметь в виду, что смена архетипов происходит очень медленно. Мы в течение очень большого периода дописьменной истории, а потом и письменной эпохи жили в доиндустриальное время. И быстро в него возвращаемся. Но решающее значение имеет, сколько ты прожил в нём: 500, 300 или 50 лет. Казахстан — 50 лет. И первая причина того, что произошло недавно в этой стране, связана именно с сильнейшим напряжением между очень древними по своему происхождению кочевыми, скотоводческими, феодальными архетипами и реальностью жизни в индустриальном государстве, которое к тому же довольно быстро стало претендовать на постиндустриальные элементы в своём развитии.

«ЗАВТРА». До прошедших событий в Казахстане многие за его пределами даже и не слышали слова «жуз» и не предполагали, что в постсоветском государстве могут быть некие кланы, на которых завязано фактически всё в стране. Что это за структура и почему она там снова актуальна?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В Казахстане стало исключительно важно сохранять равновесие между жузами — исторически сложившимися объединениями казахских родов. Одной из базовых задач Назарбаева в период его президентства как раз и было поддержание равновесия между жузами при создании управленческих структур: в министерствах, в армии, в системе безопасности и даже в местной Академии наук и прочих областях. Младший жуз непременно должен находиться ниже в управленческой позиции к двум старшим. А прошедшие события не оставляют никаких сомнений в том, что в последнее время в Казахстане иерархическая структура была достаточно серьёзно нарушена.

Можно сколько угодно удивляться жузовой структуре, укрепившейся в Казахстане, но ведь свои клановые структуры есть и в России, и в США, и в европейских странах. Пока был силён СССР, почти все его жители считали себя частью советского народа и не были сильно озабочены тем, кто они: казахи или украинцы, русские или армяне. Но как только Союза не стало, все сразу и повсеместно вспомнили о своих корнях. Так произошло и в современном Казахстане: пока он находился в зоне развития и им руководил харизматичный лидер, казахи и думать не думали, что относятся к тому или иному жузу. Но ситуация в стране изменилась, и это стало для них важным. Думаю, что не только в азиатских странах, но и в мире в целом значение такой клановости будет расти. Ирландец ты, мексиканец или испанец, кто были твои предки, к какой вере ты относишься, — всё это станет играть свою роль.

«ЗАВТРА». Но не только это важно. По коэффициенту Джини, расслоение между бедными и богатыми слоями общества в Казахстане сейчас очень большое. Для кого-то удел — жить в скотоводческом мире, другие, называющие себя элитой, находятся в среде европейской роскоши. В этом тоже причина прошедших там бурных событий?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В странах Центральной Азии высоким коэффициентом Джини никого особенно не удивишь, а для феодального мира это вообще было более чем естественно. Высокий коэффициент Джини плох, когда одновременно наблюдаются два обстоятельства. Первое: отсутствие социальной вертикальной мобильности. То есть у человека, находящегося внизу, нет реальных шансов улучшить своё положение на этой шкале. Второе: общий уровень жизни стал ухудшаться. Когда благосостояние человека хотя бы немного, но увеличивается, его мало беспокоит, что кто-то живёт лучше, чем он. Или, если даже уровень жизни уменьшается, но есть реальные шансы понятным способом попасть в верхний слой, человека тоже не очень беспокоит большое общественное расслоение. Но если люди попали в сочетание трёх факторов: высокий коэффициент Джини, отсутствие вертикальной мобильности и ухудшение общего уровня жизни, тогда и возникает ситуация, чреватая беспорядками.

Общий кризис глобализации, начавшийся в нулевых, серьёзно усилился в 2014–2015 годах и привёл к падению производительности капитала. Это означает, что даже на верхнем уровне постепенно начинают возникать проблемы с потреблением. Не так, конечно, как на нижнем уровне, — не когда есть нечего, а когда новую яхту не можешь позволить себе купить. И тогда, чтобы отсечь конкурентов, верхи наглухо закрывают к себе доступ, становятся закрытым элитарным клубом. То есть перекрывают все вертикальные линии.

На примере Казахстана это выглядит так. Сразу после получения независимости в республике развернули колоссальную программу по созданию своей собственной элиты, когда у человека, прикладывающего определённые усилия, была совершенно чётко нарисованная траектория, приводящая его если не на самый верх, то на достаточно высокую позицию, где у него было всё хорошо и с потреблением, и с перспективами. Астана была построена и превращена в современную красивую столицу такими молодыми д’Артаньянами, теми, у кого не было ничего за душой, но кто был готов ехать за президентом, делать всё, что будет нужно в той ситуации. Программа проработала 20 лет. Уходит Назарбаев — фигура харизматическая, а для психологии казахов почти мифологическая. Уходят и люди, которых он привёл с собой. И исчезают назарбаевские траектории развития: через служение государству, через получение образования с обязательным возвращением домой, через создание новых проектов. Останавливается вертикальный лифт, общий уровень жизни падает, идёт рост инфляции, возникают большие проблемы с энергоносителями. В этой ситуации начинается активная борьба в замкнутом верхнем «элитном клубе». У проигрывающей стороны появляются очень серьёзные основания изменить правила игры. А внизу огромный слой потенциально недовольных — у них нет естественных траекторий развития, и их антиправительственной направленности уже не приходится удивляться.

«ЗАВТРА». Насколько быстро эта схема распространяется по миру?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Этот механизм работает уже почти везде: уровень прибыли верхних слоёв падает, вертикальные лифты закрываются, начало элитарных конфликтов тоже фиксируется повсеместно. Я готов утверждать, что есть довольно много общего между событиями в Америке 2020 года, когда на президентских выборах все наблюдали даже не начало, а разгар сильнейшего противостояния между элитами, переворотом на Украине в 2014–2015 годах и тянущимся до сих пор военном конфликте, а также беспорядками в Казахстане. Во всех случаях мы видим начало проявления в социуме фазового кризиса (кто-то ещё называет это кризисом капитализма). Кризис обязательно проявляется на социальном уровне. А происходящее — это его механизмы выражения.

«ЗАВТРА». Почему США так болезненно реагировали на украинские события и относительно спокойно отнеслись к столкновениям в Казахстане?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Видя неизбежность нарастания схожих конфликтов, мировые элиты начинают понимать, что жёсткое подавление оппозиции — это то, чем скоро придётся заниматься повсеместно. Именно поэтому им сейчас нельзя резко реагировать на события в Казахстане. Давая его руководству не явное, но всё же разрешение стрелять, лидеры США и Европы как бы говорят: мы тоже будем стрелять, когда по той же самой схеме, что и в Казахстане, начнутся беспорядки в Америке, Великобритании, Франции, Италии, Греции — любых других странах мира.

«ЗАВТРА». Вы упомянули об официальной поддержке Китая позиции России в переговорах с США по гарантиям безопасности между странами. Неофициальные источники заявляют также и о вероятном создании военного блока РФ и КНР. Насколько слухи далеки от реальности?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Китай и Россия (в том числе и как правопреемница СССР) много лет являются стратегическими партнёрами. Ещё в 1950 году был подписан советско-китайский Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, предполагавший взаимную военную помощь в случае неспровоцированной атаки со стороны того или иного значимого противника. В прошлом году мы продлили Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем, подписанный 20 лет назад. Также в ноябре 2021 года Москва и Пекин утвердили дорожную карту военного сотрудничества. Регулярно проходят совместные военные учения двух стран. Всё это, конечно, не означает, что Китай вмешается в конфликт России с Украиной, если таковой случится. Тем не менее, если Поднебесная на официальном уровне выражает полнейшую поддержку российских требований о не расширении НАТО на Восток, то понятно, что она в общем-то готова выполнить свои обязательства по договорам в случае неадекватного поведения США.

Более тонкий вопрос заключается в том, почему блок НАТО всё ещё существует? После распада СССР сама логика событий требовала одновременного роспуска Варшавского договора и НАТО. Но военного союза европейских социалистических государств нет уже 30 лет, а Североатлантический альянс до сих пор не только есть, но и пополняется новыми участниками. Также второе дыхание получила Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Если бы не резкое ухудшение ситуации в Центральной Азии, можно было бы всерьёз подумать о том, что и СЕНТО может вернуться на мировую политическую арену...

«ЗАВТРА». В этой ситуации возникает вполне естественное желание противопоставить этому что-то серьёзное с нашей стороны. Что это могло бы быть?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Около двадцати лет назад было образовано неформальное межгосударственное объединение БРИК, позже БРИКС, — Бразилия, Россия, Иран, Китай и Южная Африка. У этих государств нет никаких существенных претензий друг к другу, при этом есть общие интересы, а главное, все они находятся в зоне той или иной агрессии со стороны существующих блоков — НАТО или того же АСЕАН. И у этих стран, безусловно, есть возможность превратить свою, в значительной мере рекламную, конструкцию, называемую БРИКС, в реальный военно-политический союз.

Китай — это огромная экономическая сила. Россия имеет очень приличное на общем уровне вооружение. Бразилия давно стала значимой экономической державой, в частности, она является производителем самолётов, а самое главное — эта страна обладает весьма сильной системой баз на своём побережье, что очень важно. Ведь классическая проблема советского и русского военно-морского флота — очень плохая система базирования. При появлении военного союза БРИКС мы получаем в качестве возможных точек базирования бразильское побережье и, к примеру, южноафриканский Кейптаун. И это меняет расклад сил кардинально. Военный союз стран БРИКС оказался бы достаточно сильной структурой, даже на уровне НАТО. И это мог бы быть очень неплохой политический ход, если ещё учесть уровень экономик и широкий спектр полезных ископаемых на территориях стран БРИКС, которые практически контролируют мировой рынок редкозёмов — за счёт деятельности Китая, и имеют очень неплохое количество расщепляющихся элементов, в частности, месторождения урана, — за счёт России, ЮАР и Бразилии.

«ЗАВТРА». Другой вопрос, допустят ли создание такого мощного блока США и Европа, да и вообще НАТО как структура?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Только в ситуации своего тяжелейшего кризиса! В противном случае они должны реагировать на его создание более чем резко, вплоть до прямого начала войны. Но сегодняшняя ситуация, как я говорил выше, для войны выглядит совершенно неадекватной. Воевать придётся с Китаем, который сейчас на вершине фазы развития, а США — в зоне расширения кризиса.

Важно отметить, что даже разговоры на эту тему говорят о конце мира глобализации. Мы однозначно возвращаемся в логику военно-политических и военно-экономических блоков. Не просто макрорегионов, а противостоящих друг другу макрорегионов, каждый из которых стремится стать самодостаточным. Другой вопрос, что в противостоящем США и НАТО блоке будут и свои внутренние проблемы. Сложные отношения, к примеру, достаточно быстро могут возникнуть между Россией и Китаем. Но это уже другая тема.

«ЗАВТРА». Но пока этого нет, а в реальности усиливается противостояние Запада и России. НАТО стремится расшириться за счёт Украины и Грузии. В связи с этим в Женеве прошли российско-американские переговоры, поводом к которым послужил проект Договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. Каково ваше мнение об их проведении и итогах?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Возникает ощущение, что эти переговоры велись ради самих переговоров. Мы фактически ничего не узнали об их содержании. Точно такими же были переговоры Байдена и Путина перед Новым годом: «деловые», «весьма интересные» «напряжённые» — и ничего конкретного. О чём это говорит? Возможно, мы гораздо ближе к большой войне, чем нам хотелось бы об этом думать, и в этом плане Россия и США пытаются на переговорах удержать сползание ситуации в масштабный конфликт. Но с учётом того, что вся ситуация, связанная с историческими ритмами, явно ничего подобного не подсказывает, то, скорее, эти переговоры являют собой в известной мере симулякр. Здесь нужно иметь в виду очень неустойчивую ситуацию в США, и с этой позиции прошедшие переговоры могут быть более выгодны именно Америке.

При этом само удержание дипломатического контакта тоже может являться целью таких встреч — сохраняются возможности для диалога и организации быстрого взаимодействия в случае острой необходимости.

«ЗАВТРА». В рамках не военного давления на Россию не первый год обсуждается возможность отключения её от системы SWIFT. Недавно в CNN в очередной раз вышла новость о включении подобной меры в общий пакет новых санкций против РФ в случае «вторжения её на Украину». Как рассматривать подобное явление? Почему это остаётся только пустой угрозой?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Такую новость лучше всего рассматривать как «утку». США не могут никого отключить от системы SWIFT — она им не принадлежит. Даже если американское государство надавит на владельцев этой крупнейшей корпорации, те могут просто пожать плечами и напомнить, что вовсе не обязаны подчиняться ни правительству Соединённых Штатов, ни его Госдепартаменту, ни Министерству финансов США.

Думаю, что эта тема периодически всплывает в заявлениях об очередных санкциях для РФ из желания американцев сделать вид, что они прислушиваются к требованиям таких недоброжелателей России, как Украина, Литва и других политических карликов, мечтающих о масштабном и болезненном «наказании агрессора».

При отключении от SWIFT существующие внутрироссийские системы продолжат нормально работать. А вот международные переводы из России, скажем, на Каймановы острова или на остров Мэн, или в любой другой мировой офшор будут крайне затруднены. В результате бурный поток денег, который многие годы уходит за пределы России, будь то офшоры или крупнейшие американские банки, куда переводятся официальные российские финансы, резко прервётся. Кому подобное нужно? Мировой финансовой элите? Точно нет. Государственной элите США, которая на этих деньгах неплохо живёт? Тоже нет. Безусловно, в этом заинтересованы Зеленский и некоторая часть украинской псевдо-элиты. Но вряд ли они смогут потешить себя мыслью, что у них есть реальная возможность заставить кого-либо выполнить их заветное желание. На днях одна из крупнейших и влиятельных деловых газет Германии Handelsblatt прямо сообщила со ссылкой на правительственные источники, что Америка и Евросоюз больше не рассматривают возможность отключения России от SWIFT, вместо этого обсуждается вопрос адресных экономических санкций в отношении крупнейших российских банков.

Существует только один возможный вариант отключения нас от SWIFT: если Запад всё же решится на реальную горячую войну с Россией. Но тогда это станет далеко не самой серьёзной из наших, как, впрочем, и из американских, неприятностей.

«ЗАВТРА». В ряду многочисленных претензий к России появилась ещё одна: Запад в лице Всемирной торговой организации обвиняет РФ в нарушение норм ВТО из-за нашей вполне объяснимой в условиях санкций политики импортозамещения. США, недовольные этим процессом в России, намерены работать над ответными мерами по линии ВТО. Как расценивать такую странную позицию наших «партнёров»?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. ВТО — это организация, имеющая смысл лишь в условиях глобализации, суть которой в осуществлении свобод в торговле как товарами и услугами, так и информацией, и рабочей силой. Понятно, что в классическом противоречии, которое есть в любом бизнесе, — «специализация или диверсификация», при глобализации происходит процесс специализации регионов, производящих что-то своё, но имеющих возможность без запредельных пошлин покупать на свободном рынке всё то необходимое, на чём они не специализируются. Формально импортозамещение или даже автаркия регионов ни в коей мере не нарушают принципы глобализации — просто в таких условиях это становится очень невыгодным. Но санкции по отношению к любому участнику глобализации закономерно вынуждают его диверсифицироваться, развивать своё внутренне производство. Это выбивает его из глобальной цепочки. А если мир перестаёт быть глобальным, ВТО становится пережитком предыдущей эпохи, никакого значения не имеющим и никакого влияния ни на что не оказывающим.

Ещё в 2011 году, во время введения первых санкций против Каддафи, стало понятно, что режим глобализации не может обеспечить безопасность ни твоей страны, ни твоих капиталов. И с того момента эта система начала разваливаться. Мы уже живём в постглобальном мире и очень скоро перейдём в пост-постглобальный мир. ВТО не соответствует сегодняшнему этапу развития международных отношений и потому должна уйти в небытие.

«ЗАВТРА». Тогда зачем российским дипломатам разговаривать и давать официальные ответы фактически уже недееспособной организации?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. На это у меня грустный ответ: видимо, наша дипломатия ещё не в состоянии осознать тот факт, что мир глобализации закончил своё существование.

«ЗАВТРА». В таком разрезе стремление Украины вписаться в почти отжившую своё мировую систему выглядит, по крайне мере, странным и неактуальным. Так как же может выглядеть пост-постглобальный мир, на пороге которого мы находимся?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В европейском человечестве, которое последние 500 лет претендует на то, что оно общеземное, постоянно, хотя и достаточно медленно, происходят смены международных политических систем. Любая политическая система — это, прежде всего, наличие некоторых взаимных представлений о целом. Этим «целым» может быть Господь или Вселенная, или человеческая история. Что-то должно быть такое, что важно для всех участников системы, иначе любая их договорённость не стоит бумаги, на которой она написана.

Сегодня, например, США не производят впечатление страны, которая с кем-то может договариваться и которая готова уважать хотя бы свою собственную подпись на бумагах, потому что на данный момент времени в Соединённых Штатах очень серьёзный внутренний идеологический кризис. Он связан с тем, что Америка Байдена, Америка демократов — подчёркиваю! — перестала быть христианской державой, а каких-то более древних верований, с которыми люди могли бы себя как-то соотнести в условиях кризиса христианской трансценденции, в США просто исторически не было. Америка демократов воспринимает себя не как часть мира, а как нечто целое, поэтому не считает себя связанной какими бы то ни было обязательствами, даже собственными. В такой ситуации остальным игрокам приходится если не играть по этим правилам, то с ними соотноситься.

Отсюда простой вывод: ближайший наш этап — это мир как «серая» зона, как пространство, где не будут работать никакие правила, соглашения и договорённости, кроме, может быть, закона силы. К тому же ещё нужно иметь волю, чтобы эту силу применить, и понимание того, во имя чего ты будешь её применять. А это уже некоторый набор правил.

Конечно, рано или поздно «серая» зона начнёт структурироваться. Скорее всего, это произойдёт после следующей смены власти в США и начала в Америке некоей реконструкции, перестройки. Новые условия пост-постглобального мира окажутся в резкой степени не глобальными, и противоречие «специализация — диверсификация» по территориям, странам и бизнесам будет полностью направлено в сторону диверсификации.

«ЗАВТРА». То есть нас ожидает возврат к натуральному хозяйству?

Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В масштабе государства это называется более красивым словом — автаркия. Уже в ближайшее десятилетие стоит ждать большое количество мелких конфликтов в мире по поводу недостаточности ресурсов, прежде всего энергоносителей, редкозёмов, всего необходимого для электроники, а также, конечно, воды, продовольствия, семенных фондов и прочее. Станет очевидным, что достаточные запасы ключевых критических ресурсов, за которые идёт борьба, нужно иметь не просто под своим контролем, а непосредственно у себя. Это означает, что мир вновь приходит к классической Вестфальской системе международных отношений, когда в каждом государстве есть, во-первых, своя система представления об истине: чья власть, того и вера. Во-вторых, довольно жёсткие границы, переход через которые весьма затруднён. В этих условиях после «серой» зоны вновь начнётся формирование блоков. Но где-то в районе 40-х–50-х годов этого века не может не произойти жёсткого конфликта между США и Китаем. Такой конфликт, да ещё в условиях Вестфальской миросистемы, будет достаточно суровым, то есть «горячая» война здесь вероятнее «холодного» противостояния. И только после его окончания мир перейдёт на свою новую ступень развития. Вряд ли в нём найдётся место для ВТО.

«ЗАВТРА». Спасибо, Сергей Борисович, за анализ текущей ситуации и интересный прогноз будущего вектора развития мира.

Беседовала Наталья Луковникова

Наш ответ Западу

Констанин Сивков о безопасности и «военно-техническом ответе»

Игорь Шишкин Константин Сивков

«ЗАВТРА». Уважаемый Константин Валентинович! Сегодня главной, центральной темой мировой политики являются переговоры и консультации между Россией и странами коллективного Запада относительно проблем безопасности. Уже известно, что предложения нашей страны отвергнуты США и их союзниками. Вопрос только в окончательных формулировках. Следовательно, ситуация, как заявлено, перейдёт в фазу «военно-технического ответа». Что это за фаза и каким может быть её содержание?

Константин СИВКОВ. Если говорить о военной сфере, то этот комплекс мер распадается на три взаимосвязанных блока: военно-политические, военно-стратегические и, собственно, военно-технические меры. К военно-политическим мерам относится, прежде всего, создание соответствующих блоков. Самый очевидный и самый мощный из них — российско-китайский. О нём речь пока не идёт, но очень скоро всё может измениться. Второе — это блок с антиамериканскими государствами Латинской Америки: Венесуэла, Куба, Никарагуа. Опыт военно-политического сотрудничества с ними есть, и он может быть расширен до полноценного союза — если с их стороны будет высказана соответствующая заинтересованность. Но проблема здесь в том, что Латинская Америка от России достаточно далеко, наши коммуникации с ней более чем уязвимы. Главный военно-политический плюс такого союза заключается в том, что мы получаем возможность, в случае размещения в Западном полушарии наших ракет, сократить их подлётное время к американским центрам до тех же 5–8 минут, которые американцы имеют, разместив свои системы в Восточной Европе.

"ЗАВТРА". Включая Украину?

Константин СИВКОВ. При размещении американских ракет на Украине подлётное время к нашим городам сократится ещё сильнее, до 3–5 минут. Есть возможность заключения соответствующих соглашений с КНДР и Ираном. Северная Корея — вообще-то, креатура Китая, но она обладает существенным внешнеполитическим суверенитетом, способна принимать собственные решения. Поэтому договориться о блоках «Россия — Северная Корея» и «Россия — Иран», то есть оси «Тегеран — Москва — Пхеньян», вполне реально. Это имеет смысл. Могут спросить: «Что там Северная Корея какая-то?! И какой-то там Иран?!»

Должен заметить, что Иран – это в технологическом отношении очень развитая страна, которая самостоятельно производит целый ряд систем вооружений, которые, например, неспособна производить сейчас Европа. Да, Иран не имеет ещё ядерного оружия, ему до этого ещё работать и работать, но у них есть ракеты среднего радиуса действия, на 4–5 тысяч километров, с кассетными и очень высокоточными боевыми частями. Их точность уже была продемонстрирована — отклонение максимум несколько метров. Ну, может быть, пара десятков метров — для баллистической ракеты среднего радиуса действия это высочайшая точность! Почему бы не отработать возможность применения с ними российских ядерных блоков? Ну, отработать… Я не говорю — поставить. Просто отработать. Чтобы в любой момент можно было взять их, привинтить и запустить.

"ЗАВТРА". А не будет ли это нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)?

Константин СИВКОВ. Должен сказать, что американцы уже давно предоставили право своим союзникам по НАТО, прежде всего, немцам, использовать американские ядерные боеголовки. Начали они эту работу в 2013–2014 годах, завершили в 2018–2019. Пять европейских стран НАТО все свои ВВС переделали под носители американского ядерного оружия. Это специальные аппараты, оборудование, техническое обеспечение... В ноябре 2021 года американцы предоставили Германии право в случае необходимости использовать их атомные бомбы против России. Это грубейшее нарушение ДНЯО. Почему бы нам не сделать то же самое с иранскими баллистическими ракетами, не доработать их для возможного использования российских ядерных зарядов? Не надо ничего передавать, никаких реальных боеголовок — это будет дополнительное средство давления для того, чтобы наши вероятные противники, давайте называть вещи своими именами: не «партнёры», а вероятные противники, сели за стол переговоров.

«ЗАВТРА»: А КНДР?

Константин СИВКОВ. С Пхеньяном для Запада всё ещё хуже. Потому что Северная Корея обладает ядерным оружием, и там вопрос не в боезарядах, а в средствах доставки, в ракетах. Они относятся к первому поколению и идут по стандартной баллистической траектории. К тому же их немного, этих ракет, и американцы могут, в крайнем случае, перемолоть их своей системой ПРО. Но если мы предоставим северным корейцам право использовать наши гиперзвуковые носители для их зарядов, в том числе ядерных, это станет шоком не только для американцев и японцев — будет вообще непонятно, что с этим делать. Ведь никаких ограничений по гиперзвуку нет, вообще будет не подкопаться. Уж что-что, а любую западную систему ПРО тот же "Авангард" гарантированно преодолеет.

"ЗАВТРА". Кстати, недавно появились сообщения, что северные корейцы уже дважды, 5 и 11 января, провели испытание управляемой гиперзвуковой ракеты. Это «липа»?

Константин СИВКОВ. Это не «липа». Но заявленная дальность их «гиперзвука» составила всего тысячу километров. Впрочем, "Авангарды" — это даже лишнее. Просто можем помочь двум «государствам-изгоям» наладить взаимовыгодное сотрудничество в сфере безопасности.

Будем считать, что ситуацию с военно-политическими мерами мы в целом обрисовали. Вторая группа мер — военно-стратегические. Они стандартны. Это создание соответствующих группировок и развитие наших Вооружённых сил, их насыщение современной техникой. И эти меры принимаются уже сейчас. Сообщается о начале серийного производства С-500, и уже поговаривают об С-550, о том, что первые опытные экземпляры этой системы поступили в войска. Но это, видимо, войсковая опытная эксплуатация. С декабря началось серийное производство танков Т-14 «Армата». Это танк нового поколения, который обладает огромным превосходством над танками западных стран практически по всем показателям. И в реальном бою он не оставляет шансов для любого вероятного противника. Особенно в варианте, когда он будет оснащён не 125-миллиметровой пушкой с большой бронепробиваемостью, а 152-миллиметровой пушкой 2А83. Т-14 известен уже 5 лет, но ничего подобного, даже намёка нигде в мире нет. Начато серийное производство ракет "Циркон". То есть, вот новые системы оружия; самые-самые топовые пошли уже в серию. И это как раз отражает то, что называется военно-стратегическим ответом: насыщение войск новым оружием. Я думаю, пойдёт речь и об увеличении численности наших Вооружённых сил, об увеличении оборонного бюджета. Это всё дело ближайших недель-месяцев, и это уже, по сути дела, происходит. Это военно-стратегический ответ.

И последнее. Собственно, военно-технический ответ — создание новых систем оружия. Скажу лишь о том, что лично мне представляется наиболее перспективным. Это, например, создание крылатой ракеты межконтинентального радиуса действия на базе Х-101 и Х-102. Хочу напомнить, и наш президент об этом говорил, и военные представители подтверждали, что Х-101 — ракета в обычном снаряжении с дальностью стрельбы 5500 километров. А Х-102, ядерный её вариант, — ещё больше, потому что ядерная боевая часть весит в несколько раз меньше, чем обычная. Если проводить аналогии с американским "Томагавком", то у него в ядерном снаряжении дальность 2500 км, а в обычном — 1500 км. Соответственно, дальность Х-102 может составлять 7–8 тысяч километров. А весит она, по открытым данным, около двух с половиной тонн. Не думаю, что технологически сложно будет сделать аналогичную ракету снаряженным весом в 5–6 тонн с дальностью полёта 10–15 тысяч километров, стартующую не с самолётов, а с наземных установок. Что такое 5–6 тонн? Если любая грузовая фура — это минимум 15–20 тонн. Комплекс из двух таких фур — управляющая система плюс пусковая установка. И пусть 600–800 таких машин выйдут на бескрайние дороги России…

"ЗАВТРА". В советское время были такие железнодорожные комплексы…

Константин СИВКОВ. Одно другому не мешает. На поездных носителях могут размещаться уже ракеты средних и тяжёлых классов. Вполне они потянут…

Что ещё может быть? Например, заявление о том, что Россия приступает к разработке ядерных боеприпасов мультимегатонного класса. Кстати, Россия — единственная в мире страна, которая имеет опыт создания и испытания таких боеприпасов.

"ЗАВТРА". Что это такое и зачем это может понадобиться?

Константин СИВКОВ. Самый мощный термоядерный взрыв, который осуществили американцы, — 30 мегатонн на атолле Бикини. И это был стационарный заряд. Советский Союз 9 октября 1961 года с самолёта сбросил бомбу весом в 32 тонны, которая имела тротиловый эквивалент в 58 мегатонн. А при незначительной доработке можно было достичь мощности в 120 мегатонн. И это уже оружие геофизического уровня — не города уничтожать или другие конкретные цели, а вообще изменить лицо планеты.

"ЗАВТРА". Но это ведь оружие, что называется, Судного дня… Когда уже всё!

Константин СИВКОВ. Нет. Но надо дать понять этим ребятам, что принцип «мир без России нам не нужен» воплощается в металл. И сам факт начала этой разработки — пусть мы к ней даже не приступим, а просто объявим, — должен заставить наших вероятных противников сесть за стол переговоров. Вот этих мер, военно-технических, было бы достаточно, чтобы США поняли, что шутки кончились. Пока ещё ни одного серьёзного — подчёркиваю, мало-мальски серьёзного — шага за 30 лет после краха СССР Россия в ответ на западные провокации не сделала, только время от времени «выражала озабоченность». А нас помаленьку прижимали-прижимали, и вот уже припёрли к стене.

"ЗАВТРА". Была, кстати, очень жуткая нарезка, которую сделали недавно в программе Владимира Соловьёва. Там в течение минут пятнадцати-двадцати показывали выступления президента России на самых разных площадках в разные годы, с 2001-го до 2021-го. Где Путин примерно всё время повторял одно и то же: «Что вы делаете? Остановитесь! Прекратите! Одумайтесь!» Это был и 2001 год, и 2007-й, и 2008-й, и вплоть до нынешнего времени и т.д. То есть двадцать с лишним лет сплошных призывов. И каков результат? Даст бог, сейчас речь пойдёт уже не о призывах. Отступать больше действительно некуда.

Константин СИВКОВ. Я про «оружие Судного Дня» ещё добавлю. Это сегодня наш последний и самый реальный козырь. По той простой причине, что Россия в её нынешнем экономическом состоянии тягаться с Западом не в силах. Сколько у нас населения осталось? 142 миллиона человек или и того меньше? В Японии столько же. А в Европе — 500 миллионов, в США — 330. Поэтому потенциал России — в лучшем случае десятая часть от потенциала США. А если брать весь Запад, то и одна двадцатая. Это худшее соотношение сил, чем было в годы перестройки, когда мы, СССР, были вполне сопоставимы с США по своему потенциалу: и по экономическому, и по военному. По военному даже превосходили. Но потом всё. И Россия сегодня — не социалистическая страна, где каждый гражданин понимает, что он защищает свою собственность. А будут ли защищать наши солдаты собственность капиталистов, это ещё вопрос. Откройте список Совета директоров Роснефти или Газпрома, или ещё какой-нибудь крупной корпорации — и вы увидите, что процент граждан России там невелик. Совсем невелик. А остальные — это те же США, та же Европа, саудовцы, катарцы, да кто угодно. Представители стран, которые являются нашими врагами. Можно ли было себе представить, чтобы мы смогли выстоять в Великую Отечественную, если бы, скажем, в Совете директоров Уралвагонзавода, производившего танки для Красной Армии, заседали представители концерна Шпеера? Или даже якобы нейтральные шведы? Очень в этом сомневаюсь.

"ЗАВТРА". Нет сомнений в том, что военно-технический ответ нашим противникам неразрывно связан с моментами идейно-политическими и социально-экономическими. Константин Валентинович, спасибо за беседу!

Русская контратака

в оглушительном гвалте не слышна суть происходящего: Россия останавливает натовский бросок на Восток

Александр Проханов

Вы слышали, как в бурю грохочет кровельное железо, сотрясаются стены дома? Так грохотал когда-то железный занавес, разделявший НАТО и Советский Союз. Этот занавес удерживался могучими советскими дивизиями, танковыми армадами, воздушными армиями, советскими флотами, бороздившими мировой океан. Этот занавес крепился стальной советской пропагандой, монолитной идеологией, неусыпным бдением спецслужб. Железный занавес грохотал, останавливая могучую, из века в век бьющую в Россию силу, будь то Тевтонский орден или рейтары Стефана Батория, или гвардия Наполеона, или дивизия СС "Мёртвая голова". Этот могучий напор «Дранг нах Остен» впервые был остановлен Александром Невским на Чудском озере. А потом воеводой Шеиным под Смоленском, Кутузовым под Бородино, генералом Панфиловым под Москвой. От Москвы и Волоколамска Россия перешла в контрнаступление и окровавленная, яростная, десятью сталинскими ударами вышла к Берлину и остановилась, взяв себе историческую передышку.

Железный занавес — это историческая передышка, во время которой Россия, изнурённая войной, отстроила разрушенные города, запустила атомные станции и вышла в космос.

Брешь в «железном занавесе» пробил Горбачёв. Когда в плотине, удерживающей миллионы тонн воды, пробивают отверстие, то плотина разрушается в одночасье, и ревущий вал поглощает не защищённые плотиной пространства. Горбачёв открыл врата осаждённой советской крепости, пустил в неё НАТО, и Запад могучей победной волной хлынул на Восток.

Сначала рухнула Берлинская стена. Потом был пробит защитный пояс Варшавского договора. Запад добрался до границ Союза и пробил эти границы, вырываясь на оперативный простор. Ельцинская обрубленная, обессиленная Россия начала крошиться, снедаемая прожорливым Западом. Казалось, кончилось русское время, Россия навсегда выпадает из истории. Но вновь обнаружили себя таинственные силы русской истории, не дающие погибнуть России, удерживающие её каждый раз на краю.

Впервые эти вещие силы русской истории обнаружили себя в Югославии, когда русские десантники маршем прошли сквозь Сербию и взяли Приштину. Малая победа среди паники и всеобщего отступления, победа, которая влилась в череду великих русских побед. Там, в Приштине, было впервые остановлено движение НАТО на Восток.

Это движение было остановлено победой Государства Российского в двух чеченских войнах. Были усмирены взбесившиеся суверенитеты. Стали медленно оживать разгромленные натовцами оборонные заводы. Выдавливались агенты НАТО из Министерства иностранных дел, политических структур, Совета Безопасности, из информационной политики. Триумфальное шествие НАТО на Восток было остановлено, и Россия перешла в контрнаступление. Сквозь Рокский тоннель Россия вернулась в Закавказье, поставила военные базы в Южной Осетии и Абхазии.

Россия вернула Крым, а вместе с ним контроль над Чёрным морем. Восстание Донбасса остановило волну, хлынувшую с Майдана. Россия вернулась на Ближний Восток, разгромив террористов в Сирии, закрепившись на кромке Средиземного моря базами Тартус и Хмеймим, остановив экспансию НАТО, разгромившего Ливию и Ирак.

Сегодня мы оглохли от грохота пропагандистских кампаний, военных манёвров, рокота танков и пусков ракет. Украинский кризис, так, как он представлен российскому обывателю пропагандой, выглядит сумбуром угроз, оголтелых призывов, трусливых компромиссов. Общественное сознание изнурено, избито, всё в синяках и гематомах. Люди рыдают, неистовствуют, проклинают всех и вся. И в этом оглушительном гвалте не слышна суть происходящего: Россия сражается с НАТО, останавливает натовский бросок на Восток.

Рейд ОДКБ в Казахстан остановил движение НАТО в постсоветскую Среднюю Азию. Помощь президенту Лукашенко в период минской смуты — это остановка НАТО, рвущегося к Смоленску и Брянску. Перемещение русских войск под Ростовом и Белгородом — это частокол, который возводит Россия на пути у НАТО, уже пришедшего на Украину. Россия, как сжатая пружина, распрямляется. И пространства вокруг России искрят.

Кончилось безнаказанное поглощение великих евразийских пространств. Русский народ сражается, выстаивает, возвращает себе мировую роль и при этом страдает, мучается, испытывает невзгоды, ропщет, не понимает, почему русская гиперзвуковая ракета достигает Парижа через восемь минут, а он по архангельскому бездорожью едет в районную больницу восемь часов. Терпение русского народа огромно. Народный стоицизм — это оружие, не менее мощное, чем гиперзвуковые ракеты. Но народ, ведущий бой за русскую историю, отражающий НАТО на своих границах, вдруг начинает чувствовать, что НАТО у него за спиной — в глубоком русском тылу. НАТО в Москве, на Садовом кольце, происходит непрерывное расширение НАТО внутри России.

Российские миллиардеры перенесли свои неправедные деньги в европейские и американские банки. Богачи, нажившие свои воровские миллиарды на русской нефти, алюминии и стали, на русских слезах, построили в странах НАТО целые города, где живут сами, их жёны и дети. Они исповедуют идеологию НАТО, культуру НАТО, этику НАТО. Страшась потерять свои триллионы, которым грозит арест, они оказывают на русское государство громадное давление, останавливают русское контрнаступление. Ломают экономические и военные планы. Натравливают народ на государство. Изо дня в день растлевают русское сознание, русские смыслы, важнейшим из которых является идеология Русской Победы. Пора выбирать: олигархи или Россия?

Идеология Русской Победы — это Победа Побед, идеология, которая превращает сегодняшнюю какофонию в музыку Русской Победы.

По системе «от вокзала к вокзалу» в 2021 году на Северной железной дороге отправлено и получено около 30,7 тыс. небольших посылок, конвертов, бандеролей. Популярность сервиса выросла на 30% по сравнению с 2020 годом. С вокзалов дороги было отправлено около 11,3 тыс. посылок (+23%), получено к выдаче – почти 19,4 тыс. (+34%). По информации службы корпоративных коммуникаций СЖД, больше всего их отправляли и получали на вокзалах Ярославль-Главный, Вологда, Ухта и Архангельск.

Доставляются посылки ближайшими пассажирскими поездами.

Услугу по отправке небольших по размеру посылок (весом до 10 кг и размером, не превышающем 160 см по сумме высоты, длины и ширины) на вокзалах СЖД стали предоставлять с 2015 года. Сейчас их можно отправить с тридцати вокзалов магистрали.

Для оформления малых почтовых отправлений надо иметь при себе паспорт и обратиться к дежурному помощнику начальника вокзала. Среди отправляемых предметов не должно быть запрещенных к перевозке. Посылка взвешивается и помещается в специальную упаковку. У дежурного помощника можно получить информацию о перечне запрещенных предметов, пунктах приема/выдачи, произвести предварительный расчет стоимости отправки посылки.

Без долгостроев!

34 социальных объекта планируется ввести в Хабаровском крае в этом году

Текст: Татьяна Мишина

В краевую адресную инвестиционную программу (КАИП) на 2022 год внесено 57 объектов капитального строительства. Без малого половина из них - учреждения медицинского профиля. В списке КАИП также значатся учебные и дошкольные детские заведения, спортивные центры, жилые дома, очаги культуры, сооружения для защиты от наводнений.

На 45 объектах работы развернулись еще в прошлые годы, к возведению еще 12-ти строители приступят в ближайшее время.

- Необходимо обеспечить своевременную контрактацию всех новых проектов. Это первоочередная задача. В целом и новые объекты, и несколько десятков вводимых в 2022 году - это огромная ответственность. Важно навести порядок в отрасли и не допустить очередных долгостроев, - подчеркнул губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В нынешнем году намечено ввести 34 социальных объекта. Свыше 60 процентов из них относятся к сферам здравоохранения и образования. В 2022-м в разных районах края должны появиться шесть фельдшерско-акушерских пунктов, а в Хабаровске - палатный корпус противотуберкулезного диспансера, инфекционный корпус детской краевой клинической больницы, поликлиника в Прибрежном микрорайоне. Достроят два детских сада - в селе Матвеевка Хабаровского района и 2-м Привокзальном районе Комсомольска-на-Амуре, и две школы - в селах Найхин и Мичуринское. До конца года завершат 3-й и 4-й этапы регионального центра развития спорта, гидротехнические сооружения в районе яхт-клуба в Хабаровске и дамбу, защищающую от затопления южную часть регионального центра. Запланирован ввод таких сооружений и в Комсомольске-на-Амуре.

По объектам КАИП на 2022 год предусмотрено выделение 6,1 миллиарда рублей из федерального бюджета и 3,9 миллиарда - из краевого. При восстановлении финансирования по Единой субсидии общий объем средств составит 11,5 миллиарда рублей.

Строительная отрасль края оживает.

- В целом 2021 год мы закончили с ростом по многим показателям в сравнении с 2020-м. И особо хотелось отметить ввод жилья в 2021 году - около 320 тысяч квадратных метров, - сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам строительства Керим Сунгуров. - К сожалению, не все поставленные задачи удалось реализовать. На это влияло много факторов. В их числе - сложности с привлечением подрядных организаций к строительству объектов в удаленных населенных пунктах.

Кроме того, на темпы ввода объектов влияют антиковидные ограничения и дороговизна строительных материалов, что в конечном итоге отражается на стоимости жилья, социальных и промышленных объектов.

- Мы должны снижать цену жилья не административными поручениями и ресурсами, а экономическими механизмами. Для этого нужно увеличить предложение на рынке и добиться реальной живой конкуренции между застройщиками, - указал Керим Сунгуров.

Как отметил Михаил Дегтярев, несмотря на то что край располагает высоким потенциалом для производства строительных материалов, большая часть из них закупается в других регионах, а это крайне негативно сказывается на конечной стоимости квадратного метра. Для решения проблемы по поручению главы государства от 16 октября 2021 года в Хабаровском крае создается промышленный кластер производителей строительных материалов. Уже сформирован базовый состав его участников.

В регионе выпускается ряд стройматериалов, в частности, кирпич, каменная вата, пластиковые водостоки и трубы. Ожидается открытие предприятий по изготовлению железобетонных изделий, сухих смесей и красок, асфальта и газоячеистого бетона.

Кластер станет материальной основой комплексного развития жилищного строительства, которое отвечает одной из пяти флагманских инициатив главы региона - "Край комфортного проживания".

Механизм комплексного развития территорий (КРТ) запускается в этом году. В Хабаровске для него определены 32 площадки. Одна из них - в районе переулка Брянский в Северном микрорайоне города, где планируется ввести до 500 тысяч квадратных метров жилья.

- Для нас начало реализации крупного проекта комплексного развития территории в северной части Хабаровска - вопрос чрезвычайной важности. Этот район долгое время застраивался и развивался неравномерно. Вовлечение в оборот площадки "Брянская" обеспечит ритмичное развитие агломерации, - считает Михаил Дегтярев.

Кроме того, по словам Керима Сунгурова, в северной части города намечено дальнейшее развитие микрорайона "Ореховая сопка", жилищный потенциал которого - около миллиона "квадратов".

- Наша задача - обеспечить ввод качественного, хорошего и безопасного жилья, - подчеркнул заместитель председателя правительства края по вопросам строительства.

.jpg)

Когда стабилизируется ситуация в морских портах Дальнего Востока

Текст: Дмитрий Глоба (директор по развитию Дальневосточного региона федеральной логистической компании "ХЕНКИ ГРУПП")

Очень непростым для рынка логистических услуг Дальнего Востока был 2021 год: задержки в транспортировке промышленных грузов достигли исторического пика, а стоимость морских контейнерных перевозок взлетела на сотни процентов в считанные месяцы. Все это привело к срыву цепочек поставок. Как развивалась ситуация и чего стоит ожидать в дальнейшем?

Первые признаки дестабилизации логистических связей появились еще во второй половине 2020 года, когда мировая экономика начала выходить из острой фазы кризиса. Любые сбои в двух экономиках мира - США как крупнейшего потребителя и Китая как мировой производственной площадки - отдаются эхом по всему миру.

С одной стороны, взлет потребительского спроса в США в условиях беспрецедентной финансовой поддержки населения и бизнеса со стороны государства, то есть спрос, не обеспеченный внутренним производством, привел к росту импорта. С другой стороны, Китай, наращивая экспорт в США, одновременно сократил импорт оттуда, в том числе и по геополитическим мотивам. В результате в Штатах скопилось большое количество порожних контейнеров, которые перевозчикам было невыгодно перемещать обратно в Азию за свой счет.

А любой дефицит - это рост стоимости, поэтому перевозчики были вынуждены закладывать в ставки фрахта астрономические суммы на аренду контейнеров. Так, летом 2020 года доставить 40-футовый контейнер из Шанхая во Владивосток стоило 800 долларов, сейчас мы покупаем фрахт на этом направлении за девять-десять тысяч долларов. Тогда же отправить контейнер из Шанхая в Санкт-Петербург стоило две-три тысячи долларов, сейчас - 17 тысяч. При кратном увеличении стоимости фрахта сложилась уникальная ситуация, когда доставить груз из Юго-Восточной Азии на запад нашей страны через дальневосточные порты и железную дорогу стало не только быстрее, но и процентов на 20 дешевле, чем, например, через порты Балтики.

В этих условиях импортеры, особенно завозящие товар низкой стоимости, на который очень сильно влияет транспортная составляющая, вынуждены были менять годами сложившиеся маршруты через порты Европы на доставку через Дальний Восток. Одновременно с этим азиатские производители более пристальное внимание обратили на наши дальневосточные порты, чтобы уменьшить свои издержки при транзите грузов в Европу. В итоге в первой половине 2021 года мы зафиксировали 17-процентный рост оборота контейнеров через порты ДФО. Для сравнения: в тот же самый период по Новороссийскому порту рост оборота контейнеров вырос на девять процентов, а вот российские порты на Балтике и даже Санкт-Петербургский имели отрицательную динамику оборота контейнеров - до трех процентов. А это очень большие цифры в абсолютном выражении.

В последние годы мы наблюдали десятипроцентный рост перевалки контейнеров через наши порты и рост объемов грузов вообще. Запас резервных мощностей на терминалах и железной дороге при этом был минимален. И при столь быстром увеличении транзитных потоков, какой произошел в 2021-м, портовики и железнодорожники не справились с отгрузкой и отправкой контейнеров в западном направлении. Летом минувшего года началась задержка перевалки на железную дорогу уже прошедших таможню контейнеров. Средний срок ожидания составлял от 14 суток до месяца! А грузы продолжали поступать. Все это привело к затариванию. Можно было видеть, как во Владивостокском морском порту контейнерами заняты не только предназначенные для них площадки, но и вся автостоянка и даже ведущая в порт автодорога, причем не вдоль, а поперек, благо там тупик.

Это привело к накоплению в порту грузов, предназначенных для северных регионов ДФО, срыв сроков был критичным, и главы некоторых субъектов стали обращаться к президенту России. Для решения проблемы на базе минтранса создали комиссию, в которую вошли представители портов, судоходных линий и администраций регионов. Она и занялась нормализацией перевозок на каботажных направлениях.

На федеральном уровне многие компании также занимались разрешением логистического кризиса. Запускались, например, новые контейнерные поезда. 11 ноября из Находки был отправлен такой поезд на станцию Белый Раст (Москва), в нем около 80 контейнеров погрузили в полувагоны, хотя с 2014 года существовал запрет на транспортировку крупнотоннажных контейнеров в полувагонах. Чтобы разгрузить морские ворота юга Дальнего Востока, были отправлены контейнеровозы в порт Ванино. Оттуда их вывозили железной дорогой и на платформах, и в полувагонах.

В это время на западе страны столкнулись с тем, что не успевали разгружать пришедшие от нас составы. На конец декабря в Подмосковье скопилось 13 контейнерных поездов, пришедших со станции Забайкальск. В то время по железным дорогам страны одновременно двигалось 700 контейнерных составов, а в обычных условиях этот показатель равен 200. К слову, только по итогам девяти месяцев 2021 года перевозка контейнеров по российским железным дорогам выросла на 13,2 процента.

Естественно, для организации вывоза контейнеров из предпортовых зон задействовали и автотранспорт. Но поскольку у автомобильных компаний тоже не было лишних машин, это сказалось и на отправке грузов, предназначенных для северного завоза. Стоимость автодоставки контейнеров по Владивостоку и ближним районам выросла в два раза, по дальнемагистральным маршрутам - в Хабаровск, Благовещенск - на 50 процентов.

Что дальше? Мы заметили в конце 2021 года некоторое снижение темпов спроса на глобальные контейнерные перевозки через порты Дальнего Востока. Но прогнозы не предвещают скорой стабилизации ситуации, как минимум, весь 2022-й будет очень непростым. Небольшой выдох можно сделать на время празднования Нового года по восточному календарю, так как Китай, мы знаем, в такое время долго отдыхает. Но глобальных изменений в ценообразовании на логистические услуги это не принесет. И все-таки процесс снижения тарифов в наступившем году начнется, однако будет медленным.

На острове Русский появится технологическая долина

Текст: Ирина Дробышева

Градостроительный институт пространственного моделирования и развития "Мирпроект" приступил к разработке документации, необходимой для создания и развития инфраструктуры инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) "Русский" во Владивостоке. Подрядчик был определен в результате открытого конкурса. Проектирование займет год, а строительство первой очереди запланировано на 2023-2026-й.

Напомним, постановление о создании "Русского" правительство страны приняло в ноябре 2020 года. Приоритеты ИНТЦ - изучение Мирового океана, био- и цифровые технологии, робототехника, медицина.

Это четвертая такая структура в стране после центров "Сириус" (Сочи), "Воробьевы горы" и "Долина Менделеева" (Москва). В 2021 году были подписаны постановления о появлении еще четырех ИНТЦ: "Композитная долина" (Тула), "Интеллектуальная электроника - Валдай" (Великий Новгород), "Парк атомных и медицинских технологий" (Обнинск) и "Квантовая долина" (Нижний Новгород).

Территории с налоговыми и другими преференциями организованы для развития высокотехнологичного бизнеса, продвижения отечественных наукоемких продуктов.

- Центр "Русский" должен стать эффективным механизмом для развития науки и технологий на Дальнем Востоке, - заявил вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Первые три резидента подписали соглашения о вхождении в ИНТЦ в сентябре 2021 года на Восточном экономическом форуме. Как заявил один из инвесторов, гендиректор группы компаний "Арника" Александр Генералов, "нам необходимы площадки, где будет сконцентрирована деятельность, связанная с разработкой новых технологий и инноваций". К слову, резиденты центра освобождены на десять лет от уплаты налогов на добавленную стоимость, на прибыль и имущество, а страховые взносы для них установлены на уровне 14 процентов.

В конце прошлого года наблюдательный совет Фонда развития ИНТЦ "Русский" утвердил стратегию развития, нацеливающую на сотрудничество с Дальневосточным федеральным университетом, формирование комплексной инфраструктуры и плана развития территории. В собственность ИНТЦ передается 236 гектаров земли в районе бухты Парис и частично - поселка Мелководного (бухта Новик).

- Мы ориентированы на технологического предпринимателя и его потребности. Резиденты будут заниматься инновациями, уменьшать себестоимость своих продуктов, повышать производительность труда, улучшать технологии производства, что позволит им быть более конкурентными на рынке АТР, - подчеркнула глава фонда развития ИНТЦ "Русский" Елена Харисова. - К 2030 году у нас сформируется актуальная модель инновационного развития, общий объем финансирования составит около 35 миллиардов рублей за счет федеральных, региональных и частных инвестиций.

Для привлечения капитала зарубежных компаний, владельцами которых являются россияне, в 2018 году в стране было создано два специальных административных района (САР) - на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининградская область). Пока бизнесмены предпочитают "западный" офшор, в "восточном" зарегистрировались всего пять, в том числе международная компания "Интеррос Капитал" Владимира Потанина.

В поддержку наиболее успешных компаний в ИНТЦ "Русский" на последнем ВЭФ было подписано соглашение центра с группой "Интеррос" о запуске венчурного фонда с капиталом десять миллиардов рублей. Он уже профинансировал несколько высокотехнологичных компаний в регионе, в том числе производителей роботов и бионических протезов, разработчиков портативных ТВ-проекторов и суперконденсаторов.

Сегодня интерес к переносу части своих структур в САР высказывают "Газпром", "Газпром нефть", "Роснефть", "Алроса", "Сибур", "Северсталь", Сбер, ВТБ. Одну из причин до сих пор низкой активности компаний эксперты связывают с недостаточно развитой бизнес-инфраструктурой на Русском. В ближайшие несколько лет эта проблема должна быть решена, поскольку запланировано строительство второй очереди федерального университета, ИНТЦ и других объектов. На карте развития острова представлено 40 проектов, в том числе жилые здания ДОМ.РФ, киностудия, тематический парк, аквапарк, часть объектов театрально-образовательного и музейного комплекса (хореографическая и музыкальная школы, жилой комплекс для преподавателей и артистов, общежития для обучающихся), спортивно-тренировочная база для серфингистов и прочее.

Эксперт: Инфляция в Приморье превысила общероссийский уровень

Текст: Александр Латкин (профессор Владивостокского университета экономики и сервиса)

Уровень инфляции в России не является приемлемым ни для кого, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. На ситуацию, по его словам, давят внешние и внутренние факторы.

Давайте посмотрим, как выглядел в 2021 году с точки зрения экономического развития Приморский край. Согласно статистическим данным не упала покупательная способность населения. Увеличился товарооборот - почти на 15 процентов.

Но одновременно с этим выросли цены на продукты питания. У меня есть данные, согласованные с министром сельского хозяйства края: куриное мясо за 2021 год подорожало на 29,3 процента, говядина - на 15,2, гречневая крупа - на 24,8, куриные яйца - на 20,9, морковь - на 35,6, картофель - на 62,6, а капуста и вовсе на 124,2 процента. Бензин подскочил в цене на 8,5 процента, стройматериалы - на 56,3, автомобили - на 19. Поэтому я убежден, что по итогам года наш регион имел инфляцию на уровне 30 процентов, а не 8,3, как сообщил Росстат применительно ко всей стране.

Затраты сельских тружеников Приморья в 2021 году выросли так: топливо - на 10-12 процентов, химические удобрения, которые мы сами производим, - на 45-70, ядохимикаты - на 25, сельхозтехника - на 20 процентов. Поэтому вся выпускаемая в крае сельхозпродукция подорожала на 15-20 процентов. Но, сошлюсь на того же регионального министра сельского хозяйства, беда еще и в том, что сегодня крестьяне держат в хранилищах огромные запасы овощей и другой продукции, которая способна долежать до весны, чтобы продать ее по высоким ценам в марте-апреле.

При этом в 2021-м в Приморье зафиксирован по сравнению с предыдущим годом прирост макроэкономических показателей по основным отраслям экономики: промышленному производству, транспорту и по тому же сельскому хозяйству. Напомню, в 2020-м индексы не выросли.