Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Потребление фруктов и ягод в России на душу населения выросло почти на 30 кг за 30 лет

По итогам 2021 года потребление фруктов и ягод вырастет до 63 кг на россиянина, прогнозирует Россельхозбанк. За последние 10 лет собственное производство выросло почти вдвое, в то время как импорт показал снижение на 10%.

Потребление фруктов и ягод в России на душу населения за 30 лет выросло на 28 кг, а за последние 10 лет на 3 кг.

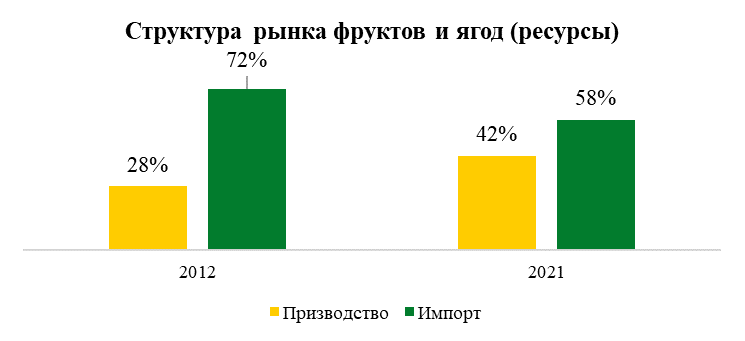

Несмотря на то, что импорт до сих пор играет важнейшую роль в формировании общего объёма рынка фруктов и ягод в России, за 10 лет отмечен существенный прирост внутреннего производства. Доля импорта в структуре рынка снизилась с 72% до 58%, доля внутреннего производства увеличилась с 28% до 42%.

По итогам 2021 года прогнозируемый прирост производства по сравнению с 2020 годом оценивается в 11,4%, при этом производство[1] составит порядка 3,9 млн тонн. Соответственно, прирост производства за 10 лет составит 63%. Одновременно импорт за указанный период сократился на 10% и по итогам 2021 года прогнозируется на уровне 6,4 млн тонн.

Внутреннее потребление существенно выросло, причем не только за счет роста личного потребления, но и в большей степени за счет роста производственного потребления. Активный спрос со стороны отдельных подотраслей пищевой промышленности (производство детского питания, молочной и кондитерской продукции, и др.) способствовал росту производственного потребления до 1,3 млн тонн по итогам 2021 года, что на 64% больше, чем в 2012 году.

«Развитие садоводства, особенно интенсивного и суперинтенсивного типа, а также использование оборудования и технологий для сохранения урожая позволили отечественным аграриям снизить зависимость внутреннего рынка от импорта по тем культурам, которые произрастают в России. Это привело к росту доступности отечественных фруктов и ягод, что в свою очередь способствует росту потребления. Формально до рекомендуемой Минздравом нормы потребления фруктов и ягод 100 кг ещё далеко, при этом Россия обладает необходимыми ресурсами для достижения данного показателя, а повышение инвестиционной привлекательности садоводства, в том числе за счет государственной поддержи, будут этому способствовать», – рассуждает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

2021 год

Валовый сбор[2] плодовых и ягодных культур в 2021 году на 18% превысил результат 2020 года и составил 1,5 млн тонн. По совокупности урожая наибольший вклад в общий сбор вносят Южный и Северо-Кавказский федеральные округа (42% и 40% соответственно). Ещё 15% приходится на Центральный.

По сбору семечковых (яблоки, груши и т.д.) и субтропических плодов (гранаты, мандарины и т.д.) лидирует ЮФО, по сбору косточковых (сливы, вишня, абрикосы и т.д.) и орехоплодных – СКФО, по сбору ягод – ЦФО.

Импорт и экспорт

Из-за климатических особенностей в Россию импортируются тропические фрукты, поэтому говорить о возможности полного импортозамещения нельзя.

За 10 мес. 2021 г. было ввезено 4,5 млн тонн (в весе продукции) стоимостью 4,1 млрд долларов. В структуре импорта преобладают цитрусовые (1,1 млн тонн, 0,9 млрд долларов), семечковые (0,8 млн тонн, 0,7 млрд долларов) и косточковые (0,5 млн тонн, 0,6 млн долларов). Главными поставщиками в Россию являются: Турция (19%, в натуральном выражении), Египет ( 6,8%), ЮАР ( 5,7%), Молдова ( 5,8%), Азербайджан ( 4,4%).

Основным импортируемым в Россию видом фруктов являются апельсины (8,3% от общего объема импорта фруктов и ягод). Российский рынок свежих апельсинов является одним из самых больших в мире и по итогам 2021 года его объем по прогнозам составит порядка 470 тыс. тонн (+10% к 2020 году). Основной причиной роста объемов поставок в 2021 году является снижение стоимости ввозимой продукции (-4% к средним ценам в 2020 году). При этом, за 10 лет объемы импорта апельсинов снизились на 14%, что связано с ростом стоимости импортной продукции и, как следствие, с переключением потребителя на товары субституты - семечковые плоды (яблоки, груши), предложение и ценовая доступность которых в России стала выше.

Основными поставщиками апельсинов на российский рынок являются Египет (лидер), ЮАР и Турция, на долю которых традиционно приходится порядка 95% поставок.

Основными экспортируемыми товарами из России за 10 месяцев 2021 года стали: бананы свежие или сушеные (50,4 тыс. тонн на 37,6 млн долларов, реэкспорт из Эквадора), фрукты (кроме некоторых лесных ягод) и орехи замороженные (8,4 тыс. тонн, 28,1 млн долларов), арбузы и дыни (34,6 тыс. тонн, 4,9 млн долларов), семечковые (яблоки, груши и айва на 11,5 тыс. тонн, 4,1 млн долларов). Главные потребители – Украина (32,3%, в натуральном выражении), Казахстан (24,2%), Беларусь (23,7%), Литва (4,4%), Монголия (3,8%). В целом за 10 месяцев 2021 года экспорт фруктов и ягод из России оценивается 136,6 тыс. тонн, или 96,2 млн долларов.

[1] В хозяйствах всех категорий

[2] В сельскохозяйственных организациях, КФХ, ИП

Иран не замедлял переговоры в Вене

Возвращаясь к продолжающимся переговорам в Вене между Ираном и группой P4 + 1, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в четверг, что Тегеран не замедлял венские переговоры и нет никаких свидетельств на этот счет.

Выступая в четверг на своем еженедельном брифинге для прессы, она объявила, что Москва не видит доказательств того, что Иран замедляет переговоры по СВПД в Вене.

«Мы являемся свидетелями желания и подхода переговорщиков в Вене к немедленному достижению результата. Мы слышали комментарии о том, что Иран замедлял переговорный процесс. У нас нет такой оценки ситуации. Мы не видим никаких оснований говорить что Иран замедлил этот процесс», - добавила пресс-секретарь МИД России.

Она подтвердила, что это не в интересах Ирана, о чем Тегеран заявлял много раз.

Захарова добавила, что Вашингтону следует предпринять практические шаги для подтверждения и повторения своих неоднократных обещаний вернуться в СВПД.

Новый раунд переговоров по отмене антииранских санкций начался в столице Австрии Вене 27 декабря с проведения заседания Совместной комиссии СВПД под сопредседательством главного переговорщика по Ирану Али Багери Кани и заместителя главы ЕС по внешней политике Энрике Мора.

К 2030 ГОДУ – БЕЗ ГЕПАТИТА С

Юлия Прожерина, к.б.н., «Эр Эм Аналитика», Ирина Широкова, «Ремедиум»

Вирусный гепатит С не случайно привлек к себе внимание Всемирной организации здравоохранения и всех стран – участниц ВОЗ в 2016 г. Системное влияние вируса на организм приводит не только к развитию цирроза и рака печени, но также способствует увеличению риска смерти от целого ряда соматических, в том числе, онкологических заболеваний и, как следствие, социально-экономическим потерям. Принятая пять лет назад всемирная стратегия по борьбе с вирусными гепатитами уже принесла свои плоды: снижение мирового уровня распространенности гепатита С на 13 млн случаев, разработка и внедрение национальных стратегий борьбы с вирусным гепатитом в десятках стран по всему миру. Россия приступила к этой задаче в 2021 г. План российской Стратегии элиминации гепатита С был представлен на XII Конгрессе пациентов. Однако сроки одобрения документа и источники финансирования пока остаются неизвестными. Пандемия COVID-19 негативно повлияла на планы элиминации по всему миру. По международным оценкам, отложенные планы скрининга и терапии приведут к дополнительным 17 тыс. смертей только по причинам, связанным с циррозом и раком печени. Поражение печени является дополнительным фактором риска смерти пациентов при инфицировании COVID-19, поэтому специалисты подчеркивают недопустимость приостановки программ элиминации.

Проблема мирового масштаба

За 30 лет с момента открытия вируса гепатита С в 1989 г. мы стали свидетелями впечатляющих открытий и свершений, которые позволят в ближайшее десятилетие если не избавить мир от этой опасной инфекции, то как минимум серьезно уменьшить ее распространенность и вклад в смертность.

Благодаря разработке высокоэффективных препаратов прямого противовирусного действия гепатит С стал первым хроническим инфекционным заболеванием, которое можно победить без вакцины. Длительность терапии была сокращена до рекордных 8–12 недель для большинства пациентов, появились универсальные – пангенотипные опции. Благодаря этому лечение могут назначать не только инфекционисты и гастроэнтерологи, но и врачи общей практики. Самое важное достижение – терапия проводится однократно и при своевременном назначении позволяет пациенту вновь стать полностью здоровым. Все это дало основание Всемирной организации здравоохранении объявить об амбициозном плане – победить вирусные гепатиты к 2030 г. [1], а Нобелевскому комитету увековечить заслуги ученых, которые внесли значимый вклад в изучение вируса гепатита С. Многие страны уже активно включились в глобальную гонку по достижению элиминации гепатита С. Президент России В. Путин объявил о необходимости борьбы с гепатитом С в апреле 2021 г. Однако до сих пор остается множество вопросов, которые ставят под сомнение возможность победы над этой инфекцией к поставленному сроку как в мире, так и в России.

По данным ВОЗ, на сегодняшний день число людей, живущих с гепатитом С, снизилось до 58 млн [2]. Согласно оценкам ВОЗ, в 2018 г. ХГС были заражены около 71 млн человек. Однако ежегодно регистрируется около 1,5 млн новых пациентов с ХГС. Все это вызывает тревогу, так как гепатит С относится к категории хронических инфекций и опасен своими последствиями. По оценкам ВОЗ, в 2019 г. примерно 290 тыс. человек умерли от прямых последствий гепатита С, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы (первичного рака печени) [2]. Статистика смертности от иных причин, ассоциированных с ХГС, не регистрируется.

Гепатит С распространен по всему миру, но бремя этого заболевания различается в зависимости от региона. В РФ, согласно экспертным оценкам, количество россиян, инфицированных вирусом гепатита С, может находиться в пределах 2,2–4,9 млн [3]. При этом Россия стоит на 5-м месте среди стран с наибольшей распространенностью заболевания, а по величине экономического ущерба ХГС занимает 9-е место [4].

На долю нашей страны приходится до одной трети от общего числа больных европейского региона, что свидетельствует об остроте проблемы ХГС в нашей стране по сравнению с другими государствами евразийского континента. Наиболее близкими России по географическому расположению, менталитету и уровню жизни, а также распределению генотипов вируса гепатита С являются страны Восточной Европы [5]. Ситуация в Восточной Европе позволяет рассматривать соседние государства в качестве ориентира при поиске оптимальных подходов элиминации ХГС, требуя более детального анализа.

ПППД – основа эффективной терапии

Вскоре после открытия вируса гепатита С в 1989 г. [6] для лечения вызванной им болезни стали применяться схемы на основе интерферона, затем пегилированного интерферона и рибавирина, которые вплоть до 2011 г. закрепились во врачебной практике в качестве основной терапии ХГС [7].

В дальнейшем в схемы лечения были добавлены препараты прямого противовирусного действия (ПППД), что позволило несколько повысить эффективность терапии. Однако новая тройная терапия, содержащая ингибиторы протеазы, пегилированные интерфероны и рибавирин, при неоднозначной эффективности по-прежнему сопровождалась серьезными рисками побочных эффектов, которые в некоторых случаях были тяжелыми, и характеризовалась относительной сложностью подбора и длительностью режима [8].

Ситуация в мире принципиально изменилась в 2013 г. с появлением полностью безинтерфероновых схем, представлявших собой комбинации ПППД [9]. С внедрением новой прорывной технологии значительно увеличилась частота достижения устойчивого вирусологического ответа (УВО): с 50–85% до более 90%, сократилась длительность терапии, снизилось число нежелательных явлений, режим приема препарата стал более удобным для врачей и больных. Высокий уровень безопасности новых ЛП позволил обеспечить эффективное лечение и у трудных пациентов с циррозом печени и другими осложнениями. У первых безинтерфероновых схем тоже были ограничения – они применялись только для лечения пациентов с ХГС генотипа 1 [10], т. е. не были показаны для половины больных в нашей стране с (генотипами 2 и 3).

В 2017 г. эволюция терапии ХГС перешла на новый этап благодаря регистрации пангенотипных схем [11]. Эффективная терапия ХГС продолжительностью от 8 до 24 недель стала доступна для всех пациентов независимо от генотипа. Таким образом, появилась возможность элиминации гепатита С, которая закономерно стала глобальной целью ВОЗ. Согласно Стратегии ВОЗ по борьбе с вирусными гепатитами, к 2030 г. число новых случаев хронического гепатита должно сократиться на 90%, а число случаев смерти – на 65% по сравнению с числом новых случаев в 2015 г. При этом лечением должны быть обеспечены 80% лиц с ХГС [1].

История эволюции терапии ХГС в России

В отечественной клинической практике первая безинтерфероновая схема терапии ХГС генотипа 1 (дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир, бренд Викейра Пак) появилась в 2015 г. [12]. Это кардинально изменило лечение пациентов – оно стало значительно более эффективным, сравнительно безопасным и быстрым, сократившись в 2017 г. до минимальных 8 недель для пациентов с генотипом 1b без продвинутых стадий фиброза, что на 4 недели (или 1,5 раза) быстрее минимальной до этого продолжительности терапии, составлявшей 12 недель.

В 2018 г. в России была зарегистрирована первая пангенотипная схема терапии ХГС (глекапревир/пибрентасвир, бренд Мавирет) с курсом терапии от 8 недель [13].

В 2019 г. возрастные ограничения препарата Мавирет были расширены, что впервые в России обеспечило возможность безинтерфероновой терапии для детей старше 12 лет.

Появление первой пангенотипной схемы позволило заговорить о реальной возможности полной элиминации ХГС в нашей стране. В дальнейшем для российских пациентов стал доступен целый ряд ПППД, что расширило возможности и выбор терапии (табл.).

Таблица. Безинтерфероновые схемы терапии больных ХГС в РФ

| Схема | Минимальный по длительности режим |

Гт1 | Гт2 | Гт3 | Гт4 | Гт5–6 |

| глекапревир/пибрентасвир | 8 недель | + | + | + | + | + |

| дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир |

8 недель | + | - | - | - | - |

| гразопревир/элбасвир | 8 недель (только для Гт1) |

+ | - | - | + | - |

| софосбувир/ледипасвир | 8 недель (только для Гт1) |

+ | - | + | + | + |

| софосбувир/велпатасвир | 12 недель | + | + | + | + | + |

| софосбувир + даклатасвир +/- рибавирин | 12 недель | + | + | + | + | - |

| софосбувир + рибавирин | 12 недель | - | + | + | - | - |

| софосбувир + гразопревир/элбасвир | 12 недель | - | - | + | - | - |

| нарлапревир + софосбувир + ритонавир | 12 недель | + | - | - | - | - |

| нарлапревир + даклатасвир + ритонавир | 12 недель | + | - | - | - | - |

Источник: ГРЛС (grls.rosminzdrav.ru).

На сегодняшний день пороговым уровнем эффективности для пациентов с компенсированной функцией печени специалисты считают еще недавно недостижимый показатель 95%.

Однако далеко не все схемы могут обеспечить достижение данного показателя за 8 недель и тем более не при всех генотипах. Среди препаратов, дающих такую возможность, единственная пангенотипная комбинация глекапревир/пибрентасвир (Мавирет), а также генотип-специфические препараты дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир (Викейра Пак), гразопревир/элбасвир (Зепатир) и софосбувир/ледипасвир (Гарвони). Сокращение курса терапии позволяет повысить комплаентность, снизить нагрузку на систему здравоохранения, а в эру COVID-19 снизить риски инфицирования ВГС, и конечно, быстрее изменить эмоциональное состояние пациентов и их семей.

Опыт близких нам стран Восточной Европы, которые сделали большой шаг в элиминации гепатита С, может стать хорошим ориентиром для России.

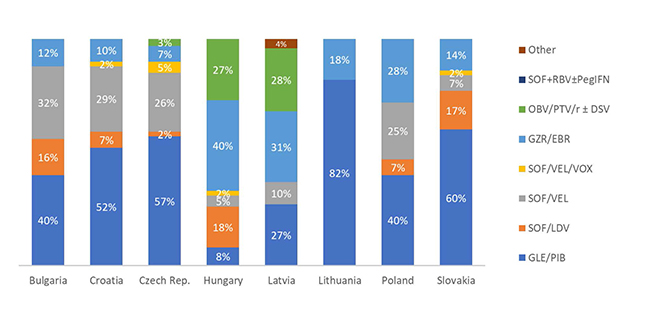

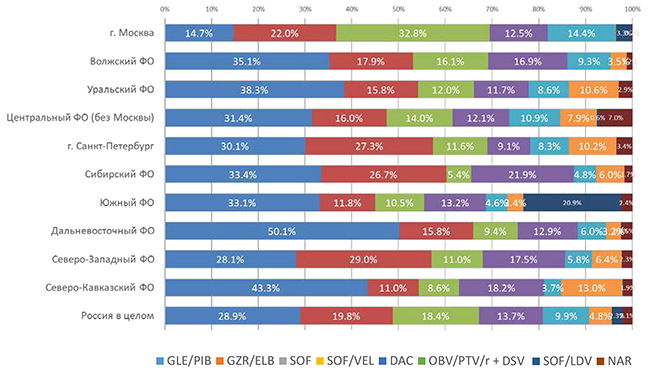

В большинстве восточноевропейских стран предпочтение в терапии ХГС отдается пангенотипным схемам лечения. Среди них наиболее востребована комбинация глекапревир/пибрентасвир (Мавирет). Благодаря короткому 8-недельному курсу терапии, что на 4 недели быстрее стандартной продолжительности лечения, данная схема занимает лидирующее место в лечении ХГС в 6 из 8 рассмотренных стран (рис. 1). В Венгрии и Латвии в связи с выраженным доминированием генотипа 1 предпочтение отдавалось генотип-специфическим режимам: дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир (Викейра Пак) и гразопревир/элбасвир (Зепатир) [5].

Рисунок 1. Долевое соотношение схем терапии ХГС в странах Восточной Европы в 2019 г., % от числа назначений [5]

Примечание: GLE/PIB – глекапревир/пибрентасвир, SOF/LDV – софосбувир/ледипасвир, SOF/VEL – софосбувир/велпатасвир, SOF/VEL/VOX – софосбувир/велпатасвир/воксилапревир*, GZR/EBR – гразопревир/элбасвир, OBV/PTV/r ± DSV – омбитасвир + паритапревир + ритонавир; дасабувир, SOF + RBV ± PegIFN – софосбувир/рибавирин/пэгинтерферон.

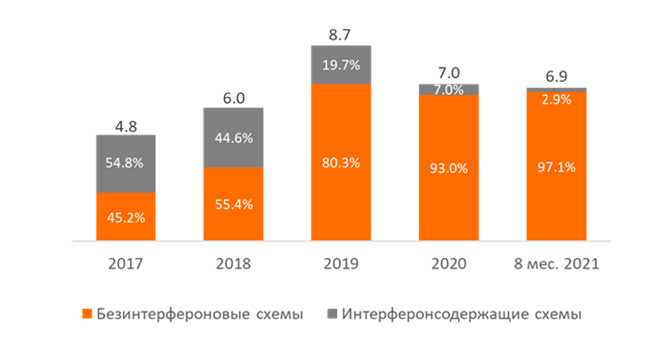

В России на сегодняшний день также сделаны важные шаги на пути к внедрению современных схем терапии, но охват ими остается недостаточным. Все меньше для лечения пациентов с ХГС используются интерферонсодержащие схемы, от которых практически отказались в Восточной Европе. С 2017 по 2020 г. доля интерферонсодержащих схем в нашей стране сократилась с 55 до 7% от объема закупок в стоимостном выражении. В текущем 2021 г. порядка 97% средств бюджета на ХГС расходуется на безинтерфероновые режимы (рис. 2).

Рисунок 2. Долевое соотношение объемов продаж, приходящихся на интерферон-содержащие и безинтерфероновые схемы лечения 1 ХГС в России за период с 2017 г. по 8 мес. 2021 г. (млрд руб.)

1 Интерферон-содержащие схемы: пэгинтерферон альфа-2А, пэгинтерферон альфа-2В, цепэгинтерферон альфа-2В, симепревир, боцепревир, рибавирин, нарлапревир (до 2019 г.). Безинтерфероновые схемы: асунапревир, даклатасвир, софосбувир, софосбувир/ледипасвир, софосбувир/велпатасвир, дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир, глекапревир/пибрентасвир, гразопревир/элбасвир, нарлапревир (с 2019 г).

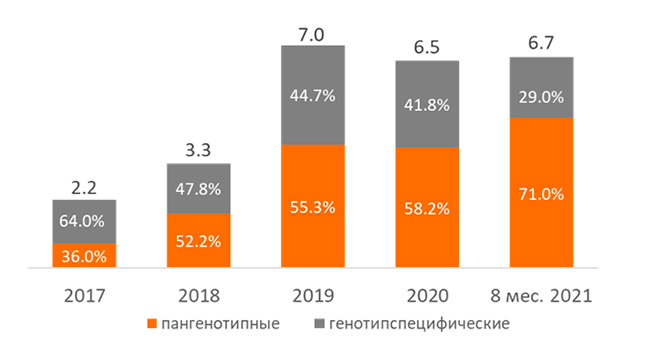

В то же время отмечен тренд на более широкое внедрение во врачебную практику пангенотипных режимов, которые позволяют упростить и удешевить ведение пациента, минимизировав риски ошибок диагностики. За период с 2017 г. по август 2021 г. доля генотип-специфических препаратов среди безинтерфероновых режимов в сегменте российского рынка сократилась с 64 до 29%, а доля пангенотипных схем увеличилась в аналогичной пропорции, достигнув 71% (рис. 3). При этом порядка 30% бюджетных средств в России приходится на пангенотипный препарат глекапревир/пибрентасвир (Мавирет). Однако ситуация значительно отличается по регионам.

Рисунок 3. Долевое соотношение объемов продаж, приходящихся на пангенотипные и генотип-специфические схемы2, среди безинтерфероновых режимов терапии ХГС за период с 2017 г. по 8 мес. 2021 г. (млрд руб.)

Источник: IQVIA.

2 Пангенотипные схемы: глекапревир/пибрентасвир, софосбувир/велпатасвир, даклатасвир, софосбувир (учитывая особенности базы данных, возможные комбинации софосбувира и даклатасвира в составе непангенотипных схем не могут быть учтены). Генотип-специфические схемы: асунапревир, дасабувир; омбитасвир + паритапревир + ритонавир, гразопревир/элбасвир, софосбувир/ледипасвир, нарлапревир (включен в анализ с 2019 г.).

Распределение схем в федеральных округах в целом соответствует общероссийским и международным трендам. Исключение составляет Москва с наибольшим объемом средств на закупку генотип-специфической комбинации гразопревир/элбасвир (Зепатир) – продолжительность 8-недельного курса которой исключена из ключевых международных рекомендаций EASL в 2020 г., а также схемы софосбувира и даклатасвира, также исключённой из них [14] (рис. 4). В Южном федеральном округе широкое распространение получил препарат софосбувир/ледипасвир с возможностью 8-недельной терапии, который, однако, в отличие от остальных ПППД, пока не включен в ЖНВЛП.

Рисунок 4. Динамика распределения бюджетных средств на закупку безинтерфероновых схем для лечения ХГС по федеральным округам России за 8 мес. 2021 г., % руб. в ценах закупки

Источник: IQVIA.

Примечание: GLE/PIB – глекапревир/пибрентасвир, GZR/EBR – гразопревир/элбасвир, SOF – софосбувир, SOF/VEL – софосбувир/велпатасвир, DAC – даклатасвир, OBV/PTV/r + DSV – омбитасвир + паритапревир + ритонавир; дасабувир, SOF/LDV – софосбувир/ледипасвир; NAR – нарлапревир.

Доступ к лечению вирусного гепатита С в мире постепенно расширяется, но пока еще остается ограниченным. В 2019 г. из 58 млн инфицированных вирусом гепатита С свой диагноз знали порядка 21% (15,2 млн человек). При этом к концу 2019 г. курс лечения ПППД в мире прошли около 15% (9,4 млн) больных [2].

В России ситуация остается более сложной. Несмотря на то что частота регистрации новых случаев гепатита С в РФ с 2009 г. постепенно снижается (с 41 случая на 100 тыс. населения до 31 случая на 100 тыс. населения в 2019 г.), количество пациентов, которым требуется лечение, растет, отметил Владимир Чуланов, главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России [15]. Эксперт сообщил, что сейчас на учете состоят более 600 тыс. пациентов, тогда как в реальности заболевших намного больше [16].

Согласно данным Коалиции по готовности к лечению (ITPC), в доковидном 2019 г. лечение получили 15 662 жителя России, т. е. менее 0,5% от оценочных 3,5 млн в среднем. В том же 2019 г. стал очевиден переход от интерфероновых схем лечения к безинтерфероновым, которые смогли получить 10 478 человек (что на 81% больше, чем в 2018 г.). Этому способствовало решение профильной комиссии Минздрава РФ, в июле 2019 г. включившей в перечень ЖНВЛП сразу две безинтерфероновые комбинации для лечения гепатита С: глекапревир + пибрентасвир (Мавирет) и гразопревир + элбасвир (Зепатир) [3]. Закономерно существенно увеличилась доля пациентов, получающих пангенотипные схемы. На них пришелся 4 691 курс – это почти треть (30%) от всех схем в 2019 г. и почти в 3 раза больше, чем в 2018 г. [17].

В 2020 г. общее число пациентов, которые могли быть обеспечены терапией для лечения вируса гепатита С (с учетом пегилированного интерферона), составило уже 20,3 тыс. человек, т. е. на 28% больше, чем в 2019 г. Казалось бы, что ситуация заметно улучшается. Однако, учитывая постоянный рост количества заболевших, эта цифра по-прежнему остается на уровне менее 0,5% от оценочного числа людей, живущих с этой инфекцией в России [18].

Изменить ситуацию в мире, в т. ч. и в нашей стране, была призвана Глобальная стратегия сектора здравоохранения ВОЗ по вирусному гепатиту, принятая в 2016 г. Документ должен был способствовать реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. В качестве общей цели для всех стран была поставлена элиминация вирусного гепатита С как серьезной угрозы здоровью населения к 2030 г.[1].

Реализация Стратегии – необходимая, но достаточно сложная задача. Это хорошо понимают в России, которая активно включилась в реализацию инициативы ВОЗ. В апрельском послании к Федеральному собранию Президент России В. В. Путин поручил Правительству РФ реализовать дополнительные меры по противодействию заболеваниям, которые являются основной причиной преждевременной смертности граждан РФ. Отдельно Президент выделил гепатит С и озвучил необходимость «решений, которые позволят в горизонте десятилетия свести к минимуму эту опасность для здоровья нации».

Напомним, что по поручению Президента РФ разработан «Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года». В проекте документа на 1 марта 2021 г. в рамках национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» указаны цели по снижению заболеваемости вирусом гепатита С: ожидается, что заболеваемость снизится с показателя 27,8 на 100 тыс. населения в 2021 г. до 3,7 на 100 тыс. населения к 2030 г. [19].

В ближайшей перспективе в России планируется значительное расширение числа больных ХГС, охваченных современной терапией. В Министерстве здравоохранения Российской Федерации до конца 2021 г. планируют утвердить новые рекомендации по лечению и профилактике ХГС.

Выступая на научно-практическом семинаре «Особо опасные и социально значимые инфекции», Владимир Чуланов сообщил: «Раньше основным действующим веществом для лечения гепатита С были интерфероны, эффективность которых недостаточна. Теперь будут рекомендованы препараты ПППД. С их помощью в течение 8–12 недель пациент полностью вылечивается. Мы стремимся к тому, чтобы в стране профилактика и лечение этого заболевания проходили по единому федеральному стандарту, поэтому в ближайшем будущем большое внимание будет уделено обратной связи от регионов» [20].

С учетом сложившейся ситуации с заболеваемостью ХГС и соответствующим поручением Президента, в России сформирована рабочая группа, которая должна проработать возможности увеличения охвата больных терапией и оптимизации лечения. Для достижения поставленных целей необходимо сделать несколько важных шагов, прежде всего, провести массовый скрининг, чтобы понять, сколько на самом деле в стране больных. После этого следует значительно увеличить количество больных, получающих лечение. Охват пациентов терапией, позволяющий достичь целей ВОЗ, должен составлять не менее 100–120 тыс. человек в год, что, безусловно, потребует децентрализации оказания помощи с привлечением специалистов амбулаторного звена, в первую очередь инфекционистов.

С учетом расширения пула специалистов и пациентов, факторами, влияющими на достижение целей программы, становятся относительная простота ведения пациента и его комплаентность. Исследование, проведенное недавно в Европе и США, показало, что для пациентов в режиме лечения гепатита С, наряду с такими ключевыми параметрами, как эффективность и безопасность/переносимость терапии, огромное значение имеет удобство применения препарата, к которому 87% больных ХГС, в первую очередь относят минимально возможную продолжительность терапии [21].

С внедрением Национальной стратегии элиминации гепатита С, основанной на современных подходах к диагностике и лечению пациентов, отраженных в обновленной версии Национальных рекомендаций, возможность элиминации ХГС к 2030 г. становится реальной!

Список литературы

1. Глобальная стратегия сектора здравоохранения по вирусному гепатиту 2016–2021. На пути к ликвидации вирусного гепатита. Июнь 2016. Available at: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250042/WHO-HIV-2016.06-rus.pdf.

2. Hepatitis C. 27 July 2021. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c.

3. Кляритская И.Л. и др. Лечение хронического вирусного гепатита С согласно новым рекомендациям Европейского общества по изучению печени 2020 г. (EASL recommendations on treatment of hepatitis C, 2020). КТЖ. 2020;3.

4. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад. М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 2019. 254 c.

5. Flisiak R. et al. How close are we to hepatitis C virus elimination in Central Europe? Clinical and Experimental Hepatology. 2020;6(1):1–8.

6. Bukh J. The history of hepatitis C virus (HCV): Basic research reveals unique features in phylogeny, evolution and the viral life cycle with new perspectives for epidemic control. Journal of Hepatology. 2016;65(1 Suppl):S2–S21. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2016.07.035.

7. Perlin C.M., Groto A.D., Perlin G.O., Bolson Salamanca M.A. Hepatitis C: review of the drugs used for treatment. Rev Med (São Paulo). 2019;98(5):341–348. https://doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v98i5p341-348.

8. Steiner S., Raguž-Lučić N., Erceg D. Direct-Acting Antivirals (DAAs): Drug-Drug Interactions (DDIs) in the Treatment of Hepatitis C Virus (HCV). https://doi.org/10.5772/intechopen.70788.

9. Solbach P., Wedemeyer H. The New Era of Interferon-Free Treatment of Chronic Hepatitis C. Viszeralmedizin. 2015;31:290–296 . https://doi.org/10.1159/000433594.

10. Ramos H. et al. Interferon-free treatments in patients with hepatitis C genotype 1-4 infections in a real-world setting. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2017;8(2):137–146. https://doi.org/10.4292/wjgpt.v8.i2.137.

11. Zoratti M.Z. et al. Pangenotypic direct acting antivirals for the treatment of chronic hepatitis C virus infection: A systematic literature review and meta-analysis. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2019.12.007.

12. Available at: https://arvt.ru/news/2015-05-01-Viekira-Pak-Russia.html.

13. Себекин С.Д. Практические аспекты применения глекапревира/пибрентасвира в лечении пациентов с ВИЧ/ВГС. 2020. Режим доступа: https://aids38.ru/wp-content/uploads/2020/12/.

14. EASL recommendations on treatment of hepatitis C: Final update of the series. European Association for the Study of the Liver. J Hepatol. 2020;73(5):1170–1218. Available at: https://www.journal-of-hepatology.eu/action/showPdf?pii=S0168-8278%2820%2930548-1.

15. Онлайн-конференция «На пути к элиминации гепатита С в России», 14 июля 2021 г., Москва.

16. Режим доступа: https://rg.ru/2020/12/12/eksperty-v-rossii-nuzhna-nacionalnaia-programma-pomoshchi-bolnym-gepatitom-....

17. ITPC ru. Отчет: закупки препаратов для лечения гепатита С в РФ за 2019–2020 гг. Режим доступа: https://itpcru.org/2020/07/27/otchet-zakupki-preparatov-dlya-lecheniya-gepatita-s-v-rf-za-2019-2020-....

18. ITPC ru. Отчет «Результаты мониторинга закупок препаратов для лечения гепатита С в России в 2020 году». Режим доступа: https://itpcru.org/2021/07/27/otchet-rezultaty-monitoringa-zakupok-preparatov-dlya-lecheniya-gepatit....

19. Гепатит С в России: нужна национальная стратегия. Режим доступа: https://itpcru.org/2021/04/22/gepatit-s-v-rossii-nuzhna-naczionalnaya-strategiya/.

20. Гепатит С будут лечить по-новому – главный инфекционист России. Режим доступа: https://cfuv.ru/news/gepatit-s-budut-lechit-po-novomu-glavnyjj-infekcionist-rossii.

21. Welzel T.M. et al. Assessing Patient Preferences for Treatment Decisions for New Direct Acting Antiviral (DAA) Therapies for Chronic Hepatitis C Virus Infections. Adv Ther. 2019;36:2475–2486.

Атырауский газохимический комплекс принял первую партию пропана с месторождения Тенгиз

Атырауский газохимический комплекс принял первую партию пропана с месторождения ТенгизНа газохимическом комплексе ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI) в Атырауской области завершено основное строительство завода, который будет производить более 65 различных марок полипропилена.

Новый завод принял первую партию пропана с месторождения Тенгиз. Напомним, что в ноябре на предприятие поступил азот и сухой сжатый воздух. Летом компания приняла электроэнергию на главную понижающую подстанцию, а позже и первично обессоленную, деминерализованную и техническую воду от ТОО «Karabatan Utility Solution». Таким образом, завод завершил прием всех энергоресурсов, необходимых для пусконаладочных работ и последующего запуска производства.

Благодаря реализации проекта АО НК «КазМунайГаз» осваивает новое направление в своей деятельности - более глубокую переработку углеводородов. Тем самым в Казахстане развивается новая отрасль - нефтегазохимия, которая имеет высокий экономический и социальный эффект для страны и Атырауской области, в частности. Так, каждый доллар в этой отрасли приносит дополнительно 2-3 доллара прироста в экономике и помогает созданию семи новых рабочих мест в смежных отраслях. На стадии эксплуатации на самом предприятии будет создано около 500 рабочих мест.

При строительстве было смонтировано 29 тысяч тонн металлоконструкций, залито более 165 тысяч кубометров бетона, проложено 2,5 тысячи километров кабелей и 261 километр технологических трубопроводов. Генеральным подрядчиком выступила китайская компания CNCEC, а в строительно-монтажных работах принимали участие более 40 казахстанских компаний.

«Несмотря на то, что во время активной фазы строительства наступила пандемия коронавируса, были введены карантинные ограничения, закрылись границы и остановились заводы-изготовители, строительство не останавливалось. Благодаря применению нестандартных решений, а также поддержке правительства и руководства Фонда «Самрук-Казына» удалось сохранить темпы работ, не выходя за рамки бюджета», - рассказывает первый заместитель председателя правления ТОО «KPI Inc.» Дамир Ашимов.

Сырье - пропан - поставляется на площадку комплекса железнодорожным транспортом в вагон-цистернах. На эстакаде смонтировано оборудование герметичного слива американской компании EMCO WHEATON, а перекачивать его будут компрессоры итальянского производителя SIAD. В среднем за сутки сливаются 72 вагона общим объемом 2 300 тонн.

«На железнодорожной эстакаде операторы будут принимать сырье, которое перекачивается в парк хранения, оборудованный системой обнаружения газовой опасности. Далее пропан будет подаваться на установку дегидрирования для получения пропилена. А на установке полимеризации будет производиться конечный продукт – полипропилен», - говорит главный инженер предприятия Денис Козырев.

Мощность комплекса - 500 тыс. тонн полипропилена в год, который является базовым сырьем в машиностроении, медицине и электротехнике, применяется для производства упаковочных материалов, тары, волокон, труб и фитингов для горячего водоснабжения, оргтехники и бытовой электроники, товаров народного потребления, садовой и офисной мебели.

Резервуарный парк состоит из четырех емкостей хранения, изготовленных в Южной Корее. Каждый резервуар длиной 42 метра вмещает 2 500 кубических метров пропана.

В реализации проекта были задействованы крупные компании-лидеры с мировым именем, такие как Siemens, MAN, SGS, Air Liquide, Mitsubishi и другие. Для наладки высокотехнологичного оборудования и обучения работе с ним операторов в Атырау приезжали шеф-инженеры заводов-изготовителей.

В проекте KPI применены современные технологии - это позволит предприятию стать полностью цифровым. Складские операции, такие как упаковка продукции, складирование и погрузка в авто и железнодорожный транспорт будет осуществлять специальная робототехника без участия людей. А специализированные IT-решения и корпоративные учетные системы позволят вести высокоточный учет всех данных от планирования операций до сбыта готовой продукции конечному потребителю.

На предприятии отмечают, что производство полностью соответствует всем экологическим требованиям. Сырьем является уже очищенный от вредных примесей пропан, который по производственной цепочке преобразуется в пропилен, а далее в полипропилен. В ходе этих процессов исключено образование опасных вредных веществ, таких как сероводород, сернистый ангидрид и ароматические углеводороды.

Комплекс экологичен и в части потребления воды - он имеет замкнутый цикл оборотного водоснабжения для технологических процессов. Благодаря интеграции с комплексом очистных сооружений ТОО «Karabatan Utility Solutions» решается задача по снижению водопотребления за счет почти полной утилизации стоков и их повторного использования.

Еще одним важным моментом является стратегическое партнерство по реализации проекта с крупной нефтехимической компанией «СИБУР». Опыт и компетенция партнера откроют для «КазМунайГаза» новые рынки сбыта казахстанской продукции.

Ксения Разуваева рассказала о ключевых решениях, которые позволили повысить эффективность работы Росмолодёжи

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева 30 декабря в 11:00 по московскому времени провела прямой эфир в Instagram. В ходе трансляции глава ведомства подвела итоги года, ответила на интересующие аудиторию вопросы и рассказала о главных решениях, которые позволили повысить эффективность работы федерального агентства.

По её словам, заняв пост главы Росмолодёжи в мае этого года, она сделала ставку на команду – агентство стало обучать и привлекать в свои ряды новых профессиональных сотрудников.

«Прежде всего, это кадры. Все делают люди. Мы сильно дополнили команду. Пришло большое количество, на мой взгляд, профессиональных людей, с которыми мы в разные годы проходили самые сложные масштабные проекты. Например, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Пришло очень много ребят из регионов, которые тоже обладают серьезной экспертизой. Нам действительно удалось собрать команду и мне кажется, что это даёт нам возможность двигаться вперед, – заявила Ксения Разуваева. – Мы очень много меняем внутри Росмолодёжи с точки зрения работы с командой. Мы вкладываемся в сотрудников, проводим программы обучения. Например, запустили программу управленческого резерва в сфере молодёжной политики «Голос поколения». Многими слушателями этой программы стали наши сотрудники».

Ксения Разуваева также уточнила, что сейчас Росмолодёжь уделяет больше внимание региональной работе. По ее словам, сейчас такая деятельность является одним из приоритетных направлений молодёжной политики России.

«Мы работаем со стандартами молодёжной политики в регионах. Занимаемся укреплением инфраструктуры, огромное внимание уделяем улучшению имиджа, – сообщила глава Росмолодёжи. – Мы запустили программу аудита молодёжной политики. Мы выезжаем с командой, экспертами и анализируем, как устроена молодёжная политика в регионе с точки зрения инфраструктуры и оценки кадрового потенциала».

Такую работу сотрудники агентства уже провели в Республике Мордовия, а также Омской и Белгородской областях. В данный момент аудит проводится в Удмуртии и в Архангельской области.

«Количество регионов будет расти, и по итогам этого аудита мы сделаем методичку с рекомендации о том, какие решения нужно принимать главе региона для того, чтобы молодёжная политика была образцовой», – уточнила Ксения Разуваева.

Помимо этого, глава федерального агентства рассказала о ключевых проектах ведомства: добровольческом форуме #МЫВМЕСТЕ, запуске программы по молодёжному предпринимательству, туристическом проекте «Больше, чем путешествие» и других инициативах Росмолодёжи. Также она поделилась планами на будущий год и рассказала, почему Росмолодёжь изменила позиционирование – недавно федеральное агентство разработало детальную архитектуру проектов и обновило их визуальное сопровождение.

«За этим стоит большая полугодовая работа, связанная с ценностями, формированием миссии (Росмолодёжи) и формированием смыслов в нашей работе», – заявила Ксения Разуваева.

В финальной части эфира глава Росмолодёжи ответила на интересующие подписчиков вопросы. Задать свой вопрос мог любой желающий. Для этого было достаточно оставить соответствующий комментарий. На самые актуальные и интересные вопросы Ксения Разуваева дала развернутые ответы.

Эфир с участием Ксении Разуваевой транслировался в её личном аккаунте и на официальной странице Росмолодёжи в социальной сети Instagram.

Встреча с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым

Владимир Путин провёл встречу с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

В.Путин: Кирилл Александрович, 10 лет исполняется с создания РФПИ как нашего суверенного фонда. За это время проделана большая работа, пройден большой путь и привлечено достаточно много средств в экономику России. Налажены партнёрские отношения со многими суверенными фондами в мире, с частными фондами. И в последнее время вы ещё достаточно активно занимаетесь продвижением нашей вакцины «Спутник V» за рубежом. Тоже есть о чём сказать, есть результаты.

Давайте обо всём поподробнее, по порядку, и о перспективах.

К.Дмитриев: Спасибо большое, Владимир Владимирович.

Я, во-первых, хотел вручить Вам книжку по нашему десятилетию, здесь более ста проектов РФПИ, и поблагодарить Вас за поддержку Российского фонда прямых инвестиций, за регулярные встречи с нашими партнёрами. За то, что благодаря Вашей поддержке мы действительно много инвестируем в ключевые секторы экономики. За это время мы проинвестировали уже более двух триллионов рублей с нашими партнёрами. На каждый рубль привлекли девять рублей от наших партнёров. 40 миллиардов долларов привлекли в совместные фонды, из которых четыре миллиарда – это автоматические инвесторы, которые с нами вкладывают. И создали уже 100 тысяч рабочих мест в России. Соответственно, у нас доходность выше, чем у многих индексов. И фонд благодаря Вашей поддержке хорошо работает.

Мы фокусируемся на шести основных секторах, куда Вы нам поручали инвестировать.

Во-первых, это улучшение качества жизни. Здесь как пример клиника «Мать и дитя», которая расширила количество регионов присутствия с трёх до 25-ти, открыто 40 новых медицинских центров, создано более семи тысяч рабочих мест, родилось 40 тысяч россиян там за последние 10 лет.

Развиваем инфраструктуру – это второй пункт. Это железнодорожный мост между Россией и Китаем, первый железнодорожный мост, который на 700 километров сокращает путь и на 54 процента повышает пропускную способность. Это, безусловно, ЦКАД как важный инфраструктурный проект.

С точки зрения импортозамещения это расширение терминала по перевалке сжиженного углеводородного газа в Усть-Луге, на 30 процентов мы расширили мощность данного терминала.

Развитие российских регионов. Это [устранение] цифрового неравенства: мы провели вместе с «Ростелекомом» интернет, обеспечили 3,5 миллиона россиян.

И в завершение это повышение эффективности российских компаний. Здесь мы построили с нуля логистическую компанию PLT, которая вошла с нуля в число трёх самых крупных логистических компаний России.

И технологическое развитие. Много тоже инвестиций. Как пример это компания «Доктис», которая лидер в онлайн-медицине.

Таким образом, по всем шести направлениям, которые Вы нам поручали, мы очень активно работаем, создаём те компании, которые влияют позитивно на жизнь России.

И также многие из наших партнёров никогда раньше не инвестировали в Россию, а сейчас делают много инвестиций. Саудовская Аравия с нами уже проинвестировала в 40 проектов, Объединённые Арабские Эмираты – в 65 проектов, Китай – в 40 проектов. Поэтому опять-таки благодаря Вашей поддержке многие наши инвесторы с нами активно соинвестируют.

В.Путин: По «Спутнику» как идёт работа?

К.Дмитриев: «Спутник» активно продвигаем и видим, что «Спутник» показывает результаты как лучшая вакцина в мире. Венгрия недавно опубликовала данные, где «Спутник» превышает все другие вакцины по уровню защиты от смертности от COVID, и [привитые] «Спутником» в 130 раз защищены больше, чем люди, которые не привиты, от смертности от COVID, в разы лучше, чем другие вакцины.

Также, что очень важно, мы видим, что «Спутник», в том числе «Спутник Лайт», хорошо бустирует другие вакцины и усиливает их эффект, в том числе повышает эффективность американских РНК-вакцин, которые имеют короткое время действия.

И также очень важно, что, по последним данным, «Спутник» хорошо работает с «омикроном» и падает по эффективности гораздо меньше, чем иностранные вакцины, а «Спутник Лайт» резко повышает эту защиту, поэтому действительно мы считаем, что «Спутник» – это в том числе самая эффективная в мире вакцина по борьбе с «омикроном».

В.Путин: Хорошо.

Нужны ли бизнесу и регионам территориальные бренды

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

С каждым годом растет число заявок на получение свидетельств на товарный знак и наименование места происхождения товара (НМПТ). С 27 июля прошлого года федеральным законом N230-ФЗ введен новый объект интеллектуальной собственности - географическое указание (ГУ). Какие именно преимущества получают правообладатели и регионы, в которых появляются территориальные бренды, узнала корреспондент "РГ".

В декабре этого года художнице Нине Мухлыниной вручили свидетельство об исключительном праве на географическое указание "Ордынская роспись". В Новосибирской области она стала первой, получившей свидетельство на ГУ. Преподаватель детской школы искусств Ордынского района 25 лет назад разработала уникальную технику росписи.

Почти за полтора года правовую охрану в качестве географических указаний получило шестнадцать региональных брендов. Это и пищевая продукция, и вина, и изделия народных промыслов. Так, свидетельство на ГУ выдано производителям казы (колбаса из конины) Горного Алтая. Национальные костюмы и головной убор тойробшо бурят Агинского Бурятского округа стали первыми региональными брендами Забайкальского края.

Директор Федерального института промышленной собственности Олег Неретин в целом отметил рост заявок на регистрацию товарных знаков. Из Новосибирской области в 2020 году поступило 1648 заявок, что на шестнадцать процентов больше, чем годом ранее. По этому показателю регион занимает пятое место среди субъектов РФ. В качестве НМПТ уже охраняются "Карачинская", "Дупленская" и "Доволенская" минеральные воды, а с осени этого года - лечебная грязь "Карачинская".

- Товары с НМПТ и ГУ становятся своеобразной визитной карточкой территории. Использование объектов интеллектуальной собственности, которые также принято называть региональными брендами, дает стимул развитию российского рынка, содействует росту благосостояния производителей уникальных отечественных товаров и становится важным источником пополнения региональных бюджетов. В результате регистрации НМПТ и ГУ производители получают серьезный маркетинговый инструмент для продвижения продукции, - подчеркивает Олег Неретин.

- Вступление в силу закона о географических указаниях позволило регистрировать региональные бренды не только в качестве НМПТ, свидетельство о котором получить сложнее. Например, необходимо, чтобы все стадии производства товара осуществлялись на территории географического объекта. Для ГУ достаточно хотя бы одной стадии, - отмечает заведующий отделом экспертизы заявок на НМПТ и ГУ ФИПС Алексей Сычев. - Для производителей регистрация географического указания и НМПТ дает дополнительную прибыль. Регистрация и последующая маркировка продукции соответствующим знаком говорят о признании качества и легальности товара. В свою очередь, потребитель, видя региональный бренд, известный на рынке, больше доверяет производителю и охотнее покупает такой товар. Для региона это привлечение инвестиций, развитие туризма, возможности продвижения на международном уровне. Преимущества есть для всех.

Закон позволяет производителю, получившему свидетельство об исключительном праве на географическое указание, наносить соответствующую маркировку на товар. Также, согласно законодательству, производителя могут лишить права выпускать продукцию и использовать маркировку, если товар не соответствует описанным критериям (с ними можно ознакомиться в справочно-информационном ресурсе "Открытые реестры").

Кстати

В стране растет число заявок на регистрацию изобретений: в 2020-м в Роспатент поступило 520 заявок, в этом году позитивная динамика сохраняется.

- Радует, что этот рост обеспечивают вузы. Они ведут активную работу по регистрации прав на собственные разработки. В лидерах традиционно Москва, Московская область, Санкт-Петербург. На четвертом месте по изобретательской активности - Томская область, на седьмом - Новосибирская область: отсюда поступает больше заявок, чем в среднем по России. Высокий коэффициент изобретательской активности, как правило, говорит о прорывных технологиях и серьезном росте региональной экономики, - утверждает Олег Неретин.

Для повышения уровня изобретательской активности в сентябре 2021 года Новосибирская область заключила трехстороннее соглашение с минэкономразвития РФ и Роспатентом.

Объем рынка онлайн-торговли в Новосибирске превысил 50 миллиардов рублей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)

Онлайн-торговля бьет рекорды. В этом году из-за связанных с пандемией ограничений почти 80 процентов пользователей онлайн-магазинов в Новосибирске стали делать покупки минимум раз в месяц, 23 процента - раз в неделю. Половина городских жителей в возрасте 16-55 лет покупают что-нибудь в интернете минимум два раза в год.

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь убежден, что уроки пандемии дали мощный стимул цифровому развитию. Новые вызовы потребовали от пользователей не только быстрее осваивать онлайн-оформление льгот и пособий, через портал "Госуслуги" записываться к врачу, в электронном виде получать сертификат о вакцинации и QR-коды, но и заказывать на дом еду из магазинов, покупать одежду.

Согласно исследованию "Как пандемия повлияла на жителей Сибири", которое банк "Открытие" провел в крупных городах СФО среди мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, 24 процента опрошенных стали чаще заказывать еду и другие товары онлайн. В целом по стране уровень активных онлайн-пользователей оценивается в 30-40 процентов от общего числа жителей. По прогнозам, к 2024-2025 годам он превысит 70 процентов в городах-миллионниках.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии 2021-го оборот e-commerce составил 1,5 триллиона рублей, из которых 1,3 триллиона приходится внутренний рынок, который за полтора года вырос на 50 процентов по объему аудитории. Президент АКИТ Артем Соколов, выступая на Неделе российского ретейла, сообщил, что ежедневных заказов на рынке РФ уже более шести миллионов в сутки. Причиной такого роста он называет появление ряда новых товарных категорий, таких как ювелирные изделия, лекарственные препараты, биологически активные добавки.

- Если раньше рынок e-commerce формировали Москва и Санкт-Петербург, а вклад регионов был менее одного процента в общем объеме, то сегодня ситуация изменилась. Интернет-торговля быстрее развивается в городах с высокой плотностью населения, но сейчас благодаря малой авиации товары доставляют в самые отдаленные места. Это делает доступным для всех достаточно широкий ассортимент товаров, увеличивает количество заказов и объем российского рынка электронной коммерции, - отметил Артем Соколов.

В прошлом году объем рынка онлайн-торговли в Новосибирской области, по данным ассоциации, оценивался в 50,2 миллиарда рублей, что на 60,1 процента больше, чем в 2019-м.

Опрос сервиса "Яндекс.Маркет" и компании GfK Rus показал: главные причины, по которым новосибирцы делают покупки онлайн, - возможность сравнивать предложения разных продавцов, а также экономия сил и времени, которые потребовались бы на поездки в магазины, возможность делать покупки в любое время и из любого места. И, конечно, безопасность покупок.

В числе товаров, пользующихся самым широким спросом, - одежда и обувь для взрослых: эти товары хотя бы раз в течение года покупали 64 процента респондентов из Новосибирска. На втором месте - средства для ухода за лицом, телом и волосами (60 процентов опрошенных), на третьем - смартфоны и планшеты (56 процентов). Заметнее всего, почти на четверть, расширился спрос на продовольственные продукты - они занимают пятую строчку в топе.

- Сначала люди ищут на маркетплейсе более дешевые товары, потом им начинает нравиться ассортимент, быстрый и удобный способ оплаты и доставки. И вот уже нет желания ходить по обычным магазинам. Заказанные онлайн товары, будь то бутилированная питьевая вода или подгузники, привезут домой или в удобно расположенный пункт доставки, из которого можно забрать товар по дороге с работы, - поясняет руководитель группы маркетинговых исследований "Яндекс.Маркета" Кирилл Шпара.

Наиболее активная аудитория покупателей товаров AliExpress на маркетплейсе в соцсети "Одноклассники" - мужчины и женщины в возрасте от 35 до 45 лет. Наибольшее количество товаров приобретают пользователи из Москвы, Омска, Новосибирска, Волгограда и Санкт-Петербурга. Замыкает топ-10 Красноярск.

Аналитики отметили, что чаще всего пользователи социальной сети приобретают бижутерию, одежду, смартфоны, аксессуары, косметику и бьюти-товары, а также товары для дома, кухни и рукоделия. Реже - автотовары, инструменты для ремонта. В рейтинге популярных запросов чаще всего встречаются "серьги", "сумки", "кольца", "наушники" и "обувь".

При этом, отмечают в пресс-службе соцсети, в 2021 году женщины часто искали флуоресцентные наклейки для звездного неба в комнату, повязки на голову с различными рисунками, трафареты для бровей, массажеры для тела и средства для похудения. В запросах мужчин чаще встречаются рыболовные принадлежности, зажигалки и ножи, а также аксессуары для автомобилей, наушники, смарт-фоны и часы.

"Если смотреть на общий рейтинг поисковых запросов мужчин и женщин, то в нем лидируют "наушники", "часы" и "очки". Интересно, что женщины искали эти товары в среднем в 2,5 раза чаще, чем мужчины. Пользователи также часто интересуются медицинскими аптечками, кондитерскими инструментами и портативными GPS-трекерами для поиска ключей и мелких вещей", - отмечают аналитики.

В числе барьеров, которые все еще тормозят онлайн-торговлю, - слабая работа служб поддержки: многие покупатели не понимают, к кому обращаться в случае проблем.

В числе тенденций онлайн-торговли эксперты называют рост пользователей маркетплейсов с небольшим доходом, удобную оплату заказов и быструю доставку. До 80 процентов покупателей оплачивают покупки с помощью смартфона и кредитной карты. Это говорит о доверии людей к e-commerce.

- Бесплатная доставка оказалась очень важной. Плюс скидки, кэшбеки на банковскую карту, - отмечает аналитик Кирилл Шпара.

Маркетплейсы ставят задачу сократить время доставки до одного-максимум двух дней. Этот факт учитывают ведущие игроки рынка, расширяя постаматную сеть и открывая производственно-складские комплексы в регионах.

Так, онлайн-ретейлер Ozon создает фулфилмент-центр в индустриальном парке под Новосибирском, что позволит увеличить логистические площади в столице Сибири в шесть раз - с 2,8 тысячи до 19,8 тысячи квадратных метров. "Яндекс.Маркет" делает ставку на создание локальных складов и дарксторов (небольшие склады), максимально приближенных к покупателям. В Новосибирске работают десять дарксторов во всех районах города. В будущем таких складов в городе станет больше.

Лучшие шеф-повара Урала рассказали, что готовят дома на Новый год

Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)

Более 40 профессионалов со всего УрФО приняли участие в масштабном кулинарном поединке "Кубок шеф-поваров на призы MNTO.ru - "Лучший шеф-повар Урала 2021". Трем финалистам удалось удивить жюри не только мастерством приготовления, но и необычной подачей блюд "с уральской историей". Для презентации своих шедевров некоторые участники использовали даже… березовые пеньки.

Индивидуальные кулинарные соревнования с дегустацией организовали Уральский союз туриндустрии и Клуб отельеров Свердловской области при поддержке компании "Торгоборудование". Цели турнира - выявить лучших уральских шефов и дать толчок появлению новых гастрономических хитов, что должно привлечь клиентов в рестораны и отели. Однако профессиональное сообщество надеется не только решить сиюминутные проблемы пострадавших от пандемии отраслей, но и вывести "Урал кулинарный" на новую ступень развития.

- Урал занимает особое место в кулинарном мире. У нас есть великолепные гастропроекты, например "Уральская аутентичная кухня", есть и рестораны, входящие в топ-лист национальных рейтингов. На счету уральских шеф-поваров - победы в чемпионатах Chef a la Russe, фестивалях Gastreet. Но стоит честно признать: в национальной кулинарной культуре уральские шефы пока не лидеры, - констатирует президент Уральского союза туриндустрии, завкафедрой турбизнеса и гостеприимства УрГЭУ Ольга Ергунова.

Конкурс - в планах ежегодный - призван стать одной из ступеней к "Кулинарному Олимпу". Организаторы надеются, что он поможет выявить новые таланты, в том числе за пределами Екатеринбурга. Ведь наверняка в провинции есть настоящие самородки, "гуру на кухне", о которых пока мало кто знает.

Пробудить амбиции участников удалось в том числе при помощи солидного призового фонда - 300 тысяч рублей. Вызов приняли 46 поваров. Конкурсанты в буквальном смысле "на ножах" боролись за выход в полуфинал: готовили горячее блюдо и индивидуальную закуску. Слепые дегустации вывели во второй тур девять поваров (интересно, что строгий отбор удалось пройти только шефам-мужчинам). Задание у всех было одно и то же: приготовить заправочный суп с говядиной и горячее блюдо из форели. А вот дегустация произведений тройки финалистов, хотя и оставалась слепой, стала частью настоящего шоу. Члены жюри пробовали "зашифрованные" произведения на глазах у многочисленной публики - и тут же выставляли баллы.

Сгладить закономерное волнение участников и глотательный рефлекс зрителей должны были внеконкурсные закуски, предусмотрительно расставленные на столах. Но "зажевать" переживания удавалось не всегда. Кстати, интрига началась еще в момент выдачи задания: перед каждым из трех шефов-финалистов поставили черный ящик - из его содержимого и надо было приготовить горячее блюдо и закуску. Выбором продуктов организаторы удивили.

- В ящиках оказались оленина и раки. Я пожарил оленину и подал ее с разными гарнирами и с ягодным соусом. А в работе над закуской из раков соединил две техники - суфле и жюльен, - рассказал корреспонденту "РГ" серебряный призер конкурса Евгений Чукалкин из Каменска-Уральского.

Продукты, которые достались финалистам, пожалуй, все же нельзя назвать широко распространенными на Урале. Где сейчас те лесные косули, которых Бажов описал в "Серебряном копытце", именуя их "козликами"? А оленей много только на Ямале. Вот и обладатель первого места екатеринбуржец Дмитрий Воронин признался, что готовил оленину впервые в жизни. По его словам, по сравнению с говядиной она более плотная. Но настоящего профессионала застать врасплох невозможно.

- Решил приготовить на горячее рулет из оленины с яблоком и сельдереем и жареную вырезку с травами. А для холодной закуски выбрал голубец из рака и раковые шейки в цитрусовом соусе понзу. Одно блюдо - две текстуры, - подытожил он.

Дмитрий в профессии более 10 лет, а Евгений Чукалкин - свыше 20. Последний рассказал, что осваивал ремесло еще в армии, когда служил коком на корабле, и до сих пор благодарен учебе и армейской закалке. Конечно, подходы меняются: раньше больше всего внимания уделяли санитарии, а блюда готовили строго по технологии. Даже подачу регламентировали: скажем, горошек надо было выложить одним и тем же способом. Сейчас технологии уже другие, например, в ходу низкотемпературное приготовление - новое веяние из Европы, а в готовке и подаче блюд допустима импровизация.

К разным кулинарным телешоу у уральских шефов отношение неоднозначное. Смотреть - смотрят, а вот участвовать даже при желании непросто. Только отборочный этап там растягивается на три месяца - какой работодатель надолго отпустит? А вот на обычные конкурсы, вроде нынешнего, отпускают, говорят участники.

Понятно, что работа и состязание - разные вещи. Затейливые конкурсные блюда даже для ресторана зачастую не подходят. По словам Дмитрия, они сложны для линейного персонала. А вообще в каждодневной работе победители готовят все, что пользуется спросом у гостей. Например, поистине бессмертный салат цезарь хоть и поднадоел поварам, гости продолжают заказывать. Завсегдатаям предлагают новую концепцию - "еда на каждый день": карбонара, том-ям, цезарь, пицца постоянно чередуются, чтобы не надоедало.

Интересно, что и дома шефы от работы не освобождены. Конечно, порой готовят жены, но в другой раз главы семей лично стоят над плитой и раздражения при этом не испытывают. Кстати, уверяют, что вне работы предпочитают самую обычную еду - даже на Новый год. Интересно, что же будет у шефов на праздничном столе?

- Новогоднюю ночь встретим дома, потому что дети маленькие. Сделаем классические салаты: оливье, селедку под шубой. Я за домашнюю еду - тайских чудес хватает на работе, - поделился планами Дмитрий.

- Обязательно приготовим оливье, салат с кальмарами. Жена сделает селедку под шубой, - подтверждает и Евгений. - Быстренько перекусим всей семьей, и… они останутся дома, а я уйду на работу. Новогодняя ночь - практически всегда рабочая.

Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр "Мемориал"

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд в среду, 29 декабря, удовлетворил иск прокуратуры Москвы о ликвидации межрегиональной общественной организации "Правозащитный центр "Мемориал" (организация признана в РФ иноагентом).

Накануне аналогичное решение по международному "Мемориалу", который также является иноагентом, вынес Верховный суд РФ по иску Генеральной прокуратуры. В иске прокуратуры было указано, что международный "Мемориал" искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР как террористического государства.

Кроме того, прокуроры выявили в деятельности правозащитного центра оправдание террористических и экстремистских организаций. Еще одна из претензий к организации со стороны прокуратуры касалась того, что они не маркировали свои материалы статусом иностранного агента. В связи с этим, по данным надзорного ведомства, граждане не могут подойти критически к публикуемым статьям, а также могут сформировать негативное общественное мнение или даже столкнуться с депрессией. Адвокаты "Мемориала" уже заявили, что будут обжаловать решение о ликвидации организации в ЕСПЧ.

Международный "Мемориал" занимается исследованием репрессий в СССР, реабилитацией жертв и помощью их семьям. Правозащитный "Мемориал" - помощью беженцам и политзаключенным.

Обе структуры более пяти лет находятся в реестре иностранных агентов.

Определены лучшие новогодние шоу столицы

Текст: Сергей Жуков

В Москве назвали лучшие новогодние представления этого зимнего сезона - рейтинг в девятый раз составили эксперты проекта "Социальный навигатор". Всего было изучено 50 шоу, 13 из них вошли в список самых-самых.

Последний раз исследование проводилось два года назад - тогда в нем участвовали 93 новогодних представления. В прошлом году по понятным причинам елки ушли в онлайн, потому рейтинг составлять не стали. Этой зимой организаторы следуют антиковидным правилам - в зал пускают ограниченное число зрителей, а от взрослых требуют QR-код или ПЦР-тест. Увы, пандемия сократила количество шоу почти вдвое - их в городе осталось 50. Однако, как отмечают эксперты, спектакли стали только качественнее.

Представления оценивались по восьми критериям, включая оригинальность сюжета и соответствие программы заявленной возрастной группе. При составлении рейтинга учитывалось и мнение детей. Лучшими в итоге стали 13 представлений. Например, первое место поделили между собой КиноЕлка на Мосфильме "Вперед, в Новый год!", квест "Елка Победы. Тайны героев Москвы" Музея Победы и "Научный новый год 2022" ("Умная Москва").

По словам экспертов, с каждым годом палитра елок меняется - интерактива все больше. На смену классическим спектаклям часто приходят квесты, представления на открытом воздухе, научные эксперименты и зрелищные шоу-программы. "Организаторы новогодних елок все время пытаются придумать что-то новое, - рассказала заместитель директора Национального института качества образования Татьяна Волосовец. - Для меня совершенным откровением стал иммерсивный "Щелкунчик", о котором дети всего мира знают уже не одну сотню лет. Это сочетание традиционных елочных представлений, сказки и чего-то нового, необычного". Щелкунчик, кстати, стал в этом году самым популярным персонажем - чаще всего именно он упоминается в названиях новогодних шоу столицы.

В стоимость билетов на многие представления включены новогодние подарки. В основном сладкие, но в последнее время встречаются также игрушки, книги, наборы для творчества. Об этом иной раз просят родители. Мол, детям не нужны шоколадки и конфеты, которые накануне праздников дарят все и всюду.

Организаторы зачастую стараются развлечь не только детей, но и пап и мам. Например, Музей Победы, пока ребятня бегает по квестам, предлагает родителям увидеть свою экспозицию. А на "Мосфильме" обустроена рождественская кинодеревня, где можно провести время до и после представления. "Во время спектакля она тоже работает. Кроме того, путь до зрительного зала совпадает с частью экскурсионного маршрута, где гости увидят некоторые из экспонатов", - отметила исполнительный продюсер проекта Валерия Стоян.

Пандемия в большинстве случаев на стоимости билетов не сказалась. Однако изменилась глубина спроса, подчеркнула руководитель департамента мероприятий и парков киностудии "Союзмультфильм" Екатерина Слащева. По ее словам, раньше билеты на новогодние шоу раскупались сильно заранее. Теперь же от долгосрочного планирования многие отказались, а поэтому решение, идти или не идти, принимают буквально за один-два дня до представления.

Где москвичи планируют провести праздники

Текст: Ангелина Зеленькова

Москвичи активно бронируют и скупают туры на новогодние каникулы. Желающих улететь в другие города России и на зарубежные курорты по сравнению с прошлым годом стало на 20% больше. На пике популярности - Сочи, за рубежом лидирует Турция. Сама же Москва готовится встретить гостей из регионов - свободных мест в гостиницах почти нет.

По мнению москвичей, самые привлекательные города для встречи Нового года - Сочи, Краснодар и Минеральные Воды. В пятерке популярных направлений так же Крым и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В числе стран, куда москвичи уже запланировали перелет, на первом месте Турция. Стоимость билетов туда на Новый год начинается от 19 тысяч рублей в оба конца. Пользуются так же спросом туры в ОАЭ, Армению, Киргизию и Шри-Ланку.

"Интерес к путешествиям за границу отражается и на средней стоимости авиабилета из Москвы. Если в прошлом году его цена была 10 300 рублей на человека туда-обратно, то в этом - 16 200 рублей", - рассказала Елена Шелехова, руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

В списке популярных железнодорожных направлений на первом месте - Санкт-Петербург, туда оформлено 26,5% всех заказов из Москвы. Планируют жители столицы посетить так же Нижний Новгород (4,3%), Казань (3,7%), Минск (2,7%), Брянск (2,6%). Топ-5 за год изменился: Казань стала популярнее на 20%, а Нижний Новгород, наоборот, потерял около 50% спроса. В 2020-2021 годах на четвертом месте располагался Ярославль, сейчас его место занялМинск. Несмотря на произошедшие изменения, средняя стоимость билета на поезд осталась прежней - 2700 рублей.

Многие жители из этих городов на Новый год приедут в столицу. Председатель Комитета по малым средствам размещения московского отделения "ОПОРЫ России" Евгений Насонов сказал: "Москва традиционно пользуется популярностью. Украшенные улицы, новогодние ярмарки, большой выбор развлечений - все это привлекает россиян. В этот период спрос на отели достигает пика. Свободных номеров в гостиницах практически не осталось - заполняемость более 90%".

Больше всего в Москву приедет гостей из Краснодарского края и Минеральных Вод, а также из Северной столицы. Проведут они в Москве в среднем шесть дней.

Дом-музей Римского-Корсакова открылся после реставрации

Текст: Марина Ледяева (Ленинградская область)

Почитатели выдающегося русского композитора Николая Римского-Корсакова получили прекрасный подарок к Новому году: его дом-музей в городке Тихвине открылся после двухлетней реставрации. Первая выставка в обновленном здании - "Хранитель памяти" - рассказывает историю этой дворянской усадьбы начала XIX века.

В 1801 году дед композитора - предводитель местного дворянства Петр Воинович - построил дом на живописном берегу реки Тихвинки. Посетители могут сполна оценить масштабы и архитектурные особенности родового гнезда Римских-Корсаковых. На выставке представлены материалы как о славном прошлом дома, так и о ходе реставрационных работ. А сделано немало: заменены кровля, обшивка, инженерные сети, укреплены печи, восстановлена историческая отделка. При этом специалисты по максимуму сохранили оригинальные материалы - от кованых гвоздей до старинных досок.

В обновленном здании разместится богатая коллекция музея. Всего его фонд насчитывает более 10 тысяч экземпляров. Как поясняют в музее, особую ценность представляют личные вещи Римских-Корсаковых. Среди них есть настоящие семейные реликвии - крестильная рубашечка, лента с отметками роста маленького Ники и другие его детские вещи. В музее также можно увидеть клавиры и партитуры с автографами композитора, старинную мебель и рояль фирмы "Беккер", который служил Римскому-Корсакову более 30 лет.

Завершена проходка тоннелей Большой кольцевой линии столичной подземки

Текст: Любовь Проценко

Гигантские машины, которые роют тоннели при строительстве метро, во всем мире называют женскими именами. Москва - не исключение. Вчера, например, на станцию "Кленовый бульвар" строящейся в столице Большой кольцевой линии, пришел тоннелепроходческий щит "Лилия". Среди встречавших "гранд-даму" был сам мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы завершили гигантскую по объему работу, - сказал глава города. - Пройдены 143 километра тоннелей самого большого метрокольца в мире. Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пусконаладке оборудования, обкатке путей и так далее. Но Большое кольцо замкнулось именно сегодня".

Это день, по мнению Собянина, войдет в историю метростроения Москвы. Большого кольца протяженностью 70 километров в столице ждут тысячи москвичей. По прогнозу экспертов им будут пользоваться 2,25 миллиона пассажиров в день. Каждая поездка им будет экономить до 45 минут времени, которое они сейчас тратят на дорогу. И произойдет это уже в 2022 году - БКЛ по заданию мэра метростроители решили запустить в эксплуатацию на год раньше запланированного. Пока в строй введены 22 из 31 станции. Но уже сейчас действующими участками ежедневно пользуются почти полмиллиона пассажиров. Для сравнения: пассажиропоток действующей Кольцевой - 1,2 миллиона человек в сутки.

Главная ценность нового кольца состоит в том, что оно соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой. Это избавит жителей спальных районов от необходимости ехать в центр города только для того, чтобы сделать пересадку на другую радиальную линию. В то же время появление БКЛ разгрузит станции внутри существующего кольца и радиальные линии. А пассажиры получат 23 пересадки с БКЛ на другие ветки метро и 18 пересадок на МЦД и МЦК.

Тоннели БКЛ уникальны: одни из них классические, однопутные, которые прокладывают шестиметровые щиты, а другие двухпутные - каких в Москве еще не было - их прокладывают 10-метровые тоннелепроходческие комплексы. Это дает возможность уложить пути сразу в двух направлениях, сделав платформу островного типа, что существенно ускоряет процесс строительства. Тоннели большого диаметра проложены на двух участках: первый проходит от станции "Мнёвники" до станции "Давыдково", второй - от станции "Текстильщики" до "Кленового бульвара".

При прокладке Большого кольца щитам пришлось преодолеть пять водных преград. На перегонах "Нагатинский Затон - Печатники" и "Терехово - Кунцевская" они прошли под Москвой-рекой, на участке "Хорошевская - Народное Ополчение" и "Хорошевская - Шелепиха" - под Таракановкой, между "Сокольниками" и "Электрозаводской" - под Яузой, между "Авиамоторной" и "Нижегородской" - под Нищенкой и на перегоне "Терехово - Народное Ополчение" - под каналом Карамышевское спрямление.

В разные периоды на строительстве БКЛ работали до 33 щитов. В работе над таким масштабным проектом Москва поставила мировой рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Он был достигнут 18 марта 2020 года, когда в городе на строительстве метро одновременно работали 23 тоннелепроходческих комплекса, 13 из которых торили дорогу Большой кольцевой линии. Предыдущий мировой рекорд был установлен в Катаре в 2015 году - там одновременно работали 20 щитов.

Большинство тоннелей БКЛ проходят глубже других линий. Выше радиальных линий Большая кольцевая проходит только у станций "Петровский парк", "Каховская", "Электрозаводская", "Авиамоторная" и "Новаторская".

Газ становится невыгодным для автомобилистов

Текст: Владимир Баршев

Газ становится не выгоден автомобилистам. Несмотря на все попытки государства расширить использование экологичного топлива, рынок устанавливает свой порядок. В Московском регионе (Москва и Московская область) газ на заправках подорожал с начала года на 20%, следует из исследования, проведенного АНО "Мониторинг АЗС" и ГК "Монтранс".

На протяжении года эксперты этих организаций проводили мониторинг цен на топливо, отпускаемое в розницу на автозаправочных станциях в Московском регионе. Методика сравнения цен основана на реальных ценах на стеллах АЗС и реальных покупках топлива на заправках. Для расчета средних цен использовалась выборка из 4544 наборов цен на топливо в столичном регионе. По итогам исследования чеков, полученных с топливно-раздаточных станций Москвы и Московской области, средняя цена 92 бензина на январь 2021 года составляла 43, 87 рублей, а цена на декабрь 2021 года - 46, 63 рублей. То есть, выросла на 7,93%.

Стоимость 95-го бензина на январь 2021 года составляла 48,43 рубля, а на декабрь 2021 года - 51,44 рубля. Цена увеличилась на 7,86%. То есть "народные" марки бензина - 92-й и 95-й - подорожали в рамках официальной инфляции, чуть-чуть не дотянув до 8%.

Опережая инфляцию, поднялись цены на 100-й бензин. Если в январе ценник на него был в среднем 55,19 рубля, то в декабре он вырос до 60,15 рублей за литр. Подорожание составило 9,34%.

Сильнее всего из жидкого моторного топлива подорожала солярка. Дизель скакнул в цене на 10,72 процента с 48,01 рубля до 52,51 рубля, обогнав по стоимости даже 95-й бензин, чего еще не бывало.

Но абсолютный рекорд по стоимости поставил сжиженный природный газ - его стоимость увеличилась за год на 19,46%, что оказалось значительно выше ожидаемого центральным банком уровня инфляции в 8% за 2021 год.

Как рассказал "РГ" один из авторов исследования, председатель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, если судить по этим данным, то топливный демпфер, введенный правительством, работает. 92-й и 95-й бензин подорожали в рамках инфляции. Но в отличие от бензина, стоимость газа государством никак не регулируется. И цены на него бодро реагируют на ситуацию на рынке. В итоге именно газ показал, насколько должно было подорожать все топливо.

В результате владельцы автомобилей с газобаллонным оборудованием уже сейчас ощутили всю невыгодность этой затеи и начали отказываться от газа, заправляясь бензином. Благо, как правило, после установки газобаллонного оборудования, автомобиль становится двухтопливным.

Напомним, что государство предприняло попытку увеличить распространение газового топлива, как наиболее экологичного, на автомобили. Для этого была принята программа компенсации автовладельцам затрат на установку газобалонного оборудования.

Но с другой стороны были ужесточены требования к установке такого оборудования. В результате чего, она резко подорожала. А последний удар по газификации автомобилей нанес рынок, задрав цены на газ до уровня бензина. Сейчас, как отметил Петр Шкуматов, даже дома газом отапливать стало не выгодно, если газ не магистральный. Дешевле и выгоднее установить дизельный котел.

Назначен новый ректор МИФИ

Текст: Мария Агранович

В Московском инженерно-физическом институте - новый руководитель. С 30 декабря ректором вуза назначен Владимир Шевченко - он будет занимать эту должность до 29 декабря 2026 года. Владимир Шевченко - выпускник МИФИ: закончил вуз в 1996 году, причем с отличием.

За плечами - более десяти лет работы в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы, включая ЦЕРН. Как сообщили в минобрнауки, у Шевченко - большой опыт работы в рамках мегапроектов, предложенных и реализуемых Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт".

С 3 июля 2021 года Владимир Шевченко был исполняющим обязанности ректора МИФИ.

Сегодня МИФИ - один из крупнейших университетов России. Он стал одним из двух первых национальных исследовательских университетов и был переименован в Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".

Сегодня университет прочно удерживает лидерские позиции в подготовке специалистов высочайшего уровня, сочетая принципы синтеза образования и научных исследований, заложенные более 75 лет назад.

В МИФИ в свое время учились и работали 6 лауреатов Нобелевской премии, причем трое из них получили Нобелевскую премию в период работы в университете.

Мишустин обсудил с президентом РАН Александром Сергеевым поддержку ученых

Владимир Кузьмин

Государство продолжит делать все необходимое для поддержки российских ученых, создания им хороших условий, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин президенту РАН Александру Сергееву в среду, 29 декабря, во время рабочей встречи. Вкладывая сотни миллиардов рублей, оно ожидает прорывных разработок.

Глава правительства в конце года встретился с президентом Российской академии наук, чтобы обсудить ее результаты и планы развития. "Для нашего государства наука всегда была предметом особого внимания и особой гордости. С достижениями в этой сфере связаны все основные перспективные успехи нашей страны", - подчеркнул он. Научные и технические результаты, по словам премьера, способны качественно изменить любой сектор экономики, социальной сферы. "Мы в дальнейшем будем делать все необходимое, чтобы поддержать наших ученых, создать для них хорошие условия, - заверил Мишустин. - Это касается и инфраструктуры, лабораторий. Здесь очень много направлений, которыми мы занимаемся постоянно".

Важную роль в формирование научно-технической политики страны вносит Академия наук, признал глава правительства. Она координирует фундаментальные исследования, ведущиеся в России. "Мы предусмотрели значительные средства федерального бюджета - на следующий год это более 200 миллиардов рублей, и я надеюсь, что достойное финансирование обеспечит также достойные прорывные достижения", - сказал Михаил Мишустин.

Говоря о научных достижениях, президент РАН, конечно же, в первую очередь остановился на борьбе с пандемией коронавируса. Если при разработке вакцин российские ученые сработали эффективно, заметил Сергеев, то с лекарствами против COVID-19 вопрос непростой. Некоторые препараты сейчас проходят испытания предклинические и даже клинические. Федеральный исследовательский центр биотехнологии в сотрудничестве с рядом медицинских учреждений готовит новеллу в противоковидной фармакологии, рассказал руководитель РАН. Она связана с блокировкой вируса не при проникновении через рецептор, а при первоначальном попадании на поверхность клетки. "Впервые в мире сейчас разработали лекарство, которое блокирует эту область. Это так называемый гепарансульфатный комплекс", - пояснил он. Сейчас идут очень успешные клинические испытания.