Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Кардиологи тюменского МКДЦ успешно лечат пациентов с помощью генно-инженерной терапии

В 2021 году специалисты Кардиологического центра на базе Многопрофильного консультативно-диагностического центра (МКДЦ) начали применять генно-инженерную терапию для лечения дислипидемии – заболевания, при котором концентрация «плохого» холестерина в крови пациента существенно превышает норму и может привести к развитию ишемической болезни сердца, атеросклероза и других сердечно-сосудистых патологий, включая острые состояния – инсульт и инфаркт миокарда.

По заключению врачебной комиссии лечение препаратами генно-инженерной терапии на базе МКДЦ проходят 5 пациентов, и уже есть положительные результаты.

История Натальи началась 11 лет назад, когда у неё впервые появилась боль в груди давящего характера. После обследования у женщины диагностировали ишемическую болезнь сердца и выполнили стентирование сосудов. У Натальи был высокий уровень холестерина, который, несмотря на лекарственную терапию, не снижался до нормы и через несколько лет привёл к новым операциям по восстановлению проходимости сосудов.

«У Натальи гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия, связанная с наследственными генетическими нарушениями, приводящими к резкому повышению концентрации холестерина в крови и раннему развитию ишемической болезни сердца. Решение использовать для её лечения генно-инженерную терапию было принято по результатам анализа семейного анамнеза и полного обследования пациентки. Начиная с июля этого года Наталье раз в месяц при помощи шприца-ручки подкожно вводится препарат, вызывающий снижение содержания в крови липопротеинов низкой плотности. В настоящее время показатель холестирина у Натальи в норме», – рассказывает заведующий Кардиологическим центром МКДЦ Елена Фролова.

В 2022 году специалисты Кардиологического центра МКДЦ планируют продолжить отбор пациентов для генно-инженерной терапии. Стоит отметить, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями является приоритетной задачей национального проекта «Здравоохранение», и работа специалистов Кардиологического центра МКДЦ способствует её выполнению. Помимо внедрения самых современных методик лечения редких патологий, они также показывают высокие результаты по всем направлениям деятельности структурного подразделения.

Так, за 11 мес. 2021 года консультацию врача-кардиолога получили более 10600 пациентов (для сравнения, за аналогичный период 2020 г. – более 8000), на базе центра было проведено около 4470 ультразвуковых исследований (в 2020 г. – около 4350), выполнено почти 1370 нагрузочных тестов с ЭКГ (в 2020 г.– около 1010), почти 3700 случаев суточного мониторирования ЭКГ и АД (в 2020 г. – около 2700).

Новое оборудование поступило в Тамбовский областной онкодиспансер

Благодаря национальному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» для клинико-цитологической лаборатории Тамбовского областного онкологического клинического диспансера приобретены две высокотехнологичные мультифункциональные центрифуги с охлаждением. Это современное, не имеющее аналогов многофункциональное оборудование, позволяющее получить максимально точные результаты исследований.

Поставка данного оборудования завершаит программу переоснащения онкологического диспансера на 2021 год. Всего поставлено 17 единиц медицинского оборудования, включая компьютерный томограф, на общую сумму 174 миллиона рублей.

Ранее клинико-цитологическая лаборатория Тамбовского областного онкологического диспансера получила по нацпроекту автоматический иммуностейнер. Оборудование позволяют пациентам с неустановленным онкологическим диагнозом провести дополнительную диагностику для подбора эффективной лекарственной терапии.

Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из главных направлений нацпроекта «Здравоохранение». Проект рассчитан до 2024 года и предусматривает серьезное техническое переоснащение областного онкологического диспансера, повышение качества и доступности медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, развитие системы паллиативной помощи, профилактику онкологических заболеваний, в том числе за счет снижения потребления алкоголя и табака.

Топ открытий российских ученых в 2021-м по версии РИА Новости

Владислав Стрекопытов. Подходит к концу 2021-й, объявленный в России Годом науки и технологий. Вызов, брошенный пандемией, ученые встретили во всеоружии — подтвердили эффективность существующих препаратов и создали новые. Многое сделали в космонавтике, медицине, квантовых технологиях, завершили крупные "научные долгострои". О важнейших достижениях — в материале РИА Новости.

В ответ на главную угрозу

Российские ученые с самого начала пандемии активно включились в разработку вакцин против COVID-19, антивирусных препаратов и тест-систем. Прорывным стал 2020-й, в 2021-м исследования продолжили.

В феврале журнал The Lancet опубликовал промежуточные результаты фазы III клинических испытаний вакцины "Спутник V", созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Ее общая эффективность — 91,6 процента, а против средней и тяжелой формы COVID-19 — сто процентов.

"Спутник V" — одна из трех вакцин в мире, чья степень защиты более 90 процентов. Препарат зарегистрировали в 71 стране. Отдельно доказали его эффективность против вариантов коронавируса, отнесенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к группе вызывающих обеспокоенность, включая штаммы "альфа" и "дельта".

В 2021-м в России выпустили в оборот однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи и вакцину "КовиВак" на основе инактивированного вируса SARS-CoV-2, созданную в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова РАН. "Спутник Лайт" — это первый компонент "Спутника V", предназначенный для ускорения массовой вакцинации и ревакцинации. Его эффективность около 80 процентов — выше, чем у многих двухкомпонентных зарубежных вакцин.

Минздрав 24 ноября зарегистрировал еще один препарат Центра имени Гамалеи — "Спутник М" для подростков от 12 до 17 лет. Это аналог вакцины "Спутник V", разбавленный в пять раз.

Сейчас испытывают и назальную форму вакцины "Спутник V", точнее — ее второй компонент в виде спрея. По словам главы Центра Гамалеи академика Александра Гинцбурга, новый вариант позволит сформировать стерильный иммунитет.

Кроме того, зарегистрировали 14 лекарств от COVID-19 и 94 системы для его диагностики. В государственный реестр 12 ноября внесли первый в России препарат от коронавируса в форме инъекций — "Арепливир" компании "Промомед". До этого он и аналоги на основе фавипиравира существовали только в виде таблеток. Успешно прошел фазу III клинических испытаний левилимаб. Это оригинальное моноклональное антитело — ингибитор рецептора интерлейкина-6, созданный российской биотехнологической компанией BIOCAD для терапии ковида с тяжелым течением.

Из теоретических работ выделяется геномное исследование эпидемиологии распространения коронавируса в России. Специалисты из НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге провели его вместе с коллегами из НИУ ВШЭ, СколТеха и Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН. Все геномы вируса секвенировали в НИИ гриппа, которому ВОЗ недавно присвоила статус российской референс-лаборатории по COVID-19.

Для оперативной расшифровки геномов SARS-CoV-2 и мониторинга изменчивости вируса на базе института создали Российский консорциум по секвенированию геномов коронавирусов (CoRGI). Благодаря этому ученые в кратчайшие сроки разработали тест-систему для идентификации "омикрона". А недавно участники CoRGI обнародовали исследование эволюции закрепившейся на территории России особой линии дельта-штамма — AY.122.

Дела космические

Главные события — вывод на околоземную орбиту многофункционального лабораторного модуля "Наука", вошедшего в состав МКС, новые данные орбитальной астрофизической обсерватории "Спектр-РГ", а также работа совместной программы Европейского космического агентства (ЕКА) и российской госкорпорации "Роскосмос" по изучению Красной планеты — "ЭкзоМарс".

На борту обсерватории "Спектр-РГ", чья задача — построение полной карты Вселенной в рентгеновском диапазоне, установили два телескопа: немецкий eROSITA и российский ART-XC имени М. Н. Павлинского, созданный в ИКИ РАН совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сам аппарат построили в АО "НПО имени Лавочкина" и запустили в 2019-м с космодрома Байконур российской ракетой "Протон".

Следуя за Солнцем и медленно вращаясь вокруг своей оси, обсерватория уже трижды просканировала небесную сферу. Исследователи постепенно обрабатывают и публикуют полученные данные. Недавно в журнале Astronomy & Astrophysics вышла обзорная статья российских ученых о главных результатах миссии — составлении уникальной по четкости и полноте карты неба, а также непрерывном пополнении каталога источников жесткого рентгеновского излучения.

Некоторые объекты изучили более детально. Так, открыли образовавшийся на ранних стадиях формирования Вселенной очень далекий квазар — черную дыру в центре Галактики, падение вещества на которую вызывает колоссальный выброс вещества и энергии. По мнению исследователей, это подтверждает теорию Большого взрыва.

Кроме того, телескоп обсерватории "Спектр-РГ" нашел следы необычного термоядерного взрыва сверхновой, произошедшего всего 40 тысяч лет назад. Они находятся высоко над плоскостью Галактики, где остатки сверхновых еще не наблюдали. Пока известны лишь пять таких взрывов моложе ста тысяч лет.

В 2021-м по данным рентгеновского обзора неба составили первый каталог событий приливного разрушения звезд вблизи сверхмассивных черных дыр в ядрах далеких галактик.

На борту марсианской орбитальной станции Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии "ЭкзоМарс-2016", запущенной в космос 14 марта 2016-го ракетой-носителем "Протон-М" c космодрома Байконур, четыре прибора: два российских и два европейских. В этом году российский спектрометр в результате прямых измерений впервые обнаружил в атмосфере Марса хлороводород. Раньше знали о существовании этого галогенного газа только на Земле и Венере.

Информация, полученная российским комплексом приборов, легла в основу графиков изменения температур атмосферы Красной планеты, концентрации в ней пыли, льда, водорода, паров воды и тяжелой воды. Кроме того, новые данные опровергли гипотезу о выбросах метана в атмосфере Марса — это явление считают одним из возможных индикаторов жизни.

Долгострои меганауки

В Год науки и технологий завершили строительство сразу нескольких крупных российских установок, проекты которых закладывали еще в советское время.

На Байкале запустили глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD. Установка предназначена для исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий от астрофизических источников. Как ожидают ученые, это поможет ответить на важнейшие вопросы о строении и эволюции Вселенной.

Байкальский нейтринный телескоп — крупнейший в Северном полушарии и второй по величине в мире. При этом его чувствительность не ниже, чем у самой большой нейтринной обсерватории IceCube в Антарктиде. Оба детектора дополняют друг друга: вместе они видят всю небесную сферу. Эффективность синергетического подхода уже подтвердилась. Из обсерватории IceCube 14 декабря сообщили об уникальном явлении — ученые наблюдали трек нейтрино, совпадающий по времени с самой мощной за всю историю исследований вспышкой блазара. Через четыре часа после сигнала, полученного IceCube, взаимодействие другого нейтрино зарегистрировал Baikal-GVD. Впервые два крупнейших в мире нейтринных телескопа обнаружили нейтрино от одного возможного источника.

В День науки, восьмого февраля, на территории Петербургского института ядерной физики имени Б. П. Константинова, входящего в состав НИЦ "Курчатовский институт", ввели в строй исследовательский ядерный реактор ПИК. Это стало завершением одного из самых известных научных долгостроев в стране, начатого еще в 1976-м. ПИК — самый мощный в мире реактор, генерирующий поток нейтронов. В основном комплексе Курчатовского института в мае запустили токамак Т-15МД — первую за двадцать лет термоядерную установку, построенную в России.

А российские ученые из Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе в Санкт-Петербурге впервые в мире выяснили, как удерживается энергия термоядерной плазмы в сферическом токамаке нового поколения "Глобус-М2". Результаты исследования опубликовали в журнале Nuclear Fusion.

Квантовые инновации

Исследователи из НИТУ "МИСиС", Физтеха и Российского квантового центра сделали важный шаг в решении проблемы квантовой памяти и создания коммерческих квантовых компьютеров. Вместе с коллегами из Германии они впервые продемонстрировали возможность эффективного взаимодействия фотонов с использованием цепочки сверхпроводящих кубитов — квантовых аналогов битов в компьютерной памяти.

Российские физики обновили мировой рекорд в эффективности систем квантовой криптографии. Исследователи разработали новый, более устойчивый к внешним воздействиям алгоритм коррекции ошибок, благодаря которому устройства для квантового распределения ключей могут работать стабильно не только в идеальных лабораторных условиях, но и в городских линиях связи.

Специалисты из лаборатории нанобиоинженерии НИЯУ "МИФИ" первыми в мире продемонстрировали в лаборатории квантово-электродинамический эффект, теоретически предсказанный около трех лет назад. На практике он позволит резко повысить эффективность устройств, преобразующих энергию света в электрическую, — скажем, в несколько раз увеличить КПД солнечных батарей, органических светодиодов и другой фотовольтаической техники, используемой в медицинской диагностике, системах дистанционного управления химическими реакциями и других сферах.

А Центр квантовых технологий МГУ запустил первую в России сеть защищенной квантовой телефонии. Сеть, построенная на основе квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей, соединила пять квантовых устройств и 20 телефонных аппаратов, установленных в помещениях на Воробьевых горах, на Моховой, а также в московском районе Отрадное. Протяженность канала квантово-защищенной связи в рамках проекта — более 30 километров. Аналогов такого масштаба в мире еще нет.

Медицина

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) и Томского политехнического университета в сотрудничестве с зарубежными коллегами создали уникальный биосовместимый и биоразлагаемый материал на основе волокон полимера для хирургии и имплантологии.

Химики и биологи из УрФУ вместе со специалистами Института цитологии РАН и Института органического синтеза имени И. Я. Постовского УО РАН синтезировали соединения, способные остановить дегенерацию нейронов при болезнях Альцгеймера, Паркинсона и других тяжелых патологиях головного мозга. Эффективных препаратов для профилактики и лечения этих заболеваний в мире пока нет.

А итогом работы большой группы российских генетиков стало создание первого фармакогенетического атласа, в котором отражено распространение 45 самых значимых ДНК-маркеров среди населения всей России и сопредельных стран. Результаты опубликовали в журнале "Вестник РГМУ".

Археология

Уходящий год особенно богат на открытия археологов и антропологов. Новосибирские ученые из Института археологии и этнографии СО РАН в составе международной группы расшифровали митохондриальную ДНК из крошечных костных останков, найденных в самом нижнем культурном слое Денисовой пещеры на Алтае. Исследователи установили, что первыми юг Сибири заселили именно денисовцы — более 200 тысяч лет назад. А неандертальцы и сапиенсы пришли позже.

Кроме того, выяснили, когда в этом регионе появился современный человек. Возраст самой древней его ДНК, обнаруженной в осадочных отложениях пещеры, — 45 тысяч лет. К этому же времени относятся находки украшений и подвесок так называемой начальной культуры верхнего палеолита. Еще недавно археологи спорили, кто создал эти артефакты — денисовцы, неандертальцы или современные люди, так как никаких окаменелостей Homo sapiens до сих пор в пещере не обнаружили. Теперь их принадлежность доказана.

Специалисты Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" в районе реки Гоголь на стыке Тульской и Орловской областей обнаружили место последнего этапа Судбищенской битвы — одного из самых известных сражений эпохи Ивана Грозного, которое произошло между русским войском и крымской ордой в 1555 году у урочища Судбищи. С апреля 2021-го собрали уже более 2,2 тысячи предметов. По мнению ученых, есть вероятность, что по числу находок этот археологический памятник затмит даже Куликово поле.

Важные открытия сделали во время раскопок, предваряющих строительство скоростной автомобильной дороги Москва — Казань. В районе реки Велетьмы, притока Оки, археологи нашли сразу несколько стоянок, охватывающих период протяженностью около десяти тысяч лет — от мезолита, времени охотников и собирателей, до эпохи ранней бронзы, когда люди уже научились выплавлять металл, освоили скотоводство и земледелие.

А в окрестностях Мурома раскопали три средневековых селища XII-XVI веков. Всего собрали десятки тысяч артефактов. Раньше неподалеку от этих мест нашли стоянки эпохи палеолита, и теперь у ученых есть уникальная по временному охвату картина жизни людей в одном конкретном районе Волго-Окского междуречья.

Также в археологическом сезоне 2021-го экспедиции Института археологии РАН обнаружили два редких клада ювелирных украшений в районе Суздаля и Рязани. Новые находки сделали в Орле — судя по ним, первое древнерусское поселение здесь появилось задолго до основания крепости в 1566 году по указу Ивана Грозного.

Украина меняет концепцию: она победит Россию в неожиданной сфере

Валерий Михайлов

В ближайшие дни Владимир Зеленский должен подписать принятый Верховной радой закон о создании предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности. Поскольку под этими условиями украинская власть подразумевает требования к определенному уровню локализации производства некоторых видов продукции машиностроения, участвующих в публичных закупках, документ еще называют "законом о локализации".

Попробуем разобраться, стоит ли после этого ожидать того самого устойчивого развития и модернизации украинской промышленности. Возможно, экономика юго-западной соседки России вдруг перевоплотится из деградирующей к аграрно-сырьевому статусу в экономического тигра Восточной Европы?

Изначально этот законопроект появился в украинском парламенте летом прошлого года, когда все страны пытались как-то поддержать свои экономики в рамках жесткого кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19. На фоне обычной украинской экономической политики, которая в последние годы была направлена исключительно на уничтожение перерабатывающей промышленности и в особенности машиностроения (строго в фарватере указаний "западных партнеров"), этот документ выглядел настоящим бунтом. На что мгновенно среагировали структуры Сороса на Украине и прочие местные "грантоеды", устроившие массовую истерику. К участию в ней были привлечены все силы: толпы прикормленных блогеров, СМИ, платные "эксперты" — все рассказывали, каким безобразием является поддержка государством собственного машиностроения. Дошло до настоящего анекдота: финансируемая по линии все того же Сороса так называемая Киевская школа экономики умудрилась обнародовать "исследование" не только об отрицательном влиянии на экономику поддержки своей промышленности, но и о том, что импорт является локомотивом роста ВВП! Что, безусловно, прекрасно и умилительно.

Следом подключилась и более тяжелая артиллерия в лице посла Евросоюза Матти Маасикаса, который в письме, адресованном премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной рады Дмитрию Разумкову, сообщил, что намерения украинских властей противоречат соглашению об ассоциации с ЕС и обязательствам в рамках ВТО, да еще и намекнул на неминуемые последствия в случае непослушания. Позже в том же духе высказывались представители "семипосольщины". Поэтому принятый в первом чтении законопроект до второго чтения дойти никак не мог. А зимой прямо запретил его принимать и Зеленский.

Казалось, он так и умрет в стенах украинского парламента. Но нет, этому не дали случиться "западные партнеры", которые придумали, говоря словами из фильма "ДМБ", как этот недуг в подвиг обратить: то есть использовать бунт аборигенов в своих интересах.

В рамках бесконечного перечня обязательств, которые брала на себя Украина, подчиняя свою экономику новым и новым требованиям Запада, у нее почти не осталось механизмов поддержки собственного реального сектора экономики. Налоговые льготы, сокращение налоговой нагрузки и использование монетарных инструментов поддержки запрещены МВФ. Прямое бюджетное финансирование запрещено в рамках соглашения об ассоциации с ЕС и не согласуется с обязательствами в рамках ВТО. Да и нет в нищем украинском бюджете средств на него. Требования к локализации при публичных закупках (к таковым на Украине относят непосредственно государственные закупки, а также закупки предприятий с государственной или муниципальной долей собственности свыше 50 процентов) — один из немногих инструментов, которые украинская власть могла бы использовать для поддержки своих производителей. Тем более что в последние годы за пределы Украины утекает официально порядка 50 процентов (а реально еще больше) средств, отпускаемых на публичные закупки, — совершенно немыслимая для большинстве стран величина. В том же Евросоюзе подобные инструменты применяются. Согласно европейским директивам государственный заказчик в ряде секторов имеет право отклонять тендерные предложения с локализацией меньше 50 процентов. Притом что в Европе инструментов поддержки своих производителей вагон и маленькая тележка. В США по закону "Покупай американское" (Buy American Act) от 1933 года после изменений 2009 года при государственных закупках в отдельных случаях предъявляют требования о восьмидесятипроцентной местной составляющей.

В принятой в первом чтении редакции украинского законопроекта все было куда скромнее: требование к локализации на уровне 25-45 процентов с дальнейшим повышением требований к 2024 году до 40-55 процентов, причем всего лишь на 90 видов товаров.

Но в итоговой версии документа требование к локализации оказалось сокращено до жалких десяти процентов с теоретически возможным ее повышением до 40 к 2028 году. Решать, повышать ли планку, будет правительство. Причем ему же дано право и снизить ее до пяти процентов. Но и такая поддержка будет недолгой: в отличие от первоначальной редакции, принятый в итоге документ будет действовать не бессрочно, а всего десять лет.

Но главное изменение заключается в том, что из-под требования по локализации выводится продукция производителей из стран, с которыми Украина подписала международные договоры о госзакупках, то есть соглашение Government Procurement Agreement (GPA), под которым подписались 48 стран, в том числе США и государства Евросоюза!

Из крупных игроков в него не входят, например, Китай, Турция, Белоруссия, которые являются крупными поставщиками машиностроительной продукции на украинский рынок. Россия, кстати, тоже — но в силу понятных причин — крупным поставщиком машиностроительной продукции на Украину не является. Причем Китай уже довольно давно пытается к соглашению присоединиться, но его туда не пускают — и в нынешней ситуации вряд ли пустят.

Да, на днях Зеленский еще высказался в том духе, что в начале 2022 года все же будет подписан самоубийственный для украинской экономики договор о зоне свободной торговли с обладающей мощным машиностроением Турцией. То есть один из конкурентов может вернуться на украинский рынок через заднюю дверь. Но тут уж дело такое: суицидальные наклонности аборигенов, видимо, до конца не могут контролировать даже заокеанские кураторы.

В результате "западные партнеры" из угрожавшей их интересам идеи сконструировали инструмент, который:

— никак не поможет украинскому машиностроению развиваться и модернизироваться, поскольку десятипроцентная локализация — это ни о чем;

— принесет их прямым конкурентам на украинском рынке дополнительные расходы и прочие неудобства.

Если бы не тотальная бестолковость украинской власти, то такое извращение первоначальной идеи следовало бы признать виртуозной операцией. Но в имеющихся реалиях это рутина взаимоотношений метрополии с колонией.

Осознанность, инвестиции и личное пространство - что в тренде на рынке новостроек

События последнего года научили людей простой мудрости – покупай сегодня. Решение о покупке теперь принимается быстро, так как всем известно, что хорошее предложение не задерживается, к тому же стоимость квадратного метра стабильно растёт.

Для примера, по показателям рынка новостроек Московской области за 2021 год средневзвешенная стоимость квадратного метра выросла на 23% в Люберцах, на 24% в Балашихе, на 40% в Мытищах.

И если в прошлом году основным триггером на рынке новостроек была льготная ипотека по программе господдержки, которая придавала ускорение тем, кто долго не решался и откладывал покупку, то в 2021 году влияние программы стало ослабевать (хотя в начале года новости о перспективах продления/прекращения программы ещё влияли на спрос), покупатели из состояния ажиотажа перешли к более взвешенному и рациональному принятию решений.

Главным трендом стало само восприятие покупки жилья. Из «крыши над головой» квартира превратилась в объект недвижимости со своей финансовой и инвестиционной привлекательностью. Если раньше в сторону инвестирования смотрели отдельные категории покупателей, то сейчас эта практика становится повсеместной и вполне естественной. Покупая квартиру, человек теперь задумывается о её рентабельности, перспективах развития локации, которые в последствии повлияют на стоимость недвижимости. Более того, всё больше людей стали целенаправленно рассматривать жилую недвижимость как инвестиционный проект и возможность условно пассивного дохода.

В 2021 году стали сдвигаться тенденции в предпочтениях покупателей — людям захотелось больше пространства. С одной стороны, благодаря выгодным условиям программы господдержки для семей многие семьи получили возможность улучшить жилищные условия и стали приобретать большие квартиры. Так, в новостройках Подмосковья спрос на трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры вырос за год на 27%.

С другой стороны, те, кто пока не готов на большую квартиру, всё чаще отдают предпочтение «евро» планировкам — квартирам, в которых есть место для большой общей кухни-гостиной и небольших изолированных зон для уединения. Например, девелопер «Главстрой Регионы» озвучил, что в его проектах ЖК «Героев» и ЖК «Столичный» (Балашиха) за год спрос на «евро» двухкомнатные квартиры вырос на +47%, на «евро» трехкомнатные — на +20%. В то время как спрос на студии сократился на −34%, на классические двухкомнатные на −14%. Данные пример показателен, так как вышеназванные проекты входят в число самых продаваемых по региону. Предприниматель и общественный деятель Олег Дерипаска, основатель группы компаний «Главстрой», в которую входит и «Главстрой Регионы», заложил в своё время принцип — формировать предложение, которое не просто удовлетворяет потребности покупателей, а предугадывает их запросы на будущее. В итоге предложение не следует за тенденциями, а работает на опережение.

Понятие «социальная дистанция» уверенно вошло в наше сознание. Для людей стала важной возможность сохранять комфортное расстояние друг от друга. И, как следствие, общественные пространства и объекты инфраструктуры, места общего пользования и зоны приема курьерской доставки, в том числе бесконтактной, игровые и рекреационные зоны теперь продумываются с учетом запроса покупателей на безопасную дистанцию.

Ещё один тренд «новой реальности» — люди стали работать из дома. Следовательно, помимо спальни, кухни и зоны отдыха в квартире теперь должно быть предусмотрено пространство для работы. На практике это реализуется в виде специального места, задуманного при проектировании: уголка, утепленной лоджии, «кладовой» или отдельного кабинета, если позволяет площадь. По той же причине повысились требования к шумоизоляции и функциональности как возможности изменять пространство квартиры под актуальные запросы жильцов.

Анализируя уходящий год, интересно наблюдать, как трансформируются и взрослеют и покупатель, и рынок. Тенденции, которые возникли стихийно в ситуации кризиса, со временем кристаллизуются и становятся прогрессивными. В заключении хочется привести еще один тренд, без которого уже не представить реальность, — переход в онлайн. Для рынка недвижимости ещё недавно это казалось чем-то немыслимым, а сегодня рынок уверенно перешел и адаптировался в реалиях онлайн пространства.

Со следующего года будет расширен перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 22 новых наименований. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего в обновленном перечне – 808 медикаментов. Среди новых наименований – препараты для лечения спинально-мышечной атрофии (рисдиплам), рака молочной железы (талазопариб), муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор), рассеянного склероза (кладрибин, сипонимод). Также в числе новых – препараты для лечения множественной миеломы (изатуксимаб, помалидомид), хронического гепатита B (булевиртид), туберкулеза легких (деламанид), внутрибольничных инфекций (полимиксин В) и ВИЧ-инфекции (биктегравир + тенофовира алафенамид + эмтрицитабин, доравирин+ламивудин+тенофовир).

Кроме того, для пяти препаратов, ранее включенных в перечень, добавлены дополнительные лекарственные формы, говорится на сайте правительства РФ. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.

Этим же распоряжением расширился перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).

МОСКВА ПРОДОЛЖИТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЛАЗМУ ПЕРЕБОЛЕВШИХ В ТЕРАПИИ COVID-19

Власти Москвы не намерены прекращать использование плазмы крови переболевших в терапии коронавирусной инфекции, пишет РИА Новости. Как рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, при применении плазмы крови важно учитывать состояние пациента.

«Мы детально изучили то исследование, которое проводила ВОЗ. Оно касалось применения этого способа терапии только к тяжелым больным. Как говорят наши врачи ведущих клиник, здесь при применении данного вида терапии очень важно правильно попасть в терапевтическое окно. Говоря медицинским языком, применять плазму они считают необходимым в тот период, когда у человека острая фаза коронавируса, собственные антитела не выработаны, а риск тяжелого течения коронавируса очень высок», - сказала Ракова.

По ее словам, в других же случаях, когда пациент в тяжелом состоянии и уже находится на ИВЛ, московские врачи согласны, что применять плазму не следует.

Ранее ВОЗ опубликовала рекомендации о прекращении использования плазмы крови переболевших в терапии коронавирусной инфекции. Рекомендации ВОЗ базируются на данных анализа 16 исследований, в которых принимали участи более 16 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией.

Контрактные компании «ТехноСпарка» ФИОП Группы «РОСНАНО» в 2021 году увеличили количество заказов на 20%

Тренд на переход к контрактной форме производства и услуг усиливается. Так, контрактные компании «ТехноСпарка» Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО» в 2021 году выполнили на 20% заказов больше по сравнению с прошлым годом. Всего за год было выполнено более 1200 заказов.

В уходящем году «ТехноСпарк» в шестой раз подряд возглавил Национальный рейтинг технопарков России, в том числе, за счет развитой сети контрактных бизнесов. Это компании, специализирующиеся на разных типах производства, включая аддитивное и композитное, а также услугах — от инжиниринга до генетических исследований. Сегодня клиенты контрактных бизнесов TEN group — от крупнейших российских хай-тек компаний до небольших бизнесов.

Значительное увеличение объема заказов TEN group показал аддитивный производитель «ТехноСпарка» — компания TEN print, которая занимается изготовлением металлических и пластиковых изделий методом 3D-печати. По сравнению с прошлым годом количество контрактов в портфеле TEN print увеличилось почти в 4 раза, что говорит о росте спроса на аддитивное производство. Такой динамики удалось добиться, в том числе, благодаря новому 3D-принтеру для печати металлом, который компания получила в марте.

Также значительный рост показали производитель композитных рукавов Artek Braiding и компания TEN engineering and design, которая специализируется на промдизайне и разработке технологических продуктов. В 2021 году им удалось увеличить число заказов в 1,9 и в 1,7 раза соответственно.

«Сегодня компании стремятся перевести на контракт весь жизненный цикл продукта: ряд заказчиков работают с TEN group начиная с этапа инжиниринга и сейчас выпускают свои изделия на мощностях производственных компаний «ТехноСпарка». Это удобно, поскольку не надо думать, как и где производить. А компании, строящие экосистемы, с помощью наших контрактных сервисов могут реализовать свои идеи в deep tech», — рассказал генеральный директор «ТехноСпарка» Олег Лысак.

СПРАВКА

Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из крупнейших институтов развития инновационной инфраструктуры в России. Создан на основании закона «О реорганизации Российской корпорации нанотехнологий» в 2010 году.

Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики путем реализации национальных проектов, формирования и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования через создание новых учебных программ и образовательных технологий, оказания институциональной и информационной поддержки, способствующей выведению на рынок технологических решений и готовых продуктов, в том числе в области сквозных цифровых технологий.

Председателем Правления Фонда, как коллегиального органа управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Сергей Куликов, генеральный директор Фонда — Руслан Титов.

Группа «ТехноСпарк» входит в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы «РОСНАНО». «ТехноСпарк» — это компания, которая создает с нуля и выращивает технологические стартапы в различных индустриях.

«ТехноСпарк» в 2016-2020 годах признавался самым эффективным технопарком России, входит в Национальный рейтинг российских быстрорастущих компаний «ТехУспех». С 2012 года компания работает в модели стартап-студии и создает десятки стартапов, строящих свой бизнес в deep tech технологиях в партнерстве с ведущими R&D-центрами и технологическими корпорациями. Группа компаний формирует открытое контрактное производство полного цикла для разработки и выпуска высокотехнологичных продуктов.

Также «ТехноСпарк» занимается развитием предпринимательских компетенций и проводит стажировку #стартапдиплом в реальных компаниях стартап-студии.

ФАС завершит расследования по делам "Северстали", ММК и НЛМК в I квартале

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует опубликовать результаты расследования по трем делам в отношении "Северстали", "Магнитогорского металлургического комбината" и "Новолипецкого металлургического комбината" по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат в I квартале 2022 года.

"У нас с апреля рассматривается дело, на это есть 9 месяцев. Только по одному из участников (дела - ИФ) уже 100 томов, появились новые заинтересованные в этом деле участники. (...) Это"Газпром","Роснефть". Расследование продолжается", - заявил на пресс-конференции руководитель ФАС Максим Шаскольский.

Как сообщалось, ведомство проводит заседания с участием ПАО "Газпром", "Роснефти", ССК "Звезда", союза "Объединение вагоностроителей" и Ассоциации производителей стеллажей и складского оборудования.

Рассмотрение трех разных дел - отдельно по каждой компании - позволяет избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий, заявляла ФАС.

В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы. Аналитики BCS GM полагают, что "в худшем случае будет наложен штраф, который может составить 15% выручки от реализации продукции".

1608 человек из 71 региона России вышли в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа»

Определены 1608 полуфиналистов Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» – масштабного проекта Министерства просвещения Российской Федерации и президентской платформы «Россия – страна возможностей». Все они успешно прошли этап дистанционного тестирования, который проводился с 15 по 23 декабря. 402 команды из 71 региона России продолжат конкурсную борьбу в региональных полуфиналах, которые пройдут с 21 января по 13 марта 2022 года в восьми городах России. Списки участников очных полуфиналов опубликованы на сайте конкурса.

«Поздравляю участников с успешным прохождением этого первого серьёзного конкурсного этапа. Уверен, что участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа» станет важной вехой в их профессиональном развитии, позволит конкурсантам наиболее ярко проявить свои личные качества и профессиональные навыки, приобрести полезный педагогический опыт и показать себя настоящими лидерами в сфере образования», – отметил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

Во Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа» принимают участие команды в составе четырёх сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников. Всего заявки на участие в конкурсе подали 36 758 человек из всех регионов России.

Заявочная кампания продлилась с 7 октября по 10 декабря. Команды, которые успешно зарегистрировались на сайте конкурса, получили возможность пройти восьмидневное дистанционное тестирование на проверку общей, функциональной и управленческой грамотности.

Рейтинги полуфиналистов в каждом федеральном округе формировались исходя из суммарного балла всех участников одной команды.

Лидерами по итогам этого конкурсного этапа стали Санкт-Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Москва, Краснодарский край, Волгоградская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская и Тюменская области. 18% полуфиналистов представляют сельские районы и удалённые территории страны.

Большинство полуфиналистов конкурса – это педагоги и руководители образовательных организаций в возрасте от 40 до 50 лет (38%), Полуфиналистов в возрасте от 25 до 35 лет – 27%, более 50 человек моложе 25 лет, более 40 участников старше 60 лет.

«Теперь самое важное для полуфиналистов – самым активным образом проявить себя на очных этапах. Уверен, что конкурс в очередной раз подтвердит свой статус коммуникационной платформы для педагогического сообщества, эффективной площадки для обмена профессиональными практиками и методиками. В следующем году в очных этапах примут участие представители большого спектра образовательных организаций: и классических общеобразовательных школ, и учреждений, специализирующихся на определённых областях обучения (технические и гуманитарные науки, военно-патриотическое воспитание, обучение одарённых детей и детей с особыми образовательными потребностями). Желаю всем командам, прошедшим в полуфинал, успешного выступления. Надеюсь, что конкурс станет дополнительным импульсом для их профессионального развития», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По итогам прохождения каждого из тестов участники получали доступ к списку рекомендуемой литературы для дальнейшего профессионального и личностного развития.

Первый полуфинал для команд Приволжского федерального округа состоится 21 января 2022 года в Нижнем Новгороде. В финале встретятся 100 команд-победителей.

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» направлен на выявление и поддержку талантливых управленцев системы образования, обладающих лидерскими качествами и высоким уровнем профессионализма.

Призёры получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнёров конкурса.

Справочно

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» – это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников.

Конкурс реализуется при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Организатор конкурса – Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей».

Виртуальность неизбежна

Константин Скурат

Пользователи новых технологий рассчитывают на появление гибридных торговых центров и их широкое распространение к 2030 г. Люди смогут пользоваться всеми благами цивилизации и вести социально активную жизнь за счет сочетания виртуальных и физических возможностей, не удаляясь от дома. AR-очки, водонепроницаемые VR-очки, сенсорные костюмы и тактильные перчатки станут частью одежды для торговых центров в 2030 г. Таковы некоторые из результатов Ericsson ConsumerLab по итогам исследования, посвященного 10 потребительским трендам, которые получат широкое распространение к 2030 г.

Исследовательское подразделение Ericsson ConsumerLab представило 11-й выпуск своего ежегодного отчета The 10 Hot Consumer Trends 2030 - The Everyspace Plaza. Исследование посвящено 10 потребительским трендам, которые получат широкое распространение к 2030 г. Помимо трендов, в отчет включены данные о будущем шопинга, полученные в результате опросов людей, первыми начинающих пользоваться новыми технологиями. В 2030 г. будет популярен шопинг, основанный на сочетании технологий с использованием подключения к Сети и объектов физического мира. Это гибридное многофункциональное пространство получило название Everyspace Plaza. В исследовании приняли участие пользователи технологий дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), а также цифровых ассистентов из 14 мегаполисов мира, включая Москву. Им было предложено оценить 15 гибридных концепций, задействующих цифровые технологие в торговом центре. 75% опрошенных считают, что все 15 концепций могут быть воплощены в жизнь в том или ином виде к 2030 г.

"Мы считаем, что есть большая потребность в реалистичных виртуальных ассистентах, с которыми человек сможет коммуницировать в виртуальных мирах - компьютерных играх, метавселенных. Для этого потребуется разработать целый спектр различных технологий искусственного интеллекта - системы оцифровки внешности, реалистичную мимику, системы эмоционального синтеза речи и анализа эмоций, технологии бесшовного наложения виртуальных объектов на видеопоток из реального мира и многое другое. На российском рынке есть хороший задел по всем этим направлениям, в том числе у членов Комитета по искусственному интеллекту АРПП", - отмечает руководитель комитета по искусственному интеллекту АРПП "Отечественный софт", генеральный директор компании "Наносемантика" Станислав Ашманов.

10 потребительских трендов 2030 г. по версии Ericsson ConsumerLab

Тренд 1 - "Концерты с эффектом присутствия". Вы можете быть и актером, и зрителем, но какие эмоции вызовет новый опыт - восторг или ужас? 80% опрошенных считают, что технологии позволят создать реалистичную атмосферу живого выступления артистов в концертном зале без их реального присутствия. При этом всего 13% жителей Москвы считают, что организаторы мероприятия смогут с помощью множества сенсоров заставить присутствующих изнывать от палящего зноя, страдать от холода, сильной влажности или сухости пустыни.

Тренд 2 - "Иммерсивная пластическая хирургия". Многие люди не прочь улучшить свою внешность, не прибегая к помощи пластических хирургов. На появление косметических салонов, делающих людей красивыми с помощью технологий объемного моделирования, рассчитывают 7 из 10 опрошенных. При этом 33% москвичей не будут пользоваться услугами этих салонов из-за высоких цен.

Генеральный директор G-Core Labs в России и СНГ (VR-разработчик) Михаил Шурыгин говорит, что хоть речь и идет о виртуальных мирах, но стоит смотреть на вещи реально: первыми будут воплощены проекты, польза от которых понятна бизнесу. Это менее экспериментальные, менее рискованные, но более экономически обоснованные технологии - например, "Концерты с эффектом присутствия"(тренд 1). Пожалуй, этот тренд станет одним из первых вариантов массового применения VR-технологий, который мы застанем до 2030 г., так как интерес к концертам в виртуальном пространстве уже есть, инфраструктура готова, а развитие VR - не за горами; "Парки для общения с несуществующими животными" (тренд 10) и "Путешествия в нереальные миры"(тренд 4). Эти вещи понятны бизнесу, их легко "посчитать", они не требуют от конечного потребителя покупки дорогостоящего VR-оборудования; "Всегда доступные магазины" (тренд 8).

"У AR-технологий огромный потенциал для ретейла, скоро тут будет целый пласт всевозможных сервисов. Инфраструктура для них уже готова - мы подготовили для таких проектов решения по быстрой и безопасной передаче данных по всему миру, так что осталось только дождаться более активного внедрения AR-очков в обычную жизнь. С "фабриками дизайна", "метапортными" и "многопрофильными медицинскими центрами" (тренды 6, 3 и 9) все обстоит сложней, так как воплощение этих трендов в жизнь зависит не только от развития AR/VR- и AI-технологий, но и от технологий 3D-печати и сканирования, медицинских технологий. Для их реализации к 2030 г. должно совпасть большое количество факторов. А вот реализация некоторых технологий в России к 2030 г. вызывает сомнения. Во-первых, это касается "метапортных" (тренд 3): о доступном индпошиве силами 3D-печати речь идет давно, а 3D-сканеры тела человека, в том числе для задач ретейла, существуют уже несколько лет. Однако мы пока не видим массового внедрения этих технологий в жизнь. Возможно, рынок успеет развиваться к 2030 г., но говорить о его интеграции с AR- и VR-технологиями пока рано. Во-вторых, вызывает сомнения распространение "иммерсивной пластической хирургии" (тренд 2), и вопрос тут даже не в технологиях, а в востребованности таких услуг к 2030 г. Пока что это выглядит маловероятным", - говорит Михаил Шурыгин.

Тренд 3 - "Метапортные". Появление портновских экспресс-услуг для вас и вашего аватара - дело недалекого будущего. По мнению более 70% пользователей технологий AR/VR, в торговых центрах появятся портные, с помощью 3D-печати и роботов-швей создающие дешевую одежду на заказ по меркам клиента. При этом 70% москвичей рассчитывает на услуги AR/VR-примерочных под управлением технологий искусственного интеллекта.

"В России и во всем мире AR-примерочные - наиболее востребованная услуга. Для ее реализации уже есть все необходимое оборудование, осталось только рассчитать экономику решения. В любом случае, учитывая текущую ситуацию с пандемией и бурным развитием интернет-торговли одеждой, наличие такого сервиса поможет как покупателям в удобстве выбора товаров, так и продавцам, существенно снизив издержки на логистику. Тренд на ботов-портных вызывает сомнение: не очень уверен, что одежда из искусственных материалов будет востребована, в основном наши сограждане предпочитают натуральные материалы, но со сменой поколений воззрения могут поменяться", - отмечает руководитель центра компетенций мультимедиа и унифицированных коммуникаций "Т1 Интеграция" Игорь Афонин, добавляя, что в России уже точно воплощен в реальность первый тренд - концерты с эффектом присутствия, правда, речь идет исключительно о визуальном и звуковом, но не тактильном восприятии или обонянии; также пока неясна, по его мнению, перспектива появления многопрофильных медцентров на базе ИИ (тренд 9), где основная проблема - отсутствие законодательного регулирования для определения ответственности перед пациентом за результаты исследования и диагностики.

Тренд 4 - "Путешествия в нереальные миры". Многие люди готовы исследовать несуществующие миры. Две трети опрошенных верят в возможное появление бассейнов, в которых можно будет в VR-шлеме с подачей кислорода погрузиться в атмосферу космоса без гравитации. 46% москвичей считают, что с помощью AR/VR-технологий можно будет прочувствовать ощущения пассажиров тонущего "Титаника".

Директор по продуктовой стратегии "МойОфис" Евгений Фенюшин говорит, что, к сожалению, в соответствии с опубликованной методикой, в исследовании принимали участие только жители мегаполисов, что как минимум в России вносит существенные коррективы в отчет и не отражает ожидание от технологий населения регионов РФ, в первую очередь из-за доступности современных технологий в небольших городах. Однако он отметил интенсивное развитие замещающих технологий виртуальной реальности, как правило, основанных на ИИ, в индустриях технологий развлечений и торговли. По его словам, уже сейчас мы наблюдаем развитие сервисов виртуального присутствия на концертах/представлениях/театральных постановках; активно развиваются технологии виртуальных помощников при покупке одежды и мебели для дома. Он полагает, что к 2030 г. вышеперечисленные технологии станут обыденными.

"Более сложный трек развития у технологий, требующих существенных капитальных инвестиций со стороны потребителя в оборудование и подготовку помещений. Их развитие, особенно в регионах РФ, будет сильно зависеть от экономической ситуации, маловероятно их появление в указанный срок. В целом наибольшее развитие в РФ получат технологии, которые будут способствовать экономическому росту и развитию компаний; технологии, позволяющие перевести в цифровой формат уже знакомые и востребованные услуги. Будут особенно востребованы медицинские сервисы - телемедицина и сервисы дистанционной помощи в покупках. Учитывая менталитет россиян, существенной популярности сервисов виртуальных ресторанов ожидать не приходится - мы все же любим непосредственное, личное общение" - заключил Евгений Фенюшин.

Тренд 5 - "Спортивные гибриды". Хороший жизненный тонус невозможен без ментального здоровья - в этом уверены многие опрошенные. Примерно 70% респондентов ждут появления фитнес-центров для тренировки ума, в которых можно будет укрепить ментальное здоровье за счет персонально подобранных AR/VR-технологий и множества датчиков. Также 70% москвичей ожидают появления тренажеров, которые с помощью технологий ИИ создадут отличные фото для соцсетей.

Директор по развитию и инновациям Varwin (VR-разработчик) Виталий Степанов, отвечая на вопрос ComNews, какие из топ-10 трендов будут реализовываться раньше других в России, замечает, что по тем проектам, с которыми в компанию обращаются, - это концерты с эффектом присутствия (тренд 1); путешествия в нереальные миры (тренд 4); спортивные гибриды (тренд 5); всегда доступные магазины (тренд 8); парки для общения с несуществующими животными (тренд 10). Причиной он называет большую понятность людям и простоту для начала применения данных направлений. По его словам, тренды, перечисленные выше, уже имеют первые проекты в России или мире.

"Многие хотят бегать не просто по беговой дорожке, а в теплом спортзале, видя при этом парковый пейзаж. Или каждый из нас хочет очутиться в мире из любимой книги, который представляли в голове, но не могли там прогуляться. Сложнее будет с трендами, которые рассчитаны на принятие решений с помощью виртуальной или дополненной реальности. Пользователи понимают, что виртуальный результат может отличаться от реального поэтому виртуальные примерочные, медицинские центры, хирургия и другие начнут укреплять свои позиции в случае подтверждения успеха технологии на более простых проектах", - дополняет Виталий Степанов.

Тренд 6 - "Фабрика дизайна". Ремонт вещей и производство новых предметов из старых в соответствии с требованиями заказчика будут возможны к 2030 г. Более половины опрошенных готовы покупать новые вещи, сделанные из переработанных старых. 83% москвичей считают, что смогут получить мебель и игрушки, созданные по их собственному дизайну.

"В ближайшее десятилетие будут реализованы AR/VR-примерочные под управлением технологий искусственного интеллекта, и в какой-то мере они уже используются. Кроме того, изготавливать мебель и игрушки по собственному дизайну не предполагает больших трудностей, всегда доступные магазины и парки для общения с несуществующими животными вполне реальны. А вот виртуальный ресторан внедрить, конечно, можно, но неясно, как идея будет монетизироваться", - предполагает технический директор ISPsystem Игорь Десятников.

Тренд 7 - "Виртуальные рестораны". Многие люди предпочитают виртуальное общество как менее утомительное. Половина опрошенных не прочь виртуально пообедать или поужинать в каком-нибудь из ресторанов мира в обществе друзей, оставаясь при этом дома. 16% москвичей полагают, что появятся рестораны для аватаров, созданные с помощью технологий ИИ.

Тренд 8 - "Всегда доступные магазины". Людям нужна возможность протестировать вещи перед покупкой - хотя бы виртуально. Три четверти опрошенных хотели бы наглядно представлять новые вещи в своих домах перед покупкой. 49% москвичей хотят, чтобы магазины давали AR/VR-уроки, поясняющие, как пользоваться предлагаемыми в продаже товарами.

"Сейчас главный тренд - точки пересечения в NBIC-технологиях. За счет совмещения нано- и биоинженерных, то есть генетических, информационных и компьютерных технологий, а также когнитивных ресурсов, нацеленных на искусственный разум, научно-технический прогресс ускорился. Поэтому я уверена, что указанные в исследовании технологии смогут достигнуть необходимого уровня", - комментирует директор по качеству глобальной ИТ-компании SimbirSoft Екатерина Ремизова, отметившая, что для клиента из сферы ретейла в компании разработали интерактивную мобильную игру, которая позволяет "ловить" купоны в дополненной реальности и использовать их в реальных покупках.

Тренд 9 - "Многопрофильные медицинские центры". Мы привыкли быстро получать желаемое, и медицинские услуги не должны быть исключением. 77% опрошенных рассчитывают на появление медцентров, в которых можно будет всего за несколько минут оценить состояние здоровья с помощью технологий ИИ. 53% москвичей считают, что может появиться ИИ-врач, оценивающий уровень кислорода, наличие антител, вирусов и бактерий в крови.

Генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский говорит, что, по данным ResearchAndMarkets, объем мирового рынка AI-технологий в здравоохранении по итогам 2020 г. достиг $4,2 млрд, а количество решений на основе ИИ будет только расти, но многие из них доступны уже сегодня. Он приводит в пример созданный в компании продукт на основе ИИ - Voice2Med, который позволяет заполнять медицинские протоколы голосом. Данное решение применяется в медицинских учреждениях уже в 62 регионах России, кроме того в компании разработали виртуального ассистента для медучреждений, который может записать на прием к врачу, напомнить о приеме, проконсультировать по подготовке к процедурам или перенести прием на другую дату.

"AI-рынок, по данным Global Industry Analysts Inc. (GIA), к 2026 г. достигнет $291,5 млрд, среднегодовой темп роста - 34,3%. В прошлом году его оценивали всего в $47,1 млрд. Позитивный прогноз сохранится. Факторы роста - и глобального, и российского рынков - в направлениях голосовой и лицевой биометрии, омниканального взаимодействия, диалоговых ассистентов и речевой аналитики. С ростом внедрения биометрических решений глобальные разработчики продолжат совершенствовать технологии антиспуфинга - защиты биометрии. Рост спроса на диалоговых ассистентов для крупного бизнеса и госсервисов спровоцирует продолжение развития технологий распознавания и синтеза речи, обработки и понимания естественного языка", - добавляет тренды Дмитрий Дырмовский.

Архитектор Softline Digital Иван Корсаков говорит, что тренд №9 активно реализуется в России уже несколько лет, и искусственный интеллект помогает врачам ставить диагнозы и формировать третье мнение. По его словам, это направление развито в нашей стране лучше всего. Эксперт замечает, что остальные тренды практически все связаны с VR, но потребуется некоторое количество исследований и экспериментов, чтобы подтвердить, что люди действительно будут этим пользоваться.

"Вспомните 3D-телевизоры, тогда тоже казалось, что плоский формат уходит в небытие. Однако людям просто надоело, и такие телевизоры сняты с производства почти повсеместно. Главное, чтобы технология была удобной и комфортной для человека. Сейчас с дополненной и виртуальной реальностью это не всегда так - активные пользователи устают от использования очков и, "поиграв", успокаиваются. На мой взгляд, реализовать можно любую из перечисленных в списке идей. Однако нужна серьезная проработка, прежде всего со стороны пользовательского опыта. Если такие задачи будут решены, то любая идея из списка имеет право на жизнь", - полагает Иван Корсаков.

Тренд 10 - "Парки для общения с несуществующими животными". Люди устали от городов и скучают по природе. 44% опрошенных хотят посещать парки внутри торговых центров и с помощью цифровых технологий чувствовать близость к природе. 73% москвичей верят в появление AR/VR-зоопарков с удивительными животными, в том числе давно вымерших видов.

По словам генерального директора "Ланит-Терком Италия" (входит в группу "Ланит") Екатерины Уфнаровской, большой коммерческий потенциал есть у последнего тренда, который заключается в слиянии виртуального и реального миров в сфере услуг, путешествий и туризма. Она считает, что одна из причин в том, что это направление развития технологий актуально ввиду новой реальности, в которой мы оказались почти два года назад (за это время все большую популярность приобрели виртуальные путешествия и походы в музеи, клубы в дополненной реальности), и оно будет только развиваться. Она полагает, что раньше других в России могут воплотиться в жизнь две тенденции: первая связана с пост-конфиденциальностью (технологии здесь выступают мерилом прозрачности), а вторая - с технологическим прорывом в сфере услуг. А из трендов, не попавших в список, но актуальных уже сейчас, можно назвать промышленный AR/VR, говорит эксперт. Технологии виртуальной и дополненной реальности применяются на крупных производствах, и у этого направления есть большие перспективы, в частности в России. Такие решения уже активно внедряются и используются. Также, говорит Екатерина Уфнаровская, коммерчески успешной в будущем может стать технология Geopose, благодаря ей геопозиционирование в пространстве позволит строить непрерывные сцены в AR, и картинка не будет прерываться, даже если объект (или сам человек) будет находиться в движении.

"Говорить о том, что сейчас технологии находятся на уровне, при котором возможно в полной мере реализовать хоть один из указанных трендов, пока рано. Например, громкие заявления о скором вторжении в нашу жизнь метавселенных звучат почти убедительно, но фактически и технологически до полного погружения в миры с виртуальной и дополненной реальностью еще далеко. Пока рынок ждет появления усовершенствованной версии умных очков, а люди точечно знакомятся с тем, как взаимодействовать с аватарами в дополненной реальности. Однако подогретый интерес и вложение крупных инвестиций являются мощным стимулом к стремительному развитию технологий и технологических устройств, поэтому к 2030 г. при сохранении интереса разработчиков и потребителей к данным трендам хотя бы часть из них может быть полноценно реализована", - отвечает Екатерина Уфнаровская на вопрос ComNews, смогут ли технологии достичь уровня, при котором эти тренды будут реализованы через 10 лет.

Глава направления исследований Ericsson Consumer & IndustryLab Майкл Бьерн заключает, что, с одной стороны, трудно представить, что к 2030 г. многие будут пользоваться AR-очками, водозащищенными VR-очками, сенсорными костюмами и тактильными перчатками, а с другой стороны, если эти предметы можно будет недорого брать в краткосрочную аренду, то многие пользователи смогут получить новый опыт шопинга.

"35% опрошенных нами людей считают, что, скорее всего, в торговых центрах будет доступно больше технологий нового поколения, чем в домах, и лишь 14% не согласны с этой идеей. Торговые центры с кинотеатрами, концертными залами и боулингом уже давно делают акцент на новые технологии. И вероятно, они продолжат так поступать и в будущем. Люди будут предпочитать проводить время близко к своим домам - 32% опрошенных считают, что шопинг с помощью передовых технологий добавит привлекательности идее переезда в небольшие города и отдаленные районы, и лишь 13% не согласны с этой идеей", - отмечает Майкл Бьерн (Michael Björn), который занимается отчетом The 10 Hot Consumer Trends с момента его появления.

Отвечая на вопрос ComNews, какие из новых технологий, которые могут стать коммерчески успешными, не попали в данный список, Игорь Десятников из ISPsystem говорит, что ИИ все глубже проникает во все сферы нашей жизни, становится все более интеллектуальным и все менее искусственным.

"Как пример, call-центры с их рутинным трудом в скором времени могут быть практически на 100% заменены цифровыми агентами. Уже сейчас в России запущено несколько успешных стартапов, которые разрабатывают и внедряют голосовой ИИ. С помощью технологий машинного обучения обрабатываются не только простые сценарии, но также нетиповые вопросы пользователей. Или другой отличный пример - беспилотные автомобили. Практически каждый крупный автоконцерн имеет серьезные наработки в этой области ИИ, не отстают и крупные российские ИT-компании. Уже сейчас в Сколково или Иннополисе можно увидеть беспилотные автомобили. Надеемся, что их массовое внедрение снизит аварийность на дорогах общего пользования и это произойдет именно в ближайшее десятилетие", - дает прогноз Игорь Десятников.

При подготовке отчета Ericsson ConsumerLab использованы данные, полученные в ходе опроса жителей 14 мегаполисов: Дели, Дублин, Джакарта, Йоханнесбург, Лондон, Мехико, Москва, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Сан-Паулу, Шанхай, Стокгольм, Сидней и Токио. Опрос проводился в течение октября и ноября 2021 г., а его данные отражают мнение 57 млн человек, начинающих пользоваться новыми технологиями раньше остальных.

Нерестилища Вологодчины защитят заказниками

В Вологодской области собираются создать биологические заказники на Белом озере и Рыбинском водохранилище. С помощью этих особо охраняемых природных территорий планируется поддерживать запасы рыб, в том числе промысловых.

Предполагается, что в акватории Белого озера заказник охватит систему островов в разливе реки Кондошки (кроме острова Раменье), на Рыбинском водохранилище — разливы рек Мегра, Шола, Ковжа, Кема, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. По его данным, именно эти водные объекты дают 60% годового вылова рыбы в области.

Особо охраняемые природные территории создаются при содействии экспертов Вологодского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В 2021 г. специалисты провели научно-исследовательскую работу, по ее результатам подготовлены биологические обоснования для двух ООПТ регионального значения.

В пресс-службе отметили, что акватории будущих заказников представляют собой уникальный естественный воспроизводственный комплекс, на котором сосредоточены 80% нерестилищ основных видов рыб Белого озера и Рыбинского водохранилища. В том числе объектов промысла.

«Создание благоприятных условий поможет сохранять стабильно высокий запас рыб в озере Белом и Рыбинском водохранилище. С одной стороны, мы удовлетворим потребности вологжан, с другой — повысим привлекательность области с туристической точки зрения, приглашая к нам любителей рыбалки», — считает заместитель губернатора Михаил Глазков.

Fishnews

Россия и Китай продолжат совместно наблюдать за Амуром и Ханкой

Москва и Пекин договорились сделать бессрочной программу обмена гидрологической информацией по водным объектам бассейна Амура. Решение приняли на заседании двусторонней комиссии по использованию и охране трансграничных вод.

Юбилейное, десятое заседание Совместной российско-китайской комиссии по рациональному использованию и охране трансграничных вод состоялось впервые после пятилетнего перерыва, сообщили Fishnews в пресс-службе Росводресурсов.

Участники встречи решили сделать бессрочной программу обмена гидрологической информацией по водным объектам бассейна Амура. Также стороны утвердили график измерения расходов воды трансграничных водных объектов с пересечением госграницы.

Отдельно обсудили проект строительства двух плотин на реке Гранитной. Эти сооружения поднимут уровень воды на высоту до метра, что позволит жителям Китая забирать ее для хозяйственных нужд. Проект документа уже согласован, его собираются передать в министерства иностранных дел обоих государств.

Продолжатся начатые в 2017 г. наблюдения за изменением русла и режимом реки Амур на участке набережной Благовещенска и защитных сооружений в районе четырех островов Хэйхэ.

Не осталась без внимания ситуация с крупнейшим трансграничным озером Ханкой. Уровень воды в нем на конец года в среднем на метр превышает показатели за весь период наблюдений. По данным российской стороны, значительное превышение было в 2013-2016, а также 2019-2020 гг.

Рабочая группа намерена до следующего заседания комиссии разработать дорожную карту по нормализации обстановки в озере. Отмечено, что необходимо проанализировать причины повышения уровня воды и предусмотреть возможные меры по уменьшению его негативного влияния на берега. Российская сторона в ближайшее время планирует начать работы по расчистке реки Сунгачи, вытекающей из Ханки.

Следующее заседание комиссии планируют провести в 2022 г. в России.

Fishnews

В смоленском вузе нашли майнинговую ферму

Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Смоленск)

Ректор Смоленского государственного института спорта Георгий Грец стал подозреваемым по двум уголовным делам: о растрате и злоупотреблении должностными полномочиями.

При обыске в доме руководителя вуза оперативники Федеральной службы безопасности обнаружили коллекцию предметов роскоши, золоченый унитаз и оружие. В здании самого же университета нашли майнинговую ферму на полном ходу - по версии следствия, она появилась там с ведома ректора, и он был в числе концессионеров.

Началось все с растраты. Смоленскому управлению ФСБ стало известно, что глава спортивного университета направил более полутора миллионов рублей вузовских денег на цели, с образованием и спортом совсем не связанные. Договорившись с директором вузовского бассейна, он перечислил на его счета свыше 800 тысяч рублей - якобы для ремонта помещений. Возможно, раздевалки, вышки и сам бассейн действительно нуждаются в обновлении, но они его так и не дождались. Деньги были выведены из вуза и успешно поделены между сообщниками.

Еще более 600 тысяч рублей из университетского бюджета были направлены на модернизацию ректорского особняка. На них закупили роскошную импортную сантехнику - при обыске в глаза оперативникам бросились биде и унитаз с позолотой, а также оплатили работы по ее установке.

Много любопытного нашли в доме ректора: валюту, холодное и пневматическое оружие, звериные чучела на стенах, волчью шкуру на полу, копию шапки Мономаха и картину, изображавшую хозяина дома... Александром Невским - в кольчуге, алом плаще и криво сидящем шлеме.

Но как ни затейливо было жилище нечистого на руку руководителя, место его работы оказалось еще "интереснее". В университетском кампусе оперативники нашли контейнер с вычислительной аппаратурой - как выяснилось, она была подключена к энергосети вузовской котельной и усердно работала.

По заключению экспертов, установка оказалась не чем иным, как майнинговой фермой - в течение нескольких месяцев она успела "сжечь" электричества на сумму 4,2 миллиона рублей.

- Следствием установлено, что контейнер был размещен с ведома ректора. Он имел корыстную и иную личную заинтересованность в работе фермы, - рассказали корреспонденту "Российской газеты" в управлении СКР по Смоленской области.

По решению суда глава вуза и его сообщник отправлены в СИЗО.

Московский архив Николая Рубцова перевезли в Тотьму

Текст: Татьяна Сухановская ("Российская газета", Вологда)

Московский архив Николая Рубцова, долгое время "живший" в сыром подвале, наконец-то нашел надежное пристанище - он полностью передан Тотемскому музейному объединению Вологодской области. Напомним, в него входит единственный в России музей поэта в селе Никольском.

А ведь еще десять лет назад рубцовских музеев в стране было два, причем второй размещался в столице - в центральной библиотеке Юго-Западного округа. Его создавала москвичка Майя Полетова:

- Майя Андреевна была заслуженным врачом. И не только - у нее есть исследования на тему войны в Клинском районе Подмосковья, Куликовской битвы. Уникальный человек - о ней самой нужно книги писать. Человек легенда, человек эпоха, - рассказала "Российской газете" дочь Николая Михайловича Елена Рубцова.

Очарованная рубцовскими стихами, детский доктор за два десятка лет побывала во всех местах, связанных с поэтом. Собрала его личные вещи, рукописи. Музей в Москве удалось открыть в 2003 году, и россияне, словно паломники, тянулись к автору "Звезды полей" со всей страны. Но восемь лет назад здание библиотеки пришлось передать законному владельцу, а так как государственного статуса у музея не было, начались его скитания:

- Если бы фонд музея был зачислен в госфонд, просто так выбросить его куда попало было бы нельзя - пришлось бы как минимум передать другой аналогичной организации, например Гослитмузею. Но вещи были свезены в другую библиотеку, имени Барто, и там находились в подвале в абсолютно ненадлежащем состоянии, - рассказал "Российской газете" директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов.

В итоге в огромной Москве места музею "блистательной надежды русской поэзии", как называл Рубцова Федор Абрамов, так и не нашлось. Хотя вопрос обсуждался даже в Госдуме...

Тем временем реликвии из подвала надо было срочно спасать, и в августе 2018-го Майя Полетова предложила передать архив Тотемскому музейному объединению. "Мы тут же выехали из Тотьмы на машине, предоставленной нам администрацией района. Провели ужасный день в библиотеке имени Барто: музей находился в подвале, в пыли, один раз прорвало трубы, и его затопило вместе со всем содержимым", - рассказал "РГ" Алексей Новоселов.

Эвакуация (другого слова не подобрать) проходила в несколько этапов, в итоге в Тотьму удалось вывезти шляпу Рубцова, пепельницу, которой он пользовался, камень-талисман, подаренный поэтом его другу Валерию Аушеву, туесок, с которым он ходил в Никольском, литеры и краску, использовавшиеся при печати первого машинописного сборника "Волны и скалы".

Вологодскому музею переданы также люлька-зыбка и гармонь из села Никольского. И только автографы поэта были отправлены не в Тотьму, а в Государственный исторический музей Москвы.

Летом 2021 года Майя Полетова скончалась, а дочери решили продать ее квартиру. Но в ней были остатки музея, в том числе личный архив хозяйки:

- Сотни книг, газет, аудио- и видеокассет, дисков, писем, воспоминаний о Рубцове потомки предложили забрать также нам - мы не отказали. Сейчас архив находится в краеведческом музее Тотьмы. Со всем этим еще предстоит разбираться, - отметил директор музейного объединения.

Андрей Бочкарев - о строительстве метро, дорог, реновации и строителях

Текст: Любовь Проценко

В декабре итоги уходящего года подводят все. Но только у строителей результаты работы видны невооруженным глазом: открылись ли обещанные новые дороги, передали ли под заселение дом, который обещали сдать к Новому году, достроили ли детский сад, школу и так далее. Заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрею Бочкареву, который в канун праздника пришел на "Деловой завтрак" в "Российскую газету", было о чем рассказать журналистам - нового на улицах Москвы за 2021 год появилось очень много.

Едем дальше

Андрей Юрьевич, Большая кольцевая линия метро в 2022 году выходит на финиш. Надеемся, что в новом году москвичи прокатятся по всему новому кольцу, две трети которого в этом году уже введено в строй. Но вы говорили, что метростроители и дальше сохранят высокие темпы развития рельсового транспорта в Москве. За счет чего?

Андрей Бочкарев: У нас в планах до 2025 года открыть в метро еще 27 станций. Продолжим, в частности, заниматься строительством Троицкой линии. Длиной она 40 километров и дойдет до города Троицка, а ее центральный участок - от ЗИЛа до Коммунарки с 11 станциями из 17 - должен быть готов уже в 2024 году. На юго-востоке города начнем строительство Бирюлевской ветки. Там сейчас ведется подготовка территории - вынос коммуникаций, освобождение площадок. Впереди серьезная работа на направлении от Шелепихи до Рублево-Архангельского - линии, которая в полтора раза сократит время в пути по городу для жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники.

От идеи построить центральный участок желтой ветки совсем отказались?

Андрей Бочкарев: Проектирование его завершено. Но пока могу лишь сказать, что в ближайший год за него точно не возьмемся. Там очень сложные грунтовые условия и огромные водопритоки. Чтобы справиться с ними, придется строго контролировать поступление воды в тоннели, применять специальные методы проходки на больших глубинах - с нижней отметкой конструкций 80-90 метров. Примерно как на станциях "Парк Победы" и "Шереметьевская". Работа непростая и даже опасная. Не случайно в советское время за эту стройку не взялись. Этот участок в настоящее время не предмет первой необходимости. Основная задача сейчас - запуск БКЛ.

Кроме того, напомню, рельсовый транспорт - это не только метро, которое бесконечно развивать невозможно хотя бы потому, что подземное пространство Москвы не безгранично. У нас есть альтернатива - Московские центральные диаметры, два из которых уже ходят каждые пять минут в режиме наземного метро. Для развития МЦД-3, 4 и 5 нужно сделать еще многое, и мы будем их последовательно вводить в 2023, 2024 и 2025 годах.

Заветные ключи

Андрей Юрьевич, 2021 год в Москве стал рекордным для жилищного строительства. Вы как-то заметили, что за 11 месяцев построено 6,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 30 процентов больше, чем в 1965 году, единственном за всю историю, когда было построено 5 миллионов "квадратов". Свою роль сыграла льготная ипотека?

Андрей Бочкарев: На данный момент жилья построено уже свыше 7 миллионов квадратных метров. Льготная ипотека, безусловно, стимулирует спрос на недвижимость. Частные инвесторы, на долю которых в столице приходится 80 процентов возводимого жилья, строить не будут, если не будет спроса. Но на масштабах строительства сказалась целая совокупность факторов. Комплексное освоение территорий Новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД.

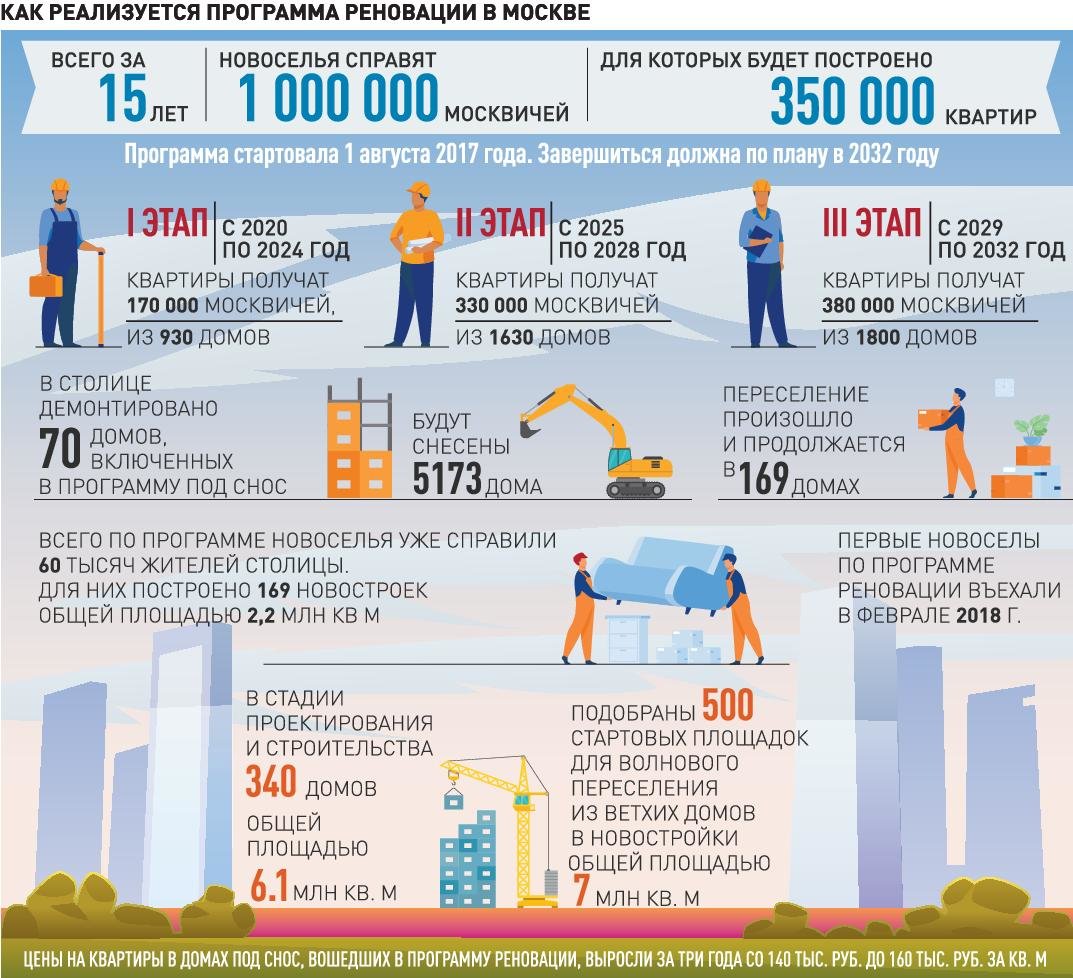

Как выполняется программа реновации? Вспомним, что она рассчитана на 15 лет, в течение которых в новые квартиры должны переехать около 1 миллиона москвичей. Но четыре года уже позади, а новоселами стали порядка 60 тысяч горожан.

Андрей Бочкарев: Для того, чтобы реализовать такую программу, нужно было сначала раскрутить маховик. Найти стартовые площадки, поднять первую волну переселения и лишь потом начать более спокойное строительство новых домов взамен снесенных. Сейчас в работе более 500 стартовых площадок. В этом году мы впервые построили больше миллиона "квадратов" для переселенцев - 1,2 миллиона квадратных метров. В результате ключи от новых квартир за год получили более 21 тысячи москвичей, хотя всего год назад новоселами по этой программе стали почти вдвое меньше участников программы. Дальше будем строить все больше - до 3 миллионов "квадратов" в год. Но это чуть позже - к 2026-2027 годам.

Москвичка Мария из дома на Химкинском бульваре, 19, корпус 1 написала письмо к вашему приходу в редакцию: "Дом наш попал под реновацию в 2029-2032 годах. Квартиры гостиничного типа, кухни нет, дверь туалета выходит прямо в коридор к кухонной плите. Полы гнилые, трубы ржавые, кругом течь. Мусоропровод пахнет на весь подъезд. Дом 1964 года постройки, капремонта нет и не предвидится. И что, нам еще жить в нем 9-11 лет?"

Андрей Бочкарев: Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин каждый день получает от горожан обращения с просьбой ускорить реновацию. Над этим еженедельно идет огромная работа большого количества людей, тратятся миллиарды рублей. Но переселить миллион человек в один момент просто невозможно хотя бы потому, что опыта такого масштаба нет ни у кого в мире. Мы - первопроходцы. Расскажу, например, как буквально на глазах изменилось отношение москвичей к этой программе. В Бабушкинском районе есть два дома. Совершенно одинаковых, стоят напротив друг друга. Жители одного проголосовали за реновацию, а другого - против. Тем, кто согласился переехать в новое жилье, мы рядом уже построили новый дом. Красивый, с комфортабельными квартирами… Жители, которые были против реновации, тут же начали возмущаться: мы тоже хотим такой, почему нас не включили в программу? Но насильно же никто никого никуда не включал!

Что еще изменилось? На переселение первых участников этой программы в новый дом в 2017 году у нас уходило от 8 до 12 месяцев. Потом мы установили временной интервал - тратить на переселение не больше 9 месяцев. Сейчас же на это требуется не больше двух месяцев. 98 процентов жителей переезжают в первую же предложенную им квартир. Им нравится все - сам дом, планировка, отделка, оснащение… В каждой новостройке, куда в момент заселения приезжает мэр, жители говорят: "Спасибо. Вы подарили нам другую жизнь".

В этом году резко подорожали стройматериалы. Это не затормозит выполнение программы реновации?

Андрей Бочкарев: Будем принимать решения по оптимизации ее выполнения, чтобы не затормозило.

Строить более дешевые дома?

Андрей Бочкарев: Дешевле не получится. Есть городской стандарт реновации, и мы от него отступать не намерены.

В городе все больше высотных башен. Насколько они безопасны для жителей? От сотрудников МЧС приходилось слышать, что лестницы на случай пожара в таких домах не длиннее 50 метров. А многие новые дома, как известно, до 100 и выше метров высоты. Поэтому если загорится тот, что выше, его можно будет потушить только с вертолетов.