Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Строим историю — гордимся результатом!

Группа компаний «Лимак Маращ» возводит объекты мирового уровня

Инфраструктурное, промышленное, транспортное и дорожное строительство являются сегодня важнейшими отраслями российской экономики. Руководством страны поставлены амбициозные задачи по модернизации дорожных сетей, строительству аэропортов, спортивных и культурных объектов, различных индустриальных предприятий.

Для их решения необходимо привлекать подрядчиков, имеющих опыт возведения сложных и социально значимых объектов. Таким подрядчиком по праву является Группа компаний (ГК) «Лимак Маращ» (ЛМС), созданная в 2015 году и объединившая в себе мощности российской компании «Маращстрой » и всемирно известного строительного гиганта Limak Group (61-е место в рейтинге Engineering News Record-2019 «250 лучших международных строительных подрядчиков»).

За шесть лет ЛМС реализовано восемь масштабных проектов: строительство крупного торгового центра «Столица» в Москве, международных аэропортов в Волгограде, Хабаровске, Челябинске, Кемерове, аэропортового комплекса Платов в Ростове-на-Дону, ставшего первой международной воздушной гаванью, построенной в России с нуля после 1991 года. Платов признан победителем национальной премии «Воздушные ворота России» сразу в двух номинациях: «Лучший аэропорт в категории от 2 до 4 млн пассажиров в год» и «Лучший инновационный проект года».

Несмотря на ограничения, вызванные пандемией, уходящий год для ГК «Лимак Маращ» был плодотворным: удалось оперативно адаптировать все строительные процессы, не сорвав ни одного срока сдачи объектов и выполнив все обязательства перед заказчиками. За год была завершена работа над реализацией нового аэровокзального комплекса международного аэропорта им. А. А. Леонова в Кемерове, торгово-развлекательного центра «Небо» в Москве и первой очереди строительства многофункционального центра «Эспланада» в Перми.

Также в 2021 году ЛМС получила четыре новых проекта на строительство: три корпуса в жилом комплексе «Символ» в Москве, производственный комплекс в индустриальном парке «Черняховск», аэровокзальный комплекс международного аэропорта Воронеж. Стала компания и повторно сотрудничать с заказчиком на строительстве нового терминала хабаровского аэропорта.

В 2022 году международная команда высококвалифицированных профессионалов ГК «Лимак Маращ» продолжит реализацию в России девяти крупных строительных проектов, будет работать над созданием новых терминалов аэропортов в Новом Уренгое, Хабаровске и Воронеже, возведением Пермской государственной художественной галереи, крупных торговых центров в Москве и Перми. К Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года компания построит в Омске многофункциональный спорткомплекс «Арена» для команды ХК «Авангард». Также компания реализует проект по строительству автодороги регионального пользования Республики Башкортостан «Новый выезд из Уфы на федеральную трассу М-5 Урал — Восточный выезд», который включает в себя три масштабных этапа.

Площадь построенных объектов — 1 407 000+ кв. м

Площадь благоустройства — 552 000+ кв. м

Численность персонала — 3 000+ чел.

Контрактов с подрядчиками — 2 500+ ед.

Крупная стройтехника и оборудование — 1 250+ ед.

Авторы: Елена ТРОЯНСКАЯ

Номер публикации: №50 24.12.2021

КОДовый подход

Квартальная застройка набирает обороты

Наряду со столичными крупные региональные застройщики продолжают развивать новые проекты в рамках квартальной застройки территорий. Строительный холдинг «Орелстрой», входящий в состав группы компаний (ГК) «ОДСК», уже несколько лет прорабатывает даже мельчайшие детали в своих проектах, предлагая будущим новоселам самые современные решения в сфере благоустройства. Концепции строящихся объектов включают в себя социальную инфраструктуру, новые дизайнерские решения и планировки территорий с использованием единого дизайн-кода.

Еще одним примером такого подхода стал новый квартал в микрорайоне Зареченский в Орле. Отличительной особенностью жилого комплекса (ЖК) «Аквамарин» стало оригинальное колористическое решение, создающее единое пространство для жизни и отдыха. Преобладание лазурных и небесных оттенков в сочетании с нейтральным белым цветом создает ощущение более объемного и свободного пространства. Единый дизайн-код ЖК также прослеживается во внутренней отделке входных групп и мест общего пользования, а также в индивидуальном дизайнерском интерьере квартир.

Стоит отметить и неординарный дизайн-проект оформления детских и спортивных площадок, многообразие архитектурных форм для времяпрепровождения: детские горки, спортивные уличные комплексы, беседки и столик для игры в шахматы. В ночное время суток особое внимание к себе будут привлекать качели в форме кольца с подсветкой. Предусмотрено разграничение площадок и мест отдыха для детей, подростков и взрослых.

В приоритете «ОДСК», заложенном в формулировку миссии группы компаний, — комфорт и успех жителей: «Мы строим фундамент будущих свершений наших клиентов, создавая комфортную среду, которая помогает людям в полной мере раскрыть свой потенциал и реализовать устремления».

Наличие сформированного земельного банка из наиболее интересных и перспективных участков в регионах дает группе компаний возможность воплощать принципиально новые идеи. Например, в ЖК «Московский парк» в 2021 году появилась детская площадка, в основе дизайнерской идеи которой инсталляция «Московский Кремль». В ЖК «Университетский» дети с удовольствием осваивают спортивные снаряды, часть из которых выполнены в форме додекаэдров — правильных многогранников и других оригинальных фигур.

А с 2020 года в микрорайонах города, которые строит и развивает девелопер, трансформаторные подстанции превращаются в оригинальные арт-объекты благодаря 3Dоформлению композициями в виде тематических граффити.

Кстати:

Орловский кластер группы компаний «ОДСК», холдинг полного цикла ПАО «Орёлстрой», ведет строительство жилых и социально-административных объектов и занимает лидерскую позицию в Орловской области, осуществляя возведение многоквартирных домов в 6-ти микрорайонах и жилых комплексах города. В планах следующего года — постепенное наращивание темпов строительства до 21 объекта. Завершив масштабную санаторскую программу в Липецке, с 2022 года ГК «ОДСК» планирует начать реализацию проектов на нескольких перспективных площадках в центре города, параллельно продолжая запуск новых проектов на Орловщине.

Авторы: Елена ТРОЯНСКАЯ

Номер публикации: №50 24.12.2021

В Новый год — с новыми проектами

ГК ФСК планирует существенно расширить девелоперский портфель

Для группы компаний (ГК) ФСК — одного из ведущих системных российских застройщиков — 2021 год оказался крайне результативным. В первую очередь, это хорошие финансовые результаты: выручка группы за 2021 год превысила 170 млрд рублей — на 45% больше, чем в прошлом году. На 65,2% увеличилась и выручка от продаж, преодолев планку в 101 млрд рублей. Такие финансовые показатели обусловлены как рыночными условиями — ростом спроса, — так и увеличением портфеля проектов в компании, в том числе пополнением объектами бизнес-класса.

Новости рынка

В конце этого года ГК ФСК вывела на рынок три проекта: один комфорт-класса — жилой комплекс (ЖК) «1-й Ленинградский» (в этом ЖК дома будут возводиться по современной технологии ЕвроМодуль) — и два бизнес-класса: ЖК Rotterdam на юге Москвы и ЖК Sky Garden на северо-западе города.

ЖК Rotterdam расположится рядом с набережной Москвы-реки в пешей доступности от станции метро «Нагатинская». На 1,79 га будет построено пять высотных башен (20-29 этажей) с оригинальным архитектурным решением. Rotterdam стал первым среди комплексов ГК ФСК, где все квартиры (803) предлагаются в евроформате.

Всего представлено 60 типов планировочных решений, отличительной особенностью которых являются окна на всю ширину помещения и высотой до 2,4 м. В комплексе предусмотрен подземный паркинг на 286 машино-мест. Минимальная стоимость квартиры в проекте сегодня — 17,3 млн рублей. Окончание строительства ЖК планируется в 2024 году.

ЖК Sky Garden строится в районе Покровское-Стрешнево, в 15 минутах пешком от станции метро «Тушинская». На 4,7 га будет возведено четыре корпуса переменной этажности (от 12 до 44 этажей). Всего в проекте будет 3 970 квартир. Отличительная особенность ЖК Sky Garden — его эко-направленность: жителям будут доступны инфраструктура для раздельного сбора мусора, электрические зарядки для автомобилей, велопарковки и станции для самостоятельного обслуживания велосипедов. На закрытой охраняемой территории ЖК предусмотрен внутренний двор-парк — 3,85 га с тематическим зонированием, прудом и сухим фонтаном. Минимальная стоимость квартиры-студии — 10,2 млн рублей. Окончание строительства ЖК планируется в IV квартале 2025 года.

В обоих проектах весь объем квартир будет представлен с отделкой white box или с готовым ремонтом. Такое решение принято, поскольку в компании видят устоявшийся тренд — желание покупателей все чаще приобретать готовое жилье.

Рекорды ввода

За год ГК ФСК, по предварительным подсчетам, ввела 909 349 кв. м, среди которых жилые корпуса в ЖК «Южная Битца», «Датский квартал» и «Сколковский», расположенные в Подмосковье, московский ЖК «Настроение»; завершена достройка ЖК «Новый Раменский». Помимо этого, компании, входящие в ГК ФСК (МСУ-1 и «Первый ДСК»), в рамках работы на городских и коммерческих заказах ввели 376 565 «квадратов».

Задел на будущее

В планах ГК ФСК и дальше наращивать объемы строительства. Для этого необходима современная материально-техническая база. В уходящем году завершилась модернизация «Первого ДСК». Объем инвестиций в развитие «Первого ДСК» за пять лет составил 4,5 млрд рублей, произведена оптимизация производства.

Основная производственная площадка «Первого ДСК» — Ростокинский завод ЖБК — этим летом получил сертификат об успешном прохождении первого этапа модернизации. Переоборудованы формовочный и арматурный цеха завода, установлено новейшее оборудование по производству железобетонных конструкций немецкой компании EBAWE, входящей в холдинг PROGRESS GROUP. В полной загрузке работают три производственные линии. В конце 2020 года стартовал второй этап модернизации. Сегодня ведутся строительно-монтажные работы и изготовление оборудования для четвертой линии завода. По итогам завершения процесса реконструкции производительность Ростокинского завода ЖБК вырастет до 300 тыс. кубов железобетона в год.

Еще одна компания, входящая в ГК, — МСУ-1, крупнейший подрядчик Москвы с 20-летним опытом. Среди основных реализованных проектов в этом году можно отметить важный для города объект — строительство нескольких участков Северо-Восточной хорды.

Завершена реконструкция Детского музыкального театра юного актера, где МСУ-1 работало генеральным подрядчиком. Экстренная реконструкция здания театра на улице Макаренко в Басманном районе была начата в феврале 2018 года после того, как экспертиза выявила множественные дефекты и повреждения кирпичной кладки, сквозные трещины и значительные крены стен. В обновленном театре созданы помещения для репетиций, гримерные, мастерские, костюмерные, а также зрительный зал на 248 мест, оснащенный современным оборудованием. Кроме того, в здании оборудовали медпункт, появилось кафе.

Есть планы и на будущее: при Физтех-лицее в Долгопрудном МСУ-1 строит новый корпус начальной школы на 425 мест, первых учеников он должен принять 1 сентября 2022 года. В Красногорске компания выступает генеральным подрядчиком при строительстве детской больницы, которая будет отвечать всем лучшим мировым стандартам. Открыть больницу для посещений планируется в IV квартале 2024 года.

В портфеле компании и такие важные инфраструктурные объекты, как рекультивация полигонов твердых бытовых отходов «Икша-2» в Дмитровском районе и «Вальцово» в округе Ступино Московской области.

Как ответственный девелопер, компания создает и рабочие места для города по программе мест приложения труда за пределами Третьего транспортного кольца: компании из структуры ГК ФСК построят новый деловой центр и промышленный технопарк, вложения составят 8,5 млрд рублей. Реализация этих проектов создаст за пределами ТТК более двух тысяч рабочих мест. По условиям соглашения, взамен столица предоставит застройщикам льготы по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства многоквартирных домов.

В рамках первого соглашения будет построен деловой центр на улице Шеногина в районе Хорошево-Мневники. Площадь объекта составит 56 тыс. кв. м, застройщик инвестирует в строительство 7,4 млрд рублей. Помимо офисов, проект предполагает создание торговых площадей и объектов общепита. В будущем здесь смогут работать около 2 тыс. человек.

Второй проект предусматривает строительство в Молжаниновском районе столицы промышленного технопарка площадью 20,7 тыс. кв. м, инвестиции в строительство составят 1,1 млрд рублей. После завершения строительства в технопарке будет создано не менее 600 рабочих мест.

Для реализации крупных проектов коммерческой недвижимости в ГК ФСК создано отдельное направление. Планируется, что в ближайшие пять лет будет построено 400 тыс. «квадратов» коммерческих площадей. В 2022 году ГК ФСК намеревается расширить портфель проектов, также в планах — увеличение консолидированной выручки до 225,8 млрд рублей.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №50 24.12.2021

Модульный бум

Префаб-технологиям нашлось применение на российских стройках

Быстрорастущий спрос на доступное жилье стал мировой тенденцией. Компании и архитектурные бюро разрабатывают технические решения для массового строительства, по-новому используя давно известные приемы, такие как модульное строительство. По оценке MarketsandMarkets, объем мирового рынка модульного строительства в 2023 году составит 157 млрд долларов США (в 2018 году — 112 млрд). Из модулей строят многоквартирные и частные дома, студенческие общежития, школы, отели и т. д.

В России применение модульных технологий внесли в стратегию развития строительной отрасли до 2030 года, разработанную Минстроем РФ. Это направление обсуждают и федеральные, и региональные власти, и бизнес. Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев поставил задачу разработать план полного отказа от мигрантов. Добиться этого можно с помощью технологических решений, таких как модульные технологии. Экспертами НИУ ВШЭ подсчитано, что при полноценной интеграции метода префабрикации в строительный процесс возможно сократить трудозатраты на 30%. Кроме того, это позволит строить быстрее на 2,5-3 месяца, повышая экономическую эффективность проекта до 3%.

Отметим еще преимущества: технологичность и заводское качество изготовления модулей, их внутренней отделки, высокая скорость монтажа, а также минимизация мокрых процессов на строительной площадке, позволяющая осуществлять строительство в любое время года.

Компания Мodulbau, впервые внедрившая префаб на российском рынке, отмечает значительный спрос на модульные технологии. «За этот год были увеличены объемы поставок сантехнических модулей (СТМ), появились новые заказчики среди крупных застройщиков, отгружено около 10 тыс. модульных санузлов на объекты крупнейших российских застройщиков (ДСК, ПИК, Группа «Самолет» и др.). Также одним из важнейших достижений Modulbau я считаю вывод в предсерийное производство нового продукта — модульного фасада TOPWALL. Полных аналогов этого продукта нет на рынке», — отметил основатель Modulbau Демид Костерев.

Модульный фасад TOPWALL — это ультрасовременная комплектная система, изготовленная в заводских условиях и полностью готовая к монтажу. Prefab-фасад состоит из несущей конструкции на основе профильной системы ЛСТК, внутренней ограждающей конструкции из легкого бетона и внешней отделки с вариативными материалами и геометрией. Применение фасада на объектах монолитного домостроения полностью исключает работы по кладке внешних стен из мелкоштучных материалов.

По пути развития продуктовой стратегии Modulbau к фасадам добавилось еще одно префаб-ноу-хау — модульные межкомнатные перегородки.

В настоящее время завершается R&D по новому продукту «Модульный дом». Он представляет собой бетонные модульные блоки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Технология совершенно новая для индивидуального домостроения. Она позволит реализовать программы по развитию ИЖС, предоставить покупателю новую надежную технологию строительства. Согласно исследованию ВЦИОМ, порядка 59% живущих в квартирах россиян (23,2 млн семей) хотят переехать в собственные дома.

В случае их удачной апробации технологии модульного строительства могут применить в Москве при возведении домов по реновации. Об этом, к примеру, ранее заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Modulbau взаимодействует с Фондом реновации, разработан эталонный образец СТМ по согласованным решениям.

В планах Modulbau на следующий год — расширение географии присутствия, запуск новых производственных площадок по СТМ и фасадам. Компания планирует экспансию в регионы, в частности, на Урал, продолжает сотрудничество с крупнейшим застройщиком Казахстана BI Group с возможной локализацией производства в Нур-Cултане.

Потребность рынка в увеличении объемов строительства в разы больше, чем ресурсы строителей, поэтому без индустриализации будет сложно реализовать планы по возведению нового жилья. Все больше застройщиков готовы применять новые технологии в строительстве.

«Префаб-технология — это производственный процесс, а не строительный. Поэтому создание такого продукта внутри девелоперской компании сопряжено с такими же рисками, как и организация другого, не связанного со строительными процессами бизнеса. Инерция, структура бизнеса, зависимость от эскроу, необходимость поддерживать темпы строительства, а также изменяющийся потребительский спрос смещают фокус девелопера в сторону эволюционной оптимизации имеющихся процессов, нежели открытия производств», — отмечает директор по маркетингу Modulbau Екатерина Домингес.

На достижение этой цели также могут быть направлены подобные инновации. Правда, пока применение новых технологий целесообразно и окупаемо, как правило, при реализации масштабных проектов.

Кстати:

Мировые и российские эксперты едины в оценке главных трендов в строительстве. Префабрикацию как основной тренд мирового строительства на ближайшие пять лет выделяет Deloitte в свежем отчете. «ДОМ.РФ» и НИУ ВШЭ считают, что префабрикация, роботизация и новые строительные материалы способны помочь реализовать стратегию Минстроя. И если кажется, что до роботов на стройке совсем еще далеко, то префаб-технологии уже используют ведущие девелоперы.

Авторы: Ольга КАН

Номер публикации: №50 24.12.2021

Вас спрашивали?

Жители столицы сами решили, как будут выглядеть их дворы

В Москве завершены пилотные проекты создания дворовых территорий с вовлечением жителей. Результат на днях осмотрели эксперты, и он им понравился.

Напомним, эксперимент по благоустройству дворов с применением методики соучаствующего проектирования проводился с февраля прошлого года в пяти дворах в отдаленных районах столицы в рамках проекта «Проектируем район», входящего в городскую программу «Мой район».

Площадки в районах Лосиноостровский, Марьино, Кузьминки, Бибирево и Рязанский были выбраны на основании целого ряда критериев: удаленность районов, устаревшее оборудование, площадь двора не менее 1 га, сложившееся активное сообщество жителей.

Для работы над пилотным проектом выбрали пять архитектурных команд, в задачу которых входило привлечение к работе жителей. Работа осложнялась ковидными ограничениями прошлого года, поэтому встречи с жителями проходили в гибридном формате — как в виде очных встреч на площадках районных центров и библиотек, так и в онлайн-форматах (после введения режима обязательной самоизоляции).

Для начала архитекторам предстояло понять, как двор используется, что жителям во дворе нравится, а что требует переосмысления. На основе мнений граждан была представлена концепция зонирования и наполнения двора, которая корректировалась вместе с жителями во время последующих встреч и обсуждений.

При разработке концепции дворов команды архитекторов вдохновлялись идентичностью места. Например, специалисты бюро «Дружба», работая над проектом двора на ул. Норильской в Лосиноостровском районе, оттолкнулись от дачного прошлого этой местности и создали двор, по словам руководителя проекта Александры Чертковой, «с легкой ноткой дачного мотива». Отсюда и название проекта — «Дача во дворе» (на фото).

Архитекторы бюро UTRO разрабатывали узнаваемый стиль двора «с нуля» и привносили в пространство яркие краски, о которых так просили жители. В концепции «Васильцовский цвет» для двора на ул. Васильцовский Стан в Рязанском районе основной акцент сделан на обильном озеленении и ландшафтном дизайне.

Концепция двора в Кузьминках, над которой работала команда бюро «Народный архитектор», свое название — «Двор с холмом» — положила в основу проекта: естественный перепад высот на участке достигает 3 м.

Один из ключевых запросов жителей во дворе по ул. Коненкова в Бибиреве — сделать пространство максимально функциональным, насытить его площадками для разной по интересам и возрасту аудитории. Главный вызов руководитель проекта Григорий Гурьянов из бюро «Практика» видел в том, чтобы «вернуть этой территории статус «двора»: «Мы хотели создать двор из нашего детства — не проходную территорию, а место, которое объединяет жителей». Поэтому концепция проекта «Двор — точка сборки» сосредоточена на создании общего досуга во дворе.

Аналогичная задача стояла перед архитекторами бюро Megabudka. Двор на Новочеркасском бульваре в Марьине отличается самой высокой плотностью населения (по отношению к небольшой площади двора). Чтобы учесть потребности всех категорий жителей, архитекторы придумали разделить двор на небольшие функциональные зоны — «островки», что и дало название проекту — «Двор-архипелаг».

Что получилось, что нет, стало ясно после посещения в конце декабря всех пяти дворов экспертным советом, в который вошли известные специалисты в области архитектуры, дизайна и урбанистики. Особенно удачным эксперты признали пространство на ул. Академика Скрябина в Кузьминках по проекту бюро «Народный архитектор». Они отметили, что проект, несмотря на небольшую площадь территории, отличается цельностью концепции и реализации, здесь удалось грамотно разграничить территорию, отделив площадки для игр детей разных возрастов друг от друга и от спортивного кластера, превратить недостаток в виде неровного рельефа в достоинство нового пространства, сделав горку одной из доминант и с визуальной, и с функциональной точек зрения. Похожее удачное решение с зонированием пространства было отмечено и в проекте территории на пересечении улиц Коненкова и Пришвина в Бибиреве (бюро «Практика»): здесь огороженная спортивная площадка служит барьером, не допускающим смешения двух целевых групп — дошкольников и подростков.

В пространстве, расположенном между улицами Норильской и Изумрудной в Лосиноостровском районе, имелось сложившееся сообщество жителей. По их просьбам во дворе появились места для отдыха пожилых людей и грамотно проложенная сеть дорожек, было высажено множество кустарников, установлены игровые комплексы для детей разных возрастов. Автор проекта — бюро «Дружба». Специалисты обратили внимание, что метод соучастия можно масштабировать сначала в тех общественных пространствах, пользователи которых проявляют инициативу, и постепенно внедрить как норму для проектирования в Москве.

Справочно:

«Проектируем район» — один из проектов, реализуемых в рамках московской программы «Мой район». Суть его — в применении метода соучаствующего проектирования при благоустройстве общественных пространств в районах города. На данный момент в проекте принимает участие уже 25 районов.

Авторы: Оксана САМБОРСКАЯ

Номер публикации: №50 24.12.2021

Раз в жизни и палка стреляет

Чиновников под Новый год то сажают, то отпускают...

Александр Соболев

Наверное, только под Новый год случаются такие чудеса. С утра мэра Краснодара Андрея Алексеенко взяли под стражу по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, а к вечеру градоначальник вернулся на рабочее место. Предполагаемый факт мздоимства (через посредника) имел место аж в 2018 году, когда нынешний мэр работал первым вице-губернатором Кубани, а сам «барашек в бумажке» имел вид итальянского спортивного ружья-двустволки Perazzi High Tech ценой 1,6 млн рублей. Теперь в краевом центре предполагают одно из двух: или господина Алексеенко стали активно «подсиживать», или у силовиков началась горячая пора отчетов о проделанной работе.

Одновременно на Чукотке произошло обратное: экс-председателя окружной думы Александра Маслова сначала освободили после истечения 72-часового задержания по обвинению в превышении должностных полномочий, а через пять минут тот же самый судья арестовал его за то же самое. В должности главного местного законодателя Маслов издавал незаконные распоряжения о выплате себе любимому квартальных и годовых премий, чем «нанес бюджету ущерб в сумме более 8,9 млн», сообщил портал «Компромат.Ру».

Но строчкой ниже на том же портале сообщается, что в минувшем ноябре у федерального министра труда и соцзащиты Антона Котякова обнаружилась в элитном подмосковном поселке недвижимость по цене, значительно превышающей задекларированный доход его семьи за последние годы. Однако этим чудом никакие правоохранители пока не заинтересовались. Зато Басманный суд Мос-квы по ходатайству следствия наложил ряд запретов на депутата Госдумы Валерия Рашкина, обвиняемого в браконьерстве. Ему запрещено покидать в вечернее время свой дом и пользоваться любыми средствами связи. Возможно, следователи опасаются сговора депутата-браконьера с еще не убитыми лосями, которые по идейным соображениям могут выступить на суде в защиту коммуниста.

Баловство с охотничьим ружьем трагически закончилось в Магаданской области, где вооруженный депутат городской думы Александр Крамаренко был сфотографирован на фоне гусей, журавлей, уток, селезней — их телами выложены надпись «Чукотка 2021» и сердечко. Журналисты подсчитали, что на фотографии около 150 мертвых птиц. Прокуратура региона даже поручила МВД начать проверку по факту незаконной охоты. Дело шло ни шатко ни валко, пока на этой неделе человека с фотографии не нашли мертвым в своем офисе. Видно, не зря в народе говорят, что «раз в жизни и палка стреляет».

Тем временем Антона Астахова, сына бывшего детского омбудсмена России Павла Астахова Головинский райсуд Москвы отправил под домашний арест в связи с обвинениями в мошенничестве с кредитами на 1,2 млрд рублей и незаконном возмещении НДС на 130 млн рублей. А в Ставрополье суд по требованию Генпрокуратуры все-таки арестовал активы экс-начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова и его родственников, в том числе знаменитый «дом с золотым унитазом» и шесть иномарок. Но часть «криминального имущества» ответчики успели переписать на других владельцев. Зато в Смоленске при обыске в доме ректора Смоленского государственного университета спорта (СГУС) Георгия Греца, обвиняемого в присвоении средств вуза, силовики обнаружили позолоченные унитаз и биде (в моду вошли?), а также копию шапки Мономаха. Присутствовавшие при этом журналисты особо отметили, что сотрудники ФСБ ходили по дому без обуви.

Евгений Цыганов: У нас есть рассветы, закаты, снегопады, сны, любимые дети и старики. Чего у нас только нет...

Знаменитый актер – о том, зачем нам кукольный театр, сказки и мир во всем мире

Анна Чепурнова

В Театре кукол им. С.В. Образцова поставили спектакль о его создателе, у которого в этом году юбилей — 120 лет со дня рождения. Представление «Я — Сергей Образцов» — это своеобразное путешествие через столетие, куклы здесь создают образы Любови Орловой и Лидии Руслановой, Чарли Чаплина и Леонида Утесова, Соломона Михоэлса и Федора Шаляпина. Режиссером спектакля выступила внучка главного героя Екатерина Образцова, а его самого сыграл, впервые в жизни погружаясь в мир театральных кукол, Евгений Цыганов. Как выяснилось из беседы с актером, он Сергею Владимировичу тоже не чужой человек.

— Почему вы согласились на роль в постановке кукольного театра?

— Мне это показалось очень интересным, ведь кукольные и масочные представления — древнейшее актерское ремесло. Еще в XV веке в Германии сказание о докторе Фаусте часто разыгрывалось именно кукольными актерами — то есть задолго до того, как о нем написал Гете. У меня самого давно была затея поставить спектакль по пьесе «Самоубийство влюбленных на острове Небесных сетей» Тикамацу Мондзаэмона, а ведь он писал для кукольного театра дзёрури.

Я рад, что режиссер Екатерина Образцова предложила мне эту работу, и мы объединились, чтобы сделать вместе спектакль-полет через ХХ век, совершенный нашим героем. Вообще-то мы с Катей родственники, моя бабушка была двоюродной сестрой Сергея Владимировича. А вот поработать вместе нам довелось впервые.

— Если вы с Образцовым не чужие люди, то, наверное, вам тем более было интересно воплотить его образ?

— Сергей Владимирович, конечно, очень интересная личность. Он был ровесником века и прожил 90 лет. Видел и царя, и Ленина, и Сталина, учился у Немировича-Данченко, общался со Станиславским, Таировым, Мейерхольдом... А также, например, с Ивом Монтаном, который в первый раз посетил нашу страну именно по приглашению Образцова. Еще Сергей Владимирович первым привез в Москву сиамских кошек. Он вообще обожал животных, у него на даче была голубятня, а в аквариуме жили два крокодильчика, подаренных ему в Америке сыном Шаляпина Борисом. Когда хищники подросли, режиссер отдал их в зоопарк, но соседи долго еще пытались высмотреть крокодилов в образцовском пруду. В 90 лет Образцов говорил о том, что совершенно не устал, и продолжал ставить спектакли, писать книги и иллюстрировать их, поскольку изначально он — художник (окончил ВХУТЕМАС). А еще он коллекционировал шарманки, маски, куклы, привозя их со всего мира. Главное же — Образцов не терял любви к жизни и любопытства, а это — особый дар. Но наш спектакль — не перечисление фактов биографии, а скорее желание чувственно охватить движение жизни во времени средствами театра. Кукольного, и не только.

— А вы сами что-нибудь коллекционируете?

— Нет, я не коллекционер... хотя накопилось некоторое количество музыкальных инструментов — перкуссия, барабаны, пианино и несколько гитар, каждая из которых предназначается для разных постановок и для моих выступлений в музыкальной группе «Пока Прёт». В спектакле «Легкая боль» в Театре «Около дома Станиславского», когда начинается разговор о детстве, я играю на электрогитаре, подаренной мне родителями на мое 15-летие.

— Недавно вы стали номинантом на «Золотую маску-2022» благодаря роли Режиссера в спектакле «Моцарт. «Дон Жуан». Генеральная репетиция». Кстати, в нем вы играете в маске. Работать с Дмитрием Крымовым, режиссером постановки, было нелегко?

— Для меня нет понятия «трудно», а есть, скорее, «интересно» и «не интересно». Когда ты увлечен чем-то, сложностей не замечаешь. Зато, если тебе тоскливо, ты, может быть, еще и сделать ничего толком не успел, но уже чувствуешь себя измученным просто от убеждения, что время уходит как песок сквозь пальцы, а ты находишься не в том месте и не с теми людьми. В работе с Дмитрием Анатольевичем было много непонятного и загадочного, но меня такие вещи скорее интригуют и привлекают. Маска на лице артиста — это определенная театральная культура, носить ее — искусство, которому долгие годы учатся артисты японского театра кабуки или итальянской комедии дель арте, это умение там передается из поколения в поколение. А когда тебе, ученику русской драматической школы, говорят «надень маску и сыграй», ты чувствуешь растерянность, потому что как будто бы заходишь не на свою территорию. Это как если человеку, который 20 лет водит машину, предложили бы пересесть на гужевую повозку с лошадью — там совершенно иной способ движения.

— Вы очень многогранны: играете в кино и театре, выступаете вместе со своей группой «Пока Прёт», создали театральную постановку, а еще недавно на Кинотавре представили снятый вами короткометражный фильм «Мятежный». Что заставляет вас, успешного актера, все время обращаться к чему-то новому?

— Мне просто все это очень интересно. Как раз сегодня, в день нашего с вами интервью, мы с ребятами играем концерт, и у нас презентация клипа на совместную песню с нашей подругой — музыкантом из Санкт-Петербурга Светланой Невестиной. Мне сказали, что пока продан 21 билет — даже в пандемический период это маловато. Понятно, что мы не особо занимаемся рекламой, да и на концерт вечером придет, скорее всего, больше народу, но все-таки...Однако, сколько бы зрителей у нас ни было, играть мы будем, и сделаем это, уверен, классно. Кстати, и Образцов, к которому я в последний месяц все время мысленно возвращаюсь, в 1920-е — 1930-е годы со своими перчаточными куклами играл всюду — в Домах печати, издательствах и даже во дворах с грузовика за небольшие гонорары, а иногда и бесплатно, потому что был очень этим увлечен. И вел дневник, в котором все время исследовал природу реакции зрителей.

Что касается моего 20-минутного фильма «Мятежный» — замысел его когда-то так крепко засел у меня в голове, что в определенный момент я понял: не смогу этот фильм не снять. Хотя и не очень понятно, для какой аудитории такие киноминиатюры делаются.

— Пандемия на вашу жизнь влияет?

— В общем-то сегодня уже не особо. Театры открыты, кино снимается, а к разным ограничениям мы как-то приспосабливаемся.

— Свои кукольные спектакли Образцов показывал не только детям. В наше время взрослым людям нужны сказки и истории с хорошим концом?

— Разумеется, как и вообще искусство, ассоциативное мышление, воображение. Ведь сказка — это сказание, разговор о чем-то. «Чайку» Антона Павловича Чехова тоже можно так назвать. Да, сказки не всегда бывают с хорошим концом, хотя мне больше нравятся те, которые дают надежду. Но ведь сам театр по своей природе сказочен, и не важно, Театр ли это Образцова, или Мастерская Петра Фоменко или Театр «Около...». В каждый из них люди приходят, чтобы вырваться из рутины, перенестись в созданный воображением авторов мир.

— Скоро Новый год, где вы его отметите?

— Думаю, всей семьей соберемся у моей мамы, у которой 11 внуков, и будут всякие «языческие» развлечения: что-то загадаем, напишем пожелания на бумажках, потом сожжем их. Так мы отмечаем Новый год практически всегда, в дальние края не ездим, потому что семья большая, а праздник домашний. Иногда, правда, отправляемся, за город, но тем же составом.

— Коль скоро мы коснулись семейной темы — что для вас, папы восьмерых детей, означает быть хорошим отцом?

— Каждый ребенок знает, что его мама самая лучшая, правда ведь? Вот и я надеюсь, что для своих детей я лучший папа, вне зависимости от количества подаренных им игрушек. Всегда стараюсь каждому из них уделить столько времени, сколько имею в запасе. Но тут смысл не просто в том, чтобы все время сидеть рядом с ребенком нос к носу и контролировать каждый его вздох. Я бы сказал, что родительство — это своего рода импровизация: важно понимать, когда нужно поддержать ребенка, а когда оставить в покое. Быть хорошим отцом — это, наверное, почти то же самое, что быть хорошим сыном...

— Мне кажется, быть хорошим сыном проще.

— Родители в какой-то момент тоже как бы становятся детьми, которым нужны и внимание, и забота, и поддержка. Быть хорошим сыном и хорошим отцом я учусь все время — к сожалению, этой наукой нельзя овладеть раз и навсегда, а значит, приходится постоянно находиться в тонусе. Но — было бы желание, а возможности всегда можно найти.

— Что вы пожелаете себе на Новый год?

— О самом личном я вам, конечно, не расскажу. Но вообще без всякой иронии хочется пожелать мира во всем мире — насколько это вообще возможно. Хотя я, например, не понимаю и не принимаю стремления некоторых людей этот мир нарушить. Еще — как себе, так и другим желаю обойтись без паранойи относительно завтрашнего дня. Мы часто существуем на нерве, так как не сильно застрахованы и в плане внешней политики, и в плане экономики и многих других обстоятельств: допустим, сегодня у вас есть пенсия, завтра нет. Мне бы хотелось, чтобы наше общество было поспокойнее и подружелюбнее, как ни наивно это звучит. Например, чтобы со мной разговаривали вежливо не только тогда, когда меня узнают.

И еще — вот сейчас все говорят: хочется, чтобы поскорее наступил Новый год. Но ведь нужно, чтобы ощущение счастья не только в праздники возникало. Мы живем в потрясающем мире — у нас есть рассветы, закаты, снегопады, сны, любимые дети и старики. Чего у нас только нет! Важно все это свежим взглядом увидеть, полюбить и подольше не терять это ощущение радости момента.

Качество жизни становится приоритетом развития моногородов

В следующем году стартует уникальный пилотный проект

Ирина Никольская

Уникальный пилотный проект стартует в 2022 году в восьми регионах.

Работа по поддержке моногородов продолжится ВЭБ.РФ в соответствии с международными стандартами, заявила главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ, генеральный директор НКО «Фонд развития моногородов» Ирина Макиева в ходе круглого стола «Моногорода сегодня: территории с большим потенциалом развития», состоявшегося в пресс-центре «Интерфакс». Напомним, идет реорганизация: по распоряжению правительства РФ «Фонд развития моногородов» будет ликвидирован до конца года, а его функции перейдут в единый институт развития на базе ВЭБ.РФ. Участники дискуссии рассказали, что приоритетом развития моногородов станет повышение качества жизни.

Моногородов — то есть населенных пунктов, где минимум 20% жителей работают на одном градообразующем предприятии, — в стране 321, в них живет каждый десятый россиянин. В 2014 году при ВЭБ.РФ был создан «Фонд развития моногородов», благодаря которому в сложное время удалось сложить компетенции и ресурсы, и моногорода получили беспрецедентную помощь. А в 2016 году была запущена президентская программа по комплексному развитию моногородов.

Ирина Макиева рассказала об итогах семи лет работы «Фонда», его достижениях и самых крупных проектах. Спикер отметила: за это время команды всех моногородов прошли обучение по образовательной программе РАНХиГС в Московской школе управления «Сколково». Достигнутые результаты впечатляют: за время действия программы было создано 406 тысяч новых рабочих мест, привлечено 1,8 трлн рублей внебюджетных инвестиций, приведено в порядок более тысячи объектов городской инфраструктуры — все это меняет качество жизни горожан и их настроение.

При поддержке «Фонда» открылись разнообразные бизнесы: от тепличных комбинатов и производства мороженого до цехов по сборке деревянных домов. «Может, в масштабах страны это небольшие проекты, но за каждым из них стоят новые рабочие места и зарплаты, которые работники приносят в семью», — считает Макиева. Сейчас же, по ее мнению, на первый план выходит качество жизни: «Жители хотят не только работать и зарабатывать — они хотят видеть свой город оживленным и благоустроенным, с красивыми улицами и парками, чтобы было куда пойти после работы».

Решению этой задачи поможет пилотный проект по внедрению Целей устойчивого развития (ЦУР), которые разработаны Генеральной Ассамблеей ООН. На период до 2030 года выделены 17 глобальных целей — от обес-печения населения качественным образованием, медпомощью и работой до борьбы с нищетой и расширения прав женщин. Опытом с моногородами поделится Москва, которая работает по этому направлению с 2019 года. Планы по достижению ЦУР начнут реализовывать в 2022 году в 12 крупных моногородах — в Кузбассе, Татарстане, Архангельской, Вологодской, Самарской, Свердловской и Челябинской областях, Красноярском крае. Уже сформированы проектные команды, а на площадке ВЭБ.РФ проведен семинар-практикум с моногородами по внедрению ЦУР.

«На мировой арене в основном звучат Москва и Санкт-Петербург, а мы хотим, чтобы зазвучали и наши моногорода, — отметила Ирина Макиева. — Они настоящие первопроходцы — первые после Москвы, кто принял участие в международном проекте по Целям устойчивого развития ООН и уже добился первых результатов. Мы этим гордимся и будем продолжать нашу совместную работу. Спасибо правительству Москвы за то, что делится уникальным опытом и «двигает» наши моногорода вперед».

Заместитель генерального директора, директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК», президент Фонда «СУЭК — РЕГИОНАМ» Сергей Григорьев поддержал внедрение на территориях присутствия компании Целей устойчивого развития и подчеркнул, что важно сохранить наработанный «Фондом» формат работы: «Грамотность управленческого звена — огромная его заслуга. За эти годы «Фондом развития моногородов» было сделано очень многое: от выдачи беспроцентных кредитов и финансирования проектов до подготовки и обучения кадров, мэров городов и их команд». Подчеркнул он и важность разработки мастер-планов — комплексных документов перспективного развития каждого моногорода.

Спикер вспомнил о том, как еще несколько лет назад шла речь о спасении моногородов, а сейчас наступил совершенно другой этап — они превращаются в центры развития: «До пандемии мы проводили соцопросы, и более 70% людей в моногородах сказали, что не собираются уезжать — теперь им нравится тут жить, ведь появились скверы, бассейны, спортзалы, кинотеатры». Компания реализует более 200 социальных и благотворительных проектов, в 14 регионах у нее более 150 тысяч благополучателей. «Мы вкладываем деньги в развитие моногородов потому, что ожидаем отдачу, — говорит Григорьев, — и понимаем, что наши моногорода сегодня и завтра будут приносить пользу».

Путь к чистой энергии

Стратегия «Роснефть-2030» может служить примером для крупнейших нефтегазовых компаний

Антон Захаров

Сохранение надежности поставок доступной и чистой энергии в совокупности со снижением выбросов парниковых газов стали главными постулатами новой стратегии развития «Роснефти», рассчитанной до 2030 года. Крупнейшая нефтяная компания России досрочно выполнила большинство ориентиров предыдущей стратегии — до 2022 года — и презентовала инвестиционному сообществу свои новые планы развития. Если брать в расчет масштаб и охват деятельности, новая стратегия «Роснефти» не только не уступает, но и превосходит аналогичные планы крупнейших нефтегазовых мейджоров планеты.

Надежный производитель и поставщик

Основные принципы новой стратегии компании обозначены в названии документа — «надежная энергия и глобальный энергетический переход». Для «Роснефти» это не просто слова. Компания по итогам 2021 года досрочно достигла большинства целевых ориентиров, заданных в стратегии «Роснефть-2022». Новая стратегия направлена на развитие достижений предыдущей стратегии и в то же время учитывает актуальные тенденции, связанные с климатической повесткой, глобальным энергетическим переходом, необходимостью надежных поставок доступной и чистой энергии.

Стратегия «Роснефть-2030» предусматривает снижение углеродного следа при дальнейшем увеличении операционной и финансовой эффективности деятельности компании. В этом отношении «Роснефть» ставит перед собой самые амбициозные задачи. Основная цель компании заключается в достижении чистой углеродной нейтральности к 2050 году. При этом конкретные ходы по реализации такой программы уже разработаны и охватывают практически всю сферу деятельности предприятий «Роснефти».

В частности, для достижения поставленной цели компания планирует использовать низко-углеродную генерацию, потенциал природного поглощения лесов, развивать энергосберегающие технологии и технологии по улавливанию и хранению углерода.

Представлены и конкретные цели. К 2030 году «Роснефть» намерена сократить выбросы в атмосферу на 25% по сравнению с 2020 годом. При этом в качестве промежуточной цели предполагается снижение выбросов на 5% к 2025 году. В соответствии с инициативой Всемирного банка «Роснефть» будет также добиваться достижения нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа, причем собирается осуществить все необходимые мероприятия на пять лет раньше, чем предполагалось в Плане по углеродному менеджменту до 2035 года, представленном всего год назад. Кроме того, компания планирует сократить интенсивность выбросов метана ниже 0,2%, перевести собственный транспорт на низкоуглеродное топливо, развивать сеть газомоторного топлива и сеть зарядных устройств для электромобилей, а также производить и реализовывать авиатоплива со сниженным углеродным следом.

В «Роснефти» ожидают, что благодаря новой стратегии будут укреплены позиции компании на мировом рынке углеводородов в качестве надежного производителя и поставщика энергоресурсов и при этом минимизируется воздействие на климат и окружающую среду. Также предусмотренные документом меры будут способствовать достижению целей Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, Парижского соглашения по климату, а также 17 Целей устойчивого развития ООН.

«Новая стратегия «Роснефти» — это не просто сухие цифры. Важно осознавать, что за целевыми показателями стоит гигантская работа по изменению технологических процессов, масштабные инвестиции, системный, стратегический подход, — рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. — Всего год назад «Роснефть» представила свой амбициозный план по углеродному менеджменту — первый подобный документ среди российских крупных компаний, в котором обозначались долгосрочные цели по контролю над выбросами. И инвестиционное сообщество высоко оценило этот план».

По мнению Суверова, в новой стратегии «Роснефть» подняла планку еще выше и дала обязательства достичь ряда ключевых климатических показателей на пять лет раньше запланированного срока. Среди них — достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и сокращение интенсивности выбросов метана ниже 0,2%.

Эффективность бизнеса

Стратегия «Роснефть-2030» определяет стратегические цели и приоритеты нефтяной компании для всех сегментов бизнеса и включает в себя разведку и добычу нефти и газа, переработку, коммерцию и логистику. Цель такого всестороннего развития — повышение эффективности деятельности ключевых бизнес-направлений и увеличение акционерной стоимости компании.

Одной из ключевых стратегических целей компании остается увеличение выплат акционерам и рост доходности. «Роснефть» нацелена на формирование устойчивого свободного денежного потока в среднесрочной перспективе и его увеличение — в долгосрочной. С учетом достижения целевых ориентиров, заложенных в новой стратегии, ожидается, что свободный денежный поток компании более чем удвоится к 2030 году.

По итогам девяти месяцев 2021 года показатель уже вырос в 2,5 раза относительно аналогичного периода 2020 года и составил 880 млрд рублей (12 млрд долларов). Показатель остается положительным уже 10 лет подряд.

Важным пунктом стратегии является намерение «Роснефти» сохранить лидерство по удельным затратам на добычу. Высокая эффективность добывающих активов позволяет компании на протяжении многих лет удерживать затраты на добычу углеводородов на уровне значительно ниже среднеотраслевых показателей. По итогам девяти месяцев 2021 года уровень удельных операционных затрат на добычу углеводородов составил 2,6 доллара на барр. н. э. — самый маленький показатель в отрасли. Для сравнения: аналогичный показатель у британской BP (без учета добычи «Роснефти») — 6,96 доллара на барр. н. э., у бразильской Petrobras — 6,6 доллара на барр. н. э., у китайской PetroChina — 11,36 доллара на барр. н. э.

В области добычи углеводородов целевым ориентиром стратегии «Роснефть-2030» является показатель в 330 млн тонн н. э. Ключевыми драйверами роста производства станут флагманский проект «Восток Ойл», реализуемые крупные нефтяные (включая Русское, Юрубчено-Тохомское, Северо-Даниловское и Северо-Комсомольское месторождения) и газовые проекты («Роспан», «Харампур» и другие). Доля газа в общем объеме добычи углеводородов вырастет до 25% к 2025 году.

«Роснефть» приступила к реализации проекта «Восток Ойл» на севере Красноярского края в 2020 году. Проект включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское.

Низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире. Ресурсная база проекта составляет более 6 млрд тонн нефти (44 млрд баррелей) с уникально низким содержанием серы 0,01-0,04%. Ресурсная база сопоставима с крупнейшими нефтяными провинциями Ближнего Востока или сланцевыми формациями США. Высокое качество сырья исключает потребность в отдельных установках на НПЗ и значительно сокращает объем выбросов парниковых газов в рамках проекта.

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойле» составит порядка 100 млн тонн. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях — на европейские и азиатские рынки.

К проекту уже присоединились партнеры: Trafigura приобрела долю 10%, консорциум во главе с Vitol — 5%.

«Разумный подход к требованиям энергоперехода и отсутствие истеричной «зеленой» компанейщины в планах компании привлекают внимание инвесторов. Подтверждение тому — значительный рост капитализации «Роснефти» и интерес крупнейших международных компаний к флагманскому проекту «Восток Ойл». Именно «Восток Ойл» играет ключевую роль в новой стратегии «Роснефти». Рост доли газа в общем объеме добычи компании также является важным элементом бизнеса», — отметил доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По его словам, в основе новой стратегии «Роснефти» «лежит точный, почти ювелирный расчет и стратегическое планирование». «Компания досрочно достигла ранее заявленных целевых ориентиров и чувствует в себе силы развить и приумножить этот успех. Нет никаких сомнений, что задачи новой стратегии также будут успешно выполнены», — заявил Андрианов.

Фундамент на будущее

Отдельное место в стратегии «Роснефть-2030» уделено вопросам экологии и промышленной безопасности. Компания продолжит работу над сохранением биоразнообразия, а также будет активно внедрять принципы циркулярной экономики. «Роснефть» также подтверждает ранее заявленные цели по 100-процентной утилизации отходов и рекультивации земель «исторического наследия».

Компания планирует выйти на качественно новый уровень промышленной безопасности, выделяя в качестве приоритета стремление к нулевому смертельному травматизму и нулевой аварийности. Продолжится реализация корпоративных и социальных программ, обеспечивающих развитие кадрового потенциала и вносящих существенный вклад в реализацию национальных приоритетов Российской Федерации.

По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, с принятием новой стратегии заложен фундамент развития компании на десятилетия вперед. «Новая стратегия будет способствовать более чем двукратному увеличению свободного денежного потока к 2030 году и обеспечит стабильный рост стоимости компании для акционеров и инвесторов. При этом цели стратегии по снижению выбросов подтверждают статус компании как ответственного поставщика энергоресурсов и одного из лидеров энергоперехода в РФ», — заявил он.

«Новая цель по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 году — важный шаг, отражающий высокую ответственность компании перед мировым сообществом. «Роснефть-2030» — это стратегия, в которой сбалансированы вопросы устойчивости и акционерной доходности и которая позиционирует компанию как уверенного лидера отрасли», — добавил член совета директоров ПАО НК «Роснефть», бывший глава британской BP Роберт Дадли.

Эксперт ТПП Дмитрий Полохин считает, что новые цели «Роснефти» не уступают планам по энергопереходу крупнейших мировых нефтегазовых мейджоров, а если брать в расчет охват, масштаб и сложность деятельности компаний, «Роснефть» — безусловный мировой лидер.

«Компании удалось найти баланс между требованиями энергоперехода и «зеленой» повестки, с одной стороны, надежностью поставок и прибыльностью бизнеса — с другой», — добавил он.

«Менеджмент «Роснефти» всегда отличался стратегическим мышлением, а также разумным подходом к развитию нефтегазовой отрасли в эпоху энергоперехода. Компания не идет на поводу у сторонников немедленного перехода на возобновляемую энергетику», — считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

При этом ключевым пунктом новой стратегии компании, по его мнению, является достижение чистой углеродной нейтральности к 2050 году. Это соответствует целям других мейджоров — пионеров энергоперехода в нефтегазовой отрасли. ВР и Total, например, также планируют достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

«Однако, в отличие от других мейджоров, которые избегают любого намека на то, что они относятся к углеводородной энергетике, «Роснефть» не собирается замораживать свои проекты, отказываться от перспективных активов и снижать добычу углеводородов», — подытожил Фролов.

Золотые слова

Почему по уровню ВВП в рейтинге ведущих экономик планеты наша страна находится на шестом месте, а по средней зарплате откатилась на 55-ю строчку, по уровню жизни пенсионеров - вообще на 78-ю

Александр Киденис

Под Новый год многих россиян ожидает раздача пряников. Первыми в очереди пенсионеры, которые в сентябре уже получали по 10 тысяч рублей. Месяцем раньше такой же суммой поддержали школьников, выплатив деньги опекунам и родителям. Власть понимает, что самые социально незащищенные граждане больше других страдают от галопирующей инфляции. Вопрос в том, изменят ли что-то всерьез разовые выплаты, если регулярные материальные доходы в стране остаются крайне низкими.

Народные ожидания подогрел и председатель Госдумы Вячеслав Володин, заявивший о необходимости «многое сделать, чтобы в полной мере реализовать нормы обновленной Конституции в интересах развития России и повышения благосостояния людей». Спикер даже назвал бедность главным внутренним вызовом страны. «Это то, что нам необходимо преодолеть», — смело напомнил Володин. Золотые слова, но в который раз мы их слышим? В предновогодние дни совершенно не хочется вспоминать, что пожелания председателя Госдумы не впервые повисают в воздухе, а возглавляемая им палата почему-то не спешит принимать законы, направленные на повышение материального достатка россиян.

За примерами далеко ходить не надо. В прошлый созыв Госдума без рассмотрения оставила законопроект о нулевой ставке налога на минимальную зарплату, что подняло бы на 13% доходы самых бедных тружеников страны. По той же причине у России до сих пор нет программ поэтапного рос-та оплаты труда и пенсионных выплат, успешно действующих в других странах. Здесь, правда, нашим парламентариям помогает и бездействие Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, хотя это ее прямое дело, а из троицы членов с правом решающего голоса (власть, работодатели и профсоюзы) двое по определению обязаны стоять на защите трудящихся. Совокупный результат плачевен: как уже писал «Труд», если по уровню ВВП в рейтинге ведущих экономик планеты наша страна в 2020 году находится на шестом месте, то по средней зарплате уже откатилась на 55-ю строчку, а по уровню жизни пенсионеров — вообще на 78-ю.

И этот откат продолжается. В нынешнем году, по данным аналитиков SberCIB Investment Research, регулярно замеряющих «Потребительский индекс Иванова», даже у российского среднего класса, то есть у благополучной части населения, зарплата за первые девять месяцев выросла лишь на 8%, кое-как компенсировав официальную инфляцию и ни на грош не повысив благосостояние «основы общества». Но на продукты российский средний класс вынужден тратить 38,1% своих доходов — хотя в Европе нормальным показателем расходов на еду считается 15% от заработка. Впрочем, в России свои критерии: в мае 2020-го глава государства в интервью ТАСС заявил, что в России можно считать средним классом тех, у кого зарплата выше 17 тысяч руб-лей (тогда это было чуть больше 200 евро). Для сравнения: в Литве «рубеж риска бедности» на тот момент составлял 430 евро в месяц на одиноко проживающего человека и 904 евро — на семью, состоящую из двух взрослых и двух детей до 14 лет.

Кстати, минувшей весной глава крупнейшей профсоюзной организации страны ФНПР Михаил Шмаков констатировал: «Доходы среднестатистического россиянина в фиксированных ценах выросли за минувшее десятилетие всего на 2%, в то время

как физический объем ВВП — на 13%. Соотношение доходов 10% наиболее богатых россиян к такому же числу самых бедных к настоящему времени сейчас больше в 16 раз, а с учетом скрытых доходов расхождение может достигать 36 раз. Еще больше неравномерность по доходам в Москве — почти в 42 раза. И разрыв продолжает расти...»

Лишь по доле состояния миллиардеров в ВВП страны (35%) Россия уверенно держит первое место в мире, подсчитала газета The Financial Times. На втором оказалась Швеция, где совокупное состояние миллиардеров составляет 30% от ВВП, на третьем — Индия (20%). А издание Forbes добавило не менее интересные цифры: за прошлый, коронавирусный год российский список долларовых миллиардеров стал длиннее на одну пятую, а их суммарное состояние выросло на 40%. Треть этих людей (более 100 тысяч человек) официально зарегистрированы в Москве и Подмосковье, там же сосредоточено 45% премиальных лимузинов (дороже 10 млн рублей) и 85% сверхдорогого жилья (от 70 млн).

В уже цитированном профсоюзном докладе Михаила Шмакова тоже об этом говорится: «Высшая школа экономики и Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка еще в 2018 году провели исследование, целью которого был анализ уровня неравенства в России. Эксперты установили, что 89% всех наличных сбережений, 92% всех срочных вкладов и 89% всех финансовых активов принадлежат 3% богатых россиян. Именно они, наряду с саудовскими аристократами, являются владельцами самых больших и дорогих в мире яхт, самолетов, дворцов и других предметов роскоши».

Тоже мне, открыли Америку! Эти цифры хорошо известны и в Кремле, и президент Владимир Путин, выступая на прошлой неделе на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, не без оснований заявил, что большинство крупных компаний «получают сейчас хорошую премию от благоприятной, высокой конъюнктуры на внешних рынках» — на 63,7% больше, чем в соответствующий период 2019 года — допандемийного. Растут и дивиденды акционерам. По словам главы государства, «правительство это анализирует и мне своевременно об этом докладывает». Но кому легче от этих докладов?

Далее было сказано очень важное для экономики страны: «Устойчивый денежный поток, который сейчас получают наши ведущие компании, нельзя просто распылять и проедать... Полученный сейчас финансовый ресурс — это мощная база для расширения производства, наращивания капиталовложений, для запуска новых, перспективных деловых инициатив — того, что движет экономику страны вперед, работает на повышение благосостояния всех наших граждан». Опять же, золотые слова! В реальности, однако, происходит обратное: заработанные на удачной конъюнктуре огромные средства выводятся из страны: чистый отток капитала за январь — ноябрь 2021 года составил 73,9 млрд долларов, что в полтора раза выше показателя прошлого года, когда он находился на уровне 48,9 млрд. Эти данные можно назвать катастрофическими: как утверждает Банк России, страну покинули две трети всей валютной прибыли, которую заработала экономика за этот период (111,4 млрд долларов). Показатель рекордный за последние семь лет. «Почти половину этой суммы обеспечивают операции крупного бизнеса, который выводит деньги в виде прямых инвестиций в капитал офшорных структур на Кипре и других популярных юрисдикциях, — говорится в отчете ЦБ. — Подключились к процессу и физические лица, которые в последние несколько лет активно занялись инвестированием. За три квартала 2021 года россияне вложили 616 млрд рублей в покупку иностранных акций, а накопленным итогом с начала 2020-го — 1,09 трлн, что в 12 раз больше, чем за предыдущие два года (90 млрд рублей)». И независимый финансовый аналитик, управляющий директор УК «Агидель» Виктор Тунёв подтверждает: «Частные инвесторы больше половины средств, заработанных в России, тоже вкладывают в иностранные активы». Спрашивается, почему?

Проще всего обвинить россиян в непатриотичности и призвать к ответственности по статьям Гражданского и Уголовного кодексов. Но заметьте: данные Центрального банка РФ опираются на вполне легальный отток совершенно легальных капиталов — как корпоративных, так и личных. Из чего делаем печальный вывод: одна из основных причин бегства — в элементарном неверии инвесторов в отечественную систему инвестирования. Вторая причина — чересчур «скромная доля» в стране частных инвесторов. Несмотря на некоторый рост в последние год-два, по данным Московской биржи, их не более 6 млн человек, чуть больше 4% населения. Хотя в Китае доля инвесторов оценивается уже в 11-12% населения, в Германии — более 10%, в Японии — 39%, в Эстонии и США — более половины. Как говорят экономисты-рыночники, «успешные экономики отличаются тем, что достаточно большая доля населения инвестирует на фондовом рынке, раскручивая маховик локального и глобального экономического роста».

Третья причина: в России катастрофически не хватает малых и средних проектов для инвестирования, а в крупные «частников» не берут. Причем это та проблема, с которой на нынешнем этапе экономического развития страны может справиться лишь государство. А оно даже не берется.

а в это время

Есть еще четвертая, пятая, десятая причины, в основе которых кроется массовая бедность населения. В результате если в Германии среднестатистический немец в 2019 году из каждых заработанных 100 евро откладывал 11 евро, а в 2020-м — 17 евро, то средний россиянин до пандемии копил на гречку, а в следующем году запасался сахаром. Не деньгами, а натуральным продуктом. Как уже писал «Труд», главное отличие «нас» от «них» состоит в реакции на возникающие или только еще обещанные трудности: европейцы, американцы, японцы и прочие шведы начинают ускоренно копить деньги, а россияне покупают впрок продовольствие. Эта привычка пошла от советских времен с их вечным дефицитом, но остается и закрепляется ныне по причине бедности большинства населения. Хотя, по данным Центробанка России, на начало марта 2021 года «вклады (депозиты) и другие привлеченные средства россиян — физических лиц» составляли 33,67 трлн рублей, включая средства в иностранной валюте". Именно эти деньги и бегут нынче из страны...

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 15%. В целом, в городе ситуация стабильная и благополучная, рассказала РИА Новости заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель», - сказала Ракова.

Она отметила, что за первые четыре дня этой недели заболеваемость снизилась еще 15%.

Андрей Бочкарёв о строительстве метро, дорог, реновации и строителях

В декабре итоги уходящего года подводят все. Но только у строителей результаты работы видны невооруженным глазом: открылись ли обещанные новые дороги, передали ли под заселение дом, который обещали сдать к Новому году, достроили ли детский сад, школу и так далее. Заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Андрею Бочкарёву, который в канун праздника пришел на «Деловой завтрак» в «Российскую газету», было о чем рассказать журналистам - нового на улицах Москвы за 2021 год появилось очень много.

Едем дальше

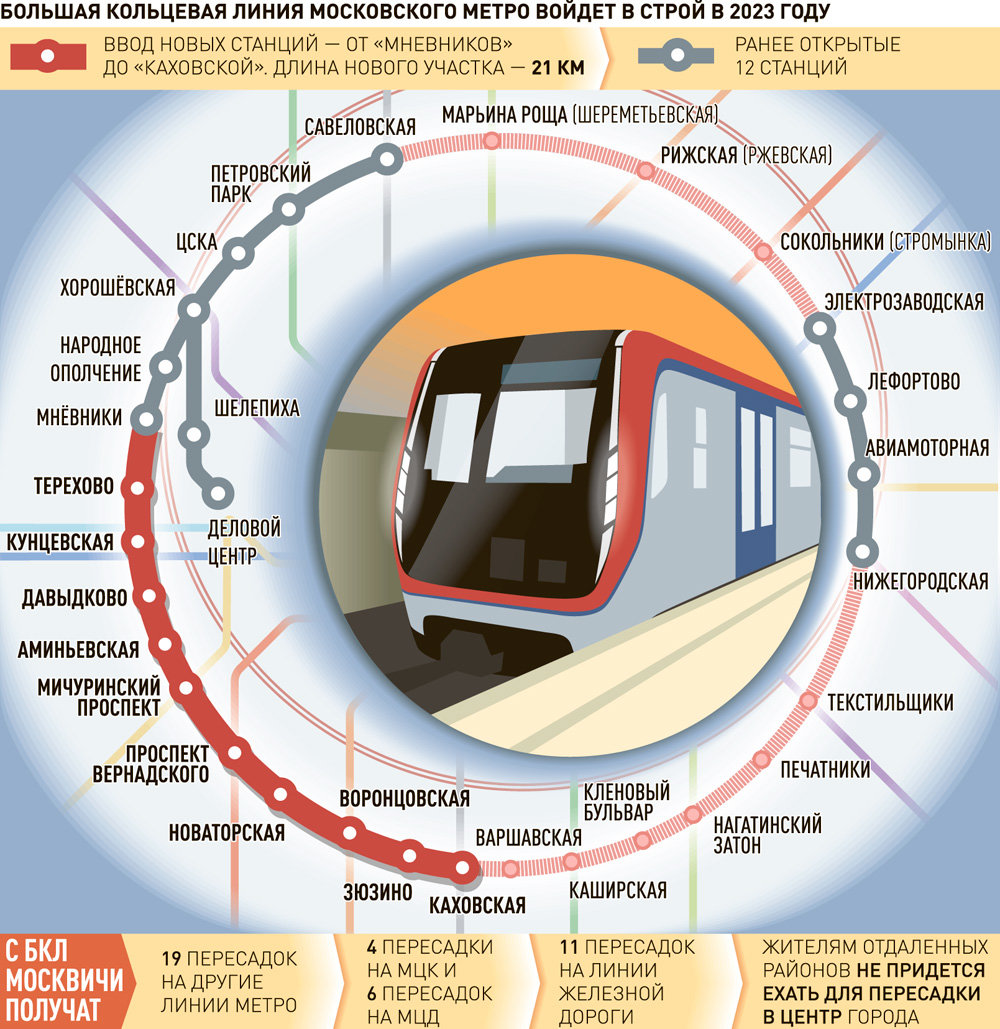

—Андрей Юрьевич, Большая кольцевая линия метро в 2022 году выходит на финиш. Надеемся, что в новом году москвичи прокатятся по всему новому кольцу, две трети которого в этом году уже введено в строй. Но вы говорили, что метростроители и дальше сохранят высокие темпы развития рельсового транспорта в Москве. За счет чего?

Андрей Бочкарёв: У нас в планах до 2025 года открыть в метро еще 27 станций. Продолжим, в частности, заниматься строительством Троицкой линии. Длиной она 40 километров и дойдет до города Троицка, а ее центральный участок - от ЗИЛа до Коммунарки с 11 станциями из 17 - должен быть готов уже в 2024 году. На юго-востоке города начнем строительство Бирюлёвской ветки. Там сейчас ведется подготовка территории - вынос коммуникаций, освобождение площадок. Впереди серьезная работа на направлении от Шелепихи до Рублёво-Архангельского - линии, которая в полтора раза сократит время в пути по городу для жителей районов Митино, Строгино и Хорошёво-Мнёвники.

—От идеи построить центральный участок желтой ветки совсем отказались?

Андрей Бочкарёв: Проектирование его завершено. Но пока могу лишь сказать, что в ближайший год за него точно не возьмемся. Там очень сложные грунтовые условия и огромные водопритоки. Чтобы справиться с ними, придется строго контролировать поступление воды в тоннели, применять специальные методы проходки на больших глубинах - с нижней отметкой конструкций 80-90 метров. Примерно как на станциях «Парк Победы» и «Шереметьевская». Работа непростая и даже опасная. Не случайно в советское время за эту стройку не взялись. Этот участок в настоящее время не предмет первой необходимости. Основная задача сейчас - запуск БКЛ.

Кроме того, напомню, рельсовый транспорт - это не только метро, которое бесконечно развивать невозможно хотя бы потому, что подземное пространство Москвы не безгранично. У нас есть альтернатива - Московские центральные диаметры, два из которых уже ходят каждые пять минут в режиме наземного метро. Для развития МЦД-3, 4 и 5 нужно сделать еще многое, и мы будем их последовательно вводить в 2023, 2024 и 2025 годах.

Заветные ключи

—Андрей Юрьевич, 2021 год в Москве стал рекордным для жилищного строительства. Вы как-то заметили, что за 11 месяцев построено 6,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 30 процентов больше, чем в 1965 году, единственном за всю историю, когда было построено 5 миллионов «квадратов». Свою роль сыграла льготная ипотека?

Андрей Бочкарёв: На данный момент жилья построено уже свыше 7 миллионов квадратных метров. Льготная ипотека, безусловно, стимулирует спрос на недвижимость. Частные инвесторы, на долю которых в столице приходится 80 процентов возводимого жилья, строить не будут, если не будет спроса. Но на масштабах строительства сказалась целая совокупность факторов. Комплексное освоение территорий Новой Москвы, развитие бывших промзон, которые занимают пятую часть города в пределах МКАД. Лет через пять-шесть стройки Москвы перестанут зависеть от иностранной зарубежной силы, и тогда город сможет обходиться без мигрантов

— Как выполняется программа реновации? Вспомним, что она рассчитана на 15 лет, в течение которых в новые квартиры должны переехать около 1 миллиона москвичей. Но четыре года уже позади, а новоселами стали порядка 60 тысяч горожан.

Андрей Бочкарёв: Для того, чтобы реализовать такую программу, нужно было сначала раскрутить маховик. Найти стартовые площадки, поднять первую волну переселения и лишь, потом начать более спокойное строительство новых домов взамен снесенных. Сейчас в работе более 500 стартовых площадок. В этом году мы впервые построили больше миллиона «квадратов» для переселенцев - 1,2 миллиона квадратных метров. В результате ключи от новых квартир за год получили более 21 тысячи москвичей, хотя всего год назад новоселами по этой программе стали почти вдвое меньше участников программы. Дальше будем строить все больше - до 3 миллионов «квадратов» в год. Но это чуть позже - к 2026-2027 годам.

— Москвичка Мария из дома на Химкинском бульваре, 19, корпус 1 написала письмо к вашему приходу в редакцию: «Дом наш попал под реновацию в 2029-2032 годах. Квартиры гостиничного типа, кухни нет, дверь туалета выходит прямо в коридор к кухонной плите. Полы гнилые, трубы ржавые, кругом течь. Мусоропровод пахнет на весь подъезд. Дом 1964 года постройки, капремонта нет и не предвидится. И что, нам еще жить в нем 9-11 лет?»

Андрей Бочкарёв: Мэр Москвы Сергей Семёнович Собянин каждый день получает от горожан обращения с просьбой ускорить реновацию. Над этим еженедельно идет огромная работа большого количества людей, тратятся миллиарды рублей. Но переселить миллион человек в один момент просто невозможно хотя бы потому, что опыта такого масштаба нет ни у кого в мире. Мы - первопроходцы. Расскажу, например, как буквально на глазах изменилось отношение москвичей к этой программе. В Бабушкинском районе есть два дома. Совершенно одинаковых, стоят напротив друг друга. Жители одного проголосовали за реновацию, а другого - против. Тем, кто согласился переехать в новое жилье, мы рядом уже построили новый дом. Красивый, с комфортабельными квартирами… Жители, которые были против реновации, тут же начали возмущаться: мы тоже хотим такой, почему нас не включили в программу? Но насильно же никто никого никуда не включал!

Что еще изменилось? На переселение первых участников этой программы в новый дом в 2017 году у нас уходило от 8 до 12 месяцев. Потом мы установили временной интервал - тратить на переселение не больше 9 месяцев. Сейчас же на это требуется не больше двух месяцев. 98 процентов жителей переезжают в первую же предложенную им квартиру. Им нравится все - сам дом, планировка, отделка, оснащение… В каждой новостройке, куда в момент заселения приезжает мэр, жители говорят: «Спасибо. Вы подарили нам другую жизнь».

— В этом году резко подорожали стройматериалы. Это не затормозит выполнение программы реновации?

Андрей Бочкарёв: Будем принимать решения по оптимизации ее выполнения, чтобы не затормозило.

— Строить более дешевые дома?

Андрей Бочкарёв: Дешевле не получится. Есть городской стандарт реновации, и мы от него отступать не намерены.

— В городе все больше высотных башен. Насколько они безопасны для жителей? От сотрудников МЧС приходилось слышать, что лестницы на случай пожара в таких домах не длиннее 50 метров. А многие новые дома, как известно, до 100 и выше метров высоты. Поэтому если загорится тот, что выше, его можно будет потушить только с вертолетов.

Андрей Бочкарёв: Слова про вертолеты - это экзотика. Проектирование в Москве ведется по специальным нормам, задача которых обеспечить безопасное проживание в каждой новостройке и в случае необходимости безопасную эвакуацию. Для этого предпринимается целый комплекс мер. В частности, по всей высоте дома устанавливаются пожарные трубопроводы либо автоматическая система пожаротушения. Кроме того, в отличие от пятиэтажек, где эвакуация людей осуществляется только по одной лестнице, в высотных зданиях спроектированы и построены дополнительные лестницы в труднодоступных для огня местах. Изготавливают их из несгораемых материалов, а также обеспечивают вентиляцией, не связанной с основным зданием. Цель, как во всем мире, спасти в первую очередь не здание, а людей.

— Когда пандемия начиналась, звучали прогнозы: частные инвесторы из Москвы в таких условиях уйдут. Не снизился их интерес к строительству в столице?

Андрей Бочкарёв: Этого не случится никогда, хотя бы потому, что есть спрос на недвижимость, есть город, который превращается во все более качественное место проживания. Никакого спада интереса к строительству объектов в столице со стороны бизнеса нет. А вот результат общей работы - города и инвесторов - есть: 14 миллионов квадратных метров недвижимости построено в этом году. Для сравнения, в прошлом году мы сдали в эксплуатацию 10,8 миллиона «квадратов». 85 процентов этой недвижимости построено на частные инвестиции.

— На днях заветные ключи от квартир получили дольщики ЖК «Филатов луг», которых они ждали больше двух лет. Первой десятке вручал их вице-премьер Марат Хуснуллин: строительство этих домов начиналось, когда он еще работал заммэра Москвы…

Андрей Бочкарёв: Проблемой жителей четырех новых домов этого ЖК, построенного около аэропорта Внуково, занимались как столичные власти, так и зампредседателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин. Возникла она потому, что в 2017 году Росавиация согласовала строительство, а позднее отозвала свое согласие. Теперь Внуково от всех помех защитит новый радиолокационный комплекс, а жители, наконец-то, смогут въехать в свои квартиры.

— В том районе строятся и другие жилищные комплексы. Не случится, что кого-то из их застройщиков тоже могут обвинить в том, что они оказались на пути самолетов…

Андрей Бочкарёв: В Москве ведется большая работа над тем, чтобы все, что строится, строилось в соответствии с нормативами. У «Филатова Луга» проблемы возникли, так как нормативы поменялись. Теперь главная задача тех, кто выдает разрешения на застройку и кто получает их, - не нарушать установленных правил.

—Много в Москве еще обманутых дольщиков?

Андрей Бочкарёв: Было более 23 тысяч, осталось около 8 тысяч. За два-три года решим и их проблему.

— Новые не прибавятся?

Андрей Бочкарёв: Делается все, чтобы новых обманутых дольщиков не появлялось. На государственном уровне принимаются законы. На мой взгляд, более эффективные, чем те, что были. Появляется и опыт, понимание, что нужно сделать, чтобы проблема не множилась. Срабатывает, я бы сказал, кривая обучения, в процессе которого становится ясно, что все прежде известные методы влияния на ситуацию не действуют. Мы ведь в 2000-е годы столкнулись с этим явлением впервые. В основе его лежит вина не города, не властей, а малоэтичных участников рынка.

Впереди новые дороги

— Вы обещали, что в будущем году будут достроены хордовые магистрали. Когда поедем по ним?

Андрей Бочкарёв: По Северо-Западной хорде и Южной рокаде ездим уже не первый год. На Северо-Восточной хорде в работе последние участки. На Южной рокаде открыто движение по трем участкам. Думаю, что всю трассу закончим на рубеже 2022-2023 года. Самая сложная Юго-Восточная хорда, но и она вся в работе и в 2023 году успешно завершим и ее.

— А что дальше, после завершения создания хордовой системы?

Андрей Бочкарёв: Для того, чтобы москвичи получили возможность свободного передвижения по городу, будем продолжать развитие улично-дорожной сети. Строить вылетные магистрали. Например, строится концессионером северный дублер Кутузовского проспекта, для которого город обеспечивает точки входа и выхода. Началось сооружение дублера Люблинской улицы, первый этап которого обеспечит в Южнопортовом районе связь Юго-Восточной хорды с Третьим транспортным кольцом. Нужно продолжать реконструкцию МКАД, где в дополнение к уже обновленным 18 транспортным развязкам сейчас перестраиваются еще четыре: на пересечении Кольцевой автомагистрали с улицами Осташковской и Алтуфьевским шоссе, а также улицами Липецкой и Верхние Поля. Еще одна новая магистраль Солцево - Бутово - Варшавское шоссе улучшит поперечные связи между районами. Эта проблема очень актуальная и для Новой Москвы, где также продолжим формировать поперечные связи. В старых границах Москвы сосредоточимся на локальных проектах развития дорожной сети на ЗИЛе и в Мневниковской пойме. В общей сложности, как и в этом году, так и в будущем стремимся к тому, чтобы в год добавлялось в среднем по 100 километров новых дорог.

— Один частный вопрос. В свое время укрепили подземный переход от станции метро «Охотный Ряд» к Красной площади. Народа по нему ходит очень много, трудно соблюдать санитарные требования, которые диктует коронавирус. Возможно ли его расширение?

Андрей Бочкарёв: Технически все возможно. Вопрос в целесообразности и в цене, сколько это будет стоить. Там все очень зажато со всех сторон - с одной стороны гостиница Four Seasons, с другой - метро и подземный торговый центр. В других столицах мира также немало многолюдных мест, пользующихся спросом как своих жителей, так и туристов.

— Мэр Москвы неоднократно говорил о важности для Москвы нового транспортного каркаса. Когда он появится?

Андрей Бочкарёв: Думаю, что в 2023 году москвичи увидят его уже во всей красе. К этому моменту должны быть возведены все основные элементы - БКЛ в метро, МЦК и основные линии МЦД, хордовые магистрали…То есть основная программа транспортного развития будет выполнена, а дальше займемся уже более тонкой ее настройкой.

Строим сами

—На фоне масштабного строительства, которое ведется в Москве, плюс в условиях пандемии, когда рабочих рук особенно не хватает, ваше предложение обходиться вообще без мигрантов звучит революционно…

Андрей Бочкарёв: Сразу уточню: речь не о мигрантах, а о зарубежных рабочих, которые приезжают в Москву на время работы. На стройках их привозом мы компенсируем, с одной стороны, отсутствие собственных трудовых ресурсов, а с другой - подрядчики используют иностранных работников из желания сэкономить. Но, так или иначе, в непредвиденных ситуациях, как та же пандемия коронавируса, в итоге мы со всеми своими планами и масштабными программами становимся зависимыми от наличия этих работников. Причем даже не высококвалифицированных специалистов, а рядовых рабочих, которых могли бы без проблем иметь у себя. Вот я и говорю, что в первую очередь нужно снизить такую зависимость. При этом нельзя взять и начать готовить на более высоком уровне одних рабочих: в этом случае мастера, прорабы, начальники участков не смогут эффективно пользоваться такой рабочей силой. Следовательно, надо одновременно менять систему подготовки и переподготовки строителей среднего управленческого персонала, инженеров… Плюс, конечно, необходимо использование новых систем механизации, всего спектра современных инструментов во всем строительном процессе, начиная с проектирования, как делается во всем мире. Это даст нам возможность повысить производительность труда, а значит, и сократить количество работающих на наших объектах. Соответственно, не будет необходимости и в поставке дополнительной рабочей силы из-за рубежа.

— Совсем?

Андрей Бочкарёв: В перспективе думаю, это возможно. Но только сразу скажу, что это колоссальная задача на уровне целой отрасли. Выполнить ее за 15 минут, когда дашь команду и все побегут в нужном направлении с нужной скоростью, не получится.

— Строительное образование у нас так отстало?

Андрей Бочкарёв: Оно отстало еще в Советском Союзе, начиная с 40-х годов. Подготовка, скажем, шведских или австралийских рабочих и наших - две большие разницы.

—Департамент образования Москвы рассказывает, что учащиеся столичных колледжей все время побеждают на чемпионатах WorldSkills, в том числе и по строительным специальностям…