Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

СП: кардинального улучшения финансового состояния дотационных регионов не произошло

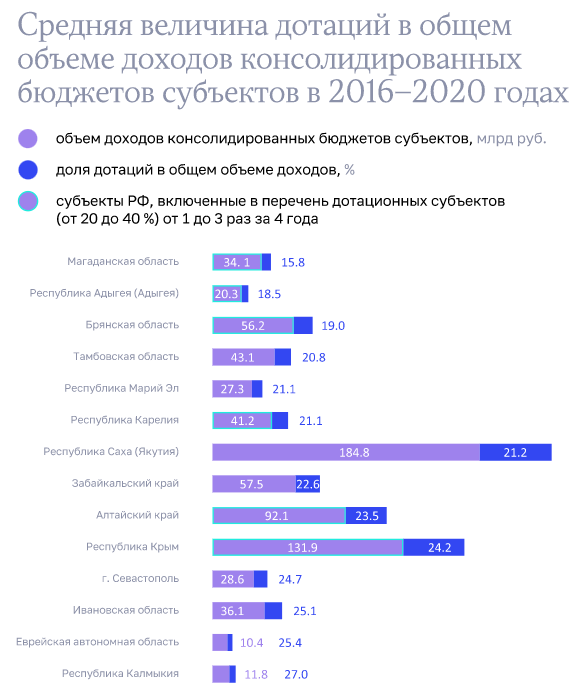

Меры госполитики регионального развития не привели к кардиальному улучшению финансового состояния дотационных регионов в 2017–2020 годах. Такой вывод сделала Счетная палата по итогам анализа субъектов РФ с долей дотаций из федерального бюджета от 20 до 40%.

«Анализ выявил растущую зависимость дотационных регионов от финансовой помощи из федерального бюджета - доля безвозмездных перечислений из бюджетов других уровней в их доходах выросла с 43,3% в 2017 году до 55,4% в 2020 году. В то же время общероссийские показатели за этот период увеличились с 16,5% до 27,5%», – сообщила на Коллегии аудитор Наталья Трунова.

При этом прирост налоговых и неналоговых доходов анализируемой группы соответствовал среднероссийским значениям – около 20%. Темпы роста расходов их бюджетов составили 114% в среднем за период. Это немного выше, чем в среднем по всем субъектам России, где этот показатель составил 113%. «В результате рассмотренные регионы обеспечили в 2020 году практически 42% профицита в целом по России», – подчеркнула аудитор.

Среди позитивных эффектов от реализуемых мер госполитики регионального развития Счетная палата также отметила снижение общей нагрузки регионов по обслуживанию долговых обязательств (на 26%) и стабилизацию объема госдолга всем субъектам РФ.

Однако положительная динамика основных показателей бюджетов рассмотренных регионов не обеспечила снижения уровня их дотационности.

Наталья Александровна

«Анализируемая группа субъектов по своему составу была относительно постоянна: в 2017-2018 годах в нее входило 17 субъектов, в 2019-2020 годах – 18 субъектов. В течение рассмотренного периода из группы вышли три субъекта: Республика Адыгея, Алтайский край и Магаданская область. Одновременно в нее вошли республики Карелия и Крым, Брянская область. При этом ни один из субъектов анализируемой группы не перешел в ранг высокодотационных».

Анализ показал, что на динамику основных показателей финансового состояния регионов и изменение их уровня дотационности влияли внешние факторы. Среди них, в том числе решения, принимаемые на федеральном уровне, на которые регионы не имеют возможности повлиять.

Так, централизация в федеральном бюджете 1% налога на прибыль организаций привела к тому, что фактические поступления этого налога в бюджеты анализируемых регионов снизились. Вместе с этим увеличился объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Таким образом, регионы с большим уровнем дотационности в целом «выиграли» от реализации указанной меры.

В тоже время такие меры поддержки регионов, как создание префрежимов и утверждение индивидуальных программ социально-экономического развития, не оказали заметного положительного воздействия. С 2017 по 2020 год эти меры действовали в подавляющем большинстве рассмотренных регионов, однако не привели к опережающему росту количества рабочих мест, объема осуществленных резидентами инвестиций, среднемесячной зарплаты.

В своем анализе Счетная палата также обратила внимание на недостаточную эффективность реализации отдельных мероприятий, запланированных в рамках госполитики регионального развития. Например, до настоящего времени не выполняется задача по сокращению количества целевых межбюджетных трансфертов. Более того, анализ показал, что с каждым годом их становится только больше.

«Ежегодно увеличивается количество целевых межбюджетных трансфертов в ходе исполнения федерального бюджета: в 2019 году – 54,3%, в 2020 году – 60,3%, – привела статистику Наталья Трунова. – В этой связи мы предлагаем поручить Министерству финансов совместно с заинтересованными федеральными и региональными органами исполнительной власти провести анализ субсидий на предмет возможности их консолидации».

Кроме того, контрольное ведомство предложило провести инвентаризацию обязательств регионов, установленных в соглашениях о предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В исследуемом периоде они ежегодно корректировались и дублировали ряд обязательств по другим соглашениям Минфина с регионами. По мнению Счетной палаты, инвентаризация позволит сократить число повторных обязательств, а также обеспечит прозрачность анализа результативности деятельности региональных органов исполнительной власти.

Присутствовавший на Коллегии первый заместитель министра финансов Леонид Горнин с выводами Счетной палаты в целом согласился. «Ряд вопросов, которые были отмечены в ходе экспертно-аналитического мероприятия действительно актуальны, и часть из них мы уже учли при уточнении нашей программы в части развития федеративных отношений», – сказал он.

Комментарий Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова для белорусских СМИ по итогам переговоров с Президентом Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, Минск, 30 июня 2022 года

Мы начали официальный визит в Республику Беларусь, посвящённый 30-летию установления дипломатических отношений между нашими странами, с приёма у Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

У нас состоялась продолжительная, доверительная и полезная беседа. Рассмотрели задачи дальнейшего углубления нашей интеграционной повестки дня в рамках Союзного государства на основе принципиальных договорённостей, которые принимают президенты наших стран.

Совсем недавно в Санкт-Петербурге состоялась очередная встреча А.Г.Лукашенко и В.В.Путина, на которой был проведён обзор всего спектра наших задач в контексте реализации 28 союзных программ, утверждённых год назад. По нашей оценке, они на 40 процентов реализованы в практических решениях и начинают работать на экономику, социальную сферу, транспорт, логистику и на всё необходимое для жизнедеятельности наших государств и обеспечения интересов граждан России и Белоруссии.

Еще по нескольким направлениям договорились выравнивать законодательство и права наших граждан. Это будет полезно для повседневной жизни россиян и белорусов. Второе крупное направление – внешняя политика и вопросы безопасности, которые подробно обсуждались на встрече президентов в Санкт-Петербурге. Было подчёркнуто, что Россия и Беларусь будут твёрдо настаивать на том, чтобы их законные интересы уважались с точки зрения безопасности в эпоху, когда НАТО продолжает весьма агрессивно действовать. Мы всегда за диалог и за решения, обеспечивающие равноправие, баланс интересов. Знаем, как к такого рода договорённостям относятся коллеги из НАТО. В конце 1990-х и в 2010 г. были приняты многочисленные решения о том, что все члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе уважают принцип неделимости безопасности, и никто не будет укреплять свою безопасность за счёт безопасности других.

С момента принятия таких обязательств на высшем уровне настаивали на том, чтобы они воплощались в конкретные дела. Вместо этого НАТО пять раз расширялась. При этом заявлялось, что альянс оборонительный, и не надо бояться. Оборонительный от кого? Во времена Варшавского договора, было понятно, что есть НАТО и Организация Варшавского договора, а Берлинская стена – это «воображаемая стена» между двумя военно-политическими блоками. Варшавского договора больше нет, а Североатлантический альянс продолжил продвигаться на Восток, тем самым обозначая, если верить их утверждениям, новую линию обороны. Понятно, что такого рода заявления и логика абсурдны. Сейчас, после очередного саммита НАТО в Мадриде представители США заявляют, что альянс есть, был и будет оборонительным. Насколько он был оборонительным, я уже упомянул. Достаточно напомнить, как он «оборонялся» в Ираке и Ливии, разрушив эти страны, как в 1999 г. была разорена Югославия, когда впервые страны НАТО, являющиеся также членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, бомбили другое государство-члена ОБСЕ. Во всех этих случаях никакие интересы безопасности стран альянса не затрагивались. Но они считали себя в праве таким образом «обороняться».

Все эти годы, пока мы пытались убедить НАТО выполнять обязательства не укреплять свою безопасность за счёт безопасности других, не расширяться на Восток, что же они делали? Накачивали Украину оружием, всячески потакали неонацистским проявлениям, теориям и практикам, укоренившимся на Украине. Был поддержан государственный переворот, курс на полный саботаж Минских договорённостей, достигнутых, кстати сказать, в этом здании. Хорошо помню, как Президент П.А.Порошенко участвовал здесь в переговорах. На днях он публично заявил, что Минские договорённости на Украине никто не собирался выполнять. Это был манёвр, нацеленный только на то, чтобы выиграть время для перевооружения армии для подготовки реванша. Публично заявил и не покраснел.

Запад прекрасно всё понимал. Для него не было никакой неожиданности в том, что мы решили твёрдо отстаивать наши интересы, когда все предложения о переговорах на равноправной основе, поиске баланса позиций, а не продавливания своих потребностей в ущерб интересам России и Белоруссии были исчерпаны.

Видим по истеричной реакции, насколько глубоко эта проблема была запущена и как много надежд Запад возлагал на превращение Украины в постоянный раздражитель, инструмент сдерживания России, продвижения русофобии, уничтожения и отмены всего русского. Запад нервно реагирует, поскольку эти планы не сбудутся. Мы не позволим реализовать замыслы, которые прямо противоречат международному праву, всем ценностям (как Запад любит говорить) ОБСЕ, включая право национальных меньшинств, которые были многократно и грубо попраны на Украине при прямом попустительстве наших западных коллег.

У нас единая позиция с Республикой Беларусь. Категорически не согласны с линией, которую проводит Запад – это диктат, ультиматум, навязывание своих требований, использование нелегитимных, незаконных, нарушающих Устав ООН санкций и многие другие действия, которые западные коллеги, ведомые США (они их всех подчинили, европейцы беспрекословно подчиняются Вашингтону), пытаются навязать на замену международному праву, носящему универсальный характер, некие «правила», придуманные в их узком кругу. Это философская часть нашего разговора, но такое мировоззрение имеет прямое отношение к практической политике.

Говорили и о дальнейших планах в контексте развития наших двусторонних контактов и на уровне правительств и по парламентской линии. Прямо сейчас начинается очередной межрегиональный форум в г. Гродно. Будем расширять наше консульское присутствие в Республике Беларусь. Откроем Генеральное консульство России в Гродно. Наши белорусские друзья также будут преобразовывать отделения своих посольств в некоторых городах России в генеральные консульства. Сегодня обсудили и другие практические планы. Особо подчеркнули нашу приверженность к продолжению скоординированной линии на международной арене. У нас единая и согласованная внешняя политика, закреплённая в программах, которые принимаются раз в два года.

Вопрос: Вы отметили на встрече, что без Белоруссии и России невозможно построить какую-то модель безопасности в Европе. Как Вы считаете, на Западе начинают это понимать? Будут ли они со временем готовы к равноправному диалогу?

С.В.Лавров: В русофобском «хоре» иногда пробиваются здравые голоса в контексте Вашего вопроса. Они призывают учитывать обстоятельство, что когда-то всё равно придется возвращаться к диалогу и сотрудничеству. Готовы к этому и не уходим от этого. Будем знать цену обязательствам, которые Запад берёт на себя. Будем учитывать печальный опыт сплошных обманов, который испытали на себе за последние тридцать лет в сфере европейской безопасности. К диалогу будем готовы. Послушаем, что Запад имеет предложить.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции с Министром иностранных дел Республики Беларусь В.В.Макеем по итогам переговоров, Минск, 30 июня 2022 года

Уважаемый Владимир Владимирович,

Уважаемые дамы и господа,

Наши переговоры, как только что сказал мой коллега и друг, прошли в подлинно товарищеской, доверительной атмосфере и были весьма содержательными, как и положено между союзниками и стратегическими партнёрами. Прежде всего, хотел бы ещё раз выразить признательность нашим белорусским друзьям за традиционное гостеприимство в прекрасном городе Минске и великолепную, чёткую организацию нашей работы.

Визит приурочен к важной исторической дате – 30-летию установления дипотношений (25 июня). Разумеется, это лишь очередная, хотя и важная веха в многовековой совместной истории двух действительно братских народов. По этому случаю мы только что произвели гашение специально выпущенных к этой дате почтовых конвертов, а также подписали юбилейное совместное заявление, с которым, надеюсь, вы ознакомитесь. Оно того заслуживает.

Особо подчеркнули, что за последние годы нами пройден большой путь в наращивании интеграционного строительства. Министерства иностранных дел России и Республики Беларусь обеспечивают дипломатическое сопровождение в реализации 28 Союзных программ экономической интеграции, утвержденных в ноябре 2021 г. Высшим Госсоветом Союзного государства.

Сегодня рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений. Обсудили график предстоящих контактов, включая подготовку совместного заседания коллегий МИД России и Белоруссии, намеченного на четвертый квартал текущего года. Рассмотрели ход выполнений Плана межмидовских консультаций на 2022 - 2023 гг.

Считаем, что особых успехов удалось достичь в торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве. По итогам прошлого года объем взаимной торговли приблизился к 40 млрд долл. США. Осуществляются крупные совместные проекты, такие, например, как сооружение Белорусской АЭС. Укрепляется промышленная кооперация, налаживаются новые производственные, логистические цепочки.

Позитивно оцениваем активное, широкое развитие межрегиональных связей. Прямо сегодня в Гродно стартует IX Форум регионов России и Белоруссии, на котором запланировано заключение контрактов на рекордную сумму, которая, по оценкам, составит 1 млрд долл.

Много говорили по региональным и международным сюжетам. Договорились продолжать укрепление внешнеполитической координации, сообща отстаивать интересы наших стран на международной арене в соответствии с двухлетними программами согласованных действий в области внешней политики.

Высказались за дальнейшую активизацию сотрудничества в многосторонних объединениях, прежде всего в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. У нас практически полное совпадение взглядов по вопросам дальнейшего развития евразийской интеграции.

Договорились и о том, что координация будет продолжаться и в других многосторонних форматах, прежде всего в рамках ООН и ОБСЕ. Обсудили ход реализации проектов по линии Всемирной организации в Белоруссии, многие из которых финансируются российской стороной. Будем энергично и далее противодействовать попыткам политизировать правозащитную тематику. Такие не имеющие перспективы заходы наблюдаются в ООН и в ОБСЕ. Запад продолжает их осуществлять с завидным упорством.

У нас серьезная обеспокоенность деятельностью НАТО в непосредственной близости от наших границ, прежде всего в Прибалтике и Польше. У нас единое мнение – такие действия носят откровенно конфронтационный характер и ведут к дальнейшей эскалации напряженности и фрагментации европейского пространства безопасности и сотрудничества, то есть приводят к тем результатам, для недопущения которых создавалась ОБСЕ. Теперь своими же руками это всё разрушают, включая принцип неделимости и безопасности, который был громогласно объявлен на высшем уровне в ОБСЕ, в конце 90-х г. и в 2010 г. – ни одно государство не должно укреплять свою безопасность за счёт других. Запад этот принцип своими действиями похоронил.

В свете откровенно недружественных шагов США и их сателлитов в отношении наших стран подтвердили твердую решимость и далее пресекать любые поползновения западников вмешательства в наши внутренние дела. Договорились продолжать сопрягать наши усилия в целях противодействия нелегитимным односторонним действиям Вашингтона и Брюсселя и их союзников на международной арене.

Проинформировали коллег о наших оценках специальной военной операции на Украине. Диалог по этим вопросам носит регулярный характер. Недавно на высшем уровне эту тему обсуждали наши президенты на встрече 25 июня с.г. в Санкт-Петербурге.

Признательны нашим белорусским союзникам за полное понимание причин, целей и задач специальной военной операции, о которых буквально вчера говорил Президент В.В.Путин в своём выступлении по итогам саммита каспийской «пятёрки» в Ашхабаде.

В ходе обмена мнениями по стратегической стабильности и контроля над вооружениями особое внимание уделили биологической безопасности. У нас общее мнение, что деятельность американцев на постсоветском пространстве весьма опасна и нетранспарентна. О рисках, которые она в себе несёт, свидетельствуют работы американских биолабораторий Пентагона, обнаруженных на Украине. Мы эти факты вскрыли и начали, не получив ответа от американцев, процесс, предусмотренный Конвенцией по биологическому и токсинному оружию в полном соответствии с её статьёй 5. Направили запросы странам-участницам этого важного международного договора. Видим угрозы для национальной безопасности России и Белоруссии, нежелание США обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности во многих странах, прежде всего вокруг Российской Федерации и Белоруссии на постсоветском пространстве. У нас есть договорённость в рамках Организации договора о коллективной безопасности наладить тесное и прозрачное взаимодействие по этим вопросам в качестве противодействия попыткам кулуарно, без должной транспарентности продвигать такие проекты, которые вызывают беспокойство наших стран.

Ещё одна тема, по которой мы сотрудничаем – противодействие грязной информационной войне, развязанной «коллективным Западом» против наших стран. Договорились наращивать и совершенствовать российско-белорусское сотрудничество в сфере массмедиа, что вам должно быть особенно интересно.

Удовлетворены итогами состоявшихся переговоров. Они способствуют дальнейшему продвижению нашей внешнеполитической координации на основе союзнического и стратегического партнёрства на благо наших стран и братских народов.

Вопрос: Рискованный энергетический (сырьевой) передел мира. На что рассчитывают США и ЕС, отказываясь от российского импорта?

С.В.Лавров: На что они рассчитывают, думаю, всем понятно. Они не стесняются об этом говорить. В очередной раз заявили об этом вчера на саммите НАТО в Мадриде, рассчитывая на безусловное повиновение всех других государств своей воле, отражающей их эгоистичные интересы, прежде всего США. Мы не раз убеждались, что современная Европа в лице ЕС утрачивает свою самостоятельность (или даже признаки самостоятельности), которую она имела. Она полностью подчиняется позициям, которые навязывают ей США, в том числе в сфере экономических санкций, отказываясь от российского импорта, разрушая десятилетиями создававшиеся логистические, финансовые цепочки.

Посмотрите на существующий сейчас перечень санкций. Интересный анализ. Рекомендую провести. Сравните ограничения, которые вводят европейские страны против России и Белоруссии, с соответствующими американскими рестрикциями. США себя щадят и стараются не активничать в сферах, где может быть нанесен серьёзный ущерб собственной экономике. Да, Соединенные Штаты тоже подвергаются негативному эффекту от такой деятельности, но Европа страдает гораздо больше. Думаю, что задача не только «наказать» наши страны, но и ослабить Евросоюз в качестве конкурента США.

Вопрос: На саммите в Мадриде НАТО заявила, что в своей новой стратегической концепции считает Россию главной угрозой Альянсу. После таких заявлений и решения об усилении «восточного фланга» считает ли Москва себя связанной обязательствами по Основополагающему акту Россия-НАТО или можно говорить, что этот документ утратил силу?

С.В.Лавров: В юридическом смысле Основополагающий акт (ОА) продолжает существовать. Мы не инициировали процедуру разрыва этой договоренности. В НАТО накануне саммита шли долгие и громкие дискуссии о том, нужен ли ОА или лучше от него отказаться. В итоге они решили не трогать эту тему, но принятые решения грубейшим образом нарушают его, прежде всего в отношении обязательств НАТО не размещать на постоянной основе существенные боевые силы на территории новых (имею ввиду восточноевропейских) членов Альянса.

Проанализируем ситуацию и будем определяться в зависимости от того, как конкретно и во что будут воплощаться принятые и объявленные решения НАТО.

Вопрос: Возможно ли в перспективе восстановление более или менее нормальных политических и дипломатических отношений со странами ЕС? Будет новый «железный занавес»? Существует ли у нас блок по примеру НАТО и ЕС?

С.В.Лавров (добавляет после В.В.Макея): Практически под всем могу подписаться. Что касается отношений с Евросоюзом, у России их нет с 2014 г. Брюссель проглотил унизительный жест оппозиции, совершившей госпереворот на Украине вопреки гарантиям ЕС. В ответ на это крымчане отказались жить в неонацистском государстве. Также поступили и восточные области Украины, Евросоюз не нашел в себе мужества урезонить путчистов, незаконно захвативших власть, и по сути стал их поддерживать в наступлении, включая физическое, на жителей Крыма и востока Украины. Когда произошло народное волеизъявление в Крыму и были провозглашены ДНР и ЛНР, Евросоюз вместо того, чтобы добиваться соблюдения им же самим подготовленных договоренностей между Президентом В.Ф.Януковичем и оппозицией, встал на сторону ультранационалистического, неонацистского по своей сути режима, который провозгласил своей задачей борьбу с русским языком и культурой. Все последующие годы режимы П.А.Порошенко и В.А.Зеленского доказывают верность Киева именно этой установке.

В 2014 г., когда всё это произошло, ЕС от бессилия и осознания собственной неспособности добиться выполнения своих же предложений объявил виноватой Российскую Федерацию. Он ввел против нашей страны санкции и отменил намечавшийся на июнь 2014 г. саммит Россия-Евросоюз, разрушил все остальные механизмы, создававшиеся между нами десятилетиями: саммиты, проходившие два раза в год, ежегодные заседания Правительства России и Европейской комиссии, 4 общих пространства, по которым выстраивались 4 «дорожные карты», 20 секторальных диалогов, в том числе о безвизовом режиме и многое другое. Всё это было «обрушено» в одночасье. Отношений с тех пор не существует. От раза к разу происходили какие-то технические контакты, но не более того. Ничего удивительного, что сейчас отношения отсутствуют, но мы никогда не «закрываемся». Отныне и впредь ни американцам, ни ЕС мы верить не будем. Предпринимаем всё необходимое, чтобы не зависеть от них в критически важных отраслях для жизни государства, населения и нашей безопасности. Когда и если одержимость у них пройдет и они обратятся к нам с каким-то предложением, будем смотреть, что конкретно имеется ввиду. В угоду их односторонним желаниям действовать не будем. Если дело дойдет до возобновления диалога, будем требовать исключительно равноправия и нацеленности на баланс интересов всех участников, по справедливости.

Что касается «железного занавеса». Он уже практически опускается. Пусть только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить. Процесс запущен. В остальном у нас единая позиция: мы – за справедливость.

Наши «партнеры» в 2014 г. отказались проводить саммит, когда произошли серьезные события: госпереворот, референдум в Крыму, коренное изменение ситуации в Причерноморье. Если вы всерьез хотите искать решений, сам Бог велел проводить эту встречу и обсуждать по-честному, какие имеются претензии и какие встречные вопросы возникают у партнеров в Российской Федерации к ЕС. Произошедший после марта 2014 г. уход от любых контактов показывает лишь то, что Евросоюз не заинтересован в таком диалоге, не хочет понимать и выслушивать наши интересы. Желает только, чтобы все соглашались с тем, что решено в Брюсселе. А там решено то, что решено в Вашингтоне. За последние годы в этом мы уже убедились.

Вопрос: Норвегия отказалась пропускать российские грузы на Шпицберген. Это и продукты, и медикаменты, и необходимое оборудование. Какие шаги будут предприняты, чтобы решить вопрос доставки? Какими могут быть ответные меры, если они будут?

С.В.Лавров: Для начала хотим посмотреть, как Норвегия отреагирует на наши обращения, сделанные сразу же после того, как произошел инцидент. Мы направили официальный запрос с настоятельным требованием объяснить, как это сочетается с обязательствами Норвегии по Договору о Шпицбергене 1920 г.. Надеюсь, ответят оперативно. Потом будем анализировать ситуацию. Сделаем это быстро.

К 2024 году в Ленинградской области будет построено 12 объектов водоснабжения

В 2022 году в Ленинградской области в рамках федерального проекта «Чистая вода» осуществляется реализация двух крупных объектов водоснабжения. Работы по строительству (реконструкции) очистных сооружений идут в Ульяновском городском поселении Тосненского района и Выборге.

«Наша задача в рамках проекта «Чистая вода» – к 2024 году значительно увеличить долю населения Ленинградской области, имеющего доступ к качественной воде. Для этого уже были произведены масштабные работы на различных объектах водоснабжения, и еще многое предстоит сделать – по планам к 2024 году всего в регионе будет построено и реконструировано 12 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки», – отметил Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

К настоящему моменту доля населения Ленинградской области, обеспеченного чистой питьевой водой, составляет 84%. Реализация проекта позволит к 2024 году увеличить этот показатель до 86,4%.

В конце мая текущего года был завершен 2-й этап строительства водопроводной насосной станции 3-го подъема с дополнительными резервуарами чистой воды в Ульяновском городском поселении. На первом этапе работ, который стартовал в мае 2021 года, был построен водопровод от магистрального водовода «Невский водопровод», протяженность которого составляет 7,5 км.

В ходе реализации второго этапа проекта были построены водопроводная насосная станция 3-го подъема производительностью до 5 тыс. м3 в сутки и два резервуара чистой воды, которые позволят сохранять бесперебойное водоснабжение даже во время проведения ремонтных работ.

Одним из завершенных проектов в 2020 году стало строительство водопроводных сетей протяженностью порядка 10 км в деревне Торошковичи. Кроме того, в 2021 году в деревне Раздолье были построены водопровод, водопроводные очистные сооружения и резервуар чистой воды, а в городе Никольское введен водовод от магистрального водовода системы «Большой Невский водовод».

Справочно:

Федеральный проект «Чистая вода» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и направлен на обеспечение граждан Российской Федерации качественной питьевой водой. Реализацию проекта сопровождает ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России».

Цель проекта – к 2024 году увеличить долю населения страны, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 88,8%. В городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%.

В 15 субъектах России будут созданы передовые инженерные школы

30 передовых инженерных школ появится в 15 субъектах России. О подведении итогов конкурсного отбора сообщил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

В этом году грантовая поддержка вузов-победителей со стороны государства составит 2,5 млрд рублей. Еще около 4 млрд рублей будет направлено технологическими партнерами.

«Как подчеркнул Президент на пленарной сессии ПМЭФ, нам необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета страны. И ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, должны быть российскими. Этого невозможно достичь без подготовки квалифицированных кадров на местах. Вузы, победившие в конкурсе, расположены в 15 субъектах России, которые формируют научно-промышленный каркас страны. Отобранные 30 передовых инженерных школ выпустят первые 2,5 тысячи специалистов в 2024 году», — отметил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Наибольшее число университетов представляют Приволжский (9 вузов), Центральный (8 вузов) и Северо-Западный федеральный округ (5 вузов). На четвертом месте Сибирский (4 вуза), на пятом — Южный федеральный округ (2 вуза). В Дальневосточном и Уральском федеральных округах отобрано по 1 вузу.

Дмитрий Чернышенко добавил, что в рамках реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» к 2024 году 28 тысяч преподавателей повысят квалификацию и пройдут стажировки в высокотехнологичных компаниях, будет выделено свыше тысячи грантов на прохождение практик, а также создано более 500 новых программ опережающей подготовки инженерных кадров, разработанных совместно с технологическими партнерами.

Все университеты, прошедшие отбор, поддержали крупные технологические предприятия, рассказал Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

«На данный момент участие в проекте принимает более 40 индустриальных партнеров, которые специализируются на биотехнологиях в сельском хозяйстве, машиностроении, химической промышленности, авиационной и ракетно-космической технике, ядерной энергетике, медицинском приборостроении, информационных технологиях. Инженерные школы сократят путь молодого специалиста от получения теоретических знаний к практике. Проект вызвал огромный интерес, как у вузов, так и у высокотехнологичных компаний по всей России. Уже сейчас понятно, насколько востребована эта работа, и мы уже вышли с инициативой в Правительство РФ о проведении второго этапа конкурса осенью текущего года», — подчеркнул Валерий Фальков.

Среди индустриальных партнеров вузов — ПАО «Камаз», Роскосмос, Алмаз-Антей, Сибур, Газпром нефть, Татнефть, Норильск телеком, Объединенная двигательная корпорация, Завод электротехнического оборудования, Объединенная приборостроительная корпорация и так далее.

Конкурсный отбор провел Совет по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ. В его состав вошли представители Минобрнауки и Минпромторга России, руководители технологичных компаний, эксперты в сфере науки и образования, технологий и бизнеса.

В проект «Передовые инженерные школы» попали 25 вузов, подведомственных Минобрнауки России, 3 вуза — Министерству здравоохранения, 1 — Министерству сельского хозяйства и 1 — Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был разработан на основе одной из 42 стратегических инициатив, утвержденных Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, и стал частью государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». Проект направлен на подготовку квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики.

Вузы — победители отбора федерального проекта «Передовые инженерные школы» и направления их деятельности:

- Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (направления: искусственный интеллект и цифровые технологии, передовые производственные технологии),

- Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (направление: химическое машиностроение и технологии),

- Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (направление: искусственный интеллект и цифровые технологии),

- Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) (направление: искусственный интеллект и цифровые технологии),

- Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (направления: электроника, радиотехника и системы связи),

- Национальный исследовательский Томский политехнический университет (направления: ядерная энергетика и технологии, искусственный интеллект и цифровые технологии),

- Московский авиационный институт (направления: авиационная и ракетно-космическая техника, двигателестроение),

- Университет Иннополис (направление: программная инженерия),

- Южный федеральный университет (направление: искусственный интеллект и цифровые технологии),

- Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (направление: атомное машиностроение),

- Псковский государственный университет (направление: тяжелое машиностроение),

- Национальный исследовательский Томский государственный университет (направления: пищевая промышленность, искусственный интеллект и цифровые технологии),

- Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (направления: авиационная и ракетно-космическая техника, искусственный интеллект и цифровые технологии),

- Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (направление: искусственный интеллект и цифровые технологии),

- Пермский национальный исследовательский политехнический университет (направления: двигателестроение, искусственный интеллект и цифровые технологии),

- Уфимский государственный авиационный технический университет (направление: двигателестроение),

- Дальневосточный федеральный университет (направление: биотехнологии),

- Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского (направление: авиационная и ракетно-космическая техника),

- Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (направление: авиационная и ракетно-космическая техника),

- Воронежский государственный аграрный университет им. императора Петра I (направление: биотехнологии в сельском хозяйстве),

- Казанский (Приволжский) федеральный университет (направление: машиностроение),

- Донской государственный технический университет (направление: сельскохозяйственное машиностроение),

- Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (направления: искусственный интеллект и цифровые технологии, передовые производственные технологии),

- Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (направление: искусственный интеллект и цифровые технологии),

- Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) (направление: медицинское приборостроение),

- Национальный исследовательский университет ИТМО (направление: биотехнологии),

- Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (направление: медицинское приборостроение),

- Казанский национальный исследовательский технологический университет (направление: химическая промышленность),

- Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева (направление: авиационная и ракетно-космическая техника),

- Самарский государственный медицинский университет (направление: медицинское приборостроение).

Ознакомиться с результатами заседания Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ здесь.

Рыбоводов зовут поторговаться за озера Ленобласти

В Ленинградской области объявлен аукцион на пять озерных участков для пастбищной и индустриальной аквакультуры. Заявки принимаются до 28 июля.

Организатор торгов — Северо-Западное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, под пастбищную аквакультуру предназначены два участка — озеро Еглино в Бокситоргорском районе площадью 83 га и озеро Бездонное во Всеволжском районе площадью 6,9 га. Их стартовые цены— 212 тысяч и 18 тыс. рублей соответственно.

Под индустриальную аквакультуру отведены три акватории — на озерах Белое (Бокситогорский район, площадь участка 20 га), Капшозеро (Тихвинский район, 88 га), Юксовское (Подпорожский район, 3,9 га). Начальные цены — 64 тысячи, 282 тысячи и 12 тысяч рублей соответственно.

Торги предполагается провести 8 августа в Санкт-Петербурге. Все участки предоставляются на условиях совместного водопользования. Сроки договоров на акватории под пастбищную аквакультуру — восемь лет, под индустриальную — десять лет.

Fishnews

В МОСКВЕ ОТКРОЕТСЯ ФОТОВЫСТАВКА «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МЕСТАМ СИЛЫ»

11 июля пресс-центре ТАСС, в 10.30, состоится пресс-конференция, посвященная открытию фотовыставки «Путешествие по местам силы». Материалы собраны по итогам ГрандТура «Байкальская миля 2022. Места силы» – масштабного автопробега до легендарного озера Байкал.

Участники проекта проехали тысячи километров, посетив десятки регионов, знакомясь с разнообразием культурного и исторического наследия страны. Во время путешествия 20 команд из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока выполняли задания, разработанные организаторами мероприятия совместно с Русским географическим обществом. Победителей проекта определило авторитетное жюри, председателем которого стала руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

Одним из итогов этого путешествия стал фотобанк авторских работ участников проекта, в них представлена – уникальная природа, архитектура и портреты людей, знакомство с которыми стало неотъемлемой часть ГрандТура.

Лучшие фотографии были выбраны для фотовыставки, которая будет проходить с 11 по 24 июля по адресу Тверской бульвар, д. 4.

В пресс-конференции примут участие:

Алексей Алмазов, управляющий партнер ГК ФСК по сегменту «Регионы»

Сергей Мальцев, организатор ГрандТура и Международного фестиваля скорости «Байкальская миля», рекордсмен фестиваля скорости на соляном озере Бонневилль (США)

Дмитрий Хитров, организатор ГрандТура и Международного фестиваля скорости «Байкальская миля», организатор выставок «Поехали» и «Мотовесна»

Сергей Чечулин, руководитель экспедиционного направления, исполнительный директор Русского географического общества

*в пресс-центре ТАСС организована контрольно-пропускная система, при себе необходимо иметь паспорт

Справочно:

ГрандТур «Байкальская миля 2022. Места силы» – масштабный автопробег, созданный организаторами Фестиваля скорости «Байкальская миля». Идея проекта – представить красоту и разнообразие страны, раскрыть ее культурное и историческое наследие через дороги, ведущие на Байкал.

Партнёрами проекта стали Правительство Бурятии и Министерство туризма Бурятии, Русское географическое общество, Музей Победы на Поклонной горе, Фонд Росконгресс, при информационной поддержке Федерального агентства по туризму. Спонсором автопробега стала компания ГК ФСК.

Госуслуги всех регионов объединятся

Юлия Мельникова

С 1 июля 2023 г. в России заработает облачная платформа, которая упростит регионам и муниципалитетам предоставление и перевод госуслуг в электронный формат. Постановление о создании и запуске платформы подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Специальная облачная платформа призвана облегчить регионам и муниципалитетам предоставление и перевод услуг в электронный формат. Речь идет о создании единой системы предоставления государственных и муниципальных услуг (сервисов) – специального программного решения, которое технически позволит субъектам и муниципалитетам обрабатывать заявления граждан, поступившие с единого портала госуслуг.

Сейчас для этого регионам необходимо разрабатывать и запускать собственные порталы с различным функционалом и техническими характеристиками. Например, в Калининградской области портал называется ar.gov39.ru, в Ивановской - pgu.ivanovoobl.ru, в Ярославской -76.gosuslugi.ru.

Замглавы Минцифры России Олег Качанов рассказал корреспонденту ComNews, что постановление правительства № 1152 от 28.06.2022 утверждает положение о Единой системе предоставления государственных и муниципальных услуг и переводит ее в статус ФГИС – федеральной государственной информационной системы. "Эта система является частью электронного правительства и позволяет федеральным и региональным органам власти без каких-либо дополнительных затрат выводить новые услуги на Единый портал госуслуг и предоставлять их гражданам. Система будет введена в эксплуатацию к 1 июля 2023 г.

Минцифры России уже разработана единая платформа оказания типовых региональных и муниципальных услуг, которая объединила лучший опыт регионов. Ее технологии являются основной частью архитектуры будущей ФГИС. При подключении к системе создавать свои региональные системы и тратиться на разработку не придется – субъекты получат все необходимые условия для обработки заявлений, которые поступают с федерального портала Госуслуг. Кроме того, система позволит предоставлять услуги по всей стране по единым стандартам. Внедрение системы значительно увеличит количество госуслуг, которые можно получать онлайн, в том числе для самых малонаселенных пунктов", - рассказал он.

Согласно статье 21 Федерального Закона №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" единый портал государственных и муниципальных услуг является федеральной государственной информационной системой, обеспечивающей предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме и доступ заявителей к сведениям о государственных и муниципальных услугах, предназначенным для распространения с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и размещенным в государственных и муниципальных информационных системах, обеспечивающих ведение соответственно реестров государственных и муниципальных услуг. Органы государственной власти субъектов РФ вправе создавать региональные порталы государственных и муниципальных услуг, являющиеся государственными информационными системами субъектов РФ.

"С началом работы новой системы все административные процедуры, связанные с предоставлением госуслуг, можно будет унифицировать и оптимизировать, а от местных властей не потребуется никаких дополнительных затрат, кроме подготовки автоматизированных рабочих мест. Перевод государственных услуг в электронный вид не предполагает отказа от традиционного формата их предоставления. Все госуслуги будут по-прежнему доступны в государственных и муниципальных ведомствах, а также в многофункциональных центрах", - сказано в сообщении правительства. Постановление разработано в рамках работы по переводу социально значимых услуг в электронный вид. Оно необходимо для реализации указа президента, определяющего национальные цели развития на период до 2030 года.

С 2010 по 2014 гг. не было документа, координирующего процесс информатизации в субъектах РФ. В конце декабря 2014 г. правительство РФ утвердило концепцию региональной информатизации. В октябре 2021 г. премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о расширении списка сервисов, доступных на региональных порталах госуслуг. Документ устанавливает перечень из 14 услуг, которые предоставляют Роснедра, Роструд и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Решение о добавлении услуг на местный портал принимают региональные власти. Они же определяют ведомство, ответственное за обеспечение работы сервисов на региональном уровне.

Владелец бизнес-школы Katkov.School, член Ассоциации юристов России, председатель оргкомитета конференции "Юридическое онлайн-образование: чему, зачем и у кого учиться юристам в 2022 году" Павел Катков отметил, что создание единой платформы актуально. "Очевидно, кабмин был недоволен динамикой процесса и отсутствием единых стандартов и решил взять вопрос под свой контроль, создав единую экосистему по модели современных цифровых метавселенных. Достоинство платформы в унификации и единстве управления. Недостатки в снижении инициативности регионов, однако, раз они не справились, федеральному центру придется взять инициативу в свои руки. - говорит он. - В целом это повышает технологический уровень государственного администрирования - как EdTech повышает технологический уровень образования. Надеюсь, у них получится".

Независимый эксперт на рынке ИТ и телеком Вадим Плесский считает, что унифицированная облачная платформа – это современное и удобное решение. "По сути речь идет о тиражировании единожды разработанного решения на все регионы. - поясняет он. - Такой подход позволит унифицировать предоставление услуг во всех регионах, снизит стоимость решения и позволит минимизировать ошибки. Кроме того, все доработки, реализуемые в платформе со временем, также будут реплицироваться во всех регионах. Вопрос о том, надо ли так делать или не надо, не стоит. Уместнее задать другой вопрос – почему это не было сделано ранее. Сейчас для обработки заявок из Госуслуг регионы самостоятельно разрабатывают порталы, и предоставляемый ими функционал может существенно отличаться. Кроме того, на эти дублирующие друг друга усилия расходуются деньги. Унифицированная платформа снизит издержки и обеспечит предоставление гарантированного набора услуг во всех регионах".

Обращение к участникам X Петербургского международного юридического форума

Владимир Путин обратился с видеоприветствием к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума. Основная тема заседания в этом году – «Право в многополярном мире». Обращение было записано в ходе недавней рабочей поездки главы государства в Санкт-Петербург.

В.Путин: Уважаемые коллеги!

Приветствую вас на X Петербургском международном юридическом форуме, который по традиции собрал ведущих правоведов и практикующих юристов из многих стран мира.

Отрадно, что после вынужденного перерыва форум вновь проходит в очном формате, ведь даже самые современные телекоммуникации не заменят прямого диалога и живого общения.

Недавно на Петербургском экономическом форуме подробно обсуждались насущные проблемы глобальной повестки – политические, финансовые, технологические, гуманитарные – и многие из них напрямую связаны с международным правом. Важно, что в рамках нынешнего форума вы продолжаете этот разговор, рассматриваете такую значимую тему, как «Право в многополярном мире».

Действительно, многополярная система международных отношений активно формируется. Этот процесс необратим, он происходит на наших глазах и носит объективный характер. И позиция России, многих других стран заключается в том, что такое демократическое, более справедливое мироустройство должно выстраиваться на основе взаимного уважения и доверия и, конечно, общепризнанных принципов международного права и Устава ООН.

Вместе с тем сегодня звучат слова о том, что право уже не может адекватно реагировать на проблемы и вызовы современности, на бурные и фундаментальные изменения. Раздаются и более радикальные оценки об отмене самого понятия международного права. В корне не согласен с подобными выводами.

Безусловно, система международного права нуждается в развитии, но не нужно, что называется, путать причину и следствие. Кризисы рождаются не из-за пороков, якобы присущих праву. Дело в другом: в попытках подменить право диктатом, а международные нормы – национальной юрисдикцией отдельных государств или групп государств, в намеренном отказе следовать неотъемлемым правовым принципам – справедливости, добросовестности, равноправия и гуманизма. Это не просто юридические формулы, а именно те ценности, которые отражают всё многообразие нашей цивилизации.

Некоторые государства не готовы смириться с утратой доминирования на мировой арене, стремятся сохранить несправедливую однополярную модель. Под видом так называемого порядка, основанного на правилах, и иных сомнительных концепций пытаются контролировать и по своему усмотрению направлять глобальные процессы, ведут курс на создание закрытых блоков и коалиций, принимающих решения, выгодные только одной стране – Соединённым Штатам Америки. Естественные права других участников международных отношений игнорируются, избирательно трактуется фундаментальный принцип неделимости безопасности. Небывалого размаха достигли вводимые Западом односторонние нелегитимные санкции в отношении суверенных государств.

Добавлю, что те страны, которые проповедуют свою исключительность, и в своей внутренней политике переступают через право, перечёркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности, свобода слова. Словом, доминирование одной страны или группы стран на мировой арене не только непродуктивно, но и опасно и неизбежно порождает масштабные, системные риски.

В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов. Поэтому наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития.

Российская повестка дня в международных делах всегда была и остаётся конструктивной. Мы развиваем многополярные отношения со всеми, кто в этом заинтересован, придаём большое значение сотрудничеству в ООН, «Группе двадцати», БРИКС, ШОС и других объединениях.

Россия открыта к диалогу по обеспечению стратегической стабильности, сохранению режимов нераспространения оружия массового уничтожения, улучшению ситуации в сфере контроля над вооружениями. Мы нацелены на объединение усилий по таким жизненно важным темам, как климатическая повестка, борьба с голодом, обеспечение стабильности продовольственных и энергетических рынков, справедливые правила международной торговли и конкуренции.

Все эти сферы требуют адекватного и гибкого правового регулирования, кропотливой совместной работы. И тогда не будут возникать кризисы, подобные тому, что происходит сегодня в Донбассе с целью защиты его жителей от геноцида, – а действиям киевского режима нет другого определения, кроме как преступление против человечности.

При этом Россия и впредь будет стремиться к формированию более демократического и справедливого мира, в котором гарантировались бы права всех народов и сохранение культурно-цивилизационного многообразия человечества.

Уверен, только неуклонно следуя международному праву, работая на коллективных началах, можно решать самые сложные проблемы, стоящие перед миром, обеспечить стабильное, устойчивое, поступательное развитие всех государств. И юристы, учёные-правоведы могут и должны внести весомый вклад в восстановление авторитета права, в укрепление его институтов и возвращение доверия в международных отношениях.

Желаю всем участникам форума плодотворной работы и интересного общения.

Благодарю вас за внимание.

Около 450 российских дизайнеров представили свои наряды на Московской неделе моды

Сусанна Альперина

Летняя Москва превратилась в подиум. На неделю - Неделю моды, которая в этом году приобрела невиданный прежде размах. Что было раньше? Недели моды проходили в Манеже и Гостином Дворе, в Музее Москвы. Были рассчитаны, в основном, на элитарную, и индустриальную публику. А сейчас - гораздо масштабнее - в парке "Зарядье", и - для всех желающих. И не только в "Зарядье". Еще и на ВДНХ, на Тверской площади, в ГУМе, на Площади революции - в метро: "филиалы" Недели - по всему городу.

В "Зарядье" же вся Московская неделя моды базировалась на... паркинге. Там были оборудованы два рынка - маркета, где российские дизайнеры представляли одежду, аксессуары и украшения - можно купить обновки, заключить договора с профессиональными покупателями одежды для магазинов - байерами. Также на пространстве паркинга - два зала, где проходят показы, удобные кафе-бары и лаунжи, и даже биотуалеты. Показы также проводились, например, на Китайгородской стене. Скажем, именно там был показ известно российского дизайнера Виктории Андрияновой. Ее новая коллекция основана на известных далеко за пределами России Шуйских ситцах. Ткани такие, что из них, в принципе, можно ничего и не шить - так показывать. Все натуральные, хочется потрогать, прямо, когда модель идет по подиуму. Принты новой коллекции - животно-растительный мир: платье с вишенками, с лисами, с причудливыми растениями, даже - с красными перцами. На показе собрались многие знаменитости: от Александра Васильева до Клары Новиковой. Директор фабрики "Шуйские ситцы" вышла на поклоны вместе с именитым дизайнером.

Еще одно место для показов - Парящий мост. Например, там был показ дизайнера Ester Abner, которая одевает и многих знаменитостей в мире. Фишка этого дизайнера - вечерние платья. И на закате они смотрелись фантастически. Коллекцию нарядов разных оттенков показывали 40 минут (обычные показы длятся максимум 20 минут). Парящий мост вмещает в два раза больше публики. Одни смотрят с видом на Кремль и Собор Василия Блаженного. Другие - на Москва-реку. За загородками собираются все гуляющие в "Зарядье" - не каждый день увидишь такую красоту. А вот моделям нелегко - на высоченных каблуках, в платьях с развевающимися шлейфами...

На Парящем мосту был и завершающий показ Московской Недели моды. Демонстрация коллекции Валентина Юдашкина. Что любопытно - ранее в столице проводились две недели моды. На одной флагманом был Вячеслав Зайцев, на другой - Валентин Юдашкин. А сейчас - показ Зайцева открывал Московскую Неделю моды в "Зарядье", а показ Юдашкина - завершал.

Зайцев сам пожаловал на собственный показ, несмотря на почтенный возраст, и это было событием. На показе собралась вся династия Зайцевых - его сын Егор Зайцев - тоже дизайнер одежды. Показ Вячеслава Зайцева прошел в амфитеатре парка "Зарядье". Дом моды Slava Zaitsev презентовал коллекцию pret-a-porter de luxe "Ноктюрн", в которой соединились театральность и элегантность, классика и современность. Модели плавно шли по импровизированному подиуму в утонченных образах, среди которых особенно запомнились струящиеся кафтаны из шифона и шелка с цветочными мотивами, вечерние ансамбли из золотой парчи и "красный блок" коллекции. Каждый наряд сопровождался шляпкой. Вечерние платья Валентина Юдашкина хоть сейчас отправляфй на Неделю моды в Париж. Мэтр, кстати, возил туда свои коллекции неоднократно, и всегда успех был ему обеспечен. В этом году на показе Юдашкина не было Аллы Пугачевой - ранее Примадонна не пропускала ни одного. Зато пришел Филипп Киркоров - к костюму тематики "джунгли зовут" Король эстрады надел зеленые открытые шлепанцы крокодильего цвета.

А вообще - многие знаменитости принимали участие в Неделе Моды. Так Татьяна Рогозина прошла по подиуму как модели на показе бренда DNK Russia на ВДНХ. Коллекция создана совместно с Госкорпорацией "Роскосмос". Поддержать жену приехал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. На подиуме были представлены легендарные бушлаты в новом прочтении, настоящие царь-халаты и необычные пиджаки. Ведущая знаменитого молодежного шоу "Алёна, блин!" дебютировала на Московской неделе моды - впервые прошлась по подиуму на показе дизайнера Джемала Махмудова. Примеров можно привести много. Но лучше коротко расскажем о трендах - что предлагают в ближайшем сезоне носить российские дизайнеры, и, соответственно, о самых необычных коллекциях.

Какое платье без баяна

Бренд 1377 (Волгоград) представил коллекцию "13 регистров", вдохновением для которой послужил принцип работы мехов баяна, аккордеона и гармони. На подиуме были представлены мужской и женский костюмы с цветочными мотивами, рубашки с накладными карманами, сетчатая футболка, платья из легких тканей, мужские жилетки и комбинезоны. Дополняли образы веточки полевых растений и обувь, напоминающая лапти.

Брюки родом из детства

Дизайнер бренда Sasha Gapanovich из Мурманска представила коллекцию "Единение", наполненную воспоминаниями о простых вещах и чувствах из детства. Ручная вязка, рюши, работа с объемами и многослойность. В коллекцию вошли вязаные пелерины, чепцы и джемперы, стеганые вещи гипертрофированных форм, пуховый жакет, платья и брюки необычного кроя.

Наряды для Красной шапочки

Специальный показ костюмов Игоря Гуляева для фильма "Красная шапочка" прошел на ВДНХ. Для известного модного дома IGOR GULYAEV это первый опыт работы с полнометражным кино. В наряды от кутюрье облачились известнейшие российские актеры, которые снимались в фильме: Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Екатерина Климова, Юрий Чурсин, Наталия Медведева, Нино Нинидзе и другие. Всего было представлено десять костюмов основных персонажей киноленты.

Аватары среди нас

Дизайнер бренда LOKOTO Лена Аникеева представила футуристично-минималистскую коллекцию Nebula. Открывал показ цифровой аватар, ставший связующим звеном для онлайн- и офлайн-линейки бренда и отражающий идею коллекции об образе человека из будущего.

Все мы немножко лошади

Новая коллекция дизайнера Марии Овсянниковой вдохновлена конным спортом. Воздушные полупрозрачные ткани гармонично соседствовали с грубой кожей и акцентной обувью. Ключевыми аксессуарами стали широкополая шляпа и плоские сумки, декорированные вплетенными конскими волосами. В коллекции присутствовали, как экстравагантные вещи вроде кожаного пальто с фактурным плетением, так и платья макси из струящегося шелка, кожаные мини-юбки и пиджаки в мужском стиле.

Все - в Рок-кафе

Известный дизайнер Юлия Далакян впервые презентовала сразу и мужскую, и женскую линейки. Показ начался с театрализованного видеопредставления. Коллекция пронизана атмосферой Rock Cafe и модными цитатами из 70-х годов.

День Ивана Купалы

Коллекция бренда DAS - творение трех дизайнеров, которые решили объединиться и подготовить совместную апсайкл-коллекцию. В основе новой линейки - эстетика праздника Ивана Купалы. В нее вошли вязаные вручную вещи, которые, словно паутина, оплетали тела моделей.

Антология классики

Показ Игоря Чапурина проходил на ВДНХ на фоне фонтана "Дружбы народов" под музыкальное сопровождение Риада Маммадова и его ансамбля. На Московской неделе моды дизайнер представил коллекцию haute couture под названием "Антология", в которой переосмыслил все наследие своего бренда. Все вещи из новой линии практически полностью выполнены вручную и в единственном экземпляре.

Кокошники, косы и телогрейки

На Москворецкой набережной в парке "Зарядье" состоялся показ специальной коллекции AKHMADULLINA. Основательница бренда Алена Ахмадуллина обратилась к любимой теме русского костюма, чтобы интегрировать традиции в повседневную жизнь. Лейтмотивом коллекции стал русский объем. В нарядах присутствовала техника стежки и лоскутного шитья, которую можно было наблюдать в простеганных жакетах-телогрейках, костюмах и даже шубах. Неизменные косы и кокошники в актуальной розовой гамме дополняли образы.

Японский минимализм

Московский бренд White Crow в своей коллекции придерживался японской эстетики. Для этого бренда характерны минимализм, простые формы, линии, лаконичные цвета и текстуры тканей. Это соответствует девизу дизайнеров Наты и Антона: "Покоясь в моменте - находись здесь и сейчас".

Мне сверху видно все

Название коллекции "Вид сверху" московского бренда одежды STUDIO 29 навеяно пейзажами, которые видно из иллюминатора самолета. Дизайнер Таня Фомичева переосмыслила изображения ландшафтов полей, верхушек деревьев, форм гор и холмов и извилистых линий русел рек. Все это нашло отражение в новой коллекции одежды для женщин. Однотонные и клетчатые пальто отсылали к бескрайним природным ландшафтам. Брючные костюмы и лонгсливы с извилистыми линиями, словно русла реки, облегали тело моделей. Трикотаж в полоску вызывал ассоциации с линией горизонта. Коллекция, кстати, уже 1 августа поступит в продажу.

900 заявок из 79 городов поступило на Московскую неделю моды в 2022 году

70 показов - только в "Зарядье"

121 показов на Московской Неделе моды в целом

450 дизайнерских брендов из разных городов России

50 открытых встреч, мастер-классов по дизайну одежды и лекций об истории моды подготовили к Неделе моды московские музеи, выставочные залы, библиотеки и культурные центры.

В Петербурге предложили новый способ борьбы с граффити. Но не все ему рады

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

В Северной столице предложили новый способ борьбы с несанкционированными граффити.

Стены исторических зданий можно покрыть специальным инновационным лаком, после чего рисунок или надпись смоются обычной водой. Не пострадают от этого ни штукатурка, ни краска. Но так ли необходимо уничтожать любое уличное произведение искусства - разбиралась корреспондент "РГ".

Конечно, существуют уродливые "автографы" так называемых райтеров, есть даже зашифрованные предложения запрещенных веществ, которые распространители оставляют на стенах зданий. Но есть и настоящие художественные фрески, и артефакты истории. Например, после теракта в петербургском метро на трансформаторной будке у дома 29 по улице Серпуховская - рядом со станцией метро "Технологический институт", где все произошло, - появилась картина, изображающая тоннель и поезд в глубине, который движется на свет. Горожане регулярно оставляли там цветы - до тех пор, пока кто-то не пожаловался на несанкционированную роспись на портале "Наш Петербург". Несмотря на то что даже электросетевая компания, которой принадлежит постройка, не возражала против размещения граффити, его закрасили.

В 2020 году так же было ликвидировано изображение Иосифа Бродского на стене оштукатуренного забора напротив Дома Мурузи, где жил поэт. А ситуация с портретом Даниила Хармса на фасаде дома N 11 по улице Маяковского вообще дошла до суда. И несмотря на то что в защиту выступили не только жители дома Хармса, но и такие авторитеты в искусстве, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и заведующий отделом новейших течений Русского музея Александр Боровский, портрет обэриута исчез из петербургского городского пейзажа. Правда, на его месте разместили световую проекцию. Штукатурка не портится, хотя изображение можно рассмотреть лишь в темное время суток. Вот только был это интересный авторский рисунок, созданный командой петербургских уличных художников, а теперь - просто фотография.

Городские чиновники руководствуются известным принципом: "Если никому нельзя - нельзя никому. Если можно одному - можно всем". Существуют "Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся эстетических регламентов объектов благоустройства и элементов благоустройства", в которых указано: "Размещение росписей, рисунков, мозаик не допускается на лицевых фасадах зданий, сооружений, за исключением случаев, когда указанное размещение обусловлено архитектурно-градостроительным обликом объекта благоустройства". Менять регламенты, которые предусматривали бы исключения из правил, они, вероятно, опасаются. Но и покрывать инновационным лаком здания целиком, скорее всего, не будут.

Технология защиты от надписей при помощи лака разработана для совсем иных ситуаций. Исторические здания в центре Петербурга чаще страдают от вандалов, чем от честных попыток нести искусство в массы. А ремонт и покраска их фасадов - дело затратное и долгое, поскольку требует получения разрешительной документации, лицензированных исполнителей и только определенных материалов. Новый лак уже опробовали на домах на Загородном проспекте и в Банном переулке. Инновационная разработка содержит в своем составе силикон, является воздухо- и паропроницаемой, то есть на стене не будет образовываться конденсат. Стоимость покрытия одного квадратного метра - около 400 рублей. Однако горожане не считают, что такие работы - первоочередная необходимость. Под новостью об инновационном лаке оставлено несколько десятков комментариев, общая мысль которых - "очередная трата бюджетных денег".

- Идея очень хорошая, но вряд ли будет реализована на практике. В старом городе почти в каждом дворе требуется ремонт дворовых фасадов, а денег на ремонт нет уже лет сорок и на антивандальный лак тоже денег не будет, - написала Екатерина Таланова, обращаясь к сотрудникам Жилищного комитета.

ЗА

Александр Боровский, заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея:

- Граффити развивается как часть городской культуры во всем мире с 1960-х годов. Уже есть сотни имен, которые звучат в стенах известнейших музеев мира. А наши бюрократы продолжают думать, что они своим регламентом "переедут" современное искусство. Не надо бояться, что стоит разрешить - и все кинутся рисовать на стенах. Но такие явления, как портрет Хармса работы Паши Каса на улице Маяковского, необходимость их сохранения должны оценивать профессионалы, а не чиновники, прикрываясь регламентом.

ПРОТИВ

Михаил Мильчик, заместитель председателя Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга:

- Я отношусь к граффити в центральной части Петербурга резко отрицательно. Исторический город - это сложившиеся архитектурные ансамбли не только площадей, но и улиц, и вторжение в них новых визуальных объектов, будь то граффити или вывески, разрушает сложившееся единство, нарушает композицию. Каким бы ценным ни было само изображение, это недопустимо. Кстати, когда развернулась дискуссия вокруг граффити с Бродским, я тоже был против, хотя имею самое прямое отношение и к Фонду Бродского, и к популяризации его наследия.

Возможно, где-то во дворах домов, которые не являются объектами культурного наследия, хотя и находятся под охраной, появление граффити допустимо. Но только при согласии жильцов и наличии разрешения КГИОП.

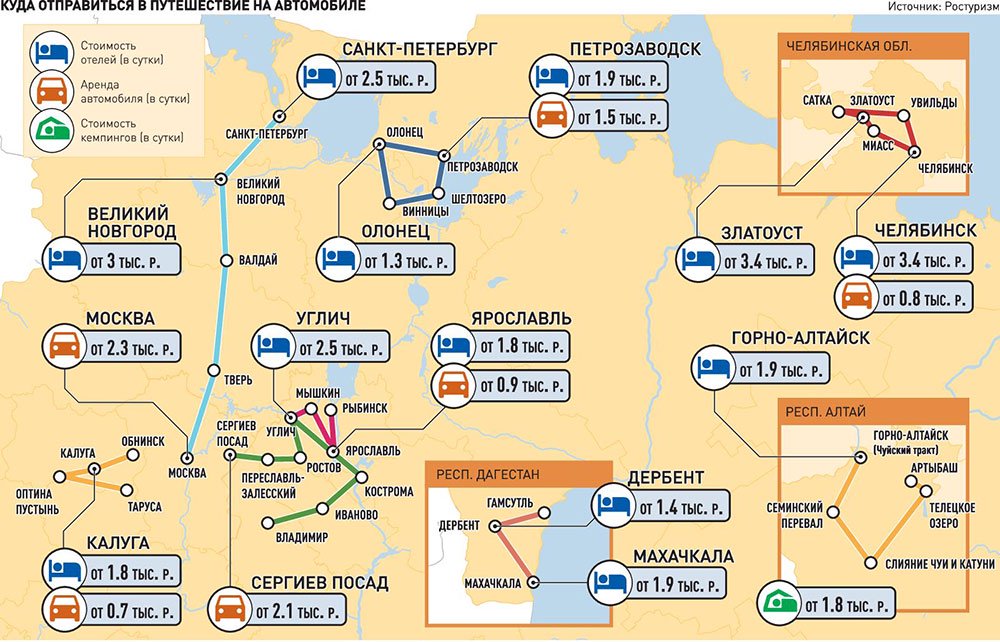

В Ростуризме разработали 133 туристических автомобильных маршрута по России

Евгений Гайва

Пока аэропорты на юге страны закрыты, а поезда в Крым заполнены, автомобиль становится не просто средством передвижения, а условием путешествия.

Поток автотуристов на юг в этом сезоне вырастет на 35-40%, считают в Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга. Правда, избыток туристов на этом направлении и хромающий сервис заставляют искать другие маршруты.

В Ростуризме в помощь автопутешественникам даже разработали 133 маршрута. На выбор - вся страна. Что можно увидеть в таких поездках и во сколько они обойдутся?

Едем на Кавказ

Популярность Дагестана начала расти несколько лет назад. Маршрут по республике проложили от столицы Махачкалы через самые главные достопримечательности - Сарыкум, Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС, Гимринский тоннель, Ирганайское водохранилище, Карадах и Арани. За три дня предстоит проехать 260 км. К этому нужно, конечно, добавить путь до Махачкалы. Например, из Ставрополя или Астрахани это 600 км, из Москвы - 1900 км. На месте можно арендовать автомобиль за 1,5-2 тыс. рублей в сутки.

Итак, путешествие начнется из Махачкалы. Здесь можно погулять по главным улицам и набережной, осмотреть мечети и церкви, посетить одну из главных достопримечательностей - крупнейший одинокий бархан России и Европы Сарыкум. В Махачкале есть и пляжи.

Далее путь лежит к Сулакскому каньону, самому глубокому в Европе. По его дну протекает одна из крупнейших рек Дагестана - Сулак. В поселке Дубки предлагают любоваться горными пейзажами с обзорных площадок. Затем Чиркейская ГЭС и Гимринский тоннель, самый длинный в России - его длина 4 км, а ширина 9 м. Контрасты впечатляют: на въезде голые скалы, на выезде - пастбища. На десерт - Ирганайское водохранилище и водопад Тобот.

На маршруте есть где переночевать. Например, в Махачкале отель стоит от 6 тыс. рублей в сутки, гостевой дом у Сулакского каньона - от 3,2 тыс. рублей.

По Центральной России

В этом году популярны поездки в соседние регионы. Например, один из вариантов - путешествие из Костромы в Череповец. Этот маршрут подойдет жителям многих регионов Центральной России. Но, конечно, и жителей других частей страны, оказавшихся в этих краях, такое путешествие не оставит равнодушными.

Маршрут проходит через Ярославль и вокруг Рыбинского водохранилища. На пути старинные города и села - Осташово, Солигалич, Коприно, Пошехонье. Проехать придется 870 км. Но дороги хорошие, путь проходит по ровной местности, уложиться можно в три дня. К этому добавим дорогу в начальную точку маршрута и обратно. Например, из Москвы или Нижнего Новгорода до Костромы - 340 км, а из Казани - 760 км.

В Ростуризме советуют начать путешествие в Костроме с Больших мучных рядов, где находится сырная биржа. Здесь можно купить самые различные сорта сыра - обезжиренные, с зеленью, орехами или медом, со всех уголков области. В Солигаче стоит посетить единственные сохранившиеся в России деревянные торговые ряды.

Затем - переезд в село Коприно под Рыбинском. В бывшем купеческом городке путешественник окунется в бережно сохраняемую атмосферу дореволюционного времени, полюбуется водной гладью Рыбинского водохранилища и отдохнет на пляже у Волги. Старинными купеческими домами можно любоваться в Череповце и Пошехонье, а еще посетить местные музеи.

А вообще в центральной части страны и Поволжье есть множество других направлений. В Нижнем Новгороде и окрестностях можно осмотреть водные лабиринты, музеи и таинственные пещеры, заповедники с тропическими растениями, а в Самарской области туристов могут заинтересовать бункер Сталина, знаменитое Жигулевское озеро, места, где жил Толстой и творил Репин.

Путь на Север

Северо-западное направление набирает популярность, и это неудивительно. Здесь россыпь самобытных городов, этнических деревень и завораживающих пейзажей. Маршрутов множество - Санкт-Петербург и Ленинградская область, Архангельская область, Мурманск, Кольский полуостров. Можно строить долгосрочные планы путешествий, а начать, например, с Карелии.

Такое путешествие займет 4 дня, предстоит преодолеть 590 км. Маршрут кольцевой - стартует в Петрозаводске и там же заканчивается. Удобно, если добираться в исходную точку на поезде или самолете. Кстати, авиабилет из Москвы в Петрозаводск в обе стороны обойдется от 13,3 тыс. рублей на человека.

В метро Петербурга будут штрафовать дурно пахнущих пассажиров

Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Санкт-Петербурге ввели штрафы за проезд в метро в грязной и неприятно пахнущей одежде.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на заседания городского парламента, где был принят новый закон.

Сумма штрафа составит от 100 до 500 рублей. Также пассажиров будут привлекать к административной ответственности за проезд босиком или без одежды. Кроме того, наказывать на сумму от 100 до 500 рублей станут тех, кто ездит с едой и напитками в открытой упаковке.

А вот те, кто решатся проехать в метро на лыжах, мотоциклах, велосипедах, роликовых коньках или на скейтах и самокатах, рискуют получить штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

За игру на музыкальных инструментах или сбор пожертвоварий в вагонах вводится административная ответственность в размере от одной до трех тысяч рублей.

Стоит отметить, что и раньше нельзя было ездить в метро в плохо пахнущей одежде или кататься на роликах. Однако конкретные суммы штрафов за эти нарушения вводятся впервые.

Стоит отметить, что прецеденты подобные были. Так, в метро Петербурга периодически не пускают людей, которые принципиально ходят по городским улицам босиком. Объясняется тем, что метро - объект повышенной опасности и без обуви спускаться по эскалатору запрещено. Впрочем, и раньше нельзя было ездить в метро в плохо пахнущей одежде или кататься на роликах. Однако штрафы за эти нарушения вводятся впервые. Как говорится в пояснительной записке к поправкам в закон, административная ответственность позволит лучше соблюдать правила пользования метрополитеном.

В Мурманской области прошел фестиваль пакрафтинга

Алексей Михайлов ("Российская газета", Мурманск)

Любители путешествий по озерам и рекам на миниатюрных надувных лодках (пакрафтах) из разных регионов России, от Мурманска до Челябинска, устроили себе праздник "Кунифест". Проходил он на небольшой, но бурной речке Кунийок в Хибинских горах, очень популярных среди любителей отдыха в стиле "рюкзак, тропа и вольный ветер".

- Это просто бомба! - делится впечатлениями участник фестиваля Сергей Гриневич из Мурманска. - Снег на склонах Хибин растаял не весь, в речках много воды. Несешься по течению с бешеной скоростью через пороги. Главное - не перевернуться! Но если все же перевернешься, друзья помогут.

На Кольском полуострове Мурманской области, где насчитывается около ста тысяч озер и рек, все активнее развивается водный туризм. Путешествия на пакрафтах туристов манят особенно сильно. Чудо-лодка, изготовленная из современных материалов, которую можно быстро надуть портативным электронасосом на аккумуляторе, весит около 3-5 килограммов и легко помещается в рюкзак, занимая максимум половину его объема. При этом на пакрафте можно перевозить около 150 килограммов груза.

- К нам приезжает немало любителей сплавов, - комментирует президент ассоциации "Арктические гиды" Артур Шинкарук. - Пока рафтинг и другие виды водного туризма на Кольском полуострове еще не стали по-настоящему массовыми, но у него большое будущее. Нам надо развивать сервисные службы, инфраструктуру, точки продаж снаряжения... И тогда, уверен, гостей станет значительно больше.

На Урале студентам оплатят жилье, дадут кредиты и скидки в кино

Светлана Добрынина

Уникальный для страны проект поддержки студентов разработали в Свердловской области. Программа помощи молодым людям, получающим высшее образование, охватывает почти все стороны их жизни. От предоставления льгот на походы в кино, кафе, фитнес-залы и музеи до увеличения стипендий, оплаты части съемного жилья и запуска регионального образовательного кредита под 1,5-2 процента с рассрочкой на пять лет.

Многоплановый проект назвали "Кампус", намекая на то, что он должен сделать по максимуму комфортабельными годы, когда студенты грызут гранит науки. Показательно, что именно к моменту запуска проекта в новом микрорайоне Екатеринбурга планируется открыть современный кампус. Его общежития вначале послужат гостиницами для участников международных студенческих игр 2023 года, а затем там будут жить тысячи студентов Уральского федерального университета.

Для осуществления студенческого проекта в регионе уже создается специальный фонд, который формируют в складчину из средств областного бюджета, вложений бизнеса и меценатов. Из этого фонда будут выделяться деньги и для талантливых ребят, не сумевших по каким-либо причинам поступить на бюджет.

- Возвращать кредит ребята смогут только на следующий год после окончания обучения. Это даст возможность им спокойно получить образование, не беспокоясь о том, что не хватит денег на обучение, - пояснил на встрече со студентами губернатор области Евгений Куйвашев.

- Еще бы было прописано, что зарплата на первом месте работы позволит выплачивать этот кредит, - с улыбкой поделилась впечатлениями с "РГ" студентка УрФУ Дарья Блинова. - В любом случае эта программа для меня серьезное основание учиться и жить в родном городе. Не думать о переезде в другие города и страны.

Оценила молодежь и намерение властей компенсировать студентам часть затрат за съем арендного жилья. Сейчас специалисты министерства образования и молодежной политики выясняют в вузах, какой дефицит мест есть в общежитиях, тогда и будет понятно, сколько каждому студенту нужно будет выплатить. Для ребят, приехавших в Екатеринбург из небольших городов, это очень существенная поддержка. Аренда комнаты в городе стоит 10-15 тысяч рублей. Любопытное решение принято о повышении стипендий. В программе заложено, что на повышенные выплаты могут рассчитывать все первокурсники. Но начиная со второго курса бонусы будут начисляться только хорошистам и отличникам. Сейчас средняя стипендия в регионе - 2,5 тысячи рублей. Доплачивать предполагается еще 7,5 тысячи, чтобы общая сумма дотянула до 10 тысяч рублей.

В Ростовской области выпускники-отличники в этом году смогут приобрести квартиру в ипотеку всего под один процент годовых. Право на льготу получат студенты, которые окончили на отлично вуз и планируют остаться работать в Ростовской области. Ограничений в возрасте нет.

В Башкирии поступившим на первый курс со ста баллами ЕГЭ дают по 100 тысяч рублей.

В Ленинградской области одаренные студенты и студенты-сироты получают именную губернаторскую стипендию — 8 тысяч рублей в месяц. А в Мурманской области с нового учебного года будут платить 155 тысяч за различные достижения, определят 100 человек самых-самых.

На Ямале студентам из числа коренных народов Севера компенсируют расходы на аренду жилья и проживание в общежитиях. Им полностью оплачивается получение первого высшего образования. Кроме того, ямальцам назначаются именные стипендии в десять тысяч рублей.

Подготовили Лариса Ионова, Гульназира Ишбердина, Светлана Цыганкова, Елена Мационг

Норвегия не пропускает грузы для российских шахтеров на Шпицбергене

Юрий Когалов

Власти Норвегии отказались пропускать грузы из РФ для российских поселков, расположенных на Шпицбергене. С проблемами на границе, на единственном пункте пропуска "Стурскуг - Борисоглебск" из-за введенных Западом санкций водители грузовиков столкнулись еще в конце апреля. Российский государственный трест "Арктикуголь", осуществляющий экономическую деятельность на архипелаге, пытался добиться от официального Осло отмены запрета на транзит грузов для шахтеров, живущих в поселке Баренцбург. К решению проблемы подключился МИД России, однако изменить ситуацию это пока не помогло. Как сообщили норвежские СМИ со ссылкой внешнеполитическое ведомство страны, "заявка на получение разрешения на перевозку была отклонена 15 июня 2022 года". Однако российская сторона официального ответа еще не получила.

Как заявил генконсул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин, "под запрет попали любые перевозки через норвежскую сухопутную территорию любых товаров российскими автоперевозчиками, независимо от номенклатуры товаров". В результате два контейнера с семью тоннами продуктов, промышленными товарами, различным оборудованием и запчастями для жителей поселка Баренцбург (всего около 20 тонн) застряли на российском пункте пропуска "Борисоглебск" на российско-норвежской границе. Российская сторона занимается проработкой путей доставки этих контейнеров с помощью норвежских компаний-перевозчиков.

По словам дипломата, которые приводит агентство ТАСС, "у треста "Арктикуголь" остаются другие каналы снабжения российских поселков на Шпицбергене". Например, можно закупать необходимые товары в странах Европы, на них ограничения не действуют. Судно с таким грузом на днях уже пришло в Баренцбург. На нем доставили, среди прочего, продукты питания, которых хватит минимум до августа. "Так что никакой угрозы голода непосредственно сейчас не существует", - отметил генконсул РФ. К тому же, как указал Гущин, остается возможность "напрямую транспортировать грузы в Баренцбург российскими судами из Мурманска или Архангельска".

Генконсул также обратил внимание, что Осло недостаточно хорошо подумал, запрещая сухопутный транзит. Ведь своими действиями Норвегия, "по сути, косвенно нарушает дух Договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене". "Я бы сказал, что не красит Норвегию такой подход как арктическую страну. Условия для проживания на Шпицбергене тяжелые, и ставить палки в колеса нормальному обеспечению российских поселков в условиях Арктики - это не очень хорошо", - заявил Гущин, выступая на телеканале "Россия 24".