Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Встреча Михаила Мишустина с представителями предприятий семейного бизнеса

Встреча состоялась на полях IV Всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия».

Из стенограммы:

С.Катырин (председатель правления, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации): Это уже четвёртый форум семейного бизнеса, который мы проводим. Они все проходят здесь, в Экспоцентре.

У нас ряд мероприятий проходит в регионах Российской Федерации. Сейчас мы, на наш взгляд, сделали очень важный шаг в развитии семейного бизнеса – начали образовывать при торгово-промышленных палатах вместе с администрациями регионов центры поддержки семейного бизнеса. Два таких центра мы уже организовали: первый в Нижнем Новгороде, второй в Уфе. На будущий год мы предполагаем (у нас есть ряд заявок от регионов – и от палат, и от губернаторов) ещё несколько таких центров открыть. Нацелены сугубо на поддержку работы с семейными компаниями.

Мы создали Семейный совет, который заседает регулярно, перемещается по регионам России. Уже есть добрая традиция, которую заложили наши коллеги в регионах: там, где заседает Семейный совет, мы высаживаем аллею Семейного бизнеса. У нас уже две аллеи есть. Я думаю, что это приживётся и будет и в других регионах.

Хочу сказать слова благодарности нашим коллегам из регионов и всем семейным компаниям, которые активно включились в эту работу. Но мы не всех берём в этот проект, потому что желающих достаточно много. У нас есть конкурсный отбор в этот проект – 100 компаний под патронажем российской Торгово-промышленной палаты. Ежегодно мы добавляем компании в этот проект. Когда первый отбор провели, думали, что следующие 100 придут. Но те 100, которые были первыми, сказали: мы хотели бы остаться в этом проекте. Поэтому у нас понемногу прибавляется это количество компаний. Мы с ними работаем и с точки зрения отработки тех проблем, которые есть у семейных компаний, и в плане работы с администрациями на федеральном и региональном уровнях.

Е.Дыбова (вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, модератор): Михаил Владимирович, наша задача как системы торгово-промышленных палат – помочь компаниям. Мы видим большой потенциал. Они действительно нацелены на развитие. Есть проблемы, с которыми они приходят в наши центры. Мы им помогаем, рассказываем о мерах поддержки.

Есть несколько проблем и вопросов, которые хотелось бы обсудить, услышать позицию. Это очень важно для бизнеса.

Вот у нас семья Ивановых, которые занимаются производством. В чём они молодцы и уникальны – это то, что их продукция очень востребована, потому что это обеззараживание помещений и так далее.

М.Иванова (генеральный директор ООО «Химическая компания Черноземья», Белгородская область): Михаил Владимирович, мы производственная компания. Но у нас партнёры с малым форматом торговли, и у них проблемы с повышенными требованиями к ним, не применяемыми к другим форматам розничной торговли.

Хотелось бы попросить уменьшить штрафные санкции к ним и создать закон о малых формах торговли, чтобы они понимали свои права и обязанности.

М.Мишустин: Во-первых, по малым формам торговли.

Без сомнения, зарегулированность, которая на сегодняшний день существует, должна уходить. В данный момент у нас внесены соответствующие изменения, и полномочия по утверждению порядка организации рынков для малых форм торговли и так далее будут больше переданы в регионы. Потому что в регионе своя специфика. Где-то на юге, например, не обязательно делать капитальные строения для рынка и чтобы всё было слишком сильно зарегулировано. Есть и другие нюансы.

Что касается штрафов, мы на сегодняшний день внесли принципиальные изменения в законодательство, и у нас практически вдвое будут уменьшены штрафы. Единственное возможное наказание за совершение первого проступка – это предупреждение. Это очень важно.

Конечно, это не касается видов деятельности, которые, к сожалению, могут нанести ущерб здоровью людей, – связанных с какой-то опасностью. А в основном все эти недочёты происходят, конечно, скорее по недосмотру, а не по умыслу.

Поэтому, думаю, мы найдём здесь взаимоприемлемые решения.

Е.Дыбова: Есть одна тема, которая всех нас очень волнует, – это вопрос отчётности. Станислав Заболоцкий хочет наши общие пожелания высказать.

С.Заболоцкий (директор ювелирной фирмы «Узор Утум», Республика Саха (Якутия)): Михаил Владимирович, малый и средний бизнес сдаёт целый ворох бумаг, отчётности. Для этого требуется очень много сил и времени. Мы хотим попросить Вас рассмотреть предложение об уменьшении или полной отмене отчётности.

М.Мишустин: Есть разные виды бизнеса, и в зависимости от вида экономической деятельности меняются требования к отчётности. В частности, сейчас, для того чтобы вообще не было отчётности, вводится экспериментальный налоговый режим «Автоматизированная упрощённая система налогообложения» для маленьких предприятий – это могут быть индивидуальные предприниматели или организации, – в которых количество работников не превышает пяти человек. И тогда фактически не будет никакой отчётности. Самое главное – не будет налоговой декларации. Информация для того, чтобы видеть, какую деятельность ведёт компания, и контролировать её, будет собираться налоговой службой из третьих источников, в частности банков. И всё остальное, что необходимо для исчисления прибыли и осуществления финансово-хозяйственной деятельности, будет формироваться в автоматизированном режиме.

Этот вопрос уже поддержан Правительством, и в Государственной Думе в первом чтении такие изменения в закон приняты. Сейчас эксперты активно работают над вторым чтением. В ближайшее время, надеюсь, депутаты поддержат эту инициативу.

Там ещё есть ограничения по объёму выручки – 60 млн рублей. Это прилично – 5 млн рублей в месяц.

Вообще мы всегда стараемся сделать аккуратно, чтобы не навредить. Потому что намерения бывают хорошие, а в результате людям не лучше.

Поэтому мы внимательно посмотрим на результаты этого эксперимента. Если всё будет в порядке, если будет удобно… Я понимаю, время нужно тратить на бизнес – чтобы развивать его, чтобы делать научно-исследовательские изыскания, заниматься развитием, – а не на отчётность, на формальные процедуры. Но это важная часть работы, для того чтобы упростить развитие бизнеса. Надеюсь, что этот режим вам очень поможет – так же, как и введённый режим самозанятых. Налог на профессиональный доход, если кто-то с этим сталкивался, тоже очень просто исчисляется: там не нужно тратить время ни на отчётность, ни на что-то другое. Контрольно-кассовая техника, которую вы будете ставить, и будет той самой отчётностью, потому что соответствующая информация, поступающая в автоматизированном режиме, будет собираться и обрабатываться, а на её основе формироваться отчётность. Но есть разные формы. Я понимаю, о чём Вы говорите. Конечно, нужно конкретно смотреть, что вам мешает. Я думаю, что мы попросим наших коллег из Торгово-промышленной палаты заняться этим. Сергей Николаевич Катырин очень системно, серьёзно занимается упрощением процедур налоговой отчётности и просто отчётности для малого бизнеса. Я много лет веду с ним этот диалог. Поэтому рассмотрим Ваше предложение.

Е.Дыбова: Спасибо большое. Это реально хорошая новость. Мы с удовольствием подготовим предложения, которые бизнесом выработаны.

Мы любовались сейчас изделиями из фарфора – Кисловодск, семья Любкиных. Действительно уникальные изделия. Но есть проблемы, которые, я думаю, Александр Юрьевич (Любкин) нам озвучит и скажет, что им зачастую мешает в серьёзном развитии.

А.Любкин (основатель ООО «Дельта», Ставропольский край): Михаил Владимирович уже частично ответил на вопрос. Вопрос по штрафам – уменьшению штрафов за нарушения, которые не повлекли за собой серьёзного ущерба – государству и людям.

Вот пример. Была проверка по охране труда. Знали, готовились. Привлекли людей дополнительных. Результат: всё как будто бы отлично, только мыло не записали в отдельную карточку – СИЗ. Штраф – 250 тыс.

М.Мишустин: Ну это же ерунда какая-то. Давайте разберёмся. Когда такие случаи бывают, Вы же сами понимаете, что в этом смысле всё зависит от конкретного человека. У такой проблемы есть фамилия, имя, отчество. С этим надо бороться.

А.Любкин: Каждая проверка для малого предприятия, особенно для творческого, это стресс. Это время, это деньги.

М.Мишустин: Я понимаю, отбивается желание и настроение. Поэтому, ещё раз, это важный вопрос. Мы его разбирали детально. Я частично, как Вы сказали, ответил. Сегодня мы имеем этот законопроект в Государственной Думе. Конкретно – смягчение штрафных санкций для фактически всех представителей малого бизнеса. Повторю, что этот документ будет устанавливать единственно возможную применимую меру – предупреждение – в случае первого совершения.

Также мы говорили подробно о том, что не надо суммировать претензии. Это тоже проблема большая. Чтобы вы понимали: для микро- и малых предприятий, социально ориентированных некоммерческих организаций фактически все штрафы будут вдвое снижены.

Что касается конкретного случая, я бы попросил Вас тоже, Сергей Николаевич (обращаясь к С.Катырину): давайте с этим разберёмся. Я понимаю, наверное, каждый человек переживает, что потом будут проблемы. Мы не должны этого допускать. Надо эту работу над ошибками делать. Даже если кто-то ошибся, надо вместе исправить. И я уверен абсолютно, что мы просто не должны допускать таких случаев.

Е.Дыбова: Очень многие наши семейные компании действительно благодарны – получили поддержку в очень непростой период пандемии. Но вместе с тем весь бизнес понимает, что есть вопросы, как усовершенствовать эту систему.

Давайте послушаем. Юрий Владимирович, пожалуйста.

Ю.Семисоха (основатель, заместитель директора ООО «Аквила», Курская область): Михаил Владимирович, у меня вопрос о применении кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Он очень волнует малый и средний бизнес.

Особенно остро мы прочувствовали эту проблему во время пандемии. Мы получили государственную поддержку, а многие предприятия или её не получили, или получили не в той мере, на которую рассчитывали. А всё почему? Потому что по указанному коду ОКВЭД они не относились к предприятиям, которые наиболее пострадали от пандемии.

Возможно ли реализовать этот процесс на общей цифровой платформе, но так, чтобы предприниматель точно мог определять свой вид деятельности?

М.Мишустин: А каким образом предприниматель на платформе будет определять вид экономической деятельности, не сдавая отчётность? То есть предприниматель сам знает, чем он занимается. Я имею в виду, что проблема ОКВЭД связана с тем, что иной раз сам предприниматель использует код ОКВЭД больше для получения льготы, чем для того, чтобы он объективно соответствовал виду деятельности и выручке.

Проблема есть, понимаю. Для чего мы её решаем? Это нужно в первую очередь для того, чтобы идентифицировать, чем занимается предприятие. В своё время, когда в Правительстве Российской Федерации активно занимались ОКВЭД, у нас многое не соответствовало действительности. Так же и здесь: есть компания, которая реально занимается какими-то услугами, допустим, а использует код ОКВЭД, совершенно этому не соответствующий. Или когда идёт государственная регистрация малого предприятия, подаются все документы, предприниматель искренне считает, что будет заниматься этим видом экономической деятельности как основным, а потом получается, что, как сегодня рассказывали, начали переработкой заниматься, кто-то пошёл в химию и так далее. Это меняется. И есть для этого возможность изменить.

Что на сегодняшний день сделано? Федеральной налоговой службе поручено создать специальный сервис, который позволит предпринимателю выбирать код ОКВЭД уже по результатам своей деятельности. Сначала, при регистрации, вы заявляете код ОКВЭД, соответствующий виду деятельности, который вы предполагаете. А потом, в ходе фактической деятельности, в автоматизированном режиме предприниматель сможет выбрать код. То есть будет некая специальная, достаточно простая отчётность, которая по видам экономической деятельности позволит предпринимателю понять, чем он занимается.

Здесь две стороны. Первая – это какой реально вид экономической деятельности, вторая – как правильно использовать эти виды, чтобы получить необходимые льготы. Это тоже нормальный вопрос, потому что, когда идёт помощь малому и среднему бизнесу, который пострадал от пандемии, используется именно этот параметр.

Этот сервис заработает с 1 января 2023 года, он в активной разработке. И ФНС докладывает, что фактически на сегодняшний день они с предпринимателями в плотном контакте.

Но Вы абсолютно правы: вопрос есть, и его, конечно, нужно решить.

Е.Дыбова: Спасибо большое.

Тут ещё очень важно, что сейчас изменение ОКВЭД – очень трудоёмкий процесс: нужна нотариальная доверенность, требуется принести заявление... И это снимет как раз эти сложности. Будет идеальная схема.

М.Мишустин: Абсолютно верно. Этот сервис это снимет. Раз в год будут давать картинку… Это будет отчётность, но потом, к сожалению, всё равно придётся проверять физически (по-другому невозможно это сделать), потому что проходит год, цикл, и тогда только можно понять, чем занимался предприниматель.

Е.Дыбова: Так никто не против – все готовы. Главное, чтобы это не было таким сложным бумажным процессом. Поэтому в этом отношении это очень хорошая новость. Спасибо большое.

Хочу, чтобы выступили Кривенковы, у них есть опыт с точки зрения государственной поддержки.

Е.Кривенков (исполнительный директор крестьянского хозяйства «Криница», Белгородская область): Михаил Владимирович, прежде всего хотелось бы поблагодарить за меры поддержки, которые существуют в программе для крестьянско-фермерских хозяйств. Это действительно здорово.

Мы являемся грантополучателями. В процессе сдачи отчётной документации столкнулись с бюрократией. То есть мы ежеквартально должны готовить три комплекта документов на бумажном носителе. Один комплект объёмом приблизительно с пачку бумаги. Практически каждый лист нужно заверить подписью главы, потом эти три комплекта отвезти в район, чтобы они согласовали, затем поехать в область, в министерство сельского хозяйства, и все эти три комплекта сдать. Потом один комплект остаётся у нас, один остаётся в области, а третий возвращается в район.

Можно ли оптимизировать этот процесс и сделать его проще?

М.Мишустин: Во-первых, мы сейчас внесли в Думу изменения в Закон о развитии сельского хозяйства как раз для таких вариантов: чтобы использовать как можно меньше отчётности для получения господдержки. Теперь не нужно будет каждый раз, как Вы правильно сказали, заполнять огромное количество форм – их немало, по-моему, 26 именно в вашем виде деятельности. Когда готовились к встрече с вами, я смотрел формы отчётности, как раз справку дали именно по фермерским хозяйствам. И фактически на сегодняшний день то, что сделано, будет требовать от вас одной формы отчётности. Это будет в законодательстве. Вся бюрократия должна быть сведена к минимуму, и в первую очередь будет новая информационно-цифровая система, которую разрабатывает Министерство сельского хозяйства. Это так называемый суперсервис. Он фактически все формальные процедуры, которые необходимы, переведёт в электронный вид.

Очень надеюсь, что это освободит всех вас от, как Вы сказали, заполнения форм с трёхкратным дублированием.

Для государства это также будет очень важный ресурс. Система позволит нам и мониторинг, и аналитику видеть в онлайне. Так что это уже случилось.

Е.Кривенков: Это будет здорово. Это освободит сотрудников от того, что забирает кучу времени.

Е.Дыбова: Спасибо большое. Видите, у нас сегодня столько хороших новостей. Михаил Владимирович, Вы, конечно, заметили, что у нас все семейные компании – это несколько поколений. Это и дети подрастающие, и старшее поколение и так далее. И мы, конечно, все задумываемся о том, как семейный бизнес должен развиваться, расти дальше, потому что это дело всей нашей жизни.

Вот у нас Пётр Александрович Лунин, у него двое детей, внуки уже подрастают. Мы хотели бы здесь ещё один очень важный для нас вопрос обсудить.

П.Лунин (основатель, главный технолог ООО «Магия трав», Алтайский край): Михаил Владимирович, планируются ли изменения в законодательстве по регулированию вопросов наследования бизнеса? Я основатель бизнеса. У меня дочь, сын. Мы вместе решаем все вопросы. Подрастает один внук, второй внук. А далее, как показывает практика, необходим порядок наследования и передачи бизнеса.

Хочется, чтобы бизнес не просто юридически передался по наследству частями, а чтобы он сохранился, чтобы остался бизнесом. Если он приносит прибыль, платятся налоги, всё законно, всё хорошо, идёт развитие, он нужен государству – зачем его делить?

М.Мишустин: Пётр Александрович, занимались этим вопросом. И вопрос будет решён. Начнёт действовать с 1 марта новый закон, который владельцам бизнеса даст возможность либо на определённый срок, либо бессрочно создавать личные фонды, передавать, соответственно, своё имущество с утверждёнными условиями функционирования этого фонда, который потом можно трансформировать в наследственный, чтобы потом не делить, как Вы сказали, имущество.

Этот закон Президент подписал в прошлом году. Мы долго его обсуждали. Я прекрасно понимаю, о чём Вы говорите. Поэтому там также предусмотрена возможность, чтобы супруги могли создавать совместные фонды и в отношении общей собственности смотреть и прописывать, как бы они хотели её в случае определённых обстоятельств распределить. И здесь вопрос ответственности и конфликта интересов тоже будет урегулирован. Ровно то, о чём Вы спросили.

Это очень важное законодательное изменение позволит в первую очередь частным предприятиям сохранить бизнес и понимать, как дальше он будет развиваться, и передавать своим детям, внукам. И определять, кто должен получить чуть больше или чуть меньше, в зависимости от того, какой вклад, в том числе дети, родственники, вносят в этот общий бизнес, – на семейном совете.

П.Лунин: Спасибо Вам большое. Это наше будущее – для чего мы сейчас работаем, для чего стараемся. Хочется, чтобы это работало и работало.

М.Мишустин: Посмотрите этот закон, который с 1 марта начнёт действовать. Я надеюсь, что он Вам понравится. Большие были дискуссии. Надеюсь, что все вопросы будут там решены.

Союз науки и веры

Год 1100-летия принятия ислама народами России открыли в Москве и Казани

Текст: Владимир Емельяненко

Чтениями "Ислам России: осмысление многовекового опыта мусульман" в Москве и Казани открыт год празднования 1100-летия принятия ислама народами Волжской Булгарии, который был принят в 922 году.

- 1100-летие принятия ислама в России объединяет два знаковых события, - заявил в Московской Соборной мечети первый заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамир Мухетдинов, - фигура российского мусульманского богослова Шигабутдина Марджани и соработничество современного академического знания и веры. Их союз помогает укоренять традиционные ценности благодаря тому, что мы научились слушать и слышать друг друга.

Примером такого соработничества стало издание книги "Распространение и утверждение ислама у ранних булгар и в Vlll-Х веках". Ее основной посыл - уважительная полемика о том, когда ислам пришел в Россию. Книга излагает три версии. Среди татар-мусульман бытует мнение о том, что ислам в Волжскую Булгарию проник в VII-VIII веках. Есть археологические доказательства - "родник Габдрахмана" - одного из сподвижников пророка Мухаммеда, но нет документальных подтверждений принятия веры, поэтому ученые склоняются к тому, что эта версия - легенда. Вторая точка зрения - ислам пришел на Волгу в эпоху Золотой Орды и утвердился в период Казанского ханства. Третья версия - ислам принят Волжской Булгарией в 922 году, чему есть письменные доказательства.

- Легенды никому не мешают, мы же опираемся на научный факт принятия ислама, - говорит член-корреспондент Академии наук Татарстана, заместитель директора Института археологии АН РТ Фаяз Хузин. - Мы установили наличие ислама в Хазарском каганате, который считался иудейским государством.

Ученый акцентировал внимание на разнице между понятиями официальное признание и принятие ислама. Он назвал поспешными утверждения о том, что ислам на Волге был принят раньше XI века. Автор книги "Дербент: Врата к единобожию" Дамир Хайретдинов заметил, что "источников по Булгарии скудно мало, а по Дербенту они открываются только сейчас". Хайретдинов считает, что одновременное исповедание в Дербенте языческих религий, зароастризма, христианства, где была своя епархия, иудаизма и двух ветвей ислама - шиитов и суннитов - "доказанный научный факт, который должен нас учить, как жить в мире и согласии". Он привел пример из древности, который жив сегодня в Джума-мечети Дербента. Там шиитская и суннитская общины совершают обряды в одной Джума-мечети.

Ученые и теологи, продолжив полемику на чтениях, говорили о том, что такой союз науки и веры "дает нам шанс". В частности, "знаниями и культурой упреждать кровавые события, которые случились в братском мусульманском Казахстане".

- То, что наука и вера помогают готовить имамов, которые находят нужные слова и для мигрантов, помогают им чувствовать себя равными с другими верами и людьми - наш шанс уйти от экстремизма и строить мир согласия вер и людей, - заключил первый заместитель главы ДУМ России Дамир Мухетдинов.

КС РФ защитил выплаты военнослужащих-контрактников

Текст: Мария Голубкова

Конституционный суд РФ освободил военнослужащих-контрактников от финансовой ответственности, если они получили выплаты сверх положенного. Положения статей 1102 и 1109 Гражданского кодекса РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку они не предполагают трактовки таких выплат как неосновательного обогащения.

В основе данного решения - сразу две жалобы. Командир десантного катера Гасанхан Умарсаидов, проходивший службу в городе Каспийске, несколько лет получал ежемесячную надбавку за особые условия службы - как раз за руководство подразделением. Однако впоследствии ее назначение было отменено приказом командира военной части, и Махачкалинский гарнизонный военный суд обязал мичмана Умарсаидова вернуть государству 114 тысяч рублей. Долг Андрея Кузьмина, который получал надбавку за прохождение военной службы по контракту в районах Крайнего Севера и за работу со сведениями, составляющими гостайну, оказался еще больше - свыше 420 тысяч рублей. Как установил суд, после перевода из Красноярска в Новосибирскую область Кузьмин утратил право на первую надбавку, а вторую получал в завышенном размере.

В обоих случаях суды не признали необоснованно начисленные и выплаченные средства денежным довольствием, то есть зарплатой военнослужащих - в этом случае средства не подлежали бы возврату, а тот факт, что военнослужащие не уведомили о получении выплат сверх положенного посчитали доказательством вины. Однако КС РФ с ними не согласился и постановил, что в основу подобных решений должна лежать прежде всего презумпция добросовестности.

В первую очередь суд напомнил целый ряд своих решений: лица, несущие военную службу, выполняют конституционно значимые функции, чем предопределяется их специальный правовой статус, содержание и характер обязанностей государства по отношению к ним. К числу таких обязанностей относится, в частности, надлежащее материальное обеспечение, которое предусматривает в том числе вознаграждение за воинскую службу и дополнительные выплаты на основании приказов командиров. В целом эти выплаты приравниваются к заработной плате. Однако сам военнослужащий не обязан контролировать обоснованность этих выплат, а потому "не должен нести неблагоприятные правовые последствия, связанные с ненадлежащим расходованием денежных средств".

- При установлении судом факта отсутствия недобросовестности со стороны военнослужащего, а также счетной ошибки права военнослужащего подлежат защите, а выплаченное такому военнослужащему дополнительное материальное стимулирование взысканию в качестве неосновательного обогащения не подлежит, - указали судьи, подчеркнув, что "иное приводило бы к нарушению конституционных прав граждан.

Оба заявителя также указали КС РФ на неоднородную судебную практику по аналогичным делам в РФ, а Андрей Кузьмин - еще и на отсутствие в законодательстве четкого определения понятий "счетная ошибка". Поэтому суд пояснил, что в качестве таковой не должны рассматриваться действия должностных лиц, приводящие к получению конкретным военнослужащим в составе денежного довольствия тех или иных дополнительных выплат, право на которые - в силу действующих в соответствующий период нормативных правовых актов - данному военнослужащему предоставлено не было.

Дела Андрея Кузьмина и Гасанхана Умарсаидова подлежат пересмотру.

Экономика Казахстана восстанавливается после беспорядков, не нарушив связи с РФ

Текст: Константин Волков, Сергей Тихонов

Протесты в Казахстане заставили правительство всерьез взяться за инфляцию. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед нижней палатой парламента, заявил, что "с целью повышения благосостояния казахстанцев мы неоднократно поднимали зарплаты и пенсии. Но каждый раз сталкиваемся с неконтролируемым ростом цен. На протяжении многих лет высокая инфляция остается ключевой проблемой нашей экономики. Она снижает эффективность экономической и социальной политики. Пришла пора поставить точку в этом вопросе".

Токаев поручил стабилизировать цены и инфляционные ожидания населения. По его словам, к 2025 году инфляция в республике должна опуститься до 3,4%. Сейчас она более 8% в год в целом, а продовольственная - около 11% ежегодно.

Члены нового правительства, едва приняв присягу, тут же стали выступать с предложениями по исправлению ситуации в экономике, включая валютные интервенции, реформу потребительского кредитования, политику субсидий. А вице-премьер и министр торговли и интеграции Бахыт Султанов пообещал обеспечить "физическую и ценовую доступность основных видов продовольственных товаров" и усилить контроль за ценообразованием. Последнее особенно актуально, учитывая массовые жалобы населения на повышение цен, несоответствие цены товара и его указанной на ценнике стоимости, продажу просроченных продуктов - огромное число подобных жалоб было собрано Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана.

Уличные беспорядки вроде тех, что произошли в Казахстане, всегда действуют на экономику негативно. По данным на 12 января, общая сумма ущерба бизнесу составила, по приблизительным подсчетам, 103,7 млрд тенге (17,7 млрд рублей). Из них 102,2 млрд тенге (17,5 млрд рублей) пришлись на Алма-Ату. И это, скорее всего, не последние цифры, масштаб ущерба возрастает с каждым днем. Но основной урон понес малый и средний бизнес, чьи магазины и торговые точки были разгромлены.

Произошедшее в Алма-Ате, Актау, Жанаозене и других городах несильно скажется на преимущественно сырьевой экономике страны. Около 45% госбюджета формируется за счет нефтегазового сектора.

Цена на нефть остается одним из основных макроэкономических факторов для курса казахского тенге, так как объем предложения иностранной валюты на внутреннем рынке преимущественно зависит от цены на нефть. Аналитики ожидают в 2022 году стоимость нефти, несмотря на увеличения предложения со стороны ОПЕК+, в коридоре 74-100 долларов за баррель, а Bank of America полагает, что стоимость барреля может подняться до 120 долларов.

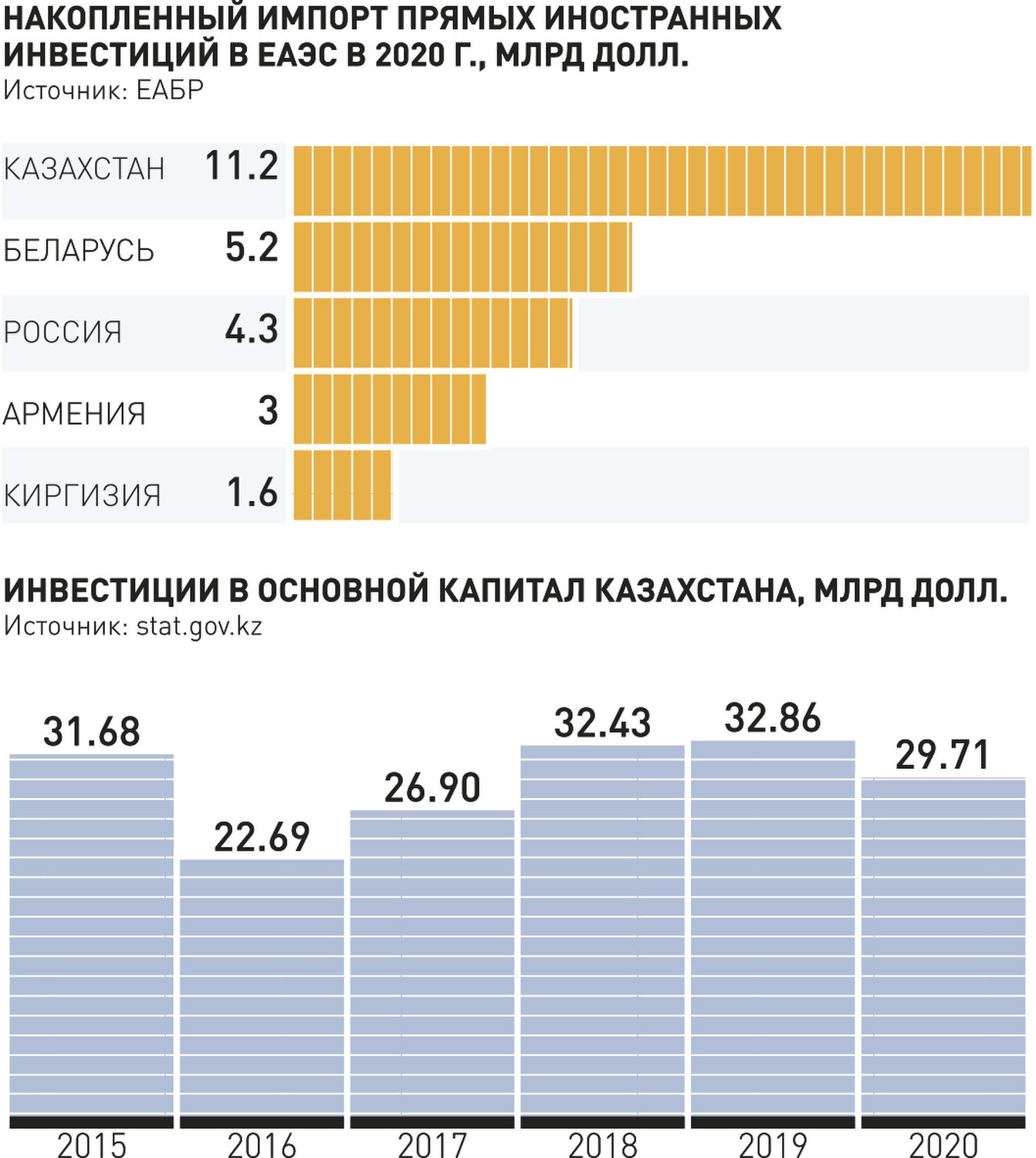

В нынешнем году реальный рост ВВП Казахстана прогнозируется, согласно выводам казахстанского "Института экономических исследований", на уровне 3,9%. Прогноз Всемирного банка по росту ВВП Казахстана- 3,7% в 2022 году и 4,8% в 2023 году. По оценке аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР), замедление экономической активности в январе 2022 года будет нивелировано в кратчайшие сроки: "Очевидно, ключевой задачей в ближайший месяц станет возврат экономики на устойчивую траекторию роста. ЕАБР ожидает, что рост ВВП Казахстана по итогам текущего года составит около 4%".

В крупных нефтегазовых проектах Казахстана высока доля иностранных инвестиций - 80-90%. Крупнейшими иностранными инвесторами нефтегазовых проектов Казахстана являются Chevron, ExxonMobil, Eni, Shell, Total и "Лукойл". По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, поскольку беспорядки были кратковременными, носили скорее социальный характер и не были направлены на изменение дружелюбной политики Казахстана по отношению к иностранным инвесторам, уход из страны зарубежных компаний маловероятен. Так же, как и то, что происходящее в стране может сказаться на экономиках соседних государств, в том числе и России.

России в сотрудничестве с Казахстаном принадлежит особая роль. Во-первых, обе страны входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Во-вторых, последние 20 лет Казахстан прокачивает нефть на мировые рынки через российские трубопроводы, в первую очередь это Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) и линия Атырау - Самара.

В плане транзита помимо железнодорожных и автомобильных поставок в Россию из Китая и стран Средней Азии по территории северного Казахстана через город Петропавловск также проходит участок Транссиба, он имеет статус казахстанского филиала Южно-Уральской железной дороги.

Также на севере Казахстана "Русал" ведет добычу угля на месторождении "Богатырь-Комир", в котором российской компании принадлежит половина. Добытое сырье, а это более 40% от всей угледобычи в республике, используется для Рефтинской ГРЭС в России.

Российские Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк имеют в Казахстане свои дочерние отделения. "Интер РАО" планирует создать совместное предприятие с казахстанскими партнерами для импорта электроэнергии из России. В последнее время ее потребление в республике сильно возросло как из-за развития производств, так и по причине переезда в Казахстан китайских майнеров криптовалют, которым запретили заниматься их бизнесом на родине. Кроме того, есть планы построить в Казахстане АЭС силами России.

Наконец, в Казахстане находится ЗАТО "Байконур", за аренду которого Россия платит 115 млн долларов в год. Он остается главным космодромом России, а с учетом обширных планов освоения космического пространства, имеющихся у многих государств, международное значение Байконура будет только возрастать.

Казахстан - мировой лидер по производству топливного урана - его доля на мировом рынке - 41%. Запасы урана в стране - 14% от мировых. Казахстанские месторождения урана - одни из самых легкоразрабатываемых в мире, из-за чего себестоимость его добычи ниже, чем в других регионах. Из 13 рудников в разработке 11 участвуют компании из Канады, Китая, Франции, Японии и России ("Росатом"). "В последние годы мы наблюдаем положительный экономический рост в этой стране. Мы заинтересованы в стабильном Казахстане как в постоянном политическом и экономическом партнере ЕС", - заявил депутат Европарламента Рышара Чарнецки. Глава МИД КНР Ван И также заявил, что Китай заинтересован в стабильности республики.

На фоне уличных беспорядков котировки на нефть в мире выросли на 4%. Впрочем, по мнению эксперта Аналитического центра при правительстве РФ Александра Курдина, тренд не сильно связан с казахстанскими событиями: ключевым фактором, скорее всего, является устойчивый спрос - например, в США за декабрь заметно снизились запасы нефти и нефтепродуктов, так что они теперь меньше уровней предкризисного 2019 года.

Не переоценивает влияние беспорядков в Казахстане и аналитик "Финам" Андрей Маслов. Они дали стимул к росту нефтяных котировок, которые поднялись с 78 до 82 долларов за баррель. Но рост произошел и на фоне приостановки работы крупнейшего в Ливии трубопровода, что привело к снижению объемов экспорта нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. А вся добыча нефти в Казахстане - около 1,6 млн баррелей в сутки.

Но сырьевая составляющая подкрепляется еще и транспортной. Казахстан остается важной транзитной страной, особенно с учетом проекта "Один пояс, один путь", запущенного Китаем. Как отметил в беседе с "РГ" генсек Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов, уникальные транзитные возможности Казахстана позволяют ему оставаться важнейшим регионом Центральной Азии. И в этом, по его словам, заинтересованы все соседи Казахстана.

Бастрыкин: Число дел о преступлениях экстремистской направленности выросло

Текст: Наталья Козлова

В субботу исполняется 11 лет со дня создания Следственного комитета РФ. В канун этой годовщины председатель СКР Александр Бастрыкин рассказал корреспонденту "РГ" о последних громких делах, которые расследовало его ведомство, а также о том, чем было продиктовано решение о введении уголовной ответственности за задержку выплат медикам, почему ему важно лично говорить с гражданами, имеющими претензии к следствию. Ну и, конечно, о борьбе с коррупцией.

Александр Иванович, какие дела о коррупции и преступлениях в экономике, которыми в прошлом году занимались следователи, вы бы особо отметили?

Александр Бастрыкин: Рассматривается в суде завершенное нами уголовное дело в отношении Рауля Арашукова и 15 членов созданного им преступного сообщества, в том числе бывшего члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова. Соучастники обвиняются в хищениях природного газа, поставляемого на территорию Северо-Кавказского федерального округа, общей стоимостью свыше 4,8 млрд рублей и иных тяжких и особо тяжких преступлениях.

Завершены следственные действия по делу в отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников, в настоящее время выполняются требования статьи 217 УПК РФ. Фигурантам предъявлено обвинение. В результате их противоправных действий был извлечен незаконный доход на сумму более 32 млрд рублей.

Вынесен приговор мэру города Томска, признанному виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, совершенном главой органа местного самоуправления, и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Продолжается расследование уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности, совершенных губернатором Пензенской области Белозерцевым и его соучастниками, заместителем губернатора Белгородской области Глаголевым, заместителем директора ФСИН России Максименко и многих других.

А как выглядят общие итоги? Сколько всего дел расследовали ваши подчиненные?

Александр Бастрыкин: В настоящее время мы еще только подводим итоги работы за прошлый год, и по результатам полученных статистических данных предстоит проделать большую аналитическую работу, которая станет предвестником планирования дальнейшей деятельности Следственного комитета, в том числе по внесению новых законодательных инициатив, предупреждению и выявлению преступлений, пресечению противоправной деятельности. Вместе с тем уже сейчас можно с уверенностью сказать, что прошедший год еще раз показал нашу способность быстро реагировать на стремительно меняющуюся обстановку, оперативно и жестко противостоять преступным проявлениям, новым вызовам и угрозам.

Несмотря на сложности, обусловленные пандемией, ведомство работало наступательно и ритмично.

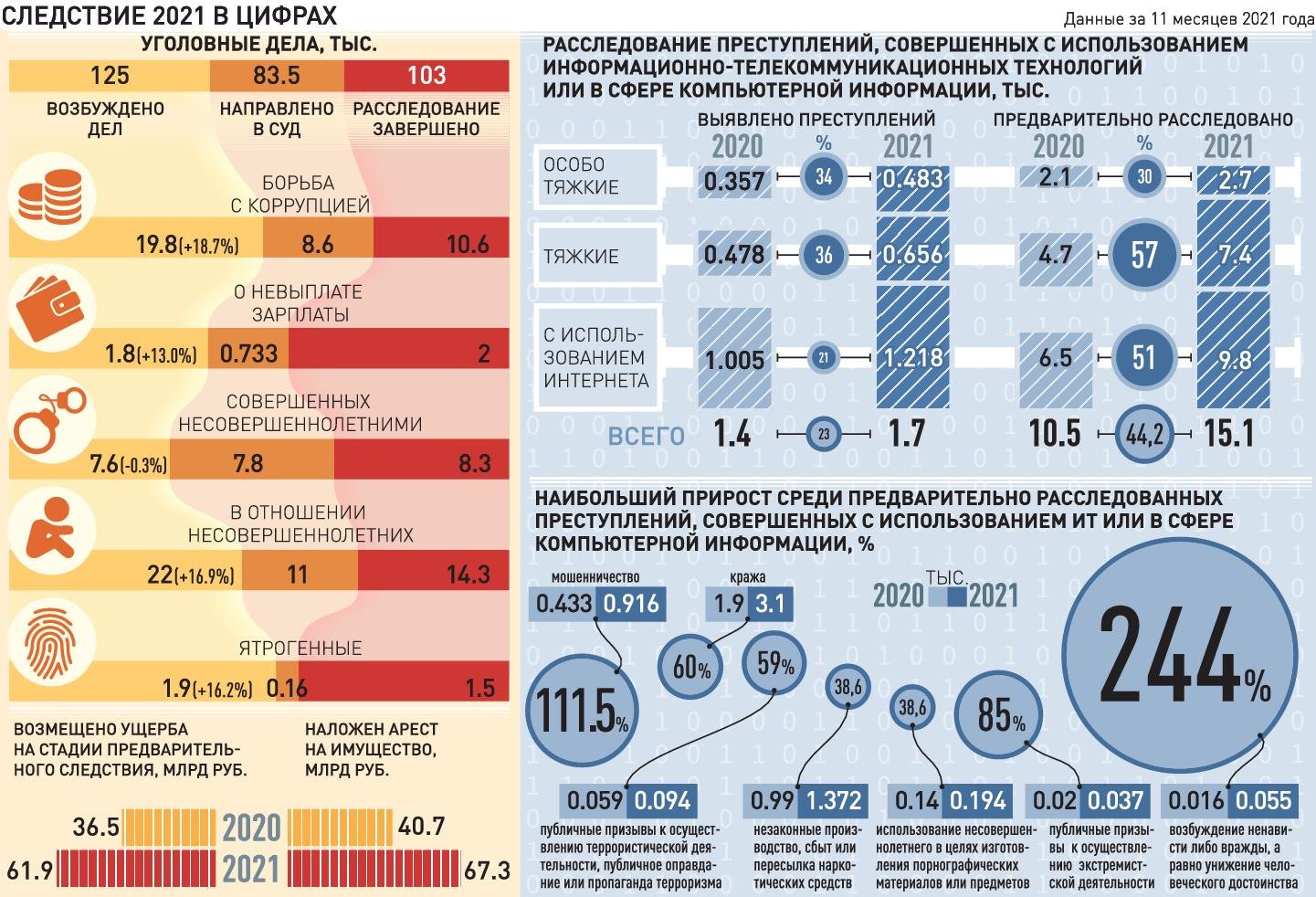

В прошлом году следователи СК России возбудили 124 782 уголовных дела, направили в суд 83 532 дела (данные за 11 месяцев). По многим основным направлениям эффективность работы и количественные показатели улучшились.

В частности, за указанный период расследовано 6558 преступлений прошлых лет, в том числе - 3714 тяжких и особо тяжких, что на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В числе направленных в суд - 13 193 уголовных дела о преступлениях экономической направленности (данные за 9 месяцев), что также превышает показатель того же периода 2020 года на 13,2%.

Александр Бастрыкин: В части расследования коррупционных преступлений тоже наблюдается положительная динамика: за 11 месяцев в суд направлено свыше 8,6 тысячи дел (8565) - на 15,2% больше, чем в тот же период 2020 года. Кроме того, в суд направлено 197 уголовных дел о преступлениях террористического характера (+19,4%) и 184 дела - о преступлениях экстремистской направленности, что более чем в 2,5 раза превышает показатель 2020 года (70 дел).

Считаю, что те задачи, которые были поставлены перед ведомством по противодействию преступности, выполнены.

Заплатите врачам

Вы сами часто подчеркиваете, что поймать за руку мошенника, закончить следствие и отправить дело в суд - это полдела. А кто вернет людям и государству украденное добро?

Александр Бастрыкин: По данным за 11 месяцев 2021 года, потерпевшим от преступлений гражданам, организациям и государству возмещено 61,9 млрд рублей. Также следствием приняты меры для ареста имущества обвиняемых на сумму более 67 млрд рублей, что в последующем позволит обеспечить соответствующие компенсации.

При этом важно отметить, что по всем фактам невыплат денежных надбавок медицинским сотрудникам, задействованным в борьбе с коронавирусом, в том числе озвученным средствами массовой информации и в социальных сетях, незамедлительно проводятся процессуальные проверки, и, как правило, еще до их завершения все задолженности погашаются.

Следует также отметить, что 3 декабря 2021 года в целях совершенствования организации работы по выявлению, пресечению и раскрытию наиболее сложных - налоговых преступлений, которые Следственный комитет расследует уже 10 лет (с 2011 года), проведено расширенное совместное заседание коллегии Федеральной налоговой службы, МВД России и Следственного комитета. По итогам намечены пути совершенствования нашего взаимодействия при выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах, а также принятия мер по возвращению в бюджет государства неуплаченных сумм.

А если речь идет о криптовалюте? У следователей ведь тоже есть такие дела?

Александр Бастрыкин: Мной уже отмечалось, что в связи с принятием в июле 2020 года федерального закона о цифровых финансовых активах и цифровой валюте могут возникнуть дополнительные риски использования цифровой валюты в преступных целях, в частности, для финансирования терроризма и экстремизма. Поэтому оборот цифровой валюты требует дальнейшей правовой регламентации - в первую очередь необходима обязательная идентификация пользователей такой валюты. Не определен и статус онлайн-платформ, на которых анонимно продается криптовалюта.

Афера на годы

Следственный комитет нередко рассказывает о раскрытии так называемых "старых преступлений". Тех, которые не смогли раскрыть годы назад. Но если посмотреть внимательно, то мы увидим, что в основном раскрываются преступления против личности. А есть ли среди них экономические преступления, которые годами, а то и десятилетиями оставались безнаказанными?

Александр Бастрыкин: Такие дела тоже есть. Например, в центральном аппарате завершается расследование уголовного дела в отношении участников преступного сообщества, созданного бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

По данным следствия, в 2007 - 2020 годах в Москве и Хабаровском крае они совершили ряд тяжких преступлений против собственности, связанных с хищением имущества и его легализацией. Всего обвиняемым инкриминировано 10 эпизодов преступной деятельности. Общий размер ущерба в результате противоправных деяний членов преступного сообщества, созданного Фургалом, составил более 3,8 млрд рублей. На имущество обвиняемых и связанных с ними лиц, денежные средства и доли уставных капиталов аффилированных организаций общей стоимостью более 1,079 млрд рублей наложен арест.

Расследование преступлений прошлых лет для нас всегда было и остается одним из приоритетов, ведь именно так реализуется принцип неотвратимости наказания. Для этого в следственную практику нами непрерывно внедряются самые передовые следственные методики, новейшая криминалистическая и специальная техника, используются современные цифровые технологии для поиска и закрепления доказательств по уголовным делам о преступлениях прошлых лет.

Прибыль дороже жизни

Недавно вся страна наблюдала за трагедией на шахте "Листвяжная". Что, на ваш взгляд, необходимо изменить в системе охраны труда, чтобы вашим подчиненным было меньше работы?

Александр Бастрыкин: К сожалению, печальный опыт многих других происшествий техногенного характера не учитывают собственники и руководители предприятий. Видимо, многие продолжают жить по принципу "рискнем, а может, пронесет". В ситуациях, когда требуется вложение средств для обеспечения безопасности, они продолжают извлекать прибыль, рассчитывая, что ничего не случится. Мы говорим про это уже не в первый раз.

Эта сфера требует пристального анализа и внимания, и очевидно, что происходящие трагедии указывают на пробелы и в нормативной части, и в части контроля за подобного рода деятельностью. Ведь при его должном осуществлении большинство происшествий можно было бы предотвратить. В рамках уголовного дела о гибели людей на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области следователи привлекают к уголовной ответственности 9 человек - это лица из числа руководства и собственников шахты, а также представители Ростехнадзора. Учитывая те обстоятельства, которые нам стали известны в ходе следствия, не исключено, что этот список может расшириться.

А что удалось установить при расследовании прорыва дамбы в карьере реки Малая Сейба в Красноярске, в результате которого в 2019 году погибли 20 человек?

Александр Бастрыкин: В нарушение проекта производства работ был возведен каскад из 10 гидротехнических сооружений для удержания поступающих в карьер грунтовых вод и осадков. Все это происходило в труднодоступной горной местности. В результате каскадом дамб удерживалось 2 млн тонн воды вместо предусмотренных проектом 200 тыс. тонн. В дальнейшем произошло обрушение 4 технологических дамб, образовавшийся селевой поток разрушил вахтовый поселок, погибли люди.

Мы привлекли к уголовной ответственности генерального директора ООО "Сисим" Максима Ковалькова, горного мастера Евгения Александрова и начальника участка Андрея Еганова. Они эксплуатировали самовольно построенный каскад дамб, нарушая требования безопасности. Следствием наложены аресты на имущество Ковалькова и фирмы "Сисим" на сумму свыше 176 млн рублей. Среди арестованного - транспортные средства, золото и доля в уставном капитале фирмы. При этом обеспечено возмещение ущерба потерпевшим и их родственникам в размере 33 млн рублей. Уголовное дело в настоящее время рассматривается по существу в суде.

Понес ли кто-то ответственность за гибель рабочих в коллекторе в поселке Дмитриадовка Ростовской области?

Александр Бастрыкин: Расследование этого уголовного дела близится к завершению. Следователи центрального аппарата установили, что в ходе проведения работ на очистных сооружениях в Таганроге произошло разрушение скопившегося за время простоя осадка. В результате в помещение лавинообразно поступили сточные воды и аммиачные газы, вызвавшие отравление находившихся там работников. 12 человек погибли. Обвинение в нарушении правил безопасности при ведении работ предъявлено главному инженеру МУП "Управление "Водоканал" города Таганрога. Именно на него были возложены обеспечение эффективности проектных решений и контроль за соблюдением правил и норм по охране труда. Однако он не обеспечил этого.

Вспоминая трагедию в "Зимней вишне" в Кемерове, унесшую очень много жизней, вы считаете итоги расследования закономерными?

Александр Бастрыкин: Следственной группой была проведена масштабная работа на очень высоком уровне, в ходе которой к уголовной ответственности привлечены все, чьи действия либо бездействие предопределили трагедию в "Зимней вишне", а также состоят в причинно-следственной связи с последствиями этого пожара. Следствием были доказаны не только такие преступления, как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение требований пожарной безопасности и халатность, но и коррупционные составы, а также легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В ходе двух судебных процессов вынесены приговоры 12 фигурантам уголовного дела, которые осуждены к различным срокам лишения свободы. В суде еще рассматривается дело в отношении троих подсудимых.

Педофил вне закона

Все знают, что Следственный комитет уделяет огромное внимание защите прав несовершеннолетних. Какие, на ваш взгляд, наиболее важные "детские" проблемы требуют скорейшего решения?

Александр Бастрыкин: Прежде всего, это расширение форм и юридических механизмов обеспечения детей-сирот жильем. Следственным комитетом внесено предложение органам законодательной власти о необходимости принятия мер по предоставлению детям-сиротам жилищных сертификатов во всех регионах страны. Полагаю, что в наступившем 2022 году выработка законодательных предложений в данном направлении станет приоритетной задачей.

Необходимо в корне менять подход по исполнению обязательств по обеспечению жильем детей-сирот. Это касается не только исключения случаев предоставления некачественного или непригодного для проживания жилья (за 3 квартала 2021 года следователями ведомства принято к производству 267 уголовных дел), но и существенного увеличения субсидий на его строительство и приобретение с учетом постоянного роста цен.

Кроме того, требуют тщательной проработки и вопросы социализации детей-сирот, достигших 18-летнего возраста, включая их трудоустройство и получение образования, которые должны сообща решать руководители регионов, специалисты федеральных министерств и ведомств, общественных организаций и благотворительных фондов.

Говоря о законодательных новеллах в области защиты прав детей, необходимо отметить, что принятый в декабре прошлого года в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за повторные преступления против половой неприкосновенности детей, предусматривающий для педофилов-рецидивистов пожизненное лишение свободы, безусловно, будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в связи с участившимися случаями такого насилия.

К слову, надо отметить, что вклад Следственного комитета в формирование и развитие законодательной базы государства получил положительную оценку профильных комитетов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Нужно ли принимать такие же жесткие меры для тех взрослых, которые втягивают несовершеннолетних в преступный мир?

Александр Бастрыкин: Безусловно. Считаю, что усиление уголовной ответственности необходимо, прежде всего, за вовлечение несовершеннолетних в сбыт наркотиков (в первую очередь с использованием сети интернет), за вовлечение в несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществляются призывы к совершению актов терроризма и преступлениям экстремистской направленности.

А с учетом последних событий в Республике Казахстан считаю, что в 2022 году необходимо дополнительно организовать профилактическую работу с молодежными объединениями для разъяснения тех негативных процессов, которые могут возникнуть при вовлечении молодежи в экстремистскую деятельность.

Кроме того, принять дополнительные меры для защиты национального информационного пространства, включающие выявление в сети интернет информационных материалов, связанных с вербовкой граждан, в основном из числа молодежи, для совершения противоправных действий.

Совсем недавно в Костроме было совершено убийство 5-летней девочки педофилом, который уже отсидел за такое же преступление. Что сделать, чтобы обезопасить детей от таких нелюдей?

Александр Бастрыкин: Ситуация, когда в дневное время ребенка похищают двое мужчин и убивают, - это трагедия. И конечно, необходимо принимать адекватные меры. Следственный комитет поддержал законопроект о возможности назначения педофилам пожизненного лишения свободы при повторном совершении преступлений в отношении детей. Такая жесткая мера полностью отвечает ситуации, ведь это уже не первый пример, когда, выйдя на свободу, педофилы вновь идут на преступление. Помимо этого, необходим жесткий контроль за лицами, освободившимися из мест лишения свободы после совершения преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних.

В ходе расследования трагических событий в Костроме возбуждено еще одно уголовное дело по статье УК РФ "халатность", которая усматривается в действиях должностных лиц городского отдела полиции №2. По данным следствия, они ненадлежащим образом осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осужденным. И как раз этот аспект крайне важен - от того, как будет работать система, во многом зависит профилактика преступности.

Закрыть за дебоширом дверь

Безусловно, дети - социально уязвимая категория населения. Но не единственная. Ведь к числу таких относятся не только дети, но нередко и женщины, страдающие от домашнего насилия, разного рода дискриминации. Как реагирует на это Следственный комитет?

Александр Бастрыкин: В нашей практике было много примеров недооценки ситуации, когда все начиналось с домашнего насилия, на которое должным образом не реагировали соответствующие органы. Это бездействие создавало ощущение безнаказанности и формировало почву для совершения более тяжких преступлений.

В качестве примера можно назвать расследование по факту халатности в Новосибирской области в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей дежурным полиции при приеме сообщения о нанесении женщине телесных повреждений ее супругом. В Москве был вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, проявившему халатность при рассмотрении обращения Екатерины Телькиной, которая в последующем до смерти была избита сожителем. В Кемеровской области завершается расследование уголовного дела о халатности полицейских, которые проигнорировали ситуацию в связи с домашним насилием в отношении Веры Пехтелевой. Девушка в итоге была убита.

При расследовании таких преступлений правовую оценку следователи дают не только действиям лица, состоящего в прямой причинно-следственной связи с трагическими последствиями. Действиям или, наоборот, бездействию должностных лиц полиции, подразделений по делам несовершеннолетних и других государственных органов также дается оценка - незамедлительно возбуждается уголовное дело, обеспечивается его всестороннее независимое расследование. В обязательном порядке устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. В соответствующие структуры вносятся представления об устранении таких обстоятельств, а к лицам, их допустившим, применяются меры дисциплинарного взыскания.

При этом мы придерживаемся позиции необходимости нормативных изменений для предупреждения фактов домашнего насилия как в отношении женщин, так и в отношении детей.

Следственным комитетом совместно с заинтересованными государственными органами продолжается работа над проектом федерального закона, направленного на усиление ответственности за побои, а также ряд иных преступлений, в частности, за умышленное причинение легкого вреда здоровью. И среди определяющих должен быть такой квалифицирующий признак, как "совершение преступления в отношении членов семьи и иных близких лиц".

Говоря о международной деятельности по вопросам общепризнанных и гарантированных прав и свобод человека и гражданина, хотелось бы отметить вот что. В прошлом году в Женеве в рамках 80-й сессии Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин состоялось рассмотрение 9-го периодического доклада Российской Федерации о выполнении Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Эксперты комитета были проинформированы о прогрессе в реализации указанной конвенции, достигнутом в России. Активное участие в подготовке доклада, который получил положительную оценку, приняли представители Следственного комитета Российской Федерации.

Эхо войны

Ваше ведомство в последние годы часто сообщает про расследования преступлений, совершенных против советского народа в годы Великой Отечественной войны. Криминалисты СК по крупинкам собирают доказательства тех ужасов, которые творились на оккупированных территориях немецко-фашистскими захватчиками?

Александр Бастрыкин: И в этом направлении работа по расследованию фактов массовых убийств мирных граждан и военнопленных на территории СССР в пределах современных границ Российской Федерации продвигается. В одном производстве соединено 21 уголовное дело о массовом уничтожении мирного населения и военнопленных на территориях Волгоградской, Ростовской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской областей, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев. В прошлом году завершены исследования вновь выявленных захоронений мирных граждан и военнопленных в Республике Крым, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ростовской областях.

Напомню, что в прошлом году на основании собранных неопровержимых доказательств целенаправленного уничтожения мирного населения Псковской области областной суд признал злодеяния нацистских карателей и их пособников на территории данного региона военными преступлениями и преступлениями против человечества, геноцидом национальных и этнических групп населения СССР.

Оккупанты именно истребляли народы Советского Союза. Они убивали детей, женщин, пожилых людей, организовывали концлагеря с невыносимыми условиями пребывания для пленных.

Такие выводы сделаны в том числе по результатам изучения огромного массива материалов и архивной документации. Всего в ходе расследования на территории страны проведено более 127 осмотров мест массового захоронения жертв немецко-фашистских захватчиков, эксгумированы костные останки более 1400 лиц, из них не менее 200 - дети. По всем извлеченным останкам назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы, из которых производство 904 завершено. С целью установления ДНК-профилей обнаруженных костных останков выполнены 13 судебно-биологических экспертиз. По обнаруженным в ходе осмотров мест захоронений предметам проведены химическая, искусствоведческая и 17 баллистических судебных экспертиз. Установлено и допрошено в качестве свидетелей и потерпевших более 3400 человек из числа очевидцев преступлений, а также родственников погибших.

Полученные данные в совокупности свидетельствуют о массовых карательных операциях, проводимых нацистами.

В настоящее время активно прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в ее состав представителей компетентных органов Федеративной Республики Германия. Такой формат позволит продвинуться в поисках нацистских преступников, избежавших ответственности за совершенные на нашей территории преступления.

Добавлю, что нашими коллегами из Республики Беларусь тоже ведется работа по расследованию фактов геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны. Буквально недавно в ходе двухсторонней встречи представителей нашего ведомства и Генеральной прокуратуры Республики Беларусь были достигнуты договоренности об оказании взаимной правовой помощи в вопросах расследования фактов уничтожения нацистскими преступниками и их пособниками мирного населения в России и на территории братского государства в годы войны. Нами прорабатывается вопрос о создании совместной следственной группы. Уверен, что такое сотрудничество позволит не только восстановить справедливость, но и позволит пресечь попытки исказить и обесценить историческую правду.

В заключение встречи хотелось бы поздравить вас и ваших подчиненных с профессиональным праздником и пожелать сил и терпения в нелегкой борьбе с преступностью.

Александр Бастрыкин: Благодарю вас. В свою очередь поздравляю всех сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, членов их семей, ветеранов следственных органов страны, наших кадетов и воспитанников с 11-й годовщиной со дня образования Следственного комитета и желаю здоровья, счастья, спокойствия и оптимизма!

Хотелось бы напомнить читателям, что именно 15 января 2011 года произошло фактическое восстановление вневедомственной модели организации следствия, созданной Петром I, 350-летие со дня рождения которого отмечается в России в этом году.

На мой взгляд, сегодня функционирование Следственного комитета как самостоятельного органа отвечает поставленным законодателем задачам. Это отмечает и глава государства. 11 лет назад получение полной независимости следствия большинству казалось амбициозным проектом, многие не верили в реальность становления ведомства как самостоятельного федерального государственного органа. Однако сейчас можно с уверенностью говорить о повышении объективности и качества следствия, об эффективном обеспечении доступа потерпевших к правосудию и возмещении причиненного ущерба.

Как известно, в текущем году в приоритетном порядке будет продолжено масштабное финансирование государственных целевых программ по улучшению качества жизни людей и оказанию помощи семьям с детьми, а также направленных на развитие экономики и обеспечение национальной безопасности страны. Наша задача состоит в том, чтобы своевременными уголовно-правовыми мерами оперативно реагировать на любые криминальные вызовы, препятствующие выполнению намеченных целей.

Безусловно, мы все хотим видеть нашу страну сильной и благополучной.

Сил, возможностей и желания для этого у нас достаточно.

Утро начинается с газеты

При очевидной прозрачности деятельности Следственного комитета детали расследования некоторых уголовных дел, приведенных вами сегодня в качестве примеров, оставались неизвестными общественности. По вашему мнению, граждане должны знать о работе следствия и привлечении виновных к ответственности? Каковы пределы заполнения информационного пространства криминальными новостями?

Александр Бастрыкин: В своей работе Следственный комитет стремится к максимальной прозрачности и открытости, обеспечению оперативной и непрерывной связи с гражданами. И это не просто слова. В социальных сетях ведомства ежедневно публикуется информация о поручениях по сообщениям о преступлениях, опубликованных в СМИ. В круглосуточном режиме работает Информационный центр: в течение нескольких часов любой заявитель, даже обратившийся с жалобой в комментариях к посту в Instagram, получает ответ.

Еженедельно мной проводится личный прием граждан. Тщательно проверяется информация о возможном нарушении прав граждан, нуждающихся в поддержке со стороны государства. В прошлом году, по информации из СМИ, зарегистрировано более 2,5 тысячи проверок, по результатам которых возбуждено более 600 уголовных дел.

Не остаются без внимания и отдельные спекулятивные публикации о работе правоохранительной системы, в которых нередко информация подается однобоко или даже недостоверно, а на основании частных случаев авторы приходят к выводам, не соответствующим реальности. С учетом этого, а также специфики следственно-оперативных мероприятий распространение сведений на информационных площадках зачастую негативно отражается на процессе расследования.

В связи с активным развитием этих источников информации необходимо законодательно определить правовой статус таких площадок и их авторов. Ведь их аудитория по охвату нередко намного больше, чем у некоторых средств массовой информации. Логично, если авторы информационных площадок будут нести ответственность наравне со средствами массовой информации. Сегодня это в полной мере отвечает запросам времени.

Посол ОАЭ в Москве Мухаммад Ахмад Аль Джабер выразил надежду на то, что поток туристов из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию вырастет до 50 тысяч человек в 2022 году. Как отметил дипломат, ОАЭ показывали «наибольший прирост турпотока среди стран Персидского залива».

Так, «в 2018 году Россия приняла всего 2 407 туристов из ОАЭ, а в 2019-м их было уже более 23 тысяч», сказал он. В 2021 году посол сообщил агентству, что в первом квартале 2021 года Россию посетили 1 031 граждан ОАЭ и эта цифра продолжала расти.

«Конечно, в связи с пандемией коронавируса поток этот значительно сократился, - подчеркнул он. - Мы надеемся, что уровень в 50 тысяч мы достигнем в 2022 году, если эпидемиологическая обстановка в наших странах будет благоприятной».

Ранее он сообщал, что граждане ОАЭ любят посещать Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Грозный. В отношении граждан ОАЭ в России действует безвизовый режим.

Локдауны не помешали рыбным рекордам

Российские рыбаки в 2021 г. добились рекордных уловов — более 5,05 млн тонн. По информации Росрыболовства, нарастить вылов помогла лососевая путина, а также успешный промысел трески, пикши и сельдевых видов рыб.

Росрыболовство подвело предварительные итоги промысла в 2021 г. По данным отраслевой системы мониторинга, вылов российских рыбаков во всех районах Мирового океана превысил 5,05 млн тонн, что на 1,5% больше, чем в 2020 г., и является рекордным показателем с 1992 г.

«Общими усилиями, несмотря на вызовы и ограничения, связанные с пандемией, мы достигли хорошего результата. Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило не снижать темпы вылова по основным объектам промысла», – прокомментировал результаты работы отрасли руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Уточненная статистика по вылову традиционно будет представлена на отчетной коллегии ведомства в апреле.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, весомый вклад в общий вылов внесли лососевая и сельдевая путины на Дальнем Востоке, возобновление масштабного промысла каспийской кильки, увеличение объемов по треске и пикше на Северном бассейне и шпроту — в Азово-Черноморском бассейне.

Глава Росрыболовства обратил внимание на рост вылова неквотируемых объектов промысла. «Под них также необходим новый флот и развитие береговой переработки. Особенно сейчас это актуально для Каспия», – отметил Илья Шестаков.

Суммарно за год в Дальневосточном бассейне вылов рыбы и морепродуктов составил 3,55 млн тонн, в том числе 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В Северном бассейне рыбаки выловили 541,3 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 100,5 тыс. тонн, в Западном — 78,63 тыс. тонн и в Азово-Черноморском — 64 тыс. тонн. В зонах иностранных государств, отрытой части Мирового океана и конвенционных районах российские суда освоили еще 657,3 тыс. тонн водных биоресурсов.

Fishnews

Дмитрий Мезенцев встретился с лидерами Союзов молодежи Беларуси и России

Накануне Нового года Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев встретился с лидерами Союзов молодежи Беларуси и России - руководителем исполкома Российско-Белорусского союза молодежи, членом Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрием Воронюком и председателем Российского союза молодежи Павлом Красноруцким.

Дмитрий Воронюк и Павел Красноруцкий подробно рассказали Дмитрию Мезенцеву, чем сегодня занимаются молодежные союзы двух стран, поделились планами на 2022 год. В ходе встречи были затронуты вопросы дальнейшего сотрудничества, обмена опытом работы, обсуждены перспективы проведения различных совместных мероприятий. В частности, в наступившем году намечено провести несколько масштабных мероприятий в Витебской и Псковской областях, в Ставропольском крае...

Напомним: 16 июля 2021 года в рамках программы Дней молодежи фестиваля "Славянский базар в Витебске" прошла конференция "Молодежь - за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи". Выступая на этой встрече, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, в частности, сказал: "Мы бы хотели, чтобы молодежная работа была реальной, полной, интересной, неформализованной. Не работой, которая навязывается сверху, а работой тех людей, которые чувствуют, горят интересами и судьбой своей страны".

Добычные предприятия ЛУКОЙЛа в Казахстане заработали в штатном режиме

Предприятия ЛУКОЙЛа, осуществляющие добычу углеводородов на территории Казахстана, работают в штатном режиме, сообщила НК. «По состоянию на 11.01.2022 все организации группы, осуществляющие добычную деятельность на территории Республики Казахстан, работают в штатном режиме», — отмечается в сообщении пресс-службы ЛУКОЙЛа.

НК, уточняет ТАСС, участвует в нескольких крупных проектах в Казахстане. Компании принадлежит 13,5% в проекте «Карачаганак», одном из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений в мире, и 5% в проекте «Тенгиз». ЛУКОЙЛу принадлежит также 12,5% в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), единственном частном магистральном трубопроводе на территории России и Казахстана. Кроме того, в 2019 году НК подписала контракт на разведку и добычу углеводородов на блоке Женис в акватории казахстанского сектора Каспийского моря, в котором компании принадлежит 50%. Летом 2021 года НК подписала соглашение с «Казмунайгазом» о приобретении 49,9% в совместном проекте «Аль-Фараби» и уже осенью закрыла сделку. ЛУКОЙЛ участвует также в совместных предприятиях по освоению Хвалынского и Центрального месторождений.

Ранее госагентство РК «Казинформ» сообщило, что армия взяла под охрану Тенгизское месторождение, где 4 января начались волнения. Отдельно уточнялось, что миротворческого контингента ОДКБ, вошедшего в РК 6 января по просьбе президента страны, на месторождении нет.

В ЧЕЧНЕ СОЗДАН РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

В Чеченской Республике начал работу региональный Фонд развития промышленности. Об этом доложил исполняющий обязанности Министра промышленности и энергетики Чеченской Республики Адам Хакимов на двусторонней встрече с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым.

Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым 2022 год объявлен Годом промышленности. В рамках тематических мероприятий в январе текущего года начал работу региональный Фонд развития промышленности, который создан в конце 2021 года. Фонд даст возможность реализовывать инвестиционные проекты в рамках программ совместных займов промышленным предприятиям региона, 70% в таких проектах финансируется со стороны федерального Фонда развития промышленности, а 30% - из регионального.

В настоящее время субъектом формируется портфель инвестиционных проектов в сфере промышленности, что придаст дополнительный импульс индустриальному развитию региона.

Также Чеченская Республика планирует принять участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в рамках Единой региональной субсидии. Ее средства могут быть использованы в том числе для докапитализации регионального Фонда развития промышленности.

Мы отмечаем высокую востребованность механизма Единой региональной субсидии среди регионов. Уже в 2022 году средства федерального бюджета на софинансирование региональных программ развития промышленности увеличены с 1 млрд рублей до 3.7 млрд рублей, - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Символично, что 2022 год, который в Чеченской Республике объявлен Годом промышленности, мы начинаем с такого важного события. Создание регионального Фонда развития промышленности, безусловно, положительно отразится на всей отрасли. Мы уделяем большое внимание этому направлению, есть хорошие успехи. Уверен, что при поддержке федерального центра добьемся еще больших результатов, - прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В своем докладе министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов сообщил о планируемых показателях при помощи такого инструмента, как региональный ФРП:

Фондом на 2022 год планируется привлечь в основной капитал накопленным итогом 150 млн рублей инвестиций и создать 20 рабочих мест.

В ходе встречи стороны также обсудили вопросы текущего состояния и дальнейшего развития промышленного комплекса Чеченской Республики и возможности использования действующих мер государственной поддержки, реализуемые Минпромторгом России.

Российские рыбаки выловили рекордное количество рыбы

Российские рыбаки в 2021 году выловили 5,05 миллиона тонн водных биологических ресурсов, на 1,5% больше, чем в прошлом году, превысив тем самым рекорд 2018 года, сообщила пресс-служба Росрыболовства.

«По предварительным данным отраслевой системы мониторинга, российские рыбаки завершили год с опережением 2020 года в 1,5% — во всех бассейнах РФ и за пределами российских вод добыто более 5,05 миллиона тонн. Этот показатель также оказался выше рекордного вылова 2018 года, когда отечественные рыбаки впервые преодолели планку в 5 миллионов тонн (рекордный показатель с 1992 года)», — сказано в релизе.

Основной объем рыбы и морепродуктов, 3,55 миллиона тонн, добыт в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне; в том числе выловлено 539 тысяч тонн тихоокеанских лососевых, что на 80% выше 2020 года и на 8,2% — уровня 2019 года.

Объем вылова в Северном бассейне вырос почти на 8%, до 541,3 тысячи тонн, в Волжско-Каспийском бассейне — на 18%, до 100,5 тысячи тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто 78,63 тысячи тонн водных биоресурсов, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне — 64 тысячи тонн.

Отмечается, что прибавку к вылову обеспечил и отечественный рыбопромысловый флот за пределами российских вод: так, в зонах иностранных государств, открытой части Мирового океана и конвенционных районах прирост добычи составил 7% и достиг 657,3 тысячи тонн.

«Общими усилиями, несмотря на вызовы и ограничения, связанные с пандемией, мы достигли хорошего результата. Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило не снижать темпы вылова по основным объектам помысла», — приводятся в сообщении словам главы ведомства Ильи Шестакова.

Руководитель Росрыболовства добавил, что весомый вклад в общий вылов 2021 года обеспечили лососевая путина, добыча тихоокеанской сельди, возобновление масштабного промысла каспийской кильки, увеличение по треске и пикше в Северном бассейне, шпроту – в Азово-Черноморском бассейне.

АЭИ «Прайм»

Объем вылова в РФ в 2021 году вырос на 1,5%

Объем вылова в РФ в 2021 году вырос на 1,5% по сравнению с показателем за 2020 год и составил рекордные 5,05 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

«По предварительным данным отраслевой системы мониторинга, российские рыбаки завершили год с опережением 2020 года в 1,5% — во всех бассейнах Российской Федерации и за пределами российских вод добыто более 5,05 млн тонн», — отмечается в сообщении.

Как пояснили в Росрыболовстве, этот показатель также оказался выше рекордного вылова 2018 года, когда отечественные рыбаки впервые преодолели планку в 5 млн тонн (рекордный показатель с 1992 года). «Общими усилиями, несмотря на вызовы и ограничения, связанные с пандемией, мы достигли хорошего результата. Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило не снижать темпы вылова по основным объектам помысла», — сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.

Вместе с тем, глава Росрыболовства обратил внимание, что данные предварительные, уточненная статистика будет представлена на отчетной коллегии ведомства в апреле. Он добавил, что весомый вклад в общий вылов 2021 года обеспечили лососевая путина, добыча тихоокеанской сельди, возобновление масштабного промысла каспийской кильки, увеличение по треске и пикше в Северном бассейне и шпрота — в Азово-Черноморском бассейне. «Важно, что растет показатель освоения неквотируемых объектов — такую задачу мы ставим на ежегодной основе. Под них также необходим новый флот и развитие береговой переработки. Особенно сейчас это актуально для Каспия», — сказал Шестаков.

По данным Росрыболовства, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыт основной объем рыбы и морепродуктов — 3,55 млн тонн. В том числе добыто 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 238,74 тыс. тонн или на 80% превышает уровень 2020 года и на 8,2% больше уровня 2019 года. Нарастили выловы рыбаки Северного бассейна — почти на 8%, до 541,3 тыс. тонн и Волжско-Каспийского бассейна — на 18%, до 100,5 тыс. тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто 78,63 тыс. тонн, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне — 64 тыс. тонн.

В ведомстве пояснили, что прибавку к вылову обеспечил отечественный рыбопромысловый флот за пределами российских вод. В зонах иностранных государств, открытой части Мирового океана и конвенционных районах прирост добычи составил 7% и достиг 657,3 тыс. тонн.

https://tass.ru/ekonomika/13404727?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

OdnoklassnikiTelegramVKTwitterFacebookРесурс

Илья Шестаков: 2021 год рыбаки завершили с рекордным показателем общего вылова

По предварительным данным отраслевой системы мониторинга, российские рыбаки завершили год с опережением 2020 года в 1,5% – во всех бассейнах Российской Федерации и за пределами российских вод добыто более 5,05 млн тонн. Этот показатель также оказался выше рекордного вылова 2018 года, когда отечественные рыбаки впервые преодолели планку в 5 млн тонн (рекордный показатель с 1992 года).

«Общими усилиями, несмотря на вызовы и ограничения, связанные с пандемией, мы достигли хорошего результата. Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило не снижать темпы вылова по основным объектам помысла», – сказал Илья Шестаков.

Вместе с тем, глава Росрыболовства обратил внимание, что данные предварительные, уточненная статистика будет представлена на отчетной Коллегии ведомства в апреле.

Руководитель Росрыболовства добавил, что весомый вклад в общий вылов 2021 года обеспечили лососевая путина, добыча тихоокеанской сельди, возобновление масштабного промысла каспийской кильки, увеличение по треске и пикше на Северном бассейне и шпрота – в Азово-Черноморском бассейне.

«Важно, что растет показатель освоения неквотируемых объектов – такую задачу мы ставим на ежегодной основе. Под них также необходим новый флот и развитие береговой переработки. Особенно сейчас это актуально для Каспия», – сказал Илья Шестаков.

В Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне добыт основной объем рыбы и морепродуктов – 3,55 млн тонн. В том числе добыто 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что на 238,74 тыс. тонн или на 80% превышает уровень 2020 года на 8,2% больше уровня 2019 года.

Нарастили выловы рыбаки Северного бассейна – почти на 8%, до 541,3 тыс. тонн и Волжско-Каспийского бассейна – на 18%, до 100,5 тыс. тонн.

В Западном рыбохозяйственном бассейне добыто 78,63 тыс. тонн, в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне – 64 тыс. тонн.

Прибавку к вылову обеспечил отечественный рыбопромысловый флот за пределами российских вод.

В зонах иностранных государств, отрытой части Мирового океана и конвенционных районах прирост добычи составил 7% и достиг 657,3 тыс. тонн.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Совещание с членами Правительства

Президент в режиме видеоконференции провёл первое в наступившем году совещание с членами Правительства Российской Федерации.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Рад вас всех видеть, уважаемые коллеги.

У нас первая рабочая встреча в таком составе в наступившем году. Праздники, слава богу, постепенно заканчиваются и, как мы видим, проходят ровно, спокойно. Но жизнь, как известно, продолжается. И на повестке дня у нас сегодня вопрос, который волнует миллионы наших граждан, – это вопрос газификации. Выступит Новак Александр Валентинович, я попросил бы ещё и Турчака Андрея Анатольевича высказаться по этим вопросам, поскольку «Единая Россия» занималась с самого начала этими проблемами.

Но начать всё-таки хотел бы с наиболее актуальной темы, а именно с темы борьбы с коронавирусной инфекцией. Она нас не оставляет в покое – не только нас, весь мир. Мы видим, что сейчас происходит в Соединённых Штатах Америки – свыше миллиона заболевших, миллион триста уже, по-моему. В некоторых европейских странах примерно то же самое происходит с новым штаммом «омикрон».

Это лишний раз подчёркивает, что мы очень правильно сделали, что направили группу наших специалистов в Южно-Африканскую Республику. Ещё раз хочу поблагодарить Президента ЮАР и коллег, которые предоставили возможность поработать с этим штаммом прямо на месте, где он возник, где он был обнаружен. И надеюсь, что здесь у нас тоже будут определённые преимущества с точки зрения своевременности принятия необходимых решений.

Но совершенно очевидно также и то, что мы находимся, конечно, в очень сложной ситуации сегодня – в ситуации преддверия каких-то возможных новых вспышек, тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было в это время, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране.

Я попросил бы Татьяну Алексеевну Голикову начать нашу сегодняшнюю рабочую встречу.

Пожалуйста, Татьяна Алексеевна.

Т.Голикова: Спасибо.

Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович! Добрый день, уважаемые коллеги!

Как и договорились, о текущей ситуации.

По итогам первой недели наступившего года уровень заболеваемости в Российской Федерации составил 76,3 случая на 100 тысяч населения – это снижение на 19,4 процента по сравнению с последней неделей 2021 года.

Но эта ситуация не вполне реалистична, поскольку на протяжении последних недель до окончания 2021 года и на первой неделе 2022 года несколько снизился в ряде регионов уровень тестирования, и на первой неделе уровень тестирования составил 239 на 100 тысяч населения. Снижение уровня тестирования допущено в 66 субъектах Российской Федерации. Напомню, что нормативный уровень, который сегодня установлен Роспотребнадзором, составляет 300 на 100 тысяч населения.

Вчера на координационном совете под руководством Михаила Владимировича [Мишустина] мы детально рассматривали вопрос тестирования, и Председателем Правительства было дано поручение всем регионам страны обеспечить нормативный уровень и, более того, не просто обеспечить, но и превысить его. Здесь может быть только один понятный аргумент: раннее выявление заболевания позволяет предотвратить распространение инфекции и оказать своевременную помощь и лечение.

Напомню, что, как мы Вам и докладывали, Правительством выделены средства для поставки в регионы тест-систем для экспресс-диагностики COVID-19. Это необходимо для дифференциальной диагностики из-за схожести симптомов ковида, гриппа, ангины и иных простудных заболеваний.

В самое ближайшее время планируется поставить три миллиона тест-систем. Сейчас уже поставлено 810 тысяч тест-систем в 25 регионов страны. Готовится новое решение Правительства о выделении средств для поставки экспресс-систем в регионы по три с половиной миллиона в месяц в первом полугодии 2022 года.