Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Росрыболовство рассчитывает на 5 млн тонн

Несмотря на «неурожайный» год по лососю и сокращение квот на Северном бассейне вылов российских рыбаков все-таки может приблизиться к 5 млн тонн, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Ситуацию на рыбном рынке в предновогодний период Росрыболовство оценивает как нормальную и не ожидает дефицита ни по рыбе, ни по лососевой икре. «Произведено все с достатком, в больших объемах», – рассказал журналистам глава ведомства Илья Шестаков, подчеркнув, что вылов тихоокеанских лососей в этом году оказался рекордным для «нечетного» года – 500 тыс. тонн. – «По сути, это третий результат за всю историю лососевой путины. Поэтому цены должны быть стабильными, но будем смотреть, какие сюрпризы может нам преподнести торговля».

Как сообщает корреспондент Fishnews, несмотря на отставание от графика прошлого года регулятор рассчитывает, что общий вылов удержится на уровне 5 млн тонн.

«Небольшое на самом деле отставание, пока на 2%. Связано это с тем, что в прошлом году был рекордный вылов лосося. Но при этом если лосось не брать, то мы идем нарастающим итогом. Думаю, что к 5 млн тонн мы можем приблизиться. Это будет зависеть от того, как закончится пелагическая путина – это вылов иваси и скумбрии на Дальнем Востоке», – озвучил прогноз руководитель федерального агентства.

Он напомнил, что в этом году были снижены квоты и по основным объектам на Северном бассейне, с учетом этого отрасль показывает достойный результат.

«В целом я могу сказать, что рыбаки очень активно и удачно работают в этом году. Помимо Дальнего Востока, где всегда традиционно большой вылов, нам очень важно, что и другие бассейны наращивают объемы вылова, особенно в Каспийском море. Там зашли новые суда, новые компании стали работать в сопровождении наших научно-исследовательских институтов, которые и помогают с точки зрения организации рыболовства и наводят непосредственно на объекты промысла. Для нас это на самом деле важный показатель», – заявил Илья Шестаков.

Fishnews

Почему убийство Хангошвили не станет немецким Солсбери? Комментарий Георгия Бовта

Много вопросов и почти нет ответов: эксперты размышляют о скандале с Берлином после высылки двух российских дипломатов. В чем ироничность всей этой ситуации?

Германия объявила двух неназванных сотрудников российского посольства персонами нон грата. По данным газеты Süddeutsche Zeitung, они являются агентами внешней разведки Минобороны России. Причиной высылки стало убийство в Берлине в августе 2019 года бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили — гражданина Грузии, чеченца-кистинца по национальности. Какие последствия могут быть у этой истории?

В западной прессе не раз проводились прямые аналогии между убийством Хангошвили и покушением на Скрипалей в британском Солсбери. Но в таком сравнении не только полно натяжек, но и неприятных для правоохранителей той же Германии недоговоренностей. Последние оправдывают, в частности, «карательную» высылку российских дипломатов тем, что Россия не сотрудничала в деле Хангошвили: мол, что же вы нам раньше-то не сказали, что это террорист, причастный к ряду громких преступлений?

При этом замалчивается вопрос о том, почему Хангошвили не был выдан властям Грузии, которые объявили его в розыск три года назад. А также вопрос о том, на каком основании он вообще спокойно проживал в Берлине после того, как ему отказали в предоставлении убежища в ФРГ. Есть и чисто риторический вопрос: а разве хоть один боевик или бывший полевой командир из числа участвовавших в чеченских войнах и нашедших пристанище в разных европейских странах был выдан Москве? Нет, они спокойно проживают в Европе под своими именами и называются уважительно не «боевиками», а «повстанцами».

Что-то не припоминается, чтобы, к примеру, Пакистан высылал американских дипломатов после того, как спецназ США высадился без ведома властей на территории этой страны и без суда и следствия убил Усаму бен Ладена с группой «товарищей». Хотя такое сравнение для Хангошвили слишком жирно будет.

Можно еще вспомнить, как по следам расправы над спортсменами Израиля во время мюнхенской Олимпиады агенты «Моссада» расправились со всеми причастными к этому теракту палестинскими боевиками по всей Европе. Кого взорвали, кого застрелили. За все это скромные два года отсидели лишь двое агентов, без всяких дипломатических скандалов.

Можно провести еще аналогию с убийством одного из лидеров Ичкерии Зелимхана Яндарбиева в 2004 году в Катаре, за что к пожизненному заключению приговорили двух граждан России. Однако потом инцидент довольно быстро урегулировали по политической линии, и они отправились домой.

Конечно, некрасиво убивать, хоть и террористов, на сонных улицах Европы. Однако стоит все же заметить, что никакого сотрудничества по делам чеченских боевиков с европейскими спецслужбами у Москвы все равно не получается. Но главное, что у убитого Хангошвили было полно врагов и помимо Москвы. Например, из числа «кровников» в Назрани, Грозном или Махачкале, а также в самом Панкисском ущелье, где он в 2012 году сыграл весьма сомнительную роль в операции, проведенной грузинскими спецслужбами по приказу президента Саакашвили. Они заманили на свою территорию группу чеченцев, ингушей и кистинцев и предложили им коридор в Дагестан. Затем всех этих людей окружили и уничтожили, была объявлена «победа над терроризмом». Посредником в переговорах с окруженными боевиками выступал в том числе Хангошвили, обещая им сохранение жизни. Спустя три года на него было совершено покушение в Тбилиси, после чего он сбежал на Украину, а затем, опасаясь за свою жизнь, в Европу.

Что касается предполагаемого убийцы Хангошвили, которого журналисты-расследователи обозначают как объявленного в розыск Россией Вадима Красникова, то, во-первых, чисто теоретически паспорт на чужую фамилию ему могли сделать вовсе не по приказу российских спецслужб, а путем подкупа чиновников ФМС силами одной из преступных группировок — теми, кто хотел свести с Хангошвили счеты по законам кровной мести. А во-вторых, Хангошвили в любом случае как-то не жалко. И если Ангела Меркель будет в ходе «нормандского саммита» всерьез, а не чисто для проформы пенять Владимиру Путину на то, что на улицах Берлина «замочили» террориста, обвиняемого в ряде кровавых преступлений, то это будет странно с точки зрения наших понятий о добре и зле.

При этом циничная ироничность ситуации вокруг Хангошвили состоит в том, что если бы российские правоохранители усердно сотрудничали с немецкими в его деле, требуя выдать гражданина Грузии за серию преступлений, совершенных на территории России, то он до сих пор был бы жив и здоров, а Москве в ответ на все запросы повторяли бы одну и ту же фразу: какие ваши доказательства?

Александр Бугаев: «Молодежь – это наше настоящее»

6 декабря на площадке Дагестанского государственного медицинского университета в рамках проекта «Диалог на равных» прошла встреча с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. В мероприятии приняли участие Председатель Правительства Республики Дагестан Артем Здунов, заместитель председателя Народного Собрания РД Елена Ельникова, заместитель Председателя Правительства – министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова, министр по делам молодежи республики Камил Саидов, ректор ДГМУ Сулейман Маммаев, члены общественных молодежных организаций, волонтеры и студенты.

Открыл встречу руководитель вуза Сулейман Маммаев, который поприветствовал участников и представил гостей мероприятия.

Далее с приветственной речью выступил Артем Здунов. Он отметил, что молодежь региона постоянно принимает участие в происходящих в республике и стране процессах: «Отрадно, что молодежное движение в республике существенно продвинулось в развитии за последние полтора года. Наши ребята участвуют в различных всероссийских и международных мероприятиях и реализуют свои инициативы. Этим летом, будучи на «Машуке», беседовал с участниками форума и хочу отметить, что они занимаются очень интересными и полезными для всех нас проектами. Некоторые проекты мы реализуем вместе в тесном сотрудничестве. Считаю, что благодаря таким механизмам работы, мы достигнем успеха».

Обращаясь к молодежи, Александр Бугаев выразил благодарность за то, что они находят время и силы на совершение добрых и важных для страны дел: «Молодежь – это наше настоящее. Они реализуют интересные проекты, доводят до сверстников позитивные ценности. Хочу поблагодарить руководство Дагестана за постоянную поддержку и внимание к проблемам молодых людей».

Александр Бугаев также отметил особый вклад молодежи региона в социально-экономическое развитие Дагестана: «В этом году молодежь Дагестана привлекла в республику большие грантовые средства, что, естественно, составляет большой вклад в экономику. Только с грантовых конкурсов Федерального агентства по делам молодежи дагестанцы получили 89 миллионов рублей. Так, на форуме «Машук-2019» участники из республики выиграли 18 миллионов рублей».

После встреча перешла в формат вопрос-ответ. Участников интересовали грядущие изменения в области молодежной политики России, участие республики в форумной кампании, направления грантовых конкурсов и другое.

В завершение встречи Александр Бугаев и Артем Здунов вручили грамоты лучшим представителям молодежи и выбрали три лучших вопросов, авторы которых получили подарки от проекта «Диалог на равных».

Кроме того, ректор ДГМУ Сулейман Маммаев вручил руководителю Росмолодежи благодарность за поддержку молодежной политики Дагестана.

Отметим, что «Диалог на равных» – это проект Федерального агентства по делам молодежи, в рамках которого проводятся встречи молодежи с интересными и успешными личностями.

Спасти рядового Губина

Братская могила в центре Европы стала стройплощадкой на виду у нашего посольства

Текст, фото: Александр Емельяненков (Будапешт - Москва)

Будь моя воля, я бы прямо сейчас сделал Ласло Собаки почетным консулом России в венгерском городе Калоча. И не только из-за того, что он учился в Москве и до сих пор владеет русским так же уверенно, как своим видавшим виды "Рено".

А потому, что он - Паромщик. Человек, стремящийся соединять берега. Выйдя на пенсию, Ласло организовал в своем городе что-то вроде клуба друзей Пушкина и Глинки. Пока их совсем немного - восемь или девять человек, в той или иной мере владеющих русским, знающих наших писателей, музыкантов и художников.

В один из двух дней моей командировки в Калочу Ласло Собаки вызвался стать не только переводчиком, но и проводником. Общительный, легко идущий на контакт с людьми разного возраста, он помог детально разобраться во всем, что происходило и происходит сейчас на центральной площади города у кафедрального собора.

На самой площади, которая носит имя Святой Троицы, и вокруг нее.

Берег левый - берег правый

В войну рядом с Калочей через Дунай была наведена паромная переправа. И раненых с правого берега везли на левый. В центре Калочи, в здании семинарии, с весны 45-го располагался советский военный госпиталь. Рядом - штаб и комендатура, напротив - католический храм. В этом треугольнике между госпиталем, штабом и церковью умерших и хоронили. По словам очевидцев - слоями, на небольшой глубине, присыпая свежие погребения известью в целях дезинфекции...

Сколько всего, сказать с точностью до человека не можем. Но имена 214 бойцов и командиров установлены. Среди них и рядовой Губин Иван Калинович из Архангельска, 1925 года рождения - младший из двух братьев, ушедших на войну и не вернувшихся.

Ивана и его однополчан готовили в десантники - с их участием хотели малой кровью и без разрушений отбить у фашистов Будапешт. А в результате, как нередко случалось даже в конце войны, бросили на прорыв пехотинцами. В бою за неприметную высоту близ озера Балатон, который вел 78-й стрелковый полк 74-й стрелковой дивизии, автоматчик Иван Губин был ранен в голову осколком мины 18 марта 1945 года. Эти обстоятельства и дальнейшую судьбу помогла установить неврученная медаль "За боевые заслуги", которой он был награжден за мартовские бои. Об этом случае и самом поиске мы рассказали в проекте "Звезды Победы" ("Красноармейца Губина нашли по его медали" - "РГ", 05.05. 2015).

Кажется невероятным, но это факт: в фронтовых условиях, на чужой территории боец, получивший "сквозное минно-осколочное проникающее ранение черепа с истечением мозгового вещества", доставленный с поля боя в медсанбат, а затем трижды переданный из одного госпиталя в другой, превозмог себя, вытерпел и продержался до того дня, когда над Рейхстагом водрузили победный флаг. В алфавитной книге раненых и больных госпиталя N 2765, который в апреле-мае 45-го стоял в Калоче, указано: красноармеец Губин И.К. умер 2 мая.

А умерших здесь, как уже сказано, хоронили под окнами госпиталя - на площади рядом с собором...

Что дальше происходило на этом месте, расследовал и документировал в книге "Ваня из Архангельска" племянник погибшего автоматчика Виктор Александрович Губин. Мы давно знакомы, много где бывали вместе, в том числе в Венгрии и Польше, на местах боев, спорили, сомневались, вновь погружались в поиск и вместе радовались находкам.

Но ту площадь в Калоче, где в неполные 20 лет закончил земной путь младший брат его матери, Виктор отыскал сам. Трижды в разное время приезжал туда и каждый раз наталкивался на забор, раскопки, груды стройматериалов и шум тяжелой техники там, где по христианскому обычаю даже разговаривать нужно вполголоса.

Приезжайте осенью

О своих тревогах и том, что в одиночку удалось разузнать, он дважды писал нашему послу в Будапеште В.Н. Сергееву. Писал аргументированно и дипломатично, всякий раз снабжая сотрудников нашей дипмиссии важной информацией и документально выверенными сведениями обо всех погибших, умерших от ран и захороненных в Калоче.

И дважды ему письменно отвечали: не волнуйтесь, все под контролем. В письме от 7 августа 2017 года сказано (стиль и орфография сохранены): "Мэром г. Калоча доктором Йожефом Балинтом 8 декабря 2016 г. оформлено гарантийное письмо, согласно которому гарантируется сохранность и неприкосновенность воинского захоронения на период раскопок". Тогда же в эфире телеканала "Россия 24" прошел сюжет, а следом другой, что советское воинское захоронение в Калоче вот-вот "обретет новый облик".

В мае 2019 года доктор Балинт был гостем форума "Атомэкспо" в России, и я имел возможность напрямую спросить: когда закончатся раскопки рядом с захоронением и какой вид обретет площадь после реконструкции? В ответ получил приглашение: уже этой осенью приезжайте - увидите результат.

- Только не затягивайте, - добавил в мэр. - Осенью у нас выборы, а я на новый срок уже не пойду...

Мы последовали рекомендации. Но перед тем, как лететь в Венгрию на открытие обновленного мемориала, уже по каналам "Российской газеты" запросили информацию в нашем посольстве и в Управлении Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Ответ за подписью посла Сергеева не удивил, но озадачил:

"В настоящее время археологические раскопки завершены. По информации местных властей, установка на площади мемориальных плит с именами захороненных в г. Калоча советских воинов будет осуществлена в 2020 году".

Вот как! Выходит, с билетами мы поторопились? Да и вообще - отчего беспокойство?

"Указанные работы проводились под контролем Посольства Российской Федерации в Венгрии и Представительства Министерства обороны Российской Федерации (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии, - следует из того же письма (орфография сохранена). - Сотрудники Представительства регулярно проводят осмотр данного военно-мемориального объекта. Имеются письменные данные венгерских местных властей о неприкосновенности останков советских воинов, захороненных на площади".

С крестом, но без Христа

Уже назавтра с ответом посла как верительной грамотой я был в Будапеште. Виктор Губин прилетел туда накануне. К полудню мы были в точке назначения. Первым делом, конечно, на площадь - туда, где на старых фото были видны братские могилы, а над ними возвышался обелиск.

И что же?

На моих глазах по этому разрытому, растревоженному месту прошел и встал под загрузку многоосный оранжевый самосвал. Повинуясь воле человека, такого же окраса тяжелый экскаватор принялся методично черпать вокруг себя наваленный кучами грунт вперемешку с битой плиткой, кусками бетона, обрезками арматуры, прочим строительным мусором, россыпями щебня и еще бог знает чем, что попадало в ковш.

Вслед за одной машиной пришла другая. А когда площадку в одном месте "зачистили", тяжелый экскаватор уступил место "железной руке" размерами поменьше.

Но и ему пришлось посторониться, когда на ту же территорию впустили груженый бетоновоз. Он беспардонно утюжил ее, стремясь развернуться на ограниченном пространстве и встать-подъехать так, чтобы выгрузить готовую смесь как можно ближе к тому месту площади, где уже была сплетена и сварена металлическая арматура. К вечеру того же дня по свежему слою подстилающего бетона высотой примерно 25-30 сантиметров велась укладка гранитного камня.

Работающие на укладке бетона и те, что рядом кроили-подгоняли гранитные плиты, лишь изредка и без всякой агрессии посматривали на мою работу с камерой: и что нашел тут интересного, не видел, как площадь мостят?

Наутро выяснилось: эти люди приезжие. В Калоче их не знают. А что они знают о захоронении на площади, где оно, чем обозначено и как охраняется, ничего внятного сообщить не могли. И только к вечеру второго дня объясниться к нам вышла Марта Вёрёш - архитектор и прораб в одном лице с большими полномочиями.

Архитектор Марта

За то время, как начались археологические раскопки вокруг церкви, переросшие в реконструкцию всей центральной площади с прилегающими зданиями, успела бы завершиться развязанная не нами Вторая мировая война. И все эти годы (почти восемь лет) останки советских воинов - погибших и умерших от ран - в четырех братских и нескольких индивидуальных могилах лишены христианского покоя.

Инициированная не нами и ведущаяся на средства Евросоюза реконструкция исторической части города с целью сделать ее привлекательной для туристов этой осенью могла бы завершиться. Чего с надеждой ждали жители Калочи - прихожане местной церкви и просто граждане, откровенно уставшие от раскопок, пыли, грохота и визга работающей техники, гор щебня, песка и плиточного камня рядом с проезжей частью и пешеходными маршрутами.

Но - увы. Причем теперь препятствием становятся... могилы солдат, погибших вблизи Калочи на правом и левом берегах Дуная и захороненные на ее центральной площади. Никак не отраженные на генеральном плане реконструкции у архитектора Марты Вёрёш и ничем - ни колышком, ни столбиком - не обозначенные на местности, они уже стали в глазах обывателя главным раздражителем: "Опять эти русские! Все время мешают делать, что мы хотим..."

Каменный фундамент и остатки стен древнего храма, обнаженные археологами, со всех сторон заботливо огорожены металлической сеткой - вместе с примыкающей территорией.

Братские могилы, возникшие здесь в силу обстоятельств военного времени, не защищены никак и стали частью стройплощадки, подъездной дорогой, местом выгрузки материалов и свалкой строительного мусора, узким и уже засыпанным щебенкой коридором для прохода в церковь...

Госпожа Вёрёш не смогла показать схемы, чертежа, паспорта воинского захоронения или какого-то другого документа, где были бы указаны его размеры, границы, географические координаты. А если нет таких привязок к местности, как можно утверждать, что останки не затронуты в результате раскопок, перекладки коммуникаций, благоустройства и перемещения тяжелой техники?!

Не получили мы ответа и на главный вопрос - к какому варианту склоняются заказчики, отпустившие деньги на реконструкцию площади.

Собрать кости из нескольких братских могил в одно место и как-то его обозначить?

Раскопать все могилы на площади, эксгумировать останки и перенести их в другое место?

Или - ничего не поднимая, закатать все в бетон, покрыть плиткой и сделать тут пешеходную туристическую зону?

"Выбор решения, - уверяла архитектор Марта, - за российской стороной". А почему такого решения до сих пор нет или о нем не говорят, "спросите в своем посольстве".

Алла Борисовна

Если бы к именам госслужащих, чиновников и дипломатов было принято давать, как давали когда-то царям, имена прилагательные - Грозный, Тишайший, к имени Аллы Борисовны Афониной надо было бы добавить: Недоступная.

Лишь однажды удалось дозвониться по мобильному телефону, который предоставили "Российской газете" ее же коллеги-начальники в профильном управлении Минобороны России. Но Алла Борисовна даже элементарных ответов не дала. Возможно, потому что просто не владела ситуацией. Неприступным тоном она вернула нас туда же, откуда мы к ней постучались - в Москву, в министерство обороны. А когда мы обратились с письменным запросом к ее прямым руководителям, нас настоятельно просили подождать "ответ, который готовится посольством".

Ответ из нашего посольства, как уже сказано, мы получили. Но и после этого встретиться с Афониной, чтобы в прямом диалоге прояснить ситуацию, не удалось.

Ни в Москве, куда она приезжала на несколько дней в командировку для участия в ежегодном заседании Российско-венгерской межправительственной комиссии в начале октября.

Ни в Будапеште, где г-жа Афонина четвертый год возглавляет при посольстве РФ представительство минобороны по вопросам воинских захоронений.

Ни в самой Калоче, куда она в один день с нами, но тайком от нас заехала на несколько минут, чтобы увидеть наконец происходящее на площади и отчитаться перед своим московским руководством...

Тут, пожалуй, стоит напомнить, что еще 6 марта 1995 года между правительством Российской Федерации и правительством Венгерской Республики подписано Соглашение об увековечении памяти павших военнослужащих и гражданских жертв войн и о статусе захоронений. Оно и есть тот действующий документ, на который ссылаются и к которому апеллируют стороны, когда друг к другу возникают вопросы или предложения. Например, по учету, реконструкции, переносу захоронений или эксгумации останков, в том числе частичной.

При всей возможной неполноте этого обязывающего межгосударственного документа и несовершенствах национального законодательства в той же сфере, на что без конца пеняют в профильном управлении минобороны и переводят стрелки на посольство, действующих ныне норм и полномочий вполне достаточно для того, чтобы не создавать и не допускать создания ситуаций, подобных той, что сложилась в Калоче.

Но это - если по-настоящему, не напоказ, а на совесть исполнять свои должностные (оплачиваемые!) обязанности, не говоря уже о категориях долга, памяти и человеческой морали. А если только 2-3 раза за год с холодным сердцем положить казенные гвоздики на холодный мрамор под прицелом фотокамер да разместить отчет об этом на посольском сайте, а все другое время от журналистов бегать и в семьи фронтовиков отписки слать - тогда конечно... Законы у нас плохие и конституция не та. Во всем они виноваты.

Мэр и епископ

Не знаю, что сообщила в Москву после мимолетного визита в Калочу глава представительства минобороны при посольстве в Будапеште, а мы увидели и поняли вот что.

Проект, изначально заявленный как археологические изыскания вокруг исторического фундамента церкви (XI и XII века), перерос в масштабную реконструкцию всей центральной площади города. С созданием здесь музейно-туристического комплекса под управлением католической архиепархии. Музей уже открыт, выглядит вполне по-европейски, и у него есть свой сайт с видео- и фотогалереями, аудиозаписями проповедей. Но - ни единого фото разрытой площади перед собором в месте погребения погибших и вообще ни единого слова о присутствии на площади Святой Троицы христианских могил.

Власти города, может, и хотели бы вмешаться, чтобы ускорить ведущиеся работы или в чем-то подправить сам проект, но делать это не решаются. Нынешний архиепископ Балаж Бабель назначен на эту должность в июне 2006 года. За полтора десятилетия обрел большое влияние, а сама архиепархия Калочи - вторая по значимости в Венгрии. На ее территории проживают 546 тысяч человек, практически 70 процентов - католики. Конечно, не все из них истовые верующие. Но симпатизирующих церкви все-таки много. Поэтому и прежний мэр Калочи, д-р Йожеф Балинт, многоопытный управленец, и пришедший этой осенью на смену д-р Филвиг Геза, юрист по образованию с большой адвокатской практикой, не учитывать этого не могли и не могут.

С доктором Балинтом, как и предвидели, встречи не случилось. Да и что ему было сказать в свое оправдание?

А вот только что избранный глава города вопреки ожиданиям принять нас согласился. Правда, встреча была недолгой и, что называется, без протокола. Тем не менее о цели нашего приезда мы ему рассказали, мнениями о сложившейся ситуации обменялись. Расстались с обещанием, что свои озабоченности изложим письменно.

...Утром, в день нашего отъезда, на ту часть площади, что еще не замостили, пришел очередной бетоновоз, и наступление продолжилось. И только белые хризантемы, оставленные с вечера Виктором Губиным и без воды поникшие, напоминали о тех, кто остался здесь без нашей защиты.

Дословно

"Если перезахоронение станет неизбежным..."

Из письма Виктора Губина послу России в Венгрии В.Н. Сергееву

"По открытым базам данных (ОБД "Мемориал" и другие), а также работая с документами ЦАМО в Подольске и Санкт-Петербурге, мне удалось подготовить достаточно корректный список советских солдат и офицеров, захороненных в городе Калоча, включающий 103 человека, а также список из 15 человек, перезахороненных сюда из других мест. При встрече с директором местного музея Имре Ромшичем (август 2016 года) я получил от него еще один список на семерых советских граждан, умерших в венгерском военном госпитале в Калоче. Троих из них удалось идентифицировать по базе данных obd-memorial: они по сей день числятся без вести пропавшими.

По моему мнению, существует и второе захоронение наших военнослужащих, умерших в Калоче в 1944-1945 годах, - это часть территории городского кладбища. Одним из подтверждений может служить схема городского кладбища с указанием могил умерших в госпитале СЭГ N 1439, обнаруженная мною в архивных документах госпиталя. Именно здесь, на городском кладбище, каким-то образом оказались два гранитных памятника - капитану Дымовскому и лейтенанту Марапулец, ранее (с 49-го по 90-е годы) находившиеся над их могилами на площади в центре города. Я не смог найти никаких подтверждений, что одновременно с памятниками было осуществлено и перезахоронение останков...

Прошу Вас, Владимир Николаевич, взять под личный контроль ситуацию с советскими воинскими захоронениями в Калоче. Являясь человеком, лично заинтересованным в увековечивании памяти наших погибших бойцов, считаю возможным предложить следующие очевидные мероприятия. Получить от местных властей и Епископата достоверную информацию об их планах и действиях в связи с проводимой реконструкцией и археологическими раскопками. Оценить, существует ли опасность несанкционированного перезахоронения останков и постараться ее предупредить. Обратиться с настоятельной просьбой о восстановлении на захоронении прежнего памятного знака или установке нового.

Если перезахоронение станет неизбежным, провести его под контролем посольства и иных предусмотренных международными правовыми нормами органов, с соблюдением воинских ритуалов и приглашением родственников захороненных. Если мое предположение о наличии второго захоронения в Калоче - на городском кладбище - подтвердится, то на нем также необходимо установить пусть скромный, но с соответствующей надписью знак.

14 сентября 2016 года".

Непечатным словом

Власти Ставрополя выживают газетные киоски

Текст: Михаил Сухарев ("Российская газета", Ставропольский край)

Администрация города Ставрополя на глазах у местных жителей принялась методично уничтожать сеть газетных киосков. Сегодня в суде находятся иски о сносе очередных 14 таких объектов. Причем под "отстрел" властей в первую очередь попадают киоски, которые находятся в центре - в самых дорогих местах столицы края.

В крупнейшем мегаполисе Северного Кавказа с почти полумиллионным населением сейчас работают 34 киоска АО "Союзпечать" (региональный орган "Роспечати" на Ставрополье). А всего четыре года назад их было 72. Ситуация с торговлей печатными изданиями, по мнению местных журналистов, одна из худших в стране - чиновники год за годом с помощью судебных органов забирают себе приглянувшиеся места.

- У каждого из наших киосков разная рентабельность, при этом немало убыточных. А самые доходные из них относятся к категориям А и Б. Примечательно, что иски в судах направлены именно против них. Спрос на продукцию и так падает, бывают проблемы и с издателями, а тут еще такое отношение в городе к нам, - рассказал "РГ" заместитель директора АО "Союзпечать" на Ставрополье Андрей Пилипенко.

"Военная стратегия" властей довольно проста: чиновники регулярно меняют требования к внешнему виду объектов торговли, и у газетных киосков попросту не находится средств, чтобы соответствовать им. Дальше следует обращение в суд: "внешний вид нестационарных торговых точек не соответствует типовым эскизам". По удивительному стечению обстоятельств город непременно выигрывает все подобные процессы. Затем за дело берутся приставы, и киоски безжалостно сносятся. Из 14 дел по торговым точкам "Союзпечати", которые рассматриваются сейчас в судах Ставрополя, шесть уже мэрия выиграла. Правда, есть еще время на апелляции. Но, как показывает практика, они только оттянут неизбежное...

Стандартные киоски "Союзпечати" - белого цвета с красными буквами: к ним жители привыкли, они стояли на своих местах десятилетиями. Администрация же требует сделать их "побольше и золотистого цвета". Вот такая получается незадача. А еще - полная победа эстетики над разумом. То, что торговая точка не может обеспечить рентабельность и вложить в нее сотни тысяч рублей нереально, власти не интересует.

Убедить городские и краевые власти в том, что продажу газет и журналов нужно поддерживать, пытались неоднократно.

- К сожалению, это все спустилось к исполнителям, а те развели руками. Поддержки ни на уровне региона, ни на уровне муниципалитетов найти не удалось, - подчеркнул в разговоре с корреспондентом "РГ" председатель регионального отделения Союза журналистов России Василий Балдицын.

Особенно ставропольских журналистов беспокоит то, что в новых густонаселенных районах города места для газетных киосков не предоставляются в принципе. В выстроенном за последние годы гигантском районе "Перспективный", где живут десятки тысяч человек, нет ни одного (!) киоска по продаже печатной продукции. А вот власти города, судя по всему, вовсе не считают, что кого-то "притесняют или душат".

- Показатель обеспеченности населения города площадью нестационарных торговых объектов по продаже периодической и иной печатной продукции составляет 1,27 торгового объекта на 10 тысяч человек. В городе есть 53 НТО, что покрывает потребности с запасом, - считает руководитель комитета муниципального заказа и торговли администрации Игорь Кащаев

Мэрию Ставрополя, похоже, просто не волнует, какую духовную пищу будут употреблять их сограждане. Для чиновников главное, чтобы цвет радовал глаз. И золотой (во всех смыслах) оттенок для них куда приятнее "унылого" белого...

Елка желаний

Владимир Путин пообещал удвоить грант на конкурс "Доброволец России"

Текст: Айсель Герейханова (Сочи)

5 декабря, в День волонтера Владимир Путин принял участие в Международном форуме добровольцев, который проходит в Сочи. Президент пообещал, что грант на поддержку конкурса "Доброволец России" будет удвоен, и придумал название новому проекту "Народного фронта" - "Прямая линия. Продолжение". Этот проект позволит решить проблемы сотни тысяч людей, обратившихся к главе государства.

Владимир Путин выступил на церемонии закрытия добровольческого форума, в котором приняли участие волонтеры из 120 стран мира. "Мы находимся с вами в Сочи. Именно здесь был дан мощный толчок развитию волонтерства и добровольчества в нашей стране в период сочинской зимней Олимпиады, а сейчас волонтеров в нашей стране более 15 миллионов человек - это огромная армия", - отметил президент. По его словам, искусственный интеллект может быть эффективнее человека, но он искусственный, в нем нет того, что присуще человеку - сердца, души, сострадания. "У всех у нас оно есть, а у таких людей, как вы, оно наиболее ярко выражено, что представляет для всех нас особую ценность, потому что это и есть фундамент существования самого человека и человечества", - подчеркнул Путин. Он также пообещал, что грант на поддержку конкурса "Доброволец России" будет удвоен. "Конечно, волонтеры работают бескорыстно, но все-таки в праздничный день у нас принято дарить подарки", - заметил глава государства.

Путин наградил жительницу Татарстана Инессу Клюкину, которая стала победителем всероссийского конкурса "Доброволец России-2019" в номинации "Волонтер года". Инесса получила приз за проект творческой инклюзивной студии "Э-моция", миссия проекта - формирование позитивного образа человека с инвалидностью через театральное творчество, а также расширение инклюзивного сообщества.

На полях форума президенту представили новый проект "Народного фронта", который призван мониторить и обрабатывать обращения, которые поступили Владимиру Путину в этом году на "Прямую линию". Такая информация должна позволить волонтерам и местной власти решить проблемы людей. Так, во всех регионах России на площадках региональных отделений ОНФ уже сформированы штабы с привлечением волонтеров, представителей некоммерческих организаций (НКО) и региональных органов власти. "Мы получили сейчас 1,2 миллиона сообщений. Они загружены в систему и розданы в наши штабы", - рассказал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов. Суть проекта - волонтеры обзванивают обратившихся на "Прямую линию" для уточнения вопросов и по результатам разговора ребята либо решают проблему самостоятельно, либо привлекают для этого НКО или идут в органы власти. Так по стране они уже обзвонили порядка 72 тысяч человек.

Прямо на площадке форума президенту показали, как работает Краснодарский штаб. Например, часть обращений от жителей этого региона была связана с неполучением льготных лекарств. "Мы постарались решить эту проблему без привлечения дополнительных средств. То есть путем перераспределения лекарств, которые находятся на складах. В итоге на сегодняшний момент 49 человек уже получат эти препараты", - рассказала президенту волонтер Настя. Еще одно обращение, которое волонтерский штаб обрабатывал в эти минуты, было от участника Великой Отечественной войны, ветерана 96 лет, который проживает в городе Ейск, мечтает попасть на парад Победы в Москву. "Считайте, что его уже пригласили. Я его лично приглашаю, дадим ему хорошее почетное место, чтобы он все видел. И доставим его в Москву", - отреагировал президент.

Владимиру Путину также рассказали о дискуссии, которая возникла вокруг названия проекта - что лучше: "Помощник президента" или "Прямая линия. Продолжение". "Прямая линия. Вторая серия", - заметил Путин, но остановился на варианте "Прямая линия. Продолжение". Замруководителя исполкома ОНФ Ирина Плещеева рассказала "РГ", что так проект и будет теперь называться.

На полях форума Владимир Путин также встретился с лидерами добровольческого движения. Во время этого общения волонтер поискового движения "Память и слава" Мария Игонина пригласила Путина принять участие в одной из экспедиций поисковиков, которая будет проходить на территории Республики Крым, близ города Керчь. Президент пообещал найти такую возможность. Он заметил, что "память о бойцах, которые погибли, важна, но важна не для них - для нас, для наших детей и наших внуков". Путин также поддержал идею создания единой информационной базы пациентов, которые попали без документов в больницы, но в силу разных обстоятельств их личность не установлена. С такой просьбой обратился волонтер поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев. Он уверен, что с появлением такой базы тысячи людей могут быстрее вернуться в семьи.

И уже по сложившейся доброй традиции в преддверии Нового года президент присоединился к акции "Елка желаний", которая была установлена на полях добровольческого форума. На стенде благотворительного проекта "Мечтай со мной" глава государства и лидеры добровольческого движения наугад выбрали по одному из вывешенных на елке желаний. Оформленные в виде елочных шаров-открыток детские мечты были очень разными. Кто-то мечтает побывать в Москве, кто-то - попасть в Санкт-Петербург и увидеть разводные мосты, побывать в "Эрмитаже". Путин взял шарик с желанием Андрея Кочетова из Ставрополья - оказаться на Красной Поляне в Сочи. "Елка желаний" - акция проекта "Мечтай со мной", в рамках которой исполняются мечты детей-сирот и детей из малоимущих семей.

Кстати

Почти 80% российских граждан хотят, чтобы их дети занимались волонтерской и добровольческой деятельностью, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Абсолютное большинство (83%) россиян считают, что волонтерская деятельность является примером для молодежи. Добровольческие проекты люди оценивают как значимые для страны и уверены, что государство должно помогать волонтерам и активистам общественных организаций.

Советскую и мировую классику покажут на большом экране в рамках новой программы проекта КАРО.Арт "Шедевры мирового кинематографа", сообщает пресс-служба проекта.

"С 9 декабря в киноцентре "Октябрь" в рамках проекта КАРО.Арт будет запущена новая программа под названием "Шедевры мирового кинематографа". Ее цель — сделать классику доступной для каждого. Репертуар программы поможет школьникам и студентам в изучении культуры и истории кино, а другим зрителям подарит приятную ностальгию и удовольствие от просмотра. Список фильмов состоит из культовых картин именитых режиссеров, признанных как критиками, так и зрителями", — говорится в сообщении.

Основу программы составят советские и зарубежные фильмы разных лет. Зрителям покажут последнюю картину Сергея Эйзенштейна "Иван Грозный", музыкальную комедию "Карнавальная ночь" Эльдара Рязанова. Также в список вошел первый советский фильм-обладатель "Золотого медведя" — драма "Восхождение" Ларисы Шепитько, фантасмагория "Город Зеро" Карена Шахназарова, экранизация пьесы Чехова "Дядя Ваня" Андрея Кончаловского.

"Зарубежная классика будет представлена драмой "Семейный портрет в интерьере" режиссера Лукино Висконти, скандальной и новаторской драмой "Конформист" Бернардо Бертолуччи, итало-французской мелодрамой "Бассейн" Жака Дере с Аленом Делоном и Джейн Биркин в главных ролях", — отметили в пресс-службе.

Современное знаковое кино представлено "Меланхолией" Ларса фон Триера, "Сломанными цветами" Джима Джармуша, "Твин Пикс: Огонь иди за мной" Дэвида Линча.

Цены на топливо в целом по России остаются стабильными

Эксперты Центра исследований проблем реальной экономики (ЦИПРЭ) прогнозируют, что в России резких изменений в розничных ценах на автомобильное топливо до конца года не произойдет. В следующем году цены будут расти в пределах инфляции и без скачков.

На начало последнего месяца 2019 года цены на топливо в целом по России остаются стабильными. За 11 месяцев текущего года в среднем по России розничная стоимость бензина марки Аи-92 поднялась менее чем на 1%, а марок Аи-95 и АИ-98 чуть более чем на 1%. Цена дизельного топлива в течение года традиционно менялась из-за смены сезона, но на сегодняшний день она вернулась к уровню на начало 2019 года. Таким образом, рост стоимости автомобильного топлива в этом году оказался ниже уровня, «обещанного» правительством в начале года, сообщает Центр исследований проблем реальной экономики.

В Минэнерго считают это следствием компенсационного механизма, который позволяет нефтяникам вернуть часть недополученной прибыли из бюджета. В ведомстве уверены, что рост розничных цен на бензин останется в пределах инфляции и в 2020 году.

В Федеральной антимонопольной службе прогнозируют, что цены на дизельное топливо до конца 2019 года и в 2020 году не вырастут выше уровня инфляции. В следующем году на дизель ожидаются традиционные сезонные колебания. В зимний период цены будут расти темпами, близкими к инфляции, а в летний будут снижаться.

По данным Росстата, стоимость литра бензина в среднем по России на 2 декабря осталась прежней - 44,67 руб. Цена за литр бензина марок АИ-92 и АИ-95 снизилась на 1 коп. - до 42,23 руб. и 45,75 руб. соответственно. Дизельное топливо подорожало на 10 коп. - до 47,47 руб. за литр.

Снижение цен на автомобильный бензин зафиксировано с 26 ноября по 2 декабря в 13 центрах субъектов РФ, наибольшее в Нарьян-Маре - на 0,6%. Увеличение цен на бензин отмечалось в 6 центрах субъектов РФ, наибольшее в Благовещенске и Великом Новгороде - на 0,2%.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК), средняя цена на бензин АИ-92 снизилась на 1 коп. до 42,84 руб. за литр, стоимость АИ-95 сохранилась на уровне 45,98 руб. за литр. Летнее дизельное топливо подорожало на 24 коп. до 46,31 руб. за литр, на зимнее дизельное топливо - на 3 коп. до 47,90 руб. за литр.

Средние цены на бензин АИ-92 выросли в 7 субъектах, снизились в 7 субъектах и остались без изменений в 71 субъекте. В Калининградской области и Ханты-Мансийском АО средняя цена возросла на 8 коп., в Республике Карелия на 7 коп., в Новгородской области на 4 коп., в Республике Тыва на 3 коп. за литр. В Республике Кабардино-Балкария бензин подешевел на 72 коп., в Волгоградской области и Севастополе на 10 коп., в Республике Крым и Вологодской области на 8 коп., в Краснодарском крае на 7 коп. за литр.

Средние цены на бензин АИ-95 увеличились в 8 субъектах, снизились в 4 субъектах и не изменились в 73 субъектах. В Калининградской области средняя цена поднялась на 9 коп., в Псковской области на 8 коп., в Республике Карелия на 6 коп. за литр. В Новгородской области и Ханты-Мансийском АО стоимость бензина повысилась на 5 коп., в Республике Тыва на 2 коп. за литр. В Севастополе средняя цена снизилась на 11 коп., в Вологодской области на 10 коп., в Республике Крым на 8 коп. за литр.

Средние цены на зимнее дизельное топливо выросли в 13 субъектах, снизились в 9 субъектах, сохранились на прежнем уровне в 60 субъектах, в 1 субъекте возобновилась реализация топлива и в 2 субъектах продажи топлива не осуществляются. В Ставропольском крае средняя цена повысилась на 70 коп., в Рязанской области на 50 коп., в Московской области на 47 коп., в Смоленской области на 40 коп. за литр. В Калужской области средняя цена выросла на 37 коп., в Республике Карелия на 33 коп., в Псковской области на 20 коп., в Волгоградской области на 19 коп. за литр. В Вологодской области топливо подорожало на 15 коп., в Республике Тыва на 13 коп., в Кемеровской области на 7 коп., в Алтайском крае на 1 коп. за литр. В Пензенской области средняя цена снизилась на 80 коп., в Воронежской области на 73 коп., в Тульской области на 68 коп. за литр. В Ярославской области топливо подешевело на 57 коп., в Нижегородской области на 44 коп., во Владимирской области на 42 коп. за литр. В Тверской области средняя цена снизилась на 17 коп., в Белгородской области на 6 коп., в Краснодарском крае на 1 коп. за литр. Сезонная продажа дизельного топлива возобновилась в Чеченской Республике по средней цене 43,60 руб. за литр.

Средние цены на летнее дизельное топливо выросли в 5 субъектах, снизились в 9 субъектах, сохранились без изменений в 17 субъектах, в 20 субъектах завершилась продажа топлива и в 34 субъектах реализация топлива не осуществляется. В Тверской области средняя цена увеличилась на 59 коп., в Ставропольском крае и Республике Карачаево-Черкессия на 47 коп., в Псковской области на 30 коп., в Самарской области на 7 коп. за литр. В Республике Татарстан средняя цена снизилась на 65 коп., в Республике Чувашия на 45 коп., в Республике Удмуртия на 35 коп. за литр. В Тульской и Воронежской областях топливо подешевело на 21 коп., в Республике Крым на 13 коп., в Севастополе на 10 коп., в Краснодарском крае и Ульяновской области на 2 коп. за литр. Завершились продажи топлива в Смоленской, Калужской, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Владимирской, Нижегородской, Саратовской, Ярославской, Свердловской, Тюменской, Пензенской и Новосибирской областях, Ханты-Мансийском АО, Красноярском крае, Республиках Марий Эл, Мордовия и Хакасия.

Президент Азербайджана посетил экспозицию ГП КС на выставке BAKUTEL-2019

4 декабря 2019 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Гейдар оглы Алиев внимательно ознакомился с экспозицией подведомственного Россвязи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС), которую предприятие представляет в Баку на крупнейшей в каспийском регионе выставке телекоммуникацией, инноваций и высоких технологий BAKUTEL-2019.

Президент Азербайджана отметил перспективы партнёрства ГП КС и азербайджанского оператора спутниковой связи ОАО «Азеркосмос» в рамках подписанного накануне соглашения о сотрудничестве в области услуг спутниковой связи, и пожелал большой плодотворной совместной работы.

Иран и Россия рассматривают расширение морских связей

Глава Иранской организации портов и морского судоходства встретился в Москве с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта России.

Он встретился и провел переговоры с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта России Юрием Цветковым о расширении морского и портового сотрудничества, обмене протоколами сотрудничества портов и совместных инвестициях в порты двух стран, сообщает Mehr News.

Обе стороны подчеркнули необходимость расширения совместных инвестиций на основе развития портов, устранения барьеров для судоходных компаний и увеличения судоходства в Каспийском море.

Объем морского товарооборота между Ираном и Россией составляет более 2700 тонн в год. Прогнозируется увеличение до более чем 5400 тонн после внедрения протокола развития морских перевозок.

Всемирный день волонтеров: миллионы россиян объединяются ради добровольной помощи природе

Развитие эковолонтерства является одним из перспективных направлений проявления гражданской активности населения нашей страны, положительной тенденцией, объединяющей разные поколения россиян. Без поддержки гражданского общества не может быть в полной мере реализована ни одна инициатива государства.

Минприроды России в своей деятельности опирается на поддержку всех слоев населения России, в свою очередь, оказывая помощь по проведению природоохранных инициатив. На сегодняшний день во всех федеральных округах РФ реализуются массовые эколого-добровольческие проекты федерального, регионального и муниципального уровней. Повышение экологической культуры населения и вовлечение граждан в мероприятия природоохранной тематики являются одним из ключевых направлений нацпроекта «Экология» и в полной степени соответствуют его целям и задачам.

«Актуальность развития добровольческих инициатив практика Минприроды России показала в 2018 г. - «Год Добровольца». Ставшая одним из важнейших направлений государственной политики ведомства, деятельность по поддержке волонтерских движений показала рекорды в 2019 г. Сегодня на примере таких масштабных акций как «Сохраним лес», «Вода России», успешных проектов на особо охраняемых природных территориях, мы можем говорить не только о количественных показателях, но и о качественном улучшении экологической культуры в стране. Результаты независимых социологических исследований ежегодно демонстрируют рост вовлеченности жителей страны в вопросы охраны окружающей среды», – отметил Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин.

На сегодняшний день добровольчество охватывает различные сферы природоохранной деятельности и практически все слои населения. Главный плюс эковолонтерства - его доступность. Любой человек может найти применение своим силам и помочь природе.

Так, осенью нынешнего года в поддержку пострадавших от лесных пожаров регионов была проведена акция «Сохраним лес», в ходе которой за полтора месяца в 80 регионах страны высажено 35 млн деревьев. Массовые акции по лесовосстановлению проводились Минприроды России и Рослесхозом и ранее, но общая задача, направленная на сохранение лесных насаждений, объединила нынче рекордное количество участников - более 3 млн участников.

Кроме того, одним из самых активно развивающихся видов эковолонтерства для граждан нашей страны является участие в природоохранных проектах, связанных с очисткой берегов и водоемов.

В День добровольца в Минприроды России подвели итоги крупнейшей в стране волонтерской экологической акции «Вода России». В этом году она впервые прошла в формате серии эко-марафонов, которая стартовала в мае в Нижнем Новгороде, а завершилась в октябре в Крыму. Формат экологической эстафеты позволил объединить все 85 регионов и дал новый рекордный результат: более 24 000 км береговой линии было очищено от мусора силами порядка 1 млн волонтеров. При этом более 20% мероприятий прошло с применением технологии раздельного сбора мусора. Участники проекта в этом году установили рекорд, очистив от мусора 24 200 км берегов, что сопоставимо половине длины экватора Земли. В тройку самых активных регионов вошли Республики Ингушетия, Северная Осетия-Алания и Саха (Якутия).

Всего при поддержке Минприроды России, Центра развития ВХК, Федерального агентства Росводресурсы и движения ЭКА в серии было проведено 10 эко-марафонов: «Чистые берега Волги», «От Онеги до Ладоги», «Чистые берега Кавказа», «Чистые берега Дальнего Востока», «Чистые берега Байкала», «Чистые берега Сибири», «Чистые берега Урала», «Чистый Дон», «Чистые берега Крыма» и марафон в Краснодарском крае. Традиционно, по итогам проведения уборок, Минприроды России был составлен рейтинг самых активных регионов-участников. Первое место уже третий год подряд у Республики Ингушетия, второе – у Республики Северная Осетия-Алания, третье место – у Республики Саха (Якутия). При составлении рейтинга учитывался объём собранного мусора, количество водоёмов и коэффициент отношения числа участников акции к населению региона. Так, в Ингушетии, на уборку вышел практически каждый третий житель Республики, а в Краснодарском крае и Волгоградской области участники Акции очистили более 1000 км берегов родного края.

Не менее масштабная работа добровольческая работа проводится и на ООПТ. На заповедных территориях страны с каждым годом появляется все больше проектов, связанных с эковолонтерством.

К примеру, сотрудники ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» в 2019 г. провели 14 добровольческих лагерей, участниками которых стали более 200 человек из 11 стран мира Волонтерские мероприятия проходили на территориях Кенозерского нацпарка и нацпарка «Онежское поморье».

В Байкальском заповеднике добровольцы приняли участие в кольцевании птиц. В рамках волонтерского сезона 2019 г. сотрудникам станции кольцевания птиц «Байкальская» помогли 44 волонтера из 8 стран: России, Финляндии, Венгрии, Беларуси, Германии, Тайваня, Нидерландов, Англии. Всего в этом году в заповеднике было окольцовано 6,5 тыс. птиц.

Приокско-Террасный заповедник в сезон-2019 провел 25 волонтерских акций, в которых приняло участие более 700 человек. При этом помочь заповеднику вызвались как частные лица и образовательные учреждения, так и организации.

В Керженском заповеднике побывало около 150 волонтеров, которые помимо хозяйственных, выполняли самые разнообразные работы – заготавливали корма для северных оленей, принимали участие в оценке ущерба от лесных пожаров, выходили с госинспекторами на патрулирование территории, осуществляли фото- и видеосъемку местности.

В Прибайкальском нацпарке в текущем году побывало 732 волонтера, которые приняли участие в 11 мероприятиях (экспедиция «Компас Байкала», акция «Чистые берега Байкала», акция «Вода России», акция «Зеленая Весна» и т.д).

В нацпарке «Красноярские Столбы» в 2019 г. 39 волонтерских акций объединили более 2,6 тыс человек. Добровольцы чистили настильные тропы от снега, скалы – от вандальных надписей, красили туристические объекты, очищали территорию от захламленности, обустраивали места отдыха и экотропы, собирали бытовой мусор, занимались просветительской работой. Впервые стартовал проект «Заповедный десант: разделяя отходы, помогаем природе».

В волонтерских мероприятиях заповедника «Эзри» в 2019 г. поучаствовали около 2,5 тыс человек. С привлечением волонтеров были проведены акции «Марш парков», экологический форум «Зеленая планета», «Международный день климата», «День Земли», «Экология и мы».

В экологических акциях нацпарка «Лосиный остров» в 2019 г. приняли участие около 5 тысяч человек. С помощью волонтеров посажены дубовая роща в Яузском лесопарке, сиреневый сад у Алексеевского пруда, в Дендрарии создана экспозиция растений «Русский Север», проведены субботники во всех экологических центрах.

В заповеднике «Калужские засеки» с апреля по октябрь прошло 5 волонтерских смен. Для участия в разных видах работ на заповедную территорию приехали более пятидесяти добровольцев из Калининграда, Санкт-Петербурга, Крыма, Липецка, Башкортостана, Мордовии, Татарстана, Воронежа, Нижегородской области, Тулы, Москвы и Московской области.

В 2020 г. добровольческая работа по всем природоохранным направлениям будет продолжена.

В Карачаево-Черкесии отремонтировали подъездную дорогу к астрофизической обсерватории РАН

Это 8-километровый участок трассы «Подъездная дорога от автомобильной дороги А-155 Черкесск - Домбай - граница с Республикой Абхазия к Специализированной астрофизической обсерватории Российской академии наук» (км 0 - км 8).

На всем протяжении участка укрепили обочины, с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона обновили покрытие проезжей части, а на 200-метровом отрезке - заменили также основание и дорожную одежду. В целях предупреждения схода оползней с близлежащих склонов вывезли порядка 8 тыс. кубометров грунта. Кроме того, привели в порядок 29 водопропускных труб и почти 1,3 км бетонных лотков.

Для обеспечения безопасности дорожного движения обновлено металлическое барьерное ограждение, в том числе и на двух мостах через реки Большой Зеленчук (км 0) и Гороховая Балка (км 1).На трассе установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики, а также нанесена разметка термопластиком.

В Архызе МТС расширила сеть связи "четвертого поколения"

ПАО "МТС" к началу горнолыжного сезона запустил в Карачаево-Черкесии высокоскоростной мобильный интернет в курортном поселке Архыз.

Новые базовые станции LTE МТС позволили в условиях высокогорья подключить "жемчужину Карачаево-Черкесии" к высокоскоростному мобильному интернету. Устойчивый сигнал появился на территории туристической деревни Романтик, по всей протяженности канатных дорог и на горнолыжных трассах. Возможности LTE позволяют абонентам МТС мгновенно передавать мультимедиафайлы, совершать видеозвонки, пользоваться сервисами навигации и онлайн-медицины.

К стабильной работе в условиях лавинообразной нагрузки, которой традиционно сопровождается зимний сезон в республике, а также к работе в неблагоприятных погодных условиях готова сеть на всех ключевых туристических маршрутах КЧР. Скоростным мобильным интернетом МТС обеспечены горнолыжные зоны в городе Теберда Карачаевского района, устойчивое покрытие есть вдоль федеральной трассы Черкесск – Домбай до Карачаевска.

"В этом году сеть LTE МТС появилась более чем в 50 населенных пунктах республики, скорости передачи данных выросли в четыре раза. Зимой, с началом горнолыжного сезона, интернет-трафик в сети МТС традиционно возрастает почти вдвое: гостям хочется поделиться фото и видео, все активнее используются сервисы навигации. Поэтому мы стремимся предоставить возможность всем, кто отдыхает в Карачаево-Черкесии, оставаться на связи с внешним миром, в том числе со службами спасения, в любой точке республики", – отметил директор филиала МТС в Карачаево-Черкесской республике Расул Каппушев.

Россия и Иран хотят вместе считать рыбу Каспия

ВНИРО и Иранский национальный институт океанографии и наук об атмосфере договорились подготовить соглашение о взаимодействии. Стороны планируют сотрудничать в оценке рыбных запасов Каспийского моря и развитии технологий аквакультуры.

Руководство ВНИРО обсудило перспективы сотрудничества с директором Иранского национального института океанографии и наук об атмосфере Бехрузом Абтахи. Стороны обсуждали возможные совместные проекты в области изучения водных биоресурсов Каспийского моря, а также в сфере аквакультуры.

По словам Бехруза Абтахи, сегодня республика активно развивает рыбную промышленность и ей требуются новые технологии и специалисты в этой области.

«Ученые профильного рыбохозяйственного института, обладающего достаточными компетенциями, могли бы оказать такую помощь и провести курс лекций по интересующим нас направлениям рыбохозяйственной науки – гидробиологии, аквакультуре, технологиям выращивания и переработки рыбной продукции, а также организовать совместные исследования Южного Каспия», – отметил гость.

Директор ВНИРО Кирилл Колончин сообщил, что Россия имеет достаточный опыт в проведении гидроакустических съемок в южном Каспии – два раза в год научно-исследовательское судно выполняет работы по оценке запасов рыб. На их основе в этом году возобновился судовой промысел каспийской кильки, прекращенный много лет назад, сообщили Fishnews в пресс-службе института.

«Мы заинтересованы в совместных работах в этом направлении и предлагаем вернуться к организации всекаспийских съемок, проводившихся последний раз более 10 лет назад с участием 5 стран региона», – заявил Кирилл Колончин.

Отдельно обсуждался вопрос садкового выращивания рыбы. Было отмечено, что имеющиеся на сегодняшний день западные технологии сложно применимы к условиям Каспийского моря и Персидского залива, поскольку не обладают достаточным запасом штормоустойчивости. Руководитель иранского института рассказал о возможности использовать правительственный грант на совместное развитие технологий выращивания осетровых в садках.

Стороны договорились подготовить соглашение, в рамках которого планируется осуществлять сотрудничество между российскими и иранскими учеными.

В завершение встречи Кирилл Колончин пригласил Бехруза Абтахи принять участие в ежегодном масштабном Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, где можно ознакомиться с последними научными достижениями в сфере рыбного хозяйства.

Fishnews

Чиновника удалили

В Чечне госслужащие смогут работать дистанционно

Текст: Роман Кияшко ("Российская газета", Чеченская Республика)

В Чеченской Республике разработан проект закона, который позволит госслужащим работать дистанционно. Как чиновники будут работать на "удаленке" и какой в этом смысл, разбирался наш корреспондент.

- Этот закон поможет привлечь на госслужбу высококвалифицированных специалистов, проживающих за пределами ЧР, а также жителей отдаленных населенных пунктов, - заявил Ибрагим Идрисов, руководитель регионального министерства экономического, территориального развития и торговли.

Как считают в министерстве, перевод части госслужащих на удаленную работу позволит, например, снизить затраты на транспортное обслуживание чиновников. При этом перечень должностей появится в отдельном правовом акте. Как отмечено в документе, дистанционная работа предполагает, что за сотрудником не будет закреплено место в стенах госучреждения, в котором он трудится. Контактировать с работодателем и коллегами он будет через интернет и по телефону.

Каждое госучреждение должно само определить, как именно будет трудиться "удаленщик". Как рассказали в министерстве экономического, территориального развития и торговли, нормативно-правовыми актами установят регламент работы и материально-техническое обеспечение госслужащих. При этом никого не будут переводить на "удаленку" против воли. Переход на дистанционную государственную службу или трудоустройство на дистанционной основе предполагает согласие работника или претендента на должность. В ведомстве также уверяют, что у сотрудника, работающего удаленно, будут такие же социальные гарантии, как и у тех, кто приходит каждый день в офис. Что касается оплаты труда данных специалистов, то ее в каждой госструктуре определят самостоятельно. "В свою очередь, автоматизация рутинных задач и процессов и в целом диджитализация государственного управления, внедрение проектного управления в сочетании с возможностью удаленной работы - важнейшие условия для повышения эффективности и привлекательности госслужбы", - добавили в ведомстве - инициаторе законопроекта.

- Нам пока не предлагали переводиться на "удаленку". И мне пока сложно представить, кто из наших сотрудников мог бы так трудиться без ущерба для работы. Введение электронного документооборота никак не сказалось на нас, бумаги так же приходится носить из кабинета в кабинет. Но инициатива интересная, - поделился с корреспондентом "РГ" своим мнением муниципальный служащий из Аргуна. - Если система будет отлажена, хотел бы оказаться в числе тех, кто воспользуется этой возможностью.

По мнению доцента кафедры государственного, муниципального управления и права, кандидата политических наук Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС Екатерины Агеевой, самая главная сложность этой инициативы заключается в том, что еще далеко не все регионы России, в том числе субъекты СКФО, полностью перешли на систему электронного документооборота. Не все получили своевременно электронные подписи, говорит эксперт.

- Другая проблема, с которой могут столкнуться инициаторы законопроекта, - будет сложно контролировать специалистов, которые, работая удаленно, начнут заниматься бизнесом, что запрещено действующим законодательством, - отметила она.

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации Ростех подписал соглашения с компаниями «Россети Юг» и «Россети Северный Кавказ» о сотрудничестве в области информационных технологий и связи, а также в сфере разработки и производства современного высокотехнологичного импортозамещающего оборудования для объектов электросетевого комплекса.

Подписания состоялись в ходе Международного форума «Электрические сети», который проходит 3–6 декабря в Москве на ВДНХ.

В соответствии с договоренностями «Росэлектроника» внедрит в инфраструктуру электросетевого комплекса современные системы диагностики и мониторинга технологического оборудования, системы релейной защиты и автоматики, инженерные системы, а также системы технического и коммерческого учета электроэнергии. Предприятия Ростеха будут также разрабатывать новые глобальные и локальные системы коммуникаций, видео-конференц-связи и телефонии для электросетевого комплекса.

«Цифровая трансформация электросетевого комплекса России – одна из ключевых задач страны. Совместная работа с «Россетями» ведется по целому ряду направлений: это информационная безопасность, построение систем интеллектуального учета электроэнергии, развитие технологий мониторинга объектов энергетического сектора. Внедрение современных цифровых решений в электросетевую инфраструктуру регионов России повысит стабильность и качество электроснабжения. Люди на местах почувствуют результат этой работы уже в ближайшей перспективе», – отметил первый заместитель генерального директора «Росэлектроника» Алексей Мельников.

В рамках подписанных соглашений также планируется создание совместного Центра компетенции по вопросам информационной безопасности и защиты информации критически важных объектов инфраструктуры. Функциями центра станут экспертиза IT- и инфраструктурных проектов, разработка новых решений в области информационной безопасности, их сертификация и последующее внедрение.

«Применение продукции ОПК и внедрение новых разработок позволит повысить наблюдаемость оборудования электросетевого комплекса. Это, в свою очередь, скажется на надежности электроснабжения потребителей за счет своевременного реагирования на отклонения параметров оборудования, предотвращая большую часть аварий и технологических нарушений», – отметил генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев.

«Электросетевой комплекс Северного Кавказа сегодня находится на пути динамичного технологического развития в рамках цифровой трансформации. В интересах потребителей реализуются серьезные и амбициозные цифровые проекты. В этой связи крайне важно обеспечить информационную безопасность объектов отрасли макрорегиона, а следовательно – и всех потребителей наших услуг. Убежден, мы сможем этого достичь благодаря подписанному сегодня соглашению», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Северный Кавказ» Борис Мисиров.

«Азеркосмос» и ГП КС подписали соглашение о сотрудничестве в области спутниковой связи

3 декабря 2019 года в столице Азербайджана, в городе Баку в рамках международной выставки в сфере телекоммуникационных и информационных технологий BAKUTEL-2019 российский оператор спутниковой связи подведомственного Россвязи ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) и азербайджанский оператор спутниковой связи ОАО «Азеркосмос» подписали соглашение о сотрудничестве в области услуг спутниковой связи и вещания.

Подписание соглашения прошло в присутствии участников и гостей выставки. Подписи под документом поставили Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса ГП КС Ксения Дроздова и Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Азеркосмос» Ровшан Рустамов.

Целью соглашения является объединение усилий и организация совместной работы азербайджанского и российского операторов в области создания и развития сетей спутниковой связи и вещания для различных секторов экономики и государственного управления, как на территории России и Азербайджана, так и в странах Европы, Ближнего Востока и Африки. С этой целью планируется использовать возможности космических спутников «Azerspace-1», «Azerspace-2», а также спутников ГП КС серии «Экспресс-АМ», которые обеспечивают устойчивое покрытие вышеуказанных регионов, включая территории стран СНГ.

Российский и азербайджанский спутниковые операторы обладают уникальным опытом реализации спутниковых проектов в области организации корпоративных сетей связи, магистральных каналов доступа в Интернет, регионального ТВ вещания, а также работы с подвижными объектами на суше, на море и в воздухе.

Совместная работа над проектами позволит двум компаниям усилить свое присутствие в регионах Евразийского и Африканского континентов, а также обеспечить максимальный охват вертикальных рынков предоставления услуг спутниковой связи и вещания.

«Данное соглашение является логичным продолжением укрепления торгово-экономических связей между Россией и Азербайджаном, и его подписание продиктовано текущей конъюнктурой мирового спутникового рынка. Особо стоит подчеркнуть, что наше партнёрство выходит далеко за рамки сугубо регионального сотрудничества в Каспийском регионе. ГПКС и Азеркосмос уже много лет успешно работают на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Объединение усилий двух национальных спутниковых операторов также открывает потенциал для новой страницы Российско-Азербайджанского сотрудничества - создание совместного экспортного приложения для зарубежных потребителей. Мы высоко ценим партнерские отношения, которые у нас складываются с азербайджанскими коллегами. Надеемся, что достигнутые сегодня договоренности станут надежной основой для их дальнейшего развития, а также для укрепления долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества между нашими компаниями», - отметила Ксения Дроздова, Заместитель Генерального директора по развитию бизнеса ГП КС.

«Испокон веков отношения между Азербайджаном и Россией носили дружественный характер. С таким же успехом сегодня эти два государства сотрудничают на уровне государственных и частных организаций на принципах взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства. Уверен, что эти отношения будут и впредь расширяться и укрепляться, способствуя дальнейшему развитию двусторонних отношений во всех областях экономики, включая космическую промышленность. Сотрудничество с ФГУП «Космическая связь», которое входит в десятку крупнейших спутниковых операторов мира по объему орбитально-частотного ресурса – большая честь для «Азеркосмос». Мы верим, что взаимовыгодное сотрудничество между Азеркосмос и ГП КС будет и дальше развиваться в интересах наших организаций», – отметил руководитель отдела продаж ОАО «Азеркосмос» Йолчу Гасанов.

«Азеркосмос» является ведущим спутниковым оператором на Южном Кавказе. Телекоммуникационный спутник «Azerspace-1», управляемый «Азеркосмос»-ом, предоставляет высоконадежные, широкополосные и широковещательные решения для своих клиентов в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, Кавказе и в Центральной Азии. Спутник, срок эксплуатации которого составит 15 лет, был запущен в феврале 2013 года и оснащен 36 транспондерами: 24 в C-диапазоне и 12 в Ku-диапазоне при 46° восточной долготы. В декабре 2014 года «Азеркосмос» взял на себя права на эксплуатацию и коммерциализацию спутника дистанционного зондирования Земли с высоким разрешением (1,5 м изображения) «Azersky» и вступил в коммерческий бизнес по предоставлению услуг по наблюдению Земли, включая услуги по геоинформации. Стратегические планы развития компании включают расширение зоны покрытия и спектра услуг. Для этого в 2018-м году компания запустила свой второй телекоммуникационный спутник «Azerspace-2» на 45° восточной долготы.

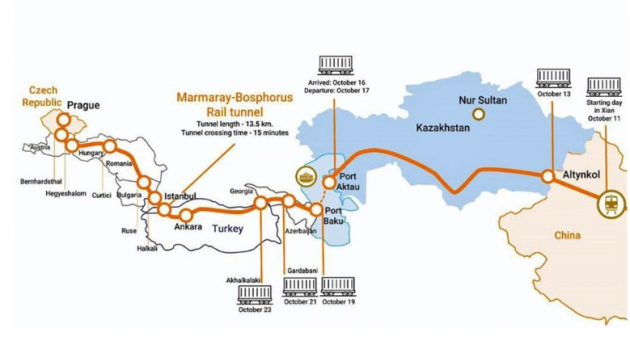

Новый Шелковый путь в Голландию через Каспий откроется летом

20 июня 2020 года будет дан старт регулярным железнодорожным контейнерным перевозкам через Транскаспийский коридор по маршруту Сиань (Китай) – Венло (Нидерланды). Об этом сообщает Railfreight.

Новый маршрут презентовал Питер Пардоэль, глава голландской компании Cabooter Group, на саммите по Европейскому Шелковому пути, проходившем в Венло 27 и 28 ноября. Cabooter Group — оператор железнодорожного терминала в Венло, где будут получать грузы из Китая. В обратную сторону поедут контейнеры с товарами из различных стран Европы.

Открытию сервиса предшествовали четыре года напряженной работы. Изначально поезда будут отправляться раз в две недели, а затем сервис станет ежедневным.

Запуск маршрута стал возможным благодаря соглашению между портом Баку и логистическим подразделением австрийской железнодорожной монополии ÖBB Rail Cargo Group, которая станет основным оператором сервиса. Соглашение было подписано в Вене 26 ноября. А 27 ноября представители австрийской, азербайджанской и голландской транспортных компаний обсудили будущее сотрудничество на форуме в Венло.

Маршрут стартует в Сиане (Восточный Китай) и пройдет через Казахстан и Каспийское море, где контейнеры будут перемещены на регулярное фидерное судно. Затем они будут погружены на поезд Баку – Тбилиси – Карс, который доставит их в Турцию. Поезд проедет через Мармарай, подводный железнодорожный тоннель под Босфором, в Стамбул, откуда его путь лежит в Прагу. Конечным пунктом путешествия станет голландский Венло.

Почему австрийский и голландский операторы выбрали маршрут через Транскаспийский коридор, а не транзит через Россию? Railfreight отвечает на этот вопрос с определенностью, не оставляющей вопросов: голландская компания хочет действовать самостоятельно, не попадая под давление российских операторов на маршруте. В Европе многие по-прежнему считают, что путешествие по Новому Шелковому пути через Россию связано с политическими рисками. И, видимо, это основная причина выбора сомнительного и дорогого маршрута через Каспий и Турцию.

Railfreight пишет, что Новый Шелковый путь по Транскаспийскому коридору исполнен возможностей и послужит развитию многих стран, через которые пролегает. По словам Питера Пардоэля, сервис позволит забирать попутные грузы из таких городов, как Стамбул, Прага, Будапешт, Вена.

У голландского оператора пока есть опасения, что обратные поезда в Сиань не будут такими же нагруженными, как поезда из Китая. Он надеется расширить сеть европейских партнеров: собирать грузы из скандинавских стран, Португалии… Вино с юга Европы, лосось с севера… Например, маршрут сможет привлечь шведских грузовладельцев, так как осенью этого года было запущено прямое контейнерное сообщение между Венло и шведским Мальмё.

В дальнейшем планируется расширить и китайскую географию перевозок. После Сианя на очереди Ухань и Чжэньчжоу. Китайские компании также заинтересованы в открытии европейских рынков.

Cabooter Group готовится к приему, хранению и отправке грузов в родном городе. Венло скоро получит крупнейший в Нидерландах железнодорожный терминал длиной 900 м и площадью 280 тыс. кв. м. Сейчас Cabooter Group управляет двумя железнодорожными терминалами. А с введением в эксплуатацию нового терминала Венло сможет обрабатывать огромные объемы грузов. По словам Пардоэля, город получит весомые преимущества перед такими привычными хабами, как Тилбург и Дуйсбург и сможет стать главным центром Шелкового пути в Западной Европе.

Взаимодействие казачьего общества и природоохранных органов обсудили на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества

27 ноября 2019 г. Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин принял участие в заседании Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества под руководством помощника Президента России Анатолия Серышева. Также ведомство на мероприятии представили директор Департамента государственной политики и регулирования в области охраны окружающей среды и экологической безопасности Игорь Ивачёв и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Александр Панфилов.

О привлечении российского казачества к участию в обеспечении экологической безопасности и природоохранной деятельности в ходе заседания доложил представитель Рослесхоза. В настоящее время создана специальная Комиссия, председателем которой является заместитель Руководителя Росприроднадзора Амирхан Амирханов. Территориальные органы Росприроднадзора заключают соглашения с казачьими организациями. На сегодняшний день в 65 субъектах Российской Федерации заключено 82 соглашения: 20 в ПФО, 12 в ЦФО, 11 в СФО, 10 в СЗФО, 11 ДФО, по 6 – СКФО, ЮФО, УФО.

Основным направлением взаимодействия является привлечение представителей казачьих организаций к рейдовым мероприятиям Росприроднадзора по выявлению нарушений природоохранного законодательства, а также к участию в экопросветительских мероприятиях, направленных на повышение экологической культуры населения.

Напомним, с 2018 г. представители казачьих организаций получили возможность приобретения статуса общественных экологических инспекторов.

Кроме того, на заседании обсудили проблемные вопросы взаимодействия, такие как отсутствие у большинства представителей казачьих организаций необходимой профессиональной подготовки в сфере охраны окружающей среды, а также недостаточную нормативно-правовую урегулированность вопросов совместного участия в мероприятиях по осуществлению федерального государственного экологического надзора. Данные темы будут рассмотрены на очередном заседании Комиссии.

Из последних в первые?

Россия как бунтарь поневоле

Александр Баунов — журналист, публицист, филолог, бывший дипломат. Он является главным редактором Carnegie.ru.

Резюме Путин добивается непроницаемости суверенитета не для того, чтобы воплотить в жизнь какую-то идеологию или модель. Задача – иметь возможность делать то, что покажется полезным внутри страны и на ее периферии, которая рассматривается как шельф российского суверенного пространства, ни перед кем не отчитываясь и не допуская самой возможности внешнего аудита.

Статья была опубликована в журнале «Россия в глобальной политике», №5 за 2017 год.

Владимир Путин стал героем документального фильма Оливера Стоуна, через который надеялся провести прямую линию с американским народом. Вопрос «почему Путин» имеет столько же смысла, сколько вопрос, почему кинорежиссер Звягинцев выбрал семью, не любящую своего ребенка, когда вокруг столько любящих. Искусство одинаково исследует правых и неправых, эллина и иудея, раба и свободного, причем неправых даже чаще. К тому же для Стоуна Путин – любящий, пытающийся любить.

Для Путина интервью Стоуну – один из способов достучаться до простых американцев, общение с которыми блокируют элиты. Версия советских времен о тружениках капиталистических стран, которые хотели бы дружить с первой страной победившего социализма, но буржуазия не пускает, перевоплотилась в своевременное представление о том, что простые люди Запада гораздо менее враждебны России, чем его идеологизированные элиты. Обе версии в целом верны, но обе ошибаются в измерении температуры народных чувств: народ не более дружелюбен, а более равнодушен, зато интеллигенция что тогда, что сейчас заряжена полярно: плюнет – поцелует, с одной стороны – Оливер Стоун, с другой – Морган Фримен.

Глобальный подпольщик

До Путина Оливер Стоун брал фильмы-интервью у Чавеса, Моралеса, Лулы да Сильвы и других левых борцов с Вашингтоном в Латинской Америке – поклонников Маркса и Кастро. Из Старого Света это кажется блажью (хотя контингент поклонников имеется и там, один только лидер британских лейбористов Джереми Корбин чего стоит). Из прагматичной Европы многие из них выглядят безответственными антиамериканскими популистами с диктаторскими замашками, но если взять шире, окажутся в том же ряду, что Гавел и Валенса, – борцы за демократию и национальный суверенитет против диктатур, навязанных могущественным соседом.