Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Филипок ждет понедельника

Спасет ли "Земский учитель" школы в провинции

Текст: Ксения Колесникова, Анна Скрипка (пос. Дубовое Белгородской области)

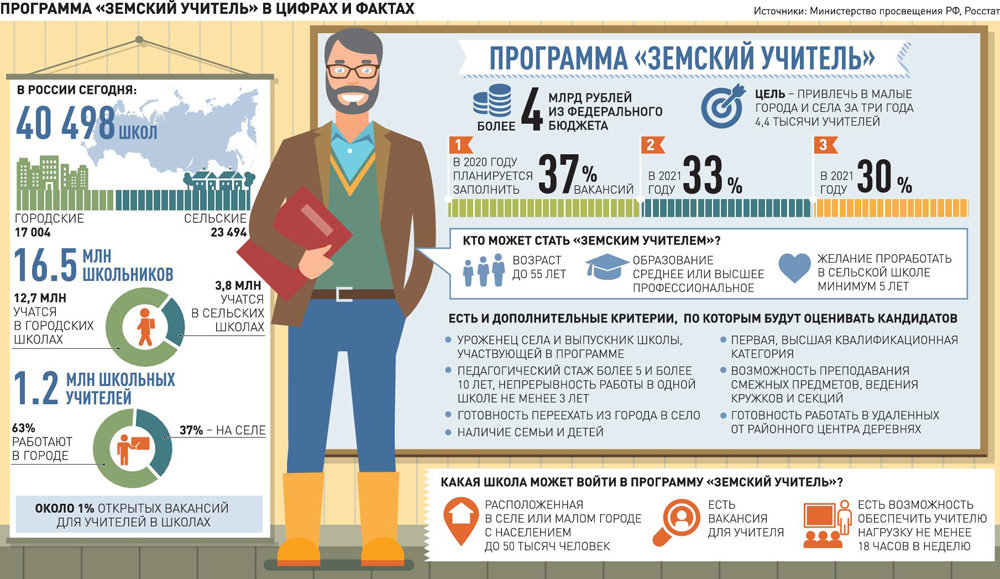

В России не хватает более 10 тысяч учителей. Это реальные вакансии. Некоторые из них пустуют по два-три года. Сможет ли федеральный проект "Земский учитель" спасти школы в малых городах и селах? Когда педагоги получат выплаты по миллиону рублей? И при чем тут хороший интернет? На своем Всероссийском съезде сельские учителя рассказали о самых наболевших проблемах. А министерство просвещения представило долгожданную программу "Земский учитель".

Впервые прозвучало главное: кто, как и когда сможет стать участником программы. Она должна заработать в следующем году. Приезжающие в малые города и села педагоги получат по миллиону рублей. А на Дальнем Востоке - по два (!) .

"Потребность в квалифицированных кадрах стоит остро. Иногда нагрузка сельских учителей достигает 28-30 и даже 32 урока в неделю. Часто им приходится совмещать разные предметы. Это не может не сказываться на качестве обучения", - рассказала директор департамента развития педагогических кадров и контроля управления ресурсами министерства просвещения Мария Хлопотных.

Названы критерии отбора участников программы: и учителей, и школ. Так, школа должна не только иметь вакантную должность для педагога, но и обеспечить его стандартной нагрузкой на ставку - не менее 18 часов в неделю.

"Участниками программы могут стать учителя со средним профессиональным и высшим образованием. То есть практически каждый, - отметила Мария Хлопотных. - Кандидат должен иметь соответствующую квалификацию, быть не старше 55 лет и иметь желание переехать в село минимум на 5 лет".

Сайт программы, где будет полный банк вакансий, списки школ, условия и зарплата, заработает на полную мощность уже в январе. Учителя смогут подобрать на нем себе новую работу и подать заявку. Победители определятся до 15 мая.

Что важно? Регионы смогут сами устанавливать дополнительные критерии отбора. Например, добавить кандидату баллы за высшую категорию или за то, что он ведет несколько предметов, кружки и секции. За готовность вернуться - вместе с семьей - в село, где родился и вырос...

С 16 мая по 15 июня учителя смогут познакомиться с будущим местом работы, коллегами. С 15 июня по 20 июля - с "земскими учителями" должен быть заключен трудовой договор. И до 1 декабря 2020 года все победители получат свои выплаты. Деньги смогут потратить на что угодно.

Миллионеров ждут

Статистика показывает: в регионах особенно нужны учителя иностранного языка, математики, физики. По планам чиновников, программа должна привлечь в малые города и села 4,4 тысячи педагогов. На это из федерального бюджета выделят более 4 млрд рублей.

"Земский учитель" - отличная поддержка, - говорит директор Муромской школы Шебекинского района Белгородской области Андрей Щербаков. - У нас 141 ученик и 18 учителей. Средний возраст преподавателей - 52 года. Зарплату в этом году подняли, не жалуемся - в среднем учитель получает 33 тысячи рублей".

"У нас большие проблемы с педагогами, особенно в самых северных районах, - отмечает начальник управления образования Мегино-Кангаласского района Республики Саха (Якутия) Ирина Черкашина. - Население многонациональное, говорит на разных языках. Но все мы ждем русскоязычных учителей, чтобы дети хорошо знали русский".

А вот, скажем, в сельских школах Карелии очень ждут педагогов-карелов, из коренных жителей. Как подчеркивает первый замминистра образования республики Наталья Кармазина, это важно для сохранения самобытности карельской культуры.

С ручкой и планшетом

Всероссийский съезд сельских учителей проходил в школе поселка Дубовое в Белгородской области. Суперсовременное здание в стиле хай-тек. Внутри - проекторы, ноутбуки, роботы. Ученики здесь осваивают программу без учебников, но с планшетами, а обеды им подают по принципу "шведский стол". Даже в Москве такое увидишь далеко не везде. И что скрывать: в большинстве сельских школ, даже очень крупных, картина совершенно иная.

"В нашей станичной школе 1026 учеников и 79 учителей. Главная проблема - устаревшее оборудование. На технике, компьютерах, которым исполнилось пять лет и больше, работать сложно, - делится учитель физики и информатики школы №12 Курганинского района Краснодарского края Андрей Ополев. - Чуть больше месяца назад у нас открыли центр "Точка роста" с хорошим современным оборудованием. Это только один кабинет. И даже в нем работать в полную силу мы не можем - реально не хватает скорости интернета. Обещанных 50 мегабит в секунду и близко нет. Потому что до школы оптоволокно провели, но наше сетевое оборудование реально старое и не справляется с такой мощностью".

Свои меры поддержки сельских учителей есть в каждом регионе. Кто-то дает прибавку к зарплате, кто-то - автомобиль или единовременную выплату.

Одним из первых регионов, где приезжающие в село учителя уже получают миллион (без какой-либо федеральной помощи), стал Пермский край. Здесь программа работает четвертый год. В ней 70 человек! Правда, деньги они могут потратить только на жилье.

"У нас большинство школ - именно сельские. Причем некоторые удалены от центра на 500-700 километров. В первый год работы проекта мы поставили возрастное ограничение - 35 лет. Думали, будет очень много желающих. Нет. Увеличили возраст до 40 лет, а сейчас - до 50. Почему? Оказалось, в село готовы переезжать учителя, у которых уже выросли дети. Тогда они готовы оставлять квартиру им, а сами строить свою жизнь в другом месте", - поделилась опытом министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Надо сказать, что в Белгородской области уже много лет проводится конкурс для выпускников вузов: "Я - будущий учитель!" Победители получают 300 тысяч рублей подъемных и отправляются работать в село. Результат? Отработав пятилетнюю "повинность", из 84 участников программы на селе остались только 59. Вот почему так важно правильно выбрать школы, которые будут участвовать в программе. Решаясь на новое место работы, тот же молодой учитель смотрит не только на зарплату: есть ли рядом больница и детская поликлиника, детсад, интернет, дороги... Если ничего этого не будет, то не удержат никакие деньги.

Прямая речь

Ольга Васильева, министр просвещения РФ:

- Сегодня треть нашего педагогического корпуса - это люди достойного возраста. 23 процента перешли пенсионный порог, еще 19 - приближаются к нему. У нас и сейчас, и в 2029 году будет всего 5,9 процента учителей в возрасте до 29 лет.

И это несмотря на то, что для будущих педагогов ежегодно дается более 73 тысяч бюджетных мест в вузах. Поступив на педагогические факультеты, лишь половина потенциальных учителей заканчивает их, получая диплом. Из этих 50 процентов лишь 30 - доходят до школы...

Поэтому мы очень надеемся на программу "Земский учитель", на то, что у нас будут потихонечку заполняться востребованные вакансии.

Кстати

Росстат опубликовал данные по зарплатам учителей за 2019 год. В среднем по России показатель составил примерно 40 тысяч рублей. Но это - как "температура по больнице". Реально в регионах зарплаты могут отличаться в разы. Так, учителя на Чукотке получают больше 99 тысяч рублей, а в Северной Осетии - меньше 22 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты у педагогов Северного Кавказа: Кабардино-Балкария - 22 139 рублей, Карачаево-Черкесия - 22 203, Ингушетия - 22 291. Чуть больше учителям платят в Ивановской области - 23 897 рублей и Мордовии - 24 434.

Больше всего, кроме Чукотки, получают учителя Ямало-Ненецкого автономного округа - 97 530 рублей, Москвы - 97 282, Сахалина - 86 760.

- Такой уровень дифференциации неприемлем. Сегодня педагоги выполняют образовательный стандарт, который не зависит от уровня бюджетной обеспеченности региона. Минимальные гарантии по уровню зарплаты должны устанавливаться на федеральном уровне. Сейчас, кроме минимального размера оплаты труда, никаких критериев нет. Но минимальная оплата труда - это для неквалифицированного труда, а педагоги - высококвалифицированные специалисты, - говорит заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко. - По майскому указу педагогам должны платить 100% от средней зарплаты по региону. Мы считаем, что необходимо поднять этот показатель до 150% от средней зарплаты по региону.

Человек и спаржа

Что подтолкнуло предпринимателей создать плантацию овощного деликатеса в Северной Осетии

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)

Кирилл Наседкин родился и вырос в Москве, Сергей Мармазов - в Прибалтике. Объединило их увлечение спаржей. В итоге оба с семьями переехали в Северную Осетию, где высадили крупнейшую в России плантацию овощного деликатеса.

Корреспонденты "РГ" встретились с предпринимателями и узнали, легко ли заниматься выращиванием экзотического для здешних краев растения, насколько это выгодно и подходит ли для модного овоща местная земля.

Фермерское хозяйство бизнес-товарищей расположено рядом со станицей Архонской в 13,5 километра от Владикавказа. Когда минуешь мощный железный шлагбаум на въезде в хозяйство, надо проехать через неглубокий ручеек и лесополосу, и только тогда перед глазами открываются плантации спаржи. Аккуратно прополотые кусты высотой не больше полуметра раскинулись на нескольких гектарах. На первый взгляд они не производят особого впечатления, однако на самом деле эти посадки можно назвать прорывом в сельском хозяйстве страны.

До 1917 года Российская империя экспортировала спаржу в Европу, а в хозяйствах помещиков это был едва ли не самый распространенный овощ - ранний (его начинают собирать уже в конце марта), вкусный (это вовсе не та соевая продукция, которая продается на рынках), да еще и полезный. Но в молодой советской республике овощ назвали буржуазным и ненужным пролетариям. Его сразу перестали выращивать и за 70 лет забыли настолько, что стало казаться, что в России никогда и не было спаржи.

Сейчас спаржу в стране выращивают мало, та, что на полках, в основном заграничного производства - китайского, таиландского, европейского. После пересечения границы спаржу фасуют и продают. В России есть несколько небольших плантаций этого овоща в Подмосковье, Воронежской области, Нижнем Новгороде, каждая из них не больше 10-15 гектаров. А в осетинской станице - уже более 50.

- 40 гектаров мы высадили в этом году, поэтому кусты еще небольшие - всего полметра, - рассказывает Кирилл Наседкин, перебирая в руках побеги. - В 2018-м заняли растением всего 13 гектаров, хотели посмотреть, как пойдет дело. Там она уже выше человеческого роста. Спаржа живет до 15 лет, но побеги, которые употребляются в пищу, дает в течение 10-12. На одном гектаре 25 тысяч корней спаржи. Мы подсчитали, что пришлось прополоть в общей сложности 230 километров грядок. Тогда работала бригада из 60 человек.

Предприниматели вложили в проект 200 миллионов рублей. И, кстати, они оказались в Осетии не случайно.

- Я жил в Прибалтике, в Литве, - рассказывает совладелец и сооснователь хозяйства Сергей Мармазов. - А Кирилл - в Москве. Мы оба отдельно друг от друга начали выращивать спаржу, экспериментировать. Что-то получалось, что-то - не очень... На этой почве познакомились и подружились. А потом начали искать место, где могли бы создать крепкое хозяйство. Сначала думали - в средней полосе России. Потом как-то приехали в Осетию - нас пригласил предприниматель Валерий Ревазов. Он, как и мы, заинтересовался выращиванием спаржи. А тут воздух чистый, горы - красотища! Приехали, осмотрели подобранный им участок. Землю копнули - чернозема полметра! Не то что в Подмосковье - один песок. И климат как раз подходит для спаржи - из-за близости гор и периодических осадков. На Кубани, Дону и Ставрополье слишком ветрено и сухо для этого растения. В итоге мы решили развивать наше совместное хозяйство здесь. Даже родилась мысль переехать в Осетию жить вместе с семьями.

В итоге команда бизнесменов развивает хозяйство, которое сейчас является самым крупным в стране по производству зеленой спаржи.

- Корневища мы купили в одном из ведущих питомников Евросоюза - в Голландии, - рассказывает Валерий Ревазов. - Сейчас высадили первоклассную рассаду. Особенность спаржи в том, что ее срезанные молодые ростки считаются овощем. Но по сути это кустарник, который культивируется 10-15 лет на одном месте. Отсюда и специфические требования как к подготовке почвы, так и к уходу за плантацией. У спаржи много достоинств: не только приятный вкус, но и польза, так как она попадает на стол уже ранней весной, когда все остальное только высаживается.

Во время визита корреспондентов "РГ" в хозяйстве как раз начали заливать фундамент цеха по переработке спаржи. После того как урожай соберут, его будут доводить до товарного вида, а затем отправлять в магазины и рестораны. Пока основными потребителями деликатесного овоща являются Москва и Санкт-Петербург. Именно там развита мода на него и покупатели готовы платить до 1,5 тысячи рублей за килограмм. При урожайности 8 тонн с гектара несложно подсчитать, что годовая прибыль существующей плантации в Северной Осетии может превысить 600 миллионов рублей.

Однако предприниматели из Архонской рассчитывают сделать спаржу доступнее для жителей страны и готовы поставлять свою продукцию в разные регионы.

Начиналось с фараонов

Стоит сказать, что спаржу, популярную на Западе и ставшую важным ингредиентом многих ресторанных блюд, подавали еще к столам фараонов. Из Древнего Египта она перекочевала к грекам и римлянам, а затем на какое-то время оказалась забыта и появилась на кухнях Европы и России только в эпоху Возрождения. По всей видимости, выращивали ее (по крайней мере собирали) и народы Кавказа. Ведь современные бизнесмены, начав изучать почву в Северной Осетии, обнаружили, что в республике прекрасно растет дикая спаржа.

Так как овощ этот довольно дорогой, его в основном приобретают рестораны и кафе: из спаржи варят супы, делают муссы, салаты, добавляют в ризотто, предлагают в качестве гарнира.

- Обычные покупатели берут ее редко, как дорогие ранней весной (по 1000 рублей за штуку) арбузы, кольраби или мексиканскую ежевику, - рассказывает основатель проекта по доставке фруктов и овощей MoscowFresh Лев Волож. - Даже свежая брокколи из-за границы в Москве обойдется дешевле - 500 рублей за килограмм. Поэтому спаржа - это деликатес для ресторанов. Но они ее берут хорошо.

По данным различных ассоциаций сельхозпроизводителей, в 2013 году в Россию импортировали 821 тонну свежей спаржи. К 2015 году объем поставок снизился почти в 2,5 раза из-за экономических санкций. Немецкие аграрии выращивают около 100 тысяч тонн спаржи в год.

Мнение

Казбек Вазиев, министр сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии:

- Предприятие по выращиванию спаржи в Осетии работает уже три года. Сейчас компания продолжает развиваться: размеры плантации достигли 53 гектаров. Планируется довести площадь до 500 гектаров, и тогда собранный урожай полностью покроет потребности Москвы и Санкт-Петербурга в деликатесе. Планы у нас амбициозные: хотим на базе этого КФХ организовать производственный кооператив, который объединит несколько фермеров и займется выращиванием этого овоща на указанной площади.

Выдача новых ипотечных кредитов за первые три квартала текущего года упала более чем на 13%, до 350 тысяч ссуд, при этом снижение количества новых ипотек зафиксировано в 90% российских регионов, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"За девять месяцев 2019 года было выдано 350 тысяч ипотечных кредитов, тогда как за аналогичный период прошлого года – 405 тысяч единиц... Подобная ситуация отмечается впервые после кризиса 2014-2015 годов, когда банки были вынуждены сократить объемы кредитования", - указывают аналитики.

При этом сокращение числа выдаваемых ипотечных ссуд наблюдается в 90% всех регионов страны, отмечается в исследовании, а нарастить темпы роста выдач за этот период смогли всего семь российских регионов. Среди лидеров по темпам роста находятся Крым (+84%), Московская область (+38%), Севастополь (+35%) и Дагестан (+16,5%), впрочем, для большинства этих регионов высокий рост числа выдач ипотечных кредитов связан с низкой базой предыдущих месяцев, поясняют эксперты.

Рейтинг топ-10 регионов по числу выданных ипотечных кредитов также претерпел изменения, подчеркивают аналитики. Так, в Московской области за январь-сентябрь было выдано 13,8 тысячи кредитов, что позволило региону переместиться на четвёртую позицию с 11-й строки годом ранее. Два региона опустились в рейтинге: Башкортостан с четвёртого на восьмое место, а Красноярский край - с восьмой на 10-ю позицию. При этом из первой десятки выбыла Челябинская область, занявшая 11-е место.

Лидером же по количеству новых ипотечных ссуд по-прежнему остается Москва. Однако и здесь выдача ипотеки за период снизилась - до 52,7 тысячи кредитов с 53,1 тысячи годом ранее.

Если надо – полиция выйдет и в море

Полковник полиции Дамир САТРЕТДИНОВ, заместитель начальника УМВД России по Астраханской области – начальник полиции

– Дамир Растямович, Астраханская область – регион традиционного рыболовства. Особенно это ощущается в зале прилёта местного аэропорта, где практически каждый второй пассажир при себе имеет рыболовные снасти... Как подобная специфика сказывается на работе органов внутренних дел?

– Да, в регионе рыбный промысел был основным испокон веков. И несмотря на то, что рыбы в Волге в последние годы стало значительно меньше, количество желающих её половить не уменьшается. Наибольший их поток приходится на весну и осень, когда люди приезжают на многочисленные базы и «дикарями», расселяясь в палатках по берегам рек, заготавливают то, что наловили, – вялят, солят. Жители местных деревень, расположенных на берегах рек вдалеке от городов, как правило, не имеют высокооплачиваемой работы и сами вылавливают в реке рыбу на пропитание. Конечно, часто попадаются и браконьеры.

Поэтому органы внутренних дел круглый год проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на решение задач, связанных с охраной водных биоресурсов Волго-Каспийского бассейна. Основные из них в рамках операции «Путина» проходят весной и осенью. Осенняя «Путина» заканчивается с наступлением ледостава. Но работу по охране водных биоресурсов мы проводим и после этого. Зимой, когда по протокам сложно.

Вопросами охраны наших морских и речных богатств занимаемся совместно со всеми заинтересованными контролирующими организациями региона: Западно-Каспийским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, природоохранной прокуратурой, ФСБ, совместно с которыми мы регулярно проводим рейды. Сотрудники полиции патрулируют дельту реки Волги. В море мы выходим для проведения оперативных мероприятий редко, только вместе с пограничной службой.о проехать, используем беспилотники. Фото- и видеосъёмка с этих летательных аппаратов даёт возможность собрать хорошую доказательную базу на преступников, которые знают «зимовальные ямы» рыбы и очень легко вылавливают её из-подо льда путём багрения. Это очень жестокий вид браконьерства.

При губернаторе области существует оперативный штаб, в рамках деятельности которого создаются рабочие группы из представителей правоохранительных и контрольно-надзорных ведомств для координирования совместных действий по защите биоресурсов области.

При существующих масштабах незаконной или неучтённой добычи водных биоресурсов необходим комплексный подход в борьбе с этим явлением. Борьба с подобными преступлениями ведётся и на воде, и на суше. Браконьерская рыба транспортируется в больших рефрижераторах-холодильниках, как правило, в Центральную Россию, её прячут под легальным грузом. Так, в ноябре прошлого года задержан грузовой автомобиль, в тайнике которого обнаружено более 700 туш рыбы осетровых пород общим весом почти две тонны. И в этом году задержаны преступные группы, импортировавшие браконьерскую рыбу из Казахстана. Контрабанда переправляется как морским путём, так и по автотрассе.

В текущем году нами при взаимодействии с правоохранительными и контролирующими органами области выявлено более 400 преступлений в сфере охраны водных биоресурсов, подавляющее большинство которых составляет браконьерство.

– В Астраханской области, являющейся одной из самых богатых в России по запасам углеводородных ресурсов, расположено много нефтегазодобывающих и перерабатывающих российских компаний. Как региональные полицейские участвуют в обеспечении безопасности объектов топливно-энергетического комплекса региона?

– Непосредственно безопасность предприятий комплекса обеспечивается сотрудниками охраны самих корпораций. Поэтому преступления в сфере ТЭК регистрируются, как правило, при транспортировке продукции автотранспортом или на нефтепроводах, которые проходят по территории региона. В первую очередь это нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума – крупнейший международный транспортный проект. В трубах большое давление, которое контролируется несколькими станциями. Любая врезка чревата экологической катастрофой, и для того, чтобы её ликвидировать, нужно останавливать трубопровод. А его простой – это 6,7 миллиона долларов в день.

Конечно, на всём протяжении такого рода объектов охрану поставить невозможно. Поэтому врезки в трубопроводы регистрируются. В прошлом году в Лиманском районе удалось пресечь деятельность преступной группы, воровавшей обводнённую нефть из крупного трубопровода. В этом году врезок не зарегистрировано.

А на территории города Астрахани фиксировались и незаконные врезки в газопроводы. Так, в прошлом году на пять лет был осуждён руководитель кирпичного завода за то, что его предприятие функционировало на таком ворованном из городской газовой трубы топливе.

В этом году направлено в суд дело в отношении организованной группы лиц, совершавших хищения топлива в больших размерах. Члены ОПГ занимались недоливом топлива на бензоколонках известной топливно-энергетической компании. Топливно-раздаточные колонки были запрограммированы таким образом, что после каждых 12 литров в бензобак машины покупателя шёл недолив полулитра. Таким образом, ежедневно в карманах бандитов оседало 150–200 тысяч рублей.

Это первый зарегистрированный и доведённый до суда случай хищения топлива в крупном размере с бензоколонок в России. После и в других регионах были раскрыты подобные преступления.

– Принимая во внимание тот факт, что Астраханская область – южный регион с благоприятными климатическими условиями для произрастания конопли, существует ли проблема наркотизации местного населения?

– С дикорастущей коноплёй мы боремся в первую очередь путём уничтожения очагов её произрастания. Но сегодня более серьёзную проблему представляют синтетические наркотики, распространяемые через Интернет. К примеру, в прошлом году из незаконного оборота изъято свыше 77 килограммов наркотических средств, из них почти 15 килограммов «синтетики» и полтора килограмма героина. Большая часть зелья реализовывалась через интернет-ресурсы.

Несмотря на то, что ситуация с количеством наркозависимых граждан в сравнении с общероссийским рейтингом не выглядит в регионе критической, она всё же остаётся сложной. В настоящее время на учёте в органах здравоохранения состоят почти две тысячи наркопотребителей.

По статистике, каждое восьмое из регистрируемых в регионе преступлений совершается в сфере незаконного оборота наркотиков.

В прошлом году нами выполнен комплекс мер по противодействию незаконному обороту наркотиков, сокращению предложения и спроса на них. В частности, пресечена деятельность 13 наркопритонов, совместно с Роскомнадзором закрыт доступ к более 120 так называемым интернет-магазинам, предлагавшим наркотические средства.

Благодаря принятым мерам число преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, в прошлом году сократилось практически вдвое. Хорошая динамика сохраняется и в первом полугодии 2019 года – в регионе количество преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, сократилось более чем на 20 процентов.

– Каких успехов удалось достичь в борьбе с коррупцией, в обеспечении экономической безопасности?

– В прошлом году нами была пресечена незаконная деятельность высокопоставленных должностных лиц. Так, задокументирован факт получения взятки в крупном размере (300 тысяч рублей) заместителем министра строительства и ЖКХ Астраханской области. Установлен факт незаконного его участия в предпринимательской деятельности. К уголовной ответственности привлекаются и иные представители региональной и муниципальной власти.

Крайне важной задачей в обеспечении экономической безопасности региона является защита всех субъектов предпринимательской деятельности. В этом году в результате мероприятий по защите интересов бизнеса также возбуждены уголовные дела в отношении ряда руководителей муниципальных образований, а также региональных органов власти.

В организации этой работы акцент был сделан на борьбу с тяжкими и особо тяжкими посягательствами, связанными с причинением ущерба в крупном и особо крупном размере. В суд направлены уголовные дела по 40 фактам совершения экономических преступлений организованными преступными группами.

Совместно с УФСБ, Следственным комитетом, прокуратурой Астраханской области активно работали по выявлению квалифицированных коррупционных преступлений, в результате чего было выявлено на 30 процентов больше фактов взяточничества, чем за тот же период прошлого года.

В целом же надо отметить, что 90 процентов преступлений экономической направленности в регионе выявлены сотрудниками полиции.

– Астраханская область – стратегически важный железнодорожный, автомобильный, морской и речной транспортный узел, связывающий Европу со странами Азии. Как вы контролируете многочисленный поток въезжающих на территорию области россиян и граждан иностранных государств?

– Астраханская область – южный форпост России. Регион имеет сухопутную границу с Казахстаном и морскую – с четырьмя прикаспийскими государствами: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Туркменистаном. Поэтому сюда приезжает много иностранных граждан – как бывающих здесь транзитом, так и приезжающих на работу. И в наши средние и высшие учебные заведения поступает молодёжь не только из России, но и из-за рубежа.

Чтобы обозначить масштабы протекающих миграционных процессов, отмечу, что за прошлый год через Астраханскую область в страну въехало более полумиллиона только иностранных граждан. Для того чтобы иметь объективное представление о том, кто наши гости, мы во взаимодействии с другими органами государственной власти проводим совместные оперативно-разыскные и профилактические мероприятия, целевые операции. Ведём работу по выявлению в миграционной среде лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности, пресечению фиктивной регистрации мигрантов.

За первые шесть месяцев этого года нами проведено более семисот проверочных мероприятий, по результатам которых приняты решения о выдворении за пределы Российской Федерации 460 иностранных граждан. Выявлено порядка 150 преступлений в сфере миграции.

– Каковы в целом основные тенденции развития криминогенной ситуации в регионе и чем они обусловлены?

– В этом году сохранилась тенденция сокращения как общего количества зарегистрированных преступлений (-5 процентов), так и отдельных наиболее опасных видов. Не допущено роста числа убийств, разбоев и грабежей (-25 процентов), краж (-5 процентов). На треть меньше зарегистрировано причинений тяжкого вреда здоровью

Как показывает практика, максимальная эффективность превентивных мер достигается за счёт индивидуальной профилактики. И здесь основная нагрузка ложится на участковых уполномоченных полиции, на профилактическом учёте у которых состоит свыше восьми тысяч жителей области. Во многом благодаря их работе в этом году на 30 процентов сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на бытовой почве.

Спокойствие наших сограждан, их уверенность в безопасности определяются состоянием уличной преступности. сократить её удалось за счёт использования передвижных постов полиции, средств видеонаблюдения АПК «Безопасный город». Количество зарегистрированных на улицах региона преступлений в текущем году сократилось почти на 15 процентов, а тяжких и особо тяжких преступлений – на 40. Меры по повышению оперативности реагирования на сообщения о происшествиях, реализация комплекса профилактических мероприятий, работа нарядов полиции в системе единой дислокации способствовали в первом полугодии раскрытию более 1300 преступлений, совершённых в общественных местах.

Результативность раскрытия преступных деяний является одним из основных факторов, определяющих отношение граждан к полиции. А по динамике раскрытых преступлений Астраханская область занимает пятое место в России и первое – в Южном федеральном округе.

Существенную помощь в нашей работе оказывают народные дружинники, казачество, представители других объединений правоохранительной направленности, добровольные молодёжные организации. Партнёрские отношения нужно развивать и дальше, в том числе в целях укрепления правового сознания общества. Тем более что готовность граждан к сотрудничеству – один из основных показателей доверия к полиции.

Беседу вела Тамара ВОЙНОВСКАЯ

(Полиция России № 10, 2019 г.)

Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова и ответы на вопросы выпускников Дипломатической школы и студентов вузов, Ереван, 11 ноября 2019 года

Уважаемые коллеги,

Признателен руководству Дипломатической школы за приглашение. Вновь оказавшись в дружественной Армении, имею возможность пообщаться с молодыми людьми, которые избрали международные отношения в качестве своей профессии, это всегда интересно. В целом, каждый раз пребывание в Ереване и в других частях Армении лишний раз позволяет убедиться, насколько глубоки и многогранны связи между нашими странами и народами. Связи, скрепленные общей историей, культурным, духовным наследием и просто человеческой дружбой. Я так понимаю, что сегодня здесь присутствуют преподаватели и студенты ведущих армянских вузов, что делает нашу встречу еще более значимой и интересной. Сегодня наши отношения, которые прошли испытание временем, носят характер стратегического партнерства, союзничества, продолжают поступательно продвигаться во всех областях. Необходимый импульс этой работе дают регулярные контакты на высшем уровне. Президент России В.В.Путин и Премьер-министр Армении Н.В.Пашинян только в этом году встречались 4 раза, и их контакты продолжатся. То же самое касается и контактов на уровне глав правительств.

В торгово-экономической области достигнут солидный результат. Налицо все предпосылки того, что в этом году товарооборот впервые превысит отметку в 2 млрд долларов. Реализуются крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, транспортной сфере, сельском хозяйстве, финансово-кредитной области, хорошие перспективы видятся в области высоких технологий.

Очень динамичны межрегиональные связи: в них участвуют 70 субъектов Российской Федерации и практически все административно-территориальные образования Республики Армения. Расширяются гуманитарные обмены, в том числе образовательные, научные, в сфере информации, спорта, культуры и искусства. Признательны армянским друзьям за то внимание, которое они уделяют сохранению и развитию позиций русского языка в своей стране. В мае 2020 г. мы готовимся отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы вновь и вновь с нашими армянскими друзьями подчеркиваем необходимость свято беречь память о тех героях, заботиться о ветеранах. Вчера мы вместе с моим коллегой, Министром иностранных дел Армении З.Г.Мнацаканяном, открыли в Национальной картинной галерее выставку, посвященную 75-летию Великой Победы. Согласовали дополнительно многочисленные мероприятия как в наших странах, так и в двустороннем формате и по линии международных организаций.

Неотъемлемой частью взаимодействия между Россией и Арменией является внешнеполитический диалог. Сегодня его значение возрастает. Вы видите, что мир переживает действительно тектонические сдвиги, все привычные шаблоны, с которыми столетиями подходили к оценке международных отношений, меняются буквально на глазах. Мир движется в сторону многополярности, которая объективно формируется на нашей планете. Появляются новые мировые центры экономического роста, финансовой мощи и, соответственно, политического влияния – как в Азиатско-Тихоокеанском регионе, так и в других частях планеты – на Ближнем и Среднем Востоке, в Латинской Америке, в Африке. Развиваются многочисленные, порой конкурирующие и переплетающиеся, интеграционные процессы. В общем, международные отношения становятся более сложными и многомерными, такими, что ни одно государство или даже небольшая группа стран уже не в состоянии в одиночку обеспечить устойчивость глобального развития, эффективно справляться с многочисленными угрозами, а их число растет: от терроризма до рисков распространения оружия массового уничтожения. Поэтому вполне логично, что ключевые вопросы, касающиеся всего человечества, выносятся на рассмотрение не «семерки» ведущих западных государств, как это было еще 20 лет назад, а «Группы двадцати» – инклюзивного, авторитетного, отвечающего реалиям XXI века механизма глобального управления. Наряду с членами «семерки», в него входят все члены БРИКС и их единомышленники, которые отстаивают несколько иные подходы к решению международных проблем, предполагающие поиск баланса интересов, а не определение неких путей в узком кругу, а затем представление этих узких договоренностей в качестве истины в последней инстанции. Такое больше работать не будет. Еще раз подчеркну, создание и функционирование «Группы двадцати» имеет важное и символическое, и серьезное практическое значение.

Убеждены, в общих интересах обеспечить поступательный, мирный переход к новому мироустройству. Сделать так, чтобы оно было справедливым и демократичным, опиралось не на силу, а на выверенный баланс интересов всех без исключения членов международного сообщества. Если раньше говорили о «концерте великих держав», сейчас надо создать своего рода «глобальный концерт», в рамках которого учитывались бы интересы всех стран без исключения.

Россия ответственно подходит к своим функциям одного из гарантов формирующейся полицентричной архитектуры. Мы продвигаем созидательную, объединительную внешнеполитическую повестку дня, ориентированную на недопущение конфронтации на международной арене, на укрепление глобальной и региональной безопасности.

В числе наших безусловных приоритетов – дальнейшее наращивание двустороннего и многостороннего сотрудничества в Евразии. В этой связи мы высоко ценим достигнутый уровень координации с нашими армянскими друзьями в таких объединениях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС. Эти структуры прочно утвердились в качестве важнейших стабилизирующих факторов на постсоветском пространстве. Особо хотел бы выделить наши планы по укреплению ОДКБ, которые надежно обеспечивают военно-политические интересы всех союзников, входящих в эту структуру. ЕАЭС был создан позже СНГ и ОДКБ, но он развивается весьма поступательно и эффективно. За относительно короткий период удалось выйти на формирование общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Для того, чтобы пройти такой путь, ЕС понадобилось в несколько раз больше времени.

Поэтому думаю, что армянские коллеги, которые в этом году председательствовали в ЕАЭС, в полной мере ощущают преимущества членства в Союзе. По крайней мере, по данным статистики, за три года объем взаимной торговли Еревана с другими участниками вырос почти на 40%. Перед Арменией открылись новые возможности для развития экономики, в том числе за счет приобретения сырья и ресурсов без экспортных пошлин и тарифов, взаимного признания документов.

При этом ЕАЭС не является «закрытым» клубом. Развивающаяся в полном соответствии с принципами ВТО Организация открыта для взаимодействия с другими странами и интеграционными структурами. Уже заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом, Сингапуром и Сербией (с последними двумя – в год председательства Армении). Подписано предварительное соглашение с Ираном, ведутся переговоры с десятками других стран, включая страны Ближнего Востока, Азии, Африки, Латинской Америки. Важным шагом стало подписание в 2018 г. Меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и АСЕАН.

Начата масштабная работа по сопряжению Евразийской интеграции с китайской инициативой «Один пояс, один путь». Уже подписано Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и КНР. Эти отношения продолжают оформляться в виде новых документов, над которыми идет работа.

В целом мы стимулируем усилия, ориентированные на гармонизацию различных интеграционных начинаний с участием членов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН. Такие усилия закладывают фундамент для создания в Евразии своего рода инновационного контура, свободного от барьеров, опирающегося на принципы международного права и нормы Всемирной торговой организации, на уважение различных моделей развития и права народов определять, каким путем им двигаться вперед. Такая философия лежит в основе инициативы «Большое Евразийское партнерство», выдвинутой Президентом России В.В.Путиным на саммите Россия-АСЕАН. Эта инициатива выстроена в русле известной идеи о создании общего экономического пространства от Лиссабона до Джакарты – мирного пространства, которое опиралось бы на равную и неделимую безопасность всех участников.

Разумеется, наш диалог с Ереваном не ограничивается только постсоветским пространством. Мы поддерживаем самые тесные контакты, координируем наши действия в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ЧЭС. Пользуясь случаем, хотел бы особо отметить наше недавно начавшееся сотрудничество по Сирии, прежде всего в сфере оказания гуманитарного содействия ее населению. Наши военные медики и саперы плодотворно взаимодействуют «на земле». Это отмечают сами сирийцы, включая армянскую общину Сирии. Россия многое сделала для созыва Конституционного комитета по определению путей политического урегулирования сирийского кризиса. В его работе участвует и представительница от сирийских армян. Важной общей заботой остается и оказание содействия всем христианам Ближнего Востока, ставшим жертвами близоруких геополитических экспериментов и массово покидавшим страны, где жили веками их предки.

Дорогие друзья,

Мы все заинтересованы в дружественном внешнем окружении – «поясе добрососедства». И нашим общим интересам отвечает стабильный, безопасный, процветающий Южный Кавказ. К сожалению, положение в регионе остается непростым. До сих пор не улажены проблемы в отношениях между Грузией, Абхазией и Южной Осетией. Вместе с тем, благодаря запущенным в Женеве при активном российском участии международным дискуссиям по региональной безопасности удалось обеспечить более 11 лет мирного сосуществования без какого-либо серьезного силового всплеска при сохранении относительной стабильности на границах. Очевидно, что общему оздоровлению ситуации способствовало бы принятие практически уже согласованного заявления участников Женевских дискуссий о неприменении силы. Это позволило бы перейти к содержательному обсуждению окончательного мирного политического урегулирования в отношениях между Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом.

Что касается Нагорного Карабаха. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы здесь воцарился мир, перестали гибнуть люди, открылись границы, возобновились экономические связи. Параллельно с предпринимаемыми усилиями по снижению военных рисков и содействию возможному взаимодействию в гуманитарной сфере Россия ведет последовательную работу по согласованию политических принципов урегулирования. Мы осуществляем свою посредническую миссию, не пытаясь навязывать Армении и Азербайджану какие-то готовые рецепты. Стороны должны договориться сами, без давления извне, без искусственных крайних сроков, без какого-либо арбитража. Это наша твердая позиция. Готовы поддержать тот вариант решения проблемы, который устроит все вовлеченные стороны. А в случае достижения договоренности – вместе с сопредседателями Минской группы ОБСЕ выступить гарантом урегулирования.

Исходим из того, что в целом большинство проблем современности вполне поддаются решению, если «сдать в архив» порочные методы диктата и давления, начать опираться на универсальные ценности диалога, взаимного уважения и сотрудничества. В качестве примера приведу развитие ситуации на каспийском направлении, где удалось не только выйти на подписание долгожданной Конвенции о правовом статусе Каспия, но и создать целую систему правовых, экономических и политических механизмов, позволяющих обеспечить эффективный баланс интересов всех прикаспийских государств и подтверждающих их ответственность за все, что происходит на Каспии.

Российская дипломатия продолжит работать над восстановлением культуры диалога и компромиссов, над демилитаризацией внешнеполитического мышления. Будет добиваться переподтверждения незыблемости таких фундаментальных норм международного права, как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, неприменение силы или угрозы силой, право народов самим определять свою судьбу. Думаю, здесь мы с армянскими друзьями будем и впредь твердыми единомышленниками.

Уважаемые друзья,

Сегодня Армения решает масштабные задачи по обеспечению устойчивого социально-экономического развития. Армянскому народу – одному из древнейших, с богатейшими традициями и обычаями, обладающему высокой культурой – это по силам. Россия всегда готова, при необходимости, быть рядом, подставлять плечо, помогать.

Наши выдающиеся литераторы – Анна Ахматова, Валерий Брюсов, Осип Мандельштам и многие другие – с любовью писали об Армении, заслуженно называя ее «книгой, по которой учились первые люди» и «авангардом Европы в Азии». Уверен, если почитать классиков, можно найти много других сравнений, которыми вы по праву должны гордиться.

Вопрос: После революции в Армении в 2018 году многие эксперты говорили, что Армения поменяет вектор своей внешней политики. Эта обеспокоенность, в частности, проявлялась у российских экспертов. Сейчас, спустя полтора года можно ли утверждать, что обеспокоенность исчезла, и что у России появилась уверенность, что Армения является для нее надежным союзником? Рассеялись ли у России сомнения относительно того, что революция в Армении имела какой-то цвет или определенный фактор?

С.В.Лавров: Не буду внедряться в терминологию: революция или что-то иное. Я изложил оценку наших отношений в своем вступительном слове. Они развиваются по восходящей, в них обеспечивается преемственность во всем, что касается имеющихся двусторонних договоренностей, во всем, что касается обязательств в рамках СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Мне кажется, на этом можно поставить точку.

Вопрос: В последнее время некоторые третьи страны пытаются выставить в невыгодном свете вклад армянского народа в борьбу с фашизмом. К сожалению, в Армении появляются опасения, что даже в России не ценят вклад армян в Великую Победу. Хотел бы узнать Ваше мнение по этому поводу.

С.В.Лавров: Я говорил на эту тему в своем выступлении на открытии выставки, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне. Подчеркнул, насколько высоко мы ценим вклад армянского народа в борьбу с фашизмом и насколько ценим сотрудничество с Ереваном, в том числе в рамках ОДКБ, направленное на то, чтобы настаивать в ООН и других организациях на недопустимости каких-либо действий по героизации нацистских преступников. Мы здесь сотрудничаем, мы здесь едины.

Вопрос: После распада СССР имеют место различные позиции в отношении русского народа и оставленного им наследия. В какой мере Москва ценит заботу о русском культурном наследии в Армении и в целом дружбу с русским народом?

С.В.Лавров: Конечно, ценим. Я тоже об этом сказал. Мы видим как власти Армении последовательно поддерживают русский язык. Надеемся, что эта линия будет продолжена без каких-либо откатов. Поскольку, во-первых, армяне хорошо знают и ценят русскую культуру. Во-вторых, в чисто практическом плане знание русского языка создает дополнительные возможности для применения своих способностей на всем постсоветском пространстве. Это тоже немаловажный фактор. И, конечно, язык как средство межнационального общения тоже подчеркивает цивилизованность той или иной нации.

Вопрос: Каждый раз, когда российско-турецкие отношения «теплеют», мы, армяне, думаем, что это может быть угрозой для нас. К каким последствиям может привести сближение России и Турции для региона в целом и для Армении в частности?

С.В.Лавров: Буквально полчаса назад я отвечал на тот же самый вопрос на пресс-конференции в МИД Армении. Мы живем в окружении соседей, которые определены географией, историей, всем предыдущим развитием событий. Мы заинтересованы в том, чтобы со всеми нашими соседями - будь то на пространстве СНГ, на севере, на юге, в Каспийском регионе, Черноморском регионе, - мы имели добрые хорошие отношения. Именно это лежит в основе нашего сотрудничества с Турецкой Республикой – взаимовыгодного, поскольку у нас бурно растет торговля, реализуются очень крупные проекты, включая «Турецкий поток», строительство атомной электростанции и многое другое. Конечно, мы сотрудничаем с турками и на Черном море. В последние несколько лет очень активно с участием Ирана работаем над преодолением сирийского кризиса таким образом, чтобы восстановить и сохранить территориальную целостность и суверенитет САР, чтобы не было повторения тех авантюр, устроенных натовцами в Ираке и Ливии, где до сих пор пытаются восстановить государственность. Но дело движется с трудом и туго, особенно в том, что касается ливийского урегулирования. Поэтому мы заинтересованы в добрых отношениях со всеми нашими соседями, равно как и между всеми нашими соседями. Это касается отношений между Арменией и Турцией. Сегодня в Министерстве иностранных дел Армении мы вспоминали, как в 2009 году была предпринята попытка нормализовать эти отношения, восстановить дипломатические связи. Были подписаны так называемые Цюрихские протоколы, которые согласовывались между Ереваном и Анкарой при поддержке России, ЕС, США. К сожалению, эти протоколы не вступили в силу, хотя мы тогда уже предвидели, что будут сложности. Тем не менее, раз такой инициативный подход был проявлен в то время, думаю, есть все основания не переставать стараться искать пути нормализации отношений между Турцией и Арменией. Учитывая, что мы имеем стратегические союзнические отношения с Ереваном и доброе взаимодействие с Турцией, мы готовы, если обе стороны будут в этом заинтересованы, оказывать возможное содействие этому процессу.

Вопрос: Армения не участвовала в мероприятиях в Варшаве, которые были посвящены 80-летию начала Второй мировой войны. Но даже после этого было такое впечатление, что в России продолжают с сомнением относиться к внешнеполитическим шагам Республики Армения. Хотелось бы узнать Ваше мнение по данному вопросу.

С.В.Лавров: Приведите мне конкретный пример, о какой внешнеполитической позиции Армении Россия негативно отозвалась, потому что я уже устал отвечать на этот вопрос.

Вопрос: Например, развитие отношений с Евросоюзом.

С.В.Лавров: Не припомню, чтобы мы высказывали недовольство отношениями Армении с Европейским союзом. Давайте будем конкретные вещи обсуждать. Если у Вас вопрос в стиле «хайли лайкли», то это в Великобритании любят так обозначать свое отношение к конкретным событиям, вину за которые они просто валят на Россию – с поводом, без поводов, но, как правило, без поводов.

У нас нет никаких вопросов к развитию отношений между Арменией и другими внешними партнерами, конечно, при понимании, что последние будут уважать те обязательства, которые существуют в СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. У наших европейских коллег есть такая повадка: в любом регионе, где они начинают взаимодействовать, устанавливать свои порядки, принимать свои доктрины, декларации, игнорируя то, что делалось в этом регионе до того, как им заинтересовался Европейский союз. У них есть арктическая стратегия, черноморская стратегия, балтийская стратегия. Есть «Восточное партнерство», куда входят Армения и другие закавказские республики вместе с Украиной, Белоруссией и Молдавией. Теперь есть еще центральноазиатская стратегия.

На Черном море, например, мы с Арменией вместе участвуем в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Евросоюз является наблюдателем в этой Организации. Но наше стремление привести методы, которыми Евросоюз работает на Черном море, в русло решений самой Организации, пока не встречают большого понимания. Наши армянские друзья об этом знают. Мы это обсуждаем многие годы, обмениваемся опытом взаимоотношений и с ЕС, и с НАТО. Когда Армения вела переговоры по соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС, были попытки наших друзей из Евросоюза проигнорировать обязательства, которые у Армении давно существуют в СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. Но Армения закрепила в этом соглашении свою приверженность тем обязательствам, о которых я упомянул, и подчеркнула, что они в полной мере сохраняют свое значение, свой вес. Так что, у нас здесь наоборот очень тесный, дружеский, по-настоящему союзнический диалог.

Вопрос: Складывается впечатление, что Сирия стала новой ареной противостояния традиционных игроков на Ближнем Востоке. Какова Ваша оценка данной ситуации?

С.В.Лавров: Сирию пытались подтолкнуть на печальный путь Ирака и Ливии, которые были разрушены - в 2003 году США, а в 2011 году – уже более широкой компанией натовцев. Видите, какие проблемы остаются в Ливии: там нет государства. Через Ливию во все остальные страны Африканского континента, прежде всего в Сахаро-Сахельский регион, идет огромное количество контрабандного оружия. Подняли голову, множатся и между собой координируются многочисленные террористические группировки, ответвления и «Исламского государства», и «Аль-Каиды»: так называемые «Боко Харам», «Аш-Шабаб», «Аль-Каида в странах исламского Магриба» и многие другие. В другом направлении из Африки и Ближнего Востока на север, в Европу, через Ливию движется захлестнувшая Старый континент волна нелегальных мигрантов. Это результат ливийской авантюры. А результатом иракской авантюры стало как раз создание «Исламского государства», потому что его создали те, кого американцы повыпускали из тюрем в Ираке. Подобный эксперимент хотели поставить в Сирии. Но благодаря в том числе и нашей помощи, помощи Ирана в ответ на обращение законных сирийских властей мы остановили эту террористическую заразу. Терроризм искоренен практически на всей территории Сирии. Остался очаг в зоне Идлиба, который по договоренностям между Россией и Турцией должен быть уничтожен, но для этого Турция должна выполнить свои обязательства и отмежевать оппозиционеров патриотического толка от террористов «Джабхат ан-Нусры», которые теперь там мимикрируют, меняют название, но суть от этого не меняется. Второй очаг остался на восточном берегу реки Евфрат, прежде всего, в связи с тем, что там сохраняется абсолютно незаконное присутствие США. Мы вместе с Турцией и Ираном работаем над тем, чтобы устранить террористическую угрозу. Это требует не только военных действий, но и иных средств, в том числе связанных с международным правосудием, с преследованием террористов по всем требованиям закона. Одновременно мы поддерживаем контакты с другими участниками событий, которые происходят в Сирии, имея в виду, в том числе, и США. Разговор с американцами откровенный, налажены регулярные контакты по линии военных. Мы подчеркиваем необходимость для них выполнить свои обещания – уйти из Сирии подобру-поздорову. В частности, из незаконно оккупированной на юге этой страны зоны вокруг места под названием Ат-Танф, ставшей прибежищем экстремистов и радикалов, на территории которого в ужасных условиях существовал лагерь беженцев «Рукбан». Его только сейчас начинают расселять, а до этого радикалы, сотрудничавшие с американцами, запрещали людям выходить из этого ужаса. Поэтому сейчас Сирия является страной, где сталкиваются интересы и практические действия многих игроков, но это уже не развал страны. В подавляющем большинстве эти усилия нацелены на сохранение Сирии, на уважение ее суверенитета и территориальной целостности. Важнейший компонент этих усилий – политический процесс, начавшийся в Женеве. Создан Конституционный комитет, прежде всего благодаря посредничеству между правительством и оппозицией, которое оказали Россия, Иран и Турция. По сравнению с тем, что происходило в Сирии в 2015 г., когда к осени террористы уже стояли на подступах к Дамаску, сегодня ситуация там радикально изменилась. Будем закреплять эти позитивные сдвиги.

Вопрос: Недавно Президент Франции Э.Макрон высказался в том духе, что необходимо обновить Европейский союз, в частности, возобновить диалог между Брюсселем и Москвой. Какова Ваша оценка возможных грядущих изменений и трансформаций в этой связи?

С.В.Лавров: Это актуальный вопрос. Мы никогда не инициировали какое-либо ухудшение, осложнение, даже минимальный откат в отношениях между нашей страной и Евросоюзом. Нынешняя ненормальная ситуация сложилась после того, как ЕС активно поддержал инспирированный из-за океана – об этом уже знают все – государственный переворот на Украине, который состоялся буквально на следующее утро после того, как Франция, Германия и Польша засвидетельствовали соглашение между тогдашним Президентом Украины В.Ф.Януковичем и оппозицией. Когда радикалы – еще раз подчеркну, не без подсказки извне – разорвали этот документ и заявили о том, что они создали не правительство национального согласия, а «правительство победителей»; когда первым инстинктивным актом незаконных новых властей стала прямая атака на русский язык (хотели отменить соответствующий закон); когда на второй или третий день лидеры вооруженного переворота стали публично требовать, чтобы русские убирались из Крыма, потому что, как они объясняли, русские никогда не будут думать и говорить по-украински, чтить героев Украины – Бандеру, Шухевича и прочих гитлеровских прихвостней – вот тогда Евросоюз почему-то решил, что надо умыть руки и проглотить обиду в связи с тем, что подписи Германии, Франции и Польши оказались пустым звуком для тех, кто этот переворот инспирировал. Вместо того, чтобы заставить оппозицию уважать то, что поддержали ведущие европейские державы, они пошли на поводу у тех, кто незаконно захватил власть, кто последовательно поощряет и закрывает глаза на продолжающийся рост неонацизма на Украине. Хотя такие тенденции присутствуют и в Европе, но на Украине неонацисты просто правят бал. По телевидению и в СМИ вы можете наблюдать, как они в грош не ставят любые миролюбивые инициативы новой украинской власти.

В Брюсселе решили взять за точку отсчета современных взаимоотношений признание Россией волеизъявления жителей Крыма, которых там уже хотели уничтожать, когда в Крым направлялись боевые отряды неонацистов, желавших захватить здание Верховного совета; то, что Россия вступилась за права жителей Донбасса, которые отказались принимать государственный переворот. Там до сих пор проходит «антитеррористическая операция», которую объявил еще режим П.А.Порошенко. Кто-то из вас, кто интересуется историей, может припомнить хотя бы один эпизод, начиная с 2014 г., когда с территории Донбасса кто-то стал бы нападать на остальную Украину? Ничего такого не было! Они сказали: «Ребята, вы совершили преступление, нарушили Конституцию, мы не хотим быть к этому причастны, оставьте нас в покое – мы хотим понять, что будет дальше и как нам с вами общаться». Вот за это их объявили террористами. На них пошла атака. Мы много раз просили наблюдателей ОБСЕ, которые трудятся в непростых условиях – там есть и россияне, и армяне, - в своих отчетах не просто перечислять количество жертв среди мирного населения, количество преднамеренных атак на гражданские объекты, а показывать, кто это делает и на какой стороне жертв больше, а на какой – меньше. Один раз нам это удалось – в сентябре 2017 г., хотя тогдашний киевский режим пытался заблокировать публикацию такого доклада. Из него следует, что гражданские жители и объекты на той стороне, которая находится под контролем самопровозглашенных республик, страдают в пять раз чаще. Для любого военного специалиста это однозначно указывает на то, что инициируют атаки по мирному населению и гражданским объектам – детским садам, школам, деревням и селам – именно украинские силовики, рядом с которыми работают неонацистские батальоны.

Когда за то, что мы не смирились с этим, а, откликнулись на просьбу жителей Крыма и вступились принципиально за жителей Донбасса, которых тоже хотели просто подавить и уничтожить, Евросоюз обиделся и объявил санкции. До сих пор, когда мы начинаем разговор, я их все время возвращаю не к марту 2014 г., а к февралю – когда подписи ФРГ, Франции и Польши никто из оппозиции в грош не поставил. Им это неудобно. Они предлагают «не поминать старое», двигаться вперед. Многие нам шепчут, что хотят улучшить с нами отношения, но просят, чтобы мы первыми что-то сделали – начали бы движение, а они бы на него откликнулись. Но ведь мы не объявляли санкции, не разрывали все механизмы сотрудничества с Евросоюзом. У нас было более 20 секторальных диалогов – все заморожены. Саммиты прекращены, встречи на уровне мининдел и Верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности практически не проводятся.

Конечно, ситуация ненормальная. Наконец-то после таких «нашептываний» нам, что, дескать, они хотят, но им не дают, не разрешают – прозвучал ответственный, громкий голос Президента Франции Э.Макрона. Он назвал вещи своими именами. Причем делал он это отнюдь не для того, чтобы понравиться россиянам или российскому руководству – у нас хорошие отношения. Но главный мотив его инициативы по нормализации отношений с Россией он сам и объяснил: без этого Европа будет гораздо менее конкурентной в сегодняшнем очень непростом мире.

Между В.В.Путиным и Э.Макроном состоялась очень подробная, доверительная беседа в Брегансоне в конце августа с.г. Глубоко, откровенно и честно были рассмотрены отдельные принципиальные вопросы. После этого Э.Макрон выступил на встрече с французскими послами за рубежом, где он сформулировал эту линию. Недавно в интервью изданию «Экономист» он много говорил о России.

Он сказал следующее. У России три варианта развития: либо она будет сама по себе стремиться сохранить свой державный статус - но это, по его мнению, не получится. Второй путь России – делать упор на евразийское сотрудничество, но в этой ситуации Россия окажется под давлением или чрезмерным влиянием Китая. Поэтому единственный реалистичный для России – третий путь – взаимодействия с Европейским союзом.

Мы – «за». Но только мы не будем сотрудничать с Евросоюзом за счет прекращения взаимодействия с нашими партнерами в Евразии, включая КНР. Я считаю, что это очень позитивное выступление. Завтра в Париже состоится II Парижский форум мира. Там будет участвовать Премьер-министр Армении Н.В.Пашинян, и Ваш покорный слуга тоже там будет. Мы обязательно поговорим и на эти темы.

Совещание с членами Правительства

Президент провёл в Кремле очередное совещание с членами Правительства.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Перед тем как мы поработаем по основному вопросу, несколько текущих.

Прежде всего хотел бы попросить Антона Германовича [Силуанова] сказать, как идёт эксперимент по поводу налога на профессиональный доход. Он с минимальной налоговой нагрузкой был предложен. Сколько человек вошло в эту систему? Как это администрируется?

А.Силуанов: В этом году у нас проводится эксперимент по новому налоговому режиму – налог на профессиональный доход. Мы называем тех предпринимателей, которые работают по этому режиму, самозанятыми. Четыре региона, это крупные регионы: Москва, Московская область, Татарстан и Калужская область.

Можно сказать, что эксперимент подтвердил заинтересованность предпринимателей в новом налоговом режиме, и можно признать этот эксперимент удачным. Более 260 тысяч так называемых самозанятых зарегистрировано, причём список профессий достаточно широкий. Это в первую очередь перевозка пассажиров (порядка 18,7 процента всех самозанятых участвовали в этом виде бизнеса), строительство (около 7 процентов), сдача в аренду имущества (10 процентов), репетиторство и так далее.

Что важно и какая вообще была цель этого режима? Важно было то, что мы дали инструмент, дали возможность тем предпринимателям, которые сегодня ещё работают «в тени», не хотят платить налоги, не хотят регистрироваться, дать возможность работать легально, брать кредиты в банках, получать меры государственной поддержки, которые положены малым предпринимателям. И это дало результат.

Ещё раз хочу сказать, что более 50 процентов самозанятых, которые были зарегистрированы, – это новые люди, которые ранее не платили налоги. Это не то, что была перерегистрация с одних видов деятельности на самозанятые. Это те люди, которые решили для себя, что они будут работать «в белую» и, соответственно, пользоваться всеми благами, что называется, и получать необходимые виды поддержки, не иметь проблем с проверяющими органами.

Были ли злоупотребления за этот год? По данным налоговой службы, около 1 процента самозанятых перерегистрировали свои отношения с трудовых на гражданско-правовые. Что это значит? Небольшая часть таких людей, ранее работавших в качестве сотрудников того или иного предприятия, перерегистрировалась в самозанятые, потому что налоговый режим очень комфортный, всего 4 процента надо заплатить с выручки от оказания услуг физическому лицу и 6 процентов – юридическому лицу. Но налоговая служба все эти случаи видит, мы договорились, что в течение года никаких мер административного, налогового принуждения приниматься не будет. Поэтому, начиная со следующего года, такие случаи будут уже находиться под жёстким контролем среди налоговиков.

Предложение, Владимир Владимирович. Предложение – распространить со следующего года поэтапно, дать право распространения этого режима всем субъектам Российской Федерации. По решению регионов должны приниматься соответствующие решения о введении налога на профессиональный доход. С начала года мы предлагаем распространить это в сильных, крепких регионах. Налоговая служба ещё за первые полгода выстроит все свои системы мониторинга. А начиная со второго полугодия дать право субъектам распространять этот налог уже по решению регионов.

Ещё раз повторюсь, мы считаем, что эксперимент удачный, налоговый режим удобный для предпринимателей, и считаем, что этот механизм будет и дальше распространяться и иметь успех у предпринимателей.

В.Путин: Дмитрий Анатольевич, как Вы на это смотрите?

Д.Медведев: Владимир Владимирович, мы обсуждали это и с представителями бизнес-сообществ, они тоже считают, что итоги очень неплохие, и предлагают в таком порядке, как сейчас доложил Первый заместитель Председателя Правительства, этот эксперимент уже превратить в общее правило. Так что мы можем выводить.

В.Путин: Хорошо, договорились.

И второй вопрос, Антон Германович, – по поводу очередного этапа амнистии капитала. Закон об амнистии капитала установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования, тем не менее такие факты имели место. Президиум Верховного Суда дал разъяснения по этому вопросу. Что сейчас происходит на практике?

А.Силуанов: Да, действительно, Владимир Владимирович, мы сейчас реализуем третий этап амнистии. Хочу сказать, что за то время, когда шла амнистия, около 19 тысяч деклараций было подано в Федеральную налоговую службу, а сумма задекларированного имущества (это и деньги на счетах, и имущество за рубежом) составляет около 35 миллиардов евро, то есть в принципе это очень неплохой результат.

Действительно, у нас был вопрос, когда в ходе одного из судебных разбирательств стало известно, что следственные органы получили разрешение суда на истребование специальной декларации у налоговых органов. Это стало причиной обращения в Верховный Суд на предмет трактовки гарантий, которые содержатся в законодательстве об амнистии капиталов. И 30 октября текущего года президиум Верховного Суда высказал свою позицию об абсолютном запрете использовать декларации, которые были получены в рамках амнистии капиталов, как доказательство по уголовным делам.

Президиум Верховного Суда указал абсолютно однозначно на невозможность предоставления налоговыми органами иным государственным органам доступа к сведениям, содержащимся в декларациях и прилагаемых к ним документах (в том числе и на основании решения суда, как это было в текущем году в одном из случаев), и второе – на необходимость соблюдения запрета на использование таких сведений в рамках уголовных дел в качестве основания для их возбуждения или доказательства в случае совершения декларантом любого деяния, предусмотренного Уголовным кодексом. Это абсолютно вписывается и соответствует той концепции закона, которая предусматривает амнистию капитала, и, соответственно, тем гарантиям, которые прописаны в законе. Считаем, что абсолютно справедливое было принято решение президиумом Верховного Суда.

В.Путин: Нужно, чтобы Правительство, Министерство экономического развития вместе с объединениями предпринимателей внимательно следили за тем, что происходит «на земле», что называется, на практике, и соответствующим образом реагировали исходя из закона, который был принят и, как видим, в целом работает неплохо в интересах государства.

У нас заканчивается так называемый дорожно-строительный сезон. В стране ежедневно строится 5 километров новых дорог и ремонтируется 75 километров дорог.

Каковы результаты за сезон в целом?

Е.Дитрих: Спасибо, Владимир Владимирович, за вопрос.

Действительно, дорожный сезон в этом году мы практически завершили. Планы на этот год очень масштабные. Должно быть отремонтировано, в том числе капитально отремонтировано, 27 600 километров автомобильных дорог всех видов собственности (федеральной, региональной, местной), построено новых дорог и реконструировано с существенным улучшением параметров ещё 2 тысячи километров.

Этот год был полностью посвящён дорожным работам на региональной и местной сети. В 2000 километров построенных дорог всего 540 – федеральные, остальное – это региональные трассы. В 27,5 тысячи отремонтированных дорог на долю регионов и городов приходится 20 тысяч километров.

В целом по региональной сети показатели прошлого, 2018 года превышены на пятую часть, на целых 20 процентов, а в этом году дорожные работы развёрнуты по всей территории России. Особое внимание мы уделяем южному направлению: трассе Москва – Новороссийск, М4 «Дон», трассе А290 от Новороссийска до Керчи и трассе «Таврида», естественно.

Видим важной задачу ликвидации узких мест на дорожной сети. Это строительство обходов городов, новых мостов, путепроводов через железнодорожные пути там, где в одном уровне переезды. Это с учётом повышения интенсивности движения железнодорожных составов очень часто вызывает и социальную напряжённость.

В частности, в этом году в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры мы проектируем восемь обходов городов: Нижний Новгород, Рязань, Волгоград, Хасавюрт, Дербент, Владикавказ, Иваново и Набережные Челны. В будущем году приступим к началу их строительства.

Продолжаем работы по развитию сети, которая эксплуатируется на платной основе. В этом году внебюджетных средств привлечено более 50 миллиардов для строительства такого рода дорог. К концу 2019 года будет уже почти 1500 километров платных дорог в Российской Федерации – на 36 процентов больше, чем в прошлом году. В планах у нас запуск безбарьерной системы взимания платы, когда шлагбаумы не нужны и люди не теряют время на проезде пунктов оплаты. Такая система будет внедрена на Центральной кольцевой автомобильной дороге, которую мы строим в Московской области.

Также мы активно работаем над приёмкой автомобильных дорог из региональной собственности в федеральную. Это сегодня позволяет субъектам Российской Федерации высвободить часть средств на такие дороги, для того чтобы ремонтировать больше своей остающейся сети. В этом году больше 2500 километров автомобильных дорог мы принимаем от регионов в федеральную сеть.

По финансовому обеспечению, Владимир Владимирович, хотел сказать. В этом году объёмы работ, которые выполняют регионы, беспрецедентны. В общей сложности региональные дорожные фонды имеют сегодня более 1 триллиона рублей средств на то, чтобы выполнять все виды работ. А с учётом средств федеральной поддержки, которые в этом году составили 270 миллиардов рублей (это прямая поддержка из федерального бюджета), почти половина из этих 270 пошла на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Хотел бы сказать, что в рамках национального проекта в этом году практически закончено выполнение дорожных работ. 95 процентов ремонтных работ, которые были запланированы, уже выполнены в этом году, 78 процентов таких работ уже оплачены, и приёмка работ на сегодняшний момент продолжается.

Осуществляя национальный проект, мы столкнулись с тем, что часто и представители государственных заказчиков, и представители подрядных организаций в регионах и муниципалитетах показывают недостаточный уровень компетенции. Огрехи планирования, задержки с торгами, невозможность, неумение думать наперёд – всё это серьёзно сдерживает выполнение работ, своевременное выполнение работ для нужд наших граждан. Уже сейчас дорожная отрасль остро ощущает дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров. И такого рода дефицит с учётом объёмов работ будет только увеличиваться.

Я просил бы Вас поддержать наше предложение о передаче Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) в ведение Министерства транспорта. Это позволило бы нам очень серьёзно насытить кадрами дорожную отрасль.

И последнее. В рамках выполнения майского указа и Ваших дополнительных поручений, Владимир Владимирович, мы оптимизировали этапность и трассировку международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай. Дмитрием Анатольевичем приняты все необходимые решения по этому поводу. Мы приступили к разработке документации по планировке территорий и в ближайшее время начнём проектирование и приступаем к стройке, чтобы в 2024 году закончить наиболее востребованные и загруженные участки этого маршрута.

Спасибо большое.

В.Путин: Что касается высших учебных заведений, в своё время Правительство, именно Правительство выступило с инициативой погрузить основные высшие учебные заведения в Министерство науки и образования. Если теперь есть идея разобрать это всё и раздать по отраслям, то такое решение тоже можно принять. Но нужно сначала согласовать это на Правительстве.

А как у нас на Севере дороги, от Якутска на восток и на запад, на Магадан? Трасса Магадан в каком состоянии сейчас?

Е.Дитрих: Владимир Владимирович, трассу Магадан мы поэтапно приводим в нормативное состояние, там есть ряд грунтовых разрывов, с которыми мы сейчас работаем. Региональную сеть в Магаданской области мы также приводим в порядок. Там достаточно плотно работаем с Сергеем Константиновичем Носовым, у него были планы, там часть дорог, действительно, грунтовые. Он предлагал их перевести в асфальтобетон, мы с ним сейчас изыскиваем дополнительные средства и возможности, для того чтобы эту работу выполнить.

По Якутску, по моей памяти, там сейчас достаточно сложная ситуация, связанная с тем, что протяжённость региональных трасс в Республике Саха (Якутия) достаточно большая, порядка 12 тысяч километров у них сегодня в ненормативном состоянии, это кратно больше, чем у всех остальных регионов. Дело в том, что Якутия в своё время, когда субъекты Российской Федерации передавали такие дороги в муниципальную собственность, оставляя себе только основные, наоборот, концентрировала их у себя в «регионалке». И получилось так, что на всё денег не хватило. Мы сейчас с ними совместно изыскиваем возможности ускоренными темпами приводить региональную сеть в нормативное состояние. Но это, конечно, непросто. 12 тысяч километров – это больше, чем у всех, у каждого из регионов, который сегодня восстанавливает дороги.

В.Путин: Хорошо. Спасибо.

У нас уже середина ноября, хотя погода в европейской части аномально тёплая, тем не менее всё-таки гриппозный сезон уже в стране в целом наступает или наступил. За последние 13 лет у нас более чем в 13 раз сократилась заболеваемость гриппом. Как идёт у нас вакцинация в этом году?

В.Скворцова: Спасибо большое.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Действительно, у нас такое снижение заболеваемости произошло за последние годы за счёт того, что мы увеличили охват вакцинацией в 2,5 раза. Самый эффективный способ борьбы с гриппом – это профилактика методом вакцинации.

В этом году ВОЗ опубликовала актуальные вакцинные штаммы на месяц позже, чем обычно, в конце марта, при этом оба штамма гриппа А изменились по сравнению с прошлым годом. Это штамм «Брисбен», который напоминает свиной грипп 2009 года, и второй штамм – H3N2 «Канзас». Тем не менее наши отечественные производители разработали вакцину в срок, и базовыми являются четыре трёхвалентные вакцины, три из них используются у детей. Эти вакцины высокотехнологичные, безопасные и создают высокий иммунитет, что специально было проверено в этом году исследованием популяционного иммунитета у населения нашей страны с апреля по июнь, и выяснилось, что иммунная прослойка достаточно высока после прививочной кампании прошлого года: более 72 процентов для гриппа А и более 60 процентов для гриппа Б. То есть наши отечественные вакцины, очевидно совершенно, работают и позволяют предотвращать развитие эпидемического процесса.

Кроме того, в июне текущего года была зарегистрирована квадривалентная, четырёхвалентная вакцина, которая является сейчас золотым стандартом в мире и имеет очень большой экспортный потенциал, который будет использоваться пока для пациентов из группы риска, – это медицинские работники, работники образовательных учреждений и коммунальной сферы.

Объём государственных закупок составил 62,9 миллиона доз, из них 60,2 – трёхвалентные вакцины и 2,7 – четырёхвалентные, что позволит нам в этом году привить более 45 процентов населения страны и более 75 процентов населения из группы риска по здоровью. Поставки вакцины начались в августе Национальной иммунобиологической компанией. На сегодняшний день вся детская вакцина поставлена, взрослая – на 83,5 процента, полностью в 66 регионов. И остатки будут, соответственно, поставлены в течение текущей недели, до 15 ноября, включая и первую партию квадривалентной вакцины.

На 8 ноября привиты уже более 55 миллионов человек, это более 38 процентов населения.

В.Путин: Сколько, 38?

В.Скворцова: Более 55 миллионов и более 38 процентов населения, в том числе более 16 миллионов детей и 189 тысяч беременных женщин. Кроме того, это всё произошло в рамках государственных закупок, но активно принимают участие работодатели в прививочной кампании. И уже более 4,3 миллиона человек они привили за счёт собственных средств.

В результате на сегодняшний день мы находимся в межэпидемическом периоде, заболеваемость многократно ниже и эпидпорога, и предэпидемической базовой линии на 98 процентов. Если даже говорить о негриппозных респираторных вирусных инфекциях, то тоже заболеваемость ОРВИ, такими как парагрипп, аденовирус, риновирус и так далее, он тоже ниже на 25–27 процентов эпидпорога.

Ожидается прогнозно, что повышение заболеваемости придёт в декабре, ближе к концу декабря, и будет иметь среднюю интенсивность. Готовность в регионах полная, Росздравнадзор по поручению Минздрава проверил, во всех регионах есть двухнедельный несгораемый запас лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Мобилизовано 100 тысяч инфекционных коек, проверены все реанимационные отделения в инфекционных стационарах.

Нужно отметить, что за два года у нас более чем в два раза увеличилось число аппаратов ЭКМО для лечения самых тяжёлых вирусных пневмоний. Поэтому в целом мы готовы, и все необходимые мероприятия, чтобы ситуация не вышла за пределы обычной сезонной, сделаны, под контролем держим ситуацию.

В.Путин: Вероника Игоревна, Вы назвали группы риска: медицинские работники, образовательная сфера, сфера ЖКХ.

В.Скворцова: Да.

В.Путин: А члены Правительства входят в группу риска?

В.Скворцова: Как Вы определите, Владимир Владимирович. (Смех.)

В.Путин: Поскольку мы работаем с людьми, причём достаточно интенсивно, я думаю, что это тоже группа риска.

Председатель Правительства делал прививку? Не делал. А Руководитель Администрации? А кто из членов Правительства сделал прививку? Раз, два, три – три человека. Четыре, я тоже сделал.

Гриппом заболел – самострел! Ну а как? Можно предотвратить – не предотвратил.

Я вас прошу подумать об этом. Спасибо.

По поводу основного нашего вопроса. Речь о локализации производства техники и оборудования. Другими словами, выпуск в России, именно на наших предприятиях, высокотехнологичных товаров, необходимых для реализации национальных проектов. Намечены масштабные, как вы знаете, закупки медицинского, строительного, компьютерного оборудования, средств телекоммуникации, той самой дорожной техники, о которой Министр говорил, другой техники на общую сумму свыше 6 триллионов рублей. Мы сейчас только с Дмитрием Анатольевичем обсуждали все эти вопросы вдвоём, с глазу на глаз, и действительно, средств так масштабно, целенаправленно, комплексно никогда государство не выделяло на эти цели.

В планах приобрести более 4700 позиций техники и оборудования. Ещё раз хочу повторить. Важно сделать так, чтобы эти закупки опирались преимущественно на отечественного производителя, чтобы колоссальные бюджетные средства, которые выделяются на эти цели, работали именно внутри страны, на развитие российской экономики, дали дополнительную возможность для создания качественных, квалифицированных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в наших городах, в регионах в целом, для качественного роста высокотехнологичных отраслей, для развития бизнеса и, что очень важно, диверсификации ОПК.

Мы с вами много раз на этот счёт дискутировали, говорили на этот счёт. У нас идёт общее сокращение расходов на оборону и безопасность, вы знаете об этом. Связано это не с тем, что мы спустя рукава к этим вопросам относимся, а с тем, что основные запланированные и связанные с необходимостью интенсифицировать работу по обеспечению безопасности страны в связи с выходом и необходимостью смены военного оборудования и военной техники, всё-таки основной пик этой работы мы прошли. Но созданы производственные мощности, высококвалифицированные коллективы на этих предприятиях работают. Они должны работать и дальше, не выпуская кастрюли, как это было в конце 90-х или в начале 2000-х годов, а должны выпускать высокотехнологичное оборудование и технику. Поэтому нужно их загружать тем, что они могут выпускать, и ритмично финансировать эту работу.

Я прошу представить чёткие, понятные и внятные предложения по расширению участия предприятий оборонки в реализации нацпроектов, а также сообщить, какие для этого необходимы нормативно-правовые, организационные решения. В целом, пока идёт контрактная кампания, нужно принять оперативно меры, которые позволят увеличить долю российской продукции в общем объёме заказов.