Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Власти стран СНГ, граждане которых примкнули к запрещенной в России террористической группировке ИГ* и вывезли с собой детей, не интересуются судьбой этих детей, заявил член Совфеда, представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

В среду он доставил в Москву из Багдада найденного властями Чечни после обращения дедушки дагестанского мальчика, чей отец, примкнувший к ИГ*, погиб, а местонахождение матери окончательно не установлено.

"Изначально мы привозили граждан СНГ, но нам запретили, потому что по российским законам мы не имеем право заниматься возвращением иностранных граждан, будь то Казахстан, Узбекистан или другие страны", — сказал журналистам Сабсаби.

По его данным, сейчас в Ираке находится не менее 10-12 ребятишек из Таджикистана, около 15 детей из Азербайджана. "Речь в этой ситуации только о детях, старшему из которых 7-8 лет. Посольства их стран не интересуются их судьбой, и мы стараемся хоть в чем-то помочь. Но если нет документов, подтверждающих, что ребенок имеет хотя бы одним из родителей гражданина России, мы ничего не можем сделать. Это горько, но это факт", — сообщил Сабсаби.

В начале августа 2017 года Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ*, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.

На сегодняшний день более 100 женщин и детей вернулись на родину из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана.

Позже процедура возвращения россиян с территории Ирака, побывавших на территории ИГ*, осложнилась. Как сообщал Сабсаби, все находящиеся в тюрьмах российские женщины, начиная с 14 лет, обвиняются по двум статьям иракского законодательства — терроризм и незаконное пересечение госграницы Ирака. Их судьба определится после решения багдадского суда, уточнял сенатор.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

За 2009–2017 годы потери газа в Единой системе газоснабжения снизились в 2,4 раза

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию об организации системы учета расхода природного газа, в том числе при приеме-передаче на источниках газоснабжения, а также меры по снижению потерь природного газа.

Измерение потоков природного газа в Единой системе газоснабжения (ЕСГ) осуществляется на газоизмерительных станциях в процессе добычи и транспортировки по магистральным газопроводам, на газораспределительных станциях при передаче в газораспределительные сети, а также на узлах измерения расхода газа на собственные технологические нужды.

«Газпром» уделяет большое внимание метрологическому обеспечению производственно-технологических процессов. Это позволяет оптимизировать режимы работы объектов компании и контролировать эффективное использование энергоресурсов. Все применяемые средства измерений отвечают требованиям законодательства, а также более жестким корпоративным требованиям.

Компания проводит планомерную работу по повышению энергоэффективности в транспортировке газа. В том числе совершенствует системы учета, использует передовые методы обнаружения возможных утечек. Благодаря реализации комплекса мероприятий потери природного газа в ЕСГ в 2009–2017 годах снижены в 2,4 раза.

Отдельное внимание на заседании уделено вопросу снижения потерь газа в газораспределительных сетях при поставке потребителям. Основные причины здесь — несанкционированный отбор газа, вмешательство в работу средств измерений и неудовлетворительное техническое состояние распределительных газопроводов. При этом по итогам 2017 года 97% потерь газа приходится на регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Отмечено, что 2/3 сетей в округе принадлежат сторонним организациям или являются бесхозными.

Совет директоров одобрил проводимую в группе «Газпром» работу по совершенствованию системы учета расхода и снижению потерь газа. Правлению поручено разработать программу мероприятий по совершенствованию учета и снижению потерь газа в СКФО.

Рейтинг российских городов по объему новостроек.

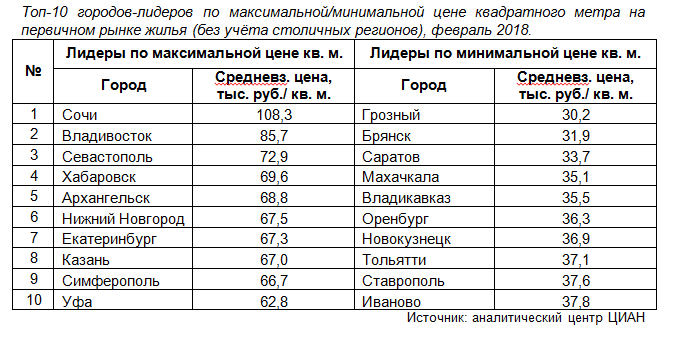

Аналитический центр ЦИАН проанализировал объем предложения и цены на первичном рынке жилья по городам РФ в феврале 2018 года. На топ-10 городов по количеству жителей приходится 26% предложения на первичном рынке. Лидером по объему предложения среди городов РФ (без учёта Москвы и Санкт-Петербурга) является Краснодар (28 тыс. квартир).

Квартиры с наибольшей ценой квадратного метра в РФ реализуются в городе Сочи (108 тыс. руб./ кв. м.), минимальный уровень цен отмечен в Грозном (30 тыс. руб./ кв. м.). На топ-10 самых крупных городов по количеству жителей приходится 26% предложения на первичном рынке. В тройку лидеров вошли: Новосибирск (11,1 тыс. квартир), Екатеринбург (16,3 тыс. квартир) и Нижний Новгород (5,3 тыс. квартир). Средняя цена квадратного метра по городам, входящим в топ-10, составляет 57 тыс. руб., что на 13% больше, чем в целом по РФ (без учёта столичных регионов).

Объем предложения на первичном рынке Москвы и Санкт-Петербурга на 4% меньше, чем в целом по 10 городам-лидерам. В феврале 2018 года на первых трех позициях в топ-10 расположились: Краснодар (28 тыс. квартир), Пермь (19 тыс. квартир) и Ростов-на-Дону (18 тыс. квартир). Кроме того, они вошли в топ-10 по количеству квартир в реализации на душу населения – 38,2, 18,9 и 16,6 квартир на 1000 человек соответственно. В Москве данный показатель существенно ниже - 4,7 квартир на 1000 человек. Такая значительная концентрация квартир в продаже может способствовать затовариванию рынка, но миграционный приток поддерживает спрос на высоком уровне. Среди городов с широким выбором квартир наиболее доступные квартиры реализуются в Воронеже, где средний бюджет покупки составил 2,2 млн руб.

В тройку лидеров по уровню цен за квадратный метр жилья вошли следующие города: Сочи (108,3 тыс. руб./кв. м.), Владивосток (85,7 тыс. руб./кв. м.) и Севастополь (72,9 тыс. руб./кв. м.). Значительное влияние на уровень цен оказало расположение городов. Также во Владивостоке последние годы строят меньше жилья, а цены на уже реализуемые квартиры растут. Наиболее доступное жильё возводится в городе Грозный (30,2 тыс. руб./кв. м.), т.к. на квартиры здесь маленький спрос, покупателей больше интересуют частные домостроения. Затем следуют Брянск (31,9 тыс. руб./кв. м.) и Саратов (33,7 тыс. руб./кв. м.).

Рейтинг субъектов РФ по объему новостроек.

Аналитический центр ЦИАН проанализировал объем предложения и цены на первичном рынке жилья по регионам РФ в феврале 2018 года. На первичном рынке 32% квартир приходится на топ-10 регионов-лидеров по объему предложения.

Разброс цен за пределами Москвы, Санкт-Петербурга и их пригородов очень велик. Средние цены в 10 самых дорогих регионах в 1,7 раза выше, чем в 10 самых дешевых. Топ-10 регионов-лидеров по цене квадратного метра квартир на первичном рынке возглавляет Республика Крым (115 тыс. рублей за кв. метр), минимальная цена квадратного метра зафиксирована в Чеченской Республике (30 тыс. рублей за кв. метр). Практически в каждом регионе наиболее дорогие жилые комплексы расположены у воды.

Объем предложения на рынке новостроек распределен по регионам неравномерно. Около 30% на столичные регионы (г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область), 32% реализуемых квартир приходится на топ-10 регионов лидеров, а 38% на оставшиеся 68 регионов. Наиболее широкий выбор жилья представлен в Краснодарском крае – 46,2 тыс. квартир. Объём строительства здесь растёт, при этом уровень спроса снижается (за 2017 год объем продаж снизился на 6%), что приводит к росту остатка квартир. Следом идут Ростовская область (23,2 тыс. квартир) и Свердловская область (20,6 тыс. квартир). По итогам 2017 года данные регионы вошли в десятку лидеров и по объёму продаж (без учета столичных регионов).

Цены на жилье в регионах имеют большой разброс, только в топ-10 лидеров по цене квадратного метра разница между 1 и 10 местом – 45%, в целом по России (без учёта столичных регионов) – 69%. Такие различия связаны с множеством факторов: уровень жизни, привлекательность локации, структура предложения и т.д. На первом месте Республика Крым (115 тыс. руб./кв. м.), где значимая доля проектов возводится на побережье: близость моря, видовые характеристики влияют на повышение цены. На втором месте Ямало-Ненецкий АО (90 тыс. руб./кв. м.), округ занимает первое место по уровню среднедушевого дохода населения в РФ. Третью позицию занимает Приморский край (80 тыс. руб./кв. м.).

В тройку лидеров по минимальной цене квадратного метра квартир на первичном рынке вошли: Чеченская Республика (30 тыс. руб./кв. м.), Республика Дагестан (31 тыс. руб./кв. м.) и Кабардино-Балканская Республика (32 тыс. руб./кв. м.). В основном это связано со спецификой данных субъектов, большим спросом здесь пользуются частные домостроения, как в черте города, так и в пригороде. Кроме того, республики Северного Кавказа по официальной статистике занимают последние позиции в рейтинге по уровню доходов населения.

Аналитики компании ЦИАН составили рейтинг жилых проектов с максимальной и минимальной стоимостью жилья в регионах РФ и выяснили, что в зависимости от расположения и качественных характеристик стоимость может отличаться в несколько сотен раз.

Половина проектов, вошедших в топ-10 по минимальному бюджету покупки в регионах РФ, относится к малоэтажному домостроению. С бюджетом от 429 до 765 тыс. рублей в основном можно приобрести студию площадью от 15,3 до 25,5 кв. м. Полноценную однокомнатную квартиру (42 кв. м.) предлагают только в ЖК «Золотая горка» в Свердловская область за 756 тыс. руб. Больше 50% проектов с бюджетными квартирами расположены в Краснодарском крае, это жилые комплексы «Светлый дом», «Сити», «Семейный», «Абрикос», «Калинино Парк» и «Новый Прогресс».

В топ-10 с максимальным бюджетом покупки в регионах вошли квартиры площадью от 128 до 457 кв. м. В основном это нестандартные квартиры: квартиры с террасами, двухуровневые квартиры, с хорошими видовыми характеристиками, расположенные либо у моря, либо у реки. Наиболее дорогое предложение представлено в ЖК Karat Apartments (г. Сочи) в 150 метрах от Черного моря (242 млн руб.). На втором месте квартира площадью 456,6 кв. м. (158 млн руб.) в ЖК «Башня «Исеть» (г. Екатеринбург). Третью позицию занимает квартира площадью 143 кв. м. (143 млн руб.) в ЖК «Приморский Park House» (г. Ялта) у Черного моря.

Студия или трехкомнатная квартира: что можно приобрести в регионах РФ с бюджетом от 3 до 3,5 млн рублей

Аналитический центр ЦИАН проанализировал объем предложения и цены на первичном рынке жилья по городам РФ в феврале 2018 года, и выяснил, квартиры какой площади можно приобрести в регионах РФ с бюджетом от 3 до 3,5 млн рублей.

С бюджетом от 3 до 3,5 млн рублей в России можно приобрести как небольшую студию в периферийном районе Москвы, так и просторную трёхкомнатную квартиру в центе города Грозный. На такой разброс цен влияет множество факторов: привлекательность локации, уровень платежеспособности населения, конкуренция, специфические особенности региона и т.д.

Наиболее просторные квартиры можно приобрести в Чеченской Республике (107 кв. м.), Республике Калмыкия (106 кв. м.) и Карачаево-Черкесия (101 кв. м.). В центре города Грозный в заданном диапазоне цены интересный вариант жилья можно приобрести в строящемся доме на улице Лорсанова. Это трёхкомнатная квартира площадью 105,3 кв. м. за 3,2 млн руб. В крупнейшем городе Республики Калмыкия Элиста с бюджетом 3,2 млн руб. можно купить жильё площадью 106,3 кв. м. в доме по адресу улица Ленина 232. В городе Черкесск возводится жилой комплекс «Созвездие» со всей необходимой инфраструктурой. Здесь квартира площадью 120,3 кв. м. стоит 3,5 млн руб.

Первые две строчки в рейтинге жилья наименьшей площади за 3 – 3,5 млн. руб. занимают столичные регионы: Москва (33 кв. м.) и Санкт-Петербург (37 кв. м.), на третьем месте Приморский край. В рамках заданного бюджета в «старых» границах Москвы можно приобрести студию площадью 27,1 кв. м. в ЖК «Домашний». На намывных территориях Васильевского острова в городе Санкт-Петербург возводится масштабный ЖК «Светлый мир «Я-Романтик». Здесь реализуются полноценные однокомнатные квартиры площадью 46 кв. м. за 3,4 млн руб. В Приморском крае, в историческом районе города Владивосток, возводится ЖК «Фрегат». Где с бюджетом 3,2 млн руб. предлагаются квартиры площадью 48,9 кв.м.

Федеральные ведомства, портовики и судовладельцы обсудили план создания Каспийского морского кластера

МОСКВА. Совещание по вопросам формирования плана мероприятий по реализации Стратегии развития каспийских портов состоялось во вторник на площадке Федерального агентства морского и речного транспорта. В мероприятии, прошедшем под председательством заместителя Министра транспорта РФ – руководителя Росморречфлота Виктора Олерского, приняли участие заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева, заместитель руководителя Росморречфлота Надежда Жихарева, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Андрей Лаврищев, представители ряда федеральных министерств и ведомств, Аналитического центра при Правительстве РФ, руководители каспийских и некоторых других российских портов, судоходных компаний, эксперты.

Совещание в конференц-зале Росморречфлота прошло в формате совместного заседания подгрупп «Развитие портовой и логистической инфраструктуры» и «Развитие транспортных маршрутов по доставке грузов морским и речным транспортом» Межведомственной рабочей группы, готовящей План мероприятий по реализации Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года.

Основной задачей Стратегии является интеграция российских портов на Каспии в крупные транспортные узлы и коридоры международной торговли, образующие единый транспортный узел Каспийского бассейна с приоритетным использованием отечественной промышленной и сельскохозяйственной продукции.

Участники совещания обсудили соответствующие разделы проекта Плана, который будет предложен для рассмотрения на предстоящем заседании Президиума Госсовета по вопросам развития Каспийского региона. Были рассмотрены различные аспекты ключевых проектов регионального, национального и международного масштаба, которые призваны дать мощный импульс развитию прикаспийских регионов и всего Юга России.

Досье:

Стратегия развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года утверждена Правительством России в ноябре 2017 года. Ее основными целями названы укрепление экономического и геополитического присутствия России в Каспийском море, расширение экономических и культурных связей со странами бассейна, а также создание условий для развития данного региона РФ с помощью увеличения грузопотоков международной торговли.

Наряду с разработкой нормативно-правовой базы Стратегия предполагает меры по развитию портовой и логистической инфраструктуры в комплексе с развитием автодорожных и железнодорожных подходов к портам и транспортных маршрутов по доставке грузов морским и речным транспортом. Важное место в Стратегии уделяется задачам развития гражданского судостроения и судоремонта в Каспийском регионе, а также развития агропромышленного и производственного секторов, ориентированных на формирование экспортных грузопотоков через российские порты.

В 2018 году еще 1500 бездетных пар в Дагестане смогут пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения бесплатно.

Шанс стать родителями за счет государства получат еще 1500 бесплодных пар в Дагестане в этом году. Именно на такое число процедур запланировано финансирование в рамках ОМС. Это на 450 процедур больше, чем в 2017 году. Порядка 350 семей смогут пройти ЭКО бесплатно непосредственно у дагестанских репродуктологов, в республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции, где работают специалисты высочайшего класса.

«С целью повышения рождаемости внедрены современные репродуктивные технологии. Увеличивается число бесплодных пар, которым проведена процедура экстракорпорального оплодотворения. Так, экстракорпоральное оплодотворение в Дагестане проводится с 2013 года. Частота наступления беременности после ЭКО в нашей республике составила около 38 %, что соответствует средним показателям по России, количество родов – около 30 % от количества проведённых ЭКО» - рассказала начальник отдела охраны материнства и детства Раиса Шахсинова.

Напомним в прошлом году в Дагестане процедуру ЭКО смогли пройти 1050 пар. На свет уже появилось уже появились почти 300 малышей.

Отметим, Дагестан входит в пятёрку лидеров среди регионов России с высоким показателем рождаемости, который составляет 16,4 на 1000 населения и на 21% превышает среднероссийский уровень. В регионе ежегодно рождаются более 50 тысяч детей. Естественный прирост населения в десятки раз выше среднероссийского. Кроме того Дагестан в 2017 году занял первое место среди регионов России по темпам снижения младенческой смертности. Напомним, она в регионе она достигла исторического минимума снизившись за пять лет на 35 процентов.

Минприроды: утверждены 26 новых проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба

Более 2,7 млрд руб. из федерального бюджета заложено на 26 новых проектов в рамках программы «Чистая страна».

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Минприроды по итогам оперативного совещания с главой ведомства.

«Утверждено 26 проектов по ликвидации накопленного вреда в 12 субъектах Российской Федерации. Общий объем финансирования проектов по ликвидации накопленного вреда из федерального бюджета составит более 2,7 млрд руб.» — говорится в сообщении.

В частности, в рамках программы будет проведена «генеральная уборка» свалки «Черная дыра» в Нижегородской области, где размещаются отходы бывшего производства «Оргстекло». Предусмотрена рекультивация полигонов «Кучино», «Быково», «Каширский», «Электросталь» в Подмосковье, полигона ТБО в Калининграде, полигонов ТБО в Чебоксарах и деревне Ильбеши Чебоксарского района, на полигонах ТБО в Карачаево-Черкессии и Удмуртии.

Планируется ликвидировать свалки в Кисловодске и Светлограде (Ставропольский край), рекультивировать хвостохранилище «Тырнаузский горно-обогатительный комбинат» в Кабардино-Балкарии и территории в промышленной зоне Амурска (Хабаровский край).

Работы по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду пройдут также на свалке в Кировском районе Волгограда и на территории Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области, на золоотвале целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» в Калининградской области, на нефтяных месторождениях «Брагуны», «Правобережное», «Горячеисточненское», «Старогрозненское» в Чеченской республике.

Также среди утвержденных проектов демонтаж зданий ЗАО «Еврогласс» в Смоленской области и здания хлорного цеха бывшего ОАО «Амурскбумпром» в Хабаровском крае.

18 регионов получат субсидии на развитие программ в области обращения с отходами

Подписано 18 соглашений с субъектами РФ на получение субсидий из федерального бюджета в рамках экологического сбора на софинансирование региональных программ в области обращения с отходами в 2018 году. Об этом доложил главе Минприроды Сергею Донскому заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов.

Напомним, что институт расширенной ответственности производителей и импортеров товаров был введен в 2017 г., теперь хозяйствующие субъекты обязаны заниматься утилизацией потерявших потребительские свойства товаров и упаковки, или уплачивать экологический сбор, средства от которого возвращаются в субъекты РФ на строительство мощностей по утилизации и переработке мусора. В 2017 г. Росприроднадзор обеспечил администрирование средств экологического сбора на сумму 1 млрд руб.

Минприроды России рассмотрело заявки субъектов РФ на получение субсидий по экосбору. По итогам рассмотрения заявок подписано 18 соглашений по реализации региональных программ в области переработки отходов в 2018 г.

«В перечне 18 субъектов РФ. Чтобы обеспечить в стране переход от захоронения мусора к его переработке, необходимо начать с создания сети мусоросортировочных станций, комплексов по утилизации отходов – именно это мы видим по заявкам из регионов. Система экологического сбора заработала, и мы призываем субъекты РФ активнее в нее включаться», – рассказал М.Керимов.

Наиболее активно себя проявила Челябинская область. Здесь будут построены 4 мусоросортировочных комплекса в городах Сатка, Карабаш, Трехгорный и вблизи д.Чишма Сосновского муниципального района. Общая стоимость финансирования челябинских проектов – 148 млн руб., из них средства федерального бюджета составят 114 млн руб.

Наиболее крупный объект обработки ТКО, стоимостью более 112 млн руб., будет построен в Ставропольском крае в г.Буденновске.

Воронежская область заявила самое большое количество объектов, представив проект создания станции сортировки ТКО мощностью 20 тыс. тонн в год и 4 проекта по проектированию мусоросортировочных комплексов межмуниципальных отходоперерабатывающих кластеров.

Московский международный дом музыки открыл продажу абонементов сезона-2018/2019. Слушатели смогут и сами составить абонемент, выбрав самые интересные мероприятия. До середины мая билеты будут продавать со скидкой 20 процентов.

Новый сезон собрал все многообразие жанров и видов исполнительского искусства: академическую музыку и джаз, оперу в концертном исполнении, театральные постановки и танцевальные перформансы. Слушателей ждут встречи с лучшими коллективами, среди которых Национальный филармонический оркестр России, оркестры «Виртуозы Москвы», Musica Viva и другие.

Поп, джаз и классика

На сцену Дома музыки выйдут и знаменитые солисты. Это Фазиль Сай и Йол Юм Сон (абонемент «Grand piano masters / Мастера рояля»), Саймон Джонсон, Венсан Дюбуа и Роберто Фреск («Король инструментов. Органисты великих соборов»), Диего Эль Сигала, Мерседес Руис и Патрисия Герреро («Звезды фламенко»). Новый абонемент «Музыкальные династии» станет подарком любителям популярной музыки: на этих концертах выступят Пласидо Доминго — младший и Хулио Иглесиас — младший.

Прославленных джазменов можно будет услышать в «Джазовом Олимпе». В их числе аргентинский гитарист Луис Салинас, биг-бенд The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra и американская певица Сесиль Маклорин Сальван, кубинский саксофонист Пакито Де Ривера и его квинтет. Абонемент «Величайшие барабанщики мира» соберет коллективы Билли Кобэма, Стива Смита и Херлина Райли.

Ценителям камерной классики стоит купить абонемент «Русская фортепианная школа», который познакомит с молодыми, но уже завоевавшими международное признание музыкантами. Скрипичные сонаты Моцарта в своей абонементной серии представит Алексей Лундин, а обладателям абонемента «Многоликая гитара» свое мастерство продемонстрируют Давид Джованни Томази, Серджан Булат и Сергей Руднев.

От духовной музыки до театра

Ценителей духовной музыки ждут концерты Праздничного патриаршего мужского хора Данилова монастыря и мужского хора Сретенского монастыря. А народные мелодии можно будет услышать на концертах нового абонемента-фестиваля «Музыкальный мир Россия». Он соберет на одной сцене танцевальные коллективы Дагестана, Чечни и Кубани, русские хоры Севера и Поволжья, ансамбли песни и танца Коми и Татарстана.

Купив абонемент «Спектакли Егора Дружинина», можно будет увидеть постановку «Всюду жизнь» и премьеру нынешнего сезона — спектакль «Элен и Эльза». Участниками нового сезона в Доме музыки станут актеры Даниил Спиваковский, Евгений Дятлов, Валерий Баринов, Алиса Гребенщикова и другие.

Весь список абонементов и билеты — на сайте Дома музыки. Дополнительная информация по телефону: 8 (495) 730-43-59.

Якутия заняла первое место по количеству выданных молодым семьям свидетельств на приобретение жилья в 2017 году

Сертификаты на жилье получили 1005 молодых семей из Республики Саха (Якутия), которая стала лидером по выдаче таких сертификатов в 2017 году. Всего в России было выдано 14, 273 тыс. таких свидетельств. Об этом стало известно после подведения итогов реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы (ФЦП) «Жилище», государственным заказчиком и куратором которой является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

В топ-10 регионов, которые предоставили молодым семьям наибольшее количество свидетельств на приобретение или строительство жилья в 2017 году, также вошли Карачаево-Черкесская Республика, Курганская область, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Самарская область, Тульская область, Тюменская область, Чувашская Республика.

Как сообщал ранее глава Минстроя России Михаил Мень, всего в 2017 году молодым семьям было выдано 14 273 свидетельства. Он также отметил, что в данной подпрограмме с каждым годом участвует все больше регионов - в 2016 участников было 65, а в прошлом году уже 75. «На условиях софинансирования регионам было направлено 4,23 млрд рублей», – уточнил министр.

Он также напомнил, что Правительство России утвердило разработанные Минстроем России правки в подпрограмму, благодаря которым молодые семьи с 2017 года могут направлять средства социальной выплаты не только на покупку, строительство жилья, внесение первоначального взноса по ипотечному кредиту или на оплату паевого взноса в жилищный кооператив, но и на погашение взятой ранее ипотеки и процентов по кредитам на покупку жилья.

Стоит отметить, что с 1 января 2018 года ФЦП «Жилище» была досрочно завершена, однако мероприятия по обеспечению жильем молодых семей продолжатся. «В связи с завершением в 2017 году ФЦП «Жилище», мероприятие по предоставлению социальных выплат молодым семьям с 1 января 2018 года перенесено в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в качестве основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей», - прокомментировал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Юрий Гордеев, курирующий работу Департамента финансов Минстроя России.

Замминистра также уточнил, что этот перенос носит технический характер и никак не отразится на семьях, участвующих в подпрограмме. Граждане, стоящие в очередях, сохранят за собой очередность, которая была установлена. Правила постановки на очередь новых граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, также не изменились.

Избирательные участки для голосования на выборах Президента Российской Федерации откроются на 38 вокзалах ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД»), сообщила пресс-служба компании.

«Сегодня мы подписали очень важное для нас соглашение с Центральной избирательной комиссией РФ (о взаимодействии при организации голосования избирателей на железнодорожных вокзалах и иных объектах недвижимого имущества ОАО «РЖД» на выборах Президента РФ и выборах депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ). Мы активно участвуем в общественной жизни и хотим создать максимально комфортные условия для того, чтобы могли проголосовать все желающие: и пассажиры, и наши сотрудники. Тем более, многие из наших коллег работают на отдаленных, труднодоступных участках», — заявил генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

В соответствии с соглашением, ОАО «РЖД» на безвозмездной основе предоставит площади, расположенные в зданиях железнодорожных вокзалов и иных объектах недвижимого имущества компании для работы участковой избирательной комиссии и организации в них помещения для голосования.

Участки для голосования будут организованы в помещениях залов ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций. Избирательным комиссиям будет предоставлено необходимое для работы оборудование и обеспечена телефонная связь.

Так, на выборах Президента РФ 18 марта 2018 года граждане смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 38 железнодорожных вокзалах ОАО «РЖД» в 25 регионах РФ:

| Регион РФ |

Вокзалы |

|

Амурская область |

Благовещенск, Сковородино |

|

Астраханская область |

Астрахань-1 |

|

Волгоградская область |

Волгоград-1 |

|

Забайкальский край |

Чита-2 |

|

Калининградская область |

Калининград-Южный |

|

Красноярский край |

Красноярск |

|

Кировская область |

Киров |

|

Курская область |

Курск |

|

Липецкая область |

Липецк |

|

г. Москва |

Курский, Казанский, Павелецкий, Белорусский, Ярославский, Киевский, Ленинградский |

|

Нижегородская область |

Нижний Новгород |

|

Новосибирская область |

Новосибирск-Главный |

|

Омская область |

Омск |

|

Пермский край |

Пермь-2 |

|

Республика Бурятия |

Северобайкальск |

|

Республика Карелия |

Петрозаводск |

|

Республика Северная Осетия |

Владикавказ, Беслан |

|

Республика Татарстан |

Казань, Нурлат |

|

Ростовская область |

Ростов-Главный (Привокзальная пл., д.1/2 и д. 2/1), Белая Калитва |

|

Самарская область |

Самара |

|

г. Санкт-Петербург |

Московский, Ладожский |

|

Удмуртская республика |

Сарапул |

|

Хабаровский край |

Хабаровск-1 |

|

Челябинская область |

Челябинск, Усть-Катав |

|

Ярославская область |

Ярославль-Главный |

Время работы избирательных участков — с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Анна Булаева

Методы коллекторов: как из россиян выбивают долги

«Будут ваши поминки»: как коллекторы продолжают угрожать россиянам

Владимир Ващенко

Коллекторы отправляют россиян на ринги с боксерами, угрожают «поминками» и поджидают их у домов — все это для того, чтобы «выбить» порой самый мизерный долг. Казалось, что принятый в прошлом году закон, запрещающий жестокие методы коллекторских агентств, должен был остановить неадекватных «выбивателей». Однако ночные звонки и устрашающие эсэмэски продолжают разрывать телефоны заемщиков и их родственников.

Коллекторы выбивают долги у россиян самыми изощренными способами: угрожают расправой, поджигают дома и даже натравливают на людей боксеров. Такое обращение можно получить, просрочив небольшую выплату кредита на телефон или не успев вовремя произвести оплату в личном кабинете на сайте микрофинансовой компании. Остановить докучающих заемщиков зачастую не получается даже с помощью правоохранителей.

В январе 2016 года сотрудник коллекторской конторы бросил бутылку с зажигательной смесью в окно частного дома в Ульяновской области, хозяин которого был должником. В помещении также находился и его годовалый внук — в итоге оба получили тяжелые травмы.

«Вышибатели» чужих долгов в городе Междуреченске Кемеровской области насильно привозили должников в спортзал и заставляли их вступать в поединок с профессиональным боксером Русланом Якубовым. Одного из заложников, Александра Михайлова, забили до смерти.

При этом междуреченские правоохранители не смогли пресечь деятельность этой банды. За решеткой участники этого коллекторского агентства оказались только после того, как дело передали в СК по Кемеровской области.

Ряд аналогичных трагических случаев привел к тому что Госдума приняла специальный закон «О защите прав должников», который вступил в силу чуть больше года назад — 1 января 2017 года. Документ содержит ряд важных ограничений в деятельности коллекторов. Теперь они не могут требовать погашение долга от родственников должника, не имеют права применять физическую силу, портить имущество должника, а также оказывать на него психологическое давление.

Кроме того, коллекторское агентство не имеет права передавать информацию о задолжавшем гражданине третьим лицам или делать ее публичной. Впрочем, указанный закон относится только к коллекторам, внесенным в специальный государственный реестр и взаимодействующим с человеком, займ которого банку или микрофинансовой организации превышает 50 тыс. рублей.

«Газета.Ru» поговорила с несколькими людьми, которые спустя год после принятия закона продолжают сталкиваться с жестокими методами коллекторов. По просьбе героев статьи имена и фамилии многих из них изменены.

Алексей Сысоев, город Кингисепп, Ленинградская область

«У меня были серьезные проблемы с финансами, я работал один, а жена с ребенком сидела. Зарплаты на нужды семьи не хватало. Я взял займ в микрофинансовой организации (МФО) один раз, затем погасил, взял второй, третий… ну а потом не смог закрыть вовремя. По глупости взял еще один в другом месте, чтобы погасить первый долг, и в итоге оказался в полной безысходности — погашал только проценты.

Наконец, я поменял работу, устроившись туда, где больше платят, но пропустил платеж, а проценты все капают и капают. В итоге набежала круглая сумма, которая сейчас составляет 64 тыс. рублей. Я должен двум организациям. С августа 2017 года как мне, так и жене начали поступать смс-угрозы. В частности, мне обещали, что «новогодние праздники плавно перейдут в поминки», а также, что моя супруга должна рассчитаться своим телом.

В начале декабря 2017 года я написал заявление в полицию об угрозах, но там прямо сказали, что искать коллекторов или еще что-то делать не будут. В январе 2018 года мне поступил звонок от одной из коллекторских компаний — из якобы юридического или досудебного отдела. Я им прямо сказал, что после угроз мы будем разговаривать в суде и оплата будет теперь через суд.

2 февраля я понял, что в суд они идти не хотят и решили меня опять пугать. Поступил звонок, были прямые угрозы физической расправы и порчи имущества. Я думаю, что даже после этого полиция делать ничего не будет. Впрочем, коллекторы так и не приехали.

Я очень жалею, что в принципе связался с этими МФО. Для себя я решил, что долг одной из коллекторских компаний я оплачу, так как сумма там не заоблачная, а проценты уже не бегут, они их остановили. Что же касается другой компании, то после всех этих угроз я перезвонил им и предложил решать вопрос в суде — они ответили категорическим отказом.

В ноябре хотел взять кредит в банке, чтобы сразу погасить долги всем МФО, но из-за испорченной кредитной истории не смог. Было бы удобнее, и проценты меньше — все же не 2% в день, а всего 12% в год.

Что же до угроз, то я их не боюсь. Дело в том, что этим людям придется ехать ко мне в город, а не мне к ним. А у меня тут есть друзья, и вообще наш город — он с богатой историей. Я сам неоднократно звонил коллекторам и предлагал встретиться, но по итогу встречи так и не происходили.

Думаю, они сами не верят в свои угрозы. Но все таки из-за этого чувствуешь некоторый дискомфорт.

Любая из этих организаций могла бы уладить конфликт простыми уступками или корректным разговором, ведь они уже заработали на накопившихся штрафах и процентах. К примеру, должен заемщик 20 тыс. рублей, а брал 5 тыс. Можно скинуть пять, и сделать так, чтобы 15 оставшиеся тысяч заемщик выплатил с рассрочкой и без процентов. Я думаю, и проблем бы не было. Угрозы же на меня действуют лишь в обратном направлении — вплоть до злости.

Максим Реснянский, Москва

В октябре 2017 года мне срочно потребовались деньги для оплаты аренды жилья. Я занимаюсь общественной деятельностью, нам задержали субсидирование и все остались без зарплаты по графику. Чтобы не оказаться на улице, мне пришлось обратиться в микрофинансовую компанию. Там мне выдали 20 тыс. рублей с рассрочкой оплаты каждые две недели на три месяца.

Все бы ничего, но однажды, пытаясь произвести очередной платеж, личный кабинет сайта дал сбой. В итоге нужно было погасить весь займ сразу (около 30 тыс. рублей), либо ничего не оплатить. Для меня это стало полной неожиданностью. Начал звонить в компанию — там подтвердили, что действительно произошел сбой и рекомендовали произвести оплату вручную прямым переводом через банк. Но перевод бы шел несколько дней, и я бы попал на просрочку.

Далее, как снежный ком, долг начал расти. При этом никто не собирался прощать мне неустойку — «это мои проблемы». Так я остался должен компании, а спустя месяц мне на мобильный телефон пришло смс с угрозами, в котором было допущено много грамматических ошибок. Такие же сообщения поступили моей маме.

Кроме того, мне начали звонить с номеров, зарегистрированных на территории Дагестана. Грозным голосом и с жутким акцентом от меня требовали встречи по такому-то адресу, и заявляли, что иначе живьем закопают.

В этот же день в социальной сети «ВКонтакте» было создано оскорбительное изображение с моим фото и надписью, будто я оказываю интим-услуги за деньги, к нему прикрепили мой адрес и номер телефона. Более того, они также приложили мои полные паспортные данные. Фотографию с документами начали размещать везде — разослали моим друзьям, на работу и так далее. Так, вот уже с ноября и по сегодняшний день они меня терроризируют.

Но и это еще не все, они также сказали, что будут звонить от моего имени в полицию и закладывать бомбу — то есть представят дело так, будто я телефонный террорист, а также вызовут по моему домашнему адресу правоохранителей, якобы у меня притон.

В середине декабря я обратился в полицию в Москве, приложив в качестве доказательств скриншоты сообщений, записей, смс. Должного эффекта это не дало. Агрессия со стороны коллекторов усилилась. Недавно я также написал целый букет обращений: в Центральный банк РФ, ведь они регулируют деятельность всех финансовых организаций (в том числе и МФО), в Генпрокуратуру, Роскомнадзор, Роспотребнадзор. Все мои заявления зарегистрировали.

Кроме того, я обратился в Федеральную службу судебных приставов (ФССП), так как они по закону с прошлого года регулируют действия коллекторских агентств. По моему заявлению начали расследование — дело сейчас находится в Кемеровской области — там, где и располагается офис данной МФО.

Я также готовлю заявление в суд. Планирую привлечь к ответственности эту самую коллекторскую компанию: как минимум, это все им грозит штрафом, максимум — отзывом лицензии. Скорее всего, потребую возмещение морального ущерба. Здесь явные статьи УК РФ за шантаж, клевету, раскрытие персональных данных, оскорбления, угрозы жизни и здоровью.

Дарья, Красноярск

Оказывается, для того, чтобы нарваться на коллекторов, вовсе не обязательно что-то брать в долг на самом деле. Я с ними столкнулась после того, как на меня повесили потребительский кредит мошенники.

Мне очень хотелось купить новый айфон. Как-то раз мне позвонили люди — они представились сотрудниками банка и предложили оформить рассрочку этого телефона по заниженному проценту. Я согласилась. После того, как заветный аппарат оказался у меня, его ненадолго попросили для «регистрации в базе». После этого я свой телефон не видела.

Кредит при этом оставался на мне, и процент по нему оказался вовсе не заниженным. Я столько платить не смогла, и мне стали названивать коллекторы. Они представлялись судебными приставами, грозились прийти домой и все забрать. Также мучили угрозами мою маму, хотя ее номер в банке я не оставляла. В общем, никакого криминала в их действиях не было — это были обычные телефонные запугивания.

Я написала заявление в полицию, и вроде как даже этих мошенников задержали, но, насколько я знаю, под стражей они не сидят. При этом, как ни странно, следователи меня наделили статусом «свидетель», хотя вообще-то я потерпевшая. Банк же вроде как вычеркнул меня из списка должников.

Антон Сергеев, Калининград

Я инженер, работаю на обычную зарплату, никаких дополнительных доходов у меня нет. В какой-то момент мне захотелось большего — я начал пробовать себя в бизнесе. Дополнительные заработки появились, но их было совсем мало. Потом знакомые позвали поучаствовать в одном бизнес-проекте в качестве партнера, но надо было вложить свою долю — семизначную сумму. Для этого я начал занимать деньги: так и вложил свою долю в общий бизнес.

Совместное дело росло, прибыль радовала. Но позже на определенном этапе, когда бизнес уже хорошо сформировался, двое идеологов, которые все организовали, собрали все деньги со всех счетов и уехали за границу. При этом они оставили нас (партнеров) без средств, а клиентов — без выполненных работ. Вся техника и помещения были взяты в аренду. Поэтому возместить что-то из остатков бизнеса не представлялось возможным.

Так у меня остались только долги с моей доли, которые нужно было отдавать. Причем часть средств я занимал в долларах, а это был 2014 год, и к моменту прекращения существования бизнеса доллар вместо 30 рублей стоил уже 60.

Я решил набрать кредитов, чтобы погасить долги. На момент их оформления я работал одновременно на двух работах. Кредиты банки дали без проблем, так как по общему доходу с двух работ у меня складывался хороший заработок. Изначально я выполнял все свои кредитные обязательства, но потом на одной работе меня сократили, а на второй лишили всех премий и прочих доплат. Остался голый оклад, платить стало нечем.

Сначала пошел по банкам, хотел договориться о реструктуризации, отсрочках, но условия не облегчали мое положение. Платить все равно не получалось. Начались звонки из банков — спрашивали, когда планирую отдавать долг. Я их нормально воспринимал. Но периодически названивали и складывалось впечатление, что по ту сторону сидело быдло, разговаривать с которым было совершенно невозможно.

Я себя считаю приличным человеком, а тут на меня сверху выливается тонна нечистот от незнакомцев.

В итоге я нашел юридическую компанию, занимающуюся решением проблем с банками. Перестал общаться с банками и коллекторами напрямую — только письменно через почту или через суд. Сначала я хотел подать на банкротство физического лица, однако в нашей стране, видимо, до цивилизованного банкротства «физиков» далеко. Изучив все вопросы данной процедуры, для себя понял, что это уход в рабство банку. Поэтому действую другими методами.

Я ни от кого никуда не бегу, не прячусь, не скрываюсь и от своих долгов не отказываюсь. Когда-нибудь все выплачу. Сейчас собираюсь открыть свой бизнес, связанный с IT — если все получится, продолжу выплаты кредитов. Что касается работы юркомпанией и судов с банками, то они позволили мне хотя на время отстраниться от банков и коллекторов, отдышаться от всех напастей и набраться новых сил.

В Хабезском районе Карачаево-Черкесии появилась новая школа

В Карачаево-Черкесии, в ауле Псаучье–Дахе Хабезского района, открылась школа имени Героя России Охида Карданова, построенная в рамках приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников». Реализацию проекта курирует Минобрнауки России.

Новая школа рассчитана на 264 ученика, укомплектована современным оборудованием и адаптирована для детей с ограниченными возможностями. Для средней и старшей школы создана площадка с уличными тренажёрами, для прогулок младших школьников – детская площадка. Все спортивные объекты имеют специализированное покрытие. Оборудована спортивная площадка для сдачи нормативов ГТО. Также в школе организована библиотека с фондом закрытого хранения книг общей площадью 61,46 кв. метров.

В каждом кабинете школы установлены интерактивные доски. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами, где предусмотрена подача воды, электричества. В школе есть мастерская по металлу и дереву для мальчиков и мастерская шитья и кулинарии для девочек.

На втором этаже общешкольного блока находится актовый зал с артистическими гримёрными, кабинет музыки, укомплектованный различными музыкальными инструментами, кабинет хореографии площадью 68 кв. метров, а также универсальный спортивный зал площадью 280,73 кв. метров.

В здании также есть гардеробные, медицинский блок, включающий кабинет врача и процедурную, столовая с необходимыми кухонными помещениями.

Справочно

Цель приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников» – обеспечить российским школьникам современную образовательную среду и перевести всех учащихся на обучение в одну смену.

Обеспечение повышения доступности и качества общего образования в Российской Федерации за счет создания к 2025 году 6531,287 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, в том числе путём строительства объектов инфраструктуры общего образования с применением современных архитектурно-планировочных решений, увеличения к 2025 году доли общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в одну смену в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, до 100%.

К Международной ассоциации транспортировщиков нефти присоединяется Алжир.

В стране будет создан специальный институт по данной проблематике.

Алжир намерен присоединиться к Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН), сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с алжирским коллегой Абделькадером Месахелем. «Алжир по приглашению наших представителей будет присоединяться к Международной ассоциации транспортировщиков нефти. Господин министр это подтвердил», сказал Лавров. По словам главы МИД РФ, в ходе переговоров стороны «оценили как весьма перспективное обоюдное сотрудничество в рамках Форума стран – экспортеров газа».

«В Алжире по линии этого форума создается специальный институт, и российские представители бизнеса и государственных структур заинтересованы в том, чтобы активно содействовать этой инициативе», – уточнил Лавров.

МАТН была создана в 2013 году в Праге как международная добровольная, некоммерческая, неправительственная организация. Ее цель – поддержка членов ассоциации, осуществляющих предпринимательскую деятельность в области транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также эффективная координация усилий членов ассоциации для создания наиболее благоприятных условий деятельности. В MATH входят восемь компаний из Чехии, России («Транснефть»), Словакии, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Украины и Китая. Наблюдатель в организации – международный Каспийский трубопроводный консорциум.

Руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин посетил с рабочим визитом УФК по Ставропольскому краю, где состоялось торжественное открытие барельефа первому руководителю Управления М.П. Максименкову (в должности с 1993 по 2000 гг.).

Максименков Михаил Павлович пользовался большим авторитетом, был наставником нескольких поколений финансистов, личным примером преподавал ответственный подход к порученному делу, проявляя честность, трудолюбие и добросовестность, а главное, неравнодушие к людям.

Как член методологического Совета при Главном управлении Федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации, Михаил Павлович активно участвовал в разработке инструктивных и нормативно-методических документов, внедрял новые казначейские технологии и способствовал успешному становлению и развитию казначейской системы

В торжественном мероприятии также приняли участие первый руководитель Федерального казначейства А.В. Смирнов, заместитель председателя Правительства Ставропольского края – Министр финансов Ставропольского края Л.А. Калинченко, глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев, ветераны казначейской службы и другие почетные гости.

ЕС готов вести переговоры о присоединении Ирана к Южному газовому коридору

Европейский комиссар по энергетике объявил готовность ЕС вести переговоры о присоединении Ирана к Южному газовому коридору, сообщает Mehr News.

Выступая на пресс-конференции, европейский вице-президент Энергетического союза Марош Шефкович объявил, что ЕС хочет, чтобы страны с богатыми запасами газа объединялись в Южный газовый коридор, добавив, что все варианты были рассмотрены, и ЕС готов вести переговоры со всеми партнерами для присоединения к Южному газовому коридору, в частности с Ираном.

Далее он рассказал, что для Южного газового коридора важно подключить Европу к странам с богатыми газовыми ресурсами, и ЕС хочет, чтобы новые покупатели и поставщики приняли участие в этом плане. Он сказал, что переговоры были проведены с Туркменистаном и Ираном.

Он сказал, что Иран хочет транспортировать сырую нефть, и для этой цели в Иране должны быть созданы трубопроводы и инфраструктура.

Южный газовый коридор является одним из приоритетных проектов для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На начальном этапе газ, который будет добываться в рамках 2-го этапа развития азербайджанского месторождения Шах Дениз, считается основным источником проекта Южного газового коридора. Другие источники также могут подключиться к этому проекту на более позднем этапе.

В рамках этапа Шах Дениз-2, газ будет экспортироваться на рынки Турции и Европы путем расширения Южнокавказского трубопровода и строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP) и Трансадриатического трубопровода (TAP).

Вступительное слово Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе встречи с Министром иностранных дел Ирана М.Д.Зарифом, Москва, 19 февраля 2018 года

Уважаемый г-н Министр,

Дорогие друзья,

Мы рады этой возможности «на полях» Вашего рабочего визита в Россию для участия в работе дискуссионного клуба «Валдай» «сверить часы» по двусторонней и региональной повестке дня. Минувший год подтвердил обоюдную заинтересованность Российской Федерации и Исламской Республики Иран в развитии контактов по всем направлениям. В марте прошлого года состоялся визит Президента Исламской Республики Ирана Х.Роухани в Российскую Федерацию. Затем были встречи на высшем уровне в Тегеране 1 ноября и в Сочи 22 ноября 2017 г. Совсем скоро в Москве состоится очередное заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Безусловно, следующая встреча даёт хорошие возможности продолжить обмен мнениями по вопросам региональной повестки дня, включая ситуацию с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, совместные усилия по содействию урегулированию конфликта в Сирии и, конечно, по вопросам каспийского сотрудничества.

В более широком плане готов продолжить дискуссию по всем вопросам региональной повестки дня, включая те, которые мы с Вами сегодня затрагивали, участвуя в открытии очередной сессии дискуссионного клуба «Валдай», посвящённой ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и на севере Африки.

В нынешней обстановке, которая весьма и весьма накалена, очень важно сохранять каналы широкого общения, представления наших точек зрения на многогранные процессы, которые в этом регионе происходят, которые вызывают тревогу и требуют, конечно же, объединения усилий для выработки общеприемлемых решений .

Ещё раз добро пожаловать!

Утверждено 26 проектов по ликвидации накопленного вреда в 12 субъектах Российской Федерации

Об этом на оперативном совещании главе Минприроды России Сергею Донскому доложил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов. Общий объем финансирования проектов по ликвидации накопленного вреда из федерального бюджета составит более 2,7 млрд руб.(2 723 188,00 тыс. руб.).

Нижегородской области выделено 500 млн руб. на генеральную уборку свалки «Чёрная дыра», где размещаются промышленные отходы бывшего производства ОАО «Оргстекло».

В Московской области утверждено 4 проекта общей стоимостью более 1 млрд руб. на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), из них 800 млн будет направлено на экологические мероприятия на полигоне «Кучино». В числе других полигонов: «Быково», «Каширский», «Электросталь».

В Волгоградской области выбрано 2 объекта: свалка отходов в Кировском районе Волгограда и свалка на территории Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области. Объем финансирования работ по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду составляет более 308 млн рублей.

Калининградская область получит около 133,4 млн руб. на рекультивацию полигона ТБО в г.Калининграде и выполнение работ на золоотвале целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита».

В Республике Чувашия запланирована рекультивация свалок ТБО в г.Чебоксары и д.Ильбеши Чебоксарского района с объемом финансирования более 232 млн руб.

В Республиках Карачаево-Черкесия и Удмуртия планируется рекультивировать по одному полигону ТБО, сумма затрат составит 41,4 и 34,2 млн руб. соответственно.

В Чеченской республике утверждены 8 проектов по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на нефтяных месторождениях «Брагуны», «Правобережное», «Горячеисточненское», «Старогрозненское». Суммарный объем финансирования работ составит около 151,4 млн руб.

Смоленская область получит более 73,4 млн руб. на демонтаж зданий ЗАО «Еврогласс».

В Республику Кабардино-Балкария будет направлено 18,4 млн руб. на рекультивацию хвостохранилища «Тырнаузский горно-обогатительный комбинат».

В Хабаровском крае планируется демонтировать здание хлорного цеха бывшего ОАО «Амурскбумпром» и рекультивировать территории в промышленной зоне г.Амурска. Стоимость работ – более 50 млн руб.

В Ставропольском крае будут выполнены работы по ликвидации свалок в г.Кисловодск и г. Светлоград с общим объемом финансирования около 108,5 млн руб.

Как отметил М.Керимов: «Участие в программе «Чистая страна» дает возможность субъектам Российской Федерации получать средства из федерального бюджета на решение самых «горячих» экологических проблем. Они накапливались десятилетиями и представляют существенную угрозу окружающей среде и здоровью человека. Мы этот механизм запустили, он уже показал свою эффективность в 2017 г. Уверен, что с его помощью сможем улучшить ситуацию в стране и активизировать работу в регионах по ликвидации накопленного экологического ущерба».

Глава Минприроды России Сергей Донской поздравил коллектив нацпарка «Алания» (Республика Северная Осетия - Алания) с 20-летним юбилеем

Министр природных ресурсов и экологии РФ отметил высокую экологическую, историческую и культурную ценность природных и исторических памятников национального парка, созданного 18 февраля 1998 г.

Национальный парк «Алания» образован в целях сохранения уникальных природных комплексов в юго-западной части Республики Северная Осетия – Алания, использования их в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях, создания условий для развития организованного туризма.

С первых лет создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) коллектив ведет активную эколого-просветительскую деятельность. С апреля 1999 г. нацпарк участвует в акции «Марш парков». При активном участии ВУЗов республики реализован научно-исследовательский проект по зонированию территории национального парка.

Нацпарк «Алания» стал третьей территорией в России после парков «Кенозерье» в Архангельской области и «Угра» в Калужской области, где реализуется проект, направленный на развитие экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.

Национальный парк является связующим звеном между Северо-Осетинским государственным природным заповедником на востоке и Кабардино-Балкарским высокогорным заповедником на западе в единой цепи ООПТ Северного Кавказа.

Флора парка насчитывает более 1000 видов высших растений, около 200 эндемиков Кавказа и ряд видов узких эндемиков, встречающихся только в Северной Осетии. В горной Дигории, которая практически вся вошла в состав парка, впервые описаны новые для науки виды растений: борщевик карликовый, смолевка Акинфиева, подмаренник Буша, рожь дигорская и др.

В парке произрастает около 70 видов деревьев, отмечено более 130 видов шляпочных грибов.

Животный мир национального парка очень богат, что связано с разнообразием естественных ландшафтов. Здесь отмечено 34 вида млекопитающих, из которых наиболее интересными являются, живущие в высокогорье – восточнокавказский тур и серна, имеющая статус кавказского подвида. В смешанных лесах встречаются также косуля, кабан и бурый медведь.

В парке отмечено 116 видов птиц, в том числе бородач, беркут, белоголовый сип и сокол-сапсан. Осенью, через территорию парка пролетает много золотистых щурок, перепелов, чёрных коршунов, серых журавлей и т.д.

Беспозвоночные представлены не одной тысячей видов, одних только насекомых в парке обитает около 5000.

Из животных, распространенных в парке, в Красную книгу России занесены 3 вида млекопитающих (малый подковонос, кавказская выдра, кавказская лесная кошка), 15 видов птиц (в том числе кавказский тетерев, бородач, беркут, стервятник, сапсан), 7 видов насекомых.

В качестве одной из версий нападения на православный храм в Кизляре, при котором погибли пять женщин, четверо были госпитализированы, а преступник, 22-летний Халил Халилов, ликвидирован, рассматривается теракт, нападавшего проверяют на причастность к экстремистским организациям.

Власти Дагестана рассматривают произошедшее как попытку дестабилизировать обстановку в многонациональной и многоконфессиональной республике.

Теракт — одна из версий

О том, что теракт рассматривается в качестве одной из версий нападения на прихожанок храма в Кизляре, сообщила в понедельник журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В ходе расследования устанавливаются мотивы нападавшего, отрабатываются все возможные версии. Среди этих версий — совершение террористического акта", — сказала Петренко.

Пока по факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.

Проверка на причастность к экстремистам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что правоохранительные органы проверяют устроившего стрельбу у храма в дагестанском Кизляре на причастность к экстремистским организациям.

"Вы знаете, что работает следствие. Вы знаете, что ведется проверка на предмет причастности атаковавшего к экстремистским организациям. Вы знаете, что продолжается борьба с экстремистскими организациями в регионе, она идет весьма целенаправленно и последовательно. Действительно, скажем так, продолжается деструктивная деятельность ряда подобных организаций, в том числе, которые имеют связи и с международным терроризмом", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле, что нападение — попытка дестабилизировать ситуацию в регионе после антикоррупционной кампании в республике.

"Наши силовые ведомства, как вы знаете, очень напряженно работают по пресечению подобной активности", — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что террористическая группировка "Исламское государство*" взяла ответственность за убийство прихожан храма в дагестанском Кизляре.

Помощь семьям жертв и раненым

Правительство Дагестана выделит материальную помощь семьям погибших, а также пострадавшим.

"Выделить средства на оказание разовой материальной помощи семьям погибших и получившим ранения в результате обстрела прихожан храма в Кизляре из расчета по: 500 тысяч рублей семьям погибших, 250 тысяч рублей — получившим ранения тяжелой степени тяжести, 150 тысяч рублей — средней степени тяжести и 100 тысяч рублей — легкой степени тяжести", — говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства Дагестана Артемом Здуновым.

Как сообщил РИА Новости в понедельник представитель регионального Минздрава, прихожанок храма, раненных при нападении, самолетом отправят на лечение в Москву.

"Состояние женщин оценивается как стабильно тяжелое, имеются улучшения. Сегодня их должны отключить от аппарата искусственной вентиляции легких и бортом санитарной авиации отправят в Москву", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, раненные при нападении полицейские и сотрудники Росгвардии остаются в состоянии средней тяжести.

Как сообщил РИА Новости глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба, одну из пострадавших переведут в центр имени Бурназяна.

"По одной пациентке принимаем решение на транспортировку… в федеральный Медицинский биофизический центр имени Бурназяна", — сказал Уйба.

Панихиды по погибшим

Панихида по жертвам нападения прошла в Кизляре в храме Георгия Победоносца, у которого произошла трагедия.

"Панихида по погибшим прошла в храме сегодня утром. Провел ее архиепископ (Махачкалинский и Грозненский) Варлаам. Он обратился к прихожанам с проповедью и призвал горожан не поддаваться на провокации, жить в мире и согласии", — сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

Архиепископ после окончания богослужения поговорил с родными и близкими пострадавших, очевидцами трагедии.

"Мы должны задуматься, как нам воспитывать свою молодежь. Ведь нападавший был совсем юным человеком, но уже глубоко заблуждавшимся в своих взглядах. Очевидно, что его использовал кто-то, кто хочет посеять раздор между православными и мусульманами. Наша задача – сделать все, чтобы сохранить мир", — сказал церковнослужитель.

Панихиды по погибшим проходят в понедельник и в храмах Ставрополья. Кроме того, предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл в понедельник перед вечерним богослужением в храме Христа Спасителя совершит панихиду по убитым в результате нападения на храм в Кизляре.

Как ожидается, похороны погибших пройдут во вторник.

Вражду посеять не удастся

В связи с трагедией председатель правительства Дагестана Артем Здунов заявил, что это преступление направлено на дестабилизацию обстановки в многонациональной и многоконфессиональной республике, но никому не удастся посеять вражду и ненависть между народами Дагестана.

"Это преступление, совершенное в Прощёное воскресенье у православных христиан, направлено, в первую очередь, на дестабилизацию обстановки в многонациональной и многоконфессиональной республике, где веками бок о бок в дружбе и согласии живут представители разных национальностей и вероисповеданий. Уверен, что какой бы замысел ни был у этого преступника и тех, кто его толкнул на такой бесчеловечный акт, никому не удастся посеять вражду и ненависть между народами Дагестана, нарушить мирную жизнь в республике, свернуть с пути созидания и развития", — говорится в сообщении правительства Дагестана, подписанном премьером республики, в официальном аккаунте в Instagram.

Здунов подчеркнул, что правительством республики принимаются все меры поддержки семей погибших и пострадавших, обеспечения безопасности и правопорядка. "Выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших в результате этой трагедии и желаю также скорейшего выздоровления раненым", — добавил он.

*Запрещенная в России террористическая организация

На заупокойное богослужение по погибшим в Кизляре в московском храме Христа Спасителя собралось около 200 человек, службу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

При нападении на православный храм в Кизляре, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован.

"Они пали жертвой человеческой ненависти и человеческого безумия. Когда слышишь о трагических событиях, происходящих где-то далеко, это воспринимается со скорбью, но когда это касается людей, с которыми мы связаны одной верой, жизнью в одной стране, то совершенно особенно воспринимается это злодейское и ничем не оправданное действие", — сказал предстоятель Русской церкви перед началом богослужения.

Он попросил собравшихся помолиться об упокоении душ "всех зверски убиенных в Кизляре".

После панихиды патриарх Кирилл начал чтение Великого покаянного канона Андрея Критского. Он звучит во всех православных храмах в первые четыре дня Великого поста.

Письма с соболезнованиями поступают со всей России в адрес родных и близких погибших и пострадавших при стрельбе около храма в дагестанском Кизляре, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

При нападении на православный храм, которое в Прощеное воскресенье устроил 22-летний Халил Халилов, погибли пять пожилых женщин, четверо были госпитализированы, сам нападавший был ликвидирован. По сообщению СК, теракт рассматривается в качестве одной из версий.

"Письма, телеграммы, звонки поступают со всех уголков страны. Свои соболезнования родным и близким погибших и пострадавших высказали главы городов-побратимов, депутаты Госдумы, дагестанского парламента, руководители муниципалитетов, представители общественных организаций, рядовые россияне", — рассказал собеседник агентства.

Врио главы Дагестана Владимир Васильев после возложения цветов отметил, что тот, кто хотел в Кизляре разделить многонациональный и многоконфессиональный народ, добился обратной реакции. "Мы еще более едины, чем раньше. Понимаем, какую цель преследуют враги развития Дагестана, которые хотят любым путем столкнуть многонациональное общество. Но у них это не получится", — заявил Васильев.

Слова скорби пришли из города-побратима Кизляра — Азова. "Азовчане скорбят со всем дагестанским народом и жителями братского нам древнего города Кизляра. Произошедшая на кизлярской земле трагедия болью и горем отозвалась в сердцах наших земляков. Мы разделяем боль и страдания каждой пережившей горе семьи", — говорится в телеграмме главы администрации Азова Владимира Ращупкина.

Соболезнования выразил и глава администрации Колпинского района Петербурга Анатолий Повелий. "В результате нападения злоумышленника погибли ни в чем не повинные люди. Такое страшное и циничное преступление не может иметь никаких оправданий. Соучастники и организаторы этого террористического акта должны понести заслуженное наказание. Позвольте выразить самое искреннее сочувствие и передать наши соболезнования родным и близким погибших, а также пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим", — отмечается в телеграмме Повелия.

Телеграмму со словами соболезнований направил и епископ Бакинский и Азербайджанский Александр. "С болью в сердце воспринял известие об ужасном нападении, произошедшем 18 февраля в храме Георгия Победоносца и о гибели ни в чем не повинных людей. Содеянное преступление чудовищно не только потому, что совершено массовое убийство, но и потому, что оно совершено с особым цинизмом в месте, где верующие собираются на молитву и совершают богослужение. От меня лично и от всех верующих Бакинско-Азербайджанской епархии прошу принять соболезнования в связи с трагедией в Кизляре. Да успокоит Господь души погибших с миром, а выжившим даст скорейшего выздоровления", — сообщается в телеграмме архиепископа.

Представитель мэрии Кизляра отметил, что слова соболезнований родным и близким погибших кизлярцев пишут на своих страницах и пользователи социальных сетей. "Звонки, телеграммы и письма продолжают поступать со всех концов страны", — сказал собеседник агентства.

16 млрд баррелей нефтяного эквивалента составили запасы «ЛУКОЙЛа» по SEC.

«ЛУКОЙЛ» прирастил в 2017 году 501 млн б.н.э. доказанных запасов.

Доказанные запасы углеводородов «ЛУКОЙЛа» по классификации SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам США) по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 16 млрд баррелей нефтяного эквивалента (б.н.э.), из которых 75% приходятся на нефть, говорится в сообщении компании. Обеспеченность компании доказанными запасами углеводородов – 19 лет.

По результатам геологоразведочных работ и связанных с ними открытий, а также эксплуатационного бурения «ЛУКОЙЛ» прирастил в 2017 году 501 млн б.н.э. доказанных запасов.

Наибольший прирост – 198 млн б.н.э. – достигнут в Западной Сибири, основном регионе добычи компании. Значительный вклад – 100 млн б.н.э. – внесло дальнейшее освоение запасов российского сектора Каспийского моря. Активная разработка введенного в эксплуатацию в 2016 году месторождения им. В.Филановского обеспечила прирост запасов в 95 млн б.н.э. Доля разбуренных запасов газовых проектов в Узбекистане и Большехетской впадине газа выросла с 36% до 47%.

Компания сообщила также, что рост более чем на 30% среднегодовой цены на нефть в 2017 году привел к сокращению запасов компании по зарубежным проектам, реализуемым на основе СРП и сервисных контрактов. В частности, запасы компании по проекту Западная-Курна-2 снизились на 153 млн б.н.э.

Завершен подсчет условных ресурсов по категории 3C по классификации PRMS (Система управления углеводородными ресурсами). Объем условных ресурсов на 31 декабря 2017 года составил 13,7 млрд б.н.э.

По итогам 2016 года запасы «ЛУКОЙЛа» по SEC составляли 16,4 млрд б.н.э.

«Севкавказэнерго» в 2017 году поставило потребителям Северной Осетии более 1,13 млрд кВт/ч

Если сравнить со среднегодовой выработкой электроэнергии Дзауджикауской ГЭС республики, а это порядка 40 млн кВт/ч, то данной гидроэлектростанции потребуется более 28 лет для того, чтобы обеспечить годовую потребность республики в электроэнергии, а Эзминской ГЭС (230 млн кВт/ч) – почти пять лет.

Наибольший удельный вес в структуре потребления электроэнергии, поставляемой АО «Севкавказэнерго», заняло население – 44% (496 млн кВт/ч) и непромышленные предприятия – 23% (263 млн кВт/ч). Объем потребленной электроэнергии за год промышленными предприятиями составил 81 млн кВт/ч.

«Подводя итоги работы компании в прошлом году, мы смело можем говорить, что он был успешным. Отмечается рост финансово-экономических показателей, - отметил исполняющий обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Андрей Ерешкин. – Мы сумели стабилизировать платежи за приобретаемые нами на оптовом рынке объемы электроэнергии. В 2017 году обязательства перед генерирующими компаниями выполнены на 93%. Аналогичные показатели в 93% зафиксированы также в части оплат услуг сетевых организаций».

«Наши достижения – это цепочка планомерных шагов, ежедневная работа каждого сотрудника компании, задача которых заключается в выстраивании эффективной работы с клиентами и повышении их платежной дисциплины. В актив компании можно смело занести увеличение на 12% по сравнению с 2016 годом объема реализации электроэнергии среди населения республики. В 2017 году он достиг 102%. Общий рост сборов денежных средств по сравнению с позапрошлым годом составил порядка 500 млн руб. Важно, что в каждом районе республики наблюдается стабильный уровень оплаты потребленной электроэнергии. Но остаются и проблемные группы: исполнители коммунальных услуг и предприятия сферы ЖКХ. Работу в отношении данной категории потребителей мы намерены усилить в текущем году», - резюмировал Андрей Ерешкин.

В Татарстане проходит Первенство России на Кубок Центрального Совета ВДПО по пожарно-спасательному спорту

Сегодня в спортивном манеже Главного управления МЧС России по Республике Татарстан состоялась торжественная церемония открытия Первенства России на Кубок Центрального Совета ВДПО по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях принимают участие 15 команд из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Омской, Челябинской и Свердловской областей, Ставропольского и Пермского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Татарстан и сборная Центрального Совета ВДПО.

Спортсменов и гостей Чемпионата поздравил председатель Центрального совета Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев. Он отметил, что у пожарно-спасательного спорта огромная история, которая полна высоких достижений и результатов.

«На протяжении столетий наши именитые спортсмены показывали наилучшие достижения, - сказал на церемонии открытия Владимир Кудрявцев. – Сегодня среди наших юных спортсменов много мировых рекордсменов, чемпионов мира. Мы – действующие чемпионы мира, завоевали это звание в Чехии. Наши девушки были там лучшими, юноши стали бронзовыми призерами. Сколько усилий в ходе ежедневных тренировок вам пришлось приложить для того, чтобы иметь честь выступать на этих соревнованиях, защищая флаги ваших областей, краев и республик. Я желаю вам честной, бескомпромиссной борьбы! Чтобы каждый из вас, выходя на старт, мог показать все, на что он способен».

Соревнования проводятся по двум дисциплинам – это преодоление 100 метровой полосы с препятствиями и подъем по штурмовой лестнице в окно учебной башни. По итогам соревнований будет определен состав юношеской сборной на Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту, который состоится в Словении в сентябре 2018 года.

В ОАЭ будут поставлять оленину с Ямала и баранину из Чечни

Власти Ямала планируют поставлять в ОАЭ халяльную оленину, а Чечни – охлажденную баранину.

Дубай, ОАЭ. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют наладить поставки оленины по мусульманскому стандарту «халяль» в ОАЭ. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Кобылкин.

На Ямале насчитывается более 600 тыс. голов северного оленя — это крупнейшее в мире одомашненное стадо этих животных. ЯНАО — единственный регион в России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.

"Мы также ведем переговоры [с ОАЭ], рассматриваем их как потенциальных инвесторов наших инфраструктурных проектов. И, конечно, наша оленина «халяль» — это то, что мы можем поставлять на их рынки", — сказал Кобылкин, отметив, что делегация ЯНАО в 2018 году посетит ОАЭ.

О том, что власти Чечни планируют реализовать проект по наращиванию маточного поголовья овец для поставок в ОАЭ, сообщил председатель правительства республики Абубакар Эдельгириев. «В 2018 году у нас планируется очень амбициозный проект на 100 тыс. маточного поголовья овец. Мы ведем его после консультаций на выездных встречах ... [Представители ОАЭ] просят ... начать поставку охлажденной баранины», - отметил Эдельгириев.

Источник: По материалам ТАСС

Масштабная российская экспозиция открылась на выставке Gulfood 2018 в Дубае

Более 30 российских компаний из 14 регионов принимают участие в выставке Gulfood 2018 в Дубае.

Дубай, ОАЭ. Более 30 российских компаний из 14 регионов представляют свою продукцию на 23-й международной выставке продуктов, напитков, оборудования для гостинично-ресторанного бизнеса и кулинарии стран Персидского залива «Gulfood 2018», которая проходит в Дубае с 18 по 22 февраля 2018 года. Общая площадь российской экспозиции на выставке составит около 550 м2.

На национальном стенде представлены как объединенные экспозиции Республики Карелия, Ставропольского края и Ростовской области, малые и средние предприятия, так и крупные российские компании – производитель халяльной продукции компания «Эколь», ТД «Ярмарка» – производитель натуральных смесей для приготовления первых и вторых блюд под торговой маркой Yelli и многие другие.

Российские агрохолдинги – АПХ «Мираторг», ГК «Черкизово», ГАП «Ресурс» представляют свою продукцию на индивидуальных экспозициях в мясном павильоне, компании «Макфа», «Юфенал», «Константа П», «Моя Мечта» и другие – в павильоне «Зерновые и бобовые», а компании «Балтика», «Май-Foods» и «Лагидзе» – в разделе «Напитки».

Всего более 200 наименований продукции, среди которой мясо и охлажденные мясные изделия; зерновые, бобовые, масличные, кормовые культуры; овощная и фруктовая консервация; замороженные грибы и ягоды; икра форели, филе форели слабосоленое и холодного копчения; масла холодного отжима; кондитерские изделия; вода и напитки; мёд; молочные продукты и столовые яйца, макаронные изделия.

На протяжении работы выставки участники могут познакомиться с работой российских предприятий и продегустировать их продукцию.

Впервые в рамках выставки Gulfood Минсельхоз России и АО «Российский экспортный центр» предоставляют российским компаниям дополнительные возможности по организации деловых встреч и переговоров в формате B2B с ключевыми импортерами продовольствия из ОАЭ, стран Персидского залива и Северной Африки. Встречи пройдут в зоне Match-Making на втором этаже национальной экспозиции.

Центральным мероприятием деловой программы станет форум продовольственной безопасности России, ОАЭ и стран Африки. Планируется, что в работе форума примут участие Министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр Ткачев, Государственный Министр по вопросам продовольственной безопасности ОАЭ Марьям Аль Мухейри, аграрные министры и представители бизнес-сообщества Уганды, Нигерии, Судана, Кении, Руанды, Танзании, Эфиопии, Конго и Замбии.

В ходе мероприятия участники обсудят вопросы снижения волатильности цен на продовольствие и повышения уровня продовольственной безопасности, пути повышения доходности фермеров, доступ потребителей к национальным, региональным и международному рынкам, содействие инвестициям в сельское хозяйство.

Выставка Gulfood - крупнейшая в мире ежегодная выставка пищевой промышленности и производства напитков, направленная на содействие экспортерам в поиске торговых партнеров на Ближнем Востоке, Африке и Южной Азии. В 2017 году в работе Выставки приняли участие более 5 000 экспонентов из 120 стран мира и около 90 000 посетителей, общая экспозиционная площадь составила 130 000 м2.

Источник: Russian Emirates

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о стрельбе в дагестанском Кизляре, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они возвращались со службы из храма. МВД Дагестана заявило о четырех убитых, четырех раненых и ликвидации нападавшего, региональный минздрав — о пяти госпитализированных после стрельбы. Позже в администрации города сообщили, что число погибших увеличилось до пяти. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

"Александр Бастрыкин поручил оперативно установить все обстоятельства происшествия и провести полное и объективное расследование уголовного дела, взяв его на контроль", — приводятся на сайте ведомства слова Петренко.

Администрация Кизляра назвала имя открывшего стрельбу около храма в воскресенье, им оказался 22-летний Халил Халилов, сообщается на сайте мэрии.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что неизвестный открыл стрельбу по людям в Кизляре, когда они возвращались со службы из храма. МВД Дагестана заявило о четырех убитых, четырех раненых и ликвидации нападавшего, региональный минздрав — о пяти госпитализированных после стрельбы. Позднее в администрации города сообщили, что число погибших увеличилось до пяти. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух и более лиц" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

"Убитый стрелок был опознан как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана 22-летний Халил Халилов", — говорится в сообщении.

Как сообщается, с родственниками погибших и пострадавших, а также очевидцами убийства работает группа психологов МЧС.