Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Доля онлайн-торговли достигла почти 15% в объеме продаж

Татьяна Шмелева

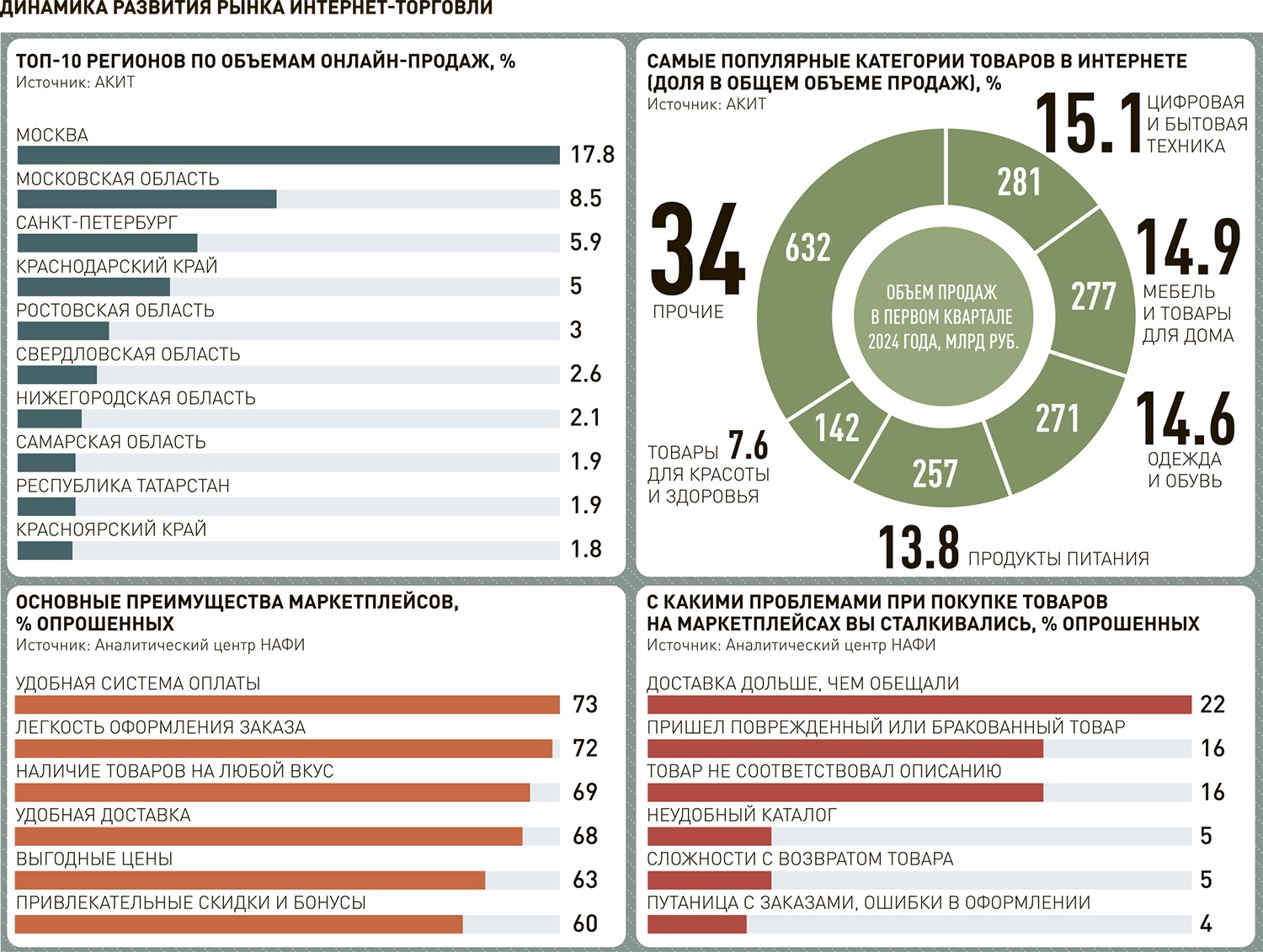

Объем российской интернет-торговли в первом квартале 2024 года вырос на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,9 трлн руб. При этом почти 97% всех покупок приходится на российские площадки, а оставшиеся 3% - на трансграничный рынок (это все товары, купленные за рубежом, но не только в иностранных интернет-магазинах). В отдельных регионах рост онлайн-продаж в 2-3 раза превысил общероссийские показатели, сообщили "Российской газете" в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Абсолютными рекордсменами роста стали Дальний Восток и Северный Кавказ - совокупные онлайн-продажи выросли там на 65,6% и 68% соответственно, а показатели роста каждого отдельного региона в этих округах выше 50%.

Так, на Северном Кавказе наибольшее увеличение объемов онлайн-продаж в Чечне - 112%, в Дагестане - 90%, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии - 86% и 85% соответственно.

На Дальнем Востоке наибольший рост по сравнению с первым кварталом прошлого года на Чукотке - почти 97%, в Бурятии - 90%, больше 70% - на Камчатке, в Еврейской автономной области. Рост объемов продаж больше 45% показали Уральский и Сибирский федеральные округа.

Доля интернет-торговли в общем объеме розничных продаж также заметно увеличилась: по итогам года она составляла 13,5%, после первого квартала 2024 года - 14,9%.

По мнению президента АКИТ Артема Соколова, тенденция на усиление роли регионов в онлайн-торговле сегодня становится все более наглядной, так же как и возможности e-commerce в доставке огромного ассортимента товаров для жителей страны независимо от географии их проживания.

"Большую роль в этом сыграла активность самих компаний интернет-торговли, развитие логистической инфраструктуры в регионах, а также налаживание эффективных партнерских связей и коллабораций. Так, например, сотрудничество Ozon и "Почты России" обеспечило еще более широкий доступ товаров для покупателей в отдаленных регионах, например, на Чукотке рост e-commerce достиг почти 100%", - отметил Соколов.

Синергия логистики и возможностей маркетплейсов позволила дать жителям удаленных и труднодоступных территорий доступ к товарам онлайн-площадок, согласился заместитель генерального директора "Почты России" Антон Колударов, а также добиться впечатляющих показателей в объемах заказов. По его мнению, развитие сотрудничества позволит еще большему числу жителей России обеспечить себя всем необходимым, а продавцам и производителям -расширить бизнес.

Чаще всего онлайн покупают электронику и бытовую технику, мебель, одежду и обувь. При этом наибольший рост объемов продаж в первом квартале показали аптеки - 181%. Товары для творчества прибавили 176%, инструменты и садовая техника - 133%, ювелирные изделия и часы -103%. Также заметно выросли онлайн-продажи автозапчастей и автоаксессуаров - на 97%.

"То, что в первом квартале 2024 года оборот интернет-торговли вырос почти на 40%, в целом отражает общую тенденцию последних двух лет. Наиболее активно обороты маркетплейсов растут именно в регионах, где они активно налаживали партнерскую сеть и развивали логистику", - отметил в беседе с "РГ" завкафедрой предпринимательства и логистики, доцент, директор Высшей школы экономики и бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Он подчеркнул, что общее развитие электронной коммерции в России следует мировым трендам и она входит в топ-10 стран по объемам онлайн-торговли. "Стабильная экономическая ситуация положительно сказывается на потреблении, а активное развитие маркетплейсами финансовых сервисов, в том числе кредитования и беспроцентных рассрочек, стимулирует увеличение среднего чека", - заключил Завьялов.

Каспийский трубопроводный консорциум снижает годовой план прокачки нефти на 7%

Каспийский трубопроводный консорциум актуализировал план транспорта нефти на 2024 год: КТК ожидает снижение показателей на 7%.

«Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) провел актуализацию своих планов по транспорту нефти. В связи с тем, что грузоотправители предполагают сократить отправку, КТК сообщил о снижении показателей — на 7% от ранее заявленных планов.

В частности уточняется, что поставки с месторождения Тенгиз сократятся на 7,9 млн тонн, при этом с Кашагана — вырастут на 3,3 млн тонн. В итоге отклонение от плана составит 4,8 млн тонн.

Напомним, плановые уровни КТК на 2024 год должны были превысить 70 млн тонн. Соответственно, обновленный уровень — 65,2 млн тонн.

С чем связано снижение отгрузки нефти с казахстанских месторождений, не указано. Вероятно, Казахстан стремится компенсировать перевыполнение своих квот по нефтедобыче в рамках ОПЕК+.

КТК занимается транспортом нефти из Казахстана, с месторождения Тенгизшевройл, до порта Новороссийск, а также обеспечивает отправку черного золота с шельфа Каспия. CPC Blend, марка нефти КТК с небольшой примесью российской нефти с самарских месторождений РФ, в Новороссийске грузится на танкеры для дальнейшего экспорта морем.

Положительная динамика промысла сохраняется: к 28 мая отечественные рыбаки добыли более 2,1 млн тонн

Вылов рыбы и морепродуктов сохраняет положительную динамику по сравнению с прошлым годом. К 28 мая 2024 года, по данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства (ЦСМС), вылов всеми российскими пользователями превысил 2,1 млн тонн – на 2,6% больше уровня 2023 года за аналогичный период.

В том числе добыто:

Дальневосточный бассейн – почти 1,62 млн тонн (+ 4,6%)

Северный бассейн – более 214 тыс. тонн (+9,4%)

Западный бассейн – 44,8 тыс. тонн.

Азово-Черноморский бассейн – 14,24 тыс. тонн (+1,5%)

Волжско-Каспийский бассейн – 42,9 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл 179 тыс. тонн.

Общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае (главном логистическом узле Дальнего Востока) составляет 28% – на хранении находится 32 тыс. тонн свежемороженой рыбной продукции.

На подходе к морским портам Приморского края – 28 судов с 13 тыс. тонн рыбной продукции на борту.

Рыбные грузы уходят в регионы страны регулярно.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Владимир Кулишов: пограничники усовершенствовали службу в нынешних условиях

Государственная граница России никогда в своей истории не знала покоя, даже в мирные дни. Сейчас, в условиях специальной военной операции и нарастания агрессивных устремлений Запада, отечественные пограничники сталкиваются с новыми серьезными вызовами. О том, как сегодня охраняются рубежи родины, в интервью РИА Новости по случаю Дня пограничника рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

– Владимир Григорьевич, с февраля 2022 года внимание международной и российской общественности приковано к российско-украинскому конфликту. Какова сейчас ситуация на государственной границе, непосредственно примыкающей к зоне проведения специальной военной операции на Украине?

– Обстановка на российско-украинском участке государственной границы и приграничной территории остается напряженной. После провала масштабного наступления вооруженных сил Украины в прошлом году киевский режим и его зарубежные кураторы не оставили намерений продолжить активные боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО). Не снижается количество обстрелов российской территории из ракетно-артиллерийского вооружения, растет интенсивность применения ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), объектами которых являются военная, транспортная, энергетическая и социальная инфраструктура. К сожалению, жертвами подобных террористических атак становятся преимущественно мирные граждане, в том числе люди преклонного возраста и дети.

Предпринимаются попытки проникновения на российскую территорию украинских вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп, в состав которых входят иностранные наемники, а также члены международных террористических и экстремистских организаций.

Всего с начала СВО на брянском, курском, белгородском и крымском направлениях пограничными органами совместно с группировкой войск "Север" ВС РФ пресечено 29 таких попыток. Наибольшая диверсионно-террористическая активность отмечалась в ходе подготовки и проведения выборов президента Российской Федерации. В указанный период совместно с подразделениями ВС России и Росгвардии предотвращены неоднократные попытки вооруженного вторжения украинских боевиков в приграничные районы Белгородской и Курской областей. В ходе боевых столкновений на государственной границе противник понес существенные потери в живой силе и военной технике.

При содействии западных покровителей, прежде всего США и Великобритании, наращивается разведывательная активность спецслужб Украины, сопровождаемая попытками втягивания жителей приграничных районов в разведывательно-подрывную деятельность. В целях дестабилизации обстановки и провоцирования панических настроений среди населения зарубежными неправительственными организациями и масс-медиа проводятся информационно-психологические операции, в ходе которых распространяется антироссийская фейковая информация.

Несмотря на ведение подрывной работы со стороны украинских спецслужб и их кураторов, население российского приграничья оказывает активную помощь пограничникам в защите и охране рубежей нашей Родины. Созданы и действуют отряды добровольных помощников, которыми выявляется значительное количество нарушений административных правовых режимов, установленных на государственной границе.

Основные усилия Пограничной службы сосредоточивались на купировании вышеуказанных угроз. В этих интересах совершенствовались формы и способы пограничной деятельности, в том числе тактика применения пограничных подразделений на сухопутных участках и морских направлениях, наращивались система фортификационных сооружений и инженерных заграждений, боевой и технический потенциал пограничных органов, включая оснащение их бронетехникой, артиллерийским вооружением, беспилотными летательными аппаратами и средствами борьбы с ними. Увеличена численность подразделений, непосредственно охраняющих государственную границу, осуществлялись дополнительные меры по повышению боевой выучки пограничников.

Так, в связи с применением пограничными органами ударных беспилотных летательных аппаратов нами организовано обучение сотрудников тактике их применения, в том числе FPV-дронов, и способам борьбы с аналогичными средствами противника.

– В условиях боевых действий, проводимых на территориях новых субъектов, вошедших в состав Российской Федерации, пограничники пока продолжают оставаться на прежних рубежах. Какие задачи возложены на них в рамках специальной военной операции на Украине? Планируется ли формирование пограничных органов и создание пограничной инфраструктуры в новых регионах?

– Действительно, в настоящее время пограничные органы продолжают осуществлять оперативно-служебную деятельность на рубежах, установленных до принятия Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Государственная граница на новых рубежах в привычном ее понимании еще не сформировалась. В настоящее время она преимущественно совпадает с линией боевого соприкосновения, но планы создания там пограничной инфраструктуры разработаны.

Помимо непосредственной охраны государственной границы, осуществляемой в форме боевых действий, пограничники решают и иные задачи, в том числе связанные с проведением СВО на сухопутном участке.

Совместно с подразделениями Черноморского флота и Росгвардии обеспечивается безопасность транспортного перехода через Керченский пролив, объектов морской экономической деятельности, а также рыбопромысловых судов в акваториях Черного и Азовского морей. В рамках выполнения указанной задачи кораблями береговой охраны осмотрено более четырех тысяч судов, свыше 40 из которых отказано в проходе через Керченский пролив.

Осуществляется контроль лиц, транспортных средств и грузов, следующих для реализации спецпроектов по восстановлению инфраструктуры и обеспечения жизнедеятельности новых регионов в условиях режима военного положения, введенного президентом Российской Федерации.

В 2023 году в установленных местах въезда/выезда на участках пограничных управлений ФСБ России по Республике Крым, Ростовской области, Белгородской и Воронежской областям пограничными органами осуществлен контроль свыше 250 тысяч единиц грузового транспорта и специальной техники, доставивших в новые регионы страны около пяти миллионов тонн строительных материалов и грузов различного назначения.

При выполнении вышеуказанных задач личный состав проявляет мужество и отвагу. С начала СВО более 300 пограничников удостоены государственных наград. Свыше одной тысячи человек поощрены ведомственными наградами.

– Антироссийская деятельность НАТО становится все более активной. В связи с вступлением в альянс Финляндии и Швеции возросли угрозы на северо-западе России. Какие новые задачи в связи с этим возникли перед Погранслужбой?

– Прикрываясь тезисом о "российской военной угрозе", западные страны наращивают военный потенциал вблизи государственной границы Российской Федерации. Мы наблюдаем активное оснащение вооруженных сил ряда европейских стран, прежде всего Польши и стран Балтии, современной боевой техникой и вооружением, развитие военно-полевой инфраструктуры НАТО на так называемом "восточном фланге", включая строительство и модернизацию военных городков, тренировочных полигонов, баз хранения и снабжения, предназначенных для размещения и подготовки объединенных вооруженных сил стран-членов альянса и их ротационных контингентов. Фиксируем увеличение транспортно-логистических возможностей сопредельных государств по приему и переброске войск и боевой техники.

Вблизи российской границы наращивается активность разведывательной деятельности НАТО, повышается интенсивность мероприятий оперативно-боевой подготовки войск альянса, в ходе которых отрабатываются сценарии ведения боевых действий против Российской Федерации, включая нанесение ядерных ударов по нашей территории. Все это требует от нас принятия адекватных мер по защите и охране наших рубежей.

– Из-за конфронтационной позиции Хельсинки прекращено действие российско-финляндского соглашения о содействии приграничному сотрудничеству. Насколько сложной стала обстановка на границе с Финляндией?

– Обстановка на границе с Финляндией, с которой у нас до недавнего времени были добрососедские отношения, действительно обострилась. Международное сотрудничество по линии пограничных служб двух стран сведено к минимуму. Этому предшествовали односторонние шаги Хельсинки по закрытию в конце прошлого года пунктов пропуска через государственную границу и прекращению международного пассажирского сообщения, что мотивировалось финляндской стороной якобы "умышленными действиями России по выдавливанию мигрантов в страны ЕС". В действительности миграционный кризис спровоцирован самими властями Финляндии. В частности, незадолго до так называемого наплыва иностранных мигрантов из России в западных СМИ и соцсетях финляндской стороной активно размещалась информация о готовности Хельсинки предоставлять убежище всем иностранцам, включая лиц, прибывших в республику незаконно. Данные публикации стимулировали увеличение потока иностранных граждан, прежде всего выходцев из стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. В ноябре 2023 года на российско-финляндский участок границы прибыли около двух тысяч иностранцев, изыскивающих возможность выезда в Европу в поисках лучших условий жизни, свыше одной тысячи человек из которых в установленном порядке убыли на территорию Финляндии. В данный период фиксировалось пятикратное увеличение количества попыток незаконного пересечения границы иностранцами.

Вследствие поэтапного введения финляндской стороной ограничений на пересечение государственной границы отмечалось смещение миграционного потока в северные регионы России, что на момент закрытия в ноябре 2023 года последнего пункта пропуска "Райа-Йоосеппи – Лотта" привело к скоплению в окрестностях села Алакуртти Мурманской области порядка 500 человек, которые фактически стали заложниками финской пропаганды и остались перед закрытыми "европейскими воротами" в суровых зимних условиях. Российской стороной оказано необходимое содействие иностранцам по возвращению их в страны исхода, что позволило стабилизировать ситуацию и не допустить роста количества нарушений государственной границы.

Полагаем, что преднамеренное провоцирование "миграционного кризиса" на российско-финляндской государственной границе необходимо властям Финляндии для реализации планов НАТО и прежде всего США по развертыванию военно-полевой инфраструктуры и размещению иностранных войск на своей территории, в том числе в приграничных с Россией районах. Об этом свидетельствуют как достигнутые в декабре 2023 года договоренности между Вашингтоном и Хельсинки в военной сфере, так и интенсивное инженерно-техническое оборудование границы, осуществляемое финляндской стороной с конца прошлого года.

Следует отметить, что Пограничная служба ФСБ России никаких ограничений на пересечение государственной границы иностранцами не вводила и готова в любое время к пропуску лиц и транспортных средств во всех пунктах пропуска.

– Нынешняя ситуация несет риски и для Калининградской области. В какой степени обеспечена безопасность государственной границы в этом регионе?

– Мы внимательно отслеживаем развитие обстановки вследствие недружественной политики западных стран в данном регионе. Совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внесены необходимые коррективы в планы действий на случай ее обострения, в том числе гибридного характера. В настоящее время состав и численность пограничных подразделений в Калининградской области являются оптимальными и позволяют решать задачи обеспечения пограничной безопасности Российской Федерации в регионе, в том числе в акватории Балтийского моря. В случае формирования новых угроз группировка сил и средств может быть увеличена в короткий срок.

– Агрессивные планы Запада угрожают и Белоруссии. Развивает ли Пограничная служба ФСБ сотрудничество с белорусскими коллегами с целью совместного противодействия новым вызовам?

– Беспрецедентное давление на Российскую Федерацию и Республику Беларусь является свидетельством наличия соответствующих планов у некоторых западных стран, о которых вы упомянули. Взаимодействие с белорусскими партнерами всегда осуществлялось на высоком уровне. Центральное место в совместной деятельности занимает реализация согласованной пограничной политики Союзного государства, в рамках которой особое внимание уделяется совершенствованию правовой базы в сфере обеспечения пограничной безопасности и технической оснащенности внешней границы.

На системной основе осуществляется взаимный обмен информацией об обстановке и новых подходах к охране государственной границы. Регулярно проводятся совместные специальные пограничные операции по обеспечению защиты национальных интересов, соблюдению физическими и юридическими лицами национальных законодательств о государственной границе.

Данные меры нацелены на консолидацию усилий по противодействию совместным вызовам и угрозам, повышению уровня пограничной безопасности Союзного государства.

– Иностранные государства, не скрывающие своих антироссийских устремлений, всегда имели виды на Арктику. Что предпринимается для защиты безопасности и обеспечения национальных интересов в этом стратегически важном регионе?

– Действительно, российский сектор Арктики, богатый природными и биологическими ресурсами, а также имеющий огромный транспортно-логистический потенциал, остается объектом захватнических устремлений Запада. С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризации региона, создаются юридические, экономические и информационные условия для установления режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути (СМП) и воспрепятствования реализации экономических проектов России. Зарубежные страны и международные экологические организации, спекулируя на проблематике защиты прав коренных малочисленных народов Севера и охраны окружающей среды, пытаются инспирировать протестные настроения местного населения.

В целях отслеживания обстановки на побережье и в морском пространстве Арктической зоны создана и функционирует межведомственная система мониторинга, важными элементами которой являются пограничные отделения, автоматизированные радиотехнические посты и корабли береговой охраны.

С 2019 года функционируют созданные по инициативе Пограничной службы ФСБ России межведомственные региональные информационно-координационные центры в городах Мурманске и Петропавловске-Камчатском, основными задачами которых являются сбор в режиме реального времени, обобщение, анализ и хранение информации об изменениях обстановки, а также координация действий сил и средств заинтересованных территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в Арктической зоне Российской Федерации.

В условиях роста интенсивности судоходства в Арктической зоне увеличиваются масштабы применения подразделений береговой охраны и авиации ФСБ России по контролю за соблюдением правовых режимов судами, осуществляющими рыболовство или иную экономическую деятельность в акваториях морей Северного Ледовитого океана. В прошлом году пограничные сторожевые корабли несли службу по охране морских рубежей, в том числе в удаленных акваториях в районе архипелага Шпицберген и регулирования НЕАФК, а также на Новоземельском и Беринговском рубежах СМП общей продолжительностью около пяти тысяч суток. При этом ими пройдено свыше 150 тысяч морских миль. На 20% возросло количество вылетов авиации ФСБ России для контроля за надводной обстановкой в Арктике.

Для дальнейшего наращивания наших возможностей обновляется пограничная инфраструктура, принимаются на вооружение современные технические средства охраны границы, строятся новые пограничные корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач пограничной деятельности в Арктике. В частности, ведется строительство двух пограничных сторожевых кораблей ледового класса.

– Россия развивает Северный морской путь – перспективный коридор для международных грузовых перевозок. Как идет взаимодействие Пограничной службы ФСБ России с российскими ведомствами и, может быть, зарубежными партнерами из дружественных стран в части защиты Севмпорпути от разных внешних угроз?

– Повышение уровня взаимодействия и создание единого информационного пространства с ФОИВ являются ключевыми задачами обеспечения совместного контроля надводной обстановки. В этих целях нами поддерживается непрерывное взаимодействие с Северным флотом, Объединенным командованием войсками и силами на северо-востоке Российской Федерации, отработан алгоритм совместных действий по разрешению кризисных ситуаций в акватории СМП. Регулярно проводим совместные с заинтересованными ФОИВ антитеррористические и поисково-спасательные учения. Участвуем в развитии СМП и обеспечении безопасности судоходства по данному транспортному коридору, а также разведки энергетических ресурсов и их эксплуатации.

Что касается международного сотрудничества, то, как вы знаете, все приарктические государства, кроме России, являются членами Североатлантического альянса. В этой связи с так называемыми соседями межведомственные контакты осуществляются исключительно на прагматичной основе с учетом национальных интересов в регионе. До зарубежных партнеров своевременно доводится информация об изменениях в российском законодательстве, правилах плавания иностранных военных кораблей и некоммерческих государственных судов в территориальном море и внутренних морских водах Российской Федерации. Своевременно информируем партнеров об изменениях в порядке получения разрешения на заход иностранных кораблей и судов в акваторию СМП, а также причинах отказа для их захода.

В 2023 году в рамках председательства Пограничной службы ФСБ России в Арктическом форуме береговых охран проведено морское учение "Арктический патруль-2023" Отработан алгоритм, обеспечивающий комплексное применение сил и средств участников форума, заинтересованных ФОИВ и организаций по противодействию угрозам в сфере морской безопасности. В качестве наблюдателей в маневрах приняли участие представители Береговой охраны Китайской Народной Республики.

– Не внушают спокойствия действия США и их союзников в Тихом океане. Расскажите о ситуации в регионе и взаимодействии с коллегами из Китая, Северной Кореи и Монголии?

– Деструктивные действия США и их союзников способствуют сохранению очагов напряженности в Тихоокеанском регионе. Береговые охраны Канады, США и Японии полностью свернули контакты с Пограничной службой ФСБ России в рамках Форума пограничных ведомств/береговых охран государств северной части Тихого океана, чем поставлена под угрозу перспектива дальнейшего использования этой, некогда полезной, площадки многостороннего сотрудничества. В связи с этим в интересах совместного противостояния возникающим угрозам, исходящим от США и их сателлитов в регионе, совершенствуем взаимодействие с партнерами из дружественных государств.

В 2023 году подписан Меморандум о взаимопонимании между ФСБ России и Береговой охраной Китая по вопросам развития сотрудничества в правоохранительной сфере на море, заложивший основу пограничного сотрудничества. В текущем году планируется реализация согласованных практических мероприятий по повышению эффективности охраны морских границ. После завершения периода карантинных ограничений появились условия для возобновления контактов с пограничниками Корейской Народно-Демократической Республики. В настоящее время рассматривается вопрос актуализации правовой базы сотрудничества в пограничной сфере и определения перспективных направлений взаимодействия. Главное управление пограничной охраны Монголии – наш исторически надежный партнер, с которым отлажен механизм оперативного обмена информацией об обстановке на границе. Будем и в дальнейшем развивать формы конструктивного сотрудничества с партнерами из дружественных стран в интересах оперативного реагирования на возникающие вызовы и угрозы.

– Как обстоят дела на наших южных рубежах на фоне сообщений о том, что США и Великобритания хотят раскачать ситуацию в республиках Центральной Азии, задействовав там силы международных террористов? Вырабатывает ли Россия с партнерами по региону меры по купированию этих угроз применительно к охране границы?

– Систематические нарушения западными странами норм международного права и подмена их так называемыми правилами привели к разрастанию террористической опасности во всем мире. Афганистан не стал исключением, а американская и британская активность добавляют напряженности в регионе, что обусловлено их стремлением создать вокруг России множественные очаги нестабильности. Пограничная служба ФСБ России успешно сотрудничает с партнерами из государств Центрально-Азиатского региона в купировании угроз, исходящих от террористических организаций. Взаимодействие с ними осуществляется в двустороннем и многостороннем форматах.

В интересах выработки согласованных решений по охране границ на южных рубежах регулярно проходят встречи на площадках Совета командующих пограничными войсками, регионального совещания пограничных ведомств государств Центрально-Азиатского региона и заседания пограничных служб компетентных органов государств – членов ШОС.

В настоящее время ведется совместная работа над Целевой межгосударственной программой ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы, предусматривающей оснащение таджикистанских пограничников современными средствами вооружения, военной техникой и техническими средствами охраны границы.

Поддерживаются контакты и по линии оперативных подразделений пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении, в ходе которых приоритетное внимание уделяется повышению эффективности сотрудничества по вскрытию и нейтрализации угроз пограничной безопасности, исходящих от международных террористических и экстремистских организаций.

Наращивается сотрудничество с представителями пограничных ведомств/береговых охран прикаспийских государств, в том числе в интересах борьбы с терроризмом и экстремизмом на море. С партнерами на регулярной основе проводятся совместные оперативно-профилактические мероприятия по пресечению противоправной деятельности в акватории Каспийского моря. В 2024 году достигнута договоренность о привлечении к указанной работе представителей пограничного ведомства Ирана.

– Какова динамика попыток проникновения в нашу страну лиц, связанных с террористами и экстремистами, и тех, кому ранее был запрещен въезд в Россию? Что показывают цифры за прошлый год?

– Российская Федерация, несмотря на попытки западных стран опустить "железный занавес", по-прежнему остается открытой для международного пассажирского сообщения и активной внешнеэкономической деятельности. Как свидетельствует статистика, в 2023 году через государственную границу Российской Федерации пропущено свыше 110 миллионов человек и 22 миллиона транспортных средств, что на 36% и 49% соответственно превышает показатели прошлого года. С увеличением пассажиропотока фиксируется рост количества выявленных лиц с признаками причастности к международным террористическим и экстремистским организациям, а также спецслужбам и вооруженным формированиям Украины. В 2023 году в пунктах пропуска и на государственной границе в пределах приграничной территории пресечено свыше 5,5 тысяч попыток проникновения в нашу страну лиц указанных категорий, что в три с половиной раза превышает показатель 2022 года.

Всего не пропущено через государственную границу Российской Федерации более 126 тысяч человек, из них порядка 10 тысяч лиц, сообщивших заведомо ложные сведения о себе либо о цели своего визита. На 27% увеличилось количество выявленных иностранных граждан, въезд которым в страну не разрешен. Из 42 тысяч лиц указанной категории свыше пяти тысяч человек пытались въехать по действительным документам, оформленным на измененные установочные данные.

– Как идет противодействие нарушителям границы с технической точки зрения? Какая передовая техника ожидается на наших рубежах? Способны ли наши пограничники эффективно противостоять применению беспилотников нарушителями границы?

– В настоящее время в пограничных органах применяется более 150 наименований современных технических средств, разработанных отечественными предприятиями промышленности и отвечающих самым высоким стандартам безопасности. Их работа основана на различных физических принципах, что обеспечивает своевременное обнаружение и задержание нарушителей пограничного законодательства.

В 2023–2024 годах для охраны морских и сухопутных участков государственной границы на снабжение пограничных органов принято более 50 новых изделий, включая новейшие беспилотные авиационные системы, средства обнаружения и противодействия им, береговые радиолокационные станции, тепловизионно-оптические приборы и комплексы.

На государственной границе внедряются технические средства, использующие современные цифровые технологии. В системах наблюдения применяется видеоаналитика, позволяющая на основе баз данных образов достоверно идентифицировать обнаруженные цели. Особое место отведено робототехническим комплексам воздушного и наземного типа, способным к самостоятельному анализу обстановки и принятию простейших решений.

Продолжается совершенствование технического обеспечения подразделений береговой охраны. В условиях использования нарушителями маломерных и быстроходных судов особое внимание уделяется созданию автоматизированной системы технического контроля (АСТК) обстановки в морях и прибрежных зонах Российской Федерации, которая позволяет не только обнаруживать малоразмерные цели, но и передавать информацию в центральную базу данных для своевременного реагирования соответствующих сил и средств пограничных органов.

Современные технологии внедряются и в пунктах пропуска через государственную границу. Так, в международном аэропорту Шереметьево успешно функционирует автоматическая система паспортного контроля на основе отпечатков пальцев и фото совершеннолетних российских граждан. За трехлетний период ее использования подтверждены заданный уровень безопасности и удобство для лиц, пересекающих государственную границу. Совместно с Минтрансом России проводится работа по оснащению еще десяти пунктов пропуска аналогичной системой. В воздушных пунктах пропуска московской воздушной зоны и в автомобильном пункте пропуска Маштаково вводятся процедуры обязательной биометрической идентификации личности иностранных граждан. В плановом порядке продолжается оснащение подразделений пограничного контроля инспекционно-досмотровыми комплексами портального типа. В настоящий момент семь пунктов пропуска оснащены указанным оборудованием, что способствует повышению надежности контроля транспортных средств и увеличивает их пропускную способность в целом.

В настоящее время доля современных образцов вооружения и техники, которые применяют российские пограничники, составляет около 70%, а на рубежах со сложной оперативной обстановкой доведена до 100%.

Средства борьбы с беспилотными авиационными системами давно стоят на вооружении пограничных органов. В службе по охране границы, прежде всего на украинском направлении, массово применяются как переносные устройства (так называемые антидроновые ружья), так и стационарные комплексы обнаружения и подавления каналов управления БПЛА, которые в условиях проведения специальной военной операции показали свою эффективность. В 2023 году пограничниками сбиты свыше 1300 дронов, нарушивших государственную границу с территории Украины, из них более половины с использованием технических средств РЭБ.

С учетом накопленного опыта перспективными направлениями технического оснащения пограничных органов останутся развитие беспилотных авиационных и морских систем, а также средств противодействия им. Особую нишу занимают мобильные и стационарные оптико-электронные модули средней и большой дальности, которые с высокой долей вероятности обеспечивают обнаружение диверсионных групп противника.

Мы внимательно следим за передовыми разработками отечественной промышленности в области обеспечения безопасности и намерены внедрять самую современную технику и вооружение в интересах надежной охраны государственной границы Российской Федерации.

– Выше мы уже говорили о партнерах Пограничной службы. А какие еще дружественные страны хотят перенимать опыт российских пограничников? Взаимодействуете ли вы, например, с коллегами из государств Африки?

– Стремительное изменение геополитической обстановки в мире и тактики действий трансграничных преступных сообществ диктуют необходимость укрепления и расширения географии взаимовыгодного сотрудничества между пограничниками разных стран и в различных регионах мира. В феврале текущего года в Санкт-Петербурге на встрече руководителей береговых охран прикаспийских государств партнеры из Исламской Республики Иран проявили интерес к опыту подготовки морских специалистов в Институте береговой охраны ФСБ России в Анапе. На безвозмездной основе оказываем помощь в подготовке кадров для национальных специальных служб некоторых стран Африки. За последние два года в образовательных организациях ФСБ России завершили обучение более 50 военнослужащих из государств указанного континента.

Планируем и дальше развивать взаимодействие в сфере подготовки кадров для африканских партнеров, в том числе пограничного профиля. Пограничная служба ФСБ России открыта к сотрудничеству, готовы делиться опытом и оказывать помощь в целях обеспечения мира и спокойствия на наших границах.

– О чем говорит статистика противодействия контрабандистам на границе? Что прежде всего пытались переправлять через нее в 2023 году?

– Пресечение незаконного перемещения товаров и грузов через государственную границу, в том числе свободный оборот которых запрещен или ограничен, остается одной из основных задач пограничных органов и актуально для всех участков государственной границы. На северо-западном и западном направлениях изымались преимущественно товары двойного назначения, оружие, боеприпасы, наркотические средства и психотропные вещества, а также товары и грузы, подпадающие под действие ответных ограничительных мер Российской Федерации. На Северном Кавказе отмечаются попытки незаконного перемещения драгоценных металлов, а также оборота оружия и боеприпасов. На казахстанском направлении преобладает контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, подсанкционной и подкарантинной продукции. Дальневосточное направление характеризуется попытками незаконного перемещения водных биологических ресурсов (ВБР), дериватов особо ценных диких животных и растений, драгоценных металлов и камней, а также изделий из них.

В 2023 году в пунктах пропуска через государственную границу и на приграничной территории пограничными органами изъяты 141 единица огнестрельного оружия, свыше 30 тысяч боеприпасов, около 100 килограммов взрывчатых веществ, порядка 900 килограммов наркотиков и психотропных веществ. Пресечены попытки контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов на сумму более 500 миллионов рублей, культурных ценностей – около 100 миллионов рублей.

С 2020 года на приграничной территории отмечается рост нарушений природоохранного законодательства в отношении ценных растений. За данный период нами пресечено более 300 случаев незаконного оборота женьшеня и радиолы розовой, в том числе при попытке их контрабанды. По результатам правоприменительной практики пограничных органов в Уголовный кодекс Российской Федерации внесено дополнение, устанавливающее уголовную ответственность за незаконный оборот растений, занесенных в Красную книгу России.

– Пограничная служба регулярно сообщает о пресечении деятельности браконьеров в разных приграничных регионах. Изменились ли, и если да, то в какой мере масштабы пресечения незаконной добычи биоресурсов в 2023 году?

– Проблема охраны и рационального использования ВБР не утрачивает своей важности и актуальности. Сохраняющийся в России и за рубежом высокий спрос на продукцию из особо ценных и ценных видов ВБР (осетровые и лососевые виды рыб, крабы, трепанг дальневосточный, морской гребешок и другие) остается основным фактором, стимулирующим браконьерство. Практически ежедневно пограничники сталкиваются с фактами незаконных добычи и реализации ВБР, которые осуществляются жителями прибрежных населенных пунктов и недобросовестными капитанами рыбопромысловых судов.

Добыча ВБР запрещенными орудиями, в запретные периоды и в запретных районах, накопление недобросовестными капитанами российских рыбопромысловых судов на борту неучтенных уловов ВБР и продукции из них — вот далеко не полный перечень правонарушений, которые выявлялись сотрудниками пограничных органов в промысловых районах и на морском побережье.

Наиболее остро проблема браконьерства по-прежнему проявлялась в Тихоокеанском регионе, где сосредоточены наибольшие объемы ВБР, в том числе их ценных видов. В прошлом году пограничниками на данном направлении выявлено 50% правонарушений в сфере природопользования. В Баренцевом, Каспийском, Азовском и Черном морях пресекались попытки браконьерской добычи краба, осетровых и иных ценных видов рыб.

Статистика показывает, что принятые в 2023 году меры позволили не допустить роста активности противоправной деятельности. В частности, пограничными органами пресечена противоправная деятельность 27 рыбопромысловых и 567 маломерных судов, осуществлявших незаконное рыболовство. Изъято более 950 тонн ВБР, из них около 200 тонн — ценных и особо ценных видов. В естественную среду обитания возвращено свыше 83 тысяч экземпляров морских биоресурсов, из них около 60 тысяч ценных и особо ценных видов.

По фактам нарушения законодательства о рыболовстве возбуждено 410 уголовных дел и порядка шести тысяч дел об административных правонарушениях. В доход государства взыскано более четырех тысяч административных штрафов на сумму около 170 миллионов рублей.

– Мы с вами говорили о передовой технике для охраны рубежей России, но буквально на днях исполнилось 130 лет пограничной кинологии – и это повод не просто не забывать о четвероногих помощниках пограничников, но и говорить о том, в чем служебные собаки по-прежнему незаменимы. Так в чем же им и сейчас нет равных?

– Да, действительно, в этом году пограничная кинология отмечала 130 годовщину своего создания. Двадцать пятого мая 1894 года командир Отдельного корпуса пограничной стражи генерал от артиллерии Александр Дмитриевич Свиньин подписал Циркуляр № 4672 "О заведении на постах собак для службы пограничного надзора". Это был официальный государственный документ, который предписывал вывести собак на службу по охране государственной границы.

За этот период наши четвероногие друзья стали неотъемлемой частью пограничной службы, с их помощью решается значительный объем задач. Так, только в 2023 году с использованием служебных собак задержано более 1,1 тысячи нарушителей административно-правовых режимов, установленных на государственной границе, выявлено более 200 килограммов наркотиков, 10 единиц оружия и более трех тысяч штук боеприпасов. Такие результаты стали возможны исключительно благодаря уникальным способностям служебных собак.

Несмотря на постоянное совершенствование технических средств охраны границы, служебная собака остается незаменимой при поиске сокрытых наркотических средств, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, длительном преследовании нарушителей государственной границы по запаховому следу и их задержании.

Кроме того, специалисты-кинологи пограничных органов продолжают работу по развитию уникальных способностей собак для решения новых задач. В частности, в условиях проведения СВО служебные собаки успешно применяются для обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника и поиска различных взрывоопасных предметов. При этом пограничные наряды имеют возможность своевременно применить средства противодействия БПЛА и принять меры по недопущению потерь среди личного состава. Полагаем, что и в дальнейшем служебные собаки останутся надежными помощниками пограничников в решении задач по охране государственной границы.

– Как обстоят дела с социальным обеспечением наших пограничников, прежде всего тех, кто задействован в специальной военной операции, и членов их семей?

– Работа по реализации социальных льгот и гарантий пограничников и членов их семей является одной из первоочередных и ответственных задач. Сегодня ее эффективность имеет важнейшее значение в формировании и поддержании готовности личного состава к действиям в условиях, сопряженных с риском для жизни. Приняты меры по увеличению денежных выплат сотрудникам, принимающим участие в обеспечении СВО. Пограничники, проходящие службу на российско-украинском участке государственной границы, обеспечены социальными гарантиями в полном объеме в соответствии с федеральным законодательством. Кроме того, в результате налаженного взаимодействия руководителей пограничных органов с должностными лицами субъектов Российской Федерации приняты соответствующие изменения в законодательные акты о дополнительных мерах социальной поддержки.

– Недавно появилась информация, что для службы в пограничных органах вновь будут набираться "срочники". Какие меры приняты для обеспечения этой работы?

– Да, действительно, во исполнение решения президента Российской Федерации от 11 апреля 2023 года "О неотложных мерах по усилению охраны государственной границы" Пограничной службой ФСБ России реализуется комплекс мероприятий по возобновлению военной службы по призыву в пограничных органах. В частности, в конце прошлого года внесены необходимые изменения в федеральное законодательство в данной части. С 1 апреля текущего года в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации в рамках призывной кампании проводится отбор кандидатов для службы в пограничных органах. При этом требования к призывникам как по состоянию здоровья, так и по морально-деловым качествам – самые серьезные. Непосредственно на местах осуществляется всесторонняя подготовка учебных центров, а также подразделений границы к приему, обучению и последующему размещению военнослужащих по призыву.

Работа с данной категорией сотрудников будет построена таким образом, чтобы в будущем они сами осознанно изъявляли желание продолжить службу в пограничных органах на контрактной основе или стать курсантами пограничных институтов.

– Всем известно, что пограничные органы имеют многолетнюю историю и богатые традиции, могли бы вы немного рассказать об их сохранении и приумножении в современных условиях?

– В общественном сознании сегодня во многом по-новому воспринимаются такие исторически сложившиеся ценности, как Отечество, патриотизм, верность героическим традициям. Для пограничников, несущих службу по защите и охране рубежей России, данные понятия носят не отвлеченно-теоретический, а практический характер.

В Пограничной службе ФСБ России ведется значительная работа по исследованию исторического опыта охраны границы, пропаганде пограничных традиций, которые помогают осознать социальную значимость ратного труда, роль в решении задач обеспечения безопасности границ нашей Родины. В частности, по инициативе и при поддержке ветеранских организаций в прошлом году изданы книги "От Памира до Алтая" и "Кавказский щит", приуроченные к 100-летию Краснознаменного Восточного и Закавказского пограничных округов. Снят документальный фильм "Главный рубеж. Ни шагу назад", освещающий служебный путь Героя Советского Союза генерала армии Матросова Вадима Александровича, командовавшего Пограничными войсками КГБ СССР с 1972 по 1989 годы. Кроме того, нами регулярно организуются военно-патриотические и культурно-пропагандистские акции, осуществляется увековечение памяти героев-пограничников путем присвоения их имен пограничным подразделениям, а также улицам и скверам населенных пунктов, где они проживали. В прошлом году почетные наименования имени героя Советского Союза старшего лейтенанта Александра Ройченко и пограничника Александра Краева присвоены двум пограничным отделениям в Приморском крае.

Традиционным стало открытие в образовательных учреждениях "Парт героев" пограничников, отдавших свои жизни при защите нашего Отечества.

– Какое место в деятельности Пограничной службы ФСБ России занимает работа с ветеранскими и молодежными организациями?

– Работу с ветеранами и молодежью мы рассматриваем как важнейший инструмент сохранения и развития пограничных традиций. В настоящее время Российский Совет ветеранов пограничной службы включает 56 региональных отделений, в которых числится более 44 тысяч ветеранов-пограничников, включая 59 ветеранов Великой Отечественной войны и около восьми тысяч ветеранов боевых действий. Члены совета ведут активную наставническую работу, делясь бесценным опытом службы, участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи приграничья.

В рамках празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне при активном участии ветеранских организаций проведена серия культурных, памятно-мемориальных и информационно-пропагандистских мероприятий. В преддверии Дня Победы мы посетили ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли принять участие в праздничных мероприятиях. Личное общение позволяет нам своевременно выявлять существующие проблемы и реагировать на них. В интересах военно-патриотического воспитания молодежи активно используется потенциал Центрального пограничного музея, Центрального пограничного ансамбля и Книжно-журнального издательства "Граница" ФСБ России.

Мы формируем чувство любви и преданности Родине, гордости за свою страну. Достичь результатов в данной работе можно посредством побуждения молодежи к знаниям по истории родного Отечества, его становления и развития. В субъектах Российской Федерации при участии пограничных органов созданы и действуют свыше 1200 военно-патриотических объединений пограничной направленности. Общее число воспитанников составляет более 27 тысяч человек. Организовано шефство над 67 детскими домами и школами-интернатами. В 2023-2024 годах пограничными органами проведено более 10 тысяч мероприятий с привлечением детей из патриотических объединений. Наиболее массовыми по охвату явились военно-патриотические слеты и сборы, уроки мужества, тематические конкурсы рисунков, рефератов и фотографий, соревнования и турниры по различным видам спорта, уход за воинскими захоронениями и памятными сооружениями в местах боевой славы. За активное участие в указанных мероприятиях поощрено более трех тысяч юношей и девушек.

В 2023 году в качестве кандидатов на поступление в ведомственные образовательные организации рассматривались более 400 воспитанников движения "Юных друзей пограничников", около 140 из них уже получают высшее и среднее профессиональное образование пограничного профиля.

Полагаем, что молодежь обязательно должна воспитываться в духе патриотизма, как достойные граждане и защитники своей Родины. Именно молодежь – будущее нашей страны, и от того, как будет она воспитана, зависит дальнейший ход развития нашего государства.

– Владимир Григорьевич, что бы вы пожелали тем, кто сейчас несет службу на нашей границе, и их близким?

– Пользуясь случаем, хочу поздравить всех пограничников с профессиональным праздником! Поблагодарить действующих сотрудников Пограничной службы и пограничных органов за добросовестное исполнение воинского долга, в том числе связанного с риском для жизни. Пожелать ветеранам пограничных войск здоровья, бодрости, сил и энергии, семьям пограничников – счастья и благополучия.

Встреча с главой Республики Ингушетия Махмудом-Али Калиматовым

Махмуд-Али Калиматов информировал Президента о строительстве и ремонте детских садов и школ в республике, а также рассказал о проектах в сфере промышленности и мерах, направленных на увеличение инвестиционной привлекательности региона.

В.Путин: У вас в республике продолжительность жизни выше, чем в целом по другим регионам страны, и численность населения подрастает. Отсюда и вопросы возникают: количество мест в детских садах, в яслях, количество посещений в поликлиниках. Я так понимаю, что это одни из наиболее острых вопросов.

М.-А.Калиматов: Владимир Владимирович, Вы замечали и про школы в прошлый раз. Но перед этим хотел бы сказать: большие добрые пожелания в Ваш адрес просили передать жители республики.

Более 40 новых детских садов за 3,5–4 года введено в строй. Нам сейчас немножко осталось, всего где-то три тысячи мест осталось только ввести.

37 школ построили за эти четыре года. Это, конечно, влияет, и, кто ни приезжал, и Кравцов Сергей Сергеевич приезжал…

Указы относительно материнства, детства, Ваш указ по Году семьи – они влияют. Каждый раз, когда обращают внимание на мам, на детей, это даёт уверенность, наверное. Поэтому и рождаемость [высокая], у нас же рождаемость – мы вторые в России.

В.Путин: Да, я знаю.

М.-А.Калиматов: Мало того, что детские сады – для детей, школы – для школьников, но это же рабочие места. И если сложить эти школы, это более семи тысяч рабочих мест, а это как раз мамочки, сестрёнки, снохи. То есть они через дорогу или с соседней улицы идут на работу. В этой части особое внимание было.

Кроме того, мы отремонтировали более 23 школ, детских садов, амбулаторий. Большое село Кантышево, там построили трёхэтажную поликлинику со стационаром, я выезжал туда: новое оборудование, новое здание. А до этого там если не ужасное, то такое, обычное наше наследие было.

Поэтому если брать условия, самое главное, и те выплаты, которые идут по Вашим указам, поручениям, то это влияет на демографическую ситуацию. В этой части государство помогает, регулирует и руководствуется указами Президента, Вашими указами.

Поликлиники. Мы с Вами говорили, я этот вопрос ещё потом подниму. Это в целом объединённая больница, которая нужна. Они были районными. Главной больницей считается республиканская. На самом деле это бывшая районная больница, там где-то 250 коек. Тогда Вы обговаривали и дали добро, что объединённую будем строить на 500 коек, – и, дай бог, реализуется, – и поликлинику на 250 посещений там же. Поэтому там всё, и проект есть.

Спасибо, у нас с проектом были вопросы финансирования, мы обращались к Вам. Мы завершили проектирование, получили экспертизу и готовы, земля отведена. Это очень важно.

В.Путин: Я смотрю, у вас растёт промышленное производство. За счёт чего?

М.-А.Калиматов: Владимир Владимирович, в этой части настолько пристально подходили к этому, и в прошлый раз Вы ориентировали, – дотационность 44 процента у нас была, до 42 мы спустились. У нас были собственные доходы 3 [миллиарда] с копейками, а сейчас у нас 9,2 [миллиарда] консолидированный бюджет в этой части.

И с долгами мы решили. Меры бюджетного принуждения мы последние выплатили в прошлом году – 131 миллион, и теперь мы освобождены от мер бюджетного принуждения. Это было очень важно для республики, потому что мы можем теперь регулировать некоторые вещи в соответствии со своим бюджетом и находить другие формы.

Я сам возглавляю инвестиционный совет и могу сказать Вам, что [у нас] 40 портфелей. Последний раз рассматривались семь пакетов, портфелей. У нас зашёл инвестор строить завод [по переработке] сжиженного газа. В этом году уже 10 станций сжиженного газа построят. Для нас это очень важно было.

Кроме того, бытовая химия – она сама по себе… По всяким мировым ситуациям ограничивают. Зашёл к нам тоже инвестор. Первому и второму мы даём землю сразу, оформляем. Сам присутствовал при закладке первого камня.

В силу того, что у нас частный сектор огромный, чтобы не загрязнять среду, землю, к нам зашёл инвестор очистных сооружений завод строить. Уже год-полтора работает цех, локальные очистные сооружения хоть на дачный дом, хоть на школу. Все школы, Владимир Владимирович, детские сады, амбулатории, любые административные учреждения, которые строятся, предполагают, и уже в проекте заложены, очистные сооружения. Этот завод – инвестор приезжал, мы с ним встречались.

Естественно, промышленность. У нас открылся завод алюминиевых сплавов «РИАЛ», сейчас производится 10 тысяч тонн алюминиевого профиля. Кроме того, «АТМ» – это отопительные радиаторы, где-то 1 миллион 300, сейчас до трёх миллионов доводят [выпуск]. Пластиковые трубы – у нас тоже завод – любой формы: для газа, для воды, для всего.

Мы просто создали условия для промышленности. Потому что я встречаюсь и приглашаю все ресурсные организации и все контрольные, Ростехнадзор. Когда я их приглашаю, я при бизнесе говорю: давайте так… Разные ситуации возникают, чтобы купировать их, я говорю: давайте помогайте. Мы будем помогать. Бизнес несёт материальные и налоговые блага для республики, поэтому давайте к нему относиться хорошо. Кто нарушил – есть для этого органы, которые за этим смотрят, следят. Наше дело – посмотреть, как им помочь, чтобы они адаптировались в короткий срок. Поэтому промышленность у нас на сегодняшний день, Владимир Владимирович, серьёзная.

В.Путин: Очень важно создавать благоприятные условия для работы бизнеса, это точно.

М.-А.Калиматов: [Первому заместителю Председателя Правительства Денису] Мантурову спасибо, он приезжал, посмотрел, был приятно удивлён.

Поэтому такая ситуация, Владимир Владимирович.

Петербург возглавил список регионов страны с наименьшим кадровым резервом

Ян Гриневич

Кадровый резерв в России достигает 7,5 процента от нынешнего числа трудящихся, а в зависимости от региона доходит до 40 процентов, подсчитали эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Несмотря на значительные цифры, регионы СЗФО показали другие результаты.

В 2023 году в России насчитывалось свыше 5,5 миллиона человек, желающих трудиться, но по различным причинам не трудоустроенных - на 9,6 процента меньше, чем в 2022 году. Кадровый резерв составляют как официальные безработные, так и граждане, которые хотели бы найти работу, но в силу личных обстоятельств не готовы к ней приступить. Аналитики использовали данные выборочного обследования рабочей силы, которое каждый месяц опросным методом проводит Росстат.

Так, минимальное отношение кадрового резерва к количеству трудящихся фиксировалось в Санкт-Петербурге - 2,6 процента, или всего лишь 82 тысячи нетрудоустроенных, но желающих работать граждан на 3,2 миллиона занятых. По этому показателю Северная столица опередила Тульскую область (3,2 процента), Саратовскую область (3,4), Чукотку (3,6), Кировскую область (3,7) и Крым (4,1). Наибольшая масса незадействованных кадров сосредоточена в далеко не самом густонаселенном регионе - Дагестане: 389,7 тысячи человек, или семь процентов от общероссийского показателя. По числу людей, входящих в кадровый резерв, эта северокавказская республика обогнала каждый из регионов Московской агломерации: в Подмосковье граждан, желающих работать, фиксировалось 333 тысячи человек, или шесть процентов, непосредственно в столице чуть меньше - 328,3 тысячи человек, или 5,9 процента. Наименьшее число "резервистов" сосредоточено на Чукотке - всего 1,1 тысячи человек. Далее следует Ненецкий автономный округ (2,3 тысячи человек).

"По данным Роструда, в среднем в 2023 году работодателям не хватало 1,85 миллиона сотрудников. В свою очередь, кадровый резерв, состоящий на 43 процента из официальных безработных и на 57 процентов из не работающих, но рассматривающих такую возможность россиян, насчитывает 5,5 миллиона человек. Таким образом, в целом по стране на каждую открытую вакансию могли бы претендовать по три человека, входящих в кадровый резерв", - прокомментировали аналитики.

При этом в ряде регионов, однако, наблюдалась противоположная ситуация: число открытых вакансий превышало имеющийся в регионах кадровый резерв. Среди регионов СЗФО в этом списке отметилась Мурманская область - здесь 1,3 соискателя на место.

В свою очередь, работодатели фиксируют недостаток специалистов на рынке труда и готовы тратиться на их адаптацию в компании. Согласно исследованиям рекрутинговой компании get experts, адаптация одного новичка стоит менее 100 тысяч рублей (так ответили 35 процентов респондентов), 100-500 тысяч рублей (восемь процентов) или от 800 тысяч до одного миллиона рублей (три процента). Интересно, что, несмотря на расходы, почти треть опрошенных работодателей (30 процентов) не имеют программ адаптации новичков из-за отсутствия ресурсов (так ответили 38 процентов опрошенных). Так или иначе, появление новичка в компании всегда стресс, причем как для сотрудника, так и для работодателя. Последние жалуются на низкую производительность труда новичков (60 процентов), новые факты о них (34 процента), несовпадение ценностей (26), сложности в коммуникации (23). Новым сотрудникам, в свою очередь, мешает нехватка обратной связи (34 процента), сложности с коммуникацией (24 процента) и выполнение задач/KPI (23 процента), несовпадение ценностей (20 процентов), стресс (17 процентов).

Несмотря на сложности адаптации сотрудников и взаимное непонимание целей и задач, бизнес заинтересован в повышении производительности труда специалистов. Согласно опросам hh.ru, 42 процента компаний уже занимаются повышением производительности труда своих работников, причем делают это на постоянной основе. Примечательно, что по сравнению с 2023 годом число таких работодателей выросло на 18 процентов. Основная причина того, что работодатели вынуждены повышать эффективность процессов, обучать новому персонал и внедрять новые технологии, - рост затрат на персонал. Об этом заявили 55 процентов опрошенных компаний. Вторая причина по популярности, которая заставляет компании улучшать процессы, - ужесточение конкуренции. Интересно, что еще 45 процентов повышением эффективности занимаются из-за личной позиции руководства.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России:

- Основным фактором, сдерживающим дальнейший рост экономики, является не столько нехватка денег, сколько кадровый голод. Экономика России почти полностью задействовала имеющиеся трудовые ресурсы и осталась "без свободных рук".

На Ставрополье в компаниях резко вырос спрос на переводчиков с китайского

Никита Пешков (Ставропольский край)

В России требуется все больше переводчиков с китайского на русский и тех, кто может обучить сложному восточному языку. По данным экспертов портала HH.ru, репетиторов по китайскому стали искать вдвое чаще, а количество вакансий для китаеговорящих специалистов выросло на 83 процента. Регионы Северного Кавказа также не остались в стороне от всеобщего переориентирования экономики на восток. Так, на Ставрополье потребность в тех работниках, кто может сложить вместе два иероглифа, выросла вчетверо. Но так ли просто удовлетворить этот спрос?

Ольга Тимофеева - молодой переводчик с китайского языка. Она родилась в Ставрополе, в начале десятых получила лингвистическое образование в Пятигорске и сейчас живет в Москве.

Ольга в декрете, но продолжает работать онлайн. Говорит, что спрос на ее услуги, как и других коллег по цеху, значительно вырос.

- Даже несмотря на то что я не слишком активно работаю, заказов много, в том числе и на онлайн-перевод. Измерить спрос можно только доходом, и он повышается, - говорит Тимофеева. - Все переводчики с хорошим навыком повысили цены и на письменный, и на устный перевод. Это связано с уровнем спроса на рынке наших услуг.

Лингвист рассказала, что сама в основном занимается разного рода переговорами. Это может быть общение с поставщиками, с которыми нужно урегулировать вопросы, или, например, организация визитов, а также прочие переводы.

В среднем письменный перевод с русского на китайский обойдется заказчику в 1,5-2 тысячи рублей за 1,8 тысячи знаков. Цена зависит от сложности текста. Если тема обладает какой-то особенной спецификой (медицина, наука или инженерия), услуга обойдется дороже. Перевод с китайского на русский выйдет примерно по четыре рубля за один иероглиф.

Устный перевод стоит 18-20 тысяч рублей за восьмичасовой рабочий день. И тут цена снова зависит от сложности задачи. Труды переводчика на какой-нибудь выставке могут стоить дешевле, чем на переговорах или деловых встречах, где больше вариативности. При этом обсуждения "нефтянки" или другой "химии" будут дороже 20 тысяч.

Тимофеева отмечает, что ей иногда предлагают работу из Ставрополя, но обычно заказчики с Юга России готовы платить за услуги гораздо меньше, чем диктуют рыночные ставки. Но Ольга практически не знает переводчиков с китайского в родных краях: там, вероятно, предложение ниже спроса.

При этом предпосылок к выравниванию рынка пока нет. По словам Ольги Тимофеевой, выучить китайский - непростая задача, с наскока такое не сделаешь. К своему вузовскому образованию переводчик относится со скепсисом: база там оказалась не слишком хорошей, и переучиваться пришлось уже прямо в Китае, куда девушка отправляется при любой возможности.

- Никто не знает язык в совершенстве, если не носитель или не билингв (человек, знающий на уровне носителя два языка). Нет предела совершенству, но в среднем на изучение языка нужно пять-семь лет. Это зависит от практики и от того, в какой сфере хочет работать человек. И еще зависит от преподавателя. Я знаю многих сейчас, кто дает хорошую базу, ставит хорошую фонетику. Но произношение должны ставить только китайцы, - уверена Тимофеева.

Впрочем, как отмечают эксперты, спрос растет не только на переводчиков, но и на любых других специалистов (экономистов, закупщиков, технологов), для которых знание китайско-го - важный дополнительный к основным навыкам бонус.

- Для работы с крупными китайскими предприятиями достаточно и знания английского языка, но, если компания ищет новые пути, готова рассматривать небольшие, но перспективные фабрики, тогда, конечно, необходим сотрудник со знанием китайского языка хотя бы на бытовом уровне - чтобы понять смысл того, что говорят партнеры, и донести им свою мысль, - говорит руководитель кадрового агентства HireHub Дарья Галь. - Но важно понимать не только язык, но и восточный менталитет. Деловой этикет в Китае разительно отличается от европейского. Чтобы успешно заключать договоры и вести дела с Китаем, нужно, чтобы специалист не просто говорил на китайском языке, но и понимал особенности маркетинга, психологии, законодательства Поднебесной и тысячу других деталей.

Тем, кто хочет успеть за трендом и бонусами за знание китайского, эксперты советуют в первую очередь не затягивать начало обучения. Начать можно с онлайн-школ или занятий с репетитором. Но наиболее действенный вариант - курсы прямо в стране. Там можно овладеть языком на хорошем уровне за два года.

- Многие педагоги-китаисты склоняются к версии, что людям с музыкальным слухом изучение китайского дается легче, - говорит основатель компании по организации языковых курсов в Китае и поступлению в китайские вузы Баира Синглеева. - Не стоит демонизировать изучение китайского языка: он достаточно логичен и интересен. Освоение иероглифов можно сравнить с изучением инженерных таблиц - любому человеку "не в теме" это будет казаться невыполнимой задачей. Но ведь даже таблицу умножения мы начинаем учить с азов, постепенно наращивая уровень сложности.

Экс-главу минстроя Ставрополья обвинили в мошенничестве на 50 миллионов рублей

Юрий Гень (Ставропольский край)

Бывший министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Игорь Васильев задержан по делу о мошенничестве на общую сумму в 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. Стоит отметить, что экс-чиновник проходит по судебным делам не в первый раз.

Еще в июле 2017 года Игорь Васильев был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и затем осужден. А в 2020-м у него конфисковали большой частный дом.

Сейчас, как сообщили в ГУ МВД Ставрополья, речь идет об афере: несколько бизнесменов и чиновников убедили директора строительной компании-подрядчика, что поставят ему необходимое для работы количество щебня. Но после получения денег они так и не исполнили свои обязательства. В результате мошенники получили 50 миллионов рублей. При этом пострадавшая компания-подрядчик выполняла муниципальный контракт на реконструкцию автодороги в Курском округе Ставрополья.

Как сообщили в полиции, позже, во время расследования, выяснилось, что среди фигурантов этого дела оказался и бывший министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Игорь Васильев.

До этого в октябре 2019 года экс-министра осудили и приговорили к пяти годам колонии по другому делу. Ему вменяли в вину превышение полномочий при заключении контрактов на строительство и ремонт дорог. Тогда при непосредственном участии чиновника были заключены договора с Пригородным сельсоветом Предгорного района, Солуно-Дмитриевским сельсоветом Андроповского района Ставрополья и мэрией Кисловодска о реконструкции и прокладке трасс - без проведения торгов.

Следствие установило, что, занимая высокую должность, Васильев действовал в интересах своего знакомого, с предприятием которого был заключен муниципальный контракт без проведения конкурсных процедур.

В итоге бюджету региона был причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей. Суд установил, что Васильев хотел достичь высоких показателей использования субсидий по госпрограмме, которая действовала в регионе. При этом, по сообщению суда, решил скрыть действительное положение дел и "зарекомендовать себя умелым руководителем". А объем работ в документах был завышен. Вероятно, чиновник рассчитывал сделать больше за те же деньги.

В апреле 2020 года по решению суда у Игоря Васильева был конфискован дом общей площадью 664,6 квадратного метра. По данным Генпрокуратуры РФ, экс-министр оформил это домовладение на подставного собственника.

Надзорное ведомство установило, что высокопоставленный чиновник пытался скрыть объект недвижимости от налоговой инспекции и не указывал его в декларации доходов. Во время судебного разбирательства выяснилось, что у дальнего родственника чиновника, на которого была оформлена недвижимость, нет финансовых возможностей купить такой дом.

Несмотря на аномальные холода, ставропольцы получили богатый урожай ягод

Никита Пешков (Ставропольский край)

Минсельхоз Ставропольского края порадовал любителей сочетать вкусное с полезным: в регионе начался сезон садовой земляники, и фермеры собрали уже 20 тонн сладкой ягоды. У аграрного ведомства большие планы, и в 2024-м, кажется, их не сможет нарушить даже аномально холодный май.

- Развитие ягодоводства составляет одну из стратегических задач регионального агропромышленного комплекса. Общая площадь ягодных насаждений превышает 130 гектаров. В этом году на закладку ягод и уход за ними из краевого бюджета будет направлено шесть миллионов рублей, - отметила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.

Чиновники отмечают, что сейчас возделывают садовую землянику девять предприятий, треть из которых - крестьянско-фермерские хозяйства. Больше всего ягодных площадей в Кировском, Труновском и Георгиевском округах. Ставропольские аграрии предпочитают сорта Клери, Аромас и Корона, которые дают первые урожаи в середине или в конце мая.

Власти Ставрополья помогают аграриям, которые выращивают ягоды. Так, в прошлом году субсидии помогли заложить 21 гектар садовой земляники и на такой же площади провести уход за растениями: сельхозпроизводителям компенсировали из казны 11 процентов затрат.

Стоит отметить, что садовая земляника - не единственная ягода, которую выращивают на Ставрополье. По данным минсельхоза края, небольшие хозяйства экспериментируют со смородиной, крыжовником, голубикой, малиной, ежевикой и даже ежемалиной - гибридом малины и ежевики. Пару лет назад один фермер в Кочубеевском округе решил заняться исконно северной культурой - голубикой. Результат превзошел все ожидания.

- Используемые сорта дают стабильный и большой урожай. Ягода очень ароматная и сладкая, - говорит заместитель руководителя кочубеевского предприятия Сергей Пинчук.

Тогда под нее он выделил порядка шести гектаров, отмечал в целом нормальный климат и почву. Сейчас голубику выращивают на продажу уже многие хозяйства региона, и она превратилась в привычную для местных жителей ягоду.

Ну а чтобы климат, почва и прочие обстоятельства не так сильно осложняли жизнь фермерам, им готова помогать и региональная наука. Недавно Ставропольский государственный аграрный университет отчитался о своей новой разработке: модификации химического состава питательной среды.

- Создание собственного высокоэффективного питательного состава с низкой себестоимостью позволит усилить работу по импортозамещению плодово-ягодной продукции, - заявил ректор университета Владимир Ситников. - Внедрение такой питательной среды в производственные циклы способно обеспечить кратный рост производства безвирусного посадочного материала яблони, ежевики, голубики и земляники. Новая питательная среда уже прошла апробацию в отраслевых предприятиях Минераловодского городского округа, доказав высокий уровень эффективности.

Наука наукой, а у земледельцев в этом году был серьезный повод для опасений вне зависимости от того, какой культурой они занимаются. Май в России выдался аномально холодным. В некоторых регионах страны сады вымерзли, а власти вынуждены были вводить специальные режимы ЧС, чтобы предприниматели не разорились, о чем "РГ" уже писала. Но, как говорят эксперты, на Северном Кавказе, где многие аграрии занимаются выращиванием ягод благодаря подходящим климатическим условиям, больших проблем с урожаем не будет. Более того, южане даже смогут компенсировать 70-90-процентные потери у коллег из центральной полосы. Конечно, при этом роста цен на ягоды не избежать.

Стоит также отметить, что в Ставропольском крае в пригороде Кисловодска работает одно из крупнейших в России предприятий, которое выращивает клубнику круглый год вне зависимости от погоды в закрытом грунте на площади в 30 гектаров. Годовой урожай, по данным компании, составляет 1750 тонн.

- Наша клубника известна по всей России, кисловодское предприятие отправляет клубнику даже в Сибирь, - заявляет глава Кисловодска Евгений Моисеев. - Благодаря надписи на каждом лотке - "Выращена в Кисловодске", жители страны узнают о Кисловодске не только как о курорте, но и как о ягодном питомнике.

Впрочем, ставропольские ягоды могут прославить регион не только в России, но и далеко за рубежом. Так, по данным минэкономразвития, для торговли с Катаром свежая клубника является одним из перспективных продуктов, наряду с бараниной, птицей, растительным маслом и питьевой водой.

Ставрополье и Чечня лучше всех в СКФО обеспечены торговыми площадями

Ирина Белова (Ставропольский край - Чеченская Республика)

Пятигорск, Грозный и Ставрополь вошли в ТОП-3 городов Северного Кавказа по наличию торговых площадей. Хотя потребности бизнеса они удовлетворяют не полностью. В СКФО качественных торговых объектов крайне мало, а в Ингушетии их нет вообще. Об этом корреспонденту "РГ" рассказала региональный директор департамента управления недвижимостью международной консалтинговой компании Анна Никандрова в кулуарах форума коммерческой недвижимости Mallpic, который прошел 16 мая в Сочи. Организатором выступил Союз торговых центров.

По словам Никандровой, ставки аренды на Северном Кавказе остаются стабильными из-за низкой обеспеченности региона торговой недвижимостью. Согласно данным Министерства промышленности и торговли РФ, пять-восемь процентов площади в торговых центрах вакантны.

- В СКФО площадь аренднопригодных офисов и магазинов составляет 394,2 тысячи квадратных метров, - говорит Анна Никандрова. - В топ-3 по наличию торговых площадей входят Пятигорск, Грозный и Ставрополь. На этапе строительства находятся пять объектов (88,1 тысячи квадратных метров). Крупнейшие - торгово-развлекательные центры "Москва" (2-я очередь) в Ставрополе (типичный размер арендной площади - 27 тысяч квадратных метров) и "Кислород" в Кисловодске (21 тысяча квадратных метров).

Как пояснила эксперт, обеспеченность торговыми площадями в СКФО в среднем составляет 39 квадратных метров на тысячу человек. Наилучшая - в Ставропольском крае - 64 квадратных метра и в Чеченской Республике - 63 квадратных метра. Для сравнения: в Волгограде - городе-миллионнике, который имеет один из самых низких показателей обеспеченности торговыми площадями в России, - 303 квадратных метра на тысячу человек.

- Последние несколько лет мы наблюдаем сдержанные показатели ввода в эксплуатацию торговых центров, - пояснила Анна Никандрова. - Но если в Москве обеспеченность качественными торговыми площадями очень высокая и актуально строительство только в определенных, интенсивно развивающихся районах, то в некоторых регионах России наблюдается явная нехватка торговых квадратных метров.

Об арендной плате эксперты предпочли умолчать, сославшись на то, что ставки различаются в зависимости от профилей магазинов в три-пять раз. На цены влияет и расположение торгового центра, и поток потенциальных покупателей.

Ужасный теракт, произошедший в московском "Крокус Сити Холле", вызвал резкое увеличение расходов на обеспечение безопасности во всех ТРК - в том числе и на Северном Кавказе. Но этот эффект оказался краткосрочным.

Конечно, несколько дней после теракта внимание к мерам безопасности было повышенным по всей стране, но позже страсти улеглись, и эта проблема в основном осталась только в столичных торговых центрах, рассказали эксперты.

Напомним, в 2022 году из России ушли больше полусотни зарубежных компаний. Это коснулось и работы ТЦ, потому что магазины ведущих брендов фэшн-индустрии часто находились именно там. Освободилось место не только для российских, но и, например, для турецких марок.

- Уход западных брендов дал простор отечественным производителям, и сейчас процесс импортозамещения продолжается, - добавил директор департамента внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

Однако эксперты считают, что нашим бизнесменам надо сохранять собственное лицо, а не заниматься подделкой.

Кстати

В этом году среди крупных российских городов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) лидерами по обеспеченности торговыми площадями являются Екатеринбург (877 квадратных метров качественных торговых площадей на тысячу жителей), Самара (738) и Краснодар (729).

Стала известна дата открытия Кавказского инвестиционного форума в Грозном

Михаил Сухарев (Чеченская Республика)

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил окончательные даты, когда в Грозном пройдет первый Кавказский инвестиционный форум (КИФ). Мероприятие запланировали на середину лета - с 15 по 17 июля. К этому времени в городе должны найти места для размещения сотен участников и гостей, а также доработать инфраструктуру. Ожидается, что на форум, помимо представителей СКФО и ЮФО, приедет много инвесторов с Ближнего Востока.

КИФ-2024 будет первым ежегодным форумом такого формата на Северном Кавказе, если не брать в расчет его предтечу - Кавказскую инвестиционную выставку, которая в прошлом году состоялась в Минеральных Водах.

По словам Рамзана Кадырова, к выбранным датам в Чечне успеют подготовить и площадки для проведения форума, и жилье, а также культурно-развлекательную программу для участников.

- Уверен, что форум пройдет на самом высоком уровне. Для этого у нас имеется вся необходимая инфраструктура и ресурсы. Необходимо отнестись к организационным вопросам очень ответственно. Я поручил всем задействованным лицам приложить максимум усилий для решения поставленных задач, - заявил Кадыров.

Основные объекты в республике уже есть, гостиничная инфраструктура тоже, хотя ее и придется доработать. Для размещения участников и волонтеров используют и общежития в столице Чечни. Помимо этого, нужно просчитать логистику, обеспечить питание гостей и информационное сопровождение форума.

В Чечне сформировали региональный организационный комитет и межведомственные рабочие группы, члены которых продумают нюансы и займутся общей подготовкой.

Кроме того, готовится большая культурно-развлекательная программа: экскурсии, гастрономическая выставка, модные показы, конноспортивные состязания и многое другое. Планируется, что форум посетят не менее трех тысяч участников.

- Мы ожидаем иностранные делегации и представителей бизнес-сообщества из зарубежных стран. Продолжается активная подготовка к мероприятию, - отметил зампред правительства России Александр Новак.

По словам ответственного секретаря организационного комитета КИФ-2024, советника президента России Антона Кобякова, перенос форума в Грозный дает возможность использовать весь потенциал Чеченской Республики. Она давно входит в число лидеров в национальном рейтинге инвестиционного климата. На 2024 год в регионе реализуются больше 500 инвестпроектов.

Главной темой форума, как и предполагалось, станет "Большой Кавказ - от моря до моря". Основную концепцию предложили определить как "Региональное развитие и межрегиональное взаимодействие". По сравнению с прошлогодней выставкой также расширится тематика деловой программы - запланированы сессии, круглые столы, мастер-классы.