Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В середине марта комиссией Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации была проведена сертификация в Международном аэропорту "Симферополь" на соответствие требованиям действующих нормативных документов соответствующих видов аэропортовой деятельности. Мониторинг проводился по всем службам аэропорта Симферополь и коснулся всех аспектов деятельности аэропорта в части стандартов обслуживания пассажиров и воздушных судов.

Аэропорт Симферополь в очередной раз подтвердил соответствие нормативам, благодаря чему Федеральным агентством воздушного транспорта были выданы сертификаты соответствия на все виды аэропортовой деятельности.

Сертификаты соответствия ПАО "Международный аэропорт "Симферополь" были вручены 01 апреля в актовом зале аэропорта. Для торжественного вручения сертификатов в аэропорт прилетел руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Нерадько Александр Васильевич, который не только поздравил аэропорт с успешно пройденной сертификацией, но и ответил на все вопросы присутствующих касаемо будущего авиации в Республике Крым.

Специалисты комиссии Федерального агентства воздушного транспорта высоко отметили уровень обучения специалистов Международного аэропорта "Симферополь", который подтверждается наличием соответствующих сертификатов, а также внимание, которое в аэропорту уделяется особой категории пассажиров - людям с ограниченными физическими возможностями.

ПАО "Международный аэропорт "Симферополь" не собирается останавливаться на достигнутом и будет еще больше внимания уделять качеству обслуживания пассажиров и наземного обслуживания воздушных судов. Так, 31 марта текущего года на территории аэропорта Симферополь было проведено совещание, под руководством Министра транспорта Российской Федерации Соколова Максима Юрьевича с участием представителей Росавиации. На совещании обсуждались вопросы модернизации и реконструкции Международного аэропорта "Симферополь", благодаря чему в аэропорту увеличится пассажиропоток и повысится конкурентоспособность.

В период весенне-летней навигации в ПАО "Международный аэропорт "Симферополь" планируется значительное увеличение количества рейсов по направлению Москва и Санкт-Петербург, а также открытие новых рейсов по направлению Ростов-на-Дону, Череповец, Тюмень, Бегишево. Ведутся переговоры по открытию рейсов в Казань, Воронеж, Нижнекамск, Волгоград, Пенза и Грозный.

Авиакомпания "Грозный Авиа" ведет переговоры с двумя компаниями по покупке самолетов, чтобы начать полеты в Крым. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. "У нас есть договоренности с двумя компаниями по поводу самолетов", - сказал он.

Кадыров отметил, что создание нового авиационного маршрута требует времени на согласование с рядом профильных организаций. "Я думаю, что в ближайшем будущем, мы вот-вот достигнем целей, и они будут реализованы", - цитирует ИТАР-ТАСС главу республики. Он напомнил, что авиакомпания "Грозный Авиа" обсуждала с правительством Крыма возможность начала выполнения прямых рейсов в аэропорт Симферополя из Казани и других городов Российской Федерации.

ОАО "Грозный Авиа" располагает парком из 5 самолетов Як-42д и одним Як-42. В середине 2013 года перевозчик заявил о возможности покупки 7 самолетов "Сухой суперджет 100" /SSJ-100/ и одного SSJ-100 в версии VIP, однако сделка не была завершена.

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины рассматривает возможность выкачки порядка 700 тысяч тонн технологической нефти из системы нефтепроводов для ее дальнейшей переработки и реализации, сообщил журналистам во вторник заместитель главы ведомства Вадим Улида.

По его словам, такой запрос направил министерству госоператор нефтепроводов страны - "Укртранснафта". Компания хочет откачать нефть из простаивающих нефтепроводов.

"Есть идея, чтобы использовать ту технологическую нефть, которая сейчас находится в трубопроводах, это около 675 тысяч тонн – это тяжелая нефть Urals и Azerlight, которая находится на участке нефтепровода Одесса-Броды. Решение по этому вопросу еще не принято, оно будет рассматриваться правительством с учетом всех обстоятельств", - сообщил Улида.

По мнению замминистра, этот вопрос следует очень внимательно изучить с точки зрения сохранения трубопроводного транспорта Украины и необходимости обеспечения энергетической безопасности страны. Всего, по его словам, в трубопроводах Украины находится порядка 1,2-1,3 миллиона тонн нефти. Он добавил, что этот вопрос уже рассматривался на заседании правительства, однако решение не было принято.

По информации СМИ, стоимость технологической нефти, находящейся в нефтепроводах, в текущих ценах составляет более 16 миллиардов гривен (порядка 1,2 миллиарда долларов). СМИ писали, что "Укртранснафта" предлагает заменить нефть водой или азотной смесью.

Нефтепровод Одесса-Броды был построен Украиной в 2001 году для поставок каспийской нефти в Европу в обход России. Из-за отсутствия ветки в Польшу на Плоцк и Гданьск нефтепровод простаивает. Какое-то время трубопровод использовался в режиме реверса для поставок российской нефти: из города Броды, где проходит нефтепровод "Дружба", на Одессу. Украина ранее всегда говорила о надежде на то, что Польша все-таки достроит свой участок нефтепровода.

Крым и действия Москвы на Украине были оглушительной пощечиной Западу, до недавнего времени считавшему, что он может творить на постсоветском пространстве все, что ему заблагорассудится. А российско-иранский контракт «нефть в обмен на товары» стал «контрольным выстрелом в голову» тех, кто отчего-то решил, что Россия – больше не суверенная держава и на каждый свой шаг в отношениях с Тегераном должна испрашивать разрешения Вашингтона.

После появления сообщений о готовящемся российско-иранском контракте Белый дом впал в состояние неконтролируемой агрессивности. Сначала «танк Белого дома», заместитель госсекретаря Уэнди Шерман дала предупредительный залп, выступив с «предостережениями в адрес Москвы». А затем руки американского истеблишмента привычно потянулись к дубинке санкций, которой США привычно размахивают по всему миру добрые полсотни лет, делая это с таким азартом, что любой пещерный человек обзавидовался бы.

Еще в феврале Шерман с апломбом и категоричностью заявила, что «любые действия вроде такого соглашения между Россией и Ираном могут повлечь за собой санкции». Воинственному заместителю госсекретаря в российском МИДе тут же напомнили, что «мы (Россия – Iran.ru) не признаем односторонние санкции США и ЕС в отношении Ирана, поэтому при осуществлении торгово-экономического сотрудничества с Тегераном исходим исключительно из наших национальных интересов».

В Белом доме не успокоились и пошли на откровенный подлог, сообщив Конгрессу, что «в ближайшее время Россия не начнет покупать нефть из Ирана в обмен на товары, так как США предупредили Москву и Тегеран о возможных санкциях… Мы совершенно ясно говорим, что любые действия вроде такого соглашения между Россией и Ираном могут повлечь за собой санкции и создадут огромный риск, который существенно затруднит, если вообще не сорвет, достижение комплексного соглашения». И это заявление было дезавуировано российским МИДом. Ситуация, что называется «застыла»: Москва и Тегеран продолжали работу над контрактом, США были озабочены тем, что процесс ажиотажного спроса западного бизнеса на места во вновь открывающемся иранском рынке откровенно вышел из-под контроля.

И тут грянул украинский кризис, давший повод антироссийскому и антииранскому лобби в США вновь вернуться к вопросу о санкциях, причем на новом, более жестком и широком уровне, связав в один клубок как «наказание» России за действия в Крыму, так и стремление угрозою санкций разорвать торгово-экономические отношения России и Ирана, поскольку «Большой контракт», о чем уже неоднократно писали на Iran.ru, вполне способен стать фундаментом стратегического партнерства.

Политико-экономическая импотенция

Вознамерившись сорвать российско-иранскую «нефтяную» сделку, администрация Обамы сначала пригрозила Москве санкциями, а потом с недоумением обнаружила, что в случае российской неуступчивости никаких таких серьезных санкций в отношении нашей страны, не рискуя при этом обвалить собственную финансовую систему, применить не сможет.

Россия сегодня − четвертый в мире держатель валютных активов и держит свои резервы в долларах США. И если раньше это рассматривалось по обе стороны океана исключительно как признак «российской зависимости», то сегодня выяснилось весьма неприятное обстоятельство – это, оказывается, еще и рычаг влияния России на США. Задумай Москва сегодня переводить свои активы в другие валюты, в юань или евро, то последствия для США будут более чем болезненны, чего Обаме уж точно не простят.

Что же касается остальных возможных санкций со стороны США, то вопрос о них при ближайшем рассмотрении начинает приобретать некий иронический оттенок. Американская авиационная промышленность готова отказаться от российского титана? Или американские «Антаресы» теперь будут стартовать в космос без российских ракетных двигателей НК-33, поставки которых было решено возобновить на Совете безопасности РФ 19 февраля, когда о санкциях еще и разговора не шло? Приостановятся переговоры по ПРО и обычным вооружениям? Так там и без того все практически было заморожено. Введут визовые ограничения? 99% россиян этого даже и не заметят, поскольку поездки в США, благодаря унизительной процедуре получения виз, никогда особой популярностью не пользовались.

Осознав это неприятное для себя обстоятельство, Вашингтон начал подстрекать к санкциям Европу, рассчитывая, что поскольку Евросоюз с Россией экономическими нитями связан более тесно, то уж Брюссель найдет, чем Москву уязвить. Но и здесь все оборачивается декларацией. Сейчас в воинственных заявлениях европейских политиков недостатка явно не ощущается. Но вот с реальными действиями наблюдается откровенный дефицит, и все оборачивается процессом родов горою мышей: ЕС пригрозило пересмотреть отношения с Россией, но на первых порах главы европейской дипломатии решили лишь приостановить переговоры о визовом режиме с Россией. А что еще остается? Не состоялся саммит G-8? Думаю, мир этого и не заметил. Будет отложено подписание нового базового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве России и ЕС? Помилуйте, оно уже шесть лет откладывается по инициативе Брюсселя, и мы как-то живем без этого.

Во внешней торговле ЕС Россия занимает третье место после США и Китая. По объему импорта товаров из ЕС в 2012 году Россия опередила США и вышла на второе место. Среди основных экспортных рынков Евросоюза Россия занимает четвертое место после США, Китая и Швейцарии. Какие могут быть серьезные санкции в таких условиях взаимозависимости и на фоне проблем европейской экономики?

Треснувшая дубинка и аргументы «с душком»

В истории с угрозами в адрес Тегерана и Москвы Вашингтон оказался заложником собственных иллюзий о том, что санкциями можно добиться реальных изменений внешней политики государства, руководство которого по тем или иным причинам становится «неугодным» для США. В условиях безраздельной гегемонии и монополярности мира в 90-х Вашингтону удалось навязать ООН концепцию о том, что «страдание населения будет приводить к давлению на правительство», и тем самым создать какое-никакое оправдание санкций в глазах международной общественности.

Но эта концепция экономического давления на правящий в той или иной стране режим страдает откровенным логическим провалом: если режим в том же Иране тоталитарный и там отсутствует демократия, то как иранцы могут влиять на руководство? А если в Иране все же присутствуют нормальные возможности для волеизъявления населения (что, собственно, и есть на самом деле), то тогда санкции являются калечащими не в отношении руководства, а бьют по иранскому народу, о котором так «печется» Вашингтон. Но кого интересует логика, если речь идет о патологической иранофобии?

Следуя в русле американского видения мироустройства и того, как нужно экспортировать демократию, то же международное сообщество, не возражая против ужесточения санкций в отношении Ирана, не удосужилось задать очевидные, казалось бы, вопросы: а помогли ли жесточайшие санкции США сменить Фиделя Кастро на Кубе? Сильно ли повлияли санкции на 33-летнее пребывание у власти в Зимбабве Роберта Мугабе, на котором вообще клейма ставить негде было? Не возник и самый главный вопрос – возможно ли нанесение серьезного ущерба санкциями экономике страны, которая пользуется устойчивым авторитетом в мире, руководство которой, чем больше и жестче санкции, становится еще ближе своему народу.

Эти вопросы – своеобразные «грабли», на которые Вашингтон уже наступал в отношении Тегерана, а теперь наступает в диалоге с Москвой. И делает это с упрямством, достойным лучшего применения. Мир стремительно меняется, и, такое впечатление, единственные, кто этого не замечают, – западные элиты, считающие что время диктата и угрозы санкциями будет продолжаться бесконечно.

Требования отказаться от контракта с Ираном, которые выдвигает американская сторона, – это, по сути, грубое нарушение российского суверенитета, о чем министр финансов России Антон Силуанов достаточно прямо сказал своему американскому коллеге, министру финансов Джеку Лью: «В данном случае мы действуем на основании решений ООН, которые определяют санкции, определяют товарные группы, по которым будут эти санкции, и мы действуем в рамках решений, принятых международными организациями». По словам Антона Силуанова, в этой ситуации есть определенный, весьма существенный нюанс: «Наши американские партнеры принимали свое законодательство, которое несколько отличается от решений, принимаемых в рамках СБ ООН, и, по всей видимости, ставят его выше ООН».

«Стоит ли овчинка выделки»?

Выступая против российско-иранского контракта «нефть в обмен на товары», американская сторона выдвигает откровенно «подгнившие» аргументы, идущие вразрез и с российскими государственными интересами, и с нормами международного права. Но «лгать и запутывать» − это повседневная практика Белого дома, для нас же важнее всего понять, стоит ли российско-иранский контракт «подпорченных» отношений с США, которые, заметим, и без того теплотой не отличаются?

Понимание важности стратегического партнерства Москвы и Тегерана, пусть постепенно, пусть с трудом, но все же приходит к нашей политической элите. Сближение России и Ирана – это объективный процесс, отвечающий не просто нашим государственным интересам, но и способный ликвидировать часть угроз и вызовов, которые возникают для Москвы на Ближнем и Среднем Востоке. Этот процесс можно искусственно притормаживать, ставить ему «палки в колеса», чем, кстати, довольно успешно занималась и продолжает заниматься часть российской элиты, тесно связанная с Западом. Вот только остановить его нельзя, поскольку этот процесс переходит в практическую сферу и гармонично вписывается в курс создания «суверенной экономики» российского Президента.

Ведь что такое, по сути, российско-иранский контракт «нефть в обмен на товары»? Это 500 тысяч баррелей иранской нефти в день в течение двух–трех лет в обмен на поставки российского оборудования и товаров. При этом около 300 тыс. баррелей могут поставляться через Каспийское море, а остальные 200 тыс. – через порт Бендер-Аббас в Персидском заливе. «Цена вопроса», по самым скромным подсчетам − около 15-20 миллиардов долларов, часть которых пойдет в российскую промышленность и сельское хозяйство, ведь если сегодня российское зерно занимает от 10% до 20% иранского импорта (при общих объемах от 5 до 7 миллионах тонн в год), то в результате реализации «нефтяного контракта» Россия может занять половину иранского импорта зерна. Это – лишь по одной позиции, не говоря о притоке заказов в другие отрасли российской промышленности, от тяжелого и энергетического машиностроения до проектов участия РЖД в модернизации транспортной инфраструктуры Ирана.

Аргумент же о том, что иранская нефть собьёт цены на нефть российскую, тоже критики не выдерживает. Очевидно, что в первую очередь Россия будет поставлять иранскую нефть в Восточную Азию, скорее всего в Китай. Летом прошлого года Роснефть и китайская CNPC заключили долгосрочные договоры на поставку нефти общим размером в 70 млрд. долларов на условиях предоплаты. 20 млрд. долларов предоплаты по данному контракту были перечислены в январе нынешнего года.

Соглашение предусматривает поставки нефти в объеме до 100 млн. тонн в течение 10 лет, начиная с 2014 года. Если в 2005 году Китай импортировал 2,5 млн. баррелей нефти в день, то в 2020 году эта цифра будет составлять 9,2 млн. баррелей в день. По оценке консалтинговой компании Wood Mackenzie, торговля энергоресурсами между Китаем и Россией к 2025 году вырастет в четыре раза, и здесь мощностей месторождений Восточной Сибири будет недостаточно, и «замещающие объемы» иранской нефти придутся как нельзя кстати, формируя экономический фундамент оси Москва – Тегеран − Пекин.

********

Большой российско-иранский нефтяной контракт – это не только прямая помощь Ирану, поддержка дружественного государства, помимо всего прочего разделяющего позицию России по Сирии, Афганистану, Ираку, Каспию и по вопросам региональной безопасности. Это – еще и работа на стратегическую перспективу, итогом которой станет ограничение американской гегемонии, вседозволенности и первобытной «стратегии силы» в международных отношениях. Право же, ради такой цели можно проигнорировать истерику Вашингтона. Тем более, что дубинка санкций, которой он привык размахивать, откровенно «с изъяном». Столкнувшись с твердой позицией страны, отстаивающей собственные интересы, эта американская дубинка оборачивается сгнившей оглоблей: выглядит устрашающе, но внутри – труха.

По итогам трех месяцев 2014 года пассажиропоток аэропорта Домодедово увеличился на 3,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и преодолел отметку в 6 млн., составив 6,337 млн. чел. Только за март аэропорт обслужил свыше 2,23 млн. пассажиров.

На международных линиях в январе-марте 2014 года наибольший рост – 37,7% - зафиксирован по группе направлений: Шарм-эль-Шейх, Кишинев, Пунта-Кана, Анталья и Лондон. Объем перевозок по этим маршрутам составил 574 тыс. человек. Всего на международных линиях за первый квартал аэропорт обслужил 3,5 млн. человек, из них 1,20 млн. – в марте текущего года.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях за первый квартал 2014 года вырос на 11,1% по сравнению с соответствующим периодом 2013 года и составил 2,86 млн. человек. Наибольший показатель роста - 36,7% - был характерен для комплекса городов: Сочи, Санкт-Петербург, Владикавказ, Минеральные Воды, Краснодар. Количество путешественников на этих направлениях достигло 814 тыс. человек. В марте на внутренних линиях наблюдалось увеличение пассажиропотока на 10,6% - до 1,03 млн.

За первые три месяца года крупнейший аэропорт Московского авиационного узла увеличил количество взлетно-посадочных операций до 59,46 тыс., из них в марте было выполнены 20,32 тыс.

Грузопоток Московского аэропорта Домодедово в первом квартале 2014 года составил 41,715 тонн.

Источник: пресс-центр аэропорта "Домодедово"

Сейчас только отчаянные смельчаки делают долгосрочные инвестиции

Владимир ГРИГОРЬЕВ, Председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера»

Рыбная отрасль должна стать более конкурентоспособной – задал направление на мартовской коллегии Росрыболовства министр сельского хозяйства Николай Федоров. Без эффективной работы рыбохозяйственного комплекса в условиях ВТО решать задачу обеспечения продовольственной безопасности государства бессмысленно.

Но повышение эффективности – это не только постройка новых судов или внедрение современных технологий, это еще и максимальное устранение административных барьеров, которые объективно затрудняют работу рыбаков и приводят к значительному увеличению затрат на производство продукции. Какие факторы мешают отечественным рыбакам на равных конкурировать и защищать свои интересы на рыбном рынке, корреспонденту Fishnews рассказал вице-президент ВАРПЭ, председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера» Владимир Григорьев.

– Владимир Юрьевич, уже больше года рыбная отрасль Северного бассейна работает в условиях ВТО – наравне с зарубежными конкурентами. Почему наши рыбаки говорят о заведомо проигрышном положении?

– Ситуация такова, что мы сейчас работаем на открытом рынке, где продукцию и наши рыбаки, и зарубежные продают по одной цене. Разница только в дополнительных затратах, которые влияют на ее себестоимость. В докладе на коллегии Росрыболовства я как раз хотел проанализировать, с чем сталкиваемся мы и не сталкиваются наши соседи и в силу каких причин наш финансовый результат получается гораздо хуже.

К сожалению, нужно признать, что на Северном бассейне есть проблемы, которые очень серьезно влияют на конкурентоспособность наших рыбаков. Прежде всего, это касается постановления Правительства от 30 июня 2008 г. № 486 «О доставке водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) в районах промысла за пределами внутренних морских вод Российской Федерации, территориального моря Российской Федерации, исключительной экономической зоны Российской Федерации и континентального шельфа Российской Федерации, а также в Азовском и Каспийском морях, и произведенной из них рыбной и иной продукции». Суть его сводится к тому, что вся рыба, выловленная в Баренцевом море, подлежит доставке на территорию Российской Федерации.

Безусловно, государство флага вправе предъявлять свои требования к рыбакам, и мы даже не думаем оспаривать обязательную доставку на российскую территорию уловов из исключительной экономической зоны России. Но мы ведем промысел не только в российских водах. Если посмотреть на карту, западная граница Баренцева моря проходит по воображаемой линии мыс Нордкап – остров Медвежий – южная оконечность острова Шпицберген, а российская экономическая зона остается далеко на востоке. Во второй половине года мы обычно пересекаем эту линию и поднимаемся на север, в прошлом году уходили даже за восьмидесятый градус.

Переход из этих районов до российского порта занимает порядка двух с половиной – трех суток. Соответственно, если бежать самому рыбопромысловому судну с полным грузом – это трое суток в пути, двое суток выгрузка и трое суток обратно – потеря промыслового времени около 8 суток. А если выгружаться на транспорт, то точно такие же затраты плюс оплата перегруза. По подсчетам Союза рыбопромышленников Севера, все эти перебежки обходятся рыбакам примерно в 4,2 млрд. рублей в год.

У наших соседей, разумеется, таких ограничений нет, и они, работая с нами борт о борт в одном районе, эти 4 млрд. рублей экономят, в то время как мы вынуждены бегать. Эта норма явно понижает нашу конкурентоспособность, а между тем ее целесообразность под большим вопросом. В свое время постановление № 486 принималось в целях борьбы с браконьерством, но на протяжении последних пяти лет Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству (СРНК) официально признает, что в Баренцевом море ННН-промысла нет. Поэтому мы считаем, надо срочно отменять это постановление, хотя бы в отношении Баренцева моря.

Второй момент, это дискуссии вокруг сохранения исторического принципа наделения квотами на вылов ВБР. У наших соседей – норвежцев, исландцев, фарерцев нет аукционов, нет оплаты за ресурсы и сами квоты выделены на длительный срок, а в Исландии даже переходят по наследству, что позволяет иметь длительный горизонт планирования, обновлять и модернизировать флот, совершенствовать орудия лова и технологию переработки.

Поскольку у наших рыбаков нет уверенности в том, что их ожидает в 2018 году, они несколько приостановили свои вложения в отрасль. Это заметно по количеству модернизаций, покупок новых судов. Сейчас только отчаянные смельчаки делают долгосрочные инвестиции. Более того, многие банки, во всяком случае, в нашем регионе, рассматривают кредитование рыбаков и финансирование проектов в сфере рыболовства только на период до 2018 года, не дальше.

– Несмотря на то, что Баренцево море признано «чистым» от браконьерства, мы регулярно слышим о конфликтах между рыбаками и представителями мурманского погрануправления. Какие же претензии возникают у пограничников к промысловикам?

– У нас, к сожалению, сформировалась негативная практика отношений с офицерами погрануправления. Я не могу понять, какую цель преследуют инспекторы, поскольку они каждый год проявляют творческий подход к поиску нарушений на промысле. Раньше у нас были очень серьезные разногласия по понятию «обработка/переработка» при осуществлении прибрежного рыболовства, причем это касалось не только Северного бассейна, а всех регионов. Миллионные штрафы, судебные дела. Слава богу, в июле 2013 года вышло распоряжение правительства № 1196, которым разрешили впускать продукцию при работе по прибрежной квоте, и проблему вроде бы сняли.

Похоже, пограничникам надо то ли план по нарушениям выполнять, то ли массовость создавать, вот они и стараются. Иначе чем объяснить, например, такие случаи, когда практически все компании, кто арендовал суда в 2013 году, были привлечены к штрафу в размере 200000 рублей за незаверку схем грузовых трюмов. Схемы на самом деле на борту были, но заверенные уполномоченным органом и собственником судна, и арендаторы просто не ставили свои печати, поскольку трюм от факта аренды больше или меньше не становится.

Но, по всей видимости, по мнению офицеров погрануправления, при передаче судна в краткосрочную аренду, а там были договоры и на одни сутки, и на трое суток, размеры трюма моментально изменяются. Причем они не собирались предупреждать судовладельцев о том, что требуется дополнительно заверять схемы, а сразу перешли к карательным мерам. В результате более трех десятков компаний получили штраф, что называется, на ровном месте.

Еще один показательный случай произошел с судном, которое осенью прошлого года работало на промысле краба в российской экономзоне. Из-за плохих погодных условий капитан в целях обеспечения безопасности и сохранения жизней экипажа принял решение зайти в норвежский порт Киркинес, ближайший к району промысла. Перед этим он подал все необходимые извещения, прошел контрольную точку и указал, сколько продукции находится у него на борту.

Дождавшись прихода транспорта, судно вышло из порта и произвело выгрузку в присутствии офицера погрануправления, причем груз совпал до ящика и попал на территорию Российской Федерации. Однако капитану инкриминировали нарушение за то, что рыбопродукция не напрямую попала в порт, и завели дело, которое компания-судовладелец уже выиграла в суде первой инстанции.

Примечательно, что на заседании рабочей группы при Минсельхозе в феврале 2014 г. коллеги с Дальнего Востока рассказали аналогичную историю. Только там судно из района промысла пришло на выгрузку во Владивосток, вообще никуда не заходя, но при этом из-за особенностей береговой линии капитан восемь раз вынужденно пересек границу, и ему напечатали восемь нарушений. Хотя, в общем-то, он совершил каботажное плавание – из российской зоны пришел в российский порт. Вот такие казусы у нас происходят.

Или недавно несколько предприятий были оштрафованы за то, что представитель береговой охраны мурманского погрануправления, предъявив удостоверение инспектора НЕАФК, потребовал у судовладельцев, отработавших в 2013 году в НЕАФК – это открытая часть Атлантики, схему грузовых трюмов в формате 3D. На самом деле секретариат НЕАФК только планировал ввести такие требования, но пока не сделал их обязательными, однако наши капитаны и их компании были оштрафованы на 10000 и 100000 рублей соответственно.

– Выходит, что рыбаков больше возмущает даже не сам факт наказания, а отношение к ним представителей погрануправления, которые не считают нужным информировать о новых требованиях, тем самым лишая судовладельцев возможности их соблюдать?

– Все дело именно в отношении к нам. В марте в Мурманске проходила выставка «Море. Ресурсы. Технологии», куда приезжала солидная делегация норвежских рыбаков. Когда мы поинтересовались, сталкиваются ли они со схожими проблемами, норвежские коллеги просто не поняли, о чем идет речь. Ключевое слово в отношениях между рыбаками и береговой охраной Норвегии – это взаимное уважение. У нас такого уважения пока не видно.

Понимаете, если люди настроены вести совместную работу по предупреждению нарушений на промысле, если видят в лице рыбаков равноправных партнеров, а не врагов, то почему бы не собрать в начале года совещание и не обсудить все требования и изменения законодательства? Я больше чем уверен, что 100% судовладельцев не будут ничего нарушать. А по факту мы имеем дело с непредсказуемыми фантазиями сотрудников погранслужбы. В результате суды Мурманской области завалены делами по надуманным поводам, разбор которых отвлекает людей и ресурсы.

Вот почему рыбаки просят в срочном порядке принять Правила рыболовства для Северного бассейна, которые уже давно разработаны и согласованы. Они как раз подразумевают, что не будет двойного толкования норм, а все будет прописано четко. Пока принятие новых правил затягивается, но мы надеемся все-таки получить их в этом году.

– С какими еще административными барьерами сталкиваются рыбопромысловые суда при оформлении на российском берегу? И почему они до сих пор предпочитают иностранные порты?

– Помимо сложных отношений с пограничниками у нас возникла не менее интересная ситуация с таможенной службой. В прошлом году вышел приказ ФТС № 40, согласно которому рыбопродукция российского происхождения не подлежит таможенному оформлению. Он исполняется четко. Но нередко рыбопромышленники, которые ведут промысел в отдаленных районах, не рискуют выгружаться в море, а с целью сохранения промыслового времени заходят в ближайший норвежский порт, выгружаются на терминал и потом транспортным судном доставляют эту рыбу в российский порт, выполняя требования нашего законодательства. При погрузке на транспортное судно рыбу помещают на палеты – деревянные поддоны. И теперь в родном порту мы растамаживаем не рыбу, а палеты, на которых она приехала, проходя точно такую же процедуру, какая была при оформлении рыбопродукции.

В Союзе рыбопромышленников Севера проанализировали временные затраты, которые несут наши суда при разгрузке в российских и иностранных портах. При сравнении эта разница сразу заметна. К примеру, как проходит встреча в российском порту? Судно встает к причалу, на борт поднимается комиссия из представителей контролирующих органов, идет тотальная проверка. Вдобавок у нас в Мурманске Росграница установила только три причала, где можно проходить оформление. Рыбак сначала оформляется на этих причалах, а потом платит дополнительные деньги за буксир, чтобы судно переставили к терминалам на выгрузку.

Естественно, за границей нигде нет такого шоу. Судно заходит в порт, сразу подает заявку на выгрузку и встает к терминалу. Приходит агент, оформляет все бумаги и можно разгружаться. Таможня и пограничники, как правило, появляются, только когда к ним поступает информация о возможных нарушениях. Вот и получается, что в среднем временные потери у нас в три раза выше, чем в любом иностранном порту Северной Атлантики.

Еще один характерный пример отношения к людям. В прошлом году завершил кругосветное плавание знаменитый мурманский барк «Седов». Люди долгие месяцы были вдали от дома и наконец, вернулись в родной порт. Для большей части экипажа – курсантов морских учебных заведений – это был первый опыт работы в море. Но даже опытного капитана шокировал «теплый прием», который им устроили пограничники, поднявшись на борт с собаками и проведя тотальный досмотр. А мы такую картину наблюдаем практически при каждом заходе судна в порт.

Анна ЛИМ, Fishnews

По итогам исследований, проведенных Институтом географии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), было установлено, что на Абшеронском полуострове наиболее загрязнены нефтью территории Сураханского и Сабунчинского районов Баку, в частности поселков Балаханы и Рамана.

Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend научный сотрудник Отдела ландшафтного планирования Института географии, кандидат географических наук Галиб Рустамов.

По его словам, в результате нефтяного загрязнения указанных территорий практически уничтожен природный ландшафт Сабунчинского района, в особенности поселков Балаханы и Рамана, а также природный ландшафт Сураханского района. Ученый отметил, что указанные территории давно загрязняются нефтью, и на поверхности земли образовались участки, покрытые битумом.

"Поэтому на этих территориях ничего не растет, и они считаются полностью загрязненными с экологической точки зрения. Потребуется очень много времени на то, чтобы принять необходимые меры по устранению экологического загрязнения", - подчеркнул Рустамов.

Он отметил, что нефть добывается в Сураханы и Сабунчи на протяжении более чем 160 лет. Фактор времени и концентрация на этих территориях нефтедобывающих предприятий еще более усугубляет экологическую ситуацию.

Ученый сообщил, что побережье Каспийского моря менее подвержено загрязнению отходами нефтяной и нефтехимической промышленности.

"Но в целом на Абшеронском полуострове нет незагрязненных мест. Все территории здесь загрязнены или нефтью, или отходами нефтехимической промышленности", - сказал он.

По словам Рустамова, ухудшение природного ландшафта ведет к его деградации, падает биологическая плодородность почвы. Нефть проникает в глубокие слои почвы, что негативно влияет на развитие корневой системы растений. Поэтому указанные территории обязательно должны быть очищены.

Ученый отметил, что для этого необходимо собрать с них нефть. Затем загрязненные территории покрываются массой, содержащей органические примеси. Далее на территории проводятся работы по биологической рекультивации, а также высаживаются растения, устойчивые к наличию в почве примесей нефтепродуктов.

Для этих целей на Абшеронском полуострове рекомендуется высаживать кипарисы, оливковые и гранатовые деревья, смоковницу.

Авария на "Ставролене" в Ставропольском крае могла произойти из-за дефекта, допущенного заводом-изготовителем оборудования, сообщил руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин.

"Кавказский узел" писал, что на химическом заводе "Ставролен" в Буденновске 26 февраля возникло возгорание. В тот же день распространение огня было остановлено. Однако борьба пожаром продолжалась четверо суток. Только 1 марта пожар был полностью потушен. В результате пострадали 18 человек, все они уже выписаны из больниц.

"Видно, что произошла разгерметизация теплообменника. Мы его разрезали, установили, что была усиленная коррозия", - заявил Алешин.

По его словам, теплообменник был направлен на экспертизу в немецкую компанию Linde, которая была поставщиком оборудования. Глава Ростхенадзора подчеркнул, что теплообменник работал всего полтора года, поэтому разговора о его износе быть не может.

Алешин добавил, что проверка на заводе еще не завершена, а экспертизу теплообменника, который мог стать причиной аварии, планируется завершить до конца апреля, передает "Интерфакс".

Комментарии от руководства завода или представителей компании-изготовителя в связи с этой информацией пока не поступали.

Отметим, что комиссия Росприроднадзора провела внеплановую проверку на "Ставролене" по факту пожара 26 февраля. По итогам проверки нарушений природоохранного законодательства выявлено не было. Пожар на "Ставролене" и приостановление производства на нем не приведет к выпадению средств из краевого бюджета, выплаты заработной платы сотрудникам продолжаются, сообщил 27 марта министр промышленности, энергетики и связи края Виталий Хоценко.

Отметим, что "Ставролен" горел и в 2011 году. Тогда пламя охватило около тысячи квадратных метров, пострадали девять человек, трое из них были госпитализированы. Ущерб составил свыше 800 млн рублей, производство было частично остановлено более чем на год.

Около 200 жителей поселка Новый в Северной Осетии, где компактно проживают ингуши, второй раз за пятницу перекрыли федеральную трассу "Кавказ", требуя выпустить двух задержанных односельчан, сообщил РИА Новости представитель МВД республики.

В четверг около 60 жителей поселка в Пригородном районе перекрыли трассу "Кавказ" и стали жечь покрышки от автомобилей, они требовали освободить двух односельчан, задержанных во время спецоперации и подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формированиях. В тот же день дорогу удалось разблокировать.

В пятницу вечером жители поселка вновь перекрыли дорогу, полицейские оттеснили их на обочину. Но люди во второй раз за вечер пятницы собрались на трассе, при этом родственники задержанных попросили их разойтись.

К жителям поселка Новый приехал министр внутренних дел Ингушетии, однако переговоры ни к чему не привели. Около 200 жителей поселка продолжают перекрывать трассу.

РИА Новости http://ria.ru/world/20140411/1003563298.html#ixzz2ybVPmW5B

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов провел рабочую встречу с врио Главы Кабардино-Балкарской Республики Юрием Коковым. В ходе встречи обсуждались меры по организационной и технологической подготовке проведения ЕГЭ на территории Кабардино-Балкарии в 2014 году. Особое внимание уделено обсуждению мер по созданию равных условий для всех выпускников и обеспечению контроля, в том числе общественного, за честностью сдачи экзаменов.

Сергей Кравцов и Юрий Коков высказались за выстраивание объективной и прозрачной системы сдачи ЕГЭ, повышение качества образования через подготовку квалифицированных педагогических кадров.

Китайский бизнес намерен открыть в Чечне деревоперерабатывающие заводы.

Ожидается приход китайского бизнеса в экономику Чечни. Инвесторами из Поднебесной планируется создание на территории республики деревообрабатывающего производства. Соответствующая договоренность об этом достигнута на прошедшей в Грозном встрече министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской Республики Леммы Магомадова с представителями компании Ема Групп из Китая. Информация представлена пресс-службой ведомства.

Как отметил президент Ема Групп Чен Ган, компания заинтересована в сотрудничестве, однако выдвигает условие предоставления гарантий правительством Чечни при заключении соглашения в том, что 51% прибыли от производства будет принадлежать ведущей компании. При этом финансировать затраты на строительство будет акционер компании Чен Ган.

Лема Магомадов со своей стороны заверил руководство китайской компании, что будущим соглашением, которое подготовят к подписанию, будут определены условия сотрудничества в вопросах строительства и функционирования на территории Чеченской Республики заводов по переработке древесины. Данным соглашением стороны в ходе предстоящих переговоров разделят свои обязательства. "Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды окажет содействие в подборе и выделении площадок для строительства. Наличие таких производств в Чеченской Республике позволит повысить эффективность мероприятий по охране и защите лесов, обеспечить экологическую безопасность, а также решит задачу рационального использования древесины и позволит производить обрезной материал в больших количествах, что даст неплохой доход в бюджет Чеченской Республики".

При этом министр отметил, что создание новых обрабатывающих предприятий на территории Чеченской Республики позволит решить, в том числе, и вопросы занятости населения.

С появлением тренда на оздоровление отношений между Ираном и Западом заметно продвинулись многообещающие совместные экономические проекты с участием стран Центральной Азии. Строительство железной дороги Казахстан – Туркменистан – Иран вышло на финишную прямую. Об этом свидетельствуют заявления участников транспортного проекта. В феврале – марте текущего года представители двух центральноазиатских республик и Ирана выступили с позитивными оценками. Последние работы на пока недостроенных участках железнодорожной магистрали займут до шести месяцев. Именно за это время туркменская сторона берётся ввести в строй мост через пограничную с Ираном реку Этрек дабы соединить свой участок пути с железнодорожной сетью Исламской республики.

Сложная предыстория проекта

Настрой участников проекта на его скорейшее завершение вполне очевиден. Но, вместе с тем, предшествующий опыт прокладки сквозного железнодорожного сообщения между Ираном, Туркменистаном и Казахстаном диктует относиться к этому проекту со сдержанным оптимизмом. Реализация проекта длится с 2009 года, когда был дан старт строительным работам. Еще двумя годами ранее, в ходе второго Каспийского саммита в Тегеране 2007 года, было подписано трёхстороннее межправительственное соглашение о строительстве железнодорожной линии.

За прошедшие годы произошло немало сбоев в строительстве магистрали. Вплоть до продолжительных этапов «заморозки» работ на отдельных участках. В том числе, сдерживающую для центральноазиатских партнёров Ирана роль сыграло и усиление режима санкций против Тегерана со стороны США и Запада. Астана и Ашхабад никогда не давали повода своим американским и европейским партнёрам усомниться в том, что они не будут строить отношения с Ираном в ущерб связям с Западом. На чаше весов приоритеты Казахстана и Туркменистана в нефтегазовом блоке отношений с Западом перевешивал интересы получения доступа к новым транспортным артериям поставок своих товаров на внешние рынки. Но дело было не только в антииранских санкциях Запада и тесных связях казахстанской и туркменской сторон с транснациональными мировыми корпорациями. Невнятному сотрудничеству Тегерана, Ашхабада и Астаны вокруг реализации железнодорожной инициативы есть и более простые объяснения. По сути, для стран-участниц это стало первой серьёзной проверкой на взаимодействие в рамках реализации крупного экономического проекта. Опыта совместной работы в затрагивающем интересы соседних государств проекте у них до этого фактически не было. Понимание конечных целей совместного предприятия, выгод от прокладки более короткого пути от казахстанской территории до иранских портов в Персидском заливе представлялось чётко. Вместе с тем, то, что принято в наше время называть эффективным администрированием, зачастую давало системные сбои.

Первые сроки сдачи дороги в завершённом казахстано-туркмено-иранском виде планировались на конец 2011 года. Затем они были перенесены к декабрю 2012 года. Но и в пересмотренные временные рамки запуска сообщения стороны не уложились. Отклонение от сроков, которые были дважды обозначены Ашхабадом и оба раза не достигнуты, туркменская сторона сперва объясняла нерасторопностью зарубежных компаний-подрядчиков проекта. В своё время им было поручено строительство туркменского участка дороги (Берекет - Этрек). Осенью 2012 года туркменское правительство приняло решение отказаться от услуг иностранных компаний и своими силами продвинуть реализацию проекта. Не лишним будет также вспомнить, что в начале 2013 года президент Туркменистана произвёл кадровые перестановки в кабинете министров республики по причине срыва графика строительных работ на туркменском участке железнодорожных путей. Тогда вина была возложена на высоких представителей местного правительства, курировавших сферу транспорта и связи.

Экономические перспективы запуска железнодорожного сообщения

Ныне самое важное вокруг доведения проекта до рабочего состояния – это наращивание темпов строительства на отстающих от графика участках. С завершением строительства и вводом магистрали в эксплуатацию былые разногласия и взаимные недопонимания уйдут в прошлое. Останется важнейшая для целей региональной торговли и политического сближения транспортная артерия. По оценкам иранской стороны, на территории Исламской республики осталось достроить участок, протяжённостью всего 500 м. Общая длина иранского участка железной дороги составляет около 90 км. Он соединяет Инче-Барун на границе с Туркменистаном с Гомбеде-Кавусом и далее с Горганом, административным центром провинции Голестан.

От казахстанского Жанаозена до иранского Горгана (соответственно, начальная и конечная точки возводимой вдоль восточного побережья Каспия магистрали) пройдёт одна из наиболее перспективных торговых коммуникаций. Транспортировка грузов по ней значительно снижает стоимость перевозок и экономит время на их осуществление. Вводимый в строй маршрут на 600 км короче, чем действующий путь Бейнау – Дашогуз – Туркменабат – Теджен – Серахс – Мешхед. Кстати, в обсуждениях вокруг железнодорожного проекта Жанаозен – Берекет – Горган все годы его небеспроблемной реализации наряду с южным маршрутом поставки казахстанских и туркменских товаров фигурировало и северное направление их выхода на внешние рынки – по российской территории на Европу.

Грузопоток по железной дороге планируется на уровне около 10 млн. тонн ежегодного товарооборота. С учётом специфики перевозок грузов по железной дороге, приоритет отдаётся транспортировке продуктов переработки. В первую очередь, это зерно, которое будет поставляться иранским и другим ближневосточным потребителям. Иран является одним из крупнейших покупателей казахстанского зерна. В иранском порту Амирабад расположен зерновой терминал компании «КазАгро». С вводом железной дороги в эксплуатацию Астана планирует довести объём ежегодных поставок зерна на иранский рынок до 2 – 2,5 млн. тонн. По прогнозам казахстанских экспертов, потенциал агропромышленного комплекса республики вызывает большой интерес и у Объединенных Арабских Эмиратов. Строительство железной дороги обеспечит выход казахстанского зерна и на арабские страны Персидского залива.

Большой интерес может представить транспортировка по железной дороге нефти и нефтепродуктов. Разговоры вокруг Большого российско-иранского нефтяного контракта в последнее время приняли предметный характер. Переговоры между Москвой и Тегераном в этом вопросе вышли на завершающую стадию. Пока сложно судить об их конечных параметрах, но уже сейчас очевидно, что поставки иранской нефти в северном направлении могут обрести новую привлекательность для партнёров с вводом в эксплуатацию железной дороги Жанаозен – Берекет – Горган. 500 тысяч баррелей в день, как усреднённый объём предполагаемых поставок «чёрного золота» Ирана в Россию, в годовом исчислении составляет до 30 млн. тонн. Нефтяная прибавка к общему грузопотоку будущей железнодорожной магистрали позволит увеличить объём перевозок. А значит сделать проект сверх привлекательным.

Запуск железнодорожного сообщения обещает значительные экономические выгоды и для Таджикистана и Кыргызстана, которые имеют свои совместные проекты с Ираном, дающие им перспективу выхода к Персидскому заливу. В этом и заключается ценность близящегося к завершению строительства железнодорожной магистрали, что она создаёт подстёгивающий эффект для торговли соседних стран. А также стимулирует продвижение других параллельных транспортных проектов. В координатах «Север – Юг» лежит другая многообещающая для прикаспийских государств железнодорожная магистраль Казвин – Решт – Астара. Иранское правительство, наряду с восточнокаспийским железнодорожным маршрутом, рассматривает завершение работ на линии Казвин – Решт – Астара в приоритетном порядке.

Внешнеполитические выгоды проекта

Помимо экономических выгод, налицо и внешнеполитические дивиденды для стран, по территории которых в северном направлении пойдут цистерны с иранской нефтью. Здесь можно отметить востребованность подобных совместных начинаний для целей сближения позиций государств региона по каспийской повестке. Близится проведение Каспийского саммита, страной-хозяйкой которого в текущем году станет Россия. Работа по линии межмидовских согласований позиций прикаспийских государств к указанному саммиту продолжается. В помощь этой работе, которая, как можно понять из скупых официальных сводок с подготовительных заседаний прикаспийской «пятёрки», идёт с переменным успехом, важно подключить дополнительную мотивацию для сторон.

Может показаться, что уже озвученное Западом неприятие Большой российско-иранской нефтяной сделки негативно отразится на отношении Казахстана и Туркменистана к транзиту «чёрного золота» в северном направлении. Такого поворота в позиции Астаны и Ашхабада исключать нельзя, но его вероятность близка к нулю. Портить отношения с ближайшими соседями, крупнейшими торговыми партнёрами и союзниками по военно-политическим блокам (Россия и Казахстан) две центральноазиатские республики скорее всего не будут. Ведь их миссия в Большом нефтяном российско-иранском контракте будет сведена к транзитной функции, и не более того. К примеру, статус Туркменистана в качестве нейтрального государства смотрелся бы в этом случае как нельзя кстати. Нефть, конечно, стратегический энергоресурс. Но приравнивать его, например, к поставкам вооружений и военной техники через территорию нейтрального государства, было бы абсолютно неадекватным.

Геополитическая вертикаль взаимодействия дружественных стран

Связка России с Ираном через Центральную Азию представляет значительный геополитический интерес. Её усиление вдоль восточного побережья Каспия может создать предпосылки для сближения России, Казахстана, Туркменистана и Ирана на двух основных направлениях. Это решение вопросов в регионе Каспия исключительно силами стран самого региона, а также обеспечение стран Центральной Азии дополнительными выходами на внешние рынки. Центральноазиатские республики крайне заинтересованы в создании новой региональной транспортной системы. Последняя предоставляет Астане и Ашхабаду возможность преодолеть их изолированность от торговых морских путей. В свою очередь, Россия и Иран настроены на создание в регионе Каспия форматов поддержания безопасности исключительно силами прибрежных государств. Идея формирования на Каспии совместной военно-морской группы оперативного взаимодействия с условным названием КАСФОР остаётся все еще актуальной.

Проект тесно привязан к выстраиванию геополитической вертикали «Север – Юг». Укрепление межгосударственных связей вдоль данной вертикали отвечает интересам России и Ирана, но наталкивается на контрпроекты Запада, лежащие в другой системе геополитических координат. Запад продвигает «горизонтальные» проекты, связывающие Турцию и Восточную Европу с Южным Кавказом и Центральной Азией. В эту систему координат укладываются лоббируемые Западом проекты Южного газового коридора, Транскаспийского газопровода, продления железнодорожного сообщения Карс – Тбилиси – Баку до Туркменбаши и узбекского Навои. Строительство нового морского торгового порта в 65 км к югу от Баку (с планами к 2015 году переваливать через этот порт до 20 млн. тонн грузов ежегодно), модернизация казахстанского порта Актау на Каспии составляют конкретные звенья в цепи «горизонтального» подхода американцев и европейцев к продвижению своих интересов на Восток. Для России и Ирана важно не вступать в прямую конфронтацию с продавливаемыми Западом региональными проектами.

Важно также обратить внимание на приближающийся вывод контингентов стран НАТО из Афганистана. Обоснование многих транспортных проектов по линии Центральная Азия – Европа в предыдущие годы подгонялось под ожидание интенсивного грузопотока из Афганистана. С исчерпанием этого грузопотока предполагается использование транспортных коммуникаций в регионе в коммерческих целях. Но, например, у казахстанской стороны есть опасения, что с выводом натовских войск иссякнет и без того небольшой экспорт товаров и услуг центральноазиатских республик в Афганистан. Транзитный же потенциал направления Афганистан – Центральная Азия – Европа практически полностью зависит от поставок китайских товаров на европейские рынки.

***********

В ходе реализации железнодорожного проекта Иран – Туркменистан – Казахстан высветилось множество проблем. Большая их часть к нынешнему этапу преодолена. До запуска составов по магистрали остались считанные месяцы. Задержка в реализации проекта, который изначально планировалось завершить не позднее 2011 года, имела свои позитивные стороны. Если дорога войдёт в строй к концу 2014 года, то это совпадёт с судьбоносными событиями в регионах Центральной Азии и Ближнего Востока. Помимо надвигающегося вывода войск НАТО из Афганистана, важную роль будет играть и результат от запущенного Ираном и Западом процесса оздоровления их отношений. Доведение нового транспортного коридора из Центральной Азии к Персидскому заливу до своего логического завершения самым серьезным образом усилит региональные и геополитические позиции непосредственных участников этого проекта.

Вячеслав Михайлов,

Специально для Iran.ru

Казахстанские пограничники применили оружие, чтобы задержать на Каспии нарушителей госграницы из РФ, сообщает в четверг ИА "Новости-Казахстан" со ссылкой на пограничную службу комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

По данным Погранслужбы, в Атырауской области экипаж пограничного катера обнаружил судно с браконьерами, которые на требования стражей границы не реагировали и пытались уйти от преследования. "В связи с невыполнением требований по курсу движения было применено оружие. В результате в 10 милях восточнее острова Джамбайский пограничный катер задержал маломерное плавсредство, на борту которого находились пятеро граждан Российской Федерации (республики Дагестан)", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, после казахстанские пограничники продолжили преследование второго судна, на котором были задержаны еще пятеро россиян. "Пытаясь уйти от преследования, нарушители выбрасывали в море свою добычу, но от погони уйти не удалось", — отмечает ведомство.

По данному факту проводится разбирательство.

В 2014 году число детей-сирот сократилось на 9 тысяч человек

Коллегия Счетной палаты Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой рассмотрела результаты экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения поручений Президента Российской Федерации и реализации законодательства Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». С докладами на Коллегии выступили аудиторы Счетной палаты Александр Филипенко и Юрий Росляк, а также директор Департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области расходов федерального бюджета на фундаментальные исследования, физическую культуру, спорт, социальную политику, средств ПФР и ФСС Ольга Самарина.

Как было отмечено на Коллегии, в ходе исполнение Указа Президента удалось достичь ряда положительных результатов в части формирования нормативной правовой базы в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – детей-сирот):

В частности, были увеличены размеры выплат: социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы; единовременного пособия на каждого ребенка, при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет и детей, являющихся братьями и сестрами; компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

Кроме того, была усовершенствована процедура выявления и учета детей, оставшихся без попечения родителей и устройства их в детские дома. Смягчены требования к российским усыновителям, опекунам и попечителям, освобождены от необходимости проходить специальную подготовку лица, желающие усыновить ребенка, которые являются или были опекунами (попечителями) и не отстранялись от этих обязанностей. Упрощена система отчетности опекунов и попечителей в части необходимости представления документов, подтверждающих произведенные за счет средств подопечного расходы на питание, предметы первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.

Совершенствование законодательства в свою очередь оказало положительное влияние на сокращение числа детей-сирот. «За время реализации Указа отмечается позитивная динамика в снижении численности детей-сирот. В 2014 году их число сократилось на 9 тыс., составив 621 774 человека. На воспитание в семьи были переданы более 64 тыс. детей-сирот, что на 1,7% больше, чем в 2013 году. Численность детей-сирот в банке данных сократилась за 2014 год на 18% по сравнению с 2013 годом и составила 87,3 тыс. детей», - сообщил на Коллегии аудитор Александр Филипенко.

Вместе с тем, проведенный анализ показал, что, несмотря на достигнутые положительные результаты, до настоящего времени в области защиты детей-сирот сохраняется ряд проблемных вопросов, в том числе в части нормативно-правового регулирования.

В территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи не учтено положение об условиях предоставления детям-сиротам медицинской помощи всех видов. «В терпрограммах предусмотрен только порядок проведения медосмотров и диспансеризации детей. При этом условия последующего предоставления им медицинской помощи всех видов не указаны», - пояснил Александр Филипенко.

Кроме того, анализ тарифов на проведение диспансеризации показал отсутствие единых подходов к их расчету со стороны Минздрава России и ФОМС. При том, что программа диспансеризации состоит из одних и тех же медицинских услуг и для детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, и для тех, кто проживает в семьях, тарифы на ее проведение в регионах значительно различаются. Например, стоимость диспансеризации в Смоленской области в 1,7 раза ниже, чем в Рязанской области, в Чувашской Республике в 2 раза выше, чем в Кировской области.

Не создана должным образом и система сопровождения семей в регионах: внедрены и функционируют лишь отдельные ее элементы. Так, система медицинского сопровождения семьи не развита в 17 регионах (например, Республика Башкортостан, Удмуртская республика, Камчатский край, Томская область), социального сопровождения – в 5 регионах (республики Ингушетия и Калмыкия, Чеченская республика, Архангельская и Оренбургская области), психолого-педагогического сопровождения – в 4 (Республика Ингушетия, Чеченская республика, Архангельская и Амурская области).

Лишь в 52 регионах был достигнут показатель по заработной плате работников образовательных, медицинских и социальных организаций, оказывающих услуги детям-сиротам - 90% от средней заработной платы в соответствующем регионе.

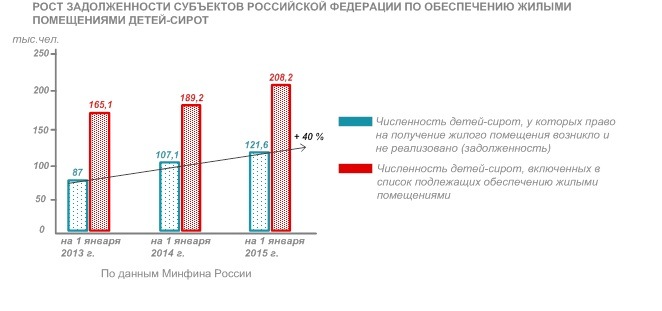

По словам аудитора Счетной палаты Юрия Росляка, не улучшается ситуация и с обеспечением детей-сирот жилыми помещениями*. «Меры, принимаемые федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти регионов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, явно недостаточны, - констатировал аудитор в ходе своего выступления на Коллегии. - В проверяемом периоде (2013-2014 гг.) задолженность регионов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот увеличилась на 40% и составила 121,6 тыс. человек

По словам аудитора, тенденция увеличения задолженности отмечена в 61 регионе. При этом наиболее сложная ситуация сложилась в Сибирском и Приволжском федеральных округах, где задолженность составляет 51% от общего объема. Более того, рост задолженности отмечен также в регионах, считающихся «благополучными» в вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. (Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область, Республика Карелия, города Москва и Санкт-Петербург.)

По данным регионов на 1 января 2015 г., численность детей-сирот, в отношении которых вступили в силу и не исполнены судебные решения об обеспечении их жилыми помещениями, увеличилась по сравнению с 1 января 2014 г. на 541 человека и составила 18 048 человек. На исполнение в полном объеме судебных решений требовалось 21,05 млрд. рублей.

Как показал проведенный анализ, субсидии на жилье детям-сиротам перечислялись Минфином России преимущественно во II полугодии 2013 и 2014 гг., что помешало регионам полностью использовать выделенные средства. При этом Минфин не обеспечил должный контроль за соблюдением регионами условий их предоставления. Например, Астраханской областью в нарушение условий и порядка предоставления субсидии в 2013 г. был снижен объем предусмотренных в бюджете региона собственных средств. Несмотря на это, Минфином не применялись меры по приостановлению финансирования, как в этом случае предусмотрено законодательством.

Установлено также, что средства субсидии, предоставленные г. Москве не использовались с 2010 года. Несмотря на это, Минфин России ежегодно подтверждал к использованию остаток субсидии, сложившийся на 31 декабря 2012 г. в сумме 68,4 млн. рублей. «Указанные средства были возвращены в федеральный бюджет только в 2014 году», - подчеркнул Юрий Росляк.

В принятом Госдумой во втором чтении законопроекте о внесении изменений в Федеральный бюджет на 2015 г. есть поправка, согласно которой регионам в 2015 г. предоставляется право использовать невостребованные жилые помещения, построенные (приобретенные) за счет субвенций из федерального бюджета, предоставленных бюджетам регионов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в объеме до 2,3 млрд. руб. в целях обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей**.

Анализ реализации Комплекса мер, направленного на формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, разработанного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд) показал, что содержания отдельных мероприятий Комплекса совпадают, в связи с чем происходит дублирование финансирования. Так, например, мероприятие по открытию в Астраханской области регионального центра психологической поддержки «София» фактически приводит к дублированию функций ГКУ АО «Кризисный центр помощи женщинам» Астраханской области, на базе которого и создан центр «София». Внедрение инновационной технологии «Виртуальный дневник малыша» фактически дублирует программу «Видеопаспорт ребенка», реализуемую в Астраханской области с 2008 года.

Кроме того, выявлена крайне низкая результативность отдельных мероприятий Комплекса мер. Так, например, в Астраханской области на мероприятие «Организация службы «Экспресс-няня» Фондом было выделено 3 млн. рублей. При этом его результативность в 2014 г. составила всего 4% (2 семьи из 50), а по мероприятию «Открытие кабинета «СоДействие» по психологической реабилитации алкозависимых и их ближайшего окружения» - 2,6 млн. рублей при результативности 2% (3 человека из 150).

Коллегия приняла решение направить информационные письма в Администрацию Президента Российской Федерации, Минздрав, Минобрнауки, Минтруд, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также в органы государственной власти регионов, сохраняющих стабильную негативную тенденцию по решению вопросов, связанные с обеспечением детей-сирот жилыми помещениями и доведением средней заработной платы отдельным категориям работников до уровня, установленного Указом Президента. Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия будет направлен в палаты Федерального Собрания и Администрацию Президента.

Справочная информация:

*В 2014 году на софинансирование расходных обязательств субъектов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот утверждено распределение субсидии 83 бюджетам регионов на общую сумму 6,5 млрд. рублей (на 5 % больше по сравнению с 2013 г.). Минфином заключены соглашения о предоставлении субсидии с 82 регионами на общую сумму 5,7 млрд. рублей.

** Подробная информация на сайте Государственной Думы. Таблица поправок №1 к проекту федерального закона № 744090-6 "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", рекомендуемых Комитетом по бюджету и налогам к принятию.

Авторы поправки: Депутаты ГД: Нарышкин С.Е.,Жуков А.Д.,Неверов С.И.,Васильев В.А.,Баталина О.Ю.,Яровая И.А.,Панков Н.В.,Никонов В.А.,Гильмутдинов И.И.,Абасов М.М.,Агаев Б.В.,Аршба О.И.,Брыксин А.Ю.,Валуев Н.С.,Гончар Н.Н.,Жарков А.В.,Звагельский В.Ф.,Кабанова В.В.,Каминский А.В.,Кузин С.П.,Малашенко В.А.,Натхо Р.Х.,Николаев М.Е.,Николаева Е.Л.,Пивненко В.Н.,Роднина И.К.,Терентьев М.Б.,Фабричный С.Ю.,Хамчиев Б.Б.,Шатилов Н.И.,Максимова Н.С.,Кармазина Р.В.,Алексеева Т.О.,Чижов С.В.,Смолин О.Н.,Лебедев О.В.,Гутенев В.В.,Борзова О.Г.,Карпов А.Е.,Железняк С.В.,Руденский И.Н.,Игошин И.Н.,Белых И.В.,Выборный А.Б.,Герасименко Н.Ф.,Журова С.С.,Качкаев П.Р.,Крупенников В.А.,Кузьмичева Е.И.,Марданшин Р.М.,Панина Е.В.,Пономарев А.Н.,Сафаралиев Г.К.,Заварзин В.М.,Казаков В.А.,Кидяев В.Б.,Клинцевич Ф.А.,Шаккум М.Л.,Язев В.А.,Петров Ю.А.,Хор Г.Я.,Макаров А.М.;Члены СФ: Рябухин С.Н., Шуба В.Б.,Малкин Е.Н.

26 и 27 июня в Алматы (Казахстан) пройдет Центральноазиатский газовый форум. Как сообщают организаторы форума, ведущие специалисты отрасли обсудят проблемы и перспективы в сферах газодобычи, газопереработки и газораспределения Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Кыргызстана. Помимо стран Центральной Азии, в форуме примут участие представители газовых отраслей Азербайджана, Ирана, Китая, России, Индии, стран ЕС. Кроме вопросов, связанных с сырьевым потенциалом центральноазиатских стран, специалисты сфокусируются на таких темах, как:

Центральная Азия на газовых рынках Европы;

китайский фактор в реализации газовых стратегий Центральной Азии;

перспективные трансазиатские газопроводы;

газохимические проекты Узбекистана, Туркменистана, Казахстана.

Начиная с 2003 года наблюдается поступательное увеличение поставок газа из Центральной Азии. Одним из основных потребителей центральноазиатского газа сегодня, ожидаемо, является Россия. Высокие цены на энергоресурсы, достаточно низкие темпы добычи газа и сложности освоения месторождений в РФ - факты, говорящие в пользу долгосрочного партнерства России и Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. Кроме того, страны Центральной Азии активно развивают восточное направление.

Особое место здесь занимает сотрудничество с Китаем. Интерес к туркменскому газу проявляет Иран. Ведутся исследования возможностей транспортировки голубого топлива через Афганистан в Пакистан и Индию. Рассматривается проект по поставке природного газа через Каспийское море в Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу. Значительные коррективы в оптимистичные планы развития газового потенциала стран Центральной Азии внесло исследование, проведенное в 2013 году аналитиками компании BP. Оно показало, что газа в центральноазиатских странах меньше, чем было заявлено ранее. Используя для подсчетов более современную европейскую систему измерения, исследователи BP "понизили" газовые запасы Туркменистана - с 24,3 до 17,5 трлн кубометров, Казахстана - с 1,9 трлн кубометров до 1,3 трлн. По Узбекистану и Азербайджану данный показатель также был снижен. Влияние "переоценки запасов" на газовую политику стран Центральноазиатского региона станет одной из основных тем июньского форума.

AKI press

Генеральный директор нефтяной компании «Хазар» Али Усули, сообщив о завершении двухмерной сейсмической разведки в пограничном с Туркменистаном районе провинции Голестан, выразил надежду, что после анализа сейсмических данных к концу т.г. (к 21.03.15 г.) в этом районе начнутся буровые работы.

Обратив внимание на то, что на данный момент идет анализ полученных данных, А. Усули добавил, что, несмотря на то, что до завершения исследований нельзя с уверенностью говорить о наличии углеводородных запасов в данном районе, однако имеющиеся данные указывают на наличие газовых месторождений.

По его словам, нефтяная компания «Хазар» предоставила новые проекты и предложения по проведению геологоразведки и сейсмических исследований в трех провинциях Мазендаран, Гилан и Голестан, и в случае их утверждения советом директоров Национальной нефтяной компании ИРИ и финансирования, начнутся широкомасштабные исследования в этих трех прикаспийских провинциях.

Говоря о том, что результаты прежних исследований нуждаются в пересмотре, А. Усули напомнил, что результаты исследований предыдущих лет отрицали наличие запасов углеводородных ресурсов в районе Каспийского моря, тогда как новые разведданные способствовали обнаружению месторождения «Сардар Джангал». Поэтому необходимо провести новые исследования в трех упомянутых провинциях.

Стоит напомнить, что Национальная нефтяная компания ИРИ по-особому относится к проведению геологоразведки в приграничных районах и на совместных с соседними странами месторождениях, и нефтяная компания «Хазар» в своей деятельности руководствуется этими приоритетами.

Темпы вылова вновь снизились.

По данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи, общие уловы всех российских пользователей на 8 апреля составили 1 млн. 379 тыс. тонн. Это на 17,4 тыс. тонн (1,2%) ниже уровня прошлого года.

В Дальневосточном бассейне рыбаки добыли 1 млн. 32,1 тыс. тонн водных биоресурсов, превысив показатель 2013 г. на 13,7 тыс. тонн. Освоено 872,1 тыс. тонн минтая - на 37,8 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Как сообщили Fishnews в центре общественных связей Росрыболовства, в Северном бассейне поймано 204,9 тыс. тонн ВБР, что на 15,1 тыс. тонн ниже уровня 2013 г. Промысел трески принес 153,7 тыс. тонн, прибавка по сравнению с результатом за аналогичный период прошлого года составила 23,7 тыс. тонн. Пикши добыто 22,3 тыс. тонн (-3,4 тыс. тонн к показателю на 8 апреля 2013 г.), а мойвы - 25,7 тыс. тонн (-34,7 тыс. тонн). Недолов этих объектов обусловлен сокращением национальных квот.

В Балтийском море освоено 16,8 тыс. тонн ВБР – это на 3,4 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату прошлого года. Вылов шпрота уменьшился на 0,5 тыс. тонн - до 8,4 тыс. тонн. Уловы балтийской сельди составили 7 тыс. тонн ( +3,7 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне поймано 9,3 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 3,7 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Рыбаки освоили 8,9 тыс. тонн хамсы, по сравнению с показателем 2013 г. вылов снизился на 2,9 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне добыто 5,4 тыс. тонн водных биоресурсов - на 0,6 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату прошлого года. Уловы кильки составили 0,2 тыс. тонн (-0,5 тыс. тонн), а крупных и мелких пресноводных видов - 4,7 тыс. тонн (на уровне 2013 г.).

В зонах иностранных государств российские промысловики освоили 65,6 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, показатель снизился на 29,9 тыс. тонн по сравнению с прошлогодним. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественные суда поймали 44,9 тыс. тонн ВБР, что на 14,8 тыс. тонн выше уровня 2013 г.

Директор департамента разведки нефтяной компании «Хазар» Юсеф Этемади, сообщив о достижении глубины буровых работ на второй разведочной скважине в Каспийском море до 2664 м, завил, что бурение будет продолжаться до глубины 4022 м, и существует вероятность обнаружения углеводородных запасов на более глубоких слоях.

Говоря о сложностях работ в море и, в частности, на больших глубинах, Ю. Этемади добавил, что, поскольку Иран не располагает соответствующими технологиями, требуются дополнительные исследования и четкая программа действий. При этом он подчеркнул, что при использовании технических знаний и широких возможностей отечественных специалистов «нет ничего не возможного».

По словам Юсефа Этемади, нефтяная компания «Хазар» прилагает усилия к выполнению программы по обеспечению получения на месторождении «Сардар Джангал» ранней нефти, и в случае создания необходимых условий в течение пяти ближайших лет на названном месторождении можно будет начать добычу нефти в объеме 15-20 тыс. баррелей в день.

Стоит напомнить, что в мае 2012 г. были завершены работы по бурению первой разведочной скважины на месторождении «Сардар Джангал», по результатам которых было объявлено, что его запасы составляют 2 млрд. баррелей нефти, и при 25-типроцентном коэффициенте извлекаемости здесь можно получить до 500 млн. баррелей высококачественной нефти.

На Каспии по весне активизировались браконьеры.

Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства в марте выявило 519 правонарушений, большинство из которых зафиксировано Северокаспийским отделом. Инспекторы изъяли более 48 тонн нелегальных уловов, сумма наложенных штрафов составила 858 тыс. рублей.

Кроме браконьерской добычи волго-каспийская рыбоохрана совместно с полицией изъяла 144 транспортных средства и 889 орудий лова. Нарушители лишились 26 крючковых снастей (свыше 2,5 тыс. крючков), 411 секретов и вентерей, режаков (одностенных плавных сетей) и оханов (ставных сетей) общей длиной 111 м, а также более 12 км частиковых сетей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства, Северокаспийский отдел ВКТУ за март составил 299 протоколов об административных правонарушениях. 51 дело в отношении 38 человек направлено в следственные органы. Инспекторы наложили штрафов на 623,5 тыс. рублей. Сумма предъявленного ущерба составляет почти 87 тыс. рублей. Изъято 656 орудий лова, 140 транспортных средств и более 47 тонн водных биоресурсов.

Сотрудники Нижневолжского отдела выявили 60 административных правонарушений. 6 материалов в отношении 4 человек направлены в полицию. Браконьеры оштрафованы в общей сложности на 111 тыс. рублей, они лишились 90 орудий лова и трех транспортных средств.

В Средневолжском отделе за минувший месяц инспекторы составили 102 протокола об административных правонарушениях. Одно дело направлено в следственные органы. Общая сумма наложенных штрафов составляет 124 тыс. рублей. Изъято почти 400 кг ВБР и 143 орудия лова.

В общей сложности с начала года рыбоохрана Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства выявила 1432 правонарушения, 1282 из которых – административные, 150 дел в отношении 98 человек переданы в органы дознания. Причиненный ущерб оценен почти в 200 тыс. рублей. Сумма наложенных административных штрафов составляет 2,9 млн. рублей. Совместно с полицейскими инспекторы изъяли 51,3 тонны незаконных уловов (в том числе почти 17 кг раков), 2078 орудий лова и 157 транспортных средств.

Информация по результатам исполнения представлений Счетной палаты, направленных в декабре 2014 г.

В рамках мониторинга и контроля за исполнением представлений Счетной палаты Российской Федерации подведены итоги по представлениям, направленным в декабре 2014 г.

По итогам контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета, федеральной собственности и средств, полученных от приносящей доход деятельности в 2012-2013 годах и истекшем периоде 2014 года, на обеспечение и выполнение функций по контролю и надзору в сфере природопользования и охраны окружающей среды» были выявлены существенные недостатки в выполнении Росприроднадзором закрепленных за ним полномочий, включая администрирование доходов. В частности, проверка показала, что территориальные органы Росприроднадзора ненадлежащим образом проводят госучет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду

По решению Коллегии было направлено представление в Росприроднадзор.

Во исполнение представления Счетной палаты Приказом Росприроднадзора утвержден Ведомственный перечень государственных услуг (работ), выполняемых федеральными бюджетными учреждениями, подведомственными Росприроднадзору.

Утверждены Методические рекомендации по осуществлению территориальными органами Росприроднадзора полномочий по администрированию доходов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду.

ФБУ «ЦЛАТИ по УФО» в ЕГРП зарегистрированы 2 объекта, по 1 объекту завершена процедура исключения объекта из Реестра федерального имущества.

В ФБУ «СевКасптехмордирекция» осуществляется работа по оформлению кадастровых паспортов на 2 объекта для регистрации права оперативного управления. На 2 земельных участка оформляется межевое дело для последующей постановки на кадастровый учет и регистрации права постоянного (бессрочного) пользования.

Департаментом Росприроднадзора по ЮФО подготовлен пакет документов для регистрации права оперативного управления в ЕГРП по 4 объектам для их последующей передачи в муниципальную собственность.

Представление исполнено полностью и решением Коллегии снято с контроля.

По итогам контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Морской транспорт» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)» за период с 2011 по 2013 годы» установлено, что Росморречфлот не обеспечивает своевременное и полное выполнение программных мероприятий, а также эффективное использование бюджетных ассигнований. По итогам проверки были выявлены значительные недостатки в планировании и организации исполнения инвестиционных расходов. Так, несмотря на отсутствие по отдельным объектам проектно-сметной документации, в Минэкономразвития направлялись предложения о включении их в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Контроль за выполнением подрядными организациями контрактных обязательств должным образом не организован. По состоянию на 31 декабря 2013 г. объемы незавершенного строительства по подпрограмме составили 46,7 млрд. руб. и по сравнению с 2011 г. увеличились в 1,5 раза.

По решению Коллегии было направлено представление в Росморречфлот, а также информационное письмо – в Правительство РФ (Минтрансу России и Росморречфлоту поручено принять необходимые меры) и обращение - в Генпрокуратуру.

В рамках исполнения поручения Правительства и представления Счетной палаты издан приказ Росморречфлота «Об утверждении мероприятий, направленных на повышение эффективности использования бюджетных средств». Подведомственный Росморречфлоту ФГУП «Росморпорт» утвердил план мероприятий по устранению выявленных Счетной палатой нарушений и недостатков. Плановые мероприятия, в частности, направлены на снижение дебиторской задолженности по государственным контрактам, усиление претензионной работы по отношению к недобросовестным подрядчикам, совершенствование работы внутреннего аудита, включая организацию оперативного контроля выполнения обязательств по государственным контрактам, а также на оптимизацию контрактной работы.

Кроме того, в целях оперативного принятия мер по результатам проверки Счетной палаты во ФГУП «Росморпорт» проведено производственное разбирательство по фактам допущенных нарушений в части строительства объектов морского порта в районе пос. Сабетта, в том числе в отношении приемки и оплаты работ по государственным контрактам. Проведена инвентаризация отчетных документов, подтверждающих выполнение условий государственных контрактов. В отношении должностных лиц ФГУП «Росморпорт», допустивших нарушения при выполнении работ по объектам подпрограммы «Морской транспорт», были приняты меры дисциплинарного воздействия. В частности, освобожден от занимаемой должности начальник Управления строительства Смелик А.М., заместителю директора Северно-Западного бассейнового филиала по капитальному строительству и эксплуатации Кузнецову А.В. объявлен выговор

В целях утверждения ведомости укрупненных единичных расценок для осуществления оплаты по контракту на строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове Ямал оформлены соответствующие указания в адрес Архангельского филиала ФГУП «Росморпорт». В настоящее время ведомость укрупненных единичных расценок согласовывается подрядной организацией, после чего в соответствии с рекомендациями Счетной палаты будет произведен зачет стоимости работ по мобилизации и демобилизации судна, оплаченных в декабре 2013 г. в сумме 240,5 млн. рублей.