Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Канарейка в угольной шахте

Почему Соединенные Штаты переживают эпидемию неизбирательных массовых убийств

Питер Турчин – профессор департамента экологии и эволюционной биологии Университета Коннектикута

Резюме Рост числа немотивированных массовых убийств в Америке в последние несколько десятилетий – индикатор того, что нечто вокруг нас меняется к худшему. Эти трагедии предупреждают нас о более серьезной опасности в будущем, но не являются причиной этой приближающейся опасности.

В былые времена шахтеры брали с собой в угольный забой клетку с канарейкой. Если птичка вдруг падала замертво, это означало, что в шахту просачивается смертельный угарный газ... Рост числа массовых убийств в Америке в последние несколько десятилетий – это все равно как если бы канарейки стали гибнуть вокруг нас, предупреждая о приближении страшных бед.

Массовая эпидемия терроризма

7 июля 2016 г. ветеран афганской войны Майка Джонсон провел нечто вроде военной операции против полиции Далласа, штат Техас. Пока его не взорвал робот-полицейский, он успел убить пять офицеров полиции, ранить девять полицейских и двух гражданских лиц.

Джонсон начал стрельбу во время демонстрации движения «Жизнь чернокожих имеет значение» (Black Lives Matter), выступающей против убийств безоружных афроамериканцев полицейскими. Собственно, тот же лозунг в ходе своей акции озвучил и Джонсон. Его цель заключалась в том, чтобы «убивать белых, особенно белых офицеров».

Хотя в средствах массовой информации этот приступ неистовства не обозначался словом «терроризм», это был именно террор. Согласно общему определению, «в широком смысле терроризм – это применение умышленно неизбирательного насилия (террора) ради достижения политических, религиозных или идеологических целей». У терроризма может быть много целей: создание атмосферы страха, оказание воздействия на политику, кара или месть, а иногда даже уничтожение конкретной группы лиц. Однако цели террористов не всегда известны и нередко бывают неопределенны. Главная особенность террористического насилия состоит в том, что оно умышленно неизбирательно, хаотично – мишенью становится не конкретная личность или конкретные люди, но любой, кто принадлежит к данной группе (или даже всему обществу).

Впрочем, «неизбирательное» не означает «случайное». Террористы, открывающие беспорядочную стрельбу, имеют конкретную мишень, хотя их агрессия не направлена против определенной личности. Как пишет гарвардский социолог Кэтрин Ньюман в книге Rampage: The Social Roots of School Shootings, стрельба в школе, как это было в случае с побоищем в «Колумбайн», обычно имеет целью уничтожение всей школы как заведения. Аналогичным образом террор на рабочем месте – это нападение на всю компанию или корпоративную культуру в целом, а не на отдельных сотрудников или начальников.

«Неразборчивость», «бессмысленность» или «хаотичность» такого насилия проистекают из принципа социальной подмены, как называют его социологи. Например, воины на поле боя нацелены на то, чтобы убивать всех, кто облачен в форму противника. Вражеские солдаты в данном случае – это социальная подмена. Аналогичным образом Джонсон убил полицейских, которые никогда не делали ему лично ничего плохого. Кроме того, насколько нам известно, никто из его жертв никогда не стрелял в безоружного чернокожего американца. Джонсон напал не на конкретных людей, а на учреждение, к которому они принадлежали. Единственное отличие между обезумевшим стрелком-экстремистом, таким как Майка Джонсон, и террористом-подрывником, таким как Тимоти Маквей – оружие, которым они пользовались. Оба были террористами, поскольку их целью были не отдельные люди, а группы, социальные или политические институты или все общество.

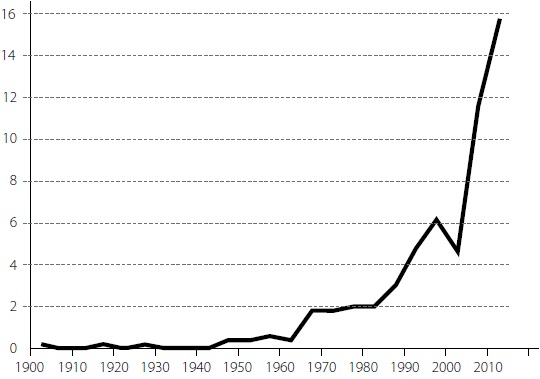

Неизбирательное массовое убийство (НМУ) посредством стрелкового оружия давно уже стало неотъемлемой чертой Америки. Более века тому назад, в 1900 г., Роберт Чарльз, руководствовавшийся примерно теми же мотивами, что и Майка Джонсон, открыл беспорядочную стрельбу в Новом Орлеане. До того, как его застрелили, он успел убить шестерых белых офицеров и трех других белых людей. Однако частота НМУ со временем менялась. Если до 1965 г. подобные случаи были крайне редки, то в последние пять десятилетий мы увидели их взрывной рост. В Базе данных насилия по политическим мотивам в США собрана информация о случаях беспорядочной стрельбы на рабочем месте, в школах, нападениях на религиозные или этнические группы, на правительство и на его представителей. С 1965 по 2015 гг. число таких инцидентов не просто росло, а росло стремительно, как это видно на графике:

Рис. 1. Частота случаев НМУ, 1900–2015 гг. НМУ в год

Источник: Данные USPV

Даже с учетом таких факторов, как рост численности населения и возросшее внимание СМИ к подобным происшествиям, по самым консервативным оценкам, число случаев НМУ в течение последних 50 лет выросло не менее чем в 10 раз.

Причины эпидемии НМУ

Соединенные Штаты находятся в центре массовой эпидемии терроризма, масштабы и причины которой плохо изучены и поняты. Автор данной статьи полагает, что эпидемия НМУ – внешнее отражение ряда негативных, долговременных тенденций в американском обществе. Если мы хотим понять причины, нам нужно прежде всего осознать, как Америка изменилась с 1965 года. Поскольку человеческие общества – это динамичные системы, нам нужно также проследить, как перемены в разных частях целого влияли на другие компоненты системы.

Моя цель – объяснить эти глубокие структурные сдвиги в американском государственном устройстве. Вопрос не в том, почему Майка Джонсон решил начать войну с департаментом полиции Далласа, или почему Тимоти Маквей применил оружие против правительства. Главный вопрос: почему число подобных терактов резко возросло в течение последних пяти десятилетий.

Ответ дает клиодинамика – новая междисциплинарная наука, позволяющая по-новому взглянуть на историю. Клиодинамические исследования показывают, что все общества, организованные как государства, переживают периодические волны нарастающего политического насилия, достигающие кульминации в крахе государственной власти, революции или гражданской войне. Исследования исторических обществ американским социологом Джеком Голдстоуном, российскими историками Андреем Коротаевым и Сергеем Нефедовым и мной за последние три десятилетия позволили выявить структурные причины подобных волн нестабильности. Наша теория (известная как структурно-демографическая теория или СДТ) вылилась в разработку математических моделей и была проверена на обширном историческом материале. Десять лет назад я начал применять инструментарий этой теории к обществу, в котором живу: Соединенным Штатам.

В процессе исследования выявлено, что каждый из более чем 40 вроде бы разрозненных (но, согласно СДТ, связанных друг с другом) социальных индикаторов резко изменился примерно в 1970-е годы. Исторически эта динамика всегда была главным показателем надвигающегося политического хаоса. Сконструированная мной динамическая модель, резюмирующая эмпирически наблюдаемые взаимодействия между структурными демографическими факторами, указывает на то, что социальная нестабильность и политическое насилие достигнут пика в 2020-е годы.

В построенной модели сложное человеческое общество представлено в виде динамической системы с тремя подразделами: общее население (неэлиты), элиты и государство. Я употребляю термин «элиты» в нейтральном социологическом значении «власти предержащие». Это лишь небольшая часть общества (обычно 1–2%), сконцентрировавшая в своих руках основную власть в обществе, которая проявляется как минимум в четырех формах: военная (принудительная), экономическая, административная и идеологическая. В США традиционно преобладают экономические элиты. Таким образом, в первом приближении американские элиты можно рассматривать как обладателей богатства. Однако не существует четкой границы, отделяющей элиты от неэлит (в нашем историческом анализе мы часто подразделяем все элиты на подкатегории, такие как магнаты, элиты среднего уровня и элиты нижнего уровня).

Логику теории и того, как можно ею пользоваться, я объясняю в своей недавно изданной книге Ages of Discord: A Structural-Demographic Analysis of American History. В этой работе говорится о двух волнах социально-политической нестабильности в американской истории. Первая накрыла страну в XIX веке (на ее пике произошла Гражданская война), а вторая нарастает с 1970-х гг. (и, наверно, достигнет пика в начале 2020-х годов).

Фундаментальной силой в структурно-демографической модели является баланс между предложением рабочей силы и спросом на нее. В течение последних пятидесяти лет предложение рабочей силы в США росло гораздо быстрее спроса. Это объясняется несколькими факторами, сработавшими одновременно: рост населения (особенно в период бэби-бума), приток иммигрантов (с 1965 по 2015 гг. процент иностранцев среди рабочих Америки вырос с 5% до 16%) и массовый выход женщин на рынок труда. С точки зрения спроса самыми важными были два фактора: перемещение американских рабочих мест за рубеж, что находит отражение в торговом балансе (последним годом положительного торгового баланса был 1975-й) и, в последнее время, потеря рабочих мест в силу технологического прогресса (автоматизация и роботизация).

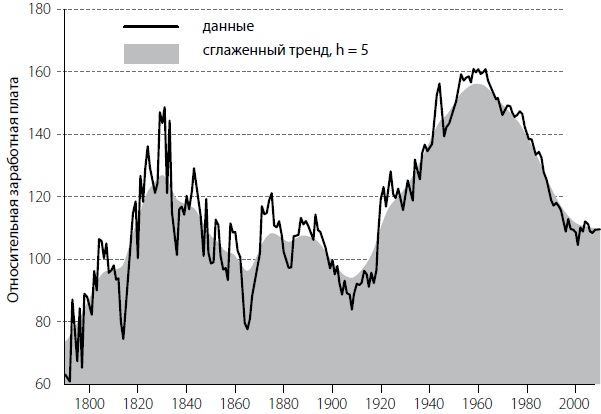

Несмотря на замысловатое взаимодействие факторов, влияющих на баланс спроса и предложения рабочей силы, они оказывали сильное воздействие на заработную плату. На графике исследуется один из показателей самочувствия синих и белых воротничков в экономике: относительная заработная плата, определяемая как типичная (медианная) оплата труда, поделенная на ВВП на душу населения.

Рис. 2. Относительная заработная плата в США, 1780–2010 гг.

Источник: Рис. 3.4 в книге Ages of Discord

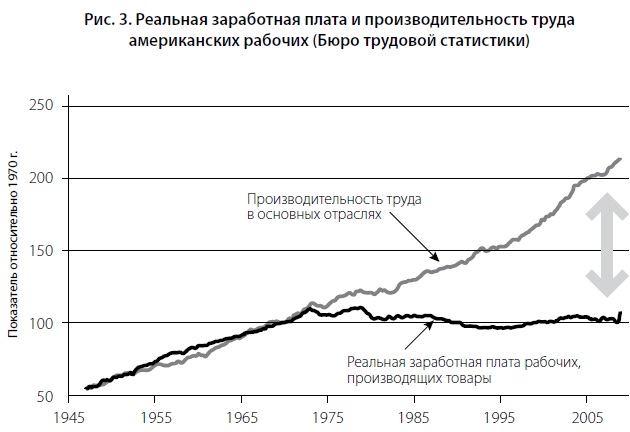

Если с 1910 по 1960 гг. относительная заработная плата, по сути дела, плавно росла (если не считать колебаний, вызванных бизнес-циклами), то в течение последних пяти десятилетий мы видим понижательную тенденцию. Самое резкое снижение имело место после 1980 года. Другими словами, рабочим достается все меньшая доля плодов экономического роста. Еще один способ взглянуть на этот сдвиг – сравнить тренд реальной заработной платы американских рабочих (с поправкой на инфляцию) с производительностью труда. В 1970-е гг. две кривые разошлись: производительность труда продолжала расти, а рост зарплат остановился.

Рис. 3. Реальная заработная плата и производительность труда

американских рабочих (Бюро трудовой статистики)

Источник: BLS

Аналогичная закономерность прослеживается и при анализе неэкономических показателей благополучия – например, связанных с состоянием здоровья населения. Примечательно, что средний рост американцев, быстро увеличивавшийся в течение большей части XX века, прекратил увеличиваться после 1975 года. Еще больше поражает недавнее снижение ожидаемой продолжительности жизни среди некоторых сегментов населения – в частности, среди белых американцев среднего возраста.

Такие явления, как расхождение производительности труда с уровнем зарплат, увеличивающееся неравенство доходов, а также не растущее или даже снижающееся благосостояние большинства американцев, отмечаются и обсуждаются социологами и политологами (хотя большинство из них склонны сосредотачиваться на одном срезе проблемы и не оценивают взаимосвязь этих явлений). Большинство экспертов, однако, упускают из виду ключевую роль «перепроизводства элиты» и конкуренцию внутри элиты, вызывающую волны политического насилия – как в исторических обществах, так и в нашем, современном.

Перепроизводство элиты – еще одно следствие закона предложения и спроса. Элиты (как в аграрном, так и в капиталистическом обществе) – это потребители рабочей силы. Низкая оплата труда приводит не только к снижению уровня жизни большого сегмента населения (сотрудников, особенно рабочих с низкой квалификацией), но также к благоприятной экономической конъюнктуре для элит (конкретнее, для экономических элит – работодателей).

Пока дела идут неплохо (для элит). Но у этой динамики есть несколько негативных последствий, которые будут постепенно нарастать на протяжении жизни одного поколения. Во-первых, элиты привыкают к более высоким уровням потребления. Помимо этого, конкуренция за социальный статус и положение подстегивает «показное потребление» (покупку вещей, сигнализирующих о высоком социальном статусе). Таким образом, минимальный уровень ресурсов, необходимых для поддержания элитного статуса, все время растет. Во-вторых, численность элит увеличивается по отношению к остальному населению. Благоприятная экономическая конъюнктура для работодателей позволяет немалому числу умных, трудолюбивых или просто удачливых людей накопить капитал, а затем попытаться перевести его в социальный статус. В итоге движение вверх и пополнение рядов элиты значительно превосходит движение вниз. Третье следствие заключается в том, что родственные процессы снижения уровня жизни простых людей и повышения уровня потребления элит усиливают экономическое неравенство и вызывают недовольство у бедных (и все более обездоленных и бесправных) граждан.

Вследствие растущего аппетита и численности элит увеличивается потребляемая ими доля общего экономического пирога. В какой-то момент появляется слишком много людей, стремящихся влиться в ряды элиты и занять немногочисленные высшие посты в политике и экономике. Перепроизводство элиты – это термин СДТ, означающий дисбаланс между предложением элитных постов и спросом на них.

Перепроизводство элит приводит к усиливающейся внутренней конкуренции. Она будет особенно острой за посты в правительстве, число которых остается по сути неизменным, особенно на высшем уровне. Демократическая система правления дает возможность осуществлять ненасильственную смену элит; однако в конечном итоге она зависит от готовности и желания устоявшихся элит уступить конкурентам места во власти. При этом по мере экспонентного роста числа новых честолюбивых претендентов растет и количество недовольных представителей новой элиты, которым отказано в месте под солнцем. Вследствие обостряющейся конкуренции внутри элиты возрастает и вероятность внутреннего насильственного конфликта.

Следовательно, теория позволяет сделать следующее обобщение: избыточное предложение рабочей силы должно вести как к падению уровня жизни рабочих, так и к перепроизводству элиты (с задержкой во времени). В свою очередь, эти факторы подрывают стабильность и силу государства и в конце концов вызывают волну длительной и интенсивной социально-политической нестабильности. Хотя быстрый рост населения – один из самых важных предвестников волн нестабильности (и главный фактор нестабильности в аграрных обществах, не переживших модернизацию), важно подчеркнуть, что структурно-демографическая теория – это не просто мальтузианская модель. Рост населения вызывает политическое насилие опосредованно, через социальные структуры – прежде всего через отношения между элитами и остальным населением, внутри элит и между элитами и государством. Теория последовательно, динамично и гармонично объединяет в себе идеи Мальтуса, Маркса и Вебера.

Поворотный момент 1970-х

Корни нынешней непростой ситуации в Америке уходят в 1970-е гг., когда заработная плата перестала поспевать за ростом производительности труда. Это привело к увеличению пропасти между состоянием 1% привилегированного сословия и остальных 99% населения. Рост неравенства в последние четыре десятилетия приводил не только к росту крупных состояний, но и к увеличению числа держателей богатства. 1% превращается в 2% или даже больше. В США сегодня намного больше миллионеров, мультимиллионеров и миллиардеров, чем 30 лет тому назад. Согласно исследованию экономиста Эдварда Вольфа, в 1983–2010 гг. число американских домохозяйств с состоянием не менее 10 млн долларов (по курсу 1995 г.) выросло с 66 до 350 тысяч. В пропорциональном отношении процент домохозяйств, состояние которых оценивалось восьмизначными цифрами, увеличился с 0,08 до 0,3%.

Обычно богатые американцы более активно участвуют в политической жизни, чем остальное население. Они поддерживают кандидатов, разделяющих их взгляды и ценности (например, братья Коч). Некоторые из них даже баллотируются на разные должности (Майкл Блумберг, Митт Ромни и Дональд Трамп). Вместе с тем число политических должностей и портфелей остается неизменным. В стране по-прежнему 100 сенаторов, 435 конгрессменов и лишь один президент – то есть то же число, что и в 1970 году. Вот что в действительности означает «перепроизводство элит».

Ярким показателем является перепроизводство дипломированных юристов. По данным Американской ассоциации юристов, с середины 1970-х гг. до 2011 г. число представителей этой профессии утроилось – с 400 тыс. до 1,2 миллиона. Между тем население страны за этот же период выросло только на 45%. По недавним оценкам Economic Modeling Specialists Intl., квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката проходит в два раза больше выпускников юридических факультетов, чем фактическое число вакансий на рынке труда. Иными словами, каждый год выпускаются 25 тыс. невостребованных юристов, значительная часть которых сидит в долгах. Многие из них поступали на юридический в надежде заняться политикой и присоединиться к политической элите.

Перепроизводство элиты в целом приводит к обострению конкуренции внутри нее, что постепенно подрывает дух сотрудничества; за этим следует идеологическая поляризация и раздробление политического класса. Это происходит потому, что чем больше людей соперничает за попадание в высшее сословие, тем больше проигравших. Множество карьеристов и кандидатов на присоединение к элите, часто высокообразованных, богатых и способных, не получают доступа к соответствующим должностям. Отчаявшиеся выпускники юридических факультетов, а также богатые неудачники с политическими амбициями становятся угрозой для политической стабильности общества.

Рамки данной статьи не позволяют подробно обсудить третий фактор, влияющий на стабильность крупных обществ в рамках структурно-демографической теории (помимо обнищания народа и перепроизводства элиты): ухудшающееся финансовое здоровье государства. В настоящее время этот фактор еще не актуален для понимания главного вопроса: почему мы оказались свидетелями эпидемии НМУ? Однако различные структурно-демографические обстоятельства со временем становятся все более серьезными причинами растущей нестабильности. Сначала начинается обнищание народа; затем, с некоторым запозданием, происходит перепроизводство элиты, и, наконец, сочетание этих двух факторов подрывает финансовое здоровье государства (см. книгу Джека Голдстоуна Revolution and Rebellion in the Early Modern World). В настоящее время положение Соединенных Штатов как мирового гегемона и их способность печатать столько долларов, сколько они сочтут нужным (коль скоро остальной мир их принимает), позволяют этой стране откладывать последствия огромного дефицита государственного бюджета на многие годы и даже десятилетия.

Если обобщить экономическую, социальную и политическую динамику в США с позиций структурно-демографической теории, мы увидим, что в течение нескольких последних десятилетий росло социальное давление, приводящее к нестабильности. Эпидемия НМУ – внешний индикатор этих глубоких структурных сдвигов.

Почему основная форма нынешнего насилия – массовые убийства из стрелкового оружия

Социально-политическая нестабильность может принимать разные формы. Проведя анализ политического насилия в Соединенных Штатах с 1780 по 2010 гг., я выделил три основные формы, традиционно используемые американцами: бунты (одни группы против других), линчевания (группы против отдельных лиц) и терроризм (отдельные лица против групп). На протяжении большей части американской истории все три формы политического насилия имели склонность одновременно усиливаться и ослабевать. Но в современной Америке политическое насилие чаще всего выражается в виде терроризма, а конкретно – в виде беспорядочной стрельбы. Почему?

Чтобы понять это, нужно вспомнить, что американское государство – самое сильное и дееспособное государство на планете. Его военное превосходство над другими мировыми державами очевидно, но оно не менее сильно внутри страны. Местная полиция лояльна существующему правопорядку, прекрасно вооружена и хорошо финансируется. Для обуздания внутренней нестабильности, например бунтов, полиция оснащена большей частью вооружений и тактики, разработанных армией в процессе внешних войн. ФБР также очень дееспособная организация. Она настолько эффективна, что вряд ли будет преувеличением предположить: как только в криминальном заговоре по подрыву правопорядка будет участвовать трое или более человек, одним из них непременно будет информатор ФБР.

Вследствие этого политическое насилие, инициируемое группами, эффективно подавляется. Линчевания стали крайне редким явлением. Лишь спонтанные, незапланированные действия, такие как бунт Родни Кинга в 1992 г. в Лос-Анджелесе, имеют минимальные шансы на то, чтобы превратиться в серьезный акт политического насилия. Однако власти скорректировали тактику, и сегодня вероятность бунта, аналогичного бунту Родни Кинга, намного ниже. Присутствие полиции специального назначения по охране общественного порядка – это одновременно сдерживающий фактор и сила быстрого реагирования на случай перерастания мирной демонстрации в беспорядки с применением насилия.

Таким образом, терроризм сегодня является единственной возможностью выплеснуть нарастающее социальное напряжение, чреватое внутренним политическим насилием, но только когда теракт планирует один, максимум два террориста. Из базы данных USPV видно, какое разнообразное оружие используют американские террористы: бомбы, ножи, споры сибирской язвы, автомобили и даже самолеты. Однако наиболее предпочтительным оружием остается стрелковое оружие по той простой причине, что его можно легко приобрести в большинстве американских штатов. Согласно данным за 2015 г., в 40% американских домовладений имеется минимум одна единица стрелкового оружия.

Альтернативные объяснения эпидемии НМУ

Давайте вкратце рассмотрим два возможных объяснения и альтернативы СДТ, чаще вс

его встречающиеся в ведущих СМИ при обсуждении НМУ: оружие на руках у населения и умственные заболевания.

Оружие. Фактические данные убедительно опровергают объяснение, согласно которому число НМУ увеличивается по причине меняющихся правил продажи оружия и владения им. В течение последних десятилетий был принят ряд законов, которые ввели дополнительные ограничения на покупку мощного огнестрельного оружия. Отчасти в силу этих законов, но, возможно, больше по причине культурных перемен в обществе, доля американцев, владеющих оружием, неуклонно снижается. Доля домовладений, имеющих огнестрельное оружие, снизилась с более чем 50% в 1970-х гг. до приблизительно 40% сегодня. Поскольку тенденция приобретения стрелкового оружия противоречит тенденции учащения НМУ, этим нельзя объяснить причины роста НМУ.

Это не означает, что меры сдерживания распространения оружия среди населения не смогут снизить число НМУ. Оно уменьшится, как уменьшится и число людей, гибнущих в каждом инциденте. В целом эти меры приведут к снижению числа жертв, хотя и не снимут структурно-демографического давления. Другой вопрос: можно ли разоружить американцев, не спровоцировав при этом массового восстания.

Умственные заболевания. Это одно из самых распространенных объяснений растущего числа НМУ. Как пишет Клейтон Кремер, «по меньшей мере половина массовых убийц (а также многих других убийц) – это умственно неполноценные люди, давно страдающие от психических и душевных заболеваний». Проблема с этим объяснением в том, что миллионы американцев страдают от каких-то душевных болезней. Например, «в начале 1980-х гг. в США жило около 2 млн человек с хроническими расстройствами психики». Тем не менее, ничтожно малая доля этих людей совершают массовые убийства.

Кроме того, многие умственные заболевания, такие как большинство разновидностей шизофрении, в действительности делают людей менее агрессивными. В ретроспективе легко сказать, например, что у Адама Лэнзы, убившего 20 детей и шестерых взрослых в начальной школе «Сэнди-Хук», ранее диагностировали синдром Аспергера. Но синдром Аспергера – это мягкая форма аутизма, не увеличивающая склонность человека к насилию, насколько это известно психиатрам.

Нет никаких доказательств того, что доля американцев с психическими отклонениями выросла с 1965 г., и уж, конечно, она не росла теми же темпами, что НМУ. Помните, что число случаев НМУ выросло больше чем на порядок. Некоторые обозреватели указывают на послабления в отношении обязательного лечения душевнобольных, которые произошли в годы пребывания у власти администрации Рейгана. Но опять-таки кривая случаев НМУ не показывает «резкого роста» в эти годы, который можно было бы ожидать, если бы это было главной причиной.

Еще одно важное наблюдение состоит в том, что количество насильственных смертей в США снижалось в 1990-е гг., что совпало с так называемой революцией в ограничении свободы. Многие из тех, кто страдал буйным помешательством, были помещены за решетку, вследствие чего снизилось общее количество убийств. Однако количество НМУ продолжало расти.

Расходящиеся траектории бытовых убийств и случаев НМУ серьезно затрудняют задачу тех, кто хочет объяснить спонтанное насилие распространением стрелкового оружия и душевных заболеваний. Если НМУ – еще одна разновидность убийства, то почему общее количество убийств снижалось начиная с 1990-х гг., а число НМУ росло? Даже «массовые убийства», то есть случаи убийства четырех или более человек, не увеличивались или даже сократились с 1980-х по 2000-е годы. Но подавляющее большинство этих убийств нельзя причислить к НМУ, потому что они направлены против конкретных лиц и обычно начинаются со стычки или потасовки между людьми, знающими друг друга. Согласно СДТ,

неизбирательное массовое убийство – отдельная концептуальная категория, разновидность политического насилия, отличная от обычного преступления, а потому нет оснований надеяться на то, что бытовые убийства и НМУ будут подчиняться одним и тем же закономерностям.

Выводы: канарейки в угольной шахте

Неизбирательное массовое убийство – это не разновидность бытовых преступлений, а разновидность политического насилия – терроризма. Если быть точнее – акты агрессии, совершаемые террористами-смертниками, поскольку подавляющее их большинство уничтожается полицией либо подвергается смертной казни по приговору суда (или, в лучшем случае, они умирают в социальном смысле, поскольку их отправляют за решетку на всю оставшуюся жизнь). Это не случайные убийства без мотива. Мотив заключается не в убийстве конкретного человека или людей, а в нанесении удара по социальной группе, общественному институту или по обществу в целом.

Гнев или ярость – наверное, универсальный знаменатель в мотивации, приводящей к агрессии, связанной с НМУ. Нам неизвестно, что именно подвигло Адама Лэнзу на совершение бойни в школе «Сэнди-Хук», но мы знаем, что им двигала ярость. Шестилетняя девочка, которая выжила, притворившись мертвой, описала человека, стрелявшего в ее мать, как «очень злого дядю».

Стреляющие в приступе буйства или неистовства часто позиционируют себя карателями, наносящими удар по вопиющей несправедливости. Как писал Адам Лэнкфорд в New York Times, общая черта людей, открывающих беспорядочную стрельбу, и террористов-самоубийц – «ощущение себя глубоко в душе жертвой и убеждение в том, что его жизнь погубил некто другой, издевавшийся над ним, угнетавший или преследовавший его». Однако этот «некто другой» – не человек, а группа, организация, учреждение, общественный институт или все общество.

Частота НМУ зависит прежде всего от состояния общества; она увеличивается с ростом социального напряжения, становящегося причиной нестабильности. По мере того как дух сотрудничества в американском обществе угасал на протяжении последних четырех десятилетий, а конкуренция внутри общества обострялась, все большее число ранимых людей стали считать себя жертвами, над которыми издеваются, которых угнетают. И очень малая доля этих людей решает отомстить, став террористами-самоубийцами.

За этими изменениями в обществе стоят две фундаментальные силы, две структурно-демографические тенденции: обнищание народа и перепроизводство элиты. Первая связана с ухудшением условий труда; вторая – с растущим социальным давлением на университетский кампус и начальную школу. Давайте напомним себе, что все начинается с обнищания народа, после чего происходит перепроизводство элиты. Вот почему самые первые случаи беспорядочной стрельбы происходили на рабочем месте, в офисах, а затем НМУ перекинулись на образовательные учреждения. В последние несколько лет мы видим растущее число третьего вида агрессии, направленной против государства и его представителей.

Главное значение беспорядочной стрельбы в общественных местах – не в количестве убитых, поскольку число жертв террористов невелико в сравнении с общим числом насильственных смертей в США или с числом жертв дорожных происшествий. Неизбирательные массовые убийства – это единичные случаи, которые не приведут к краху государства или к началу гражданской войны. Однако нам стоит беспокоиться потому, что это внешние признаки или показатели крайне тревожных тенденций, прокладывающих себе путь в глубинных слоях американского общества.

Рост числа массовых убийств в Америке в последние несколько десятилетий – это все равно как если бы канарейки в шахте стали гибнуть одна за другой. Это ранний признак или индикатор того, что нечто вокруг нас меняется к худшему. НМУ предупреждают нас о более серьезной опасности в будущем, но не являются причиной этой приближающейся опасности.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности МДК «Валдай». С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/

Кризис мировой власти и тройственные отношения

Как преодолеть кризис мировой власти

Збигнев Бжезинский – помощник президента США по национальной безопасности в 1977–1981 годах.

Резюме Идеальным геополитическим ответом стал бы треугольник США, Китая и России. В этом контексте у России не будет другого выбора, как только принять реальность и необходимость улучшения отношений как с Китаем, так и с Соединенными Штатами.

После окончания последней мировой войны 70 с лишним лет назад мир на планете удавалось сохранять благодаря угрозе ядерной бомбы. Из-за ее уникальной способности разрушить мир она в корне изменила реалии международной политики. Однако ее воздействие на стабильность снижалось, по мере того как все больше стран обзаводились такими же возможностями разрушения.

Монополия Америки на ядерное оружие длилась менее десяти лет. Внушающая страх сила США несколько уменьшилась к середине 1950-х гг., но реальность американского ядерного оружия все еще была достаточно грозной, чтобы в конце 1940-х гг. убедить Советы воздержаться от наземной блокады для выдавливания американцев из Западного Берлина, а в 1960-е гг. Соединенным Штатам удалось добиться отвода советских ядерных вооружений с Кубы. Однако окончательное разрешение Кубинского ракетного кризиса было не односторонней победой, а скорее сочетанием угроз и компромиссов, позволившим обеим сверхдержавам сохранить лицо. США пришлось не только дать публичное обещание никогда не вторгаться на Кубу; они также втайне согласились вывести из Турции свои ракеты «Юпитер».

Начальные этапы холодной войны, которая велась исключительно между двумя крупнейшими державами, сделали их ответственными за безопасность в мире. По сути, через два десятилетия после появления фактора этого смертоносного оружия Америке пришлось все больше и больше учитывать озабоченность Советов. Да, ядерное оружие способствовало сохранению мира, особенно в условиях потенциального паритета, когда стало понятно, что победителей в ядерной войне не будет. В любом случае фактическая исключительность в обладании ядерным оружием на первых этапах холодной войны давала двум соперничавшим державам особый статус. Они чувствовали уникальную ответственность за судьбы всего мира, хорошо понимали друг друга и не были склонны скатываться к конфронтации, способной привести к взаимной катастрофе.

В последнее время стабильность в мире была поставлена под угрозу из-за упрямого соперничества крупных держав, которые тем не менее не обосновывают возможное применение ядерного оружия. Лишившись стратегической ядерной монополии, Соединенные Штаты попытались добиться преимуществ на других фронтах – прежде всего наладив мирное сотрудничество между США и коммунистическим Китаем при Дэн Сяопине. В 1980-е гг. две державы даже неформально сотрудничали, стремясь сделать российское вторжение в Афганистан все более дорогостоящей и в конечном итоге бесполезной авантюрой, но всячески избегая угроз развязывания ядерной войны.

Хотя американо-китайские отношения не вылились во всеобъемлющий союз, одной из определяющих особенностей стало избирательное и иногда тайное сотрудничество между двумя государствами. К концу последнего десятилетия ХХ и в начале XXI века изменилась конфигурация мировой силы и власти. Америка и Россия остались принципиальными соперниками, но Китай, имея на вооружении более скромный ядерный арсенал, становился все более грозной силой на Дальнем Востоке. Следовательно, три главных полюса мировой силы менее склонны прибегать к ядерным провокациям, но ради того, чтобы избежать глобального столкновения, США, Китаю и России необходимо соблюдать меры предосторожности и стремиться к сотрудничеству.

Для России ситуация в регионе стала особенно трудной. Нерусские республики, некогда входившие в состав Советского Союза, сегодня открыто утверждаются в своей национальной независимости и отказываются от участия в каких-либо структурах, напоминающих распавшийся СССР. Государства Центральной Азии, в большинстве из которых исповедуется ислам, решительно настроены претворить первоначально формальную независимость в развитие полноценной государственности. Это устремление также разделяют славянские православные страны, такие как Украина и Беларусь. Обе они твердо намерены стать суверенными государствами с собственным флагом, вооруженными силами и развивать более тесные связи с Европой.

Тем временем стратегическое проникновение Китая в Центральную Азию с целью получения прямого торгового доступа к Европе уже приводит к существенному ослаблению экономического господства России в восточной части бывшего Советского Союза. Отношения Китая с Россией, похоже, сулят Пекину еще более привлекательную краткосрочную альтернативу, хотя у обеих сторон имеются исторические обиды, заставляющие их с подозрением относиться к намерениям друг друга. Вот почему честолюбивая китайская инициатива «Один пояс – один путь» поставила Москву в неловкое положение, и теперь она старается притормозить и замедлить запланированное Китаем выстраивание торговых путей до самой Европы.

Население Амурской области в России – 830 тыс. человек. Во всем огромном по площади Дальневосточном регионе России проживает всего 6 млн человек. По другую сторону реки Амур, которая служит естественной границей между Россией и Китаем, находится китайская провинция Хэйлунцзян с населением 40 млн человек.

Этот контраст может спровоцировать геополитическое напряжение между Китаем и Россией в не слишком отдаленном будущем. В более долгосрочной перспективе самым зловещим предзнаменованием может быть крепнущая среди китайских военачальников надежда на то, что Китай в конце концов отвоюет огромные просторы Восточной Сибири, которые царская Россия захватила силой в середине XIX века. Таким образом, далекие и, по сути, незаселенные просторы Восточной Азии могли бы стать долговременной стратегической целью Китая в процессе геополитического восстановления этой усиливающейся азиатской державы.

В любом случае России приходится выстраивать все более сложные отношения с КНР и США, которые неизбежно будут сдерживать ее далеко простирающиеся амбиции. России удастся реализовать свои стремления, только если она освободится от иллюзии о возможности достижения превосходства на всем континенте и станет ведущим игроком в самой Европе.

В то же время приходится признать, что Америка стала проводить более двусмысленную политику в отношении Китая, в которой нет общего стратегического плана, столь характерного для все более любезных и добросердечных связей, складывавшихся между Вашингтоном и Пекином одно-два десятилетия тому назад. Соединенные Штаты должны помнить о серьезной опасности заключения стратегического альянса между Китаем и Россией, к которому их может отчасти подтолкнуть внутренняя политическая и идеологическая инерция, а отчасти непродуманная внешняя политика США. Соединенным Штатам не следует вести себя в отношении Китая так, как если бы он уже был врагом; важно также не отдавать явного предпочтения Индии как главному союзнику США в Азии, поскольку в этом случае более тесная связь между Китаем и Россией будет практически гарантирована. Для Соединенных Штатов не может быть ничего опаснее тесного союза этих двух держав.

Неудивительно, что США занимают в большей степени оборонительную позицию в политически пробуждающейся Евразии. Америка сохраняет присутствие в регионе благодаря находящимся под ее контролем островам Тихого океана, ее нахождение там свидетельствует о том, что Вашингтон заинтересован в поддержании безопасности в Евразии, и США открыто заявляют о намерении защищать Японию и Южную Корею. Но такая приверженность зависит от стратегической осторожности и решительности.

Соединенным Штатам также следует подтвердить готовность защитить Западную и Центральную Европу. Они должны быть способны реагировать военными средствами, вопреки сомнениям мирового сообщества в том, что Америка, если понадобится, перейдет к решительным действиям, и, быть может, даже тем более по причине подобных сомнений. Поэтому важно, чтобы США недвусмысленно донесли до Кремля, что не останутся в Европе пассивным наблюдателем. Соединенные Штаты не планируют создавать серьезные политические или военные контругрозы с целью изоляции России, но Кремль должен понимать, что если он посягнет на независимость Латвии или Эстонии, последует массированная блокада доступа России к Западу по Балтийскому морю. Перекрытие жизненно важных для России портов в Санкт-Петербурге и черноморского порта Новороссийск через пролив Дарданеллы пагубно скажется почти на двух третях всей российской торговли по морю.

Решительная реакция Соединенных Штатов не только резко ограничит способность России заниматься выгодной международной торговлей, но и даст необходимое время для ввода более серьезного американского и западноевропейского воинского контингента в Центральную Европу, дабы успокоить союзников США. При возможном нейтралитете Китая руководству России пришлось бы сделать не слишком приятный выбор между экономически губительной изоляцией и видимым, явным отводом войск.

Тем временем привлекательная более долгосрочная программа укрепления Китая может включать план Пекина по постепенной инфильтрации и поселению китайских рабочих на гигантских, но пустующих просторах северо-восточной Евразии. Не так давно Россия и Китай осуществили официальную демаркацию границ. Через эти границы в Россию постоянно перетекает немалый поток рабочей силы из КНР, тогда как мы не видим серьезных попыток российского правительства развивать существующие города или создавать новые поселения на пустующих просторах северо-восточной Азии (которые были присоединены к царской империи в середине 1850-х гг.).

В течение следующих нескольких десятилетий нынешние территориальные договоренности по северо-восточной Азии могут стать нестабильными в геополитическом смысле, временами даже взрывоопасными. В конечном итоге это способно ускорить начало самого длительного пересмотра критических водоразделов на огромном евразийском континенте. Очевидно, что Америка будет лишь удаленным наблюдателем, хотя может благоразумно расширять двусторонние связи и с Японией, и с Южной Кореей.

Проблема, которую представляет Северная Корея, потребует углубленного сотрудничества в сфере безопасности между США и Китаем, а также между Соединенными Штатами и Россией, которая, будем надеяться, станет страной, более ориентированной на Европу. И Китай, и Россия, вероятно, окажут большее влияние на политические перемены, возможные в Северной Корее, нежели США, предпринимающие поверхностные и разрозненные усилия в этом регионе.

Длительный период относительной стабильности и отсутствие большой войны может постепенно оказать совокупный позитивный эффект, способствуя медленной эволюции Северной Кореи в направлении примирения с мировым сообществом на основании гарантий более могущественных непосредственных соседей (Китая, США, Японии и, возможно, России).

Последний, но не менее важный фактор – продолжающиеся гражданские войны на Ближнем Востоке, подпитываемые религиозной ненавистью; потенциальные ядерные конфликты, которые способны развязать экстремисты в Иране, не говоря уже о геополитических амбициях пламенных турецких националистов, возможно, при поддержке российских военных. Любой из этих конфликтов может взорвать регион.

Идеальным геополитическим ответом стали бы тройственные отношения между США, Китаем и Россией. В этом контексте у России не будет другого выбора, как только принять реальность и необходимость улучшения отношений как с Китаем, так и с Соединенными Штатами. По мере усугубления неопределенности с потенциально разрушительными последствиями для всех трех крупных ядерных держав время размышлять о том, что могло бы случиться и все еще может произойти. В этом контексте Китаю пора задуматься, сможет ли он позволить себе избежать ответственности за то, что происходит в соседних странах. Могло бы это угрожать интересам Китая и подтолкнуть его к чрезмерно тесной военной связи с Россией, которая чревата угрозой их совместного противостояния США?

Будет ли Россия пользоваться большим уважением в мире, где три самые могущественные в военном отношении государства (Америка, Китай, Россия) углубят сотрудничество в вопросах, касающихся безопасности на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе? А в более длительной перспективе – в Восточном Тихоокеанском регионе, где амбиции Китая пока пребывают в сонном состоянии, хотя в будущем они могут быстро проснуться.

Все вышесказанное осложнится растущей вероятностью того, что серьезные климатические проблемы в мировом масштабе усугубят политические проблемы. Глобальное потепление уже оказывает более зловещее влияние, поскольку перспектива таяния льдов на обширной территории ставит под угрозу существование многих нынешних поселений. В совокупности все это может вызвать более сильную общественную тревогу и озабоченность, чем стратегическая неопределенность, ставшая сегодня фактом жизни в таких масштабах, с которыми наше все более уязвимое человечество никогда еще не сталкивалось.

Таким образом, региональное сотрудничество потребует общего мозгового штурма и политической воли для совместной работы, невзирая на исторические конфликты и присутствие ядерного оружия, всегда потенциально разрушительного, но не способного привести к односторонней политической победе даже по истечении 70 лет.

Данный материал представляет собой изложение речи, которую Бжезинский произнес в декабре на форуме, посвященном вручению Нобелевской премии мира в Осло. Опубликовано в издании Huffington Post.

Узбекский транзит для Центральной Азии

Смена поколений продолжается

Станислав Притчин – кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, руководитель аналитического центра ECED.

Резюме В условиях неразвитости политических институтов, отсутствия опыта передачи власти стабильность государства в период транзита всецело зависит от способности элиты поставить общественные интересы выше собственных и найти консолидированное решение.

4 декабря 2016 года в Узбекистане состоялись досрочные президентские выборы. Впервые в истории независимого Узбекистана кампания проходила без бессменного президента Ислама Абдуганиевича Каримова, который скоропостижно скончался 2 сентября. В выборах приняли участие четыре кандидата, от каждой из зарегистрированных и действующих политических партий. Но безусловным фаворитом с самого начала считался Шавкат Мирзиёев, опытный и авторитетный в республике политик, который с 2003 г. занимал пост премьер-министра. В итоге он набрал наибольшее количество голосов – 88,61%. Официально победив на выборах, Мирзиёев обозначил приоритеты своего пятилетнего срока, и некоторые из них выглядят совершенно революционными, например, введение прямых выборов хогимов (глав областей), реформирование госслужбы. Таким образом, Узбекистан действительно вступил в совершенно новую для себя эпоху, а принимая во внимание его вес в Центральной Азии, соседи по региону не смогут не учитывать ход узбекского транзита.

Особенности транзита власти в Центральной Азии

Процесс транзита власти в постсоветских государствах Центральной Азии является одним из самых серьезных вызовов для их стабильности. Все дело в особенностях политической культуры, сложившейся под влиянием исторического наследия (советский период с отстроенной вертикалью власти, патерналистский подход населения к государству), а также местных традиций (сакральность власти). Практически для всех государств региона характерна суперпрезидентская политическая модель, в которой глава государства выступает в качестве единственного и важнейшего центра власти. С некоторыми оговорками это относится и к Киргизии с ее формально парламентско-президентской системой.

Данная модель позволяет обеспечивать, во-первых, внутриполитическую стабильность, когда глава государства выступает арбитром в противостоянии политических, региональных и экономических групп влияния. Во-вторых, в условиях неразвитости гражданского общества и институтов контроля власти она является основным условием управляемости и эффективности государственного аппарата, когда все члены правительства отвечают перед главой государства за проделанную работу. В-третьих, именно глава государства выступает в качестве и формального, и номинального гаранта суверенитета и выразителя национальных интересов на международной арене. Слабой стороной президентской модели является ее зависимость от личности главы государства.

В условиях неразвитости политических институтов, отсутствия опыта передачи власти стабильность государства в период транзита всецело зависит от способности политической элиты поставить общественные интересы выше собственных и найти консолидированное решение при выборе следующего президента.

Важно отметить, что для России смена персоналий, стоящих у руководства в странах региона, является принципиальным вопросом. Личный контакт Владимира Путина с главами государств, и не только в Центральной Азии, является важнейшим элементом российской внешней политики. Не были исключением и отношения с Исламом Каримовым. Поэтому остановку Владимира Путина в Самарканде на обратном пути из Китая и посещение могилы первого президента Узбекистана можно расценивать не только как эффектный внешнеполитический шаг, но и возможность для российского лидера попрощаться с многолетним партнером и личным другом.

За четверть века в странах Центральной Азии произошло всего несколько случаев передачи власти. В 1994 г. в Таджикистане после гражданской войны в качестве компромиссной фигуры к власти пришел Эмомали Рахмонов (Рахмон с 2007 года). В марте 2005 г. народные волнения в Киргизии привели к бегству Аскара Акаева и приходу оппозиционеров к управлению государством, которое возглавил Курманбек Бакиев. Новый глава Киргизии не только быстро переиграл вчерашних партнеров по оппозиции, но и сумел в короткие сроки сконцентрировать в своих руках и руках своей семьи власти и полномочий больше, чем было у его предшественника. Уже в 2010 г. Бакиев был вынужден бежать из республики в ответ на массовые акции протеста. Временное правительство инициировало Конституционную реформу по переформатированию республики в парламентскую. Однако реализация идей парламентаризма на фоне ослабления всех государственных институтов привела к перенесению в парламент политической борьбы и параличу работы госорганов. Только после того как в 2011 г. президентом был избран Алмазбек Атамбаев, коалиции во главе с пропрезидентской Социал-демократической партией удалось создать единый центр принятия решений, позволивший республике выйти из управленческого кризиса.

В Туркмении смена высшей власти была связана со смертью в декабре 2006 г. Сапармурата Ниязова – первого из плеяды первых секретарей республиканских комитетов партии, кто стал президентом. Транзит власти прошел очень быстро, путем закулисных переговоров. При этом должность временно исполняющего обязанности президента по Конституции должен был занять спикер сената, но вместо него временным главой республики стал заместитель председателя правительства Гурбангулы Бердымухамедов. В феврале 2007 г. он уверенно выиграл досрочные президентские выборы, набрав 89% голосов избирателей.

Особенности узбекского транзита

На протяжении последних лет среди возможных преемников Ислама Каримова числились несколько политических тяжеловесов узбекской политики. Занимающий с 2003 г. пост премьер-министра уроженец Джизака Шавкат Мирзиёев, вице-премьер, министр финансов уроженец Ташкента Рустам Азимов, старшая дочь президента Гульнара Каримова и занимающий пост главы СНБ с 1995 г., влиятельный 72-летний Рустам Инноятов. Очевидно, что список был достаточно условным, не отражал реалии узбекской политики и не учитывал неформальные властные расклады и альянсы, играющие первостепенную роль.

К моменту старта транзита власти даже в этом условном списке не оказалось дочери президента Гульнары Каримовой, которая еще при жизни отца потеряла шансы претендовать на власть. Также с трудом верилось, что непубличный Рустам Инноятов вдруг решит выйти из тени и официально возглавить республику. Появление же «темных лошадок» выглядело маловероятным, так как любой кандидат должен был не только пройти процедуру согласования внутри элиты, а значит иметь авторитет и высокий уровень влияния, но и быть избранным на всенародном голосовании. Поэтому наиболее вероятными кандидатами в преемники считались Мирзиёев и Азимов.

Вопрос о том, кто заменит Каримова, был решен в результате закрытых переговоров. Об этом мы можем судить по единой, логичной цепочке решений. Сначала постановлением парламента премьер-министр Шавкат Мирзиёев был утвержден главой комиссии по организации похорон первого президента. Спустя несколько дней во время совместного заседания двух палат парламента утвердили самоотвод спикера сената Нигматилла Юлдашева с поста временного главы республики, который он должен был занять по Конституции 2011 г. в случае смерти президента или потери им дееспособности до момента избрания нового главы. Вместо спикера единогласным решением депутатов временно исполняющим обязанности президента был избран Шавкат Мирзиёев. Досрочные выборы назначили на 4 декабря 2016 года.

У зарубежных экспертов вызвало критику решение о самоотводе спикера сената и утверждение премьера на должность врио президента. Статьи 95 и 96 Конституции, регламентирующие процедуру объявления досрочных выборов и назначения временного главы государства на случай смерти или недееспособности действующего, не прописывают подобного рода нюансы. Вместе с тем премьер-министр в узбекской политической иерархии является третьим лицом, и в такой ситуации логично и формально обоснованно, что именно он заменил Юлдашева после его самоотвода. Необходимо понимать и особенность политической культуры и традиций Узбекистана. Сакральность позиции главы государства настолько высока, что сложно представить себе два центра власти даже на короткий период – врио президента и наиболее вероятный кандидат. Это, с одной стороны, могло бы привести к опасным закулисным играм, а с другой – создать в общественном сознании, пусть и на время, двоевластие. Вспоминается пример из новейшей истории Киргизии, считающейся наиболее демократичным государством в регионе. В 2005 г., сразу после свержения Аскара Акаева, лидер оппозиции Курманбек Бакиев совмещал аж две ведущие позиции – и.о. президента и премьера – и в итоге вышел победителем в противостоянии со своим политическим оппонентом Феликсом Куловым.

Особенностью узбекского транзита стала его максимальная консолидированность. К стабилизирующим факторам можно отнести следующие. Никто из игроков, претендующих на высший пост, не стремился расшатывать ситуацию и дестабилизировать общественно-политическую обстановку – в таком случае проигравшей была бы любая группа, пришедшая к власти. Более того, все претенденты были заинтересованы в сохранении строгой вертикали, максимальной монолитности политического класса. В такой ситуации основные конкурирующие группы предпочли закулисные переговоры, выдвижение единого кандидата вместо публичных разборок. Вторым важным стабилизирующим фактором, без сомнения, выступил глава СНБ Рустам Иноятов, который в силу возраста не имел личных президентских амбиций и, вероятнее всего, сыграл роль ключевого модератора процесса выбора кандидатуры нового президента Узбекистана и ее согласования с основными политическими игроками.

Узбекистан после Каримова

Каким будет Узбекистан после Ислама Каримова? Вопрос не праздный не только для 32-миллионного населения республики, но и в целом для Центральной Азии. Это единственное государство, граничащее со всеми центральноазиатскими республиками и с Афганистаном, при этом географически оно занимает центральную часть региона. Узбекские диаспоры есть во всех соседних странах, более того, в некоторых являются вторыми по численности, например в Киргизии. Узбекская армия считается самой крупной и боеспособной в Центральной Азии в том числе и потому, что значительная часть инфраструктуры и военной техники советского Туркестанского военного округа осталась на территории республики. Экономически Узбекистан в регионе уступает только Казахстану. Республике удалось в основном сохранить существовавший на момент распада СССР промышленный потенциал, создать новые отрасли, такие как автомобилестроение, а также диверсифицировать сельское хозяйство и снизить зависимость от производства водоемкого хлопка. Не все, конечно, радужно. Высокая рождаемость, достаточно закрытая для иностранных инвесторов модель экономики, удаленность от рынков сбыта, слабая развитость транспортной инфраструктуры, дефицит ресурсов не позволили создать необходимое количество рабочих мест. В итоге Узбекистан является главным поставщиком трудовых мигрантов в Казахстан и Россию. Неудивительно, что, выступая в парламенте перед утверждением в качестве врио главы государства, Шавкат Мирзиёев заявил, что в ближайший год нужно будет создать как минимум миллион новых рабочих мест, 480 тыс. из них – для выпускников профтехучилищ.

Обозначенные в ходе кампании и после ее успешного завершения реформы должны коснуться всех сфер жизни. Новый президент предложил несколько важных инициатив, нацеленных на улучшение инвестиционной среды: вводятся ограничения на внеплановые проверки бизнеса госорганами, предложен пакет мер по облегчению процедуры конвертации местной валюты – ключевой проблемы для иностранных инвесторов. Мирзиёев призвал рассмотреть возможность избрания хокимов (руководителей областей) через всенародные выборы. Если инициатива будет реализована, это станет прецедентом для региона, так как во всех странах Центральной Азии главы местных образований назначаются и снимаются президентами. Также заявлена серьезная административная реформа. В настоящее время разрабатывается Концепция реформы административного управления, рассчитанная на 2017−2021 годы.

При этом сохраняется жесткая вертикаль власти, продолжен курс на строгую секуляризацию общественной и политической жизни и недопущение распространения идей радикального ислама.

На нынешнем этапе не стоит ожидать серьезных изменений внешнеполитических приоритетов Узбекистана. Только после того как все внутриполитические вопросы будут решены, сформируется новый баланс сил, возможна определенная корректировка приоритетов на внешней арене. Для нового президента первоочередной задачей будет получить поддержку и признание своей легитимности у ключевых игроков – России, Китая и США.

Если говорить о долгосрочных интересах, то для Узбекистана важно развивать сотрудничество с Москвой, так как более 2 млн граждан республики работают в России, она также является важным экономическим партнером и крупнейшим инвестором, в первую очередь в нефтегазовую сферу. Не исключается определенное движение в сторону ЕАЭС, но пока не на уровне полноценного членства. С Пекином продолжится тесное сотрудничество, так как Китай – важный инвестор в первую очередь в транспортный сектор, крупный покупатель газа, добываемого в республике. Но осторожность в отношении такого мощного регионального игрока, как Китай, скорее всего, сохранится, так что, вероятно, предложенная Пекином зона свободной торговли с Узбекистаном так и останется проектом. С западными странами ситуация несколько иная – здесь нет серьезной экономической базы сотрудничества. Многое будет зависеть от оценок выборов в Узбекистане и готовности к диалогу с новым главой республики.

О предпочтениях и приоритетах второго президента во внешней политике мы можем судить по программному выступлению Шавката Мирзиёева во время утверждения его врио главы государства. Интересно, что на первом месте в списке партнеров обозначены страны – соседи по Центральной Азии, а уже только затем Россия, Китай, США, Япония и Южная Корея. Что это может означать? С Астаной у Ташкента сложился прагматичный стратегический союз. Это подтвердил и состоявшийся спустя несколько дней после похорон визит президента Нурсултана Назарбаева в Самарканд на могилу к своему многолетнему партнеру и его встреча с Мирзиёевым.

Как будут развиваться связи с Киргизией и Таджикистаном, с которыми, как известно, у Ташкента достаточно напряженные отношения? Основные причины такого положения вещей – нерешенный пограничный вопрос, что особенно остро проявляется в перенаселенной Ферганской долине, а также предельно конфликтная водно-энергетическая тема. Эти проблемы никуда не уйдут. Вместе с тем в условиях, когда внешнюю политику определяют президенты, их личный контакт имеет большое значение. Так, например, Эмомали Рахмон прилетел на похороны Каримова, несмотря на то что имел с ним не самые простые личные отношения. Более того, он провел встречу с будущим вероятным главой соседней республики, что дает надежду на создание более конструктивной атмосферы для переговоров по болезненным вопросам. Президент Киргизии не присутствовал на траурной церемонии, но отправил письмо с соболезнованиями, республику же на похоронах представлял премьер-министр. Интересно, что подготовка к выборам в Узбекистане не повлияла на проведение запланированных узбекско-киргизских консультаций по делимитации границы, которые состоялись 16–20 сентября в Джалал-Абаде и Оше и закончились подписанием предварительного протокола. Это лишний раз показало, что работа по решению спорных вопросов продолжена. Шавкат Мирзиёев постарается в качестве нового главы Узбекистана разрешить часть проблем и противоречий, затруднявших полноценное сотрудничество с соседями, и вывести его на новый уровень.

Если же говорить о рисках, связанных с переходом власти, то они в первую очередь связаны с внутриполитической ситуацией. Ислам Каримов был ключевой фигурой системы и, находясь над схваткой, обеспечивал стабильность за счет баланса основных политических и региональных групп влияния. Сейчас в качестве ключевого игрока выступает Шавкат Мирзиёев, представитель одной из таких групп. Это означает, что в ближайшей перспективе будет происходить усиление его группы, а значит можно прогнозировать перераспределение сфер влияния в политике и экономике. Под ударом может оказаться вице-премьер, министр финансов Рустам Азимов. Хотя по итогам первых кадровых решений, предпринятых врио президента, его полномочия были даже несколько расширены. В любом случае обострение внутриэлитной борьбы после избрания президента вряд ли приведет к дестабилизации в республике, а будет ограничено перераспределением влияния между властными группами.

Узбекский прецедент и регион Центральной Азии

Все без исключения соседи внимательно следят за происходящим в республике. Спустя всего две недели после смерти Ислама Каримова в Туркменистане и Казахстане произошли заметные изменения. Так, руководство Туркменистана на фоне узбекских событий завершило, наконец, реформирование Конституции, которое началось еще в мае 2014 года. В обновленном основном законе отменен возрастной ценз для кандидатов на пост президента, а президентский срок увеличен с 5 до 7 лет. Таким образом, для нынешнего главы республики Гурбангулы Бердымухаммедова сняты любые ограничения на занятие поста главы республики.

Возможно ли повторение узбекского опыта в Казахстане? Объективно это был бы оптимальный сценарий, когда политическая элита вырабатывает консолидированное решение и находит компромиссную фигуру, устраивающую основные группы влияния. Но реализовать такой сценарий будет сложнее по нескольким причинам. Во-первых, Казахстан более открытое, чем Узбекистан, государство, в котором фактор публичной политики, медиа, в том числе оппозиционных, имеет серьезное значение. Во-вторых, элита Казахстана менее консолидирована, по крайней мере внешне. Есть конкурирующие бизнес-группы со своим представительством в руководстве республики и медиа-активами. В-третьих, у Казахстана, по моему субъективному мнению, нет таких стабилизирующих фигур, как Рустам Иноятов, с реальными полномочиями, с огромным авторитетом и без личных политических амбиций. Есть Нуртай Абыкаев, ближайший соратник президента республики, но он покинул пост главы КНБ. Вместе с тем последние перестановки, проведенные Нурсултаном Назарбаевым спустя неделю после похорон Каримова, говорят о том, что узбекский опыт тщательно изучен. Так, на пост главы КНБ назначен тяжеловес казахстанской политики, премьер-министр Карим Масимов, который в течение последних лет считался человеком номер два в республике. Казахстанским политическим и экспертным сообществом он не рассматривается в качестве кандидата на пост следующего президента ввиду его национальности (считается, что Масимов наполовину уйгур), поэтому назначение его руководителем главной спецслужбы воспринимается как желание президента Назарбаева политически усилить КНБ на период смены власти. Параллельно проведены несколько перестановок, которые скорее запутали наблюдателей. Так, дочь президента Дарига Назарбаева неожиданно отправлена с поста вице-премьера в сенат, зато в правительство из Министерства обороны перешел Имангали Тасмагамбетов. Оба политика рассматриваются в качестве возможных преемников Назарбаева. Таким образом, узбекский транзит как минимум ускорил подготовку к предстоящему переходу власти в Казахстане и задал позитивный сценарий для этого процесса.

«Трамп не такой “милый” политик, как Обама»

России придется иметь дело не с интеллектуалами

Эдвард Люттвак – всемирно известный специалист по военной стратегии и геополитике. Консультирует Совет национальной безопасности и Госдепартамент США, был советником президента Рональда Рейгана. Участвовал в планировании и проведении военных операций, автор ряда книг по истории стратегической мысли.

Егор фон Шуберт - журналист, публицист

Резюме России придется иметь дело с грубоватыми, практичными, не особо интеллектуальными американскими джентльменами. В этом уверен признанный специалист в области стратегии Эдвард Люттвак.

– Мистер Люттвак, мы наблюдаем беспрецедентный политический сдвиг в Вашингтоне. С Вашей точки зрения, как Дональд Трамп собирается пересмотреть американскую внешнюю политику?

– Трамп не раз подробно на этом останавливался и, как говорится, «кричал со всех крыш» о том, что является для него приоритетом. Он намерен достичь соглашения с Россией, чтобы разрешить накопившиеся разногласия и перевести эту «маленькую холодную войну» в русло нормальных взаимоотношений, снять санкции и сделать прочие приятные для Москвы вещи.

В ответ он хочет, чтобы Путин лично изложил план своих дальнейших действий и придерживался его, дабы не поставить Трампа в неловкое положение. Трамп готов пойти на «особые условия» с Россией, ведь она не входит в число его приоритетов, потому с ней возможны послабления.

У нового президента своя стратегия, и чтобы ее воплотить, ему нужны нормальные отношения с Кремлем. Он хочет, чтобы Путин предложил ему варианты решения своих проблем по Крыму и Восточной Украине, и эти варианты не должны связывать США руки. Если впоследствии Путин нарушит договоренности, Трамп окажется в неудобном положении – пресса не упустит возможности обвинить его в слабости и излишних уступках Москве. И тогда России стоит ожидать реакцию гораздо более жесткую, чем ответ Обамы на Крым или Донбасс. Мистер Трамп не такой «милый» политик, как Обама, который всегда готов подставить вторую щеку. Более того, Обама был излишне вежлив, о Трампе этого сказать нельзя.

– Трамп не раз говорил о важности и необходимости плавного перехода власти от нынешней демократической администрации к следующей республиканской. Есть ли что-то во внешней политике, что Обама мог бы реально передать Трампу?

– Американские интересы не изменятся от факта смены президентов. Япония была и продолжит быть нашим самым важным союзником, НАТО в определенном виде тоже сохранится. Главным же для Трампа является сдерживание Китая и прекращение процесса выноса американского производства за рубеж в такие страны, как тот же Китай. Он просто хочет это прекратить. Поэтому он собирается пересмотреть не всю американскую внешнюю политику, а именно американо-китайские отношения; если для этого что-то надо будет «подлатать», Трамп это сделает.

Если китайцы станут сотрудничать с Вашингтоном в этом вопросе, никаких проблем не возникнет, если же нет – а есть признаки того, что они не горят желанием, – будут серьезные трения. Я подчеркиваю, именно трения и разногласия, а не конфликт. Между Китаем и Соединенными Штатами существует такой дисбаланс сил, что для Пекина пока было бы абсурдом идти на конфликт, если только в Чжуннаньхае не сойдут с ума. И кроме того у китайцев есть один важный сдерживающий фактор. Если они откроют огонь и потопят хотя бы резиновую лодку с американского катера, ни один китайский контейнер не разгрузят ни в одном американском порту, или порту стран – союзников США, или стран, которые хотят иметь нормальные экономические отношения с Америкой.

Но Трамп не собирается начинать войну или конфронтацию с Пекином, он хочет выровнять отношения и уйти от односторонних преимуществ, которые имеет Китай в отношениях с США (и, кстати, не только с ними). Заставить его играть по правилам. Никакой односторонней асимметрии. Китайские компании приходят и работают в Соединенных Штатах, нанимают персонал. Они присутствуют практически во всех сферах на американском рынке. Ничего подобного с американскими компаниями в КНР не наблюдается. Пекин хочет быть членом ВТО, Мирового банка и т.д., но иметь особые права и пользоваться длинным списком исключений. Этой политике будет положен конец.

Кроме того, в США не забыли, что Китай – однопартийная диктатура. Пока Вашингтону было выгодно иметь дело с КНР в нынешнем формате, никто не был против. Но друзьями мы никогда не были. Теперь же ситуация изменилась.

– Россия будет нужна Трампу в его китайском повороте?

– Нет, Москва не нужна Трампу в его китайской политике. Он не собирается ее использовать. От России ему нужно только, чтобы та просто продолжала преследовать свои интересы и проводила свою политику, но в рамках правил. Ему не нужен конфликт на два фронта. Поэтому важно восстановить нормальные отношения с Путиным, но не для того, чтобы Россия помогла ему с Китаем, а чтобы Кремль не создавал проблемы Вашингтону и не отвлекал его в Европе и на Ближнем Востоке. А нынешняя глупая холодная война относится как раз к категории подобных ненужных раздражителей.

– Как бы Вы характеризовали Трампа? Кто он? Республиканец, консерватор, реалист или всего понемногу?

– Я не знаю, может ли кто-либо вообще его как-то конкретно охарактеризовать. Трамп – это на 90% неизбежность американской внешней политики. Понимаете, мы все в некоторой степени заложники нашего восприятия. Дело в том, что кто бы ни стал американским президентом, Трамп, Хиллари Клинтон, кто-либо еще, новый президент неизбежно выглядел бы гораздо более «твердым», чем «мягкий» Обама, тем более что последний работал два срока. Достаточно давно у нас был очень слабый президент по имени Джимми Картер, за которым последовал Рональд Рейган. Но если бы был избран не мистер Рейган, а мистер Форд, например, он бы все равно смотрелся как ультрасильный руководитель, а сама кандидатура нового президента воспринималась бы как значительный отход от политики предыдущей администрации.

После двух «мягких» сроков Обамы неизбежно должен был последовать «сильный» преемник. Но последствия этого ужесточения американской политики почувствует на себе вовсе не Москва, а Пекин, который превратился для США и в экономическую, и в геополитическую проблему.

– Другими словами, Китай – это ядро стратегии Трампа?

– Да, именно так.

– В чем она может выражаться на первых порах?

– Первое, что он попытается сделать, – это прекратить физическое увеличение Китая в Южно-Китайском море, когда Пекин в одностороннем порядке продолжает оккупировать новые скалы и острова.

– Вы написали две большие книги о стратегии Рима и Византии. Если отталкиваться от того, что там сказано, считаете ли Вы, что американская политика теперь будет более византийской?

– Как Вы помните, переход от одной внешнеполитической стратегии к другой произошел из-за изменения баланса сил между империей и ее соседями и только поэтому. Позднеримская и Византийская империи просто физически не могли проводить ту же политику, что Рим начала и расцвета империи. Я не уверен, что американская политика станет более византийской. Во-первых, дело в том, что по сути баланс сил для Соединенных Штатов так и не изменился, хотя из-за мягкой политики Обамы и могло создаться такое впечатление. При Трампе она такой больше не будет. А во-вторых, США потребуется целенаправленно обуздывать экспансионистские планы Пекина в южных морях, а там одной византийской стратегией, к сожалению, ограничиться не удастся, опять же в силу баланса сил и слабости местных партнеров Вашингтона. Поэтому Америке придется прибегнуть в Южно-Китайском море именно к римской стратегии.

– Вы знаете, многие в России не согласятся с Вами. Среди российской политической элиты распространено мнение о слабости США и закате Америки. Что бы Вы ответили этим скептикам?

– Это очень странно и даже забавно одновременно. Я скажу только, что за последние пять лет только стоимостный рост американской экономики превысил общий объем нынешнего российского ВВП. Кроме того, американская экономика за последнее время стала полностью энергонезависимой, и это важнейшее достижение. Кстати, приблизительно похожее восприятие Америки было в СССР при Картере, когда Кремль думал, что Вашингтон в глубоком кризисе, а потом пришел Рейган и очень быстро показал Политбюро, кто на самом деле в состоянии упадка.

– Перейдем от вопросов американской внешней политики к российской. Как Вы ее оцениваете с момента крымских событий?

– Я бы сказал, она абсолютно нормальная для правителя России, который реагирует на продолжающийся распад империи, пытается восстановить положение страны и лично воспринимает все события на постсоветском пространстве. В этой связи реакция Путина на Украину была абсолютно предсказуема и очевидна. Историческая колыбель России как государства не могла стать частью НАТО. Если евроинтеграция Украины для Кремля была еще допустима, то заигрывания с Североатлантическим альянсом переполнили чашу терпения Путина. И дело не в данном президенте, любой лидер России на его месте в тот момент, к какой бы партии он ни принадлежал и какой политики ни придерживался, будь он даже бывший оппозиционер, отреагировал бы точно так же. Киев мог стать членом НАТО только после Москвы. Вся эта история началась, когда Россия была приглашена и была на пути к тому, чтобы стать членом альянса. И расширение НАТО на восток первоначально предполагало включение России, а с Кремлем в альянсе было бы уже легче взять туда балтийские страны, например.

– А почему не сложилось?

– Причин много. Я могу только сказать, что российские представители при НАТО в тот период получали все больший и больший доступ к внутренней конфиденциальной информации альянса. Но потом из Москвы прислали Рогозина, и внезапно тон отношений резко изменился. Я делаю вывод, что Путину тогда, видимо, по внутриполитическим причинам понадобилось сделать из Запада врага. С новым постпредом изменился сам тон дискуссий, мелкие протокольные вещи, которые сразу бросаются в глаза.

Но что произошло тогда и кто виноват, не столь важно. Важно, что именно в тот момент и надо было остановить расширение НАТО на восток. Оно имело смысл, только когда Россия виделась одной из его участниц. Если Россия сама не желала этого, надо было ударить по тормозам, потому что подобная политика альянса неизбежно вела к новой холодной войне с русскими, которой в Вашингтоне искренне никто не хотел, что тем более обесценивает это расширение. Провоцировать Россию на конфликт, в котором вы не хотите участвовать – не очень разумно. Поэтому никакого коварного плана НАТО по окружению России никогда не было. Я сам участвовал в работе «Группы 50» в Вашингтоне, состоявшей из бывших сотрудников различных профильных министерств, мы активно разъясняли всю невыгодность продвижения НАТО на восток. Я был активным солдатом холодной войны, но прекрасно понимал, что расширять НАТО имеет смысл, только если вы собираетесь включать туда Россию.

– Во время нашего интервью два года назад вы сказали, что «Афганистан – это не американская проблема». Можно ли сказать, что Сирия – это тоже не американская проблема?

– Не совсем. Главный осложняющий фактор в Сирии – это то, что там у США по факту нет союзников. Американцы по отдельности противостоят всем группам, включенным в конфликт: ИГИЛу, Ирану и его союзникам, России и Асаду, даже с Турцией и курдами не все так однозначно, у всех пересекающиеся интересы. А при таком уровне противостояния необходимо иметь там гораздо большее военное присутствие, чем есть сегодня.

– Вы не раз говорили, что война – это последнее средство. Почему Россия в последнее время так часто к нему прибегает?

– В первую очередь потому, что Путин освоил технологию малых, коротких, дешевых, не слишком интенсивных военных кампаний. И в этом он действительно преуспел. Затраты и риски сведены к минимуму. «Маленькие победоносные войны» – это как раз про него. Пока образ героя обходится столь дешево, я не вижу причин, которые могли бы заставить его остановиться. И под это подводится абсолютно легитимная в глазах русских платформа: до меня Россия теряла, при мне – получает обратно куски бывшей империи.

– Некоторые эксперты опасаются, что раньше главным «плохим мальчиком» в международной песочнице был Путин. Никаких конкурентов на этом поле у него не было. А теперь туда придет мальчишка-Трамп, который больше и сильнее. Может ли возникнуть конфликт на почве конкуренции?

– Послушайте, Трамп и Путин станут большими друзьями в личном плане. При Трампе будет не так, как при Обаме. За тем исключением, что если Путин позволит себе при Трампе то, что он делал с Обамой или совсем недавно с Синдзо Абэ, все может для него весьма плохо кончиться, и притом очень быстро. Это исключительно психологический момент в их взаимоотношениях. Вопрос Крыма будет закрыт, если Путину и Трампу удастся прийти к соглашению. От Путина потребуется просто приличное поведение и игра по правилам. Риск только в том, что Путин может попытаться воспользоваться наивностью и неопытностью нового американского президента.

– Как Хрущев попробовал с Кеннеди?

– По сути да, но Кеннеди был хорошим парнем, а Трамп не такой. Он не столь образован и интеллектуально подкован. Кстати, как и его советники. Они все очень хотят нормализовать отношения, но с психологической точки зрения Трамп и его команда гораздо лучше приспособлены к тем сюрпризам, которых можно ожидать от Путина, и будут способны соответствующе на них ответить. России придется иметь дело с грубоватыми, практичными, не особо интеллектуальными американскими джентльменами.

Закончить бесконечную войну

Прагматичная военная стратегия

Эндрю Басевич – профессор истории и международных отношений Бостонского университета, автор книги America’s War for the Greater Middle East: A Military History.

Резюме В ноябре лозунг «Америка прежде всего» вновь оказался в центре американской политики. В зависимости от того, как официальные лица интерпретируют эти настроения, американцы и весь мир в целом будут либо приветствовать его возвращение, либо сожалеть.

В годы холодной войны Соединенные Штаты предпочитали рационально использовать свою военную мощь. Идея заключалась в том, чтобы не воевать, а защищать, сдерживать и вовлекать; холодный мир всегда оставался предпочтительнее ядерного катаклизма. Когда американские политики отступали от этого принципа, попытавшись объединить Корейский полуостров в 1950 г. или направив войска во Вьетнам в 1960-х, результаты оказывались плачевными.

Рациональное использование мощи не означает нерешительность. Для придания убедительности своей стратегии сдерживания США разместили значительные силы в Западной Европе и Северо-Восточной Азии. Союзникам, которые не могли защитить себя сами, американские гарнизоны придавали уверенность, создавали благоприятные условия для восстановления и развития. Со временем уязвимые регионы превратились в стабильные и процветающие.

Однако в начале 1990-х гг. официальная точка зрения касательно целесообразности применения силы кардинально изменилась. Проект «Руководства по оборонному планированию» (Defense Planning Guidance), подготовленный в 1991 г. командой Пола Вулфовица, тогдашнего заместителя министра обороны по стратегической политике, намекал на новые настроения. Самого по себе избегания войны было уже недостаточно. Документ описывал международный порядок, «сформировавшийся благодаря победе Соединенных Штатов» над коммунизмом, и итоги только что завершившейся войны с Ираком, определял возможности «формирования будущих условий безопасности, благоприятных для США».

Формирование будущего – вот дело, достойное супердержавы, взявшей на себя выполнение исторической миссии. Подобные ожидания были обусловлены экзальтированной оценкой американской военной мощи. В начале 1990-х гг. концепции вроде «защищать и сдерживать» выглядели малодушными, если не сказать трусливыми. В одном армейском полевом уставе того периода говорилось, что войска Соединенных Штатов способны добиться «быстрой и полной победы на поле боя или вне его в любой точке мира и при любых условиях». Если раньше военная сила считалась крайним средством, то теперь она должна была служить универсальным инструментом.