Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

По состоянию на конец марта 2014 г., объем остатков по внешнему долгу КНР, за исключением специальных административных районов Сянган (Гонконг), Аомэнь (Макао) и Тайваня, превысил 5,43 трлн юаней ($883,86 млрд), сообщило Государственное управление валютного контроля Китая.

В том числе объем зарегистрированного долга составил 3,47 трлн юаней, а задолженность по торговым кредитам между предприятиями – 1,96 трлн юаней. Сумма остатков по средне- и долгосрочному внешнему долгу к концу марта текущего года составила 1,18 трлн юаней, по краткосрочному долгу – 4,25 трлн юаней.

Объем остатков международных коммерческих кредитов составил 3,106 трлн юаней. На их долю пришлось 89,41% от общего объема внешнего долга Поднебесной. Новые долго- и среднесрочные внешние займы страны за январь-март 2014 г. составили 90,4 млрд юаней, а выплаченные обязательства и проценты – 36,5 млрд юаней и 3,7 млрд юаней соответственно.

По предварительным данным Istat за май 2014 г., экспорт Италии за пределы ЕС по отношению к апрелю 2014 г. вырос на 5,7%. Лидерами являются быстроразвивающиеся страны юго-восточной Азии, к которым относятся Гонконг, Малайзия, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Тайвань (+12,8%), а также Китай (+9,0%) и США (+7,7%). Итальянский импорт в мае увеличился на 4,8%, в основном за счет роста поставок из Швейцарии (+7,9%), Турции (+5,8%) и США (+4,0%).

Finanza on line

На дне

Цены на заготовки на мировом рынке стабилизировались на низком уровне

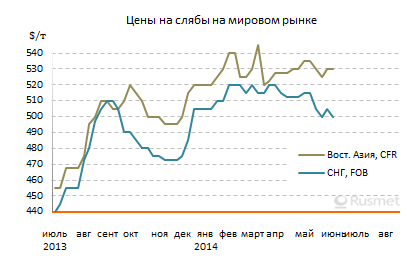

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Мировой рынок длинномерного проката в настоящее время переживает сезонный спад, вызванный Рамаданом в мусульманских странах и периодом муссонных дождей в Азии. Тем не менее, несмотря на сокращение спроса производителям полуфабрикатов удалось стабилизировать котировки, не допустив их дальнейшего понижения.

В странах Ближнего Востока большая часть продаж заготовок украинского и российского производства во второй половине июня приходилась на Египет и Саудовскую Аравию, что позволило компенсировать спад в Турции. Благодаря стабильному спросу металлурги установили цены на уровне $490 за т FOB, хотя встречные предложения из Турции в последнее время поступают из расчета $485 за т FOB и менее.

В Турции длинномерный прокат находится под сильным давлением вследствие сокращения спроса на арматуру внутри страны, а также практического прекращения поставок в Ирак, где идут военные действия. По данным аналитиков, турецкие металлургические компании вынуждены снижать уровень загрузки прокатных мощностей. Внутренние поставки заготовок упали до минимума, а цены реальных сделок порой оказываются ниже $515 за т EXW. Экспорт турецких полуфабрикатов, в основном, осуществляется в страны Латинской Америки, где ниже конкуренция. Однако цены все равно не превышают $515-520 за т FOB.

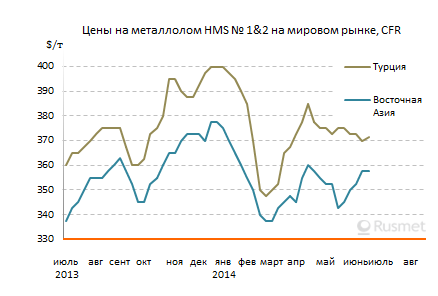

В то же время, поставщики заготовок из стран СНГ могут рассчитывать, как минимум, на сохранение нынешних котировок. В первой декаде июля спрос на Ближнем Востоке, очевидно, будет нулевым, но затем региональные прокатчики приступят к закупкам материала на август-сентябрь. При этом, устойчивость металлолома, стоимость которого в Турции практически не меняется с начала июня, будет оказывать поддержку полуфабрикатам. Основным фактором риска в регионе станут политические события в Ираке, где не исключены развал страны и начало новой крупномасштабной войны.

Китайские компании во второй половине июня предлагали заготовки в Саудовскую Аравию и ОАЭ по $510-515 за т CFR, т.е., в среднем, на $10 за т дешевле, чем поставщики из СНГ. Однако китайская продукция пока не пользуется здесь спросом из-за сомнений, по большей части, обоснованных в отношении ее качества. Прокатчики, как правило, предпочитают проверенных поставщиков.

На Дальнем Востоке китайские металлурги более активны. В последнее время сообщается о достаточно крупных поставках заготовок производства КНР в государства Юго-Восточной Азии, а также в Корею и на Тайвань. При этом, стоимость этой продукции варьируется между $490 и $505 за т CFR.

Тем не менее, традиционно невысокое качество китайских полуфабрикатов и здесь ограничивает для них рынок сбыта. Многие региональные прокатчики предпочитают приобретать заготовки российского или корейского производства. Котировки на материал из России, при этом, находятся в интервале $520-525 за т CFR, а корейские компании могут рассчитывать на $540 за т CFR и более.

В последнее время в странах Азии дорожает металлолом, так что и заготовки могут получить возможности для повышения. Хотя, конечно, само наличие на рынке дешевой китайской продукции будет ограничивать цены.

Возвышение Китая: что дальше?

Перспективы внешней политики КНР в следующие десять лет

Резюме: Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве будет в 2021 г. не только продлен, но и трансформирован в формат, близкий к союзническому. Россия едва ли сохранит равноудаленность от США и Китая в геополитическом треугольнике.

Под возвышением Китая понимается процесс его динамичного развития, благодаря которому страна вышла на позиции одного из мировых лидеров по масштабам экономики и геополитическому влиянию. Уже в настоящее время КНР воспринимается как де-факто держава номер два в мировой иерархии, уступающая по комплексной мощи лишь Соединенным Штатам и имеющая шансы опередить их в обозримой перспективе.

Опираясь на достаточно успешное осуществление «четырех модернизаций» в последнее двадцатилетие ХХ века (а ВВП КНР к 2000 г. вырос в 6,4 раза по сравнению с 1980 г. при планировавшемся росте в четыре раза) китайское руководство поставило цель максимально эффективно использовать первое двадцатилетие XXI столетия. Его рассматривали как «период стратегических возможностей» для дальнейшего наращивания экономической, оборонной, внешнеполитической мощи и выхода на качественно новые позиции в мире. В частности, поставлена задача увеличить ВВП в 2020 г. в четыре раза по сравнению с 2000 г. и обеспечить построение общества «малого благоденствия» – «сяокан», то есть выйти на среднемировой уровень потребления.

Высокая норма накопления, умелое использование возможностей мирового рынка после вступления во Всемирную торговую организацию в конце 2001 г. и сравнительных преимуществ страны как крупнейшей на планете фабрики позволили Китаю не только сохранить динамику экономического роста, но и качественно нарастить вес в мировой экономике.

ВВП КНР в 2013 г. в сопоставимых ценах вырос в 3,43 раза по сравнению с 2000 г. и в 2,91 раза по сравнению с 2002 г., когда на XVI съезде КПК были сформулированы основные цели развития до 2020 года. В долларовом выражении ВВП Китая вырос с примерно 1,2 трлн долл. до 9,18 трлн долл. при пересчете из юаней в доллары по текущему курсу и с 3 до 13,4 трлн долл. при расчете по паритету покупательной способности национальной валюты. Доля КНР в мировом валовом продукте увеличилась с 3,66% в 2000 г. до 12,4% в 2013 г. при пересчете по текущему курсу и с 7,04 до 15,4% по паритету покупательной способности. Важно констатировать, что доля ВВП Китая от ВВП США поднялась с 11,65% в 2000 г. до 54,65% в 2013 г. (в долларах по текущему курсу), а в случае расчетов по паритету покупательной способности – с 29,3 до 79,7%.

Экономический подъем поддерживался и сопровождался еще более динамичным ростом внешнеторгового товарооборота Китая. С 2001 г., перед вхождением в ВТО, он составлял 509,6 млрд долл., а в 2013 г. достиг 4,16 трлн долл., что позволило КНР опередить Соединенные Штаты (3,91 трлн долл.) и стать крупнейшей торговой державой с долей в мировом экспорте 14,7% и в мировом импорте 12,9%.

От «возвышения» к «мечте»

Высокие темпы роста и быстрое увеличение масштабов китайской экономики неизбежно должны были рано или поздно поставить вопрос о конвертации экономической мощи Пекина и существенном увеличении его политического влияния в международных отношениях. Хотя подобная трансформация отражала не только субъективные желания лидеров Китая, но и объективно возросшие возможности, в Пекине предприняли попытки упредить и по мере сил нейтрализовать возможную негативную реакцию мирового сообщества. В 2003 г. выдвинута концепция «мирного возвышения», призванная убедить мир, что Китай как поднимающаяся, восходящая держава не собирается идти путем Германии и Японии первой половины ХХ века, не склонен вести игру с нулевой суммой и не стремится к конфронтации или враждебности с какой-либо «нисходящей державой». Однако сам термин «возвышение» априори содержал элемент вызова, и название вскоре заменили на «мирное развитие», причем акцент на исключительно мирном характере действий на международной арене был подкреплен выдвинутой в 2005 г. концепцией строительства «гармоничного мира». В то же время в практической политике усилившийся Китай стал со второй половины 2008 г. демонстрировать большую напористость и даже жесткость, особенно в защите «коренных интересов» и «интересов развития», в том числе в подходе к решению территориальных споров, борьбе за региональное лидерство и т.п.

При этом Пекин избегал конфронтации с США, несмотря на антикитайский подтекст и контекст декларированного Вашингтоном «возвращения в Азию» и укрепление системы союзов Соединенных Штатов в Восточной Азии. В Китае ясно осознают, что только США способны если не сорвать, то серьезно затормозить процесс дальнейшего возвышения страны. Кроме того, резким движениям препятствует значительная взаимозависимость в экономике. Так, в 2013 г. доля Соединенных Штатов во внешней торговле КНР составила 12,52%, в том числе 16,67% в экспорте и 7,82% в импорте. У США на Китай пришлось 13,3% общей торговли товарами, в т.ч. 9,66% экспорта и 15,8% импорта.

Пришедшее к власти в конце 2012 – начале 2013 гг. пятое поколение руководителей КПК и КНР во главе с Си Цзиньпином всецело солидаризировалось с идеей продолжения поступательного возвышения, выдвинув собственный амбициозный лозунг осуществления «китайской мечты». В самом общем плане под этим понимается «возрождение китайской нации» в два шага – к столетию КПК (2021 г.) достичь уровня «средней зажиточности», а к столетию КНР (2049 г.) войти в число развитых государств мира.

«Китайская мечта» – понятие комплексное, оно охватывает разные аспекты функционирования государства. В КНР превалирует мнение, что еще рано говорить о возрождении китайской нации как о событии свершившемся. Для этого необходимо прежде всего восстановление единства китайского государства и китайской нации, то есть восстановление юрисдикции Пекина над Тайванем. Кроме того, по ретроспективным расчетам Агнуса Маддисена, в начале XIX века доля Китая в мировом валовом продукте составляла одну треть. Возможно, достижение такого уровня может рассматриваться как своеобразный критерий возрождения страны и нации.

Известный ученый из Университета Цинхуа Ху Аньган прямо отождествляет реализацию «китайской мечты» с тем, чтобы стать «первыми в мире». Он полагает, что «это позволит покончить с длительной гегемонией США» и будет иметь «большое позитивное международное значение». Симптоматично, что по прогнозу Ху Аньгана, опубликованному в 2011 г., Китай к 2030 г. должен завершить переход от общества средней зажиточности к обществу всеобщего процветания и стать экономической сверхдержавой, инновационным государством, обществом всеобщего благосостояния и высокого уровня человеческого развития, а также «зеленой страной». При этом он превысит показатели США по ВВП и доле в мировой экономике в 2,2 раза (см. Таблицу 1).

С приходом к власти Си Цзиньпина фокус разрабатываемых в КНР прогнозов сместился на ближайшее десятилетие 2014–2023 гг., т.е. на период пребывания нынешних лидеров у власти и предполагаемой передачи эстафеты следующему, шестому, поколению руководителей. Последний известный нам фундаментальный прогноз, подготовленный в Центре исследований проблем развития при Госсовете КНР, предполагает увеличение номинального объема ВВП КНР за десятилетие в 2,7 раза в ценах 2013–2014 гг. (т.е. с учетом инфляции реально несколько меньше) при постепенном снижении годовых темпов прироста ВВП с 7,5% до 5,5% (см. Таблицу 2).

В пересчете из юаней в доллары по нынешнему рыночному курсу ВВП КНР в 2023 г. вырастет до 28,4 трлн долл. и может несколько опередить аналогичный показатель Соединенных Штатов. А по объему ВВП, оцененному по паритету покупательной способности национальных валют, такое опережение, согласно прогнозу МВФ, произойдет уже в 2019 г. (см. Таблицу 3).

Таким образом, у Китая есть шансы в обозримой перспективе превзойти США по объему ВВП. Пока это только прогноз, реализация которого отнюдь не предопределена. Как остроумно заметил несколько лет назад журнал The Economist, «для продолжения подъема Китаю необходимо отойти от той модели, которая служила ему столь хорошо». Жизненно важный сдвиг модели экономического роста от накопления и экспорта к потреблению и научно-техническому прогрессу требует огромных затрат и длительных неустанных усилий по подъему науки, созданию собственных технологий, ресурсосбережению, более равномерному распределению доходов в обществе, внедрению всеохватывающего социального обеспечения населения. Не гарантирован Китай и от попадания в «ловушку средних доходов». Серьезным вызовом для Пекина может стать целенаправленная политика многих стран по избавлению от чрезмерной «китаезависимости», т.е. высокой доли КНР в их внешней торговле, а также по развитию интеграционных форматов без участия Китая (таких как Транс-Тихоокеанское партнерство).

Пожалуй, главным неизвестным остается способность или неспособность Китая совершить в обозримой перспективе качественный технологический рывок, перейти от главенства заимствованных технологий к опоре на разработки, базирующиеся на своей интеллектуальной собственности. В последнее время в России неоднократно высказывался тезис, что после 2020 г. США уверенно продемонстрируют преимущество в сфере НИОКР и уйдут в отрыв от Китая. В частности, бывший президент Киргизии, ныне профессор МГУ Аскар Акаев полагает, что ключевое значение будет иметь способность тех или иных стран нарастить долю технологий нового цикла – «нано–био–инфо–когнио» (NBIC), а здесь Китай заметно отстает от Соединенных Штатов и ведущих государств Европы. В то же время китайские ученые спокойно реагируют на такого рода прогнозы, ссылаясь на действующую программу развития новых стратегических отраслей, в значительной мере базирующихся на новейших технологиях, и на практические успехи в развитии интернет-экономики, создании новых материалов и т.п. В любом случае, однако, реальные достижения Китая в космической программе в целом и лунной в частности, в глубоководных океанских исследованиях, в развитии низкоуглеродных технологий, активном использовании возобновляемых источников энергии позволяют предположить, что отставание КНР от других держав в научно-технической сфере существенно сократилось.

Несомненен и произошедший за последнее десятилетие рост «мягкой силы» Китая. Наиболее очевиден он, пожалуй, в культуре. Здесь, разумеется, присутствует элемент интенсивной, а подчас и назойливой рекламы, исходящей от самого Пекина, но есть и объективные факты, свидетельствующие о привлекательности бренда «китайская культура» в мире. Это, в частности, рост популярности китайского языка, современного китайского искусства, прежде всего живописи, присуждение Нобелевской премии по литературе писателю из КНР Мо Яню.

Что касается такого важного компонента «мягкой силы», как дипломатия, то присутствие Китая в мировой политике стабильно растет. Ширится география стратегических интересов, множится число инициатив по вопросам экономического сотрудничества, разрешению кризисных ситуаций и т.п.

КНР все увереннее ведет себя на международной арене как одна из ведущих мировых держав. Каковы бы ни были те или иные современные расчеты комплексной мощи Китая, в общественном мнении большинства государств он устойчиво воспринимается как держава номер два, уступающая лишь США.

Выход из тени

Внешняя политика Китая в первые полтора года пребывания у власти пятого поколения лидеров представляет интерес не только сама по себе, но и с точки зрения того, насколько она позволяет судить об особенностях и приоритетах курса Си Цзиньпина – Ли Кэцяна на мировой арене на весь период до 2023 года. Возникает естественный вопрос о «чертах преемственности и новизны» во внешней политике Пекина после XVIII съезда компартии Китая.

Очевидна преемственность с предшествующим периодом в общей конфигурации приоритетов взаимодействия КНР с внешним миром. Основным из них остаются отношения с великими державами, при этом в подавляющем большинстве комментариев китайских политологов поставленная съездом задача формирования между державами отношений нового типа понимается как выстраивание Китаем конструктивного партнерства с Вашингтоном на основе равноправия и взаимного уважения. В отдельных публикациях в категорию «междержавных отношений» включаются и отношения КНР с Россией. Последовательная политика добрососедства приобретает особую важность в свете того обстоятельства, что наблюдавшаяся в предыдущие несколько лет повышенная жесткость Китая в отношении ряда государств-соседей поколебала имидж Пекина в регионе.

Наконец, КНР продолжает позиционировать себя на мировой арене в качестве прежде всего развивающейся страны, подкрепляя соответствующие декларации налаживанием связей с новыми партнерами и укреплением связей со старыми друзьями в Африке, Азии, Латинской Америке. Китай, как и ранее, умело использует памятные даты – круглые годовщины установления дипломатических отношений, 60-летие провозглашения Китаем и Индией принципов мирного сосуществования, 50-ю годовщину визита Чжоу Эньлая в африканские страны (1964) и т.п.

Вместе с тем в разъяснениях и комментариях китайских официальных лиц и политологов акцент делается не на преемственности, а на новизне внешнеполитического курса пятого поколения лидеров. Показательна в этом отношении статья Ян Цзечи, члена Госсовета КНР, курирующего в правительстве внешнюю политику, «Инновации в теории и практике дипломатии». По его словам, «будучи более комплексной и лучше сбалансированной, дипломатия Китая в новых условиях демонстрирует такие черты, как богатство идей, ясные приоритеты, твердая позиция, гибкие подходы и самобытный стиль». Это позволило, полагает Ян Цзечи, «добиться в короткие сроки крупных прорывов», в числе которых – выдвижение понятия «китайская мечта», начало строительства новой модели отношений с США – неконфликтной, неконфронтационной, основанной на принципах обоюдного выигрыша и взаимного уважения и т.д.

Один из ведущих специалистов по современным международным отношениям Китая профессор Ван Ичжоу из Пекинского университета особо подчеркнул, что Си Цзиньпин и Ли Кэцян представляют первое поколение лидеров, родившихся после основания КНР в 1949 году. В силу этого они «несут меньшее историческое бремя, чем их предшественники, и обладают иным мироощущением – более уверенным, амбициозным и предприимчивым». И в самом деле, отличие внешнеполитического стиля Си Цзиньпина от манеры поведения в международных делах его предшественника бросается в глаза и проявляется буквально во всем – от динамичности и диапазона действий до большей эмоциональности. Очевидно, что команда Си Цзиньпина – Ли Кэцяна демонстрирует готовность к большей, чем у предшественников, активности, а подчас и жесткости внешнеполитического курса, к расширению диапазона и более гибкому использованию дипломатического инструментария.

Обращает на себя внимание употребление в статье Ян Цзечи понятия «красная черта» (bottom line) в контексте декларируемой решимости Китая защищать свои законные интересы. Симптоматично и обещание «не уклоняться в дипломатической работе от споров и проблем любого рода».

В этом плане показательно изменение подхода Китая к разногласиям с рядом соседних государств о линии границы. Если раньше данная тема особо не обсуждалась, то теперь открыто признается, что у Китая, граничащего с 14 государствами по суше и с восемью по морю, имеются «споры о суверенитете» с десятью из них. Нередко положение о приверженности «защите суверенитета и территориальной целостности» подается в связке с задачами «качественного совершенствования национальной обороны» и «превращения Китая в мощную морскую державу». Примечательно и то, что Пекин начал чаще использовать потенциал экономической дипломатии, регулярно прибегая к методам не только «пряника», но и «кнута». В частности, в 2013 г. это почувствовали Япония и Европейский союз.

В то же время Пекин демонстрирует жесткий подход далеко не везде, где имеются трения и несовпадение позиций. Так, больший, чем в предшествующие годы, настрой на поиск компромиссных решений просматривается в отношениях Китая с Индией и Вьетнамом. Можно сказать, что в целом внешняя политика Пекина становится более тонко нюансированной и дифференцированной.

В экспертных кругах набирающего и все более явственно ощущающего собственную силу Китая достаточно активно обсуждаются возможные параметры и качественные характеристики внешнеполитического курса страны на среднесрочную перспективу. Совокупный прогноз китайских политологов ориентирует на повышение международной ответственности, рост влияния как «твердой», так и «мягкой силы» и поступательное наращивание вклада Китая в общемировые процессы. В целом международная деятельность Пекина объективно выходит за рамки ограничительных по своей сути заветов Дэн Сяопина. При новом руководстве какие-либо упоминания о них прекратились. Китай, в противоположность главному завету Дэна, окончательно «вышел из тени» и все более активно проявляет себя во всех регионах мира и сферах международной жизни.

В предстоящее десятилетие китайско-американские отношения будут по-прежнему напоминать маятник, движущийся от сотрудничества к соперничеству и обратно. Пекин не лезет на рожон, вполне осознавая отставание от Соединенных Штатов в военной мощи, однако и на какие бы то ни было принципиальные уступки Вашингтону по проблеме Тайваня и другим аспектам суверенитета и территориальной целостности не пойдет.

Имеются объективные предпосылки для дальнейшего углубления китайско-российских отношений. В предыдущие год-два в условиях нараставшего окружения Китая со стороны США и их союзников китайские политологи не раз ставили вопрос о необходимости повышения отношений с Россией до уровня союзнических. Фронтальное наступление Запада на права и интересы России после событий зимы-весны 2014 г. на Украине увеличивает потребность Москвы в более тесном взаимодействии с Пекином. Шансы на его достижение заметно растут вследствие ослабления в России позиций сторонников стратегической ориентации на Запад. В настоящее время любой непредвзятый человек гораздо лучше, чем раньше, осознает, что сегодняшняя и завтрашняя угроза для России от реального Запада гораздо больше и опаснее послезавтрашней гипотетической угрозы от набирающего мощь Китая.

Можно ожидать, что при благоприятном развитии событий российско-китайский договор 2001 г. о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве будет в 2021 г. не только продлен, но и трансформирован в формат, близкий к союзническому если не по букве, то по духу. Так что в обозримой перспективе маловероятно сохранение равноудаленности России от США и Китая в формируемом тремя странами геополитическом треугольнике.

В.Я. Портяков – доктор экономических наук, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН.

Мир непредвиденных сложностей

История вернулась из отпуска

Резюме: В глобальной экономике большинство санкций можно обойти. Добровольный уход одной страны с выгодного зарубежного рынка открывает возможности для другой. Санкции – пагубный, хотя и политически предсказуемый ответ на нежелательные события.

Мы живем в эпоху разрыва во времени. По крайней мере в мировом контексте прошлое и настоящее больше не служат надежными путеводителями в будущее. Наши ожидания постоянно оказываются нереалистичными. Ясно, что мы довольно часто неверно оцениваем события, происходящие в мире. Поэтому нас все время удивляют некоторые тенденции и явления.

Мы не смогли предвидеть серьезные факторы, которые сформировали мир после окончания холодной войны. Распад Советского Союза и быстрое возвращение Китая в клуб богатых и влиятельных держав ошеломили всех и ввели в состояние ступора. Триумфализм, порожденный распадом СССР, вселил во многих надежду, что история достигла кульминации во всемирной победе либеральной демократии и торжестве западных ценностей. Однако попытки американцев насадить эти ценности в таких местах, как Афганистан, Египет и Ирак привели к полной анархии.

Возможно, история взяла небольшой отпуск, но затем вернулась с новой силой и энергией – по крайней мере в Восточной Европе и Восточной Азии. Европа и США снова занялись перетягиванием каната с Россией по поводу ее границ и политической ориентации соседей. Китай, Япония, Корея, Филиппины и Вьетнам принимают воинственные позы, претендуя на островки, скалы и рифы в пустых морях, которые их разделяют. Границы, утвержденные в эпоху колониализма и холодной войны, больше не являются непоколебимыми.

Некоторые демократически избранные правительства свергнуты после массовых протестов. Другие демократии, включая Канаду и Соединенные Штаты, энергично поддержали инициированную снизу смену режимов, потому что нам не нравились свергнутые правительства или мы считали их политику неудобной для нас. Каким бы ни был организующий принцип века, это уже не защита демократии против тех, кто считает ее препятствием для политической ориентации.

Мало кто предвидел, что башня деривативов и кредитных свопов, построенная на Уолл-стрит, внезапно обрушится. Выяснилось, что банки, слишком крупные, чтобы потерпеть крах, примерно в равных пропорциях накапливали прибыли и риск недобросовестности. Они по-прежнему этим занимаются, но «Вашингтонский консенсус», предполагавший невмешательство государства в экономику и некогда превозносившийся как олицетворение неопровержимой мудрости об алчности как движущей силе рынка, сегодня в значительной степени дискредитирован. Многие опасаются, что снижение уровня экономической активности и продолжающаяся инерция в странах с развитой экономикой знаменуют долгосрочную тенденцию, а не рецессию, из которой мы скоро выйдем.

Страх дефицита энергии сменился резким ростом добычи сланцевого газа и трудноизвлекаемых запасов нефти. Прибыль на вложенный капитал превышает прибыль от производства товаров и услуг, а при использовании сложного процента она превышает ее многократно. Карл Маркс был бы удовлетворен тем, что его предсказания сбываются, пусть и с опозданием.

Частный капитал накапливается быстрее темпов роста экономики. В результате в мире разрастаются новые плутократические касты. В Соединенных Штатах и некоторых других демократиях исчезновение социально-экономического консенсуса и компромисса затрудняет принятие демократических решений и парализует финансовую политику, вследствие чего восстановление экономики оказывается в зависимости от манипуляций центральных банков с валютными курсами.

И мировые организации, и индустриальные демократии серьезно недорабатывают в области управления. Доверие правительству и масштаб участия в политической жизни – на самом низком уровне в истории. Тем временем авторитарные режимы, такие как Китай, уверенно и эффективно реагируют на стоящие перед ними социально-экономические вызовы.

После окончания холодной войны большинство надеялось, что провинциализм и местничество уступят место глобализации. Вместо этого главными движущими силами в мире стали религиозное и национальное самоопределение, которые дают о себе знать не на глобальном, а на региональном уровне. Западная интервенция на Ближнем Востоке выводит на мировую арену реакционных фанатиков, которые оправдывают свою деятельность необходимостью противостоять агрессивному Западу. Наше упование на применение силы в ущерб другим инструментам государственного управления, включая дипломатическое увещание, создает благодатную почву для этих экстремистов.

Военная мощь, какой бы неотразимой она ни была, регулярно терпит крах в преобразовании политической экономики или изменении принципов построения иностранных обществ, против которых она применяется нами. Принудительная дипломатия, основанная на санкциях и подкрепленная военным превосходством, бесполезна. В последние месяцы эта дипломатия еще раз продемонстрировала несостоятельность в сравнении с гениальным использованием Россией флешмоба для захвата территории.

Сами того не желая, мы разожгли пожар религиозных войн в мире ислама. У нас нет другого ответа на этот пожар, кроме устранения предполагаемых врагов при помощи беспилотных летательных аппаратов. Это воспламеняет огонь ненависти среди друзей, родственников, соотечественников и единоверцев тех, кого убивают наши машины, и усиливает в них решимость отомстить. Если убийство роботом людей, таргетируемых посредством удаленного контроля, – наш ответ на вызов, тогда на какой именно вопрос мы отвечаем таким способом? Какой властью мы это делаем? Военные действия с помощью БПЛА – это напоминание, что международное право попрано и что мы не понимаем влияния новых технологий на нашу жизнь, или как защищать свои уязвимые места, которые эти технологии обнаруживают.

Все это говорит о том, что мир движется совсем не в ту сторону, куда нам хотелось бы. Нужно научиться ориентироваться в новой обстановке, если мы хотим проложить путь в океане неопределенности, в котором дрейфуем. Какие ветры и течения способны повлиять на наш маршрут? Куда мы движемся? Нам не удалось предсказать настоящее. Какое же предстоит будущее?

Стоит обсудить шесть ключевых факторов: 1) переход прежде централизованной глобальной силы в разные регионы мира; 2) рост национализма; 3) формирование нового экономического центра в Азии; 4) способ разрешения споров, который мы используем; 5) разрушительное действие кибертехнологий; и 6) реакцию Соединенных Штатов на эти и другие дестабилизирующие факторы. На счастье или беду, с учетом глобального превосходства и силы США реакции Вашингтона на тенденции и события оказывают большое влияние на их конечный итог. Американцы постепенно осознают, что Провидение не дало нам права вечно управлять мировым порядком, но это осознание приходит очень медленно и болезненно.

Неопределенность ситуации – реальный вызов для государственных деятелей и долгосрочных инвесторов. В условиях нарастающего хаоса и сумбура чего нам следует ожидать?

Эрозия и фрагментация

Начнем с признания происходящей в настоящее время разбалансировки мирового управления. Организация Объединенных Наций и Международный валютный фонд закрепили привилегии победителей во Второй мировой войне, но не отражают мировую и региональную силу и влияние восходящих звезд современной геополитики. Только этот фактор уже лишает их легитимности. Снижающаяся способность Вашингтона доминировать в этих организациях и, как следствие, его разочарование в них и склонность игнорировать также снижают дееспособность институтов.

Американцы были главными авторами Устава ООН и защитниками мирового порядка, зиждущегося на четких правилах. Но сами Соединенные Штаты давно освободили себя от ограничений международного права, которое они стремятся навязывать другим. Наглядными иллюстрациями стали вторжение в Гренаду (1983) и в Панаму (1989). В 1998 и 1999 гг. США обошли ООН и с помощью НАТО развязали войну с целью отделить Косово от Сербии. В этом они преуспели, хотя стабилизировать статус Косово как нового независимого государства им не удалось. Вашингтон пренебрег мнением Совета Безопасности ООН в 2003 г., когда вторгся в Ирак и оккупировал страну. Некоторые были шокированы этими примерами пренебрежения великой державой ООН тех самых правил, соблюдение которых она должна была гарантировать. Для других, включая Владимира Путина, эти действия стали источником вдохновения.

В результате сегодня трудно доказать, что международное право способно оградить от злоупотреблений со стороны более сильной иностранной державы. Грузины, ливийцы, сирийцы и украинцы не могут положиться на международное право. Оно не защищает палестинцев. И никто ни разу не сослался на него как на надежную защиту от неспровоцированного нападения на Иран.

По мере того как тает вера в способность мирового сообщества сдерживать агрессию и реагировать на нее, а ограничения закона исчезают, военное сдерживание снова представляется единственным надежным оплотом против нападения более сильных противников. Когда потенциальный агрессор является ядерной державой – например, Соединенные Штаты, Россия или Израиль – и в прошлом не раз нападал на страны с безъядерным статусом, другие государства приходят к выводу, что самое надежное сдерживающее средство – это ядерное оружие. Открытое и наглое пренебрежение нормами права порождает демонстративное неповиновение со стороны тех, кому грозит опасность, и воспламеняет националистические страсти.

Сегодня повсюду мы видим усиление национализма и религиозного фанатизма; вместе с ними пышным цветом цветут ксенофобия, торговые войны, политическая паранойя, протекционизм, ханжеское подражание самым низменным явлениям в мировой геополитике. Общественность крупных держав относится все более подозрительно к намерениям других стран. Американцы, индийцы и японцы не доверяют Пекину. Китайцы и русские не доверяют Вашингтону. Никто не доверяет Исламабаду, Москве, Тегерану или Токио, и так далее.

Взаимное недоверие серьезно сказывается на способности принимать рациональные решения и идти на компромисс. Подозрительность влечет за собой альтернативные издержки. Сырьевой национализм препятствует разработке полезных ископаемых, углеводородного и другого сырья. Сегодня нельзя исходить из того, что сделка будет заключена просто потому, что она выгодна всем. Обеспокоенность возможной утечкой военных секретов не позволяет свободно обмениваться технологиями. Все это замедляет реализацию сравнительных преимуществ, осложняет взаимоотношения и сдерживает экономический рост.

Национализм, конечно, угрожает не только торговле и инвестициям. Теоретиков неизбежной войны между устоявшимися и восходящими державами сегодня можно услышать во многих ток-шоу. Это опасно уже потому, что, как заметил Джордж Кеннан, «велики шансы на то, что война, считающаяся неизбежной или даже вероятной, к которой к тому же серьезно готовятся, рано или поздно начнется».

В частности, КНР все напористее защищает свои ближние моря и острова, на которые претендует. Похоже, что Соединенные Штаты твердо намерены и дальше господствовать у берегов Китая и де-факто встают на сторону его соседей во всех территориальных спорах. Пекин и Вашингтон сегодня относятся друг к другу как к вероятному противнику. Некоторые усматривают в этом параллели с эпохой, предшествовавшей Первой мировой войне, когда интенсивное стратегическое соперничество сочеталось с благодушным неверием в саму возможность вооруженного конфликта.

Об ускоренной модернизации вооруженных сил и армий региональными державами и гонке вооружений можно судить по тому, что мировая торговля оружием растет на 14% в год. Военные расходы снижаются на Западе, но увеличиваются в других регионах, особенно в странах, которые считают Соединенные Штаты главной угрозой суверенитету и независимости. И все большее упование исключительно на военную силу для обеспечения безопасности чревато расползанием ядерных вооружений.

Разумной реакцией на наращивание оборонных бюджетов в бывших колониях Запада были бы крупные инвестиции в оборонную промышленность собственной страны. Рынок вооружений, похоже, и дальше будет расти быстрыми темпами. Другая менее узконаправленная, более вдумчивая и, похоже, более действенная реакция могла бы заключаться в наращивании усилий по оценке политических рисков и защите от них. Поскольку общее мнение таково, что мировой порядок, основанный на четких правилах, отступает, применение силы или запугивания для разрешения споров становится все более обыденным и вероятным, что делает тенденции и события менее предсказуемыми.

Неприятный урок, преподанный нам 11 сентября, заключается в том, что если Запад нанесет удар по своим бывшим колониям и протекторатам, местное население найдет способ отомстить. Террорист – это человек с обидой в душе и бомбой, хотя у него нет ВВС. На периферии все больше людей, обиженных на весь мир, которым нечего терять и которые изобретают новые способы изготовления бомб. Но в развивающихся странах постепенно появляются и военно-воздушные силы.

Эскалация политических рисков, неявно проявляющаяся в снижении эффективности институтов мирового управления, не ограничивается терроризмом и военно-политической сферой. Подумайте об МВФ и его роли в поддержании стабильного мирового монетарного порядка за счет организации торговых и инвестиционных потоков или спасения отдельных стран и правительств, терпящих финансовый крах. Сегодня фонд все менее и менее способен справляться с этими задачами.

В 2010 г. США отреагировали на требования усиливающихся держав предоставить им больше прав влиять на мировую монетарную политику и управлять финансовым кризисом, предложив сравнительно незначительные изменения в управлении МВФ. Но и эти реформы до сих пор не проведены из-за опасений, что они могут ослабить контроль Соединенных Штатов над МВФ.

Один из итогов – сведение на нет усилий международного сообщества по стабилизации таких мест, как Украина, и реформированию мировой валютной системы для снижения финансовых рисков. Другой итог – уменьшение того самого влияния США, которое противники реформы стремятся сохранить.

На недавней встрече в Вашингтоне члены МВФ твердо заявили, что нежелание Соединенных Штатов одобрить реформы 2010 г. вынудят их решать проблему обходным способом или подумать об альтернативе участия США в будущем принятии решений. Выполнят ли они свою угрозу – время покажет. От исхода этого противостояния зависит, как будет функционировать система международных резервов и финансового управления.

Без глубокой реформы международные организации, созданные после Второй мировой войны, обречены на жалкое существование, и их возможности останутся ограниченными. Это можно сказать не только об ООН или МВФ, но также и о ВТО (вспомните безуспешные переговоры о либерализации торговли в Дохе), о системе веб-адресов и доменных имен, из которых складывается киберпространство, об управлении безопасностью в интернете, о режимах контроля над вооружениями и нераспространением ядерного оружия, о помощи в развитии бедным странам и т.д. Во всех случаях многосторонние организации, процессы и регулирующие системы вытесняются субглобальными, региональными и государственными альтернативными регуляторами.

Мир находится в процессе разделения на блоки, коалиции и региональные порядки, учитывающие планы и интересы их членов, а не Соединенных Штатов, других внешних держав или мирового сообщества в целом. Эта тенденция проявляется почти повсеместно. Подумайте, например, о распаде большой Сирии, Ирака, о расчленении Украины, о хаосе в Сахеле и Центральной Африке и о возобновлении территориальных споров и пограничных стычек между Японией и Кореей, Японией и Китаем. Тем временем коалиции, образуемые по доброй воле, приходят на смену жестким альянсам времен холодной войны. Сегодня альянсы облегчают сотрудничество, но не обязывают к нему. Отсюда ненасытимая потребность союзников США в стратегическом обнадеживании и успокоении.

Новая разношерстная ось

Эта децентрализация делает еще менее предсказуемыми мировые события в экономике, политике и военной сфере. Неопределенность усиливается из-за того, что распад единого центра управления мировым хозяйством совпадает с формированием новой центральной оси мировой экономики в Индо-Тихоокеанском регионе. Впервые за два последних века наследники евро-американской эпохи Просвещения не задают тон в глобальной политической экономике и не контролируют ее. Мир ожидает, что теперь лидерство возьмут на себя азиатские державы, частично вестернизированные безотлагательными потребностями в модернизации. Но возьмут ли? Что если склоки между ними не позволят им взвалить на себя бремя лидерства, которому они предпочитают престиж?

Печально, что когда мировые лидеры каждый год приезжают в Нью-Йорк на открытие Генеральной ассамблеи ООН, никто из них больше не ждет от американского президента новых идей, смелых инициатив или лидерства. Все знают, что он использует трибуну ООН для обращения к своей домашней аудитории. Устав от американского запугивания и лицемерия, мир внимательно прислушивается к новым идеям из Китая, Индии и других восходящих держав о том, как отвечать на вызовы, с которыми сталкивается человечество. Правда, до сих пор мы не услышали от них чего-то принципиально нового или революционного.

Отчасти это объясняется тем, что азиатов сплачивает негодование по поводу доминирования Запада в прошлом, но разделяют непохожие языки, история, религиозные традиции, обычаи, а также политические и социально-экономические системы. Самые могущественные государства Азии (Китай, Индия, Япония, Корея, Пакистан, Россия, Вьетнам, Индонезия) – это стратегические соперники, которых история ожесточила настолько, что они напрочь лишены какого-либо сопереживания друг другу. Кроме того, у Индо-Тихоокеанского региона нет культурного родства, подобного греко-римскому наследию, иудео-христианской традиции или преданности власти закона, что отличает атлантическую цивилизацию. Попытка выявить какие-то общие «азиатские ценности» обычно ничего не дает, кроме расплывчатого определения с негативной коннотацией – «незападные люди». У азиатов нет общих планов или целей, но они оказывают все более заметное влияние на мировой порядок.

Ирония в том, что азиаты добились этого не за счет реализации каких-то «незападных» подходов, но благодаря стойкому отстаиванию понятий, которым они поначалу противились, но которые затем переняли у Запада чуть более 100 лет назад. Они стали страстными приверженцами идеи суверенного равенства государств – главного постулата вестфальского мироустройства. В частности, Китай и Индия всегда были в первых рядах решительных противников любого иностранного вмешательства во внутренние дела. Они последовательно против всякого ограничения суверенитета – например, под предлогом «гуманитарной интервенции». Это неприятие порой выходит им боком, поскольку мешает созданию региональных организаций, способных выступать арбитрами в территориальных и других спорах.

«Пять принципов мирного сосуществования» (или панч шила), сформулированные Китаем и Индией в 1954 г. и провозглашенные в качестве Азиатского консенсуса в Бандунге (1955), рассматривались как декларация неприсоединения во времена холодной войны, и это правильно. Но в более фундаментальном смысле они олицетворяли принятие Азией Вестфальской системы отношений между государствами. Как таковые эти принципы ознаменовали собой решительный отказ от прежних азиатских моделей регионального и мирового порядка, включая китайскую имперскую «данническую систему» и индо-османскую концепцию сюзеренитета или протектората в качестве альтернативы суверенного равенства стран. Сегодня азиаты даже не вспоминают об этих взглядах. О них можно услышать только от полемистов, стремящихся представить споры Пекина с соседями о морских границах непостижимыми восточными играми с нулевой суммой, требующими американского военного вмешательства.

Сегодня Индо-Тихоокеанский регион движется в трех разных направлениях.

Во-первых, происходит экономическая интеграция стран региона. Континентальный Китай, Гонконг, Макао и Тайвань становятся экономическим содружеством, процветание которого создает экономический порядок, с новым «большим Китаем» в центре этого образования. Индо-тихоокеанские цепочки поставок, деловые сети, транспортные узлы и финансовые связи все в большей степени концентрируются в городах Китая. Все больше дорог ведет в Пекин, Гонконг, Шанхай и Тайбей.

Перспективы заключения соглашения о паназиатском «Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве» (ВРЭП) к концу 2015 г. весьма радужны. Это партнерство объединит в единую зону свободной торговли Австралию, Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Новую Зеландию и десять стран – членов Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В зону войдут самые быстрорастущие экономики мира. На долю ее участников придется 46% населения мира и четвертая часть мировой экономики. Для сравнения – НАФТА и ЕС составляют пятую часть мировой экономики (на каждое из этих объединений) и, соответственно, 6 и 7% мирового населения.

Во-вторых, главный компонент региональной динамики – реформирование. Япония экспериментирует с радикальными методами оживления экономики. Китай приступил к очередному этапу фундаментальной перестройки и либерализации экономики, которая на сей раз включает серьезную реформу финансовых рынков. Индия стремится заново открыть рынок для иностранных инвестиций и осуществить реформы. Десять лет назад начальный этап либерализации привел к ускорению темпов роста экономики и наполнил ее патриотическим оптимизмом. В последнее время начальный импульс, который реформы дали индийской экономике, затухает. Индонезия в настоящий момент не слишком привлекательное место для иностранных инвестиций в силу коррупции и сырьевого национализма, но она пытается вернуть прежнюю динамику. Индо-Тихоокеанский регион перестраивается и готовится к славному будущему, в котором ему будет отведена еще более заметная роль, чем сегодня.

В-третьих, растущая военная мощь и политическое влияние Китая предсказуемо стимулируют создание коалиций, призванных уравновесить его влияние. Они также разделяют Азию на континентальную и прибрежную части. Соединенные Штаты поддерживают сопротивление японцев и филиппинцев китайскому натиску. Индия стремится наладить стратегическое партнерство с Японией. Корея, как обычно, где-то посередине. Страны АСЕАН сегодня разделены отношением к Китаю. Усиление КНР способствует экономической интеграции Индо-Тихоокеанского региона и одновременно раскалывает его политически.

Одна из главных причин политического раскола – споры по поводу границ. Разногласия о границе между Китаем и Индией возникли еще в эпоху британского империализма и в 1962 г. привели к войне между двумя странами. Споры относительно морских границ в акватории Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей начались более века тому назад.

Новое сегодня – способность разных претендентов на острова, скалы и рифы, таких как Китай, Япония, Малайзия, Филиппины и Вьетнам, поддерживать свои претензии с помощью военно-морских сил и береговой охраны, а также мобилизовывать национализм для придания легитимности своим действиям.

Отступление закона и дипломатии

Тревожит отсутствие очевидного механизма разрешения территориальных споров помимо войны. В Азии нет соглашений или структур, сопоставимых с имеющимися в Европе, где угроза военной конфронтации между Западом и Россией по поводу Украины была отведена обращением сторон к авторитету ОБСЕ.

В Европе и двух Америках обращение в арбитражные инстанции считается желательной альтернативой вооруженному конфликту. В азиатской разновидности вестфалианства, похоже, нет места для подобных механизмов. Япония отрицает само существование или возможность возникновения споров по поводу суверенитета над островами Сенкаку, которые нужно было разрешать в судебном порядке. Южная Корея занимает такую же бескомпромиссную позицию относительно притязаний Японии на остров Докдо. Китай не желает слышать о попытке Филиппин передать разрешение споров по поводу островов в Южно-Китайском море в арбитражный суд ООН.

Подобная жесткая позиция препятствует разрешению конфликтов посредством дипломатического диалога или ссылок на международное право. Из-за такого подхода конфликты тлеют годами и десятилетиями или разрешаются путем силовых или военных действий. Если азиаты планируют практиковать этот подход и экспортировать его в другие части мира, это будет шаг назад по сравнению с общепринятым консенсусом XX века, согласно которому суверенитет может и должен сдерживаться согласованными на международном уровне правилами и процедурами. Означает ли медленное ослабление доминирования Запада, что всеобщая приверженность власти закона также будет ослабевать?

Судя по тому, что сегодня происходит в киберпространстве, такое может случиться. Интернет быстро стал незаменимым механизмом торгового и культурного сотрудничества, технологических инноваций, корпоративной деятельности. Он также оказался ничейной территорией, где не действуют обычные законы, не защищены права человека на интеллектуальную и материальную собственность, а государственные и негосударственные игроки могут посягать на свободы человека. Интернет необходим для современной жизни, и в то же время он представляет все более серьезную угрозу.

С военной точки зрения киберпространство – новая область столкновения с вероятным противником. Господство в киберпространстве –

ключ к преимуществу в воздухе, на море и суше. Военные ведомства всего мира считают, что эта среда удобна для того, чтобы атаковать неприятеля, и в ней необходимо прикладывать немалые усилия для энергичного сдерживания вероятного противника.

И в космосе, и в киберпространстве желание Америки сохранить технологическое превосходство, а также потребность России чем-то компенсировать слабость традиционных вооружений сталкиваются с незаинтересованностью Китая во власти закона и его желанием эксплуатировать асимметричные средства ведения боевых действий для противодействия сильным сторонам американской военной машины. Итог – полное отсутствие усилий по разработке правил ведения боя и юридических сдержек при использовании военными киберпространства.

Stuxnet – израильско-американская кибератака против ядерных реакторов Ирана – стала первым подобным ударом. Кибервойна как минимум ставит такие же новые и сложные задачи, как те, которые возникают из-за возможности ядерного террора. Целые компании уже были уничтожены кибератаками. Но они могут уничтожать и страны.

Поразительно, что всего каких-то пять лет назад подобные вопросы вообще не возникали. Обстоятельства изменились намного сильнее, чем наше представление о мире, в котором мы живем. Мы страдаем от нехватки стратегического планирования, вследствие чего вылезаем из одного кризиса и тут же вползаем в другой, переходим от тактической реакции на один кризис к тактической реакции на другой кризис.

Подобное реагирование нередко включает санкции, всегда служащие первым прибежищем для политических фигляров. Санкции оказываются бесполезны, разве только как часть активного переговорного процесса и поиска компромиссов, но они сегодня вводятся как политически более корректная замена дипломатического диалога и переговоров. Однако подобные карательные меры никак не могут подменять дипломатию.

Санкции – конечно, удобный способ для политиков показать свое негодование, создать видимость каких-то действий и избежать разговоров об их личной ответственности за случившееся. Это перекладывание издержек, вызванных недееспособной внешней политикой, на плечи предприятий, компаний, рабочих и потребителей в стране, вводящей их, и в той, против которой они вводятся.

В современной глобальной экономике большинство санкций можно обойти. Добровольный уход одной страны с выгодного зарубежного рынка открывает новые возможности для бизнеса другой. Таким образом, санкции – пагубный, хотя и политически предсказуемый ответ на нежелательные события. Они показывают, почему инвесторы не могут позволить себе игнорировать внешнеполитические вопросы.

Долой стереотипы

Мы живем в такое время, в которое, как следует из прошлого опыта, непременно произойдет нечто сегодня невообразимое. Что бы это ни было, оглядываясь назад уже после свершившегося факта, событие нам будет казаться чем-то очевидным и неизбежным. Еще позже станет понятно, что оно предопределило еще более непредвиденные события, которые затем тоже будут казаться очевидными.

Добрая весть в том, что надвигающиеся явления, которые задним числом кажутся очевидными, часто можно выявить прежде чем они случатся. Надо просто поменьше обращать внимание на мнение аналитиков и гуру, иметь открытый ум и стараться замечать грядущие перемены. Неудачи разведки почти всегда становятся следствием нежелания замечать, принимать и понимать события, которые не вписываются в господствующие стереотипы или каноны политкорректности.

К сожалению, за редким исключением средства массовой информации в основном сообщают новости, не противоречащие устоявшимся стереотипам и национальным идеям. Наша пресса не публикует беспристрастные репортажи и аналитику, которая помогала бы предвидеть события, способные открыть новые возможности для предпринимательства и инвестиций во всем мире.

Правительства пытаются это сделать, но не понимают интересов бизнеса и часто оказываются в плену группового мышления. Вот почему возникла целая отрасль стратегического прогнозирования и постоянной оценки тенденций и событий за рубежом, и она быстро расширяется. Поскольку я сам этим не занимаюсь, для меня уместно и этично обратить ваше внимание на эти консалтинговые компании и призвать воспользоваться их услугами, поскольку в этом случае шансы на то, чтобы всегда быть в первых рядах, существенно повысятся.

Откровенно говоря, мир также был бы намного более предсказуемым, если бы Соединенные Штаты разработали связную стратегию для анализа изменений в мировом порядке, начавшихся после холодной войны. Попытки воспользоваться мнимыми преимуществами рушащегося статус-кво – это инвестиции в прошлое, а не в будущее. Альтернатива стратегии – постепенная корректировка внешней политики. На этом пути нас ожидают непредсказуемость и нестабильность, способные нанести большой ущерб.

За прошедшие 25 лет политические и экономические реалии изменились как на мировом, так и на региональном уровне. Можем ли мы позволить себе поддерживать сеть формальных альянсов без преобразований или еще больше ее расширять? В свое время она была создана, чтобы сдерживать враждебный Советский Союз и Китай, но будет ли она эффективна сегодня? СССР уже нет. Какова же цель нынешних оборонных обязательств США? Просто защищать другие страны от их ближайших соседей? Если это так, то оправдываются ли связанные с этим издержки и риски конкретными американскими интересами?

Стимулируют ли эти альянсы союзников самостоятельно заботиться о своей обороне и сохранять региональный баланс сил, чтобы защитить себя, или они поощряют их смотреть в сторону Вашингтона в надежде на то, что он решит за них эти задачи? Облегчают ли обязательства Соединенных Штатов в сфере коллективной обороны разрешение региональных споров или они замораживают их, увеличивая риск того, что американцы будут втянуты в войны независимо от того, заинтересованы они непосредственно в разрешении этого конфликта или нет?

Кому важнее контролировать моря, омывающие китайские берега: Китаю или Америке? Если это важнее Китаю, то можно ли назвать здравым и разумным подходом с нашей стороны попытку доказывать обратное?

Это вопросы, о которых американский политический истеблишмент не желает даже слышать, поскольку в настоящее время он не способен ответить на них. Но со временем, когда еще больше обострится необходимость правильно расставить приоритеты, пересмотр унаследованной стратегии станет неизбежным.

Подобно тому как изменение климата влечет за собой аномальную погоду, геополитические изменения сулят резкие колебания валютных курсов, более частые политические потрясения, возрождение существенных региональных различий в торговых и инвестиционных режимах и непрерывные проблемы согласования действий на мировой арене для решения глобальных вопросов. Велика опасность того, что трения могут привести к непреднамеренному конфликту и вражде между великими державами. Жизнь была проще и безопаснее сразу после так называемого «Большого взрыва свободного мира», охватившего весь земной шар, и Вашингтон в те годы руководил развитием событий. Плохая новость в том, что никто больше ни за что не отвечает. Нельзя винить за это только Соединенные Штаты. Хорошая новость: имеются исторические прецеденты длительного периода мира и стабильности при коллективном управлении балансом сил. Мы должны надеяться на то, что нынешняя неопределенность предвещает переход к другой эпохе.

Чез Фримен – президент Совета по ближневосточной политике (г. Вашингтон), председатель Projects International, в течение многих лет работал на ответственных должностях в Государственном департаменте США и Пентагоне, занимался проблемами Африки, Ближнего Востока, Китая, Южной Азии и европейской безопасности.

Федеральная комиссия США по международной торговле решила продлить действие антидемпинговых и компенсационных пошлин на импортируемые из Китая сварные напорные трубы из нержавеющей стали.

Антидемпинговые пошлины составляют 10,53-55,21%, антисубсидийные – 1,1-299,16%.

Ранее сообщалось, что Министерство коммерции КНР выразило несогласие с решением США о том, что экспортируемые из Китая солнечные батареи из кристаллического кремния субсидировались государством. Минкоммерции охарактеризовало действия американской стороны как злоупотребление защитными мерами в торговле.

Напомним, что Министерство торговли США пришло к выводу, что китайская продукция из кристаллического кремния для фотовольтажа чрезмерно субсидируется властями КНР. Это может привести к тому, что американская таможня начнет взимать дополнительные сборы на импорт этой продукции из Китая.

Окончательное заключение Минторга и Федеральной комиссия США по международной торговле будет вынесено осенью. Если они признают, что импорт данной продукции из Китая наносит существенный ущерб или представляет собой угрозу американским производителям, то будут введены антидемпинговые и антидотационные пошлины на китайские изделия.

В целом в настоящее время США взимают пошлины на китайские трубы, мешки из композитных материалов, стальные вешалки для одежды, а также на горячий листовой прокат из углеродистой стали, поставляемый из континентальной части Китая, Индии, Индонезии, Таиланда, Украины и Тайваня.

К концу 2013 г. в Китае было зарегистрировано 574 100 моряков. По данному показателю страна вышла на первое место в мире, сообщило Управление по морским делам Министерства транспорта КНР.

Наибольшее количество моряков Поднебесной сосредоточено в прибрежных провинциях Шаньдун, Чжэцзян и Цзянсу.

В настоящее время в стране действуют 80 мореходных учебных заведений, которые ежегодно выпускают более 21 000 специалистов. Китайские моряки работают также за границей. Так, в прошлом году за рубеж на работу отправились 120 000 специалистов из КНР. По данному показателю страна заняла второе место в мире.

Напомним, что в конце июня 2013 г. в Китае насчитывалось 650 000 моряков, которые выполняли 93% транспортных операций во внешней торговле страны. Примерно 100 000 китайских моряков по контрактам работали на тот момент на иностранных, сянганских, аомэньских и тайваньских судах. Рост этого показателя в последние годы составляет примерно 7 000 человек ежегодно.

Канадская Dorel Industries достигла соглашения с китайским производителем детской мебели и товаров для детей Lerado Group о приобретении одного из бизнес-подразделений Lerado, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Сумма сделки - $120 млн, ее завершение ожидается в 4 кв. 2014 г. Для Dorel Industries это первое приобретение производственных мощностей в азиатском регионе. По условиям сделки канадская компания получит четыре предприятия, три из которых расположены в Гонконге, одно — на Тайване. Основная продукция комбинатов — мебель и товары для подростков.

Продажи Dorel Industries оцениваются в $2,4 млрд в год, штат компании — около 6,4 тыс. сотрудников, производственные мощности расположены в 25 странах.

Безработица на острове Тайвань, который находится на юго-востоке Китая, к концу мая 2014 г. опустилась до самого низкого за последние шесть лет уровня – 3,85%. Об этом сообщило региональное статистическое управление.

В частности, безработица среди людей с высшим образованием сократилась до 4,7%. Всего в мае текущего года на Тайване насчитывалось 443 000 безработных. Это на 6 000 человек (0,06%) меньше, чем месяцем ранее. По итогам января-мая 2014 г., безработица на острове составила 3,98%. Показатель снизился на 0,16% по сравнению с уровнем за аналогичный период 2013 г.

Отметим, что средний уровень доходов населения Тайваня за январь-апрель 2014 г. достиг 52087 тайваньских долларов ($1734). Это ниже уровня 1998 г., когда данный показатель составлял 52810 тайваньских долларов.

Напомним, что к концу прошлого года в Поднебесной насчитывалось 769,77 млн работающих людей. Это на 2,73 млн человек больше, чем в конце 2012 г. Так, 31,4% работающих граждан было занято в сельском хозяйстве, 30,1% – в промышленности, 38,5% – в сфере услуг. В 2013 г. 268,94 млн крестьян КНР стали рабочими. Это на 6,33 млн больше, чем годом ранее.

По итогам 2013 г., безработица среди городских жителей Китая составила 4,1%. За весь прошлый год в стране были созданы 13,1 млн новых рабочих мест. При этом 5,66 млн граждан, ранее оказавшихся среди безработных, вновь устроились на работу.

По итогам мая 2014 г., объем экспортных заказов Тайваня составил $38,02 млрд. Это на 4,7% больше, чем в мае 2013 г., сообщил экономический департамент администрации острова.

Объем экспортных заказов на Тайване растет на протяжении 10 месяцев подряд.

По итогам января-мая текущего года, данный показатель достиг $181,64 млрд. Это на 4,4% ($7,61 млрд) больше, чем годом ранее.

Напомним, что по итогам января-февраля 2014 г., объем двусторонней торговли между континентальным Китаем и островом достиг $26,71 млрд. Это на 8,3% меньше, чем за аналогичный период 2013 г. На долю торговли между двумя берегами Тайваньского пролива пришлось 4,2% от общего объема внешней торговли материковой части Поднебесной. Так, поставки товаров из Китая на Тайвань в первые два месяца текущего года составили $5,61 млрд с приростом на 5,2% в годовом выражении, а с острова в обратную сторону – $21,1 млрд со снижением на 11,3%.

По итогам января-мая 2014 г., в экономику острова Тайвань влилось $141,56 млн китайских инвестиций. Данный показатель упал на 33,36% относительно уровня января-мая 2013 г.

Внешнеторговый оборот России и Китая в апреле 2014 г. (по данным китайской таможенной статистики) составил 7 374,40 млн. долл. (+0,2%), в том числе российский экспорт - 3 600,70 млн. долл. (-2,6%), импорт – 3 773,70 млн. долл.(+3,0%).

Пассивное сальдо торгового баланса в апреле составило 17,30 млн. долл. против положительного сальдо 34,91 млн. в апреле2013 г.

Товарооборот России с КНР в январе-апреле 2014 г. составил 29 055,98 млрд. долл. (+3,4%), в т.ч. экспорт России в КНР – 14 494,07 млрд. долл.(+2,8%), импорт из КНР – 14 561,91 млрд. долл. (+4,0 %).

Пассивное торговое сальдо за январь-апрель2014 г. составило 67,84 млн. долл. в тоже время в январе-апреле2013 г. положительное сальдо в торговле России и Китая составляло 29,48 млн. долл.

Россия в рейтинге 20 основных торговых партнеров Китая заняла 9 место.

По объемам внешней торговли с Китаем Россию опередили: США (168,04 млрд. долл., +5,2%), Япония (101,95 млрд. долл., +4,1%), Гонконг (103,49 млрд. долл., -31,3%), Р. Корея (92,10 млрд. долл.,+6,6%), Тайвань (58,97 млрд. долл., -16,7%), Германия (54,16 млрд. долл., +11,7%), Австралия (47,05 млрд. долл.,+14,1%), Малайзия (31,21 млрд. долл.,-7,9%).

Далее за Россией следуют: Бразилия (25,90 млрд. долл., +10,9%), Сингапур (23,95 млрд. долл.,-1,6%), Вьетнам (23,24 млрд. долл., +22,7%), Голландия (23,06 млрд. долл.,+5,8%), Индонезия (22,44 млрд. долл. +0,3%) и Таиланд (22,48 млрд. долл., -1,8%).

По итогам января- мая 2014 г., в экономику острова Тайвань влилось $141,56 млн китайских инвестиций. Данный показатель упал на 33,36% относительно уровня января-мая 2013 г., сообщил Комитет по рассмотрению инвестиций при экономическом департаменте администрации Тайваня.

В первые пять месяцев текущего года на острове утверждено 50 проектов с участием капиталовложений из материковой части Китая. Это на 10,71% меньше, чем годом ранее.

Начиная с 30 июня 2009 г., когда на остров начали поступать инвестиции из континентальной части КНР, на Тайване было утверждено в общей сложности 533 проекта с участием капиталовложений китайских предприятий в объеме свыше $1,006 млрд.

Отметим, что по итогам января-мая 2014 г., были утверждены 164 инвестиционных проекта тайваньских предприятий на территории материкового Китая. Это на 9,39% меньше, чем за первые пять месяцев прошлого года. Общий объем инвестиций, поступивших в китайскую экономику с Тайваня, превысил $4,28 млрд. Это на 1,76% меньше, чем годом ранее.

Специальный административный района Сянган (Гонконг) возглавил пятерку крупнейших инвесторов в экономику материкового Китая. За регионом следуют Тайвань, Сингапур, Республика Корея и Япония.

По итогам января-мая 2014 г., страны и регионы, вошедшие в первую десятку инвесторов в китайскую экономику, потратили на эти цели $46,08 млрд. Это на 5% больше, чем годом ранее. В частности, объем капиталовложений Южной Кореи вырос на 87,9% в годовом выражении, Великобритании – на 62,2%. В то же время инвестиции из Японии соктились на 42,2%, из США – на 9,3%, из стран Европейского Союза – на 22,1%, из государств АСЕАН – на 22,3%.

Самый большой объем зарубежных капиталовложений поступил за первые пять месяцев текущего года в центральные районы Поднебесной – на 16,7% больше, чем за январь-май 2013 г. Приток инвестиций в восточные районы Китая увеличился на 2,2% в годовом выражении, а в западные – снизился на 7,3%.

Ранее сообщалось, что по итогам мая 2014 г., объем фактически освоенных в Китае иностранных инвестиций составил $8,6 млрд. Это на 6,7% меньше, чем в мае 2013 г. При этом по итогам января-мая 2014 г., в КНР объем фактически освоенных зарубежных капиталовложений, за исключением инвестиций в финансовый сектор, составил $48,9 млрд. Это на 2,8% больше, чем годом ранее.

В металлургическом секторе без перемен

Мировое производство стали в мае 2014 г.

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ По данным World Steel Association (WSA), мировое производство стали (без учета стран АСЕАН и некоторых азиатских и африканских государств, не подающих свои статистические данные в эту международную организацию) в мае 2014 года составило 141,2 млн. т, что на 2,2% больше, чем в тот же месяц прошлого года. При этом, среднедневной объем выплавки стали остался в мае на том же уровне, что и в апреле, – 4,55 млн. т, чуть меньше рекордных 4,57 млн. т в марте.

По оценкам WSA, степень загрузки мощностей в мировой металлургической отрасли составила в мае 78,5%, незначительно уступив апрельским 78,7% и мартовским 79,0%. Таким образом, несмотря на избыток предложения стальной продукции на мировом рынке объем производства в последние месяцы практически не меняется. О ликвидации избыточных мощностей речь пока не идет.

Всего за первые пять месяцев текущего года в мире было выплавлено 684,2 млн. т стали, на 3,9% больше, чем в тот же период годом ранее. Темпы роста постепенно снижаются (по итогам января-апреля было 4,0%), но очень медленно. Кроме того, прежние контрасты в мировой металлургической отрасли понемногу ослабевают. Так, если в прошлом году практически весь прирост обеспечивал Китай, тогда как в «остальном мире» производство стагнировало, то теперь расширение выпуска наблюдается практически повсеместно. Из крупных производителей стали ощутимый спад (более чем на 2%) по итогам января-мая продемонстрировали только Украина, Турция и Тайвань. Причем, во всех трех случаях спад на внутреннем рынке стали совпал у них с ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры для национальных металлургов.

В Китае производство стали в первые пять месяцев текущего года составило 342,5 млн. т, на 5,6% или 18,1 млн. т больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, пожалуй, впервые почти половина прироста была обеспечена за счет увеличения экспорта. На внутреннем рынке спрос на прокат в стране остается относительно низким, особенно, в строительной отрасли. Из-за этого многие производители испытывают проблемы со сбытом, а цены близки к минимальным уровням за последние четыре с лишним года. Тем не менее, уменьшение себестоимости вследствие падения цен на сырье пока позволяет китайским металлургам поддерживать избыточные объемы производства несмотря на все усилия правительства, направленные на ликвидацию избыточных мощностей.

Второе место в мире по абсолютному приросту выплавки стали по сравнению с январем-маем прошлого года занимает Корея, где, впрочем, сказывается, по большей части, эффект низкой базы. Как раз в начале прошлого года производство в стране сократилось из-за проведения капитальных ремонтов крупных доменных печей. При этом, обстановка на корейском рынке стали остается сложной, а местные компании вынуждены, как и их китайские коллеги, наращивать экспорт.

В Индии темпы роста, составившие 2,5% по итогам января-апреля, опять уменьшились до 1,9%. В мае ситуация на внутреннем рынке мало отличалась от той, что была в предыдущем месяце, но вот объемы экспорта индийской стали сократились вследствие спада на основных рынках и ужесточения конкуренции со стороны дешевой китайской продукции.

Из ближневосточных стран быстро наращивают выпуск Катар, Саудовская Аравия и Иран, в то время как турецкие компании были вынуждены сбавить обороты. Из-за дороговизны сырья некоторые мини-заводы в Турции более активно используют покупные полуфабрикаты, кроме того, спрос на продукцию турецких металлургических компаний сократился в последнее время как внутри страны, так и за рубежом.

США пока идут с незначительным превышением прошлогоднего графика (на 0,7%), а вот европейские металлурги продолжают наращивать выпуск, хотя и не такими высокими темпами, как ранее. В январе-мае в 28 странами ЕС было выплавлено 73,3 млн. т стали, на 5,3% больше, чем годом ранее. Наибольший прирост, как и ранее, демонстрируют Германия, Италия и Великобритания, а спад по итогам пяти месяцев был зафиксирован только в Словакии и Румынии.

Благодаря незначительному расширению объемов производства в мае российская металлургическая отрасль вернулась на прошлогодний уровень. При этом, июнь обещает выход в «плюс». Несколько улучшили свои показатели и украинские металлурги. По данным СМИ, война в стране пока никак не затронула сталелитейные предприятия. Впрочем, отставание от прошлогоднего графика составляет у украинских производителей все те же 1 млн. т, как и по итогам января-апреля.

Объемы выплавки стали в мире традиционно достигают наивысших показателей во втором квартале, дальше на рынке начинается летний спад деловой активности. Однако в любом случае отрасль, скорее всего, завершит первое полугодие с заметным превышением по сравнению с тем же периодом 2013 года.

По итогам мая 2014 г., объем фактически освоенных в Китае иностранных инвестиций составил $8,6 млрд. Это на 6,7% меньше, чем в мае 2013 г., сообщило Министерство коммерции КНР.

При этом по итогам января-мая 2014 г., в Поднебесной объем фактически освоенных зарубежных капиталовложений, за исключением инвестиций в финансовый сектор, составил $48,9 млрд. Это на 2,8% больше, чем годом ранее. В частности, за первые пять месяцев текущего года в стране на 19,5% в годовом выражении выросли освоенные иностранные инвестиции в сфере услуг. На их долю пришлось 56,2% от общего объема фактически освоенных зарубежных капиталовложений в КНР – $27,5 млрд. Приток инвестиций из других стран в сферу сельского, лесного, животноводческого и рыбного хозяйства достиг $ 500 млн. Это на 2,7% больше, чем за январь-май 2013 г. В то же время в обрабатывающую промышленность Китая привлечено $17,4 млрд. Это на 16,5% меньше, чем годом ранее.

Среди крупнейших зарубежных инвесторов Поднебесной – специальный административный район Сянган (Гонконг), Тайвань, Сингапур, Республика Корея и Япония.

Кластерный запуск с пусковой базы "Ясный"

19 июня 2014 года в 19:11:17 UTC (23:11:17 мск) из ШПУ N 13 площадки N 370 пусковой базы "Ясный" на территории позиционного района "Домбровский" в Оренбургской области боевыми расчетами РВСН по заказу ЗАО "Космотрас" выполнен пуск ракеты-носителя "Днепр" (15А18).

Пуск успешный.

Основной полезной нагрузкой ракеты являлись испанский КА Deimos-2 и казахстанский КА KazEOSat-2.

КА ДЗЗ метрового разрешения Deimos-2 изготовлен южнокорейской компанией Satrec Initiative (SATRECI) по заказу испанской компании Deimos Imaging Inc. Он будет вести съёмку Земли в пахрометрическом и мультиспектральном диапазонах для коммерческих пользователей во всём мире Его масса около 300 кг.

КА ДЗЗ среднего разрешения "Казеосат-2" [KazEOSat-2 (англ. Kazakhstan Earth Observation Satellite-2); иное наименование DZZ-MP (русскоязычное наименование в написании латинскими буквами - Distantionnoe Zondirovanie Zemli - Medium Resolution); прежнее наименование MRES (Medium Resolution Earth Observation Satellite] изготовлен британской компанией Surrey Satellite Technology Limited (SSTL) по заказу казахстанской компании "Казахстан Гарыш Сапары" (казах. ?аза?стан ?арыш Сапары). Предназначен для мультиспектральной съёмки Земли с разрешением 6,75 метра в интересах сельского хозяйства и землепользования, а также для контроля за природными ресурсами и стихийными бедствиями Его масса 177 кг.

Помимо этих спутников на околоземную орбиту выведены еще 35 космических аппаратов.

КА "ТаблетСат-Аврора" [англ. TabletSat-Aurora] изготовлен российской компанией "Спутникс" (англ. Sputnix) и предназначен для проведения технических экспериментов и получения оптических изображений земной поверхности с разрешением 15 м. Полученные данные планируется принимать на широкую наземную сеть станций приема спутниковой информации ИТЦ "Сканекс", использовать в коммерческих, научных, образовательных, экологических проектах . Масса спутника 25 кг.

КА SaudiSat-4 изготовлен специалистами саудоаравийского Института космических исследований (англ. Space Research Institute) в Научно-исследовательском центре имени короля Абдель-азиза (ангд. King Abdulaziz City for Science & Technology, KACST). Предназначен ля исследования процессов накопления электрических зарядов на поверхности приборов самого космического аппарата. Его масса 100 кг.

Японские КА Hodoyoshi-3 и Hodoyoshi-4 предназначены для и предназначен для проведения технических экспериментов и изучения природных ресурсов. Изготовлены специалистами Токийского университета (англ. University of Tokyo) и Ассоциации по изучению проблем создания космических систем следующего поколения (англ. Next gEneration Space system Technology Research Association, NESTRA). Аппараты оснащены самыми совершенными системами хранения и передачи данных. На Hodoyoshi -4 установлена ионная микродвигательная установка, работающая на ксеноне, а также передатчик данных X-диапазона. Масса спутников 58 и 64 кг соответственно.

Телекоммуникационные КА AprizeSat-9 и AprizeSat-10 изготовлены американской компанией SpaceQuest по заказу аргентинского оператора связи Aprize. Предназначены для передачи и получения небольших пакетов данных со стационарных и мобильных станций и отслеживания координат судов в морских акваториях. Масса каждого спутника 14 кг. На орбите они должны функционировать 5 лет.

Итальянский КА UniSat-6 [University Satellite-6] изготовлен группой GAUSS [акроним от Astrodynamic Group of University "La Sapienza"]. Предназначен для испытаний созданного заказчиком оборудования в условиях открытого космоса. Масса аппарата 26 кг.

UniSat-6 также предназначен для вывода на орбиту четырех микроспутников формата CubeSat (TigriSat, AeroCubes-6, AntelSat, Lemur-1).

Итало-иракский КА Tigrisat создан в Римском университете "Ла Сапиеза" (итал. La Sapienza University of Rome). Предназначен для изучения природных ресурсов Земли. Его масса 3 кг.

КА AeroCube-6 создан специалистами американской компании Aerospace Corporation и предназначен для проведения технических экспериментов. Его масса 1 кг.

КА ANTELSAT [Administracion Nacional de Telecomunicaciones Satellite] разработан и изготовлен в уругвайском Республиканском университете инженерных технологий (порт. Facultad de Ingenieria de la Universidad de la Republica, FING) с участием специалистов Национальной администрации по телекоммуникациям Уругвая (англ. Administracion Nacional de Telecomunicaciones, ANTEL). Предназначен для проведения технических экспериментов. Масса аппарата 2 кг.

Американский КА Lemur-1 создан в компании NanoSatisfi Inc. Предназначен для проведения технических экспериментов и изучения природных ресурсов Земли. Его масса 4 кг.

Канадские астрономические КА BRITE-CA-1 [BRITE (BRIght-star Target Explorer)-Toronto; CanX (Canadian Advanced Nanospace eXperiment)-3E] и BRITE-CA-2 [BRITE-Monreal; CanX-3F] изготовлены специалистами Института космических исследований Университета в Торонто. Предназначены для изучения фундаментальных проблем астрофизики. Аппараты будут улавливать спектральный свет ярких звёзд. Программа научных исследований разработана профессором Энтони Моффатом (англ. Anthony Moffat). Масса каждого из спутников 7 кг.

Пять пусковых контейнеров QuadPack будут использоваться для выведения 22 спутников типа CubeSat производства восьми стран мира.

КА BugSat [Tita] изготовлен аргентинской компанией Satellogic S.A. и предназначен для проведения технических экспериментов и изучения природных ресурсов. Его масса 22 кг.

Два бельгийских КА - QB50P1 и QB50P2 - предназначены для изучения термосферы и проведения технических экспериментов. Изготовлены в ISIS (Institute for Science and International Security) по заказу Института Кармана (англ. von Karman Institute). Масса каждого из спутников 2 кг.

Бразильский научный КА NanoSatC-Br-1 изготовлен специалистами Юго-Восточного регионального центра космических исследований (англ. Southern Regional Space Research Center) Института космических исследований (порт. Instituto de Pesquisas Espaciais, INPE) Бразилии совместно со специалистами Лаборатории космической науки (англ. Space Science Laboratory) Федерального университета в Санта-Мария (англ. Federal University of Santa Maria). Его масса 1 кг.

КА "Ресурс-М1" и "Ресурс-М2" изготовлены специалистами американской компании Canopus System US и российской компании "Даурия Аэроспейс" (англ. Dauria Aerospace). Предназначены для наблюдения за поверхностью Земли.

Одиннадцать КА ДЗЗ серии Flock-1c [Flock-1c.1 Flock-1c.11] принадлежат американской компании Planet Labs [прежнее название Cosmogia Inc.]/ Масса каждого из аппаратов около 5 кг.

КА DTUSat-2 (Danmarks Tekniske Universitet Satellite-2) изготовлен преподавателями и студентами Датского технического университета. Предназначен для проведения технологических экспериментов и реализации образовательных программ. Его масса 1 кг.

Израильский научный КА Duchifat-1 изготовлен аспирантами Космической лаборатории Научного центра Херзлия (англ. Space Laboratory of the Herzliya Science Centre). Предназначен для изучения магнитосферы Земли. Его масса 1 кг.

Сингапурский КА POPSAT-HIP-1 изготовлен компанией Microspace Rapid Pte Ltd. Предназначен для проведения технических экспериментов. Его масса 3 кг.

КА PACE (Platform for Attitude Control Experiments) предназначен для проведения технических экспериментов. Изготовлен в тайваньском Национальном университете Чен Куна (англ. National Cheng Kung University). Его масса 2 кг.