Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Что нужно Африке?

Александра Архангельская, Йен Тэйлор

Александра Архангельская - ведущий научный сотрудник НИУ ВШЭ; научный сотрудник Центра исследований Юга Африки Института Африки РАН; член Национального комитета по исследованию БРИКС; Исполнительный секретарь и член "Форум а-диалог Россия– Южная Африка"

Йен Тэйлор - Профессор международных отношений и африканистики университета Сент-Эндрюс; Профессор Китайского Народного университета; Профессор Университета Стелленбош, Южная Африка; Почетный профессор Института Африки РАН; Почетный профессор Чжэцзянского педагогического университета, Китай; Приглашенный исследователь университета науки и технологии Мбабара, Уганда

Резюме Быстрый экономический рост, продемонстрированный странами Африки в последнее время, позволил говорить о «подъеме» и отойти от прежней риторики «безнадежного континента».

Аннотация

Быстрый экономический рост, продемонстрированный странами Африки в последнее время, позволил говорить о «подъеме» и отойти от прежней риторики «безнадежного континента». В связи с этим у глобальных акторов появились возможности и желание влиять на развитие африканских рынков, продвигать свои бренды, участвовать в формировании целых отраслей, потребительских предпочтений и устанавливать долгосрочные деловые отношения . Тем не менее, быстрый рост отнюдь не означает успешную реализацию политических реформ и улучшение структуры управления. Африканские экономики по-прежнему сильно зависят от торговли энергоресурсами, а в мировой экономической и финансовой системе, Африка остается слабым партнером. Кроме того в настоящее время только 4 % африканцев имеют доход, превышающий $ 10 в день. Таким образом, ключевым остается вопрос , каким образом африканские лидеры могут использовать открывающиеся перед ними возможности на благо рядового гражданина. До сих пор единственным «решением» являлась «диверсификация зависимости» от других стран, которую вряд ли можно назвать перспективным проектом развития континента. Сегодня по своей структуре экономический рост Африки нельзя назвать ни инклюзивным, ни устойчивым. То, что нужно Африке – это отказ от теории сравнительного преимущества и разработка модели развития, основанной на развитии производства несырьевых товаров.

До недавнего времени многие считали Африку «безнадежным континентом» ( The Economist, 13 мая 2000 г.), территорией, которая якобы «находится в отрыве от международной системы на краю ойкумены» (Bayart, 2000: 217). В центре внимания исследований об Африке находится вопрос о том, почему этот континент находится в состоянии «перманентного кризиса», а его жители живут в условиях конфликта, бедности, страдают от болезней и преступности. Продолжая эту логическую цепочку, можно было бы прийти к выводу, что в Африке имеют место только гуманитарные катастрофы, а каких-либо существенных политических процессов не происходит.

Однако под влиянием процесса глобализации многие исторически сложившиеся мнения приходится пересматривать. Несмотря на то, что с 1990-х гг. мировая общественность постоянно выступает за коренное изменение системы глобального управления, краеугольным камнем которой является Организация Объединенных Наций, созданный на основе результатов Второй мировой войны миропорядок остается незыблемым. Это во многом объясняется позицией ведущих держав, в особенности западных стран, которые, в случае изменения расклада сил в международных организациях, утратили бы то влияние, которое получили по результатам Второй мировой войны. Наиболее активно за такие перемены выступают некоторые развивающиеся страны. В современном мире становится все сложнее игнорировать их требования. Таким образом, необходимость реформирования системы глобального управления ощущается все более остро.

По мере роста политического и экономического влияния на международной арене таких стран как Россия и Китай, а также таких быстроразвивающихся стран как Бразилия и Индия, наблюдается снижение эффективности задействованных в глобальном управлении международных организаций, в которых Запад играет несоразмерно более важную роль, чем другие не менее могущественные страны. Одним из последствий этих изменений стала активизация деятельности этих новых мировых держав в Африке.

Благодаря высоким темпам экономического роста, отношение к Африке в последнее время кардинально изменилось. Теперь ее считают «восходящей звездой» (The Economist, 3 декабря 2011 г.). Став чем-то вроде «духа времени» в определенных кругах, это мнение нашло свое отражение в журнале Time, который 3 декабря 2012 вышел под заголовком «Подъем Африки». Некоторые обозреватели теперь утверждают, что «час Африки настал» (Severino and Ray, 2001), а также что теперь «очередь за Африкой» (Miguel, 2009). «Африка переживает стадию подъема» (Rotberg, 2013), а «экономическое развитие положило конец эпохе мрака» (Clarke, 2012), благодаря чему Африка теперь «занимает лидирующие позиции» (Radelet, 2010). Нас даже уверяют, что «Африка станет новой Азией» (French, 2012: 3) за счет «африканского экономического чуда» (Young, 2012). Доходит даже до утверждений, что «в XXI-м господствовать будет Африка» (African Business, January 2013: 16). Опубликованные ранее исследования о политических и экономических проблемах в Африке теперь отвергнуты за их «афропессимизм», на смену которому пришел оптимистический взгляд на новую Африку, которую также называют «последним формирующимся рынком» (Matean, 2012). На обложке опубликованной недавно книги об «африканском экономическом скачке» изображен супергерой наподобие Супермена (см. Robertson, 2012). Все это говорит о том, что «время Африки пришло» (Ernst and Young, 2011).

Повышение качества государственного управления как средство раскрытия потенциала?

В этой связи можно услышать утверждения, что по всей Африке качество государственного управления растет. Появление таких заявлений можно объяснить стремлением обнадежить «нервных» инвесторов. В качестве показательного примера можно привести слова экономиста Renaissance Capital Ивонн Мханго, которая отметила: «Власти [африканских стран] проводят очень правильную политику, которая позволила существенно улучшить макроэкономическую ситуацию, обеспечить низкий уровень государственного долга и инфляции, что в совокупности стало залогом экономического роста». При этом в число сторонников такой точки зрения входят не только сотрудники инвестиционных компаний. Недавно президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф сказала, что «через десять лет быстроменяющаяся Африка вступит в индустриальную эпоху».

Экономический подъем наблюдается по всему континенту. В 27 из 30 наиболее экономически развитых странах Африки темпы экономического роста ускорились после 2000 г. Этому способствовали все отрасли экономики, включая добывающую промышленность, финансовый сектор, розничную торговлю, сельское хозяйство, транспорт и телекоммуникации. На добычу полезных ископаемых с 2000 по 2008 г. приходилось всего 24% ВВП Африки. Этот скачок в экономическом развитии континента стал результатом повышения политической и макроэкономической стабильности, а также проведения микроэкономических реформ. В будущем, залогом экономического развития региона может стать повышение уровня интеграции в мировую экономику. Спрос на сырье постоянно растет, и природные богатства Африки все более востребованы на мировом рынке, участники которого готовы дорого платить за полезные ископаемые и возможность сотрудничать с местными добывающими компаниями. Одновременно, Африканским странам теперь легче получить доступ к рынкам международного капитала. Так, иностранные капиталовложения в Африку выросли с 15 млрд долларов в 2000 г. до 87 млрд долларов в 2007 г (McKinsey, 2010). Экономический рост в Африке открывает перед бизнесом новые возможности, однако, международные компании не всегда готовы воспользоваться ими. По оценкам Глобального института McKinsey (MGI), совокупная выручка компаний, работающих в сегментах B2C (бизнес для потребителя), сельском хозяйстве, занимающихся добычей полезных ископаемых и развитием инфраструктуры, может достигнуть в 2020 г. 2,6 триллионов долларов в год, что на целый триллион больше, чем сейчас.

Сейчас коэффициент окупаемости инвестиций в Африке гораздо выше, чем в каком-либо другом развивающемся регионе. Инвестирование в африканские рынки на раннем этапе их развития дает возможность влиять на их развитие, продвигать свои бренды, участвовать в формировании целых отраслей, потребительских предпочтений и устанавливать долгосрочные деловые отношения. Таким образом, компании могут сыграть важную роль в развитии Африки будущего. Долгосрочному росту в Африке также может способствовать рост городского населения. В настоящее время 40% африканского населения живет в городах, что соответствует аналогичному показателю в Китае. При этом процент городского населения продолжает расти. По прогнозам, количество домохозяйств, обладающих дискреционным доходом, вырастет на 50% в течение следующих десяти лет и достигнет 128 млн, а к 2030 совокупная покупательная способность жителей 18 крупнейших городов континента может достигнуть 1,3 триллиона долларов (Доклад Глобального института McKisney, 2010 г.).

В то же время, доступные эмпирические данные по экономическому росту и политике скорее подтверждают гипотезу о том, что проводившиеся на протяжении последних двадцати лет политические реформы мало повлияли на темпы и устойчивость экономического развития стран Африки южнее Сахары. Скорее причиной наблюдавшегося во второй половине 2000-х гг. стремительного экономического подъема стали рост цен на сырье, снижение долговой нагрузки и урегулирование ряда локальных конфликтов. В этом можно убедиться, сопоставив данные Всемирного банка по годовому росту ВВП (в местных валютах с округленным уровнем доходов) с Индексом цен на сырьевые товары. А согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) в последнее десятилетия наблюдалось уменьшение количества конфликтов в Африке. В 1999 г. в страны Африке южнее Сахары переживали 11 конфликтов, к 2009 г. их число сократилось до 4[1].

Показатели экономического роста стран Африки южнее Сахары превысили уровень 1996 г. в 2004-2008 гг., что совпадает со всплеском спроса на сырьевые ресурсы в Индии и Китае (а также других развивающихся экономиках), о чем свидетельствует Индекс цен на сырьевые товары. Что касается энергоресурсов, опасения о снижении запасов нефти, ожидание достижения «пика добычи нефти», сохранение нестабильности на Ближнем Востоке и спекуляции на нефтяных биржах привели к росту цен, которые достигли максимальных значений в 2008 г. (однако, затем произошел спад в результате крупнейшей за последние сто лет рецессии на ключевых рынках). Такая характеристика экономического развития Африки существенно отличается от заявлений Goldman Sachs, Renaissance Capital и других инвестиционных компаний, которые настаивают на том, что экономический рост стал результатом проведения «исключительно правильной» политики. Эта позиция легла в основу докладов различных международных организаций, которые объясняют «возрождение экономики» Африки тем, что континент смог восстановиться после мирового кризиса быстрее других регионов. Такая точка зрения в целом правильна, однако, необходимо понимать, что наблюдавшийся на протяжении последнего десятилетия в Африке экономический рост происходил на фоне роста мировой экономики, опережая среднемировые показатели всего на один процент. Это конечно, существенный, но далеко не фантастический результат.

В ходе обсуждения темы «подъема Африки» появилось невероятное утверждение о том, что на средний класс в Африке якобы уже приходится более трети населения континента. Оказывается, что этот показатель относится к примерной доле населения (по весьма сомнительным статистическим данным), у которого расход на душу населения составляет от двух до четырех долларов в день. То есть планка принадлежности к среднему классу была установлена чрезвычайно низко. Получение такого результата позволило Африканскому банку развития также заявить, что континент находится на пороге великих свершений, что худшее позади и т.д. На самом деле, лишь у 4% жителей Африки ежедневный доход превышает 10 долларов.

Тема неизбежности возрождения Африки поднималась неоднократно. Например, за четырнадцать лет до публикации журналом Time в конце 2012 года статьи о «Подъеме Африки», а именно 30 марта 1998 г., в этом же издании вышел номер под ровно таким же заголовком. Тогда журнал писал, что «надежду можно считать самым дефицитным ресурсом Африки, однако, несмотря на царящее на континенте отчаяние, сейчас настрой там куда более оптимистичный, чем в прошлые десятилетия». Как говорится, сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня. Приведем выдержки из ряда докладов Всемирного банка.

Из доклада Всемирного банка 1981 г. «Ускоренное развитие Африки южнее Сахары» (с. 133): «Сочетание политических мер с иностранной помощью станет залогом развития континента и повышения доходов его населения в ближайшем будущем». Из доклада Всемирного банка 1984 г. «Обеспечение устойчивого развития в Африке южнее Сахары» (с. 2): «Этот оптимизм обусловлен недавним опытом Африки…, где некоторые страны проводят политические и институциональные реформы».

Из доклада Всемирного банка 1986 г. «Рост финансирования с поправкой на рост в Африке южнее Сахары» (с. 15): «Уже достигнуты ощутимые успехи. В особенности за последние два года в ряде стран происходят гораздо более основательные перемены, чем когда бы то ни было раньше». Из доклада Всемирного банка 1989 г. «Африка южнее Сахары: от кризиса к устойчивому росту» (с. 35): «С середины 1980-х гг. в Африке произошли существенные перемены в том, что касается государственной политики и функционирования экономики». Из доклада Всемирного банка 1994 г. «Адаптирующаяся Африка» (с. 3): «Африканские страны многого достигли в политической сфере и восстановлении темпов экономического роста». Из доклада Всемирного банка 2000 г. «Займет ли Африка доминирующее положение в XXI веке?»: «С середины 1990-х годов появились первые признаки того, что улучшение качества управления хозяйственной деятельностью начало приносить плоды». Из доклада Всемирного банка 2002 г. «Показатели развития Африки»: «Африканские лидеры… осознали необходимость повышения эффективности проводимой ими политики, что нашло отражение в Новом партнерстве для развития Африки».

В 2008 г. утверждалось, что Африка достигла «переломного момента», а в 2011 г. было высказано мнение, что континент находится «на пороге … экономического подъема, прямо как Китай 30 лет назад».

Поворотный момент или торг за новый статус?

Современный виток всплеска интереса к Африке, по всей видимости, обусловлен активизацией стран, которые раньше не уделяли этому континенту особого внимания. Появления в 2009 г. такой организации как БРИКС, объединяющей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, вызвало оживленные споры о влиянии этой организации на политические, экономические и даже социальные аспекты происходящих в мире изменений. Экономический потенциал стран БРИКС огромен: в них проживает 43% мирового населения, тогда как по территории они занимают чуть более четверти суши. На страны БРИКС приходится 21% мирового ВВП, а их совокупные резервы составляют около 3 триллионов долларов.

На фоне необходимости решения насущных проблем и преодоления общих угроз и трудностей набирает популярность идея многосторонней дипломатии, а необходимость принятия ведущими державами решений с учетом потребностей других стран становится все более очевидной. В свете последних событий, включая дестабилизацию мировой экономики, неэффективность существующей архитектуры глобального управления, не способной централизовано решать все проблемы, становится все более очевидной. Мир все больше осознает необходимость деидеологизации международных отношений, в связи с чем укрепление основ мирового правопорядка стало жизненной необходимостью.

Высокие темпы экономического роста в Африке необходимо рассматривать в контексте повышения значимости некоторых «развивающихся стран» в мировой политике и экономике. Интерес этих «новых» сил к Африке привел к повышению значимости континента в глазах стратегов так называемых «традиционных» партнеров (как правило, бывших колониальных метрополий). Как отметил один французский министр, «благодаря китайцам, мы осознали, что Африка – не континент непрекращающихся кризисов и нищеты, а регион с 800 миллионами потребителей». Хотя этот комментарий относился к укреплению Китаем своих позиций в Африке, его можно рассматривать и в контексте изменения структуры экономических и политических связей региона с внешним миром. Африка оказалась в центре «процесса трансформации системы международных отношений и изменения баланса между традиционными и новыми силами», в силу чего теперь континент играет более важную роль в международных делах.

В настоящее время позиции Африки «как никогда сильны», поскольку к укреплению своих позиций на континенте стремится так много разных сил. Расширение круга партнеров и их разнообразие может открыть перед Африкой «замечательные возможности», «поскольку выходящие на африканский рынок страны привносят основной капитал, делятся опытом в сфере развития, предоставляют товары и технологии, а также создают условия для торговли и обмена знаниями». Налаживание торговли с быстроразвивающимися странами и получение от них инвестиций может привести к утрате странами Севера доминирующих экономических позиций в Африке и тем самым «усилить переговорные позиции [африканских] стран, которые получат возможность извлекать из своей деятельности максимальную пользу».

Со времен раздела африканского континента европейскими империалистическими державами прошли многие десятилетия, и вот теперь Африка снова стала ареной борьбы за природные и стратегические ресурсы. Очередной виток этой гонки можно было бы назвать новой битвой за Африку. Соединенные Штаты расширяют свое влияние в Африке посредством АФРИКОМа (Африканское командование вооружённых сил США), официальными целями которого являются борьба с терроризмом и обеспечение стабильности, тогда как стремление США обеспечить себя необходимыми ресурсами замалчивается. Однако США – далеко не единственная страна, стремящаяся усилить свои позиции в Африке. В течение последних десяти лет Китай не только догнал, но и обогнал почти вдвое США по объему торговли с Африкой. В развернувшейся таким образом битве за Африку используются не столько методы силового давления, сколько экономическая и гуманитарная помощь, беспроцентные займы, торговые преференции, а также инвестиции в инфраструктурные проекты от развитых и быстроразвивающихся стран, стремящихся усилить свои позиции в регионе. Индия, Бразилия и Россия стремятся включиться в определение настоящего и будущего Африки, тогда как такие бывшие империалистические державы как Франция пытаются сохранить хоть какое-нибудь влияние на свои бывшие колонии.

Место крупнейшего торгового партнера Африки занял Китай, объем торговли с которым в 2013 году составлял 200 млрд долларов (120 млрд фунтов), в два раза превысив товарооборот с Соединенными Штатами, которые также уступают по этому показателю Европе. В Африку переехали более миллиона китайских мигрантов. Это говорит о многом. Началось все с ненасытного спроса со стороны Китая на природные богатства Африки, продолжилось переездом на континент большого количества китайцев для строительства необходимой для добычи и транспортировки полезных ископаемых промышленной и транспортной инфраструктуры и вылилось в значительный рост взаимной торговли различными товарами и услугами.

Но пока Африка остается более слабым партнером. Слабость позиций Африки объясняется зависимым положением континента в системе международных отношений и исторически сложившейся роли Африки в глобальной капиталистической экономике. Однако эта «историческая зависимость должна стать стимулом к действию», которое должно быть обусловлено изменениями системы международных отношений и происходящими в Африке политическими процессами. Этому может способствовать ускорение экономического роста и диверсификация международных связей континента. В то же время, есть и существенные препятствия на этом пути. На африканских производителей приходится лишь малая доля мирового рынка. Так, на экспорт товаров легкой и тяжелой промышленности из стран южнее Сахары приходится всего 0,9% и 0,3% мирового экспорта соответственно. Рост экспорта из Африки за последние больше чем десять лет во многом происходил за счет добывающих отраслей, что является не столько стимулом, сколько препятствием для развития. Ведь, например, стремительный подъем в странах Азии был как раз результатом увеличения количества производителей и наращивания ими экспорта. Африке до этого далеко.

К углублению сотрудничества с Африкой теперь стремятся как страны севера, так и юга. Это повышает значимость местных элит, которые решают, кому предоставлять доступ на рынок, а кому нет. В этом есть как положительные, так и отрицательные моменты. В каждой отдельной стране, в зависимости от ее отношений с внешними партнерами, ситуация может складываться по-разному. Заинтересованность таких объединений как БРИКС в содействии развитию Африки неочевидна. Хотя позиции Африки в настоящее время как никогда сильны, остается неясным, как лидерам африканских стран воспользоваться этим влиянием на благо обычных людей. Ответ на этот вопрос пока не найден. По данным проведенного недавно опроса «Афробарометр», несмотря на стабильные темпы роста ВВП на протяжении последнего десятилетия и непрекращающиеся заявления о «подъеме Африки», «восприятие ситуации обычными африканцами и международным сообществом сильно разнятся». По мнению большинства респондентов (53%), экономическая ситуация в их странах «удовлетворительная» или «очень плохая». При этом, всего только треть участников опроса (31%) отметили улучшение экономической ситуации за последний год, тогда как 38% заявили, что ситуация ухудшилась. Примечательно, что в том, что касается оценки деятельности политической элиты своих стран, «африканцы поставили своим властям неудовлетворительные оценки за экономическую политику (56% назвали ее «удовлетворительной» или «очень плохой»), действия, направленные на улучшение качества жизни малообеспеченных слоев населения считают «удовлетворительными» или «очень плохими» (69%), создание рабочих мест (71%), а снижение разрыва уровня доходов (76%)» (Hofmeyr, 2014). Таким образом, общественное мнение не разделяет пользующуюся популярностью среди государственных деятелей и международных инвесторов идею о «подъеме Африки».

Главным вопросом при обсуждении роли БРИКС в Африке и возможного влияния этих отношений на развитие континента является степень самостоятельности Африки, которая зависит от ряда конъюнктурных факторов. При рассмотрении взаимодействия каждой из стран БРИКС с африканским континентом этот аспект нельзя упускать из виду.

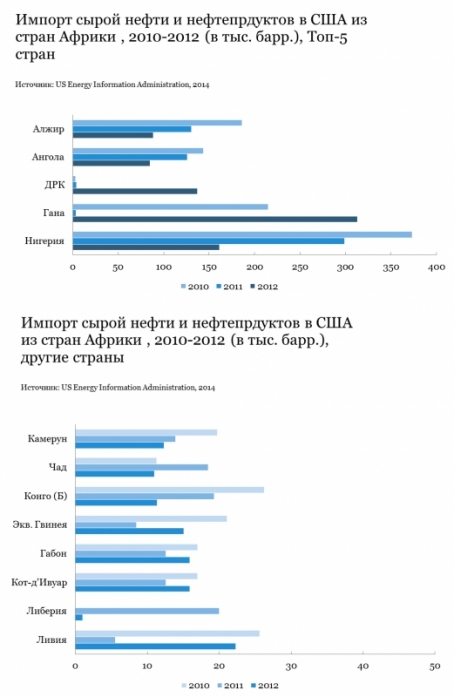

В структуре торговли быстроразвивающихся стран с Африкой нет ничего исключительного. В целом, она сопоставима с отношениями континента с ведущими капиталистическими державами по модели «малой колониальной открытой экономики», которая сложилась еще в эпоху капитализма. Доминирующую роль в торговле между странами БРИКС и Африкой играет сырьевой экспорт. Африка является основным поставщиком природных ресурсов для Китая, Индии и Бразилии. Так, 70% африканского экспорта в Китай приходится на минеральное топливо, а в Индии и Бразилии аналогичный показатель достигает 80% и 85% соответственно. При этом на поставки ископаемого топлива из Африки в США приходится 83% от экспорта по этому направлению. Казалось бы, африканские страны могли бы заняться структурными реформами за счет притока доходов наподобие стран Ближнего Востока, существенно повысивших уровень жизни своего населения. Однако такой вариант развития событий представляется маловероятным.

Кто правит балом? – Нефть и газ

На протяжении последних двух десятилетий в Африке наблюдался беспрецедентный всплеск инвестиций в нефтегазовый сектор. В последние пятнадцать лет, в то время как международные компании потеряли доступ к ближневосточным месторождениям или предпочитают не инвестировать в них, в Африке им предложили гораздо более благоприятные условия доступа к нефтяным месторождениям. Так, континент привлек инвестиции таких ведущих компаний как ExxonMobil и Shell, которые оказались очень заинтересованы в разработке огромных и практически нетронутых месторождений, в особенности в Гвинейском заливе и Северной Африке. Кроме того, Африка располагает самыми крупными запасами легкой малосернистой нефти, которая пользуется большой популярностью среди нефтеперерабатывающих компаний развитых стран. 83% нефтедобычи приходится на месторождения с объемом добычи свыше 100 млн баррелей.

При этом, происходящие в мире изменения могут привести к парадоксальной ситуации: на фоне снижения экспорта в западные страны (в особенности, в Соединенные Штаты), зависимость Африки от энергоресурсов может вырасти. За последние несколько лет прогнозы по нефтедобыче и запасам нефти в США постоянно пересматривались в связи с началом добычи так называемой легкой нефти плотных коллекторов (LTO) из плотной устойчивой породы, включая сланцевые бассейны (в связи с чем LTO нередко называют сланцевой нефтью). В настоящее время вопрос о перспективах сланцевой нефти и ее влиянии на спрос и предложение на нефтяном рынке находятся в центре внимания отрасли. Нефтяные компании стали добывать нетрадиционные углеводороды и смогли ввести в коммерческий оборот ряд крупных и недостаточно разработанных нефтяных и газовых месторождений. К таким проектам относятся добыча сланцевой нефти в США, разработка нефтеносных песков в Канаде, высоковязкой нефти в Венесуэле, а также добыча нефти из подсолевых пластов в Бразилии. В результате, опасения неминуемого снижения добычи нефти (теория «пика добычи нефти»), которое бы привело к дефициту нефти, росту котировок и, возможно, «нефтяным войнам», утратили свою актуальность. Сейчас можно с большой долей уверенности утверждать, что благодаря «энергетической революции» добычи энергоносителей из нетрадиционных ресурсов будет достаточно, чтобы удовлетворить мировой спрос. Теперь в центре внимания находится вопрос о том, насколько скоро и по какой цене будут добываться такие энергоносители.

По прогнозу Министерства энергетики США, добыча сырой нефти и других жидких углеводородов в 2014 г. достигнет в среднем 11,4 млн баррелей в день, что сопоставимо с объемом добычи в Саудовской Аравии, где в 2013 г. он составлял 11,6 млн баррелей в день. По некоторым прогнозам добыча нефти в США может достигнуть 13 -15 млн баррелей к 2020 г. По оценкам Международного энергетического агентства (2012 г.), Соединенные Штаты могут даже опередить Саудовскую Аравию как крупнейшего производителя нефти в мире. Однако нельзя забывать, что добыча нефти в Саудовской Аравии обходится гораздо дешевле, чем извлечение сланцевой нефти, которая должна стоить не менее 70 долларов за баррель для обеспечения самоокупаемости (как правило, уровень самоокупаемости для сланцевой нефти находится на уровне 40-60 долларов за баррель). В любом случае, важно понимать, что на нефтяном рынке США произошли существенные перемены, которые обернуться значительными последствиями для Африки (как и для всего мира). Соединенные Штаты будут покрывать текущий и будущий спрос на нефть внутренними ресурсами, что неизбежно выльется в снижение импорта из традиционных нефтедобывающих стран. Это уже привело к резким переменам на международном рынке.

Так, перед проблемой необходимости поиска альтернативных рынков сбыта оказалась Нигерия, которой, в результате, пришлось пойти на снижение цен. На фоне низкого спроса в начале 2013 г. Нигерия была вынуждена реализовать ряд поставок ниже официальной цены, теряя на каждом нефтегрузе по 380 000 долларов. «В результате беспрецедентного роста запасов газа в США, они перестали быть рынком сбыта для газа из Нигерии». Наращивая запасы газа, США смогли восстановить лидирующие позиции в нефтехимической отрасли, производстве удобрений и т.д., что негативно сказывается на перспективах развития таких отраслей в Нигерии.

Еще одним аспектом вышеупомянутых изменений является наличие тесной связи между властями конкретной страны и соответствующим нефтяным ведомством или компанией. Поскольку в каждой стране постоянно идет борьба за нефтяные доходы, контроль за их распределением, как правило, централизован. Это приводит как к «горизонтальной» конкуренции за доступ к нефтяным доходам, так и, что еще более важно, к борьбе между маргинальными и притесняемыми группами с коррумпированными иностранными бизнесменами, эгоцентричными политиками и сливками нефтяной отрасли. Такая борьба является отражением того факта, что в нефтедобывающих странах формирование классов обусловлено примитивным процессом накопления ресурсов. В такой системе крайне важно обладать политической властью, что сводит на нет любые стимулы или перспективы для демократизации отношений между государством и обществом. Такие черты присущи политической жизни в Нигерии, Анголе, Алжире, Южном Судане, Судане, Чаде, Габоне, Экваториальной Гвинее и многих других странах.

Что же нужно Африке?

С дискуссиями о «подъеме Африки» вышеприведенные рассуждения связаны следующим образом: снижение экспорта африканских стран в Северную Америку может привести к перестройке всего мирового нефтяного рынка. Такие изменения представляют большую угрозу для стран, получающих значительную часть своих доходов и валюты от экспорта нефти. Избежать негативных последствий снижения импорта африканской нефти в США можно было бы за счет переключения экспортных потоков на быстроразвивающиеся рынки, особенно на страны Азии (в особенности, Китай и Индию). Такой переход не лишен трудностей. Африканские производители легкой малосернистой нефти могут оказаться не в состоянии занять существенную долю азиатского рынка, поскольку местные нефтеперерабатывающие компании уже наладили переработку тяжелой нефти, которую они получают из стран ОПЕК Персидского залива. Однако другого пути, кроме азиатского, у африканских нефтяных компаний нет. В этой связи показательно заявление министра нефтяной промышленности Анголы Жозе Марии Ботельо де Васконселоса, который сказал: «Такие быстроразвивающиеся рынки как Индия и Китай продолжают расти, на них приходится большая часть экспорта из Анголы». Пока, меры, направленные на преодоление последствий «энергетической революции», сводятся к дальнейшему повышению зависимости от сырьевых ресурсов. Идея заключается в том, чтобы диверсифицировать рынки сбыта для снижения негативных последствий от происходящих на рынке перемен. Такую политику не назовешь ни состоятельной, ни проницательной.

Дело в том, что жить на ренту вместо реализации стратегии развития, как правило, чревато негативными последствиями. По крайней мере, об этом свидетельствует опыт африканских нефтяных стран. Более вероятной представляется ситуация, описанная Джулиусом Ньерере более тридцати лет назад. Он отметил: «по отношению к развитому миру все мы – зависимые, а не взаимозависимые страны. Наши экономики развивались как придаток промышленного севера и ориентированы на внешние рынки. Мы не играем решающей роли в определении собственного будущего». Главная проблема заключается в том, что «производство сырья на экспорт создает спрос в других отраслях, включая транспорт, строительство и сферу услуг, что несовместимо с задачей сбалансированного развития и приводит к вложению и без того небольших доходов от продажи сырья в сферы, которые не способствуют развитию других секторов экономики».

Африка должна переосмыслить свои стратегии, чтобы они в большей степени соответствовали целям устойчивого развития. «Для обеспечения устойчивого экономического роста Африке необходимо повысить свою производительность и конкурентоспособность за счет инвестиций в инфраструктуру, технологии, высшее образование и здравоохранение; диверсификации и повышения стоимости экспорта, развития производства и развития торговли. Все эти меры подразумевают сотрудничество всех заинтересованных сторон под руководством приверженных стратегии развития властей». Необходимо разработать новую концепцию экономического роста, которая бы включала структурные трансформации наподобие данного Саймоном Кузнецом определения экономического роста страны, под которым понимается «расширение возможностей в долгосрочной перспективе по обеспечению населения все более разнообразными экономическими благами, тем самым открывая перед страной новые возможности за счет развития технологических и сопутствующих институциональных и идеологических перемен» (1971)». Такое определение показывает полную несостоятельность восхваления высоких темпов экономического роста в Африке как какого-то поворотного события в истории континента.

На примере неафриканских стран было убедительно доказано, что изменение структуры экономики, то есть переход от менее к более эффективным секторам, является залогом экономического развития. Однако данных о структурных реформах в Африке пока недостаточно, поскольку большинство ее стран обрело независимость всего полвека назад.

Согласно докладу ЮНКТАД «Экономическое развитие в Африке в 2014 году», без диверсификации источников экономического роста, как с точки зрения спроса, так и предложения, устойчивый рост в Африке невозможен. В докладе говорится, что важным условием структурных перемен является наличие инвестиций, которые в средней и долгосрочной перспективе необходимы для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, снижения безработицы и уровня бедности. В этой связи огромное значени е имеют государственное управление, политические решения и функционирование государственных институтов в том, что касается привлечения и использования инвестиций. Важность этих аспектов связана с тем, что объемы инвестиций в Африке в настоящее время недостаточны для реализации государственных программ по развитию. На протяжении последнего десятилетия африканские страны показывали достаточно высокие темпы роста, однако, это не привело к снижению безработицы или снижению уровня бедности, поскольку главным источником экономического роста было потребление. По мнению авторов доклада ЮНКТАД, «основанная на потреблении стратегия роста должна сопровождаться наращиванием инвестиций, которые должны позволить развивать производство необходимых товаров, снизить вероятность несбалансированности счета текущих операций в будущем и диверсифицировать источники роста как с точки зрения спроса, так и предложения».

Таким образом, по своей структуре экономический рост Африки нельзя назвать ни инклюзивным, ни устойчивым. «Тому есть ряд причин. Во-первых, экономический рост в африканских странах в значительной степени обусловлен наличием у них природных ресурсов. При этом большинство этих богатств, будь то энергоносители, рудные и нерудные ископаемые, являются невозобновляемыми ресурсами, которые очень быстро расходуются, что впоследствии не может не сказаться на темпах и устойчивости роста. Кроме того, сырьевой характер экономики создает большие трудности для африканских политиков, поскольку ценам на сырье присуща высокая волатильность и зависимость от колебаний спроса на мировом рынке. Нестабильность сырьевых цен негативно сказывается на инвестициях и затрудняет макроэкономическое планирование». Вдобавок, «высокая зависимость от сырьевых доходов ведет к росту коррупции», в результате чего по всему континенту могут распространиться вотчинные порядки государственного управления.

Отправной точкой любых действий должно стать проведение объективного анализа политической и экономической ситуации в Африке. Речь идет о предпринимаемых изнутр и мерах по обеспечению самоподдерживающегося развития. Дело в том, что «пространство для маневра, которым обладают африканские страны, определяется раскладом сил и соотношением интересов на международной арене». В этой связи необходимо подробно проанализировать взаимодействие общества и государства в каждой стране Африки, включая положительные и негативные аспекты влияния извне. За счет этого можно избежать «сведения проблемы к вопросу о свободе действий» и «структурного пессимизма». Результаты «будут зависеть от текущих и будущих схваток: социальных конфликтов (порабощенные классы против господствующих классов) со всеми возможными политическими последствиями, а также международных конфликтов между ведущими объединениями государств. Единый сценарий развития ситуации спрогнозировать невозможно. Возможны варианты». Учитывая глобальный характер капитализма, действовать нужно как на национальном, так и международном уровнях. В этой связи, гражданское общество Африки должно осознать наличие противоречия между курсом на поддержку режима свободной международной торговли и стремлением изменить правила, по которым функционирует эта система, для обеспечения большего равенства. Вместо этого прогрессивным силам Африки следует требовать подчинения внешних отношений логике внутреннего развития, а также, чтобы национальное развитие не было обусловлено потребностями мирового капитала. Такая позиция подразумевает отказ от теории сравнительного преимущества и разработку модели развития, основанную на развитии производства несырьевых товаров.

В идеале, появление в Африке таких «новых» внешних сил как БРИКС открывает перед континентом большие возможности. Рост конкуренции за природные ресурсы Африки приводит к снижению операционных издержек и может сделать товары и услуги более доступными для африканцев. Во-вторых, заинтересованность этих новых сил в африканских рынках может способствовать их развитию. Например, благоприятное влияние на континент может оказать строительство инфраструктурных объектов Китаем и другими странами. Ведь без необходимой инфраструктуры странам Африки никогда не удастся применить на практике научные достижения, технологии и инновации в целях развития.

Африка может играть более активную роль в определении своего будущего за счет роста поступлений от сырьевого экспорта, выхода на новые рынки и использования новых финансовых механизмов. Однако само собой это не произойдет. Хотя ситуация в разных странах не одинакова, в целом текущий прогноз не обнадеживает. В очень немногих странах Африки элита имеет (или будет иметь) возможность выделять часть доходов от сырьевого экспорта на цели долгосрочного развития. Это не значит, что у Африки нет будущего. Речь идет о том, чтобы показать несостоятельность идеи о «подъеме Африки».

Вряд ли стоит доказывать, что расширение круга стран, от которых зависят африканские страны, бесперспективно, даже если не подвергать сомнению идею о том, что страны БРИКС могут каким-то образом повлиять на исторически сложившиеся отношения Африки со странами севера. То есть Африке не стоить уповать на БРИКС, если африканские политики не готовы встать на путь структурных реформ и добиваться серьезных, глубинных перемен. Вопрос не столько в том, будет ли Африка самостоятельно определять свое будущее, сколько в том, что африканцы должны контролировать природные ресурсы континента, использовать их для борьбы с неравенством и содействовать устойчивому развитию.

Внешние условия явно не способствуют развитию, поскольку ВТО, опираясь на множество соглашений, препятствует проведению странами промышленной политики, благодаря которой развитые страны некогда добились таких высоких результатов. В результате, ведущие капиталистические державы сохранят свои доминирующие позиции в мире, а страны БРИКС явно стремятся войти в их ряды. Получается что-то вроде современной версии «отбрасывания лестницы» по Фридриху Листу. Соответственно, обеспечение «подъема» активизацией добычи ископаемых и расширением круга партнеров при росте неравенства и безработицы и продолжении промышленного упадка никак не укладывается в концепцию «подъема Африки». Не существует героя, который бы пришел извне, чтобы спасти Африку. Страны БРИКС такой роли не сыграют. «Национальное освобождение происходит только тогда, когда внутренние производительные силы обретают полную свободу от любых видов иностранного господства». Понимание этого должно стать отправной точкой для определения потребностей Африки и обеспечения ее подлинного подъема.

Библиография

Bayart, J-F. (2000) ‘Africa in the World: A History of Extraversion’, African Affairs, 99.

Clarke, D. (2012) Africa’s Future: Darkness to Destiny: How the Past is Shaping Africa’s Economic Evolution New York: Profile Books.

Ernst and Young (2011) It’s Time for Africa: Ernst & Young’s 2011 Africa Attractiveness Survey London: Ernst and Young.

French, H. (2012) ‘The Next Asia Is Africa: Inside the Continent’s Rapid Economic Growth’, Atlantic Monthly, May 21.

Hofmeyr, J. (2014) Africa Rising? Popular Dissatisfaction with Economic manage ment Despite a Decade of Growth Cape Town: Afrobarometer.

Matean, D. (2012) Africa: The Ultimate Frontier Market: A Guide to the Business and Investment Opportunities in Emerging Africa Petersfield: Harriman House Publishing.

McKinsey Global Institute (2010) Lions on the Move: The Progress and Potential of African Economies London: McKinsey and Company. http://www.mckinsey.com/insights/africa/lions_on_the_move

Miguel, E. (2009) Africa’s Turn? Cambridge, MA: MIT Press.

Radelet, S. (2010) Emerging Africa: How 17 Countries are Leading the Way Washington DC: Center for Global Development.

Robertson, C. (2012) The Fastest Billion: The Story Behind Africa’s Economic Revolution London: Renaissance Capital.

Severino, J-M. and Ray, O. (2001) Africa’s Moment Cambridge: Polity Press.

US Energy Information Administration (2014) U.S. Imports by Country of Origin http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_move_impcus_a2_nus_ep00_im0_mbbl_m.htm

Young, A. (2012) ‘The African Growth Miracle’, Journal of Political Economy, vol. 120, no. 4.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publication/

[1] Figures from Stockholm International Peace Research Institute SIPRI Yearbook 2000 Stockholm: SIPRI, 2000 and Stockholm International Peace Research Institute SIPRI Yearbook 2010 Stockholm: SIPRI, 2010

Организация экономического сотрудничества и развития завершила работу по внесению изменений в Руководство ОЭСР по трансфертному ценообразованию для транснациональных компаний и налоговых администраций.

В публичных обсуждениях изменений приняли участие представители крупнейших компаний, профессиональных объединений, налоговых органов стран-членов ОЭСР, а также России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. ФНС России в ОЭСР представлял начальник отдела Управления трансфертного ценообразования Р.М. Раджабов.

Проект изменений в Руководство ОЭСР предполагает полную замену или фундаментальные изменения в Главы I, II, VI, VII, VIII Руководства.

В Главе I ключевое изменение связано с усилением значения доктрины «существа над формой» («substance over form» concept) при определении фактических обстоятельств совершения сделки для целей трансфертного ценообразования. Так, отправной точкой для анализа сделки остается договор. Тем не менее, основой для определения рыночного уровня цен для целей налогообложения являются фактические обстоятельства совершения сделки, фактическое распределение рисков между участниками сделки, а не условия, предусмотренные договором.

Если на основании проведенного функционального и риск-анализа фактические обстоятельства сделки не соответствуют условиям договора или условия сделки являются неприемлемыми между независимыми лицами, налоговый орган может переквалифицировать сделку для целей налогообложения.

Основные изменения в Главу II Руководства коснулись метода распределения прибыли и метода сопоставимых рыночных цен в сделках с сырьевыми товарами.

В части сделок с сырьевыми товарами изменения предполагают прямое указание на допустимость применения рыночных котировок, а также корректировок для приведения условий контролируемых сделок и котировок к сопоставимому виду. При этом корректировки могут приводить как к увеличению, так и уменьшению величины котировок.

Изменения в Главу VI Руководства ОЭСР коснулись сделок с нематериальными активами. Ключевое изменение связано с использованием концепции «экономического собственника» нематериального актива. В проекте изменений в Руководство ОЭСР поясняется, что наличие права собственности на нематериальные активы не предполагает автоматического распределения прибыли от использования данных нематериальных активов в пользу формального собственника активов. Доход от использования или передачи нематериального актива между взаимозависимыми лицами должен распределяться в пользу компании, выполняющей функции по разработке, развитию, поддержке, защите и использованию нематериальных активов.

Отдельное внимание в Главах I и VI Руководства ОЭСР уделяется компаниям, через которые проходят финансовые внутригрупповые потоки без существенного функционального наполнения (cash-box companies). В проекте изменений подчеркивается, что вознаграждение подобных компаний должно быть минимальным и может быть основано на безрисковой ставке за предоставляемое финансирование (risk-free return).

Ожидается, что итоговая редакция Руководства ОЭСР будет представлена на встрече министров финансов стран G20 8 октября 2015 года.

Вместе с тем в 2015-2017 годах продолжится работа по совершенствованию положений Руководства ОЭСР в части метода распределения прибыли, финансовых сделок, распределения прибыли в пользу постоянного представительства, внедрение положений по оценке объектов нематериальных активов, стоимость которых в момент совершения сделки определить затруднительно (Hard to Value Intangibles).

Офисная бумага «Снегурочка» Монди СЛПК в пятый раз стала победителем конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми»

Офисная бумага «Снегурочка» производства Монди СЛПК стала лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Коми», а бумага офсетная улучшенного качества получила звание дипломанта. Итоги конкурса были подведены 29 июня на заседании Региональной комиссии по качеству.

Теперь «Снегурочка» вместе с другими лауреатами представит Коми в финале Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России» 2015 года.

- Мы ориентируемся на потребительский спрос, и при выборе продуктов Монди СЛПК покупатели делают ставку на качество. Поэтому, в первую очередь, мы стараемся удерживать эту планку на высоте. Я горжусь, что наша бумага в очередной раз подтвердила высокие показатели качества, что делает ее еще более конкурентоспособной на рынке, – сказал генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер.

Награждение лауреатов и дипломантов конкурсов «Лучшие товары и услуги Республики Коми», «100 лучших товаров России» состоится 18 ноября 2015 года, в рамках Всемирного дня качества.

Офисная бумага «Снегурочка» - ведущий бренд российского рынка офисной бумаги, который производится на комбинате Mondi в Сыктывкаре уже 15 лет. Она становилась лауреатом и дипломантом конкурса «Лучшие товары и услуги РК» в 2001, 2007, 2011, 2013 гг.

По результатам последнего бренд-трекинга, проведенного исследовательским агентством ROMIR в мае этого года, бренд «Снегурочка» был признан одним из самых узнаваемых брендов.

***

Справка о компании

Монди СЛПК

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper (Немелованные высококачественные бумаги Группы Монди). Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаг, также производит газетную бумагу, картон для плоских слоев гофрированного картона «топ-лайнер» и товарную целлюлозу «KOMICELL». Самый известный бренд компании – офисная бумага «Снегурочка».

О Группе Mondi

Мы – Mondi. IN TOUCH EVERY DAY (КАЖДЫЙ ДЕНЬ С ВАМИ).

Mondi – международная группа по производству упаковочных материалов и бумаги, на производственных объектах которой в более чем 30 странах работают около 25 000 сотрудников. Наши ключевые предприятия сосредоточены в Центральной Европе, России, Северной Америке и Южной Африке. Мы производим свыше 100 000 индивидуальных решений для заказчиков и конечных потребителей, разработанных на основе более 100 упаковочных и бумажных изделий. В 2014 году доходы Mondi составили 6,4 миллиардов евро, а доход на вложенный капитал (ROCE) – 17,2%.

Группа Mondi представлена на всех этапах изготовления упаковочных материалов и бумаги – от управления лесами и производства целлюлозы, бумаги и композитных пластиков до разработки эффективных и инновационных промышленных и потребительских упаковок. Наши инновационные технологии и изделия используются во многих конечных продуктах, включая компоненты для санитарно-гигиенических изделий, дой-паки, сверхпрочные мешки для цемента, «умные» коробки для розничных товаров и офисную бумагу. Наши ключевые клиенты работают в отраслях, производящих автомобили, бытовую химию и средства личной гигиены, медицинские и фармацевтические товары, продукты питания и напитки, средства ухода за домашними животными, строительные материалы, товары для офисов и типографий, упаковку и изделия из бумаги, а также химикаты.

Акции Mondi размещены на двух фондовых биржах: Mondi Limited котируется на Йоханнесбургской фондовой бирже (первичный листинг), а акции Mondi plc размещены на Лондонской фондовой бирже (премиальный листинг), под тикерами MND и MNDI соответственно.

Мы убеждены, что устойчивое развитие является краеугольным камнем коммерческого успеха компании. Для нас устойчивое развитие - не просто слова, а неотъемлемая часть нашей деятельности. Акции Mondi включены в британские и европейские индексы социально-ответственных инвестиций FTSE4Good Index Series (с 2008 года), а также в индекс SRI социально-ответственных инвестиций Йоханнесбургской фондовой биржи (с 2007 года).

Из-за снижения спроса на бумагу Sappi Fine Paper North America в июле 2015 г. временно, сроком на одну неделю, остановит производство на комбинате в американском Клокее (шт. Миннесота), об этом сообщает Duluth News Tribune.

Процедуре временного увольнения будут подвергнуты 250 сотрудников предприятия. По словам руководства компании, остановка производства никак не повлияет на поставки мелованной бумаги заказчикам.

8 июля 2015 года в г. Женеве (Швейцария) в рамках Седьмой Конференции ООН состоялся Круглый стол, посвященный роли конкуренции в фармацевтическом секторе и ее выгоде для потребителей. О результатах работы Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по развитию конкуренции в этом секторе рассказала представитель ведомства Анна Позднякова.

Вопросы развития конкуренции и борьбы с антиконкурентными практиками на фармацевтическом рынке являются одними из важнейших для российского конкурентного ведомства. У ФАС России, в отличие от «классических» конкурентных ведомств, есть ряд особенностей, которые позволяют сделать применение антимонопольного законодательства на российских рынках более актуальным и эффективным. Это в том числе многофункциональность российского конкурентного ведомства (помимо законодательства о конкуренции, ФАС России осуществляет контроль соблюдения множества других законов, например законодательства о государственных закупках, рекламе, торговле), активное участие в совершенствовании отраслевого законодательства, а также наличие полномочий по контролю за деятельностью органов власти.

В результате многолетней работы ФАС России в фармацевтическом секторе идентифицировала ряд проблемных областей, по каждой из которых уже ведется активная работа. Например, в сфере допуска лекарственных средств на рынок были выявлены проблемы регистрации лекарственных средств, лицензирования фармацевтической деятельности и обеспечения равных требований к качеству обращаемых лекарств. Для их решения ФАС России проводит проверки регистрирующего и лицензирующих органов, возбуждает дела по фактам затягивания сроков или препятствия выхода на рынок воспроизведенных лекарственных средств – дженериков. Для ускорения их выхода на рынок и совершенствования процедур регистрации ФАС России участвовала в разработке поправок, внесенных в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Одной из главных проблем развития конкуренции на фармрынке является распространенная практика непризнания аналогичных лекарств, имеющих одинаковый состав действующих веществ, взаимозаменяемыми, что приводит к ограничению конкуренции на всех этапах их обращения. Для ее решения ФАС России иницировала поправки в федеральное законодательство о государственных закупках, об обращении лекарственных средств и в подзаконные нормативные правовые акты, которыми введены понятия взаимозаменяемости лекарственных препаратов, требования определения взаимозаменяемости лекарственных средств при их регистрации, требования выписки и закупки лекарств не по торговым наименованиям, а по международным непатентованным наименованиям и т.д.

Важнейшей проблемой для потребителей остается некорректное взаимодействие фармацевтических компаний с врачебным сообществом. Для ее решения ФАС России разработала законодательные запреты и ограничения по взаимодействию врачей, фармацевтов и фармкомпаний.

Для решения проблем взаимоотношений доминирующих фармацевтических компаний с дистрибьюторами ФАС России издала Рекомендации по разработке и применению коммерческих политик хозяйствующими субъектами, занимающими доминирующее положение на рынках лекарственных средств и рынках медицинских изделий, а также инициировала создание Кодекса добросовестных практик производителей лекарств, которые сейчас дорабатываются участниками фармрынка. Также ФАС России проводит постоянный контроль за ценами на лекарства в доминирующих аптеках, возбуждает дела по фактам злоупотребления доминирующим положением в части установления монопольно высоких цен. В настоящее время по инициативе ФАС корректируется механизм государственного регулирования цен на лекарства и планируется введение лекарственного возмещения в форме лекарственного страхования.

Однако проблемы регулирования фармацевтического сектора являются не только национальными, но и международными, поэтому ФАС России активно сотрудничает с конкурентными ведомствами государств-участников СНГ и стран БРИКС. Так, в рамках Штаба по совместным расследованиям нарушений антимонопольного законодательства на рынках государств-участников СНГ был проведен международный сравнительный анализ цен на лекарства и их доступности в России, странах СНГ, ЕС, БРИКС. В настоящее время обсуждаются вопросы по внедрению в странах БРИКС Кодекса добросовестного поведения производителей лекарственных средств, а также разрабатываются предложения по запуску международной постоянно действующей информационной платформы по ценам на лекарства. Совместно с Конкурентным ведомством Италии на регулярной основе проводятся заседания Международной рабочей группы по исследованию вопросов конкуренции в фармацевтическом секторе.

«Мы надеемся, что все усилия ФАС России по развитию конкуренции в фармацевтическом секторе будут иметь положительное влияние на благосостояние как российских потребителей, так и потребителей на пространстве СНГ, в странах БРИКС и других зарубежных странах. В свою очередь, мы приглашаем все конкурентные ведомства, заинтересованные в обсуждении и решении этих проблем, к сотрудничеству», – резюмировал представитель ФАС России.

В рамках Круглого стола с докладами также выступили представители Италии, ЮАР, США, Китая, Бенина, Индии, Нидерландов, Испании, Южной Кореи, а также Европейской комиссии, Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации по интеллектуальной собственности (ВОИС).

Шведский автогигант Volvo начнет поставки производимых в Индии автобусов в Европу, сообщил во вторник на пресс-конференции в Бангалоре президент Volvo Bus Corporation Хокан Агневалл.

"Экспорт автобусов из Индии на развитые рынки Европы - это значимое для нас событие, хотя мы европейская компания и у нас там есть заводы", - сказал Агневалл, которого цитирует агентство IANS. По его словам, Volvo станет первой европейской компанией, поставляющей автобусы индийской сборки в Европу.

"Помимо более низкой стоимости рабочей силы и минимальных издержек, мы воспользуемся льготными таможенными пошлинами на импорт двигателей, запасных частей и комплектующих для производимых на нашей фабрике здесь на экспорт автобусов", - сказал вице-президент компании Акаш Пэсси. Из Индии будут поставляться автобусы, соответствующие экологическому стандарту евро-6 для высокоскоростных перевозок внутри городов в Европе, где спрос на эту продукцию составляет около пяти тысяч штук в год.

Компания Volvo пришла на индийский рынок около 15 лет назад, первоначально намереваясь заняться производством высококачественных грузовиков, однако в итоге стала производить автобусы повышенной комфортности, в то время как местные производители Tata Motors и Ashok Leyland поставляли на местный рынок обычные автобусы для перевозок внутри города, а также для междугороднего сообщения.

Индийская дочка Volvo инвестировала в производственные мощности в городе Хоскот в 40 километрах от Бангалора около 62,5 миллионов долларов, чтобы увеличить количество выпускаемых на заводе машин в два раза - с 600-800 до 1500 штук в год. На заводе Volvo работают около тысячи человек.

Volvo India уже поставляет автобусы для междугородных и внутригородских перевозок в такие страны Южной Азии, как Бангладеш, Мальдивы и Шри Ланка с 2003 года, с 2011 года начались поставки в Южную Африку. Кроме того, у компании есть производственные базы Шанхае, Бангкоке и на Тайване.

Компания Sappi продала Golden Era Group свое южноафриканское предприятие Cape Kraft, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Комбинат специализируется на выпуске упаковочной крафт-бумаги из вторичных ресурсов. Завершение сделки ожидается в сентябре 2015 г.

Как сообщал Lesprom Network ранее, в начале июля Sappi продала еще одно южноафриканское предприятие – Enstra Mill. Сумма двух сделок составит 600 млн южноафриканских рэндов ($48 млн).

По словам главного исполнительного директора Sappi Southern Africa Алекса Тиля, основные цели этих сделок – освобождение от непрофильных активов, уменьшение задолженности и поиск средств для дальнейшего роста.

Представители республики Судан заявили о планах суданского правительства увеличить до конца текущего года количество добываемого в республике золота на 6,3 процента: с 71 тонны до 80 тонны этого драгметалла.

Стоит отметить, что данные планы вполне реализуемы, ведь за прошение полгода в республике Судан успели добыть свыше 43 тонн золота, тогда как в прошлом году по окончанию июня суданцами было добыта лишь 31 тонна этого ценного металла. Общий объем выручки от продажи золота добытого Суданом в 2014 году превысил 1 миллиард долларов. С учетом возросших цен на золото и заявленных суданским правительством планов есть все основания полагать, что в этом году республика Судан заработает на продаже золота более двух миллиардов долларов.

Впрочем, из-за гражданской войны и появления на мировой карте, так называемого южного Судана, утверждать наверняка то, что республиканское правительство сможет реализовать поставленную задачу нельзя. Однако же если планы суданского правительства будут реализованы, они непременно скажутся на мировой стоимости золота. Обусловлен подобный прогноз долей добываемого Суданом золота в африканском секторе.

Так, сегодня республика занимает третье место по объемам добываемого золота, отставая от Южноафриканской республики и Гана. Более того Судан уже входит в ТОП-15 мировых импортеров золота. Однако же если планируемые суданским правительством темпы добычи золота будут достигнуты, то уже к 2018 году республика войдет в мировой ТОП-10 и станет крупнейшим импортером данного драгметалла во всей Африке.

Впрочем, у суданской республики есть одна проблема – контрабандисты. Как минимум четверть добываемого Суданом золота уходит заграницу контрабандой, посему мировые инвесторы не спешат вкладывать финансы в развитие Суданских золотодобывающих компаний. Если бы правительство республики решило проблему с контрабандистами, это привлекло бы больше инвестиций, и Судан смог бы выйти на лидирующую позицию в Африканском секторе уже через год-полтора.

«Мираж-3» - символ маневренности и французской технологии

Разработка первого французского истребителя Mirage-III с дельтавидным крылом, которое на десятилетия вперед стало визитной карточкой нескольких поколений истребительной авиации Франции, началась в 1952 году, первый полет прототип самолета совершил 17 ноября 1956 года (стоп-кадры ВП).

Серийный образец Mirage-IIIC развил скорость 2,2 М (2300 км/ч - ВП) и поступил на вооружение ВВС Франции в 1961 году. Самолет состоял на вооружении 14 стран мира. Затем был создан многоцелевой вариант самолета Mirage-IIIE, оснащенный двухрежимной бортовой РЛС управления оружием Thomson-CSF Cyrano II и который снискал всемирную славу.

Во время шестидневной войны Израиля с соседними арабскими странами в 1967 году Mirage-III зарекомендовал себя блестяще и получил чрезвычайную популярность во всем мире (extremely popular around the world - ВП), говорит летчик-испытатель компании Dassault Патрик Экспертон (Patrick Experton, верхнее фото). По его словам, «Мираж-3» стал символом маневренности (symbol of a maneuverable - ВП) и, в конечном счете, символом французской технологии (symbol of French technology - ВП).

Самолеты «Мираж-3» всех версий состояли на вооружении ВВС ОАЭ, Аргентины, Австралии, Бельгии, Бразилии, Чили, Колумбии, Эквадора, Египта, Франции, Габона, Израиля, Ливан, Ливии, Пакистана, Перу, ЮАР, Испании, Швейцарии, Венесуэлы, Заира.

Последней версией самолета стал Mirage-3NG (Nouvelle Generation – новое поколение – ВП). Был построен всего один прототип, который совершил первый полет 21 декабря 1982 года. Приходило время не менее знаменитого Mirage-2000 - идейного наследника Mirage-III.

Уганда может взять в России кредит на 740 млн долл для закупки оружия

Согласно сообщению местной газеты, правительство Уганды ожидает одобрения парламента, чтобы занять у России 667 млн евро (740,5 млн долл) для закупки вооружений. Уганда является участником Миссии Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) с 2007 года и более 6-тысячным военным контингентом. Об этом пишет Army Recognition 10 июля.

Отвечая на вопрос, почему правительство нуждается в таком огромном кредите для военной техники, когда у страны так много других необеспеченных приоритетов, министр финансов Уганды Давид Бахати (David Bahati) сказал местной газете, что все расходы, направленные на поддержание национальной безопасности, необходимы. Детали закупок уточняются.

С 2009 года Россия является основным поставщиком вооружений для Уганды. В 2009 году Уганда приобрела у России 23 танка Т-55. В 2010 году – 1000 противотанковых ракет «Корнет» и 6 истребителей Су-30МК. 44 танка Т-90С и 32 БТР-80А были получены в 2011 году. В 2009-11 годах Уганда приобрела около 50 бронеавтомобилей из ЮАР: 42 Gasspir, 6 Gila и 1 Springbuck.

Китай и Россия укрепили свои связи, чтобы бросить вызов экономической и финансовой областям международного порядка, возглавляемого Европой и Соединенными Штатами, пишет обозреватель Japan Times Ёмиури Симбун.

Группа БРИКС, которая включает в себя пять развивающихся экономических систем (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) выдвинула политику укрепления сотрудничества после проведения встречи в Уфе. Президент России Владимир Путин призвал участников БРИКС усилить свое влияние на мировую экономику. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что международные экономические порядки должны быть изменены, чтобы удовлетворять потребности меняющейся мировой политики.

"Можно сказать, что этими замечаниями Китай и Россия показали свои амбиции к изменению международной финансовой системы, вращающейся вокруг Всемирного банка и Международного валютного фонда и сосредотачивающейся вокруг Европы, США и Японии", — пишет обозреватель.

В четверг в Уфе госбанки стран БРИКС подписали меморандум о намерениях по сотрудничеству с Новым банком развития. Стороны выразили намерение участвовать в соглашениях, в том числе о предоставлении кредитных услуг, проведении валютных операций и выпуске облигаций; в совместных программах проектного финансирования; в инвестиционных фондах; в предоставлении гарантий и контргарантий, в том числе по бумагам, выпущенным сторонами.

Народный банк Китая аккредитовал Йоханнесбургский филиал Банка Китая для проведения финансовых операций в юанях на территории ЮАР.

По итогам 2014 г., Китай на протяжении шести лет подряд является крупнейшим торговым партнером ЮАР, а Южно-Африканская республика – крупнейшим торговым партнером КНР в Африке.

Ранее сообщалось, что Народный банк Китая и Южно-африканский резервный банк подписали меморандум об организации юаневых расчетов в ЮАР. ЮАР стала первой африканской страной, с которой КНР заключила соглашение о расчетах в юанях.

Ранее были созданы центры финансовых операций в юанях на территории специальных административных районов Сянган (Гонконг) и Аомэнь (Макао), а также Сингапура, Лондона (Великобритания), Франкфурта (ФРГ), Сеула (Корея), Парижа (Франция), Люксембурга, Дохи (Катар), Торонто (Канада) и Сиднея (Австралия).

Напомним, что китайская национальная валюта вышла на пятое место в мире. В феврале 2015 г. на долю юаня в расчетных платежах по всему миру пришлось 1,81% от всего объема. Таким образом, китайская валюта переместилась с пятого на седьмое место. В марте 2015 г. доля трансграничных расчетов в юанях составила 2,03% – это вновь обеспечило китайской валюте пятое место.

Растет и доля использования юаня в трансграничных сделках. По итогам января-марта текущего года этот показатель увеличился на 5% по сравнению с уровнем декабря 2014 г.

В итоговой декларации состоявшегося в Уфе саммита БРИКС лидеры России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР обозначили основные глобальные проблемы здравоохранения и приняли решения, направленные на развертывание широкого сотрудничества стран-членов объединения в области борьбы с инфекционными болезнями и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В частности, главы государств-членов БРИКС выразили обеспокоенность, что глобальные угрозы, связанные с инфекционными болезнями продолжают расти и диверсифицироваться и наносят тяжелый урон экономическому и социальному развитию во всем мире, особенно в развивающихся и наименее развитых странах.

Среди основных угроз в Уфимской декларации отмечены новые и вновь возникающие инфекции, имеющие пандемический потенциал (высоко патогенный грипп, новый коронавирус), а также продолжающееся распространение во всем мире таких серьезных болезней как ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия, «забытые» тропические инфекции. Кроме того, лидеры отметили и проблему растущей устойчивости к противомикробным препаратам, что способствует увеличению рисков для здоровья.

Признав, что государства-члены БРИКС обладают значительным опытом борьбы с инфекционными болезнями, лидеры в итоговом документе Уфимского саммита выразили намерение совместно работать в таких областях, как:

- управление рисками, связанными с возникновением новых инфекций, имеющих пандемический потенциал;

- выполнение обязательств по сокращению распространения и искоренению эпидемий, препятствующих развитию (ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярия, "забытые" тропические болезни, полиомиелит, корь);

- научные исследования, разработки, производство и поставка медицинских препаратов, с целью расширения доступа к средствам профилактики и лечения инфекционных болезней.

Отдельный раздел декларации, принятой лидерами в Уфе, посвящен укреплению международной системы выявления и реагирования на вспышки опасных болезней и вопросам противодействия лихорадке Эбола. В том числе, главы государств обязались делать все необходимое для поддержки усилий, направленных на преодоление чрезвычайных и долгосрочных систематических проблем и затруднений в плане готовности и реагирования на инфекционные угрозы на национальном, региональном и глобальном уровнях.

Тематика борьбы с глобальными угрозами безопасности здоровья, вызванными инфекциями, была включена в повестку дня российского председательства в БРИКС по инициативе Роспотребнадзора.

Принятые в Уфе решения лидеров стран БРИКС открывают новый этап отраслевого сотрудничества объединения в области снижения рисков возникновения пандемий.

Основываясь на зафиксированных в итоговых документах обязательствах лидеров стран БРИКС развивать сотрудничество в этой сфере, а также руководствуясь данным ими поручении разработать среднесрочные меры по обеспечению коллективного вклада БРИКС в снижение рисков опасных инфекций, Роспотребнадзор продолжит взаимодействие с соответствующими ведомствами стран партнеров в целях разработки соответствующей программы действий.

«Грипенам» над Венгрией не летать

Министерство обороны Венгрии решило запретить полеты истребителей JAS-39 Gripen после второй «краш-посадки» самолетов этого типа в течение месяца. Это заявление было сделано после того, как венгерский пилот был вынужден катапультироваться недалеко от города Кечкемет. Компания Saab заявила, что «полностью поддерживает расследование». «У нас очень эффективная система безопасности на самолете, истребители летают в течение многих лет по всему миру и являются очень проверенной и стабильной платформой», сообщает компания (самолеты находятся на вооружении ВВС Швеции, Венгрии, Чехии, ЮАР, Таиланда, их ожидают ВВС Бразилии - ВП).

Авария произошла, когда шасси самолета не вышло перед посадкой, опытный пилот пытался посадить истребитель «на брюхо», но самолет развернуло на ВПП и машина потеряла управляемость. Пилот находится в больнице Кечкемета, его состояние стабильное. ВВС Венгрии имеют на вооружении 14 истребителей этого типа.

19 мая два пилота также были вынуждены катапультироваться, когда их двухместный истребитель нештатно выполнил посадку на военной базе Часлав в восточной Чехии. Министерство обороны Венгрии заявило, что обе аварии не связаны между собой.

Мировой прогноз по производству зерна на 2015 год / Новости ФАО

Благоприятные погодные условия для выращивания зерновых культур в мире в этом сезоне приведут к более высокому росту производства, чем ожидалось ранее, несмотря на возможные негативные последствия Эль-Ниньо. Однако растут опасения по поводу резкого падения производства в Африке к югу от Сахары, а также неурожаев в других очагах продовольственной необеспеченности.

Согласно последнему Индексу продовольственных цен ФАО и ежеквартальному докладу «Прогноз на урожай и ситуация с продовольствием», которые были опубликованы сегодня, мировое производство зерновых в этом году должно составить 2 527 миллионов тонн, что представляет собой снижение на 1,1% по сравнению с рекордным уровнем 2014 года, но улучшение прогноза, сделанного в прошлом месяце.

Между тем, индекс снизился на 0,9% в июне по сравнению с маем и составил 165,1 пункта, что на 21% ниже по сравнению с аналогичным показателем год назад и находится на самом низком уровне с сентября 2009 года

Снижение индекса ФАО в основном было обусловлено падением цен на сахар на 6,6% и цен на молочные продукты на 4,1%, что более чем компенсировало укрепление цен на пальмовое масло и пшеницу. Повышение мирового спроса на корма для животных, особенно в Бразилии, Китае и Соединенных Штатах Америки привело к укреплению цен на фуражное зерно, в том числе кукурузу.

Однако глобальные ценовые тенденции и благоприятный прогноз на урожай зерновых скрывают локальные очаги продовольственной необеспеченности.

Примерно 34 страны в мире, 28 из которых находятся в Африке, и многие из которых принимают большое количество беженцев, нуждаются во внешней продовольственной помощи, говорится в докладе.

Многочисленные причины для беспокойства в Африке

В Африке в целом, согласно прогнозу, в 2015 году произойдет спад производства по сравнению с высоким уровнем прошлого года, при этом во всех регионах ожидается снижение урожая, за исключением Центральной и Северной Африки.

В Южной Африке прогнозируется снижение совокупного производства зерновых на 17%, в основном из-за непостоянных сезонных дождей и длительного засушливого периода. Совокупный объем производства кукурузы, на долю которого приходится основная часть производства зерновых в субрегионе, прогнозируется на уровне 20,6 млн. тонн, что на 26% ниже по сравнению с урожаем 2014 года.

На Южную Африку придется основная доля снижения производства, которое по оценкам составит 10,5 млн. тонн, то есть ожидается резкое 30-процентное падение по сравнению с высоким уровнем прошлого года.

Урожай кукурузы в Замбии и Малави в 2015 году упадет по оценкам на 21% и 26% соответственно по сравнению с прошлогодним уровнем, а дефицит осадков серьезно повлиял на производство кукурузы в зависящих от импорта странах: Лесото, Намибии, Ботсване и Свазиленде, где снижение составило от 13% до 43%.

Эти тенденции, как ожидается, негативно скажутся на доступности экспорта зерновых в соседние страны, ощущающие их дефицит, таких как Зимбабве, где производство кукурузы, как ожидается, сократится наполовину. По сравнению с низким уровнем прошлого года, число людей, нуждающихся в продовольственной помощи, увеличится.

В Западной Африке в целом хорошее производство в регионе Сахеля скрывает многие проблемы, связанные с обеспечением продовольственной безопасности, отмечается в докладе.

Согласно последним оценкам, совокупное производство зерновых в девяти странах Сахеля в 2014 году составило 21 млн. тонн, что на 7% выше, чем в среднем за последние пять лет, благодаря хорошим урожаям в Мали и других прибрежных странах.

Тем не менее, значительное падение производства из-за неблагоприятных погодных условий было зафиксировано в крупных частях Сахеля, в частности, в странах, расположенных в западной части субрегиона. Производство зерновых там по сравнению со средним показателем за последние пять лет снизилось в 2014 году на 83% в Кабо-Верде, 28% в Гамбии, 33% в Гвинее-Бисау и 17% в Сенегале.Также пострадали крупные территории в Чаде, Мавритании и Нигере.

В Центральной Африке, несмотря на благоприятные погодные условия в Центральноафриканской Республике, продолжающиеся гражданские волнения могут негативно сказаться на текущем посевном сезоне. Борьба в восточной части Демократической Республики Конго также вызывает озабоченность, отмечается в докладе.

В Восточной Африке поздние и нестабильные осадки с начала посевного сезона в марте повлияют на урожай.

Сегодняшний доклад, в частности, подчеркивает «тревожные» условия для обеспечения продовольственной безопасности в затронутых конфликтом районах в Южном Судане, где количество людей, испытывающих острый продовольственный дефицит, по оценкам, почти удвоилось до 4,6 миллионов с начала 2015 года.

Несмотря на улучшение прогноза, Ближний Восток может столкнуться с эскалацией гуманитарного кризиса

Производство зерновых в 2015 году на Ближнем Востоке, согласно прогнозам, восстановится после прошлогодней засухи. Прогнозируется 18-процентное увеличение производства в Турции. Однако конфликты продолжают оказывать «серьезное“ воздействие на сельское хозяйство, а Ираку, Йемену и Сирии грозит дальнейшая “эскалация гуманитарного кризиса».

В особенности, следует отметить Йемен, где из 12,9 миллионов людей, испытывающих дефицит продовольствия, 6,1 миллион находятся в «чрезвычайном» положении, а 6,8 миллионов находятся в «кризисной» стадии, что на 21% выше по сравнению с аналогичными показателями прошлого года.

Азия — рекордные урожаи в Китае и Пакистане, но проблемы существуют

В Азии, рекордный урожай в Китае и Пакистане, как ожидается, компенсирует спады в других странах, главным образом, в Индии в результате неурожая пшеницы.

В Непале из-за землетрясения наблюдался спад производства продовольствия, а в Корейской Народно-Демократической Республике ожидается, что серьезная засуха приведет к сокращению производства зерновых в 2015 году.

Контрсанкции повлияли на снижение уровня пестицидов в импортных овощах и фруктах

Россельхознадзор сообщает, что повышенное количество пестицидов, ранее фиксируемое в импортных томатах, моркови, капусте, яблоках и винограде, заметно снизилось. Специалисты ведомства начали отмечать эту тенденцию после того, как Россия ввела ответные санкции в отношении продукции, импортируемой на российский рынок из стран Евросоюза и, особенно, из Польши.

Ранее в некоторых случаях уровень пестицидов в поставках плодовоовощной продукции в 20 раз превышал максимально допустимую норму.

На сегодняшний день наличие вредных веществ Россельхознадзор фиксирует только в 3-4% импортных овощей и фруктов. В ведомстве уверены, что ситуация изменилась благодаря переходу российского рынка на сельскохозяйственную продукцию, поставляемую Бразилией, Турцией, Македонией, ЮАР и Марокко.

Стенограмма заседания Совета глав государств – участников Шанхайской организации сотрудничества в расширенном составе.

В.Путин: Уважаемые коллеги, друзья!

Позвольте мне открыть расширенное заседание Совета глав государств – членов Краткая справка Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) Шанхайской организации сотрудничества с участием наблюдателей, приглашённых, гостей и представителей международных организаций.

Просил бы вас ещё раз вернуться к повестке дня и утвердить её, если нет каких–то дополнительно возникших замечаний после проведения встречи лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества в узком составе.

Нет замечаний? Спасибо, будем считать, что повестка дня принята, предлагаю приступить к работе. Разрешите мне сказать вначале несколько слов от имени российской делегации.

Уфимский саммит завершает председательство России в Шанхайской организации сотрудничества в этом году. Оно было нацелено на дальнейшее развитие взаимодействия по всем направлениям нашей деятельности, укрепление потенциала и авторитета нашей организации.

Всего в 2014–2015 годах успешно проведено порядка 80 различных мероприятий. К заседанию Совета глав государств подготовлен целый ряд важных документов. Это, прежде всего, Уфимская декларация, в которой отражены наше общее видение и консолидированные оценки ситуации в регионе и в мире в целом, результаты российского председательства и ориентиры работы организации на будущее.

На утверждение вынесена Стратегия развития ШОС до 2025 года, в ней определены конкретные задачи сотрудничества на ближайшее десятилетие. Нам предстоит также подписать новое соглашение по пограничным вопросам и программу по взаимодействию в борьбе с терроризмом и наркоугрозой.

Уважаемые коллеги! Сегодняшний саммит открывает новый этап в развитии ШОС. Впервые за время существования организации запускается процедура приёма новых членов: Индии и Пакистана. Мы договорились о том, чтобы повысить статус участия в работе ШОС Республики Беларусь до государства-наблюдателя.

Кроме того, Азербайджан, Армения, Камбоджа и Непал присоединяются к семье ШОС в качестве партнёров по диалогу. Отмечу, что ещё целый ряд стран высказывают заинтересованность в подключении в той или иной форме к нашей организации. Будем внимательно, с учётом соответствующих требований, рассматривать их заявки.