Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

6-7 июля 2015 года в Москве на базе ФНС России под эгидой Форума по налоговому администрированию (FTA) ОЭСР проходит международное рабочее совещание экспертов налоговых органов, посвящённое вопросам развития электронных сервисов и предоставления цифровых услуг налогоплательщикам. Мероприятие проходит под председательством руководителя ФНС России Михаила Мишустина, которого в начале 2015 года за достижения Федеральной налоговой службы в развитии электронных услуг выбрали ответственным за работу FTA по развитию инноваций и электронных сервисов в налоговом администрировании.

В рабочей встрече принимают участие представители Австралии, Армении, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Малайзии, Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Южной Африки, а также Секретариата ОЭСР.

В рамках рабочего совещания руководитель ФНС России Михаил Мишустин выступил с титульным докладом о перспективах развития и возможностях внедрения электронных услуг в налоговом администрировании. Также планируются выступления ряда зарубежных экспертов, которые представят участникам встречи опыт работы своих налоговых администраций в области применения информационных технологий для развития дистанционного взаимодействия с налогоплательщиками и осуществления контрольной работы.

Решение о проведении в России совещания было принято в марте 2015 года членами Бюро Форума по налоговому администрированию ОЭСР с учетом признания ведущих позиций ФНС России в вопросах развития электронных сервисов для налогоплательщиков, создания эффективной системы автоматизированного контроля за НДС и формирования соответствующей инфраструктуры на базе использования самых передовых информационных технологий.

В основе информационно-технологической инфраструктуры ФНС России находится недавно введенная в эксплуатацию система дата-центров, соответствующих самому высокому уровню безопасности и отказоустойчивости, способных обеспечивать бесперебойное функционирование системы и обслуживать налогоплательщиков.

Внедрение новых технологий позволяет сократить сроки предоставления услуг и развивать возможности электронных сервисов, перейти на экстерриториальный принцип обслуживания, экономя время налогоплательщиков. Кроме того, консолидация вычислительных ресурсов и средств хранения в ЦОД повышает качество и прозрачность налогового администрирования, сократив совокупную стоимость владения ИТ-инфраструктурой. Технологические решения минимизируют коррупционные риски и мошеннические действия в налоговой сфере. По мнению профессионального сообщества, созданные ФНС России технологические решения являются самыми передовыми в мире, что вызывает профессиональный интерес со стороны зарубежных экспертов в области информационных технологий в налоговой сфере.

Реализованные ФНС России решения позволяют создать на базе ЦОД единое хранилище данных, или «единый налоговый файл», что даст возможность быстро сопоставлять и анализировать налоговые данные. Например, для ввода и обработки системой сведений обо всех операциях всех компаний страны на общем режиме налогообложения потребуется всего около восьми часов.

Благодаря созданию ЦОДов в России уже действует автоматизированная система контроля за НДС (АСК «НДС-2»). Теперь в налоговой декларации по НДС отражаются все транзакции налогоплательщиков, облагаемые этим налогом. Данные агрегируются в единый файл в централизованной базе данных ФНС России. Система автоматически сопоставляет данные контрагентов и оперативно выявляет мошенников, не исполняющих свои налоговые обязательства. Алгоритм работы программного комплекса построен по принципу зеркальности отражения операций у покупателя и продавца. То есть, если компания заявляет вычет налога, значит, контрагент должен сформировать его источник. Известно, что многие налоговые администрации стран ОЭСР также планируют приступить к созданию подобной системы на базе единого файла налогоплательщика.

По результатам рабочего совещания ФНС России совместно с Секретариатом ОЭСР подготовит доклад о перспективах использования информационных технологий в налоговом администрировании с целью развития электронных сервисов для налогоплательщиков и усиления контрольной работы. Ожидается, что результаты доклада будут использованы налоговыми органами стран ОЭСР и «Группы двадцати» при развитии собственных информационных систем. Это будет способствовать, в том числе, выработке общих подходов к улучшению информационного обмена и координации совместных усилий по реализации утвержденного «Группой двадцати» плана борьбы с размыванием налоговой базы и вывода прибыли в низконалоговые юрисдикции (план BEPS).

Следует отметить, что с 2014 года руководитель ФНС России М.В. Мишустин является заместителем председателя Форума по налоговому администрированию. Также в рамках Форума, под руководством руководителей налоговых администраций Австралии, Канады, Нидерландов, США, Франции осуществляются программы по налогообложению крупного бизнеса, международному информационному обмену и сотрудничеству по вопросу низконалоговых юрисдикций, поддержке добровольного выполнения требований налогового законодательства представителями малого и среднего бизнеса, усилению борьбы с использованием офшорных юрисдикций с целью уклонения от налогообложения, в том числе с использованием Единого стандарта обмена информацией, а также повышения эффективности взаимосогласительных процедур.

Справочно: Форум по налоговому администрированию (Forum on Tax Administration - FTA) входит в структуру ОЭСР и является вспомогательным органом Комитета по налоговым вопросам (Committee on fiscal affairs). Членами FTA являются 46 глав налоговых администраций, включая представителей всех стран «Группы двадцати».

Пленарные заседания Форума проходят один раз в 15-18 месяцев в течение двух дней. В пленарных заседаниях принимают участие руководители налоговых администраций из каждой страны-участницы Форума и ключевых организаций-партнеров (в том числе Комиссия ЕС, МВФ, Всемирный банк, Форум налоговых администраций стран Африки (ATAF), Межамериканский центр налоговых администраций (CIAT), Центр встреч и исследований налогового администрирования (CREDAF) и Внутриевропейская организация налоговых администраций (IOTA)). ФНС России принимает активное участие в FTA c 2010 года.

Казахстанские физики-ядерщики расширяют сотрудничество с коллегами из Азиатско-Тихоокеанского региона

Анна Шатерникова

Как отметил полномочный представитель РК в ОИЯИ Кайрат Кадыржанов, в активе ядерной физики имеется много достижений как со знаком “плюс”, так и со знаком “минус” - это атомная бомба и атомный ледокол, ядерные технологии для лечения рака.

Все эти открытия обязаны своим появлением теоретической физике. “На семинаре мы получили возможность в очередной раз обменяться опытом, обсудить полученные результаты. Для физики вообще характерно обсуждать, сравнивать результаты, получать подтверждения в нескольких лабораториях. Только в этом случае можно говорить о новых научных достижениях. Не может не радовать, что среди участников мероприятия много молодежи, в том числе казахстанцев. На сегодняшний день в ОИЯИ работают 60 представителей РК, которые потом вернутся в нашу страну”, - отметил г-н КАДЫРЖАНОВ.

В ходе семинара между АТЦТФ и ИЯФ подписан меморандум о сотрудничестве, основная цель которого заключается в продвижении основных исследований по фундаментальной ядерной физике в тех аспектах, где наши ученые заинтересованы в совместной работе с зарубежными коллегами. В соответствии с условиями данного документа, Казахстан становится членом азиатской ассоциации ядерно-физических организаций. “Казахстан фактически стал членом АТЦТФ два года назад. Но благодаря подписанному меморандуму мы сможем инициировать совместную активную научную деятельность, чтобы продвигать ядерную физику в наших регионах. Мы подписали меморандум именно с Казахстаном потому, что, по нашему мнению, РК является очень развитой страной, имеет перспективные человеческие ресурсы. С тех пор как Казахстан фактически вошел в АТЦТФ два года назад, мы развивали только один вид совместных исследований. Теперь перед нами открывается много других аспектов для сотрудничества: визиты-исследования, конференции, школы, если потребуется, тренинги для молодых специалистов”, - отметил президент АТЦТФ Хьюн Кью ЛИ.

По словам исполняющего обязанности генерального директора ИЯФ РК Петра Чакрова, для казахстанской стороны взаимодействие с АТЦТФ очень полезно не только в научно-техническом плане, но и с точки зрения установления контактов с учеными Азиатско-Тихоокеанского региона. “Как правило, такие вещи выливаются в совместные эксперименты. Сейчас мы проводим несколько совместных работ, которые связаны с необходимостью выезжать друг к другу на эксперимент: научные установки, особенно в области ядерной физики, достаточно дорогостоящи, и каждой стране тяжело держать полный набор реакторов, ускорителей и необходимое оборудование. Сегодня, скажем, наши специалисты поехали в Финляндию или в Польшу проводить эксперименты на их установках, а завтра ученые из этих стран приедут к нам. Мы хотим развивать аналогичное сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом, у специалистов из этих стран тоже есть серьезные планы по созданию новых ядерно-физических установок”, - констатировал г-н ЧАКРОВ. Как считают эксперты, тот факт, что на протяжении многих лет Казахстан является равноправным членом международного сообщества по фундаментальным ядерно-физическим исследованиям, имеет огромное значение для страны, поскольку сегодня именно теоретическая физика является одним из ключевых источников новых технологий для различных областей народного хозяйства.

АТЦТФ, образованный в 1994 году, является международной научной организацией, занимающейся высококачественными исследованиями во всех областях теоретической физики и налаживающей сотрудничество между учеными из разных стран региона и других государств. Международная межправительственная научно-исследовательская организация ОИЯИ была зарегистрирована в ООН в феврале 1957 года. Целью создания института было объявлено объединение усилий, научного и материального потенциала государств - членов для изучения фундаментальных свойств материи. На сегодняшний день членами ОИЯИ являются 18 государств: Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. На правительственном уровне руководством института подписаны соглашения о сотрудничестве с Венгрией, Германией, Египтом, Италией, Сербией и ЮАР. Лаборатория теоретической физики функционирует как самостоятельный институт с широкой научной программой работ в таких областях теоретической физики, как квантовая теория поля, физика элементарных частиц, ядерная физика, теория конденсированных сред, современная математическая физика.

Компания Sappi продала Corruseal Group производственное предприятие Enstra Mill, расположенное в Спрингсе (ЮАР), об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

Сумма сделки не разглашается. Enstra Mill специализируется на производстве тарного картона и крафт-бумаги из вторичного сырья.

По словам главного исполнительного директора Sappi Southern Africa Алекса Тиля, сделка осуществлена в рамках реализации корпоративной программы, цель которой – уменьшить задолженность компании и изыскать средства для дальнейшего роста.

Зимбабве увеличит импорт кукурузы почти в два раза.

В сезоне 2015/2016 Зимбабве значительно увеличит импорт кукурузы, чтобы восполнить её дефицит, вызванный засухой. Об этом говорится в докладе, опубликованном Иностранной сельскохозяйственной службой при Минсельхозе США (FAS USDA).

Валовой сбор кукурузы в Зимбабве в текущем сезоне (май 2015г. – апрель 2016г.) упал до 700 тыс. т, почти вполовину по сравнению с прошлым сезоном. Импорт кукурузы может вырасти до 900 тыс. т. В прошлом сезоне Зимбабве импортировала 500 тыс. т кукурузы.

Производство пшеницы в Зимбабве невелико. Внутреннее потребление пшеницы почти полностью обеспечивается за счет импорта. По прогнозам FAS USDA, в текущем сезоне, который начался 1 июля, Зимбабве импортирует 280 тыс. т пшеницы, что на 20 тыс. т меньше, чем в прошлом сезоне.

Основными поставщиками пшеницы в Зимбабве являются ЮАР, Россия, Украина и Канада.

Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на встрече с участниками Молодежного саммита БРИКС, Москва, 2 июля 2015 года

Уважаемые друзья,

Очень приятно видеть вас в МИД России по случаю проведения в Москве первого Молодежного саммита БРИКС.

БРИКС – молодое объединение, построенное на инновационных подходах и принципах, которые отражают веление времени и отвечают современному этапу мирового развития. Мир меняется, находится в состоянии поиска оптимальных форм полицентричной системы устройства международных отношений, в которой будет несколько центров развития и притяжения, представляющих различные цивилизационные уклады и модели развития. Это те самые принципы, на которых сформирована и работает БРИКС. Цель нашей организации - в первую очередь создать благоприятные условия для обеспечения всестороннего развития наших стран и благосостояния наших граждан.

В этом году Россия является председателем в БРИКС. У нашего председательства обширная программа, которая была поддержана всеми участниками «пятерки». Она нацелена на максимальное практическое продвижение по тем направлениям, которые были определены главами государств в качестве приоритетов развития нашего объединения. По целому ряду направлений мы уже не просто координируем подходы, но и реализуем совместные проекты. В практической деятельности наступает важный новый этап. В этом плане завершаем подготовку к запуску финансовых институтов БРИКС – Нового банка развития и Пула условных валютных резервов. Выходим на принятие долгосрочной стратегии многопланового экономического партнерства. В целом, стремимся расширить круг областей сотрудничества стран объединения.

БРИКС, помимо практической и прагматичной повестки дня, уже стал влиятельным фактором мировой политики и экономики. На следующей неделе в Уфе состоится встреча лидеров нашего объединения. Рассчитываем, что принятые решения позволят придать дополнительный импульс дальнейшему формированию БРИКС в качестве одного из ключевых элементов системы глобального управления на современном этапе.

Мы не объединяем наши усилия против кого бы то ни было, наоборот, концентрируемся на продвижении позитивной, объединительной повестки дня в международных отношениях. Совместная позиция наших стран играет важную стабилизирующую роль в мировых делах. Эта позиция взвешенная, сбалансированная, она реально способствует поиску и продвижению справедливых подходов к актуальным проблемам, которые стоят на повестке дня мирового сообщества. Все пять стран выступают за верховенство международного права, укрепление центральной роли ООН, за мирное урегулирование конфликтов и споров, за право стран и народов самим определять свою судьбу, беречь свои традиции, свои ценности и культуру. БРИКС вносит крупный вклад в укрепление мировой финансово-экономической архитектуры, активно участвует в процессе реформирования международной валютно-финансовой системы. Эти вопросы обсуждаются в рамках «Группы 20», все пять стран являются ее участниками. В рамках «двадцатки», когда обсуждаются задачи реформы международной валютно-финансовой системы наши страны действуют не в одиночестве, а у них есть серьезная группа поддержки. Это и Аргентина, Мексика, Индонезия, Египет, Саудовская Аравия и т.д. Так что БРИКС является и ядром притяжения единомышленников, которые выступают за более справедливые международные отношения, в том числе международно-экономические отношения.

Понятно, что решение стоящих перед странами «пятерки» масштабных задач невозможно без прочного фундамента дружбы и доверия между нашими народами, расширения контактов между людьми, конструктивного взаимодействия между представителями гражданского общества.

Придаем особое значение гуманитарному направлению сотрудничества в БРИКС. Уже состоялись Гражданский и Академический форумы, которые внесли полезный вклад в работу по сопряжению созидательных интеллектуальных потенциалов пяти государств. Особое значение для такого молодого и устремленного в будущее объединения, как БРИКС, имеют обмены по молодежной линии – ведь именно вам, молодым людям, предстоит уже скоро взять на себя ответственность за все, что происходит внутри государств, во внешней политике, на международной арене. Очень ценим нашу сегодняшнюю встречу, будем всячески поддерживать развитие молодежных обменов. Знаю, что у вас насыщенная программа и в Москве, и в Казани. Как я понимаю, кто-то из вас окажется и в Уфе. Продолжим поддерживать ваши начинания, проекты, которые связаны с молодежью, в частности создание сетевого университета БРИКС. Осенью в России запланирован Глобальный университетский саммит. Если кто-то из вас являет студентом, то милости просим.

Готов ответить на ваши вопросы.

Вопрос: Спасибо, что согласились с нами встретиться. Для нас это большая честь, что сегодняшняя встреча проходит в Министерстве иностранных дел России. Думаю, что всех участников саммита интересует вот какой вопрос. Поскольку нам в ближайшие несколько дней предстоит работать над Планом действием, где мы сфокусируемся на вопросах, созвучных с повесткой дня «взрослого» саммита БРИКС, но попробуем найти пути и подходы, в которых молодежь сможет внести свой вклад и помочь в решении некоторых проблем. Если бы Вы были на нашем месте и были делегатом молодежного саммита БРИКС, какие проблемы, на Ваш взгляд, необходимо рассмотреть и найти решения в первую очередь?

С.В.Лавров: Во-первых, Вы сами сказали, что есть повестка дня «взрослого» саммита и очень хорошо и полезно, что вы хотите ориентироваться на выработку своего видения по тем вопросам, которые собираются обсуждать Президенты. Во-вторых, я даже не буду ничего придумывать от себя. Мы за то, чтобы вы проявляли инициативу. Если какие-то вопросы, по вашему убеждению, незаслуженно пока еще не упомянуты в повестке дня, я всячески призываю вас эти инициативы выдвигать, оформлять, представлять на рассмотрение Министерств иностранных дел, Президентов, Премьер-министров. Мы будем это только поддерживать. Мы должны обязательно знать, чем вы живете, чем интересуется молодежь, что ее заботит, какие вы сами видите возможности и перспективы для пятистороннего сотрудничества. Ощущение того, что вы испытываете, для нас принципиально важно. Если БРИКС (а мы убеждены, что так должно быть) будет еще долго и долго определять многие направления мировой политики, очень важно, чтобы преемственность начиналась с самого начала.

Вопрос: Каковы на Ваш взгляд перспективы развития молодежного измерения БРИКС, и в каких направлениях, помимо университетских обменов, о которых Вы уже сказали, оно будет развиваться?

С.В.Лавров: Университетские обмены это очевидная вещь. Думаю, что в рамках гражданского форума обсуждаются вопросы, которые так или иначе имеют отношение к молодежной повестке дня. Поэтому, думаю, было бы неплохо посмотреть, есть ли какие-то формы координации между повесткой дня гражданского форума и молодежного форума. Если говорить по содержательным темам, то как я и сказал, отвечая на первый вопрос, важно понимать, что вам самим кажется важным. Надеюсь, что среди этих важных вопросов будут и международные дела, потому что внешняя политика сейчас привлекает особое внимание. Слишком много в мире кризисов, конфликтов. Долгие годы были ознаменованы целой серией таких кампаний по защите прав человека и под этим лозунгом по вмешательству во внутренние дела, в том числе путем применения военной силы. Ни в одном случае такого вмешательства, положение не стало лучше. Наоборот, в большинстве стран, где такое вмешательство осуществлялось, положение стало катастрофическим, государства на грани развала.

Очень много сейчас уделяется внимания роли молодежи в формирование национальной повестки дня, в том числе через призму т.н. мирных протестов, которые все больше и больше становятся нормой поведения, по крайней мере, с точки зрения некоторых наших западных коллег.

Вы знаете, как начинались цветные революции, майдан на Украине. Также у многих есть искушение использовать нынешние события в Армении для того, чтобы нагнетать антиправительственные настроения, хотя корень этих событий сугубо экономический. Но кому-то, видимо, кажется полезным идти дальше и развивать эти процессы в политическом ключе. Было бы очень интересно, чтобы вы это обсудили, потому что с одной стороны у населения, народа, а особенно у молодежи всегда есть свои взгляды на вещи и всегда есть озабоченности социальным, экономическим положением. Не у всех это благополучно складывается. Самое главное, независимо от бытовой стороны дела, есть еще и такая вещь, как социальная активность молодежи. Я здесь не призываю выступать против чего-то или за что-то. Просто было бы интересно, как вы сами ощущаете эту социальную активность; что вы испытываете и считаете необходимым для себя в качестве личности, которая самоутверждается, получает высшее образование, поступает на работу. Здесь, повторю, мне было бы интересно услышать просто искренние высказывания людей, которые уже вступили в жизнь, формируются как личности, как профессионалы и, конечно, как граждане; что эти молодые граждане в своих обществах видят полезного, что им кажется нужно изменить. Наверное, ограничусь этим ответом, потому что внедряться дальше в детали следует уже вам.

Вопрос: Для меня большая честь находиться здесь и задать вопрос. Следует ли БРИКС, как новому формату, двигаться в направлении создания более классической организации со штаб-квартирой и своим уставом?

С.В.Лавров: БРИКС возник естественным путем. Не было никакой искусственной инициативы. Как известно, поначалу четыре страны – Бразилия, Россия, Индия, Китай были включены в рейтинг банка «Голдман Сакс» в качестве лидеров среди быстро развивающихся экономик. Потом на каком-то этапе эта тенденция оформилась в контакты между этими лидерами.

Началось все с сотрудничества в рамках РИК – Россия, Индия, Китай. Инициативу развития такого сотрудничества выдвинул Е.М.Примаков – наш великий государственный деятель, дипломат, политик, академик, который ушел из жизни несколько дней назад. Именно ему принадлежала инициатива тройственного взаимодействия РИК.

Параллельно с этим, как я уже сказал, в рейтингах появилась еще и Бразилия, которая наряду с нашими тремя странами также демонстрировала очень впечатляющие темпы роста. И уже объективно БРИК сформировался в сфере экономических показателей (статической сфере).

Президент Российской Федерации В.В.Путин на одном из многосторонних мероприятий предложил своим коллегам из Индии, Бразилии и Китая встретиться и обсудить, как так получилось, что мы статистически движемся в одном направлении, и можно ли из этого извлечь какую-нибудь пользу. Так и произошло. Потом очень важным этапом в развитии нашего объединения стало присоединение к нему ЮАР, что обеспечило полную гармонию и представленность в этой структуре всех развивающихся регионов.

Изначально БРИКС развивался как форум, обсуждение, сопоставление экономических, финансовых вопросов, координация подходов к деятельности «Группы двадцати», прежде всего в том, что касается рассмотрения в «двадцатке» проблем, реформ международной валютно- финансовой системы. В 2010 г., когда на саммите в Южной Корее среди прочего «двадцатка» приняла решение о первом этапе реформы квот и системы голосования в Международном валютном фонде (МВФ), это во многом было заслугой БРИКС. К сожалению, все участники той договоренности, кроме США, с тех пор уже ратифицировали этот этап реформы. Одна из задач предстоящего саммита «двадцатки» в Анталии осенью этого года заключается в том, чтобы, несмотря на отсутствие ратификации со стороны США, найти пути осуществления и претворения в жизнь того этапа реформы международной валютной системы МВФ, который был согласован еще 5 лет назад. БРИКС вместе с партнерами играет здесь ведущую роль. В «двадцатке» немало стран, которые разделяют наши подходы.

Пару лет назад на саммите в Индии наши индийские партнеры предложили отразить в итоговой декларации целый ряд международно-политических вопросов, включая сирийский кризис, ближневосточное урегулирование и многое другое. Никто не возражал. То же самое произошло в Форталезе, где бразильские организаторы саммита также способствовали принятию декларации, в которой помимо финансово-экономического блока содержались и политические оценки. Во-первых, это является отражением принципиального совпадения наших взглядов на большинство международных проблем и проблемы мироустройства в целом. Во-вторых, это отражение того, что все стараются идти от жизни и фиксировать согласие по тем вопросам, по которым оно реально проявляется. Мне кажется, это самый оптимальный способ дальнейшего развития нашего объединения.

Объявлять о создании Организации, с членскими билетами и штаб-квартирой – обюрокрачивать процесс сотрудничества, который сейчас, по-моему, всех абсолютно устраивает. Да, нужны какие-то организационные начала, чтобы более комфортно готовить документы, общаться между столицами. Для этого создается т.н. «виртуальный секретариат» по тому же принципу, что и сетевой университет. Это будет электронная структура, которая реально будет обеспечивать связь между всеми головными ведомствами в наших пяти странах. Когда лидеры и другие участники процесса развития БРИКС вдруг почувствуют, что уже требуется какая-то постоянно действующая и где-то базирующаяся структура по обслуживанию этой работы, то тогда они будут принимать соответствующие решения. Но пока мы являемся свидетелями оптимального формата развития БРИКС.

Вопрос: Вы отметили, что мир меняется, страны-члены БРИКС стараются работать над различными идеями и проектами и реализовать их. Где бы БРИКС мог бы приложить больше усилий, работать «усерднее» для того, чтобы достичь лучших результатов?

С.В.Лавров: БРИКС – это, конечно, очень мощная структура. По населению – это крупнейшее объединение в мире, по внутреннему продукту – среди основных лидеров, по влиянию на международные отношения БРИКС – весьма серьезный фактор. Но характер не затухающих, разгорающихся сегодня в мире конфликтов таков, что даже такая структура как БРИКС без сотрудничества с другими игроками не способна их эффективно урегулировать. То же самое относится и к любой другой стране или группе стран. Ни США, и Европейский союз, ни НАТО, ни кто-либо другой в одиночку без подлинно коллективного объединения усилий ни один конфликт в этом мире урегулировать не сможет. Какой конфликт ни возьми, всюду требуется объединение и Запада, и Востока, и Юга, и структур, которые объединяют западные страны, и ведущие страны, в том числе, страны БРИКС. Поэтому ответ на вопрос, что мы можем сделать дополнительно к тому, что уже предпринимаем, заключается, как это ни просто звучит, в том, чтобы продолжать и более интенсивно выступать за более справедливый подход к международным отношениям, за утверждение демократии в международных отношениях, за утверждение верховенства права в международных делах. Наши западные партнеры всегда говорят, что каждая страна «внутри себя» должна обеспечить демократию и верховенство права, но когда мы предлагаем эти же принципы, прежде всего принципы демократизации, перенести на отношения между государствами, энтузиазма немного. Но это пройдет, потому что целый ряд основополагающих принципов международных отношений, прежде всего, зафиксированных в Уставе ООН, требует обеспечивать суверенное равенство государств. Большинство бед, которые мы наблюдали за последнее время, заключаются, как правило, в том, что принцип суверенного равенства государств на практике некоторыми нашими коллегами на Западе игнорировался: осуществлялось вмешательство в нарушение Устава ООН, в нарушение обязательств Заключительного акта ОБСЕ, игнорировались резолюции Совета Безопасности ООН и многое другое.

У БРИКС есть очень сильное оружие – это моральный авторитет. Необходимо использовать его в первую очередь, а во-вторых, добиваться, чтобы в практическом плане БРИКС отстаивал подходы, отвечающие принципам Устава ООН, на соответствующих форумах, будь то «Большая двадцатка», если речь идет о справедливости в международных экономических отношениях, или ООН, если речь идет об урегулировании различных споров между или внутри государств. Было бы неплохо непосредственно вовлекаться в качестве участников различных переговорных форматов. Можно взять конкретные примеры. Как вы знаете, Россия и Китай сейчас участвуют в переговорах по иранской ядерной программе вместе с европейской «тройкой», США и Исламской Республикой Иран. Мы были бы заинтересованы, чтобы по целому ряду других форматов, которые складываются для решения тех или иных проблем, активнее бы подключались наши индийские партнеры, если речь идет об азиатских делах, бразильские коллеги, если речь идет о латиноамериканских процессах, и ЮАР, конечно, также весьма авторитетное государство, которое делает очень много для того, чтобы вносить вклад в урегулирование многочисленных конфликтов, которые, к сожалению, на Африканском континенте сохраняются.

Здесь нет каких-то волшебных решений или инициатив. Это кропотливая повседневная работа, и она будет продолжаться очень долго, но вода камень точит. По большому счету, наше дело – правое, мы выступаем за те принципы, под которыми подписались все государства мира. Надо последовательно и твердо без какой-либо конфронтации эти принципы воплощать в жизнь в каждом конкретном случае. Убежден, что у БРИКС и его лидеров есть вся необходимая для этого политическая воля и все практические возможности.

Вопрос: Сегодня здесь находятся около 16 китайских молодых предпринимателей из нашей китайской делегации. Не могли бы Вы ввести нас в курс дела относительно некоторых типичных вопросов деятельности зарубежных предпринимателей в России? Есть ли у Вас какие-то предложения для наших молодых предпринимателей? Как они могли бы извлечь максимальную пользу из хода дискуссий, проходящих в рамках саммита? Какие Ваши ожидания от наших дискуссий?

С.В.Лавров: Это очень прагматичный и правильный подход. Надо любой формат, даже молодежный форум, использовать в конкретных целях. Я целиком поддерживаю такое отношение к работе, потому что молодежный бизнес – это тоже очень важная вещь. Мы заинтересованы в том, чтобы и в сфере деловых связей была преемственность. Нынешняя встреча позволяет такие контакты установить и договориться об их развитии. Россия и КНР обладают, наверное, наиболее разветвленным механизмом двустороннего сотрудничества. Наряду с ежегодными саммитами действует механизм встреч глав правительств и четыре рабочих комиссии, возглавляемых вице-премьерами по всем мыслимым направлениям делового, торгового и энергетического сотрудничества. Я думаю, если от молодых китайских предпринимателей прозвучит инициатива, можно было бы подумать о создании какой-то молодежной подгруппы в рамках этих подготовительных процессов. Российско-китайские молодежные контакты поставлены на системную основу, в том числе и в контексте Года дружеских молодежных обменов, который завершается в ноябре. Можно было бы сформулировать какие-то идеи, чтобы структуры межгосударственного и межправительственного сотрудничества учитывали интерес молодых бизнесменов.

Вопрос: В ходе саммита БРИКС, который пройдет 8-9 июля, мы бы хотели попросить глав государств о том, чтобы молодежь была представлена в Банке развития БРИКС. Не могли бы и мы, как представляющие молодежь, участвовать в работе Банка? Могли бы молодые люди из всех пяти стран БРИКС войти в состав Совета директоров, чтобы Банк мог служить и их интересам, особенно интересам тех, кто занимаются предпринимательством? Мы знаем, что основной вызов, стоящий перед молодыми людьми с идеями, – это отсутствие капитала, денег для того, чтобы продвигать свои идеи. То же относится и к Деловому совету БРИКС. Могла бы Россия предоставить молодым предпринимателям из стран БРИКС возможность действовать в рамках Делового совета БРИКС, в котором Россия председательствует в данный момент? Я лоббирую в том числе и интересы россиян. Мы бы хотели предложить один параграф (для итогового документа саммита в Уфе). Должны ли мы как молодые люди быть участниками процессов БРИКС или нет? Мы не можем быть вне этих процессов и хотим быть «молодой» частью этого Форума. Мы говорим, что хотим быть частью всех направлений сотрудничества БРИКС. Могли бы мы при этом иметь молодых представителей всех пяти стран БРИКС в Совете директоров БРИКС или в иных структурах?

С.В.Лавров: Вы, конечно, хороший лоббист. Лично я считаю, что молодежи необходимо предоставить место во всех процессах, которые сопряжены с развитием БРИКС. Что касается конкретных идей, которые Вы предложили на наше рассмотрение, о включении молодых представителей от каждой страны в Совет директоров Банка и Деловой совет БРИКС, знаете, мне даже как-то неловко, потому что необходимо, чтобы я или российское представительство рассмотрели эти предложения. Нам важно получить от правительства ЮАР официальный запрос, потому что представители вашего правительства участвовали во всех переговорах по формированию уставных документов Банка развития и Делового совета.

Считаю, что в Деловом совете не возникает абсолютно никаких проблем, потому что он формируется пятью странами. Там нет каких-либо ограничений по количеству, возрасту. Поэтому, если Южная Африка покажет пример и начнет включать в состав Делового совета молодых бизнесменов, уверен, что 16 китайских предпринимателей с удовольствием поддержат эту инициативу. Милости просим! Во всяком случае, точно порекомендую структурам в российском правительстве, которые отвечают за поддержку Делового совета, чтобы молодые предприниматели были бы там представлены.

Устав Банка развития сформирован. Там есть абсолютно конкретные правовые рамки, в том числе описывающие членский состав. Если Вы хотите, чтобы со стороны Южной Африки была представлена молодежь, значит, нужно вашу квоту использовать под молодого человека или девушку. Другие страны также могут определять своих представителей в Совете директоров.

В целом, повторю еще раз – мы уже многое делаем для того, чтобы молодежь ощущала себя в БРИКС комфортно и понимала, что ее интересы, чаяния, предложения в полной мере учитываются в различных форматах, включая нынешний форум, которые для того и создавались.

Вопрос: Не могли бы Вы рассказать о российской инициативе по созданию Университета БРИКС? Как он будет продвигать интересы молодежи ради развития и во имя будущего?

С.В.Лавров: Думаю, что в течение ближайших дней, когда вы будете работать, у вас будет более информированный об этом проекте собеседник. Я по понятным причинам знаю лишь самое общее о создании университета. Представители МГИМО и иных структур самым подробным образом расскажут об этом проекте. Мы считаем его очень важным с политической точки зрения. Он помогает не только общаться и развивать студенческие обмены, но и сближать образовательные стандарты, позволяет выходить на договоренности о взаимном признании документов об образовании. С некоторыми странами у нас такие соглашения заключены. Тогда речь будет идти не просто о студенческих обменах ради того, чтобы потом разъехаться по своим странам, а о возможности испытать себя в качестве предпринимателя, профессионала в соседней дружественной стране и сравнить, где интереснее и лучше. Это очень перспективный проект, который обеспечивает взаимопроникновение наших обществ и цементирует наше сотрудничество в обоюдных интересах.

Вопрос: Могли бы в рамках БРИКС рассматриваться вопросы, связанные с международным морским правом, вопросами безопасности на море. В открытом море сейчас очень много проблем, включая пиратство, транспортировку наркотиков, иную нелегальную деятельность. Можно ли в этом формате рассматривать некоторые вопросы, связанные с защитой открытого моря?

С.В.Лавров: Россия активно участвует в целом ряде форматов, где обсуждается морская безопасность. Это, в частности, Региональный форум АСЕАН, где Россия, наряду с Китаем, Индией, другими странами, участвует во многих дискуссиях. Морская безопасность имеет много измерений, в том числе актуальных для Юго-Восточной, Южной Азии и Восточной Африки, включая проблему пиратства. До недавнего времени это была «головной болью», но мы очень быстро смогли организовать скоординированные действия военно-морских сил многих государств, включая Китай, Индию, Россию, страны НАТО и ЕС, и такие меры позволили приглушить остроту проблемы, хотя до конца она пока не решена.

Сейчас возникла проблема нелегальных мигрантов. В основном о ней говорят и пишут в контексте нелегальных мигрантов, которые через Северную Африку пробираются в Европу. Такая же проблема есть и в Восточной Азии. И здесь очень важно обеспечивать баланс. Необходимо пресекать нелегалов и бороться с теми, кто на судьбе этих людей, ищущих лучшей жизни, делают незаконные «грязные» деньги. С другой стороны, нельзя действовать против подобных схем через нарушение международного права. Такие вопросы возникают в связи с идеями о том, чтобы не только в открытом море останавливать и инспектировать различные плавучие средства, на которых могут перевозиться нелегальные мигранты, но и чтобы делать это в территориальных водах, да и на территории соответствующих государств. Правда, упоминают о том, что это нужно предпринимать с их согласия. Но в случае с Ливией очень трудно понять, как такое согласие можно получить в отсутствие единого правительства – есть правительство, признанное ООН, в г.Тобрук, а есть непризнанное, которое контролирует основную часть прибрежной зоны, через которую и осуществляются нелегальные «туры».

Уверен, что подобные вопросы возникают и для Восточной Азии. Наверное, было бы правильно, если бы была разработана какая-то законодательная инициатива для ООН, которая затрагивала бы эти вопросы, по крайней мере, в принципиальном рамочном плане. Если среди вашего молодежного форума есть грамотные юристы-международники и какие-то идеи, которые вы хотите продвигать, и если вы сформулируете такую инициативу, мы с удовольствием возьмем ее среди других идей, которые произрастают из этой структуры, и будем ее продвигать.

Хотел бы вам пожелать интересных дискуссий и впечатлений. У вас помимо собственно рабочих заседаний, наверняка, будут и культурные мероприятия. Вы посмотрите целый ряд российских городов, которые имеют свою историю и очень бурно развиваются. Желаю вам хорошей работы и хорошего отдыха!

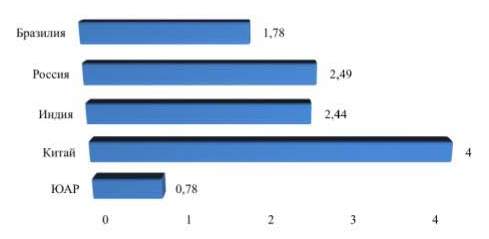

Уровень загрязнения воздуха в России один из самых низких среди развитых государств. По этом показателю наша страна сильно опережает не только традиционных аутсайдеров - Индию и Китай - но и Японию, Соединенные Штаты и европейские государства.

Согласно данным исследования Всемирного банка, на которое ссылается американское издание The Wall Street Journal, первенство прочно удерживает Китай.

Показатели загрязнения воздуха в этой стране более чем вдвое превышают аналогичные показатели Индии.

Хотя о проблемах КНР - особенно в крупных городах - давно известно.

Кстати, одним из способов решения проблемы загрязнения воздуха называют как раз увеличение импорта газа, который является куда более "чистым" материалом, нежели традиционно использующийся в Китае уголь.

Третье место прочно удерживает Япония. Казалось бы, высокоразвитое государство, известное передовыми технологиями - но немного (особенно учитывая размеры двух государств) не дотягивает до второго места.

Четвертое-пятое места делят Мексика и европейские государства. В "затылок" им дышит Индонезия.

Соединенные Штаты расположились на седьмом месте. Что, впрочем, в принципе вполне объяснимо. В отличие от многих других государств американские транснациональные корпорации давно уже практикуют размещение вредных производств за пределами своей страны. В той же Индии, кстати.

Россия - на восьмом месте, сильно - к счастью в данном случае - отставая от вышеперечисленных государств. Так что заявления о "чистом воздухе в Европе, не то что в России" - не подтверждаемое серьезными исследованиями клише.

Замыкают список Южная Африка и Бразилия.

Вернемся, впрочем, к нашей стране. Конечно, данные Всемирного банка обнадеживают. Но в данном случае ориентироваться, наверное, все же стоит на решение собственных проблем. А таковые имеются.

Например, глава минприроды Сергей Донской заявил на заседании федерального экологического совета в конце прошлой недели, что загрязнение воздуха формирует издержки для населения в диапазоне от трех до шести процентов ВВП.

Министр напомнил о недавно принятом законе, которые стимулирует переход российских предприятий на наилучшие доступные технологии и планах сокращения перечня нормируемых загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу.

"В тоже время предполагается ввести требование об оснащении основных источников загрязнения атмосферы приборами непрерывного контроля, информация от которых должна быть доступна как контролирующим органам, так и общественности через сеть интернет. В целях получения объективной информации о негативном воздействии выбросов на загрязнение атмосферы будет упорядочен процесс разработки, допуска к применению методов расчёта величин таких выбросов", - подчеркнул Сергей Донской.

Министр заверил, что до 2017 года будет введена в действие отчетность по источникам загрязнений, а не просто по регионам. То есть системы мониторинга будут установлены на всех крупнейших предприятиях-загрязнителях воздуха.

Хотя, разумеется, решение проблемы не ограничивается только этим. Например, продолжается разработка мер, которые будут способствовать снижению вредных выбросов в атмосферу автомобильного транспорта, что крайне актуально для мегаполисов. В их числе, например, модернизация дорог и расширения ограничений для транспорта, не отвечающего современным экологическим требованиям.

Более 200 делегатов из России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики собрались в столице нашей страны, для того чтобы обсудить вопросы международного сотрудничества и поделиться опытом реализации молодёжной политики и работы с молодёжью в своих государствах.

Основными задачами саммита являются создание прочных основ молодёжного измерения БРИКС, поиск путей активного сотрудничества в рамках мультикультурного многополярного мира, эффективная интеграция представителей молодёжи в процесс многостороннего взаимодействия стран БРИКС.

В течение недели саммит будет работать по 5 направлениям в политической, экономической, информационной, научно-технической и гуманитарной сферах.

Уже завтра участников ожидает встреча с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и руководителем Федерального агентства по делам молодёжи Сергеем Поспеловым, а 3 июля 2015 года делегаты отправятся в Казань, где состоится торжественная церемония открытия саммита.

В хранилище Центрального банка Ирана доставлено 13 т ранее арестованного золота

Глава Центрального банка Ирана Валиолла Сейф сообщил о доставке в Иран 13 т ранее закупленного золота и отметил, что решить проблему доставки части иранских золотых активов из-за границы Центральному банку и дипломатическому ведомству Ирана удалось на полях переговоров в Вене по иранской ядерной программе.

По словам Валиоллы Сейфа, из-за санкций на часть иранского золота был наложен арест, и доставить его в Иран не представлялось возможным. А вчера вечером благодаря усилиям министерства иностранных дел и Центрального банка последняя партия этого золота оказалось в банковском хранилище.

Как уточнил глава Центрального банка, в свое время было закуплено 13 т золота, и оно в течение двух лет находилось на доверительном хранении в Южной Африке, поскольку в условиях санкций его было невозможно доставить в Иран. В ходе переговоров в Вене все проблемы были устранены, и в течение недели тремя партиями оно было перевезено в Иран. Последние 4 т были доставлены в хранилище Центрального банка вчера вечером.

Как известно, одна из основных целей иранских переговорщиков состоит в снятии санкций и получении беспрепятственного доступа к иранским денежно-валютным и золотым активам за рубежом. Несколько ранее между Ираном и «шестеркой» международных посредников была достигнута договоренность о разблокировании 11,9 млрд. долларов ранее арестованных валютных активов, принадлежащих Ирану.

Россельхознадзор сообщил, что Саудовская Аравия и Египет занимают второе и третье место в рейтинге импортеров российского зерна за первые пять месяцев этого года.

Турция сохранила за собой первое место в списке, закупив в период с января по май текущего года 2,4 млн тонн российского зерна, в том числе 769 тыс. тонн пшеницы и 801 тыс. тонн кукурузы.

Саудовская Аравия поднялась на вторую строку рейтинга, импортировав 1 млн тонн российского ячменя с начала 2015 года.

При этом Египет опустился на третье место рейтинга, закупив 813 тыс. тонн российского зерна, в том числе 785 тыс. тонн пшеницы.

Кроме трех лидеров в десятку главных импортеров российского зерна за первые пять месяцев 2015 года вошли также Южная Корея (378 тыс. тонн), Азербайджан (356 тыс. тонн), Латвия (353 тыс. тонн), Иордания (241 тыс. тонн), Южно-Африканская республика (215 тыс. тонн), Нигерия (200 тыс. тонн) и Италия (163 тыс. тонн).

В период с января по май 2015 года Россия поставила пшеницу, ячмень, кукурузу и другие виды зерна в 78 стран мира. В 2014 году список импортеров российского зерна включал 96 стран.

В прошлом году первое место в списке важнейших импортеров также занимала Турция (7,5 млн тонн, в том числе 4,3 млн тонн пшеницы), второе место - Египет (4,1 млн тонн зерна, в том числе 4 млн тонн пшеницы), на третьем месте был Иран (2 млн тонн, в том числе 1,4 млн тонн пшеницы), Саудовская Аравия занимала четвертое место (1,8 млн тонн, в том числе 1,7 млн тонн ячменя) и на пятом месте был Йемен (979 тыс. тонн пшеницы).

Следует отметить, что в сельскохозяйственном году 2014-2015 гг. российские поставки зерна на мировые рынки выросли на 19% и достигли 31 млн тонн.

Юлия Клусова

Руководители Главэкспертцентра и Росаккредагентства, подведомственных организаций Рособорнадзора, приняли участие во встрече рабочей группы БРИКС по образованию.

Насыщенная повестка мероприятия включала все уровни образования и информационно-стратегического взаимодействия в области образования между странами БРИКС. Во встречах 25-26 июня приняли участие более 50 экспертов образования из пяти стран БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая, Южно-Африканской Республики.

Эксперты обсудили вопросы оценки качества образования, подходы к организации внешней независимой оценки гарантий качества образования, применяемые в странах БРИКС, а также уделили внимание вопросам развития системы высшего образования и процедуры государственной аккредитации вузов.

Независимая оценка качества высшего образования становится одной из ключевых проблем реформирования российской системы высшего образования, что в свою очередь находит отражение и в концепции долгосрочного социально-экономического развития России, вплоть до 2020 года.

В настоящее время Россией подписаны двусторонние соглашения с Китаем, Индией, ЮАР. Благодаря активному взаимодействию со странами БРИКС, в российские вузы за последние 13 лет было привлечено более 150 тысяч иностранных студентов.

С учетом различий в системах образования и институтах, занимающихся признанием квалификаций, в заключительный документ встречи вошел пункт о выработке общих принципов признания иностранного образования и квалификаций в рамках стран БРИКС, которые направлены на упрощение процедуры признания иностранных документов.

СПРАВКА

Росаккредагентство осуществляет организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение процедур государственной аккредитации образовательных организаций в рамках полномочий Рособрнадзора.

Основным видом деятельности Главэкспертцентра является обеспечение полномочия Рособрнадзора по признанию образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 7-м саммите БРИКС и 15-м саммите ШОС, которые пройдут в российском городе Уфа на следующей неделе.

Как сообщил в понедельник официальный представитель китайского МИДа Лу Кан, Си Цзиньпин будет присутствовать на 7-м саммите БРИКС /Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР/ 8-9 июля и 15-й встрече Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ 9-10 июля в Уфе по приглашению президента РФ Владимира Путина. (Синьхуа)

Экспорт некоторых видов цитрусовых из ЮАР продолжает снижаться

В этом году ЮАР экспортирует гораздо меньше апельсинов «Навель», хотя плоды уродились крупнее обычного. В то же время значительно увеличился объем торговли и экспортный доход от южноафриканских лимонов. Поставщики южноафриканских мандаринов столкнулись с жесткой конкуренцией в Европе. Именно так кратко охарактеризовал ситуацию в цитрусовой отрасли глава Южноафриканской ассоциации производителей цитрусовых Джастин Чедвик.

Несмотря на то, что в целом экспорт южноафриканских цитрусовых в этом году сократится, специалисты отрасли ждут и ряд положительных изменений. Так, страна на целых пять процентных пунктов увеличит объем продаж своих цитрусовых в ЕС. Всего в государства-члены Еврозоны будет отправлено 27% от общего количества южноафриканских поставок цитрусовых. Кроме этого, на четыре процентных пункта (до 12%) вырастут отгрузки мандаринов в Россию.

Экспорт южноафриканских мандаринов

Последние пять лет в мире наблюдается активный рост международной торговли столь любимыми потребителями мандаринами и клементинами. Однако объемы поставок этих видов цитрусовых из ЮАР практически не изменился. При этом доходность экспорта ранних сортов даже понизилась.

- Первые 1,8 млн коробок мандаринов «Уншиу» принесли небольшой доход из-за конкуренции с более поздними сортами мандаринов из Северного полушария, – заявил г-н Чедвик. – При этом в точно такую же ситуацию позднее попадают и мандарины Северного полушария, когда на рынок поступают наши поздние сорта.

- В целом же за сезон мы снова продадим 10 млн коробок мандаринов. На сегодняшний день 4,6 млн из них уже отправлены,- добавил специалист.

Главным рынком мандаринов для ЮАР остается Великобритания, куда уходят 47% всего экспорта. Для сравнения – к 24 неделе в прошлом году в эту страну был отправлен 41% мандаринов.

- Россия увеличила закупки с 8% до 12%. Страны ЕС остались практически на тех же позициях, сократив импорт с 21% до 20%. Азия закупит не 10%, как в прошлом году, а всего лишь 4%. Кроме этого, мы слышали, что в России сохранился высокий потребительский спрос на фрукты, несмотря на падение курса рубля и общее состояние экономики в стране. Я считаю, это связано преимущественно с тем, что цитрусовые не относятся к слишком дорогим видам продуктов,- считает г-н Чедвик.

Переориентация на апельсины и грейпфруты

По данным Чедвика, прогноз объемов продаж «старшего брата» мандаринов – апельсинов «Навель» – сокращается уже второй раз за сезон. Всего будет продано не 25,1, а 24,4 млн коробок.

- Данная тенденция, по-видимому, сохранится и далее. В прошлом году мы продали 26 млн коробок апельсинов «Навель». В этом сезоне объемы продаж будут почти на 2 млн меньше, – отметил он. – При этом наиболее крупными рынками для сорта «Навель» останутся Евросоюз, в частности, Великобритания, и Ближний Восток. Урожай апельсинов «Навель» в этом году довольно высокий, а плоды более крупные.

Г-н Чедвик считает, что почти 82% всего экспорта южноафриканских грейпфрутов уже упакованы. Направления продаж этого вида фруктов существенно не изменились. Тем не менее, Япония и Китай увеличили свои доли импорта грейпфрутов на четыре процентных пункта каждая – до 10 и 25% соответственно.

Жизнь преподнесла вам лимоны? Продайте их выгодно!

Также г-н Чедвик сообщил о значительном росте экспорта лимонов. По его словам, лимоны – удивительный вид фруктов, который можно продать где угодно, по-прежнему получив хороший доход.

- В конце прошлой недели мы отгрузили 10 млн коробок, в то время как в прошлом году до 24 недели объемы продаж достигли лишь 7,1 млн коробок, – заявил он.

Около 38% экспорта лимонов в прошлом году были отправлены на Ближний Восток.

- В этом сезоне мы уже отгрузили в данный регион 45%. Это связано преимущественно с сокращением поставок в Россию (с 19% до 16%), ЕС (с 15% до 14%) и Азию (с 20% до 18%). Многие люди любят класть лимон в чай или подкислять им воду. Кроме этого, лимон – распространенная во всем мире приправа к различным блюдам и рыбе, – резюмировал он.

Александр Новак встретился с Министром энергетики ЮАР.

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел рабочую встречу с Министром энергетики Южно-Африканской Республики Тиной Джумат-Петерсон.

Стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия России и ЮАР в области энергетики, в том числе, в нефтегазовой и электроэнергетической сферах.

Расставим все точки над BRICS

У стран этой группы в перспективе – более доступные кредиты. // Валерия Капельщикова, Жаннат Идрисова, Bankir.Ru

На майских праздниках президент России Владимир Путин ратифицировал договор о создании Пула валютных резервов стран БРИКС. Ранее, в марте этого года, был принят закон «О ратификации соглашения о Новом банке развития». Само соглашение лидеры государств подписали в бразильском городе Форталеза 15 июля 2014 года на VI саммите группы БРИКС. Спустя два месяца в Нью-Йорке на встрече министров иностранных дел государств-участников в рамках 69-й сессии Ассамблеи ООН прозвучало, что решения о создании Нового банка развития и Пула валютных резервов выведут сотрудничество в БРИКС на качественно новый уровень.

Тема наверняка будет продолжена на VII саммите БРИКС, который состоится в июле этого года в России, в Уфе. Так что самое время понять, что это за уровень сотрудничества, каковы перспективы новых финансовых институтов – расставить, таким образом, все точки над I, и заодно над B, R, C, S.

Сколько весят «кирпичи»?

Напомним, что БРИКС (BRICS) – это объединение 5 развивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР). В 2006 году наша страна стала инициатором объединения Бразилии, России, Индии и Китая в новую, выражаясь научным языком, группировку стран Юга. ЮАР вошла в состав группы в 2010 году. По оценкам экспертов, создание БРИКС стало одним из наиболее значимых геополитических событий середины 2000-х годов.

Отметим, что изначально БРИКС (до 2010 года БРИК) была аббревиатурой, обозначающей умозрительное, не существующее в реалии содружество. Впервые ее использовали 14 лет назад в докладе инвестиционного банка Goldman Sachs, посвященном прогнозу состояния мировой экономики к 2050 году. Автор аббревиатуры, аналитик и экономист Джим О’Нил, предложил рассматривать Бразилию, Россию, Индию и Китай в качестве новой группы развивающихся стран. Интересно не только происхождение наименования группы, но и его перевод: «bricks» в переводе с английского означает «кирпичи». В самом деле, ряд аналитиков склоняются к тому, что экономики стран БРИКС в перспективе и будут очень значимым «строительным материалом» для мировой экономической системы.

Еще в 2003 году Goldman Sachs опубликовал доклад, в котором оценивалась динамика экономического развития вышеупомянутых стран. В нем, в частности, были отмечены большие запасы природных ресурсов, промышленный и человеческий потенциал группы. Следует отметить, что в конце прошлого века, то есть задолго до исследования Goldman Sachs, бразильские эксперты говорили о необходимости сотрудничества в международном формате между «странами-китами» или «странами-гигантами», к которым относили Бразилию, Россию, Индию и Китай.

Таким образом, повышение значимости стран БРИКС в мировой экономике прогнозировалось различными специалистами. Как следствие, в 2006 году встал вопрос о пересмотре системы квотирования в Международном валютном фонде. Напомним, квоты определяют количество голосов для каждой из стран-участниц, кроме того, от размера квоты зависит масштаб доступа к финансовым ресурсам МВФ согласно установленным лимитам. Развивающиеся страны, в частности БРИКС, стремятся к перераспределению долей квот для того, чтобы иметь большее влияние при принятии решений.

Решение о перераспределении квот на 1,1% в пользу стран с развивающейся экономикой было принято в 2008 году, а ратифицировано только в марте 2011 года. При этом 1,1% сложно назвать справедливым процентным пунктом. Кстати, сами страны группы настаивали на перераспределении 7%.

Сегодня совокупная доля стран БРИКС составляет 11,49%. На последующих саммитах G20 им удалось добиться роста своей совокупной доли до 14,81%, что опять-таки довольно скромно для 43% населения планеты (именно такой процент, согласно Делийской декларации, приходится на эти пять государств).

К слову, при расчете квоты не учитывается не только численность населения стран, но и их доля внутреннего валового продукта в мировом ВВП по паритету покупательной способности. Например, Китай по этим параметрам мог бы претендовать на гораздо большую квоту, чем у него есть сейчас. Однако о целесообразности внедрения этих показателей в формулу расчета пока ведутся дискуссии, и, судя по всему, в ближайшей перспективе эти данные вряд ли будут учитывать.

Поэтому создание Нового банка развития и Пула валютных резервов очень важны для сообщества со стратегической точки зрения, ведь страны БРИКС не совсем довольны современными правилами игры в мировой валютно-финансовой системе.

Что есть банк, и что есть пул

В той самой Форталезской декларации прописано, что в задачи Нового банка развития (НБР) входит укрепление сотрудничества между странами БРИКС и дополнение усилий многосторонних и региональных финансовых учреждений в области глобального развития. Так как НБР не коммерческая кредитная организация, а банк развития, то получение прибыли не является основной целью его деятельности. Поэтому НБР, вероятно, будет кредитовать стратегически интересные неубыточные проекты, а также предоставлять льготные и дефицитные в нашей стране «длинные» кредиты.

Четко прописана и ресурсная база новой структуры. «Объявленный капитал НБР составит $100 млрд., в том числе подписной – 50 млрд., который будет распределен между странами – участницами банка развития, – говорит Анна Абалкина, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. – Однако не весь подписной капитал будет оплачен, страны-учредители обязались внести $10 млрд. в равных долях в течение семи лет. Остальная часть является гарантийным капиталом, которую страны будут обязаны внести по первому требованию банка. Стоит отметить, что это нормальная практика формирования капитала многосторонними банками развития. Например, подписной капитал Международного банка реконструкции и развития составил $232,8 млрд. в 2014 году, однако его оплаченная часть – всего 6%».

В политике и академической науке принято выделять различные направления международного сотрудничества: например, по линиям Север-Юг и Юг-Юг. Если первый формат по своей природе является традиционным и подразумевает финансовую помощь развитых стран беднейшим экономикам, то второй предполагает взаимопомощь развивающихся стран. Роль Нового банка развития повышается в свете актуальности этой темы.

Как прогнозирует Анна Абалкина, НБР будет крупным многосторонним банком развития, предоставляющим помощь развитию по линии Юг-Юг, и выступит альтернативой распространенному на сегодня инструменту Север-Юг. Помимо этого, большое внимание будет уделяться проектам в странах-учредителях банка. Несмотря на успехи в развитии стран БРИКС, число проживающих в них малообеспеченных граждан превышает сотни миллионов человек. Сам банк будет иметь хорошие возможности привлекать средства на международных рынках ссудных капиталов для проведения кредитных операций. «Однако эффективность функционирования Нового банка развития будет зависеть от четко проработанных процедур кредитования и независимого менеджмента», – подчеркивает доцент Финансового университета.

Что касается топ-менеджмента, то первым председателем Совета управляющих будет представитель России, первым председателем Совета директоров – представитель Бразилии, первым президентом Банка – представитель Индии. Штаб-квартира банка будет находиться в Шанхае, и параллельно c ней будет функционировать Африканский региональный центр Нового банка развития.

Пул валютных резервов, согласно Форталезской декларации, «будет играть позитивную роль страхового механизма, помогать странам избегать краткосрочных проблем с ликвидностью и способствовать углублению сотрудничества между странами БРИКС»… Что это означает на практике?

«Пул валютных резервов предполагает предоставление валютных свопов в условиях возникновения дефицита счетов платежного баланса. Данный механизм схож с Чиангмайской инициативой по созданию механизма многосторонних валютных свопов в странах АСЕАН+3. Однако если реализация восточноазиатских своп-соглашений, как правило, возможна только при участии МВФ, то Пул валютных резервов, предполагается, будет независимым», – отмечает Анна Абалкина.

Кто выигрывает?

В Концепции участия России в объединении БРИКС отмечено, что у стран-участниц есть общность подходов к коренным вопросам реформы международной валютно-финансовой системы и приданию ей более «справедливого, стабильного и эффективного характера». Общность подходов как раз проявилась в создании новых финансовых институтов – Нового банка развития и Пула валютных резервов.

Еще раз обратим внимание: в Международном валютном фонде и Всемирном банке большинство голосов приходится на развитые, а не на развивающиеся страны. Таким образом, странам БРИКС будет проще получать кредиты у НБР, нежели у Всемирного банка, и заключать своп-соглашения с Пулом валютных резервов, чем с МВФ. С экономической точки зрения в рамках БРИКС Бразилия, Индия и ЮАР стремятся привлечь в инфраструктуру долгосрочные инвестиции, кроме того, ЮАР как страна с наименее устойчивым платежным балансом рассчитывает на получение средств от Пула валютных резервов. Китай в этой ситуации выступает в роли сильнейшей экономики, судя по всему, готовой на предоставление финансирования. К слову, уровни экономического развития и ключевые социально-экономические показатели в странах БРИКС колеблются в большей степени, чем в развитых странах, основавших МВФ и ВБ. Это одно из слабых мест группы.

Как заявляют эксперты ЦМАКП, конкурировать с МВФ и ВБ Новому банку развития пока не под силу из-за значительно меньшей ресурсной базы, дублирования уже существующих у МВФ функций и не такого широкого доступа к так называемым длинным деньгам. Однако выступить альтернативой в некоторых случаях он все-таки сможет.

Saab подозревают в даче взяток

Шведскую компанию Saab подозревают в даче взятки в 1 миллиард крон при заключении сделки по продаже истребителей Jas 39 Gripen Южной Африке. Об этом стало известно благодаря журналистскому расследованию, которое провели корреспонденты газеты Expressen.

Контракт на покупку 28 истребителей Jas 39 Gripen был заключен между правительством Южной Африки и шведской компанией Saab, 3 декабря 1999 года. Сделка, стала самой крупной из когда-либо заключенных Швецией экспортных сделок. Однако, как теперь стало известно, не все в этом контракте было чисто.

Saab не признается в уплате взятки и обвиняет своего британского партнера в этом деле, оборонную компанию BAE Systems. Однако, секретные документы, которые попали в руки журналистов, показывают как во время сделки, деньги Saab были переведены подозрительным посредникам, и что руководство Saab имело полный доступ и контроль перевода средств, и одобрило платежи, которые осуществляла BAE Systems.

Посредники, которые подозреваются в получении сотен миллионов крон, ранее уже были замешаны в коррупционных делах. Бегнт Хальс/ Бенгт Хальс бывший в то время президентом Saab, отказался комментировать эту информацию.

Расследованием обстоятельств заключения сделки теперь занимается Южноафриканская комиссия.

«Наша задача – построить высокоэффективный механизм, который произведет революцию в мире финансов»

Интервью президента компании Webtransfer по странам Восточной Европы и СНГ Александра Колесниченко. // «Национальный банковский Журнал», 16 апреля 2015 года

Многие наши сограждане, когда речь заходит о способах получения заемных средств, видят только два пути – занять у своих друзей или близких либо обратиться в банк и получить там необходимую сумму. Однако, как рассказал в интервью NBJ Александр Колесниченко, есть альтернатива – Социальная кредитная сеть Webtransfer.

- Александр, как Вы сейчас оцениваете ситуацию на рынке микрокредитования? Какие тенденции Вы считаете господствующими?

- Сегмент микрокредитования на сегодняшний день продолжает расти. Это характерно как для России, так и для мировой финансовой системы. Активному росту данного сектора способствует в том числе и переход от модели кредитования населения микрофинансовыми организациями к модели Р2Р. В этой модели прослеживается тенденция к выстраиванию кредитных отношений не только на основе документов, но и на интернет-статусе, который активно формируется в социальных сетях.

- Действительно, это новый подход к микрофинансированию.

- Да. Стоит отметить, что всего несколько лет назад микрофинансирование трактовалось как предоставление и привлечение краткосрочных займов среди мелких предпринимателей. Сегодня этот термин понимается шире и означает вид деятельности по предоставлению финансовых услуг субъектам малого предпринимательства и широким слоям населения. Таким образом, микрофинансирование становится эффективным инструментом для достижения более свободного доступа малого бизнеса и населения к источникам финансирования.

- В России принят закон о банкротстве физических лиц, однако сейчас говорят, что его вступление в силу может быть отложено на определенное время. Как Вы оцениваете качество этого закона? Как он может изменить работу компаний, работающих в сфере Р2Р-микрокредитования?

- Несомненно, этот закон актуален. Он поможет людям, которые загнаны в угол жизненными обстоятельствами и не могут найти выход из сложившейся ситуации. Можно много говорить о плюсах и минусах закона, но ясно одно: государство в данном вопросе проявило мудрость.

Если же говорить о деятельности компаний, которые работают по системе P2P, то закон о банкротстве физлиц ничего для них не изменит. В Р2Р оперируют относительно маленькими суммами. Нет оснований полагать, что физическое лицо будет вынужденно проходить через процедуру банкротства из-за нескольких тысяч долларов.

- Как Вы считаете, есть ли необходимость появления в России специальных законодательных актов, которые будут регулировать деятельность компаний, занимающихся P2P-микрокредитованием, или имеющихся нормативных документов достаточно?

- Существует заблуждение относительно того, что деятельность компаний, работающих по системе P2P, не регулируется законом. Отношения между физическими лицами – а P2P им и является – регулируются Гражданским кодексом РФ.

Нужно ли дополнительное регулирование? Это сложный вопрос, в первую очередь для государства. Как именно регулировать? Запретить Вам давать взаймы соседу? Запретить брать в долг у друзей? Регулирование отношений, возникающих в рамках Р2Р-микрокредитования, лежит не только в правовой плоскости, но и в морально-этической. Когда один человек одалживает деньги другому, ключевое значение имеют именно доверие, чувство уверенности в том, что заемщик вернет деньги. Чтобы доверие возникло, необходимо либо личное знакомство с заемщиком, либо, как в Webtransfer, комплекс мер, направленных на повышение доверия между заемщиком и кредитором.

В то же время, я полагаю, что элементы дополнительного регулирования будут имплементированы. Во-первых, потому что традиционные финансовые институты пролоббируют принятие новых законодательных актов. И во-вторых, потому что государство традиционно не любит тех, кто играет без правил. Значит, если на сегодняшний день таких правил нет, то завтра они будут созданы – хотелось бы только, чтобы они способствовали процветанию, а не «удушению» рынка P2P.

- Расскажите, пожалуйста, о том, как организован процесс предоставления услуг компанией Webtransfer?

- Основная услуга Webtransfer – это расчет рейтинга участников согласно собственной скоринговой модели и предоставление рекомендаций о целесообразности кредитования того или иного заемщика. Участники могут воспользоваться нашей рекомендацией или оценить заемщика самостоятельно. Для эффективной оценки необходимы инструменты, и мы постоянно внедряем новые.

Наша скоринговая система анализирует большое количество данных из социальных сетей, сведения об активах, источниках и размерах доходов, социальных связях, выданных и полученных займах и т.д.

Последняя разработка – внедрение системы психографического тестирования VisualDNA. Полученные данные позволяют выйти за рамки общепринятой системы оценки заемщиков. На практике доказано существование связи между личностными характеристиками заемщиков и их финансовым поведением. Указанное решение уже успело зарекомендовать себя в России, Польше, Турции и Южной Африке, в скором времени оно появится в Мексике и Индии.

Активный рост нашей сети – на сегодняшний день количество участников проекта уже превысило 4 миллиона – говорит о том, что нам удается главное: мы выстраиваем на ежедневной основе доверительные отношения между заемщиками и кредиторами – как действующими, так и потенциальными.

- Какую роль в организации этого процесса играют социальные сети и почему ставка была сделана именно на них?

- Социальные сети занимают огромное место в жизни современных людей. Если раньше мы жили во дворах, то теперь это соцсети. Прошло то время, когда мы знали всех своих соседей – сейчас многие соседи по лестничной площадке не знакомы. Нас сегодня объединяют сети. Мы пошли по пути создания социальной сети, попутно используя существующие возможности для распространения информации о нас.

Идет работа по развитию в этом направлении. В скором времени появятся новостная лента, возможность загрузки фотографий и создания групп, игры и многое другое.

Социальные сети являются одним из наиболее эффективных инструментов распространения информации. Можно договориться и написать, что «ты хороший» на каком-нибудь сайте, в газете. Но договориться со всей социальной сетью, более того со многими сетями одновременно, вряд ли получится. Этой информации люди доверяют больше, чем традиционным массмедиа, потому что исходит она непосредственно от знакомых нам людей.

- Кто может стать участником Социальной кредитной сети Webtransfer? Каким критериям для этого нужно отвечать?

- Участником Социальной кредитной сети Webtransfer может стать любой человек, достигший совершеннолетия, поскольку речь идет о деньгах. Пол, образование, профессия значения не имеют. Главное – это желание получить или выдать заем. Наличие кредитной истории желательно, но принципиального значения не имеет.

- Сейчас очень много говорят о ренессансе финансовых пирамид, что, наверное, закономерно с учетом кризисной ситуации. При этом часто данное понятие используется в рамках нечистоплотной конкурентной борьбы. Сталкивается ли Webtransfer с подобными обвинениями?

- Если честно, то не так часто, потому что конкурентов в нашем формате у нас сейчас, по сути, нет. Бывало, правда, особенно на начальном этапе, сайт атаковали хакеры, и мы из-за этого простаивали. Бывает, что в Интернете появляется негативная информация о нас – не верьте, люди, а вдруг вам не вернут деньги заемщики, вся эта кредитная пирамида обвалится, и Webtransfer куда-то убежит…

В целом все слухи и опасения из-за недопонимания механизма работы кредитной сети. «Крикуны» и «паникеры» либо не в курсе, либо сознательно игнорируют тот факт, что Webtransfer предоставляет кредиторам гарантии. Так, мы гарантируем возврат «тела» займа плюс минимальный процент, даже если заемщик не вернет деньги кредитору. Естественно, в обмен на право требования долга с заемщика.

- Когда вокруг той или иной компании (человека) в сети поднимается шум и крик, то всегда возникает подозрение, что это не просто порыв благородного негодования.

- В нашем случае тоже выяснилось, что порочащая компанию информация шла от участников, аккаунты которых были заблокированы из-за нарушений правил сети и попыток махинаций, начиная от использования уязвимостей, создания ботов и заканчивая попытками взлома аккаунтов участников в социальных сетях.

Однако не все пытаются кому-либо навредить. Есть те, кто действует исключительно из благих побуждений – не позволить, чтобы людей обманули в очередной раз. Это понятно, и мы рады, если они строят свою позицию не на эмоциях и догадках, основанных на обрывочных сведениях, а исключительно на фактах.

- Скажите, пожалуйста, как можно отличить нормально действующую организацию от финансовой пирамиды? Что Вы говорите своим клиентам в случаях, когда они выражают сомнения в характере деятельности Webtransfer?

- Факторов конечно много. При анализе всегда следует исходить из их совокупности. Например, считается, что основным признаком финансовой пирамиды является то, что старым участникам дивиденды выплачиваются за счет средств новых членов. Хотя так в России вынужден работать, например, Пенсионный фонд. И когда денег новых членов не хватало, Пенсионный фонд обещал бонусы в виде программы софинансирования пенсий. Если этого не хватало, то ПФР отменял все свои предыдущие обещания и докапитализировался напрямую из бюджета.

- Тем не менее как-то сложно воспринимать Пенсионный фонд в качестве финансовой пирамиды.

- Никто и не предлагает этого делать. Речь идет о том, что нельзя объявлять ту или иную организацию финансовой пирамидой, руководствуясь только одним, пусть и очень важным признаком. Как я уже сказал, тут необходимо рассматривать и учитывать совокупность факторов.

Как правило, финансовые пирамиды оговаривают срок вклада, в течении которого человек не может забрать свои деньги. Данный срок необходим, чтобы успеть собрать сумму, необходимую для выплаты обещанных дивидендов. В случае сделки между кредиторами и заемщиками в Социальной кредитной сети никаких вкладов нет – есть человек, выдавший заем (кредитор), и человек, его получивший (заемщик).

Финансовые пирамиды платят дивиденды только за то, что люди вкладывают в них деньги. В случае P2P-микрокредитования деньги перемещаются между кредиторами и заемщиками. Стороны самостоятельно формулируют условия, на которых они готовы одолжить или занять средства, заемщик находит кредитора или наоборот. Главное, чтобы сделка была оформлена на нашем сайте, а деньги участники могут передать друг другу любым удобным для них способом, в том числе используя опцию «Директ» (расчеты осуществляются минуя Webtransfer). Правда, в основном участники предпочитают для ускорения операций использовать свои кошельки в системе.

Тем, кто сомневается в характере деятельности Webtransfer, мы пытаемся в меру сил разъяснить его. Но задачи всех убедить у нас нет. Наша задача – построить высокоэффективный механизм, который произведет революцию в мире финансов.

- В рамках кризиса актуальными становятся опасения насчет вывода средств участниками той или иной организации (в данном случае – Webtransfer). Как обстоят дела в Социальной кредитной сети? Были ли подобные случаи в вашей практике и, если да, то по каким причинам?

- В первоначальном варианте (при старте работы кредитной сети) кредиторы перечисляли свои средства контрагенту после заключения договора займа (оферта). В результате сложилась ситуация, при которой некоторые участники регистрировались и одобряли займы на очень крупные суммы и никому ничего не перечисляли. А заемщики обращались к нам и требовали денег: мол, заем мне одобрен, где деньги?

В связи с этим для удобства участников мы вынуждены были чуть изменить систему, и стали резервировать средства членов сети перед тем, как они смогут подать заявку на выдачу займа. С получением своих или заемных средств у участников проблем не возникает до тех пор, пока они соблюдают правила и условия работы в нашей сети. Бывают, конечно, случаи, когда некоторые участники регистрируются под вымышленными именами, получают одобрение на свою заявку, но не могут пройти должным образом процесс верификации. В таких случаях денег они не получат, и мы вернем средства кредитору. Хотелось бы отметить, что зарезервированная сумма кредитора, даже в случае нарушения им правил работы кредитной сети, в любом случае ему возвращается.

- Вы уже сказали, что в рамках сети работает система гарантирования. Насколько нам известно, существует гарантийный фонд, созданный Webtransfer. Что он из себя представляет, за счет каких средств он формируется и пополняется и с какой целью он был организован?

- Когда участнику Социальной кредитной сети возвращают выданный заем, часть полученного дохода направляется участником в гарантийный фонд. Он служит для покрытия убытков тех, кому займы не вернули. Это один из инструментов, созданных для повышения уверенности кредиторов.

- P2P-микрокредитование появилось в России сравнительно недавно, но, если мы правильно понимаем, это направление бизнеса растет очень быстрыми темпами. Наверняка участники Социальной кредитной сети сталкиваются с такой проблемой, как просрочка и невозврат займов. Насколько актуальны эти проблемы, с Вашей точки зрения?

- Да, мы сталкиваемся и с просрочкой, и с невозвратом. Но чаще с просрочкой, когда участник по неорганизованности или по иным причинам возвращает заемные суммы с задержкой. Невозвраты займов, конечно, тоже присутствуют. Нам удается поддерживать достаточно низкий процент невозвратов (3,12% по заемщикам с рейтингом и 13,8% по заемщикам без рейтинга). 3,5% в среднем по портфелю – это один лучших результатов в отрасли, мы продолжаем совершенствовать свою скоринговую модель для достижения более впечатляющих результатов.

- Взаимодействует ли Webtransfer с внешними коллекторскими агентствами, если да, то каков формат этого сотрудничества?

- Webtransfer в настоящее время не сотрудничает с коллекторскими агентствами по вопросам взыскания долгов. Это нам не интересно, учитывая относительно маленькие суммы займов – от 50 до 1 000 долларов США. Расходы на взыскание долга будут выше суммы самого долга. Работа строится на том, чтобы правильно оценить заемщика и не выдать тому, кто не вернет, а не на том, чтобы раздать деньги и потом за всеми бегать и пытаться что-нибудь возместить.

Для нужд оценки кредитных рисков мы порой пользуемся информацией коллекторских агентств. Более того, мы сами формируем базу данных по недобросовестным заемщикам.

- Каковы планы компании на 2015 год?

- Несколько месяцев назад на площадке «ФинМикро-2015» президент Webtransfer Роман Кричмарев объявил о планах компании, которые остаются неизменными: к концу 2015 года количество участников Социальной кредитной сети Webtransfer должно превысить 10 млн человек, а суммарный оборот сети должен составить более 5 млрд долларов.