Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал политической вакханалией ситуацию вокруг строительства Белорусской атомной электростанции.

Белорусская АЭС строится рядом с городом Островец (Гродненская область), у границы с Литвой, приблизительно в 50 километрах от Вильнюса. Еще в июне 2011 года Литва обратилась с жалобой в комитет о несоблюдении Минском конвенции ЭСПО (Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте) при планировании строительства БАЭС. Минск заявляет, что атомная электростанция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности.

"В последнее время вокруг экономического проекта — строительства атомной станции — поднялась политическая вакханалия, я бы так сказал", — сказал Макей журналистам в Минске.

При этом он назвал несостоятельными претензии Литвы к безопасности строящейся в Белоруссии АЭС, в частности заявления о том, что она будет оснащена экспериментальными реакторами. "Беларусь как страна, которая больше всего пострадала от чернобыльской катастрофы, никогда не будет строить небезопасную станцию. Мы не хотели бы опять иметь атомную бомбу замедленного действия. Мы не такие, извините, идиоты", — заявил глава белорусского МИД.

"Что касается реактора, то отнюдь никакой он не экспериментальный. Это усовершенствованная версия того реактора, который уже достаточно эффективно и безопасно работает во многих странах, в том числе в странах Евросоюза", — сказал он, добавив, что реакторы предыдущего поколения работают в Чехии, Словакии, Венгрии, Финляндии, Болгарии, "и к ним никаких претензий с точки зрения безопасности нет".

Макей подчеркнул, что реакторы подобного белорусскому типа собирается строить Венгрия и Финляндия, и к ним подобные претензии не предъявляются.

Макей заметил, что в вопросе недавней отмены санкций Европейского союза в отношении Белоруссии Литва заняла прагматичную позицию. "С одной стороны, наши литовские партнеры одной рукой голосовали за отмену санкций, а другой рукой голосуют за то, чтобы ряд международных финансовых институтов не сотрудничали с Белоруссией, говоря о том, что эти финансовые институты смогут финансировать проекты, которые могут быть связаны со строительством АЭС", — сказал белорусский министр.

"Нам такая позиция абсолютно непонятна. Это фактически означает новые завуалированные санкции. Мы так их рассматриваем", — отметил Макей.

Алексей Букчин.

Новейшие сварочные технологии представили в Санкт-Петербурге.

Более 150 компаний из Бельгии, Венгрии, Германии, Индии, КНР, США, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Эстонии, а также 56 регионов России продемонстрировали инновационные разработки, оборудование и материалы для всех видов сварки, резки и наплавки на 17-й Международной выставке «Сварка/Welding», которая прошла с 17 по 20 мая в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Выступая на церемонии открытия, заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Олег Токарев отметил, что сварочная отрасль в России сейчас активно развивается, и показатель этого – интерес, который проявили к выставке и профильные предприятия, и потенциальные потребители оборудования: «Экспозиция в полной мере демонстрирует инновационные технологии, направленные на выход отрасли на мировой уровень».

В этом году на площади более 9 тыс. кв. м свою продукцию представили лидеры в производстве сварочной техники и материалов. Особое внимание было уделено российским компаниям и вопросам импортозамещения. Так, специалисты НТО «ИРЭ-Полюс» и ЗАО «Уралтермосвар» представили совместную разработку – оборудование для лазерной сварки труб большого диаметра, не имеющее мировых аналогов.

Ключевым событием конгрессной программы стало пленарное заседание «Актуальные проблемы повышения эффективности сварочного производства», которое прошло при поддержке Минпромторга России и Национального агентства контроля сварки. Эксперты и представители органов власти обсудили основные проблемы и пути повышения эффективности сварочного производства в новых экономических реалиях.

В ходе Международной научно-практической конференции «Современные технологии сварки, оборудование и материалы для строительства магистральных трубопроводов», организованной при содействии ПАО «Газпром», главные сварщики и руководители отраслевых подразделений нефтегазовых компаний представили проекты эффективного внедрения инноваций в сварочное производство и новые отечественные решения, уверенно конкурирующие с ведущими мировыми компаниями.

В рамках выставки также состоялся IV Молодежный форум сварщиков, конкурс дипломных проектов выпускников петербургских вузов и финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования «сварочное производство».

Справочно

«Сварка/Welding» – ведущий форум передовых сварочных технологий в России и крупнейшая отраслевая площадка для конструктивного диалога власти, бизнеса и научного сообщества по вопросам развития сварочной индустрии. В этом году выставка впервые прошла в новом конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», ее посетили около 6 тыс. специалистов отрасли.

Об участии Россельхознадзора в 4-ом заседании постоянно действующей группы экспертов по АЧС для стран Восточной Европы и Балтии.

В рамках 84 Генеральной сессии делегатов МЭБ 24.05.2016 года было проведено 4-е заседание постоянно действующей группы экспертов по Африканской чуме свиней для стран Восточной Европы и Балтии.

В повестке дня значилось утверждение финального отчета и рекомендаций 3-го заседания группы, которое состоялось в марте этого года в Москве. В ходе встречи были сделаны краткие доклады о сложившейся на данный момент эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней, изменении подходов в контроле заболевания, а также имплементации рекомендаций, утвержденных на предыдущих заседаниях, в отношении контроля распространения заболевания в популяциях домашних свиней и диких кабанов.

Особую озабоченность участников группы вызвало продолжающееся распространение заболевания на территории Украины, в частности увеличение количества очагов чумы среди домашних свиней в ранее благополучных регионах, расположенных в непосредственной близости от границы с Молдавией и Румынией. Такой рост числа очагов среди домашних свиней, по всей видимости, связан с недостаточностью надзора за дикими кабанами. Что многократно увеличивает риск дальнейшего распространения болезни в странах Восточной и Центральной Европы.

Учитывая высокий риск дальнейшего распространения заболевания было принято решение о необходимости привлечения в состав рабочей группы представителей стран Восточной Европы граничащих с Украиной, таких как Молдавия, Венгрия и Румыния, с возможным дальнейшим привлечением других соседствующих стран в том числе Словакии и Финляндии в качестве наблюдателей.

Также, учитывая тот факт, что большой процент поголовья свиней в Республике Молдова содержится в личных подворьях, а не на крупных предприятиях с достаточным уровнем биобезопасности, было решено предложить Молдавии принять группу независимых экспертов, в которую также входит профессор ФГБУ «ВНИИЗЖ» Константин Груздев.

«Венгерские физики открыли пятую силу природы?»

Венгерские физики, возможно, открыли пятое фундаментальное взаимодействие

Павел Котляр

«Венгерская физическая лаборатория обнаружила пятую силу природы?» — с таким заманчивым заголовком в четверг появился материал в авторитетном научном журнале Nature. Речь идет об открытии, которое, возможно, сделали венгерские физики из Института ядерных исследований Венгерской академии наук. В настоящее время науке известно четыре фундаментальных взаимодействия, которые, как считается, могут описывать все известные процессы во Вселенной.

К ним относится гравитация, которую проявляют по отношению друг к другу все материальные тела, и три взаимодействия, описываемые так называемой Стандартной моделью: электромагнитное, слабое и сильное.

Впрочем, Стандартная модель является феноменологической, то есть не основанной ни на какой глубокой теории, которая лежит в ее основе, и потому не запрещает обнаружение с ростом научных знаний ни новых частиц, ни новых взаимодействий. Поэтому в программах большинства крупных экспериментов в области физики частиц ученые давно ведут поиски и пятого фундаментального взаимодействия — отклонений от предсказаний Стандартной модели.

В последние лет десять поиски нового взаимодействия возобновились с новой силой из-за неспособности Стандартной модели объяснить феномен темной материи – загадочной субстанции, составляющей более 80% Вселенной. На роль носителей темной материи теоретики предлагали множество экзотических частиц, например, темных фотонов по аналогии с обычными фотонами — переносчиков электромагнитного взаимодействия.

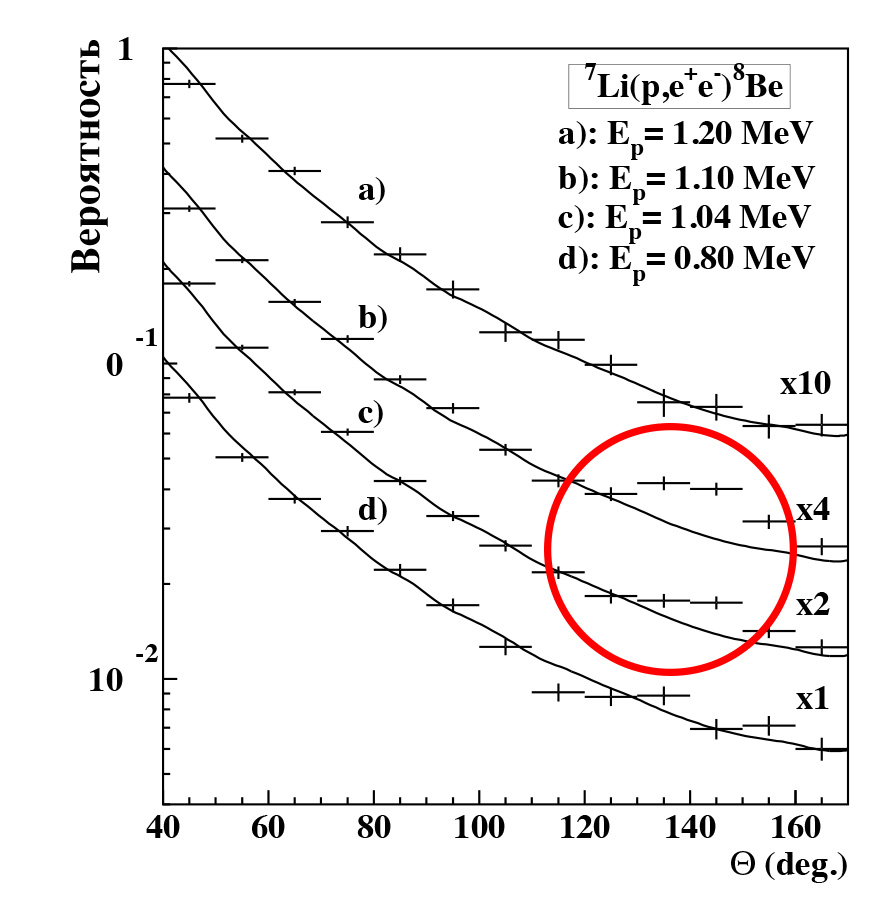

Венгерские ученые под руководством Аттилы Краснахоркаи в своих экспериментах на 5-мегавольтном ускорителе Ван де Граафа как раз и были заняты поиском темных фотонов, однако обнаружили нечто совсем другое. В ходе экспериментов они бомбардировали низкоэнергичными протонами мишень из лития-7, в результате чего образовывались ядра бериллия-8. Это ядро находится в возбужденном состоянии и быстро переходит в основное состояние, излучая энергию. Обычно излучается просто фотон, однако примерно каждый тысячный раз этот гамма-квант внутри самого ядра бериллия превращается в пару электрон-позитрон.

Поскольку масса фотона близка к нулю, электрон и позитрон, вылетая из ядра, должны лететь почти в одном направлении, то есть угол между их траекториями в лабораторной системе отсчета должен быть близок к нулю.

В этом распределении, как говорят физики, есть «хвост» — то есть, чем больше угол разлета, тем меньше вероятность встретить такую пару частиц. Однако так утверждает теория. Эксперимент же показал,

что при угле разлета в 140 градусов наблюдается локальный пик вероятности, которого быть не должно.

Авторы эксперимента интерпретировали это как проявление новых частиц, испускаемых ядром бериллия, которые затем распадаются на электрон-позитронную пару. Расчеты показали, что масса этой частицы должна равняться 17 МэВ. «Мы уверены в результатах нашего эксперимента», — говорит Краснахоркаи, добавляя, что эксперимент показывал эти результаты в течение трех лет. В апреле 2015 года венгры выложили свою работу в архив электронных препринтов, а уже в апреле 2016 года американские теоретики под руководством Джонатана Фэна из Калифорнийского университета в Ирвине опубликовали статью, в которой заявили, что результаты венгерских физиков не противоречат прошлым экспериментам и являются открытием

— ни много ни мало – проявления пятого фундаментального взаимодействия.

Спустя несколько дней вопрос об этом поднимался на рабочей встрече в Национальной ускорительной лаборатории SLAC в США, предположение об открытии пятой силы нашло как сторонников, так и скептиков. Они сошлись в одном – гипотезу можно и нужно проверять в грядущих экспериментах.

По словам Фэна, поддержавшего идею о пятом взаимодействии, его группа проверяет другие возможные частицы, которые могли бы объяснить аномалию. «Но протофобный бозон – самое очевидное объяснение», — считает он.

К скептикам относит себя специалист в области элементарных частиц, ведущий сотрудник Института проблем передачи информации РАН доктор физ-мат наук Андрей Ростовцев.

«На графике видно, что отклонения наблюдаются только при двух значения энергии падающих протонов, при других показателях энергии этого нет, — пояснил физик «Газете.Ru». — Немного поменяли энергию протонов – и «всплеск» исчез. Обычно такое бывает, когда возникают определенные экспериментальные сложности. Ведь бериллий он и в Африке бериллий, и не важно, при какой энергии он получен».

Ученый отметил, что в своей работе авторы открытия не пытаются объяснить, почему эффект появляется лишь при определенной энергии бомбардировки.

Кроме того, время жизни предполагаемой новой частицы, которую уже прозвали «протофобным X-бозоном»? оценивается в 10 -14 секунды, а это довольно много, и странным является то, что в большом числе аналогичных экспериментов она обнаружена не была.

«Я отношусь к этому скептически, но поддерживаю идею, что на это надо посмотреть в текущих крупных экспериментах, например в LHCb на Большом адронном коллайдере», — сказал Ростовцев.

Проверить гипотезу можно будет и на двух других экспериментах по бомбардировке позитронами фиксированной мишени – в Национальной лаборатории Фраскати близ Рима и в Институте ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения РАН в Новосибирске.

Stadler и "Аэроэкспресс" согласовали сокращение контракта на поставку поездов со 118 вагонов до 62

Стоимость нового контракта оценивается в 183 млн евро

Швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава Stadler Rail Group и российский оператор пассажирских перевозок ООО "Аэроэкспресс" договорились об уменьшении объема поставок, сообщает корреспондент Gudok.ru.

Если первоначально контакт предполагал поставку 25 поездов или 118 вагонов, то по условиям нового соглашения компания "Аэроэкспресс" получит 11 поездов из 62 вагонов. Контракт распределяет приобретенные вагоны как 9 поездов из 6 вагонов и два поезда из 4-вагонов. Таким образом, объем поставки сократится почти вдвое, а сумма контракта составит уже 183 млн евро вместо 385,3 млн евро.

Генеральный директор "Аэроэкспресса" Алексей Криворучко на пресс-конференции, посвященной подписанию соглашения, заявил, что сокращение программы обновления подвижного состава не критично. "Мы уменьшили количество поездов, но это не критично. Мы сможем закрыть направление Домодедово и Внуково полностью поездами Stadler", - сказал он. По его словам, контракт номинирован в евро, но финансирование на его исполнение от "Газпромбанка" получено в рублях, то есть компания не несет рисков, связанных с волатильностью курсов валют.

"Контракт подписан, оплата произведена, и в ноябре-декабре 2016 года первые поезда поступят в Россию", - добавил Генеральный директор "Аэроэкспресса". Благодаря вводу в эксплуатацию нового двухуровневого подвижного состава провозная емкость поездов "Аэроэкспресса" возрастет на 30-40%. Новые поезда будут способны развивать скорость до 160 км/ч.

Владелец и генеральный директор Stadler Rail Group Петер Шпулер, комментируя подписание нового контракта, заверил, что экономические санкции не оказали влияния на достижение договоренностей. Кроме того, он напомнил о готовности компании и в дальнейшем сотрудничать с российскими партнерами.

В мае 2013 года компания Stadler Rail Group и "Аэроэкспресс" подписали контракт на поставку 25 двухэтажных поездов модели KISS, 16 составов по 4 вагона и 9 - по 6 вагонов. Стоимость контракта, в рамках которого Stadler планировал произвести в общей сложности 118 вагонов, оценивалась в 385,31 млн евро (без НДС). С учетом опционов, НДС и таможенных пошлин стоимость контракта составляет 685 млн евро.

ООО «Аэроэкспресс» с 2005 года является единственным оператором по перевозке авиапассажиров московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево с центральных железнодорожных вокзалов столицы. Владельцами компании являются ООО «Дельта-Транс-Инвест» (входит в группу компаний «Трансгрупп АС») — 45,84% уставного капитала, ОАО «РЖД» — 25%, Искандер Махмудов — 17,5%, Андрей Бокарев — 7,5%, Алексей Криворучко — 4,16%.

Чистая прибыль компании по МСФО за 2015 год составила 1,4 млрд рублей. Операционная прибыль составила 2,3 млрд рублей. Пассажиропоток за отчетный период снизился с 19,7 млн пассажиров до 13 млн пассажиров. В 2015 году услугами "Аэроэкспресса" воспользовалось 13 млн человек - на 22% меньше, чем в 2014 году.

Stadler Rail Group является системным поставщиком решений по производству железнодорожного и городского транспорта, располагает предприятиями в Швейцарии, Германии, Австрии, Польше, Чехии, Венгрии, Италии, Белоруссии, Алжире и США.

Первый из двухэтажных поездов, заказанных компанией «Аэроэкспресс» у швейцарского производителя подвижного состава Stadler Rail Group, в ноябре 2014 года прибыл в депо им. Ильича в Москву. Затем он прошел испытания и сертификацию на экспериментальном кольце в Щербинке.

Внушительные габариты электропоезда – 3,4 м в ширину и 5,24 м в высоту – позволят пассажирам свободно перемещаться по салону с багажом. Для его размещения предусмотрены стеллажи в начале, середине и конце вагона, верхние полки вдоль всего салона и места под сиденьями. Для людей с ограниченными физическими возможностями есть вагон с подъёмником и просторным туалетом. В каждом вагоне есть видеосистема с несколькими экранами, розетки, а все кресла легко трансформируются. Особое внимание при проектировании было уделено нуждам пассажиров, путешествующих с маленькими детьми, туалетные комнаты оснащены пеленальными столами с обеззараживающей лампой.

Александр Фролов

Создается совместный фонд

Казахстан и Венгрия создают совместный инвестиционный фонд с начальной капитализацией в 40 млн долларов. Как рассказал в ходе пресс-конференции министр сельского хозяйства РК Асылжан Мамытбеков, решение о создании фонда было принято в рамках визита премьер-министра Казахстана Карима Масимова в Венгрию.

«Создание фонда является важным событием для укрепления казахстанско-венгерских отношений, тем более в области сельского хозяйства, где есть большой потенциал. Учитывая возможности наших стран, создание фонда позволит осуществлять трансферт технологий, инвестиций с венгерской стороны и других европейских стран в Казахстан», - отметил министр, добавив, что фонд способствует обмену опытом, научными исследованиями.

Начальная капитализация фонда составила 40 млн долларов США (по 20 млн с каждой стороны). При этом фондом планируется привлечь дополнительно порядка 100 млн долларов США от казахстанских и зарубежных инвесторов для реализации проектов. Фонд будет осуществлять инвестиции в капитал казахстанских компаний аграрного сектора и пищевой промышленности, осуществляющих свою деятельность в области производства, переработки, хранения и логистики.

После открытия в Казани в 2015 году генерального консульства Венгрии важно использовать все возможности для активизации совместной деятельности, наработки новых проектов.

Минниханов в свою очередь отметил, что Татарстан рассматривает Венгрию как надежного партнера, с которым есть много общих интересов. Он поддержал предложение о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.

«В 90-е годы мы активно сотрудничали со специалистами из Венгрии в части молочной промышленности, перерабатывающих производств, растениеводства», - сказал он и предложил организовать визит в Венгрию представителей татарстанских агропромышленных холдингов и компаний для более детальной проработки потенциальных проектов с венгерскими коллегами.

В ходе встречи стороны также обсудили вопрос организации прямого авиарейса между Казанью и Будапештом. Минниханов сообщил, что прямые авиарейсы связывают Казань с Прагой, Барселоной, другими городами мира. Прямое авиасообщение между Казанью и Будапештом, по его убеждению, станет еще одним стимулом для активизации бизнеса, а также увеличит туристический поток.

Ирина ДУРНИЦЫНА

«Уникальная» схема кредитования Газпромбанка спасла сделку «Аэроэкспресса» и Stadler

Непроданные оператору двухэтажные поезда Stadler могут пригодиться для обслуживания болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года

Согласованная схема контракта между отечественным перевозчиком «Аэроэкспресс» и швейцарским производителем подвижного состава Stadler уменьшила стоимость сделки почти в два раза – с €354,2 млн до €183,9 млн. За эти деньги российской компании будут поставлены 11 поездов из 25 заказанных ранее по старому контракту. Сделка стала возможной благодаря схеме кредитора – «Газпромбанка». Суммарный объем кредита, предоставленного банком, составил 11,1 млрд руб.

«Нам удалось найти вариант хеджирования на этапе строительства поездов, который позволил, с одной стороны, осуществлять оплату в евро, а с другой - осуществлять фиксацию курса и кредитования в рублях, поэтому никаких валютных рисков в данном случае уже нет, - заявил начальник департамента проектного и структурного финансирования «Газпромбанка» Алексей Белоус. – С финансовой точки зрения данная сделка является уникальной для России. Ее структура позволяет эффективно решить вопрос долгосрочных валютных рисков при покупке иностранного оборудования для российских компаний за счет механизма финансирования с рублевым страховым покрытием от кредитного агентства SERV».

Представители компаний «Аэроэкспресс» и Stadler, а также кредитора сделки «Газпромбанка» сегодня огласили результаты переговоров о покупке поездов. По новому контракту швейцарская компания поставит отечественному перевозчику 11 поездов, девять из которых будут состоять из шести вагонов и два — из четырех. Общая стоимость контракта составила €183,9 млн. За счет собственных средств «Аэроэкспресс» уже произвел оплату в сумме €67,2 млн. Остальная часть контракта будет погашена с помощью заемных средств.

По мнению генерального директора компании «Аэроэкспресс» Алексея Криворучко, новый подвижной состав полностью окупит себя за 10 лет. Отвечая на вопрос корреспондента Gudok.ru, Криворучко рассказал, что по расчетам компании, снижение пассажиропотока, которое происходит сейчас из-за высокой конкуренции на рынке перевозок и уменьшения интереса к авиаперевозкам, у пассажиров долго не продлится.

«Мы уверены, что уже в этом году будет стабилизация, а в следующем году прогнозируется рост пассажиропотока. Мы приобретали двухэтажный подвижной состав, понимая, что у нас просто не будет провозных емкостей и по-другому эту проблему не решить. Окупаемость поездов в среднем составит 10 лет, однако если динамика роста пассажиропотока будет больше, то эти сроки тоже сократятся», - заявил генеральный директор «Аэроэкспресса».

В феврале 2013 года тендер компании «Аэроэкспресс» на поставку 118 вагонов выиграл швейцарский концерн Stadler. Стороны подписали контракт на поставку 25 двухэтажных поездов — 16 четырехвагонных и 9 шестивагонных. Первый из двухэтажных поездов в ноябре 2014 года уже прибыл в депо им. Ильича в Москве.

«Аэроэкспресс» планировал финансировать контракт за счет заемных средств, при этом была предусмотрена лизинговая схема. Общая сумма контракта составляла €354,2 млн без учета опциона. Однако на фоне падения курса рубля закупка продукции швейцарской компании оказалась под угрозой.

После изменения условий сделки между компаниями оставшиеся нереализованными 14 поездов, которые планировалось поставить «Аэроэкспрессу», по словам владельца и генерального директора компании Stadler Петера Шпулера, будут отправлены в другие страны с колеей 1520 мм или будут использованы на других проектах в России.

«Пять поездов мы продали в Азербайджан. Вчера мы подписали договор на поставку еще 2+2 поездов в Грузию. Остается еще несколько поездов и мы стараемся найти решение по реализации этих поездов с помощью нашего партнера «Аэроэкспресса». Думаю, что они будут востребованы во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года», - рассказал господин Шпулер.

Отвечая на вопрос корреспондента Gudok.ru о возможной локализации производства поездов Stadler в России, о чем недавно велись переговоры с министром транспорта РФ Максимом Соколовым, владелец швейцарской компании ответил, что на данном этапе Stadler полностью удовлетворен работой завода в Минске, о переносе производства в Россию может пойти речь при появлении новых долгосрочных контрактов стран Таможенного союза.

По новым условиям контракта, двухэтажные поезда Stadler начнут курсировать от Павелецкого вокзала до аэропорта Домодедово в декабре этого года. В начале 2017 года будет заменен подвижной состав на маршруте к аэропорту Внуково.

Новые поезда способны развивать скорость до 160 км/ч и смогут перевозить на 35–50% больше пассажиров по сравнению с одноэтажными электричками. На направлении от Белорусского вокзала до Шереметьево продолжат работать поезда производства Демиховского машиностроительного завода ЭД4МКМ-АЭРО.

По словам Алексея Криворучко, в начале 2017 года одноэтажные поезда, которые сейчас находятся на линиях Домодедово и Внуково, вернутся к арендодателю - ОАО «Российские железные дороги». Одноэтажные ЭД4МКМ-АЭРО, курсирующие между Шереметьево и Белорусским вокзалом, сегодня находятся в собственности «Аэроэкспресса» и продолжат работать на этом направлении, однако в будущем их, возможно, тоже заменят на двухэтажные поезда: по словам генерального директора «Аэроэкспресса», это будет зависеть от экономической ситуации. В обозримой перспективе отечественный подвижной состав может отправиться на линию петербургского "Аэроэкспресса". Это будет зависеть от того, какой будет прогнозируемый пассажиропоток у аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Если же пассажиропоток будет больше ожидаемого, возможно, и на этом направлении появятся двухэтажные поезда производства швейцарской компании.

Компания Stadler является системным поставщиком в области индивидуальных решений для железнодорожного транспорта и производит подвижной состав уже более 75 лет. Головной офис компании находится в городе Буснанг в Восточной Швейцарии, а заводы расположены на территории Швейцарии, Германии, Испании, Польши, Венгрии, Чехии, Италии, Австрии, Нидерландов, Беларуси, Алжира, Австралии и США. Штат компании насчитывает около 7 000 человек.

Stadler производит широкий ассортимент подвижного состава для железнодорожных систем и путей пригородного сообщения: междугородние и высокоскоростные поезда, сочлененные электропоезда регионального и пригородного сообщения, подвижной состав для подземных линий метрополитена, в трамвайной сегменте - низкопольные трамваи. Кроме того, Stadler производит двухсистемные локомотивы, сочлененные поезда и пассажирские вагоны, включая самый мощный в Европе дизель-электрический локомотив.

ООО «Аэроэкспресс» с 2005 года является единственным оператором по перевозке авиапассажиров московских аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево с центральных железнодорожных вокзалов столицы. Владельцами компании являются ООО «Дельта-Транс-Инвест» (входит в группу компаний «Трансгрупп АС») — 45,84% уставного капитала, ОАО «РЖД» — 25%, Искандер Махмудов — 17,5%, Андрей Бокарев — 7,5%, Алексей Криворучко — 4,16%.

Чистая прибыль компании по МСФО за 2015 год сократилась составила 1,4 млрд рублей. Операционная прибыль составила 2,3 млрд рублей. Пассажиропоток снизился с 19,7 млн пассажиров в 2014 году до 13 млн пассажиров в 2015 году.

Александр Фролов

Киевский картонно-бумажный комбинат (ЧАО «ККБК», входит в Группу компаний Pulp Mill Holding GmbH) стал полностью независимым от российского рынка макулатуры, об этом говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.

От обеспечения макулатурным сырьем зависит бесперебойная работа предприятия, возможность выпускать качественную продукцию в широком ассортименте. До недавнего времени Киевский КБК был вынужден закупать значительные объемы импортной макулатуры, в первую очередь, в Российской Федерации.

За последние несколько лет руководством предприятия были направлены значительные усилия на развитие собственной заготовительной базы. Открыты и успешно функционируют подразделения по сбору вторсырья в Киеве и во всех областных центрах Украины. На этом комбинат останавливаться не собирается: активно ведется работа по развитию географии заготовки вторичного сырья.

В настоящее время Киевский КБК ежемесячно потребляет около 25 тыс. т макулатуры, из которых около 20 тыс. т обеспечивается за счет внутреннего рынка (в большинстве, собственными заготовительными предприятиями). Недостающее количество макулатуры (в основном, «светлых» марок) закупается на европейском рынке — в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и странах Балтии.

Комбинат инициировал разработку Национального стандарта Украины, гармонизированного с европейским EN 643. Это облегчит договорной процесс с европейскими компаниями и в перспективе приведет к улучшению сортировки макулатуры на внутреннем рынке Украины, что положительно скажется на качестве выпускаемой продукции.

Упомянутые факты позволяют говорить, что Киевский КБК стал полностью независимым от российской макулатуры. Так, за четыре месяца действия запрета на экспорт макулатуры из РФ, комбинат сумел не только избежать нехватки сырья, но и нарастить значительные запасы на своих складах.

Согласно требованиям законодательства о рекламе, сообщение о свойствах и характеристиках, в том числе о способах применения и использования, лекарственных препаратов допускается в рекламе только в пределах показаний, содержащихся в инструкциях по их применению и использованию. Комиссия ФАС России признала ООО «Тева» нарушившим эти требования закона при распространении в специализированном печатном издании для медработников «Фармацевтический вестник» рекламы линейки лекарственных препаратов с использованием товарного знака «Модэлль». Такое решение принято поскольку в рекламе указываются свойства и характеристики лекарственных средств вне пределов показаний, содержащихся в инструкциях по их медицинскому применению.

ООО «Тева» выдано обязательное для исполнения предписание о прекращении нарушения. По факту нарушения для определения штрафа в отношении Общества готовятся материалы о возбуждении дела об административном правонарушении.

С претензией к рекламе линейки рецептурных лекарственных препаратов с использованием товарного знака «Модэлль» в ФАС России обратилось ОАО «Гедеон Рихтер» (Венгрия), имеющее Представительство на территории РФ.

Согласно части 6 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» сообщение в рекламе о свойствах и характеристиках, в том числе о способах применения и использования, лекарственных препаратов и медицинских изделий допускается только в пределах показаний, содержащихся в утвержденных в установленном порядке инструкциях по применению и использованию таких объектов рекламирования.

Подробнее о сути нарушения и опасности такой подачи рекламы лекарственных препаратов в видео комментарии начальника Управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции Николая Карташова.

19 мая заместитель руководителя ФАС России Анатолий Голомолзин провел встречу с делегацией Венгерского мультисекторного тарифного регулятора.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы взаимного сотрудничества ведомств в области тарифного регулирования.

Анатолий Голомолзин рассказал о деятельности ФАС России, о передаче в июле 2015 года ей функций по тарифному регулированию. В настоящее время ФАС России совмещает функции антимонопольного и тарифного регулятора. Анатолий Николаевич, также отметил, что в марте 2016 года по распоряжению Правительства Российской Федерации ФАС России стала действительным членом Региональной ассоциации органов регулирования энергетики (ЭРРА) со штаб-квартирой в г. Будапешт, Венгрия и поздравил главу делегации венгерского регулятора господина Аттилу Никоша с избранием на должность вице-председателя ЭРРА.

Кроме того, Анатолий Николаевич рассказал о методологии ценообразования в регулируемых и дерегулируемых секторах деятельности, о ценообразовании на газовых рынках. Также речь шла о развитии в Российской Федерации биржевой торговли газом, в которую уже вовлечен широкий круг участников. Организованная торговля развивалась в 2 этапа. Сначала на площадке «Межрегионгаза» в 2007 году, а затем на бирже СПбМТСБ с октября 2014 года.

Особое внимание было уделено обсуждению вопроса применения на практике 3-го Энергетического пакета в странах ЕС, при внедрении которого на практике, возникают сложности при выполнении директив в рамках национальных законодательств и различности в развитии экономик. Созданные сетевые кодексы, регулирующие технические параметры и процесс торговли, внедрение которых намечено на 2015-2016 годы, по прогнозам экспертов смогут вступить в силу в 2019-2020 гг. В беседе Анатолий Голомолзин поделился опытом обсуждения этих и других вопросов газового рынка на Конференции «Flame2016» в мае 2016 года в Амстердаме, Нидерланды.

В заключение встречи обсуждались перспективы развития сотрудничества между ФАС России и Венгерским мультисекторальным тарифным регулятором в сфере тарифного регулирования (обмен опытом, участие в совместных заседаниях, участие в 15-й Конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию инвестиций, а также проведение двусторонних встреч на базе конференции).

Стороны также договорились о расширении сотрудничества ЭРРА и Учебно-методического центра ФАС России в г. Казани, являющегося также тренинговым центром стран СНГ.

При участии Анатолия Голомолзина 20 мая была проведена встреча делегации Венгерского мультисекторального тарифного ведомства с руководством Санкт-Петербургской Товарно-сырьевой Биржи. На встрече обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов и природного газа, а также особенности проведения торгов.

Сейчас на биржевой площадке проводится продажа порядка 15 млрд м3 природного газа в год. Планируется выйти на ежегодный объем торгов на рынках «месяц вперед» и «сутки вперед» суммарно не менее 30 – 35 млрд м3 природного газа в год. СПбМТСБ организует биржевые торги реальным товаром и срочными контрактами. На спот-рынке нефтепродуктов СПбМТСБ организованы торги по всем основным группам нефтепродуктов с широкой географией базисов поставки и едиными стандартами работы для всех участников. На основе сделок, заключенных в ходе биржевых торгов, СПбМТСБ осуществляет ежедневный расчет и публикацию значений индексов, охватывающих весь спектр нефтепродуктов. Наряду с биржевыми индексами Биржа осуществляет регистрацию внебиржевых сделок на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ. А.Н. Голомолзин отметил, что ФАС России контролирует соблюдение обязательств по регистрации сделок. Информация о ценах на основные группы нефтепродуктов, формируемых на внебиржевом рынке, представлена в открытом доступе на сайте СПбМТСБ и включает в себя обобщенные показатели по 9 основным товарным группам.

Кроме того, в ходе встречи российская сторона предоставила информацию о подготовке и запуску в конце 2016 года биржевых торгов на экспортный бенчмарк российской нефти. Представители Венгерского ведомства отметили, что будут способствовать привлечению к этой торговле покупателей из Венгрии и соседних стран.

В завершение встречи стороны выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества.

Интервью Министра иностранных дел России С.В.Лаврова венгерской газете «Мадьяр немзет»

Вопрос: Уважаемый господин Министр, нынешнее состояние российско-венгерских отношений за последние пять лет можно считать образцово-показательным, что подтверждается регулярностью двусторонних контактов. Что, на Ваш взгляд, является их основой: стратегия, тактика либо прагматизм?

С.В.Лавров: Венгрия – наш важный и надежный партнер в Европе. Отношения между двумя государствами обладают добрыми традициями и хорошим потенциалом. Высоко ценим искренний настрой венгерского руководства на их дальнейшее поступательное развитие, что, на наш взгляд, отвечает коренным интересам наших стран и народов.

Залог успешной работы заключается, по нашему мнению, в том, что российско-венгерское взаимодействие опирается на принципы равноправия, прагматизма, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Несмотря на непростую ситуацию в Европе, наше сотрудничество продолжает продвигаться в самых различных областях.

Необходимый импульс этой работе придает регулярный конструктивный диалог на высшем уровне. В ходе встречи в Москве в феврале нынешнего года Президент В.В.Путин и Премьер-министр Венгрии В.Орбан предметно обсудили ключевые аспекты отношений, наметили планы на перспективу.

Вопрос: Ключевой темой двусторонних отношений является расширение мощностей АЭС «Пакш», однако давление со стороны Брюсселя может осложнить реализацию данного проекта. Не боитесь ли Вы, что под таким напором Венгрия может отказаться от проекта? Вы видите такую угрозу?

С.В.Лавров: Проект расширения построенной при техническом содействии СССР Пакшской атомной электростанции силами российской государственной корпорации «Росатом» действительно является стратегическим по своему значению. Это касается и его стоимости – свыше 10 млрд. евро, и времени осуществления – до 2032 года, и его роли в деле надежного обеспечения энергетической безопасности Венгрии – уже сейчас АЭС «Пакш» вырабатывает более 40% всей производимой в стране электроэнергии. Хотел бы особо подчеркнуть, что значительная часть работ будет выполняться венгерскими компаниями и специалистами, которым в конечном счете и предстоит эксплуатировать станцию.

Конечно, мы в курсе повышенного внимания, которое уделяют нашему совместному проекту европейские структуры, в частности, Еврокомиссия, инициировавшая в этой связи целый ряд разбирательств. Не видим на данном этапе оснований сомневаться, что венгерское правительство, неоднократно заявлявшее о своей твердой приверженности проекту, сумеет дать необходимые разъяснения на поставленные Брюсселем вопросы.

Вопрос: Венгрия относится к тем странам ЕС, которые хоть и голосовали за санкции против России, но не считают текущую санкционную политику нормальной и правильной. Какие конкретные шаги могла бы предпринять российская сторона в ответ на такого рода поведение, и какие возможности Вы видите для отмены санкций?

С.В.Лавров: Очевидно, что попытки давления на Россию путем односторонних санкций не заставят нас отказаться от нашей принципиальной линии, поступиться национальными интересами. Российский ответ на эти недружественные шаги был сбалансированным и учитывал права и обязательства России по международным договорам, в том числе в рамках ВТО.

Что касается будущего этих рестрикций, то данный вопрос следует задавать тем, кто был инициатором раскручивания санкционной спирали. Мы не обсуждали и не будем обсуждать какие-либо условия или критерии отмены ограничительных мер. В Евросоюзе обусловили их снятие выполнением Россией Минских соглашений. Такая увязка абсурдна, ведь наша страна, как известно, стороной конфликта на Украине не является. Подобная постановка вопроса лишь поощряет Киев безнаказанно саботировать реализацию минского Комплекса мер. Получается, что российско-есовские связи стали заложником безответственной линии украинских властей.

Стараемся объяснить партнерам пагубность такой логики, неуместность сложившейся ситуации. Дело – за проявлением политической воли со стороны ЕС и входящих в него государств. Судя по нашим контактам с европейскими странами, все больше партнеров осознают пагубность конфронтации на санкционном поле. Некоторые, в том числе наши венгерские друзья, прямо говорят, что эту неприятную страницу надо побыстрее перевернуть. К сожалению, пока этого сделать не удается.

Вопрос: Москва, как ощущается, разочаровалась в Европе. Вполне очевидно, что Брюссель все больше видит в лице Кремля агрессора, а сотрудничающие с Москвой страны, в т.ч. Венгрию, считает «троянским конем», посредством которого Россия намерена подорвать союзное единство. В какой Европе заинтересована Россия: в слабой или сильной? Каким Вы видите будущее Евросоюза? И в продолжение темы: больше ЕС нуждается в России или Россия заинтересована в ЕС?

С.В.Лавров: Прежде всего, хотел бы отметить, что нынешний кризис в отношениях с Евросоюзом стал результатом упорного нежелания партнеров выстраивать диалог на основе подлинного партнерства.

Напомню, что Россия неизменно выражала готовность к взаимодействию с ЕС по самому широкому спектру вопросов – от отмены краткосрочных виз до сближения в сфере энергетики. К сожалению, в Брюсселе возобладала близорукая линия на захват геополитического пространства, в том числе через реализацию инициативы «Восточное партнерство», на деление народов на «свои» и «чужие». Кульминацией такого курса стал поддержанный в том числе рядом стран ЕС государственный переворот на Украине. Когда захватившие вооруженным путем в Киеве власть националисты своими безответственными действиями поставили страну на грань раскола, развязали гражданскую войну – страны Запада почему-то стали во всем обвинять Россию, ввели против нас односторонние рестрикции.

Похоже, мы несколько переоценили самостоятельную роль европейцев на мировой арене. Представляется, что украинский кризис высветил высокую степень зависимости ЕС от политического и экономического влияния Вашингтона. Нам же хотелось бы иметь дело с сильным Евросоюзом, который бы выстраивал отношения с партнерами на международной арене, исходя прежде всего из собственных интересов, а не ставя во главу угла солидарность с внерегиональными игроками. Попутно отмечу, что санкции Брюсселя наносят ощутимый ущерб экономикам государств-членов ЕС, разрушая создававшиеся десятилетиями связи между коммерческими операторами, в целом не способствуют укреплению стабильности и доверия на европейском континенте, по сути, порождают новые разделительные линии в Европе.

Вместе с тем убеждены, что нам под силу преодолеть нынешний негативный тренд и выйти на траекторию устойчивого укрепления сотрудничества. Исходим из того, что разумной альтернативы взаимовыгодному партнерству между Россией и Евросоюзом не существует – слишком многое связывает нас в географическом, экономическом, историческом, просто человеческом плане. Ведь Россия и ЕС – два крупнейших игрока на европейском континенте. Наша страна на обозримую перспективу останется для Евросоюза основным партнером в энергетической сфере. В общих интересах – углубление взаимодействия в сфере реагирования на новые угрозы и вызовы, по линии правоохранительных органов, в научной и культурной областях.

Разумеется, такая работа не может быть успешной без отказа от логики противостояния и сдерживания, без ведения диалога на принципах подлинного равноправия, реального учета взаимных интересов. Иными словами, «бизнеса как обычно», когда нам пытались навязать схемы взаимодействия, не отвечающие российским интересам, или поставить перед свершившимися фактами, больше быть не должно.

Сейчас Россия и Евросоюз подошли к рубежу, когда необходимо ответить на вопрос: как мы видим будущее наших отношений, в каком направлении собираемся идти? По-прежнему уверены, что на перспективу обоюдным интересам отвечало бы поэтапное создание на обширном пространстве от Атлантики до Тихого океана зоны экономического и гуманитарного сотрудничества, опирающегося на архитектуру равной и неделимой безопасности. Важным шагом в этом направлении была бы гармонизация процессов европейской и евразийской интеграций.

Вопрос: В Центральной Европе заметно усиливают свое присутствие, с одной стороны, НАТОвские силы, с другой – непосредственно американские. Военная инфраструктура все ближе подходит к российским границам, и, по мнению многих, это приближает возможность развязывания новой мировой войны. Вы тоже так считаете?

С.В.Лавров: Не хотелось бы уподобляться тем безответственным политикам, которые в угоду собственным амбициям готовы с легкостью принести в жертву интересы поддержания мира и стабильности в Европе и, не задумываясь о последствиях, продолжают повышать ставки, раскручивая маховик алармистских настроений.

Мы не склонны излишне драматизировать ситуацию. При этом, безусловно, не можем игнорировать нарастающие негативные тенденции, складывающиеся в результате взятого в НАТО курса на сознательный подрыв стратегического баланса сил в Европе, включая укрепление военного потенциала Североатлантического альянса вблизи российских границ, создание европейского сегмента глобальной ПРО США. Иначе как дестабилизирующими и недальновидными такие действия назвать нельзя.

В этом контексте российская сторона будет предпринимать все необходимые шаги для парирования рисков и угроз, возникающих для нашей национальной безопасности.

При этом Россия по-прежнему привержена построению архитектуры взаимовыгодного и широкого общеевропейского сотрудничества в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, с опорой на международное право. Рассчитываем, что в НАТО в конечном итоге возобладает здравый смысл, и наши западные партнеры найдут в себе силы отказаться от выстраивания конфронтационных схем, обусловленных стремлением обеспечивать собственную безопасность за счет других.

Вопрос: Разрабатывается новая российская внешнеполитическая доктрина. Каковы ее приоритеты? Как позиционирует себя Россия в меняющемся мире? Региональной державой с глобальными амбициями или однозначно мировой державой? В какой степени реализации этих амбиций могут воспрепятствовать внутренние, прежде всего, экономические трудности?

С.В.Лавров: Действительно, работа над обновлением Концепции внешней политики России продолжается. В обновленном тексте будут отражены наши оценки перемен в международных делах за последние три года, включая похолодание отношений с Западом, наращивание интеграционных процессов на евразийском пространстве, деградацию обстановки в регионе Ближнего Востока и Севера Африки и связанный с этим всплеск терроризма и экстремизма.

Однако вести речь о новой внешнеполитической «доктрине» вряд ли корректно. В документе будут подтверждены ключевые принципы внешней политики России, в том числе ее самостоятельность, многовекторность, открытость к равноправному взаимодействию со всеми, кто проявляет к этому встречный интерес, в том числе в целях эффективного решения многочисленных проблем современности. Они прошли проверку временем и доказали свою эффективность и востребованность.

Мир проходит через сложный, турбулентный период формирования новой полицентричной системы мироустройства. Усиливается конкуренция по вопросу о том, какие контуры примет будущая международная система. В этих условиях последовательно выступаем за необходимость направить эти процессы в цивилизованное русло, за совместную работу по поиску адекватных ответов на общие вызовы, на первом месте среди которых сегодня – международный терроризм.

Такие подходы России находят поддержку со стороны большинства государств. Наша страна всемерно содействует оздоровлению ситуации, снижению конфликтности в мире. Используем для этого потенциал участия в ООН, «Группе двадцати», ЕАЭС, БРИКС, ШОС, других многосторонних форматах. Напомню, что во многом благодаря принципиальной и творческой линии России удалось выйти на договоренности по иранской ядерной программе, запустить «венский процесс» по содействию политическому урегулированию в Сирии, согласовать целый ряд других важных международных решений.

Российская экономика в целом приспособилась к неблагоприятным внешним воздействиям, включая волатильность цен на энергоносители и введенные США и ЕС односторонние санкции. Удалось стабилизировать промышленное производство и курс национальной валюты. Замедлились темпы инфляции.

Продолжим курс на модернизацию и диверсификацию экономики, в том числе путем наращивания импортозамещения, повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции. При этом закрываться от остального мира не собираемся. Будем и далее открыты для наращивания взаимодействия с партнерами на равноправной и взаимовыгодной основе.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто, Будапешт

Уважаемые дамы и господа,

Прежде всего хотел бы поблагодарить Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто за приглашение. Мне очень приятно быть в Будапеште, в этом прекрасном городе.

Сегодня состоялась беседа с Премьер-министром Венгрии В.Орбаном, прошли подробные переговоры на уровне министров иностранных дел. Беседа с Премьер-министром Венгрии В.Орбаном и переговоры с Министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто состоялись в очень конструктивной и доверительной атмосфере.

Венгрия – важный партнер России в Европе. Наши отношения опираются на принципы прагматизма, равноправия, учета интересов друг друга, и, я уверен, имеют очень хорошие перспективы.

Мы предметно обсудили все ключевые аспекты двусторонних связей, прежде всего в развитие работы, которая проводится по итогам договоренностей, достигнутых в ходе прошлогоднего визита Президента Российской Федерации В.В.Путина в Будапешт и визита Премьер-министра В.Орбана в Российскую Федерацию в феврале нынешнего года.

Мы едины в том, и об этом только что сказал П.Сиярто, что необходимо принять дополнительные меры по преодолению нынешней тенденции к сокращению товарооборота. Важную роль в этом отводим деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, очередное заседание которой пройдет здесь, в Будапеште, 21-22 июня. Кроме того, мы подтвердили нацеленность на выполнение договоренностей наших руководителей о повышении внимания к инвестиционному сотрудничеству на основе взаимности. Здесь важное значение имеет сфера энергетики, включая нефтегазовую, а также продолжение работы над расширением АЭС «Пакш» силами российской корпорации «Росатом». Рассматриваем данный проект как стратегический, в том числе в силу его высокотехнологичного и долгосрочного характера. Убеждены, что реализация этого проекта будет способствовать укреплению энергетической безопасности Венгрии, созданию новых рабочих мест и в целом развитию венгерской экономики.

В числе других примеров взаимовыгодного взаимодействия отметили успешную работу в России нефтегазового концерна «МОЛ», банка «ОТП», компании «Гедеон Рихтер» и ряда других, о которых сегодня уже сказал Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто.

В Венгрии работает целый ряд российских предприятий, включая ОАО «Метровагонмаш», который приступил к модернизации вагонов для третьей линии будапештского метрополитена.

Мы также рассчитываем на существенное повышение активности по линии регионов России и Венгрии. Состоялось несколько визитов в Будапешт глав субъектов Российской Федерации, включая Санкт-Петербург, Татарстан. На повестке дня начало работы Межправительственной комиссии по содействию межрегиональному сотрудничеству, о чем договорились Президент Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Венгрии В.Орбан. Убежден, что это поможет поставить региональное взаимодействие на системную основу.

Очень динамично продвигается культурно-гуманитарное сотрудничество. В соответствии с договоренностями наших лидеров в феврале прошлого года расширяются студенческие обмены. Мы приветствуем также тенденцию к возрождению в Венгрии интереса к изучению русского языка.

Продолжается диалог между министерствами иностранных дел России и Венгрии. У нас есть план консультаций на этот год, который в полной мере выполняется и охватывает все значимые темы международной и региональной повестки дня.

При рассмотрении глобальных и региональных проблем особое внимание мы уделили миграционному кризису в Европе и его первопричинам, необходимости налаживания коллективных усилий мирового сообщества по противодействию международному терроризму, проанализировали состояние отношений между Россией и Евросоюзом. Обменялись мнениями о том, где мы сейчас находимся в том, что касается отношений между Россией и Североатлантическим альянсом. У нас общее понимание, что работа Совета Россия-НАТО при всех обстоятельствах должна опираться на согласованные принципы, которые предполагают равноправие и консенсус.

Разумеется, мы говорили и об украинском кризисе. Россия и Венгрия исходят из безальтернативности политического урегулирования на основе Минских договоренностей от 12 февраля прошлого года, которые, как известно, предполагают налаживание прямого диалога между Киевом и Донбассом, что пока далеко не всегда удается обеспечить. Но работа в этом направлении ведется. Рассчитываю, что состоявшийся позавчера телефонный разговор лидеров государств «нормандской четверки» поможет продвинуться по всем остающимся несогласованным вопросам.

В заключение хотел бы еще раз поблагодарить Министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии П.Сиярто за гостеприимство и прекрасную организацию нашей работы. Будем рады видеть П.Сиярто в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме.

Вопрос: Не могли бы Вы рассказать нам о темах переговоров с Премьер-министром Венгрии В.Орбаном? Обсуждалась ли закупка вертолетов? Это очень важный проект для Венгрии, который не был реализован по разным причинам. Возможно ли решить этот вопрос с Россией – нашим старым партнером?

С.В.Лавров: Что касается вертолетов, то если имеется в виду советская военная авиационная техника – вертолеты и самолеты, которые венгерская сторона хотела бы модернизировать и затем распоряжаться ею по своему усмотрению, то такие переговоры ведутся. Я бы не сказал, что ничего не делается. Наоборот, по всем этим вопросам прошли предметные консультации, намечены пути решения этого вопроса.

Вопрос (адресован П.Сиярто): В отечественной и международной прессе Венгрию называют «троянским конем» и говорят, что сегодняшняя встреча происходит перед саммитом НАТО. Успокойте общественное мнение: есть ли у западных союзников повод переживать из-за данной встречи?

С.В.Лавров (добавляет после П.Сиярто): Полностью согласен с тем, что сказал П.Сиярто. Хочу дополнительно подчеркнуть, что, наверное, правильно вести речь не о том, чтобы успокаивать общественное мнение, а о том, чтобы его не возбуждать. Особенно, когда это происходит искусственно.

Вопрос: Политическая оппозиция Венгрии и «зеленые» оспаривают инвестирование в проект АЭС «Пакш-2». Как Вы считаете, если бы не было данного проекта, считала бы Россия Венгрию столь же надежным партнером, как сейчас?

С.В.Лавров: Наши отношения не зависят от какого-то одного проекта. Атомная станция «Пакш» работает давно. У Венгрии есть заинтересованность в повышении своей энергообеспеченности. На основе взаимного учета интересов и выгоды была достигнута такая договоренность.

Я не хотел бы вторгаться во внутриполитическую жизнь наших друзей, но если подходить к делу не с целью навредить правительству и повысить собственные ставки в общественном мнении, а разобраться в сути, то, я убежден, что современные технологии, которые предлагает российская госкорпорация «Росатом», являются максимально безопасными. У нас есть свои разработанные после трагедии на АЭС «Фукусима» в Японии стандарты, которые по целому ряду параметров гораздо более требовательные, чем применяемые к ядерной безопасности стандарты в других странах, в том числе в ЕС. Искренне заинтересованные в охране окружающей среды организации вполне могут получить всю необходимую информацию.

Вопрос (адресован П.Сиярто): Есть показатели товарооборота между нашими государствами, уровень которого упал за последние несколько лет. Какие конкретные решения могут быть приняты для улучшения этих показателей?

С.В.Лавров (отвечает до П.Сиярто): Мы только что полчаса говорили об этом.

Вопрос (адресован П.Сиярто): Как известно, Венгрия выступает против строительства газопровода «Северный поток - 2». Есть ли какие-то условия, при которых эта позиция Будапешта может быть изменена? Считаете ли Вы Украину достаточно надежным в данном случае партнером по транзиту газа?

С.В.Лавров (добавляет после П.Сиярто): «Северный поток - 2» , как вы знаете, это не российская инициатива, а, как сейчас сказал П.Сиярто, инициатива компаний ряда стран Евросоюза, которую характеризуют, по крайней мере в Германии, как сугубо коммерческую и не имеющую никакой политической подоплеки. В качестве таковой ПАО «Газпром» ее и рассматривает.

Хочу согласиться с тем, что сказал Министр иностранных дел Венгрии П.Сиярто относительного различных стандартов, которые применяются Еврокомиссией, когда рассматривается соответствие того или иного проекта т.н. «третьему энергетическому пакету» ЕС. Совсем недавно из этого «третьего энергопакета» были сделаны исключения для т.н. «Трансадриатического газопровода», причем были сделаны именно те исключения и по тем позициям, по которым в исключениях было отказано проекту «Южный поток». Под этим предлогом данный проект не был одобрен Европейской комиссией. Тем не менее, Газпром, рассматривая заинтересованность западных компаний в проекте «Северный поток - 2», изучает возможности дополнительных проектов на южном фланге Европы. Убежден, что если Еврокомиссия будет объективно подходить к обеспечению энергобезопасности Европы, а не ставить ее в зависимость от сугубо политической позиции, связанной с необходимостью обеспечить украинский транзит, то можно найти решения, которые будут устраивать всех.

Напомню также, что в январе этого года заместитель Председателя Еврокомиссии М.Шевчович, отвечающий за энергетику, согласился с тем, что необходимо возобновить в полном объеме энергетический диалог между Россией и ЕС, который Брюссель «заморозил» пару лет назад. Мы, разумеется, согласились. Но до сих пор Еврокомиссия не предпринимает каких-то шагов, чтобы на практике этот диалог возобновился. Мы готовы, но в отсутствие какой-либо заинтересованности Евросоюза в практических шагах будем договариваться с нашими соответствующими партнерами.

Вопрос (обоим министрам): Говорили ли вы об антироссийских санкциях и о возможности их снятия? На что вы рассчитываете летом, когда будет решаться вопрос о продлении или снятии санкций? Какова будет точка зрения Венгрии в этом вопросе?

С.В.Лавров: Россия исходит не из того, что нам нужно на что-то рассчитывать или не рассчитывать, а из расчета на свои собственные силы. Видим в санкционной политике ЕС, США и некоторых других стран абсолютно политическую подоплеку. Уже не раз у некоторых политиков прорывались высказывания «по Фрейду», из которых следовало, что украинская проблема совсем не единственная, из-за которой эти санкции были введены. Поэтому мы уже не раз заявляли, что нацеливаемся сами на работу в нынешних условиях. У нас есть все необходимое, чтобы преодолеть объективные трудности, которые возникли в связи с санкциями и стать более самостоятельными, менее зависящими от политической конъюнктуры, особенно связанной с антироссийскими действиями некоторых западных лидеров.

С.В.Лавров (добавляет после П.Сиярто): В ходе наших сегодняшних переговоров, в части касающейся отношений между Россией и Евросоюзом, «всплыла» тема интервью Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ф.Могерини газете «Ди Вельт». На вопрос, сохраняется ли стратегическое партнерство между Россией и ЕС, она ответила, что нет. Хотя замечу в скобках, что Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое существует между Россией и ЕС, никто пока не отменял. При этом она, правда, сказала, что стратегического партнерства нет, но Россия остается стратегическим государством - такая игра слов. Затем ее спросили, возможно ли восстановление стратегического партнерства. Она ответила, что возможно, если будут полностью выполнены Минские договоренности, и добавила, что, правда, выполнять эти договоренности должна не только Россия, но и Украина. То есть получается, что восстановление стратегического партнерства между Россией и ЕС зависит от капризов и позиции официального Киева, который всеми силами старается эти Минские договоренности извратить либо вообще торпедировать. Вот такую логику Представителя ЕС мы не можем принять.

Вадим Колесниченко:«Меня готовили на роль сакральной жертвы»

Кеворкян Константин

Как продавливали проект евроассоциации Украины, почему «забронзовел» Янукович, какие политические силы готовили Майдан

«ЛГ»-досье

Вадим Колесниченко – один из наиболее узнаваемых политиков Украины, а после присоединения Крыма – заметная фигура на российском политическом поле. В недавнем прошлом – депутат Верховной рады от Севастополя, член Партии регионов, активный защитник прав русскоязычного населения, соавтор «Закона Украины об основах государственной языковой политики» («закон Колесниченко–Кивалова»), вызвавшего яростные протесты украинских националистов. В апреле 2016 года назначен советником, представителем губернатора Севастополя в законодательном собрании города.

– В 2013 году у вас были сведения о готовящемся на Украине государственном перевороте?

– Мы могли только предполагать. Другое дело, на протяжении последних пяти-семи лет я получал информацию о лагерях так называемого вышколу (укр. – «подготовки»). Они проводились в Венгрии, Польше, на Западной Украине. Там молодёжь (под видом спортивной или военно-патриотической работы) готовили к акциям неповиновения. Молодые люди изучали ведение боя в условиях города, тактику захвата зданий, подавления активности работников милиции без применения оружия и т.д. Позже мы увидели, как это работает на примере ультрас, действий партии «Свобода».

Я обращался с письмами, подкреплёнными доказательствами, к президенту Януковичу, к министру внутренних дел, в СБУ. Президент мне говорил: «Не провоцируй ситуацию, ты не всё знаешь, я тебе гарантирую – всё будет нормально».

Даже в разгар Майдана массовое шествие памяти Бандеры (1 января 2014 года) можно было нейтрализовать. Были общественники, готовые этим заняться, они знали, как организованы бандеровцы, как проходят их коммуникации. То есть неравнодушные люди эти вопросы изучили, были способны действовать. По этой части я тоже обращался к президенту Януковичу, но реакция была та же: «Нам нужно объединять Украину, а твои предложения деструктивны, они могут нанести вред украинскому государству».

– А вообще Янукович собирал депутатов, советовался с ними в свете надвигающихся событий?

– Нет… После его избрания в 2010-м, пока шла подготовка «Закона об основах языковой политики», я бывал у него ежемесячно. Час-полтора мы проводили вместе. Моя роль сводилась к тому, чтобы убедить его и его окружение, что международное сообщество, та же Венецианская комиссия, требует принятия этого закона. Если в 2010 году он начал «бронзоветь», то к 2012-му стал памятником. Он, по сути, дистанцировался от принятия ключевых решений.

Осенью 2013 года у нас во фракции начало вызревать серьёзное недовольство. Я, Олег Царёв и ещё несколько человек объединились и стали доказывать, что нельзя голосовать за решение по евроинтеграции. Но для Януковича всё было понятно: «даётся команда» и нужное ему решение принимается.

В 2009 году текст соглашения об ассоциации был всего лишь десять-двенадцать листов. Когда Янукович пришёл к власти, уже никто толком не знал, где и в каком состоянии документ. Позже стало известно, что он увеличился в объёме до 1200 листов. И все реально забеспокоились: «А как бы почитать, о чём идёт речь?» Кинулись в администрацию президента! Нет. В правительстве, МИДе – нет! В руководстве фракции спросили. Отвечают: «Оно тебе надо? Когда потребуется – проголосуешь». Нас едва не исключили из партии за «деструктивную работу».

Тогда у меня был сложный разговор с Януковичем: «Я считаюсь «рупором партии» и должен видеть документ, иначе не могу за него агитировать». Добавил, что у меня есть проект закона об отказе от евроинтеграции, что меня «напрягает» СБУ, требует его отозвать... С Януковичем вообще тяжело общаться, особенно, когда он не согласен. Разговор вышел на повышенных тонах – насколько это позволено депутату с президентом.

Возражений было всё больше, даже самые послушные люди стали интересоваться: «А за что мы будем голосовать?» И тогда выяснилось, что текста ни на русском, ни на украинском языке нет в принципе! Он был лишь на английском. Достали его на сайте Совета Европы, и, когда перевели, всем буквально стало дурно.

– А кто же провернул сногсшибательную махинацию с увеличением объёма документа с десятка до тысячи страниц?

– Наверное, и Янукович всё знал, и Азаров. Большую работу провёл господин Елисеев – украинский дипломат, который представлял Украину в Евросоюзе. Грамотный такой, толковый молодой человек... Я думаю, документ законспирировали американцы и те, кто над ним работал. Утечек не было по одной причине: решалась задача положить в карман Украину. И когда на последнем этапе это сделать не удалось, Янукович начал «прозревать». Либо пытался сыграть, что одумался... Можно по-разному относиться к Партии регионов, но тогда именно позиция фракции в парламенте остановила бездумное подписание соглашения об ассоциации.

– Неподписание соглашения стало поводом для протестов в Киеве. С чего лично для вас начался очередной Майдан?

– Да, я практически во всех этих событиях принимал участие. И даже ездил во Львов, встречался со студентами, рассказывал, что волновавший их вопрос безвизового въезда в ЕС даже не стоит в повестке дня. Меня тогда порадовало, что студенческий протест в октябре-ноябре был не политизирован, проходил без участия политических партий.

Самое неприятное случилось, когда произошел разгон на Майдане 30 ноября 2013 года. Мы сидели в это время в эфире, по-моему, в телепрограмме Шустера. Наши оппоненты начали стремительно уходить из студии, говоря «там детей убивают». Между тем никто никого не «убивал», разгон начался только через четыре часа. Они ожидали и, мне кажется, сами готовили этот силовой разгон «онижедетей». Яценюк, например, заранее увёз с площади дорогостоящее сценическое оборудование. Когда разгон всё же начался, все каналы ранним утром синхронно показывали это в прямом эфире. Большая часть западных посольств уже до семи-восьми часов утра сделала свои заявления.

Это была не ошибка власти, а предательство и провокация. Запустили схему, которая предопределила весь дальнейший ход событий. Инициаторам провокации стало понятно, что парламент не проголосует за евроинтеграцию, плюс начали возмущаться местные советы юго-востока Украины.

Мы тогда думали, что американцы дезориентированы, что они проморгали решение Януковича не подписывать ассоциацию. Однако очень быстро американцы перестроились, что называется, на марше. Протесты, которые позже перешли в боевые действия, были чётко организованы, управляемы. К тому же администрация президента имела двойных «агентов влияния» – ребята, которые сегодня в Оппозиционном блоке, тогда играли против Януковича.

– Имеется в виду глава администрации президента Сергей Лёвочкин?

– Да, и он в том числе. Мы же видим, кто сейчас остался во властных коридорах и у рычагов власти. Это была многоходовка, цель которой – финансовые рычаги, и сейчас на Украине идёт борьба за доступ к бюджету. Всё остальное – приложения и дополнительные инструменты.

– Когда стало понятно, что страна покатилась к гражданской войне?

– Детонатором послужил сам государственный переворот. 23 февраля 2014 года проголосовали за отмену «Закона об основах государственной языковой политики», который регламентировал функционирование русского языка на Украине. Это стало точкой невозврата. Деньги деньгами, но то, что зажмут русский язык, стало очевидно всем. И, по-моему, даже они сами испугались – зачем же мы это сделали?..

Но всё началось значительно раньше. Первые жертвы Майдана (армянин Нигоян и белорус Жизневский) не имеют к «Беркуту» никакого отношения, они были убиты в упор, картечью. Всё настолько стандартно, по базовой схеме цветных революций... Я тогда принимал участие в переговорах с разными боевыми сотнями Майдана. Меня попросили пойти в захваченное ими здание Киевсовета. До сих пор думаю: как я поддался на эту авантюру? Сейчас понятно, что меня готовили на роль «сакральной жертвы». Один, без охраны… Там, по идее, меня должны были затоптать. Тогда у власти появлялся повод для силового захвата Киевсовета...

– Ну а после переворота украинские националисты объявили на вас настоящую охоту. Как удалось скрыться?

– Можно сказать, случайно. Я вылетел за час до того, как Киев закрыли. Забрал ребёнка и жену, даже не успевал заехать домой забрать чемодан. Мы вылетели из Борисполя, из-за тумана час летали над Симферополем, но всё же приземлились. А вот самолёт, который ранее вылетел из Жулян и на котором я планировал лететь первоначально, вернулся обратно в Киев. А там уже – город закрыли, фотографии разыскиваемых, списки...

Накануне я сделал заявление, что отказываюсь работать в Верховном Совете с бандитами, преступниками и негодяями. Ну о чём может быть парламентский диалог, когда люди применяют оружие. Смысл парламентаризма был исчерпан.

В моём кабинете в Верховной раде депутаты из «Свободы» наложили мне на стол большую, извините, кучу и ждали, когда я наконец приду… В конце концов один из этих «коллег» в мой кабинет и заселился. Они сами потом стол чистили. Вот такой уровень «политической культуры»...

Когда начались события в Крыму, стало очевидно, что Украина распадается. После переворота руководители Партии регионов сделали несколько серьёзнейших ошибок. Нельзя было заходить в зал заседаний, нельзя было легитимизировать «временных исполняющих», «АТО», легитимизировать нового президента своим участием в выборах.

– Вас долго не было заметно в публичном пространстве после присоединения Крыма к России. С чем это было связано?

– Сначала у меня было очень много «долгов» по Украине. Приходилось содействовать друзьям, соратникам. Кого-то вытаскивать оттуда. Потом экспертная работа, которая помогала российской стороне понять, что происходит на Украине. Я мотался в Донбасс, в Москву в поисках тех, кто может обеспечить эффективную работу по Украине. Будучи гражданином России, я понимаю: нам с Украиной всё равно жить вместе – общая граница тысячи километров. Но задача, которую поставили американцы, – создание генетического врага России – выполняется. Очень опасная ситуация: мы получим озверевшего противника в лице украинских националистов. Я думаю, на этом фронте работы будет ещё очень много.

Словакию отсоединяют от Украины: Алексей Улюкаев предложил Братиславе повернуться к северу.

Россия готова предложить Словакии стать транзитером российского газа из Nord Stream 2 для Венгрии и Балкан. Сейчас Братислава выступает против Nord Stream 2, так как боится потерять €800 млн в год после перенаправления российского транзита с украинского направления на новый маршрут. Москва уверяет, что готова не сокращать поставки через Словакию, тем более что "Газпром" забронировал до 2028 года мощности газопроводов на этом направлении.

Вчера министр экономики РФ Алексей Улюкаев в ходе переговоров с министром экономики Словакии Петером Жигой и вице-премьером страны Петером Пеллегрини сообщил о возможности поставок газа из газопровода Nord Stream 2 транзитом через Словакию. Этот маршрут планируется ввести в конце 2019 года. "Газ из Nord Stream 2 может пойти после Германии на юг и через Австрию, Словакию, дальше -- Венгрию, Балканы",-- пояснил господин Улюкаев. По его словам, "есть проекты такого рода поставок", которые могли бы принести Словакии дополнительную прибыль от прокачки российского газа.

Пока газотранспортные мощности позволяют поставлять газ Nord Stream 2 через Германию, Чехию и Словакию в Австрию. Схема применяется с 2013 года, когда выросли объемы поставок через Nord Stream 1 и газопровод Opal в Чехию. Пункт Ланжгот на словацко-чешской границе, через который российский газ десятилетиями шел из Словакии в Чехию, теперь работает преимущественно в обратном направлении.

Одним из основных транзитных направлений для российского газа в Европу остается Украина. Транзитный контракт "Газпрома" с Киевом истекает в 2019 году, после чего Москва намерена сократить или полностью прекратить поставки, хотя Еврокомиссия настаивает на их сохранении. Украинскую трубу должен заменить Nord Stream 2 из РФ в Германию по дну Балтики. С учетом запущенных веток Nord Stream 1 поставки вырастут вдвое -- до 110 млрд кубометров. Против проекта выступили Украина и ряд стран ЕС: в марте премьеры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы направили письмо об этом главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру.

Вчера Алексей Улюкаев пытался убедить словаков, что Nord Stream 2 не лишает Братиславу функций одного из основных транзитеров российского газа. "В отличие от позиции некоторых других стран ЕС, позиция Словакии не надуманная, потому что есть материальная основа,-- признал он.-- У нее доходы €700-800 млн от транзита, поэтому она видит риски". Но Россия готова снять эти риски. Министр подчеркнул, что все действующие соглашения будут выполнены, а договор со словацким газотранспортным оператором Eustream до 2028 года "не подлежит сомнению".

По данным Eustream, мощности на вход в словацкую ГТС со стороны Украины (ГИС Вельке-Капушаны) забронированы до 2028 года. На 2017-2019 годы забронирована мощность в 177 млн кубометров в сутки (88,5% от общей мощности), к 2028 году бронь снижается до 141,5 млн кубометров в сутки. На выходе в Австрию (ГИС Баумгартен) мощности также забронированы, и после 2019 года объем выбранных "Газпромом" мощностей почти не меняется (около 90%). То есть даже если монополия снизит транзит через Украину, снижать поставки из Словакии в Австрию и далее в Италию она не собирается.

Старший вице-президент Argus Media Вячеслав Мищенко считает, что Словакия ничего не теряет от отказа "Газпрома" от транзита через Украину и у нее нет причин отказываться от предложения по другому маршруту. Он поясняет, что контракты предполагают поставку сырья до границы со страной-потребителем, к тому же "Газпром" движется к переходу от привязки цен к нефтепродуктовой корзине на спотовую индексацию на базе европейских хабов, где цена не зависит от направления поставки. Эксперт отмечает, что у Венгрии, Словакии и балканских стран нет возможности диверсификации закупок газа, но они могут остаться транзитерами по реверсу на Украину (пройдя через хаб в Баумгартене газ становится "обезличенным"). В то же время, признает он, отношение Словакии к Nord Stream 2 может быть обусловлено и политическими мотивами, а не только экономикой.

Из Казани - в Будапешт

Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов заявил, что полеты по данному маршруту без пересадок начнут выполняться до конца нынешнего года. Прямое авиасообщение между Казанью и Будапештом откроется к концу 2016 года, договоренность об этом достигнута в ходе делового визита делегации Татарстана в Венгрию. Об этом 12 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли республики Альберта Каримова.

«Мы достигли определенных договоренностей по организации прямого авиасообщения между Казанью и Будапештом, остались технические проблемы. Мы договорились в течение этого года все основные вопросы снять, чтобы была возможность уже к концу года выйти на прямые рейсы», - сказал он. В настоящее время из Казани в Будапешт можно добраться с пересадкой в Москве. Рейсы осуществляет авиакомпания «Аэрофлот».

Анна БУЛАЕВА

Росаккредагентство обменялось опытом оценки качества высшего образования с иностранными коллегами

Руководитель Росаккредагентства Лемка Измайлова приняла участие в международных мероприятиях, посвященных вопросам оценки качества высшего образования, которые прошли в Венгрии, Австрии и Польше.

Росаккредагентство – подведомственная организация Рособрнадзора, осуществляющая организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение процедур государственной аккредитации образовательных программ вузов.

В рамках Шестого форума членов Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA), прошедшего в Будапеште, Росаккредагентству удалось восстановить старые деловые контакты, а также наладить новые, среди которых Независимое агентство аккредитации и рейтинга и Независимое казахское агентство по обеспечению качества в образовании (г. Астана, Казахстан), Национальный центр обеспечения качества профессионального образования (г. Ереван, Армения), а также Агентство по развитию высшего образования и гарантии качества (г. Сараево, Босния и Герцеговина). С некоторыми планируется подписание соглашений о сотрудничестве.

В июне 2016 года Росаккредагентство также намерено провести рабочее совещание с коллегами из постсоветского пространства, на котором будут обсуждены вопросы рабочего взаимодействия и обмена экспертами.

Рабочий семинар, прошедший в Вене, был посвящен Стандартам и рекомендациям для гарантии качества высшего образования (ESG). ESG – основной документ, регулирующий гарантии и оценку качества высшего образования в Европе. В 2015 году утверждена новая версия стандарта, особенность которого студентоориентированное обучение, привлечение студентов к работе в экспертных группах, участие студентов в создании учебного процесса, появление новых форм обучения, нацеленность на результаты обучения, ответственность вузов за трудоустройство выпускников.

Российская система государственной аккредитации соответствует большей части европейских стандартов. Там же, где наблюдается полное или частичное несоответствие, проводится работа по их устранению и приближению к требованиям ESG. Так в рамках требования по включению студентов в анализ качества высшего образования Росаккредагентство инициировало сотрудничество с Общероссийской общественной организацией «Российский Союз Молодежи» (РСМ) для участия представителей РСМ в работе экспертных групп при внешней оценке качества деятельности вузов.

Представители Росаккредагентства также приняли участие в рабочем семинаре и Генеральной ассамблее Европейской сети агентств гарантии качества высшего образования, проходивших в Кракове (Польша), на котором обсуждались вопросы трансграничного образования и трансграничной аккредитации.

«У ряда специалистов возникают опасения, связанные с приходом на национальные рынки большого количества зарубежных вузов, предлагающих образовательные услуги сомнительного качества. В данной ситуации России интересен европейский опыт регламентации транснациональных форм обучения», - отметила Лемка Измайлова.

На Генеральной ассамблее представители Росаккредагентства рассказали об особенностях российской системы гарантии и оценки качества образования. Особенно заинтересовал зарубежных коллег опыт проведения ЕГЭ как единого экзамена в качестве как выпускного так и вступительного для получения высшего образования.

Евросоюз готовится к обсуждению вопроса о продлении санкций против России, срок которых истекает в июле, однако мнения различных политических сил в Европе по данной теме расходятся. Становится очевидным, что поддержка снятия ограничений против российской экономики гораздо сильнее, чем казалось раньше, пишет Atlantic Council.

"Италия может стать еще одной проблемой. Представители Рима ссылаются на то, что со стороны России контрсанкции на импорт продуктов питания бьют по экономике Италии, поскольку она является вторым из главных европейских торговых партнеров России, уступая место лишь Германии, и имеет более 400 различных фирм, работающих на территории России", — говорится в статье.

Atlantic Council при этом приводит данные итальянской ассоциации малого бизнеса, согласно которым экспортеры уже потеряли около 4 млрд долларов в период 2013-2015 гг., что составляет примерно треть всей прибыли.

Однако, несмотря на очевидные доказательства, авторы статьи обвиняют итальянское руководство не в экономическом, а в политическом характере мотивации Рима. Atlantic Council пишет, что желание премьер-министра Италии Маттео Ренци встретиться с президентом России Владимиром Путиным и присутствовать на Санкт-Петербургском Международном Экономическом Форуме в июне якобы продиктованы желанием укрепить позиции Рима в Евросоюзе. Автор материала называет эти планы "недальновидными, эгоистичными и абсолютно бессмысленными".