Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Резиденты воронежского промпарка "Перспектива" смогут внедрять умное производство

ПАО "МТС" завершило строительство волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в одном из ключевых индустриальных парков Воронежской области – "Перспектива", расположенном в селе Бабяково Новоусманского района. Это позволило обеспечить индустриальный парк широкополосным доступом в интернет на скорости 100 Мбит/с, а также создать для резидентов площадки современную телеком-базу для запуска умных сервисов и инновационных проектов.

В результате реализации проекта по развертыванию ВОЛС на территории индустриального парка "Перспектива" 76 предприятий-резидентов, в числе которых крупные производственные и агропредприятия Группа компаний "Агротек", компания Индастри", 3PL-оператор SKITL и другие, получили высокоскоростной широкополосный доступ в интернет и сопутствующим телеком-услугам, а также цифровую базу для внедрения инновационных технологий умного производства.

Для развертывая сетей фиксированной связи технические специалисты компании МТС организовали новый узел связи, проложили более 2 км оптоволокна и таким образом обеспечили возможность доступа в интернет во всех действующих производственных помещениях. При этом сеть будет масштабироваться вместе с ростом самого промпарка — по мере ввода новых корпусов и запуска предприятий. На созданной телеком-инфраструктуры для оптимизации производственных процессов предприятия-резиденты смогут внедрять решения на основе интернета вещей и искусственного интеллекта.

"МТС охотно идет в зону инноваций и технологических открытий – мы помогаем региональному бизнесу внедрять новые цифровые решения, направленные на развитие экономики региона и крупного и малого бизнеса. В частности, подключение к широкополосному доступу в интернет открывает принципиально новые возможности для бизнеса. Теперь предприятия-резиденты промпарка могут подключать современные умные сервисы — видеонаблюдение, анализ больших данных, облачные технологии, интернет вещей. Для производства это означает не только развитие, но и возможность автоматизировать привычные бизнес-процессы и за счет этого значительно оптимизировать свои расходы", — подчеркнул директор МТС в Воронежской области Василий Голуб.

"Сейчас в парке начинается новый этап развития с масштабными инвестициями в расширение площадки и увеличение количества услуг. Сегодня в парке размещаются более 80 предприятий, среди которых есть и крупные международные компании, и представители МСП. По итогам прошлого года, ИП "Перспектива" вошел в топ-10 лучших инвестплощадок России. Это стало возможным благодаря тому, что мы стараемся предоставить нашим инвесторам максимум инструментов, которые обеспечат развитие любого бизнес-проекта в самые короткие сроки. К этим инструментам относятся и удобная локация, и готовая инженерная, социальная и цифровая инфраструктуры. Мы рады, что телеком-базу в индустриальном парке создают, в том числе, и такие крупные игроки IТ-отрасли, как компания МТС. Она обеспечивает резидентов не только качественной связью и интернетом, но и возможностью реализовывать на базе предприятий передовые технологические решения и безопасные способы производственных процессов. Наша команда ищет новые возможности, постоянно повышая стандарты работы с резидентами парка, и мы рады тому, что партнеры из МТС разделяют наши идеи по устойчивому развитию", – прокомментировал учредитель ИП "Перспектива" Виктор Енин.

"В воронежском парке размещен один из наших ключевых логистических хабов – здесь хранятся и реализуются различные виды продукции – удобрения, средства защиты растений и семеноводческая продукция. В нашей работе принципиально важно быть на связи с партнерами 24/7, возможность оперативно решать вопросы отгрузки продукции, обмениваться отчетностью с филиалами из других городов. Сеть МТС и проводной интернет полностью справляются с этими задачами, поэтому мы пользуемся несколькими цифровыми сервисами этой компании", – отметил руководитель службы складских технологий группы компаний "Агротек" Александр Круликовский.

Парамушир и Кунашир на связи

Юлия Мельникова

Минцифры совместно с "Ростелекомом" прорабатывают возможные варианты строительства ПВОЛС на острове Парамушир. Также министерство совместно с правительством Сахалинской области прорабатывает возможность выделения в 2023 г. бюджета на строительство объектов инфраструктуры, которые покроют мобильной связью автомобильные дороги и рекреационные зоны острова Кунашир.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры совместно с правительством Сахалинской области и заинтересованными федеральными ведомствами проработать техническую возможность, стоимость и сроки реализации проекта по обеспечению инфраструктурой связи островов Кунашир и Парамушир. Об этом Дмитрий Чернышенко сообщил на встрече с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Представитель пресс-службы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассказал ComNews, что Минцифры России и Минвостокразвития России поддержали инициативу строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) на острове Парамушир. "В настоящее время Минцифры России совместно с ПАО "Ростелеком" прорабатывают возможные варианты реализации данного мероприятия. Минцифры России совместно с правительством Сахалинской области прорабатывает возможность выделения в 2023 г. бюджета на строительство объектов инфраструктуры, которые позволят покрыть мобильной связью автомобильные дороги и рекреационные зоны на острове Кунашир", - сообщил представитель пресс-службы министерства.

Представитель пресс-службы "Ростелеком" напомнил, что в феврале 2019 г. запущена подводная волоконно-оптическая линия связи "Сахалин - Курильские острова".

Новая ПВОЛС, построенная компанией "Ростелеком", соединила Южно-Сахалинск с городами Курильск (остров Итуруп), Южно-Курильск (остров Кунашир) и селами Крабозаводское и Малокурильское (остров Шикотан). "Оптическая магистраль обеспечила высокоскоростным доступом в интернет жителей, бизнес и бюджетные организации Южных Курил. К настоящему времени оптикой покрыты все населенные пункты южных Курильских островов, в том числе на Кунашире. Это стало возможным благодаря запуску подводной ВОЛС и ежегодному строительству распределительных и районных сетей. В качестве сетей доступа, как в многоквартирном, так и в частном секторе, используется технология GPON, - рассказал корреспонденту ComNews представитель пресс-службы "Ростелекома".

"На Кунашире оптикой покрыты поселок городского типа Южно-Курильск, поселок Горячий Пляж, села Отрада, Дубовое и Головнино. В 2019 г. в селе Отрада компания "Ростелеком" провела оптоволокно к многоквартирным домам за счет собственного инвестирования. В 2022 г. "Ростелеком" покроет оптикой частный сектор при софинансировании правительства Сахалинской области. На Парамушире "Ростелеком" предоставляет услуги связи на всей территории Северо-Курильского городского округа по технологии xDSL. Компания "Ростелеком" имеет большой опыт в реализации проектов по строительству волоконно-оптических линий связи в удаленные населенные пункты со сложными географическими и климатическими условиями. Мы готовы рассматривать участие в подобных проектах, если будет объявлен конкурс", - сообщил представитель пресс-службы "Ростелекома".

Tele2 запустила сеть 4G на острове Парамушир в 2019 г. "Услуги компании также доступны на южных Курильских островах Кунашир, Итуруп и Шикотан. 4G-сеть Tele2 развернута на территории, где проживает большая часть населения Курильских островов. Голосовой сервис и мобильный интернет есть в Южно-Курильске, Крабозаводском, Малокурильском, Курильске, Лагунном, Отраде, Китовом, Горячем Пляже, Рейдове, Головнине, Менделееве, в районе аэропортов Ясный на Итурупе и Менделеево на Кунашире и в Северо-Курильске на Парамушире", - прокомментировал представитель пресс-службы Tele2.

"Для нас как для федерального оператора крайне важна перспектива развития сети в этом регионе. Вместе с тем строительство инфраструктуры на Курилах осложнено климатическими условиями и вопросом доступности операторского оборудования. Мы готовы оценить окупаемость данного бизнес-кейса и рассмотреть строительство сетей в регионе, при этом оптимальным для реализации подобных проектов считаем формат государственно-частного партнерства", - сообщил представитель пресс-службы Tele2.

Исполнительный директор компании J’son & Partners Consulting Сергей Шавкунов прокомментировал: "Подводный кабель "Ростелекома" связывает Сахалин, Итуруп и Кунашир - он расположен около Японии. Парамушир - это остров рядом с Камчаткой, на нем проживает менее 3000 человек. У "Ростелекома" имеется кабельная станция на Камчатке в Усть-Большерецке, однако очевидно, что подводный кабель до данного острова прокладывать смысла нет. С учетом малых расстояний морских проливов (не более 15 км) рациональным решением может быть организация цифровой радиорелейной линии от ближайшего узла сети "Ростелекома" на Камчатке".

Генеральный директор Ассоциации операторов телефонной связи Сергей Ефимов считает, что проект в течение двух-трех лет точно неокупаем. "Это просто долгосрочные инвестиции в госперспективу. Проведут оптические кабели и сделают точки Wi-Fi там, где нужно. Вот и все освоение. Могут еще сделать современную тропосферную связь. Для обозначения присутствия на 5-10 лет достаточно. Стоимость прокладки кабелей сопоставима с условиями Северного Кавказа с северными коэффициентами", - рассказал он.

Эксперт на телеком-рынке Вадим Плесский рассуждает: "Если исходить из имеющихся в открытых источниках данных, широкополосные каналы связи на Кунашир прокладывал "Ростелеком". Обычно оптоволоконные кабели в таких случаях прокладывают с избытком имеющихся волокон, и неиспользованные волокна могут купить или арендовать другие операторы связи. В то же время население островов Кунашир и Парамушир немногочисленно, и спрос на услуги связи ограничен. Вполне вероятно, что потребность в интернете и мобильной связи могут закрыть один-два оператора. Прокладка новых оптоволоконных кабелей, тем более по морскому дну, - это дорогостоящая и трудозатратная задача. Маловероятно, что кто-то из операторов решит проложить собственный кабель. Но если он на это решится, то потребуются инвестиции в сотни миллионов рублей, которые, скорее всего, никогда не окупятся".

Медицинских работников Белгородских школ подключат к региональной медицинской информационной системе

В белгородских школах настраивают техническое оборудование медицинским работникам для оптимизации документооборота и выдачи электронных справок.

Проект позволит улучшить качество медицинского обслуживания учеников и работников образовательных учреждений, а также оптимизировать работу самих врачей и медсестер. Помимо этого, будет обеспечена безопасность информации персональных данных от утечки.

Напомним, что в Белгородской области реализуется проект по переводу медицинской справки для школьников в онлайн-формат. Упрощение получения справок, автоматическое внесение информации в базу снизит нагрузку на врачей и преподавателей, а также позволит избежать фальсификации данных.

"Ежегодно родителям белгородских школьников приходится оформлять более миллиона бумажных справок о больничных детей, а медработникам — вручную обрабатывать все эти данные. Уверен, что переход на онлайн-формат сэкономит время и силы всем участникам этого процесса. Система технически готова, ранее мы её тестировали и сейчас готовимся запускать в полноценном режиме во всех медучреждениях и школах региона", – отметил первый вице-губернатор – министр цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников.

В Подмосковье открылась онлайн-запись в ветклиники

На региональном портале госуслуг появилась новая услуга. Записать питомца на прием в государственную ветеринарную клинику можно полностью в электронном виде. В пилотном проекте участвуют ветклиники в городских округах Мытищи, Пушкинский, Талдомский.

"Онлайн-запись к ветврачу экономит время и позволяет самостоятельно и в любой обстановке записать домашнего любимца на прием. Если раньше приходилось звонить по телефону, а это не всегда удобно, то теперь благодаря цифровизации выбрать время приема можно практически в любых условиях, например в транспорте. На данный момент на регпортале в рамках пилотного проекта доступны 3 ветеринарные клиники Подмосковья, далее будут подключены остальные государственные ветклиники – всего их 17", – рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Чтобы записаться через региональный портал, следует авторизоваться с помощью ЕСИА, затем в поиске набрать запрос "запись к ветеринару" или на главной странице кликнуть на название услуги в разделе "Сервисы".

На странице услуги нужно выбрать ветеринарную клинику, специализацию врача и подходящее время приема. Запись открывается за месяц. На портале доступны все процедуры: консультация, осмотр, анализы, операции. После успешной записи на экране появится талон с адресом клиники, датой и временем приема.

"В дальнейшем на регпортале госуслуг планируется добавить возможность вызова ветеринарного врача на дом", – добавила Надежда Куртяник.

Услуга записи на прием в ветеринарную клинику в Подмосковье на регпортале госуслуг предоставляется бесплатно. Всего для жителей и бизнеса на региональном портале доступно 249 услуг онлайн.

SberPay QR заработал в "Магнолии"

Сбер и сеть продуктовых магазинов "Магнолия" в Москве и Московской области запустили SberPay QR — систему оплаты телефоном по QR-коду в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь покупки в "Магнолии" доступны клиентам Сбера, даже если у них нет с собой карты — нужен только телефон.

Для проведения платежа нужно открыть приложение СберБанк Онлайн, нажать значок QR, перейти на вкладку оплатить, показать QR код кассиру для сканирования. Сервис работает даже на телефонах без поддержки NFC, при этом бонусы от СберСпасибо начисляются так же, как при оплате картой.

"Мы стремимся сохранить для наших клиентов возможность бесконтактной оплаты покупок телефоном, и опция SberPay QR позволяет это сделать. Даже если вы забыли дома наличные и банковскую карту, вы сможете приобрести нужные товары, если с собой телефон с приложением СберБанк Онлайн", - сказал Дмитрий Малых, директор дивизиона "Эквайринг" Сбербанка.

"Для наших покупателей важно иметь способ оплатить свои ежедневные покупки быстро и удобно, а наша задача — предоставить им эту возможность. Наши клиенты идут в ногу со временем, и мы меняемся вместе с ними. Уверен, что оплата с помощью QR увеличит интерес потребителей к бесконтактной оплате", - прокомментировал Даниил Донцов, руководитель отдела IT по развитию сети супермаркетов "Магнолия".

SberPay QR уже работает более чем в 500 тыс. торговых точек по всей стране.

Встреча Михаила Мишустина с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым

Обсуждался, в частности, ход реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», а также план выполнения Росавтодором пятилетней программы дорожного строительства.

М.Мишустин: Уважаемый Роман Витальевич! Ваше ведомство влияет на очень большое количество секторов российской экономики. Дороги – это очень важный показатель, в том числе и качества жизни наших людей. И конечно, формирование современной, качественной дорожной сети – это одно из самых значимых условий для достижения национальных целей развития, которые перед нами поставил Президент.

Объём бюджетных ассигнований на финансирование деятельности агентства в текущем году увеличен на 100 млрд рублей. Это важно, и это в том числе показатель качества работы агентства, его эффективности. Уже четыре года вы реализуете национальный проект «Безопасные качественные дороги». Расскажите, как идёт работа, в частности, над этим проектом.

Р.Новиков: Уважаемый Михаил Владимирович!

Отрасль сегодня работает достаточно интенсивно. Мы ощущаем постоянно поддержку Президента. И понимаем, что все те решения, которые принимает Правительство Российской Федерации, касающиеся дорожной сети, направлены на то, чтобы наша деятельность приводила к ещё более значимым результатам в рамках исполнения национального проекта «Безопасные качественные дороги» и всех остальных федеральных проектов, которые реализует Федеральное дорожное агентство.

Для нас основная задача – это достижение установленных показателей: приведение 50% региональной сети к 2024 году в нормативное состояние, приведение 85% автомобильных дорог в нормативное состояние в 105 агломерациях, определённых указом Президента.

И уже сегодня эти все показатели исполняются. Если в 2017 году динамика была 41,5%, то сегодня – 47,7% на региональной сети, и это паспортные показатели. То есть мы находимся в той динамике, которая установлена графиками паспортов национальных проектов каждого из субъектов Российской Федерации.

В целом по стране весь паспортный показатель будет, безусловно, выполнен. Мы построим и приведём в нормативное состояние более 600 дорог к медицинским учреждениям и важным социальным объектам. 800 дорог будет построено к образовательным учреждениям. Порядка 350 дорог – к туристическим объектам, свыше 140 дорог – к спортивным объектам и другим объектам досуга.

Теперь о промежуточных результатах этого года. Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации и увеличению бюджета мы на сегодняшний день идём с опережением тех заданий, которые нам ставятся на этот год, на 50 млрд, или на 20%. И эти 50 млрд распространяются так: 34 млрд идут на выполнение работ ускоренными темпами, 4 млрд из этих средств мы направили на погашение расходов, связанных с удорожанием материалов, и 12 млрд направили на то, чтобы выплатить авансы тем подрядным организациям, которые готовы работать с опережением графика строительства.

Важный показатель для нас – это снижение смертности на дорогах. И на сегодняшний день показатели этой работы тоже говорят о том, что она у нас получается. Она зависит от многих факторов. Например, автомобилизация с 2017 года выросла ни много ни мало на 4 млн автомобилей по всей стране – с 56,5 млн до 60 млн в 2021 году. И когда мы посчитали такую усреднённую интенсивность движения по стране (то есть не приведённую, как она технически считается, а именно общую по стране), то сделали вывод, что трафик вырос в 1,5 раза, то есть с 71 тыс. в среднем в 2018 году до 109 тыс. в 2021 году. В то же время снижение показателя смертности по итогам истекшего полугодия у нас составило 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работу эту продолжаем, очень активно работаем с МВД, с региональными комиссиями по безопасности движения, потому что понимаем, что только совместные усилия могут привести к снижению смертности на дорогах.

М.Мишустин: Роман Витальевич, в июне Правительство утвердило пятилетнюю программу дорожного строительства, и практически все основные показатели, которые были установлены Президентом, должны быть выполнены с опережающим эффектом. Эта программа является, наверное, одной из важнейших стратегических программ стройкомплекса Российской Федерации по развитию инфраструктуры. Как вы планируете делать эту работу?

Р.Новиков: Это абсолютно стратегический для отрасли документ. Мы там решаем несколько задач, в том числе и те, которые связаны с опережающим исполнением указанных показателей. Но у нас там появляются и новые показатели.

Президент поручил, и мы подготовили всю основу, для того чтобы принять решение в пятилетнем плане вместе с субъектами Российской Федерации – собрать страну, если так можно сказать, в опорную сеть. Мы разработали опорную сеть, собрали в неё 138 тыс. км автомобильных дорог, из которых 64 – это все федеральные автомобильные дороги и 74 тыс. км – это автомобильные дороги субъектов. Они обеспечивают полноценным автомобильным движением все точки транспортного спроса Российской Федерации, закрывают все нужды экономики, а также обеспечивают все социальные запросы, связанные с передвижением граждан по территории нашей страны.

Нам поставлена задача – и она предусмотрена при реализации пятилетнего плана – привести до конца 2027 года в нормативное состояние 85% этих 138 тыс. км автомобильных дорог.

Кроме того, в рамках пятилетнего плана планируется реализовывать два транспортных коридора. Это «Запад – Восток» протяжённостью более 9 тыс. км и «Север – Юг» протяжённостью более 4 тыс. км, которые открывают новые возможности при изменяющихся на сегодняшний день транспортно-логистических тенденциях. 13,2 трлн рублей – это большой объём. 5,4 трлн рублей – это средства федерального бюджета, и более 7 трлн рублей – средства, которые будут предусмотрены в бюджетах субъектов Российской Федерации.

На сегодняшний день всё, что касается федеральной части, нами спланировано. Более 50% объектов, которые планируются к реализации, уже имеют проектную документацию либо находятся в проектировании. Остальное всё как раз заложено в том числе и в пятилетнем плане. Ну и по той части, которая касается региональных объектов: на сегодняшний день имеем поручение от президиума Правительственной комиссии по региональному развитию об утверждении, или согласовании и разработке до сентября пятилетних планов субъектов Российской Федерации по дорожному строительству с поимённой перечнёвкой. И мы эту задачу выполним.

Задачи, которые поставлены в этом плане, конечно же, полностью укладываются в стратегию развития транспорта, которую Минтранс разработал, и Вы её осенью прошлого года утвердили.

В рамках этого пятилетнего плана мы практически 2 км дорог будем строить в день и 60 км дорог в день ремонтировать.

М.Мишустин: Я совсем недавно был в командировке во Владимирской области и облетал часть трассы М-12, видел, как работают там строители: быстро, чётко, системно. Во всяком случае, все планы, которые были заявлены, надеюсь, будут выполнены.

Мы серьёзный объём средств тратим на капитальный ремонт дорог. Вы сейчас сказали, что в этой пятилетке 60 км в день будет ремонтироваться дорог. Это, конечно, позволяет не только сокращать наши логистические издержки, но и создавать новые рабочие места и повышать внутренний спрос на сырьё, материалы.

Сейчас очень важно в условиях внешнего давления формировать именно резервы, связанные с услугами, со стройматериалами, с ресурсами на территории Российской Федерации. Это дополнительная поддержка всей экономики страны.

Как с учётом внешних ограничений Вы выстраиваете работу, в частности, по обеспечению техникой, материалами, ресурсами?

Р.Новиков: Михаил Владимирович, я, если позволите, остановлюсь сперва на капремонтах, потому что, Вы абсолютно справедливо обратили внимание, это большой пласт работы, которую мы делаем. И он в том числе связан со снятием ограничений, таких как обеспечение повышения пропускной способности, и с безопасностью дорожного движения.

В рамках капитальных ремонтов кроме наших процессных мероприятий, которые по нормативу составляют 6 тыс. км в год, мы выполняем работы по переводу автомобильных дорог из двухполосного в четырёхполосное исполнение с разделением потоков, что исключает полностью лобовые столкновения, а лобовые столкновения – это самые смертельные ДТП на сегодняшний день.

В рамках этой программы предусмотрено 3 тыс. км автомобильных дорог капремонтом перевести из двух в четыре полосы. То есть у нас было 1,2 тыс., станет 3 тыс., это очень значимо для сети федеральных автомобильных дорог. Вы упомянули М-12, это наши коллеги из госкомпании «Автодор» реализуют этот проект, а мы во взаимодействии с ними обеспечиваем четырёхполосный подъезд к М-12 от крупных населённых пунктов – Иваново, Кострома, Сызрань, Казань и так далее – на протяжении 450 км за эти же четыре года. То есть к 2024 году это тоже всё будет в четырёхполосном исполнении.

М.Мишустин: Синхронизация полная.

Р.Новиков: Да. Что касается нашей деятельности, она наименее зависима на сегодняшний день от импорта, особенно это относится к строительным материалам. Мы давно так поставили дело, ещё с тех пор, как строили Крымский мост: там нет ни одного импортного болта. Мы тогда и задумались о том, что надо над этим работать системно. Есть люди, которые производят асфальтобетонные заводы, есть люди, которые производят асфальтоукладчики. Я сейчас называю две основные единицы, которые важны для реализации. Всё остальное тоже важно, вся цепочка важна, но мы начали с этого. Нашли в Колокше, нашли в Марий Эл производства, нашли в Брянске производства, которые производят технику, и начали раскладывать всю их продукцию.

И на сегодняшний день складывается такая цепочка интеграции: действует межведомственная группа Министерства транспорта и Минпромторга, мы туда выходим с предложениями, и мы рассчитываем на то, что на трёхлетку сегодняшняя ситуация не повлияет. Мы точно обеспечены техникой, точно обеспечены запасными частями, в том числе за счёт параллельного импорта. И мы рассчитываем, что совместными усилиями под руководством Минтранса, при поддержке Минпромторга мы выйдем на такие результаты, что наше производство станет конкурентоспособным. Это видно на примере наших производителей асфальтобетонных заводов – они сегодня 25 штук производят в год, а могут выйти на производство до 105 асфальтобетонных заводов в год. 15 асфальтоукладчиков в год коллеги из Брянска производят, до 300 могут выйти в год.

И здесь я ещё хотел бы сказать, Михаил Владимирович, о нашем кадровом потенциале. Мы в этом отношении очень основательная отрасль. Мы в пандемию работали, не останавливались ни на день, и на сегодняшний день достаточно плотно мы обеспечены кадрами.

М.Мишустин: Спасибо, Роман Витальевич. Необходимо продолжать действовать в том же ключе. Надеюсь, что все задачи, которые поставлены перед Вашим ведомством, будут выполнены качественно и в срок.

Дорожное хозяйствоНациональный проект «Безопасные качественные дороги»

Жители Новосибирского района задумались о переезде из-за мусорного полигона

Ольга Диянова (Новосибирск)

В сентябре этого года министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области планирует заключить концессионные соглашения о строительстве двух крупных мусоросортировочных комплексов (МСК) с полигонами твердых коммунальных отходов. Еще неизвестно, кто станет концессионером, но минЖКХ уже представило примерные технические параметры будущих объектов. Пока в кабинетах правительства кипит бумажная работа, новосибирцы, которые мечтали жить в экологически чистом месте, а вместо этого могут стать соседями свалки, задумываются о продаже жилья.

Воздушная тревога

Первое концессионное соглашение о строительстве МСК в Новосибирской области было заключено в 2016 году с компанией "Экология-Новосибирск", которая позднее стала региональным оператором по вывозу отходов, накопила крупные долги перед перевозчиками мусора, а в прошлом году инициировала процедуру самобанкротства. Регоператор не приступил ни к строительству, ни даже к разработке проектов будущих комплексов.

Одна из причин заключалась в том, что место для строительства одного из полигонов так и не удалось определить. Если к левобережному комплексу, который планировали разместить в отдалении от поселка Верх-Тулы, вопросов практически не возникало, то с правобережным, запланированным рядом с селом Раздольным, все обстояло иначе.

Против выступили местные жители и дачники - соседство с мусорным комплексом кос-нется пятнадцати тысяч человек. Многие из них участвовали в митингах протеста, собирали подписи против строительства, писали письма в адрес властей с просьбой найти другое место для полигона. В итоге строить МСК возле Раздольного передумали, но не благодаря народному возмущению. Полигон оказался в пятнадцатикилометровой зоне аэродрома, в которой строить такие объекты по закону запрещено.

В проекте нового соглашения говорится, что правобережный полигон должен будет принимать более 300 тысяч тонн мусора в год. Объем инвестиций оценивается почти в четыре миллиарда рублей. Местом размещения полигона вновь выбран Раздольненский сельсовет, но предложен другой участок, не попадающий в зону воздушных подходов. Рядом с ним расположены поселок Плотниково с населением почти две тысячи человек, дачное общество "Топограф", поселок Жеребцово, микрорайон Раздолье и СНТ "Ветеран".

Экожизнь

Александр Старостин переехал в Плотниково восемь лет назад. Он в прошлом военный и городской житель. Ближе к выходу на пенсию стал мечтать о собственном доме в сельской местности. По долгу службы объез-дил всю область, в командировках присматривался к населенным пунктам, выбирая подходящий вариант. Больше всего нравился Маслянинский район, но он далеко от города, что не-удобно, так как супруга работает в городской больнице.

Однажды Александр побывал в Плотниково. Ему запали в душу леса, речки и свежий воздух. Посовещались с женой и приняли решение о переезде.

Купили дом рядом с берегом Ини - пять минут, и на рыбалке. Стали разводить коз для себя и на продажу. Соседи либо такие же бывшие горожане, которые захотели жить подальше от суеты мегаполиса, либо новосибирские дачники, которые предпочитают проводить в сельской местности весь теплый сезон с мая по сентябрь. Рядом шумит лес, в который местные ходят за ягодами и грибами. В прошлом году Александр пробурил на своем участке, на глубине всего лишь шести метров, скважину, из которой бежит чистейшая вода.

"Изумительно чистая! Я набрал месяц назад бутылку воды, в которой до сих пор нет никакого осадка, ни рыжего - то есть вода без примеси железа, - ни белого, известкового", - похвастался сибиряк.

Вдоль проходящего через Плотниково Гусинобродского тракта возводят новые коттеджные поселки. Но из-за новостей о будущем мусорном полигоне с прошлого года продажи участков упали, сообщил корреспонденту "РГ" представитель одной из компаний-застройщиков.

"На средства частных инвестиций было построено 25 километров дорог, введено в экс-плуатацию шесть новых скважин со станциями водоочистки, свыше двадцати километров водопроводных сетей, столько же газопроводов, подземных и наземных электрических сетей с уличным освещением", - утверждает представитель УК "Комфорт", управляющей микрорайонами Уютный и Раздолье.

Планы у застройщика были грандиозные: возведение многоквартирных домов, торгового комплекса, центра туризма, обустройство парков, детских горнолыжных трасс и спортивной зоны, проведение сельхоз-ярмарок и так далее. В компании уверены, что с появлением полигона во всех этих проектах не будет никакого смысла - территория потеряет свою привлекательность.

Нуждается в защите

Гусинобродский тракт пролегает через восточную границу Салаирского кряжа, который берет начало в горах Алтая, тянется на запад через Алтайский край и на восток через Кемеровскую и Новосибирскую области. Кряж представляет собой цепь холмов, увалов и долин, там берут начало реки, которые затем впадают в Обь. Частью этой низкогорной системы являются Буготакские сопки.

Полигон планируют построить на севере восточной границы кряжа. Когда только начали говорить о строительстве полигона, сотрудник Центрального ботанического сада СО РАН и доктор биологических наук Николай Лащинский провел исследование флоры на участке возле Плотниково.

Ученый пришел к выводу, что в зоне строительства полигона произрастает мятлик складчатый, который относится к видам реликтовых широколиственных лесов, образовавшихся на планете около 1,5 миллиона лет назад. Он редко встречается в Новосибирской области и включен в Красные книги соседних регионов. Биолог также нашел фиалку удивительную, чистец лесной и древний папоротник ужовник обыкновенный. Все они редко встречаются в природе.

Собственное исследование территории провели сотрудники Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В заключение ученых говорится, что на участке высоко залегают грунтовые воды, которые питают колодцы окрестных поселков. Сам участок находится на возвышенности, поэтому осадки и талые весенние воды будут прямо с полигона стекать в реку Иню, а затем и в Обь.

В конце прошлого года сотрудники Института геоэкологии РАН (Москва) представили альтернативное заключение, согласно которому размещение мусоросортировочного комплекса "представляется допустимым", но при условии применения защитных технологий.

"Нам обещают, что между грунтом и слоями отходов будет постелена защитная мембрана. Но люди не верят, что какие-то высокие технологии действительно будут применены. А что, если эту мембрану прорвет? Нечистоты потекут прямо в подземные воды. Из-за всего этого настроение у людей упадническое. Многие задумываются о том, чтобы продать жилье и переехать. Естественно, люди не окупят свои вложения. Да и продать здесь недвижимость уже не так просто. Никто не хочет жить рядом со свалкой", - прокомментировал ситуацию депутат Плотниковского сельсовета Дмитрий Титов.

Местные жители много раз просили подыскать другое место для полигона, но каждый раз получали отказ - мол, это экономически невыгодно и скажется на тарифе за вывоз мусора. Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области Вадим Агеенко уверяет, что никто и не считал, во сколько обойдется транспортировка мусора в другие места. А вот что действительно скажется на тарифе, так это завышенная стоимость самого мусоросортировочного комплекса, уверен депутат.

"Цены на объект завышены в 2,5 раза по сравнению с предыдущими расчетами, а при этом проектная мощность полигона уменьшилась в два раза. В стоимости объекта девятнадцать процентов занимает создание участка под компостирование. При этом в законе не говорится, что такой участок должен быть. Есть вероятность, что при нынешних объемах мусора он не будет задействован полностью. Кроме того, почти в три раза увеличилась площадь самого земельного участка, который будет отдан в аренду концессионеру. Он составляет 270 гектаров, а для размещения полигона хватило бы и шестидесяти. С учетом всего этого тариф для населения может вырасти примерно на тридцать процентов", - отметил Вадим Агеенко в беседе с корреспондентом "РГ".

Челябинцам станет выгоднее оплачивать проезд электронной картой

Михаил Пинкус

В Челябинске с 10 августа подорожает проезд в городском общественном транспорте. За одну поездку теперь придется заплатить 30 рублей. Если, конечно, продолжать ездить за наличные и вовремя не обзавестись проездным или транспортной картой.

Как пояснили в миндортрансе региона, новое билетное меню призвано стимулировать покупку неограниченного числа поездок по проездным и безналичную оплату по транспортным и банковским картам - "для сокращения затрат на сбор наличных и повышения прозрачности экономики перевозок". Кондукторов в салонах уже сегодня стало значительно меньше. И там, где установлены валидаторы, гражданам предлагают оплачивать проезд картой или передавать деньги водителю. Хотя не известно, оправдывает ли себя расчет на сознательность пассажиров.

Чтобы простимулировать их, цену ежемесячного проездного снизят с 1400 до 1100 рублей. Стоимость разовой оплаты по транспортной карте с пересадкой в течение часа останется прежней - 25 рублей, однако она действует только на 64 из 176 маршрутов челябинской агломерации. Тем, кто рассчитывается банковской картой, придется заплатить 26 рублей вместо 23, льготникам - 12,5 рубля вместо 11,5. При этом поездка за наличку обойдется уже на семь рублей дороже.

Повышение цен разработчики нового билетного меню объясняют отставанием Челябинска от других городов-миллионников. К примеру, в соседнем Екатеринбурге оплата проезда за наличные составляет 32 рубля, безналом - 30. В Казани - 36 и 30 рублей соответственно, в Уфе - 25 и 22. Ниже, чем в Челябинске, цены оказались только в Воронеже, где билет за наличные продадут за 23 рубля, а по карте - за 21.

- Там, где транспортная реформа стартовала раньше, билет стоит на три-четыре рубля выше. В Челябинске и Воронеже цены не индексировались очень давно, что не могло не отразиться на качестве транспортного обслуживания, - пояснили в ведомстве.

Однако учли ли авторы реформы, что теперь поездка на общественном транспорте для челябинцев окажется дороже, чем в маршрутках, которые пообещали скоро убрать с основных магистралей, оставив лишь функцию подвоза к узловым пересадочным пунктам? Не исключено, что после подорожания часть пассажиров проголосует кошельком за частника. Многие семьи, вынужденные добираться из пункта А в пункт Б с пересадкой, уже давно предпочитают такси ожиданию на остановках. Поездка на расстояние 4-5 километров в зависимости от времени суток обходится у агрегаторов в 110-160 рублей. На общественном транспорте та же семья из трех человек с учетом пересадки до сих пор платила наличными 138 рублей. А с 10 августа будет вынуждена выложить все 180.

Инфраструктурная пятилетка

Промышленники предложили распределить бюджеты на дороги, школы и детсады

Наталия Швабауэр

Свердловская область входит в российский топ-5 по количеству выданных разрешений на строительство (4,9 миллиона квадратных метров) и часто становится испытательным полигоном для новых материалов и технологий. Как чувствует себя отрасль в непростом 2022 году? Этот вопрос мы задали Валерию Ананьеву, гендиректору компании "Атомстройкомплекс", главе комитета по строительству Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Валерий Михайлович, не ждет ли нас дефицит новостроек в будущем, ввиду того что новые объекты стали придерживать из-за недостаточного спроса?

Валерий Ананьев: Действительно, сегодня рынок предложения. Отрасль разогналась в 2021 году, тогда стартовало много новых проектов, сейчас эти здания вводятся в эксплуатацию. Не думаю, что дефицит возможен, разве что меньше станет уникальных лотов, которые всегда первыми вымываются при продажах, но так происходит во все времена.

Уникальные в сегодняшнем понимании - это планировки с наибольшей эффективностью. Можно купить квартиру площадью 60 квадратных метров, где будет некомфортно одному, а можно на тех же 60 квадратах разместить семью, и ей не будет тесно. Мы стремимся строить такое жилье, где каждый метр работает на 100 процентов. Это обеспечивается в том числе функциональностью планировок, когда помещения проектируются под разные жизненные сценарии. Играет роль и внутренняя инфраструктура комплекса, и качество благоустройства, и насыщенность среды рядом с домом.

Нет ли риска, что в 2022 году не останется денег на социальную инфраструктуру?

Валерий Ананьев: Напротив, сегодня мы как никогда много строим бюджетных объектов: дорог, школ, детских садов. Наконец-то появились проекты новых медицинских учреждений - например, мы строим новую поликлинику в Академическом.

Без сомнения, появление таких объектов в Екатеринбурге - счастье. Но хотелось бы, чтобы в городе и области была принята пятилетняя программа развития, аккумулирующая планы застройщиков и власти. Чтобы и бизнес, и жители понимали, когда, где и за счет какого бюджета будет возводиться новая инфраструктура.

Сегодня существует немало эффективных инструментов строительства дорог, объектов образования. Помимо прямого финансирования есть инфраструктурные облигации, ГЧП. Осталось определить очередность создания инфраструктуры в районах, распределить между ними источники финансирования и действовать по четкому плану. Понимание, что это необходимо, есть. Более того, крупнейшие застройщики в рамках комитета по строительству СОСПП уже активно работают над созданием пятилетней программы совместно с администрацией Екатеринбурга и областным правительством.

Требуется ли корректировать проекты, реализуемые по госконтрактам, в изменившихся условиях?

Валерий Ананьев: Конечно, нам приходится с этим сталкиваться. В частности, заменять материалы и оборудование на доступные аналоги, увеличивать бюджетирование. Это неприятно, но не критично. Я вообще считаю, что нет более изобретательных людей, чем строители. И застройщики, и власть находятся в одной лодке: все понимают, что развивать инфраструктуру необходимо, это важная составляющая комфорта и драйвер экономического развития. Разработана и успешно функционирует эффективная система контроля, которая позволяет подрядчику обосновать необходимость изменения проектов.

С 1 сентября в стране переведут более 10 тысяч обязательных строительных нормативов в разряд добровольных. Как вы оцениваете такую меру поддержки?

Валерий Ананьев: Обязательно необходимо надзирать за всем, что касается безопасности. А в остальном важнее не столько снять ограничения, сколько передать контроль за корректировкой норм и требований к строительству одному органу. Сегодня кто только их ни разрабатывает: МЧС, Роспотребнадзор, другие ведомства. Требования часто меняются, пересекаются между собой. Было бы эффективнее, если бы все новые нормы и корректировки проходили через один орган, например минстрой, тогда наша работа была бы более предсказуемой.

На Госсовете по строительной отрасли и ЖКХ Свердловская область выдвинула несколько предложений по импортозамещению. Как ускорить переоснащение стройиндустрии?

Валерий Ананьев: Нашей отрасли в некотором смысле повезло - за рубежом закупается лишь небольшой объем комплектующих. Мне кажется, нужно говорить не просто об импортозамещении, а о программе развития индустрии стройматериалов в принципе, вводить новые инструменты поддержки. В частности, хотелось бы, чтобы промышленная ипотека покрывала не только возведение заводской коробки, но и закупку оборудования, технологий. Кроме того, нужны другие льготные займы - это откроет перед производителями новые возможности.

Снижения цен на стройматериалы в ближайшее время я прогнозировать не могу, они сложились в силу определенной структуры себестоимости, и маржа там не такая уже высокая. Другое дело, что надо повышать производительность труда, чтобы цены не росли дальше, приобретать новые технологии, совершенствовать продукцию. В частности, "Атомстройкомплекс" рассматривает возможность запустить на заводе в Сысерти еще одну производственную линию - архитектурного цемента. Из него изготавливают белый бетон для современных интерьеров.

Другой пример: в Екатеринбурге много фасадов из "мокрой штукатурки", через 9-10 лет они выцветают, осыпаются. Пора переходить на более современные методы отделки. С этой целью мы разработали технологию двуслойной кладки блоков автоклавного твердения с облицовкой из силикатного кирпича. Меланжевая, объемная кладка смотрится очень эффектно, в то же время снимаются все вопросы по теплоизоляции. Готовы совершенствовать и производство в Каменске-Уральском, чтобы выпускать не только цветной кирпич, но и окрашенный, глазурованный.

Отрасль сегодня получает беспрецедентную поддержку, многие процессы перестраиваются, становятся более эффективными. Перед нами стоят масштабные задачи по развитию производства, сохранению исторического наследия, созданию инфраструктуры. Работая сообща, мы непременно их решим и сделаем жизнь наших земляков еще комфортнее и счастливее.

По мировым стандартам

Наталия Швабауэр

Цемент - один из важнейших материалов, без которого невозможно ни монолитное строительство, ни изготовление железобетонных конструкций, ни создание строительных растворов. Благодаря продукции уральских цементников страна получила такие уникальные сооружения, как "Арена Омск" и "Екатеринбург Арена", самый северный небоскреб в мире - 212-метровую башню "Исеть", а также новый аэропорт Ремезов в Тобольске и мост через реку Тобол. И это знаковые проекты только последних шести лет, а филиал "Коркино" ООО "СЛК Цемент" в этом году празднует 65-летие. Заводу "Сухоложскцемент", самому крупному в промышленной группе, исполняется 50 лет.

Предприятие в Сухом Логу зародилось как всесоюзная стройка и росло вместе со страной. Толчком послужил нефтяной и жилищный бум 1960-х годов. Первую технологическую линию запустили в марте 1972 года, на шесть месяцев раньше запланированного. А уже в декабре вышел первый миллион тонн цемента. Сегодня у компании три промплощадки: в Сухом Логу (Свердловская область), Коркинском районе (Челябинская область) и Омске. Суммарные мощности предприятий превышают четыре миллиона тонн продукции в год. Они аккредитованы по системе менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001, поставляют свою продукцию не только по России, но и в СНГ.

Интенсивное развитие помогает компании сохранять свои позиции в топ-10 производителей в России и 60 процентов рынка УрФО.

В ассортименте компании - девять марок общестроительного цемента и пять видов тампонажного. Вся продукция сертифицирована в соответствии с ГОСТом. Если заказчику нужен товар с определенными характеристиками, специалисты подбирают состав смеси. Добиться нужных показателей можно за счет добавок или процентного соотношения компонентов.

Общий объем инвестиций в уральские заводы ООО "СЛК Цемент" за последние три года превысил пять миллиардов рублей. К примеру, на "Сухоложскцементе" был реализован сложнейший проект модернизации цементной мельницы №5. Ее перевели на замкнутый цикл и оснастили новым сепаратором. Это не только повысило производительность на 10-25 процентов, но и дало возможность выпускать больше продукции, в том числе с высоким классом прочности.

Не менее серьезную реконструкцию сегодня переживает другой юбиляр в составе ООО "СЛК Цемент" - филиал "Коркино".

В рамках инвестпрограммы на предприятии ведется строительство новой цементной мельницы № 204.

Модернизация силосов уже завершена: смонтированы современные рукавные фильтры, которые позволяют избежать слеживания готового цемента и облегчают выгрузку. Подача сжатого воздуха осуществляется через аэрокассеты, установленные на днище. Уровень заполнения бункера контролируется датчиками онлайн. Обслуживать силосы будет новый отгрузочный терминал мощностью 250 тонн в час: четыре точки с возможностью одновременной отгрузки в цементовозы и железнодорожные вагоны.

Строительство мельницы активно ведется с февраля 2021-го, сейчас объект находится на стадии пуско-наладки. Бригады смонтировали около 30 километров кабельных линий, чтобы запитать его от подстанции, подготовили трассу транспортировки цемента к силосам с двухходовыми переключателями потока.

Важный элемент - система аспирации. Здесь установлен фильтр производительностью 80 тысяч кубов в час. Уровень улавливания цементной пыли по всей технологической линии составит 99 процентов, то есть негативное воздействие на атмосферу будет сведено к минимуму. Кроме того, предприятие повысит качество помола клинкера, следовательно, сможет выпускать более экологичные марки с улучшенными потребительскими свойствами.

Правительство Челябинской области внесло проект в перечень приоритетных для региона. За минувший год объемы ввода жилья в УрФО выросли на 27,5 процента, так что продукция цементников точно будет пользоваться спросом.

Еще одно перспективное направление - создание дорожной инфраструктуры в рамках нацпроектов. Для заказчиков определяющим является жизненный цикл трассы, переход на цементобетон позволяет им продлить сроки эксплуатации покрытия почти в три раза, а себестоимость таких проектов, как скоростной автобан Москва-Казань-Екатеринбург, снизить на треть. В ООО "СЛК Цемент" в 2021 году сертифицировали новую марку портландцемента для аэродромов и дорог. Из нее можно получить бетон с высокой морозостойкостью, водонепроницаемостью, устойчивый к агрессивным средам.

Кроме того, компания обновила линейку тампонажных цементов с минеральными добавками. Разработанная продукция обладает повышенной прочностью на изгиб и практически нулевым водоотделением.

- С 1 января 2022 года с правом досрочного применения в России, Белоруссии, Армении и Киргизии начал действовать ГОСТ 1581-2019 "Портландцементы тампонажные. Технические условия". Как ведущие производители этого вида стройматериала мы давно видели необходимость обновления нормативной базы. При поддержке других участников рынка удалось провести большую работу, которая позволит производить у нас в стране продукцию, отвечающую международным требованиям, - объясняет Роман Стихарев, директор по обеспечению качества исследований, развития и технологической поддержке ООО "СЛК Цемент".

Кстати, оба завода-юбиляра отметят свои праздничные даты в День строителя.

- Быть частью созидательной отрасли - большая честь для каждого цементника, - подчеркивают в компании.

Площадь лесных пожаров в Югре выросла до 112 тысяч гектаров

Ольга Медведева

Площадь лесных пожаров на территории Югры в минувшие выходные всего за сутки выросла в 1,5 раза - с 55 до 83,8 тысячи гектаров. Для их ликвидации в регион прибыли парашютисты-десантники федеральной Авиалесоохраны, а также лесные пожарные из Югры, Свердловской, Тюменской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, Республики Алтай и Красноярского края - всего около 1500 человек. Большинство очагов труднодоступные и удаленные, но несколько возникло недалеко от поселений, например в Березовском районе.

Напомним: режим ЧС был объявлен в Югре еще 2 августа, он подразумевает полный запрет для населения и предприятий на применение огня в лесу. И все-таки причина большинства пожаров - безответственное поведение людей, которые разводят костры, не боясь даже уголовного преследования. Горят леса и по естественным причинам: в округе давно стоит жаркая и сухая погода, случаются грозы.

На борьбу с огненной стихией в северную автономию стянули не только человеческие ресурсы, но и технику из разных регионов. В воскресенье с подмосковного аэродрома Жуковский в город Нягань вылетел самолет Ил-76 МЧС России, оборудованный выливным авиационным прибором, который может поднять 42 тонны воды. Это один из самых больших пожарных самолетов в мире. Кроме того, для тушения огня в Югру прибыли два самолета-амфибии Бе-200ЧС, которые могут наполнять резервуар на аэродроме или "черпать" воду с поверхности водоема в режиме глиссирования.

"Применение противопожарного танкера Ил-76 совместно с самолетом-амфибией Бе-200, прибывшим из Красноярска, значительно повышает эффективность борьбы с лесными пожарами. Мощный сброс воды самолетом Ил-76 позволяет сбить верховой пожар и уменьшить крупные очаги. Вслед за ним Бе-200 осуществляет локализацию пожаров, не позволяя им разгореться вновь и набрать силу", - пояснили в МЧС России. В первую очередь задача самолетов не допустить угрозы населенным пунктам. В тушении заняты и вертолеты. Как рассказал директор Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов Иван Швецов, в отдельные дни они летают по 16 часов, доставляют около 500 тонн воды на кромки лесного пожара - охлаждают их, чтобы можно было работать пожарным.

К утру среды 22 очага из 65 удалось локализовать, распространение огня замедлилось, но не остановилось: он прошел уже боле 112 тысяч гектаров. Один из пожаров полыхает на особо охраняемой природной территории федерального значения, в заповеднике "Малая Сосьва", его площадь 1890 гектаров, тушением заняты 150 человек. Еще один охватил городские леса Нягани. В регионе ждут обещанные осадки, которых не было полтора месяца.

В других регионах УрФО ситуация, по оперативным данным, спокойнее. Так, в Свердловской области зафиксировано шесть лесных пожаров, из них пять уже локализовано. Самый значительный - в Пелымском городском округе. Для его тушения в труднодоступный район вертолетом Ми-835 доставили 35 парашютистов-десантников. Тем не менее в понедельник от дыма задыхался даже областной центр. 12 пожаров общей площадью 3120 гектаров полыхают в ЯНАО, из них удалось локализовать три.

С начала пожароопасного сезона (который в регионах начинается в разное время) в тревожной статистике лидирует спокойная сейчас Курганская область - общая площадь произошедших там лесных пожаров 122,5 тысячи гектаров. На втором месте по площади возгораний Югра. Свердловская область, где зафиксировано самое большое количество пожаров - 376, потеряла пока лишь 12,1 тысячи гектаров. Лучше всех обстоят дела в Челябинской области, где в 299 пожарах сгорело меньше 3,5 тысячи гектаров.

Экономический ущерб специалисты лесного ведомства подсчитают после завершения пожароопасного сезона. Пока есть надежда, что он будет меньше, чем в прошлом году, когда в регионе было рекордно жаркое лето.

"Сначала в бездну свалился стул…" В Коломенском открылся литературно-философский проект о поиске опоры

Жанна Васильева

Свой первый большой проект в обновленном пространстве "Атриума" музей-заповедник "Коломенское" посвятил… стульям. Выставка "Стул"Я. История стула в 12½ главах" (куратор Михаил Юшкевич) похожа на спектакль. И отнюдь не только потому, что открылась именно театральной постановкой пьесы Эжена Ионеско "Стулья", блистательно сыгранной Ириной Михейшиной и Даниилом Поповым, актерами театра "Эскизы в пространстве".

В отличие от знаменитой работы Джозефа Кошута "Один и три стула", где для художника важны отношения между вещью, ее изображением и словом, то есть отношения между языком и искусством, в проекте "Стул"Я" в фокусе - уникальность каждого конкретного стула и истории, что с ним связана. Собственно само название превращает стул в персонаж, обладающий собственным "Я". Тут что ни стул, то история. Чего стоят одни бальные стулья и ампирные кресла начала XIX-го! Свидетели мазурок, шума и блеска балов, куртуазных поклонов и отменно тонких bon mots александровского века, французской речи и пушкинских стихов… На выставке в компании атласных бальных платьев, фраков, хрустальных люстр со свечами они выглядят истинными героями романа. То ли пушкинского - в стихах, то ли толстовской эпопеи "Война и мир".

Более того, этот герой получает на выставке если не слово, то голос. Благодаря композитору Ольге Бочихиной скрип старых стульев, стук ножек, шелест ткани и тяжелые вздохи кресел, принимавших в объятия людей не один год, звучат, как музыкальный привет старых мебельных служак своим вертлявым офисным собратьям новой эпохи.

Эти театральные метаморфозы, в ходе которых незаметный персонаж на заднем плане вдруг выходит на авансцену в бальном или царском наряде, возвращает нас не столько к мотивам "Золушки", сколько к детскому стихотворению Маршака "Приключения стола и стула". Там стул, забыв о летах, пускался во все тяжкие. Да что там стул! Тут и зритель временами начинает чувствовать себя чеховским Гаевым, который, помнится, прочувствованно обращался к книжному шкафу: "Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было направлено к светлым идеалам добра и справедливости…". Не то, чтобы тут вдруг тянет поговорить с тем или иным стулом иль ломберным столом о вещах возвышенных, вроде карточной игры иль секретов "Пиковой дамы", но к стульям из коллекции музея-заповедника "Коломенское" начинаешь испытывать нешуточный пиетет.

Леонид Андреевич Гаев, разумеется, изящный шарж на "лишнего человека", превратившегося в новом веке из романтического героя в персонажа комедии. Но на этой выставке закрадываются подозрения, что Чехов рисовал в его лице не только карикатуру, но - самую малость - и лирического героя. Как раз эту двойственность жанра, балансирующего между возвышенной романтической поэмой и низкой прозой комедии, проект "Стул"Я" замечательно сохраняет. Не случайно декорациями или задником этого захватывающего выставочного спектакля оказываются увеличенные рисунки комикса Даниила Еремина.

Нота музейной меланхолии сдабривает гротеск, когда на сцене-подиуме появляются стулья, которые играют… другие стулья. Речь, разумеется, о театральных декорациях. Тут есть кресло, которое исполняло роль царственного трона в давней постановке "Бориса Годунова" в Большом. Оно создано в мастерских ГАБТа из фанеры, папье-маше, веревок и бархата, но золотая краска блистала со сцены, как истинное золото. Есть кресла, которые выступали на сцене Большого в опере "Евгений Онегин" и балете "Дон Кихот". Наконец, о роли стульев на сцене заставляют размышлять макеты декораций к спектаклям, созданные великими театральными художниками Валерием Левенталем, Эдуардом Кочергиным, Сергеем Бархиным. Хрупкий стеклянный мир "Гедды Габлер" - спектакля Камы Гинкаса в Александринском театре…Серый, как утро в пещере, мир "Господ Головлевых", поставленных Львом Додиным во МХАТе им. Горького… Втягивающее, вовлекающее в себя пространство дома трех сестер Прозоровых, созданное на сцене Театра на Малой Бронной для легендарной постановки Анатолия Эфроса.

Но какой спектакль без пьесы? Стул как литературный герой, кажется, стал любимцем публики после "12 стульев" Ильфа и Петрова. Реже вспоминают таинственное "Посвящение стулу" Иосифа Бродского. И его же - "Сначала в бездну свалился стул". Любовная драма переживается поэтом как распад мира, который начинается с исчезновения опоры - "в бездну свалился стул". За ним весь мир летит в тартарары. Неудивительно, что литературная история стула становится на выставке прологом к истории его изображения в живописи и скульптуре. Нет, разумеется, "Стул Винсента" Ван Гога не приехал. Он по-прежнему в Лондонской Национальной галерее. Но есть давняя скульптура Валерия Мишина и Тамары Буковской "Скованные одной цепью". Есть трагическое полотно по мотивам Рембрандта "Давид и Урия" Максима Митлянского. Есть пастель "Сидящая фигура" Михаила Шемякина. Есть лирические скульптуры Марианны Романовской "Когда люди спят", превратившей образ стульев с наброшенной на ночь одеждой, в нежный семейный портрет.

Неожиданно эта выставка, где перемешаны гротеск, музейное почтение, чеховский юмор, абсурд и трагедия, оказывается рассказом о поиске опоры. И ты выходишь, цепляясь за строки Бродского "Сначала в бездну свалился стул…".

Театр на Таганке представит в новом сезоне шесть премьер

Инга Бугулова

Театр на Таганке открыл свой 59-й сезон спектаклем "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит". Вчера, 2 августа, золотомасочная постановка Алексея Франдетти была сыграна в сотый раз, а на Новой сцене возвращение театра из отпуска отметили премьерой прошлого сезона - "Дон Кихот. Санчо Панса. Русский дневник" Дениса Хусниярова. Теперь в планах - еще шесть премьер.

Первой из них станет "Конармия" по Исааку Бабелю в постановке Дениса Азарова - первые показы состоятся уже в октябре. Главный режиссер театра Юрий Муравицкий возьмется за сценарий Эмира Кустурицы "Черная кошка, белый кот", вновь на афишах появится и имя Алексея Франдетти - он поставит мюзикл "Любовь 5728" по Джейсону Роберту Брауну.

Также запланированы спектакли "104 страницы про любовь" (Эдвард Радзинский) режиссера Виктории Печерниковой, "Горячее сердце" (Александр Островский) режиссера Дамира Салимзянова, а закроет предъюбилейный сезон постановка Наринэ Григорян "Му-Му" в коллаборации с Международным театральным фестивалем им. А.П. Чехова.

На сцене на Факельном запустят новый проект "Ликбез" - в его основе советская драматургия. Из режиссерской лаборатории вырастут чтения, моноспектакли и цикл показов телеспектаклей великих режиссеров, которые представят зрителям.

Продолжится и проект "РЕПЕТИЦИИ", отдающий сцену молодым режиссерам. Их работы и эскизы оценивает зритель, лучшие в перспективе могут войти в репертуар Театра на Таганке.

Планирует труппа и выехать за пределы родных стен. С 25 по 28 августа в рамках "Больших гастролей" состоятся спектакли в Иркутске. На сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова пройдут показы спектаклей "Lё Тартюф. Комедия" по пьесе Мольера (режиссер Юрий Муравицкий), "Земляничная поляна" по сценарию Ингмара Бергмана (режиссер - Георгий Сурков), "Вишневый сад. Комедия" по Чехову (режиссер - Юрий Муравицкий).

А уже совсем скоро, 10 сентября, в саду "Эрмитаж" Театр на Таганке проведет девятый опен-эйр "Театральный марш". По традиции московские театры дадут старт новому сезону самыми яркими постановками прошедшего года. Театр на Таганке завершит программу концертным исполнением мюзикла "Онегин" в постановке Алексея Франдетти.

Против "скопинского маньяка" завели новое уголовное дело

Иван Петров

В отношении жителя Рязанской области Виктора Мохова, более известного как "скопинский маньяк", возбудили новое уголовное дело. Расследование ведется по статье об укрывательстве преступления.

По данным следственного управления СК России по Рязанской области, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе нашли тело местного жителя с признаками насильственной смерти. Было возбуждено дело об убийстве. Подозреваемый в кратчайшие сроки был задержан и уже дал признательные показания.

Выяснилось, что 2 августа, будучи пьяным, подозреваемый повздорил с собутыльником, после чего нанес ему удар локтем в область шеи. Мужчина скончался. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе с неким своим знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, где спрятал его.

Накануне выяснилось, что этим знакомым был Виктор Мохов. Да и сама пьянка, закончившаяся убийством, произошла у него дома. "По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК РФ "укрывательство преступления", - сообщили в следствии. Санкция статьи предполагает штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы на срок до двух лет, арест до шести месяцев либо лишение свободы на срок до двух лет.

В СКР не называют имя нового подозреваемого. Но уточняют, что это мужчина 1950 года рождения, ранее судимый за похищение двух несовершеннолетних и изнасилование. Мохову 72, то есть родился он в 1950 году. Он отбыл срок за то, что похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Совпадение стопроцентное. И источники в правоохранительных органах напрямую указали на Мохова.

Отмечается, что тот уже признался в совершении вменяемого ему преступления. В ближайшее время решится вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Напомним, в 2000 году слесарь из Скопина похитил двух несовершеннолетних девушек и запер их в подвале. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены.

Суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок сократили - до 16 лет 10 месяцев. Он освободился 3 марта прошлого года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет. На это время ему нужно регулярно отмечаться в полиции, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района. Позднее ему дополнительно запретили общаться с журналистами и посещать кафе. И наконец ввели запрет на нахождение ближе чем на расстоянии в 100 метров от детских садов, школ, детских поликлиник и больниц.

В России в этом году отремонтируют 31 муниципальный музей

Татьяна Ткачева,Елена Шулепова

В России в этом году отремонтируют 31 муниципальный музей. Обновленные учреждения уже заработали в Рязанской и Брянской областях.

В Брянске благодаря нацпроекту "Культура" существенно обновлен музей партизанской славы. Он расположен на территории мемориального комплекса "Партизанская поляна", являющегося визитной карточкой региона. Это место формирования брянских партизанских отрядов. Но само здание музея, построенное в 1979 году, уже соответствовало современным требованиям.

"В музее собраны уникальные экспонаты, но сама экспозиция явно устарела, - рассказала "РГ" специалист департамента культуры региона Елена Зерина. - Два года назад в музей передали легендарное знамя навлинского женского партизанского отряда имени Надежды Крупской. Больше полувека оно считалось утерянным. Внук немецкого солдата вернул реликвию на родину". В отряде сражались 170 девушек, большинству из которых не было и 18 лет. Реконструкция музея позволила предоставить реликвии достойное место. Общая площадь обновленного здания увеличилась в два раза.

Грамотно оснащенные помещения для выставок, хранения фондов получил и краеведческий музей в городе Жердевка на Тамбовщине. В его собрании - более 2,6 тысячи экспонатов, в том числе довольно редкие, например, череп мамонта, скифский меч, предметы быта из древних курганов. Но пространства для них не хватало, призналась директор Людмила Попович. Теперь такой проблемы нет.

Музей приобрел сенсорный киоск, где можно размещать расширенную информацию об объектах показа, компьютеры и телевизоры, оборудование для прослушивания аудиогидов. Ремонт и дооснащение обошлись в 2,4 миллиона рублей.

В середине августа Жердевский музей вновь откроется для посещения. Также до осени после капитального ремонта заработает Калаисский Дом культуры в Кирсановском районе, встретят читателей переоснащенные библиотеки в Мичуринске, Сатинке и Уварове.

"Современные площадки становятся популярным местом проведения досуга", - отметил врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Получить халяль-сертификат на товары производителям помогает нацпроект

Гульназ Данилова,Татьяна Ткачева

Получить халяль-сертификат на товары и другие необходимые сертификаты нашим производителям помогает нацпроект "Международная кооперация и экспорт". Благодаря ему создают новые сервисы, упрощающие бизнесу внешнеторговую деятельность.

Мы давно привыкли, что по стандарту халяль (в шариате это означает разрешенное) сертифицируется продовольственная продукция. Но "индустрия дозволенного" охватывает практически все сферы: одежду, украшения, косметику, личную гигиену, отдых, развлечения, финансы, отношения между людьми, распоряжение имуществом и др.

Телеканал HOME 4K группы компаний "Уфанет" стал первым в России обладателем сертификата халяль, что позволит экспортировать услуги телекомпании в страны исламского мира. "Недавно мы увеличили число языков вещания до шести", - рассказала гендиректор ООО "Ирида" Ирина Шленкина.

Сертификат выдал Центр развития индустрии халяль при Духовном управлении мусульман Республики Башкортостан. Основным критерием стало то, что на канале демонстрируют живую природу в первозданном виде, создающем атмосферу созидания и умиротворения.

Как отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева, группа компаний "Уфанет" - активный участник таких проектов, как онлайн-совещания "Час с торгпредом" и бизнес-миссии. Их специалисты начали обучение по акселерационной программе "Экспортный форсаж". Осваивают навыки работы с зарубежными рынками.

В Воронежской области один из участников нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" - группа "Черкизово". В первом квартале она нарастила поставки на 60 процентов (год к году), отгрузив на экспорт 23 тысячи тонн продукции. Пятая часть продаж за границей приходится на халяльную продукцию. За последнее время группа увеличила экспорт в Армению, Киргизию и Туркмению. Новым перспективным рынком стали Объединенные Арабские Эмираты.

В августе группа намерена ввести в эксплуатацию свой первый маслоэкстракционный завод и как крупный партнер покинувшего Россию McDonald"s возобновила поставки продукции в сменившую его сеть "Вкусно - и точка".

"Для расширения экспорта расчеты переводим в нацвалюту, - рассказала директор по коммуникациям Анастасия Михайлова. - Компания регулярно получает платежи в рублях из стран ближнего зарубежья. Весной мы успешно протестировали оплату в рублях от китайских клиентов".

Вся воронежская пашня находится в обработке, и развитие сельского хозяйства здесь связывают прежде всего с животноводством и переработкой его продукции. В 2021 году регион стал единственным из топ-10, сумевшим добиться значительного - свыше семи процентов - роста производства в этой отрасли.

Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства.

Среди его направлений - продвижение на зарубежные рынки продукции российских аграриев. Для этого развивается сеть зарубежных представителей Минсельхоза России. Разработаны также фитосанитарные и ветеринарные нормы, которые приняты в международной торговле.

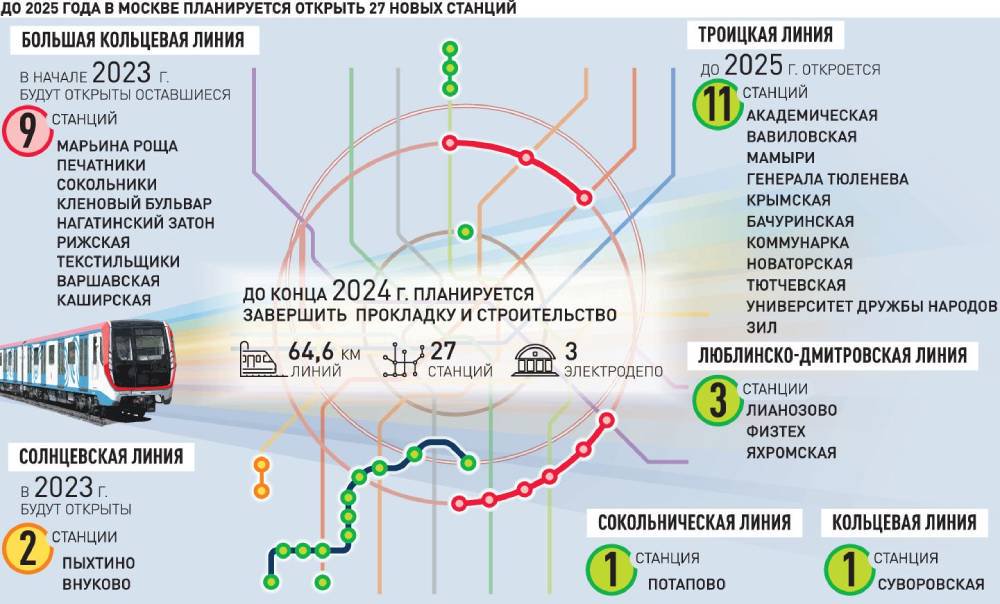

В московском метро появится 27 новых станций до 2025 года

Любовь Проценко

Московское метро продолжает расширяться не только в исторической части города, но и в Новой Москве. Как сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, до 2025 года планируется открыть 27 новых станций. Названия им власти дают после голосования москвичей на "Активном гражданине". Вчера, например, по итогам такого голосования мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении названий 22 станциям.

"Уже до конца 2024 года планируется завершить прокладку и реконструкцию 64,6 километра линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов", - рассказал Андрей Бочкарев. Флагманским проектом, по его словам, остается Большая кольцевая линия. Протяженностью 70 километров, вдоль которых разместится 31 станция, она станет самым большим кольцом под землей в мире.

Напомню, с 2018 года введены в строй уже 22 станции. Сейчас ими пользуются полмиллиона москвичей в сутки. На очереди - запуск последних 9 станций. Семь из них - "Марьина Роща", "Печатники", "Сокольники", "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Рижская" и "Текстильщики" - находятся на северо-восточном и восточном участках кольца. Еще две - "Варшавская" и "Каширская" - прежде относились к упраздненной сейчас Каховской линии, а после реконструкции так же войдут в состав БКЛ. По оценке Андрея Бочкарева, Большое кольцо сейчас готово более чем на 90 процентов, а полностью его построят до конца этого года. Для пассажиров оно откроется, как и планировалось, в начале 2023 года. Когда Большое кольцо замкнется, жителям отдаленных районов больше не придется ездить до существующей Кольцевой только для того, чтобы пересесть с одной радиальной линии на другую. Они смогут это сделать гораздо ближе к дому - новая кольцевая расположена от старой в 10 километрах. В результате пассажиры будут экономить от 30 до 40 минут времени на каждой поездке. Да и само передвижение под землей станет комфортнее, так как разгрузятся и историческая Кольцевая, и большинство перегруженных радиальных линий.

Среди других востребованных станций, которые обещают открыть в 2023 году, "Пыхтино" и "Внуково" Солнцевской линии. С вводом этого пятикилометрового участка москвичи и гости столицы получат первый в России аэропорт, в который пассажиры смогут добираться на метро. В течение последующих двух лет самый большой ввод ожидается на Троицкой линии. Протяженностью 40 километров, это будет самый длинный радиус подземки, который свяжет территорию бывшего ЗИЛа с Новой Москвой. Вначале эту линию планировалось довести только до Коммунарки. Но после того, как в 2019 году в Коммунарке открылась одноименная станция Сокольнической линии, Троицкую линию решили продлить до города-наукограда Троицка. С ее строительством этот поселок в Новой Москве - центр Троицкого и Новомосковского округов, будет иметь уже две станции подземки, связанные пересадкой.

До 2025 года на этой линии в строй будут введены 11 станций: "Академическая", "Вавиловская", "Мамыри", "Тюленевская", "Крымская", "Бачуринская", "Коммунарка", "Новаторская", "Тютчевская", "Университет Дружбы Народов" и "ЗИЛ". Четырем из них вчера были присвоены названия, предложенные в ходе голосования москвичами. В частности, "Тюленевская" стала называться "Генерала Тюленева" (по улице, к которой станция примыкает). "Новаторской" горожане решили оставить проектное название, так как с нее есть пересадка на одноименную станцию БКЛ. Точно так же сохранили наименование станции "Ватутинки", а вот станцию "Десеновское" жители предложили переименовать в "Кедровую", что и было сделано, но пуск этих двух станций запланирован за пределами 2025 года.

С нетерпением ждут прихода метро жители еще одного отдаленного района Москвы - Северного поселка. Они через два года получат три станции на Люблинско-Дмитровской линии: "Лианозово", "Физтех" и "Яхромскую". На Сокольнической линии в планах к этому времени - пуск новой конечной станции "Потапово".

В числе пусковых до 2025 года оказалась наконец и станция "Суворовская", история строительства которой на существующем кольце - между станциями "Проспект Мира" и "Новослободской", началась еще в 90-е годы прошлого века. Из-за технических сложностей и дороговизны сооружения почти в самом центре города - в Мещанском и Тверском районах, начало работ на ней не раз откладывали и даже исключали из планов развития метро. Но рост пассажиропотока в прилегающих кварталах заставил городские власти изменить ранее принятое решение. Строители вернулись на "Суворовскую" и сейчас полны решимости к 2025 году станцию достроить.

Напомню, с 2011 года, когда в столице после длительного перерыва снова началось масштабное развитие подземки, введено в эксплуатацию 198,7 километра новых линий, 100 новых станций метро и МЦК и 11 электродепо. Таким образом рельсов под землей стало в полтора раза больше.

Исчерпаны лимиты транзита железнодорожных грузов через Литву

Денис Гонтарь (Калининградская область)

После введения системы квот на сухопутный транзит между Россией и Калининградом через Литву западный эксклав страны уже исчерпал лимиты на часть санкционных грузов. Единственной альтернативой для их перевозки остаются морские паромные линии.

Напомним, что Литва в одностороннем порядке перекрыла железнодорожный и автомобильный грузопоток между основной частью России и Калининградской областью 18 июня. Это привело к тому, что регион лишился порядка 50 процентов номенклатуры товаров. После вмешательства МИД и Минтранса России ограничения на транзит "санкционки" были частично сняты, и в конце июля 2022 года в Калининград прибыл железнодорожный состав с цементом. Однако буквально через пару дней региональные власти и перевозчики столкнулись с новой системой квотирования. По установленным литовской стороной и Евросоюзом правилам объем санкционного грузопотока между эксклавом и другими регионами России не должен превышать его средние показатели за последние три года. Кривые расчеты привели к тому, что Калининградская область за короткий срок выбрала лимиты по некоторым видам железа, стали, нефти и нефтепродуктам, удобрениям и антифризу.

- Теперь ввезти отдельные виды грузов невозможно, - сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - При расчете квот литовская сторона не учла грузы, ввозимые в регион с территории стран - членов ЕС, а также из Беларуси. Это не позволит Калининградской области получить, например, порядка 200 тысяч тонн цемента.

Снизить зависимость от стран Евросоюза поможет морская линия, но ее нужно усиливать. В правительстве Калининградской области подчеркнули, что пока сложно назвать точное число паромов и сухогрузов, необходимых для закрытия транзитного вопроса. По примерной оценке, для стабильного морского грузопотока понадобится 22 судна типа "Маршал Рокоссовский". Их грузооборот должен составлять не менее одного миллиона тонн в год.

Мощностей для этого пока недостаточно. Сегодня Калининград с "большой" Россией связывают восемь судов, курсирующих по линиям "Усть-Луга - Балтийск" и "Бронка - Калининград". Паромы и сухогрузы на калининградском направлении загружены на 100 процентов, а очередь на них больше месяца.

Почему уменьшается площадь квартир в Москве

За последние два года квартиры в массовых новостройках Москвы стали компактнее в среднем на десять квадратных метров. Цены на жилье при этом продолжают расти, подсчитали в компании "Метриум".

Cтудии за два года уменьшились в среднем на 9 процентов (до 24,2 кв. м), однокомнатные и двухкомнатные квартиры - на 6 процентов (до 38,3 и 59,1 кв. м соответственно), а трехкомнатные - на 4 процента (до 81 кв. м). При этом средняя стоимость "квадрата" все это время набирала темп - в массовых новостройках она достигла 282 тысяч рублей, что на 55% больше, чем в июне 2020 года. Метр в студиях поднялся до 335 тысяч рублей, "однушках" - до 296 тысяч рублей, "двушках" - до 270 тысяч рублей, а в "трешках" - до 253 тысяч рублей.

Сужаться в размерах столичные квартиры, говорят эксперты, начали еще в 2008 году. Вторая волна случилась в 2014-2015 годах. "На фоне сокращения платежеспособного спроса застройщики стали уменьшать среднюю площадь и дробить квартирографию, - объяснила "РГ" управляющий директор агентства недвижимости "БОН ТОН" Валерия Цветкова. - Со временем появилось понятие квартиры "евроформата". Их доля на рынке сейчас 64%". Больше стали продаваться компактные студии и "однушки".

- Сейчас оптимизация предложения продолжается из-за повышения себестоимости строительства и сокращения доходов населения, - отмечает управляющий партнер "Метриум" Надежда Коркка. - Чтобы сохранить доступность жилья, застройщики разрабатывают более функциональные и экономичные планировочные решения, расширяют линейку предложения малогабаритных квартир.

Сокращаются и размеры апартаментов. Во втором квартале 2022 года их средняя площадь равнялась 35,3 кв. м, тогда как в аналогичном периоде 2020 года - 42,7 кв. м. Таким образом, за два года они уменьшились на 17 процентов. "Девелоперы стремятся охватить как можно более широкий круг покупателей, - объяснил гендиректор компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексей Перлин. - Поэтому проектируют помещения разной площади, чтобы они были доступны клиентам с разными бюджетами - это одно из главных преимуществ апартаментов. Появление компактных помещений могло оказать влияние на среднюю площадь. Но это совсем не значит, что все апартаменты маленькие".

Сергей Жуков

Первых пациентов готовится принять Дом сестринского ухода "Коломенское"

Любовь Проценко

Московскому центру паллиативной помощи меньше семи лет, но за это время его подразделения появились уже в большинстве округов столицы. В начале этого года к ним добавился Дом сестринского ухода "Люблино", а еще один такой же дом "Коломенское" готовится принять первых пациентов 16 августа. Какие условия ждут их здесь? На какую помощь могут рассчитывать тяжело больные люди? Эти вопросы интересовали мэра Москвы Сергея Собянина, побывавшего вчера в новом центре перед его открытием.

Дому сестринского ухода "Коломенское" столичные власти передали корпус, прежде принадлежавший городской клинической больнице имени Юдина. После проведенной реконструкции здание постройки 70-х годов прошлого века не узнать. Оно уже меньше всего напоминает больничный корпус, скорее, уютное пространство, приближенное к домашнему. На семи этажах - 131 койка. Палаты на одного-двух человек. В каждой - телевизор, холодильник, удобная мебель. Но главное, все сделано с учетом, что лежать здесь будут люди, которые не могут себя обслуживать и нуждаются в постоянном уходе. С пролежнями, труднозаживающими ранами, просто маломобильные - в силу разных причин. Поэтому кровати установлены с антипролежневыми матрасами и электроприводом, который позволяет пациенту лежа изменять положение в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Помогут передвигаться и потолочные подъемники, установленные в каждой палате. С помощью специальных штор каждую койку можно изолировать, например, на время общения с родными. Санузлы - с поручнями и специальными трапами, а также кнопками вызова персонала.

Медицинское оборудование тоже самое современное: аппарат УЗИ, мобильный рентген-аппарат, а в ближайшей перспективе - и отделение респираторной поддержки для пациентов, долгое время находящихся на искусственной вентиляции легких. Временно в "Коломенском" разместятся 99 паллиативных коек из старого корпуса на улице Двинцев, который тоже ожидает капремонт.