Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В Подмосковье трудным подросткам создадут условия для занятий спортом

Ирина Рыбникова

Новую меру профилактики правонарушений среди детей и подростков решили опробовать в Подмосковье. Тем, кто состоит на учете в органах по делам несовершеннолетних и защите их прав, предоставят возможность бесплатно заниматься спортом. В четверг депутаты Московской областной Думы оформили это законом.

Инициировала законопроект региональная прокуратура. "Считаем, что возможность бесплатных спортивных занятий будет способствовать профилактике дальнейших правонарушений у детей, которые уже попали под надзор государственных профилактических органов", - отмечает замначальника управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Московской области Наталия Михлина. Председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова уточнила, что законопроект прошел обсуждение и согласование всех необходимых областных министерств.

По официальным данным, в Подмосковье 7817 таких детей и подростков. Их, конечно, лучше чем-то занять во внеурочное время. Льготу, утвержденную депутатами, можно будет реализовать в платных секциях государственных или муниципальных спортивных учреждений.

Трудные подростки смогут бесплатно заниматься в платных секциях государственных спортивных учреждений

Как объяснили "РГ" в пресс-службе областного министерства физической культуры и спорта, порядок бесплатного пользования этими секциями будет разрабатываться в январе, после того как закон вступит в силу. Скорее всего, он станет единым для государственных спортучреждений, отличаясь лишь в муниципальных спортклубах, где эти правила утвердят сами муниципалитеты исходя из загрузки залов.

Изыскать возможности для привлечения детей и подростков поможет пилотный проект "50 умных ФОКов", который призван контролировать эффективность использования спортивной инфраструктуры. Для этого 50 физкультурно-оздоровительных комплексов с наибольшей пропускной способностью оборудовали камерами видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта, которые не только служат для обеспечения безопасности, но и ведут автоматический учет посещаемости. Первые выводы из пилота уже сделаны. "Например, мы увидели, что ФОК "Юбилейный" в Химках реально загружен на 63%. Приняли простое решение.

Рядом расположена школа с очень небольшим спортивным залом. Ученикам его не хватает, а в ФОКе в первой половине дня спортзал абсолютно свободен. Теперь уроки физкультуры для старшеклассников проводятся там", - рассказывает министр физкультуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов. По его словам, такая система позволит не только перераспределять нагрузку, но и точнее оценить, где действительно нужно построить дополнительные спортобъекты.

"Теперь, когда к главам, например, приходят жители и просят построить новый спортивный объект, можно в режиме реального времени узнать загрузку всех спортобъектов, находящихся неподалеку. Также это будет работать, когда главы придут к нам с предложением о строительстве. Проект "50 умных ФОКов" поможет подтвердить или опровергнуть необходимость нового строительства", - резюмировал Абаренов.

Cуд отменил приговор калининградским врачам за убийство новорожденного

Ирина Краснопольская

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор калининградским врачам Элине Сушкевич и Елене Белой, осужденным за убийство новорожденного ребенка. Мы только выехали после решения суда, а интернет уже был заполнен информацией о состоявшемся решении. Это еще раз говорит о том, что дело калининградских врачей интересует не только медицинскую общественность.

Вкратце о деле. По версии обвинения, в ноябре 2018 года в родильный дом N 4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов, который в тот же день умер. Следственный комитет РФ обвинил главврача этого роддома Елену Белую в организации убийства новорожденного с привлечением для этого анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Элины Сушкевич. Элина приехала в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, якобы ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.

Это не окончательная победа, но считать Белую и Сушкевич осужденными уже нельзя

Калининградский областной суд 10 декабря 2020 года оправдал врачей. Но Генеральная прокуратура обжаловала приговор. В конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Московский областной суд, который в сентябре 2022 года приговорил Элину Сушкевич и Елену Белую к 9 и 9,5 года колонии общего режима. Напомню: обвинение запрашивало по 13 лет каждой.

Защита врачей обжаловала приговор Московского областного суда. Дошла до Президиума Верховного суда, который услышал врачей о нарушениях, которые сопровождали это дело в Московском областном суде, и в октябре 2024 года направил дело на пересмотр в Первый апелляционный суд общей юрисдикции.

В апелляционной инстанции мы смогли увидеть врачей лишь на экране: они сейчас содержатся в СИЗО Печатники.

В течение декабря апелляционный суд рассматривал дело врачей три раза. И наконец 18 декабря было принято решение: отменить обвинительный приговор Московского областного суда и направить дело на новое рассмотрение.

Да, это не окончательная победа. Но считать Белую и Сушкевич осужденными уже нельзя. Их, правда, сегодня не выпустили на свободу. Но надежда на справедливый приговор появилась. На мой телефон поступает информация из разных регионов (Калининград, Чита, Новосибирск, Екатеринбург, Москва). Их авторы не только врачи, они поздравляют с тем, что суды перешли на путь справедливости. Вот лишь одна цитата доктора из Читы Елены Васеевой: "Это наша победа. Это новый виток надежды! Уверена, что врачи не виноваты!"

Уверена в этом и я. Да, это пока не полная победа, но ощутимая надежда на то, что справедливость восторжествует, и врачи из Калининграда смогут вернуться к родным.

Когда ехала на заседание суда, звонил Леонид Михайлович Рошаль, который сказал, что надеется на справедливое решение проблемы. Его звонок неслучаен. С самого начала дела калининградских врачей доктор мира заявлял о невиновности калининградских коллег. Любимый Леонид Михайлович, сегодня наконец появилась настоящая надежда.

Мнение

Камиль Бабасов, адвокат Элины Сушкевич:

- Данное решение суда апелляционной инстанции мы вымучили у судебной системы, дойдя до Президиума Верховного суда. Сегодняшнее решение для нас одновременно и радостное, и грустное, потому что наша подзащитная осталась в изоляторе. Мы понимаем ее чувства: после услышанного ее вернули обратно в камеру и не позволили по-настоящему порадоваться отмене приговора. Мы не отчаиваемся, и наше первое ходатайство в Московский областной суд будет об изменении меры пресечения. Борьба продолжается.

Глава СКР провел повторный прием граждан и проверил подчиненных

Наталья Козлова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел не совсем обычный прием граждан. Рядом с собой на этом приеме глава СК посадил, кроме своего первого заместителя Эдуарда Кабурнеева, еще и руководителей подразделений центрального аппарата ведомства.

Необычность этого личного приема оказалась в том, что к председателю СК России уже второй раз обратились жители Воронежской области. Эти граждане - вчерашние выпускники детских домов - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В июле этого года они уже обращались к главе ведомства и говорили о нарушениях своих жилищных прав. Летом сироты рассказали Бастрыкину, что решения судов о предоставлении им квартир не исполняются. Лишь одной выпускнице интерната был предложен жилищный сертификат, вот только сумма ее не устраивала. Все, кто обращался лично к руководителю СКР - это молодые люди.

Летом сироты жаловались, что решения судов о предоставлении им квартир не исполняются

Прием начался с того, что руководитель СУ СК России по Воронежской области Михаил Селюков доложил начальству о принятых мерах для восстановления прав сирот.

Генерал-майор сообщил, что в торжественной обстановке вчерашним выпускникам детских домов были вручены ключи от долгожданных квартир. Также решен вопрос с выдачей обращавшейся в СК заявительнице жилищного сертификата на необходимую для приобретения жилья сумму.

Молодые люди поблагодарили Александра Бастрыкина за оказанное в рамках компетенции Следственного комитета содействие в решении их проблемы. Михаил Селюков также доложил, что при содействии СК России по решению губернатора Воронежской области запланировано увеличение объема финансирования в 2025 году на 25%. А такой шаг позволит обеспечить жилыми помещениями еще 503 человека.

Александр Бастрыкин поинтересовался у тех, кто пришел к нему на прием, устраивают ли их квартиры, так как зачастую, и это подтверждают уголовные дела, сиротам чиновники выделяют жилье, мягко говоря, ненадлежащего качества.

Молодые люди сказали, что уже побывали в своих новых квартирах и претензий к жилью у них нет.

Повторные приемы граждан для руководителей ведомств - вещь совершенно необычная. На личных приемах в том же Следственном комитете Александр Бастрыкин всегда придерживался определенной схемы. Глава СК, обычно выслушивая граждан, разбирался в проблеме, а потом давал слово для докладов подчиненным. Ставил все жалобы на контроль, забирал в центральный аппарат уголовные дела для более тщательного расследования, журил или серьезно наказывал своих сотрудников в регионах из-за плохой работы с людьми. Но собрать спустя какое-то время тех, кто жаловался, и тех, кому велели решить проблему и выяснить, что для граждан в итоге сделано, такого еще не было не только в следственном ведомстве, но и в других министерствах и ведомствах.

23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения

В Москве под совместным председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука и Вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялось очередное, 23-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения.

Стороны подвели итоги двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, энергетике, промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном сотрудничестве, образовании и туризме.

«Наши торгово-экономические связи продолжают находиться на подъёме. Взаимная торговля России и Армении, по данным за 10 месяцев 2024 года, составила 10,2 млрд долларов. Это более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года», – отметил Алексей Оверчук, подчеркнув, что для осуществления торгово-экономических связей страны практически полностью перешли на расчёты в национальных валютах – доля российского рубля во взаиморасчётах достигла 96,3%.

Российская Федерация является одним из основных инвесторов в экономику Армении. Инвестиции в промышленные проекты на территории Республики Армения достигли 3,4 млрд долларов. В Армении работают более 40 крупных российских компаний, часть из них – крупнейшие налогоплательщики в государственный бюджет.

«Помимо прямых инвестиций также активно работают евразийские институты развития, – сказал Заместитель Председателя Правительства. – Здесь идёт активная работа, в том числе по поддержке инициативы “Перекрёсток мира„, которую выдвинул Премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян».

Председатель российской части комиссии отметил также, что в июле 2024 года при содействии «Российских железных дорог» в кратчайший срок была восстановлена железная дорога между Арменией и Грузией, повреждённая наводнением, – единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, которая является важным каналом доставки жизненно необходимых грузов в Армению.

«Все эти инвестиции и проекты реализуются с целью укрепления связанности в Евразийском регионе и на Южном Кавказе, в частности встраивания Армении в формирующиеся в Евразии новые цепочки создания добавленной стоимости и реализации транспортно-логистического потенциала, которым располагает Республика Армения, с неизменным уважением к её суверенитету и юрисдикции», – сказал в своём выступлении Алексей Оверчук.

По линии работы евразийских институтов развития Заместитель Председателя Правительства отметил также реализацию проекта модернизации оросительных систем: произведена замена механического орошения на самотёчное, что даёт ежегодную экономию электроэнергии. Восстановлены 5 магистральных и 22 межхозяйственных канала. Завершены работы по восстановлению и строительству внутрихозяйственных оросительных систем в 105 населённых пунктах Республики Армения.

«Две недели назад наши специалисты договорились провести оценку технического состояния восьми мостов, пострадавших от наводнения в Лори и Тавуше. Все работы будут завершены в кратчайший срок, рассчитываем, что до конца года, их результаты будут переданы Министерству территориального управления и инфраструктур Республики Армения», – сообщил вице-премьер.

В ходе заседания подчёркнуто активное развитие сотрудничества в гуманитарной сфере.

«Сегодня мы подписываем межправительственное Соглашение об условиях деятельности в Республике Армения Российско-Армянского университета. Это один из ведущих вузов Армении, в котором обучаются более 5 тысяч студентов, осваивающих 123 образовательные программы, 80 из которых преподаются по российским образовательным стандартам», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства.

В составе научно-преподавательского коллектива университета – 82 доктора и 332 кандидата наук. В структуру университета входят 9 институтов, 31 кафедра и 12 лабораторий.

Университет сотрудничает с Объединённым институтом ядерных исследований, Институтом системного программирования Российской академии наук, Санкт-Петербургским политехническим университетом и другими российскими научными центрами. Исследовательские проекты реализуются по таким направлениям, как биоинформатика, геномные исследования, квантовая нанофотоника, биохимия и биотехнология.

Продолжается работа по обеспечению возможности получения образования по российским стандартам в учебно-спортивном комплексе, в состав которого входит школа на 700 обучающихся, построенная в Ереване в рамках социальной программы «Газпром – детям».

Страны уделяют большое внимание сотрудничеству в области культуры. С 2023 года реализуется программа поддержки русских театров за рубежом, в рамках которой Ереванскому государственному русскому драматическому театру имени Станиславского оказана финансовая помощь для приобретения сценического оборудования и создания новых постановок по произведениям русской классики. Московский театр имени Параджанова при поддержке Минкультуры России и Культурного центра посольства Армении в России провёл масштабный фестиваль «Параджанов-фест».

Развивается двустороннее сотрудничество в сфере творческого образования. В рамках Международного студенческого фестиваля ВГИКа на площадке Российско-Армянского университета состоялись показы 38 фильмов – участников фестиваля.

Во исполнение договорённостей, достигнутых на заседании межправительственной комиссии, в декабре 2024 года в Москве прошёл второй Российско-Армянский форум образования в сфере культуры.

Укрепляется сотрудничество в сфере здравоохранения, в том числе в рамках ежегодных российско-армянских форумов по здравоохранению. Девятый Российско-Армянский форум по здравоохранению, посвящённый вопросам охраны здоровья матери и ребёнка, состоялся 16 декабря 2024 года в Ереване. В ходе форума была представлена разработанная и успешно применяемая в России система расширенного перинатального скрининга.

Россия и Армения развивают взаимный туризм. За январь – сентябрь 2024 года количество поездок российских туристов в Армению составило 715,8 тыс., а армянских туристов в Россию – 266 тыс.

Говоря о сотрудничестве в многосторонних форматах, в первую очередь по линии Евразийского экономического союза, Заместитель Председателя Правительства отметил, что союз стал реальным гарантом энергетической и продовольственной безопасности Армении, а также её технологического развития.

«Страны союза – это ключевой рынок сбыта и ключевой поставщик на рынок Армении. В ЕАЭС идёт 56% экспорта продовольственных товаров Армении, 80% экспорта машин и оборудования, 67% экспорта химической продукции, 56% экспорта текстиля. Также ЕАЭС обеспечивает 72% импорта энергоресурсов, 49% импорта драгметаллов, 38% импорта продовольствия, 34% импорта древесины. За время членства в союзе экспорт промышленных товаров из Армении вырос в 15 раз, а продовольственных товаров из Армении – в 4 раза. С момента присоединения к ЕАЭС в 2015 году ВВП Армении на душу населения вырос почти в 2,4 раза. Это стало возможным за счёт выгод от общего рынка товаров, низких цен на сельхозсырьё и энергоносители, удобства миграционного режима, общего рынка услуг», – сказал Алексей Оверчук.

По итогам заседания подписан протокол 23-го заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Армения.

Стороны подписали также Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об условиях деятельности в Республике Армения Российско-Армянского университета, Договор государственной закупки вакцины против ящура поливалентной, культуральной, сорбированной, инактивированной, Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения об условиях осуществления деятельности в Ереване Учебно-спортивного комплекса ЗАО «Газпром Армения» и план работы Российско-Армянского делового совета на 2025 год.

Дмитрий Чернышенко: Всероссийские Фиджитал-игры в 2025 году пройдут в Нижнем Новгороде

В рамках подведения итогов года в Координационном центре Правительства объявили фиджитал-столицу страны в 2025 году. Отборочный турнир к предстоящим Играм будущего – Фиджитал-игры – пройдёт в следующем году в Нижнем Новгороде.

«По инициативе нашего Президента было создано новое, не существовавшее ранее движение “фиджитал„. С большим успехом прошли первые в истории человечества Игры будущего, на которые приехали по приглашению главы семи государств. Формат, который был создан нами, уже поддержан в 106 странах», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Соревнования по фиджитал-дисциплинам проводятся в Сербии, Армении, Камеруне, Узбекистане и других странах.

В России развитие фиджитал-движения определено концепцией, утверждённой Правительством. Более того, слово «фиджитал» стало одним из главных государственных слов года в России, наравне со словами «самореализация», «историческое просвещение» и «суверенитет». Для анализа было задействовано более 3 тыс. документов. Эксперты РАНХиГС провели количественный и качественный анализ документов стратегического планирования и выступлений Владимира Путина.

«Россия как страна-родоначальник должна в первую очередь у себя показать, каким может быть развитие этого удивительного продукта. Продукта, который создаёт совершенно новую, гармонично развитую личность, которая одинаково совершенна и в цифровом, и в реальном мире», – дополнил Дмитрий Чернышенко.

«32 региона уже активно включились в работу, 300 наших спортсменов уже участвовали в отборе и поедут на Игры будущего в Эмираты. Нам хочется пожелать ребятам там побед всяческих, успехов, так как Россия привыкла быть лидером во всех направлениях, в том числе и в спорте. Мы великая спортивная держава. И несмотря на то, что фиджитал – на стыке науки, образования и спорта, это что–то совершенно новое. Мы и там хотим всем рекордам давать звонкие наши имена», – отметил вице-премьер.

В 2025 году «GOTF.Major.Russia Фиджитал-игры» пройдут в Нижнем Новгороде. На право проведения турнира претендовало 14 городов России.

«Фиджитал-движение в Нижегородской области развивается ударными темпами. В этом году мы в рамках “ЦИПР-2024„ провели первый фиджитал-фестиваль, а летом – первый фиджитал-лагерь, включаем соревнования по фиджитал-баскетболу, футболу, гонкам, хоккею и даже фиджитал-следж-хоккею в самые крупные спортивные турниры. На массовых спортивных событиях организуем мастер-классы, чтобы как можно больше ребят, увлечённых компьютерными играми, вовлекались в классические виды спорта, а спортсмены базовых видов спорта получали дополнительные навыки с помощью “фиджитал„. Благодарю организаторов за выбор нашей площадки для проведения всероссийских Фиджитал-игр. Для нас большая честь принять этот турнир на Нижегородской земле. Приложим все усилия, чтобы соревнования не только прошли на высшем уровне, но и стали настоящим праздником спорта будущего для всех участников», – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Игры будущего – уникальный турнир в концепции «фиджитал», спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях. В турнире «Игры будущего – 2024», который проходил в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года, приняли участие более 2 тысяч спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине. Эстафету Игр будущего подхватили другие страны: в следующем году турнир пройдёт в Объединённых Арабских Эмиратах, а в 2026 году – в Казахстане.

Фиджитал-игры – ежегодные всероссийские соревнования по фиджитал-спорту. Команды – победительницы соревнований получают право участвовать в международной квалификации, а в случае набора достаточного количества рейтинговых очков – прямую путёвку на ежегодный международный мультиспортивный турнир «Игры будущего».

Фиджитал-игры – 2024 прошли в Москве с 1 по 8 сентября на площадке форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в спорткомплексе «Лужники». Они включали в себя соревнования чемпионата России по фиджитал-спорту – 2024 в дисциплинах «Ритм-симулятор» и «Тактическая стрельба» и общенациональную квалификацию по фиджитал-футболу и фиджитал-баскетболу.

Александр Новак провёл первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя»

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению международного форума «Российская энергетическая неделя».

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти, энергетических компаний и отраслевых сообществ.

Открывая заседание, Александр Новак отметил содержательный уровень деловой программы, географию участников и гостей Российской энергетической недели 2024 года. Вице-премьер сообщил, что в этом году программа сохранит свою содержательность, разноплановость и интенсивность, а также расширит своё международное представительство. «РЭН-2024 в очередной раз подтвердила репутацию одного из самых значимых мероприятий в сфере международной энергетики. Мы видим высокий интерес со стороны как российских, так и иностранных гостей. В этом цикле подготовки форума отдельное внимание будет уделено расширению участия иностранного бизнес-сообщества», – сказал Александр Новак.

Основные мероприятия программы РЭН-2025 пройдут в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж», и запланированы на 15 и 16 октября, 17 октября станет Молодёжным днём. Кроме того, на площадке Гостиного Двора вновь будет организована выставка отраслевых инновационных проектов и высокотехнологичного оборудования для топливно-энергетического комплекса. В этом году свои технологические разработки и оборудование для всех отраслей энергетики представили более 50 экспонентов.

Советник Президента России, ответственный секретарь оргкомитета международного форума «Российская энергетическая неделя» Антон Кобяков обозначил основные элементы подготовки к форуму в 2025 году. «При подготовке деловой программы форума будущего года больший акцент будет сделан на диалог с иностранными партнёрами по всем отраслям энергетики, а также на вовлечённость глав энергетических компаний-партнёров в работу форума и личное участие в сессиях программы. Российская Федерация будет в следующем году сопредседателем в Содружестве Независимых Государств – это позволит дополнительно привлечь к участию гостей из стран объединения. Уверен, что форум традиционно станет местом притяжения серьёзных международных специалистов отрасли, руководителей энергетических компаний, иностранных официальных лиц, представителей делового, экспертного и медийного сообществ», – подчеркнул Антон Кобяков.

Программа РЭН в 2025 году будет построена по нескольким ключевым направлениям: нефтегазовая и угольная промышленность, электроэнергетика, цифровые технологии, научно-технологическое развитие энергетической отрасли, климатическая повестка, энергобезопасность и другие направления. Центральным событием деловой программы станет пленарное заседание. Отдельное внимание будет уделено атомной энергетике в рамках 80-летия отрасли, планируется организация большого стенда технологий и оборудования атомной промышленности на выставке.

В преддверии мероприятий Российской энергетической недели в четвёртый раз состоится научно-практическая конференция «Территория энергетического диалога», которая носит прикладной характер и призвана обеспечить коммуникацию инженерного комплекса с научными учреждениями.

Также в рамках РЭН-2025 состоится торжественная церемония вручения международной премии «Глобальная энергия» за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества, и традиционное награждение победителей журналистской международной премии «Энергия пера».

Завершится программа Российской энергетической недели традиционным Молодёжным днём. Молодые специалисты, учащиеся российских и зарубежных энергетических вузов смогут лично задать вопросы профессионалам энергетической отрасли, руководителям предприятий, а также презентовать инициативы и результаты своей работы.

В 2024 году в рамках деловой программы форума, выставки и Молодёжного дня РЭН состоялось свыше 100 мероприятий с участием более 350 спикеров. Всего в Российской энергетической неделе приняли участие свыше 5,3 тысячи делегатов из 81 страны и территории, более 5,5 тысячи человек посетили выставку оборудования и технологий для ТЭК. На площадке форума было заключено 28 соглашений и меморандумов о сотрудничестве. В мероприятиях Молодёжного дня приняли участие более 2,2 тысячи участников, представивших десятки проектов и отраслевых инициатив.

Дмитрий Чернышенко: Конкурс «Знаешь? Научи!» – важный проект Десятилетия науки и технологий

Стартовал четвёртый сезон всероссийского конкурса детского научно-популярного видео «Знаешь? Научи!». В рамках него школьники смогут заявить о себе как о будущих молодых учёных, проявить таланты популяризаторов науки и продемонстрировать свои проекты и идеи. Победителей ждут увлекательные поездки, техника и сертификаты на образовательные курсы. Впервые участие в конкурсе примут школьники из Белоруссии.

«Знаешь? Научи!» поможет талантливым школьникам в возрасте от 6 до 18 лет не только получить новый опыт и познакомиться с единомышленниками, но и вырасти в научной сфере. Для участия необходимо записать трёхминутное научно-популярное видео и опубликовать его на платформе «Атомариум».

«Всероссийский конкурс “Знаешь? Научи!„ – важный проект Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Путиным. В прошлом сезоне в нём участвовали более 8 тысяч школьников, что свидетельствует о высоком интересе к науке подрастающего поколения. Согласно последним данным ВЦИОМа, каждый третий родитель хотел бы, чтобы его ребёнок построил карьеру в области разработок будущих технологий. Для этого создаются все возможности и условия. Например, под эгидой нацпроекта “Наука и университеты„ открыто 940 молодёжных лабораторий, строятся новые современные кампусы. Создано 50 передовых инженерных школ в 23 регионах – по поручению Президента к 2030 году их количество увеличится до 100. В дальнейшем вся эта работа будет продолжена в рамках нового нацпроекта “Молодёжь и дети„», – отметил Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

За три сезона в конкурсе «Знаешь? Научи!» приняли участие более 15 тысяч школьников, на различных информационных ресурсах было опубликовано порядка 75 тыс. материалов о проекте. В связи с растущей популярностью и интересом со стороны детской аудитории принято решение о его продлении на четвёртый сезон. Первый этап – приём работ – стартовал 20 декабря 2024 года.

Юные исследователи могут представить свои видеоролики в пяти тематических номинациях от таких партнёров, как государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ПАО «Сибур Холдинг», государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» и «ПСК Фарма». Номинации взаимосвязаны со школьными предметами, что позволит участникам выбрать ту, которая наиболее соответствует их интересам. Дополнительные номинации, в которых выберут лучшую школу и наставника, по–прежнему будут доступны для участия. Их партнёрами выступают издательство «Наука» и образовательная платформа «Сферум».

В каждой из пяти номинаций призовые места будут присуждаться в трёх возрастных категориях: младшая, средняя и старшая школа. Таким образом, будут определены 15 победителей тематических номинаций в трёх возрастных категориях среди 45 финалистов. Победителей среди полуфиналистов определит жюри конкурса. В его состав входят учёные, представители бизнеса, создатели научно-популярного контента.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в 2025 году. Авторы лучших видеороликов получат ценные призы от партнёров конкурса, среди них: электросамокаты, техника для учёбы, экскурсии на уникальные технологические предприятия и научная литература. Кроме того, к участию в церемонии будут приглашены представители региона, который возглавит рейтинг дополнительной номинации «Марафон регионов».

Заседание Государственного Совета

Владимир Путин провёл в Кремле заседание Государственного Совета, посвящённое вопросам поддержки семей в Российской Федерации.

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

У нас сегодня очень важная тема. Мы понимаем, что темы поддержки и защиты семьи, её ценностей, престижа, статуса имеют безусловно непреходящий характер. Они являются главными, опорными в решении демографических проблем на поколения вперёд, при поиске ответов на сложнейшие вызовы, стоящие перед нами в этой сфере.

Предназначение семьи, её фундаментальный смысл – прежде всего в продолжении рода, а значит, в приумножении многонационального народа России. И сегодня на заседании Государственного Совета нам предстоит обсудить предложения о дальнейшей, более эффективной, действенной поддержке семей.

В уходящем году было много сделано, чтобы семья укрепила своё важнейшее базовое значение в российском обществе, утвердила свой высокий нравственный статус. Такую работу по сохранению и развитию семейных традиций и ценностей, культуры материнства и отцовства нужно обязательно продолжать и особое внимание уделять многодетным семьям. Они должны стать примером успеха и большого общественного признания.

Семья – а это и старшие поколения, и молодые родители, и дети – должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике. Только тогда мы сможем выйти на успешное решение демографических проблем, создать такие условия, чтобы родители стремились иметь как можно больше детей.

Отмечу, что в российских семьях растёт доля третьих и последующих детей. Так, в 2018 году их было 23,3 процента, а в прошлом году – уже более 30 процентов. Вместе с тем сохраняется общая тенденция снижения рождаемости, откладывания времени вступления в брак и рождения детей. И эту негативную ситуацию мы обязаны переломить. На это направлены наши новые национальные проекты «Семья», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь». Их реализация начнётся в наступающем году.

Все наши масштабные планы должны работать на благо людей, ради повышения уровня и качества жизни российских семей. И выполнять их тоже предстоит нашим гражданам, их детям.

Для успешного будущего России, для её развития нас с вами, россиян, должно быть намного больше. И речь прежде всего идёт об увеличении числа многодетных семей. Как уже не раз говорил: большая семья, в которой растёт много детей, – это и есть и должен быть образ будущего России.

Теперь о реализации мер, обозначенных в указе, вышедшем в начале этого года, о решении самых насущных проблем многодетных семей. Это предоставление мест в детских садах в первоочередном порядке, бесплатное обеспечение детей до 6 лет лекарствами по рецептам, учащихся школ и учреждений профобразования – бесплатным питанием, а школьников – бесплатным проездом, школьной и спортивной формой. Предлагалось также определить порядок предоставления скидок на жилищно-коммунальные услуги не менее чем на 30 процентов, оказывать содействие в улучшении жилищных условий.

Всё перечисленное – в компетенции субъектов Федерации. И далеко не везде эти меры реализуются в полном объёме. Уважаемые коллеги, очень вас прошу, обратите внимание на эти вопросы. Их решение – среди важнейших приоритетов нашей совместной работы.

Всем известно, что воспитать и вырастить троих, четверых и более детей – это огромный труд. И матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как Герои Труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для Героев Труда России, на женщин, имеющих высокое звание «Мать-героиня». Безусловно, они этого достойны.

Нам нужно делать всё возможное, чтобы проблем у многодетных родителей было как можно меньше. А они, конечно, к сожалению, до сих пор есть. Одна из них касается пенсионного обеспечения: уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать шести лет. Кроме того, с пятого ребёнка не начисляются и пенсионные коэффициенты.

Такие ограничения пенсионных прав родителей пяти и более детей, безусловно, нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребёнком до достижения им полутора лет. Прошу Правительство как можно быстрее принять это решение.

Уважаемые коллеги! Мы много делаем для помощи семьям, имеющим небольшие доходы. С прошлого года уже действует единое пособие на детей до 17 лет включительно. Когда мы готовились с коллегами к вчерашней «Прямой линии» с гражданами России, тоже говорили об этом. Татьяна Алексеевна считает, что это на самом деле самое действенная сейчас мера поддержки. Кроме материнского капитала, который является нашим исключительным инструментом поддержки семей. Но вот эта мера комплексная, и она достаточно эффективная. Предлагаю повысить для таких семей доступность социального контракта и не учитывать при его предоставлении единого пособия.

Регионы также вводят свои, дополнительные меры. В результате наших совместных усилий растёт число семей, которые с помощью государства смогли преодолеть сложные жизненные ситуации. Будем и дальше работать по этому направлению.

Хочу ещё раз подчеркнуть: нам нужно эффективно ответить на колоссальный демографический вызов, выработать дальнейшие меры, которые будут реально влиять на повышение рождаемости, стимулировать родителей к тому, чтобы в семье было три, четыре и больше детей.

Одна из таких мер – это материнский капитал, о котором только что было сказано. Сейчас, когда мы ставим перед собой задачи повышения рождаемости, нам нужно и дальше его совершенствовать.

Необходимо так организовать работу, чтобы все семьи, с разным уровнем доходов, чувствовали заботу и поддержку со стороны государства. В связи с этим предлагаю обсудить следующие вопросы.

Первое. Нужно всесторонне проанализировать эффективность пилотного проекта по повышению рождаемости. Он реализуется в Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях и идёт один год. Срок небольшой. Но нам важно понять, какие перспективы у данного проекта. Прошу подробнее рассказать о предпринятых в регионах мерах и полученных результатах.

Второе. Необходимо более активное участие бизнеса, работодателей в решении проблем демографической повестки страны. Ответственный бизнес уже проводит такую работу: заботится о здоровье сотрудников, учитывает членов их семей, предоставляя социальный пакет.

Ряд компаний пошли дальше и выплачивают сотрудникам при рождении ребёнка корпоративный семейный капитал. Такой по-настоящему государственный, зрелый подход надо поддерживать и поощрять. Сегодня такая единовременная выплата компании своему сотруднику уже освобождается от налогов на доходы физических лиц и страховых взносов, однако лишь в размере до 50 тысяч рублей. Предлагаю увеличить эту сумму до одного миллиона, в том числе если эти средства выплачиваются в виде материальной помощи, а также при начислении налога на прибыль относить такие расходы компаний к экономически обоснованным.

Безусловно, наряду с выплатами нужно использовать и другие меры поддержки. Это и дополнительные выходные дни, путёвки, различные меры поощрения семей с детьми. Известно, что в ряде регионов такие подходы бизнеса уже стали практикой. Нужно, безусловно, их активно масштабировать.

Предлагаю также сформировать рейтинг наших крупнейших компаний, учитывающий количество детей до 6 лет у их сотрудников. Считаю это ключевым показателем их участия в решении демографических проблем.

Третье. При разработке национальных проектов мы чётко обговорили, что практически в каждом из них должны быть мероприятия, направленные на повышение качества жизни семей, имеющих детей. Знаю, что Правительством совместно с комиссиями Госсовета такая работа уже проведена. Необходимо, чтобы со следующего года эти подходы активно внедрялись в жизнь.

Пока же далеко не все ведомства их учитывают. Один из примеров – доступность семейных авиаперелётов, о чём мы вчера тоже говорили на «Прямой линии». Всем известно, о чём идёт речь. Два слова ещё скажу об этом.

В нормативной базе уже есть положение о 50-процентной скидке на билеты для детей до 12 лет. Но эта норма сформулирована так, что позволяет авиакомпаниям легко её обходить. В итоге для многодетных семей покупка билетов стала большой проблемой. Далеко не все могут себе позволить полететь на самолёте в отпуск, отдохнуть вместе на море, в других местах нашей страны. Прошу Правительство решить эту проблему, и вчера, по-моему, об этом сказал, до 14 января наступающего года. И в целом прошу вместе с регионами проработать меры по организации отдыха семей с детьми, особенно многодетных.

Далее. Ключевая задача – это сохранение и укрепление здоровья взрослых и детей, всех поколений семьи. Здесь важная роль принадлежит профилактическому направлению, особенно ранней диагностике и своевременному лечению нарушений репродуктивного здоровья, в том числе (кстати говоря, нужно думать об этом заранее) у детей: причём и у девочек, и у мальчиков.

Это вопросы, которыми профессионально, конечно же, будут заниматься медицинские учреждения. Но органы власти и в регионах, и на федеральном уровне должны держать эти вопросы под постоянным контролем. Речь идёт о наших будущих поколениях.

Ещё одно направление – поддержка стремления молодых родителей к раннему рождению детей. Нужно обязательно поддерживать эти устремления. Мы вчера говорили: первый ребёнок у женщин появляется в 28–29 лет. Что дальше происходит? Хорошо известно. Потом хочется вернуться на работу, потом нужно дополучить образование, постобразование, работа и так далее. И всё. Потом уже на второго ребёнка не хватает времени. Нужно уделять особое внимание будущим мамам – студенткам очных отделений вузов, колледжей, техникумов. Необходимо в качестве первоочередной меры повысить им пособие по беременности и родам до величины прожиточного минимума.

Ещё одна мера поддержки, о которой тоже вчера говорилось на «Прямой линии», которую считаю важной. Вчера обсуждался вопрос о льготных ипотеках, о жилье. Это один из ключевых вопросов для молодой семьи.

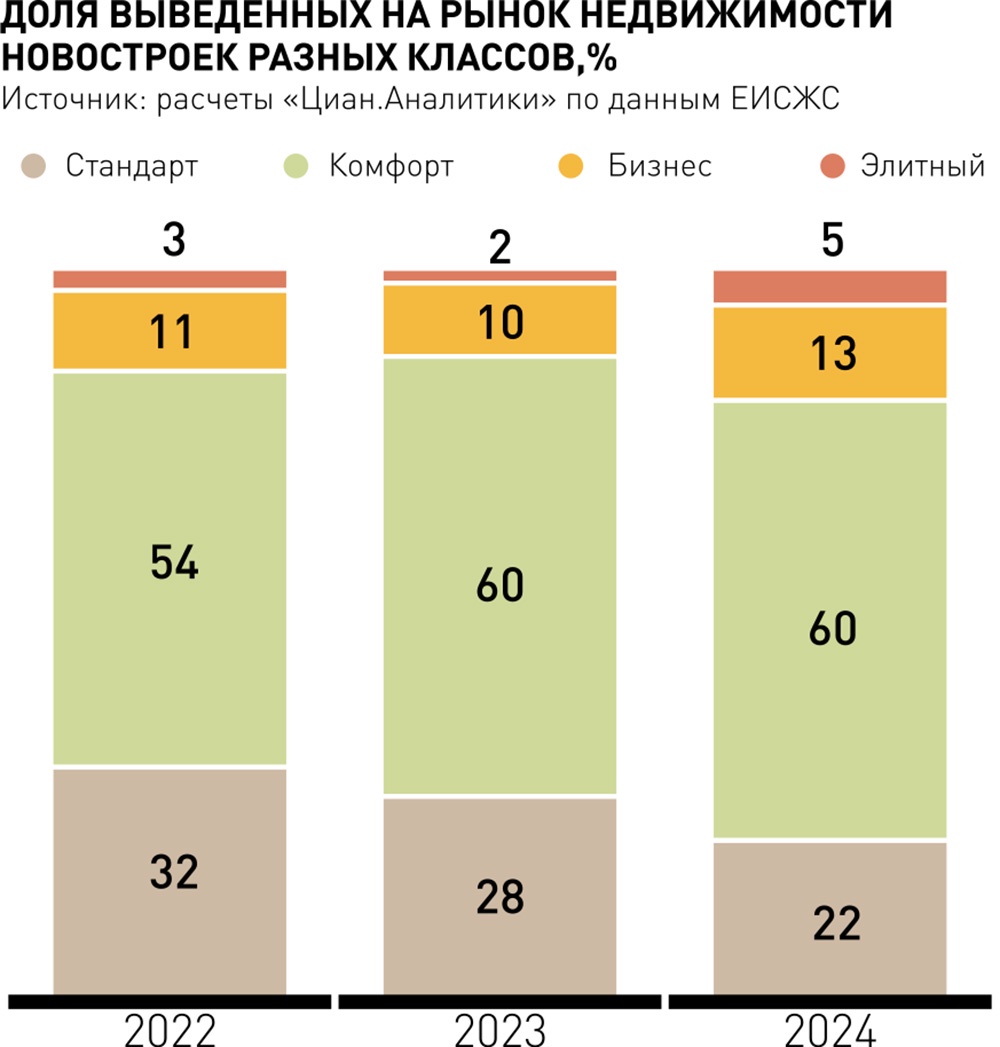

Анализ поступающей информации по вчерашней «Прямой линии» показывает, что людей очень беспокоит льготная семейная ипотека под 6 процентов. Мы договаривались с Правительством, я прошу её оставить без всяких изъятий. Семейная ипотека под 6 процентов должна остаться. Считаю, что можно было бы добавить одну новацию. Сегодня семейная ипотека действует только в случае приобретения нового жилья. Она не действует на вторичном рынке. И понятно почему: мы исходили из того, чтобы можно было сразу поддержать и строительный сектор. Марат Шакирзянович, не напрягайтесь особенно. Я всё-таки считаю, что нужно разрешить семьям приобретать жильё по льготной ставке 6 процентов и на вторичном рынке. Но давайте договоримся так, что это будет вторичный рынок в тех населённых пунктах, где практически не строится новое жильё. Думаю, что это не может негативным образом отразиться на деятельности строительных компаний и стройке в целом. Прошу Правительство просто это проработать и выработать ясные критерии, что такое населённые пункты, в которых мало строится нового жилья или практически не строится. Нужно, чтобы это были ясные, понятные критерии, лишённые всяких возможностей для манипуляции.

Ещё одно важное решение, которое напрямую не связано с нашей сегодняшней темой, но для страны имеет большое значение. В следующем году мы будем отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим предлагаю объявить 2025 год Годом защитника Отечества. В честь наших героев и участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину. Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм.

Давайте начнём работать. Пожалуйста, слово – Андрею Сергеевичу Никитину.

А.Никитин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Россия поставила перед собой амбициозную цель по повышению рождаемости, и мы, безусловно, добьёмся этой цели, несмотря ни на какие общемировые тренды. Подход здесь единственно верный и понятный, и Вы его задали, Владимир Владимирович, – это сделать интересы семьи ориентиром для каждого национального проекта и пересмотреть отношение к семейной политике на уровне ценностей.

Комиссией совместно с Министерством труда, Алексеем Геннадьевичем Дюминым проведена работа по исполнению Вашего поручения. Признаюсь, она шла непросто. И здесь хочу поблагодарить наших федеральных коллег, в большей части новых нацпроектов интересы семьи теперь учитываются. Это такие проекты, как «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Туризм и гостеприимство», «Экологическое благополучие», «Эффективная транспортная система», «Молодёжь и дети», «Экономика данных и цифровая трансформация государства», «Эффективная и конкурентная экономика».

Достаточно ли этого? Я, безусловно, уверен, что мы можем сделать больше, и предлагаю сейчас реализовать те шаги, о которых говорилось, то, что уже заложено в национальные проекты. Но наверняка наши семьи предложат ещё какие-то идеи, и на их основе мы предусмотрим дополнительные мероприятия в рамках семейноцентричности в национальных проектах.

Предлагаю это сделать в середине следующего года совместно с Правительством, федеральными органами. Здесь прошу Вас, Владимир Владимирович, дать соответствующее поручение – вернуться к этому вопросу, потом ещё «докрутить» эти национальные проекты с точки зрения семейноцентричности.

Как Вы подчеркнули, Владимир Владимирович, решение демографических проблем – дело не только государства, но и, безусловно, бизнеса. В Новгородской области в этом плане мы видим огромную поддержку наших предприятий. Мы разработали и внедрили стандарт семейноцентричности, он состоит из четырёх блоков: это меры поддержки работников с семьями; создание детских комнат; доступность организаций для семей с детьми; санитарные комнаты; доступ к питьевой воде; пандусы для колясок и так далее.

И отдельный, очень важный блок – информационный, связанный с популяризацией традиционных семейных ценностей и многодетности в корпоративных рекламных материалах. Решение о внедрении такого стандарта приняли 80 процентов крупных и средних организаций региона, более 10 системообразующих предприятий успешно завершили эту работу. Это, безусловно, не наше ноу-хау, по такому пути уже давно идут многие регионы в Центральном федеральном округе. Опыт по поддержке семей регионально обобщён коллегами из Министерства труда и утверждён в виде методических рекомендаций. Это позволит распространить лучшие практики на всю страну.

И здесь хотел бы поблагодарить Вас за решение о увеличении не облагаемого налогами корпоративного семейного капитала до миллиона рублей. Такие меры действительно важны.

Также убеждён, что к работе по семейноцентричности необходимо привлечь и федеральные торговые сети. Они имеют основной объём продаж, их посещает большая часть жителей, и там тоже должны быть условия для маленьких детей и их родителей. Здесь регионам, безусловно, потребуется поддержка федеральных коллег, потому что пока не все компании работают в этой теме. Но мы уверены, что совместно с Министерством всё это сделаем.

Хочу доложить о первых результатах пилотного проекта по повышению рождаемости. Срок небольшой – первый год. Понятно, что первые материальные результаты нашей работы – новые дома, детские площадки, автобусы, ремонты в женских консультациях – люди увидели только начиная с октября текущего года, когда мы всё это стали вводить. Но уже есть позитивный отклик и первые результаты.

В Новгородской области основной акцент сделан на улучшение инфраструктуры для жизни. Что важно? Мы выбрали три таких города, где есть предприятия, готовые платить достойную заработную плату, чтобы у людей был стимул оставаться, работать и жить на этих территориях.

В ноябре, здесь отдельное спасибо Агентству стратегических инициатив, мы провели независимые исследования. Самым важным люди назвали строительство нового жилья, благоустройство, установку спортивных и игровых площадок, проведение культурно-массовых мероприятий.

И теперь немного цифр.

За 11 месяцев 2024 года в пилотных районах доля отказов от аборта выросла по сравнению с прошлым годом почти в два раза.

Всё больше и больше становится многодетных семей. Если в прошлом году в пилотных районах третьих и последующих детей родилось 220, в этом уже 240, плюс 10 процентов. Доля рождения третьих и последующих детей в общем числе рождения также увеличилась и составила больше 36 процентов. В Валдайском районе рост рождаемости на 3 процента. По двум другим районам фиксируем замедление темпов снижения рождаемости почти в два раза. И уверен, что коллеги, как и Валдайский район, выйдут на положительные показатели.

Аналогичная динамика по числу женщин, вставших на учёт по беременности. В Валдайском районе показатель вырос на 16 процентов, а в двух других районах темпы снижения резко сократились, и мы уверены тоже, что у нас в следующем году будет позитивный результат.

Если подвести итог, даже самый предварительный, – пилотный проект однозначно успешен. Мы смогли при поддержке коллег, по Вашему поручению, Владимир Владимирович, сдвинуть ситуацию с места. Это подтверждается социологией. Большинство жителей, которые участвуют в проекте, удовлетворены переменами, не планируют переезд.

При этом традиционно в группе риска миграционных ожиданий молодёжь, не состоящая в браке и не имеющая детей. И с ними мы, безусловно, будем работать по всем направлениям и с точки зрения поддержки семейной политики, и с точки зрения той работы, которую проводим в рамках профессионалитетов.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Безусловно, есть и точки роста, где нам нужно ещё принимать соответствующие решения. Самое главное, наверное, связано с жильём. Сейчас застройщикам выгодно работать только в мегаполисах, крупных агломерациях, областных центрах. Нужны дополнительные инструменты поддержки строительства на небольших территориях. Иначе нам очень сложно будет обеспечить жильём молодые семьи, которые планируют жить и работать в малых городах.

И в завершение своего доклада ещё одно предложение. Регионы «демографической зимы» получат дополнительные средства из федерального бюджета на повышение рождаемости. Спасибо Вам за это решение. В среднем это получается порядка 200 миллионов в год. То есть это примерно стоимость ремонта одной школы или одного детского сада.

Понимая, что бюджеты уже все приняты, я бы просил в дальнейшем, возможно, вернуться к этому вопросу. Не уверен, что этих средств всем регионам хватит на мероприятия по повышению рождаемости. Может быть, в 2026 году я бы попросил, или в 2027-м, об этом подумать и как-то эту программу дополнительно ещё наполнить.

Спасибо за внимание. Доклад окончен.

В.Путин: Благодарю Вас.

Пожалуйста, Антон Олегович Котяков, Министр труда и социальной защиты.

А.Котяков: Спасибо.

Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте поблагодарить Вас за объявление 2024 года Годом семьи. Это решение позволило объединить усилия общественных институтов, привлечь внимание работодателей, научного сообщества, медиа к вопросам семейной и демографической политики.

В ходе тематического года была проделана большая работа по формированию единого плана действий по созданию условий для повышения рождаемости и поддержки многодетности. В том числе провели восемь демографических форумов с субъектами Российской Федерации во всех федеральных округах. На эти форумы мы приглашали учёных-демографов, депутатов, общественные организации и, конечно, многодетные семьи. Всё это позволило сформировать Стратегию действий по развитию и реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности до 2036 года.

При разработке Стратегии мы руководствовались подходом: плюс один ребёнок в каждой семье. И совместно с комиссией Госсовета сформировали новый национальный проект «Семья», именно исходя из тех факторов, которые влияют на решение о рождении ребёнка.

Нацпроект объединил меры по поддержке молодых, многодетных семей, старшего поколения, развитие детского здравоохранения, укрепление репродуктивного здоровья, инфраструктуры культуры и продвижение семейных ценностей.

Кроме того, как уже сказал Андрей Сергеевич, комиссией Госсовета обеспечен принцип семейноцентричности новых национальных проектов не только в рамках национального проекта «Семья», но и в рамках других национальных проектов. И здесь совместная работа будет продолжена.

В создании благоприятных условий для семей мы действовали по широкому кругу направлений. По Вашему поручению с 2023 года развёрнута целостная система поддержки семей с детьми, введено единое пособие. Сегодня такую помощь получает каждый третий ребёнок в нашей стране. С 1 января 2025 года за счёт роста прожиточного минимума размеры этой выплаты увеличатся на 14,8 процента. В среднем размер максимального пособия составит более 17 тысяч в месяц на одного ребёнка. С будущего года семья уже сможет получать такую помощь без необходимости предоставления повторного прохождения оценки нуждаемости, то есть при рождении второго, третьего и последующего детей.

В рамках налогового пакета принято ещё одно решение – это семейная выплата, и с 2026 года родители двоих и более детей с доходом ниже полутора прожиточных минимумов на человека смогут вернуть себе часть выплаченных налогов на доходы физических лиц за минувший год. Для таких семей налог будет пересчитан по ставке шесть процентов, а разница возвращена единовременным платежом. При этом заявление на получение данной выплаты Социальный фонд будет принимать без сбора дополнительных справок, и такую помощь мы планируем, что смогут получить родители почти 11 миллионов детей. Все эти решения станут частью национального проекта «Семья», который стартует с 1 января 2025 года.

Отдельный вопрос – это сохранение доходов работающих родителей в период рождения ребёнка и ухода за ним. Продолжится последовательная работа по увеличению соответствующих страховых выплат. В этом году максимальный размер декретных выплат составил 565 тысяч рублей, а в будущем году он увеличится уже до отметки 794 тысячи. Предельный размер пособий по уходу за ребёнком до полутора лет сегодня составляет уже 49 тысяч рублей, а с 2025 года он возрастёт почти до 69 тысяч рублей в месяц. При этом такие выплаты по уходу теперь можно получать и при досрочном возвращении мамы к работе либо папы, если он находится в декретном отпуске.

Конечно, семья – это не только родители и дети, это и наше старшее поколение, наши родители, бабушки и дедушки. И спасибо Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за решение о возобновлении индексации пенсии работающим пенсионерам. Такую индексацию с 1 января получат и работающие, и неработающие пенсионеры. А в рамках национального проекта «Семья» мы продлеваем программу «Активное долголетие» для людей старшего возраста, а также продолжаем развитие системы долговременного ухода.

Важнейшие демографические решения – это меры, направленные на улучшение жилищных условий. По Вашему поручению, Владимир Владимирович, разработан и внесён в Государственную Думу законопроект о продлении программы материнского капитала до 2030 года. На этот же срок уже продлена выплата 450 тысяч при рождении третьего ребёнка, а также принято решение по семейной ипотеке.

Отмечу, что льготные кредиты сегодня позволили уже 1300 тысяч наших граждан улучшить свои жилищные условия. И все эти меры, о которых я только что сказал, они также являются частью национального проекта «Семья».

Особое внимание – многодетным семьям. В день открытия Года семьи был подписан Указ о социальной поддержке многодетных семей. В его развитие в регионах приняты нормы, обеспечивающие поддержку многодетным. Более того, в 39 субъектах Российской Федерации помощь сегодня предоставляется без критериев нуждаемости. Нормативно закреплён приоритет предоставления из-за возможности заключения социального контракта для многодетных семей.

В целом хотел бы отметить большую роль регионов в создании условий для семей с детьми. Сейчас в субъектах действуют программы повышения рождаемости, и эти программы на данный момент объединяют более 3,5 тысячи различных мероприятий.

С 2025 года запланирована дополнительная поддержка 41 региону, где рождаемость по итогам года сложилась ниже среднего уровня по стране. Для таких субъектов сформирован пул наиболее эффективных решений, на которые могут быть направлены средства. При этом регионы самостоятельно выбирают наиболее актуальные для конкретной территории меры. И, условно, мы считаем, что их можно разделить на три блока.

Первый блок – это развитие инфраструктуры и сервисов. Среди мер, которые в этом блоке содержатся, можно выделить такие, как открытие пунктов проката предметов первой необходимости для новорождённых, организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до трёх лет в организациях соцобслуживания и на дому, создание в вузах комнат матери и ребёнка, компенсация не менее 50 процентов стоимости обучения в колледжах и вузах для детей из многодетных семей. Каждый из 41 региона сегодня планирует эти меры в рамках своих программ реализовывать.

Второй блок мероприятий – это выплаты по беременности и рождению. И здесь выделю несколько мер, которые в этом блоке есть: это предоставление 300 тысяч рублей при рождении третьего и последующего ребёнка в молодой семье. Это единовременная выплата от 100 тысяч рублей при постановке на учёт по беременности студенток очной формы обучения. Такие выплаты сегодня планируют ввести 39 регионов, среди них Санкт-Петербург, Республика Мордовия, Волгоградская, Московская, Рязанская и Ростовская области.

И третий блок в том перечне мер – это улучшение жилищных условий. Здесь мы предлагаем такие меры, как компенсация не менее половины стоимости аренды жилья при рождении ребёнка до достижения им возраста трёх лет, оплата не менее 75 процентов аренды при рождении второго и последующих детей, а также увеличение до одного миллиона выплаты на погашение ипотеки при рождении третьего и последующего ребёнка. Эти решения планируется ввести в 20 регионах, и среди таких субъектов у нас Республика Адыгея, Алтайский край, Новгородская и Смоленская области.

Однако материальные меры поддержки эффективны только тогда, когда есть желание создать семью, рожать детей. И поэтому особое внимание уделяется семейным ценностям. Сейчас больше половины российских семей воспитывают всего одного малыша. Важно, чтобы многодетные семьи стали модельным образом, который поддерживает реклама, культура, масс-медиа. И многое сделано в рамках Года для продвижения образа счастливой многодетной семьи.

При активном участии с АНО «Национальные приоритеты», глав регионов коммуникационная кампания «Нам есть куда расти» охватила все субъекты Российской Федерации. Лицами Года семьи стали семьи победители конкурса «Семья года», участники конкурса «Это у нас семейное», и охват этой кампанией сегодня составил 3,5 миллиарда контактов. За минувший год вышло более 700 тысяч публикаций и сюжетов в средствах массовой информации, почти 5,5 миллиона единиц контента в соцсетях на семейную тематику.

Вместе с тем сегодня в рекламе если и демонстрируется семья, то с большой вероятностью в ней лишь один ребёнок. Только в девяти процентах рекламных роликов представлена многодетная семья. Важно, чтобы не только государственные информационные ресурсы, но и рекламные кампании предприятий, организаций продвигали образ многодетной семьи, многопоколенной семьи.

Ещё одна составляющая работы с ценностями – это событийная повестка. И в ходе Года семьи особое внимание уделяли организации совместному времяпрепровождению наших многодетных, многопоколенных семей. В общей сложности за год прошло свыше 70 тысяч различных мероприятий, которые объединили более 60 миллионов человек.

По данным ВЦИОМ, Год семьи стал самым узнаваемым тематическим годом за всю историю их проведения. Узнаваемость превысила 62 процента. Ярким событием года стали большие семейные выходные. Уверен, что практика таких семейно-ориентированных программ станет доброй традицией и будет продолжена в будущие годы.

В ходе летней оздоровительной кампании более одного миллиона ребят стали участниками 12 тысяч тематических смен, посвящённых Году семьи. Большой вклад в организацию семейных мероприятий внесён учреждениями культуры, спорта, конечно же, педагогами школ и колледжей, вузов и учреждений дополнительного образования. Фонд поддержки культурных инициатив, Фонд поддержки президентских грантов оказали большое содействие в поддержке семейных проектов.

Год семьи подходит к своему завершению. За это время мы продвинулись по широкому кругу вопросов, смогли сохранить позитивные тенденции по росту числа многодетных семей. Но нам ещё предстоит обеспечить демографический перелом, нарастить суммарный коэффициент рождаемости. И для этого необходимо сосредоточить усилия в трёх основных направлениях, которые мы определили, выделили.

Это продолжить последовательную политику по исключению материального неблагополучия семьи при рождении ребёнка, особенно это касается молодых и многодетных семей. Донастроить меры поддержки, с тем чтобы увеличить их влияние на возможность принятия решения о рождении очередного ребёнка, усилив акцент на вторых и третьих рождениях. И развивать жилищную поддержку семей, семейную инфраструктуру, особенно в сельской местности.

Соответствующие шаги будем реализовывать в рамках национального проекта «Семья», а также предусмотрим в плане мероприятий по реализации Стратегии семейной и демографической политики.

Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за внимание.

В.Путин: Спасибо большое.

Пожалуйста, Кузнецов Михаил Михайлович.

М.Кузнецов: Уважаемый Владимир Владимирович!

«Народный фронт» регулярно опрашивает семьи с детьми на предмет востребованности мер поддержки и проблем, с которыми они сталкиваются.

При подготовке к сегодняшнему заседанию совместно с комиссией Госсовета по направлению «Семья» мы провели свежие исследования, и 62 процента опрошенных граждан России оценивают государственные меры поддержки семей как эффективно работающие.

Вместе с тем, по данным Росстата, среднее желаемое число детей в семьях остаётся на уровне двух, а ожидаемое – только 1,75. Конечно, для преодоления демографического вызова, стоящего перед страной, этого недостаточно. Граждане откладывают рождение детей, считая свой возраст либо ещё, либо уже не подходящим, а условия социальной среды и отношение работодателей в отдельных случаях недружественными по отношению к семьям, особенно многодетным.

Более трети граждан отмечают, что не хотят рожать в силу неподходящего возраста. Средний возраст рождения первого ребёнка, как Вы уже сказали, Владимир Владимирович, у нас 28–29 лет, а, согласно нашему опросу, психологический возрастной барьер неготовности родить начинает возникать уже с 34 лет.

По нашим данным, порядка 20 процентов семей откладывают рождение детей по причине неподходящих жилищных условий и материального положения. При этом каждая вторая опрошенная нами семья с детьми сталкивалась с социальной несправедливостью, а среди многодетных семей этот показатель достигает 63 процентов. На что они жалуются?

Первое – дискриминация молодых мам со стороны работодателей. Иногда она носит скрытый характер, а некоторым в лицо говорят, что не готовы брать их на работу, осуждают за больничные по уходу за детьми и блокируют карьерный рост, особенно матерей-одиночек. Проблемы системные. У многих женщин сформировалась установка, что иметь детей и хорошую работу не всегда совместимые вещи. Таких обращений у нас очень много.

Вот пример из региона: «При нахождении на больничном с ребёнком, ребёнок сломал ногу, на работе требовали срочного закрытия больничного, так как не считали необходимым моё сопровождение ребёнка на костылях в больнице. После рождения второго ребёнка не хотели обратно брать на работу».

Это точно вопрос изменения культуры, прежде всего среди работодателей. Нужны стимулирующие меры со стороны субъектов Федерации, как в Новгородской области, и большая работа со стороны профессиональных бизнес-сообществ.

Второе – недоступность яслей и продлёнки. На Вашу «Прямую линию» поступили тысячи вопросов по этой теме. Если вопрос яслей инфраструктурный и затратный, то продлёнка – это организационное решение на уровне школы. В некоторых школах продлёнки совсем нет, где-то она платная. Для российских матерей это является важным сдерживающим фактором в рождении второго и последующих детей.

Дополнительном вариантом решения этой проблемы может стать упорядочение рынка нянь: он должен быть безопасным и прозрачным.

Третье – обеспечение доступа к молочным кухням. Мы отмечаем неравномерность социального питания в разных субъектах Российской Федерации: где-то оно полагается только малообеспеченным семьям, в отдельных субъектах бесплатное детское питание до восьми месяцев, а до трёх лет – только малоимущим; в каких-то регионах вообще отсутствует.

Предлагаем по возможности поэтапно ввести федеральный стандарт организации социального питания с учётом всех пожеланий Минздрава в части здорового питания. Мы с Михаилом Альбертовичем [Мурашко] это обсуждаем.

Четвёртое – потеря семей с ребёнком-инвалидом мер поддержки по многодетности при достижении старшими детьми совершеннолетия.

Пример обращения: «У меня трое детей, но я не многодетная мать. Старший сын – инвалид I группы, тяжёлая форма ДЦП, колясочник, ему 28 лет. Уход за ним постоянный – даже больше, чем за маленькими детьми. Я и младшие дети не пользуемся льготами как многодетная семья».

Считаем, что можно рассмотреть вариант сохранения за такими семьями льгот по многодетности до достижения младшим ребёнком совершеннолетия. Мы в дискуссии здесь с Антоном Олеговичем [Котяковым] по этому поводу: у него есть свои аргументы, но нам кажется, что для семей это было бы важно.

Пятое – отсутствие детских пространств в поликлиниках и иных соцучреждениях, где родители могут на время оставить ребёнка. Особую актуальность это имеет для многодетных семей, когда учреждение приходится посещать одновременно с двумя-тремя детьми.

В настоящее время «Народный фронт» совместно с Банком «Россия» открывает детские комнаты в поликлиниках и стационарах новых регионов. Это не входит в государственный стандарт, вместе с тем такие комнаты очень востребованы. Об этом нам говорят и родители, и врачи.

Другим важным решением для семей с детьми стала бы возможность записаться к врачу на семейный приём, а сейчас родители зачастую вынуждены записывать детей на разное время, что создаёт им дополнительные трудности.

Шестое – перинатальный скрининг и ЭКО. Мы отмечаем большое количество обращений по вопросам дефицита квот на ЭКО, а самое главное, высокую стоимость сопутствующих анализов. В части перинатального скрининга, конечно, при наличии финансовой возможности, предлагаем в перспективе расширить программу обследования и будущих родителей.

Седьмое – случаи отказов отелей в заселении семей с несколькими детьми в один номер.

Приведу пример: «Невозможно забронировать один номер для семьи с двумя маленькими детьми – отели требуют бронировать два отдельных номера. Оплата за дополнительное место в гостинице, хотя ребёнок спит с родителями».

Предлагаем расширить практику заселения в один номер семей, у которых маленькие дети, а также предусмотреть в гостиничном стандарте возможность предоставления многодетным соседних номеров с открываемой внутренней дверью со скидкой.

Восьмое – члены одной многодетной семьи не всегда могут купить билеты в одном купе или рядом в плацкарте на востребованные направления, а онлайн-регистрация на соседние места в самолёте платная.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вчера Минтранс уже отреагировал на вашу «Прямую линию» и помимо скидки прорабатывает с авиакомпаниями посадку детей в самолётах рядом с родителями. А мы в свою очередь обсудили с РЖД создание таких возможностей для многодетных семей – ну, конечно, сажать в соседнее купе маленьких детей крайне проблемно. Они обещают запустить соответствующий сервис в следующем году.

Следующая проблема – неприспособленность маршруток для проезда родителей с детскими колясками.

Процитирую обращение: «Не пускают в маршрутку с коляской – нет возможности доехать до поликлиники. В городском поселении отсутствует общественный транспорт, которым можно было бы перемещаться с детской коляской».

Предлагаем сориентировать регионы на закупку общественного транспорта, в том числе небольшого размера, приспособленного под использование мамами с колясками.

Тарифы на такси. По оценкам родителей, цены на такси с детским креслом в среднем в полтора раза выше обычных. И даже при таких высоких тарифах многие водители отказываются брать заказы, а машину приходится ждать дольше обычного.

Что можно сделать? Например, попросить профильные ведомства отработать с агрегаторами и предложить им снизить собственную комиссию на перевозку семей с детьми – так, чтобы заинтересовать водителей.

Отказы автосалонов в предоставлении скидок на отечественные автомобили. Государством предусмотрена 20-процентная скидка на отечественные автомобили льготным категориям, в том числе семьям с несовершеннолетними детьми. К нам поступают обращения, что семьям отказывают, притом что государство полностью доводит лимиты до банков. Давайте вместе проследим, чтобы эта скидка предоставлялась.

Касательно самих автомобилей. Владимир Владимирович, по Вашему поручению разработан российский автомобиль для государственных служащих, но нам кажется, что не менее важным было бы создание большого семейного российского автомобиля. Насколько нам известно, на «АвтоВАЗе» есть соответствующий задел для этой работы.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Все озвученные проблемы и вопросы сами по себе могут показаться незначительным, однако в совокупности именно они определяют среду, в которой живут семьи с детьми, определяют культуру отношения к семьям, напрямую влияют на социальные установки и в конечном счёте формируют желание семей заводить детей.

Считаем, что сделать так, чтобы многодетная семья стала нормой жизни для нашего общества, возможно как раз через формирование семейноцентричной общественной и деловой среды. Как показывают озвученные примеры, это не всегда требует больших финансовых затрат, а достаточно учёта интересов семей с детьми при принятии управленческих решений органами власти, бизнесом, обществом.

Мы, со своей стороны, готовы публично отмечать передовиков семейноцентричности и продолжать мониторинг несправедливости в отношении семей с детьми.

Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо большое.

В.Путин: Благодарю Вас, спасибо.

Шишкарёв Сергей Николаевич, пожалуйста.

С.Шишкарёв: Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники заседания Государственного Совета!

В существующих экономических условиях мы видим как трудности, так и возможности. Возможности состоят в том, что во многих отраслях экономики после ухода иностранных компаний освободились определённые ниши – и это позволяет бизнесу дополнительно развиваться, инвестировать, планировать новые производства. С другой стороны, мы отмечаем значительную нехватку рабочих рук и мозгов. Это ограничители производства и платёжеспособного спроса. Поэтому, когда мы говорим о демографии, о поддержке работников с семейными обязанностями, это вопрос не только социальный, но и экономический.

Сегодня на одного официального безработного в среднем приходится пять-шесть вакансий. С учётом демографического прогноза дефицит кадров, как Вы сказали, будет только нарастать. Какую-то часть этой проблемы мы можем решить за счёт технологий, за счёт повышения производительности труда, но только этого недостаточно. Нужно смотреть минимум на поколение вперёд. Без увеличения рождаемости проблему сокращения населения, а значит, дефицита кадров мы не решим.

Многие выступающие уже отметили, что в семьях должно быть минимум двое детей, а нормой жизни должна стать, как Вы сказали, многодетная семья, а сегодня таких семей только 15 процентов. Я искренне разделяю такую установку. Сам являюсь многодетным отцом, уже и дедом, но и понимаю ответственность работодателя за создание возможностей для сотрудников иметь большие семьи.

Для людей важна уверенность в будущем, в своём работодателе, в том, что он может строить надолго свою семейную перспективу. Поэтому свою миссию мы сформулировали так: компании должны выступить демографическим агентом государства, поддерживать, дополнять те меры, которые уже доступны семьям с детьми.

Понимая всю остроту проблемы, чуть более двух лет назад мы приняли решение включиться в реализацию национального проекта «Демография», помогли создать Институт демографической политики имени Менделеева.

Напомню, Дмитрий Иванович был 17-м ребёнком в семье и внёс огромный вклад в развитие демографической науки. По его прогнозу, сегодня в нашей стране должно было бы жить уже 600 миллионов человек.

Начали мы с того, что внедрили в своей компании корпоративную программу по поддержке рождаемости, материнства и детства. Ключевой мерой стал корпоративный семейный капитал как раз в размере одного миллиона рублей. Его мы выплачиваем при рождении третьего и последующих детей. И конечно, мы приветствуем сегодня решение об освобождении этого корпоративного капитала от налогообложения. По сути, появляются дополнительные полмиллиона, которые мы можем дать семьям на второго ребёнка или увеличить дальнейшие выплаты.

Наша программа ориентирована не только на улучшение качества жизни, но и на повышение социального статуса семей с детьми. Программа базируется на двух основных принципах.

Первый – чем больше детей, тем больше поддержка. При этом она резко увеличивается начиная с третьего ребёнка.

Второй – это социальная справедливость. При прочих равных приоритет в поддержке отдаётся многодетным. В нашем достаточно большом социальном пакете мы сначала меру поддержки, например, путёвки в лагеря, отдаём многодетным, а потом уже всем остальным.

В рамках программы с сотрудниками работает семейный куратор или корпоративный социальный менеджер, который помогает оформлять не только наши корпоративные льготы, но и государственные меры поддержки. Исследование ВЦИОМ нашей компании показало, что девять из 10 сотрудников, выбирая место работы, пойдут туда, где поддерживается семья.

Более того, как только мы приняли собственный демографический стандарт, к нам стали обращаться другие компании с просьбой поделиться опытом. Мы подумали, как привлечь к реализации корпоративных демографических программ больше предпринимателей. В диалоге с государством возникла идея создать рейтинг, о чём Вы уже сказали, для оценки социальной ответственности, ориентированной на национальные цели развития нашей страны. Так появился ЭКГ-рейтинг – это означает «экология, кадры, государство». Он оценивает здоровье бизнеса не только с позиции коммерческих успехов, результатов финансовой деятельности, но и с точки зрения вкладов в национальные цели развития, и прежде всего в демографию как самую важную национальную цель.

Наш дальнейший план – это запуск детских садиков на предприятиях, в офисах. Услуги нянь своим работникам мы и так уже оплачиваем. Хотим, чтобы семьи были ещё ближе друг к другу. Уверены, что у этой меры будет положительный эффект и с точки зрения повышения производительности труда.

Уважаемый Владимир Владимирович, могу с уверенностью сказать, что мы начали двигаться по этому пути сознательно, по зову сердца, души, останавливаться не собираемся. Говорю как отец пятерых детей. Свою демографическую программу тоже продолжу.

Вчера внимательно слушали Ваш прямой эфир и услышали, что у Вас в кабинете есть икона и бюст Ломоносова. Если позволите, с некоторыми участниками заседания уже переговорил, через Ваш протокол передадим бюст Дмитрия Ивановича Менделеева и такую уникальную фотографию 1911 года. Здесь изображён урядник Николай Ершов из Ростова, с одной стороны стоит он, матушка, а посередине 10 сынов, готовых служить своему Отечеству. Я надеюсь, что эти раритетные вещи найдут тоже достойное место в Вашем кабинете.

Спасибо огромное.

В.Путин: Благодарю Вас и за то, что Вы делаете для своих сотрудников, и за подарок.

Коллеги, кто хотел бы что-то добавить, высказаться? Пожалуйста.

Г.Зюганов: Уважаемый Президент! Уважаемые члены Государственного Совета!

Владимир Владимирович, Вы вчера на «Прямой линии» один вопрос из многих выделили особо. Когда Вас спросили о сбережении народа и семьи, Вы сказали, что это главный вопрос, с которого должны начинать свою работу любые руководители регионов и каждый коллектив и семья. Нас сегодня на гигантских просторах – от Чёрного моря и Балтики до Тихого океана – осталось 150 миллионов. Чтобы обеспечить ту идею, с которой Вы пришли к власти, – полный суверенитет на основе самодостаточности, на этих просторах надо иметь минимум 200–250 миллионов. Это впрямую зависит от семьи, и прежде всего многодетной семьи.

С многодетными семьями проблема. У меня у сына пять сыновей, у дочери трое. Я по собственному опыту знаю, как воспитывать, учить, тем более мой род 350 лет занимается учительством на земле, преподавали все предметы, кроме иностранного языка.

Сегодня эта проблема обостряется ещё и тем, что русскому миру объявили войну на уничтожение. Хочу всем напомнить, что с 1991 года русские потеряли 31 миллион человек, в войну потеряли 20. И дальнейшее убывание русских – это значит невозможность решить проблемы ни безопасности, ни суверенитета. Чтобы поддержать и реализовать тему, связанную с многодетной семьёй, здесь высказали прекрасные, интересные предложения. Но во многом это будет зависеть от согласованной политики Государственной Думы и нашего Правительства, которое работает гораздо эффективнее предыдущего. Я могу об этом сказать, сам много лет работаю в Думе: рассматриваем бюджеты, предложили и программу Победы, и бюджет развития, и 21 отраслевой закон, и особое внимание уделили народным предприятиям, которые Вы поддержали самым активным образом.

Не хочу никого обидеть, но надо прекрасно понять: чтобы реализовать идею многодетной семьи, надо, чтобы один способный, грамотной папа имел бы минимум трёх детей, в противном случае расширенного воспроизводства не будет. А для этого он должен кормить супругу, которая будет сидеть в этом «детском саду», четырёх престарелых родителей-пенсионеров и себя. То есть он работать и пахать должен за восьмерых.

Чтобы он выполнил эту функцию, это должен быть человек с прекрасным здоровьем и иметь доступ ко всем благам, связанным с образованием. Он должен каждые три–пять лет проходить переподготовку. Он должен иметь возможность обеспечить своим детям доступ ко всем благам – не просто информационным, но и тем, которые закаляют душу и создают благоприятные условия для повседневной жизни. Человек должен иметь как минимум среднее специальное, желательно высшее образование и хорошо оснащён современной высокопроизводительной техникой. Вы вчера на это прекрасно нажимали, это выглядело очень современно, исключительно важно и нужно.

Следовательно, нам надо уже к тому бюджету, который утвердила Дума, иметь ещё минимум 10 триллионов. В прошлый раз, когда Дума утвердила бюджет, Вы выступали с Посланием через два месяца и добавили минимум семь триллионов для социалки, детей, учителей, врачей и ЖКХ. И мы вынуждены были срочно перестраивать свою работу.

В этой связи я хотел бы – мы Вам передадим, – чтобы обратили внимание на тот пакет законов, который мы внесли в Государственную Думу. Многие министерства обсуждали, поддерживали, выступала и вся наша команда, Володин во многом поддерживает, но, к сожалению, эти законы пока не проведены. К ним приложен целый пакет мер, сейчас нет возможности раскрывать их, 10 специальных проблем и разделов, которые продуманы, поддержаны, хорошо оснащены, в том числе и в результате работы нашей большой группы учёных и специалистов. Во фракции каждый второй-третий имеет учёную степень. Это 10 приоритетных предложений.

И хочу поздравить, сегодня День работника органов безопасности, и Президента, и всех нас, потому что в условиях войны государственная безопасность зависит от каждого из нас. Когда мы сегодня говорим, что нас устроит с вами только победа, победа – это прежде всего личная мобилизация, а личная мобилизация требует особой ответственности и трудолюбия.

Я считаю, что на ниве образования, просвещения и работы с многодетными семьями проявляется характер и возможность каждого человека и каждого мужчины.

Мы в своё время, когда Вы всех нас вывозили в Крым после возвращения его на Родину, посетили «Артек» и там договорились максимально реализовать эту программу. Вы нам поручили, и Дума и мои товарищи всё выполнили. Сегодня «Артек» – это лучшее место на земле. Там построено 60 новых объектов. Благодарю министров, которые там были.

Там показываем пример настоящей дружбы и заботы о детях, их такого профессионального, грамотного воспитания и обучения.