Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Механики Санкт–Петербургского университета разработали математическую модель, учитывающую неравновесные процессы, происходящие при высоких скоростях в потоке газа и на поверхности.

Данная модель может быть использована для детального моделирования взаимодействия газа с поверхностью космического аппарата, что крайне важно при проектировании его тепловой защиты.

В неравновесном течении газовой смеси микроскопические процессы, связанные с взаимодействиями молекул (перераспределение внутренней энергии, химические реакции, ионизация), происходят в том же масштабе времени, что и изменения гидродинамических параметров (скорости, давления, температуры). Это происходит при высоких скоростях и температурах газа. Ученые во всем мире изучают эти процессы.

Еще более интересные явления происходят при взаимодействии неравновесного разреженного газа с поверхностью твердого тела. Когда газ находится вблизи поверхности, скорость и температура могут сильно отличаться от значений в объеме газа из–за низкой плотности. Это называется «эффектом скольжения» и отражает физическое взаимодействие газа с твердой поверхностью. Поверхность тела также может действовать как катализатор, влияя на энергетические состояния частиц и протекающие химические реакции. Эти воздействия существенно влияют на состав смеси и передачу тепла и массы.

В рамках нашего исследования была разработана математическая модель, учитывающая неравновесные процессы в газе и на поверхности: адсорбцию/десорбцию, возбуждение и дезактивацию колебательных степеней свободы, гетерогенные химические реакции.

«Это позволило детально описать динамику и кинетику разреженного неравновесного газа вблизи поверхности твердых тел. Главной особенностью полученных граничных условий является способность корректно интерпретировать эффекты физического взаимодействия газа с поверхностью тела и учитывать влияние межфазных гетерогенных химических реакций», — рассказала заведующая кафедрой гидроаэромеханики СПбГУ Елена Кустова.

Учет данных эффектов чрезвычайно важен в ряде практических задач. Например, связанных с входом спускаемых космических аппаратов в атмосферы планет, исследованием сверхзвуковых потоков в соплах наземных аэродинамических установок и ракетных двигателей, анализом газовых потоков в микроканалах, используемых в микроэлектронике и вакуумных установках. Модель может быть использована для проектирования тепловой защиты космических аппаратов. В частности, уменьшение слоя тепловой защиты спускаемого аппарата открывает перспективы для увеличения его полезной нагрузки.

Модель была протестирована на примере исследования течения газа вблизи спускаемого аппарата с поверхностью из диоксида кремния в атмосфере Земли. Результаты показали, что влияние разреженности является более важным для предсказания свойств течения по сравнению с влиянием химических реакций на низкоактивной поверхности. Тепловой поток у стенки аппарата, рассчитанный по новой модели, на высоте 85 км оказался примерно на 25 % ниже, чем при использовании стандартных граничных условий.

Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда «Экспериментальное и теоретическое исследование сверхзвуковых течений газов с плазменными образованиями».

В этом году роботизированные комплексы провели диагностику рекордного объема тепловых сетей в истории ГУП «ТЭК СПб» и выявили 1732 коррозионных дефекта.

Несколько месяцев тепловые сети под Санкт-Петербургом обследователи четыре роботизированных комплекса. С 11 мая по 25 августа умные помощники просканировали беспрецедентный объем трубопроводов – почти 22 км.

Благодаря роботам проверены сети в Приморском, Выборгском, Красногвардейском, Кронштадтском, Невском, Красносельском, Пушкинском и Колпинском районах Санкт-Петербурга. На диагностику участки тепловой сети отправляют не просто так – специалисты учитывают срок эксплуатации тепломагистралей и их социальную значимость. В зоне внутритрубной диагностики – свыше 230 учебных, детских и лечебных учреждений.

В этом году роботизированные комплексы позволили выявить 1732 коррозионных дефекта на тепловых сетях – любой из них мог бы стать причиной ограничения теплоснабжения сотен петербуржцев зимой. В новом отопительном сезоне проблем ненадежные участки не принесут – за лето 2023 г. теплоэнергетики оперативно заменили почти 1000 метров тепломагистрали. Самый большой объем трубопроводов переложен в Приморском районе – там обновили 494 метра тепловых сетей, предотвратив 274 потенциальных технологических нарушения.

В общей сложности за счет внутритрубной диагностики повышена надежность и безопасность теплоснабжения более 2000 зданий и порядка миллиона жителей Санкт-Петербурга.

Предприятие активно использует роботизированные комплексы для предотвращения технологических нарушений с 2021 г. За три года умные помощники просканировали свыше 43 000 метров тепломагистралей диаметром от 426 мм до 1220 мм.

Проходя по трубопроводам, робот находит утонения его стенок и помогает предугадать дефект. Такой метод диагностики минимизирует земляные работы с возможным ограничением дорожного движения. Предприятие также синхронизирует график проведения внутритрубной диагностики с гидравлическими испытаниями и планово-профилактическим ремонтом на котельных, чтобы избежать дополнительных отключений горячего водоснабжения.

В Петергофе открылась "Большая Оранжерея"

Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

Музей-заповедник "Петергоф" открыл новое пространство. После длительной реставрации в Нижнем парке распахнула двери "Большая Оранжерея" - одна из самых ранних построек на территории Петергофа. Несмотря на название и первоначальное предназначение, "Оранжерея" отдана теперь отнюдь не растительности: центральное место заняли произведения изобразительного искусства, превратив строение архитектора Браунштейна в культурно-выставочный зал.

"Первооткрывателями" по-новому решенного пространства стали рисунки Карла Брюллова из его "Итальянского альбома". И это, по мнению хранителя итальянской гравюры Государственного Эрмитажа Аркадия Ипполитова, - отличный выбор. Несмотря на сложные отношения с императором, Брюллов неоднократно бывал в Петергофе, приезжая сюда писать портреты императрицы и дочерей Николая I.

На выставке зрителю представлены 33 графических страницы и титульный лист, созданные "великим Карлом". Рисунки сделаны в период его путешествия по Италии с 1825 по 1835 год. На них изображены натурщики в национальных костюмах из разных регионов Италии - священники и разбойники, изысканные дамы и простые девушки.

- Ни один из этих образов больше не встречается в живописных работах Брюллова, - говорит Аркадий Ипполитов. - Для художника эти рисунки были, с одной стороны, оттачиванием мастерства, с другой - одержимостью рисованием, так свойственной ему.

Эта одержимость легко прослеживается в экспозиции, устроенной так, что зритель может видеть не только лицевую сторону рисунка, но и его оборотную часть. Работы не висят на стенах, а располагаются на особых стендах, подойти к которым можно с двух сторон.

- Особенность альбома в том, что он отражает творческий поиск, - поясняет куратор выставки Анна Ляшко. - Здесь видно, как художник рисует, переворачивает лист и начинает заново.

Возможность посмотреть выставку у посетителей Петергофа будет до конца октября. Потом пространство "Большой Оранжереи" займет другой проект. Какой? Об этом в музее-заповеднике пока умалчивают. Хотя идей много.

Отъезжая от Москвы: Плюсы и минусы общественного транспорта в регионах

Владимир Аносов/ РГ

Константин Бахарев (Пермь),Сергей Винник (Сиферополь),Николай Грищенко (Ростов-на-Дону),Тимур Алиев (Махачкала),Светлана Цыганкова (Петрозаводск),Елена Мационг (Екатеринбург),Нина Рузанова (Новосибирск),Олег Корякин (Казань),Антон Дерябин (Нижний Новгород),Ирина Чечурина (Самара),Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург),Татьяна Дмитракова (Хабаровск),Элина Труханова (Кострома),Дмитрий Лапин (Красноярск),Юрий Гень (Владикавказ),Оксана Ильина (Ижевск),Анна Скрипка (Курск),Екатерина Ковалевская (Краснодар),Андрей Куликов (Саратов)

В России - бум личных автомобилей. Тем не менее, все больше людей предпочитает общественный транспорт. Аргументы в его пользу понятны: более быстрый, доступный, экономически выгодный. Ежегодно в России автобусами, троллейбусами и трамваями перевозится более 10 миллиардов человек, плюс на метро 3 миллиарда, более 1 миллиарда пользуется пригородным транспортом. Московский регион в очередной раз показал пример - президент РФ Владимир Путин, мэр столицы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава РЖД Олег Белозеров вместе запустили МЦД-3. Сразу после открытия прошло еще и заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. А что в регионах с электричками, автобусами и метро? Можно ли быстро и с комфортом добраться, допустим, из Казани в Ижевск, и на каком транспорте приходится ездить жителям регионов, разбирались собкоры "РГ".

Не стареть, а молодеть

Регионы заявляют о потребности до 2030 года обновить более 57 тысяч автобусов, 5 тысяч троллейбусов и 4 тысяч трамваев, а с учетом развития новых маршрутов необходимость в таких транспортных средствах будет, безусловно, еще больше.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев назвал средний возраст общественного транспорта в РФ: у автобусов - около 8 лет (при сроке службы до 10 лет), у троллейбусов 15 лет (при сроке службы 15 лет), у трамваев 25 лет (при сроке службы 25 лет).

"Общественный транспорт во всех регионах страны должен, конечно, не ветшать, а молодеть. Эта задача должна быть обязательно выполнена", - заявил президент Владимир Путин и поручил кабмину разработать необходимые меры.

В регионах пока картина противоречивая. Где-то по городу снуют новенькие автобусы, а где-то гремят и создают аварийные ситуации допотопные маршрутки.

Курский губернатор Роман Старовойт, выступая на Госсовете, рассказал о положительном опыте транспортной реформы в своем регионе. Шустрые маршрутки с кричащими вывесками здесь почти канули в Лету. Теперь по городским улицам курсируют или зеленые, или белые автобусы с возможностью безналичной оплаты и использования льгот. Маршрутная сеть полностью обновлена. Большие автобусы курсируют по главным магистралям областной столицы, городские - подвозят людей к важным городским объектам, подводящие - из самых отдаленных уголков города доставляют курян к двум предыдущим видам транспорта.

А вот в Петрозаводске реализация транспортной реформы, о которой заявили городские власти, проходит не только со скрипом, но и со скандалом. Работой шести перевозчиков в городе недовольны не только власти, но и жители. По улицам ездят ободранные маленькие ПАЗики, водители этих автобусов нередко попадают в полицейские сводки: то они нарушают правила дорожного движения, то они едут за рулем, одновременно разговаривая по телефону, то они отказываются везти одинокого пассажира до конечной остановки. Так как нет конкурентов, цену они устанавливают сами - 50 рублей. Здесь таких цен раньше не было.

Вместе с тем в России есть города, где до сих пор вообще нет полноценного общественного транспорта, и среди них даже столица субъекта. Это Махачкала, где единственный востребованный транспорт в городе - маршрутные такси. Но их не хватает, особенно по пригородным направлениям. А добраться до места назначения в южную 40-градусную жару в переполненном салоне - настоящий квест.

Последний троллейбус

Вместе с тем уже сегодня по улицам многих городов России ходят ни в чем не уступающие столичному транспорту троллейбусы или трамваи. Например, в Красноярске за два года парк городского электротранспорта удалось обновить на 90 процентов. При этом вся техника - самая современная. Как внутри, так и снаружи есть кнопки вызова водителя или кондуктора для посадки или высадки маломобильных пассажиров, камеры видеонаблюдения, мониторы для информирования пассажиров и USB-порты зарядки гаджетов. В салоне, рассчитанном на 90 человек, также имеется бесплатный Wi-Fi. Кстати, троллейбусы проще назвать электробусами: благодаря аккумуляторам они могут проехать около 20 километров без присоединения к контактной сети, что позволяет спокойно объезжать пробки и места ДТП.

Маршрутная сеть подобных инновационных троллейбусов-электробусов с динамической зарядкой продолжает развиваться и в Петербурге. Ключевой элемент - литий-ионные аккумуляторные батареи. Они позволяют проезжать троллейбусу значительные расстояния без подключения к контактной сети (электробус может проехать в таком режиме, в зависимости от модели, от 7,5 до 20 километров). Станций подзарядки не требуется. Где есть контактная сеть - происходит зарядка батареи, где нет - идет автономно. Это позволяет запустить транспорт в новые отдаленные густонаселенные микрорайоны, такие как Славянка.

При всех очевидных плюсах, сразу в нескольких городах решили отказаться от троллейбуса. Например, на улицах Костромы рогатых уже не встретишь. Здесь троллейбусы, катавшие горожан без малого полвека, перестали ходить 1 июля нынешнего года. Со второго летнего месяца в городе стартовала транспортная реформа, полностью исключившая электротранспорт из системы местных пассажирских перевозок. Как объяснили городские и областные власти, троллейбусы заменили автобусами, поскольку автопарк "рогатых" устарел, а контактная сеть и тяговые подстанции, введенные в эксплуатацию в 1973 году, обветшали. Кроме того, город разросся, из-за чего существовавшие троллейбусные маршруты, по мнению властей, уже не отвечали потребностям жителей и были мало востребованы.

Вместо троллейбусов и старых пазиков выигравшие конкурсы перевозчики, с которыми теперь заключены брутто-контракты (при такой системе их работу оплачивают не за количество перевезенных пассажиров, а за выполнение графика), выпустили на линии 250 новых низкопольных автобусов большой вместимости с климат-контролем, системой безналичной оплаты, датчиками учета пассажиров, видеорегистраторами и прочими современными удобствами. Правда, проезд в этих автобусах подорожал сразу с 25 до 35 рублей (при оплате наличными), а маршрутная сеть оказалась заметно обновлена, что до сих пор вызывает недовольство жителей и заставляет власти периодически вносить корректировки.

Решение на рельсах

Отказаться всегда проще, чем развивать. Во Владикавказе тоже сначала хотели пойти по легкому пути и ликвидировать трамвайное сообщение. Но прислушались к мнению горожан: в городе трамвай - самый популярный вид транспорта. И на радость местным пассажирам закупили и запустили по городским линиям 28 новеньких трамвайчиков. Однако все они могут быстро сломаться - трамвайные пути и контактные провода на маршрутах находятся в таком изношенном состоянии, что с трудом несут современную технику и требуют срочной модернизации.Осталось "всего ничего" - найти на это несколько миллиардов. Но таких денег в казне города нет.

А в Хабаровске до сих пор можно встретить трамваи полувекового возраста. Порой их состояние пугает пассажиров. Несколько таких трамваев выходят на маршрут №1, а большинство "старичков" обслуживают линию №5.

Этот факт городские власти не скрывают: на маршрутах действительно встречаются "старожилы". Среди них - хабаровские РВЗ-6, которые были введены в эксплуатацию в 1978 году, а срок их службы 16 лет. Чуть "моложе" этих трамваев модели с Усть-Катавского завода - КТМ. Они прибыли в краевой центр с 1985 по 1987 годы.

Между тем в последние годы все больше регионов делают ставку именно на этот вид электротранспорта, он экологичен и удобен, пробки для него не помеха. В Пермь уже несколько лет поступают новые трамваи. Так, в этом году вагонный парк пополнится еще 44 единицами техники марки "Львенок".

В Краснодаре впервые почти за четверть века запустили движение по новой трамвайной линии на улице Московской. Этого очень ждали жители весьма разросшегося в последнее десятилетие микрорайона "Музыкальный". Протяженность новой линии составила 5,5 километра.

В Челябинске трамвай готовится заменить законсервированный проект метро, которое здесь строилось с перерывами с 1992 года: были возведены в черновом варианте две станции и часть перегонных тоннелей. Однако в 2021 году было объявлено об использовании первого участка метрополитена для создания трех линий скоростного трамвая, запуск планируется до конца 2025 года.

А в Волгограде наземный скоростной рельсовый трамвай как альтернатива метро уже есть. Он соединяет пассажирским сообщением пять районов города из восьми. Интервал движения в часы пик составляет 3-6 минут, в межпиковое время - 6-7 минут. Протяженность линии - 17,3 километра, из которых 7,1 километра - подземный участок. В данный момент находится на реконструкции. Также ветки метротрамвая строят в Краснодаре и Красноярске.

Под землей: метро не сразу строилось

Жители даже городов-миллионников не перестают удивляться, какими темпами развивается метро в московском регионе. Чуть ли не каждые полгода открываются по несколько станций, запускаются диаметры.

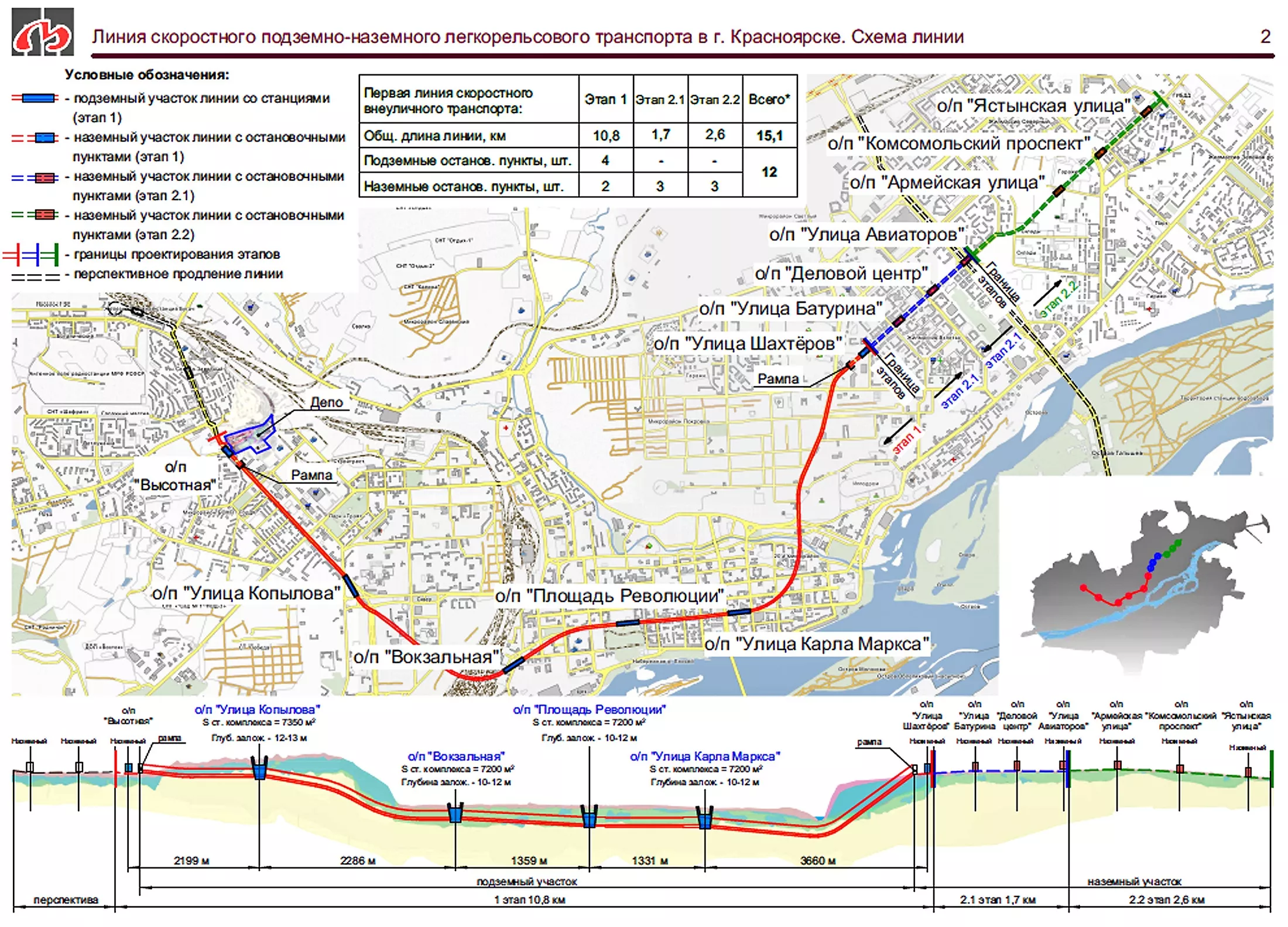

В Красноярске метро строится с большими перерывами с 1995 года. И вот, наконец-то решили взяться за него основательно. Не так давно там с инспекцией побывал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин. Он проинспектировал ход работ по строительству метрополитена, осмотрев первую площадку станции городского метро "Улица Шахтеров" и другие объекты разворачивающегося строительства.

Метростроевцам предстоит в рамках первой очереди работ проложить 17 километров подземных коммуникаций скоростного наземно-подземного легкорельсового транспорта, включая перегонные тоннели и притоннельные сооружения. Кроме того, построить две наземных и четыре подземных станции.

Судя по всему, увиденным в Красноярске Марат Хуснуллин остался доволен - он выразил уверенность в том, что строительство красноярского метро пройдет в установленные сроки и завершится в 2026 году. Городу-миллионнику это важно и нужно.

А что в других городах? На сегодняшний день метро есть в семи городах: Москва, Петербург, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Самара. Самое большое количество станций в Москве (258) и Петербурге (72). Меньше всего в Самаре (10) и Екатеринбурге (9). При этом строительство станций продолжается в Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Новосибирске.

В Самаре метро строят с 1980 года, но в настоящий момент действует всего 10 станций. Однако новую станцию "Театральную" планируют построить в рекордные сроки. Уже в октябре 2024 года она должна принять пассажиров, что увеличит загрузку подземки на 15% и сократит время ожидания поезда до 7 минут.

Пятнадцатую и пока последнюю на сегодня станцию нижегородского метро - "Стрелка" - построили в 2018 году к Чемпионату мира по футболу, прямо возле нового стадиона. К концу 2026 года в городе запланировано открыть еще четыре станции.

В Новосибирске первую за 12 лет станцию метрополитена "Спортивная" предполагали ввести в эксплуатацию еще год назад, однако сроки неоднократно сдвигались - из-за проблем с поставками импортного оборудования. В этом году рассчитывали сдать в июне, однако сроки опять сдвинулись - на конец года.

В казанском метрополитене, который насчитывает 11 станций, сейчас ведется строительство второй ветки и сразу 4 станций. Открыть их планируют в 2027 году, но только при условии, что финансирование работ сохранится на том же уровне.

Отменены и законсервированы проекты метрополитенов в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Омске и Челябинске.

Сэкономить на проезде

Все больше городов перенимают опыт столицы, где существуют бесплатные пересадки на городском общественном транспорте (в течение 90 минут), а также с МЦД на метро и МЦК.

Жители Курска признаются, что для них самый интересный момент в нынешней городской транспортной реформе - две бесплатные пересадки в час, которые призваны нивелировать тот же "подвоз" из отдаленных микрорайонов. Услуга будет доступна только при оплате картой на маршрутах, которые обслуживают новые автобусы и троллейбусы. Карту необходимо прикладывать к терминалу или валидатору после каждой пересадки.

В Южно-Сахалинске внедрили единую транспортную карту, которая позволяет делать бесплатные пересадки с маршрута на маршрут в течение 45 минут с начала поездки.

"Но мы пошли еще дальше и обеспечили интеграцию с железнодорожным транспортом. Построено два транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Житель микрорайона садится на автобус, где платит транспортной картой 30 рублей, подъезжает к ТПУ и пересаживается в рельсобус, поездка в котором для него ничего не стоит. Далее он за восемь минут перемещается на другой узел, выбирает нужный ему автобус и едет в любую часть города. Эта поездка также будет бесплатной, - объясняет схему директор Центра управления городской мобильностью Южно-Сахалинска Александр Попов. - В результате пассажиропоток рельсобуса уже увеличился с 500-600 человек в месяц до почти 6000 и продолжает расти".

Между тем в Хабаровске в августе и сентябре проводится эксперимент по бесплатной пересадке между различными видами электротранспорта. На площади железнодорожного вокзала, где сходятся маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, пассажиры могут пересесть с троллейбуса №2 на любой трамвай и наоборот. Главное - сохранить билет на первую поездку и предъявить его при пересадке. В конце сентября подведут итоги этой практики и решат ее дальнейшую судьбу.

А совсем недавно решили присоединиться к этой хорошей компании и в Новосибирске, где планируют внедрить новую билетную систему до конца этого года.

"Можно купить билет из одного конца города в другой, пересаживаясь на различные виды транспорта за одну плату", - сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Из Казани в Нижний с ветерком

На заседании президиума Госсовета, посвященном общественному транспорту, говорили и о перспективах - о ВСМ (высокоскоростных магистралях). "Но это, безусловно, должен быть только первый этап этой работы, - заметил президент. - Потом, безусловно, нужно двигаться и в Нижний Новгород, в Воронеж и из Нижнего в Казань, из Казани в Уральский регион. Когда люди смогут передвигаться легко в течение получаса и часа от одной крупной агломерации в другую - это подтолкнет развитие образования, науки, промышленности, высокотехнологичных сфер экономики". Как сейчас быстро наземным траспортом добраться до соседней агломерации?

Казань уже давно стала одним из самых популярных туристических направлений России. Только в прошлом году ее посетили более 3,7 миллиона гостей. Понятно, что, как крупный турцентр, столица Татарстана имеет хорошо разветвленную сеть междугороднего сообщения, современную транспортную инфраструктуру. Попасть сюда можно множеством способов из разных уголков страны, равно как и казанцы могут без особых проблем отправиться в города других регионов. Только автовокзал позволяет выбрать десятки направлений от Ульяновска и Чебоксар до Уфы и Челябинска.

Налажено и железнодорожное сообщение со столицей Марий Эл. Электричка "Казань-Йошкар-Ола" очень востребованный в народе маршрут. Причем, если раньше он был сезонным (с апреля по октябрь), то в 2023 году стал круглогодичным. Для удобства пассажиров с 26 мая время поезда в пути сократили и теперь оно занимает 2,5, а не 3,5 часа. Цена билета - 366 рублей.

С более дальним соседом Нижним Новгородом Казань разделяет почти 400 километров. Махнуть туда на машине решится не всякий - дорога займет 7-8 часов. Гораздо удобнее сделать это на ускоренных поездах - их пару между городами запустили в августе 2022 года. А спустя три месяца, из-за востребованности, назначили еще пару. За год по маршруту "Казань - Нижний Новгород - Казань" перевезли более 260 тысяч пассажиров.

Ехать до Нижнего на поезде одно удовольствие - он современный, комфортабельный, с климат-контролем, телевизором, детским уголком с манежем, адаптирован для людей с ОВЗ. Время в пути - 6 часов. Цена билета - 1375 рублей.

Регулярно ходят до Нижнего Новгорода и автобусы. Но ехать на них придется 7-8 часов. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2000 рублей.

Ежедневные электрички связывают Казань с Ижевском. Отправиться в столицу Удмуртии можно либо рано утром, либо вечером. Время в пути - 5 часов 40 минут. Цена билета - 839 рублей. Автобусный вариант и дольше, и дороже: почти семь часов, цена - от 2200 рублей.

"Дешевые, но удобными электрички явно не назовешь, - заключила корреспондент "РГ", проехав почти шесть часов из Ижевска до Казани. - Это был мой первый опыт такого путешествия из Казани в Ижевск и, скорее всего, последний. Лучше уж мягкий автобус и 7 часов в пути или обычный поезд с собственной полкой.

С удобствами как повезет: Какими были пять часов в электричке "Ижевск-Казань" / Автор:

Оксана Ильина

Смутило сразу же: билеты продают без указания места. При этом в составе есть и вагоны, где стоят обычные лавки. Туалет - отдельная история. Очень грязный, дырка в полу, еще один привет из прошлого. Вместо кондиционера - открытые окна, отсеков для багажа нет. Чемоданы стоят в проходе, мешая пассажирам.

Пассажиров, которые едут исключительно из точки К в точку И, на самом деле не так много. Может, поэтому железнодорожники и не запускают на этом маршруте "Ласточки" с минимумом остановок, опасаясь, что вагоны не будут заполняться".

Быстрым транспортным сообщением между городами озаботились и в Крыму. "Крымская железная дорога" и "Южная пригородная пассажирская компания" стали менять подвижной парк электричек, отправляя в запас отслужившие 40 лет вагоны и локомотивы ЭР2К, получая вместо них современные составы производства Демиховского машиностроительного завода ЭП2Д. Но, прежде чем перейти на новую технику, в Крыму капитально реконструировали, а фактически заменили около 3 тысяч километров железнодорожного полотна, чтобы увеличить скорость подвижного состава. Стыки рельсов сварили и теперь на "бархатном" пути не слышно привычного стука колес, а скорость в пути достигает 100 километров в час.

В самих вагонах дело не только в мягких креслах. Новые электрички - это микроклимат в салоне, информационные табло, экологически чистые, просторные туалеты в каждом вагоне (в том числе для людей с ограниченными возможностями), система перевозки маломобильных пассажиров, а также бесплатный Wi-Fi и кронштейны для велосипедов. Время в пути от Симферополя до Севастополя занимает 1 час 22 минуты, а полная стоимость билета - 112 рублей 46 копеек.

Керчь с Анапой связал еще и скоростной рельсобус "Ласточка". А в будущем году в Симферополе начнут строить аэроэкспресс - новую железнодорожную ветку протяженностью 14 километров, которая свяжет аэровокзальный комплекс с существующей железнодорожной инфраструктурой. В мае Главгосэкспертиза одобрила проект.

Уже сейчас "Ласточки" пользуются большой популярностью у жителей Петербурга, откуда на них с ветерком можно домчаться до Петергофа и Ломоносова (а в скором времени и до Пушкина). А в Ивановской области совместно с областным центром соединили несколько малых городов. До Кинешмы, Шуи, Гаврилова Посада летают "Иволги".

Что звенит в кармане водителей

Помимо финансирования и обновления парка общественного транспорта в регионах не менее острая проблема - кадровая. Зарплата водителей сегодня в большинстве регионов ниже средней по региону. Но даже где она и высокая - очередь к баранке не стоит. По словам курского губернатора Романа Старовойта, зарплата для водителей автобусов в Курске существенно превышает среднюю по региону и составляет 53500 рублей в месяц. Однако нехватка кадров все равно колоссальная.

Удивительно, но факт: в Ростове-на-Дону зарплата в 70-80 тысяч рублей не прельщает многих шоферов, и потому они уходят работать в такси или на грузовой транспорт. В результате на линию выходит 70 процентов автобусов. А ведь эта зарплата в два раза выше средней по региону (40 тысяч рублей).

Еще больше получают водители автобусов в Саратове - от 60 до 100 тысяч рублей. Это в полтора-два раза выше, чем в среднем по региону. Однако и там некомплект шоферов городского общественного транспорта достигает 40 процентов.

"Проблема очень серьезная, техника может работать две смены, но зачастую работает одну, потому что людей не хватает", - говорит гендиректор одного из крупнейших областных автотранспортных предприятий "Межгородтранс" Михаил Любарский.

Кадровая проблема - это еще и безопасность перевозок. Возраст водителей автобусов, которые возят пассажиров на городских маршрутах, приближается к пятидесяти годам. Молодежь на такую работу не стремится, даже несмотря на высокую зарплату. Отпугивают молодых людей серьезные нагрузки и высокие профессиональные требования. Достаточно сказать, что водителю автобуса нужно встать в половине четвертого утра, чтобы выйти вовремя на маршрут.

Судя по предложениям госпредприятия "Нижегородпассажиравтотранс", водителям городских автобусов готовы платить от 65 до 85 тысяч рублей в месяц. Уровень для Нижнего Новгорода неплохой. Приезжим гарантируют бесплатное жилье на территориии Зеленого Города - элитного поселка под мегаполисом. Шоферы могут рассчитывать на досрочную пенсию в 55 лет. Однако дефицит работников постоянный. В чем дело?

"Люди приходят, а вскоре многие увольняются, - рассказывает Алексей С. из окна ЛиАЗа на конечной остановке в центре Нижнего Новгорода. - Водитель должен работать не более 40 часов в неделю, на деле получается больше опять же из-за нехватки людей. График работы рваный - то утром приходится вставать в 2.30, то вечером возвращаться ночь за полночь. При таких условиях зарплата в 65 тысяч уже не кажется такой уж большой".

Его слова подтверждает доцент кафедры "Автомобильный транспорт" Нижегородского государственного технического университета Михаил Корчажкин: "Кроме того, водителю надо совершить за месяц определенное количество рейсов, выработать часы, обеспечить выполнение плана по выручке вместе с кондуктором. Выполнить эти требования непросто".

Одной из причин острой нехватки кадров на нижегородском предприятии называют тот факт, что с 2018 года не проводилось обучение на водителей общественного транспорта. Возобновили учебу только в декабре 2021 года. И так почти во всех регионах.

Александр Морозов, член экспертного совета Министерства транспорта РФ, научный руководитель Центра развития транспорта общего пользования Российского университета транспорта:

"Главная проблема общественного транспорта - отсутствие ответственности органов власти за качество транспортного обслуживания. Сегодня около 50 процентов подвижного состава и 70 процентов инфраструктуры находятся за пределами нормативных сроков, что приводит к ежедневным авариям и сходам, кардинальному ограничению скорости движения. Скажем, в Саратове ежедневно происходит до девяти аварий инфраструктуры в день, приводящих к остановке движения трамвая или троллейбуса - в том числе до пяти сходов вагонов с путей, до пяти обрывов контактной сети и обесточивания. В этих условиях ни о каком качестве перевозок говорить не приходится.

Следует признать, что общественный транспорт, прежде всего в городских агломерациях, - это не способ "заработать на пассажирах", а государственная услуга, социальная гарантия возможности добраться на работу для каждого. В связи с этим законодательство должно быть перестроено на новых принципах: услуга предоставляется не водителем "за вход в автобус", а государством - как постоянно действующей системы".

В Поморье разработали маршруты, которые знакомят гостей с уникальнейшим явлением Севера

Татьяна Сухановская (Архангельск)

В Архангельской области разработали маршруты, которые знакомят гостей с уникальнейшим явлением Русского Севера - "расписными небесами". В городе Каргополе недавно начали действовать шесть новых маршрутов, а в Кенозерском нацпарке туристов ждет экскурсионная программа "Небеса и окрестности Кенозерья".

...Полутемная часовня Николая Чудотворца в Вершинино. Маленькое окно, старые иконы на вышитой скатерти, свечи, а прямо над головой в мерцающем свете - лики святых. Этот свет сложно "поймать" в слова, можно только почувствовать, а для этого - обязательно приехать.

Расписное "небо" мастера изображали на потолочных перекрытиях, причем символизировало оно небесную сферу со звездами, Солнцем, Луной и царствием Бога.

Происхождение "небес" связано с появлением на Севере в XVII веке новых типов деревянных храмов - они стали просторнее. А их "дизайнеры" пытались подражать каменным церквям - если там можно расписывать потолки, то почему нельзя на дереве? Вот и появились на потолках деревянных церквей лики ангелов и апостолов.

Больше всего небес - в Плесецком и Каргопольском районах. А самая представительная коллекция России принадлежит сегодня Кенозерскому национальному парку - 17 полных и пять фрагментарных комплексов.

Мастера Кенозерья на протяжении столетий создавали уникальные росписи. Причем крестьянское творчество существовало здесь параллельно с творчеством мастеров, приезжавших сюда работать из крупных посадов и городов России. Можно сказать, что в "небесах" Кенозерья запечатлена вся иконописная школа России.

В МО разъяснили, что мобилизованным участникам СВО отпуск положен через полгода службы

Иван Петров

В Министерстве обороны РФ ответили председателю Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной на запрос, касающийся отпусков мобилизованных для нужд специальной военной операции.

"В настоящее время в минобороны выполняется комплекс мероприятий по предоставлению отпусков военнослужащим, призванным на военную службу по мобилизации, с учетом принятого решения об обязательном предоставлении отпусков указанной категории военнослужащих не реже одного раза в шесть месяцев продолжительностью не менее 14 суток без учета времени на проезд к месту проведения отпуска и обратно", - сказано в ответе минобороны на обращение уполномоченного по правам человека в Республике Коми Веры Железцовой, рассмотренное по просьбе Останиной.

Скан копии ответа военных парламентарий разместила в своем телеграм-канале.

В письме уточняется, что планированием и предоставлением отпусков занимается начальник штаба "с учетом безусловного выполнения задач по предназначению, стоящих перед воинской частью".

Отмечается, что штаб воинской части составляет график отпусков, который гарантирует военнослужащим отдых. При этом уточняется, что командиры вправе скорректировать этот график "с учетом оперативной обстановки в зоне специальной военной операции".

"Кроме того, ротация указанной категории военнослужащих осуществляется с учетом поддержания боевой готовности воинских частей, задействованных в СВО", - говорится в ответе военного ведомства.

При этом данные о ротации военных получить не удастся, так как они засекречены.

Напомним, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к россиянам, в котором сообщил, что подписал указ о частичной мобилизации, который вступил в силу в тот же день. По его словам, привлечение дополнительных военнослужащих потребовалось из-за растяжения линии фронта в ходе специальной военной операции на Украине, а также постоянных обстрелов российских приграничных территорий и атак на освобожденные регионы: ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

28 октября 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства о том, что установленное мобилизационное задание в 300 тысяч человек успешно и в поставленный срок выполнено. Никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации, по его словам, не планируется.

Заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Ян Талбацкий посетил обновленные кадровые центры Мурманской области и оценил ход реализации перехода на новые стандарты оказания услуг в сфере занятости в регионе.

«С 2019 года в России реализуется проект, направленный на изменения самого принципа работы службы занятости. Перемены связаны не только с внешним обликом, хотя создание комфортной доступной среды – важная задача. Но не менее важно – изменение самого процесса и внедрение принципов клиентоцентричности. Мурманская область входит в 17 субъектов страны, в которых до конца года будут обновлены все центры занятости», - отметил Ян Талбацкий. По его словам, специалисты успешно применяют в своей работе индивидуальный подход к решению каждой конкретной ситуации, в том числе трудоустройство участников СВО и членов их семей, молодых специалистов или людей с инвалидностью.

Также в рамках визита заместитель руководителя Роструда провел рабочую встречу с заместителем губернатора Мурманской области Еленой Дягилевой. Одной из главных тем стало развитие региональных проектов, направленных на снижение напряженности на рынке труда и привлечение в Кольское Заполярье специалистов из других субъектов страны. По словам заместителя руководителя Роструда, межрегиональная миграция трудовых ресурсов-актуальный тренд, и у Мурманской области есть высокий потенциал для привлечения специалистов. Среди возможных способов его реализации стороны встречи выделили поддержку со стороны федеральных ведомств и налаживание коммуникации между кадровыми центрами региона и других субъектов страны.

Роструд и Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов подписали соглашение о сотрудничестве

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков и ректор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий подписали соглашение о взаимном сотрудничестве.

«Федеральная служба по труду и занятости в течение всех лет своего существования работает совместно с профсоюзами и образовательными организациями, и подписание соглашения с Санкт-Петербургским Гуманитарным университетом профсоюзов означает переход на следующий уровень взаимодействия», - подчеркнул Михаил Иванков. Руководитель Роструда подчеркнул уникальность университета в сфере подготовки специалистов в области социально-трудовых отношений, в частности на факультете конфликтологии. «Нам, как инспекции труда, крайне важно объединить наши усилия не только с точки зрения подготовки кадров, мы ждем, что выпускники этого факультета придут работать и к нам», - сказал Михаил Иванков.

Сторонами соглашения была достигнута договоренность об организации и проведении практик студентов вуза в Роструде и региональных инспекциях.

«Уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным и выведет нашу работу по линии конфликтологии на более высокий уровень», - отметил академик Александр Запесоцкий.

Руководители отметили особую важность подготовки квалифицированных кадров в области социально-трудовых отношений в реалиях современной экономики.

«Возможность получить практический опыт ещё во время обучения играет особую роль в вопросах подготовки будущих специалистов. Надеюсь, что наши практические знания и навыки, которые мы в рамках этого соглашения будем передавать студентам, повысят их востребованность на рынке труда», - прокомментировал глава Роструда Михаил Иванков.

В рамках использования научного, профессионального и практического потенциала сторон запланировано проведение аналитических и научных исследований, предусмотрено консультирование в сфере профессиональных компетенций.

Соглашение также предполагает совместное проведение семинаров, конференций, совещаний, лекций и панельных дискуссий по вопросам защиты прав трудящихся.

После подписания соглашения Михаил Иванков принял участие в праздничном мероприятии, посвящённом Дню знаний. В своём выступлении он поздравил всех студентов с праздником, пожелал успехов в учебе и подчеркнул значительный потенциал сотрудничества.

Управа на «ночлежки»: отличия арендного жилья от хостела предлагают закрепить законодательно

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов направил в Минстрой России письмо с предложением зафиксировать в нормативно-правовых актах характеристики, по которым сдающееся в краткосрочную аренду жилье следует отличать от хостелов. По его мнению, в качестве основного такого критерия необходимо взять соотношение между количеством проживающих в съемном помещении людей и его площадью. При этом он напомнил о требовании Жилищного кодекса РФ, которым устанавливается, что на одного человека должно полагаться не менее 12 квадратных метров жилья.

Актуальность своей инициативы депутат обосновал нездоровой ситуацией, сложившейся на рынке арендного жилья и, в частности, вокруг мини-отелей. Особенно данная проблема актуальна для Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов, где значительная часть рынка наемного жилья — прежде всего теневого — приходится на краткосрочную аренду. Например, только в Москве посуточно сдается около 21,5 тыс. квартир — примерно каждая 200-я из всех имеющихся.

Хотя к работе хостелов сегодня в России предъявляются довольно жесткие требования, некоторые коммерсанты, стремясь максимизировать доходы, все-таки находят лазейки в законе и под видом посуточной аренды квартир нередко организуют небольшие гостиницы, заселяя в маленькие помещения множество человек, что нарушает права других жителей, так как временные постояльцы часто ведут себя шумно и совершают мелкие административные правонарушения. «В результате ни в чем не повинные соседи теряют покой и сон. А контролирующие органы не имеют полномочий пресекать такого рода махинации, так как собственник вправе предоставлять в аренду принадлежащую ему жилплощадь неограниченному количеству человек», — пояснил свою позицию Борис Чернышов, уточнив, что высказанное им предложение в комплексе с другими нормами, разрабатываемыми министерством, будет способствовать урегулированию особенностей краткосрочного найма жилых помещений в многоквартирном доме, поддерживая при этом баланс интересов всех участников.

Эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Склянчук согласен, что бороться с «ночлежками» надо. «Несмотря на запрет на организацию хостелов в жилых домах выше первого этажа, все равно в ряде крупных городов сохраняется практика нелегальной сдачи жилых помещений в краткосрочный наем, — рассказал он «Стройгазете». — В основном такими местами проживания пользуются мигранты, что создает дискомфорт для жителей этих домов». При этом вариант вице-спикера, когда будут вводиться ограничения на квадратные метры в расчете на одного человека, вполне логичный, поскольку предполагается, что таким образом будет исключено возникновение так называемых «резиновых» квартир. Причем не с точки зрения установки преграды для постоянной регистрации в них множества жильцов (хотя эта проблема тоже существует), а потому, что тогда будет невозможно появление квартир с многоярусными кроватями, в которые как сельди в бочку набиваются люди.

Конечно, даже если предложенный критерий по возможности проживания в зависимости от квадратуры жилплощади будет введен, все равно найдутся те, кто попытается нарушить правила. Например, мошенники вместо стационарных кроватей начнут вешать гамаки или придумают что-то еще.

И тут, полагает эксперт ОНФ, будет очень важна профилактическая работа со стороны Жилинспекции и органов полиции.

«Все-таки решение проблемы нелегальных хостелов лежит больше не в законодательной плоскости, а в плоскости борьбы с коррупцией, — заявил «СГ» Павел Склянчук. — Для успеха этой борьбы нужно, чтобы надзорные органы в своей работе руководствовались определенными показателями. Если, условно говоря, перед ними будет стоять задача закрывать за месяц энное количество нелегальных хостелов, то они будут делать все, чтобы этого добиться». Правда, представители Жилинспекции, полиции и управляющих компаний могут начать «переводить стрелки» друг на друга, выясняя, чьей задачей является следить за нелегальными хостелами. Но в любом случае после жалобы жильцов дома на таких «соседей» контролирующим органам будет несложно, опираясь на норматив о количестве квадратных метров на человека, такую мини-гостиницу прикрыть самостоятельно или обратиться за соответствующим решением в суд.

229 млн «квадратов» составляет, по данным «ДОМ.РФ», объем арендного фонда в России (примерно 6% всего жилья в стране) и более 95% из них сдается неофициально

Авторы: Алексей ЩЕГЛОВ

Номер публикации: №32 01.09.2023

Генераторы отходов: россияне стали меньше мусорить, но скоро снова начнут

На основе данных Роспотребнадзора, отображающих уровень накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) в жилом секторе страны, эксперты аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» провели исследование, показавшее, где и сколько граждане производят мусора, также проанализировали и некоторые другие факты, характеризующие ход «мусорной реформы».

Согласно полученным результатам, в 2022 году среднестатистический россиянин выбросил в мусорные контейнеры и оставил после себя на различных свалках 312,6 кг ТКО, что оказалось почти на 20 кг, или на 5,7% меньше, чем годом ранее. Но за общей цифрой скрываются очень большие межрегиональные расхождения. Как оказалось, больше всего отходов на человека образуется в Амурской области, меньше всего в Бурятии: в первой на каждого жителя пришлось 652,4 кг ТКО, тогда как во второй эта цифра достигла всего 115,8 кг. То есть разница между регионами составила 5,6 раза.

Если же более детально выстроить рейтинг регионов по генерированию ТКО в подушевом разрезе, то следом за «амурским лидером» окажется Адыгея, где на одного жителя в 2022 году пришлось 583,3 кг отходов. Третье место занял Чукотский автономный округ (562,1 кг), четвертое — Магаданская область (557,6 кг), замыкает же пятерку самых «мусорящих» Крым, жители которого произвели в прошлом году в среднем по 476,7 кг мусора.

В самом низу рейтинга расположились следующие субъекты РФ: чуть больше, чем в Бурятии, «намусорили» жители Ингушетии (125,9 кг), также относительно немного производят отходов в Туве (162 кг), Хакасии (165,6) и Дагестане (194,8).

Как отмечают эксперты «Финэкспертизы», на среднедушевое «производство» ТКО влияют несколько факторов. Прежде всего, оно зависит от уровня и структуры потребления материальных благ — и поэтому в регионах с более высокими доходами жителей в среднем появляется больше мусора. Влияют на динамику накопления отходов и наличие соответствующей инфраструктуры по сбору и переработке ТКО для населения и бизнеса, и степень экологической ответственности потребителей.

При этом больше всего бытового мусора в абсолютном выражении производят самые густонаселенные регионы: с большим отрывом от остальных субъектов лидируют Москва и область. В столичном регионе в прошлом году в жилом секторе была накоплена почти одна пятая всего мусора страны (19,9%). Второе место по этому показателю занял Краснодарский край (4,1% от общей массы), на третьем оказался Санкт-Петербург (3,4%), на четвертом и пятом — Свердловская и Ростовская области (по 3,2%), на шестом — Татарстан (2,8%), на седьмом и восьмом — Самарская область и Башкирия (по 2,5%), а замыкают десятку самых мусропроизводящих субъектов Воронежская и Нижегородская области (по 2,1% от общего объема ТКО по стране). Напротив, меньше всего мусора произвели в основном самые малонаселенные регионы. Прежде всего это Ненецкий автономный округ, жители которого «мусорят» в пределах статистической погрешности (0,03% от всего объема российских ТКО). Также очень мало бытовых отходов генерирует население Чукотки (0,06%), Еврейской автономной области (0,09%), Алтая и Тувы (по 0,12%), Ингушетии (0,14%), Магаданской области (0,16%), Калмыкии и Хакасии (по 0,19%). Упомянутая выше Бурятия производит только четверть процента от всего мусора страны (0,25%).

Как пояснила «Стройгазете» глава «Финэкспертизы » Елена Трубникова, сокращение генерации бытовых отходов в прошлом году коррелирует с изменением экономической конъюнктуры: оно произошло из-за уменьшения потребления населением и снижения оборотов розничной торговли. Люди в этот непростой год стали приобретать меньше товаров, а значит, уменьшилось и количество выбрасываемой упаковки.

Сейчас потребление товаров и услуг восстанавливается, но, как рассчитывает эксперт, это не выльется в рост объемов ТКО, если тенденция на повышение уровня переработки отходов будет достаточно динамичной. А вот если в среднесрочной перспективе структура упаковки потребительских товаров не претерпит существенных изменений в сторону большей экологичности, вкупе с увеличением популярности электронной коммерции и онлайн-доставки это может привести к существенной «мусорной прибавке».

Кстати:

Сам по себе рост генерации ТКО не обязательно сопряжен с увеличением экологического ущерба. Этого не происходит, если отходы перерабатываются и вовлекаются в повторный оборот, то есть когда функционирует экономика замкнутого цикла. Вместе с тем, в 2022 году из 45,9 млн тонн ТКО на утилизацию было отправлено всего 6,6% — и это при том, что сжигание мусора теперь также приравнивается к утилизации.

Авторы: Алексей ЩЕГЛОВ

Номер публикации: №32 01.09.2023

Стена и башня: в Вологде реставрацию местного кремля начали с ремонта двух старейших объектов

Вологодский кремль, заложенный по приказу Ивана Грозного в XVI-XVII веках и выполнявший роль оборонительного сооружения, не дошел до наших дней, но сохранился выстроенный внутри крепости Архиерейский двор с многочисленными постройками, также имеющий свои каменные стены и башни. Вот его теперь в Вологде и называют кремлем. А еще — «сердцем города».

Нуждающийся в реставрации исторический комплекс решено отремонтировать к 880-летию Вологды, которое будет отмечаться в 2027 году. Эту инициативу поддержал президент страны Владимир Путин, давший поручение подготовить проект восстановления ансамбля, предполагающий реставрацию 19 объектов. Позади остались подготовка научно-проектной документации, согласования и конкурсные процедуры, впереди пять лет кропотливой и масштабной работы. Начали ее строители с ремонта двух старейших объектов кремля — Пятницкой башни и примыкающей к ней северной стены комплекса.

Пятницкая башня, построенная во второй половине XVII века, никогда не реставрировалась и находится в руинированном состоянии. Специалисты подрядчика — вологодского ООО «Реставрация» — приступили к укреплению фундамента и вычинке старой кирпичной кладки. Кирпичи во многих местах вымокли и покрылись растительностью, их заменят на специальные реставрационные кирпичи такого же размера, имеющие повышенную плотность.

Реставраторы стремятся максимально сохранить «подлинную ткань» старинных зданий. Проект реставрации предусматривает самое бережное отношение ко всем историческим элементам уникальных памятников, учтены даже такие нюансы, как высадка на территории кремля деревьев, характерных для средневековой Вологды. Но этот проект еще будет дополняться и изменяться, так как в процессе работы уже открылись декоративные элементы и инженерные сооружения, созданные при возведении объектов более трехсот лет назад. Они, конечно, будут восстановлены.

На реставрацию стены и башни выделено более 80 млн рублей. Весь объем работ на них планируется завершить к концу 2024 года.

Олег КУВШИННИКОВ, губернатор Вологодской области:

«Мы приняли решение приступить в следующем году к реставрационным работам еще по пяти объектам Вологодского кремля. На эти цели необходимо направить более 1 млрд рублей. Мы планируем заложить эти средства в областной бюджет 2024 года. Считаю, это необходимо, чтобы не останавливать реставрацию до выделения федерального финансирования»

Авторы: Татьяна ТОРГАШОВА

Номер публикации: №32 01.09.2023

Экзамен сдан: за год Центры оценки квалификации строителей были открыты по всей России

Профильный Совет по профессиональным квалификациям (СПК) и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) справились с организацией внедрения в отрасли независимой оценки квалификации (НОК), считает президент НОСТРОЙ Антон Глушков. Как сообщили «СГ» в пресс-службе профсообщества, именно так он охарактеризовал итоги первого года деятельности по проведению НОК на конференции «Национальная система квалификаций, реализация независимой оценки квалификации в строительстве».

Участие в этом мероприятии (очно и онлайн) приняли представители всех аккредитованных Центров оценки квалификации (ЦОК) в строительстве (их сейчас 61), а также руководители саморегулируемых организаций (СРО) и координаторы НОСТРОЙ по федеральным округам — всего около 100 человек. Модератором конференции выступил председатель СПК, вице-президент НОСТРОЙ Александр Ишин, который, открывая встречу, напомнил, что спустя год с момента внедрения НОК в строительстве видны как положительные стороны механизма, так и ряд проблем, требующих обсуждения. В частности — как сделать такую оценку универсальной.

Антон Глушков особо подчеркнул ответственность отраслевой системы саморегулирования за качественное функционирование НОК. «В строительстве сложилась уникальная ситуация, когда оценка профессионального уровня специалистов отдана профильным общественным объединениям, в то время как в остальных отраслях этим занимаются государственные структуры. Принимая такое решение, Минстрой и правительство России оказали огромное доверие нацобъединениям и СРО, и это доверие нельзя разрушить», — сказал он, отметив, что с задачей предоставления возможности всем специалистам пройти НОК в своем либо соседнем регионе СПК и НОСТРОЙ справились — сегодня ЦОК открыты по всей России: от Калининграда до Хабаровска; экзамен по НОК постепенно набирает темпы, его сдали уже около 40 тыс. специалистов.

Говоря об аспектах, которые предстоит проработать дополнительно, исходя из накопленного ЦОК за первый год работы опыта, президент НОСТРОЙ назвал, прежде всего, ценообразование на данную услугу. Единая стоимость прохождения экзамена, с одной стороны, удобна для большинства ЦОК и соискателей, однако, с другой стороны, совершенно не отражает реального размера затрат в отдаленных регионах или территориях с низкой плотностью населения.

Антон Глушков предложил обсудить вопрос о возможном введении региональных коэффициентов, как это сейчас практикуется при расчете зарплат на Севере и Дальнем Востоке, для повышения экономической устойчивости ЦОК. Но самое главное, на чем остановился президент нацобъединения, — это авторитет, чистота и честность самой системы НОК и поведение руководства и сотрудников ЦОК.

У НОСТРОЙ и оценочного программно-аппаратного комплекса (ПАК НОК) есть все возможности отследить фальсификации и нарушения процедуры сдачи экзамена (система прокторинга) — они выявляются и пресекаются. Именно поэтому уже два ЦОК лишены аккредитации, девять центров получили серьезные предупреждения, а результаты десятков экзаменов были аннулированы. Кроме того, Антон Глушков коснулся вопроса обучения. «Следует проработать вопрос обучающих программ с высшими учебными заведениями, чтобы помочь подготовиться к прохождению экзамена действительно работающему специалисту. Наша основная задача — сделать так, чтобы инженеры-строители обладали необходимой квалификацией. В этой связи нужно изучить уже имеющиеся лучшие практики и опыт и подготовить учебные программы», — заявил он, добавив, что НОСТРОЙ будет постоянно совершенствовать технические средства и программную базу НОК, включая проработку вопроса по замене зарубежных программных продуктов отечественными.

В свою очередь, Александр Ишин рассказал, что за год было подано более 50 тыс. заявок на прохождение экзамена по профессии «Специалист по организации строительства», из них более 36 тыс. соискателей его успешно сдали. Сегодня в день принимается около 1 тыс. экзаменов. Председатель СПК в строительстве особо подчеркнул, что тщательно проверяются и просматриваются все 100% экзаменов и постоянно выявляются нарушения как процедуры экзамена, так и его оформления. Это грозит лишением аккредитации ЦОК и всех его экзаменационных площадок.

Что касается модернизации оценочных средств и тестовых вопросов экзамена НОК, то Александр Ишин сообщил, что в настоящий момент проводится ревизия и убираются все устаревшие или некорректно сформулированные вопросы. Кроме того, разработано еще 150 новых вопросов, и к октябрю в системе будет 650 тестовых вопросов, 50 из которых методом случайной выборки попадутся соискателю на экзамене.

О конкретных аспектах и проблемах при прохождении экзамена НОК рассказала руководитель межотраслевого ЦОК «Технопрогресс» Светлана Шевченко, отметив очень четкую и быструю работу СПК в строительстве по передаче и подтверждению результатов экзаменов. По ее словам, из девяти СПК, с которыми работает центр, СПК в строительстве — самый лучший.

Заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ Валерий Карпов рассказал о современном состоянии и перспективах ПАК НОК. Сейчас комплекс размещен в дата-центре Яндекса на 50 защищенных серверах, что обеспечивает стабильную работу и сохранность всех данных НОК.

Директор ООО «ЦОК «Стройпроф» Светлана Дианова особое внимание в своем выступлении уделила финансовому обеспечению развития НОК и работе ЦОК в тех регионах, где стройкомпаний мало и поток соискателей не превышает 30-40 человек в месяц. В такой ситуации ни о какой рентабельности речи идти не может, деятельность ЦОК является абсолютно убыточной, при том что требования к организации своей деятельности он обязан соблюдать наравне с ЦОК Москвы или Краснодара.

Завершая дискуссию, заместитель руководителя аппарата Национального объединения изыскателей и проектировщиков Надежда Прокопьева рассказала о практике организации НОК в области инженерных изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования, подчеркнув отличие экзамена НОК для архитекторов и проектировщиков от экзамена для строителей наличием портфолио и тех проблем, которые за этим следуют.

Антон ГЛУШКОВ, президент НОСТРОЙ:

«К концу 2023 года стоит задача принять экзамен по НОК у 90 тыс. человек. Тогда каждый третий член Национального реестра специалистов будет иметь современную оценку своей квалификации»

Авторы: Сергей ВЕРШИНИН

Номер публикации: №32 01.09.2023

"Северсталь": поставки НВП для клиентов в России выросли почти на треть

«Северсталь» продолжает реализацию программы по разработке и освоению новых видов продукции (НВП). В настоящее время на их долю приходится порядка 10% от общего объёма производства компании.

«Разработка и освоение новых видов продукции для металлургов «Северстали» — одна из стратегически важных задач. Результаты прошлого года и I полугодия доказывают, что наша команда даже в непростой ситуации, в условиях неопределённости на рынках и под санкционным давлением способна усиливать позиции компании на внутреннем рынке и в странах СНГ.

Так, в I полугодии 2023 года «Северсталь» увеличила объёмы поставок НВП для клиентов в России на 30% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Порядка 10% от объёмов нашего производства — это новые виды продукции.

В числе НВП, востребованных за последние шесть месяцев, Powerform 700 — высокопрочный металлопрокат для машиностроения, марка 25Х — для производства деталей для железнодорожного машиностроения, Forcera — атмосферостойкая сталь для производства металлоконструкций, Rooftop Drain PE Matte — матовая сталь для водосточных систем, устойчивая к длительному воздействию влаги, оцинкованный прокат для строительства легких стальных тонкостенных конструкций, а также стеллажей и мезонинов для логистических центров крупных маркетплейсов», - сообщили в металлургической компании.

В России начал действовать «закон о такси». Что важно об этом знать

Что изменится для россиян с новым законом о такси с 1 сентября

Денис Буденков

С 1 сентября в России вступил в силу «закон о такси», который позволяет заниматься перевозками самозанятым и вводит множество новых требований к агрегаторам и водителям. Участники рынка утверждают, что требования закона на данный момент невыполнимы и внесут неразбериху в работу таксистов в регионах, а власти не дали время на адаптацию к новым правилам. Впрочем, эксперты ожидают, что от нововведений пассажиры только выиграют, а на тарифах это не отразится.

«Закон о такси» № 580-ФЗ, регулирующий деятельность рынка легковых перевозок, был принят в конце прошлого года. На его подготовку ушло несколько лет. По словам законодателей, благодаря нововведениям службы заказа и агрегаторы начнут нести ответственность перед пассажирами, а поездки станут безопаснее: снизится риск передачи заказов нелегальным мигрантам и неквалифицированным водителям. При этом шоферы будут соблюдать режим труда и отдыха, благодаря чему перестанут перерабатывать, а риски попасть в ДТП уменьшатся.

Для агрегаторов

Впервые в нормативных актах отражена деятельность организаций, которые находят и предоставляют заказы перевозчикам. Агрегаторы такси появляются в правовом поле и получают статус «службы заказа легкового такси».

Одно из главных нововведений – создание федеральной государственной информационной системы (ФГИС) легкового такси, в которую войдут три реестра. В первом будет содержаться информация о службах заказа такси, во втором – данные об автомобилях и их собственниках, в третьем – сведения о компаниях и лицах, получивших разрешения на работу в такси.

Заказы будут приходить при условии проверки перевозчика, водителя и автомобиля по всем реестрам.

Даже в салоне такси должен быть указан номер записи из реестра, информация о водителе и перевозчике, срок действия и номер разрешения на перевозку, а также номер автомобиля и контактный телефон для жалоб. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе региональные власти смогут устанавливать минимальный тариф: за поездку, покилометровый, поминутный или комбинированный.

Для водителей

К шоферам такси появляются дополнительные требования. У них не должно быть судимости за ряд тяжелых преступлений (убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, разбой и др.), не должно быть медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, трех и более неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, а также повторного лишения прав. Водители смогут работать только в пределах того региона, где получили разрешение на перевозки.

Региональные власти получили возможность вводить для таксистов обязательную аттестацию на знание населенного пункта, где им предстоит работать.

Граждане смогут стать водителями такси в качестве самозанятых без создания ИП, заключив договор со службой заказа. При этом перед рейсами им придется проходить медосмотр и техосмотр, а также заполнять путевой лист. Расходы на это возьмут на себя сами ИП и самозанятые. Водители в статусе ИП смогут продолжить работать либо на себя, либо на службу заказа. Вместе с этим водители будут обязаны соблюдать время труда и отдыха.

Теперь таксист сможет работать на линии не более 12 часов, а максимальная продолжительность рабочей недели не будет превышать 40 часов.

ОСАГО и «шашечки»

Водителям такси, в том числе самозанятым и работающим по ИП, потребуется иметь полис ОСАГО для перевозчиков. Региональные власти смогут сами устанавливать требования к внешнему виду такси: желтый цвет кузова, «шашечки» и оранжевый фонарь на крыше. Тем, кто получил разрешение на перевозку до вступления закона в силу, менять внешний вид машин не придется.

У перевозчиков появилась обязанность нести ответственность за вред пассажирам.

Впервые, благодаря нововведениям, агрегатор несет субсидиарную ответственность с перевозчиком, если страховка ОСАГО не покрывает вред пассажиру. Солидарная ответственность действует в случае, если заказ попал перевозчику с аннулированным или отсутствующим разрешением. Также предусмотрена полная ответственность перед пассажиром за некорректные данные о том, кто будет его везти.

Агрегаторы против

Технологические компании, которые занимаются лишь сбором и передачей информации своим контрагентам, отнеслись к новому закону крайне негативно. Эти нормы повлекут за собой рост тарифов на поездки, и 1 сентября в регионах не менее 95% существующих водителей потеряют возможность оказывать услуги такси, заявил «Газете.Ru» пресс-секретарь сервиса «Максим» Павел Стенников.

По его словам, закон переносит на регионы московскую модель такси, которая в столице субсидируется. Из-за отсутствия аналогичной поддержки, более низких тарифов на поездки и скромных финансовых возможностей региональные перевозчики не смогут выполнять требования закона, уверяет он.

«Закон перегружен избыточными, невыполнимыми, архаичными нормами, которые создают сложности для всех сторон, но не решают реальных проблем отрасли», – заявил собеседник.

По словам представителя «Максим», сейчас ключевыми проблемами для перевозчиков являются дороговизна и недоступность ОСАГО для такси, отсутствие инфраструктуры для прохождения предрейсовых медосмотров и техосмотров, а также требование соблюдать единый цвет всех машин в регионах. Закон не предполагает переходного периода и не дает самозанятым водителям возможность заранее получить разрешения на деятельность, говорит он.

В пресс-службе крупнейшего агрегатора России, «Яндекс.Go», «Газете.Ru» сообщили, что накануне вступления в силу нового закона из-за возросших требований к таксистам часть водителей все еще находятся в процессе получения необходимых документов и подготовки к нововведениям.

Другие вопросы издания относительно работы нового закона в «Яндекс.Go» оставили без ответа.

Проблемы самозанятых

Правозащитники в целом положительно оценивают достижения нового закона. По словам председателя Общественного совета по развитию такси Ирины Зариповой, сейчас наибольшую проблему для водителей такси представляет только обязанность проходить предрейсовый медосмотр и нежелание страховщиков продавать ОСАГО либо его неадекватно завышенная цена.

«Есть сложности в реализации самозанятых, потому что к ним остались требования по нормам транспортного права. Они обязаны проходить медосмотр в ежедневном режиме, техосмотр автомобиля. Самый главный барьер – полис ОСАГО для такси.

В регионах он стоит 40-60 тыс. рублей, а в Москве – 90-120 тыс. рублей», – сказала Зарипова «Газете.Ru».

Таксисты могут проходить медосмотр удаленно с помощью специальных терминалов, но пока таких аппаратов не хватает, а в удаленных регионах водители не знают, где их искать, говорит Зарипова. Впрочем, рынок производителей таких систем следит за ситуацией и спустя несколько месяцев адаптируется – тогда норма закона о медосмотре заработает без сбоя, надеется она.

«Если власть будет смещать усилия по контролю и займется созданием инфраструктуры, то агрегаторы будут более свободно себя чувствовать.

Законодатель не оставил времени на адаптацию, но мы очень рассчитываем на адекватность властей, чтобы введение закона мы пережили плавно», – сказала Зарипова.

Что будет с ценами

Накануне вступления закона в силу Общественный совет по развитию такси провел собственный опрос агрегаторов и независимых игроков рынка. Исследование показало, что цены на поездки останутся прежними. То есть перевозчики не планируют ничего менять в тарифной сетке из-за нововведений.

Впрочем, беда может прийти с другой стороны – из-за выросшего утилизационного сбора выросли цены на новые автомобили, не последнюю роль в этом сыграл и обвалившийся рубль. Еще один отрицательный фактор – резкий рост розничных цен на топливо. Вкупе с ростом цен на ОСАГО эти факторы могут повлиять на тарифы, но «закон о такси» тут точно ни при чем, считает Зарипова.

Зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрея Попкова, в текущем регламентировании таксомоторной деятельности смущает допуск к работе самозанятых.

Такие водители не смогут обеспечить необходимый уровень безопасности перевозок, уверен он.

«Этот закон написан под давлением одного крупного агрегатора, которому выгодны самозанятые. Трудовых отношений нет, они могут делать все что угодно, использовать в перевозках мигрантов. Такие водители могут не соблюдать режим труда и отдыха. Мы объясняем таксистам, что самозанятость – рабство. Вас могут в одностороннем порядке отключить, и вы ничего с этим сделать не сможете», – указывает на недоработки законодателей Попков.

Несмотря на ряд технических моментов, в целом активист одобряет новые нормы, ту же проблему медосмотров удастся решить с развитием телемедицины, полагает он.

«Чем жестче закон, тем выше безопасность пассажиров. Для них все нововведения, что называется, в кассу. Если еще и иностранцам запретят работать в такси, будет вообще хорошо. От них все проблемы в такси, весь криминал и 80% аварийности», – заключил Попков из профсоюза «Таксист».

В Санкт-Петербурге проанализировали особенности отдыха туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Как выяснилось, прибывающие в Россию путешественники тратят за рубежом в шесть раз больше, чем туристы из других государств, и предпочитают премиальный сервис.

В настоящее время они только начинают открывать для себя Россию и Санкт Петербург. В городе на Неве путешественников из ОАЭ радуют удобство перелета, высокое качество услуг, мягкий климат, красивая природа, большое количество ресторанов с ночным режимом работы, обилие мест для отдыха всей семьей.

Гости из Эмиратов обычно выбирают гостиницы категории 4 и 5 звезд в центре города. В первую очередь в поездках интересуются развлечениями и гастрономическим туризмом. В основном это деловые или семейные туристы.

Также жители Эмиратов имеют обыкновение путешествовать небольшими группами друзей, причем состоящими только из мужчин или только из женщин. А лучшей мотивацией служит рекомендация друга или родственника

«Есть такая особенность у арабского туриста: если ему что-то понравилось в поездке, он расскажет об этом всем, абсолютно всем. И если у него сложилось хорошее впечатление о гостинице, то он будет говорить: “Останавливайся там и только там!”. Такая рекомендация всегда работает», – рассказал представитель одного из отелей.

Существует еще одна категория туристов из Объединенных Арабских Эмиратов – это экспаты, выходцы из других стран (Пакистана, Индии, Бангладеш, Омана), живущие и работающие в ОАЭ. Они в большей степени преследуют культурно-познавательные цели, интересуются экскурсионной программой, стараются совместить за одну поездку посещение Москвы и Санкт-Петербурга и менее требовательны к высокому сервису в отелях.

Кроме деловых, семейных и дружеских групп в этом сегменте есть еще участники так называемых поощрительных поездок – организованных компаниями для своих работников. Бюджеты на поездку у граждан ОАЭ и экспатов сильно различаются: если у первых траты на одного человека составляют от US$ 10 тысяч на человека, то у вторых – от одной тысячи.

В Московском государственном институте международных отношений Министерства иностранных дел РФ открыли аудиторию Объединенных Арабских Эмиратов. В церемонии открытия приняли участие глава МИД РФ Сергей Лавров и посол ОАЭ в России д-р Мухаммад Ахмад Аль Джабер. Сергей Лавров отметил, что аудитория будет пользоваться успехом у участников различных мероприятий.

«Мы сегодня присутствуем на символическом событии - открытии аудитории ОАЭ в МГИМО. Уверен, что она будет содержаться в идеальном состоянии и пользоваться успехом для участников различных мероприятий. Это в полной мере отражает растущий характер отношений стратегического партнерства, установленный между нашими странами и подтверждающий тесное сотрудничество на основе взаимного доверия и поиска баланса интересов на протяжении многих лет», - сказал министр.

«Символизм сегодняшнего события абсолютно естественен. Желаю вам почаще заходить в аудиторию ОАЭ, а господину послу – сделать так, чтобы тут содержались дополнительные привлекательные качества», - добавил он.

Сергей Лавров напомнил, что в июле состоялся визит президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заеда Аль Нахайяна в Санкт-Петербург для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «За последнее время ОАЭ уверенно вышли на первое место среди торговых партнеров нашей страны в арабском мире, и товарооборот приближается к US$ 10 млрд. Есть основания полагать, что это далеко не предел», - подчеркнул он.

Российский министр указал на развитие связей между инвестиционными структурами, транспортными компаниями. «Все это отвечает интересам наших государств и народов, которые получают конкретные выгоды от обогащения связей в социально-экономической сфере», - подчеркнул он.

Сергей Лавров подчеркнул, что Москва активно поддерживает желание Абу-Даби пополнить ряды БРИКС. «Посол Мухаммад Ахмад Аль Джабер упомянул, что с января 2024 года ОАЭ становятся полноценными членами БРИКС. Активно поддерживаем желание Абу-Даби пополнить своей кандидатурой ряды этой важной, растущей, набирающей влияние организации. Уверен, что вместе будем делать еще больше для того, чтобы международные отношения становились более справедливыми и демократичными», - сказал он.

Глава МИД России отметил, что тесное взаимодействие двух стран за последние пару лет проявлялось и в Совете Безопасности ООН, где в прошлом и нынешнем году ОАЭ являются непостоянным членом. «Недавно закончилось их председательство в СБ Организации. Оно было достойно проведено и увенчалось принятием важных резолюций», - добавил Сергей Лавров.

Россельхознадзор обнаружил превышение мышьяка до 4 раз в партиях крабов, экспортируемых в КНР, Корею и Японию

Превышение нормы содержания мышьяка до 4 раз обнаружили специалисты Россельхознадзора в почти 80 тоннах конечностей краба-стригуна из Хасанского района Приморского края и Мурманской области, сообщила пресс-служба Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.

«Исследования проб, отобранных от четырех партий краба-стригуна опилио общим весом 79,5 тонн, предназначенных на экспорт <...> в Республику Корея, КНР и Японию.<...> Несоответствия предельно допустимых значений уровня содержания мышьяка установлены в четырех партиях конечностей краба стригуна опилио из Хасанского района Приморского края и Мурманской области. При этом в партиях краба из Мурманской области отмечены наиболее серьезные превышения нормативов содержания мышьяка — в четыре раза», — говорится в сообщении ведомства.

Краб — это донное животное. Именно в донных отложениях наиболее высока концентрация тяжелых металлов и токсичных элементов. В России считается, что соединения мышьяка могут накапливаются в организме и оказывают токсическое действие.

«Для некоторых стран, например, КНР и Республики Корея, присутствие органического мышьяка — он не считается токсичным для человека. В рыбной продукции не является препятствием для ее использования. В нашей стране нормативы содержания мышьяка регламентируются техническими регламентами „О безопасности пищевой продукции“ и „О безопасности рыбы и рыбной продукции“, и при их превышении продукция считается небезопасной, запрещена ее реализация и употребление», — сообщают в Россельхознадзоре.

Обыкновенный краб-стригун — вид ракообразных, размером до 15 см. Обитает в северных морях на глубине от 7 до 100 метров. Питается различными мелкими моллюсками и ракообразными. Ширина панциря — до 15 см.

Экспорт крабов — одна из наиболее валютоемких отраслей «рыбного» экспорта. В 2021 году крабы занимали менее 5 % в его структуре, но принесли более 43 % выручки от всего российского экспорта рыбы и морепродуктов, сообщали РИА Новости.

В 2022 году все крупнейшие импортеры показали рост: Китай — на 26 %, до 21 тонны, Корея — на 24 %, до 16,7 тонн и Япония — на 24 %, до 13 тонн. Из-за запрета Запада на торговлю с Россией российские экспортеры крабов все чаще нацелены на Азию и Ближний Восток.

Президент России провел открытый урок «Разговор о важном»

В День знаний Президент Российской Федерации Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в рамках проектов Министерства просвещения, Росмолодежи и платформы «Россия – страна возможностей». В мероприятии приняли участие 30 школьников с выдающимися достижениями в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов. По предложению президента занятие прошло не в виде лекции, а в формате обмена мнениями.

В начале открытого урока Владимир Путин поздравил российских школьников, студентов, преподавателей и членов их семей с новым учебным годом и Днем знаний.

«Учебный год — это ведь один из самых любимых праздников в стране, так же, как Новый год. Ведь Новый год связан с чем: связан с ожиданиями чуда, связан с ожиданиями какого-то обновления. То же самое и новый учебный год — он поэтому так и называется «новый учебный год». Он тоже связан с чем-то новым — с новыми открытиями, с новыми друзьями, с новыми знаниями, с еще одним шагом вперед в своем развитии. Это очень важно, и это затрагивает практически каждого человека в стране», – сказал Президент России.

Владимир Путин отметил важность выбора пути, по которому человек должен пойти.

«Если человеку удается найти себя в жизни и, как в известном произведении «Два капитана» говорилось, получить возможность раскрыть все потенциальные силы своей души, выбрать такое дело, то это основной и главный гарант успеха в будущем для каждого человека», – сказал глава государства.

В ходе открытого урока «Разговоры о важном» были затронуты различные темы, волнующие школьников.

Один из участников открытого урока, одиннадцатиклассник из Санкт-Петербурга рассказал Владимиру Путину об идее создания специального альбома, в котором будет храниться вся история семьи, и дальше его можно будет передавать из поколения в поколение.

Глава государства поддержал эту идею и поделился со школьниками, как зачитывался письмами своего деда на фронт дяде. На примере собственной семьи Владимир Путин подчеркнул важность связи поколений.

«Когда я прочитал, я как-то стал по-другому относиться и к своей семье, и к себе самому и начал думать о том, что неплохо было бы равняться на все лучшее в истории нашей семьи», – отметил Владимир Путин.

Отвечая на вопрос школьницы из города Мелитополя о дальнейшем развитии новых регионов, Президент России обратил внимание на то, что этим территориям уже оказывается всесторонняя поддержка, и она будет продолжаться.

«У нас существует несколько программ развития территорий. Повторяю еще раз, первый этап — это достижение общероссийского уровня в вопросах социального характера. Это медицина, образование, развитие и, во-первых, восстановление инфраструктуры – много же разрушено. Это вещи прозаические, но тем не менее очень важные для людей — жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, восстановление высшей школы, восстановление объектов культуры и, конечно, промышленности, сельского хозяйства», – сообщил глава государства.

В ходе урока школьники из Москвы, Тюмени и Чегема подняли тему наставничества. Владимир Путин отметил важность развития наставничества в стране.

«Очень важно, что наставничеством занимаются и взрослые, и молодые люди. Сейчас только что здесь об этом говорили. Мне это очень приятно слышать. Это передача вживую своего опыта и знаний тем людям, которые Вам доверяют и которые Вам нравятся, Вы хотите передать эти знания другим людям. Это очень важный взаимный процесс, который будет укреплять наше общество. Будем обязательно над этим работать», – подчеркнул Президент России.

Одиннадцатиклассница из Москвы задала вопрос об использовании искусственного интеллекта в образовательном процессе в школе и вузе. Владимир Путин пояснил, что искусственный интеллект не заменит прямого общения учителя с учеником.