Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Семейный прием

Новую поликлинику жители Майской Горки ждут 15 лет

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельск)

Майская Горка - район наиболее активного жилищного роста Архангельска. В ноябре 2021 года округу исполнится 30 лет - к своему юбилею бывшая территория заброшенных пустырей превратилась в крупный жилой центр на юго-востоке города. Процесс продолжается и сегодня: от улицы Октябрят до улицы Папанина над крышами домов повсюду высятся строительные краны.

"РГ" уже рассказывала о том, что на территориях больших строек Архангельска сегодня остро не хватает мест в школах, значительно осложняется оказание медицинской помощи. Вместе с тем в Майской Горке доказали, что развивать социальную сферу можно не только за государственные средства - в завершающую стадию здесь вступает строительство центра семейной медицины, создающегося в рамках государственно-частного партнерства.

Местные жители следят "за каждым кирпичом": ждут, когда семейный доктор начнет прием. Для того чтобы проверить, как идут работы и благоустройство территории вокруг, в центр пришли глава Архангельска Дмитрий Морев, депутаты гордумы Рим Калимуллин, Олег Черненко, Мария Харченко, общественники, архангельские журналисты.

Трехэтажное здание почти завершено, причем на обычную городскую поликлинику совсем непохоже - просторные кабинеты, современная отделка с уникальным дизайном, система вентиляции "по последнему слову". Здесь планируется проведение полного комплекса медпомощи по принципу подушевого финансирования в рамках ОМС. Работу над созданием центра ведут частные инвесторы при взаимодействии с правительством Архангельской области, администрацией города, общественными организациями.

- Будет открыто отделение УЗИ, планируется проведение рентгенографии, маммографии, установка МРТ, для которого у нас создаются все технические условия, - рассказывает директор центра Павел Урбан.

По его словам, инвестиционная составляющая проекта - более 190 миллионов рублей, причем в ближайшие месяцы она увеличится. В поликлинике будут работать двести специалистов разного профиля.

Отметим, что сегодня в этом районе Архангельска живут более 45 тысяч человек: новый медицинский центр сможет принимать до 15 тысяч.

- Такая поликлиника в нашем округе очень востребована, потому что своей у нас нет - действует филиал Ломоносовской поликлиники Архангельска. А здесь, в центре, все новое, современное, и очередей не должно быть - прием будет вестись по записи, - рассказывает глава округа Алексей Ганущенко.

Руководство сегодня решает кадровые вопросы, подбирает персонал: 60 процентов штата уже готовы приступить к работе. В центре смогут вести прием хирург, терапевт, стоматолог, невролог, врач общей практики, педиатр, эндокринолог, гинеколог. Откроются физиотерапевтическое отделение, собственная лаборатория функциональной диагностики.

- Открытия такой поликлиники мы ждем уже 15 лет.

- Наконец-то будет полегче к врачу попасть...

- А пенсионеров бесплатно будете принимать?

"Прикладные" вопросы задают директору центра Зоя Вячкуткина из Общественного совета Майской Горки, а также Тамара Кравченко и Валентина Порохина из Совета ветеранов.

- Прием будет вестись по полису обязательного медицинского страхования в рамках госгарантий, - отвечает Павел Урбан. - Сегодня идет процесс определения принципов, объема и механизмов "прикрепления" жителей Майской Горки к этому центру. Здесь готовится к открытию и отделение дневного пребывания. А если пациенты захотят получить платную медицинскую помощь (ту, что не входит в перечень ОМС), это можно будет сделать, не выходя из здания.

Тем временем глава Архангельска Дмитрий Морев проверил создание инфраструктуры вокруг:

- Сегодня мы обсудили с руководством центра все вопросы по благоустройству территории: оно уже ведется, асфальтируется проезд рядом с клиникой, оформляются газоны, скоро появятся малые архитектурные формы, лавочки и скамейки. Центр семейной медицины готов поддерживать эту территорию в надлежащем виде.

Но гости отметили: дороги вокруг сильно диссонируют с новым зданием. Подъездные пути не обустроены. По словам местных жителей, весной и осенью рядом образуется огромная лужа, так как участок низменный, а о хороших тротуарах жильцы расположенных рядом домов пока только мечтают. По итогам встречи Дмитрий Морев дал поручения по ремонту дороги.

- Нашего особого внимания требуют подъездные пути к центру. Мы сегодня прошли по ним - этот участок находится в неудовлетворительном состоянии. С инвестором договорились, что в кратчайшие сроки будет сделан проект по ремонту и асфальтированию дороги, - сказал Дмитрий Морев. - Территория вокруг центра должна иметь законченный вид - необходимо, чтобы здесь появился не только нормальный проезд к зданию, но чтобы для посетителей были оборудованы также парковочные места. Исходя из сметы, будем совместно с инвестором принимать решение о проведении работ.

По плану здание должно быть сдано в июле, после этого начнется процесс выдачи разрешительных документов, оснащение медоборудованием и лицензирование. Осенью в центре планируют начать прием первых пациентов.

Вместе с тем семейная клиника - это только одна из социальных строек округа: в следующем году, как рассказал "РГ" Дмитрий Морев, здесь запланирован ввод в строй новой школы. Она сможет принять более полутора тысяч учеников. Еще одна школа - на 860 мест - строится сейчас в соседнем округе Варавино-Фактория: ее планируется сдать до конца года. Напомним: строительство новых школ в Архангельске позволит уйти от занятий во вторую смену, оно ведется в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

От первого лица

Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области:

- Мы рассчитываем на то, что открытие качественных частных медицинских центров будет создавать здоровую конкуренцию государственным учреждениям и в целом послужит импульсом к улучшению качества оказания услуг в государственном секторе здравоохранения. Важно, что поликлиника семейной медицины в рамках государственно-частного партнерства будет работать в оживленном микрорайоне Архангельска. Это повысит доступность и качество оказания первичной медико-санитарной помощи населению.

Жители микрорайона будут иметь возможность не только получать консультации специалистов, но и проходить на территории медицинского центра различные исследования: например, эндоскопические, рентгеновские и МРТ. Конечно, важно, что лечение и обследования здесь жители Архангельска смогут проходить не только на платной основе, но и в рамках обязательного медицинского страхования.

Кстати

В Архангельске ремонтируют шесть общественных пространств. Сквер напротив городского культурного центра Архангельска будет обновлен: более шести миллионов рублей выделены на его благоустройство в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Здесь сейчас ремонтируют асфальтовое и плиточное покрытие, приводят в порядок газоны и линию наружного освещения. Напомним: в 2021 году по нацпроекту будут отремонтированы шесть общественных территорий города.

Нешаблонные острова

Архангельску необходима программа развития островных территорий

Текст: Ольга Журавлева (Архангельск)

Архангельску необходима программа развития островных территорий: об этом глава города Дмитрий Морев заявил во время рабочей поездки на остров Кего.

Это уникальная особенность Архангельска: город находится в дельте Северной Двины и значительная его территория расположена на многочисленных островах. Но мосты ведут только на два из них - Краснофлотский и Соломбала. На остальные можно попасть лишь по реке: водным транспортом или по льду, а в распутицу они вообще труднодоступны.

Проблемы здесь почти одинаковы. Например, причалы: хотя остров Кего находится в центральном районе Архангельска, его пристань с трудом выдерживает летний поток отдыхающих. При этом на острове нет ни одного культурного центра, в печальном состоянии - гравийные дороги, в заброшенном - парк.

По распоряжению главы в бюджете заложены средства на проектирование причала с удобным крытым павильоном для ожидания. Проект планируется разработать до конца 2021 года, а в следующем приступить к строительству. Рассматриваются два варианта причала: понтонный или на жестком свайном основании.

Обсуждается и возможность создать на острове культурный очаг.

- К сожалению, на Кего нет места притяжения жителей. Хотелось бы постепенно, может быть, во взаимодействии с Приморским районом найти точку, где мы сможем открыть, например, Дом народного творчества или Дом поморской культуры, чтобы островитяне могли в нем собираться, общаться, - отметил глава Архангельска. - Люди на Кегострове очень активные: здесь есть и совет ветеранов, и женсовет, и ТОСы. Решение вопроса потребует финансовых затрат, поэтому в самое ближайшее время специалисты администрации их оценят и сопоставят с возможностями бюджета, чтобы начать реализацию проекта.

Проблем на островах несравнимо больше, чем в материковой зоне Архангельска, поэтому для развития островов нужен программный подход. Вопрос об отдельной программе неоднократно поднимался на уровне властей. По мнению главы города, она давно назрела:

- Конечно, нужны определенные средства из городского бюджета: когда мы будем рассматривать возобновление областного закона о статусе административного центра, я буду продвигать идею о выделении средств, предусматриваемых этим законом, именно на программу развития островных территорий. Слишком они специфичные для того, чтобы к решению накопившихся проблем подходить шаблонно, - сказал Дмитрий Морев.

Шаг в здоровое будущее

В Петербурге реализуются спецпроекты по лечению заболеваний вен

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Петербургская клиника "ФлебоЛайф" открылась три года назад, хотя ее врачи занимаются проблемами сосудов конечностей уже более 20 лет. Греческое слово phlebo означает "вена", а тромбофлебит - тромб в вене - очень опасное и довольно распространенное в Северной столице заболевание. Сегодня болезни вен стремительно молодеют, свой вклад в это сделала и пандемия. На что нужно обратить внимание в первую очередь, корреспонденту "РГ" рассказала генеральный директор "ФлебоЛайф" Лариса Кириллова.

Лариса Михайловна, почему ваша клиника специализируется именно на флебологии?

Лариса Кириллова: Изначально я вообще не имела к медицине отношения, по образованию я юрист. Но когда приехала в Петербург, то моя профессиональная деятельность оказалась связана с медициной. А в 2001 году мы познакомились с Николаем Андреевичем Спиридоновым и его командой. Подход этих врачей к лечению пациентов кардинально отличался от того, с которым мне приходилось сталкиваться в медучреждениях прежде. Потому что их цель - не прибыль, а лечение, помощь больным. Сегодня Николай Спиридонов - главный врач нашей клиники.

Сначала мы сообща работали в другом месте. Там я узнала, что людей с проблемами сосудов конечностей в нашем городе очень много и у них две основные трудности. Первая: они не знают, к кому обращаться. Сегодня, кстати, не многое изменилось: пожилые пациенты в городских поликлиниках идут к терапевту, а тот посылает их к хирургу, у которого просто нет надлежащей сосудистой квалификации. Поэтому к нам больные часто приходят уже с запущенной стадией, требующей срочного лечения.

С молодыми немного проще, потому что они умеют искать информацию в интернете. Но они часто попадаются на уловку "прием флеболога бесплатно" и не знают, что этот прием без проведения УЗИ бесполезен - это вторая проблема. Или просят: "Сделайте мне срочно, я через неделю улетаю на юг". Как правило, с таким подходом обращаются женщины, которые желают решить косметические проблемы. Однако мы никогда на это не соглашаемся, потому что у каждой процедуры есть свои противопоказания. К примеру, под ярким солнцем можно получить гиперпигментацию, которая не украсит.

В общем, подводя итог: открывая клинику "Флеболайф" в 2018 году, мы ориентировались на команду врачей, на результат и на востребованность данного специализированного направления медицины.

С какими симптомами стоит к вам обратиться?

Лариса Кириллова: С любыми неприятными ощущениями в нижних конечностях. Мы успешно лечим трофические язвы - это серьезное заболевание, особенно для людей в возрасте 75+, которые составляют значительную часть наших больных. Но от трофической язвы невозможно избавиться, не пролечив основное заболевание. Поэтому у нас работают хирурги-флебологи, сердечно-сосудистые хирурги, кардиологи, неврологи, подологи. А примерно у 40 процентов наших пациентов обнаруживаются тромбы в сосудах. Их ничего не беспокоит - и вдруг начинает болеть. И это показание для срочной медицинской помощи, потому что внезапно оторвавшийся тромб смертельно опасен.

Про специальность подологов, кстати, не все знают...

Лариса Кириллова: Да вообще практически никто. Флеболог занимается проблемами сосудов конечностей, подолог - проблемами стопы. Это могут быть повышенная потливость, вросшие ногти, мозоли, грибковые заболевания, но самое, может быть, сложное - это лечение синдрома диабетической стопы, который является основной причиной ампутаций конечностей при сахарном диабете. При диабетической стопе, кстати, категорически запрещен обычный педикюр - только медицинский. Потому что любая ранка может привести к тяжелейшим последствиям вплоть до гангрены.

Как повлияла пандемия коронавируса на клинику и ее пациентов?

Лариса Кириллова: Мы ни на день не прекращали работу даже во время самых строгих ограничений. И пациентов меньше у нас не стало, а в мае прошлого года вообще пришлось работать едва ли не в авральном режиме. Главной причиной обращений тогда стали отеки - люди долгое время вели малоподвижный образ жизни в ограниченном пространстве. Из-за проблем с тромбами приходилось даже вызывать скорую, чтобы экстренно отправить на госпитализацию.

Еще у нас стало больше квартирных вызовов - как для диагностики, так и для лечения. Если раньше эту услугу мы оказывали при помощи одного врача, то сейчас работают три, и существует даже небольшая очередь. Вывод - люди не перестали бояться коронавируса.

На дому можно проводить любые манипуляции, которые не требуют операционной: диагностика, перевязки, бандажи, капельницы. Используется специальный переносной аппарат УЗИ, без которого, как я уже сказала, врач не может поставить диагноз. А у нас по вызовам ездит именно врач, а не медсестра. И многим это удобно: пожилого человека не нужно везти из дома в клинику, ждать, потом сопровождать обратно. Часть маломобильных пациентов просто физически не могут добраться к нам. Кстати, если операция все-таки потребуется, мы можем сами обеспечить перевозку. К примеру, для проведения эндовазальной лазерной коагуляции, которая делается под местной анестезией и не требует общего наркоза, очень опасного для пожилых. После такого вмешательства нужно час погулять - не сидеть и не лежать - и можно отправляться домой.

Как вы относитесь к цифровизации здравоохранения? Есть ли в планах, к примеру, внедрение телемедицины?

Лариса Кириллова: Сама по себе идея мне очень нравится. Новые технологии позволяют консультировать пациентов, живущих не в Петербурге. К нам можно обратиться не только по видеосвязи, но и просто по электронной почте, по WatsApp. Однако мы никогда не ставим диагноз по фотографии или на основе исследований, проведенных в других клиниках. В подобных случаях можем лишь высказать так называемое второе мнение - согласны мы с назначенным лечением или нет. Наши специалисты определяют заболевание только при личном обследовании.

Зато мы широко используем инструменты, которые обеспечивают связь "врач - пациент", когда диагноз уже поставлен. Можно обратиться за помощью в любое время и любым удобным способом, вне зависимости от того, как давно вы были у нас в клинике. У каждого пациента есть личный менеджер, который обеспечит решение любых проблем - от консультации с врачом до поиска необходимых препаратов.

У вас и сегодня довольно большой спектр услуг. Есть ли планы расширяться?

Лариса Кириллова: Сейчас нам необходим стационар. Мы уже едва справляемся с потоком пациентов - остро требуются дополнительные кабинеты, еще одна операционная. Кроме того, к нам часто обращаются жители других регионов, которые хотят приехать на лечение, - но им надо где-то разместиться. Мы пока рассматриваем три варианта помещений, но окончательное решение еще не принято. Хотя если пандемия не помешает, то прием по новому адресу начнем осенью. Думаю, что будет увеличиваться и набор услуг.

В клинике есть льготная программа "Здоровье города" по совсем невысокой цене. С какой целью она появилась?

Лариса Кириллова: Она возникла спонтанно, так как мы много сотрудничали с домами ветеранов, другими социальными организациями, в которых есть наш контингент, но люди не всегда могут позволять себе диагностику и лечение. Одновременно мы стали вести статистику по возрасту пациентов, типу заболеваний, сезонности обращений - на основе этих данных можно делать определенные выводы.

При этом программа не ограничена ни по году рождения, ни по прописке, ни по материальному положению, ни даже по набору услуг. Это не обязательно только УЗИ и консультация, мы предлагаем несколько вариантов в зависимости от того, что беспокоит пациента. Стоимость - меньше тысячи рублей.

По результатам собственных обследований мы сейчас ведем научный проект и уже второй год анализируем ситуацию с флебологическими заболеваниями в Петербурге. А в будущем, я надеюсь, эти данные лягут в основу еще одного социального проекта - бесплатное лечение для льготных категорий граждан: неимущих, многодетных. Рассчитываем, что со следующего года мы сможем принимать одного такого пациента в месяц.

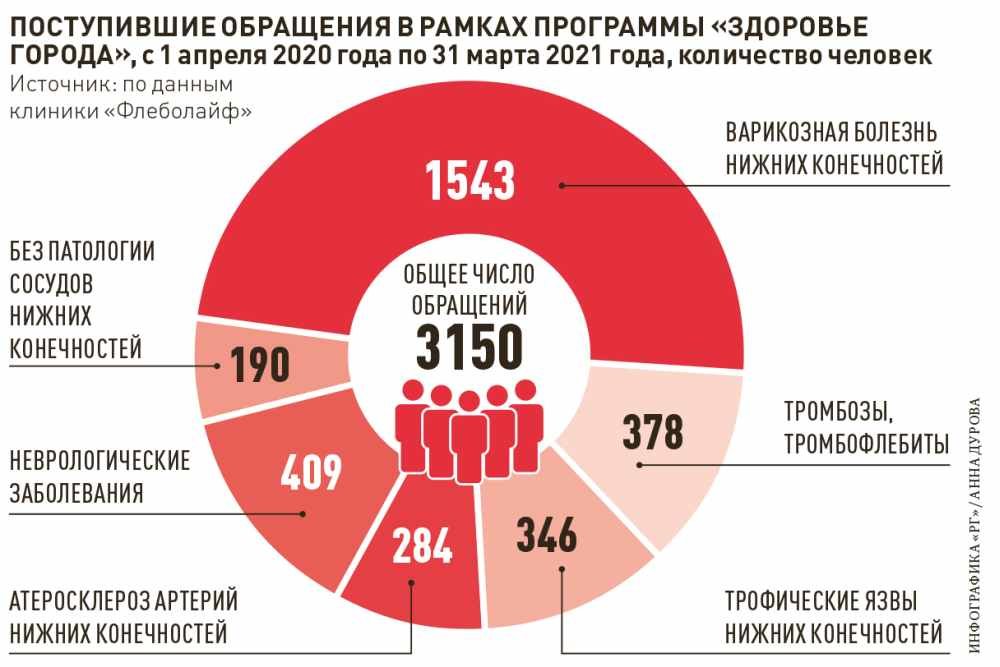

Статистика клиники "Флеболайф"

За период с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года в рамках программы "Здоровье города" поступило 3150 первичных обращений. Это на 40 процентов меньше, чем за аналогичный период 2019-2020-го.

В то же время пациенты с осложнениями варикозной болезни стали обращаться чаще: число тромбозов и тромбофлебитов увеличилось с 5 до 12 процентов, количество пациентов с трофическими язвами выросло с 4 до 11 процентов.

Работа клиники значительно разгрузила профильные стационары и поликлиники в период перевода профильных отделений на работу в инфекционном режиме.

С Днем медработника!

Клиника "Флеболайф" поздравляет коллег с праздником. Уважаемые врачи и все сотрудники больниц и поликлиник, примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем медицинского работника! Желаю вам вдохновения каждый день! Пусть благодарности пациентов приносят вам удовольствие и счастье, ведь ваша профессия важна для каждого. Без вас нет будущего. Живите счастливо и делайте счастливыми каждого из нас!

Операции будущего делают уже сегодня

В НМИЦ детской травматологии и ортопедии разрабатывают методики, позволяющие спасти, казалось бы, безнадежных больных

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

Имплантаты с электрическим зарядом, искусственные сосуды из полимеров, гемостатические материалы на основе хитозана... Список разработок Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) детской травматологии и ортопедии имени Г. И.Турнера можно продолжать долго. Здесь создают и внедряют новейшие технологии, о которых еще недавно можно было бы только мечтать. НМИЦ не делает разработки своим достоянием. Наоборот, делится опытом с коллегами, чтобы самые современные и эффективные методики были доступны и в регионах.

О новых разработках "РГ" попросила рассказать директора НМИЦ, члена-корреспондента РАН, профессора, доктора медицинских наук Сергея Виссарионова. На счету Сергея Валентиновича, оперирующего хирурга, тысячи спасенных жизней. Дети, которых ранее посчитали бы безнадежными, выздоравливают, более того - восстанавливаются настолько хорошо, что в дальнейшем не отличаются от здоровых сверстников.

Сергей Валентинович, в НМИЦ стремятся попасть на лечение со всей России. Но если ситуация экстренная и ребенок в тяжелом состоянии?

Сергей Виссарионов: В этом году у нас создан Федеральный центр детской травматологии. Основная задача - консультативно-методическая помощь специалистам в регионах РФ по вопросам тактики лечения и методов оперативного вмешательства для детей с травмами опорно-двигательной системы. Если это тяжелый пациент и на месте не могут оказать необходимую помощь, госпитализируем к нам.

При необходимости вызывается санавиация, которая работает безупречно. Расстояние не имеет решающего значения: хоть Дальний Восток, хоть Крайний Север. Уже через несколько часов после травмы пациент оказывается у нас. На нашей базе продолжает работать и Федеральный детский центр повреждения позвоночника и спинного мозга.

Приведу примеры. Девочка из Ленобласти делала селфи (селфи - это беда нашего времени!), забравшись на ограждение на стадионе. Упала, получив тяжелую позвоночно-спинномозговую травму. Не могла двигать ногами. Сразу была госпитализирована к нам. Экстренная операция помогла полностью восстановить способность к движению.

Мальчик из Дагестана упал с дерева: многооскольчатый сложный перелом костей локтевого сустава. В результате многочасовой операции, проведенной нашими сотрудниками, отломки зафиксировали с помощью металлических имплантатов и восстановили их правильное положение в суставе. Ребенок идет на поправку.

Выезжаем и в другие больницы. Так, совместно с медиками Детской городской больницы N 1 лечили ребенка, прогулявшегося по заброшенной территории завода. Мальчишка забрался на строение, находящееся на высоте более двух метров, упал. Получил тяжелую черепно-мозговую травму и переломо-вывих в грудном отделе позвоночника. Мы выезжали в больницу и выполнили операцию, в ходе которой освободили спинной мозг от сдавливающих фрагментов позвонков, восстановили опороспособность и правильное положение позвоночника при помощи металлоконструкции. Ребенок вернулся к активной жизни и проходит реабилитацию.

Выезжаете ли на консультации в регионы, если дело касается не экстренных случаев?

Сергей Виссарионов: Мы недавно стали национальным центром по детской травматологии и ортопедии. Но сотрудничество с регионами шло и ранее. В этом году подписали договоры о сотрудничестве еще с шестью региональными министерствами здравоохранения. Одним из ключевых моментов является выезд наших специалистов в регионы и оказание консультативной помощи детям на местах. Важно, что благодаря дистанционной системе "Медиалог" при необходимости сразу же даем направление на госпитализацию к нам - с указанием даты. Подчеркну, что консультативная помощь на местах и лечение в нашем Центре - за счет средств федерального бюджета, бесплатно для пациентов.

Проводит ли НМИЦ фундаментальные исследования?

Сергей Виссарионов: На базе НМИЦ создана и активно функционирует экспериментальная лаборатория, входящая в структуру Центра коллективного пользования (мы сотрудничаем с несколькими институтами). Расскажу о некоторых направлениях. Первое касается создания экспериментальных моделей травмы спинного мозга у лабораторных животных. На этих моделях ищем пути решения проблемы, чтобы затем внедрить оптимальные варианты хирургических и терапевтических подходов в практику лечения пациентов с повреждениями позвоночника и спинного мозга.

Второе: оценка эффективности полимерных имплантатов крупных сосудов на основе нановолокон полилактида и поликапролактона (совместный проект с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого). Сосуды синтезируют они, а практическая реализация проводится у нас на лабораторных крысах. Тема замены сосудов очень актуальна: сосуды могут быть настолько повреждены при травмах, что имплантат становится единственным вариантом спасения жизни. Имплантаты актуальны и при тяжелых заболеваниях сосудов.

Третье направление: оценка эффективности гемостатических (кровоостанавливающих) материалов на основе полимера полиперрола и хитозана (совместная разработка с Политехом). Экспериментальное исследование - на лабораторных животных. Предполагается использование этих материалов во время операций и перевязок.

Еще одно направление касается нового материала (на основе бактериальной целлюлозы и нанооксида церия) для покрытия ожоговых поверхностей.

Лечение тяжелых ожогов - сложнейший процесс, единственный доступный вариант - закрытие поверхности донорской кожей, но она не приживается, это временный вариант. А пересадить пациенту его собственную кожу не всегда возможно: площадь ожога может быть огромна...

Сергей Виссарионов: Мы предлагаем синтетический инертный материал, который не вызывает отторжения и способствует восстановлению собственной кожи пациента. Причем он встраивается в кожу пациента, является аналогом живой кожи. С помощью такого материала можно будет не только спасать жизни, но и уменьшить необходимость в дальнейших пластических операциях.

А на что можно заменить разрушенную костную ткань?

Сергей Виссарионов: Это еще одно направление нашей экспериментальной лаборатории. Отработана методика замещения костных дефектов тазовых костей у лабораторных животных при помощи синтетических имплантатов на основе хитозана и гидроксиапатита. Сочетание этих двух материалов создает одновременно условия для прочности и стабильности в зоне его установки, а также способствует активизации процессов перестройки костной ткани. Мы предполагаем внедрение этого имплантата в практику, а сейчас происходит процесс его доработки.

В этом году мы начали выполнять операции, способствующие восстановлению разрушенной кости, с помощью электретных, танталовых имплантов. Методика основана на использовании электрического заряда.

На том, что металл тантал несет в себе электрический заряд?

Сергей Виссарионов: Да, причем годами. Вживляя имплант в разрушенные, дегенеративные ткани, мы тем самым с помощью электрического заряда стимулируем их регенерацию. Проект - совместный с ООО "Медэл" (инновационный центр "Сколково"). Первые пациенты - с заболеванием, вызывающим разрушение головки бедренной кости. Во время операции имплант устанавливается в кость и максимально близко подводится к зоне разрушенной головки.

У пациентов с танталовым имплантом гораздо быстрее исчезают боли, уходит воспалительный процесс. Надеемся, что со временем восстановится поврежденная головка, - благодаря постоянному воздействию слабого электрического поля. Методика может стать прорывом в лечении детей с дегенеративными процессами! Но для ее оценки необходимы долгосрочные наблюдения. Имплант небольшой: четыре миллиметра в диаметре, потом его можно либо убрать, либо оставить.

Мы первыми в России начали использовать этот метод в детской ортопедии.

Новое в консервативном лечении

Есть ли новинки в консервативном лечении?

Сергей Виссарионов: Конечно. В Петербурге мы предложили провести пилотный проект по консервативному лечению детей с компрессионными переломами позвоночника. Будем использовать специальные функциональные корсеты, причем в ранние сроки после травмы. Дети с такими переломами вынуждены очень долго лежать в стационаре, а потом еще месяцы восстанавливаться.

Предлагаем оптимизировать сроки и повысить эффективность лечения. Технология у нас уже исследована и научно обоснована. В чем суть? В ближайшие дни (от момента травмы) надевается жесткий функциональный корсет, и пациент встает на ноги. Он может ходить! Благодаря корсету происходит активная реабилитация, более того - в процессе нахождения в корсете идет восстановление высоты поврежденного позвонка! Восстановление позвонка - самое главное! Можно полностью ликвидировать деформацию. Проект хотим распространить на детские стационары. Комитет по здравоохранению одобрил наше предложение, идет работа над проектом программы. Для справки: только в Петербурге ежегодно 1100-1200 детей получают компрессионные переломы тел позвонков.

Кстати

Специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии совместно с коллегами из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого разработали гемостатические (кровоостанавливающие) материалы на основе полимера полиперрола и хитозана. Экспериментальное исследование осуществляется на лабораторных животных. Предполагается использование этих материалов во время операций и перевязок.

Сказ о забытом монастыре

Древней Деревяницкой обители не могут найти хозяина

Текст: Василий Савельев (Великий Новгород)

Историки и православные прихожане Великого Новгорода просят спасти древний Деревяницкий монастырь. Он разрушается. В регионе нет желающих взять ответственность за сохранение и возрождение обители. С главного собора весной этого года упал уже третий купол. Колокольня и церкви монастыря заброшены, а в одном из корпусов духовного училища сегодня лечат алкоголиков и наркоманов.

Окраина Великого Новгорода. Частный сектор. Сюда заезжает изредка всего один рейсовый автобус, а таксисты не знают, где такой монастырь. К областному центру деревню Деревяницы присоединили после Великой Отечественной. Но по сути окраина всегда жила самостоятельно и даже сегодня ничем не напоминает город. С одной стороны - кладбище, с другой - завод, а на берегу реки - полузабытый Деревяницкий монастырь. Хотя до центра города по реке Волхов всего около пяти километров.

В обитель не приходят толпы туристов и не стремятся паломники. В монастырь мы приехали с историком и искусствоведом Людмилой Секретарь. Еще в 1970-х она работала в группе ученых, готовивших документы на включение Деревяницкого монастыря в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Позже написала книгу "Монастыри Великого Новгорода и окрестностей".

- Первое упоминание монастыря относят к 1335 году. Сюда уходили на покой новгородские архиепископы, - рассказала Людмила Секретарь. - Впервые монастырь был разграблен во время шведского нашествия в начале XVII века. Конечно, сильно пострадал и во время Великой Отечественной войны. Был занят фашистами. Но в 1960-х прошла масштабная реставрация.

Монастырь неоднократно перестраивался в разные столетия. А главный собор - Воскресения, который мы сегодня видим, построен на месте развалин предыдущего. В конце XVII века ярославские и костромские мастера возвели храм, который через несколько дней после завершения работ рухнул. Пришлось строить заново.

Пока Людмила Андреевна рассказывает об истории монастыря, прогуливаемся среди церквей. Вокруг много деревьев, зелени, и территория заброшенного, казалось бы, монастыря в идеальной чистоте. Оказалось, что за руинами следят жители Деревяницкого микрорайона. Простые горожане.

Нам повезло. Совершенно случайно встретили прихожанку и смотрителя на общественных началах - Наталью Васильеву. Без вознаграждения и официальной должности, вместе с другими новгородцами из микрорайона Деревяницы они убирают мусор на территории, присматривают за церквями внутри, выгоняют бомжей.

- В 2017 году мы, местные жители и прихожане, пришли в Росимущество, и нам разрешили взять ключи и присматривать за храмом. Вот с тех пор ключи у нас и остались, - рассказала "РГ" Наталья Васильева. - Внутри было очень много мусора - банки, бутылки, грязь. Мы все убрали. Сейчас приходим в собор. Молимся.

Молятся в соборе без иконостаса, без батюшки. Сами прихожане расставили на подоконниках иконы и свечи. А в центре храма сегодня большая груда досок. Это остатки от третьего купола, который рухнул в марте. И железный крест, и доски прихожане занесли внутрь. Вызвали МЧС, чиновников. Приезжали следователи Следственного комитета по Новгородской области. Все посмотрели, сфотографировали и пообещали найти виновных в разрушении. При этом ученые, простые верующие и редкие туристы уверены: виноваты время и бесхозяйственность.

Тревогу состояние монастыря у историков вызывало еще в 1970-1980 годах. Тогда в корпусах и церквях были заводские склады, в трапезной - столовая для рабочих.

- Мы тогда сняли документальный фильм о памятниках Новгорода, летали над городом на самолете, снимали, я написала сценарий, - вспомнила Людмила Секретарь. - И уже тогда, и позже, в 80-х, в 90-х годах, обращались к заводу. Просили их следить за зданиями, делать косметический ремонт, но на нас не обращали внимания. Все с годами рушилось.

В 1995 году на соборе Воскресения рухнул первый купол. Говорят, в него ударила молния - и он сгорел. В 2013 году упал центральный большой купол. 24 марта этого года - уже третий купол. Простояли они с 1965 года, с послевоенной реставрации.

- Пройдет несколько месяцев, будут лить дожди, все намокнет, и этот свод рухнет вниз. Крышечка нужна сейчас над рухнувшим куполом, чтобы сохранить, чтобы памятник остался целым, - сетует Наталья Васильева. - Даже двухметровые стены не дадут защиты монастырю. За всем надо следить.

Сегодня на территории Деревяницкого монастыря главная новгородская лечебница для наркоманов и алкоголиков. Уже никто не помнит, когда именно и при каких обстоятельствах они переехали в монастырь. Здание не приспособлено и для лечения не очень-то подходит. Но другого нет. В министерстве строительства Новгородской области "РГ" заверили, что даже идея строительства больницы не обсуждается. А значит "квартировать" наркозависимым в монастыре еще очень долго.

Новгородская епархия РПЦ готова забрать Деревяницкий монастырь, но только полностью, со всеми корпусами и храмами. Настаивать на выселении наркозависимых и освобождении монастыря сейчас не собираются, заверили "РГ" в секретариате епархии. Хотя юридическое право имеют. От подробных комментариев и разговоров о судьбе Деревяницкого монастыря в РПЦ уклоняются. Говорят, дабы не разжигать в обществе вражду и споры.

- Но мы надеемся, как без надежды-то? И в Росимущество писали, и в Министерство культуры, и еще двум министрам, - сразу начинает плакать, вытирает слезы, говоря о спасении монастыря Наталья Васильева. - Надеемся, спасут монастырь.

Кстати

Официально монастырский комплекс находится в федеральной собственности. В территориальном управлении Росимущества в Псковской и Новгородской областях сообщили, что неоднократно предлагали забрать церкви и Новгородской епархии, и Новгородскому объединенному музею-заповеднику. Желающих не нашлось. По данным ведомства, только на создание пакета документов на реставрацию необходимо около пяти миллионов рублей. Начиная с 2013 года новгородцы регулярно подают заявки на участие в государственной программе "Развитие культуры и туризма". Безуспешно. Мешает, что имуществом и строениями монастыря сегодня пользуются несколько организаций. Часть корпуса духовного училища, построенного в XIX веке, сегодня пустует, и окна закрыты металлическими листами. А часть корпуса отдана областному наркодиспансеру.

Мозговой штурм Меганома

В бухте Капсель построят "Университет креативных индустрий"

Текст: Мария Орлова (Судак)

Учебный кампус "Университета креативных индустрий" разместится на увеличенной до 200 гектаров площадке арт-кластера "Таврида". Это будет, пожалуй, первый в РФ университет в горах и на берегу моря. И первый, в котором о математике и экономике будут говорить через призму творчества и искусства. Как же соединят "физику" и "лирику" и зачем для этого нужен целый университет?

Георазведка

Сегодня площадка будущего университета креативных индустрий "Меганомика" - это полностью готовая к началу строительства территория. Она стала частью "Тавриды", но работать университет будет как самостоятельная структура. На берегу судакской бухты построят несколько учебных кампусов для проживания учащихся и проведения занятий. Программы и курсы будут сравнительно непродолжительными, а образовательная модель скорее напоминает курсы повышения квалификации.

Первых студентов университет должен принять уже в 2023-м. Активная фаза стройки, как надеются организаторы, начнется в нынешнем году, как только проект пройдет все этапы Главгосэкспертизы.

Учебную программу для будущего университета креативных индустрий начали формировать уже сейчас. Для этого в "Тавриде" пройдут шесть "школ креативной экономики", учениками которых станут профессионалы из разных областей.

Первый набор - это выпускники высшей школы государственного управления РАНХиГС, среди которых сотрудники муниципальных и региональных администраций из разных регионов РФ. Все приехали с багажом реальных проектов, для воплощения которых не хватает искры. Или нового взгляда. Или творческого подхода. Проекты, которые они здесь защищали после командного "мозгового штурма", освещали индустрию гостеприимства и сферу занятости в Калининградской области, городской транспорт в Санкт-Петербурге, сеть арт-резиденций в регионах страны. При этом, например, в тему развития автобусной сети Петербурга погружался заместитель мэра Тюмени. И, судя по его докладу, ему понравилось думать о транспорте, урбанистах и народе.

- До сих пор на "Тавриде" занимались творчеством только художники, музыканты и деятели театра. Но творческая деятельность присутствует и в науке, и в технологиях, - объясняет Олег Иванов, визионер "Тавриды", педагог, директор Центра исследований культурной среды МГУ. - И с этого года "Таврида" открывает для себя науку и технологии. На первые занятия мы собрали людей, занятых в управлении экономикой. Например, управленцы хотят улучшать транспортную систему города, в том числе путем эксплуатации новых моделей автобусов, внедрения более удобных, дизайнерских решений салона. А дизайнеры им подсказывают, как должен быть устроен транспорт и как его сделать комфортным для людей. Руководитель департамента развития городского транспорта Санкт-Петербурга сформулировал нам этот запрос, и наша команда предлагала ему варианты. А заммэра Тюмени рассказал о жилищном строительстве в своем городе. Строители знают, как лить бетон, но не знают, как гармонично вписать новый дом в городскую среду. Управленцам не хватает творческого начала, понимания, как работать с креативными индустриями, чтобы решать эти вопросы создания комфортной среды.

Переопыление

Выведение управленцев из зоны комфорта начали с подъема в три часа ночи и пешего похода на гору Меганом, чтобы полюбоваться рассветом. Потом сложили кучку камней, символизирующую основание будущего университета, и встретились с Джаником Файзиевым, режиссером, генеральным продюсером платформы "Окко", - поговорили о кино, съемках, арабских пословицах и о том, что управлять транспортом в Петербурге - это то еще творчество.

- Чиновники живут по два человека в обычных домиках, как все участники "Тавриды", - объясняет Олег Иванов. - Они абсолютно вышли из привычной офисной среды и попали в обстоятельства, в которых идет перезагрузка. Нам даже не обязательно их с творцами знакомить - это часть полезная, но не основная. Людей нужно расшевелить и раскачать.

Никаких готовых экономических решений участники школы "Меганомика" с собой, наверняка, не увезут. Но программа рассчитана на другое: на "прививку" творчеством, на "переопыление" идеями, возникающими у специалистов из разных областей. Это поможет найти нестандартное решение, которого не хватало для завершения работы - работы, сделанной "не для галочки".

Креативная деревня

Сегодня в школе "Меганомика" все очень креативно и невероятно инновационно. Правда, некоторые из числа первых "меганавтов", как называют учеников школы, оказались невосприимчивы к романтике морских галер и походов в горы за рассветом. Они вежливо задавали вопрос: "Что мы здесь делаем?" Впрочем, никакая прививка не бывает эффективной на 100 процентов.

Вслед за управленцами в арт-кластер приедут директора техникумов и колледжей, за ними - руководители НКО. Запланирована и школа для вице-губернаторов со всей России. Образовательная программа - кого в поход, кого на галеру, кого на творческие встречи - не разглашается организаторами для сохранения эффекта неожиданности. Единственное, что нужно помнить всем абитуриентам: в названии будущего университета "Меганомика" организаторы видят не только удачно обыгранное название горы Меганом. Дело в переводе: меганом в переводе с греческого - это "большое пастбище", а от него рукой подать до "глобальной деревни" - термина, введенного канадским культурологом Маршаллом Маклюэном.

Апробировав на разных группах участников разные образовательные технологии, создатели университета "Меганомика" хотят разработать шесть отдельных курсов: творчество, экосистемы креативной экономики, креативное инновационное пространство, креативные технологии, математика для креативной экономики и цифровые технологии.

- Мы не будем брать ни один курс, который сейчас есть в действующих вузах, - поясняет Олег Иванов. - Для нас в этом смысле ни "Вышка", ни МГУ, ни Universal University не являются примером, потому что нам нужны курсы, которых нигде нет. Преподавателей будем искать среди наших коллег или переобучать действующих. .

Кстати

Сегодня на стройплощадке университета "Меганомика" работают волонтеры-экологи. Они подсчитывают, сколько здесь растет... каперсов и стрелок дикого крымского лука. Еще они знают, что где-то на склоне холма должно быть два куста крымской фисташки, но их пока не нашли. Ищут каждый из шести видов растений из Красной книги Крыма и указывают на специальной карте. Потом будут пересаживать их на другую сторону холма, где не запланировано никаких строительных работ.

Мнение

Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента России:

- Креативные индустрии - это когда человек может стать успешным, создать что-то новое, реализовать себя (в том числе в бизнесе), но в основании его успеха - не нефть в недрах или количество станков, а интеллект и творческие способности. Поэтому впервые на "Тавриде" мы даем образование в сфере искусства и креативных индустрий управленцам высшего уровня.

Кодекс будущего

Умный стандарт - необходимое условие для перехода к Индустрии 4.0

Текст: Марина Ледяева

В декабре 1991 года небольшая петербургская компания выпустила первую версию информационной правовой системы "Кодекс", которая стала прообразом современных профессиональных справочных систем.

И уже через несколько лет здесь открыли совершенно новое направление, которого до того момента в России не существовало: компания выпустила на рынок целую линейку систем "Техэксперт", предназначенную для технических специалистов и руководителей бизнеса.

Эти разработки довольно быстро заняли одну из ведущих позиций на рынке нормативно-технической информации. А коллектив из десяти человек вырос в огромный консорциум, объединивший разработчиков и распространителей информационных и программных продуктов.

Сегодня программные решения "Кодекс" и "Техэксперт" - это бренд с 30-летней историей и безупречной репутацией, которому доверяют крупнейшие российские холдинги, госкорпорации и органы государственной власти. О том, как удалось этого достичь, "Российской газете" рассказал президент консорциума "Кодекс" Сергей Тихомиров.

Какие достижения компании вызывают у вас, как ее основателя и руководителя, особую гордость?

Сергей Тихомиров: Тридцать лет успешной работы - это и есть самая большая гордость. Финансовые кризисы, с которыми в разные годы пришлось столкнуться не только нам, но и всей IT-сфере, мы преодолели. Пусть и не без потерь. А еще приобрели большой опыт работы в различных экономических условиях и стали надежной, стабильной компанией, оказывающей услуги российским предприятиям и организациям уже треть века.

Конечно, когда создавалась компания, о такой перспективе и речи не шло, никаких планов и целей на столь долгий срок мы не ставили. Для нас было важно, чтобы компания постоянно развивалась, профессионально совершенствовалась, обеспечивала специалистов интеллектуальными электронными системами, информацией и документами, помогающими принимать правильные решения и эффективно выполнять свою работу. Это наша миссия, которой мы и занимались все эти годы.

Прошлый год прошел в непростых условиях - как пережил его ваш бизнес?

Сергей Тихомиров: Действительно, прошедший год был трудным как для граждан страны, так и для экономики. Тем не менее приятно отметить, что для IT-бизнеса в целом и для нашей компании он оказался достаточно успешным. За прошедший год мы научились эффективно работать дистанционно. Удаленный режим труда никак не сказался на качестве нашей работы, не помешал исполнять свои обязательства перед клиентами. Все услуги оказывались в стандартном режиме в формате 24/7, рабочие вопросы пользователей решались максимально оперативно. Не отставали и наши представители в регионах - информационная сеть "Техэксперт". Четко и грамотно выстраивалась работа с клиентами, придумывались и реализовывались новые схемы взаимодействия с ними, предлагались наиболее выгодные условия для ведения бизнеса в условиях пандемии.

Новый опыт открыл какие-то неожиданные перспективы для вашей компании?

Сергей Тихомиров: Новых задач, которых бы мы не ожидали, не было. Но появилось желание усилить некоторые имеющиеся направления именно потому, что не только мы перешли на дистанционную работу. Почти все организации и предприятия частично или полностью тоже стали использовать "удаленку". В связи с этим изменилась и их нацеленность на цифровизацию.

Такие направления, как умные SMART-стандарты, машиночитаемые документы и системы управления требованиями, которыми мы и раньше плотно занимались, сегодня получили новую актуальность для бизнеса. Они стали необходимым условием для перехода к Индустрии 4.0 и использования новейших трендов цифровизации. На практике это означает повышение эффективности производства и строительства, качества продукции, а в итоге приводит к реализации социальных целей. Это насущная необходимость буквально для всех сфер экономики. Сегодня наша компания работает над тем, чтобы техническая документация могла читаться информационными системами. В этом случае ее можно будет автоматизированно проверять, осуществлять контроль качества и многое-многое другое. Задача довольно сложная, но выполнимая. В этой сфере у нас большой опыт и хороший потенциал.

Можно сказать, что это и есть вектор развития компании?

Сергей Тихомиров: Да, машиночитаемые документы, SMART-стандарты - это наша перспектива. Как и системы управления требованиями, обеспечивающие новый подход к повышению качества продукции для предприятий, которые ее выпускают. Вообще значительная часть нашей работы сейчас - научно-исследовательская. Мы постоянно обмениваемся опытом как с российскими, так и с зарубежными партнерами, экспертами, руководителями предприятий, изучаем что-то новое, не стоим на месте и будем стараться достичь еще больших успехов, чем в предыдущие годы.

Полет продолжается

Санкт-Петербург принимает крупнейшую Международную конференцию по исследованию космоса

Текст: Федор Андреев

В Санкт-Петербурге проходит Международная конференция по исследованию космического пространства (Global Space Exploration Conference - GLEX) - впервые в Российской Федерации.

Эта конференция должна была состояться еще в прошлом году, но в ее подготовку вмешалась пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому Международная астронавтическая федерация (МАФ) и Гоcкорпорация "Роскосмос" утвердили новые даты проведения конференции: с 14 по 18 июня 2021 года. А учитывая, что 2021 год является юбилейным для российской космонавтики, конференция посвящена 60-летию полета в космос Юрия Гагарина.

Госкорпорация "Роскосмос" ежегодно участвует в крупнейших международных форумах, а также курирует проведение около 20 специализированных выставочных и научно-практических мероприятий по космической тематике, реализуя одну из своих приоритетных задач по содействию прогрессивному развитию космических и ракетостроительных технологий в эффективном и открытом сотрудничестве с международными партнерами. Международная астронавтическая федерация является одним из ключевых партнеров в этом направлении. Именно МАФ в 2018 году выступила с инициативой проведения очередной Международной космической конференции по исследованию космического пространства в России. В свою очередь, Госкорпорация "Роскосмос" поддержала эту инициативу ввиду крайней важности и целесообразности организации столь статусного мероприятия в нашей стране, положившей начало экспансии человечества в космос и сохраняющей лидерские позиции в этой области.

В качестве площадки для проведения GLEX-2021 определен один из самых выдающихся памятников архитектуры, садово-паркового искусства, истории и культуры Санкт-Петербурга - Таврический дворец, петербургская резиденция князя Григория Потемкина-Таврического.

Программа GLEX-2021 содержит целый комплекс мероприятий:

пленарные сессии - в том числе и сессию, посвященную 60-летию полета Юрия Гагарина - Форум глобального взаимодействия,

12 технических сессий, касающихся пилотируемых космических полетов, исследования объектов Солнечной системы и Вселенной, астрономических и астрофизических исследований, специализированную выставку и большую культурную программу.

В рамках конференции 14 июня прошел Молодежный день, который, несомненно, способствовал привлечению интереса к космосу школьников и студентов, профессиональной мотивации молодых специалистов, а также формированию навыков эффективной командной работы участников научной и волонтерской программ.

Одной из интереснейших станет сессия, посвященная перспективам пилотируемых полетов в космос на основе результатов 20 лет эксплуатации Международной космической станции. Ее инициатором выступил Чепменский университет (США).

Традиционно конференции GLEX собирают около пятисот профессионалов в области космической деятельности со всего мира.

На конференции этого года зарегистрировалось около семисот участников, включая ведущих ученых, инженеров и конструкторов в космической отрасли.

Конференция проходит в гибридном формате, в ней принимают участие представители 59 стран. Среди них - Китай, Индия, США, Канада, Мексика, Бразилия, Германия, Франция, Люксембург, Румыния, Чехия и другие. Всего на конференции прозвучат 576 докладов (на 30 процентов больше, чем в прошлом году).

GLEX-2021 стал первым мероприятием по космической тематике международного масштаба в Санкт-Петербурге после продолжительного периода пандемии. Проведение столь знакового мероприятия, как GLEX-2021, в нашей стране будет способствовать реализации стратегических целей России в освоении космоса и послужит активизации космического диалога на международной арене.

Справка

Международная астронавтическая федерация (МАФ) была создана в 1951 году как международная неправительственная некоммерческая научная организация, которая занимается проблемами исследования и освоения космоса в мирных целях. В федерацию входят 366 организаций-членов из 68 стран, включая все ведущие национальные космические агентства, космические компании, профессиональные общества, ассоциации промышленности и научно-исследовательские институты со всего мира.

«Газпром нефть»: освоение шельфа Арктики — актуально

На фоне нынешней конъюнктуры цен на нефть вопрос освоения шельфа Арктики становится актуальным, считает замглавы «Газпром нефти» по разведке и добыче Вадим Яковлев. «Налоговый режим создает хорошие стимулы для проектов на этапе добычи, это, прежде всего, пониженная ставка НДПИ. При этом такие проекты характеризуются очень длительным инвестиционным циклом от этапа поиска оценки, геологоразведки до введения в промышленную эксплуатацию. Для этого, мы считаем, на этапе геологоразведки нужно также создавать стимулы, чтобы эта часть ресурсного потенциала страны также получала возможности для развития», — сказал он журналистам в Петербурге.

В мире, отметил Яковлев, традиционным способом поддержки ГРР на шельфе является софинансирование со стороны государства инвестиций на поисково-оценочном этапе: «Зачастую это так называемый налоговый щит. Когда для расходов на геологоразведку применяется повышающий коэффициент, чтобы эти расходы снижали выплаты по налогу на прибыль. Сейчас такой механизм в России также применяется, например, коэффициент 1,5. Таким образом, доля софинансирования государства составляет 30%. В мировой практике эта доля выше, например, в Норвегии до 70%, до 80%. С этим связано наше предложение повысить повышающий коэффициент с 1,5 до 3,5, и, таким образом, довести долю государства до 70% на этапе ГРР. Мы ведем обсуждение этого вопроса с Минфином, Минэнерго, Минвостокразвития».

«У нас долгосрочные инвестиционные циклы, и наши усилия и в этом отношении тоже являются долгосрочными. Сейчас ценовая конъюнктура позволяет заниматься этой частью портфеля — арктическим шельфом. Поэтому мы считаем, что этот вопрос актуален и к нему в дискуссии нужно активно возвращаться», — заявил он.

По словам топ-менеджера, «Газпром нефть» считает приемлемой для освоения арктического шельфа цену нефти в $70 за баррель. Кроме того, многое зависит от ресурсного потенциала участка. «Если мы говорим о перспективах потенциального открытия на сотни миллионов тонн, а такие ресурсные участки есть на арктическом шельфе, это может быть выгодным. Я имею в виду возможность в целом создавать стоимость и для государства, и для недропользователя при текущих ценах на нефть. Но условия должны быть справедливыми, они должны стимулировать реализацию проектов с циклом от поиска до начала добычи», — цитирует «Интерфакс» Яковлева.

«ЛУКОЙЛ-Коми» все-таки придется платить за загрязнение нефтью

Арбитраж Коми частично удовлетворил иск управления Росприроднадзора по Коми и Ненецкому автономному округу к компании «ЛУКОЙЛ-Коми», с которой будет взыскано 777414 рублей 59 копеек вместо запрашиваемых почти 3,5 млн рублей ущерба, причиненного реке в результате нефтезагрязнения. Вердикт, однако, может быть обжалован.

Компании из дивизиона ЛУКОЙЛ предстоит также выплатить в доход федерального бюджета государственную пошлину — почти 9 тыс. рублей.

В основе спора, отмечает ИА REGNUM, лежат материалы проверки. В сентябре 2020 года комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ МО ГО «Усинск» проверила соблюдение установленных требований по охране окружающей среды и обнаружила попадание нефтесодержащей жидкости в левый приток р. Безымянный-1. Отмечалось, что загрязнение произошло «с объектов „Лукойл-Коми“ ТПП „Усинскнефтегаз“ при разгерметизации ГСК в районе куста А-5». Ответчик претензии не принял, утверждая, что для ликвидации последствий загрязнения он принял незамедлительные меры, потратив более 2,7 млн рублей. Суд учел этот довод, сократив размер взыскиваемой суммы.

В мае 2021 года это же надзорное ведомство подало очередной иск к «ЛУКОЙЛ-Коми», требуя выплаты более 24 млн рублей ущерба. В деле также фигурирует водный объект. Решение по этому спору пока не вынесено.

Дюков: «Газпром нефть» не намерена серьезно пересматривать долгосрочные инвестпланы

Целесообразной считает «Газпром нефть» дальнейшую корректировку демпфирующего механизма в сторону увеличения его гибкости и перехода на более свободное ценообразование, без жесткой привязки к уровню роста цен, сообщил журналистам гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. «В этом демпфере еще есть элементы, которые делают его недостаточно гибким. Наше мнение — что должно быть меньше жестких элементов, а больше гибкости. Ситуация на рынке может развиваться по-разному. Абсолютно не означает, что цена в рознице должна расти в год на определенный заданный процент», — цитирует ТАСС Дюкова. Говоря о ситуации на рынке, гендиректор «Газпром нефти» отметил, что в нефтепереработке она является приемлемой, и НПЗ генерируют прибыль компаниям. В рознице маржинальность АЗС находится под воздействием сезонных факторов, но в целом является положительной.

По словам Дюкова, «корректировка демпфера должна изменить текущее положение дел и часть маржи направить из переработки в розницу, улучшив экономику и эффективность розницы».

Касаясь вопроса возможного перевода расчетов с доллара в другие валюты, Дюков отметил, что по условиям действующих экспортных контрактов компания имеет возможность уйти от доллара. Но это приведет к пусть и некритичным, но небольшим финансовым потерям для НК. «Мы, конечно, можем жестко настоять на том, чтобы перейти на другую валюту, но это приведет к небольшим, но все-таки потерям, которые в данной ситуации нам придется взять на себя. Опять же они не являются критическими, значительными», — сказал он.

После 2014 года, отметил Дюков, «Газпром нефть» увеличила долю недолларовых экспортных контрактов по дальнему зарубежью до 20%, почти каждый из них сейчас подразумевает возможность ведения расчетов в другой валюте. «Поскольку контракты предусматривают такую возможность, то в очень короткое время мы можем перейти на расчеты в других валютах. Почему мы не делаем это в настоящее время? Исторически ценообразование в этой отрасли происходит в долларах, с другой стороны — рынок заемного капитала тоже в долларах, поэтому безусловно для многих покупателей делает данную валюту для расчетов более привлекательной», — пояснил он.

Сейчас необходимости в переходе на расчеты в другой валюте нет, резюмировал Дюков.

Принимая во внимание, что потребление нефти будет расти до 2030 года, «Газпром нефть» пока не намерена серьезно пересматривать долгосрочные инвестиционные планы, отметил глава компании. «Мы оцениваем, что в среднесрочном горизонте необходимо будет учитывать ограничения ОПЕК+, и на данный момент не используем тот добычный потенциал, что у нас есть. Но если говорить долгосрочно, то мы исходим из того, что объемы потребления нефти будут расти, по крайней мере до горизонта 2027–2030 года. При этом мощности по добыче отличаются от мощностей по переработке. Так, если построены мощности по переработке в 20 млн тонн, эти 20 млн тонн и функционируют на протяжении многих лет. Что касается добычи, то здесь не так — месторождения истощаются. И в любом случае нужны инвестиции, чтобы замещать истощающиеся активы. Поэтому, на наш взгляд, новые добычные мощности будут нужны, чтобы удовлетворять рост спроса на нефть, который сохранится еще какое-то время», — пояснил он.

Более того, по мнению Дюкова, мировую экономику ждет крах при резкой остановке инвестиций в добычу нефти.

Во вторник собрание акционеров «Газпром нефти» одобрило суммарные дивиденды по результатам 2020 года в размере 15 рублей на акцию, сообщила компания. «Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме в размере 15,00 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 5,00 рубля на одну обыкновенную акцию)», — говорится в релизе. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 25 июня.

«Воркутауголь» прекратит добычу энергетического угля

«Воркутауголь» прекратит добывать уголь марки ГЖО, начиная с первого квартала 2022 года. Это решение принято в связи с переводом Воркутинской ТЭЦ-2 на газ и выведением в резерв ТЭЦ-1. Завершить переход на новый вид топлива планируется в течение года.

Воркутинские ТЭЦ — единственные предприятия Воркуты, которые потребляли уголь ГЖО, добываемый на шахте «Воргашорская». Эта марка является энергетической и не используется в металлургии. Когда газификация воркутинской ТЭЦ-2 будет завершена, у «Воркутауголь» отпадет необходимость добывать энергетический уголь, разработка которого является низкорентабельной, а его использование несет за собой значительную нагрузку на окружающую среду. При этом Воркутауголь готов в полном объеме исполнить обязательства по договору поставки с ПАО «Т Плюс», действие которого стороны продлили до 31 июля 2022 года.

Полный переход ТЭЦ на газ значительно снизит воздействие на окружающую среду и улучшит экологическую ситуацию на территории МО ГО «Воркута». При этом сократятся выбросы в атмосферу таких загрязняющих веществ, как оксиды азотов, диоксида серы, взвешенных веществ, прекратится накопление образующейся при сжигании угля золошлаков.

На «Воргашорской» также ведется разработка коксующегося угля марки 1Ж. Поэтому работа предприятия продолжится. Все сотрудники, которые были заняты добычей энергетического угля, будут переведены в другой блок шахты, где продолжится отработка угля марки 1Ж двумя очистными забоями. Это положительно скажется на экономических показателях предприятия и компании в целом.

«Воркутинские предприятия реализуют мероприятия в соответствии с экологической стратегией «Северстали». Что касается добычи ГЖО, то это сокращение никак не отразится на продолжительности работы «Воркутауголь», так как наша основная цель – это коксующиеся угли марок 1Ж и 2Ж, которые нужны в металлургии. Мы продолжаем инвестировать в производство и развивать технологии. Как и планировалось ранее, добыча в Воркуте будет вестись, по крайней мере, до 2037 года включительно», – комментирует генеральный директор компании «Воркутауголь» Максим Панов.

Справочно:

Природный газ является наиболее чистым минеральным топливом по критериям объемов парниковой эмиссии, которые были установлены Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН). Дополнением к нему выступает Киотский протокол, в котором установлены количественные обязательства для различных стран и введены механизмы регулирования выбросов. Использование природного газа является как раз одним из действенных способов достижению целей в политике уменьшения парниковой эмиссии. К примеру, антропогенные выбросы парниковых газов при сжигании одной тонны условного топлива у природного газа в 1,7 раза меньше, чем у угля, и в 1,4 раза меньше, чем у мазута. В результате электростанции, переведенные на природный газ, выбрасывают примерно в два раза меньше углекислого газа, чем электростанции, работающие на угле. Таким образом сокращение выбросов парниковых газов в результате замены 813 тыс. тонн ГЖО на природный газ составит 750 тыс. тонн СО2/год.

«Россети» строят новоый 1050-километровый Кольско-Карельский транзит 330 кВ

Новая сетевая инфраструктура повысит надежность электроснабжения потребителей энергосистем Карелии и Мурманской области, уменьшит невыпускаемую мощность Кольской АЭС, самой северной атомной станции Европы, и Серебрянского каскада ГЭС, обеспечит выдачу мощности строящейся Кольской ВЭС.

Транзит проходит по территории Карелии, Мурманской и Ленинградской областей параллельно действующим ЛЭП, которые построили в 1980-х годах. Их пропускной способности уже недостаточно для системной надежности энергетических связей.

В рамках макропроекта будет обеспечен ввод в работу около 1 050 км линий электропередачи и 1 000 МВА трансформаторных мощностей. Общий объем инвестиций «Россети ФСК ЕЭС» составит более 55 млрд рублей.

Мероприятия включены в нацпроект — комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Уже завершено строительство двух подстанций 330 кВ («Княжегубская» и «Лоухи», в сумме 500 МВА), а также около 500 км ЛЭП 330 кВ.

В 2021 году энергетики «Россети ФСК ЕЭС» введут в работу два распределительных пункта 330 кВ и порядка 550 км ЛЭП 330 кВ.

Ключевым событием станет постановка под напряжение открытого распредустройства 330 кВ подстанции «Петрозаводск», где идет комплексная реконструкция. Рядом с действующим центром питания возводится новый высокоавтоматизированный энергообъект (500 МВА), который пропустит через себя обе цепи Кольско-Карельского транзита.

На всех входящих в макропроект подстанциях и распределительных пунктах будут внедрены современные автоматизированные системы управления и коммерческого учета электроэнергии, установлены комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе. Более 90% оборудования, применяемого на энергомагистрали, произведено в России.

Дмитрий Вольвач: субъекты России обладают большим потенциалом для развития международных контактов

Сегодня, 15 июня, состоялось заседание Совета глав субъектов РФ при МИД России под председательством Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с участием глав Челябинской и Ленинградской областей, Республики Карелии и других.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач рассказал о роли Минэкономразвития в координации международных контактов субъектов РФ.

«Видим большой потенциал для социально-экономического развития российских регионов не только в реализации имеющихся двусторонних межрегиональных контактов, но и в активизации межрегионального сотрудничества субъектов Российской Федерации на площадках международных структур регионального взаимодействия», - отметил замглавы ведомства.

Также Дмитрий Вольвач рассказал о законопроекте, разработанном Минэкономразвития, который определяет полномочия органов местного самоуправления в сфере международных экономических связей.

Участники заседания отметили эффективность участия субъектов Российской Федерации в международных региональных форматах, а также продуктивное развитие диалога российских регионов в рамках международных структур регионального сотрудничества, в том числе СНГ, ЕАЭС, ШОС, ООН, а также программ приграничного сотрудничества России и ЕС.

В 25 регионах РФ покупки в "Перекрестке" можно оплатить взглядом

X5 Group внедрила сервис оплаты взглядом в 150 супермаркетах "Перекрёсток" в 25 регионах России, в том числе Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Нижегородской, Свердловской, Тюменской области и других. Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе инновационных разработок Х5, а также партнёров проекта - Сбера и VISA.

Решение реализуется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. Сейчас технология оплаты с помощью биометрии действует на более чем 950 устройствах, ежедневно сервисом пользуются несколько сотен человек. Сервис был запущен в Москве в конце марта. Х5 планирует дальнейшее подключение устройств в своих торговых сетях.

Оплата взглядом занимает несколько секунд, что сопоставимо по скорости с обычной транзакцией банковской картой. Для того чтобы воспользоваться новой технологией, необходимо в мобильном приложении СберБанк Онлайн выбрать пункт "Оплата одним взглядом" (в разделе "Карты" или "Профиль") и указать карту, с которой будут списываться средства при оплате по лицу. На кассах самообслуживания, установленных в магазинах Х5, после сканирования товаров нужно выбрать режим "Оплата одним взглядом", на пару секунд снять маску и посмотреть в камеру. Ни банковская карта, ни смартфон не понадобятся.

В базовой сборке устройства используется 3D-камера Intel с высокой точностью распознавания и захватом глубины, что позволяет легко и быстро считывать черты лица с учётом роста человека и изменений во внешности. Высокая степень разрешения камеры позволяет обеспечить высокий уровень безопасности, исключить взлом и подмену данных (спуфинг).

Решение о дальнейшем масштабировании технологии в регионах присутствия Х5 будет приниматься после подведения итогов и получения обратной связи от покупателей.

Ozon Express начал региональную экспансию с Санкт-Петербурга

На старте работы сервис в Петербурге предлагает порядка 10 тыс. наименований товаров с быстрой доставкой в 20 категориях — от продуктов питания до детских товаров и смартфонов. В ближайшее время Ozon Express расширит ассортимент и появится в Пушкине, Павловске и других городах рядом с Северной столицей.

Сервис быстрой доставки Ozon Express впервые вышел за пределы Московского региона и начал работать в Санкт-Петербурге. Первый даркстор открылся в центре города — благодаря нему быстрая доставка стала доступна в Центральном, Невском, Адмиралтейском, Петроградском, Василеостровском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах, а также на юго-западе по Петергофскому шоссе — в Автово и на Проспекте Ветеранов. Клиенты смогут получить товары в течение часа с момента заказа или в выбранные ими интервалы времени.

В начале июля доставка Ozon Express покроет весь Санкт-Петербург за счёт открытия еще нескольких дарксторов в разных частях города. Тогда же сервис будет доступен жителям Пушкина, Павловска, Колпино, Парголово.

По мере развития сервиса ассортимент будет расти, в том числе за счет локальных производителей продуктов и поставщиков готовой еды. Уже сейчас в Ozon Express представлены несколько петербургских компаний, в том числе проект "Теплого хлеба и под одеяло" от Буше, крупный дистрибьютор выпечки "Даниэль М", Синявинская птицефабрика, производитель молочной продукции "Росэкспопром" и другие.

"Основное отличие Ozon Express от привычных Петербургу сервисов быстрой доставки — разнообразие и широта ассортимента. Количество товаров, представленных в Ozon Express, сопоставимо с выбором в большом супермаркете. Это позволяет нам доставлять не только привычный для всех набор продуктов, но и редкие фрукты, соусы, необычную бакалею и широкую линейку FMCG и косметики. Кроме того, изучая потребности наших клиентов в Москве, мы запустили быструю доставку таких нестандартных категорий, как электроника, товары для мам и детей и даже отдельные позиции одежды и ювелирных украшений. Мы рады, что эти преимущества теперь могут попробовать и жители Петербурга, родного города Ozon", — говорит Елена Шульгина, директор Ozon Express.

"Швабе" и Политех Петра Великого будут развивать цифровизацию ЖКХ

Московский НИИ и технопарк Холдинга "Швабе" Госкорпорации Ростех и Санкт-Петербургский университет Петра Великого подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Кооперация нацелена на подготовку кадров по цифровому производству для отрасли ЖКХ, а также построение соответствующих платформенных систем.

Подписи под документом поставили генеральный директор крупнейшего в России научно-производственного центра в сфере квантовой электроники и технопарка в составе "Швабе" – НИИ "Полюс" им. М. Ф. Стельмаха Евгений Кузнецов и ректор Политеха Петра Великого Андрей Рудской.

Новый документ заключен в продолжение взаимодействия сторон в рамках подписанного в 2018 году меморандума о создании консорциума "Цифровой водоканал" по развитию цифровых и перспективных технологий водоподготовки.

В обозримом будущем партнеры планируют сосредоточиться на подготовке профильных профессионалов, обладающих компетенциями в области цифровизации производственных процессов для отрасли ЖКХ. Также начнется работа по разработке и внедрению новых технических решений в сфере водоснабжения и водоотведения.

"Данная кооперация будет во многом построена на основе концессионных соглашений и реализуется на территории Северо-Западного федерального округа и других субъектов РФ. Ее глобальная цель – способствовать обеспечению населения водой питьевого качества. Наше предприятие имеет опыт в развитии профильных проектов и отдельных продуктов по модернизации водоснабжения. И мы готовы задействовать научно-технический потенциал и производственные мощности в достижении целей установленного партнерства", – сказал Евгений Кузнецов.

Также стороны намерены совместно вести разработку и реализацию научно-технических программ, направленных на создание наукоемких технологий и конкурентоспособной продукции, в том числе по линии Минобрнауки, Минпромторга и Минстроя России, а также в рамках федеральных и региональных целевых инновационных проектов и программ, программ инновационного развития и технологических платформ. Соглашение подписано в Санкт-Петербурге и предполагает 5-летнее взаимодействие.

"Утконос ОНЛАЙН" и "Лента" нашли проект для синергии в Санкт-Петербурге

В рамках сотрудничества "Лента" будет использовать складскую инфраструктуру Утконоса в Санкт-Петербурге для своих онлайн-продаж.

С осени 2021 года "Утконос ОНЛАЙН" станет 3 PL-партнером "Ленты" и предоставит складскую инфраструктуру в Санкт-Петербурге, которая отвечает запросам e-grocery. Сюда относится фулфилмент-центр, расположенный в логистическом терминале "Кубинская", площадью 9 486 кв метров мезонинного хранения, для комплектации и доставки онлайн-заказов, а именно товаров из дополнительного ассортимента.

"Мы работаем над улучшением нашего онлайн-предложения. На базе склада Утконоса будет запущен пилотный проект по расширению ассортимента "Ленты", доступного нашим покупателям для заказа. Знания, полученные нами в ходе этого эксперимента, позволят нам укрепить позиции на региональном рынке e-commerce и усилить базу для роста в онлайн-сегменте по всей стране в соответствии со стратегическими приоритетами компании", - сказал генеральный директор "Ленты" Владимир Сорокин.

"Утконос и "Лента" до сегодняшнего дня уже реализовали ряд совместных проектов в разных сферах, включая IT-инфраструктуру и маркетинг. Мы продолжаем искать взаимодополняющее и выгодное решение для синергии между нашими компаниями в будущем", - отметил генеральный директор "Утконос ОНЛАЙН" Дэнни Перекальски.

«РОССЕТИ ФСК ЕЭС» НАЧАЛА ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО 1050-КИЛОМЕТРОВОГО КОЛЬСКО-КАРЕЛЬСКОГО ТРАНЗИТА

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») в 2021 году завершит строительство нового открытого распределительного устройства подстанции 330 кВ «Петрозаводск», линий электропередачи протяженностью 550 км и введет в работу два распределительных пункта 330 кВ. Макропроект охватывает три региона России – Республику Карелию, Мурманскую и Ленинградскую области. Новый Кольско-Карельский транзит позволит повысить надежность электроснабжения потребителей энергосистем Карелии и Мурманской области, уменьшить невыпускаемую мощность Кольской АЭС и Серебрянского каскада ГЭС, обеспечить выдачу мощности строящейся Кольской ВЭС. Общий объем инвестиций – более 55 млрд рублей.

Новый энерготранзит входит в состав одного из Национальных проектов – Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (Распоряжение Правительства РФ от 30 сентября 2018 года №2101-р). Энергомагистраль строится параллельно с действующим транзитом, который был полностью введен в работу в 1980-х годах. Его пропускной способности уже не хватает для обеспечения системной надежности энергетических связей регионов.

В общей сложности «Россети ФСК ЕЭС» вводит в работу 1050 км линий электропередачи и 1000 МВА трансформаторной мощности. Уже завершено строительство подстанций 330 кВ «Княжегубская» и «Лоухи» (в сумме – 500 МВА), а также 500-километрового участка ЛЭП 330 кВ.

В 2021 году будут введены в работу два распределительных пункта 330 кВ, а также 550 км линий электропередачи. Ключевым событием станет постановка под напряжение открытого распредустройства 330 кВ подстанции «Петрозаводск», где идет комплексная реконструкция. Рядом с действующим центром питания возводится новый высокоавтоматизированный энергообъект (500 МВА), который пропустит через себя обе цепи Кольско-Карельского транзита.

На всех входящих в макропроект подстанциях и распределительных пунктах будут внедрены современные автоматизированные системы управления и коммерческого учета электроэнергии, установлены комплексы релейной защиты на микропроцессорной базе. Более 90% оборудования, применяемого на энергомагистрали, произведено в России.

Сведения предоставлены компанией.

Официальный комментарий Минэнерго России может быть предоставлен по запросу и (или) размещён в открытых источниках информации

Более 150 экспертов из 9 стран приняли участие в Первой Международной конференции "Цифровизация сельского хозяйства и органическое производство" в Петербурге

Первая Международная конференция "Цифровизация сельского хозяйства и органическое производство" (ADOP-2021), которая проходила в Санкт-Петербурге 7-9 июня, собрала более 150 участников из 9 стран. Организаторами конференции выступили Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр Российской академии наук (СПб ФИЦ РАН) и Технический университет Кайзерслаутерна (Германия).

Конференция ADOP-2021 прошла в смешанном формате в связи с эпидемиологической ситуацией в мире – очно на базе Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук и в формате видеоконференцсвязи с трансляцией на канале Youtube. Также был организован синхронный перевод на русский и английский языки.

На Конференции с ключевыми докладами выступили свыше 150 ученых, педагогов, политиков, предпринимателей из Австралии, Германии, Голландии, Греции, Индии, Турции, Чехии, Финляндии, а также из 15 регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Алтайский край, Воронежская область, Краснодарский край, Волгоградская область, Хабаровский край и другие).

В рамках мероприятия в СПб ФИЦ РАН прошла выставка робототехнических систем, беспилотных летательных аппаратов и автономных тепличных комплексов аэропоники, разработанных петербургскими учеными в ходе междисциплинарных исследований по цифровизации сельскохозяйственного производства.

«Конференция сыграла огромную роль в объединении научных подразделений СПб ФИЦ РАН, представляющих собой в начале реорганизации разрозненные коллективы, в единый организм. Удачно подобранная тематика конференции, имеющая междисциплинарный характер, позволила найти свое место в ее программе ученым всех научных подразделений СПб ФИЦ РАН. Важным результатом конференции можно считать широкое участие в ней руководителей и специалистов органов управления и лучших компаний в сфере аграрного производства. Происходил двусторонний обмен знаниями и опытом. Представители управления АПК и агробизнеса познакомились с результатами научных исследований, а ученые смогли сверить свои представления о наиболее проблемных вопросах аграрного производства. Подготовка к конференции и ее проведение существенно активизировало деятельность всех сотрудников. Очень важным позитивным результатом от проведения конференции является выход молодых сотрудников на международный уровень, первые для них публикации в издательстве Springer и последующая индексация в базе Scopus/WoS позволят упрочить веру в свои широкие возможности, – прокомментировал академик РАН, главный научный сотрудник ИАЭРCТ – СПб ФИЦ РАН сопредседатель конференции Александр Костяев.

За время мероприятия прошли три пленарные и шесть устных сессий. С пленарными докладами выступили: академик РАН Александр Петриков, член комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ, депутат Сергей Яхнюк, зампред правительства Удмуртии, министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова и другие эксперты. В своих выступлениях они рассказали о современных аспектах государственной поддержки сельского хозяйства.

Фундаментальные проблемы и решения в области инновационного развития сельского хозяйства были рассмотрены в докладах исследователей СПб ФИЦ РАН, других научных учреждений и университетов, включая представителей иностранных вузов: выступили ученые из Технического университета Кайзерслаутерна (Германия), Эрзурумского технического университета (Турция), Университета Томаса Баты в Злине (Чехия) и других. Об опыте практического внедрения технологий рассказали представители компаний сектора АПК.

На пленарном заседании с докладом «Цифровая экосистема для предприятий АПК» выступил заместитель директора Санкт-Петербургского регионального филиала Россельхозбанка Олег Фомин. За 20 лет Россельхозбанк является системообразующей кредитной организацией и опорным банком АПК, а в 2020 году банк приступил к реализации стратегической концепции «Больше, чем Банк». Россельхозбанк успешно развивает экосистему «Свое Фермерство», маркетплейс «Свое Родное», программу «Свое Село».