Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Уникальность кампуса в Самаре — в развитии нового ядра города»: Айрат Гатиятов посетил с рабочим визитом вузы Самарской области

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Айрат Гатиятов посетил с рабочим визитом Самарскую область. Вместе с заместителем председателя Правительства региона Александром Фетисовым и разработчиками проекта межвузовского кампуса он провел совещание, осмотрел подведомственные Минобрнауки университеты и земельный участок под строительство современного студгородка.

Первой точкой в программе визита стал Самарский государственный технический университет. Делегация осмотрела комплекс из трех зданий общей площадью 8,5 тыс. кв. м, который перешел от Высшей школы приватизации и предпринимательства в федеральную собственность и требует серьезного капитального ремонта. Айрат Гатиятов поддержал решение о передаче помещений Самарскому политеху для последующего проведения капитального ремонта с целью создания условий для комфортного пребывания студентов.

«Считаю, что здесь необходимо провести масштабную работу по капитальному ремонту зданий и благоустройству территории. Главное – создать комфортные условия для студентов и преподавателей», – сказал заместитель Министра.

По словам ректора вуза Дмитрия Быкова, в планах создать общежитие на 700 мест, а также концертный зал, культурный центр и спортивный комплекс.

В ближайшее время университет разработает необходимую проектную документацию, эскизное решение обновленных помещений и проект благоустройства прилегающей территории, чтобы уже в 2025 году приступить к капремонту.

Заявку на капитальный ремонт общежитий за счет средств федерального бюджета подготовит и Самарский университет им. С.П. Королева — такое решение принято по итогу осмотра инфраструктуры вуза. Замминистра напомнил, что по решению главы государства в России в ближайшие шесть лет будет отремонтировано не менее 800 университетских общежитий — общий объем финансирования проекта составит 124 млрд рублей.

Делегация также познакомилась с работой новых образовательных и научных пространств университета. К ним относятся Передовая инженерная аэрокосмическая школа, Технологический центр аддитивного производства и Центр беспилотных авиационных систем — один из первых в стране. Центр БПЛА занимается подготовкой профильных специалистов и производит малоразмерные беспилотники. В 2023 году было создано более тысячи аппаратов. По словам ректора вуза Владимира Богатырева, это научное направление будет реализовано и в деятельности межвузовского кампуса.

Строительство межвузовских кампусов ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. Самарская область участвует в программе по итогам второй волны отбора. Современное пространство для студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей расположится на территории, прилегающей к стадиону «Солидарность Самара Арена». Здесь же прошло заседание регионального штаба по реализации проекта. Эксперты рассказали о ходе проведения работ по проектированию объекта.

«Уникальность кампуса в Самаре — в развитии нового ядра города. Здесь ребята будут жить в общежитиях, в ближайшем их доступе будут учебные корпуса и места досуга, спортивные площадки. Также здесь будет находиться технопарк, где будут нужны новые специалисты. Одновременно строительство кампуса будет развивать и жилую застройку», — отметил Айрат Гатиятов.

По словам заместителя Министра, в этом году планируется завершить проектирование, а в следующем — начать строительство. Он заверил, что новый кампус будет оснащен по всем федеральным стандартам.

Согласно графику на первом этапе работа ведется над жилыми объектами, на втором — проектируются научно-образовательные корпуса. Положительные заключения Главгосэкспертизы планируется получить до конца 2024 года.

Заявки на размещение площадей в рамках кампуса уже подали Самарский университет, Самарский государственный медицинский университет, Самарский государственный технический университет, Самарский государственный университет путей сообщения. Дополнительно предусмотрены площади для научно-образовательного центра «Инженерия будущего» и технопарка «Жигулевская долина», а также партнеров проекта.

Напомним, программа по формированию сети университетских кампусов мирового уровня реализуется по поручению Президента России в рамках национального проекта «Наука и университеты». На сегодняшний день в России строятся 17 кампусов, проекты которых прошли экспертный отбор. К 2036 году планируется создать сеть из 40 современных университетских кампусов.

К списку новостей и анонсов

В Москве завершился финал всероссийской олимпиады школьников по итальянскому и китайскому языкам

В Московском государственном лингвистическом университете подвели итоги всероссийской олимпиады школьников по итальянскому и китайскому языкам. В заключительном этапе по двум предметам приняли участие ребята из 56 регионов России: по китайскому языку – 102 человека, по итальянскому языку – 71 школьник.

Лучшие результаты по итальянскому языку показали школьники из Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области. Призерами стали участники из Тверской, Свердловской, Белгородской, Волгоградской, Нижегородской областей и Краснодарского края.

География победителей и призеров по китайскому языку представлена Кемеровской, Свердловской, Вологодской, Тюменской, Курской, Калужской, Иркутской, Ленинградской, Амурской, Калининградской областями, Пермским краем, Чувашской Республикой, Республиками Башкортостан и Татарстан.

На олимпиаде школьники состязались в двух турах: письменном и устном.

Кроме того, участники посетили Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где познакомились с культурой и достижениями разных регионов нашей страны. Для педагогов, сопровождающих участников, МГЛУ была организована образовательная программа с тематическими лекциями и мастер-классами, посвященными Году семьи.

Справочно

Ежегодно во всероссийской олимпиаде школьников принимает участие более 7 миллионов ребят из всех регионов России. Олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Дипломы победителей и призеров олимпиады, действующие четыре года, дают право поступления в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по соответствующему профилю.

Участниками регионального этапа олимпиады в текущем учебном году стали более 175 тысяч школьников из 89 субъектов Российской Федерации и федеральной территории «Сириус». Впервые во всероссийской олимпиаде школьников приняли участие ребята из Херсонской области.

Сроки и места проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2023/24 учебном году утверждены приказами Минпросвещения России от 30 ноября 2023 г. № 910 и от 12 февраля 2024 г. № 94.

Победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников могут стать участниками учебно-тренировочных и установочных сборов по подготовке и формированию сборных команд страны для участия в международных олимпиадах.

Организационно-методическое сопровождение олимпиады, координацию проведения всех этапов олимпиады осуществляет Институт стратегии развития образования.

Актуальная информация об олимпиаде размещена на официальном сайте.

На платформе "А-Токен" впервые токенизировали квадратные метры коммерческой недвижимости

Базовым активом в первой для рынка ЦФА сделке на коммерческую недвижимость является торгово-развлекательный центр KazanMall. Эмитентом в сделке выступил владелец ТРЦ - деволоперский холдинг "Джи-Групп".

Суть подобных сделок – токенизация арендных доходов объектов коммерческой недвижимости. Цифровые квадратные метры коммерческой недвижимости – это инвестиции в определённую недвижимость или портфель объектов с целью получения инвесторами регулярного рентного дохода. Покупая цифровые квадратные метры коммерческой недвижимости, инвестор становится виртуальным арендодателем. У инвестора не возникает обременений по управлению и содержанию объектов – все сделает девелоперский холдинг, а инвестор получит доход, который определяется как чистый операционный доход на долю площади объекта недвижимости.

Механика продукта предполагает доходность от 14,5% годовых и без ограничения предельной доходности. Цена 1 ЦФА составит 5 500 рублей, а предельный объём размещения 350 350 000 руб, срок цифрового актива составит 1 год. Защита прав инвесторов обеспечивается ежемесячным перечислением от эмитента арендных потоков на залоговый счет в Альфа-Банке для последующего целевого использования на выплаты инвесторам. ЦФА доступны для квалифицированных инвесторов, клиентов Альфа-Банка.

Досье "Цифровой экономики"

Платформа "А-Токен" — собственная платформа Альфа-Банка для работы с цифровыми финансовыми активами (ЦФА). На "А-Токен" выпущено 112 цифровых финансовых активов (ЦФА) на общую сумму 53,83 млрд рублей, что составляет более 50% общего объема в России, который превышает 85 млрд рублей.

Группа компаний "Джи-групп" имеет финансовый рейтинг "А-" от АКРА, является одним из лидероа в жилищном строительстве в домашнем регионе – республике Татарстан и ведет активное строительство в Екатеринбурге, Московской области, Перми, Санкт-Петербурге, Тольятти и Уфе.

Балет "Корсар" из Казани стал премьерой в проекте "Театр в кино"

Лейла Гучмазова

Знаменитый кинотеатр "Октябрь" на Новом Арбате многое повидал на своем веку и теперь принял в свои залы необычный проект. У поклонников традиционного театра - балета, оперы, драмы - появилась возможность пойти за впечатлениями не привычным маршрутом, а в кинозал, благодаря проекту "Театр в кино".

Его сделали реальностью ведущие театры России, телеканал "Россия-Культура" и компания "Кино.Арт.Про" при поддержке Министерства культуры РФ. Он призван сделать театр доступным самому широкому зрителю, упразднив необходимость гастролей, и, что не менее важно, снизить цену на билет. Для показа выбирают самые громкие премьеры текущего и недавних сезонов, а команда опытных профессионалов, режиссеров, операторов, мастеров света и звука выезжает в театр, где снимает спектакль-фаворит с нескольких камер. Разумеется, с лучшим, выбранным театром, составом артистов. Затем съемку более-менее вежливо монтируют и представляют театралам вне стен театра. Особенно тем театралам, кто готов следить за новыми формами и принимать изменения.

Идея эта не нова. Уже много лет в формате "большого экрана" работает проект TheatreHD, демократично представляющий самые громкие спектакли ведущих театров мира. У TheatreHD накоплен опыт работы с сотнями кинотеатров по всему миру и посмотреть премьеру Королевского балета Ковент Гарден, Гранд-опера или Метрополитен можно хоть в Нижнем Новгороде, хоть в Сургуте. По той же схеме строит сейчас прокат "Театр в кино", корректно объявив TheatreHD коллегой и сосредоточив внимание на российских театрах.

В качестве звонкой премьеры "Театр в кино" взял киноверсию классического балета "Корсар" в постановке Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Впечатляет, что она будет доступна зрителям 56 российских городов. Московский "Каро-Октябрь" совместил атмосферу кинопремьеры и театрального вечера: в фойе зала N1 публику встречали привычный стенд с именами компаний-участников, кинокамеры, а также артисты балета в сценических костюмах и гриме - Театр оперы и балета республики Татарстан приготовил сюрприз детям и взрослым, которые с радостью фотографировались с пиратами и одалисками.

Собственно показ порадовал качеством. Нет, это не фильм-балет в привычном понимании жанра, а именно киноверсия спектакля, где с общим взглядом кинокамеры на сцену сочетаются крупные планы артистов. Недочеты есть, и это вечный бич театральной съемки: камера порой не поспевает за развитием действа и по инерции укрупняет второстепенные мизансцены. Но в целом киноверсия сработана удачно, масштаб и достойный уровень постановки она передает. Ведь выбор балета от госоперы Татарстана неслучаен. Здесь ценят масштаб, основательность и качество академизма, и "Корсар" яркий тому пример.

Съемки спектакля прошли в Казани в июле прошлого года. Удивляет щедрая живопись декораций, "не улучшенных" цифровой оптимизацией. Балетмейстер-постановщик и многолетний шеф балетной труппы Владимир Яковлев выстроил спектакль очень зрелищно, максимально следуя классическому канону, со всеми культурными слоями живущему на сценах с середины XIX века.

Представляя спектакль новой публике, организаторы напомнили, что исполнители главных партий Аманда Гомес (Медора) и Вагнер Карвальо (Конрад) победили в шоу "Большой балет" на телеканале "Россия-Культура", да и, кроме того, имеют множество профессиональных наград. В роли верного раба Али снялся заслуженный артист Татарстана, премьер труппы и просто лучший танцовщик спектакля Олег Ивенко. Знакомое до оскомины и разделенное на троих классическое па-де-де они провели нескучно и даже с блеском. Главного злодея Бирбанто станцевал тоже заслуженный артист Антон Полодюк. В "пешеходной", но артистически яркой роли работорговца Ланкедема - Алессандро Каггеджи, а загадочной наложницей Гюльнарой стала специально приглашенная в спектакль солистка Большого театра Маргарита Шрайнер.

Но дело не только в главных героях, а и в гении места: в казанском спектакле на редкость хороша сцена в гареме, где каждая одалиска отлично справляется со своей вариацией, а все они вместе создают дивную атмосферу балетного Востока.

Давно освоенный балетом сюжет Байрона о работорговце, невольницах и благородных пиратах смотрелся на редкость лихо. Строго говоря, и поэма, и классический балет "Корсар" - образцы европейского ориентализма самого лучшего свойства. Казанский спектакль, в отличие от последней версии того же балета на сцене Большого с антикварным "Оживленны садом", больше отвечает запросам кино в части динамики и экшена. Даже наивные переодевания пиратов в паломников гладко вплелись в действо, не говоря уж о семенящих евнухах, колоритных торговцах и романтично спасенных рабынях.

Авторы киноверсии не расслабляли зал антрактом, и тут они следовали логике не раз взятого крупным планом маэстро Рената Салаватова, ведущего спектакль быстро, виртуозно и легко. Может, именно он своими темпами окончательно благословил старинный балет на новую жизнь в кинотеатре.

В Самарской области СНТ могут входить в состав населенных пунктов

Ольга Дмитренко ("Российская газета", Самара)

Депутаты Самарской Губернской Думы приняли изменения в региональный закон "О земле" и определили условия, при которых садовое некоммерческое товарищество (СНТ) может войти в состав города, поселка или деревни, рядом с которыми оно находится.

Теперь в Самарской области по решению двух третей собственников участков СНТ его можно будет присоединить к населенному пункту, с которым у товарищества есть общая граница. Причем площадь участков СНТ не должна превышать территорию населенного пункта.

Также в товариществе должно быть не менее 50% участков, которые соответствуют параметрам объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Кроме того, по нововведениям в границах СНТ может появиться также самостоятельный населенный пункт по решению общего собрания собственников участков. Для этого необходимо, чтобы сведения о границах территории были внесены в единый госреестр недвижимости, соблюдены все нормативы градостроительного проектирования. В этом случае территория СНТ должна быть расположена вне населенного пункта (их территории не смежные). А количество жилых домов, построенных в рамках ИЖС, должно быть не менее 80% от общего числа.

Включение СНТ в состав населенного пункта, по мнению экспертов, может быть хорошим вариантом для тех товариществ, где нет хорошего хозяина.

"Я дочь погибшего солдата". Как в судах рассматриваются дела о признании отцовства участников СВО

Алена Селезнева ("Российская газета", Ижевск)

Случаи, когда люди живут в гражданском браке, а в свидетельстве о рождении детей не указан отец, - не редкость для современной России. Однако с началом СВО это стало проблемой для таких семей.

Елена - многодетная мать и гражданская жена погибшего бойца Игоря (имена изменены. - Прим. Е.С.). Вместе они прожили 10 лет. У пары родилось четверо детей, младшему три года, старшему - 10. Она уверена, что ее ситуация вполне житейская: когда брак не зарегистрирован, женщины оформляют детей только на себя, получая статус матери-одиночки и дополнительные выплаты. Россиянки имеют на это право.

Однако спецоперация внесла в жизнь семьи свои коррективы. Игорь погиб в зоне СВО. А Елена растерялась, не зная, что делать в такой ситуации. После похорон женщина обратилась за помощью в филиал фонда "Защитники Отечества", там ей объяснили, что ситуация не безвыходная, и подсказали, как доказать, что погибший имеет отношение к ее детям.

- В судебном порядке с привлечением свидетелей мы в первую очередь установили отцовство, - рассказывает Ольга Ларионова, социальный координатор филиала фонда в Удмуртии, которая помогала семье. - Когда вступило в законную силу решение суда, мы с Еленой начали процесс: обратились в ЗАГС за новыми свидетельствами о рождении детей, затем в военкомат. Таким образом, дети получают удостоверения членов семьи погибшего участника СВО и права на все полагающиеся им федеральные, страховые и региональные выплаты и льготы. Все заняло около трех месяцев. На данный момент часть выплат уже произведена.

В Объединенной пресс-службе судов Удмуртии "РГ" пояснили, что для подобных дел по упрощенной процедуре достаточно свидетельских показаний, подтверждающих, что умерший признавал себя отцом ребенка и исполнял в отношении него родительские обязанности. Доказательствами могут служить совместные фото- и видеоматериалы всей семьи, все, что подтверждает, что погибший при жизни содержал ребенка, покупал ему игрушки, продукты, оплачивал досуг или образование.

Случается и такое, что свидетельских показаний мало. Например, ближайшие родственники погибшего не признают его гражданскую семью. В таком случае дело рассматривается в порядке искового производства, требуется генетическая экспертиза:

- Если суд назначает экспертизу в случае гибели бойца, то образцы генетического материала запрашивают из Ростова, через госпиталь которого проходят все погибшие на СВО, - поясняет заместитель руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" в Удмуртии Сергей Мальцев.- Оплачивает ее проигравшая сторона. Семьям, оказавшимся в подобной ситуации, следует сразу обратиться в наш фонд. Его юрист даст бесплатную консультацию, а при необходимости обеспечит адвокатское сопровождение дела в суде. За каждой семьей закрепляется социальный координатор, который помогает в решении возникающих вопросов. Но все же мы рекомендуем участникам СВО узаконить все отношения. Это позволят членам их семьи пользоваться мерами социальной поддержки, например, компенсацией части платы за ЖКУ, и так далее. Если же произойдет трагедия, это упростит решение многих вопросов.

Виктор Кушко, уполномоченный по правам человека в Удмуртии:

- В практике уполномоченного по правам человека такие обращения не редки. Имущественные вопросы отчасти позволят решить законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Он предлагает упрощенную систему признания брака. Для этого мужчина и женщина должны прожить вместе не менее трех лет. Если есть совместный ребенок, этот срок сокращается до одного года. Для гражданских жен принятие такого закона будет означать, что женщина сможет претендовать, в том числе, и на наследство. Пока же матери могут выступать только как законные представители совместных детей и даже в случае положительного исхода в суде не получают никаких прав, выплат или льгот.

Нужны ли России новые нефтепроводы на Восток

Сергей Тихонов

Наш основной нефтедобывающий регион - Западная Сибирь - оказался наиболее сильно затронут западными санкциями. Не потому, что нефти там добывается больше всего в России, а из-за изменения маршрутов экспорта и его поворота на Восток.

Регион всегда был ориентирован на поставки нефти и нефтепродуктов в Европу. Именно нефть отсюда была основой нашего экспортного сорта нефти Urals. После эмбарго ЕС на импорт российского сырья в декабре 2022 года почти весь экспорт нефти отсюда пришлось переориентировать на страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Но отправлялись эти грузы в основном по старому маршруту из западных портов России. Трубопроводную инфраструктуру не перестроишь в одночасье, а она сделана под доставку нефти в порты Балтики и Черного моря. Естественно, сильно выросли логистические затраты. Еще больше они увеличились после разрастания конфликта на Ближнем Востоке, вынудившего многих перевозчиков российской нефти отказаться от маршрута доставки через Суэцкий канал и Красное море в пользу более длинного пути вокруг Африки.

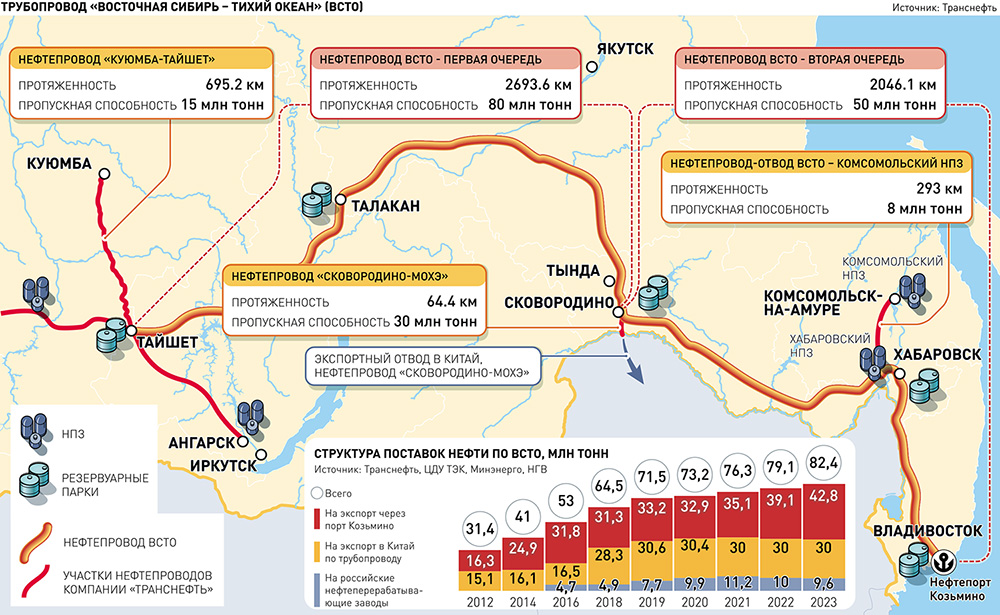

В нефтепровод "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), построенный в 2009 году и выведенный на полную мощность в 2019 году (80 млн тонн - ВСТО-1 от Тайшета до Сковородино, 50 млн тонн - ВСТО-2 от Сковородино до порта Козьмино), западносибирская нефть попадает, но по остаточному принципу. Основной объем сырья поступает с месторождений Восточной Сибири. В 2023 году здесь добыли 54 млн тонн нефти. Вся добыча в России - 530 млн тонн, на Западную Сибирь приходится больше половины от этого объема. На экспорт в прошлом году было отправлено 234 млн тонн российской нефти. То есть даже при грубом подсчете, учитывая мощность ВСТО, работающую Южную ветку трубопровода "Дружба" в Европу, поставки в Турцию, Болгарию и некоторые другие страны, больше 100 млн тонн нашего экспорта нефти шли кружным путем. И хорошо, если из портов Черного моря - часть шла из Балтики.

Да, это затронуло не только нефть Западной Сибири, есть еще Татарстан, Башкирия и европейская часть России, но там как раз меньше объемы добычи и она часто обеспечивает находящиеся в непосредственной близости нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ). Например, "Башнефть" добывает нефти почти столько же, сколько перерабатывает, а в структуре выручки компании экспорт в дальнее зарубежье в 2020 году составлял только 8%, 36% приходилось на экспорт в страны СНГ, остальное на Россию.

То есть основная нагрузка из-за изменений логистики легла на нефтедобычу в Западной Сибири. А здесь только в одном Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2023 году было добыто 216 млн тонн нефти. В результате длинной транспортировки растут затраты, которые можно перенести при высоких ценах на нефть. Но ведь высокие котировки не вечны.

Самым оптимальным было бы увеличить прокачку нефти из региона на Восток. Но, как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, нефтепровод ВСТО-1 был загружен на полную проектную мощность еще несколько лет назад, поэтому перспектив его расширения не осталось.

О строительстве новых трубопроводов на Восток пока ничего не было слышно. Новые экспортные маршруты в Китай или расширение уже существующего ответвления от ВСТО было бы нам выгодно, но связано с очень сложными переговорами с китайской стороной. Достаточно вспомнить газопровод "Сила Сибири-2", дискуссия по которому ведется уже много лет. Строительство трубопровода в сторону портов Дальнего Востока - работа не быстрая и очень затратная, к тому же связанная с необходимостью расширения портовой инфраструктуры. Есть еще вариант прокачки нефти Западной Сибири в Китай через Казахстан (такие поставки уже идут, в 2023 году так было экспортировано в Китай около 10 млн тонн российской нефти). Но в Казахстане также добывают нефть, и здесь мы зависим от него как от транзитной страны.

"Транснефть", отвечающая за магистральные трубопроводы в России, пытается исправить ситуацию. Прокачку западносибирской нефти к ВСТО можно будет увеличить на 5 млн тонн. Но только в случае недостатка восточносибирской нефти. Рост объемов поставок станет возможным благодаря реконструкции Ачинской линейной производственно-диспетчерской станции (Ачинская ЛПДС). Завершение работ и пуск обновленной станции запланированы на 30 июля 2024 года.

"Сейчас на восток идет 85% поставок нефти, а на запад - только 15%. В 2021 году 60% нефтяного экспорта шло в Европу и только 40% в Азию".

Пропускная способность нефтепроводов на участке от Анжеро-Судженска до Ачинска вырастет с 59 млн до 65 млн тонн нефти в год, а от Ачинска до Тайшета (точка начала ВСТО) с 53 млн до 58 млн тонн нефти в год. Кроме того, модернизация Ачинского ЛПДС обеспечит возможность отгрузки до 7 млн тонн нефти в год в цистерны для поставок по железной дороге на экспорт в Китай или в направлении порта Козьмино.

Но для роста поставок по железной дороге есть инфраструктурные препятствия, связанные с ее пропускной способностью. Достаточно вспомнить, что в этом же направлении отгружается на экспорт российский уголь и объемы этих поставок ограничены.

Кроме того, по словам Чернова, на ВСТО-2 в 2023 году введены в промышленную эксплуатацию два новых высокотехнологичных резервуара для нефти на 50 тыс. кубометров каждый. А сейчас в Приморье ведется строительство еще двух дополнительных резервуаров на 50 тыс. кубометров. Работы будут завершены в 2024 году.

Теоретически часть мощности ВСТО может освободиться для нефти Западной Сибири после запуска круглогодичной навигации по Северному морскому пути (СМП). В проект "Роснефти" "Восток Ойл" входят уже действующие Ванкорское и Лодочное месторождения, нефть с которых поступает в ВСТО. Планируется, что нефть с "Восток Ойл" будет отправляться по СМП танкерами ледового класса. Если СМП сможет оттянуть на себя часть объемов нефти Восточной Сибири, то в ВСТО освободится место для западносибирского сырья.

Но есть здесь еще момент, связанный с качественными характеристиками западносибирской нефти. По ВСТО поставляется нефть с низким содержанием серы, а в Западной Сибири, помимо малосернистой нефти, добываются также сернистые и высокосернистые сорта. Поэтому не вся местная нефть подходит для прокачки по ВСТО.

В итоге сейчас ситуация сложилась достаточно патовая. Но в плюс нам работают сравнительно высокие нефтяные котировки. Это дает время предпринять какие-то срочные меры. В 2019 году после запуска ВСТО на полную мощность часто можно было услышать, что эпоха строительства больших нефтепроводов закончена. Возможно, об их окончании было заявлено преждевременно и нас еще ждут великие стройки.

Пора перестать считать эффективность сооружений в потраченных на них рублях

Политолог Бовт: "Земляной вал" не стоит миллиард рублей, но он на него потрачен

Слова министра строительства России Ирека Файзуллина, сказанные во время посещения Оренбургской области в адрес дамбы в Орске, стали мемом": "Это на самом деле не дамба, дамба миллиард рублей не стоит… Дамба терпела нагрузку где-то 5,5 метров [воды], по факту у нас 10 пришло. Огромная масса воды надавила не на дамбу, а земляной вал". Однако все проекты по сооружению 2014 года были утверждены, акты подписаны. Сметы освоены. И все было хорошо, пока гром - паводок - не грянул. Убыток от него уже превысил 40 млрд. А если бы тогда потратили не миллиард, а два-три, выдержала бы "дамба-вал" натиск воды?

Пора перестать считать эффективность сооружений в потраченных на них рублях. Миллионы и миллиарды, может, производят впечатление на обывателя, но они ему ничего по сути не говорят. Он понимает лишь, что "это до фига". В отличие от тех, кто считает проекты "в откатах". Полезнее было бы публиковать техническую документацию подобных сооружений, которые возводят на наши налоги. Имеющие профильное образование разберутся. И, соответственно, со стороны укажут на возможную халтуру. Да и смету неплохо публиковать.

"Устройство дамбы" со схемами, расчетами в том числе по составу засыпного материала, с учетом напора воды и ветра - это уровень дипломной работы пятого курса профильного вуза. Также накануне паводка неплохо было бы проделать несложные (для специалистов, в МЧС такие есть) вычисления (тут не нужны даже суперкомпьютеры) по прогнозу объема паводка в результате таяния накопившегося снега.

Ну и совсем уж наивно выглядят оправдания чиновников, которые с серьезным выражением лица говорят, что дамба была рассчитана на подъем воды в 5,5 м, а того, что сейчас (выше 10 м), мол, сто лет не было. Помилуйте, как это не было? В 1942 году вода в р. Урал поднималась почти до 10 метров, в 1957 до 12. Да и в прошлом году было 6,3 м, а в мае 2005 года - почти 9 м (896 см).

Если взять за ориентир только запас прочности по высоте, то такое сооружение первого класса (там как раз употребляется понятие "с учетом столетних прецедентов") должно было быть высотой 12,5 м, а второго (прецеденты 20-25-летние), как минимум 9,5 м. Есть же стандарты, их просто надо соблюдать. В том числе по составу насыпного материала: все СНиПы были расписаны еще в советские времена.

Очевидно ведь, что было вопиющим нарушением насыпать дамбу в 2014 году поверх остатков срубленных деревьев и не выкорчеванных пней. Такая "органика" внутри тела гидротехнического сооружения не то что строительными нормами не предусмотрена, но простой человеческой логикой. Кто-то сильно "сэкономил" в свое время на объемах грунта и количестве "ходок" самосвалов по его перевозке.

Когда речь идет о затрагивающих интересы тысяч людей сооружениях, неплохо бы проводить публичное обсуждение таких проектов. Не показушное - "из и для своих", а не затыкать рот критикам, представлять на обсуждение в том числе альтернативные варианты. Следователям по делу о халатности было бы проще разобраться, кто тогда был прав, а кто теперь ответит по статье УК РФ.

Не менее наглядной получилась история с упавшим в Вязьме Смоленской области железобетонным мостом, перекрывшим железную дорогу на Беларусь. Начать с того, что с какого перепугу столь важный объект висит на балансе нищего района с годовым бюджетом 1,7 млрд руб., из которых 995 млн - трансферты извне? Мог он надлежаще содержаться? Вопрос риторический.

Общественность об аварийном состоянии Панинского моста сигнализировала аж в 2016 году. Но тогда ограничились тем, что положили новый асфальт за несколько миллионов рублей. Это ни о чем. Изучив опубликованные материалы последних лет так называемых "общественных слушаний" на тему годовых бюджетов Вяземского района, мне не удалось обнаружить следов встревоженности общественности или администрации тем, что построенный в 1980 году мост вот-вот рухнет и срочно нужны деньги. Деньги районная администрация таки просила у вышестоящих структур, но по-тихому. Ей по-тихому и отказали. Увы, вопрос не попал на ежегодную Прямую линию президента. По сравнению с этим мощным ресурсом общественные слушания не обладает должной силой, увы.

Вообще-то мосты такого типа должны стоять 100-150 лет. Но тут - вибрация от проходящих составов, обработка агрессивными реагентами зимой. Так что нужна регулярная экспертиза состояния моста. Она была проведена в прошлом году - за 164 тыс. рублей (фирмой из Казани), хотя на нее было отпущено 1,5 млн. Все-таки с и тендерами у нас не все ладно, как ни отлаживают этот механизм в последние годы. Часто именно низкая цена становится единственным решающим фактором выбора подрядчика, чтобы не рисковать попасть под следствие из-за нарушений бюджетной дисциплины.

Впрочем, в данном случае денег на капремонт моста все равно бы дать не успели. Решили подлатать за 13 млн рублей - новый асфальт, перила и пр. - но тоже не успели. Мост упал, в этом смысле "сэкономили".

Теперь все равно "выбивать деньги" - скорее всего, в федеральном бюджете (Смоленская область сама дотационная: из бюджета в 72 млрд руб. 12 составляет помощь федерального центра). Уйдут на строительство нового моста десятки, если не сотни миллиардов. Так и ходим по кругу: несоблюдение СНиПов, пренебрежение инженерно-технологической культурой, "непринужденная коррупция", непрозрачность принятия даже касающихся непосредственно граждан и их безопасности решений, - в итоге все обходится в разы дороже. В том числе по последствиям.

Между тем, мы живем в эпоху изменения климата, когда число природных катаклизмов растет, предъявляя повышенные требования к инфраструктуре. В мире за 20 лет нынешнего века зафиксировано 7348 крупных стихийных бедствий, что в два раза больше, чем за предшествующее двадцатилетие. Погибли 1,23 млн человек, пострадали 4,2 млрд (многие - более одного раза). Экономический ущерб составил 2,97 трлн долл. И это только начало. Дамбы должны быть выше и прочнее, чем по всем прежним нормативам.

Совбез РФ: Запад использует кибератаки для разведки против России

Иван Егоров

Об угрозах кибербезопасности и хакерах на службе Вашингтона и Лондона против России, новых угрозах глобальных катастроф и политике Запада по разрушению института семьи, а также о том, что будут обсуждать через неделю в Петербурге секретари совбезов, помощники президентов по нацбезопасности и руководители спецслужб почти 100 государств, в интервью "Российской газете" рассказал первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

Рашид Гумарович, буквально на днях состоялось ежегодное пленарное заседание научного совета при Совбезе РФ - одного из самых компетентных и в то же время закрытых экспертных сообществ страны. Сообщалось, что ведущие научные умы в том числе обсуждали вопросы кибербезопасности. Какие именно?

Рашид Нургалиев: Члены научного совета при Совете безопасности России подчеркнули важность срочного принятия дополнительных мер противодействия использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Отмечено, что такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность, используются криминальным сообществом в нашей стране и за рубежом.

При этом официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны. А также негативно повлиять на общественное мнение.

Известно, что спецслужбы стран Запада активно используют возможности информационных технологий для проведения компьютерных атак на объекты критической инфраструктуры нашей страны и для разведывательной деятельности.

Имеются ли основания полагать, что они провоцируют "зеркальную" реакцию, чтобы потом объявить Россию главным киберагрессором в мире?

Рашид Нургалиев: Россия добивается неукоснительного соблюдения в информпространстве основополагающих принципов суверенного равенства государств и невмешательства в их внутренние дела.

Для недопущения милитаризации цифрового пространства, превращения компьютерных атак в элемент военно-политического противостояния необходим правовой механизм, который поможет предотвращать межгосударственные конфликты. Только обязательные к исполнению международно-правовые нормы обеспечат использование цифровых технологий исключительно в мирных целях и на благо развития.

Как этого добиться на практике?

Рашид Нургалиев: Для этого члены научного совета считают необходимым сформировать при главенствующей роли ООН глобальную систему международной информационной безопасности с универсальными юридически обязывающими международно-правовыми инструментами, которыми являются соответствующие договоры, соглашения, конвенции, призванные учитывать особенности информационно-коммуникационных технологий. Россия уже внесла свои предложения, которые обсуждаются на площадках ООН.

Попали ли в поле зрения научного совета проблемы планетарного масштаба, в том числе изменение климата и участившиеся природные катаклизмы?

Рашид Нургалиев: Действительно, в российском и международном научном сообществе отмечается ежегодное повышение температуры Мирового океана. Это считается основным показателем глобального изменения климата. В последнее время последствия катастрофических природных пожаров, затоплений обширных территорий, разрушительных землетрясений и других бедствий носят все более глобальный и разрушительный характер.

В связи с этим эксперты Совета безопасности России предложили ряд дополнительных мер, направленных на снижение негативных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий путем их своевременного предотвращения.

В нашей стране активно развивается автоматизированная система информационного взаимодействия органов управления в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций. В частности, технологическая платформа "Атлас опасностей и рисков" предоставляет оперативную информацию региональным структурам и муниципалитетам о возникающих лесных пожарах, моделирует развитие обстановки.

А как простые люди смогут воспользоваться такой полезной информацией?

Рашид Нургалиев: В открытом доступе имеется информация по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Незамедлительно размещаются сведения и предупреждения о рисках, а также конкретные рекомендации по поведению в чрезвычайных ситуациях.

В этих целях члены научного совета обратили внимание на важность расширения возможности системы космического мониторинга в интересах защиты от чрезвычайных ситуаций. Предложено активизировать развитие наземной инфраструктуры для приема и обработки космической информации. Уже ведется работа по созданию центра приема космической информации в городе Анадыре. Это позволит осуществлять мониторинг рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в районах Крайнего Севера космическими средствами отечественного производства. Аналогичные центры развернуты в Мурманске и Дудинке. Во Владивостоке создан совместный с "Роскосмосом" Дальневосточный региональный центр дистанционного зондирования Земли, который позволит использовать передовые технологии для обработки данных.

Считается, что нейросеть и ИИ способны прогнозировать возникновение сезонных ЧС. Будут ли использованы на этом направлении разработки наших ученых, особенно после наводнений в Оренбургской области?

Рашид Нургалиев: Как раз для предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем, была подчеркнута важность построения модели развития паводковой обстановки с применением технологий искусственного интеллекта. Позитивно выстроена линия МЧС России на разработку и использование современных робототехнических технологий. Ключевыми аспектами для их применения становятся условия, когда затруднена безопасная работа спасателей и пожарных или где требуется высокая точность выполнения работ. В содружестве ученых и специалистов созданы роботы, которые за счет возможности дистанционного управления применяются в экстремальных условиях, в том числе для тушения крупных пожаров с высокими температурами.

На заседании научного совета при Совете Безопасности России было предложено активнее использовать имеющиеся технологические и технические новинки. Более того, предлагать их для оказания помощи другим государствам в случае природных и технологических катастроф.

Западную либеральную общественность, да и нашу тоже, буквально начинает корежить при широком обсуждении в России проблемы сохранения традиционных духовно-нравственных ценностей. Почему их так задевает эта тема?

Рашид Нургалиев: Представители научного сообщества обратились к истории человечества и зафиксировали явную особенность исторического развития цивилизаций. Лишь те государства, которые сохраняли свою духовно-нравственную основу и приверженность традиционным ценностям, не исчезли бесследно. По мнению экспертов Совета Безопасности, навязывание западной псевдоэлитой своих подходов к развитию человечества нацелено на деформацию глубинных жизненных основ народов и суверенных стран.

Пропаганда и проталкивание так называемых либеральных ценностей, в основе которых лежит индивидуализм, вседозволенность, грехопадение и отрицание главенствующей роли общества, в конечном счете ведет к разрушению семьи, ослаблению социальных связей, размыванию цивилизационной идентичности и расчеловечиванию.

Есть и другие риски, которые несет западная культура. Среди них - изменение традиционных ролей мужчины и женщины, фальсификация и искажение исторической правды, извращение национальной памяти.

Что надо сделать для предотвращения этой глобальной угрозы?

Рашид Нургалиев: Сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей способно предотвратить сползание к межнациональным и межрелигиозным конфликтам, сокращению рождаемости и ослаблению суверенных народов.

Члены научного совета предложили целый ряд дополнительных мер в этой сфере. Выполнение некоторых из них возможно только при участии международного сообщества. Для этого, по экспертному мнению, требуется сформировать эффективно действующий механизм международной безопасности в сфере защиты традиционных культурных и духовно-нравственных ценностей на глобальном и региональном уровнях. Считаем важным и дальше укреплять на международной арене позиции нашей страны как государства, последовательно отстаивающего общие для большинства человечества ценности.

Решение поднятых на заседании проблем, как вы отметили, зависит не только от нашей страны, но и от международного сообщества. Предполагается ли их обсуждение в многосторонних форматах?

Нургалиев: Сотрудничество, уважение и сосуществование различных самобытных народов и культур, наращивание между ними торгово-экономического взаимодействия лежит в основе полицентричного мирового уклада. Именно поэтому важно укреплять ряды объединений стремящихся идти независимым курсом государств. Среди них БРИКС, ШОС, СНГ и другие. От того, насколько такая работа будет эффективной, в конечном итоге зависит будущее всего человечества.

Эти вопросы находятся в центре внимания в ходе двусторонних и многосторонних контактов Совета безопасности, а также российских министерств и ведомств.

В ближайшее время состоится организованная Советом Безопасности России XII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она пройдет в конце апреля в Санкт-Петербурге.

В ней примут участие секретари советов безопасности, советники по национальной безопасности, вице-премьеры, главы силовых структур и спецслужб. Кроме того, на форуме будет представлен ряд международных организаций.

Ожидаем заинтересованного обсуждения вопросов глобальной и региональной безопасности, решение которых требует скоординированных усилий всего международного сообщества. Будет, в частности, всесторонне рассмотрена проблематика обеспечения информационной безопасности в условиях формирования полицентричного мироустройства.

На повестку дня также вынесены тема сохранения национальной идентичности и традиционных ценностей государств мира. Эта проблема будет также рассмотрена с точки зрения поддержания международной безопасности, мира и стабильности.

Специализированное заседание "круглого стола" будет посвящено вопросам защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Предполагается обсуждение и других тем, в рассмотрении которых заинтересованы участники конференции.

Наводнение в Оренбуржье пошло на спад, в Кургане к нему готовятся

Валентина Зотикова (Оренбург - Курган - Орск),Валентина Пичурина

Беспрецедентное по масштабам наводнение в Оренбуржье пошло на спад. Ночь на воскресенье выдалась самой тревожной. Урал в Оренбурге достиг пиковой отметки - 11 метров 87 сантиметров. Такого здесь не было никогда за всю историю наблюдений. Опасный рубеж - в девять метров 30 сантиметров - оказался перекрыт на 2,57 метра.

Вода наступала, заливая все новые и новые территории: в зоне бедствия оказались 3978 домов (из них 51 - многоквартирный) и 8559 участков. В городе звучали сирены. Пришлось срочно эвакуировать беременных и рожениц из перинатального центра на улице Гагарина. А в ЖК "Оренбуржье" обеспокоенные жители вышли возводить защитные валы от стихии. Примеры такие здесь - на каждом шагу. В помощь им мэрия прислала пять самосвалов с глиной и погрузчик. Объединившись, люди орудовали лопатами, насыпая самодельную дамбу: "Вода приближается. Отстоять город сможем только всем миром". Поэтому радостной новостью воскресенья для всех стало известие о том, что стихия, наконец, пошла на попятную. Утром уровень Урала снизился на два сантиметра, потом - еще на пять. Река вернется в свои берега лишь через полторы-две недели. Но глава оренбуржья Денис Паслер уже заявил, что в городе начинается уборка и восстановительные работы по подаче газа и электричества.

Ущерб, нанесенный области наводнением, еще предстоит оценить. По предварительным оценкам, сумма убытков уже перевалила за 40 миллиардов рублей. От жителей Оренбуржья поступило свыше 200 000 заявлений на получение финансовой поддержки. А 3498 человек уже получили деньги.

Напомним, что в регионе удвоили размер выплат пострадавшим от паводка. Так, единовременное материальное пособие на сегодня составляет 20 000 рублей на человека. При частичной утрате имущества первой необходимости выплачивают 50 000 рублей, а при полной - 100 000 рублей на человека. Если стихия нанесла легкий вред здоровью, размер единовременного пособия составит 200 тысяч рублей, а в случае тяжкого или средней тяжести - 400 тысяч рублей. В случае гибели члена семьи близким выплатят миллион рублей.

А вот ситуация с паводком в Курганской области иная. Здесь продолжается интенсивный рост уровня в реке Тобол. Вода уже пришла в пригородные районы и подтопила окраины областного центра.

В воскресенье к двум часам дня вода в Тоболе в Кургане поднялась до 5,32 метра. При шести метрах уже начинается подтопление правобережной и низкой части левого берега. Напомним, по предварительным прогнозам, уровень реки может превысить исторический максимум - 10,87 метра и вырасти до 11 метров.

Чтобы не допустить наводнения, в городе приняты беспрецедентные меры. Набережная Тобола, как крепость: за несколько дней здесь вырос длинный и высокий бруствер из мешков с песком и глиной, подтопляемые улицы окружили земляными валами. Из Приамурья спецборт МЧС России доставил 20 водоналивных дамб - рукава, которые наполняются водой и создают преграду, не давая перелиться через него воде. Из одного комплекта можно оперативно оборудовать почти стометровое защитное сооружение. Дамбы установили на берегу реки Тобол в микрорайонах, где ожидается подъем воды.

"Если в Кургане дамба не выдержит напора прибывающей воды в Тобол, то правобережная часть города с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Под угрозой затопления могут оказаться и центральная часть города, Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны", - сообщил в соцсетях глава региона Шумков.

Информация с мест тревожная. "В селе Темляково под Курганом смыло деревянный мост. Гигантский плавун несет в сторону города", "В деревне Лаптева сильным течением сорвало понтонный мост". "В трех муниципальных округах (Звериноголовском, Притобольном, Куртамышском) подтоплены 304 жилых дома, 473 приусадебных участка". "В регионе эвакуированы свыше 6600 человек, в пунктах временного размещения находится 769, в том числе 204 ребенка"...

Побывавший в субботу в Курганской области министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин отметил слаженную и организованную работу областных властей по предотвращению возможных последствий паводка.

- Самое главное, конечно, не потерять людей. Все остальное мы с вами организуем и сделаем, - подчеркнул Ирек Файзуллин.

Тем временем в Орске, где вода отступает уже несколько дней, начались восстановительные работы. Ведутся уборка, дезинфекция, в дома снова подключают газ и электричество, специальные комиссии оценивают ущерб, нанесенный людям стихией. Некоторые горожане уже возвращаются в свое жилье и начинают приводить их в порядок.

- Все вопросы по Орску - у меня на контроле, - заверил губернатор региона Денис Паслер. - Разрушения инфраструктуры, жилья - значительные. К работе подключились все службы, предприятия, жители. Задача - привести город в порядок как можно оперативнее. Власти обещают, что не оставят людей один на один с бедой. Из резервного фонда области на помощь пострадавшим от паводка выделено 10 миллиардов рублей.

В ходе посещения микрорайона Мостострой в Орске Ирек Файзуллин отметил, что в регион приехали специалисты Минстроя России с опытом работы по направлению ликвидации последствий ЧС и восстановлению жилья и инфраструктуры. "Совместно с регионом и муниципалитетами федеральный центр отрабатывает все задачи по ликвидации последствий паводка", - сказал он.

Первыми из дальневосточников помогать пострадавшим от паводков жителям Оренбургской области стали якутяне. С 8 апреля тут открыт пункт сбора вещей. Помогают и предприятия, и обычные якутяне. В штаб несут детские товары, спальные принадлежности, продукты питания долгосрочного хранения, средства личной гигиены, бутилированную воду, одноразовую посуду... А компания "Сахатранснефтегаз" передала комплекты постельного белья, газовые плиты и другие предметы первой необходимости. Помогают и предприятия, и обычные якутяне.

- За короткий промежуток времени собрали более 10 кубов гуманитарной помощи, - рассказывает координатор пункта сбора гуманитарной помощи Ульяна Шараборина. - Жителям мы регулярно сообщаем, какие вещи нужны пострадавшим.

А из Тулы уже доставлена в Оренбургскую область гуманитарная помощь и распределена по пунктам временного пребывания жителей затопленных территорий. Гуманитарный груз общим весом 100 тонн был сформирован в кратчайшие сроки. Самое активное участие в сборе гуманитарной помощи принимали тульские общественные организации и представители бизнеса. В составе гуманитарного груза - питьевая бутилированная вода, продукты питания, индивидуальные аптечки и предметы первой необходимости. Кроме того, Тульская область готова незамедлительно направить силы и средства для оказания медицинской помощи жителям Оренбургской области, пострадавшим от наводнения, - сообщили в правительстве региона.

Подготовили Дина Непомнящая, Елена Шулепова

Самая тяжелая обстановка с паводками продолжает оставаться в Оренбургской области. В Курган большая вода должна прийти через 3-4 дня. В Алтайском крае, в Тюмени, Томске, Челябинске обстановка тревожная, но под контролем. Наиболее стабильная ситуация в Омской области.

В воскресенье, 14 апреля, глава МЧС России Александр Куренков на рабочей встрече с губернатором Омской области Виталием Хоценко обсудил ситуацию с пожарами и весенним паводком.

Было отмечено, что ситуация стабильная. Все решения по оказанию помощи населению, пострадавшему от весеннего половодья, приняты.

Финансирование противопожарных мер в регионе увеличено.

Проводится круглосуточное дежурство на наиболее опасных участках. Сотрудники МЧС России проводят спасательные операции в тех местах, где люди не могут самостоятельно покинуть жилье.

В Оренбургской области началось постепенное снижение уровня воды в реке Урал на востоке региона. Но говорить о кардинальном улучшении ситуации преждевременно. В области остаются подтопленными более 11,6 тысячи жилых домов и свыше 18,6 тысячи придомовых участков. Эвакуировано более 13 тысяч человек, из них 1150 находятся в пунктах временного размещения.

В Орске проводится откачка воды. Для этого используется самый мощный из имеющихся на вооружении насосных комплексов, который позволяет перекачивать до 350 литров в секунду.

Как только вода освобождает территории, там сразу начинаются аварийно-восстановительные работы: разбор завалов, вывоз мусора и упавших деревьев, санитарная обработка.

В Курганской области вода в реке Тобол продолжает прибывать. Потоки воды движутся в сторону самого Кургана, а также муниципальных округов Притобольного, Кетовского, Белозерского районов, где проводится превентивная эвакуация населения. Всего эвакуировано свыше 6600 человек. В регионе развернуто 99 пунктов временного размещения.

В Тюменской области на реках пока все спокойно. Большая вода туда еще не пришла. В профилактических целях наращиваются дамбы, готовятся мешки с песком. Открыты и подготовлены пункты временного размещения, в которые жители пока вывозят имущество и животных.

Кроме того, аэромобильная группировка специализированной пожарно-спасательной части Тюмени отправлена в Абатский муниципальный район для возведения водоналивной дамбы, предназначенной для защиты участка автодороги Тюмень - Омск, попадающего в зону возможного подтопления.

Эвакуируют людей также из затопленных районов в Томской области. В воскресенье, 14 апреля, из населенного пункта Вершинино спасатели эвакуировали жильцов, которые ранее отказались покидать свои дома.

Подготовил Тимофей Борисов

Российская нефтепереработка восстанавливается быстрее ожиданий — Reuters

В РФ оперативно восстанавливают работу НПЗ, удивляются западные СМИ

Российские компании смогли оперативно отремонтировать ряд важных НПЗ, пострадавших от атак украинских беспилотников, пишет Reuters. В текущем месяце мощности, выбитые из строя атаками БПЛА, уменьшились до 10% с почти 14% в конце марта (600 тыс. б/с против 900 тыс. б/с), подсчитал Reuters. Правда, подсчеты агентства не совпадают с оценками российских экспертов: отечественные аналитики признают выбытие нефтеперерабатывающих мощностей примерно на 8,3%.

Reuters в качестве примера приводит Рязанский НПЗ (РНПК) «Роснефти, где вернули в строй установку по первичной переработке нефти основную установку, а также две установки Куйбышевского НПЗ и установку Сызранского НПЗ.

Напомним, в начале апреля глава Минэнерго сказал, что все заводы по переработке нефти Россия планирует отремонтировать и ввести в строй в течение 2 месяцев.

Однако у российской переработки впереди сезон ремонтов. Общие объемы первичной переработки сырья в стране, которые будут выведены из строя на техобслуживание в апреле, по мнению агентства, составят 4,4 млн тонн, в марте эта цифра была меньше — 4,1 млн т.

Решения, принятые на заседании Правительства 11 апреля 2024 года:

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 65 Федерального закона “О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации„»

Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон положением, предусматривающим возможность освобождения сотрудников органов внутренних дел от выполнения служебных обязанностей в связи с временной нетрудоспособностью на основании документа, выданного медицинской организацией частной системы здравоохранения, в исключительных обстоятельствах, объективно требующих обращения в такую медицинскую организацию за получением медицинской помощи. Принятие законопроекта позволит привести положения федерального закона в соответствие с правовой позицией Конституционного Суда.

Решение Правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в статью 65 Федерального закона “О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации„» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

2. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 159–1 Федерального закона “О государственном оборонном заказе„»

Законопроект направлен на снятие избыточной административно-технической нагрузки на предприятия оборонно-промышленного комплекса, создание правовых основ для предупреждения административных правонарушений, стимулирование потенциальных исполнителей государственного оборонного заказа (ГОЗ) к ускорению заключения ими контрактов и повышению исполнительской дисциплины поставщиков в рамках выполнения заданий ГОЗ.

Решение Правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 159–1 Федерального закона “О государственном оборонном заказе„» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

3. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

Законопроект направлен на обеспечение реализации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 159–1 Федерального закона “О государственном оборонном заказе„».

Решение Правительства:

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 28.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке.

4. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих приём граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения

Решение Правительства:

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

5. О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 года №420 (в части внесения изменений в Положение о Федеральной службе государственной статистики)

Проект постановления направлен на закрепление в Положении полномочий, осуществляемых Росстатом на основании положений федеральных законов.

Решение Правительства:

Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

6. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации)

Проект постановления направлен на внесение изменений в положения о Минприроды России и Росприроднадзоре в части уточнения их полномочий, которые изменены федеральными законами от 25 декабря 2023 года №683-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды„ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и от 25 декабря 2023 года №673-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об экологической экспертизе„, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу пункта 4 части 4 статьи 2 Федерального закона “О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую„».

Решение Правительства:

Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

7. О выделении Росавиации в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Татарстан в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реконструкцией перрона в международном аэропорту Казань

Проект распоряжения направлен на обеспечение реконструкции перрона в международном аэропорту Казань.

Решение Правительства:

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу.

Причиной половодья в бассейне Урала стало рекордное количество снега

На реках Оренбургской области наблюдается высокий паводок: в разных местах вода поднялась на 2–6 метров от меженных отметок. Существует вероятность, что эти показатели будут расти.

Является ли нынешний паводок в бассейне реки Урал уникальным по количеству воды, какие факторы могли способствовать массовому разливу рек, каков прогноз развития ситуации в целом? На эти и другие вопросы отвечает гидролог Института географии РАН, к.г.н. Мария Сидорова.

«Прежде всего, хотелось бы пояснить, что использование термина «паводок» в данной ситуации некорректно, потому что паводок — это событие, которое происходит нерегулярно, — говорит Мария Сидорова. — Чаще всего для территории, о которой идёт речь, паводки связаны с ливневыми осадками. Мы же имеем дело с половодьем, которое происходит регулярно, каждый год, и связано оно со снеготаянием».

Об уникальности половодья этого года в бассейне реки Урал сказать можно будет после того, как оно пройдёт, когда можно будет провести анализ и сопоставить данные текущего года с наблюдениями предыдущих лет. «Высокие половодья на реках России, конечно, не редкость, однако учёные сходятся во мнении, что наблюдаемые изменения климата в этом районе создают тенденцию к увеличению объёмов весеннего половодья, — говорит Мария Сидорова. — Связано это, в первую очередь, с увеличением осадков. Если ознакомиться с метеорологическими сводками, то можно увидеть, что в этом году количество осадков по сравнению с предыдущими было превышено. Во многих регионах России наблюдались рекорды по количеству выпавшего снега, что, конечно же, приводит к огромному количеству воды во время весеннего половодья, особенно в условиях стремительной весны. Будет ли еще повышаться уровень воды, зависит от погоды. Если придёт похолодание, то интенсивность таяния снизится, уровни воды могут упасть. Если будет продолжать теплеть, то с высокой долей вероятности нас ждёт вторая волна половодья, потому что снежный покров сошёл ещё далеко не везде. Волн половодья может быть несколько, и это зависит от большого количества факторов. В первую очередь, от интенсивности таяния снега, которая зависит от того, насколько солнечная, ясная и ветреная погода будет наблюдаться. Если ветер будет слабый, а температуры высокие, то таяние будет максимально интенсивным, а, значит, уровни воды в реках снова начнут расти».

Как отмечает Мария Сидорова, за 300-летнюю историю города Орск неоднократно затапливало. Однако сейчас наблюдаются некоторые изменения, которых раньше не было, и связаны они с изменением климата. «Для бассейна Урала в последние десятилетия наблюдается увеличение осадков зимой, а повышение зимних температур не настолько велико, чтобы привести к оттепелям. Поэтому к весне накапливается больше снега, чем раньше. В сочетании с тёплой весной это приводит к повышению стока в половодье. В целом, это позитивное явление для бассейна реки Урал, где наблюдается значительный дефицит водных ресурсов, но для их рационального и безопасного использования необходимо грамотное регулирования стока», — отмечает Мария Сидорова.

Источник: ИГ РАН.

В Год семьи названы лучшие семейные ансамбли России: дуэт из Выборга и коллектив из Мурома

Во Всероссийском детском центре «Орленок» подвели итоги Всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов, который в этом году объединил рекордное количество участников – 120 тысяч человек из 85 регионов России. В финал прошли музыканты из 38 регионов страны. Конкурс приурочен к Году семьи, объявленному Президентом России Владимиром Путиным. Организатором мероприятия выступает Минпросвещения России.

«Наша страна богата вокальными талантами, это связано с культурой и традициями народов, проживающих в России. Участие во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов более 120 тысяч ребят – тому подтверждение. И конечно, столь высокий результат говорит о важности развития талантов наших детей и особенно музыкально-творческих способностей. Ведь хор – большой и слаженный коллектив, и ребята в нем не только повышают свое вокальное мастерство, но и учатся коммуницировать и взаимодействовать друг с другом, приобретают навыки работы в команде», – прокомментировал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Победители и призеры были определены в нескольких номинациях:

Номинация «Семейный ансамбль «Связь поколений: любимые песни моей семьи»

1-е место

Дуэт «Мама и дочка»

Хоровой клуб «Большая перемена», школа № 14, г. Выборг, Ленинградская область.

Семейный ансамбль Гришиных «Мотив»

Муромская православная гимназия, г. Муром, Владимирская область.

2-е место

Семейный ансамбль Соляковых

Ряжская школа № 4, село Новое Еголдаево, Рязанская область.

3-е место

Дуэт «Мама и дочка»

Школа № 126, г. Донецк, Донецкая Народная Республика.

Семейный фольклорный ансамбль «Пересек»

Школа № 8, г. Братск, Иркутская область.

Специальная номинация, посвященная 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

1-е место

Хор «Вдохновение»

Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка, г. Ярославль, Ярославская область.

2-е место

Дуэт «Новый день»

Школа № 30 имени Героя Советского Союза Ю.В. Чибисова, п. г. т. Ахтырский, Краснодарский край.

3-е место

Вокальный ансамбль Православной гимназии

Православная Свято-Никольская классическая гимназия, г. Кисловодск, Ставропольский край.

Специальная номинация, посвященная 90-летию со дня рождения советского и российского композитора Е.П. Крылатова

1-е место

Образцовый детский коллектив концертный хор «Фантазия»

Лицей № 51, г. Томск, Томская область.

2-е место

Детский эстрадный коллектив «CLASS-хор»

Гимназия № 7, г. Пермь, Пермский край.

3-е место

Хор Первичного отделения Движения Первых «Легенда»

Школа № 36, г. Самара, Самарская область.

Номинация «Вокальный ансамбль «Музыкальный калейдоскоп»

Учащиеся 7–17 лет

1-е место

Образцовый детский коллектив «Вокальный ансамбль «Канцона»

Гимназия № 3, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

2-е место

Вокальный ансамбль «Недетское время»

Средняя школа № 1, г. Ялуторовск, Тюменская область.

3-е место

Детский вокальный ансамбль «Молодые голоса»

Гимназия № 19 имени Героя Советского Союза В.И. Меркулова, г. Орел, Орловская область.

Младшая возрастная группа

1-е место

Вокально-хоровой ансамбль первых классов

Школа № 46, г. Челябинск, Челябинская область.

2-е место

Эстрадно-вокальная студия «Театр песни»

Школа № 1, г. Балабаново, Калужская область.

3-е место

Вокальное объединение «Звездное попурри», ансамбль «Сова»

Школа № 155, г. Красноярск, Красноярский край.

Средняя возрастная группа

1-е место

Образцовый детский коллектив «Вокальный ансамбль «Отражение»

Гимназия № 7, г. Пермь, Пермский край.

2-е место

Образцовый вокальный ансамбль «Ассорти»

Школа № 1, ст. Каневская, Краснодарский край.

3-е место

Образцовый детский коллектив Сахалинской области «Вокальный ансамбль «Радуга»

Гимназия № 3, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область.

Старшая возрастная группа

1-е место

Вокальный ансамбль «За руку с песней»

Классическая школа, г. Гурьевск, Калининградская область.

2-е место

Вокальный ансамбль «Праздник»

Школа № 603, г. Санкт-Петербург.

3-е место

Ансамбль «Аврора»

Школа № 48, г. Копейск, Челябинская область.

Вокальный ансамбль «Фиеста»

Гимназия № 6, г. Донецк, Донецкая Народная Республика.

Номинация «Школьный хор «Песни моей страны»

Младшая возрастная группа

1-е место

Детский ансамбль народной песни «МалаХит»,

Школа № 319, г. Москва.

2-е место

Младший хор Центра образования № 23 «Созвучие»

Центр образования № 23 «Созвучие», г. Вологда, Вологодская область.

3-е место

Школьный хор «Звездный»

Школа № 158, г. Москва.

Средняя возрастная группа

1-е место

Ансамбль народной песни «Сударушка»

Средняя общеобразовательная школа № 2, г. Симферополь, Республика Крым.

2-е место

Образцовый вокальный ансамбль «Глория»

Школа № 28, г. Ревда, Свердловская область.

3-е место

Хор «Звонкие голоса»

Гимназия № 82 имени 30-й Иркутской дивизии, г. Краснодар, Краснодарский край.

Старшая возрастная группа

1-е место

Вокальная студия «Туесок»

Чигиринская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов, с. Чигири, Амурская область.

2-е место

Школьный хор «Мечта»

Сернурская общеобразовательная школа № 2 им. Н.А.Заболоцкого, г. Сернур, Республика Марий Эл.

3-е место

Хор «Сретение»

Православная гимназия, г. Ковров, Владимирская область.

Сводный (концертный) хор

1-е место

Образцовый детский коллектив художественного творчества «Детский хор «БоголепЪ».

Православная гимназия, г. Астрахань, Астраханская область.

Концертный хор «Маленькие мастера»

Школа № 827, г. Москва.

Детский эстрадный коллектив «CLASS-хор»

Гимназия № 7, г. Пермь, Пермский край.

2-е место

Образцовый детский коллектив «Концертный хор «Фантазия»

Лицей № 51, г. Томск, Томская область.

3-е место

Образцовый хор девочек Тюменской Православной гимназии

Православная гимназия, г. Тюмень, Тюменская область.

Детский хор средней общеобразовательной школы № 134

Школа № 134, г. Барнаул, Алтайский край.

Справочно

Всероссийский конкурс хоровых и вокальных коллективов проводит Минпросвещения России при организационно-методическом и экспертном сопровождении Всероссийского центра художественного творчества и гуманитарных технологий. Конкурс проходит в три этапа. Его участники – школьники от 7 до 17 лет, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, а также семейные вокальные коллективы.

Это одно из самых массовых мероприятий в системе дополнительного образования детей, которое помогает активно вовлекать школьников в систему воспитания, приобщая их к культурному богатству и духовному наследию России. Конкурс направлен на развитие детского хорового движения и вокально-хорового пения, а также на сохранение песенного музыкального наследия страны.

Всероссийский детский центр «Орленок» – подведомственное Минпросвещения России федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение для детей и подростков 11–16 лет. Центр состоит из десяти базовых детских лагерей. Четыре из них: «Стремительный», «Звездный», «Штормовой» и «Солнечный» – работают круглогодично, а шесть других: «Комсомольский», «Дозорный», «Олимпийский», «Юнармеец», «Олимпийская деревня» и «Солнышко» – в летний период. В каждом лагере реализуются авторские и партнерские общеразвивающие программы всех направленностей дополнительного образования. В течение года «Орленок» принимает более 20 тысяч ребят из всех регионов Российской Федерации, стран дальнего и ближнего зарубежья. Одновременно в центре могут отдыхать 3,5 тысячи детей летом и 1,5 тысячи зимой.

Цифровую рентгеновскую систему «С-дуга» ввели в эксплуатацию в операционном блоке Выксунской ЦРБ

В операционный блок Центральной районной больницы Выксунского муниципального округа поступило новое оборудование – цифровая рентгеновская система «С-дуга». Установка уже введена в эксплуатацию и используется медиками при проведении оперативных вмешательств.

Как сообщила и.о. главного врача Выксунской ЦРБ Ольга Назыкова, на закупку системы было выделено около 15 млн рублей из средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС Нижегородской области. Оборудование необходимо для качественной визуализации различных хирургических процедур – от сравнительно простых исследований до точных и сложных операций.

— Новая установка находится в травматологическом центре нашего стационара. Пять врачей-травматологов и два рентген-лаборанта оказывают высокопрофессиональную помощь как жителям Выксы, так и пациентам из соседних муниципалитетов – Навашинского и Кулебакского округов, — отметила Ольга Назыкова.

По словам и.о. главного врача Выксунской ЦРБ, использование цифровой «С-дуги» позволило сократить время оперативных вмешательств до 30 минут. Ранее медики применяли в работе аналоговую рентген-установку, с ней операции длились около двух часов.

Кроме того, появление новой аппаратуры позволило повысить качество оказания медицинской помощи пациентам с различными переломами. Теперь 100% людей с такими диагнозами оперируются в больнице в течение первых 48 часов после получения травмы.

Лицом к творчеству: Санкт-Петербург продолжает развивать общественные пространства

В этом году Смольный потратит на их обустройство около 7 млрд рублей. Всего будет создано 60 новых общественных пространств. Среди самых знаковых для Петербурга проектов, которые предполагается завершить в 2024 году, — благоустройство Муринского парка, Линейного парка в Василеостровском районе, набережной Большой Невки в Приморском районе, пляжа «Дюны» в Курортном районе. Ожидается также, что начнется первый этап благоустройства Пейзажного парка в Красногвардейском районе, стартует проектирование экопарка на Камышовой улице в Приморском районе. По данным Комитета по благоустройству, за последние 4 года в Петербурге было обустроено 226 общественных пространств.

Потенциал для креатива

О потенциале Петербурга в области создания арт-пространств говорит тот факт, что сегодня город занимает второе место по индексу креативного капитала с интегральным значением 67.89. На первом месте стоит Москва, на третьем — Казань. По данным Nikoliers, в числе самых известных петербургских общественно-деловых пространств — «Этажи», «Севкабель Порт», «Новая Голландия», «Люмьер-Холл», «Бертгольд Центр», Design District DAA и другие. Чаще всего петербургские креативные пространства представляют собой многофункциональные площадки с одной-двумя доминирующими направленностями (выставки, гастромаркеты, концертные залы, технопарки, лектории). Однако в последнее время на карте города стали появляться и общественные пространства, предлагающие зоны отдыха с притягательными «фишками» — с обустройством прогулочных зон, с альпийскими горками или с создаются беседкой и зоной барбекю. Подобные зоны в последнее время все чаще оборудуются в новых кварталах. Директор ГК «Альфа Фаберже» Виталий Бахарев объясняет это тем, что времена, когда дом был крепостью, прошли — сегодня люди стремятся общаться и больше проводить времени вне стен квартиры. Когда, например, в квартале «Живи в Курортном» в поселке Песочный застройщик ГК «Самолет» решил провести опрос новоселов о том, что они хотели бы иметь в своей зоне отдыха, то получил огромное количество инициатив — от волейбольной площадки до светящегося фонтана. Руководитель Центра компетенций по вопросам формирования комфортной городской среды комитета по благоустройству Ольга Черданцева отмечает, что за последние годы изменился запрос жителей к тому, что происходит на улицах города. «Людям уже недостаточно просто аллей, просто скверов, просто парков. Те бабушки, которые хотели посидеть на скамеечках, сейчас предпочитают ходьбу с палками и им нужны оборудованные тропы и правильное покрытие. Молодежь, которая раньше слонялась по улицам, теперь посещает скейт-площадки, всевозможные тренажеры, арт-территории», — отметила она. А потому власти Петербурга сегодня ставят новую задачу — не просто привести в порядок отдельные зеленые зоны и создать новые, а, говоря языком специалистов, синхронизировать набережные, скверы и даже дворы.

Дорого, но перспективно

По мнению основателя Архитектурного бюро ludi_architects Любови Леонтьевой, архитекторы также сегодня видят огромное желание регионов развивать общественные пространства. «Наметилась глобальная тенденция — страна начинает постепенно обращаться внутрь себя. И с этим связано большое желание девелоперов вкладываться в новые интересные проекты и зарабатывать на этом деньги», — отмечает она. Однако инвесторы, имеющие амбиции «сделать не хуже, чем «Новая Голландия», порой вынуждены ставить свои проекты на паузу: оборудование креативных пространств — дорогое удовольствие. Тот же цветовой фонтан надо не только смонтировать, но и затем обслуживать, альпийские горки тоже требуют ухода. Эксперты отмечают, что по этой причине девелоперы, у которых нет мощного финансового ресурса, сталкиваются с очень серьезными трудностями и не всегда рассчитывают бюджет. А если речь идет о центре Петербурга, то здесь создавать креативные пространства, работая с объектами культурного наследия, еще труднее, и порой инвестор сталкивается с предписаниями, которые выполнить сложно. По этой причине так и остался на бумаге проект строительства резиденции художников на берегу Финского залива. Как отметила основатель образовательного проекта masters и программный директор Культурного центра «Левашовский хлебозавод» Полина Бондарева, у этого проекта нет проблем с финансированием, «однако, когда девелоперы обратились в администрацию города за поддержкой, чиновники выдали им такой список согласований, что было принято решение отложить строительство деревни художников до лучших времен».

Тем не менее, по мнению аналитиков, для частного бизнеса всегда есть смысл идти в общественные пространства. Соцопросы о самых популярных местах Петербурга показывают новый тренд — общественные пространства с каждым годом становятся все более привлекательными для посещений. Эксперты отмечают, что сегодня они уже сделались для современных петербуржцев «третьим местом», куда приходят проводить время, свободное от работы и домашнего быта, поэтому эти территории должны наполняться смыслами и функционалом. Даже туристы, приезжающие в Северную столицу, уже успели это заметить, и сегодня отправляются в Петербург не только для того, чтобы побывать в Эрмитаже или в Петродворце, но и посмотреть «Севкабель Порт» и «Новую Голландию».

Авторы: Светлана СМИРНОВА

Номер публикации: №14 12.04.2024

Время раздела: сбор строительных отходов вскоре будет организован по новым правилам

Как сообщил гендиректор «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев, в скором времени компания планирует начать внедрение в стране системы раздельного сбора отходов, образующихся после ремонта многоквартирных домов (МКД). В этих целях предстоит сформировать отдельные специальные площадки с контейнерами для кирпичей и других строительных отходов, а также установить бункеры для крупногабаритного мусора.

По словам Дениса Буцаева, подобная система сбора стройотходов давно используется во всем мире. И население в зарубежных странах привыкло, что отдельно стоит контейнер для веток или листвы, рядом с ним установлен небольшой бак для сбора батареек и т. д. «Логично, что мы тоже пойдем по пути создания таких площадок, где собираются отходы, которые не должны попадать в контейнер для обычных твердых коммунальных отходов, чтобы у людей была легальная возможность от этих отходов избавиться», — сказал гендиректор РЭО.

Параллельно с формированием системы специализированного сбора строительных и других отходов власти намерены ужесточать ответственность за «неправильное» выбрасывание скопом всех видов отходов в один контейнер, а не в специальные места сбора.

При этом понятно, что формирование новой системы займет время и потребует определенных финансовых вложений. Поэтому предстоит решить, где взять дополнительные десятки миллиардов рублей на инвестиции в создаваемую инфраструктуру и ее обслуживание.

«Скорее всего, часть отходов будет финансироваться в рамках системы расширенной ответственности производителей. Например, очевидно, что за сбор и вывоз шин и электроники потребитель платить не должен. А вот вывоз строительных отходов, образующихся у населения, видимо, придется финансировать в рамках деятельности региональных операторов», — полагает заместитель гендиректора РЭО Алексей Макрушин.

«Я согласна с Алексеем Макрушиным, что важно ужесточать ответственность за выбрасывание всех видов отходов в один контейнер, чтобы мусор был правильно разделен для дальнейшей переработки. Однако ответственность потребителей — серьезный вопрос, который пока не получается решить действующими инструментами контроля и ответственности», — заявила в комментарии «Стройгазете» руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью «Р1» Ирэн Парсамян.