Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

В северных регионах ЦФО наращивают производство голубики

Александр Шиханов

В последние годы многие сельскохозяйственные предприятия стали культивировать голубику. Это может быть выгодно, ведь ягода дает неплохие урожаи и пользуется определенным спросом у потребителей. Аграрии ЦФО - в тренде. Масштабный инвестиционный проект по выращиванию голубики в контейнерах реализуется во Владимирской области. А в Костромской и Смоленской не только выращивают ягоды, но и развивают туристическое направление.

Владимирское предприятие расширяет площадь посадок и ассортимент выращиваемых ягод. Правда, для их выращивания нужна особенная земля: голубика любит кислые почвы. Специалисты нашли выход - культивирование голубики в контейнерах. Это позволяет не закислять почву, используя специальный субстрат. Правда, чаще всего такой метод используют дачники на приусадебных участках, поскольку масштабировать его непросто.

Теперь компания "Аргоплант" в Киржачском районе Владимирской области выращивает голубику в контейнерах в промышленных масштабах. Для орошения используется капельный полив. Весь процесс происходит под контролем специалистов.

Как рассказал главный агроном компании Алексей Ульянов, сейчас контейнеры с голубикой стоят на 30 гектарах. До конца года будет сформирована посадка еще под 70-80 гектаров. Каждый год предприятие намерено увеличивать посадки и к 2028 году выйти примерно на 300 гектаров контейнерного выращивания голубики.

"Технология сама по себе уникальная, непростая, потому что каждое растение находится в 90-литровом контейнере. Ягоды хорошо сформированы, сейчас они начинают зреть", - говорит Алексей Ульянов.

При соблюдении температурного режима ягода сможет храниться два-три месяца

Помимо выращивания предприятие нацелено на сохранение собранного урожая. Заместитель генерального директора проекта "Голубика" Эльдар Юнусов отмечает, что исследовательская лаборатория компании изучает условия хранения ягод в регулируемой среде. Идет строительство камеры для хранения продукции.

"Мы сейчас строим складской комплекс, в котором при соблюдении температурного режима ягода сможет храниться два-три месяца. Это специальные камеры, из которых убирается кислород, и мы сможем долго сохранять свежесть", - пояснил Эльдар Юнусов.

В инвестиционный проект предприятие планирует вложить порядка 3,5 миллиарда рублей, в том числе в 2025 году - 1,5 миллиарда, в 2026-м - 1,1 миллиарда. Правительство Владимирской области помогает, компенсируя затраты на ввод земель в оборот и предоставляя субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями.

Наряду с голубикой в контейнерах начали выращивать и клубнику в тоннелях, в этом году стартовал первый коммерческий сбор ягоды. В планах предприятия - начать культивирование смородины и жимолости.

Тем временем начался сбор голубики на ягодной плантации "Кремь" в Костромской области. Прогнозы на урожай хорошие, ожидается более пяти тонн ягод. На плантации работает 41 человек, в том числе подростки, для которых это возможность летней подработки.

В прошлом году площадь посадок предприятия увеличилась на 2,2 гектара и превысила 300 гектаров. Здесь выращивают крупноплодную и болотную клюкву, а также голубику. За последние два года ягодники собрали свыше 120 тонн клюквы и около девяти тонн голубики. Свежие ягоды поставляют на перерабатывающие предприятия по всей России.

Ежегодно на плантации проходит гастрономический фестиваль "Клюквенный сок". На него собираются более двух тысяч туристов из Костромы, Москвы, Екатеринбурга, Архангельска, Санкт-Петербурга, Вологды, Кирова и других городов.

Еще один ягодный проект реализует в селе Остер Рославльского округа Смоленской области компания "БерриКо". 83 тысячи кустов голубики растут в открытом грунте на плантации в 25 гектаров. В перспективе под ягоду планируют задействовать еще 22 гектара. Продукцию реализуют не только в регионе, но и в столице, а также в Подмосковье. В перспективе к 2030-му там планируют выращивать до 730 тонн ягод в год. Здесь, как и у костромичей, готовы развивать агротуризм: центром притяжения гостей станет экодеревня, где готовы проводить ягодные фестивали и даже конференции с выставками.

Компетентно

Вадим Тедеев, управляющий партнер IPM Consulting:

- В целом рынок ягод в России исключительно импортозависимый. Да, в течение одного - трех месяцев на нем формируется сезонное предложение, но это почти исключительно ягоды, выращиваемые на личных участках, дикорастущие или выращенные на открытом грунте. Большую же часть года предложение формируется за счет импорта. Даже с учетом сезонного роста предложения в летний период примерно 85 процентов такой продукции - импорт. Именно голубики в России потребляется примерно 10-12 тысяч тонн в год, почти вся она происходит из стран Латинской Америки и Африки, в сезон можно найти предложение, например, из Беларуси. В промышленных масштабах в нашей стране она практически не выращивается, поскольку на большей части территории европейской части страны не подходящая для этой культуры почва, а в остальной - неподходящий климат.

Новые технологичные производства открывают и новые возможности. Контейнеры обеспечивают мобильность и компактность посадок, защиту корневой системы от переувлажнения, возможность использовать почвогрунты, адаптированные по составу, - все это увеличивает урожайность и качество ягод, особенно в непростых климатических условиях и, что не менее важно, упрощает сбор, то есть снижает себестоимость продукта.

Каковы состояние и перспективы воронежского агропромышленного комплекса

Александр Прытков

В 2025 году Воронежская область может вернуться к прежним урожаям после периода неблагоприятной погоды и достигнуть рекорда по производству яиц. Каково актуальное состояние местного АПК и как возникающие проблемы может решить не только исполнительная, но и законодательная власть, "РГ" рассказал курирующий агропромышленный комплекс заместитель председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов.

В этом году в регионе снова были заморозки, но не такие сильные, как до этого. Как они сказались на урожае? Будет ли снова снижение показателей?

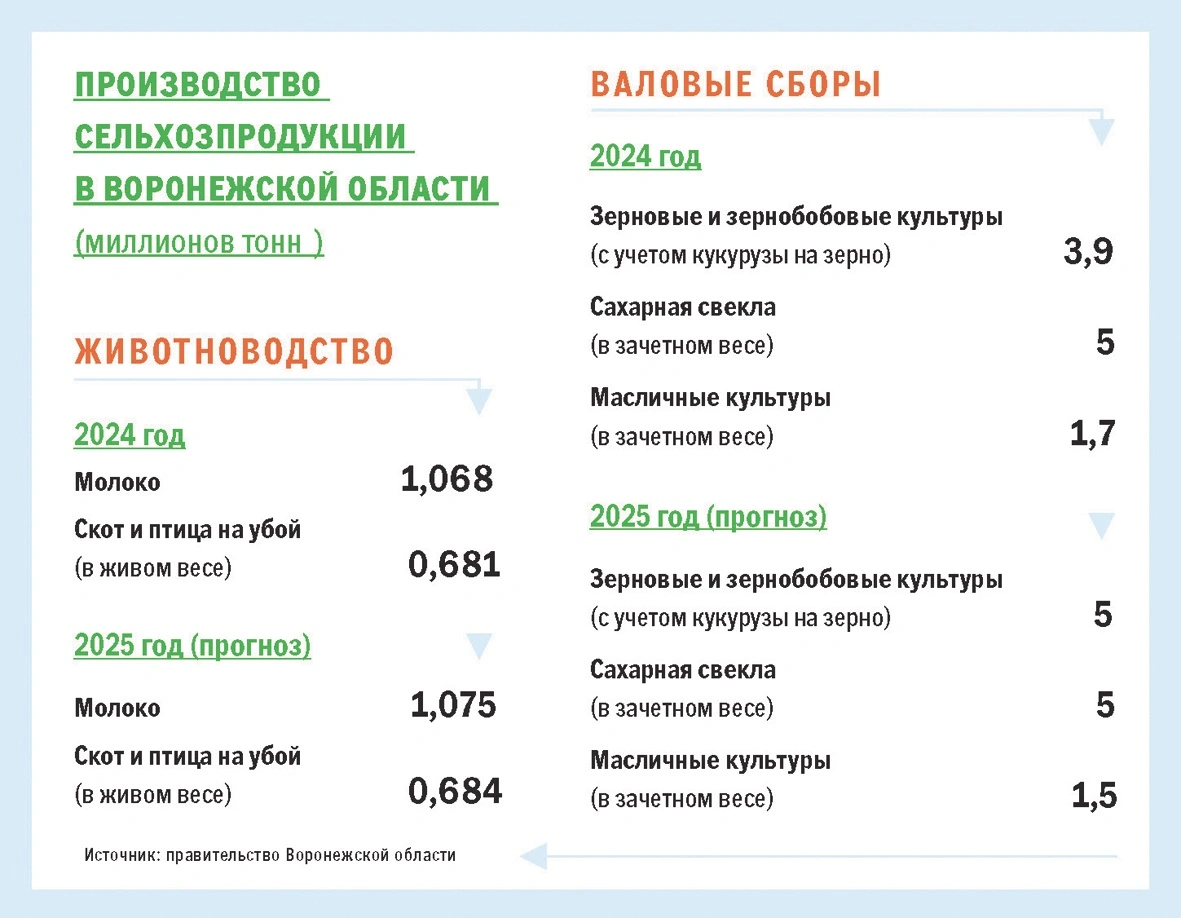

Виктор Логвинов: Так, как в прошлом году, не будет. Тогда у нас погибли посевы более чем на 400 тысячах гектаров, и мы едва собрали четыре миллиона тонн зерна. В этом году потери в разы меньше - около 40 тысяч гектаров: примерно 30 тысяч задели заморозки, еще около 10 тысяч побили ливни и град. В садоводстве потери тоже ниже: если в прошлом году у нас погибло почти все, то теперь - 44 процента.

На сегодня обмолочено более половины площадей под зерновыми и зернобобовыми, собрано более трех миллионов тонн зерна, а всего по году мы ожидаем урожая свыше пяти миллионов тонн. Средняя урожайность зерновых в области составляет более 39 центнеров с гектара. Для нынешнего года это хороший показатель. Так что на ценах на продукцию заморозки никак не скажутся.

Рассчитываем также получить более пяти миллионов тонн сахарной свеклы и 1,5 миллиона тонн масличных. Это примерно столько же, сколько и в прошлом году.

Задача в животноводстве - не только удержаться на достигнутых показателях, но и увеличить их

Отмечу, что в 2024 году, несмотря на все сложности, Воронежская область заняла четвертое место в стране по производству сельхозпродукции. В 2023 году мы были третьими - то есть почти удержали позиции. У нас было снижение в растениеводстве, но выручило животноводство: аграрии отгрузили более одного миллиона тонн молока, почти 700 тысяч тонн мяса, более 800 миллионов яиц.

Если в растениеводстве немалая доля производства приходится на малые и средние хозяйства, то в животноводстве доминируют крупные холдинги: "Эконива", "Молвест", "Дон-агро", "Доминант", "Агроэко", "Черкизово", Верхнехавский агрохолдинг, "Заречное", птицефабрики "Третьяковская", "Бобровская" и "Ряба". На сельхозпредприятия приходится 77 процентов производства молока, 80 процентов мяса, порядка 60 процентов яйца.

В этом году ожидаете роста показателей в животноводстве?

Виктор Логвинов: Планируем, что регион произведет более миллиарда яиц. По итогам шести месяцев рост уже на 55 процентов в сравнении с первой половиной 2024 года - 395 миллионов штук против 254 миллионов. Росту способствует открытие еще четырех корпусов птицефабрик.

Но есть проблема, к решению которой подключился и губернатор Александр Гусев: яиц теперь производится больше, а контракты с сетями заключены на прежние объемы. При этом воронежского яйца нет в воронежских магазинах крупных ретейлеров! Зато есть, например, челябинское - так работают распределительные центры. И эта логистика в конечном счет ложится затратами на потребителя и производителя. По поручению главы региона заключены соглашения с крупными торговыми сетями и сельхозтоваропроизводителями: эти соглашения предусматривают ограничение наценок.

В целом задача в животноводстве - не только удержаться на достигнутых высоких показателях, но и увеличить их. Судя по первому полугодию, снижения производства нет, за год мы должны показать небольшой рост. Уже заложен задел для увеличения производства в 2026 году молока еще на 40 тысяч тонн, мяса - на 10 тысяч тонн, яиц.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, инвесторы продолжают вкладываться в АПК.

Виктор Логвинов: В этом году у нас продолжаются 17 инвестиционных проектов и начинаются еще 19. Объем инвестиций за весь период их реализации превысит 169 миллиардов рублей, будет создано более 4,5 тысячи рабочих мест.

Расскажите о наиболее знаковых, на ваш взгляд, проектах.

Виктор Логвинов: В Павловском районе "Агроэко" развивает мясоперерабатывающий завод, один из лучших в Европе. Свинина компании выходит на новые зарубежные рынки. Кроме того, согласованы проекты капитального ремонта и реконструкции купленных "Агроэко" мощностей "Русмита" (свиноводческих площадок и завода в Калаче) - это более 21 миллиарда рублей инвестиций, которые позволят увеличить объем производства и переработки.

Необходима разработка областной программы развития сельских территорий

"Донская индейка" в июле запустила вторую площадку племрепродуктора - как и первую, на 15 тысяч голов родительского стада. За счет этого компания обеспечивает собственный инкубатор. Родительское стадо в регионе появляется впервые.

В Калаче "Молвест" продолжает проект по производству сухих смесей из молока. Это важное направление, ориентированное на импортозамещение. Сейчас мы помогаем инвестору решить вопросы с энергетической составляющей.

Интересно и важно, что "Агроэко" открывает молочный комплекс. Сейчас во всех регионах идет борьба за молоко: предприятиям, в том числе воронежским, нужно сырье для переработки.

То есть молоко - это новая нефть?

Виктор Логвинов: Расчеты показывают: тот, кто занимается молоком, сделал правильный выбор. Даже не самые крупные хозяйства всегда могут реализовать продукцию. Правда, руководители сельхозпредприятий на встречах часто говорят, что само молоко рентабельно, но животноводство убыточно. Поэтому мы поддерживаем животноводческие проекты. У нас есть множество мер поддержки, в том числе исключительно воронежских: например, готовы компенсировать до 30 процентов от стоимости сельхозтехники, которая была произведена и куплена в регионе.

За пределами животноводства тоже есть важные проекты?

Виктор Логвинов: Очень важно производство отечественных семян. Компания "Золотой початок" откроет новый селекционно-семеноводческий центр мощностью до 15 тысяч тонн семян сельхозкультур в год, "Танаис Семанс" расширит производство готовых семян кукурузы и подсолнечника в три раза - с 600 тысяч посевных единиц до двух миллионов.

И наш самый амбициозный проект - производство лизина и треонина с объемом инвестиций более 114 миллиардов рублей. Подробности раскрывать преждевременно, так как все параметры еще прорабатываются, но проектов такого масштаба у нас еще не было. Только сырья для переработки потребуется около одного миллиона тонн кукурузы в год.

То есть нас ждет очередное изменение структуры посевов?

Виктор Логвинов: Заказ со стороны инвестора будет большим, и мы рассчитываем, что большую его часть выполнят именно воронежские аграрии. Но могут подключиться и соседи.

Понятно, что в последние несколько лет цены на пшеницу были, скажем так, нерадостными, поэтому многие стали выращивать более рентабельные сою и подсолнечник. Однако в целом структура посевных площадей выдерживается в научно обоснованных пределах: около 50 процентов - зерновые, 25-30 процентов - технические культуры, 9-10 процентов - кормовые, один-два процента - картофель, овощи и бахчевые.

При этом того же подсолнечника должно быть не более 15 процентов, и этот параметр выдерживается. Только в прошлом году было высеяно больше, но то была уникальная ситуация: на 400 тысячах гектаров погибших культур нужно было проводить пересев.

В числе важных проектов вы называли направленные на импортозамещение. В каких еще отраслях наблюдается сильная зависимость от импорта?

Виктор Логвинов: Семена - вопрос номер один, от них зависит любой урожай. В 1990-е годы была разрушена отрасль семеноводства, которая обеспечивала аграриев семенами. Постепенно на нашем рынке стали преобладать импортные семена, доля которых по некоторым культурам превышала 90 процентов, но последовавшие санкции указали на важность именно отечественного производства. Этим как раз занимаются компании "Золотой початок" и "Танаис", "Агротех-Гарант", "Павловская нива", а также "Союзсемсвекла" и "Бетагран Рамонь". Есть федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства, в том числе семеноводства. В ней принимают участие и воронежские компании. Наши предприятия уже замещают импортные семена отечественными, а также реализуют их за пределы региона и даже на экспорт.

Вы рассказывали о крупных инвестпроектах. А насколько важны небольшие производители?

Виктор Логвинов: Малые формы хозяйствования играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности и занятости населения. В 2024 году жители региона, ведущие личное подсобное хозяйство, произвели продукции на 109 миллиардов рублей - это почти треть общерегионального объема. В производстве картофеля их доля составляла 98,5 процента, овощей - 88,5 процента, яиц - 40,7 процента. Конечно, крупные предприятия более эффективны на высококонкурентном рынке, но никакой ликвидации малых хозяйств мы не наблюдаем: за последние пять лет их число снизилось менее чем на один процент.

Я так понимаю, что именно фермеры в основном занимаются и органическим сельским хозяйством, в котором Воронежская область - один из лидеров в стране.

Виктор Логвинов: Мы поддерживаем развитие "органики", в том числе компенсируем затраты на биопрепараты и прохождение сертификации. Но никто насильно в органическое хозяйство не загоняет: многие фермеры сами выбирают этот путь, понимая, что объем продукции будет меньше, но стоит она дороже. И нужно сказать им спасибо, что они делают небольшую наценку вместо серьезной надбавки в виде "органической премии", как это принято во всем мире. А спрос на органическую продукцию растет. Наши хозяйства ведут продажи не только в регионе, но и в Москве, и в Санкт-Петербурге.

Но везде наверняка есть дефицит кадров.

Виктор Логвинов: Нашему АПК не хватает семи тысяч человек. Для решения этой проблемы у нас созданы агроклассы в школах, профориентация начинается уже с малых лет. Сейчас, например, остра проблема ветеринаров - прямо сейчас их нужно 130, а профессия сложная и не самая популярная.

Но чтобы молодежь оставалась на селе, нужно, чтобы жизнь там была комфортной. Для этого в 2019 году была запущена федеральная программа "Комплексное развитие сельских территорий" - на то время фактически "13-й нацпроект". Причем, подчеркну, она стартовала именно в Воронежской области. Мы за пять лет освоили в рамках программы 8,5 миллиарда рублей, построив на селе самую разную инфраструктуру. В этом году по программе на развитие воронежских сельских территорий выделено 1,25 миллиарда рублей.

Вы максимально погружены в отрасль, но стали кандидатом в депутаты облдумы. Причем в 2020 году уже избирались, но тогда остались в кресле вице-премьера. Зачем вам это нужно и не повторится ли ситуация?

Виктор Логвинов: В ноябре этого года будет десять лет, как я курирую агропромышленный комплекс в должности заместителя председателя правительства Воронежской области. В 2015 году на этот пост меня пригласил губернатор, а ныне вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. Помню наш разговор: он дал совет не задерживаться на одном месте больше десяти лет. Да, в 2020 году я остался работать в правительстве, но теперь при положительном результате мандат не сложу. Необходима разработка областной программы развития сельских территорий. Федеральная программа скорректирована, основные средства по ней теперь пойдут на развитие опорных населенных пунктов. У нас в области это в основном райцентры. А как быть с селами, входящими в сельские поселения? О них нельзя забывать. Молодежь должна оставаться там, а для этого нужно создавать достойные условия. Кроме того, необходимо актуализировать базовый закон об инвестиционной деятельности в Воронежской области с учетом существующих реалий. Стоит подумать и о пересмотре региональных норм в части минимальных параметров бизнес-планов инвестпроектов. Нельзя требовать от инвесторов точного соблюдения параметров, заложенных при совершенно иной ключевой ставке - так они могут потерять интерес к вложению своих средств в регион.

На "Летчик Фестивале" выступили "Цветы", "Комбинация" и другие звезды

Александр Алексеев

В Ярославской области, в лесах под Переяславлем-Залесским, завершился ежегодный музыкальный фестиваль. Как всегда он был пестрым на музыкальные жанры, неожиданным на имена участников, развлечения и сюрпризы. Ведь скажите, на какой еще open-air пригласят одновременно легенд еще советского рока - группу "Цветы" (которая вообще не часто ездит на летние фестивали) с их "Звездочкой моей ясной" и ершистых пересмешниц из "Комбинации" во главе с бессменной солисткой Татьяной Ивановой?! Уже обновленная "девичья пятерка" из 80-90-х по-прежнему бодро выкидывала коленца под свои не теряющие дерзкой пикантности диско-хиты "Два кусочека колбаски" и "Твоя вишневая "девятка". К беспечной радости зрителей, некоторые из которых даже не знали, что "девятка" - это престижная модель автопрома тех давних лет. Спрашивали у соседей по поляне, но мало кто знал, хотя танцевать и подпевать это никому не мешало! А заодно и неутомимо стирать границы между разными временами на этом фестивале вблизи от дремучих ярославских лесов. А групп в итоге собралось так много, что "Летчик Фестиваль" впервые растянулся на рекордные четыре дня.

Солнце светило ярко, хотя небо порою хмурилось, а погода менялась чаще, чем группы на двух фестивальных сценах. Зато в перерывах между концертами можно было полетать на воздушных шарах, зайти на ярмарку эксклюзивных товаров, модной одежды и предметов художественного творчества мастеров и ремесленников Ярославской и Московской областей. Зрителей в полдень еще было немного. Хотя программу составили мудро: вначале выступали в основном группы альтернативного рока и рэп-кора. Многие играли слаженно, выделяясь креативными обработкам гитарного звука, напором, хотя вокалисты, как правило, были не столь же самобытны, затейливы и щедры на запоминающиеся тембры и обертоны. На сетах групп "Сальвадор" и Cameouthey! перед сценой оказалось, например, соответственно 11 и 14 человек. Зато редкие зрители смогли вдоволь набегаться под эти резвые ритмы, без толкотни. Чем не отличная физзарядка перед выступлениями хедлайнеров и мудрая задумка организаторов?!

Но, конечно, хорошо, что на "Летчик Фесте" можно было познакомиться с неведомыми большинству зрителей группам из разных городов России и Беларуси.

Артистов было так много, что фестиваль впервые растянулся на рекордные четыре дня

Особенно запомнилась, пожалуй, команда "Гаврилов" из Челябинска. Харизматичный солист, драматично и неистово поющий и рассказывающий истории о жизни или любви - то с надрывом, то с самоиронией, под динамичную браваду двух соло-гитар. Кажется, он даже оторопел, когда увидел, что на поляне зрителей только в два-три раза больше, чем музыкантов на сцене. Сказал: "Вы же себе потом не простите, если нас сейчас не услышите?!" И невозмутимо продолжил накалять эмоции и мысли уже в следующей песне. Зрители поэтому все прибавлялись, причем в основном это были девушки. Они же ведь любят уверенных в себе, не равнодушных, умных и не жалеющих ради них самоотверженных эмоций?!

Но главная часть фестиваля, после которой поле начало заполняться уже почти полностью, стартовала, пожалуй, в начале вечера субботы, когда на сцену вышла группа Стаса Намина "Цветы". Пели они здорово, были дружелюбны, открыты, тепло общались с залом. Предупредили со сцены, что почти все их песни о любви. А начали с классики конца 60-х: хита "Честно говоря", потом сыграли "Летний вечер", "Старый рояль".

В середине сета дали сольно поимпровизировать каждому из музыкантов (а в группе много "действующих легенд" 70-80-х, например, соло-гитарист Юрий Вильнин и барабанщик Андрей Шатуновский), что в традициях классиков рока, начиная с Deep Purple. Провели и "импортозамещение", о чем солист и гитарист Олег Предтеченский сказал со сцены так: "Раньше эта песня называлась "Юрмала", а теперь мы переделали ее текст в "Джао Дача" (так назвалась территория в окружении лесов, где проходит фестиваль).

А завершили "Цветы" балладой со своего раннего миньона "Звездочка моя ясная". Постепенно на поляне появилось и много зрителей среднего и старшего поколения. Кто-то пришел и с внуками. Но пели уже все вместе. А потом исполнили и свой хит, фактически гимн - "Мы желаем счастья вам", который должен запомниться своей радушной мелодией разным поколениям меломанов. Ну, а прозвучавший в нем девиз - хочется, чтобы пригодился всем нам и после "Летчик Фестиваля".

С детей начали и следующие участники фестиваля, группа "Заточка", соединяющая шансон, рок-н-ролл и дворовую песню в пацанское шоу, где вволю обычно и юмора, и иронии. "Я вижу, что пришло много детей, поэтому сегодня мы обойдемся без нормативной лексики", - сообщил уже перед началом концерта солист. Вот, и Сергею Шнурову из "Ленинграда" к его словам тоже бы прислушаться?

А потом снова была смена жанра и частичная - аудитории. И поляна была уже полна. Двое участников Jane Air Антон Лиссов и Сергей Макаров прежде пели и играли в группе Little Big. Но если там Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) держал курс на шоковые эмоции, а при этом и фактически на поп-клоунаду, эдакий "цирк с конями", то у Jane Air все по-серьезному.

Энергичный альтернативный рок, рэп-кор, немного ню-метала. Но неизменно неутомимая энергетика. А солист Антон Лиссов постоянно приглядывался к зрителям. Руководил ими - нами! - как дирижер оркестра или сержант на утренней физзарядке. "Там, вижу там слева, танцующий кружок. Сейчас для вас будет музыка потяжелее", - вещал со сцены этот хитрый и дотошный Лиссов.

Группа ускоряла темп, а он давал все новые команды: "Ну а теперь побежали. Побежали!" Или в другой песне предлагал уже: "А теперь все сели. Потом расскажу для чего.." Было настолько интересно, весело и спортивно, что невозможно было не запеть и не затанцевать, удивляясь собственной удали!

Вот такой яркий, увлекательный и полезный open-air прошел в этом выходные под Переяславлем-Залесским - "Летчик Фестиваль"!

На уральском заводе сформировали резерв руководителей из женщин

Ольга Фаткуллина (Свердловская область)

В Свердловской области, в Нижнем Тагиле, на крупнейшем машиностроительном комплексе, где выпускают бронетанковую технику и железнодорожные вагоны, впервые сформирован женский кадровый резерв руководителей предприятия. Набрали уже первых двадцать сотрудниц.

На протяжении пяти месяцев женщин обучали по программе "Эффективная деятельность производственного подразделения". В кадровый резерв попали именно те заводчанки, которые знают о родном предприятии почти все, и конечно, не хуже мужчин. Это мастера, главные специалисты, начальники бюро из самых разных подразделений и служб завода. После прохождения теории женщины вновь направились в цеха, только уже с новой миссией: присмотреться к руководящим должностям в ремонтно-строительном, литейном цехах, цехе колесных пар, отделе главного энергетика. Кстати, одна из участниц программы Марина Николова уже восемь лет трудится инженером лаборатории анализа силикатов, а стажировку проходила на должности заместителя начальника литейного цеха. Марина Сергеевна изучила структуру и работу всех производственных участков - от формовочного до планово-диспетчерского бюро, после чего высказала несколько предложений по оптимизации рабочих процессов. И начальник цеха высоко оценил перспективы будущего руководителя.

Другая участница проекта - Ольга Никулина уже назначена заместителем начальника инструментального цеха и успешно справляется с новыми обязанностями.

- Помогла поддержка начальника, он сказал: "Попробуй, я в тебя верю!" - поделилась заводчанка.

Почему именно женщины? На предприятии решили, что в непростых экономических условиях стоит присмотреться к внутреннему резерву компании: кто из сотрудников может выстроить работу более эффективно. И самое лучшее решение оказалось на поверхности - прекрасная половина предприятия.

В кадровый резерв попали заводчанки, которые знают о предприятии почти все

- Управление предприятием и финансы должны находиться, в том числе, в женских руках. Поэтому мы сформировали женский кадровый резерв, - рассказал исполнительный директор предприятия Владимир Рощупкин.

Кстати, на заводе остались довольны первыми итогами проекта: сейчас ведется подготовка кандидатов во второй набор.

Убийственный обман. Как ФСБ спасла пенсионерок, которым украинские спецслужбы уготовили роль "живых бомб"

ФСБ спасла пенсионерок, которым спецслужбы Украины уготовили роль "живых бомб"

Иван Егоров

Сотрудники ФСБ задержали пятерых пенсионерок-диверсанток, которых сначала обманули мошенники, а потом отправили на верную смерть украинские спецслужбы.

Бабушки по задумке Киева должны были принести смертельные взрывные посылки к местам жительства российских военных и лично вручить их. В этот момент ведущий их куратор должен был дистанционно произвести взрыв, не оставляя шансов жертве и одноразовому агенту.

На кадрах оперативного видео Центра общественных связей, предоставленных "РГ", показано, как одна совершенно безобидная на вид бабушка кладет под дождем большую шахматную доску на капот чьего-то автомобиля. Другая спешит по делам с большой хозяйственной сумкой. Третья - с объемными магазинными пакетами ждет, пока ей откроет дверь явно не ее подъезда случайная прохожая. При этом все старушки в это время общаются с кем-то по телефону. Далее показано их задержание сотрудниками ФСБ - бабушек мягко и аккуратно берут под руки, отбирают у них пакеты, сумку, шахматную доску. Во всех них оказались взрывные устройства. А чтобы обезвредить "шахматы", пришлось вызывать робота-сапера.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в ЦОС ФСБ, в прошлом году сотрудниками спецслужбы было предотвращено 110 терактов, ликвидировано 45 террористических ячеек, задержано более тысячи потенциальных террористов.

При этом, как отметили в ФСБ, большая часть терактов в России пресекается на стадии подготовки, а агентурная сеть спецслужб Украины претерпевает кризис. И отсутствие подготовленной агентуры, сокращение финансовой помощи западных партнеров наложили свой отпечаток на деятельность СБУ и ГУР в России.

В ФСБ сообщили, что с начала 2025 года спецслужбы Украины все чаще используют российских граждан для совершения диверсионно-террористических актов в качестве смертников.

"Это позволяет украинским спецслужбам избавляться от нежелательных свидетелей и не выплачивать им обещанное вознаграждение", - отметили в ЦОС. На кадрах после задержания, которое фактически спасло им жизнь, пожилые женщины рассказывают, что их сначала обманули мошенники, например, одну из них - на 1,3 млн рублей. После чего с ними связались псевдосотрудники "российских спецслужб", которые дали "несложные" курьерские задания, которые якобы помогут вернуть похищенные деньги.

С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще используют граждан России для совершения терактов в качестве смертников

Как происходит обработка жертвы, становится понятно из опубликованного ЦОС фрагмента разговора женщины с "куратором Андреем Николаевичем".

Мужчина с явным раздражением в голосе, в котором все отчетливее слышны нотки "мовы", несколько раз инструктирует старушку, как установить WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) для видеоразговора с ним. Бабушка явно не понимает, чего от нее хотят, и тогда он отправляет ее в ближайший магазин, чтобы там "ей помогли установить мессенджер для общения с внуком". В итоге бабушка настолько разволновалась, что, уйдя из квартиры, захлопнула дверь и забыла ключи. После чего "заботливый" Андрей Николаевич помог ей вызвать слесарей, чтобы открыли замок. Затем пенсионерку уже подробно инструктируют, куда ей идти дальше и что она должна делать. Причем на случай встречи с участковым, который может поинтересоваться, что у нее случилось, она должна сказать, что в понедельник улетает домой в Тюмень.

В отличие от пятерых пенсионерок трем другим исполнителям терактов повезло гораздо меньше. По данным ФСБ, с начала 2025 года при терактах в ЖК "Алые паруса" в Москве, у жилого дома в Ставрополе и на входе в здание краеведческого музея в городе Луганске погибли два гражданина России и один гражданин Армении, завербованные кураторами из Киева.

Как рассказали в ЦОС ФСБ, 3 февраля в элитном ЖК "Алые паруса", на Авиационной улице в Москве, произошел теракт, потрясающий своим цинизмом. В результате взрыва был убит глава Федерации бокса ДНР, основатель добровольческого батальона Армен Саркисян. Действующий по указанию украинских кураторов гражданин Армении Паруйр Мартивосян выполнял задание, как он предполагал, по банальной передаче посылки, но был подорван спецслужбами Украины в момент, когда в холл вошел Саркисян.

Не менее аморальное убийство произошло 28 мая в Ставрополе, где после хищения мошенниками денег у Никиты Пенькова ему начали угрожать от имени сотрудников ФСБ за финансирование ВСУ. Доверившись кураторам СБУ и ни о чем не подозревая, Пеньков принес на встречу с заместителем главы города Ставрополя Зауром Гурциевым замаскированное под средство аудиозаписи взрывное устройство. В момент начала разговора произошел мощный взрыв. Оба мужчины погибли на месте.

В июле спецслужбы Украины втянули в совершение теракта в Луганске Алену Черновол. Как установило следствие, Алена, будучи патриотом и думая, что выполняет задание сотрудника органов безопасности России, 3 июля без малейших сомнений принесла под контролем кураторов рюкзак, начиненный взрывчаткой, ко входу в краеведческий музей Луганска. Не считаясь с жизнями мирных граждан, сотрудники спецслужб Украины произвели подрыв взрывного устройства, в результате которого два человека погибли и трое получили различные ранения.

Среди погибших была и сама Черновол. При этом сразу после теракта все новостные каналы Украины и соцсети буквально ликовали и радовались людоедской ликвидации политического деятеля ЛНР, не обращая внимания и даже оправдывая сопутствующие жертвы.

Сотрудники СБУ и ГУР не рассчитывают на тонкую агентурную работу, им нужен быстрый результат, итогом которого для агента будет либо смерть, либо тюрьма

Как подчеркнули в российской спецслужбе, сотрудники СБУ и ГУР не рассчитывают на тонкую агентурную работу, им нужен быстрый результат, итогом которого для пособников киевского режима будет либо смерть, либо тюрьма. В ФСБ также обратили внимание, что в официальном Telegram-канале ГУР еще весной было размещено объявление и "мотивационный" видеоролик о наборе на работу курьерами для доставки взрывных устройств на территории России. Что само по себе в очередной раз подтверждает террористическую направленность киевского режима.

В то же время в ФСБ дали рекомендации, как не стать жертвой обмана украинских спецслужб.

Как рассказал на видео оперативный сотрудник ФСБ, для того чтобы обезопасить себя, необходимо запомнить ряд несложных приемов, используя которые вы сможете внести для себя ясность, кто на самом деле вам звонит. Во-первых, в самом начале разговора под любым предлогом занятости и спешки нужно сказать, что "перезвоню через минуту, не могу говорить" или "вас не слышно, я сейчас перезвоню", а затем сбрасываете и перезваниваете на номер, с которого вам звонили. В большинстве случаев после перезвона телефонную трубку берут совершенно другие люди, так как в преступных схемах используются программы подмены телефонных номеров и обратный звонок идет уже к настоящему владельцу номера.

"Во-вторых, если вам предлагают так называемую безопасную работу, обращайте внимание на обещания, потрясающие своей щедростью как в финансовом отношении, так и в предоставлении услуг в качестве вида на жительство в другом государстве и тому подобное", - отметил сотрудник ФСБ.

В таких случаях он посоветовал попросить собеседника оказать заведомо невыполнимые услуги и проверить реакцию.

Также в ФСБ обратили внимание курьеров и водителей, работающих в сфере перевозки и доставки. Имеется целая серия фактов использования спецслужбами Украины курьеров и работников логистических фирм втемную, когда они фактически становились соучастниками теракта. "Перевозя неизвестные вам предметы, вы рискуете своей жизнью", - предупредили в ФСБ.

Правительство направит финансирование на модернизацию коммунальной инфраструктуры в ряде регионов

Правительство перераспределило около 5 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в ряде регионов в 2025–2027 годах. Распоряжение об этом подписано.

«Президент подчёркивал необходимость постоянно улучшать качество жизни граждан. Чтобы решить эту задачу, Правительство реализует ряд мер, включая те, которые направлены на обновление коммунальной инфраструктуры по всей стране», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 12 августа.

Перераспределённые в распоряжении средства поступят 16 регионам, в том числе в опережающем порядке. Среди них – республики Адыгея, Мордовия, Татарстан, Якутия, Белгородская, Владимирская и Челябинская области, Алтайский и Пермский края.

С помощью федерального финансирования в субъектах будет завершено строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей тепло- и водоснабжения и водоотведения и других объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Субсидии будут направлены в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в новый национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Документ будет опубликован.

Заседание Правительства

В повестке: о выплатах многодетным семьям на Дальнем Востоке на погашении ипотеки, о финансировании модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах, о софинансировании долгосрочных сбережений граждан.

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Добрый день, уважаемые коллеги!

Сегодня в повестке заседания вопрос, который касается поддержки российских семей. Они, как отмечал Президент, – опора страны. И вся наша экономическая политика, национальные проекты так или иначе связаны с заботой о них.

Одна из таких программ – единовременная выплата 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Она предназначена для родителей, у которых родился третий ребёнок или последующие дети.

А в восьми субъектах Дальнего Востока эта сумма была увеличена до 1 млн рублей.

За время действия такой меры средства предоставили более чем 2 тысячам семей, выделив на эти цели из федерального бюджета свыше 800 млн рублей в рамках софинансирования.

Механизм очень востребован. И практически всем регионам, которые участвуют в программе, – это Еврейская автономная область, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области – требуются дополнительные средства.

Сегодня рассмотрим вопрос о выделении им около 540 млн рублей, чтобы ещё порядка 1,2 тысячи многодетных родителей смогли получить материальную помощь. Мамы и папы, которые создают большую семью, должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия.

Несколько слов о поддержке регионов.

Президент подчёркивал необходимость постоянно улучшать качество жизни наших граждан.

Чтобы решить эту задачу, Правительство реализует ряд мер, включая те, которые направлены на обновление коммунальной инфраструктуры по всей стране. Для этого был разработан и запущен профильный федеральный проект.

Сегодня в его рамках распределим на текущий год свыше 3 млрд рублей. А всего на трёхлетний период – порядка 5 млрд рублей, чтобы построить или отремонтировать сети, объекты ЖКХ в 16 российских субъектах. Среди них республики Татарстан, Саха (Якутия), Мордовия, Адыгея, Белгородская, Владимирская и Челябинская области, Алтайский и Пермский края.

Мы также рассмотрим вопросы о выделении 2,5 млрд рублей Мурманской области и 1 млрд рублей – Камчатскому краю для помощи с закупкой мазута. Чтобы котельные и ТЭЦ там были надёжно обеспечены топливом, бесперебойно снабжали теплом дома, школы, поликлиники, детские садики и предприятия промышленности.

Важно системно продолжать создание благоприятных условий жизни даже в самых отдалённых точках страны.

К другой теме.

Формирование ресурса для длинных инвестиций – одна из обязательных составляющих финансового суверенитета страны. Этому вопросу уделяет значительное внимание Президент.

По его поручению с прошлого года в стране начала действовать программа долгосрочных сбережений граждан. С 2025-го – Правительство предусмотрело возможность софинансирования со стороны государства – до 36 тыс. рублей в год. Сегодня выделим на эти цели около 52 млрд рублей.

Первые результаты показывают, что инструмент пользуется высоким интересом у наших граждан. Многие переводят в программу и пенсионные накопления. Рассчитываем, что благодаря такому партнёрству люди смогут и приумножить свой капитал, и получить дополнительный доход. И будет реализовано больше крупных проектов в экономике.

Перейдём к повестке.

Найден способ предотвратить опасные последствия диабета

Новые соединения, которые можно использовать для разработки препаратов против тяжелых последствий сахарного диабета второго типа, например, незаживающих ран и почечной недостаточности, создали российские ученые. Об этом РИА Новости сообщили в Российском научном фонде (РНФ).

Как объяснили эксперты, при повышенном уровне глюкозы в крови происходит ее "прилипание" к белкам, таким как гемоглобин и коллаген. Это приводит к их слипанию и "засахариванию", что вызывает потерю эластичности кожи, истончение сосудов, повреждение нервов.

В здоровом состоянии организм справляется с выведением слипшихся белков, но при диабете этот процесс может привести к почечной недостаточности, заболеваниям сетчатки глаза, незаживающим ранам и другим осложнениям. В тяжелых случаях он провоцирует воспаление, которое может перерасти в злокачественные опухоли.

Ученые Уральского федерального университета (Екатеринбург), Института органического синтеза имени И.Я. Постовского УрО РАН (Екатеринбург) и Волгоградского государственного медицинского университета (Волгоград) синтезировали соединения, способные подавлять "прилипание" глюкозы к белкам. Они представляют собой полициклические азагетероциклы — молекулы, состоящие из углеродных колец, в которых несколько атомов углерода заменены на азот.

«

"Наши соединения уникальны тем, что сочетают два механизма действия. Они не только снижают уровень глюкозы, но и блокируют образование токсичных “засахаренных” белков — конечных продуктов гликирования", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, доцент Научно-образовательного и инновационного центра химико-фармацевтических технологий УрФУ Константин Саватеев, слова которого приводятся в сообщении.Кроме того, синтезированные соединения снизили активность α-глюкозидазы — фермента, который разрезает сложные углеводы до глюкозы, приводя к повышению ее уровня в крови, рассказали в пресс-службе РНФ. Оказалось, что новые соединения ослабляют фермент в 35 раз эффективнее, чем распространенный в терапии диабета второго типа препарат (акарбоза). Это делает их перспективными кандидатами для создания комбинированной терапии диабета.

Исследователи проверили действие соединений на бычьем сывороточном альбумине. Некоторые образцы подавляли образование "засахаренных" белков более чем на 70 процентов, в два раза превосходя по эффективности пиридоксамин — клинический препарат для лечения поражения почек при диабете.

Авторы предполагают, что новые соединения реагируют с карбонильной группой глюкозы (двойной связью между углеродом и кислородом), а также образуют комплексные соединения с ускоряющими "слипание" металлами — железом и медью, тем самым останавливая их действие.

По словам пресс-службы РНФ, новые молекулы могут стать основой для разработки препаратов против осложнений сахарного диабета второго типа, нейродегенеративных заболеваний и некоторых видов злокачественных опухолей.

На данном этапе перед учеными стоит задача дальнейшей работы с полученными молекулами, а также изучение их химических свойств с целью обнаружения новых полезных соединений.

Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters.

К «Мечел-Коксу» подан иск по долгам на 405 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области принял заявление ООО «Талдинская трейдинговая компания» (ТТК, Кемерово) к ООО «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» («Мечел-Кокс») о взыскании долга за поставку угля в размере 405,3 млн руб. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

ТТК требует, чтобы челябинское предприятие вернуло за поставленный в марте-июне этого года угольный концентрат 399,2 млн руб. долга, 6,1 млн руб. неустойки за нарушение сроков оплаты, а также возместило расходы по уплате госпошлины в размере 2,5 млн руб. Судебное заседание назначили на 23 сентября.

Встреча с губернатором Омской области Виталием Хоценко

В ходе рабочей встречи губернатор Омской области Виталий Хоценко информировал Президента о социально-экономической ситуации в регионе.

В.Хоценко: Уважаемый Владимир Владимирович!

Спасибо за возможность встречи.

Уже два года тружусь в качестве главы региона, полгода [работал] в качестве временно исполняющего обязанности.

Конечно, ознакомился со всем регионом. Регион большой, красивый, более 140 тысяч квадратных километров, более 1,8 миллиона человек проживает.

Много проблем застарелых, которые сложно, но нужно, и мы их решаем. Это и дороги, и большая протяжённость грунтовых дорог. Мы вторые после Якутии по грунтовым дорогам до сих пор, уже в XXI веке. И ветхое и аварийное жильё.

В.Путин: Ветхого и аварийного достаточно много, но меньше по сравнению с некоторыми другими регионами России.

В.Хоценко: Меньше. Мы выполнили программу, которая у нас есть, сейчас заключительные квартиры отдаём. Мы её даже перевыполнили за счёт федеральных и региональных денег на 44 процента, то есть купили больше квартир, чем изначально планировали.

Все эти проблемы мы решаем. Два постулата у нас в работе, у меня, у моей команды. Во-первых, не давать обещания, которые точно не сможешь выполнить. И второе: все те сложности, которые есть, потихонечку решать, чтобы динамика была видна и процент износа тех же коммунальных сетей был меньше по отношению к прошлому году, соответственно, ветхого и аварийного жилья становилось меньше и так далее.

Что касается социально-экономического развития нашего региона. У нас валовой региональный продукт впервые превысил триллион рублей.

В.Путин: Растёт.

В.Хоценко: Он растёт, да, и по 2024 году мы тоже видим хорошую динамику.

В.Путин: Инвестиции растут в основной капитал.

В.Хоценко: Инвестиции тоже значительно растут.

В.Путин: Промышленное производство подросло.

В.Хоценко: Промпроизводство. По прошлому году, Владимир Владимирович, не похвастаться не могу нашими аграриями. У нас рекордный урожай зерновых, более 4 миллионов тонн зерна Сибирский регион собрал, мы восьмые в стране. Понятно, лидеров не догнать: Кубань, Ставрополье, Ростов. Но это большой потенциал. И мы по росту, по динамике вторые в стране в целом по аграрному производству.

В.Путин: И рост промышленного производства – 3,3 процента, вдвое выше, чем в среднем…

В.Хоценко: По Сибири.

В.Путин: По Сибири.

В.Хоценко: Вы знаете, что одна из основных проблем, которая была в целом по Сибири и для нашего региона характерна, к сожалению, это отток кадров. И если посмотреть график, в 2022 году мы потеряли 9,5 тысячи человек, в 2023-м – 5 тысяч человек и в 2024-м – 1400 человек. Ну, то есть сальдо хоть ещё отрицательное, но уменьшается.

За счёт чего это происходит.

В.Путин: Темп уменьшается.

В.Хоценко: Темп уменьшается. Зарплаты, конечно, выше в соседних регионах, но при этом сегодня у нас оборонка на подъёме. Если у нас до 2022 года 16 предприятий было, 20 тысяч человек, сегодня уже свыше 40 тысяч человек, и мы растём. В том числе оборонка сегодня тянет за собой и зарплаты остальных отраслей экономики. Мы понимаем, что эта тенденция не будет продолжаться в постоянном режиме, для этого, соответственно, принимаем ряд мер, для того чтобы новый инвестиционный цикл и новые инвестиционные проекты в гражданке запускать.

Что касается строительства, тоже несколько слов. У нас была достаточно низкая база, но по прошлому году мы 870 тысяч квадратных метров жилья сдали. Это 17 процентов роста к 2023 году.

В.Путин: Рост хороший, но обеспеченность пока всё-таки достаточно низкая.

В.Хоценко: Это правда. Работаем над этим. И в этом году, уже в 2025-м, даже несмотря на уменьшение ипотечных программ и дорогие кредиты для строительства, мы всё равно растём. Надеюсь, что мы эту динамику сохраним.

Что касается заработных плат, то мы тоже видим рост порядка 18 процентов. Мы растём быстрее даже, чем наши соседи, где зарплата, правда, повыше, у них база выше была: Тюменская, Новосибирская области.

В.Путин: Ну, там понятно.

В.Хоценко: Да, но есть чем ответить.

В.Путин: Но всё-таки рост приличный – 17,8 процента.

В.Хоценко: Приличный, причём это реальная заработная плата. И мы видим даже по вахтовикам, – у нас большое количество вахтовиков, которые работают на северах: на Ямале, в Югре, – что многие не уедут уже, остаются, потому что конкурентоспособная заработная плата.

Мы запускаем новый цикл инвестиционных проектов, Владимир Владимирович, вот они, на слайде представлены.

В.Путин: Хорошие проекты.

В.Хоценко: Да, и это всё крупные компании – это и «Газпромнефть», и группа компаний «Титан», и тепличные комбинаты мы запускаем, я в прошлый раз докладывал, Вы меня тоже поддержали, мы по ним двигаемся: и «ЭКО-культура», и компания «РОСТ».

Омский аэропорт новый мы запускаем [Омск – Фёдоровка], Вы нас тоже поддержали, все решения Правительством приняты, средства предусмотрены, и мы выносим аэропорт к 2028 году из города, потому что нынешний аэропорт ограничивает нас, город-миллионник, в развитии в части строительства.

Под все эти инвестиционные проекты – это более триллиона рублей – есть и наши обязательства как региона, в том числе по Омскому аэропорту. Мы оценили свои бюджетные возможности и сегодня планируем подаваться на программу по казначейским инфраструктурным кредитам, планируем более 8 миллиардов рублей привлекать на наши инвестиционные проекты.

Буду просить у Вас тоже, письмо подготовил, если есть возможность, нас поддержать. Я и с Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем проговорил, и с Решетниковым Максимом Геннадьевичем. Они готовы поддержать, но тоже нужно Ваше решение.

В.Путин: Хорошо.

Эксперты объяснили, зачем застройщики идут в "чужие" регионы

Региональные девелоперы теснят столичных по охвату регионов, где компании возводят жилые комплексы. Застройщики объясняют расширение желанием улучшить репутацию компании, в том числе в глазах банков, сэкономить за счет масштабных закупок и возможностью контролировать строительство дистанционно благодаря современным технологиям.

В последние годы растет и число, и доля компаний, которые строят одновременно на рынках нескольких регионов. За последние семь лет число региональных компаний выросло в 1,5 раза, застройщики из регионов расширяются не только на соседние рынки, но и начинают строить в Москве и Санкт-Петербурге, отмечается в совместном исследовании консалтинговой компании MACON и девелопера "Талан", основанном на данных Единой информационной системы жилищного строительства. Сейчас 103 девелопера из регионов работают в двух и более субъектах России. Их доля в общем объеме жилищного строительства страны достигла 22%. Для сравнения, компании из Москвы и Санкт-Петербурга, деятельность которых выходит за пределы столиц, формируют только 18% рынка.

Два десятка девелоперских компаний работают одновременно в пяти и более регионах, из них четыре - из Москвы, три - из Санкт-Петербурга, остальные - из регионов. На московском и питерском рынках, в свою очередь, работает 20 девелоперов, головной офис которых расположен в регионах. На них приходится 5,5% строящегося в столицах жилья.

"В столицах в связи с экономическим фактором экспонируется немало проектов с разрешительной документаций и в продвинутой стадии девелопмента. Не все готовы стартовать проекты с такими ставками. Но, безусловно, работа на столичных рынках требует от застройщика очень высоких компетенций", - отмечает заместитель гендиректора по маркетингу УК "Талан" Наталья Гарифуллина. Компании простимулировали к выходу в другие регионы доступ к проектному финансированию и всплеск спроса на жилье в эпоху действия льготных программ. "Сюда же можно добавить развитие удаленных форматов ведения бизнеса, стандартизацию процессов и вывод строительных работ на аутсорс. Более того, в городах с высокой девелоперской активностью усиливается конкуренция, что мотивирует игроков искать новые рынки", - отмечает Гарифуллина.

Работа застройщика в нескольких регионах - действительно, довольно распространенная на сегодня практика, говорит член Общественного совета при Минстрое Илья Пономарев. Она в последнее время получила развитие, так как существенно сократился объем жилищного строительства в связи с изменением ключевой ставки. Столичные девелоперы, работающие на существенно более маржинальном рынке, зачастую не стремятся инвестировать в новые проекты по новым правилам, в сегодняшних условиях говорить об экстенсивных стратегиях развития было бы странно. При этом региональные компании, имеющие опыт работы в условиях ограниченных ресурсов, вполне могут рассматривать площадки в других регионах, так как модель бизнеса у них не меняется. В целом рынок девелопмента проходит ощутимую реструктуризацию, идет поиск новых форматов, оптимизация издержек, государственно-частное партнерство в различных формах, программы по Арктике, сельской ипотеке, арендному жилью. "Полагаю, несмотря на непростой финансовый фон, это существенно оздоровит отрасль и повысит качество проектов, разумеется, если период "охлаждения" экономики не затянется", - говорит эксперт.

Благодаря современным технологиям контролировать строительство можно и на расстоянии

В последнее время несколько выросла активность застройщиков за пределами регионов своей постоянной "прописки", говорит управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов. Сейчас более 100 компаний реализуют проекты в двух и более регионах, тогда как пять лет назад, в середине 2020 года, таких было только 68, отмечает он. Прежде всего, выход на другие рынки для застройщиков, по его словам, обусловлен поиском рентабельности, так как этот показатель в жилищном строительстве, в зависимости от региона, сильно варьируется. Хотя рост цен в последние годы произошел практически во всех регионах, но и повышение издержек тоже было значительным. И только в тех регионах, где рост цен заметно опережал увеличение себестоимости строительства, рентабельность сохранилась на привлекательном для инвесторов уровне. Речь идет, в первую очередь, о крупных регионах с большими агломерациями, с числом жителей более миллиона человек (Москва, Санкт-Петербург и Московская область), ряде традиционно активных рынков (таких как Татарстан, Башкортостан, Тюменская область). "Но также в последние годы привлекательными стали, например, рынки жилищного строительства Дальнего Востока в связи с действием там программы "Дальневосточной ипотеки", - отмечает Сырцов. - Особенно города Хабаровск, Владивосток. Также есть рынки, которые долгое время не отличались высокой привлекательностью, но туда также вышли застройщики в связи с тем, что платежеспособный спрос со стороны местного населения резко вырос на фоне активизации промышленности, импортозамещения".

Что касается выхода на столичный рынок, то здесь ситуация иная, отмечает Сырцов. Сюда застройщики приходят реализовывать проекты более высокого сегмента. "Постепенно новостройки бизнес- и премиум-класса вытесняют на рынке новостроек старой Москвы массовый сегмент. В Москве все чаще выгоднее строить более дорогое жилье, чем то, которое ориентировано на самого массового покупателя, и прежде всего это связано с изменением в ипотечной политике государства, с сокращением льготной ипотеки. Соответственно, на столичном рынке остаются самые платежеспособные в стране клиенты, которые могут себе позволить относительно дорогие новостройки, и именно их внимание пытаются завоевать застройщики - как московские, так и из других регионов", - поясняет эксперт. Пришедшим застройщикам трудно конкурировать с местными, особенно с теми, которые давно строят жилье более высокого класса, считает Сырцов. Даже в сегменте комфорт-класса московские новостройки часто превосходят те, что строились в регионах. Важно, по его словам, правильно сформировать действительно конкурентоспособный продукт для обеспеченных покупателей столицы. Рисков же для покупателей в этом процессе нет, уверен Сырцов. Более того, дольщики, скорее, даже выигрывают от усиления конкуренции.

Емкости локального рынка, иногда даже столичного, многим крупным застройщикам не хватает для поступательного развития бизнеса, отмечает гендиректор Optima Development Давид Худоян. Как правило, компании стремятся экстраполировать свой бизнес в более маржинальные регионы с высоким уровнем платежеспособности клиентов. В свою очередь, московские компании создают проекты в других регионах - в первую очередь, для придания своей деятельности федерального характера, повышения репутации, укрепления партнерства с кредитными организациями и расширения лояльной целевой аудитории. "Конечно, иногда экспансия оказывается неудачной. Продукт, востребованный в одном регионе, может оказаться абсолютно непопулярен в другом. Однако при грамотном комплексном планировании такие риски практически сводятся на нет. Клиенты же только выигрывают, так как растущая конкуренция стимулирует совершенствование качества проектов", - считает Худоян.

Сегодня многие региональные застройщики стремятся снизить зависимость от одного региона и диверсифицировать географию, говорит коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов. За последний год появилось больше площадок, где собственники предлагают гибкие условия - как по структуре сделок, так и по ценообразованию. Дополнительный стимул дает развитие механизмов комплексного развития территорий (КРТ): этот формат становится все более востребованным в регионах и открывает возможности для системной работы на новых площадках. "Среди преимуществ - возможность масштабирования бизнеса, улучшение финансовых показателей за счет крупных проектов и стабильного спроса. Но важно учитывать и риски: высокая конкуренция, необходимость адаптировать бизнес-процессы под требования другого региона, разница в регуляторных практиках. Без стратегического подхода расширение может оказаться затратным - как по времени, так и по ресурсам", - отмечает Софронов.

"За последние два года доля девелоперов, реализующих проекты за пределами своего "домашнего" региона, выросла до 41%", - отмечает директор компании "Уралсибпроект" Константин Кокушкин. Причины - в насыщении локальных рынков, стремлении диверсифицировать риски, в доступности кредитных ресурсов и господдержке (например, в льготных программах для развития больших городов). Девелоперы мигрируют чаще в соседние регионы или мегаполисы, отмечает он - проще использовать накопленную экспертизу в локациях с похожей инфраструктурой и адаптировать продукт под аналогичный спрос и логистику. И конкуренция тут пока ниже, чем в столицах. Именно агломерации-миллионники прирастают активно новыми проектами последние полтора года, именно там сосредоточена платежеспособная аудитория и есть хорошие перспективы по развитию городской среды, говорит эксперт. "Кто-то активно стремится в Москву. Помимо экономики, это еще и определенный статус, престиж. Риски же при таком масштабировании, конечно, есть: незнание местной специфики, просчеты в оценке локальной платежеспособности и конкуренции, ошибки в подборе подрядчиков и административные барьеры. Здесь важно грамотно выстроить планирование, сделать управленческую модель более гибкой и выбрать надежных локальных партнеров . В целом, экспансия по российским регионам сейчас - уже даже не тренд, а необходимое условие для устойчивого развития", - считает он.

За последние годы рынок жилой недвижимости сильно изменился, рассказывает руководитель отдела градостроительства и разрешительной документации ГК ТОЧНО Виктор Егоров: если раньше девелопер с одной-двумя стройками в своем регионе чувствовал себя уверенно, то сегодня это, скорее, исключение. За четыре года доля застройщиков, работающих минимум в четырех регионах, выросла почти в два раза - с 17% до 32%.

"И это не модный тренд, а необходимость, - поясняет Егоров. - После перехода на проектное финансирование через счета эскроу стабильность денежного потока стала жизненно важной для всех девелоперов. Один-два проекта не в состоянии обеспечить финансовую устойчивость, зато портфель из нескольких площадок в разных городах позволяет синхронизировать циклы продаж и обязательные выплаты перед банками". Географическая диверсификация дает и эффект масштаба: централизованные закупки снижают себестоимость. Когда закупаются бетон, металл или лифты сразу на несколько объектов, можно экономить до 6-8% на каждой позиции. В масштабах крупной компании это ощутимая прибавка к марже.

Еще один фактор для расширения географии, по словам Егорова - стоимость земли. В мегаполисах она выросла больше, чем цена квадратного метра. Это бьет по рентабельности. Поэтому фокус смещается на соседние области: спрос есть, а "входной билет" - дешевле в 2-3 раза. Значит, можно строить рентабельнее. "Да, Москва и Санкт-Петербург по-прежнему представляют интерес для региональных девелоперов, но заходить туда имеет смысл в основном с нишевыми проектами, такими как апарт-отели, редевелопмент промзон и т. д.", - считает он.

Рост внутренних миграций делает привлекательными крупные региональные центры, в которые активно переезжают люди. Так, например, региональные столицы с населением от 500 тысяч жителей - Калуга, Тюмень, Владивосток - демонстрируют высокий приток трудоспособного населения на фоне сохраняющейся доступности жилья, отмечает эксперт. Сочетание демографического потенциала и умеренных цен ложится в основу решений о запуске масштабных девелоперских проектов в других регионах. Интересны также южные курорты - они позволяют делать ставку на круглогодичную аренду и формат "второго дома" для столичного покупателя, хотя сезонность остается фактором риска, требующим взвешенного подхода, говорит Егоров.

При этом благодаря современным технологиям контролировать собственно процесс строительства сегодня может и на расстоянии. "Сегодня технологии стерли понятие расстояния, поставив его "на беззвучный режим". BIM-моделирование, онлайн-видеомониторинг стройплощадок и современные ERP-системы с геоаналитикой обеспечивают беспрецедентную прозрачность и управляемость. Сегодня стройка за тысячу километров контролируется с той же точностью и оперативностью, что и объект под окнами нашего головного офиса", - отмечает он.

При расширении на другие регионы есть и вызовы, говорит Егоров: разный спрос, разная скорость согласований, выше нагрузка на управление, выше требования к снабжению, филиалам, логистике. Без выстроенных процессов можно быстро "перегреться". Тем не менее, если с этими рисками работать системно, мультирегиональность дает огромные преимущества:

При этом репутация компании, по его словам, выигрывает: кредитный профиль становится крепче, банки видят устойчивость и готовы финансировать дешевле. Бренд становится федеральным - это важный сигнал для инвесторов и рынка.

Марина Трубилина

С надеждой на понимание: государству и бизнесу предстоит уточнить нюансы реализации проектов КРТ

За последние три с лишним года практическое использование механизмов комплексного развития территорий (КРТ) обеспечило вовлечение в строительный оборот значительных земельных массивов: было введено свыше 1,3 млн кв. метров жилья. В настоящее время с помощью КРТ возводится примерно 4,5 млн «квадратов», что соответствует до 4% всего жилищного строительства. При этом успехи в применении механизмов КРТ зависят от множества факторов, начиная от общего уровня социально-экономического развития субъекта РФ и заканчивая квалификацией и степенью вовлеченности в строительные процессы местных властей. Причем последнее влияет на интерес бизнеса к КРТ, пожалуй, в наибольшей степени.

Так, уверенное четвертое место по комплексному развитию территорий занимает Тюменская область — и это напрямую является следствием усилий региональных властей. «Тема КРТ имеет для нас особое значение. Но на самом деле мы развиваем не только территории, а уклад и образ жизни людей, семей, сообществ, которые там проживают. Проекты комплексного развития в Тюмени могут быть экономически эффективными, но при этом нельзя забывать об интересах жителей. В этом и заключается ответственность власти перед людьми», — прокомментировал особенности регионального подхода губернатор Тюменской области Александр Моор.

Но даже в самых активных субъектах реализация КРТ-проектов наталкивается на множество сложностей, что предопределяет необходимость совершенствования этого механизма. Решить эту задачу можно только путем диалога власти и бизнеса. Такое сотрудничество развивается, и на днях ведущие компании-застройщики подписали меморандум о создании Клуба продуктовых девелоперов. Решено, что целями сообщества станут обмен опытом, проработка продуктовых решений и формирование отраслевых стандартов, которые необходимы для развития КРТ.

Комментируя эту инициативу, директор Департамента комплексного развития территорий Минстроя России Мария Синичич выразила надежду, что основой деятельности Клуба станет выработка предложений, от которых Минстрой РФ сможет отталкиваться в своей работе. «Надеюсь, что благодаря этому сообществу мы будем получать консолидированные позиции и продвигать их в части законодательных инициатив, чтобы мы могли контролировать не только квадратный метр, но и ту среду, которая создается», — сказала она.

Отметим, что часть таких инициатив уже сформулирована. В частности, в Клубе инвесторов Москвы (КИМ) считают, что в сложившихся непростых экономических условиях необходимо продлить сроки реализации договоров КРТ на один год. Также московские предприниматели советуют обеспечивать проекты КРТ, выставляемые регионами на торги, техническими условиями с указанием стоимости, что позволит инвесторам адекватно оценивать предстоящие затраты. «Сегодня эта информация недоступна, и это затрудняет принятие решения об участии в проекте», — пояснила востребованность этой инициативы советник по коммуникациям КИМ Анна Можаева.

Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова позитивно относится к этим предложениям. По ее словам, после жалоб, поступивших на прямую линию президента в 2024 году, в ОНФ начали проводить мониторинг инвестклимата в регионах, витрины инвестпроектов и инвесткарт. И в ходе проверок представители организации нередко сталкивались с тем, что предлагаемые региональными властями проекты либо совершенно не проработаны, либо о них предоставляется минимальный объем сведений, который инвестору зачастую не дает никакой значимой информации.

«Конечно, если инвестор заинтересован, то он и сам попытается собрать более подробную информацию. Но наш мониторинг в этом году показал, что далеко не все региональные ведомства и институты развития готовы к диалогу», — сожалеет эксперт.

В частности, на запросы об инвестиционных проектах ответственные лица в регионе, например, могли ответить, что владеющего информацией человека нет, а могли пообещать перезвонить и не перезванивали. Могли спросить про предполагаемый объем инвестиций и ответить, что это малые средства, о которых даже разговаривать не стоит, хотя проверяющими назывались суммы в 50 млн рублей и выше. Попадалась на инвесткартах и устаревшая информация, а также такая, которая не совпадала с информацией на порталах регионов. Причем это могло касаться очень многих аспектов — стоимости проекта, оформления участка земли и так далее.

«Проекты КРТ довольно дорогие, это долгие вложения, а выгоды не всегда очевидны. Поэтому чем больше в проектах прозрачности по условиям и цене, тем больше шансов найти инвестора и сделать проект вовремя. А в целом важны настрой и внимательность органов власти», — заявила «Стройгазете» Ольга Позднякова.

Авторы: Алексей ЩЕГЛОВ

Номер публикации: №28 08.08.2025

Курс на интенсификацию: будущее девелопмента — за металлом, считают аналитики АРСС

На текущий момент одной из наиболее острых проблем стройотрасли остается нехватка специалистов. По заявлению заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, по итогам прошлого года дефицит кадров в ней составляет 200-400 тыс. человек. Данная ситуация сложилась в связи с ростом объемов строительства на 30% с 2020 года. По данным Минтруда России, к 2030 году дополнительная кадровая потребность в стройотрасли может составить порядка 800 тыс. человек.

Эффект металлокаркаса

Несмотря на тревожную статистику, по мнению руководства Ассоциации развития стального строительства (АРСС), вызов демографического характера может стать одной из главных точек роста для расширения использования металлоконструкций в строительстве, особенно в гражданском.

«Широкое применение металлокаркаса в строительстве многоквартирных домов (МКД) и индивидуальных коттеджных поселков может в несколько раз снизить дефицит кадров в строительстве, — полагает генеральный директор АРСС Александр Данилов. — Это связано с тем, что данный вид строительства требует меньше человеческих и временных ресурсов по сравнению с традиционной железобетонной технологией». К такому выводу пришли аналитики компании Kept (ранее KPMG), совместно с АРСС проводившие масштабное исследование мультипликативного эффекта стального строительства.

«Одно из преимуществ стального строительства, — продолжил Александр Данилов, — повышение производительности труда, что особенно актуально в условиях сложившегося дефицита кадров. Применение металлокаркаса в строительстве МКД и индивидуального жилья позволит значительно снизить потребность в рабочих на стройплощадках».

«В целевом сценарии с применением металла планируется строить 5,4 млн кв. м многоквартирных и частных домов в год, — акцентировала директор по маркетингу АРСС Валерия Древцова, — что позволит сократить количество рабочих на стройках более чем на 60 тыс. человек и существенно перераспределить трудовые ресурсы внутри отрасли». С учетом текущей нехватки строительных кадров расширение применения стали в жилищном строительстве позволило бы сократить ее на 15-30%.

Такой экономии человеческих ресурсов удается добиться за счет повышения производительности труда при использовании технологии стального строительства в сравнении с монолитным каркасом. По оценкам экспертов, трудоемкость металлокаркасных МКД на 15% ниже, чем монолитных.

«Строительство с применением металла требует меньше рабочих, поскольку на площадку привозят практически готовые конструкции, которые нужно лишь собрать подобно элементам конструктора, — пояснил Александр Данилов. — На площадке производится меньше ручной работы по резке, сварке и сборке, так как большая часть этих операций уже выполнена на производстве с гарантией заводского качества, что также позволяет ускорить строительство дома до 30%».

Реализация данного сценария невозможна без опоры на государственные программы — расселение аварийного жилья, КРТ, строительство социальных объектов.

Индустриальные подходы

В последние годы АРСС и ее участники приступили к активному внедрению типовых проектных решений в регионах, формируя реальный спрос на металл. В числе таких решений, как рассказал Александр Данилов, — проекты на стальном каркасе, реализуемые в Арктике, Магаданской области, Якутии, Красноярском крае, Чукотском автономном округе. Это школы, детские сады, многоквартирные дома, общежития, гостиницы и апартаменты — более 120 объектов по всей стране.

Инновационным примером типового решения может служить 17-этажный жилой МКД от учредителя АРСС компании ПАО «Северсталь». В настоящее время он проходит государственную экспертизу.

В целом, по мнению аналитиков АРСС, индустриальный подход может обеспечить до 30% экономии времени строительства, порядка 15% роста производительности труда, а также сокращение логистических расходов на 12%. Налицо и дополнительное преимущество — возможность перепланировки и изменения назначения зданий.

Валерия Древцова развеяла опасения относительно возможного дефицита производственных мощностей: «АРСС проводила опрос в I квартале 2025 года, в нем приняли участие более 130 респондентов — представителей предприятий, производящих металлоконструкции. Полученные данные выявили: текущие мощности заводов обладают достаточным потенциалом для удовлетворения перспективного спроса». В частности, анализ загрузки заводов в Центральном федеральном округе (ЦФО) показал наличие недоиспользуемых мощностей: лишь 42% предприятий ЦФО загружено на 80-100%, тогда как 11% простаивает без загрузки. В Уральском федеральном округе (УФО) ситуация представляется более стабильной — здесь 68% респондентов сообщили о загрузке на уровне 80-100%, и доля предприятий, работающих «впритык», значительно ниже. «При текущем уровне загрузки предприятий, в том числе в регионах с высоким присутствием производителей металлоконструкций, строительство 38 млн кв. м жилья на стальном каркасе до 2030 года представляется абсолютно реализуемым», — подытожила Валерия Древцова.

Cвет — передовым технологиям

Многие руководители приходят к убеждению: стальные решения в строительстве — не просто тренд, а технологическая и экономическая необходимость.

«АРСС продолжает системную работу по стандартизации, просвещению и внедрению передовых технологий, — отметил Александр Данилов. — Стальное строительство — это надежная технология, которая готова справиться с современными вызовами и задачами».

Сегодня у рынка недвижимости есть запрос на качество, экологичность, эстетику и архитектурную выразительность. Проектировщики и архитекторы применяют различные виды металлоконструкций, которые обеспечивают все эти преимущества.

Ключевой проект проектировщика MARKS GROUP — жилой комплекс «Бадаевский» — уже стал одним из самых обсуждаемых в профессиональном сообществе и скоро сделается новой визитной карточкой центра Москвы. При оформлении фасадов ЖК «Бадаевский» используют металл, стекло и мрамор. Но главная отличительная особенность проекта — 35-метровые колонны из стали и бетона, благодаря которым здание будет «парить» над землей. Применение трубобетона в проекте позволит создать новое общественное пространство и открыть доступ к историческим зданиям завода, которые реставрируют и приспособят под современное использование. Среди преимуществ трубобетона в строительстве зданий эксперты отмечают увеличение скорости возведения каркаса, повышение огнестойкости металлопродукции, снижение материалоемкости бетона, меньшие поперечные размеры сечения и исключительно высокую несущую способность.

Второе место в рейтинге заняло проектное бюро APEX — генеральный проектировщик премиальных апартаментов RED7 на Садовом кольце в Москве. Перед архитекторами стояла задача создать современное здание, которое бы органично вписалось в существующий облик и стилистику района. Апарт-комплекс отличается сложной геометрией и нетиповыми архитектурными решениями, фасад выполнен в форме большой трехмерной буквы М. По словам архитекторов, этот дом формирует архитектурную ДНК Москвы будущего.

«Для реализации сложного проекта, — пояснила Валерия Древцова, — применялись металлические конструкции, которые обеспечивают гибкость архитектуры и визуальную легкость. Несущий монолитный каркас дома усиливают объемные металлоконструкции общим весом 230 тонн. Они интегрированы в бетонные стены для придания им дополнительной устойчивости и создания сложной пиксельной архитектуры здания. Металлоконструкции для создания модульного каркаса RED7 изготовлены из уникальной стали С590». Подобного рода металлоконструкции используют в сложных объектах, где требуются максимальные надежность и безопасность эксплуатации. Аналогичные конструкции использовали для строительства «Лахта-центра» в Санкт-Петербурге.

Дома для новой жизни

С позиций «стального строительства» представляется многообещающим проект пяти жилых и трех офисных кварталов СберСити, в котором участвовали несколько российских и зарубежных архбюро.

Это масштабная программа с жилой, коммерческой и социальной инфраструктурами. Перед проектировщиками и архитекторами стояла задача совместить инновации, передовые технологии, архитектурное разнообразие и высокие экологические стандарты, что и стало возможным в том числе благодаря активному использованию металлических конструкций, обеспечивающих ряд преимуществ.

Дома в комплексе выполнены в стиле современной урбанистики с элементами бионической архитектуры; в отделке применяются натуральный камень, стекло и металлические элементы. Особо выделяется офисно-деловое здание A24, в реализации которого принимал участие победитель рейтинга MARKS GROUP. Ключевая особенность здания — вантовая система. Вместо привычных рам и опор использованы натянутые стальные тросы, на которые монтируются стеклопакеты весом до 300 кг. Такие тросы выдерживают усилия до 60 тонн.

«В этом проекте металлоконструкции позволяют добиться эстетической привлекательности здания и легкости несущей конструкции, — резюмировал Александр Данилов. — Высокопрочные стали и эффективно задействованная площадь сечения вантов позволяют существенно снизить общий вес конструкции. Также металлические тросы позволяют создать большие пролеты без необходимости делать несущие опоры».

В результате благодаря технологии стального строительства СберСити украсит здание с прозрачным фасадом и панорамным видом на три стороны света.

Справочно:

По прогнозам Kept, к 2030 году общий объем гражданского строительства с использованием металлоконструкций может вырасти до 38 млн кв. м. При этом долю стали в жилищном строительстве можно увеличить с нынешнего 1% до 7%.

Авторы: Владимир ЧЕРЕДНИК

Номер публикации: №28 08.08.2025

Инфраструктура для жизни: стройкомплекс страны решает амбициозные задачи и справляется с трудностями

Градостроительный потенциал России составляет, по оценкам Минстроя РФ, почти полмиллиарда квадратных метров. Однако воплощение потенциала в реальность — болезненный вопрос. Эксперты ведомства прогнозируют снижение ввода жилья на треть к 2027 году. Основные причины спада — высокая ключевая ставка Центробанка и отмена массовой льготной ипотеки.

И хотя после периода турбулентности и адаптации к новым экономическим реалиям стройотрасль постепенно находит новые пути развития и формирует собственную траекторию роста, многое еще предстоит сделать. О текущей ситуации в отрасли, о том, что предстоит сделать, о новых инфраструктурных проектах и амбициозных целях правительства «Стройгазете» рассказал заместитель председателя правительства РФ Марат ХУСНУЛЛИН.

Марат Шакирзянович, согласно статистике, сейчас снижается число выданных разрешений на строительство, соответственно, через три года на рынке станет значительно меньше предложений и тогда цены взлетят. Что будет с ситуацией на рынке?

Сегодня стройотрасль действительно столкнулась с объективными вызовами, связанными в первую очередь с высоким уровнем инфляции. В последние три года объемы ввода превышали 100 млн кв. метров, что дало нам хороший задел.

Отмечу, что градостроительный потенциал страны составляет более 460 млн кв. метров. Действующие разрешения на строительство остаются на стабильном уровне — более 170 млн кв. метров — чуть выше, чем в прошлом году.

Но, как вы правильно заметили, за шесть месяцев выдано на 24% меньше новых разрешений на строительство. С января по июнь введено 52,2 млн кв. метров жилья, есть небольшое снижение год к году. В целом происходит охлаждение рынка — и это нас беспокоит.

Стройка — инерционная отрасль, поэтому нынешняя ситуация может привести к сокращению предложения на рынке в будущем. Ожидаем, что в этом году по вводу жилья мы достигнем 100 млн кв. метров, но снижение может произойти в следующих годах. Поэтому на площадке правительства продолжаем постоянный мониторинг ситуации. Работаем в связке с Минфином и Центробанком. Был принят ряд мер поддержки, прорабатываем и другие возможности.

Например, увеличили уровень возмещения банкам по семейной и дальневосточной ипотеке. По поручению президента отказались от механизма лимитов по программе семейной ипотеки, распространили ее на вторичный рынок в городах с низким уровнем жилищного строительства. То есть в целом, несмотря на высокую инфляцию, продолжаем поддерживать выдачу льготных ипотечных кредитов, хотя это огромная нагрузка на бюджет.

Напомню, на заседании президиума Госсовета под председательством Владимира Путина в апреле состоялось серьезное обсуждение. Президент дал поручения, часть мы уже отработали, частью еще активно занимаемся совместно с федеральными ведомствами, регионами, банковским сообществом. Продолжаем также работать над новыми предложениями по стабилизации ситуации.

Особое значение приобретает реализация нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который позволяет синхронизировать жилищное строительство с развитием всей сопутствующей инфраструктуры — от дорог и коммуникаций до социальных объектов. Это комплексный подход к созданию комфортной городской среды.

Наша цель — к 2030 году повысить среднюю обеспеченность жильем до 33 кв. метров на человека. Задача амбициозная. Будем усиленно работать в этом направлении.

Крупные инфраструктурные проекты, безусловно, дают опору строительной отрасли, но их поддержка точечная и неравномерная. Будет ли она расширена?