Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Керченский вуз Росрыболовства вышел в финал Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в 2023 г.

ФГБОУ ВО «КГМТУ» (подведомственный вуз Росрыболовства в Керчи) вышел в финал Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи в 2023 г. в номинации «Сопровождение от образовательной организации до рабочего места (образовательные организации высшего уровня и профессиональные образовательные организации)» в категории со штатной численностью организации от 101 до 500 чел.

Конкурс организован и проводится Министерством труда и социальной защиты населения Российской Федерации с целью реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 г. Членами экспертного совета в финальный этап конкурса отобрано 93 заявки от представителей 35 субъектов Российской Федерации.

От ФГБОУ ВО «КГМТУ» на конкурс подавалась заявка от кафедры Технологии продуктов питания. Наименование практики: «Молодежная мобильность – двигатель прогресса», в основу которой положено формирование межрегиональной практико-ориентированной системы подготовки студентов с последующим трудоустройством на передовых предприятиях рыбной отрасли Сахалинской области. Практика по формированию системы кадровой политики в сфере рыбной промышленности Республики Крым и Сахалинской области под потребности бизнеса успешно реализуется на протяжении уже четырех лет, начиная с 2020 г., когда при поддержке гранта Росмолодежи был реализован проект по созданию практикоориентированной межрегиональной системы профориентационной работы в Республике Крым, Сахалинской области и Камчатского края с учетом спроса на рынке труда под названием «Межрегиональный Центр профориентационной деятельности в Восточном Крыму».

Целью практики является создание условий для обеспечения профессионального самоопределения молодежи двух регионов и формирования эффективной межрегиональной кадровой политики.

Финальный этап конкурса состоится в декабре 2023 г.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Квест для будущих рыбоводов: филиал Главрыбвода в Приморье реализует социальный проект по профориентации

Сотрудники Приморского филиала ФГБУ «Главрыбвод» провели для школьников Владивостока квест, связанный с деятельностью ихтиологов.

На несколько часов актовый зал школы превратился во временный рыбоводный пункт, а ребята стали участниками проекта «Лосось, созданный руками человека». В помещении разместился забойный пункт, цех сбора икры, инкубационный и личиночный отделения.

Проект проводился в форме квеста и включал в себя следующие этапы: отлов лосося, сбор икры, биоанализ, оплодотворение, сортировка икры и закладка икры в инкубационные аппараты.

Школьникам были предложены математические задания: ребята младших классов учились на примере биоанализа рыбы работать с линейкой и весами, старшие классы определяли количество собранной икры весовым методом. Во время сортировки икры школьникам пришлось проявить терпение и внимательность.

Ребята смогли совместно вылепить личинки кеты из пластилина.

Во время мероприятия школьники приняли активное участие во всех заданиях, проявили смекалку и эрудицию. Результатом труда ребят стал выпуск механического малька в ёмкость с водой, которого они смогли покормить.

Социальные проекты ФГБУ «Главрыбвод» направлены на вовлечение молодежи в профессию рыбовода и формирование у нее позитивного восприятия деятельности ихтиологов.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Сервисный центр ЦСМС оснастил «Гонцом» первое судно во Владивостоке

Специалисты сервисного подразделения Центра системы мониторинга рыболовства и связи оснастили первое судно техническим средством контроля — терминалом «Гонец». Оборудование установлено во Владивостоке на судно «Сартанг», принадлежащее ГК «Русский Краб».

В начале ноября Владивостокский филиал ЦСМС получил свидетельство Российского морского регистра судоходства о том, что уполномочен выполнять работы по установке, пусконаладке, обслуживанию и ремонту радио- и навигационного оборудования, замене встроенных элементов питания, программированию радиооборудования.

Сервисный центр создан для оказания помощи рыбопромысловым компаниям в подборе, установке, вводу в эксплуатацию, настройке судового оборудования, в том числе ТСК, и программного обеспечения. Также ЦСМС оказывает услуги по проверке и опломбированию технических средств контроля, монтажу и вводу в эксплуатацию автоматизированных идентификационных систем, установке и настройке ПК «Электронный рыболовный журнал».

Сервисный центр базируется во Владивостоке, в дальнейшем планируется масштабировать опыт и создать аналогичный центр в Мурманске.

Заседание комиссии Госсовета по направлению «Транспорт»

Помощник Президента, Секретарь Госсовета Игорь Левитин совместно с руководителем комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», главой Республики Бурятия Алексеем Цыденовым в рамках мероприятий «Транспортной недели» провели заседание комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», на котором рассматривались вопросы состояния автомобильных дорог и безопасности дорожного движения в субъектах Российской Федерации.

В мероприятии приняли личное участие губернаторы Астраханской области Игорь Бабушкин, Ростовской области Василий Голубев, Забайкальского края Александр Осипов, Оренбургской области Денис Паслер, Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, председатель комитета Государственной Думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичёв, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти и их заместители, а также представители бизнеса, институтов развития и экспертного сообщества.

Обсуждалась текущая ситуация, складывающаяся в регионах, а также комплекс дополнительных мероприятий, необходимых для поддержания региональных автомобильных дорог в нормативном состоянии. Состоялся обмен мнениями об эффективности принимаемых мер на региональном и федеральном уровне, а также озвучены предложения членов комиссии по улучшению ситуации, складывающейся с нанесением ущерба автомобильным дорогам грузовыми автомобилями, нарушающими весовые нормы.

Члены Совета Федерации и Государственной Думы выразили готовность включиться в работу по реализации выдвинутых инициатив на законодательном уровне.

Предложения по итогам заседания комиссии будут направлены в том числе в Правительство Российской Федерации для рассмотрения.

Максимальное потребление мощности в Единой энергосистеме в ОЗП 2023/2024 г. ожидается на уровне 165 ГВт, что на 1,5 ГВт выше исторического максимума, достигнутого в ЕЭС России в начале января 2023 года.

Об этом сообщил председатель правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий на Всероссийском совещании «Об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2023–2024 годов, актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли».

По прогнозу, потребление электроэнергии относительно показателей ОЗП 2022/2023 года может вырасти на 1,8 % и достичь 614,8 млрд кВт?ч. Новые значения исторического максимума потребления мощности прогнозируются в объединенных энергосистемах (ОЭС) Центра, Сибири и Востока.

В январе-октябре 2023 года в ЕЭС наблюдался рост потребления электроэнергии в машиностроении, химической промышленности, нефтепереработке и транспортировке нефти, в металлургии, добывающей промышленности, а также предприятиями по производству бумаги, бумажных изделий и обработке древесины. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост показателя, на 66,4 %, продемонстрировали информационные технологии и телекоммуникации.

По итогам десяти месяцев 2023 года увеличение потребления электроэнергии зафиксировано во всех объединенных энергосистемах за исключением ОЭС Северо-Запада. Лидеры роста потребления – ОЭС Юга, ОЭС Востока и ОЭС Сибири с увеличением показателя по сравнению с прошлогодним на 2,9 %, 2,7 % и 2,1 % соответственно.

С начала года в ЕЭС России введено в эксплуатацию 659 МВт генерирующих мощностей, в том числе 390 МВт мощностей ТЭС и 225 МВт мощностей генерации на основе ВИЭ. До конца года планируется ввести еще 625 МВт мощностей, из которых 450 МВт – мощность двух энергоблоков Ударной ТЭС и 35 МВт – мощность новой ВИЭ-генерации. Кроме того, завершены строительство либо реконструкция более 30 объектов электросетевого комплекса 110–500 кВ.

Отдельную часть доклада Фёдор Опадчий посвятил анализу режима работы ОЭС Востока, юго-восточной части ОЭС Сибири и ОЭС Юга в прошлый и нынешний осенне-зимние периоды. Он доложил о сложной режимно-балансовой ситуации в этих частях ЕЭС России и оценил риски ввода ограничений электроснабжения потребителей, в частности, из-за высокой аварийности генерирующего оборудования, задержки сроков проведения ремонтных работ и модернизации оборудования, а также ускоренного роста электропотребления. С учетом существующих рисков и сложностей Председатель Правления Системного оператора отметил важность соблюдения сроков проведения реконструкции геноборудования и обеспечения его надежной работы, а также эффективного использования гидроресурсов и мощности гидрогенерации.

«В подготовленном Системным оператором проекте Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы ОЭС Востока, юго-западная часть ОЭС Юга и юго-восточная часть ОЭС Сибири обозначены как территории технологически необходимой генерации. Для исключения перспективных дефицитов электроэнергии и мощности в них нужно строить новые генерирующие мощности. Суммарная генерирующая мощность, необходимая в них – соответственно 1348 МВт, 857 МВт и 1225 МВт», – отметил Федор Опадчий.

Глава Системного оператора рассказал об основных параметрах проекта СиПР ЭЭС России на 2024–2029 годы, доработанного по результатам общественного обсуждения и рассмотрения заключений уполномоченных исполнительных органов субъектов Российской Федерации. Согласно прогнозу, заложенному в документ, среднегодовой темп прироста потребления электроэнергии в ЕЭС России в период с 2022 по 2029 год составит 2,04 %, в 2029 году потребление электрической энергии достигнет 1274,5 млрд кВт•ч. Потребление мощности будет увеличиваться в среднем на 2,07 % в год и составит в 2029 году 183,4 ГВт. Общая установленная мощность электростанций Единой энергосистемы к этому времени достигнет 261,1 ГВт, при этом 64 % от этой величины составит мощность ТЭС, 12 % – АЭС, 20 % – ГЭС и ГАЭС, 4 % – ВЭС и СЭС. В период с 2022 по 2029 год протяженность ЛЭП в ЕЭС России увеличится на 14,7 тыс. км и составит 209 тыс. км, трансформаторная мощность – на 41,1 тыс. МВА до 527,9 тыс. МВА.

Фёдор Опадчий отметил, что в ходе общественного обсуждения поступило 1141 предложение и замечание по проекту одного из основных стратегических документов новой системы планирования, включая 147 заключений региональных органов власти.

«Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы должна выйти к 1 декабря. Это первый документ, разработанный полностью по новым процедурам и правилам. В этом году качество замечаний в ходе общественных обсуждений значительно выросло, а их количество сократилось – то есть процедура подготовки СиПР постепенно отлаживается Я уверен, что в следующие циклы мы выйдем полностью на рабочий режим подготовки документа. По итогам подготовки проекта на 2004–2029 годы видно, что требуется доработка нормативной базы, регулирующей методологию перспективного планирования в электроэнергетике», – отметил председатель правления АО «СО ЕЭС».

Глава Системного оператора также доложил о проведенной в 2023 году работе по передаче Системному оператору функций оперативно-диспетчерского управления энергосистемами новых субъектов РФ и ходе подготовки к принятию с 1 января 2024 года функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах ДФО (Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа) и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края (Норильской энергосистеме) Тихоокеанским и Красноярским РДУ соответственно.

Диспетчерскими центрами Системного оператора выполнены все показатели готовности к работе в отопительный сезон 2023/2024 года.

Совещание состоялось в Москве в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ под председательством руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова.

Сергей Кравцов открыл Всероссийское совещание руководителей органов опеки и попечительства на выставке «Россия»

В рамках Международной выставки-форума «Россия» в Центре детства павильона № 57 на ВДНХ стартовало Всероссийское совещание руководителей органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. Мероприятие объединило 200 специалистов из всех субъектов Российской Федерации. В совещании принял участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Открывая работу совещания, глава Минпросвещения России выразил благодарность сотрудникам органов опеки и попечительства и отметил значимость воспитательной работы с приемными детьми.

«Самое главное для нас всех, чтобы каждый ребенок в нашей стране чувствовал себя защищенным и уверенным в завтрашнем дне. Мы для этого делаем все возможное. Я надеюсь, что в рамках Всероссийского совещания вы определите, какие новые проекты по защите детей и сохранению семьи нам сегодня необходимо развивать и поддерживать», – добавил Сергей Кравцов.

Министр просвещения сообщил, что сфере сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уделяется особое внимание. Минпросвещения России совместно с Министерством труда и социальной защиты, Министерством здравоохранения оказывает всю необходимую поддержку специалистам, вовлеченным в работу с детьми-сиротами. За последние пять лет численность детей в организациях для детей-сирот сократилась с 42 до 36 тыс.

В рамках мероприятия Министр просвещения РФ также отметил сотрудников, осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства. Благодарственными письмами Минпросвещения России за эффективную и добросовестную работу в сфере защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профессионализм в решении актуальных вопросов по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних были награждены Эльвира Эрдыниева, заместитель министра социальной защиты населения Республики Бурятия, и Александр Крашенинников, начальник отдела Департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Звания «Почетный работник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации» удостоена Марина Лашкул, заместитель директора ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей».

Всероссийское совещание руководителей органов опеки и попечительства завершит работу 17 ноября.

Справочно

Минпросвещения России ежегодно проводит Всероссийское совещание руководителей органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. В нем принимают участие руководители исполнительных органов всех субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере опеки и попечительства, а также представители федеральных органов исполнительной власти и общественных организаций, ведущие ученые и эксперты в сфере защиты прав детей. Цель мероприятия – обмен опытом и лучшими региональными практиками.

Мероприятие прошло в рамках Знание.Лектория Российского общества «Знание» – генерального партнера образовательной программы Международной выставки-форума «Россия».

Иваси метит в рекорды

Дальневосточные рыбаки планомерно увеличивают вылов сардины-иваси. По данным Росрыболовства, к середине ноября объемы добычи превысили 428 тыс. тонн и темпы промысла только нарастают.

Вылов сардины-иваси в Дальневосточном бассейне к 15 ноября составил более 428 тыс. тонн — на 88% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Нынешней осенью в связи с активным промыслом планка рекомендованного вылова этой рыбы в Южно-Курильской зоне была поднята сразу на 400 тыс. тонн — до 884 тыс. тонн.

Промысловая обстановка на другом объекте пелагической путины — скумбрии — остается крайне слабой, суммарный вылов подрос до 9 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По информации Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, на промысле сардины задействовано 27 средне- и крупнотоннажных судов. Лов осуществляется пелагическими тралами и кошельковыми неводами в основном в акватории Южно-Курильской зоны. Уловы иваси остаются высокими, максимальный суточный вылов у отдельных судов превышает 700 тонн, средний вылов на судо-сутки — 274 тонны.

В Росрыболовстве уточнили, что продукция из сардины-иваси, которая производится как в море на плавбазах, так и на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях, преимущественно поступает на внутренний рынок.

Fishnews

Объединение в сфере любительской рыбалки хотят создать на Камчатке

Новую общественную организацию готовятся создать в Камчатском крае для решения вопросов любительского рыболовства. Объединение должно помочь в выработке консолидированных позиций рыболовов, организаторов рыбалки, турфирм, отметили власти региона.

Круглый стол по вопросам организации любительской рыбалки состоится в дни проведения на Камчатке Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

В совещании примут участие организаторы любительского рыболовства, представители сообщества рыбаков-любителей, исполнительных органов края, территориальных управлений федеральных ведомств, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Мы ощущали достаточно длительное время дефицит организационной составляющей в вопросе консолидации интересов всех рыбаков, занимающихся любительским видом рыболовства. Это и физические лица, и организаторы рыбалки, и туристические предприятия, которые в этой сфере активно развиваются. Отсутствие консолидированной позиции со стороны этих предприятий создает некий вакуум, препятствующий выработке общих решений между всеми заинтересованными сторонами», — отметил министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

По его словам, сейчас проводится работа по созданию общественной организации, которая объединит эти интересы. Проект организации будет представлен на круглом столе.

Участники совещания обсудят задачи для новой организации. Также будут рассмотрены вопросы, связанные с изменением нормативно-правовой базы в области любительского рыболовства и перезакреплением рыболовных участков.

По приглашению губернатора Камчатского края Владимира Солодова на круглом столе выступит экс-глава Мурманской области, президент ассоциации «Русский лосось» Марина Ковтун. Она представит опыт своей некоммерческой организации, поддерживающей проекты по сохранению популяций лососевых видов рыб.

Средний вылов лососей в Камчатском крае в режиме любительского рыболовства составляет около 700 тонн в год, отметили в пресс-службе.

Fishnews

Правительство выделило дотации регионам на компенсацию по инвестиционным налоговым вычетам

В 2023 году на частичную компенсацию выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета из федерального бюджета будет направлено более 2,6 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Инвестиционный налоговый вычет – один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет.

Выделенные новым распоряжением Правительства средства будут распределены между 32 российскими регионами, где внедрена система поддержки новых инвестиционных проектов «Региональный инвестиционный стандарт» и предприниматели пользуются таким налоговым вычетом. Это республики Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия, Тыва, Удмуртская Республика, Краснодарский, Пермский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тульская, Челябинская области.

Территории, предоставляющие бизнесу возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, могут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. При этом организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью.

Вопрос о выделении финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 16 ноября.

По словам Михаила Мишустина, благодаря такому инструменту, как инвестиционный налоговый вычет, компании сокращают расходы на приобретение и модернизацию основных средств, снижают затраты на проект и могут быстрее его осуществить.

Документ будет опубликован…

Для обеспечения сейсмобезопасности необходимо увеличить число станций контроля

Дина Непомнящая (ДФО)

Дальний Восток - одна из самых сейсмически опасных территорий России. Чаще всего землетрясения случаются в Камчатском крае и Сахалинской области, но "потрясти" в любой момент может и другие регионы. Поэтому важен своевременный мониторинг. О том, как его организовать, рассказал ведущий научный сотрудник Дальневосточного геологического института Дальневосточного отделения Российской академии наук Алексей Коновалов.

Алексей Валерьевич, мониторинг землетрясений ведется постоянно. Мы регулярно видим сообщения о таких толчках, которые люди даже не замечают. Получается, сейсмических станций у нас в избытке? Или все-таки дополнительное оборудование нужно?

Алексей Коновалов: Станций на самом деле не хватает. Нужно, например, оборудование, которое бы реагировало на сильные движения грунта, а также то, которое бы стояло в зданиях. Когда будет много таких измерений, появится очень четкое представление о том, какие модели затухания, модели сейсмических воздействий надо закладывать, чтобы правильно и корректно в разных регионах рассчитывать сейсмическую опасность. Все измерения имеют свою степень дисперсности, то есть разброс данных. И этот разброс - наша плата за разрушения. Уменьшить его можно только за счет установки все более новых станций и постоянных измерений.

Почему же их не устанавливают?

Алексей Коновалов: Отчасти потому, что ученые привязаны к показателям. Чтобы получить их, проще поставить какую-то станцию, которая что-то мелкое зарегистрирует, и ты гарантированно получишь какой-то продукт. А установить оборудование в здании и ждать сто лет, когда там что-то произойдет... А оно может и не произойти. Но это же не значит, что ставить не надо.

Есть оборудование, которое контролирует техническое состояние зданий после землетрясений. К примеру, недавно со мной консультировались коллеги в связи со строительством нового здания аэровокзала. И они заинтересованы, чтобы был сейсмометрический контроль, стояли датчики, измеряли колебания и оценивали какие-то, возможно, скрытые дефекты. Чтобы после очередного толчка была уверенность, что здание еще выполняет свои функции и не разрушится при следующем. Но тут важно, чтобы жизненный цикл у этой станции был высокий, чтобы она сама по себе не сломалась. Но все это оборачивается высокими затратами.

В случае с сейсмооборудованием речь всегда идет о миллионах рублей или есть более демократичные варианты?

Алексей Коновалов: У меня есть опыт работы со станцией, изготовленной в Панаме. Она уникальная, аналоги такого оборудования из Японии и Германии продают в пересчете на нашу валюту больше чем за миллион рублей. В сравнении с ними эта стоит копейки - сто тысяч. При этом у нее высокое качество, проблем с ней мы еще не знали.

Возможно ли сделать свой аналог? В Хабаровске группа молодых ученых, например, работает над созданием сети бюджетных сейсмостанций. Это, на ваш взгляд, реальный проект?

Алексей Коновалов: Смотря какое оборудование изготавливать. У меня студенты каждый год в качестве дипломной работы делают свои сейсмостанции. Но если мы хотим получить настоящую станцию, а не студенческую поделку, то процесс ее изготовления очень сложный. Чтобы поставить производство на поток, его нужно сертифицировать. Пару лет назад мы пытались сертифицировать свое изобретение, и это стоило около миллиона рублей. Сейчас, наверное, еще дороже. Но эти требования к оборудованию обязательны. Не потому, что кто-то вредный хочет заработать. Сертификация - это гарантия того, что ты действительно измеряешь то, что измеряешь. Это гарантия безопасности, что станция не станет устройством, через которое злоумышленник обрушит сервер.

Окупить миллионные затраты будет сложно, если учесть, что это не очень популярное направление, где нет продаж десятками и сотнями экземпляров. У тебя, может, в год одну купят. А на что будут жить твои сотрудники, которые разрабатывают оборудование, пишут программы, модернизируют? В итоге станция будет стоить даже не миллион, а десять миллионов, чтобы окупить расходы на содержание работников.

И важно понимать, что сейчас полностью российских станций нет, потому что не все детали у нас выпускаются. Кстати, даже когда мы заказываем комплектующие для обслуживания своего оборудования, доставку приходится ждать до полугода. Тем более в таких условиях надо делать отечественные сейсмостанции. И для этого необходима госпрограмма по стимулированию такого производства, которое не всегда имеет быстрый коммерческий эффект. Но в перспективе это даст основу для строительства более надежных зданий.

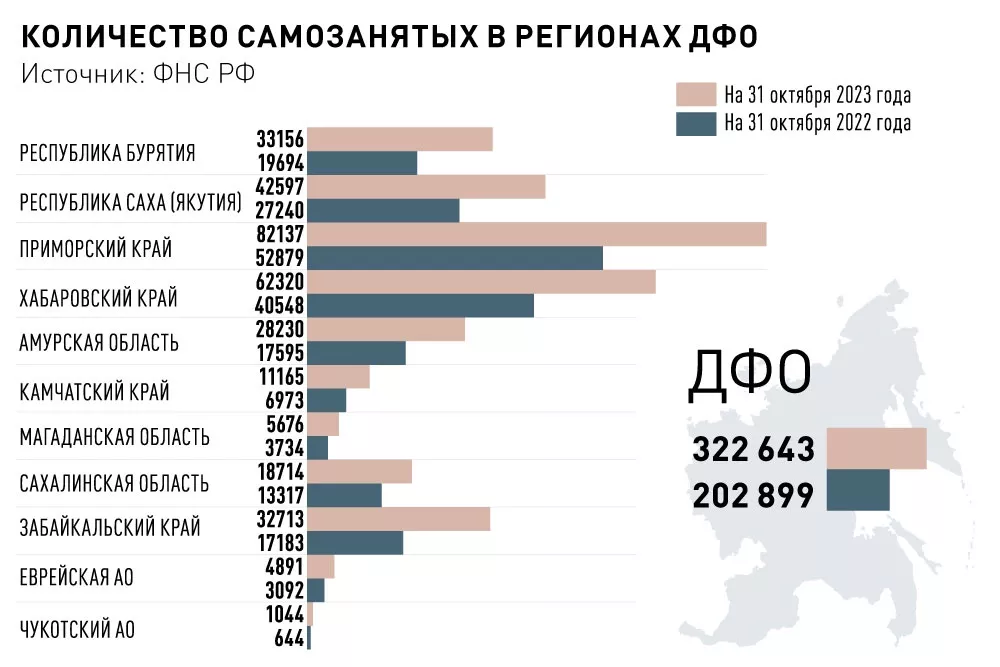

Уполномоченные по защите прав предпринимателей окажут поддержку и самозанятым

Сергей Набивачев (ДФО)

В России могут принять законопроект, по которому бизнес-омбудсменам дадут юридические основания для того, чтобы отстаивать интересы самозанятых. Сейчас его обсуждают, в том числе сами уполномоченные по защите прав предпринимателей. Предложения, отзывы и замечания к документу (есть в распоряжении "РГ") должны представить в комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству до 7 декабря.

Северный стаж

Вопрос о том, должны ли бизнес-омбудсмены защищать самозанятых, возник с самого момента появления категории последних - в 2019 году. Мнения разделились.

- Коллеги-юристы сказали "нет". У нас нет правовых основ, поскольку это не предприниматели по юридическим канонам. Остальные уполномоченные, в основном экономисты, и я в том числе, посчитали, что раз это предприимчивый человек, значит, мы должны защищать его права. К единому мнению мы не пришли, - рассказал чукотский бизнес-омбудсмен Николай Кулик. - Я решил, что буду защищать, и пусть хоть одна служба меня в этом упрекнет.

За прошедшие четыре года к нему было много обращений. Как правило, консультационного характера - чем заняться, где взять денег на свое дело, куда обращаться. Жалоб было всего две. В частности, подняли такую проблему: если самозанятые добровольно платят пенсионные взносы, им общий стаж идет, а вот северный - нет. По мнению Николая Кулика, это пробел в законодательстве. Сейчас данная тема находится в разработке - планируется выступить с инициативой о том, чтобы самозанятым, которые добровольно выплачивают взносы, шел северный стаж для выхода на пенсию.

Этот пробел - одна из причин, почему не все чукотские умельцы, которые могли бы приобрести статус самозанятого, выходят из "тени". Тем не менее, по данным правительства региона, на Чукотке уже более тысячи человек зарегистрировались, в том числе около трехсот человек - в этом году. С момента введения в ЧАО специального режима "Налог на профессиональный доход" (с 1 июля 2020 года) самозанятые оказали жителям округа услуг на общую сумму более 530 миллионов рублей.

Стартовая площадка

В Амурской области, по словам общественного бизнес-омбудсмена Бориса Белобородова, фактически людей, соответствующих статусу самозанятых, примерно в два раза больше, чем официально зарегистрировано. Потенциальных плательщиков НПД удерживают привычка работать "в тени" и опасения в непредвиденных действиях со стороны государства. Например, боятся резкого повышения налоговых ставок. Борис Белобородов считает, что такие страхи необоснованны. По его мнению, после 2028 года, когда закончится эксперимент, государство скорее ужесточит условия отнесения к самозанятым и виды деятельности, какими им можно будет заниматься, нежели повысит ставки НПД. В то же время за 2022 год амурские самозанятые официально заработали 7,3 миллиарда рублей, заплатили 290 миллионов рублей налога на профессиональный доход.

- На практике в самозанятые идут три категории людей. Первые - те, кто только начинает заниматься своим делом. Это для них стартовая площадка как для будущих бизнесменов. Потому что для ИП и для владельцев долей в ООО деятельность сопряжена с большим количеством различных регулирований, соответствий закону, запретов, ограничений, - рассуждает Борис Белобородов. - Самозанятые практически освобождены от всего этого. Самое главное - им не надо сдавать отчетность, и налоги за них автоматически рассчитывает налоговая служба. Другими словами, им сложно нарушить закон.

Вторая группа людей - уже состоявшиеся предприниматели. Поработав в бизнесе и столкнувшись со сложностями или ограничениями, они могут прекратить деятельность в статусе предпринимателя и стать самозанятым. А могут и, не переставая быть предпринимателем, стать самозанятым и начать платить НПД по упрощенным схемам, предлагаемым государством. Как пояснил Борис Белобородов, это некая промежуточная форма, совмещающая и преимущества самозанятого, и возможности предпринимателя, которых все же больше, чем у обычного физлица.

Екатерина Абрамова из Благовещенска около года назад решила стать самозанятой и продавать вязаные изделия. Признается, что поначалу было страшновато: не знала, как будет формироваться отчетность. Представлялось, что нужно будет ходить в налоговую, сдавать туда какие-то бумаги.

- Казалось, что это все очень сложно, особенно когда у тебя нет бухгалтерского образования. Боялась допустить ошибку, - рассказала амурчанка. - На деле же оказалось, что все просто. Все оформление происходит в пару кликов. Лично я зашла через телефон в приложение "Мой налог", ввела свои данные - и все, я зарегистрировалась. Ведение отчетности тоже не вызывает никаких трудностей: я продала изделие, ввела его название и сумму. Дело нескольких секунд. И через какое-то время автоматически рассчитывается сумма налога, который просто платится с карты. Все очень удобно и просто, не нужно этого бояться.

Такси и мыло

В Бурятии региональные власти отмечают интересную тенденцию: самозанятые начали регистрироваться для работы водителями такси. Такое право им дали вступившие в силу с 1 сентября поправки в Федеральный закон № 580-ФЗ "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси". Только за первый месяц поступило семь таких заявок.

Конечно же, таксистов среди самозанятых пока меньшинство, а вот различных умельцев гораздо больше. Например, жительница Улан-Удэ Екатерина Я-О-Шин после десятка лет работы на заводе решила круто изменить жизнь.

- Я уволилась с завода в 2020 году и полностью посвятила себя мыловарению. Честно, было страшно. Потому что ты с работы со стабильной заработной платой уходишь буквально в никуда. Но на тот момент у меня уже была база клиентов, поэтому я рискнула.

Сначала было много скепсиса, многие говорили: "Да кому нужно это мыло?", но муж всегда поддерживал меня. Сейчас иногда на мероприятиях встречаю руководителей предприятий, мы общаемся теперь на равных, потому что у меня тоже свой бизнес, - поделилась Екатерина.

Впоследствии она стала индивидуальным предпринимателем, и во многих вопросах ей помогает Центр "Мой бизнес" - вплоть до содействия в сертификации мыла и проведении лабораторных исследований.

Сделано на Дальнем Востоке

Хабаровский край продемонстрировал свои возможности и достижения всей стране

Татьяна Мишина (Москва - Хабаровск)

На международной выставке-форуме "Россия" в Москве 14 ноября прошел День Хабаровского края. Старт тематической программе дал губернатор региона Михаил Дегтярев, представив наиболее яркие достижения края.

В их числе - продукция авиастроительной отрасли. Именно на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре выпускают истребители Су-35С и Су-57.

- Как говорит президент России Владимир Путин: "Сегодня развитие боевой авиации - важнейшее направление военной политики, модернизации Вооруженных Сил страны". И Хабаровский край здесь в авангарде. Собираем те самые истребители 5-го поколения Су-57, - подчеркнул губернатор.

В числе наиболее серьезных достижений руководитель региона назвал успешную защиту мастер-планов сразу двух городов - Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Стратегически важные документы были представлены президенту в начале сентября. Глава государства особо отметил, что краевая столица является в том числе одним из крупнейших образовательных центров на востоке России и поэтому очень важно провести интеграцию местных вузов и создать общее образовательное пространство на основе современного межвузовского кампуса - одного из наиболее важных пунктов мастер-плана Хабаровска.

- Проект межвузовского кампуса наш президент поддержал лично. Весной приступим к строительству на участке более 40 гектаров. К 2030 году в нем будут учиться 30 тысяч студентов! - заявил Михаил Дегтярев.

Вторую неделю на ВДНХ работает беспрецедентная по масштабу выставка, на которой каждый субъект Федерации знакомит посетителей со своей историей и традициями, презентует преимущества собственной экономики и природы, демонстрирует возможности сотрудничества в различных сферах.

Единую экспозицию "Мы - Дальний Восток" создали одиннадцать регионов ДФО, Минвостокразвития России и КРДВ. Важной ее частью является павильон Хабаровского края под названием "Родина китов и самолетов". Высота стенда - семь метров. На огромном изогнутом экране торжественно проплывают киты и сменяют друг друга невероятные по красоте ландшафты. Голографические вентиляторы проецируют 3D-модели современных самолетов Су-57 и SuperJet-100. А встречает гостей собранная из капель воды пятиметровая арт-скульптура человека, символизирующая могучий Амур. Эскиз для нее сделал известный дизайнер Григорий Горковенко.

Павильон знакомит с ключевыми достижениями края в промышленности, формировании транспортно-логистического комплекса, добыче и переработке полезных ископаемых, туризме, культуре и социальной сфере.

- Мы постарались показать самобытность нашего региона: это отражено и в названии павильона - "Родина китов и самолетов", и в его наполнении. У нас органично сочетаются передовые технологии и первозданная природа. Мы осваиваем новые форматы, один из которых - большая анимация, - рассказала первый зампред правительства Хабаровского края Мария Авилова.

В день открытия выставки-форума "Россия" на хабаровском стенде презентовали полнометражный мультипликационный фильм "Невельской" - об истории великого русского исследователя Дальнего Востока. Его создали в получившей известность далеко за пределами региона анимационной студии "Мечталет". Директор студии Илья Кузнецов и режиссер Глеб Павленко рассказали о своем проекте. Авторы ленты продемонстрировали гостям обновленную концепцию картины, поделились тонкостями производства анимации, а также сообщили об изменениях, которые претерпели образы героев будущего фильма.

Кстати, в павильоне Хабаровского края действует зона мастер-класса "Мечталета". А 14 ноября все желающие смогли потренироваться в создании мультфильмов, отрисовать сцены и увидеть их в действии на экранах. Кроме того, в День Хабаровского края честь креативной индустрии региона защищали производители одежды.

- У нас не только выпускают знаменитые самолеты и корабли, но и активно развивают другие отрасли, например легкую промышленность. Три местных предприятия представили свои изделия на специальных площадках. Участие в таком мероприятии - отличная возможность для региональных брендов заявить о себе в масштабах всей страны, - отметил Евгений Романов, министр промышленности и торговли края.

Наряды от хабаровских дизайнеров и мастеров пошива выставлены на манекенах в зоне "Универмаг" выставки-форума.

- Экспертный совет выбрал два наших платья из новой коллекции. Одно из них называется "Хроники Марса" и, по нашему мнению, символизирует яркость, динамичность и огонь, который таится в женщинах. Оно алого цвета, как часть российского флага. Поэтому, уверены, будет очень гармонично смотреться в экспозиции, - заявила представитель бренда "Паулайн" Ирина Панасюк.

Образцы одежды, изготовленной в крае, будут экспонироваться до 4 января следующего года.

Продукцию хабаровчан смогли по достоинству оценить и посетители фестиваля "Дни регионов Дальнего Востока", который органично дополнил события международной выставки-форума "Россия". С 4 по 11 ноября на Новом Арбате в Москве проходила серия мастер-классов по народным ремеслам, продавались дальневосточные деликатесы и сувениры.

- Хабаровский край представил узнаваемые товары местных производителей - мед, крем-мед, арахисовую пасту, джемы "Густо", сушеные фрукты, шоколад "Амурский бульвар", кофе ферментированный с дальневосточными ягодами и, конечно же, рыбную продукцию, среди которой рыба слабосоленая и холодного копчения, пресервы, красная икра, - перечислила начальник управления пищевой и перерабатывающей промышленности краевого минсельхоза Светлана Абдалова.

Еще одну возможность москвичам и гостям столицы поближе узнать Дальний Восток дает "Дальневосточный экспресс". В "Дни регионов Дальнего Востока" специальный брендированный поезд в шестой раз вышел в рейс и будет курсировать в течение полугода.

На вагоне Хабаровского края изображены главные бренды региона: киты, обитающие у Шантарских островов, и авиационные суда, которые производят на заводах Комсомольска-на-Амуре. Вдохновением для внутреннего оформления послужили тайга и горы, заповедники, редкие растения и животные, а также исторические памятники. Пассажиры хабаровского вагона узнают об Амуре и краевой столице, лотосе Комарова и дарах дальневосточной тайги, о петроглифах Сикачи-Аляна и озере Медвежьем, об амурском тигре. А отсканировав QR-код, смогут посмотреть ролики о регионе.

Что мешает развиваться дачным сообществам

Ольга Петрулевич (председатель дачных некоммерческих товариществ Южно-Сахалинска)

Вступивший в силу 1 января 2019 года закон 217-ФЗ полностью выхолостил само понятие "дача". Теперь - либо садоводство, либо огородничество.

Меж тем дачные массивы постепенно превращаются в зоны постоянного проживания. Приметой нашего времени стало возведение жилья на дачных участках. Однако складывается впечатление, что на местах умышленно сдерживается процесс приватизации садоводческих земель, что негативно сказалось на темпах строительства.

Что касается наших обществ, то им более десяти лет. В 2010-м у меня возникла идея об объединении разрозненных садоводческих обществ, расположенных на одной территории. Таким образом предполагалось улучшить условия жизни его членов, интенсивнее развивать инфраструктуру, строить объекты соцкультбыта. Для этого необходимы были финансы, но отсутствовала нормативно-правовая база. Пилотный проект власти не поддержали, и он не был реализован. Тем не менее в наших ДНТ объединились семь обществ. Это 866 участков общей площадью 126 гектаров и 24 километра дорог.

Сегодня мы имеем красивые дачные общества с тремя детскими площадками, двумя пожарными водоемами, часовней, природным источником чистейшей воды, аллеей им. Федора Ушакова с именными деревьями. Более 1,5 тысячи садоводов занимаются любимым и полезным для их семей делом. Однако все они остались за гранью общественной деятельности, без какой-либо поддержки и помощи.

С завидной стабильностью принимаются в стране новые законы, вносятся поправки и изменения в действующие. А как они претворяются в жизнь?

На протяжение трех лет мы добивались приватизации земель, но до сих пор процесс не завершен. Множество проблем связано с газификацией. Чтобы войти в программу догазификации, надо изменить вид разрешенного использования земельного участка и перевести категории земли с "садоводства" на "ИЖС". Это дорогое удовольствие. Изменение категории земли автоматически повлечет увеличение кадастровой стоимости участка и, как следствие, рост размера земельного налога. Со временем некоторые ДНТ и СНТ оказались в черте городов, а дачники и садоводы получили городскую прописку, но, несмотря на это, не имеют права войти в программу догазификации.

В Сахалинской области ДНТ и СНТ до сих пор не вошли в состав ближайших населенных пунктов, поскольку до конца неясен механизм этой процедуры. В случае же вхождения они обретут возможность присоединиться к программе газификации, но утратят статус садоводческих обществ.

Не решен вопрос обслуживания подъездных к садоводческим обществам путей, расположенных на муниципальных землях. Дорогами внутри обществ, как и подъездными к ним, занимаются сами садоводы. Работы проводятся за счет собранных у членов ДНТ средств. Но и тут возникают проблемы. Платить членские взносы могут не все, многим пенсионерам и многодетным семьям это не по карману.

Другая проблема связана с передачей имущества общего пользования садоводам без отчуждения. Непонятно, как на практике будет работать эта часть закона. Более реально, когда налог будет оплачивать общество, а не каждый его член в отдельности.

Уверена, что эти проблемы характерны для многих садоводческих обществ страны. А ведь садоводство является мощным заслоном на пути нищеты, бедственного положения пенсионеров и социально незащищенных слоев населения.

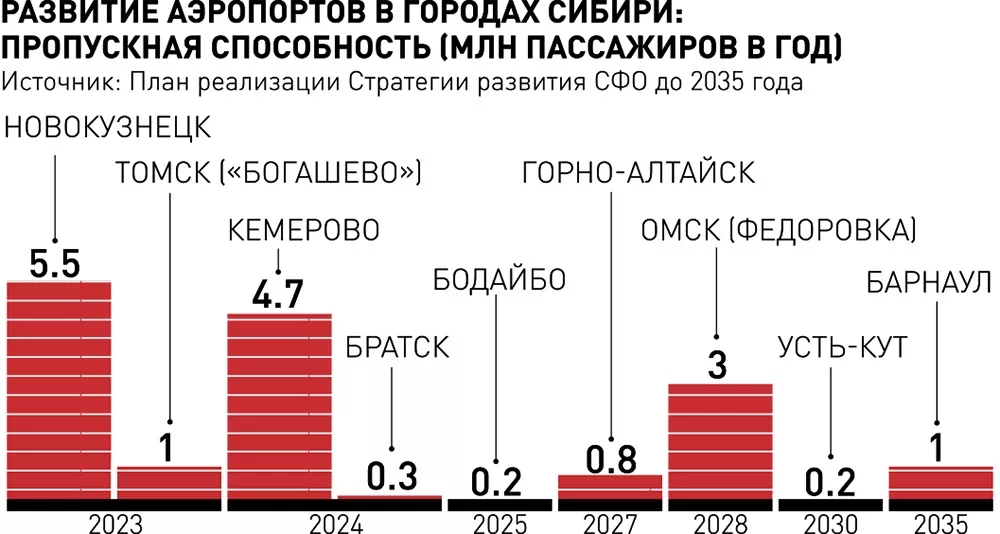

Как в международных перевозках усилить роль логистических маршрутов через регионы ДФО

Ирина Дробышева (ДФО)

Модернизация и расширение пропускной способности транспортной инфраструктуры - один из приоритетов развития российской экономики. Как отметил на форуме "Один пояс - один путь" глава государства Владимир Путин, "смысл заключается в том, чтобы развивать общероссийскую транспортную сеть с прицелом на интеграцию с транспортными артериями государств Евразии". Что предстоит сделать, чтобы играть более заметную роль в международных грузоперевозках, "РГ" рассказал начальник отдела развития транспортной инфраструктуры и СМП департамента развития Арктической зоны РФ и реализации инфраструктуры проектов Минвостокразвития РФ Олег Рой.

Олег Владимирович, планы по привлечению транзита на Севморпуть и другие маршруты большие. Президент пригласил дружественные страны к прямому участию в их развитии. Какие направления сейчас главные?

Олег Рой: Российский сухопутный транзит может создать альтернативу сложившейся гегемонии в распределении торговых потоков. Именно так надо ставить геополитические цели России в XXI веке: контроль над морской составляющей, порты, обеспечивающие выход в Мировой океан, и контроль над сухопутным маршрутом.

Россия, гранича с Европой и Азией, может дать короткий выход практически во всех направлениях: на юг - через Черное и Каспийское моря, на север - через Мурманск и Архангельск, на запад - через Балтику и на восток - через порты Дальнего Востока и сухопутную границу с Китаем и Монголией.

В европейской части мы формируем международный коридор "Север - Юг", связывающий наши порты на Балтике и в Арктике с портами на побережье Персидского залива и Индийского океана.

Предлагая партнерам активно использовать транзитный потенциал Севморпути и напрямую участвовать в его развитии, мы готовы обеспечить ледовую проводку, связь и снабжение. С 2024 года навигация для грузовых судов ледового класса станет круглогодичной.

Вполне понятно желание Китая, генерирующего основной товарный поток на Европу и США, контролировать всю транспортную цепочку. Поэтому родилась идея "Один пояс - один путь". КНР, безусловно, максимально заинтересована в перевозках из Азии в Европу. Сегодня основная доля сухопутного транзита приходится на железнодорожные пункты пропуска Забайкальск, Достык и Алтынколь. Для китайских грузовладельцев путь через Казахстан более привлекателен: он короче. Но у России пока еще есть возможность участия в этом процессе, безусловно, при соблюдении своих интересов.

За последние два года товарооборот между РФ и КНР вырос на 65 процентов. Наша цель на ближайшие пять лет - войти в пятерку крупнейших партнеров Китая (сейчас РФ занимает 10-11-е места), а к 2032 году - в тройку (наряду с Японией и Южной Кореей). Так Россия будет иметь пропорциональное влияние и не попадет в неравноправную зависимость. Через поставки сырья можно выйти на уровень экспорта 220-250 миллиардов долларов ежегодно. Далее все упрется в потолок, так как стратегия диверсификации поставок будет распределять российские ресурсы в Индию и к другим игрокам.

Второе направление - Индия с ее растущей экономикой, на третье место я бы поставил Японию и Южную Корею. Индия в силу географии больше ориентируется на морской коридор через Суэцкий канал, на коридор "Север - Юг" и рассматривает возможность участия в проекте коридора, анонсированного США. Но сегодня это зона нестабильности, его судьба пока непонятна. Транзит Японии и Южной Кореи сейчас практически отсутствует.

Что нужно предпринять для развития международных транспортных коридоров (МТК) на территории Дальнего Востока?

Олег Рой: Понятие МТК включает в себя инфраструктурную, регуляторную и институциональную составляющие. Кроме "железа" (дорог, портов, причалов и так далее), нужно обеспечить привлекательные условия для грузоотправителей. Формула логистики - скорость, сервис, стоимость.

На мой взгляд, не надо пытаться максимизировать долю китайского транзита на Европу через Дальний Восток, надо искать компромиссы, договариваться, чтобы не остаться за бортом с кучей нереализованных возможностей.

Каков потенциал транзитного грузопотока через территорию России?

Олег Рой: По разным оценкам, к 2030 году объем по всем транспортным коридорам России ("Север - Юг", Азово-Черноморский, "Восток - Запад") оценивается на уровне 678 миллионов тонн, из них 383 миллиона (57 процентов) обеспечит восточное направление.

Транзит по СМП рос с 2019 по 2021 год, маршрут был востребован. Строится флот из ледоколов и арктических контейнеровозов, для обслуживания линии создаются транспортные узлы в Мурманске и Владивостоке. Представители "Росатома" на ВЭФ-2023 сообщили о первом миллионе тонн грузов, перевезенном в этом году. По оценкам экспертов, потенциал транзита через СМП - не менее 10 миллионов тонн в год.

В 2022-м объем экспортно-импортных и транзитных грузов через сухопутный участок границы РФ с КНР составил 28,3 миллиона тонн. Доля китайского транзита за год увеличилась с 1,3 до 1,9 миллиона тонн.

Свежий пример: в октябре из Белгорода в Китай прошел первый контейнерный поезд - 62 сорокафутовых контейнера с сельхозпродукцией. 25 октября он проследовал по мосту через Амур (Нижнеленинское - Тунцзян). С января этого года, по данным РЖД, перевозки по трансграничному мосту превысили 2,2 миллиона тонн. Ожидается, что переправа будет обеспечивать до 10 процентов грузопотока между Россией и Китаем.

Новые трансграничные мосты начинают менять распределение грузовых потоков, но их уже недостаточно. Активно прорабатываются строительство моста через Амур в районе Джалинды, открытие нового пункта пропуска в Приаргунске, транзит через Монголию.

Есть ли шансы активизировать МТК "Приморье-1" и "Приморье-2", которые сокращают транспортное плечо на 250-400 километров при транзите грузов из северо-восточных в южные и центральные провинции Китая через порты РФ?

Олег Рой: Потенциал грузовой базы - порядка 45 миллионов тонн (зерно и грузы в контейнерах).

Правительство РФ утвердило в 2017 году упрощенный порядок перемещения транзитных грузов КНР, следующих по МТК "Приморье-1" через пункт пропуска Пограничный в порты Владивосток, Восточный и Находка, по МТК "Приморье-2" - через Махалино в порты Зарубино, Посьет и Славянка. То есть грузы при пересечении границы без досмотра на железнодорожных пунктах пропуска следовали в порты, где таможенники их оформляли.

В 2017-2019 годах наблюдался устойчивый рост перевозок, но пандемия и введенные в связи с нею ограничения со стороны КНР не дали набрать обороты этим маршрутам, а потом санкции серьезно изменили расклад на логистическом рынке. Раньше стивидоры гонялись за грузом, сейчас - наоборот.

Концепция МТК требует переосмысления. Для успешной реализации проекта нужны заинтересованные бенефициары, в первую очередь владельцы портовой и другой инфраструктуры, а также грузовладельцы. Необходима конкурентоспособная тарифная политика РЖД.

С 1 июня 2023 года Главное таможенное управление КНР включило порты Приморья в перечень тех, через которые возможна транспортировка грузов из северных провинций в порты на юге КНР. Минвостокразвития, в свою очередь, подготовило проект постановления Правительства РФ о внесении морских пунктов пропуска Владивосток, Восточный, Находка, Зарубино и Посьет в перечень мест прибытия грузов из КНР в контейнерах, следующих по железной дороге через Махалино и Пограничный "в целях их дальнейшего убытия за пределы таможенной территории Евразийского таможенного союза".

А что дальше?

Олег Рой: Все это подталкивает к расширению маршрутов МТК "Приморье-1" и "Приморье-2", формированию мультимодального транспортного узла на юге края. В дальнейшем он может быть включен в ротацию магистральных судов на маршрутах между Европой и Азией.

МТК "Приморье-2" также рассматривается как потенциальная площадка для российско-китайского проекта по организации беспилотного транспортного коридора. Цифровые технологии кардинально снизят себестоимость перевозок, исключат бумажный документооборот, обеспечат минимум административных процедур.

Это огромная работа. На китайской стороне, вблизи границы, нужно построить "сухой порт" и автодорогу для беспилотного транспорта. На российской - современный контейнерный терминал на базе действующего порта (например, Зарубино) или с нуля (в поселке Славянка). По такой технологии работают порты Циндао, Шанхая.

Нужна информационная система управления на основе использования "больших данных" и искусственного интеллекта, состоящая из российского и китайского сегментов и транснационального (работающего по единым стандартам) блока. Нужны новые принципы пограничного и таможенного оформления грузов, закрепленные в межправительственных документах, а также утвержденные совместными договоренностями права и обязанности сторон, в том числе гарантированные объемы грузовой базы, принципы управления коридором, финансовые обязательства. Все эти задачи должна решать совместная управляющая компания.

При разработке новой концепции развития приморских МТК стоит также учитывать перспективу строительства Транскорейской железной дороги и ее сопряжение с Хасанским участком РЖД.

Уральские металлурги предложили строить высотки на каркасе из стальных труб

Металлурги предложили строить высотки на стальном каркасе

Наталия Тихонова (Свердловская область)

Разработка уральских инженеров - трубобетонный опорно-стержневой каркас - будет использоваться при возведении новых небоскребов в Екатеринбурге и жилых домов в Подмосковье.

Так, "УГМК-Застройщик" применяет эту технологию в 23-этажном офисном центре Екатеринбург-сити. Когда его введут в эксплуатацию, это будет первое в России стометровое здание, построенное с использованием трубобетона. Пилотный жилой проект - 17-этажку на каркасе из двутавровой балки - реализует группа "Самолет" в деревнях Мисайлово и Дальние Прудищи Московской области. Система, изготавливаемая в Нижнем Тагиле, снижает трудоемкость по сравнению с монолитом на треть, а срок строительства - на 30-50 процентов.

- Стояла задача сделать максимально свободные пространства внутри с минимальным объемом несущих конструкций, что позволило бы в будущем получить разнообразные планировки. Ее удалось осуществить благодаря техническому решению, которое еще нигде не применялось: при возведении здания трубчатые металлические конструкции заполняют бетоном. Таким образом мы обеспечиваем высокую несущую способность колонн, снижая их габариты и объем, - пояснил Сергей Агарков, директор по девелопменту "УГМК-Застройщик".

К слову, в 1930-1940 годах в СССР стальные каркасы зданий были очень популярны. К примеру, на них опираются все сталинские высотки в Москве. Но в 1950-е сталь признали стратегическим ресурсом, стройка переключилась на бетон и ЖБИ. Сегодня во всем мире доля применения металлоконструкций в высотном жилье составляет 17 процентов, в России - меньше одного. А вот при строительстве паркингов, торговых центров, складов их используют гораздо чаще. По этой технологии возведены, к примеру, торговые комплексы "Пассаж" и "Гринвич" в Екатеринбурге, аэропорт "Пулково" в Петербурге.

В последние три года стали появляться даже школы и детские сады на железном "скелете". Один из таких проектов реализовали в поселке Ола Магаданской области в конце 2022-го. Здание площадью 22 тысячи квадратных метров рассчитано на 850 мест. В качестве перекрытий и каркаса стен выступают легкие стальные конструкции из двутавра, швеллера и проката повышенной прочности. Между ними - трехслойные сэндвич-панели с минераловатным утеплителем. Работу отметили "российским строительным Оскаром" в 2023 году - за инновационность. Как пояснил управляющий партнер проектной мастерской Дмитрий Попов, использование металла оптимально в сложных климатических и геологических условиях (а в Оле сейсмичность может достигать 9 баллов, да еще и сильные ветра). Кроме того, это удаленная территория, где нет своего производства стройматериалов, а привозные очень дороги. Изготовленные же на заводе элементы достаточно собрать на месте, как конструктор.

По данным портала metallplace.ru, российский стройкомплекс потребляет 14 миллионов тонн металлопроката в год, из них четыре миллиона - листовое железо, трубы, уголки, двутавры, швеллеры, восемь миллионов - арматура, по большей части для монолитных высоток, и только два миллиона тонн - металлоконструкции. Но, по оценке экспертов, эта цифра может вырасти в пять раз уже к 2030 году, если типовые здания возводить на металлокаркасе.

В Нижнем Тагиле пока выпускают 25 тысяч тонн металлоконструкций в год. Сейчас предприятие модернизируется, чтобы увеличить на треть объемы продукции с огнеупорной защитой. В проект вложено 180 миллионов рублей, его сопровождает агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Правительство России тоже заинтересовано в расширении области применения стальных материалов на фоне того, что западные рынки для российских металлургов сейчас закрыты, рассказал на международном форуме 100+TechnoBuild директор Федерального центра нормирования и стандартизации Андрей Копытин. По его словам, минстрой работает над улучшением экономики проектов на металлокаркасе, чтобы они стали привлекательнее для застройщиков.

Один из риск-факторов - колеблющаяся стоимость стали. Все прекрасно помнят удорожание арматуры на 40 процентов во время пандемии, поскольку внутренние цены были привязаны к торгам на Лондонской бирже металлов. Сами промышленники считают: снизить себестоимость квадратного метра поможет применение более прочных видов стали, расход которых меньше на 5-15 процентов, и цифровое проектирование, при котором вместо четырех недель на полный набор техдокументации уходит всего 25 минут.

В России планируют запустить льготное кредитование для суперкомпьютеров

Олег Капранов

Российский рынок ИИ стабильно растет, однако его сдерживают нехватка вычислительных мощностей и трудности с внедрением таких решения на местах. Для решения этих задач Минэкономразвития готовит целый ряд мер.

Общий объем российского рынка искусственного интеллекта (ИИ) в 2021 году составил более 550 млрд рублей, а в 2022 году он вырос до 650 млрд рублей. По оценке экспертов к концу 2023 года экономический эффект только от снижения операционных расходов организаций за счет применения ИИ достигнет 400 млрд рублей. Таковы данные исследования АНО "Цифровая экономика", с которыми ознакомилась "РГ".

"Внедрение технологий на базе искусственного интеллекта происходит во всех сферах экономики России, включая социально значимые отрасли и госуправление. Практически по всем исследованным отраслям Россия не только не отстает по этому параметру от передовых зарубежных юрисдикций, но и, например, в здравоохранении и промышленности находится в группе стран-лидеров по темпам внедрения ИИ по этим направлениям", - говорит Генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко. А по словам замглавы Минцифры Григория Борисенко, Россия одна из первых внедряет мероприятия по этическому развитию искусственного интеллекта.

Согласно прогнозам практически все российские инженерные предприятия будут использовать технологии искусственного интеллекта к 2030 году, напоминает депутат Госдумы Антон Немкин. "К 2024 году согласно планам Правительства показатель внедрения ИИ в экономику должен достичь 50%. При этом вклад этой сферы в ВВП к 2025 году может составить до 2%", - говорит он.

На этом фоне происходит перезагрузка национальной стратегии по развитию ИИ до 2030 года. Она призвана решить целый ряд вызовов, сдерживающих развитие ИИ и как следствие - ограничивающих эффективность деятельности экономических субъектов. Эксперты выделяют три основных вызова, стоящих перед индустрией: нехватка вычислительных мощностей, развитие научной школы на сопоставимом с мировым уровне и темпы внедрения в отраслях.

Об этом на круглом столе в Центре стратегических разработок говорила директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития Валерия Воробьева. По ее словам, в настоящее время разработчики "стоят в очереди по полтора года для получения доступа к вычислительным мощностям, при этом стоимость их аренды - одна из самых высоких в мире: порядка 540 рублей в час".

Воробьева отмечает, что для решения задач в области машинного обучения (ML) в России используется порядка 10 тысяч видеокарт при потребности в более чем 100 тысяч.

"Для решения этой задачи мы планируем идти по двум трекам: на инвестиционной стадии запустить льготное кредитование на закупку компонентной базы для суперкомпьютеров и решить вопрос по подключению технической инфраструктуры. Второе - предлагаем снизить финансовую нагрузку на бизнес за счет ускоренной амортизации на оборудование. Кроме того, снизить тарифы на электроэнергию. По нашим оценкам это позволит нам создать суперкомпьютеры производительностью порядка 6 экзафлопс", - сообщила она.

Для активного повышения внедрения ИИ разработан нормативно-правовой акт, который в ближайшее время будет внесен в Правительство. В нем будет предусмотрено требование использовать решения на базе ИИ для получения субсидий в ведущих отраслях, таких как сельское хозяйство, промышленность, строительство, транспорт

"На фоне дефицита средств - инвестирование в ИИ это один из механизмов, который позволит в будущем снизить расходы компаний и отраслей, требующих сегодня господдержку и повысить эффективность бизнес-процессов", - отмечает Воробьева.

Эксперты АНО "Цифровая экономика" напоминают, что 2022 год стал прорывным с точки зрения законодательных изменений в сфере ИИ в России. Так, в июле 2022 года в России принят ряд законодательных инициатив, делающий возможной полноценную обработку облачных данных для построения моделей ИИ. Также были применены экспериментальные правовые режимы в части использования беспилотных автомобилей, а Правительство утвердило первые ЭПР (пилотные проекты, прим ред) , позволяющие в упрощенном порядке использовать беспилотные авиационные системы (БАС) массой более 30 кг в пяти регионах России.

В 2023 году было принято более 40 ГОСТов в сфере регулирования ИИ. Регионы тоже включились в повестку - один из первых документов, регулирующих комплексное использование технологии ИИ на региональном уровне, был принят в 2022 году в Татарстане, а во Владивостоке был открыт Дальневосточный центр искусственного интеллекта.

"Анализируя опыт стран в последний год мы видим, как развитие искусственного интеллекта стало одним из важнейших направлений государственной политики. Огромное внимание уделяется этому и в России. Уже принятые меры в совокупности дают отличную базу для того, чтобы мы могли вывести отрасль на новый уровень и обеспечить не только технологический суверенитет, но и достичь технологического лидерства, и сделать Россию наиболее благоприятной юрисдикцией для развития ИИ", - говорит директор по аналитике АНО "Цифровая экономика" Карен Казарян.

Разработана спектральная библиотека тритерпеновых гликозидов голотурий

Голотурии широко известны своими полезными свойствами, которые связаны с уникальным химическим составом этих организмов. Наиболее интересными метаболитами голотурий являются тритерпеновые гликозиды, которые представляют собой большой класс соединений определённого строения, проявляющие широкий спектр биологической и фармакологической активности.

Изучение этих соединений является важной исследовательской задачей. Применение современных масс-спектрометрических подходов при исследовании экстрактов голотурий позволяет провести быструю оценку разнообразия тритерпеновых гликозидов, однако дальнейшая идентификация и аннотация обнаруженных соединений является сложной задачей из-за многообразия их химических структур.

Для решения этой задачи учеными ТИБОХ ДВО РАН был разработан метод быстрого и точного анализа тритерпеновых гликозидов в сложных смесях, который основан на идентификации обнаруженных соединений с помощью созданной спектральной библиотеки. Библиотека содержит физико-химические характеристики веществ, такие как времена удерживания и тандемные масс-спектры, 191 тритерпенового гликозида, выделенного ранее из 15 видов голотурий и одной морской звезды в лаборатории химии морских природных соединений ТИБОХ ДВО РАН.

Анализ исследуемых соединений проводили с использованием ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии и квадрупольной времяпролетной масс-спектрометрии. Было проанализировано хроматографическое поведение тритерпеновых гликозидов и определены структурные особенности, влияющие на фрагментацию в условиях тандемной масс-спектрометрии.

Перспективы использования созданной спектральной библиотеки были продемонстрированы на примере анализа профиля тритерпеновых гликозидов из экстракта дальневосточной голотурии Eupentacta fraudatrix. В результате было идентифицировано 27 соединений, в том числе гликозиды, ранее выделенные из других видов голотурий, а также показана возможность использования полученных данных для описания химических структур новых гликозидов.

Полученные результаты могут использоваться для быстрой и точной аннотации метаболитов при использовании масс-спектрометрических подходов для изучения вторичных метаболитов иглокожих, в том числе при изучении биосинтеза и биологических функций тритерпеновых гликозидов, а также при проведении хемотаксономического анализа новых или слабо изученных видов голотурий.

Результаты исследования опубликованы в журнале Metabolites.

Источник: ТИБОХ ДВО РАН.

Описаны новый род и два новых вида бентосных динофлагеллят

Уникальная морфология клеток и результаты молекулярно-филогенетического анализа позволили описать новый род морских псаммофильных динофлагеллят Aliferia, с двумя новыми для науки видами A. nikselinii и A. kharlamenkoi. Типовым местом обитания видов являются прибрежные пески залива Петра Великого Японского моря.

Исследование и мониторинг фауны и флоры, описание новых таксонов — это одна из приоритетных задач фундаментальной науки. Динофитовые водоросли, или динофлагелляты, являются первичными продуцентами, симбионтами, а также консументами и паразитами. Они привлекают внимание исследователей, ещё и потому, что ряд из них обладают способностью продуцировать различные токсины. Динофлагелляты обитают в толще воды (планктонные), а также на различных субстратах: в обрастаниях на макрофитах (эпифиты), литоральных ваннах, на плавающем детрите и кораллах и в интерстициальном пространстве морских осадках (псаммофилы или sand-dwelling).

Большинство видов бентосных динофлагеллят относятся к псаммофилам. Их морфология в большинстве случаев адаптирована к местообитанию. Они имеют уплощенную форму и не несут каких-либо выростов, у некоторых видов апикальная пора прикрыта своеобразной крышечкой. Своеобразная морфология этой группы, которая в ряде случаев не имеет аналогов у планктонных представителей, на основе которой построена классификация динофлагеллят, затрудняет установление их таксономического статуса выше рода. Эта группа имеет только 10% видового сходства со своими планктонными сородичами. Хотя исследования бентосных динофлагеллят были начаты в начале предыдущего столетия, свою наибольшую интенсивность они приобрели в 2000-х. На сегодняшний момент эта группа включает 242 вида и 63 рода. Только в заливе Петра Великого за последние 20 лет было описано более 10 таксонов, в том числе, — в этой работе, — новый для науки род Aliferia (в переводе с латинского — несущая крыло) с двумя видами.

Работа по описанию нового рода, опубликованная в журнале Phycologia, выполнена сотрудниками Лаборатории морской микробиоты совместно с Лабораторией генетики Национального научного центра морской биологии им. А.В. Жирмунского ДВО РАН и ведущим специалистом по бентосным динофлагеллятам из Центра исследований биоразнообразия и климата Зенкенберга (Франкфурт-на-Майне, Германия).

Aliferia является морским, псаммофильным родом, содержащим два гетеротрофных вида, типовым местом обитания которых являются прибрежные пески залива Петра Великого Японского моря. Описание видов сопровождается оригинальными световыми и сканирующими электронными фотографиями, которые были выполнены на базе Дальневосточного центра электронной микроскопии ННЦМБ ДВО РАН. Морфологические исследования микроводорослей показали, что виды рода Aliferia характеризуются уникальным сочетанием некоторых морфологических характеристик, не отмеченных ни в одном из известных родов динофлагеллят. Виды уплощённые, овальной формы, с маленькой эпитекой и большой гипотекой, с восходящим пояском и прикрытой каймой бороздой. Виды различались орнаментацией теки, количеством пластинок в эпитеки, формой бороздковой каймы и формой пятой постпоясковой пластинки.

«Морфологическая уникальность была подтверждена молекулярно-филогенетическим исследованием, с помощью которого мы установили, что клетки принадлежат новому роду и относятся к двум разным видам. Молекулярно-генетический анализ выполнен по методу «single-cell» (ДНК-материал для каждой отдельно отобранной клетки) с использованием рибосомных маркеров ядерной ДНК. В результате нам удалось успешно получить область доменов 1–2 большой субъединицы рДНК для каждой отобранной клетки», — прокомментировала научный сотрудник лаборатории генетики ННЦМБ ДВО РАН Ксения Ефимова.

Несмотря на внешнее морфологическое сходство с представителями бентосного рода Amphidiniopsis, наиболее близкой филогенетической группой для Aliferia оказались планктонные представители Diplopsalidoideae. В единую филогенетическую кладу с высокой поддержкой наряду с Aliferia входили представители как бентосных (Amphidiniopsis комплекс и Herdmania) так и планктонных родов (Protoperidinium комплекс и Archaeperidinium). Результаты работы показали, что морфология и филогения Aliferia свидетельствуют о сложных таксономических отношениях между планктонными и бентосными родами динофлагеллят.

Источник: пресс-служба ННЦ МБ ДВО РАН.

XLIV Международная конференция «Будущее истории науки: исследования, преподавание, популяризация»

С 23 по 27 октября 2023 года в рамках десятилетия науки и технологий РФ прошла XLIV Международная научная конференция Санкт-Петербургского отделения Российского национального комитета по истории и философии науки и техники Российской академии наук: «Будущее истории науки: исследования, преподавание, популяризация (к 70-летию СПбФ ИИЕТ РАН)».

Конференция проходит в Ленинграде и Санкт-Петербурге с 1966 года на базе Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (СПбФ ИИЕТ РАН).

В 2023 году СПбФ ИИЕТ РАН исполнилось 70 лет: 29 августа 1953 года постановлением Совета Министров СССР было создано Ленинградское отделение Института истории естествознания и техники Академии наук СССР. Его предшественниками были Комиссия по истории знаний (председатель В.И. Вернадский), Институт истории науки и техники (директор Н.И. Бухарин), Комиссия по истории АН СССР (председатель С.И. Вавилов), Музей М.В. Ломоносова (заведующий Р.И. Каплан-Ингель), Комиссия по истории физико-математических наук (председатели А.Н. Крылов, С.И. Вавилов и В.И. Смирнов), Комиссия по разработке научного наследия и изданию трудов М.В. Ломоносова (председатели Б.Д. Греков, Т.П. Кравец) и Комиссия по изучению научного наследия и изданию трудов Д.И. Менделеева (председатели А.Е. Фаворский, А.В. Топчиев). В 1978 году был создан Ленинградский отдел ИИЕТ АН СССР, В 1991 году он был переименован в Санкт-Петербургский филиал.

Традиционно пленарное и тематические секционные заседания прошли на различных площадках со-организаторов мероприятия: Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I, Санкт-Петербургского горного университета, Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии наук и других.

Пленарное заседание состоялось 23 октября в Конференц-зале Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова Российской академии наук (СПбФ ИИЕТ РАН).

С приветствиями выступили:

Академик РАН Андрей Иванович Рудской от имени Санкт-Петербургского отделения РАН.

Президент отделения истории науки и технологий Международного союза истории и философии науки и технологии Маркос Куэто.

Председатель Российского национального комитета по истории и философии науки и техники РАН, директор ИИЕТ РАН Роман Алексеевич Фандо.

Директор Санкт-Петербургского института истории РАН, член-корреспондент РАН Алексей Владимирович Сиренов.

Директор Архива РАН, кандидат культурологии Александр Викторович Работкевич.

Завершая блок приветствий, директор СПбФ ИИЕТ РАН, кандидат социологических наук Надежда Алексеевна Ащеулова, еще раз подчеркнула актуальность темы будущего для настоящего истории науки, отметила, что эта проблематика поднимается на многих мировых форумах и конгрессах, собирающих ведущих историков и социологов науки.

В выступлениях на пленарном заседании прозвучали доклады, имеющие непосредственное отношение к заявленной теме конференции XXLIV — будущему истории науки в контексте исследований, преподавания и популяризации. Доклады ученых из Китая и Азербайджана позволили расширить горизонты представлений об истории науки и техники, выйдя за рамки традиционного европоцентризма. В выступлениях российских коллег поднимались вопросы о роли исторического знания в осмыслении глобальных проблем современности, об исследовании истоков становления российской науки, а также о значении изучения истории науки для сохранения преемственности в подготовке новых поколений учёных.

Всего в рамках конференции работали 17 секций по различным отраслям истории науки и техники, а также пять круглых столов.

В работе секций приняли участие специалисты из городов России, а также ближнего зарубежья. Несмотря на то, что большинство участников секций и круглых столов представляли Санкт-Петербург, также в работе конференции принимали участие исследователи из Москвы, Пекина (Китай), Баку (Азербайджан), Владивостока, Томска, Новосибирска, Архангельска, Казани, Ельца, Барнаула, Сыктывкара, Ялты, Сортавалы (Карелия), Варшавы (Польша), Хух-Хото (Китай) и других городов. Широкая география участников конференции из различных научно-исследовательских центров России и зарубежья свидетельствует о высоком интересе к проблематике истории науки и техники в академическом сообществе.

Впервые в рамках XLIV международной годичной научной конференции был проведён Круглый стол «История становления учреждений физиологии в Санкт-Петербурге» под руководством академика Юрия Викторовича Наточина. В работе Круглого стола приняли участие руководители крупнейших научно-исследовательских институтов и образовательных учреждений Санкт-Петербурга, занимающихся развитием физиологии. Круглый стол позволил комплексно рассмотреть процесс становления и институционализации физиологии в Санкт-Петербурге на разных исторических этапах. Он обеспечил консолидацию усилий ведущих научно-образовательных центров Санкт-Петербурга для изучения общей проблематики, и послужил эффективной площадкой для научных дискуссий и обмена опытом между специалистами.

Источник: СПбФ ИИЕТ РАН.

В Якутске обсудили аспекты адаптации человека к северным условиям

В Якутске в рамках XIV Национального конгресса с международным участием «Экология и здоровье человека на Севере» прошла научно-практическая конференция «Медико-экологические аспекты адаптации и здоровье человека на Севере» — она была организована. Якутским научным центром комплексных медицинских проблем» и Северо-Восточным федеральным университетом им. М. К. Аммосова.

С приветственным словом выступили председатель СО РАН академик Валентин Николаевич Пармон, первый заместитель министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Михаил Юрьевич Присяжный, президент Академии наук Республики Саха (Якутия) член-корреспондент РАН Леонид Николаевич Владимиров, директор Медицинского института СВФУ кандидат медицинских наук Николай Михайлович Гоголев, заместитель директора по научной работе ЯНЦ КМП доктор медицинских наук Татьяна Егоровна Попова.

На конференции выступили ученые и специалисты в области фундаментальной науки, медицины и образования из Красноярского государственного мединститута им. профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Научно-исследовательского центра «Арктика» Дальневосточного отделения РАН, Медицинского института СФУ, ЯНЦ КМП, Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (Якутск).

Участники конференции обсудили наиболее острые проблемы, связанные с негативным влиянием экстремальных климатических и экологических условий проживания здоровье коренного и некоренного населения северных регионов и Арктики. Материалы физиолого-биохимических, иммунологических, генетических исследований в условиях холода, физической нагрузки, природной радиационной опасности свидетельствуют о снижении адаптационных резервов организма и риске развития заболеваний. Это требует мониторинга и решения вопросов профилактики, разработки новых скрининговых тестов для выявления злокачественных новообразований, удобных в применении в труднодоступных местах Севера и Арктики. Специалисты также рассмотрели наиболее актуальные проблемы развития медицинской науки и здравоохранения, внедрения фундаментальных достижений в практическую медицину, коснулись истории развития и значимость научно-практического издания «Якутский медицинский журнал». В резолюции конференции принято решение о проведении совместных мониторинговых мультидисциплинарных исследований с целью получения объективных данных о состоянии здоровья населения Севера в изменяющихся условиях окружающей среды и предупреждения экологозависимых заболеваний.

Кроме того, участник предложили включить научно-практическую конференцию в перечень 10 главных событий второго года Десятилетия науки и технологий в РФ на территории Республики Саха (Якутия).

ЯНЦ КМП

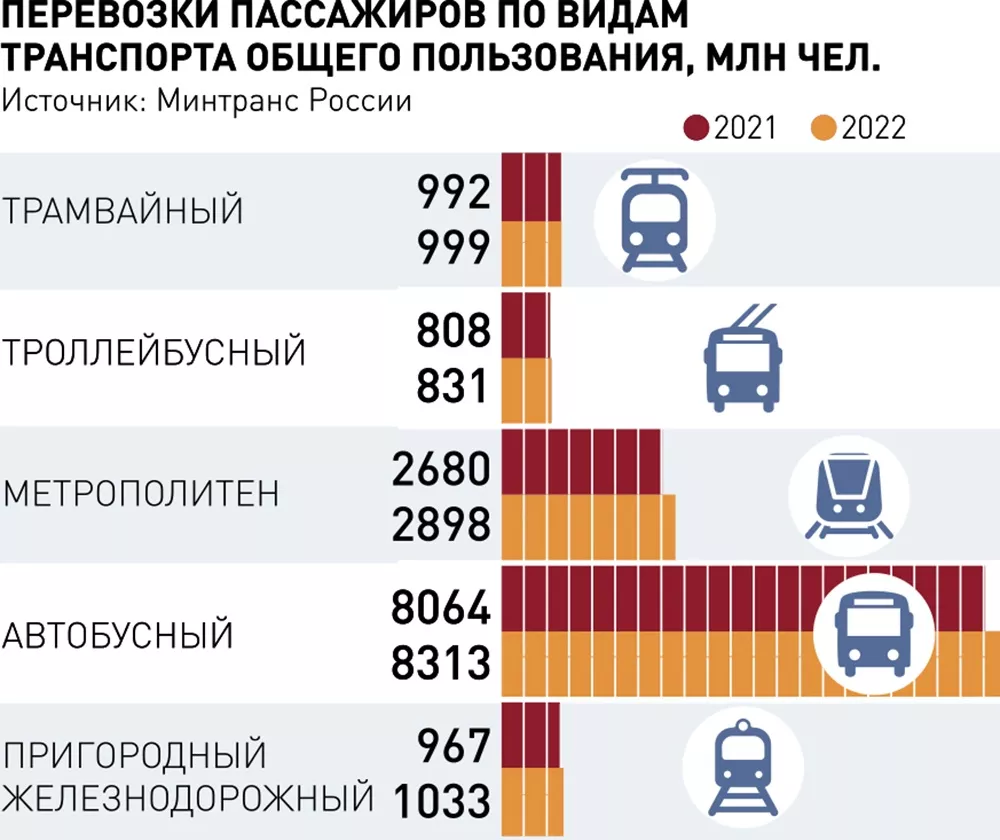

Регионы получили 203 новых автобуса за счет специальных казначейских кредитов

Поставки новых автобусов с помощью специальных казначейских кредитов (СКК) начались в десяти регионах страны. Новые автобусы получили Амурская, Орловская, Владимирская, Новосибирская, Тамбовская, Смоленская и Свердловская области, республики Чечня и Коми, Севастополь.

«Модернизация общественного транспорта – важная составляющая для обеспечения качественных и доступных условий для поездок жителей нашей страны. С помощью механизма специальных казначейских кредитов начались поставки новых автобусов в десять регионов. Субъекты получили 203 транспортные единицы. Это способствует созданию комфортной среды для жителей как в городах, так и в сельских поселениях», - рассказал первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

Оператором программы специальных казначейских кредитов выступает Фонд развития территорий.

«Проект по обновлению автобусного парка в регионах мы реализуем по поручению Президента. Всего за счет специальных казначейских кредитов в 73 субъекта страны будет поставлено свыше 6 тыс. новых автобусов. Регионы получат их до 1 февраля 2024 года. В частности, в Нижегородской, Свердловской и Самарской областях появятся примерно по 300 новых транспортных единиц, в Башкортостане – 250. Около 340 новых автобусов выйдут на маршруты в ДНР и Запорожской области», - отметил Генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

Он добавил, что на сегодня субъекты заключили контракты на поставку более половины всех автобусов, которые будут переданы им по линии СКК.

Объем добычи сардины иваси продолжает расти — освоено более 428 тыс. тонн

К 15 ноября дальневосточные рыбаки добыли более 428 тыс. тонн сардины иваси — на 88% выше уровня прошлогоднего показателя. Вылов скумбрии по сравнению с предыдущей неделей снова показал небольшой прирост — до 9 тыс. тонн.

Напомним, что в связи с активным промыслом иваси принята корректировка объема ее рекомендованной добычи в Южно-Курильской зоне на 400 тыс. тонн — разрешенный (возможный) вылов увеличился до 884 тыс. тонн.

Справочно:

Сардина иваси — это ценная по потребительским качествам рыба, богатая полезными жирами и микроэлементами. Сардина является сырьем для производства консервов и пресервов — востребованной и доступной по цене рыбной продукции.

Рыбная продукция производится в море (на плавбазах), а также на береговых рыбоперерабатывающих предприятиях Дальнего Востока и поступает на прилавки всех регионов страны.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Лососевая путина-2023: добыто 608,6 тыс. тонн — в 2,2 раза выше уровня прошлого года, в оптовом сегменте падает цена на горбушу

По оперативным данным, к 15 ноября 2023 года вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 608,6 тыс. тонн – это в 2,2 раза выше прошлогоднего показателя и почти на 13% больше аналогичного нечетного 2021 года (в 2022 к 15 ноября добыто 271,7 тыс. тонн, в 2021 — 538,5 тыс. тонн).

Лососевая путина 2023 года почти завершилась, в некоторых районах еще продолжается промысел, итоги будут подведены позже.

С начала года работники АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго» группы РусГидро) произвели ремонт 87,4 км электрических сетей. Данные работы проводятся ежегодно в рамках подготовки энергообъектов труднодоступных северных и арктических улусов Якутии к работам в зимний максимум нагрузок.