Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Судостроительный и судоремонтный кластер готовятся создать в Приморье

В Приморском крае собираются уже в 2024 г. запустить промышленный кластер в сфере судостроения и судоремонта. Его ключевыми производителями станут судостроительный комплекс «Звезда» и компания «Кораблестроение и композиты».

Об этом рассказали на совещании в правительстве региона. Министр промышленности и торговли Приморья Сергей Калитин в своей презентации подчеркнул, что основными предпосылками создания такого кластера являются наличие в крае производственных мощностей и компетенций в области судостроения и судоремонта, образовательной и научной базы, а также спрос на строительство и ремонт флота, развитие производств изделий и комплектующих.

«Наша цель — привлечение в отрасль инвестиций и увеличение объемов производства, развитие в крае производства изделий и комплектующих для судостроения и судоремонта, в том числе, фигурирующих в различных перечнях импортозамещения», — отметил Сергей Калитин.

Он добавил, что при формировании кластера учитывается необходимость расширения действующих и формирование новых кооперационных связей не только между предприятиями отрасли, но и с включением предприятий иных сфер, а также получение государственной поддержки.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья, участники совещания, руководители ведущих промышленных предприятий края положительно оценили озвученные предложения по созданию кластера и выразили заинтересованность в участии в нем.

Fishnews

Сезон «А» минтаевой путины завершается в плюсе

Вылов минтая в Дальневосточном бассейне достиг 904 тыс. тонн, на 5,4% превысив уровень прошлого года. Добыча сельди выросла на 28% — до 138 тыс. тонн.

Динамику освоения обсудили на еженедельном заседании штаба по организации добычи минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. Отмечено, что с 1 апреля начнут действовать запреты на вылов в промысловых зонах в связи с весенним нерестом.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сейчас в экспедиции участвуют около 100 добывающих судов, безопасность обеспечивает спасательный буксир «Справедливый». Также в районе промысла работают 22 транспорта, перегрузы контролируют 35 инспекторов погранслужбы.

По данным федерального агентства, существенных нарушений и задержек по перегрузам нет. На добывающем флоте находятся 10 наблюдателей из дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

К 25 марта общая загрузка рыбных холодильников в Приморском крае снизилась до 40% — в терминалах хранится почти 45,4 тыс. тонн свежемороженой продукции, обратили внимание в ФАР.

По его информации, на подходе к морским портам региона находилось 43 судов с 62,4 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе из минтая (54,6 тыс. тонн), сельди (2,7 тыс. тонн) и трески (1,7 тыс. тонн).

Fishnews

В Совете Федерации обновили рабочую группу для обсуждения вопросов отрасли

Профильный комитет Совета Федерации актуализировал состав рабочей группы, созданной для мониторинга принятия нормативных правовых актов в сфере рыболовства и аквакультуры.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию решил упразднить межкомитетскую рабочую группу по мониторингу реализации положений закона о втором этапе инвестквот и крабовых аукционов — «в связи с выполнением задач».

При этом актуализирован состав рабочей группы по мониторингу принятий нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в области рыболовства и аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководителем рабочей группы является первый заместитель председателя комитета Сергей Митин.

В состав группы включены сенаторы из различных комитетов, представители федеральных ведомств — Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга, Минвостокразвития, ФАС, а также Генпрокуратуры и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

Кроме того, в рабочую группу входят представители властей Камчатского края, Мурманской области, Приморья, Магаданской, Сахалинской, Архангельской областей, руководители отраслевых союзов и ассоциаций.

Fishnews

Иркутский филиал СО РАН в 2023 году

На заседании Президиума СО РАН обсудили работу Иркутского филиала Сибирского отделения в 2023 году.

«ИрФ СО РАН скоро исполнится пять лет, он был создан в 2019-м. Главной идеей филиала было объединить ученых Иркутска, причем не только академических институтов, но и вузов для обсуждения общих научных, научно-организационных проблем, взаимодействия с региональной властью, Российской академией наук и Министерством науки и высшего образования РФ», — сказал директор ИрФ СО РАН академик Игорь Вячеславович Бычков.

Самым значимым и крупным достижением академических институтов Иркутска Игорь Бычков назвал выполнение интеграционного проекта «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории», поддержанного Министерством науки и высшего образования РФ. Целью проекта было создание фундаментальных основ, методов и технологий комплексного экологического мониторинга и прогнозирования на основе цифровых платформ, а также комплекса математических и информационных моделей, сервисов и методов машинного обучения и их апробации для Байкальской природной территории. «Этот проект объединил институты Иркутска, Бурятии, Томска, Омска, Новосибирска, Красноярска. Получилась комплексная большая работа, которая продолжалась четыре года и была успешно завершена», — прокомментировал Игорь Бычков.

Еще одно значимое исследование — оценка влияния изменения уровня воды в озере Байкал на состояние экосистемы озера, определение ущерба объектам экономики и инфраструктуры прибрежной территории Республики Бурятия, Иркутской области в зависимости от уровней озера и сбросов Иркутской ГЭС. «Результатом этой работы стала подготовка проекта постановления Правительства РФ о порядке регулирования максимальных и минимальных уровней воды в Байкале, он служит основой для разработки правил использования водных ресурсов Байкальской территории», — сказал Игорь Бычков.

Также он отметил атлас «Байкальский регион: общество и природа». Его представили иркутские ученые на Международной выставке-форуме «Россия». Это фундаментальный коллективный труд более 130 ученых: комплексная, многоцелевая и многоуровневая картографическая модель территории.

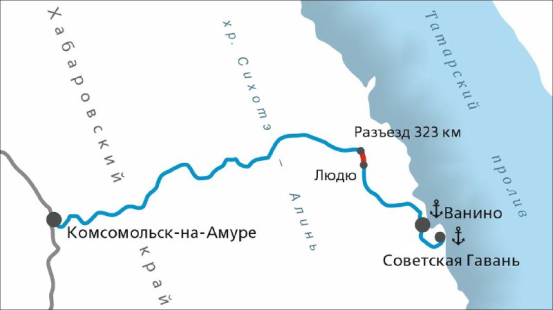

Помимо этого, ИрФ СО РАН выполняет работу по договору с Российскими железными дорогами — это связано с научным сопровождением инфраструктурного проекта с целью анализа изменения воздействия на окружающую среду объектов Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. «Нам была поставлена задача проанализировать состояние экосистемы до, во время строительства и после ввода в эксплуатацию. Сейчас идет третий год сбора информации и выстраивания системы исследований», — сказал Игорь Бычков.

В 2023 году было подписано соглашение между Иркутским филиалом СО РАН и Владикавказским научным центром РАН, а также меморандум о научном сотрудничестве с Национальной академией наук Беларуси. Кроме того, ИрФ СО РАН активно взаимодействует с коллегами из Китая и Монголии.

«Я думаю, что региональную политику СО РАН нужно еще больше усиливать, выбрать человека, который бы представлял интерес регионов. Так мы сможем совместно обсуждать проблемы и задачи. Не зря существует высказывание, что Сибирское отделение сильно регионами. Это действительно так, наша сила заключается и в ресурсах, и в кадрах, и в приборах. Однако необходимо это поддерживать и укреплять», — резюмировал Игорь Бычков.

«Наука в Сибири»

Совещание по вопросу создания федеральных круглогодичных курортов

Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам развития проекта федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал».

В рамках проектов комплексного освоения территорий на побережьях будут созданы новые курорты в девяти регионах: Краснодарском крае, Крыму, Дагестане, Запорожской, Калининградской и Иркутской областях, Санкт-Петербурге, Приморском крае и Бурятии.

* * *

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Сегодня с учётом приоритетов, обозначенных в Послании, обсудим конкретные решения, которые должны лечь в основу обновлённого национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». К его реализации нужно приступить уже в начале следующего года.

Напомню, что в формате нацпроекта в сфере туризма совместно с субъектами Федерации и бизнесом мы начали работать ещё в 2021 году. Предложенные системные инструменты, подходы показали свою эффективность.

Так, только за прошлый год более чем в четыре раза увеличилось число туристов, посетивших Дагестан, вдвое вырос турпоток в Республику Алтай, в Адыгею и Ленинградскую область.

Практически во всех регионах появляются маршруты, которые интересны семьям с детьми, людям всех возрастов, развивается научно-популярный, событийный, промышленный туризм, запущены специальные молодёжные и школьные программы.

При этом, как и по всем ключевым направлениям нашего развития, в сфере туризма нужно двигаться дальше, причём и в прямом, и в переносном смысле этого слова, ставить и решать новые значимые задачи.

Как говорил в Послании Федеральному Собранию, до 2030 года предстоит почти вдвое – до 140 миллионов – увеличить число ежегодных путешествий по стране, для этого расширять именно доступное предложение разнообразных туристических услуг, что называется, на любой вкус, чтобы граждане могли увидеть уникальную природу России, прикоснуться к нашей великой истории и культуре, отдохнуть на морских, горнолыжных, оздоровительных курортах, в круглогодичных парках развлечений.

И конечно, мы много об этом говорили, для страны, для всех наших регионов туризм открывает новые перспективы для развития, для создания рабочих мест, для расширения предпринимательской, творческой инициативы. Нужно эти возможности эффективнее использовать. И в этой связи ещё одна важнейшая задача, о которой также было сказано в Послании: уже в горизонте текущего десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое – до пяти процентов.

Здесь важно, что на подъём туризма в той или иной мере будут работать практически все наши национальные проекты. Например, проект «Инфраструктура для жизни», в рамках которого будет осуществляться благоустройство набережных, парков, скверов, исторических центров.

Кстати, вчера был, вы наверняка видели, в Торжке, там тоже коллеги целый набор предложений сформулировали по развитию этого исторического места, и я вас прошу тоже, я расписал все бумаги, которые представил губернатор, я вас прошу тоже обратить на это внимание. Это одно из древних, исторических, знаковых для России мест.

Должны быть реализованы мастер-планы городов и программы развития более двух тысяч населённых пунктов. В рамках экологического нацпроекта к 2030 году создадим инфраструктуру для туризма во всех национальных парках страны.

Также критически важно синхронизировать наши туристические программы с планами развития транспортной инфраструктуры. Мы сегодня с утра, совсем недавно, пару часов назад с Маратом Шакирзяновичем говорили на этот счёт. Мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну, от Петербурга до Москвы и дальше на восток. Конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до мест посещения, туристически привлекательных мест по ходу движения транспорта.

Имею в виду в целом расширение внутри- и межрегионального, в том числе воздушного, сообщения, модернизацию опорной сети автомобильных дорог, о чём я говорил, и внутренних водных путей, строительство новых скоростных железнодорожных и автомагистралей.

Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы планировать поездки, путешествовать по стране можно было удобнее и дешевле, а туристический бизнес имел возможность расширять деятельность, повышать свою эффективность. Для этого в туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу. Она призвана консолидировать всю информацию о транспортной логистике, гостиницах, кафе, достопримечательностях, музеях, об услугах частных гидов и экскурсоводов. Такую работу прошу организовать на стыке нескольких нацпроектов, в том числе, конечно же, проекта «Экономика данных».

Уважаемые коллеги, предметные, целенаправленные меры по развитию туристической индустрии должны быть включены именно в профильный национальный проект. Объём его бюджетного финансирования в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей.

Обращаю внимание Правительства: средства на реализацию нацпроекта должны быть предусмотрены не только в бюджете на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, мы с вами об этом говорили, я в Послании об этом сказал, в сфере туризма, в других отраслях нужно формировать шестилетний перспективный финансовый план. Это станет важным ориентиром для бизнеса, который «вдолгую» выстраивает свои инвестиционные программы.

В этой связи отмечу: отечественные компании должны и дальше оставаться ключевыми партнёрами государства в развитии туристической индустрии. Все меры поддержки, которые уже показали свою эффективность за период реализации текущего национального проекта, должны быть обязательно продлены.

Так, в прошлом году мы существенно расширили программу льготного кредитования крупных туристических проектов. Особый акцент сделали на гостиницах самого востребованного сегмента – три-четыре звезды, а также включили в программу новые направления, в том числе строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

Знаю, что инструмент субсидирования процентной ставки по кредитам, конечно же, пользуется спросом. Уже сейчас с его помощью предприниматели готовы реализовать новые проекты в сфере туризма почти на один триллион рублей – большие деньги. Планам, устремлениям отечественного бизнеса, безусловно, нужно оказать необходимое содействие, предусмотреть соответствующие меры поддержки.

Также в рамках профильного нацпроекта предлагаю сформировать отдельный федеральный проект по выпуску отечественной продукции для туристической сферы. Это что такое? Мы все хорошо понимаем: канатные дороги, кабинки, ратраки для горнолыжных курортов, аттракционы для парков развлечений и аквапарков и так далее. Здесь нужны и собственные технологии, и новые производственные мощности. Рассчитываю, что Минпромторг запустит конкретные механизмы поддержки в рамках имеющихся у ведомства инструментов.

Повторю ещё раз: развитие туризма должно стать серьёзным стимулом для создания действительно передовых разработок и продуктов в промышленности, в строительстве и, конечно, в сфере творческих индустрий.

У нас известные события происходят на украинском направлении, мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России. Но мы видим: там, где Российскому государству нужно добиваться успеха, мы делаем это, добиваемся.

Здесь то же самое нужно сделать, нужно сделать то же самое. Если что-то сейчас трудно купить, ясно, что всё купить невозможно, ясно, что приходится что-то переплачивать и по сложным логистическим маршрутам доставлять. Но там, где можно производить самим, нужно воспользоваться этой ситуацией и сделать всё для того, чтобы наш собственный, российский бизнес мог это сделать, надо их поддержать. И рабочие места будут дополнительно заняты, и технологии будут развиваться.

Пользуясь возможностью, просил бы в рамках конкурса «Знай наших» и дальше уделять особое внимание продвижению отечественных брендов экипировки, других товаров для туризма.

Дальше. Нужно предметно нацелить нашу работу в сфере туризма на расширение потенциала субъектов Федерации с пока ещё невысоким уровнем социально-экономического развития. В целом, как и говорил в Послании, на эти регионы, на создание здесь точек роста, поддержку деловой активности Правительство должно обращать особое внимание. В том числе при распределении единой субсидии на реализацию туристических проектов.

В этой связи добавлю, что с текущего года за счёт таких средств все наши регионы могут софинансировать строительство кемпингов и автокемпингов, создавать музеи, небольшие парки развлечений и визит-центры некапитального характера, обустраивать туристические маршруты и площадки отдыха. Кстати, просил бы регионы заняться организацией походов выходного дня для школьников, студентов колледжей, техникумов, вузов, для семей с детьми.

Особый интерес у регионов и турбизнеса вызвала программа строительства так называемых быстровозводимых модульных гостиниц. Эта программа будет продолжена.

В целом по всей стране нужно шире развивать инфраструктуру активного туризма с учётом того весомого вклада, который он вносит в продвижение ценностей здорового образа жизни, прежде всего среди молодого поколения, конечно. В этой связи считаю необходимым выстроить, возродить на новой основе единую систему студенческих туристических клубов, организовать спортивные соревнования в этой сфере, а также продумать возможности открытия данного направления в школьных спортивных клубах, в организациях дополнительного образования детей.

Уважаемые коллеги, хотел бы отдельно остановиться на программе развития курортов «Пять морей и озеро Байкал», о которой шла речь также в Послании Федеральному Собранию.

Уже в этом десятилетии новые современные гостиничные комплексы должны появиться на морском побережье в Краснодарском и Приморском краях, в Санкт-Петербурге, в Крыму, в Дагестане, в Калининградской и Запорожской областях. Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия.

Ещё раз повторю: развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности, а также сопровождаться развитием и другой сопутствующей инфраструктуры, включая коммунальную и инженерную.

Напомню, что в Послании были озвучены решения по предоставлению регионам дополнительных ресурсов на цели инфраструктурного развития.

Во-первых, это дополнительный объём инфраструктурных бюджетных кредитов – по 250 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, средства, которые возвращаются в федеральный бюджет от погашения таких кредитов, как мы договаривались, снова должны направляться в регионы.

Во-вторых, это списание двух третей задолженности субъектов Федерации по ранее выданным бюджетным кредитам при условии направления этих сэкономленных средств на инфраструктурное развитие и поддержку инвестиций.

Поскольку создание крупных круглогодичных морских курортов является приоритетом для регионов, прошу глав субъектов Федерации использовать в этой работе все доступные инструменты финансирования.

Главы регионов и представители бизнеса, участвующие в реализации программы «Пять морей и озеро Байкал», сегодня с нами на связи. Просил бы их высказаться, доложить о намеченных планах, обозначить, какое содействие для запуска перспективных проектов необходимо со стороны федеральных министерств и ведомств.

А в начале нашей работы, конечно, хотел бы предоставить слово Максиму Геннадьевичу Решетникову, руководителю Минэкономразвития, чтобы он передал эстафету всем, кто задействован в ходе сегодняшнего нашего совещания.

Пожалуйста, Максим Геннадьевич, Вам слово.

М.Решетников: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Мы активно решаем задачу по наращиванию турпотока, которую Вы поставили.

В прошлом году жители страны совершили 78 миллионов турпоездок, внутренних, я имею в виду, турпоездок, это на 21 процент больше 2022 года. У нас растёт инвестиционная активность, бизнес вложил в отрасль более 800 миллиардов рублей по прошлому году, это на треть больше, чем годом ранее. Было введено 12,5 тысячи новых номеров, рост за год составил 10 процентов. На 18 процентов увеличилось число классифицированных номеров. Это значит, что бизнес динамично легализуется.

Рост номерного фонда напрямую связан с мерами поддержки. Благодаря Вашему решению о выделении дополнительных 11 миллиардов рублей, которые Вы в прошлом году на питерском форуме озвучили, на субсидирование модульных гостиниц, мы смогли удвоить масштаб программы. С учётом 2022 года поддержано 18 тысяч номеров в 66 регионах, 4,5 тысячи введено, оставшиеся проекты бизнес введёт до конца года. Как раз летом такая для нас приоритетная задача.

Поддержка гостиничного бизнеса растёт и по линии других национальных проектов, в том числе по нацпроекту по малому и среднему бизнесу. В прошлом году предприниматели в сфере туризма, субъекты МСП привлекли почти в два раза больше кредитных средств по этой программе.

Решение, о котором Вы сейчас сказали, по расширению программы льготного кредитования позволит нам поддержать 167 крупных отелей в 55 регионах. Увеличение лимита программы по номерному фонду с 48 до 59 тысяч номеров позволит поддержать строительство всех заявленных инвесторами проектов, которые соответствуют минимальным критериям.

Повышение лимита по посещаемости горнолыжных курортов и аквапарков, то есть увеличение по этому направлению программы, с 10 до 23 миллионов человек в год поможет нам создать дополнительные точки притяжения. Это канатные дороги и подъёмники на девяти горнолыжных курортах, на девяти горнолыжных комплексах в Карачаево-Черкесии, на Камчатке, в Пермском крае, Краснодарском и Алтайском краях, в Челябинской области и на Ямале. А также 10 аквапарков в Москве, Московской области, Ленинградской, Владимирской, Челябинской, Ульяновской, Тамбовской областях, Краснодарском и Пермском краях, а также в Республике Татарстан. И три круглогодичных парка развлечений в Москве, Ленинградской области и в Республике Алтай.

Владимир Владимирович, почему я так называю, потому что банки подали заявки, инвесторы все документы подготовили, регионы ждут подведения итогов, поэтому нам очень важно Ваше сегодняшнее решение, потому что мы действительно на триллион рублей поддержим готовых инвестиций. Подчеркну: это не заявки, это то, что уже прошло кредитный отбор банков, то есть это реальные земельные участки, реальные готовые проекты. Поэтому для нас это крайне важно и это то, что в ближайшие годы позволит насытить наш рынок предложений.

Более того, эти точки притяжения носят ещё и локальный характер: до них можно будет добраться из соседних регионов без каких-то длительных перелётов, просто с друзьями, с семьёй сесть в машину и доехать.

Поддержка таких проектов вместе с единой субсидией, о которой Вы сказали и которая направлена на небольшие локации, позволит нам развивать туризм по всей стране в каждом регионе.

Вместе с тем, конечно, для нас крайне актуальны и новые крупные точки притяжения – туристические «магниты» в масштабах страны. Такую задачу как раз и будет решать проект «Пять морей и озеро Байкал», который был запущен по Вашей инициативе.

Это масштабные проекты комплексного освоения территорий на морских побережьях в девяти регионах страны. Они подразумевают создание современной среды и комфортных условий для отдыха, что называется, на любой кошелёк: отели, рестораны, бассейны, детские и спортивные центры, парковые зоны и, конечно, пляжи.

Всё это предстоит обеспечить транспортной и инженерной инфраструктурой. В ряде случаев предстоит решить вопросы, которые до этого копились годами. В первую очередь речь идёт о водоснабжении и водоотведении, ливневой канализации вокруг этих побережий.

Конечно, такие проекты требуют концентрации ресурсов, и в целом большой объём средств заявлен на инфраструктуру. В рамках национального проекта запланировано более 100 миллиардов рублей до 2030 года на эти цели. Это те средства, которые по Вашему поручению выделяются. Также при необходимости готовы направлять на поддержку морских курортов часть доходов от повышения пошлин на вино из недружественных стран. У нас есть договорённость с Антоном Германовичем, что мы половину прироста от этого источника направляем на поддержку туризма, на дополнительное финансирование национального проекта.

Тем не менее потребности в ресурсах большие. Исходим из того, что крупная инфраструктура: автомобильные и железные дороги, аэропорты, объекты энергетики – будут построены за счёт программ развития отраслевых министерств и ведомств, и соответствующие объекты надо будет постепенно включать в эти программы. А для создания коммунальной инфраструктуры регионам предстоит активнее использовать те инструменты, о которых Вы сказали, – реструктуризацию долгов перед федеральным бюджетом, инфраструктурные бюджетные кредиты и другие.

Предусмотрим также льготы и преференции для бизнеса. Курорты в Калининградской, Иркутской областях, в Бурятии, Дагестане станут частью особых экономических зон. В Приморском крае льготой обеспечат территории опережающего развития и свободного порта Владивосток, в Запорожье и Крыму – свободные экономические зоны на этих территориях, которые там существуют.

Регионам предстоит сейчас большая организационная работа. Все субъекты на разных этапах. Так, курорты в Иркутской области и в Бурятии развиваются на базе действующих особых экономических зон. Там есть и градпланирование, есть резиденты, инженерная инфраструктура. Но основную часть курортов предстоит создавать с нуля. Здесь дальше всех продвинулся Дагестан.

Тему курорта в границах особой экономической зоны регион и «Кавказ.РФ» начали прорабатывать чуть больше года назад. Уже готов мастер-план, концепция развития, проект планировки, началось проектирование инфраструктуры, и до конца этого месяца появятся первые резиденты.

Остальные субъекты сейчас активно решают земельно-имущественные вопросы, активно идёт проработка как раз градостроительной документации, транспортного обеспечения участков. Коллеги подробнее расскажут об этом.

Важно, чтобы регионы уже на этапе мастер-планов предусматривали возможности для местного малого бизнеса. Владимир Владимирович, нам очень важно, чтобы эти курорты были не, что называется, за заборами, какими-то территориями благополучия, а чтобы они были интегрированы и в местную социальную инфраструктуру, и, конечно, в местный бизнес и были такими точками роста, через которые благополучие распространяется по всем территориям.

Многие субъекты уже ищут инвесторов и прорабатывают с ними проекты. Мы коллегам в этом помогаем.

Вся работа идёт под руководством Дмитрия Николаевича Чернышенко. Сегодня главы регионов расскажут, как она продвигается.

А сейчас, Владимир Владимирович, предлагаю посмотреть презентационный видеоролик о проекте. Коллеги его подготовили. Мне кажется, там очень всё симпатично и привлекательно рассказано.

Спасибо за внимание.

В.Путин: Хорошо, давайте.

(Демонстрируется видеоролик.)

Хорошо. Показали красиво. Надо сделать теперь.

Давайте посмотрим, что в Калининграде происходит.

Антон Андреевич, прошу.

А.Алиханов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Новый курорт Белая Дюна мы разместим на первой линии Балтийского моря в границах Зеленоградского муниципального округа. Территория уже имеет хорошую транспортную доступность с учётом строительства нового этапа Приморского кольца от Светлогорска до Янтарного. Из Калининграда до Белой Дюны можно будет добраться на автомобиле за 50 минут, от аэропорта Храброво буквально за 35.

Эта территория также включена в проект самой длинной велодорожки нашей страны «От косы до косы». Первый этап – от Куршской косы до посёлка Филино – мы уже построили в прошлом году. Сейчас уже строится благодаря Вашей поддержке и федерального Правительства второй этап. И по Вашему поручению к этому лету будет завершена велодорожка на Куршской косе, её протяжённость станет 130 километров. Этот курорт в том числе будет затронут этим большим проектом.

Посещаемость Калининградской области с целью туризма у нас ежегодно растёт в среднем на 10 процентов. По итогам прошлого года она превысила два миллиона человек. Доля валовой добавленной стоимости туриндустрии в нашем ВРП по итогам 2021 года составила 3,7 процента, это почти 25 миллиардов рублей.

Основными видами туризма в регионе являются культурно-познавательный, пляжный, активный, санаторно-курортный. Этим проектом предусмотрено строительство многофункциональных санаторно-курортных комплексов, открытых бассейнов с морской и термальной водой, что позволит сделать этот курорт круглогодичным; размещение в границах рассматриваемой территории иных точек притяжения – это в том числе променад, парк развлечений, аквапарк, инфраструктура для водных видов спорта.

Проект предполагается разместить на 35 земельных участках общей площадью 479 гектаров. Все эти участки принадлежат региону. Уникальность территории – это широкая береговая линия. Её протяжённость более пяти километров, при этом она достаточно широкая – местами до 300 метров.

Планируемый номерной фонд на данном этапе мы оцениваем почти в 10,5 тысячи единиц. Будет создано 17,8 тысячи новых рабочих мест, курорт сможет принять турпоток в один миллион 100 тысяч человек ежегодно.

Ожидаемая загруженность курорта, понятно, в летний сезон будет высокой – 90 процентов и выше. При этом исходим из того, что в зимний сезон она не снизится ниже 45 процентов, и, таким образом, среднегодовая загруженность должна составить не менее 70 процентов.

Общий объём частных инвестиций на данном этапе мы оцениваем в 379 миллиардов рублей.

Уже было упомянуто Максимом Геннадьевичем, но ещё раз повторю: важную роль в реализации проекта и в привлечении частных инвестиций сыграет и наличие особой экономической зоны на всей территории Калининградской области. Собственно говоря, этот курорт не станет исключением.

Основной задачей при реализации проекта является финансирование обеспечивающей инфраструктуры. По предварительным подсчётам, расходы на инфраструктуру составят чуть больше 37 миллиардов рублей. Это цены 2023 года. Сюда, правда, включена ещё достаточно большая сумма – это 19,6 миллиарда рублей на строительство железнодорожной ветки к этому курорту.

Для реализации данного проекта, конечно, значимая мера поддержки, которая предоставляется в рамках госпрограммы развития туризма, особо хочу здесь подчеркнуть, очень успешно работающая, мы в регионе тоже им пользуемся, – механизм, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации № 141 по субсидированию кредитных ставок. Очень надеемся, что наш курорт и проекты, которые будут реализовываться в рамках этого курорта, тоже смогут воспользоваться этими мерами поддержки.

Проектирование и создание всей необходимой инженерной инфраструктуры нового курорта мы предполагаем осуществить до 2030 года. Сама инвестиционная стадия, которая на стороне частных инвесторов: проектирование, строительство гостиничных и санаторно-курортных комплексов – будет осуществлена до конца 2033 года.

Доклад закончил. Спасибо.

В.Путин: Энергетики хватит?

А.Алиханов: Владимир Владимирович, мы предусматриваем строительство дополнительной подстанции на 63, это где-то 3,7 миллиарда рублей, по нашим предварительным расчётам. Энергетическую инфраструктуру нужно будет там создавать. Но очень важно, что строится дорога. Где дорога появляется, там, собственно, и жизнь появляется. По Вашему поручению к 2027 году Приморское кольцо туда как раз дойдёт. Поэтому большая часть работы уже выполняется.

В.Путин: Антон Андреевич, я другое имею в виду. В целом и экономика же развивается, и промышленность развивается. Первичных источников достаточно будет?

А.Алиханов: Владимир Владимирович, сейчас ограничений, если я правильно понимаю про газ, про генерацию света, достаточно. Те поручения, которые Вы давали – по итогам моих в том числе обращений – «Газпрому» и другим коллегам, все выполняются, всё в порядке.

В.Путин: Хорошо. Спасибо, Антон Андреевич.

Пожалуйста, Беглов Александр Дмитриевич.

А.Беглов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги, добрый день!

Уважаемый Владимир Владимирович, от имени петербуржцев спасибо Вам за неизменное внимание к Санкт-Петербургу. Наш город – мировая туристическая столица. Благодаря Вашему участию Петербург открывает новые туристические объекты. Вот благодаря Вам был возрожден ансамбль Стрельны, Янтарная комната. По Вашей инициативе мощным центром притяжения туристов становится Кронштадт. Восстанавливаются оборонительные форты, построенные еще Петром I для защиты Петербурга, реализуется проект «Остров фортов». Вы там неоднократно были.

Хотел бы отметить, что десятилетиями никто не решался начать реставрацию этих уникальных наших исторических сооружений. Сегодня работа идет. Еще раз передаю слова благодарности от ветеранов за Музей обороны и блокады Ленинграда. Благодаря Вам он остался на историческом месте в Соляном переулке. Вы там неоднократно бывали. Спасибо Вам. Его экспозиция расширяется. Министерство обороны нам помогает, передает часть площадей. И в ближайшие годы он будет восстановлен таким же, как был и в 1946 году.

Уважаемый Владимир Владимирович, Петербург привлекает туристов как жемчужина архитектуры мирового культурного достояния. Но потенциал нашего города гораздо больше. Инициированный Вами проект «Пять морей» расширяет возможности для отдыха на природе, занятий спортом. Туристический кластер «Санкт-Петербург Марина», как мы его назвали, планируется создать на территории бывшей строительной площадки «Горская». Место историческое, здесь начинался комплекс защитных сооружений, кольцевая дорога. Одновременно это и побережье Финского залива, рядом лес.

Уважаемый Владимир Владимирович, Вы хорошо знаете это место, неоднократно бывали там. Благодаря Вам было завершено строительство одного из важнейших объектов нашего города – строительство дамбы, кольцевой автодороги. Город был защищен от наводнений – это исторический страх, который существовал у населения города. Сегодня этот страх ликвидирован, его практически нет.

На новом этапе «Горская» станет курортной столицей Санкт-Петербурга, это будет новый город, верфь. У площадки прекрасная транспортная доступность: Приморское шоссе и КАД связывает ее с Петербургом и Кронштадтом; рядом железнодорожная станция «Горская»; до исторического центра города – 25 минут, 20 километров; до Московского вокзала, что тоже очень важно, – 35 минут, порядка 32 километров; до аэропорта Пулково можно доехать за 45 минут.

В целях развития транспортной сети Санкт-Петербурга, в том числе повышения доступности будущего курорта «Санкт-Петербург Марина», в настоящее время ведется работа по увеличению пропускной способности аэропорта Пулково.

Я неоднократно Вам докладывал: идет проектирование второй очереди. Вами принято очень важное решение для нашего города – не только для нашего города, но и для Москвы, для ближайших территорий – строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва. Это увеличит туристический поток и даст новый импульс развитию города, туристической направленности центра, и наш туристический кластер «Горская» станет новым импульсом для туристической отрасли города.

В прошлом году число туристов, я как-то Вам докладывал, Владимир Владимирович, практически достигло доковидного уровня. Вы тогда говорили, что нужно его восстановить, COVID все-таки повлиял на туризм. Порядка 9,5 миллиона человек уже прошли через наш город.

Вклад туризма в экономику Санкт-Петербурга в 2023 году составил 480 миллиардов рублей. Этот показатель на треть выше, чем в 2022 году и на 27 процентов выше показателя допандемийного периода. Практически Ваше поручение, о чем Вы тогда говорили, выполнено, мы продолжаем над этим работать.

Доходы каждого 12-го занятого в Петербурге связаны с индустрией гостеприимства. Ежегодно количество занятых в туризме растет от 5 до 10 процентов. 80 процентов расходов гости тратят, очень важно, на учреждения культуры, транспорт, гостиницы, торговлю, рестораны.

Площадь территории кластера составит 160 гектаров. Для нашего города это очень серьезная площадь. На ней планируется разместить общественные зоны, специальный кластер, образовательный центр, историческую верфь «Полтава». Протяженность береговой линии, для города это немало, – 1700 метров. Но мы планируем, как Вы и говорили, увеличить на 2,5 километра, и общая протяженность составит более 4 километров. Это в центре года практически. Это очень существенно для Санкт-Петербурга. Гостиницы рассчитаны на 6700 номеров.

И в период пандемии мы применили уникальный комплекс мер поддержки туристической отрасли. Вы говорили нам об этом. Это сработало. Были использованы все инструменты федерального, регионального уровня. В том числе мы пошли на отмену всех городских налогов для туристической индустрии, предоставили дополнительно субсидии и льготные кредиты. Работа по стимулированию туристической сферы будет продолжена и в рамках этого нового нашего проекта.

Хотел бы отметить, что общий объем инвестиций в проект «Санкт-Петербург Марина» – это 210 миллиардов рублей. Из них, Владимир Владимирович, как Вы говорили, надо привлекать инвесторов, это 165 миллиардов средств инвестора на создание объектов туристской инфраструктуры и 45 миллиардов (это предварительная стоимость) объектов, обеспечивающих инфраструктуру. Их планируется создать за счет частично федерального и городского бюджетов.

Основные объекты инженерной и транспортной инфраструктуры – это продолжение магистрали М11 до развязки с КАД, строительство самой развязки с КАД. КАД работает, мы ее развиваем. Развязки улучшают поток непосредственно по этой транспортной магистрали. Две развязки путепроводами через дорожные пути, канализационный коллектор, очень важно, протяженностью более 6 километров. За счет городского бюджета мы уже строим первую очередь трассы-дублера Приморского шоссе – М-32 с развязками и с подключением к Западному скоростному диаметру.

Вы тогда говорили, что западный скоростной диаметр – это хорошо, но он должен работать максимально. Безусловно, конечно, к нему надо пристраивать развязки. Мы это и делаем.

Стоимость этого проекта – 18 миллиардов рублей за счет бюджета Санкт-Петербурга. Также проектируем трассу М-11, тоже за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, коллектор, который необходим.

Проект «Санкт-Петербург Марина» планируется реализовать в несколько этапов.

Первый этап, строительство объектов для сезонного хранения, ремонта яхт и судов, мы планируем завершить к 2026 году. Второй этап рассчитан на 2026–2030 годы. В его рамках на площади порядка 40 гектаров планируется создать спортивный кластер, тематический парк и каток, экстрим-парк с крытыми и открытыми зонами, станцию водных видов спорта, теннисный клуб, искусственный тренировочный водоем, гостиницу для спортсменов – очень важно, Вы обращали на это внимание, лодж-отель, спортивные площадки, лыжню, беговые и велодорожки.

Объекты познавательного туризма очень важны. В их состав мы включаем историческую верфь «Полтава», комплекс киностудии «Газпром-Медиа» с тематическим парком. Будет очень интересный парк. Думаю, все будут приезжать к нам снимать фильмы.

Всесоюзное курортное пространство с круглогодичным бассейном, водными аттракционами, гостиницами абсолютно различных классов – не только VIP, но и четырех-, трехзвездочными номерами.

Безусловно, то, на что Вы обращали внимание, – это наши объекты образовательного кластера, объекты дошкольного, специализированного образования. Вы как-то говорили, что нужно заниматься молодежью, школой и даже детскими садами. Там предусмотрены детские исследовательские лаборатории, различные секции.

Уважаемый Владимир Владимирович! В декабре 2023 года нами внесены необходимые изменения в генеральный план Санкт-Петербурга. Спасибо, что Вы нас поддержали. Это развитие буквально всего Санкт-Петербурга до 2040 года.

В связи с этим мы разработали одно из направлений развития этого кластера. Инвестор сегодня разрабатывает градостроительную документацию. Завершение работ по плану – II квартал 2024 года. Утверждение – III квартал. В декабре 2022 года инвестору уже предоставлен участок для строительства объектов водного спорта. В ближайшее время будет предоставлен смежный участок для размещения других объектов водного спорта. Завершение работ по созданию курорта «Санкт-Петербург Марина» планируется на 2029–2030 годы.

Что это нам даст? Прежде всего дополнительный туристический поток может составить 1 миллион 333 тысячи человек. Будет создано 7 тысяч рабочих мест. Для города это очень важно. И новый курорт даст импульс развитию соседних территорий. Их градостроительный потенциал даст возможность привлечь порядка 800 миллиардов рублей дополнительных инвестиций.

Уважаемый Владимир Владимирович, благодарю Вас за включение Петербурга в проект «Пять морей».

Я бы хотел сказать слова благодарности и, конечно, Дмитрию Николаевичу Чернышенко. Он был на этой территории, ходил в сапогах, вместе смотрели, что можно сделать, как можно сделать. Подсказал нам, несколько предложений дал. Спасибо. И до сих пор курирует этот проект. Очень хорошая, плодотворная работа.

И конечно, слова благодарности – нашему стратегическому партнеру, Газпрому. Мы вместе с ним разрабатывали концепцию. Я уверен, будем еще дополнять какие-то определенные моменты. То есть само проектирование нам еще подскажет, какие решения дополнительно необходимо принять.

Благодарю за внимание.

В.Путин: Александр Дмитриевич, это где? Там еще до революции были какие-то курорты, да? То самое место.

А.Беглов: Да, были. Вы же хорошо знаете, это Курортный район, который примыкает к Приморскому району. Когда Вы ходили по дамбе, помните, когда только начиналось достраивание этой дамбы, как раз при въезде в Кронштадт. Тогда же не было кольцевой дороги. Мы упирались тогда, если помните, там ходил паром до Кронштадта. Вот как раз при въезде через залив с левой стороны. Там очень много курортных зон. Курортный район Вы хорошо знаете, поэтому эта территория развивалась. Там был строительный городок, там осталась вся инфраструктура.

Вы тогда обращали мое внимание на то, что это, скажем, такая территория, которую нужно активно развивать. Это единственное, наверное, оставшееся место, где можно развить такой масштабный курорт. Благодаря Вашему поручению мы более внимательно подошли к этой территории. Это будем развивать. Это практически соединение Приморского района и Курортного района.

В.Путин: Понятно. Я полностью согласен с тем, что Вы сказали, что Петербург, безусловно, является мировым центром туризма. Это точно. Но почему-то у нас Петербург по популярности находится только на третьем месте после Москвы, Московской области и Краснодарского края. Как же так, Александр Дмитриевич?

А.Беглов: У нас море холодное по сравнению с Краснодарским краем, тем не менее мы развиваем.

В.Путин: Там нет Эрмитажа, Русского музея, Исаакиевского собора, там нет Петропавловской крепости, там нет первого в истории России музея – Кунсткамеры, Двенадцати коллегий – это первое правительство России, и еще много чего там нет, а у вас это все есть.

А.Беглов: Владимир Владимирович, развитие этого мегапроекта добавит нам туристов, и мы займем первое место. Я Вам это обещаю.

В.Путин: Хорошо, посмотрим. Ладно.

Хорошо, Александр Дмитриевич, спасибо большое.

Пожалуйста, Аксенов Сергей Валерьевич.

С.Аксенов: Уважаемые коллеги, добрый вечер!

Уважаемый Владимир Владимирович!

Крым тоже за первое место готов побороться, поэтому мы из борьбы не выбываем.

Владимир Владимирович, по Вашему поручению и под руководством Дмитрия Николаевича Чернышенко совместно с Минэкономразвития, с Минстроем подготовлены программы двух проектов, на Ваше решение. Проект «Золотые пески России» – 212 гектаров, это Сакский и Евпаторийский регион, и проект «Крымская Ривьера» – 13 гектаров, тоже Сакский и Евпаторийский регион.

С учетом того, что по Вашему поручению в Крыму заканчивается реализация автомобильной дороги Симферополь – Евпатория – Мирный – дорога первой категории в четырехполосном исполнении, Владимир Владимирович, у нас будет доступность: 20 минут на машине от Симферополя, час – от Севастополя, 10 минут – от Евпатории до этого курорта.

Курорт круглогодичный, предусматривает расположение круглогодичных объектов, отапливаемых бассейнов, термальных комплексов, медицинских комплексов, всесезонный аквапарк, экспоцентр – коллеги представляют в данном проекте. Территория свободна от застройки.

Внебюджетные инвестиции, коллеги предлагают и будут вкладывать, около 60 миллиардов рублей. Проект предполагает строительство 17 отелей 3, 4 и 5 звезд на 4,5 тысячи номеров, 60 тысяч метров коммерческих площадей, 3,5 тысячи парковочных мест. В целом данный проект готов принимать в год около миллиона туристов. 3,5 тысячи новых рабочих мест должно быть создано. И около 3 миллиардов – это налоги, которые должны поступить в бюджеты различных уровней, соответственно.

Меры господдержки по данному проекту – это потребность в инженерной инфраструктуре, перенос автомобильной дороги за железнодорожную линию. Дорога длиной 12 километров со строительством развязки будет составлять основную стоимость государственной поддержки. Сети газо- и электроснабжения – точно так же, и набережная войдет в меры господдержки. Общий объем господдержки, который мы просим, 12 миллиардов 800 миллионов рублей. Заключены инвестсоглашения в 2022 году, срок ввода в эксплуатацию – 2030 год.

Второй проект – «Крымская Ривьера». Такая же ситуация: 16 миллиардов рублей частных инвестиций, один отельный комплекс 4 звезды на 840 номеров. 90 тысяч туристов ежегодно комплекс готов принимать, 870 рабочих мест и более миллиарда рублей – налоговые отчисления предполагаются по году.

По мерам поддержки, по дофинансированию инфраструктуры – 230 миллионов рублей: тоже сети газо-, водо-, электроснабжения и променадная набережная. Инвестсоглашения заключены в 2022 году, подписано соглашение с корпорацией «Туризм.РФ» по совместному управлению проектом. По мерам поддержки у нас точно такая же ситуация – это льготное кредитование по постановлению Правительства Российской Федерации и свободная экономическая зона.

Владимир Владимирович, спасибо Вам огромное от всех крымчан за поддержку крымских проектов.

Доклад окончен. Прошу поддержать.

В.Путин: Хорошо.

Сергей Валерьевич, Вы обращали внимание на необходимость организовать съезды к побережью, к различным точкам на побережье от трассы «Таврида». Вы с Правительством договорились обо всех этих проектах?

С.Аксенов: Так точно. Мы с Маратом Шакирзяновичем и с Виталием Геннадьевичем Савельевым полностью проговорили. Все вопросы согласованы, часть уже в реализации. Намечены сроки, полностью выделены деньги, поэтому находимся в процессе реализации. Все в сроках, которые оговорены в контрактах.

В.Путин: Сергей Валерьевич, куда, к каким населенным пунктам?

С.Аксенов: К Судаку, к Феодосии в данном случае. И сейчас обсуждаем, там у нас «подвешено» было, это был Белогорский район до Приветного, до Алушты. Но дорога пока в подвешенном состоянии. Мы тоже Вам докладывали, просто снимали на другие проекты. Но в целом у нас с Маратом Шакирзяновичем полностью вся стратегия налажена. Все Ваши поручения в исполнении находятся.

В.Путин: Марат Шакирзянович, что «подвешено» там? О чем не договорились?

М.Хуснуллин: Владимир Владимирович, мы этим вопросом системно занимаемся. У нас из-за удорожания и определенных проблем были сдвижки по срокам, но все съезды, как Вы и сказали, мы держим в работе, в пятилетнем плане они у нас есть. Сейчас мы уточняем ряд технических заданий.

У нас, кстати, в сторону Приветного большой проект по развитию. Мы там утвердили комплексное развитие территории, считаем вопросы по оптимизации стоимости. В принципе надеемся, что все Ваши поручения выполним.

В.Путин: Хорошо. Это очень важно и для крымчан, и для севастопольцев, и для всех других россиян, которые едут туда на отдых. Там, куда ни посмотришь, кругом красота идеальная. Можно создать такие условия, которых не то что в мире, но на Черноморском побережье точно совершенно нигде нет, это очевидно. Это уникальное место на планете. Нужно сделать все для того, чтобы мы подчеркнули все прелести этой территории и создали для людей оптимальные условия для отдыха. Транспортная инфраструктура в этой связи, конечно, очень важна, но мы еще вернемся к этому.

Хорошо, спасибо большое.

Евгений Витальевич, пожалуйста.

Е.Балицкий: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые товарищи!

Запорожская область предлагает к реализации инвестиционный проект по созданию федерального круглогодичного морского курорта «Приморск».

Проект является самым масштабным на территории новых регионов Российской Федерации и станет импульсом развития экономики Запорожской области.

Реализация проекта планируется на Обиточной косе Приморского района. Коса уходит в Азовское море на 30 километров и имеет широкие песчаные пляжи. Общая длина побережья косы составляет более 50 километров, а площадь нового курорта составит порядка 6 тысяч гектаров.

В рамках реализации проекта планируется строительство нового туристического комплекса – это санатории, гостиницы, пляжи. Кстати, проект предлагает строительство более 100 гостиниц, на базе которых будет создано 15 тысяч новых номеров.

Турпоток составит до 2 миллионов туристов в год, также будет создано более 20 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект – 351 миллиард рублей, срок ввода в эксплуатацию – 2035 год. Возможна поэтапная реализация проекта с бюджетом в 141 миллиард рублей и сроками ввода в эксплуатацию в 2030 году. На первом этапе возможно строительство 5 тысяч номеров.

На базе курорта также планируется строительство грязелечебницы, марины для яхт, природных парков, полей для гольфа, семейных, спортивных центров, бунгало для размещения отдыхающих на отдельном острове, благоустройство Круглого лимана.

Для реализации такого масштабного проекта необходима серьезная поддержка со стороны государства. Это как льготное кредитование, так и строительство общей инфраструктуры за счет средств федерального бюджета. Необходимо строительство еще 34 километров линий электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газопровода, а также 25 километров автодороги. Ориентировочная стоимость – 49 миллиардов, прямых вложений государства в период с 2025 по 2035 годы вот на эти суммы ориентировано. В реализации проекта предполагается участие корпорации «Туризм.РФ». На территории Запорожской области представлены ряд льгот и преференций для участников свободной экономической зоны, используются меры государственной поддержки, что позволит создать функционирующий туристический комплекс в более короткие сроки.

В настоящее время Правительством Запорожской области совместно с инвестором организована работа по реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», также ведутся учетно-регистрационные действия в отношении земельных участков и объектов недвижимости в границах проекта. В следующем году планируем приступить к разработке проектной документации. Мероприятия по строительству объектов начнем ориентировочно с 2028 года.

Уважаемый Владимир Владимирович, проект по созданию круглогодичного морского курорта «Приморск» станет импульсом для развития многих отраслей экономики Запорожской области. Предприниматели Запорожской области также готовы присоседиться к работе по созданию нового курорта. Прошу Вас поддержать наш проект. Спасибо за внимание.

В.Путин: Евгений Витальевич, безусловно, поддержим, сомнений здесь нет. Я вот на что посмотрел: Ростов-на-Дону – 320 км, аэропорт Платов – 340 км, железнодорожный вокзал Бердянск – 65 км.

Марат Шакирзянович, надо с коллегами проработать, чтобы людям было удобно добираться. Надо внимательно посмотреть на инфраструктуру. Здесь возможны разные варианты. Здесь и марина нужна, наверное, и автомобильная дорога должна быть хорошая, надо еще что-то продумать. В плане не вижу вообще никакой марины, а в принципе это было бы интересно для людей, когда будет развиваться яхтинг.

Я прошу обратить на это внимание. Ясно, что сейчас на первом месте во всех этих регионах стоит вопрос безопасности. Вы видели, наверное, я вчера встречался с нашими ребятами – пилотами вертолетов. Когда с такими воинами встречаешься, становится очевидным, что мы все свои задачи решим.

Понятно, что без окончательного решения строить все планы, о которых мы сейчас говорим, на первый взгляд, как-то сложновато. Но мы решим эти вопросы – вопросы безопасности, а планы, о которых мы сейчас говорим, должны строиться с этой перспективой, и уже сейчас надо планировать то, что потребуется тогда, когда эти планы будут реализовываться в полном объеме.

Я вас прошу к этому обязательно вернуться именно с этой точки зрения. Посмотрите. До аэропорта – 340 км, а дальше как? Надо подумать. Я сейчас не прошу никаких ответов, но место очень красивое.

Евгений Витальевич мне уже много раз об этом говорил, когда у нас с ним были двусторонние встречи. Последняя – не так давно. Но тем не менее говорил неоднократно, я с ним полностью согласен, это может быть одно из таких мест, которое будет привлекать людей. Сотни тысяч, а может, миллионы людей сюда поедут с удовольствием. Это тоже круглогодичный курорт такой получается.

Хорошо? Спасибо.

М.Хуснуллин: Есть, Владимир Владимирович, отработаем.

В.Путин: Пожалуйста, Вениамин Иванович.

В.Кондратьев: Уважаемый Владимир Владимирович!

Позвольте вначале поблагодарить Вас за поддержку туристической отрасли Краснодарского края и развитие курортной инфраструктуры нашего региона в целом.

В рамках Ваших поручений и решений Правительства России, используя, конечно, возможности национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» курорты нашего края уже сейчас активно развиваются.

Я хочу сказать, я взял последние данные, в структуре валового регионального продукта у нас доля санаторно-курортного комплекса практически около 8 процентов, а к концу года, я думаю, мы выйдем на девять, в следующем году точно уже будет 10 процентов, а может, дай бог, больше. В прошлом году на курортах Краснодарского края отдохнуло рекордное количество туристов – 18 миллионов 600 тысяч человек.

Конечно, мы поддерживаем идею создания курорта «Новая Анапа». Это важный для нашего региона проект, и конечно, он позволит увеличить турпоток на 1 миллион 300 тысяч человек в год и, конечно же, создаст для отдыхающих новое, современное качество услуг, комфорт отдыха с развлечениями (в презентации видели различные водные аттракционы, парки, другие активности).

Вместе с тем по планам проект даст мощный дополнительный экономический эффект для нашего региона, позволит создать 18 тысяч новых рабочих мест, привлечь предварительно 459 миллиардов рублей инвестиций и по итогу обеспечит поступление в федеральный и краевой бюджеты ежегодно около 30 миллиардов рублей. Конечно, экономический эффект для нашего Края большой.

Владимир Владимирович, вместе с тем реализация этого проекта требует решения ряда важных вопросов, касающихся обеспечивающей инфраструктуры – того, о чем Вы сказали в своем выступлении.

Позвольте я все равно обозначу эти вопросы, потому что самостоятельно Край не решит, но, как в бизнесе говорится, нужно договариваться на берегу, и сейчас мы должны понимать, хотя мы и не бизнес, как это все будет решаться в первую очередь в части обращения с твердыми бытовыми отходами при высоком турпотоке.

Здесь необходимо строительство нового комплекса, включающего сортировку, переработку мусора и, конечно же, его утилизацию.

Также требуется строительство берегоукрепительных, очистных сооружений, энергетической инфраструктуры – это все огромные деньги.

Также на сегодняшний день недостаточно свободных мощностей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Еще позволю себе отдельный вопрос: транспортная доступность курорта. Как я уже говорил, у нас рекордный поток туристов в Край за прошлый год – 18,1 миллиона человек. В прошлом году Анапа также приняла рекордное количество туристов – 4,1 миллиона человек отдохнуло в прошлом году в Анапе. Что есть у Анапы, если уж по-честному?

Сейчас на территории курорта без учета проекта «Новая Анапа» реализуются 28 инвестпроектов на сумму около 170 миллиардов рублей. Это даст существующему курорту «Анапа» дополнительно 15 тысяч гостиничных номеров и увеличит турпоток в Анапу на 1,3 миллиона человек в год. Это уже существующие инвестпроекты, когда будут реализованы.

С учетом проекта «Новой Анапы» будет реализовываться уже теперь 29 инвестиционных проектов и будут созданы еще плюс около 30 тысяч новых номеров, что, конечно, прекрасно. И турпоток в Анапу к 2031 году, исходя из реализации этого проекта, увеличится до 6 миллионов 700 тысяч человек, почти до 7 миллионов человек только Анапа будет принимать. И как следствие, для реализации проекта «Новая Анапа» необходимо, конечно, помимо строительства вышеперечисленных инфраструктурных объектов, строительство новой подъездной дороги в обход существующих населенных пунктов. Потому что, конечно, это поток, уже поток.

Полагаю, что новая объездная дорога должна начаться от федеральной трассы Новороссийск – Керчь. Это новая трасса, которая по Вашему поручению построена. Она востребована как никогда. И уже сегодня к курорту «Новой Анапы» протяженность составит 18 километров. Предварительный, самый скромный расчет, это примерно около 55 миллиардов рублей только вот эта дорога в объезд населенных пунктов.

Уважаемый Владимир Владимирович, проект планируется реализовать на площади 946 гектаров. При этом строительство отелей, санаториев и существующей инфраструктуры планируется на площади около 500 гектаров. То есть 500 гектаров – это конкретно строительство отелей, сооружений, различных объектов, в том числе и досуговые объекты. Это огромная территория.

И важно уже сейчас понимать, кто и за какие средства будет осуществлять строительство объектов инфраструктуры и строительство отелей. Чтобы не получилось, что если будет принято решение и вышеобозначенные объекты инфраструктуры будут построены за государственный счет, – а это огромнейшие деньги, безусловно, и при Вашей поддержке, конечно, они будут, – но, самое главное, чтобы, не дай бог, в итоге вместо курорта мы не получили жилые кварталы.

Потому что, еще раз подчеркиваю, 500 гектаров, это должны быть отели, и нужно понимать, еще раз подчеркиваю, кто их будет строить и откуда, понятно, инвесторы все-таки возьмут деньги. Скорее всего, не из кармана, а будут брать у банков. И нам нужно понимание, по крайней мере, что 500 гектаров будут застроены, еще раз подчеркиваю, отелями, только отелями.

Уважаемый Владимир Владимирович!

На основании всего изложенного прошу Вас дать поручение заинтересованным органам совместно с госкорпорацией Туризм.РФ все-таки определить сроки создания необходимой обеспечивающей инфраструктуры и источники финансирования, запараллелив проектирование и строительство объектов инфраструктуры с проектированием и строительством отелей курорта «Новая Анапа». Так как критически важно, чтобы строительство курорта шло в параллель с решением озвученных проблем, инфраструктурных вопросов. Тогда будет, как говорится, всё упаковано в один алгоритм.

Естественно, мы ждем этот курорт, «Новая Анапа». Все сейчас борются за первое место. Думаю, что точно Краснодарский край его займет.

Спасибо огромное. Доклад закончил.

В.Путин: Да, у вас есть все шансы, хотя вы в два раза отстаёте по количеству туристов от Москвы и Московской области.

Александр Дмитриевич взял на себя амбициозные цели, потому что у него на один миллион отставание от Краснодарского края.

На что сейчас хотел бы обратить внимание? В целом саму по себе идею по созданию этого кластера Вы поддерживаете?

В.Кондратьев: Конечно, поддерживаем. Такое украшение не только края.

В.Путин: Договорились.

Итак, губернатор идею саму по себе поддерживает. Мы обсуждали несколько раз. Вениамин Иванович был у меня несколько раз с этими бумагами, с этими предложениями. Другие коллеги неоднократно заходили.

Тема, мне кажется, интересная и важная. Если в таком ключе, как она предлагается, она будет развиваться, конечно, Россия в целом от этого только выиграет, мне кажется, и Краснодарский край тоже.

Есть вопросы, на которые руководитель региона обратил внимание. Я прошу Правительство, Дмитрий Николаевич, Вас вместе с губернатором Вениамином Ивановичем проработать. Потом зайдите ко мне, пожалуйста, к Председателю зайдите, ко мне зайдите, мы вместе посмотрим и поищем решения всем этим вопросам, на которые Вениамин Иванович обратил внимание. Конечно, здесь водоснабжение, водоотведение, канализация, очистка вод и так далее, инфраструктура – всё, конечно, должно быть проработано, это само собой разумеется. Я так понимаю, те, кто предлагает этот проект, по-другому себе это и не представляют.

Спасибо.

В.Кондратьев: Вам спасибо огромное.

В.Путин: Я жду от Вас дополнительных докладов.

Сергей Алимович, пожалуйста. Дагестан.

С.Меликов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

После Вашего посещения нашей республики в июне прошлого года, Владимир Владимирович, мы намного ближе находимся к пониманию того, каким будет наш курорт. Мы его презентовали Вам в Дербенте.

Сегодня мы предлагаем ознакомиться с нашими обновлёнными планами по созданию морского курорта в Республике Дагестан, называется он «Каспийский прибрежный кластер».

В числе больших преимуществ проекта по созданию Каспийского кластера, безусловно, его географическое положение. В паре часов лёта до Махачкалы находятся не только города-миллионники юга России, но и Турция, Азербайджан, Иран, Ирак, Туркменистан, что в потенциале насчитывает более 170 миллионов туристов.

Развитие курорта предполагает не только развитие внутри территории, но и развитие внешней инфраструктуры. При этом в республике уже ведётся реконструкция участка федеральной трассы Р-217 «Кавказ» и до конца 2026 года планируется перевести данную федеральную автодорогу в четырёхполосное движение с разделением встречных транспортных потоков.

Начата реализация второго этапа реконструкции аэропорта Махачкала, который предусматривает реконструкцию объектов федеральной собственности и строительство новой взлётно-посадочной полосы. Проводится комплекс мероприятий по увеличению пропускной способности автомобильных пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе, на транспортном коридоре «Север–Юг».

В декабре 2023 года после масштабной реконструкции введён в эксплуатацию пункт пропуска Яраг-Казмаляр. Ведётся работа по проектированию и реконструкции пунктов пропуска Тагиркент-Казмаляр и Нова-Филя, также входящих в створ международного транспортного коридора «Север–Юг». После завершения реконструкции общая проектная пропускная способность увеличится с 750 транспортных средств до более чем 4,5 тысячи транспортных средств в сутки.

Также Правительством разработан комплекс мероприятий по развитию Махачкалинского морского порта до 2026 года. Владимир Владимирович, спасибо Вам, указ подписан по Махачкалинскому международному морскому порту, приступаем к реализации наших планов.

Кроме того, реконструкция станции Уйташ Северо-Кавказской железной дороги вблизи аэропорта Махачкала, дороги для шаттлов из аэропорта, строительство автомобильной дороги на участке обхода Махачкалы и обновление подвижного состава железнодорожной инфраструктуры для комфортного трансфера будущих гостей будущего курорта.

Не оставлены без внимания и автомобильные дороги. Будущий курорт будет обеспечен подъездными автомобильными дорогами федеральной трассы Р-217 и дорогами вдоль территории курорта. Также планируется строительство автомобильной дороги на участке обхода города Дербент.

Проектом предусмотрено использование различных видов транспорта для обеспечения доступности курорта, в том числе создание транспортно-пересадочного узла в районе железнодорожной станции Дагестанские огни с трансфером до Каспийского кластера.

Владимир Владимирович, мы очень верим в этот проект. За последние годы регион бьёт рекорды по годовому турпотоку. В 2023 году мы получили в итоге 1,7 миллиона человек, которые посетили нашу республику, а более 500 тысяч из них выбрали местом отдыха как раз побережье Каспийского моря, которое отличается тёплым климатом, протяжёнными песчаными пляжами.

При этом в отличие от Черного и Азовского морей этот потенциал на сегодня практически не реализован. На побережье отсутствуют крупные современные комплексы, а вместе с тем в республике собрана максимальная концентрация всех видов туризма: историко-культурный, спортивный, гастрономический, этнографический и другие. В будущем каспийский курорт сможет значительно разгрузить черноморское побережье, а также стать заменой подорожавшим зарубежным направлениям, которые сегодня пока ещё используют наши туристы.

Сочетание климатических и природных условий делают каспийское побережье местом, куда можно приезжать всей семьёй круглый год.

Уже сегодня совместно с «Кавказ.РФ» разработан и утверждён проект планировки территории курорта. Это будет благоустроенное побережье протяжённостью порядка шести с половиной километров с современными гостиницами, парками, парками развлечений для всей семьи. Длина береговой линии будет сопоставима с Имеретинской набережной в Сочи.

Позвольте подробно не останавливаться на параметрах курорта, они указаны на слайде. Важно, что это будет сбалансированный механизм, где каждый выполняет свою функцию: государство создаёт условия, инвесторы создают точки притяжения.

Одним из этапов развития кластера станет Всероссийский детский центр «Дагестан», который, Владимир Владимирович, не исключено, что может быть местом притяжения в том числе и для государств Прикаспийского бассейна. Мы предполагаем развернуть его на территории порядка 100 гектаров, где также будет собственный песчаный пляж, комфортабельные спальные корпуса, живописная территория, оборудованная площадками для различных видов спорта и досуга, пешеходными, велосипедными дорожками. Всё это обеспечит высокое качество организации детского отдыха.

Совместно с Министерством просвещения мы определили концепцию и этапность строительства детского центра. Проектом предполагается организация отдыха на побережье до полутора тысяч детей одновременно.

Реализовать проект планируется в три этапа. Уже в 2027 году центр сможет принять до 400 детей. Ещё более 400 мест будут готовы к 2029 году. И уже после 2030 года центр заработает в полную мощность и сможет разместить ещё 700 детей.

Важно, что территория Каспийского прибрежного кластера является территорией особой экономической зоны. Это мы тоже учитывали при разработке проекта.

Я не сказал об этом вначале, но хочу напомнить о тех преференциях, которые можно будет получить резидентам. Предполагается использовать все возможные меры господдержки: льготное кредитование на постройку гостиниц, налоговые льготы, другие преференции, – что позволит активнее привлекать резидентов.

На сегодняшний день, Владимир Владимирович, уже 17 серьёзных компаний проявляют интерес к будущему курорту. Сейчас они прорабатывают концепции своих объектов, которые обеспечат работой восемь тысяч человек и привлекут до 700 тысяч туристов к 2030 году.

Подсчитан предполагаемый объём частных инвестиций. К 2030 году внебюджетные инвестиции могут составить до 70 миллиардов рублей. Среди них одним из якорных инвесторов является группа компаний «ТриКа Холдинг», которая при поддержке нашего сенатора Сулеймана Абусаидовича Керимова инвестирует в реализацию практически треть всего объёма нашего проекта.

На следующих слайдах подробнее показаны проработка по обеспечивающей инфраструктуре особой экономической зоны и затраты на её строительство. Это та самая база, на которую рассчитывают инвесторы. Совсем недавно Максим Геннадьевич Решетников побывал у нас в республике, часть инвесторов и резидентов мы уже принимали и проговаривали с ними в том числе вопросы по поддержке обеспечивающей инфраструктуры.

«Кавказ.РФ» вместе с регионом создадут инженерную и транспортную инфраструктуру, благоустроят общественные пространства, построят внутриплощадочные сети: около четырёх с половиной километров подземного газопровода высокого давления, около 12,5 километра сетей электроснабжения, 23 километра – водоснабжение внутриплощадочных сетей и водоотведение, трансформаторные подстанции, насосные станции, резервуары для чистой воды и внутриплощадочные дороги.

Республике необходимо осуществить строительство трёх подъездных дорог к территории кластера и дороги вдоль курорта ориентировочной протяжённостью более 35 километров, с укрупнённой стоимостью строительства – около 3,2 миллиарда рублей.

Нами по всем проектам заключены государственные контракты на разработку проектно-сметной документации с объёмом финансирования более 45 миллионов рублей со сроком завершения, Владимир Владимирович, уже в этом году – в конце 2024 года.

Прошу Вас рассмотреть возможность финансирования и строительства указанных дорог за счёт субсидий из федерального бюджета в размере трёх миллиардов 200 миллионов рублей.

Уважаемый Владимир Владимирович, Каспий развивается поступательно. В прошлом году сделали фокус на проекте планировки, работе с резидентами. В настоящее время приступили к проектированию инженерии, а резиденты уже приступают к проектированию своих объектов.

В 2025 году начнётся строительство инженерных сетей первых объектов, в 2026 году – благоустройство территории, к 2027 году планируем осуществить запуск курорта, а к 2030 году – завершить строительство и ввод объектов-резидентов и запустить курорт на полную мощность, включая Всероссийский детский центр.

Как мы Вам докладывали в городе Дербенте, это только первый этап. Вторым этапом предусматривается мастер-планирование и развитие особой экономической зоны в Каякентском районе, которая будет предусматривать ещё 1400 гектаров в развитие туристской инфраструктуры, 405 гектаров – комплексного развития территории, более полутора тысяч гектаров – развития особо охраняемой природной территории также с созданием на ней объектов отдыха.

На это Министерство экономического развития в соответствии с Вашим поручением уже предусматривает средства на 2024 и 2025 годы для мастер-планирования.

Более того, нами уже ведётся работа с иностранными партнёрами, в частности из Объединённых Арабских Эмиратов, по их участию в проекте на территории Каякентского района.

Доклад закончен. Спасибо за внимание.

В.Путин: Хорошо. Спасибо большое. Благодарю Вас.

Там, действительно, на Каспии – начать и кончить, что называется. Место очень хорошее. Надо развивать. Сейчас уже поток резко увеличивается. У нас Дагестан, наверное, чемпион по увеличению туристического потока. И конечно, очень перспективное направление.

Пожалуйста, Игорь Иванович Кобзев, Иркутская область.

И.Кобзев: Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый вечер!

Валентин Распутин, знаменитый сибирский писатель, как-то сказал: «Байкал создан как венец и тайна природы не для производственных потребностей, а для того, чтобы мы могли пить из него вволю воду, главное и бесценное его богатство, любоваться его державной красотой и дышать его заповедным воздухом».

Можно сказать, эти слова – философия нашего туристического проекта «Волшебный Байкал». В него мы включили две региональные локации. Первая – это город Байкальск, и вторая – это новая локация «Байкальская слобода» около посёлка Тальцы. Место уникальное. Вы, Владимир Владимирович, его посещали и наверняка помните берег Ангары, великолепную природу и наш архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Сегодня музей также продолжает развиваться.

Общая площадь курортной зоны проекта «Волшебный Байкал» на территории региона составит 1200 гектаров. Сумма бюджетных вложений – 25 миллиардов, частных инвестиций – 54 миллиарда рублей. Будет создано 5400 комфортабельных номеров. Туристический поток увеличится почти на полтора миллиона человек. Откроется шесть тысяч новых рабочих мест.

Коротко доложу основные характеристики по каждой туристической локации.

Итак, Байкальск. В особой экономической зоне «Ворота Байкала» зарегистрировано уже 23 резидента. Планируемый объём частных инвестиций более 22 миллиардов рублей. До 2030 года создадим туристскую инфраструктуру, соответствующую классам три–пять звёзд. Уже построено пять объектов на горнолыжном курорте «Гора Соболиная». Госкорпорацией «ВЭБ.РФ» создана и развивается инфраструктура кампуса «Эко.Цех».

Благодаря Вашим поручениям, Владимир Владимирович, в Байкальске работает «Росатом» по ликвидации опасных отходов БЦБК. Утверждена программа социально-экономического развития Байкальска до 2040 года. Электроотопление в городе рассматриваем как приоритетный способ обеспечения теплом.

В своём Послании Вы сказали, что на Байкале важно строго придерживаться принципа «ноль загрязнений», то есть полного отсутствия сброса отходов и неочищенных стоков в озеро.

Докладываю. Мы разработали проектную документацию на реконструкцию канализационно-очистных сооружений в городе Байкальске. Всего на байкальской природной территории мы планируем поэтапно построить 16 канализационно-очистных сооружений и включить их в федеральные проекты «Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал» и «Оздоровление водных объектов».

Также важно, чтобы Байкальск вошёл в число двух тысяч опорных населённых пунктов, о которых Вы говорили в Послании.

Вторая локация – проект «Байкальская слобода», к реализации которого мы приступили вместе с корпорацией «Туризм.РФ». На площади 330 гектаров будет создан современный курорт полного цикла на 3,5 тысячи номеров с созданием современных общественных пространств: всесезонным аквапарком, спа- и термальными комплексами, рыбацкой и ремесленной деревней, яхтенной мариной полного цикла, лыжными, беговыми и велотрассами, экотропами, пляжной зоной, конгресс-центром. Это позволит привлечь туристов разных целевых групп и увеличить ежегодный туристический поток на 850 тысяч человек.

Предполагаемый объём частных инвестиций 32 миллиарда рублей. Реализация проекта займёт девять лет с поэтапным вводом в эксплуатацию с 2027 года.

Владимир Владимирович, мы благодарим Вас за решение создать рабочую группу по вопросам озера Байкал, которую возглавил помощник Президента Игорь Евгеньевич Левитин. Рабочая группа подготовила предложения, и просим включить их в перечень поручений по итогам сегодняшнего совещания.

Первое – государственная корпорация «Ростех» выразила готовность развивать авиационный узел города Иркутска, это будет способствовать усилению кооперации по программе самолётов МС-21 и формированию кластера авиационной отрасли. Предлагаем вернуть аэропорт города Иркутска с аэродромной инфраструктурой в федеральную собственность с последующим имущественным взносом госкорпорации «Ростех».

Второе – для развития круизного туризма на Байкале необходимо создать в порту Байкал зимнюю стоянку для больших судов и провести реконструкцию приоритетных причальных сооружений, которые будут соответствовать самым современным требованиям. Вместе с тем необходимо провести ещё реконструкцию на двух важных автотранспортных артериях к Байкалу. Первое – это дорога Иркутск–Листвянка с увеличением с двух полос до четырёхполосного движения протяжённостью восемь километров. И второе – федеральная автомобильная трасса Р-258 от Иркутска до Байкальска, есть аварийно опасные, загруженные участки, я хотел бы, чтобы здесь внимательно тоже посмотрели, а также предусмотреть возможный обход трёх населённых пунктов вблизи Байкала: это Култук, Слюдянка и Байкальск.

Уважаемый Владимир Владимирович, реализация проекта даст возможность к 2036 году показать драгоценную жемчужину нашей планеты – Байкал – пяти миллионам гостей Иркутской области и Республики Бурятия. Мы готовы приступить к реализации.

Доклад закончен, благодарю за внимание.

Со мной коллега находится – Алексей Самбуевич Цыденов, он тоже готов продолжить, у нас единый Байкал, единая территория.

Спасибо.

В.Путин: Пожалуйста, Алексей Самбуевич.

А.Цыденов: Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы очень внимательно слушали Ваше Послание и также выражаем благодарность, что в Послании Вы отметили проект «Пять морей и озеро Байкал». В Бурятии за последние три года рост числа туристических поездок вырос в 2,3 раза. В основном сейчас туристы размещаются в небольших отелях низкой категории, но и их крайне недостаточно. Поэтому перед нами стоит задача – создание курорта международного уровня. На восточной стороне Байкала, на бурятской, курорт Волшебный Байкал будет создан на участках особой экономической зоны «Турка – Горячинск». Доступность курорта планируется обеспечить автомобильным, водным и воздушным транспортом. На территории курорта уже сейчас, Владимир Владимирович, реализуется семь инвестиционных проектов, каждый из которых имеет свою уникальность и специализацию: там и термальные комплексы, и клиника восточной медицины, и традиционной, бальнеологические, восстановительные, спа-центры, также научное сопровождение – музеи, этнографический центр и так далее.

Ещё раз хочу подчеркнуть, что у нас – я сейчас говорю за восточный берег Байкала – подтверждённые инвестиции, заключены с инвесторами соглашения, на 54,8 миллиардов рублей уже. Работы по всем этим проектам начались. Фактические вложения на сегодня составили 2,5 миллиарда рублей. Первый инвестор – «Грин Флоу Байкал» – с начала реализации инвестировал 233 миллиона рублей. Проект реализуется при поддержке корпорации «Туризм.РФ». «Космос Отель Байкал», АФК «Система» – ведётся проектирование, вложено на сегодня 250 миллионов рублей, все работы ведутся, проект будет реализован. Проект «Амар» – также уже ведётся проектирование, инвестор определил участок, вложил 332 миллиона рублей. Будет арт-объект [художника-скульптора] Даши Намдакова, Вы его знаете, проект «Мамонт», высота бивней почти 60 метров – там и музеи, и прочие пространства. Очень интересный объект получается. Я думаю, станет узнаваемой селфи-зоной, круче, чем башня в Париже.

«Байкал Эрмитаж» – культурно-деловой, торговый большой центр. Также уже ведутся проектные работы, инвестор осуществляет финансирование.

«Путник Сибирь» – планируется развитие водного центра, яхтенной марины с причальным сооружением, маяком. Инвестор определён и тоже сегодня в зале присутствует.

«Молодость. Байкал» – это молодёжный тусовочный центр. Также инвестор уже ведёт финансирование по проектным работам.

«Курорты Бурятии». Это бальнеологический центр на базе источников термальной и минеральной воды. Создаётся грязелечебница, бальнеологические центры. Вложено на сегодня 330 миллионов рублей, работы ведутся в полном объёме.

Помимо этого необходимо будет развить и авиационное сообщение. Компания «Новапорт» развивает терминал в аэропорту Улан-Удэ, вложено уже более одного миллиарда рублей. В этом году терминал сдаётся. Общая стоимость – три миллиарда внебюджетных инвестиций.