Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Каким будет новый единый полис ОСАГО в России и Беларуси

С 1 апреля доступны к продаже полисы автострахования "Синяя карта", которые российские автовладельцы могут оформить для поездок в Республику Беларусь. А окончательно единое ОСАГО России и Беларуси должно заработать с 1 октября 2024 года. "СОЮЗ" уточняет, каким будет новый единый полис страхования автогражданской ответственности в России и Беларуси.

Данные страховщиков говорят о том, что россияне стали чаще ездить на машине в Беларусь. По оценке директора бюро "Зеленая карта" РСА Сергея Разувана, "за весь 2023 год выдали более 500 тысяч карт с территорией действия на Беларусь (в том числе в этом продукте было расширение на Азербайджан и Молдову). Но 90 процентов поездок, как мы оцениваем, было совершено в Республику Беларусь". За тот же период из Беларуси в Россию с полисами международного ОСАГО въехали 140 тысяч водителей.

"Синяя карта", оформить которую в России можно уже с начала этой недели, заменяет ранее существовавшую "Зеленую", которой пользовались автолюбители для трансграничных поездок. Стоимость ее для поездки в Беларусь на 15 дней - не более одной тысячи рублей, на месяц - 1500 рублей. Для белорусских автолюбителей, соответственно, 10 и 19 евро. А главное отличие от "Зеленой" в том, что расчет в случае ДТП по "Синей карте" производится в национальной валюте страны, где была приобретена страховка.

По мнению участников рынка, в новую систему страхования в перспективе могут войти еще пять - десять стран. На данный момент возможность заключения двустороннего соглашения прорабатывается с Турцией и Азербайджаном. Заинтересован в едином полисе Иран, также ведутся активные переговоры с Казахстаном, есть надежды на то, что к системе присоединится Сербия.

Что касается полиса страхования автогражданской ответственности, единого для россиян и белорусов, то, по данным Российского союза страховщиков (РСА), он должен заработать с 1 октября 2024 года. Окончательно стоимость полиса пока не определена. Однако первое время в России она будет рассчитываться по тарифам и правилам, которые предусматриваются российским договором ОСАГО. А вот белорусские автовладельцы будут приобретать единый полис ОСАГО по своим республиканским тарифам.

Важно и то, что единая страховка на Россию и Беларусь будет добровольной. Действительно, чаще всего она будет востребована у жителей приграничных регионов и в целом - европейской части России. В то время как автомобилистам, допустим, из Хабаровского края она вряд ли понадобится. Но возможность ее получить у них, конечно же, будет. Вот и получается, что для разовых поездок водители, скорее всего, будут приобретать "Синюю карту", а тем, кто часто ездит в Россию или Беларусь по личным делам или по делам бизнеса, удобнее станет воспользоваться именно единым полисом.

То, что на первоначальном этапе единый полис будет оформляться на основе национального законодательства, - вполне очевидно, логично и объяснимо, считает автомобильный эксперт Сергей Бургазлиев. "В дальнейшем, если мы придем к более глубокой интеграции в сфере страхования автомототранспорта, эти перекосы, связанные с ценой полиса, с методикой расчетов ущерба, понесенного в ДТП, будут все же решены. Тем более что единый полис автострахования России и Беларуси будет популярным. Потому что это как минимум просто удобно", - считает он.

Текст: Тарас Фомченков

Дмитрий Мезенцев выступил на экономическом форуме стран-участниц СНГ

Международный экономический форум государств - участников СНГ "От диалога к совместным проектам на пространстве СНГ, ЕАЭС, ШОС" прошел в Москве 28 - 29 марта. Мероприятие было организовано Деловым центром экономического развития СНГ при поддержке Исполнительного комитета СНГ. В форуме приняли участие представители исполнительной и законодательной власти, экспертного и гражданского сообщества стран Содружества. С докладом на пленарном заседании выступил Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В своем выступлении он рассказал о достижениях Союзного государства. В частности, о создании наднационального Таможенного комитета. Хотя, по словам Госсекретаря Союзного государства, когда впервые возникла эта идея, у него были если не сомнения, то тревожные чувства.

- Сможем ли мы добиться открытости в диалоге таможенных служб, прослеживаемости передвижения товаров от Бреста до Владивостока, как будет работать единая пломба, которая навешивается на контейнеры, которые приходят как из стран Евросоюза, так и пограничных с Россией стран? Все это успешно преодолено, - констатировал Дмитрий Мезенцев.

Позитивным примером является и создание наднационального органа в налоговой сфере.

- Казалось бы, такие чувствительные и закрытые объемы информации, особенно по качеству взимания налогов, по совершенствованию налоговых практик, также открыты друг для друга и препятствий между партнерами не возникает, - уточнил Госсекретарь.

Дмитрий Мезенцев также сообщил, что между Россией и Беларусью подписан ряд межгосударственных соглашений, которые в целом совершенствуют экономическую жизнь и практику экономической интеграции.

- При этом у наших китайских партнеров есть такая философская формула "сила примера". Необязательно кого-то к чему-то принуждать, приглашать. Если ты сам успешен и результативен, твой пример есть побудительный мотив к тому, чтобы у тебя было больше партнеров, чтобы твой опыт был востребован, - напомнил выступающий. Он подчеркнул, что Союзное государство по-особому и с огромным уважением относится к той динамике, которую показывает ЕАЭС, все более и более демонстрируя миру результативность экономической интеграции.

Дмитрий Мезенцев признался, что хотел бы, чтобы потенциал Союзного государства в международной повестке был расширен. Он напомнил, что в свое время подписывался протокол о взаимодействии между СНГ и ЕАЭС, Союзным государством и ОДКБ. К сожалению, по его словам, практика последних лет сегодня не характеризует такую работу как ежегодный факт.

Текст: Дарья Шелест

Каким будет Союзное государство завтра

Лучше сто раз увидеть и еще столько же услышать - белорусские и российские журналисты смогли сполна оценить интеграционные возможности Союзного государства в ходе посвященного Дню единения народов Беларуси и России четырехдневного пресс-тура в Москву. Что сделано и что предстоит сделать для выстраивания мощного научно-технологического суверенитета, создания единого гуманитарного пространства - узнали участвовавшие в этом большом туре корреспонденты "СОЮЗа".

Растим кадры смолоду

Около 60 молодых ученых и аспирантов из Беларуси приехали в Москву в рамках первого этапа XIII Форума вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства. Пообщаться с ними удалось на полях масштабной выставки "Россия", которая развернулась на ВДНХ.

Председатель совета молодых ученых Белорусского технического университета Екатерина Корсак изучает энергетическую безопасность Беларуси и взаимодействие энергетики стран Союзного государства. Первым делом девушка отправилась смотреть экспозиции "Газпрома" и "Росатома".

- Мне как ученому хотелось бы развиваться не только с точки зрения теории, но и воплощать свои идеи на практике. Поэтому выставку рассматриваю как возможность для общения с представителями компаний и налаживания контактов для будущих исследований, - поделилась Екатерина.

Замдекана механико-технологического факультета Полоцкого госуниверситета им. Евфросинии Полоцкой Сергею Портянко всего 31, а он уже кандидат технических наук. Занимается тяжелым машиностроением, компьютерным моделированием, аддитивными технологиями:

- Это востребовано как в Беларуси, так и в России. Более того, между нашими странами налажено плотное сотрудничество в этих сферах. Что приятно, разработки молодых ученых не остаются в стороне. Наш университет взаимодействует с коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области.

Заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов не скрывал радости от встречи с молодыми белорусскими учеными:

- У меня ведь отец из Бобруйска, так что смело говорю вам: "Добро пожаловать, земляки!"

По словам замминистра, нашим странам удалось добиться успеха в развитии совместных проектов и усилении кооперационных связей. Причем не только с точки зрения взаимной поставки компонентов, сырья, материалов, агрегатов, оборудования, но и в создании общих производств.

- Приведу конкретный пример: проекты в области микроэлектроники с белорусскими суперсовременными предприятиями "Планар" и "ИНТЕГРАЛ". Будет организован союзный выпуск изделий в рамках электронной компонентной базы. Речь идет и о производстве фотошаблонов. Это реальный вызов, потому что мало стран мира могут похвастаться такими инициативами...

Инновации для интеграции

Московский наукоград "Сколково" с Беларусью связывает многое. Например, его первым руководителем был уроженец Витебска - гениальный физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.

А интерьеры атриума технопарка оформлены по мотивам работ Казимира Малевича, которые он создал в витебский период творчества.

Но самое главное - двери инновационного центра всегда открыты для белорусских партнеров. Встречая журналистов, заместитель вице-президента по региональному развитию и взаимодействию с СНГ Фонда "Сколково" Александр Окунев рассказал:

- Наш основной партнер в Беларуси - Государственный комитет по науке и технологиям. Довольно плотно работаем с Минским городским технопарком, налажены связи с регионами. Буквально на днях к нам приезжала председатель концерна "Беллегпром" Татьяна Лугина. Ей были представлены последние инновационные решения в самых разных сферах - 3D-моделирование в изготовлении одежды, энергоэффективность предприятий, экологичные возможности производств.

Если говорить о совместных научных разработках, то "Сколково" взаимодействует с Республиканским центром трансфера технологий НАН Беларуси в рамках программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ до 2030 года.

- Наши компании нередко обращаются к белорусским ученым для решения конкретных узких задач - что-то доработать, реализовать на практике, проанализировать. В частности, Белорусский государственный технологический университет умеет находить нестандартные подходы, там есть уникальное оборудование. Союзный вклад в продукты "Сколково" очевиден и незаменим, - подчеркивает Александр Окунев. - Ценен для нас и опыт НАН Беларуси по внедрению разработок на практике: коллеги впечатляют результативностью в этом направлении.

Космический масштаб

Экспертно-медийный форум "Союзное государство. Научный прорыв" начался с эффектного сюрприза - обращение к участникам записали первая женщина-космонавт Беларуси Марина Василевская и космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий. Тесное сотрудничество тысяч белорусских и российских ученых, конструкторов, специалистов, которые создают самые современные технологии и технику, открывает новые горизонты, уверены космонавты.

- Это позволило выйти на тот уровень контактов и взаимодействия, на котором стал возможен наш полет на МКС, - отметил Олег Новицкий. - Мы надеемся, что результаты научных экспериментов, проводимых в ходе этого полета, помогут дальнейшему развитию совместной деятельности научных сотрудников и технических специалистов.

На полях форума было анонсировано сразу несколько больших проектов и инициатив в сфере союзного образования.

- Мы прорабатываем вопрос создания сетевого университета высоких технологий, который будет базироваться в Минске, - обозначил перспективу Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. - Некоторые спрашивают: зачем еще один технический вуз? Ведь и в Беларуси, и в России их достаточно. Я отвечу: нужно создать единую площадку, где будут выступать самые яркие ученые и практики двух стран. Мы хотим создать университет будущего уже сегодня. Поэтому приступили немедленно, концепция уже в разработке.

Ожидается, что там будут обучаться в первую очередь кадры высшей научной квалификации - магистранты, кандидаты, доктора наук.

Еще одно важное новшество - россияне с этого года смогут поступать на бюджет в белорусские университеты на основании результатов ЕГЭ.

- Четверть века потребовалось, чтобы наша молодежь имела равные возможности для получения высшего образования в Союзном государстве. Так, в этом году вузы Беларуси впервые примут для обучения на бюджетной форме граждан России на основании результатов ЕГЭ. Причем специальности самые разные: медицинские, инженерно-технические, педагогические. Зарезервировали под эти цели более чем тысячу бюджетных мест, - рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

Союзный опыт востребован

Тема широкой интеграции звучала на Международном экономическом форуме государств - участников СНГ "От диалога к совместным проектам на пространстве СНГ, ЕАЭС, ШОС". От Беларуси на нем выступил заместитель Премьер-министра Игорь Петришенко. По его мнению, особое место в системе интеграционных объединений для Беларуси и России занимает Союзное государство:

- В целом результаты в цифрах выглядят очень достойно: по итогам прошедшего года объем торговли товарами и услугами между нашими странами составил около 55 миллиардов долларов.

Вице-премьер напомнил, что в январе были приняты Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.

- Интеграция не на словах, а на деле углубляется, - отметил, говоря о конкретном реализованном проекте, Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. - Так, у нас создан единый Таможенный комитет. Когда шли об этом разговоры в 2018-2020 годах, были если не сомнения, то точно определенные тревожные чувства. Сможем ли мы достигнуть полной открытости в диалоге таможенных служб, прослеживаемости передвижения грузов от Бреста до Владивостока? Как будет работать единая пломба, которая навешивается на контейнеры, приходящие из других стран? Все это решили. Мы никого ни к чему не принуждаем. Но сам по себе успешный пример - побудительный мотив к тому, чтобы возникало больше партнеров, а опыт был востребован.

Между тем

В День единения народов России и Беларуси в Москве в Музее Победы были торжественно развернуты национальные флаги наших государств. Действо прошло под звуки гимнов двух стран на ступенях Зала Полководцев. Церемония уже становится одной из традиций Музея: в этом году она состоялась во второй раз. Честь нести полотнища флагов выпала кадетам Московского Президентского кадетского училища войск национальной гвардии имени М.А. Шолохова - отличникам, показавшим высокие результаты в учебе. "Наши учителя нам всегда говорят, что русские и белорусы - братья", - поделился с журналистами Саша Солодов, кадет 5-го класса. Он рассказал, что мечтает поехать в Беларусь и побывать в Брестской крепости.

Текст: Анна Курак

В Амурской области ввели особый противопожарный режим

Сергей Набивачев (Амурская область)

Уже в 22 муниципалитетах Амурской области и в большинстве районов Забайкалья, где сейчас установилась преимущественно сухая погода, введен особый противопожарный режим. Это означает запрет на любые работы с огнем и ужесточение санкций за нарушения.

Показательно, что в этом сезоне в Ромненском округе Амурской области Приамурья уже удалось поймать с поличным поджигателя сухой травы, из-за которого случился лесной пожар. Его обнаружил с воздуха летчик-наблюдатель Кирилл Крюков.

Теперь злоумышленнику и еще одному мужчине, который жег растительность поблизости, предстоит серьезно раскошелиться. Из-за их действий возник лесной пожар, для тушения которого пришлось задействовать 20 человек. Огонь успел пройти 16 гектаров. Кроме оплаты штрафов нарушители должны будут возместить затраты на тушение. А это более 700 тысяч рублей.

"В Ромненском районе я обнаружил, как только-только поднимается дым. Спустился пониже, снял видео, на котором отчетливо видно человека, который поджигает траву. Сразу передал информацию в региональную диспетчерскую службу. На место направились специальные службы", - рассказал "РГ" Кирилл Крюков.

Всего в Амурской области зарегистрировано пять природных пожаров общей площадью 47 гектаров.

Объявлен особый противопожарный режим в Забайкальском крае и в 11 лесничествах Бурятии. Здесь также уже пришлось тушить первые природные пожары. А на отдельных территориях Приморья этот режим был введен еще в начале марта.

Зарплата вахтовиков в северных регионах достигает миллиона рублей

Елена Мационг (Салехард, Ханты-Мансийск)

Острый кадровый голод, который ощущается сегодня практически во всех отраслях, заставляет работодателей все выше поднимать заработок в охоте за работниками. Так, в северных регионах страны можно встретить вакансии с зарплатой и в миллион рублей.

Жалованье в 999 тысяч, например, предлагают на портале "Работа в России" инженеру электросвязи в Надыме. График предполагает, что три месяца инженер работает, месяц отдыхает. То есть сумму в миллион нужно, конечно, разделить на три, если рассчитывать заработок в месяц, но в итоге полученные триста тысяч с гаком все равно выглядят внушительно. Где еще такие деньги заработаешь. От 500 тысяч до миллиона рублей обещают стоматологу-ортодонту в одной из частных клиник Нового Уренгоя при условии работы на вахте два месяца и месяца отдыха. Специалиста обеспечат еще и жильем. На Чукотке ищут сварщика на вахту за 380 тысяч рублей в месяц.

И такими денежными вакансиями с очень "длинным рублем" наводнены сейчас практически все рекрутинговые порталы. Так, аналитики "Авито Работа" подсчитали: число предложений по работе вахтовым методом на Ямале за последний год выросло в 3,6 раза. Число таких вакансий увеличилось во всех северных регионах - Якутии, Магаданской и Мурманской областях, Чукотском и Ханты-Мансийском автономном округах. Больше всего нужны на "северах" водители, сварщики, машинисты, геодезисты и инженеры, повара в столовые.

"Я езжу на вахту в Нефтеюганск уже лет пятнадцать, - рассказывает Михаил Корабельников, машинист автокрана, - обслуживаем буровые установки. Всегда хорошо зарабатывал: уедешь месяца на три - и привозишь потом семье тысяч четыреста. Можно с женой и детьми на юг рвануть, потом снова на вахту. Сегодня работников на "северах" не хватает и платить готовы еще больше. Предлагают уже 200 тысяч в месяц по моей специальности, плюсом на питание дают 15 тысяч, всю спецодежду".

Как отмечают аналитики, если не брать пиковые, самые большие значения предлагаемых зарплат, а учитывать только медианные (то есть стоящие в середине списка предлагаемых заработков), то цифры все равно будут выглядеть внушительно. Так, в Якутии мастера по ремонту оборудования могут заработать на вахте 189 тысяч рублей, механики в Магаданской области - 204 тысячи. На Чукотке медианная зарплата машиниста 200 тысяч рублей, а слесаря-сантехника 146. При этом зарплата вахтовиков за год выросла: на 21 процент - в ХМАО и Якутии, больше всего в Мурманской области - на 30 процентов.

Казалось бы, от повышения одни плюсы: работник получает оклад мечты, работодатель закрывает вакансию, без которой стоит производство. Между тем, как отмечают эксперты, в разворачивающейся битве за кадры работодатели все чаще отказываются от действовавших раньше установок внутри отрасли: на сколько повышать зарплату сотрудникам и повышать ли вообще.

"Сегодня предприятия действуют без особой оглядки на коллег, - отмечает Анна Дьячкова, доцент Института экономики и управления УрФУ. - Старые негласные правила больше не работают: никто не гнушается переманивать кадры у конкурентов, поднимая зарплату работникам. Побеждает тот, у кого больше ресурсов".

Но можно ли поднимать зарплату бесконечно? Может ли кто-то выиграть в битве за кадры таким способом? "Перед работодателями сейчас стоит сложная задача: обеспечивать адекватное соотношение производительности и зарплат. Иначе рано или поздно расходы на фонд оплаты труда перекроют прибыль, и предприятие может сделать банкротом самого себя", - резюмировала Анна Осипова, руководитель внешних коммуникаций рекрутингового портала в hh.ru в регионах.

Горбуша и иваси станут доступнее за счет субсидий на перевозку с Дальнего Востока

Вылов рыбы в России в прошлом году стал рекордным за всю постсоветскую историю, но потребление ее снизилось. Власти обещают расширить субсидии на перевозку рыбы с Дальнего Востока, чтобы сделать ее доступнее.

Раньше субсидии выдавались только на транспортировку в центр страны минтая. В этом году минсельхоз намерен также субсидировать железнодорожные перевозки горбуши и сардины иваси, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании коллегии Росрыболовства.

В прошлом году в стране добыли рекордные 5,37 млн тонн водных биоресурсов (включая лососевых - 600 тыс. тонн). Плюс к этому производство аквакультуры впервые превысило 400 тыс. тонн. Такие показатели стимулируют развитие переработки. Производство рыбной продукции выросло на 245 тыс. тонн, до 4,4 млн тонн.

В итоге показатель самообеспеченности рыбной продукцией составил 165%, что практически вдвое превышает индикатор Доктрины продовольственной безопасности, подчеркнул глава минсельхоза.

На этом фоне растет и экспорт - в 2023 году Россия вывезла 2,5 млн тонн (на 200 тыс. тонн больше, чем в 2022 году). Покупают нашу рыбу 80 стран. Развитие экспорта должно продолжиться, особенно с учетом того, что президент поставил задачу к 2030 году нарастить экспорт продукции АПК в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

Теперь важно "сосредоточиться на повышении внутреннего потребления рыбы и более равномерном насыщении рынка", считает министр.

Ранее поручение ввести субсидии на перевозку лососевых и иваси дал президент России Владимир Путин. Также он поручил разработать дорожную карту увеличения потребления отечественной рыбной продукции до 2030 года. В данный момент такая дорожная карта уже разработана, уточнил Патрушев.

В Роскачестве подсчитывали, что потребление россиянами рыбы и морепродуктов в 2023 году снизилось примерно на 6,2%. Сейчас рыбу едят раз в неделю и чаще только 42% россиян, что в 1,6 раза меньше, чем пять лет назад.

Текст: Татьяна Карабут

Новые тоннели, мосты и станции: как проходит третий этап модернизации БАМа

Валерия Лобко

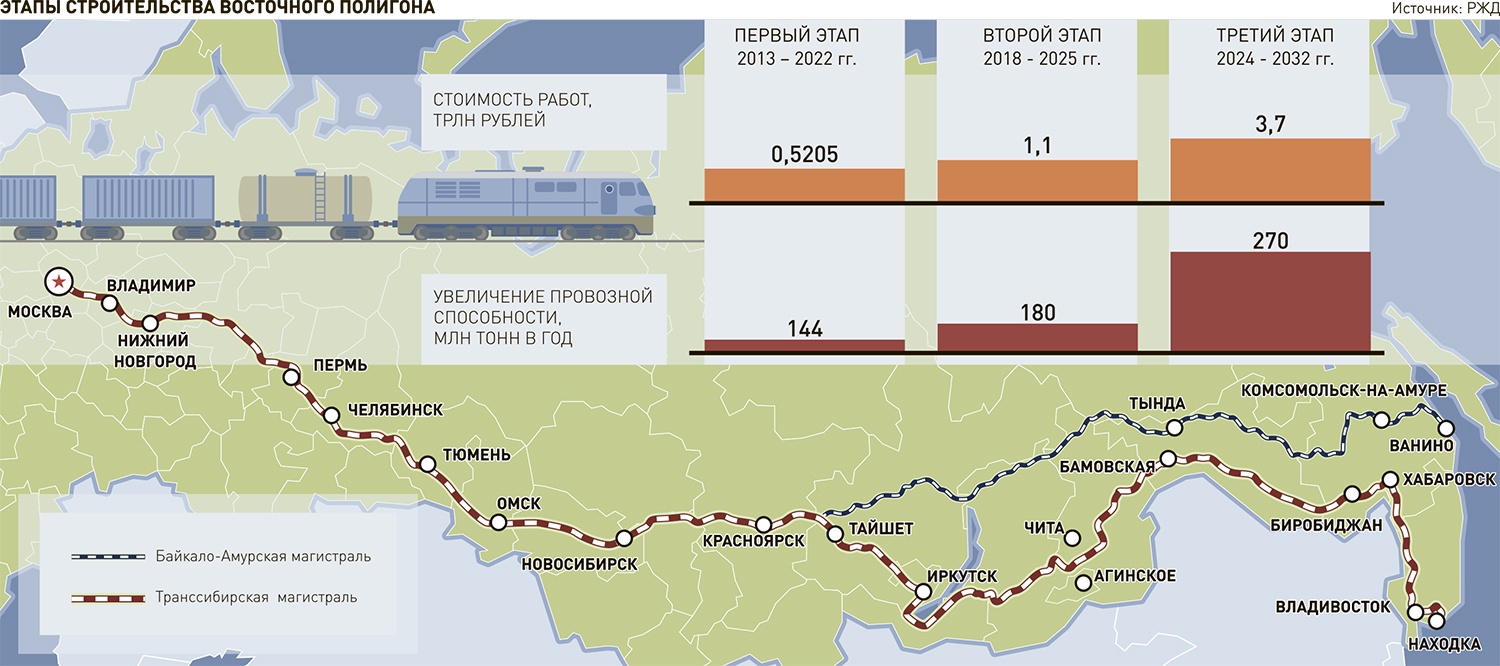

РЖД приступили к реализации третьего этапа развития Восточного полигона, в рамках которого будут построены второй Кодарский, второй Северомуйский и второй Кузнецовский тоннели, а также новый железнодорожный мост в Комсомольске-на-Амуре. Завершить строительство первого тоннеля планируется к концу 2030 года, а возведение еще двух и моста через реку Амур - до конца 2032 года. Предварительная стоимость работ перечисленных объектов составила почти 500 млрд рублей. Вся стоимость третьего этапа оценивается примерно в 3,7 трлн рублей.

Примечательно, что реализация завершающего этапа Восточного полигона началась в 2024 году, когда вся страна готовится к празднованию 50-летия со дня строительства БАМа.

"Символично, что в год 50-летия БАМа мы даем старт проектированию и строительству четырех ключевых инфраструктурных объектов. У нас нет того практически бесконечного ресурса, который был у Советского Союза, но сегодня мы обладаем уникальными технологиями и компетенциями, которые позволят нам с уверенностью сказать - "третий БАМ" будет построен в срок, при этом на высочайшем уровне надежности и безопасности", - заявил глава РЖД Олег Белозеров.

БАМ в настоящее время

Восточный полигон нашей страны состоит из Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. С 2013 года в рамках модернизации полигона РЖД проводит комплекс первоочередных мероприятий, направленных на многократное увеличение экспортного потенциала России. Цель проекта - ликвидировать "узкие" места на железных дорогах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока.

"Первым этапом проекта было запланировано обеспечение в 2020 году дополнительного объема перевозок грузов на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года. В итоге провозная способность Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году достигла 144 млн тонн. Общие инвестиции РЖД на реализацию первого этапа составили 520,5 млрд рублей, из них 349 млрд - собственные средства", - рассказали "Российской газете" в компании.

На 2024 год запланировано увеличение провозной способности магистралей Восточного полигона до 180 млн тонн. Для осуществления этих целей железнодорожный холдинг с 2018 года реализует второй этап развития полигона. В результате по итогам 2022 года его провозная способность была увеличена до 158 млн тонн, а в 2023 году - до 173 млн тонн.

При этом провозная способность самого БАМа с начала модернизации выросла почти в три раза - с 14,4 млн тонн в 2012 году до 41,6 млн тонн в 2024 году. Общая стоимость второго этапа программы модернизации может составить 1,1 трлн рублей, рассказали в РЖД.

"Отметим, что инвестиции в развитие Восточного полигона показывали системный рост практически вдвое и достигли в 2023 году рекордной цифры в 250 млрд рублей. Для сравнения: в 2019 году было направлено 35 млрд рублей, в 2020 - 69 млрд, в 2021 на развитие БАМа потрачено 78 млрд рублей, а в 2022 году сумма инвестиций составила уже 138 млрд", - подчеркнули в железнодорожном холдинге.

В свою очередь, новый объем работ потребовал существенной трансформации всего строительного направления. В результате последние два года железнодорожники Восточного полигона круглогодично выполняют работы по его модернизации, отказавшись от понятия "строительного сезона". Такой подход позволил в течение 2023 года выполнить колоссальный объем работ: открыть рабочее движение и ввести во временную эксплуатацию более 140 объектов.

Третий этап развития БАМа и Транссиба предусматривает обеспечение возможности перевозки 210 млн тонн в 2031 году и 270 млн тонн в 2033 году по контрольному сечению Восточного полигона, рассказали в железнодорожном холдинге.

"Магистрали развиваются под всевозможные перевозки. Сейчас по Восточному полигону возится в основном уголь, а также нефть, лес и металлургические грузы. Популярны контейнерные отправления как во внутреннем, так и внешнеторговом сообщении, будь то экспорт, импорт или транзит. После разворота экономики и логистики нагрузка на железнодорожную инфраструктуру сильно возросла, поэтому развитие сейчас актуально практически для всех грузоотправителей", - рассказали "Российской газете" в РЖД.

Какие работы ведутся на БАМе

С 2013 года началась реализация проектов развития БАМа и Транссиба. За это время было построено более 3 тыс. и модернизировано более 5 тыс. км железнодорожного пути.

В частности, было возведено и реконструировано более 100 мостов и тоннелей, в том числе наиболее крупные мосты через реку Лена, Бурея, Зея, Селенга. Построены новый Кузнецовский (3,9 км) и Байкальский тоннели (6,7 км), а также реконструированы Кипарисовский, Облученский и Владивостокский тоннели, рассказали в железнодорожном холдинге.

"Фактически в рамках проекта создается принципиально новая по качеству железнодорожная инфраструктура с привлечением самых передовых технико-технологических решений. Например, после завершения первого и второго этапов проекта по всем участкам БАМа смогут перемещаться грузовые поезда предельной массой 7100 тонн (против 5600, 6000, а на отдельных участках - 4900 тонн), - отмечают в РЖД. - Также укладывается более прочная рельсошпальная решетка на железобетонном основании, благодаря которой пути станций смогут принимать грузовые поезда протяженностью в 71 вагон, сейчас максимальная вместимость таких поездов - 57 вагонов".

В настоящее время завершается второй этап проекта, по результатам которого провозная способность в восточном направлении повысится с 144 млн тонн в 2021 году до 180 млн тонн в 2024 году. В ходе реализации данного этапа ведется строительство 1381 км дополнительных главных путей, строительство 29 и реконструкция четырех разъездов, реконструкция 29 станций (335 км станционных путей), строительство путепроводной развязки на Дальневосточной железной дороге. Также возводится обход участка Шкотово - Смоляниново на Дальневосточной железной дороге протяженностью 12,2 км, в том числе нового Шкотовского тоннеля, и усиление устройств тягового электроснабжения на участках Транссиба и БАМа, что позволит повысить предельную массу грузовых поездов, следующих в направлении Дальневосточных портов.

"На западном участке БАМа в 2024 году запланированы работы по строительству двух разъездов, 15 двухпутных вставок, укладке вторых путей на четырех перегонах. Работы по реконструкции и модернизации инфраструктуры затронут ряд станций, в том числе Новая Чара и Большой Луг", - делятся планами представители железнодорожного холдинга.

Также продолжается масштабная реконструкция станции Тайшет (начальная точка БАМа) - крупнейшего транспортного узла, перерабатывающего грузопотоки как в направлении Дальневосточных портов, так и в западном направлении, в центральные регионы страны. Станция уже переведена на цифровую систему управления движением поездов. Здесь также возведен комплекс путепроводов, позволяющий максимально эффективно распределять грузопотоки.

Еще один важнейший железнодорожный узел, модернизированный в рамках проекта - станция Таксимо. Она обеспечивает большой объем маневровой работы, переработки груза и смену вида тяги: дальше на восток путь еще не электрифицирован, поэтому вместо электровоза здесь прицепляют тепловоз. На станции построены три дополнительных приемоотправочных пути и отремонтировано четыре действующих. Уложено 13 новых стрелочных переводов, протянуто более 6 км контактной сети и 58 км новых линий связи. Обустроено освещение, реконструированы технологические здания и сооружения. Основная цель реконструкции станции - оптимизация технологического процесса, а также увеличение провозной способности на участке Лена - Таксимо с 37 до 40 млн тонн в год, а на участке Таксимо - Новая Чара - с 30 до 38 млн тонн в год.

"На восточном участке БАМа с начала года уже открыли движение по второму главному пути на ряде перегонов, среди которых перегон 323 км - Людю, Иса - Гвоздевский, Удоми - Оунэ, Разъезд 1945 км - Имангракан", - отмечают в РЖД.

Также в 2024 году завершена проходка нового Дуссе-Алиньского тоннеля, добавляют в холдинге. Новый тоннель протяженностью 1824 м возводится параллельно действующему, 1982 года постройки. Проходка начата в 2021, и в декабре 2024 года по тоннелю пройдут первые поезда. Искусственное сооружение повысит пропускные возможности на линии Новый Ургал - Комсомольск-на-Амуре в направлении тихоокеанских портов, сделав ее двухпутной.

Кроме того, до конца 2024 года на участке от Комсомольска-на-Амуре до Ванино предстоит реконструировать еще 30 объектов. Это увеличит провозную способность участка в два раза - с 40 до 82 млн тонн.

При строительстве применяются высокопроизводительные проходческие комплексы для тоннельных работ, современная специализированная строительная техника. Специально для эксплуатации в тяжелых природно-климатических условиях разработаны и закуплены отечественные локомотивы улучшенных характеристик: тепловозы 2ТЭ25К "Пересвет" и 2ТЭ25А "Витязь", электровоз ЭС5К "Ермак". В начале 2024 года на БАМе начали работать первые импортозамещенные отечественные магистральные тепловозы 3ТЭ28.

"По масштабу замысла, сложности природных условий и техническим решениям проект сопоставим с созданием Транссибирской магистрали, самого "первого" БАМа или Каракумского канала", - отмечают в РЖД.

Роль магистрали в развитии регионов

План по развитию Восточного полигона вносит существенный вклад в рост ВВП страны, ускоряет развитие стратегических территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также формирует внутренний спрос на продукцию предприятий металлургической, машиностроительной, строительной и других отраслей отечественной экономики. Железнодорожная инфраструктура оказывает прямое влияние на уровень жизни населения и создает предпосылки для увеличения пассажиропотока и грузопотока по всей стране. Именно БАМ сегодня позволяет эффективно использовать нынешнюю конъюнктуру рынка энергоресурсов, отмечают в РЖД.

Инфраструктурный мегапроект является мощным драйвером развития прилегающих территорий, имеющих значительный производственно-хозяйственный потенциал. Изначально Байкало-Амурская магистраль проектировалась как составная часть комплексного проекта по освоению значительных природных богатств тех территорий, по которым пролегла дорога. По пути БАМа планировалось возвести девять территориально-промышленных комплексов-гигантов. В итоге за всю историю Восточного полигона было основано 63 населенных пункта и три новых города - Северобайкальск, Тында и Февральск. Текущий сценарий развития Восточного полигона, разработанный РЖД и поддержанный рабочей группой правительства России, предусматривает строительство и реконструкцию 346 инфраструктурных объектов.

Современное развитие магистрали до проектных мощностей первого и второго этапов модернизации не только существенно увеличило экспортные и транзитные возможности России на востоке, но и дало возможность полноценно вернуться к реализации проектов освоения крупнейших месторождений, находящихся в зоне тяготения БАМа. Таким образом, инфраструктурный проект стал неотъемлемой частью транспортного каркаса российской экономики. Магистраль также способствует созданию новых рабочих мест - сейчас на Восточном полигоне задействовано порядка 30 000 специалистов.

Восточный полигон в будущем

В настоящее время БАМ по большей части используется для перевозок руды, угля, нефти, древесины и других грузов, а Транссибирская магистраль - для пассажирских и контейнерных перевозок, следующих с портов Востока на Запад и обратно. В перспективе Восточный полигон станет основой для изменения глобальных транспортных потоков и формирования новых международных транспортных коридоров, создаст возможности для развития регионов и усилит транспортную безопасность страны, считают аналитики компании "Яков и Партнеры".

"Комплексная модернизация двух основных веток - Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей должна увеличить пропускную способность железнодорожной сети почти вдвое, с 75 до 180 миллионов тонн, что значительно сократит время доставки грузов по железным дорогам. Это даст России преимущества в развитии как внутренней транспортно-логистической системы, так и ее внешней связки с мировыми транспортными путями, что увеличит роль страны в мировой торговле", - отмечают эксперты стратегического консалтинга.

БАМ и Транссиб уже становятся драйверами экономического роста. В будущем работы по развитию магистралей помогут улучшить снабжение жителей Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока товарами, а также сделают транспортную связь с другими частями страны более доступной. Это играет важную роль и для развития внутреннего туризма.

Одновременно расширение Трансъевразийского транспортного коридора обеспечит новые производства и рабочие места для железнодорожников, квалифицированных строителей и развитие электроэнергетики, считают эксперты "Яков и Партнеры".

Налоговые реформы в нефтяной отрасли не спасают ее от роста фискальной нагрузки

Сергей Тихонов

К 2024 году больше половины добываемой нефти в России (52%) облагается налогом на добавленный доход (НДД). Он учитывает реальную себестоимость добычи нефти на месторождении и финансовые результаты работы. То есть является более экономически справедливым и универсальным, написал вице-премьер Александр Новак в своей авторской колонке журнала "Энергетическая политика".

По оценке Новака, переход к выплатам по НДД месторождений с вязкой и сверхвязкой нефти дополнительно обеспечит до 50 млн тонн добычи к 2035 году.

Как пояснили "РГ" в Минфине, участки недр, содержащие высоковязкую и сверхвязкую нефть имеют возможность перейти на НДД начиная с 1 января 2024 года. Но вот перевод на НДД всей добычи нефти в РФ в настоящее время не рассматривается, уточнили в ведомстве.

Другой наш основной сбор с нефтяной отрасли - налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) не учитывает финансовые результаты и платится с валовых показателей производства, то есть менее гибок и не учитывает особенности работы на разных месторождениях. При этом налоговая нагрузка на нефтяную отрасль растет вне зависимости от способа расчетов компаний с бюджетом. И это ухудшает экономику и снижает инвестиционную привлекательность проектов по добыче нефти как по НДД, так и по НДПИ. А это основной источник пополнения нашего бюджета.

Выплачивается НДД по итогам квартала четыре раза в год. По данным Минфина, за четвертый квартал 2023 года (а выплаты за него делались в марте этого года) НДД принес в бюджет - 587,5 млрд рублей. Для сравнения, выплаты по НДПИ с добычи нефти за четвертый квартал 2023 года составили свыше 3 трлн рублей.

На первый взгляд, получается, что с половины добытой нефти платится налогов во много раз больше, чем с другой половины. Но загвоздка в том, что НДПИ платят все нефтедобывающие компании, со всей нефти производимой в стране, а НДД только с 52% от общего объема добычи. Просто там, где применяется НДД, размер НДПИ уменьшен. Чтобы не вдаваться в дебри налогового законодательства, для нефти, добытой на месторождениях, где используется НДД, в среднем НДПИ ниже на 40%.

Работает это примерно так - предположим, компания добыла нефти на 100 долларов. При валовом налогообложении она обязана оплатить по НДПИ в бюджет 50 долларов (цифры приблизительны) и после уплаты остальных налогов и вычета производственных затрат у нее остается прибыль - 20 долларов. При НДД, она выплачивает по НДПИ в бюджет 30 долларов, после уплаты остальных налогов и вычета затрат у нее остается 40 долларов прибыли, но еще 20 долларов она должна выплатить в казну по НДД (50% от прибыли).

Результат в итоге тот же - 20 долларов, но, если месторождение сложное, требует дополнительных технических затрат (+10 долларов) на добычу, при НДПИ прибыль составила бы 10 долларов, а при НДД - 15 долларов. Это очень грубая схема, но она дает представление, как это работает.

На первый взгляд, система, действительно более справедливая. Но ежегодный рост НДПИ как запланированный, так и незапланированный, увеличивает налоговую нагрузку для всех месторождений. Кроме того, как отметил в разговоре с "РГ" руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, на НДД часто переходят недропользователи, которые уже имеют те или иные льготы по НДПИ.

То есть НДД стал использоваться, как некий заменитель льготной схемы налогообложения для недропользователей, которые уже в бюджет налоги по пониженной ставке. Естественно, льготы в этом случае отменяются.

По словам главы Фонда национальной энергетической безопасности Константина Симонова, изначально НДД рассматривался как стимулирующий налог, задача которого была стимулировать новую добычу нефти, новые и более сложные проекты в отрасли. Идея была в том, чтобы НДД был основным налогом, а этого не произошло.

В основном под его действие были переведены месторождения, которые имели льготы по другим налогам, прежде всего по НДПИ. Это оказалось выгоднее для пополнения бюджета, но не всегда полезно для развития отрасли. Хотя, несомненно, НДД более гибкая система, чем НДПИ, и было бы лучше, чтобы на налогообложения финансового результата была переведена вся добыча в стране. Но, к сожалению, сейчас не идет речи о стимулировании добычи нефти, хотя у нас ухудшается ресурсная база, а себестоимость извлечения нефти растет, по-прежнему все разговоры крутятся вокруг оптимизации бюджетных сборов.

Кондратьев считает, что Россия постепенно перейдем к системе, где базой для налогообложения будет не выручка, как в случае НДПИ (де-факто), а получаемый доход (как уже сейчас происходит с НДД). Это логично и связано с тем, что затраты на разработку новых месторождений растут, а цены на нефть, будучи высокими, вряд ли будут заметно увеличиваться в ближайшие годы.

По мнению Кондратьева, при быстром росте экономики государство может снижать налоги для того, чтобы создавать стимулы привлечения инвестиций, для повышения уровня жизни граждан и т.д. Скорее, обычно мы можем наблюдать обратную картину - повышение налогов при низких темпах роста. Но даже при общем тренде, например, на снижение налоговой нагрузки, ситуация в добывающих отраслях, может отличаться - многое зависит от уровня мировых цен, изменений условий добычи и т.д.

Особое мнение высказал эксперт по энергетике Кирилл Родионов. Он считает, что более эффективным стал бы переход к счетной модели НДПИ, учитывающей физико-химические свойства сырья (плотность, содержание серы и парафинов), вид (наземная, шельфовая), регион добычи (Поволжье, Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Сахалин), а также выработанность месторождений и их удаленность от магистральных трубопроводов. Большинство этих показателей содержатся в лицензиях на месторождения - их достаточно сделать публичными.

Переход на счетную модель НДПИ в обмен на отказ от льгот и использования НДД позволит адаптировать налогообложение под изменение условий добычи, применяя для этой цели механизмы, которые являются "прозрачными" для всех.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в городские и районные больницы Крыма поставлено 37 новых автомобилей

Благодаря реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в городские и районные больницы Крыма поставлено 37 автомобилей «Lada Granta». Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

— Полученный автотранспорт распределен в 15 лечебных учреждений и будет использован для доставки пациентов в медорганизации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов к жителям отдаленных сел, — сообщил министр.

Так, девять автомобилей направлены в Джанкойскую центральную районную больницу. По шесть единиц автотранспорта получили Бахчисарайская и Белогорская центральные районные больницы. Три машины направлены в Судакскую городскую больницу, по два автомобиля – в центральные городские больницы Алушты и Красноперекопска. По одной единице автомобильного транспорта направлено в Симферопольскую поликлинику №5, Керченскую городскую больницу №1 им. Н. И. Пирогова, Феодосийский медицинский центр, в Советскую и Сакскую районные больницы, а также в Красногвардейскую, Первомайскую, Ленинскую, Черноморскую центральные районные больницы.

— В последующем руководителями медучреждений автотранспорт распределяется, в том числе, в участковые больницы и врачебные амбулатории районов для повышения доступности медицинской помощи жителям сельской местности и комфортной работы местных медиков, — отметил министр.

В текущем году, помимо данной поставки, планируется закупить ещё семь единиц автотранспорта. На приобретение всех 44 автомобилей «Lada Granta» выделено 46,52 млн рублей.

Напомним, что в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» нацпроекта «Здравоохранение» ежегодно предусмотрены средства на приобретение автомобильного транспорта в медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь. Так, за период 2022-2023 год приобретено 101 единиц автомобильного транспорта в 23 медицинских учреждения. Таким образом, реализация вышеуказанных мероприятий позволяет регулярно обновлять автопарк медучреждений.

АО ХК «Якутуголь» выступил партнёром регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы-2024», который прошел в Нерюнгри под эгидой Южно-Якутского технологического колледжа.

Компания помогла в организации конкурсных площадок для проведения состязаний по компетенции «Обогащение полезных ископаемых». Соревнования по этой дисциплине в рамках чемпионата в Республике Саха (Якутия) и в целом в Дальневосточном федеральном округе проводились впервые.

В мероприятии приняли участие 5 конкурсантов: четверо представляли Южно-Якутский технологический колледж, один — Горно-геологический техникум поселка Хандыга. Участники конкурса проводили ситовый и фракционный анализы проб в отделе по контролю качества и подбирали флокулянты в технической лаборатории на участке обогащения фабрики «Нерюнгринская». Работу конкурсантов оценивали опытные специалисты — квалифицированные профессионалы и действующие наставники «Якутугля».

По итогам соревнований первые две ступени пьедестала заняли студентки Южно-Якутского технологического колледжа. Первое место завоевала Александра Сергеева, она представит республику на отборочных соревнованиях среди регионов. На втором месте оказалась Анастасия Страйста. Третьим стал Сергей Готовцев – студент Горно-геологического техникума поселка Хандыга.

Победители и призеры получили приглашение пройти оплачиваемую практику в «Якутугле» с последующим гарантированным трудоустройством.

«Компания «Якутуголь» давно и активно сотрудничает с колледжем, предприятие — важная часть образовательного кластера по подготовке кадров для горнодобывающей отрасли Якутии. Участие компании в организации конкурса «Профессионалы» — запоминающийся и яркий момент этого сотрудничества, которое, уверен, будет только крепнуть. С нетерпением ждем молодых профессионалов в рядах сотрудников «Якутугля», – отметил директор департамента по работе с персоналом АО ХК «Якутуголь» Игорь Ровинский.

«Русский Уголь» поставит в Амурскую область около 6,3 млн тонн бурого угляОсновными потребителями топлива традиционно станут Благовещенская ТЭЦ и Райчихинская ГРЭС.

Договор на поставку угля с энергетиками заключен на два года: для Благовещенской ТЭЦ отгрузят 3,6 млн тонн топлива, для Райчихинской ГРЭС - 1 млн тонн, для ЖКХ Амурской области - 1,7 млн тонн. Главным поставщиком продукции станет разрез Ерковецкий АО «Амуруголь» (актив холдинга «Русский Уголь» в Приамурье).

- Компания рассматривает «Амуруголь» как стратегический актив, являющийся градообразующим в своем регионе и основным источником топлива для потребителей угля в Амурской области. Запасы Ерковецкого разреза обеспечат спрос на уголь на долгие годы вперед, являясь конкурентным источником энергии наравне с природным газом, - отметил первый заместитель генерального директора по коммерции и логистике АО «Русский Уголь» Владимир Гуревич.

В 2024 году «Русский Уголь» также планирует увеличить годовой объем добычи угля на Ерковецком разрезе на 10% или до 2,3 миллионов тонн благодаря внедрению новых технологий – комбинированной системы разработки. Ранее отработка разреза Ерковецкий проводилась только при помощи шагающих экскаваторов с большими линейными параметрами, теперь для увеличения производственной мощности на разрезе также применяется автотранспорт. Планируемый объем автомобильной вскрыши при этом составит около 2,9 млн кубических метров.

«Амуруголь» является крупнейшим угледобывающим предприятием в Амурской области. В 2023 году предприятие стало лидером производства по добыче угля в регионе, предоставив для Амурской области 2,9 млн тонн топлива.

Компания «Эльгауголь» запустила коксовую печь. Это исследовательский лабораторно-промышленный комплекс по изучению свойств угольных концентратов, который моделирует процесс слоевого коксования, приближенный к промышленному.

Установка позволяет детально изучить качество углей, полученных на разных участках Эльгинского месторождения.

Процесс дает возможность найти необходимое соотношение углей, подобрать шихту для создания концентрата с определенными, востребованными на международном рынке показателями качества.

С помощью комплекса последовательно воспроизводятся этапы создания кокса: перемешивание, коксование, тушение кокса, исследование кокса на механическую прочность и реакционную способность. Подвижная стенка коксовой печи позволяет измерять давление на стенке камеры, что важно для определения технологической ценности угольного концентрата.

Определение показателей прочности полученного кокса позволит применять селективные методы добычи, производства и реализации угольного концентрата.

В Минстрое России подвели итоги нормативно-правовой работы в сфере строительства и ЖКХ за 2023 год

В Минстрое России прошло мероприятие, посвященное законотворческой и нормативно-правовой работе по итогам 2023 года. В нем приняли участие статс-секретарь – заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек, Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Лябихов Роман и Директор Правового департамента Минстроя России Олег Сперанский.

Статс-секретарь – замминистра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек рассказал об основных отраслевых законах, принятых в прошлом году, а также подчеркнул направления, над которыми ведется активная работа Минстроя России, Государственной Думы и Совета Федерации.

Один из законов наделил корпорацию «Туризм.РФ» полномочиями агента РФ с правом распоряжаться федеральными землями для создания туристической инфраструктуры. Важным аспектом законодательной работы стал закон, направленный на регулирование комплексного развития территорий (КРТ). Также изменения были внесены в Технический регламент о безопасности зданий и сооружений. Законодательно решены вопросы проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (МКД), являющегося объектом культурного наследия (ОКН).

Изменения коснулись и сферы ЖКХ. Так, установлено, что обслуживание газового оборудования в МКД должно осуществляться специализированной организацией на основании договора. Также по решению Президента РФ от уплаты комиссии при оплате услуг ЖКХ освобождены физические лица, нуждающиеся в социальной поддержке.

«Всего с 2023 года было принято 255 актов, в том числе 37 Федеральных законов, 131 Правительственный акт и 87 приказов Минстроя России. Сейчас мы работаем над законопроектами, связанными с регулированием ГИС ЖКХ, которые были приняты Госдумой в первом чтении. Первый исключает дублирование размещенной в ГИС ЖКХ информации о производственных и инвестиционных программах. Второй конкретизирует полномочия органов ГЖН при осуществлении контроля за использования средств, предназначенных для проведения капитального ремонта общего имущества в МКД. Тема ЖКХ в целом и капитального ремонта в частности требует особого внимания. Необходимо допускать до работ только те управляющие организации, которые имеют необходимый опыт работ, техническое оснащение и квалификацию», - отметил Юрий Муценек.

Также статс-секретарь – замминистра отметил необходимость комплексной работы на региональном уровне и выделил регионы-лидеры по реализации программ, курируемых Министерством строительства и ЖКХ РФ, по итогам 2023 года.

Всего в 2023 году в России было введено более 110 млн кв.м жилья. Лидерами по вводу жилья на душу населения стали Ленинградская и Тюменская области, Чеченская Республика, Московская область и Краснодарский край.

За 2019-2023 годы первые место по расселению аварийного жилья занял Ханты-Мансийский автономный округ, где расселили 47,2 тыс. чел. из 740 тыс. кв. м. Также в пятерку лидеров вошли Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия) и Кемеровская область.

По программе «Стимул» на пять регионов-лидеров приходится 69 из введенных в 2023 году 159 объектов. Лидирующие позиции заняла Республика Татарстан, Липецкая и Белгородская области, Республика Мордовия и Иркутская область.

По федеральному проекту «Оздоровление Волги» Республика Марий Эл и Самарская область ввели по три объекта, Ярославская и Нижегородская области – по два, в Ульяновской области реализовали один объект.

По федпроекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская и среда» благоустроено почти 10 тысяч территорий. Больше всего территорий облагородили в Московской области – 493 объекта. Всего на пятерку лидеров, куда также вошли Самарская и Кемеровская области, Республика Башкортостан и Челябинская область, приходится 1966 пространств.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Лябихов Роман отметил продуктивную совместную работу Государственной Думы и Минстроя России.

«Мы активно взаимодействуем с Министерством строительства и ЖКХ РФ по законодательной деятельности. В прошлом году вели работу в сфере регулирования индивидуального жилищного строительства, в частности рассматривали вопрос управления поселками. Еще один вопрос коснулся строительство высотных многоквартирных комплексов», - подчеркнул Роман Лябихов.

Директор Правового департамента Минстроя России Олег Сперанский подробнее рассказал о цикле принятия нормативно-правового акта.

«Процесс принятия любого законопроекта состоит из трех составляющих: финансовой, профессиональной и политической. Один из важнейших аспектов – профессиональная оценка. Она касается и профильных экспертов, и заключения других органов власти, например, оценка регулирующего воздействия, когда дается заключение Министерства экономического развития о том, как закон впишется в экономическую систему. Профессиональный аспект затрагивает и юридическую оценку, которую проходит любой законопроект», - отметил Олег Сперанский.

Также в рамках мероприятия прошло вручение наград Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера за заслуги в освещении результатов строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства.

XXVII конференция, посвященная Дню вулканолога

С 27 по 29 марта 2024 года в Институте вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН (Петропавловск-Камчатский) состоялась XXVII научная конференция, посвящённая Дню вулканолога. Конференция была проведена в рамках празднования 300-летия Российской академии наук и при поддержке ДВО РАН.

На конференции было представлено 59 устных и 26 стендовых докладов в рамках четырёх секций: «Вулканизм», «Геодинамика и тектоника вулканических областей», «Гидротермальные процессы» и «Вулканизм и окружающая среда».

Самой многочисленной по традиции стала секция, посвящённая вулканизму, в которой было представлено 34 доклада. В секции, посвящённой гидротермальным процессам, было заслушано 15 устных и 7 стендовых докладов. «Экологическая» секция включала 14 докладов, а «геодинамическая» — 12.

В рамках конференции были представлены результаты исследований, объектами которых выступали природные объекты Камчатки и Курильских островов, а также Охотского массива, Сибирской платформы и Охотско-Чукотского вулканогенного пояса.

В конференции в качестве авторов приняло участие 70 человек, из них 43 — сотрудники ИВиС ДВО РАН, 27 участника представляли другие научные организации, как из Петропавловска-Камчатского, так и из других городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Новосибирска, Магадана и Хабаровска. Отдельно стоит отметить активное участие студентов, аспирантов и молодых учёных в работе конференции: ими было представлено 18 устных и 10 стендовых докладов.

Доклады вызвали живой интерес у присутствующих. В конце каждого дня конференции состоялись плодотворные дискуссии, на которых обсуждались различные аспекты вулканизма, геодинамики, геотермии и геоэкологии Курило-Камчатского региона. Верим, что участники и слушатели конференции получили позитивный опыт и вдохновились на новые исследования, результаты которых будут представлены на будущих конференциях, посвящённых Дню вулканолога.

Завершилась конференция праздничным фуршетом, на котором по традиции был дан «прогноз» активности вулканов Камчатки и Курильских островов на вулканологический год с марта 2024 года по март 2025.

Источник: ИВиС ДВО РАН.

Хороший фильм-комикс

премьера «Онегина» режиссёра Сарика Андреасяна

Галина Иванкина

«И лучше выдумать не мог…»

Александр Пушкин

Стоит появиться какому-нибудь приличному, то есть не отвратительному фильму, публицисты буквально взрываются эмоциями: «Наше кино по-настоящему обновилось! Это первая ласточка! Это - победа!» И – в воздух чепчики бросаем! Фонтаны оптимизма сопровождали выход «Легенды №17», «Движения вверх», «28 Панфиловцев», «Балканского рубежа», «Чебурашки», «1993», а теперь ещё и «Онегина», киноверсии режиссёра Сарика Андреасяна.

Дескать, вот оно - русское-народное кино, и всё будет по-другому. Единичные успехи на фоне тотальных провалов ничего не решают. И дело не в убожестве российского синематографа – он (синематограф) плох везде. Кризис жанров! Голливуд тоннами выдаёт унылую тягомотину с толерантной начинкой, а наши студии клепают всё ту же скучищу, разве что без негров да лесбиянок в положительных и ключевых ролях.

Экранизация пушкинского романа у Андреасяна вполне годна к просмотру. Должно понравиться и тинэйджерам. Эти тоже не заскучают, а наверняка захотят после сеанса раскрыть томик «Евгения Онегина». Возможно, их удивит, что герои книги беседуют стихами – автор сценария Алексей Гравицкий решил не заморачиваться с ямбом и хореем (в оных не смыслил и сам Онегин), а «перевёл» рифму на прозу, оставив лишь стихотворные вставки.

Они-то и вызывают более всего вопросов. Почему-то на роль поэта-рассказчика был утверждён Владимир Вдовиченков, ничем не напоминающий Пушкина, а стилизованный фрак сидит на нём кургузо и малоубедительно. Вдовиченков – отличный характерный актёр, но, увы, он не монтируется с эпохой, да и со стихами – тоже.

Остальной кастинг при кажущейся на первый взгляд сомнительности, сделан недурно, и мы к нему ещё вернёмся. Базовое достоинство этой ленты - увлекательность повествования. Тот случай, когда, зная фабулу наизусть, постоянно думаешь: «А что же будет дальше?» Забавно? Ещё бы. Но это так. В случае с популярными сюжетами это – высший пилотаж. Фильм смотрится на одном дыхании, пусть он и длинен, как положено экранизациям известной классики. Подумалось, что сей «Онегин» мог бы стать великолепным телесериалом.

Несмотря на то, что поэма «Евгений Онегин» - энциклопедия русской жизни, киновоплощений у неё довольно мало. Почему? Приведу цитату Юрия Лотмана, касающуюся романа в целом: «Евгений Онегин» — трудное произведение. Самая лёгкость стиха, привычность содержания, знакомого с детства читателю и подчёркнуто простого, парадоксально создают добавочные трудности в понимании пушкинского романа в стихах. Иллюзорное представление о «понятности» произведения скрывает от сознания современного читателя огромное количество непонятных ему слов, выражений, фразеологизмов, намёков, цитат». Итак, за мнимой простотой скрывается многослойность. Любая попытка сделать кинополотно будет плоской, так как «Евгений Онегин» - это идеи, вещи, мысли, вкусы. Поэтому-то за него брались крайне редко – два раза в эру «великого немого», потом – в 1950-х, но то была экранизация оперы.

В 1999 году англичанка Марта Файнс выпустила свой, причём выстраданный вариант «Онегина» со своим братом – Рэйфом Файнсом в главной роли. Семейство Файнс, интересующееся русской культурой, с выдумкой и фантазиями подошло к теме, но всё равно создало эпичную клюкву, где Ленский с Ольгой поют песенку «Ой, цветёт калина», созданную Исааком Дунаевским для «Кубанских казаков», на балу звучит вальс «Амурские волны», да и вообще Файнсы вывалили всё, что знали о Руси. Впрочем, в этой клюквенности была своя изюминка – всё же в кадре оказались нетипичные мотивы. Никаких медведей-балалаек-боярских шапок да «Калинки-малинки» с «Лебединым озером».

Также нелишне отметить, что Файнс сыграл то, чем хотел бы стать Онегин – реального лондонского денди. Наш Евгений был всего-навсего «как денди лондонский одет». Важнейшее слово «как», ибо дендизм – узконациональное явление, породившее в континентальной Европе лишь подражательные формы. Что же касаемо Файнса, ещё журнал Vogue называл его «современным денди» и «продолжателем традиций Браммелла» - родоначальника феномена.

Сарик Андреасян, выбирая из всех Виктора Добронравова, судя по всему, руководствовался тем, чтобы актёр был чем-то похож на Рэйфа Файнса, так изящно вписавшегося в атмосферу позднего ампира, уже переходящего в бидермейер. Глаза, улыбка, поворот головы – да, смахивает на прославленного британца.

Но! Слишком взросл он для Евгения. Безусловно, в те времена люди старели намного раньше, и к двадцати годам смотрелись, как нынешние тридцатилетние. Юность была краткой секундой перед долгоиграющей зрелостью, когда начиналась и служба, и политическая активность, и семейная жизнь. Однако играть «философа в осьмнадцать лет», как очертил его сам Пушкин, следовало бы всё же не сорокалетнему актёру. Хотя, Добронравов отменно выразил усталость от балов, адюльтеров, бесед, обедов и балетов. Сплин-хандра - идеальны.

Татьяна в исполнении Елизаветы Моряк вышла, по крайней мере, не раздражающей, а это уже немало. Как правило, на такие роли берут актрис, …вообще не попадающих в образ. В цене – фотогеничность и около-гламурный типаж. Ан нет, Моряк явила то, что подразумевал Пушкин – мечтательную, тихую с виду, но пылкую дворянку, совершившую немыслимый поступок – в XIX веке юница не смела первой написать избраннику. Её удел – ждать признания, потупив глаза.

Татьяна делает рискованный шаг навстречу. И – получает отказ. Уже, будучи замужней, героиня отвергает того, кто ей всё ещё дорог – налицо отказ от интрижки в пользу чести и верности. Актриса проживает ту двойную боль именно с позиций сильной натуры. Тут не подошла бы девочка с глазами раненого оленёнка. Некоторые моменты – плосковаты, но в целом – четвёрка с плюсом.

Ольга у актрисы Татьяны Сабиновой получилась каноническая – автор сценария смягчил онегинские определения насчёт «…кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне», заменив более политкорректными выражениями. Чётко заявлен контраст между сестрицами – если бы Владимир Ленский был женихом Татьяны, она бы осталась его невестой навеки – даже после его смерти. Ушла бы в монастырь, а не под венец. А Ольга – символ витальности, хорошего аппетита, простых желаний.

В этом фильме получилось легко объяснить нюансы, которые иной раз ускользают от читателей. Многим кажется, что изначально Ларина не приглянулась Евгению, так как была лесной дикаркой, зазубрившей фразы из Ричардсона и Руссо, но, став законодательницей мод, внезапно пробудила страсти. Как раз, она ему пришлась по душе – он и отказался от любви. Из жалости.

Таких девушек ведут под венец, а не в холостяцкий альков. Брак с Танюшей не подразумевал загулов и побегов, увлечений и флирта с соседскими барынями. Онегин же - не тот, кому присуща супружеская линия; он – бонвиван и повеса. Его формат – увлечься и погаснуть. Отсюда его извечная «охота к перемене мест».

Перемена мест, женщин, видов. Иначе – тоска, наистрашнейший враг Онегина. Так вот в кинокартине ясно проговорен этот момент. И затем воспылал он не потому, что она сделалась петербургской дивой, а потому что …она с его точки зрения теперь свободна для прелюбодеяния. На ней можно не жениться. Выбор Онегина – молодые замужние матроны. Нам годами вбивали в голову странные мысли, что он – «лишний человек», декабрист по духу, борец. С чем – борец?! Онегин - характерен.

Как типичен и Владимир Ленский с его романтической германистикой, поверхностным интеллектом и неумением увидеть суть. И прав Евгений, что, будь он поэтом, выбрал бы другую. Не Ольгу с её поросячьей резвостью. Конечно, актёр Денис Прытков куда как больше подошёл бы для сериала «Слово пацана», вместе с тем, его работа не вызвала отторжения.

Невероятно дивны эпизоды! Например, сцена с пышными пейзанками – крепостными девушками в усадьбе Лариных. Собирающие яблоки, они сами подобны спелым фруктам. Несмотря на свою подневольность, они словно бы рады бытию близ господ и - сытости: «Девицы, красавицы, / Душеньки, подруженьки, / Разыграйтесь девицы, / Разгуляйтесь, милые! / Затяните песенку, / Песенку заветную, / Заманите молодца…»

Отдельного упоминания заслуживает нянюшка Татьяны, которую здесь играет Светлана Немоляева. Этот выбор был, скорее всего, продиктован тем, что актриса когда-то играла в фильме-опере 1958 года роль Ольги. Как и принято в эру постмодерна, тут море аллюзий, считываемых теми, кто одолел курс школьной литературы – соседи у Лариных зовутся не иначе, как Скотинины, матушка упоминает свой вишнёвый сад, а господа в ложе – некую дочь станционного смотрителя. Волшебна работа оператора – тут и роскошные виды среднерусской природы, и уютные поместья, и бесконечные стога, взятые прямиком со знаковой картины Исаака Левитана.

Несомненный минус киноленты – её схематичность. Фабула «Евгения Онегина» перенасыщена вещной символикой – это и «широкий боливар» - стильная шляпа, названная так в честь героя Симона Боливара, и «недремлющий брегет» - часы известной фирмы, и книги Адама Смита, коими зачитывался наш Евгений. Тут он почему-то франкофон, а не англоман, что противоречит самому тексту.

Переходя на современный язык, поэма «Евгений Онегин» — это сплошное перечисление брендов и трендов, штук и штучек: «Янтарь на трубках Цареграда, / Фарфор и бронза на столе, / И, чувств изнеженных отрада, / Духи в граненом хрустале; / Гребенки, пилочки стальные, / Прямые ножницы, кривые, / И щетки тридцати родов / И для ногтей и для зубов». Увы, здесь и Татьяна пребывает на кино-балу не в малиновом берете – этой изысканном уборе, взятом в 1820-х с полотен Ренессанса, а с тривиальной куафюрой, никак не обозначенной. Это как?!

Единственное, чему дали сохраниться в киноверсии, так это книгам Самюэля Ричардсона в библиотеке Лариных. Мол, Евгений – отнюдь не Грандисон. Также звучали разговоры столичных господ о том, что актёр Франсуа-Жозеф Тальма – уж не тот. Остальное же, как в хорошем комиксе – внятно и без отвлекающих деталей.

О, да. Сие - недурственный фильм-комикс, но таково в XXI веке искусство – или комикс, или видеоклип, или скетч. А что такое «Евгений Онегин»? Лонгрид по-нынешнему. «Лихая мода, наш тиран, недуг новейших россиян», - сказано у Пушкина, правда, по иному поводу, но онегинские строки везде годятся. Так что Сарик Андреасян просто «лучше выдумать не мог», говоря языком поэта.

Более 60 компаний зарегистрировались в САР за 1 квартал 2024 года

Более 60 компаний зарегистрировались в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский за 1 квартал 2024 года. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов по итогам отчета Председателя Правительства Михаила Мишустина в Госдуме 3 апреля.

Специальные административные районы - это действующий с 2018 года уникальный правовой режим на отдельных территориях, куда могут "переехать" иностранные компании.

«Минэкономразвития постоянно совершенствует новое направление в корпоративном праве по созданию условий для работы САР. Эта работа ведется под руководством первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. Мы активно взаимодействуем с бизнесом, опираемся на лучшие практики международных офшорных юрисдикций. И уже видим, что САРы очень востребованы российским бизнесом. Сейчас в районах зарегистрировано 390 участников. С конца 2023 года более 60 компаний переехали в САРы. Кроме того, САРы создают все необходимые предпосылки для привлечения инвестиций в развитие Калининградской области и Приморского края», - отметил первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Среди 390 участников – 388 международных компаний и 2 международных общественно-полезных фонда.

Из них на острове Русский – 92 международные компании, на острове Октябрьский – 296 компаний и 2 международных общественно-полезных фонда.

В конце 2023 года с САР было зарегистрировано 332 участника (331 международная компания и 1 международный общественно-полезный фонд.

В декабре 2023 года Совет Федерации одобрил закон о поправках в Налоговый кодекс.

Согласно изменениям расширен перечень форм осуществления инвестиций международных холдинговых компаний для применения пониженных ставок по налогу на прибыль. В частности, в налоговом кодексе закрепляется процедура предварительного согласования выбранной компанией форм инвестиций с высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации.

Ежегодный отчёт Правительства в Государственной Думе

«Правительство Российской Федерации: <…> представляет Государственной Думе ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой» (Конституция Российской Федерации, статья 114, подпункт «а» пункта 1).

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые депутаты Государственной Думы! Уважаемые коллеги!

В соответствии с Конституцией наше Правительство представляет Государственной Думе ежегодный отчёт о результатах своей деятельности. Уже в пятый раз.

В 2020 году в своём Послании Федеральному Собранию Президент определил две главные задачи на ближайшую перспективу, которыми мы руководствовались.

Первая из них – это выполнение программы социально-экономического развития. А вторая – рост качества государственного управления в целом.

Обе они неразрывно связаны друг с другом. Невозможно было существенно продвинуться в вопросах экономики и социальной сферы без совершенствования государственного управления.

И под руководством Президента мы построили новую, технологичную и эффективную систему государственного управления, которая позволяет оперативно формировать и принимать выверенные решения, скоординированные на всех уровнях власти, реализовывать самые сложные инициативы.

Важнейшей составляющей этой работы стало взаимодействие с Федеральным Собранием. В конструктивном диалоге с депутатами и сенаторами, а также регионами, представителями бизнеса, экспертного и научного сообщества всегда рождались сбалансированные решения.

Здесь парламент стал центром обратной связи от людей, о необходимости которой постоянно говорит глава государства, и точкой сбора предложений по совершенствованию законодательства для дальнейшего развития страны.

Нам удалось вместе пройти ковид, помочь миллионам граждан сохранить здоровье, а бизнесу – сберечь коллективы, производство и рабочие места. Следующий серьёзный вызов, с которым мы столкнулись, – это беспрецедентные санкции.

Но мы не только адаптировали экономику, но и занимались стратегическими направлениями – и всё это благодаря новому качеству выстроенной современной системы государственного управления.

И я хочу искренне поблагодарить всех коллег, депутатов, сенаторов за конструктивный подход и за поддержку большинства наших инициатив по развитию экономики и социальной сферы. Мы сообща решили целый ряд важнейших задач, поставленных главой государства.

Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными. Внешнее давление на Россию не ослабевало, наоборот – расширялось. По оценкам ряда экспертов, ограничения, введённые против нас, превышают все вместе взятые санкции против других стран мира. И сейчас они нацелены уже не только на отечественный крупный бизнес, на наших управленцев, но и на представителей иностранных государств, на зарубежные компании и организации. На тех, кто не отказался от сотрудничества с Россией, кто искренне хочет вести с нами дела, реализовывать совместные проекты не на одностороннем корыстном интересе, а на именно взаимовыгодной основе.

И несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на три целых шесть десятых процента, что более чем вдвое, кстати, выше, чем средний показатель развитых стран.

Такое соотношение стало одним из следствий санкций, которые неизбежно бьют по экономике их инициаторов. Ряд европейских, американских, японских производителей под давлением своих правительств объявил об уходе с российского рынка. К их сложному положению мы относимся с пониманием. Но сейчас их места занимают организации из дружественно настроенных государств. И конечно, наиболее активно работающие отечественные компании.

Эта тенденция проявлялась и раньше, но в прошлом году была особенно заметна. Неизбежный и закономерный процесс в условиях открытой рыночной экономики.

По оценке Всемирного банка, Россия входит в пятёрку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Недавно в Послании Президент поставил более амбициозную задачу – войти в топ-4. И предпосылки к этому есть. В начале текущего года сохраняются высокие темпы прироста валового внутреннего продукта.

К примеру, в Европе по итогам 2023 года динамика недалеко ушла от нуля. А в Германии зафиксирована даже небольшая рецессия – минус 0,3%. Это реальная цена, которую платят жители государств, вводящих против нас санкции, за, если хотите, амбиции своих политиков.

Мы же сконцентрировались на защите собственных интересов и развитии своей страны. Высокие цифры прошлого года стали результатом реализации решений Президента, работы Правительства, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и, конечно, наших граждан.

И работа эта велась по достижению национальных целей, по выполнению национальных проектов, государственных программ, стратегических инициатив, благодаря чему изменения идут практически в каждой сфере, в каждой отрасли.

Такая положительная динамика была получена на фоне низкой безработицы, которая сократилась вдвое – до 3% – к концу 2023 года. Сравните: в еврозоне она более чем в два раза выше российской.

Ещё один важный фактор, который позволил выйти на итоговые цифры в экономике в целом, – это поддержка инвестиций.

В прошлом году их объём увеличился примерно на 10%, что является рекордом за последние 12 лет.

Предприниматели вкладывают свои ресурсы в нашу страну. И Правительство предложило разделить риски между государством и бизнесом. На начало текущего года уже подписано 65 соглашений о защите и поощрении капиталовложений на сумму инвестиций порядка 4 трлн рублей. Из них примерно половина – в 2023 году. За время действия механизма бизнес создал около 20 тыс. рабочих мест.

Задачу долгосрочного финансирования крупных объектов инфраструктуры мы решаем в том числе через Фонд национального благосостояния. За счёт него в прошлом году обеспечили средствами 17 проектов более чем на 1 трлн рублей. Новые проекты поддерживает и Фабрика проектного финансирования.

Благодаря вам, уважаемые депутаты, было системно усовершенствовано законодательство о государственно-частном партнёрстве, что поможет повысить прозрачность и инвестиционную привлекательность этого механизма.

Фундаментом для роста экономики, безусловно, стала макроэкономическая стабильность и ответственная бюджетная политика.

Исполнение расходов главного финансового документа страны приблизилось к 100%. Это является лучшим результатом последних лет. Многие значимые для государства и бизнеса проекты получили федеральные ресурсы уже в начале года.

И в итоге, что естественно, производственные процессы были запущены раньше.

В целом доходы федерального бюджета превысили 29 трлн рублей, и это больше аналогичного показателя за предыдущий год почти на 5%. Что самое важное – экономика становится менее зависимой от сырьевого экспорта. Ненефтегазовые доходы выросли на четверть.

Всё это помогло обеспечить социальные обязательства перед людьми.

Нам удалось поддержать экономику и регионы. Реализовать проекты развития, а также мероприятия в рамках специальной военной операции.

Есть вопросы, которые всегда находятся в центре внимания Правительства. Мы работаем над ними постоянно. Но конечно, далеко не все результаты нас устраивают.

Одним из основных вызовов прошлого года стала инфляция. Мы принимали необходимые меры, тщательно отслеживали ситуацию, ведь от её динамики зависит уровень реальных доходов граждан.

В частности, были стабилизированы цены на бензин, на дизельное топливо, приняты важнейшие решения об ограничении экспорта нефтепродуктов. Мы запретили их вывоз, чтобы больше ресурсов было у внутренних потребителей. Наших аграриев – для посевной, для уборочной кампаний, для предприятий нефтехимии, нужд специальной военной операции.

Ну и конечно, чтобы обеспечить потребности миллионов российских автомобилистов, городского общественного транспорта, машин скорой помощи, многих других служб.

Работа проведена и по насыщению отечественного рынка продовольствием.

Годовая инфляция хоть и была выше целевых значений, но благодаря взаимодействию с Банком России, всё–таки существенно замедлилась – до 7,4%.

Уважаемые коллеги!

В конце 2022 года Президент обозначил шесть ключевых задач для Правительства. Чтобы эффективно решать их, оперативно получать обратную связь, мы использовали уникальные информационные системы Координационного центра. На этой площадке в рамках стратегических сессий работали вице-премьеры и министры, руководители регионов и парламентарии, предприниматели и эксперты.

Расскажу о работе над такими задачами подробнее.

Первая – повышение благосостояния граждан России.

Для этого мы принимаем системные меры.

Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году с учётом плановой, а также дополнительно проведённой годом ранее индексации увеличили страховые пенсии в общей сложности на 15%. Повысили их и на 2024 год.

Последовательно по поручению главы государства увеличиваем и минимальный размер оплаты труда – темпами, которые опережают инфляцию. На текущий год он прибавил свыше 18%.

Почему это очень важно? Зарплаты миллионов работников зависят от этого показателя. Растёт он – растут и их доходы.

В зоне постоянного внимания Правительства и вопросы оплаты труда сотрудников бюджетного сектора: педагогов и преподавателей вузов, врачей и другого медицинского персонала, специалистов социальной и культурной сфер, науки. Все они воспитывают наших детей, заботятся о здоровье людей, занимаются важнейшими исследованиями и знакомят миллионы граждан с искусством.

И мы вместе с регионами приводим их зарплаты в соответствие с майскими указами Президента. На это в прошлом году из федеральных средств направили около 190 млрд рублей. Такое решение затронуло свыше 5 миллионов бюджетников.

Чтобы увеличить зарплаты медицинских работников, ещё выделили порядка 30 млрд рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Создаём дополнительные возможности для трудоустройства людей с разными компетенциями. Запустили модернизацию службы занятости. Кстати, открылось уже более 400 современных кадровых центров.

Там помогают найти вакансию с учётом индивидуальной ситуации. В том числе, если человек захочет, ему предлагают временные работы. В прошлом году их получили примерно 100 тысяч граждан. Ещё почти 200 тысяч прошли переобучение. И большинство приступило к профессиональной деятельности. Среди них – молодёжь, люди предпенсионного возраста, для которых часто достаточно остро стоит вопрос с поиском места.

Продолжаем также программу стимулирования найма. Благодаря ей трудоустроились 50 тысяч человек.