Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

На месте обвала шахты в Приамурье начали бурить скважину

Сергей Набивачев (Амурская область)

На месте обвала шахты в Приамурье начали бурить скважину, чтобы наладить связь с горняками из золотодобывающего рудника "Пионер". Прошло уже двое суток, а определенности насчет судьбы 13 рабочих, оказавшихся в разведочном уклоне шахты "Бахмут", нет. Группировка спасателей, которые борются с тысячами кубометров обрушившейся горной породы, выросла до 250 человек. Работают круглые сутки не покладая рук с самого момента возникновения ЧП.

К шахтерам пытаются пробиться спасатели из Приамурья, Якутии, Приморского края и со вчерашнего дня - из Кемеровской области. Прежде специалисты из Кузбасса помогали в режиме онлайн, делясь бесценным опытом, а губернатор региона Сергей Цивилев входит в состав созданной в Приамурье рабочей группы.

Прилетевших спецбортом МЧС спасателей из Новокузнецка встречали в аэропорту замглавы министерства Анатолий Супруновский и губернатор Амурской области Василий Орлов.

- В составе группы 30 человек, все необходимое оборудование, в том числе и водолазное для спуска, а также два высокотехнологичных насоса для откачки жидкости. В ближайшее время все это будет доставлено к месту происшествия, - сказал Анатолий Супруновский.

Отметим, что еще один мощный насос доставят автотранспортом. Среди оборудования - "видеоглаз", который позволяет обследовать труднодоступные места, спускаясь на глубину до 300 метров.

Глава Приамурья пояснил, что специалистов такого уровня, как спасатели из Кузбасса, на Дальнем Востоке практически нет. Поэтому на прибывших большая надежда - у них большой опыт подобных спасательных работ.

- Эта шахта отличается от кузбассовских шахт. Там угольные разработки, у нас золото, но характер работы одинаков, - отметил Василий Орлов.

Все службы региона находятся в полной готовности. На руднике дежурят врачи, чтобы, если их помощь понадобится, оказать ее незамедлительно.

Руководитель амурского главка МЧС Игорь Смирнов опроверг информацию о том, что снизу в минуты тишины слышны перестуки, и заверил, что работы будут идти до полного завершения спасательной операции.

В работах задействованы силы самого "Пионера". Как объяснил управляющий директор рудника Алексей Бирюков, ситуация осложняется притоком грунтовых вод. Сейчас одна из первоочередных задач - обеспечить безопасность горноспасателей и не допустить повторных вывалов и выброса воды либо пульпы.

- На сегодняшний момент обеспечена естественная вентиляция, очищены выработки, по которым воздух должен подаваться за счет депрессивной воронки. Установлен вентилятор внутреннего проветривания, - сказал Алексей Бирюков.

На руднике пробурят две разведывательные скважины. Работа над первой уже началась. Скорость бурения - 100 метров в сутки. Планируют, что до цели дойдут за два с половиной - три дня. Вторую скважину решено пробурить в другой подземный горизонт, расположенный ближе. Скважины нужны для того, чтобы точнее оценить обстановку внутри заваленной шахты. Также ночью специалисты приступили к возведению бетонной перемычки, которая должна защитить спасателей от воды и повторного обвала.

Слышу тебя, «Пассажир»!

художник снова становится "певцом во стане русских воинов"

Александр Проханов

Зерно войны, оно падает в рыхлую влажную почву международных распрей и несогласий и начинает прорастать. Набухает, у него появляется корешок, питается соками ненависти, вражды. Рождается стебелёк, первый лист, второй. Первые бои, первые потери, первые горящие танки. Войска окружают Киев, войска покидают Харьков, кровавый штурм Мариуполя. Турция продаёт "Байрактары", американцы шлют "Джавелины", потом идут германские "Леопарды". Победа в Авдеевке, гибель кораблей, дальнобойные английские ракеты. Взрываются Белгород, Брянск, Воронеж. Дроны летят к Москве, Великому Новгороду, к Волгограду. Иностранный легион Макрона готов к вторжению в Одессу. Ядерное оружие рассматривается как оружие поля боя. "Европа от Лиссабона до Владивостока", "Европа — наш общий дом" становится несметным количеством мишеней, и зерно войны превращается в жуткий цветник с атомными цветами сгорающих городов, в несусветную клумбу, возделанную страшным садоводом войны.

Война прорастает в творчестве художника, будь то романист, поэт или музыкант. Фильм "Позывной "Пассажир" вышел на экраны страны, рассказывает о войне в Донбассе 2014 года. Я причастен к этому фильму. Зерно войны упало в мою душу и стало прорастать, вовлекая в свой рост ярких одарённых режиссёров, актёров, художников, идеологов, коммерсантов. Создание этого фильма — таинственное и редкое слияние художника и государства. Государства, которое ведёт беспощадную схватку со своим лютым врагом, желающим погибели, и художника — сына своего государства, считающего государство высшей ценностью, сберегаемой народом.

Господь попустил меня видеть шестнадцать войн. Семнадцатой была война в Донбассе. Война блокпостов, ополченцев, потёртых автоматов, горящих автобусов, обороны Саур-Могилы, где сражался батальон "Восток", и казаки атамана Козицына соорудили из брёвен бутафорские установки залпового огня, накрывали их брезентом, пугая украинцев своей несуществующей мощью. Луганск с разрушенной церковью и раненым батюшкой, Донецк, дрожащий от взрывов. В военном штабе Захарченко вскрывали ножами консервы и пили водку, отправлялись в ночные дозоры.

Это была великая пора, когда Россия, получив ослепительный дар, божественный Крым, подняла восстание в Донбассе, продолжая сбрасывать с себя чудовищное навалившееся на неё иго.

Я написал роман "Убийство городов", который был первым произведением о грозной донбасской войне. Тысячу изданных книг я привёз в Донбасс и устроил презентацию романа на Саур-Могиле, где ещё не осели погребения ополченцев, по склонам были разбросаны огромные осколки монументов. К подножию горы из соседних селений пришло множество людей, и я дарил им мои книги, ибо это были книги о них, этих людях, и они жадно хватали книги, уносили их с горы, будто это были скрижали. Счастливая и грозная презентация романа о войне. Эта война всё ещё двигала и катала в пшеничных полях свои огненные шары.

Я написал по роману сценарий, пригласил режиссёром гениального Бортко, тот увлёкся романом, и фильм был готов к запуску, ждал своего воплощения, но был остановлен. Лежал под спудом восемь лет — всё время, пока нас обманывали, пока в закрытых политических лабораториях выращивался уродливый, липкий моллюск Минских соглашений, и шли липкие переговоры, и липкие персонажи произносили липкие речи. Я махнул рукой на фильм, забыл о нём, испытав горечь несовпадения воли художника и воли государства, столь частого в русской истории.

И вдруг обманутое государство очнулось от иллюзий, сжало кулаки, заскрипело зубами, и оскорблённое, очнувшееся, начало Специальную военную операцию. И фильм о Донбассе оказался востребованным. Вдохновенный режиссёр Илья Казанков взялся поставить фильм. Мои поездки на съёмочную площадку. В открытых полях была построена декорация: село, где проходило действие, грохотали взрывы, танки ломали дома, герои любили, страдали и мучались. Мы делали фильм о русском восстании и его герое, которого русская история превращала из сладкопевца и гедониста в сурового воина и солдата России.

Прекрасной была презентация фильма. Тысяча зрителей. Чудесные актёры. Отпускал в мир своё детище режиссёр Илья Казанков. И я, причастный к фильму, испытал странное изумление, пытаясь осмыслить случившееся. Не канву фильма, не романный прообраз героя, не изумительную работу актёров и режиссёра, не похвалы фильму, звучащие из уст участников Спецоперации и ветеранов других войн. Поражало другое.

Впервые за минувшие тридцать лет после крушения СССР интересы художника и государства совпадали. Они действовали сообща, их трагическое разобщение кончилось. Кончилась культура перестройки, когда романы Солженицына, Рыбакова, Дудинцева разрушали родное государство, толкали его в пропасть.

В девяностые культура и государство не замечали друг друга, культура превратилась в забавный развлекательный маскарад наспех размалёванных масок, а государство прятало свою сущность в легковесных увеселениях и мнимых художественных фестивалях. Люди культуры рассыпались на множество жалких групп бессмысленных нетворческих объединений, деливших между собой куцые премии, возводивших местечковых кумиров. Это время кончилось. И настало грозное время войны. Художник снова становится "певцом во стане русских воинов". Государство спешно создаёт оружие поля боя. Это новое оружие рушится на голову врага и превратит "Абрамсы" в продырявленное железо, а военный поход Макрона — в гей-парад с большим количеством убегающих геев.

Оружием поля боя является фильм "Позывной "Пассажир". Оружием поля боя является рок-опера Александра Агеева "Хождение в огонь". Оружием поля боя становятся грозные мистерии Хирурга. Оружием поля боя являются дивные песни Чичериной, которой создан эпос донбасских сражений, и их будут петь, когда пушки на Украине умолкнут, и мы пойдём по горящим пепелищам искать, что сохранилось в этих пепелищах от русско-украинского братства.

"Первый, Первый, я "Пассажир". Как слышите меня?"

"Я — Первый. Слышу тебя, "Пассажир".

Будь ответственным перед природой – сохрани рыбные запасы: с апреля в Приморье начнется нерест пресноводных рыб – рыбоохрана усилит работу

В период нереста инспекторы рыбоохраны Росрыболовства переходят на усиленный режим работы. Это необходимо, чтобы пресечь браконьерский пресс, который активизируется в такое время, и обеспечить эффективное воспроизводство рыбных ресурсов.

В пресноводных водоёмах Приморского края нерест начинается, как правило, с апреля, когда сходит лед. Первыми на нерест идут щука, ленок, таймень, хариус. Как потеплеет, в мае – сазан, судак и карась.

Инспекторы рыбоохраны во время рейдов пресекают случаи браконьерства, очищают русла и берега рек от брошенных рыболовных сетей, проводят профилактическую и разъяснительную работу с рыбаками-любителями и туристами.

До апреля рыбоохрана сосредоточена на борьбе с незаконным ловом в зимний и начало весеннего периода.

Так, с начала года и по настоящее время выявлено свыше 530 нарушителей правил рыболовства, изъято 313 незаконных орудий лова, включая сети, длиной свыше 1 км, наложено административных штрафов на 560 тыс. рублей.

Источник: Объединенная пресс-служба Росрыболовства

Первые поезда со строящегося терминала в Забайкальске «РЖД Бизнес Актив» планирует отправить уже в 2024 году

В 2027 году компании предстоит выйти на полную проектную мощность терминала – 300 тыс. TEU в год

Для перевозок в условиях дисбаланса экспортно-импортных грузопотоков «РЖД Бизнес Актив» будет развивать железнодорожные контейнерные терминалы прямо на погранпереходах, заявил генеральный директор компании Вячеслав Сараев.

«РЖД Бизнес Актив» уже реализует два проекта по строительству приграничных контейнерных терминалов в Забайкальске и Гродеково (Приморский край).

«В сентябре прошлого года стартовало строительство терминала в Забайкальске. В начале 2027 года планируем выйти на полную проектную мощность – около 300 тыс. TEU в год. При этом ставим себе амбициозную задачу отправить первые поезда с нашего терминала уже в этом году», – рассказал Вячеслав Сараев.

Строительство терминала в Гродеково компания намерена начать в конце 2024 года.

По итогам 2023 года объём перевозок «РЖД Бизнес Актив» вырос на 44%. Однако вместе с этим по компании наблюдается увеличение дисбаланса в структуре контейнерных грузопотоков: объём экспортных перевозок повысился примерно на 35%, а импортных – на 68%, сообщает пресс-служба «РЖД Бизнес Актив»

Как ранее писал Gudok.ru, «РЖД Бизнес Актив» начал строительство терминала на Забайкальской железной дороге в сентябре 2023 года. Объём инвестиций в проект оценивается на уровне 8–9 млрд руб. Контейнерный терминал Забайкальск входит в перечень приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры в рамках ведомственного проекта Минтранса России «Формирование сети транспортно-логистических центров».

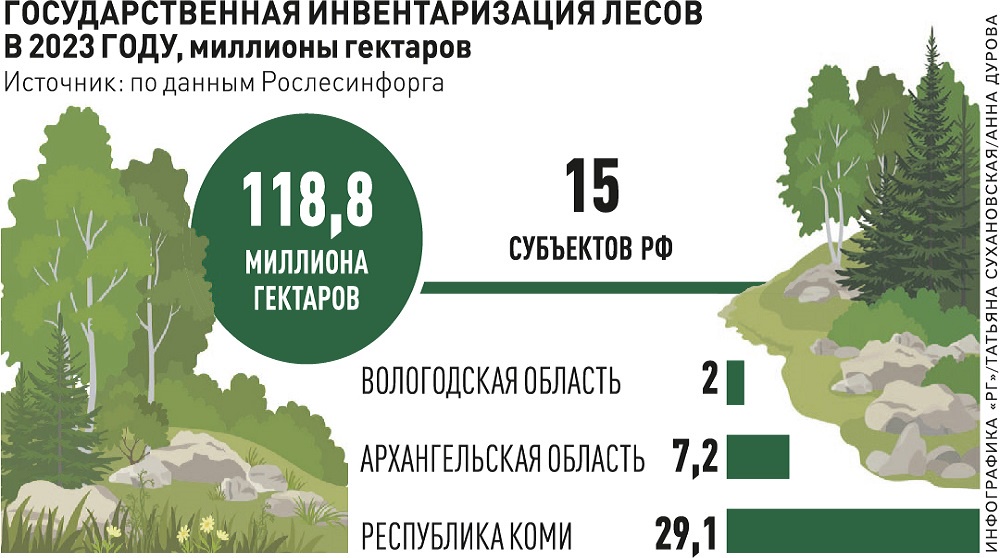

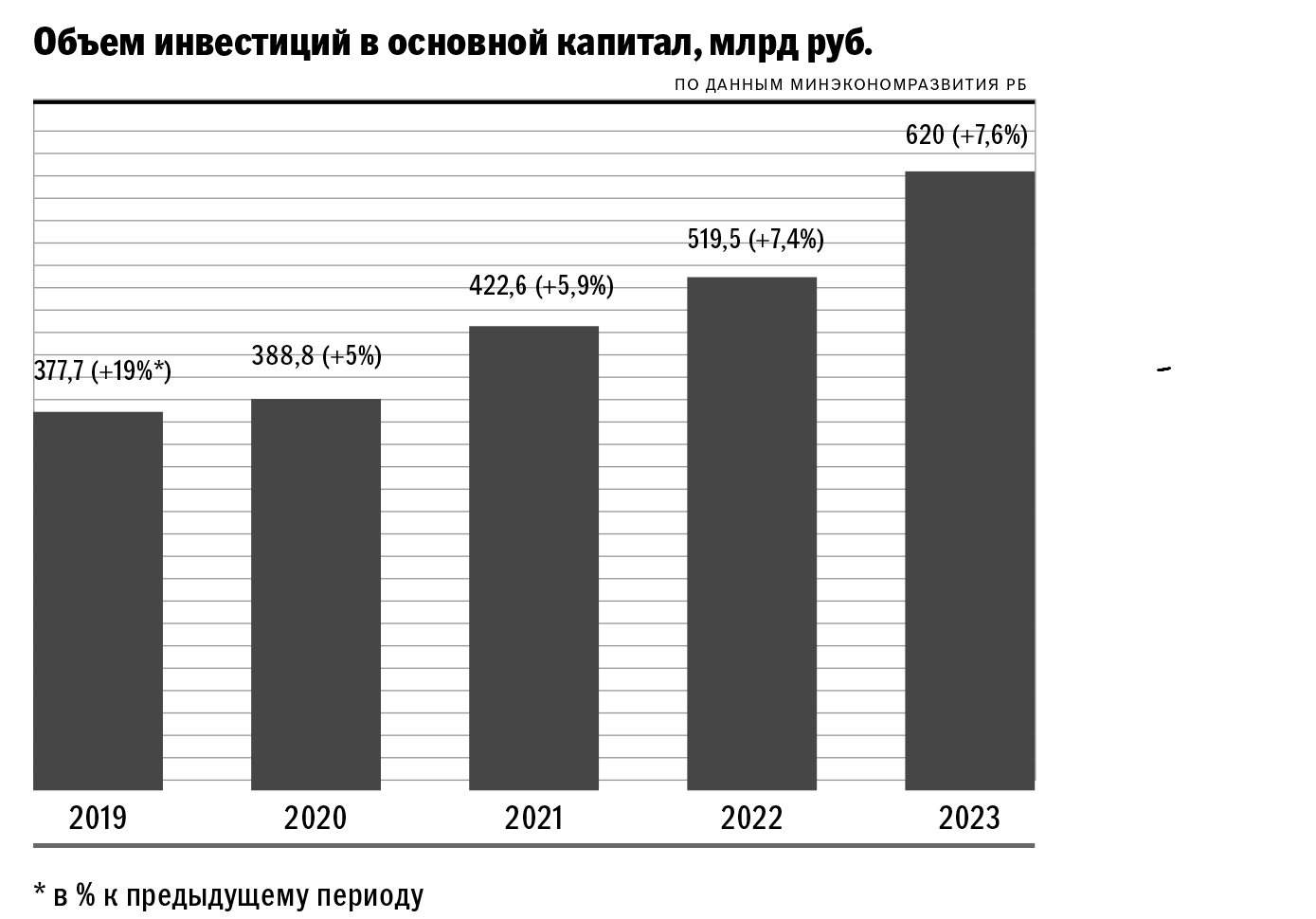

Юрий Трутнев поручил в течение месяца подготовить программу социально-экономического развития Коми

Об этом поручении Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев заявил во время совещания по вопросу реализации инвестиционных проектов в Республике Коми.

«Сегодня мы посетили несколько промышленных объектов, провели совещание по основным направлениям социально-экономического развития территорий. Вопросов немало, их надо решать. В течение месяца Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, руководство республики и КРДВ подготовят программу развития республики по всем направлениям с конкретными цифрами и сроками. Основой экономического развития любой территории является приход инвестиций, появление новых инвестиционных проектов. А сейчас мы посмотрим ряд проектов, которые реализуются или планируются к реализации в республике», – сказал Юрий Трутнев.

На совещании обсуждалась реализация проектов в сфере развития угледобычи, лесопереработки.

Был представлен проект АО «Воркутауголь» по развитию угледобычи на базе Печорского угольного бассейна – второго после Кузбасса угольного бассейна в России по запасам угля. До начала совещания Юрий Трутнев посетил предприятие. С особенностями производства на Крайнем Севере и большегрузной техникой, являющейся в прямом смысле движущей силой предприятия, вице-премьера познакомил генеральный директор «Воркутауголь» Максим Панов. В настоящее время «Воркутауголь» является одной из крупнейших в России компаний по производству коксующегося угля – незаменимого компонента для металлургии. Кроме того, в рамках стратегии государства по развитию Арктики угольной отрасли отведена ведущая роль. В последние годы «Воркутауголь» успешно решает вопросы импортозамещения горно-шахтного оборудования и только в 2023 году вложила в развитие производства более 6 млрд рублей. Безопасность – ещё один приоритет компании, с 2016 года в это направление «Воркутауголь» инвестировала более 4 млрд рублей. В числе крупных проектов – внедрение системы позиционирования Strata и модернизация системы аэрогазового контроля «Микон».

По словам главы республики Владимира Уйбы, одна из стратегических задач в рамках развития Арктической зоны Российской Федерации – дальнейшее сохранение объёмов добычи угля в Республике Коми. «Воркутинский геолого-промышленный район располагает 4,5% от общероссийских запасов угля – это около 4 млрд т, обладает высоким промышленным потенциалом и является стратегически важным источником высококачественного металлургического и энергетического сырья для Русского Севера и Центральной России», – отметил он.

Обсуждалось развитие целлюлозно-бумажного комбината АО «Сыктывкарский ЛПК» – одного из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности и крупнейшего производителя бумаги в России. Предприятие ежегодно выпускает около 1,3 млн т продукции: офисной, офсетной, газетной бумаги, тарного картона и товарной целлюлозы. В частности, были представлены планы по второму этапу модернизации ТЭЦ.

Руководство ООО «Промтех-инвест» доложило о модернизации действующего лесоперерабатывающего производства для переработки низкосортной древесины и выпуска OSB-плит. В рамках модернизации построен цех профильных изделий, здание котельной, созданы новые производственные площадки, приобретено новое оборудование (линия лесопиления тонкомера, сушильные камеры, внутризаводская техника). Сейчас ведутся монтажные работы для запуска новой линии производства домокомплектов.

Компания «Русминресурсы» реализует проект по строительству вертикально интегрированного горно-металлургического комплекса по переработке титановых руд и кварцевых (стекольных) песков Пижемского месторождения титана, одного из крупнейших в мире. Проект включён в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации, а также в план диверсификации экономики Республики Коми. Сейчас завершена поисково-оценочная стадия с постановкой запасов титановых руд и кварцевых песков на госбаланс. Разработана технология комплексной переработки титановых руд. Получены и протестированы образцы товарной продукции. Запуск производств первой очереди проекта запланирован на 2026 год.

Как напомнил Юрий Трутнев, в 2020 году российская Арктика стала крупнейшей в мире специальной экономической зоной. Бизнес, приходящий в арктические территории, получил большой набор преференций и льгот. Кроме того, в регионе действует целый ряд региональных мер поддержки предпринимателей, создающий лучшие условия для ведения бизнеса в АЗРФ. На территории Республики Коми резидентами АЗРФ являются 22 компании и 10 индивидуальных предпринимателей. Сумма инвестиций по соглашениям составляет порядка 1,7 млрд рублей. На данный момент проинвестировано 500 млн рублей.

«Наши преференциальные режимы работают. На Дальнем Востоке мы уже считаем инвестиции триллионами. В Арктике мы начали позднее. Но по динамике в Арктике приток инвестиций ещё более активный. Система преференциальных режимов эффективная. Это не значит, что её не надо улучшать. Мы постоянно ставим перед собой такую задачу. Но в целом система позволяет улучшать жизнь людей, строить новые предприятия, создавать комфортную среду для жизни», – подчеркнул вице-премьер.

Вопросов перед отраслью стоит много

Детали проведения второго этапа программы инвестквот и крабовых аукционов, возможности для роста потребления рыбы внутри страны, принципы работы на внешних рынках и налоговое регулирование рыбной промышленности. Все эти темы были в рабочей повестке Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья в течение 2023 года. Президент АРПП Георгий Мартынов прокомментировал наиболее резонансные вопросы отрасли в интервью Fishnews.

— Георгий Геннадьевич, прошлый год был насыщенным для рыбной отрасли. Начали действовать законодательные изменения, принятые ранее: например, запущена вторая волна инвестиционных квот, проведены новые крабовые аукционы. И также приняты решения в регулировании, которые будут применяться в дальнейшем: по тем же рыболовным участкам . Что бы выделили вы? Каким стал 2023 год для предприятий Приморского края?

— Год был непростым. Событий было много, но основное — реализация второго этапа инвестквот и крабовых аукционов. Это изменения, влияющие на экономику отрасли, ситуацию на внутреннем и внешнем рынках.

Если взять программу инвестиционных квот, то на нее в Дальневосточном бассейне отводится до 44% доступных для промысла объемов ключевых объектов — минтая и сельди (20% на первый этап, 20% — на второй и 4% — донаделение участников первого этапа). Плюс у компаний-участниц предполагается наличие «исторических» квот. Также прошли крабовые аукционы. Получается, что небольшим предприятиям, лишившимся высоколиквидных промысловых ресурсов, выживать будет очень сложно.

Мы видим, что отрасль закредитована. По нашим оценкам, кредитная нагрузка приближается к триллиону рублей. Выполнение судостроительной части программы идет непросто. Из 106 судов, которые должны быть построены в рамках первого этапа (а это и рыболовные суда, и краболовы), сдано на конец года 22. Вопрос также о качестве строительства, об оснащении строящегося флота. Рыбопромышленники, например, говорят о том, что доступные сейчас для установки двигатели расходуют больше топлива. Это значит, что себестоимость продукции будет расти.

При этом в условиях санкций ситуация с рынками сбыта очень сложная. Недавно я был в командировке в Китае: китайские коллеги дружелюбно настроены, они готовы покупать у нас значительные объемы, но по низким ценам. Ограничения, которые вводятся в странах, куда идет уже переработанная рыбная продукция российского происхождения, могут повлиять и на закупки Китая в натуральном выражении. По крабу рынки также нестабильные.

Поэтому мое личное убеждение: мы были правы в 2022 году, когда выступали за то, чтобы не торопиться со вторым этапом квот под инвестиции до подведения итогов первого. Думаю, что с каждым годом мы будем в этом все больше и больше убеждаться. Уже звучат предложения продлить предельные разрешенные сроки строительства судов. Это ли не подтверждение нашей правоты?

— Но определенный импульс отрасль получила. Есть и построенные суда, и береговые заводы.

— Никто не говорит, что флот обновлять не нужно. Мы не против инвестиционных квот. Но мы предлагали государству обратить внимание на необходимость строительства среднетоннажного флота, ведь должны быть возможности для освоения тех же пелагических видов — сардины-иваси, скумбрии, сайры. Российские рыбаки успешно добывают иваси: по итогам прошлого года ее вылов составил свыше 540 тыс. тонн — рекордные цифры. Однако уловы идут на выпуск рыбной муки и жира. Это тоже востребованная продукция. Но главная, наверное, задача отрасли — кормить страну. Сардина-иваси, сайра — как раз те доступные по цене виды рыб, которые всегда пользовались спросом у людей. Поэтому мы выступали за то, чтобы «разбавить» линейку объектов инвестиций среднетоннажным флотом.

— В прошлом году вы занимались еще и тематикой сбора за пользование водными биоресурсами.

— Да, это еще одно важное изменение в рыбной отрасли. Соответствующий закон вышел в 2022 году. Принято решение о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Льгота по уплате сбора в размере 15% от норматива была отменена практически для всех категорий пользователей. При этом предусмотрен механизм вычета. Он еще только обкатывается, возникает много вопросов.

Наша ассоциация одной из первых обратила внимание на то, что надо помочь предприятиям сориентироваться в изменениях. Мы выступили инициаторами обсуждения новшеств по сбору за пользование водными биоресурсами на площадке Общественного совета при управлении ФНС по Приморскому краю. Во встрече участвовала член Совета Федерации от региона Людмила Талабаева, ведь именно законодатели работают с изменениями Налогового кодекса.

Сейчас настройка системы вычетов продолжается. Надеемся, что предприятия будут сталкиваться как можно более с меньшим количеством вопросов. А если таковые будут возникать, мы обратимся к коллегам из налоговой службы, в Совет Федерации, чтобы добиваться решения.

— Приморский край по объемам добычи тихоокеанских лососей уступает другим регионам Дальнего Востока, тем не менее и в Приморье есть предприятия, которые работают на этом промысле, это члены ассоциации. Какие вопросы возникают по предстоящему перезакреплению рыболовных участков?

— Да, уловы на общем фоне скромные, но добыча лосося у нас ведется в северных районах края. Для этих территорий это очень важная социально-экономическая составляющая. И здесь хотелось бы обратить внимание на большую проблему. В первых числах июня в крае откроется лососевая путина, но в середине июля многие рыбаки вынуждены будут прекратить работу в связи с окончанием срока действия договора на рыболовные участки.

Существующая нормативная правовая база не позволяет оперативно, до конца путины, продлить договоры пользования РЛУ. Мы обратились по этому вопросу к госорганам. Если этот вопрос вовремя не решить, предприятия потеряют в объемах добычи, это отразится на их финансово-экономическом состоянии, на ситуации в районах, на показателях рыбной отрасли Приморского края в целом.

Есть и вопросы, которые относятся ко всем лососевым участкам — в том числе в других регионах. Наши предприятия и предприятия других субъектов Федерации и так организовывали охрану РЛУ, но теперь появляется обязательство по производственному контролю: хочется понять, как все это будет работать.

Социально-экономические обязательства пользователей участков для вылова анадромных рыб — здесь тоже пока не ясно, что это будут за обязанности. Но очень важна дифференциация для разных регионов, ведь везде свои возможности промысла и сложно сравнивать, например, Приморье и Камчатский край.

Но главное — это формула, которую отраслевой регулятор предложил в декабре для расчета платы за перезаключение договора на участок без торгов. В нее заложен, например, среднегодовой объем добычи на участке за четыре года — а здесь я хочу обратить внимание, что 2023 год, например, был максимальным по уловам в ряду нечетных лет, поймали около 609 тыс. тонн. Также для расчета предложено применять ставку сбора за пользование водными биоресурсами — а она, как я уже говорил, выросла. Получается довольно-таки солидная сумма, которую необходимо внести, чтобы договоры были перезаключены. Не учитываются прежние инвестиции, а ведь рыбопромышленники уже вкладывались, к примеру, в переработку. Поэтому к вопросу платы нужно вернуться, обсуждать его. По крайней мере, дать бизнесу возможность уплаты в рассрочку. Но опять предполагается финансовая нагрузка на отрасль. А все это отражается на себестоимости продукции.

— В прошлом году ассоциация совместно с Владивостокским государственным университетом провели научно-практический форум «Рыбная промышленность Дальнего Востока: парадоксы государственного управления». Как вы считаете, такие площадки для обсуждения вопросов отрасли, в том числе внутри региона, нужны? Мне показалось, что было очень интересно.

— Отрасль сильна традициями. И нам тоже хотелось бы заложить традицию по проведению таких встреч.

В прошлом году нам поступило предложение от ученых ВВГУ — наших давних партнеров, с которыми мы готовили не один проект. Экономисты пригласили в гости рыбаков, чтобы обменяться мнениями, что происходит в экономике российского рыбопромышленного комплекса. И действительно, получилась очень интересная беседа. Выступали члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока из Хабаровского, Камчатского краев, руководители других отраслевых объединений, члены АРПП, рыбохозяйственная наука.

Был отмечен рост себестоимости продукции, сложные экономические процессы в отрасли. Поднятые темы были интересны средствам массовой информации и вызвали общественный резонанс.

В этом году поступило аналогичное предложение. Новую встречу, на наш взгляд, можно было бы посвятить рынкам сбыта. Существуют определенные вопросы по экспорту. Хотелось бы остановиться детально и на внутреннем рынке — есть поручение президента увеличивать потребление рыбной продукции внутри страны. Можно было бы пригласить представителей дипломатического корпуса зарубежных стран. Думаю, это тоже дополнительные возможности для поиска предприятиям отрасли не совсем привычных рынков сбыта.

— Вы не раз говорили, что важно заниматься вопросами развития глубоководных промыслов. И здесь на слуху тема глубоководных крабов. Важно, что власти не стали включать доли квот на добычу этих объектов в список для второго этапа аукционов?

— Да. Крабы — это те объекты, которые позволяли пионерам глубоководного промысла развивать это направление. В том числе и по рыбам. Мне кажется, сейчас инвестиционные процессы «заперты» прежде всего в Охотском и Беринговом морях и по тем объектам, которые и так давно осваиваются практически на 100%. А глубоководный промысел — это другая Вселенная, это как раз та сырьевая база, которая поможет нам увеличивать российский вылов.

Наши предприятия достигли в работе на больших глубинах беспримерных успехов. Но изъятие квот на добычу глубоководных крабов после первых аукционов усложнило работу таких новаторов. Поэтому мы поддерживаем исключение глубоководных видов из второго этапа и работаем над тем, чтобы в дальнейшем решения в сфере госрегулирования помогали развитию перспективных промыслов.

— Вопросы, которые были в сфере внимания ассоциации в 2023 году, остаются в повестке и на нынешний год? И программа инвестквот и аукционов, и строительство флота, и рыболовные участки.

— Безусловно. И хочу отметить, что вопросы рыбного хозяйства Приморского края и сфера деятельности АРПП не ограничиваются только рыболовством. Это еще и, например, логистика. Принято решение о строительство портовой инфраструктуры — для Приморья это архиважно. Необходимо развивать и судостроение, и судоремонт. Вопрос, который напрямую связан с работой рыбной промышленности, — перспективы Восточного полигона. Возможно, в общей структуре перевозок грузов по железной дороге рыбная продукция занимает незначительную долю, но это продовольственные, стратегически важные, товары.

Кроме того, мы считаем важным поддержать доставку рыбы по стране автомобильным транспортом. Весомую долю в себестоимости при такой транспортировке занимают расходы на топливо и плата в системе «Платон». К сожалению, идея господдержки автоперевозок рыбопродукции понимания у Министерства транспорта не нашла (и логика ведомства очень странная). Но ассоциация продолжит добиваться изменения подходов: доставка автотранспортом — это востребованный рынком, удобный способ, это возможность разгрузить железную дорогу.

В завершение хотелось бы отметить, что 2024 год — юбилейный для Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Нам исполняется 30 лет. К этому рубежу мы подходим с желанием продолжать работать, несмотря ни на какие сложности. Надеемся на взаимодействие с отраслевым регулятором, с правительством Российской Федерации для развития рыбной отрасли Дальнего Востока и страны в целом.

Маргарита КРЮЧКОВА, Fishnews

Вопросы цифровой маркировки предлагают обсуждать в оперативном режиме

В напряженный период лососевой путины рыбакам предстоит осваивать обязательную цифровую маркировку икры — для быстрого решения возникающих вопросов целесообразно было бы создать нечто вроде штаба с участием федеральных ведомств, предложили на конференции Fishnews Online представители бизнеса.

К теме предстоящей обязательной цифровой маркировки икры вновь обратились члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока на конференции Fishnews Online.

Вопросы у предприятий остаются, и основной из них — как быть с продукцией, если маркировка по каким-то причинам повреждена, потеряна, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Очень сложно понять, как выполнять требования по маркировке в условиях производства на судах, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Путина — период, когда на счету каждый день, потеря времени оборачивается неосвоенными объемами вылова и убытками. Чтобы быстрее обмениваться информацией и решать возникающие вопросы (а их возникнет много), логично было бы создать некий штаб, считает руководитель АРСО.

Причем в работе такой группы специалистов обязательно должны участвовать представители ответственных ведомств, в том числе Минпромторга, подчеркнул он.

Это важная тема с учетом рисков для предприятий, особенно при работе на флоте, акцентировал Максим Козлов.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов напомнил о том, что на портале regulation.gov.ru появился проект постановления о внедрении обязательной цифровой маркировки консервов — ввести такое требование планируется уже в этом году. Важно, чтобы бизнес направил свои замечания по проекту, призвал руководитель АРПП.

Fishnews

Наука определила самые акульи места на Дальнем Востоке

Ученые двух институтов проанализировали данные о встречаемости акул в российских дальневосточных водах более чем за 40 лет. Полученные данные имеют ценность как для рыболовства, так и для обеспечения безопасности людей, отметили специалисты.

Работу выполнили сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН. Они проанализировали многолетние данные, начиная с 1977 г., по поимкам пяти самых обычных видов акул на Дальнем Востоке. В основу анализа были положены результаты научных судовых наблюдений, включавших около 69 тыс. траловых станций от поверхности моря до глубины около 2 км. Целью исследования было понять, как с течением времени изменялись границы распространения и численность акул в этом районе, рассказали Fishnews в пресс-службе ИПЭЭ.

Выяснилось, что самое широкое распространение и максимальные уловы сельдевой и голубой акул наблюдались в 1980-х гг. Катран был наиболее широко распространен в 2000-х гг., а его максимальные уловы отмечались в 1980-х и 2010-х гг. Наиболее широко полярная акула была распространена в 1980-х гг., а ее максимальные уловы пришлись на 2000-е гг. Акула-мако в наших водах отмечалась только в 1980-х и 2010-х гг.

Границы распространения у разных видов акул в течение периода исследований демонстрировали различную динамику. Значительные изменения в пространственном распределении и положении границ распространения обусловлены как субъективными причинами, так и климатическими изменениями, обратили внимание в институте.

«Полученные результаты предоставляют возможность определять и прогнозировать места скоплений акул в российских дальневосточных водах, что может иметь практическое значение», — подчеркнули в пресс-службе.

Тихоокеанский катран является объектом промысла в Японии, США и Канаде, но в российских водах не добывается, хотя мог бы промышляться, отметили специалисты.

Полярная акула в районах добычи минтая, попадая в тралы в больших количествах, сильно затрудняет промысел. Информация о районах ее значительных концентраций может быть полезна рыбакам с точки зрения избегания подобных мест, обратили внимание ученые.

Акула-мако может представлять непосредственную угрозу человеку (случаи ее нападения на людей хорошо известны, в т.ч. и на Дальнем Востоке). Поэтому знания о закономерностях ее распределения представляют особую ценность, подчеркнули в ИПЭЭ.

Fishnews

Добыче минтая и сельди помешали льды

К 19 марта вылов минтая на Дальнем Востоке превысил 830 тыс. тонн (+7% к уровню прошлого года), по сельди показатель увеличился до 124 тыс. тонн (+38%). Численность тралового флота в экспедиции сократилась в связи с погодными условиями и ледовой обстановкой.

Ход промысла обсудили на еженедельном заседании штаба по организации добычи минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях в сезон «А».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, с начала промысловой недели в Охотское море подошел циклон, но поля тяжелого льда занимают значительную площадь и препятствуют свободному ведению промысла минтая и, особенно, сельди.

По данным на 19 марта, в экспедиции работают около 100 добывающих и 24 транспортных судна, безопасность обеспечивает спасательный буксир «Справедливый». Перегрузы контролируют 38 инспекторов погранслужбы, на промысловом флоте находятся 14 наблюдателей из дальневосточных филиалов ВНИРО.

К 18 марта общая загрузка рыбных холодильников в Приморье снизилась до 41% — в терминалах хранится почти 47 тыс. тонн свежемороженой продукции, привели данные в Росрыболовстве. По его информации, на подходе к морским портам края находилось 24 судна с 41 тыс. тонн рыбной продукции, в том числе 26,5 тыс. тонн минтая, сельди 9 тыс. тонн сельди и 0,7 тыс. тонн трески.

Fishnews

В двух селах Якутии ввели объекты водоснабжения

В селах Амга и Сунтар в Республике Саха (Якутия) ввели в работу новые объекты водоснабжения в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Водозаборные комплексы стали одними из 12 крупных социальных и инфраструктурных объектов, построенных в разных городах и районах республики.

В Амге на берегу реки построен целый комплекс, который состоит из водозабора, водоочистной станции мощностями в полутора тыс. куб. м/сутки, магистральных сетей протяженностью семь километров, резервуаров исходной и чистой воды, котельной и дизельной электростанции. В Сунтаре на берегу реки Вилюй также возведен водозаборный комплекс со станцией мощностью 1100 куб. м/сутки, водозаборным колодцем, магистральными сетями и дизельной электростанцией. Ввод двух объектов в эксплуатацию обеспечил качественной водой 16 тысяч человек.

Раннее по федеральному проекту «Чистая вода» в селах Верхневилюйск и Андреевское Верхневилюйского района были введены в работы магистральные сети водоснабжения, построен современный комплекс канализационных очистных сооружений мощностью 500 куб. м/сутки. Также в городах Олекминске и Покровске были введены в эксплуатацию водоочистные станции.

В 2024 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Якутии будут введены в работу еще шесть объектов водоснабжения – в городе Олекминске, селе Бердигестях Горного улуса, селе Алтанцы Амгинского улуса, селе Бестях Хангаласского улуса, поселке Батагай Верхоянского улуса и городе Нюрба.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)

В Сахалинской области 48 семей получили ключи от современных квартир

Четырехэтажный дом на 48 квартир возвели в селе Зональное Тымовского района Сахалинской области в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Квартиры переданы сельчанам с отделкой «под ключ». В жилых помещениях выполнена чистовая отделка, установлены плиты и сантехническое оборудование. Стройки ведутся практически во всех муниципальных образованиях области. Всего на территории региона возводится более 60 многоквартирных домов.

В 2023 году в Тымовском районе новоселье отпраздновали жители села Кировское и Красная Тымь. Всего за прошлый год улучшили жилищные условия 214 жителей. С начала 2024 года расселено 8 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором проживало 339 человек. Также в регионе готовится к заселению 48-квартирный дом в селе Воскресеновка.

Всего с 2019 года в Сахалинской области улучшены жилищные вопросы у более 22,6 тыс. граждан по федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Министерство строительства Сахалинской области

Президент разрешил приобретение управляющей компании Highland Gold

Президент РФ Владимир Путин одобрил приобретение 100% акций МКАО "Хайлэнд Голд", принадлежащих золотодобывающей компании Highland Gold Mining Limited. Покупатель и сумма сделки в документе не указаны.

"Группа планировала ряд внутригрупповых реструктуризаций, подпадающих под регулирование указа президента №520", - пояснили в Highland Gold Интерфаксу.

МКАО "Хайлэнд Голд" - управляющая компания предприятий группы Highland Gold Владислава Свиблова, входящая также в цепочку владения частью активов. Highland Gold Mining Limited - зарегистрированная на острове Джерсизолотодобывающая компания сактивами вРоссии иЦентральной Азии сцентрами вХабаровском, Камчатском иЗабайкальском краях, атакже Чукотском автономном округе. Владелец компании— российский бизнесмен Владислав Свиблов. Ониего фирма попали под антироссийские санкции Минфина США вконце 2023 года.

В2022году компания приобрела все золотодобывающие активы канадской Kinross Gold Corp. вРоссии за$340млн.

Также Путин отдельным распоряжением разрешил сделки с акциями ООО "Ермаковское", принадлежащими Foxra Holdings Ltd (74,99%) и Rebra Investments Ltd (25,01%). "Ермаковскому" принадлежит лицензия на одноименное полиметаллическое месторождение в Бурятии. Foxra и Rebra связаны со структурами Свиблова.

Первые составы с коксующийся углем пойдут к порту Эльга в 2024 году

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным сообщил о высоких темпах строительства Тихоокеанской железной дороги.

"Мы активно развиваем Эльгинское месторождение. Отдельно хочу сказать, что там у нас крупнейший, наверное, проект в стране реализуется. Сегодня "Эльга" даёт уже 28 миллионов тонн коксующегося угля на мировые рынки, причём самого высокого качества. Введено уже пять фабрик общей мощностью 24,5 миллиона тонн. В этом году будут введены две фабрики ещё на 15 миллионов тонн, и у нас там будет уже общая мощность 38,5.

Строится железная дорога – 530 километров. В этом году она будет закончена, пробные составы уже пойдут.

В следующем году 15 миллионов тонн будет перевезено, а с 2026 года – проект до 40 миллионов тонн. А вообще глубоководный порт "Эльга", который строят в Хабаровском крае, предназначен до 50 миллионов тонн угля", - рассказал Айсен Николаев.

По словам главы республики, реализация проекта позволила выйти на третье место в стране по объемам добычи угля и увеличит долю премиальных коксующихся марок угля на мировом рынке, сообщает официальный портал президента РФ.

Цифровая платформа "Ростеха" обеспечит мониторинг состояния беременных

Цифровая платформа "Ростеха" "Персональные медицинские помощники" поможет удаленно контролировать состояние беременных женщин. К системе, позволяющей удаленно контролировать показатели здоровья, подключат новые медицинские изделия – фетальные мониторы – устройства для контроля за сердцебиением плода.

Женщинам, участвующим в проекте, по назначению врача выдадут тонометры, глюкометры и фетальные мониторы, с которыми пациентки будут вести обычный образ жизни, а также подключат к специальному приложению. Устройства интегрированы с информационной системой "Персональные медицинские помощники" на базе решения с технологией промышленного интернета вещей IIoT.Istok – IoMT.Istok, разработанного специалистами НПП "Исток" им. Шокина холдинга "Росэлектроника".

Результаты измерений уровня глюкозы в капиллярной крови, систолического и диастолического давления, частоты сердечных сокращений матери и ребенка по назначению врача будут поступать на платформу "Персональные медицинские помощники", откуда передаваться в медицинские информационные системы для контроля врачом состояния женщины и ее будущего ребенка на разных стадиях беременности.

Информационная система "Персональные медицинские помощники" была запущена в начале 2023 г. для дистанционного мониторинга состояния здоровья людей с хроническими заболеваниями. На сегодняшний день на ней зарегистрировано более 37 тыс. медицинских изделий. Оператором системы постановлением правительства РФ определена Объединенная приборостроительная корпорация (управляющая организация холдинга "Росэлектроника").

"На первом этапе система "Персональные медицинские помощники" обеспечивала сбор сведений, позволяющих врачам отслеживать состояние здоровья пациентов, страдающих артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Мы поддерживаем инициативу наших партнеров по включению дистанционного мониторинга беременных в проект "Персональные медицинские помощники" и готовы к расширению функционала системы за счет интеграции с портативными устройствами фетального мониторинга. Архитектура IoMT.Istok построена таким образом, что позволяет интегрировать платформу с различными информационными системами, программными приложениями и оборудованием, поэтому в будущем мы планируем и далее расширять спектр совместимых диагностических приборов дистанционного мониторинга для различных нозологий", – рассказал руководитель проектного офиса "Медицина" Объединенной приборостроительной корпорации Антон Кокин.

Партнерами проекта выступают банк ВТБ, сеть медицинских центров "Мать и дитя", "Ростелеком", медтех-холдинг "Доктис", группа компаний "Цифромед", страховая компания "Пульс". Методологическое руководство проектом будет осуществлять ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова" совместно с РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Проект стартует в марте текущего года в госпитале "Мать и дитя" в Москве, клинике "Мать и дитя" в Ярославле, а также в Астраханской и Владимирской областях, Республиках Алтай, Башкортостан и Саха (Якутия).

Тридцать стран подтвердили свое участие в играх "Дети Азии"

Мария Сергеева (Якутия)

Церемония зажжения огня Международных спортивных игр "Дети Азии" в Якутии может стать началом популяризации хоккея. Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, приехавший на церемонию в качестве амбассадора игр, заявил, что он искренне этого желает.

Никогда еще олимпийцы не выходили на лед в таком живописном месте за 200 км от Якутска. Да и зрители почувствовали волшебную силу Ленских Столбов, где седовласый алгысчыт (благословитель) высек из камня искры для символического огня. Игры "Дети Азии" пройдут летом в восьмой раз. По словам главы Якутии Айсена Николаева, соревнования станут самыми масштабными в истории Игр. 30 стран подтвердили участие! Соревнования пройдут по 24 видам спорта, среди которых легкая атлетика, волейбол, бокс, теннис, скалолазание, борьба хапсагай, мас-рестлинг.

В условиях санкций "Дети Азии" - одно из крупнейших международных соревнований в России. Кроме зарубежных команд в нем примут участие и спортсмены из российских регионов, расположенных за Уральскими горами.

ФАС: СНТ смогут подключиться к газу в рамках бесплатной догазификации

Матвей Линник

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала документы о возможности садовых некоммерческих товариществ (СНТ) подключиться к газу в рамках бесплатной догазификации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"ФАС России разработала документы о включении садовых товариществ к подключению к газу в рамках бесплатной догазификации", - говорится в заявлении.

Программа догазификации регионов является бессрочной и распространяется на дома граждан и социальные объекты, в числе которых детские сады, школы, поликлиники и другие медицинские учреждения.

О включении СНТ в программу социальной газификации заявил президент Владимир Путин, выступая с Посланием Федеральному Собранию. За два года существования программы социальной газификации количество заключенных договоров на бесплатное подведение магистралей к участкам превысило 1,1 млн, из которых 900 тысяч уже полностью выполнены.

В поселках, где есть техническая возможность проведения коммуникаций, за получением услуги обратились свыше 90% владельцев жилья. Льготникам, семьям участников СВО газовые коммуникации проводят и внутри участка.

По словам вице-премьера Александра Новака, доведение газа до СНТ увеличивает газификацию России в целом. До 2025 года планируется газифицировать 3600 населенных пунктов, 3200 котельных, что предполагает строительство почти 25 тыс. километров газопроводных сетей.

В марте 2024 г. правительство решило выделить дополнительно на социальную газификацию 1 млрд руб., которые получат регионы с низкой бюджетной обеспеченностью. Все регионы - участники программы социальной догазификации выполнили президентское поручение по субсидированию обязательных категорий граждан.

В некоторых регионах компенсация составляет от 150 до 300 тыс. руб. Это Ненецкий автономный округ, Ленинградская, Московская, Самарская, Сахалинская, Свердловская области, Санкт-Петербург и Москва.

Как ранее сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер, в 2024 году на газификацию и догазификацию регионов будет потрачена рекордная сумма - 270,3 млрд руб. Темпы газификации вырастут. В 2023 году холдинг проложил 2,9 тысячи километров магистральных газопроводов, газифицировали более 400 населенных пунктов. Уровень газификации в субъектах составляет 89%.

В Приамурье продолжается операция по спасению горняков, оказавшихся под завалами шахты

Сергей Набивачев (Амурская область)

На золотодобывающем руднике "Пионер" в Зейском районе Амурской области произошел обвал. В шахте остались отрезанными от мира 13 человек. На момент написания этого материала их судьба оставалась неизвестной.

Надежду внушает то, что на глубине 125 метров, где находятся горняки, работает вентиляция и воздух в шахту поступает. Шанс на то, что его хватит для того, чтобы дождаться спасения, есть.

ЧП случилось вечером 18 марта. Сразу же начались спасательные работы. Отметим, они продолжались всю ночь и не прекращаются ни на минуту. Вскоре к сотрудникам предприятия присоединились спасатели из якутского города Нерюнгри - он находится не так далеко. Затем подоспели специалисты из Хабаровска. В путь выдвинулись спасатели из Приморья. А сотрудники МЧС России из Кузбасса были готовы прийти на выручку в случае необходимости, находясь в резерве. В Амурской области был введен региональный режим чрезвычайной ситуации. Для оказания медицинской помощи были мобилизованы силы системы здравоохранения региона, в Приамурье подготовили бригады регионального центра медицины катастроф для эвакуации пострадавших, в том числе с использованием санитарной авиации.

"Для спасения людей мобилизованы все силы и средства региона. Наша задача - грамотно и профессионально организовать аварийно-спасательные работы", - сказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Все 13 горняков - сотрудники компании-подрядчика, специализирующейся на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Амурчан среди них нет - это вахтовики из разных регионов России. Почти половина из них приехали на работу из Башкирии.

"Мы связались с родственниками всех рабочих - со всеми на связи, работают психологи, мы готовы оказать им всю необходимую помощь", - сообщил "РГ" представитель рудника. Если родные шахтеров приедут в Амурскую область, их готовы поселить в пунктах временного размещения и гостиницах.

Собеседник добавил, что на руднике устанавливается дополнительная вентиляция, ведется монтаж трансформаторной подстанции и насосной установки для откачки воды. В спасательных работах задействовано более 100 человек. Все силы брошены на спасение людей.

Начальник ГУ МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов сообщил, что на базе регионального главка был развернут постоянно действующий оперативный штаб. Из Благовещенска на место происшествия прибыла оперативная группа Главного управления, в составе которой психолог.

Отметим: объем завалов изначально составлял около девяти тысяч кубических метров. По последнему на момент подготовки материала сообщению МЧС России, было вывезено около трех тысяч кубометров грунта из транспортного уклона.

По факту происшествия в СУ СК России по Амурской области возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение требований безопасности при ведении работ). Следственная группа с участием следователей-криминалистов СК России изучает место происшествия. Проводятся допросы свидетелей и тех, кто отвечает за соблюдение правил безопасности. Кроме того, изъята вся необходимая документация. Прокуратура Амурской области взяла на контроль расследование этого уголовного дела. На месте происшествия работает первый заместитель главы ведомства Денис Герасимов, он занимается координацией действий правоохранителей.

Между тем

В Дальневосточном управлении Ростехнадзора сообщили, что в июне 2023 года ведомство находило нарушения требований безопасности на руднике. Его руководство привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ о нарушении требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление деятельности в области промбезопасности опасных производственных объектов.

Президент Владимир Путин поставил новые задачи перед ФСБ

Айсель Герейханова

Перед ФСБ России стоят ответственные задачи по защите конституционного строя, а попытки посеять смуту должны жестко пресекаться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности. Говоря о последних атаках на приграничные российские регионы, президент подчеркнул, что наказывать предателей нужно без срока давности.

"Сразу отмечу, что в 2023 году сотрудники ФСБ грамотно, четко действовали по всем своим направлениям, на деле подтверждая высокий статус и авторитет службы как ключевого звена в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России", - сказал Путин, начиная свое выступление. По его словам, особое внимание сотрудники органов безопасности уделяли выполнению задач, связанных с проведением специальной военной операции, надежно стояли на страже конституционного строя, пресекали попытки вмешательства в наши внутренние дела, в том числе в ходе прошедших выборов. "Хочу поблагодарить личный состав ФСБ за профессионализм и мужество, за то, что вы сделали для нашей Родины на протяжении вот этого прошедшего сложного, очень ответственного периода. Особые слова тем, кто отвечал за сложнейшие участки работы на Донбассе и в Новороссии, с риском для жизни решал оперативные боевые задачи разведывательного и контрразведывательного характера", - добавил Путин.

Сегодня ФСБ должна еще больше усилить антитеррористическую работу, поскольку противник опасен. "Мы имеем дело с сильным, опасным противником, в арсенале которого широкие информационные, технические, финансовые возможности", - указал глава государства. "Мы знаем их возможности по всем этим направлениям, включая методы разведывательной деятельности и террористические методы", - отметил Путин. По его мнению, достаточно вспомнить подрывы "Северных потоков" в Балтийском море. "На все идут", - охарактеризовал российский лидер действия Запада. Поэтому ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом. "Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться", - предупредил Путин.

Президент назвал провокационными заявления западных структур о возможных терактах в РФ. "Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - сказал он. Кроме того, Запад, который уже давно использует радикальные группировки против РФ, сейчас продолжает это делать уже с территории Украины. "Закономерно, что и неонацистский киевский режим, опять же при поддержке Запада, а часто и по прямому их указанию, перешел к террористическим методам", - сказал он. Путин заметил, что речь идет об обстрелах мирных городов, покушении на представителей власти и общественных деятелей, попытках вербовать исполнителей диверсий и терактов на критически важных объектах инфраструктуры России и в местах массового пребывания людей.

Одна из последних террористических акций - диверсанты планировали на границе РФ террористический рейд. "Были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию", - сказал Путин. Он подчеркнул, что все попытки украинских диверсантов прорваться на территорию РФ провалились. "А что касается этих предателей, то хозяева их сегодняшние вообще не жалеют, бросают их как пушечное мясо на убой", - добавил президент. Путин заявил, что всех этих предателей будут выявлять поименно. "Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились", - сказал он. Путин поручил ФСБ уделить внимание этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому. "Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим", - подчеркнул он.

Президент также поблагодарил пограничников, солдат и командиров армейских подразделений, бойцов Росгвардии, сотрудников ФСБ, МВД, добровольцев из отрядов территориальной обороны за четкие, слаженные действия. "И конечно, хочу поблагодарить всех, кто сражается сейчас в одном строю, защищая наших граждан и границу Российской Федерации", - сказал он.

Путин отметил, что за последнее время многое сделано для укрепления государственной границы, особенно участков, которые фактически находятся в районах боевых действий. Так, пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Путин призвал и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. "Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря", - указал он.

Еще одна глобальная задача для ФСБ - обеспечение экономической безопасности и противодействие коррупции. "Особое внимание уделить сфере гособоронзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ", - сказал президент. Он рассказал, что утром разговаривал с членами правительства по отдельным большим проектам. По его словам, дополнительные санкции требуют и дополнительных усилий в сфере безопасности. Глава государства считает, что какие-то санкции могут сдвинуть сроки национальных проектов, но, безусловно, они будут реализованы.

Президент также поручил расширить возможности превентивного реагирования на цифровые угрозы. "Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, вы об этом, безусловно, знаете, растет", - отметил он.

Обращаясь к участникам коллегии, Путин подчеркнул, что сотрудники ФСБ выполняют особые задачи, в том числе сложные и нестандартные, зачастую связанные с риском для здоровья и жизни. "Граждане России рассчитывают на вашу надежность и профессионализм. Убежден, что каждый из вас будет достойно решать поставленные задачи, чтобы оправдать доверие народа России", - заключил президент. Он пожелал сотрудникам ФСБ успехов в их напряженной работе, высокое значение которой заключается в обеспечении прочного суверенитета России, защите прав и свобод ее граждан.

Международный форум "Россия - спортивная держава" в 2025 году пройдет в сентябре-октябре в Самаре. Распоряжение об этом подписал президент Владимир Путин. Обеспечить проведение форума поручено правительству Российской Федерации. Ранее глава государства подписал распоряжение, определяющее время и место проведения форума "Россия - спортивная держава" в текущем году. В нем указывалось, что мероприятие пройдет в сентябре-октябре этого года в Уфе. Стоит напомнить, что форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В 2023 году мероприятие проходило в Перми.

В горах Сихотэ-Алинь на сложнейшем участке открыто движение по перегону Удоми – Оунэ

Перегон расположен в Хабаровском крае на линии Ванино – Комсомольск-на-Амуре

Сегодня стартовало движение поездов по второму пути на перегоне Удоми – Оунэ в Хабаровском крае, сообщил Telegram-канал «ОАО РЖД».

Это уже второй участок на линии Комсомольск-на-Амуре – Ванино, где в 2024 году завершены работы по расширению путевой инфраструктуры, в рамках модернизации БАМа.

Дорога проходит сквозь хребет Сихотэ-Алинь, где находится множество горных ручьёв. После дождя они превращаются в полномасштабные горные реки. Для того чтобы обезопасить отрезок дороги от возможных паводков, было обновлено 15 водопропускных труб.

Для расширения перегона уложили более 9 км пути и 12 стрелочных переводов. Было смонтировано около 100 км кабельных линий и отсыпано почти 340 тыс. куб. м земляного полотна.

В текущем году на участке между Ванино и Комсомольском-на-Амуре планируется реконструировать ещё 30 объектов. По предварительным оценкам, к началу 2025 года провозная способность линии к портам возрастёт с 40 до 82 млн тонн.

Рабочий посёлок Ванино находится на побережье Татарского пролива Японского моря. Это крупный транспортный узел, обслуживающий тихоокеанские порты в Татарском проливе, а также ключевое логистическое звено в сообщении с Сахалином, Камчаткой, Чукоткой и Магаданской областью. Со станции уголь через портовые терминалы отправляется на экспорт в азиатские страны, особенно в Индию, Китай, Малайзию и Корею. Возросший в последние годы грузопоток в этом направлении требовал расширения возможностей пропуска поездов на подступах к портам.

Напомним, что реконструкция станции Ванино завершилась в сентябре прошлого года. Строительство велось без остановки работы станции, были модернизированы два из трёх парков. Уложено более 22 км путей и 51 стрелочный перевод, построено два приёмо-отправочных пути, а длина действующих 14 увеличена в 2,5 раза. Отсыпали почти 400 тыс. куб. м земляного полотна.

Новая инфраструктура станции Ванино позволит принимать поезда длиной 71 вагон и массой 7,1 тыс. тонн (ранее 2,5 тыс. тонн). Это снизит потребность в маневровых операциях и в целом увеличит скорость обработки составов.

Обновлённая станция Ванино позволит существенно нарастить грузопоток в сообщении с портами на берегу Татарского пролива, основу которого составляют уголь, нефтяные и контейнерные грузы, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Почти 200 км пути обновят на ВСЖД в 2024 году

На БАМе будет обновлён участок Окусикан – Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда

В 2024 году на Восточно-Сибирской железной дороге планируется отремонтировать 199,5 км пути, а также заменить 121 стрелочный перевод, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.

Ремонтно-путевая кампания охватит все регионы присутствия ВСЖД. Наибольший объём работ будет выполнен на участках Разгон – Облепиха, Тулун – Нюра, Харик – Кимельтей, Мальта – Усолье-Сибирское, Усолье-Сибирское – Китой, Большой Луг – Подкаменная, Байкал – Уланово в Иркутской области. Также капитальный ремонт запланирован на протяжённых (от 7 до 17 км) участках Тимлюй – Селенга, Боярский – Посольская, Селендума – Джида в Республике Бурятия.

На Байкало-Амурской магистрали будет обновлён участок Окусикан – Казанкан и пути на станциях Киренга и Куанда.

Ремонтно-путевая кампания будет проводиться параллельно с работами по развитию Восточного полигона, которое предусматривает строительство дополнительных путей и разъездов.

«РЖД Бизнес Актив» договорился с Альфа-Банком об открытии кредитной линии на строительство терминала в Забайкальске

Первый этап строительства планируется завершить в I квартале 2025 года с мощностью терминала 80 тыс. TEU

19 марта на полях выставки TransRussia 2024 «РЖД Бизнес Актив» и Альфа-Банк подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба «РЖД Бизнес Актив», в рамках соглашения банк планирует обеспечивать финансирование затрат на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию контейнерного терминала на станции Забайкальск. В частности, будет открыта кредитная линия на сумму 7,34 млрд руб. сроком на 15 лет.

«Поддержка Альфа-Банка позволит нам реализовать масштабный проект, имеющий стратегическое значение для экономики нашей страны. Новый железнодорожный контейнерный терминал на границе с Китаем будет способствовать более эффективному распределению грузопотоков и создавать условия для увеличения товарооборота в рамках международного транспортного коридора», – отметил генеральный директор «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев.

«РЖД Бизнес Актив» начал строительство терминала на Забайкальской железной дороге в сентябре 2023 года. Объём инвестиций в проект оценивается на уровне 8–9 млрд руб.

Первый этап строительства планируется завершить в I квартале 2025 года с мощностью терминала 80 тыс. TEU. По завершении окончательного, четвёртого этапа в начале 2027 года объём перевалки составит порядка 280 тыс. TEU. Контейнерный терминал Забайкальск входит в перечень приоритетных проектов по модернизации и расширению инфраструктуры в рамках ведомственного проекта Минтранса России «Формирование сети транспортно-логистических центров».

Тамбовская область стала лидером по динамике погрузки

По итогам первых месяцев 2024 года определены топ-5 регионов России с самым быстрорастущим грузопотоком

В ОАО «РЖД» сформирован рейтинг регионов по росту грузовых перевозок. Драйверами роста погрузки стали нефтеналивные грузы, удобрения, руда и зерно. На первом месте оказалась Тамбовская область, сообщает Telegram-канал холдинга. За январь – февраль 2024 года погрузка на станциях Тамбовской области выросла более чем в 2 раза. Это произошло за счёт почти троекратного увеличения отправки нефтепродуктов.

Второе место с ростом в 1,3 раза разделили Чеченская Республика – за счёт роста погрузки нефтяных грузов в 1,2 раза – и Пермский край – благодаря наращиванию в 1,5 раза объёмов отправки удобрений. Третье место (с ростом более чем в 1,2 раза) разделили Кабардино-Балкарская Республика (рост погрузки строительных грузов в 1,3 раза) и Орловская область (погрузка зерна здесь выросла в 1,4 раза). Четвёртое и пятое место заняли Костромская область (рост в 1,2 раза) и Забайкальский край с ростом в 1,15 раза соответственно. Драйверами роста погрузки в Забайкалье стали уголь и руда. Рост погрузки в Костромской области произошёл за счёт роста погрузки лесных материалов.

Ранее «Гудок» сообщал, что рейтинг российских регионов по динамике погрузки за 2023 год возглавила Республика Марий Эл с ростом в 3,6 раза за счёт увеличения в 16 раз отправки нефтяных грузов. На втором месте – Тамбовская область. Помимо нефтепродуктов в числе драйверов роста оказалось зерно. За счёт роста погрузки зерна на третьем месте оказалась Орловская область. Четвёртое место заняла Чеченская Республика, а пятое – Ивановская область.

В свою очередь, топ-5 регионов по объёмам погрузки возглавила Кемеровская область с 225 млн тонн. На втором месте – Свердловская область (66,5 млн тонн). Третью строчку рейтинга занимает Красноярский край с 48,6 млн тонн. Четвёртое место разделили Пермский край и Белгородская область – по 44 млн тонн. Замыкает пятёрку Иркутская область, где погружено за год 42,4 млн тонн.

Юрий Трутнев: Главная задача – освободить шахту «Пионер» в Амурской области от завалов и сделать всё, чтобы люди остались живыми

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу спасательных работ на руднике «Пионер» в Амурской области.

«Идут спасательные работы. МЧС России выдвинуло туда необходимые силы и технику. На месте развёрнут штаб. Мы договорились о том, что два раза в сутки к нам – и в Министерство чрезвычайных ситуаций, и в Правительство России – будет поступать доклад о том, как ведутся работы по расчистке. В случае если выйдем на людей или если появится осложнение в ходе проведения работ, незамедлительно такие доклады будут представлены. Работы осложняются тем, что поступает вода, в результате получается такая пульпа – смесь воды с частицами грунта, которую надо откачивать. Сейчас решается вопрос о необходимости откачки пульпы. В ближайшее время специалисты МЧС дадут ответ на вопрос о необходимости переброски из Кузбасса высокопроизводительных насосов. Предварительная договорённость об этом уже имеется. Борт МЧС для переброски оборудования уже готов. Будет делаться всё возможное для спасения людей. Кроме того, в этой ситуации необходимо обращать внимание на безопасность тех, кто проводит спасательные работы, потому что ситуация непростая. Также я сегодня переговорю ещё и с собственником, потому что хотелось бы увидеть его участие в этом, он несёт прямую ответственность за то, что сейчас происходит. Но главная задача – спасти людей, а потом вся ситуация будет обязательно изучена, расследована и комиссией, и правоохранительными органами. Но сейчас как можно скорее необходимо освободить шахту от завала и принять все усилия для того, чтобы люди остались живыми», – сказал Юрий Трутнев.

Из–за обрушения породы на руднике «Пионер», входящем в АО «Покровский рудник», в Зейском округе под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. На месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. В Амурской области введён региональный режим ЧС.

«Ситуация сложная, там ограниченное пространство, постоянно идёт подпитка водой. Для того чтобы удалить грунт и организовать работу без риска, спасателям требуются очень серьёзные усилия. Вместе с тем группировки, сил и средств достаточно. Ситуация контролируется на самом высоком уровне. Мы на связи с губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым. У Кузбасса колоссальный опыт в ликвидации таких ЧС. Они дали ряд предложений, как можно помочь горнякам. Специалисты по видеосвязи находятся в постоянном контакте. Подготовлена дополнительная группировка по поручению Министра МЧС России, в резерве стоит самолёт Ил-76 в Новокузнецке, который готов доставить специализированное дополнительное оборудование в случае необходимости, – доложил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«На месте работают горноспасатели. Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели, выполняя свою задачу, будут стараться, чтобы выполнить её на максимальной скорости. Скорость продвижения в среднем составляет примерно 100–200 м за два часа. Сам по себе грунт жидкообразный местами, и есть крупногабаритные камни, которые достаточно сложно оттуда доставать. Но работы ведутся, и многое уже сделано. Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения пострадавших горняков», – отметил глава МЧС Александр Куренков.

По словам министра, на месте работают 114 спасателей, задействовано 45 единиц техники. Вертолёты и самолёты в готовности для вылета, чтобы доставить насосные системы. Для оказания психологической поддержки сформирована сводная группа психологов в количестве 15 специалистов, из них 6 психологов непосредственно привлечены к работам от Главного управления МЧС России по Амурской области, 9 психологов находятся в резерве (8 психологов МЧС России и 7 психологов РСЧС).

Более 4,5 тысячи жителей якутского города Нюрбы обеспечат чистой водой в рамках федерального проекта «Чистая вода» до конца 2024 года

В Республике Саха (Якутия) продолжаются работы по строительству систем водоснабжения в рамках реализации федерального проекта «Чистая вода». Строительство объекта организовано в два этапа, первый из которых планируется завершить до конца 2024 года.

«Федеральный проект «Чистая вода» позволяет обеспечить качественным и надёжным водоснабжением не только крупные города, но и небольшие и удалённые населённые пункты. Так, в якутском городе Нюрбе в 2024 году стартовали работы по строительству системы водоснабжения. Благодаря реализации первого этапа проекта будет решён один из самых актуальных для местных жителей вопросов. Качественной водой из централизованных источников будут обеспечены более чем 4,5 тысячи горожан», - отметил заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

В 2024 году в рамках первого этапа планируется построить циркуляционный водовод водоочистной станции мощностью 1 200 куб. метров в сутки, дизельную электростанцию, резервуары исходной и чистой воды, канализационный сборник, наружные инженерные сети, а также выполнить благоустройство территории.

Прокладка основной части трубопроводов в соответствии с проектом предусмотрена открытым способом из стальных электросварных труб, защищенных от воздействия отрицательных температур изоляцией из минераловатного материала. По улице Октябрьской сети водоснабжения будут проложены под землёй с применением напорных полиэтиленовых труб с теплоизоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой.

«Контроль за ходом возведения социально значимого объекта в городе Нюрбе с первых дней строительства обеспечивает подведомственное Минстрою России ФБУ «РосСтройКонтроль». В настоящее время на площадке продолжается устройство свайных фундаментов. За каждым этапом реализации проекта следят наши инспекторы, имеющие опыт работы с аналогичными объектами в Якутии. В 2023 году в селе Сунтар под нашим контролем было завершено строительство водозабора на реке Вилюй», - сообщил генеральный директор ФБУ «РосСтройКонтроль» Владимир Щербинин.

В Амурской области на руднике завалило 13 человек

В Амурской области введен региональный режим ЧС из-за происшествия на руднике «Пионер» в Зейском округе для мобилизации всех сил и средств. Это решение принято на внеочередном заседании КЧС, сообщает пресс-служба губернатора Амурской области, .

Во время обрушения горных масс на руднике «Пионер» в шахте на глубине около 125 метров находились 13 человек. Это сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. Связи с людьми пока нет.

Спасательные работы на руднике начались сразу после ЧП. На помощь специалистам рудника прибыли отряд горноспасателей МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, к месту следуют и спасатели из Приморского края. Кроме того, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса.

АО «Покровский рудник» — крупное золотодобывающее предприятие на Дальнем Востоке. Рудник «Пионер» расположен на границе Магдагачинского и Зейского районов Амурской области, приблизительно в 40 км от станции Тыгда Транссибирской магистрали. На горно-добывающем комбинате «Пионер» руда добывается открытым и закрытым способом. Производство начало работу в 2008 году и за это время добыло 2,8 млн унций золота. Производственная мощность завода составляет до 6,7 млн т руды в год, на нем работает около 2900 человек.

Предприятие входило в ГК "Петропавловск", но в сентябре 2022 года было приобретено "УГМК-Инвест" в рамках сделки по выкупу российских активов группы.

Российские вузы представили образовательные программы школьникам из Киргизии

В Киргизской Республике при участии российских университетов прошли образовательные выставки. Всего мероприятия посетили порядка 11 тыс. гостей, в числе которых школьники, их родители, студенты и представители вузов. Все они могли подробнее узнать о возможностях поступления и обучения в России.

На площадках в Бишкеке, Канте и Кара-Балте состоялась выставка «Образование в России — 2024», где образовательные программы представили 35 вузов от Калининграда до Владивостока. Старшеклассники получили информацию о возможностях, которые предлагают российские университеты, познакомились с образовательными программами и условиями проживания.

«На выставке много абитуриентов, заинтересованных в получении высшего образования в России. Студенты из Кыргызстана в нашем вузе занимают второе место по численности среди иностранцев. Ребята успешно учатся на всех уровнях образования, очень дружные, поддерживают друг друга. Поэтому новые студенты не останутся без поддержки земляков», — отметила начальник Управления международного сотрудничества Сибирского государственного университета им. М. Решетнева Екатерина Тихих.

Кроме того, вузы рассказали о поступлении, провели консультации и пробные тестирования. Школьники приняли участие в интеллектуальном студ-квизе «Я выбираю университет», где командам предстояло ответить на вопросы об университетах.

В рамках деловой программы прошла педагогическая гостиная «Российское образование: сотрудничество с современной школой», в ходе обсуждения руководители и учителя школ Кыргызстана обсудили возможное сотрудничество с российскими вузами.

Руководитель представительства Россотрудничества в Киргизии Альберт Зульхарнеев подчеркнул, что на выставке собрались самые сознательные школьники, которые заранее думают о выборе будущей профессии. Он также отметил, что российские вузы сегодня — это интересные и современные образовательные программы, новые кампусы, бизнес-инкубаторы, спортивные и культурные центры.

VII Международная «Выставка Евразийского образования» прошла сразу в трех регионах Киргизии: Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областях.

На экспозиционном стенде Русского дома школьники узнали о возможностях поступления и обучения в России на бюджетной основе. Особое внимание выставка привлекла в городе Узген, которую посетили более двух тысяч человек из 98 школ.

В мероприятии приняли участие 21 российский вуз, а также университеты из Казахстана и Киргизии. Всего мероприятие посетили более 6,5 тысяч школьников, а также родители учеников, представители местных университетов и колледжей, представители мэрий городов.

Вопрос с выбывающими из путины участками актуален не только для Приморья

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья рассчитывают, что механизм для работы в лососевую путину рыболовных участков, на которые истекает срок действия договоров, все-таки будет найден, рассказал глава АРПП Георгий Мартынов. Вопрос актуален и для Хабаровского края.

Тему с рыболовным участками, выпадающими из лососевого промысла в 2024 г., президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья прокомментировал на конференции Fishnews Online.

Летом в северных районах края традиционно проходит лососевая путина. «Для нашего севера это достаточно важный объем работы», — напомнил Георгий Мартынов. Однако действие договоров на половину рыболовных участков заканчивается как раз в период промысла.

В ассоциации надеются, что механизм продления действия договоров все-таки будет найден.

Такие участки есть и в Хабаровском крае, сообщил руководитель региональной ассоциации Сергей Рябченко. Ситуация, может быть, не столь серьезна, как в соседнем регионе, так как у пользователей есть и другие РЛУ, но все-таки потери в объемах вылова возможны, отметил он. Тем более что речь идет как раз о юге подзоны Приморье, где как раз ожидаются подходы горбуши.

Fishnews

Камчатка прибавила в рыбном экспорте

Поставки рыбной продукции из Камчатского края по итогам 2023 г. выросли как в натуральном, так и в стоимостном выражении, сообщили в правительстве региона. На первое место в закупках вернулся Китай.

Итоги работы за 2023 г. обсудили на заседании Совета по ВЭД при губернаторе Камчатского края. Экспортная деятельность региона в прошлом году показывала устойчивый рост, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства. Прибавка зафиксирована по продукции из водных биоресурсов.

«У нас кратно вырос экспорт рыбной продукции в натуральном выражении, и почти на четверть в долларовом выражении — это хорошие результаты», — заявила проводившая заседание зампред правительства региона Юлия Морозова.

В структуре поставок Камчатка показывает тот же тренд, что и вся страна. Среди экспортных рынков, на которые идет продукция из региона, вновь лидирует Китай. Южная Корея опустилась на вторую позицию.

«Если говорить о первых итогах 2024 года, то за два месяца объем экспорта по отношению с аналогичным периодом прошлого года продолжает увеличиваться. При этом потребителями камчатской рыбы являются не только наши азиатские, но и европейские партнеры, которые в публичном поле говорят о том, что все связи с нами прерваны», — отметила Юлия Морозова.

Fishnews

Сводки с промысла: вылов минтая и сельди растет – свежие уловы бесперебойно доставляют в порт и далее расходятся по регионам страны

К 19 марта 2024 года вылов минтая превысил 830 тыс. тонн (+7% к уровню прошлого года), на добыче сельди показатель увеличился на 38% – до 124 тыс. тонн.

Ход промысла обсудили на еженедельном заседании штаба по организации добычи минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне (сезон «А» – зимне-весенний период).

Количество тралового флота сократилось в связи с погодными условиями и ледовой обстановкой: с начала промысловой недели в Охотское море подошел циклон, но поля тяжелого льда занимают значительную площадь и препятствуют свободному ведению промысла минтая и, особенно, сельди.

К 19 марта в экспедиции работают около 100 судов, безопасность обеспечивает буксир «Справедливый» Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных судов Росрыболовства.

В районе промысла работает 24 транспортных судна, перегрузы контролируют 38 инспекторов Пограничной службы ФСБ России. Существенных нарушений и задержек по перегрузам нет. На промысловых судах находятся 14 наблюдателей из дальневосточных филиалов ВНИРО.

Продукция свежего вылова бесперебойно поступает в порты и отправляется в другие регионы России.