Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Удар в "девятку"

Дагестанка попала в список Forbes за популяризацию женского футбола в регионе

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)

Основная должность жительницы Каспийска Эльмиры Ибрагимовой - тренер по скалолазанию, однако несколько лет назад она организовала в Дагестане женские группы для обучения футболу, и это стало делом ее жизни.

Как рассказывает Эльмира, еще в школе она занималась легкой атлетикой и баскетболом, футбол никогда не был ее приоритетом. Но как-то она увидела по телевизору матч английской Премьер-лиги, и ее покорила игра клуба "Манчестер Юнайтед". Тогда она решила создать женскую футбольную команду в Дагестане. Собрала единомышленниц, вместе с ними нашла тренера, который согласился заниматься с увлеченными игрой № 1 девочками.

Начали искать свободные поля, на аренду которых сами собирали деньги. Когда Эльмира с ученицами занималась на "Анжи-Арене", на тренировку пришел один из руководителей клуба ФК "Анжи" Саид Абдулаев. Он покачал головой, сказал, что девчонки покалечат друг друга ударами по ногам, пошел в расположенный на территории стадиона спортмаркет и купил им щитки.

По словам Эльмиры, до развала знаменитого клуба его руководство и тренеры академии поддерживали женскую команду, делились опытом, рассказывали о правилах игры. Но затем все изменилось. Ибрагимова обращалась с просьбой о поддержке к властям, но везде чиновники, услышав словосочетание "женский футбол", в лучшем случае лишь качали головами и разводили руками. Но, видя, с каким упорством Эльмира продолжает заниматься любимым делом, на нее в конце концов обратили внимание спортивные функционеры.

- Руководство училища олимпийского резерва в Каспийске взяло нас, что называется, под опеку. Теперь они полностью заботятся о детской команде, никаких проблем у девочек с тренировками нет. А в сентябре прошлого года мне выделили ставку тренера, - говорит Ибрагимова.

Эльмира тренирует несколько групп. Младшая - девочки от пяти до восьми лет, средняя - от восьми до 11 и старшая. Что касается последней, то возраст не ограничен. Здесь занимаются девушки и женщины от 16 до 45. Всего у Эльмиры около 80 подопечных.

До сих пор случайные зеваки, увидев тренировки женской команды, удивляются: неужели в Дагестане есть такое? Учитывая менталитет, у женского футбола в республике свои нюансы. Никакой обтягивающей одежды, даже в жаркую погоду под шорты надевают лосины. Девочек-футболисток уже заметили в высших футбольных эшелонах. Тренировки самых маленьких проходят в рамках Playmakers - совместного проекта УЕФА и компании Disney.

- Цель программы - привить девочкам любовь к футболу, помочь им развить полезные навыки. Каждая из тренировок Playmakers основана на сюжетах диснеевских мультфильмов "Суперсемейка" или "Холодное сердце". Под руководством тренеров, включая воображение, девочки обучаются основам футбола, играя роль популярного персонажа, - рассказывает Эльмира.

По ее словам, УЕФА очень активно поддерживает женский футбол. Европейские и российские клубы Премьер-лиги обязаны иметь женские команды. Но, как сетует тренер, "Анжи" уже не числится в грандах отечественного футбола, и это очень печально. Заслуги Ибрагимовой на посту тренера оценил журнал Forbes. За популяризацию женского футбола в Дагестане она в 2021 году попала в рейтинг "30 самых перспективных россиян до 30 лет" в категории "Социальные практики".

Есть у Эльмиры и перспективные ученицы. Одна из них - Ламунат Мустафаева. Талант юной футболистки заметили российские тренеры. Девушку пригласили в молодежный состав сразу двух отечественных клубов Премьер-лиги - "Локомотив" и "Краснодар". Сейчас Ламунат предстоит нелегкий выбор.

Подобных самородков в Дагестане гораздо больше, считает Эльмира. Но, к сожалению, на соревнования удается выезжать нечасто, а в Дагестане девочкам просто не с кем играть. Таким образом, пропадает игровая практика.

- Сейчас нам обещают поддержку на разных уровнях. Меня пригласили в Федерацию футбола Дагестана, где сообщили о намерении учредить женский комитет по футболу, - рассказала Ибрагимова. - Проблема с турнирами у нас большая. Женских соревнований мало, в Дагестане их и вовсе нет. Недавно узнали, что есть женская команда в Осетии, хотим на нее выйти. На всероссийские соревнования выезжаем очень редко - раз в год девочки могут поехать на вузовские чемпионаты или школьные турниры по мини-футболу. Эти поездки оплачивает государство. В ноябре прошлого года к нам приезжала любительская команда из Москвы. Что касается формы, то футбольная по сравнению с другими видами спорта более доступна - нужны шорты, футболка, бутсы, лосины, все это можно купить недорого, в том числе в профессиональном варианте.

По словам девушки, дома к ее выбору отнеслись нормально. Хотя родители, конечно, хотели бы видеть ее не на футбольном поле, а замужем, чтобы уже хлопотать над внуками.

- Папа сам раньше играл в футбол, и он меня поддержал. Мама тоже не сильно возражает. Я рада, что у нас дружная семья, которая признала мой выбор, - улыбается Эльмира.

На вопрос, есть ли у нее мечта, она ответила, что хочет и дальше продвигать женский футбол в республике. Чтобы не только в Махачкале и Каспийске, но и в отдаленных селах и аулах девчонки гоняли мяч.

Корреспондент "РГ" напомнил Эльмире, что ее увлечение началось с матча "Манчестер Юнайтед" и что она всегда хотела воочию увидеть, как играет на стадионе ее любимая команда.

- Напишите им, расскажите о своем проекте, о том, как в далеком Дагестане тренируете девочек. Может, они откликнутся, организуете какой-нибудь совместный проект, - предложил я.

Эльмира на минуту задумалась и сказала: "Я даже и не думала о таком. Это прекрасная идея, попробую воспользоваться вашим советом!"

Пшеницу отправили на хроматограф

В крае заработала мобильная лаборатория оценки качества зерна

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

На Ставрополье началась жатва, уже убрано пять процентов посевных площадей. В нынешнем году аграриям, занятым в уборочной кампании, не нужно тратить время на сбор и отправку образцов зерна на анализы. Теперь лаборатория сама приедет в поле, для этого в регионе купили специальный автомобиль.

Как рассказала "РГ" Татьяна Остривная, исполняющая обязанности технического директора ставропольского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна", где и появился мобильный комплекс, аграрии не могут реализовать зерно без проверочных процедур - контроля качества и безопасности. В 2020 году на экспорт непосредственно с территории Ставропольского края было отгружено более 382 тысяч тонн зерновых. А в порты Краснодарского края, Ростовской и Астраханской областей, а также Дагестана ушло свыше 2,3 миллиона тонн, которые также были вывезены за границу.

- Если говорить об экспорте, то каждая страна предъявляет определенные требования к продукции. Когда происходит отгрузка партии, инспекционная структура рассматривает заявку и направляет зерно на исследование по определенным показателям в зависимости от требований государства-импортера. Некоторые показатели оговариваются контрактом. Также товар проверяется на наличие пестицидов и микотоксинов. Случается, что перечень состоит из 300 позиций, по каждой нужно провести анализ зерна, - поясняет Остривная.

Автомобиль оборудован всем необходимым. Специа-листы, в частности, проверяют уровень клейковины, влажность, стекловидность. Это нужно, чтобы определить, к какому классу относится партия зерна.

По словам Остривной, во время жатвы у аграриев не всегда хватает времени на то, чтобы отправить образцы в стационарную лабораторию. При этом партии для покупателей нужно формировать оперативно.

- Чтобы выращенный урожай продать, требуется составить декларацию соответствия. Она формируется на основе протокола испытательной лаборатории. Что касается безопасности, то в технических регламентах прописаны требования к ней и указаны, на какие показатели проверяют зерно. Среди них - содержание пестицидов, микотоксинов, вредных примесей, радионуклидов. Если клиент захочет, мы можем взять дополнительные пробы и проверить качественные показатели, - сообщила заведующая испытательной лабораторией ставропольского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Ирина Гвоздецкая.

Важный момент - на безопасность урожай проверяют только в стационарной лаборатории. У центра имеется в наличии три хроматографа иностранного производства. Цена каждого из них - несколько миллионов рублей. Работают с такими аппаратами специалисты, которые прошли обучение у производителей техники. Оборудование задействовано круглые сутки, так как в крае уже активно убирают урожай.

Согласно информации краевого министерства сельского хозяйства, более 20 процентов полей обмолочено в Нефтекумском, Левокумском, Курском и Степновском округах. Средняя урожайность составляет 27 центнеров с гектара, что выше прошлогодней на 12 процентов, хотя в ряде округов собирают и более 50 центнеров с гектара. К уборке приступили практически все территории, кроме шести округов: Андроповского, Кочубеевского, Шпаковского, Георгиевского, Минераловодского и Предгорного.

- Первые результаты начавшейся кампании удовлетворительные. Зерновые убраны с площади 122 тысячи гектаров. Работа идет четко и слаженно. У аграриев настроение хорошее. Конечно, оценивать уборку будем по итогам жатвы, но научное сообщество оценивает потенциальную урожайность в 38-40 центнеров с гектара, - отметил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Владимир Ситников.

Кстати

Не так давно ставропольская мука впервые была экспортирована в государство Джибути, куда поставили 550 тонн. Незадолго до этого партию в 500 тонн отправили в Сомали. "В крае реализуется региональный проект "Экспорт продукции АПК", который поможет переключиться с торговли сырьем на экспорт несырьевых товаров и товаров с высокой добавленной стоимостью", - заявил заместитель министра сельского хозяйства СК Дмитрий Фролко.

Ежегодно Ставрополье экспортирует около 30 тысяч тонн муки. Так, в прошлом году ее поставили на 7,6 миллиона долларов в 12 стран, в том числе в Азербайджан, Туркмению и Казахстан. В 2020-м в регионе для роста экспорта создали сельскохозяйственный потребительский снабженческий кооператив "Зерно Ставрополья".

Кавказские панты

На Ставрополье появилась первая в СКФО оленья ферма

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

На территории оленьей фермы на площади 80 гектаров построят спа-центр, где лечебные процедуры будут проводить, используя панты - оленьи рога. Также здесь появится винокурня, пасека и хоббитские домики. Корреспондент "РГ" отправился в хозяйство, где обитает уже больше 250 животных, чтобы выяснить, есть ли будущее у экологического туризма в регионе.

Село Крымгиреевское находится в Андроповском районе. Из Ставрополя туда можно добраться за два часа. После поворота с федеральной трассы "Кавказ" ехать до населенного пункта еще около 20 километров. Само село расположено у подножия горы Брык высотой 688 метров. Пейзажи вокруг замечательные - луга и леса плавно переходят в поля, занятые сельскохозяйственными культурами. Сейчас цветет лен, отчего подножие горы отливает синим цветом. Брык, кстати, особо охраняемая природная территория.

Управляющий фермой Денис Слынько ранее возглавлял дирекцию особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Ставрополья, ему принадлежит идея создать экомаршруты на Стрижаменте и в Эммануэльевском урочище. Брык был частью территории, подведомственной дирекции. Теперь же Слынько занимается не всеми ООПТ Ставрополья, а одной. Ее отдаленность от федеральной трассы и курортов Кавказских Минеральных Вод его не смущает.

- Мы делим нашу целевую аудиторию на две категории - тех, кто приехал отдыхать на КМВ издалека, и тех, кто живет в Ставропольском крае. Для первых нормальной практикой является после нескольких дней, проведенных в городах-курортах, поехать в рядом расположенные туристические места - Архыз, Домбай, Чегемское ущелье. И мы сможем предложить им альтернативу - оленью ферму. У нас есть чем занять людей даже на несколько дней. Наших земляков, которым хочется побывать в необычном месте, тоже ждем, - говорит Денис Слынько.

Управляющий показывает вольеры с животными. Этот мини-зоопарк откроется для посетителей первым. Здесь два вида оленей - пятнистые и благородные. Есть самый крупный подвид последнего - марал. На соседних участках живут лани. Есть пернатые - от маленьких куропаток до страусов.

- Открыться для посетителей планируем в июле. Думаем в стоимость входного билета включить небольшой пакетик с едой для животных, чтобы люди не давали им булочки и прочие привезенные с собой продукты. Для гостей хотим устраивать чаепития. По поводу цены пока думаем, но точно могу сказать, что она будет не выше тысячи рублей. Для жителей Крымгиреевского посещение территории станет бесплатным. Дети из села уже приезжали к нам на экскурсию, мы рассказывали им про оленей, - добавляет Слынько.

Он отметил, что комплекс станут открывать постепенно. Сейчас в самом разгаре строительство домиков. Здесь возведут так называемые "А-фреймы" - здания в форме буквы "А", популярные в качестве экогостиниц. Еще появятся домики хоббитов - точно такие, в каких жили полурослики, герои "Властелина колец". Рядом строятся гостиница и спа-центр.

- Оздоровление станет одним из главных направлений нашей деятельности, - делится планами Денис. - Панты сейчас очень популярны в медицинском туризме, особенно на Алтае. У оленей после зимы отрастают новые рога. Их срезают - для животных это безболезненно. Потом панты перерабатывают специальным способом. В советское время из них научились извлекать особое вещество - пантокрин. Сейчас медицина в этом направлении шагнула далеко вперед - с пантокрином даже принимают ванны.

Слынько говорит, что с оленями обращаются очень аккуратно, ведь каждое животное стоит около 250 тысяч рублей. Блюда из оленины подавать не будут - это противоречит принципам инициаторов проекта.

Управляющий показал и загоны с дикими оленями - обширные луга и заросли кустарников по обеим сторонам пешеходной тропы. Создается ощущение, что гуляешь на природе и внезапно видишь стадо оленей, перебегающих поле. Денис говорит, что у животных хорошее зрение. Если бы сюда ехала машина с кормом, то стадо устремилось бы по направлению к ограде, а не от нее.

Кстати, первая партия парнокопытных приехала на Ставрополье из Калининградской области еще в январе 2020 года. 100 голов - 50 самцов и столько же самок. Три дня их везли на пароме, а потом еще четыре дня - на автомобилях. Животные хорошо перенесли путешествие. Климат в Ставропольском крае им тоже подошел, и не так давно у них появилось потомство.

- Мы стараемся построить работу таким образом, чтобы самим обеспечивать наших животных кормами. Цена на ячмень очень высокая, поэтому у нас есть свои поля, где мы его выращиваем. Заготавливаем также люцерну, - говорит Слынько.

Кроме вольеров и жилых построек на территории будет еще пасека, кафе, винокурня с виноградниками. Причем туристы смогут извлечь мед из ульев и продегустировать вино. Таким образом ферма превратится в полноценный объект агротуризма.

Картошка в родном мундире

Российские селекционеры хотят увеличить долю отечественных сортов овощей

Текст: Михаил Сухарев (СКФО)

В Ставропольском крае сейчас идут эксперименты с отечественными сортами картофеля. Перспективные образцы планируют посадить на полях в 2025 году. Пока аграрии предпочитают импортные семена, так как стоимость отечественных довольно высока, да и подробной информации о них нет.

В среднем жители страны съедают по 120-130 килограммов картофеля в год. И власти заинтересованы в обеспечении фермеров российскими семенами. На Ставрополье сейчас изучают товарные качества новых сортов, которые могут заменить зарубежные. На базе крестьянско-фермерского хозяйства Сергея Мернова в поселке Ясная Поляна Предгорного округа в апреле 2021 года на 19 делянках высадили семенной картофель отечественной селекции. Восемь сортов вывели в Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) картофеля имени А. Г. Лорха, еще шесть - в ЭТК "Меристемные культуры".

Предгорный округ выбрали не случайно, в 2020 году здесь вырастили 47 тысяч тонн картофеля, из них 64 процента - в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Правда, ранними сортами в округе практически не занимаются из-за неподходящего климата.

- При выращивании картофеля необходимо соблюдать технологию возделывания - сроки посадки, внесения удобрений, обработки от болезней и вредителей, - подчеркнула начальник отдела мелиорации и овощеводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края Наталья Репухова.

Клубни разных сортов (по 15 килограммов от каждого) высадили по направлению с юга на север для равномерного освещения.

- Урожай еще не собран, поэтому окончательные выводы делать рано. Нужно посмотреть, как себя проявят эти сорта в течение двух-трех лет: погодные условия у нас меняются, поэтому и результат может быть разным. Клубни мы высадили в два ряда, пока растут хорошо. Есть ранние сорта, есть и более поздние, - пояснил главный специалист ставропольского сельскохозяйственного информационно-консультационного центра Александр Голота. - Наша главная цель - популяризировать отечественный семенной картофель, увеличить производство российских сортов с хорошими товарными показателями и устойчивостью к болезням. Кроме того, при выращивании картофеля необходимо использовать ресурсосберегающие технологии. Обработка почвы, переход на широкие междурядья, высокоточное внесение удобрений и защитно-стимулирующих средств - все это имеет большое значение.

Сейчас ставропольские специалисты изучают, какие технологии лучше других подойдут для выращивания отечественных сортов, какие проводить гербицидные и внекорневые подкормки. Наблюдение за ростом и развитием растений они ведут совместно с сотрудниками "Госсорткомиссии" и "Россельхозцентра". О некоторых испытуемых сортах рассказал заведующий лабораторией ФИЦ картофеля им. А. Г. Лорха Алексей Митюшкин:

- Сорт "ариэль", включенный в Реестр селекционных достижений только в 2021 году, уже положительно зарекомендовал себя. Это среднеспелый столовый сорт для длительного хранения, такой картофель хорошо запекать, жарить, отваривать в мундире. Его потенциальная урожайность составляет 60-70 тонн с гектара. Сорт "вымпел" также среднеспелый и пригоден для приготовления пюре и запекания. Его отличительная особенность - с одного растения удается получить 20-30 клубней. А вот сорт "фрителла" используется только для приготовления во фритюре, самые вкусные чипсы получаются именно из него.

По мнению самих фермеров, говорить о полной замене импортных семян к 2025 году не приходится, однако значительно повысить процент картофеля отечественной селекции на полях возможно.

- Наверное, процентов 90 используемых сейчас семян - импортных сортов. Я бы не сказал, что они по качеству превосходят наши, просто об отечественные мы пока мало знаем. Нужно работать над их популяризацией. Если фермер собирает хороший урожай овощей импортных сортов, он просто так не перейдет на наши, они должны быть более высокого качества или быть дешевле. Но отечественные сорта пока дороже, они относятся к элитным и суперэлитным, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Предгорного района Ставрополья Михаил Федирко.

Для выращивания товарного картофеля обычно используют первую и вторую репродукции, элитные семена реализуют специализированные предприятия. При этом купить посадочный материал класса супер-суперэлита, которого хватит на несколько сезонов, на отечественном рынке довольно проблематично. Стоит он дорого, да и реализаторы не заинтересованы в том, чтобы фермеры и дачники покупали семена всего лишь раз в несколько лет. .

Между тем

В нынешнем году ставропольские овощеводы получили 117,9 миллиона рублей в качестве несвязанной поддержки. "Общая субсидированная площадь составила 6,1 тысячи гектаров при ставке в 28,7 тысячи рублей на гектар. Компенсировано до 54 процентов затрат аграриев. Для сравнения: в прошлом году было возмещено 40 процентов расходов, а в 2019-м - 22 процента", - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

В 2021 году региональные сельхозпредприятия и К(Ф)Х картофелем заняли 5,4 тысячи гектаров. Однако больше 60 процентов выращивают в личных подсобных хозяйствах, так что фактически площади под ним достигают 15 тысяч гектаров.

Гугл, ты меня понимаешь?

Кавказские ученые создают систему распознавания речи, способную работать точнее нейросетей

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

В Кабардино-Балкарском научном центре РАН ученые работают над системой распознавания речи, которая будет строиться на основе мультиагентной когнитивной архитектуры. Это принципиально новая технология, которая позволит компьютерам значительно лучше понимать голосовые команды и речь при шуме или одновременном произнесении слов несколькими людьми.

Системы распознавания человеческого голоса появились еще полвека назад - то есть задолго до того, как в обиход вошли привычные нам смартфоны. В 1970-1980-х годах они могли понимать до тысячи слов, точность распознавания выросла до 80-90 процентов. И это был очень хороший результат. Однако с приходом новых технологий, когда у человека возникло желание общаться с компьютером на привычном языке, ситуация изменилась. И хотя команда "Окей, гугл" во многом превзошла ожидания пользователей, до совершенства системе еще далеко.

Ученые из КБНЦ РАН утверждают, что спектральный состав одного и того же звука, произносимого разными людьми, очень отличается. Задача алгоритмов в данном случае - выделить среди множества сигналов отдельные слова и распознать их. По мнению исследователей, многое определяют тембр звукового сигнала, возраст, пол и другие физиологические характеристики людей. Например, чем ниже голос человека, тем медленнее он говорит.

Эти различия и задают вариативность речи, она меняется в зависимости от условий, в которых находится человек в данный момент, а также от акустических особенностей пространства. Повлиять может даже настроение говорящего. Неплохих успехов в этом направлении достигли зарубежные ученые, которые занимаются английским языком и языками германской группы, но пока все исследования ведутся в лабораторных условиях. Что касается других языков, то там автоматические системы гораздо менее эффективны.

- Существующие системы не могут распознавать речь двух рядом стоящих и говорящих одновременно людей. Компьютер не выделяет нужные звуки среди всех остальных, а человек с легкостью справляется с такими задачами. К примеру, сидящий в зале может выделить одного поющего в хоре на сцене и слышать именно его. Эта способность называется эффектом направленного внимания, то есть избирательного восприятия речи, - рассказала корреспонденту "РГ" научный сотрудник Института информатики КБНЦ РАН Ирина Гуртуева.

Кабардино-балкарские ученые, кстати, изучают этот феномен. Сейчас в данной сфере очень много научных работ, и сотрудники КБНЦ, опираясь на последние нейрофизиологические исследования, пытаются усовершенствовать систему распознавания речи.

- Мы спроектировали механизм речевосприятия на основе мультиагентной когнитивной архитектуры. Мультиагенты используются давно, но в нашей области это принципиально новый опыт. Нынешние системы распознавания речи строятся на базе нейросетей, это иная технология, и она, хотя и очень развита и достаточно эффективна, не может понять контекстные ситуации и семантику. Наша система анализирует речь глубже. Агент - это, проще говоря, небольшая программа, но она сложнее, чем нейрон в нейросети. Разные типы агентов, при их использовании, способны максимально повторить работу человеческого мозга и таким образом глубже проанализировать поступающую информацию, - отметила Гуртуева.

Новую систему можно будет использовать при высоком уровне шума, например во время управления тяжелой техникой. Водитель часто находится в стрессе из-за громкого шума, и его голос меняется, что также осложняет распознавание.

Ученые уже создали для своей системы фонетический алфавит с учетом вариативности звуков. Удалось даже зафиксировать вариативность, обусловленную позицией звуков внутри слова. Сотрудники КБНЦ исследовали влияние ударного и безударного положений буквы внутри слова на особенности ее произнесения. Также во время экспериментов зафиксирована вариативность фонетического контекста, влияющего на артикуляцию. И наконец, подготовлены данные для исследования индивидуальных характеристик говорящего. Помогает ученым кавказский языковой колорит, благодаря которому можно сформировать обширную акустическую модель.

- На Кавказе богатое языковое разнообразие, а русский, являющийся общим для всех национальностей, обладает множеством разных акцентов. Так что нам повезло, мы можем создавать речевые базы с учетом большого количества этих акцентов, - пояснила Ирина Гуртуева.

А каковы коммерческие перспективы этих исследований? Дело в том, что интерфейсы распознавания речи сейчас очень популярны. Как рассказал корреспонденту "РГ" разработчик приложений из Ставрополя Антон Ягельницкий, один из основных вариантов их использования - в "умных колонках", которые активно распространяют такие крупные компании, как "Яндекс", Amazon, Mail.ru и др. Конечно, для любителей технических новинок это больше развлечение, но для компаний важно, что с их помощью можно совершать покупки.

- Очень важно умение системы распознавать голоса членов семьи. С моей точки зрения, исследователям необходимо решить три задачи. Первая - качественное распознавание речи детей, чтобы они не могли получить доступ ко взрослому контенту, который можно открыть с колонки либо с привязанного к устройству телевизора. Вторая - распознавание по типу свой/чужой, чтобы посторонние люди не могли получить доступ к системе "умного дома", если к ней привязан голосовой помощник. Третья - при большом скоплении людей (например, на вечеринке) электронный ассистент должен вычленять из общей массы голосов команду, которая обращена к нему - сделать музыку тише или приглушить свет, - объяснил Ягельницкий.

Помимо домашнего использования голосовые интерфейсы также применяются в автомобилях. Водитель может попросить помощника построить маршрут или зачитать список дел на сегодня. При этом в машине может играть музыка. Получается, нужно разделить аудиопотоки и выделить команду человека.

- В Соединенных Штатах недавно был показательный пример. Во время радиотрансляции ведущие начали говорить: "Алекса (голосовой помощник Amazon), закажи такую-то игрушку". У многих людей банковские карты перманентно привязаны к системе "умного дома". И у тех, кто просто слушал радио, голосовой помощник, не разобравшись в том, кто отдал команду, начал ее выполнять, - отметил эксперт.

Сделать речевые системы универсальными сегодня стремятся также крупные фонетические школы Москвы и Санкт-Петербурга, такие компании, как "Яндекс" и "Сбер". На Северном Кавказе решением этих задач занимаются пока только в КБНЦ РАН. .

Кстати

"Умные колонки" стали самым быстрорастущим сегментом продаж за всю историю мировой электроники. В 2020 году в мире их было продано около 160 миллионов. На конец прошлого года ими уже пользовалось около 400 миллионов человек. По мнению экспертов, с учетом темпов роста рынка к концу 2023-го эта цифра вырастет до 640 миллионов.

Побочная реакция

Интерес к страховке от коронавируса резко возрос

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

По данным сервиса Страховка.ру, в Петербурге за месяц спрос на страхование от коронавируса вырос более чем на 51 процент. А относительно прошлого года число желающих купить такой полис увеличилось более чем в четыре раза. Кто и зачем покупает такие полисы?

На центре Петербурга на улице Марата стоят зазывалы. В прошлые годы они предлагали страхование при оформлении финских виз. Сейчас они активно продают страховки от коронавируса. И этот продукт пользуется серьезным спросом.

На днях Ростуризм обратился к россиянам, выезжающим за рубеж, с просьбой оформлять страхование от коронавирусной инфекции. В ведомстве объяснили: если у туриста по прилете в страну отдыха обнаруживается COVID-19, то ему придется пройти карантин и лечение. Собственных финансов на это может просто не хватить. Страховка призвана покрыть все эти риски.

Цены на коронавирусное страхование вполне бюджетные. Например, полис для 35-летнего туриста, собирающегося в Турцию на неделю, будет стоить 300-400 рублей. Некоторые страховые компании включают коронавирусные риски в стандартные полисы страхования жизни и здоровья для выезжающих туристов. COVID-19 там проходит под графой "инфекционные заболевания". Такие полисы стоят 1000-1500 рублей.

Ольга Котенева, редактор страхового контента Банки.ру, говорит, что при наличии стандартного страхового полиса для выезжающих за границу с функцией компенсаций при COVID-19 нет смысла покупать отдельный полис от коронавируса.

При поездках по России полисы страхования настойчиво рекомендуют приобрести турфирмы при оплате тура.

- С одной стороны, все граждане РФ имеют полисы обязательного медстрахования, то есть в случае болезни или травмы на отдыхе можно смело обратиться в местные учреждения системы здравоохранения за помощью и не тратиться на дополнительную страховку. С другой стороны, нужно учитывать, что больницы и поликлиники переполнены. При наличии полиса страхования путешественника страховая компания гарантирует туристу оперативное оказание экстренной медицинской помощи в местных клиниках. Если во время поездки у туриста диагностируют инфекционное заболевание семейства коронавирусных, требующее госпитализации, ему помогут или выплатят фиксированную сумму, - говорит Ольга Котенева.

Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве России, отмечает, что туристы - не единственные, кто покупает полисы страхования. Интерес к этим страховым продуктам проявляют медработники, сотрудники предприятий сферы услуг, а также те, кто проживает в одной квартире с человеком, у которого уже подтверждена коронавирусная инфекция.

Когда речь идет не о туристах, деньги выплачиваются при госпитализации или смерти.

Массовая вакцинация, по словам Оксаны Васильевой, на условия выдачи таких полисов не повлияла, одинаковый тариф будет как у того, кто вакцинировался, так у и того, кто прививку не ставил.

Зато появились новые виды полисов - страховка при прививке. Здесь деньги выплачиваются в случае острой аллергической реакции, также страховые компании обещают компенсацию в случае госпитализации или смерти.

- В большинстве случаев такая страховка начинает действовать в день после ее покупки, в отличие от полиса от коронавируса, который вступает в силу только спустя одну-две недели. При этом доказывать, что последствия наступили именно после вакцинации, клиент не обязан. При обращении он должен представить только документ о получении прививки и заключение врача о состоянии здоровья. Тем не менее страховки, покрывающие риски вакцинации от коронавируса, не могут приобрести лица старше 65 лет и инвалиды, то есть как раз граждане из группы повышенного риска, - говорит Оксана Васильева.

Правда, эксперт подчеркивает, что людей, которые смогут претендовать на выплаты по таким полисам, скорее всего, будет немного. Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев есть побочные реакции на вакцинацию, и если они возникают, то не требуют стационарного лечения, неприятные симптомы проходят самостоятельно, а оснований для начисления компенсации нет. А значит, главными выгодополучателями от такого продукта будут не граждане, а страховые компании.

При покупке полисов от коронавирусной инфекции шансы на выплаты значительно менее призрачные - число новых случаев COVID-19 в Петербурге остается на стабильно высоком уровне. Но, предупреждает директор по развитию страхового бизнеса сервиса Сравни.ру Александр Крайник, на большие выплаты рассчитывать не стоит и здесь. В частности, если покрытие полиса составляет 500 тысяч рублей, то при госпитализации выплата составит 0,1 процента в день. Если заболевший пробудет на больничной койке 20 дней, то выплата составит 10 тысяч рублей. Также многие страховые компании предлагают единовременную выплату за сам факт заражения. Она составляет в среднем 25 тысяч рублей.

Таким образом, переболевший в достаточно тяжелой форме человек сможет рассчитывать на выплату в размере около 35 тысяч рублей. Стоимость годовой страховки с такими условиями четыре-шесть тысяч рублей.

Нередко за страховкой от коронавируса обращаются люди, которые уже заболели. Они оформляют полис, а потом ждут по полмесяца, чтобы обратиться к врачу и претендовать на выплаты. Это очень опасная ситуация, ведь болезнь можно запустить.

Но даже если наступает страховой случай, компании не могут совершить чудо: устроить пациента в больницу или добиться его размещения в палате повышенной комфортности.

Прямая речь

(Комментарий подготовлен газетой "Медицина Дагестана")

Патимат Сагитова, редактор информационного отдела:

- Несмотря на угрожающую обстановку, приобретать страховки от коронавируса дагестанцы не спешат. Обзвон представительств крупных российских страховых компаний показал полнейшую невостребованность этого вида страхования.

Поток туристов в другие страны, и ранее не слишком плотный, за последние полтора года поиссяк. Среди тех дагестанцев, которые всё-таки выезжают за пределы страны, страхование от коронавируса в путешествии практически не востребовано или покрывается стандартной медстраховкой.

Что касается других видов страхования, связанного с COVID-19, тут сыграл свою роль кавказский менталитет, сочетающий прижимистость и широту души, замешенные на неумении отстаивать свои права и привычке гордо терпеть неудобства. С одной стороны, дагестанцы любят получать всяческие пособия законными и полузаконными способами, но тут сначала придётся заплатить из своего кармана, а вот получим ли мы страховую выплату? Гарантии нет. С другой стороны - что мы, супрастин не сможем выпить, если аллергия начнется? Да и что нам эти 35 тысяч за болезнь, погоду сделают?

Впрочем, вполне возможно, что в скором времени широкие массы в регионе узнают о существовании страховки от COVID-19 и сформируют спрос и на этом рынке. Учитывая сильные антипрививочные настроения в регионе, страховка от осложнений после вакцинации будет особенно востребована.

Говоря о туризме, нельзя не упомянуть, что в последнее время Кавказ стал одним из самых популярных туристических направлений внутри страны. Кто-то даже утверждает, что это главная причина роста числа заболевших в регионе. Фирмы, устраивающие туры по Дагестану, не требуют от своих клиентов прививаться или страховаться от коронавируса. Местные гостиницы формально выставляют свои требования для проживания, в их числе - сертификат о прививке или справка с отрицательным результатом ПЦР-теста; но и они не имеют права заставить своего постояльца вакцинироваться или приобрести страховку от коронавируса. Тем не менее, это было бы очень полезно на фоне огромной нагрузки на систему здравоохранения в республике. Полис обязательного медицинского страхования даёт гражданину РФ право лечиться в любой точке страны, однако того финансирования, которое получают местные медучреждения от Территориального фонда медицинского страхования, едва хватает на нужды дагестанских пациентов. Если бы внутренних туристов обязали страховаться от коронавируса перед поездкой, то финансовая нагрузка по их лечению легла бы на частные страховые компании, сняв часть бремени с системы здравоохранения дотационного региона.

Взрывов не будет

ФСБ сообщила о ликвидированных боевиках

Текст: Иван Егоров

Осужденный главарь террористов из Сирии, два предотвращенных теракта в Москве, шесть уничтоженных боевиков и арестованные в нескольких городах молодые неонацисты. Обо всех этих громких событиях в понедельник сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Так, 21 год строгого режима по приговору 2-го Западного окружного военного суда получил один из лидеров террористов. Его признали виновным в попытке организации нескольких терактов в Москве. Как сообщили корреспонденту "РГ" в ЦОС ФСБ, осужденный - гражданин одной из стран Центральной Азии, который, находясь в Сирии в составе запрещенной в России организации международных террористов ИГИЛ, спланировал ряд терактов в Москве.

По данным ФСБ, для этого он организовал законспирированную ячейку сторонников террористов, которые купили огнестрельное оружие и боеприпасы, а также изготовили самодельные взрывные устройства. По плану эмиссара ИГИЛ, они должны были совершить расстрелы и взрывы в людных местах столицы. Все члены этой ячейки были арестованы в 2016 году и осуждены к длительным срокам заключения. Самого же эмиссара сотрудникам спецслужб удалось задержать в октябре 2020 года. Его вина, по данным следствия, была доказана. Осужденный также дал признательные показания.

Кроме того, как сообщили в ФСБ, за прошедшую неделю была предотвращена серия терактов, планировавшихся летом в разных городах. В результате спецопераций шесть преступников были нейтрализованы, двое задержаны. Так, 3 июля в конспиративных адресах в Нальчикском и Баксанском районах Кабардино-Балкарии были заблокированы пять бандитов, которые планировали совершить расстрелы и взрывы в отношении мечетей и исламского духовенства республики. При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление. Силами спецподразделений ФСБ, Росгвардии и МВД они были нейтрализованы.

Ну и в завершении в ФСБ сообщили, что в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре была пресечена деятельность двух неонацистских группировок, которые выступали за насильственное свержение действующего строя и создание в России "белого" государства.

Остров несвободы

С части российских туристов на Кубе сняли изоляцию

Текст: Вера Черенева

192 российских туриста, прибывших на Кубу в рамках чартерных туров, оказались заперты в своих отелях. У них были получены положительные результаты тестов на коронавирус, для туристов это стало шоком. С некоторых из них сняли изоляцию.

Жительница Ухты Екатерина Тюленева поехала на Кубу со взрослой дочерью. У Екатерины в анамнезе есть перенесенный коронавирус, также женщина сделала прививку, более того, в Шереметьево перед вылетом она, как и остальные пассажиры рейса, также сдавала ПЦР. Результат был отрицательный, с положительным их бы просто не пустили на борт.

По прилете на Кубу у всех туристов снова взяли мазки и расселили по отелям. Первый день Татьяна с дочерью наслаждались отдыхом, а на вторые сутки всех отдыхающих собрали в лобби отеля и велели не покидать территорию гостиницы - оказалось, что у 140 человек положительные тесты. В отчаянии туристы стали рассказывать о своих злоключениях в социальных сетях, выкладывать видео и просить о помощи.

К ситуации подключились российское консульство в Кубе, Роспотребнадзор, Ростуризм, туроператор, страховые компании.

Накануне туристы сдали еще раз тесты. По их итогам у 52 из 140 туристов коронавирус при этом тестировании не подтвердился. Им разрешили продолжить отдых. Но даже у тех, кого "освободили", уже прошла чуть ли не половина отпуска, скоро лететь обратно. По возвращении в Россию многие настроены подать иск на туроператора.

Официально

89 российских туристов на Кубе, с которых пока не снят режим изоляции, ожидают результатов повторного ПЦР-тестирования, заявили в пресс-службе Ростуризма. В ведомстве подчеркнули, что находятся на связи с туроператорами и страховыми компаниями и оперативно решают возникшие вопросы. "Надеемся, что в самое ближайшее время наши туристы смогут продолжить свой отдых", - заявили в Ростуризме.

Подготовил Евгений Гайва

Туризм

Росавиация расширила перечень российских городов, откуда будут выполняться регулярные и нерегулярные рейсы в Турцию.

Всего в список вошли 45 международных аэропортов, в том числе Воронеж, Нальчик, Барнаул, Сочи, Волгоград, Тюмень, Краснодар, Белгород, Южно-Сахалинск, Калуга, Саратов и Оренбург. Российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять рейсы с 12 июля.

Кроме того, восстанавливается авиасообщение с еще одним турецким городом - россияне смогут летать в Измир. До этого были разрешены рейсы в Анкару, Анталью, Стамбул, Бодрум и Даламан. Это изменение также вступит в силу с понедельника.

Подготовил Михаил Загайнов

Автоматом в будущее

Михаил Мишустин оценил выставку "Иннопром-2021"

Промышленный сектор должен вслед за торговлей и сферой услуг ускорить цифровую трансформацию, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на стратегической секции международной промышленной выставки "Иннопром-2021". Стратегия цифровой трансформации будет утверждена в ближайшее время.

Глава кабинета министров выступил на стратегической сессии выставки и рассказал, какие задачи ставят перед собой власти страны по поддержке новых технологий и модернизации производства. Михаил Мишустин отметил, что на пике пандемии коронавируса на удаленный режим работы перешли почти 45% всех предприятий, появились цифровые платформы, которые позволили напрямую связать производителей и потребителей.

"Бурный всплеск произошел и в сегменте интернет-торговли, которая в прошлом году выросла в нашей стране почти на 60% - до 3 трлн 200 млрд рублей", - напомнил глава кабмина, добавив, что это ускорило цифровизацию сферы услуг, торговли, транспорта, банковского сектора и их выход на новый уровень развития.

"Следующий на очереди - промышленный сектор. В ближайший год необходимо сделать решающий шаг к полной автоматизации технологических процессов и производства, логистики, управленческих решений", - заявил премьер.

Радиоэлектроника, по его мнению, будет фундаментом интеграции современных наукоемких технологий . "Правительство продолжит поддерживать развитие электронной промышленности. В трехлетнем бюджете на эти цели предусмотрено около 280 миллиардов рублей", - отметил Мишустин. За ближайшие 10 лет необходимо достичь двукратного роста эффективности оборудования, увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест в полтора раза, сократить затраты на разработку и вывод высокотехнологичной продукции на рынок вдвое, обозначил задачу Мишустин. "Именно такие целевые ориентиры правительство заложило в стратегию цифровой трансформации промышленности. В ближайшее время она будет утверждена", - сообщил он.

Перед началом стратегической сессии глава правительства осмотрел павильоны "Иннопрома-2021". В том числе - Италии, партнера партера выставки этого года. Мишустин по-английски пообщался с зарубежными участниками и на этом же языке прослушал экскурсию по итальянской экспозиции.

На стенде госкорпорации "Ростех" ему показали новые лекарственные средства, в том числе препарат "Ковид-глобулин". Это первый в мире зарегистрированный специфический иммуноглобулин против коронавирусной инфекции. Он создан на основе донорской плазмы и содержит нейтрализующие COVID-19 антитела. Предполагается, что после завершения II и III фаз клинических испытаний препарат будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания.

Глава правительства осмотрел стенды и других российских компаний, в том числе разработчиков вертолетов и квадрокоптеров. Премьер поинтересовался, какие именно детали в аппаратах российские, и поручил поддержать отечественных производителей. "Мне кажется, это очень важно. В этом направлении хорошо было бы на следующем "Иннопроме" нам ознакомиться с полностью сделанными в России квадрокоптерами", - сказал глава кабмина. Сопровождавший его министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ответил: "Отвечаем - сделаем". "Представители СМИ услышали? На следующем "Иннопроме" будем спрашивать", - сказал Михаил Мишустин, обращаясь к журналистам.

Тема ковида была продолжена во время посещения поликлиники № 1 Центральной городской клинической больницы Екатеринбурга. Премьер осмотрел прививочные кабинеты и побеседовал с людьми, пришедшими на вакцинацию. "Таких пунктов по стране более 5800. Сейчас все условия для этого созданы, и с вакцинами практически вопросы все решены", - заявил глава правительства. Он также ознакомился с процедурой реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. По словам Мишустина, он обсудил вопросы диспансеризации таких граждан с министром здравоохранения Михаилом Мурашко, который также принимает участие в поездке. "Вы знаете, что соответствующие поручения президент дал во время своего Послания. У нас выделено порядка 6 млрд рублей на сегодня к этой услуге. Очень важно соединять диспансеризацию с реабилитацией", - отметил глава кабмина и выразил надежду, что "вопросы реабилитации в России будут гораздо важнее, чем вопросы оказания экстренной помощи", поскольку правильная реабилитация позволяет победить последствия болезни без использования "серьезных медикаментов".Также премьер сообщил, что деньги на создание медицинского кластера в Екатеринбурге найдены, проект будет реализован, как запланировано, в 2024 году.

На встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым Михаил Мишустин пообещал выделить средства из федерального бюджета на областную детскую клиническую больницу. Это порядка 230 миллионов рублей, они нужны для переоснащения клиники. "Без сомнения. По больнице мы прорабатывали этот вопрос с министерством здравоохранения. Мы обязательно поможем, окажем эту поддержку", - заявил председатель правительства. Он также ответил на просьбу главы региона "сдвинуть влево" инвестиции, заложенные на развитие дорожной сети региона. "Все поручения, связанные с возможностью переноса, мы дадим, и надеюсь, что поддержим ваш запрос", - сказал премьер.

Между тем

На "Иннопроме" озвучили рейтинг эффективности промполитики регионов

Несмотря на то что международной промышленной выставке "Иннопром" уже исполнилось десять лет, такой рейтинг минпромторг составляет впервые.

Регионы оценивали по итогам 2020 года по четырем крупным блокам: экономическое развитие, взаимодействие с минпромторгом и федеральным Фондом развития промышленности, меры поддержки и институты развития, деловая активность и работа с молодежью.

В каждом выбрали 30 лучших субъектов и ранжировали по набранным баллам. Как пошутил один из губернаторов, церемония отчасти напоминала озвучивание результатов голосования на "Евровидении": поскольку в каждом блоке было разное количество критериев, строки на табло менялись быстро. Регионы, лидировавшие в одном блоке, неожиданно опускались вниз в другом, и, наоборот, те, кто был во втором десятке, могли скакнуть сразу на 9-10 позиций вверх.

Так, в блоке "экономическое развитие" лидером стала Республика Алтай, в основном за счет прироста инвестиций и объемов несырьевого экспорта.

Лучше всех меры поддержки и инфраструктуру в виде технопарков, кластеров и ОЭЗ использовали Краснодарский край и Башкортостан, а интенсивнее других с минпромторгом и ФРП взаимодействовал Татарстан. Максимальную деловую активность проявили Тульская область и Ставрополье.

В итоге 14 лучших распределили по 10 местам - некоторые субъекты набрали одинаковое количество баллов.

- Это не соревнования, не сравнение, кто лучше, кто хуже, а лакмусовая бумага, которая покажет, где все хорошо, а где нужна наша помощь: внедрение новых инструментов, обучение, выездные стажировки. Поможет выявить лучшие региональные практики, чтобы другие могли посмотреть, что делают лидеры и какой опыт у них можно перенять, - подчеркивает заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных.

По сумме баллов лидером рейтинга стала Республика Башкортостан. На втором месте - Калужская область, на третьем - Тульская. Хозяйка "Иннопрома" Свердловская область заняла пятую строчку. В десятке лучших оказались Челябинская, Самарская, Нижегородская, Московская области, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Ставропольский и Краснодарский края.

Все представители регионов отметили, что рейтинг - безусловно, вещь полезная.

- Состязательность - дополнительный стимул для управленческих команд, - считает глава Бурятии Алексей Цыденов.

- Особенно важно было сохранить темпы производства на фоне пандемии, подчеркнул губернатор Калужской области Вячеслав Шапша. - Огромным спросом у промышленников пользуется программа по субсидированию затрат на модернизацию и перевооружение.

А вот в Свердловской области, по словам министра промышленности и науки Сергея Пересторонина, более популярны займы в рамках нацпроекта "Производительность труда". Уже 97 предприятий включились в него, создано более 50 пилотных потоков, эффективность производства выросла в разы. Для региона, где больше трети ВРП формирует именно промышленность, это очень важно.

Радий Хабиров, президент республики Башкортостан, поделился очень интересным опытом взаимодействия власти и бизнеса:

- Мы создали постоянные рабочие группы с УГМК, Роскосмосом, Ростехом, Роснефтью, поэтому в курсе, что у них происходит, и готовы оказать помощь.

Составлять рейтинг эффективности промполитики планируется на "Иннопроме" ежегодно.

Подготовила Наталия Швабауэр, Екатеринбург

Текст: Галина Мисливская (Екатеринбург)

От общего к частному

Бизнес все активнее подключается к оказанию госуслуг россиянам

Текст: Елена Манукиян

К эксперименту по привлечению бизнеса к оказанию государственных соцуслуг в рамках соцзаказа присоединились новые регионы, рассказали "Российской газете" в Минфине. Теперь таких регионов 29.

С октября 2020 года об участии в пилотном проекте заявили Алтайский, Красноярский, Ставропольский края, Белгородская, Воронежская, Калининградская, Московская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Самарская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский автономный округ. В июне этого года в него вошли Адыгея, Башкирия, Карелия, Якутия, Чувашия, Пермский край, Вологодская, Костромская, Курская, Псковская, Сахалинская и Ульяновская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В каждом из этих регионов развит негосударственный некоммерческий сектор, созданы условия для апробации механизма соцзаказа, пояснили в минфине.

Его суть в том, что за предоставленные социальные услуги частные организации наравне с госучреждениями могут на конкурсной основе получать бюджетное финансирование. Оно выделяется в виде субсидии, если заранее определен объем услуг, которые компания должна оказать, или по факту обслуживания граждан, когда деньги следуют за потребителем. В этом случае регион должен ввести социальный сертификат. Это документ, который выдается гражданам - получателям социальной услуги, благодаря ему они могут сами выбирать, в какой организации - частной или государственной, готовы эту бесплатную для себя услугу получить.

В рамках эксперимента любой из регионов-пилотов сможет самостоятельно определять объем каждой услуги, целевые показатели, к которым он стремится, выбирать направления для развития соцзаказа. Сегодня их может быть шесть. Например, в Якутии соцзаказ планируется реализовать в сфере социального обслуживания (кроме услуг в сфере соцобслуживания в стационарной форме). А жителям Вологодской области в рамках него предполагается предоставлять паллиативную помощь и услуги санаторно-курортного лечения. Соцзаказ также разрешен в сфере создания благоприятных условий для развития туриндустрии, по нему гражданам могут предоставляться услуги по спортивной подготовке.

В минфине считают, что внедрение соцзаказа способствует созданию конкурентной среды, а значит, и росту экономики в социальной сфере. Как следствие - повышается инвестиционная привлекательность региона, появляются дополнительные рабочие места.

Дагестан вновь предлагает участки форелеводам

В Республике Дагестан выставили на аукцион 8 рыбоводных участков для индустриального выращивания радужной форели. Заявки принимаются до 9 августа.

Организатор торгов - Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, участки площадью 0,23 га до 13,5 га расположены в Казбековском, Унцукульском, Буйнакском районах.

РВУ находятся на Миатлинском, Ирганайском, Чиркейском водохранилищах, реке Сулак и других водоемах. Стартовые цены лотов – от 550 рублей до 15 тыс. рублей.

Отметим, часть этих акваторий ранее уже выставлялась на аукцион.

Торги предполагается провести 17 августа в Махачкале. Все участки предоставляются на условиях обособленного водопользования на 10 лет.

Fishnews

Сбер вошёл в АРВЭ

Сбер будет развивать «зелёную» энергетику вместе с Ассоциацией развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Решение о принятии Сбера в члены ассоциации принято её президиумом. Об этом говорится в сообщении банка.

Совместно с другими участниками АРВЭ Сбер будет содействовать развитию сектора возобновляемых источников энергетики (ВИЭ) в России, в том числе благодаря развитию механизмов финансирования инвестпроектов ВИЭ. Кроме того, ассоциация планирует повышать популярность возобновляемой энергетики в российском и мировом инвестиционном сообществе, а также среди населения и органов государственной власти. Совместные мероприятия будут реализовываться в рамках Программы поддержки развития возобновляемой энергетики на период 2025-2035 года.

Благодаря финансированию Сбербанка введены в эксплуатацию солнечные электростанции в Ставропольском крае, Башкортостане, Волгоградской и Самарской областях общим объёмом более 300 МВт, ветряные электростанции в Ростовской области мощностью 150 МВт. В процессе строительства — Кольская ветряная электростанция в Мурманской области мощностью 200 МВт, которая станет крупнейшим объектом возобновляемой энергетики за Полярным кругом.

АРВЭ объединяет широкий круг заинтересованных сторон, включая генерирующие компании, девелоперов проектов ВИЭ, производителей и поставщиков оборудования, научно-исследовательские центры и финансовые институты, чтобы совместными усилиями обеспечить формирование надёжной институциональной среды и эффективной инфраструктуры для притока инвестиций в сектор ВИЭ.

В состав Ассоциации входят «УК «РОСНАНО», «НоваВинд» (ГК «Росатом»), «Авелар Солар Технолоджи» (ГК «Хевел»), «Солар Системс», «Вестас РУС», «Энел Россия», «Вершина Девелопмент», «ТГК-1», «Башни ВРС», «Ризен Гринвелью Энерджи», ГК «Энергия Солнца», «Солар Кремниевые технологии», «Фортум», «Газпромнефть-энергосервис» и другие компании.

Сопредседателями АРВЭ являются Анатолий Чубайс (специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития) и Кирилл Комаров (первый заместитель генерального директора, директор блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом»). Директор ассоциации — Алексей Жихарев.Сбербанк России (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает филиальной сетью в России: около 14 тыс. точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Основным акционером Сбербанка является РФ в лице Министерства финансов РФ, владеющая 50% уставного капитала ПАО "Сбербанк" плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.

Российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 аэропортов РФ

Российские и турецкие авиакомпании с 12 июля 2021 года смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска. Об увеличении количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию, сообщила Росавиация.

Также увеличен перечень городов на территории Турции, с 12 июля будут возможны полеты в Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

Кроме того в целях обеспечения перевозки Олимпийской делегации РФ на период с 19 июля по 6 августа 2021 года временно увеличивается частота регулярных полетов по маршрутам Владивосток – Токио – Владивосток с 7 до 10 рейсов в неделю и Хабаровск – Токио – Хабаровск с частотой 2 рейса в неделю.

Сервис "Голосовой помощник 122" запущен в семи пилотных регионах

РТ МИС (дочерняя компания "Ростелекома") расширяет пилотные проекты по запуску и интеграции голосового помощника с "Единой цифровой платформой.МИС" и другими региональными медицинскими информационными системами (МИС). Сервис уже запущен и принимает вызовы от населения в Астраханской, Иркутской, Курганской, Московской, Нижегородской и Пензенской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан и Карелия.

Прорабатывается внедрение решения еще в нескольких регионах России. РТ МИС обеспечивает интеграцию сервиса и медицинских ИТ-систем, а это означает, что все оформленные голосовым помощником обращения автоматически сохраняются в электронной медицинской карте пациента и становятся заданием для специалистов медицинского учреждения.

Голосовой помощник использует технологии искусственного интеллекта для общения с пациентом, освобождая специалистов региональных контакт-центров службы 122 (развернута для работы в условиях пандемии COVID-19). Робот помогает оформить вызов врача на дом, записать на вакцинацию и прием к врачу, совершает исходящие звонки, приглашая на вакцинацию, диспансеризацию и информирует по другим вопросам, связанным с охраной здоровья.

Технологическая платформа с использованием искусственного интеллекта для проекта предоставлена компанией Neuro.net, сценарии и логику ведения диалогов цифрового голосового помощника разработала компания "Фромтек".

"Мы обеспечиваем интеграцию голосового помощника и нашу медицинскую информационную систему ЕЦП.МИС, а также другие региональные медицинские информационные системы. Например, в Московской области объединились с региональным решением, развернули систему в октябре 2020 года для оперативной разгрузки операторов контакт-центра. За первые полгода голосовой помощник обработал более 1,5 млн вызовов. Решение доказало свою эффективность: робот разгрузил контакт-центр Подмосковья на 40%, принимая ежедневно до 4 тысяч звонков вместо операторов. Как показала практика, в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки и высокой загруженности контакт-центров, голосовые технологии с искусственным интеллектом стали реальным инструментом для снижения социальной напряженности", — отметил генеральный директор РТ МИС Сергей Метелев.

Сооснователь и операционный директор компании Neuro.net Александр Кузнецов добавил, что технология на базе нейросети умеет вести сложные беседы. Голосовой помощник воссоздает эмоции и интонации обычной повседневной речи, понимает разговорные обороты. Он обучается на истории диалога, выдерживает логику построения ответов, а главное — с каждым новым разговором становится все лучше, благодаря технологии машинного обучения. Только 1% собеседников понимает, что общается с роботом.

Голосовой помощник работает круглосуточно семь дней в неделю, оформляя записи и в выходные дни. Робот разгружает самые проблемные временные промежутки в работе контакт-центра — понедельники и утренние часы: с 8 до 10. Сервис разворачивается за пять дней без дополнительных расходов на содержание и обучение операторов. Главным преимуществом технологии является то, что она позволяет масштабировать виртуальных операторов в любом количестве за 15 минут. С точки зрения экономической эффективности, стоимость минуты разговора голосового помощника в несколько раз дешевле стоимости минуты разговора с оператором.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПРЕЗЕНТОВАЛ ТОП-20 РЕГИОНОВ С ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подвело итоги оценки эффективности органов исполнительной власти регионов в сфере промышленности за 2020 год.

В топ-20 наиболее эффективных промышленных регионов вошли: Республика Башкортостан, Калужская область, Тульская область, Краснодарский край, Московская область, Нижегородскя область, Свердловская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Челябинская область, Самарская область, Ставропольский край, Москва, Пермский край, Удмуртская Республика, Тюменская область, Омская область, Ленинградская область, Ростовская область, Ульяновская область.

Рейтинг эффективности был разработан Минпромторгом России для анализа реализации региональной промышленной политики, определения эффективности применяемых инструментов государственной поддержки и определения лучших региональных практик.

В этом году мы апробируем «пилотный» проект рейтинга эффективности, и я уверен, что в дальнейшем он зарекомендует себя как еще один важный инструмент не только развития региональной промышленной политики, но межрегионального взаимодействия, так как мы хотим транслировать лучшие региональные практики. Рейтинг эффективности – это не соревнование, мы не рассматриваем его в таком ключе. Это руководство к действию, «дорожная карта» регионального министра промышленности, особенно если он назначен не так давно, - отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Рейтинг состоит из 4 блоков:

Экономическое развитие региона (включает 5 показателей);

Взаимодействие региона с Минпромторгом России и Фондом развития промышленности (16 показателей);

Нормативно-правовая база региона. Региональные меры государственной поддержки и институты развития (11 показателей);

Деловая активность региона. Молодежная политика. Промышленный туризм (8 показателей).

Проведение такой оценки работы региональных органов исполнительной власти в промышленности позволит субъектам определить для себя точки роста и активнее использовать меры государственной поддержки, чтобы не только сохранить текущий уровень промышленного потенциала, но и точнее понимать и прорабатывать перспективные направления развития.

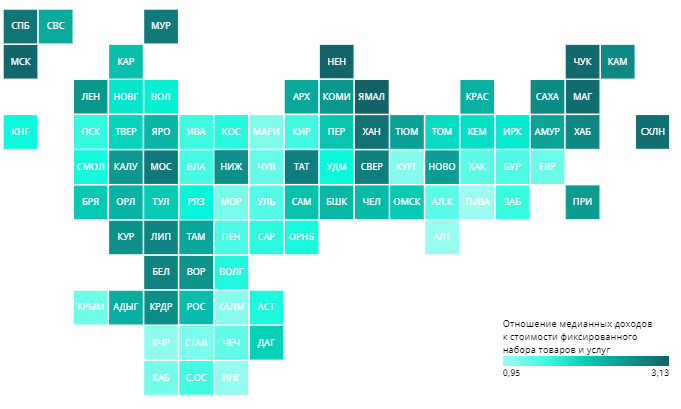

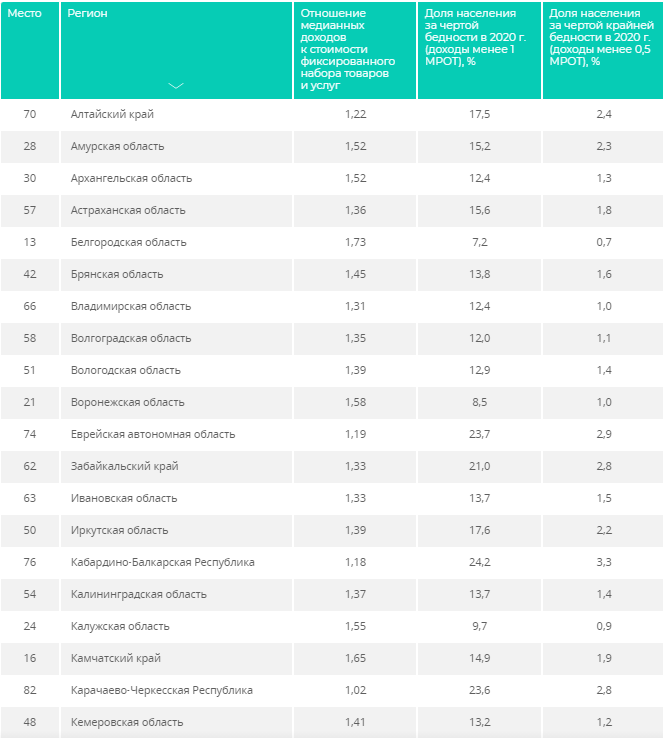

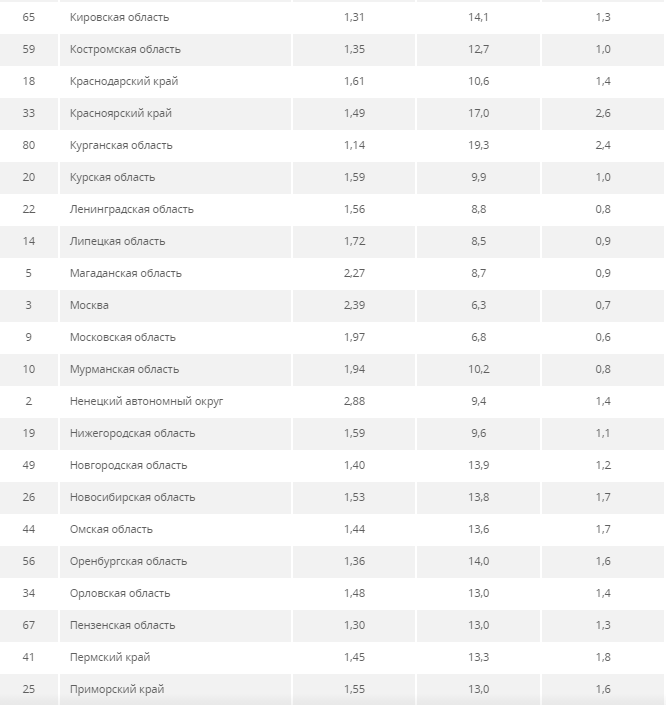

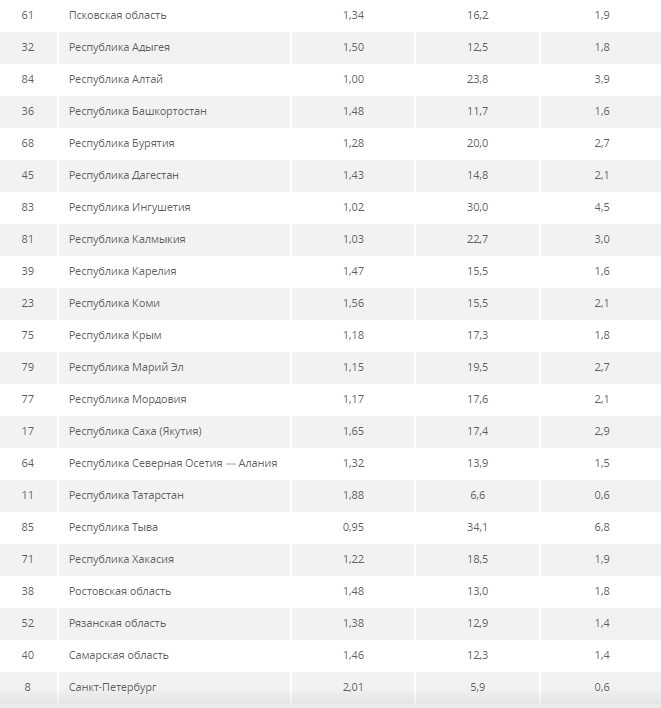

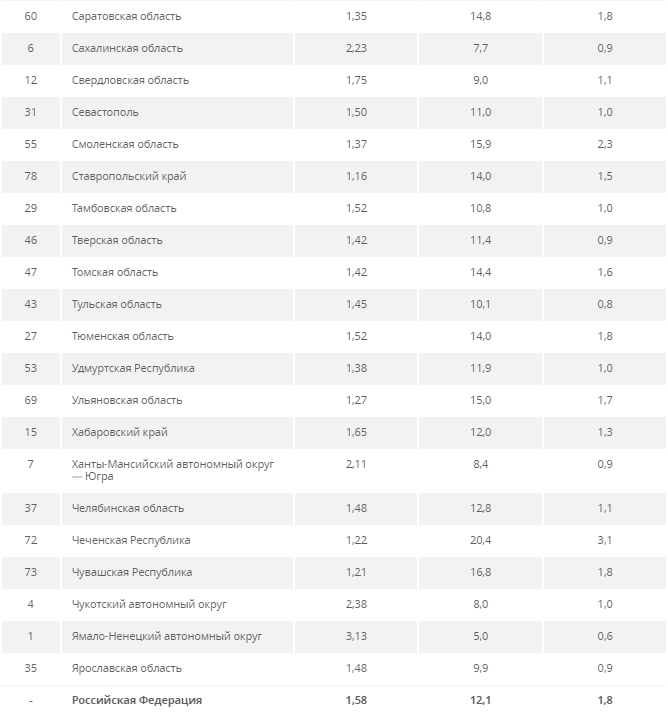

Рейтинг регионов по доходам населения

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2020 года стали Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом почти в 20% занимает Москва. На последних позициях находятся Ингушетия, Алтай и Тыва. Смотрите в инфографике Ria.ru, как обстоит дело с доходами в вашем регионе, какой процент населения зарабатывает меньше прожиточного минимума и живет за чертой крайней бедности.

УВЕЛИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ, ИХ КОТОРЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ АВИАСООБЩЕНИЕ В ТУРЦИЮ

В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации увеличено количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию.

С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Также по решению Оперативного штаба Правительства РФ увеличен перечень городов на территории Турции, с 12 июля 2021 года будут возможны полеты в Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.

Кроме того в целях обеспечения перевозки Олимпийской делегации Российской Федерации на период с 19 июля по 06 августа 2021 года временно увеличивается частота регулярных полетов в Государство Япония по маршрутам Владивосток – Токио – Владивосток с 7 до 10 рейсов в неделю и Хабаровск – Токио – Хабаровск с частотой 2 рейса в неделю.

При выполнении полетов необходимо соблюдать положения постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19».

В Ассоциацию развития возобновляемой энергетики вошел «Сбер»

«Сбер» объявил о входе в Ассоциацию развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), где вместе с другими участниками будет содействовать тому, чтобы использование «зеленой» энергии стало нормой для российской экономики.

«Сбер» будет развивать «зеленую» энергетику вместе с Ассоциацией развития возобновляемой энергетики. Решение о принятии Сбера в члены ассоциации принято ее президиумом», — цитирует ПРАЙМ релиз, в котором отмечается, что развитие сектора возобновляемых источников энергетики (ВИЭ) будет осуществляться в том числе благодаря развитию механизмов финансирования инвестпроектов.

Ассоциация планирует также повышать популярность возобновляемой энергетики в российском и мировом инвестиционном сообществе, а также среди населения и органов государственной власти. Совместные мероприятия будут реализовываться в рамках программы поддержки развития возобновляемой энергетики на 2025–2035 годы.

«Возобновляемая энергетика — яркий пример дружественных окружающей среде технологий. Объем финансирования „Сбером“ проектов в области ВИЭ уже превысил 74 млрд рублей. В наших планах — совместно с АРВЭ развивать „зеленую“ генерацию, чтобы использование „зеленой“ энергии стало нормой для российской экономики и снижало ее негативное влияние на природу», — подчеркнул первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Благодаря финансированию Сбербанка уже введены в эксплуатацию солнечные электростанции в Ставропольском крае, Башкирии, Волгоградской и Самарской областях общим объемом более 300 МВт, ветряные электростанции в Ростовской области мощностью 150 МВт. В процессе строительства — Кольская ветряная электростанция в Мурманской области мощностью 200 МВт, которая станет крупнейшим объектом возобновляемой энергетики за Полярным кругом.

АРВЭ — некоммерческая организация — представляет интересы участников сектора ВИЭ в России.

Судбищенская битва: ученым предстоит описать более двух тысяч находок

Третье-четвертое июля — годовщина Судбищенской битвы 1555 года, когда русские воины дали отпор войску крымского хана Девлет-Гирея и остановили очередное нашествие ордынцев на земли Московского государства. За три месяца со дня первых археологических находок исследователи Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" нашли уже больше двух тысяч артефактов, связанных с этим историческим событием. Историки и археологи планируют продолжить исследования, используя новейшие научные методы, и воссоздать хронику битвы во всех подробностях.

Сражение с неоднозначным исходом

Судбищенская битва — одно из малоизученных сражений, итог которого не до конца ясен историкам, рассказал РИА Новости ученый секретарь Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Алексей Воронцов.

"В XVI веке на месте битвы было незаселенное Дикое поле, часть Муравского Шляха — направления, по которому перемещались войска Крымского ханства во время набегов на Русь. На дороге, на расстоянии дневного перехода, был ряд пунктов, где можно было напоить коней и встать на ночевку. Одно из таких мест называлось "урочище Судбище", — рассказал он.

Летом 1555 года боярин Иван Васильевич Шереметев, потомок боярина Дмитрия Донского Федора Кошки, отправился с войском из города Белев (современная Тульская область) в Крым, чтобы разорить его территории, подорвать экономическую основу Крымского ханства и прекратить набеги хана Девлет-Гирея. В это же время Девлет-Гирей пошел набегом на Москву, в очередной раз собираясь разорить Тулу. Оба войска встретились в чистом поле, и состоялась кровопролитная битва.

"О самой битве известно немного. Известно, что она шла два дня. Сначала войска Шереметева захватили и разграбили обоз Девлет-Гирея, который шел на расстоянии от основного войска. Потом они встретились с войском противника и в первый день вроде бы даже победили, хотя уступали в численности. На второй день битва продолжилась, русские войска были разбиты и начали отступать. Однако воеводы Степан Сидоров и Алексей Басманов нашли свои обозы, собрали часть бежавшего войска и с помощью деревьев дубравы "осеклись" — создали укрепление и укрылись в нем", — рассказал Алексей Воронцов.

Хан Девлет-Гирей, по некоторым источникам, три раза штурмовал укрепление, но русским воинам удалось отбиться. Наутро Девлет-Гирей ушел обратно в Крым, потому что в этот момент к Туле подъезжал Иван Грозный с большим войском и вести еще одно сражение хан не решился.

"Согласно Никоновской летописи, в этом сражении только детей боярских, то есть дворян, было убито и пленено больше 300 человек. Было убито много стрельцов и несколько тысяч простых воинов. Серьезные потери были и у крымского войска, это была очень кровопролитная битва", — отметил историк.

Полевые исследования

Первые находки — копье и несколько наконечников стрел — были обнаружены в реке Гоголь, в Новодеревеньковском районе Орловской области 20 апреля. За три месяца, прошедшие с этого момента, археологи развернули раскопки и обнаружили более двух тысяч артефактов, связанных с битвой.

Еще в апреле сотрудникам Института археологии РАН и Государственного музея-заповедника "Куликово поле" удалось найти место той дубравы, где происходило финальное сражение, где Алексей Басманов и Степан Сидоров со своими воинами "осеклись" и доблестно отбивались от Девлет-Гирея. За три месяца ученые нашли больше двух тысяч метательных снарядов, наконечников стрел и пуль.

"Почему так высока концентрация находок? Во время штурма укрепления воины стреляли друг в друга на очень маленькой территории, 800 на 800 метров. Изучая любой штурм древнего города, мы всегда получаем массовый настрел наконечников стрел, обломков оружия. Для сравнения: на Куликовом поле, где битва носила другой характер, мы не находим столько наконечников стрел", — пояснил Алексей Воронцов.

Ученые собрали эти находки и тщательно зафиксировали координату каждой, чтобы восстановить ход битвы. Но обнаружение артефактов — только первый этап работы для специалистов по военной истории и военной археологии. Затем потребовалось создать программу изучения поля сражения по методикам, которые применялись на Куликовом поле.

"По письменным источникам мы знаем, что в этом месте была дубрава. Нам необходимо восстановить древний ландшафт. Первого июля на место битвы отправились палеогеографы во главе с ведущим сотрудником Института географии РАН Александром Леонтьевичем Александровским. Ученые будут изучать почву, чтобы выяснить, где рос лес, как выглядели овраги; проводить бурение, смотреть состав почвы, изучать микроскопические останки растительности, пыльцу, споры. Это большая работа, которую мы будем вести не один год, но она позволит нам полностью восстановить ландшафт 1555 года и "разложить" в нем все наши находки", — рассказал Алексей Воронцов.

Дальше ученые планируют искать места захоронения. Для этого они проведут полное лазерное сканирование территории в несколько десятков, а то и сотен гектаров и изучат рельеф местности с точностью до нескольких сантиметров.

Работа с источниками

Для воссоздания полной исторической картины специалисты планируют изучить все существующие письменные источники и карты местности. Они должны восстановить точное направление Муравского Шляха, определить место финального эпизода двух дней сражения. Но где происходили предыдущие события? Как двигалась конница? Ученые будут последовательно восстанавливать весь ход сражения.

Им также предстоит найти следы трех деревень Судбище, которые появились в округе позже, в XVII веке, изучить весь археологический контекст этого места, кто когда тут жил, даже в эпоху бронзового или каменного века, получить полную картину местности.

Далее находки попадут в руки реставраторов. Некоторые предметы легко поддаются определению, например свинцовые пули практически не меняют своей формы. Но железные наконечники стрел из-за коррозии часто имеют утраты, теряют форму. Реставраторам предстоит привести несколько тысяч находок в тот вид, который они имели в момент сражения.

"Оружие поможет нам восстановить картину боя. Правда, оружие Крымской орды и Московского царства, этих вечных соперников, было практически одинаковым. Трудно разделить: здесь были русские, здесь — крымское войско. Тем более что в XVI веке на Руси было огромное сословие служивых татар, которые пользовались своим привычным оружием. По сути, Судбищенскую битву нельзя рассматривать как битву между русскими и татарами, с обеих сторон могли быть и русские, и татары. Это была война между государствами, а не между народами", — подчеркнул Воронцов.

Узнать происхождение артефактов поможет современный неразрушающий рентгенофлуоресцентный анализ, который по составу примесей в свинцовых пулях может показать, где был выплавлен металл — в Крыму или в Московском государстве, и, соответственно, с какой стороны был произведен выстрел.

"До того момента, когда мы построили современный музей Куликовской битвы, прошло практически 30 лет исследований. Не думаю, что нам понадобится еще 30 лет, чтобы создать музей Судбищенской битвы, но тем не менее на это уйдет не один год. Наши интерпретации — где был прорыв, откуда стреляли — конечно, могут быть оспорены. Но полученные нами научные факты станут частью исторической науки. Наши находки будут вечно храниться в Государственном музейном фонде Российской Федерации, а наша документация с координатами каждой находки — в архиве Института археологии Российской академии наук. Это дает смысл нашей работе", — заключил Алексей Воронцов.

Закаспийский хлопковый путь

135 лет назад открылось движение на участке от Ашхабада до Мерва

1 июля 1886 года было открыто движение на главном и самом трудном участке Закаспийской железной дороги – от Ашхабада до Мерва. «Гудок» рассказывает о её строительстве, которое стало выдающимся техническим достижением своего времени.

Сооружение Закаспийской военной железной дороги (таково было полное её название) началось ещё в 1880 году. Новая магистраль должна была улучшить снабжение российских войск под командованием знаменитого «белого генерала» Михаила Дмитриевича Скобелева, которые проводили в то время одну из «полуденных экспедиций» – на оазис Ахал-Теке.

Для строительства в Красноводск был переброшен только что сформированный 1-й резервный железнодорожный батальон. Формирование батальона проходило в 1880 году за счёт частей Московского военного округа.

Дорогу начали строить от портовой станции Узун-Ада на побережье Каспийского моря, однако уже первая разведка местности показала, что прокладка железнодорожного полотна по облегчённым техническим требованиям невозможна «вследствие сыпучих песков, больших барханов и отсутствия фуража», как писалось в одном из отчётов. Однако подготовительные работы уже были осуществлены, а вслед за военными из России прибыли и железнодорожные инженеры и другие технические специалисты. Строительство продолжилось на новых условиях. Отчёт гласил: «Решено было построить паровую железную дорогу на протяжении первых 25 вёрст, а на остальном – конную. Но последняя, однако, скоро доказала свою неприменимость для перевозки большого количества грузов на большие расстояния в безводных солончаках, и уже в конце того же года последовало Высочайшее повеление о немедленном продолжении проведения паровой железной дороги. Участок этот строился, так сказать, с оружием в руках, без предварительных подробных изысканий по линии, а лишь по беглом одновременно с постройкою осмотре местности, находившейся во владении враждебных туркмен. Направление железной дороги избиралось, по требованию командующего экспедицией, вдоль караванного пути, так как первоначально железная дорога предназначалась в подмогу верблюжьим караванам».

Историк транспорта Андрей Низовский писал: «Регулярное движение по участку Красноводск – Кизил-Арват открылось 20 сентября 1881 года. Открытие дороги было торжественным. Были посланы приветственные телеграммы Александру III и Скобелеву, к тому времени отозванному в Россию. Ответная телеграмма от Скобелева гласила: «Сердечно благодарю за память и взаимно приветствую дорогих сердцу моему сподвижников по покорению края. Желаю полного преуспеяния во славу России».

Выдающийся российский изобретатель и инженер Иосиф Ливчак, которого Менделеев называл русским Эдисоном, писал в 1881 году: «Закаспийский железнодорожный путь необходимо продолжить... Ценность этой дороги отнюдь не ограничивается военными соображениями или другими выгодами стратегии и политики. Она может принести и существенные материальные блага, причём в ближайшем будущем... Кроме того, следует помнить и о благотворном влиянии, оказываемом железной дорогой на местный край и его материальные условия, на его жителей. Не подлежит сомнению, что продолжение новых путей сообщения в корне переменит здешнюю народную жизнь».

Следующую часть магистрали – от Ашхабада до Мерва – предполагалось провести вдоль главного караванного пути, чтобы сохранить существующие социальные и экономические связи в регионе. Но главным новшеством обещало стать сооружение перпендикулярных линий, соединявших главный путь с отдалёнными землями Туркмении. В частности, фактически через пустыню были проложены нитки от Ашхабада до Дашогуза и от Бухары до Ургенча. Андрей Низовский писал: «Для строителей был сформирован укладочный поезд из 27 двухэтажных вагонов, приспособленных для жилья, с кухнями, мастерскими, приёмным покоем, телеграфом и т.п. К этому поезду примыкал другой, где располагался штаб строительства во главе с генералом М.Н. Анненковым».

Ответственный за строительство дороги генерал Михаил Николаевич Анненков придавал особое значение сооружению Ашхабадо-Мервского участка. У этого отрезка пути был во многом символический смысл, так как вместе с ним Российская империя проникла в самый центр древнейшего исторического региона Центральной Азии. Не будет преувеличением сказать, что «Закаспийский хлопковый путь» (как прозвал эту дорогу Сергей Витте), родившись из военной необходимости, стал самой амбициозной попыткой связать железной дорогой Европу с Азией.

Отчёт об окончании строительства участка Ашхабад – Мерв был перепечатан в знаменитой энциклопедии Брокгауза и Ефрона: «Начатая постройкой с военной и стратегической целью, Закаспийская дорога, прорезав Бухарское ханство и достигнув Туркестана, приобрела огромное значение для всей Средней Азии, способствовала усилению эксплуатации естественных богатств пройденного ею края и совершенно изменила направление торговых путей, связывавших дотоле Персию, Хиву, Бухару и Туркестан с европейской Россией. Товары, направлявшиеся до проведения дороги из этих стран в европейскую Россию по степным пустынным и далёким путям на Оренбург, повернули на юг и запад. Закаспийская дорога, конечная станция которой в Туркестане – Самарканд, сделалась центром, куда стекаются все грузы этой страны, направляющиеся в европейскую Россию».