Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Более миллиона мигрантов и беженцев по данным Международной организации по миграции (МОМ) прибыли к европейским берегам морскими путями в 2015 году. А за первый месяц 2016 года их количество уже возросло на 70 тысяч человек.

О том, ожидать ли в 2016 году массового приезда мигрантов в Европу, как можно сделать из беженцев реальную рабочую силу и почему урегулирование в Сирии является ключевым фактором в решении миграционной проблемы, в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор МОМ Уильям Лейси Свинг.

— Дания недавно ввела закон, по которому мигранты и беженцы должны лично платить за свое пребывание в стране. В Швейцарии также рассматривается введение аналогичной миграционной политики, согласно которой власти смогут изымать у беженцев средства на сумму в 1000 швейцарских франков. Не опасаетесь ли вы в такой ситуации эффекта домино, который затронет уже все государства Европы, куда направляются беженцы?

— Я надеюсь, что нет. Потому что я думаю, что существует недопонимание мотивов, которые движут мигрантами, и их причин для приезда в страну. Те мигранты, которые приезжают из Турции, попадают под конвенцию 1951 года о предоставлении убежища. Большая часть из них бежит от пятилетней войны в Сирии или из двух других нестабильных районов – Афганистана и Ирака. Некоторые приходят из других стран, находящихся в кризисе. И вот они приезжают в надежде получить защиту, согласно конвенции 1951 года. Другие нуждаются в иной форме защиты и помощи, которая не отражена ни в одном законе или конвенции. У нас есть такие пробелы в защите (беженцев – ред.).

И мне кажется, это действительно в интересах страны предоставить им бесплатный доступ к общественным услугам. Потому что все хотят иметь здоровое общество и, соответственно, хотят иметь здоровых мигрантов, которые являются частью этого общества.

То же самое и в отношении школ. Необходимо учить детей мигрантов, чтобы они были столь же образованны, как и ваши собственные дети, чтобы иметь образованное общество.

Еще одна вещь заключается в том, что существует связь между гуманитарной составляющей и развитием. В том смысле, что чем раньше вы сделаете этих людей рабочей силой, тем быстрее они начнут работать и платить налоги. Они станут платить вам обратно, ухаживать за заболевшими местными жителями и престарелыми людьми.

Так что необходимо нечто большее, чем краткосрочное видение ситуации, согласно которому у них сейчас просто забирают деньги, когда идея заключается в том, что они могут вносить свой вклад. Мигранты – великие агенты развития.

— А вы как-то пытаетесь донести эти идеи до руководства Евросоюза?

— У нас не прекращается диалог с Европейским Союзом. У нас очень хорошие отношения как с Советом Европы, так и с Еврокомиссией. И я думаю, необходимо признать, что Еврокомиссия и Совет Европы развивают свою политику. Они привносят много изменений, которые движутся в правильном направлении.

Мы до сих пор еще не пришли к тому, где должны быть, а именно к всеобъемлющей долгосрочной миграционной политике и политике предоставления убежища, которая отвечает не только за безопасность, но и за такие аспекты, как интеграция, политика диаспоры – все то, что составляет хорошую миграционную политику. Но я думаю, мы к этому придем. Это займет время, но я думаю пока не умно считать, что поток мигрантов прекратится.

Если вы посмотрите на цифры за январь, то они гораздо больше, чем были в январе 2014 года. А мы еще только в середине зимы. И если вы меня спросите, какой у меня прогноз на 2016 год, то я вам скажу, что не смогу спрогнозировать. Но я могу перефразировать вопрос и спросить, изменились ли причины, по которым люди устремились на Север в 2015 году?

Мой ответ — нет, они не изменились. У нас до сих пор есть конфликты на пространстве от восточной Африки до Азии. У нас есть Боко Харам в Нигерии, 30 лет нестабильности в Сомали, у нас есть этнический и религиозный конфликт в Центральноафриканской Республике, у нас ситуация раздробленности в Южном Судане, у нас незавершенное преобразование в Ливии и Йемене. И у нас есть пятилетняя война в Сирии, Афганистан и Ирак. И все это вместе означает, что у нас будет больше людей, которым необходимо переселиться.

Сегодня мы можем сделать больше для поддержки соседних с ними стран. Для четырех стран, которые соседствуют с Сирией, в особенности Ливана, Иордании и Турции, а также и для Ирака, которые несут тяжкое бремя. В Ливане 4,5 миллиона людей и миллион мигрантов, у Иордании, где мало воды, их более миллиона. А Турция приняла самое большое количество мигрантов, почти 2,5 миллиона.

Так что мы должны им помочь попытаться стабилизировать это население и обеспечить для них выполнение программ вроде Всемирной продовольственной программы и деятельность Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Чтобы у них были деньги на поддержку этих людей в лагерях, особенно школ для детей и предоставления возможности для беженцев работать на местную экономику.

Другая помощь для Ливана и Иордании, которые являются странами со средним доходом, заключается в том, чтобы забыть на время этот статус, чтобы они смогли получать льготную поддержку от МВФ и Всемирного банка.

— Как вы оцениваете произошедшее в Кельне в новогоднюю ночь?

— Это полностью предосудительные действия, которые непростительны, независимо от того, кто их совершил — мигранты, беженцы, обычные граждане. Это непростительно и должно решаться в соответствии с местным законодательством. Это совершенно ясно.

С другой стороны, вы не можете рационально и логически или по-человечески обвинять миллион мигрантов за то, что сделали пара десятков человек. Всегда в любом обществе, в любой группе людей у вас будет кто-то, кто будет плохо себя вести. Подавляющее большинство местного населения ведут себя хорошо, так как хотят обрести новую жизнь.

Так что я не обесцениваю тот факт, что виновные должны быть осуждены, но мы не должны создавать новую трагедию, говоря о том, что все мигрант одинаковы.

— Швейцария 28 февраля как раз намерена провести референдум, на котором будет решаться вопрос о высылке из страны мигрантов, совершивших преступления. Вы считаете это хорошей идеей?

— Это должно решать государство. Мы в целом не считаем, что насильственная депортация это хороший путь. Но это решение они должны принимать сами.

— Сегодня в Европе многие опасаются открыто негативно высказываться о мигрантах, чтобы соблюсти толерантность. И такая политическая корректность лишь разжигает неприязнь к мигрантам. Вас это не беспокоит?

— Меня заботит то, что необходимо изменить общественное мнение о мигрантах и беженцах, потому что сейчас широко распространена антимиграционная политика.

— Но есть ли реально в Европе единый план того, что делать с мигрантами? Недавно премьер-министр Сербии Александр Вучич заявил, что никто на самом деле такого плана не имеет и не знает, что делать.

— Сербия лишь одна из балканских стран, которая приложила наибольшее усилие для обеспечения прав мигрантов.

— Но есть ли сейчас такой долгосрочный план?

— У нас сейчас есть краткосрочный план, сконцентрированный вокруг безопасности и способности справиться с проблемой. Но у нас есть и миллион мигрантов. И если бы другие следовали мудрым решениям канцлера ФРГ Ангелы Меркель попытаться предоставить этим людям поддержку и защиту, у нас бы не было этой проблемы сегодня, потому что они уехали бы в другие страны. Потому что миллион мигрантов при населении в 550 миллионов человек – это даже меньше, чем половина процента населения. Это была бы управляемая проблема. И это все еще управляемая проблема, если есть ощущение общей ответственности и другие пойдут по стопам Германии. Швеция и Австрия пошли по ее пути столько, сколько могли. Но другие не последовали.

И Германия, Швеция и Австрия попали под давление, хотя есть еще 25 стран из 28 стран-членов ЕС, которые могли бы принять у себя некоторых мигрантов и беженцев и дать им шанс начать новую жизнь, однако они этого не делают. Это факт.

Между тем Европейский союз, Еврокомиссия и Совет Европы вырабатывают свою позицию. Они сделали спасение жизней своим приоритетом и в июле пришли к новой миграционной политике. У них сейчас есть план по переселению 160 тысяч человек. Мы только что подписали соглашение о переселении 63 тысяч человек из Греции в другие европейские страны. Но пока реализация не началась.

Речь идет о беженцах из Греции и Италии прежде всего. Но все движется медленно. Они осуществили меньше, чем 300 переселений. Процесс должен ускорится.

Я думаю, что необходим всесторонний, многогранный, долгосрочный план, в котором, помимо вопросов о безопасности, говорится о темах интеграции, о средствах к существованию, о доступе к социальным услугам, к рабочим местам. Конечно, будут и те, кто не подойдет для получения убежища или недостаточно квалифицирован для рынка труда, и некоторые из них вернутся домой. Если они добровольно вернутся домой, то мы за этим проследим. Каждый год мы отслеживаем примерно 30 или 40 тысяч добровольных возвратов. И когда эти люди возвращаются добровольно, у них есть небольшие сбережения, чтобы начать жизнь заново, что уменьшает вероятность их возвращения (в Европу – ред.).

— Что вы ожидаете от межсирийских переговоров? Будут ли они способствовать сокращению количества беженцев в Европе?

— Это ключевой фактор для попытки хоть как-то регулировать миграционные потоки. Потому что пятилетняя война в Сирии должна была быть закончена, там должен был быть мир. И тогда постепенно отпадет причина для того, чтобы находиться в лагерях для беженцев или покидать их, направляясь на Север. Много сирийцев хотят возвратиться домой. Даже те, кто находится здесь. Многие из этих миллионов хотели бы возвратиться домой, если есть дом, куда вернуться. Но когда идет война, они не могут сделать этого.

И не забывайте, у нас вдвое больше перемещенных людей внутри Сирии — 8 миллионов, по сравнению с 4 миллионами беженцев. То есть у нас есть 12-15 миллионов человек. И если переговоры завершатся успехом, мы должны на это надеяться.

— А как вы расцениваете сложившуюся ситуацию в Кале, где беженцы уже фактически создают свой анклав?

— Существующая ситуация все еще управляема странами Европейского союза, но необходимо иметь политическую волю, чтобы сделать это, и этого просто не происходит. Я надеюсь, что благодаря этой ситуации страны-члены ЕС поймут, что они наконец должны разработать свою собственную общую миграционную политику, которой у них сейчас нет. У каждой страны есть собственная политика. Я также надеюсь, что эта ситуация приведет к признанию членами ЕС необходимости предоставления больших возможностей для переселения беженцев.

Как сообщил министр транспорта и гражданской авиации ИРА, в сухопутном торговом порту Торхам провинции Нангархар будет установлен современный терминал стоимостью 1 млн. долларов, который позволит наладить трафик и ускорить процедуру прохождения таможни.

Мохаммадулла Баташ посетил торжественную церемонию по случаю начала работ и пообещал, что они будут завершены за год. Терминал будет построен на площади 1,25 га. В настоящее время пассажиры и грузовые контейнеры следуют через порт со значительными задержками, но благодаря новому терминалу эти проблемы будут решены, цитирует его слова информационное агентство «Пажвок».

Министр поделился планами строительства новых терминалов на трассе Торхам, а также близ автобусной станции в Джелалабаде. Помимо укрепления экономики, новые проекты позволят создать новые рабочие места, отметил губернатор провинции Салем Хан Кундузи.

Две дороги общей стоимостью 4,5 млн. долларов отремонтированы и сданы в эксплуатацию в Кабуле.

Ремонт продолжался почти два года, заявил и.о. мэра города Мохаммад Аслам Акрами журналистам. Проект профинансировал Всемирный Банк. Помимо самих дорог, были построены четырёхметровые пешеходные тротуары, установлены светофоры, ограждение и дорожные знаки.

Упомянутые дороги являются ключевыми для дорожного движения в Кабуле и разрешат множество сложностей пешеходов и автомобилистов. В то же время ещё многие дороги столицы Афганистана нуждаются в срочном ремонте, как и дренажная система, сообщает радиостанция «Салам Ватандар».

По словам и.о. мэра города, в следующем солнечном году планируется заасфальтировать не менее ста километров городских дорог. Кроме того, в ближайшие месяцы начнётся строительство главного канала для оттока дождевой воды из города.

Опасные дары аравийских «данайцев»

Автор: Сергей КОЖЕМЯКИН. (Соб. корр. «Правды»). г. Бишкек.

Активизация внешней политики Саудовской Аравии в Центрально-Азиатском регионе затронула и Киргизию. Многомиллионные кредиты и контракты с королевством преподносятся властями республики как дипломатический прорыв, но на деле могут вовлечь Бишкек в опасные геополитические авантюры.

В КОНЦЕ января в Киргизии произошло важное событие: была поставлена точка в совместных с Россией энергетических проектах. «Правда» уже сообщала (в номере от 12—13 января), что власти республики решили денонсировать соглашения о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Как заявил в конце прошлого года президент Алмазбек Атамбаев, в связи с экономическими проблемами Москва не сможет реализовать данные проекты, и Киргизии ничего не остаётся, кроме как искать новых инвесторов.

После заявления главы республики вопрос был решён в сроки, рекордные для обычно неповоротливой государственной машины. 31 декабря правительство приняло соответствующее постановление, 20 января его сразу в трёх чтениях одобрил парламент, а уже 22-го закон о денонсации соглашений подписал президент.

Подобная поспешность наталкивает на мысль, что те самые «новые инвесторы», о которых говорил Атамбаев, уже найдены. Но кто они? Изначально большинство экспертов предполагали, что выбор киргизского руководства сделан в пользу Китая. На первый взгляд, основания для этой версии есть. Пекин активно сотрудничает с Бишкеком в энергетической сфере. Так, в прошлом году было завершено строительство ЛЭП «Датка—Кемин» (на снимке), связавшей север и юг республики. Средства в объёме почти 400 миллионов долларов выделил Китай. Кроме того, Поднебесная финансирует модернизацию столичной ТЭЦ.

Официального подтверждения «китайской версии» ждали от встречи премьер-министра Киргизии Темира Сариева с послом КНР Ци Даюем. Стороны действительно обсудили немало вопросов, касающихся экономики, но об энергетике во время беседы не было сказано ни слова. Зато в эти же самые дни появилась информация о выделении Киргизии 50 миллионов долларов Исламским банком развития. Данная финансовая организация, базирующаяся в Саудовской Аравии, покроет часть расходов, связанных с проектом CASA-1000. В его рамках планируется экспортировать электроэнергию из Киргизии и Таджикистана в Афганистан и Пакистан. Активным лоббистом проекта является не только Саудовская Аравия, но и Соединённые Штаты Америки. Именно власти США ещё несколько лет назад обнародовали стратегию под названием «Новый Шёлковый путь», призванную объединить постсоветские республики Центральной Азии, а также Афганистан и Пакистан в единый макрорегион — естественно, под собственной эгидой. Главными скрепами этой геополитической конструкции должны стать газопровод ТАПИ (Туркмения—Афганистан—Пакистан—Индия) и ЛЭП CASA-1000.

После определённого затишья США и их союзники решили реанимировать стратегию «Нового Шёлкового пути». В декабре прошлого года началось строительство ТАПИ, практически одновременно с этим стало известно о завершении подготовительных работ по проекту CASA-1000. Его финансирование взяли на себя Исламский банк развития, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и непосредственно сами Соединённые Штаты.

Однако на пути осуществления проекта стоит серьёзная проблема: недостаток энергетических мощностей у Таджикистана и Киргизии. В связи с этим нельзя исключать, что именно инициаторы CASA-1000 займут место России в строительстве Камбаратинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Повышенное внимание Саудовской Аравии к Киргизии не ограничивается энергетикой. В январе делегация во главе со спикером парламента Асылбеком Жээнбековым посетила королевство и была принята на самом высоком уровне. Гостей, в частности, принял король Салман Аль Сауд и его сын, министр обороны страны Мухаммад ибн Салман. Саудовские власти посулили Киргизии щедрую помощь. 60 миллионов долларов будут направлены на строительство и ремонт школ и больниц, 14 миллионов — на прокладку автодороги Север—Юг и так далее.

Говоря о саудовской помощи, впору вспомнить выражение о данайцах и их дарах. Усиление влияния Эр-Рияда в регионе преследует вполне определённую задачу — выдавливание Ирана, России и Китая. Учитывая же, что арабские монархии, и в первую очередь Саудовская Аравия, являются главными спонсорами радикальных исламистских организаций, результаты подобного сближения чреваты для республик Центральной Азии ущербом, значительно превосходящим краткосрочные выгоды.

Ближний Восток: новые планы Нобелевского лауреата мира

Виктор Михин

Нобелевский лауреат мира, президент Соединенных Штатов Барак Обама, видимо, решил закончить свое президентство войной – введением войск на Ближний Восток и развязыванием здесь новых боевых действий. – Вот вам и действительное подтверждение высокого звания лауреата Нобелевской премии мира. А может быть, Нобелевский комитет присвоил это звание американскому президенту «по коррупционной схеме»?

Но вот факты. Соединенные Штаты и Турция готовы к военному решению конфликта в Сирии в случае провала политического переговорного процесса, о чем прямо и четко заявил вице-президент США Джозеф Байден в ходе только что закончившегося визита в Анкару. Правда, не обошлось и без демагогии, что уже стало характерной чертой представителей нынешнего американского истеблишмента. Перед этим Дж. Байден много разглагольствовал про некое политическое урегулирование. Однако если это невозможно по каким-то причинам (правда, что это за причины американец не сказал), то придется прибегнуть к военному решению, отметил политик по итогам встречи с турецким премьер-министром Ахметом Давутголу.

Политики не исключают, что заявление Дж. Байдена направлено на то, чтобы подтолкнуть (а вернее, заставить) правительство Сирии к большей сговорчивости на предстоящих в Женеве переговорах с так называемой умеренной оппозицией. Именно по вопросу кого называть умеренными оппозиционерами, а кого – террористами и бандитами и разгорелся основной спор. По всей вероятности, оба политика определились со своими предпочтениями и согласовали предоставление большей военной помощи группировкам суннитского толка, другими словами, террористам, которые добиваются смещения законно избранного президента Башара Асада со своего поста.

Одновременно министр обороны США Эштон Картер объявил на экономическом форуме в Давосе, что Америка «введет войска» в Ирак, чтобы помочь местным силам в борьбе с экстремистской группой «Исламское государство» (ИГ). Это будет сделано силами 101-й Воздушно-десантной дивизии в составе Второй отдельной бригады. Военные считают, что первые 500 десантников отправятся в Ирак уже в феврале этого года. Неделей ранее Э. Картер посетил место расквартирования 101-й дивизии в Форт Кэмпбелл, Кентукки, где обозначил количество посылаемых военнослужащих – 1300 десантников, сообщил портал Military.сom. Они будут расквартированы в Багдаде и Эрбиле для подготовки иракской армии и курдских ополченцев «пешмерга», которые, как ожидается, в ближайшие месяцы двинутся в сторону Мосула, где расположена штаб-квартира «Исламского государства».

В этой связи арабские СМИ сообщили, что американские отряды специального назначения провели боевую операцию в иракском городе Тикрит, район которого контролировался боевиками «Исламского государства». Американцы десантировались в северной части города и нанесли удар по местной экстремистской ячейке ИГ. Пока результаты операции журналистам не известны, однако данная акция американских отрядов специального назначения уже не первая в этом регионе. «И проводилась она без согласия Багдада, – едко заметила 26 января иракская газета Al Sabah Al Jadid , – что наносит суверенитету страны уже не первый удар, в результате чего страдает престиж и страны и правительства».

Как известно, президент США может ввести небольшой контингент самолично, но должен уведомить Конгресс о начале военной операции в течение 48 часов после ее начала. Чтобы продолжить боевые действия, глава государства должен заручиться одобрением Конгресса в течение 60 дней. Этот срок может быть продлен еще на 30 дней по просьбе президента. Тот состав Конгресса, который есть, – республиканский, вряд ли даст Бараке Обаме такое согласие хотя бы просто из-за предвыборного противостояния. Да и демократам «ввод войск» сегодня не нужен. США вывели свои войска из Ирака в 2011 году, выполняя предвыборное обещание Б. Обамы, который назвал войну в Ираке «несправедливой». Сейчас история нового ввода войск, видимо, повторятся, но уже в каком-то ее карикатурном виде.

Нельзя сказать, что все американское общество спокойно и безоговорочно принимает новые выкрутасы ближневосточной политики Нобелевского лауреата мира и членов его администрации. Особенно это видно по тем дебатам, которые проходят накануне выборов кандидатов на будущий пост президента от американских партий. Например, бывшая госсекретарь США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон заявила на встрече с избирателями в штате Айова, что американские солдаты не должны принимать участие в наземных операциях в Ираке и Сирии: «Важнейшей и обязательной задачей для президента США является стремление избегать военных действий. И я безусловно буду действовать таким образом», – сказала она, подчеркнув необходимость применять дипломатию. Однако американское общество мало верит велеречивой госпоже Х. Клинтон, за которой тянется кровавый шлейф грубейших ошибок, в результате которых, например, погибли сотрудники посольства США в Ливии. Психологи обычно говорят, что если некто совершил характерную ошибку, то она в будущем будет постоянно повторяться, и если Х. Клинтон в прошлом совершила кровавые ошибки, то где гарантия, что в будущем она не повторит их, но уже в более широком масштабе?

Скорей всего, и это судя по опросам общественного мнения, американцы больше прислушиваются к голосу кандидата в президенты США Дональда Трампа, который четко и прямо заявил, что именно нынешний лидер США и экс-госсекретарь страны спровоцировали активизацию террористов «Исламского государства». В то же время Д. Трамп дал понять, что он знает, как и каким образом не только бороться против международного террора, но и одержать победу: «Я думаю, что было бы хорошо, если бы у нас с Россией были хорошие отношения. Это было бы замечательно», — сказал он.

Вполне естественно, что в Дамаске и в Багдаде весьма негативно отреагировали на новые планы заокеанских стратегов. Военное вмешательство в дела Сирии, в том числе возможная наземная операция, без санкции официального Дамаска считается агрессией, заявил сирийский посол в России Риад Хаддад. Ирак выступает против навязываемого ему иностранного военного присутствия и намерен самостоятельно бороться против террористических группировок, заявил глава МИД страны Ибрагим аль-Джафари.

Нынешнее заявление главы иракского МИД о «самостоятельности» Багдада и критике планов Пентагона при планировании операций против джихадистов, считают эксперты, возможно, стало следствием последних побед иракской армии. Например, после возвращения под свой контроль административного центра иракской провинции Анбар, города Рамади. Но какие бы заверения не давал иракский министр, местные военные не смогут без поддержки со стороны американцев отбить Мосул у террористов. Несмотря на то что взятие Мосула является приоритетом для Багдада, на днях правительство Ирака вновь назвало турецких военных, находящихся на севере страны, в провинции Найнава, оккупантами и потребовало их немедленного вывода. А значит, аргумент о «самостоятельности» потребовался Багдаду и для того, чтобы показать своё категорическое несогласие в связи с продолжающимся турецким военным присутствием на иракской территории. С этим Багдад мириться не намерен, даже если на кону стоит судьба Мосула.

Заявления Вашингтон о начале «ввода войск» многие политологи рассматривают как пиар-кампанию, чтобы перехватить инициативу в «борьбе с террористами» на Ближнем Востоке. Значимых побед в этой борьбе что-то у Пентагона не видно, и чтобы как-то подсластить пилюлю уходящему президенту делаются такие поспешные и бравурные заявления. В этой связи, кстати, можно напомнить о бесславных кампаниях США в Афганистане и Ираке, откуда пришлось не просто уйти, а поспешно бежать.

Но Нобелевскому лауреату мира захотелось как-то «победоносно» закончить свое бесславное президентство, и отсюда появилась несбыточная надежда на некие успехи в борьбе с терроризмом.

Обама сделает ТТП своим президентским достижением

Спорное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве было официально подписано в Новой Зеландии, несмотря на озабоченность экспертов относительно прозрачности соглашения и потенциального роста неравенства доходов.

ТРАНСТИХООКЕАНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО

Транстихоокеанское партнерство (ТТП) — международная торгово-экономическая организация, целью которой является создание зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Условия создания такого партнерства обсуждались между администрацией Обамы и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, однако в их число не входят ни Россия, ни Китай.

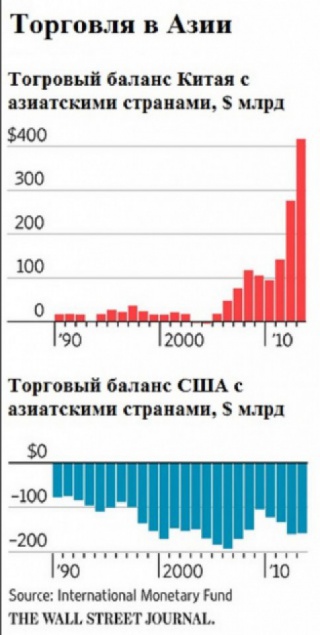

Аналитики отмечают, что сложившаяся ситуация напоминает ситуацию в XIX веке, когда Британская и Российская империи боролись за влияние в богатой ресурсами и стратегически важной Центральной Азии.

Несмотря на то что ни одна из сторон открыто не говорит о "гонке торговых соглашений", а президент США даже однажды говорил о том, что Китай заинтересован в присоединении к ТТП, многие аналитики отмечают, что стратегия двух стран направлена на усиление доминирования в регионе.

Инициатива по созданию ТТП принадлежит США, и договориться удалось с Сингапуром, Мексикой, Малайзией, Японией, Канадой, Новой Зеландией, Брунеем, Чили, Австралией, Перу и Вьетнамом.

"Сегодня эти страны вошли в Транстихоокеанское партнерство – новый тип торгового соглашения, который ставит американских рабочих на первое место", - сказал президент США Барак Обама в своем заявлении.

Сделка еще должна быть ратифицирована отдельными правительствами стран, включая Конгресс США, и Обама пытается убедить законодателей проголосовать за соглашение как можно скорее.

У него осталось всего несколько месяцев, прежде чем будет избран новый президент США, а Обама очень хотел бы добиться того, чтобы ТТП ассоциировался именно с ним, а не с новым президентом.

Соглашение было одобрено Конгрессом США еще в 1993 г., тогда за него проголосовали 27 сенаторов-демократов и 102 демократа палаты представителей. Большинство аналитиков считают, что сейчас значительно меньшее число демократов будет выступать за соглашение.

С уверенностью можно сказать, что президент будет больше полагаться на поддержку республиканцев, чем на своих коллег-демократов.

Обама был не очень успешен во внутренней и внешней политике: спорная реформа здравоохранения, нереализованный в полной мере план стимулирования экономики, усиление военного контингента в Афганистане и резкий рост числа погибших американских военных, затягивание вывода войск из Ирака, скандал с Эдвардом Сноуденом и т. д. Неприятности и скандалы преследовали Обаму на протяжении двух сроков, но особенно неудачной была вторая половина второго срока, когда рейтинг начал снижаться со скоростью 1-2 процентных пункта в месяц. Некоторые даже склонны называть Обаму худшим президентом США.

Поэтому нет ничего удивительного, что долгоиграющий проект, который так активно пытается реализовать Белый дом, Обама хочет записать исключительно на свой счет. В теории соглашение действительно может оказаться полезным для экономики Америки, но критика ТТП в последнее время только усиливается.

Конгресс США по закону имеет 90 дней для изучения документа, до того как его выдвинут на голосование.

Республиканцы, которые традиционно поддерживают свободную торговлю, имеют большинство в обеих палатах конгресса. Но торговые соглашения, как правило, непопулярны среди избирателей, что очень важно учитывать в разгар президентской кампании.

Плюсы и минусы ТТП

Основное достижение ТТП - либерализация торговли услугами. Точно так же, как цепочке процессов, обеспечивающих выпуск продукции, понадобились десятилетия, чтобы добиться стремительного роста торговли товаров в 1990-х и 2000-х гг., выгода от ТТП (и других подобных соглашений) проявится через много лет.

ТТП ликвидирует тарифы в таких важных секторах экономики, как автомобилестроение и сельское хозяйство, но его главная цель - отмена нетарифных барьеров, таких как обременительные таможенные процедуры, закупочные внутренние правила для государственных организаций, а также регулирующие барьеры в торговле услугами. Не все услуги разрешены для торговли: так, например, за пределами приграничных городов ограничена международная торговля маникюром. В то же время другие виды сектора услуг, включая финансы, телекоммуникацию, образование и здравоохранение, все больше торгуются благодаря достижениям информационных технологий.

На эти виды услуг приходится значительная доля ВВП и рынка труда в большинстве богатых стран и лишь небольшой процент в международной торговле. Либерализация могла бы открыть их для глобальной конкуренции. Больницы в Америке, к примеру, могли бы использоваться для дистанционного диагностирования пациентов в Малайзии или консультации врачей в Канаде.

Однако воплотить все эти планы в жизнь не так-то просто. Торговля обычно растет синхронно с ВВП. Она быстро увеличивалась в период после Второй мировой войны, главным образом из-за стремительного роста крупнейших стран мира. Выгода от ТТП не очень сильно проявится в краткосрочной перспективе из-за слабого спроса в богатых экономиках.

Но даже если в развитых странах спрос восстановится, считают эксперты, не следует ожидать бума в торговле услугами, так как ТТП в нынешней форме не ликвидирует все преграды. Барьеры в торговле услугами остаются запредельно высокими: средние тарифы в Канаде, Австралии и Японии сегодня составляют 15-17%, а в Мексике - 44%, утверждает Институт международной экономики Петерсона.

ТТП покрывает 40% мировой экономики. Только для американских экспортеров будут отменены 18 тыс. индивидуальных таможенных пошлин. То же самое получат и компании остальных 11 стран-участников соглашения.

Даже сельскохозяйственные барьеры (обычно самые прочные) будут постепенно ликвидироваться. Иностранцы, к примеру, получат доступ к товарно-молочному сектору Канады и увеличат долю на рынке говядины Японии. Правда, отмена некоторых из этих ограничений будет происходить достаточно медленно: американский запрет на японские грузовики сохранится еще 30 лет.

Однако экономическая важность ТТП будет сильно ограничена, если в него не войдет страна, которая участвует почти во всех ключевых производственно-сбытовых цепочках Азии. Некоторые экономисты ожидают, что Китай будет настаивать на подписании более широкого договора о свободной торговле в рамках ТТП.

Грубо говоря, ТТП – это лишь один небольшой шаг, который позволит сделать глобальную торговлю более эффективной. Поэтому многие уверены в том, что все действия США направлены на снижение влияния Китая в регионе.

Кандидаты на пост президента США вообще атаковали соглашение шквалом критики. Демократ Берни Сандерс объявил свой приговор: "Он намного хуже, чем я ожидал". Республиканец Дональд Трамп был более категоричен, назвав документ "безумным".

Бывший государственный секретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон также отказалась одобрить соглашение. Примечательно, что Обама не стал критиковать Клинтон, хотя в интервью признал, что разочарован позицией своих соратников, выступающих против ТТП.

Критики считают, что реализация соглашения о свободной торговле приведет к оттоку рабочих мест в производственном секторе из США в другие страны, а конкуренция со стороны стран с низким уровнем заработной платы резко вырастет. И это приведет к замедлению темпов роста заработной платы и росту неравенства в доходах США.

Военнослужащие США в Афганистане не имели формального права атаковать боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), которые появились там еще в январе 2015 году, признал командующий американскими силами в этой стране генерал Джон Кэмпбелл.

"ИГ в Афганистане начало формироваться, возможно, в январе 2015 года", — заявил Кэмпбелл на слушаниях в комитете сената по вооруженным силам.

"А год спустя мы решили, что у вас есть разрешение для того, чтобы наносить по ним удары?", — уточнил у генерала глава комитета сенатор Джон Маккейн.

"Да, совершенно верно", — ответил командующий.

Утвержденные правила действий военных США в Афганистане предусматривали применение силы только в целях самозащиты или для помощи подразделениям правительства страны.

Кэмпбелл отметил, что ситуация в 2015 году в Афганистане оставалась сложной, однако не стал использовать выражения, которые употребил Маккейн, что "ситуация ухудшилась".

Генерал также не смог ответить на вопрос Маккейна, сколько точно необходимо войск для выполнения всех задач в этой стране. Сенатор напомнил, что к концу 2016 года в Афганистане будет 5500 американских военнослужащих, но этого, по его словам, достаточно либо для обучения афганских сил, либо для борьбы с терроризмом.

"Это (необходимая численность) будет зависеть от многих факторов, в том числе от уровня подготовки местных сил и их способности обеспечивать безопасность)", — сказал командующий.

Григорий Дубовицкий.

События в Кельне и других городах Германии в новогоднюю ночь заставили европейских, и прежде всего немецких, политиков серьезно задуматься над ужесточением миграционных законов, а также о путях максимального сокращения потоков беженцев в Европу. В ЕС развернулась активная дискуссия: как перекрыть "балканский", "средиземноморский" и другие маршруты? Ценой каких "европейских ценностей" можно остановить мигрантов?

Канцлер Германии Ангела Меркель, судя по всему, не спешит с решениями, она призвала "проявить терпение" и дождаться момента, когда сработает ее план, который состоит из трех пунктов:

1. Устранение причин беженского кризиса, в первую очередь конфликтов на Ближнем Востоке.

2. Достижение договоренности с Турцией, чтобы та останавливала потоки беженцев на границе с Европой,

3. Равномерное распределение беженцев в рамках Евросоюза.

И политики, и эксперты уверены: аргументы Меркель не выдерживают критики. Конфликты на Ближнем Востоке, в Африке и республиках бывшего СССР запрограммированы на ближайшие десятилетия, и Евросоюз как политический карлик не в состоянии на них воздействовать. С Турцией договариваться невозможно, поскольку за сдерживание волны беженцев Анкара будет требовать все больше денег и шантажировать Европу новыми угрозами. Что касается "справедливого" распределения беженцев по странам ЕС, то эта идея также несбыточна: члены Евросоюза проявляют все больше национального эгоизма, а Восточная Европа и вовсе отвергает систему квот для мигрантов.

Бесполезны и другие предложения, такие как ужесточение правил приема, "временный статус беженца", "потолок для контингента мигрантов" и т.д. Жизнь диктует свои законы, вернее, беженцы не признают никаких законов, а переселение народов носит стихийный характер, как в последнее столетие существования Римской империи.

Одной из последних идей стала организация фильтрационных лагерей (hotspots) на греческих островах, граничащих с Турцией, а также на границе Германии с Австрией и в других пограничных зонах. Там беженцы должны будут проходить отбор, граждане "неприемлемых" стран (в которые занесли также Тунис, Алжир и Марокко) — отсеиваться и отправляться на родину, а оставшиеся — проходить регистрацию в ускоренном порядке. В Германии им будет назначено место пребывания с обязательной пропиской: власти опасаются скопления беженцев в крупных городах. Однако есть серьезные сомнения, что этот план сработает – ввиду неэффективности европейской бюрократии.

Общеизвестно, что слабым местом, "дырой" на южном фланге ЕС является Греция. Но как обеспечить непроницаемость ее морских границ? Ведь многочисленные греческие острова, находящиеся под боком у Турции, невозможно охранять от сотен надувных лодок, на которых приплывают беженцы.

В Европе уже раздаются голоса, что "балканский транзит" должен быть остановлен любой ценой. В случае обострения ситуации придется исключать Грецию из Шенгенской зоны и устанавливать защищенную границу на Балканах. Это будет новым "валом Траяна", который в свое время был построен Римом для защиты от набегов варваров.

В этом контексте усиливается нажим на Грецию, которая является основным транзитным маршрутом для беженцев. На недавней встрече министров внутренних дел ЕС в Аместердаме Германия и Австрия настоятельно потребовали, чтобы Греция лучше охраняла свою морскую границу с Турцией.

По их мнению, греческие ВМС (одни из сильнейших в Европе) имеют все возможности, чтобы остановить поток беженцев. В ответ правительство Греции сослалось на гуманитарные принципы, которые не позволяют оставлять без помощи лиц, терпящих бедствие на море, в соответствии с международным и морским правом, а также Женевской конвенцией.

Однако главы МВД не приняли это объяснение и попросили применить пункт 26 Шенгенского договора, который обязывает страны, входящие в эту зону, защищать внешние границы ЕС. Это означает, что в случае невыполнения обязательств Грецию могут исключить из Шенгенской зоны.

Ультиматум, выдвинутый Греции, показывает: у правоохранительных органов стран ЕС сдают нервы. До сих пор все попытки разрешить беженский кризис оказывались безуспешными. Уже в январе этого года по Эгейскому морю еженедельно в Грецию прибывало 10 тысяч беженцев – несмотря на плохую погоду. Весной беженский поток значительно увеличится, уверены эксперты.

Один из вариантов, предложенных Австрией, предусматривает создание первого фильтрационного кордона в Словении – второй после Греции страны Шенгенской зоны на пути беженцев. Здесь можно будет сразу отделить беженцев из Пакистана, Афганистана и Северной Африки, которые не имеют права на убежище.

В ожидании принципиальных решений ряд стран ЕС, в том числе Германия, Австрия, Бельгия, Швеция и Дания, намерены продлить контроль на своих границах до конца 2017 года.

Австрия объявила также о введении верхней границы для числа беженцев, которые могут рассчитывать на политическое убежище. В этом году беженский статус в альпийской республике получат не более 37,5 тыс человек, а до 2019 года – 127,5 тыс. Это решение, не согласованное с Германией, стало пощечиной для Ангелы Меркель, которая упорно отказывается признать необходимость установления подобных ограничений. При этом австрийский канцлер Вернер Файман заявил, что его страна не намерена спрашивать разрешения у Берлина по принципиальным вопросам.

В Германии также прорабатываются планы полного закрытия границ, однако опасаются, что это может вызвать цепочку негативных последствий. Неизбежно сработает "эффект домино": закрыть границы будут также вынуждены Австрия, Словения, Сербия, Хорватия и Македония. Взрывоопасная ситуация возникнет в Греции, где скопится основная масса мигрантов, не исключена подлинная гуманитарная катастрофа на Балканах. На международных автомагистралях ввиду проверок возникнут огромные пробки, что нанесет значительный экономический ущерб всем странам Европы. Большие сомнения есть также относительно "непроницаемости" границы на юге Германии. Готовые на все мигранты будут нарушать ее любыми способами.

С учетом того, что сотрудничество с Грецией по защите внешних рубежей ЕС не получается, под сурдинку осуществляется еще один план по сдерживанию беженцев. Речь идет о строительстве заградительной стены в Македонии.

Судя по всему, маленькой балканской республике отведена ключевая роль в качестве буфера на пути беженцев в Центральную Европу. С этой инициативой выступила Вышеградская четверка (Венгрия, Чехия, Словакия и Польша) еще в конце прошлого года. Венгрия оказывает Македонии поддержку техникой и специалистами и уже отправила подразделение внутренних войск на македонско-греческую границу, а также партию колючей проволоки и бетонных столбов, достаточную для оборудования 100-километрового участка.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Македония и Болгария должны полностью обнести забором свою границу с Грецией, чтобы остановить "нашествие беженцев". Помощь Македонии решили также оказать Чехия и Словакия. Это дает свои результаты: македонская граница перекрывается для беженцев все чаще и чаще.

Евросоюз, неспособный самостоятельно разрешить беженский кризис, с молчаливым одобрением наблюдает за инициативой стран Восточной Европы.

Брюссель еще должен официально заявить о своем согласии, поскольку без логистической и финансовой поддержки ЕС завершить этот проект будет трудно. Однако принять такое решение будет непросто, поскольку в этом случае Евросоюз должен будет нарушить свои принципы, забыть о "правах человека" и даже поддержать "недемократического" премьера Македонии Николая Груевского.

Технически все планы по сдерживанию нелегальной миграции осуществимы. Главным препятствием на пути их реализации является правозащитная позиция западноевропейской политической элиты: либеральная идеология по-прежнему доминирует в Брюсселе и ряде ведущих стран ЕС, прежде всего в Германии.

В Берлине любят ссылаться на Конституцию ФРГ от1949 года, где прописано, что право на убежище имеют все, кто подвергается преследованиям по политическим мотивам. Этот пункт был сформулирован в разгар холодной войны, когда беженцами могли быть только политические диссиденты из стран Восточной Европы. Экономических мигрантов из Африки и Ближнего Востока этот пункт, конечно же, не имел в виду.

Меры принимать нужно сегодня, ведь ситуация будет только обостряться, мир ожидают многочисленные кризисы и конфликты. Климатические катастрофы, перенаселение, племенные и религиозные распри, войны, эпидемии, криминальный беспредел и просто голод будут толкать все новые людские массы туда, где, по их представлению, налажена стабильная и сытая жизнь, то есть в Европу. Агентство ООН по делам беженцев прогнозирует, что в Европу будет ежегодно прибывать свыше миллиона мигрантов, при этом выбор маршрута не имеет значения.

Есть только одно эффективное решение – установление четких и непроницаемых для мигрантов границ Шенгенской зоны. В противном случае великий европейский проект попросту развалится.

Специалисты уверены, что за развалом Шенгена последует и развал еврозоны, а к власти в Европе придут радикальные правопопулистские партии. Однако западноевропейские лидеры до сих пор не осознают серьезности ситуации, они находятся в плену неолиберальной и постмодернистской идеологии, которую лучше всего демонстрирует легковесная фраза Ангелы Меркель "мы справимся". Пробуждение Европы (если только оно произойдет) будет тяжелым.

В качестве первого шага европейцы должны превратить Агентство ЕС по безопасности внешних границ Frontex в настоящую общеевропейскую пограничную службу, которая будет защищать границы шенгенской зоны всеми имеющимися средствами, а также непосредственно заниматься рассмотрением заявок от беженцев. Превращение Frontex в общеевропейскую пограничную службу будет означать ущемление суверенитета ряда стран, поскольку станет заменой национальных погранслужб. Однако такой вариант, год назад казавшийся фантастическим, сегодня серьезно рассматривается и может быть принят уже в июне – несмотря на возражения ряда стран ЕС.

Дмитрий Добров, обозреватель Inosmi.ru

Новейшие MD530G получит Малайзия.

Малайзия стала первым получателем вертолетов MD Helicopter MD530 новейшей версии G, сообщает «Военный Паритет».

Страна заказал шесть легких вооруженных разведывательных вертолетов, поставка будет завершена в марте 2017 года, сообщает Defense Industry Daily. Первые вертолеты прибудут этой зимой.

В контракте прописаны поставки оптико-электронных датчиков, а также неопределенного количества вооружения в виде управляемых и неуправляемых ракет наряду с пулеметами 50-го калибра (12,7 мм).

В настоящее время компания поставляет 12 вертолетов модели F для ВВС Афганистана.

Сегодня в Душанбе состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации Анатолия Антонова с Министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

В ходе переговоров Анатолий Антонов заявил, что Россия будет максимально помогать армии Таджикистана поставками оружия и техники с учётом угроз, исходящих из Афганистана.

«Наши таджикские друзья и братья сегодня испытывают на себе новые вызовы и угрозы с учётом тех проблем, которые исходят с территории Афганистана. Для нас очень важно понимать, что происходит там, что вы делаете, и, конечно же, максимально помочь Вооружённым силам Таджикистана, поставляя оружие, военную технику, обеспечивая всем необходимым для того, чтобы повысить их боеготовность», – сказал замминистра обороны России.

Он отметил, что Таджикистан является одним из приоритетных для России направлений развития военного и военно-технического сотрудничества.

«Мы исходим из того, что чем лучше безопасность Таджикистана, тем лучше безопасность Российской Федерации», – добавил Анатолий Антонов.

При этом, по его словам, 201-я российская военная база является оплотом Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в регионе.

«Естественно мы будем вместе с вами уделять максимальное внимание тому, как живут наши солдаты здесь, как наша база действует и делать всё возможное для того чтобы, если, не дай бог, понадобятся её сила и мощь, использовать её для защиты территориальной целостности и суверенитета Таджикистана и, конечно же, ОДКБ в целом», – заключил Анатолий Антонов.

Управление пресс-службы и информации Министерства обороны Российской Федерации

Министры обороны Грузии и Армении договорились ни о чем

Георгий Калатозишвили, Тбилиси

Министр обороны Грузии Тинантин Хидашели по приглашению армянского коллеги побывала в Ереване. Главы оборонных ведомств двух стран неоднократно встречались и раньше, но этот визит оказался особенно интересным. Хидашели считается одним из самых радикально-прозападных политиков Грузии. Она оказалась в правительстве по настоятельному требованию выступающей за неуклонное продолжение евроатлантического курса Республиканской партии, входящей в правящую коалицию "Грузинская мечта". Хидашели пользуется определенной "автономией" в правительстве Георгия Квирикашвили, как и ее партия в составе правящей коалиции, но никогда не предпримет шагов, противоречащих генеральному курсу. Если проанализировать результаты ее переговоров с армянскими коллегами, то очевидно, что они никак не свидетельствуют о сдвигах во внешней политике или военной доктрине Грузии.

Республиканская партия в лице ее интеллектуального лидера, Ивлиана Хаиндравы еще в 1995 году разработала и опубликовала концепцию стратегического союза между Грузией, Азербайджаном и Турцией, включая долговременное сотрудничество в сфере транспортировки энергоносителей на Запад. И в этом смысле министр обороны считается одной из наиболее влиятельных фигур в нынешнем Кабмине.

Тинатин Хидашели принимали в Ереване на самом высоком уровне - она встретилась с президентом, премьер-министром, главой МИД и Католикосом всех армян.

По итогам переговоров с министром обороны Сейраном Оганяном был подписан любопытный документ - Программа военного сотрудничества Армении и Грузии на 2016 год, присматривающая "обмен опытом в сфере миротворчества, военного образования, профессиональной подготовки и стратегического планирования". В тексте нет и намека на армяно-азербайджанский конфликт, однако министр обороны Армении, творчески развивая дипломатические формулировки договора, заявил, что Грузия и Армения "взаимодействуют по вопросам международной безопасности в регионе, в контексте чего армянская сторона придает особое значение диалогу, решению проблем политическим путем и созданию атмосферы терпимости". В переводе с дипломатического языка смысл фразы в сохранении статус-кво.

Однако Тинатин Хидашели на пресс-конференции после переговоров с армянским коллегой расставила несколько иные акценты. "Мы придаем особое значение обсуждению проблем, которые объединяют Армению и Грузию", - заявила министр, намекнув тем самым, что есть региональные проблемы иного плана, по которым позиции Еревана и Тбилиси значительно расходятся. Более того, Тинатин Хидашели прямо заявила, что Азербайджан и Турция – стратегические партнеры Грузии. "Турция – наша соседняя страна, которая является членом НАТО, и это еще больше углубляет и укрепляет отношения между нами. Грузия благодарна всем, кто ее поддерживает и помогает. Турция предлагает это на политическом уровне на министериалах и саммитах", — цитирует Хидашели пресс-служба Минобороны.

При этом в Тбилиси подчеркивают, что ничего нового в подписанном грузино-армянском документе нет, а основные положения программы обговорены и осуществляются еще с 2010 года. Тинатин Хидашели обратила особое внимание на участие армянского контингента в операции под эгидой НАТО в Афганистане, где служат около 700 грузинских военнослужащих. "Хорошим примером является тот факт, что в Афганистане армянские и грузинские миротворцы вместе работают во имя всеобщей стабильности и мира", - заявила Хидашели, давая понять, что если для Грузии, стремящейся в НАТО, такое участие вполне естественно, то Армения тем самым продолжает политику комплементарности по отношению к двум центрам силы – России и НАТО.

Открыто этот деликатный вопрос в своем выступлении первым затронул именно министр обороны Армении. По его словам, "хотя Армения входит в ОДКБ, а Грузия стремится к членству в НАТО, это не мешает взаимодействию двух соседних стран". Ключевым в приведенной фразе является то, что Армения уже входит в мощный военно-политический блок, а Грузия пока всего лишь стремится в НАТО с весьма туманными перспективами достижения цели. (Здесь стоит сказать, что Хидашели неоднократно публично предупреждала западных коллег, что если в ближайшее время Тбилиси не получит дорожную карту по вступлению в альянс, то на парламентских выборах 2016 года победу могут одержать пророссийские силы).

Судя по всему, главным итогом переговоров в Ереване стало согласие сторон о необходимости соблюдения того уровня военного сотрудничества между Грузией и Арменией, который практиковался еще со времен президентства Шеварднадзе, то есть в течение последних 20 лет и предусматривал нейтралитет Грузии в отношении армяно-азербайджанского конфликта.

Проявлением этой долговременной политики в разные периоды была подготовка как армянских, так и азербайджанских "горных стрелков" на военно-учебной базе в Сачхере, ремонт бронетехники воюющих стран на тбилисском военном заводе, а также "открытый транзит" соответствующих сил и средств из России и Турции. Вряд ли визит Тинатин Хидашели, несмотря на громкие заявления и многословные программы, принципиально что-либо изменит в этом отношении.

В Тебризе запущена линия по производству тяжелых тракторов

На третий день Декады «Фаджр» на Тебризском тракторном заводе запущена линия по производству тяжелых тракторов.

Генеральный директор Иранской тракторостроительной промышленной группы (Тебриз) на церемонии открытия новой производственной линии отметил, возглавляемая им группа работает в рамках программы по развитию так называемой «экономики сопротивления» и добивается, в частности, хороших результате в экспорте выпускаемой продукции. Группа планирует и дальше расширять своей присутствие на зарубежных рынках.

Тебризский тракторный завод при прямой поддержке руководства провинции Восточный Азербайджан продолжает свой производственный рост.

Генеральный директор Иранской тракторостроительной промышленной группы указал на то, что в некоторых иранских провинциях продолжается импорт тракторной техники. Это никак не отвечает интересам развития отечественного производства и не способствует освоению новых технологий. При этом на повестке дня по-прежнему стоит вопрос о замене изношенной сельскохозяйственной техники. Так, на данный момент по всей страны насчитывается более 150 тыс. старых тракторов.

Литейное производство на Тебризском тракторном заводе во время самых жестких санкций продолжало успешно развиваться, и ежегодно в Европу поставлялось литейной продукции завода на сумму около 10 млн. долларов. Названный завод, опираясь на отечественных специалистов, выпускает трактора разных видов, и теперь запущена еще одна линия, по производству тяжелых тракторов. Это трактора ITM1500 b с двумя ведущими мостами и с двигателями мощностью 150 л.с., презентация которых состоялась в марте 2015 г.

Иранской тракторостроительной промышленной группы производятся трактора 24-ти моделей и одним или двумя ведущими мостами. В прошлом году на тракторном заводе в Урмийе начался выпуск специальных тракторов для эксплуатации в садах и на небольших по площади земельных участках.

Иранская тракторостроительная промышленная группа – крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в Иране. В ее состав входят 9 дочерних компаний (7 в Тебризе и по одной в Сенендедже и Урмийе). Группа построила две производственные линии в Венесуэле и Таджикистане. Группа выпускает примерно 20 тыс. тракторов в год. Помимо удовлетворения внутренних потребностей страны трактора, выпускаемые на иранских тракторных заводах, поставляются в страны Центральной Африки, Латинской Америки, Центральной Азии, в Шри Ланку, Ирак и Афганистан.

Помимо тракторов группа производит комбайны, двигатели для коммерческих автомобилей, некоторые виды дизелей.

Агропромхолдинг "Астарта", один из крупнейших в Украине, в 2015 году экспортировал продукции (зерно, продукты переработки сои, сахар, нетели), по предварительным данным, на сумму около $120 млн.

Как сообщил гендиректор "Астарты" Виктор Иванчик в Киеве в среду, за январь-сентябрь 2015 года экспорт составил 38% в структуре общих продаж компании. Соевое масло и зерновые экспортируются более чем на 90%. Экспорт сахара компанией в 2015 календарном году составил около 30 тыс. тонн.

По его словам, в настоящее время "Астарта" активно работает над наращиванием экспортных продаж сахара в ЕС в связи с дефицитом этого продукта на европейском рынке. В 2015 году "Астарта" экспортировала в ЕС 10 тыс. тонн сахара.

"Квота на экспорт сахара Украиной в ЕС 20,7 тыс. тонн. В то время как встречная квота - до 30 тыс. тонн. То есть ЕС имеет возможность поставлять больше сахара на нашу территорию, чем Украина в ЕС. При том, что Украина производит примерно 1,5 млн тонн сахара, а ЕС – более 15 млн тонн, в 10 раз больше. Огромный рынок ЕС, на сегодняшний день – дефицитный. Мы могли бы сгладить этот дефицит, поставляя, на мой взгляд, справедливо, пропорционально размерам рынка. У них в 10 раз больший рынок – дайте нам в 10 раз большую квоту, 200-250 тыс. тонн", - сказал В.Иванчик.

Гендиректор отметил, что эти вопросы поднимаются перед правительством и парламентом, общественными и отраслевыми организациями, однако обратной связи пока нет.

В.Иванчик также выказал заинтересованность в рынках Ближнего Востока, северной Африки, юго-восточной Азии, в частности, Китай, Япония, Корея.

"Индия для нас также интересный рынок, там не было урожая, и я убежден, что в ближайшее время туда пойдет пшеница", - добавил В.Иванчик.

Из регионов, в которые "Астарта" еще не экспортирует продукцию, В.Иванчик отметил страны средней Азии (Киргизия, Казахстан), Грузию.

"Наше правительство ничего не делает для открытия рынка Афганистана, Ирана, Ирака. Эти рынки могли бы достаточно серьезно расширить географию экспорта. Не получается серьезно развить рынок с Турцией. Тут большие возможности для развития Украиной государственно-частного партнерства ", - добавил В.Иванчик.

Кроме того, по его словам, "Астарта" работает с китайскими компаниями над заключением договоров экспорта кукурузы. В Китае уже распределена эта квота, но подписание контрактов ожидается с 15 февраля 2016 года после завершения празднований Нового года в Китае.

Как сообщалось, "Астарта" в 2015 году сократила производство сахара на 31% - до 355 тыс. тонн по сравнению с предыдущим сезоном, производство молока на 1%- до 103 тыс. тонн, соевого шрота – на 2,7%, до 146 тыс. тонн.

Агропромхолдинг "Астарта" в начале октября получил разрешение на экспорт кукурузы в Китай.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, объединяющий шесть региональных подразделений в Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской и Харьковской областях. В их состав входят девять сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 245 тыс. га и молочные фермы. В прошлом году холдинг ввел в эксплуатацию завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

Агропромхолдинг по итогам 2014 года получил чистый убыток EUR68,08 млн по сравнению с EUR22,3 млн чистой прибыли годом ранее. Консолидированная выручка "Астарты" за прошлый год увеличилась на 7,6% - до EUR351,9 млн.

Обама идет в мечеть

Обама идет к мусульманам ради Клинтон

Александр Братерский

Барак Обама сегодня посетит историческую мечеть в Балтиморе. Посещение американской мусульманской святыни для него первое, и оно необходимо, считают эксперты, для привлечения голосов мусульман к кандидату в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Американская печать отмечает, что Обама выбрал странный объект для посещения, поскольку бывший имам этой мечети был связан с организацией «Братья-мусульмане».

Президент США Барак Обама выбрал для посещения мечеть Маджид аль-Рахман в Балтиморе, городе, расположенном между Нью-Йорком и Вашингтоном. Этой мечетью, построенной в 1987 году, управляет Исламское общество Балтимора. Мусульмане составляют 1% населения США, и сейчас они находятся в уязвимом положении. Многие консервативные американцы сегодня не скрывают своего критического отношения к мусульманам. Это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, а также боязнью радикального исламизма в самих США.

В своих выступлениях президент США неоднократно говорил о важности исламской религии в борьбе с терроризмом, однако никогда не посещал мечетей в самих США. Отчасти, как считают комментаторы, это связано с опасениями Обамы, что это используют против него самого. В консервативных кругах Обаму и так называют «тайным мусульманином».

Почву для этих слухов конспирологам давало полное имя президента — Барак Хусейн Обама. «В мечеть он отправляется на излете своей карьеры, так как раньше эти подозрения заставляли его воздерживаться от посещения мечети», — говорит глава Института религии и политики Александр Игнатенко. К тому же, отмечает эксперт, на фоне негативной ситуации на Ближнем Востоке для президента США «инвестировать в ислам было нерентабельно».

Негативное отношение к исламскому фактору сложилось после событий 11 сентября 2001 года. После нападений террористов «Аль-Каиды» (запрещенная организация в России) на Нью-Йорк и Вашингтон в американском обществе стали расти антиисламские настроения, которые слабо сдерживались властями. Добропорядочные граждане-мусульмане активно жаловались на притеснения со стороны ультраправых групп.

После прихода к власти Обама начал делать примирительные заявления в адрес мусульман на Ближнем Востоке, однако конфликтных ситуаций избежать не удалось.

Жесткую антиамериканскую реакцию вызвал фильм «Невинность мусульман», снятый антиисламскими группами. После его показа были антиамериканские демонстрации и попытки поджога американских посольств в Египте, Тунисе, Великобритании и Германии. В 2013 году американский пастор ультраконсерватор Терри Джонс публично сжег несколько экземпляров священной для мусульман книги Коран. Он объяснил, что посвятил свою акцию в память годовщины событий 11 сентября.

Акция Джонса, которую федеральные власти пытались предотвратить, спровоцировала протесты мусульман по всему миру.

В самих США также есть радикальные исламские организации, которые нередко выступали с критикой федеральной власти. Наиболее известная из них — «Нация ислама», ей руководит известный исламский интеллектуал Луис Фаррахан. Он пользуется популярностью среди радикальных мусульман, недовольных засильем в США белых американцев. Фаррахан был близок с известным поп-певцом Майклом Джексоном, называл его своим другом и пытался обратить в ислам.

Мусульмане за демократов

До Барака Обамы в мечети побывал его предшественник — республиканец Джордж Буш. Он сделал это в сентябре 2001 года, после начала войны в Афганистане.

Для Обамы же посещение мечети и общение с мусульманскими лидерами связано прежде всего с поддержкой Хиллари Клинтон как кандидата в президенты от Демократической партии, которая стремится привлечь голоса мусульман в свою поддержку. Известно, что личная помощница Клинтон Хума Абедин — этническая мусульманка. Она была правой рукой Клинтон во время ее работы в Госдепартаменте.

Игнатенко отмечает, что местные мусульмане симпатизируют демократам в большей степени, чем республиканцам. Согласно опросам, проведенным в 2011 году, 70% американских мусульман называли себя сторонниками Демократической партии и только 11% — республиканцев. В 2012 году 85% мусульман голосовали за Барака Обаму, который выдвигался в президенты на второй срок.

Во время этой президентской кампании большинство избирателей-мусульман поддерживают Хиллари Клинтон.

Республиканские политики вызывают у них мало симпатии, однако больше всего негатива мусульмане испытывают к кандидату-республиканцу Дональду Трампу. Миллиардер прославился жесткими высказываниями: в частности, он говорил, что правительству необходимо запретить мусульманам приезжать в США. Он заявил об этом после стрельбы, которую устроила в городе Сан-Бернардино в штате Калифорния супружеская пара из числа сторонников исламистов.

Между тем часть исламских лидеров недоумевают, почему для посещения президент США избрал именно мечеть Балтимора, которая напоминает о противоречивой личности ее бывшего имама Мохаммеда Адама эль-Шейха.

В начале 1990-х он основал мусульманское американское общество вместе с группой сторонников из числа «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещенная в России). Правда, в США она не запрещена, американские власти поддерживали ее лидеров в Египте, когда был свергнут президент Хосни Мубарак. В 2004 году, говоря о палестинских смертниках, совершивших террористические акты в Израиле, имам эль-Шейх заявил, что подобные поступки могут совершаться «в виде исключения».

Глава организации «Исламский форум за демократию» Зухди Яссер сказал в интервью телеканалу Fox News, что он «оскорблен» тем, что именно мечеть в Балтиморе была выбрана президентом для визита. По его словам, это радикальная экстремистская мечеть, которая не олицетворяет взгляды современных американцев.

Белый дом от ответов на вопросы, почему именно мечеть в Балтиморе была выбрана Обамой для посещения, уклонился. Однако официальный представитель Белого дома Джордж Эрнест говорит, что цель визита — привлечь внимание к исламской теме, которую «президент считает важной для обсуждения».

Командующий войсками США в Афганистане Джон Кэмпбелл на заседании комитета по вооруженным силам нижней палаты конгресса вынужден был отвечать на вопросы конгрессменов, недовольных затянувшимся американским присутствием в Афганистане, а также многомиллиардными тратами американского бюджета на эту программу.

"Генерал, как вы думаете, как долго это будет продолжаться? Я смотрю на цифры бюджета, и они выглядят так: в 2015-2017 годах союзники США обязались потратить 5,1 миллиарда долларов для подготовки афганской национальной армии и служб безопасности. Из этой суммы 4,1 миллиарда – обязательства США. Мы находимся там 14 лет. И мы не можем еще уйти. Сколько еще миллиардов мы должны потратить?" – спросила конгрессмен от Калифорнии Лоретта Санчес.

Она напомнила, что стратегия США эти 14 лет была непоследовательна. Сначала шла борьба против "Талибана", который давал территории для тренировки "Аль-Каиды", теперь рассматривается вопрос сделки с "Талибаном". "Вы эксперт, вы здесь, вы управляете нашими войсками, поэтому я и спрашиваю, сколько это будет еще продолжаться", — подытожила Санчес.

Похожие ремарки были и у конгрессмена-демократа из Северной Каролины Уолтера Джонса. "Мои опасения, что речь может идти не о годах, а о декадах, 20-30-40 годах. Мы там 14 лет, и вы говорите, что мы достигли прогресса, но мы достигли прогресса за 14 лет. И сейчас мы говорим о продолжении подготовки служб безопасности Афганистана. Американский народ не спросит с Афганистана, а спросит с Конгресса за эти деньги", — отметил он. Конгрессмен напомнил, что долг США "сейчас 18,9 триллиона долларов". "Мы в этом году перешагнем отметку 19 триллионов долларов", — сказал он.

Джонс предложил установить показатели, которых должны достичь афганские военные и правительство. Если этих показателей не будет, стоит поставить вопрос об оправданности трат, считает он.

Генерал ответил на замечания, что все эти годы в Пентагоне старались сократить расходы. "Мы обязались стабилизировать ситуацию в армии Афганистана. Афганский бюджет не способен выполнять все эти задачи", — заметил Кэмпбелл. Заверив, что цифра бюджетных трат с годами будет сокращаться.

НАТО в конце 2014 года объявило о завершении миссии войск в Афганистане, передав контроль за ситуацией национальной армии и силам безопасности. Сейчас персонал НАТО, который по большей мере представлен контингентом США, занимается обучением, оснащением и оптимизацией инфраструктуры афганских вооруженных сил. Поддержка также оказывается в части контртеррористических операций против разрозненных групп сторонников и остатков "Аль-Каиды".

Президент США Барак Обама обещал вернуть весь контингент США к 2017 году. Но позже заявил, что вынужден изменить планы, поскольку ситуация в Афганистане по прежнему нестабильна. В настоящий момент группировка США составляет около 10 тысяч человек, планируется сократить ее в два раза в ближайшее время.

Инвестиции в афганскую экономику в 2015 году по сравнению с предыдущим годом снизились на 30 процентов, заявило Агентство поддержки инвестиций Афганистана (AISA).

Глава AISA Мохаммад Курбан Хакджо отметил, что ухудшение ситуации в стране вызвало уменьшение инвестиций.

По словам Хакджо, ситуация в сфере безопасности, коррупция, отсутствие координации между частным сектором и государственными органами снизили поток инвестиций в национальную экономику.

На конференции в Кабуле представители AISA презентовали программу, направленную на улучшение инвестиционной ситуации в стране. Они отметили, что реализация данной программы будет способствовать развитию экономики.

Афганские инвесторы также призвали правительство сформировать реальные программы по стабилизации частного сектора. Они подчеркнули, что для поддержки инвестиций необходимо решить проблемы с коррупцией, а также упростить процедуру взаимодействия частного и государственного секторов.

По словам инвесторов, правительство Афганистана должно показать, что способно обеспечить безопасность в стране и предотвратить захват земель, сообщает телеканал «Ариана-ТВ».

Как заявил министр шахт и нефтедобывающей промышленности ИРА, в провинции Парван запланирован ремонт цементного завода.

В конце января министерство выделило 100 млн. афгани (около 1,4 млн. долларов) на ремонт завода Джабалус Сирадж в провинции Парван. По словам Дауд Шаха Саба в ходе рабочего визита в провинцию, в провинции также планируется открыть ряд небольших проектов по разработке месторождений.

Обсуждаемый завод был построен в 1958 году и стал первым предприятием такого рода в Афганистане. В 2004 году он был официально закрыт из-за перебоев в электроснабжении и ряда других сложностей, отмечает информационное агентство «Пажвок».

Согласно планам министра в ближайшее время в уезде Кохи-Сафи будет разрабатываться месторождение хромовой руды. Отметим, что в Парване известны месторождения 15 видов полезных ископаемых — хрома, цинка, угля, меди, железа и других.

В провинции Кандагар начато строительство хозяйства, в котором смогут работать женщины, сообщило министерство по делам женщин ИРА.

Хозяйство будет учреждено на 5 гектарах сельхозугодий в районе Айно Мена города Кандагар. Средства для реализации проекта предоставило Агентство международного развития США, а землю — Первая строительная компания Афганистана, сообщает информационное агентство «Пажвок». Проект будет реализован в течение ближайших пяти месяцев.

На указанной территории будут выращиваться гранаты, различные овощи и саженцы деревьев. В план строительства входят теплицы, рабочие помещения и холодильные установки. Орошение планируется за счёт канала Захир Шахи, а также бурения скважин, а электрификация — за счёт солнечных батарей. По словам министра Дильбар Назари, её ведомство планирует запустить проекты по снижению насилия в отношении женщин и созданию для них новых рабочих мест.

Посол Турции в Афганистане Али Саит Акин пообещал, что сделает всё возможное для поддержки экспорта фруктов из провинции Кандагар.

Представитель Турции недавно посетил мероприятие Торгово-промышленной палаты Афганистана в городе Кандагар и провёл переговоры с главой кандагарского филиала ТППА Хаджи Насруллой Захиром. Последний заявил, что в настоящее время Кандагар поставляет свежие и сушёные фрукты в индию и Пакистан по заниженным ценам. В связи с открытием Турцией консульства в Кандагаре и налаживанием авиаперелётов между странами он попросил о помощи в поставках фруктов на европейские рынки, отмечает информационное агентство «Пажвок».

Али Саит Акин пообещал, что доведёт это пожелание до сведения правительства Турции и пообещал, что в ближайшем будущем Кандагар посетят турецкие бизнес-эксперты, которые проведут встречи с афганскими бизнесменами и помогут им решить возникающие трудности.

На встрече также обсуждались сложности, неизменно создаваемые Пакистаном в сезоны созревания и экспорта афганских свежих фруктов. Напомним, что в последние годы из-за несоблюдения Пакистаном торгово-транзитного соглашения экспортёры свежих фруктов из Афганистана несут серьёзные убытки.

Афганские фрукты и орехи были представлены на Международной зелёной неделе в Берлине — самой большой в мире выставке-ярмарке сельскохозяйственной продукции, в которой принимает участие более 70 стран.

Как утверждается в пресс-релизе министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства, Афганистан представил мировому сообществу свежие и сушёные фрукты, фисташки, миндаль, кедровые орехи, сезам, изюм, гранаты, виноград и шафран.

На выставке было подписано несколько контрактов на поставки афганской продукции в другие страны, сообщает информационное агентство «Пажвок». Вице-глава Торгово-промышленной палаты Афганистана Хан Джан Алокозай выразил надежду, что это поможет укрепить афганскую экономику и увеличить объём экспорта сельскохозяйственной продукции в другие страны.

В настоящее время Афганистан экспортирует продукцию общей стоимостью 500 млн. долларов в годю Объём импорта при этом составляет 8 млрд. долларов в год.

В понедельник Афганистан посетил министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. Основную часть своего выступления в Кабуле глава МВД ФРГ посвятил проблеме депортации афганских беженцев.

Де Мезьер подчеркнул необходимость принять меры для того, чтобы образованное население Афганистана не стремилось покинуть родину, делая выбор в пользу неопределённого будущего за рубежом.

Министр выразил уверенность в том, что большинство афганских мигрантов прибывает в Германию, руководствуясь экономическими соображениями, а не опасениями за свою безопасность. «Это можно понять с человеческой точки зрения, но это не даёт им права на защиту», – добавил он.

От лица своей страны глава МВД ФРГ пообещал Афганистану финансовую помощь на содействие реинтеграции добровольно вернувшихся на родину мигрантов. Де Мезьер предложил правительству ИРА переселять их в безопасные районы страны, обеспечивать начальным пособием по возвращению, оказывать содействие их трудоустройству.

При этом министр заявил, что Германия по-прежнему сохраняет приверженность задачам миссии НАТО «Решительная поддержка» и готова сохранить в ИРА присутствие своего контингента до тех пор, пока это будет необходимо, передаёт телеканал «Толо».

Ми-28. Тайская мечта

В тайских СМИ циркулируют слухи, что армия Таиланда заинтересована в приобретении ударных вертолетов Ми-28 (код НАТО Havoc) для замены устаревших AH-1F Cobra американского производства, сообщает «Военный Паритет».

Семь «Кобр» состоят на вооружении вертолетного подразделения 3-го центра армейской авиации. Однако бюджетные ограничения могут заставить и дальше эксплуатировать эти вертолеты.

Закупки новых боевых вертолетов из США, Западной Европы и России потребуют значительные бюджетные средства, даже если их количество будет небольшим. Летчики тайской авиации отмечают, что оборудование АН-64 Apache стоит очень дорого, особенно камеры ночного видения со цветным изображением, и «вряд ли армии хватит средств на эти вертолеты», сообщает thaimilitaryandasianregion.wordpress.com.

Нехватка средств регулярно срывает тайские военные программы. Например, была приостановлена закупка современных противотанковых ракет Spike MR для замены устаревших M47 Dragon.

Но это не значит, что Ми-28 будут лучшим выбором, отмечает этот источник, даже если их цена будет сравнима с пятью закупленными транспортными вертолетами Ми-17В5, поступившими в распоряжение армейского центра поддержки в составе авиационной дивизии (General Support Aviation Division Army Aviation Center). Тайские военные должны также принимать во внимание, чтобы военная техника была совместима со стандартами НАТО.

Однако история показывает, что российское оружие является очень надежным и недорогим по сравнению с западным. Такие страны, как Афганистан, Ирак, Египет, вернулись к закупкам российской военной техники, «разочаровавшись» в западной, отмечает редактор вышеуказаного ресурса. По его словам, Ми-28 имеет 600 кг брони против 180 у «Апача», и указывает на то, что «много саудовских «Апачей» уже сбито в Йемене». Еще одним преимуществом Ми-28 является наличие «запасной парашютной системы, двери кабины имеют функцию аварийного сброса». И, последнее, западное оружие может стать предметом эмбарго.

Индия нуждается в «Мстителях»

Вооруженные силы Индии на протяжении последних 30 лет страдали от технологической отсталости, но в последнее время ВВС Индии уделяют большое внимание беспилотным летательным аппаратам (БЛА), сообщает «Военный Паритет».

С 1990-х годов Индия закупает беспилотники у Израиля, эти системы используются для наблюдения в приграничных районах. Но успешное применение боевых дронов США в Афганистане побуждают Индию иметь ударные БЛА в своем военном арсенале.

Такие надежные источники как india strategic.in сообщают о том, что Индия просила США продать ударные беспилотники Predator C («Хищник» - прим. Военный Паритет) производства компании General Atomics, пишет сегодня idrw.org. Вероятно, этот вопрос снова возникнет в ходе официального визита премьер-министра Индии Нарендры Моди (Narendra Modi) в США, который состоится в конце марта.

Однако приобретение таких вооруженных БЛА как Predator С, который также известен как Avenger («Мститель») сталкивается с серьезными препятствиями, так как США сохраняют санкции по РКРТ (режим контроля за ракетными технологиями – прим. Военный Паритет) в отношении Индии после 1974 года, когда страна провела ядерные испытания.

Индийская армия впервые использовала израильские разведывательные БЛА Searcher Mk-1 в 1999 году в военных действиях в Каргиле против Пакистана. Приобретение вооруженных беспилотников является следующим логичным шагом, так как границы страны «кишат террористическими угрозами». Ударный БЛА «Предейтор С» может летать в течение 18 часов и нести 1400 кг оружия, управление аппаратом возможно с наземного командного центра, корабля или самолета.

Заявление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов А.Аль Нахайаном, Абу-Даби, 2 февраля 2016 года

Дамы и господа,

Мне искренне приятно находиться в Абу-Даби с очередным визитом. Мы регулярно встречаемся с Министром иностранных дел Абдаллой Аль Нахайяном на различных международных форумах, он бывал и в Москве. Вчера и сегодня мы провели очень полезные переговоры. Только что завершилась встреча с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном, которая, как и переговоры с Министром иностранных дел, контакты с руководством Высшего совета национальной безопасности ОАЭ, подтвердила нашу взаимную нацеленность на дальнейшее углубление сотрудничества по всем направлениям.

Ценим уровень доверия, сложившийся между нашими странами, прежде всего, через регулярные прямые контакты Президента России В.В.Путина и Мухаммеда Аль Нахайяна. В 2015 г. состоялись две встречи на высшем уровне – в августе и октябре. Сегодня мы подтвердили приверженность всем договоренностям, достигнутым на тех переговорах, которые нацелены на продвижение отношений стратегического партнерства между Россией и ОАЭ.

Договорились продолжать тесные и доверительные политические контакты, а также контакты по линии специальных служб по вопросам безопасности. Особое внимание в нынешних условиях уделили дальнейшему развитию торговых и инвестиционных связей, включая реализацию перспективных совместных проектов. Для этого создана неплохая база. Как упомянул мой коллега и друг, Российский фонд прямых инвестиций договорился о создании совместной инвестиционной платформы с эмиратской инвестиционной компанией «Мубадала». Недавно была достигнута договоренность о еще одной такой инвестиционной платформе, на этот раз с компанией «Ди Пи Уорлд». Уверен, что уже существующие планы по практической реализации этих инвестиционных возможностей пойдут на пользу нашим странам и народам.

Обсуждали и такие направления сотрудничества, как энергетика, включая содействие российской корпорации «Росатом» в реализации проекта атомной электростанции «Барака» в ОАЭ, промышленность, банковское дело, туризм. Все эти вопросы находятся на контроле у российско-эмиратской Межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Г-н Министр является сопредседателем с эмиратской стороны. Заседание, состоявшееся в Абу-Даби в ноябре 2015 г., было весьма конкретным. С обеих сторон есть уверенность, что реализация его итогов поможет вывести наши торгово-экономические и инвестиционные связи на еще более высокий уровень.

Отметили также ритмичную и эффективную работу Межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.