Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Турецкий поток в ЕС

Валерий Куликов

Поток беженцев в ЕС не прекращается. Их количество в 2015 году, достигло отметки в 1 млн 6,5 тыс. человек, сообщила в конце декабря Международная организация по миграции.

Английская The Telegraph, ссылаясь на прогнозы Международного валютного фонда (МВФ), сообщает, что, скорее всего, к концу 2017 года в Европе будет находиться уже четыре миллиона мигрантов, то есть в среднем каждый год будет прибывать по 1,3 миллиона человек. Этот прогноз МВФ превысил собственные осенние прогнозы ЕС, согласно которым в Европу к концу 2017 года прибудут три миллиона мигрантов (1 миллион – в 2015-м, 1,5 миллиона — в 2016-м и 0,5 миллиона — в 2017-м).

Однако вряд ли стоит считать, что эти прогнозы отражают истинную тенденцию, так как, по данным Международной организации по миграции, на середину января 2016 года в Грецию уже прибыли 31244 человека (т.е. практически по 1735 в день). Для сравнения: в январе 2015 года таких беженцев было 1472 (т.е. в среднем по 47 человек в день в течение 2014 года). Если количество ежедневно прибывающих и далее сохранится на сегодняшнем уровне, то к концу года только морем в Грецию прибудет более 600 тысяч мигрантов. Безусловно, сейчас, пока зима и сложные климатические условия, люди не рискуют в холодную и ветреную погоду добираться по морю до Европы. Но предстоящей весной и летом число мигрантов, стремящихся достичь греческих берегов, явно увеличится. Это подтверждает и министр по миграционной политике Греции Яннис Музалас, который отметил, что в хорошую погоду количество прибывающих мигрантов даже в эти холодные зимние дни возрастает.

Вот почему, вполне вероятно, что только через Грецию в 2016 году в Европу прибудет более миллиона мигрантов. Это подтверждают и прогнозы Международной организации по миграции, которая ожидает, что в 2016 году только в Грецию морем прибудет больше мигрантов, чем 853650 человек в 2015 году. Подобные выводы в отношении потока беженцев через Грецию в ближайшие годы можно найти и на страницах портала (ReliefWeb) ООН. Однако не надо забывать, что помимо Греции активными «воротами» в ЕС для беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки являются также Италия и Испания.

Как следует из последнего исследования МВФ, ссылающегося на данные ООН, только к югу от Европы сегодня скопилось весьма значительное количество лиц, покидающих разрушенные США и их западными союзниками, в результате вооруженных интервенций и силового изменения Западом режимов, страны. Даже по приблизительным подсчетам численность ищущих лучшей жизни беженцев — свыше 10 миллионов человек. Ведь около 60 миллионов человек только с 2014 года были вынуждены покинуть места своего обычного жительства из-за воцарившегося хаоса, войн и последовавших за ними нищеты и голода, 19,5 миллиона из них стали беженцами. Одних сирийских беженцев в соседних с этой страной государствах сегодня скопилось 4,3 миллиона. Помимо этого 2,59 миллиона афганцев тоже стали беженцами, 1,1 миллиона сомалийцев, 3,7 миллиона жителей тропической Африки. А ведь есть еще беженцы из Ирака, стран Северной Африки: Ливии, Алжира, Туниса, Марокко.

Вот почему на днях премьер-министр Словении Мирослав Церар прямо заявил: «Мы должны быть готовыми к миллионам мигрантов из Афганистана, Ирака, Сирии, Алжира и Марокко, готовых начать прибывать в ЕС, как только улучшится погода». Созвучным этим словам стало предсказание министра иностранных дел ФРГ Франка Вальтера Штайнмайера на пресс-конференции в Берлине, что дальнейший поток беженцев с Ближнего Востока в Европу не иссякнет, независимо от того, будет ЕС пытаться закрывать границы или нет, так как корень проблем — в самих странах, откуда бегут люди. Так, президент и основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб в интервью агентству Bloomberg незадолго до открытия ВЭФ заявил: «Посмотрите, как много стран в Африке зависят от экспорта нефти. А теперь представьте, что один миллиард человек, которые проживают там, двинется на север».

Как отметил в недавнем интервью Pravda.Ru военный аналитик, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми, ответственность за эту гуманитарную катастрофу с беженцами в большей степени лежит на Саудовской Аравии, США, Катаре. Расплачивается за них ЕС, а вот наживается на этой трагедии Турция.

Назвав потоки беженцев в Европу «новым великим переселением», президент Турции Эрдоган пробует Европу на зуб: турки, привыкшие захватывать мир демографической экспансией, решили применить испытанный метод – «великое переселение». Европе остается только проглотить миллионы беженцев. Сегодня основная часть беженцев оказывается в Европе именно из Турции, откуда турецкие контрабандисты переправляют отчаявшихся людей на европейский берег. И эта «переправка» превратилась не только в выгодную, но и стабильную статью доходов в Турции.

В прошлом году контрабандисты получили рекордный доход от доставки мигрантов в Европу – 6 миллиардов долларов. В результате доходы перевозчиков мигрантов в Европу превзошли прибыль наркоторговцев, о чем заявил глава Европола Роб Уэйнрайт (Rob Wainwright), пишет The Independent.

Помимо «переправки» беженцев другим «стабильным заработком» стало производство и продажа в Турции для этих мигрантов спасательных жилетов, гид-карт Европы с уже указанными там маршрутами наиболее выгодных миграционных трасс, «советами» как вести себя с европейскими полицейскими и пограничниками и многое другое. И вряд ли кто может усомниться, что все это происходит без ведома и даже поддержки властей Турции, давших в то же время обещание ЕС сдерживать миграционный поток в Европу.

О выгодности для турецких властей и лично Эрдогана направления в Европу миграционных потоков могут говорить многие факты. Хотя бы то, что в последнее время ситуация в самой Турции близится к критической: практически ежедневно совершаются нападения на армию, полицию и другие государственные структуры. В этих условиях и президент Эрдоган и премьер Давутоглу неоднократно заявляли, что «Турция будет очищена от террористов», в связи с чем возможность участия турецких властей в переправке по миграционному каналу в Европу представителей оппозиции и террористических организаций (переброску которых, кстати, власти Турции уже не один год практикуют в Сирию) вряд ли может вызвать сомнения. Ведь тем самым Эрдоган не только освобождает страну от тысяч потенциальных источников хаоса в Турции, но и пытается продемонстрировать, что он может и больно ударить по Европе, если понадобится. Той самой Европе, которая с 1966 года отказывается принимать Турцию в свою семью.

Так что пока Эрдоган продолжает оставаться у власти (даже несмотря на данное им слово уйти из нее после подтверждения его вовлеченности в преступную торговлю нефтью ИГ – а о таких подтверждениях уже писали практически все западные СМИ, даже турецкие), «турецкий поток» мигрантов в Европу будет продолжаться и даже расти. Он, как и нефть ИГИЛ, будет и дальше обогащать в том числе и клан Эрдогана, на фоне снисходительного отношения к турецкому президенту нынешних европейских политиков.

Доклад: Ливия превратилась в убежище террористов

По данным нового доклада, террористические группировки "Аль-Каида" и ИГИЛ (запрещены на территории РФ) сумели воспользоваться хаосом, воцарившимся на территории Ливии после поддержки "умеренной оппозиции" со стороны США, других членов НАТО, а также ряда арабских стран, принявших участие в военной интервенции и смещении правительства Муаммара Каддафи.

В опубликованном докладе американской консалтинговой компании по вопросам безопасности Soufan Group отмечается резкий рост активности террористических групп в Ливии. После разрушения государственных институтов власти Ливии экстремисты смогли установить контроль над значительной частью территории страны. В результате свержения правительства Муаммара Каддафи Ливия фактически превратилась в убежище для террористов.

Доклад по обострению террористической активности в Ливии был процитирован в ряде западных СМИ (в частности, Wall Street Journal – 'Chaos in Libya a Growing Draw for Extremists, Report Warns') на фоне поступающих в последние дни сообщений о том, что США и страны НАТО рассматривают возможность проведения новой военной интервенции в Ливии против террористических группировок.

Помимо описания роста террористической активности, а также усиления миграционных потоков в Европу, ставших де-факто следствиями первой военной интервенции США и стран Запада в 2011 г., в докладе Soufan Group отмечается, что подобная новая военная интервенция – если она произойдет – не сможет помочь Ливии обрести стабильность в условиях царящего в стране хаоса.

Ливия, экстремизм и последствия распада

Предыстория конфликта

"20 октября 2011 г. бывшего лидера Ливии полковника Муаммара Каддафи вытащили из водосточной трубы в его родном городе Сирте и казнили на месте.

Кадры его захвата облетели весь мир, и три дня спустя Национальный переходный совет объявил о том, что Ливия была освобождена от 42 лет диктатуры.

Однако в реальности вакуум власти, установившийся после свержения правительства Каддафи, и оставшиеся большие запасы оружия в стране привели к созданию ситуации, которая угрожает не только стабильности данного региона, но и несет в себе серьезные риски для глобальной борьбы с терроризмом.

Когда Триполи, наконец, перешел в руки повстанцев в августе 2011 г., исчезла последняя видимость централизованного управления в Ливии. Несмотря на признание со стороны международного сообщества, правительство повстанцев в Бенгази не обладало ни влиянием, ни какими-либо государственными механизмами контроля над всей территорией Ливии. Повстанческие группировки начали распадаться на более мелкие военизированные отряды, каждый из которых стремился получить хотя бы часть власти в Ливии.

Дополнительную роль в расколе государственности Ливии сыграли большие запасы оружия, оставшиеся после Каддафи, а также оружие и боеприпасы, которые поставляли повстанцами власти иностранных государств.

Распад Ливии как государства и установившийся хаос позволили набрать силу экстремистским группировкам.

В настоящее время как "Исламское государство", так и "Аль-Каида" и ее подразделения, установили контроль над существенной территорией в Ливии и зарабатывают деньги за счет нелегальной деятельности. Данные террористические группировки используют Ливию как базу для обучения террористов и как плацдарм для атак против соседних стран.

После распада правительства Каддафи ранее подавлявшиеся военизированные исламистские группировки сумели заполнить образовавшийся вакуум власти.

"Исламское государство"

Образование ветви "Исламского государства" в Ливии было продуманным и стратегическим шагом со стороны руководства группировки в Сирии с целью использования хаоса в стране в своих интересах. Весной 2014 г. члены бригады "Баттар" (Battar Brigade) – группы ливийцев, воевавших в Сирии, – вернулись на родину и сформировали группу "Меджлис аш-Шура Шабааб аль-Ислам" (Majlis Shura Shabaab al-Islam) в г. Дерна на востоке Ливии. В это же время руководство ИГ отправило в Ливию ряд своих военачальников, включая Абу Набиля аль-Анбари (Abu Nabil al-Anbari), участника группировки "Аль-Каиды в Ираке" [запрещена в РФ], для создания нового вилайята (провинции). Эта цель была достигнута 3 октября 2014 г., когда территория, подконтрольная "Меджлис аш-Шура Шабааб аль-Ислам" была официально провозглашена вилайятом Дерна в составе ИГ.

"Исламское государство", оперируя в Ливии по модели, схожей со своими черными рыночными структурами в Ираке и Сирии, смогло заработать на контрабандных маршрутах, проходящих через Ливию. При этом, вместо прямого участия в контрабанде, ИГ обычно облагает контрабандистов налогами как в районах средиземноморского побережья, так и в отдаленных транзитных маршрутах, проходящих через южные районы пустыни. Также поступают отдельные сообщения о том, что ИГ осуществляет целенаправленные нападения на лагеря беженцев в южной Сирии с целью увеличения потока беженцев в Ливию, в основном через г. Хартум. Группировка проводит эти атаки, для того чтобы увеличить прибыль от контроля за миграционными потоками.

ИГ также все чаще предпринимает атаки на объекты нефтегазовой инфраструктуры Ливии, в особенности в районах пустыни на западе страны, а также в прибрежных районах к востоку от г. Сирт. Группировка уже осуществила ряд нападений на нефтяные объекты, контролируемые боевиками из соперничающих повстанческих групп. Согласно последним сообщениям ИГ активно стремится заработать от контрабанды нефти и газа в Ливии, также как в Ираке и Сирии. "Исламское государство" жестко обозначило свои намерения, захватив порт Сабрата к западу от Триполи, всего в 10 милях от ключевого нефтегазового комплекса Меллита. Группировка также недавно атаковала нефтяные порты Эс-Сидр и Рас Лануф. Используя модель управленческих механизмов, применяемых в Ираке и Сирии, "Исламское государство" также зарабатывает за счет взимания налогов в Сирте и других подконтрольных районах.

"Аль-Каида"

С момента падения правительства Каддафи "Аль-Каида", и в особенности ее североафриканская ветвь "Аль-Каида в странах исламского Магриба" [запрещена в РФ], смогла воспользоваться вакуумом власти и создала для себя экономическую и стратегическую базу в Ливии. С 2007 г. "Аль-Каида в странах исламского Магриба" – созданная на основе алжирской террористической группировки "Салафитская группа проповеди и джихада" (Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat) – функционирует в регионах Сахары и Сахеля, в основном в пустынных районах южной части Алжира и северной части Мали. Базируясь на удаленных лагерях в пустыне, группировка стала активно участвовать в транссахарском миграционном потоке, оказывая защиту преступным группам, которые занимаются контрабандой мигрантов, наркотиков и оружия через обширные районы пустыни.

Дальнейшее развитие угроз

Без сомнения, ситуация в Ливии представляет собой долгосрочную дестабилизирующую угрозу для всего региона Северной Африки. Коллапс закона и порядка в совокупности с эффектами от длительного правления полковника Каддафи создали условия, в которых централизованный контроль над Ливией является чрезвычайно трудным, если вообще возможным. В данном контексте у различных военизированных группировок в Ливии нет причин, для того чтобы отказаться от регионов, контроль над которыми им удалось установить с момента падения правительства Каддафи. Нет причин отказываться от достигнутого в Ливии и для таких террористических группировок, как "Исламское государство" и "Аль-Каида".

Продолжающая нестабильность в Ливии, скорее всего, приведет к ряду долгосрочных последствий. Во-первых, хаос позволяет ИГ укреплять контроль над территориями в Сирте и прилежащих районах.

За пределами основной территории в Ираке и Сирии Ливия представляет собой наиболее ценную стратегическую базу для "Исламского государства", предоставляя группировке доступ к портам, большим запасам оружия и привлекательным контрабандным маршрутам.

Беззаконие, установившееся в Ливии, а также ее протяженные и пористые границы, позволяют ИГ осуществлять переброску боевиков как в саму Ливию, так и за ее пределы – в особенности из Туниса, граждане которого представляют наиболее многочисленный контингент иностранных наемников в ИГ.

В определенных изданиях экстремистской литературы ИГ, распространяемой для набора новых боевиков в группировку, уже заявляется о том, чтобы вступающие в ее ряды боевики отправлялись в Ливию вместо осажденных территорий ИГ в Ираке и Сирии.

По мере того как военное давление на позиции группировки в районах Ракки и Мосула усиливается, данная тенденция, вероятно, будет набирать обороты.

Во-вторых, беззаконие в Ливии позволило "Аль-Каиде" увеличить подконтрольную ей территорию. Как и в случае с "Фронтом ан-Нусра" [запрещена в РФ], "Аль-Каида" распространяет свое влияние через аффилированные с ней террористические группировки, такие как "Ансар аш-Шариа" [запрещена в РФ]. Это одна из группировок, осуществивших нападение на консульство США в г. Бенгази, которое привело к смерти консула Кристофера Стивенса и еще троих американцев.

Кроме того, свобода передвижения в южной части Ливии, особенно вдоль западных границ с Алжиром и Мали, позволяет руководству "Аль-Каиде в странах исламского Магриба" получить доступ к новым надежным для них убежищам. Ключевые фигуры, такие как Мохтар Бельмохтар – бывший военачальник "Аль-Каиды в странах исламского Магриба", а также действующий лидер "Аль-Мурабитун", обычно осуществляли вылазки из удаленных районов в северной части Мали и южной части Алжира.

Правительственные войска Алжира, Франции, а также Африканского союза продолжают оказывать давление на террористические группы в данных районах. Однако теперь Ливия предоставляет военачальникам и боевикам территорию для возможного отхода, в случае если для этого возникнет необходимость. Как показал пример Афганистана, "Аль-Каида" наиболее опасна тогда, когда у группировки есть стабильная база для осуществления террористических вылазок.

В-третьих, текущая нестабильность в Ливии представляет собой серьезную угрозу для безопасности всего региона. Особенно серьезная угроза распространения хорошо вооруженных боевиков из экстремистских группировок стоит перед соседними с Ливией государствами. Угроза выглядит особенно острой для Туниса, который уже столкнулся с рядом терактов, осуществленных боевиками-одиночками, подготовленными экстремистскими группировками на территории Ливии. По данным властей Туниса, боевики, атаковавшие музей Бардо и пляжный курорт в г. Сус, проходили совместную подготовку в тренировочном лагере "Исламского государства", расположенного рядом с г. Сабрата в западной части Ливии. Выходцы из Туниса также являются наиболее многочисленными (приблизительно 6 тыс. человек) среди иностранных наемников, участвовавших в региональных операциях террористических группировок. При этом Ливия представляет собой более удобное направление для джихадистов из Туниса, чем Ирак или Сирия. Алжир и Египет также продолжают бороться с исламистскими группами на своей территории. Ливия является убежищем для боевиков, осуществляющих атаки на обе эти страны.

Южные соседи Ливии также почувствуют на себе эффект от продолжающейся нестабильности в регионе. Мали участвует в борьбе с исламистами с 2012 г., и в моменте правительство страны утратило контроль почти над всей северной половиной страны. И хотя военное вмешательство со стороны Франции и Африканского союза смогло помочь отбросить исламистов, продолжающийся приток оружия, а также убежище, которое предоставляет боевикам Ливия, позволяют террористическим группировкам и дальше оставаться угрозой для безопасности Мали. Нигер и Чад также с трудом контролируют обширные районы на своих северных рубежах, развитие сети черных рынков в Ливии делают эту задачу еще сложнее.

Угроза безопасности от исламистов в Ливии простирается до Эритреи и Эфиопии, где сеть контрабандистов, связанных с Ливией, наживается на беженцах и занимается вымогательством денег у их семей.

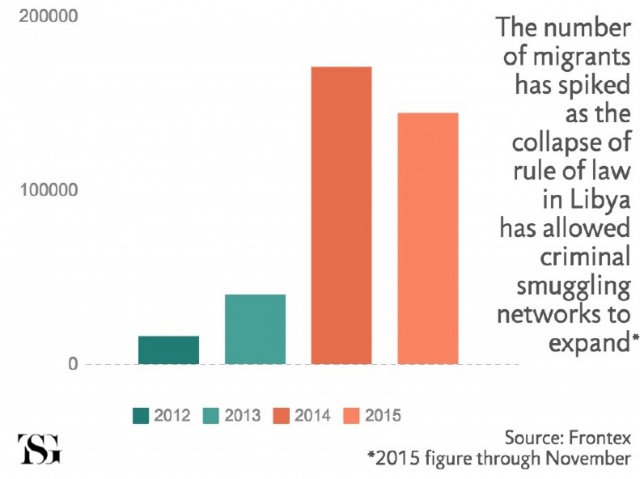

Наконец, ситуация в Ливии представляет серьезный вызов для Европы. И хотя миграционный поток в восточной части Средиземноморья за последний год заметно вырос, десятки тысяч мигрантов продолжают пользоваться маршрутом в Европу, пролегающим через центральную часть Средиземного моря.

Подавляющая часть мигрантов, прибывших в Европу по маршруту из Северной Африки в Италию в 2015 г. (144 тыс. человек), были ливийцами.

По ряду сообщений, коалиция стран, включая США, Великобританию, Италию, Францию и ряд других государств, уже начали вести подготовку для новой военной интервенции в Ливию. Военная интервенция могла бы стабилизировать ситуацию с безопасностью в Ливии.

Однако в военном руководств западных стран уже заявили о том, что не будут предпринимать никаких действий, пока законное объединенное правительство Ливии не попросит об иностранной помощи. Отказ от какого-либо соглашения по проведению операции в рамках ООН означает, что иностранная военная интервенция пока откладывается, если только международная коалиция стран не предпримет подобное решение в одностороннем порядке.

При этом продолжающаяся борьба за власть в Ливии, скорее всего, означает, что любой коалиции стран Запада будет довольно трудно найти каких-либо эффективных и надежных партнеров в этой стране, а также вызывает серьезные опасения по поводу того, что западная военная интервенция может еще сильнее обострить конфликтную ситуацию в Ливии. Кроме того, есть также опасения по поводу того, что любая военная интервенция, целью которой будет преимущественно устранение угрозы от "Исламского государства" в Ливии, не будет решать каких-либо задач в более широком политическом и социальном аспектах.

Без реального примирения между различными враждующими группировками в Ливии любые успехи, которых могла бы достичь международная военная коалиция, будут лишь временными.

Вдобавок к этому, хотя "Исламское государство" и представляет собой серьезную угрозу для стабильности Ливии, ее гипотетическое уничтожение не сможет автоматически обезопасить ни саму страну, ни ее соседей. Без международных усилий по разоружению военизированных группировок и политическому примирению в Ливии вряд ли удастся достичь долгосрочной стабильности".

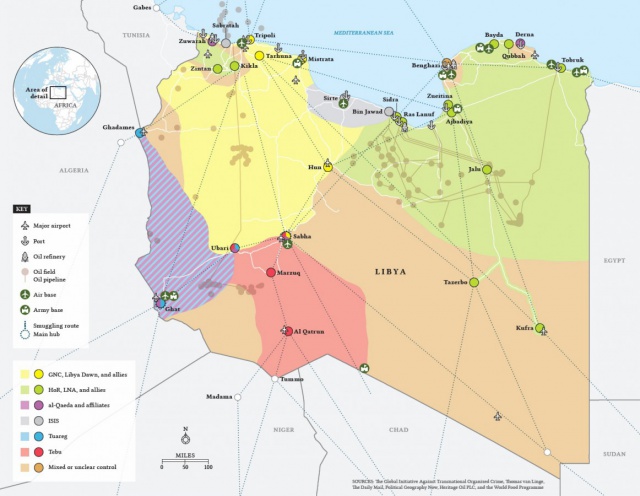

Зоны влияния различных военизированных групп и террористических группировок в Ливии

Инфографика: Soufan Group

Рост миграционного потока через центральную часть Средиземного моря

Стоит отметить, что при всех довольно логичных описаниях обострения террористических угроз в Ливии после распада централизованной власти в стране, американская консалтинговая компания Soufan Group, тем не менее, описывает ситуацию с начала уличной казни Муаммара Каддафи, умалчивая о том, каким именно образом "умеренные повстанцы" смогли захватить ключевые города Ливии и сместить прежнее правительство страны.

Распад Ливии на части был бы невозможен без военной интервенции иностранных государств и поставок оружия со стороны США, ряда стран НАТО, а также ряда арабских государств. Именно при поддержке данной коалиции "умеренные повстанцы" захватили то, что осталось от Ливии.

В военной интервенции против правительства Муаммара Каддафи участвовали такие страны, как Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Испания, Италия, Катар, Норвегия, Саудовская Аравия, США, Франция. Ряд экспертов (в том числе иностранных) признали, что именно "смена режимов" при участии указанных стран привела к гуманитарным и геополитическим катастрофам в регионе Северной Африке и Ближнего востока.

Практически все европейские страны, участвовавшие в военной интервенции в Ливии, после ее фактического распада на отдельные части столкнулись с резким ростом миграционного потока (отраженного в слайде Soufan Group).

Внимание мировой общественности на последствия хаоса, который установился в различных странах в последние годы, в сентябре 2015 г. в своем выступлении на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке обратил президент РФ Владимир Путин:

"Экспорт социальных экспериментов, попытки подстегнуть перемены в тех или иных странах исходя из своих идеологических установок часто приводили к трагическим последствиям, приводили не к прогрессу, а к деградации. Однако, похоже, никто не учится на чужих ошибках, а только повторяет их. И экспорт теперь уже так называемых "демократических" революций продолжается.

Достаточно посмотреть на ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, о чем говорил предыдущий выступающий. Конечно, политические, социальные проблемы в этом регионе назревали давно, и люди там, конечно, хотели перемен. Но что получилось на деле? Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты - да и сам уклад жизни - были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа, а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся.

Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: "Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили?"

Но, боюсь, этот вопрос повиснет в воздухе, потому что от политики, в основе которой лежит самоуверенность, убежденность в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались.

Уже очевидно, что возникший в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки вакуум власти привел к образованию зон анархии, которые немедленно стали заполняться экстремистами и террористами. Под знаменами так называемого "Исламского государства" уже воюют десятки тысяч боевиков. В их числе бывшие иракские военнослужащие, которые в результате вторжения в Ирак в 2003 году были выброшены на улицу. Поставщиком рекрутов является и Ливия, чья государственность была разрушена в результате грубого нарушения Резолюции № 1973 Совбеза ООН. А сейчас ряды радикалов пополняют и члены так называемой умеренной сирийской оппозиции, поддержанной Западом.

Их сначала вооружают, обучают, а потом они переходят на сторону так называемого "Исламского государства". Да и само "Исламское государство" возникло не на пустом месте: его также поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов. Создав плацдарм в Сирии и Ираке, "Исламское государство" активно расширяет экспансию на другие регионы, нацеливается на господство в исламском мире и не только там. Только этими планами явно не ограничивается. Положение дел более чем опасно.

В такой ситуации лицемерно и безответственно выступать с громогласными декларациями об угрозе международного терроризма и при этом закрывать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов, в том числе и за счет наркобизнеса, нелегальной торговли нефтью, оружием, либо пытаться манипулировать экстремистскими группировками, ставить их себе на службу для достижения собственных политических целей в надежде потом как–нибудь разобраться с ними, а попросту говоря, ликвидировать.

Тем, кто действительно так поступает и так думает, хотел бы сказать: уважаемые господа, вы имеете дело, конечно, с очень жестокими людьми, но вовсе не с глупыми и не с примитивными, они не глупее вас, и еще неизвестно, кто кого использует в своих целях. И последние данные о передаче оружия этой самой умеренной оппозицией террористам – лучшее тому подтверждение.

Считаем любые попытки заигрывать с террористами, а тем более вооружать их, не просто недальновидными, а пожароопасными. В результате глобальная террористическая угроза может критически возрасти, охватить новые регионы планеты. Тем более что в лагерях "Исламского государства" проходят обкатку боевики из многих стран, в том числе из европейских".

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов попросила главу Росфинмониторинга Юрия Чиханчина принять меры по выявлению и пресечению источников финансирования международного терроризма, особенно связанных с США.

Парламентарии напомнили, что именно Росфинмониторинг отвечает за противодействие финансированию терроризма.

"Просим вас в соответствии с международными договорами и национальным законодательством России принять исчерпывающие меры, направленные на выявление и пресечение источников финансирования международного терроризма, в особенности связанных с США", - говорится в запросе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутаты обращают внимание на то, что информация о движении средств и другой помощи запрещенным организациям, как правило, тщательно защищена, но иногда становится достоянием общественности. В частности, в последние годы СМИ сообщали, что США продолжают финансировать террористические организации в Афганистане, пишут коммунисты.

"Получили широкую известность случаи, когда передаваемые Белым домом якобы так называемой Сирийской свободной армии оружие, боеприпасы и амуниция оказывались в руках боевиков, признанных всем мировым сообществом террористами", - говорится в запросе. Депутаты также ссылаются на публикацию Washington Post о том, что противотанковые ракетные комплексы BGM-71 TOW (производитель - американская компания Raytheon) попадают в руки боевиков с начала 2014 года в рамках секретной совместной программы ЦРУ и ряда монархий Персидского залива. По данным "Российской газеты", "уничтожившая российский вертолет в Сирии ракета попала к террористам из США", пишут парламентарии.

"Отследить источники финансирования подобной помощи вооруженным формированиям террористов тем сложнее, что подобные расходы США не афишируются", - пишут Рашкин и Обухов.

Более десяти тысяч мигрантов были вынуждены покинуть страну, в соответствии с предписанием исходящем от властей.

Согласно статистике, полторы тысячи, из общего количества принужденно высланных мигрантов, потеряли своё место жительства в стране из-за совершённых преступлений. Госсекретарь миграционной политики отмечает рост преступлений, совершённых мигрантами. Так, количество противоправных нарушений превысило отметку в 2,5 раза, по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что были и те, кто добровольно принял решение покинуть страну. Таких желающих власти насчитали до 4,1 тысячи переселенцев. Однако большинство тех, кого насильно пришлось выдворять за пределы страны, число таких мигрантов колеблется в пределах 5,9 тысячи человек.

Замечено, что большинство выселенных мигрантов были родом из таких стран, как иКосово, Марокко, Афганистан, Албания и Румыния. Власти убеждены, что все насильно покинувшие страну приехали в Бельгию не с целью получить защиту, а из-за высокого заработка и пособия.

Несмотря на такие меры, проблемы мигрантов в Бельгии продолжают расти. На данный период каждый месяц власти получают более 4,5 тысячи заявок на размещение в стране.

Усугубляет положение и тот факт, что множество беженцев прибыло в страну нелегально, что затрудняет факт подсчёта точного количества мигрантов. Например, в Германии в этом году, по официальным данным, ожидается прибытие полмиллиона мигрантов. Сколько человек попадут в страну нелегально ещё неизвестно.

Американское военное командование негласно рассматривает планы по долговременному военному присутствию в Афганистане, сообщают западные СМИ со ссылкой на источники из Пентагона.

СМИ: НАТО признаёт неудовлетворительным уровень боеспособности афганских сил

Напомним, что в конце прошлого года Вашингтон принял решение о сохранении прежнего объёма контингента в ИРА численностью 9800 человек. На данный момент командование не исключает, что присутствие по меньшей мере нескольких тысяч американских военнослужащих в стране может продлиться на протяжении десятилетий.

Прошедший сезон боевых действий, последовавший за выводом значительной части контингента НАТО, продемонстрировал альянсу, что афганские силы до сих пор не могут поддерживать безопасность в стране без сторонней поддержки.

«Мы осознали, что действительно не можем уйти, – цитирует газета “Washington Post” анонимный комментарий высокопоставленного служащего Пентагона. – Местным силам требуется авиационная поддержка, разведка и материально-техническая помощь. По всей вероятности, они не будут подготовлены в течение трёх – пяти лет. Здесь придётся сохранить присутствие на очень долгое время».

Командование НАТО пришло к выводу, что для успешного отражения многочисленных атак, в особенности в беспокойных южных провинциях, афганским стражам порядка не хватает оружия и боеприпасов. Проблему также представляет недостаток квалифицированного руководства в рядах правоохранительных органов.

Представители командования американских ВС признают существование указанных проблем и говорят о необходимости работать над их решением, но отмечают, что в этом отношении не следует ждать быстрых результатов, поскольку для выполнения таких задач, как реформа афганской армии, потребуются годы.

Министерство финансов ИРА подписало со Всемирным банком контракты в сфере ирригации и гидроэнергетики общей стоимостью 128 млн. долларов.

45-миллионный проект направлен на строительство небольших ирригационных каналов и внедрение более современных методов ведения сельского хозяйства в стране. Ещё один проект стоимостью 83 млн. долларов связан с апгрейдом афганской ГЭС «Наглу», отмечает телеканал «Ариана-ТВ».

По словам министра финансов Эклиля Хакими, в результате будут созданы новые рабочие места, улучшена ирригация и электроснабжение в стране. Министр подчеркнул, что с 2001 года в стране при содействии Всемирного банка было реализовано четыре больших проекта развития, что привело к существенному укреплению афганской экономики и, в частности, её сельскохозяйственного сектора.

Реализацию проекта по ГЭС «Наглу» возьмёт на себя государственный электрохолдинг «Брешна». Строительство ирригационных каналов будет производиться министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства.

Новая «горячая точка» на карте Украины: как США и Турция создают «Косово» в Херсонской области

«Лицо» блокады Крыма, бизнесмен и бывший вице-премьер крымского правительства Ленур Ислямов претендует стать первым украинским вице-губернатором, имеющим собственную армию. Источник в Херсонской областной государственной администрации сообщил 26 января украинским СМИ, что официальный Киев согласовывает именно кандидатуру Ислямова на новую вакансию. Пусть даже на самом деле речь идет о незаконных вооруженных формированиях, хотя администрация Петра Порошенко брала на себя обязательство разоружить подобные отряды, согласно Минским соглашениям 2.0.

Лучшая оборона — это нападение

20 января Кабинет Министров Украины под руководством Арсения Яценюка принял постановление «О количестве должностей заместителей председателей местных государственных администраций», предусматривающее одну должность в составе ряда областных государственных администраций Украины — заместителя председателя ОГА по вопросам обеспечения обороны. Кабинет Министров своим решением вводит эту должность в областных администрациях, чьи территории граничат с зоной боевых действий — это Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Харьковская и Херсонская области. Но если посмотреть на карту Украины, то Херсонская область — единственная, не имеющая выхода к Донецкой либо Луганской. Зато Херсонская область непосредственно граничит с Крымом, а все сухопутные пограничные пункты находятся на ее территории. Но со стороны Крыма не наблюдается никакой угрозы! Наоборот, начиная с 21 сентября 2015 года, лидеры общественной организации Меджлис крымско-татарского народа вместе с «Правым сектором» и другими вооруженными людьми сами начали недружественные действия, объявив сухопутную блокаду полуострова. То есть почти как по Оруэллу, где «война — это мир». В свете новых украинских реалий, оборона Херсонской области — это теперь нападение.

Да, кстати, шизофрения — это взаимоисключающее поведение, когда слова напрямую противоречат реальным поступкам. Начиная с первых же дней Майдана, когда «мирные демонстранты» начали кровавые провокации против милиции, солдат внутренних войск и «Беркута», такое поведение — норма для всей Украины. С тех самых пор Украина живет по правилу, когда лозунги прямо противоречат, а то и вовсе опровергают реальные дела, совершаемые авторами под прикрытием этих самых лозунгов. Разве так называемая «блокада Крыма» — не из той же серии? Формально председатель Меджлиса и народный депутат Рефат Чубаров, бывший председатель и еще один депутат Мустафа Джемилев (оба — члены фракции партии «Блок Петра Порошенко») и примкнувший к ним вице-премьер в первом российском правительстве Крыма Ленур Ислямов, начиная с 20 сентября 2015 года, декларируют благую цель возвращения Крыма в состав Украины. На деле же, они под лозунгами блокады решают задачу по созданию собственного государственного образования на юге Херсонской области. А промежуточный этап «большого пути» — превращение юга Херсонской области в «горячую точку».

И если теперь еще и должность зама губернатора по вопросам обороны достанется Ислямову, то крымско-татарские политики получат официальный статус и властные полномочия, помогающие в реализации поставленных им задач.

Шаг первый — Демонтаж государственной власти и отмена законов Украины

Для начала организаторы блокады Крыма застолбили за собой территорию в районе пунктов пропуска Каланчак, Чонгар и Чаплинка, перекрыв дорогу, организовав блокпосты и лагерь. С тех дней украинские законы на этой территории — южная часть Каланчакского, Чаплинского и Генического районов Херсонской области — не действуют. История о том, как блокираторы не пустили ремонтную бригаду к поврежденной линии ЛЭП Новая Каховка — Джанкой стала хрестоматийной. Затем блокираторы показали, что украинская власть — для них больше не указ, как звери, набросившись на украинских полицейских и служащих Национальной гвардии, прибывших, чтобы помочь ремонтникам. А после того как иностранная гражданка Хатия Деканоидзе, с 4 ноября 2015 года трудящаяся главой Национальной полиции Украины, пообещала лично разобраться с историей, когда полицейские нанесли побои участникам блокады, даже самым тугим стало ясно, куда ветер дует. Поэтому херсонская полиция (а за нею и киевские власти) резко успокоились и больше никаких попыток навести порядок не предпринимали.

Менее известен случай, когда участник блокады Виталий Тикунов скончался на блокпосту Чонгар. Украинские СМИ сразу же заявили, что Тикунов умер от сердечного приступа. А вот источники из Херсонской области утверждают, что на самом деле крымские татары и «правосеки» перепились, после чего начали банально шмалять друг в друга из огнестрела. И в завязавшейся перестрелке Тикунова попросту пристрелили. Но самое показательное здесь в том, что ни местная, ни центральная власть даже не попытались расследовать трагедию.

Шаг второй — Внедрение правила «кто сильнее — тот и прав»

С первых же дней блокады, Ислямов & Co начали приучать местных жителей к правилу «кто сильнее — тот и прав», будучи при этом вооружены. И, начиная с октября 2015 года, новости о драках и нападениях повалили из Херсонской области одна за другой. Сегодня такие случаи, когда крымские татары пробивают колеса авто местным жителям, собиравшимся везти знакомых в Крым, — это обыденность.

Или случай, когда в ночь на 18 декабря 2015 года вооруженные люди, назвавшиеся батальоном «Айдар», попытались отобрать автобус у фермера из села Красный Чабан (Каланчакский район Херсонской области). Причем в процессе самому фермеру боевики сломали челюсть, а его сына избили. А затем местные херсонские СМИ поведали о налете бравых парней на Каланчакское РОВД, где боевики положили местную милицию мордой в пол и забрали протокол вместе с заявлением по делу о нападении. Или, к примеру, «айдаровцы» устроили дебош в местном кафе, где подрались с посетителями и стреляли из помпового ружья.

Боевики чуть успокоились, только когда в Каланчакский район прибыл батальон МВД «Херсон». А затем «Правый сектор», батальоны «Азов» и «Айдар» открестились от вооруженных боевиков, промышляющих в Херсонской области, назвав их ненастоящими «героями». Получается, под вывеской известных военизированных брендов действуют люди, подчиняющиеся либо Ислямову, либо сами себе? Правда, следом украинские СМИ опубликовали новость, что «Правый сектор» прекращает участвовать в блокаде. И действительно, на словах «Правый сектор» эвакуировался из Херсонской области, а вооруженные отряды остались.

Шаг третий — Разжигание межнационального конфликта

Но вслед за успехами в деле блокады предводители концессии заговорили о политических требованиях. В июле 2015 года в Геническе (районный центр Херсонской области) состоялось заседание Меджлиса крымско-татарского народа, в ходе которого Мустафа Джемилев подчеркнул, что крымские татары стремятся получить автономию именно в составе Украины: «Надо было указать, как и в прошлые годы, как мы и заявляли изначально, что мы добиваемся восстановления своей национально-территориальной автономии в составе именно украинского государства». А председатель Меджлиса Рефат Чубаров в октябре 2015 года обратился к председателю Верховной Рады и главе Конституционной комиссии Владимиру Гройсману с ходатайством проработать вопрос автономии для крымских татар в новой Конституции Украины.

Но если вооруженные татары уже сегодня творят беспредел на пунктах пропуска и далеко за их пределами, что будет в перспективе, если они сами станут местной властью на территории Херсонской области? Какими методами они будут очищать свое новое «жизненное пространство»? Ведь на территории «автономии» сотни лет живут десятки тысяч русских и украинцев. Надо ли говорить, что первый и ближайший пример, что приходит на ум, — это уничтожение сербов в Косово на территории бывшей Югославии. А дальнейшие планы, если верить тому же Ислямову — это крымско-татарский, как они сами называют, «мусульманский батальон» на средства турецкого режима Реджепа Эрдогана, о чем он сам проговорился прессе.

Закономерно, что в ответ на жизнь «по-новому» («Жить по-новому» — слоган президентской кампании Петра Порошенко) последовал ответ со стороны жителей Херсонской области. Кроме неприятностей — нападение на фермера оказалось хорошим жизненным уроком для местных жителей — ситуация показала, как можно бороться против этой проблемы. Фермер оказался председателем местной ячейки Союза ветеранов Афганистана, поэтому смог отбиться от нападавших благодаря тому, что ему на помощь пришли местные афганцы. Ветеран Афганистана сделал свои выводы, поэтому кинул клич о формировании отряда самообороны, куда активно потянулись местные жители. Из Геническа тоже приходит информация, что местная молодежь начинает создавать что-то вроде местного подразделения самообороны, чтобы при случае встретить вооруженных гостей как полагается. И местные жители рассматривают конфликт (а он есть, и даже украинские СМИ иногда освещают самые его резкие моменты, но под вывеской «блокады») именно в этнической плоскости «крымские татары против украинцев и русских». Да и татары во главе с Чубаровым-Джемилевым-Ислямовым в своей риторике делают акцент именно на этнической принадлежности и своих интересах именно в качестве крымских татар.

Госдепартамент дает добро

Читатель вправе задаться вопросом — а почему же украинские власти допускают подобное развитие событий и не стремятся пресечь межнациональные столкновения? Но ответ — на поверхности. Даже если изучать по открытым источникам, налицо чересчур взаимная любовь между США и политическими лицами Меджлиса крымско-татарского народа. Навскидку, если листать ленту новостей:

— 13 июня 2014 года Американский фонд жертв коммунизма наградил Джемилева «Медалью свободы» имени Трумэна-Рейгана. А в начале июня Джемилев получил в Варшаве польскую премию «Солидарность» — за роль в защите демократии и прав человека. Награду ему вручали тогдашний президент Польши Бронислав Коморовский вместе с экс-президентом Лехом Валенсой.

— в июле 2015 года блоггер под ником colonelcassad выложил в Интернет письмо Джемилева к американскому сенатору Кристоферу Мерфи, где бывший глава Меджлиса, а ныне народный депутат независимой Украины скромно просил «немножко денег».

Если задаться целью изучить все новости по теме в интернете, найдутся сообщения и о поездках в США для участия в конференциях, и о встречах с американскими политиками и т. д.

Поэтому справедливости ради нельзя сказать, что украинские власти совсем уж ничего не попытались сделать. Например, глава Департамента МВД по противодействию наркопреступности Илья Кива, фаворит министра внутренних дел Арсена Авакова и президента Порошенко, попытался навести порядок на месте еще в первые дни после подрыва ЛЭП. Попытался, не поняв, что на самом деле он связался не с группой крымских татар, а с гораздо более могущественным игроком, где блокада — только один из пунктов плана, а Ислямов & Co — агенты. А потом, видимо, осознал, потому что как вдруг резко исчез и из Херсонской области и из информационного пространства. С тех самых пор его не слышно и не видно. Тем более, не видно и не слышно на границе «холодной войны» с Крымом, которую ведут Чубаров, Джемилев, Ислямов «и партнеры».

Но тогда, выходит, что ключ к ситуации заключается в следующем. Развитие сценария на юге Херсонской области зависит от ответа на один вопрос. А именно: действуют ли лидеры «Меджлиса» по своему собственному плану, либо, будучи уверены в том, что контролируют процесс. Либо на самом деле Чубаров и другие выступают в качестве пешек. В качестве разменных фигур для игрока более высокого порядка, реализующего свой собственный план под ширмой «защиты интересов крымских татар» и «блокады Крыма». И, может быть, правы те европейские авторы, предостерегающие, что Украина превращается в «ворота для джихада», ведь по морю на берегах Херсонской области могут высаживаться и «серые волки» из Турции, и боевики «Исламского государства» из Сирии и Ирака.

Если задаться целью и проанализировать все телодвижения — блокада, теракт, «крымско-татарская автономия», то ближайшая аналогия — это Косово. А, с точки зрения интересов США, независимое Косово — очень удачный проект. Но успешные мировые игроки потому и успешны, что стремятся реализовать успешные проекты снова и снова.

Сергей Соколов, специально для EADaily (Киев, Украина)

Названы наименее коррумпированные страны мира

Россия улучшила свои показатели в этом рейтинге.

Рейтинг наименее коррумпированных стран мира подготовила организация Transparency International. По данным аналитиков, серьезные проблемы с коррупцией наблюдаются в 68% всех государств на планете. Ни одна страна не является полностью свободной от этого недостатка.

В 2015 году серьезно улучшили свои позиции в рейтинге Греция, Сенегал и Великобритания. Изменилась ситуация в лучшую сторону и в России, которая теперь заняла 119-е место. Беларусь находится на 107-й позиции, Украина – на 130-й.

Интересно, что пять из десяти самых коррумпированных стран мира входят также в ТОП-10 наименее мирных мест в мире.

Лидируют в рейтинге северные страны. А вот в пятерку наиболее коррумпированных вошли Сомали, Северная Корея, Афганистан, Судан и Южный Судан.

ТОП-10 наименее коррумпированных стран мира:

1. Дания

2. Финляндия

3. Швеция

4. Новая Зеландия

5. Нидерланды

6. Норвегия

7. Швейцария

8. Сингапур

9. Канада

10. Германия

Евгений Поддубный — наверное, самый узнаваемый военный корреспондент российского ТВ. Скромный, мужественный, смелый и — очень спокойный. Каждое слово взвешенно, минимум эмоций, много фактов, никакого бахвальства вроде канонического — "где вы были, когда мы брали Бамут?".

Его обожают женщины, посылая в соцсетях "лучи добра", уважают мужчины, его оберегают, о нем заботятся ("храни вас Господь!"), желают счастья, мира и любви. Его аккаунты в Facebook, Twitter, Instagram переполнены ободряющими пожеланиями и восхищенными комментариями. Десятки тысяч фолловеров следят за работой Поддубного в горячих точках мира.

Евгений Поддубный работает военным репортером с первого курса института, по образованию он психолог. С 2002 по 2011 год был специальным корреспондентом канала "ТВ Центр", затем перешел в ВГТРК. Автор документальных фильмов и специальных репортажей, награжден несколькими медалями и орденами, в том числе орденом Мужества (2014 год) и орденом Александра Невского (2015 год)

Президент России Владимир Путин и специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный во время церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля

— Вы работаете военным корреспондентом с 2002 года, за это время были, наверное, во всех горячих точках?

— Да, пожалуй, во всех, кроме Ливии.

— Вам довелось видеть, как работают наши корреспонденты, и как — зарубежные. Какое отличие основное в их работе?

— Я не замечал каких-то особых отличий в технологическом подходе. Что касается подачи, то для меня было огромным разочарованием освещение событий в Грузии в 2008 году. Тогда буквально за несколько суток западное медийное пространство превратилось в пропагандистскую машину похлеще газеты "Правда".

— Раньше не было такого разве?

— По отношению к России, что касается кризисных ситуаций, — наверное, не настолько сильно.

— А Чечня?

— Да, Чечня. Но не так быстро, не так агрессивно и всё-таки с какой-то попыткой вникнуть в ситуацию.

— Там (в Грузии) всё-таки была ещё и история с грузинской пропагандой. Михаилу Саакашвили за несколько лет удалось создать такое информационное поле, в котором Россия, что бы ни делала, была уже заранее виновата.

— Не только Саакашвили… Если бы западные журналисты, которые приезжали работать в Грузию в то время, с 2004 года, например, не были бы настолько убеждены в правоте официального Тбилиси, а попытались бы взглянуть на это хотя бы с двух сторон, то было бы всё иначе.

Было очень много примеров абсолютно технологичного подхода к пропаганде западных массмедиа. Вот в Ливии, например. Несмотря на то, что я там не работал, я очень внимательно следил, в частности, за тем, что делали западные коллеги. Это был технологически крутой образчик пропаганды.

— Как вы думаете, они это делали, понимая, что о чем-то намеренно умалчивают, например?

— Я думаю, что они, как и многие люди, убеждены в своей правоте или убеждают себя в том, что они правы, и в эту свою правду верят.

— А с вами такого не произошло?

— Я не знаю.

— Про себя-то вы всё знаете. Например, в ситуации с Украиной, где вы много работали.

— Я постоянно задаю себе этот вопрос: не обманываю ли я себя. И в общем пока ответ — нет, не обманываю.

— Ни себя, ни зрителей?

— Соответственно — ни зрителей. Принудить репортера к чему-то крайне сложно, особенно в горячей точке. По крайней мере, я про себя говорю.

— Какие ваши репортажи, истории, с ними связанные, вам особенно запомнились?

— В Сирии, например, были сюжеты, где очень близко были жизнь и смерть.

— Вы военный корреспондент, у вас всегда в командировках близко жизнь и смерть.

— Всегда по-разному. Да, в Южной Осетии в 2008 году, 8 или 9 августа, я сейчас уже не помню точно, в городе еще бои продолжались активные. Мы, съемочная группа, стояли около больницы, ждали, пока закончится артиллерийский обстрел, и по улице, несмотря на обстрел, идет пожилой мужчина, с абсолютно отсутствующим взглядом, подходит к нам и говорит: "Пойдем!" Мы, даже не спрашивая зачем, пошли с ним, его дом был недалеко от больницы. Он привел нас домой, а там в кровати лежит его дочь. Без головы. И жена убитая.

— Господи, какой кошмар…

— Они под одеялом лежат, он их уложил… И он тихо так стоит рядом, спокойно-спокойно так говорит: "А мне теперь что делать?" Рассказал, что они перебегали дорогу, их убили из крупнокалиберного пулемета грузинские военные, когда проводили попытку штурма Цхинвала, уж не знаю — специально или от страха какого-то.

Для меня это стало некоей иллюстрацией того, что там в действительности происходило. Когда я потом слышал абсолютно лицемерные заявления грузинских политиков или смотрел некоторые очерки западных и даже российских репортеров, мне хотелось поделиться этой картинкой и своими эмоциями с иными коллегами — это случай, когда у тебя украли правду.

Вот это было для меня сильным эмоциональным потрясением, до сих пор эта картина у меня перед глазами.

— А Украина — какие самые важные истории, воспоминания, выводы, лично ваши, может быть, с ней связаны?

— Украина — тут больше личного, потому что я работал на Майдане, с момента, когда ситуация крайне обострилась. Я приехал на Майдан и почувствовал там себя партизаном что ли каким-то. Через площадь Независимости приходилось пробираться сквозь ряды боевиков, которые стояли во внешнем оцеплении.

А жили мы, собственно, на Майдане, Крещатике, 13, там рядом был штаб пятой, по-моему, сотни Майдана, были вооруженные люди, были оборудованы огневые позиции реальные. Расстрел на Институтской улице начался на моих глазах. Я прекрасно видел, например, что на здании консерватории находятся вооруженные люди, и это были НЕ представители власти. Я прекрасно видел, что на Майдане много оружия огнестрельного.

Когда я в центре площади Независимости встречал людей, которые меня узнавали (они смотрели российские новости) — они были люди интересные, были люди спокойные очень. И вот, как я это называю, у них наступило какое-то помутнение что ли. Я, например, разговаривал с семьей, они даже привели маленького ребенка на площадь Независимости и они мне доказывали: "Что же вы говорите, где же тут радикалы, посмотрите, мы же хорошие добрые люди, мы же вышли за все хорошее". Я им ответил: "Вы ко мне обратились персонально, а вы слышали, чтобы я хоть раз сказал, что здесь нет хороших и добрых людей? Но вы посмотрите вокруг, посмотрите, кто окружает хороших и добрых людей! Если вы рядом с нацистом стоите, вроде он за все хорошее, и вы за все хорошее, только он — как-то по-другому, вы как себя чувствуете? Это для вас нормально, приемлемо?"

Но настолько это был жесткий психологический барьер выстроен, что на этом наша дискуссия, как правило, заканчивалась. У меня было много друзей-журналистов в Киеве, мы с ними знакомились в Афганистане, Ираке, Сирии, Южной Осетии, мы с ними дружили, общались. Почти со всеми с ними случилось то же самое: они стали участниками этой истории, они шли на работу, оставаясь активистами Майдана, они уходили с работы и возвращались на Майдан. Была сломана вся азбука журналистики.

Я им пытался сказать: "Слушайте, вы круглосуточно смотрите "Россию-24", у вас ко мне как к репортеру есть претензии?" Мне ни один человек не сказал, что есть.

А у меня к ним — профессионально — есть: вы смотрите на эту историю профессионально, или вы в ней принимаете участие? Это же разные вещи.

— А в Крыму вы когда оказались? Перед референдумом?

— Я туда приехал за сутки до того, как парламент Крыма проголосовал за проведение референдума. Там случились столкновения крымских татар с пророссийскими активистами, именно поэтому я принял решение улететь из Киева в Симферополь.

— Вы всё видели своими глазами: и "вежливых людей" (кстати, они действительно были вежливы?) и то, что было до и после референдума?

— Да, это всё было на моих глазах, вежливые люди были вежливы, да. Вообще, это история, которая, наверное, у страны случается раз в поколение, а то и на несколько поколений.

В Крыму самое яркое впечатление — это ночь после референдума, словно карнавал в Рио-де-Жанейро, ликование… здорово. И было здорово за этим наблюдать. Если бы такое хотели придумать, то не смогли бы.

— Вам доводилось беседовать в Крыму с теми, кто был недоволен тем, что произошло?

— Конечно. Всегда есть кто-то, кто недоволен. Были люди, которые считали (и считают до сих пор, может быть), что Крым должен оставаться украинским. У них разные мотивации — патриотические чувства или некие антироссийские настроения.

— Что вы отвечаете тем, кто считает, что Украину, сам украинский народ (а не только жителей полуострова), граждан, не спросили, хотят ли они отдать Крым?

— Украину не спрашивали, когда происходил вооруженный государственный переворот. Когда в Крыму проходил референдум, на Украине в качестве власти не у кого было спрашивать. В ту пору был вакуум. В ту пору следователи, например, Министерства внутренних дел Украины боялись выйти на улицу — они не знали, что с ними сделают. В ту пору сотрудники Госавтоиспекции боялись патрулировать улицы Киева. В ту пору сотрудники СБУ были абсолютно растеряны и не понимали, что им делать. В ту пору сотрудники внешней разведки Украины ходили по зданиям вокруг Майдана и занимались не свойственной для них деятельностью — они смотрели, сколько там оружия. И они даже не понимали, кому об этом докладывать, что с этим делать. В ту пору центр Киева был как военный городок, где собрались главари бандформирований, которые получили оружие, ресурсы, и люди ждали, что с ними будет. В ту пору не было официального Киева.

— А давно вы были на Украине?

— Мы имеем в виду какую Украину?

— И всю страну, и новые (самопровозглашенные) республики…

— В декабре, перед Новым годом, я был в Донецкой народной республике.

— Как они сейчас там живут, что говорят? Что там происходит на бытовом уровне? Как люди, к примеру, получают пенсии и пособия, как работают, как расплачиваются за товары, услуги?

— Да ни войны, ни мира. По-разному. В ходу и гривны, и рубли, а социальные пенсии и пособия они получают в рублях…

— Откуда они их получают?

— По словам того же Захарченко (Александр Захарченко — глава самопровозглашенной республики ДНР), они собрали на территории, которую они контролируют, налогов больше, чем в довоенное время. Проверить слова его мне достаточно сложно, но я не думаю, что, делая такие заявления, глава ДНР станет лукавить.

— Сейчас, со временем, отношение людей к вооруженному конфликту на востоке Украины как-то изменилось? По крайней мере у тех, с кем вы беседовали, с кем общались?

— Война, она людей объединила, бывшие гражданские стали военными. Соответственно, их отношение, если и меняется, то только усиливаются антиукраинские настроения. Никто из них себя в Украине-то и не видит.

— А мирные жители — женщины, старики?

— Разные есть там мирные жители: есть те, кто активно вовлечен в процессы, они переживают, стараются чем-то помочь, либо терпят определенные лишения, у некоторых очень тяжелое положение, если они живут в прифронтовых городах. Но всё равно у них тоже крайне негативное отношение к Киеву по той простой причине, что они всё видят своими глазами. Их сложно убедить в том, что во всем виноваты какие-то там боевики пророссийские.

И есть там люди, конечно, которым в принципе хочется просто спокойной жизни: сегодня белые, завтра красные — но главное, чтобы жить поспокойнее.

— Куда сейчас собираетесь?

— В Сирию, в Дамаск и в тот район, где был сбит российский самолет. Недавно там был взят город Сальма, город очень важный стратегически, потому что он позволяет выйти на рубеж сирийско-турецкой границы и перекрыть её. Протурецкие боевики перестанут получать финансирование, боеприпасы, продовольствие…

— Из Турции…

— Из Турции. Соответственно, это разгрузит сирийскую армию для дальнейших действий.

— Протурецкие боевики — это те самые туркоманы?

— Их туркоманами называют, но я предпочитаю их называть сирийскими турками, это понятнее. Потому что, когда мы говорим "туркоманы", российский зритель немного теряется — кто это такие? А это этнические турки, которые живут в Сирии. Нет, я говорю не только про туркоманов, на самом деле там с десяток протурецких группировок, которые так или иначе, прямо или косвенно, получают помощь в Сирии. Когда боевикам становится тяжело, они объединяются и делятся боеприпасами, продовольствием… А это ткань войны.

— Вы сейчас имеете в виду боевиков, воюющих на стороне ИГ (организация запрещена в России, прим. ред.), или некие оппозиционные Башару Асаду группировки?

— Я имею в виду, что помимо ИГИЛа есть еще с десяток террористических организаций, которые ни в коем случае нельзя назвать оппозицией. Это просто малоизвестные группировки, они не на слуху, что называется (ИГ, кстати, тоже когда-то было малоизвестной группировкой). Это джихадисты с крайне радикальной религиозной идеологией, цель которых — установление неких квазишариатских правил на территориях, которые они контролируют.

А методы у них те же, что у ИГ.

Конечно, в Сирии есть вооруженная оппозиция, которая первоначально имела политические требования, но процесс радикализации там неотвратим. Там побеждает сильный, а сильные — это радикальные исламисты.

— Договариваться, кроме Асада, там, по-вашему, не с кем? Чтобы остановить военные действия хотя бы внутри страны, или чтобы вместе противостоять силам ИГ, может быть?

— Да, к сожалению, те люди, противники Асада, которые влияют на военную обстановку в Сирии, и те люди, которые являются патриотически настроенной оппозицией,— это абсолютно разные люди. Могли ли когда-то российские власти договариваться с Масхадовым? Пытались. К чему это привело? С Басаевым тоже не получилось, а ведь кто-то их называл оппозиционерами.

На самом деле в Сирии ситуация отчасти похожа: там есть полевые командиры, которые, например, когда встречаются с западными журналистами в Турции, рассказывают о том, что они военные оппозиционеры, борются с режимом, хотят прекратить эту войну, но для этого нужно победить Асада. А когда они в Сирии встречаются с арабскими журналистами, то рассказывают, что симпатизируют ИГ, потому что те "строят правильный халифат". Часто и то, и то попадает на видео, это ведь очень легко сравнить.

Я спрашивал у Асада, с кем он мог бы договариваться, он ответил, что с любыми силами, которые не связаны с террористическими группировками и не воюют на территории страны, убивая граждан Сирии, военнослужащих сирийской армии.

Башар Асад, как мне кажется, открыт для подобного диалога, у него просто есть очень жесткие критерии по поводу того, с кем его вести. Это не личные предпочтения Асада. Если бы он стал вдруг договариваться с Аллушем (Захран Аллуш — главарь группировки "Джейш-аль-Ислам", убит в декабре 2015 года в результате авиаудара), его бы, президента Асада, не поняли в вооруженных силах своих, не поняли бы и люди, которые живут в том же Дамаске, потому что боевики Аллуша ежедневно выпускали мины по центру Дамаска, где нет военных объектов. И в этом смысле Башар Асад не как личность, а как президент, не может на это пойти, иначе он потеряет поддержку.

— Евгений, вам чем-то хотелось еще заниматься, кроме как быть военным репортером?

— Нет, последние 10 лет не хочется. Это моя работа, и она мне нравится. Ты понимаешь, что ты делаешь что-то важное.

— А страх есть?

— Конечно.

— Как вы думаете, ваши репортажи помогли кому-то?

— Были какие-то конкретные истории, когда мои сюжеты кому-то помогли, но я не хочу о них рассказывать.

В целом мои материалы, как мне кажется, давали людям надежду на то, что они не останутся один на один со своим горем, со своими трудностями. Так было везде.

Даже само появление съемочных групп рядом с людьми, которые находятся на войне (я сейчас говорю в первую очередь о жителях, которые стали заложниками ситуации), даёт им хоть какую-то надежду на то, что всё закончится хорошо.

— Как вы считаете, могли ли ваши материалы так или иначе способствовать более агрессивному отношению друг к другу, например, россиян и украинцев. Ведь журналистов и российских, и украинских СМИ нередко обвиняют и в пропаганде с обеих сторон, и в разжигании ненависти и агрессии между двумя народами. Как ведь некоторые говорят: конфликт на Украине закончится тогда, когда о нем перестанут говорить СМИ. Согласны?

— Нет, это неправда. Если обсуждать этот вопрос в целом, концептуально — рассказывать о войне или не рассказывать, — то, конечно, рассказывать. Репортеры не разжигают конфликты, не начинают войны.

Что касается Украины, я всеми силами старался не провоцировать ненависть между россиянами и украинцами, я очень аккуратно выбирал формулировки, я даже сглаживал их, когда это было возможно, я понимал, что в этом угаре очень легко поскользнуться, ошибиться.

В моих материалах часто были истории, события, которые не могли никого оставить равнодушными. Хочу ли я, чтобы они провоцировали ненависть? Ни в коем случае. Может ли спровоцировать ненависть картинка того, как убивают людей, фактически в прямом эфире? Может.

Но выбирая между тем, показывать ли, то, что я увидел своими глазами, или не показывать, — конечно, показывать.

Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Washington Post усомнилась в индексе коррупции

Washington Post призывает не относиться слишком серьезно к индексу коррупции от Transparency International. Примечательно, что это делает именно западное издание, а не СМИ развивающихся рынков. Журналисты Washington Post подвергают сомнениям не только свежие результаты исследования, но и саму его методологию.

Transparency International на протяжении года изучает 168 стран и по его итогам выставляет оценки – от 0 до 100. Чем ближе к сотне, тем лучше. Затем, в соответствии с количеством баллов, страны занимают свои места в глобальном рейтинге. Результаты в основном предсказуемы: побеждают почти всегда небольшие северные демократии. Вот результаты за 2015 г.: Дания (91) – 1-е место, Финляндия (90) – 2-е место. Швеция с 89 баллами, как несложно догадаться, заняла третью строчку. Последнее место делят Сомали и Северная Корея, набравшие по 8 баллов.

Однако в рейтинге Transparency International есть любопытные моменты, которые и вызвали вопросы журналистов Washington Post. Например, динамика Китая. По сравнению с 2014 г. оценка Поднебесной выросла всего лишь на 1 балл с 36 до 37. При этом в глобальном рейтинге КНР скакнула сразу на 17 мест – с 83-го на 100-е. Связано это с тем, что в мире 250 стран, а в таблице Transparency International на 82 меньше, и фиксированного списка просто не существует.

В 2015 г. из рейтинга выбыло достаточно большое количество участников, включая сразу 7 стран Карибского бассейна. Этим во многом и объясняется феноменальный успех Китая: он просто продвинулся вверх за счет выбывших. Антикоррупционная кампания Си Цзиньпина широко известна: из-за нее даже в Европе ощутимо упал спрос на товары класса люкс. Однако запущена она была еще в 2013 г., и с тех пор в Китае не придумали ничего радикально нового.

Статистика Transparency International учитывает только коррупцию в госсекторе и совершенно не принимает в расчет частный сектор, что тоже вызывает вопросы. То есть скандал с межбанковской ставкой LIBOR вообще никак не повлиял на оценку Великобритании. История с Volkswagen, занижавшей объемы вредных выбросов дизельных двигателей на тестах, не отразилась на Германии. В реальности и то и другое больно ударило по деловой репутации обеих стран, но в методологии Transparency International просто нет механизмов, способных это отразить.

Индекс коррупции иногда может лишь усиливать предрассудки и стереотипы, а не помогать бороться с ними, считают в Washington Post. Например, Афганистан всегда будет в замыкающих, какие бы меры по борьбе с коррупцией там ни принимались. А Дания, наоборот, спокойно может почивать на лаврах: первые места ей обеспечены. Между тем, в ходе последнего опроса, проведенного по инициативе Еврокомиссии, уже 12% датчан ответило, что лично знает людей, берущих взятки. Это стало максимальным количеством за несколько лет.

Конечно, Washington Post не призывает полностью отказаться от данных Transparency International. Но их реальная польза при оценке коррупции может быть весьма ограниченной, признают журналисты.

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2015 году, Москва, 26 января 2016 года

Добрый день,

Мы проводим традиционную встречу – большую пресс-конференцию, которая посвящена итогам прошедшего года. Будем готовы ответить на ваши вопросы по текущим событиям.

Год был сложным. Он запомнится, видимо, дальнейшим усилением глобальной конкуренции за воздействие на продолжающиеся процессы перемен и формирования новой международной системы.

В этом отношении налицо было два подхода, сталкивающихся между собой: с одной стороны – это попытки затормозить объективную тенденцию формирования более справедливой полицентричной международной системы, удержать свое доминирование в мировых делах, навязать другим свою волю, а с другой – все-таки пробивалось все большее стремление направить эту конкуренцию в цивилизованное русло и поставить во главу угла совместное противодействие общим для всех вызовам.

Ситуация в мировой экономике оставалась нестабильной. Это почувствовали практически все страны, включая Российскую Федерацию. Об этом очень подробно говорил Президент Российской Федерации В.В.Путин, члены российского Правительства. Но на фоне неурядиц мировой экономики мы наблюдали попытки обеспечить свои интересы за счет других, создать замкнутые торгово-экономические союзы, раздробить глобальное экономическое пространство, т.е. присутствовал аспект деглобализации.

Продолжались интенсивные медийные кампании. Вы, наверное, лучше других о них знаете. В целом ряде случаев происходили настоящие информационные войны, в рамках которых были попытки не допустить распространения альтернативной информации или точек зрения на происходящие процессы. Порой были применены жесткие меры, связанные с прямым запретом на профессию журналиста. Вы тоже об этом знаете.

Продолжалось и усугублялось множество серьезных конфликтных ситуаций – в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии, на Украине. В Африке многие страны остаются дестабилизированными. Все это соединялось в своего рода, я бы сказал, «кризисные ландшафты». На это наслаивались риски роста межконфессиональной напряженности и углубления межцивилизационных разломов, что крайне опасно для нашей цивилизации в целом.

Все это происходило на фоне беспрецедентного усиления террористической угрозы. ИГИЛ, провозгласившая себя государством, другие экстремистские группировки удерживали контроль над значительными территориями в Сирии и Ираке, стремились, и во многих случаях им это удавалось, закрепиться в других странах, в частности, в Ливии, Афганистане, в ряде стран «черной Африки». Все мы видели и были свидетелями жутких, бесчеловечных терактов против граждан России, государств Европы, Ближнего Востока, Африки, США, Азии, которые провоцировали массовый исход населения, в том числе на территорию Евросоюза. Как вам известно, террористы вынашивают и открыто заявляют о планах создания «халифата» от Португалии до Пакистана. Это реальная угроза не только региональной, но и всей международной безопасности.

В этих условиях Россия стремилась действовать активно, как постоянный член Совета Безопасности ООН, как одно из наиболее крупных государств с активной внешней политикой, действовала не только отстаивая свои национальные интересы, но и реализуя свою ответственность за положение дел в мире.

Ключевым направлением наших усилий стало продвижение инициативы Президента Российской Федерации В.В.Путина о формировании на основе международного права и под эгидой ООН широкой антитеррористической коалиции. Действия Воздушно-космических сил России в ответ на обращение сирийского Правительства реально помогли переломить ситуацию в этой стране, обеспечить сужение контролируемого террористами пространства. В результате заодно существенно прояснилась картина происходящего, стало видно, кто борется с террористами, а кто выступает в роли их пособников, пытаясь использовать их в своих односторонних эгоистических целях.

Наше активное участие в антитеррористической борьбе способствовало принятию целого ряда важных резолюций СБ ООН, направленных на пресечение финансирования терроризма и феномена иностранных террористов-боевиков – резолюций 2199 и 2253. Мы добиваемся добросовестного их выполнения и, что, не менее важно, честных, подробных отчетов Секретариата ООН о том, как и кто выполняет свои обязательства по этим важнейшим документам.

Ясно, что только военным путем победить терроризм невозможно. Необходимо сочетать вооруженные действия с политическими процессами по урегулированию конфликтов, с мерами по недопущению использования террористами экономической инфраструктуры, которую они захватывают, наподобие того, как это сделал ИГИЛ в Ираке и Сирии, поставляя контрабандные нефть и прочие товары в Турцию для реализации. Важно, конечно же, думать и об экономической реабилитации пострадавших стран после того, как террористическая угроза будет отведена, а также противодействовать экстремисткой идеологии.

В сентябре, когда Россия была председателем в СБ ООН, мы провели специальное заседание на уровне министров иностранных дел, посвященное комплексному анализу всех этих угроз и мер, которые необходимо принять для их преодоления в регионе Ближнего Востока и Севера Африки. Это была интересная дискуссия. Думаю, что разговор о том, как действовать не от случая к случаю, а стратегически и во всеохватывающем ключе, необходимо продолжить в СБ ООН.

Мы активнейшим образом способствовали, как в свое время способствовали проведению встречи в Женеве в 2012 г. и принятию Женевского коммюнике от 30 июня 2012 г., формированию Международной группы поддержки Сирии и запуску т.н. «Венского процесса», одобренного резолюцией 2254 СБ ООН, которую нужно неукоснительно выполнять. Уверен, что вы меня еще спросите о подробностях этого процесса. Буду готов прокомментировать поподробнее.

Президент Российской Федерации В.В.Путин неоднократно говорил, что нахождение развязок самых сложных проблем возможно только при опоре на международное право, при уважении культурно-цивилизационного многообразия современного мира, права народов самим определять свою судьбу.

Исходим из того, что вообще в ХХI веке многостороннее сотрудничество может строиться исключительно на основе подлинного равноправия, взаимного учета интересов, совместной работы в интересах реализации общих целей. Именно так осуществляется деятельность интеграционных структур на постсоветском пространстве, включая Организацию договора коллективной безопасности (ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС), Содружество независимых государств (СНГ). На этих же принципах работают и такие перспективные форматы, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), саммиты которых состоялись в июле прошлого года в Уфе.

При этом, работая над интеграционными процессами на постсоветском пространстве, мы их не противопоставляем иным интеграционным усилиям, о чем громогласно и многократно говорило российское руководство. Мы готовы работать над гармонизацией интеграционных процессов и выстраиванием мостов, в частности между Европой, Евразией, Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР). В истекшем году было заключено важное соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом, целый ряд государств (их десятки) проявляют интерес к подписанию аналогичных документов. Достигнута принципиальная договоренность о работе над сопряжением деятельности ЕАЭС и китайского проекта Экономического пояса «Шелкового пути», что предоставляет очень широкие возможности для объединения усилий.

Помимо поступательного развития наших отношений стратегического партнерства и всестороннего взаимодействия с КНР, мы укрепляли стратегическое партнерство с Индией, Вьетнамом, другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, активно участвовали в деятельности многосторонних механизмов в АТР.

Дополнительные перспективы для сотрудничества открываются в связи с инициативой Президента Российской Федерации В.В.Путина о начале вместе с нашими партнерами по ЕАЭС консультаций с членами ШОС и Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по вопросу о формировании возможного экономического партнерства. Эти вопросы будут в повестке дня предстоящего в мае в Сочи саммита Россия-АСЕАН, который будет посвящен двадцатилетию наших отношений с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Набирало обороты сотрудничество со странами Латинской Америки и Карибского бассейна, Африки, с теми объединениями и региональными структурами, которые действуют на этих континентах. Отмечу, в частности, традиционные и тесные контакты с Африканским союзом, Лигой арабских государств (ЛАГ), Организацией исламского сотрудничества (ОИС), Сообществом стран Латинской Америки и Карибского Бассейна (СЕЛАК).

Руководствуясь принципами баланса интересов, верховенства международного права и центральной роли ООН, российская дипломатия способствовала успеху коллективных усилий на целом ряде важнейших направлений международной повестки дня.

Отмечу завершение в прошлом году процесса ликвидации сирийского военно-химического потенциала, договоренность по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Несколько дней назад прекратили действие положения т.н. санкционных резолюций СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ в отношении Ирана, тем самым началась практическая реализация Совместной всеобъемлющей программы действий, которая обеспечит гарантии исключительно мирного характера иранской ядерной программы, осуществляемой в полном соответствии с Договором о нераспространении и правилами МАГАТЭ о мирном использовании ядерной энергии. Это крупный шаг на пути окончательной полной нормализации ситуации вокруг Ирана. Мы активно это поддерживаем, как и любые шаги по устранению искусственных препятствий для международного общения и участия любого государства в международной жизни.

Считаю огромным достижением прошлого года Минские договоренности от 12 февраля 2015 г. Весь последующий период мы настойчиво добивались урегулирования конфликта на Украине на основе выполнения именно тех обязательств, которые содержатся в этом Комплексе мер. Как вам известно, не все договоренности были выполнены, я бы даже сказал, далеко не все, прежде всего те, которые касаются обязательств Киева по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском для решений политических аспектов украинского кризиса. Поэтому было решено продолжить эту работу в 2016 году. Но задачи остаются неизменными, все они закреплены недвусмысленно в Минских документах. Мы будем требовать их неукоснительного исполнения в соответствии с теми дополнительными договоренностями и усилиями, которые предпринимались, в частности в рамках встреч лидеров стран «нормандской четверки». В целом мы будем по-прежнему привержены всеобъемлющему и исключительно мирному решению внутриукраинского кризиса, продолжим способствовать тому, чтобы украинцы восстановили национальное согласие и вернулись на путь нормального устойчивого развития.

Наш последовательный курс наряду с накоплением известных издержек конфронтационной политики некоторых наших партнеров, расширением проблем в мировых делах способствовал, по-моему, в истекшем году росту понимания всеми участниками международного общения безальтернативности широкого сотрудничества для совместного поиска выхода из кризисных ситуаций. Но процесс развивается не быстро и не просто. Продолжается инерция попыток сдерживать Россию, хотя эта линия давно должна была быть сдана в архив истории, продолжаются попытки извлекать односторонние выгоды и даже наказывать нас за самостоятельную внешнюю политику.

Конечно же, мы учитываем и будем учитывать это в наших действиях. Это не наш выбор. Мы готовы к самому тесному и конструктивному сотрудничеству и с западными партнерами, включая Европу, США, открыты для поступательного развития сотрудничества с ними. Но только и исключительно на равноправной взаимовыгодной основе при невмешательстве во внутренние дела друг друга и уважении принципиальных интересов каждой стороны.

Наши западные коллеги иногда запальчиво говорят, что с Россией больше бизнеса «как обычно» не будет. Убежден, что это именно так, и здесь мы с ними сходимся: больше не будет бизнеса «как обычно», когда нам пытались навязывать договоренности, которые учитывают, прежде всего, интересы либо Евросоюза, либо США, и убеждали нас в том, что это не нанесет ущерба нашим интересам. Эта история закончена. Начинается история, которая может развиваться только на основе равноправия и всех других принципов международного права.