Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Иран экспортировал не нефтяных товаров на сумму 18,2 млрд. долларов за семь месяцев

Иран экспортировал 65,5 миллионов тонн не связанных с нефтью товаров на сумму 18,2 миллиарда долларов в течение первых семи месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 21 октября), зарегистрировав падение на 17,5 процента по весу по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года.

По словам главы Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) Мехди Мирашрафи, экспорт указанных товаров снизился на 23 процента в стоимостном выражении, сообщает IRIB.

Чиновник оценил общий объем не нефтяной торговли страны за указанные семь месяцев в 38,3 миллиарда долларов, а общий вес - в 85 миллионов тонн.

Он отметил, что за указанный период в страну было импортировано 19,3 миллиона тонн товаров на сумму 20 миллиардов долларов, из которых 13,8 миллиона тонн - товары первой необходимости.

Ирак с 4,8 млрд. долларов, Китай с 4,4 млрд. долларов, ОАЭ с 2,2 млрд. долларов, Турция с 1,4 млрд. долларов и Афганистан с 1,3 млрд. долларов импорта из Ирана были среди основных экспортных направлений страны в этот период.

Между тем, по словам Мирашрафи, Китай с 5,1 млрд. долларов, ОАЭ с 4,7 млрд. долларов, Турция с 2,2 млрд. долларов, Индия с 1,2 млрд. долларов и Германия с 1 млрд. долларов экспорта в Иран были главными странами-экспортерами в Исламскую Республику.

"Тактику боя будут менять": у России появилось новое ударное оружие

Николай Протопопов. Высокая автономность, управляемое ракетное оружие и способность обходить ПВО — российские военные осваивают первые многоцелевые БПЛА "Орион". По оценкам специалистов, эти дроны значительно повысят ударные возможности армии и выведут беспилотную авиацию на новый уровень. О плюсах и минусах таких аппаратов — в материале РИА Новости.

Помехи не страшны

В сюжете телеканала НТВ недавно показали войсковой комплект в действии — две машины управления и три беспилотника "Орион", которые, по всей видимости, уже заступили на боевое дежурство. Напомним, контракт на серийные поставки в войска разведывательно-ударного БПЛА большой продолжительности полета Минобороны подписало в августе. А первый комплект передали в опытно-войсковую эксплуатацию еще весной текущего года.

"Орион" может находиться в небе до 24 часов. Внешне он напоминает американский MQ-1 Reaper — такое же длинное и узкое крыло и V-образное хвостовое оперение. БПЛА предназначен не только для воздушной разведки и целеуказания, но и для нанесения ракетных и бомбовых ударов. На борт берет до 200 килограммов боевой нагрузки. Специально для него разработали несколько типов боеприпасов калибром от 25 до 100 килограммов.

"Орион" относится к классу средних БПЛА и занимает нишу между крупным С-70 "Охотником" и небольшими разведчиками. Силовая установка — бензиновый двигатель мощностью порядка 100 лошадиных сил — находится в задней части фюзеляжа. За счет применения в конструкции композитных материалов довольно внушительный по габаритам беспилотник весит всего около тонны. Максимальная высота — 7,5 тысячи метров, скорость — 200 километров в час. Полетом управляет оператор по радиоканалу, дальность сигнала — 250 километров.

Аппарат уникален тем, что может эффективно действовать на поле боя даже в условиях плотных радиопомех, поставленных комплексами РЭБ противника. Бортовая оптико-электронная система обнаруживает и сопровождает цели в автоматическом режиме и корректирует полет управляемых ракет. Глаза и уши БПЛА — тепловизионные и телевизионная камеры, лазерный дальномер и целеуказатель. Кроме того, предусмотрено место для цифрового видеооборудования и обзорной радиолокационной станции.

Развитие проекта "Орион" — двухтонный ударный беспилотник "Сириус". Летный образец, сообщают разработчики, будет готов в следующем году. Его оснастят комплексом спутниковой связи, позволяющим управлять полетом практически из любой точки земного шара.

Атака дронов

В последние годы беспилотники все чаще задействуют в вооруженных конфликтах по всему миру. Свежий пример — боевые действия в Нагорном Карабахе. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, азербайджанские военные довольно эффективно применяют БПЛА, так как у армии НКР практически нет современных комплексов противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

"Многие государства, не уделявшие достаточного внимания созданию ПВО и маскировке, пожинают горькие плоды, — отметил Леонков в беседе с РИА Новости. — Кадры, которые демонстрирует Азербайджан, показывают, что маскировка у армянской армии напрочь отсутствует. Если бы они качественно поработали над ней, беспилотники были бы менее эффективны — их скорость и возможности поиска целей в оптическом диапазоне ограничены".

Впрочем, добавляет эксперт, при определенной тактике БПЛА способны нанести существенный урон даже в условиях противодействия мощной глубокоэшелонированной ПВО. В частности, в США сейчас развивают концепцию так называемого роя дронов, когда десятки одновременно взлетевших аппаратов вскрывают оборону противника и отвлекают на себя радары наведения зенитных ракет.

"На бомбардировщике B-52 таких поместится порядка 140 штук, — уточняет Леонков. — Они будут имитировать ложные цели. Когда летит такой рой, средства ПВО вынуждены реагировать, расходовать боезапас и обнаруживать свое местоположение. Пока расчеты заняты перезарядкой, прилетает ударная авиация и очень быстро отрабатывает по полученным координатам".

Российская армия эксплуатирует беспилотные аппараты нескольких типов — как правило, это компактная техника, предназначенная для разведки и целеуказания. Сейчас, к примеру, БПЛА непрерывно патрулируют территорию вокруг авиабазы Хмеймим в Сирии. С вводом в строй ударного "Ориона" у военных появился еще один весомый аргумент в воздухе.

Психологический эффект

Как отмечает заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов, важнейший плюс беспилотной авиации — безопасность личного состава, который атакует противника, находясь в десятках километров от зоны операции. Кроме того, БПЛА резко повышают эффективность боевых самолетов.

"Если, к примеру, небольшой беспилотник обнаружил оперативно-тактический ракетный комплекс, то вряд ли сможет уничтожить его в одиночку с одного удара, — объясняет Попов. — Для этого зачастую нужны полноценные самолеты. Но ему вполне по силам сбросить пару бомб или ракет и дезорганизовать работу расчета, надавить на психику. После этого по переданным с БПЛА координатам вылетает либо второй такой же аппарат, либо вертолет или самолет из дежурных сил и довершает дело".

Стоит признать, что, пожалуй, наибольших успехов в использовании БПЛА пока добились американцы. Они применяют дроны в разведывательных целях еще с 1960-х. Во Вьетнаме беспилотники совершили несколько тысяч вылетов, в основном на фоторазведку.

В 1990-е, когда у Пентагона появились многоцелевые дроны Predator, беспилотная авиация научилась не только заниматься разведкой, но и наносить эффективные точечные удары по объектам на земле. Воздушные "хищники" действовали практически в каждом военном конфликте с участием США — в Боснии, Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.

Программа развития БПЛА имелась и у СССР. Еще в 1960-х советские конструкторы разработали несколько типов беспилотных разведчиков. Один из них — Ла-17Р — построили на базе летающей мишени. С земли он стартовал при помощи твердотопливных ускорителей, а в небе включался турбореактивный двигатель. Аппарат мог находиться в воздухе от 30 минут до полутора часов в зависимости от высоты полета, разгонялся почти до 900 километров в час. Разведчик был многоразовым, садился по-самолетному или парашютным способом.

Другая разработка советской оборонки — комплекс оперативно-тактической разведки Ту-141 "Стриж". Скорость — более 1100 километров в час, диапазон высот — от 50 до 5000 метров. "Стрижи" оставались на вооружении до 1990-х и базировались преимущественно на западных границах СССР.

Светлый человек. Памяти Сергея Авдеева

В четверг, 29 октября, ушел из жизни Сергей Авдеев - легендарная личность в истории не только компании "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"), но и всего российского рынка сотовой связи. Ему был 71 год.

Редакция ComNews

Сергей Михайлович Авдеев родился 27 мая 1949 г. Окончил факультет приборостроения МВТУ им. Н.Э.Баумана по специальности "Радиоэлектронные устройства" в 1972 г. С 1992 г. он работал на различных должностях в АО "КБ Импульс", а с 1994 г. - в ОАО "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн"). С 1999 г. он занимал в "ВымпелКоме" пост заместителя генерального директора по сетевому планированию и развитию, с октября 2000 г. - вице-президента по сетевому планированию и развитию "ВымпелКома", с июня 2004 г. - вице-президента и главного технического директора компании. В октябре 2005 г. Сергей Авдеев был назначен исполнительным вице-президентом по развитию бизнеса в странах СНГ и главным техническим директором. С 1 мая 2007 г. он стал вице-президентом по международному развитию "ВымпелКома", сохранив за собой позиции главного технического директора и члена правления компании, а в июле 2008 г. покинул "ВымпелКом". (Тогда должность вице-президента по международному развитию "ВымпелКома" занял Николай Прянишников).

В августе 2009 г. Сергей Авдеев возглавил WiMAX-оператора "ИнтерПроект" (более известного по бренду FreshTel), и находился на этом посту ровно год – до августа 2010 г., когда новым гендиректором ООО "ИнтерПроект" стал Александр Приказчиков. В 2011-2013 гг. Сергей Авдеев входил в состав управляющей команды (сначала – в качестве члена совета директоров, а затем и генерального директора) холдинга Multinet Group, который развивал WiMAX-бизнес в Перу, Никарагуа, Бангладеш, Афганистане, Уганде, Мозамбике, Белоруссии и других развивающихся странах.

Придя в "ВымпелКом" практически с момента основания компании, Сергей Авдеев участвовал еще в строительстве сотовой сети аналогового стандарта AMPS, затем - в переходе сети на цифровой стандарт DAMPS и строительстве сети GSM. Под его руководством состоялась существенная часть экспансии "ВымпелКома" на рынки стран СНГ.

"Основной вклад Сергея Авдеева в развитие "Билайн" связан с построением сети "Билайн GSM": сначала в России, а затем и за ее пределами. Он навсегда запомнится сотрудникам как уникальный руководитель, создавший великолепную команду технических специалистов, которая обеспечила взрывной рост сети "Билайн GSM" в 90-е – 2000-е годы", - сообщили порталу ComNews в компании.

Создатель "Билайн" Дмитрий Зимин отметил: "Сергей Михайлович внес исключительный вклад в построение и развитие нашей сети. Несмотря на то, что он присоединился команде "Билайн" не с первого дня, его по праву можно считать одним из основателей компании".

Вячеслав Афанасьев, который с момента создания и до марта 2007 г. возглавлял российскую Ассоциацию GSM, вспоминает: "В период становления цифровых сетей подвижной связи в России было очень мало таких специалистов как Сергей Михайлович. Понимание структуры сети, ее особенностей, умение находить подходы к подчиненным, способность передать свои знания другим, быть добрым наставником и хорошим товарищем – это неотъемлемые черты характера Сергея Михайловича. К нему шли за советом и вендоры, и проектировщики. Он был непререкаемым авторитетом, но без гонора, без выпячивания, без апломба. Его знали от Калининграда до Владивостока. У него не было значимых государственных наград, но высшей степенью признательности ему остаются созданные его с его прямым участием сети цифровой подвижной связи России".

Александр Крупнов, возглавлявший в 1999-2015 гг. Ассоциацию 3G (с 2006 г. – Инфокоммуникационный союз), с июня 2015 г. до августа 2020 г. являвшийся президентом ПАО "ВымпелКом", а ныне занимающий позицию советника президента этой компании, поделился своими воспоминаниями о Сергее Авдееве: "Он – один из выдающихся специалистов поколения, которое стало работать в отрасли связи в начале 1990-х гг. Он имел знаковое образование - МВТУ им. Н.Э. Баумана, "радиоэлектронные устройства", и на всех отраслевых симпозиумах и конференциях, где он выступал, его всегда слушали особенно внимательно. В Ассоциации GSM и на других профильных площадках он был ярким представителем команды, которая разрабатывала первые нормативные документы отрасли, включая первые закон "О связи" и регуляторику рынка мобильной связи. Он был жизнерадостным человеком, обладал отличным чувством юмора, и с ним всегда было интересно".

Первый генеральный директор компании "Северо-Западного GSM" (ныне – "МегаФон") Александр Малышев рассказал корреспонденту ComNews: "В свое время, будучи абсолютно убежденным в перспективах цифровой сотовой связи, я с интересом наблюдал за экспериментом со стандартом AMPS, и решение "ВымпелКома" о его замене на стандарт GSM не могло не вызвать уважения. Возникал вопрос: как они это дело потянут и какими силами? Одним из основных исполнителей того проекта стал Сергей Авдеев. Мы не могли не познакомиться, и я сразу проникся симпатией к этому светлому, целеустремленному и трудолюбивому человеку. Его личный вклад в становление и развитие "Билайна" несомненен. Судьба сталкивала нас в основном на отраслевых мероприятиях и конференциях и, помимо деловой стороны, у меня навсегда запечатлелись доброта, открытость и неистощимый юмор Сергея. В частности я очень хорошо помню встречи в Ольгинке, где Сергей неизменно был активным коллегой в работе и душой компании в отдыхе. Светлая память".

Леонора Авдеева, которая возглавляла Управления подвижной и беспроводной электросвязи Минсвязи СССР и России, говорит: "Мы познакомились с Сергеем в 1966 году на первом курсе МВТУ им. Баумана, а на последнем курсе у нас образовалась молодая семья. В нашей группе Сергей выделялся умом, доброжелательностью, общительностью, всегда был оптимистом с активной жизненной позицией. Благодаря этим качествам он часто бывал в центре внимания. Всегда дружил со спортом. Был эрудитом в самых различных областях человеческой деятельности, но постоянно совершенствовал свои знания. Много читал. Любил и понимал искусство, особенно живопись. Всегда бережно и с любовью относился к своим родным и близким, к друзьям и коллегам, и они отвечали ему взаимностью. Для меня он запомнится очень светлым человеком".

Редакция ComNews выражает искренние соболезнования всем родным и близким Сергея Михайловича Авдеева. Мы знаем, что в памяти друзей и единомышленников навсегда сохранится его образ талантливого организатора, профессионального руководителя, отзывчивого и душевного человека.

Практика ровного дыхания

Запасов продуктов в магазинах хватит на четыре недели

Текст: Татьяна Карабут

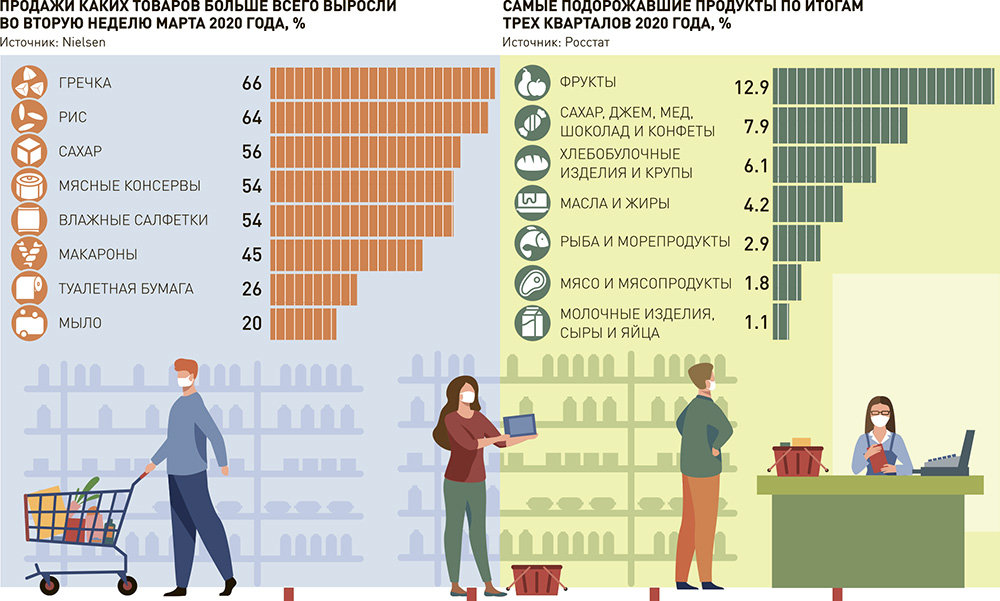

В отличие от мартовского ажиотажа сейчас россияне не торопятся сметать гречку, макароны и туалетную бумагу. Но власти подстраховались и на этот раз: если макарономания вдруг снова овладеет умами, запасов самых важных продуктов питания в магазинах точно хватит на ближайший месяц.

Запасы распределительных центров торговых сетей по социально значимым категориям товаров сформированы на более длительный, чем обычно, срок - в среднем до четырех недель и постоянно поддерживаются, рассказал "РГ" заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов. Исключение - ряд позиций категории "фреш", где создать длительные запасы физически невозможно, да и не нужно. Никаких предпосылок для дефицита продуктов питания и товаров первой необходимости нет, заверил Евтухов. По его словам, минпромторг еженедельно проводит совещания с представителями власти и крупнейшими федеральными торговыми сетями. Все возникающие проблемы оперативно решаются.

В пятницу, 30 октября, в ряде СМИ появилась информация о том, что россияне из-за опасений перед новым карантином якобы снова стали делать запасы продуктов питания. Однако, по словам Виктора Евтухова, такая информация не отражает реальную ситуацию: ажиотажа, какой наблюдался весной, в первую волну пандемии, точно нет. Наоборот, потребительский спрос снизился даже по отношению к докризисному уровню, поскольку у людей остались большие запасы, да и сейчас они стараются экономить.

По данным АКОРТ, в начале октября падение потребительских расходов существенно ускорилось и составило 4,8%. Среднее падение за последний месяц составило 1,8%. А трафик тех же торговых центров в Москве к концу сентября 2020 года, по данным АКОРТ, начал снижаться по сравнению с летним сезоном. Падение трафика по отношению к августу 2020 года - в пределах 10%, к показателям прошлого года - до 20%.

"Основной тенденцией осени 2020 года стало снижение посещаемости магазинов и торговых центров. Потребители стараются заранее спланировать свои покупки и ограничить время своего пребывания в людных местах", - пояснили в АКОРТ. При этом средний чек увеличился - люди стараются приобрести больше товаров за одну покупку. По данным Ромир, по сравнению с аналогичной неделей 2019 года средний чек выросл на 10,2%. "Каких-либо колебаний спроса на отдельные группы товаров, превышающих обычные сезонные показатели, мы не фиксируем", - добавили в АКОРТ.

В онлайн-магазине продуктов "Утконос" наблюдают прирост заказов за последние несколько недель. Однако среднее количество товаров в чеке остается на прежнем уровне, в отличие от весны. Тогда не только увеличился спрос на доставку, но и значительно выросло количество позиций в заказах. "Товары длительного хранения не демонстрируют существенный рост, а покупательские корзины остаются сбалансированными. На данный момент большее влияние на динамику спроса, на наш взгляд, оказывает сезонность", - считают в компании.

В марте 2020 года россияне, оказавшиеся в самоизоляции, кратно увеличили покупки товаров длительного хранения. Магазины не успевали завозить гречку, макароны, туалетную бумагу, чтобы удовлетворить кратно возросший спрос.

Еще больший ажиотаж наблюдался в других странах - соцсети пестрили фото пустых полок магазинов по всему миру. Так, в Австралии дело доходило до драки в борьбе за рулон туалетной бумаги. Во Франции смели макароны, а в Великобритании - консервы. В Германии наблюдался огромный спрос на муку, хлеб, сыр. Были и неожиданные предпочтения. В Афганистане скупили черный чай из-за слухов, что он помогает от COVID-19. По той же причине в Болгарии, как и в России, резко вырос спрос на имбирь и лимоны. А на Шри-Ланке исчез из продажи сахар: власти запретили продажу алкоголя, и население стало гнать самогон.

Весенний ажиотаж был связан с ожиданием первых противокоронавирусных мер. Никто не знал, как сложится ситуация, поэтому покупатели старались запастись всем необходимым для длительного пребывания дома, считает Виктор Евтухов.

"Когда наши граждане стали переходить на самоизоляцию, стало ясно, что проблем с покупкой товаров нет, продукты питания и товары первой необходимости всегда в наличии в магазинах, следовательно, запасаться и делать дополнительные резервы не нужно. А Минпромторг России со своей стороны принял необходимые меры, не допустив дефицита даже в период ажиотажного спроса. Благодаря этому потребительский ажиотаж еще быстрее сошел на нет", - говорит Евтухов.

Китай может стать первым в мире — при любом исходе событий

Дмитрий Косырев

Выход Китая на позицию первой экономики мира может произойти в ближайшие годы: таковы экспертные комментарии к дискуссии по поводу дальнейшего развития страны.

Известно, что Китай уже является таковой, но лишь по одной из двух систем подсчета — по паритету покупательной способности валют. По другой — более распространенной системе, рассчитываемой по номиналу, он второй. Но, видимо, ненадолго.

В четверг завершился пленум ЦК Компартии Китая, который обсуждал параметры следующей пятилетки плюс ориентиры еще на десять лет после нее. Но многие чисто статистические разговоры об этих ориентирах шли на полях пленума в виде комментариев в СМИ к обсуждавшимся документам. Дело в том, что в стране уже года три-четыре, как начали отказываться от слишком жестких и подробных цифровых планов и задач. То есть стали говорить не о количественном росте, а о качественном.

Собственно, это уже превращается в мировую тенденцию. Вот и в ходе идущей сейчас подготовки к саммиту АТЭС в Малайзии обсуждается мысль: пора отодвинуть в сторону ВВП как ключевой показатель развития. Потому что часто бывает, что ВВП есть, а счастья нет: пора подумать о смысле экономики, а не о ее росте ради цифр.

Кстати, на этот раз в Китае планы пятилетки обсуждались очень широко и долго, всенародно, но с участием высших лидеров государства. На сайте только одной центральной газеты "Жэньминь жибао" поместилось около 1,1 миллиона предложений и мнений. И оказалось, в основном люди говорили не о численных показателях, а о чем-то более человеческом.

И раз уж скоро с сухой статистикой покончат, давайте посмотрим на нее, пока она есть, применительно к ситуации в Китае перед началом 14-й пятилетки (2021-2025). В этой стране, например, могли бы к сегодняшнему дню достичь заявленной когда-то цели удвоения того самого ВВП за десятилетку — по сравнению с 2010 годом. Недотянули чуть-чуть: для этого требовался рост китайской экономики в 5,5 процента в нынешнем году. А будет два-три процента (цифры, опять же, не очень официальные).

Но эти два-три процента означают, что перед нами единственная крупная экономика мира, которая в нынешнем году не сократится. Китай осознав, к каким последствиям ведут противоэпидемические ограничения, начал наращивать темпы оживления и восстановления. Добавим к этому отличную работу медицины. Все вместе — пример тех самых скорее качественных, нежели количественных показателей развития.

Еще о качестве: в Пекине на пленуме были прежде всего озабочены тем, что теперь началась жизнь в условиях откровенного и тотального давления со стороны США с целью не дать китайской экономике достичь новых высот, а лучше просто обрушить ее.

Поэтому много говорили об уже наметившемся технологическом лидерстве. Видимо, в ближайшие годы можно ожидать повышенных усилий в области, во-первых, производства собственных полупроводников третьего поколения. Сейчас США прижимают Китай по части полупроводников второго поколения (раньше их чаще всего просто импортировали из Америки). А во-вторых, в планах, записанных в документы пятилетки, — технологии 5G, квантовые вычисления, самодвижущиеся транспортные средства на новой энергии, биотехнологии (особенно в медицине) и многое другое. Общая идея: если приток американских технологий полностью и мгновенно прекратится, то уже с Китаем не произойдет ничего плохого — но надо, чтобы ему от этого стало только лучше.

Государство можно обрушить, если оно фатально зависит от экспорта-импорта. Однако такое с Китаем могло сработать десять, а скорее 20 лет назад. Сейчас он уже зависит прежде всего от внутреннего рынка, то есть от того, насколько богато его собственное население. И вот опять же цифры с пленума: страна производит в год ВВП на 15 триллионов долларов (2019 год), что означает средний доход на человека более чем в десять тысяч долларов в год. Благодаря этому до 57 процентов прироста — только прироста — экономики генерируется внутренним спросом.

Что касается внешних рынков, то тут среди прочих есть история, связанная с позициями Китая в мусульманском мире. Речь о Синьцзяне с его частично мусульманским населением. Если вам не повезло и вы обитаете где-то в США или Европе, то наверняка читали, что Синьцзян — это регион, где мусульмане-уйгуры сидят в концлагерях, женщин насильственно стерилизуют и так далее — в общем, жуткое место — и продукты оттуда надо бойкотировать.

Но сейчас выясняется, что именно Синьцзян удалось сделать витриной развития всего Китая (на смену и так уже развитым юго-восточным приморским провинциям). В среднем он ежегодно рос на 8,3 процента за время существования КНР (с 1949 года), но это в среднем. По большей части рост приходится на несколько последних лет (отчего регион на Западе и назначили "концлагерем"). Здесь ежегодные темпы уже случаются в 40-46 процентов (речь о росте внутреннего туризма туда в 2018-м и первой половине 2019 года; через 21 местный аэропорт и по земле в регион едут миллионы). Или о том, что Синьцзян лидирует в стране по части механизации сельского хозяйства, производству хлопка и в прочем. Ну а о терроризме, который сотрясал провинцию (и остальной Китай) несколько лет назад, уже забыли. Синьцзян стал примером того, как можно вытащить из тупика страны типа Афганистана или Чада с их отсталостью и террором. Чем Пекин и пользуется.

Есть еще совсем пустяки из серии тех, что цифрами описать трудно. Например, бешеные темпы роста киноиндустрии (она же — "фабрика грез" и прочего счастья). Китайский Голливуд, расположенный в провинции Чжэцзян, называется Хэндянь. После краткого весеннего перерыва там сейчас трудятся без отдыха все имеющиеся лошади (и задействованы все кольчуги с мечами), студии для съемки телевизионных и прочих фильмов расписаны на недели вперед. Это, конечно, и экспортный продукт — его смотрят везде, где в мире живут китайцы. Но свои — прежде всего.

Наконец, почти ушла в прошлое любовь китайцев к "фирменным" (то есть зарубежным) продуктам моды, сейчас до 80 процентов знаменитых марок в продаже — местные. Особенно ставшая популярной косметика. Потому что обгонять США или сопротивляться давлению таковых — нужное дело, но о красоте тоже забывать нельзя.

Ту-154 улетел навсегда

Историю замечательного лайнера вспоминаем с командиром экипажа, совершившего первый регулярный рейс на этом самолете

Анатолий Журин

В среду, 28 октября, последний из оставшихся в гражданской авиации лайнеров Ту-154 совершил свой заключительный рейс. Борт RA-85757 авиакомпании «Алроса» за два часа доставил из города Мирного в Новосибирск 140 пассажиров. И все, точка в славной истории самолета-трудяги.

Этот лайнер, созданный Конструкторским бюро Туполева, впервые поднялся в небо 3 октября 1968 года. А уже через год, когда испытания еще продолжались, опытный Ту-154 произвел фурор на Международном аэрокосмическом салоне в Ле Бурже. Новый советский самолет продемонстрировал отличные эксплуатационные качества, главные их которых — короткий разбег при взлете и малый пробег при посадке. Три двигателя, размещенные в хвостовой части фюзеляжа, были не так требовательны к взлетной полосе и создавали значительно меньше шума, несмотря на внушительные размеры и вес. Вот вывод представителя английской фирмы «БАК» Роудза по поводу увиденного: «Из новых самолетов, участвующих в салоне, наиболее конкурентоспособным на мировом рынке представляется Ту-154».

И история подтвердила этот вывод. Спустя 10 лет Ту-154 стал самым массовым лайнером «Аэрофлота». Он выполнял полеты во все республики и регионы СССР и в более 80 городов Европы, Азии и Африки. За время эксплуатации лайнера пилоты налетали на этой машине более 25 млн часов, перевезли свыше 1,5 млрд пассажиров. Всего на авиазаводе в Куйбышеве (ныне ОАО «Авиакор») было собрано 920 самолетов Ту-154 различных модификаций. Начиная с 1972 года эти лайнеры приобрели Болгария, Венгрия, Чехословакия, Румыния, Куба, КНДР. С появлением Ту-154М самолеты были закуплены Китаем, Ираном, Польшей, Сирией, Эфиопией, ГДР, Афганистаном. Всего за рубеж было поставлено около 200 Ту-154 различных модификаций. Проведенный в начале 2000-х специалистами МАК и ЛИИ имени М.М. Громова сравнительный анализ показал: Ту-154 и Ту-154М соответствуют по уровню безопасности машинам класса «Боинг-727» и «Боинг-737».

Коммерческая эксплуатация самолета началась 9 февраля 1972 года. Тогда в кабину «тушки», совершившей первый регулярный рейс со 160 пассажирами на борту по маршруту Москва — Минеральные Воды, сел экипаж в составе командира корабля Е.И. Багмута, второго пилота А. В. Алимова, штурмана В. А. Самсонова и бортинженера С. С. Сердюка: А вчера, 29 октября, корреспондент «Труда» связался с Евгением Ивановичем БАГМУТОМ, недавно отметившим свое 90-летие. Первый вопрос: испытывает ли он ностальгию по улетающей навсегда в историю «тушке»?

— А как вы думаете? — дрогнул голос Евгения Ивановича на другом конце провода. — До сих пор прекрасно помню тот первый рейс. Машина прошла все испытания, вопросов к технике не было, но мы все равно волновались. В нашем Внуковском отряде готовились 10 экипажей, но дебютный рейс был поручен нам — это и ответственность, и честь... А потом я с этой машиной не расставался 16 лет, налетывая на ней по 500 часов ежегодно. Без каких-то ЧП на земле и в воздухе, весь налет вышел без сучка и задоринки. Так что с полным правом могу заявить: это на редкость надежный лайнер, умный, послушный. На нем можно было даже посадку производить в автоматическом режиме, что по тем временам выглядело почти фантастикой...

— Для меня остается загадкой, почему век самолета оказался непозволительно коротким, — продолжает Евгений Иванович. — И почему не стала на крыло полноценная отечественная ему замена, лайнер Ту-204. Наши конкуренты куда бережнее относятся к своим самолетам, являющимся этапными в развитии самолетостроения. А наш Ту-154 как раз таким и был...

Насчет надежности Евгений Иванович прав. Это наглядно подтвердила аварийная посадка Ту-154 авиакомпании «Сибирь» в аэропорту Толмачево 12 января 2000 года. Самолет совершал рейс из Краснодара в Новосибирск, но перед полетом по недосмотру был заправлен некондиционным топливом. При посадке на высоте 700 метров отказал средний двигатель, на высоте 300 метров — правый, а в 10 метрах от земли встал и последний, левый. С нештатной ситуацией блестяще справился экипаж во главе с командиром Михаилом Долговым, посадившим самолет в полной тишине...

Впрочем, все это уже история. Дай бог другим отечественным самолетам, так трудно пробивающим дорогу в небо, так же честно и надежно послужить людям, как это сделал старина Ту-154.

Из жизни памятников

Остается надеяться, что не отправится в никуда и совершившая последний полет «тушка». Как это случилось с опытным образцом Ту-154 1968 года выпуска, который 40 лет оставался наземным музеем на территории ВДНХ перед павильоном «Авиация и космонавтика». А осенью 2008-го был распилен и сдан на металлолом — тогда новым хозяевам ВВЦ понадобилось освободить площадь для постройки офисно-развлекательного центра под названием «Город науки, образования и инноваций». Смешно, если бы не было так грустно...

Взрывная волна

У "Медузы" прорезался "Голос Америки"

Алексей Гончаров

Взбунтовавшаяся Киргизия, кровавый Карабах, протестная Белоруссия... Призрак «бархатных» революций снова замаячил у наших ворот. В ход пущены лучшие пропагандистские машины мира.

«Говорит «Голос Америки» из Вашингтона»

Поколение советских людей хорошо помнит данную фразу, прорывающуюся сквозь хрипящий эфир отечественных «глушилок». «Голос Америки» - радиостанция, созданная в 1942 году и принадлежащая правительству США, начала свое вещание на русском языке в далеком 1947 году. Станция стала своеобразным ответом на советскую пропаганду в лице «Радио Москвы», которое начало вещание на Европу на английском языке в 1929 г.

Прямое финансирование «Голоса Америки» из бюджета США означало, что данная радиостанция не может беспристрастно и взвешенно подавать информацию. Кроме того, с момента своего основания эта радиостанция напрямую подчинялась федеральному ведомству по надзору в сфере информации. Используя западные источники, можно утверждать, что даже если внутри самого радио имели место разногласия о необходимости достоверной подачи информации, то это вовсе не гарантировало нейтральную оценку событий источником, целиком и полностью получающим зарплату от американского правительства. Например, в истории «Голоса Америки» был случай, когда само радио обвиняли в излишней симпатии к Москве из-за немного сочувствующих выпусков по поводу смерти Сталина. Этот инцидент стал известен как «дело Маккартни». В последующее время финансирование «Голоса Америки» сократилось, но рост советского влияния в мире побудил США вдохнуть новую жизнь в это радио.

Была принята Хартия «Голоса Америки», в которой официально заявлялось, что «целью радиостанции является освещение целостного образа США, а не их отельных социальных классов». Такой подход уже содержал в себе элемент пропаганды. Для привлечения аудитории в СССР использовался утончённый подход. Руководство «Голоса Америки» понимало, что однобокая критика СССР не вызовет доверия у советского слушателя, поэтому в сетку вещания периодически вставлялись критические передачи о ситуации в США. Этот способ оказался действенным. Например, в ходе ряда интервью, взятых у слушателей «Голоса Америки» после распада СССР, люди отмечали, что именно аналитические репортажи об отставке Р. Никсона, критика войны во Вьетнаме вызывали у них доверие к источнику.

Кроме того, разнообразие информации критического характера о ситуации в самих США выделялось на фоне монотонной советской пропаганды, рапортовавшей о нескончаемых успехах. Безусловно, СССР предпринимал меры по снижению влияния западной идеологии на своей территории, но введение запретов и строительство «глушилок» часто приводили к обратному эффекту.

Пропагандистская направленность «Голоса Америки» подтверждалась также и тем фактом, что эта радиостанция целенаправленно строила мощные длинноволновые передатчики в Западной Германии и Греции для вещания вглубь СССР. Кроме того, в период таких кризисов как Чернобыльский (1986), падение коммунистических режимов в Восточной Европе (1989) вещание на СССР шло круглосуточно по сравнению с 5-6 часами в обычное время.

После введения советских войск в Афганистан также появилось вещание на дари (1980) и пушту (1982), что говорит о желании воздействовать на ход войны через информационное поле. Точные цифры аудитории «Голоса Америки» в СССР сложно установить, по одним источникам это 10 млн. человек, по другим 40 млн. Но в целом видно, что некоторая часть советского общества (от 5% до 10% населения) слушала «Голос Америки». При этом нужно принимать в расчёт удалённость России от радиостанций в Германии, поэтому можно предположить, что страны Восточной Европы и западные советские республики были охвачены влиянием «Голоса Америки» в большей степени, чем РСФСР.

Нельзя однозначно сказать, что «Голос Америки» сыграл решающую роль в распаде СССР, экономические и политические факторы были намного сильнее. Но видно также и то, что СССР в последние годы своего существования всё больше проигрывал в идеологическом дискурсе, и эту брешь заполняли иностранные идеи. Трудно не согласиться с мнением Майкла Нельсона, экс-директора агентства Reuters, который в одном из интервью «Голосу Америки» заявил: «Почему Запад выиграл «холодную войну»? Он выиграл её не оружием. Не оружие пробило «железный занавес». Радио стало тем самым мечом, проделавшим брешь в советской границе». «Голос Америки» вызывал брожение части населения СССР, хотя, конечно, большинство никогда не слушало иностранного радио и узнало о «Голосе Америки» только после распада СССР.

Сейчас радио всё больше уходит в Интернет. Русское вещание «Голоса Америки» было прекращено в 2008 г. Остался только сайт и YouTube-канал. Современную аудиторию уже не интересуют подобные сайты, несущие явный идеологический посыл. Юные пользователи Интернета либо ограничиваются развлекательными каналами, либо вообще дистанцируются от подобной политически окрашенной информации. Однако современные интернет-пропагандисты под упаковкой молодежной прессы предлагают им явно политическую повестку, направленную на смену власти. Примером такой «работы с молодежью» является интернет-ресурс «Медиазона», центральной темой которого в последние годы является хроника тюрем и работа правоохранительных органов.

В «Медиазоне» особого внимания молодое поколение

Интернет-СМИ «Медиазона» было основано в 2014 году известными активистками и участницами группы Pussy Riot Надеждой Толоконниковой и Марией Алехиной. Эксперт Владислав Карпов в статье «Медиазона» как СМИ политической оппозиции: контент, стратегии влияния» после проведенного контент-анализа издания делает вывод, что данное СМИ использует пропагандистские стратегии для изменения общественного мнения.

Можно с уверенностью сказать, что интернет-издание «Медиазона» имеет двойственный характер, с одной стороны публикуя правдивую информацию, с другой - делая акцент на «громких делах» и негативной работе правоохранительных органов. Очевидно одно: влияние «Медиазоны» в общественном дискурсе колоссально по нескольким причинам. Во-первых, формат издания (Интернет) позволяет быстро распространить информацию, особенно среди молодёжи. Во-вторых, «Медиазона» акцентирует внимание на популярной теме недоверия власти. В-третьих, «Медиазона» и её журналисты имеют прямые контакты с политзаключенными и активистами, что придает данному СМИ авторитет в глазах общественности. Вероятность того, что при попытках свержения власти «Медиазона» будет играть большую роль не только как СМИ, но и как актор политической жизни в лице своих журналистов и представителей, пытающихся поднять революционное настроение среди молодежи, весьма высока.

Подобное СМИ уже работало у наших границ в прошлом веке. «Радио Свобода» или же «Радио Свободная Европа» является международной радиовещательной организацией, созданной в 1953 году и финансируемой Конгрессом США. Попечителем радиостанции является Агентство США по глобальным медиа. Штаб-квартира радиостанции находится в Вашингтоне.

Отделение «Радио Свобода» на территории СССР начало свое вещание в 1953 году под названием «Радио Освобождение». В это же время началось вещание на множестве языков народов СССР: армянском, азербайджанском, грузинском, чеченском, казахском, киргизском, таджикском, узбекском, белорусском, украинском, крымско-татарском. Начало подготовок «цветных революций», социальных потрясений, войн и межэтнических разборок было заложено еще в середине двадцатого века средствами массовой информации США.

Со своей стороны, советское руководство и власти стран Восточной Европы рассматривали «Радио Свободы» как информационное оружие Запада в «холодной войне» и орудие западной пропаганды, направленное на подрыв единства социалистического лагеря. Деятельность радиостанции характеризовалась как «клеветническая», как «идеологическая диверсия». Предпринимались меры для противодействия пагубному влиянию радио, особенно на молодое поколение соцлагеря. Была развернута сеть радиоглушения, что не нарушало никаких правил, так как в отличие от «Голоса Америки» или «Немецкой волны» станция не имела статуса государственной.

Согласно опубликованным в 2018 году на Украине архивным записям (47 документов с 1965 по 1991 год) КГБ активно следило за эфиром и деятельностью радиостанции, а также составляло аналитические материалы по этой теме для партийного руководства УССР.

Основной задачей радиостанции во второй половине ХХ века было представление информации о советской истории и действительности, о фактах, скрывавшихся руководством от народа, в том числе о репрессиях, о деятельности организаций и отдельных лиц, выступавших против коммунистической идеологии. И целей своих журналисты «Свободы» добивались: бывали случаи, когда власти социалистических государств из сводок радиоперехвата «Радио Свободы» получали сведения, которые невозможно было получить из подконтрольных им СМИ.

По данным на 2018 год ретрансляция программ «Радио Свобода» российскими радиостанциями не ведется. Вещание на русском языке ведется из-за рубежа в средневолновом диапазоне. Доступ к текстовой информации, видеосюжетам и онлайн-вещанию обеспечивается также через веб-сайт и социальные сети. Несмотря на продолжение деятельности «Радио Свобода» на территории нашей страны, ее популярность в последние годы падает. Многие молодые пользователи предпочитают использовать другие медиа для получения достоверной, по их мнению, информации по текущей ситуации. В их числе «Медиазона» и портал Meduza.

Российский портал с латвийским акцентом

Meduza - российский интернет медиа-проект, базирующийся в столице Латвии городе Риге. Основателем проекта стала бывшая главный редактор издания Lenta.ru Галина Тимченко. Размещение редакции в Латвии связано с рядом причин, включавшим в себя как миграционное законодательство, так и часовой пояс, ибо редакция работает по московскому времени. Во многом мотивация к базированию интернет-издания вне территории России связана с изменяющимся законодательством страны и «общей накаленной политической обстановкой», которая могла бы, по мнению сотрудников редакции, препятствовать работе журналистов и влиять на создаваемый контент.

Кстати, позиция издания такова, что оно не представляет себя «оппозиционным» СМИ или «журналистикой в изгнании». Несмотря на часто открытую критику российской политики (на освещение которой приходится большая часть материала), основная цель портала, по словам его создателей, - предоставить альтернативную точку зрения, не задетую многими ограничениями российских реалий журналистики. Тем не менее, иногда возникают конфликты, связанные с обвинениями в политической ангажированности издания, как это было в 2019 году после публикации материалов о проекте Алексея Навального, одного из главных оппозиционных политиков России.

На сегодняшний день Meduza имеет большой успех в медиапространстве, особенно среди молодежи. Среди очевидных преимуществ этого портала удобство пользования, транслируемость на всех основных социальных платформах, а также адаптированность материала под аудиторию «до 35».

Попала Meduza и в рейтинг оппозиционных СМИ России, который составило Федеральное агентство новостей в феврале 2020 года. Данный сайт составлял рейтинг на основе количества выпущенных материалов антироссийского направления. Согласно этому рейтингу главными оппозиционными СМИ в России являются радиостанция «Эхо Москвы», МБХ-Медиа и телеканал «Дождь». Также в данный рейтинг вошли "Новая газета", РБК, «Медиазона», Meduza, газета «Ведомости». Всего Федеральное агентство новостей выделило 25 антироссийских оппозиционных СМИ.

В качестве медиа, которые представляют фейковую дезинформацию, агентство называет «Новую газету», «Дождь», «Медузу» и «Эхо Москвы». Данные медиа также обвиняются в получении информации от недружественных России структур: спецслужб иностранных государств, террористических организаций, общественных организаций, работающих на подрыв основ российского государства.

СССР и Россия на гребне «Немецкой волны»

Среди СМИ, обвиняемых агентством в дезинформации населения России, находится и немецкая международная телерадиокомпания Deutsche Welle ("Немецкая волна"). Эта радиостанция пристрастно следила за становлением российского государства после вступления в должность президента России Владимира Путина. Позиция СМИ заключалась в следующем: при Путине ситуация с политическими свободами и гражданскими правами стала гораздо хуже, чем была при Ельцине.

Политика Кремля подвергалась критике со стороны немецких СМИ и в период распространения коронавируса. Deutsche Welle характеризовала политику Владимира Путина как «самоустраненную от антикризисного управления». Медиакомпания подвергалась обвинениям со стороны российского парламента в «неверном освещении действий России по борьбе с коронавирусной инфекцией». И эти обвинения вполне оправданы. Многие парламентарии хорошо помнят то время, когда «Немецкая волна» во времена СССР была причислена к так называемым «вражьим голосам» и активно глушилась вплоть до 1988 года.

В целом считается, что роль Deutsche Welle в подрыве внутриполитической ситуации в СССР была значительно менее серьезной, нежели роль «Голоса Америки», «Радио Свободы» и Русской службы ВВС. Это объясняется количеством постоянных слушателей и финансированием самих «вражьих голосов». Так, по исследованиям, проводившимся в США, самой значительной была еженедельная аудитория радиослушателей «Голоса Америки» в СССР. В 1980-е годы она достигала 30 миллионов человек. На втором месте шла «Русская служба Би-би-си» с вдвое меньшей аудиторией, затем «Радио Свобода». Точных данных о еженедельной аудитории «Немецкой волны» найти не удалось, однако отмечается, что наибольшей популярностью радио пользовалось в период политического кризиса в СССР в 1991 году. Согласно официальным данным, за 1991 год редакция радиостанции получила более 4 тысяч писем от слушателей из СССР.

В то же время Бото Кирш, глава Русской службы Deutche Welle в период с 1966 по 1994 год, до сих пор уверен, что «Немецкая волна» наряду с другими западными радиостанциями внесла значительный вклад в распад советской империи. По мнению Кирша, «Россия, во всяком случае во времена «холодной войны», после смерти Сталина, была империей лжи, обмана и самообмана. ... Мы были своего рода альтернативным общественным мнением. Из этого концерта различных голосов люди складывали для себя картину. Здесь, в Германии, многие это недооценивают, но я берусь утверждать, что «Немецкая волна» наряду с Би-би-си и «Голосом Америки» в немалой степени содействовало тому, что революции на Востоке Европы были бархатными... Это заслуга западных радиостанций».

Прошли десятилетия, но навязываемая сегодня нашей стране информационная повестка со стороны западных идеологов от СМИ по-прежнему направлена на развал основ российской государственности. И на это надо жёстко отвечать.

Реальность, которую они создают

Самое страшное оружие в арсенале США

Алексей Анпилогов

Операция «Копьё Нептуна», в ходе которой 2 мая 2011 года на территории Пакистана был якобы ликвидирован глава Аль-Каиды, Усама бен Ладен, даже через девять лет после её осуществления по-прежнему вызывает массу вопросов. Конечно, причина, по которой эту тёмную историю времен президентства Барака Обамы вытянули на свет божий, тривиальна: нынешнему хозяину Белого дома, Трампу, надо создать как можно больше негатива в отношении своих конкурентов-демократов. Но тот предвыборный «дым» во многом опирается на тот загадочный «огонь» который был открыт по неизвестной цели в пакистанском городе Абботтабад.

Согласно официальному отчёту, штурм резиденции «террориста №1» продолжался, без малого, 38 минут — однако, бен Ладен якобы «не успел» добраться до своего автомата АКС-74У, хотя его личное оружие стояло рядом с кроватью в спальне на третьем этаже, где он находился в начале штурма.

У бойцов SEAL, которые полтора месяца готовились к штурму здания и продумали операцию во всех деталях, в итоге не оказалось даже рулетки для измерения трупа! Поэтому американский спецназовец известного роста лёг рядом с телом «бен Ладена», и рост неизвестной жертвы был приблизительно установлен сравнением.

Идентификация тела человека, которого считают бен Ладеном, фактически была провалена с самого начала. Его убили ещё первым выстрелом в грудь, однако по неизвестной причине второй выстрел спецназовец произвёл в голову, практически уничтожив лицо и череп трупа. Впоследствии фотографии мертвого бен Ладена никогда не публиковались, а все попавшие в СМИ фото оказались грубыми фальшивками. Директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что снимки мёртвого бен Ладена «ужасны» и вряд ли будут когда-либо опубликованы. Но по заявлению того же ЦРУ, именно один из этих снимков был использован для работы программы по распознаванию лиц, которая установила «90% соответствие лица убитого известным фотографиям главы "Аль-Каиды"».

Неизвестно даже место захоронения бен Ладена: якобы его тело сбросили в море с американского авианосца «Карл Винсон». Но интересно другое: образцы ДНК бен Ладена были проанализированы прямо на месте, на американской военной базе в Баграме, а вот в США была направлена только электронная копия с результатами анализа.

Резюмируя всё сказанное, можно сказать: если бы корпус «доказательств» смерти бен Ладена передали бы простому следователю ФБР, то он бы однозначно заявил, что установить личность погибшего практически нереально, а вся «спецоперация» явно напоминает попытку замести следы и подбросить неизвестный труп на место преступления.

Так что, достаточно ожидаемо у многих экспертов, анализирующих итоги операции «Копьё Нептуна», возникает достаточно ожидаемый вопрос: «а был ли мальчик?». То есть — был ли убитый в пакистанском городе Абботтабад главой Аль-Каиды — или же американцам просто рассказали красивую сказку, подсунув чужой труп и скрыв информацию о настоящей судьбе бен Ладена после мая 2011 года?

Кстати, у сюжета с мнимой или настоящей ликвидацией бен Ладена было продолжение: через три месяца, в августе 2011 года в Афганистане загадочным образом погибли 22 бойца SEAL из числа тех, кто штурмовал резиденцию бен Ладена в Абботтабаде. Гибель в этой авиакатастрофе 31 американского спецназовца стала самой крупной потерей армии США с начала операции в Афганистане, да и умерли они странным образом: якобы граната из РПГ-7 залетела прямо в открытую аппарель вертолёта «Чинук», не оставив ни одного выжившего. Резонанс был настолько громким, что общественности пришлось заявить: погибли «не те» спецназовцы, бен Ладена «ликвидировала другая команда». Доказательств этих утверждений, конечно же, никто не предоставлял: «джентльменам верят на слово».

Причём знаменитый «убийца Бен Ладена», Роберт О’Нил, который произвел второй, обезображивающий выстрел в голову, впоследствии стал телезвездой, дав сотни интервью и даже написав книгу о том, как проходила операция по ликвидации главы Аль-Каиды. Такое поведение, надо сказать, совершенно нетипично для бойцов спецподразделений — обычно они тщательно скрывают свою личность и не склонны «светить» своим портретом во все стороны. По неизвестным причинам О’Нил в злополучный «Чинук» не сел, став одним из двух выживших «ликвидаторов».

Однако, как показывают недавно опубликованные в сети телефонные переговоры американских политиков, существуют доказательства того, что Барак Обама, Хиллари Клинтон и Джо Байден были вовлечены в процесс фальсификации убийства Бен Ладена и знали о том, что в ходе операции в Пакистане был убит совсем другой человек. А настоящий Бен Ладен жив — и находится сегодня под защитой правительства США. Якобы — по сумме заслуг перед США, смысл которых прямо противоположен «организации самого страшного теракта в истории Америки».

***

Разрушение идеи о «страшной Аль-Каиде» отнюдь не столь безобидно, как это кажется на первый взгляд. Действительно, сюжет с уничтожением башен Всемирного торгового центра стал в современных США чуть ли не национальным мифом: он дал индульгенцию на бесконечную «войну с мировым терроризмом», которая идёт где-то в виртуальном пространстве уже второй десяток лет. В реальности, конечно, мировой терроризм существует совершенно отдельно от этой виртуальной войны, но для Ливии, Сирии, Ирака или Афганистана эта американская «война с террором» превратилось в настоящий ад и сотни тысяч погибших.

Таким образом, как и в сюжете с «ликвидацией» бен Ладена, мы видим как бы два «пласта»: первый, абсолютно виртуальный, в котором террористы-самоучки с помощью угнанных самолётов таранят загадочным образом полностью уничтожают два небоскрёба из стали и бетона — и второй, настоящий, в котором реальные американские бомбы и «томагавки» вот уже которое десятилетие «несут мир и процветание» странам, якобы «освобождённым от террористов».

Такое практически классическое «двоемыслие», которое впервые были описано в известном романе Джорджа Оруэлла «1984», обычно ставят в упрёк СССР. Забывая при этом, что Оруэлл, вообще-то, писал острую политическую сатиру на современную ему Великобританию, описывая зарождение той самой системы западной «виртуальной политической реальности», которую мы наблюдаем во всей её красе сегодня.

Действительно, нынешний мир стал глубоко виртуальным и современные СМИ превратились в страшное и разрушительное оружие. Они транслируют по всем доступным каналам нужную «картинку», в рамках которой важнее показать Обаму, Клинтон и Байдена, эмоционально наблюдающих за процессом ликвидации «бен Ладена», а отнюдь не тело или фотографии убитого. В раках такой виртуальной картины мира уже неважно, как в действительности упали небоскрёбы ВТЦ и могли ли они так красиво «сложиться» в стиле контролируемого разрушения. Всей Америке продемонстрировали цифры «9-11», которые просто на подсознательном уровне воспринимаются как знак опасности — это номер вызова экстренных служб. После такого представления, да ещё и с настоящими жертвами, любой задающий вопросы о терактах сентября 2001 года будет объявлен еретиком, отступником и пособником террористов.

Причём, как и в случае с бен Ладеном, в случае терактов «9-11» никто уже не будет смотреть на последствия. Никто не вспомнит персону Брюса Айвинса, учёного из правительственной лаборатории США в Форт-Детрик, занимавшейся разработкой бактериологического оружия. Айвинс стал подозреваемым в рассылке спор сибирской язвы в сентябре 2001 года — судя по всему, у учёного просто «рвануло крышу» на фоне национальной истерии вокруг темы «9-11». Вышли на Айвинса совершенно случайно — не зная о новых генетических методах, он неосторожно оставил своё ДНК на почтовых конвертах со спорами. Но споры-то были самые настоящие! Причём об источнике их происхождения даже не надо спорить — Айвинс просто «вынес их с работы», из того самого Форт-Детрик, который всегда подозревали в продолжении работ над биооружием и после окончания Холодной войны.

С апреля 2007 над Айвинсом установили постоянное наблюдение, и документ ФБР содержал в себе заявление, что «Айвинс является чрезвычайно важным подозреваемым по делу о спорах сибирской язвы». Но уже в июле 2008 года Айвинс покончил с собой, якобы приняв огромное количество парцетамола. «Самоубиться» таким способом — редкая смелость: в результате человек медленно и неотвратимо умирает около недели, находясь в полном сознании. Стоит ли говорить, что отравителей учёного никто даже не искал, а утечку спор сибирской язвы из Форт-Детрик никогда не расследовали?

Историю о спорах сибирской язвы весь мир услышал в совсем другой редакции — в виде пробирки с «белым порошком», которой размахивал на заседании Совбеза ООН госсекретарь США, Колин Пауэлл. «Страшным биологическим оружием» в виртуальном мире владел Ирак, а отнюдь не США. Напомним, что никаких страшных «передвижных биолабораторий» в Ираке не обнаружили, но скандал в ООН пришлось снова закрывать ликвидацией свидетелей.

Ликвидировали британского правительственного эксперта по химическому и бактериологическому оружию Дэвида Келли, работавшего с ведущей британской лабораторией Портон-Даун возле Солсбери. Той самой, возле которой якобы разлили «Новичок», который и сам по себе уже стал «виртуальным сюжетом». Келли в 2003 году разоблачил в прессе ложь «британского досье» об оружии массового поражения в Ираке, дословно сказав, что многим моментам документа придали «более сексуальное звучание». Келли решили допросить в ходе парламентских слушаний, где ему предстояло подтвердить свои слова — мол, да, действительно, Колин Пауэлл тряс в ООН пробиркой со стиральным порошком. Под раздачу мог попасть даже премьер-министр Тони Блэр.

Что же случилось потом? Дэвид Келли пошел подышать свежим воздухом. И не вернулся: его нашли в парке недалеко от его дома. Якобы он наглотался обезболивающих, приняв 29 таблеток и вскрыл себе вены на руке перочинным ножиком. Как заявили следователи, «самоубийство». Но на перочинном ножике отпечатков пальцев Келли не обнаружили — но так же бывает, когда вскрываешь себе вены, да?

Так что, как не крути, а самое страшное оружие в арсенале США — это та самая «виртуальная реальность», которая позволяет развязывать войны, свергать неугодные режимы и превращать целые страны в руины и пустыню. Поэтому-то так важно каждый раз разоблачать эту выдуманную виртуальность, пусть и постфактум — и через десять, и через двадцать лет.

Афганская делегация прибудет в Москву для участия в молодежном форуме

На следующей неделе в Москве состоится русско-афганский молодежный форум «Второй век дружбы». Афганская делегация посетит российскую столицу для участия в мероприятии.

Форум организован Федеральным агентством «Россотрудничество» совместно с Центром разработки стратегических инициатив в гуманитарной, культурной, и общественной сферах «Русско-Афганский Форум».

Как сообщили порталу «Афганистан.Ру» организаторы форума, в работе мероприятия предполагается участие 26 человек, в числе которых парламентарии, сотрудники МИД ИРА и представители гражданского общества.

Ожидается, что в ходе визита в Москву афганская делегация встретится с представителями Россотрудничества, российских информационных агентств и парламентариями. Также запланирована культурная программа, в рамках которой афганцы смогут ознакомиться с культурными объектами российской столицы.

«Мы ожидаем, что форум приведёт к установлению контактов и совместной работы с общественными объединениями России и Афганистана, занимающими активную позицию по вопросам двустороннего социально-культурного взаимодействия, а также к выявлению конкретных возможностей для расширения российско-афганского взаимодействия в гуманитарной, культурной и общественной сферах», – отметил один из организаторов мероприятия Роман Эбади.

Тестовый поезд прибыл из Ирана в Афганистан

Пробный поезд из Ирана, следовавший по новому железнодорожному маршруту Хаф – Герат, прибыл в Афганистан.

Пресс-секретарь губернатора Герата Джилани Фархад сообщил, что иранская делегация, прибывшая в провинцию, обсудит с афганскими властями завершение строительства железной дороги между странами. По его словам, на данный момент завершены три этапа строительства и в ближайшее время начнется заключительная фаза.

Ожидается, что новая железная дорога будет использоваться как для перевозки пассажиров, так и для грузовых перевозок. Ее протяженность составляет 225 км. Реализация проекта позволит Афганистану получить через Иран доступ к морю и международным транспортным коридорам.

Как уже сообщал «Афганистан.Ру», около месяца назад иранские власти заявили о скором завершении строительства железной дороги Хаф – Герат.

COVID-19: к 2021 году ожидается сокращение объема денежных переводов на 14%

В 2020 году впервые за последние десятилетия уменьшатся масштабы международной миграции

ВАШИНГТОН, 29 октября 2020 года — Согласно новейшим расчетам, опубликованным в Докладе Всемирного банка по вопросам миграции и развития, на фоне продолжающегося разрастания пандемии COVID-19 и экономического кризиса объемы денежных средств, отправляемых на родину трудящимися-мигрантами, сократятся к 2021 году на 14 процентов по сравнению с уровнем, достигнутым в 2019 году, до вспышки COVID-19.

По прогнозам, в 2020 году объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода (СНСД) сократится на 7 процентов и составит 508 млрд долл. США, а в 2021 году его ждет сокращение еще на 7,5 процента – до 470 млрд долл. США. К числу важнейших факторов, способствующих сокращению объема денежных переводов, относятся вялый экономический рост и низкий уровень занятости в принимающих мигрантов странах, низкие цены на нефть и падение курсов валют стран отправки переводов к доллару США.

«Рассматривая воздействие пандемии COVID-19 сквозь призму миграции, мы осознаем, что оно носит всепроникающий характер и сказывается как на мигрантах, так и на их семьях, которые зависят от денежных переводов», – констатировала Мамта Муртхи, вице-президент Всемирного банка по вопросам развития людских ресурсов и председатель его Координационной группы по вопросам миграции. – «Всемирный банк продолжит сотрудничать с партнерами и странами, чтобы сохранить непрерывность жизненно важных потоков денежных переводов и содействовать поступательному развитию человеческого капитала».

Это сокращение переводов в 2020 и 2021 годах затронет все регионы, причем самый глубокий спад ожидается в Европе и Центральной Азии (соответственно, на 16 и 8 процентов); далее следуют Восточная Азия и Тихоокеанский регион (на 11 процентов и 4 процента), Ближний Восток и Северная Африка (на 8 и 8 процентов), страны Африки к югу от Сахары (на 9 и 6 процентов), Южная Азия (на 4 процента и 11 процентов) и Латинская Америка и Карибский бассейн (0,2 процента и 8 процентов).

Ожидается, что в 2020 году значение денежных переводов как источника внешнего финансирования для СНСД возрастет, даже с учетом ожидаемого сокращения их объема. В 2019 году объем денежных переводов в СНСД достиг рекордного уровня в 548 млрд долл. США, превысив объемы прямых иностранных инвестиций (534 млрд долл. США) и зарубежной помощи на цели развития (около 166 млрд долл. США). Прогнозируется, что разрыв между притоком денежных переводов и ПИИ станет еще заметнее, поскольку объем ПИИ ждет более глубокое сокращение.

«Во время этого кризиса мигранты сталкиваются с более серьезными рисками для здоровья и повышенной вероятностью безработицы», – подчеркнул Дилип Ратха, ведущий автор Доклада и руководитель Глобального партнерства для передачи знаний в области миграции и развития (KNOMAD). – «Фундаментальные базовые факторы, способствующие росту объема денежных переводов, слабы, и сейчас необходимо внимательно следить за рисками ухудшения ситуации с этими жизненно важными потоками денежных средств».

По всей вероятности, в этом году – впервые за последнее время – сократится численность международных мигрантов: прирост числа новых мигрантов замедлился, а темпы возвращения мигрантов выросли. После отмены карантинных мер, из-за которых многие трудовые мигранты оказались в затруднительном положении в принимающих странах, изо всех регионов мира поступает информация о возвращении мигрантов на родину. В результате роста безработицы на фоне ужесточения ограничений на выдачу виз мигрантам и беженцам весьма вероятен дальнейший рост масштабов возвращения мигрантов на родину.

«Помимо гуманитарных соображений, налицо весомые резоны оказывать поддержку мигрантам, работающих в принимающих общинах «на передовой» – в больницах, лабораториях, на сельскохозяйственных предприятиях и фабриках», – заявил Михал Рутковски, директор Департамента глобальной практики Всемирного банка по вопросам социальной защиты и занятости. – «Необходимо, чтобы при разработке мер поддержки принимающие страны учитывали и нужды мигрантов, а странам происхождения и транзита следует рассмотреть возможность принятия мер поддержки мигрантов, возвращающихся на родину».

Страны происхождения должны найти способы оказания возвращающимся мигрантам помощи в обустройстве на новом месте жительства, поиске работы или открытии собственного дела. Весьма вероятно, что эта волна возвращающихся мигрантов окажется нелегким бременем для общин, в которые возвращаются мигранты, поскольку они должны будут сразу же создать карантинные изоляторы для их размещения на первых порах, а в среднесрочной перспективе – принять меры по их обеспечению жильем, трудоустройству и реинтеграции.

Согласно информации из базы данных Всемирного банка «Стоимость денежных переводов в мире» (Remittance Prices Worldwide), в третьем квартале 2020 года среднемировая стоимость перевода 200 долл. США составляла 6,8 процента и практически не изменилась по сравнению с первым кварталом 2019 года. Она более чем вдвое превышает целевой показатель в 3 процента, которого необходимо достичь к 2030 году в соответствии с Целями в области устойчивого развития. Ниже всего стоимость переводов в Южной Азии (5 процентов), а выше всего – в странах Африки к югу от Сахары (8,5 процента). Дороже всего отправлять переводы через банки – средняя стоимость перевода составляет 10,9 процента; далее следуют почтовые отделения (8,6 процента), системы денежных переводов (5,8 процента) и операторы мобильной связи (2,8 процента).

Хотя услуги систем денежных переводов и операторов мобильной связи обходятся дешевле всего, эти структуры сталкиваются с возрастающими препятствиями: банки закрывают их счета в целях уменьшения риска несоблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ). Чтобы сохранить эти каналы, особенно для мигрантов с более низким уровнем дохода, можно было бы временно упростить правила БОД/ФТ для денежных переводов небольшого размера. Кроме того, ужесточение правил в отношении мобильных платежей и систем идентификации повысит прозрачность финансовых операций. Содействие осуществлению денежных переводов по цифровым каналам потребует совершенствования доступа к банковским счетам поставщиков услуг мобильных денежных переводов, а также отправителей и получателей переводов.

Группа Всемирного банка, являющаяся одним из крупнейших в мире источников финансовых средств и знаний для развивающихся стран, принимает масштабные, оперативные меры помощи развивающимся странам в повышении эффективности их борьбы с пандемией. Она содействует проведению медицинских мероприятий, работает над обеспечением бесперебойных поставок важнейших товаров и оборудования, а также оказывает помощь частному сектору, позволяющую ему продолжать хозяйственную деятельность и сохранять рабочие места. В течение 15 месяцев – до конца июня 2021 года – ГВБ предоставит до 160 млрд долл. США в качестве финансовой помощи более чем 100 странам мира на защиту бедных и уязвимых слоев населения, поддержку бизнеса и ускорение восстановления экономики. В эту сумму входят новые ресурсы МАР объемом 50 млрд долл. США в виде грантов и льготных кредитов и 12 млрд долл. США, выделяемые развивающимся странам на финансирование приобретения и распределения вакцин от COVID-19.

Региональные тенденции в области денежных переводов

Вследствие негативного воздействия COVID-19 объем денежных переводов в страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона, по прогнозам, сократится в 2020 году на 11 процентов до 131 млрд долл. США. Крупнейшими получателями переводов в регионе по объему являются Китай и Филиппины, а по доле ВВП – Тонга и Самоа. Стоимость денежных переводов: средняя стоимость перевода 200 долл. США в этот регион в третьем квартале 2020 года незначительно повысилась – до 7,1 процента. Среднее значение по пяти наименее дорогостоящим направлениям переводов в регионе составило 2,5 процента, а по пяти наиболее затратным (за исключением аномальных значений по направлению Южная Африка – Китай) – 13,3 процента

Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии, по оценкам, сократится на 16 процентов, до 48 млрд долл. США: пандемия и падение цен на нефть, по всей вероятности, обернутся многообразными последствиями для их экономики, и сокращение объема переводов почти во всех странах региона в 2020 году будет измеряться двузначными цифрами. Весьма вероятно, что снижение курса российского рубля также приведет к уменьшению объема денежных переводов из России. Стоимость денежных переводов: средняя стоимость перевода 200 долл. США в этот регион в третьем квартале 2020 года незначительно снизилась до 6,5 процента по сравнению с 6,6 процента годом ранее.

Ожидается, что объем денежных переводов в страны Латинской Америки и Карибского бассейна составит в 2020 году около 96 млрд долл. США, что на 0,2 процента ниже, чем годом ранее. Переводы в Доминиканскую Республику, Колумбию и Сальвадор продемонстрировали резкий спад в апреле и мае, а затем – прирост по отношению к прошлому году в период с июня по сентябрь. Приток средств в Мексику, являющуюся крупнейшим получателем переводов в регионе, сохранил стабильность, в известной мере потому, что мигранты были заняты в жизненно важных отраслях в Соединенных Штатах Америки, а кроме того, мигранты, отвечавшие соответствующим критериям, смогли воспользоваться осуществлявшимися в США программами экономического стимулирования. Стоимость денежных переводов: средняя стоимость перевода 200 долл. США в этот регион в третьем квартале 2020 года немного повысилась и составила 5,8 процента. Стоимость переводов по многим менее значимым направлениям по-прежнему высока. Например, стоимость денежных переводов в Гаити и Доминиканскую Республику превышает 8 процентов.

В мировой экономике прогнозируется дальнейшее замедление, и на этом фоне ожидается, что объем денежных переводов в страны Ближнего Востока и Северной Африки снизится в 2020 году на 8 процентов до уровня 55 млрд долл. США. Приток денежных переводов в Египет, являющийся их крупнейшим получателем в регионе, до сих пор носил противоцикличный характер: в условиях кризиса работающие за границей египтяне увеличивают размеры разовых переводов своим семьям. По всей вероятности, в конечном итоге, объемы переводов сократятся под воздействием снижения цен на нефть и замедления темпов экономического роста в странах Персидского залива, и в основных странах – получателях переводов будет наблюдаться уменьшение этих поступлений. Стоимость денежных переводов: в третьем квартале 2020 года стоимость перевода 200 долл. США в этот регион повысилась до 7,5 процента по сравнению с 6,8 процента годом ранее. Стоимость сильно различается в зависимости от направления: так, стоимость перевода денег из стран ОЭСР с высоким уровнем дохода в Ливан по-прежнему выражается двузначными цифрами.

По прогнозам, объём денежных переводов в страны Южной Азии в 2020 году сократится примерно на 4 процента до уровня 135 млрд долл. США. В Пакистане и Бангладеш последствия спада мировой экономики были в определенной мере компенсированы перетоком денежных переводов из неофициальных каналов в официальные, поскольку введение ограничений на поездки осложнило перевозку наличности своими силами. Кроме того, Пакистан ввел налоговые стимулы: с 1 июля 2020 года было отменено удержание подоходного налога при снятии наличных или оформлении банковских финансовых инструментов либо перевода средств со счетов в национальных банках. Приток денежных переводов в Бангладеш резко вырос в июле – после того, как четверть территории страны была затоплена в результате наводнений. Стоимость денежных переводов: для стран Южной Азии характерна минимальная средняя стоимость переводов, которая в третьем квартале 2020 года составляла немногим менее 5 процентов. Однако по некоторым направлениям (из Таиланда, Южной Африки и Японии, а также из Пакистана в Афганистан) стоимость переводов существенно превышает 10 процентов.

Ожидается, что в 2020 году объем денежных переводов в страны Африки к югу от Сахары сократится примерно на 9 процентов и составит 44 млрд долл. США. Что касается этого региона, то приток переводов в Кению пока что растет, хотя, по всей вероятности, в 2021 году он, в конечном итоге, снизится. Сокращение поступлений, вероятнее всего, ждет все основные страны – получатели переводов. Поскольку пандемия COVID-19 затрагивает и страны, куда выезжают мигранты из Африки к югу от Сахары, и страны их происхождения, ожидается, что сокращение объемов денежных переводов вызовет ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью и рост масштабов бедности. Стоимость денежных переводов: в третьем квартале 2020 года средняя стоимость перевода 200 долл. США в этот регион составляла 8,5 процента – это несколько ниже по сравнению с 9 процентами годом ранее. Африка к югу от Сахары – регион, отправка переводов в который обходится дороже всего. Важнейшее значение для снижения стоимости денежных переводов в этот регион имеет стимулирование внедрения цифровых технологий вкупе с формированием регуляторной среды, поощряющей конкуренцию на рынке денежных переводов, и пересмотр правил БОД/ФТ.

Подробный анализ ситуации, сложившейся в мире и в регионах, содержится в 33-м выпуске Доклада по вопросам миграции и развития, размещенном на веб-сайтах www.knomad.org и blogs.worldbank.org/peoplemove. Особое внимание в 33-м выпуске Доклада уделяется событиям, имеющим отношение к связанным с миграцией показателям Целей в области устойчивого развития, курируемым Всемирным банком: повышению процентной доли денежных переводов в валовом внутреннем продукте (17.3.2), сокращению стоимости денежных переводов (10.c.1) и сокращению затрат трудящихся-мигрантов на трудоустройство (10.7.1).

КОНЕЦ АМЕРИКАНСКОЙ МОЩИ

ЭЛИОТ КОЭН

Декан Школы передовых международных исследований Пола Нитце при Университете Джона Хопкинса.

ПЕРЕИЗБРАНИЕ ТРАМПА ОЗНАМЕНУЕТ ПЕРМАНЕНТНЫЙ УПАДОК

В преддверии выборов многочисленная армия противников Трампа среди американских интеллектуалов сплачивает ряды, чтобы объяснить, каким кошмаром закончится его – свят-свят-свят! – переизбрание. Публикуем очень показательный анализ видного учёного-международника.

Если президенту Дональду Трампу удастся переизбраться, многие вещи никак не изменятся. Его узкое мировоззрение по-прежнему будет определять внешнюю политику США. Непоследовательность подходов, презрение к союзникам, симпатии к диктаторам – всё это останется неизменным и в ходе второго срока.

Но если выйти за рамки конкретных политических шагов, победа Трампа будет означать кардинальные перемены в отношениях Соединённых Штатов с остальным миром. Сигнал будет очевиден: Вашингтон отказывается от стремлений к глобальному лидерству и моральных приоритетов на международной арене. Наступит период хаоса и конфликтов, страны будут действовать по законам джунглей и заботиться только о себе. Второй срок Трампа подтвердит опасения многих: сияющий град на холме померк, а американская мощь осталась в прошлом.

Кампания на достижениях первого срока

Первый президентский срок Трампа вполне может служить гидом для второго. Под его руководством США отказались от нескольких значимых международных обязательств, включая Парижское соглашение по климату, и перешли к охлаждению отношений с союзниками по НАТО. Страна вступила на путь конфронтации с Китаем и ведёт непоследовательную политику в отношении России – восхищение Трампа президентом Путиным противоречит враждебности к Москве, которая широко распространена среди конгрессменов и чиновников. Тесные отношения администрации с Израилем, а также партнёрство с арабскими государствами Персидского залива ускорили трансформацию политики на Ближнем Востоке. Вопрос палестинской государственности отошёл на второй план, фокус сместился на создание коалиций в противовес Ирану и Турции. Забота о правах человека превратилась в инструмент, рычаг воздействия «реалполитик» и внутренней политики. Американские чиновники игнорируют Латинскую Америку и Африку, а отношения с азиатскими странами рассматривают сквозь призму торговли.

Трамп и его советники придерживаются упрощённого мировоззрения в соответствии со слоганом «Америка прежде всего». Они знают о коннотации этой фразы 1940-х гг., когда это был лозунг движения против вступления США во Вторую мировую войну, но их это не беспокоит. Они не намерены участвовать в проектах по продвижению свобод или их защите, хотя могут использовать права человека как дубинку против Китая. Им не нравятся международные организации, в том числе те, которые Соединённые Штаты помогали создавать после Второй мировой. В отличие от своих предшественников, они считают лидерство в этих институтах не инструментом американской мощи, а её ограничителем. (Китайцы придерживаются диаметрально противоположной точки зрения, поэтому активизируют деятельность в рамках ООН.) Администрация Трампа рассматривает мир как арену жёсткого коммерческого и военного соперничества, где у США нет друзей – только интересы.

Второй срок Трампа необратимо разрушит репутацию Америки как стабильной и предсказуемой державы.

Конечно, существуют внутренние противоречия, особенно заметные в отношениях с Россией, но в целом это хорошо узнаваемое эхо старых подходов в американской внешней политике. Оно отражает, как писал 25 лет назад историк Артур Шлезингер, желание «вернуться к истокам». К наивной и недостижимой форме изоляционизма.

Шлезингер недооценивал, насколько Соединённые Штаты всегда были державой, вовлечённой в глобальные дела, собственные ценности периодически толкали страну на зарубежное вмешательство – иногда оправданное, иногда глупое. Но изоляционистский импульс в его изначальной воинственной форме присутствовал в американской политике уже давно. Трамп просто сформулировал одну из его версий: весь мир дурачит американцев, международные институты – порочные инструменты тех, кто хочет ограничить суверенитет США, кровопролитие и ужасы в других местах не затронут гигантскую республику, окружённую двумя великими океанами и двумя гораздо более слабыми соседями.

Конечно, сформулированная Трампом версия имеет свои отличия. И даже если политический курс можно считать более-менее нормальным или ожидаемым (произраильский уклон, например, или подозрительность в отношении ООН), то стиль и реализацию таковыми назвать никак нельзя.

Стиль и содержание

Первый срок администрации Трампа характеризовался периодическими вспышками пафосных заявлений, оскорблений и пикировок с союзниками, а также комплиментами дружественным или льстивым диктаторам. Следует также отметить административную некомпетентность, усугублявшуюся нежеланием республиканцев-профессионалов по вопросам внешней политики и нацбезопасности работать с лидером, которого они презирают. Поэтому вопрос второго срока нужно рассматривать как с точки зрения содержания (политика администрации), так и стиля (её тон и состав).

В плане политики главная неопределённость связана с желанием Трампа обеспечить себе место в истории – достаточно распространённая мотивация у президентов, переизбранных на второй срок. Президент обычно стремится удовлетворить свои амбиции, заключив крупную сделку, главным фаворитом остаётся палестино-израильское урегулирование, а также прекращение войн и примирение со старыми противниками.

Идея заключения крупных сделок отлично вписывается в представление Трампа о самом себе – успешный бизнес-магнат перенёс коммерческую мудрость в сферу управления государством. Крупнейшей сделкой могут стать торговые переговоры с Китаем, которые одновременно позволят сгладить стратегическую напряжённость между двумя странами. К менее крупным можно отнести мирное соглашение между Израилем и Палестиной и, возможно, какое-то значимое урегулирование отношений с Россией. Чтобы добиться этих договорённостей, Трамп, не раз терпевший банкротство и принимавший ошибочные бизнес-решения по казино, авиакомпаниям и гольф-клубам, пойдёт на многое. Например, КНДР он подарил президентские визиты и приостановку военных учений с Южной Кореей, не потребовав ничего взамен. Значит, можно ожидать чего-то впечатляющего – передачи Тайваня КНР или уступок по промышленному шпионажу Китая в США.

Однако ни одна из этих сделок не лежит на столе переговоров. Соперничество Вашингтона и Пекина обусловлено не только геополитической логикой, но и глубоким взаимным недоверием, а также стремлением Си Цзиньпина вывести регион из-под американского влияния. Даже если Трамп захочет пойти на сделку, Пекин не будет ждать его за столом переговоров, а если соглашение всё-таки удастся заключить, оно затеряется в коридорах Конгресса. Переговоры между Израилем и Палестиной вряд ли дадут палестинцам соглашение лучше заключённого при Клинтоне (скорее оно будет гораздо хуже) и не удовлетворят их стремление к полноценной государственности и столице в Иерусалиме. Что касается потепления в отношениях с Россией, симпатии Трампа к Путину разделяют немногие конгрессмены-республиканцы и сотрудники администрации.