Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Автобус, перевозивший военных врачей, стал объектом нападения группы вооруженных боевиков в одной из южных провинций Йемена, погибли семь человек, 11 получили ранения, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на службы безопасности страны.

Инцидент произошел примерно в 15 километрах к северу от портового города Аден, расположенного на юге Йемена. Сообщается, что к моменту нападения автобус направлялся в один из военных госпиталей.

"Я никогда не видел ничего более ужасающего. Боевики появились внезапно и открыли огонь", — сообщил агентству один из очевидцев произошедшего Мохаммед Салех.

По данным агентства, всего в результате нападения погибли семь человек, среди них одна женщина. Ранения различной степени тяжести получили еще 11 человек.

В Йемене с 2011 года после мирной смены власти сохраняется нестабильная обстановка. Несмотря на предпринимаемые властями меры по стабилизации ситуации, на юге страны не прекращаются теракты боевиков "Аль-Каиды", которая считается одной из наиболее опасных террористических организаций в регионе. В текущей операции против боевиков принимают участие сотни добровольцев из числа так называемых народных дружин, поддерживающих армию в борьбе с терроризмом.

В Йемене на фоне народных протестных акций ряд министров лишились своих постов. Соответствующее решение принял глава государства Абд Раббо Мансур Хади. Об этом пишет "Росбалт".

Согласно сообщению, среди уволенных оказались главы внешнеполитического, финансового и энергетического ведомств. Также в Йемене закрыли телеканал, работу которого связывают с бывшим президентом Али Абдаллой Салехом.

Стоит отметить, что накануне в Сане прошли массовые демонстрации против перебоев с энергоснабжением и нехватки продовольствия. В манифестациях приняли участие сотни жителей йеменской столицы. Власти Йемена полагают, что за протестами стоят сторонники бывшего главы государства.

Напомним, Йемен на протяжении многих лет является прибежищем для террористов "Аль-Каиды". Трудности страны во многом вызваны постоянными нападениями боевиков на нефтепроводы и энергетические объекты, а также племенными междоусобицами и деятельностью сепаратистов. Больше всего страдает юг Йемена, где часто происходят теракты.

Турция и Египет в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2013 г.) стали крупнейшими покупателями российского зерна второй год подряд, заявил гендиректор "ПроЗерно" Владимир Петриченко на XV международной конференции "Рынок зерна: вчера, сегодня, завтра".

С июля 2013 г. по апрель 2014 г. Россия поставила Турции 3,746 млн тонн зерна, Египту - 3,306 млн тонн зерна. В прошлом сельхозгоду показатели составили 2,755 млн тонн и 2,678 млн тонн соответственно.

Саудовская Аравия занимает третье место по закупкам российского зерна, к июню страна ввезла 1,413 млн тонн.

На четвертом месте идет Иран, который сократил закупки зерна до 1,219 млн тонн с 1,392 млн тонн годом ранее. "Хочется отметить работу с Ираном, который, несмотря на все введенные против него санкции, покупает наше зерно. Все компании отзываются позитивно о работе с ним", - отметил Петриченко.

В десятку крупнейших покупателей российского зерна вошли Йемен (928 тыс. тонн), Южная Корея (868 тыс. тонн), ЮАР (697 тыс. тонн), Израиль (764 тыс. тонн), Азербайджан (700 тыс. тонн), Ливия (674 тыс. тонн) и Грузия (529 тыс. тонн).

Нигерия, Кения, Иордания и Судан в совокупности закупили у России почти 1,5 млн тонн зерна. "Это показывает диверсификацию наших поставок", - пояснил Петриченко.

К списку крупных покупателей добавится Ирак. "На него тоже будут мощные поставки. По крайней мере первый тендер на 150 тыс. тонн уже им продали", - заключил Петриченко. В целом экспорт зерна в текущем сельхозгоду составит 26,08 млн тонн.

Проблема терроризма в Сирии будет решена, как только США, Франция, Саудовская Аравия и страны Персидского залива прекратят поддержку боевиков, заявил заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад в интервью ливанскому телеканалу "Аль-Маядин".

Как сообщает сирийское агентство САНА, дипломат отметил, что президентские выборы в Сирии нанесли серьезный удар по тем, кто сомневался в том, что жители страны способны противостоять терроризму.

Замминистра подчеркнул, что США и Запад, которые, по его словам, финансировали террористов-такфиристов и направляли их в САР, уже осознают, что в скором времени действия боевиков обернутся против них самих.

Мекдад добавил, что между США и Сирией существует косвенное общение. Соединенные Штаты пытаются выяснить у сирийского правительства, каково положение некоторых американцев, похищенных или убитых террористами на территории САР.

Высокопоставленный дипломат отдельно подчеркнул, что прошедшие в стране президентские выборы являются легитимными. По мнению Мекдада, они намного честнее выборов в западных странах, которые, по его словам, базируются на пропаганде и финансируются странами Персидского залива.

Российско-китайское газовое соглашение – еще один шаг Китая на пути к диверсификации источников энергии, который способен поколебать положение Ближнего Востока как основного поставщика энергоресурсов в эту дальневосточную страну.

Заключенная в прошлом году сделка стоимостью US$400 млрд. по поставкам Газпромом 38 млрд. м3 природного газа на протяжении 30 лет для китайской компании China National Petroleum может нанести непосредственный ущерб, в первую очередь - Катару. Катар продолжает перенаправлять экспортные поставки своего сжиженного природного газа из Европы в Азию, что отчасти вызвано стремлением продавать сырье по более высокой цене. Согласно данным BP, в 2012 году Китай импортировал около 16,4% потребляемого им газа из Катара. В Barclays считают, что 10% всех поставок катарского газа приходятся на Китай, который является второй экономикой мира.

«В связи с тем, что Россия неуклонно стремится диверсифицировать свои рынки сбыта, а Австралия начинает экспорт, вопрос о способности Катара противостоять конкуренции становится все более и более актуальным», - комментирует текущую ситуацию Алиа Мубайед, глава отдела исследований Ближнего востока в Barclays. «Мы не видим непосредственной угрозы, поскольку большинство катарских контрактов – долгосрочные и привязаны к нефти. Однако в среднесрочной перспективе серьезным вызовом для Катара станут изменения на мировом рынке сжиженного природного газа».

Китай обеспечил себя газом стоимостью US$10 за британскую тепловую единицу (БТЕ), что на 30-40% меньше обычных цен при долгосрочных поставках природного газа. Это обеспечивает Китаю возможность выторговывать себе более выгодные условия на переговорах по поставкам газа в будущем.

Однако эта сделка дает шанс и поставщикам газа, таким как Катар и Йемен, поставки из которого оцениваются BPв 2% от общего потребления газа в Китае в 2012 году. Катар к 2018 году будет поставлять лишь 10% потребляемого Китаем газа, считает Гордон Квэн, глава регионального нефтегазового отдела исследований японского банка Nomura в Гонк-Конге.

Он заявил: «Мы думаем, что Китай может использовать самые разнообразные источники для обеспечения поставок газа: добычу газа на шельфе, поставки сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока, Австралии, Малайзии, Индонезии, а с недавнего времени – и из Папуа-Новой Гвинеи».

Заключенная в прошлом месяце газовая сделка между Россией и Китаем важна для обеих стран в равной мере. Из-за похолодания отношений с европейскими странами, главными потребителями российского газа, РФ к 2035 году намерена перенаправить треть своих экспортных поставок с запада на восток. Одновременно заключенное соглашение является свидетельством решимости Китая диверсифицировать свой импорт энергоресурсов, что находит свое отражение как в поиске новых поставщиков энергоресурсов, так и в переходе на новые виды топлива.

Стремительный экономический рост Китая в значительной степени был обеспечен поставками нефти с Ближнего Востока. Согласно докладу HSBC, Ближний Восток и Северная Африка обеспечивали около половины всего китайского импорта нефти, выросшего на 10% с 2006 года. По оценкам банка, одна только Саудовская Аравия обеспечивает 20% всего импорта сырой нефти в Китай.

Однако доля Ближнего Востока в поставках энергоресурсов в Китай может сократиться, поскольку тот повсюду ищет новых поставщиков.

«Китайское правительство заинтересовано в обеспечении дополнительных импортных поставок из других регионов», - говорит Франциско Квинтана, главный экономист кувейтской инвестиционной компании Asiya Investments. Он добавляет: «Объем экспортных поставок нефти и газа из стран Совета по сотрудничеству стран Персидского залива не снизится, но в будущем их доля уменьшится».

Это может уменьшит приток денежных поступлений, которые до недавнего времени росли, благодаря торговле с Китаем.

«За счет потока денежных поступлений от продажи нефти в Китай, суммарный ВВП стран Залива увеличился за десять лет с US$1 трлн. до US$1 1,7 трлн., средний ВВП на душу населения возрос с US$ $35,000 до почти $100,000 в Катаре и Абу-Даби», - пишет экономист HSBC Саймон Виллиамс в недавнем отчете.

Розов Владимир

Перепроизводство и недопотребление

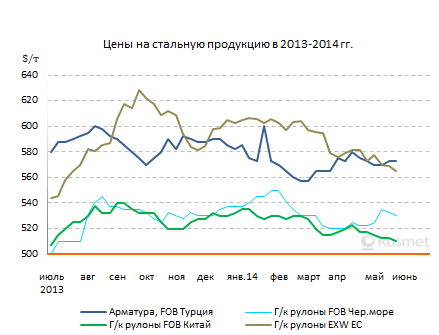

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Обстановка на мировом рынке стали оставалась в мае в целом неблагоприятной для производителей. Хотя спрос на стальную продукцию несколько увеличился благодаря оживлению в экономике и строительной отрасли ряда стран, повышения котировок так и не произошло. Более того, на большинстве рынков цены в конце мая оказались ниже, чем в начале. Учитывая, что на рынке наступил сезонный спад деловой активности, рассчитывать на новую попытку подъема можно будет не раньше конца лета – начала осени.

Дисбаланс

В последние несколько лет в мае на мировом рынке стали обычно происходило понижение цен, вызванное избыточным подъемом в начале второго квартала. В текущем году такого подъема, по большому счету, не произошло, но май и в этот раз оказался, по большей части, неудачным для производителей. Практически на всех основных рынках котировки на стальную продукцию стагнировали либо уменьшились по итогам месяца на $5-15 за т.

На мировом рынке стали по-прежнему сохраняется дисбаланс между спросом и предложением. Причем, ликвидировать его в ближайшем будущем, похоже, представляется маловероятным. Стоимость стальной продукции все-таки не опускается ниже определенного предела, что позволяет металлургам поддерживать рентабельность на минимальном, но стабильном уровне или хотя бы держать убытки под контролем. Поэтому вопрос о выведении из строя избыточных мощностей пока не ставится. Других же способов решить проблему дисбаланса не предвидится.

Даже небольшого ускорения экономического роста в ведущих странах – потребителях стальной продукции, возможно, хватило бы для запуска процесса восстановления рынка проката. Об этом, в частности, свидетельствует пример России, где сравнительно скромного сезонного оживления спроса хватило для повышения внутренних цен на стальную продукцию несмотря на относительно неблагоприятную внешнюю конъюнктуру.

Однако проблема заключается в том, что реальный сектор экономики большинства стран мира до сих пор находится в депрессивном состоянии. В этом году лишь в немногих государствах, например, в Саудовской Аравии, ОАЭ или России наблюдался полноценный весенний подъем в строительной отрасли. Относительно благополучное состояние американского рынка стали в начале текущего года в значительной степени основывалось на нефтегазодобыче, буквально вытягивающей на себе смежные отрасли. Тем не менее, усилий этого сектора оказалось недостаточно, чтобы обеспечить долгосрочный рост. Во всяком случае, во второй половине мая котировки на плоский прокат в США, до этого поднимавшиеся в течение двух месяцев, снова пошли на спад.

В то же время, производство стальной продукции продолжает увеличиваться опережающими темпами. По данным World Steel Association (WSA), по итогам первых четырех месяцев текущего года объем выплавки стали в мире превысил показатели аналогичного периода на 4,0%. При этом, увеличение видимого спроса оценивается не более чем в 2-3%.

Как и ранее, избыток предложения наблюдается, в первую очередь, в Китае и странах Евросоюза. Выпуск стали в январе-апреле превысил показатели годичной давности соответственно на 5,6 и 6,3%, тогда как реальные потребности, конечно, возросли в гораздо более скромной степени.

В Китае продолжается реализация правительственной программы, направленной на искусственное замедление темпов роста национальной экономики. Прежняя экономическая модель, основанная на экспортной ориентации и обильном финансировании проектов по созданию новых производственных мощностей за счет кредитов, полностью исчерпала себя. Можно сказать, что до Китая с запозданием дошло эхо событий 2008 года, когда прекратился рост западного потребительского рынка, служащего базой для китайской промышленной экспансии. Сейчас китайцам необходимо привести инвестиционные затраты в соответствие с реальными потребностями национальной экономики.

Основным методом здесь является ужесточение кредитной политики. Объемы капиталовложений в новое строительство резко сократились по сравнению с прошлым годом, что и приводит к уменьшению масштабов потребления стальной продукции. Китайские металлурги, столкнувшись с ухудшением конъюнктуры на внутреннем рынке, активизируют экспортные операции. За первые четыре месяца текущего года поставки стальной продукции из КНР увеличились на 29,5% или почти на 6 млн. т по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Естественно, этот рост экспорта привел переполнению внешнего рынка и спровоцировал снижение котировок.

В Европе некоторое улучшение экономического положения наблюдалось в мае этого года в Германии и ряде стран Центральной Европы. Но на эти относительно благополучные рынки поступают избыточные объемы стальной продукции, причем, главным образом, из других стран ЕС. В мае это обострение внутренней конкуренции сделало невозможным повышение котировок как на длинномерный, так и на плоский прокат, а экспортные котировки на европейскую арматуру вообще упали до самого низкого уровня с лета прошлого года.

При этом, расширение производства стали в ЕС частично происходило за счет импортозамещения. Из-за низких внутренних цен поставки стальной продукции в Европу не всегда выгодны, особенно, в периоды относительно низкого курса евро по отношению к доллару. Таким образом, материал, ранее приобретавшийся европейскими покупателями, становится «лишним» и также оказывает давление на мировой рынок.

Излишки

Вообще, следует отметить, что в мире сокращается не столько спрос на стальную продукцию, сколько потребность в импорте этой продукции. Мировой рынок постепенно сужается, в то время как объем предложения на нем остается относительно постоянным или даже расширяется.

Так, турецким компаниям по итогам первых четырех месяцев текущего года удалось сохранить прошлогодние объемы экспортных поставок арматуры. Однако их структура претерпела значительные изменения. Традиционные импортеры Саудовская Аравия и ОАЭ сократили закупки вследствие расширения собственного производства, поэтому турецким металлургам пришлось компенсировать потери на этих направлениях за счет увеличения экспорта в такие страны как США или Йемен.

Характерной тенденцией мая стала активизация китайских экспортеров длинномерного проката на не совсем традиционном для них ближневосточном направлении. В принципе, арматура и катанка китайского производства появилась в некоторых странах региона еще осенью 2012 года, когда у металлургов впервые возникли серьезные трудности с организацией продаж внутри страны и на традиционных экспортных рынках в Юго-Восточной Азии. Но теперь эта продукция благодаря своей дешевизне заняла важное место на ближневосточном рынке, вытесняя с него традиционных поставщиков из СНГ. Более того, уже есть случаи предложения китайской катанки в Турцию, которая является вообще-то ведущим экспортером длинномерного проката. А в конце мая китайские компании открыли на Ближнем Востоке торговлю заготовкой.

Судя по всему, в дальнейшем эта тенденция получит развитие. На мировом рынке стали происходит перегруппировка. Усиление конкуренции приводит к вытеснению с него менее конкурентоспособных поставщиков, а выигрышной стороной в большинстве случаев становятся китайцы. При этом, как показывает опыт, остановить их можно только антидемпинговыми пошлинами. Кстати, экспансия китайских компаний достигла уже таких масштабов, что спровоцировала нарастание протекционистских настроений в Японии, ранее никак не ограничивавшей импорт стальной продукции.

В США поставки катанки из Китая также были заблокированы угрозой введения антидемпинговых пошлин. Однако на «освободившееся» место тут же пришли поставщики из Турции. Впрочем, точно так же развивались события в 2010 году, когда в США были введены пошлины на китайские трубы. Одних экспортеров просто сменили другие.

Очевидно, все эти неблагоприятные для металлургических компаний факторы продолжат свое действие и в июне, но к ним могут присоединиться и новые. Так, в мае резко упали цены на железную руду, впервые с сентября 2012 года опустившиеся ниже отметки $100 за т CFR Китай. Причем, если тогда речь шла о краткосрочном спаде, который быстро сменился новым подъемом, то теперь слабость рынка руды имеет долгосрочный характер. Ее основной причиной является избыток предложения сырья крупнейшими австралийскими и бразильскими корпорациями. Обладая самой низкой себестоимостью, они не возражают против падения цен, поскольку оно будет способствовать увеличению их рыночной доли.

Цены на металлолом в мае были относительно стабильными, но общая тенденция и на этом рынке является, похоже, негативной. В этом году Турция резко сократила импорт лома вследствие как сокращения объемов выплавки стали, так и вследствие расширения собственных сборов вторсырья. Соответственно, излишки материала появились в США, где в начале июня прогнозируется очередное понижение внутренних цен на металлолом. В Азии негативное воздействие на стоимость сырья оказывают, в первую очередь, избыточные поставки дешевого китайского длинномерного проката.

Кроме того, в ближайшие месяцы против рынка будут работать сезонные факторы. В азиатских странах начался дождливый сезон, во время которого спрос на стальную продукцию, особенно, строительного назначения, обычно уменьшается. В мусульманских государствах в конце июня начнется Рамадан – тоже период минимальной деловой активности. Наконец, в Европе и США совсем немного осталось до периода летних отпусков.

В этой ситуации металлургическим компаниям трудно рассчитывать на какое-либо повышение котировок на стальную продукцию в обозримом будущем. Резкого спада, скорее всего, тоже не произойдет. По-видимому, в обозримом будущем цены на длинномерный и плоский прокат продолжат стагнацию или медленное понижение. Шансы на новый рост появятся, очевидно, только ближе к концу лета, когда продавцы и покупатели стальной продукции начнут подписывать контракты с поставкой на осень. Но и тогда возможность подорожания будет определяться, прежде всего, состоянием мировой экономики. Пока что оно особого оптимизма не вселяет.

ОАЭ возглавил рейтинг арабских стран по уровню привлекательности для инвестиций. Такой рейтинг был составлен на основании исследования, проведенного Economist Intelligence и опубликованного в кувейтской газете «Al-Seyassah».

В мировом рейтинге ОАЭ расположились на 32 месте, опередив Оман (35 место), Катар (37 место), Бахрейн (39 место) и Кувейт (40 место).

В классификации стран, инвестирование в которые связано с риском, лидирующую позицию среди представителей арабского мира занял Тунис (48 место). За ним оказался Марокко (50 место), Ливан (53 место) и Египет (58 место).

В хвосте длинного списка оказалась Сирия, экономическая ситуация в которой, мягко сказать, оставляет желать лучшего. Она расположилась на 87 месте рейтинга. Немного выше находятся Ливия (63 место), Йемен (71 место), Ирак (73 место) и Судан (78 место).

По мере того, как война, проводимая силами США и НАТО в Южной и Центральной Азии, сходит на нет, внимание переносится на африканский континент, считает журналист и основатель блога StopNATO Рик Розофф.

По его мнению, во второй декаде XXI века Соединенные Штаты стараются вести войны без рисков для себя настолько, насколько это максимально возможно. Вместо крупного контингента сухопутных войск, бронетехники и артиллерии США стали использовать беспилотники, оборудованные ракетами класса "воздух-земля", и проводить секретные спецоперации для уничтожения противников за рубежом.

Розофф приводит в качестве примера статью, опубликованную 26 мая в The New York Times. В материале сообщалось, что Минобороны США выделило несколько десятков миллионов долларов на подготовку сотен элитных диверсионно-десантных отрядов на севере Африки – в Ливии, Мали, Мавритании и Нигере. По информации издания, большая часть обучения будет проводиться американскими силами специального назначения – "зелеными беретами" и "Дельтой".

В той же статье говорится о том, что Пентагон выделил 16 миллионов долларов для обучения и вооружения элитных войск для проведения операций против повстанцев в Ливии; 29 миллионов досталось Мавритании; Нигеру – 15 миллионов долларов; сумма, выделенная для Мали, не разглашается.

Также в начале мая Пентагон подписал с Республикой Джибути десятилетний контракт на продолжение использования базы Кэмп-Лемоньер, где с 2003 года находятся тысячи американских военнослужащих, включая спецназ, совместно с объединенной целевой группой специальных операций — “Африканский Рог”. Вашингтон использовал Джибути и Эфиопию для атаки дронов на территории Сомали и Йемена. Также США использовали Нигер для осуществления полетов беспилотников над Мали в качестве поддержки Французских сил на севере страны в 2013 году.

В том же месяце Минобороны США подписало контракт стоимостью 8,5 миллионов долларов на снабжение ведущих борьбу с угандийской националистической повстанческой группировкой американских войск в Южном Судане, ЦАР, Конго и Уганде силами AAR Airlift Group, размещенных во Флориде.

В апреле 2014 года Африканское командование вооружённых сил США (АФРИКОМ) провели ежегодные противоповстанческие военные учения в Нигере с участием тысячи солдат США и НАТО, а также Буркина Фасо, Чада, Мавритании, Нигерии и Сенегала.

АФРИКОМ на сегодняшний день является единственным зарубежным военным командованием, учрежденным Пентагоном после окончания периода холодной войны.

Вашингтон продолжит вести кровопролитные войны чужими руками от Сирии до Украины, но их операции сосредоточены на Африке, утверждает Рик Розофф, приводя в пример полугодовую войну АФРИКОМ-НАТО против Ливии.

Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади принял находящегося в Сане заместителя министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина, который является сопредседателем межправительственной российско-йеменской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Во время беседы с Президентом Йемена Алексей Волин проинформировал его о результатах встреч и переговоров с представителями йеменских деловых кругов, а также министерств и ведомств страны.

Во время встречи было решено, что полноформатное заседание российско-йеменской межправительственной комиссии пройдет в октябре этого года в Москве.

Президент Йемена отметил, что на планирующемся заседании необходимо рассмотреть перечень конкретных проектов сотрудничества и определить план работы на ближайшие пять лет.

В Сане у Алексея Волина также состоялись встречи с премьер-министром Йемена Мохаммедом Басиндвой, руководителями двух крупнейших политических партий страны и руководством провинции Аден. На встрече с представителями провинции обсуждалось возможное участие российских компаний в реконструкции и строительстве электростанций, строительстве линий электропередач, реконструкции верфей и причалов Аденского порта и реконструкции нефтеперерабатывающего завода.

Сопредседатели постоянной Российско-Йеменской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин и министр планирования и международного сотрудничества Йемена Мохаммед Ас-Саади подписали в столице Йемена Сане протокол по итогам проведенных консультаций.

Протокол предусматривает, что Россия и Йемен намерены предпринять шаги по активизации торгово-экономического сотрудничества, которое сегодня заметно отстает от уровня политического взаимодействия двух стран.

Подписанный протокол предусматривает необходимость активизации работы по выявлению приоритетных проектов российско-йеменского сотрудничества, включая проработку вопросов их финансирования. К возможным областям сотрудничества относятся нефтегазовый сектор, энергетика, железнодорожное строительство, транспорт, создание объектов инфраструктуры, а также сельское хозяйство.

Алексей Волин также провел встречи с министром иностранных дел Йемена Абу Бакр Аль-Керби, министром связи и информационных технологий Ахмед Бен Дагр, руководством торгово-промышленной палаты Йемена, одним из крупнейших йеменских бизнесменов и влиятельным политиком — членом Верховного комитета партии «Ислах» шейхом Хамид Аль-Ахмаром, а также с представителями крупного бизнеса.

Во время встреч было отмечено, что торгово-экономические связи между Россией и Йеменом должны строиться сегодня на новой основе и базироваться, прежде всего, на принципах деловой выгоды для обеих сторон. При этом риски прихода российского бизнеса в Йемен должны быть компенсированы серьезной потенциальной выгодой.

В ходе переговоров также было отмечено, что настала пора перехода от публичных деклараций о необходимости развивать сотрудничество к рассмотрению конкретных проектов с понятными условиями, сроками реализации и порядком финансирования.

Конкретный перечень проектов для обсуждения с потенциальными российскими партнерами должна будет доставить йеменская бизнес-миссия, приезд которой в Москву запланирован на конец лета этого года.

В ходе поездки в Сану была также достигнута договоренность о сотрудничестве между телеканалом «Русия аль-Яум» (Russia Today, вещающий на арабском языке) и телевидением Йемена, которому был предоставлен пакет материалов о Российской Федерации. А со стороны телевизионно-технического центра «Останкино» была выражена готовность помочь Йемену с модернизацией имеющихся телевизионных студий и созданием новых.

Количество жертв вооруженного нападения боевиков "Аль-Каиды" на правительственные здания и блокпосты в провинции Хадрамут на юго-востоке Йемена увеличилось до 27 человек, передает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о 16 погибших. Нападение произошло в ночь на субботу в городе Сайвун. По данным местной полиции, боевики въехали в город на 15 автомобилях."Их целью был захват города и установление контроля над ним", — сообщил агентству источник в армии Йемена. По его словам, при нападении были убиты 20 боевиков, также погибли семеро военных.

По уточненным данным, боевики "Аль-Каиды" атаковали блокпосты военных, здание местной полиции и несколько банковских отделений. Нападавшим удалось захватить часть зданий, но к утру военным удалось вернуть их под свой контроль.

В Йемене с 2011 года после мирной смены власти сохраняется нестабильная обстановка. Несмотря на предпринимаемые властями меры по стабилизации ситуации, на юге страны не прекращаются теракты боевиков "Аль-Каиды".

Соединенные Штаты Америки находятся в пятерке стран с наибольшим количеством приведения в исполнение смертных приговоров. Чаще казнят только в Китае, Иране, Ираке и Саудовской Аравии. Сообщения об очередной казни преступника, например, в Техасе стали рутинным делом, пишет бывший сотрудник ЦРУ, а ныне аналитик независимого американского портала consortiumnews.com Пол Пиллар (Paul R. Pillar).

"Если вы делаете что-то очень часто, вы рано или поздно станете в этом хороши. Один профессор права из Хьюстона (крупнейший город в Техасе), который не раз здесь защищал интересы приговоренных к смертной казни, говорил: "Я думаю, в Техасе умеют казнить преступников не хуже, чем в Иране", — пишет Пиллар в своей статье.

По его словам, сравнение с Ираном вполне справедливо, если учитывать, сколько казней происходит в этой ближневосточной стране, причем многие американцы и не догадываются о том, что такое сравнение вообще возможно, отмечает автор.

"В некоторых странах смертная казнь сохраняется лишь формально и не применяется десятилетиями. В других странах сохранили это право только для экстренных случаев, например, на то время, когда ведется война. Но Соединенные Штаты находятся в явном меньшинстве государств, где смертную казнь используют регулярно", — пишет Пиллар.

При этом перечисление этих стран поражает больше всего, уверен аналитик.

Так, в Европе смертная казнь отменена везде, кроме Белоруссии, в Южной и Северной Америках ее также не применяют нигде, кроме США. А среди развитых демократий, стран, входящих в G-8, в качестве высшей меры ее применение возможно только в Японии, но здесь это тоже большая редкость, поскольку чаще, в отличие от Соединенных Штатов, преступников прощают и заменяют казнь тюремным сроком, пишет автор.

Кроме того, продолжает Пиллар, разница в подходах к этому вопросу иногда становится причиной проблем между Европой и США, например, когда дело касается экстрадиции.

Таким образом, Соединенные Штаты оказались в числе стран Азии, Ближнего Востока и северо-восточной Африки, где преступников казнят очень часто. Лидером здесь является Китай, за ним следует Иран, Ирак и Саудовская Аравия. США, которые замыкают эту "пятерку", уступает даже Йемен, пишет аналитик.

"Среди американцев существуют аргументы как "за", так и "против" смертной казни. Примерно 60% считают, что в случае доказательства убийства, преступника нужно казнить, 35% против этой меры наказания. Цифры могут варьироваться. К тому же, существует разница в отношении к смертной казни во многих регионах США. В Техасе количество смертных приговоров – 40% от общего по стране. Но если отбросить эти нюансы, и представить себе, что правительство в принципе считает возможным приговорить любого из своих граждан к смертной казни, это многое может сказать о национальных ценностях", — отмечает Пиллар.

Учитывая это обстоятельство, можно прийти к выводу, что американцы разделяют ценности скорее не тех стран, с которыми, как принято считать, у них много общего, а ценности таких государств, как Иран, заключает аналитик.

Иран и Йемен обсудили похищение иранского дипломата

Данный вопрос обсуждался в ходе переговоров замминистра иностранных дел ИРИ Хоссейна Амира Абдоллахияна и руководителя йеменского внешнеполитического ведомства Абу Бакра аль-Кирби.

Чиновники, в частности, обсуждали возможности скорейшего освобождения Нур Ахмада Никбахта, похищенного в Йемене в июле прошлого года. Йеменский министр представил господину Абдоллахияну информацию о ходе следствия по делу о похищении и выявлении причастных к нему лиц.

По информации Iran.ru, расследование инцидента с похищением Никбахта ведет совместный ирано-йеменский комитет. Господин Никбахт занимал должность административного атташе посольства ИРИ и предположительно был похищен членами одной из действующих на территории Йемена радикальных группировок.

Столкновения между шиитскими мятежниками, суннитами и правительственными войсками на северо-западе Йемена привели к гибели 27 человек, сообщает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на службы безопасности страны.

Войска йеменской армии начали артобстрел в провинции Амран на северо-западе страны после того, как между вооруженной группой шиитов и членами одного из суннитских племен вспыхнули вооруженные столкновения.

По словам представителя силовых ведомств Йемена, в результате инцидента было убито 15 шиитских повстанцев. Потери суннитов составили семь человек. Пятеро военнослужащих йеменской армии, включая одного офицера, также погибли в результате операции.

Причины произошедшего инцидента пока остаются неизвестны.

В 2004 году самопровозглашенный имам Али Хусейн аль-Хоуси поднял антиправительственный мятеж с целью создания независимого исламского государства. Его последователи — хоуситы — относятся к шиитской секте зейдитов и составляют большую часть населения северного Йемена. Они обвиняют суннитов в попытке распространить свое вероучение на "шиитскую" территорию. Несмотря на все усилия, попытки йеменских властей положить конец этому противостоянию до сих пор не увенчались успехом.

Десять военнослужащих йеменской армии, в том числе чиновник из руководящего состава минобороны, стали жертвами двух нападений боевиков на юге страны, сообщает в среду агентство Франс Пресс.

Как сообщил агентству источник, нападение произошло в городе Аззан в провинции Шабва, который йеменская армия взяла под свой контроль на прошлой неделе. В ходе столкновений с боевиками армия ликвидировала 13 представителей террористической организации "Аль-Каида".

"ВВС Йемена участвуют в боевых действиях, бомбят колонны транспортных средств боевиков "Аль-Каиды", которые пытаются наступать на Аззан", — цитирует агентство источника.

По данным агентства Рейтер, среди погибших числится советник заместителя командующего флота Йемена.

В Йемене с 2011 года после мирной смены власти сохраняется нестабильная обстановка. Несмотря на предпринимаемые властями меры по стабилизации ситуации, на юге страны не прекращаются теракты боевиков "Аль-Каиды". Экстремисты регулярно нападают на нефтегазовые объекты в Йемене. Эти атаки обошлись йеменской казне в несколько миллиардов долларов убытков.

По меньшей мере 11 полицейских погибли, 16 получили ранения в результате мощного взрыва, прогремевшего у полицейского участка в городе Эль-Мукалла на юге Йемена, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на МВД страны.

Взрывное устройство было приведено в действие как раз в тот момент, когда офицеры полиции обедали внутри двухэтажного здания полицейского участка. Часть здания из-за взрыва обвалилась, говорится в сообщении. По предварительной версии, взрывное устройство было спрятано в припаркованном у здания автомобиле.

Сразу после инцидента к месту происшествия была послана спасательная группа для вызволения раненых, а также тел погибших из-под завалов. Как минимум 15 солдат, а также один мирный житель получили ранения различной степени тяжести, отмечает агентство Рейтер.

Ранее в воскресенье террористы совершили нападение на КПП близ президентского дворца в столице Йемена Сане. В ходе перестрелки погиб один мирный житель и трое боевиков.

В Йемене с 2011 года после мирной смены власти сохраняется нестабильная обстановка. Несмотря на предпринимаемые властями меры по стабилизации ситуации, на юге страны не прекращаются теракты боевиков "Аль-Каиды".

Медики индонезийской провинции Северная Суматра заявили о вероятной первой в стране жертве распространяющегося по миру с Ближнего Востока нового коронавируса MERS-CoV ("верблюжьего гриппа"), сообщает в среду газета Jakarta Globe.

Погиб 54-летний житель провинции, вернувшийся в страну на прошлой неделе после паломничества в Саудовскую Аравию, он скончался через два часа, после того как попал в больницу. "Мы подозреваем, что жертва была инфицирована MERS в связи с симптомами заболевания, включавшими трудности с дыханием и высокую температуру", — сказал Лухур Суросо (Luhur Soeroso), врач больницы имени Адама Малика в столице Северной Суматры городе Медане.

Семья покойного не дала медикам разрешения взять образцы тканей для анализа, добавил врач.

В карантинном отделении больницы также находится 50-летняя жительница Медана, которая тоже вернулась из Саудовской Аравии, сообщает в среду газета Jakarta Post. "У нее наблюдаются симптомы, заставляющие предположить заболевание MERS", — отметил Суросо.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 5 апреля 2014 года общее число лабораторно подтвержденных случаев инфицирования людей MERS-CoV, который был впервые обнаружен в сентябре 2012 года в Саудовской Аравии, составило 497 по всему миру, в том числе 131 с летальным исходом.

Случаи заболевания короновирусом до сих пор зарегистрированы в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, Иордании, Кувейте, Египте, Йемене, Великобритании, Тунисе, Омане, Франции, Германии, Греции, Италии, Малайзии, Филиппинах и США. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Саудовской Аравии — 414, в том числе 115 с летальным исходом. Михаил Цыганов.

Армия Йемена в воскресенье ликвидировала 37 боевиков международной террористической сети "Аль-Каида" в провинции Шабва на юге страны, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на министерство обороны Йемена.

Боевики были уничтожены на шестой день масштабной операции йеменской армии против "Аль-Каиды", начатой во вторник, 29 апреля, в провинциях Шабва и Абьен. Министерство обороны заявляет, что в ходе спецоперации также были ранены десятки членов террористической группировки.

Как передает агентство Рейтер, в провинции Шабва после ликвидации боевиков смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Погибли шестеро солдат, более двух десятков получили ранения. Всего с момента начала операции погибли не менее 30 йеменских военнослужащих.

На юге Йемена действует "Аль-Каида на Аравийском полуострове", которая считается одной из наиболее опасных террористических организаций в регионе. В текущей операции против боевиков принимают участие сотни добровольцев из числа так называемых народных дружин, поддерживающих армию в борьбе с терроризмом. Основные усилия армии сконцентрированы на населенном пункте Махфад, подконтрольном боевикам.

Конкурентное преимущество Америки в энергетике

Геополитические последствия сланцевой революции

Резюме: Из всех правительств, которые почувствуют на себе удар, больше всего потеряет Москва. Приток североамериканского газа даст европейским потребителям рычаг, который они используют, чтобы договариваться с российскими производителями о лучших условиях.

Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2014 год.

Всего пять лет назад казалось, что предложение нефти в мире достигло максимума. Поскольку добыча газа традиционным методом в США снизилась, складывалось впечатление, что страна попадет в зависимость от импорта дорогого природного газа. Однако прогнозы не сбылись. После того как по всему миру – от прибрежных вод Австралии, Бразилии, Африки и Средиземноморья до нефтеносных песков канадской провинции Альберта – были открыты запасы нетрадиционного газа и нефти, добыча энергоресурсов начала сдвигаться от привычных поставщиков в Евразии и на Ближнем Востоке. Однако самая большая революция произошла в Соединенных Штатах, где производители воспользовались двумя новыми эффективными технологиями добычи углеводородов, которые раньше считались недоступными: горизонтальное бурение, обеспечивающее глубокое подземное проникновение в сланцевые слои, и гидроразрыв пласта, при котором в горные породы под большим давлением нагнетается жидкость для высвобождения нефти и газа.

Результатом стал резкий рост производства энергии. С 2007 по 2012 гг. добыча сланцевого газа в США ежегодно увеличивалась на 50%, и его доля в общем производстве подпрыгнула с 5% до 39%. Терминалы, когда-то построенные для поставок американским потребителям сжиженного природного газа (СПГ) из-за рубежа, теперь переоснащаются для экспорта американского СПГ за границу. С 2007 по 2012 гг. гидроразрыв пласта также позволил увеличить в 18 раз добычу так называемой легкой, труднодоступной и высококачественной нефти, залежи которой находятся в сланцевых и известняковых породах. Этот бум обратил вспять длительную тенденцию к снижению добычи сырой нефти. Она выросла на 50% с 2008 по 2013 годы. Благодаря этой динамике Соединенные Штаты могут стать энергетической супердержавой. В прошлом году они обошли Россию, став крупнейшим в мире производителем энергоресурсов, а в следующем году, по прогнозам Международного энергетического агентства, опередят Саудовскую Аравию в качестве главного производителя сырой нефти.

В последнее время много пишут об обнаружении месторождений нефти и газа по всему миру; однако другим странам будет нелегко повторить успех Америки. Революция в области гидроразрыва потребовала большего, чем просто благоприятные геологические условия. Были нужны финансисты, готовые пойти на риск, определенный режим прав на собственность, который позволял землевладельцам претендовать на подземные ресурсы, необходимая сеть поставщиков услуг и транспортная инфраструктура, диверсификация промышленности, в структуре которой действуют тысячи предпринимателей, а не одна-единственная национальная нефтяная компания. Хотя многие страны имеют подходящие горные породы, ни одна из них, за исключением Канады, не может похвастаться такой же благоприятной индустриальной структурой, как США.

Американская энергетическая революция имеет не только коммерческие, но и далеко идущие геополитические последствия. Мировые карты торговли энергоресурсами уже пересматриваются, поскольку американский импорт продолжает снижаться, а экспортеры находят новые рынки сбыта. Например, большая часть южноафриканской нефти сегодня поставляется не в Соединенные Штаты, а в Азию. Рост добычи в США оказывает понижающее давление на мировые цены, лишая некоторые энергетические державы того козыря, который они использовали на протяжении многих десятилетий.

Большинство государств – производителей энергии, не имеющих диверсифицированной экономики, такие как Россия и монархии Персидского залива, будут терпеть убытки, тогда как потребители энергоресурсов, наподобие Китая, Индии и других стран Азии, окажутся в выигрыше. Но самую большую выгоду получат Соединенные Штаты. Начиная с 1971 г., когда нефтедобыча в США достигла пика, энергетика считалась стратегически уязвимым местом, поскольку постоянно растущая потребность в ископаемом топливе по разумным ценам иногда вынуждала Вашингтон идти на нелепые союзы и принимать на себя сложные обязательства. Но эту логику удалось обратить вспять, вновь открытые запасы энергоресурсов неизбежно дадут импульс экономике, и у американцев появится рычаг, который можно использовать в разных регионах мира.

Правильная цена

Хотя предсказывать будущее энергетических рынков всегда трудно, главное последствие североамериканской энергетической революции уже сейчас очевидно: мировое предложение энергоресурсов продолжит расти и диверсифицироваться. Первыми это прочувствовали рынки газа. В прошлом цены на газ существенно различались на трех основных рынках: в Северной Америке, Европе и Азии. Например, в 2012 г. газ в США стоил 3 доллара за миллион британских тепловых единиц (бте) (107,4 доллара за тысячу кубометров), тогда как немцы платили 11 (393,8 доллара), а японцы – 17 долларов (608,6 доллара).

Но по мере того как Соединенные Штаты расширяют экспорт СПГ, рынки будут все более целостными и сбалансированными. Инвесторы уже запросили одобрения правительства США на открытие более 20 новых мощностей для экспорта СПГ. Когда большинство терминалов построят, предложение СПГ на мировом рынке существенно возрастет. Австралия уже скоро опередит Катар, став крупнейшим поставщиком сжиженного газа в мире, а к 2020 г. Соединенные Штаты и Канада вместе смогут экспортировать примерно столько же СПГ, сколько сегодня Катар. Хотя объединение газовых рынков Северной Америки, Европы и Азии потребует многолетних инвестиций в инфраструктуру, и даже после этого вряд ли удастся добиться такой же степени интеграции, как на рынке нефти, в течение следующего десятилетия рост ликвидности окажет понижающее давление на цены в Европе и Азии.

Наиболее драматичное из возможных геополитических последствий энергетического бума в Северной Америке состоит в том, что он может привести к снижению цен на нефть на 20 или более процентов. Сегодня цена на нефть определяется в основном ОПЕК, которая регулирует уровень добычи в странах – членах этой организации. Когда случается неожиданный сбой в производстве, страны ОПЕК (в основном Саудовская Аравия) пытаются стабилизировать цены, наращивая добычу, что снижает объем незадействованных производственных мощностей в мире. Когда добыча падает более чем на два миллиона баррелей в день, рынок реагирует нервно, цены быстро растут. Когда резервные производственные мощности увеличивают добычу более чем на шесть миллионов баррелей в сутки, цены начинают падать. В последние пять лет члены ОПЕК пытаются уравновесить потребность в наполнении государственной казны и необходимость обеспечивать достаточно большие поставки нефти, позволяющие функционировать мировой экономике, и им удается удерживать цены в диапазоне 90–110 долларов за баррель. Но когда на рынок хлынет нефть из Северной Америки, способность ОПЕК контролировать мировые цены существенно снизится.

Согласно прогнозам Управления энергетической информации США, с 2012 по 2020 гг. американцы ежедневно будут добывать более трех миллионов баррелей новой нефти и другого жидкого топлива – прежде всего легкой, трудноизвлекаемой нефти. Эти объемы плюс новые поставки из Ирака и других стран способны вызвать кризис перепроизводства и падение цен, особенно с учетом снижения потребности в нефти по мере повышения энергоэффективности или в связи с замедлением экономического роста. В этом случае ОПЕК трудно будет поддерживать дисциплину в своих рядах, поскольку немногие захотят снижать объем добычи перед лицом растущих социальных запросов и политической неопределенности. Длительное снижение цен на нефть приведет к дефициту госбюджета стран ОПЕК.Победители и проигравшие

Если цены на нефть рухнут и останутся на низком уровне долгое время, все правительства мира, полагающиеся на доходы от углеводородов, окажутся в стесненном положении. Особенно непросто придется такРоссия в Евразии, Колумбия, Мексика и Венесуэла в Латинской Америке, Ангола и Ним странам, как Индонезия и Вьетнам в Азии, Казахстан и игерия в Африке, Иран, Ирак и Саудовская Аравия на Ближнем Востоке. Их способность выдерживать такое падение будет зависеть от того, как долго продлится эра низких цен и насколько гибкой окажется экономика. Даже при более умеренном снижении рост объемов поставок и их диверсификация выгодны потребителям во всем мире. Влияние государств, любящих использовать энергоносители во внешнеполитических целях, которые обычно противоречат интересам США, ослабеет.

Из всех правительств, которые почувствуют на себе удар, больше всего потеряет Москва. Хотя Россия обладает значительными месторождениями сланцевой нефти, которые она рано или поздно начнет осваивать, в краткосрочной перспективе глобальный сдвиг поставок ослабит страну. Приток североамериканского газа на рынок не сможет полностью освободить Европу от влияния России, поскольку она останется самым крупным поставщиком энергоресурсов на континенте. Но новые предложения дадут европейским потребителям рычаг, который они смогут использовать, чтобы договариваться с российскими производителями о лучших условиях, чем было возможно в 2010 и 2011 годах. Европа еще больше выиграет от этих перемен, если продолжит интеграцию своего рынка природного газа и построит больше терминалов для импорта СПГ. Таким образом она избежит кризисов вроде тех, что случились в 2006 и 2009 гг., когда Россия перекрывала поставки газа на Украину. Еще больше поможет Европе освоение ее собственных значительных запасов сланцевого газа.

Устойчивое падение цен на нефть может дестабилизировать российскую политическую систему. Даже при нынешнем уровне 100 долларов за баррель Кремль снизил официальный прогноз ежегодного роста экономики на следующее десятилетие до 1,8% и начал сокращать бюджетные расходы. Если цены продолжат падать, стабилизационный фонд вскоре иссякнет, что вынудит Москву пойти на драконовский секвестр государственного бюджета. Влияние президента Владимира Путина может снизиться, что создаст возможности его политическим оппонентам внутри России и ослабит позиции страны в мире.

Западу не стоит с радостью потирать руки при мысли о том, что Россия окажется в таком напряжении, ее ослабление вовсе не обязательно означает уменьшение числа вызовов. Москва уже пытается компенсировать потери в Европе повышением активности в Азии и на мировом рынке СПГ, и она активно возражает против попыток европейцев осваивать собственные энергоресурсы. Российские государственные СМИ, монополист «Газпром» и даже сам Путин предупреждают о негативных последствиях гидроразрыва пластов. Как писала The Guardian, «это довольно странно слышать от страны, которая всегда отодвигала вопросы экологии на задний план». Чтобы отговорить Европу от инвестиций в инфраструктуру, необходимую для импорта СПГ, Россия может предложить европейским потребителям более выгодные условия газовых поставок, как она предложила Украине в конце 2013 года. Но события могут развиваться еще более драматично. Если низкие цены на энергоресурсы приведут к ослаблению позиций Путина и усилению националистических сил, Россия попытается укрепить влияние в регионе более грубыми методами, вплоть до проецирования военной силы.

Производители энергоресурсов на Ближнем Востоке также утратят былое влияние. Особого внимания заслуживает Саудовская Аравия как неизменный регулятор резервных мощностей ОПЕК и региональный лидер. Страна уже сталкивается с растущим дефицитом бюджета. Эр-Рияд отреагировал на «арабскую весну» повышением государственных расходов внутри страны, предложением экономической помощи и гарантий безопасности суннитским режимам. В итоге, по данным Международного валютного фонда, после 2008 г. цена на нефть, позволяющая Королевству сводить бюджетный баланс, подскочила более чем на 40 долларов за баррель – почти до 90 долларов в 2014 году.

В то же время правительство испытывает давление чрезвычайно молодого населения, которое требует улучшения системы образования, здравоохранения, инфраструктуры и увеличения числа рабочих мест. А поскольку огромные внутренние потребности в энергоресурсах продолжают расти, при сохранении нынешней траектории развития примерно к 2020 г. страна начнет потреблять больше энергоресурсов, чем экспортирует. Эр-Рияд уже пытается диверсифицировать экономику. Но длительное снижение цен на нефть поставит под вопрос способность режима оказывать государственные услуги, на которых держится его легитимность. Другие ближневосточные государства, включая Алжир, Бахрейн, Ирак, Ливию и Йемен, уже прошли точку безубыточности в бюджетных расходах и фактически транжирят свои резервы и запасы.

Иран, сгибающийся под грузом экономических санкций и долгих лет плохого управления экономикой, может столкнуться с еще более серьезными вызовами. Страна занимает четвертое место в мире по добыче нефти и газа и зависит от продажи энергоносителей для проецирования влияния в регионе. Из всех стран – членов ОПЕК у Ирана самый высокий порог фискальной безубыточности: более 150 долларов за баррель. Хотя падение нефтяных цен может еще больше снизить легитимность режима и тем самым проложить путь для прихода к власти более умеренных лидеров, судьба недавно произошедших на Ближнем Востоке революций, а также этнический, религиозный и другие расколы в Иране не позволяют предаваться подобному оптимизму.

Для Мексики последствия менее понятны. С учетом снижения добычи нефти и сильной зависимости бюджета от нефтяных доходов страна может пострадать при падении цен на нефть. Прилагаемые в последнее время усилия по реформированию энергетики могли бы позволить Мексике увеличить добычу до уровня, позволяющего нивелировать влияние более низких цен на мировом рынке. Однако для этого правительству придется продолжить работу над законом о реформе, принятом в декабре прошлого года. Необходимо подготовить законодательство, которое будет больше благоприятствовать частным инвестициям в энергетику, включая вложения в разработку собственных сланцевых резервов и ускоренное реформирование государственной нефтяной компании «Пемекс».

В отличие от производителей, потребители должны приветствовать революцию в энергетике. Растущая добыча в Северной Америке уже стала своеобразной подушкой безопасности, обеспечив дополнительную добычу во время недавнего срыва поставок из Ливии, Нигерии и Южного Судана. Особым благом низкие цены на энергоресурсы станут для Китая и Индии, которые уже являются крупнейшими импортерами и, по данным Международного энергетического агентства, будут испытывать растущие потребности в импорте нефти. С 2012 по 2035 гг. у Китая запросы вырастут на 40%, а у Индии – на 55%. Поскольку две страны импортируют большую часть энергоресурсов с Ближнего Востока и из Африки, их заинтересованность в этих регионах будет расти.

Китай получит и другое преимущество: его отношения с Россией могут резко улучшиться. В течение нескольких десятилетий история и идеология мешали Москве и Пекину найти общие интересы, несмотря на очевидные выгоды, на которые могут рассчитывать в случае более тесного сотрудничества крупнейший в мире производитель энергоресурсов и крупнейший в мире их потребитель. Тем более что у них имеется общая граница протяженностью более четырех тысяч километров. Но по мере наращивания энергетического потенциала Северной Америки потребность в энергии развитого мира остается на одном уровне, а на развивающихся рынках Азии спрос продолжает расти, и в этих условиях Россия будет все больше стремиться застолбить твердые позиции на восточных рынках.

Москва и Пекин могли бы оживить сотрудничество по давно буксующим энергетическим сделкам, строительству трубопроводов, а также по вопросам разработки энергоресурсов Центральной Азии. Соответствующие договоренности способны стать фундаментом для расширения геополитических отношений, в которых Китай будет тем не менее иметь преимущество.

Для Индии и других стран Азии выгоды также не ограничатся лишь экономикой. Рост объемов нефти и газа, перевозимого через Южно-Китайское море, обеспечит общность интересов государств, стремящихся противодействовать пиратству и другим угрозам беспрепятственного потока поставок энергоресурсов. Это даст Китаю больше стимулов сотрудничать по вопросам безопасности. В то же время союзники США в Восточной Азии, такие как Япония, Филиппины и Южная Корея, получат возможность наращивать импорт энергоресурсов напрямую из Соединенных Штатов и Канады. Уверенность в североамериканских партнерах, в поставках нефти и СПГ по более коротким и прямым морским путям должна также успокоить эти страны.Преимущество США

Крупнейшим бенефициаром североамериканского энергетического бума, конечно, являются Соединенные Штаты. Первым прямым следствием станет постоянное создание новых рабочих мест и процветание энергетического сектора. Кроме того, поскольку американский газ – ?один из самых дешевых в мире, конкурентные преимущества получат отрасли промышленности, зависящие от газа в качестве исходного сырья, такие как нефтехимическая и сталелитейная. Энергетический бум также будет подстегивать инвестиции в инфраструктуру, строительство и сферу услуг. По оценкам Всемирного института Маккинзи, к 2020 г. нетрадиционная добыча нефти и газа может способствовать ежегодному росту американского ВВП на 2–4% или примерно на 380–690 млн долларов, а также появлению до 1,7 млн постоянных рабочих мест. Кроме того, поскольку на импорт энергоресурсов приходится более половины торгового дефицита в размере 720 млрд долларов, снижение импорта энергоресурсов улучшит сальдо торгового баланса США.

Уменьшение доли импорта не следует путать с полной энергетической самодостаточностью. Но неожиданная прибыль от продажи энергоресурсов позволит покончить с мышлением прошлого, когда считалось, что добыча углеводородов в Соединенных Штатах неуклонно снижается. Более того, конец зависимости от поставок энергоресурсов из-за рубежа, а также от стран-производителей, с которыми у Вашингтона нередко обострялись отношения, даст американцам большую степень свободы в реализации генеральной линии. Связи с мировыми рынками энергоресурсов останутся прочными. Любые серьезные перебои с поставками нефти на мировом рынке, например, будут влиять на цену бензина на автозаправках США и тормозить рост экономики.

Следовательно, Вашингтон сохранит заинтересованность в стабильности мировых рынков, особенно на Ближнем Востоке, где у Соединенных Штатов остаются стратегические интересы – борьба с терроризмом, противодействие распространению ядерного оружия и укрепление региональной безопасности для защиты союзников, таких как Израиль, а также обеспечение потока энергоресурсов. США по-прежнему нужно будет охранять как общемировое достояние основные морские пути, по которым проходят потоки энергоносителей и других товаров.

Однако многие этого не понимают. Американским политикам нужно начать объяснять как внутренней, так и зарубежной аудитории, что, хотя энергетический ландшафт меняется, национальные интересы остаются прежними. Открытие новых способов добычи нефти и газа не заставит Вашингтон прекратить взаимодействие с мировым энергохозяйством. Вне всякого сомнения, Соединенные Штаты останутся почти по всем меркам самой могущественной державой на планете. Однако им никогда не удастся обезопасить себя от потрясений в международной экономике, поэтому они продолжат участвовать во всех политических и экономических процессах. Эту истину должны усвоить прежде всего государства Ближнего Востока с учетом ухода Вашингтона из Ирака и Афганистана и объявленном смещении внешнеполитических приоритетов в направлении Азии.

Американским политикам также нужно будет позаботиться о защите источников энергетического благополучия. Хотя мотором преобразований, которые вызвали бум в энергетике, является частный сектор, его успех был бы невозможен без благоприятного правового режима и регулирования рынка. Политикам на уровне отдельных штатов и федеральным чиновникам придется найти сбалансированный ответ на законную озабоченность по поводу экологии и других рисков, связанных с гидроразрывом пластов, с одной стороны, и экономическими выгодами применения новых технологий – с другой.

Лидерам американской энергетики следует работать в тесном взаимодействии с властями для соблюдения стандартов прозрачности, защиты окружающей среды и безопасности, чтобы не подрывать общественного доверия к своей деятельности и учитывать все риски при разработке сланцевых ресурсов. И стране в целом придется обновлять и расширять энергетическую инфраструктуру, чтобы в полной мере использовать возможности добычи нефти и газа нетрадиционными методами. Эти преобразования потребуют значительных инвестиций в строительство и модификацию трубопроводов, железных дорог, барж и экспортных терминалов.Нефтегазовая дипломатия

Энергетический бум не только укрепит американскую экономику, но и позволит отточить инструменты внешней политики. Когда дело доходит до применения экономических санкций, диверсифицированные поставки энергоресурсов дают явные преимущества. Например, ввести беспрецедентные ограничения на экспорт иранской нефти было бы почти невозможно, если бы не возросло предложение углеводородов на североамериканском рынке. В отличие от санкций против Ирана, Ирака, Ливии и Судана, объявленных в недавнем прошлом во время глобального перепроизводства нефти, нынешние антииранские санкции были одобрены в период превышения спроса над предложением и высоких цен на нефть.

Вашингтону пришлось приложить неимоверные усилия для того, чтобы убедить страны, не желавшие применять столь строгие меры против Тегерана, что вывод иранской нефти с мирового рынка не приведет к скачку цен. Санкции, одобренные Конгрессом в декабре 2011 г., потребовали от американской администрации все тщательно перепроверить и удостовериться, что на мировом рынке достаточно нефти и можно попросить другие государства ограничить импорт.

Хотя Конгресс разрешил Белому дому в случае крайней необходимости временно снять эмбарго на поставки иранской нефти, к этому прибегать не пришлось благодаря неуклонному росту добычи легкой и трудноизвлекаемой нефти в США, которая компенсировала ежедневное изъятие более одного миллиона баррелей иранской нефти в соответствии с санкциями. Новая американская нефть позволила Вашингтону успокоить другие правительства по поводу резкого роста цен и благодаря этому добиться поддержки мировым сообществом жестких санкций. Они нанесли серьезный ущерб иранской экономике и подтолкнули Тегеран к столу переговоров. Если бы не было новых поставок американской нефти, санкции, скорее всего, никогда не были бы одобрены.

Возрождение энергетики также дает Соединенным Штатам новый рычаг на торговых переговорах, поскольку другие страны конкурируют за доступ к американскому СПГ. Вашингтон ведет переговоры о двух крупных многосторонних сделках: Трансатлантическом партнерстве по торговле и инвестициям (с 28 странами ЕС) и Транс-Тихоокеанском партнерстве (с 11 странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Канадой).

Когда речь заходит об экспорте СПГ, США автоматически дают добро на использование терминалов, предназначенных для поставки газа, странам, подписавшим с Вашингтоном соглашения о свободной торговле. Другие же государства должны пройти процедуру тщательной проверки с целью определения, отвечает ли такая торговля национальным интересам Соединенных Штатов.

Для многих стран Азии и Европы, которые хотят пополнить свою энергетическую смесь американским природным газом, достижение особого торгового статуса приобретает дополнительную ценность. По сути, это подтолкнуло Японию к участию в переговорах о присоединении к Транс-Тихоокеанскому партнерству. После катастрофы на «Фукусиме» пришлось временно вывести из эксплуатации всю инфраструктуру атомной энергетики, и страна остро нуждалась в газе.

Сдвиг в мировой энергетике также дает Вашингтону новый способ укрепления союзов. Многие страны теперь надеются последовать примеру США и начать разрабатывать нетрадиционные залежи газа и нефти на своей территории, и американское правительство начало использовать собственный опыт на дипломатическом фронте. Два проекта государственного департамента – Программа технического взаимодействия по нетрадиционному газу и Инициатива в области управления энергетическими мощностями – позволяют различным американским министерствам и ведомствам помогать другим странам (до сих пор это были небольшие развивающиеся государства) создавать собственную нефтегазовую индустрию.

Правительству необходимо расширять усилия и связывать их с более широкой стратегией, поддерживая, например, Польшу и Украину в их стремлении использовать имеющиеся сланцевые резервы. Новые добывающие мощности не только снизят риск конфликта по поводу скудных запасов, но также помогут государствам добывать и потреблять больше энергоресурсов, избегая влияния на климат, и при этом не жертвовать экономическим ростом, который им жизненно необходим. Вашингтону следует разъяснять, какая именно политика привела к буму на американской земле, и, если другие страны попросят, посоветовать, как создать аналогичный правовой режим.

Соединенным Штатам также нужно начать использовать свои новые энергоресурсы, чтобы не допустить запугивания союзников менее дружественными поставщиками. Рассматривая заявки на импорт американского СПГ и оценивая их значение для национальной безопасности, Министерство энергетики должно принимать во внимание, поддержат ли предлагаемые проекты союзников США. В первую очередь необходимо давать добро на поставки в такие страны, которым это поможет сопротивляться давлению России или других поставщиков. Американское правительство и его партнеры также должны поддерживать регулярно проводимые форумы, на которых встречаются специалисты из частного сектора и инвесторы, чтобы помочь другим государствам освоить сланцевые месторождения. Хотя подобный расширенный диалог между частным и государственным сектором не приведет к немедленному увеличению объемов добычи (даже при самых благоприятных условиях на это уходят годы), подобные консультации тем не менее демонстрируют солидарность Америки с другими странами, заинтересованными в обеспечении энергетической безопасности.

Американскому правительству также следует использовать накопленные знания по нетрадиционной энергетике для прямого взаимодействия с иностранными правительствами, особенно с Пекином. У Соединенных Штатов много общих интересов с Китаем. Обе страны потребляют значительные объемы энергии. Обе желают видеть стабильную и растущую мировую экономику, которая зависит от надежного потока энергоресурсов по разумным ценам, хотят минимизировать последствия для климата и стремятся к диверсификации поставок.

Подобное совпадение интересов двух главных потребителей энергии в мире создает условия для сотрудничества. В декабре США и Китай вновь подтвердили взаимную заинтересованность в «надежных энергетических рынках с адекватным предложением» и обсудили перспективы совместного освоения энергетических ресурсов Китая, в том числе месторождений сланцевого газа. Китайские компании уже вкладывают миллиарды долларов в разработку сланцевых залежей у себя на родине и в Соединенных Штатах. Но Вашингтону и Пекину следует ускорить прогресс на этом фронте, расширив стратегический и экономический диалог и включив в него вопрос о легкой и трудноизвлекаемой нефти. Необходимо выделять реальные ресурсы на разработку методов ответственного экспорта сланцевого газа и нефти без ущерба для окружающей среды. Если отношения между США и КНР улучшатся, обе стороны могли бы скоординировано работать с другими потребителями для усиления энергетической безопасности в мире – ?например, путем расширения операций против пиратства в районе Африканского Рога.

Наконец, сланцевая революция может подкрепить лидерство Вашингтона в борьбе с изменением климата. Предприятия, работающие на природном газе, выбрасывают на 40% меньше углерода, чем работающие на угле, и Соединенные Штаты сегодня достигают своих целей не в силу смелых решений Вашингтона, а просто благодаря тому, что экономика газа оказывается значительно более благоприятной, чем экономика угля. Начавшаяся тенденция к снижению эмиссии углекислого газа в атмосферу с территории США позволяет Вашингтону рассчитывать на более высокий уровень доверия к его инициативам на переговорах по климату. Белому дому следует использовать этот кредит доверия для ужесточения давления на страны, отказывающиеся снижать выбросы углерода.

Распространение сланцевой технологии может стать хорошей новостью для защитников климата еще и в другом смысле. Некоторые экологисты опасаются, что повсеместная замена угля газом, хотя и приведет к снижению выбросов в краткосрочной перспективе, позволит политикам отмахнуться от требования более масштабных реформ. Действительно, переход с угля на газ не решит полностью проблему, но позволит выиграть время для разработки и утверждения следующего поколения технологий и стратегий, а эти нововведения приведут к еще более резкому снижению вредных выбросов.Энергетика и влияние

Североамериканская энергетическая революция уже случилась, важность ее будет лишь расти, пока США приближаются к тому, чтобы стать чистым экспортером энергоресурсов. Произойдет это примерно в 2020 году. Сдвиг в мировых поставках будет выгоден странам-потребителям и приведет к размыванию власти традиционных производителей. Может снизиться привычная роль ОПЕК в качестве регулировщика мировых цен на энергоносители, поскольку этой организации вряд ли удастся предотвратить падение цен.

В свою очередь, сдвиг, вероятно, почувствуют все страны, бюджет которых зависит от продажи углеводородов. Даже без такого резкого падения цен продолжится трансформация мировых потоков энергоресурсов, а вместе с ними – экономических и геополитических связей. Тем временем Соединенные Штаты окажутся в уникальном и выгодном положении и воспользуются возможностями, которые связаны с этим сдвигом в мировой энергетике.

Энергетический бум подстегнет экономическое возрождение страны, а снижение зависимости от импорта энергоресурсов даст ей больше свободы и влияния на дипломатическом фронте. Это не станет ответом на все вызовы, которые стоят перед американскими стратегами: Вашингтону придется справляться с последствиями более чем десятилетней войны в Афганистане и Ираке, финансовой расточительности, слишком явными политическими пристрастиями по обе стороны Потомака, снижением доверия многих союзников после обнародования сведений о шпионаже США и в связи с усилением Китая. И все же эти проблемы, колоссальный нефтегазовый бум в сочетании с другими источниками военной, экономической и культурной силы должны в будущем усилить глобальное лидерство Америки, но только если Вашингтон защитит источники этой вновь обретенной силы у себя на родине и воспользуется новыми возможностями, чтобы отстоять свои постоянные интересы за рубежом.

Роберт Блэкуилл – старший научный сотрудник в Совете по внешним связям, специалист по внешней политике и помощник Генри Киссинджера. С 2001 по 2003 гг. он служил послом США в Индии, а в 2003–2004 гг. был помощником Советника по национальной безопасности, отвечая за стратегическое планирование. Служил в Совете национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего.

По данным агентства САНА, в предвыборной гонке готовы принять участие Саусан Омар Хаддад, Самир Ахмад Маалля, Мухаммад Фирас Ясин Раджух и Абдель-Салям Юсеф Саляма. Все кандидаты родом из разных сирийских провинций.

Ранее на пост главы государства свои кандидатуры выдвинули еще два человека — член Народного совета САР, уроженец Алеппо Махер Абдель-Хафез Хаджар и бывший депутат парламента САР, министр по административному развитию, уроженец Дамаска Хасан Абдалла Нури.

В свою очередь пресс-служба президента САР заявила, что приветствует демократичную и свободную атмосферу, в которой проходит процесс подготовки к выборам.

В заявлении подчеркивается, что гражданам следует очень ответственно отнестись к процессу выдвижения кандидатур, чтобы впоследствии у сирийцев было достаточно вариантов для осуществления их конституционного права.

Высший конституционный суд принимает заявления от граждан страны, желающих принять участие в президентских выборах, до 1 мая включительно.

Основные требования, которым должен соответствовать кандидат в президенты, следующие: претендента на высокий пост должны поддерживать не менее 35 депутатов, ему должно быть не менее 40 лет, из которых последние 10 он прожил на территории САР. Также недопустимо наличие у кандидата иностранного гражданства.

Тайны Персидского Залива

Максим Егоров

Поздно ночью 17 апреля в арабской прессе появилось загадочное коммюнике по итогам встречи министров иностранных дел Совета арабских государств Персидского Залива. В нем сообщалось, что стороны «договорились о механизме выполнения Эр-Риядского соглашения». Ни слова о каком соглашении идет речь и что это за механизм, как он будет действовать. Указывалось только, что обсуждались вопросы, связанные с внешней политикой ССАГПЗ и региональной безопасностью, а также говорилось, что достигнутое соглашение основано на Уставе ССАГПЗ. Было бы странно, если бы было иначе!

Определенным намеком на содержание документа и обсуждаемую проблематику стала благодарность глав внешнеполитических ведомств стран Персидского залива Государству Кувейт за его посредничество.

Как известно, Кувейт взялся за посредничество между Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном с Катаром после того, как эти страны отозвали 5 марта своих послов из крошечной «газовой державы» в знак беспрецедентного публичного протеста против поддержки Дохой движения «Братьев-мусульман». Другим косвенным подтверждением версии о «катарском следе» стало и сообщение Катарского агентства новостей о том, что министр иностранных дел Катара Халед бен Мухаммед принял участие в вышеупомянутой встрече мининдел стран ССАГПЗ. Это был первый визит мининдел Катара в Саудовскую Аравию с тех пор, как заливная «тройка» отозвала своих послов из Дохи. Любопытно, что все это время катарский посол оставался в Эр-Рияде и отозван не был.

Позднее – 18 и 19 апреля наконец появились первые комментарии министра иностранных дел Кувейта С. Ас-Сабаха и генерального секретаря ССАГПЗ А. аль-Зайяни об итогах встречи. Но и в выступлении мининдел Кувейта тоже достаточно туманно говорится, что ССАГПЗ согласились выработать «коллективные рамки, в пределах которых страны – члены блока не будут нарушать интересы, безопасность и стабильность своих членов и покушаться на суверенитет любого из участников». Генсек ССАГПЗ добавил мало ценного к этим словам, заявив лишь о формировании некоего комитета «высокого уровня» (или комиссии) в рамках Совета, который «обсудит выполнение мер по реализации риядского документа, где достигнута договоренность». Якобы этот орган должен подготовить некий доклад, который будет представлен очередному заседанию Совета мининдел ССАГПЗ в мае этого года.

Все, кто наблюдает за развитием событий в зоне Персидского Залива, давно уже хорошо осведомлены о том, что накапливавшиеся длительное время противоречия между Дохой и Эр-Риядом достигли в последнее время своего апогея. Как известно, на раннем этапе «арабской весны» — в 2011 и частично в начале 2012 года — Саудовская Аравия и Катар выступали рука об руку в союзе с Турцией в поддержку сил, активно боровшихся за власть в странах, на которые распространились процессы дестабилизации и смены режимов. При этом Катар при полной поддержке турецкого премьера Т.Р.Эрдогана энергично поддерживал и продвигал во власть в первую очередь сторонников «Ассоциации братьев-мусульман» и ему это удавалось делать в таких государствах как Ливия, Тунис и Египет. Известно, что Катар – совместно с Турцией — участвовал в создании оппозиционного Сирийского национального совета, в котором на первом этапе решающие позиции занимали именно «братья-мусульмане».

Однако сотрудничество двух ваххабистских монархий очень скоро дало трещину. В Эр-Рияде, который привык себя ощущать на первых ролях в арабском, да и мусульманском мире, с возрастающим изумлением смотрели на то, как крошечный Катар все более активно и наступательно берет на себя лидерские функции в Лиге арабских государств, пытается навязывать себя в качестве вершителя судеб региона и страны, формирующей курс ССАГПЗ.

Катар при этом в полной мере задействовал свой огромный финансовый потенциал, который помог, в частности, избранию на пост президента АРЕ Мухаммеда Мурси, а также собственные информационные ресурсы, такие как телеканал «Аль-Джазира». На первом этапе «арабской весны» именно он формировал настроения в арабском мире, продвигая тезис свержения «засидевшихся» у власти правителей. На этом канале была предоставлена безо всяких ограничений трибуна представителям «братьев-мусульман», прежде всего известному египетскому радикальному проповеднику Юсефу аль-Кардауи.

Нарастало в Эр-Рияде и недовольство ролью «братьев-мусльман» в регионе, которые по мере развития дестабилизационных процессов в арабском мире начали претендовать на своего рода «демократическую альтернативу» большинству нынешних режимов Ближнего Востока. Дошло до того, что Эр-Рияд, озабоченный ростом влияния этого трансграничного движения, оказался в этом вопросе по одну сторону баррикад со своим злейшим врагом Б.Асадом и поддерживаемая саудами Сирийская свободная армия, как и армия сирийского режима, сделали все для того, чтобы роль «братьев-мусульман» в сирийских событиях была сведена к минимуму. Надо констатировать, что это им практически удалось сделать.

Решающий поворот в катарском сюжете казалось бы наступил в июне 2013 года, когда явно под влиянием критики, в том числе и из Эр-Рияда, от власти в Катаре ушел эмир Хамад и его место занял молодой принц Тамим. В Саудовской столице от него ждали изменения политического курса, отказа от претензий на лидирующие роли в ЛАГ и ССАГПЗ, пересмотра политических ориентиров (за исключением враждебности режиму Б.Асада).

Однако, если в межарабских делах Доха стала себя вести действительно на порядок скромнее, однако от своей линии на поддержку «Ассоциации братьев-мусульман» так и не отказалась. Более того, канал «Аль-Джазира» стал все чаще «задирать» Саудовскую Аравию, особенно после того, как летом 2013 года провалился любимый проект Дохи по созданию возглавляемого «братьями-мусульманами» режима в Египте. В возвращении к власти в этой стране военных катарцы обвинили не египетский народ, а Саудовскую Аравию, назвав произошедшее «военным переворотом».

Все это переполнило чашу терпения Эр-Рияда, который давно уже пришел к выводу о том, что «братья-мусульмане» являются террористической структурой, крайне опасной для всего региона и самой Саудовской Аравии. Этой организации саудами объявлена беспощадная война на всем пространстве Ближнего Востока. В феврале этого года она была объявлена террористической в самом КСА (как и в ОАЭ) и всего лишь за принадлежность к ней теперь грозит от 5 до 20 лет тюрьмы. Естественно, гнев саудовской монархии должен был дойти и до главного регионального спонсора АБМ – Дохи. На катарцев Эр-Риядом с марта этого года был оказано беспрецедентное давление, внешним проявлением которого стал упомянутый выше отзыв послов КСА, ОАЭ и Бахрейна из катарской столицы.

Теперь, как выясняется, все это время за кулисами шли напряженные переговоры, которые завершились неким не озвученным соглашением.

И вот только 19-20 апреля в саудовские СМИ стали проникать некие «утечки» о содержании договоренностей, достигнутых между Катаром и другими государствами ССАГПЗ.

Известный колумнист газеты «Аль-Хайят» Халед Дахиль утверждает, что состоявшиеся 17 апреля в Эр-Рияде переговоры были длительными и касались внешней политики и политики в сфере безопасности Катара, его влияния на соседние государства. Впечатление такое, пишет комментатор, что договоренности были достигнуты далеко не по всем спорным вопросам. Поэтому, мол, и опубликованный весьма туманный текст итогового заявления мининдел стран-членов ССАГПЗ выглядит весьма противоречивым. С одной стороны в нем говорится о том, что якобы был разработан механизм, который обеспечит работу в «коллективных рамках», а с другой — в соглашении указано, что «политика любого из государств ССАГПЗ (подразумевается Катар) не повлияет на интересы, безопасность и стабильность государств-членов и не затронет суверенитет ни одного из них». Непонятно, как можно примирить работу «в коллективных рамках» и одновременно в нетронутом виде сохранить суверенитет всех государств ССАГПЗ. Ведь ранее именно это – сочетание суверенной политики и делегирования полномочий руководящим органам Совета, и не удавалось сделать, а в последнее время Совет вообще затрещал по швам.

Халед Дахиль, оговариваясь, что его информация – это смесь точных данных и предположений (он ссылается на некие оманские источники), утверждает, что в повестке дня совещания стояли следующие вопросы, касающиеся разногласий Катара с другими странами ССАГПЗ (читай КСА и ОАЭ): содержание ведущейся Катаром пропагандистской кампании, укрывательство им «Братьев-мусульман», что наносит ущерб безопасности ряда стран Залива и в более широком плане – тема невмешательства во внутренние дела членов ССАГПЗ. Якобы, в соответствии с информацией из тех же источников, на совещании все проблемы не удалось решить, но некоторые «узелки» все же развязаны. По информации «Аль-Хайят» и «Араб ньюс» на встрече в Эр-Рияде на прошлой неделе удалось договориться по трем пунктам: