Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

CША не смогут победить «Исламское государство» авиаударами

Петр Львов

Авиация США их «партнеров» из «коалиции» по борьбе с ИГИЛ 24 сентября нанесли новые авиаудары по позициям группировки в Сирии в течение ночного времени. Всего сделано 14 ударов с использованием истребителей, бомбардировщиков, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет «Томагавк». В результате операции уничтожены или разрушены несколько объектов ИГИЛ в непосредственной близости от городов Ракка на севере центральной части Сирии, Дейр-эз-Зор и Абу-Камаль на востоке страны и Аль-Хасеке на северо-востоке САР. Среди целей авиаударов были скопления бойцов группировки, учебно-тренировочные лагеря, штаб-квартиры командования отрядов «ИГ», складские помещения. Также Пентагон сообщает о нанесении штурмовиками 4 авиаударов по позициям группировки в Ираке. Говорится и о бомбардировках к западу от Алеппо — второго по величине сирийского города. По заявлению США, американская авиация нанесла авиаудары по базе ветеранов «Аль-Каиды», которые якобы намеревались устроить теракты на территории США. Пентагон заявил в этой связи о создании этой группой и тестированиях самодельных взрывных устройств.

В результате авианалетов уничтожено несколько десятков боевиков и около 10 зданий. То есть эффективность бомбардировок не выше вчерашних. А если подсчитать стоимость израсходованных крылатых ракет и бомб с лазерным наведением, другие расходы на операцию, то получится, что на уничтожение одного боевика «ИГ» уходит не менее 1 млн.долл, если не больше. Таким образом, чтобы уничтожить хотя бы тысячу террористов, необходимо затратить не менее 1 млрд.долл. А армия «Исламского государства» насчитывает до 100 тыс.моджахедов. Возникает вопрос – стоит ли игра свеч?

Совершенно очевидно и то, что Вашингтон и его арабские сателлиты вряд ли смогут проводить бомбардировки ежедневно дольше, чем на протяжении двух недель. Боеприпасов просто не хватит. Как в декабре 1998 года, когда Б.Клинтон смог наносить ракетно-бомбовые удары по Ираку на протяжении 5 дней, а затем объявил об «успешном» завершении операции. А на самом деле 177 крылатыми ракетами было убито чуть более 300 человек, из которых более 100 – мирные жители, и разрушено несколько предприятий ВПК.

И тут возникает вопрос – а каким образом стратеги Пентагона планируют освободить города Мосул в Ираке и Рака в Сирии, если не будет сухопутной операции? И как освободить 40% территории Ирака и 30% территории Сирии, которые сейчас контролируются отрядами «ИГ»? Значит, вся нынешняя антитеррористическая операция – это не более, чем очередная показуха Вашингтона, направленная на внутреннее потребление в самих США и ЕС, где акции Обамы резко упали в цене после провала агрессивной линии против России на Украине. Но ведь Ближний Восток опять ввергнут в международный конфликт. И опять замазаны такие страны как Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, да еще и Иордания, где своих внутренних проблем хватает.

И что характерно — Египет, который также участвовал в совещании Дж.Керри в Джидде 11 сентября, не стал бомбить сирийскую территорию. В Каире хорошо понимают, что это вывело бы миллионы простых египтян на улицы всех крупных городов в АРЕ. Чего не случится в монархиях Аравии, где нет даже слабого запаха демократии, а лишь существуют репрессивные режимы, радикальная идеология которых мало чем отличается от экстремистской идеологии «ИГ», «Джабгат ан-Нусра» или «Аль-Каиды».

И Турция не стала участвовать в американской авантюре, хотя является членом НАТО и тоже приняла участие в заседании в Джидде. В Анкаре понимают, что поток беженцев-курдов из Сирии и Ирака, бегущих под авиаударами через границу, резко увеличит число уже обосновавшихся на турецкой территории беженцев из этих двух стран. Тем более, что курдский вопрос в Турции весьма чувствителен, учитывая, что курды составляют до трети населения этой страны, и многие из них придерживаются сепаратистских позиций, включая радикальное крыло в лице Рабочей партии Курдистана, которая сейчас направила своих бойцов на помощь отрядам иракской пешмерге и сирийским вооруженным формированиям курдов.

Да и близкие союзники США по НАТО в Европе, прежде всего Англия и Франция, не спешат участвовать в бомбардировках сирийской территории, в отличие от авиаударов в Ираке, опасаясь террористических последствий для себя на своей же территории. Ведь многие игиловцы имеют британское и французское происхождение, и в любой момент могут вернуться домой и отомстить Лондону и Парижу громкими терактами. Да и свыше 10% населения этих стран – выходцы из арабских и исламских стран, зачастую исповедующие радикальные настроения. Кроме того, любое участие в военных операциях – это дорого, да еще с Украиной европейцы никак не могут закончить. А у Франции есть слабое звено непосредственно в регионе – Ливан, где исламисты в любой момент могут атаковать французов и их местных ставленников. Кстати, мудро ведет себя Израиль, который молча наблюдает за происходящим. В отличие от Вашингтона, Лондона и Парижа Тель-Авив находится непосредственно на Ближнем Востоке, и ему хватает своих проблем с палестинцами.

В любом случае, американцы разожгли новый конфликт в регионе, поставив под угрозу стабильность своих партнеров по ССАГПЗ путем их привлечения к военно-воздушной операции на сирийской территории. В Саудовской Аравии режим итак «на ладан дышит», а тут еще внешнеполитическая авантюра. Причем в тот момент, когда на южных рубежах королевства произошел переворот: в Йемене к власти пришли шииты-хусисты, ориентированные на Иран. А ведь на границе с ЙР проживают миллионы йеменцев, племена которых базируются на саудовской территории, но поддерживают хусистов.

И Бахрейн совсем зря вмешался, учитывая, что две трети его населения – шииты, поддерживаемые Ираном, готовые в любой момент свергнуть правящую суннитскую королевскую семью Аль Халифа. Три года назад пришлось даже вводить саудовские войска на остров для спасения суннитского правления.

И Катар опять полез в авантюру, хотя только полтора года назад те же саудовцы сменили там эмира и его премьер-министра за чрезмерно активные шаги по поддержке террористических организаций типа «Джабгат ан-Нусра», опозоривших ислам своей звериной жестокостью в Сирии.

От действий США и арабских стран сильно пострадает Ирак. «ИГ» уже вынашивает планы наступления на Багдад, взятие которого будет означать победу ИГИЛ над Вашингтоном. А от этого проиграет и Россия, учитывая наши огромные экономические интересы в этой стране, особенно в нефтяном секторе. Ведь война с исламистами при таком подходе Обамы затянется на долгие года, минимум на 3-5 лет. Ирак длительное время не сможет восстанавливать добычу и экспорт нефти, находясь в состоянии перманентной нестабильности и войны. Северные иракские месторождения вообще будут работать на террористов, которые захватили их и вывозят нефть контрабандой в сопредельные страны на сумму 3 млн.долл. в день..

Есть еще один нюанс: создание прецедента. Раз без резолюции СБ ООН и согласия правительства САР американцы и их сателлиты в регионе могут бомбить позиции террористов на сирийской территории, то ВВС Сирии по праву прецедента теперь смогут бомбить лагеря подготовки антиасадовской оппозиции в Саудовской Аравии, Иордании и других странах, поскольку вся эта оппозиция состоит из террористических группировок. А другие страны вполне на законных основаниях смогут нанести авиаудары по незаконным вооруженным формированиям типа частных «батальонов» Коломойского, состоящих из наемников и экстремистов, в случае срыва перемирия между Киевом и Новороссией. Ведь Вашингтон 23 сентября окончательно похоронил все нормы международного права в части, касающейся уважения суверенитета иностранных государств, зафиксированных в Уставе ООН.

В общем, США выпустили джина из бутылки и загнать его обратно уже не смогут, если только не обратятся за помощью России и Ирана. Без Москвы не может быть создано никакой международной антитеррористической коалиции, как без Тегерана и его сухопутных войск нельзя разгромить отряды «ИГ».

Не зря даже бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал не исключать возможность наземной операции против боевиков ИГИЛ. «Если вы не готовы биться с этими людьми на земле, вы можете сдержать их, но не сумеете их победить», — сказал политик 23 сентября в интервью Би-би-си. По мнению Блэра, авиаударов по позициям боевиков, которые сейчас наносят ВВС США, явно недостаточно. Экс-премьер подчеркнул, что у Запада «нет аппетита» для наземной операции, а власти Ирака неспособны справиться с ситуацией. По словам Блэра, с помощью авиаударов можно подорвать мощь боевиков, но в какой-то момент необходимой тактической мерой должны стать «чьи-то сапоги на земле». «Я не говорю, что именно мы на Западе должны это сделать. Было бы лучше, если бы это было сделано людьми, которые ближе к месту событий и непосредственно заинтересованы в победе над ними (прим. — боевиками)». Намек на Иран и другие региональные страны более чем очевиден.

Если в Вашингтоне из боязни потерять лицо не хотят слушать Москву, то, может, есть смысл прислушаться к Блэру, который возглавлял Великобританию во время вторжения в Ирак в 2003 году и в Афганистан? Уж он-то не посоветует плохое американцам.

Более 20 позиций из списка 100 богатейших миллиардеров Индии по версии Forbes занимают индийцы, так или иначе связанные с фармацевтическим бизнесом. Многие из них только-только вошли в список, половина из восьми новичков рейтинга – представители фармотрасли.

Среди них Хасмукх Чудгар, чья компания Intas Pharmaceuticals была недавно оценена инвестфирмой Temasek в $1,4 млрд, а также предприниматель П.В. Рамапрасад Редди, который вернулся в список четыре года спустя после трехкратного скачка стоимости акций его Aurobindo Pharmaceuticals. Представители фармсектора даже обогнали производителей стали. Основатель Sun Pharmaceutical Industries Дилип Шангхви обогнал стального магната Лакшми Миттала и занял вторую строчку в рейтинге. Капитализация компании Шангхви считается самой большой среди индийских фармпроизводителей и на данный момент составляет $27 млрд.

Дэш Бандху Гупта, известный также, как DBG, занял позицию №19 с состоянием в $4,8 млрд на фоне роста котировок его компании Lupin, которая активно расширяет свое присутствие на международном рынке. Сначала компания приобрела голландскую фирму Nanomi, специализирующуюся на производстве сложных инъекций, затем пришла на мексиканский рынок, купив производителя офтальмологической продукции Laboratorios Grin. Недавно Lupin решила обосноваться и в Японии, создав совместное предприятие по разработке биоаналогов с компанией Yoshindo.

Ситуация на рынке благоприятна и для другого представителя индийской фармотрасли, Панкая Пателя, чья компания Cadila Healthcare стала одной из семи получивших лицензию на производство дженерика блокбастера для лечения гепатита С Sovaldi. Состояние Пателя оценивается в $3,2 млрд.

Строчку №28 в рейтинге занял Юсуф Хамид c состоянием в $3 млрд, его компания Cipla в 2014 году значительно расширила свое присутствие на мировом рынке за счет покупки дистрибьюторов в Йемене и Шри-Ланке, а также доли в американском фармпроизводителе Chase Pharmaceuticals.

Руководитель Glenmark Pharmaceuticals Гленн Салданха также вошел в список, его фирма в мае этого года открыла новую производственную площадку в Швейцарии и строит еще одну на территории США.

Новичками рейтинга также стали братья Дилип и Ананд Сурана из Micro Labs, чьи продажи к 2018 году должны вырасти до $1 млрд.

Продажи фармкомпании Wockhardt пострадали из-за запретов FDA на экспорт в США продукции двух предприятий, в результате чего выручка в 2013-2014 финансовом году упала на 14%, до $810 млн, а чистая прибыль – почти вдвое, до $140 млн. Тем не менее акции Wockhardt за последние 11 месяцев выросли на 50%, что позволило главе компании Хабилу Коракивале восстановить статус миллиардера.

Конец прошедшей недели для столицы Йемена Саны стал высшей точкой вооруженных столкновений, которые завершилось подписанием соглашения между политическим руководством государства и шиитскими оппозиционерами, в лице движения «Аль-Хуси».

На фоне постоянных демонстраций хуситов с требованиями отставки правительства и снижения цен на нефтепродукты, которые проходили в столице непрерывно с середины августа, 10 сентября вооруженные отряды хуситов вошли в Сану и к воскресенью 21 сентября полностью овладели стратегическими объектами столицы, включая все въезды в город, правительственные здания и военные объекты. В течение предыдущей недели происходили постоянные вооруженные столкновения между армейскими соединениями и хуситами, результатом чего стала гибель почти 200 человек с обеих сторон. К понедельнику 22 сентября, по сообщениям местных жителей, город полностью опустел, силы безопасности перестали контролировать порядок в городе, а оставшиеся в городе гражданские лица боятся покидать свои дома. Хуситы не только контролируют все районы столицы, но и совершают нападения на дома своих политических противников из других партий, а также на дома старейшин рода Аль-Ахмар, с которыми их разделяет многолетняя вражда.

Все это происходит уже после того, как в ночь на воскресенье президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади и представители крупнейших партий подписали политическое соглашение с хуситами при посредничестве посланника ООН. В соответствии с соглашением немедленно прекращаются все боевые действия в стране, в течение 3 дней по согласованию с хуситами назначается новый премьер-министр, а через 30 дней начинает работать новое правительство национального единства, в которое войдут те министры, на которых согласятся хуситы. Именно это правительство должно будет подготовить программу реализации «Плана национального единства», который был утвержден в прошлом году общейеменской политической конференцией с участием хуситов. Кроме того, хуситы добились назначения своих советников при президенте, которые будут контролировать важнейшие сферы политической и экономической жизни страны. Главным экономическим достижением хуситов стало снижение цены на литр бензина с 0.9 доллара США до 0.7 доллара, что позволило сократить в 2 раза последнее повышение цен, которое произошло в конце июля и стало одной из главных причин выступлений хуситов на севере страны.

В то же время хуситы отказались подписать приложение по вопросам безопасности, которое предусматривает не только немедленное прекращение огня, но и полный вывод вооруженных отрядов хуситов из Саны, разбор их палаточных городков. Хуситы ссылаются на то, что все эти пункты не содержатся в решениях прошлогодней общейеменской политической конференции, хотя совершенно очевидно, что за этим кроется их желание сохранять свое вооруженное давление на власти и своих политических противников, находящихся в столице. Совершенно очевидно, что хуситы продолжат разговаривать с президентом с позиции силы в условиях, когда на его стороне практически нет армии и полиции. Очевидно, что развитие политических изменений в стране еще не завершилось, и хуситы постараются извлечь из этой ситуации намного больше выгод для себя, не исключая попытки полностью взять в свои руки руководство страной. Этому способствует и тот фактор, что весь арабский мир сейчас занят созданием международной коалиции по уничтожению «Исламского государства Ирака и Шама» (ИГИШ) под руководством США, и мало кому есть дело до событий в Йемене.

Но и внутри политической жизни Йемена сохраняется еще один вектор. Поскольку все основные партии севера Йемена согласились на соглашение с хуситами, поставив под ним свои подписи, то в оппозиции этому процессу остались лишь представители южнойеменских сил, которые выступили с резкой критикой президента и обвинили его в отступлении от принципов демократии, совершении политического переворота, направленного на свержение республиканского строя и разрушение единства юга и севера страны. Лидер йеменских южан Ахмад аль-Майсири заявил, что Сана, по его мнению, не является более столицей Йемена и призвал всех жителей южных провинций объявить о создании самостоятельного государства со столицей в Адене. Напомню, что Южный Йемен и Северный Йемен лишь в 1990 году объединились в единое государство, а до этого существовали как самостоятельные государственные образования.

Барак Обама является одним из самых "воинственных" президентов США за многие годы: он одобрил участие армии США в военных действиях на территории семи стран, сообщает журналист CNN Питер Берген.

"Как оказалось, Обама является одним из самых агрессивных в военном плане президентов за многие десятилетия. Он санкционировал военные действия в семи мусульманских странах: Афганистане, Ираке, Ливии, Пакистане, Сомали, Йемене и вот теперь в Сирии", — пишет журналист.

Журналист напомнил, что речь Обамы в Каире в 2009 году, в которой он заявил о перезагрузке отношений между США и мусульманскими странами, а также получение им Нобелевской премии мира многими были восприняты как доказательство того, что нынешний американский президент придерживается антивоенной политики.

Однако бомбардировка Сирии, пишет Берген, оказалась первым случаем со времен Второй мировой войны, когда США начали полномасштабные военные действия, не получив официального одобрения со стороны ООН, НАТО, Лиги арабских государств, Конгресса США.

Также Берген привел пример, связанный с атаками беспилотников. По его данным, при Буше-младшем было совершено 48 таких атак в Пакистане и только одна в Йемене, при Обаме — 328 и 99 атак соответственно.

Некоторые, вероятно, воспринимают Обаму как сторонника политики мирного урегулирования, но факты показывают, что на самом деле все совсем наоборот, делает выводы Берген.

Сотни боевиков шиитского движения "Аль-Хуси" окружили здание правительства и заблокировали ведущие к нему дороги в столице Йемена Сане, сообщил во вторник телеканал Al Arabiya в своем микроблоге в Twitter.

Накануне власти Йемена и повстанцы подписали соглашение о перемирии в стране. Подписание документа состоялось в президентском дворце в Сане в присутствии президента Абда Раббу Мансура Хади, спецпосланника ООН Джамаля Беномара и представителей политических сил Йемена, в том числе из шиитского движения "Аль-Хуси". По словам Беномара, соглашение подразумевает формирование нового правительства в течение месяца.

Группировка "Аль-Хуси" действует в Йемене с 1994 года и представляет собой вооруженную шиитскую организацию, контролирующую часть территории на севере страны.

С середины августа в Йемене проходят акции протеста шиитов, которые требуют отставки правительства. В воскресенье повстанцы захватили здания правительства и государственной радиостанции. В результате действий повстанцев три государственных телеканала Йемена прекратили вещание.

Сотни местных жителей вынуждены были бежать из столицы, опасаясь эскалации насилия. В субботу в четырех районах столицы Йемена — городе Сана — был введен комендантский час из-за трехдневных беспорядков, унесших жизни более 20 человек. По последним данным, за неделю столкновений в Йемене погибли более 340 человек.

Премьер-министр Йемена Мухаммад Басиндва уходит в отставку на фоне столкновений между шиитскими повстанцами и правоохранительными органами страны, передает Би-би-си со ссылкой на заявление правительственного чиновника. Басиндва обвинил президента страны Мансура Хади в диктаторском стиле правления.

Высокопоставленные правительственные чиновники подтвердили отставку Басиндвы, передает AFP. По их словам, мятежники захватили правительственный комплекс в Сане и государственную радиостанцию.

На севере йеменской столицы продолжаются бои между мятежниками-шиитами и правительственными войсками. Несмотря на введенный комендантский час, противостояние продолжалось всю ночь.

Накануне специальный посланник Организации Объединенных Наций по Йемену Джамаль бен Омар объявил о достигнутой договоренности по прекращению боевых действий.

Шииты проводят акции протеста с середины августа, главным требованием мятежников была отставка правительства.

Жертвами беспорядков стали более 20 человек. Опасаясь эскалации насилия, местные жители покидают свои дома. Аэропорт в Сане временно прекратил работу.

Кабинет министров Йемена Басиндва возглавил в декабре 2011 года после государственного переворота в стране, положившего начало «арабской весне». При президенте Али Абдалле Салехе, свергнутом в результате революции, был министром иностранных дел — в 1993-1994 годах.

Власти Йемена и повстанцы подписали соглашение о перемирии в стране в присутствии спецпосланника ООН, сообщает в ночь на понедельник агентство Saba.

Подписание документа состоялось в президентском дворце в столице страны Сане в присутствии президента Абда Раббу Мансура Хади, спецпосланника ООН Джамаля Беномара и представителей политических сил Йемена, в том числе из шиитского движения "Аль-Хуси". По словам Беномара, соглашение подразумевает формирование нового правительства республики в течение одного месяца.

Также агентство сообщает со ссылкой на источники в администрации президента, что ранее распространенные новости об отставке премьер-министра Мухаммада Басиндвы не соответствуют действительности.

Хуситы (шиитские боевики) уже начали освобождать правительственные учреждения, занятые ими ранее, и разбирать палатки, развернутые ими, в том числе, на дороге к аэропорту столицы. С середины августа в Йемене проходят акции протеста шиитов, которые требуют отставки правительства. В воскресенье повстанцы захватили здания правительства и государственной радиостанции.

Ранее сообщалось, что в результате действий повстанцев три государственных телеканала Йемена прекратили вещание. Сотни местных жителей вынуждены были бежать из столицы, опасаясь эскалации насилия. В субботу в четырех районах столицы Йемена — городе Сана был введен комендантский час из-за трехдневных беспорядков, унесших жизни более 20 человек.

Помимо отставки правительства, шииты требовали отмены решения о сокращении субсидий на покупку топлива, поддерживавших малоимущее население, но истощивших казну страны. Из-за беспорядков власти Йемена были вынуждены закрыть аэропорт в столице страны, а также школы и ряд правительственных учреждений.

Группировка "Аль-Хуси" действует в Йемене с 1994 года и представляет собой вооруженную шиитскую организацию, контролирующую часть территории на севере страны.

Премьер-министр Йемена Мухаммад Салем Басиндва объявил об уходе в отставку на фоне беспорядков, происходящих в столице страны, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс.

Как заявил премьер-министр, его уход связан с "диктаторским" стилем управления страной президента Абды Раббу Мансура Хади.

С середины августа в Йемене проходят акции протеста шиитов, которые требуют отставки правительства. По данным агентства, в воскресенье шииты захватили здания правительства и государственной радиостанции.

Ранее сообщалось, что в результате действий повстанцев три государственных телеканала Йемена прекратили вещание. Сотни местных жителей вынуждены были бежать из столицы, опасаясь эскалации насилия. В субботу в четырех районах столицы Йемена — городе Сана был введен комендантский час из-за не прекращающихся уже три дня беспорядков, унесших жизни более 20 человек.

Помимо отставки правительства шииты требуют отмены решения о сокращении субсидий на покупку топлива, поддерживавших малоимущее население, но истощивших казну страны.

Из-за беспорядков власти Йемена были вынуждены закрыть аэропорт в столице страны, а также школы и ряд правительственных учреждений.

На фоне беспорядков в столице страны продолжаются столкновения правительственных сил с боевиками шиитской группировки "Аль-Хуси" на севере страны. Группировка "Аль-Хуси" действует в Йемене с 1994 года и представляет собой вооруженную шиитскую организацию, контролирующую часть территории на севере страны.

Первый на Ближнем Востоке Музей кофе откроется в октябре в Дубае. В двухэтажном здании будут собраны артефакты, связанные с одним из древнейших товаров, включая глиняные кофейники из Йемена XVIII века, 400-летние кофейные принадлежности Османской эпохи, шлифовальные станки и машины из Европы. В центре зала на первом этаже – серебряный египетский «очаг» с древесным углем, спроектированный специально для музея.

Все посетители смогут ознакомиться с традициями выращивания и приготовления традиционного бедуинского напитка, прибывшего в Аравию из Йемена и Эфиопии. На втором этаже расположена библиотека редких рукописей и медиа-центр.

Авиакомпании прекратили рейсы в столицу Йемена (Сану) из-за волны насилия. С соответствующим заявлением выступило управление гражданской авиации этой страны.

"Арабские и зарубежные авиалинии решили приостановить полеты в Сану на 24 часа в связи с развитием ситуации в столице", - подчеркивает ведомство.

Оно также отметило, что этот срок может быть продлен, если обстановка не изменится.

Occidental Petroleum занимает 4 место среди крупнейших нефте- и газодобывающих компаний США, при этом, она продолжает выполнять реструктуризацию в компании по добыче и разведке меньшего размера и сосредотачивает свое внимание на росте добычи в Америке. Историческая маржа компании в ~10% за последние несколько лет превратилась в ~10% скидку, по мере того, как инвесторы пришли к выводу, что компания начала отставать от свои конкурентов по скупке нетрадиционных и высокоприбыльных залежей нефти и газа. Occidental Petroleum развивается более медленными темпами, если сравнивать ее конкурентами, которые полным ходом разрабатывают нетрадиционные места бурения, а это, в свою очередь, сказывается на оценке.

Реструктуризация продолжается

Однако это не значит, что компания не предпринимает шагов для реструктуризации своего портфолио, ведь Occidental Petroleum инвестировала в самые прибыльные сланцевые залежи Северной Америки. Компания начала деинвестицию своих международных активов, чтобы сосредоточить усилия на деятельности в США. Ожидаемое в декабре отделение California Resource Corporation [CRC] и возможная продажа части активов компании на Ближнем Востоке (в Абу-Даби, Катаре и Омане), оставит компании лишь сгущённые активы в заливе Пермиан, а также диверсифицированный портфолио MENA и химические, средние по объему добычи активы Латинской Америки.

Компания уже завершила продажу Hugoton в апреле, в то время как отделение активов в Калифорнии запланировано на 4 квартал 2014. Хьюстонский отдел Occidental Petroleum все еще высказывает намерение продать оставшуюся долю активов трубопровода Plains All-American Pipeline. Occidental Petroleum также ведет переговоры со своими партнерами по объемам работы компании на Ближнем Востоке, и до сих пор подыскивает стратегических покупателей для своих активов Williston и Piceance. Как сообщалось в прошлом месяце, данная компания ведет переговоры с Mubadala Development Co. из Абу-Даби о продаже доли активов в $3 млрд в проекте Шах ОАЭ по добыче природного газа.

После завершения фазы реструктуризации у Occidental Petroleum будет намного меньшая доля активов на Ближнем Востоке. Компания добьётся роста хьюстонского отделения по добыче нефти и газа в основном за счет бассейна Пермиан, проекта Дельфин и остатков своих активов на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Медленный темп роста огорчает

Независимо от усилий компании по реструктуризации портфолио, медленный прогресс, особенно на Ближнем Востоке, огорчает многих инвесторов. Occidental Petroleum работает на Ближнем Востоке уже свыше 40 лет, и при том, что у компании есть отделения в Бахрейне, Ливии, Йемене и Ираке, основные свои операции она ведет в Абу-Даби, Катаре и Омане.

В основу стратегии реструктуризации были заложены планы о продаже всех активов на Ближнем Востоке консорциуму покупателей, но эти планы не осуществились. Тогда в октябре прошлого года компания объявила о намерениях магнетизировать свои активы на Ближнем Востоке. Однако задержка уже в два раза превысила все сроки, ввиду чего Occidental Petroleum занялась распродажей активов в розницу. Стратегия MENA Occidental Petroleum внедряется с трудом - такой медленный прогресс огорчает многих инвесторов.

Как я уже упоминал, большая часть активов MENA находится в Абу-Даби, Катаре и Омане; разработки эти очень ценные, особенно в Абу-Даби и Омане. Однако большая часть дохода генерируется в политически нестабильных регионах (до 20%), включая Ирак, Ливию и Йемен, поэтому за эти активы трудно получить приемлемую сумму.

Медленный ход продаж активов компании в Абу-Даби, Омане и Катаре огорчает многих инвесторов, при этом, беспокойные районы Ближнего Востока, такие как Ирак, Йемен или Ливия, могут еще больше разочаровать, ведь выгодные продажи бизнеса в других регионах, которые делают активы столь привлекательными, могут оказаться иллюзорными.

Перспективы Пермиан и роста на домашнем рынке

Ввиду того, что Occidental Petroleum покидает Калифорнию, рост на домашнем рынке должен быть стимулирован добычей в бассейне Пермиан. Этот бассейн станет основой бизнеса компании в США после отделения CRC. У Occidental Petroleum есть два структурных подразделения в Пермиан: Permian Resources (нетрадиционные активы) и Permian EOR (добыча нефти усовершенствованными методами, в основном углекислым газом и закачкой воды). Occidental Petroleum существенно увеличила капитальные затраты на Permian Resources, ведь компания ожидает роста добычи более чем на 20% в год на протяжении нескольких следующих лет. В среднем Permian Resources за поседений квартал добывала 72 БНЭ в день, при том, что целевой уровень добычи компании к 2016 составляет 120 БНЭ в день.

Occidental Petroleum планирует удвоить количество задействованных буровых установок до 54 платформ при переходе в режим полной отработки. Кроме того, Occidental Petroleum стала крупнейшим добытчиком в этом регионе: в ее владении 1.9 млн акров и 7000 потенциальных мест для бурения. При том, что на данный момент 70% добычи получается методом МУН, в будущем компания стремится добиться роста добычи методом горизонтального бурения на местах нетрадиционных залежей ископаемых.

Несмотря на то, что Occidental Petroleum начала вести разработку нетрадиционных залежей в бассейне Пермиан, делает она это с небольшим отставанием от своих конкурентов, хотя ожидается, что в течение года компания догонит своих соперников. Occidental Petroleum увеличила свой темп роста добычи за год до 15%-18% с предыдущих показателей в 13%-15%. Капитальные затраты Permian Resources на 2014 выросли до $1.9 млрд, а это на $200 млн больше, чем было ранее: всего Occidental Petroleum потратила на развитие бассейна Пермиан $818 млн за истекший год, пробурив 67 горизонтальных скважин, 43 из которых были завершены и запущены в работу, и еще 38 скважин ждут своего завершения.

Заключение

Occidental Petroleum продолжает выполнять свою программу реструктуризации и превращения в более мелкую компанию, сфокусированную на росте добычи нефти и газа в США. Однако медленный темп выполнения плана по Ближнему Востоку огорчает многих инвесторов. Стратегический план Occidental Petroleum MENA очень сложно воплотить в жизнь, поэтому компания не вписалась в сроки монетизации активов на Ближнем Востоке, и, по моему мнению, план реструктуризации и далее будет приносить одни огорчения.

Энтузиасты указывают на долгую историю и зрелость компании, а также ценность ее активов в США, однако, Occidental Petroleum отстает от своих конкурентов по разработке нетрадиционных залежей в бассейне Пермиан, а медленный темп развития может привести к неспособности получить полную выгоду, поэтому мне остается лишь поискать другой вариант для вложения.

Провал между двух стульев

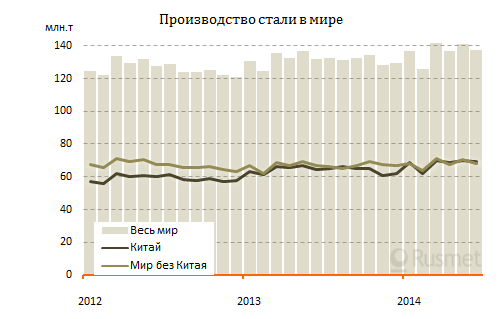

Падение цен на железную руду и слабость длинномерного проката препятствуют подорожанию металлолома

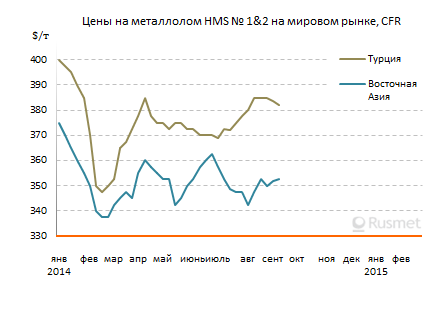

/Rusmet.ru, Виктор Тарнавский/ Последний кратковременный подъем покупательской активности на мировом рынке металлолома произошел в начале августа. С тех пор, хотя прошел уже целый месяц, спрос на это сырье остается стабильно низким, а цены практически не меняются при минимальном количестве новых сделок. Нынешний их уровень не слишком устраивает ни поставщиков, ни потребителей, но пока что никто из них не в состоянии изменить баланс в свою пользу.

Тем не менее, во второй половине сентября покупатели в Турции и странах Восточной Азии должны возобновить закупки, чтобы обеспечить себя металлоломом на октябрь и начало ноября. При этом, котировки, вероятно, изменятся. Вопрос только, в какую сторону? В настоящее время более вероятным выглядит понижение.

В первой половине сентября в Турции проводились лишь единичные сделки по приобретению металлолома, преимущественно, у европейских компаний. Падение курса евро до самого низкого значения по отношению к доллару более чем за год сделало европейских трейдеров более сговорчивыми. Если в начале текущего месяца поставщики выставляли цены на материал HMS № 1 (80&20) на том же уровне, что и их американские коллеги ? $385 за т CFR, то в дальнейшем некоторые компании пошли на уступки, сбавив котировки до $382-383 за т CFR. Правда, на более существенное понижение европейские экспортеры все-таки не пошли, учитывая сентябрьское подорожание металлолома на 5-15 евро за т в странах Евросоюза.

По той же причине отказываются от пересмотра цен американские и российские трейдеры. В США лом в сентябре прибавил не более $5 за т по сравнению с августом, но, по крайней мере, не стал дешевле. В России металлолом сейчас находится в дефиците, а подъем внутренних цен перекрывает ослабление рубля по отношению к доллару. Вследствие этого экспортеры вслед за металлургами поднимают закупочные цены и предлагают свой материал для Турции не дешевле $375 за т CFR при поставках через Черное море и $385 за т CFR из портов Балтики. Примерно по $385 за т CFR или несколько выше котируется в настоящее время и американский HMS № 1 (80&20).

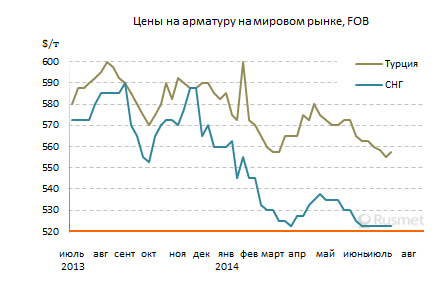

Однако представляется, что поставщикам во второй половине сентября не удастся удержать цены для Турции на текущем уровне. Основной причиной этого аналитики называют слабость регионального рынка длинномерного проката. Война в Ираке, обострение внутренней обстановки в Йемене и Ливане, относительно низкий спрос на импортную арматуру в странах Персидского залива и, главное, конкуренция со стороны дешевой китайской продукции толкают котировки на прокат вниз. Кроме того, турецкая лира тоже немного просела по отношению к доллару, что делает понижение долларовых цен еще более необходимым для металлургов.

По сходному сценарию развиваются события и в странах Восточной Азии. Американские компании удерживают экспортные котировки на металлолом на относительно высоком уровне, предлагая материал HMS № 1 (80&20) с контейнерной доставкой на Тайвань более чем по $350 за т CFR, а крупнотоннажные партии HMS № 1 в Корею ? примерно по $380 за т CFR. Но спрос со стороны корейских покупателей пока весьма низкий, а металлурги рассчитывают на понижение, тем более, что стоимость железной руды в регионе в сентябре упала до самого низкого уровня с 2009 года.

Так, в первой половине сентября де-факто подешевел на региональном рынке японский металлолом, хотя формально котировки в иенах остались на том же уровне, что и в начале месяца, а внутренние цены даже немного возросли. В частности, компания Tokyo Steel Manufacturing за последнюю неделю дважды заявляла об увеличении закупочных цен для всех своих заводов на 500-1000 иен за т, а на проведенном 10 сентября экспортном тендере ассоциации Kanto Tetsugen было зафиксировано небольшое повышение по сравнению с предыдущим месяцем.

Однако понижение иены до минимального за последний год уровня по отношению к доллару сбросило не менее $5 за т с экспортных котировок японских компаний. При этом, корейские металлурги, ранее отказывавшиеся приобретать японский лом Н2 примерно по $325 за т FOB, были вполне удовлетворены его удешевлением до около $320 за т FOB.

Судя по всему, существенного снижения мировых котировок на металлолом во второй половине сентября не произойдет. Спрос на это сырье в ближайшее время должен повсеместно возрасти, да и объем его предложения на мировом рынке никак не назовешь избыточным. Но пока цены на железную руду и длинномерный прокат будут оставаться низкими, у лома нет никаких шансов на подорожание.

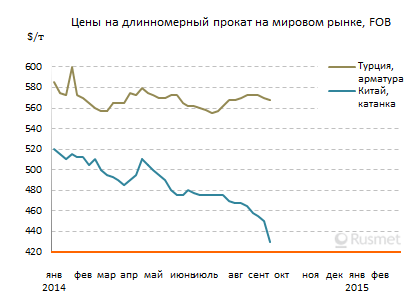

Китайский удар по рынку

Цены на длинномерный прокат на Ближнем Востоке идут вниз из-за конкуренции со стороны Китая

В первой половине сентября важнейшим фактором для ближневосточного рынка длинномерного проката стало падение цен на данную продукцию в Китае. Стоимость китайской арматуры и катанки в текущем месяце буквально обрушилась вниз вследствие кризиса в национальной строительной отрасли, перепроизводства и рекордного за последние пять лет удешевления железной руды. На этом фоне металлурги устроили паническую распродажу.

С начала сентября экспортные котировки на китайский длинномерный прокат упали на $20-30 за т. В середине месяца мелкие компании были готовы продавать октябрьскую продукцию всего по $410-420 за т FOB, а крупные производители были вынуждены сбросить цены на катанку и арматуру до около $450 за т FOB. И это еще, судя по всему, не «дно». По некоторым оценкам, предельная точка спада будет достигнута лишь на отметке $400 за т FOB или даже немного менее – если, конечно, в ближайшее время не произойдет восстановление рынка железной руды.

При этом, одним из приоритетных направлений для китайских поставщиков оказались страны Ближнего Востока. Если летом текущего года длинномерный прокат из КНР отправлялся, в основном, в Ливан и Египет, то теперь предложения по его продаже по демпинговым ценам поступают в Йемен, ОАЭ и даже Турцию. Как сообщают турецкие компании, стоимость китайской катанки к настоящему времени упала до $490-510 за т CFR. Это примерно на $100 за т ниже отпускных цен турецких предприятий. Некоторые ливанские трейдеры в середине сентября приобретали китайскую арматуру по $465 за т CFR и менее.

Спрос на длинномерный прокат в ближневосточном регионе остается, в то же время, достаточно ограниченным. Ирак практически прекратил импорт стальной продукции. Египетские металлурги, испытывающие проблемы из-за дефицита и дороговизны природного газа и электроэнергии, требуют от национального правительства введения протекционистских мер против длинномерного проката из Китая, Турции и Украины. В Ливане и Израиле вследствие обострения внутриполитической ситуации наступил спад в строительной отрасли.

Турецкие металлурги, в начале сентября пытавшиеся добиться повышения котировок на длинномерный прокат, чтобы компенсировать подорожание металлолома, вынуждены идти на уступки. Цены на арматуру турецкого производства в настоящее время сократились до $565-570 за т FOB, потеряв около $5 за т с начала месяца. Однако новые предложения со стороны ОАЭ – в настоящее время, крупнейшего покупателя этой продукции на Ближнем Востоке – сократились до $560 за т FOB.

В этой ситуации турецкие предприятия все больше ориентируются на рынок США, которые в текущем году стали крупнейшим покупателем турецкой арматуры, опередив Ирак и ОАЭ. Американская Комиссия по международной торговле в начале сентября не нашла признаков демпинга при поставках этой продукции, а размер компенсационных пошлин составил минимальные 1,25%. Ряд турецких компаний выставляют новые предложения в США, котируя арматуру на уровне около $580 за т FOB, и рассчитывают на заключение сделок во второй половине текущего месяца.

Украинский меткомбинат «Арселор Миттал Кривой Рог» в начале сентября продал крупную партию арматуры в Египет по $540-550 за т FOB. Но затем наступила пауза, и компании пришлось понизить цены для ближневосточных и африканских покупателей до около $530 за т FOB. Как отмечают трейдеры, из-за конкуренции со стороны Китая спросом в регионе будет теперь пользоваться только украинская продукция повышенного качества, которую китайцы сейчас на Ближний Восток не предлагают.

Генеральная компания электронной промышленности «Сироникс», которая недавно возобновила производство, объявила, что цены на любые DVD телевизоры с 32-дюймовыми экранами составят 53000 сирийских фунтов, а за 42-дюймовые — 93 000 сирийских фунтов.

Генеральный менеджер компании Халид Хасани сказал корреспонденту агентства САНА, что продукция компании доступна в центрах прямых продаж, и что компания готова предоставить продукцию в маркетинге государственным учреждениям.

Хассани рассказал, что в настоящее время компания занимается продажей за наличный расчёт для обеспечения ликвидности необходимой для дальнейшего развития производства. Чуть позже будет изучен вопрос о продажах в рассрочку, например, для государственных служащих. Он указал на усилия компании инвестировать в государственные программы, чтобы способствовать восстановлению экономической стабильности.

Председатель Совета министров призвал все министерства и ведомства способствовать возрождению производственных мощностей «Сироникс».

Тройная идентичность: русскоязычные евреи — немецкие, американские и израильские писатели

(авториз. пер. с англ. Ю. Бернштейн и М. Крутикова)

Адриан Ваннер

В последнее десятилетие все больше молодых писателей еврейского происхождения из бывшего СССР получают признание в литературах своих новых стран проживания[1]. Избрав немецкий, английский или иврит инструментом литературного самовыражения, они оказываются носителями своеобразной тройной транснациональной идентичности, сочетающей русские корни в языке и культуре, еврейскую «этничность» (как правило, не связанную с религиозностью) и германское, австрийское, американское, канадское или израильское гражданство. Их творчество стало заметным явлением в литературах их стран, а некоторые из их книг стали международными бестселлерами. Благодаря успеху этих писателей сейчас мы наблюдаем настоящий бум интереса к русской эмигрантской художественной литературе в различных странах, прежде всего в Германии и США.

Несмотря на громкий успех в новых странах проживания и за их пределами, в России творчество русских евреев-эмигрантов встретило в лучшем случае безразличный, в худшем — враждебный прием. Лишь несколько книг этих авторов — Владимира Каминера, Владимира Вертлиба, Гари Штейнгарта, Михаила Идова и, совсем недавно, Лары Вапняр — были переведены на русский язык[2]. Ни одна из этих публикаций не стала бестселлером, а реакция критики была достаточно прохладной. В русскоязычной блогосфере иногда можно встретить комментарии, осуждающие эмигрантских авторов русско-еврейского происхождения как распространителей этнического китча[3]. Отчасти такую негативную реакцию можно отнести на счет уязвленной национальной гордости. В глазах тех, кто разделяет романтический взгляд И.Г. Гердера на язык как на «душу» народа и выразителя национальной сущности, отказ от родного языка в значительной степени влечет утрату национальной идентичности. Конечно, будучи евреями, эти писатели никогда не считались «истинно русскими» на своей родине. Но можно также утверждать, что, именно создавая книги не на родном русском языке, они превращают «русскость» в своего рода товар. По выражению Бориса Гройса, эти авторы напоминают «вождя африканского племени, посетившего выставку кубистического искусства, или Эдипа, прочитавшего сочинения Фрейда об эдиповом комплексе»[4]. Такого рода русскость всегда сознательно сконструирована с позиции западного наблюдателя и предназначена специально для него. Территориальный и лингвистический уход из России в сконструированную «русскость для иностранцев» затрагивает множество проблем, связанных с аутентичностью такой транснациональной литературы, — таких, как роль языка в национальной категоризации писателя, функция культурных стереотипов в формировании этнонациональной идентичности, ценность русского бренда в сравнении с еврейским на разных литературных рынках и т.д.

Я попытаюсь рассмотреть эти темы на примерах нескольких ведущих писателей еврейского происхождения из бывшего СССР, живущих в Германии, Австрии, США и Израиле. Начну с современной литературы Германии, ставшей домом для более чем двухсот тысяч русскоязычных евреев-эмигрантов (на немецком бюрократическом жаргоне — Kontingentfluchtlinge, «контингентных беженцев»). Один из них, Владимир Каминер, сегодня принадлежит к числу самых популярных немецких писателей. Каминер родился в Москве в 1967 году, получил диплом звукоинженера, затем учился в театральном институте, откуда был на два года призван в армию. Примечательно, что к моменту эмиграции в 1990-м году в тогда еще существовавшую ГДР Каминер не знал немецкого языка. В начале своей берлинской жизни будущий писатель жил случайными заработками, в том числе выступая в клубах и кабаре. В 1998 году он начал писать по-немецки свою первую книгу, собрание виньеток из жизни русских иммигрантов в Берлине. Вышедшая в 2000 году под названием «Russendinsko» («Русское диско»), эта книга стала бестселлером, а ее автор — новой восходящей звездой немецкой литературы. За «Русским диско» последовало еще шестнадцать книг, и к 2004 году общий тираж книг Каминера, вышедших и проданных в пятнадцати странах, достиг 1,2 млн. экземпляров[5]. Помимо книг значительный доход Каминеру приносит продажа аудиоверсий его произведений. К тому же он ведет колонки во многих немецких газетах и журналах и выступает в еженедельном радиошоу. Наконец, что не менее важно, Каминер выступает как диджей в собственном клубе «Russendisko» в Восточном Берлине, ставшем достопримечательностью ночной жизни города и привлекающем толпы немцев, русских иммигрантов и туристов[6]. Многие немцы видят в писателе «типичного русского»; исполнение этой роли с привкусом самоиронии Каминер довел до совершенства.

Как подсказывает название его первой книги, тема русской идентичности очень важна для формирования литературной персоны Каминера. Русскость бросается в глаза очевидными банальными графическими элементами оформления обложки — матрешкой и красной звездой. Каминер умело обращает себе на пользу немецкие клишированные представления о русском национальном характере. Играя на таких стереотипах, как пьянство, сентиментальность, хаотическая спонтанность, он антагонистически противопоставляет их представлениям о немецкой аккуратности, тупости и педантизме. Не случайно, что помимо бумажной версии книг Каминера особой популярностью у немецкой публики пользуются аудиодиски, демонстрирующие ярко выраженный русский акцент писателя. Такого же рода «экзотичностью» привлекают публику и радиопрограммы Каминера, и публичные чтения им своих произведений. Нередко он называет себя «дежурным русским» («der Russe vom Dienst»), а свои публичные выступления анонсирует объявлениями типа «Русский идет!» («Der Russe kommt!»). По контрасту с русскостью, еврейское происхождение Каминера проявляется более слабо. Не скрывая своего еврейства, писатель предпочитает не заострять на нем внимания. «Русские», а не «евреи» — вот тот общий знаменатель, которым Каминер обозначает иммигрантов из бывшего Советского Союза. Тем не менее, хотя об этом и не принято говорить, для популярности писателя у немецкой публики очень важно то обстоятельство, что Каминер, будучи евреем, с энтузиазмом овладел немецким языком и культурой, содействуя тем самым упрочению образа Германии как филосемитской страны.

Учитывая многочисленность русскоязычных эмигрантов в Германии и успех созданного Каминером русского бренда, можно с уверенностью предположить значительный потенциал «новых Каминеров». Одна из более молодых «конкурентов» писателя — уроженка Ленинграда Лена Горелик. Так же как Каминер, она приехала в Германию как еврейская беженка, но, в отличие от него, уехала из России еще ребенком. Горелик, 1981 года рождения, эмигрировала с родителями в Германию в 1992 году, выросла недалеко от Штутгарта и закончила Школу журналистики Мюнхенского университета. В 2006 году она закончила этот университет, выбрав в качестве специализации Восточную Европу. Темой выпускной работы Горелик выбрала репрезентацию русскоязычных евреев-эмигрантов в немецких средствах массовой информации. Начиная с 2004 года она опубликовала четыре книги: «Meine weiBen Nachte» («Мои белые ночи», 2004), «Hochzeit in Jerusalem» («Свадьба в Иерусалиме», 2007), «Verliebt in Sankt Petersburg: Meine russische Reise» («Влюбленная в Санкт-Петербург: Мое путешествие в Россию», 2008) и «Lieber Mischa» («Дорогой Миша», 2011). Книги встретили одобрение прессы и принесли писательнице несколько литературных премий. Автобиографическая героиня этих романов — еврейская девушка из бывшего СССР, приехавшая в одиннадцать лет в Германию и вместе со всей своей семьей успешно интегрировавшаяся в немецкую жизнь. Хотя Горелик пишет о своем еврейском происхождении более открыто, чем Каминер, для нее, как и для него, основным инструментом самоидентификации и саморекламы стала русскость.

Каминер и Горелик преподносят себя как ассимилированных светских «безобидных» эмигрантов, развлекающих немецкую публику насмешливыми и ироничными историями о культуре, из которой они произошли. Доля их успеха в том, что они смогли представить себя одновременно и русскими, и немцами. Ключевым элементом стратегии Каминера, позволяющим публике видеть в нем как своего, так и иностранца, является двойное обыгрывание стереотипов «типичного русского» и «типичного немца». Как замечает австрийская исследовательница Ева Хаусбахер, «[Каминер] говорит о немцах как русский, и в то же время он стал "немецким писателем"; он говорит о русских как "немецкий писатель", но тем не менее воспринимается как "дежурный русский"»[7]. Похожий путь выбирает и Горелик: в романе «Влюбленная в Санкт-Петербург» она знакомит немецкого друга со своим родным городом, беря на себя роль гида и культурного посредника и представляя себя одновременно своей и чужой в России. В отличие от тройной русско-еврейско-немецкой идентичности главных героинь двух первых романов писательницы, в этой книге идентичность героини сведена к бинарной русско-немецкой. Ее родственники показаны типичными русскими без всяких отсылок к их еврейскому происхождению.

Интересно, что в следующей книге, написанной в форме письма к новорожденному сыну, Горелик проделывает обратную операцию, фокусируя внимание на своей еврейской идентичности и едва упоминая о своих русских корнях. Барочное заглавие отражает сатирический тон книги: «Дорогой Миша, <...> чье имя должно было бы быть Шломо Адольф Гринблюм Глюк, очень жаль, но я не смогла оградить тебя вот от чего: ты еврей...» Украшенная толкованиями, напоминающими талмудические глоссы, и перемежающая еврейскую гордость с еврейской самоиронией, эта книга не пропускает ни одного клише — от еврейского носа до еврейской мамы и еврейского мирового заговора. Суперобложка книги заявляет: «Лена Горелик принадлежит к новому поколению немецких евреев, определяющих себя не через прошлое, а через будущее Германии». При этом создается впечатление, что немецкие филосемиты раздражают Горелик гораздо больше, чем антисемиты. Она особо презирает немцев, перешедших в иудаизм в надежде, что, став «сверхъевреями» («Uberjuden»), они смогут избавиться от коллективной вины за прошлое. По мнению Горелик, эти новообращенные не понимают, что «хотя и можно перейти в иудаизм, но нельзя стать евреем»[8]. Писательница связывает еврейскую идентичность не с соблюдением религиозных правил, а с ощущением групповой принадлежности и солидарности, а также с особым чувством юмора и самоиронией (полностью отсутствующими, по ее мнению, у многих немцев).

Проблематичность существования еврейского писателя в Германии после Холокоста мало заботит Каминера и Горелик. Антисемитизм если и упоминается в их книгах, то скорее как русская, чем немецкая, проблема. Отчасти этому они обязаны статусом «образцовых» немецких евреев. Институт Гёте поручает Каминеру роль эмиссара современной немецкой культуры, приглашая его читать отрывки своих произведений за границей, в том числе в США и в России. Каминер представлен и в построенном по проекту Д. Либескинда берлинском Еврейском музее, одной из главных достопримечательностей новой столицы. В зале, посвященном жизни евреев в современной Германии, турист может подойти к фотографии писателя и услышать в наушниках его рассказ о своей советской еврейской жизни. Каминер вспоминает, как, когда в шестнадцать лет он получил свой первый паспорт, его одноклассники насмехались над ним из-за его национальности. Он открыл для себя, что «быть евреем может быть весело», когда вместе с друзьями-хиппи он дразнил КГБ на демонстрациях во время еврейских праздников, опрокидывал милицейские машины и требовал права на отъезд в Израиль[9]. Характерно, что Каминеру нечего сказать о своей еврейской жизни в Германии. Горелик, как мы видели, затрагивает тему немецко-еврейских отношений, но антисемитизм в ее произведениях практически не играет роли. Если какие-то из ее персонажей и относятся снисходительно к русским евреям-иммигрантам, то это немецкие евреи. Во время мероприятия в еврейском общинном центре на новоприбывших русских евреев пренебрежительно смотрят как на социально-нежелательные элементы. В противоположность этому общественная церемония в память годовщины «хрустальной ночи» трогает описанную в книге семью до слез[10]. Таким образом, светское общество, каковым является современная толерантная Германия, оказывается более подходящим домом для русских евреев, чем еврейская религиозная община с ее узким кругозором.

Не все русские евреи в Германии разделяют подобную германофилию. Примером другого рода может служить Владимир Вертлиб, также добившийся в Германии писательского успеха. Он родился в Ленинграде в 1966 году и поселился в Австрии в возрасте пятнадцати лет. Этому предшествовала десятилетняя одиссея, включавшая многочисленные пересечения государственных границ и проживание в Израиле, Голландии, Италии и других странах. В США семья писателя сначала обосновалась в нью-йоркском эмигрантском районе Брайтон-Бич, затем переехала в Бостон, откуда они были депортированы как нелегальные иммигранты[11]. Литературный герой Вертлиба — это одинокий аутсайдер, а не успешно вписавшийся в немецкое общество эмигрант. В то время как главный герой Горелик (в тон патриотизму писательницы) страстно болеет за немецкую футбольную команду на мировом первенстве, немецко-еврейский герой романа Вертлиба «Letzter Wunsch» («Последнее желание», 2003) занимает в сходной ситуации более сложную позицию. Он дает разные ответы простакам, которые, испытывая его лояльность, спрашивают, за какую команду он бы болел в гипотетическом матче между Израилем и Германией. Немцу он говорит, что болел бы за Израиль, иностранцу, особенно еврею, — за Германию[12].

Как Вертлиб рассказал в интервью в 2004 году, ему удалось освободиться от навязчивой потребности постоянно эмигрировать, лишь начав писать на немецком языке, к которому он начал относиться положительно лишь со вре- менем[13]. Несмотря на это, Австрия так и не стала для него «домом», в котором все проблемы уже решены. В отличие от Каминера и Горелик, избегающих темы немецкого антисемитизма, Вертлиб хорошо осознает, какой багаж несет с собой немецкоязычный еврейский писатель, да еще в Австрии, которая не желает разбираться в своем нацистском прошлом. В романе «Последнее желание» еврейский ученик провинциальной немецкой школы шокирует своего учителя предложением сохранить, в интересах исторической справедливости, названия местной Хорст-Вессель-штрассе и Герман-Геринг-плац, а также восстановить памятник Гитлеру на прежнем месте перед мэрией. Видя растерянность учителя, одноклассники также не знают, что возразить: «...как можно ответить еврею, призывающему возвести памятник Гитлеру, не сказав при этом ничего неуместного?»[14] Вертлиб показывает, что за бросающимся в глаза филосемитизмом немцев скрывается смутное недовольство. Сварливая главная героиня романа «Das besondere Gedachtnis der Rosa Masur» («Особая память Розы Мазур», 2001), прототипом которой послужила писателю его бабушка, замечает: «.ведь немцы сейчас евреев любят, во всяком случае, пока евреи не ведут себя слишком по-еврейски, то есть так, как они себя вести — по мнению немцев — вполне могли бы, но не должны»[15].

Самой характерной особенностью самоощущения Вертлиба остается чувство промежуточности его положения. Автор сопротивляется попыткам выставить его как образцового представителя определенной этнической группы. Как и Каминер, Вертлиб подрывает эссенциалистские представления об этнической идентичности, превращая их в иронический перформанс. Автобиографический роман «Zwischenstationen» («Остановки в пути») он завершает приездом героя-рассказчика в Зальцбург, новое место постоянного проживания в провинциальной Австрии. Выйдя из здания вокзала, герой первым делом покупает тирольскую шляпу и запевает жизнерадостный йодль. Его одиссея, прошедшая через множество стран, завершается на фальшивой ноте тирольского фольклора. Однако в целом, при всем тонком и едком юморе, Вертлиб в отношении собственной идентичности далек от Каминера с его постмодернистской игрой в клише. Вместо того чтобы разыгрывать стереотипного русского, он предпочитает дистанцироваться от поверхностного освоения знакового жаргона мультикультурализма. К чести Вертлиба, можно сказать, что, будучи ничуть не менее русским, чем Каминер или Горелик, он отказался прямолинейно разыгрывать «русскую карту», вместо этого делая свою русскость частью сложной и противоречивой космополитической идентичности.

Гари Штейнгарт, чей роман «The Russian Debutante's Handbook» (в русских переводах «Записки русского дебютанта» или «Приключения русского дебютанта») породил целый жанр современной русско-еврейской эмигрантской прозы в Северной Америке, служит очевидным примером для сравнения с вышеупомянутыми авторами. Штейнгарт родился в Ленинграде в 1972-м и эмигрировал с родителями в США в 1979 году. Он учился в частной еврейской школе в Нью-Йорке и закончил престижный Оберлинский колледж, специализируясь на политологии. Первый роман Штейнгарта быстро стал бестселлером в США и в других странах, получив восторженные рецензии как произведение «нового Набокова». При этом сам Штейнгарт стал восприниматься как своего рода канонический русский американец. На фотографии, занимающей целую полосу воскресного журнального приложения «The New York Times Magazine» лета 2002 года, он изображен в меланхолической позе со стаканом водки в манхэттенском ресторане «Русский самовар». Летом 2006 года, когда еженедельное книжное приложение «The New York Times Book Review» приветствовало его второй роман «Абсурдистан», портрет писателя с подписью «Russian Unorthodox» («Неортодоксальный русский», игра слов с Russian Orthodox — православный) занимал всю обложку выпуска.

В некотором отношении самоироничное обыгрывание Штейнгартом своей этнической идентичности напоминает Каминера. Однако, в отличие от каминеровского образа интегрированного иностранца и ироничного эмигранта, Штейнгарт, так же как и Вертлиб, культивируют образ аутсайдера, отчужденного от господствующей культуры. Если Каминер принижает значимость своего еврейского происхождения, то Штейнгарт выдвигает его на передний план как дополнительный фактор отчуждения. Подобно русско-немецким писателям-эмигрантам, но менее убежденно и последовательно, чем Каминер, Штейнгарт использует антиэссенциалистскую культурную гибридность для конструирования собственной идентичности. Отвечая в 2003 году на вопрос «Немецкой волны», считает ли он себя немецким, русским или еврейским писателем, Каминер сказал: «Я понимаю, что другим это различие кажется существенным. Лично для меня это все ерунда»[16]. В то же время соединенный дефисом двойной, русско-еврейский статус Штейнгарта все еще предполагает композицию «настоящих» этничностей. При всей иронии, писатель демонстрирует нечто вроде этнической гордости. В разговоре с Наташей Гринберг он заявил, что «гордится быть светским евреем», хотя и не считает себя ни в каком смысле «знаменосцем»[17], а в русском интервью на Радио «Свобода» писатель утверждал, что введение в жанр американской эмигрантской литературы русского элемента было его сознательным намерением:

Я смотрел на другие этнические группы, и почти у каждой было по три-четыре романа. Китайцы, индийцы, доминиканцы... А у русских ничего не было тогда. И меня все время смущало тогда. Ведь русская литература на первом месте в мире. Почему это так? Наше поколение молодое не пишет ничего. Может быть, из-за того, что наши родители всегда пихали нас стать доктором или адвокатом. Или есть какое-то смущение печатать насчет своей этнической группы, чувствовать себя немножко предателем[18].

Эти слова, сказанные в 2005 году, быстро оказались устаревшими. Так же как Каминер в Германии, Штейнгарт стал первопроходцем для целого поколения рожденных в СССР эмигрантских писателей Северной Америки. К этой растущей плеяде принадлежат сейчас такие авторы, как Дэвид Безмозгис, Лара Вапняр, Эллен Литман, Аня Улинич, Ольга Грушин, Сана Красиков, Ирина Рейн, Марк Будман, Кейт Гессен, Михаил Идов, Михаил Алейников, Светлана Бойм, Максим Шраер, Надя Калман и Михаил Иоссель. В последние годы эти авторы составили яркую и живую часть современной американской литературы. Благодаря им «русскость» стала востребованным брендом на американском книжном рынке. Как несколько гиперболично заметила Маша Гессен в журнале «Сноб» в 2009 году, «модно быть "русским", модно писать об этом, модно быть редактором или агентом "русского американского писателя". Точнее, так: американскому писателю сегодня лучше всего быть русским»[19].

Сравнивая русско-немецких писателей с русско-американскими, можно заметить, что и те, и другие прибегают к схожей стратегии для превращения русскости в рыночный товар для своих читательских аудиторий. Все они используют стереотипные представления о русской культуре в качестве маркеров этнического отличия, а в некоторых случаях и в качестве приема иронической автоэкзотизации. На обложке американского издания «Записок русского дебютанта» Штейнгарт изображен в мешковатой шубе и шерстяной шапке с медвежонком на поводке. Символ русской культуры — матрешка — украшает обложки книг писателей русско-еврейского происхождения по всему миру: канадца Дэвида Безмозгиса, жителей Германии Владимира Каминера и Лены Горелик и израильтянина Бориса Зайдмана[20]. Престиж высокой русской культуры и мистический шарм тоталитаризма бывшей враждебной сверхдержавы создали дополнительный ресурс для продвижения русских культурных продуктов в США и других западных странах.

Тем не менее между русско-немецкими и русско-американскими писателями есть важные различия, связанные с разной общественной культурой этих стран. Эмигрантский опыт лежит в основе «самопредставления» и культурной мифологии американской нации, что позволяет новоприбывшим русским вписать себя в долгую традицию эмигрантской и еврейской литературы Америки. Как считает американский критик Эндрю Фурман, русскость может помочь оживить еврейско-американскую литературу и обеспечить евреям признанное место в мультикультурном каноне[21]. Иная ситуация в Германии, традиционно определявшей себя в категориях этнически гомогенного народа,Volk. Германия лишь недавно и с нерешительностью стала признавать тот факт, что она становится страной, привлекающей мигрантов. Каминеровское описание германского общества как жизнерадостного смешения различных культур противопоставляет себя стереотипу немцев как гомогенной массы тевтонских зануд или нацистских головорезов. Возникает вопрос, не способствует ли успеху Каминера и Горелик также и то обстоятельство, что они освобождают господствующее в принявшем их обществе ощущение собственного превосходства от бремени вины, изображая «субалтернов», радостно прославляющих доминирующую культуру.

Благожелательное описание Германии Каминером и вторящей ему Горелик привлекает немецкую публику больше, нежели крамольные произведения Вертлиба, продолжающего затрагивать неудобные темы немецкой ксенофобии и антисемитизма. Обыгрывание роли «крутого», но при этом абсолютно безобидного русского Каминером, так же как и авторская маска эмигрантки — «круглой отличницы» у Горелик отлично ложатся на утопический образ Германии как счастливой мультикультурной общности[22].

Теперь обратимся к Израилю, принявшему наибольшее число еврейских эмигрантов из СССР. Более миллиона «русских», составляющих пятую часть сегодняшнего еврейского населения страны, создали процветающую субкультуру со своими продуктовыми магазинами, средствами массовой информации, политическими партиями и разнообразной литературной продукцией на русском языке. Лишь очень немногие из этих израильских «русских» стали писать на иврите. При этом в большинстве своем такие писатели предпочитают не останавливаться на своем русском происхождении — возможно, из желания быть принятыми как «обычные» израильтяне. Единственное исключение из этого правила пока что представляет Борис Зайдман, который в романе «Хемингуэй и дождь мертвых птиц» (2006) выстраивает собственную двойную русско-израильскую идентичность.

Зайдман родился в 1963 году в Кишиневе и эмигрировал с родителями в Израиль в возрасте тринадцати лет. Его семья, как и большинство эмигрантов «третьей волны», приехавших в 1970-е годы, стремилась избавиться от своей русской идентичности и как можно скорее ассимилироваться. Получив инженерное образования в области видеокоммуникаций, Зайдман до публикации своего первого романа работал арт-директором и менеджером рекламного агентства. Его роман вошел в число пяти финалистов престижной премии Сапира в 2008 году и был переведен на многие языки (но не на английский и русский)[23]. Главный герой книги, Тал Шани, так же как и сам писатель, приехал в Израиль в возрасте тринадцати лет. Теперь, в тридцать с чем-то, он живет как «нормальный израильтянин». Получив от Еврейского агентства «Сохнут» приглашение участвовать в фестивале израильской культуры в родном украинском городе, Шани неожиданно оказывается лицом к лицу со своим прошлым. На борту летящего из Тель-Авива в вымышленный украинский город Днестроград самолета его окружают воспоминания о советском детстве. Поездка в родной город становится путешествием назад во времени по мере того, как в воображении Шани оживает его прежнее существование под именем Толика Шнайдермана. По существу, роман состоит из серии слабо связанных друг с другом новелл, повествующих о разных эпизодах из жизни Толика в бывшем Советском Союзе, его эмиграции и приезде в Израиль.

Повествование Зайдмана устанавливает определенную симметрию между жизнью еврея в Советском Союзе и жизнью «русского» в Израиле: в обоих случаях конкретная этническая идентичность влечет за собой статус аутсайдера, к которому надлежит относиться как к «грязному секрету». Поскольку роман «Хемингуэй и дождь мертвых птиц» показывает с иронией и сарказмом как Израиль, так и Советский Союз, то разные критики, в зависимости от своих взглядов, видели в нем или осуждение советского тоталитаризма и антисемитизма, или выражение разочарования в израильской реальности, приводящее к ностальгии по России[24]. Обе интерпретации одинаково односторонни. В действительности книга Зайдмана позволяет почувствовать «двойственность», присущую всякому эмигрантскому существованию. В израильском контексте новизна такого подхода заключается в том, что он ставит под вопрос ассимиляторский или «абсорбционистский» миф об израильском плавильном котле, изображая травматические последствия резкой принудительной смены идентичности и вскрывая неизгладимые глубинные следы русскости, сохраняющиеся даже у внешне полностью ассимилированного иммигранта[25].

Почитание русского литературного канона является характерной чертой русскости в отличие от других иммигрантских этнических брендов. Новые русские эмигранты в Израиле, по Зайдману, жалуются на «неграмотность» местного населения «в отношении всего, что касается Пушкина, Лермонтова и Достоевского»[26]. Фетишизированная сущность русскости проявляется в поклонении классикам русской литературы. Перед внутренним взором юного Толика проходят ряды собраний сочинений на книжной полке, ведущих, подобно боевым фалангам, символическое сражение за мировое господство. Сходное отношение можно заметить и у писателей русско-еврейского происхождения в других странах. Романы Гари Штейнгарта, как и произведения многих его коллег, пронизаны аллюзиями на русских классиков. Иногда целый сюжет рассказа или романа оказывается «заимствован» из канонического русского литературного источника. Примерами могут служить переработка гоголевского «Портрета» в рассказе Штейнгарта «Шейлок на Неве»[27]или роман Ирины Рейн «Что случилось с Анной К.», представляющий «Анну Каренину» в нью-йоркской русско-еврейской эмигрантской среде. Для многих русских евреев идентификация с каноническим русским искусством стала своего рода светским эквивалентом религии. По словам социолога Ларисы Ременник, исследовательницы русской еврейской эмиграции в Израиле, Северной Америке и Германии, «если у них и были божества, то это Пушкин и Чехов, Пастернак и Булгаков»[28].

При всех важных и значимых различиях между отдельными русскоязычными евреями, начавшими писать на других языках, можно сделать несколько общих выводов. Хотя все они обладают составной идентичностью, большинство из них на первый план в своих произведениях выдвигает именно русскость. Парадоксально, что, будучи евреями, они получили полное признание в качестве «русских» только за пределами России. Такая ситуация ставит их в незавидное положение навечно униженного «другого», отчужденного мигранта, чужого как дома, так и за границей. «Грязный еврей» в России превращается в «грязного русского» в Израиле, Америке и Германии. С другой стороны, статус аутсайдера с множественной идентичностью может стать для писателя ценным ресурсом, особенно в среде, ценящей «мультикультурализм» или «гибридность». Важно подчеркнуть, что русская идентичность не следует автоматически из происхождения, языка или места рождения писателя; одного факта рождения в Советском Союзе и владения русским языком как родным для такого рода «русскости» недостаточно. Эта идентичность активно создается в процессе изобретения собственной литературной личности[29]. Возможно, чтобы компенсировать неизбежную при переходе на другой язык утрату ощущения собственной русскости, писатели-эмигранты нередко помещают действие и героев своих произведений в русскую эмигрантскую среду, бывший Советский Союз или в современную постсоветскую Россию. Главным героем этих произведений часто служит двойник самого автора, погруженный в размышления о собственной конфликтной идентичности.

Для описания еврейской идентичности эти писатели выбирают различные способы. Хотя почти никто из них не соблюдает предписаний иудаизма[30], их отношение к еврейской религии колеблется от своего рода меланхолической ностальгии, как у Дэвида Безмозгиса[31], и серьезного отношения к религиозной традиции, как у Владимира Вертлиба, до безразличия (чаще всего), иронии или неприкрытой враждебности, как у Гари Штейнгарта. Миша Вайнберг, выступающий героем и рассказчиком в романе Штейнгарта «Абсурдистан», называет иудаизм — предположительно выражая мнение самого писателя — «кодифицированной системой страхов», созданной для того, чтобы «держать под контролем и без того нервный и вредный народ». По его мнению, «лучшие из евреев всегда были свободомыслящими и ассимилированными»[32]. Решение об эмиграции в большинстве случаев вызвано стремлением к экономическому процветанию или страхом антисемитизма, а вовсе не стремлением исполнять предписания еврейской религии. Высокомерный американский еврей, ожидающий благодарности за спасение своих братьев из советского плена и пытающийся навязать иудейскую религиозную идентичность новоприбывшим русским евреям, оказывается объектом сатирического осмеяния в нескольких книгах русско-американских писателей.

Таким образом, эти писатели настаивают на русской, а не еврейской идентичности. Именно так их рекламируют издатели, и именно эту идентичность они сознательно предпочитают подчеркивать в своих литературных авторепрезентациях. Прагматической причиной такого положения дел может служить то, что на современном литературном рынке русскость продается лучше, чем еврейство: книга с названием типа «Руководство еврейского дебютанта» продавалась бы гораздо хуже, чем «Руководство русского дебютанта». В то же время для такого русско-израильского писателя, как Борис Зайдман, русскость оказывается единственной доступной этнической идентичностью, выделяющей его среди других авторов[33].

Неудивительно, что литература, вышедшая из-под пера этих эмигрантов, вызвала в России совершенно другую реакцию. Отсутствие энтузиазма по отношению к этим писателям на их бывшей родине показывает, до какой степени успех этнической литературы зависит от местных особенностей той культуры, к которой она обращается. Именно ставшие источником экзотической привлекательности для западной целевой аудитории «русские» черты этих писателей производят на русского читателя впечатление подделки или клише. За границей этим писателям нужно было стать иностранцами и продвигать себя на книжном рынке как русских. Но если они захотят, чтобы их прежние сограждане отнеслись к ним серьезно, им придется избавиться от этой русской идентичности[34].

Национальную идентичность этих писателей лучше всего представлять себе не как неизменную сущность, а как сознательное и непрерывное позиционирование, в которое вовлечены как сами авторы, так и интерпретирующие сообщества прежней и нынешней стран проживания. Конечно, идея о том, что государственная и этническая идентичность «сконструирована», «воображена» или «создана», уже практически стала трюизмом. Неожиданный поворот этой темы состоит в том, что творчество рассматриваемых писателей включает в себя ситуацию перевода культуры, присущую любому этнографическому проекту. В этом смысле их роль подобна роли «туземного этнографа», объясняющего собственную культуру чужой аудитории. Выбор языка определяет адресата — немецкую, североамериканскую или израильскую читающую публику. Фокусирование на стране происхождения отвечает любопытству читателей, стремящихся больше узнать о месте, которое долгое время было недоступно взгляду иностранца и до сих пор в какой-то мере остается «покрытым тайной». Предполагаемый авторитет этих писателей как экспертов в русскости еще более усиливается автобиографичностью большинства их произведений.

В то же время выбор неродного языка в качестве средства литературного самовыражения предполагает радикальный акт ассимиляции в культуру нового общества, что чревато определенными рисками. Помимо раздраженной реакции бывших соотечественников, отказ от родного языка может вызывать упреки в том, что писатель «продался» глобализированной коммерческой монокультуре[35]. В этом смысле переход на другой язык и превращение писателя в обитателя мирового космополитического «плавильного котла» подрывает его статус как подлинного представителя уникальной этнической группы.

Рано или поздно, по мере интеграции и ассимиляции эмигранты переступают тот порог, за которым их иностранные корни перестают быть переживаемой реальностью и превращаются в отдаленные воспоминания. Таким образом, опыт иммиграции не сможет служить пожизненным источником вдохновения; в противном случае он рискует свестись к этническому китчу. В моде на эмигрантскую литературу таится угроза повторения и предсказуемости. Как отметил Морис Дикштейн, «все писатели-эмигранты рискуют рассказывать одну и ту же историю о взрослении, отчуждении и перемещении из одной культуры в другую, мучительном освоения языка, межпоколенческих конфликтах и потребности быть признанным в новом мире»[36]. Поэтому неудивительно, что эти авторы стремятся к созданию индивидуального стиля, в диапазоне от барочной пикарески до сознательно сниженного минималистичного натурализма. Будущее покажет, до какой степени они захотят и сумеют преодолеть свою русскость: некоторые из них уже дали понять, что собираются уйти от русской темы в новых работах, но, несмотря на такие заявления, если учесть доходность рынка подобной литературы, можно усомниться, что как эти, так и другие, схожие с ними авторы захотят в обозримом будущем отказаться разыгрывать «русскую карту».

Поучительным примером может служить последний роман Штейнгарта «Super Sad True Love Story» («Очень грустная правдивая история любви», 2010) — антиутопическая фантазия о ближайшем будущем Америки. По сравнению с двумя первыми книгами русская тема звучит в романе приглушенно. Главный герой, Ленни Абрамов, родившийся в США сын русских иммигрантов, никогда не бывал в России, и, как он заявляет, ему никогда не выпадал «шанс любить и ненавидеть ее так, как… родители»[37]. Тем не менее Абрамов пытается оказать сопротивление функциональной безграмотности американского общества, где книги стали слегка безвкусными, «грязными» объектами, посредством погружения в мир Толстого и Чехова. Штейнгарт мобилизует мощь русской литературной классики для противостояния предполагаемой пустоте американского образа жизни, обращаясь к испытанному стереотипному противопоставлению русского духовного богатства американскому потребительскому материализму. Похоже, что Штейнгарт непоколебимо убежден, что русская литература находится «на первом месте в мире». Можно заподозрить, что и многие упомянутые в этой статье писатели разделяют это мнение.

Авторизованный пер. с англ. Юлии Бернштейн и Михаила Крутикова

[1] Подробнее о современной литературе, созданной русскоязычными эмигрантами на французском, немецком, иврите и английском, см.: Wanner A. Out of Russia: Fictions of a New Translingual Diaspora. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2011.

[2] Каминер В. Russendisko. Рассказы / Пер. с нем. Н. Климе- нюка и И. Кивель. М.: Новое литературное обозрение, 2003; ВертлибВ. Остановки в пути / Пер. с нем. В. Ахтыр- ской. СПб.: Симпозиум, 2009 (эта книга получила положительный отзыв Олега Юрьева, см.: http://booknik.ru/eviews/fiction/malchik-motl-ostanovilsya-v-zaltsburge/); Штейнгарт Г. Приключения русского дебютанта / Пер. с англ. Е. Полецкой. М.: Фантом-пресс, 2004; Он же. Аб- сурдистан / Пер. с англ. Е. Фрадкиной. СПб.: Амфора, 2007; ИдовМ. Кофемолка / Пер. с англ. М. Идова и Л. Идовой. М.: Астрель, 2010; Вапняр Л. Мемуары музы / Пер. с англ. И. Комаровой. СПб.: Азбука, 2012; Она же. Брокколи и другие рассказы о еде и любви. СПб.: Азбука, 2012.

[3] См., например, обсуждение в блоге http://gem.livejournal.com/213405.html, подвергающее критике в основном Лару Вапняр, но также и Дэвида Безмозгиса и Гари Штейнгарта. Единственным исключением, получившим благосклонные отзывы русской прессы, стал Михаил Идов.

[4] Groys B. Die Erfindung RuBlands. Munchen: Carl Hanser Verlag, 1995. S. 11.

[5] Электронное письмо автору от пресс-службы издательства «Random House» от 8 июня 2004 г. Единственная книга Каминера, переведенная на английский: Kaminer W. Russian Disco / Trans. by M. Hulse. London: Ebury Press, 2002.

[6] Cм. иллюстрации, образцы звучания и обновленную информацию на сайте:http://www.russendisko.de.

[7] HausbacherE. Poetik der Migration: Transnational Schreib- weisen in der zeitgenossischen russischen Literatur. Tubingen: Stauffenburg Verlag, 2009. S. 256. Остается неясным, действительно ли такой бифокальный способ видения позволяет, как полагает Хаусбахер, считать Каминера обитателем некоего подрывающего основы постколониального «промежуточного места», поскольку Каминер одновременно и деконструирует, и поддерживает национальные стереотипы. Как признает сама Хаусбахер, успехом Ками- нер обязан обильному воспроизводству клише, допускающих различные, противоречащие один другому варианты восприятия. В конечном итоге смысл его произведений определяется тем, «захочет ли читатель остановить маятник, качающийся между деконструкцией стереотипов и их утверждением» (Ibid. S. 249).