Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Стоимость мебели выросла за год лишь на 4%

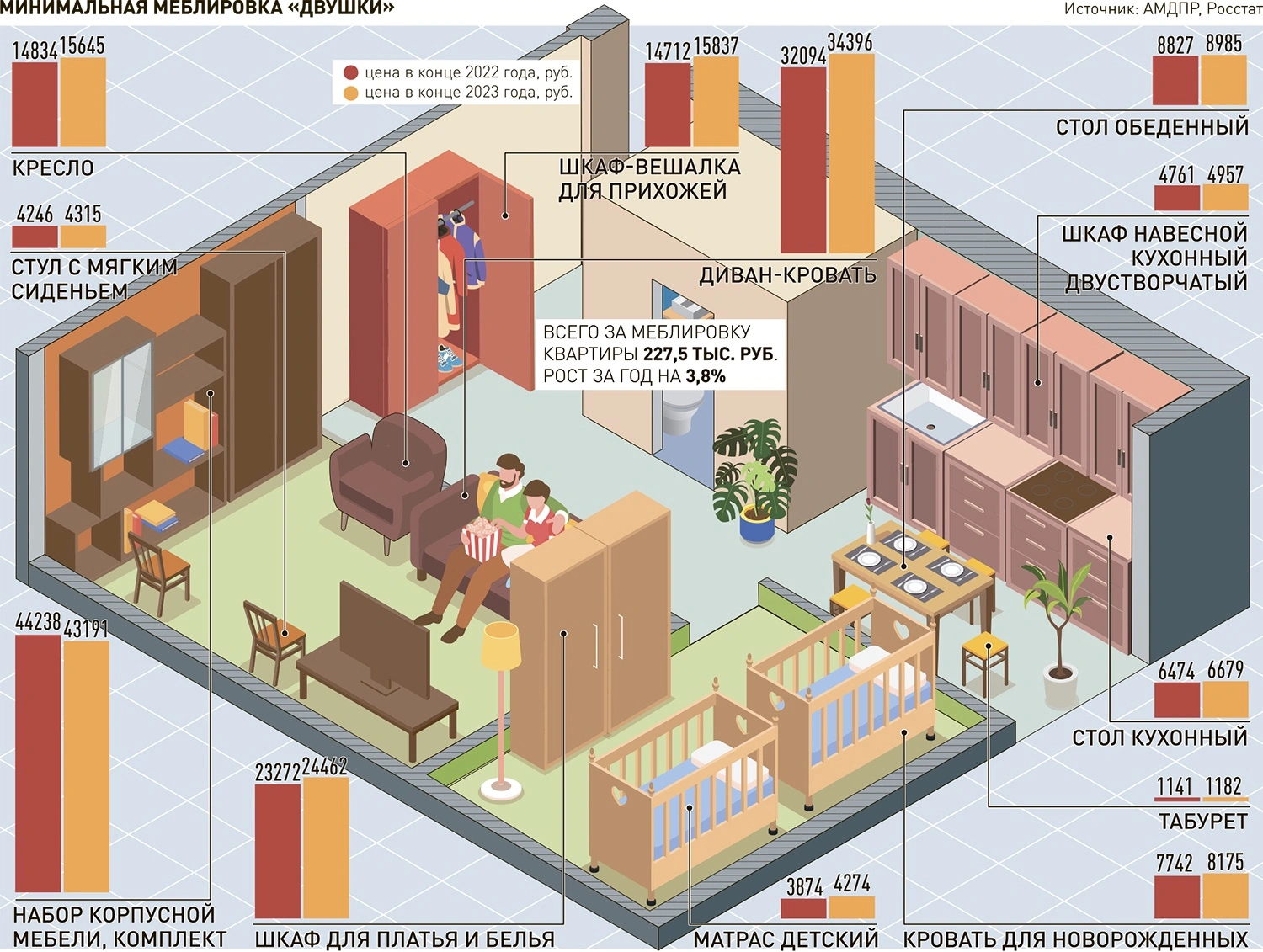

Стоимость меблировки двухкомнатной квартиры выросла за год менее чем на 4%. Причем большую часть года цены держались даже ниже, чем в начале 2023 года.

Обставить мебелью условную "двушку" для семьи из четырех человек на конец 2023 года стоило в среднем 227,5 тыс. руб., подсчитали в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР). Это лишь на 3,8% больше, чем в конце 2022 года, хотя официальная инфляция в 2023 году составила 7,42%. Причем рост цен на мебель начался с октября, большую часть года цены на этот комплект были ниже.

Большинство предметов мебели (учитывались 24 предмета для спальни-гостиной, детской комнаты, кухни и прихожей) выросли в цене в пределах 3-5%. А набор корпусной мебели даже подешевел на 2,4%, до 43,2 тыс. рублей.

"На протяжении почти двух лет ведущие игроки отечественного рынка удерживали низкие отпускные цены на мебель, что в итоге помогло стабилизировать потребительские цены и поддержать спрос, - напоминает президент АМДПР, гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков. - К сожалению, из-за подорожания комплектующих, вызванного ослаблением рубля, мебельщикам пришлось в середине 2023 года поднимать цены. Пока отечественное производство мебели в значительной степени зависит от импорта - большая часть фурнитуры, тканей, лаков и красок поступает к нам из-за рубежа. А, например, в себестоимости корпусной мебели доля фурнитуры может достигать 40%".

Крупные мебельные ретейлеры очень стараются сдерживать рост цен, но вечно это продолжаться не может по независящим от производителей причинам: растут цены на сырье, увеличиваются расходы на логистику, соглашается гендиректор компании Lazurit Денис Егоров. С начала 2023 года средний чек интернет-магазина мебели вырос на 5-7 тыс. руб., в офлайн-магазинах - на 5%, рассказывает Егоров.

По данным Mr.Doors, средний чек на покупку мебели и товаров для интерьера вырос за год на 12,7%. Товарами-лидерами по приросту стали мебель для кухни (+ 15%), для хранения ( +10,6%), а также мягкая мебель (+ 9,8%). Наиболее заметная динамика по росту среднего чека отмечалась в Москве и Санкт-Петербурге. Также подросли траты покупателей в южных регионах России (Краснодар, Сочи, Ростов-на-Дону и др.) - на 10,3%, в Сибири и на Дальнем Востоке (Новосибирск, Хабаровск, Владивосток) - на 9,6%, в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Самара) - на 4,2%.

В АМДПР отмечают, что цены на мебель растут в два раза медленнее, чем на другие товары, это стимулирует спрос на продукцию. Производство мебели в России выросло за 2023 год в натуральном выражении на 34%, в стоимостном - на 25%.

Расчеты о стоимости меблировки "двушки" включают только самую необходимую мебель в сегменте "эконом" и не учитывают покупку встроенной техники для кухни, а также оснащение санузла, отмечает Шестаков. На меблировку "двушки" более высокого уровня и под ключ придется потратить больше - по подсчетам эксперта, порядка 700 тыс. руб.

Потребители теперь более склонны к рациональной покупке, для них важно соотношение цены и качества, они выбирают современную и функциональную мебель, без каких-то излишеств в виде резных элементов. Более востребованы готовые модульные решения.

В среднем россияне обновляют мебель каждые пять лет, сообщает Егоров. Причем покупатели все чаще рассматривают такую покупку как долгосрочную инвестицию, и ключевым моментом при выборе остается качество, а не низкая стоимость. "Россияне прагматично начинают относиться к заказам, выбирают более дорогую комплектацию, фурнитуру", - соглашается гендиректор Mr.Doors Сергей Шихов. Также на 21,3%, по его данным, выросло количество покупок с несколькими товарами в чеке. Этот тренд появился в 2022 году и сохранится в ближайшие годы. "Клиенты стремятся, используя собственные или заемные средства, обустроить интерьер сразу, не откладывая на длительный период", - поясняет Шихов.

Исследование группы "Самолет" показало, что среди новоселов чаще всего востребованы шкафы. За шкаф в спальню люди готовы заплатить 60 тысяч рублей, в коридоре - 40. Также популярен диван (как правило, прямой, с механизмом "аккордеон", бельевым ящиком внутри и тканевой или велюровой, но не кожаной обивкой). Для спальни каждый четвертый выбирает кровать king size с матрасом шириной более двух метров, подъемным механизмом и ящиками внутри. Из бытовой техники новоселы в первую очередь покупают стиральную машину (эта техника набрала 90% голосов), микроволновку, чайник, телевизор, пылесос и утюг. Кофемашина и блендер необходимы лишь 31% покупателей недвижимости, а сушильная машина - 20%.

На горизонте 3-5 лет меблировка станет таким же стандартом в проектах комфорт-класса, как и отделка, считает руководитель направления разработки продукта ГК "А101" в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов. Уже сейчас, к примеру, в проектах Петербургской агломерации доля продаж квартир с меблировкой (в проектах, где в принципе есть такая опция) составляет порядка 60%. Застройщики предлагают три варианта меблировок, отмечает он. Первый и самый популярный - это оборудованные кухни с бытовой техникой и встраиваемые шкафы в прихожих или комнатах. Во втором "пакете" можно увидеть предложения с отдельно стоящей мебелью - помимо кухни и шкафов, в квартире появляются обеденные группы, диваны. И наконец, самая полная комплектация предполагает всю мебель и даже декор. Новоселам достаточно докупить посуду и полотенца.

Марина Трубилина

Одной из основных тем на сессии Всекитайского собрания народных представителей будет военный вопрос

Алексей Маслов - об очередной сессии Всекитайского собрания народных представителей

Во вторник в КНР стартует очередная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган). В фокусе внимания делегатов будут находиться вопросы дальнейшего строительства государства. Ожидается, что на мероприятии рассмотрят доклады о работе правительства и выполнении плана социально-экономического развития на 2023 год, а также проект развития на 2024 год, проанализируют отчеты об исполнении центрального и местных бюджетов за прошлый год и их проекты на текущий.

В Китае никогда не сообщают, что скажет в своем выступлении на сессии ВСНП председатель КНР Си Цзиньпин. Однако на этот счет существуют предположения. Надо понимать, что нынешняя ситуация обусловлена тем, что осенью прошлого года должен был пройти III пленум ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), который обычно проводится после национального партийного съезда. Но пленарное заседание было отложено. Именно там предполагалось озвучить основные контрольные цифры и показатели.

Соответственно сегодня мы ожидаем от ВСНП нескольких моментов. Во-первых, это определение политического контекста, в котором происходит развитие Китая. Будет ли, например, указано на необходимость только стабилизации экономики и политики или акцент сделают на развитии этих областей. Будет ли подтверждено развитие и дальнейшее вложение финансовых средств в инициативу "Один пояс, один путь". О какой цифре роста китайской экономики пойдет речь. Ограничатся ли в Китае общими заявлениями о том, что национальная экономика должна расти в новой нормальности, то есть небыстрыми темпами, либо пойдет речь о конкретной цифре, например, в районе 5 процентов.

Кроме того, следует понимать, что мероприятие проходит на фоне, наверно, самой масштабной политической чистки. Если считать только высокопоставленных представителей дипломатических и оборонных кругов Китая, то в прошлом году со своих постов были сняты десять человек. Цифра беспрецедентная, никогда такого не было. У всех на слуху громкие отставки теперь уже бывших министра иностранных дел Китая Цинь Гана и главы оборонного ведомства Ли Шанфу. Они оставили свои должности по нехорошим статьям, связанным с серьезными нарушениями дисциплины и закона. А если говорить о Цинь Гане, то он и вовсе пропал из публичного поля без объяснения причин. По сути дела, это повод объявить о расширении партийного строительства. Хотя формально принципы партийного строительства не входят в интересы сессий ВСНП.

Очевидно, что как внутри, так и снаружи Китая ожидают услышать подробности о планах страны по решению проблем стагнации в экономике.

Одной из основных тем на сессии ВСНП будет военный вопрос. Мы должны услышать заявления китайских властей о Тайване. Либо Пекин подтвердит свою позицию решать проблему путем переговоров, то есть мирным способом, но при необходимости использовать вооруженные силы, либо, напротив, со стороны Пекина прозвучит достаточно жесткое заявление. Судя по всему, КНР сейчас хочет использовать мягкий вариант, учитывая некоторое снижение напряженности при взаимодействии страны с США. И хотя у Пекина сохраняются трения с Вашингтоном, очевидно, что Соединенные Штаты сняли жесткость по поводу Тайваня. Конечно, должны прозвучать заявления о ситуации в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове. Если китайские власти сообщат, что не собираются менять политику на указанных направлениях, это станет хорошим сигналом и для дипломатии, и для военных чиновников, и для инвесторов. Здесь, наверно, впервые за долгие годы военное строительство оказалось тесно завязано на экономические решения.

Украинская тема на сессии ВСНП звучать не будет. Строго говоря, эта проблема не интересует КНР. Позицию Пекина по украинскому вопросу можно назвать пророссийским нейтралитетом. Она вызвала обрыв многих коммерческих связей Китая с Евросоюзом и США. Нормализация ситуации в Европе и на Ближнем Востоке должна восстановить коммерческие потоки Китая в эти регионы. Поэтому для Пекина достаточным будет прекращение горячей фазы операции на Украине.

Подготовил Александр Ленин

В Китае впервые отпразднуют Масленицу по-русски. В Пекинском выставочном центре 15 марта пройдут массовые мероприятия, посвященные проводам зимы, Масленице. Спустя два дня аналогичное прощание будет организовано в расположенном в центральной части Китая Сиане. В рамках фестиваля запланирован концерт, в котором примут участие ансамбль казачьей песни "Криница", Московский казачий хор и коллектив "Коробейники". Гостей ждет знакомство с русскими культурными обычаями и национальными яствами. Китайцев будут развлекать скоморохи, посетителям дадут попробовать русские блины.

Подготовил Александр Гацак

В феврале продажи новых автомобилей выросли в России на 85,1%

Александр Чупров

Среди китайских автопроизводителей обостряется борьба за лидерство среди иномарок на рынке России. Если ранее на "пальму первенства" претендовали Chery и Haval, то теперь в схватку вступила Geely.

Российский авторынок продолжает восстановление, вновь преодолев 100-тысячную отметку. Так, за февраль россияне приобрели около 104 тыс. легковых автомобилей, что на 85,1% выше показателя годичной давности, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. Кроме того, это на 5% больше, чем в "досанкционном" феврале 2022-го (99,1 тыс. шт.). Стоит при этом отметить, что нынешний год - високосный, а значит, в минувшем феврале у дилеров был один дополнительный день для продаж.

Как говорит директор по развитию сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский, один дополнительный день - всегда хорошо, но не в этом дело. Колоссальная поддержка производителей, госпрограмма для медицинских работников и военных, а также стимулирование продаж от самих дилеров не позволили высокой ключевой ставке стать тормозом для продаж. Немаловажным фактором также стали большие склады у дилеров как китайских, так и отечественных брендов.

"Для поддержания авторынка многие автомобильные компании вводят или продлевают действие прямых скидок и специальных предложений. Вызвано это желанием побыстрее реализовать автомобили 2023 года выпуска, оставшиеся на складах дилеров. Многие компании понимают негативные последствия повышения ключевой ставки ЦБ, поэтому они стараются своими силами частично компенсировать просадку автокредитования специальными предложениями", - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы ГК "Expocar" Александр Ковалев.

По его мнению, в случае продления скидочных предложений со стороны автомобильных брендов динамика продаж останется положительной. Здесь также будет иметь значение и производство автомобилей под брендом Solaris, которые уже начали выпускать в России из оставшихся машинокомплектов корейской Hyundai.

Что касается марочной структуры продаж, первенство на российском авторынке удерживает марка Lada, чья реализация в феврале выросла на 33% до 28,7 тыс. машин, сообщили эксперты агентства "Автостат" со ссылкой на данные АО "ППК" и с учетом собственной сегментации. Лидером среди иномарок впервые стала китайская Geely с показателем 12,3 тыс. проданных автомобилей (рост в 3,8 раза). Третье место занял Haval, реализовавший около 12 тыс. своих машин (рост в 2,4 раза). Далее следует Chery - автомобили этой марки выбрали 9,9 тыс. покупателей (+45%). Замыкает топ-5 российского авторынка по-прежнему Changan, чьи дилеры реализовали 6 тыс. машин против 470 единиц годом ранее.

"Geely действительно имеет отличную репутацию среди российской аудитории, однако, надо признать, что значительный объем продаж марки в России в последние полгода приходится на Geely Monjaro, привезенные по параллельному импорту. По нашим данным, в последние 4-5 месяцев объем продаж, ввезенных таким образом Geely Monjaro, превышал 3 тыс. штук в месяц", - комментирует генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий.

В свою очередь, Александр Ковалев отмечает, что стоимость ввезенного с территории КНР в обход официального дистрибьютора Monjaro примерно на 1,5 млн рублей ниже официального ценового предложения на рынке России. Однако удерживать лидерство марка Geely сможет до 1 апреля, когда таможенное законодательство в России станет более строгим. После этого поток параллельно импортируемых в РФ автомобилей сократится.

Между тем, большинство автопроизводителей по-прежнему воздерживается от традиционного повышения цен, связанного со сменой модельного года. Согласно данным мониторинга, проведенного сайтом "Цена Авто", в течение последнего зимнего месяца не было выявлено удорожания новых автомобилей, официально продаваемых в России. При этом на некоторые машины цены продолжили снижаться - от 50 тысяч до 500 тыс. рублей, в зависимости от модели и комплектации. В частности, в феврале стали доступнее кроссоверы Haval F7x, Hongqi HS5, JAC JS3 и JS6, а также лифтбек JAC J7.

Как отмечает директор департамента продаж новых автомобилей "Рольф" Николай Иванов, с 1 апреля в силу вступит новый порядок расчета размера платежа за ввоз в Россию иномарок из стран Евразийского экономического союза, в связи с чем автомобили станут дороже. Также важную роль будет играть ключевая ставка.

"Сейчас, при высокой ставке население склонно сберегать деньги на депозитах. Как только ставка пойдет вниз, интерес к крупным покупкам возрастет. Наш прогноз по авторынку на год - 1,3 млн штук", - резюмирует Николай Иванов.

Санкции и международные конфликты вредят экологии больше добычи угля и нефти

Энергетический кризис в Европе сильно поубавил блеска зеленой повестке. Нет, от достижения климатических целей никто не отказывался, но санкции и ограничения сильно отдаляют прекрасное, чистое будущее нашей планеты и негативно влияют на климат и экологию.

Можно собрать не одну, а несколько больших международных климатических конференций, но они не снизят уровень выбросов углерода и метана в атмосферу. А вот удлинение в несколько раз времени пути нефтяных танкеров, грузового транспорта или самолетов эти выбросы увеличивают.

Масла в огонь добавляют локальные военные конфликты. Особенно это касается обострения на Ближнем Востоке, из-за которого оказались фактически перекрыты Суэцкий канал, Баб-эль-Мандебский пролив и затруднено судоходство в Красном море. Только обход кружным путем Африки увеличивает путь почти на 6 тыс. морских миль. А учитывая, что танкерам нужно возвращаться - почти на 12 тыс.

Но и это "цветочки" по сравнению с тем, что сделали санкции, изменившие всю мировую логистику поставок нефти, газа и нефтепродуктов.

Как отмечает эксперт аналитического центра "Яков и Партнеры" Софья Мангилева, Европа, отказавшись от поставок российского трубного газа и нефти, переориентировалась на импорт из других стран, в первую очередь США.

Расстояние между Старым и Новым Светом по воде составляет около 6,4 тыс. км, что значительно длиннее, чем от Санкт-Петербурга даже до Лондона (менее 3 тыс. км.). Только изменение логистики 250 млн тонн сырой нефти привело к увеличению выбросов СО2 на 3,75 млн тонн (0,1% выбросов ТЭК Европы). В газовой промышленности около 80-90% СО2 проистекают из логистики, а потому в большинстве случаев трубопровод является наиболее экологичным способом транспортировки газа, замечает эксперт.

Из США в Европу поставляется сжиженный природный газ (СПГ), который перевозится в танкерах-газовозах, а не по трубам. А если учесть, что значительная часть поставок российской нефти ранее отправлялась с Балтики совсем не в Лондон, а в Германию и Нидерланды, а из Черноморских портов - в Италию, Болгарию и Грецию, то маршруты доставки увеличились в несколько раз.

Кроме того, если раньше мы поставляли Европе нефтепродукты, то теперь - сначала мы везем свою нефть с Балтики или Черного моря в Индию, там на местных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) из нее делают дизельное топливо (ДТ) или мазут и везут обратно в Европу. В сумме, маршрут увеличивается почти в 10 раз.

В структуре выбросов парниковых газов по отраслям на добычу и переработку нефти приходится около 3%, а на транспорт - до 20%. Больше всего на автотранспорт, судоходство и авиацию.

Перекрытые воздушного пространства также способно кратно удлинить маршрут из точки А в точку Б. Выхлопов от авиации и без санкций с каждым годом становится все больше. Согласно данным Международной ассоциации авиаперевозчиков (IATA), если в 2000 году авиация выделяла 355 млн тонн CO2, то в 2018 году это число увеличилось почти в два раза до 622 млн тонн. Правда, согласно аналитике компании за 2022 год, отрасль еще восстанавливалась после пандемии, потому уровень выхлопов был ниже и составлял 436 млн тонн CO2. Но с учетом того, что в 2022 году было ограничено авиасообщение в Китае и авиация в России тоже перестраивалась, то цифры по итогам 2023 года могут быть даже выше допандемийных.

В Рослесинфорге рассказали "Российской газете", что из-за санкций в среднем 285 ежедневных рейсов начали летать по новым маршрутам.

"В результате длительность авиарейсов по всему миру увеличилась от 30 минут до 5 часов, в зависимости от маршрута. С момента введения санкций к концу 2023 года объем выбросов СО2 в атмосферу составили не менее 1,4 млн тонн за каждый дополнительный час полета. Это эквивалентно ежегодному углеродному следу 233 тысяч человек", - отметили в ведомстве.

При этом там есть и положительные тенденции, например, рост авиасообщения с Азиатскими странами на 8%, в том числе КНР, снижает количество выбросов СО2.

"Лайнеры, которые облетают воздушное пространство России летят в среднем на три часа дольше, чем компании, летающие транзитом. А каждый дополнительный час полета увеличивает не только стоимость перелета, но и объем выбросов СО2 в атмосферу на 7,5 тонн", - отметили в ведомстве.

За год количество "сэкономленных" на транзите парниковых газов может достигнуть отметки 54,7 тыс., к таким выводам пришли в Рослесинфорге, проанализировав динамику авиаперелетов.

Но кроме транспорта есть еще производство электроэнергии и тепла, на которые приходится до 20% выбросов парниковых газов. Каждый год идут новости, что доля генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) растет, вот только пока никакого значительного влияния на ситуацию это не оказывает, что признают даже адепты зеленой энергетики.

Как отмечает Мангилева, в развивающихся странах растет как население, так и средний уровень жизни, что ведет к росту спроса на электроэнергию. Страны, в том числе и достаточно развитые как Китай и Индия, заявляют, что не готовы принимать радикальные действия для обеспечения целей зеленого перехода, которые могут негативно влиять на обеспечение темпов развития экономики и повышения уровня жизни населения.

Дешевые энергоресурсы - есть и будут условием развития, обеспечивающим конкурентную себестоимость экспортной продукции. Энергетический кризис 2022 года доказал значимость энергетического суверенитета и ископаемых видов топлива для обеспечения устойчивости экономики, в том числе и для развитых стран. Так европейцам пришлось искать альтернативные способы генерации энергии, в том числе среди тех, что ранее планировали сокращать. Были приостановлены программы по выводу из эксплуатации мощностей атомных электростанций, уточняет эксперт.

На мирный атом сейчас, действительно, стали обращать повышенное внимание. Это мощнейший природный источник безуглеродной энергии, считает эксперт Института экологии НИУ ВШЭ Ирина Тельнова.

По ее мнению, компетенции нашей страны в атомной энергетике, а также крупнейшие в мире запасы самого экологичного полезного ископаемого - природного газа, могут позволить России стать мировым лидером в достижении углеродной нейтральности.

Санкции, конечно, негативно повлияли на экологию, отмечает она, но большинство развитых стран планируют обнулить углеродный след к 2030-2060 году. И Россия здесь не исключение, к 2030 году необходимо достичь сокращение выбросов парниковых газов на 70 %, а прийти углеродной нейтральности - не позднее 2060 года.

СВЕТЛАНА ЗАДЕРА,

СЕРГЕЙ ТИХОНОВ

Институт сейсмологии с утра в Кыргызстане зафиксировал два землетрясения

В Китае сегодня утром в 06.10 вновь произошло землетрясение магнитудой в 5,5 балла.

Как сообщили в Институте сейсмологии НАН КР, толчки ощущались и на территории Кыргызстана. Очаг располагался на территории Китая — в 25 км к юго-востоку от села Бедель, 72 км к юго-востоку от рудника Кумтор,125 км к юго-востоку от города Каракола Иссык-Кульской области.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила: в селе Бедель 4 балла и на руднике Кумтор 3 балла.

Кроме того, по информации сейсмологов, в 06.06 на территории КР было зарегистрировано еще одно землетрясение. Его очаг располагался на территории Кыргызстана — в 3 км к северо-западу от села Таран-Базар, 3 км к юго-западу от села Джоон-Кунгей, 5 км к северо-востоку от села Кара-Чолок, 16 км к северо-востоку от города Кок-Янгак, 36 км к северо-востоку от города Джалал-Абада Джалал-Абадской области.

В населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила около 2,5 балла.

От зачистки пространства к геноциду: война в Газе и безразличие Запада

САРИ ХАНАФИ

Профессор социологии, Американский университет, Бейрут.

Данный материал, предложенный автором, отражает палестинский взгляд и публикуется в рамках дискуссии по данной острой теме, которая ведётся в том числе на страницах нашего журнала. Редакция, как всегда, открыта и к иным точкам зрения.

На самом деле очень сложно рефлексировать, когда звуки ракет звучат громче, чем голос разума. Я палестинец, выросший в палаточном лагере беженцев, и все эти годы я живу с поколенческой травмой, вызванной зверствами Израиля, совершёнными против моей семьи и моего народа. После 7 октября миллионы таких же, как я, задаются вопросом: как можно повысить нашу социальную и моральную ответственность при осмыслении израильской войны в Газе?

Некоторые, чтобы оправдать ХАМАС как организацию, признанную Израилем и большинством западных держав, террористической, обращаются к истории израильского насилия в регионе, другие уверены, что требовать соблюдения морали от палестинцев, чьи жизни поставлены на карту, несправедливо. Но, возможно, нежелание некоторых из нас осуждать действия ХАМАС (даже если они представляются неверными и политически катастрофическими с позиции стороннего наблюдателя) объясняется и тем, что неизвестно, как бы мы действовали или реагировали, если бы находились в концентрационном лагере, в таких же жутких условиях? Безусловно, любое нападение, не проводящее различий между гражданским населением и военными, должно быть подвергнуто осуждению. Но я не осуждаю право колонизированных на сопротивление насильственным образом.

Серьёзный анализ причин геноцида палестинского народа не может начинаться 7 октября 2023 года. За точку отсчёта возможно принять начало войны 6 октября 1973 г., когда арабские армии застали Израиль врасплох. Другая важная дата – октябрь 1993 г. – подписание Соглашения «Осло» между Организацией освобождения Палестины (ООП) и израильским режимом. По наследию этого соглашения можно проследить, как Израиль наращивал гнёт и как сменявшие друг друга правительства осуществляли жёсткий поселенческий колониализм и укрепляли режим апартеида. Данное мирное соглашение привело к созданию Палестинской национальной администрации (ПНА), которая должна была обеспечить временное самоуправление сроком до пяти лет – период, когда сторонам предстояло уладить важнейшие вопросы конфликта. Тридцать лет спустя ПНА практически потеряла свою легитимность, 60 процентов Западного берега реки Иордан контролируется Израилем, сектор Газа в шестнадцатилетней осаде, а сейчас – уже на грани уничтожения. Иначе говоря, все эти тридцать лет израильские оккупационные силы, вооружённые поселенцы и их международные союзники ежедневно нарушали международное право, систематически выдавливая палестинцев со своих земель.

В 1998 г., когда я жил в Рамалле, у меня был разговор с Иланом Халеви, моим покойным другом и советником министра иностранных дел Набиля Шаата. Я был приглашён на ужин с ним и Шаатом, чтобы поговорить в том числе об отсутствии в Соглашении 1993 г. параграфа о прекращении строительства израильских поселений на оккупированной палестинской территории. Я отправился на ужин, вооружённый критическими аргументами. Шаат признал, что именно этот вопрос стал камнем преткновения – израильтяне оказались слишком влиятельны, чтобы предотвратить прекращение строительства поселений. Шаат также находил данный факт большой ошибкой в Соглашении. Он согласился, что утверждённый параграф Соглашения «Осло» – «никто не может изменить географию без согласия другой стороны» – настолько широк, что может интерпретироваться с разных позиций. Бедные палестинские переговорщики надеялись на международное сообщество, которое заставило бы Израиль прекратить строительство его незаконных поселений.

По статистическим данным ООН, в период с 2004 по 2007 гг. количество нелегальных поселенцев на Западном берегу утроилось – со 110 тысяч до 450 тысяч. Сегодня их количество оценивается в 800 тысяч человек! Помимо этого, Израиль регулярно добывает воду из палестинских подземных источников для использования своими поселенцами, лишая палестинцев доступа к их собственной воде. Надо понимать, что все израильские поселения выстроены на месте разрушенных палестинских деревень и городов, кладбищ и сельскохозяйственных угодий.

От зачистки пространства к геноциду

С 1999 по 2004 гг., в разгар Второй интифады, я жил в оккупированной Палестине. В это время я сформулировал концепцию «зачистки пространства», которой пользовались израильские поселенцы, поскольку исследовал и палестинских беженцев, и политическую социологию конфликта.

Колониальный проект израильских поселенцев длительное время был ориентирован именно на зачистку пространства, то есть изгнание палестинцев. Поскольку ставилась цель присвоить палестинские земли, перемещение палестинского народа оказывалось неизбежным. Под зачисткой пространства я также понимаю идеологию, в основе которой лежит поддержка изъятия палестинских земель евреями. Зачистка пространства – динамичный процесс с меняющимся контекстом, включающим палестинское сопротивление. Это кульминация самых разных зачисток. Среди них – превращение палестинской земли в непригодную для жизни (вследствие невозможности физического передвижения палестинцев), политические «зачистки» (убийства политических лидеров), экономические «зачистки» (кража грунтовых вод, столь необходимых для сельского хозяйства Палестины.

Зачистка пространства стала возможной благодаря израильским властям в основе действий которых три принципа: первый – колонизация, направленная на конфискацию земель, второй – разделение израильской и палестинской земель, третий – режим чрезвычайного положения, являющийся проводником между первыми двумя, казалось бы, противоречащими друг другу принципами.

С 2005 г. насилие над палестинцами принимает всё более жестокий характер – Израиль бросает вызов всем международным гуманитарным законам в области прав человека. Число жертв среди израильтян становится минимальным, а среди палестинцев, наоборот, увеличивается. И это закладывает в израильский колониальный проект основу для начала геноцида.

Анализ оккупационного режима Джорджио Агамбена показывает, что отказ от института палестинского гражданства и замена верховенства закона набором правил, процедур и указов подготовили почву для более активного и жестокого пренебрежения жизнями палестинцев. В качестве иллюстрации он приводит статистику ООН: с января 2008 г. по конец августа 2023 г. оккупационными силами и вооружёнными переселенцами убито 6407 палестинцев и ранено 152560 человек. Израильтян убито 308, соотношение 21 к 1. С 7 октября 2023 г. было убито 1200 израильтян, в том числе 22 ребёнка против почти 30 тысяч палестинцев, включая более 11 тысяч детей в секторе Газа. Несколько израильских министров публично выступают за изгнание всех палестинцев из Газы или за их уничтожение. Премьер-министр Нетаньяху публично призвал к этническим чисткам. Это преднамеренная кампания геноцида, в ходе которой убиты журналисты, врачи, медсестры и сотрудники ООН. Я определяю это как геноцид в соответствии с международным правом: «Намерение уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую». Данное определение дано в Конвенции ООН 1948 г. о Предупреждении преступлений геноцида и наказании за него.

В заявлении министра обороны Йоав Гааланта от 9 октября ясно говорится о намерении страны совершить геноцид: «Мы вводим полную блокаду Газы. Ни электричества, ни еды, ни воды, ни топлива. Всё будет остановлено. Мы имеем дело с людьми-животными и будем действовать соответственно». Были другие заявления, в том числе и президента страны Ицхака Герцога, сказавшего: «В секторе Газа среди гражданского населения невинных лиц нет». Многие учёные, международники-юристы, конфликтологи и специалисты по геноциду выступили с публичным заявлением о готовящемся геноциде в Газе. Это гетто находится в осаде Израиля (при участии Египта) с 2007 г., это крошечный участок земли, протяжённость которого меньше дистанции марафона, ширина составляет всего лишь 5 миль. Ещё раз повторю, что помимо постоянных бомбардировок и применения химического оружия, Израиль отключил топливо, воду, электричество, остановил доставку продовольствия, что и спровоцировало ужасающий гуманитарный кризис. Израильский геноцид стал возможен по причине того, как палестинцы понимали своё сопротивление, а молчание и поддержка западных стран ещё больше способствовали этническим чисткам палестинского народа.

Стратегическая ошибка?

Учитывая, насколько жестокой и чудовищной была оккупация Западного Берега, стоило ли ожидать мягкого сопротивления? Политолог Норман Финкельштейн напоминает нам о том, что чернокожие американские социологи Уильям Дюбуа и Фредерик Дуглас никогда не критиковали восстания рабов в США, хотя эти восстания также были чудовищны. Американский музыкант и активист Дэвид Ровикс – один из немногих, кто сравнил события 7 октября с восстанием в Варшавском гетто. Начав наступление, палестинская группа сопротивления платит высокую цену, но даёт понять, что предпочитает смерть в борьбе за справедливость и свободу, чем жизнь на коленях и в унижении, что равносильно медленной смерти. Всё это сопровождается молчанием подавляющего большинства западных СМИ, учёных и политиков.

Молчание Запада как знак согласия с геноцидом

После десятилетий молчания арабов и международного сообщества относительно израильской захватнической политики и апартеида палестинцы нанесли решающий удар. Спесь Израиля и его арабских союзников наконец-то была сбита, поскольку израильские лидеры долгое время считали себя непобедимыми и недооценивали врагов. Сегодня можно говорить о расколе международного сообщества: с одной стороны – Глобальный Север (возможно за исключением Испании, Шотландии и Ирландии), где доминирует израильское лобби; с другой стороны – Глобальный Юг, включающий таких тяжеловесов, как Россия, Китай и Иран, выступающих за прекращение огня и мирный процесс.

Пропалестинские демонстрации, несмотря на запреты, были колоссальными почти во всех крупных городах мира, их число значительно возросло после бомбардировки больницы «Аль-Ахли» в Газе (построенной в 1882 г. и находящейся под патронажем Англиканской церкви), в результате которой погибло почти 500 палестинцев. Эта бомбардировка вызвала глобальное возмущение, ведь именно здесь люди пытались укрываться от безжалостных бомбардировок в осажденном анклаве. Несмотря на независимую проверку, некоторые западные СМИ (к примеру, американская Washington Post, французская Liberation) и политики открещиваются вслед за Израилем от бомбардировки больницы. Ряд стран, например Германия и Франция, не просто поддерживают израильский колониализм, но и запрещают любые демонстрации против геноцида, под запретом палестинские флаги и куфии. Они утверждают, что это антисемитизм – требовать от Израиля соблюдения международных гуманитарных норм.

Далее рассмотрим три фактора, которые могут объяснить позицию Запада. Это память о холокосте, ложный образ Израиля как светского государства и образ ХАМАС как фанатичной, а не освободительной организации.

Память о холокосте

Когда речь идёт о Германии, лучшее объяснение даёт профессор Эсра Озюрек, которая указывает, как немецкие политики, журналисты и учёные «передают» вину за холокост новым иммигрантам из числа меньшинств и особенно арабским мусульманам – «общая немецкая социальная проблема антисемитизма» проецируется на это меньшинство, которое подвергается стигматизации в качестве «самых нераскаявшихся антисемитов», нуждающихся в дополнительном образовании и дисциплине.

Чтобы лучше понять немецкое безразличие к судьбе палестинцев в секторе Газа, Панкадж Мишра ссылается на книгу Эндрю Порта «Никогда больше: немцы и геноцид после холокоста». Анализируя реакцию Германии на массовые убийства в Камбодже, Руанде и на Балканах, он предполагает, что «холокост, возможно, невольно снизил чувствительность немцев. Убеждённость в том, что расизм их предков остался далеко позади, позволил самым парадоксальным образом беззастенчиво выражать различные формы расизма». Так, в Германии были отменены некоторые премии, например, для палестинской писательницы Адании Шибли и для русско-американской журналистки и писательницы Маши Гессен. Гессен удостоилась престижной премии Ханны Арендт за политические идеи. Но церемонию награждения отменили, поскольку в эссе от 9 декабря 2023 г. автор сравнила Газу до 7 октября с еврейскими гетто Европы в эпоху немецкой оккупации. Саманта Роуз Хилл, редактор сборника стихов Ханны Арендт, справедливо отметила, что и сама Арендт, критиковавшая национальное государство Израиль с момента его основания, сегодня не смогла бы претендовать на премию собственного имени в Германии.

Все немецкие политические лидеры признают, что право Израиля на существование равно праву Израиля на уничтожение палестинского народа (массово как в Газе, либо медленно, как на Западном Берегу).

Газа остаётся оккупированной территорией в соответствии с Четвёртой женевской конвенцией, которая возлагает на Израиль ответственность за защиту оккупированного гражданского населения. Данная формулировка делает израильские рассуждения о «войне» и «праве на самооборону» не правомерными.

Это касается не только политиков, руководствующихся своими интересами, которые направлены на финансирование или переизбрание, но и многих учёных. Сегодня в старейшей ежедневной израильской газете Haaretz больше критики по поводу израильского геноцида в секторе Газа, чем в ведущих американских, канадских и европейских изданиях. Даже Израильская социологическая ассоциация (ISS) более критична к нарушению Израилем международных законов, чем другие европейские академические ассоциации. В этом странном потоке событий уместно вспомнить, что Роберт Бадинтер поддержал отмену смертной казни во Франции в 1981 г., а теперь его жена, Элизабет Бадинтер, философ и феминистка, поддерживает коллективную смертную казнь народа Газы.

Но и на Западе есть, пусть и горстка, честных учёных и правозащитников. В частности, Крейг Мохайбер, директор нью-йоркского офиса Верховного комиссара ООН по правам человека, ушедший в отставку 31 октября 2023 года. Он подверг резкой критике ООН и соучастие Запада в преступлениях Израиля и подал заявление об отставке. Мы также являемся свидетелями того, как, несмотря на институциональную поддержку сионистского режима университетами, студенты вузов решительно поддерживают борьбу палестинского народа. Мы видим, как западные учёные и писатели осуждают войну в Газе, призывая положить конец оккупации, несмотря на «охоту на ведьм», что ведёт израильское лобби с 7 октября. В Великобритании, Франции, Канаде и Германии, исследователь, публикующий посты против геноцида в Facebook[1] и X, может считаться поборником терроризма.

Сегодня западные политические руководители опираются на умеренных арабских лидеров в деле умиротворения палестинцев, в то время как повседневная зачистка пространства превращается в системный геноцид. Запад полагался на саудовско-израильское соглашение о нормализации отношений, что поставило бы палестинцев в неприемлемые условия. Всего за неделю до 7 октября советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил: «Сегодня в ближневосточном регионе спокойнее, чем за два последние десятилетия». Американские лидеры были спокойны, когда палестинцы страдали и умирали молча, вдали от софитов и телекамер. Таким образом, одним из тяжёлых уроков 7 октября стало ощущение развенчивания мифа мнимой стабильности на Ближнем Востоке и понимание того, что игнорирование палестинского вопроса может поставить весь регион на край пропасти.

Израиль как светское государство

Для многих на Западе Израиль представляется светской и исключительно созидательной страной. Но давайте посмотрим только на один показатель – расширение незаконных поселений на оккупированных территориях Палестины. Израильские лидеры, как секуляристы, так и религиозные фанатики, как левые, так и правые, в равной мере участвовали в насильственном присвоении земель. Вспоминается публичное выступление социолога Алена Турена в Школе перспективных исследований социальных наук в Париже в 1993 г., где он вспомнил об израильском «чуде», поглотившем за год 150 тысяч русских евреев, прибывших в Израиль. Когда я оспорил это «чудо» тем фактом, что все они незаконно расселены в оккупированной Палестине, он ответил: «Эти мигранты изменят уравнение, они выросли в СССР, то есть они светские люди, они сделают всё, чтобы поддерживать мирный процесс». В своей святой наивности он не осознавал, что именно эти нелегальные поселенцы создадут одну из самых радикальных политических партий в Израиле, «Наш дом Израиль», а затем сблизятся с движением религиозных поселенцев Западного Берега.

В прочтении арабо-израильского конфликта по-прежнему доминирует исламофобский секуляризм. То, что ХАМАС приравнивается к ИГИЛ, то есть к мишени, которую необходимо уничтожить, позволяет убивать жителей Газа как homo sacer, как людей, которые могут быть убиты кем угодно и без какого-либо привлечения к ответственности.

Репрезентативность ХАМАС

Действительно, ХАМАС пользуется большой поддержкой со стороны как палестинцев внутри оккупированной территории, так и диаспоры. ХАМАС был избран палестинским народом в 2006 г., и его идеология была известна электорату. Более того, у меня есть друзья-христиане, отдавшие свои голоса в пользу ХАМАС. В последние пять лет ХАМАС по-прежнему побеждал на студенческих выборах в университетах Палестины. Их популярность обусловлена тем фактом, что у израильского режима, совершающего геноцид, нет политического решения, но цена оккупации растёт с каждым днем. В результате палестинцы остаются с ХАМАС как единственной организацией, действительно работающей в интересах оккупированных. Те же, кто оспаривает действия ХАМАС, пусть объяснят нам почему «умеренная» Палестинская администрация оказалась не способна заставить Израиль отказаться от Западного Берега и тем самым положить конец оккупации. У этих властей не осталось козыря на руках после того, как они стали зависеть от безоговорочного отказа от борьбы с Израилем в обмен на средства к существованию и помощь со стороны западных и арабских стран.

Вместо заключения: насилие и диалог

Я не знаю ни одного колониального поселенческого проекта, который был бы свёрнут посредством только мирных переговоров или до установления баланса сил – зачастую ценой многих жизней. Война Алжира за независимость унесла жизни 1,5 млн человек. Палестинцы пытались использовать принцип ненасилия Махатмы Ганди на протяжении 30 лет, но, увы, безрезультатно.

Таким образом, историю нельзя рассматривать как клубок изолированных событий. Её смысл в движении и воле случая. Хорошо ли или плохо, государства и общества признают только сильных деятелей. Эмоциональная и психологическая сторона событий 7 октября очень важна для тех, кто защищает справедливость, наблюдая за жестокими нарушениями Израилем гуманитарных законов и прав человека. Всё это меняет правила игры в нынешнем статус-кво палестинского вопроса, но до сих пор не ясно какое направление примут события.

Поскольку палестинское сопротивление сейчас выходит на первый план в сравнении со слабой Палестинской национальной администрацией в Рамалле, я всё ещё надеюсь, что эта война заставит Израиль и международное сообщество пойти на справедливое политическое решение (хотя Запад бесчисленное количество раз заявлял о необходимости решения о двух государствах на основе договора 1967 г., с чем в 2017 г. ХАМАС согласился) или по крайней мере вести диалог на условиях равноправного партнёрства. Это согласуется с моим недавним призывом к диалогу и толерантности в социальных и политических вопросах. Однако я боюсь, что возможен и другой сценарий: новая Накба, массовые убийства, нарастание фашистских тенденций, подобных Сараево 1914 г. или Хрустальной ночи 1938 года. Есть опасения, что именно этот сценарий реализуется в Газе.

Автор: Сари Ханафи, профессор социологии, Американский университет, Бейрут.

Статья была первоначально опубликована на английском языке на портале Institute for Palestine Studies.

В Китае растет стоимость сульфата никеля

Согласно данным шанхайского информационного источника SMM, стоимость аккумуляторного сульфата никеля в КНР достигла 29 февраля 28517 юаней за т, на 724 юаня больше, чем по состоянию на 22 февраля. Котировки цены аккумуляторного сульфата никеля находились в диапазоне 28400-2,800 юаней за т, на 800 юаней выше показателя неделей ранее.

Китайские производители солей никеля медленно перезапускают заводы, однако процесс активизации сектора сдерживается дороговизной и малодоступностью сырья, которое дорожает быстрее, чем конечный продукт.

В марте наблюдается активность в запросах и трансакциях на поставку сульфата никеля производителям прекурсоров. Активные закупки подстегивают цены на сульфат никеля на фоне ограниченного предложения материала.

По прогнозу экспертов, цены на никелевый сульфат продолжат рост в начале марта, колеблясь в границах диапазона 29000-29500 юаней за т.

Цветные металлы демонстрируют неоднозначную ценовую динамику, надеясь на Китай

В понедельник, 4 марта, цены на медь выросли в Лондоне до максимальных значений за неделю в канун съезда Всекитайского собрания народных представителей, на котором, как ожидается, будут продвинуты инициативы по дальнейшему стимулированию китайской экономики и проработаны проблемы кризиса на рынке недвижимости, углубления дефляции и роста госдолга. Вместе с тем рост цен на медь сдерживается устойчивыми опасениями сокращения спроса на металл в КНР. "Фокус внимания рынка сконцентрирован на Китае и том, решатся ли политики на какие-то серьезные шаги в плане стимулов", - отмечает один из трейдеров, добавляя, что слабый доллар является позитивным моментом.

Трехмесячный контракт на медь подорожал на LME на 0,2%, до $8525 за т.

По словам аналитиков, в прошлом году потребление меди в КНР было активным ввиду вложений в электросети и заказов со стороны секторов электротранспорта и солнечной энергетики.

"В текущем году строительство мощностей в солнечной энергетике в КНР будет не столь значительным, и, похоже, строительный сектор сохранит слабые позиции. Я не вижу оснований для роста спроса на медь в Китае на уровне прошлого года", - рассуждает аналитик BNP Дэвид Уилсон.

На цене меди также отражается затоваривание складов Шанхайской биржи. Выйдя на годовой максимум 214,487 тыс. т, они уже выросли на 300% с января минувшего года.

Запасы свинца на складах LME составили 183,1 тыс. т, увеличившись на 65% с конца января, что отразилось на спотовых ценах на металл. Трехмесячный контракт на свинец на бирже подорожал на 0,3%, до $2040 за т.

На утренних торгах вторника, 5 марта, большинство цен на цветные металлы демонстрировали негативную динамику на фоне укрепления доллара.

На данный момент в Пекине лишь утвердили ориентир роста ВВП на текущий год на уровне 5%, что снизило настроенность на риск на китайских и других азиатских фондовых площадках. "О новых мерах по стимулированию экономики пока не объявляли..., и я не питаю больших надежд на это", - констатирует один из металлотрейдеров. Съезд китайского парламента продлится до 11 марта. Наблюдатели ожидают от него "новых инициатив" в области экономики и финансов.

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:47 моск.вр. 05.03.2024 г.:

на LME (cash): алюминий – $2187.5 за т, медь – $8436 за т, свинец – $2021.5 за т, никель – $17573.5 за т, олово – $26607 за т, цинк – $2402.5 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2228 за т, медь – $8522.5 за т, свинец – $2037.5 за т, никель – $17805 за т, олово – $26735 за т, цинк – $2446.5 за т;

на ShFE (поставка март 2024 г.): алюминий – $2641 за т, медь – $9541.5 за т, свинец – $2211.5 за т, никель – $18886.5 за т, олово – $30231.5 за т, цинк – $2860 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка май 2024 г.): алюминий – $2633.5 за т, медь – $9551 за т, свинец – $2209.5 за т, никель – $18870 за т, олово – $30340.5 за т, цинк – $2856.5 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка март 2024 г.): медь – $8505 за т;

на NYMEX (поставка май 2024 г.): медь – $8510 за т.

Спад в Китае превратил акции горнодобывающих компаний в крупных проигравших

Как сообщает агентство Bloomberg, месячное ралли акций железорудного гиганта Fortescue Ltd. пережило сильный спад в феврале, поскольку инвесторы были недовольны ростом доходов компании и высокой подверженностью падению цен на металлы на фоне неустойчивого восстановления Китая.

Согласно данным, собранным Bloomberg, четвертая по величине в мире компания по добыче железной руды ожидает самое сильное снижение прибыли в следующем году по сравнению с ее конкурентами BHP Group Ltd., Rio Tinto Group и Vale SA. Акции австралийской компании, основанной миллиардером Эндрю Форрестом, выросли почти на 30% за последние шесть месяцев, опередив конкурентов. Но с начала этого года акции упали вместе с железной рудой, одним из самых худших основных сырьевых товаров в 2024 году.

В феврале продолжавшийся несколько месяцев рост акций Fortescue пережил сильный откат, поскольку инвесторы разочаровались в росте доходов производителя железной руды и подверженности падению цен на металлы на фоне неустойчивого восстановления экономики Китая.

Согласно данным, собранным Bloomberg, четвертая по величине в мире компания по добыче железной руды ожидает самое сильное снижение прибыли в следующем году по сравнению с ее конкурентами BHP, Rio Tinto и Vale. Акции австралийской компании выросли почти на 30% за последние шесть месяцев, опередив конкурентов. Но с начала этого года они упали вместе с железной рудой, одним из самых худших сырьевых товаров.

По словам Мохсена Крофтса, аналитика Bloomberg Intelligence, как производитель с относительно высокими затратами, горнодобывающая компания из Перта, основанная миллиардером Эндрю Форрестом, более чувствительна к колебаниям цен на железную руду по сравнению с аналогами.

«Операционная рентабельность Fortescue меньше, чем у BHP или Rio Tinto. Поэтому любое изменение цены на железную руду окажет большее влияние на прибыль Fortescue», — сказал он. «Хотя BHP и Rio теперь получают значительную долю своих доходов от цветных металлов, Fortescue пока все еще полностью зависит от железной руды».

По данным Bloomberg, этот металл составляет около 91% доходов Fortescue по сравнению с примерно 50% у BHP и Rio Tinto. Железорудный бизнес Fortescue поддержал свои полугодовые доходы, противодействуя тенденции снижения прибылей среди своих диверсифицированных конкурентов. Аналитики оценили снижение прибыли компании в следующем году на 14 процентов, что является худшим показателем среди сопоставимых компаний.

«Хотя Fortescue выиграла от значительного снижения себестоимости единицы продукции, сейчас начинается инфляция издержек», — заявили аналитики Jefferies во главе с Митчем Райаном после того, как понизили рейтинг акций до отстающих после публикации отчета о прибылях и убытках в прошлом месяце. «Цена акций Fortescue будет сильно зависеть от цен на железную руду».

Тем не менее, падение акций характерно не только для Fortescue. Горнодобывающие компании в этом году больше всего отстают от австралийского эталонного показателя, поскольку цены на сырьевые товары от железной руды до кратера лития и никеля. В этом году акции Fortescue упали на 10%, аналогичное падение продемонстрировали BHP и Rio.

«Мы всегда говорили, что увидим пик спроса на сталь в Китае, и это именно то, что мы говорили», — сказал Питер Каннингем, финансовый директор Rio Tinto, во время телефонного разговора с аналитиками в прошлом месяце. «Тогда вы просто увидите, что спрос со стороны других стран [Юго-Восточной Азии] и Индии также растет. Все это происходит примерно так, как мы думали, со временем».

Железная руда падает из-за медленного восстановления спроса и сомнений в перспективах Китая

Как сообщает агентство Reuters,цены на фьючерсы на железную руду в Даляне продолжили снижение в понедельник, чему способствовало медленное восстановление спроса в краткосрочной перспективе и растущие сомнения в среднесрочных и долгосрочных перспективах ключевого сталелитейного сырья в Китае, ведущем потребителе.

Самый торгуемый майский контракт на железную руду на китайской Даляньской товарной бирже (DCE) отыграл некоторые предыдущие потери и завершил дневные торги снижением на 0,11% до 890 юаней ($123,63) за метрическую тонну после достижения внутридневного минимума в 860,5 юаня.

"Спрос на руду остается под давлением на фоне более низкого, чем ожидалось, производства чугуна, и на данный момент мы не видим каких-либо сильных движущих факторов для восстановления цен", - отмечают аналитики First Futures.

По данным консалтинговой компании Mysteel, среднесуточный выпуск чугуна на опрошенных заводах снизился во вторую сессию на 0,3% за неделю до 2,23 млн тонн по состоянию на 1 марта, что является самым низким показателем с начала февраля.

Растущие сомнения относительно того, объявят ли политики второй по величине экономики мира о силовых стимулах для разрешения продолжающегося долгового кризиса и проблем с недвижимостью во время ежегодного Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которое начнется во вторник, также влияют на настроения.

«Основное внимание (NPC), вероятно, будет сосредоточено на климатических целях, которые в конечном итоге могут ослабить спрос на железную руду», — говорят аналитики банка ANZ.

Ситуация, скорее всего, изменится в середине марта, когда запасы портовой руды перейдут в сторону снижения от постоянного роста и появится относительно большой потенциал для восстановления спроса на фоне текущего уровня производства чугуна, пишет аналитик Everbright Futures в заметке.

Однако эталонная апрельская железная руда на Сингапурской бирже поднялась на 2,08% до $115,6 за тонну, отчасти на фоне ослабления курса доллара США к доллару США на фоне снижения доходности казначейских облигаций.

Котировки других сталелитейных компонентов на индексе DCE также снизились: коксующийся уголь и кокс упали на 1,02% и 1,4% соответственно.

Котировки стали на Шанхайской фьючерсной бирже в целом снизились. Акции на арматуру упали на 0,69%, на горячекатаный рулон на 0,56%, на катанку на 0,17%, на нержавеющую сталь на 1,24%.

В Китае завершилось строительство первой демонстрационной зоны «умных» зарядных станций для электромобилей

4 марта в провинции Цзянсу на востоке Китая было завершено строительство первой в стране демонстрационной зоны «умных» зарядных станций для электромобилей /NEV/. Благодаря модернизации программного и аппаратного обеспечения зарядной инфраструктуры новая демонстрационная зона предоставит пользователям эффективное взаимодействие городских электросетей, авто на новых источниках энергии и зарядных электростанций, а также повысит эффективность использования зарядных устройств для NEV.

Демонстрационная зона охватывает три города в провинции Цзянсу – Сучжоу, Уси и Чанчжоу, здесь функционирует 21 станция для заряда и замены аккумуляторов электромобилей и почти 300 зарядных колонок. Опираясь на интеллектуальные алгоритмы, система всесторонне оценивает фактическое количество свободных мест на станциях для заряда, стоимость подзаряда, время ожидания в очереди и другую информацию и предлагает владельцу оптимальный план. Владельцам NEV нужно лишь ввести в приложение на смартфоне пункт назначения, дальность хода и емкость аккумулятора, чтобы узнать, когда и где будет лучше всего подзарядить электромобиль.

Согласно подсчетам, с появлением демонстрационной зоны среднемесячное время ожидания автовладельцев в очереди для заряда авто может быть сокращено почти на 50%.

К концу 2023 года число владельцев NEV в Китае превысило 20 миллионов, а количество новых зарегистрированных авто на новых источниках энергии в 2023 году увеличилось на 38,76% в годовом исчислении. Исходя из этих темпов роста, ожидается, что к концу 2025 года общее число NEV в Китае вырастет до 35 миллионов. Завершение строительства демонстрационной зоны в Цзянсу предоставит владельцам электромобилей более интеллектуальные, эффективные и удобные возможности зарядки и замены аккумуляторов.

Совместное предприятие Mercedes-Benz и BMW открылось в Пекине

4 марта в районе Чаоян Пекина официально открылось предприятие, совместно созданное BMW Brilliance и Mercedes-Benz Group China.

Согласно ранее объявленному плану, к концу 2026 года совместное предприятие построит в Китае более 1000 зарядных станций с передовыми технологиями и подключит примерно 7000 зарядных колонок. Планируется, что первая партия зарядных станций начнет работу в 2024 году в городах Китая с наибольшим числом автомобилей на новых источниках энергии, а последующее строительство зарядных станций охватит другие города и районы по всей стране.

Университет Фудань разработал базисную модель ИИ для помощи слабовидящим

Источник:<<Жэньминь жибао>> он-лайн

Недавно усилиями преподавателей и студентов Лаборатории обработки естественного языка Университета Фудань /FudanNLP/ было создано приложение «Услышать мир», разработанное специально для слабовидящих на основе мультимодальной базовой модели MouSi. С помощью камеры и пары наушников приложение преобразовывает изображение в речь, описывает окружение и указывает на возможные риски. Приложение «Услышать мир» призвано сделать жизнь слабовидящих удобнее и безопаснее.

Приложение «Услышать мир» функционирует в трех режимах: режиме передвижения, режиме свободного диалога и режиме поиска. В режиме передвижения приложение выполняет роль гида: оно может детально сканировать дорожные условия, предупреждать о потенциальных рисках и сопровождать слабовидящих, чтобы они могли безопасно добраться до места назначения.

В режиме свободного диалога приложение «Услышать мир» становится для людей с дефектами зрения заботливым другом, который помогает рассмотреть каждую деталь окружающей обстановки и описать ее. Приложение в режиме поиска – надежный помощник, который может облегчить людям с нарушениями зрения процесс поиска предметов повседневного обихода.

Профессор Лаборатории обработки естественного языка Университета Фудань Чжан Ци отметил, что сегодня технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, и они изменят жизнь огромного числа людей. «Я надеюсь, что наше приложение поможет людям с проблемами со зрением чаще выходить из дома, работать и открыть для себя больше возможностей», – поделился профессор. Согласно имеющимся данным, все руководители проекта – студенты Университета Фудань. Молодые люди выступают с новаторскими идеями и находят альтернативные решения.

Предложен революционный метод получения перовскитных солнечных элементов

Сотрудники химического факультета МГУ в составе международного коллектива авторов из 12 университетов и исследовательских центров России, Швейцарии, Китая, Бельгии, Японии, Германии и Люксембурга выдвинули революционный метод получения перовскитных солнечных элементов с большой площадью, а также с высокой эффективностью и долговечностью.

Методика позволяет серьезно упростить создание перовскитных солнечных элементов, а самим элементам стать одним из ключевых преобразователей солнечной энергии в электричество. Статья с результатами работы опубликована в журнале Nature.

Как рассказала соавтор, старший научный сотрудник лаборатории квантовой фотодинамики химического факультета МГУ Ольга Сызганцева, речь идёт о технологии создания самых перспективных на сегодня перовскитных солнечных батарей, в основе которых применяется соединение формамидиниевый свинцовый иодид. Они обладают оптимальными физико-химическими свойствами для применения в перовскитных солнечных батареях, но есть нюанс: «Оптимальные свойства формамидиниевые свинцовые перовскиты проявляют в так называемой "чёрной" или альфа-фазе. Однако альфа-фаза по разным причинам может деградировать в неактивную дельта-фазу. К тому же, в процессе кристаллизации перовскита могут появляться микро- и макродефекты. Чем больше дефектов, тем менее долговечна батарейка. Поэтому процесс кристаллизации нужно оптимизировать, и это самое “горячее” на сегодня направление работы».

Один из способов оптимизации — введение в систему дополнительных веществ, которые совершенствуют процесс кристаллизации, обеспечивают равномерную зернистость и сильно уменьшают количество дефектов. Ноу-хау этой работы в том, что одновременно применялось соединение, которое встраивается в твёрдую фазу, а также ещё одно, представляющее собой ионную жидкость (жидкость, состоящую исключительно из ионов), управляющую процессом кристаллизации.

«Ионная жидкость способствует формированию кристаллизационных центров, что в итоге делает пленку более однородной и содержащей меньшее количество дефектов. А следовательно, более долговечной и эффективной», — отметила Ольга Сызганцева.

По словам автора, экспериментальной части группы удалось решить одну фундаментальную проблему, что привело к серьезному продвижению в области коммерциализации перовскитных фотоэлементов. «До сих пор не удавалось сделать достаточно высокоэффективные стабильные пленки площадью более 1,5 см2. А в данном случае применение ионной жидкости привело к тому, что площадь одной стабильной ячейки выросла до 27,22 см2. Это очень серьёзное масштабирование, выдающийся результат, — подчеркнула Ольга Сызганцева. — Причём, сертифицированная мощность модуля 23,30%, а стабилизированная — 22,97%.Так что после тысячи часов непрерывной работы эффективность модуля сохраняется на уровне 94,66%. Непрерывность в данном случае очень важна, потому что известно, что перовскиты в солнечных элементах деградируют гораздо медленнее, если световая нагрузка идет не непрерывно, а периодами (день/ночь)».

Современные солнечные элементы на основе кремния даже в лабораторных условиях дают КПД 24–27%. То есть мощность перовскитных элементов достигла уровня кремниевых. Но стоимость производства их на порядки ниже, отметила учёный.

Источник: МГУ.

Заседание НКС ООН РАН по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества, посвященное госсистеме развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ

2 марта 2024 г. состоялось заседание Научно-консультативного совета Отделения общественных наук РАН по правовым, психологическим и социально-экономическим проблемам общества, посвященное государственной системе развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации и предложениям по ее совершенствованию.

Провели заседание сопредседатели Совета академики РАН Гарегин Тосунян и Абдусалам Гусейнов.

С докладами выступили Елена Дыбова, вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ, Юлия Дормидонтова, руководитель отдела «Социология экономической культуры» Фонда Общественное Мнение (ООО «инФОМ»), а также Игорь Логинов, заместитель директора департамента по работе с органами государственной власти и общественными организациями Ассоциации российских банков.

Юлия Дормидонтова в докладе «О государственной системе развития и поддержки МСП и предложениях по ее совершенствованию» представила данные мониторинга «Предприниматели России», который проводится Фондом Общественное мнение совместно с Министерством экономического развития РФ и Сбером. Лишь 30 % малых предпринимателей считают, что государство помогает малому бизнесу. Можно выделить четыре группы малых предпринимателей: первые ожидают помощи в развитии бизнеса (17 %), вторые – информационной поддержки и помощи с обучающими программами (25 %), третьи – сокращения налогов, предоставления льгот, а также помощи в получении госзаказов (15 %), для четвертой группы характерен запрос на упрощение налогов и снижение вмешательства государства в предпринимательскую деятельность (49 %). Как указала Ю. Дормидонтова, среди своих главных проблем представители МСП называют рост цен у поставщиков, затруднение поставок из-за рубежа, падение спроса, увеличение издержек на сбыт, а также проблему задержек платежей от контрагентов. При этом региональные условия для ведения бизнеса за последние 2 года улучшились.

В своем докладе Елена Дыбова обратила внимание на необходимость совершенствования системы поддержки малого и среднего предпринимательства, сложившейся в России. Несмотря на многообразие и многочисленность программ государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП), оценка их эффективности не проводится. Качественного роста МСП не происходит: средняя численность сотрудников МСП снижается. По данным ежегодного исследования «Бизнес-барометр страны», проводимого ТПП РФ, на 2023 год треть предпринимателей ни разу не обращались за государственной поддержкой. При этом по оценкам представителей крупнейших российских общественных объединений предпринимателей, до 70 % МСП не получают поддержки государства. Е. Дыбова указала на необходимость определить четкие критерии отбора МСП, имеющих право на участие в программах государственной поддержки, уточнить общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), а также стимулировать развитие производственного сектора, доля которого в МСП составляет сейчас 6–8 %, тогда как в Китае этот показатель превышает 30 %.

Игорь Логинов в своем выступлении предложил ряд мер, направленных на повышение эффективности государственной политики в области развития МСП. В частности, докладчик указал на целесообразность более широкого вовлечения бизнес-сообщества в обсуждение целей и путей реализации Национального проекта «Развитие МСП 3.0» и повышения прозрачности работы Совета директоров АО «Корпорация «МСП». И. Логинов считает необходимым сформировать перечень целей финансовой поддержки субъектов МСП, создать Региональный стандарт развития и поддержки МСП, закрепить принципы функционирования институтов развития МСП, развивать Национальную гарантийную систему с целью субсидирования выплат региональных гарантийных организаций, а также создать систему рефинансирования Банком России коммерческих банков на цели кредитования МСП под залог портфелей кредитов субъектам МСП.

Иран экспортировал в Китай товаров на сумму 11,5 млрд долларов за 10 месяцев

Иран экспортировал в Китай товаров на сумму 11,5 млрд долларов в течение первых десяти месяцев текущего иранского календарного года (21 марта 2023- 20 января 2024), сообщил глава Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA).

По словам Мохаммада Резвани-Фара, Китай был основным направлением экспорта иранских товаров за указанный десятимесячный период.

Кроме того, экспортируя в Иран товары на сумму 15,2 млрд долларов, Китай был вторым источником импорта Ирана за первые десять месяцев текущего года, объявил глава IRICA.

Согласно данным, опубликованным таможенным управлением Китая, объем торговли между Ираном и Китаем в 2023 году превысил 14,6 миллиарда долларов, зафиксировав снижение на 6,2 процента по сравнению с 2022 годом.

Исходя из приведенных данных, в 2023 году две страны обменялись товарами на сумму 14,650 миллиарда долларов, в то время как объем торговли между двумя странами составил 15,5 миллиарда долларов в 2022 году.

Экспорт Ирана в Китай в декабре 2023 года показал 30-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Китай экспортировал в Иран товаров на сумму 10,70 миллиарда долларов с января по декабрь 2023 года, что свидетельствует о росте на 8,6 процента.

Согласно данным китайской таможни, азиатская страна экспортировала в Иран товаров на сумму 9,270 миллиарда долларов с января по декабрь 2022 года.

Импорт товаров Китаем из Ирана сократился с 6,230 миллиарда долларов в 2022 году до 4,580 миллиарда долларов в 2023 году, показав 27-процентное снижение.

Баланс товарооборота между двумя странами в 2023 году достиг около 5,5 миллиарда долларов в пользу Китая.

Объем товарооборота между Ираном и Китаем в декабре 2023 года достиг 1,251 миллиарда долларов, показав четырехпроцентный рост по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

Китай является одним из основных торговых партнеров Ирана, который поддерживает прочные торговые связи с Исламской Республикой, несмотря на строгие санкции США.

Искусственный интеллект проверит паспорта

Павел Королев

Российские ученые создали на базе ИИ разработку, которая проверяет на подлинность паспорта со всего мира. Система способна проверить свыше 500 шаблонов различных паспортов и сканировать не только разворот, но и все остальные страницы документа. Инвестиции в проект составили более 1,5 млрд руб.

Ученые российской компании, специализирующейся на разработке алгоритмов компьютерного зрения, машинного обучения, искусственного интеллекта (ИИ) и распознавания образов, Smart Engines обучили ИИ обнаруживать подделки паспортов абсолютно всех стран и юрисдикций мира. Антифрод-система способна проверять не только основной разворот, но и все страницы документов.

В общей сложности ИИ способен проверять свыше 500 шаблонов паспортов, включая документы стран Евросоюза, СНГ, Южной, Центральной и Северной Америки, Австралии и Океании, Новой Зеландии, стран Ближнего Востока, Азии и Африки, Индии, Китая, Кореи и Японии.

Генеральный директор Smart Engines Владимир Арлазаров рассказал корреспонденту ComNews об инвестициях в проект: "Если смотреть только на функционал подлинности, то инвестиции составили более 500 млн руб. При этом часть выделило государство в виде двух грантов: от фонда Бортника (фонд содействия инновациям), который предоставил грант на систему мультиспектральной проверки документов СНГ, и от российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), который профинансировал проверку документов в оптическом диапазоне и видеопотоке. Кроме того, для создания системы необходимо было решить задачу автоматического определения типа документа и его распознавания с настройкой по одному примеру. На это ушло несколько лет и более 1 млрд руб.".

По словам разработчиков проекта, алгоритмам необходимо всего одно изображение (эталон) документа, по которому они находят несоответствия на других образцах. Система мгновенно извлекает данные из паспорта и проверяет его на подлинность и действительность в трех диапазонах: оптическом, ультрафиолетовом, инфракрасном. На весь процесс сканирования и проверки уходит пара секунд.

Встроенный ИИ проверяет оригинальность и защищенность бланка документа (защитные флуоресцентные волокна, флуоресцентные чернила, специальную полиграфическую бумагу), выявляет механические вмешательства (механические исправления данных, переклейки, перепечатки). Кроме того, ИИ в паспортах с чипами сравнивает данные чипа с данными на документе. Система также проверяет "действительность" документа на данный момент времени.

Владимир Арлазаров рассказал о зарубежных аналогах продукта: "Конкуренты у нас есть, и все они зарубежные. Поэтому в 2022 г. мы засучили рукава и сели изобретать технологию, которая позволила бы нам догнать и перегнать их за очень короткий срок. И сейчас мы представляем плоды нашей работы - технологию, которая не только помогла сделать все паспорта мира, но и позволила добавлять проверку нового документа за два-три часа без необходимости сбора датасетов".

Коммерческий директор системного интегратора X-Com Сергей Косецкий обозначил как преимущества, так и недостатки продукта: "К новинке компании Smart Engines у меня двойственное отношение. С одной стороны, это решение призвано избавить многочисленных сотрудников коммерческих компаний и госучреждений от рутинной работы, повысив скорость и точность проверки подлинности документов. С другой - применение алгоритма one-shot learning может стать его ахиллесовой пятой, провоцирующий ложные срабатывания при анализе подлинных паспортов с незначительными повреждениями или физическим износом. Это может свести на нет его потенциальные преимущества, заставив пользователей тратить лишнее время на тщательную проверку в ручном режиме. Однако вполне допускаю, что при дальнейшем совершенствовании аналитического алгоритма точность работы решения будет расти, а область его применения расширяться".

Руководитель лаборатории инноваций ИТ-интегратора цифровых решений "Норбит" Дмитрий Демидов уверен в большом потенциале продукта: "Разработка выглядит весьма полезной. На мой взгляд, она могла бы раскрыть потенциал на международном рынке. Именно там возможность проверять документы множества стран была бы особенно ценной. На российском рынке скорее будет средний спрос, но тенденция к росту есть. По всей вероятности, продукт будет встроен в некую комплексную платформу для идентификации личности. Востребованность нужно оценивать не в масштабе отдельной технологии, а для всей системы целиком".

Руководитель направления "Инновационные технологии" системного интегратора "К2Тех" Антон Воробьев считает, что продукт может дать сбой: "Вероятность ошибки (ложноположительных или ложноотрицательных результатов), разумеется, ненулевая. Более того, на начальной стадии применения инструментария ИИ эта вероятность может быть очень высокой, но именно планомерное практическое использование сводит ее к минимуму. Поэтому для развития технологии необходимо расширять опыт ее использования. Конечно, со стороны хакеров будут попытки обмануть систему. Как мы знаем, классическая проблема "щита и меча" всегда возникает на острие технологического развития".

Эксперт в области ИИ и продвинутой аналитики российской консалтинговой компании Axenix Владимир Кравцев скептически относится к разработке: "Пока нет законодательной базы по применению подобных технологий - развитие в реальном секторе, скорее всего, не будет носить массовый характер. При этом подделки документов высокого качества данная технология определит с низкой вероятностью".

Пропускная способность автомобильных пунктов на российско-китайской границе в Дальневосточном федеральном округе выросла более чем в 2 раза, сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

«Таможенными органами принят ряд мер, которые помогли более чем в два раза увеличить пропускную способность автомобильных пунктов пропуска. Так за последние два года ФТС России увеличила штатную численность таможенных органов Дальнего Востока почти на 1 тыс. человек», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

На круглосуточный режим перевели пограничные пункты Кани-Курган и Забайкальск, увеличили часы работы таможни в пунктах Пограничный и Краскино. Если перевозчик предоставляет все необходимые документы и не нужен фактический таможенный контроль «задержки в прохождении таможенного контроля отсутствуют», — сообщает ФТС.

Самые загруженные автомобильные пункты пропуска — Пограничный, Полтавка и Забайкальск.

К индустрии моды подключат искусственный интеллект

Анастасия Мельникова (преподаватель кафедры предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. Плеханова)

До 80 процентов сотрудников российских компаний к 2030 году должны овладеть навыками использования технологий искусственного интеллекта. Такая цель поставлена в обновленном варианте Национальной стратегии развития ИИ. Сама стратегия была утверждена Указом президента от 10 октября 2019 года N 490 "О развитии искусственного интеллекта в РФ", а недавно - 15 февраля - в нее были внесены изменения, которые уже вступили в силу.

Итак, обучить операциям с ИИ в ближайшие несколько лет нужно 80 процентов персонала организаций. Для сравнения: в 2022 году подобные компетенции имели только пять процентов россиян.

Также на федеральном уровне установлены целевые показатели по накопленному росту ВВП за счет использования искусственного интеллекта - до 11,2 триллиона рублей к 2030 году. В 2022-м этот рост составлял 200 миллиардов.

К тому же сроку вузы должны впятеро увеличить количество выпускников, освоивших образовательные программы в области ИИ. Предполагается, что данные меры должны привести к росту спроса со стороны работодателей на высококвалифицированные кадры, что в свою очередь приведет к реализации концепции "экономики высоких зарплат".

В некоторых вузах уже начали системно знакомить учащихся с технологиями ИИ. Например, в рамках федеральной программы "Приоритет 2030" на базе Госуниверситета промышленных технологий и дизайна в Санкт-Петербурге создана лаборатория генеративного дизайна. Она действует с начала 2022 года. Планируется внедрение технологий ИИ в обучение дизайнеров и проектировщиков одежды.

Применение искусственного интеллекта в индустрии моды во многом схоже с тем, как он используется в других отраслях. ИИ помогает в анализе целевой аудитории, настройке рекламы, копирайтинге и так далее. Однако существуют и специфические приложения на основе искусственного интеллекта - именно для фешен-индустрии. Они ориентированы, в частности, на анализ и предсказание трендов моды. Есть также 3D-примерочные, решения для генерации лукбуков и материалов для рекламных кампаний, а также разработки дизайна самих продуктов.

Основные достижения в этом направлении принадлежат зарубежным компаниям. Так, Алехандро Джакометти из компании UNITED разработал программу, позволяющую прогнозировать спрос с помощью искусственного интеллекта. Обучая нейронные сети на примерах продукции различных дизайнеров одежды, команда Алехандро смогла научить компьютер отличать модели конкретных художников, находить характерные элементы стиля. Более того, стало возможным прогнозировать появление новых коллекций, предвосхищать потребительский спрос.

Еще один пример - нейронная сеть американского программиста Робби Барретта. Обученный им ИИ создал модную коллекцию в стиле Демна Гвасалия - дизайнера модного дома Balenciaga. Для этого Барретт использовал фотографии с модных показов и из интернет-магазинов, информацию из журналов и книг. В результате получился набор одежды с элементами, действительно характерными для Balenciaga.

На российском рынке технологию ИИ одним из первых применил бренд одежды Kanzler. С помощью нейронной сети было создано несколько образцов принтов для футболок. Самые удачные модели поступили в продажу.

Воспользовался инновациями в сфере искусственного интеллекта и другой известный отечественный бренд - Gloria Jeans. Для создания одной из последних коллекций одежды его дизайнеры благодаря ИИ смогли значительно сократить время на разработку.

Однако на сегодняшний день Россия не входит в число лидеров по развитию таких технологий. Наиболее активны в этом направлении Китай, США, Великобритания, ОАЭ и страны ЕС. Например, объем инвестиций в решения на основе искусственного интеллекта в Китае превышает аналогичные вложения в технологию в нашей стране в 350 раз. Очевидно, что необходимо усиливать работу по развитию ИИ в целом. В числе пионеров становления отрасли в России - Плехановский университет. В РЭУ создан Центр перспективных исследований в искусственном интеллекте, который разрабатывает нейросеть "Plekhanov 1.0" с применением собственных разработок и алгоритмов. Продукт предназначен для контроля безопасности в стенах вуза.

Очень важно, что развитию ИИ в нашей стране уделяется внимание на государственном уровне. Как показывает практика, после внесения той или иной отрасли в Национальную стратегию развития наблюдается ее значительный рост. Например, после введения мер, предусмотренных стратегией развития легкой промышленности в РФ на период до 2025 года, данная отрасль прибавила по многим параметрам. Так, прирост объемов производства продукции легпрома с 2020 года по сентябрь 2023-го составил 20 процентов (согласно расчетам Министерства экономического развития). Таким образом, имея стратегию развития ИИ с такими амбициозными целями, можно рассчитывать на серьезные сдвиги в сфере развития и применения технологий искусственного интеллекта - как в индустрии моды, так и в других отраслях экономики страны.

В регионах ЦФО увеличивают производство тепличных цветов

Елена Шулепова

У калужских цветоводов сейчас горячая пора: в день срезают до полумиллиона тюльпанов - самого популярного цветка к 8 Марта. Ведь каждый четвертый выращенный в стране цветок - калужский. А сами цветоводы шутят, что первый весенний праздник весь год кормит.

Кластер расцвел