Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

TikTok не планирует возвращаться в Россию

Ранее сообщалось, что TikTok снова полноценно заработает в стране 27 сентября. Сейчас российские пользователи не могут загружать новый контент и вести прямые трансляции на этой площадке

«В сервисе TikTok нет и в ближайшее время не планируется изменений, возможность размещения видео для пользователей из России по-прежнему приостановлена», — сообщила пресс-служба этой соцсети.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на близкий к компании источник сообщал, что TikTok снова полноценно заработает в стране 27 сентября. Сейчас российские пользователи не могут загружать новый контент и вести прямые трансляции на этой площадке.

Насколько вероятно возвращение сервиса в обозримом будущем и куда пока ушли тиктокеры? Комментирует директор по маркетингу Brand Analytics Василий Черный:

«TikTok дверью хлопать не будет, он, собственно, и не хлопал, он приостановил свою работу здесь и не вернется, пока ситуация в политическом плане не прояснится. Разговоры о том, что он вернется осенью, преждевременны. Сами блогеры давно уже не делают сейчас ставки на TikTok в России, а все-таки осваивают другие платформы, понимая, что TikTok в ближайшее время не вернется. Пользователи, конечно, тоже пострадали, потому что TikTok впрямую никто сейчас заменить не может. Блогеры из TikTok часто пытаются уйти, во-первых, в Telegram, во-вторых, во «ВКонтакте», в-третьих, на платформы, которые сейчас развивает «Газпром-Медиа», то есть Rutube и Yappy. Уход их в Telegram — достаточно сложная история, несмотря на то, что все туда ломанулись, никто из блогеров TikTok не научился монетизировать и набирать там большую аудиторию. Наиболее близким был по духу Instagram, но Instagram тоже не позволяет сейчас зарабатывать блогерам».

Упомянутая Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России. Соцсеть заблокирована, но многие, в том числе блогеры, пользуются ею через VPN.

У блогера Евы Пойзон до ограничений в работе TikTok было 198 тысяч подписчиков. Сейчас ее аккаунт просто висит. Пользователи могут смотреть и комментировать старые видео. Но за последние месяцы у Евы даже выросло число подписчиков на 15 тысяч:

— Видимо, люди просто смотрят одни и те же видео и находят меня, подписываются.

— Есть какое-то еще объяснение этому, потому что казалось, что в связи с тем, что новых видео не будет, люди вообще уйдут с платформы?

— Я думаю, что люди не уйдут с платформы, но все зависит от того, насколько долго TikTok будет вот в таком замороженном состоянии. В принципе, как я вижу по своим друзьям, например, они продолжают смотреть TikTok, несмотря на то, что там новых видео нет, но в рекомендациях продолжают всплывать какие-то старые, которые человек еще не успел посмотреть. Я пока не думаю уходить куда-то в другое место, только если YouTube, других аналогов не вижу. Другие блогеры либо ушли в Instagram, либо просто пока не постят в связи с ситуацией в целом. Скорее всего, придется нарабатывать новую аудиторию, потому что люди очень слабо переходят, у меня собственно также было с Instagram и Telegram: из 15 тысяч в Instagram в Telegram ушло 1,5 тысячи, 10%.

В минувший вторник «ВКонтакте» предложил блогерам монетизацию прямых эфиров. Авторы будут получать доход за демонстрацию коротких рекламных роликов — не более 30 секунд — перед началом прямого эфира на платформе «VK Видео». Но опрошенные Business FM блогеры оценили такое нововведение скептически.

В Курган поступило рекордное количество спецтехники из Китая

С начала марта в регион деятельности Курганского таможенного поста Тюменской таможни поступило более 160 единиц спецтехники и общественного транспорта.

Из Китая в адрес российских предпринимателей прибыли 56 кранов, 30 погрузчиков, 50 самосвалов и 27 автобусов. Сумма таможенных платежей составила 304 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УТУ, это рекордное количество спецтехники, поступившее по процедуре таможенного транзита в Курган за последние восемь лет.

"Участники ВЭД отмечают удобство географического расположения Курганской области для ввоза товаров из Восточной Азии и отсутствие дополнительных издержек по хранению товаров. Декларации подаются с применением технологии "удаленного выпуска" и регистрируются в Центральной акцизной таможне. Срок выпуска ввозимой техники, с момента завершения процедуры таможенного транзита, не более 4 часов, а некоторая часть товаров выпускается в свободное обращение в течение нескольких минут автоматически", - подчеркнул начальник Курганского таможенного поста Тюменской таможни Михаил Сергеев.

Специальная техника китайского производства будет использоваться не только в Курганской области, но и в других регионах России.

Товарооборот между КНР и РФ продолжает расти

Объем торговли Китая и России в первом полугодии вырос на 27,2% в годовом исчислении, до $80,675 млрд.

Согласно данным, опубликованным Главным таможенным управлением КНР, экспорт Китая в РФ в январе - июне вырос на 2,1%, до $29,55 млрд. Импорт российских товаров и услуг в Китай увеличился на 48,2%, до $51,125 млрд.

Как передаёт ТАСС, внешний товарооборот Китая в первом полугодии вырос на 10,3% в годовом исчислении, до $3,079 трлн. Экспорт вырос на 14,2%, до $1,732 трлн. Импорт увеличился на 5,7%, до $1,347 трлн.

Цены цветных металлов идут вниз, но все может еще усугубиться?

В среду, 13 июля, цены на медь на LME упали до самых низких значений с ноября 2020 г. на фоне ожиданий опубликования данных по инфляции в США, которые могут повлиять на скорость повышения базовых процентных ставок центробанком. На утренних торгах контракт на медь с поставкой через 3 месяца подешевел на 0,6%, до $7313 за т, ранее просев до отметки $7202,5 за т.

Один из трейдеров тем временем указывает, что китайский спрос остается слабым, а яншаньская премия к цене меди снизилась до $64 с $76,5 на стоимость тонны в начале июля.

Между тем аналитики Citibank ожидают снижения цены меди до $6600 за т в ближайшие 6-9 месяцев, рекомендуя трейдерам открывать короткие позиции.

Стоимость алюминия с поставкой через 3 месяца выросла на 0,3%, до $2368 за т. Цинк подешевел на 0,5%, до $3002,5 за т. Цена никеля удержалась на отметке $21375 за т. Трехмесячный контракт на свинец подорожал на 0,7%, до $1951,5 за т. Цена олова выросла на 1,2%, до $25870 за т.

На утренних торгах четверга, 14 июля, отмечена негативная динамика цен на промышленные металлы на фоне укрепившегося доллара США и опасений ослабления спроса на сырье ввиду ухудшения перспектив мировой экономики.

Августовский контракт на медь на ShFE подешевел на 1,2%, до 55450 юаней ($8231,03) за т, выйдя ранее на минимальное значение с ноября 2020 г. (54750 юаней за т).

Никель на ShFE снизился в цене на 6,7%, до 6-месячного минимума 150,3 тыс. юаней за т. Цена цинка упала на 4,7%, до 22020 юаней за т – самого низкого значения с августа минувшего года.

По состоянию на 10:08 мск трехмесячный контракт на никель подешевел на LME до 6-месячного минимума $20410 за т.

Между тем индекс потребительских цен в США вырос в июне на 9,1%, что является самым заметным приростом показателя с 1981 г., что увеличивает вероятность повышения ключевой ставки Федрезервом на 0,75% уже в текущем месяце с возможными последствиями для экономического роста и спроса на металлы.

«На данном этапе на рынке наблюдается заметный негативный тренд, - отмечают аналитики Marex Spectron. – По нашим оценкам состояния на трех биржах, можно сделать вывод, что рынок находится в «медвежьей» фазе, и следует задаться вопросом, может ли это все усугубиться».

Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:35 моск.вр. 14.07.2022 г.:

на LME (cash): алюминий – $2344.5 за т, медь – $7245 за т, свинец – $1926.5 за т, никель – $20093.5 за т, олово – $25307 за т, цинк – $3009 за т;

на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2355.5 за т, медь – $7260 за т, свинец – $1910 за т, никель – $20150 за т, олово – $25045 за т, цинк – $2921 за т;

на ShFE (поставка июль 2022 г.): алюминий – $2583.5 за т, медь – $8335.5 за т, свинец – $2208.5 за т, никель – $26001.5 за т, олово – $29139.5 за т, цинк – $3353.5 за т (включая НДС);

на ShFE (поставка сентябрь 2022 г.): алюминий – $2574.5 за т, медь – $8281.5 за т, свинец – $2194.5 за т, никель – $22564.5 за т, олово – $28295 за т, цинк – $3242 за т (включая НДС);

на NYMEX (поставка июль 2022 г.): медь – $7331.5 за т;

на NYMEX (поставка октябрь 2022 г.): медь – $7237.5 за т.

Суточное производство стали в Китае падает, но избыток предложения сохраняется

Как сообщает агентство Platts, суточное производство нерафинированной стали в Китае в период с 1 по 10 июля снизилось на 0,8% по сравнению с концом июня до 2,872 млн тонн в сутки, но производство по-прежнему оставалось на 2,6% выше в годовом исчислении, показали данные China Iron & Steel Association от 13 июля.

Избыток предложения на внутреннем рынке Китая по-прежнему не показывает никаких признаков ослабления в июле, что еще больше оказывает давление на цены на сталь и показывает, что для стабилизации цен потребуются дальнейшие сокращения производства, сообщили источники в отрасли.

Согласно данным CISA, ежедневное производство чугуна в Китае в период с 1 по 10 июля снизилось на 1,5% по сравнению с 21-30 июня, но выросло на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 2,478 млн тонн в сутки.

По состоянию на 10 июля запасы готовой стали на заводах, контролируемых CISA, были на 28,4% выше в годовом исчислении и составили 18,05 млн тонн.

По данным S&P Global Commodity Insights, избыток предложения сказался на рентабельности отечественного горячекатаного рулона и арматуры, которая 12 июля составляла минус $65 за тонну и минус $31 за тонну.

Несколько источников на рынке заявили, что снижение производства стали остается медленным, несмотря на то, что заводы работают с убытками, поскольку большинство производителей стали по-прежнему неохотно расширяют сокращение производства, опасаясь, что это повлияет на их долю на рынке и рост местного ВВП.

Если ежедневное производство нерафинированной стали в Китае останется на уровне начала июля в 2,872 млн тонн до конца 2022 года, производство нерафинированной стали в стране в июле-декабре будет на 12% выше, чем за тот же период 2021 года, согласно расчетам S&P Global, основанным на по данным CISA и Национального бюро статистики.

Расчеты показали, что в 2022 году производство стали будет примерно на 1,7% выше, чем в прошлом году.

Великобритания предлагает отказаться от антидемпинговых мер по китайской арматуре

Как сообщает агентство Reuters, Британское Управление по защите торговли (TRA) 13 июля предложило отменить антидемпинговые меры в отношении китайской арматурной стали, заявив, что необходимо увеличить импорт, чтобы компенсировать падение поставок из других стран из-за ситуации на Украине.

Эти меры действуют с 2016 года, но TRA заявило, что их сохранение не отвечает экономическим интересам Великобритании, учитывая высокий спрос на сталь в ее строительном секторе и падение поставок из России, Беларуси и Украины.

По данным TRA, эти три страны поставили 27% британского импорта арматуры в 2020–2021 годах, и этот показатель, вероятно, существенно сократится в результате российско-украинского конфликта и последующих санкций Великобритании против России и Беларуси.

В TRA заявили, что сохранение мер в отношении арматурной стали из Китая окажет «серьезное» экономическое воздействие на Великобританию.

«По нашему мнению, влияние более высоких цен на британскую экономику значительно перевесит влияние отмены тарифов на китайский импорт на единственного производителя арматуры в Великобритании», — заявил исполнительный директор TRA Оливер Гриффитс.

Потребуется 30-дневный период консультаций, прежде чем будет вынесена окончательная рекомендация, которая будет представлена британскому правительству для принятия решения.

РЖД зафиксировали рост контейнерных перевозок рыбы из Приморья на 45%

С начала года по железной дороге из Приморского края отправилось более 354 тыс. тонн рыбной продукции (+30% к показателю за аналогичный период прошлого года). Главным образом эти объемы перевозились в контейнерах.

В июне по железной дороге из Приморского края ушло 66 тыс. тонн рыбной продукции (+30% к показателю за аналогичный период прошлого года), сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточных железных дорог. Основной объем рыбной продукции отгружен в адрес грузополучателей Московской области (18,1 тыс. тонн), Урала (15,3 тыс. тонн) и Сибири (16,8 тыс. тонн).

Всего с начала 2022 г. отправлено 354,6 тыс. тонн рыбной продукции (+19,6% к аналогичному периоду прошлого года). При этом перевозка морепродуктов в контейнерах составила 265,9 тыс. тонн (+45,1%).

Экспортные отправки рыбы с железнодорожных станций Приморья в июне текущего года составили 13,2 тыс. тонн. Из них в Китай отправлено 12,4 тыс. тонн.

Общий объем экспортных перевозок морепродуктов по железной дороге с начала 2022 г. составил 90,2 тыс. тонн.

Fishnews

В Приморье выпустили в море 3,5 тысячи штук молоди трепанга

Ольга Журман (Приморский край)

В бухте Воевода у острова Русского на площади около 600 гектаров отправили на пастбищный вырост 3,5 тысячи штук молоди трепанга.

Вес каждой особи - всего четыре грамма. Товарной массы в сто пятьдесят граммов морские огурцы, как еще называют трепангов, достигнут через четыре года.

- Они рождаются размером в два-три миллиметра, и молодь съедает донная рыба - бычки, камбала. Поэтому мы выращиваем трепангов в закрытых садках в специальных коллекторах, - рассказывает заместитель гендиректора марикультурной компании Игорь Дранко.

На дне моря на искусственных рифах, где полно зарослей анфельции (род красной водоросли), трепангу и предстоит "пастись". За его ростом постоянно будут следить специалисты.

Площадь морских огородов в Приморье составляет более 80 тысяч гектаров. Аквакультурой занимаются 114 хозяйств. В прошлом году на морских плантациях вырастили более 56 тысяч тонн гидробионтов, в основном гребешка. Специалисты отмечают: в последнее время отрасль показывает в крае стабильный рост - примерно десять процентов ежегодно. Рывок произошел в первой половине 2020-го, когда производство востребованной в Азии продукции было увеличено почти на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. На рост объемов продукции влияет в том числе господдержка - например, в 2021-м на субсидии предприятиям аквакультуры из краевого бюджета, несмотря на пандемию, выделили около 19 миллионов рублей. Средства пошли на частичное возмещение затрат на выращивание и расселение молоди гидробионтов, а также на приобретение новой техники и оборудования.

По словам главы агентства по рыболовству Приморского края Валерия Корко, увеличивается и потребление гребешка, мидий, устриц, трепанга на внутреннем рынке.

Справка РГ

Трепанг - один из древнейших организмов, ныне живущих на Земле, он появился 500 миллионов лет назад. У гидробионта нет ни глаз, ни ушей, ни носа, только ротовое отверстие. Иглокожего варят, солят, сушат и морозят. Самое знаменитое дальневосточное блюдо из морского огурца называется скоблянкой. Но, кроме дальневосточников, трепанга в России почти никто не ценит. Поэтому основная часть продукции уходит в Китай.

Почему в ДФО надо срочно приводить в порядок погранпереходы

Сергей Набивачев (ДФО)

Из 80 пунктов пропуска через госграницу, которые числятся в ДФО, функционируют только 58. Да и те не всегда находятся в удовлетворительном состоянии. В нынешнем виде они сдерживают развитие внешней торговли и экономики Дальнего Востока. Давно требуется приведение пунктов пропуска в соответствие с нормативными требованиями. Об этом, в частности, шла речь на состоявшемся в Хабаровске совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности России на Дальнем Востоке, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Что предстоит сделать в ближайшем будущем, что делается уже, выяснял корреспондент "РГ".

Уникальные переходы

Более 80 процентов грузопотока на Востоке России проходит через 12 погранпереходов. Правда, стоит учесть, что административно некоторые морские порты включены в качестве терминалов в пункты пропуска. Поэтому фактически мест, через которые грузы прибывают на территорию России или отправляются за рубеж, несколько больше. Например, сахалинский Невельск имеет три весьма удаленных филиала на Курильских островах, а у порта Ольга в Приморье есть терминал Пластун (расстояние до него - более 250 километров по автодорогам).

С пограничной точки зрения Дальний Восток во многом уникален. В стране всего десять так называемых смешанных погранпереходов. И все они находятся в ДФО на реке Амур. В зависимости от времени года через них можно пересечь границу и на автомобильном транспорте, и на речном, а, например, в Благовещенске в межсезонье даже на судах на воздушной подушке. Поскольку Амур - река протяженная, смешанные переходы есть в разных регионах: Хабаровском крае, ЕАО и Амурской области.

Именно на Дальнем Востоке числится единственный в России пешеходный пограничный переход. Правда, он пока не функционирует - его строят. Да и название "пешеходный" скорее условное. Ведь на деле туристы будут пересекать границу в уютных кабинках фуникулера. Речь идет о строящейся в Благовещенске и Хэйхэ канатной дороге.

Преобладание тех или иных способов перейти рубеж между странами многое говорит о географических особенностях регионов. К примеру, в Забайкалье и Бурятии погранпереходы в основном автомобильные, в Сахалинской области, на Чукотке, в Приморском и Хабаровском краях - преимущественно морские, а в Приамурье и ЕАО, где граница полностью проходит по реке, - смешанные. Особняком стоят Якутия, где имеется только воздушный пункт пропуска, а также Камчатка с Колымой - там есть по одному международному порту и аэропорту.

Жизнь рядом с границей

Развитие приграничных территорий для Забайкалья - крайне актуальная проблема. Там живут почти 240 тысяч человек. По словам губернатора Александра Осипова, сложности касаются дорог, интернета, мобильной связи, социальной сферы, занятости населения. В ряде районов уже два года действует ограничение на вывоз скота и мяса. По мнению главы Забайкалья, необходимо упростить и ускорить работу пунктов пропуска, чтобы люди могли больше покупать, продавать, перемещаться через границу.

- За два года произошли отрицательные изменения в этой сфере. Ряд пунктов пропуска не работает, некоторые из них плохо оснащены. Действовали существенные ограничения, после которых еще не произошло восстановления. Надеюсь, что благодаря решениям Совета безопасности, тем поручениям, которые будут даны правительству, наши сложные проблемы будут последовательно решаться, - говорит губернатор Александр Осипов.

Глава Приамурья Василий Орлов считает, что развитие экономики приграничных территорий во многом зависит от качества работы пунктов пропуска. Например, в Амурской области есть девять погранпереходов, из них функционируют только пять. К недействующим относятся строящийся "Благовещенск-1" (он же - будущая первая в мире трансграничная канатная дорога), а также смешанные пункты пропуска на Амуре: Джалинда, Ушаково и Константиновка. Что касается Джалинды, то на нее у руководства Приамурья большие планы. Здесь собираются построить большой транспортно-логистический комплекс. В июне на Петербургском международном экономическом форуме Василий Орлов провел по этому поводу переговоры с представителями одной из международных транспортных компаний.

Первый для Амурской области автомобильный пункт пропуска Кани-Курган заработал совсем недавно. Машины пересекают границу по международному мосту между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ. Кстати, недавно для него была запущена электронная очередь - система, позволяющая экспортерам, владельцам грузов, логистам и водителям бронировать время для проезда.

- С 2020 года в условиях пандемии у нас осложнилась ситуация с грузовыми перевозками на российско-китайской госгранице, - рассказывает Василий Орлов. - В связи с этим увеличились временные и финансовые потери российских компаний и, как следствие, возросла стоимость товаров для конечного потребителя. Для обеспечения бесперебойных международных перевозок и стабилизации цен мы предложили сократить нормативные сроки пограничного, таможенного и иных видов государственного контроля в пунктах пропуска РФ, внедрить на государственном уровне современные цифровые инструменты, а также перевести часть пунктов на круглосуточный режим работы.

И еще одна канатка!

В Еврейской автономии, самом маленьком регионе Дальнего Востока, целых четыре пункта пропуска, но работают из них только два. Впрочем, есть перспективы, что нефункционирующие тоже начнут пропускать грузы. Один из них - это недавно открытый железнодорожный мост. А что касается оставшегося (в селе Пашково), о его "расконсервировании" поступило предложение от китайской стороны. Оно прозвучало в июне во время визита генконсула России в Харбине Владимира Ощепкова в уезд Цзяинь. Кроме того, местные власти поделились с генконсулом планами по открытию летом этого года зоны российско-китайской приграничной торговли, а также предложили вариант сооружения грузовой канатной дороги.

В Хабаровском крае собираются установить грузопассажирский погранпереход на острове Большой Уссурийский. Его проектирование должно завершиться в следующем году, а строительство - к 2026-му. Формально здесь уже есть пункт пропуска, но он числится как нефункционирующий.

- Развитие Большого Уссурийского острова мы, правительство края, видим исключительно вместе с китайской стороной, - рассказал губернатор края Михаил Дегтярев.

По его мнению, в первую очередь речь идет о грузопассажирском терминале.

- Это важно, - продолжает Дегтярев, - потому что все прежние планы на остров были связаны исключительно с туризмом и пассажирами. Мы считаем, что это нерационально. Уже построены мосты с обеих сторон - и с китайской, и с нашей. И мы сейчас завершаем смену статуса этого перехода на грузопассажирский. Грузовую базу обосновали - это 700 тысяч тонн в первый год, до полутора миллионов тонн в течение пяти лет - и терминал будет "раскачен". Но, учитывая сложную мировую обстановку и давление, которое оказывается на Россию, я думаю, что мы за миллион тонн в первый год уйдем.

Поток трудовых мигрантов в Новосибирск превысил допандемийный уровень

Ольга Диянова (Новосибирск)

В этом году в Новосибирскую область прибыли 163 тысячи граждан из стран ближнего зарубежья. Это в два раза больше, чем в 2021-м. В основном приезжают из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Каждый второй едет на заработки.

Как сообщила начальник отдела по вопросам трудовой миграции ГУ МВД России по Новосибирской области Яна Горбунова, граждане тех стран, с которыми у России визовый режим (Туркменистан, Китай), трудятся в основном в обрабатывающей промышленности, торговле, гостиничном сервисе и сельском хозяйстве. Приезжим из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана виза не нужна, они получают патенты на работу. Обладатели патентов, как правило, устраиваются в строительные и клининговые компании, а также нанимаются в работники к частным лицам - например, помогают на дачах.

В прошлом году строительные предприятия, особенно в дорожной отрасли, жаловались на нехватку рабочей силы, ссылаясь на это обстоятельство при затягивании сроков сдачи объектов. По словам Яны Горбуновой, сейчас дефицита рабочих рук нет.

- Вышли на допандемийный уровень и даже немного больше. Увеличился поток мигрантов, приезжающих именно с целью работы, - подчеркнула представитель МВД.

Ежегодно правительство РФ устанавливает перечень видов деятельности, в которых привлечение иностранных граждан либо запрещено, либо ограничено. Например, трудовым мигрантам нельзя работать в нестационарных торговых объектах. Между тем палатки, где торгуют иностранцы, мы видим на каждом углу. И это, как выяснилось, не нарушение.

- Запрет касается не всех иностранных граждан, - уточнила Яна Горбунова. - Киргизия и Казахстан входят в состав Евразийского экономического союза, и постановление правительства на граждан этих государств не распространяется. Кроме этого, иностранцам, которые имеют вид на жительство в России или разрешение на временное проживание, тоже не запрещено работать ни в одной сфере деятельности.

С начала года в области провели четыре тысячи проверок в местах, где массово используют труд мигрантов. В Новосибирске это в первую очередь рынки, но и не только. Так, на улице Жуковского полицейские задержали группу иностранцев, которые работали на оборудованной в частном доме автомойке: из 23 членов коллектива у шестерых не было разрешительных документов, а трое вообще находились в России нелегально. По итогам проверки было возбуждено девять дел об административных правонарушениях.

На фоне усилившихся западных санкций в России отменили проверки юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Проверки соблюдения миграционного законодательства продолжатся, но ограниченно. По-прежнему будут проверять так называемые "резиновые" квартиры, в которых недобросовестные собственники временно прописывают десятки иностранцев. Если по одному адресу будут зарегистрированы более пяти мигрантов, то квартиру в обязательном порядке посетят сотрудники полиции.

Промышленники Урала предложили изменить кредитную и налоговую политику

Евгений Китаев

Экономические потрясения последних месяцев ударили по предприятиям. Сложности стали испытывать компании разных отраслей: сузился рынок сбыта, подорожали поставки, упала рентабельность. В качестве защитной меры бизнес-сообщество предлагает скорректировать налоговую и кредитно-денежную политику.

Сталь испытывают на прочность

Последствия санкционной политики прежде всего ощутила на себе базовая для Урала отрасль - металлургия. Ее флагман, Магнитогорский меткомбинат, по словам собственника, президента Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Челябинской области Виктора Рашникова, загружен на 55-60 процентов. Остановлены две домны.

В мае рентабельность предприятия была четыре процента, в июне еще ниже. Промышленник прогнозирует, что результат июля и вовсе может оказаться отрицательным. Чтобы поддерживать инвестиции на нынешнем уровне, рентабельность должна быть минимум 15 процентов, требуется зарабатывать 7-8 миллиардов рублей. Прибыли же практически нет. При этом необходимо содержать 55 тысяч сотрудников (если считать вместе с сопутствующими производствами).

По словам Рашникова, столь удручающей ситуации не было еще ни разу. Она куда серьезнее, чем ее представляют чиновники, и требует корректировки фискальных мер. В частности, следует отменить акциз на жидкую сталь, введенный в прошлом году, в период хорошей конъюнктуры на мировом рынке. Металлурги этому, конечно, не обрадовались, но, пока рентабельность была на уровне 20-25 процентов, с новым сбором мирились. А сегодня, когда меткомбинаты уже три месяца не отгружают продукцию за границу, он стал в тягость.

На внутреннем рынке цена на металл упала еще на 17 процентов, поэтому борьба за себестоимость идет нешуточная. Чтобы сокращать издержки, металлурги договариваются с поставщиками руды и угля. Они снижают цены, но не столь существенно, как хотелось бы партнерам, поскольку у самих маржа небольшая - для пользователей недр поднят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что тоже расставляет акценты не в пользу металлургии.

Сапожник без кредитов

Под давлением находится и легкая промышленность, например кожевенно-обувная, говорит член правления СПП, гендиректор фирмы "Юничел" Владимир Денисенко. Отечественные компании закрывают потребности на российском рынке лишь на 20 процентов, остальное - импорт. Если возникнут проблемы с зарубежными поставками, рискуем оставить разутыми и население, и армию, выражает обеспокоенность промышленник. А значит, необходимо наращивание отечественной доли хотя бы до 50 процентов.

Легпром, практически уничтоженный в 1990-е, только-только начал возрождаться.

- В пандемию удалось сохранить производственный потенциал, однако санкции поставили отрасль на грань выживания, - констатирует Денисенко. - Резкий рост цен на сырье, ограничение или запрет импорта ряда химических материалов, финансовые потери, связанные с логистикой, кредиты по высоким ставкам - все это привело к удорожанию производства.

В самом сложном положении, по его мнению, оказались фирмы, которые уже переросли категорию малого и среднего бизнеса и лишены его льгот. Эффективной мерой поддержки, полагает глава компании, стало бы предоставление всем предприятиям отрасли льготной ставки социальных отчислений - 15 вместо 30 процентов.

Кроме того, помог бы и более жесткий контроль завозной продукции: сегодня из стран ЕАЭС к нам в страну попадает дешевая, но небезопасная, порой просто токсичная обувь. Это создает угрозу здоровью граждан и недобросовестную конкуренцию на рынке.

Условия кредитования отечественных предприятий глава обувной фирмы также считает препятствием для их развития. Банки одалживают деньги под залог, при этом залоговое имущество оценивают отнюдь не по рыночной стоимости. По мнению Денисенко, необходимы беззалоговые или обеспеченные госгарантиями займы. А в целом для подъема отрасли нужна государственная программа.

Игра на понижение

Депутат Госдумы Валерий Гартунг поддерживает предложение промышленников об уменьшении фискальной нагрузки, подчеркивая необходимость снижения НДПИ, учетной ставки, отказа от искусственного укрепления рубля.

- Залоговое кредитование приводит к обесцениванию предприятий, а если залога нет, кредит сразу становится дороже, - акцентирует он.

Снижение ключевой ставки эту зависимость также устранить не может, но все ж повышает доступность ресурсов. Нынешняя ставка обеспечивает реальное кредитование под 12-13, минимум под 11 процентов. Но для многих компаний и это неподъемно. Приемлемой депутату видится ключевая ставка в 4-4,5 процента, тогда можно будет брать займы под семь. Депутаты уже обсуждали эту тему с руководством Банка России, и сложилось впечатление, что понимание есть.

При нынешнем курсе, подчеркивает депутат, фактически субсидируется промышленность Китая, и с этим нужно что-то делать. Ряд решений в части либерализации валютного регулирования на федеральном уровне уже принят, что помогает выравнивать ситуацию. Но необходимо поддержать экспортеров, в том числе отменив акциз на жидкую сталь - как альтернативу можно рассматривать экспортную пошлину, считает Гартунг. Законодатели уже вынесли соответствующую поправку на обсуждение.

Необходимыми депутат считает и защитные пошлины на продукты, которые можно заместить в ближайшее время, а также введение временного моратория на маркировку, затраты на которую снижают конкурентоспособность производителей.

Положительную роль в стабилизации экономики сыграют инфраструктурные проекты, на которые правительство планирует выделить около трех триллионов рублей. Для их реализации потребуются металл, стройматериалы, дорожная техника, что увеличит спрос на внутреннем рынке.

Президент США Джо Байден начал турне по Ближнему Востоку

Владислав Шабловский

Американский президент Джозеф Байден начал турне по Ближнему Востоку. У "старичка Джо" насыщенная программа: за предстоящие четыре дня глава Белого дома нанесет визиты в Израиль и Саудовскую Аравию, с тем чтобы лично провести переговоры с руководством обоих государств. Приедет Байден и в Палестину на встречу с ее многолетним лидером Махмудом Аббасом. В повестке Байдена есть и участие в саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, где соберется представительная компания из девяти ближневосточных стран.

В Белом доме всячески подчеркивают, что фундаментальная цель визитов - сколотить антироссийский фронт на Ближнем Востоке и одновременно создать условия для ограничения регионального влияния Китая. Еще одна задача Байдена - заставить Саудовскую Аравию и другие ближневосточные страны увеличить добычу нефти. Столь незамысловатым образом Байден рассчитывает сбить цены на бензин в США. Тем не менее издание Politico скептически относится к этой затее. Во-первых, Эр-Рияд едва ли способен быстро поднять добычу, а во-вторых, подобные шаги требуют согласования с другими членами ОПЕК. Так что саудиты не горят желанием идти на поводу у американских хотелок. У Эр-Рияда и так все хорошо: из-за антироссийской санкционной политики Запада цены на нефть стабильно высокие. Пикантности американским планам придает тот факт, что нынешние отношения США и Саудовской Аравии находятся в серьезном кризисе по вине самого Байдена: еще накануне своего президентства он в пух и прах разнес Саудовскую Аравию за нарушение прав человека после нашумевшего убийства журналиста Джамаля Хашогги и даже обещал Эр-Рияду статус мирового изгоя. Поэтому на предстоящих переговорах саудиты почти наверняка потребуют отказа американцев от правозащитных претензий, что максимально усложнит Байдену диалог по нефти.

На этом фоне поездка Байдена в Израиль носит второстепенный характер. Перемен в американо-израильских отношениях не предвидится. Как отмечает The New York Times, глава Белого дома в очередной раз заявит о всесторонней поддержке израильтян в противостоянии с Ираном. Не ждут ничего особого от встречи с Байденом и в Тель-Авиве: новый премьер Яир Лапид - фигура временная по крайней мере до осенних выборов. В Вашингтоне, разумеется, не скрывают, что ждут от израильтян более критичной позиции в отношении российской спецоперации на Украине.

С приходом Байдена к власти Вашингтон возобновил оказание Палестине финансовой помощи. И теперь глава США рассчитывает убедить Аббаса в своих миролюбивых устремлениях. Однако от Байдена точно ждут большего: по сообщениям израильских СМИ, палестинцы уже подготовили список требований к Вашингтону, среди которых есть, например, требование активного содействия палестино- израильскому диалогу и снятие с Организации Освобождения Палестины (ООП) террористического ярлыка. С особым нетерпением палестинцы ждут, что скажет Байден по поводу недавней трагической гибели палестино-американской журналистки от рук военнослужащих израильской армии.

По итогам байденовского турне в Вашингтоне намерены объявить, что Ближний Восток по-прежнему в фокусе американского внимания. А вот журналисты ждут, что во время визитов с Байденом произойдет очередной политический конфуз. Например, во время прошлогодней встречи с тогдашним премьером Израиля Нафтали Беннетом престарелый Байден просто проспал речь своего коллеги. Если что-либо не проспит сейчас - это уже будет успех.

Эксперт Кирилл Бабаев рассказал, что означает для России возвращение к "восточному вектору"

Кирилл Бабаев (директор Института Китая и современной Азии РАН, декан Финансового университета при Правительстве РФ)

Об идее "разворота России на Восток" много говорят и эксперты, и политики. В большинстве высказываний она представляется лишь сиюминутной реакцией на новый "железный занавес", возведенный странами Европы и США на западных границах России после февраля. А между тем этой концепции уже исполнилось десять лет: в 2012 году президент России в своей программной статье писал о "шансе поймать китайский ветер в паруса российской экономики", тогда же Валдайский клуб презентовал доклад "К Великому океану", где ведущие отечественные международники призвали переориентировать российскую внешнюю политику и экономику на страны Азии. К сожалению, за истекшее десятилетие сделать в этом направлении удалось немного. И сегодня России приходится в мобилизационном режиме наверстывать упущенное, срочно формируя логистические, торговые, финансовые механизмы для выстраивания новой восточной политики и переориентации внешнеэкономических связей российских компаний на Восток: в сторону Китая, Индии, Ближнего Востока и Турции, стран АСЕАН.

"Разворот на Восток" многим кажется неким революционным шагом, невиданным в истории нашей страны, с полным отказом от западного вектора как в области экономических отношений, так и в политике, и в культуре. Разумеется, оба этих посыла являются неверными.

Россия не раз делала геополитические развороты. Все двенадцать веков своей истории российское государство умело разворачивало свои паруса туда, где находилась важнейшая точка роста мировой цивилизации. С IX по XI век централизованное Русское государство создавалось при активном содействии скандинавов - наиболее пассионарной европейской силы того времени. Во многом благодаря военно-политической помощи наемных варяжских дружин восточные славяне сумели объединиться, победить соседей и создать мощное, крупнейшее в Европе того времени государственное образование. Русь состоялась как единое целое, была признана европейскими державами. А затем произошел первый в истории России разворот на Восток: туда, где обозначилась новая точка роста развития Евразии. Монгольская держава в XIII веке стала крупнейшей и самой стабильной экономикой планеты. Как тогда говорили, девушка с кувшином золота на голове могла в полной безопасности пройти от Новгорода до Пекина. Технологии военного дела, городского строительства, госуправления, обогащенные опытом Китая, вошедшего в состав Монгольской империи, были передовыми для того времени и значительно опережали европейские.

Русь становится частью этого нового "евразийского союза", давшего ей не только такие достижения науки и техники, как денежное обращение, налоговая система, почта, артиллерия, но и структуру государственной власти, а со временем - огромные территории за Волгой. Монгольская держава не знала феодальной раздробленности, в которой в те века погрязла Европа, зато знала абсолютную власть хана - "царя", как его называли тогда на Руси. После поражения ордынцев именно московский государь Иван III, перенявший у монголов их централизованную систему управления, взял у ханов и титул. Импульс восточной экспансии еще через столетие довел русских до Камчатки и берегов Америки.

Тем временем Европа снова вырывалась вперед в мировой цивилизационной гонке, и с XVII века Россия вновь разворачивается лицом на Запад. Сперва робко, а со времен Петра - стремительно, Россия входит в число великих европейских держав. С XVII по начало XXI века - эти четыре столетия Россия была интегральной частью европейской цивилизации, и вот они завершаются буквально на наших глазах: все, что Россия могла взять у Европы, она взяла.

Сегодня нашей стране снова предстоит повернуть паруса под "ветер с Востока", который в XXI веке очевидно будет довлеть над ветром с Запада. Однако это вовсе не означает, что западный вектор российской политики перестает существовать. Россия не может, да и не должна перечеркивать свою сформировавшуюся за последние столетия европейскую идентичность, свое прошлое и свои наработанные связи в культурной, научно-образовательной, технологической сферах. "Разворот на Восток" сегодня - это лишь ребалансировка российской внешней политики и внешнеэкономической деятельности. При этом Россия останется частью Европы и заново выстроит на своих западных рубежах дипломатию, торговлю, культурный и научный обмен на приемлемых для себя условиях. Однако сегодняшняя ситуация дает России возможность изучить Восток, сделать его ближе, уравновесить им "европейский крен" российского корабля. Наша задача - по-настоящему понять наших восточных и южных соседей, выстроить дружеские надежные связи, объединить Евразию впервые после Монгольской империи, только на этот раз не силой, а сотрудничеством.

Аудитор Счетной палаты Светлана Орлова: Люди должны видеть конкретную пользу работы чиновников

Михаил Загайнов

Несколько тысяч нормативных актов признаны утратившими силу в России в результате реформы контрольно-надзорной деятельности. В Счетной палате (СП) считают, что в первую очередь речь должна идти не о "косметических" изменениях в госуправлении, а о конкретных мерах по улучшению жизни людей и деятельности бизнеса. Каких результатов уже удалось добиться и когда можно будет давать оценки проведенной работе, в интервью "Российской газете" рассказала аудитор СП Светлана Орлова.

Можно ли уже говорить о каких-то экономических результатах реформы контрольно-надзорной деятельности в России? Сколько бизнес смог сэкономить благодаря снижению регуляторной нагрузки?

Светлана Орлова: За три года правительство провело большую работу, которая затронула огромную часть законодательства, - по сути была сформирована новая регуляторная система. Утратившими силу признаны 12,3 тыс. нормативных актов, или свыше 90% действовавших ранее. Также под "регуляторную гильотину" попали более 143 тыс. обязательных требований из 318 тыс. действовавших.

Впечатляющие результаты, но нельзя забывать, что главная задача этих реформ - не просто отменить нормативные акты, а облегчить работу бизнеса. Так, многое уже сделано в строительстве: раньше предпринимателю при разработке проектно-сметной документации приходилось пройти столько согласований, что за это время можно было бы уже и стройку закончить. Сейчас часть этих требований отменена.

Это лишь один из примеров. Мы сейчас как раз изучаем, насколько эффективными оказались меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Анализ завершится в декабре, тогда можно будет оценить эффект от этих мер для бизнеса.

Какова роль Счетной палаты в оценке эффективности реформы?

Светлана Орлова: Конкретные факты и проверенные цифры - это все о работе Счетной палаты. И тут надо отметить, что мы перестроили работу, стали максимально открыто работать: говорим не только об освоенных финансах, а о том, какой результат получен; указываем в том числе тем, кого проверяем, какие существуют риски. Отвечаем на все вопросы.

Под таким ракурсом мы сейчас и анализируем принятые меры по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности. Мероприятие, к слову, масштабное - включает 44 министерства и ведомства.

Как еще один пример такой работы могу привести недавно закончившуюся проверку исполнения бюджета 2021 года. Объем нарушений, выявленных Счетной палатой, составил 676,4 млрд рублей. Конечно, выявленные нарушения - это не всегда воровство или хищение. На первом месте - неправильное отражение в учете фактов хозяйственной жизни на общую сумму в 596,2 млрд рублей. Вместе с тем мы смотрели не только на отчетность, но и на результаты работы. В отчете можно написать, что программы выполнены на 97%, но ведь гражданам важен конкретный результат.

В каждом министерстве работают люди, они предоставляют ту или иную государственную услугу. Наша задача - понять, какова эта услуга, сколько она стоит, удовлетворены ли люди этой услугой. Это касается всех отраслей: транспорта, здравоохранения, образования, импортозамещения и так далее.

Правительство сегодня досконально занимается этим вопросом: видит в онлайн-режиме каждое министерство и знает, какие нормативные акты сработали, а какие нет.

Конечно, есть еще и проблемы, не весь бизнес удовлетворен тем, что делается. Реформа контрольно-надзорной деятельности - весьма непростая тема, очень много министерств и ведомств задействовано. По сути, мы говорим о совершенно другом подходе к государственному управлению.

Одна из мер поддержки бизнеса, которая сегодня широко обсуждается, - институт банкротства. Ранее вы говорили о серьезных рисках, которые несут в себе возможные злоупотребления в этой сфере. Есть ли у государства ресурсы, которые бы позволили минимизировать нарушения?

Светлана Орлова: Банкротство компаний - сложный вопрос, который касается не только Счетной палаты, но и работы судов, ряда других ведомств, деятельности конкурсных управляющих. Даже у нас в ведомстве эта сфера входит в компетенцию нескольких аудиторов, которые курируют различные направления.

Нередко банкротство намеренно используют для уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами или для манипуляций с имуществом. Это так называемое криминальное банкротство. Оно негативно сказывается на уровне безработицы, приводит к уклонению от налогов, монополизации рынка, ухудшению инвестиционного климата.

Поэтому теме криминального банкротства сейчас уделяется большое внимание. Недавно этому вопросу был посвящен круглый стол в Совете Федерации. В его рамках были определены основные направления противодействия криминальному банкротству: системное совершенствование уголовного законодательства и реформирование института арбитражных управляющих. Чтобы такая превентивная работа шла успешно, мы должны четко понимать и выявлять признаки криминального банкротства, но это уже работа правоохранителей, прокуратуры как надзорного ведомства.

Решить другие назревшие проблемы в делах о банкротстве призваны изменения в законодательство о несостоятельном банкротстве. Законопроект уже подготовлен и предусматривает системное реформирование самого института несостоятельности. Он предполагает отказ от таких процедур, как наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, одновременное ведение процедуры реструктуризации долгов, создание государственного регистра.

Не станет ли этот закон "дубиной", которая лишь ухудшит положение бизнеса?

Светлана Орлова: Хочу обратить внимание на то, что разработка и принятие подобных законопроектов - это очень кропотливая работа, в которой учитываются мнения всех заинтересованных сторон, в том числе и представителей бизнеса.

Законопроект придет в Счетную палату для подготовки заключения. Естественно, мы внимательно изучим все риски и дадим свою обоснованную позицию. Но то, что Совет Федерации как палата регионов поднял эту тему - это очень важный шаг.

Пример из моей губернаторской практики - были случаи, когда банкротили предприятия, где работали инвалиды, потому что нужно было освободить землю в центре города. Люди бы потеряли работу. Конечно, такого не должно быть. Были приняты меры, чтобы не допустить таких негативных фактов.

Сейчас главное - получить четкие и понятные правила игры, которые повысят уровень правовой защищенности экономических отношений.

Важное направление работы Счетной палаты - противодействие коррупции. В декабре вы говорили, что залог успеха этой работы - укрепление международного сотрудничества. С тем количеством санкций, с которым мы столкнулись, с полным разрывом отношений с некоторыми странами, есть ли у Счетной палаты вообще перспектива подобного сотрудничества?

Светлана Орлова: Борьба с коррупцией в любом случае требует трансграничных усилий, хотя бы даже в обмене положительным опытом с коллегами. Санкции, конечно, осложняют взаимодействие, но есть страны Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми мы продолжаем работать. Мы ознакомились с работой учреждений в Китае, в Объединенных Арабских Эмиратах, Египте. Сотрудничество продолжается, просто на смену одним международным организациям и объединениям приходят другие. Ничего страшного в этом нет.

Если же говорить о важности самого направления работы - не все здесь зависит от Счетной палаты. Наша задача - выявить во время проверки коррупционные риски, а правовую оценку им дают уже правоохранительные органы. Мы ни в коем случае не вмешиваемся в работу прокуратуры, Росфинмониторинга и других ведомств.

Так, в прошлом году Счетная палата передала в прокуратуру 36 материалов. По ним было возбуждено 10 уголовных дел, еще 10 - по направленным в предыдущие годы материалам.

Сфера государственных закупок - это огромный пласт работы, который мы анализируем и выдаем свои рекомендации. Объем закупок составляет 35 трлн рублей. Ежегодно заключается 5 млн контрактов и договоров. Это одна из наиболее емких для коррупционных проявлений сфер наряду со строительством и управлением федеральным имуществом.

Выявить коррупционные риски нам помогают новые цифровые решения, включая дистанционные методы аудита. Применение специальных программ, оцифровка документации позволит каждому ведомству или организации увидеть недостатки, которые мы видим в проверках и аккумулируем в своей работе.

Мы со своей стороны ведем огромную работу по усилению антикоррупционных компетенций. Счетная палата сейчас разрабатывает Методические рекомендации по выявлению и оценке коррупционных рисков в ходе проведения мероприятий. Наш главный приоритет - внедрение механизмов профилактики коррупционных рисков в бюджетной сфере. Мы считаем, что это важнейший фактор повышения эффективности использования государственных ресурсов.

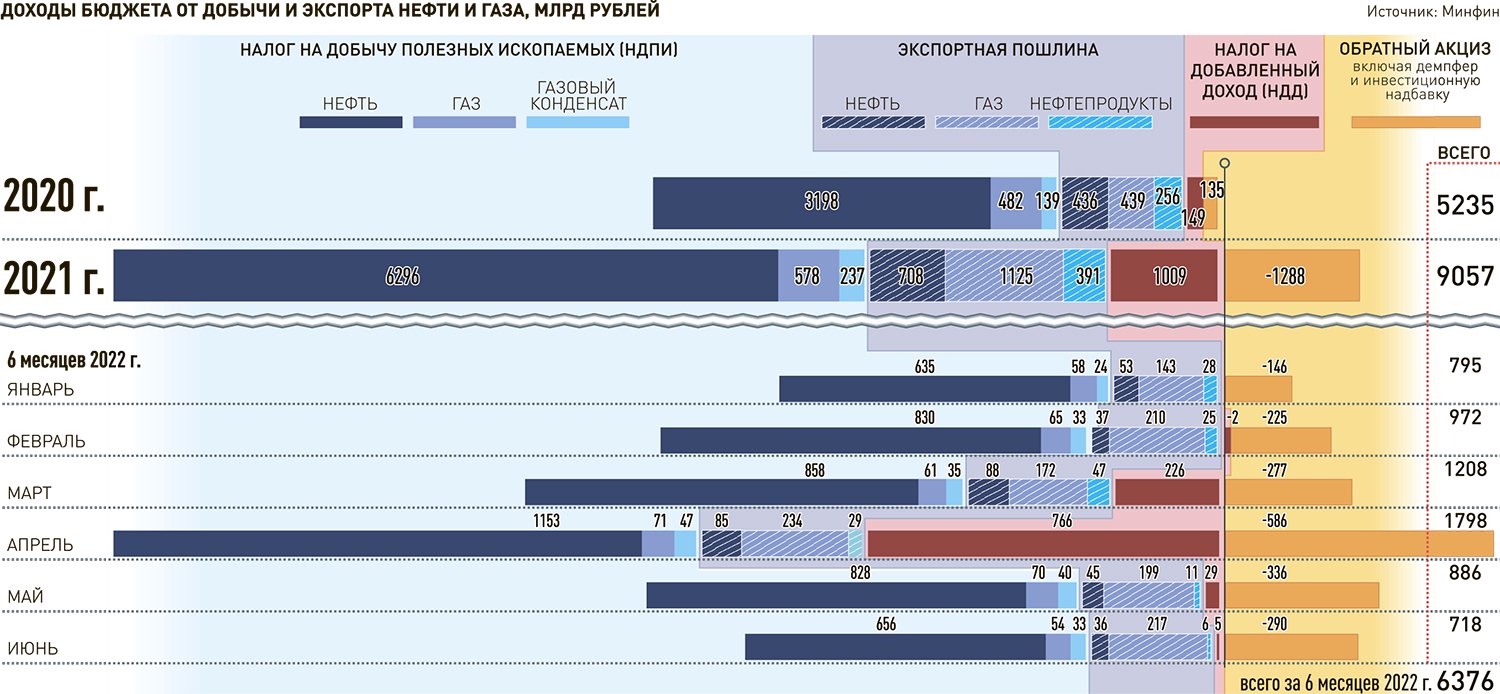

Доходы бюджета от продажи нефти и газа растут, но вместе с расходами на поддержку отрасли

Сергей Тихонов

За первые шесть месяцев этого года бюджет России получил 3,3 трлн рублей дополнительных нефтегазовых доходов - больше, чем за весь 2021 год. Об этом свидетельствуют данные Минфина. При этом в мае и июне поступления в казну из отрасли стали снижаться - главным образом за счет сокращения доходов от добычи, экспорта и переработки нефти.

В целом нефтегазовые доходы за прошедшие полгода составили более 6,37 трлн рублей, что превышает объем полученных бюджетом средств из отрасли за весь 2020 год и более 70% от объема 2021 года. Казалось бы, этому можно только порадоваться, но основной вклад в пополнение казны внесли выросшие до максимума мировые цены на нефть, газ и топливо. Причем поступления от нефти по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с апреля сократились на 43%, по экспортной пошлине - на 58%, а от экспорта нефтепродуктов - на 79%. По газу падения поступлений в бюджет от экспорта не наблюдается, несмотря на снижение его объемов. Здесь заслуга главным образом очередного витка роста биржевых цен и его дефицита уже не только в Европе, но и в некоторых не самых богатых странах Азии.

Основной причиной тенденции стало серьезное укрепление курса рубля, считает эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. В апреле НДПИ уплачивался по итогам мартовс- кого налогового периода с намного более высоким курсом доллара и, соответственно, намного более высокой рублевой ценой нефти. Тогда среднемесячный курс превышал 100 рублей за доллар, а в мае - июне он находился в районе 60 рублей за доллар.

С этим согласен заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Снижение доходов от НДПИ связано с курсовой разницей, так как размер взимаемого налога зависит от цены в долларах и курса национальной валюты. При этом номинированная в долларах стоимость нефти Urals росла и в июне составила 90,22 доллара за баррель.

Статистика и данные Банка России подтверждают слова экспертов. Средний курс рубля к доллару на пике в марте составил 104,1 рубля за доллар, а к июню снизился до 57,3 рубля за доллар (на 45%). В феврале и апреле этого года средний курс находился почти на одном уровне - 77,4 и 77,9 рубля за доллар соответственно. Выплаты НДПИ по нефти за эти месяцы в марте и мае составили сопоставимые 858 и 828 млрд рублей.

Также не стоит переоценивать рекордные поступления в бюджет в апреле этого года. Значительную долю в них составили выплаты нефтяников по налогу на дополнительный доход (НДД), которые производятся по итогам квартала. Из 1,8 трлн рублей, полученных из нефтегазовой отрасли, 766 млрд пришлось на НДД. Хотя и без их учета месяц вышел рекордным, только по НДПИ на нефть поступления составили 1,15 трлн рублей. Уже в июне они снизились до 660 млрд рублей.

Но только колебаниями курса рубля нельзя объяснить снижение доходов по экспортной пошлине от нефти и нефтепродуктов. Здесь, несомненно, сыграло свою роль обострение отношений России и Европы - ранее основного потребителя наших углеводородов, которое привело к необходимости перенаправлять потоки российского экспорта с запада в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Как поясняет эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев, несмотря на то, что с 1 июня ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты выросли, продолжившееся укрепление рубля, а также сокращение российского экспорта нефти на 250 тысяч баррелей в сутки обусловили дальнейшее снижение поступления экспортных пошлин в бюджет.

По мнению первого вице-президента "ОПОРЫ России" Павла Сигала, сейчас "нефтянка" находится в процессе перестройки не только технологической, но и логистической. И влияет тут не столько снижение добычи или динамика движения рубля, сколько необходимость заключения новых контрактов и налаживание отношений с новыми партнерами. При этом основные затраты бюджета в нефтегазовой отрасли связаны с поддержкой нефтепереработки. Это выплаты нефтяникам из казны по демпферу - механизм компенсации части недополученной прибыли производителям топлива при его поставках на внутренний рынок, а не на экспорт. Он может работать в обе стороны. Если цены на топливо внутри страны оказываются выше экспортных цен, то нефтяники платят в бюджет, а если наоборот, то государство платит нефтяникам.

В 2020 году, когда цены на нефть упали, компании внесли в казну по демпферу 356,6 млрд рублей. В 2021 году уже платило государство. А в этом году за шесть месяцев выплаты нефтяникам из бюджета уже составили 1,28 трлн рублей, что почти в два раза превышает объем аналогичных выплат за весь 2021 год. Вместе с обратным акцизом и инвестиционными надбавками выплаты из бюджета компаниям за полгода составили 1,86 трлн рублей. Это, несомненно, препятствует росту цен на автомобильное топливо внутри страны и способствует модернизации нефтеперерабатывающих производств, но в минфине, по данным СМИ, уже поднимали вопрос об отмене демпфера.

С другой стороны, именно российский экспорт нефти и нефтепродуктов оказался сейчас в наиболее уязвимом состоянии. И если нефть благодаря высокому дисконту (25-40 долларов за баррель) российские компании с успехом поставляют в АТР, то с нефтепродуктами так сделать получается не всегда. Во многих странах - Китае, Индии, Южной Корее, Японии - есть свои и подчас избыточные нефтеперерабатывающие мощности.

Кроме этого серьезной проблемой из-за западных санкций стал рост стоимости страхования и фрахта судов для поставок нашей нефти. Сейчас стоит вопрос о реализации нефти при изменении условий поставок, то есть по сути возможности уменьшения НДПИ на стоимость перевалки и страховки, поясняет аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин. По расчетам минфина, это составляет от 800 млрд до 1 трлн рублей в год выпадающих доходов по НДПИ. В настоящее время стоимость страховки и фрахта составляет около 2-4 долларов за баррель, уточняет эксперт.

Дмитрий Биричевский: Россия не виновата, что Европе грозит зима без тепла

Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, и контрсанкции Москвы могут быть весьма болезненными, но пока еще они не были реализованы в полной мере, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. В интервью РИА Новости он рассказал, на какой стадии находится проработка ответных мер в отношении Литвы по калининградскому транзиту, планируют ли власти РФ конфисковать западные, в частности, британские активы, стоит ли опасаться введения "потолка цен" для российской нефти, и ответил на вопрос о будущем газового транзита через территорию Украины.

– Лидеры стран "Большой семерки" договорились рассмотреть варианты максимально допустимых цен на российские нефть и газ. Есть ли у Запада сейчас возможность ввести такой "ценовой потолок"? Представляет ли это угрозу для Москвы? Что мы можем противопоставить?

– Теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России.

Естественно, Россия не обязана соглашаться на такого рода схемы. В результате энергокризис только усугубится, и последует дальнейший рост биржевых котировок. Россия, как и весь цивилизованный мир, будет продолжать придерживаться рыночных принципов и поставлять нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут готовы их покупать.

– Ранее сообщалось, что Россия еще не начала принимать ответные меры на экономические санкции Запада. Когда можно ожидать полноценного ответа? И будет ли он связан с поставками газа в ЕС?

– Россия выверено и адекватно реагирует на вводимые ограничения, руководствуясь задачами поддержания устойчивости национальной экономики, финансовой системы, а также интересами отечественного бизнеса. Фокусируем усилия на работе по дедолларизации, импортозамещению, укреплению технологической самостоятельности. Продолжается адаптация к внешним вызовам, становятся более интенсивными программы развития перспективных отраслей.

Мы действительно пока не применяем собственно контрмеры в полную силу. Очевидно, что западные страны итак изнуряют антироссийскими выпадами собственную экономику, своих граждан. Полки в европейских продуктовых супермаркетах пустеют не из-за России, счета за коммунальные услуги и чеки на заправках тоже растут не из-за нас. Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной – без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся.

Вместе с тем оставляем за собой право на ужесточение наших специальных мер. Традиционно не комментируем их возможное содержание, соответствующие шаги прорабатываются правительством РФ. Ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными. Ведь взаимозависимость экономик сохраняется — к примеру, наш товарооборот с ЕС в 2021 году составил почти 285 миллиардов долларов. Мы готовы к любому развитию событий, рассматриваем все возможные опции, хотя и пытаемся всячески избежать худшего. К сожалению, пока наши западные коллеги однозначно демонстрируют, что настроены на эскалацию противостояния с Россией.

Что касается поставок газа, то, как известно, порядок расчетов за экспорт российского "голубого топлива" в недружественные страны был изменен. При этом вне зависимости от политической конъюнктуры Россия дорожит репутацией надежного поставщика этого ценного ресурса. В 2021 году российская сторона выполнила все газовые контракты. Мы стремимся выполнять свои контрактные обязательства и в нынешнее непростое время.

Снижение российских поставок газа инициировали не мы, а Евросоюз, разработавший план по отказу от российских энергоносителей "заблаговременно до 2030 года". Введенные Западом экономические ограничительные меры осложняют транспортировку газа, что иллюстрирует история с ремонтом турбины "Северного потока".

В нынешней обстановке сложно делать какие-либо прогнозы относительно дальнейшего развития ситуации. С одной стороны, Евросоюз заявляет о планах резкого сокращения закупок. С другой стороны, мы видим стремительный рост цен со всеми вытекающими последствиями для уровня жизни европейцев. На этом фоне в Брюсселе циркулируют неоднозначные и весьма рискованные идеи по отказу от рыночных принципов путем введения неких "ценовых потолков". При таком развитии событий российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности.

– Одна из главных тем последних дней – ситуация вокруг калининградского транзита, ранее в МИД РФ заявили, что времени на устранение всех противоречий остается все меньше. Какие конкретные ответные меры могут быть приняты в отношении Литвы, если ситуация не будет урегулирована?

– Активная дипломатическая работа с Еврокомиссией и Литвой продолжается. Нас заверяют в том, что вопрос должен разрешиться в ближайшее время.

– Канада уже приняла закон, позволяющий конфисковать российские активы и передавать их Украине. Аналогичные сигналы поступают из Лондона. Каков будет ответ Москвы? Рассматривается ли возможность конфискации западных активов, расположенных в России? Есть ли уже список стран и компаний, чья собственность подлежит изъятию?

– Мы неоднократно подчеркивали, что считаем заморозку принадлежащих Российской Федерации активов нелегитимной мерой в нарушение всех норм международного права, а также функционирования глобальной финансовой системы. Подобные действия ряда стран воспринимаются нами как посягательство на суверенную собственность. Отказ Запада от взаимодействия в правовом поле создает крайне опасный прецедент для всех участников современной мировой финансовой архитектуры, показывающий неспособность гарантировать суверенный статус активов государств вне зависимости от геополитических реалий.

Какое-либо использование средств российского государства без его согласия будет трактоваться нами как неправомерный и демонстративно недружественный выпад конкретной страны и ее властных структур, дающий нам право на ответные шаги по защите своих интересов. Не следует забывать об иностранных активах западных стран, их бизнеса и граждан, находящихся на территории нашей страны, к которым могут быть применены зеркальные меры. Однако мы не хотим эскалации в этом направлении и призываем Запад вернуться к строгому следованию продвигаемым им же принципам демократии, открытой экономики, конкурентного рынка, неприкосновенности частной собственности, независимости судебной системы и так далее.

Конечно, мы внимательно фиксируем и заявления по данной тематике из Лондона. К сожалению, подобная риторика из уст британских официальных лиц звучит с первых дней проведения российской специальной военной операции на Украине. Особенно в ней преуспела глава Форин Офиса Элизабет Трасс. Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны.

Вместе с тем важно подчеркнуть, что в данном случае речь не идет о государственных активах. Обсуждается возможность конфискации или иные сопоставимые меры в отношении находящейся в Великобритании собственности физических и юридических лиц, включенных в санкционные списки. Однако даже английские юристы сдержанно воспринимают подобные замыслы, подчеркивая отсутствие правовых оснований для конфискации соответствующих объектов. По существующим в Британии нормам полное изъятие собственности у иностранцев возможно только в отношении лиц, чья вина в совершении преступления доказана судом.

Как бы то ни было, в Лондоне должны осознавать губительные последствия такого шага для статуса Великобритании как международного финансового центра. С учетом значительного ущерба, который уже нанесен британской экономике в результате введения необдуманных антироссийских санкций, гипотетическое решение о конфискации наших активов выглядело бы чистейшим самоубийством. Остается надеяться, что в конечном счете чувство самосохранения у британских элит все же возобладает над русофобскими инстинктами. К сожалению, как показывают события последних дней в Лондоне, нынешнее руководство этой страны все больше утрачивает связь с реальностью.

Вместе с тем у инициаторов подобных решений не должно быть никаких сомнений, что любые действия с замороженными российскими активами, а в данном случае речь уже будет идти об откровенном воровстве, не останутся без жесткого ответа с нашей стороны.

– Страны Запада выступают за увеличение поставок на мировой рынок нефти из Ирана и Венесуэлы. Видит ли Россия в этом риски для себя? Координируем ли мы свои действия с партнерами в Тегеране и Каракасе?

– В свое время отдельные страны Запада ввели по политическим причинам нелегитимные односторонние рестрикции в отношении Ирана и Венесуэлы. В результате был нанесен существенный ущерб мировому нефтегазовому комплексу, что привело к осложнению ситуации на рынке. Однако, как мы видим на примере санкций в отношении России, соответствующие уроки из этого извлечены не были.

У нас конструктивные, дружественные отношения с Тегераном и Каракасом. Мы тесно взаимодействуем в двустороннем плане, а также формате ОПЕК+. Намерены продолжать развивать сотрудничество с этими странами.

– На фоне СВО на Украине и фактического отсутствия диалога с Киевом можно ли предположить, что нового контракта на транзит газа через Украину не будет? Какого будущее поставок по этому направлению?

– Действующий контракт по транзиту газа через территорию Украины истекает в 2024 году. Россия выполняет все свои обязательства. В настоящее время транзит ограничивают украинские власти, отказавшиеся от транспортировки газа через газоизмерительную станцию "Сохрановка".

Как известно, ЕС провозгласил курс на отказ от российского природного газа. Это означает и отказ от украинского транзита, и лишение Киева доходов от него. Если же спрос у европейских потребителей сохранится, и украинская газотранспортная система будет в рабочем состоянии, то Россия будет готова рассмотреть среди прочих вариантов возможность продолжения украинского транзита.

– Планирует ли Россия переходить на оплату за экспорт зерна в рублях?

– В последние годы последовательно ведем линию на снижение доли валют недружественных стран, в первую очередь доллара США и евро, во внешней торговле России. Правительство Российской Федерации принимает необходимые меры, чтобы российский бизнес мог осуществлять свои расчеты с зарубежными контрагентами в рублях, их национальных валютах либо подходящих валютах третьих стран. Эта работа в полной мере касается и рынка зерновых. По имеющимся данным, на оплату в рублях перешли уже ряд импортеров российского зерна, в частности, из Турции. Помимо этого, с целью снижения рисков российских производителей от колебания курсов валют с 1 июля российские власти перевели на рубли расчет экспортных пошлин на зерно.

– Сообщается, что запасов авиационной техники у России хватит на три-четыре года. Планирует ли Москва начать закупки у других стран? У каких именно? Насколько обоснованы опасения относительно того, что скоро самолеты западного производства не смогут функционировать без комплектующих? Может ли Россия требовать компенсацию за арест за рубежом находящихся в лизинге авиасудов?

– В этом году авиатранспортная отрасль Российской Федерации столкнулась с незаконными ограничительными мерами со стороны Запада. В их числе: закрытие воздушного пространства, запрет на продажу воздушных судов и поставку комплектующих, их ремонт и техническое обслуживание, а также ограничения в сфере финансов и страхования.

В целях противодействия последствиям западных рестрикций российским правительством в июне была утверждена комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. На ее реализацию предполагается выделить более 770 миллиардов рублей. В частности, поставлена задача довести к 2030 году долю самолетов отечественного производства в парке российских авиакомпаний до 81%. По состоянию на март 2022 года в эксплуатации российских авиакомпаний находилось около 700 самолетов, полученных в лизинг и зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Практически весь этот парк был перерегистрирован в Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации в соответствии со статьями 17-19 Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция 1944 года) в ответ на беспрецедентные и необоснованные решения ряда государств по приостановке действия сертификатов летной годности.

По линии профильных российских ведомств ведется планомерная работа с зарубежными партнерами на предмет получения гарантий для российских воздушных судов, прошедших перерегистрацию и осуществляющих международные рейсы. Она позволила свести к минимуму инциденты с задержанием российских самолетов. Недавний случай с задержанием Airbus A330 ПАО "Аэрофлот" на Шри-Ланке был разрешен в течение нескольких дней.

– Будет ли Россия требовать от Германии компенсации за простой газопровода "Северный поток 2"?

– Ситуация с поставками газа и ценами на него подтвердила, что непоследовательная линия ФРГ в отношении "Северного потока 2" была ошибочной. Своевременный запуск этого газопровода позволил бы избежать проблем с заполнением хранилищ и удовлетворением спроса. Сейчас немцы пожинают плоды собственных действий. Что касается компенсаций за простой "Северного потока 2", то этот вопрос находится в сфере компетенции инвесторов, среди которых, помимо ПАО "Газпром", несколько ведущих европейских энергокомпаний.

– Как Россия решает проблемы, связанные с получением россиянами банковских карт в странах СНГ, в частности, в Казахстане и Армении?

– Хотелось бы сразу подчеркнуть, что в настоящее время мы не наблюдаем какой-либо системной проблемы в сфере оформления россиянам банковских карт в странах СНГ. Скорее можно говорить об отдельных случаях, требующих, тем не менее, внимания со стороны государства. Существует множество международных стандартов, а также вытекающих из них национальных законов, например в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, с опорой на которые финансовые учреждения предъявляют те или иные требования к своим клиентам. Каждый банк с большой долей самостоятельности определяет, какие именно проверки проводить и какие документы запрашивать в рамках так называемого подхода "знай своего клиента" (KYC). Причем в настоящее время во многих странах мира данные требования ужесточаются, и это не относится исключительно к гражданам России. То же можно сказать и про Армению и Казахстан, где перечень запрашиваемых документов и информации, необходимых для открытия карточного счета, в последнее время заметно вырос. Данная проблема действительно существует и увеличивает временные, финансовые и иные затраты на получение пластиковых карт. Однако говорить о создании непреодолимых препятствий для граждан России, ограничивающих их права на полноценное банковское обслуживание в странах СНГ, в настоящее время не приходится. Безусловно, МИД России внимательно следит за ситуацией, готов совместно с экономическим блоком российского правительства и профильными ведомствами соседних стран включаться в решение возникающих у российских граждан проблем за рубежом.

– Россия и Китай ранее планировали создать совместное рейтинговое агентство? Когда оно сможет заработать?

– Последние события наглядно продемонстрировали, что так называемые "независимые" рейтинговые агентства стран Запада крайне предвзяты в своих оценках. По сути, эти структуры выполняют политический заказ, четко следуя генеральной линии руководства своих государств.

Создание действительно независимой рейтинговой организации, которая могла бы предоставлять объективную информацию об экономике и компаниях России и других стран, давно востребовано. В текущих условиях это приобретает особую актуальность. Проработка данного вопроса уже ведется со многими нашими партнерами, в том числе в многосторонних форматах.

С Китаем мы последовательно углубляем отраслевое взаимодействие и проводим работу по сближению условий работы наших финансовых рынков, в том числе в сфере взаимного признания эквивалентности стандартов бухгалтерского учета и аудита. Соответствующие меморандумы были подписаны в 2019 году и в настоящее время успешно реализуются. Кроме того, развивается взаимодействие по созданию независимой финансовой инфраструктуры и использованию национальных валют. В 2021 году на долю рубля и юаня приходилось порядка 25% всех платежей в двусторонней торговле. Не сомневаюсь, что с учетом происходящих в мире изменений эта пропорция существенно вырастет. Западные санкции естественным образом стимулируют данный процесс.

Далеко ли уйдёт Германия на одной ноге?

АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВ

Эксперт, руководитель Группы стратегического маркетинга Института международных исследований МГИМО МИД России.

Политика памяти – важнейший элемент внешнеполитической стратегии послевоенной Германии. Мудрым лидерам она позволяла постепенно возвращать значение страны на международной арене и добиваться стратегических целей. Яркий пример – «Новая восточная политика» канцлера Вилли Брандта, в основе которой лежали идеи покаяния и преодоления послевоенной вражды. Историческое примирение между ФРГ и СССР стало основой для будущего объединения Германии – решения главной задачи немецких политических элит после окончания Второй мировой войны.

Менее одарённым политикам историческая память, напротив, сковывает руки и создаёт трудности. Соседям амбиции германского лидерства в Европе навевают болезненные воспоминания. Исторические документы, например, Договор об объединении Германии, ограничивают военные возможности ФРГ – прямая помеха на пути к созданию «самой сильной армии в Европе».

Образ миролюбивой нации, которая перевоспитала себя после трагедии двух мировых войн, плохо сочетается с активными поставками оружия на Украину.

«Эта война должна закончиться», – говорит канцлер Олаф Шольц в Киеве. Тем временем на сайте федерального правительства регулярно обновляется информация об уже поставленных и планируемых к отправке вооружениях.

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, министр экономики Роберт Хабек называет снижение российских поставок газа «нападением на Германию». Министр иностранных дел Анналена Бербок позволяет себе утверждать, что «Россия осознанно использует голод как оружие». За необоснованной ложью кроются реальные исторические цифры – более 4 млн советских граждан, погибших от голода во время фашистской оккупации. На саммите «Большой семёрки» Олаф Шольц призывает союзников подготовить для Украины новый «план Маршалла», переиначивая смысл программы, которая помогла Западной Европе восстановиться после ужасов фашизма. Ощущение, что на место политики памяти приходит курс на намеренное забвение.

«Смена эпох», провозглашённая Шольцем в конце февраля, пока означает одно: Берлин отказывается от всего, что было до февраля 2022 года. В отношениях с Россией даже скромные достижения прошлого становятся предметом порицания, а призывы Москвы к формированию европейской системы неделимой безопасности воспринимаются как фантастические домыслы. Культура отмены одерживает верх над историзмом дипломатии. Нежелание Берлина встраивать политику в исторический контекст свидетельствует об отсутствии самостоятельного целеполагания и цельной стратегии.

До выборов будущий канцлер обещал обновить внешнеполитический курс в духе своего предшественника и однопартийца Вилли Брандта. Раньше восточная политика Германии, сложная и противоречивая, подтверждала, что правительство могло находить хрупкий баланс между ценностями и интересами: поддерживать союзническую солидарность в ЕС и НАТО, но сохранять пространство для диалога с «противниками коллективного Запада». Спорить по политическим и ценностным вопросам, развивая взаимовыгодные коммерческие проекты.

Подход Олафа Шольца – противоположность тому, над чем работал Вилли Брандт и его последователи. Берлин окончательно сузил некогда динамичную и многоплановую восточную политику исключительно до поддержки Киева. Однако в международных отношениях упрощение редко уменьшает противоречия. Примитивизация не добавляет уверенности германскому руководству, зато порождает сомнения в его компетентности.

Активно поддерживаемое Берлином предоставление Украине статуса кандидата в Евросоюз тоже может обернуться конфузом. И дело не только в пяти других официальных и нескольких потенциальных кандидатах, которые ждали или продолжают ждать этого решения годами, выполняя строгие требования ЕС. Во внешнеполитическом подходе Германии декларативность и символизм постепенно заменяют порядок и последовательность. Ведь на более практическом уровне все признают, что реальное участие Украины в Европейском союзе невозможно и неизвестно, станет ли возможным вообще.

Уникальный путь, который народы Германии и России вместе прошли после Великой Отечественной войны, потребовал покаяния с одной стороны и прощения – с другой. Теперь ради «союзнической солидарности» Германия жертвует плодами этой кропотливой совместной работы.

Вероятно, Берлин будет готов отвернуться и от других стран, если того потребуют союзники.

Китай, главный торговый партнёр Германии в последние шесть лет, в одночасье станет непримиримым врагом, если повысится градус американо-китайского противостояния.

Можно ли было ожидать от немцев другой реакции на происходящие события? Более взвешенных заявлений членов правительственного кабинета и менее агрессивных заголовков в «Шпигеле»?

Отчасти нынешний поворот – оборотная сторона того курса, который был основой германской политики до сих пор. Германия после объединения планомерно снижала значение бундесвера, исходя из необратимости «конца истории», и в результате оказалась совершенно не готова к резко изменившимся военно-политическим реалиям сегодняшнего дня. И к тому же мало кто ожидал, что Россия перейдёт от многолетних увещеваний, которые можно было пропускать мимо ушей, к решительным действиям. Поддерживаемый десятилетиями отказ от Realpolitik в пользу некоего ценностного курса и стремление передать остающиеся вопросы стратегической безопасности под управление США и НАТО предопределили реакцию Берлина на актуальные события. На данный момент это не столько агрессия, сколько растерянность.

Солидарность с союзниками и искажение истории – убежище для правительства, которое в 2022 г. планировало посвятить себя экологической и феминистской внешней политике, а не обновлению армии и поставкам вооружения в конфликтный регион.

Руководство Германии просто не может позволить себе не находиться на «верной стороне истории», как заявил Шольц 27 февраля. Потому что в противном случае рассыпается вся политико-идеологическая основа деятельности кабинета и возникает вопрос о его адекватности.

«Немецкая внешняя политика с 1949 г. стоит на одной ноге. Нам предстоит решить другую задачу: не проводить политику лавирования, но, опираясь на дружбу с Западом и обговаривая каждый шаг с нашими западными друзьями, встать также и на вторую ногу, которая называется восточной политикой», – говорил Вилли Брандт. Стреляя во «вторую ногу», Берлин продолжает прочно стоять на первой. Вопрос в том, возможно ли далеко уйти только на одной ноге.

Рыба ищет, где глубже

Объём контейнерных отправок морепродуктов из Приморья вырос

В первом полугодии 2022 года объём перевозок рыбной продукции по сети ОАО «РЖД» с Дальнего Востока составил 354,6 тыс. тонн. Этот показатель на 19,6% выше результата за аналогичный период прошлого года. Участники транспортного рынка связывают такую динамику с переориентацией грузовых потоков с автомобильного на железнодорожный транспорт и прогнозируют сохранение положительной динамики на ближайшие месяцы.

Как рассказал «Гудку» заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» по оперативной работе Сергей Галкин, наибольший объём рыбной продукции с Дальневосточной магистрали перевезён в адрес Свердловской железной дороги – 40 тыс. тонн.

«Традиционными направлениями отгрузки этого вида продукции являются Свердловская и Западно-Сибирская железные дороги, – сообщил Сергей Галкин. – Несмотря на это, уже сегодня одним из лидеров грузополучателей является Московская магистраль. Расширение географии отправок, в том числе и по этому направлению, активизировалось в мае, ранее в эти регионы перевозка рыбы осуществлялась преимущественно автомобильным транспортом».

По данным ОАО «РЖД», в июне основной объём рыбной продукции перевезён в адрес грузополучателей Московской области (18,1 тыс. тонн), Урала (15,3 тыс.) и Сибири (16,8 тыс. тонн). Общий показатель по перевозкам этого вида груза из Приморского края по итогам месяца составил 66 тыс. тонн, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.