Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

«Государство начинает не с того конца». Что будет с потребительским рынком этим летом

«Поддерживать предприятия нужно только в самых экстренных ситуациях, а пока нужно решить, что делать с бедными и с пенсионерами. Если поддержать их, то будет спрос, а значит, и компании выживут».

Высокие цены и возможный дефицит по многим позициям — такими представляются экспертам перспективы потребительского рынка в России. Цены действительно выросли — по данным Росстата, за месяц рост составил в среднем 7,5%: лидерами стали сахар (+41%), лук (+39%), бананы (+32%), капуста (+30%) и томаты (+29,9%), на 20-30% подорожали электроника, одежда мировых брендов (кроме того, наметился ее дефицит, как и дефицит бумаги). Также, по данным российских статистиков, на 15-17% подорожали автомобили — хотя в реальности стоимость некоторых авто достигает двух- и даже трехкратных значений по сравнению с прошлым годом.

Можно ли ожидать стабилизации или снижения цен, каким будет дефицит товаров и что нужно экономике страны, чтобы справиться с вызовами на потребительском рынке — об этом DK.RU поговорил с генеральным директором информационно-консалтингового агентства Infoline Иваном Федяковым.

Иван, как вы думаете, в каких сегментах рост цен в 2022 г. продолжится и есть ли позиции, цены на которые не будут ужасать граждан в течение года?

— Сейчас есть два фактора, которые влияют на рост цен. Первый — это курс иностранной валюты, ведь импортная составляющая присутствует во многих российских продуктах, а на импортных курс валют отражается напрямую. Но в 2022 г. к этому традиционному для россиян фактору добавился еще один — снижение производственных показателей отечественных предприятий. Он напрямую связан с закрытием в России иностранных заводов. Эти два фактора сейчас слились и вызывают серьезную реакцию потребительского рынка. Но, в моем понимании, все самое сложное еще впереди.

Почему? Фактор, связанный с валютой, частично был купирован Центробанком России, но купирован во многом административными методами, поэтому сегодняшний курс доллара или евро нельзя однозначно считать рыночным: с рынка убраны практически все покупатели валюты и существенно увеличено количество продавцов, а значит, курс установлен искусственно. Кстати, я не понимаю, зачем Центробанк укрепил известные мировые валюты — с экономической точки зрения, слабая мировая валюта могла бы нам помочь больше, чем крепкая.

Второй же фактор будет проявляться все более отчетливо, потому что возникли проблемы с логистическими цепочками и предприятия стали останавливать работу (фактически закрыты АвтоВАЗ, КамАЗ, прекратил производство бумаги Светогорский ЦБК и так далее). В марте многие еще продолжали работать, потому что у них были складские запасы продукции, сырья, компонентов, необходимых для производства. Но в апреле-мае, когда эти запасы начнут иссякать, остановки предприятий могут начаться по полной программе. Причем, если не закончится военная спецоперация на Украине, возобновить производства будет весьма затруднительно, потому что ситуация с логистикой будет усугубляться. Так что драматичная картина еще впереди.

По поводу того, какие товары будут дорожать, а какие дешеветь, — ключевое здесь: какие товары в принципе будут присутствовать на российском потребительском рынке. Сейчас мы видим уход большого количества иностранных компаний — я насчитал их около 400, в их числе серьезные мировые бренды, так что по ряду позиций будет скорее стоять вопрос товарного дефицита, нежели цен.

К примеру, в апреле-мае мы можем получить большие сбои в поставках керамической плитки. Она изготавливалась из сырья, которое завозилось с Украины, именно там лучшая сырьевая база для керамики, этой базой пользовались как в России, так и в Европе. Плюс у всех производителей плитки стоит европейское оборудование, которое сейчас не может обслуживаться, как надо, да и необходимых импортных компонентов типа краски и лака тоже не будет.

И таких примеров дефицита будет больше — просто пока говорить о конкретике сложно, многое будет зависеть от позиции ряда известных компаний, пока продолжающих бизнес в нашей стране. Например, если компания TetraPak примет принципиальное решение о приостановке производства упаковки в России, то наступит полный коллапс в молочной индустрии. Да, коровы доиться не перестанут, но упаковывать молочную продукцию будет не во что: перестройка производственных линий на другую упаковку займет месяцы, а где брать ее в процессе перестройки? Поэтому сейчас мы имеем структурный сбой в работе всей товаропроводящей цепи.

Что касается тех товаров, которые будут дешеветь, то в первую очередь это плодоовощная продукция: весной мы проходим пик стоимости, потому что собранный российский урожай до весны не доживает, и мы впадаем в зависимость от импорта. Но, начиная с лета, на прилавки будет поступать отечественный урожай, и те же огурцы, помидоры станут дешеветь. Кстати, огурцы в России уже подешевели, потому что в связи с наступившей весной энергетических затрат на выращивание продукции в тепличных хозяйствах становится меньше. К зиме, наверное, снова будет волна проблем в этом сегменте, но об этом говорить пока рано.

Что будет с беспрецедентной ценой на сахар? Будет ли спокойствие после «шторма»?

— Тут все зависит от целей — если человек не ест сахар, то он спокоен, а те, кто его употребляет, конечно, могут волноваться, если понимают, что у нас 90% семян сахарной свеклы были импортными. У меня нет информации о том, какой запас семян есть на складах у наших аграриев, хватит ли его, чтобы получить урожай этой осенью. Второй момент — тракторы, комбайны, которые обрабатывали землю, также сплошь и рядом импортные — их нужно обслуживать, покупать запчасти, а все это либо безумно подорожало, либо запчастей вообще нет.

Кроме того, в начале марта экспорт сахара был запрещен, причем по жесткой схеме — его нельзя вывозить даже на территорию ЕАЭС, то есть в Казахстан и Белоруссию. С одной стороны, такие экстренные меры позволяют спасти внутренний рынок, но с другой, все агропредприятия, которые планировали наращивание объемов производства, сильно подумают, а нужно ли им это, учитывая, что экспортировать продукцию нельзя. И хотя запрет установлен до 30 июня, кто даст гарантию, что эту меру не продлят: ее ввели без обсуждения и продлить могут без обсуждения.

Вероятнее всего, в 2022 г. мы получим снижение производства сахара, но насколько оно будет драматическим, я пока сказать не могу.

И не стоит забывать, что сахар — один из самых дешевых консервантов, и если мы действительно погрузимся в жесткий экономический кризис, то россияне вернутся к своим приусадебным хозяйствам, начнут там что-то выращивать и делать запасы — для этого им понадобится больший объем сахара, что тоже может повлиять на увеличение спроса.

Большой проблемой в стране стал дефицит офисной белой бумаги. Неужели и с ней придется попрощаться?

— Если военная спецоперация на Украине затянется, то да, смело можно прощаться. Казалось бы, Светогорский ЦБК, производивший лучшую офисную бумагу, находится на территории России, создает продукт на базе целлюлозы из отечественной древесины, вроде бы, полный цикл производства должен быть российским. Но оказывается, что ключевые компоненты импортируются, а сам ЦБК принадлежит крупному международному холдингу. И если холдинг ограничит свою деятельность в России, то откуда появится бумага? Мне не очень понятно.

Но сейчас всерьез обсуждается возможность заменить импортные химические реактивы на отечественные.

— Давайте представим, что завтра в стране пропал бензин, и вам предлагают в ваш европейский или азиатский автомобиль залить субстанцию, которая была сделана где-то на «коленке». Да, она похожа на бензин, обладает свойствами, похожими на бензин, и вы, может быть, зальете эту субстанцию в свой автомобиль. Но при этом вы должны представлять последствия — вплоть до выхода из строя двигателя, я уже молчу про потерю гарантии. Поверьте, новые производственные процессы на предприятиях не менее страшны, чем то, происходит с двигателем внутреннего сгорания. На современном предприятии, где оборудование настроено очень тонко под определенные компоненты и реактивы, заменить одно на другое очень непросто.

Приведу еще один пример — попробуйте купить неоригинальный тонер для вашего принтера и заправляйте им вашу технику в течение какого-то времени. Через три или четыре месяца ваш принтер выйдет из строя, хотя принтер — куда более примитивное устройство, чем автомобиль.

Поэтому директора российских предприятий будут стоять перед выбором — либо остановить производство и спасти оборудование, либо на свой страх и риск продолжать эксперименты с альтернативными реактивами. Выбор очень непростой и последствия его непредсказуемы — может, прокатит, а может, нет.

В какой степени наш потребительский рынок может спасти Китай?

— Поставки оттуда сейчас хлынут на российский рынок, но здесь нужно учитывать пару факторов. Первый — на всей тысячекилометровой границе России с Китаем, вдумайтесь, у нас всего лишь четыре автомобильных поста, где могут осуществляться растаможивание и оформление грузов из КНР. Только четыре перехода на всю огромную страну! Они попросту не справятся с новым потоком товаров с Китая.

Морские поставки тут тоже не помогут — большинство логистических операторов, работающих с Китаем, европейские, и они откажутся работать с грузами для России. Что остается? Есть работающая железная дорога, но она и без того была загружена. Значит, остаются только самолеты — авиалогистика продолжает работать эффективно, только она подорожала в два-три раза, и это тоже важно учитывать при снабжении китайскими товарами.

Изменится ли ситуация? Если все на Украине начнет затихать, то ограничения с точки зрения логистики могут быть сняты и это позволит нашему потребителю вздохнуть. Иначе может начаться транспортная блокада России, об этом уже говорят Польша и Прибалтика, и это фактически прямой запрет на пересечение границы.

Несомненно, Китай увеличит ввоз одежды, обуви, аксессуаров, электроники в Россию, но при этом он сам рискует попасть под санкции. США уже угрожают Китаю ввести их, если тот не признает санкции, введенные Западом против России. Достаточно вспомнить, как пострадал Huawei за сотрудничество с Ираном — уже 6-7 лет он находится под американскими санкциями. Захотят ли так же страдать другие известные китайские компании типа Xiaomi, если для них российский рынок исчисляется лишь 3-4%? Поэтому не исключаю, что Китай сократит объем некоторых своих поставок в Россию.

А что насчет наших «друзей» — Белоруссии и Казахстана?

— Обратите внимание — даже они, наши стратегические союзники, не спешат поддержать Россию в спецоперации, так что не исключу каких-то ограничений и с их стороны.

Казахстан, отмечу, в последнее время стал прямо-таки дистанцироваться от России, судя по последним заявлениям казахстанских политиков, они не будут признавать ни ЛНР, ни ДНР, ни разделение Украины. Судя по всему, Казахстан будет стоять на позициях скорее проевропейских, нежели пророссийских, а это привет к ужесточению логистической блокады, о которой я говорил ранее.

Многие необходимые вещи в Россию, как мы видим, завозились из-за рубежа. Насколько трудно те же подшипники произвести у нас?

— Во-первых, российское станкостроение было уничтожено еще в 90-е: подавляющее число самых простых вещей, тех же подшипников, производится не в России. Кстати, недавно стало известно, что приостановлено производство тележек и грузовых вагонов с повышенной грузоподъемностью, так как там используются подшипники от шведской компании SKF, а она прекратила сотрудничество со страной и закрыла производство на российском заводе. Поэтому о чем пока говорить?

Во-вторых, основной центр с точки зрения станкостроения — как производственный, так интеллектуальный — находится по-прежнему в Европе, а не в упомянутом вами Китае. В КНР используют уже готовые технологии, закупленные в Европе, и масштабируют их, либо закупая оборудование, либо производя его по лицензии на своих заводах.

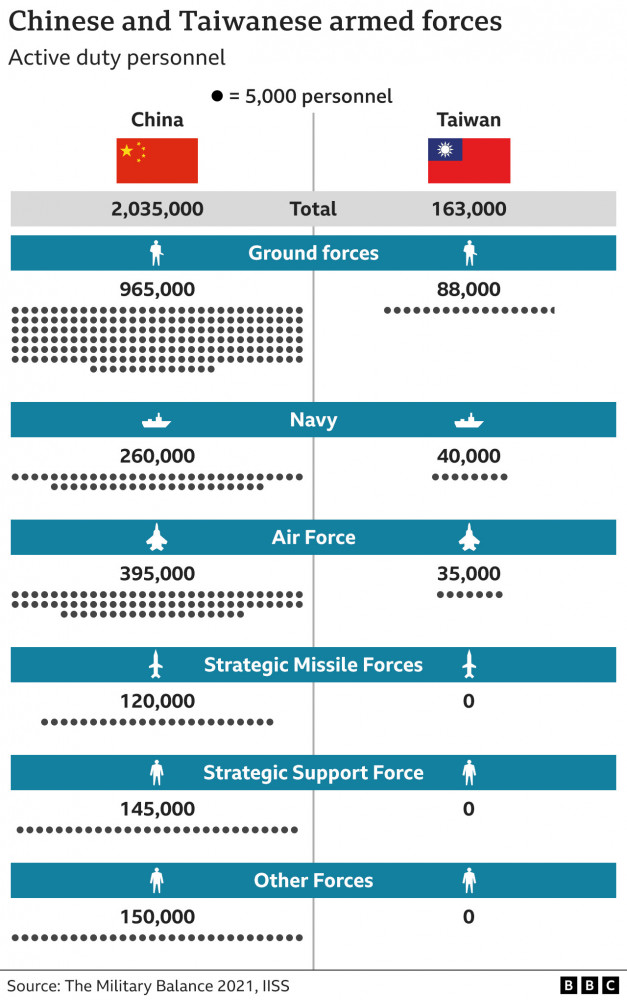

Да, у Китая сильная инженерная школа, но даже имея такую школу, Китай не пытается во всем импортозаместиться, направляя свои ресурсы в те отрасли, где это целесообразно и где у них нет компетенций. Например, те же полупроводники они покупают в том же Тайване.

Сколько времени уйдет на создание отечественного оборудования для ряда производств? Если спецоперация на Украине закончится в ближайшее время, на это уйдут годы, если же она затянется, то, возможно, десятилетия. Примеров того, чтобы поднять станкостроительную отрасль с нуля, да еще и условиях санкций со стороны всего мира, я нигде не наблюдал: ни в Иране, ни в Северной Корее, десятилетиями находящихся под санкциями.

Насколько важна поддержка наших предприятий, ориентированных на потребительский рынок, со стороны правительства?

— Понятно, что правительство России будет в ускоренном режиме принтера печатать меры поддержки, но вопрос в том, а что нужно поддерживать? В моем понимании сейчас нужно поддерживать потребительскую активность, потребительский спрос — сейчас это важнее, чем поддержка предприятий. Почему? Предприятия не будут выпускать продукцию, если будут предполагать, что впереди нас ждет спад реальных доходов населения, безработица и так далее. Именно население может создать спрос на продукцию предприятий, и если будет спрос, то они будут искать решения, чтобы продолжать работать. Прямая же поддержка предприятий субсидиями или какими-то другими инструментами чаще всего влечет за собой распределение этих финансовых средств между, так скажем, «приближенными» компаниями, что никак не связано с общим состоянием той или иной отрасли.

Поэтому, на мой взгляд, правительству нужно решить, что делать с 20% населения, которое живет на прожиточный минимум и никак не сможет сохранить текущие объемы потребления. Кроме того, решить, что делать с пенсионерами, коих теперь десятки миллионов по всей стране, и им тоже нужно как-то компенсировать рост цен. Посмотрите, какой удар по пенсионерам сейчас нанесен ростом цен на лекарства — некоторые из них соизмеримы сейчас с пенсией, а ведь еще и коммуналку нужно оплатить, и продукты.

Поэтому, в моем понимании, поддерживать предприятия нужно только в самых экстренных ситуациях — к примеру, когда речь идет о полной остановке, а сейчас нужно просто им не мешать.

Вот почему возникли проблемы с сахаром? Государство весь 2021 год очень жестко регулировало этот рынок, заставив производителей, ритейлеров и поставщиков добровольно-принудительно подписать соглашение о фиксации цен на сахар. Это вмешательство привело к тому, что в стране закрылось несколько сахарных заводов, так как дальше производить сахар было нерентабельно, а ритейлеры вынуждены были субсидировать его продажу. Неудивительно, что произошли сахарные «бунты». Получается, в том месте, где вмешательство правительства было наиболее острым, там и «порвалось». В других сферах подобного вмешательства не было и товар более-менее остался на полках — да, он подорожал, но он хотя бы был. Поэтому государство все-таки иногда начинает не с того конца.

Беседовал Сергей Кочнев

И быстрых разумом айфонов российская земля родит...

Импортозамещение: всерьез и надолго

Ирина Хмара

Это неловкое, трудно выговариваемое слово опять стало одним из самых часто употребляемых. О чем бы сегодня ни зашла речь — о лекарствах, самолетах, смартфонах или котлете с булкой, «импортозамещение» тут же выплывает на свет. А с ним и вопрос: неужели нам в России все придется делать самим? Давайте разбираться.

В марте потребители смели с полок все импортное. Смартфоны, ноутбуки, стиральные машины, холодильники и электрочайники — даже по взлетевшим в два-три раза ценам. Все мои знакомые, несмотря на заверения Мин-здрава том, что санкции лекарств не касаются, продолжают набеги на аптеки — и все чаще безуспешные. Проблемой стали и автозапчасти: страховщики говорят, что ОСАГО и каско больше не смогут покрыть стоимость ремонта. На «АвтоВАЗе» заговорили о реанимации на конвейере моделей, давно снятых с производства, — собирать современные машины, как прежде, из поставленных комплектующих уже не получится. Как выяснилось, привозным у нас было почти все. Даже банальная бытовая химия, оказывается, на 80% состоит из импортных ингредиентов.

Чтобы наполнить рынок, неделю назад был узаконен параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателей торговых марок. Теперь фирмы-посредники могут совершенно легально закупать товары прямо с фабрик и ввозить их через Китай или Казахстан в Россию. Экономисты считают, что цены при этом могут даже понизиться: компании-монополисты их безбожно накручивали. Так что же, импортозамещение отменяется? Россию и так скоро завалят техникой, медпрепаратами, одеждой и запчастями?

— Техника и комплектующие нужны здесь и сейчас, — говорит Роман РОМАЧЕВ, гендиректор агентства «Р-Техно». — Потому и идут на такие меры: чтобы в ближайшее время мы были обеспечены всем необходимым, чтоб не случилось перебоев. А импортозамещение — это долгоиграющая история. Создать отечественный смартфон уже завтра невозможно. Просто надо не зацикливаться на импорте и вести свои разработки. Сейчас, когда конкурентная поляна подчищена, у нас есть такая возможность. Есть и ресурсы, природные и человеческие, для производства самых разных высокотехнологичных продуктов.

Между тем, если вспомнить, импортозамещение у нас идет уже восемь лет — с 2014 года. За это время реально заменить отечественными удалось свинину, куриное мясо и сыр. Похвально, но в отношении всего остального прорыва почему-то не случилось, хотя попытки были.

Взять хотя бы электронику. В 2013-м был выпущен заявленный как российский аналог айфона — YotaPhone, в 2014-м — «Тайгафон», в 2018-м — «Яндекс.Телефон». Но начинка-то у них всех импортная! Разработан и первый российский ноутбук на базе процессора «Байкал-М». Стоит он, между прочим, недешево, до 200 тысяч рублей. Как говорят специалисты, по техническим характеристикам значительно уступает флагманам: за меньшие деньги можно купить куда более продвинутый импортный ноутбук. Создатели объясняют высокую цену штучным производством...

А в конце прошлого года в СМИ попала информация о том, что Сбербанк не может эксплуатировать технику на базе отечественных процессоров «Эльбрус»: сетует на низкую производительность, высокое потребление энергии и неконкурентную цену.

— У нас было много попыток создать инновационную экономику, — объясняет Ромачев, — но и «Сколково», и «Роснано» разбились о бюрократию. «Сколково» просто превратился в бизнес-центр, где арендуют площади, а «Роснано» — это очевидный распил бюджета. Менеджмент, назначенный на руководство, просто не обладал компетенциями для подъема этих отраслей.

— Было легче и дешевле купить, — добавляет к этому экономист Андрей БУНИЧ. — Когда было все прекрасно с западными странами, нерадивые чиновники и жуликоватые коммерсанты под видом импортозамещения клепали все из привозных комплектующих и наклеивали лейбл «Сделано в России». Из этого делать вывод, что мы ничего не можем, неправильно. Просто деньги не давали тем людям, которые реально могут что-то делать. Но в нынешней ситуации это уже невозможно, прежняя схема воровства не работает, главное, чтобы жулики других не придумали.

И все же, думается, создать конкурентный продукт — дело непростое. Вот отключили нас от популярных соцсетей Facebook и Instagram, и до сих пор нет альтернативы. Казалось бы, возьмите и скопируйте, но пока не выходит. Презентовали «Россграм», но пока непонятно, насколько удобно будет его использовать. Ведь вокруг заблокированных соцсетей была построена целая инфраструктура.

К тому же вся современная экономика устроена как международная кооперация. Например, чтобы произвести тот же айфон, используются детали, материалы и технологии из 15 стран: Гонконга, Японии, США, Китая, Тайваня, Германии, Австрии, Сингапура, Малайзии, Ирландии, Южной Кореи, Италии, Франции, Мальты, Бельгии. Сегодня возможно, чтобы в одной стране производилось все свое? Не для оборонной промышленности, а для людей? Может, все свое — это миф?

— Международная интеграция часто сводилась к тому, что они только марку лепили и занимались рекламой, а все делалось в Китае, — не соглашается Бунич. — Под видом интеллектуальной собственности глобальные компании захватили наш рынок и не давали нам развиваться. Теперь мы от них избавились и можем выстроить кооперацию с реальными исполнителями, а многое прекрасно сделаем сами. Технические сложности есть, но они решаемые.

Ромачев считает так: поскольку Запад нас кинул, мы можем совершить подобный шаг в части интеллектуального права — прекратить действие лицензий и патентов западных компаний, чтобы каждый желающий мог производить эту продукцию.

— Вспомните, как сделали китайцы: в 1990-е они производили копии магнитофонов, писали Panasoniks вместо Panasonic, пытались копировать лучшие автомобили: А сейчас китайский автопром догнал немецкий! Вот и нам надо начинать с малого: хотя бы разобрать на элементную базу какое-то устройство или лекарство и попробовать повторить. Это реальная задача. А что пока не получается, закупать в Азии.

По мнению Андрея Бунича, вовсе не надо «устраивать Северную Корею», импортозамещать все подряд. Множество позиций стоит просто переориентировать на других поставщиков. Надо понять, что именно нам надо, и помочь этим направлениям кредитами, дать возможность эмиссии акций новым перспективным компаниям. Тогда к нам придут и деньги, и технологии, и стартапы. Объявится множество инициативных людей, которые сделают и лекарства, и технику. Задача государства — дать такую возможность. Чтоб не чиновник распределял: этому дам, а этому не дам.

— Курировать государство должно лишь стратегически важный импорт — срочно вкладываться через госпрограммы. Это авиация, ключевая электроника и телекоммуникационное оборудование. Самолеты мы уже строили, и с телекомом разберемся. Речь же не идет о создании новой невиданной отрасли, как космос в 1950-е годы, технологии уже есть. Нужны большие суммы, но можем себе это позволить. Думаю, критически не зависеть от импорта мы можем уже через три года, а чтобы все наладить, потребуется лет 5-10.

То есть через 5-10 лет у нас в карманах будут собственные айфоны? Посмотрим...

Повторение пройденного: заменой мигрантам могут стать новые технологии

На фоне снижения курса рубля начался процесс ухода из Санкт-Петербурга мигрантов. Если за период пандемии число иностранцев на строительном рынке города сократилось на 25%, то в ближайшие месяцы, по прогнозам экспертов, дефицит рабочей силы может вырасти вдвое.

Как сообщили «Стройгазете» в компании «СтройКрафт», рынок труда с участием иностранной рабочей силы (ИРС) остро реагирует на падение курса национальной валюты: как только доллар начинает расти, мигранты собираются уезжать. По словам гендиректора «СтройКрафт» Николая Большакова, отток ИРС может вырасти, значит, застройщикам нужно готовиться к росту фонда оплаты труда и себестоимости строительства.

Президент «ЛенОблСоюзСтроя» Руслан Юсупов, в свою очередь, напоминает, что у строительного рынка уже есть опыт работы в кризисных условиях: мигранты, оценивающие свой труд исключительно в пересчете на доллары, уже уходили с нашего рынка в 2008-м, потом в 2014-2015 годах. В этот раз на решение иностранных рабочих уехать повлияли и введенные ограничения на покупку валюты и на переводы за рубеж.

Глава узбекской диаспоры в Петербурге, руководитель региональной общественной организации соотечественников Узбекистана «Туран» Алиджан Хайдаров подтвердил «СГ», что работать в России мигрантам стало невыгодно. Впрочем, по его словам, пока их массового оттока со стройплощадок города не наблюдается. «Многие заявили о решении работать в надежде на улучшение ситуации. Но если курс рубля не стабилизируется, люди начнут уезжать в другие страны. Для сравнения, рабочий на стройке в Южной Корее зарабатывает до 2 тыс. долларов в месяц», — отметил он.

По расчетам гендиректора и владельца строительной компании «Дальпитерстрой» Аркадия Скорова, уехать планирует примерно половина ИРС. В этой связи он высказал опасение, что темпы строительства могут замедлиться, а стоимость жилья вырасти на 50%. «Идея замены нашими соотечественниками пока не работает: вряд ли специалист завода «Мерседес» захочет пойти на стройку, он как минимум выберет автомастерскую. Помочь в решении ситуации сможет снятие санкций с Северной Кореи и разрешение трудовым мигрантам из этой страны работать в России, как уже было раньше», — отметил он.

Заместитель генерального директора компании «ЛенРусСтрой» Максим Жабин также отметил, что на объектах компании оттока иностранного линейного персонала (бригадиров, мастеров, начальников участков) пока не наблюдается, а вот снижение числа разнорабочих происходит, но этот процесс начался еще в период пандемии. Уехавших мигрантов уже начали замещать специалисты из российских регионов. Однако Максим Жабин уверен, что мигранты на петербургские стройки вернутся: «Даже если произойдет их массовый отъезд, то, скорее всего, он будет носить временный характер, потому что и на тех странах, из которых они приезжают, также будут сказываться глобальные макроэкономические изменения — рост курса доллара и массовая безработица». По мнению эксперта, прежде всего оттока мигрантов следует опасаться регионам, а вот Москва и Петербург станут двумя последними городами, которые они покинут.

Пока мигранты размышляют, стоит ли уезжать из России, девелоперы, наученные горьким опытом, что надеяться на дешевую, но временную рабочую силу нельзя, начали готовиться к отказу от неквалифицированного труда и переходу на использование новых технологий. Для этого в практику строительства все чаще внедряются принципы модульного и панельного домостроения. В группе компаний «ПИК», например, отмечают, что современные технологии позволяют прямо с завода поставлять на стройплощадки готовые квартиры с ремонтом и коммуникациями, их остается только смонтировать. Подсчитано, например, что на возведение 21-этажного дома с пятью квартирами на этаже при плотной работе уйдет всего 8 дней. К тому же такая технология позволяет полностью отказаться от труда мигрантов. Как заявил в марте, выступая на Международном форуме труда, председатель комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко, у него нет опасений за ситуацию на строительном рынке Северной столицы. По его словам, в строительстве, как в любой отрасли, выиграет тот, кто первым начнет внедрять новые технологии, повышать производительность труда. «Москва первой сделала заявление о необходимости замещения в строительстве труда мигрантов высокопроизводительными рабочими местами и технологиями», — отметил он. Этому примеру теперь намерен последовать Петербург.

Кстати:

В период пандемии, когда строительные организации столкнулись с ограничениями, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) провело исследование по проблеме оттока мигрантов. «В результате мы увидели, что часть специальностей, в основном это рабочие и разнорабочие, в значительной части закрывалась иностранной рабочей силой», — рассказала в ходе прошедшей в марте в Санкт-Петербурге международной конференции «Миграционные процессы: особенности миграционной политики на современном этапе» руководитель проектного офиса НОСТРОЙ Наталья Желанова. — Согласно полученным нами данным, отток мигрантов со строек тогда составил: разнорабочих — 34,8%, штукатуров — 27,5%, каменщиков — 27,3%, бетонщиков — 26,2%».

Авторы: Светлана СМИРНОВА

Номер публикации: №13 08.04.2022

Гиперзвуковой шок

использование "Кинжала" в спецоперации России на Украине вызвало смятение в американской элите

Владимир Овчинский Юрий Жданов

Минобороны России заявило, что 18 марта 2022 года применило мощные гиперзвуковые ракеты "Кинжал" для уничтожения склада боеприпасов на западе Украины. Официальные лица США подтвердили CNN, что Россия запустила гиперзвуковые ракеты по Украине. Это стало первым известным применением таких ракет в боевых действиях в мире.

По иронии судьбы, накануне этого события 17 марта 2022 года на сайте Исследовательской службы Конгресса США был опубликован доклад "Гиперзвуковое оружие: предыстория и вопросы для Конгресса".

Приведём его основные положения:

«Введение

Соединенные Штаты с начала 2000-х годов активно занимались разработкой гиперзвукового оружия в рамках своей программы быстрого глобального удара с применением обычных вооружений (CPGS).

В последние годы такие усилия были сосредоточены на гиперзвуковых планирующих аппаратах и гиперзвуковых крылатых ракетах меньшей и средней дальности для использования в региональных конфликтах. Хотя финансирование этих программ в прошлом было относительно ограниченным, и Пентагон, и Конгресс проявляют растущий интерес к разработке и ближайшему развертыванию гиперзвуковых систем.

В основном это связано с достижениями в подобных технологиях России и Китая. Это привело к повышенному вниманию США к стратегической угрозе, которую представляет собой гиперзвуковой полет. В сообщениях из открытых источников указывается, что и Китай, и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвуковых планирующих аппаратов и, вероятно, развернули боевые возможности. Эксперты расходятся во мнениях относительно потенциального воздействия конкурентного гиперзвукового оружия, как на стратегическую стабильность, так и на конкурентное преимущество вооруженных сил США.

Тем не менее, бывший заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам (USD [R&E]) Майкл Гриффин подтвердил Конгрессу, что Соединённые Штаты «не имеют систем, которые могли бы подвергнуть Китай и Россию риску, и не имеют защиты от их систем». Хотя Закон Джона С. Маккейна о разрешении на национальную оборону на 2019 финансовый год (федеральный закон США, который определяет бюджет, расходы и политику Министерства обороны США на 2019 год – NDAA 2019) ускорил разработку гиперзвукового оружия, которое определяется как приоритетная область исследований и разработок, США вряд ли разместят действующую систему до 2023 года.

Однако большинство программ гиперзвукового оружия США, в отличие от программ России и Китая, не предназначены для использования с ядерной боеголовкой. В результате гиперзвуковое оружие США, скорее всего, потребует большей точности и будет более сложным с технической точки зрения в разработке, чем китайские и российские системы с ядерными боеголовками.

Предыстория

Некоторые страны разрабатывают гиперзвуковое оружие, которое достигает скорости не менее 5 Махов (в пять раз больше скорости звука). Существуют две основные категории гиперзвукового оружия:

- Гиперзвуковые планирующие аппараты (HGV), которые запускаются с ракеты перед планирующим полетом к цели;

- Гиперзвуковые крылатые ракеты, которые приводятся в действие высокоскоростными воздушно-реактивными двигателями или гиперзвуковыми прямоточными воздушно-реактивными двигателями после достижения цели.

В отличие от баллистических ракет, гиперзвуковое оружие не следует баллистической траектории и может маневрировать на пути к месту назначения.

Как заявил бывший вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов и бывший командующий Стратегическим командованием США генерал Джон Хайтен, гиперзвуковое оружие может обеспечить «ответные, дальнобойные варианты нанесения ударов по удаленным, защищенным и/или критическим по времени угрозам, когда другие силы недоступны». Обычное гиперзвуковое оружие использует только кинетическую энергию — энергию движения — для поражения незащищенных целей или, возможно, подземных сооружений.

Гиперзвуковое оружие может создавать проблемы для обнаружения и защиты из-за своей скорости, маневренности и малой высоты полета. Например, радар наземного базирования не может обнаружить гиперзвуковое оружие, пока оно не достигнет поздней стадии полёта.

Это отсроченное обнаружение сжимает временную шкалу для лиц, принимающих решения, оценивающих свои варианты реагирования, и для оборонительной системы для перехвата атакующего оружия, что потенциально допускает только одну попытку перехвата.

Кроме того, представители министерства обороны США заявили, что как наземные, так и нынешние системы датчиков космического базирования недостаточны для обнаружения и отслеживания гиперзвукового оружия, а бывший сотрудник министерства обороны США (R&E) Гриффин отметил, что «гиперзвуковые цели в 10–20 раз более тусклые, чем те, которые США обычно отслеживают с помощью спутников на геостационарной орбите».

Как объясняет физик- ядерщик Джеймс Актон, «системы точечной обороны вполне вероятно, могут быть адаптированы для борьбы с гиперзвуковыми ракетами. Недостатком этих систем является то, что они могут защищать только небольшие территории. Чтобы защитить всю континентальную часть США, понадобилось бы непозволительное количество батарей THAAD (противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности – В. О., Ю. Ж.)». Кроме того, некоторые аналитики утверждают, что нынешняя структура командования и управления Соединенных Штатов будет неспособна «обрабатывать данные достаточно быстро, чтобы реагировать и нейтрализовать приближающуюся гиперзвуковую угрозу».

Соединённые Штаты

Министерство обороны (DOD) в настоящее время разрабатывает гиперзвуковое оружие в рамках программы ВМС (Navy’s Conventional Prompt Strike program), которая призвана предоставить военным США возможность поражать укрепленные или чувствительные ко времени цели с помощью обычных боеголовок. Эксперты утверждают, что гиперзвуковое оружие может усилить сдерживание, а также предоставить военным США возможность побеждать такие средства, как передовые системы противовоздушной и противоракетной обороны, которые составляют основу конкурентов США.

Признавая это, в Стратегии национальной обороны 2018 года гиперзвуковое оружие определено как одна из ключевых технологий, «обеспечивающих Соединенным Штатам возможность побеждать в войнах будущего».

Программы

В отличие от программ Китая и России, гиперзвуковое оружие США должно быть оснащено обычным вооружением. В результате гиперзвуковое оружие США, скорее всего, потребует большей точности и будет технически сложнее в разработке, чем китайские и российские ядерные системы. Действительно, по словам экспертов, «планер с ядерным вооружением был бы эффективен, если бы он был в 10 или даже 100 раз менее точным, чем планер с обычным вооружением» из-за воздействия ядерного взрыва.

Согласно сообщениям из открытых источников, Соединенные Штаты проводят исследования, разработки, испытания и оценку (RDT&E) ряда программ наступательного гиперзвукового оружия и гиперзвуковых технологий, включая следующие:

- ВМС США - Обычный оперативный удар (CPS);

- Армия США — гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW);

- ВВС США — AGM-183 Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW, произносится как «стрела»);

- ВВС США — гиперзвуковая ударная крылатая ракета (HACM);

- DARPA — тактическое ускоренное планирование (TBG);

- DARPA — Оперативный огонь (OpFires); а также

- DARPA—Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC, pronounced “hawk”).

Эти программы предназначены для производства действующих прототипов, поскольку в настоящее время нет программ для гиперзвукового оружия.

ВМС США

В меморандуме от июня 2018 года Министерство обороны объявило, что ВМС возглавят разработку общего планирующего аппарата для использования в армии и на флоте. Обычный планирующий аппарат адаптируется из прототипа армейской боеголовки со скоростью 6 Махов, альтернативной системы повторного входа в атмосферу, которая была успешно испытана в 2011 и 2017 годах. Как только разработка будет завершена, «Sandia National Laboratories, разработчик оригинальной концепции, будет строить обычные планирующие аппараты. Бустерные системы разрабатываются отдельно».

Ожидается, что система обычного оперативного удара (CPS) ВМС объединит обычную планирующую машину с системой ускорителя, чтобы создать общую систему All Up Round (AUR) для использования как флотом, так и армией. Согласно бюджетным документам ВМФ на 2022 финансовый год, ВМС намерены провести испытания в поддержку развертывания CPS на эсминцах класса Zumwalt к 2025 финансовому году и подводных лодках класса Virginia к 2028 финансовому году. Хотя официальные лица ВМС ранее заявляли о планах достичь «ограниченной боеспособности» подводных лодок класса «Огайо» уже в 2025 году и в конечном итоге разместить гиперзвуковое оружие на эсминцах класса «Берк», такие планы не отражены в бюджетных документах на 2022 финансовый год. Военно-морской флот запрашивает 1,4 миллиарда долларов для CPS RDT&E в 2022 финансовом году, что на 366 миллионов долларов больше, чем запрос на 2021 финансовый год, и на 607 миллионов долларов больше, чем выделенные ассигнования на 2021 финансовый год.

Армия Соединённых Штатов

Ожидается, что армейская программа создания гиперзвукового оружия большой дальности будет сочетать обычный планирующий аппарат с ракетной системой ВМФ. Предполагается, что система будет иметь радиус действия более 1725 миль и «предоставит армии прототип системы стратегического ударного оружия для поражения возможностей A2/AD, подавления дальнего огня противника и поражения других целей с высокой отдачей и/или чувствительных ко времени». Армия запрашивает 301 миллион долларов на RDT&E для программы в 2022 финансовом году: 500 миллионов долларов в рамках запроса на 2021 финансовый год и 531 миллион долларов в рамках ассигнований на 2021 финансовый год. Компания планирует провести летные испытания LRHW в 2022 и 2023 финансовых годах, выставить экспериментальный прототип в 2023 финансовом году и перейти к программе записи в четвертом квартале 2024 финансового года.

ВВС США

Ожидается, что авиационное оружие быстрого реагирования AGM-183 будет использовать технологию Tactical Boost Glide от DARPA для разработки прототипа гиперзвукового планирующего летательного аппарата воздушного базирования, способного двигаться со средней скоростью от 6,5 до 8 Махов на расстоянии примерно 1000 миль. Хотя в июне 2019 года ARRW успешно завершила испытательный полет - captive-carry flight (при котором испытуемый летательный аппарат закреплён на фюзеляже самолёта-носителя – В.О., Ю.Ж.), все три последующих летных испытания потерпели неудачу. ВВС продолжают утверждать, что, несмотря на эти неудачи, «все еще возможно обеспечить раннюю эксплуатационную готовность в конце 2022 календарного года, при условии, что будущие летные испытания [ARRW] завершатся в соответствии с текущим планом». Этот график практически не оставляет места для задержек испытаний или дополнительных отказов в полете. ВВС запросили 238 миллионов долларов на ARRW RDT&E в 2022 финансовом году: 144 миллиона долларов в рамках запроса на 2021 финансовый год и 148 миллионов долларов в рамках ассигнований на 2021 финансовый год. Кроме того, ВВС запросили 161 миллион долларов в 2022 финансовом году на закупку примерно 12 ракет ARRW; Конгресс санкционировал закупку ARRW в размере 116 миллионов долларов в NDAA на 2022 финансовый год.

В феврале 2020 года ВВС объявили об отмене своей второй программы гиперзвукового оружия, гиперзвукового обычного ударного оружия (HCSW), в которой, как ожидалось, будет использоваться общий планирующий аппарат и ускорительная система, из-за нехватки бюджета, которая вынудила их сделать выбор между ARRW и HCSW. Тогдашний руководитель отдела закупок ВВС Уилл Ропер объяснил, что ARRW был выбран, потому что он был более совершенным и давал ВВС дополнительные возможности. «[ARRW] меньше; мы можем нести в два раза больше на бомбардировщике B-52, и, возможно, на истребителе F-15», — пояснил он. С тех пор высокопоставленный представитель ВВС отметил, что B-52 потенциально может нести четыре ARRW.

Наконец, в 2022 финансовом году ВВС запустили программу Hypersonic Attack Cruise Missile (HACM) для разработки гиперзвуковой крылатой ракеты, объединяющей технологии ВВС и DARPA. В некоторых сообщениях указывается, что HACM предназначен для запуска, как с бомбардировщиков, так и с истребителей. При этом высокопоставленный представитель ВВС отмечает, что B-52 потенциально может нести 20 или более HACM. По данным ВВС, «способность выполнять разработку HACM зависит от полностью профинансированных и успешных усилий по развитию возможностей предшественника».

В 2022 финансовом году ВВС запросили 200 миллионов долларов на HACM. ВВС также запросили у промышленности информацию о многоцелевой демонстрационной программе Expendable Hypersonic AirBreathing, также известной как Project Mayhem. По словам Главного директора Hypersonics Майка Уайта, «Проект Mayhem должен рассмотреть следующий шаг по сравнению с системами гиперзвуковых крылатых ракет», и предназначен для того, чтобы быть способным летать «значительно на большие расстояния, чем то, что мы делаем сегодня.» Сообщается, что Mayhem больше, чем ARRW, и способен нести несколько полезных нагрузок для разных наборов миссий.

DARPA

DARPA в партнерстве с ВВС продолжает испытания Tactical Boost Glide (TBG), клиновидного гиперзвукового планирующего летательного аппарата, способного летать со скоростью 7+ Махов. Он «направлен на разработку и демонстрацию технологий, позволяющих в будущем создавать гиперзвуковые планирующие устройства с тактической дальностью полета». TBG «также предусматривает возможность отслеживания, совместимости и интеграции с системой вертикального пуска ВМФ» и планирует передать ее как ВВС, так и ВМС. DARPA запросило 50 миллионов долларов для TBG в 2022 финансовом году: 67 миллионов долларов в рамках запроса на 2021 финансовый год и 32 миллиона долларов в рамках ассигнований на 2021 финансовый год.

Сообщается, что организация Operational Fires DARPA планирует использовать технологии TBG для разработки системы наземного базирования, которая позволит «современному тактическому оружию проникать в современную противовоздушную оборону противника и быстро и точно поражать критически важные цели». DARPA запросило 45 миллионов долларов для OpFires в 2022 финансовом году — 5 миллионов долларов сверх запроса на 2021 финансовый год и 3 миллиона долларов в рамках ассигнований на 2022 финансовый год.

В более долгосрочной перспективе DARPA при поддержке ВВС продолжит работу над концепцией гиперзвукового воздушно-реактивного оружия, которая «стремится разработать и продемонстрировать критически важные технологии, позволяющие создать эффективную и доступную гиперзвуковую крылатую ракету воздушного базирования». Главный директор по гиперзвуку Майк Уайт заявил, что такая ракета будет меньше, чем гиперзвуковые планирующие аппараты Министерства обороны США, и поэтому может запускаться с более широкого диапазона платформ.

Главный директор Уайт дополнительно отметил, что HAWC и другие гиперзвуковые крылатые ракеты могут легче интегрировать головки самонаведения, чем гиперзвуковые планирующие летательные аппараты. DARPA запросило 10 миллионов долларов на разработку HAWC в 2022 финансовом году: 10 миллионов долларов в рамках запроса на 2021 финансовый год и 21 миллион долларов в рамках ассигнований на 2021 финансовый год.

Гиперзвуковая противоракетная оборона

Минобороны также вкладывает средства в системы противодействия гиперзвуковому оружию, несмотря на то, что бывший сотрудник Министерства обороны США (R&E) Майкл Гриффин заявил, что Соединенные Штаты не будут иметь оборонительного потенциала против гиперзвукового оружия ранее середины 2020-х годов. В сентябре 2018 года Агентство противоракетной обороны (MDA), которое в 2017 году учредило Программу гиперзвуковой защиты в соответствии с разделом 1687 NDAA 2017 финансового года (PL 114-840), заказало 21 официальный документ для изучения вариантов гиперзвуковой противоракетной обороны, включая ракеты-перехватчики, сверхскоростные снаряды, лазерные пушки и системы электронного нападения.

MDA также заключило с четырьмя компаниями — Northrop Grumman, Raytheon, Leidos и L3Harris — контракты на сумму 20 миллионов долларов на разработку прототипа датчиков космического базирования (низкая околоземная орбита) к 31 октября 2020 года. Такие датчики теоретически могли бы увеличить дальность, на которой можно было бы обнаруживать и отслеживать приближающиеся ракеты, что является критическим требованием для гиперзвуковой противоракетной обороны, по словам тогдашнего USD (R&E) Майкла Гриффина. MDA запросило 248 миллионов долларов на гиперзвуковую защиту в 2022 финансовом году — по сравнению с запросом на 207 миллионов долларов в 2021 финансовом году и по сравнению с ассигнованиями в 273 миллиона долларов на 2021 финансовый год.

Кроме того, DARPA работает над программой под названием Glide Breaker, которая «разработает технологию критически важных компонентов для поддержки легкого транспортного средства, предназначенного для точного поражения гиперзвуковых угроз на очень большом расстоянии». DARPA запросило 7 миллионов долларов на Glide Breaker в 2022 финансовом году, что соответствует ассигнованиям в 7 миллионов долларов в 2021 финансовом году.

Инфраструктура

Согласно исследованию, санкционированному Законом о государственной обороне на 2013 финансовый год (PL 112-239) и проведенному Институтом оборонного анализа (IDA), 64 в 2014 г. в Соединенных Штатах было 48 важнейших гиперзвуковых испытательных установок и мобильных средств, необходимых для гиперзвуковые технологии для развития систем обороны до 2030 года. Эти специализированные объекты, которые имитируют уникальные условия, возникающие при гиперзвуковом полете (например, скорость, давление, нагрев), включали 10 гиперзвуковых наземных испытательных стендов Министерства обороны США, 11 открытых полигонов Министерства обороны США, 9 объектов НАСА, 2 объекта Министерства энергетики (DOE) и 5 промышленных или академических объектов. В своей оценке инфраструктуры гиперзвуковых испытаний в 2014 году IDA отметило, что «ни один из существующих объектов в США не может обеспечить полномасштабные, зависящие от времени, связанные аэродинамические и тепловые нагрузки для продолжительности полета, необходимой для оценки этих характеристик выше 8 Махов».

С момента публикации отчета об исследовании 2014 года в американской инфраструктуре гиперзвуковых испытаний произошел ряд изменений. Например, Университет Нотр-Дам открыл гиперзвуковую аэродинамическую трубу со скоростью 6 Махов. Разработка аэродинамических труб со скоростью 8 и 10 Маха в Университете Purdue и Университете Нотр-Дам, соответственно, продолжается.

Армейское командование будущего строит километровую аэродинамическую трубу мощностью 10 Махов. Соединенные Штаты также используют испытательный полигон Вумера Королевских ВВС Австралии в Австралии и ракетный полигон Андойя в Норвегии для летных испытаний. В январе 2019 года ВМС объявили о планах возобновить работу своего пускового испытательного комплекса в Чайна-Лейк, Калифорния, чтобы улучшить возможности запуска с воздуха и подводных испытаний для программы обычного быстрого удара. Согласно оценке, проведенной Счетной палатой правительства, Министерство обороны выделило около 1 миллиарда долларов на модернизацию гиперзвуковых установок с 2015 по 2024 финансовый год.

Конгресс также продолжает проявлять интерес к инфраструктуре гиперзвукового оружия. Раздел 222 NDAA 2021 финансового года (PL 116-283) требует, чтобы заместитель министра обороны по исследованиям и разработкам после консультации с директором по эксплуатационным испытаниям и оценке представил в комитеты Конгресса по обороне «оценку достаточности испытательных возможностей и инфраструктуры, используемых для развертывания гиперзвукового оружия, и описание любых инвестиций в испытательные возможности и инфраструктуру, которые могут потребоваться для поддержки летных и наземных испытаний такого оружия». Раздел 225 NDAA 2022 финансового года (PL 117-81) требует, чтобы министр обороны определил гиперзвуковые средства и возможности основного полигона и испытательной базы и проинформировал комитеты Конгресса по обороне о плане улучшения.

Наконец, в марте 2020 г. Министерство обороны объявило о создании «гиперзвукового военного центра» для оценки промышленной базы гиперзвукового оружия в США и определения «критических узлов» в цепочке поставок. Министерство обороны также внесло поправки в свою политику закупок «серии 5000» для повышения устойчивости цепочки поставок и снижения затрат.

Россия

Россия проводила исследования в области технологии гиперзвукового оружия с 1980-х годов. Она активизировала свои усилия в ответ на развертывание американской противоракетной обороны, как в Соединенных Штатах, так и в Европе, а также в ответ на выход США из Договора по противоракетной обороне в 2001 году. Президент В.Путин заявил, что «США допускают постоянный, неконтролируемый рост количества противоракетных комплексов, повышение их качества, создание новых ракетных пусковых площадок. Если мы что-то не предпримем, то в конечном итоге это приведет к полной девальвации ядерного потенциала России. Это означает, что все наши ракеты могут быть просто перехвачены». Таким образом, Россия планировала создать гиперзвуковое оружие, способное маневрировать по мере приближения к своим целям, как надежное средство преодоления противоракетной обороны США и восстановления чувства стратегической стабильности.

Программы

Россия реализует две программы создания гиперзвукового оружия — «Авангард» и 3М22 «Циркон» (или «Циркон») — и, как сообщается, приняла на вооружение маневрирующую баллистическую ракету воздушного базирования «Кинжал».

«Авангард» представляет собой гиперзвуковой планирующий летательный аппарат, запускаемый с межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), что дает ему «фактически неограниченный радиус действия». В сообщениях указывается, что «Авангард» в настоящее время развернут на межконтинентальной баллистической ракете SS-19 «Стилет», хотя Россия планирует в конечном итоге производить запуски с МБР «Сармат». «Сармат» все еще находится в разработке, хотя его планируется развернуть к концу 2022 года. «Авангард» оснащен бортовыми средствами противодействия и, как сообщается, будет нести ядерную боеголовку. Он был успешно испытан дважды в 2016 году и один раз в декабре 2018 года, достигнув скорости 20 Махов; однако испытание в октябре 2017 года закончилось неудачей. Российские новостные источники утверждают, что «Авангард» заступил на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Помимо «Авангарда», Россия разрабатывает «Циркон» — гиперзвуковую крылатую ракету корабельного базирования, способную двигаться со скоростью от 6 до 8 Махов. Сообщается, что «Циркон» способен поражать как наземные, так и морские цели. Согласно российским источникам новостей, «Циркон» имеет дальность примерно от 250 до 600 миль и может быть запущен из установок вертикального пуска, установленных на крейсерах «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий», корветах проекта 20380, фрегатах проекта 22350 и подводных лодках проекта 885 типа «Ясень». Эти же источники утверждают, что «Циркон» был успешно запущен с фрегата проекта 22350 в январе, октябре и декабре 2020 года и с подводной лодки проекта 885 типа «Ясень» в октябре 2021 года. По данным разведки, ракета начнет действовать в 2023 году.

Кроме того, сообщается, что Россия выставила на вооружение маневрирующую баллистическую ракету воздушного базирования «Кинжал», модифицированную на основе ракеты «Искандер». Согласно отчетам американской разведки, в июле 2018 года «Кинжал» прошел успешные испытательные стрельбы с модифицированного истребителя МиГ-31 (кодовое название НАТО: Foxhound), поразив цель на расстоянии примерно 500 миль, и теперь может быть готов к бою. Россия планирует разместить ракету как на МиГ-31, так и на дальнем ударном истребителе Су-34. Россия работает над установкой ракеты на стратегический бомбардировщик Ту-22М3 (кодовое название НАТО: Backfire).

Российские СМИ сообщают, что максимальная скорость «Кинжала» составляет 10 Махов, а дальность до 1200 миль при запуске с МиГ-31. Сообщается, что «Кинжал» способен маневрировать в полете, а также поражать как наземные, так и морские цели, и в конечном итоге может быть оснащен ядерной боеголовкой. Однако такие заявления о тактико-технических характеристиках «Кинжала» не были публично подтверждены американскими спецслужбами и были встречены рядом аналитиков со скептицизмом (думается, что после применения «Кинжалов» 18 марта 2022 года в ходе спецоперации на Украине такой скептицизм сменился на растерянность – В. О., Ю. Ж.).

Инфраструктура

Сообщается, что Россия проводит испытания гиперзвуковой аэродинамической трубы в Центральном аэрогидродинамическом институте в Жуковском и Институте теоретической и прикладной механики им. Христиановича в Новосибирске, а также проводит испытания гиперзвукового оружия на авиабазе Домбаровский, космодроме Байконур и полигоне Кура.

Китай

По словам Тонга Чжао, научного сотрудника Центра глобальной политики Карнеги-Цинхуа, «большинство экспертов утверждают, что наиболее важной причиной приоритетного внимания развитию гиперзвуковых технологий в Китае является необходимость противостоять угрозам безопасности со стороны все более сложных военных технологий США», например, противоракетная оборона США. В частности, стремление Китая к гиперзвуковому оружию, как и России, отражает обеспокоенность тем, что американское гиперзвуковое оружие может позволить Соединенным Штатам нанести упреждающий обезглавливающий удар по ядерному арсеналу Китая и вспомогательной инфраструктуре. Развертывание американской ПРО может затем ограничить способность Китая нанести ответный удар по Соединенным Штатам.

Как заявил генерал Терренс О'Шонесси, тогдашний командующий Северным командованием США (USNORTHCOM) и Североамериканским командованием воздушно-космической обороны (NORAD), на слушаниях в комитете Сената по вооруженным силам в феврале 2020 года, Китай «испытывает гиперзвуковой планирующий аппарат межконтинентального радиуса действия с ядерным потенциалом», который может уклоняться от систем противоракетной обороны и предупреждения США. В сообщениях также указывается, что в августе 2021 года Китай, возможно, провел испытания HGV, запущеного ракетой «Чанчжэн» — в августе 2021 года.

В отличие от баллистических ракет, которые Китай ранее использовал для запуска большегрузных транспортных средств, «Чанчжэн-марш», дробно-орбитальная система бомбардировки (FOBS), выводит тяжелый грузовой автомобиль на орбиту до того, как он сходит с орбиты к своей цели. Это может предоставить Китаю возможность нанесения глобального удара из космоса и еще больше сократить время предупреждения о цели до нанесения удара.

Китай также продемонстрировал растущий интерес к российским достижениям в области технологий гиперзвукового оружия, проведя летные испытания гиперзвукового планирующего летательного аппарата (HGV) всего через несколько дней после того, как Россия испытала свою собственную систему. Кроме того, отчет за январь 2017 года показал, что более половины китайских статей о гиперзвуковом оружии из открытых источников содержат ссылки на российские оружейные программы. Это может указывать на то, что Китай все чаще рассматривает гиперзвуковое оружие в региональном контексте. Действительно, некоторые аналитики полагают, что Китай, возможно, планирует соединить тяжеловооруженные машины с обычным вооружением с баллистическими ракетами DF-21 и DF-26.

Программы

Китай провел ряд успешных испытаний DF-17 — баллистической ракеты средней дальности, специально предназначенной для запуска большегрузных транспортных средств. Аналитики разведки США считают, что ракета имеет дальность примерно от 1000 до 1500 миль. Согласно отчету комиссии Конгресса США, Китай также испытал межконтинентальную баллистическую ракету DF-41, которая может быть модифицирована для перевозки обычного или ядерного тяжелого транспортного средства. Таким образом, разработка DF-41 «значительно увеличивает ядерную угрозу китайских ракетных войск для материковой части США», — говорится в отчете.

С 2014 года Китай испытывал DF-ZF HGV (ранее называвшийся WU-14) по крайней мере, девять раз. Сообщается, что представители Министерства обороны США определили дальность действия DF-ZF примерно как 1200 миль и заявили, что машина может быть способна выполнять «экстремальные маневры» во время полета. Сообщается, что Китай выставил на вооружение DF-ZF в 2020 году.

По словам представителей министерства обороны США, в августе 2018 года Китай также успешно испытал «Звездное небо-2» (или «Син-Конг-2») — прототип гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерное оружие. В отличие от DF-ZF, «Звездное небо-2» представляет собой «волноход», который использует двигатель после запуска и создает подъемную силу за счет собственных ударных волн. В некоторых сообщениях указывается, что «Звездное небо-2» может быть введено в эксплуатацию к 2025 году. Официальные лица США отказались комментировать программу.

Инфраструктура

Китай обладает надежной инфраструктурой исследований и разработок, посвященных гиперзвуковому оружию. Майкл Гриффин, тогдашний сотрудник США (R&E), заявил в марте 2018 г., что Китай провел в 20 раз больше гиперзвуковых испытаний, чем Соединенные Штаты. Китай испытал три модели гиперзвуковых аппаратов (D18-1S, D18-2S, и D18-3S) — каждый с разными аэродинамическими характеристиками — в сентябре 2018 года. Аналитики считают, что эти испытания могут помочь Китаю разработать оружие, которое летает с переменной скоростью, в том числе с гиперзвуковой. Также Китай использовал высокоскоростной двигатель Lingyun Mach 6+ для исследования термостойких компонентов и технологий гиперзвуковых крылатых ракет.

По данным Jane's Defense Weekly, «Китай вкладывает значительные средства в гиперзвуковые наземные испытательные комплексы». Например, Китайский центр аэродинамических исследований и разработок утверждает, что имеет 18 аэродинамических труб, в то время как Китайская академия аэрокосмической аэродинамики, как известно, эксплуатирует как минимум три гиперзвуковые аэродинамические трубы — FD-02, FD-03 и FD-07— способные развивать скорость 8, 10 и 12 Махов соответственно. Китай также эксплуатирует гиперзвуковую аэродинамическую трубу JF-12, которая достигает скорости от 5 до 9 Махов, и гиперзвуковую аэродинамическую трубу FD-21, которая достигает скорости от 10 до 15 Махов. Сообщается, что Китай завершит строительство Аэродинамической трубы JF-22, способной развивать скорость до 30 Махов, в 2022 г. Кроме того, известно, что Китай провел испытания гиперзвукового оружия в Центре запуска спутников Цзюцюань и Центре запуска спутников Тайюань.

Глобальные программы гиперзвукового оружия

Хотя США, Россия и Китай обладают самыми передовыми программами гиперзвукового оружия, ряд других стран, включая Австралию, Индию, Францию, Германию и Японию, также разрабатывают технологии гиперзвукового оружия. С 2007 года США сотрудничали с Австралией в разработке гиперзвуковых Программ International Flight Research Experiments (HIFiRE) по разработке гиперзвуковых технологий.

Недавнее испытание HIFiRE, успешно проведенное в июле 2017 года, исследовало динамику полета гиперзвукового планирующего летательного аппарата со скоростью 8 Маха. Преемник HIFiRE, программа Southern Cross Integrated Flight Research Experiment (SCIFiRE), предназначена для дальнейшего развития гиперзвуковых технологий. Демонстрационные испытания SCIFiRE ожидаются к середине 2020-х годов. В дополнение к испытательному полигону Вумера — одному из крупнейших полигонов для испытаний оружия в мире — в Австралии, как сообщается, эксплуатируются семь гиперзвуковых аэродинамических труб, способных развивать скорость до 30 Махов.

Индия сотрудничала с Россией в разработке BrahMos II, гиперзвуковой крылатой ракеты со скоростью 7 Махов. Хотя изначально предполагалось, что BrahMos II будет введена в эксплуатацию в 2017 году, в новостях сообщается, что программа сталкивается со значительными задержками, и теперь планируется, что начальная эксплуатационная готовность будет достигнута в период с 2025 по 2028 год. По сообщениям, Индия также разрабатывает собственную гиперзвуковую крылатую ракету двойного назначения. В рамках программы демонстрации гиперзвуковых технологий она успешно испытала гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель со скоростью 6 Махов в июне 2019 и сентябре 2020 года. В Индии эксплуатируется примерно 12 гиперзвуковых аэродинамических труб, которые способны развивать скорость до 13 Махов.

Франция также сотрудничала и заключила контракт с Россией на разработку гиперзвуковых технологий. Хотя Франция инвестирует в исследования гиперзвуковых технологий с 1990-х годов, она только недавно объявила о своем намерении использовать эту технологию в качестве оружия. В рамках программы V-max (Experimental Maneuvering Vehicle) Франция планирует к 2022 году модифицировать свою сверхзвуковую ракету класса "воздух-земля" ASN4G для гиперзвукового полета. Некоторые аналитики считают, что программа V-max предназначена для обеспечения Франции стратегическим ядерным оружием. Франция использует пять гиперзвуковых аэродинамических труб, которые способны развивать скорость до 21 Махов.

Германия успешно испытала экспериментальный гиперзвуковой планирующий аппарат (SHEFEX II) в 2012 году. Однако в сообщениях указывается, что Германия, возможно, прекратила финансирование программы. Немецкий оборонный подрядчик DLR продолжает исследования и испытания гиперзвуковых транспортных средств в рамках проекта Европейского Союза ATRLAS II, целью которого является разработка транспортного средства со скоростью 5-6 Махов. Германия эксплуатирует три гиперзвуковые аэродинамические трубы, способные развивать скорость до 11 Махов.

Наконец, Япония разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету (HCM) и сверхскоростной планирующий снаряд (HVGP). По данным Jane’s, в 2019 финансовом году Япония инвестировала в HVGP 122 миллиона долларов. Сообщается, что он планирует использовать HVGP для подавления территорий и нейтрализации авианосцев. Ожидается, что HVGP будет введена в эксплуатацию в 2026 году, а более совершенная версия будет доступна к 2030 году. HCM, как ожидается, будет введена в эксплуатацию в 2030 году. Японское агентство аэрокосмических исследований эксплуатирует три гиперзвуковые аэродинамические трубы, а также две дополнительные установки в Mitsubishi Heavy Industries и университете Токио.

Другие страны, включая Иран, Израиль, Южную Корею и Бразилию, провели фундаментальные исследования гиперзвуковых воздушных потоков и двигательных установок, но, возможно, в настоящее время не занимаются созданием гиперзвукового оружия. Кроме того, ряд стран, включая Северную Корею, испытывают все более маневренные системы, которые движутся с гиперзвуковой скоростью, но не квалифицируются как «гиперзвуковое оружие», как это определено в данном отчете.

Вопросы для Конгресса

Поскольку Конгресс рассматривает планы Пентагона в отношении программ гиперзвукового оружия США во время ежегодного процесса планирования ассигнований, он мог бы рассмотреть ряд вопросов, касающихся обоснования гиперзвукового оружия, его ожидаемых затрат, бюджета и управления, а также их последствий для стратегической стабильности и контроля над вооружениями. В этом разделе представлен обзор некоторых из этих вопросов.

Общие проблемы

Хотя министерство обороны финансирует ряд программ по гиперзвуковому оружию, оно не учредило каких-либо официальных программ, что позволяет предположить, что у него может не быть утвержденных требований к гиперзвуковому оружию или долгосрочных планов финансирования. Действительно, как заявил главный директор по гиперзвуку (USD [R&E]) Майк Уайт, министерство обороны еще не приняло решение о приобретении гиперзвукового оружия, а вместо этого разрабатывает прототипы, чтобы «определить наиболее жизнеспособные концепции комплексных систем вооружения», а затем принять окончательное решение.

Поскольку Конгресс осуществляет надзор за программами США по гиперзвуковому оружию, он может попытаться получить информацию об оценке Министерством обороны потенциальных наборов задач для гиперзвукового оружия, анализе стоимости гиперзвукового оружия и альтернативных средств выполнения потенциальных наборов задач, а также оценку вспомогательных технологий — такие как космические датчики или автономные системы управления и контроля, которые могут потребоваться для применения или защиты от гиперзвукового оружия. Например, раздел 1671 NDAA 2021 финансового года (PL 116-283) поручает Председателю Объединенного комитета начальников штабов по согласованию с заместителем министра обороны по вопросам политики представить комитетам Конгресса по обороне отчет о стратегическом гиперзвуковом оружии, включая «описание того, как требования к наземным и гиперзвуковое оружие морского базирования будут решаться с Объединенным советом по надзору за требованиями, и каким образом такие требования будут формально предоставляться военным ведомствам, закупающим такое оружие». Этот отчет должен дополнительно включать «потенциальные наборы целей для гиперзвукового оружия и необходимое планирование миссии для поддержки наведения на цель со стороны Стратегического командования США и других боевых командований».

Вопросы финансирования и управления

Главный директор по гиперзвуку Майк Уайт отметил, что Министерство обороны отдает приоритет наступательным программам, в то время как оно определяет «путь вперед к созданию надежной оборонительной стратегии». Этот подход отражен в недавних бюджетных запросах Министерства обороны США. Например, Министерство обороны запросило 247,9 млн долларов на программы гиперзвуковой защиты и 3,8 млрд долларов на программы гиперзвукового оружия в 2022 финансовом году. Аналогичным образом, в 2021 финансовом году Министерство обороны запросило 206,8 млн долларов на программы гиперзвуковой защиты и 3,2 млрд долларов на программы гиперзвукового оружия.

Хотя подкомитеты по обороне комитетов по ассигнованиям увеличили ассигнования на 2020 финансовый год как на гиперзвуковое наступление, так и на оборону по сравнению с запросом на 2020 финансовый год, они выразили обеспокоенность, отметив в своем совместном пояснительном заявлении к HR 1158, «что быстрый рост гиперзвуковых исследований может привести к дублированию возможностей и увеличению затрат». Чтобы смягчить эту озабоченность, они выделили Министерству обороны США 100 миллионов долларов на создание Совместного переходного офиса по гиперзвуку (JHTO) для «разработки и реализации комплексной дорожной карты науки и техники для гиперзвука» и «создания университетского консорциума для гиперзвуковых исследований и развития рабочей силы» в поддержку усилий Министерства обороны.

Министерство обороны учредило JHTO в апреле 2020 г. и объявило 26 октября 2020 г. о присуждении Техасу университету контракта на 20 миллионов долларов с возможностью продления до 100 миллионов долларов на управление Консорциумом университетов по прикладной гиперзвуковой технике (UCAH). UCAH будет контролироваться группой академических исследователей из Техасского университета A&M, Массачусетского технологического института, Университета Миннесоты, Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне, Университета Аризоны, Космического института Университета Теннесси, Калифорнийского технологического института, Университета Пердью, Калифорнийского университет в Лос-Анджелесе и Технологического института Джорджии.» Консорциум призван «содействовать переводу академических исследований в разработку систем, а также работать с департаментом над сокращением сроков разработки систем при сохранении стандартов контроля качества».

Кроме того, раздел 1671 NDAA 2021 финансового года (PL 116-283) предписывает армии и военно-морскому флоту совместно представить комитетам Конгресса по обороне отчет о LRHW и CPS, включая общие расходы на программы, « стратегию таких программ в отношении укомплектования персоналом, обучения и оснащения, включая смету расходов, а также стратегию тестирования и график таких программ». Он поручает директору по оценке затрат и оценке программ представить комитетам Конгресса по обороне независимую смету расходов на эти программы.

Однако, учитывая отсутствие определенных требований к миссиям для гиперзвукового оружия, Конгрессу может быть сложно оценить баланс финансирования программ гиперзвукового оружия, вспомогательных технологий, вспомогательной испытательной инфраструктуры и гиперзвуковой противоракетной обороны.

Стратегическая стабильность

Аналитики стратегической стабильности расходятся во мнениях относительно стратегических последствий применения гиперзвукового оружия. Некоторые определили два фактора, которые могут иметь серьезные последствия для стратегической стабильности: малое время полета оружия, которое, в свою очередь, сжимает временную шкалу для ответа — и его непредсказуемую траекторию полета — что может вызвать неопределенность в отношении предполагаемой цели оружия и, следовательно, повысить риск просчета или непреднамеренной эскалации в случае конфликта. Этот риск может быть дополнительно усугублен в странах, которые совместно размещают ядерный и обычный потенциал или объекты.

Некоторые аналитики утверждают, что непреднамеренная эскалация может произойти в результате неопределенности боеголовок или из-за неспособности отличить гиперзвуковое оружие с обычным вооружением от оружия с ядерным оружием.

Различия в восприятии угроз и лестницах эскалации могут привести к непреднамеренной эскалации. Подобные опасения ранее вынуждали Конгресс ограничивать финансирование обычных программ быстрого нанесения ударов.

Другие аналитики утверждали, что стратегические последствия применения гиперзвукового оружия минимальны. Павел Подвиг, старший научный сотрудник Института исследований в области разоружения ООН, отметил, что оружие «не сильно меняется с точки зрения стратегического баланса и военного потенциала». Некоторые аналитики утверждают, что это связано с тем, что конкуренты США, такие как Китай и Россия, уже обладают способностью нанести удар по Соединенным Штатам межконтинентальными баллистическими ракетами, которые при залповом запуске может сокрушить противоракетную оборону США. Кроме того, эти аналитики отмечают, что в случае гиперзвукового оружия сохраняются традиционные принципы сдерживания.

Раздел 1671 NDAA 2021 финансового года (PL 116-283) предписывает председателю Объединенного комитета начальников штабов по согласованию с заместителем министра обороны по политическим вопросам представить в комитеты Конгресса по обороне отчет, в котором рассматривается, как будут устраняться риски эскалации в отношении использования стратегического гиперзвукового оружия, в том числе проводились или планируются ли какие-либо учения по эскалации рисков потенциального применения гиперзвукового оружия, а также анализ рисков эскалации, создаваемых иностранными гиперзвуковыми системами, потенциально являющимися ядерным и обычным оружием двойного назначения.

Контроль над вооружениями

Некоторые аналитики, считающие, что гиперзвуковое оружие может представлять угрозу стратегической стабильности или спровоцировать гонку вооружений, утверждают, что Соединенным Штатам следует принять меры для снижения рисков или ограничения распространения оружия. Предлагаемые меры включают расширение Нового договора о СНВ, переговоры о новых многосторонних соглашениях о контроле над вооружениями, а также принятие мер по обеспечению прозрачности и укреплению доверия.

Новый договор о СНВ, договор о стратегических наступательных вооружениях между Соединенными Штатами и Россией, в настоящее время не распространяется на оружие, которое летит по баллистической траектории на протяжении менее 50% своего полета, как и гиперзвуковые планирующие летательные аппараты и гиперзвуковые крылатые ракеты. Однако Статья V договора гласит, что «когда Сторона считает, что появляется новый вид стратегических наступательных вооружений, эта Сторона имеет право поставить вопрос о таких стратегических наступательных вооружениях на рассмотрение в Двусторонней консультативной комиссии (ДКК)». Соответственно, некоторые эксперты в области права считают, что Соединенные Штаты могли бы поднять вопрос в о переговорах о включении гиперзвукового оружия в пределы ДСНВ. Однако, поскольку срок действия нового СНВ истекает в 2026 году, это может быть краткосрочным решением.

Эти аналитики утверждают, что запрет на испытания был бы «в высшей степени поддающимся проверке» и «высокоэффективным» средством предотвращения потенциальной гонки вооружений и сохранения стратегической стабильности. Другие аналитики возражали, что запрет на испытания был бы неосуществим, поскольку «нельзя провести четкого технического различия между гиперзвуковыми ракетами и другими обычными средствами, которые менее оперативны, имеют меньшую дальность действия, а также могут подорвать ядерное сдерживание». Вместо этого эти аналитики предложили меры международной прозрачности и укрепления доверия, такие как обмен данными об оружии; проведение совместных технических исследований; «заблаговременное уведомление об испытаниях; выбор отдельных отличительных мест запуска для испытаний гиперзвуковых ракет; и наложение ограничений на морские испытания».

***

Исходя из содержания доклада просматривается «разброд и шатания» в правящей элите США по поводу разработки, финансирования, применения гиперзвукового оружия, организации контроля за ним.

Применение Россией гиперзвукового оружия в конкретной боевой обстановке повергло в ступор тех американских военных и политиков, кто ответственен за реализацию этих вопросов.

А тем временем, как сообщили в Минобороны, вечером 19 марта и утром 20 марта 2022 года российские военные второй раз применили гиперзвуковой комплекс "Кинжал", на этот раз для удара по крупной военной топливной базе ВСУ. Одновременно по этой же базе отработали крылатыми ракетами "Калибр".

Когда Rutube составит достойную конкуренцию зарубежному видеохостингу

Текст: Сусанна Альперина, Владимир Емельяненко, Олег Капранов

Время тормозящих санкций становится временем ускорения и надежд. Нет ли в подобном утверждении парадокса? Какие возможности теперь появляются у российских видеосервисов? В "РГ" собрались знающие толк в этой проблеме эксперты: Александр Моисеев, генеральный директор Rutube, Давид Кочаров, генеральный продюсер Rutube, Алексей Герман, кинорежиссер, Урван Парфентьев, ведущий аналитик по информационной безопасности РОЦИТ, и Роберто Панчвидзе, управляющий директор блогерского агентства Invite.

Вот "Роскосмос" объявил о том, что он переносит свой архив на Rutube, министерство просвещения порекомендовало своим пользователям отечественную платформу. Кто еще?

Александр Моисеев: Сейчас на Rutube переходят многие. Практически все исполнительные органы власти и телеканалы перенесли к нам большую часть архивов. Мы максимально всем содействуем с точки зрения упрощения переноса контента, но это займет какое-то время.

А вы готовы к такому переходу? Судя по опубликованным цифрам, в марте посещаемость Rutube увеличилась в 21 раз. За одну неделю количество новых регистраций возросло в пять раз!

Александр Моисеев: В конце прошлого года мы обсуждали, куда планируем двигаться. И вся идеология Rutube строилась как подобие некоего "Дворца пионеров", где люди могли бы себя проявить. Мы это представляли как социальную лестницу. Не секрет, что Rutube - часть "Газпром-Медиа Холдинга", крупнейшего в Восточной Европе медиахолдинга. Поэтому возможности реализовать себя в Rutube колоссальны.

Однако жизнь внесла свои коррективы. На платформу резко пришло много абсолютно новых пользователей. И те цифры, которые мы ожидали получить к концу 2022 года, появились у нас в начале марта. Инфраструктура теперь их догоняет.

Как изменилась аудитория и ее поведение после такого роста? Увеличилась глубина просмотров?

Александр Моисеев: Увеличилась, причем в разы. Изменились системно две вещи. Показатель retention - возврат пользователя. В том числе, что крайне важно, возврат следующего дня. То есть у нас практически каждый второй пользователь на следующий день возвращается на платформу. И значительно увеличилось время, проведенное на платформе. Просмотр видео - это метрика достаточно специфическая. В данном случае пользователь видит не только картинку, но и новую для себя платформу, он изучает ее.

Одним словом, не было бы счастья, да несчастье срочно помогло. Как обновляется Rutube в эти дни?

Давид Кочаров: Мы обновили визуальный интерфейс платформы, ее дизайн. Изменилось отображение сетки карточек видео, появились отметки верифицированных каналов, аватары и даты загрузки видео. На Rutube появилась кнопка "В ТОП", которая дает возможность проголосовать за видео и поучаствовать в его продвижении.

Конечно, мы вырабатываем и свою систему поощрений, так называемых "лайков". Она будет не похожа на ту, что есть на YouTube. Важное отличие: мы хотим снизить градус негатива, который есть в последнее время в интернете. И поэтому на Rutube будут только положительные эмоции, лайки. Такие, на первый взгляд, мелочи на самом деле важны для авторов контента и вообще для всех, кто хочет общаться.

Недавно вы упростили модерацию контента. Как сейчас происходит процесс публикации видео для верифицированных пользователей и для обычных?

Давид Кочаров: Любой пользователь, который хочет завести свой канал на Rutube, должен зарегистрироваться. Регистрацию мы упростили, и она работает нормально. Следующий шаг - модерация. Мы просматриваем весь контент, проверяя его на соответствие законам РФ. Партнерам и тем, кто готов отвечать за свой контент, мы делаем верификацию.

Это может быть СМИ, например, "Российская газета", или блогер. Верификация позволяет снимать видео с предварительной модерации, и оно публикуется после загрузки и обработки. Все, кто не прошел верификацию, встают на предварительную обработку в связи с изменением законодательства РФ, в том числе законом о фейках.

Александр Моисеев: Сроки выкладки контента зависят от двух факторов. Первый - технические сроки обработки видео. Они сведены до минимума ввиду того, что мы в последние недели удваивали мощности, и сейчас у нас огромные резервы. Поэтому для кодирования, обработки и хранения видео запасов достаточно. По модерации видео делятся на три типа. То есть видео, которые относятся к верифицированному каналу, например, НТВ, с которым у нас юридические отношения. В этом случае видео проходят техническую модерацию на уровне автоматических сервисов и немедленно попадают на выкладку. Вторая часть - пользовательские видео, которые мы вынуждены отправлять на ручную модерацию. Помимо закона о фейках есть определенный объем материалов, где противоречащее законодательству видео "подмешивается" внутрь контента. В связи с этим штат модераторов Rutube вырос.

А третий тип видео?

Александр Моисеев: Это контент пользователей, которые прошли верификацию через Госуслуги. В ближайшее время мы запустим эту услугу. Таким образом, пользователь берет на себя ответственность за выкладываемый контент, и в этом случае видео появляются на платформе сразу после загрузки.

Вы недавно ввели стопроцентную монетизацию для блогеров. Это сделал не только Rutube, а, например, "ВКонтакте". Почему вы пошли на такую меру и как долго она продлится?