Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Ученые проанализировали правила уличной торговли в Петербурге

Марина Ледяева (Санкт-Петербург)

Петербургские бизнес-объединения заказали научную экспертизу решения городских властей по срокам размещения нестационарных торговых объектов (НТО). В 2022 году правительство РФ своим постановлением № 353 рекомендовало продлить договоры всем арендаторам на семь лет без торгов. Большинство регионов так и поступили, а некоторые даже сделали ее бессрочной. Но в Петербурге аренду продлили всего на два года, и далеко не для всех. Ученые МГУ пришли к выводу, что такое решение ухудшит положение легальных игроков рынка и усугубит ситуацию с незаконной торговлей ("РГ" рассказывала о ней 14 февраля в материале "Точка вне закона").

В России нет единых требований к схемам размещения НТО и правовой определенности в вопросах продления договоров, отмечают авторы исследования. Федеральный центр устанавливает общие правила, но конкретные решения принимают регионы. И Санкт-Петербург - "фактически в нарушение рекомендаций Минпромторга РФ" - предусмотрел двухлетний срок продления для договоров, действие которых истекает до 31 декабря 2023 года. А постановление № 353 охватывает период до 2026-го.

- Петербург в этом плане - город особенный. На федеральном уровне принята действительно полезная мера поддержки предпринимательства - возможность продления срока аренды до семи лет. Но в нашем городе ее изменили так, что у меня из 50 объектов под продление попадает всего три. Помимо этого, нам постоянно диктуют, где, как и чем торговать. Малейшее нарушение, даже спорное, влечет прекращение договора, - отмечает предприниматель Юрий Рагулин, работающий на этом рынке около 20 лет.

По мнению ученых, малый бизнес, который лишается права продлить действие договора на размещение НТО без аукциона, может прекратить свою деятельность. Речь идет о 1278 договорах, за каждым из которых стоит торговая точка. Это повредит устойчивому развитию экономики города, делается вывод в исследовании.

Сравнение с другими регионами РФ будет не в пользу Северной столицы. В Ленобласти еще в мае (Петербург не мог определиться до конца года) продлили на семь лет все договоры, истекающие до конца 2026-го. Такое же решение приняли в Архангельской, Вологодской и многих других областях. Только в Москве ограничились одним годом, но там практически все НТО принадлежат городу. Кстати, многие предприниматели Петербурга полагают, что Смольный тоже планирует пойти по этому пути и заменить частные киоски городскими. "Пожалуйста, размещайте ваши объекты, но почему вы хотите поставить их на те места, которые мы раскрутили?" - риторически спрашивают бизнесмены.

Они могут долго перечислять причины, по которым во втором по величине мегаполисе страны не удается навести порядок на рынке НТО. Так, в Петербурге много запретных зон для легального размещения павильонов и киосков, подчеркивает председатель региональной общественной организации "Содействие малому бизнесу" Янина Гришина. Причем это именно те точки, которые интересны потенциальным покупателям. Например, в городе насчитывается 180 основных магистралей, на которых нельзя устанавливать НТО. Для сравнения: в Москве аналогичный список состоит всего из 27 объектов.

- На просьбы пересмотреть и изменить ограничения нам отвечают, что это нецелесообразно. В итоге востребованные места занимают нелегалы. Другой пример: в 2018 году вышло постановление, по которому торговые объекты площадью более 150 квадратных метров стали незаконными. А в городе немало павильонов в два раза больше. Их предложили либо "обрубить", либо снести. При этом никто не объяснил, чем они опасны. Легальный бизнес просто переводится в нелегальный. Кому это выгодно? В Петербурге более 87 процентов этого рынка занимает крупный продовольственный ретейл. Любой киоск для него - враг, - утверждает Янина Гришина.

Между тем в мире есть немало примеров, когда правильно организованная уличная торговля способствует процветанию городов. Так, в Барселоне ввели систему лицензирования, которая дает разрешение торговать на определенных улицах, приводит пример эксперт Atreldea Сергей Белов. Эта система учитывает не только потребности покупателей и в целом местных жителей, но и мнение бизнес-сообщества. В Нью-Йорке зоны для уличной торговли расположены у транспортных узлов и магистралей, что позволяет продавцам быстро перемещаться и всегда находить спрос на свой товар. В Сеуле места для НТО предоставляют в центре города вместе с возможностью круглосуточной работы - это полезно как для бизнеса, так и для туристов.

- Конечно, каждый город имеет свои особенности, и система, которая хорошо работает в одном, может не подойти для другого. Однако в целом успешный опыт можно использовать для создания эффективных стратегий борьбы с нелегальной уличной торговлей и поддержания законопослушного бизнеса, - полагает Сергей Белов.

Петербургские предприниматели, работающие "на земле", давно представили властям свои предложения, реализация которых реально, а не на словах поможет малому бизнесу. Главные из них - пересмотр схемы размещения НТО, уменьшение административного давления, ответственность чиновников за необоснованный снос объектов и распространение новых правил только на вновь построенные киоски. Однако ответа пока нет.

Бизнес-объединения также будут добиваться семилетнего продления договоров на размещение НТО согласно рекомендациям правительства РФ. В этом им должны помочь результаты научной экспертизы.

Власти: Три остановленных автозавода Петербурга могут перезапустить в этом году

Владислав Краев (Санкт-Петербург)

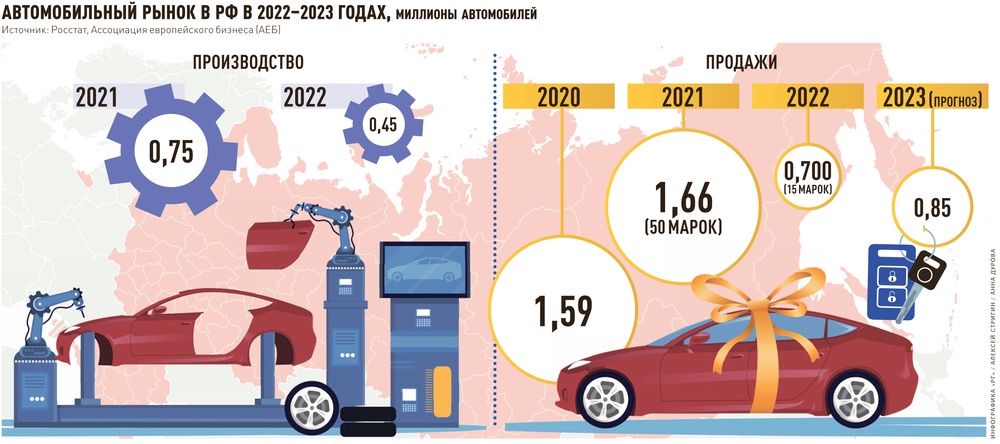

Петербургский автопром, некогда бывший гордостью городских властей, а затем превратившийся в "чемодан без ручки", ожидает второе рождение. В Смольном уверены, что для этой отрасли городской экономики 2023 год станет "переломным". И автозаводы не только возобновят работу, но и локализуют производство, увеличив отчисления в городскую казну. Три остановленных в 2022 году автозавода Петербурга могут быть перезапущены в текущем году, еще одна производственная площадка станет учебной базой, обещают чиновники. Эксперты же смотрят на перспективы автопрома с осторожностью.

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кирилл Соловейчик считает, что в 2023 году будет найден выход из того тяжелого положения, в котором после введения масштабных антироссийских санкций оказались три работавших в городе автозавода, и уверен, что "производство автомобилей стало полноценной промышленной отраслью".

"Возможно, уверенность, что 2023 год станет "переломным", основана на том, что достигнута договоренность с инвесторами, которые возобновят производство автомобилей в городе, - рассуждает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент".

Перезапуск или распродажа?

Пока, после почти годового простоя, прояснилась дальнейшая судьба только одной производственной площадки, ранее принадлежавшей корпорации Nissan. Она перешла под контроль Минпромторга, а затем была передана "АвтоВАЗу", который намерен наладить в Петербурге выпуск машин под брендом Lada высокой ценовой категории при помощи китайских партнеров. Относительно других автозаводов Петербурга ясности до сих пор нет.

"Завод Hyundai по-прежнему находится в выжидательной позиции, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" автомобильный эксперт Денис Гаврилов. - Корейские марки точно не хотят уходить с российского рынка, как это сделали европейские или другие азиатские бренды. Поэтому предприятие вряд ли будет передано/продано государственным организациям, что произошло с теми же заводами Nissan или Renault в Москве. Ценности этому активу добавляет масштабный парк поставщиков, сформированный корейским концерном на соседних площадках и в целом в регионе".

Второй в недавнем прошлом по объему выпуска автомобилей в Петербурге завод японской корпорации Toyota завершил процедуру консервации и увольнения персонала. В принципе, спустя какое-то время владельцы могут вернуться к производственной деятельности на этой площадке. "Пока сложно сказать, может ли завод быть арендован другим автопроизводителем. Компании, готовой выпускать здесь до 100 тысяч автомобилей в год (производственная мощность завода Toyota. - Прим. ред.), еще не видно", - отмечает Денис Гаврилов.

Тем временем, как сообщает ТАСС, Кирилл Соловейчик заявил, что неиспользуемые участки земли в Шушарах, принадлежащие заводу Toyota, планируется передать Санкт-Петербургу для последующего создания там индустриального парка. Вряд ли такое использование территории приблизит перезапуск завода, а о его расширении, очевидно, можно уже забыть.

Еще одна промышленная площадка - законсервированный в 2015 году бывший автозавод американской корпорации General Motors, позже приобретенный российским подразделением Hyundai - по данным городских властей, частично будет использоваться как единая площадка для обучения промышленных рабочих. Возобновления выпуска автомобилей там не ожидается.

Локализация по-новому

Еще более сложной задачей, чем запуск остановленных автозаводов, может стать повышение уровня локализации производства. По мнению наблюдателей, в этом деле необходимо избежать ошибок минувших лет, когда выпуск автокомпонентов, как и самих автомобилей, по существу находился под иностранным контролем. Это было удобно в спокойные годы, но повлекло большие проблемы после введения санкций против России.

По словам Дмитрия Баранова, в Петербурге и Ленобласти достаточно развита высокотехнологичная промышленность, и сегодня поставщиками значительной части комплектующих могут стать местные компании. Это обеспечит их заказами, ускорит решение задачи по импортозамещению. А власти могут помочь в деле локализации предоставлением различных льгот, государственных гарантий, причем не только самим автозаводам, но и тем, кто так или иначе участвует в выпуске автомобилей.

Денис Гаврилов напоминает, что при подборе контрагентов петербургские автозаводы ранее могли воспользоваться общей базой поставщиков компонентов, ведение которой обеспечивали городские власти. Причем у каждого из предприятий были довольно высокие требования к качеству продукции в целом и к менеджменту качества в частности. "Будут ли те же самые требования у новых производителей - сказать сложно. Но, несомненно, им стоит обратиться к этой базе и изучить возможности местных производителей компонентов", - уверен автоэксперт.

Автомобиль своими силами

Наконец, по мысли чиновников Смольного, еще одним "столпом", на котором будет уверенно стоять новый петербургский автопром, должны стать собственные научно-технологические возможности и компетенции Петербурга в автомобилестроении, наработки в сфере RnD (Research and Development). Могут ли что-то предложить автопрому петербургские инженеры уже сегодня?

"Несколько лет в городе действовал RnD-центр Nissan, который работал над адаптацией модельного ряда к российским условиям. Скорее всего, сотрудники этого центра могут оказаться востребованными в инженерных организациях, работающих на автопром, - комментирует собеседник "РГ". - Также в городе сильные позиции в автомобильных разработках у Политеха и ИТМО, плюс есть проект электромобиля e-Neva "Алмаз-Антея". Потенциал есть, вопрос - как его реализовать на практике?"

Дмитрий Баранов напоминает, что даже в "президентском" автомобиле Aurus доля иностранных компонентов составляет порядка 30 процентов. С массовой моделью проблем будет не меньше.

"Возможно, через какое-то время удастся создать полностью отечественный автомобиль, но вот сколько он будет стоить при этом - большой вопрос. К тому же не надо забывать, что сейчас в мире существует разделение труда, и автопром не является исключением, так что, может, нет ничего плохого в том, чтобы отечественный автомобиль был немного иностранным", - говорит эксперт УК "Финам Менеджмент".

Перепрофилирование - не лучший вариант

Одним из вариантов дальнейшего использования остановленных автозаводов может стать их перепрофилирование. Первый подобный пример может продемонстрировать Ленинградская область. На площадке бывшего завода Ford во Всеволожске, закрытого еще в 2019 году, компания "Слотекс" на правах аренды наладит производство кухонной мебели (эта же компания, как известно, приобрела одну из российских фабрик IKEA). Ранее предполагалось, что на площадке во Всеволожске южнокорейский инвестор запустит выпуск автокомпонентов, но в 2022 году эти планы были аннулированы.

По словам Дмитрия Баранова, перепрофилирование автозаводов - затратный по времени и средствам вариант. При этом дополнительное производство может поддержать автопроизводство, увеличить выручку, узнаваемость бренда, что положительно скажется на выпуске основной продукции - автомобилей.

Как упростить передачу сельхозземель в надежные руки

Татьяна Сухановская (Архангельская область)

С 1 января 2023 года фермеры России могут получить в аренду землю на срок до пяти лет без проведения торгов. Как считают в Министерстве сельского хозяйства РФ, это позволит поддержать фермеров в конкуренции с крупными сельхозтоваропроизводителями, а также дополнительно стимулировать увеличение объемов производства.

Кроме того, в конце 2022 года вступил в силу федеральный закон, упрощающий изъятие сельхозземель у недобросовестных собственников. Теперь участки, которые используются не по назначению или с нарушениями законодательства, гораздо проще передать реально нуждающимся в земле фермерам или агропредприятиям.

В первую очередь это касается территорий, заросших кустарниками, захламленных или пустующих в последние три года. Нередко бывают также случаи, когда на землях сельхозназначения уничтожается плодородный слой почвы (это, кстати, приравнивается к нанесению ущерба - против нарушителей могут завести уголовное дело).

Некоторые собственники часто вообще забывают о своих территориях, при этом аграрии, активно развивающие бизнес, как правило, испытывают серьезный дефицит земли для пашни, сенокосов или выпаса скота.

С проблемой сталкиваются в большинстве регионов СЗФО. Поэтому, кстати, инициативу Россельхознадзора по усилению контроля за использованием сельхозземель решили поддержать на Вологодчине. Земли агроназначения занимают более 11 процентов территории области.Сейчас в регионе рассчитывают баланс заявок, сколько земли необходимо и сколько ее в том или ином районе имеется, но не используется по прямому назначению - для сельского хозяйства.

В правительстве региона отметили, что бороться с нерадивыми собственниками сегодня сложно, так как, выпахивая лишь какую-то часть земли, о проделанной работе они отчитываются на всем участке.

Тем временем в Архангельской области упростили процедуру передачи сельхозземель в другие руки - здесь внесли изменения в региональный закон "Об обороте земель сельхозназначения". Новый документ уточняет основания, по которым участок может быть изъят у недобросовестных пользователей. С шести до четырех месяцев сокращается также срок, в течение которого должны пройти торги по продаже такого участка.

- Земля - основа для всего, - уверен руководитель архангельской региональной организации Вольного экономического общества РФ Альберт Сметанин. - Поэтому к возвращению сельхозземель в оборот нужно подходить жестче.

По мнению ученого, этот процесс - важнейший фактор роста экономики:

- Земля - большой пирог, и он должен доставаться как можно большему числу людей. Но, получая участок, человек должен четко понимать: земля должна не пустовать, а в полном смысле этого слова "работать". Кстати, это касается и недвижимости, которая в некоторых случаях становится памятником рыночной бесхозяйственности. Одним словом, и земля и недвижимость должны быть в хороших надежных руках. Только тогда в Поморье снова сможет появиться "архангельский мужик", который почувствует себя хозяином своей судьбы.

Кстати, многие сельскохозяйственные земли на Севере с 90-х годов прошлого века находятся также в паевой собственности местных жителей, причем паи редко используются по назначению. Процедура их изъятия также упрощена - если земля заросла кустарником и деревьями, ее придется возвращать государству.

- Если честно, то иногда просто слезы текут - вот она, земля вокруг, пустует, зарастает, а использовать ее нельзя, - рассказал "РГ" архангельский фермер Александр Карелин. - Для того чтобы выкупить у собственников шесть неиспользуемых паев, мне пришлось потратить не меньше года - найти хозяев, договориться с ними, оформить все необходимые документы - это, кстати, можно сделать только с их личным участием. Если же удастся упростить процедуру, это будет очень большая поддержка для всех фермеров. В администрации Шенкурского района, кстати, мне обещали поддержку.

Тем временем в центре сельхозкомпетенций Архангельской области разъясняют: чтобы получить землю, фермерам необходимо обратиться с заявлением в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка. Аренду можно оформить на срок до пяти лет, кроме того, фермер имеет приоритетное право выкупа этой земли.

А в правительстве РФ утвердили порядок ведения реестра земель сельскохозяйственного назначения: реестр поможет хозяйствам быстрее находить территории для новых агропроектов.

Елена Гагарина: Сколько весит шапка Мономаха и кто сегодня посетитель Музеев Московского Кремля

Жанна Васильева

Сколько весит шапка Мономаха, когда китайские туристы вернутся в Кремль, какие сенсации ждут зрителей в новом корпусе Музеев Московского Кремля... Об этом и многом другом рассказала Елена Гагарина на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Имя директора крупного музея - это бренд. Имя помогает порой организовать крупнейшие выставки-блокбастеры, имя порой не менее важно, чем страховка. Фамилия Гагарина помогала вам, особенно когда вы только возглавили Музеи Московского Кремля?

Елена Гагарина: Я не могу однозначно ответить на этот вопрос. Помогают, наверное, профессиональные качества, которые ты получаешь, когда учишься и работаешь. Все-таки опыт работы в Пушкинском музее с Ириной Александровной Антоновой на протяжении двадцати лет для меня был очень важен. Если человек не профессионал, то, какая бы фамилия у него ни была, она ему не поможет.

До пандемии Музеи Московского Кремля принимали до трех миллионов посетителей в год. Кто сегодня посетитель Музеев Московского Кремля?

Елена Гагарина: У нас небольшие выставочные пространства. Оружейная палата - это две тысячи квадратных метров. Плюс два крошечных выставочных зала, каждый по 200 квадратных метров. Остальное - это соборы и Патриарший дворец. Если говорить о количестве посетителей, которое приходится на метр выставочной площади, то, думаю, число наших зрителей сопоставимо с числом посетителей огромных музеев, принимающих десятки миллионов людей.

Музеи пострадали прежде всего во время пандемии. Мы очень надеемся, что китайские туристы в скором времени к нам поедут. Сейчас МИД ведет переговоры, чтобы для туристов, которых, как мы знаем, привозят китайские профсоюзы, был безвизовый режим. Надеемся, что летом, когда будет потеплее, приедут и туристы из Индии. И, конечно, как всегда, мы рады посетителям из всех уголков нашей страны. Посещаемость сейчас значительно больше, чем сразу после пандемии в 2021 году.

Елена Юрьевна, международные проекты поставлены на паузу?

Елена Гагарина: Да. У нас есть запрет министерства культуры на выдачу вещей. Но мы можем делать виртуальные выставки и фотовыставки. Например, сейчас мы отправляем фотовыставку в Таиланд. С Таиландом у нас складываются перспективные отношения. Как только это будет возможно, мы, конечно, начнем сотрудничать с этой страной. У нас есть запрос из музеев Китая, в том числе из музеев, с которыми мы уже раньше работали. Они очень хотят получить выставки из Музеев Московского Кремля и показать свои проекты у нас.

Сохранились ли профессиональные и человеческие контакты с директорами европейских музеев, с которыми вы организовывали совместные проекты?

Елена Гагарина: Разные партнеры ведут себя по-разному. Есть люди, которые относятся к нам так же прекрасно, как и раньше. А есть иные. Есть музеи, которые присылают нам приглашения на свои выставки. В конце концов есть интернет. Все музейщики прекрасно знают проекты, которые коллеги делают в разных странах.

Музеям Московского Кремля ничего не приходилось спешно вывозить из-за границы в феврале 2022 года?

Елена Гагарина: В феврале 2022 года вещи из Музеев Московского Кремля были представлены на выставке Фаберже в Музее Виктории и Альберта. Когда правительство предложило срочно эвакуировать наши экспонаты, коллеги из Музея Виктории и Альберта попросили оставить вещи. Сказали, что дают гарантию возвращения вещей после планового завершения выставки. Выставка закончилась, и мы вещи вывезли в срок. Точно так же, как вернулись и вещи из других музеев, в том числе Государственного Эрмитажа.

В середине марта открывается выставка "Небесное воинство. Образ и почитание", которая охватывает период от XII века до середины XX века. Почему такой широкий охват?

Елена Гагарина: И князья Борис и Глеб, князь Михаил Черниговский, князь Александр Невский - это реальные люди, они живут в памяти людей и церкви. Для Александра Невского, например, очень важными были святые князья Борис и Глеб, которым он молился перед Невским сражением со шведами. Считается, что они были его небесными заступниками в той битве. Борис и Глеб были убиты в 1015 году, вскоре после того, как христианство пришло на Русь. А канонизированы они были в том же столетии - в 1072 году. А князь Дмитрий Донской, например, был канонизирован православной церковью в 1988 году. Поэтому рамки истории, которую мы рассказываем на выставке, не ограничены тем временем, когда жили эти удивительные люди. Точно так же раритеты, которые мы покажем, принадлежат разным эпохам. Храмовый образ "Архангел Михаил с деяниями ангелов" покинет иконостас Архангельского собора впервые с 1980 года. Но в экспозиции будут эскизы Павла Корина образов Александра Невского и Дмитрия Донского, созданные им для мозаик станции метро "Комсомольская".

Минстрой рассчитал цены на жилье на второй квартал

Официальные цены на квартиры на второй квартал рассчитал минстрой. Они используются при расчете социальных выплат на приобретение жилья, идущих из федерального бюджета.

В 11 регионах жилье, судя по проекту приказа минстроя, подешевело. В основном незначительно - на 1-2 тысячи рублей за кв. м. Среди них Подмосковье, Курская, Тульская, Псковская области, Севастополь, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, Ямало-Ненецкий АО, Якутия, Хабаровский край. Только в Бурятии цены снизились более существенно - с почти 84 до 78 тысяч рублей.

Подорожание "квадрата" на сумму около 5-6 тысяч рублей произошло в Воронежской, Амурской областях, Республике Коми, Крыму и Краснодарском крае, Татарстане, Чувашии, на Камчатке. В остальных регионах цены подросли не так значительно или остались на прежнем уровне.

Дороже всего, как обычно, будут квартиры в Москве - 170 тысяч рублей за квадратный метр (подорожание за квартал примерно на 500 рублей). На втором месте - Санкт-Петербург, где цены не изменяются и равны 165 тысячам рублей. На третьем месте - Краснодарский край со 154 тысячами. Далее следуют Приморье (151 тысяча), Магаданская (147 тысяч) и Сахалинская (137 тысяч) области.

Дешевле всего купить жилье можно в Ингушетии - всего по 46 тысяч рублей за кв. м.

Рыночная стоимость "квадрата" жилья в Луганской, Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях установлена на уровне норматива стоимости в среднем по РФ (этот показатель пересматривается раз в полгода) - 88 737 рублей.

Марина Трубилина

Российские школьники стали золотыми медалистами Международной олимпиады по математике

Мария Агранович

Вся сборная школьников из России - четверо ребят из Санкт-Петербурга - получила медали высшей пробы в индивидуальном зачете XIV Международной олимпиады Romanian Master of Mathematics. Она проводится ежегодно в Бухаресте (Румыния) с 2008 года. В олимпиаде принимают участие юные математики со всего мира.

Наши ребята проходили конкурсные испытания дистанционно - в Образовательном центре "Сириус". Золото получили Роман Кузнецов, Алиса Волкова и Эльдар Хисамутдинов из Президентского физико-математического лицея № 239 Санкт-Петербурга, а также Павел Прозоров из питерского лицея № 533.

Кстати, в прошлом году на этих соревнованиях Россия завоевала две золотые и две серебряные медали, а в общем зачете команда взяла первое место, разделив победу со сборной Китая.

- Российская команда в очередной раз продемонстрировала блестящие результаты и этим еще раз подтвердила: отечественная система образования была и остается одной из самых лучших, - отметил, поздравляя школьников, министр просвещения Сергей Кравцов. - Наши педагоги помогают ребятам развивать таланты, добиваться триумфальных побед. И в Год педагога и наставника особенно приятно выразить благодарность за это тренерам сборной.

Кто же они, тренеры золотых медалистов? Руководитель нашей сборной - учитель математики Президентского физико-математического лицея № 239 Кирилл Сухов, его заместитель - доцент кафедры высшей математики МФТИ Павел Кожевников.

- Мы подтвердили тот высокий уровень подготовки, который показали в 2021 году. Следующие важные для нас соревнования - Международная математическая олимпиада, которая пройдет в июле в Японии. Сейчас ребята продолжают подготовку к ней в "Сириусе", - прокомментировал Кирилл Сухов.

Леди Неожиданность

Ирина Понаровская отмечает юбилей

Автор: Ольга Василевская

Кажется, что она умеет все: петь, играть на арфе, сниматься в кино, изобретать новые костюмы, вести детские и взрослые телепередачи, организовывать свой бизнес и даже исцелять людей, пусть и с помощью фитнеса.

Она жила, училась, пела, любила в стольких городах и странах, что трудно назвать ее достоянием только российской или советской эстрады. Она начинала как джазовая певица, но в итоге состоялась во многих жанрах. И никогда не знаешь, что еще у нее в планах. Ведь недаром Борис Моисеев, не так давно ушедший от нас, называл ее «Леди Неожиданность». Она уже побывала участницей шоу «Легенды Ретро FM», но появляется в новых проектах, где много молодых и дерзких, изредка, но дает концерты, доказывая всем, что ее рано записывать в легенды, она еще покажет нам неизвестные грани своего таланта. Заслуженная артистка России Ирина Понаровская 12 марта отмечает свой юбилей.

Ирина Витальевна родилась в 1953 году в музыкальной ленинградской семье, что накладывало уже с рождения определенный отпечаток. Родители ее, пережившие войну, эвакуацию, но, несмотря ни на что, сохранившие любовь к музыке, передали ее детям на генетическом уровне. Детство в таких семьях, как правило, немного нестандартное. Ни тебе длинных прогулок с подружками, ни особой вариантности проведения семейного досуга, тем более что и один из старших братьев, Александр, тоже выбрал музыку (пианист, ныне преподаватель музыкального колледжа в США). Зато владение арфой и фортепьяно, а затем, с 15 лет, и занятия вокалом с преподавателем Линой Архангельской. Словом, жизнь разыгрывалась как по нотам, и в 1971 году Ирина стала студенткой Ленинградской консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова.

Первым официальным местом работы еще в студенческие годы для Ирины Понаровской стал ВИА «Поющие гитары». Старшее поколение наверняка вспомнит песню «Неприметная красота». Вот там и звучит звонкий голос еще совсем юной Ирины. Исполняла она в рамках ВИА и некоторые другие песни. Также она исполнила партию Эвридики в самой первой рок-опере в СССР (автор Александр Журбин, режиссер Марк Розовский). Примерно в это же время начинается, можно сказать, международная слава певицы, которая, по сути, догнала ее даже раньше, чем в Советском Союзе. В 1975 году Ирина Понаровская стала участницей международного фестиваля в Дрездене (тогда еще в ГДР), исполнив песню Якова Дубравина «Люблю» на немецком. А спустя год в польском Сопоте против всех правил и форматов ей пришлось на бис исполнять сделавшую ее знаменитой песню Александра Журбина и Ильи Резника «Мольба». Люди не хотели отпускать ее со сцены. И это неудивительно. Понаровская и по сей день превращает каждую песню, даже самую простую, в драматическое действо. Оценили поляки и ее фотогеничность, печатали фотографии на обложках популярных журналов. Тем временем надо было сдавать выпускные экзамены в ЛГК, получить диплом пианистки, что и произошло в том же семьдесят шестом, после чего исполнительница переехала в Москву. Ведь ее уже ждало сотрудничество с джазменом Олегом Лундстремом. Он услышал ее выступление в Сопоте, не смог пройти мимо и пригласил солисткой в свой оркестр. Так в жизнь Ирины вошел джаз.

Но, как говорится, не джазом единым. 80–е, а затем и 90–е для Понаровской ознаменовались и ролями в кино («Он свое получит», «Музыка дождя», «Трест, который лопнул» и др.), и появлением в большом количестве популярных передач, перечислять которые в рамках этой статьи нет смысла. Достаточно назвать множественное лауреатство в фестивале «Песня года» и участие в «Утренней почте». В середине 80–х клипмейкерство в нашей стране было не развито. Но на песню «Знаю, любил» (текст Джуны Давиташвили, той самой) было снято что-то вроде клипа, где артистка предстала образцом элегантности. (Джуна Давиташвили (1949-2015) – советская и российская писательница, президент общественной организации «Международная академия альтернативных наук», позиционировавшая себя как целитель и астролог. – Прим. ред.) Песни, которые Ирина представляла на сцене в 80-90–е, были очень разными – от детской песенки «Мир без чудес» (1985) до драматической «Закройте занавес». Поставщиками репертуара тоже явились самые разные композиторы – Алексей Мажуков, Лора Квинт, Олег Кваша, Виктор Началов и др. Но это все умещалось в рамках лишь одного жанра – советская/российская эстрада, в котором Ирине было немного тесно.

Она всегда старалась и старается расширить существующие рамки своей деятельности в музыке и в жизни. В 1989 году Ирина Понаровская была членом жюри на конкурсе молодых исполнителей в Юрмале. Именно ее голос стал решающим, для того чтобы Гран-при тогда получил Сосо Павлиашвили. Они подружились, вели вместе вечер памяти певца Шандора, записывали дуэты. В 90–х Ирина принимала участие в шоу Бориса Моисеева, записывала дуэт с Богданом Титомиром, становилась лицом известного итальянского бренда (чуть позже сама стала дизайнером одежды), вела телепроект «Фитнес-класс с Ириной Понаровской», записывала диски и давала сольные концерты.

Жизнь менялась, требовала чем-то жертвовать, что-то принять. Начало нового века сбросило многих с корабля современности, но исполнители такого уровня, как Ирина Понаровская, не должны становиться прошлым. И она удержалась. В 2011 году певица представила свою новую сольную программу. И хотя ее появления на большой сцене с тех пор стали редкостью, но каждый раз это как глоток свежего воздуха.

В жизни артистки Ирины Понаровской случались взлеты и падения. Она была замужем трижды, и пик ее популярности пришелся на брак с чернокожим актером Вейландом Роддом. Их общий сын Энтони тоже выбрал творчество. Он художник. Видимо, сказалась мамина способность создавать красивые вещи, украшения, всегда быть стильной и не расслабляться даже ведя, в общем-то, уединенный образ жизни. Несмотря на не столь давние проблемы со здоровьем (певица перенесла микроинсульт), Ирина Витальевна по-прежнему хорошо выглядит, стройна, полна жизненной энергии и считает, что свету ее звезды еще рано гаснуть окончательно. Пусть не гаснет и сияет как можно дольше. Творческий опыт должен вдохновлять молодых, а потому желаем здоровья и еще долгой дороги жизни. С юбилеем!

С добрым летом?

В Петербурге наблюдается дефицит летних городских лагерей

Это только кажется, что лето далеко. На самом деле те, кто организует отдых детей, предпочитают думать о нем загодя. Еще не кончилась зима, а в Петербурге в рамках межрегионального семинара «Индустрия детского отдыха»-2023 уже состоялось заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

Как водится, сначала отчитались по цифрам. Председатель Комитета по образованию Наталия Путиловская привела такие данные: в 2023 году примерно на 17 тысяч увеличилось количество путевок. Таким образом, отдых в лагерях этим летом запланирован для более 141 тысячи юных петербуржцев. На финансирование оздоровительной кампании выделено более 3 миллиардов рублей. За счет бюджета города провести лето с пользой и на здоровье смогут 16 льготных категорий детей, в число которых теперь включены дети, а также падчерицы и пасынки участников специальной военной операции. Для ребят с ОВЗ и детей-инвалидов будет выделено порядка 10 тысяч путевок, которые позволят отдохнуть не только на территории города и Ленинградской области, но и в южной части России. Всего же в региональный реестр Санкт-Петербурга сегодня включены 198 организаций детского отдыха, из которых загородных 11, городских – 187.

На последнюю цифру как раз обратила внимание вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. Она заметила, что за последние несколько лет в Петербурге существенно увеличилось число школьников: в цифрах это более 200 тысяч человек. Сейчас в городе порядка 500 тысяч учеников. За этими показателями нужно успевать, однако пока потребность родителей в отдыхе детей не удовлетворена полностью. По словам Ирины Потехиной, наблюдается дефицит городских школьных лагерей. Спрос на них просто огромный: путевки в городской лагерь раскупаются за один день.

С этим согласны и директора городских школьных лагерей. Например, как пояснила представитель Кировского района, не пожелавшая назвать свое имя, при ее образовательной организации лагерь работает уже 15 лет. Детям нравится обилие кружков, причем ходят они туда всем отрядом. Как пояснила руководитель школы, это дает детям возможность за смену попробовать себя в разных направленностях. Также городской лагерь предлагает большое количество интересных интерактивных занятий, экскурсий, игр, в том числе на командообразование. В конце смены многие ребята, пришедшие из разных школ, становятся друзьями. Выбор такого вида отдыха родители объясняют следующим образом: они боятся отпускать детей одних в загородные лагеря.

Впрочем, проблема заключается не только в нехватке городских лагерей, но и в дефиците педагогов, которые хотели бы работать воспитателями в летнем школьном лагере. В этот период идет сдача ГИА, и многие учителя задействованы в экзаменационной кампании. В июле – августе педагоги берут отпуск. Кроме того, работа в качестве воспитателя оплачивается так же, как и работа в учебный период, то есть никаких дополнительных выплат для воспитателя не предусмотрено.

Нужно заметить, что в этом вопросе у города большая надежда на педагогические вузы и колледжи, и она не напрасна. К примеру, у РГПУ имени А.И.Герцена много программ и проектов, в рамках которых студенты учатся вожатскому мастерству, проходят практику и работают как в загородных, так и в городских детских лагерях. Только в прошлом году герценовцы закрыли 656 вакансий в 36 организациях отдыха и оздоровления детей. Из 8 студенческих отрядов вуза 5 – педагогические, а студенческий педагогический отряд «Маэстро» уже второй раз признан лучшим студотрядом Санкт-Петербурга. Есть несколько интересных перспектив, в том числе «Команда вожатых под ключ», когда ребята приходят или приезжают работать уже сформированным коллективом. Также, по словам начальника управления межрегионального сотрудничества в сфере образования РГПУ имени А.И.Герцена Елены Спасской, реализуются новые форматы подготовки и повышения квалификации вожатых. Среди новаций проект «Буду вожатым!», совместный онлайн-курс с ЦОО «Молодежный», тематическая смена «Академия вожатского мастерства» для учащихся психолого-педагогических классов и другие проекты.

Итоги летней кампании 2022 года порадовали сотрудников ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Как сообщили представители ведомства, для ребят, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в прошлом году было выделено 300 путевок. Отдых подростков прошел без происшествий и самовольных побегов.

В то же время, по данным прокуратуры Санкт-Петербурга, в 2022 году при организации летней оздоровительной кампании (ЛОК) было выявлено 120 нарушений, более 70 сотрудников были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, как пояснила старший прокурор отдела за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Санкт-Петербурга Наталья Криворучко, нужно уделять больше внимания информированию родителей об условиях проведения ЛОК. Мониторинг сайтов районных административных органов показал, что не все данные размещаются вовремя. Также есть проблема с обеспечением отдыха и оздоровления детей с расстройствами аутистического спектра. Только один лагерь одного района в городе смог предложить программу для такой категории ребят.

Наталья Криворучко подчеркнула, что в текущем году в рамках ЛОК серьезное внимание будет уделено вопросам патриотического воспитания детей, разработке образовательных программ, их реализации и эффективности. Это заявление несколько насторожило участников заседания, однако в приватной беседе Наталья Криворучко рассказала, что как таковых критериев результативности патриотической работы нормативно-правовыми актами не закреплено. Организация воспитательной работы оценивается с точки зрения Федерального закона «Об образовании в РФ», где сказано что образовательные организации реализуют полномочия в том числе по воспитанию детей. Если говорить об объекте проверки, то прежде всего будет рассматриваться план воспитательной работы, который включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию. В нем должно быть прописано, какие это мероприятия, какой формат, какие события обсуждаются и т. д.

– Как понять, результативно ли проведено мероприятие? Прежде всего оно должно быть проведено, а не оставаться таковым на бумаге, – уточнила Наталья Криворучко. – Кроме того, мы как представители прокуратуры можем привлекать к проведению проверок контролирующие надзирающие органы. К примеру, Комитет по образованию осуществляет контроль и надзор в сфере образования, поэтому, чтобы понять содержательную часть какой-либо образовательной программы, которая разработана в том или ином лагере, мы можем привлечь специалистов ведомства, экспертов из РГПУ имени А.И.Герцена. Для нас важны понимание и осознание детьми той работы, которая с ними проводится, которая не должна быть формальной и выполняться для «галочки». Конечно, мы будем принимать меры реагирования, но в том случае, если есть констатация факта: на бумаге мероприятие есть, а дети не в курсе, что оно должно было с ними проводиться.

Действительно, в этом вопросе без привлечения профессиональных экспертов не обойтись, считает Елена Спасская. Патриотизм трудно измерить какими-то четкими критериями. Чувство сопричастности может быть выражено по-разному, как вербально, так и в действии, и в зависимости от возраста ребенка. Например, когда он, желая принести пользу своей стране, городу, улице, начинает убирать мусор, сажать деревья. Это ценностные вещи. Они формируются на протяжении всего периода обучения ребенка, и если педагог владеет методикой формирования базовых патриотических ценностей, то обязательно получает от ребенка ответную реакцию.

Наталья АЛЕКСЮТИНА, Санкт-Петербург

КС РФ признал за детьми, родившимися после гибели отца, право на возмещение морального вреда

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Ребенок, выросший без отца, навсегда лишен важной части детства. Компенсировать это материальным образом невозможно, однако другого правового механизма в принципе не существует. Поэтому Конституционный суд РФ признал за детьми, родившимися уже после гибели отца, право на возмещение морального вреда.

С жалобой на положения пункта 2 статьи 17 Гражданского кодекса РФ, который устанавливает, что "правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью", обратилась Мария Григорьева из Архангельской области. Женщина была беременна вторым ребенком, когда ее муж погиб в дорожной аварии по вине другого водителя. С виновника аварии в пользу старшего сына потерпевшего, его супруги, отца и брата была взыскана компенсация морального вреда в размере 200 тысяч рублей каждому из них. А вот в иске в пользу малыша, который родился спустя 26 дней после смертельного ДТП, было отказано: неродившийся ребенок в тот момент не мог испытывать физические и нравственные страдания.

Как пояснил корреспонденту "РГ" адвокат Григорьевой Владимир Цвиль, подобный подход приводит к нарушению принципа юридического равновесия. Если бы ребенок родился за день до смерти отца - он имеет право на компенсацию, если день спустя - уже нет?

- Существует фундаментальный принцип: право должно служить человеку, а не человек праву, - напомнил он, - здесь же правовая логика оказывается нарушена. Ребенок в данном случае оказывается не защищен правом, хотя любое ограничение прав должно быть чем-то обусловлено. Вопрос материальной компенсации здесь носит условный характер: какая бы сумма ни была определена судом, это не заменит ребенку отца. Однако, поскольку других правовых способов установления дополнительной ответственности фактически не существует, этот способ нельзя было бы не задействовать, подчеркивает Владимир Цвиль.

Изучив материалы дела, КС РФ принял решение в пользу обеспечения права ребенка. Положения пункта 2 статьи 17 ГК РФ признаны не противоречащими Конституции РФ, поскольку "эта норма не предполагает ее применения в качестве основания для отказа в компенсации морального вреда, причиненного ребенку, родившемуся после смерти его отца". Несмотря на то, что момент возникновения основных прав совпадает с моментом рождения человека, в отдельных случаях закон учитывает права еще не рожденных детей - например, при наследовании. Поэтому правоспособность следует рассматривать в первую очередь как базовую возможность для гражданина обладать конкретными, определенными по содержанию правами.

Конституция РФ гарантирует каждому в том числе право на охрану достоинства личности, принадлежащее каждому от рождения. Защита этого права может осуществляться также через компенсацию морального вреда. Дело Марии Григорьевой подлежит пересмотру. По ее словам, она уже подготовила все необходимые документы для повторного обращения в суд.

Девять вузов и научных организаций объединили усилия для развития российской нейтринной программы

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков в режиме видеоконференцсвязи провел совещание, посвященное развитию Байкальского глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. В нем приняли участие руководители научных и образовательных организаций, а также ученые, которые ведут исследования на установке класса «мегасайенс».

Участники детально обсудили ход работ по строительству установки, результаты исследований и планы по дальнейшему развитию проекта. Также были рассмотрены промежуточные итоги текущей экспедиции, в ходе которой научная команда планирует установить два новых кластера оптических модулей.

Байкальский нейтринный телескоп — один из флагманов российской нейтринной программы. Координирует работу ученых Объединенный институт ядерных исследований и Курчатовский институт. В центре управления Байкальского нейтринного телескопа собрались представители девяти организаций — Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), Института ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), Иркутского государственного университета, Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, Новосибирского государственного университета, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Кабардино-Балкарского государственного университета, Томского политехнического университета, НИИЯФ МГУ.

«Сегодня в рамках государственной политики мы, с одной стороны, акцентируем внимание на прикладных исследованиях и разработках. Понятно, что в экономике сегодня чрезвычайно востребованы конкретные результаты науки и вообще сферы технологий. С другой стороны, и об этом неоднократно говорил Президент России Владимир Путин, ни в коем случае нельзя задвигать на периферию фундаментальные исследования. Нам надо очень бережно относиться к тем заделам, которые есть, и наоборот, инвестировать, поддерживать и помогать», — отметил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

По словам Министра, для проведения исследований нейтрино и астрофизики частиц в 2022–2024 годах Минобрнауки России выделены по 18 млн рублей ежегодно шести научным и образовательным организациям в рамках госзадания.

Директор Объединенного института ядерных исследований (г. Дубна) Григорий Трубников доложил о том, что в исследованиях на телескопе принимают участие более 60 человек, порядка 30 — находятся постоянно на льду Байкала.

Для работы на телескопе также объединили усилия девять научных и образовательных организаций — это Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), Институт ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН), Иркутский государственный университет (ИГУ), Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцина (НИИЯФ МГУ), Нижегородский технический университет, Санкт-Петербургский морской технический университет, Чешский технический университет, Алма-Атинский институт ядерной физики.

«С момента предыдущей встречи коллаборация проекта приросла тремя полноценными членами, объединяя таким образом уже девять участников. Объединенный институт принимал участие в байкальской нейтринной коллаборации более 25 лет. Однако ровно десять лет назад началась новая эпоха в истории Байкальского нейтринного телескопа, связанная с совершенно новым масштабом участия нашего института в этом проекте. С тех пор нейтринный телескоп начал активно развиваться, и объем телескопа достиг половины кубического километра», — отметил Григорий Трубников.

Представители всех организаций, принимавших участие в совещании, выразили желание участвовать в Нейтринной программе России и в проекте Baikal-GVD в частности. На апрель этого года намечено провести совещание в НИЯУ МИФИ, чтобы продолжить обсуждение общенациональной программы развития по физике нейтрино и астрофизике. Российская нейтринная программа позволит объединить множество ученых, сохранить научный потенциал страны в этой области науки и привлечь международных партнеров.

По словам Григория Трубникова, сеть передовых физических установок, таких как Baikal-GVD, способна послужить России для удержания уникального человеческого капитала. В то же время, чтобы быть серьезным конкурентом в глобальном масштабе, для попадания в пятерку мировых лидеров в сфере науки России необходимо участие международных партнеров в ее мегасайенс-проектах.

«Этот интерес есть со стороны Китая, Латинской Америки, стран Европы. Два эффективных канала вовлечения партнеров в совместные проекты — это коллаборация, которую вместе формируют научные организации при координации ОИЯИ, — Международного научного центра в Дубне и государственной программы «Приоритет 2030», которая позволяет российским университетам активно выстраивать международное сотрудничество», — подчеркнул директор ОИЯИ.

В 2022 году научная коллаборация «Байкал» установила два следующих кластера Baikal-GVD. Всего действующих кластеров 10, плюс неполный кластер из двух гирлянд с оптическими линиями связи, установленный для проведения исследований по повышению эффективности нейтринного телескопа. Эффективный объем телескопа превысил 0,4 кубических километров в задаче регистрации каскадных событий от нейтрино высоких энергий.

Одним из главных итогов работы ученых на телескопе Baikal-GVD стала публикация первых результатов по поиску нейтрино астрофизической природы. Статья коллаборации Baikal-GVD вышла в престижном научном журнале Physical Review D и отмечена как «выбор редакции». В ней было подтверждено наличие нейтринного потока астрофизической природы, ранее обнаруженного Антарктическим нейтринным телескопом IceCube. Это первое независимое подтверждение существования астрофизических нейтрино сверхвысоких энергий.

Также продолжаются работы по обработке экспериментальных данных. Получены и опубликованы результаты мирового уровня в регистрации астрофизических нейтрино высоких энергий. Усовершенствована уникальная аппаратура, получены и опубликованы уникальные результаты по исследованию оптических характеристик водной среды озера Байкал.

По программе обновления приборной базы академических организаций сформирован лабораторно-производственный участок по сборке и испытаниям электронных управляющих блоков для нейтринного телескопа.

На совещании были озвучены планы по развитию мегасайенс-установки и исследований на ней. До 2030 года планируется установка еще 8–10 кластеров телескопа, что обеспечит регистрацию астрофизических нейтрино высоких энергий с эффективным объемом до 1 кубического км. Это позволит Baikal-GVD конкурировать с проектами IceCube (США), KM3NeT (ЕС) и развивающимися в Китае и Канаде проектами.

Кроме того, планируется развивать микробиологические исследования донных сообществ озера Байкал с использованием методов генетического анализа силами ОИЯИ и Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук.

Запуск мегасайенс-установки «Байкальский глубоководный нейтринный телескоп» был дан в марте 2021 года — в Год науки и технологий.

В числе участников на совещании были представлены Международная межправительственная организация Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна), Институт ядерных исследований Российской академии наук, Иркутский государственный университет, Физический институт имени П. Н. Лебедева Российской академии наук, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцина, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова.

«Газпромнефть Шиппинг» получил лицензию для перевозки отработанных технических жидкостей

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдала «Газпромнефть Шиппинг» лицензию для перевозки отработанных технических жидкостей. Благодаря новому разрешению предприятие будет выполнять полный перечень операций с вторичным сырьем в российских территориальных водах, в том числе в Арктической зоне, без привлечения сторонних специализированных организаций.

Суда «Газпромнефть Шиппинг» сертифицированы и могут безопасно загружать отработанные технические жидкости, а также, в случае участия в ликвидации разливов нефтепродуктов, самостоятельно собирать и оперативно транспортировать их на берег.

В соответствии с законодательством, лицензия на перевозку отработанных технических жидкостей выдается бессрочно. Для ее получения требуется подтверждение технических характеристик судов для безопасного приема и транспортировки специальных жидких грузов, наличие на них сертифицированных емкостей и специальная подготовка членов экипажа. В рамках лицензирования «Газпромнефть Шиппинг» был проведен аудит выездной комиссией Роспотребназдора на ледоколе «Александр Санников», подтвердивший соответствие судна высоким стандартам в области экологической и производственной безопасности.

Дмитрий Зайкин, генеральный директор «Газпромнефть Шиппинг»:

- Минимизация воздействия на окружающую среду – один из главных приоритетов «Газпромнефть Шиппинг» во всех регионах деятельности, в том числе в Арктике, где постоянно работают семь наших судов разного класса - танкеры, ледоколы и бункеровщики. Полученная лицензия позволяет нашему флоту оказывать поддержку мероприятиям по обеспечению экологической безопасности, что особенно важно для Арктичеcкого региона, в ряде портов которого отсутствует инфраструктура по приему судовых отходов.

Справка

«Газпромнефть Шиппинг» – дочернее предприятие «Газпромнефть Марин Бункер», оказывающее услуги по бункеровке и перевозке судовых топлив, осуществляет оперативное управление бункеровщиками, танкерами ледового класса и ледокольными судами обеспечения.

Стенограмма выступления Министра экономического развития РФ Максима Решетникова на встрече с депутатами Государственной Думы

М.Решетников: Коллеги, встречаемся в преддверии ежегодного доклада Председателя о работе Правительства. Предлагается обсудить все основные вопросы, которые у нас есть, выдвинуть последовательные и перспективные решения.

По итогам прошлого года все цифры известны. Оценка ВВП - снижение на 2,1%. Данные января, с расчетом на сезонность показывают, что экономика продолжает восстанавливаться. В январе видим улучшение ситуации в промышленности за счёт обрабатывающих производств, видим развитие транспортно-логистических коридоров. Это помогает сохранить позитивную динамику по грузообороту. Продолжает расти строительный сектор. Ситуация на рынке труда стабильна. Уровень безработицы 3,6%, очередной исторический минимум. Восстанавливается потребительский спрос. Все это сопровождается ожидаемым замедлением инфляции. Мы ожидаем в ближайшие недели достаточно существенное снижения уровня снижения год к году, исходя из того, что происходило в прошлом году.

Как Президент отметил в Послании Федеральному собранию, экономика действительно на практике доказала свою устойчивость. Это стало возможно благодаря системному подходу, целостности экономической политики. Нам удалось избежать её фрагментарности. Мы сохранили институты рыночной экономики, при том, что достаточно большой объём решений был принят, в том числе, в виде исключений, скажем так. Так или иначе, все исключения ни в кой мере не затронули сути рыночных институтов. При этом антикризисные решения дополнились плановыми решениями, стратегическими приоритетами, разработанными в соответствии с поручениями Президента под руководством Председателя Правительства. Они определили дальнейший вектор развития, легли в основу прогноза социально-экономического развития, формирования бюджета и принятия основных экономических решений. Мы с вами еще об этом поговорим.

Теперь по приоритетам. Конечно, один из ключевых приоритетов - это углубление интеграции с дружественными странами, это по факту приоритизация внешней экономической деятельности на принципиально иные рынки, что потребовало (и еще потребует) развития инфраструктуры для транспорта и логистики, изменения платёжно-финансовых услуг, платежной инфраструктуры и так далее. Здесь задача номер один – это переориентация рынков сбыта, и здесь важно дальше наращивать торговлю со странами, где созданы емкие рынки. Это, конечно, и Азия, и страны Черноморского бассейна, и ЕАЭС, дружественные нам страны СНГ. Конечно, видим возможности партнерства со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, со странами Латинской Америки.

Какие инструменты у нас для этого есть? Первое - это соглашения о свободной торговле товарами в рамках Евразийской комиссии. Евразийская комиссия при нашем содействии активно этим занимается. На сегодняшний момент соглашениями о свободной торговле охвачены рынки в 300 млн человек, но по итогам переговоров с Ираном, с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Индонезией мы дополнительно можем выйти на рынок емкостью в ещё несколько сотен миллионов человек. Это тоже существенно расширит нашу торговлю. Это то, что у нас на столе, и это страны, где партнёры действительно заинтересованы максимально на практике. Мы продолжим продвигать свои интересы в ВТО. Этот институт остается безальтернативным механизмом для цивилизованного развития торговли, хотя мы с вами в последний раз детально обсуждали все проблемы, которые там возникли.

Конечно, мы расширяем контакты внутри Евразийского союза, это ядро нашей интеграции. За прошлый год здесь взаимная торговля выросла на 13%. Чтобы дальше наращивать товарооборот и инвестиции, мы формируем независимую финансовую систему, по запросу бизнеса перезапускаем механизмы деловых советов. Такую работу не так давно провели с Арменией, с Узбекистаном (страна-наблюдатель в ЕАЭС), с Таджикистаном. Причем это только последние шаги, на самом деле перезагрузка данного механизма совместно с Торгово-промышленной палатой по всем направлениям.

Еще одна задача – развитие транспорта и логистики. Здесь мы понимаем, что нам нужен тотальный переход от торговли на условиях FOP, то есть когда из наших портов наша продукция забиралась уже не нашими кораблями и мы не контролировали дальше цепочки. Нам нужно переходить к торговле на условиях, кода мы контролируем перевозки и все страховки и довозим нашу продукцию до рынка сбыта. Идеальный вариант, конечно, если мы перерабатываем и предоставляем конечными потребителям в виде готовой продукции. Это позволит нам контролировать все этапы создания добавленной стоимости. В рамках этого мы считаем важным обратить внимание на такой инструмент, как соглашения по услугам. Дело в том, что соглашения о торговле услугами находятся в национальной компетенции, и они затрагивают очень много вопросов, которые теперь для нас стали крайне чувствительными. Это и страховки, это и доступ к портам, это и доступ к платежной инфраструктуре и так далее. Вопрос формирования функционирования банковского сектора, открытие филиалов банков. То есть абсолютно новым смыслом наполняем этот механизм.

Следующий стратегический приоритет - это привлечение инвестиций. Они предоставляют единые условия, действительно ключевой инструмент. Чтобы снизить риски бизнеса, мы рассчитываем роль государства как инвестора последней инстанции. Мы говорили об этом - что в текущем периоде это необходимая и вынужденная мера. Что мы для этого делаем? На сегодняшний момент перезапущен механизм СЗПК, это большая совместная работа. Соглашения подписываем, хотя, естественно, есть некая пауза, потому что бизнес перепроектирует многие крупные проекты, заменяет европейских, западных на азиатских поставщиков. По первым подписанным проектом видим, что где-то этот процесс уже закончился. Крупные инвесторы говорят о том, что в ближайшее время, в апреле-мае, выйдут на стройку. То есть мы понимаем, что процесс идёт. Механизм СЗПК, с одной стороны, гарантирует условия, а с другой - даёт возможность в счёт будущих налогов инвестировать в инфраструктуру.

Мы считаем возможной модернизацию также механизма инвестиционно-налогового вычета. Много консультаций и обсуждений привели с деловыми объединениями, обсуждали на площадке Андрея Рэмовича Белоусова, с регионами. Его потенциал нуждается в существенном расширении для того, чтобы за счёт прибыли уже действующих компаний, уже заработанной прибыли инвестировать в новые направления, новые проекты, но не во все проекты, а в проекты структурной трансформации экономики. Мы сейчас на этапе внесения в Правительство постановления, которое определит так называемую таксономию этих проектов. Мы взяли за основу таксономию зеленых проектов, тот опыт, который наработали, с тем, чтобы было понятно, соответствует ли этот проект нашим текущим приоритетам. Поэтому будем в этом направлении работать.

Для реализации крупных инфраструктурных проектов мы продолжаем использовать средства ФНБ. В прошлом году нам действительно удалось добиться беспрецедентного задействования средств ФНБ. Достаточно сказать, что за счёт средств ФНБ только «Российские железные дороги» получили 467 миллиардов рублей, что позволило им сейчас ритмично финансировать восточный полигон (это тот самый разворот грузов на Восток). Многие трассы, в том числе и трасса Москва-Казань-Екатеринбург, получила поддержку из ФНБ, и благодаря этому во многом такие темпы обеспечиваются. Это также финансирование авиаотрасли и так далее. Как раз последние практики, который был приняты полторы недели назад, позволяют нам кассово, по принятым решениям, деньги направлять в экономику.

Следующий механизм, который мы активно развиваем, - это Фабрика проектного финансирования. Здесь, помимо совершенствования уже действующих механизмов, есть идея запустить второй «раздел» Фабрики для того, чтобы поручительства выдавать под проекты кластерной инвестиционной платформы, которые сейчас делает Минпром. Он субсидирует проценты, но понятно, что многие банки рисковать не готовы, требуют повышенных поручительств, залогов и так далее. Ясно, что у машиностроительных компаний сейчас их нет, потому что их капитал на пределе, они активно инвестируют, они активно развиваются. И здесь государство должно активнее брать на себя риски. Как раз для этого у нас есть хорошо отработанные за антикризис механизм поручительств ВЭБ.

Есть инструменты по поддержке региональных инициатив, это инфраструктурные бюджетные кредиты, реструктуризация накопленных бюджетных кредитов в рамках постановления №1704. Все эти механизмы мы настраиваем сейчас вместе с Минфином. По постановлению №1704 мы должны упростить для регионов механизм зачёта, скажем так, налогов от новых проектов - уменьшение на них суммы долгов перед федеральным бюджетом. Мы проводили с Минфином консультации, договорились как-то упростить. Будем с регионами доделывать.

Продолжают действовать иные механизмы, которые мы с вами совместно существенно улучшили, упростили: это офсетные контракты, это государственно-частное партнёрство, территории опережающего развития, особые экономические зоны. Всё это мы с вами вместе совершенствуем на основе позиций регионов.

Важнейший блок задач связан с обеспечением технологического суверенитета. Это приоритет, поставленный перед нами Президентом. Что здесь делается? Во-первых, для инновационных компаний создан реестр бесшовности. Создана единая информационная система, которая интегрирует информацию всех институтов развития, обеспечивает обмен этой информацией. Для малых компаний доступны гранты, например, на развитие искусственного интеллекта, либо доработку продукции под спрос заказчика. Для зрелых компаний действует льготная программа кредитования под 3%. Это всё элементы той самой стратегической инициативы «От стартапа до IPO».

Развиваем сквозные технологии, сделали открытый механизм соглашений с крупными заказчиками. Раньше у нас была одна технология и один крупный, как правило, государственный, заказчик. Сейчас механизм иной: есть дорожные карты, и любая компания может присоединиться. Мы видим большой интерес российских частных компаний к этому механизму – они тоже готовы вкладывать.

В рамках экспериментальных правовых режимов мы тестируем авиа- и наземные беспилотники. В первую очередь, конечно, большой спрос на авиабеспилотники, хотя мы понимаем те ограничения, с которыми столкнулись. Сейчас ставят ограничения именно по «железу», но тем не менее компании их преодолевают. По росту спроса мы понимаем, что наработки есть, интерес большой. Сейчас это в формате уже федерального проекта будет развиваться, поэтому приоритет абсолютный, идет развитие.

С вашей помощью мы возобновили льготы по налогу на прибыль в отношении результатов интеллектуальной деятельности, которые выявлены по итогам инвентаризации.

Следующий приоритет – это развитие регионов. Кроме тех механизмов, которые я озвучил выше, существует ещё и адресная поддержка. У нас есть 10 индивидуальных программ развития, которые позволили нам 8 тысяч рабочих мест создать и привлечь уже 60 миллиардов рублей инвестиций. Причём вы понимаете, что это не самые простые регионы, это не крупные проекты, как правило. Ещё четырем субъектам оказывается поддержка в рамках отдельных программ: Карелия, Мордовия, Кемеровская область, Астраханская область. В Калининградской области существует специальная программа, которая помогает преодолевать санкционные ограничения. Под конец года были выделены дополнительные ресурсы с тем, чтобы поддержать бизнес.

Благодаря федеральным механизмам поддержки регионы Северного Кавказа также смогли выйти на опережающий темп роста экономики. Те усилия, которые последние десятилетия прикладывались - в последние годы и программа финансировалась, и занимались особыми экономическими зонами, - дают свои плоды. Здесь не могу не упомянуть конкурс, итоги которого были подведены на прошлой неделе, когда в Архыз пришёл частный инвестор, заплатил ощутимый объём инвестиций, 24 миллиарда. Плюс есть ещё некоторые дополнительные обязательства: определённую часть объектов достраиваем в этом году, и инвестор тоже их будет выкупать на тех же условиях. Главное, что инвестор системный, готов инвестировать, и, действительно, очень серьезно к этому подходит.

Мы рассчитываем, что всё будет выполнено, хотя условия там не простые, но тем не менее это в том числе и свидетельство в пользу Кавказа. Мы все понимаем, что какая-то специфика есть, но это абсолютно рабочая специфика, которая есть в каждом субъекте Российской Федерации.

Сохранили темпы работы по климатической повестке и достижению углеродной нейтральности – цели, которую обозначил Президент, ее с повестки тоже не снимаем. Но, конечно, будем её реализовывать с учётом тех реалий, которые складываются. Все базовое законодательство принимаем: нормативы, углеродные единицы и так далее. Всё это у нас функционирует.

Ещё одна задача для Министерства стала новой - с конца года это развитие туризма. Здесь мы уже вышли на определенный пакет решений, который был поддержан Президентом страны. Считаем, что они станут дополнительным импульсом и закрепят тренд на развитие туризма.

Коллеги, в прошлом году было принято в два раза больше законов, разработанных Министерством, чем в 2021 году. Мы благодарны Вам за совместную работу, потому что за каждым законом стоят конкретные вопросы, которые ставил бизнес - иногда системные, иногда менее системные, но важны и те, и другие. Абсолютно уверен, что в этом году мы продолжим в том же режиме работать, потому что мы очень ценим это взаимодействие.

Я бы уделил внимание трем законопроектам, они сейчас в первоочередном фокусе. Во-первых, это законопроект по внесудебному банкротству, разработанный по поручению Президента. Расширение процедуры на уязвимые категории населения. Это, например, пенсионеры. По поручению Президента предложили такой режим: у кого нет имущества, но у кого есть пенсия, ежемесячная выплата, пособие по беременности, - они смогут воспользоваться этой внесудебной процедурой банкротства и списать эти долги. Мы сейчас готовимся внести законопроект в Правительство, в Минюст. Проект оказался не таким простым, как нам хотелось бы. Тем не менее, если есть возможность, важно рассмотреть на осенней сессии, потому что это имеет социальное значение.

Второй проект связан с особыми экономическими зонами, он прошел в первом чтении. Здесь мы тоже подробно его обсуждали. Третий вопрос – это концессионные соглашения, много вопросов собрали, его планируется слушать в следующую пятницу. Это, конечно, тоже очень важный вопрос.

По итогам нашего общения в прошлом сентябре мы получили от вас 27 предложений по развитию экономики, 10 из них уже в формате конкретных решений реализованы. Это касается и антикризисных мер управления, и сокращения отчетности МСП. В остальных направлениях мы тоже продолжаем работать.

Максим Решетников: в 2023 году основным источником инвестиций должны стать средства компаний и банковское кредитование

Об этом заявил во вторник, 7 марта, министр экономического развития РФ Максим Решетников на встрече с депутатами пяти профильных комитетов Государственной Думы. Встреча состоялась в преддверии ежегодного доклада Председателя Правительства Михаила Мишустина о работе кабинета министров.

По его словам, поддержка внутренних инвестиций в 2023 году остается ключевым приоритетом. На фоне внешнего давления в 2022 году инвестиции поддержал бюджет. «В итоге мы понимаем, что в экономике оказалось больше капитала, не меньше. И сейчас необходима опора на частную инициативу и кредитное плечо. В 2023 году основным источником должны стать собственные средства предприятий и банковское кредитование. Важно обеспечить межотраслевой переток средств как через банковскую систему, так и через фондовый рынок».

Решетников отметил, что после ухода ряда иностранных компаний освободились ниши, для занятия которых инвесторам требуется как финансирование, так и развитие технологического потенциала. Устойчивый спрос на преференциальные режимы сохраняется. Например, на сегодня создано 50 особых экономических зон в 38 регионах, более тысячи резидентов которых, инвестировали 882 млрд рублей, создав 56 тысяч рабочих мест.

Кроме того, режим территорий опережающего социально-экономического развития остается одним из ключевых механизмов диверсификации экономики регионов и привлечения инвестиций в моногорода. Министр отметил, что за последние 6 лет ТОСЭР в моногородах привлекли более 1200 резидентов, 228 млрд рублей инвестиций и создали 75 тысяч рабочих мест.

«Правительство сформировало ряд мер поддержки, которые уже сегодня позволяют совмещать преференциальные режимы с другими инструментами. В регионах действует программа 1704, по ней до 2024 года субъекты построят порядка 150 объектов инфраструктуры ОЭЗ на 35,5 млрд», - сказал Максим Решетников.

Кроме того, недавно заработала программа, подразумевающая возмещение регионам затрат на создание и реконструкцию инфраструктуры ОЭЗ за счет федеральных налогов и таможенных пошлин от резидентов. Министр заявил, что уже отобрана для поддержки ОЭЗ «Санкт-Петербург» на сумму свыше 1 млрд, еще на 1 млрд в ближайшее время будет поддержана ОЭЗ «Дубна».

Поддержке инвестиционной активности способствую и другие механизмы: стабилизация законодательства в рамках СЗПК, СПИК, ИБК, индустриальных парков. Например, после перезапуска СЗПК подписано соглашений уже на 400 млрд рублей. Это проекты в обработке, металлургии, горнодобыче, лесопереработке и химии.

В рамках инвестиционного механизма «Фабрика проектного финансирования» одобрено к финансированию 35 проектов общей стоимостью 1,8 трлн рублей. В их числе - строительство горнометаллургического комбината Удокан в Забайкальском крае, угольного порта Суходол в Приморье.

«На реализацию крупных инфраструктурных проектов направляем средства ФНБ. Началось финансирование 15 проектов из утвержденных 17. В их числе расширение Восточного полигона российских железных дорог, которое позволит поддержать экспорт на Восток», - заключил министр.

Александр Новак провёл совещание по развитию производства СПГ в России

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл совещание по развитию производства СПГ в России. В нём приняли участие представители Минпромторга, Минэнерго, ведущих компаний, реализующих СПГ-проекты, – «Газпрома», «Новатэка», «Роснефти», «Росатома», а также российские учёные, включая ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко.

«Стратегической задачей и будущим для нашего экспорта газа является развитие производства СПГ, которое в среднесрочной перспективе должно достигнуть не менее 100 млн т в год. На сегодняшний день по реализованным проектам производство составляет порядка 33 млн т. С учётом проектов, находящихся в стадии строительства, заводов в Усть-Луге и “Арктик СПГ 2”, Россия выйдет на производство 66 млн т СПГ в год. Необходимо дополнительно изыскать ресурсную базу для проектов ещё на 34 млн т СПГ в год, организовать комплексное взаимодействие органов власти и компаний, обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования для отрасли СПГ, проработать меры снижения административных барьеров», – отметил вице-премьер, открывая обсуждение.

Минэнерго при поддержке Минпромторга предстоит разработать «дорожную карту» проекта с долей отечественных технологий в 80% от потребности отрасли, осуществить мониторинг возможностей и рисков российских СПГ-производств с учётом мирового спроса, консолидировать планы компаний по созданию и закупке оборудования и технологий с последующей организацией их серийного выпуска.

«Главной проблемой отрасли производства СПГ является спрос на специалистов, значительно превышающий предложение. Необходимо решить задачу обеспечения кадрового потенциала для развития отечественного производства СПГ, скоординировать усилия заказчиков для разработки собственных технологий производства оборудования для СПГ – от теплообменников до турбин, которые затем можно вывести в серийное производство, а также проработать обеспечение проектов ресурсной базой с рентабельными запасами газа», – сказал Владимир Литвиненко.

Александр Новак поручил участникам совещания сформировать рабочие группы по направлениям, оценить уровень импортонезависимости в отрасли, создать «дорожную карту» по локализации оборудования и технологий производства СПГ, оценить спрос, ситуацию с подготовкой персонала и обеспечить новые перспективные проекты ресурсной базой.

Рыболовство остается драйвером экономики Заполярья

За последние два года в рыбохозяйственном комплексе Мурманской области создано 850 новых рабочих мест. Отрасль остается одним из ключевых секторов экономики региона и одним из лидеров по уровню заработной платы.

На заседании территориального рыбохозяйственного совета Мурманской области глава региона Андрей Чибис подчеркнул ключевое значение рыбной отрасли для экономики Заполярья. «Рыболовством и переработкой занимаются около 150 организаций, в отрасли работает порядка 7,5 тыс. человек. За 2021 и 2022 годы дополнительно создано 850 рабочих мест. Также важно, что рыбохозяйственный комплекс по размеру зарплат входит в топ-5 высокооплачиваемых отраслей региона», — отметил губернатор.

По его словам, несмотря на санкционное давление и другие ограничения, рыбная отрасль динамично развивается. По результатам прошлого года мурманские рыбаки выловили 576 тыс. тонн водных биоресурсов, произведено порядка 478 тыс. тонн рыбной продукции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, в прошлом году региональные власти сфокусировали усилия на создании условий для инвестпроектов и связанной с ними инфраструктуры. Например, для строительства новых терминалов, которые бы позволили увеличить объем перевалки грузов в рыбной отрасли.

«Так, проводились работы по обеспечению электричеством действующих и будущих резидентов ТОР. В терминале «Ударник» начато строительство автоматизированного холодильного комплекса, ведутся проектно-изыскательские работы по строительству терминала. Проводимая работа позволит создать еще дополнительно 567 рабочих мест», — рассказала замглавы региона Ольга Кузнецова.

Участники заседания также обсудили вопросы подготовки кадров для предприятий рыбохозяйственного комплекса, выделения средств для оснащения и ремонта помещений профильных учебных заведений.

Fishnews

Для полярных исследований построят новое судно

Росгидромет и Адмиралтейские верфи подписали контракт на строительство научно-экспедиционного судна «Иван Фролов». Оно должно войти в состав флота Арктического и антарктического НИИ и стать новым флагманом отечественной полярной науки.

Основной функцией нового судна станет обеспечение научно-экспедиционной деятельности в Арктике и Антарктике, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. Планируется, что «Иван Фролов» встанет на смену действующему НЭС «Академик Федоров», построенному в 1987 г.

«Новое научно-экспедиционное судно «Иван Фролов» необходимо для бесперебойной работы антарктических экспедиций. У нашей страны на континенте размещено пять круглогодичных станций и пять сезонных баз. Нынешнее судно, которое доставляет полярников и грузы в Антарктиду, уже устаревает и осталось как раз немного времени, чтобы ввести в строй новое судно. «Иван Фролов» будет «пять в одном»: танкер, ледокол, пассажирское, грузовое и научное судно», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Он отметил, что у Адмиралтейских верфей есть необходимые компетенции. Глава Минприроды напомнил, что этот завод построил уникальную ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс», которая сейчас дрейфует в высокоширотной Арктике.

По словам руководителя Росгидромета Игоря Шумакова, сейчас специалисты приступят к проектированию, которое продлится весь год.

«Иван Фролов» станет четвертым по счету судном научно-экспедиционного флота ААНИИ и будет использоваться для научно-исследовательских работ, замены персонала и обеспечения арктических и антарктических станций.

«Новый российский научный флагман ждет великое будущее. Он будет оставаться на службе 30 или даже 40 лет — до 70-х годов 21 века, а значит, он станет участником грандиозных событий, связанных с российскими научными проектами и победами в Арктике и Антарктике. Это судно на десятки лет расширяет горизонт возможного планирования научных исследований, а для молодых ученых, стремящихся посвятить свою жизнь полярной науке, с этим судном может открываться внятная перспектива и возможность реализовать себя и свой талан в профессии. Полюса ждут новое поколение исследователей, которые придут нам на смену», — подчеркнул директор Арктического и антарктического НИИ Александр Макаров.

Судно будет соответствовать классу Российского морского регистра судоходства КМ Arc7 (hull, machinery) [1] AUT1-C EPP ECO-S BWM (T) HELIDECK-H DE-Tier III Special purpose ship. Его длина составит почти 165 м, водоизмещение — около 25 тыс. тонн, дедвейт — около 9 200 тонн. НЭС рассчитано на комфортное размещение 240 человек, включая 70 человек экипажа и до 170 ученых и членов авиаотряда.

В соответствии с назначением на борту может быть обустроено до 20 лабораторий для выполнения исследований от дна океана до стратосферы. Также предусмотрен вертолетный комплекс для двух вертолетов типов Ка-32, Ми-8 и Ми-38, вертолетная площадка и ангар.

Fishnews

Утомляемость, темная моча, зуд: как распознать проблемы с печенью

Гепатолог Прашнова назвала симптомы, указывающие на болезни печени

Алла Салькова

Кто рискует пострадать от проблем с печенью больше других, на какие симптомы стоит обратить внимание, сколько можно прожить с циррозом печени, можно ли защитить ее с помощью гепатопротекторов и чем могут быть опасны БАДы, «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

— От каких болезней печени люди страдают чаще: инфекционных или связанных с образом жизни?

— Глобальной проблемой современного человечества является ожирение печени. Оно наблюдается как при неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), так и при алкогольной.

В развитых странах, включая Россию, патологиями печени, связанными с образом жизни и питанием, страдает до 25% населения. Интересно, что в связи с экономическим взлетом Китая, процент жителей с НАЖБП там также взлетел до уровня Европы и США.

Если говорить об инфекционных заболеваниях, то Нобелевскую премию за открытие вируса гепатита С присудили лишь недавно. Но это открытие, сделанное еще в 1989 году, позволило разработать эффективные средства для лечения. По сути, гепатит С — первое и пока единственное хроническое вирусное заболевание, которое человечество научилось полностью побеждать с помощью противовирусных препаратов без существенного вреда организму. Касаемо гепатита В и D свой эффект дал мировой акцент на вакцинации от вируса гепатита В, предотвращающей заражение.

Что же касается самых серьезных проблем с печенью, — то чаще всего они вызваны сочетанием нескольких факторов, — например, вирусным гепатитом и регулярным употреблением алкоголя, даже в небольших дозах.

— Кто находится в группе риска по болезням печени?