Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Какие компании Большого Урала примут участие в строительстве "Силы Сибири-2"

Александр Задорожный

В первые дни сентября акции Трубной металлургической компании поднялись в цене более чем на 5,8 процента: так котировки среагировали на подписание меморандума между российским Газпромом и китайской CNPC о строительстве газопровода "Сила Сибири-2" в Китай, включая транзитную магистраль "Союз Восток" через Монголию. Интересно, что рост акций металлургов в разы опередил динамику бумаг газового гиганта.

Все дело в том, что в свое время они выиграли право на поставку труб большого диаметра (ТБД) для первой "Силы Сибири", ведущей в Китай от месторождений в Иркутской области и Якутии через Амурскую область. "Мы будем участвовать и в последующих тендерах на поставку труб для строительства магистрального трубопровода", - сообщал тогдашний гендиректор компании Александр Ширяев. А в 2021 году в состав металлургического холдинга влился еще и Челябинский трубопрокатный завод, который также поставлял ТБД для прокладки "Силы Сибири-1".

Какие еще предприятия с Урала могут принять участие в осуществлении нового международного инфраструктурного проекта, выяснял корреспондент "РГ".

Партитура для трубы

По сведениям Артема Ратнера, старшего научного сотрудника Центра региональных компаративных исследований Института экономики УрО РАН, строительство российского участка "Силы Сибири-2" (2,7 тысячи километров из 6,7 тысячи) может обеспечить дополнительный спрос на ТБД в объеме до 5,5 миллиона тонн, а если говорить обо всем газопроводе, то до 13,6 миллиона тонн. А старший научный сотрудник Центра структурной политики ИЭ УрО РАН Алексей Иванченко напоминает, что любой магистральный газопровод имеет ответвления, предназначенные для отвода газа непосредственно потребителям.

- Здесь используются трубы меньших диаметров. Такие производят, в частности, Северский и Синарский трубные заводы, - информирует эксперт.

Артем Ратнер напоминает, что в 2019 году в производстве партии труб для соединения Амурской ТЭС с "Силой Сибири" участвовал и Первоуральский новотрубный завод.

Председатель комитета по промышленности Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Андрей Мисюра подчеркивает: по итогам 2024 года свердловские предприятия произвели почти четверть - 23 процента - от общего количества стальных труб в России. И реализация нового проекта точно не обойдется без наших заводов.

Стальной лист уральским трубникам поставляет Магнитогорский металлургический комбинат, следовательно, он тоже будет в выигрыше от запуска проекта.

- Стальной листовой прокат, в том числе в диапазонах толщины, соответствующей параметрам стенок труб, которые использовались для газопровода "Сила Сибири", производит Челябинский металлургический комбинат, - добавляет Артем Ратнер.

Задвижки и компрессоры

Для строительства газопроводов требуются не только трубы. Так, газотурбинные установки для первой "Силы Сибири" изготовляли "Пермские моторы". Специалисты Института экономики УрО РАН замечают, что в 2022 году контракт с газовой корпорацией на поставку мобильных компрессорных станций, предназначенных для использования на ремонтных участках магистральных газопроводов, заключил Уральский завод гражданской авиации. Гипотетически его продукция может быть востребована и в новом проекте, как и оборудование екатеринбургского и челябинского компрессорных заводов. Алексей Иванченко приводит также пример ирбитского предприятия, которое выпускает установки и пункты подготовки газа для дожимных компрессорных станций.

Соединительные изделия для "Силы Сибири-1" производила челябинская "Трубодеталь", а еще на Большом Урале выпускают широкий ассортимент запорной арматуры, в частности, профильные предприятия есть в Пермском крае, Екатеринбурге и Челябинске. А в Курганской области производители арматуры даже объединились в профильный кластер.

Андрей Мисюра рассказывает, что различное сопутствующее оборудование для нефтегазовой отрасли изготовляют на многих предприятиях Свердловской области. И, перечисляя производителей из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Первоуральска, Арамиля, добавляет, что список можно продолжать еще долго. К слову, предприятия, работающие на нужды ТЭК, в свое время активно модернизировали и наращивали производственные мощности. Скажем, первоуральская "Киберсталь" в результате увеличила производство бесшовных нержавеющих труб в 1,7 раза и теперь намерена занять до четверти отечественного рынка, потеснив конкурентов из того же Китая.

При всем богатстве выбора

Конечно, сегодня нельзя сказать наверняка, что для второй очереди "Силы Сибири" обязательно будет выбрана продукция именно уральских предприятий, ведь они работают в конкурентной среде.

- Трубы большого диаметра выпускают заводы в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской области. Насосы производит не только завод в Катайске Курганской области, но и ряд столичных компаний. Трубопроводную арматуру предлагают десятки российских компаний, и кто из них станет поставщиком для газопровода, неизвестно. Не исключено, что, учитывая его протяженность, поставщиков будет несколько, - допускает ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов.

И все-таки аналитики полагают, что у уральской промышленности есть все шансы получить масштабные заказы. Этому способствует ряд факторов, например, географическое положение на пересечении транспортных путей, облегчающее доставку продукции к местам строительства газопровода, отмечает Баранов. Ну и, конечно, главный аргумент - это опыт и компетенции местных производителей, в том числе их участие в предыдущем аналогичном проекте.

- Для предприятий Свердловской области это не первый газопровод, поэтому наши компании будут готовы выполнить требования, каким бы сложным ни был заказ. Необходимый опыт и компетенции, наличие высококлассных специалистов - безусловный плюс нашей промышленности, - уверен Андрей Мисюра.

По итогам 2024 года свердловские предприятия произвели почти четверть - 23 процента - от общего количества стальных труб в России

- Протяженность нового газопровода в два с лишним раза больше. Соответственно, потребуется и больший объем комплектующих. Это открывает перспективы для участия в производственной цепочке и другим предприятиям Урала, например металлургическим заводам в Нижнем Тагиле, Челябинске, - предполагает Артем Ратнер.

Сами производители от комментариев пока воздерживаются: нужно дождаться конкретики в вопросах цены российского ресурса, финансирования и сроков строительства газопровода. Отраслевые аналитики ожидают, что проект "Сила Сибири-2" будет востребован с 2030 года. По текущим данным, газопровод рассчитан на 30 лет эксплуатации.

Векторы развития Воронежской области обозначены на ближайшие пять лет

Ольга Сок

Воронежская область представила свою экспозицию в рамках выставки "Регион-2030. Платформа Будущего". Проект включает интерактивные инсталляции, посвященные экономическим, социальным и культурным достижениям региона. Также на выставке прошла региональная неделя.

Неделю Воронежской области в Национальном центре "Россия" открыл губернатор Александр Гусев, который поделился перспективами развития региона, рассказал о ключевых отраслях и приоритетных направлениях макроэкономики. В стартовом дне также приняли участие представители Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены облправительства и руководители органов государственной власти региона. Открытие воронежской недели также посетили руководители предприятий и общественных организаций, участники СВО, эксперты в сфере экономики, культуры и спорта, члены РОО "Воронежское землячество" и представители Воронежской митрополии.

На встрече "Платформа Будущего: Регион-2030. 100 шагов" с губернатором Александром Гусевым главными темами для обсуждения стали роботизация и автоматизация производства, здоровье нации и креативные индустрии.

Разумный подход

Внедрению в промышленность и сельское хозяйство технологий, которые дают качественное повышение в производительности труда, губернатор уделил особое внимание.

- Роботизация и автоматизация производства позволяют не только повысить производительность труда, но и минимизировать рутинную работу, которая редко приносит удовольствие работникам. Таким образом, у человека появляется дополнительное время для занятий творчеством, спортом, саморазвитием и другими интересными делами. Мы готовы поддерживать эти процессы и уже разрабатываем соответствующую региональную программу. Она будет направлена на повышение эффективности труда за счет внедрения роботизации и автоматизации. Со следующего года программа начнет действовать, и я уверен, что многие предприятия захотят воспользоваться этими мерами поддержки. Без серьезного смещения акцентов в сторону автоматизации и роботизации - как на действующих предприятиях, так и на новых - построить правильное технологическое будущее невозможно, - уверен Александр Гусев.

По всем показателям Воронежская область находится в первой двадцатке среди всех регионов России

Отдельные предприятия региона уже уверенно движутся к роботизации производств.

На мясоперерабатывающем предприятии ГК "Агроэко" реализована концепция управляемого производства на основе современной интеллектуальной IT-инфраструктуры. В цеху убоя установлено максимальное число роботов, существующих в переработке. Для удаленных продаж применяется дополненная реальность, тестируется пилотный проект по телеветеринарии.

- Мы разработали стратегию цифровой трансформации компании до 2030 года. Определили порядка 100 проектов по всем функциям - это животноводство, переработка, функции управляющей компании и не только. В целом мы находимся на пороге глобальной цифровой трансформации нашей компании, - рассказал председатель совета директоров ГК Владимир Маслов.

В АО "Воронежстальмост" открыт центр специализированного оборудования. На этом участке предприятия интегрируют и собирают промышленных роботов для собственных нужд. На сегодня пять промышленных роботов выполняют 10-ю часть всей работы.

- Экономика, в которую мы движемся, - это и цифровая экономика, и шестой технологический уклад, и экономика, основанная на использовании труда робота, а не человека. И это правильно. Но важен разумный подход, который заключается в применении распределенных систем управления, где нет одного централизованного устройства. Такой формат применим в технологиях и в процессах государственного управления, - отметил губернатор.

Креативное направление

Участники дискуссии сошлись во мнении, что современным миром правят не сырьевые ресурсы, а интеллект и нестандартные решения. Креативные отрасли становятся важной частью экономики, внося значительный вклад в культурное разнообразие и социальное развитие общества.

Воронежские предприниматели на этом поприще имеют высокий экспортный потенциал.

- Два года назад я посещал Воронеж и открыл для себя множество ярких предпринимателей. Например, есть компания, которая создает специальные датчики позиционного трекинга. Предприниматели работают из Воронежа на весь мир, создавая уникальные технологические решения. Далеко за пределами страны известна воронежская анимационная студия, которая создает прекрасные мультфильмы. Кроме того, на одной из выставок мне встретилась молодая команда из пяти человек, которая разработала компьютерную игру. Между делом парни собрали для своей игры программу, которая ускоряет рендеринг в 10 раз! И как скромно они об этом рассказывали. А ведь разработку можно продавать отдельно от игры, потому что этот алгоритм нужен и другим производителям в этой сфере. И это смогла сделать компания из Воронежа, - поделился генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов.

По словам эксперта, Воронежская область обладает всеми исходными данными для того, чтобы стать заметным регионом на карте креативных индустрий России.

Участникам встречи показали тизер пятисерийного мультфильма анимационной студии "Воронеж" о приключениях школьников и мамонтенка в Арктике - "Герои Арктики". Генеральный продюсер студии Владимир Николаев отметил растущий интерес к российской анимации за рубежом и перспективам создания новых франшиз. В частности, мультфильм "Снежная королева", созданный "Воронежем", вышел на экраны в 130 странах мира, включая Великобританию, Польшу, Южную Корею и Израиль.

Продовольственная безопасность

Одной из ключевых тем стало производство высокотехнологичных продуктов питания.

Как отметил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, Воронежская область не просто донор сельхозпродукции и продуктов питания, а ключевой элемент продовольственной безопасности страны.

- Воронежская область входит в пятерку крупнейших производителей не только сельхозсырья, но и продуктов питания. В России и даже за рубежом известны такие воронежские компании, как "ЭкоНива", "Агроэко", "Молвест" и многие другие. Важно, что все эти предприятия продолжают развиваться и вкладывать инвестиции в отрасль, - подчеркнул вице-спикер.

С первым в России проектом, помогающим выполнять задачи продовольственной безопасности - производить детское и специализированное питание, в которых используют молочные белки, участников встречи познакомил гендиректор ОАО "Молочный комбинат "Воронежский" Анатолий Лосев. На современном оборудовании молоко и сыворотку разделяют на различные фракции. Это позволяет производить специальные продукты с набором тех белков или ингредиентов, которые необходимы именно в детском или спецпитании. Ранее такие продукты поставлялись только из-за рубежа.

Регион продолжает укреплять позиции в агропромышленном комплексе и делает ставку на производство высокотехнологичных продуктов питания, включая органическую продукцию.

- Буквально несколько лет назад Воронежа не было на органической карте России. И за каких-то небольших четыре года область стал лидером в стране по числу производителей органической продукции - их уже больше 20. Это очень важно, это отлажена командная работа всего региона не только над продвижением правильного питания, но и над важным и бережным отношением к окружающей среде. Это как раз и есть платформа будущего, здоровье нашей нации, - отметил заместитель руководителя Роскачества Александр Чумак.

Здоровые и активные

Тема здоровья нашла продолжение в выступлении директора Центрального института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Ольги Кобяковой. Она напомнила, что основа и фундамент всей системы здравоохранения - первичное звено. Именно там можно вовремя выявить и пресечь процессы, ведущие к заболеванию, чтобы человек как можно дольше оставался здоровым и активным.

- По поручению Минздрава РФ два года назад наш институт запустил пилотный проект по повышению результативности первичного звена. Воронежская область вошла в число шести регионов, которые участвуют в этом пилоте. За короткий период региону удалось открыть новый контактный центр, который позволил улучшить качество маршрутизации пациента, повысить доступность и снизить сроки ожидания людей при первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, в области используются медицинские изделия с искусственным интеллектом. Типовые решения, стандартизации и зонирования в воронежских поликлиниках являются лучшими практиками, которые мы тиражируем в стране, - отметила Ольга Кобякова.

В регионе пристальное внимание уделяют и вопросу активного долголетия.

В частности, работает программа по привлечению инструкторов, которые во дворах и на площадках вовлекают молодежь и старшее поколение в занятия спортом.

- Нам нужен человек, который сохраняет энергию и в зрелом возрасте. И решать эту задачу мы должны комплексно: через развитие медицины, физкультуры, спорта, формирование культуры правильного питания с детства. Для этого мы работаем и с семьями, и с детскими садами, школами, вузами. В регионе есть множество предприятий, которые производят качественные продукты, и мы помогаем их развитию. Мы также поддерживаем массовый спорт. Продолжается возрождение комплекса ГТО, и мы являемся одним из регионов - лидеров в его внедрении, - рассказал глава региона.

Сенатор от Воронежской области Галина Карелова продолжила тему активного долголетия и отметила, что уже приняты целевые национальные проекты, в которых Черноземный регион представлен очень хорошо. Нужно двигаться в этом направлении и дальше, чтобы люди сами включались в борьбу за свое здоровье.

Подводя итоги встречи "Платформа Будущего: Регион-2030. 100 шагов", Александр Гусев назвал три ключевых слова, которыми можно обозначить векторы развития области на ближайшие пять лет.

- Первое - креативность. То, на чем мы должны строить сейчас свою жизнь - не только экономическую и социальную, но и внутреннее устройство. Второе - это, безусловно, сотрудничество. Если мы не будем едины, нам сложно будет достичь даже небольшой цели, не говоря уже о больших приоритетах и стратегических целях. Ну и третье слово-вектор идет из недалекого прошлого. Еще в 2010 году Алексей Гордеев сформулировал стратегию воронежского лидерства. Мы этим путем продолжаем идти, поэтому я считаю, что третье ключевое слово для нас - лидерство, - резюмировал губернатор.

Компетентно

Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

- Новая экспозиция является логичным продолжением проекта, начатого на выставке "Россия" в прошлом году. Тогда было важно показать, что страна продолжает развиваться. Внимание уделяется не только экономике, но и науке, развитию городов и населенных пунктов. Сегодняшняя же выставка рассказывает о нашем будущем и о перспективах, открывающихся перед регионом и страной. В первую очередь экспозиция Воронежской области нацелена на молодежь - на тех людей, которые хотят понять, в какой среде они будут жить и развиваться в ближайшее время. Выставка позволяет нам показать, как мы это видим и что будем предпринимать для того, чтобы достичь тех результатов, которые запланировали.

Алексей Гордеев, вице-спикер Госдумы РФ:

- По рейтингам, абсолютно по всем показателям, Воронежская область находится в первой двадцатке среди всех регионов России. Если посмотреть такой показатель, как инвестиционный климат, то последние результаты показывают, что мы в десятке лучших регионов страны. Это, конечно, залог для будущего развития - знаю, что на ближайшие пять лет заявлено порядка 200 миллиардов рублей инвестиций. Согласитесь, в нынешних непростых условиях это приличные суммы капитальных вложений.

Справка "РГ"

Выставка "Регион-2030. Платформа Будущего" (0+) открылась в Национальном центре "Россия" 1 сентября. Проект наглядно демонстрирует достижения регионов и их стратегические планы развития. В число пилотных субъектов вместе с Воронежской областью вошли Тульская, Челябинская, Амурская области, Ненецкий автономный округ, Дагестан и Еврейская автономная область.

Ученые-океанологи: Цунами в Черном и Каспийском морях наблюдались в прошлом и будут происходить в будущем

Ученые института океанологии рассказали, ждать ли землетрясений на Юге России

Мария Соловьева ("Российская газета", Ростов-на-Дону)

Насколько вероятны повторения летних землетрясений на Юге России и могут ли они быть настолько же разрушительными, как на Камчатке, "РГ" рассказали сотрудники лаборатории цунами Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук.

Дважды за это лето ощутимые толчки фиксировались у берегов Дагестана. В конце августа произошло землетрясение магнитудой 5,5, эпицентр которого находился в море в 51 километре от Дербента. Его отголоски ощущались в Астрахани, Чечне, Пятигорске. Стихия добралась до Кубани и Адыгеи.

"Сейсмичность Каспийского региона и Северного Кавказа определяется столкновением Аравийской и Евразийской литосферных плит, - пояснила старший научный сотрудник института Ирина Владимирова. - В этой зоне накапливаются упругие напряжения, которые периодически высвобождаются в форме землетрясений. Поэтому подземные толчки в прикаспийских регионах и регионах Юга России - закономерное проявление современных тектонических процессов".

Ни в Черном, ни в Каспийском морях до сих пор нет службы предупреждения о возникновении цунами и регулярного мониторинга за ситуацией

По ее прогнозам, вероятность повторных землетрясений в Дагестане и на прилегающих территориях сохраняется, однако их максимальная энергия ограничена. То есть, как на Камчатке, не будет. Для южного региона характерны события умеренной силы - максимальной магнитудой до 6-7. "Да, и такие землетрясения могут представлять серьезную опасность на локальном уровне, - уточнила Ирина Владимирова. - Но они несопоставимы с масштабными событиями в Курило-Камчатской зоне".

Часто подводные землетрясения, которые резко сдвигают огромные массы воды, провоцируют цунами. Так было и после недавнего сильнейшего землетрясения на Камчатке, когда серия цунами обрушилась на сахалинский Северо-Курильск.

"Принято считать, - обратил внимание "РГ" завлабораторией цунами Игорь Медведев, - Что на российском побережье морей и океанов цунами могут возникать только на Дальнем Востоке. Однако это далеко не так. Наблюдения показывают, что и в Черном и Каспийском морях цунами также могут формироваться, и они неоднократно возникали". По его словам, недалеко от Ялты в 1927 году произошло несколько землетрясений, вызвавших цунами с высотой волн до двух метров на побережье Крыма. А в Черном море за последние сто лет неоднократно фиксировались цунами оползневого и метеорологического происхождения. Высота волн достигала 2-3 метров.

"Таким образом, цунами в Черном и Каспийском морях наблюдались в прошлом и будут происходить в будущем, - подчеркнул Игорь Медведев. - Цунамиопасность этих морей ниже, чем, например, на побережье Камчатки и Курильских островов. Однако следует учитывать, что плотность населения на черноморском побережье значительно выше, чем на дальневосточном, особенно в летний период. В такой ситуации даже волны высотой до двух метров способны причинить ущерб прибрежной инфраструктуре и привести к человеческим жертвам". При этом он добавил, что очаги цунамигенных землетрясений в Черном море расположены вдоль побережья, и образовавшаяся волна может достичь суши всего за несколько минут. "К сожалению, в настоящее время ни в Черном, ни в Каспийском морях нет службы предупреждения о цунами и нет сети регулярного мониторинга высокочастотных колебаний уровня моря, - посетовал Игорь Медведев в беседе с "РГ".

Ученые также уточнили, что для наблюдения за сейсмической обстановкой на Юге России учеными ведется постоянный мониторинг движений земной поверхности в реальном времени. Проектирование и строительство зданий осуществляется с учетом сейсмоопасности регионов. И жителей заранее готовят к возможным чрезвычайным ситуациям.

В Китай без визы: Новые возможности для туристов, бизнесменов и спортсменов

В Китае заработал безвизовый режим для россиян

Сергей Набивачев (Благовещенск)

В понедельник утром на речном вокзале Благовещенска было оживленнее, чем обычно, - 15 сентября заработал объявленный Китаем безвизовый режим для россиян.

Пожалуй, больше ниоткуда так быстро нельзя добраться в Поднебесную, как из столицы Амурской области. Купил билет на теплоход (в межсезонье - на судно на воздушной подушке), прошел таможенный контроль, дождался транспорта, пересек Амур - и ты в другой стране. Здесь же рядом и международный автовокзал. Автобусы отсюда едут к трансграничному мосту. А в будущем году можно будет путешествовать и по канатной дороге. Что удобно - нужен только загранпаспорт.

Захожу в зал билетных касс, прохожу рамку металлодетектора, завожу разговор с дежурящим возле нее охранником.

"Да, сегодня людей больше, чем обычно. Даже дополнительную кассу открыли", - поделился сотрудник и вежливо предупредил, что фотосъемка здесь запрещена. Все-таки это режимный пограничный объект. В билетные кассы - три очереди. Конечно, видал этот зал толпы и побольше.

Но сейчас будний день. Возможно, в субботу и воскресенье здесь будет не протолкнуться. "Зачем еду? По городу погулять, в кафе покушать, по магазинам походить", - примерно так отвечали большинство опрошенных людей в билетном зале. Что бросается в глаза - многие налегке, без больших сумок. А зачем они, если едешь в соседнюю страну на денек и вскоре планируешь вернуться обратно? Больше дальневосточников теперь, возможно, захотят провести выходные в Китае.

Безвиз вообще значительно оживит туризм, уверена заместитель директора благовещенской Студии туризма "Компас" Оксана Гаврилова. Ведь Китай можно еще рассматривать и как место транзита во Вьетнам, Таиланд и другие азиатские страны. "Мы ожидаем увеличение спроса на круизы из Шанхая, так как за короткий промежуток времени можно посмотреть Китай, Корею и Японию за приемлемую цену", - поделилась Оксана Гаврилова.

А в Агентстве гостеприимства Амурской области ожидают кратное увеличение турпотока в Приамурье из других регионов России. Как рассказала замдиректора агентства Дарья Улько, очень много гостей приезжают на запуски ракет с космодрома Восточный. "Между ее вертикализацией и пуском есть несколько дней, - рассказала она. - Можно съездить в Китай. Такого точно никакой другой регион не может предложить. Помимо этого, сам Благовещенск - уникален. К тому же сейчас запускают и готовят к открытию важные туристические объекты: трансграничная канатная дорога, Дом российско-китайской дружбы, большой амурский Динопарк. Безвизовый режим станет дополнительным элементом, который будет мотивировать людей приезжать к нам".

Введение безвизового режима положительно скажется на всей экономике Дальнего Востока, прогнозирует председатель амурского отделения Общества российско-китайской дружбы и председатель амурского отделения предпринимательской организации "ОПОРА России" Борис Белобородов. Но при этом отмечает, что большинство людей, которые ездят за рубеж, основные деньги тратят там. Впрочем, часть их они все-таки оставляют и по пути за границу. Например, покупают авиабилеты или, если это чартер, платят туркомпаниям, которые, в свою очередь, платят авиаперевозчикам.

Меньшая, но очень важная часть тех, кто ездит в Поднебесную, - это бизнесмены. Они отправляются на переговоры, ищут рынки сбыта, посещают бизнес-мероприятия. Если раньше им нужно было обращаться за визой или ехать в составе тургруппы, то теперь выезжать намного проще. И в конечном итоге, считает Белобородов, их работа позволит увеличить товарооборот между странами и, следовательно, поступления в бюджет от таможенных и налоговых платежей.

Еще один плюс. Безвизовый режим положительно скажется и на гуманитарных обменах между двумя нашими странами, добавляет директор института Конфуция в Благовещенском государственном педагогическом университете Николай Кухаренко. "И спортивные соревнования будет проще проводить, и культурные фестивали, - сообщил он. - На днях я буду отправлять студентов и преподавателей на конференцию по интеллектуальной собственности в Хэйхэском университете. В условиях безвиза это существенно дешевле и быстрее. Сегодня решил - завтра поехал. Только купи билеты на теплоход. Не надо ждать, пока визы оформятся, не нужно составлять списки. Все проще. Я думаю, и с китайской стороны у нас будет значительно увеличен турпоток. Ведь Россия поступила зеркально в вопросах безвиза".

Советы отъезжающим

Борис Белобородов рассказал о некоторых особенностях, которые стоит знать, посещая Китай.

При въезде в Китай заполняется миграционная карточка. Там нужно написать, какие города вы собираетесь посетить, где планируете останавливаться - например, в каких отелях. Если у вас есть знакомые в Китае, то можно написать их номера телефонов. Это делается для того, чтобы в случае каких-то непредвиденных ситуаций вам могли помочь.

В Китае платная медицина, поэтому желательно иметь страховку.

Если вы опоздали на самолет, а 30-дневный срок пребывания заканчивается, то нужно зафиксировать факт опоздания, показать, что у вас был билет, что вы законопослушный иностранец, но по каким-то причинам не получилось покинуть страну вовремя. Вам тогда могут продлить срок пребывания или учесть обстоятельства, из-за которых вы не успели на самолет, в качестве оправдывающей причины.

"Конечно, лучше на это не надеяться, а все делать вовремя. И будет неплохо, если день-два запаса вы, планируя поездку, себе оставите, - рекомендует Борис Белобородов. - Если вы находитесь в южной части страны, а вам нужно пробыть в Китае больше 30 дней, то можно въехать в Гонконг или Макао и в тот же день вернуться обратно. И ваш срок пребывания в Китае начнет отсчитываться заново. А если вы в Северо-Восточном Китае, то можно заехать в Суйфэньхэ, переправиться в Приморский край и вернуться. Также можно приехать в Хэйхэ, посетить Благовещенск и вернуться".

В голосовании приняли участие 26 миллионов россиян: Элла Памфилова подвела итоги выборов

Элла Памфилова подвела итоги выборов-2025

Валентина Егорова

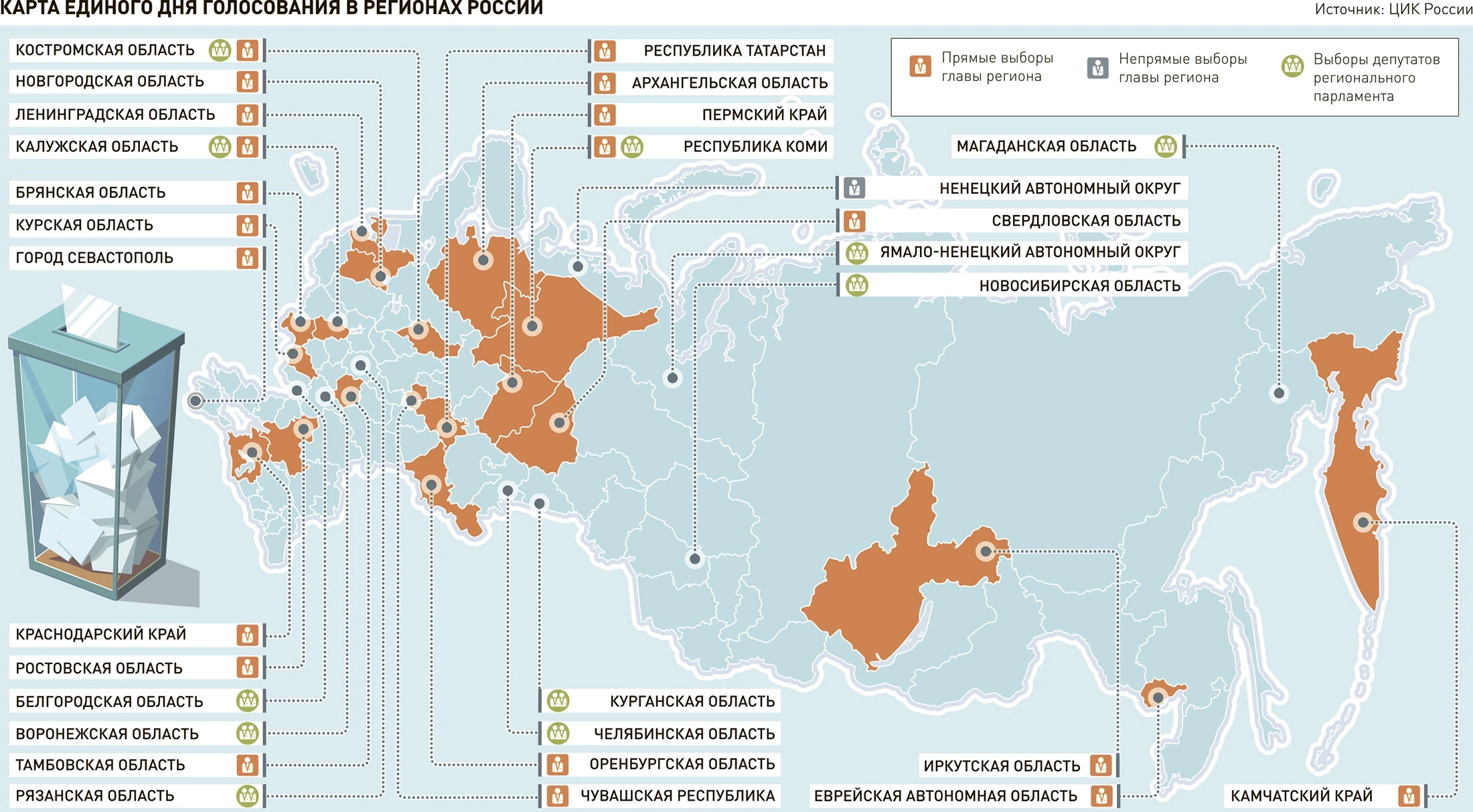

Голосование в регионах 12-14 сентября прошло спокойно, при довольно высокой явке и без серьезных нарушений. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге в понедельник, посвященном предварительным итогам Единого дня голосования.

В ближайшее время комиссия начнет подготовку к следующему электоральному сезону, который обещает быть весьма непростым: ведь в сентябре 2026 года пройдут выборы Госдумы IX созыва и новых составов 39 парламентов субъектов Федерации. А пока избиркомы и партии анализируют результаты и делают выводы на будущее.

"Явка составила около 47%, и это на 8% выше, чем на аналогичной по масштабу и формату кампании, которая была проведена в дни голосования в 2022 году", - сообщила Элла Памфилова, добавив, что участие в выборах приняли порядка 26 млн россиян.

Выше всего активность избирателей ожидаемо оказалась на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) - более 90%. Такой результат достигнут, несмотря на массированные хакерские атаки и проблемы со связью, которые в воскресенье на несколько часов "положили" сайт ЦИК.

"Были проблемы с обновлением, с видеотрансляцией, с видеосвязью, - рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. - Было зафиксировано более 500 тысяч, то есть более полумиллиона атак на наши ресурсы". Тем не менее инфраструктура ДЭГ устояла, не пострадала и система ГАС "Выборы", куда стекалась вся информация о голосовании.

Явка составила около 47%. Это на 8% выше, чем на аналогичной по масштабу и формату кампании в 2022 году

К полудню понедельника все 20 регионов, где проходили прямые губернаторские выборы, завершили подсчет голосов. Во всех субъектах лидируют действующие главы или ранее назначенные врио, констатировала глава ЦИК. Добавим, что нигде не ожидается второго тура - все кандидаты от власти набрали более 50% голосов избирателей.

Также 12-14 сентября в 11 регионах выбирали депутатов региональных законодательных собраний. Если говорить о голосовании по партийным спискам, то во всех одиннадцати будут представлены партии "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. "Новые люди" и "Справедливая Россия - За правду" проходят в восемь региональных парламентов, еще в пять - Партия пенсионеров.

"Мы оцениваем итоги Единого дня голосования-2025 как уверенную победу "Единой России", - заявил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, подчеркнув, что все выдвинутые "Единой Россией" кандидаты в главы регионов получили высокую поддержку жителей, а на выборах в заксобрания партия улучшила результат по спискам на 13% по сравнению с 2020 годом, когда избирались прежние составы тех же парламентов.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции по итогам выборов заявил, что команда партии отработала на выборах "честно и достойно", а второе место на большинстве губернаторских выборов - хороший задел на будущее.

Все выдвинутые "Единой Россией" кандидаты в главы регионов получили высокую поддержку, а на выборах в заксобрания партия улучшила результат

В ЛДПР своими результатами довольны. "В 7 регионах из 11 на выборах в заксобрания у нас вторые места", - указал лидер партии Леонид Слуцкий, особо отметив успех партийного списка в ЯНАО. По его словам, на аналогичных выборах пять лет назад партия занимала вторые позиции только в трех регионах - Магаданская, Рязанская области и ЯНАО. Общие итоги выборов он назвал "более чем хорошими, оправдывающими ожидания".

"Справедливая Россия - За правду" улучшила свои результаты на муниципальных выборах в Орловской области, заявил лидер партии Сергей Миронов. Он также напомнил, что вновь избранный глава Чувашии Олег Николаев - выходец из этой партии и победил на выборах в том числе при ее поддержке. Еще два кандидата от СЗРП заняли вторые места на губернаторских выборах (в Калужской области и Коми). Суммарное четвертое место партии на выборах в заксобрания субъектов и горсоветы региональных столиц он считает достойным результатом.

Партии "Новые люди" 5,5 лет, напомнил ее лидер Алексей Нечаев. В 2020 году она прошла в четыре региональные парламента. В тех пор "Новые люди" постоянно повышали свое представительство и теперь имеют депутатов в 44 региональных заксобраниях. В этом году партия также успешно выступила на муниципальных выборах в больших городах, проведя в органы местного самоуправления более тысячи своих представителей.

Прокомментировали прошедшую кампанию и в Кремле. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, высокая поддержка многих губернаторов "говорит о продолжающейся консолидации общества, наших граждан вокруг линии президента и его ставленников". Песков подчеркнул, что "с такими внушительными результатами победили именно те, кому была оказана поддержка главы государства".

Теперь все партии займутся выработкой стратегии на думскую кампанию 2026 года. Параллельно подготовку к ее проведению начинает и Центризбирком. "Мы системно готовимся к парламентским выборам 2026 года, которые пройдут в сентябре будущего года. Мы точно не ожидаем, что они будут простыми, но, поверьте, на основе анализа, прогноза предпримем все предупредительные меры, направленные на то, чтобы избирательная кампания, крупная федеральная политическая кампания в следующем году прошла так, как она должна проходить", - сказала Элла Памфилова.

Уже известно, что в следующем году должны состояться семь губернаторских кампаний, а также выборы депутатов парламентов в 39 регионах. Согласно действующему законодательству, в год проведения выборов в Госдуму Единый день голосования назначается не на второе, а на третье воскресенье сентября. То есть голосование должно состояться 20 сентября 2026 года.

Михаил Мишустин провёл стратегическую сессию о развитии скоростного транспортного сообщения

Вступительное слово Михаила Мишустина:

Уважаемые коллеги, добрый день! Сегодня обсудим вопросы развития транспортной инфраструктуры.

По поручению Президента мы продолжаем комплексную работу по обеспечению связанности территорий Российской Федерации и повышению мобильности граждан. Для этого в рамках новых национальных проектов – «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни» – реализуются масштабные задачи.

Прежде всего строится крупнейшая опорная автодорожная сеть, которая соединит всю Россию. Прокладываются железные дороги, в том числе и на Дальнем Востоке. Расширяются и возможности использования внутренних водных путей для организации пассажирских перевозок. В регионах активными темпами идёт модернизация аэродромов и пассажирских терминалов.

А для удобства людей и бизнеса внедряются передовые цифровые технологии и сервисы. С их помощью достаточно просто приобрести билеты на самолёт, поезд, на пригородный автобус, заблаговременно зарегистрироваться на свой рейс. А предприниматели могут, например, просчитать оптимальный маршрут через логистические платформы для пересылки грузов. Или без лишней бюрократии оформить в электронном виде практически любые сопроводительные документы.

И конечно, одновременно с этим обновляется транспортный парк. Прежде всего за счёт разработки и наращивания выпуска высокотехнологичных отечественных моделей. Меры поддержки на это направление предусмотрены национальным проектом «Промышленное обеспечение транспортной мобильности».

Важно, что создаваемые решения и инновации дают дополнительный импульс отечественной науке, промышленности, смежным секторам и в целом укрепляют технологический суверенитет.

В современном мире всё большую ценность приобретает время. И надо, конечно, чтобы путешествия между городами были не только безопасными и комфортными, но и не очень долгими. Для чего усиливаем работу по освоению технологий для более быстрых поездок.

Схема развития высокоскоростного железнодорожного сообщения была утверждена Президентом. Общая протяжённость будущих сетей должна составить свыше 4,5 тыс. км.

Благодаря этой инициативе ещё сильнее сблизятся не только две наши столицы. Магистрали пройдут от Москвы до дружественного нам Минска, а также до Екатеринбурга, Адлера, Рязани. Они будут гармонично встраиваться в уже существующий транспортный каркас страны и откроют новые возможности для более чем 100 миллионов человек.

За следующие шесть месяцев необходимо завершить детальную проработку этой перспективной модели, установить этапность и приоритетность направлений и представить главе государства соответствующие предложения. Реализация проектов окажет существенное влияние на экономику, социальную сферу, на раскрытие туристического потенциала нашей страны.

В начале прошлого года был дан старт созданию первой высокоскоростной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.

К настоящему времени завершены организационные процедуры, определены источники финансирования, подписаны необходимые соглашения со всеми основными сторонами. Уже разворачиваются строительно-монтажные работы на пилотном участке, на остальных начаты подготовительные мероприятия.

Планируемый маршрут составит 679 км. На него выйдет подвижной состав нового поколения, который задаст самую высокую в стране планку скорости движения – порядка 400 км/ч. Весь путь будет занимать около 2 часов 15 минут. Это примерно в два раза превышает максимальные возможности лучших на сегодня электропоездов, таких как «Сапсан», «Ласточка», «Финист». Безусловно, продолжим развивать перевозки и на них – они пользуются популярностью у пассажиров. Сотни таких составов курсируют в пригородном и дальнем сообщении, и их количество будет поступательно наращиваться.

С прошлого года ускорили обновление автомобильных дорог в рамках отраслевого плана, который стал рекордным в новейшей истории по объёму намеченных работ.

Особое внимание уделяем скоростным трассам. Они позволяют кратно сократить время в пути. И при этом создают стимулы для преображения городов и посёлков, роста деловой активности и появления рабочих мест.

На их строительство в течение шести лет планируется направить более 1 трлн рублей бюджетных и частных средств.

В числе запланированных до 2030 года мероприятий – реализация не менее 50 обходов населённых пунктов. Такая задача была поставлена Президентом. Объездные пути помогут разгрузить города от транзитного потока, повысить трафик на сквозных магистралях и улучшить логистику межрегиональных перевозок.

Другой приоритет на ближайшие годы – формирование транспортных коридоров в южном и восточном направлениях. Наиболее знаковый из них – это маршрут «Россия». Напомню, он соединит Санкт-Петербург с Владивостоком. В июле бесшовное движение по нему было продлено до Екатеринбурга. Сейчас у нас на очереди – города Западной Сибири.

На сегодня общая протяжённость скоростных автомобильных дорог приближается к 9 тыс. км. Через шесть лет она превысит 10-тысячный рубеж. Цель – в дальнейшем выйти на ежегодные темпы запуска не менее 700 км новых участков. И конечно, они должны быть доведены до всех крупных агломераций страны.

Уважаемые коллеги!

Обсудим сегодня стратегические подходы к обеспечению связанности страны на перспективу до 2050 года. Расставим ключевые ориентиры.

Обращаю внимание на необходимость синхронного развития инфраструктуры всех видов транспорта. Поэтому решения должны носить комплексный характер, учитывать особенности выполнения мультимодальной перевозки. Где на каждом из этапов очень важно добиться ускорения основных процессов.

Инициативы в этой сфере способствуют достижению национальных целей, обозначенных Президентом, и направлены на улучшение качества жизни миллионов наших граждан.

Жители Хабаровского края рассказали о привычках рыбного потребления

По данным опроса, почти половина жителей Хабаровского края употребляют рыбную продукцию лишь несколько раз в месяц, а каждый третий — только по праздникам. Повысить популярность этой продукции, по мнению участников исследования, могло бы снижение цен.

Комитет рыбного хозяйства Хабаровского края подвел итоги анонимного опроса жителей региона по потреблению рыбы и морепродуктов.

Выяснилось, что почти половина жителей региона употребляет рыбную продукцию лишь несколько раз в месяц, а каждый третий — только по праздникам. Лишь 2,8% респондентов едят рыбу ежедневно.

Большинство семей (59,4%) приобретают рыбу и морепродукты «один раз в месяц» (21,6%) или «реже» (37,8%). Только 2,7% опрошенных делают это еженедельно.

Наиболее популярные форматы покупок — мороженая рыба (29,7%) и консервы/пресервы (18,8%), сообщили Fishnews в комитете.

В топе потребления — тихоокеанские лососи (горбуша, кета — 14,8%), минтай/навага (13,9%), речная рыба (13%) и морская капуста (12,2%). Деликатесные виды (семга, форель, сибас) пользуются крайне низким спросом.

Ключевой фактор, который, по мнению потребителей, мог бы повысить популярность рыбной продукции, — снижение цен (38,6% голосов). Также значительная часть респондентов высказалась за организацию специализированных рыбных рынков (13,6%) и повышение качества продукции (11,4%).

Повышение потребления рыбной продукции в комитете называют одной из ключевых задач в рыбохозяйственной сфере.

Fishnews

До конца года на Дальнем Востоке поднимут пять затонувших судов

Светлана Задера

Власти до конца 2025 года поднимут еще пять затонувших судов на Дальнем Востоке в рамках федерального проекта "Генеральная уборка". Сейчас такие суда опасны не только для людей, но и токсичны для местных экосистем.

Вопрос о поднятии из акваторий затонувших судов поднял председатель правительства Михаил Мишустин в ходе поездки в Магадан в августе 2020 года. Тогда разные эксперты отметили, что речь идет примерно о 260 затонувших на Дальнем Востоке судах, в Минприроды называли 545. Такая ситуация сложилась в том числе из-за того, что законом владельцам позволялось затоплять свой транспорт. В феврале 2021 года вице-премьер Виктория Абрамченко объявила о начале "генеральной уборки" в акваториях страны. Подъем и утилизацию затонувших судов начали с Магаданской области. Одновременно с этим власти начали разрабатывать закон, запрещающий затоплять суда, а также обязывающий собственников их поднимать. В 2022 году закон вступил в силу.

На следующий год Минтранс провел инвентаризацию, и, как отметили в министерстве в разговоре с "РГ", нашел в акватории страны 571 затонувшее судно.

"Самое большое количество затонувших судов находится в ДФО (Дальневосточном федеральном округе - ред.). В основном все суда затонули более 5 лет назад", - отметили в министерстве.

Как рассказали "РГ" в Минприроды, с 2022 по 2024 год удалено 213 объектов затонувшего имущества в шести регионах Дальнего Востока. "До конца 2025 года будут проведены работы по удалению 5 объектов затонувшего имущества", - добавили в министерстве.

Вице-премьер Юрий Трутнев отмечал, что такие суда создают опасность не только для навигации, но и ухудшают экологию, увеличивая техногенную нагрузку на окружающую среду, а также влияют на внешний вид бухты.

Всего с 2025 по 2030 год планируется поднять и утилизировать более ста затонувших судов в шести регионах Дальнего Востока

Большую опасность может представлять краска, которой окрашены корпуса судов, ведь в ее составе могут быть сурьма, свинец, ртуть и другие опасные химические вещества, рассказал директор Единого научного центра Минприроды России ФГБУ ВНИИ "Экология" Александр Закондырин.

"Разлагающееся железо также может вредить экологии морских акваторий. Важно и то, что на борту затонувшего судна могут быть емкости с различными химическими веществами. Нефтепродукты могут находиться в различных частях кораблей в большом количестве. Кроме того, затонувшие корабли могут создавать препятствия судоходству, поэтому системная работа правительства по ликвидации затонувших кораблей очень важна", - отметил Закондырин.

Мы уже сталкиваемся с последствиями: сокращается численность рыбных ресурсов, деградируют экосистемы прибрежных зон, страдает туристическая и рекреационная привлекательность региона, говорит завкафедрой политической экономии и истории экономической науки РЭУ им. Г.В. Плеханова Светлана Мудрова.

"Фактически мы имеем дело с медленно развивающейся экологической катастрофой, которая без решительных действий может приобрести необратимый характер. Подъем и утилизация затонувших судов - не просто техническая мера, а стратегическая необходимость. Это вопрос сохранения биологического разнообразия и национальной безопасности", - отметила она.

Утилизация затонувших судов на Дальнем Востоке, так же как и на Волге, - это хороший бизнес из-за количества затонувших судов и высокой доступности объектов, говорит директор S+Консалтинг Эдуард Лысенкер.

"В некоторых случаях поднятые суда идут не на металлолом, а используются как исторический артефакт, пополняя музеи и коллекции", - отметил он.

В России деятельностью по подъему судов занимается несколько организаций, пять из них - достаточно крупные компании, говорит Лысенкер.

"Как правило, подъем судов является попутным бизнесом для основной деятельности - например, рыболовной, батиметрической съемки или гидрографических изысканий. Подъем судов требует использования специализированного оборудования, в том числе робототехники, это капиталоемкий и "нишевый" вид деятельности", - рассказал он.

По словам Лысенкера, за рубежом бизнес более развит, особенно в странах с длинной береговой линией, - в США, Швеции.

"Организация работ может стоить до нескольких миллиардов рублей для крупных объектов, таких как танкеры с нефтепродуктами", - отметил эксперт.

Закондырин добавил, что всего с 2025 по 2030 год планируется поднять и утилизировать более ста затонувших судов в шести регионах Дальнего Востока.

"Даже "Вампиры" не испугали": Как голосовали белгородцы и куряне в приграничье

Как проходили выборы в приграничных районах Белгородской и Курской областей

Анна Скрипка (Белгород-Курск)

Дни выборов в приграничье Белгородской и Курской областей стали очередным испытанием на прочность - нелегким, но ожидаемым. Белгородцы выбирали депутатов в облдуму и ряд муниципальных советов, куряне - губернатора. Растущую во время важных событий агрессию ВСУ люди здесь уже воспринимают как данность и принимают все меры, чтобы сохранить себя, близких, здоровье и нервы.

Массовая атака дронов на Белгород и все приграничье началась 10 сентября. "Вся Харгора - стоп! Ударное крыло в небе!" - профильный Telegram-канал разрывался голосовыми и текстовыми сообщениями, информируя о передвижении дронов в небе. "Есть! Сбит!" - сообщает мессенджер, и, если находишься в том самом районе, внутри разжимается невидимая пружина. И это в городе, а как в приграничных селах?

Бронежилет давит на ключицу, прочная каска добавляет утяжеления, а в руках еще и документация - списки избирателей, бюллетени, информационные брошюры о кандидатах и прозрачные сверкающие урны с ярким гербом РФ. Так экипированы мобильные группы участковых избирательных комиссий, которые еще 9 сентября выехали в белгородские приграничные села, чтобы провести надомное голосование.

Насколько оно оказалось востребовано во все дни выборов, говорят сами избиратели.

- То, что люди с этими большими тетрадками и урнами пришли к нам домой - это не просто хорошо, удобно, комфортно, - поделилась пенсионерка из белгородского пригорода Наталья Степанова. - Это наша безопасность. В прошлые выборы в марте минувшего года я голосовала на участке, а тогда ведь бомбили нас "Вампирами"… Нас даже они не испугали, на выборы мы собрались и пошли. Но страшновато все равно было. Помню, идем с дедом, а он и говорит: "Если вернемся домой целыми и невредимыми, стол накроем". И накрывали! Не додумались тогда позвать домой комиссию. А голосовать по компьютеру боимся пока - не такие мы грамотные… А теперь другая беда - дроны, поэтому сейчас очень девочкам из комиссии благодарны! Хотели и чаем напоить, и пирогами угостить, они отказались: дел много, говорят. Какие смелые!

По оперативным данным, с 10 сентября Белгород и его пригороды были атакованы почти тремя сотнями дронов. По информации избиркома на полдень заключительного дня голосования, явка в регионе превысила 51 процент: свыше 616 тысяч человек поучаствовали в выборах. Несмотря на возможность надомного и электронного голосования, многие все же шли на участки: традиция, которую даже обстрелы не сломили.

- В Белгородской области ситуация сейчас очень сложная - атаки со стороны ВСУ резко увеличились. Но Белгород не сдается. И органы власти, и сами белгородцы, как бы это ни звучало, адаптировались к действительности. Исходя из этого, при проведении каждой кампании на первое место ставим безопасность всех участников избирательного процесса. При том, что гласность, открытость, общественный контроль никуда не делись, - отметил председатель областного избиркома Игорь Лазарев.

Стоило открыться избирательным участкам в Курске, в пунктах временного размещения - люди пошли

В Курской области активность избирателей была такой же эмоциональной. Стоило открыться избирательным участкам в Курске, в пунктах временного размещения - люди пошли. Даже в рабочие дни, наполненные повседневной суетой и хлопотами, выкраивали время.

- Мы в Судже всегда голосовали вот так, всей семьей и на участке, и тут - точно так же, - рассказала переселенка Елена. - Выборы - значит надо взять ответственность и проголосовать.

Председатель этого участкового избиркома Геннадий Ковалевский и в родной Гончаровке возглавлял комиссию, и теперь здесь, в Курске.

- Наши люди к нам и идут голосовать, - улыбнулся он.

В некогда прифронтовом Льговском районе из соображений безопасности участки не открылись - только надомное голосование.

- Нам уже телефон оборвали, - отметила председатель одной из участковых комиссий Светлана Ларина. - "А голосование будет? А когда? А куда идти? Мы же будем ждать".

Одна из сельских школ раньше была избирательным участком - с кабинками и стационарными урнами, а еще - атмосферой праздника: выборы в селе - событие. Теперь школа давно пуста, а дамы из УИК - учителя - не скрывают своей тоски по привычной школьной атмосфере, детскому гомону и шалостям, ведь пока тут - одно эхо отскакивает от стен.

В селе ждут выборов. Калитки открываются сразу же. Молва "выборы начались" бежит по улицам быстрее, чем само голосование.

- Конечно, я проголосую, - седовласая женщина отвлеклась от огородных работ и многозначительно сказала: - Вы же знаете, девочки, для меня это… ну очень важно.

Односельчанки пояснили, что ее сын находится на СВО, был ранен.

- Вот потому ей и важно проголосовать, не остаться в стороне. Да нам всем важно. Делаем же каждый, что можем.

И дальнейшее надомное голосование это доказывает. Олег Ситников - директор одного из соцучреждений, подопечных которого пока вывезли из соображений безопасности из Льговского района, сдержанно, но подробно рассказал, почему проголосовать, несмотря ни на что, это принцип:

- Я здесь родился и вырос. И теперь, когда такая ситуация в регионе, мы голосуем обязательно. Мы выбираем наше будущее. Сами. Как и поддерживаем всех, кто нуждается.

Сам он для голосования оторвался от другого важного процесса - урожай картошки сортировал. Обычно огород соцучреждения служит хорошим подспорьем: несколько десятков подопечных питаются. И весной в опустевшем интернате долго не думали, а решили огород посадить - вдруг обстановка изменится так, что привезут людей, чем тогда кормить? Олег Ситников заявил, что в курском приграничье должны быть готовы ко всему.

Между тем

Во второй день выборов губернатора Камчатского края в 14.37 по местному времени произошло сильное землетрясение у побережья.

По уточненным данным сейсмологов, магнитуда составила 7,4. За сутки произошли 62 афтершока магнитудой от 3,5 до 7,4, из них восемь - ощущаемые.

Неприятно, но не повод паниковать и объявлять эвакуацию. Экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. Для тех, кто боится вернуться в квартиры, развернули пункт временного размещения.

- Камчатка - потрясающий регион. Коллеги из избирательной системы края сохранили выдержку и самообладание во время землетрясения, не покинули избирательные участки и свои рабочие места. Все избирательные бюллетени и избирательная документация были на месте в полной сохранности, - отметила председатель Избирательной комиссии Камчатского края Инга Иринина.

Три дня выборов на Камчатке прошли без происшествий. На участок № 127 в Мильково голосовать прибыли прямиком из ЗАГСа молодожены вместе со свидетелями. По данным на 18/00 часов, 14 сентября явка составила 44,79 процента.

Подготовила Ирина Троценко, Камчатский край

Татарстан голосовал офлайн

В регионе 14 сентября прошли выборы главы республики и муниципальных депутатов. На эту процедуру, в отличие от других регионов, здесь отвели один день вместо трех и при этом отказались от дистанционного формата.

Почти три миллиона татарстанцев участвовали в выборах. И практически все пришли на избирательные участки, что называется, своими ногами и опустили бюллетени в урны. По нынешним меркам, проголосовали по старинке. И это в Татарстане, являющимся одним из цифровых лидеров страны, где в электронном виде существуют более 300 госуслуг и жители дистанционно выбирают даже, какой парк или сквер следует обустроить властям.

Как пояснил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, решение отказаться от ДЭГ в республике приняли, поскольку в обществе и партиях пока нет консенсуса по поводу дистанционного голосования. К тому же тестирование этой системы в республике показало неожиданные результаты - у молодежи вовсе не такой большой запрос на онлайн-формат, как принято считать.

Подготовил Олег Корякин, Казань

Путин и Собянин открыли в Москве четыре станции метро и Центр космонавтики

Кира Латухина

В День города Москвы президент Владимир Путин выступил на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье", а также вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным открыл Национальный космический центр, новые станции метро и медицинские объекты.

Владимир Путин поздравил с праздником не только москвичей, но и всех, кто искренне любит столицу России и считает ее одним из лучших городов планеты. "Полностью с этой оценкой согласен, так оно и есть на самом деле", - подчеркнул он. Для миллионов людей Москва олицетворяет судьбу и историческую миссию России как государства-цивилизации, продолжил президент, назвав столицу флагманом уверенного движения вперед всей России, укрепления суверенной и сильной державы. Москва занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик, подчеркнул Путин. В столице инновации тестируются в реальных условиях, что открывает быстрый путь к применению передовых продуктов в городском хозяйстве. "Мы с вами хорошо знаем, всегда у нас была беда такая: что-то изобретали, о чем-то говорили, что-то описывали, а потом десятилетиями ждали внедрения, а эти внедрения появлялись где-то за рубежом", - заметил президент. В Москве внедрение происходит быстро.

В столице уже формируется экономика беспилотных систем - тестируются автономные решения в такси, логистике, повседневных сервисах, для контроля безопасности на воде, на стройплощадках, для борьбы с пожарами и для уборки территорий. "Причем новые технологии работают на отечественном программном обеспечении", - заявил президент. За последние шесть лет московский IT-сектор вырос более чем вчетверо. От экспериментов Москва переходит к широкому применению автономного транспорта. На днях на регулярные маршруты вышли первые в России беспилотные трамваи. "Следующим шагом станет автоматизация метро", - сообщил глава государства.

В центре внимания правительства Москвы - дети. В этом году началась масштабная реконструкция школьных зданий. "Речь о формировании принципиально новой, современной образовательной среды", - уточнил президент. "В образовании, как в сфере культуры, искусства, Москва реализует действительно серьезные и значимые проекты", - оценил он. Они должны стать источником передового опыта для всей страны, служить задачам воспитания и просвещения, укрепления суверенного мировоззрения, продвижения наших традиций и ценностей, считает глава государства.

Москва формирует особую уникальную атмосферу, настроение в городе, в котором хочется жить, учиться, работать, гордиться прошлым и вместе со всей Россией уверенно идти вперед. "В культурном, нравственном коде москвичей, всего нашего многонационального народа - чувство высокой ответственности за судьбу Родины, готовность всегда прийти на помощь, подставить плечо", - заявил Путин.

Десятки тысяч москвичей сражаются на передовой, а Москва стала крепким тылом армии России. "Более пятисот московских предприятий обеспечивают выпуск критически важной продукции для фронта", - подчеркнул президент. Путин поблагодарил москвичей за вклад в общую справедливую и праведную борьбу, "за готовность сражаться и трудиться во имя Отечества". "Именно воля и энергия людей позволяют столице достойно конкурировать с крупнейшими городами мира, создавать технологии XXI века, преображать город, столичные улицы и кварталы, успешно решать социальные задачи", - заключил он.

"Несмотря на все известные сложности, последний период можно считать одним из самых динамичных в развитии города", - заявил Собянин. "Москва достигла второго места в мире в рейтинге мегаполисов всего земного шара по валовому продукту, по экономике. В Москве проходит, по сути дела, вторая волна современной индустриализации. Развиваются все сферы экономики", - подчеркнул он. "Те, кто хотел нас обратить в депрессию, сами находятся в депрессии. А Москва с каждым годом становится краше и моложе", - заключил мэр.

Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик, уверенно держит курс в будущее

Из "Зарядья" Путин вместе с Собяниным на одном президентском лимузине Aurus отправились открывать Национальный космический центр, созданный на территории Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева. В церемонии принимали участие также первый вице-премьер Денис Мантуров, гендиректор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов, руководители предприятий ракетно-космической отрасли и космонавты.

Это новый штаб управления российской космонавтикой. Инженерно-технический комплекс связывает воедино науку, образование и производство. Он, безусловно, укрепляет роль Москвы как важнейшей в стране площадки ускоренного технологического, индустриального, научного развития, заявил президент. Новый центр объединит ключевые организации ракетно-космической промышленности. Путин отметил большой вклад Москвы в развитие космической отрасли. Открытие нового центра знаменует новый этап, закрепляет Россию в качестве одного из центров и лидеров развития в этой сфере, считает он. "В правительстве хорошо знают, а присутствующие здесь тем более: у нас много вопросов, которые нужно решать, и много вопросов, которые нужно ставить для решения. Уверен: если мы будем двигаться вот таким темпом, все эти вопросы будут решены", - убежден президент.

Все, что происходит в Москве, без всяких сомнений касается всей страны

Президент осмотрел выставку космических аппаратов, среди которых были модель "Лунохода-2", запущенного в 1973 году, первый аппарат "Венера-7", который совершил посадку на Венере, и спускаемый аппарат "Союз МС-25", запущенный в 2024 году. Также он посетил Зал принятия решений - дублер Центра управления полетов в Королеве. Состоялся сеанс связи с российским космонавтами, работающими на МКС.

У Москвы есть все возможности выйти и на качественно новые рубежи, обеспечить уверенное, последовательное и долгосрочное развитие

Глава государства призвал в полной мере использовать возможности нового космического центра, помочь в реализации смелых замыслов молодых исследователей и инженеров, объединить усилия с компаниями, вузами, предприятиями не только Москвы, но и из других регионов. "Словом, сделать все, чтобы Россия оставалась в числе лидеров в освоении и изучении космоса", - сказал он. В новом центре будут размещены центры управления всей орбитальной группировкой страны - аппаратами связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, а также лаборатории, где проектируют новую космическую технику. В том числе и при помощи искусственного интеллекта. "Вокруг Национального космического центра будет развернут технопарк, где в том числе смогут локализовать свои производства другие частные космические компании", - сообщил глава "Роскосмоса".

"По вашему поручению построили новый уникальный инженерный комплекс для нашей космической корпорации, по сути дела, новый дом для "Роскосмоса"", - объявил Собянин. Это один из самых современных и технологичных комплексов в мире. Площадь - 280 тыс. кв. метров, высота - почти 290 метров. Трехгранная 47-этажная башня напоминает ракету. "Но дело не только в высоте, а то, что здесь есть все необходимое для того, чтобы заниматься наукой, разработками и управлением отраслью", - пояснил мэр.

"По большому счету это начало реорганизации всей этой депрессивной на сегодня промышленной зоны, которая в большей степени не востребована", - отметил мэр. Здесь будет построено 1,5 млн кв. метров инновационного парка, где в том числе будет построен современный суперколледж. Рядом уже возведены два моста и еще два в процессе. До новой станции метро - 15 минут пешком.

На этом подарки городу не закончились. Владимир Путин по видеосвязи открыл четыре станции Троицкой линии, дал старт движению на новом участке. Станции "Вавиловская", "Академическая", "Крымская" и "ЗИЛ" свяжут участок от Большой кольцевой линии до Московского центрального кольца. "Сегодня мы вводим первый этап Троицкой линии метро, это 27 километров, 11 станций", - заявил Собянин.

"Часть станций мы уже ввели в том году", - добавил он. "Эти четыре станции было сложно строить", - заметил мэр. Потому что делали это в стесненных условиях, пояснил он. "Вот эти четыре станции запускаем, и вся линия до Новой Москвы, до Коммунарки будет функционировать как единый организм. Дальше пойдем уже в сторону Троицка", - рассказал Собянин. В этом году с учетом МЦК протяженность линий метро выросла на 87%. "И, как вы ставили задачу, что к 2028 году мы должны удвоить протяженность метро, я думаю, у нас получится решить эту задачу", - сказал президенту мэр.

По видеосвязи был открыт и новый многопрофильный комплекс Детской городской клинической больницы святого Владимира. "Это, пожалуй, одна из старейших больниц в Москве", - заметил Собянин. В следующем году ей будет 150 лет. "Я надеюсь, что в юбилей коллектив уже переселится и начнет принимать пациентов в новом корпусе", - заметил мэр. Новый шестиэтажный комплекс рассчитан на 570 коек. Там 20 отделений стационара и 15 операционных, Центр гравитационной хирургии крови и гемодиализа, лаборатории, специальные аудитории и учебные залы.

Путин и Собянин также открыли 15 поликлиник. "В Москве поликлиники, которые мы реконструировали за эти годы, охватывают практически 95% всей амбулаторной помощи", - сообщил мэр. Ежегодно их посещают 100 миллионов человек. Причем это не просто новые здания, а новая среда и отношение к пациентам. "Это какое-то совсем другое настроение", - оценил мэр. Всего в столице за последние годы реконструировали и построили заново 3 млн кв. м объектов здравоохранения. В планах до 2030 года - еще миллион. "Это просто гигантский объем. Огромная программа, которую мы поставили перед собой и реализуем", - сообщил Собянин. "На 100% московское здравоохранение будет самым современным в мире", - уверен он.

В заключение президент заметил, что "все, что происходит в Москве, без всяких сомнений, касается всей страны". "Потому что Москва - центр России, политический, экономический, индустриальный логистический центр России", - сказал в заключение Путин.

Напомним, что в начале сентября во Владивостоке Путин посетил филиал национального центра "Россия", где также принял участие по видеосвязи в запуске новых инфраструктурных объектов. Так, глава государства дал старт работе нового международного терминала аэропорта Хабаровска.

Дмитрий Чернышенко провёл совещание по развитию Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко оценил инфраструктуру и ознакомился с приоритетными направлениями научных исследований Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН (ИПЭЭ РАН), а также провёл совещание по теме его развития.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов, заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский, директор ИПЭЭ РАН, член-корреспондент РАН Сергей Найденко и сотрудники института.

«Институт проблем экологии и эволюции РАН работает на достижение сразу нескольких национальных целей, поставленных Президентом Владимиром Путиным. В их числе – “Технологическое лидерство„ и “Экологическое благополучие„. Институт активно реализует меры поддержки нацпроекта “Молодёжь и дети„. Он участвует в программах мегагрантов, развивает молодёжную лабораторию. Кроме того, ИПЭЭ РАН занимается международным научным сотрудничеством в рамках Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра», – сообщил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул, что для дальнейшего развития института необходимо делать упор на учёт потребностей регионов России, индустриальных партнёров, интегрировать получаемые на биостанциях данные в действующие и создаваемые информационные системы, строить на их основе прогностические модели. Также важно, что Минприроды России готово учесть предложения института в обновлённой Стратегии экологической безопасности до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр работает уже более 35 лет. В центре занимаются, в частности, изучением биоразнообразия, структурно-функциональной организацией наземных и водных экосистем, экологией и биологией организмов, потоками углерода и парниковых газов. Также ИПЭЭ РАН активно сотрудничает с коллегами из Китая – например, по программе восстановления амурского тигра на территориях наших стран. В этом году было проведено несколько совместных экспедиций, в том числе для оценки потенциально пригодных мест его обитания.

Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН обеспечивает работу 5 постоянно действующих экспедиций и центров, в том числе совместных с Арменией, Эфиопией и Монголией, 8 биологических станций в различных регионах России.

Дмитрий Чернышенко оценил инфраструктуру Лаборатории электронной микроскопии, а также посетил Лабораторию поведения и поведенческой экологии млекопитающих и Лабораторию фитопаразитологии ИПЭЭ РАН. Научные сотрудники и аспиранты рассказали о направлениях работы и результатах проводимых исследований.

В частности, сотрудники института участвовали в составлении Красной книги России, ведут проекты по оценке, сохранению и восстановлению биологического разнообразия в городе Москве, проводят орнитологические обследования объектов аэропортов.

В соответствии с поручениями Президента России институт реализует важнейший инновационный проект по созданию и развитию Национальной системы мониторинга климатически активных веществ.

Замглавы Минобрнауки Денис Секиринский отметил, что развитие Центра глобального экологического мониторинга и биобезопасности на базе Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН играет ключевую роль в формировании национальной системы независимого экологического анализа.

«Благодаря уникальному опыту и инфраструктуре ИПЭЭ РАН, здесь формируется система, позволяющая получать собственные достоверные данные о состоянии экосистем, изменениях климата и рисках биологической безопасности, включая мониторинг парниковых газов, распространения патогенов и инвазивных видов. Внедрение передовых методов цифровизации и искусственного интеллекта, а также развитие сети экологических обсерваторий позволяют России принимать независимые управленческие решения, опираясь на отечественную научную экспертизу», – сказал он.

На встрече были представлены предложения по созданию Центра глобального экологического мониторинга и биобезопасности ИПЭЭ РАН.

«Организация Центра глобального экологического мониторинга и биобезопасности позволит институту не только развить в своих стенах передовые компетенции мирового уровня, но и обеспечить российский приоритет в исследованиях и решении фундаментальных и прикладных экологических проблем глобального уровня. Его деятельность значительно расширит доступ отечественных предприятий и учреждений к знаниям о биологических и генетических ресурсах планеты и обеспечит научно-методическое сопровождение российских проектов экономического развития как в России, так и за рубежом», – отметил директор ИПЭЭ РАН Сергей Найденко.

Кроме того, на базе института работает Центр трансфера технологий, который занимается координацией таких направлений, как ликвидация ущерба почв после нефтеразливов, контроль качества питьевой воды благодаря использованию моллюсков, изучение инвазивных видов и вредителей древесины.

Оперативное совещание с вице-премьерами

В повестке: о программе комплексного восстановления и развития Белгородской, Брянской и Курской областей, о плане мероприятий по развитию улично-дорожной сети, о расширении программы льготных перелётов на Дальнем Востоке.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Доброе утро, уважаемые коллеги!

Прежде всего о принятых решениях по нашим приграничным районам – Курской, Белгородской и Брянской областям.

Президент обращал особое внимание на то, что нужно помочь людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, родные посёлки, сёла. Наладить всю транспортную и другую инфраструктуру, устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий, поддержать предпринимателей и их коллективы.

Для выполнения этой задачи Правительство по поручению главы государства подготовило программу комплексного восстановления и развития этих территорий. Она нацелена на создание комфортных условий для наших граждан и эффективной работы бизнеса.

Будут строиться больницы и поликлиники, детские сады и школы, ремонтироваться автомобильные дороги, мосты, котельные, а также спортивные клубы.

Денис Валентинович (Мантуров) расскажите подробнее о предусмотренных мероприятиях и как в целом планируется выстроить эту работу.

Д.Мантуров: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Разработанная по поручению Президента программа по восстановлению Белгородской, Брянской и Курской областей является продолжением уже реализуемых мер государственной поддержки этих трёх регионов.

В прошлом и текущем годах акцент был сделан на предоставлении гражданам денежных выплат, льгот и жилищных сертификатов суммарно более чем на 150 млрд рублей. Многие люди вынужденно покинули свои дома. Поэтому новая программа прежде всего нацелена на воссоздание условий для их возвращения на родную землю.

Во главу угла поставлено решение вопросов повышения безопасности, а также восстановления транспортной, энергетической, коммунальной, информационной и, конечно, социальной инфраструктуры населённых пунктов. Для этого Правительством и властями регионов запланировано около 60 мероприятий. Исходим из того, что комплексно работать по всем вопросам возможно пока только в населённых пунктах, расположенных на расстоянии более 30 км от линии боевого соприкосновения.

Это относительно безопасная зона, где уже проведены работы по разминированию. Это позволяет осуществить ремонт сотен километров дорог и порядка двух десятков мостов, восстанавливать объекты ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также электросетевую и газораспределительную инфраструктуру, вышки сотовой связи и интернет.

Кроме того, новая программа предусматривает поддержку аграриев, промышленных предприятий и малых компаний разного профиля. В том числе – через создание новых точек экономического роста за счёт преференциальных режимов, льготных схем фондирования инвестпроектов и открытия индустриальных парков, а также технопарков.

Что касается населённых пунктов, близко расположенных к линии фронта – менее 30 км от ЛБС, здесь в приоритете разминирование, приведение в нормативное состояние объектов гражданской обороны, дооснащение пожарно-спасательных подразделений и других специальных служб. В части ремонта акцент будет сделан на самых важных объектах, которые определяют жизнеобеспечение территорий и выполнение социальных функций государства. В экономическом плане на этих территориях ключевыми являются помощь пострадавшим предприятиям и поддержка действующего бизнеса.

Суммарно на все мероприятия программы на 2025–2027 годы предусмотрено финансирование в объёме около 80 млрд рублей. Это позволяет реализовывать задачи безотлагательно. Главы регионов должны на текущей неделе представить планы-графики, и каждый месяц по ним будет осуществляться контроль выполнения мероприятий.

Учитывая специфику ситуации, сейчас исключено проведение ремонтных и строительных работ в зонах, где сохраняется повышенная опасность. Из них отселены практически все жители. Вместе с тем в отношении таких, по сути, закрытых на время населённых пунктов предусмотрена подготовка мастер-планов. Они станут основой для определения состава, сроков работ и объёмов финансирования. Тем самым мы должны выйти на максимальное восстановление нормальной жизни на всей территории Курской, Белгородской и Брянской областей. И придать этим регионам необходимые стимулы для опережающего развития.

М.Мишустин: Спасибо. Надо завершить все мероприятия в установленные сроки с учётом обратной связи от местных жителей, чтобы как можно быстрее восстановить там дома, социальные объекты, предприятия. Чтобы люди могли вернуться к нормальной жизни.

Теперь к вопросу о расширении строительства и обустройстве автомобильных дорог. Как подчёркивал Президент, транспорт, логистика – это всегда основа, база для повышения экономической активности, а значит, и комфорта. Это очень важно для укрепления территориальной связанности нашей большой страны – с такими разнообразными климатическими и погодными условиями.

По поручению главы государства для роста эффективности модернизации дорог разработан комплекс мероприятий. План их реализации утверждён. Он направлен на достижение целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассчитанного на пять лет.

Марат Шакирзянович (обращаясь к М.Хуснуллину), расскажите подробнее о том, как планируется развитие улично-дорожной сети.

М.Хуснуллин: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Одна из национальных целей развития нашей страны указом Президента определена как улучшение качества жизни в опорных населённых пунктах на 30% к 2030 году и на 60% – к 2036 году.

Для достижения этой цели требуется приоритетное развитие социальной, энергетической, коммунальной, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе улично-дорожной сети населённых пунктов.

Во исполнение указания главы государства по результатам проверки исполнения законодательства и решений по развитию и приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети мы утвердили план мероприятий по совершенствованию и улучшению ситуации в данной сфере.

Первый блок – мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы. Здесь предусмотрено нормативное закрепление порядка выявления аварийно-опасных участков дорог и рекомендаций по подготовке и реализации мероприятий по ликвидации таких участков. Также будут закреплены критерии определения мест концентрации ДТП, что позволит повысить уровень безопасности дорожного движения.

Второе. Планом предусмотрены мероприятия по совершенствованию инструментов статистического наблюдения и контроля, включая внедрение целевых показателей по приведению улично-дорожной сети в нормативное состояние. Это касается учёта состояния сети опорных населённых пунктов и определения исходных данных, которые необходимы для мониторинга. Раньше мы не вели этот мониторинг. Это была исключительно муниципальная функция, региональная. И такие данные не были увязаны со всеми дорогами. Теперь мы будем чётко их мониторить.

И третий блок – согласно утверждённому плану, устанавливается обязанность регионов вносить сведения об улично-дорожной сети населённых пунктов в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов. Это будет проводиться в рамках поэтапного перехода на цифровые платформенные решения для оперативного управления.

Все эти меры направлены на главное – создание комфортной и безопасной среды для жизни наших граждан. Они окажут прямое влияние на повышение безопасности и качества дорожной сети. Надёжные дороги – это фундамент благополучия для всей страны и для каждого гражданина. Основа стабильной экономики, своевременной медицинской помощи, доступного образования и уверенности в завтрашнем дне. Когда дороги в порядке, товары и услуги доставляются вовремя, скорая помощь успевает спасать жизни, а дети безопасно добираются до школы. При этом людям неважно, на чьём балансе находится дорога – федеральная она, региональная или муниципальная. Поэтому крайне важно проводить работы комплексно как за пределами населённых пунктов, так и внутри.

Мы подписали меморандумы со всеми регионами. Приняли обязательства, настроили инструментальное обследование всех дорог. И могу сказать, как позитивный пример, что по новым регионам мы подписали такие меморандумы до 2030 года в увязке – то есть сюда включены федеральные, региональные и муниципальные дороги. И даже в опорных пунктах каждую улицу прописали – в каком году, за какие деньги она будет сделана. Эту работу мы хотим комплексно завершить по всей стране, используя данный план действий.

Хочу поблагодарить за поддержку Президента страны Владимира Владимировича Путина, Вас, Михаил Владимирович, за постоянное внимание к вопросам дорожной отрасли и всех коллег за эту большую работу. Надеюсь, она реально приведёт к улучшению качества дорог.

М.Мишустин: Спасибо.

Для любого жителя России, конечно, важны комфорт и безопасность, а их обеспечивают качественные, соответствующие современным требованиям дороги, магистрали.

Марат Шакирзянович, просьба держать эти вопросы на личном контроле.

Ещё об одном решении. Оно направлено на дополнительную поддержку воздушного сообщения на Дальнем Востоке. В связи с его уникальной географией, сложным климатом, конечно, авиационный транспорт там имеет стратегическое значение.

Такие темы находятся в зоне постоянного внимания Президента. Совсем недавно эта тема обсуждалась на Восточном экономическом форуме.