Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Права на вылов глубоководных крабов не нашли покупателей

Торги по продаже долей квот вылова крабов-стригунов красного и ангулятуса с инвестиционными обязательствами не состоялись в связи с отсутствием заявок. На аукцион на этот раз выставлялись укрупненные лоты.

Новые торги по продаже долей квот вылова глубоководных крабов в инвестиционных целях были намечены на 28 ноября. На аукцион выставлялись два лота, на этот раз укрупненные. Каждый включал по 50% долей квоты стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Начальная цена комплекта превышала 1,6 млрд рублей. При этом покупатель должен быть взять на себя обязательства по постройке в России промыслового судна.

Напомним, что на совещании по реализации программы квот под инвестиции, проходившем 21 сентября в Совете Федерации, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов выступил с предложением исключить глубоководных крабов из списка объектов, квоты на добычу которых реализуются через аукционы с инвестобязательствами. Такие проекты заведомо убыточны, заявил руководитель АРПП. Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин поручил аппарату комитета в начале декабря подготовить обращение к председателю правительства о необходимости вернуться к вопросу о механизмах распределения квот на глубоководных крабов.

Fishnews

Сроки кампании по перезакреплению рыболовных участков еще обсуждаются

Период проведения работы по перезаключению договоров на рыболовные участки сейчас находятся в процессе обсуждения — учитываться будет в том числе экономическая ситуация, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

На вопрос Fishnews о времени работы по перезаключению рыболовных участков на новый срок глава Росрыболовства Илья Шестаков ответил в рамках пресс-подхода перед заседанием ДВНПС во Владивостоке.

«Идет обсуждение», — рассказал руководитель ведомства. Он добавил, что вопрос прорабатывается с участием членов Совета Федерации и депутатов Госдумы.

«Изначальный срок мы предлагали переоформления, если хочешь на приоритетной основе без аукционов, — 2025 год, сейчас будем смотреть, исходя из экономической ситуации, обсуждение идет, — заявил Илья Шестаков. — Но я думаю, это либо 2025, либо 2026 год».

Напомним, что в 2023 г. был принят федеральный закон о новых принципах перезакрепления рыболовных участков, в том числе для промысла лососей. Предусматривается возможность заключения договоров на РЛУ без торгов (без конкурсов и аукционов), но много вопросов вызвали подходы к расчету платы за перезакрепление договоров.

Fishnews

Белорусские производители сладостей увеличат поставки в российские регионы

Белорусские предприятия, выпускающие кондитерскую продукцию, наращивают ее экспорт в Россию. А россияне помогают им решать вопросы импортозамещения. Об этом "СОЮЗу" рассказали представители кондитерской фабрики "Красный пищевик" и Рогачевского молочноконсервного комбината. В рамках пресс-тура, посвященного 25-летию Союзного государства, мы заглянули на производство и узнали, как делаются самый вкусный белорусский зефир и сгущенка и какие сладости предпочитают россияне.

От Смоленска до Хабаровска

Россияне, как и белорусы, несмотря на общий тренд, что сладкое - это вредно, по-прежнему остаются сладкоежками. Знаменитая бобруйская фабрика "Красный пищевик" в этом году ожидает реализации продукции в России на сумму более 5 млн долларов. Планы на следующий год - увеличить поставки до 7-8 млн долларов, рассказал заместитель директора по коммерческим вопросам кондитерской фабрики Александр Горбатенко.

- Мы заключили контракт с двумя федеральными сетями "Перекресток" и "Пятерочка", реализуем продукцию в "Светофоре" - 2,5 тонны на 5,5 млн долларов, - отметил Александр Горбатенко. По его словам, на первый квартал следующего года запланированы переговоры с торговой сетью "Магнит", цель - выйти на 7-8 млн долларов. Говоря о предпочтениях россиян, наибольшей популярностью пользуется продукция, которая производится в натуральном шоколаде. Многие российские предприятия, по словам Горбатенко, заместили натуральный шоколад на кондитерскую глазурь.

- Так как спрос на сырье из какао-бобов вырос, соответственно, выросла и цена на шоколадные изделия. Поэтому мы идем путем минимизации других издержек. Принципиальная позиция осталась - сохранить выпуск продукции в натуральном шоколаде, - пояснил Александр Горбатенко.

Южные регионы России больше склонны к жевательному мармеладу, менее - к шоколаду

В топе у россиян находится классический зефир, который производится путем отсадки на сосновые доски: "Мы, пожалуй, на постсоветском пространстве остались единственные, кто производит зефир таким образом". Также россияне любят мармелад, халву, драже и козинаки.

Что касается географии экспорта, то поставки осуществляются от Смоленской области до Хабаровского края.

- В нынешнем году на территории России открыто 8 фирменных магазинов нашей фабрики: "Бобруйский зефир", два магазина в Сочи. В лидерах - Москва - ВДНХ и улица Большая Садовая, 1, Воронеж, Смоленск и Самара, - поделился замдиректора по коммерческим вопросам. Он добавил, что в 2025 году на территории России планируется открытие минимум 10 торговых объектов: "Также на уровне правительств наших двух стран решается вопрос открытия большого белорусского торгового центра, где будут представлены белорусские производители не только пищевой промышленности. Мы уверенно идем, будем открываться, хотим открываться". По его словам, южные регионы России почему-то больше склонны к жевательному мармеладу и менее - к шоколаду. Самую дорогую, с точки зрения цены, продукцию любят в регионах ближе к Сибири. В Москве покупают все, но самое востребованное - это зефир по классической рецептуре и продукция в шоколаде.

Сейчас фабрика готовится к Новому году. Заказано порядка 300 тысяч "новогодних чехлов" - накладок с новогодней тематикой на коробки, из них около 100 тысяч уйдет в Россию. Среди новинок - зефир со вкусом шампанского и клубники.

Натуральные ингредиенты и старинные рецепты

Знаменитому предприятию в Бобруйске более 150 лет. "Секрет фирмы", по словам главного технолога Татьяны Барбас, - натуральные ингредиенты, старинные рецепты в сочетании со смелыми новинками. По ее словам, в импортозамещении помогают россияне. Раньше многое закупали в Европе, но в последние годы пришлось переориентироваться. Теперь фабрика закупает агар-агар, пектин, красители и ароматизаторы у российских поставщиков. Часть из них - российского производства, часть - через российских посредников поставляется из Китая...

Нам повезло - удалось побывать сразу в нескольких цехах, увидеть, как делается премиальный зефир и мармелад.

В цех, где делают самый дорогой зефир в шоколаде, в том числе знаменитые "грибочки", гостей пускают редко. Здесь нет автоматизированной линии, а шоколадную "обливку" делают вручную - пока не удалось найти технику, которая идеально заменила бы этот ручной труд, поясняет Татьяна Барбас. Штучный товар, ручная работа, поэтому зефир дорогой. Попробовала сделать шоколадный грибочек, самый знаменитый зефир фабрики. Ножка у него белая, а вот шапочку нужно аккуратно "покрасить" в коричневый цвет. Тут требуется внимание и сноровка, мастер за смену должен изготовить три тысячи таких зефирок.

В мармеладном цехе любимые лимонные дольки. Здесь автоматизированные линии. Белорусские медики, по словам Татьяны Барбас, рекомендуют по 30-40 граммов мармелада в день, диетологи тоже не против зефира и мармелада.

- Там ноль жиров и всего 300 калорий, зато много витаминов и минералов. Тут сахар, патока, красители натуральные, из добавок - кислота лимонная, - комментирует главный технолог предприятия.

Со вкусом из детства

О пристрастии россиян к белорусским сладостям рассказывали на Рогачевском молочноконсервном комбинате. Здесь выпускают не только знаменитую сгущенку, но и смеси для мороженого, сливочное масло и более 20 видов сыров. Предприятие давно пошло по пути импортозамещения, одним из первых в стране освоило выпуск пармезана. Как уверяют сотрудники комбината, их пармезан успешно конкурирует с европейским. К ним приезжали дегустировать сыр итальянцы, которые отметили, что рогачевский пармезан "даже лучше".

Сгущенка занимает 60% всего объема продукции предприятия. В сутки консервный цех Рогачевского МКК перерабатывает порядка 350 тысяч банок со сгущенным молоком и порядка 150 тысяч банок концентрированного стерилизованного молока, рассказал заместитель генерального директора по производству Александр Сазонов. По его словам, на экспорт отправляется порядка 75% продукции, из них более 90% уходит на российский рынок.

Основная масса закупок сгущенки приходится на центральную часть России, потому что она находится ближе. Но поставка идет во все регионы.

На предприятии рассказали, что есть и так называемые "гастрономические туристы". Это россияне, которые целыми тележками забирают сгущенку.

Рогачевский МКК выпускает сгущенное молоко с 4 вкусами: кокос, ирис-сливки, ваниль-сливки, ирландский крем. А также выпускается единственная в своем роде вареная сгущенка "Егорка".

Разработкой новых вкусов занимается технологический отдел, отдел маркетинга, который следит за тенденциями на рынке, изучает потребительский спрос. Только после подробного изучения спроса проводятся совместные дегустации, пробные выработки, на основании которых запускается массовое производство.

Технологический процесс производства сгущенного молока с сахаром занимает порядка 12 часов от поступления молока-сырья на комбинат до выхода готовой продукции.

Юлия Васильева(julia@rg.ru)

Глава Большого театра Беларуси Дулова: Проект "Патетический дневник..." могут показать в Москве

В декабре жизнь в Большом театре Беларуси будет бить ключом: начинается сезон "Щелкунчиков". Удовольствие, доступное лишь самым расторопным: достать билеты в дни рождественских и новогодних праздников чрезвычайно трудно. В этом году, впрочем, театр постарался пойти навстречу зрителям, "Щелкунчики" будут идти почти бесперебойно и по два раза в день. Но не только сказкой Гофмана в эти дни живет Большой. 30 ноября здесь представят еще одно произведение Чайковского, над которым не властно время, - оперу "Евгений Онегин". Эта постановка станет восьмой на сцене театра. Накануне ее сдачи мы встретились с генеральным директором Большого театра Екатериной Дуловой.

Екатерина Николаевна, совсем скоро исполняется 25 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. Знаю, что белорусским зрителям по этому поводу вы готовите особенный подарок...

Екатерина Дулова: Действительно, 8 декабря Мариинский театр представит на нашей сцене одну из мощнейших исторических драм - оперу "Хованщина" Модеста Мусоргского. Инициатива исходила от маэстро Валерия Гергиева, он же лично встанет в этот вечер за дирижерский пульт. Ждем весь состав первых звезд Мариинского театра. Когда-то "Хованщина" шла и у нас, но для России это, безусловно, одно из самых знаковых музыкальных сочинений наряду с "Борисом Годуновым".

Кроме звезд Мариинского театра, в декабре в Минск впервые приедут артисты Чувашского государственного театра оперы и балета "Волга Опера". Неожиданное, казалось бы, сотрудничество.

Екатерина Дулова: Наоборот, долгожданное. Начнем с того, что за два последних года театр подписал меморандумы о сотрудничестве с 16 зарубежными театрами, 10 из которых представляют Россию.

Это позволило нам расширить контакты и организовать масштабные обменные гастроли, в том числе с Большим театром России, выступить в Астраханском и Самарском театрах оперы и балета, а также на Новой сцене Мариинского театра. Кроме того, наш балет побывал с коммерческими (и очень успешными!) гастролями в Йошкар-Оле, Казани, Уфе, Челябинске, Тюмени... За это же время, с 2022 по 2024 год, на сцене нашего театра представили свои спектакли 11 ведущих коллективов России. К слову, в декабре на Минский международный Рождественский оперный форум к нам приедет не только "Волга Опера" со своим нашумевшим "Главным вопросом", но и наш давний партнер - Воронежский театр оперы и балета. Также на форуме совместно с "Культурным центром Елены Образцовой" пройдет гала-концерт с участием победителей Международного конкурса молодых певцов Елены Образцовой.

Беларусь сейчас активно развивает экономическое сотрудничество с самыми дальними регионами России. А что по связям культурным?

Екатерина Дулова: Дальние регионы тоже задействованы: скажем, совсем скоро наши артисты отправятся с гастролями в Новосибирск. Вели переговоры с Республикой Саха (Якутия), где есть прекрасный театр "СахаОпераБалет". Думаю, вернемся к этой теме в 2025 году.

И еще раз о новогоднем. Как вы думаете, почему Новый год и "Щелкунчик" неразделимы?

Екатерина Дулова: Знаете, я много лет пытаюсь анализировать этот феномен. Причем мы наблюдаем его на территории всего Союзного государства, особенно в Москве и Петербурге, где ситуация с билетами еще более взвинченная. Почему-то многим кажется, что без присутствия на "Щелкунчике" все последующие праздники не состоятся. Причем после 31 декабря наблюдается спад интереса к спектаклю... Самое примечательное, что "Щелкунчик" - это явление, которое вдруг стало абсолютно славянским. Ведь изначально это немецкая сказка, которая в интерпретации Петра Чайковского стала совершенно русской, близкой и понятной всем нам. Этому, кстати, способствовало и переименование главной героини из Клары в Машу. Так вот, отвечая на вопрос, почему именно "Щелкунчик"? Потому что это спектакль о чуде, об удивительном погружении в мир елочных игрушек, о той самой новогодней магии, на которую в глубине души надеются не только дети, но и взрослые.

С 2022 по 2024 год на сцене Большого театра Беларуси представили свои спектакли 11 ведущих коллективов России

Хорошо, посоветуйте тогда альтернативу "Щелкунчику" для тех, кто, предположим, не успел купить билеты.

Екатерина Дулова: Назову даже несколько спектаклей из нашего репертуара. Во-первых, новая постановка "Золушки" Сергея Прокофьева. Это ведь тоже своего рода новогодняя сказка. Во-вторых, в декабре 2022-го у нас появился совершенно замечательный семейный спектакль "История Кая и Герды". 45 лет назад Сергей Баневич написал настолько доступную, теплую и трогательную партитуру, что все эти годы она не теряет своей актуальности. Ну и, конечно, порекомендую "Летучую мышь" со всем известной музыкой Иоганна Штрауса. На мой взгляд, это произведение, которое всегда создает настроение праздника.

А каких спектаклей, как вам кажется, не хватает в репертуаре?

Екатерина Дулова: Вы знаете, долгое время я вынашиваю замысел большой сказки - оперы "Руслан и Людмила" Михаила Глинки. Но пока этот спектакль в силу разных причин нам не по силам. А ведь эта опера могла бы стать настоящим украшением афиши. Музыка великолепная! Недавно я вернулась из Москвы, где была в жюри Международного конкурса вокалистов им. М.И. Глинки. Отслушала огромное количество арий из оперного репертуара композитора и в очередной раз убедилась, как точно эта музыка выдает профессионализм артистов, раскрывает их голоса в полной мере. Поэтому взять в репертуар такое произведение, как "Руслан и Людмила", - настоящее профессиональное испытание для труппы. Кроме того, хочется, чтобы эта сказка была решена современно, с использованием всех технологий, с летающим Черномором в том числе. Поэтому пока мы только на пути к реализации этой задумки. Планирую также кардинально обновить "Баядерку". Ведь спектакль - это не музейный экспонат, его можно и нужно освежать. Так в 2022-м у нас произошло с "Жизелью". Мы стали замечать, что у публики упал интерес. Но стоило обновить спектакль, придать ему шарм и стиль, как он стал одним из самых востребованных в репертуаре.

С "Евгением Онегиным" такая же история?

Екатерина Дулова: Абсолютно. Это был очень статичный спектакль, который очевидно требовал нового взгляда, свежего дыхания, которое в него вдохнула главный режиссер Большого театра Беларуси Анна Моторная.

Планы на новый год уже можете озвучить?

Екатерина Дулова: Обсуждается возможность показа в Москве нашего масштабного вокально-хореографического проекта "Патетический дневник памяти" - выдающегося, на мой взгляд, сочинения, созданного за счет средств фонда Президента по поддержке культуры и искусства. В основу этого произведения легла музыка отечественных композиторов, которую дополнили документальные свидетельства трагедии и героизма белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Задействована практически вся труппа - 305 человек! Есть предложение показать "Патетический дневник..." в Большом театре России в День единения народов Беларуси и России. В год юбилея Великой Победы, мне кажется, это будет особенно актуально.

Текст: Юлиана Леонович

Читинская школа креативных индустрий представила собственные проекты

Александра Казакова (Забайкальский край)

В Чите завершился масштабный проект "Буквица славянская". Его реализовали в рамках гранта президента РФ на базе школы креативных индустрий. В "Буквице" задействовали 400 участников, пригласили 15 спикеров из разных регионов России.

Рисовали, оживляли художества, погружали в музыку и внимали специалистам в области истории языка. Все, что накреативили в рамках проекта, разместили на одноименном сайте: медиа-контент, мастер-классы по написанию букв, лекции и просветительские беседы на тему духовно-нравственных общечеловеческих ценностей вообще и духовных устоев русского народа в частности.

В читинской школе креативных индустрий учат реализовывать оригинальные творческие проекты и рассказывают, как их продвигать в условиях современного рынка. В классах нет свободных мест - группы на обучение набираются за считанные дни.

- Первый год ходили по образовательным учреждениям, приглашали, зазывали учеников. Нас никто не знал, объясняли, кто мы и для чего существуем. Сейчас нам третий год, и желающих учиться у нас столько, что сразу набираем поток, - рассказывает директор школы креативных индустрий Лидия Макарова.

Сегодня в школе 160 студентов в возрасте от 12 до 17 лет. Обучение длится два года. Бесплатные занятия два раза в неделю по три часа. На первом курсе знакомятся со всеми студиями, открытыми в ШКИ, пробуют себя в разных направлениях, на втором - углубленно занимаются одной специализацией: анимацией, звукорежиссурой, видео, дизайном или чем-то еще по выбору. К выпускному готовят собственную работу, демонстрируя, чему научились. Помимо этого кооперируются с другими "креативщиками".

"Буквица" - не единственный проект, родившийся в стенах школы и вырвавшийся за ее пределы. На "Улице Дальнего Востока" в рамках ВЭФ-2024 директор ШКИ презентовала созданную педагогами при участии ребят виртуальную экскурсию по читинскому музею "Церковь декабристов". Ее приурочили к предстоящей круглой дате - в следующем году 200 лет восстанию декабристов. Чтобы оказаться в музее, достаточно водрузить на себя очки виртуальной реальности. Прогулка начинается на улице перед входом в историческое здание. Повернешь голову и видишь пятиэтажку рядом, палисадник и деревья - все, как в реальной жизни. Только дверь в музей открываешь не руками, а джойстиком. Заинтересовал экспонат - нажимаешь кнопку, чтобы прослушать аудиогид.

Вся экскурсия занимает 45 минут, но на ее создание ушло больше месяца. Сначала ребята сделали видео, отсняв внутри помещения бывшей церкви декабристов, не упуская ни одной детали, - иначе не достигнуть эффекта реальности. Затем педагоги смонтировали кадры и создали виртуальный маршрут.

- Проект непростой, - признается Лидия Макарова. - Но самое сложное - придумать идею, а набрать контент потом не составит труда. Много предложений подают учащиеся, у юных с креативом все отлично. Творчества в ребятах с избытком. Постоянно учимся в том числе и у своих воспитанников.

В читинской школе креативных индустрий учат реализовывать оригинальные творческие проекты и рассказывают, как их продвигать в условиях современного рынка

Ссыльные декабристы вдохновили читинских креативщиков еще на один проект - на следующую весну с краеведческим музеем запланировали путешествие по тем местам, где были декабристы. Их дорогой пройдут, но уже с креативным подходом, а результаты этой работы станут видны чуть позже.

Читинская ШКИ также стала организатором первого Дальневосточного фестиваля креативной анимации "11 кадров".

- Наша молодежь давно хотела создать площадку для обмена опытом, лучшими практиками в анимационном деле. Поэтому культурная карта Забайкалья пополнилась таким фестивалем, - отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

На мероприятие съехались 125 команд из разных городов страны. Вместе участники создали анимационный сериал "Силы Дальнего", который показали в день закрытия на площади имени Ленина в Чите.

Еще один важный проект школы - "Обретая крылья" - выиграл грант губернатора Забайкальского края. Это позволило набрать две группы ребят с особенностями здоровья, купить специальную аппаратуру для них, с которой легко разобраться, планшеты для творчества. Студенты из этих групп посещают все студии, и результаты их работ уже можно увидеть.

Как позитивный медиаконтент помогает снизить уровень негатива

Владимир Бриненко

Человеку, ведущему блог, нужно вещать грамотно, качественно и четко о чем угодно, но будут ли это смотреть? Не факт. К большому сожалению добрых блогеров, людям нравится смотреть "треш" - драки, насилие, скандалы, интриги, расследования. Зритель "подключается" к происходящему на видео и сам начинает сопереживать героям. Это нравится всегда и может помочь начинающему блогеру набрать просмотров и стать популярным. Однако данный вид контента не для каждого: я, например, не смогу такое снимать.

Содержание блога зависит от желания человека и его внутреннего отношения к зрителям и тому, что окружает их. Соответственно, если блогер ведет семейный, добрый образ жизни, то и рассказывать он будет об этом, и контент будет таковым - конечно, при условии честной подачи материала, которая ценится зрителями.

На мой взгляд, заполнение медиапространства в социальных сетях позитивным контентом помогает снизить уровень негатива и напряженности каждого, кто этого захочет.

Семья и животные, пусть даже на видео, помогают многим на время забыть о проблемах и просто расслабиться при просмотре ленты в социальной сети после трудного рабочего дня

Из-за того, что сейчас в мире происходит много нехороших вещей, добрые блогеры могут стать теми, кто привнесет в жизнь людей позитивные эмоции. Мне кажется, что совсем скоро именно такой контент будет более востребован по сравнению с нынешним. Например, в Приморском крае зарегистрирован аккаунт, главным героем которого является песик. Люди активно следят за его жизнью, что подтверждается количеством подписчиков канала - их уже 1,2 миллиона.

Этот год в России объявлен Годом семьи, и мне кажется, что снимать видеоролики о семейной жизни как нельзя кстати именно сейчас, ведь это поможет продвигать в медиапространстве важность сохранения традиционных семейных ценностей.

Казалось бы, взять телефон и начать снимать видео не так уж и сложно, однако быстро завоевать сердца людей нелегко. Нужно понимать, зачем и для кого ты это делаешь, какие эмоции и мысли хочешь донести, а главное - какого результата хочешь добиться. После того как ты определил для себя все это, начинай снимать, причем очень много и каждый день. Только так можно развивать блог и себя как блогера.

В 2024 году президент РФ подписал закон, обязывающий блогеров с аудиторией больше 10 тысяч подписчиков подавать информацию о себе в Роскомнадзор. Каждый год что-то меняется, ко многому приходится подстраиваться. Данный закон, конечно, отразился на моей работе: приходиться заполнять отчетные документы. Но если есть такой закон, значит нужно его исполнять.

Если рассматривать блогерство в РФ с географической точки зрения, то, безусловно, рекламные контракты в европейской части страны и на Дальнем Востоке немного отличаются. Дальневосточникам не предложат совместную работу сетевые магазины, которых нет у нас, но здесь есть и свои компании, которые с удовольствием сотрудничают с региональными представителями медиасферы. Поэтому ничего не вижу в этом сложного и непреодолимого, главное - желание поделиться хорошим и полезным.

Что дает Хабаровскому краю хартия технологического суверенитета

Татьяна Дмитракова

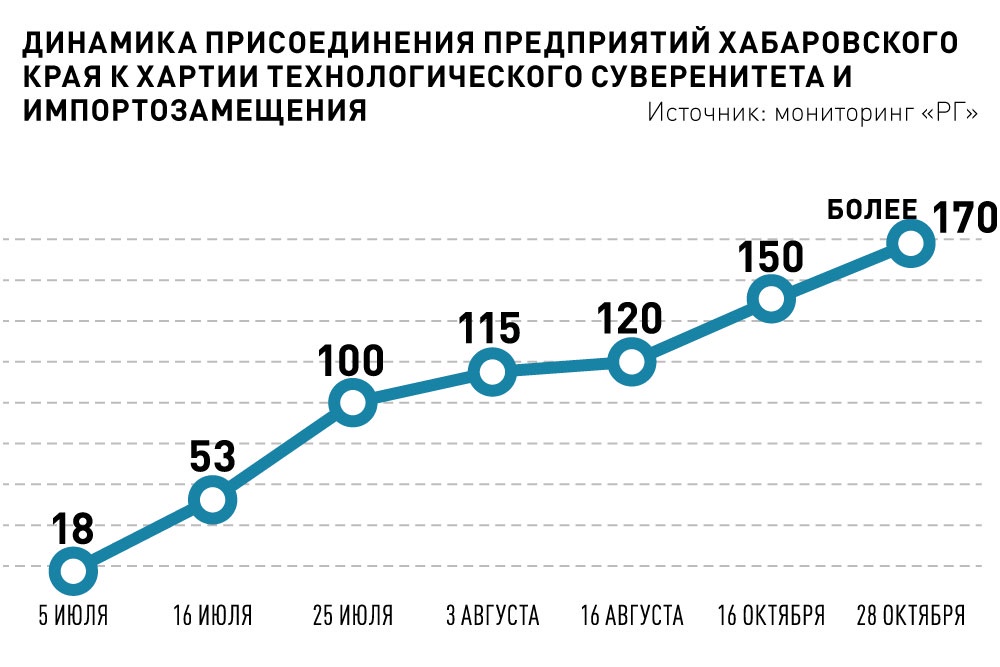

Почти полгода в Хабаровском крае действует хартия технологического суверенитета и импортозамещения.

- Краю необходима перестройка экономики, рост промышленного производства и валового внутреннего продукта. И конечно, развитие региона должно предполагать инвестиции в производство. В современных условиях проекты, которые создают технологичные рабочие места, - это наш приоритет. Для этого и была создана хартия, - пояснил "Российской газете" глава региона Дмитрий Демешин на полях Восточного экономического форума.

Сегодня к хартии присоединились уже 227 предприятий. Свои подписи под документом поставили также губернатор, прокуратура Хабаровского края, уполномоченный по защите прав предпринимателей, Союз работодателей региона, органы контроля, Торгово-промышленная палата края, региональные отделения "Деловой России" и "Опоры России".

- Основной принцип хартии - приоритет в развитии отечественного промышленного производства, - подчеркнул Дмитрий Демешин. - Есть наше - покупаем хабаровское, нет хабаровского - покупаем дальневосточное, нет дальневосточного - ищем производителей в Российской Федерации. И только если мы не можем на первоначальной цепочке промышленного потребления найти отечественный товар и не можем быстро его создать с использованием наших промышленных мощностей, тогда уже смотрим на производителей других, дружественных нам стран.

Одними из первых участниками соглашения стали ведущие предприятия и учреждения промышленного сердца Хабаровского края - города Комсомольска-на-Амуре: ПАО "ОАК" "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина", ПАО "Яковлев" Региональные самолеты", ПАО "АСЗ", Комсомольский-на-Амуре государственный университет.

- Хартия - большой системный документ, который позволит нам перейти к практическим шагам по реализации взаимодействия между предприятиями, образовательными учреждениями нашего города, - уверен директор филиала ПАО "Яковлев" Региональные самолеты" Андрей Сойнов.

Александр Мелека, генеральный директор ООО "ХабИноТех", специализирующегося на производстве беспилотников, рассчитывает, что в перспективе хартия позволит объединить усилия и найти способы финансирования для закупки необходимого оборудования и запуска работы над созданием отрасли микроэлектроники в крае.

Хартия становится действенной платформой для промышленного развития Хабаровского края. Так, руководитель компании "ПромМаш", ремонтирующей двигатели тяжелой техники и поставляющей запасные части к ним, Иван Берлов выступил с идеей создания технопарка в Хабаровске. Эта мысль поддержана властями. Кроме того, губернатор счел необходимым запустить специальные меры поддержки для стимулирования малых технологических компаний.

- Предлагаю на базе фонда микрофинансирования открыть новый продукт. Назовем его "Технопром". До пяти миллионов рублей по ставке не выше шести процентов годовых, - сообщил Дмитрий Демешин.

Микрозаем "Технопром" начал действовать в краевом фонде поддержки малого предпринимательства с 26 августа. Как пояснили в минэконоразвития, предприятие может только начать свою деятельность, имея в багаже ноль месяцев со дня регистрации, но если оно подходит под отраслевые параметры поддержки, то сможет получить средства. От стажа работы компании зависит лишь максимальная сумма займа.

- А для средних предприятий, для реализации основных положений хартии необходимо провести прямую докапитализацию регионального Фонда развития промышленности за счет средств резервного фонда правительства РФ, - добавил губернатор. - Для продвижения местной продукции, выпускаемой в крае, предлагаю дополнительно разработать специальный продукт поддержки на базе фонда микрофинансирования "Сделано в Хабаровском крае" - до трех миллионов по ставке не выше 7,5 процента.

Глава региона также поручил первому зампреду правительства края Марии Авиловой продумать комплексную программу продвижения местных технологических компаний на отечественном рынке.

Принятие в Хабаровском крае хартии технологического суверенитета и импортозамещения, которая призвана повысить устойчивость экономики региона, обеспечить ее рост, способствовать наращиванию налоговой базы, одобрило руководство страны.

- Это очень важно. Реализация таких проектов привлечет новые инвестиции, обеспечит создание новых рабочих мест. Это все серьезные заделы для будущего экономического роста Хабаровского края, - подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе визита в регион.

Глава кабмина дал поручение своему первому заместителю Денису Мантурову спроецировать идеологию хартии на всю страну.

- Наша инициатива точно не останется на бумаге, потому что она выгодна самим производителям продукции. Это отсутствие зависимости от иностранных комплектующих, от поставщиков. Хартия предполагает создание кооперации местных предприятий, которые будут гарантированными поставщиками друг для друга, - констатировал губернатор Хабаровского края. - Обязать исполнять хартию мы впрямую не можем, но при определении приоритетов по оказанию государственной поддержки мы точно не будем предоставлять ее тем, кто не выполняет принципов хартии и не поддерживает местных производителей.

Справка РГ

Хартия технологического суверенитета и импортозамещения включает десять разделов. В ней есть блоки, которые направлены на подъем и поддержку краевой промышленности, ее расширение и развитие, на использование оборудования российского происхождения, локализацию производства и включение в кооперационные цепочки поставок местных компаний. Формирование новых логистических цепочек призвано создать внутри региона основы для устойчивого развития экономики.

Труды дальневосточных ученых становятся залогом зеленой экономики будущего

Нина Доронина

Первые результаты оценки запасов углерода в наименее нарушенных лесах Приамурья получили в Институте геологии и природопользования (ИГиП) ДВО РАН. С 2022 года он вошел в консорциум "Российские инновационные технологии мониторинга (РИТМ) углерода". Проект стартовал при поддержке Минэкономразвития РФ и первоначально нацелен на создание национальной системы климатического мониторинга.

По следам шестого элемента

Работа ведется на большую перспективу. Она поможет государству взять верный экономический курс при разных сценариях изменений климата. В фокусе внимания - элемент с порядковым номером шесть, входящий в состав двух главных парниковых газов, углекислого (СО2) и метана (СН4). Концентрация их в атмосфере Земли из-за сжигания ископаемого топлива за последние 150 лет выросла небывалыми темпами.

Между тем природные экосистемы планеты поглощают и накапливают углерод. Сколько его у нас в запасе? Знать это нужно, чтобы выбрать экологичный способ выращивания сельхозкультур, решить, где сажать, а где вырубать леса, осушать ли болота. 23 научных учреждения (из них два дальневосточных) сейчас собирают сведения о климатоактивном потенциале страны на сотнях пробных площадей.

Сотрудники лаборатории климатических и углеродных исследований ИГиП вели подсчет в самой распространенной в России лесной формации - лиственничных лесах. Сначала были полевые работы - две недели в июне и неделю в августе описывали растительность и почву, собирали десятки килограммов образцов. Затем лаборатория: подготовка проб, отмывка корней, анализ комплекса свойств почв, расчеты - и наконец получение единой картины.

- Оказалось, что 47 процентов всего углерода в лиственничниках Зейского заповедника в Приамурье приходится на почву, 28 - на фитомассу, 20 - на лесную подстилку, оставшиеся пять - мертвая древесина, - говорит научный сотрудник лаборатории Александр Иванов. - Мы получили базовые характеристики в углеродном эквиваленте. Теперь есть с чем сравнивать нарушенные лесные экосистемы. Следующий шаг - исследования на вырубках, гарях, короедниках.

Расширить охват

Эксперты подчеркивают: Дальний Восток - наименее изученная в отношении потоков углерода часть РФ. Так, наиболее полная база данных по дыханию почв, включающая 10000 записей, содержит всего десять по ДФО. Шесть из них приходятся на Якутию и четыре - на Приморский край. Такое же количество записей в этой базе сделано по Антарктиде. При этом Дальний Восток России занимает 4,6 процента всей площади суши и располагает разнообразными экосистемами.

Юг ДФО в рамках консорциума обследовали ученые ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН. Они получили данные по пулам углерода в кедрово-широколиственных и дубовых насаждениях Приморского края. К слову, специалисты также определяли в образцах почв, атмосферных осадках и почвенных водах содержание азота, фосфора, макроэлементов. А еще заложили первый на Дальнем Востоке России полигон интенсивного уровня - постоянную пробную площадь.

- Подготовлены разносезонные цифровые и мультиспектральные изображения цифровой модели местности и рельефа полигона. К 2030 году планируется не только расширить число таких полигонов в лесных экосистемах Приморья, но и заложить их в лиственничниках Хабаровского края, каменноберезняках Магаданской области, на Камчатке, Сахалине и продолжить мониторинг на имеющихся площадях, - отметил директор ФНЦ биоразнообразия ДВО РАН Андрей Гончаров.

Исследования в "РИТМе углерода" охватят экосистемы всех основных климатических зон страны. Пока берут характерные. В Сибири, например, где в проект вошли сотрудники Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения РАН, мониторили редкостойные лиственничники в лесотундре на вечной мерзлоте и сосновые леса, восстановившиеся после пожаров. Выяснилось: в лиственничниках основной пул углерода сосредоточен в почве, в сосняках - в древостое.

Пожарные случаи

Тем временем в лесах Дальнего Востока фиксируются многочисленные нарушения, что приводит к усилению эмиссии и снижению стоков углерода. ДФО имеет наибольший показатель по площади лесов, переданных в пользование, - 100 миллионов гектаров. Это прежде всего аренда в целях заготовки древесины. Одновременно округ отличается наибольшей долей площадей, затронутых лесными пожарами.

- После пожара в сосновых лесах существенно снижается биомасса древесного яруса, и уже более 50 процентов общих запасов углерода может приходиться на долю органического углерода в почве. По мере восстановления яруса его роль в формировании запасов возрастает, и к возрасту 50-60 лет возможно восстановление соотношения до допожарного уровня, - рассказывает старший научный сотрудник Института леса СО РАН Людмила Мухортова.

Консорциум позволит дать конкретные цифровые оценки - как изменяется запас углерода, например, после беглых низовых пожаров в лиственничниках Сибири или после верховых пожаров в кедровниках Хабаровского края.

- То есть мы подбираемся к возможности определения ущерба от антропогенных и природных нарушений в единой системе единиц измерения - в тоннах (или мегатоннах) углерода, - говорит Александр Иванов.

Ученые полагают: имея четкие представления о том, как различные катастрофы изменяют запасы климатически активных веществ в природных резервуарах, можно регулировать существующие режимы и правила природопользования. Например, выявить наиболее уязвимые к потеплению участки лесов, выделить новые категории защитности, изменить правила рубок и заготовки древесины, внести поправки в Лесной кодекс.

За счет чего в ДФО оптимизируют строительную отрасль

Сергей Набивачев (ДФО)

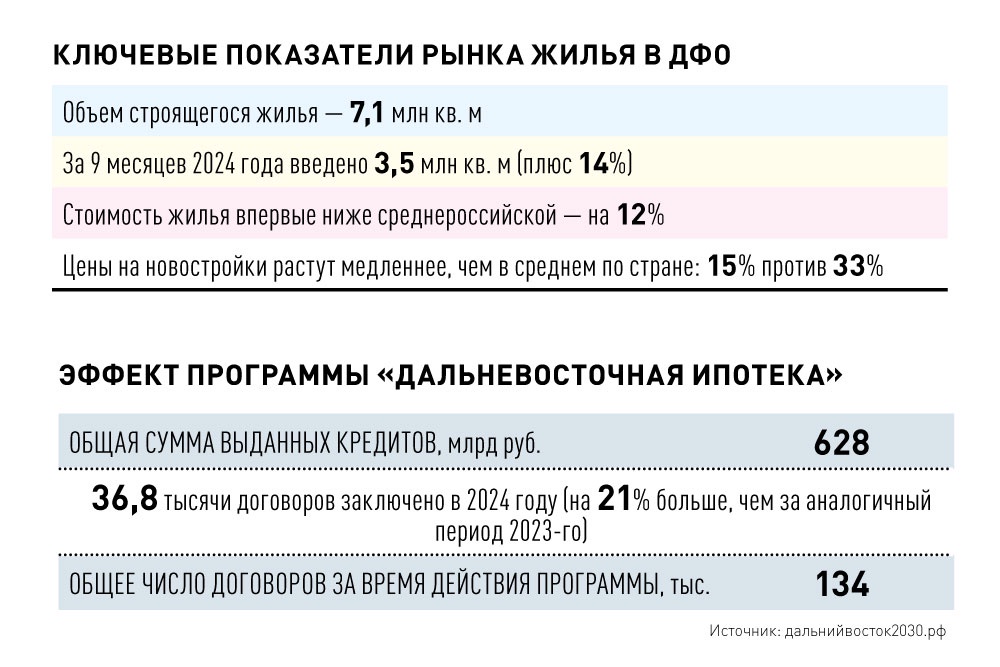

В Приморском крае ужесточают требования к строительным проектам. С начала года львиная доля всех инициатив не прошла согласование в региональном правительстве. 78 процентов предложений "завернули" из-за того, что они не соответствуют нормам градостроительного проектирования.

- Застройщикам необходимо учитывать не только строительство жилых квадратных метров, но и создание комфортной городской среды, включая объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, - объяснила заместитель председателя правительства Приморского края Ольга Иванникова.

Комплексная застройка - это будущее

За десять месяцев текущего года в министерство архитектуры и градостроительной политики региона поступило 27 проектов, которые претендовали на статус масштабных или приоритетных, в том числе 17 для Владивостока, пять для Артема, еще три - для других муниципалитетов. Из них положительное заключение получили только пять: один в столице региона, три в Артеме и один - в Уссурийске.

Недавно в Приморье провели опрос населения. По его итогам 75 процентов респондентов отметили, что они вынуждены добираться до школ, детских садов, поликлиник и прочих социальных учреждений более 20 минут на машине.

Министр архитектуры и градостроительной политики края Антон Глушков полагает, что комплексная застройка - это будущее жилищного рынка Приморья. Именно она будет существенно влиять на ситуацию в самом ближайшем будущем: увеличит предложение, улучшит инфраструктуру и создаст новые районы. Застройщики смогут предоставить справедливую цену на жилье благодаря экономии на инженерной инфраструктуре, которой обеспечивает государство.

- Это приведет к созданию более сбалансированного рынка: стоимость и цены на жилую недвижимость замедлят рост, качество жизни улучшится, появятся новые районы, а спрос на вторичное жилье упадет, - предполагает Антон Глушков.

Цифра следит за стройкой

Устанавливаемые дальневосточными регионами рекорды по введению в строй нового жилья - не единственное, что характеризует происходящее со строительной отраслью макрорегиона. Ее дальнейшее развитие определят стратегические решения и нововведения, которые не так бросаются в глаза, как растущие в городах жилые комплексы, но их важность трудно переоценить. Так, 28 ноября в Благовещенске проходит стратегическая сессия "Цифровизация строительной отрасли в Амурской области". Разработчики "Цифрового управления строительством" и сотрудники министерства строительства и архитектуры Амурской области расскажут подрядчикам о ведении исполнительной документации в цифровом виде. Это лишь одно из ряда мероприятий, которые организуются по этой теме.

Цифровая трансформация строительной отрасли Приамурья набирает обороты. Все началось еще в 2022 году с ввода в эксплуатацию государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Амурской области (ГИСОГД АО). Сейчас она полноценно функционирует и постоянно совершенствуется. Весной 2023 года к ней были подключены все муниципальные образования, а с сентября стартовала предоставление государственных услуг. Кроме того, особое внимание в регионе уделяется информационной системе управления проектами - ИСУП. Она внедрена в области весной прошлого года, активно наполняется информацией, что позволяет своевременно выявлять риски неосвоения государственных средств и принимать соответствующие меры.

Кроме того, на этапе внедрения находится такая система, как Сбер CRM. Уже проведена настройка и доработка системы под нужды области на примере строительства важного социального объекта.

Застройщикам необходимо учитывать не только строительство жилых квадратных метров, но и создание комфортной городской среды, включая объекты социальной инфраструктуры

- Информационное взаимодействие ИСУП и Сбер CRM поможет вывести контроль за объектами капитального строительства на совершенно новый уровень, - заверил зампред правительства Приамурья Павел Матюхин.

Вся эта работа направлена на то, чтобы сделать стройку более понятной и доступной как для госструктур и застройщиков, так и для людей. Без цифровизации в дальнейшем будет невозможно оперативно и качественно управлять всеми процессами.

Кроме того, в Амурской области активно привлекают в отрасль молодых специалистов с цифровыми компетенциями, а действующие сотрудники минстроя области и подведомственных ему учреждений регулярно проходят обучение.

В начало очереди

Хабаровский край стремится обеспечивать дальневосточные регионы стройматериалами и в целом сделать ДФО максимально независимым с этой точки зрения. Чтобы железобетонные конструкции на стройку школы или завода в Приморье или Приамурье шли не с запада страны, а из соседнего субъекта.

В крае создали промышленно-строительный кластер, объединяющий несколько десятков предприятий, а недавно отраслевая Ассоциация была зарегистрирована в системе Российских железных дорог как единый грузополучатель. Это позволит ускорить доставку в край необходимого сырья.

- Сегодня предприятия строительного кластера края на своих производствах используют сырье из других регионов России. С железнодорожных станций, расположенных на расстоянии от шести до восьми тысяч километров от Хабаровска, приходится возить доломит и доломитовую муку для стекольной продукции, технический гипс, химические смолы, специальный щебень, негашеную известь и так далее, - рассказал исполняющий обязанности первого замминистра строительства края Темирлан Магомаев.

Обычно доставка вагонов для грузополучателя в Хабаровском крае попадает в конец очереди, потому что каждому отдельному заказчику загружают всего лишь по 10-20 вагонов. А когда резиденты кластера выступают как единый клиент, состав значительно увеличивается, и грузы, идущие в сторону Хабаровска, становятся первоочередными.

Юрий Авдеев: К решению демографической проблемы важно привлекать науку

Юрий Авдеев (ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук)

В 2024 году заканчивается действие двух серьезных документов. Первый - подписанная в 2007 году "Концепция демографической политики России до 2025 года". Второй - "Концепция демографической политики Дальнего Востока", принятая в 2017-м.

Что удалось сделать за это время? В рамках первого документа получилось сохранить в стране уровень населения 1989 года. Что касается Дальнего Востока, то нарастить численность жителей в макрорегионе не вышло. Демографическая проблема по-прежнему остается центральной. Почему так происходит? Одна из причин в том, что сегодня наука отстранена от обсуждения подобных вопросов. А ведь научных наработок в данном случае достаточно.

Сегодня в макрорегионе мы имеем множество преференций для бизнеса: ТОРы, СПВ, но льгот для населения у нас почти нет. В этом кроется фундаментальная ошибка, препятствующая развитию Дальнего Востока.

Скажем, если сравнить Чукотку и Аляску, что мы увидим? Аляска - 1,5 миллиона квадратных километров, Чукотка - 740 тысяч. На Аляске проживает 800 тысяч человек, проложено 900 километров железных дорог, построены аэропорты, города и небольшие населенные пункты. В Чукотском автономном округе наибольшая численность населения зафиксирована в 1992 году - 163 тысячи человек. На текущий момент в регионе насчитывается всего около 48 тысяч жителей.

На этом фоне мы говорим, к примеру о развитии Северного морского пути. Но такой проект способен функционировать только там, где есть точки приемки, распределения грузов и места обслуживания. В этом смысле крайне важно обеспечение кадрами. Но мы видим острый дефицит специалистов в регионах, от безысходности остается только вахтовый метод.

Всего в 11 субъектах Дальнего Востока проживает менее восьми миллионов человек. Поэтому речь должна идти о создании единого министерства демографии и миграции. Это два дополняющих друг друга процесса. Да, ставка делается на повышение рождаемости, но на текущий момент, когда осталось минимальное количество молодежи детородного возраста, задача невыполнима.

Считаю, что на протяжении ближайших десяти лет приоритет должен отдаваться привлечению населения извне. Источники есть. У нас за границей остается около 20 миллионов соотечественников. Но для того чтобы они захотели приехать, нужны новые программы. С 2012 года нам в рамках действующих инструментов удавалось привлекать не более 300 человек в год.

Очень важно работать с абитуриентами из-за рубежа. Только в один вуз можно привлечь до шести тысяч студентов. Часть из них захочет остаться.

При этом предстоит сформировать государственную идеологию. Население страны - это трудовые ресурсы, избиратели, налогоплательщики, военные и так далее. Именно государство должно выступить главным инвестором нового поколения, а не родители. Возможно, имеет смысл прописать в Конституции, что труд женщины по рождению и воспитанию ребенка до совершеннолетия является общественно полезным, засчитывается в трудовой стаж и обеспечивается пенсией.

Дальнему Востоку нужно стать модельным полигоном при разработке концепции стратегии демографического развития страны

Еще один ключевой момент - жилье. Оно должно предоставляться своевременно, не когда человеку уже 50 лет. Нужно обеспечивать квартирами и домами молодые семьи, которые только создаются. И ни в коем случае не надо использовать ипотечные механизмы, потому что они работают на бизнес.

Один из вариантов: молодая семья регистрирует брак, и вместе со свидетельством им предоставляют право на получения жилья на условиях беспроцентного кредитования. Стоимость дома или квартиры, скажем, десять миллионов рублей. Рождение первого и последующих детей снижает стоимость недвижимости, а, к примеру, появление на свет пятого ребенка полностью освобождает от выплаты за жилье. На мой взгляд, это самый действенный рычаг. Он будет способствовать повышению рождаемости, снижению числа абортов и разводов.

Теперь рассмотрим ситуацию, связанную со специализацией хозяйств в рамках ТОР и СПВ. Куда рванула большая часть инвесторов? Как правило, в добычу ресурсов - это относительно небольшие вложения и возможность уйти с малыми издержками. Так и получается, что четыре процента занятых в добывающих отраслях дают 27 процентов валового регионального продукта Дальнего Востока. А семь процентов в обрабатывающих отраслях - всего четыре процента ВРП.

Приоритетом развития макрорегиона могут стать проекты, ориентированные на освоение Мирового океана, космоса, развитие культуры. Вот три направления которые позволят привлекать население, в том числе из-за рубежа.

Именно государство должно выступить главным инвестором нового поколения, а не родители

При формировании государственной идеологии также важно учитывать пространственную организацию. Приведу один наглядный пример: если перевести такой показатель, как плотность населения в национальные квартиры, то выйдет, что у нас на Дальнем Востоке в такой условной квартире живет один человек, на северо-востоке Китая - 180, в Северной и Южной Кореях - 240-270, в Японии - 320. Какими глазами соседи смотрят на нас?

Все эти факторы крайне важно учитывать при разработке концепции стратегии демографического развития страны. При этом именно Дальний Восток должен стать модельным полигоном, только так мы сможем переломить сложившуюся демографическую ситуацию.

Почти половина россиян готова отказаться от продукции неэкологичных компаний

Светлана Задера

Почти каждый второй россиянин (45%) готов снизить потребление продукции или вовсе отказаться от неё, если узнает, что производитель негативно влияет на окружающую среду, свидетельствуют новые исследования. По мнению экспертов, внимание на экологичное - это новый тренд, которому очень активно следует молодежь.

Согласно исследованию "СберСтрахования", который проводил опросы в 37 регионах России с населением выше 500 тыс. человек, выше всего этот показатель среди молодёжи - 62%.

"Крупный бизнес оказывает серьёзное влияние на окружающую среду, и россияне внимательно относятся к этому вопросу. Более трети опрошенных (42%) рассматривают возможность платить больше за товары и услуги компаний, которые заботятся об экологии. А каждый третий (35%) отмечает высокую значимость проблемам в этой сфере. Данные исследования показали, что этот термин сегодня куда понятнее для людей, чем ESG-принципы - представление о них имеют лишь 8% опрошенных. Тем не менее предпринимателям стоит внедрять в свою работу все компоненты концепции устойчивого развития", - говорит генеральный директор компании Михаил Волков.

По данным опроса, 61% респондентов рассказали, что улучшат мнение о производителе, если узнают о его вкладе в сохранение окружающей среды. Выше такой показатель у людей 18-30 лет - 71%.

Внимательнее всего к экологичности брендов относятся в Астрахани и Томске

"Внимательнее всего к экологичности брендов относятся жители Астрахани: 83% опрошенных рассказали, готовы снизить потребление или отказаться от покупки, если узнают, что компания наносит вред окружающей среде. Также высок этот показатель в Томске (80%) и Ижевске (79%), а ниже всего - во Владивостоке (15%) и Пензе (16%)", - рассказали в компании.

Как говорится в исследовании, россияне считают, что компанию можно считать экологичной, если она использует переработанные материалы в производстве (так ответили 52,2% респондентов), сокращает потребление бумаги и пластика (25,8%), проводит специальные акции (14,6%), а также внедряет раздельный сбор отходов (11,2%).

К похожим выводам ранее пришли в Центре устойчивого развития Школы управления СКОЛКОВО. Согласно их исследованию, молодое поколение (69% зумеров и 70% миллениалов) положительно откликается на проблемы устойчивого развития и стремится делать больше для природы и общества.

Также в исследовании говорится, что абсолютное большинство зумеров и миллениалов готово

переплачивать за привычный, но устойчивый продукт (до 10%), а также большинство готово перейти на новый, но устойчивый продукт, даже если он будет дороже.

И.о. директора ФГБУ "ВНИИ Экология" Александр Закондырин отмечает, что данные исследования действительно отражают значимый общественный тренд.

"Всё больше россиян начинают оценивать влияние своего потребительского поведения на состояние окружающей среды, и это не случайно. На мой взгляд, существует несколько факторов, способствующих такому изменению взглядов. Во-первых, глобальные вызовы, такие как изменение климата и ухудшение состояния экосистем, становятся всё более очевидными. Люди видят реальные последствия этих процессов и понимают, что каждый человек может внести свой вклад в решение проблем, выбирая продукцию, произведённую с учётом экологических стандартов", - говорит Закондырин.

Второй причиной он называет молодёжь, которая как бустер формирования спроса, стала активнее интересоваться вопросами устойчивого экологического развития, и готова поддерживать лишь те компании, которые действуют ответственно по отношению к природе.

"Кроме того, информационное пространство сегодня насыщено материалами, посвящёнными проблемам экологии. Социальные сети, медиа и образовательные платформы предоставляют широкий доступ к знаниям, что позволяет людям делать более осознанный выбор. Нельзя также недооценивать роль государства. Законодательное регулирование, нацеленное на защиту окружающей среды, включая необходимые действия по реализации действующих федеральных экологических проектов: формированию экономики замкнутого цикла, охране атмосферного воздуха, реабилитации водных объектов и защите лесов, сохранению биоразнообразия и созданию особо охраняемых природных территорий. Эти инициативы формируют условия, в которых экологическое поведение становится нормой", - добавил он.

Как в Благовещенске справляются с обрушившимся на город рекордным снегопадом

Сергей Набивачев (Амурская область)

На Благовещенск обрушился невиданный снегопад. Осадки побили рекорд 97-летней давности. И это только начало. По прогнозу, снегопад продолжится и в пятницу. Так что точно войдет в историю.

В среду, 27 ноября, с утра в городе начался транспортный коллапс. Но благовещенцы показали завидную взаимовыручку: помогали соседям во дворах откапывать машины и подталкивали застрявшие автобусы.

Тем не менее на работу добрались не все. И работодателям дали право либо сократить рабочий день, либо перевести сотрудников на дистанционку. Так и поступили, например, в школах и вузах.

"Наши волонтеры-студенты подключились к уборке города. Они помогают расчистить снег около зданий академии и вокруг детской областной больницы, онкодиспансера", - рассказала ректор Амурской государственной медакадемии Татьяна Заболотских.

Гулять по Благовещенску сегодня хоть и интересно, потому что вокруг сказочно красиво, но достаточно непросто. Дворники и волонтеры с лопатами поработали еще не везде. Не обошлось и без локальных разрушений. В районе Центрального рынка упал навес, прикрывавший китайские торговые ряды. И продавцы из Поднебесной вместо того, чтобы предлагать прохожим "очень дешевые" куртки или сапоги, орудовали лопатами, бодро приговаривая по-русски: "Давай! Ать-два, ать-два".

В городе объявили режим ЧС. На борьбу с последствиями стихии бросили все силы и средства. Борются с ними и в других населенных пунктах региона.

И в соседней с Приамурьем Еврейской автономной области тоже выпало немало снега - на 35% больше, чем обычно в ноябре.

Число сирот, ожидающих получения квартиры, сократилось впервые за десятилетие

Число детей-сирот, ожидающих получения квартир, в 2023 году впервые за несколько лет сократилось, сообщает Счетная палата (СП). Но в очереди стоит еще около 188 тыс. человек.

В прошлом году число обеспеченных жильем детей-сирот выросло по отношению к 2022 году с 34,2 тыс. человек до 37,5 тыс. человек, рассказал на Коллегии СП аудитор Сергей Штогрин. Количество очередников сократилось со 190,8 тыс. человек в 2022 году до 187,5 тыс. в 2023 году.

Сокращение произошло впервые за несколько лет, что свидетельствует о наметившейся тенденции повышения эффективности мер в этой сфере, отмечают в СП (по данным уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой - впервые с 2011 года). Но число очередников пока еще остается высоким.

В 2023 году регионы на треть увеличили расходы на приобретение жилья для детей-сирот

Положительному тренду способствовало, в частности, то, что региональные бюджеты на треть увеличили расходы на приобретение жилья для сирот (с 77,1 млрд руб. в 2022 году до 98,1 млрд руб. в 2023-м). Кроме того, регионы утвердили программы ликвидации задолженности до 2030 года, была расширена практика предоставления сиротам жилья через жилищные сертификаты (в 2023 году принят закон об этом), что дает возможность приобрести жилье в любом регионе страны.

Также с 2022 года изменилась методика Минстроя по определению официальной стоимости "квадрата" жилья, отмечается в отчете СП. Это позволило регионам повысить размер средств, выделяемых на приобретение жилья для детей–сирот и увеличило долю жилья, приобретаемого на первичном рынке.

Позитивное влияние на ситуацию оказало также усиление контроля за сохранностью уже имеющегося у сирот жилья. За счет этой меры общий список сирот, подлежащих обеспечению жильем (в него включаются дети с 14 лет), сократился с 286 тыс. человек в начале 2023 года до 281,4 тыс. к началу 2024-го.

Тем не менее, систему предоставления квартир еще можно усовершенствовать, считают в СП. Так, пока не решен вопрос о возможности предоставления сиротам жилья на условиях бессрочного найма помещений, находящихся в собственности регионов и муниципалитетов. Кроме того, нужно размещать информацию об использовании жилищных сертификатов на Единой централизованной цифровой платформе в социальной сфере, без этих данных оценить эффект этой меры сложно.

Основная задача Минстроя в этой сфере - не допустить неэффективного использования средств, выделяемых на обеспечение жильем детей-сирот, подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Минстрой проводит дополнительный мониторинг ситуации через систему, разработанную совместно с ДОМ.РФ. "Мы еженедельно видим не только сроки контрактации и кассовое исполнение средств федерального бюджета, но и риски в части своевременного исполнения обязательств по передаче застройщиком каждой конкретной квартиры, приобретенной субъектом РФ или муниципалитетом для обеспечения жильем детей-сирот", - сказал он. Регулярно проводится сверка сроков передачи квартир по контрактам и срокам ввода многоэтажек по данным проектных деклараций, информация о рисках по каждому застройщику направляется в регионы для принятия мер. Все это позволяет выявлять риски и не допускать срывов сроков предоставления новых квартир.

Обеспечение жильем сирот ускорилось после принятия в 2023 году закона о возможности использования жилищных сертификатов, говорит директор Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская. Такие сертификаты выдаются сиротам, достигшим 23 лет и успешно социализированным в обществе. К ноябрю нынешнего года ими воспользовались уже 1 689 сирот. Кроме того, в 42 регионах сиротам предоставляются аналогичные региональные сертификаты, благодаря которым в этом году купили жилье 5 862 человека. Сейчас, по словам Фальковской, завершается работа с регионами по возможности оформления выплаты на жилье через портал госуслуг. "Это значительно упростит процедуру для граждан и ускорит процесс принятия решения о предоставлении выплаты. В 79 субъектах такая возможность уже обеспечена", - сказала Фальковская. Тем не менее пока лишь 8 регионов предоставляют жилье детям-сиротам вовремя, в остальных им приходится ждать квартир длительное время.

Есть регионы, которые успешно исполняют свои обязательства, выдавая более 500 квартир в год, говорит зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова. А есть такие, в которых очередь "застыла", сиротам приходится ждать жилья около 10 лет, хотя регионы являются достаточно обеспеченными. Причины - не только в финансировании, но и в управленческих ошибках, формальном отношении, несовершенстве самих механизмов. Некоторые региональные программы ликвидации очередей требуют уточнений и доработки, а в ряде регионов они и вовсе не разработаны. Также необходимо устранить бюрократические барьеры. Проведенный Счетной палатой анализ, считает Кузнецова, поможет в выработке точных и нужных решений.

К уже утвержденным Региональным программам тоже есть вопросы, считает доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Александра Телицына. Они зачастую не обеспечены финансовыми источниками (треть программ указывает на дополнительную потребность в финансировании без уточнения источников) или носят слишком общий характер. Это может не позволить выполнить их к обозначенному сроку - к 2030 году. Условия получения региональных сертификатов неодинаковы в разных регионах: разные требования к возрасту, месту приобретения жилья и срокам реализации сертификатов. Требуется также более жесткий контроль за использованием выделенных средств и за оценкой необходимости в жилье, считает Телицына. Некоторые сироты по закону могут получить жилье, даже если формально у них уже есть недвижимость в собственности - например, если их квартиры находятся в плохом санитарном состоянии или там проживают маргинальные или освободившиеся из мест заключения родственники. Это сложный и деликатный вопрос, отмечает эксперт, решение о предоставлении жилья государством в таких случаях принимает целая комиссия. Но необходимо, по ее мнению, внедрить дополнительные механизмы контроля, включая регулярный мониторинг и проверку объективности заявлений и потенциальных рисков, чтобы предотвратить злоупотребления, связанные с получением жилья от государства под предлогом "невозможности проживания".

Помимо прочего, необходимо контролировать качество строящегося для детей-сирот жилья, в регионы уже направлены рекомендации, говорит Мария Львова-Белова. Счетная палата отметила, что в программах 33 регионов численность детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем до 2030 года, в несколько раз превышает численность этой категории на начало 2023 года (например, в Вологодской и Владимирской областях в 2 раза, в Магаданской - в 6 раз, в Курганской- в 7 раз). В этой связи необходимо усиливать систему профилактики социального сиротства, уверена Львова-Белова. Часто своевременная помощь семье позволяет избежать перспективы получения статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей. "Крайне важно акцентировать внимание органов власти на своевременной поддержке родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чтобы дети могли жить и воспитываться в родных семьях", - говорит омбудсмен.

Марина Трубилина

Инфляция и похолодание толкают вверх цены на дизельное топливо на автозаправках

Сергей Тихонов

С начала октября к концу ноября дизельное топливо (ДТ) на АЗС в среднем подорожало почти на два рубля (2%). По данным Росстата, в некоторых областях Дальнего Востока цены на ДТ подбираются к отметке 90 рублей за литр, а на Сахалине превысили ее. Средняя цена ДТ по России пока значительно ниже, к 25 ноября - 68 руб. 76 коп.

При этом с начала года ДТ подорожало всего на 6%, что значительно меньше бензина (9,4%), который еще летом опередил средний уровень инфляции (7,8%) в стране. Но быстро дорожать ДТ начало лишь с конца октября, и в ноябре рост цен пока только ускорялся. Если динамика сохранится, то ДТ сможет в декабре догнать инфляцию, о чем еще несколько месяцев назад не говорилось даже в самых пессимистичных прогнозах. Наоборот, считалось, что рост цен на бензин будет уравновешен сдерживанием цен на ДТ.

Разберемся в причинах. Первая на поверхности - ДТ всегда сильно дорожает с октября. В этот период в большинстве регионов страны происходит переход с летних сортов ДТ на зимние, которые изначально стоят больше.

Как поясняет заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", член экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев, зимние сорта ДТ всегда дороже за счет содержания в них авиакеросина. Он дорогой, плюс за него при использовании в дизеле производителям приходится выплачивать акциз. Соответственно, обычно зимнее и межсезонное ДТ дороже, чем летнее.

Дизель всегда дорожает с середины октября, когда в большинстве регионов страны начинается переход с его летних сортов на межсезонные и зимние

Впрочем, по мнению генерального директора маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET Сергея Терешкина, есть и другая причина. У компаний есть возможность повышать цены, но при этом соблюдать негласное правило: прирост топливных цен в рознице не должен превышать общие темпы инфляции, считает он.

Нефтяники "наедают" маржу, которая была недополучена в первые девять с небольшим месяцев 2024 года, когда рост цен на дизель существенно отставал от темпов удорожания бензина, поясняет эксперт. Вдобавок, у нефтяников есть легальный повод для повышения цен: переход с летнего и межсезонного на зимнее дизельное топливо.

Поэтому рост цен на ДТ будет продолжаться, как минимум, до начала декабря, когда завершится сезонный переход. Кроме того, это просто способ повысить рентабельность работы в условиях, когда приходилось сдерживать цены на бензин для отмены запрета на его экспорт, считает Терешкин.

К этому стоит добавить, что можно много говорить о том, что курс рубля не оказывает никакого влияния на стоимость топлива на заправках. Технически это действительно так. Но в наших нефтяных компаниях, на нефтебазах и АЗС работают те же люди, которые получают зарплату и покупают на нее товары, в том числе и импортные, в магазинах. Если растут цены на все остальное, топливо не может дешеветь. И совсем необязательно именно подорожание бензина и ДТ привело к росту цен на другие товары. Возможно, наоборот.

Высокий уровень инфляции и ослабление курса рубля толкают цены дизельного топлива на автозаправках вверх

Высокий уровень инфляции и ослабление курса рубля толкают цены на топливо вверх, считает заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Это происходит в первую очередь по причине роста издержек на всех этапах производства и доставки продукции потребителям. Но правительство и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) имеют достаточно рычагов для удержания розничных цен в параметрах "не выше уровня официальной инфляции". Да, это административные, а не рыночные меры, но к ним при необходимости придется прибегать, уверен он.

Сказанное, правда, не отменяет, что АЗС нужно платить зарплаты работникам, которые, если их выплаты будут не устраивать, в условиях дефицита рабочей силы, просто разбегутся на более выгодные места. А деньги на зарплату можно взять только из прибыли компании. Брать под это кредит при сегодняшних ставках банков, как делали некоторые предприятия раньше, едва ли будет экономически обоснованным решением.

Впрочем, один негативный фактор для нефтяников, по-видимому, исчезнет в самом ближайшем будущем. Экспорт бензина из России могут разрешить на два месяца, с 1 декабря этого года до 31 января 2025 года. Такие данные приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники. В минэнерго запрос "РГ" о сроках снятия запрета на экспорт бензина комментировать отказались.

Но, по мнению Станкевича, разрешение экспорта - позитивный сигнал, который свидетельствует о насыщенности внутреннего рынка и необходимости направить невостребованные в России объемы бензина зарубежным покупателям.

С одной стороны, новогодние праздники - период самого низкого спроса на бензин в нашей стране. С другой - запрет на экспорт бензина из России был возобновлен с августа - достаточный срок, чтобы насытить внутренний рынок. Не случайно несколько недель назад вице-премьер Александр Новак говорил, что есть сообщения о затоваривании внутреннего рынка бензином АИ-92.

На экспорт уходит всего 10-15% от всего производства бензина в стране, но некоторые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) изначально заточены на поставки топлива за границу. Для них запрет экспорта бензина оказался наиболее болезненным.

Станкевич отмечает, что политическая и экономическая обстановка требуют оперативных решений, этим и обусловлен ограниченный срок действия "экспортного окна". Правительство в любой момент может его пересмотреть в сторону продления или сокращения, длительных согласительных процедур для этого не требуется, уточняет он.

С точки зрения Сергея Терешкина, разрешение на экспорт бензина на столь непродолжительный срок - результат компромисса: регулятор не мог излишне долго удерживать экспортные ограничения. Поэтому запрет снимается, но нефтяники получают сигнал: "Ребята, я вас отпускаю на перемену, но ведите себя хорошо, иначе вас снова запрут в комнате".

При этом, как замечает Гусев, в России нет официальных документов, закрепляющих приоритет поставок топлива на внутренний рынок. По этому поводу есть только неоднократные заявления президента России Владимира Путина. Соответственно, для любой коммерческой компании единственный приоритет, который прописан в уставе и в федеральном законе об акционерных обществах, - это получение прибыли. И в этом случае само существование такой меры, как запрет на экспорт, выглядит достаточно странно.

Кроме того, периодически вводимые в ручном режиме, то есть без закрепленной системы, ограничения на поставки за границу подрывают в глазах иностранных покупателей нашего топлива репутацию российских компаний как надежных поставщиков.

Что касается ожидаемого разрешения, Гусев считает, что с большой долей вероятности разрешение на экспорт будет дано не только на декабрь - январь, но окажется продлено до конца марта, до начала роста спроса на бензин на внутреннем рынке.

По его мнению, снятие запрета никак не отразится на оптовых или розничных ценах на топливо в России.

По его словам, у нас розница почти не зависит от опта, а рост цен на заправках ограничен инфляцией. На оптовые же цены влияет все, что угодно (проблемы с логистикой, задержки транспорта, погода, новости), только не какие-то фундаментальные факторы. Спрос же и предложение на бирже пока слабо отражают соотношение реального спроса и предложения на внутреннем рынке, уточняет эксперт.

Дмитрий Григоренко: Отзывчивые сотрудники и удобные сервисы – это и есть клиентоцентричный подход

«Отзывчивые сотрудники и удобные сервисы – это и есть клиентоцентричный подход. Важно, чтобы людям, которые обращаются за услугами в органы государственной власти, было легко и комфортно. Для этого проводятся исследования госуслуг в лабораториях, запускаются сервисы “жизненные ситуации„, ведётся сбор обратной связи от граждан», – сказал Заместитель Председателя Правительства – Руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

Одним из ключевых результатов названо объединение государственных услуг по принципу «жизненные ситуации», благодаря чему их получение существенно упростилось.

С 34 до 25 уменьшилось среднее количество документов, которые необходимо представить в рамках одной «жизненной ситуации».

В 4,5 раза уменьшилось среднее количество очных визитов, которые необходимо совершить в ведомства для получения госуслуг в рамках одной «жизненной ситуации»: требовалось 18 очных визитов, а стало 4.

Общее время на получение госуслуг в рамках одной «жизненной ситуации» уменьшилось в среднем на 37 дней – с 113 до 76. До конца 2024 года планируется запуск 34 «жизненных ситуаций» федерального уровня.

Работа по реализации «жизненных ситуаций» проходит и на региональном уровне. 85 субъектов Российской Федерации ведут работу по запуску сервисов «жизненные ситуации». В 16 регионах сервисы уже доступны гражданам. В их числе Липецкая, Калужская, Свердловская области, Камчатский край и Санкт-Петербург.

До конца года планируется запустить 85 региональных «жизненных ситуаций». Среди них:

— Возвращение гражданина со специальной военной операции.

— Зачисление в школу.

— Ветеран труда.

— Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках мероприятия также отмечено, что в России создана сеть из 11 лабораторий пользовательского тестирования, где оценивается удобство и простота использования государственных услуг и сервисов.

Лаборатории работают в Липецке, Нижнем Новгороде, Туле, Санкт-Петербурге, Казани, Красноярске, Калининграде, Ставрополе, Владивостоке. Ещё две такие лаборатории работают в Москве.

С момента старта федерального проекта «Государство для людей» в 2021 году протестировано 1346 государственных услуг и сервисов.

Участники программы также обсудили результаты мониторинга и сбора обратной связи от граждан. За 2024 год проведено более 250 социологических исследований, опрошено более 300 тысяч жителей 89 регионов России.

По результатам мониторинга обратной связи в органы государственной власти направлены рекомендации для улучшения работы сервисов и ведётся дальнейший контроль их внедрения.

Федеральный проект «Государство для людей» включён в перечень инициатив социально-экономического развития России, его реализация осуществляется на федеральном и региональном уровнях государственной власти с 2021 года.

Заседание Правительства

В повестке: об исполнении федерального бюджета за 9 месяцев 2024 года, о развитии международного транспортного коридора «Север – Юг» и транспортно-логистических коридоров в Азово-Черноморском и Восточном направлениях, о дотациях на поддержание стабильной работы сетей тепло- и водоснабжения в новых регионах.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемые коллеги!

На прошлой неделе Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении закон о федеральном бюджете на период 2025–2027 годов. И вчера он был утверждён на пленарном заседании Совета Федерации.

Хочу поблагодарить Валентину Ивановну Матвиенко, Вячеслава Викторовича Володина, всех депутатов и сенаторов за очень важную работу, которая была ими проделана.

Министерства и ведомства вместе с обеими палатами Федерального Собрания сформировали главный финансовый документ страны. Определили расходные статьи, направленные на улучшение условий жизни людей, благополучие российских семей, расширение инфраструктуры, укрепление технологического суверенитета, обеспечение экономической стабильности регионов и страны в целом.

Особое внимание в бюджете на трёхлетний период уделено достижению национальных целей развития, которые обозначены Президентом. Хочу ещё раз подчеркнуть, что все социальные обязательства перед гражданами будут, безусловно, выполнены. Средства на это предусмотрены.

К повестке заседания Правительства.

Сегодня мы рассмотрим результаты исполнения бюджета страны за девять месяцев. Он выполнен с профицитом. Превышение доходов над расходами составило почти 580 млрд рублей, что было вызвано устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора.

За три квартала были увеличены вложения на поддержку инновационных предприятий, запуск современных производств, выпуск товаров и услуг, организацию рабочих мест.

Глава государства отмечал, что решение таких задач позволит создать экономику предложения и перейти на новый уровень развития.

Также обеспечили ресурсами национальные проекты. Все они ориентированы прежде всего на повышение качества жизни граждан в крупных городах и небольших населённых пунктах, формирование условий для реализации возможностей каждого человека.

Подробнее об итогах бюджета за девять месяцев позже доложит Министр финансов Антон Германович Силуанов.

Следующая тема касается развития транспортных коридоров в Азово-Черноморском и восточном направлениях, а также международного «Север – Юг». Это очень масштабная задача, которая была определена Президентом. Она имеет важнейшее значение для расширения внешней торговли с учётом санкционных ограничений.

В целом в этой сфере отмечается устойчивая положительная динамика. Развёрнуты строительно-монтажные работы на Восточном полигоне в рамках второго этапа его реконструкции. Во временную эксплуатацию введены первые семь объектов. Сформированы предварительные параметры проведения третьего этапа.

По итогам текущего года планируем достичь суммарной провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в объёме 180 млн т. Такое поручение было дано главой государства.

На железнодорожных подходах к портам Азово-Черноморского бассейна вышли на показатель 125 млн т.

Ощутимые результаты и в дорожном строительстве. До конца года завершится прокладка магистрали от Краснодара до Темрюка, которая соединит трассы «Дон» и «Таврида» и позволит повысить трафик в сторону Крыма до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Закончен капитальный ремонт на ряде участков дороги Р-217 «Кавказ» до границы с Азербайджаном. Модернизировали там и пункты пропуска, расширив их возможности в пять раз по сравнению с 2021 годом, и скорость движения в южном направлении значительно выросла.

Есть прогресс и в части развития морских портов, внутренних водных путей. Такую комплексную работу Правительство ведёт в соответствии с утверждёнными два года назад «дорожными картами». Сейчас они нуждаются в актуализации.

Президент в майском указе обозначил обновлённые национальные цели, а также задачу увеличить перевозки по международным транспортным коридорам за шесть лет не менее чем в полтора раза к уровню 2021 года. Чтобы ответить на новые вызовы, надо внимательно проанализировать действующие планы и мероприятия. В том числе синхронизировать их с графиками расширения Северного морского пути. И учесть сроки создания международной инфраструктуры зарубежными партнёрами.

При необходимости, конечно, будем вносить коррективы. Главная цель здесь – повысить глобальную конкурентоспособность маршрутов, поскольку их развитие имеет стратегическое значение для нашей страны и они крайне важны для обеспечения грузовых перевозок в дружественные государства Южной и Юго-Восточной Азии, Прикаспийского региона, Закавказья, а также Персидского залива и Африки.

Ещё один вопрос.

Правительство продолжает помогать российским регионам, в том числе в рамках проводимой по поручению Президента модернизации жилищно-коммунальной отрасли. Это актуально всегда и особенно сейчас, во время прохождения осенне-зимнего периода. На прошлом заседании кабинета министров мы детально обсуждали готовность к нему предприятий ЖКХ и энергетики.

Сегодня направим дополнительно около 3,5 млрд рублей в бюджеты Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Эти средства пойдут на поддержание стабильной работы сетей тепло- и водоснабжения, повышение их надёжности. Чтобы в домах и квартирах жителей новых российских субъектов были свет и тепло при любых погодных условиях.

Перейдём к обсуждению. Слово для доклада об исполнении федерального бюджета за девять месяцев Антону Германовичу Силуанову, Министру финансов.

Антон Германович, Вам слово.

А.Силуанов: Уважаемый Михаил Владимирович! Уважаемые коллеги!

Действительно, бюджет исполняется устойчиво. За девять месяцев текущего года все обязательства выполнены. Бюджет исполнен с профицитом 0,4% от валового внутреннего продукта, исчисленного в годовом выражении.

На исполнение бюджета повлияла ситуация в экономике. Темпы роста сложились на уровне 4,2%, что выше наших первоначальных прогнозов. Идёт рост реальных располагаемых доходов населения, этот показатель составил за девять месяцев 8,6%.

В этих условиях стабильно поступают доходы. За девять месяцев поступления составили 26,3 трлн рублей, или ровно 75% к показателю, который мы утвердили на текущий год. По сравнению с девятью месяцами прошлого года поступление доходов увеличилось на 6,6 трлн рублей, или на 2,6% ВВП.

Увеличение произошло и по нефтегазовым доходам, оно составило 2,8 трлн рублей. Связано это и с динамикой цен на углеводороды, и с изменением законодательства в нефтегазовой сфере.

Увеличение произошло и по доходам, не связанным с нефтью и газом, гораздо выше эта динамика – 3,8 трлн рублей. Связано это с поступлениями от доходов по крупнейшим налогам – оборотные налоги, такие как налог на добавленную стоимость, акцизы, пошлины. Связано это с ростом экономики.

Исполнение расходов за девять месяцев сложилось на уровне почти 68% к уточнённой росписи. Это является одним из лучших показателей исполнения бюджета за последние годы. При этом важно отметить высокий уровень достижения отдельных запланированных результатов. Назову несколько из них.

Мы за девять месяцев создали порядка 153 тыс. новых мест в дошкольных образовательных организациях. В годовом выражении по плану этот показатель составляет 155 тыс., то есть практически выполнили годовые плановые задания.

Построено 20 детских больниц, обновлено 2,5 тыс. пассажирских транспортных средств в городских агломерациях, обеспечены материально-технической базой 19 тыс. образовательных организаций.

Значительные объёмы ресурсов выделялись и на реализацию послания Президента, который в текущем году поставил ряд задач. Мы направили на эти цели около 160 млрд рублей, из которых значительную часть – на решение жилищных вопросов семей с детьми (семейная ипотека и выплата 450 тыс. рублей за третьего ребёнка).

Более 30 млрд рублей выделено на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам, которое было увеличено с 5 тыс. до 10 тыс.

Направили ресурсы на обеспечение доступа к высокоскоростному интернету на территории Российской Федерации, повышение уровня оплаты труда преподавателей фундаментальных дисциплин и ряд других задач, которые содержались в послании Президента.