Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

От слитка к тонне

Уходящий год для золотодобывающей компании "Полюс Сухой Лог" (дочерняя структура "Полюса") выдался насыщенным и весьма успешным. В январе она приступила к опытно-промышленной разработке золоторудного месторождения Сухой Лог - были вскрыты первые кубометры горной породы. А на сегодняшний день в ее активе уже около двух тонн золота доре.

Уходящий год для золотодобывающей компании "Полюс Сухой Лог" (дочерняя структура "Полюса") выдался насыщенным и весьма успешным. В январе она приступила к опытно-промышленной разработке золоторудного месторождения Сухой Лог - были вскрыты первые кубометры горной породы. А на сегодняшний день в ее активе уже около двух тонн золота доре.

Пока не построена Сухоложская золотоизвлекательная фабрика, руду с месторождения перерабатывают на Вернинской ЗИФ, расположенной в семнадцати километрах от карьера. Чтобы высвободить необходимые для этого мощности, Вернинское золоторудное месторождение временно законсервировали.

- Мы долго шли к первому сухоложскому золоту. На фабрике был проведен большой ремонт с модернизацией ряда участков, модифицированы некоторые технологические процессы. Мы также проработали логистику: как лучше доставлять руду от карьера до фабрики, - отметил управляющий директор компаний "Полюс Вернинское" и "Полюс Сухой Лог" Игорь Цукуров.

Для транспортировки руды из карьера до Вернинской ЗИФ компания купила более тридцати новых автосамосвалов грузоподъемностью тридцать тонн, водителей - в общей сложности 108 человек - для новой техники обучили прямо на базе Вернинского ГОКа. Также компания построила новую дорогу. Обслуживать ее, как и другие инфраструктурные дороги участка Сухой Лог, будут три новых грейдера из четырех приобретенных в этом году. А четвертый грейдер - это карьерная машина, и она уже формирует и чистит дороги в новом карьере.

Первый слиток золота весом пятнадцать килограммов получили в сентябре. Отлить его поручили плавильщику Вернинской золотоизвлекательной фабрики с пятнадцатилетним стажем Денису Стафееву.

- Казалось бы, обычная работа, которую делаешь ежедневно, но эмоции совершенно иные. На Сухом Логе в перспективе будет построена своя фабрика, но я всегда буду помнить, что первое золото этого месторождения довелось выплавить именно мне, - поделился впечатлениями Денис Стафеев.

К концу октября компания достигла знаковой отметки - произвела в общей сложности тонну золота. Как отметил Игорь Цукуров, это стало важным моментом в истории российской золотодобычи.

Параллельно золотодобытчики продолжают строительство инфраструктуры - прокладывают дороги, возводят подстанции и ЛЭП, готовят площадки под основные технологические объекты - непосредственно на месторождении Сухой Лог. Компания обустраивает полигоны и вахтовые городки.

- Площадь будущего ГОКа - почти 12 800 гектаров. Для сравнения: если эту территорию проецировать на Красноярск или Иркутск, она займет больше половины площади каждого из городов, - наглядно пояснил масштаб предстоящих работ Дмитрий Москвитин, главный горняк "Полюс Сухого Лога".

Для того чтобы обеспечивать стройку инертными материалами, на месторождении в этом году запустили одну из самых больших и современных дробильных установок. Она способна за час превратить более 170 тонн породы в щебень различных классов крупности для отсыпки дорог, площадок под объекты, а в дальнейшем и для производства бетонных смесей.

Пожалуй, самый важный объект ГОКа - это золотоизвлекательная фабрика Сухого Лога. Предварительно первая ее очередь будет запущена в 2028 году и сможет перерабатывать десять миллионов тонн руды в год, а после ввода второй очереди мощность ЗИФ превысит тридцать миллионов тонн.

Справка

"Полюс" - ведущая российская золотодобывающая компания, работающая в Красноярском и Хабаровском краях, Иркутской и Магаданской областях, Республике Саха (Якутии). Ее золоторудное месторождение Сухой Лог, расположенное в Бодайбинском районе Иркутской области, - крупнейшее в России и одно из самых перспективных в мире.

Региональные производители расширяют свое присутствие на азиатских рынках

Сергей Набивачев

В середине декабря первая пробная партия сои ушла из Амурской области во Вьетнам. Поставка продукции стала результатом бизнес-миссии приамурских компаний в эту страну. Организатором выступил центр поддержки экспорта регионального агентства по привлечению инвестиций.

Закономерный итог

- Поездка показала, что интерес к нашей продукции есть, особенно к сое и маслу, поэтому сразу по возвращении домой мы продолжили переговоры с вьетнамскими компаниями и уточнили коммерческие предложения. Итог проделанной работы - одно из амурских предприятий начало экспортировать сою во Вьетнам, - рассказала заместитель руководителя центра поддержки экспорта Татьяна Простакишина.

Путь экспортной партии такой: сначала железной дорогой в Приморский край, а потом на корабле в город Хошимин. Ожидается, что партия сои прибудет во Вьетнам до конца декабря.

- Отправили шесть контейнеров соевых бобов, - сообщил глава КФХ Виталий Михайлов. - Их производством наше предприятие занимается с 2010 года и уже наладило поставки на российский и китайский рынки. А теперь осваиваем еще и новое направление - Вьетнам. В бизнес-миссии участвовали впервые. Впечатления остались только положительные. Во-первых, центром поддержки экспорта были организованы встречи и переговоры, которые позволили наладить контакты, узнать особенности ведения бизнеса в этой стране, во-вторых, мы смогли ближе познакомиться с коллегами из сферы АПК Амурской области, что дало возможность посоветоваться и поделиться опытом.

В рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" амурским компаниям комплексно помогают развивать экспорт.

- Помимо организации бизнес-миссий и налаживания деловых связей осуществляем частичное софинансирование расходов по транспортировке продукции. Услуга направлена на то, чтобы наши экспортеры оставались конкурентоспособными с учетом логистики и доставки грузов на дальние расстояния, - объяснил руководитель центра поддержки экспорта Максим Сиротин.

По его словам, еще две амурские компании намерены в ближайшее время попробовать наладить поставки во Вьетнам.

Небольшие тоже могут

Дальневосточные предприниматели из других регионов также находят зарубежных партнеров. К примеру, жительница Сахалина Екатерина Мальцева теперь сотрудничает с фабриками Монголии. В прошлом году она задумалась о создании линейки одежды из кашемира. А потом узнала в региональном центре поддержки экспортной деятельности о возможности представить свою продукцию за рубежом. Специалисты помогли направить заявку и пройти отбор среди сотен компаний. В итоге этой осенью в составе бизнес-делегации Екатерина побывала в Улан-Баторе. За два дня девушка провела переговоры с семью фабриками, которые, к ее удивлению, заинтересовались маленьким брендом с его небольшими тиражами.

- Посетила производство полного цикла, заключила договор с двумя фабриками о сотрудничестве и уже разработала первый образец капора (съемного капюшона), - поделилась Екатерина Мальцева.

А хабаровская предпринимательница Светлана Ишкова с помощью специалистов краевого центра поддержки экспорта вышла на рынок Казахстана с полезными снеками. Эта страна лидирует в СНГ по закупкам такой продукции. Были направлены коммерческие предложения, и хабаровскими товарами заинтересовался дистрибьютор. Центр поддержки экспорта помог рассчитать логистику, проконсультировал по подписанию контракта.

- С момента как мне назначили закрепленного специалиста до отгрузки прошли всего десять дней. Очень хорошо прошли переговоры по ВКС с потенциальным клиентом. Эта компания занимается поставкой кофе, чая в офисы крупных компаний в сфере IT. Я рассказала о своей продукции, показала ее на камеру. В итоге покупатель заказал не только снеки, но и сушеные фрукты. Мы сразу договорились, что я начинающий предприниматель, и, чтобы избежать рисков, расчет у нас будет в российских рублях и по предоплате. Расходы на логистику нес заказчик. Мне оставалось только подготовить продукцию к отгрузке и передать в транспортную компанию, - рассказала Светлана Ишкова.

В Казахстан уже отправлено более 100 упаковок продукции. Хабаровчанка подумывает о том, чтобы выйти со своими товарами в Китай, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.

Даже небольшие и только начинающие производители могут найти своего покупателя в любом уголке мира

- Мы всегда готовы в этом помочь, - подчеркнула директор центра поддержки экспорта Хабаровского края Анна Тимячева.

А как у соседей

Тем временем Республика Бурятия наводит мосты с Мьянмой. Ранее глава российского региона Алексей Цыденов провел переговоры с премьер-министром азиатского государства Мин Аун Хлайном. В результате ряд компаний в будущем организует поставки своей продукции в Мьянму, в том числе фармпрепаратов, удобрений, ветеринарных товаров. Договорились также об импорте фруктов, риса, хлопка, текстиля, морепродуктов и металлов. Помимо этого минприроды Бурятии рассмотрит возможность разработки месторождений в Мьянме. Еще планируется организовать прямое авиасообщение и обмен туристами.

Республика Саха (Якутия) налаживает связи с Турцией. В ноябре состоялась бизнес-миссия в Стамбуле. В ее рамках прошел закрытый показ фильма "Там, где танцуют стерхи", снятого якутянами. А якутская компания, уже экспортирующая вакцины против болезней животных в Казахстан и Монголию, выразила готовность выйти и на турецкий рынок.

Якутские ученые предложили разрешить круглогодичную охоту на американскую норку

Мария Сергеева

Бесконтрольное размножение и увеличение численности американской норки может нести угрозу для экосистемы. К такому выводу пришли специалисты Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН (Якутск).

Серьезный рост количества американских норок в республике отчасти связан с изменением климата - повышением среднегодовых температур.

- Мы предполагаем, что из-за этого фактора животные в последние десятилетия также стали крупнее, и у них существенно удлинился хвост. Если сравнивать с морфометрическими данными сорокалетней давности, он стал длиннее на целых два сантиметра. Дело в том, что хвост у норок содержит жир, который они запасают на зиму, а также служит защитой от морозов. Логично, что в условиях суровой зимы норке необходимо иметь больше запасов и быть морозоустойчивей, чем на родном континенте. Кроме того, на три процента удлинилось тело животного, а череп, напротив, сузился, - рассказывает директор института Иннокентий Охлопков.

Американскую норку в СССР начали завозить, начиная с 1923 года. В Якутию ее доставили в 1960-е годы из звероферм Хабаровского и Горно-Алтайского краев. 686 особей были выпущены в южной и юго-западной части региона: в долинах рек Токко, Олекма, Пилька и Алдан. Сперва норку планировали разводить в клетках, но за неимением подходящей кормовой базы решили акклиматизировать в вольных условиях. В итоге приняли решение выпустить небольшую партию норок для естественного расселения. Целью разведения, по словам ученых, было достижение охотничьего разнообразия.

- Норки хорошо прижились. В конце 1960-х годов были зарегистрированы новые места их расселения вдоль реки Олекмы. С 1987 года американская норка находилась в Красной книге и за эти годы ее количество достигло более 7,3 тысячи особей. Сегодня норку можно встретить в 11 районах Якутии, причем в северную часть республики она пришла из Магаданской области, где в свое время также пытались ее расселить, - говорит старший научный сотрудник института, кандидат биологических наук Валентина Степанова.

Вместе с тем специалисты отмечают, что мех клеточной норки ценится намного выше. Дикая норка меньше по размерам, с нее трудно снимать шкурку, качество меха также значительно хуже, плюс она имеет резкий специфический запах из-за обилия желез. Поэтому добывать американскую норку невыгодно и проблематично.

- В советские годы в нашей стране было много кадровых охотников, и пушной промысел имел несколько иные приоритеты. Тогда страна заботилась о том, чтобы охотники на местах ежесезонно работали, добывали разных пушных зверей, а в лесах сохранялось разнообразие животного мира, - объясняет Иннокентий Охлопков.

Для этого в северную республику были завезены, к примеру, ондатра и даже баргузинский соболь, чья шкурка имела большую ценность. Надо отметить, что интродуцированные животные хорошо адаптировались к местным условиям, несмотря на суровый климат.

- Современные охотники интересуются лишь соболем. Остальные пушные животные, к сожалению, уже не котируются. Соболь для нас, кстати, также акклиматизированный вид. Еще в царской России сюда начали завозить из других регионов соболей, имеющих более темный окрас, который за минувшие века вытеснил якутского соболя. Сегодня он практически исчез, - констатирует Валентина Степанова.

Наблюдая за текущей динамикой роста численности американской норки и расширением ареала ее обитания, ученые предупреждают о целом ряде проблем, которые могут возникнуть в будущем.

- Это чужеродный для нас вид, который нарушает баланс экосистемы, - продолжает Валентина Степанова. - В Европе американская норка полностью вытеснила свою родственницу - норку европейскую. У нас она соболей не вытеснит, но поскольку обитает возле водоемов, активно разоряет утиные и гусиные кладки. Бесконтрольное размножение американской норки может привести к исчезновению редких птиц, таких, например, как каменушка. В холодное время года американская норка питается в основном рыбой и, найдя яму, в которой зимуют в том числе и ценные виды рыб, к весне полностью уничтожает их. Мы считаем, что для решения проблемы необходимо стимулировать промысел американской норки среди населения, расширив сроки охоты и повысив закупочные цены на ее шкурку.

К слову, сейчас сезон охоты на американскую норку установлен в период с 15 октября по 28 февраля. Для получения разрешения нужно подать заявление и оплатить госпошлину за пользование объектами животного мира.

В минэкологии региона прокомментировали инициативы якутских ученых, отметив, что добыча американской норки вряд ли будет востребована по объективным причинам. Главный специалист департамента охотничьего хозяйства и особо охраняемых природных территорий Якутии Владимир Решетников сообщил, что в последние годы, по данным государственного охотничьего реестра, норку в республике не добывали.

- Шкурка дикой норки практически не имеет материальной ценности и не пользуется спросом, - объяснил он.

Очевидно, экономический фактор является определяющим в современных условиях, и вполне вероятно, что опасения ученых сбудутся.

Как в регионе проходит модернизация системы здравоохранения

Софья Попова

Хабаровскому краю необходимо кардинальное обновление системы оказания медицинской помощи и охраны здоровья в целом. Об этом заявил губернатор Дмитрий Демешин после детального изучения ситуации в отрасли.

В шаговой доступности

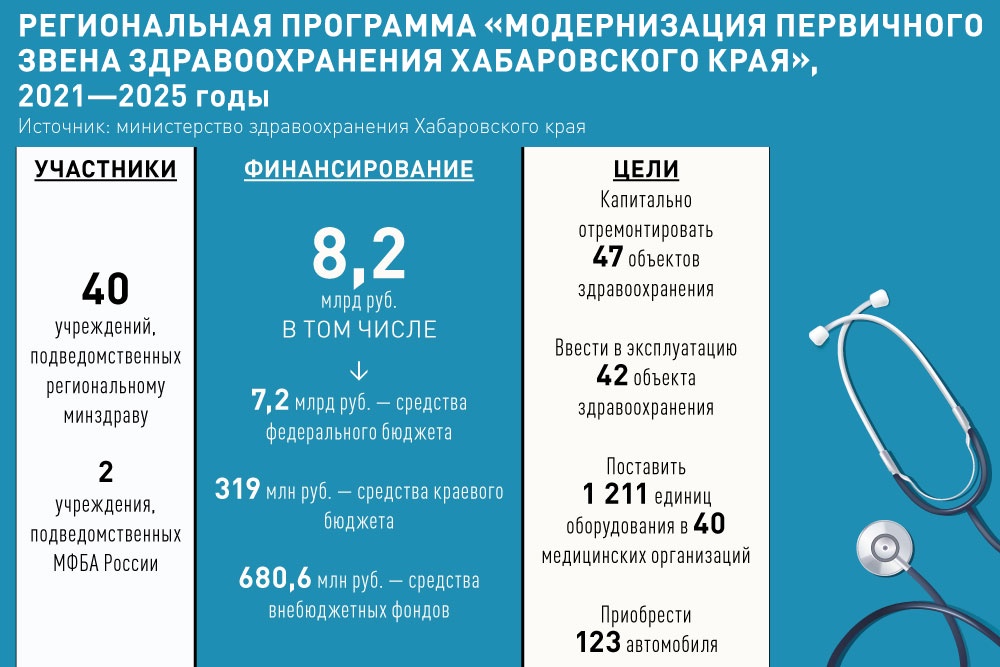

Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в России с 2019 года. В его рамках в Хабаровском крае действует программа "Модернизация первичного звена здравоохранения", цель которой - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех групп граждан.

В 2024 году в крае построили семь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и две амбулатории. Лицензирование всех медицинских учреждений завершится до 25 декабря. Благодаря этому медпомощь станет ближе для жителей сел Оренбургское, Средний Ургал, Малышево, Петропавловка, Сикачи-Алян, Иннокентьевка, Софийск и Богородское, а также поселка Золотой. Кроме того, завершается строительство поликлиники, которая будет закреплена за больницей имени профессора А.М. Войно-Ясенецкого в Хабаровске. Лицензию ей должны выдать весной следующего года. Самым крупным объектом здравоохранения в модульном исполнении окажется поликлиника в городе Бикине для взрослого и детского населения на 300 человек в смену. Аукцион уже состоялся, контракт с подрядчиком на выполнение работ подписан, ведется проектирование объекта.

- Возведение новых пунктов первичной медицинской помощи, их оснащение современным оборудованием позволит значительно повысить качество оказываемых медицинских услуг - пациентов будут принимать в комфортных условиях. Строительство первичных пунктов нацелено на реализацию целей президента. Владимир Путин отметил, что главная задача любой системы здравоохранения - продлить жизнь человека, сделать ее полноценной и насыщенной. Не количество проведенных процедур и назначенных лекарств определяют качество медобслуживания, а результат - здоровый человек, - отметил и.о. министра здравоохранения Хабаровского края Станислав Мальцев.

Всего в этом году по программе модернизации первичного звена в больницы и поликлиники края закуплено 630 единиц оборудования, большая часть из которых уже в работе, приобретено 16 автомобилей. До конца года завершится ремонт в 16 медучреждениях, еще в десяти его продолжат в 2025-м.

- Программу модернизации первичного звена здравоохранения в Хабаровском крае мы продлим еще на пять лет, до 2030 года. За казенной формулировкой "капремонт действующих медучреждений и строительство новых" стоят покупка современного оборудования и обеспечение наших врачей транспортом - все то, что делает медицину качественнее и доступнее для жителей. Краевой минздрав по моему поручению готовит соответствующий план, - сообщил Дмитрий Демешин.

Технологии спасают

Важной задачей нацпроекта "Здравоохранение" является оснащение медучреждений высокотехнологичными аппаратами. В октябре на базе больницы имени Сергеева в Хабаровске открыт нефрологический центр, где оказывают всестороннюю помощь пациентам, которые нуждаются в постоянном гемодиализе. Современное оборудование позволяет навсегда избавить людей от страшной болезни.

- В нефрологическом центре лечат больных с гломерулонефритами, тубулоинтерстициальными нефритами и другими патологиями почек. Медицинская помощь для всех пациентов абсолютно бесплатна и обеспечена системой обязательного медицинского страхования, - подчеркнул Станислав Мальцев.

Кроме того, в 2022 году, впервые за 16 лет, в Хабаровске возобновились операции по пересадке почки. В текущем году совершено уже 28 трансплантаций. В планах краевой больницы - увеличить их число до 30.

- Трансплантация почки для больного - это возможность вести полноценную жизнь. Мы также прорабатываем возможность организации проведения пересадки печени, сердца и роговицы. Для этих целей в Хабаровском крае есть все необходимые ресурсы, подготовлены квалифицированные медицинские кадры и службы, - заявил Дмитрий Демешин.

В этом году в краевой больнице №1 появился аппарат ультразвуковой диагностики. Он позволит жителям региона пройти комплексное исследование внутренних органов.

- Аппарат УЗИ имеет самые высокие параметры, все необходимое для качественного проведения биопсии почки и печени. Он мощный и обладает широкими возможностями. Сегодня это самый совершенный в мире аппарат. Наши специалисты прошли обучение по работе с ним, - рассказал главный врач больницы имени профессора Сергеева Андрей Субботин.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями также является приоритетным направлением работы. Для этого в медучреждении установили высокотехнологичное оборудование для лечения пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы. На эти цели из краевого бюджета выделили 65,7 миллиона рублей.

- Ангиографическая установка рассчитана на максимальный вес пациента до 200 килограммов. Это оборудование позволяет проводить малотравматичное лечение за счет высококачественной визуализации и безопасной навигации по сосудам. Благодаря этому теперь практически любую открытую операцию на сердце и сосудах можно заменить малоинвазивным вмешательством, - объяснил Станислав Мальцев.

Все проблемы решаемы

Сейчас в Хабаровском крае особое внимание уделяется проблемам, о которых говорят сами жители. Осенью этого года Дмитрий Демешин побывал с рабочим визитом на севере региона - в Тугуро-Чумиканском районе, где осмотрел важные социальные объекты, в том числе и местную больницу. Итоги неутешительные. Губернатор выразил недовольство состоянием районной поликлиники и обратил внимание на новое медицинское оборудование - его приобрели более года назад, но оно до сих пор не установлено.

- Поликлиническое отделение вообще находится в ужасном состоянии, и я ставлю задачу перед социальным блоком правительства - закрывать его и переносить в более удобное для жителей место. Есть вопрос и по врачам, будем решать его за счет увеличения мер социальной поддержки специалистов, - подчеркнул губернатор.

Сейчас в стационаре имеется возможность лечить заболевания терапевтического, педиатрического, гинекологического, хирургического профилей, оборудованы родильное отделение и операционный блок. Однако не хватает медперсонала. По этой причине рожениц приходится отправлять в перинатальный центр в Хабаровск.

С начала года по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в различные районы Хабаровского края привлечены 60 специалистов - 30 врачей и 30 медработников среднего звена. Приехав в небольшой город с населением до 50 тысяч человек, они получают миллион рублей подъемных. Кроме этих средств, врачам полагается ежемесячная федеральная выплата в размере 50 тысяч рублей, а среднему медперсоналу - 30 тысяч. Взамен необходимо отработать в больнице определенный период времени.

- Краевое здравоохранение призвано работать так, чтобы каждый человек у нас чувствовал защищенность. Здоровье - ценный ресурс, который мы обязаны беречь. Нужна полная перезагрузка краевой медицины, чтобы обеспечить пользу для каждого конкретного человека. У Хабаровского края нет окраин, и все, что мы делаем сегодня вместе, направлено на улучшение жизни каждого человека и создание достойного будущего для наших детей, - подчеркнул Дмитрий Демешин.

Более 2,7 млрд рублей направлено в этом году на ремонт дорог в Хабаровском крае

Илья Аверин

За 2024 год в Хабаровском крае в нормативное состояние приведено 85 объектов дорожной сети крупнейших городских агломераций и дорог регионального значения протяженностью около 100 километров. В общей сложности на эти цели направлено свыше 2,7 миллиарда рублей. Работы выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Дополнительные средства

Так, в Хабаровске обновлено 33 объекта улично-дорожной сети протяженностью 24,75 километра. Совокупный объем финансирования составил

1 миллиард 467 миллионов рублей. Самые крупные объекты сезона - проспект 60-летия Октября на участке от улицы Машинистов до Аэродромной и путепровод: улица Ленинградская - проспект 60-летия Октября - Восточное шоссе. Кроме того, реконструкция в рамках нацпроекта охватила переулок Благодатный, улицы Архангельскую, Батумскую, Башенную, Ишимскую, Оборскую, Портовую, Рыбинскую, Свирскую, Черниговскую и Энтузиастов.

Между тем в ходе прямой линии с губернатором Дмитрием Демешиным от жителей поступили многочисленные жалобы на состояние городских дорог. Большое число обращений касалось плачевного состояния асфальтового покрытия в поселке имени Горького краевого центра. В итоге глава региона распорядился выделить городу дополнительно 100 миллионов рублей из регионального бюджета для проведения ямочного ремонта. Работы выполнены на улицах Горького, Жуковского и на Восточном шоссе.

Дмитрий Демешин также отметил, что дорожникам необходимо повышать оперативность и системность работ, выполнять их своевременно. Губернатор поручил пересмотреть бюджет Хабаровска на следующий год и направить высвободившиеся средства на дорожную инфраструктуру.

В свою очередь мэр краевого центра Сергей Кравчук сообщил, что в проект городского бюджета на следующий год заложено на 500 миллионов рублей больше по сравнению с текущим, и объем средств, направляемых в отрасль благоустройства, будет увеличен.

- Хабаровский край - это огромный, третий по размерам в стране регион с очень большой протяженностью дорог и относительно малым количеством населения. Поэтому сложно решать эту проблему в условиях ограниченности бюджетных средств, которые поступают из федерального центра. И наша задача пересматривать и краевой бюджет в этой части, помогать городским агломерациям, - подчеркнул Дмитрий Демешин.

Социальный контур

В Комсомольске-на-Амуре в этом году приведено в нормативное состояние 23 участка дорог общей протяженностью почти 34 километра. Ремонтные работы по нацпроекту на сумму 580 миллионов рублей вели четыре подрядных организации.

При планировании муниципалитет уделил особое внимание улицам, на которых находятся социальные объекты - учреждения образования, здравоохранения, культуры и спортивные объекты. В контуре ремонтных работ расположено более 20 подобных учреждений.

Наиболее значимыми объектами дорожного сезона в городе Юности стали шоссе Восточное, Индустриальное, Комсомольское, Хорпинское и Хумминское, Интернациональный проспект, улицы Гамарника и Жуковского, а также автодорога от поселка Большевик в сторону поселка Хальгасо. Протяженность ремонта на этих автомагистралях составила 28 километров.

В ходе обновления городской дорожной сети службы провели ликвидацию пучинистых участков, подготовили основание и уложили новый асфальт, обустроили тротуары, дренажные системы, укрепили обочины и нанесли новую разметку.

Всего за последние два года в Комсомольске-на-Амуре по нацпроекту обновлено 68 километров дорог. Показатель нормативного состояния дорожного покрытия в городе достиг 85 процентов.

Общественный контроль

На территории Хабаровского района в этом сезоне обновлено более 10,5 километра уличной сети на 23 участках в 18 населенных пунктах. Работы шли с мая по октябрь. План ремонта был сформирован с учетом мнения жителей, а все участки включены в атлас проблемных объектов края ("Атлас 27"), разработанный по поручению губернатора края Дмитрия Демешина.

Самыми протяженными отремонтированными улицами стали: Центральная в Малиновке, Новая в Мирном, Амурская в Корсаково-1, Якутская в Бычихе, Юбилейная в Рощино и Садовая в Ильинке. На их долю пришлась половина всех выполненных работ.

Как отметили в региональном минтрансе, важным видом контроля конечного результата, помимо процедур, предусмотренных контрактными обязательствами, стал мониторинг со стороны жителей. Так, общественники проверили отремонтированную улицу Комсомольскую в селе Некрасовка. Представитель заказчика доложил, что рабочие заменили бортовой камень, провели устройство основания и укладку асфальта, установили системы водоотведения.

- Безусловно, ремонт этой дороги повысит качество жизни населения, так как обеспечивает проезд к важным социальным объектам - школе № 1, детскому дому, почте и банковскому отделению, - прокомментировал заместитель председателя общественного совета при региональном минтрансе Максим Кузема.

Всего в Хабаровском районе за последние два года реконструировали почти 29 километров дорог местного значения.

Обеспечить гарантии

В этом году в крае по нацпроекту отремонтировано шесть участков региональных автомобильных дорог протяженностью 30,25 километра в Бикинском, Советско-Гаванском, Солнечном, Хабаровском районах и районе имени Лазо.

- На работы действует гарантия, по дорожному полотну срок составляет пять лет. Краевым минтрансом совместно с ФКУ ДСД "Дальний Восток" регулярно проводится проверка исполнения подрядными организациями гарантийных обязательств на объектах дорожного хозяйства, отремонтированных по национальному проекту. По итогам выносятся предписания по устранению замечаний, каждый подрядчик несет ответственность за свой участок, - прокомментировали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

В рамках нацпроекта также завершено масштабное обновление мостов на дорогах регионального значения. Реконструкция охватила 24 мостовых перехода общей протяженностью 690 погонных метров. Работы произведены по установленному графику.

Результаты и перспективы

По итогам дорожного сезона 2024 года, которые подвели на Транспортной неделе в Москве, Хабаровский край вошел в число регионов-лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Регион вновь награжден дипломом за высокий уровень и эффективное взаимодействие проектной команды. Отдельно дипломом в этой же номинации отмечено подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД "Дальний Восток".

С 2025-го системное развитие и обновление дорожно-транспортной инфраструктуры продолжится уже по новому нацпроекту - "Инфраструктура для жизни". В следующем году в крае приведут в нормативное состояние около 120 километров дорожного полотна и 1,2 тысячи погонных метров мостов.

В краевой столице продолжится ремонт двух ключевых объектов дорожного сезона 2024 года - проспекта 60-летия Октября и путепровода на улице Ленинградской. Проспект отремонтируют на участке от улицы Машинистов до переулка Гаражного, его протяженность составляет 3,2 километра. Путепровод реконструируют полностью.

В Комсомольске-на-Амуре обновят 12 километров дорожного полотна. В планах ремонт проспекта Победы от переулка Дворцового до Комсомольского шоссе, Северного шоссе от улицы Рыночной до ТЭЦ-3, участков улиц Аллея Труда, Дзержинского, Лесная и Литейная. Полностью отремонтируют улицу Калинина.

Кроме того, новый нацпроект охватит города Амурск и Советская Гавань. В Амурске в порядок приведут участки городских улиц общей протяженностью 2,5 километра, в Советской Гавани - 3,25.

Точки роста

Льготные условия ведения бизнеса позволяют создавать новые проекты

Илья Аверин,Ольга Дмитренко,Екатерина Дементьева

Территории опережающего развития в России привлекают все больше новых проектов и инвестиций. Сегодня на 92 ТОР в моногородах и ЗАТО работают более 1100 различных компаний, которыми создано 120 тысяч новых рабочих мест. Еще 18 ТОР действуют на Дальнем Востоке и в Арктике. В этом году правительство РФ расширило границы нескольких из них, чтобы дать возможность построить новые производственные, логистические и инфраструктурные объекты.

Увеличились в размерах

На Дальнем Востоке территории опережающего развития предоставляют бизнесу целый ряд преференций. Государство обеспечивает компании земельными участками с необходимой инфраструктурой на условиях льготной аренды с возможностью выкупа после реализации проекта.

- Резидент платит сниженные до 7,6 процента страховые взносы в течение десяти лет, пять лет имеет возможность не платить налоги на имущество и прибыль, нулевой налог на землю действует первые три-пять лет. Резидентам также доступны режим свободной таможенной зоны (СТЗ), привлечение иностранной рабочей силы без квот и другие преференции, - сообщил управляющий директор инвестиционного департамента Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Андрей Шарафутдинов.

Первые ТОР были созданы на территории ДФО в 2015 году. И с этого момента правительство России ведет планомерную работу по расширению их границ, что позволяет запускать новые и завершать уже начатые инвестиционные проекты.

Так, в ноябре текущего года было принято решение об увеличении территории опережающего развития "Михайловский" в Приморье за счет включения земельных участков Арсеньевского городского округа. Это позволит реализовать инвестпроект строительства жилого комплекса и привлечь около 684 миллионов рублей инвестиций.

Директор "КРДВ Приморье" Алексей Дунаев добавил, что для развития приграничных регионов края в настоящее время готовятся документы, которые позволят распространить режим ТОР на Лесозаводский городской округ.

- Мы также готовы предложить инвесторам площадки на ТОР "Михайловский" для реализации сельскохозяйственных проектов общей площадью 99,6 гектара, на ТОР "Большой Камень" доступны участки общей площадью 25,2 гектара для производственных, логистических и туристических проектов, а новому бизнесу доступна перспективная площадка "Западная" площадью 876,8 гектара, - сообщил Алексей Дунаев.

Ноябрьское расширение затронуло и ТОР "Камчатка". В нее вошли земельные участки в Карагинском муниципальном районе Камчатского края. Здесь будет построена фабрика береговой обработки рыбы. Реализация этого проекта позволит создать более 160 рабочих мест и привлечь около 694 миллионов рублей частных инвестиций.

Ранее, в октябре, правительство увеличило площадь территории опережающего развития "Якутия" более чем на 93 тысячи гектаров за счет участков в Ленском и Мирнинском районах. Площадки необходимы для строительства Новоленской ТЭС и магистрального газопровода, который будет снабжать ее топливом. Строительство планируется завершить в 2029 году. В результате в регионе будет создано около 450 новых рабочих мест и привлечено свыше 230 миллиардов рублей частных инвестиций.

Выросла площадь и у территории опережающего развития "Хабаровск". Это было необходимо для реализации двух масштабных инвестиционных проектов: строительства многофункционального распределительно-логистического комплекса, а также создания предприятия по выпуску молочной продукции.

Территории опережающего развития обеспечивают бизнесу налоговые льготы

- В рамках проекта мы планируем построить вертикально интегрированный молочный комплекс, в котором будет выстроена единая цепь предприятий - от производства молока до переработки и выпуска линейки готовой продукции. В состав комплекса войдут молочная ферма на 2,4 тысячи голов, молокоперерабатывающий завод с производительностью около 120 тонн в сутки. Статус резидента ТОР позволит быстрее и эффективнее воплотить важный для Хабаровского края проект. Более того, в обозримом будущем мы рассчитываем выйти на экспорт и поставлять продукцию на рынки Китая, - отметил генеральный директор компании-инвестора Сергей Цесаренко.

В общей сложности в проект будет вложено 3,6 миллиарда рублей и создано более 400 рабочих мест. Запустить молочный комплекс планируется в 2029 году.

Экотехнопарк откроет двери

В Иркутской области действуют четыре территории опережающего развития, но общее число резидентов не так велико - 23. ТОР предлагают им те же налоговые преференции, что и в целом по стране. Плюс в 2022 году регион добавил льготы для тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения: пониженную ставку в 5 процентов на доходы за вычетом расходов.

Самая старшая территория опережающего развития "Усолье-Сибирское" открылась в 2016 году. Она же самая "густонаселенная" - там 11 резидентов. Последний зарегистрировался в августе 2024 года, это компания "Терминал Транс Сервис" с проектом расширения производственных мощностей по ремонту и обслуживанию контейнеров-цистерн.

Самая молодая ТОР находится в городе Тулун. Ее создали в 2019 году для восстановления экономики города после сильного наводнения. Поэтому здесь самый большой список разрешенных видов деятельности - около 40. Сегодня в ТОР работают шесть резидентов. Последний из них зарегистрировался в этом году, это компания по производству растительных масел. Новый резидент собирается построить цех и создать дополнительные рабочие места.

Сложнее ситуация у самой маленькой территории опережающего развития "Черемхово". Там на данный момент работает лишь два резидента, когда-то их было четыре.

Иркутские ТОР будут действовать в Усолье-Сибирском до 2028 года, в Саянске и Черемхове - до 2030, в Тулуне - до 2031 года.

Самые серьезные перспективы имеет ТОР "Усолье-Сибирское". В прошлом году правительство РФ увеличило число разрешенных там видов деятельности, в частности добавило переработку отходов. Это позволит зарегистрироваться в ТОР экотехнопарку "Восток". Он займется переработкой ртутьсодержащих отходов. Продуктами такой переработки станут ртуть высокой чистоты, вольфрам, медь, хлористый аммоний, соли и оксиды металлов, которые востребованы в химической промышленности. Данный экотехнопарк станет, по сути, новым градообразующим предприятием. Его открытие ожидается в 2025 году.

Рядом с технопарком также планируется создать федеральный центр химии - объединение небольших современных химических производств, востребованных в условиях санкций.

Мармелад из автограда

В Самарской области действуют две территории опережающего развития - в Тольятти и Чапаевске. Они создавались с целью увести эти населенные пункты от монопроизводства. Тольятти всегда был заточен на автопром, а Чапаевск - на оборонную и химическую промышленность. И если раньше их жители ездили на заработки в соседние города или в Самару, то теперь формируется обратный поток: люди из близлежащих населенных пунктов трудятся в Тольятти и Чапаевске. Это стало возможным благодаря диверсификации производств за счет льгот особых территорий.

- Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры. Мы оказываем инвесторам необходимое сопровождение и помогаем решить все сложные вопросы, возникающие на разных этапах реализации проектов, - отметил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Для жителей Тольятти и Чапаевска приход новых инвесторов - это создание рабочих мест, а значит, возможность работать, не уезжая из родного города.

Сейчас в Самарской области статус резидента ТОР имеют 78 компаний, из которых 68 - в Тольятти. Резиденты уже запустили 60 производств, вложив 40,6 миллиарда рублей инвестиций. Создано 13,4 тысячи рабочих мест.

Крупнейший инвестор в ТОР "Чапаевск" - оператор электронной торговли ОZON, построивший на этой территории крупный логистический центр, куда продавцы поставляют товары для быстрой продажи через платформу маркетплейса. Компания инвестировала в проект более четырех миллиардов рублей. В результате в городе с населением 70 тысяч человек появилось более трех тысяч новых рабочих мест. Также в прошлом году в ТОР "Чапаевск" зашли четыре новых инвестора.

Активно развивается и ТОР "Тольятти". В этом году там появилось несколько новых резидентов. Проект одного из них - производство тяжелых металлических конструкций для выпуска железобетонных изделий и специальных узлов для транспорта. Инвестор вложит в проект 400 миллионов рублей, в результате будет создано примерно 100 новых рабочих мест.

Другой инвестор намерен построить в Тольятти производство расходных материалов и компонентов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Основным видом продукции станут охлаждающие панели испарительного типа и абсорбционные силикагелевые роторы. Благодаря реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено 35 миллионов рублей.

Еще один проект - производство мармелада с использованием натуральных ингредиентов. Инвестиции в него составят 45 миллионов рублей, на предприятии будет создано 87 новых рабочих мест.

- В Тольятти активно приходят инвесторы с проектами в сфере пищевой промышленности. В марте мы подписали соглашение с компанией, которая построит полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. Ряд крупных пищевых проектов реализуется также в ОЭЗ. А это диверсификация экономики Тольятти, рабочие места, качественные продукты питания и развитие региона в целом, - подытожил Дмитрий Богданов.

Покупки в один клик

Почему в России так популярны цифровые платформы

Евгения Мамонова

За последние шесть лет российский рынок интернет-торговли существенно изменился: на смену множеству онлайн-магазинов пришли крупные цифровые платформы, на которых торгуют и покупают миллионы россиян. За короткий период сформировался целый класс малых и средних предпринимателей и производителей, а жители страны получили доступ к бесконечной полке товаров. Разбираемся, почему платформенная модель бизнеса оказалась такой успешной и в чем ее важность для государства.

Ближе к людям

Основное отличие платформенной модели бизнеса заключается в том, что она вовлекает в экономическую деятельность большое количество людей. Платформы связывают потребителей с бизнесом, а также бизнес с бизнесом, ускоряя, упрощая и делая эффективнее их взаимодействие. Кроме того, платформы - одна из самых доступных моделей предпринимательства с низким порогом входа. Сегодня, чтобы начать свое дело, не нужно тратить колоссальное количество времени и денег. Платформы обеспечивают предпринимателей складскими продуктами, маркетинговыми инструментами и миллионами покупателей. К примеру, мастер керамики из сибирской деревни может за день выйти на маркетплейс и начать продавать свою посуду по всей стране. При этом у него не будет логистических и многих других издержек, которые могли возникнуть, если бы он решил развивать бизнес самостоятельно.

Еще семь лет назад сложно было представить, что обычный человек без крупных инвестиций может запустить свой бизнес на федеральном уровне. Сегодня это стало реальностью.

"На платформе Ozon работают более 550 тысяч предпринимателей, более 90 процентов из них - из регионов, - отмечает директор по работе с органами государственной власти Ozon Дмитрий Ким. - Для 64 процентов из них это первый бизнес. Они налаживают собственные производства и масштабируют их, получая федеральный рынок сбыта, и через год у половины из них появляется команда сотрудников. Так небольшой бизнес начинает расти и вместе с тем - приносить свой вклад в экономику региона и страны".

Развитие цифровых платформ также решает проблему занятости, создавая новые рабочие места и возможности самореализации для миллионов человек по всей стране. По подсчетам аналитиков, открытие одного пункта выдачи создает в среднем 2,5 рабочих места.

"Сейчас около 16 процентов работоспособного населения, или примерно 10 миллионов человек, вовлечены в платформенную экономику, - приводит данные председатель Наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов. - Это создает новые возможности для занятости, особенно для тех групп населения, которые сталкиваются с трудностями на традиционном рынке. Например, в 2024 году наибольшую долю платформенных занятых в России составили женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, - 53 процента".

Товарное равенство

Еще каких-то пять лет назад жители малых отдаленных городов были ограничены тем небольшим ассортиментом товаров, который предлагали их местные магазины. Сегодня ситуация совсем иная. Теперь даже те, кто живет в небольших населенных пунктах, имеют доступ к такому же ассортименту товаров, который есть в городах-миллионниках. Это тоже стало возможным благодаря развитию цифровых платформ. Сейчас пункты выдачи заказов крупных маркетплейсов есть даже в маленьких деревнях. Вместе с отделениями "Почты России", которая последний год активно работает с маркетплейсами, они предоставляют россиянам доступ к миллионам различных товаров.

Востребованность цифровых платформ у населения неуклонно растет. Так, согласно аналитическим данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), наиболее интенсивный рост онлайн-торговли за первые 9 месяцев 2024 года (более 60-70 процентов) оказался на Дальнем Востоке, Северном Кавказе и Сибири - в регионах, "не избалованных" хорошо развитой традиционной розницей и наличием большого ассортимента товаров в магазинах, например, на Чукотке, в Тыве, в Дагестане, Чечне, Бурятии, Республике Саха (Якутии), на Алтае, в Карачаево-Черкесии, Еврейской автономной области , на Камчатке, в Магадане, на Сахалине, в Амурской области, Ингушетии и Приморском крае.

Жители отдаленных городов получили доступ к широкому ассортименту товаров

"Сегодня 90 процентов наших пунктов выдачи заказов находятся в регионах, - отметил Дмитрий Ким. - При этом последние два года наши продажи в малых городах с населением до 10 тысяч человек росли в два раза быстрее других за счет опережающего роста числа покупателей. Раньше у людей не было доступа к бесконечной полке, теперь он есть, поэтому вместе с ростом количества людей растет и частотность заказов. Когда в небольшом городе или поселке открывается пункт выдачи заказов, мы автоматически решаем проблему товарного неравенства. За год число наших пунктов выдачи заказов в малых городах увеличилось в три раза".

Развитие инфраструктуры

Быстрое региональное развитие цифровых платформ не могло бы произойти без больших инвестиций в местную логистическую инфраструктуру. По подсчетам Ozon, за последние пять лет компания вместе с девелоперами инвестировала в нее порядка 200 миллиардов рублей по всей стране.

"В среднем вместе с открытием логистического центра в два раза растет число предпринимателей, которые становятся нашими продавцами, - подчеркивает Дмитрий Ким. - Только в прошлом году с нашим маркетплейсом начали сотрудничать 115 тысяч предпринимателей из городов с населением меньше одного миллиона человек".

Помимо инвестиций в инфраструктуру, маркетплейс активно поддерживает предпринимателей, выплачивая им вознаграждения и оказывая финансовую поддержку. За три года на эти цели было потрачено более 110 миллиардов рублей. Партнеры в новых локациях получают до 1,8 миллиона рублей в виде ежемесячных платежей, а также разовую выплату в 100 тысяч рублей для ремонта пункта выдачи. Благодаря таким мерам поддержки партнеры могут быстрее вывести свой бизнес в плюс и сократить предпринимательские риски, а жители малых городов - скорее начать получать посылки с онлайн-витрины в удобном формате или начать бизнес на маркетплейсе.

Сделано в России

Вместе с ростом доступности товаров для широкого круга населения сформировался еще один важный тренд. Покупатели стали чаще отдавать предпочтение продукции, произведенной внутри страны. Миф о том, что качественная вещь должна непременно быть импортной, уходит в прошлое, и на платформах растет спрос на товары российского производства.

Отечественные производители доказывают, что могут предлагать качественную продукцию по доступной цене. Лучше всего об этом говорят цифры. За первую половину текущего года на региональных витринах Ozon покупатели приобрели 17 миллионов товаров от более чем 2,5 тысячи региональных брендов. Маркетплейс в сотрудничестве с местными властями начал запускать региональные витрины еще в 2022 году. Программа позволяет выделить российские бренды, которые делают вклад в развитие местной экономики, и обратить на их продукцию внимание аудитории далеко за пределами региона происхождения. Разместить товар на витрине для дополнительного бесплатного продвижения может любой бренд - производитель из региона, подав заявку через центры "Мой бизнес" или власти субъекта РФ. На данный момент на маркетплейсе работают разделы с товарами из 20 регионов: от Карелии до Хабаровска.

Платформенный рынок продолжает расти и становится все более востребованным для россиян и заметным для экономики. С этим ростом закономерно возрастает и количество спорных вопросов, которые нуждаются в разрешении. В декабре правительство РФ поручило минэкономразвития разработать закон "О платформенной экономике в РФ", который должен разрешить большую часть этих вопросов, четко определяя новую модель экономических отношений. При соблюдении баланса интересов всех участников рынка это должно позволить платформенной экономике развиваться и дальше на благо государства и его жителей.

На высоких скоростях

В транспортной сети России начнется масштабная цифровизация

Тарас Фомченков

Со следующего года начнется реализация нового национального проекта "Эффективная транспортная система". Он продолжит завершающийся в этом году нацпроект "Модернизация транспортной инфраструктуры". За шесть лет им были охвачены все основные направления: скоростные автомагистрали и железные дороги, аэропорты и морские порты, перевозки по Северному морскому пути.

Одним из главных событий 2024 года стало открытие скоростной автомагистрали М-12 "Восток", которая протянулась от Москвы до Казани. На 810-километровой трассе теперь нет ни одного светофора, отсутствуют и одноуровневые перекрестки. Автомагистраль проходит по территориям Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Новая трасса пользуется большой популярностью - на начало декабря по ней уже совершено более 23 миллионов поездок, поскольку путь от Москвы до Казани стал вдвое быстрее - вместо полусуток в дороге потребуется провести всего не более шести с половиной часов. Уже идут работы по продлению новой трассы до Екатеринбурга через Республику Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. Далее дорога пойдет в сторону Тюмени, обеспечивая оперативную логистическую доступность Урала.

А в итоге сделав экономически более выгодной доставку грузов в восточном направлении.

Путь от Москвы до Казани стал вдвое быстрее - вместо полусуток он занимает не более шести с половиной часов

Еще одним событием, которого давно ждали автолюбители и профессиональные водители, стало завершение строительства обхода Твери на трассе М-11 и вместе с ним финал реализации всего проекта. "Это трасса, на которой нет ни одного светофора, ни единого пересечения на одном уровне, - отметил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко. - "Умная" дорога, на которой водитель будет предупрежден обо всех трудностях и где есть аварийные комиссары, которые в течение 15 минут окажут помощь".

Продолжается развитие железнодорожных маршрутов. Самый крупный проект и самая серьезная задача - развитие Восточного полигона, который включает Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. И, конечно, нельзя не упомянуть о том, что в 2024 году началась реализация проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Она пройдет через Тверь и Великий Новгород и сократит время в пути между двумя столицами до 2 часов 15 минут вместо 4 часов. При этом путь от Санкт-Петербурга до Новгорода займет всего 29 минут, от Москвы до Твери - 39. В рамках нацпроекта "Эффективная транспортная система" Минтранс России предложил сконцентрироваться на расширении и модернизации инфраструктуры центрального транспортного узла, переходе к масштабной цифровизации транспортной сети, переоснащении пограничных переходов и решении проблемы с кадрами.

Что касается пограничных переходов, то в планах на 2024-2030 годы определено, что типовой осмотр грузового транспорта должен занимать не более 10 минут. Сокращение времени должно ускорить прохождение по транспортным коридорам в 1,5 раза.

Конечно, будет продолжаться строительство новых железнодорожных путей, расширение сети автомобильных дорог, будут идти работы по модернизации морских портов, отлаживанию их связи с железными дорогами. Внимание будет уделяться также развитию сети внутренних водных дорог, расширению аэродромной сети.

В результате транспортная инфраструктура будет формироваться как единая сеть с хорошим запасом как в плане провозной, так и пропускной способности.

Общий объем бюджетных и внебюджетных средств до 2030 года запланирован на уровне 10,2 триллиона рублей. На реконструкцию воздушных гаваней бюджет выделит 250 миллиардов рублей, а внебюджетных средств будет привлечено 82,9 миллиарда. На эти деньги планируется построить аэропорты в Омске и Шерегеше, а также реконструировать действующие - в Калининграде, Сочи, Горно-Алтайске и Владивостоке. Всего программой предусмотрены реконструкция и строительство 75 аэродромов.

Развитие транспортной системы выгодно не только строителям, но и территориям, по которым проходят обновленные или совсем новые трассы

На развитие морских портов отводится 291,7 миллиарда рублей внебюджетных средств. Сумма в 121,1 миллиарда рублей, которые предоставит бюджет, пойдет на внутреннюю сеть. Расходы на развитие автодорожной инфраструктуры России в 2025 году составят 1,49 триллиона рублей.

Еще одной серьезной задачей становится цифровизация транспортной сети. Предполагается, что в итоге будет создана единая система, благодаря которой удастся не только определять слабые и малоэффективные места инфраструктуры. Актуальные данные о грузо- и пассажиропотоках позволят перераспределять нагрузку на сеть, разгружая одни участки и задействуя другие. Это также повысит отдачу от инфраструктуры.

Совершенствование транспортной системы выгодно не только строителям, но и территориям, по которым проходят обновленные или совсем новые железнодорожные, автомобильные или водные пути. В итоге получается, по сути, кумулятивный эффект, когда вложенные в модернизацию немалые средства в итоге приводят к кратному росту инвестиций в регионы. А их экономика в результате начинает расти опережающими темпами.

Пять якутских населенных пунктов вошли в топ-10 самых морозных

Мария Сергеева (Якутск)

Село Орто-Балаган в Оймяконском улусе Якутии стало самым холодным населенным пунктом России в 2024 году. В один из дней температура по ощущениям опустилась до -64 градусов по Цельсию.

Согласно исследованиям "Яндекс-погоды", в топ-10 самых морозных вошли аж пять якутских населенных пунктов: за Орто-Балаганом следует знаменитое село Оймякон (-62 С), города Верхоянск (-61 С), Якутск (-53 С) и Нерюнгри (-43 С).

Критерий "по ощущениям" существенно отличается от фактической температуры. Но и здесь другим регионам обойти Якутию не удалось. За пятеркой якутских городов и сел следуют чукотские Анадырь, где температура по ощущениям опускалась до -45 С и Певек (-43 С). В таких городах, как Салехард, Сургут, Сыктывкар и Ханты-Мансийск температуры ощущались на уровне -42 и -44 С.

В Якутии нет мегаполисов, поэтому самым холодным городом-миллионником признан Новосибирск. За ним идут Красноярск, Омск, Пермь и Челябинск, где в 2024 году температура по ощущениям опускалась до -36 С. "Жара", - сказали бы жители Орто-Балагана.

Мишустин запустил новые энергообъекты Транссиба и БАМа

Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин запустил в эксплуатацию основные объекты второго этапа расширения электроснабжения Восточного полигона железных дорог России. Новая инфраструктура позволяет обеспечить Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали дополнительной мощностью 1700 мегаватт, вырастет надежность энергосистем ряда регионов Дальнего Востока и Сибири.

Проделанную энергетиками работу глава правительства считает огромной. Подобных проектов в мире не так много, подчеркнул он: "В сложнейших условиях вы преодолели десятки рек и снежных гор, тайгу, болота, строили там, где землетрясения бывают и под восемь баллов". В этих условиях приходилось монтировать сложнейшее оборудование и современные технологические системы, но главное, что выделил Мишустин, - все объекты почти полностью выполнены с использованием передовых российских решений.

Совершенствование магистральной инфраструктуры входит в число приоритетов правительства. Президентом была поставлена задача нарастить провозную способность Транссиба и БАМа. "В прошлом году она превысила 170 миллионов тонн, в конце текущего - достигнет 180 миллионов, - обратил внимание премьер. - Это в полтора раза больше, чем было еще пять лет назад". Новые возможности магистралей позволяют увеличивать экономические связи между регионами страны, а также экспорт российской продукции в дружественные государства.

Сейчас идет активное формирование стратегической программы развития электроэнергетики на долгосрочный период - до 2050 года

По БАМу поставлена задача полностью электрифицировать дорогу. В рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры запланировано строительство ряда крупных энергетических объектов. "Только в сетевом комплексе вводится в общей сложности около 5000 МВ?А трансформаторной мощности и 5000 километров линий электропередачи", - заявил Михаил Мишустин.

Сейчас идет активное формирование стратегической программы развития электроэнергетики на долгосрочный период - до 2050 года. Заложенные в ней модернизация и расширение магистральной инфраструктуры направлены на обеспечение суверенитета страны во всех сферах, подчеркнул глава кабмина. "Так что вам предстоит очень много работы, особенно в новых регионах, в Сибири и на Дальнем Востоке", - пообещал он энергетикам.

Итоги года с Владимиром Путиным

Владимир Путин в прямом эфире подвёл итоги года и ответил на вопросы журналистов и жителей страны.

Программу «Итоги года с Владимиром Путиным» провели военный корреспондент Первого канала Дмитрий Кулько и телеведущая ВГТРК Александра Суворова.

* * *

Д.Песков: Всем добрый день, здравствуйте!

Через несколько минут здесь будет Президент, и он начнёт подводить итоги уходящего, 2024 года. Хочу вам напомнить, что формат у нас совмещённый: это и пресс-конференция, и прямая линия с гражданами нашей страны.

Прошу вас проявлять уважение к вашим коллегам, когда я даю вопросы журналистам, и задавать их максимально сжато, чётко. Это позволит Президенту ответить на большее количество вопросов.

Модераторами, соведущими сегодняшней программы будут Александра Суворова и Дмитрий Кулько. Они будут общаться с Президентом, они проделали огромную работу, они лично просмотрели очень-очень много, наверное, десятки тысяч обращений граждан. Они понимают, что граждане спрашивают, и будут помогать Президенту обозначать те темы, которые в основном на повестке дня в нашей стране.

Пожалуйста.

А.Суворова: Добрый день!

В эфире программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Традиционно задать свой вопрос можно было сразу несколькими способами, и сделать это можно до конца программы, потому что мои коллеги продолжают обработку всех приходящих сообщений.

Во-первых, по номеру телефона: 8–800–200–40–40. Также можно отправить СМС- либо ММС-сообщение на номер 0–40–40; задать свой вопрос через социальные сети «ВКонтакте» или «Одноклассники». Кроме того, есть сайт москва-путину.рф и одноимённое приложение.

На данный момент, по свежей статистике, есть уже больше двух миллионов 200 тысяч обращений. При этом один миллион 200 тысяч – это телефонные звонки. СМС-сообщения – порядка 43 тысяч. Через сайт обратилось более 140 тысяч человек. Мы видим, как в режиме реального времени эти цифры продолжают увеличиваться.

Есть и интересные факты за те годы, как проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Дело в том, что раньше был формат только прямой линии, она проводилась отдельно, и отдельно – пресс-конференция. Совмещённый формат проходит в третий раз. Вначале это было до ковида, потом после ковида, уже 2023 год, и сейчас, 2024 год, когда продолжение совмещённых форматов, где могут свои вопросы задать и граждане нашей страны, и, конечно, журналисты.

Из статистики интересной есть такие цифры. Например, максимальное число вопросов, которые были заданы: в 2015 году два миллиона 250 тысяч обращений поступили в адрес Президента. Сейчас это число меньше. Но я думаю, что дело ещё и в том, что есть региональные прямые линии, когда на вопросы всех граждан отвечают губернаторы в регионах. И таким образом, часть вопросов уже снимается ещё на региональном уровне.

Стоит отметить, что если сложить всё время, которое Владимир Путин отвечал на вопросы в ходе подобных форматов, то это уже более 64 часов. Включения из регионов, они проводятся с самого начала, с 2001 года, и стоит отметить, что этот формат будет, конечно, сегодня, безусловно, за те годы, что проходят и прямая линия, и итоги года, очень активно люди принимают участие и, конечно, не только какие-то вопросы, проблемы и просьбы присылают в адрес главы государства, но и слова благодарности. А сейчас, учитывая, что 19 декабря, ещё и с Новым годом поздравляют – есть ещё и такая тенденция.

Безусловно, сегодня в центре внимания, учитывая те обращения, которые мы отобрали, огромный блок социальных вопросов, очень много вопросов, связанных со специальной военной операцией. Конечно, есть блок и международных тем. Итак, мы начинаем.

Д.Кулько: Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

Уже третий год в подготовке нашей программы и в обработке обращений принимают участие добровольцы Общероссийского народного фронта. Но в этом году к ним также присоединились и ветераны специальной военной операции. Все 10 дней с момента открытия телефонной линии они также принимали телефонные звонки, но сегодня работа ОНФ не заканчивается. Более того, можно сказать, что она только начинается, потому что сразу после эфира волонтёры народного фронта продолжат работу над этими обращениями, чтобы ни одно из них не осталось без внимания.

А.Суворова: Ну и отмечу, что в ходе подготовки к программе «Итоги года» уже часть обращений были обработаны и часть вопросов решены совместно волонтёрами народного фронта с региональными и федеральными властями.

Есть и ещё одно отличие этого года. Нам в работе с этими обращениями и вопросами помогал искусственный интеллект от «Сбера» – GigaChat. Я знаю, что вы, Владимир Владимирович, с ним уже тоже успели познакомиться.

В.Путин: Точно.

Д.Кулько: Да, GigaChat сделал вывод. Эта технология позволяет не только расшифровывать аудиосообщения в текст, но и выделять смысл и суть проблемы, поэтому обработка обращений в этом году значительно ускорилась. И вот эти выводы GigaChat вы сможете в течение всей программы видеть на экране. Это главные темы обращений граждан как по стране, так и в каждом регионе. И конечно, к этому виртуальному помощнику мы будем обращаться в течение всей программы.

А.Суворова: Но, прежде чем мы начнём задавать вопросы, которые есть у граждан и, конечно, у наших коллег – журналистов, хочется первый, общий вопрос со своей стороны задать.

Сейчас такое ощущение, что мир либо уже сошёл с ума, либо сходит, потому что конфликтный потенциал во всех точках мира фактически сейчас зашкаливает, мировая экономика тоже находится в сложной ситуации. Как России удаётся не только удержаться на плаву, но и продолжать свой рост?

В.Путин: Знаете, когда у нас всё спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, всё свистит у виска: и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, «ужас-ужас». Ну «ужас». Но не «ужас-ужас-ужас».

Всё измеряется экономикой. Традиционно с экономики начинаем. Несмотря на ваш несколько провокационный вопрос, зайдём на экономику. Всё на экономике, это основа основ. На этом и жизненный уровень граждан, на этом стабильность, на этом обороноспособность – всё на экономике.

С экономикой в целом в России у нас ситуация обстоит нормально, устойчиво. Мы развиваемся, несмотря ни на что, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия на нас.

В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6 процента, в этом году будет 3,9, а может быть, и четыре даже. Надо будет посмотреть, потому что подсчёт результатов конца года досчитывается практически в I квартале следующего, 2025-го в данном случае, года, и, может быть, будет и четыре. Это означает, что за два года рост экономики составил около 8 процентов, потому что, как эксперты говорят, я сегодня с утра ещё мнениями обменивался, десятые, сотые процента – это виртуальная вещь. Около восьми за два года. В Штатах – 5–6 процентов, в Еврозоне – 1 процент, в ведущей экономике Еврозоны, в Германии, – ноль. Судя по всему, и на следующий год будет ноль.

Международные финансово-экономические институты поставили Россию на первое место в Европе по объёму экономики, по паритету покупательной способности, и на четвёртое место в мире. Впереди Китай, Соединённые Штаты, Индия. Мы обогнали ещё в прошлом году ФРГ и в этом году обогнали Японию. Но это не такой показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться. Нет конечно.

Всё развивается, всё активно движется вперёд. Если Еврозона заснула, то есть другие центры мирового развития, они тоже двигаются вперёд. Да и в Еврозоне, и в Штатах ситуация тоже меняется. Мы должны сохранить набранный темп, менять качество нашей экономики.

Есть и другие показатели, которые в целом являются, мягко говоря, удовлетворительными. Во-первых, один из таких серьёзных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3 процента. Такого никогда не было. Это первое.

Второе – это рост отдельных отраслей производства, промышленности. У нас рост промышленности составил 4,4 процента, а перерабатывающая промышленность – 8,1 процента, причём в разделе по отраслям – по некоторым ещё больше.

Да, конечно, тревожным сигналом является инфляция. Я вчера только, когда готовился к сегодняшнему мероприятию, разговаривал и с Председателем Центрального банка. Эльвира [Набиуллина] мне сказала, что где-то уже 9,2–9,3, но заработные платы выросли на 9 процентов в реальном выражении. Я хочу это подчеркнуть, именно в реальном, за минусом инфляции. И располагаемые доходы населения тоже подросли. Так что в целом эта ситуация стабильная, повторяю, и надёжная.

Здесь есть некоторые проблемы, повторяю, с этой инфляцией, такой разогрев экономики у нас, и Правительство, и Центральный банк ставят уже задачу несколько приземлить эти темпы, и на следующий год, я думаю, по разным оценкам, должны у нас быть там где-то 2–2,5 процента. Такая мягкая посадка, для того чтобы сохранить макроэкономические показатели.

Это то, к чему мы должны стремиться. И мы ещё поговорим, наверное, об этом в ходе нашей сегодняшней встречи. В целом ситуация стабильная и надёжная.

А.Суворова: Одинуточняющий вопрос, потому что действительно очень много вопросов связано с ростом цен, мы к нему ещё вернёмся. Вы сейчас как пример привели Германию и Японию. На Германии хочу остановиться, что там ноль процентов, Вы привели как раз как один из вариантов того, где раньше был экономический рост.

Как Вы считаете, связано ли это, наверное, с политикой и с суверенитетом, потому что Вы не так давно, выступая на Форуме ВТБ «Россия зовёт», вспоминали, как на дне рождения Герхарда Шрёдера все песни были на английском, на немецком не было.

В.Путин: Были. Вот любопытный такой эпизод. Это было уже давно, у Герхарда был день рождения, он пригласил, я приехал. Был небольшой концертик, и действительно все коллективы исполняли песни на английском языке. Я и тогда сказал: «Даже хор девочек Ганновера пел на английском».

Но был один коллектив, который пел на немецком. Это Кубанский казачий хор. Который я привёз с собой. Более того, для меня было полной неожиданностью, я у них спросил: «Откуда вы это знаете?» Они мне сказали: «Из уважения к немцам, из уважения к нашим хозяевам, принимающей стороне, мы выучили по дороге и пели на немецком языке, в том числе и песни этого региона, где мы находились.

Потом многие ко мне подходили в перерыве (я говорю то, что было на самом деле), подходили и говорили: «Нам стыдно, честное слово, нам стыдно, что тут только русские казаки пели на немецком».

Я сказал коллеге, который был на этом мероприятии, о котором сейчас вспомнили. Вы знаете, суверенитет – очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце. Я думаю, что за послевоенные годы у немецкого народа вытравили это чувство – чувство своей родины и суверенитета.

Ведь кто такие европейцы? Они все гордятся, что они европейцы. Но они прежде всего французы, немцы, итальянцы, испанцы, а потом уже европейцы. Они всё стараются сгладить, что-то зашлифовать. И в конце концов это отражается на всём, в том числе и на экономике.

Я говорил о росте нашей экономики – это в значительной степени результат укрепления суверенитета, в том числе проецируемого и на экономику.

С нашего рынка ушли многие производители. К чему это привело? Наши предприниматели начали сами производить эти товары, это вызвало к жизни необходимость подключить, проводить какие-то дополнительные исследования, институты подключить, в том числе институты развития. Всё это – и мы об этом говорим – укрепление технологического суверенитета.

Суверенитет разный: и оборонный, и технологический, и научный, образовательный, культурный. Это очень важно. Для нашей страны это особенно важно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность. В этом самое главное дело.

Укрепление суверенитета – это тоже результат роста экономики.

Д.Кулько: Владимир Владимирович, я предлагаю перейти к вопросам от наших граждан.

В.Путин: Пожалуйста.

Д.Кулько: Вы говорите о росте экономики. Действительно, если взглянуть на экономические показатели, а они выглядят неплохо, большинство российских предприятий сейчас загружены, зарплаты реально растут, но они не успевают за ростом цен.

Об этом нам писали многие россияне, и наш искусственный интеллект проанализировал все эти обращения и составил рейтинг регионов, где жители чаще задавали вопросы о росте цен. Это как восточные регионы, например Камчатский край, Сахалинская область, так и самый западный регион страны – Калининградская область. С ростом цен также было связано большинство обращений жителей Иркутской области. То есть тема актуальная.

А.Суворова: Безусловно, актуальная. Сейчас озвучу ещё несколько цифр, которые приводятся в том числе сейчас нашим ГигаЧатом, с которым мы работаем.

Самые популярные обращения связаны с подорожанием хлеба, рыбы, молока, яиц, масла. Кроме того, говорят ещё и про рост цен на топливо. Вот это только папочка из того, что мы отобрали, – обращения граждан, которые были на эту тему.

И если посмотреть даже официальную статистику Росстата, вчера вечером пришла, то мы видим, что цены на плодоовощную продукцию за последнюю неделю выросли на 3,4 процента, в том числе, например, огурцы подорожали на 10 процентов при подорожании в ноябре на 43 процента.

В.Путин: Я, во-первых, прошу прощения у аудитории, особенно у тех, кто нас слушает сегодня, видит, следит за нашей работой по различным средствам массовой информации, в интернете. Когда я сказал, что рост цен, инфляция где-то девять процентов с небольшим – 9,2–9,3, а есть рост заработных плат и располагаемых реальных доходов населения, это усреднённые цифры. И конечно, страна огромная. И где-то кто-то меня послушает, скажет: ну что ты несёшь, какое повышение благосостояния, у меня как было, так и есть. А кто-то скажет: у меня меньше стало. Такое, конечно, бывает, такое есть. Я говорю об усреднённых цифрах, потому что, когда мы что-то планируем, мы должны оперировать чем-то, на что-то опираться, и мы не можем опираться ни на что другое, кроме как на усреднённый показатель.

Но по поводу роста цен: здесь существуют вещи и объективного характера, и субъективного.

И самое главное, предложение на рынке должно соответствовать доходам населения, или доходы населения, покупательная способность должны соответствовать объёму производимых в стране товаров. У нас доходы и заработные платы росли более быстрыми темпами, чем нарастание этой товарной массы и выпуск продукции.

Объясню. Скажем, у нас постоянно растёт производство продуктов питания, я ещё об этом скажу, наверняка будут какие-то вопросы по сельскому хозяйству. Сейчас, забегая вперёд, скажу: плюс три процента ежегодно. По мясу мы полностью себя обеспечиваем, 100 процентов.

Это хороший показатель. Но это с чем связано? У нас потребление мяса в год – примерно 80 килограмм на человека, а в мире – 42 примерно, усреднённый показатель. Вроде бы хватает, но всё равно. Потребление мяса у нас выросло в два раза за последнее время, понимаете? В два раза.

По молоку. У нас каждый год увеличивается производство молока, но увеличивается и потребление молока, не хватает его для того, чтобы производить масло. Рост цен на масло, я знаю, 33–34 процента, в некоторых регионах примерно так, может, там где-то и больше.

Просто продуктов не стало настолько больше, насколько возросло потребление – это первое. Здесь, конечно, нужно просто работать в отраслевом смысле, я сейчас ещё скажу об этом.

Вторая объективная причина – это урожай.

Третья объективная причина – рост мировых цен на некоторые продукты.

И конечно, в известной степени сказываются те внешние ограничения, санкции и так далее. Они не имеют ключевого значения, но всё-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику и так далее.

Но есть и субъективные, есть и наши недоработки. Например, некоторые эксперты полагают, что Центральный банк мог бы эффективнее и раньше начать использовать определённые инструменты, не связанные с повышением ключевой ставки. Да, ЦБ начал это делать где-то летом. Но, повторяю, эти эксперты считают, что это можно и нужно было бы делать раньше. Их много, я сейчас не буду перечислять, и нашу аудиторию нет необходимости утомлять этими соображениями по поводу различных способов регулирования Центрального банка.

Правительство у нас работает эффективно, вполне удовлетворительно и очень много делает, когда думает о будущем, а о будущем нужно думать всегда. У нас даже в самые тяжёлые времена Великой Отечественной войны, мы знаем эти примеры, думали о будущем. И делали, как выяснилось потом, правильно.

Правительство наше думает о будущем: формулирует задачи, национальные цели развития, национальные проекты, – прекрасно, но неплохо было бы поработать своевременно и в отраслевом плане, в отраслевом разрезе, думать о развитии отдельных отраслей производства, товаров широкого спроса. Сейчас не буду их повторять, может быть, ещё будут вопросы по отдельным отраслям. Нужно было бы принимать эти своевременные решения.

Рост цен – это вещь неприятная и плохая на самом деле. Но надеюсь, что, в целом сохраняя макроэкономические показатели, мы и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровья экономики в целом.

Д.Кулько: Владимир Владимирович, у нас сегодня совмещённый формат: прямая линия и пресс-конференция. Сейчас предлагаю задать вопрос нашим коллегам – журналистам.

А.Суворова: Мы чувствуем, как зал жаждет задать вопрос.

Д.Песков: Зал действительно жаждет, давайте я…

Вопрос (из зала): …

Д.Песков: Вы знаете, если мы будем вот так делать, то, к сожалению, мы проявим неуважение ко всем остальным.

В.Путин: Тем не менее… Давайте мы больше так не будем делать, но начнём. Как Вас зовут?

А.Хасцаева: Алина Хасцаева информационный портал «15-й регион», Северная Осетия.

В.Путин: Пожалуйста, Алина, прошу Вас.

А.Хасцаева: В сегодняшних реалиях вопрос кадрового военного потенциала становится очень важным. На Северном Кавказе было много учебных заведений, которые готовили военных специалистов. В частности, в Северной Осетии это Северо-Кавказский военный институт внутренних войск.

Вуз, без преувеличения, легендарный, семеро его выпускников – Герои Советского Союза, четырнадцать – Герои России. По сей день его выпускники продолжают выполнять успешно боевые задачи нашего государства. Среди выпускников экс-министр МВД Анатолий Куликов, из последних выпускников – Сергей Хайрутдинов стал Героем России во время участия в спецоперации.

Есть ли возможность возродить это учебное заведение, которое сегодня так необходимо не только Северному Кавказу, но и всей России?

Спасибо.

В.Путин: Алина, спасибо Вам за этот вопрос. Так что это хорошее открытие, не сердитесь на Алину. И вот почему.

Во-первых, Северная Осетия всегда была форпостом России на этом направлении, на Кавказе, и во все времена оправдывала это своё высокое предназначение. Мы знаем, как жители республики относится и к своей малой родине, и к нашей большой общей Родине, к России, всегда стояли на её защите и исполняли эту функцию очень достойно, блестяще.

Вы сказали о сокращении училищ. Связано это не с тем, что в Осетии именно решили закрыть. Связано с тем, что сеть училищ вообще военных, как посчитали военные специалисты, военные ведомства, она была переразмеренной и не нужно было столько специалистов, столько военных для такой армии, какой армия России была. Сейчас мы увеличиваем армию и силовые подразделения в силу целого ряда обстоятельств до полутора миллионов человек. Я не могу сейчас сказать: да, мы сделаем завтра. Но я вам обещаю, что мы это точно проработаем.

Спасибо.

Д.Песков: Продолжаем с залом работать. Давайте мы всё-таки вернёмся к самому центру.

ИТАР-ТАСС, пожалуйста.

М.Петров: Михаил Петров, главный редактор ТАСС.

Владимир Владимирович, прежде чем задать вопрос, я хочу поблагодарить Вас.

ТАСС в этом году отмечает 120-летие. Мы старейшее информационное агентство страны. В этом году, в августе, Вы подписали указ о награждении коллектива ТАСС орденом «За доблестный труд». От всей большой команды тассовцев по их поручению я хочу передать Вам большое спасибо. Это высокая оценка нашей работы.

В.Путин: Спасибо.

М.Петров: Что касается вопроса, то, я думаю, этот вопрос волнует сегодня всех. Кстати говоря, когда тассовцы во время Великой Отечественной войны передавали сводки с фронта, наверное, было так же, и сегодня, когда наши ребята работают в зоне специальной военной операции, их это волнует.

Как Вы оцениваете ход специальной военной операции, которая продолжается уже без малого три года? Стала ли ближе победа?

В.Путин: Безусловно, я рассчитывал на вопросы подобного рода. Их много в том объёме, который поступил за предыдущие дни. Больше того, я и Вам тоже благодарен за это, потому что это даёт нам возможность показать, что происходит и что делают наши ребята на линии боевого соприкосновения.

Вы знаете, мне бойцы, с которыми общаюсь регулярно, передают свои сувениры, передают шевроны, передают оружие какое-то и так далее. Совсем недавно бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота передали мне копию своего боевого знамени.

Кого можно попросить ассистировать? Подходите ко мне, пожалуйста, и кто-нибудь – с этой стороны. У меня к вам большая просьба: встаньте, пожалуйста, здесь, а Вы – здесь, и вот это знамя разверните, пожалуйста, с обеих сторон.

Д.Кулько: Морпехи Тихоокеанского флота.

В.Путин: Да.

Я специально взял его с собой.

Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок.

Второе. Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамёна наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения.

Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Вы это хорошо знаете, и это просто хочу подтвердить. Движение идёт по всей линии фронта каждый день.

И, как я уже говорил, речь идёт о продвижении не на 100, 200, 300 метров, наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть, каждый день. Почему это происходит?

Во-первых, за предыдущий год, это в принципе классика развития боевых действий, сначала противник лезет, ему наносят серьёзное поражение в технике, боеприпасах, в личном составе, а потом начинают сами движение вперёд. Именно так у нас и происходит. Боевые действия – сложная вещь, и поэтому загадывать вперёд трудно и ни к чему. Но происходит именно так. И мы движемся, как мы сказали, к решению наших первостепенных задач, которые мы обозначили в начале специальной военной операции.