Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Растраты посчитали

В столице начался процесс над экс-главой правительства Дагестана

Текст: Владимир Полетаев

В Лефортовском районном суде Москвы прошли предварительные слушания по громкому уголовному делу о крупной растрате бюджетных денег бывшим главой правительства Дагестана Абдусамадом Гамидовым и его заместителем Раюдином Юсуфовым.

Суд продлил срок содержания под стражей фигурантам до 5 ноября и назначил начало слушаний по существу на 11 июня. Кроме того, по сообщению защиты подсудимых, удовлетворено ходатайство о вызове в суд свидетелей, бывших известных чиновников, в том числе экс-главы республики Рамазана Абдулатипова.

Подсудимые Гамидов и Юсуфов обвиняются в масштабных хищениях бюджетных средств. Следствие считает, что они виновны в крупной растрате. Как полагает следствие, обвиняемые совершали махинации с открытыми аукционами. В частности, такое произошло с тендером на реконструкцию здания спецучреждения для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства. По данным следствия, был заключен фиктивный контракт с ООО "Гранд-Строй", составлены фальшивые акты о приемке работ. В течение 2013 и 2014 годов этой фирме из бюджета был перечислен 41 миллион рублей.

По делу также проходят бывший врио зампредседателя правительства Дагестана Шамиль Исаев и экс-министр образования и науки республики Шахабас Шахов. По версии следствия, в 2014 году с подачи Шахова правительство республики приобрело здание бывшего ресторана под детский сад. Стоимость бывшего ресторана с участком земли составляла с учетом реконструкции 12 миллионов рублей. Однако приобрели его за 31,8 миллиона рублей.

Хорошее настроение обеспечено

В этом году для туристов появятся десятки новых экотроп

Текст: Лидия Захарова

В 2019 году на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) будут открыты новые экологические тропы и маршруты. В рамках федерального проекта "Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма", который входит в нацпроект "Экология", новые экотропы будут открыты более чем в 20 заповедниках и национальных парках.

"Экологические тропы и другие инфраструктурные объекты, создаваемые сегодня на ООПТ с применением современных природосберегающих технологий, призваны решить сразу ряд задач: привлечь посетителей, и перераспределив туристические потоки, снизить антропогенную нагрузку", - отметил директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории минприроды Иван Шмаков.

Как сообщают в ведомстве, это будут обустроенные и особо охраняемые прогулочно-познавательные маршруты. Для экологического просвещения населения по всем маршрутам будут установлены информационные стенды. "Туристы оповещаются о правилах поведения на месте, наличии опасных зверей и насекомых, даются предупреждения об обработке определенных зон, а также контакты экстренных спецслужб. Разработка и внедрение типовой системы навигации, которая будет содержать информацию о маршрутах, объектах животного и растительного мира, QR-коды, геоданные, позволит обеспечить безопасность индустрии туризма на ООПТ и повысит привлекательность экомаршрутов", - заявил директор Росзаповедцентра Андрей Барышников на ежегодном Международном форуме "Безопасность туризма-2019".

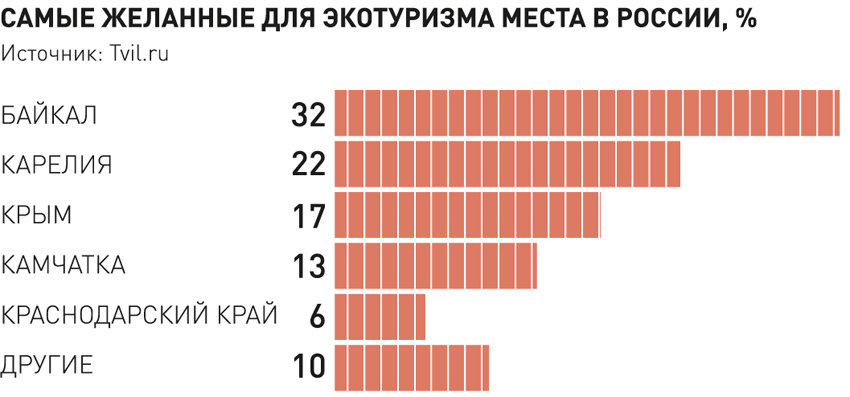

Экологический туризм - это растущий сектор "экономики впечатлений". С каждым годом количество туристов, предпочитающих такой отдых, увеличивается на несколько процентов.

Многие страны используют экотуризм как возможности для бизнеса, а также для социально-экономического развития. Различают две модели экотуризма. Первая из них реализуется в форме путешествий в преимущественно ненарушенную природу. Сформировалась она в США и Канаде, но наиболее полно воплотилась в Австралии, поэтому ее называют австралийской. Вторая - западноевропейская - модель реализуется в культурном ландшафте и этот же ландшафт поддерживает.

"В России больше прижилась классическая модель - австралийская, - отмечает Константин Поздняков, заместитель первого проректора по работе с органами власти и региональному развитию Финансового университета при правительстве РФ. - Сейчас эти модели невозможно друг от друга отделить, поскольку на одной территории возможно внедрение сразу двух, но направлены они будут на разные потребности туристов".

В числе самых необычных экопроектов 2019-го - "Босоногая тропа" в Кисловодском нацпарке (Ставропольский край), экотропа в Кавказском заповеднике (Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия), проходящая по территории сразу нескольких регионов, экотропа "Королевский бор" в нацпарке "Куршская коса" (Калининградская область), превращенная в универсальную образовательную площадку, адаптированную для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. В ряде регионов, например, в нацпарке "Бикин" (Приморский край), запланировано создание национальных экотроп.

Завтра, в День эколога, 5 июня, в Валдайском национальном парке (Новгородская область) будет открыта Большая Валдайская тропа - пешеходный маршрут протяженностью 59 километров, предназначенный для активного группового и семейного отдыха. Планируется, что преодолеть его туристы смогут за 4-8 дней. Кроме того, туристическая карта Кавказского заповедника в этом году пополнится двумя новыми маршрутами - "Тропой леопарда" (1,7 километра) и "Тропой зубра" (1 километр), которые познакомят посетителей с местами обитания и образом жизни этих редких видов.

В июле в заповеднике "Столбы" (Красноярский край) начнет работать экологическая тропа для маломобильных групп населения "Тропа возможностей". Оборудованный маршрут длиной более 350 метров позволит ознакомиться гостям с растительным и животным миром территории. В этом же месяце в Тигирекском заповеднике (Алтайский край) откроется волонтерский лагерь, посвященный строительству одной из частей "Тропы Лаксмана". Итогом этого проекта, реализация которого займет несколько лет, станет 70-километровый маршрут, посвященный природным достопримечательностям Малого Алтая.

В середине лета экотропа протяженностью около семи километров откроется в нацпарке "Зюраткуль" (Челябинская область). Ее маршрут пройдет по горе Большая Калагаза и будет посвящен самым крупным представителям фауны Южного Урала. В сентябре Байкальский заповедник (Республика Бурятия) откроет пятикилометровую экотропу "Путь к Байкалу", которая познакомит посетителей с разнообразными природными комплексами и историко-культурными объектами территории.

Всего в России 12 тысяч ООПТ, они охватывают 13 процентов площади страны. Однако некоторые экомаршруты доступны только летом. Например, с июня по сентябрь в национальном парке "Русская Арктика" (Архангельская область) на о.Гукера (архипелаг Земля Франца-Иосифа) в Бухте Тихой работает экотропа протяженностью около полутора километров. Ежегодно объект посещает более тысячи человек, в основном туристы с круизных лайнеров.

Правда, это капля в море. Экотуризм в России находится в зачаточном состоянии. "На мировом туристическом рынке экотуризм занимает долю около 20 процентов. Россия обладает уникальным природным и культурным наследием, благодаря которому она может выйти на новый уровень развития в области туризма, в том числе и в области экологического туризма, который находится в состоянии "зародыша" - экотуризм в России занимает лишь один процент от мирового сектора", - напоминает Константин Поздняков.

Руководитель направления "Зеленая экономика" Института исследований и экспертизы ВЭБ Сергей Семенцов считает, что развивать экотуризм нужно не на всех ООПТ, но необходимо обустроить несколько первоочередных и уникальных парков мирового масштаба. Разные климатические пояса, сильная туристическая инфраструктура, возведенная вне границы ООПТ, и софинансирование государства - только при сочетании этих факторов, заявил эксперт, можно рассчитывать на привлечение сотен тысяч туристов.

Защитная маска на лице мегаполиса

На кадастровом учете стоят всего 60 процентов городских лесов

Текст: Елена Березина

Поручение поставить все городские леса на кадастровый учет до конца 2019-го президент дал еще в 2016 году. Рослесхоз планирует исполнить поручение в срок, однако на 1 февраля в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесена информация о границах 61,7 процента площадей городских лесов.

"Сохранение лесов, особенно городских, очень важно для всех, - отмечает Николай Николаев, председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. - Особенно для самочувствия людей. Статистика свидетельствует, что с загрязнением воздуха, воды и почв вероятностно связано около 65 тысяч случаев смертей и более пяти миллионов случаев заболеваний".

Доля нарушений здоровья населения страны, достоверно ассоциированных с негативными факторами внешней среды - качеством воздуха, питьевой воды, почв - в последние годы постепенно снижается, но не так быстро, как хотелось бы. С воздействием химических примесей атмосферного воздуха городских территорий связано около 2,5 тысячи дополнительных случаев смерти и около 1,7 миллиона дополнительных случаев заболеваний населения, говорится в государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2017 году". Это неизбежно приводит к экономическим потерям. Только по этим причинам утрата нетрудоспособности в связи со смертью, болезнью или по уходу за больным составила в целом по стране 26,3 миллиона рабочих дней или 118 миллиардов рублей недопроизведенного ВВП.

При этом один гектар деревьев хвойных пород за год задерживает на себе сорок тонн пыли, а лиственных - до ста тонн. "Это то, что не попадает благодаря лесам в воздух, которым мы дышим, в воду, которую мы пьем", - говорит Николай Николаев.

Городские леса, расположенные на землях населенных пунктов, относятся к защитным лесам и входят в состав зон рекреационного назначения. Их общая площадь, по данным ЕГРН, в 74 регионах составляет 1,484 миллиона гектаров. Сейчас в реестре содержатся сведения о 17 159 земельных участках общей площадью 916 тысяч гектаров (61,7 процента). Также в ЕГРН имеется информация о 10 лесничествах и 8 лесопарках, расположенных в границах населенных пунктов. Лесничества созданы в Башкортостане, Ставропольском крае, Югре, Астраханской, Ивановской, Свердловской, Ярославской, Ростовской областях и два - в Калужской. Данные о лесопарках внесены в ЕГРН в республике Коми, Брянской, Самарской, Свердловской, Тюменской областях, Пермском крае и два в Ростовской области.

Глава Рослесхоза Иван Валентик на заседании коллегии ведомства и Национальном лесном форуме в Перми подтвердил, что к концу 2019-го все городские леса будут стоять на кадастровом учете. "Это очень важный момент для сохранения городских лесов, - сказал он. - Следующим этапом станет совместное с муниципалитетами формирование лесничеств, чтобы эти леса были ухожены, чтобы велось грамотное лесопарковое хозяйство, создавались необходимые условия для отдыха граждан. (Согласно одобренному правительством плану, сведения о границах лесничеств на землях населенных пунктов должны быть внесены в ЕГРН с 2019 по 2021 год. - Ред.). Городские леса должны выполнять свои экологические, социальные и рекреационные функции - это их основная задача".

Однако в Госдуме сомневаются в вероятности постановки всех городских лесов на учет до конца года. "Конечно, за один год весь оставшийся объем работы вряд ли смогут сделать регионы и Рослесхоз. Это колоссальные объемы. Надо просто признать, что эта ситуация очень запущена, - сетует Николай Николаев. - Здесь все-таки требуется инициатива регионов и муниципалитетов. К сожалению, только с федерального уровня эту проблему не решить. Я далек от мысли, что до конца года чудесным образом вдруг все исправится. Но нужно работать, чтобы хотя бы к 2022 году поставить все городские леса на учет, это вполне решаемая задача".

За год удалось поставить на учет чуть более 20 процентов городских лесов, на начало прошлого года доля "учтенных насаждений" чуть превышала 40 процентов. "Городские леса наиболее уязвимы, - отмечает Николай Николаев. - Они находятся близко от инфраструктуры, там легче и дешевле строить, около леса и недвижимость дороже, и продается она быстрее. Мы видим, что городские леса год от года, к сожалению, сокращаются. А использовать их нецелевым и незаконным образом сегодня возможно именно потому, что они не стоят на учете, а их границы не установлены".

Сейчас, по данным Рослесхоза, основных проблем три. Во-первых, изъятие лесов под иные цели, что сокращает их площадь. Во-вторых, несоответствие сведений в документах территориального планирования муниципальных образований, сведениям государственного лесного реестра о городских лесах, в том числе в части их местоположения. В-третьих, отсутствие финансового обеспечения на установление границ лесов, расположенных на землях населенных пунктов. Впрочем, по мнению Николаева, последнюю проблему легко можно решить за счет средств, выделенных на нацпроект "Экология".

Кроме того, он предлагает привлечь к этой работе ДОМ.РФ, который, являясь институтом развития, отвечает, в том числе, за организацию благоустройства городских территорий. Сейчас компания разрабатывает Стандарт комплексного развития территорий. Он содержит ряд рекомендаций по обустройству озелененных территорий в соответствии с двумя основными принципами: обеспечение доступности озелененных территорий и создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей на открытом воздухе. Привлекательность озеленения в целях рекреации повышается средствами благоустройства озелененных территорий, способными повысить качество воздуха, акустический и микроклиматический комфорт, а также учитывающими потребности различных групп пользователей: размещение площадок для спокойного отдыха, игр и занятий спортом, устройство прогулочных маршрутов, организация безбарьерной среды. В перспективе это позволит благоустраивать городские леса в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Основная задача - сформировать понимание того, как городские леса могут быть интегрированы в городскую жизнь без нарушения их биоценоза и с пользой для населения.

Создание озелененной территории нового типа в границах городского леса позволит продемонстрировать, как с помощью такого природного актива можно достичь повышения качества городской среды при условии сохранения и развития зеленого фонда страны.

В Рослесхозе также намерены изменить градостроительное и лесное законодательство. "При расширении городов за счет лесных массивов, - отметил Иван Валентик, - сейчас повсеместно используется практика включения лесов в городскую черту, мы должны сохранять "мозаичную" систему расположения лесов в городе. То есть чтобы при обязательном сохранении площади лесов их территория находилась не на окраинах, а перемежалась с жилыми массивами наподобие шахматной доски". Сейчас эта идея прорабатывается на межведомственном уровне, а также станет одной из главных тем Национального лесного форума в этом году, который проводится второй год подряд под эгидой Госдумы в разных федеральных округах.

Генераторы просят не включать Забайкалье в перечень «особых регионов»

Ассоциация «Совет производителей энергии» выступает против расширения перечня субъектов РФ для которых применяются особенности функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности.

Сегодня 9 регионов, в которых поставка электроэнергии и мощности производится полностью по регулируемым договорам – это республики СКФО, Тыва, Бурятия и Карелия.

Тарифы для регионов РД значительно ниже рыночных цен и не отражают реальных затрат генерации. Фактически ежегодная «субсидия» регионов РД за счет генерации составляет 17 млрд руб. В случае расширения перечня регионов РД за счет Забайкальского края, перекрёстное субсидирование региона за счет генераторов составит порядка 5 млрд руб. ежегодно. Это означает недофинансирование на эту сумму мероприятий инвестиционных и ремонтных программ объектов генерации, что негативно скажется на надёжности энергоснабжения и приведёт к снижению инвестиций в основной капитал.

Ситуация усугубляется постоянным нарастанием задолженности регионов, покупающих электроэнергию и мощность по регулируемым договорам. По состоянию на март 2019 г. задолженность гарантирующих поставщиков республик Северного Кавказа составляет более половины всей задолженности на ОРЭМ – порядка 62 млрд руб. Ежегодный прирост задолженности северокавказских регионов составляет 6-7 млрд руб. уровень текущей оплаты – порядка 45%.

Кроме того, расширение перечня регионов РД приводит к увеличению ценовой нагрузки на потребителей остальных регионов, на которые переносится дополнительная оплата надбавок по мощности (выравнивание тарифов на Дальнем Востоке, оплата всех форм договоров о предоставлении мощности), образуя тем самым межтерриториальное перекрестное субсидирование.

Например, потребители посёлка Прогресс Ставропольского края покупают электроэнергию в 2,5 раза дороже, чем потребители села Малка Республики Кабардино-Балкария (в регион поставляется электроэнергия и мощность полностью по регулируемым договорам), расположенного в 4 км. При этом потребители Ставропольского края покупают электроэнергию по ее настоящей рыночной цене с учётом стоимости газа и переменных затрат генераторов. Объяснить такую разницу в цене для потребителей, расположенных в 4 км друг от друга – невозможно.

Результаты изучения общественного мнения о деятельности полиции в 2018 году

Выступая на расширенном заседании коллегии МВД России, Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир КОЛОКОЛЬЦЕВ особо подчеркнул, что «позитивные изменения в сфере правопорядка и безопасности фиксируют и социологические исследования. По результатам опросов населения за истекший период возросла уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств. Для нас это крайне важно и является дополнительным стимулом для наращивания усилий и дальнейшего укрепления взаимодействия с гражданским обществом».

Мнение населения выступает официальной оценкой работы полиции (статья 9 Федерального закона «О полиции») как на уровне регионов, так и в целом по Российской Федерации. Мониторинг общественного мнения о деятельности полиции является ключевым механизмом в системе управления территориальными ОВД [1].

Значимость результатов изучения общественного мнения о деятельности органов внутренних дел заключается не только в выявлении мнений, суждений и оценок, но важна для обоснования принятия тех или иных управленческих решений. Это, несомненно, способствует адаптации системы органов внутренних дел к современным реалиям и позволяет получить дополнительные знания о причинах и условиях, порождающих преступность в конкретном субъекте Российской Федерации, спрогнозировать реакцию на управленческое воздействие и скорректировать цели управления. Это особенно важно, так как именно в общественном мнении отражаются общественные настроения, установки, оценки, интересы, относящиеся к различным аспектам повседневной жизни.

Метод исследования. На протяжении последних трех лет (с 2016 года) Управлением информационных систем Службы специальной связи и информации ФСО России проводится ежегодный мониторинг общественного мнения о деятельности органов внутренних дел по показателям, установленным приказом МВД России от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопросы оценки деятельности территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации»:

- уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств;

- уровень доверия к органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности;

- оценка эффективности деятельности органа внутренних дел как государственного органа по защите интересов граждан;

- уровень виктимизации;

- уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта.

Инструментарий количественного опроса населения 85 субъектов Российской Федерации разрабатывался с учетом рекомендаций ФГКУ «ВНИИ МВД России». Первичная эмпирическая информация собиралась методом стандартизированного очного личного интервью по месту жительства респондентов в каждом субъекте Российской Федерации (85 регионов), включая Республику Крым и Севастополь. Опрашивалось взрослое дееспособное население в возрасте от 18 лет. Общий размер выборки составил 47 199 респондентов. Опрошенная совокупность респондентов представительна для взрослого населения России по социально-демографическим показателям пола и возраста, как для каждого субъекта, так и для Российской Федерации в целом.

Результаты исследования.

Динамика показателей оценки работы полиции на общероссийском уровне в период 2016–2018 годов приведена в таблице.

Вместе с тем, данные социологических опросов, проведенных ФСО России в 2016–2018 годах, показывают, что показатели, характеризующие общественное мнение об уровне безопасности личности и деятельности органов внутренних дел, значительно различаются по регионам.

1. Показатель «уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств» по федеральным округам

При рассмотрении результатов исследований в федеральных округах Российской Федерации наглядно выделяются Центральный, Южный и Приволжский федеральные округа, где устойчиво высокие показатели оценки гражданами уверенности в своей защищенности на фоне уровня среднероссийских значений на протяжении всех трех лет измерения.

Устойчивые средние оценки показателей зафиксированы в Северо-Кавказском и Сибирском федеральных округах.

В Уральском, Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах отмечены устойчиво невысокие оценки населения уровня своей защищенности.

В Северо-Западном федеральном округе первая группа регионов, имеющих стабильно высокий уровень уверенности граждан в своей защищенности, включает в себя Ненецкий АО, Псковскую и Мурманскую области, Республику Карелия. Сохраняющие свои значения по данному показателю на среднем уровне регионы составляют вторую группу: Ленинградская и Архангельская области, Республика Коми. Устойчивый низкий уровень уверенности граждан в своей защищенности либо его отрицательная динамика наблюдается в третьей группе: Новгородская и Калининградская области, г. Санкт-Петербург.

2. Показатель «уровень доверия к органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности» по федеральным округам

Среди федеральных округов Российской Федерации наилучшим образом по данному показателю представлены Центральный, Сибирский и Приволжский федеральные округа, сохраняющие на протяжении всех трех лет уровень доверия граждан выше среднероссийского значения.

Средние позиции показателя наблюдаются в Северо-Западном федеральном округе. А в Северо-Кавказском федеральном округе наметилась устойчивая положительная динамика показателя доверия.

Дальневосточный и Южный федеральные округа устойчиво сохраняют уровень ниже среднероссийского. Лидерами среди регионов Дальневосточного федерального округа по устойчивости уровня доверия населения являются Магаданская область и Чукотский АО. Положительная динамика наблюдается в Камчатском крае. Устойчивый средний уровень показателя сохраняется в Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.

Выводы

Результаты проведенного всероссийского мониторинга оценки деятельности полиции позволяют сделать некоторые обобщающие выводы. Динамика показателей оценки работы полиции на общероссийском уровне в период 2016–2018 годов. свидетельствует о стабилизации их значений с определенной положительной тенденцией.

Среднероссийские значения показателя «уверенность граждан в защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств» за трехлетний период увеличились с 38,4% до 42,2% (+ 3,8%), что свидетельствует об очевидных позитивных тенденциях, выразившихся в росте числа российских граждан, чувствующих себя всё более защищенными от преступных посягательств на свою жизнь, здоровье, имущество.

На протяжении трех лет в Российской Федерации «уровень доверия к органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности» не претерпел значительных изменений. Утратив в 2017 году 0,76% своего «веса» по сравнению с предыдущим 2016 годом (снижение с 39,1% до 38,3%), в 2018 году он поднялся на 1,1%, до 39,40%.

Уровень оценки населением эффективности деятельности полиции за трехлетний период изменялся как в худшую, так и в лучшую сторону. Уменьшившись в 2017 году по отношению к 2016 году с 36,7% до 35,3% (– 1,37%), к 2018 году он увеличился до 38,2% (+ 2,9%), превысив значение 2016 года.

Уровень виктимизации на протяжении трех лет имеет положительную динамику и улучшился с 9,92% в 2016 году до 8,20% в 2018 году (т.е. среди респондентов количество лиц, подвергавшихся в течение года преступным посягательствам, уменьшилось).

Уверенность граждан Российской Федерации в защищенности своих личных и имущественных интересов от преступных посягательств на объектах транспорта имеет положительную динамику. Данный показатель увеличился с 37,77% в 2016 году до 41,9% в 2018 году (+ 4,13%).

Результаты опросов, проведенных ФСО России в 2016–2018 годах, показывают, что уровень защищенности граждан от преступных посягательств, уровень доверия к органам внутренних дел в обеспечении личной и имущественной безопасности, оценка эффективности деятельности органа внутренних дел как государственного органа по защите интересов граждан, уровень виктимизации существенно дифференцированы по субъектам Российской Федерации.

Так, на протяжении всего исследовательского периода (2016–2018 годы) фиксируются высокие значения показателей оценки безопасности граждан и деятельности органов внутренних дел в общественном мнении в таких регионах, как Ненецкий АО, Республика Мордовия, Тюменская область, Республика Ингушетия, Магаданская область, Республика Хакасия, Псковская область.

Сноска:

[1] Федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011 г.

Полковник полиции Татьяна Бормотова(Профессионал № 2, 2019 г.)

В Ростове-на-Дону обсудили вопросы перехода на новую систему обращения с ТКО

Сегодня, 4 июня, в Ростове-на-Дону прошло совещание под председательством генпрокурора РФ Юрия Чайки, на котором рассматривались вопросы выполнения органами исполнительной власти субъектов РФ требований законодательства в сфере обращения с отходами в 4 федеральных округах - Центральном, Северо-Западном, Северо-Кавказском и Южном.

В совещании приняли участие замминистра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов, руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, председатель Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, председатель Комитета Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский, первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман, врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис и другие.

М.Керимов доложил генеральному прокурору о ходе реформы системы обращения с ТКО. Комментируя ситуацию в округах, он сообщил, что только в одном федеральном округе из участвовавших в совещании, а именно в СКФО - все субъекты РФ перешли на новую систему обращения с ТКО. При этом, для округа характерна низкая собираемость платежей - порядка 36%. «В целом по стране этот показатель составляет сегодня около 50%. Самый высокий показатель - почти 70% - дает ЦФО, в остальных – до 60%. Среди неплательщиков не только граждане, но и юридические лица, которые не заключают договоры с регоператорами. Основные проблемы связаны c организацией биллинга и низкой платежной дисциплиной в сельских районах», - сообщил М.Керимов.

Еще одна типичная проблема – установление реальных нормативов накопления ТКО. Наиболее остро вопрос стоит в ЦФО, в частности, в Курской и Орловской областях. «Население должно понимать, как меняется тариф с учетом специфики каждой территории. Мы должны также понимать, какое количество отходов требует создания перерабатывающих мощностей», - пояснил М.Керимов.

Замминистра отметил, что в ряде субъектов РФ - например, в Воронежской, Калининградской, Ростовской областях принято важное решение о поддержке регоператоров субсидиями. Это позволит обеспечить бесперебойную работу системы обращения с ТКО и не допустить социальной напряженности среди населения.

Чтобы система заработала, были внесены необходимые изменения в законодательство. Некоторые из нормативно-правовых актов уже приняты. Например, Порядок формирования и изменения перечня объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории субъекта РФ. Регионы получили возможность до 2023 г. использовать объекты размещения ТКО, не имеющие разрешительной документации, и одновременно создавать необходимую современную инфраструктуру, отвечающую всем требованиям законодательства в сфере экологии и природопользования.

Оказывать помощь регионам в построении современной системы обращения с ТКО призвана ППК «Российский экологический оператор», для обеспечения выполнения уставных задач и функционирования которой разработан законопроект, устанавливающий порядок создания, утверждения и корректировки федеральной схемы обращения с отходами.

Замглавы Минприроды России коснулся и темы раздельного сбора отходов, подчеркнув, что задача реформы - создать соответствующие условия для стимулирования сбора полезных компонентов – стекла, картона, пластика и других, которые будут отправляться на переработку и уменьшение количества отходов, направляемых на захоронение. В этом совместно с субъектами РФ должны участвовать и региональные операторы, выбрав подходящую для региона модель.

«Весь комплекс мер позволит избавить страну от свалок и создать современную отрасль переработки ТКО, обеспечить выполнение целевых показателей национального проекта «Экология» и исполнение Указа Президента Российской Федерации», - отметил М.Керимов.

4 июня 1945 года издано постановление о строительстве шоссейных дорог

После окончания войны в СССР остались разрушенными 91 тыс. км шоссейных дорог, 90 тыс. мостов общей протяженностью 980 км. По сравнению с довоенным временем почти вполовину уменьшился объем автомобильных перевозок. Восстановить и превзойти довоенный уровень — такая задача стояла перед дорожниками.

В июне 1945 года издано постановление Государственного Комитета Обороны о строительстве шоссейных дорог для обеспечения автотранспортной связи между промышленными и областными центрами страны. Свою подпись под документом поставил И.В. Сталин.

В первую очередь строительства были включены трассы Харьков – Ростов – Дзауджикау, Харьков – Полтава – Киев и Сталинград – Ставрополь – Армавир.

Кроме того, усилия дорожников были сосредоточены на восстановлении и реконструкции старых, давно работающих автодорог, таких, как Москва – Ленинград, Москва – Минск – Брест, Москва – Харьков, Симферополь, Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону, Москва – Горький – Казань и других.

По словам директора федеральной автодороги Москва – Санкт-Петербург Н.И. Измоденова, после войны некоторые участки трассы Москва – Ленинград находились в таком ужасном состоянии, что на них можно было высаживать картошку. В распутицу некоторые населенные пункты, расположенные непосредственно рядом с трассой, оказывались отрезанными от другой инфраструктуры.

Всего в 1945 году в СССР было 1,5 млн км дорог. После окончания Великой Отечественной войны за дорожное строительство отвечали два ведомства: Гушосдор МВД (Главное управление шоссейных дорог) занималось прокладкой больших общегосударственных дорог, Главное дорожное управление работало под эгидой Совета Министров союзной республики. На последнюю организацию возлагалось сооружение дорог республиканского и местного значения.

К 2020 году 94 километра автомобильной дороги Астрахань - Махачкала переведут в асфальтобетон

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Каспий» приступило ко второй очереди реконструкции автомобильной дороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. В ходе работ дорожные строители реконструируют около 12 км автодороги регионального значения Улан Хол – Лагань с доведением её до параметров II технической категории. После завершения реконструкции этот участок трассы перейдёт в федеральную собственность. Кроме того, на примыкании и съезде с региональной автодороги запланировано возведение двух путепроводов протяженностью 60 и 50 м в составе двух транспортных развязок.

Эти работы – часть масштабного проекта по строительству и реконструкции федеральной трассы Астрахань-Махачкала в Черноземельском и Лаганском районах Калмыкии. В декабре 2018 года введен в строй первый этап объекта – участок протяженностью около 59 км. На этом отрезке федеральные дорожники построили двухполосную автодорогу в соответствии с параметрами III технической категории, устроили водоотвод с проезжей части и три скотопрогона под полотном трассы. Также на участке завершено комплексное обустройство с нанесением горизонтальной дорожной разметки термопластиком, установкой дорожных знаков, строительством автопавильонов. Кроме того, на первой очереди объекта установлено более 180 автономных осветительных систем, работающих от солнечной батареи.

Ликвидация грунтовых разрывов на трассе Р-215 ведется с 2017 года. Современная автомобильная дорога с твёрдым покрытием позволит кратчайшим путём связать три административных центра: Астрахань, Грозный и Махачкалу. Время в пути между этими городами сократится примерно в 1,5 раза. Транзитный транспорт пойдет в обход населенных пунктов из Ставропольского края, Республик Северного Кавказа к государствам Закавказья, минуя центральные районы Республики Калмыкия, на автодорогу Р-22 «Каспий» и далее – в центральные районы России. Это приведёт к снижению себестоимости перевозок и улучшит экологическую обстановку в близлежащих населенных пунктах.

Устойчивое развитие территорий в условиях реализации национальных проектов

В Кабардино-Балкарской республике прошел Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию. В течение трех дней рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с устойчивым развитием территорий, а также состоялась презентация лучших практик партнерства науки, образования, общественных институтов и бизнеса.

Обращаясь к участникам мероприятия, врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков отметил, что проведение столь представительного форума в Кабардино-Балкарии –знак высокого доверия республике, а вопросы раскрытия экономического потенциала регионов, улучшения качества жизни людей и поэтапного перехода к новой модели устойчивого развития имеют исключительно важное значение.

Темой пленарного заседания выступило устойчивое развитие территорий в условиях реализации национальных проектов. В ходе него рассмотрели роль национальных проектов в управлении пространственным развитием и сценарии устойчивого развития Северного Кавказа.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, говоря о молодежи как о движущей силе, как о социально-демографической группе достаточно быстро, остро реагирующей на всю текущую деятельность, рассказал о деятельности Федерального агентства по делам молодежи: «Росмолодежь сопутствует всестороннему развитию молодого человека, предоставляя возможности для самореализации, и эти возможности сказываются на всех направлениях деятельности.

Если устойчивое развитие сделает упор на три ключевых направления: экономическое,социальное и охрана окружающей среды, то без участия молодого поколения, их прямого отношения к этим направлениям, мы хорошего результата не достигнем. Вкладываться в молодое поколение – одна из ключевых задач».

Андрей Платонов представил форумную кампанию Росмолодежи и Грантовый конкурс молодежных инициатив. Также отметил проекты, реализуемые в рамках Национального проекта «Образование»: «Социальная активность», «Социальные лифты для каждого», «Учитель будущего».

Прозвучавшие на форуме инициативы будут озвучены в рамках деловой программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2019). По предложению оргкомитета решено преобразовать Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию территорий в постоянно действующую консультационно-экспертную площадку.

Цель форума – консолидация усилий представителей власти, бизнеса и науки, экспертного сообщества, а также объединение молодых ученых для совместной разработки обоснованных социально-экономических и инвестиционных программ в рамках реализации отраслевых национальных проектов, обсуждение актуальных региональных проблем, подготовка рекомендаций по их разрешению.

Мероприятие проводится при поддержке Высшего совета ВПП «Единая Россия», Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в СКФО и Центра социально-консервативной политики.

Свыше 4,5 млн тонн нефти отгрузил морской терминал КТК в мае 2019

В мае 2019 года морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) отгрузил 4,5 млн тонн нефти брутто, обработав 42 танкера. Майский график отгрузки выполнен полностью.

За январь–май 2019 года на терминале обработано 234 нефтеналивных судна, которые приняли в свои танки 24,8 млн тонн нефти брутто.

Из отгруженных в мае 4,5 млн тонн нефти 2,9 млн тонн — нефть месторождения Тенгиз, 890,8 тыс. тонн — нефть месторождения Карачаганак, 156,2 тыс. тонн — нефть Кашаганского месторождения, а также 201,8 тыс. тонн нефти от других казахстанских производителей.

Всего казахстанские грузоотправители отгрузили за май 4,17 млн тонн нефти, еще 352,9 тыс. тонн отгруженной нефти поступило с территории России.

C 2001 года по 31 мая 2019 года включительно через нефтепроводную систему Тенгиз — Новороссийск на мировые рынки было поставлено 607,4 млн тонн нефти нетто. Из них 528,9 млн тонн — это нефть из Казахстана и 78,5 млн тонн нефти, добытой в России.

SOCAR расширяет разведочные работы на мелководье Каспия

Мелководье Каспия может быть перспективным с точки зрения разведки и изучения на нефте- и газоносность, считает вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR) по геологии и геофизике Бахрам Гусейнов. «В настоящее время ВР ведет разведку на мелководье вокруг Апшеронского полуострова. Кроме того, мы считаем, что надо провести исследования на мелководье Каспия как на севере, так и на юге», — сказал Гусейнов на конференции Caspian Oil and Gas в Баку.

SOCAR выявила 66 перспективных структур, половина из которых на море, другая на суше, где требуется дальнейшая разведка — сейсмические работы и бурение. Есть и неизученные территории, подчеркнул представитель компании. По мнению Гусейнова, есть перспективы по сланцевой нефти на суше, но, конечно, это требует дополнительного изучения.

Всего в Азербайджане открыто 80 месторождений нефти и газа, 28 из этих месторождений на море, 52 — на суше. В сентябре 2018 года SOCAR и «Роснефть» подписали контракт совместном изучении нефтяного и газового потенциала блока Гошадаш и северной части мелководья Апшеронского полуострова на азербайджанском участке дна Каспийского моря.

Углеводородные метаморфозы Ставрополья

Почти утратив значимость в качестве центра нефтедобычи, Ставропольский край закрепляет позиции на газовой карте России. Именно здесь ЛУКОЙЛ создает свой крупнейший газохимический комплекс стоимостью 120 млрд руб., а холдинг «ЕвроХим» реализует обширную инвестпрограмму на базе предприятия «Невинномысский Азот». Газовые проекты имеют для Ставрополья совершенно определенную политическую цену. Губернатор края Владимир Владимиров, некогда работавший в крупнейших нефтегазовых компаниях в Западной Сибири, смог сохранить возможность пойти на новый срок, несмотря на явный дефицит достижений во многих сферах. Ожидаемый приток инвестиций ЛУКОЙЛа, скорее всего, сыграл в продолжении политической карьеры губернатора не последнюю роль.

Несостоявшаяся отставка

Еще в конце 2018 г. многие политологи называли Владимирова, чьи полномочия истекают в сентябре, одним из наиболее вероятных кандидатов на досрочную отставку. В Национальном рейтинге губернаторов Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» по итогам 2018 г. он занял лишь 64-е место. В исследовании «Минченко Consulting», опубликованном после Единого дня голосования — 2018, он оказался на предпоследнем месте среди глав регионов СКФО: «штрафные» баллы губернатору были начислены за наличие в крае конфликтов регионального и федерального уровня, а также уголовные дела в его окружении.

Список ставропольских чиновников, в последнее время оказавшихся фигурантами уголовных скандалов, внушителен.

В начале 2015 г. Ставрополье попало и в фокус «дела Арашуковых»: с краем была тесно связана карьера арестованного по подозрению в крупных хищениях газа советника главы «Межрегионгаза» Рауля Арашукова, многие его задержанные ставленники возглавляли газпромовские структуры в различных городах Ставрополья.

Но серия досрочных губернаторских отставок, состоявшихся в конце марта, обошла край стороной. В середине апреля Владимиров встретился в Кремле с президентом России Владимиром Путиным, после чего все вопросы по его выдвижению на выборы 9 сентября исчезли сами собой.

Согласно одной из гипотез, «проездным билетом», обеспечившим Владимирову возможность пойти на второй срок, стали крупные инвестпроекты, намеченные на Ставрополье ЛУКОЙЛом.

Планы строительства комплекса по переработке газа с шельфовых месторождений Северного Каспия на базе предприятия «Ставролен» в Буденновске холдинг Вагита Алекперова обозначил еще в конце прошлого десятилетия, но только сравнительно недавно они подошли к непосредственной реализации. Официально о принятии инвестиционного решения по строительству ГПЗ стоимостью 120 млрд руб. в Буденновске Алекперов объявил на встрече с Владимиром Путиным только в феврале 2018 г. Одновременно стало известно о завершении реконструкции производства полиэтилена на «Ставролене».

Предположение, что выдвижение Владимирова на второй срок состоялось благодаря поддержке ЛУКОЙЛа, выглядит вполне состоятельным, считает ставропольский политолог Антон Чаблин. По его мнению, сложно найти иное внятное объяснение, почему губернатора оставили в должности: «Блестящих показателей или больших успехов в деятельности Владимирова за последние 5 лет нет. Экономический потенциал Ставропольского края явно заслуживает большего».

Безошибочным индикатором проблем в экономике служит хронический дефицит регионального бюджета: на 2019 г. он был утвержден в размере 5,2 млрд руб. В 2018 г., по данным РИА «Рейтинг», налоговые и неналоговые поступления формировали только 61% совокупных налогов бюджета края — существенно меньше, чем у ближайших соседей, Краснодарского края и Ростовской области (79% и 84% соответственно), хотя и несопоставимо выше, чем у республик СКФО. В недавно опубликованном РИА «Рейтинг» исследовании вовлеченности населения регионов в малый бизнес Ставрополье с его вполне неплохо развитыми сегментом небольших производств и сферой услуг заняло лишь 70-е место. За последний год доля работников малых и микропредприятий в общей численности рабочей силы снизилась на 14,1%, а оборот этих предприятий в расчете на одного работника упал на 21,8% — худшие показатели по стране. Крупный бизнес, связанный с нефтегазовым комплексом, при Владимирове чувствовал себя вполне вольготно.

Решающим эпизодом для продолжения губернаторской карьеры, предполагает Чаблин, мог стать состоявшийся в середине марта визит в край большой делегации ЛУКОЙЛа во главе с первым вице-президентом холдинга Вадимом Воробьевым. Тогда на совещании на «Ставролене» с участием губернатора от представителей ЛУКОЙЛа прозвучали слова о заинтересованности в стабильности власти и инвестиционного климата в крае как гарантии инвестпрограммы по созданию газохимического комплекса. Прошло всего несколько дней, и Владимиров встретился с президентом, хотя раньше аудиенция у Путина постоянно откладывалась.

«Скорее всего, ЛУКОЙЛ рассматривает наличие Владимирова во главе Ставропольского края как гарантию инвестиций, — комментирует Чаблин. — Реальных конкурентов на выборах у Владимирова, скорее всего, не будет. Его сложно назвать сильным губернатором, но и к разряду одиозных личностей причислять не приходится. Отношение в крае к нему нейтральное, без особого негатива, поэтому голосовать за него будут по инерции — внятной альтернативы все равно нет».

По данным апрельского опроса ВЦИОМ, Владимиров имел не самый высокий рейтинг (46%) при довольно внушительном 26-процентном антирейтинге (доля респондентов, исключающих возможность голосовать за кандидата), но со стороны сколько-нибудь серьезных потенциальных оппонентов заявлений побороться за пост ставропольского губернатора пока не прозвучало. Такого уровня поддержки, как на выборах 2014 г., когда Владимиров получил более 84% голосов, ожидать сложно, но и перспективы второго тура пока выглядят слишком уж гипотетическими.

Газ всему голова

Репутация «лукойловского» региона за Ставропольем закрепилась сравнительно недавно: еще в начале десятилетия более влиятельной ВИНК в крае была «Роснефть». В преддверии выборов в Госдуму 2011 г. региональный список «Единой России» возглавил Игорь Сечин (на тот момент бывший вице-премьером правительства РФ), который в ходе кампании посетил и Нефтекумск, город нефтяников на востоке края. Именно с подачи Сечина тогда состоялась отставка двух кавказских «королей» — генерального директора энергокомпании «МРСК Северного Кавказа» Магомеда Каитова и Рауля Арашукова, возглавлявшего компанию «Газпром межрегионгаз Пятигорск», поставщика газа в республики СКФО. Правда, Арашуков влияние в регионе сохранил, перебравшись в центральный аппарат «Газпром межрегионгаза».

Объективно для «Роснефти» Ставропольский край не представляет большого интереса в части добычи, которую в крае ведет ООО «РН-Ставропольнефтегаз». Как и в других регионах Северного Кавказа, пик добычи нефти здесь пройден в советские годы, а затем объемы резко снизились — примерно с 6,4 млн т в 1970 году до 1 млн т в 2000 г. По данным краевого Министерства энергетики, промышленности и связи, сейчас объем добычи составляет более 830 тыс. т нефти и газового конденсата в год. При таких показателях оставшейся в недрах нефти хватит еще надолго. Согласно информации регионального Министерства природных ресурсов и окружающей среды, суммарные извлекаемые запасы нефти промышленных категорий 47 месторождений Ставрополья составляют 91 млн т. Но в общероссийском зачете претендовать на лидерские позиции Ставрополью не приходится.

Совсем другое дело — газ. Еще в конце советского периода Ставрополье стало одним из главных газовых хабов страны благодаря строительству крупнейшего в мире Северо-Ставропольского подземного хранилища газа (ПХГ) объемом до 90 млрд м3. Значительные резервы газа позволили развивать крупные смежные предприятия — завод по производству минеральных удобрений «Невинномысский Азот», запущенный в 1962 г., и построенную по соседству с ним Невинномысскую ГРЭС с установленной мощностью 1530,2 МВт. Эти предприятия и сегодня входят в число крупнейших на Ставрополье. К 2016 г. холдинг «ЕвроХим» инвестировал в модернизацию «Азота» 33,5 млрд руб., после чего анонсировал ряд еще более крупных начинаний, прежде всего создание аммиачно-карбамидного комплекса стоимостью €700–800 млн.

Открытие ЛУКОЙЛом газовых месторождений на Каспийском шельфе закрепило за Ставропольем статус газового хаба, хотя краю пришлось приложить немалые усилия, чтобы перерабатывающий комплекс был построен на его территории.

Об открытии ЛУКОЙЛом большого месторождения имени Владимира Филановского и о планах построить на юге России два газохимических комплекса стало известно в начале 2007 г. И уже через несколько месяцев глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов заявил, что республика готова разместить один из этих комплексов в поселке Артезиан. Но ЛУКОЙЛ предпочел Ставрополье, где к тому времени уже владел заводом «Ставролен», одним из крупнейших полимерных производств в России. Соответствующее соглашение Вагит Алекперов и тогдашний губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский подписали в сентябре 2009 г. на международном инвестиционном форуме в Сочи. Стоимость проекта газохимического комплекса мощностью 5 млрд м3 в год оценивалась в 112 млрд руб., запустить его в эксплуатацию планировалось в 2015–2016 гг. Через некоторое время ГПЗ в Буденновске был включен в список приоритетных проектов «Единой России» для новообразованного СКФО, а в октябре 2011 г. на «Ставролене» была заложена капсула на площадке строительства первой очереди газоперерабатывающей установки (ГПУ-1). Но реализация проекта столкнулась с рядом непредвиденных рисков.

Смена караула

В мае 2012 г., вскоре после хлопотных думских выборов, досрочно сложил полномочия Валерий Гаевский, у которого категорически не складывались отношения с полпредом президента в СКФО Александром Хлопониным. На смену Гаевскому был назначен 63-летний депутат Госдумы Валерий Зеренков, фигура явно переходного характера: в должности губернатора этот выходец из советских крепких хозяйственников пробыл неполных 1,5 года.

Одновременно возник форс-мажор на «Ставролене». В декабре 2011 г. на территории цеха газораспределения этилена произошел взрыв, за которым последовал крупный пожар. Ущерб превысил $25 млн, а для ликвидации последствий «Ставролен» пришлось остановить более чем на год. До этого «Ставролен» горел еще два раза — в 2004 и 2008 гг.

В сентябре 2014 г. врио губернатора Ставрополья был назначен Владимир Владимиров, прежде занимавший пост первого вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. «Варягом» Владимирова можно было назвать с долей условности: новый руководитель края родился в Георгиевске на Кавминводах, а школу закончил в Буденновске, где успел поработать аппаратчиком на «Ставролене». После окончания Уфимского государственного нефтяного технического университета Владимиров попал на предприятия «Когалымнефтегаза», входящего в структуру ЛУКОЙЛа. В дальнейшем он занимал руководящие посты в «Роснефти» (в качестве заместителя генерального директора — главного инженера «Верхнечонскнефтегаза») и «Газпроме» (в филиале «Муравленковскнефть» ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»). Путь в политику Владимирову открыло избрание депутатом Законодательного собрания ЯНАО по Муравленковскому одномандатному округу в 2010 г., а в бытность вице-губернатором Ямала он организовывал памятный полет Владимира Путина со стерхами в 2012 г.

Через непродолжительное время после назначения Владимирова на Ставрополье прибыл Алекперов. В ходе этого визита было заявлено, что первые поставки сырья на новый газоперерабатывающий комплекс в Буденновске будут осуществлены в 2016 г., а до 2020 г. на востоке края должно быть создано около 8 тыс. новых рабочих мест. Но спустя несколько дней после отъезда высокого гостя, 26 февраля 2014 г., на «Ставролене» произошла очередная крупная авария, в результате которой пострадали более 10 человек. Производство вновь было остановлено, и, хотя на сей раз перезапустить его получилось быстро, финансовые результаты предприятия за 2014 г. оказались удручающими. Выручка сократилась в 4,5 раза, до 5,83 млрд руб., а чистый убыток по РСБУ составил 4,237 млрд руб. против чистой прибыли 4,154 млрд руб. в 2013 г.

После этого значительных происшествий на «Ставролене» не было, что позволило сконцентрироваться на выполнении инвестпрограммы. В начале 2015 г. ЛУКОЙЛ ввел в эксплуатацию новую ТЭС с парогазовой установкой мощностью 135 МВт в Буденновске для обеспечения тепловой энергией «Ставролена»; в феврале 2016 г. на предприятии состоялся запуск первого пускового комплекса ГПУ-1 мощностью по сырью 2,2 млрд м3 в год. Объект позволит полностью утилизировать попутный нефтяной газ месторождений Северного Каспия (предусмотрена его частичная переработка в полиэтилен и полипропилен).

Параллельно ЛУКОЙЛ наращивал влияние на Ставрополье за пределами производственных объектов.

«Присутствие ЛУКОЙЛа в жизни края весьма заметно: недавно, например, он участвовал в финансировании строительства в центре Ставрополя большой пешеходной зоны и интерактивного музея, до этого был построен большой спортивный комплекс в Буденновске. Тот же „Газпром“ перед прошлыми губернаторскими выборами обещал Ставрополью золотые горы, но вспомнить реализованные им крупные социальные проекты, кроме недавно открытого в Ставрополе Ледового дворца, за последние 5 лет сложно.

ЛУКОЙЛ не стремится заявлять, что он является главным инвестором в крае, но своих людей в краевом руководстве у него достаточно», — говорит Чаблин.

В частности, человеком ЛУКОЙЛа считается вице-премьер краевого правительства Роман Петрашов, который раньше работал с Владимировым на севере, будучи первым заместителем генерального директора — главным инженером компании «Ямалнефтегаз». Его отца, Ярослава Петрашова, в свое время возглавлявшего дирекцию ЛУКОЙЛа по имущественным отношениям, административно-хозяйственной деятельности и транспорту, называют другом Алекперова. В краевой думе, добавляет Чаблин, человеком ЛУКОЙЛа был директор «Ставролена» Анатолий Афонин, но не так давно он сложил депутатские полномочия, сообщив, что ему предстоят слишком большие проекты и времени на депутатство нет. О том, какие перспективы связывает ЛУКОЙЛ со Ставропольским краем, наверняка более подробно станет известно осенью, когда компания намерена представить обновленную стратегию с акцентом на газохимии.

Николай Проценко

В Москве состоялся суперфинал Международного конкурса чтецов «Живая классика»

2 июня на Красной площади в Москве прошёл суперфинал Международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В нём приняли участие 11 ребят из разных регионов России и стран мира.

Выступления участников оценивало жюри под председательством заслуженной артистки России Н.В. Варлей.

Жюри признало лучшими русскоязычными чтецами мира Михаила Гудкова (Красноярский край), Матвея Михайлова (Республика Карелия), Георгия Антонова (Республика Коми) и Рамазана Билалмагомедова (Республика Дагестан). Четыре победителя получили путёвки в творческий летний лагерь «Живая классика» в Сочи.

Справочно

Конкурс юных чтецов «Живая классика» – ежегодное творческое состязание по декламации прозы на русском языке, которое проводится среди школьников от 10 до 17 лет во всех субъектах Российской Федерации и за рубежом. В этом году в мероприятии приняло участие 2,5 миллиона детей. Финал конкурса, который прошёл 15 мая в Международном детском центре «Артек», объединил 250 школьников из 85 регионов страны.

Конкурс проводится под патронатом Министерства просвещения Российской Федерации.

Экс-руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюлу Магомедову предъявлено обвинение по делу о махинациях с земельными участками, сообщается на сайте СК РФ.

Кроме того, обвинения в махинациях предъявлены исполняющему обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамилю Гаджиеву и другим чиновникам.

"Вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого бывшего руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова... В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений... "создание преступного сообщества и участие в нем с использованием своего служебного положения", - говорится в сообщении.

По данным СК, предполагаемые преступники похитили муниципальную и государственную собственность, ущерб государству составил более 370 миллионов рублей.

"В 2000 году подозреваемые создали преступное сообщество, целью которого являлось проведение незаконных юридически значимых действий с земельными участками, находящимися в муниципальной и федеральной собственности, расположенными на территории Республики Дагестан, а также последующего их незаконного отчуждения", - добавляется в сообщении.

Количество организаций отдыха для детей сократилось в России за последние 6 лет более чем на 11%, а количество детских санаториев уменьшилось почти на 25%, следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году", опубликованного на сайте Роспотребнадзора.

"Количество стационарных загородных оздоровительных организаций в 2018 году по сравнению с 2013 годом сократилось в 52 субъектах Российской Федерации, в том числе в Санкт-Петербурге (-34), Республике Дагестан (-27), Московской области (-25) и Краснодарском крае (-25)", - говорится в докладе.

При этом вводились в эксплуатацию новые организации лишь в 20 субъектах, в том числе в Республике Тыва, Тамбовской и Московской областях, Республике Башкортостан, отмечается в докладе.

Всего количество организаций отдыха и оздоровления детей сократилось с 2013 года на 11,3% с 49 тысяч до 43,5, следует из данных в докладе. При этом, как уточняется в тексте, количество детских санаториев уменьшилось почти на 25%.

Количество детей, отдохнувших в санаториях, существенно сократилось за 2013-2018 годы - в Республике Калмыкия на 96%, в Псковской области - на 94%, Астраханской и Калужской областях - более чем на 70%, добавляется в докладе.

В 7 субъектах России – в Москве и Санкт-Петербурге, республиках Карелия и Адыгея, Калининградской и Кировской областях и Хабаровском крае - из-за сокращения организаций санаторного типа дети не отдыхали там, следует из доклада.

Кривой счетчик: Забайкалье лоббирует перекрестку

Участники энергорынка против льготного тарифа для Забайкалья

Идея властей Забайкальского края перевести региональных потребителей с рыночных оптовых энергоцен обратно на тариф вызвала негодование в отраслевом сообществе. Генераторы просят вице-премьера Дмитрия Козака не поддерживать эту инициативу, так как в итоге это увеличит размер перекрестного субсидирования и приведет к увеличению платы промышленных потребителей на 3 млрд рублей в год.

Участники оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ) обратились к вице-премьеру Дмитрию Козаку с просьбой не поддерживать включение Забайкальского края в перечень особых регионов, где потребители могут покупать электроэнергию не по рыночным ценам, а по регулируемым тарифам. Письмо подписано руководителями ряда энергокомпаний, в том числе «Газпромэнергохолдига», «Эн+ Менеджмент», «Интер РАО», «Юнипро», «РусГидро», «Сибирской генерирующей компании», руководителями ассоциаций производителей и потребителей электроэнергии. С копией документе ознакомилась «Газета.Ru».

С просьбой распространить льготы еще на один регион в конце апреля обратился исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов. 22 мая президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго, Минтрансу, Минвостокразвития, Минэкономики и ФАС представить согласованные позиции до 3 июня.Предполагается в случае положительного решения внести соответствующие изменения в законопроект об ограничении перечня особых регионов, реализация электроэнергии в которых происходит по регулируемым тарифам. Документ готовится ко второму чтению в Госдуме.

Расширение списка особых регионов до 10 негативным образом скажется на участниках оптового рынка: включение в список Забайкальского края приведет к снижению выручки генераторов на 5 млрд рублей в год и при этом перераспределит дополнительную нагрузку в 3 млрд рублей на потребителей других регионов, отмечается в письме.

Экономическое «обоснование» под такие энергетические льготы можно подвести очень легко — это и стимулирование сектора потребления за счет высвободившихся у забайкальцев средств, это и стимулирование местных производственных компаний, прежде всего горнодобывающего сектора, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий Антон Быков.

Получается не так много вариантов: либо закачивать в край инвестиции, что бы повышать уровень жизни и развитие экономики, закрепляя тем самым граждан на территории, либо давать различные льготы, что при экономной позиции Минфина России кажется более вероятным сценарием, и что собственно и происходит, добавляет эксперт.

«Основным аргументом в пользу необходимости включения Забайкальского края в перечень особых регионов выступает тезис о «дорогой электроэнергии, которая мешает привлечению инвестиций». Однако в 67 субъектах РФ цена электроэнергии для потребителей выше, чем в Забайкальском крае, а в среднем цены на электроэнергию выше среднероссийских только для потребителей на низком напряжении», — подчеркивают генераторы. При этом они отмечают, что 50% электроэнергии в регионе потребляет РЖД, которая, по их данным, с инициативой по получению льгот не обращалась.

Производители просят исключить РЖД и иные компании с госучастием из возможных адресатов льгот на покупку электроэнергии и ограничить распространение льгот только в отношении потребителей на низком напряжении.

В настоящее время таких особых регионов в РФ 9 — из 85 субъектов. Это Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Чечня, Северная Осетия — Алания, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Тыва и Бурятия. При этом для сохранения рынка льготы данным потребителям перекрываются за счет дополнительной нагрузки на других участников ОРЭМ.

Перекрестное субсидирование остается одной из самых острых проблем в электроэнергетике. О необходимости постепенно уходить от этой практики в отрасли и на правительственном уровне говорят уже не первый год, однако в целом ситуация не становится лучше.

Размеры перекрестного субсидирования еще в 2004 году составляли около 70 млрд рублей, а в 2018 году они оценивались в 220 млрд рублей, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

В целом уже известны попытки на правительственном уровне решить проблему перекрестного субсидирования и к 2022 году добиться снижения объемов перекрестного субсидирования до 45-50 млрд рублей, однако добиться 5-кратного сокращения размеров субсидирования за несколько лет – труднореализуемая задача, констатирует эксперт. При этом за последние пару лет правительству так и не удалось существенно снизить объемы, возможно, из-за неготовности отрасли к этому шагу, добавляет Соснова.

Кроме того, как отмечают производители в своем обращении к вице-премьеру, и в тех регионах, для которых предусмотрены субсидии, лучше ситуация не становится.

«Основной целью формирования списка особых регионов было повышение экономической привлекательности и платежной дисциплины. Однако, фактически сложившаяся за 8 лет ситуация говорит о том, что улучшений не произошло», — констатируют главы энергокомпаний.

Так, в регионах Северного Кавказа даже льготы и низкие тарифы не спасают от долгов за электроэнергию: здесь сейчас самый низкий на ОРЭМ процент оплаты за электроэнергию — 45,7%. А у Бурятии, которая в конце 2017 года вошла в список особых регионов, рейтинг инвестиционной привлекательности по итогам 2018 года и вовсе упал.

Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам

В повестке: о Комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, о национальной программе «Цифровая экономика».

Вступительное слово Дмитрия Медведева:

Сначала хочу вас проинформировать, что, как мы и договаривались, я утвердил государственную программу комплексного развития сельских территорий. Мы подробно о ней говорили на правительственной комиссии в Воронеже. Программа рассчитана до 2025 года, охватывает весь спектр вопросов, который касается жителей села, то есть более 37 миллионов человек. Задача – приблизить уровень их жизни к городскому. В рамках государственной программы продолжим решать проблемы доступности медицинской помощи, социального обеспечения, образования. Будем заниматься жилищным строительством и благоустройством сельских территорий. Будут приниматься меры для поддержки занятости, развития инфраструктуры, я имею в виду дороги, прокладку водопроводов, газопроводов и развитие интернета. Все эти вопросы надо решать, поскольку село здесь существенно отстаёт от города.

Этим вопросам, конечно, и раньше уделялось внимание. Мы работали в рамках ФЦП «Социальное развитие села» (2003–2013 годы), потом в рамках ведомственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Часть мероприятий этой программы вошли в новую государственную программу, соответственно, у неё более высокий уровень. Будет использоваться проектный подход, чтобы учитывать потребности каждого конкретного населённого пункта. В программу заложены весьма значительные средства – это и федеральные средства, и внебюджетные, и средства регионов. Рассчитываем, что эти деньги изменят ситуацию в сёлах. Но самое главное – работа, которая будет проводиться.

В том числе для того, чтобы быстрее всё заработало, я дал поручение по итогам правительственной комиссии увязать госпрограмму с национальными проектами.

Теперь непосредственно к повестке дня президиума. Обозначу темы, которые мы обсудим.

Первая тема касается Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Формально этот план не является одним из национальных проектов, но он синхронизирован с ними, структурирован по аналогии с ними. В него входят 11 федеральных проектов, у каждого – чёткие целевые показатели, определены сроки и источники финансирования.

Сегодня рассмотрим паспорт транспортной части комплексного плана. На его реализацию понадобится до конца 2024 года из всех источников, включая внебюджетные, не менее 6,3 трлн рублей. Из федерального бюджета предполагается выделить 3 трлн. Заслушаем доклад министра.

Работа предстоит большая. Планируется расширить важнейшие транспортные магистрали. В первую очередь это коридоры «Запад – Восток» и «Север – Юг». Сформировать более современную логистическую инфраструктуру, которая обеспечит транзит и экспорт, то есть морские и воздушные порты, автомобильные и железные дороги. Для нас важно, чтобы регионы были связаны единой транспортной сетью. Не должен стоять вопрос доступности. Налаженная транспортная инфраструктура – это ещё и возможности для развития бизнеса и торговли, наращивания межрегиональных связей.

Здесь целый ряд задач надо будет решать. Это строительство и модернизация автомобильных дорог, увеличение мощности российских морских портов за шесть лет – до 1,3 млрд тонн. Речь идёт в том числе о портах Дальневосточного, Северо-Западного, Волго-Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов, о развитии Северного морского пути и увеличении грузопотока по нему до 80 млн тонн.

Изменения планируются и в железнодорожной отрасли. Мы будем принимать меры, чтобы обеспечить существенный рост объёма транзитных перевозок. К 2025 году необходимо сократить время перевозки контейнеров, ввести их в определённые параметры. В 1,5 раза мы планируем увеличить пропускную способность Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, будем создавать основу для развития высокоскоростного железнодорожного сообщения.

Отдельное внимание – внутренним водным путям, авиасообщению. Должно увеличиться число межрегиональных регулярных пассажирских авиамаршрутов, по которым летают, минуя Москву. Продолжим субсидировать региональные маршруты, пополнять парк воздушных судов. Задачи там очень амбициозные, показатели серьёзные. Поговорим об этом.

Второе, о чём хотел бы сказать, – это национальная программа «Цифровая экономика». Напомню, паспорт мы утвердили в конце прошлого года, затем я утвердил Положение о системе управления реализацией программы. Сегодня мы рассмотрим обновлённый паспорт программы с учётом того, что, как мы договорились, в рамках программы будут работать шесть федеральных проектов. Они касаются создания нужной для внедрения технологий правовой базы, развития информационной инфраструктуры, безопасности, подготовки кадров, развития сквозных цифровых технологий. О федеральном проекте «Цифровое госуправление» мы подробно говорили буквально неделю назад на заседании правительственной комиссии. И недавно на совещании у Президента обсуждалась идея создания ещё одного федерального проекта в рамках этой деятельности – по развитию технологий искусственного интеллекта.

На реализацию всей программы «Цифровая экономика» до конца 2024 года понадобится свыше 1,6 трлн рублей. Деньги тоже весьма значительные. Более 1 трлн рублей – это федеральный бюджет. Они пойдут на развитие цифровых технологий, на увеличение российских разработок в этом секторе, на то, чтобы обеспечить цифровую экономику кадрами. За шесть лет не менее 120 тысяч человек должны быть приняты в вузы на IT-специальности. А 10 миллионов человек должны пройти онлайн-курсы цифровой грамотности.

Мы продолжим создавать современную цифровую образовательную среду в школах, университетах, подключать к интернету все социально значимые объекты, в первую очередь те же самые школы, а также фельдшерско-акушерские пункты. Первые результаты должны быть к концу этого года.

Но, чтобы достичь этих и целого ряда других целей, конечно, нужно грамотно распределить силы и средства. Посмотреть, что уже сделано в регионах, на что потребуется больше средств или, наоборот, меньше, какие мероприятия первостепенны. Следить, чтобы деньги вовремя поступали к исполнителям мероприятий, потому что пока с этим есть определённые сложности.

И целый ряд других проектов и предложений по совершенствованию проектной деятельности мы сегодня рассмотрим.

Жить с комфортом

Гранты получат 80 малых городов

Текст: Татьяна Ткачева ("Российская газета", Воронеж)

Победителей всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды наградил в Воронеже зампред правительства РФ Виталий Мутко. Премии из федерального бюджета помогут преобразить 80 малых городов и исторических поселений из 46 регионов. Объем финансирования - от 40 до 85 миллионов рублей.

- Мы постарались сделать отбор заявок прозрачным, теперь задача - качественно их реализовать. По проектам, которые победили в 2018-м, пока не все сделано. Некоторые из них по факту не раскрыли идентичность места, - посетовал зампред правительства РФ. - В этом году проекты очень профессиональные - муниципалитеты привлекли урбанистов и молодых архитекторов, которые чувствуют, что нужно людям. За примером далеко ходить не надо - посмотрите, как преобразилась в Воронеже Советская площадь. Видно, что людям нравится.

Конкурсные заявки оценивала независимая комиссия - эксперты в области архитектуры и градостроительства, сохранения историко-культурного наследия, социологии и экономики. Учитывалась, среди прочего, готовность людей вкладываться в развитие малой родины: добровольным трудом на субботниках или рублем, в рамках ГЧП.

Так, в тульском Венёве на обновленной Красной площади зашумят торговые ряды. Можно будет купить и булочки "Венёвка" (двойная баранка в виде буквы В - местный гастробренд), и изделия ремесленников. Здесь же будут проводить фестиваль "Зимние баранки". В Юже (Ивановская область) откроют для гуляний территорию текстильной фабрики: ранее популярный прогулочный маршрут упирался в ворота, теперь руководство предприятия пошло навстречу пожеланиям горожан. В Вязьме, что между Смоленском и Москвой, хотят не только восстановить исторический облик привокзальной площади (со сквером и памятником героям Первой мировой), но и открыть там пункт проката спортинвентаря. Рядом инвесторы построят три жилых здания с коммерческими помещениями, новые рабочие места получит около ста человек.

Мещовск (Калужская область) победил в конкурсе со второй попытки. Слабым местом заявки в прошлом году была подготовка документации.

- У нас просто не было людей со специальным образованием, которые могли бы правильно проработать архитектурную составляющую проекта. Но губернатор убедил не сдаваться, посоветовал обратиться в областной центр компетенций, благодаря поддержке которого мы и смогли выиграть грант на благоустройство парка, - объяснила замглавы города Тамара Бубенцова. - Надеемся, это место будут посещать туристы. Но самое главное, что нас поддержали местные жители.

Глава администрации Мещовска Игорь Ретуев добавил, что размер премии превышает годовой бюджет города (40 миллионов против 36). Однако за счет муниципалитета в зеленом массиве, которому более ста лет, уже удалось начать работы - вычистить сухостой, провести кронирование деревьев. После реконструкции парк и набережная будут удобными для прогулок круглый год, а предприниматели смогут открыть там точки общепита, торговли и проката инвентаря.

Из-за вечной нехватки денег малые города "хитры на выдумки", и жюри этот креатив также оценило. К примеру, в городе Дагестанские огни при благоустройстве улицы Ленина планируют решить проблему с ливневой канализацией: дождевые стоки будут служить для полива кустов и деревьев.

Поддержанные на конкурсе проекты в исторических поселениях связаны с развитием зон, привлекательных для туристов. Для этого предлагается сократить количество автомобилей, убрать хаотичные парковки, создать удобную среду для пешеходов и улучшить озеленение. В Великих Луках (Псковская область) намерены обустроить парк с "потешным селом" в духе петровской эпохи.

К слову, грядущее 350-летие со дня рождения Петра Первого наверняка принесет муниципалитетам немало идей и средств. В минувшую пятницу повезло воронежскому райцентру Павловску. Городок на Дону, где строили корабли для Азовского флота, получил неожиданный подарок в виде шести миллионов рублей от банка "Дом.рф". Об этом под занавес церемонии в Воронеже объявил Виталий Мутко: "Заявка Павловска заняла 55 место, и мы решили дать грант, чтобы город расцветал и готовился к юбилею. Ему скоро 310 лет".

Благоустройство в старых городах прямо или косвенно затрагивает памятники культуры, а такие работы нужно согласовывать с органами охраны. Поэтому срок подачи заявок для исторических поселений нужно удлинить, отметила руководитель экспертной группы конкурса Ирина Крымова.

В "командном зачете" победили самарцы: Сызрань, Кинель, Отрадный и Жигулевск получат в сумме 298 миллионов рублей. На втором месте с 274 миллионами - Ивановская область, поддержки удостоены все четыре ее заявки (Кинешма, Тейково, Шуя и Южа).

- Мы регион дотационный, концентрируем ресурсы на городах, которые побеждают в грантовых конкурсах. Например, к Палеху параллельно с благоустройством подвели дорогу - и у бизнесменов там выросла выручка. Сейчас на повестке дня Гаврилов Посад: строим хорошую трассу к Суздалю, ремонтируем поликлинику, появился достаточно крупный инвестор в сфере сельского хозяйства. То есть подход нужен комплексный. Одна просьба - увеличить финансирование конкурса! - сорвал аплодисменты ивановский губернатор Станислав Воскресенский.

"Хотелось бы поддержать всех, но пока у нас только пять миллиардов рублей на год", - сказал позже Виталий Мутко, подчеркнув, что профессиональный уровень заявок вырос, теперь нужно обеспечить их качественную реализацию.

По проектам, которые победили в 2018-м, пока не все сделано. Некоторые не раскрыли идентичность места. Комфортная среда - это не только благоустройство... Это состояние дорог и фасадов, безопасность и экология, удобный транспорт, развитая коммунальная и социальная инфраструктура. В октябре качество среды по 36 показателям будет измерено во всех городах России.

Прямая речь

Ирина Макиева, гендиректор Фонда развития моногородов:

- В прошлом году на конкурс поступило около 50 заявок от моногородов, в этом - 80. Мы рады, что коллеги пользуются возможностью привлечь средства на благоустройство. Мы решили дополнительно поддержать те моногорода, где появится, условно говоря, своя "улица Никольская". В Москве ее, конечно, знали и до ЧМ-2018, но такой движухи там не было никогда. Там, где будет подобная улица, предприниматели смогут получить беспроцентный займ на 15 лет.

Справка "РГ"

В 2019 году на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды поступило 330 заявок из 77 регионов. Проекты были разделены по пяти категориям. Для городов с населением от 50 до 100 тысяч человек размер премии составляет 85 миллионов рублей, от 20 до 50 тысяч - 75, от 10 до 20 - 60 миллионов. "Малыши", где проживает менее десяти тысяч граждан, претендовали на гранты в 40 миллионов рублей. Ну а на проекты в исторических поселениях, независимо от их размеров, выделили по 54 миллиона.

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК ЧЕРЕЗ АЭРОПОРТЫ РОССИИ

|

Объемы перевозок через аэропорты России в январе 2019 года (регулярные и нерегулярные перевозки) |

|||||

|

Год |

Период |

Обслуживание пассажиров (отправлено+прибыло) (человек) |

|||

|

МВЛ |

ВВЛ |

Итого |

|||

|

2019 |

1 |

4 509 549 |

9 901 567 |

14 411 116 |

|

|

2019 |

2 |

3 926 489 |

8 903 037 |

12 829 526 |

|

|

2019 |

3 |

4 848 450 |

10 650 417 |

15 498 867 |

|

|

2019 |

4 |

5 301 811 |

11 039 980 |

16 341 791 |

|

|

Обслуживание пассажиров в аэропортах РФ в январе - апреле 2019г. на МВЛ и ВВЛ |

||||

|

(регулярные + нерегулярные перевозки) |

||||

|

Наименование |

Пассажиров всего, чел. |

|||

|

2019 Январь |

2019 Февраль |

2019 Март |

2019 Апрель |

|

|

Абакан |

12 571 |

11 563 |

12 427 |

13 023 |

|

Айхал |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Алдан |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Амдерма |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Анадырь |

3 785 |

3 916 |

5 061 |

7 169 |

|

Анапа(Витязево) |

52 526 |

42 294 |

55 115 |

59 989 |

|

Апатиты(Хибины) |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Архангельск(Васьково) |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Архангельск(Талаги) |

60 528 |

53 932 |

64 110 |

70 235 |

|

Астрахань(Нариманово) |

41 114 |

80 592 |

45 243 |

53 806 |

|

Аян |

107 |

131 |

212 |

185 |

|

Барнаул(Имени Г.С.Титова) |

37 798 |

32 395 |

36 497 |

32 040 |

|

Батагай |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Белая Гора |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Белгород |

18 809 |

17 591 |

23 221 |

30 448 |

|

Белоярский |

4 081 |

3 636 |

4 891 |

6 674 |

|

Белушье |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Березово |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Беринговский(Филиал ФКП "А/П Чукотки") |

23 |

65 |

49 |

109 |

|

Благовещенск |

35 736 |

32 902 |

37 492 |

38 701 |

|

Бованенково |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Богородское |

209 |

194 |

230 |

211 |

|

Бодайбо |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Братск |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Брянск |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Бугульма |

2 824 |

3 427 |

3 945 |

3 734 |

|

Варандей |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Верхневилюйск |

*** |

*** |

*** |

*** |

|

Вижас |