Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

13 марта 2015 года состоялась рабочая встреча руководителя Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике И.С. Катчиева с председателем Правительства Карачаево-Черкесской Республики М.Я. Кардановым, на встрече так же присутствовал министр финансов Карачаево-Черкесской Республики Р.Х. Эльканов.

В ходе рабочей встречи были рассмотрены вопросы:

- обеспечения предоставления из федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах бюджета Карачаево-Черкесской Республики;

- по переданным полномочиям получателя средств федерального бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в бюджет Карачаево-Черкесской Республики в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;

- обеспечения наличными средствами клиентов с использованием расчетных (дебетовых) карт.

В завершении рабочей встречи были подведены итоги совместной работы, поставлены задачи по совершенствованию системы взаимодействия.

С начала года в России зарегистрировано шесть лесных пожаров

По информации Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства, по ситуации на 17 марта с начала 2015 года в лесном фонде России возникло 6 пожаров (Краснодарский край, Республика Дагестан, Псковская область, Ставропольский край), огнем пройдено 20 га. На землях особо охраняемых природных территорий возникло 6 лесных пожаров (Краснодарский край, Астраханская область, Республика Северная Осетия (Алания)), огнем пройдено 5690 га. На землях иных категорий - 1 лесной пожар (Республика Крым) на площади 1 га.

Основная причина пожаров в лесах - переход огня несанкционированных палов сухой травы с земель сельхозназначения.

Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства отмечает интенсивный рост количества термоточек, зафиксированных системой ИСДМ-Рослесхоз на территории регионов Северо-Западного и Центрального федеральных округов: Псковской, Смоленской, Калининградской, Белгородской, Брянской, Тульской, Ленинградской областей. Оперативный штаб Рослесхоза проводит ежедневную работу по уточнению лесопожарной обстановки на местах. По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства и органов исполнительной власти в области лесных отношений работники лесного хозяйства проводят постоянное патрулирование лесного фонда с целью недопущения перехода огня сельхозпалов в лесной фонд.

Оперативный штаб Федерального агентства лесного хозяйства рекомендует органам исполнительной власти в области лесных отношений субъектов Российской Федерации усилить мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров, межведомственное взаимодействие с территориальными органами МВД России, МЧС России, взаимодействие с главами муниципальных образований, сельхозтоваропроизводителями по вопросу недопущения неконтролируемых выжиганий сухой травы, представляющих комплексную угрозу лесному фонду, населенным пунктам, объектам экономики, а также по вопросу соблюдения населением правил пожарной безопасности в лесу и на прилегающих к лесу территориях. Оперативный штаб рекомендует органам исполнительной власти, уполномоченных в области лесных отношений, проработать вопрос своевременности открытия пожароопасного сезона 2015 года, как в масштабах регионов, так и в границах отдельных муниципальных районов.

В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 7 субъектах Российской Федерации: Республике Северная Осетия (Алания), Астраханской области, Карачаево-Черкесской Республике, Чеченской Республике, Белгородской области, Псковской области, Смоленской области.

В Роспотребнадзоре состоялось селекторное совещание по основным вопросам подготовки к летней оздоровительной кампании 2015 года.

В реестры оздоровительных учреждений, запланированных к работе летом 2015 года, включено более 45 тысяч учреждений, в которых планируется отдых и оздоровление более 5 млн. детей.

За последние три года общее количество детей школьного возраста увеличилось более чем на 860 тысяч детей, в том числе первоклассников – на 170 тысяч детей. Ежегодно в период летней кампании в оздоровительных организациях Российской Федерации отдыхает около 45% детей школьного возраста.

В целом по Российской Федерации отмечается положительная динамика по открытию стационарных баз отдыха и оздоровления для детей и подростков. В 2014-м году свою работу открыто более 20 новых лагерей.

В летний оздоровительный сезон 2015-го года планируется открытие 7-ми новых учреждений (Чеченская Республика, Тамбовская, Астраханская и Оренбургская области).

Как и в прошлые годы востребованным остается отдых и оздоровление детей в здравницах Краснодарского края и Республики Крым. В сезон 2015 года на базе более 1 500 оздоровительных учреждений Краснодарского края планируется к оздоровлению около 280 тысяч детей. Более 300 организаций отдыха и оздоровления детей Республики Крым примут более 140 тысяч детей, в том числе 16 тысяч детей в Детском центре «Артек».

В рамках подготовки к оздоровительной кампании 2015 года специалистами Роспотребнадзора выдано более 24 тысяч предписаний, содержащих свыше 152 тысяч профилактических мероприятий, реализация которых призвана обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучие детского населения в оздоровительных учреждениях.

В ходе селекторного совещания были рассмотрены вопросы обеспечения безопасных условий жизнедеятельности детей и создания оптимальных условий для их отдыха и оздоровления. Особое внимание было уделено обеспечению детей качественным и безопасным питанием.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

Заседание Российского оргкомитета «Победа».

Под председательством Владимира Путина в Большом Кремлёвском дворце состоялось 36-е заседание Российского организационного комитета «Победа». На заседание были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, руководители ветеранских и молодёжных общественных организаций.

Обсуждалась готовность к проведению в Москве и субъектах Российской Федерации празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, а также итоги работы по улучшению социально-экономического положения ветеранов.

* * *

В.ПУТИН: Добрый день, уважаемые ветераны, уважаемые коллеги, друзья!

До 9 мая осталось 53 дня – это немного, если учесть стремительный ход времени и масштаб задач, которые мы ставим перед собой в связи с подготовкой и проведением 70-летия Великой Победы. Дата юбилейная, и это требует от всех нас особой чёткости и собранности и при этом неформального, творческого, душевного отношения к организации всех мероприятий.

Сегодня мы детально обсудим основные вопросы, которые сейчас решает оргкомитет «Победа». Сразу скажу, что речь должна идти о степени готовности запланированных мероприятий, в том числе главных общероссийских, общенациональных, которые пройдут в Москве. Ответственность за их подготовку возложена на специально созданный оргкомитет под руководством Сергея Борисовича Иванова, Руководителя Администрации Президента.

Уважаемые коллеги! 9 Мая – это день славы, день гордости нашего народа, день наивысшего почитания поколения победителей. Но все мы знаем, что наши ветераны нуждаются в постоянной и повседневной заботе. Поэтому для Российского оргкомитета «Победа» главным должен быть вопрос: всё ли сделано для всесторонней, полноценной поддержки наших ветеранов? Вы знаете, что Правительству Указом Президента поручено принять дополнительные меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов, и сегодня тоже об этом поговорим.

В России более двух с половиной миллионов ветеранов. Каждый из них внёс свой вклад в Победу: в решающих битвах и на безымянных высотах, в военных госпиталях, в партизанских отрядах, в блокадном Ленинграде, в Москве, на всех территориях, в тылу, в эвакуации, где тяжелейшим трудом укреплялась жизненная мощь нашей страны, – всё это было сделано руками конкретных людей.

Сегодня мы видим не только, к сожалению, попытки переиначить, исказить события той войны, но и циничную, ничем не прикрытую ложь, наглое очернительство целого поколения людей, отдавших практически всё этой Победе, отстоявших мир на земле. Я думаю, что вы сами об этом знаете, лишний раз повторять не нужно, но иногда, действительно, язык не поворачивается, чтобы пересказать все эти бесстыдные выводы, наблюдения так называемые, не имеющие ничего общего с правдой.

Их цель понятна: подточить силу и моральный авторитет современной России, лишить её статуса страны-победительницы – со всеми вытекающими из этого международно-правовыми последствиями, разделить и рассорить народы, использовать исторические спекуляции в геополитических играх. Порой звучит просто откровенный бред – просто удивительно, как люди доходят до этого. И на самом деле это не так безвредно, потому что происходит попытка заложить в голову миллионов людей, прежде всего молодёжи, совершенно опасные тенденции и извращённые представления об истории.

Поэтому подготовка к юбилейным торжествам – это не только организация праздничных мероприятий. Это и огромная просветительская и информационная работа как на национальном, так и на международном уровне. Мы обязаны постоянно, аргументированно, твёрдо, настойчиво отстаивать правду о войне, о колоссальном вкладе советского народа в Победу, об объединяющей и решающей роли Советского Союза в разгроме нацизма.

Когда я говорю об объединяющей [роли], хочу сказать, что многие народы покорённой тогда Европы с надеждой следили за тем, что происходит на фронтах Великой Отечественной войны. И конечно, это вселяло силу и надежду на будущее избавление от нацизма для всей Европы.

По большому счёту Россию, наше общество сегодня, к сожалению, продолжают испытывать на зрелость и единство, на прочность наших исторических традиций и связи поколений. Поэтому задача Российского оргкомитета, оргкомитетов в каждом регионе Российской Федерации – опираясь на активное участие и поддержку граждан, достойно ответить на эти вызовы.

И конечно, важно использовать все возможности, чтобы рассказать об истории Отечества, о ратных и трудовых подвигах наших предков, открывать двери всем, кто хочет проявить себя на этом поприще, реализовать своё стремление быть причастным к общенациональному делу – к воспитанию патриотизма, отстаиванию национальных интересов своей страны.

Наши ветераны должны быть уверены, что мы никогда их не подведём; что мы смогли и сможем передать нашим детям чувство гордости за них, за их Победу, величие которой навсегда останется в истории; что неприятие нацизма – в наших генах и в нашей крови.

И в заключение хотел бы поблагодарить российские средства массовой информации, причём и электронные, и печатные, и тех, кто работает в интернете, за особое отношение к освещению подготовки к юбилею. К этой теме одинаково внимательно относятся как государственные, так и негосударственные средства массовой информации. Многие не только рассказывают об инициативах в преддверии праздника, но и сами готовят материалы о ветеранах, о поисковых движениях, об участии молодёжи в сохранении исторической памяти, о событиях Великой Отечественной войны, о ключевой роли Советского Союза в Победе над нацизмом. Эта работа очень важна, её нужно продолжать и после праздника, после 9 Мая.

Давайте перейдём к обсуждению.

С.ИВАНОВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Подготовка к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне началась заблаговременно – если быть точным, в апреле позапрошлого года, с момента выхода соответствующего Указа. И тогда трудно было даже предполагать, что работа нашего оргкомитета будет проходить в столь сложных, острых условиях. В ряде стран организована кампания по пересмотру итогов Второй мировой и Великой Отечественной войны. Да, конечно, с такими фактами или попытками мы сталкивались и раньше, но в последнее время поток циничной лжи и фальсификаций приобрёл поистине беспрецедентный характер, об этом только что говорил Владимир Владимирович.

По понятным причинам это не оставило равнодушными наших людей, вызвало их стремление внести свой вклад в защиту исторической правды и сохранение памяти о подвиге советского народа. Оргкомитет буквально захлестнули предложения и проекты от граждан, ветеранов, общественных организаций, регионов, муниципалитетов, научных и творческих сообществ.

Все они, безусловно, досконально изучаются и учитываются в нашей работе. Мы понимаем, что должны не просто провести юбилейные мероприятия на самом высоком уровне, но и сделать всё от нас зависящее для защиты правды о войне, о победе, о роли Советского Союза в разгроме нацизма.

Особую ценность здесь, конечно, приобретают воспоминания и свидетельства фронтовиков, тружеников тыла, всех, кто пережил ужасы концлагерей, оккупации, блокады. День Победы – это прежде всего их праздник. И в период до 9 мая каждый из более чем двух с половиной миллионов ветеранов будет награждён медалью «70 лет Победы».

Для них также предусмотрена и единовременная денежная выплата в размере 7 тысяч и 3 тысячи рублей в зависимости от категории. Юбилейные медали будут вручены и ветеранам Великой Отечественной войны, которые проживают в других странах – прежде всего, конечно, в СНГ.

Ветераны – главные гости на всех торжественных мероприятиях, поэтому в праздничные дни участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и сопровождающим их лицам предоставляется право бесплатного проезда на всех видах транспорта, кроме такси. Вы знаете, что Правительству России поручено принять меры по улучшению социально-экономического положения ветеранов, об этом сегодня более подробно скажет Ольга Юрьевна Голодец.

В оргкомитет также поступает много просьб из регионов по поводу проведения там военных парадов и маршей войск. И благодаря нашему Министерству обороны военнослужащие будут максимально задействованы в этих торжествах. Сергей Кужугетович [Шойгу], наверное, сегодня более подробно об этом расскажет.

Я лишь подчеркну, что торжественные мероприятия с привлечением войск и сил флота пройдут в 70 городах Российской Федерации. И в парадах, и в маршах будут широко продемонстрированы различные виды вооружений и военной техники. В пяти городах состоятся парады кораблей Военно-Морского Флота. Показательные полёты авиации запланированы тоже в пяти городах России, а также в Минске и Бишкеке.

Без сомнения, особое значение имеют праздничные мероприятия в Крыму. Мы все помним, с каким воодушевлением встречали 9 Мая крымчане и севастопольцы в прошлом году, сразу же после возвращения в родную гавань. В этом году состоится наше первое за два с лишним десятилетия общее празднование Дня Победы. И мы должны сделать всё необходимое, чтобы оно прошло не только торжественно, но и тепло, искренне, как говорится – по-братски.

Военные парады будут организованы в городах-героях Керчь и Севастополь, при этом в Севастополе, конечно, запланирована и военно-морская часть парада. Безусловно, центральным событием праздника станет военный парад на Красной площади в Москве.

Не хотелось бы заранее раскрывать все сценарные находки, скажу только, что основной акцент в этом году будет сделан, как мы это обсуждали на оргкомитете, на исторической части парада. По Красной площади пройдут пешие и механизированные колонны в форме и с оружием времён войны. На различных площадках столицы (это впервые мы делаем) будут организованы показы исторической техники, то есть они будут стоять в местах, согласованных с правительством Москвы, и люди могут там не только подойти к ним, но дети могут полазить по ним, посмотреть, чтобы это было всё живо и неформально. Также на параде будет продемонстрирован, конечно, целый ряд новейших образцов вооружений и военной техники. Собственно, здесь у нас традиция соблюдается.

Среди приглашённых зарубежных гостей – ветераны, главы государств и правительств, министры обороны из стран СНГ, других дружественных государств, а также стран антигитлеровской коалиции. Более 10 государств направят свои воинские подразделения для участия в параде, некоторые из них впервые. В свою очередь, российские военнослужащие, вооружения и военная техника примут участие в торжественных мероприятиях в Минске, Бишкеке и в Ереване.

8 мая планируется неформальная встреча глав государств СНГ. Подробнее о зарубежных гостях и участниках, а также подготовленных для них программах доложат министры обороны и иностранных дел.

Я бы хотел отметить только ещё один важный момент. Основной подход оргкомитета к организации праздничных мероприятий по всей стране заключается в том, чтобы поддержать новые творческие идеи, не навязывая универсальной обязательной программы для всех. Я считаю, что это уже сработало. Мы видим, насколько разнообразны культурные программы различных регионов, посвящённые юбилею.

Ещё раз отмечу, что с нашей стороны субъектам Федерации было предложено провести лишь несколько общих мероприятий 8 и 9 мая, а остальное уже на усмотрение самих регионов. Это в первую очередь те массовые акции, которые уже стали традицией, среди них – раздача георгиевских ленточек, вахта памяти у мемориалов и, конечно же, акция, которая в последнее время приобрела большую популярность, можно сказать – народную популярность: это «Бессмертный полк».

Оргкомитетом разработан официальный логотип празднования, который уже получил широкое распространение. Это можно видеть на экранах всех федеральных каналов. Также была предложена стилистика художественного оформления городских пространств, транспорта, форма волонтёров.

Ещё одной отличительной особенностью предстоящего юбилея, поддержанной оргкомитетом, стало масштабное привлечение молодёжи к подготовке, организации и проведению праздников. Под эгидой Росмолодежи формируется Всероссийский волонтёрский корпус 70-летия Победы, который объединит до 80 тысяч молодых людей. Они примут участие в военно-мемориальной работе, благоустройстве воинских захоронений и памятных мест.

Это новое гражданско-патриотическое направление волонтёрского движения, и мы его всячески поддерживаем. Мы также предложили главам регионов поддержать, и, по возможности, поощрить представителей активных военно-патриотических движений, прежде всего поискового и военно-исторической реконструкции. В этих организациях, это очень хорошо, всё больше и активнее работает наша молодёжь.

Оргкомитет сознательно стремиться к тому, чтобы и дух, и форма проведения мероприятий были близки и понятны молодым людям. Кстати, недавно в Санкт-Петербурге в выставочном комплексе «Ленэкспо» открылась очень интересная и современная выставка – это трёхмерная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев». Она сделана энтузиастами поисковых движений вместе с живыми участниками штурма Рейхстага, и эта панорама представляет собой открытый интерактивный проект, где можно свободно ходить, нет никаких ограничений, ленточек, запретов и можно всё трогать своими руками. Эту выставку уже посетили (прошло всего несколько дней с открытия) десятки тысяч человек, и, на мой взгляд, это хороший пример современного творческого похода к патриотическому воспитанию, в том числе и молодёжи.

Немало проектов у нас реализуются и в интернет-пространстве. И конечно, самое пристальное внимание уделено информационному сопровождению. 9 мая планируется беспримерная по масштабам телевизионная трансляция из городов, в которых состоятся военные парады и парады кораблей.

К празднику создаётся – уже практически создан – крупный международный пресс-центр, оснащённый самым современным оборудованием, например как это было на зимней Олимпиаде в Сочи. Начал действовать официальный сайт, на котором уже идёт аккредитация журналистов.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги! Таковы основные направления деятельности оргкомитета. За рамками доклада осталась напряжённая повседневная работа, прежде всего техническая, организационная. В целом можно отметить на сегодняшний день высокую готовность к празднованию 70-летия Победы, хотя расслабляться, конечно, нельзя, и оргкомитет до 9 мая проведёт ещё несколько заседаний.

Спасибо. Доклад закончен.

В.ПУТИН: Спасибо. Ольга Юрьевна, пожалуйста.

О.ГОЛОДЕЦ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

С момента проведения 34-го организационного комитета «Победа» была проделана большая работа по улучшению социально-экономического положения ветеранов и подготовке к празднованию 70-летия Победы. Я напомню, что сегодня в России проживает 217 515 участников Великой Отечественной войны. Всего в категории, которая приравнена к участникам Великой Отечественной войны, включая узников фашистских концлагерей, тех, кто пережил блокаду Ленинграда, тружеников тыла, в России насчитывается 2,7 миллиона человек.

Проделана серьёзная работа, и материально-техническая поддержка сегодня составляет в среднем для каждого ветерана и участника Великой Отечественной войны 35 974 рубля. Эта сумма, достойная уважения, но вместе с тем я хочу обратить внимание, что первым решением в этом году со стороны всех государственных органов было решение об индексации трудовой пенсии, которая позволит нам в течение этого года существенно увеличить эти выплаты. Особое внимание уделяется инвалидам Великой Отечественной войны, чьи выплаты достигли 47 тысяч рублей.

Помимо перечисленных выплат – уже Сергей Борисович упомянул о той единовременной выплате, которая приурочена непосредственно ко Дню Победы: это 7 тысяч для участников Великой Отечественной войны и 3 тысячи для ветеранов Великой Отечественной войны. Это общая сумма 12,6 миллиарда, она запланирована бюджетом, и на сегодняшний день подготовлено постановление Правительства Российской Федерации о выплате. Мы произведём эту выплату до Дня Победы в отношении всех ветеранов.

Важнейшей программой и важнейшей формой поддержки является обеспечение жильём ветеранов. Я напомню, что с момента действия этой программы, с 2008 года, улучшили свои жилищные условия 280 946 ветеранов. Только за прошлый год новые квартиры получили 8 311 ветеранов, и на реализацию этой программы в прошлом году было потрачено 9 миллиардов рублей.

Наша очередь постоянно движется, потому что в силу своих семейных причин ветераны периодически меняют место проживания и продолжают вставать на очередь. Сегодня у нас в очереди 15 518 ветеранов, из них участников войны – 2,5 тысячи человек.

На этот год также выделена сумма в размере 12,5 миллиарда рублей, и мы надеемся, что все ветераны в этом году будут удовлетворены, и эта очередь у нас исчезнет. У нас на сегодняшний день есть регионы, такие как Москва, Московская область, Саратовская область, Архангельская область, где очередь отсутствует. И вместе с тем есть регионы, в которых эта очередь продолжает оставаться довольно высокой: это, например, Башкортостан, Самарская область, Пензенская область.

Но мы понимаем, что выделенные средства и те приоритеты, которые расставлены, позволят в течение года эту программу завершить. Многие регионы сегодня уделяют большое внимание капитальному ремонту и ремонту того жилья, в котором проживают ветераны войны. За прошлый год было отремонтировано 36 тысяч квартир ветеранов, и в этом году этот объём сохранится на том же уровне.

С точки зрения социальной помощи и медицинской помощи на сегодняшний день в число приоритетов попадает вопрос доступности этой помощи. Сегодня очень высок спрос на помощь на дому, сегодня помощью на дому охвачено 170 тысяч ветеранов. Поддерживаются лучшие практики регионов, которые реализуются в различных формах и в различных регионах. Так, например, службы сиделок для ветеранов работают в Удмуртской Республике, Новгородской области, Томской, Московской, Курганской областях и ряде других регионов. Технология «тревожной кнопки» функционирует в Республике Карелия, Саха (Якутия), Ставропольском, Хабаровском краях, Белгородской, Новгородской, Московской областях и в ряде других регионов России. Очень важно для ветеранов сегодня функционирование социального такси, которое также функционирует в большинстве регионов Российской Федерации.

Очень важна с точки зрения предоставления услуг ветеранам сегодня и медицинская помощь на дому. На одном из оргкомитетов мы приняли решение, что все ветераны без исключения будут обеспечены диспансеризацией. Диспансеризация прошла. Действительно, ею охвачены все ветераны войны, и что сегодня очень приятно отметить, что 51 процент инвалидов Великой Отечественной войны прошли диспансеризацию на дому. Это важная форма, которая сегодня развивается и реализуется в отношении маломобильных групп населения и, в частности, ветеранов старшего возраста. По итогам диспансеризации медицинская помощь оказана 51 тысячи инвалидов Великой Отечественной войны и 247 тысячам ветеранам Великой Отечественной войны.

Помимо социальной, медицинской помощи, нужно сказать, что сегодня реализуется очень много проектов по поддержке активности наших ветеранов, потому что наши ветераны как всегда в рабочем строю, и они реализуют большое число проектов, касающихся нашей общественной и социальной жизни. Здесь хочется отметить проекты и Российского союза ветеранов, и Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, Всероссийской общественной организации героев, кавалеров государственных наград и лауреатов государственных премий «Трудовая доблесть России», и большого числа других ветеранских организаций, потому что именно они дали старт, и они дают постоянно новый импульс различным проектам в отношении развития молодёжного и детского движения, в отношении патриотического воспитания. Так, например, Российский союз ветеранов проводит Всероссийскую детско-юношескую игру «Наследники Победы», а Московский городской совет ветеранов проводит масштабный фестиваль «Победа одна на всех». Для нас сегодня активность и активное участие ветеранских организаций во всех школьных и молодёжных проектах имеет особую важность, потому что только такая непрерывная связь времён является залогом, действительно, сохранения памяти и уважения к нашей Победе.

В отношении молодёжи были даны также поручения, и они все реализованы. Сейчас проводится целый ряд фестивалей и целый ряд специальных конкурсов, которые посвящены Великой Отечественной войне. Все 48 тысяч учебных заведений Российской Федерации сегодня активно участвуют и готовятся к проведению праздника Победы. Всероссийский урок, посвящённый 70-летию Победы, состоится 9 апреля 2015 года. Он будет проходить в режиме онлайн, к нему будут подключены все города-герои, и это даст старт торжественным мероприятиях, посвящённым Дню Победы.

В этом году у нас произошло качественное изменение в сфере туризма. Более миллиона школьников сегодня вовлечены в программы посещения мест боевой славы, ухода за могилами. И эта программа будет развиваться и продолжаться, и мы надеемся, что она у нас выйдет на новый уровень к концу этого года.

Очень широка программа культурного празднования 70-летия Победы. Праздники пройдут во всех городах и сёлах Российской Федерации. Сегодня проходит большой фестиваль хорового пения, который завершится 9 мая. И в Большом театре в рамках празднования 70-летия Победы состоится большой концерт, в котором примут участие дети сводного хора России.

Я не буду останавливаться подробно на том большом перечне мероприятий, это займёт, наверное, несколько часов. Коллеги дополнят о том, какие коллективы будут выступать за рубежом, но сегодня я могу сказать, что мы готовы к проведению празднования 70-летия Победы в полном объёме.

В.ПУТИН: Спасибо.

Сергей Кужугетович, пожалуйста.

С.ШОЙГУ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

По традиции одним из наиболее ярких мероприятий празднования 70-летия Победы станут военные парады. Они пройдут в 28 городах России, столицах Белоруссии и Киргизии, а также в Республике Армения. В 40 городах нашей страны запланированы торжественные марши с привлечением вооружения и военной техники.

На пяти главных базах Военно-Морского Флота России состоятся парады кораблей. Участие в парадах авиации предусмотрено в пяти российских городах и двух городах СНГ – Минске и Бишкеке. С 25 марта начинаются тренировки парадных расчётов.

По состоянию на сегодняшний день в этих мероприятиях примут участие 78 653 человека. Всего будет задействовано 1 880 единиц вооружений и военной техники, 238 летательных аппаратов, 51 военный корабль. В Белоруссии, Киргизии и Армении в военных парадах примут участие более 1000 военнослужащих, 74 единицы современных образцов вооружений и военной техники, а также 16 самолётов и вертолётов Вооружённых Сил Российской Федерации. Безусловно, главный парад, предстоящее празднование пройдёт на Красной площади. По сравнению с юбилейным парадом 2010 года, численность пеших колонн увеличится почти на 50 процентов и превысит 15 тысяч человек. Без сомнения, большой интерес вызовет историческая часть военного парада, коротко на ней остановился уже Сергей Борисович, я на этом останавливаться не буду.

Что касается механизированной колонны, в её состав планируется привлечь 194 единицы вооружений и военной техники, ряд из них разработан и создан по заданию Министерства обороны и будет продемонстрирован 9 мая впервые. Отмечу, что для участия в военном параде приглашены 16 воинских подразделений из дружественных государств, из стран антигитлеровской коалиции. Девять из них подтвердили своё участие, два государства отказались, от пяти стран ждём ответа.

В качестве гостей по линии Министерства обороны на торжества 9 Мая в Москву планируется пригласить 26 глав иностранных военных ведомств, подразделения которых примут участие в параде на Красной площади, а также стран – партнёров по военному и военно-техническому сотрудничеству.

По официальным приглашениям ко Дню Победы в нашу страну также прибудут 85 участников Великой Отечественной войны из всех регионов России и 75 ветеранов из 23 иностранных государств. Безусловно, с каждым ветераном прибывает по одному сопровождающему. Встреча ветеранов и их транспортное обслуживание возложены на Министерство обороны совместно с Министерством транспорта и правительством Москвы. Питание, проживание, медицинское обеспечение ветеранов из субъектов Российской Федерации будет организовано в доме отдыха Министерства обороны в Подмосковье. Ветераны из зарубежных стран будут размещены в гостинице Управления делами Президента «Золотое кольцо».

Добавлю, что ветераны примут участие во всех основных мероприятиях 9 Мая: в военном параде, тожественном приёме Президента России и в праздничном концерте на Красной площади. Кроме того, на период их пребывания в Москве предусмотрена широкая культурная программа.

Подготовка к военному параду, торжественным маршам, приёму участников и гостей идёт строго по графику. Все поставленные перед Министерством обороны задачи будут выполнены на самом высоком уровне.

Благодарю за внимание.

В.ПУТИН: Спасибо.

Сергей Викторович, пожалуйста.

С.ЛАВРОВ: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Министерство иностранных дел уделяет приоритетное внимание участию во всех мероприятиях, которые связаны с подготовкой к юбилею Великой Победы. Приглашения на торжества направлены главам 68 иностранных государств, а также руководителям ООН, ЮНЕСКО, Совета Европы и Европейского союза. Уже по состоянию на вчера своё участие подтвердили лидеры 26 государств, а также ЮНЕСКО и Совета Европы.

Для справки, в 2010 году на 65-й годовщине Победы всего было 28 иностранных участников по факту. Среди тех, кто подтвердил своё участие в нынешних мероприятиях, – Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президенты Индии, ЮАР, Вьетнама, Монголии, руководители Кубы, Корейской Народной Демократической Республики.

Разумеется, что касается участия европейских стран, на этом сказываются те действия, которые предпринимают сейчас американцы и агрессивное ядро Евросоюза, о чём Владимир Владимирович уже подробно сказал. Но в Европе немало тех, кто понимает значение предстоящих торжеств в Москве – не только для того, чтобы отдать дань памяти тем, кто отстоял Европу и мир от нацизма, но и для оздоровления обстановки на нашем континенте сегодня, для недопущения нового раскола Европы.

Ожидается участие Президента Чехии, главы Правительства Словакии, Премьер-министра Греции, Президента Кипра, также в разных формах подтвердили своё участие руководители Боснии и Герцеговины, включая Президента Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины, а также руководители Исландии, Македонии, Черногории, Сербии, Норвегии. Повторю, это всё в разных формах, в том числе некоторые устно подтвердили своё участие, это всё ещё подлежит уточнению.

Особое значение для срыва антироссийской кампании имеет согласие канцлера Германии Ангелы Меркель прибыть в Москву. Конкретные параметры её участия в этих мероприятиях сейчас уточняются. Разумеется, на торжества будут приглашены главы всех дипломатических миссий иностранных государств в Москве.

Зарубежные делегации будут присутствовать на параде, в котором планируется участие воинских подразделений из целого ряда стран, о чём Сергей Кужугетович только что сказал. Помимо стран СНГ участие своё подтвердили также в параде, участие воинскими подразделениями подтвердили Индия, Монголия, Китай, и, скорее всего, окончательное подтверждение придёт из Сербии.

По окончании парада зарубежные гости будут участвовать в церемонии коллективного возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а затем в торжественном приёме в Большом Кремлёвском дворце. Специальная программа предусмотрена для ветеранов из 23 стран ближнего и дальнего зарубежья, о чём Сергей Кужугетович Шойгу только что подробно рассказал.

Мы уделяем особое внимание укреплению координации и действий с партнёрами по Содружеству Независимых Государств. Готовится неформальная встреча лидеров тех стран СНГ, которые будут участвовать в мероприятиях, и специальную встречу предлагается провести накануне 9 Мая, 8-го числа, в формате тех глав государств, которые прибудут в Москву.

Учитывая, что нынешний год объявлен в СНГ Годом ветеранов Великой Отечественной войны, готовятся предложения о том, чтобы главы государств, которые будут участвовать в этих мероприятиях, приняли специальное обращение к ветеранам фронта и труженикам тыла. Это имело бы важное объединяющее значение и для ветеранов, и для нашего взаимодействия с нашими ближайшими соседями, в том числе в наших усилиях по противодействию фальсификации истории. Помимо этого, вместе с главными нашими союзниками по ОДКБ и по СНГ запланированы крупные мероприятия в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, ОБСЕ и Совета Европы, которые приурочены к 70-летию Победы.

Спасибо за внимание.

В.ПУТИН: Благодарю Вас, Сергей Викторович.

Коллеги, кто хотел бы что-то добавить? Прошу, Константин Анатольевич.

К.ЧУЙЧЕНКО: Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте пару слов сказать в отношении исполнения поручений.

В целом, действительно, поручения, предметом которых является подготовка к празднованию Великой Победы и социальное обеспечение ветеранов, действительно исполняются должным образом.

Я хотел бы несколько слов сказать об исполнении 714-го Указа. Я напомню, он посвящён обеспечению ветеранов жильём. Динамика постановки на очередь выглядит следующим образом: в 2012 году встало на учёт 30,9 тысячи человек, в 2013-м – 20,6, в 2014-м году – уже 10,7 тысячи человек. То есть мы видим динамику явного уменьшения, тем не менее даже в этом году за 2,5 месяца на учёт уже встало 930 ветеранов.

Плюс у нас появились два новых субъекта, и на сегодняшний день работа по постановке на учёт в этих субъектах только началась. В Севастополе поставлены на очередь 75 человек, в целом в Крымском федеральном округе сейчас стоят около 200 человек. Но мы ожидаем, что очередь по этим двум субъектам составит от 3 до 7 тысяч человек, соответственно собственно ветераны и члены их семей.

На 2015 год финансовая обеспеченность выглядит следующим образом: в очереди, по состоянию на начало марта, 15,8 тысячи человек, выделено средств в федеральном бюджете 12,5 миллиарда рублей. То есть эти средства позволят нам обеспечить около 10–11 тысяч ветеранов, инвалидов и членов их семей. С учётом той динамики, о которой я говорил, которую мы наблюдаем в отношении постановки на учёт, в 2016 году нам надо будет обеспечить порядка 15 тысяч ветеранов и членов их семей.

Плюс я хотел бы сказать о том, что Вы в декабре 2014 года давали поручение регионам проработать вопрос об обеспечении в приоритетном порядке собственно ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Это решение является справедливым, потому что это правильно – прежде всего обеспечить непосредственно людей, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. Но опять-таки здесь мы наблюдаем некоторые проблемы в результате проработки, а именно с учётом дефицита средств у нас, получается, не будут обеспечены порядка тысячи собственно ветеранов.

Потому что регионы не вправе двигать очередь, то есть взять и изменить в определённом порядке очерёдность, тем самым будут поражены в правах некоторые участники очереди. И в этой связи мы предлагаем издать соответствующее поручение, предметом которого явилась бы выработка отдельного, особого механизма по обеспечению лиц, непосредственно принимавших участие в Великой Отечественной войне и инвалидов в 2015 году. Решение этой задачи потребует дополнительно в районе одного миллиарда рублей. Если Вы согласны, мы проект соответствующего поручения подготовим.

У меня всё.

В.ПУТИН: Спасибо большое.

Пожалуйста, кто ещё хотел бы? Прошу Вас.

А.БЕГЛОВ: О работе регионов немного.

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!

Инициативы Российского организационного комитета «Победа», реализуемые оргкомитетом по подготовке 70-летия Победы, вызвали в наших регионах самый живой отклик и породили настоящую цепную реакцию свежих идей и проектов, о которых говорил Сергей Борисович. Только один пример: оргкомитет предложил провести всероссийскую эстафету вечного огня, регионы откликнулись, предложение доставить вечный огонь от стен Кремля не только в города, но и в прямом смысле в каждый дом. В регионах от вечного огня будут зажжены лампады в местных храмах, чтобы жители могли поставить свечки или унести частичку вечного огня домой, чтобы помянуть своих близких.

Оргкомитет «Победа» задал высокую планку для патриотической работы, и сегодня региональные штабы активно работают на местах по программам празднования, созданным на основе федерального плана. Системная работа по искажению истории, которая ведётся нашими оппонентами в Центральной России, где проходили самые ожесточённые бои, воспринимается особо остро. Цель – наши наследники, разрушение их мировоззрения, исторической памяти.

Противостоять подобным атакам сложно, но иногда именно дети падают пример, как надо защищать историю. У нас в округе прошёл конкурс юных художников, посвящённый войне. Всех тронуло до слёз и вызвало бурное обсуждение в социальных сетях работа 11-летней школьницы, которая создала трёхминутный фильм «Война глазами ребёнка». В финале фильма, построенного на кадрах старой хроники, девочка выбрасывает яркие наряды куклы Барби и переодевает её в форму медсестры.

В ходе подготовки к 70-летию Победы мы поняли, чтобы противостоять идеологическим нападкам, нужно современные подходы в самых разных областях: в культуре, в просветительстве, в межнациональных отношения, в межпоколенческих связях. Практика показывает, что именно в этих сферах создаётся жизненная среда, диктуется мода, формируется мышление молодых, сохраняется либо обрывается связь поколений.

С помощью талантливых проектов на новом технологическом и содержательном уровне удаётся и эмоционально вовлекать людей, и достигать целей патриотического воспитания в отношении больших социальных групп – без больших бюджетных расходов.

Наша молодёжь готова защищать историческую правду, причём не только российская молодёжь. Сегодня потомки поколения победителей живут на всей территории бывшего Советского Союза. Они такие же наследники Победы, как и россияне. Объединённые поисковые отрады, забота о местах захоронений, развитие сетевых ресурсов для общения – такие проекты могли бы стать основой для международного сотрудничества в новых условиях. И мы наших соседей приглашаем к этому сотрудничеству.

Богатство и разнообразие инициатив на местах показывают деятельную готовность самых разных людей защищать наши ценности. В регионах сложилась хорошая практика привлекать к этой работе «серебряных волонтёров» – это ветераны военной службы и боевых действий. Но этому энтузиазму нужна постоянная поддержка и координация на федеральном уровне.

В нашей стране существует многолетняя традиция отмечать на государственном уровне памятные даты, связанные с особыми вехами истории. День Победы празднуется всенародно с 1965 года. Для подготовки и проведения крупных общегосударственных торжеств создаются соответствующие оргкомитеты. Каждый из них за период своей деятельности нарабатывает хороший опыт, огромный потенциал – творческий, методический, кадровый, который накапливается годами. Это практическая база для дальнейшей патриотической работы.

Уважаемый Владимир Владимирович! Предлагаю на базе Российского организационного комитета «Победа» на постоянной основе предусмотреть координацию всех организационных усилий при проведении общегосударственных торжеств, связанных со значимыми историческими датами. Штабы в регионах тоже было бы целесообразно сохранить на постоянной основе для проведения патриотической работы, для обмена лучшими региональными практиками.

Уважаемый Владимир Владимирович! Наши ветераны болеют душой за нашу молодёжь, переживают и на встречах всегда говорят об этом, что когда встречаются с ребятами, узнают, что в школах не читают «Повесть о настоящем человеке», «Молодую гвардию», «Севастопольские рассказы». Ветераны Ржева, Города воинской славы, попросили меня обязательно зачитать членам оргкомитета короткое, но очень сильное стихотворение Василия Фёдорова, написанное в 1955 году, – позвольте.

Всё испытав,

Мы знаем сами,

Что в дни психических атак

Сердца, не занятые нами,

Не мешкая займёт их враг,

Займёт, сводя всё те же счёты,

Займёт, засядет,

Нас разя...

Сердца!

Да это же высоты,

Которых отдавать нельзя.

Регионы Центрального федерального округа к празднованию готовы. Спасибо.

В.ПУТИН: Спасибо, Александр Дмитриевич.

Я не очень понял, что Вы сказали по поводу того, чтобы зажечь огонь от Вечного огня, а потом переместить его в храмы. Дело, конечно, очень хорошее и доброе. Вместе с тем обращаю внимание Ваше и всех остальных присутствующих: это не религиозный праздник – это общенациональный светский праздник. У нас кроме православия, к которому я и сам себя отношу, всё-таки есть ещё и ислам, есть буддизм, есть иудаизм. Нам только нельзя ни в коем случае нечто сделать такое, что одна конфессия будет делать что-то, что другая делать не сможет. Если уж и делать, то делать всем вместе. Я не знаю, у буддистов есть возможность зажечь огонь и перенести куда-то в храмы? Я просто не очень понимаю, иудеи точно могут свечи зажечь, а мусульмане могут или нет? Если нет, то тогда лучше не делать ничего, что не могли бы сделать другие.

Это должен быть единообразный подход абсолютно ко всем гражданам Российской Федерации. Все должны в едином порыве делать что-то общее. Не должно быть ничего, что нас разъединяет или чего-то кому-то не хватает. Я просто прошу вас. Это такая мелочь вроде бы, как казалось, но всё-таки надо над ней подумать как следует. И, безусловно, духовное начало в этом празднике присутствует. И каждый, когда шёл под пули, молился по-своему, это очевидная вещь. Но нужно найти такие формы, которые бы объединяли всех и каждого.

Наверное, будем завершать.

Что бы хотел отметить в завершение. Ясно, что мероприятие важное, большое, масштабное, потребует от нас известного напряжения сил. Мы этим занимаемся уже давно, Сергей Борисович об этом говорил. Есть вещи непреходящие, которые мы будем делать до тех пор, пока последний ветеран ещё среди нас находится. Я имею в виду, прежде всего, вопросы социально-экономического характера. Здесь руководитель Контрольного управления сделал предложение – давайте подумаем, что мы можем ещё дополнительно сделать для этого.

Конечно, одна из важнейших вещей – это обеспечение жильём. Мы с 2008 года активно этим занимаемся; всё, что мы сделали, превзошло все наши ожидания: в разы увеличилось количество предоставляемого жилья. Мы изначально, как вы знаете, считали, что это будет 28 тысяч или сколько-то в этом роде, сейчас уже больше ста – под двести тысяч уже выдали квартир и ещё не закончили эту работу. Но её нужно закончить, и будем это делать.

Ольга Юрьевна говорила ещё об одном направлении – это медицинское обслуживание, лекарственное обеспечение. Не буду сейчас вдаваться в детали, проблем там очень много, и, кстати говоря, все проблемы, связанные с медобслуживанием и с обеспечением лекарствами, как правило, касаются в основном, прежде всего, наиболее остро стоят перед людьми пожилого возраста, то есть как раз перед ветеранами.

С 1 января текущего года действует Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан». Нужно сделать так, чтобы этот закон действовал на всей территории Российской Федерации и в каждом субъекте Федерации.

Теперь что касается бесплатного социального обслуживания на дому. Конечно, очень многое здесь можно сделать на уровне субъекта Федерации. Я обращаюсь к Руководителю Администрации [Президента], к полпредам, к губернаторам, которые здесь присутствуют: нужно дойти до каждого субъекта, чтобы в каждом субъекте эти вопросы были проработаны.

Есть, конечно, и проблемы, связанные с материальным обеспечением этой работы. Но мы с вами знаем, что это не те вопросы, которые невозможно решить. Требуется только внимание, часто даже и больших денег не нужно.

То же самое касается капитального ремонта жилья, во всяком случае для тех ветеранов, которые в соответствии с имеющимися правилами не могут претендовать на получение нового. Но совершенно очевидно, что во многих случаях нужно обратить внимание на те условия, в которых они проживают, потому что формальные метры часто не имеют никакого значения.

Теперь по поводу работы самого оргкомитета «Победа». Он создавался не только как орган, который должен заниматься подготовкой торжественных мероприятий, связанных с юбилеями и с 9 Мая вообще. Эта структура создавалась как действующий инструмент проведения патриотической работы в стране в целом.

Хочу обратить ваше внимание на это и исхожу из того, что Сергей Борисович и другие коллеги, которые занимаются организацией этого дела, будут использовать эту структуру для решения этой более масштабной, но, конечно, не менее важной, а может быть, даже и более важной работы, чем сами торжественные и праздничные мероприятия.

Мы понимаем, что 9 Мая, День Победы, – это консолидирующий, объединяющий всю нашу страну день. И нужно, конечно, использовать это обстоятельство для решения вопросов не только внимательного и нужного отношения к ветеранам, но и для того, чтобы дело, которому они служили, не пропало даром, для того, чтобы молодые люди нашей страны воспринимали всё самое лучшее, что достаётся нам от наших ветеранов, из нашего прошлого, из нашей истории.

Позвольте ещё раз выразить благодарность и уважение ветеранам Великой Отечественной войны, поблагодарить всех участников процесса подготовки к 9 Мая и выразить надежду на то, что мы с вами доведём это до конца и проведём на самом высоком, достойном уровне праздник 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Спасибо большое.

Минкомсвязь России подвела итоги конкурса на получение субсидий на развитие информационного общества

Москва, 16 марта 2015 года. — В Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации состоялось заседание комиссии по конкурсному отбору на право получения субсидий из федерального бюджета субъектами РФ на реализацию мероприятий, направленных на становление информационного общества в регионах, в 2015 году.

Заседание провел председатель конкурсной комиссии — глава Минкомсвязи России Николай Никифоров. В конкурсную комиссию вошли представители аппарата Правительства РФ, Минфина России, Минэкономразвития России, Минобрнауки России, Совета Федерации РФ. На подведении итогов присутствовали представители субъектов, подавших заявки на конкурсный отбор, в том числе в режиме видеоконференции.

Конкурсный отбор заявок проходил в рамках государственной программы «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденной постановлением Правительства РФ №313 от 15 апреля 2014 года.

«Ранее критерии и формулы расчета мы определяли приказом министерства, сейчас правила распределения и предоставления субсидий, в том числе порядок конкурсного отбора утверждены на более высоком уровне — постановлением Правительства РФ №157 от 21 февраля 2015 года», — сказал глава Минкомсвязи России Николай Никифоров, открывая заседание.

Он также напомнил об ответственности за получение субъектами федерации средств на реализацию проектов по становлению информационного общества. Если получатель субсидии не достигнет запланированных показателей, в федеральный бюджет будут возвращены средства в размере, установленном Постановлением Правительства РФ №999 от 30 сентября 2014 года «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации».

Секретарь конкурсной комиссии — заместитель директора департамента координации информатизации Минкомсвязи России Роман Урнышев доложил, что на конкурсный отбор были представлены 73 заявки от субъектов РФ. Две из них — от Республики Адыгеи и Тверской области — поступили позже срока, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора. Решением конкурсной комиссии, в соответствии с пунктом 37 правил, к рассмотрению они допущены не были.

71 заявка прошла экспертизу. 67 признаны соответствующими условиям предоставления субсидий и были допущены к конкурсу. Четыре заявки — из Ненецкого автономного округа, Камчатского края, Оренбургской и Пензенской областей — не были допущены к участию, так как не соответствовали критерию конкурсного отбора в части уровня софинансирования из бюджета региона.

В список победителей конкурсного отбора вошли 30 субъектов РФ. Всего было распределено более 550 млн рублей.

Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров отметил высокое качество подготовки заявок, благодаря чему процент отклоненных заявок оказался гораздо ниже, чем в предыдущие годы.

Список победителей конкурсного отбора будет утвержден распоряжением Правительства РФ.

Перечень субъектов Российской Федерации — получателей субсидий в 2015 году и объем запрашиваемых средств

| № п.п | Наименование субъекта Российской Федерации | Объем запрашиваемых средств, рублей |

|---|---|---|

| 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 3 500 000,00 |

| 2 | Магаданская область | 2 700 000,00 |

| 3 | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 15 393 000,00 |

| 4 | Новосибирская область | 30 000 000,00 |

| 5 | Хабаровский край | 10 000 000,00 |

| 6 | Ярославская область | 4 200 000,00 |

| 7 | Тюменская область | 30 000 000,00 |

| 8 | Республика Алтай | 30 000 000,00 |

| 9 | Липецкая область | 15 000 000,00 |

| 10 | Свердловская область | 7 550 200,00 |

| 11 | Приморский край | 22 000 000,00 |

| 12 | Вологодская область | 21 900 000,00 |

| 13 | Республика Татарстан | 30 000 000,00 |

| 14 | Пермский край | 11 100 000,00 |

| 15 | Тамбовская область | 24 900 000,00 |

| 16 | Воронежская область | 21 000 000,00 |

| 17 | Ленинградская область | 30 000 000,00 |

| 18 | Волгоградская область | 27 705 000,00 |

| 19 | Мурманская область | 16 000 000,00 |

| 20 | Тульская область | 20 000 000,00 |

| 21 | Архангельская область | 23 043 348,00 |

| 22 | Республика Марий Эл | 17 750 000,00 |

| 23 | Новгородская область | 21 700 000,00 |

| 24 | Республика Коми | 20 000 000,00 |

| 25 | Белгородская область | 23 421 000,00 |

| 26 | Владимирская область | 14 710 000,00 |

| 27 | Забайкальский край | 20 000 000,00 |

| 28 | Томская область | 16 000 000,00 |

| 29 | Республика Ингушетия | 14 000 000,00 |

| 30 | Самарская область | 10 980 752,00 |

| ИТОГО: | 554 553 300,00 | |

13 марта 2015 года в УФК по Ставропольскому краю состоялось расширенное заседание коллегии УФК по Ставропольскому краю на тему: «Итоги деятельности за 2014 год и основные направления развития Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю на 2015 год».

На заседании присутствовали члены коллегии и начальники отделов Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, а также:

- Ушаков С.Д. – главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО

- Самарина В.И. – заместитель министра финансов Ставропольского края;

- Кутепов Г.К. – руководитель Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Ставропольском крае;

- Лычагина С.М. – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю;

- Никитин С.И. – руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому краю;

- Ковалев А.С. – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Ставропольскому краю;

- Трошин С.П. – директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края

Были рассмотрены вопросы:

- итоги деятельности за 2014 год и основные направления развития Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю на 2015 год;

- внедрение нового механизма обеспечения денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

- повышение качества кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и учета операций со средствами неучастников бюджетного процесса;

- актуальные вопросы по учету и распределению доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

- итоги деятельности Отдела № 2 за 2014 год и организация взаимодействия с финансовым органом;

- итоги деятельности Отдела № 18 за 2014 год и организация внутреннего контроля в Отделе № 18;

- об организации внутреннего контроля в отделах Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю;

- организация исполнения судебных актов и решений налоговых органов;

- отчет о деятельности первичной профсоюзной организации в Управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю за 2014 год.

На расширенном заседании коллегии состоялось вручение благодарственного письма Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю начальнику отдела доходов Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю Краснокутской Л.М. Состоялось награждение сотрудников Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

Официальный сайт партии Единая Россия - "«Единая Россия» подключилась к работе по проведению ЕГЭ-2015".

Региональные отделения «Единой России» приступили к формированию списков региональных общественных наблюдателей для подготовки к проведению госэкзамена

На селекторном совещании в формате видеоконференции «Реализация федерального партийного проекта «Модернизация образования»» 8 декабря были подведены итоги ЕГЭ-2014 и рассмотрены изменения в ЕГЭ-2015. Согласно статьи 59 ФЗ «Об образовании в РФ» с целью обеспечения соблюдения порядка проведения государственной итоговой аттестации, предоставляется право присутствовать при проведении ГИА гражданам, аккредитованным в качестве общественных наблюдателей.

Региональные отделения партии «Единая Россия» приступили к формированию списков региональных общественных наблюдателей для подготовки к проведению ЕГЭ-2015. В числе первых сформировали списки региональные координаторы и руководители федерального партийного проекта «Модернизация образования» из Курганской области, Кировской области, Республики Татарстан, Республики Ингушетия, Республики Удмуртия, Республики Мордовия, Республики Адыгея, Ивановской области, Калининградской области, Томской области.

Рособрнадзор также приглашает граждан России стать общественными наблюдателями на ЕГЭ. По закону, россиянин может быть аккредитован в качестве общественного наблюдателя за проведением ЕГЭ региональными органами управления образованием. Сроки подачи заявления определяются в каждом конкретном регионе, но уже с 16 марта можно зарегистрироваться на сайте http://egebook.ru/ для прохождения бесплатного курса дистанционного обучения с последующим контрольным тестированием.

Общественный наблюдатель имеет право присутствовать на всех этапах проведения ЕГЭ, в том числе в региональных центрах обработки информации, при проверке экзаменационных работ и при рассмотрении апелляций по вопросам нарушения установленного порядка проведения экзамена.

Ингушетия планирует нарастить поставки яблок в российские регионы

Как пишет издание ИА REGNUM со ссылкой на информацию пресс-службы главы Ингушетии, только одно из ведущих садоводческих предприятий региона – ОАО «Братцевское» - в этом сезоне планирует нарастить объем производства на 20%. Рост урожайности, как ожидается, позволит не только удовлетворить внутренние потребности жителей Ингушетии, но и увеличить объем поставок за пределы республики.

Из сообщения того же издания также стало известно, что в настоящее время власти Ингушетии рассматривают возможность открытия в Москве сети объектов для реализации качественных южных плодов.

В 2014 году садоводы региона собрали первый урожай с новых посадок интенсивного типа сортов яблок Гала, Голден Делишес, Супер-чиф: с 119 гектаров всего около 100 тонн плодов. В текущем году показатель сбора планируют довести до 120 тонн, а на 5-ый сезон успешной вегетации растений – уже до 50 тонн с каждого гектара сада.

- Садоводство с помощью интенсивных технологий становится очень выгодным бизнесом. Такой сад, по словам специалистов, окупается полностью за два года. Первый урожай мы получим уже этой осенью. Сейчас в республику фрукты привозят из соседних регионов. Но, если всё пойдет по нашему плану, мы уверены, что через несколько лет Ингушетия будет обеспечивать продукцией не только себя, но и сможет удовлетворить запросы всего СКФО,- отметил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

В итоге объем сбора яблок в республике доведут до 10,85 тысяч тонн плодов ежегодно с совокупным денежным выражением урожая в 380 млн рублей и годовой прибыли самих производителей в 290 млн рублей.

ФГБУ «ВНИИКР» о случаях ввоза зараженной продукции с 2 по 8 марта 2015 года

Зараженная зелень возвращена поставщику в Иран

В четырех партиях зелени свежей (53,6 т, происхождение – Иран), поступившей в Республику Дагестан из Ирана, обнаружены семена карантинного для РФ сорного растения рода повилики. Это подтверждено результатами гербологических экспертиз, проведенных специалистами Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

По информации Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан, зараженная зелень возвращена поставщику в Иран.

О сорняке: в мире насчитывается 274 вида повилик, распространенных во всех странах. Паразитируют - живут за счет растения-хозяина. Стебли повилики обвивают растение, присасываются к нему специальными выростами и губят его.

12 марта 2015 года в Управлении Федерального казначейства по Чеченской Республике состоялось расширенное заседание Коллегии на тему: «Об итогах работы Управления Федерального казначейства по Чеченской Республике в 2014 году и задачах на предстоящий период».

На заседании присутствовали: Председатель Коллегии – руководитель Управления С.Ш. Алимханов, члены Коллегии, начальники отделов и сотрудники УФК по Чеченской Республике.

В заседании Коллегии также приняли участие: Советник Главы Чеченской Республики У.А. Эльмурзаев, главный федеральный инспектор по Чеченской Республике аппарата Полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе В.В. Афонин, министр финансов Чеченской Республики У.А-А. Рассуханов, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике М.А. Цамаев, Председатель Комитета по бюджету, банкам и налогам Парламента Чеченской Республики С.Ж. Бердукаев, заместитель управляющего Отделением – Национальным банком по Чеченской Республике Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации А-М.А-В. Татиев, заместитель руководителя Территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Чеченской Республике Х-А.Х. Эскирханов, заместитель директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики З.Х. Дадаева, заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда по Чеченской Республике Л.М. Мамаева, главный бухгалтер Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Чеченской Республике Р.М. Наурбиева, представители кредитных организаций, функционирующих на территории Чеченской Республики.

С докладом об итогах работы УФК по Чеченской Республике в 2014 году и основных задачах на 2015 год выступил Председатель Коллегии – руководитель Управления С.Ш. Алимханов.

Итоги исполнения в отчетном финансовом году отдельных государственных функций и полномочий по обеспечению текущей деятельности Управления и задачи на 2015 год были рассмотрены также в выступлениях заместителей руководителя и начальников отделов.

В заключительной части заседания Коллегии состоялось награждение отличившихся сотрудников Управления.

Завершилось заседание Коллегии обсуждением и принятием Решения Коллегии.

Заместитель Министра финансов Сергей Сторчак 17 марта примет участие в Торжественном закрытии Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи

17 марта 2015 года в 13:00 в Большом зале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Москва, Ленинградский пр-т, 49) состоится торжественное закрытие Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи, которая впервые проходит в России в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развития финансового образования в Российской Федерации».

В мероприятии примут участие Заместитель Министра финансов Российской Федерации Сергей Сторчак, ректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Михаил Эскиндаров, Председатель Экспертного совета по защите прав потребителей финансовых услуг при Центральном Банке Российской Федерации Виктор Климов, Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян, Президент Ассоциации региональных банков «Россия» Анатолий Аксаков, главный редактор ИА «Bankir.ru» Ян Арт и директор Института краткосрочных программ Диана Маштакеева.

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи проходит с 9 по 17 марта 2015 года и объединяет более 150 бесплатных образовательных мероприятий в 11 регионах страны: в Москве, Алтайском крае, Архангельской области, Волгоградской области, Калининградской области, Томской области, Ульяновской области, Ставропольском крае, Республике Татарстан, Саратовской области и Краснодарском крае.

Помимо подведения итогов Недели финансовой грамотности, программа мероприятия включает дискуссию студентов со спикерами по актуальным вопросам управления личными финансами, награждения победителей конкурсов, проходивших в рамках Недели, и многое другое.

Аккредитация на мероприятие для СМИ: Александрова Александра +7 (926) 247 – 57 – 73

E-mail: fingram.press@gmail.com

Вход при предъявлении документа, подтверждающего личность.

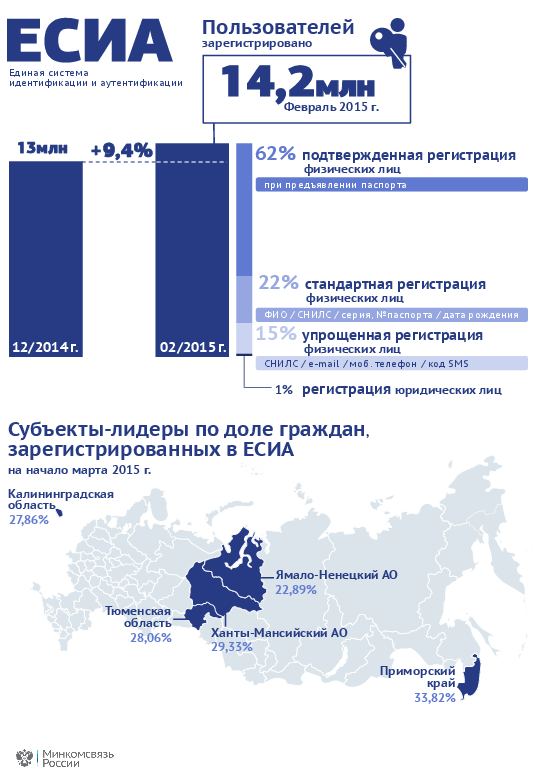

Количество зарегистрированных в ЕСИА граждан превысило 14 млн человек

Москва, 12 марта 2015 года. — Количество россиян, авторизованных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), с конца 2014 года выросло на 9,4% и составило 14,2 млн человек. Из них упрощенной регистрацией воспользовалось 15% пользователей, стандартной — 22%, подтвержденной личным визитом — 62%.

Еженедельно в ЕСИА регистрируется около 140 тыс. человек.

Также растет количество зарегистрированных в ЕСИА юридических лиц. С конца 2014 года этот показатель вырос на 3,8% и составил 96 тыс.

На начало марта 2015 года лидерами по использованию ЕСИА стали Приморский край с долей проникновения 33,82%, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра — 29,33%, Тюменская область — 28,06%, Калининградская область — 27,86% и Ямало-Ненецкий автономный округ — 22,89%.

Незначительное количество зарегистрированных в ЕСИА граждан — в Чукотском автономном округе (доля проникновения — 3,47%), Республике Ингушетия (2,58%), Кабардино-Балкарской Республике (2,46%).

Региональные власти обязаны провести процесс лицензирования организаций, управляющих многоквартирными домами, корректно и в установленные сроки. Об этом заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис заявил на Всероссийском видео-селекторном совещании 12 марта.

Вопрос лицензирования управляющих компаний находится на жестком контроле Минстроя России. На данный момент лицензии выдали Ставропольский край, Челябинская и Кемеровская области. Другие регионы проводят экзамены для глав управляющих компаний. Список из 200 вопросов разработан и утвержден Минстроем России. Андрей Чибис поручил ответственным лицам ускорить процесс.

Напомним, что после 1 мая 2015 года управляющие компании без лицензии не смогут осуществлять деятельность в сфере управления жильем.

Сегодня в России функционирует около 16 тысяч управляющих компаний. По оценкам Минстроя России, до 20% уйдет с рынка. "Лицензирование сделает сферу управления жильем более прозрачной и клиентоориентированной, позволит создать реестр управляющих компаний, - отмечает Андрей Чибис. - Это генеральная уборка, необходимость в которой назрела очень давно".

Иранский бизнес заходит в Туркменистан

Виктория Панфилова,

обозреватель "Независимой газеты"

Визит президента Ирана Хасана Рухани в Ашхабад завершился в среду подписанием пакета документов в области транспорта, сельского хозяйства, электроэнергии, а также соглашения о сотрудничестве между приграничными регионами Туркменистана и Ирана. Главы двух государств договорились в течение десяти лет увеличить объем товарооборота между двумя странами до 60 млрд долларов в год.

Президент ИРИ посетил Туркменистан с двухдневным визитом, и на переговорах с туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым отметил, что "Тегеран и Ашхабад продолжают выстраивать близкие отношения в рамках плодотворного сотрудничества", основы которого были заложены сразу после обретения Туркменистаном независимости. Как отмечают эксперты, двусторонние отношения строятся исключительно на базе экономической целесообразности, почти игнорируя политические разногласия. Как сказал "Вестнику Кавказа" директор Аналитического центра МИГМО Андрей Казанцев, страны объединяют наличие протяженной общей границы, по обе стороны которой проживают родственные народы, многовековая историческая, конфессиональная и цивилизационная близость. Территория нынешнего Туркменистана когда-то была частью Персидского государства, а столица легендарной персоязычной Парфии – Ниса – находилась неподалеку от современного Ашхабада.

На переговорах с туркменским лидером Рухани отметил, что "обе страны должны использовать все свои возможности для расширения двусторонних связей". По итогам переговоров было подписано 17 соглашений о развитии отношений в экономической, культурной, политической, правовой, научно-технической сферах. По словам Рухани, подписанные документы не только будут способствовать дальнейшему развитию отношений между двумя странами, но и принесут пользу всему региону.

Кроме того, президент Ирана заявил о планах Тегерана усилить сотрудничество между двумя странами в сфере энергетики, начатое ее в начале 1990-х. Напомним, что в 1998 году был построен газопровод по маршруту Корпедже-Курткуи, длиной 200 км и мощностью 10 млрд куб. метров газа в год. Через несколько некоторое время была введена в строй вторая ветка трубы, мощностью 8 мрлд куб. метров газа в год. Финансирование строительства газопровода велось за счет Ирана. Иранский коридор позволил Туркменистану выйти на газовый рынок вне постсоветского пространства, тем самым снизив зависимость от России.

По словам Рухани, Иран намерен продолжать импорт газа из Туркменистана, а также планирует усилить сотрудничество в области закупок электроэнергии, взаимодействие в транспортной сфере, машиностроении, сельском хозяйстве, а также в традиционной нефтехимической отрасли. Поспособствует этому и открытая в декабре прошлого года в рамках проекта "Север-Юг" железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран.

Строительство магистрали началось в 2009 году. В 2012 году был закончен казахстанский участок (120 км), в 2013 состоялась его стыковка с туркменским участком Кызылгая-Берекет. 3 декабря 2014 года заработал иранский участок железнодорожной дороги Берекет-Горган. Потенциал этой железной дороги большой. Она свяжет между собой не только три страны, но также Китай и Россию, поскольку железнодорожные ветки в Центральной Азии сообщающиеся. Это вторая железнодорожная магистраль, которая связала Туркменистан с Ираном. Первая железная дорога Теджен–Серахс–Мешхед была введена в эксплуатацию в мае 1996 года. Эта магистраль открыла для Туркменистана кратчайший путь в регион Ближнего Востока.

Общая проблема для Ирана и Туркменистана – напряженность в соседнем Афганистане. На туркмено-афганской границе не прекращаются вооруженные инциденты, что не может не беспокоить Ашхабад и Тегеран. "Иран и Туркмения заинтересованы, как и все соседи Афганистана, в установлении стабильности и мира. Для Ирана это важно, поскольку через территорию этой страны идет основной поток наркотиков в Европу – так называемый западный маршрут. На этом направлении Иран реально тратит огромные средства, перехватывая примерно 30% наркотиков, которые идут через его территорию. Это серьезный показатель", – сказал Андрей Казанцев.

Другая проблема для Ирана, по словам Казанцева, – шииты-хазарейцы. "Это афганское меньшинство, против которого активно действовал "Талибан", и которое по религиозным обстоятельствам пользуется покровительством Тегерана. Поэтому Иран заинтересован создать эффективные механизмы взаимодействия со всеми соседями Афганистана и не допустить дальнейшей дестабилизации по периметру своих границ, в том числе в Туркмении", – сказал Казанцев. По его словам, Тегеран проводит особую линию в отношениях с постсоветскими странами, что признают даже западные эксперты, не жалеющие критики в адрес иранских властей – Тегеран всегда стремился к мирному урегулированию конфликтов в республиках бывшего СССР.

Эксперт считает, что Рухани будучи политиком умеренного толка, продолжит эту линию. В частности, он не будет заострять внимание на планах Ашхабада поставлять газ в Европу, на что претендует и сам Тегеран. Однако если туркменская сторона проявит чрезмерное рвение в вопросе газообеспечения Европы, то вполне можно допустить, что Рухани напомнит о позиции Ирана, который выступает категорически против строительства любых трубопроводов через Каспийское море до принятия принципов его деления по национальным секторам всеми пятью прикаспийскими государствами. Впрочем, Тегеран, предлагает Ашхабаду альтернативный маршрут транспортировки природного газа путем использования иранских газопроводов, проходящих через территорию Турции. Туркменская сторона, в свою очередь, не отказывается от использования этого варианта, но и не спешит соглашаться.

Отечественные уловы – почти под миллион тонн

По состоянию на 9 марта российские пользователи освоили 978,6 тыс. тонн водных биоресурсов (на 4,5% выше прошлогоднего уровня). В том числе более 700 тыс. тонн добыто на Дальнем Востоке.

В Дальневосточном бассейне выловлено 721,6 тыс. тонн, показатель на отчетную дату 2014 г. превышен на 27,6 тыс. тонн. Рыбаки поймали 587,4 тыс. тонн минтая - на 3,1 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.

В Северном бассейне освоено 138,3 тыс. тонн водных биоресурсов, по сравнению с показателем 2014 г. вылов снизился на 10,2 тыс. тонн. Трески изъято 72,8 тыс. тонн (на 33,6 тыс. тонн меньше результата за аналогичный промежуток прошлого года), пикши - 19,7 тыс. тонн (+2,7 тыс. тонн).

Как сообщили Fishnews в центре общественных связей Росрыболовства, в Балтийском море выловлено 13 тыс. тонн водных биоресурсов, прибавка к прошлогоднему уровню составила 1,3 тыс. тонн. Шпрота добыто 7,7 тыс. тонн, что на 1 тыс. тонн выше показателя на 9 марта прошлого года. Уловы балтийской сельди достигли 4,9 тыс. тонн (+0,7 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне поймано 20,2 тыс. тонн ВБР, по сравнению с добычей на отчетную дату прошлого года уловы возросли на 11,5 тыс. тонн. Хамсы изъято 17,1 тыс. тонн (+8,7 тыс. тонн), тюльки – 2,3 тыс. тонн (+2,1 тыс. тонн).

В Каспийском бассейне добыто 408 тонн кильки, прибавка составила 255 тонн.

В зонах иностранных государств российские пользователи выловили 61,1 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, превысив прошлогодний показатель на 10,5 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественные рыбаки взяли 24 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн).

ОБЪЕМ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИИ В ЯНВАРЕ - ФЕВРАЛЕ 2015 ГОДА УВЕЛИЧИЛСЯ НА 10,3% ДО 102,2 МЛН. ТОНН

Объем перевалки грузов в морских портах России в январе - феврале 2015 года составил 102,2 млн. тонн, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Объем перевалки сухогрузов увеличился на 5,1% до 41,6 млн. тонн, объем перевалки наливных грузов составил 60,6 млн. тонн (увеличение на 14,2%).

Объем перевалки в портах Арктического бассейна составил 5,4 млн. тонн (96,6% к уровню 2014 года), из которых сухогрузы составили 3,5 млн. тонн (88,4% к уровню 2014 года), наливные – 1,9 млн. тонн (увеличение на 17,4%).

Объем перевалки в портах Балтийского бассейна составил 36,3 млн. тонн (увеличение на 8,1%), из которых сухогрузы составили 12,9 млн. тонн (увеличение на 1,1%), наливные – 23,4 млн. тонн (увеличение на 12,3%).

Объем перевалки в портах Азово-Черноморского бассейна составил 34,0 млн. тонн, что на 22,1% больше, чем за аналогичный период 2014 года. Перевалка сухих грузов увеличилась на 25,8% до 11,0 млн. тонн, наливных – увеличилась на 20,4% до 23,0 млн. тонн.

Объем перевалки в портах Каспийского бассейна составил 1,2 млн. тонн (увеличение на 4,1% по сравнению с 2014 годом), из которых сухогрузы составили 0,6 млн. тонн (увеличение на 47,1%), наливные – 0,6 млн. тонн (83,4% к уровню 2014 года).

Объем перевалки в портах Дальневосточного бассейна составил 25,3 млн. тонн (увеличение на 3,5% по сравнению с уровнем 2014 г.), из которых сухогрузы составили 13,6 млн. тонн (99,3% по сравнению с 2014 годом), наливные – 11,7 млн. тонн (увеличение на 8,8%).

На Ученом совете ВНИРО отчитались об итогах научных исследований, проведенных учреждением в прошедшем году. Как было отмечено, деятельность ВНИРО в 2014 году касалась разработки материалов, обосновывающих общий допустимый улов (ОДУ) водных биоресурсов во внутренних водах, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях в 2015 г. и научное сопровождение материалов ОДУ в государственной экологической экспертизе и подготовки научно обоснованных рекомендаций рационального использования запасов промысловых видов водных биоресурсов.

Также в 2014 году был продолжен государственный мониторинг водных биоресурсов, среды их обитания, показателей качества и безопасности водных биоресурсов и продукции из них, подготовлены биологические обоснования и предложения по изменениям Правил рыболовства для рыбохозяйственных бассейнов и разработаны научные основ и предложения по установлению ограничений рыболовства, разработаны научно обоснованные рекомендации по мерам, обеспечивающим сохранение водных биоресурсов и повышения эффективности искусственного воспроизводства.

В сфере международного сотрудничества проведены работы по научному обеспечению интересов отечественного рыболовства за пределами российской исключительной экономической зоны в рамках двусторонних, региональных многосторонних и глобальных международных договоренностей.

В 2014 году продолжилась работа по проведению перспективных исследований в интересах рыбного хозяйства Российской Федерации.

В связи со вхождением в 2014 году Республики Крым в состав Российской Федерации, сотрудниками ВНИРО совместно с ЮгНИРО разработаны материалы ОДУ в Чёрном и Азовском морях в районах, прилегающих к побережью Республики Крым, а также во внутренних водах Республики Крым в 2015 г. и уточнен рекомендованный вылов утвержденного на 2014 г.

По данному разделу научно-исследовательской работе учеными ВНИРО также подготовлены биологические обоснования и предложения по изменениям Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, разработаны научные обоснования и предложения по установлению ограничений рыболовства в части регулирования добычи (вылова) водных биоресурсов в Чёрном и Азовском морях в районах, прилегающих к побережью Республики Крым, а также во внутренних водах Республики Крым, проведенгосударственный мониторинг распределения, численности, качества и воспроизводства водных биоресурсов, являющихся объектами рыболовства, среды их обитания в Чёрном и Азовском морях в районах, прилегающих к побережью Республики Крым.

В ходе заключительного обсуждения члены Ученого совета приняли отчеты по результатам научных исследований ФГБНУ «ВНИРО» за 2014 год, которые были выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

Источник: ФГБНУ «ВНИРО»

Ученые решают вопросы защиты каспийских осетров

Специалисты изучают возможности сохранения запасов осетровых рыб на Каспии. В этом году в госпрограмме по развитию рыбного хозяйства впервые за много лет предусмотрено финансирование научных исследований осетровых и модернизация рыборазводных заводов.

Ученые обсудили экологию осетровых рыб Каспийского моря в ходе совместного заседания Межведомственной ихтиологической комиссии и секции по проблемам биологических инвазий Российской академии наук. Главной темой стала разработка решений по сохранению осетровых видов рыб Каспия и определение влияния на их популяцию чужеродных видов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, подписание в 2014 г. пятистороннего Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря - реальный рычаг в управлении запасами осетров. Кроме того, впервые за много лет в госпрограмме по развитию рыбного хозяйства предусмотрено финансирование работ по восстановлению популяции каспийских осетровых – модернизации рыборазводных заводов и проведения научных исследований.