Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Главные отличия.

Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

«Сделано в Японии»: подход Fujitsu к созданию ноутбуков для бизнеса

Японская корпорация Fujitsu — компания-лидер рынка информационных и коммуникационных технологий (ICT) с очень долгой и богатой историей. Компания выпускает различные устройства практически во всех сегментах, но фокус Fujitsu неизменно остается на корпоративном рынке. В сегменте клиентских систем флагманами компании этого года стали ноутбуки Fujitsu LIFEBOOK U939 и LIFEBOOK U939X

О настоящем и будущем ноутбуков для бизнеса в интервью BFM.ru рассказал менеджер по развитию бизнеса клиентских устройств представительства компании Fujitsu в России и СНГ Сергей Грибанов.

Сергей Грибанов работает в Fujitsu с 2004 года. В течение первых пяти лет Сергей работал инженером технической поддержки партнеров. С 2009 года Сергей занимает должность менеджера по развитию бизнеса клиентских систем Fujitsu в России. На своем посту он отвечает за продвижение клиентских систем Fujitsu — ноутбуков, планшетов, рабочих станций и других устройств.

Хочется поговорить о позиционировании ваших устройств: насколько вообще понятие «ноутбук для бизнеса» серьезно в 2019 году? Ведь пользователи выбирают ноутбук «для всего» — к чему эти условности?

Сергей Грибанов: Действительно, весь модельный ряд клиентских устройств Fujitsu сфокусирован на корпоративный сегмент. У нас нет, например, устройств для геймеров, которые переливаются всеми цветами радуги. Наши устройства предназначены для профессионалов и для решения бизнес-задач. Сценариев использования профессиональных устройств достаточно много. Например, для работы секретаря достаточно простое с технической точки зрения устройство без претензии на высокую производительность, для сотрудника, который работает «в полях» необходимо легкое устройство с длительным временем автономной работы, для сотрудника, работающего, например, с САПР-системами, главное требование — высокая производительность. Поэтому универсальное устройство далеко не всегда будет правильным решением. Учитывая специфику требований профессиональных пользователей и разрабатываются клиентские системы Fujitsu.

В чем отличие Fujitsu как поставщика решений для бизнес-задач от других компаний?

Сергей Грибанов: Пожалуй, это индивидуальный подход. Сегодня самая распространенная практика на рынке, которой пользуются все производители, включая Fujitsu, — это использование определенного набора SKU. Такая практика отлично подходит для крупных поставок. Но в случае с поставками небольших количеств, у заказчика могут возникнуть некоторые трудности. Например, одна конфигурация откровенно слаба: мало оперативной памяти, накопитель небольшой емкости и тому подобное. Покупая такую конфигурацию придется самостоятельно доводить ее до требуемых параметров. Следующая конфигурация может быть уже избыточной, и по факту придется переплачивать. Многие производители идут на изменение имеющегося SKU только при заказе большой партии. Чтобы избежать такой ситуации, Fujitsu дает возможность своим пользователям собрать конфигурацию из опциональных компонентов, указанных в даташите к устройству. В результате к заказчику приедет устройство именно в той конфигурации, которая требуется.

Вы упоминали о некоей специфике задач и требований, которые есть именно у бизнес-пользователей. Можете рассказать об этом подробнее?

Сергей Грибанов: Действительно, требования к клиентским системам, особенно к мобильным, со стороны бизнес-пользователей достаточно специфичны и разнообразны.

В первую очередь устройства должны в полной мере соответствовать тем требованиям, которые выдвигаются к устройству для решения той или иной задачи. Например, для работы с ресурсоемкими приложениями (САПР-системы, ГИС-системы, системы 3D-моделирования, системы финансового анализа) требуются высокопроизводительные устройства. Под такую задачу отлично подойдут мобильные рабочие станции CELSIUS серии Н. Эти устройства оснащаются высокопроизводительными процессорами Intel Xeon и Core i7, профессиональными графическими адаптерами Nvidia Quardo, большим объемом оперативной памяти и высокоскоростными накопителями NVMe. Так что с серьезными задачами эти ноутбуки справятся без проблем. Да, эти устройства не блещут массо-габаритными характеристиками, но от них это не требуется. А вот для кого важны массо-габаритные характеристики, так это для сотрудников, которые работают «в полях». Таким сотрудникам необходимы компактные и легкие устройства с длительным временем автономной работы. Таким требованиям удовлетворяют ноутбуки LIFEBOOK серий U7 и U9. Например, масса ноутбука LIFEBOOK U939, оснащенного экраном в 13,3 дюйма, начинается от 920 граммов. Время автономной работы ноутбуков этих серий достигает 14 часов и заряда аккумулятора хватит на восьмичасовой рабочий день. Кроме того, многие модели лэптопов поддерживают технологию быстрой зарядки, которая позволяет за 1 час зарядить аккумулятор на 80%.

Кстати, для мобильных сотрудников немаловажное значение имеет прочность ноутбука. Fujitsu на протяжении многих лет для повышения прочности устройства выполняет панели корпуса из магниевых сплавов. В последние годы к ним добавились и алюминиевые сплавы. Многие модели прошли ряд тестов военного стандарта MIL-STD-810G.

Кроме того, многим мобильным сотрудникам, работая «в полях», приходится на ходу вносить какие-то правки в документы, делать какие заметки в рукописном виде. При таком сценарии использования будут востребованы устройства 2-в-1 и ноутбуки-трансформеры такие как LIFEBOOK T9 или U9X. Эти устройства сохраняют в себе характеристики традиционных компактных ноутбуков, при этом добавляется функциональность планшетного ПК, в большей степени подходящая для рукописного ввода. Например, модель LIFEBOOK U939X при массе от 1 кг оснащается сенсорным экраном 13,3 дюйма, который поворачивается на 360°. Экран оснащается сенсорной панелью Wacom, при этом не придется отдельно приобретать стилус: он идет в комплекте с ноутбуком и располагается в специальном отсеке в корпусе устройства.

А чтобы сделать комфортной работу не только на выезде, но и в офисе, ноутбуки можно укомплектовать репликаторами портов (док-станциями). На рабочем месте в офисе к порт-репликатору можно подключить большой монитор, клавиатуру, мышь, а также другие периферийные устройства. Для использования всей периферии, подключенной к порт-репликатору, достаточно соединить порт-репликатор одним кабелем с ноутбуком.

Но комфортным должно быть не только использование, но и обслуживание устройств. Конструкция устройства, по возможности, должна обеспечивать простоту обслуживания, чтобы минимизировать временные затраты, тем самым снижая совокупную стоимость владения. Например, процедура замены модуля памяти или накопителя во многих ноутбуках Fujitsu не займет много времени, так как конструкцией предусмотрены специальные сервисные окошки, обеспечивающие простоту такой замены.

Особняком можно выделить требования, касающиеся безопасного доступа и хранения данных. В своих мобильных устройствах Fujitsu применяет достаточно широкий спектр средств защиты.

Вы затрагивали тему информационной безопасности. Если говорить об устройствах для топ-менеджеров — этот вопрос можно отнести к самым важным. Какие технологии для безопасного хранения данных и доступа к ним использует Fujitsu?

Сергей Грибанов: В мобильных устройствах Fujitsu применяется достаточно широкий спектр средств обеспечения безопасности. Причем используются как широко известные технологии, применяемые многими производителями, так и уникальные. Если говорить про традиционные системы, то в устройствах Fujitsu используются модули TPM, опционально можно поставить ридеры смарт-карт и сканеры отпечатков пальцев. В последнее время широко применяется технология Windows Hello. Для ее работы ноутбуки LIFEBOOK U939 и U939Х оснащаются инфракрасными датчиками. Если говорить про уникальные технологии, то тут стоит выделить технологию PalmSecure, разработанную Fujitsu. На рынке клиентских устройств ничего подобного на сегодняшний день не представлено.

Для чего используется эта технология и почему она уникальна?

Сергей Грибанов: PalmSecure — это биометрическая технология, предназначенная для аутентификации пользователей. Она основана на распознавании рисунка вен ладони человека. Данная технология лишена многих недостатков альтернативных технологий, повсеместно применяемых сегодня. Например, влажный палец или порез на пальце может создать трудности при использовании сканера отпечатка пальцев. Небольшой порез или ссадина на ладони никак не повлияют на работу сенсора PalmSecure. Рисунок вен уникален для каждого человека и практически не меняется со временем. Необходимым условием для работы системы является пульсация вен. При отсутствии кровотока система просто не сработает.

Также стоит отметить высокую точность технологии PalmSecure. Для формирования эталонного шаблона используется более 5 млн контрольных точек. Благодаря этому, такие параметры как FAR (вероятность того, что один человек может быть принят за другого) и FRR (вероятность того, что человек может быть не распознан системой), по которым можно оценить качество и точность системы, составляют 0,00001 и 0,01 соответственно. Аналогичные параметры у сканеров отпечатков пальцев — 0,001 и 0,1 соответственно.

Еще один момент — бесконтактность системы. Прикладывать ладонь к сенсору не нужно, достаточно разместить ладонь на небольшом расстоянии от сенсора. Бесконтактность напрямую влияет на гигиеничность системы и на долговечность самого сенсора. Само распознавание работает крайне быстро — доли секунды.

Нет ли здесь некоей избыточности? Hello, пальцы, плюс еще ладонь — не многовато?

Сергей Грибанов: Если почитать новости об утечках информации, становится понятно, что защита не бывает лишней. Идеальных систем не бывает. Со своей стороны, Fujitsu предлагает сразу несколько опций своим потребителям. И каждый заказчик может выбрать те опции, которые ему реально необходимы.

Вы упоминали модели LIFEBOOKU939 и LIFEBOOKU939X. Насколько эти устройства актуальны?

Сергей Грибанов: На данный момент — это актуальные модели. Отгрузки этих устройств начались летом этого года. Обе эти модели ориентированы на «подвижных» деловых людей. Они тонкие, легкие, «долгоиграющие».

Модель LIFEBOOK U939 — традиционный ноутбук с экраном в 13,3 дюйма и массой от 920 граммов. Сегодня на рынке не так уж и много устройств в такой весовой категории. Ноутбук удобно брать в командировки и просто носить в сумке.

LIFEBOOK U939Х — это ноутбук-трансформер. Он оснащен таким же экраном в 13,3 дюйма, но с возможностью поворота на 360 градусов. В ноутбуке используется сенсорная панель Wacom, а стилус идет в комплекте и располагается в специальном отсеке в корпусе устройства.

Оба устройства выполнены на платформе Whiskey Lake с процессорами Core i5 и i7. Несмотря на свои скромные габариты (толщина U939 — 15 мм, толщина U939X — 16,9 мм), в которых сложно разместить аккумуляторы большой емкости, и благодаря процессорам с низким энергопотреблением, эти устройства обеспечивают достаточно длительное время автономной работы. LIFEBOOK U939X может проработать автономно до 15 часов, LIFEBOOK U939 — до 14 часов.

Кроме того, по своим коммуникационным возможностям эти компактные устройства практически не уступают большим лэптопам. Сегодня в погоне за компактностью, некоторые производители размещают минимальное количество интерфейсов в ноутбуке. В результате для полноценной работы с супертонким и легким устройством необходимо будет приобрести целый набор всевозможных переходников. Ноутбуки Fujitsu лишены этого недостатка и оснащены достаточно большим количеством интерфейсов. Это и USB-A, и Thunderbolt в формате USB Type C, и полноразмерный HDMI, и Ethernet. Также есть слот для сим-карты, смарт-карт ридер и ридер для карт SD.

Технологии не стоят на месте — какие тенденции вы видите в развитии бизнес-ноутбуков?

Сергей Грибанов: Первое, что не за горами — все, что касается коммуникаций. И самые актуальные технологии в этом сегменте — это Wi-Fi 6 и 5G. Сегодня Wi-Fi 6 вовсю набирает обороты, так что устройства с поддержкой Wi-Fi 6 — дело самого ближайшего будущего. К 5G мы тоже, скорее всего, перейдем, но здесь вопрос в большей степени от регуляторов и сотовых операторов. Fujitsu с 2006 года опционально комплектует ноутбуки модулями сотовой связи. Сначала это были модули 3G/UMTS, сейчас — 4G/LTE. Так что как только будет решен вопрос с развертыванием сетей пятого поколения, Fujitsu сможет предложить устройства с поддержкой 5G. Кстати, раз уж мы заговорили про сотовые сети, то стоит ожидать использования eSIM в ноутбуках. Опять же, этот вопрос во многом зависит от регулятора и сотовых операторов.

Вполне вероятно, что нас ждут новые форм-факторы, в которых как-то по-новому обыграно использование экрана или экранов. Достаточно посмотреть на смартфоны с гибкими экранами. Так что какие-то решения, которые сейчас начинают использоваться в смартфонах, в скором времени будут адаптированы и для ноутбуков.

И по-прежнему актуальный вопрос — автономность. Используемые сегодня аккумуляторы обеспечивают автономность на уровне одного рабочего дня. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем нас будут ждать изменения в сторону увеличения сроков автономности.

Марина Эфендиева

Резидент "Сколково" открыл филиал в Японии

Компания "РОББО", резидент Кластера информационных технологий Фонда "Сколково", завершила процесс регистрации японского подразделения ROBBO Japan. Представительство российского разработчика образовательной робототехники возглавил бывший топ-менеджер TOYOTA.

ROBBO Japan на 100% принадлежит российской компании "РОББО". Развитием бизнеса в Японии займется Ясуо Ниномия. Он изучал русский язык в Ленинградском государственном университете, в течение четырех лет работал в России, возглавляя московское, а затем петербургское представительство TOYOTA TSUSHO (Тойота Цусе). Последние 11 лет работал в Токио и Нью-Йорке.

"Сейчас информационные технологии являются определяющими для всех сфер жизни. Обучение программированию и робототехнике имеет первостепенное значение для детей, их успешного будущего. Я очень впечатлен методикой "РОББО", мне захотелось, чтобы японские дети имели возможность так глубоко и в такой увлекательной форме изучать инженерное дело. В Японии образовательных программ подобного уровня мало. Моя задача - распространить решения "РОББО" в Японии. Планируем открыть первые "РОББО Классы" в Токио и Фукуоке к апрелю 2020 года", - сказал Ясуо Ниномия, директор по развитию ROBBO Japan.

Компания "РОББО" получила приглашение от Правительства Японии открыть подразделение на территории страны после победы в конкурсе технологических проектов Fukuoka Startup Day в мае 2019 года. Кроме этого, японские власти содействовали внедрению решений "РОББО" в образовательную систему: инженерные классы успешно протестированы в школах страны.

На выставке передовых технологий CEATEC-2019, которая прошла в октябре в Японии, заключены предварительные соглашения с местными компаниями на поставку в 2020 году продукции "РОББО" на сумму более 500 тыс. евро. Речь идет как о продажах комплексного решения для открытия инновационных инженерных классов в школах "РОББО Класс", так и о приобретении франшизы робототехнических кружков "РОББО Клуб".

"РОББО" продолжает радовать своими достижениям в этом году. Выход на японский рынок, большие контракты, открытие представительства в Японии – всё это следствие колоссального интеллектуального и организационного труда, который компания вкладывает в свою продукцию. Благодаря таким событиям, этот год войдёт в историю, как год потрясающих успехов российской образовательной робототехники. Желаю компании "РОББО" продолжить свой путь успеха и не останавливаться на достигнутом", - прокомментировал Павел Кривозубов, руководитель направления "Робототехника и искусственный интеллект" Кластера информационных технологий Фонда "Сколково".

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Группы двадцати», Нагоя, 23 ноября 2019 года

Завершается встреча министров иностранных дел стран «Группы двадцати». Обсуждены вопросы, связанные с проблемами в сфере глобального управления. Конечно, оно нуждается в совершенствовании, учитывая те проблемы, которые накопились в мировой экономике и мировой торговой системе. С этой точки зрения «Группа двадцати» является оптимальным форматом. Это подтвердилось в ходе сегодняшних дискуссий. Здесь представлены и страны БРИКС, и «семерки», и другие государства, которые обеспечивают представленность цивилизационного многообразия современного мира.

Работа непростая, но она в любом случае помогает заранее выносить на обсуждение и стараться найти общеприемлемые подходы к тем проблемам, которые в международно-правовом смысле будут решаться в Международном валютном фонде (МВФ), Всемирном банке, Всемирной торговой организации (ВТО). Вопросы свободной, открытой глобальной торговой системы занимают особое место в дискуссиях, учитывая нарастание протекционизма, того, что называется «торговыми войнами», и многое другое, что еще предстоит урегулировать.

Второй блок вопросов касался целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН. Они задают темп сотрудничества по решению проблем нищеты, обеспечению продовольственной безопасности, решению вопросов индустриализации в цифровую эпоху и многому другому, что непосредственно интересует развивающиеся страны, да и другие страны тоже.

Третий блок, который логично вытекает из второго, касается роли Африки в современном мире как с точки зрения ее огромного и далеко еще не начавшего быть исчерпанным экономического потенциала, так и с точки зрения содействия решению многочисленных конфликтов и кризисов, которые сохраняются на Африканском континенте и мешают освоению ресурсов Африки на благо ее народов и мировой экономики.

Мы представили российскую позицию по всем этим вопросам. По африканским делам особо подчеркнули необходимость не навязывать африканцам какие-либо рецепты извне, в том числе и по урегулированию конфликтов, а следовать принципу «африканским проблемам – африканское решение». Это еще раз подчеркнул Президент Российской Федерации В.В.Путин месяц назад на первом в истории саммите «Россия-Африка», который состоялся в Сочи. Мы так и будем действовать: поддержим Африканский союз, субрегиональные организации на континенте в том, как они видят пути решения африканских проблем.

Вопрос: Накануне Вашей вчерашней встречи с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги Генеральный секретарь японского правительства Ё.Суга практически повторил прежнюю позицию о том, что Япония готова заключать мирный договор с Россией после решения территориального вопроса. Насколько, на Ваш взгляд, с точки зрения России допустимо увязывать территориальный вопрос с мирным договором?

С.В.Лавров: При всем уважении к Генеральному секретарю Кабинета министров мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между Президентом России В.В.Путиным и Премьер-министром Японии С.Абэ. Они договорились продвигаться в обсуждении остающихся проблем на основе советско-японской Декларации 1956 г., в которой четко сказано: сначала признается территориальная целостность и суверенитет нашей страны над всеми нашими землями, включая и южные Курильские острова, тем самым признаются итоги Второй мировой войны, а потом будет возможно обсуждать все остальное.

Вопрос: Какие темы Вы обсуждали с Дж.Салливаном?

С.В.Лавров: Дж.Салливан возглавляет американскую делегацию на заседании мининдел «Группы двадцати». Мы с ним обсудили роль этого объединения в международных отношениях и подтвердили его поддержку. Оно отвечает интересам всех и создает хорошую площадку для достижения общеприемлемых договоренностей. Разумеется, мы знаем, что Дж.Салливан проходит процедуру утверждения на пост Посла США в Российской Федерации. Говорили о том, как нам решать многочисленные проблемы, накопившиеся в наших отношениях. Тем более, что Дж.Салливан в его нынешнем качестве возглавлял американскую делегацию на переговорах с Российской Федерацией по вопросам стратегической стабильности. Состоялась полезная беседа.

Вопрос: Очевидно, что США в последнее время пытаются влиять и поддерживать движения протеста в разных уголках мира – в Латинской Америке, Иране, Гонконге. Одновременно они продолжают «играть мускулами» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Насколько совпадают позиции России и Японии по той роли, которую взяли на себя США?

С.В.Лавров: Что касается вопросов, связанных с поведением США в мире, в том числе в АТР, то в отношениях с Японией США не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай, а все их военные альянсы с Японией, Австралией и Республикой Корея будут выстраиваться исходя из этих угроз и вызовов. Конечно, вчера на встрече с Министром иностранных дел Японии Т.Мотэги мы привлекли внимание к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против нашей страны. Будем продолжать диалог. Вскоре, уже в декабре Министр иностранных дел Японии Т.Мотэги нанесет свой первый визит в Россию в этом качестве. Конечно, это будет одной из центральных тем наших дискуссий.

Вопрос: Кажется, что Москва чаще других поднимает вопрос международной безопасности, связанной с гонкой вооружений. Обсуждается ли эта тема в рамках «Группы двадцати»? Есть ли рычаги, через которые Россия может повлиять на международное сообщество через это объединение для решения данной проблемы?

С.В.Лавров: Это, собственно, не повестка дня «Группы двадцати», хотя страна-организатор может предлагать любые вопросы для целей встреч министров иностранных дел. В этом году на повестке дня «Группы двадцати» этих вопросов нет. Они являются главными, прежде всего, в нашем диалоге с США, а также с европейцами и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно, учитывая намерение США, после того, как они развалили ДРСМД, размещать ракеты меньшей и средней дальности в АТР, о чем они прямо заявили. Хотя наши коллеги из Японии и Республики Корея говорят, что у американцев нет таких намерений, и таких обращений к ним не поступало, но в Вашингтоне говорят об этом вслух. Поэтому мы должны руководствоваться имеющимися на руках фактами.

Вопрос: Насколько тормозит заключение мирного договора между Россией и Японией военное присутствие США? Двигаемся ли мы вперед благодаря совместной хозяйственной деятельности с японцами на Курилах, гуманитарной составляющей (японцы приезжают туда на могилы к своим предкам)?

С.В.Лавров: Военный союз с США, конечно, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. Напомню, что еще когда Декларация 1956 г. согласовывалась, Советский Союз уже тогда сказал, что все это можно будет реализовать - выполнить Декларацию в полном объеме - только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии. Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии Совета безопасности перечень абсолютно конкретных озабоченностей Российской Федерации в сфере нашей собственной безопасности, которые возникают в связи с наличием, постоянным развитием и укреплением японо-американского военно-политического альянса. Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Мы будем ждать их ответов и продолжим дискуссию.

Что касается совместной хозяйственной деятельности, она начала неплохо развиваться. Прежде всего, есть прогресс в таких проектах, как налаживание современной мусоропереработки и организация специальных туристических поездок на южные Курильские острова. Как вы понимаете, эти два направления – совсем не прорывные, они не являются стратегическими в том, что касается развития наших экономических отношений. У нас с Японией много крупных проектов, в том числе на Сахалине. Японцы заинтересованы участвовать в расширении сахалинских проектов, в «Арктик СПГ-2», в других начинаниях. Мы хотели бы больше привлекать наших японских партнеров к взаимодействию в сфере высоких технологий. Есть прогресс на направлении медицины, прежде всего в создании высокотехнологичных онкологических центров. Мы вчера тоже об этом говорили. Будем продолжать развивать практические шаги по реализации тех договоренностей, которые достигли Президент России В.В.Путин и Премьер-министр Японии С.Абэ. Как вы знаете, С.Абэ выдвинул план из восьми пунктов. Мы, в свою очередь, представили на рассмотрение японских коллег перечень приоритетных проектов. Эти два документа сейчас лежат в основе всего того, что мы делаем, в том числе в рамках совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.

Направления деятельности Российско-Японской рабочей группы по вопросам городской среды будут расширены

Новыми сферами для сотрудничества в дополнение к городской среде и «умному городу» могут стать водоочистка и стоки, энергетика, цифровизация строительства, технологии для ЖКХ и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил Максим Егоров, заместитель главы Минстроя России, на XII заседании Российско-Японской рабочей группы по вопросам городской среды 21 ноября в Москве.

В заседании рабочей группы приняли участие Такуя Курита, вице-министр по земле, развитию Хоккайдо и международным делам министерства земли, инфраструктуры, транспорта Японии, представители японских компаний NEDO, Nikken Sekkei, Kyosan Electric, Mitsubishi Heavy, НИИ Номура, а также российских регионов – Воронежской области, Республик Саха (Якутия) и Татарстан, Санкт-Петербурга, Приморского края.

«Сотрудничество российских регионов и японских компаний началось с проектов городского развития и «умных» технологий в Воронеже и Владивостоке. Сейчас есть потенциал для совместной работы в области очистки сточных вод, энергетики, обращения с отходами. Наши коллеги из Японии имеют богатый опыт как анализа, так и непосредственного внедрения наиболее эффективных технологий в этих направлениях и уже прорабатывают возможности сотрудничества в других субъектах», - пояснил Максим Егоров, сопредседатель рабочей группы с российской стороны.

Замминистра также отметил, что схема реализации совместных проектов требует оптимизации в части вовлечения механизмов финансирования и сопровождения на взаимовыгодной основе, которые включают в себя экспортное финансирование, прямые инвестиции под гарантии, гранты, страхование и другие инструменты.

Напомним, летом 2019 года к числу пилотов российско-японского сотрудничества присоединился Санкт-Петербург. Руководство города совместно с представителями японских компаний планирует реализовать проекты в сфере транспорта, водоочистки и обращения с отходами. Первые итоги этой работы участники встречи договорились обсудить на следующем заседании Российско-Японской рабочей группы по вопросам городской среды в Токио в апреле 2020 года.

Китайский производитель экологичных автомобилей BYD совместно с японской компанией Toyota создают совместное предприятие, которое займется разработкой аккумуляторных электромобилей.

Две компании объявили о начале сотрудничества в июле 2019 г. Совместное предприятие создается на паритетных началах и начнет работу в 2020 г.

Ранее сообщалось, что по итогам января-сентября 2019 г., китайская компания BYD, специализирующаяся на выпуске автомобилей на новых источниках энергии (NEV), получила чистую прибыль в объеме 1,57 млрд юаней ($224 млн). Это на 3% больше, чем за январь-сентябрь 2018 г.

Доходы BYD за девять месяцев текущего года достигла 93,8 млрд юаней. Они выросли на 5,4% в годовом сопоставлении. Не смотря на общие хорошие показатели, за июль-сентябрь 2019 г. прибыль компании упала на 88,6% по сравнению с уровнем июля-сентября прошлого года и составила 119,7 млн юаней. В то же время доходы снизились на 9,2% – до 31,6 млрд юаней.

По прогнозам специалистов BYD, чистая прибыль компании за весь 2019 г. сократится на 36-43% и составит 1,58-1,77 млрд юаней.

Япония закупит российских роботов на полмиллиона евро

Производитель робототехнических конструкторов из Петербурга — компания Robbo — готовится к регистрации подразделения Robbo Japan и уже подписала предварительные договоры о поставках своей продукции японским компаниям на сумму более 500 тыс. евро. Кроме того заключен договор с первым дистрибьютором Robbo в Японии.

Robbo получила приглашение от правительства Японии создать на территории страны совместное предприятие Robbo Japan. Приглашение получено после того, как Robbo победила в конкурсе технологических проектов правительства Японии Fukuoka Startup (май 2019 года), а образцы продукции компании были успешно протестированы в школах страны.

К нынешнему моменту идут консультации с японскими инвестиционными фондами о структуре собственности совместного предприятия и выбор топ-менеджеров с японской и российской стороны. На 1 ноября запланирован запуск процедуры регистрации Robbo Japan.

В рамках планируемого выхода на рынок Японии компания Robbo приняла участие в выставке технологий CEATEC-2019, которая прошла в префектуре Тиба, Япония. На выставке заключены предварительные соглашения с японскими компаниями на поставку продукции Robbo на сумму более 500 тыс. евро в 2020 году. Речь идет как о продажах комплексного решения для открытия инновационных инженерных классов в школах Robbo Class, так и о приобретении франшизы робототехнических кружков Robbo Club. Заключено соглашение о сотрудничестве с Японо-российской ассоциацией дружбы, которая окажет содействие в дальнейшем закреплении и продвижении компании на японском рынке. Поддержку Robbo оказала Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО), которая разместила статью о компании на своем официальном сайте.

По итогам переговоров, прошедших во время выставки, 21 октября 2019 года подписан первый контракт с японской компанией на дистрибуцию решений Robbo в Японии.

"Мы видим реальный интерес со стороны японских компаний к нашим продуктам. В Японии планируется реформа образования, которая предполагает введение уроков программирования в начальной школе. В этом аспекте японским партнерам интересно наше решение — инженерный инновационный класс для обучения робототехнике, программированию и 3D-печати. Сегодня продукты Robbo готовы к локализации в Японии. С рядом компаний мы заключили договоры о сотрудничестве и поставках продукции, с другими - продолжаем вести диалог уже за пределами выставки", — рассказал основатель Robbo Павел Фролов.

"Промобот" планирует поставки роботов в Японию

Российский производитель сервисных роботов "Промобот" и Японская ассоциация культурного и делового обмена подписали соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, Ассоциация будет содействовать компании в поиске дистрибьюторов, локализации продукта, создании лингвистической базы, юридическим вопросам по работе в Японии.

По результатам соглашения, "Промобот" должен начать работу на японском рынке уже до конца 2019 года. В российских роботах заинтересованы японские банки, музеи и торговые центры. Также планируется открытие сервисного центра по обслуживанию роботов Promobot в Японии.

"По предварительным соглашениям, заключенным на выставке, в течение 2019-2020 годов мы планируем поставку не менее 10 единиц техники — сервисных роботов Promobot V.4 — на сумму около 250 тыс. долларов", — сказал директор по развитию "Промобот" Олег Кивокурцев.

Promobot — производитель автономных сервисных роботов в России, Северной и Восточной Европе. "Промоботы" трудятся в 35 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя "живых" сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Московском метро, Музее современной истории России, МФЦ, Сбербанке. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Япония выделит 7,2 млн. долларов на поддержку образования в Афганистане

Япония предоставит 7,2 млн. долларов на поддержку образовательных программ в Афганистане.

Соответствующее соглашение было подписано между представителями Японии и ЮНЕСКО. Церемония подписания соглашения, в которой также принял участие исполняющий обязанности министра образования ИРА Мирвайс Балхи, состоялась в посольстве Японии в Кабуле.

Как отмечает телеканал «Ариана-ТВ», проект будет осуществляться Министерством образования Афганистана совместно с ЮНЕСКО в течение трех лет и будет направлен на создание курсов по обучению грамоте и центров ускоренного обучения.

Выступая на мероприятии, Балхи поблагодарил Японию за вклад в образовательный сектор Афганистана. Он добавил, что основная цель проекта заключается в обучении грамоте афганских граждан и разработке программ для ускоренного обучения молодежи и взрослого поколения.

В свою очередь, временный поверенный в делах Японии в Афганистане Такахаши Йошиаки подчеркнул, что образование играет ключевую роль в расширении прав и возможностей людей, и выразил уверенность, что реализация проекта позволит повысить уровень грамотности в Афганистане.

Меч для русского балета

В Нижнем Новгороде показали японские этюды

Текст: Татьяна Эсаулова

Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина открыл 85-й сезон спектаклем-концертом "Шопениана. Японские этюды". Музыкально-хореографический эксперимент, выполненный в стилистике минимализма, был подготовлен новой творческой командой, которую возглавил директор и худрук театра Александр Топлов.

На премьере присутствовали Чрезвычайный и полномочный посол Японии Тоёхиса Кодзуки, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В проекте приняли участие молодые пианисты-виртуозы - "русская японка" Канон Мацуда и ученик Михаила Плетнева Дмитрий Калашников. Специально для концерта в Нижний Новгород был доставлен самый крупный инструмент бренда, флагманская модель - концертный рояль Yamaha CFX.

"РГ" побеседовала с автором "фантазийной хореографии" спектакля, известным японским танцовщиком и хореографом Морихиро Ивата.

"Шопениана. Японские этюды" - уже в самом названии какое-то противоречие.

Морихиро Ивата: Работая с "Этюдами" Шопена, я сосредоточился на внутреннем содержании цикла. Несмотря на то что эта музыка принадлежит европейскому композитору, в ней сокрыта глубинная связь с японской философией и культурой, которая проявляется в так называемой цикличности: все в этом мире имеет начало, развитие и завершение… Затем, по буддизму, наступает реинкарнация. Добро обязательно вернется, как и зло, утверждает наша религия. Я задумался над прекрасной музыкой Шопена, представляющей цикл из 12 отдельных пьес-этюдов: в каждом я увидел рассказ о чем-то очень важном и трепетном - любви, радости, доверии, учении, расцвете, стремлении, т.е. самих фаз жизненного цикла. Поэтому для меня стало естественным воплотить это произведение в пластике, назвав его "Шопениана. Японские этюды".

Не всякая музыка подходит для пластического искусства. Хотя Чайковский утверждал, что "балет - это та же симфония"...

Морихиро Ивата: На мой взгляд, все зависит от стиля и времени создания сочинения. Современная музыка требует новых открытий в хореографии; большая часть ее не совпадает с представлением о классических формах и канонах.

Кстати, о традициях и канонах. Вы как-то сказали, что в "красоте японского меча заключена духовность".

Морихиро Ивата: Японский меч - это целая философия. Не могу здесь пускаться в легкие, поверхностные рассуждения. Каждый меч мастера - это свои пропорции, а также острота, гибкость и живой рисунок, созданные мастером. Искусство меча состоит не только в том, чтобы повергнуть врага. Это скорее постижение таких философских понятий, как жизнь и смерть. Еще это путь бесконечного совершенствования.

Участие японской пианистки Канон Мацуда было запланировано вами?

Морихиро Ивата: Нет, она была приглашена в этот проект директором театра Александром Топловым. Ребята потрясающе играли! Поначалу мы репетировали под разные фонограммы, но проблема была в том, что в "Этюдах" Шопена исполнители всегда берут очень разные темпы. Когда свои записи прислали Канон Мацуда и Дмитрий Калашников, все стало на свои места!

Япония и развитие российского Дальнего Востока

Тайсукэ Абиру - Старший представитель московского филиала Японского банка международного сотрудничества (JBIC) в Москве

Резюме Существуют разные мнения о том, когда начался нынешний процесс активного развития отношений между Россией и Японией. Как представляется, поворотным моментом стала фраза «хикиваке» (по вопросу о дальнейших мероприятиях в рамках подписания мирного договора между Москвой и Токио), произнесённая Владимиром Путиным на пресс-конференции с зарубежными журналистами в марте 2012 года.

Краткое содержание

Главная задача активного участия администрации Синдзо Абэ в поддержке развития российского Дальнего Востока с участием японских компаний — создание благоприятных условий для разрешения территориального спора и заключение мирного договора с Россией. Сотрудничество Японии и России на российском Дальнем Востоке является частью плана администрации Абэ из восьми пунктов. Что касается экономического сотрудничества на российском Дальнем Востоке, существует два основных направления, которые требуют отдельного изучения. Первое направление — это традиционное сотрудничество в нефтегазовой сфере, инициируемое в основном крупными компаниями. Второе — это новые направления бизнеса, в развитии которых заинтересованы пре.имущественно малые и средние предприятия.

В сфере энергетики большие надежды связывались с преодолением последствий инцидента на АЭС «Фукусима» в 2011 г. Ожидалось, что сотрудничество между Японией и Россией могло расшириться вследствие быстрого наращивания импорта сжиженного природного газа (СПГ) Японией. К сожалению, результаты не оправдали этих ожиданий по ряду причин. Между тем в предстоящем десятилетии представится ещё не одна возможность расширить российско-японское сотрудничество в области энергетики. Во-первых, предстоит начало нового цикла подписания долгосрочных контрактов на поставки СПГ японскими коммунальными предприятиями — возможно, это случится уже в 2023 г. Во-вторых, высока вероятность того, что весь Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), включая Китай и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), будет резко наращивать импорт СПГ. Следовательно, в ближайшем будущем Россия сможет расширить присутствие не только на японском рынке, но и во всём АТР.

Что касается экономического сотрудничества, не связанного с энергетикой, то стоит отметить, что сразу несколько малых и средних предприятий Японии решили использовать систему специальных экономических зон на российском Дальнем Востоке для прямых инвестиций в новые направления деятельности, такие как сельское хозяйство, туризм, здравоохранение и т. д. Количество подобных примеров пока невелико, но это новый тренд в экономическом сотрудничестве Японии и России. Нам нужно и дальше стремиться к укреплению этой тенденции.

Главная задача инициативы Абэ

Администрация Абэ, пришедшая к власти в Японии в декабре 2012 г., активно поддерживает японский бизнес, стимулируя его к участию в развитии российского Дальнего Востока. Тот факт, что сам премьер-министр Синдзо Абэ посетил пленарное заседание Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке третий раз подряд с 2016 г., ясно показывает серьёзность его намерений. Не секрет, что главная цель его активной вовлечённости в эту деятельность — создание благоприятных условий для разрешения давнего территориального вопроса и заключение мирного договора с Россией. Этот подход был основан на предпосылке, что для решения сложных политических вопросов необходим процесс полномасштабного наращивания взаимного доверия между Японией и Россией через углубление сотрудничества и связей на всех уровнях, включая экономику. Одной из приоритетных областей экономического сотрудничества должно стать развитие российского Дальнего Востока, включая совместную экономическую деятельность на спорных Курильских островах.

Сотрудничество в сфере энергетики в рамках экономического взаимодействия на российском Дальнем Востоке необходимо изучать отдельно в силу особенностей её динамики. Если рассматривать российский Дальний Восток в географическом контексте, то к нему следует отнести и российское Заполярье, а также учитывать потенциальные последствия развития формирующегося Северного морского пути для Дальневосточного региона.

Слова президента Путина о «хикиваке» в 2012 году

Существуют разные мнения о том, когда начался нынешний процесс активного развития отношений меж ду двумя странами. Как представляется, поворотным моментом стала фраза «хикиваке» (по вопросу о дальнейших мероприятиях в рамках подписания мирного договора между Москвой и Токио. — Прим. ред.), произнесённая Владимиром Путиным, в тот момент занимавшим должность премьер-министра, на пресс-конференции с зарубежными журналистами в марте 2012 г., среди которых был и корреспондент японской газеты Asahi. В дзюдо этот термин означает «ничья», а произнесена она была за два месяца до возврата Путина на президентский пост.

Традиционно важнейшим экономическим партнёром России был ЕС. Россия сильно зависела от Европы, которая была главным рынком сбыта для российского энергетического экспорта, а также источником финансирования и новых технологий для модернизации российской экономики. Однако, если в ЕС после шокового известия о банкротстве Lehman Brothers Holdings (американский инвестиционный банк, ранее один из ведущих в мире финансовых конгломератов. — Прим. ред.) в сентябре 2008 г. начался длительный экономический кризис, Китай восстановился быстрее других стран, уже в 2010 г., за счёт гигантских государственных инвестиций. В этот период Китай стал наращивать активность в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. В ноябре 2011 г. администрация президента Барака Обамы в США объявила новую политику «поворота к Азии».

При быстром сдвиге центра тяжести в мировой политике и экономике Россия неизбежно была вынуждена начать активную политику диверсификации экономических партнёров, отказываясь от исключительной ориентации на Европу в пользу наращивания связей с АТР. В этом стратегическом контексте развитие российского Дальнего Востока в качестве «ворот» в АТР стало одним из главных стратегических приоритетов администрации Путина.

С одной стороны, нет сомнений в том, что самым важным партнёром для России должен быть Китай, опередивший Японию и ставший второй экономической державой мира после США в 2010 г. С другой стороны, Россия хочет избежать излишней экономической зависимости от Китая, поскольку она может перетечь в политическую сферу. Поэтому администрация Путина задалась целью максимально диверсифицировать своих экономических партнёров в развитии Дальнего Востока, включив в их число Японию, Южную Корею и другие страны. Японские политические элиты всерьёз восприняли фразу «хикиваке», произнесённую Владимиром Путиным, как своего рода стратегический сигнал от России.

Создание Министерства по развитию Дальнего Востока и проведение саммита АТЭС 2012 г. во Владивостоке ознаменовали разворот российской политики в сторону Азии, который был инициирован президентом Путиным. В декабре 2013 г., выступая с традиционным ежегодным посланием к Федеральному Собранию, Путин заявил о том, что развитие Сибири и Дальнего Востока — «наш национальный приоритет на весь XXI век».

План сотрудничества из 8 пунктов и визит Путина в Японию

С приходом администрации Абэ к власти в Японии в декабре 2012 г. контакты между Японией и Россией на высшем уровне резко интенсифицировались. В апреле 2013 г. премьер-министр Абэ посетил с визитом Москву в сопровождении делегации японских бизнесменов в составе около 120 человек и провёл встречу с президентом Путиным. В феврале 2014 г. Абэ снова посетил Россию, чтобы присутствовать на церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи. Состоялась ещё одна встреча Абэ и Путина. Это был уже пятый российско-японский саммит менее чем за год. Премьер-министр Японии пригласил президента Путина посетить Японию осенью 2014 г. Однако после кризиса на Украине, когда от.ношения между Россией и странами Запада резко испортились, Япония, будучи участником Группы семи, присоединилась к американским и европейским санкциям против России. Вместе с тем Япония ввела более мягкий санкционный режим в отличие от США и ЕС, чтобы минимизировать негативные последствия для реализации инициативы Абэ по укреплению двухсторонних российско-японских связей. Тем не менее запланированный визит президента Путина в Японию был отложен на более благоприятное время.

Процесс укрепления отношений между Японией и Россией возобновился лишь после визита в Москву министра иностранных дел Японии Фумио Кисиды в сентябре 2015 г. В мае 2016 г. на саммите в Сочи Абэ предложил план сотрудничества с Россией из восьми пунктов. Этот план включает:

увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни;

развитие комфортных для жизни чистых городов;

фундаментальное расширение сотрудничества и обмена по линии малого и среднего бизнеса;

энергетику;

содействие диверсификации промышленности и повышению производительности труда в России;

развитие промышленности и экспортной базы на Дальнем Востоке;

сотрудничество в области передовых технологий;

фундаментальное расширение гуманитарного обмена.

В сентябре 2016 г. премьер-министр Абэ впервые посетил ВЭФ во Владивостоке, где снова встретился с президентом Путиным. Абэ назначил на пост министра экономического сотрудничества с Россией, ответственного за реализацию плана сотрудничества из восьми пунктов, министра экономики, торговли и промышленности Хиросигэ Сэко. Наконец, в декабре 2016 г. президент Путин посетил Токио. По этому случаю в рамках плана Абэ по сотрудничеству между правительствами и компаниями двух стран было подписано 80 документов. Правительства двух стран также договорились начать обсуждение о совместной экономической деятельности на четырёх спорных островах.

Упущенные возможности после аварии на «Фукусиме»

Есть одна область, где Россия начала политику диверсификации в направлении АТР ещё до 2012 г., и это энергетика. Проекты «Сахалин–1» и «Сахалин–2», в которых участвует японский бизнес, позволили начать экспортнефти в Японию, соответственно, в 1999 и 2005 гг. На фоне повышения цен на нефть российская государственная монополия «Транснефть», занимающаяся транспортировкой нефти, начала строительство нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий Океан на участке Тайшет (Иркутская область) — Сковородино (Амурская область) в 2006 г. Нефтепровод ВСТО был введён в эксплуатацию в 2009 г. Экспорт СПГ с месторождения «Сахалин–2» также начался в 2009 г. До недавнего времени «Сахалин–2» был первым и единственным в России предприятием по производству СПГ. Вполне очевидно, что именно 2009 г. ознаменовался резким ускорением диверсификации поставок российской нефти и газа на рынки АТР. В 2012 г. нефтепровод ВСТО был продлён от Сковородино до порта Козьмино в Приморском крае.

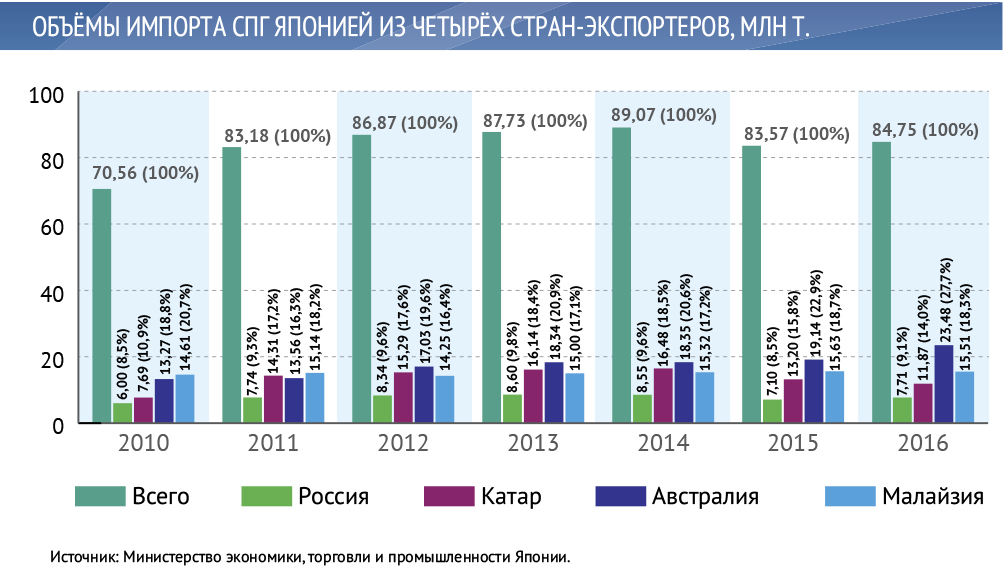

Великое восточно-японское землетрясение и последующая авария на АЭС «Фукусима» в марте 2011 г. резко увеличили спрос Японии на природный газ. Поначалу это также породило ожидания расширения сотрудничества Японии с Россией в области поставок газа. Поскольку Япония с четырёх сторон омывается морями, весь импорт природного газа осуществляется в виде СПГ. Общий объём импорта природного газа в Японию составлял 70,56 млн тонн по состоянию на 2010 г., но в 2014 г. он вырос на 26% — до 89,07 млн тонн.

Как отмечалось выше,предприятие по производству СПГ «Сахалин–2», управляемое компанией «Сахалин Энерджи», начало экспорт в 2009 г., будучи единственным российским экспортёром СПГ. Его акционерами являются «Газпром» (50% плюс одна акция), Royal Dutch Shell (27,5% минус одна акция), а также японские компании Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%). В 2010 г. объём экспорта российского СПГ в Японию оставался на уровне 6 млн тонн, но в 2013 г. он увеличился до 8,6 млн тонн. После достижения этого пикового значения объём экспорта российского СПГ в Японию снизился за про.шедшие два года до менее 8 млн тонн. Этот уровень существенно уступает объёмам газового импорта из Катара и Австралии. Катар увеличил экспорт СПГ в Японию с 7,69 млн тонн в 2010 г. до 16,48 млн тонн в 2014 г., а Австралия нарастила поставки СПГ в Японию с 13,27 млн тонн в 2010 г. до 23,48 млн тонн в 2016 г.

Главная причина заключалась в ограниченных возможностях предприятия «Сахалин–2», единственного российского предприятия СПГ на тот момент по увеличению объёмов производства. Проектная мощность его производственных линий составляла 9,6 млн тонн в год. Следовательно, для дальнейшего наращивания экспорта СПГ в Японию России нужны были новые предприятия по производству СПГ или увеличение производственных мощностей предприятия «Сахалин–2».

Ещё до марта 2011 г. у «Газпрома» были планы строительства нового предприятия СПГ во Владивостоке, а также наращивания производственных мощностей «Сахалина–2» за счёт добавления третьей технологической линии. Более того, осенью 2012 г. в энергетической отрасли России начались дебаты о частичной либерализации монополии «Газпрома» на экспорт газа. Инициатива этих дебатов исходила от крупнейшей в России независимой газовой компании «Новатэк» и российской государственной нефтяной компании «Роснефть». Обе компании желали получить лицензию на экспорт СПГ и получили это право в ноябре 2013 г. «Новатэк» планировал построить за.вод по производству СПГ с проектной мощностью 16,5 млн тонн в год на полуострове Ямал в Заполярье, а «Роснефть» — новое предприятие по производству СПГ на Дальнем Востоке. Как уже упоминалось, японские компании участвуют в проекте «Сахалин–2» в качестве акционеров. Японское правительство и ряд японских компаний с самого начала реализации проекта «Газпрома» по строительству предприятия во Владивостоке принимали в нём участие. По некоторым данным, японские инвесторы были твёрдо намерены также участвовать в новом проекте «Роснефти» по производству СПГ на Дальнем Востоке, если бы он был запущен. «Новатэк» также вёл переговоры с японскими компаниями по поводу их участия в строительстве завода СПГ на Ямале.

С тех пор прошло почти пять лет, но на данный момент только по проекту завода СПГ «Новатэк» было принято окончательное инвестиционное решение и началось строительство предприятия. Представляется, что на подобный исход повлияло, по меньшей мере, два фактора: неблагоприятные рыночные условия для поставщиков СПГ после резкого падения цен на нефть в 2014–2015 гг. и отсутствие у «Газпрома» надёжных источников для поставок газа.

На последнем пункте следует остановиться подробнее. У «Газпрома» есть три газовых месторождения в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, на которые можно было бы рассчитывать как на надёжные источники исходного газа, поступающего на сжижение в рамках проектов СПГ: Чаяндинское месторождение в Якутии, Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Южно-Киринское месторождение «Сахалин–3». Однако в мае 2014 г. «Газпром» подписал договор сроком на 30 лет о поставках природного газа с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). По этому договору «Газпром» обязался поставлять 38 млрд кубометров газа в год с Чаяндинского и Ковыктинского месторождений. Более того, Южно-Киринское месторождение «Сахалин–3» оказалось под секторальными санкциями США с августа 2015 г.

Несмотря на неопределённость, связанную с мировым рынком СПГ, завод по производству СПГ компании «Новатэк» на Ямале осуществил инвестиции в декабре 2013 г. и был введён в эксплуатацию в 2017 г. Во-первых, российское правительство оказало полноценную поддержку компании «Новатэк», включая создание инфраструктуры и освобождение инфраструктурных проектов от налогов. Во-вторых, «Новатэк» сумел привлечь китайских инвесторов, в том числе CNPC (20%) и Фонд Шёлкового пути (9,9%), а также французскую компанию Total (20%).

В конце концов, японские компании решили не участвовать в про.екте СПГ «Ямал» в качестве акционеров. Вместе с тем, совместное пред.приятие с участием двух крупных японских инженерно-технических компаний JGC и Chiyoda сыграли важную роль генерального подрядчика, помогая разрешать любые технологические трудности, с которыми сталкивался этот первый в истории Заполярья проект СПГ, что позволило начать производство сжиженного газа на первой технологической линии предприятия в ноябре 2017 г. В декабре 2016 г. Японский банк международного сотрудничества (JBIC) одобрил кредитную линию для предприятия «Ямал СПГ» в размере €200 млн с прицелом на экспорт изготовленного в Японии заводского оборудования.

Помимо этого, японские компании также активно участвовали в реализации проектов по транспортировке СПГ из Заполярья в АТР. В июле 2014 г. крупная японская судоходная компания Mitsui O. S.K Lines (MOL) совместно с группой судоходных компаний Китая присоединились к проекту транспортировки газа из «Ямал СПГ», подписав договоры с Южнокорейской судостроительной компанией Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering CO. на строительство трёх кораблей ледового класса для перевозки сжиженного газа. В марте 2018 г. первый танкер с СПГ ледового класса «Владимир Русанов» начал свою деятельность в районе полуострова Ямал.

Инвестиции малого и среднего бизнеса

Если говорить о неэнергетическом сотрудничестве Японии и России на Дальнем Востоке, то, в соответствии с предложенным японским правительством планом сотрудничества из восьми пунктов (одной из ключевых целей которого является создание благоприятных условий для разрешения давней территориальной проблемы и заключения мирного договора с Россией), Токио активно поддерживает расширение российско-японского сотрудничества. Частью этого плана из восьми пунктов является экономическая кооперация на российском Дальнем Востоке. Однако нет необходимости говорить о том, что, несмотря на поддержку японского правительства, японские компании никогда не инвестируют свои средства в российский Дальний Восток, если это нецелесообразно с точки зрения бизнеса. В этой связи справедливо отметить ряд мер, предпринятых российским правительством, включая создание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ), которые уже начали приносить определённые плоды.

По состоянию на 30 июня 2018 г. шесть японских компаний уже зарегистрировано в качестве резидентов ТОРов. Среди них российско-японское совместное предприятие JGC Evergreen, созданное по инициативе японской инженерно-технической компании JGC, которое уже запустило проект создания теплиц в Хабаровске для снабжения местного населения свежими огурцами и помидорами. В рамках проекта Sayuri, запущенного по инициативе японской корпорации Hokkaido, аналогичные теплицы появились в Якутске. Российско-японское предприятие «Хонока-Сахалин», к которому присоединилась компания Marushin Ivadera — один из крупнейших японских операторов спа-курортов с горячими источниками, — начало работу над созданием первого такого курорта в японском стиле на острове Сахалин. Японское предприятие Arai Shouji планирует два совместных предприятия с российским партнёром: «Терминатор» (по переработке автомобилей) и «Прометей» (по производству запчастей для электрокаров). «Мазда Соллерс» — совместное предприятие японской компании Mazda Motor и российской компании «Соллерс» — планировала в 2018 г. начать производство двигателей для автомобилей во Владивостоке. Следует отметить, «Мазда Соллерс» эксплуатирует предприятие по сборке автомобилей во Владивостоке с 2012 г.

Помимо этого три японские компании зарегистрированы в качестве резидентов СПВ. Среди них — Стивидорная компания «Славянский лесной терминал», созданная холдинговой группой Iida Group Holdings, планирующая построить заводы по глубокой переработке древесины и производства пиломатериалов в Приморском крае. Компания JGC Hokuto Healthcare Service, созданная компаниями JGC и социальной медицинской корпорацией Hokuto, открыла реабилитационный центр во Владивостоке в мае 2018 г.

Как следует из приведённых примеров, началась диверсификация прямых японских инвестиций в Россию и постепенный отход от исключительной ориентации на традиционную энергетику и крупные автомобильные предприятия в пользу новых малых и средних предприятий в сфере сельского хозяйства, туризма, здравоохранения и т. д. Однако эта тенденция началась сравнительно недавно. Японии и России нужно прилагать дальнейшие усилия для её ускорения и расширения.

В апреле 2018 г. Теруо Асада, председатель Японо-российского комитета по экономическому сотрудничеству, представляющий Федерацию экономических организаций Keidanren (деловую федерацию Японии), в ходе российско-японского форума в Москве отметил: «В последнее время мы наблюдаем некоторые позитивные тенденции в наших торговых отношениях и инвестициях. Но этого недостаточно с учётом экономического потенциала обеих стран. В Keidanren мы понимаем, что развитие Дальневосточного региона будет лакмусовой бумажкой для определения будущего российско-японских отношений в экономической сфере. Однако до сих пор лишь небольшое число японских компаний используют возможность ТОРов. Мы не видим серьёзного прогресса в некоторых крупных проектах, на который изначально рассчитывали». Асада выдвинул три предложения российскому правительству: улучшение инфраструктуры, продление периода освобождения от налогов и сопровождение и обслуживание инвестиций.

Что касается третьего пункта, то Японский банк международного сотрудничества, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона официально объявили на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2018 г. о создании ООО «Платформа для поддержки японских инвестиций на Дальнем Востоке» (Japanese Project Promotion Vehicle in the Far East). «Платформа» нацелена на оказание консультационных услуг японским компаниям, инвестирующим в ТОРы и СПВ на Дальнем Востоке. Создание «Платформы» в тот момент, когда на Дальний Восток начали поступать инвестиции от японского малого и среднего бизнеса, представляется крайне своевременным шагом.

Более того, в рамках плана сотрудничества из восьми пунктов в сентябре 2017 г. японский JBIC IG, дочернее предприятие Японского банка международного сотрудничества, и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) запустили Российско-японский инвестиционный фонд (РЯИФ) — совместную инвестиционную структуру, в которую каждая сторона вложит по $500 млн. По состоянию на 30 июня 2018 г. РЯИФ принял всего три инвестиционных решения, в том числе два по энергетическим и инфраструктурным компаниям, и одно по предприятию, работающему в сфере здравоохранения.

Что касается экономической деятельности на спорных Курильских островах в рамках двустороннего российско-японского сотрудничества на Дальнем Востоке, оба правительства уже определили потенциальные к реализации проекты в 5 сферах: аквакультура и морепродукты; тепличное овощеводство; развитие туризма по особым местам Курильских островов; внедрение генерации ветровой энергии; меры по снижению объёмов мусора. Продолжается межправительственный диалог по созданию правового механизма для реализации этих проектов. Главная роль в этих консультациях отведена министерствам иностранных дел обеих стран.

Заключение. Новые возможности для сотрудничества в области энергетики

Возвращаясь к сотрудничеству Японии и России в сфере энергетики, следует отметить, что, согласно материалу «Последние события в индустрии природного газа и СПГ», подготовленному Японской национальной корпорацией по нефти, газу и металлам (JOGMEC) при Министерстве экономики, промышленности и торговли, есть вероятность того, что японские коммунальные компании подпишут новые долгосрочные контракты на закупку СПГ с учётом роста спроса с их стороны в промежутке с 2023 по 2024 гг. Правда, эти планы могут поменяться в зависимости от числа работающих в стране АЭС. Кроме того, высока вероятность, что спрос на СПГ во всём АТР, включая Китай и страны АСЕАН, резко вырастет в предстоящие десятилетия. На этом фоне мы наблюдаем резкое оживление проектов по производству СПГ в России.

«Сахалин Энерджи», контрольным пакетом акций которой владеет «Газпром», продолжает работу по созданию третьей технологической линии в соответствии с планом расширения предприятия по производству СПГ «Сахалин–2». «Роснефть» также собирается строить новое предприятие по производству сжиженного газа на Дальнем Востоке. В июне 2018 г. президент «Газпрома» Алексей Миллер упомянул возможность возвращения к проекту предприятия по производству СПГ во Владивостоке, который в 2015 г. был отложен на неопределённый срок. Давно разрабатывается проект строительства газопровода Япония—Россия, который свяжет Сахалин и Хоккайдо. «Новатэк» также работает над новым предприятием по добыче природного газа и производству СПГ на Гыданском полуострове в Заполярье («Арктик–2»). В мае 2018 г. французская компания Total, самый давний партнёр проекта «Ямал СПГ», договорилась о приобретении 10% акций проекта «Арктик–2». Согласно пресс-релизам, «Новатэк» также изучает возможность сотрудничества по данному проекту с японскими компаниями Mitsui, Mitsubishi, Marubeni и с корейской компанией KOGAS.

Обсуждаются и новые проекты в области транспортировки СПГ. В ноябре 2017 г. «Новатэк», Mitsui O. S.K Lines (MOL) и Marubeni подписали меморандум о взаимопонимании с целью совместной подготовки технико-экономического обоснования проекта по перевалке и маркетингу СПГ на Камчатке. Это проект создания береговой инфраструктуры для перегрузки СПГ с газовозов ледового класса на обычные танкеры. Данный проект обеспечит гибкие поставки СПГ в АТР.

Однако не только в России начато много новых проектов по производству СПГ, нацеленных на экспорт в АТР. Поэтому вышеупомянутые российские проекты столкнутся с жёсткой конкуренцией со стороны, в первую очередь, США и Австралии. Ключ к успеху — своевременное завершение проектов и предложение конкурентных цен. Между тем не вызывает сомнения большой потенциал будущего сотрудничества Японии и России в сфере энергетики и его расширение не только на японском рынке, но и во всём АТР.

Данный текст отражает личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией Клуба, если явно не указано иное.

Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://ru.valdaiclub.com/a/valdai-papers/

10 млрд вкладывает Япония в СПГ-проекты по всему миру

Власти Японии совместно с частными компаниями страны намерены инвестировать $10 млрд в проекты в области СПГ по всему миру, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление министра экономики, промышленности и торговли Японии Иссю Сугавары. «В дополнение к обещанию Японии, сделанному два года назад, инвестировать или вложить более $10 млрд в цепочки поставок энергоресурсов, мы берем на себя новые обязательства по дополнительному и коллективному финансированию в размере $10 млрд из государственного и частного секторов», — сказал Сугавара на ежегодной конференции по СПГ в Токио.

Япония, отмечает агентство, ранее направила $10 млрд в основном на финансирование таких проектов как LNG Canada, где есть доля у японской компании Mitsubishi Corp, и Mozambique LNG, в котором владеет долей другая японская компания — Mitsui & Co.

«Взяв на себя эти обязательства по развитию глобального рынка СПГ, Япония будет усердно работать над укреплением мировой энергетической безопасности», — сказал министр. Япония является крупнейшим в мире покупателем СПГ, уточняет ПРАЙМ.

Николай Соломон: «Мы говорим о культуре бережливого производства»

Директор Федерального центра компетенций в сфере повышения производительности труда в разговоре с Business FM сравнил Toyota и Volkswagen и отметил, что у России пока «не получается стать даже Volkswagen»

В рамках Московского финансового форума глава Федерального центра компетенций по повышению производительности труда Николай Соломон рассказал главному редактору Business FM Илье Копелевичу о том, какую помощь центр может оказать российским компаниям.

У нас в студии Николай Соломон, директор Федерального центра компетенций в сфере повышения производительности труда. Это структура, которая действует под эгидой Минэкономразвития и ВЭБа и в рамках реализации национального проекта по повышению производительности труда. Несмотря на ежегодно повторяемые задачи, которые ставятся вновь и вновь, по этому показателю российская экономика выглядит плохо, выглядит слабо, и наши темпы роста производительности труда не догоняют среднемировые, а мы продолжаем отставать. Что вы делаете для того, чтобы это изменилось?

Николай Соломон: Я думаю, что это определенная эволюция, эволюция перехода от плановой экономики к рыночной, и первый опыт, который мы имеем в стране, был сосредоточен на всякого рода создании корпораций, приобретении компаний, инвестиций в технологии, чтобы хоть как-то соответствовать требованиям по конкурентным преимуществам или даже по техническим характеристикам продукта на международной арене. Тем не менее, кстати, один из вызовов, помимо двукратного отставания по производительности труда, — это большое количество импортных товаров, которые мы продолжаем потреблять в РФ. Значит, мы не в состоянии производить конкурентные товары, способные конкурировать даже на отечественном рынке, не говоря уже о выходе за рубеж. Например, в некоторых категориях потребления импорт составляет 70%.

Это для всех стран мира характерно. Мало кто себя обеспечивает полностью.

Николай Соломон: Не совсем так, мы даже и цели такой не ставили. То есть если для вас это повод задуматься, то дальше следующим шагом вы должны просто задать себе вопрос: а почему потребительские свойства отдельных наших товаров или их себестоимость оказываются ниже? Вот здесь начинается анализ того, как эффективно мы тратим наши ресурсы на единицу выпускаемого товара, что непосредственно сказывается на его стоимости.

Где эти изъяны, которые вы можете помочь предприятиям ликвидировать, вы же как бы консультант от имени государства, бесплатный консультант, консалтер?

Николай Соломон: Да, сейчас государство предложило бизнесу подумать на тему того, что, ребята, вы можете стать намного эффективнее, чем вы есть сейчас. Но вам очень часто не хватает внимания, знаний и возможностей, прежде всего финансовых, ведь помощь идет, и финансовая тоже, как увеличить стоимость вашего бизнеса и нарастить прибыль. Мы говорим о культуре бережливого производства. Родоначальником ее для нас являлась японская компания Toyota, которая умудрилась, не сокращая персонал, стать одной из крупнейших корпораций автопроизводителей в мире с самой высокой маржинальностью. Она сегодня получает выручку примерно наравне с Volkswagen. Это две большие корпорации в мире, при этом маржинальная доходность у Toyota в два раза больше, чем у Volkswagen. И в чем смысл этой культуры бережливого производства? Каждый сотрудник корпорации Toyota сегодня делает свой вклад в рост капитализации компании. За последние 30 лет таких рационализаторских предложений, аналогичных по названию тем, что были в Советском Союзе, подано более чем на 40 млн предложений. То есть, помимо того что технологии являются неотъемлемой частью роста любого бизнеса, этот проект не про технологии. Проект про то, как повысить доходность и капитализацию компании, инвестируя в знания людей, в навыки людей, способных анализировать свои производственные процессы так, чтобы сокращать время протекания этих процессов вдвое, чтобы сокращать время производства продукта вдвое, чтобы с теми же людьми и ресурсами производить в два раза больше. И это чудеса, которые мы называем потерями. В любом производстве есть потери, где-то их больше, где-то их меньше.

Мы пока сравнили Toyota и Volkswagen. Почему у Volkswagen не получается то, что получается у Toyota? Если у немцев не получается, то почему получится у нас, как у японцев?

Николай Соломон: Скажем так, у них не получается стать Toyota, но у нас-то не получается стать даже Volkswagen, так что давайте не будем анализировать, почему вторые не могут догнать первых, а скажем себе: давайте войдем в тройку, а потом уже будем думать, почему им это не удалось.

То есть способ все-таки универсальный, вопрос в рейтинге в данном случае.

Николай Соломон: Надо думать сначала применительно к себе. Честно говоря, я могу рассуждать на тему того, почему Volkswagen не догоняет Toyota, но мне интересно, почему...

А он теми же приемами пользуется в организации, мотивацией персонала?..

Николай Соломон: Практически все, что происходит в мире, — это та или иная копия Toyota. Потому что, если вы посмотрите всю литературу или книги о базовых принципах, все родилось там, все родилось с первого ткацкого станка. Toyota изначально была ткацкой фабрикой. Они придумали первый станок. Потом, когда они поняли, что надо увеличивать производительность и станки треть смены простаивают, они придумали автоматическую остановку станка при разрыве нити. Они стали думать о том, как делать производство непрерывным и качественным. А так рвалась нить, было треть брака, станок мог простаивать и так далее. Вот сегодня в этой культуре Toyota нет простоев, они все эти потери, которые связаны с неэффективностью использования производства, оборудования, персонала, устранили, тем самым они максимально сжали ресурсы, которые максимально эффективно используют при производстве своей продукции.

У нас принято считать, что двигателем прогресса, если вообще он есть где-то, является генеральный директор, а двигателем экономии является главный бухгалтер, который режет даже те расходы, которые, как кажется производственникам, резать ни в коем случае нельзя. Мы реально так привыкли. А про рационализаторов с советских времен помним много анекдотов. Кто самые заинтересованные клиенты в плане вашей помощи? Это частные компании, крупные компании, мелкие компании, средние компании? Кто более восприимчив к опыту, который вы готовы передать?

Николай Соломон: Восприимчив больше всего тот, кто работает в жестких рыночных, конкурентных условиях, это наш клиент номер один. Но даже этот клиент очень сильно разнится между собой, это могут быть компании, которые буквально выживают уже на рынке, все, их конкуренция накрыла. А есть и люди, которые планируют на многие годы вперед непрерывную деятельность, рост, им интересно, как они этого роста будут добиваться и как они эти конкурентные преимущества будут, наоборот, отдалять от себя. Сложнее всего оставаться первым. Либо вы будете ждать, пока вас кто-то догонит, либо вы будете продолжать лидировать. Поэтому это в основном частные компании. Государственных компаний нет, хотя участие добровольно, то есть в проекте могут принять участие любые компании, подходящие под перечень пяти базовых несырьевых отраслей: это обрабатывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, строительство и ЖКХ. Причем диапазон выручки этих компаний примерно от 400 млн до 30 млрд рублей. Почему этот контингент? Потому что, по сути, это небольшие компании, которые не могут себе позволить держать в штате специалистов уровня федерального центра компетенций. Что мы делаем на самом деле? Мы перераспределяем знания и опыт наших специалистов, которые раньше работали в больших корпорациях, в таких производственных системах (они знают, как применять инструменты повышения производительности труда), и предоставляем их тем предприятиям, которые не могут нанять дорогих консультантов.

А к чему эти консультанты все-таки? Вот пришли они на предприятие, завод… К кому они пришли, к генеральному директору, владельцу, к председателю совета директоров — с кем работать? Потому что у нас такой культуры нет, и масса есть причин, почему ее нет и веры в нее нет...

Николай Соломон: Приходим мы в первую очередь к генеральному директору. Очень часто в этих встречах участвуют и акционеры, акционер даже еще лучше, потому что он заинтересован в том, что мы предлагаем. И задача номер один — заинтересовать этого директора, показав ему реальные возможности его предприятия на примере других предприятий. То есть что мы делаем на входе? Мы заинтересовываем директоров, отправляя их на стажировки в одни из лучших компаний, эффективно использующих инструменты бережливого производства. В частности, на Ковровский механический завод «Росатома» в Коврове. Это два дня посвящения в бережливое производство, после которых генеральные директора выходят совсем другими. И они говорят абсолютно честно по истечении этих двух дней: слушайте, мы много слышали о консультантах, мы даже чего-то пытались сделать, но вот такого в России мы еще не видели ни разу. Соответственно, они начинают понимать, что это может произойти и с их персоналом. Как только начинается проект, мы вместе с ними пытаемся, с рабочей группой выработать первые шаги по устранению проблем, по картированию процессов, по хронометрированию времени загрузки оператора станков, чтобы сказать: ребята, а почему так долго, почему здесь стоит конвейер, почему там остановился рабочий, почему вот здесь 50% стоят отдыхают? Все эти «почему» приводят к выявлению тех проблем, которые генеральный директор и акционер могут не знать, потому что они на площадке не появляются, могут не замечать, потому что они так работали всегда и считают, что это так и есть.

Неизбежно.

Николай Соломон: А мы приходим и задаем самые простые вопросы, которые заставляют их задуматься о том, что это все потери. В любом процессе, который вы не оптимизировали, до 70% действий — потери. Когда мы входим на предприятие, в среднем загрузка персонала и оборудования на них составляет 50-60%. Когда через полгода завершается проект, загрузка персонала и оборудования составляет 85%, это значит, вы на 35% эффективнее стали использовать деньги, которые вкладываете в оборудование, в персонал.

Правильно я понимаю, что вы все-таки в первую очередь занимаетесь образованием топ-менеджеров?

Николай Соломон: Да, но делаем мы это непосредственно на производственном потоке. Основным нашим результатом является изменение конкретных технических характеристик потока, выпускающего изделие. То есть, например, у вас через три месяца производство металла на этой линии увеличилось со 100 тысяч тонн до 350 тысяч тонн с тем же ресурсом и тем же оборудованием.

Когда вы начинали этот разговор, то приводили цифры, что культура Toyota, если брать ее за абсолют, базируется не на усилиях топ-менеджера, а на вовлеченности рядового сотрудника, его абсолютной заинтересованности в улучшении производственного процесса. Соответственно, разумный отклик руководства всегда на эту инициативу. У нас вообще такое возможно?

Николай Соломон: Разные ситуации бывают в жизни...

Сколько лет коллектив должен существовать, чтобы в нем рядовые сотрудники, которые не получают зарплату этих самых топ-менеджеров, а зачастую получают в сто, а может, и в тысячу раз меньше, так действовали? В общем-то, плевать, их первый вопрос — вопрос зарплаты.

Николай Соломон: Здесь вообще не надо смотреть на разрыв заработных плат, это не является причиной отсутствия работы. Есть определенный уровень заработка, который позволяет держать этого специалиста на предприятии, его просто любое предприятие правильным образом должно нащупать и сказать себе: а вот дальше мы тебе дадим что-то больше, что сделает работу на нашем предприятии привлекательной. И даже если ты не собираешься на нашем предприятии работать сто лет, как это происходит в Японии, так называемая пожизненная работа, то, скорее всего, проработав у нас некоторое время, ты поймешь, что при прочих равных условиях ты как специалист здесь растешь, твоя карьерная лестница тоже меняется, тебе просто выгодно работать в нашей компании. Поэтому работать надо с руководством — это то, о чем я говорил, потому что все равно в определенный момент наращенных изменений надо обращаться к руководству и говорить — следующий шаг, следующий проект, следующая производственная линия. Вы же не хватаетесь за все линии сразу же на производстве. То есть мы, когда выходим, то берем одну производственную линию по производству одного продукта. Нам важно сделать образец. И это всего лишь 10-15 человек специалистов, работающих на этой линии. А дальше вы производите другую номенклатуру, другие типы продукции, это должно тиражироваться со временем. Я могу сказать, что на предприятии, например, около тысячи человек, это как минимум два года. Через два года 500 из этой тысячи поверят в эту бережливость, начнут применять эти инструменты и приносить пользу. То есть мы делаем пилотный проект, мы показываем и рядовым сотрудникам, и руководству то, что эту культуру надо внедрять. У вас есть уже образец на предприятии, у вас есть подготовленные нами два тренера, вам переданы все навыки и инструменты бережливого производства, которые потом можно очень просто применять. Главное — иметь желание меняться, главное — открывать проекты один за другим.

Я вернусь к общим цифрам. Когда говорят об очень низких темпах роста производительности труда в России, то в первую очередь, конечно, говорят, что это отсутствие инвестиций и устаревшее оборудование. То есть в первую очередь на производительность труда влияет оборудование, на котором это производство происходит. Вы, как я понимаю, занимаетесь только мотивацией. Как бы вы сказали, имея опыт, что сейчас в долях, что является главными факторами — недоинвестирование или недостаточность опыта в организации и мотивации персонала на сокращение издержек и рост добавленной стоимости?